mercredi, 15 janvier 2014

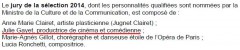

De l'utilité de "Closer"

La "presse poubelle" peut-elle jouer un rôle civique ? Cette question, en apparence extravagante, me semble tout à fait pertinente dans le cadre des révélations du magazine Closer sur la liaison de François Hollande avec Julie Gayet.

Comme dans le cas de François Mitterrand et de sa fille adultérine Mazarine, la petite "élite" médiatico-politique parisienne était au courant, pendant que le bon peuple pensait que "Pépère" continuait de passer ses nuits aux côtés de la volcanique Valérie Trierweiler.

Un spectateur attentif du Grand Journal, présenté par Antoine de Caunes, a pu avoir la puce à l'oreille en décembre dernier, quand l'animateur a posé une drôle de question à l'actrice, son partenaire Stéphane Guillon trouvant la situation visiblement très cocasse. La réaction de Julie Gayet est elle-même fort instructive. D'abord gênée, elle réussit à détourner la conversation (sur les municipales et la candidature d'Anne Hidalgo... avec laquelle on avait jadis prêté une liaison à l'actuel locataire de l'Elysée).

Mais il semble que la relation soit plus ancienne que cela. Aujourd'hui, sur le site du Monde, a été mis en ligne un article consacré au photographe qui a pris les "clichés présidentiels". L'auteur y fait référence à une conversation remontant à janvier 2013, dans laquelle le paparazzi évoquait déjà la fameuse liaison.

Certains vont jusqu'à affirmer que la relation est née avant même l'élection de François Hollande. L'actrice l'avait soutenu pendant la campagne des primaires (en septembre - octobre 2011), puis à la présidentielle de 2012, comme le rappelle un article du Parisien :

Prenez le temps de regarder et d'écouter l'extrait vidéo mis en ligne par le quotidien. Le ton de la voix comme le langage corporel ne laissent pas de doute : en avril 2012, l'actrice est devenue une amie très très proche.

On a donc assisté au bal des faux-culs, aux éructations de nouveaux pères-la morale, stigmatisant le comportement de François Hollande, n'hésitant pas à le comparer parfois à Silvio Berlusconi... Soyons sérieux.

Comparons-le plutôt à ses prédécesseurs. De Gaulle était d'une autre époque. Né au XIXe siècle, il a, toute sa vie, été guidé par un sens de la discipline que l'on ne retrouve que rarement aujourd'hui. Il n'est pas impossible que son engagement politique ait été un moyen de sublimer ses pulsions sexuelles.

Ses successeurs ont été très portés sur les galipettes extra-conjugales. Giscard-d'Estaing comme Mitterrand et Chirac avaient contracté des mariages qui étaient surtout des arrangements de façade. Ils ont multiplié les conquêtes, tout en préservant (plus ou moins) la vitrine de respectabilité. C'étaient de sacrés hypocrites !

Finalement, Hollande ressemble plus à Sarkozy. (Ils sont d'ailleurs de la même génération, nés respectivement en 1954 et 1955.) Ils se sont longuement liés à des femmes par amour... et, la cinquantaine atteinte, ils ont cherché à refaire leur vie. Le comportement privé de l'actuel président n'est peut-être pas un modèle, mais c'est celui d'un bourgeois citadin du XXIe siècle qui, les cheveux gris venant, tombe comme par hasard dans les bras d'une pépée plus jeune d'une vingtaine d'années.

Le problème se pose à un autre niveau. La liaison présidentielle a-t-elle débouché sur une décision d'où le favoritisme n'est pas absent ? Le Canard enchaîné de cette semaine (dont les premiers numéros ont été distribués mardi soir) a soulevé un beau lièvre, en page 2 :

Est-ce pour plaire à François Hollande que la candidature de Julie Gayet a été proposée, en décembre dernier, pour nomination au jury de la Villa Médicis ? (Au passage, précisons que la fonction, essentiellement honorifique, ne rapporte pas grand chose à ceux qui l'exercent.)

Depuis que l'information circule, la tension est montée d'un cran. L'hebdomadaire satirique affirme que c'est la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a eu l'idée. Celle-ci dément... et le directeur de l'Académie de France à Rome (nom officiel de la Villa Médicis) est -curieux hasard- immédiatement monté au créneau pour assumer la décision.

C'est là que cela devient cocasse. Le haut fonctionnaire est censé être à l'origine de la mesure. Pourtant, alors que l'arrêté de nomination de Julie Gayet n'a pas encore été signé par la ministre, un communiqué de la Villa Médicis l'avait annoncée officiellement, avant d'être supprimé. Cela serait-il possible sans -au moins- l'aval d'A. Filippetti ?

(Félicitons Le Monde pour avoir retrouvé et rendu accessible ce précieux document.)

J'ajoute que, personnellement, je n'ai rien contre l'actrice, que j'avais découverte dans les années 1990 (dans Delphine 1, Ivan 0 et Select Hôtel), et que j'ai revue avec plaisir dans la comédie grand public Quai d'Orsay.

Cette affaire nous amène à nous poser d'autres questions, certaines abordées dans un récent article du Monde. La sécurité du président est-elle bien assurée ? La révélation de sa liaison a-t-elle été orchestrée par la droite ? (Closer est la propriété du groupe Mondadori, dont l'actionnaire principal est Fininvest, holding présidée par une certaine Marina Berlusconi, qui a succédé à son célèbre papa.)

Cela me ramène à la question du début. Le Canard enchaîné (et, à sa suite, une brochette de journaux français) aurait-il évoqué le soupçon de favoritisme portant sur la nomination de Julie Gayet au jury de la Villa Médicis si la liaison de celle-ci avec François Hollande n'avait pas été révélée ? Dans le numéro paru mercredi, Erik Emptaz rappelle la position de l'hebdomadaire satirique quant à la vie privée des politiques. Certes. Mais quand cela déborde sur la vie publique ? Jusqu'à la semaine dernière, il était impossible au Canard enchaîné de parler de cette nomination sans révéler la liaison. Le magazine Closer aura donc rendu service à la démocratie s'il permet (involontairement) de rendre plus efficace la protection du premier personnage de l'Etat, tout en évitant une nomination de complaisance.

20:44 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, société, actualité, hollande, françois hollande

mardi, 14 janvier 2014

Couteau pâtissier (2)

Il y a un peu plus de quatre ans, je vous avais entretenus d'une boulangerie-pâtisserie ruthénoise, où il m'arrive de trouver mon bonheur. Récemment, en passant devant la vitrine, j'ai remarqué la présence d'un objet chocolaté qui avait déjà naguère attiré mon attention :

Cette fois-ci, il était accompagné d'un petit frère, replié sur lui-même :

En dégustant la seconde confiserie, je m'aperçus qu'entre les plaques chocolatées avait été placé un peu de mousse au cacao... Dé-li-cieux !

20:51 Publié dans Aveyron, mon amour, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité

mercredi, 08 janvier 2014

Les blaireaux de Montpellier

Le match opposant Rodez à Montpellier, comptant pour les 32es de finale de la coupe de France, a donné lieu à plusieurs débordements, de la part de supporteurs du club héraultais. Certains d'entre eux s'en sont pris aux gendarmes aveyronnais présents à Paul Lignon. Un se trouve dans les mailles de la Justice.

Mais c'est un autre résultat de ce comportement inqualifiable qui fait aujourd'hui la une de la presse : les dégradations commises par une bande d'abrutis (venus de Montpellier). On en avait eu un aperçu dans l'article publié avant-hier par Midi Libre :

Mais les photographies (de Mathieu Roualdès) parues aujourd'hui dans Centre Presse sont bien plus impressionnantes. A leur vue, on comprend que les dégâts puissent avoisiner la somme de 10 000 euros. Ce sont d'abord les grilles qui ont souffert :

Vous aurez remarqué qu'à droite, l'équipement de protection a sans doute été cisaillé, preuve que les sinistres taches auteurs du forfait n'étaient pas venus à Rodez pour assister à un spectacle. Quant aux poteaux tordus, ils ont dû subir une force qui n'avait rien d'accidentel. Mais un sort encore plus cruel a été réservé aux sièges de cette tribune :

Cette image donne une idée de l'étendue des dégâts. Au total, 70 à 80 sièges auraient été saccagés, alors qu'ils sont plutôt solides. Comment cela a-t-il été possible ? La seconde photographie consacrée au sujet permet d'en avoir une idée :

C'est sans doute avec leurs pieds (le centre nerveux de leur organisme) que ces dégénérés sont parvenus à casser les sièges. Certains devraient pouvoir être identifiés, si l'on se fie à la photographie publiée par La Dépêche du Midi :

Vous aurez noté la prolifération de capuches et de lunettes de soleil (le 5 janvier dernier !). Voilà qui trahit la préméditation. Cependant, rien qu'avec la forme des visages et les corpulences, on doit pouvoir tracer des profils, qu'il suffira de croiser avec le relevé des téléphones portables... si on a la volonté d'aller au bout.

Pour conclure, je tiens à préciser que je ne généralise pas mes observations à tous les Montpelliérains. Quantité de personnes remarquables habitent l'Hérault et son chef-lieu. De surcroît, côté aveyronnais, les attitudes ne sont pas toujours exemplaires, loin de là. Le mois dernier, à Capdenac-Gare, des supporteurs ruthénois se sont à nouveau signalés par un comportement scandaleux. Le football attire-t-il spécifiquement les imbéciles ?

P.S.

Dans les conversations d'après-match, il me semble qu'on a été un peu injuste avec le gardien du RAF, Damien Rascle. Le résumé vidéo du match permet de se rendre compte qu'il a été très malchanceux sur le premier but montpelliérain. Par la suite, il a bien tenu son rôle de portier... et, grâce au ralenti, on s'aperçoit que son intervention sur Mbaye Niang (qui a provoqué un pénalty) était parfaitement correcte : la nouvelle recrue héraultaise est tombée toute seule. Le carton jaune, administré par un arbitre qui était loin de l'action, n'était absolument pas justifié.

13:36 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, photographie, actualité, presse

mercredi, 01 janvier 2014

Une nouvelle légionnaire dans l'Aveyron

C'est dans le troisième décret publié dans le Journal Officiel du 1er janvier 2014 que l'on trouve l'essentiel de la nouvelle promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Page 14 de la version pdf du document, on remarque, sur le contingent du ministre de l'Intérieur, le nom de Cécile-Marie Lenglet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, poste auquel elle a été nommée par un décret du 27 avril 2012.

La date n'est pas innocente, puisqu'elle est située entre les deux tours de l'élection présidentielle. S'agissait-il d'une récompense pour une fidèle du pouvoir UMP ? Pas forcément, puisque auparavant, elle avait été (à partir de mai 2007) sous-préfète à Confolens (en Charente) puis (à partir de janvier 2009) sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon. Elle a même atteint le statut "hors classe". (On peut trouver sa biographie sur le site du Bulletin d'Espalion.)

Plus vraisemblablement, elle a atterri dans l'Aveyron parce que son prédécesseur, Jean-François Moniotte (nommé en 2010) avait été bombardé administrateur civil au ministère de l'Intérieur. (Certaines mauvaises langues diront que c'était là une bonne planque pour un haut fonctionnaire lié à l'UMP...)

Pour la petite histoire, signalons que J-F Moniotte avait succédé à Pierre Besnard, pour lequel on peut considérer que le poste ne fut pas une grande promotion, puisqu'il avait été sous-préfet auparavant. Lié au Parti socialiste, ce dernier a vu sa carrière relancée par les succès de la gauche : en 2011, il est devenu chef de cabinet du nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel, puis, en 2012, du président de la République François Hollande. Il est depuis l'été dernier préfet des Hautes-Alpes.

Mais revenons à Cécile-Marie Lenglet. Pourquoi reçoit-elle cette distinction aujourd'hui ? S'agit-il d'une faveur accordée aux membres de la préfectorale après un certain nombre d'années de service ? Son nom a-t-il été suggéré par une personnalité politique locale (de gauche) ? Est-ce une récompense pour le travail effectué en Aveyron ?

15:13 Publié dans Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, société, 2014

vendredi, 27 décembre 2013

Tel père, tel fils

Le réalisateur Hirokazu Kore-eda aime travailler la "pâte humaine" et mettre en scène les tourments intérieurs de ses personnages. Il sait aussi filmer les enfants et les insérer dans une intrigue complexe, comme il l'a prouvé jadis avec le superbe Nobody knows.

Ici, il est question d'un échange de bébés, qui s'est produit six ans auparavant à la maternité. (Ce n'est pas du tout invraisemblable. C'est plutôt la fiction qui rejoint la réalité.) Cela pourrait donner naissance à une comédie graveleuse, mais c'est le mélodrame qu'a choisi le réalisateur. En même temps, il esquisse un portrait des inégalités sociales au Japon.

A ma gauche se trouvent les Nonomiya. C'est un couple de la grande bourgeoisie, qui n'a qu'un enfant, Keita, que son père trouve trop calme, pas assez entreprenant et, pour tout dire, pas génial du tout. Lui, le papa, est un jeune et brillant architecte, issu d'une "bonne famille". Son épouse, d'origine plus modeste, a cessé son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation du fils. Ensemble, ils habitent un splendide appartement, à propos duquel plusieurs des protagonistes (notamment la belle-mère et le second papa) n'hésitent pas à dire que "l'on se croirait à l'hôtel" !

A ma droite se trouvent les Saiki. Le père vivote dans une supérette de quartier, tandis que son épouse travaille dans la restauration rapide. On sent qu'ils tirent un peu le diable par la queue... d'autant plus qu'ils ont non pas un mais trois enfants, plus le grand-père à nourrir. Autant dire qu'à la maison, l'ambiance est beaucoup moins calme !

On note aussi le contraste dans l'éducation des enfants. Keita suit des cours de piano, va être inscrit dans une école privée très sélective (au prix de quelques mensonges...) et doit prendre son bain tout seul, dans une grande baignoire. Ryusei est plus sportif, plus remuant et passionné de jeux vidéo. Dès son plus jeune âge, il a été habitué aux bains familiaux (collectifs), dans une baignoire étroite.

Si le choc des cultures nous réserve quelques moments de comédie, le film s'attache plus aux sentiments qu'éprouvent les adultes pour les enfants... et vice versa. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le sang, qui fait que le fils finira tôt ou tard par ressembler à ses parents biologiques (et à se détacher des autres) ou les six ans d'éducation et d'amour, qui ont déjà façonné la personnalité des gamins ?

Les garçons se retrouvent ballottés entre ces deux familles, qui peinent à trouver un accord. L'histoire se concentre davantage sur le couple aisé. L'épouse n'ose dire franchement ce qu'elle éprouve, alors que son mari est finalement très hésitant, subissant encore à son âge les contrecoups de la séparation de ses propres parents.

C'est très finement mis en scène, sur une musique douce, principalement celle de Bach. Les cinéphiles qui ont l'oreille fine reconnaîtront certains des morceaux qui ont servi d'habillage musical à l'adaptation de Stupeur et tremblements, par Alain Corneau, en 2003. La différence est que dans ce film-ci, ils sont joués au clavecin, alors que dans Tel père, tel fils, ils sont joués au piano.

Quelques scènes sont particulièrement marquantes, comme le départ des Nonomiya de chez les Saiki, après qu'ils leur ont laissé Keita pour le week-end. Puissante est la séquence autour du concours de piano, drôle et tragique à la fois. Enfin, très émouvant est le moment où l'un des personnages découvre des photographies inconnues, dans la mémoire d'un appareil numérique. Elles font basculer l'intrigue.

Je me dois de ne pas dissimuler le principal défaut du ce film : sa lenteur. Deux heures, c'est long, surtout quand le réalisateur prend le temps de dérouler toute la pelote des sentiments. On aurait pu pratiquer quelques coupes.

19:44 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, société

vendredi, 06 décembre 2013

Les orphelins de l'inspecteur Murdoch

Je ne connaissais pas cette série policière canadienne (Les Enquêtes de Murdoch), dont l'action se déroule à la fin du XIXe siècle. On me l'a recommandée et, cette semaine, j'en ai visionné plusieurs épisodes, dont le dixième de la première saison, "Les nouveaux esclaves".

L'intrigue tourne autour du meurtre d'un riche philanthrope, qui dirige une usine de fabrique de colle d'origine animale (à partir de chevaux). Très vite, l'inspecteur Murdoch en vient à s'intéresser à deux personnes. L'une d'entre elle est un gamin des rues, Charlie :

L'autre est la fille adoptive de la victime, Eva :

Ils ont en commun d'avoir été envoyés de force du Royaume-Uni au Canada. On a appelé certains d'entre eux "les enfants Barnardo". C'est un sujet qui suscite encore la polémique de nos jours, comme en témoigne un article du quotidien québécois La Presse de 2009. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous conseille un programme (téléchargeable) du site "Bibliothèque et Archives Canada".

L'épisode se conclut de manière surprenante. A l'histoire de l'exploitation des enfants immigrés se superpose un fait divers sordide. Le tout bénéficie d'une reconstitution historique minutieuse.

23:59 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, histoire, télévision, enfants, médias

mercredi, 27 novembre 2013

Le pot de confiture

Dans la contrée où fleurit le roi des fromages

Un Milan sénatorial règne sans partage

De sa place conquise de haute lutte

Il voit trop tard de son fidèle la chute

Cheval de poste, dans l'ombre du firmament

Fier de chaque pièce de son harnachement

Ne s'aperçoit pas qu'il est devenu gourmand

Milan sénatorial lui confia son canton

Que Cheval de poste peina à conserver

Plus tard son boulot fut de vaincre un vil félon

Qui trouvait qu'il avait du mal à partager

A la Communauté il prit la succession

Cumula quatre mille euros d'indemnités

Mais il a oublié qu'aucune monture

Ne doit s'approcher du pot de confiture

Sa ration de foin doit amplement lui suffir'

S'il ne veut par le peuple se faire équarrir

Cheval de poste se voit en haridelle

Il assiste à l'ascension du benoît Aiglon

Qui du Milan suit la voie professionnelle

En attendant de récupérer la Maison.

Henri Cool de Source

00:20 Publié dans Bouts rimés, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, poésie

samedi, 16 novembre 2013

L'école au péril des égoïsmes

Pour un gouvernement (de gauche comme de droite), il est toujours risqué d'enclencher une réforme sociétale en période de crise économique. Il peut voir s'agglutiner contre lui les opposants traditionnels, les déçus d'hier et les aigris de toujours. J'ai le sentiment que c'est ce qui se passe avec la réforme des rythmes scolaires, dont j'ai déjà causé en février dernier.

Il faut commencer par aborder le temps de travail des professeurs des écoles. Dans ce domaine, on tombe vite dans la caricature, soit qu'on les estime excessivement privilégiés (peu d'heures de cours, de longues vacances...), de surcroît jamais contents, soit qu'on les plaigne pour le stress, la charge de travail à domicile... et le fait de devoir supporter des progénitures au comportement de moins en moins exemplaire.

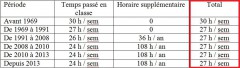

Qu'en est-il de leur temps de travail (hors domicile) ? L'analyse des textes officiels publiés sous la Ve République permet de se faire une idée de son évolution :

On constate que c'est l'année 1969 qui constitue la rupture. Sinon, en apparence, depuis près de 45 ans, le volume global n'a pas changé. Dans le détail, les différentes réformes ont abouti à diminuer les heures de cours dispensées aux élèves (30, puis 27, 26 et enfin 24 par semaine). Le temps dégagé a été réaffecté à d'autres tâches : le travail en équipe, la formation pédagogique, le suivi des élèves handicapés, le lien avec les parents et l'organisation des conseils d'école. C'est une reconnaissance du travail qui était (normalement) déjà effectué auparavant par les enseignants. On pourrait en conclure que leur charge de travail a diminué. Pour être honnête, il faudrait ajouter que le fait que ces "activités complémentaires" soient officiellement reconnues a sans doute contribué à inciter les enseignants à s'y investir davantage. Ne restent plus hors du décompte de leur service que la préparation des cours et la correction des cahiers des élèves.

J'ai volontairement laissé de côté la partie "aide personnalisée" du complément horaire. Introduite en 2008, elle devait permettre aux professeurs de davantage se consacrer aux élèves en difficulté. C'est le talon d'Achille de notre système éducatif : il forme des élites efficaces mais laisse trop de gens sur le côté de la route. Le problème est que le trio Sarkozy-Fillon-Darcos a couplé cette nouveauté avec le passage généralisé à la semaine de quatre jours. Or, il se trouve que cette aide personnalisée (comme une partie du reste des activités complémentaires) a très souvent été dispensée les mêmes jours que ceux de classe, alourdissant encore l'emploi du temps de nos chères têtes blondes. (Ce ne fut pas le cas partout. Je connais au moins un cas, hors Aveyron, où les professeurs organisaient le soutien en français et mathématiques durant les vacances.)

Curieusement, la fronde contre la réforme Darcos n'a pas suscité le même rejet que celle de Vincent Peillon. Elle a définitivement libéré le week-end des enseignants et des parents (qui n'ont plus eu à se lever le samedi matin... tu parles !). Elle a par contre laissé de côté les élèves les plus faibles, ceux qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, qui ne peuvent pas assimiler énormément de choses en une journée. Mais ce ne sont pas des enfants d'enseignants, ni d'hommes politiques, ni de délégués de parents d'élèves. Ces enfants sont plutôt issus de catégories modestes, qu'on entend peu... et qui votent de moins en moins.

Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'opposition à la réforme Peillon. Il y a d'abord ceux qui estiment que l'école telle qu'elle est fonctionne très bien... pour leurs enfants. Si les gamins des pauvres sont plus souvent en échec scolaire (et ce dès le primaire), c'est leur problème ! Il y a ensuite ceux qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes, n'hésitant pas à proférer de gros mensonges à propos du mercredi matin. Beaucoup d'enfants se levaient, ce jour-là comme les autres, pour être emmenés en garderie ou chez un membre de la famille (ou une connaissance), qui acceptait de s'en occuper pendant que les parents travaillaient.

Et parmi ceux qui dénoncent la supposée fatigue plus grande des gamins aujourd'hui, combien veillent à ce que leurs enfants soient couchés tôt le soir, loin de la télévision, de l'ordinateur ou de la console de jeux ?

Du côté des politiques, l'honnêteté n'est pas forcément plus grande. La droite et l'extrême-droite, c'est de bonne guerre, sautent sur l'occasion pour gêner le gouvernement. (Ceux qui croient que le FN ou la nouvelle génération de l'UMP ont l'intention de faire de la politique autrement se font de grosses illusions...) Enfin, quelle que soit la couleur politique de la municipalité (s'il y en a une), c'est la capacité à s'organiser qui fera la différence, plus que les moyens. Certaines communes font preuve d'imagination. Celles (pas forcément riches ou très peuplées) qui avaient déjà réfléchi à l'animation locale ont des ressources pour se lancer dans la semaine de 4,5 jours.

Une dernière chose : contrairement à ce qu'affirment certains opposants à la réforme Peillon, la masse des enseignants du primaire semble plutôt y adhérer. Le récent appel à la grève n'a été suivi que par environ un quart d'entre eux (encore moins dans l'Aveyron).

(Centre Presse, 15 novembre 2013)

Certes, on peut estimer qu'une (faible ?) partie de ceux qui rejettent la réforme ont choisi de faire cours ce jour-là. Il est aussi possible que d'autres motivations aient poussé certains grévistes à participer au mouvement : la "gauche de la gauche" est surreprésentée dans le monde enseignant ; c'était là l'occasion d'exprimer le rejet d'une politique jugée trop sociale-libérale.

Pourtant, le gouvernement avait pris soin de caresser les professeurs des écoles dans le sens du poil. Le 31 août dernier est paru au Journal Officiel un décret instaurant une "indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves". Elle est censée permettre la mise en place de la réforme... sauf qu'elle ne rémunère aucune nouvelle activité, celles mentionnées dans le décret étant déjà assurées auparavant par les professeurs des écoles.

Paris constitue une exception, avec un corps enseignant visiblement très remonté contre Vincent Peillon. Et pourtant... En février dernier, dans un article qui n'a pas eu le retentissement qu'il méritait, Le Monde rappelait l'existence dans la capitale des P.V.P. (professeurs Ville de Paris). Dans les faits, ces personnes sont payées par la mairie pour faire une partie du travail qui incombe aux professeurs des écoles. Voilà de quoi rendre le métier plus confortable qu'en province... et ce sont ceux-là qui se plaignent le plus !

13:08 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, éducation

samedi, 02 novembre 2013

Un couteau policier

Après Les Experts, après Profilage, une nouvelle série policière a mis en scène le plus célèbre couteau du monde, je veux bien entendu parler du Laguiole. Cette fois-ci, c'est le service public qui est à l'honneur, avec la nouvelle série Cherif, diffusée le vendredi sur France 2 depuis une semaine.

Au cours du quatrième épisode, intitulé "Injustice", on voit le héros, le capitaine Kader Cherif, s'introduire subrepticement dans le bureau d'un expert judiciaire (soupçonné de meurtre), au sein même du tribunal. Comme il n'est pas très discret de nature, il se fait surprendre par deux avocates, l'une d'entre elles étant son ex-femme. Assis au bureau de l'expert judiciaire, le policier se voit asséner une leçon de droit... et lève soudain la main droite, qui semble tenir un objet à la forme familière :

Quelques instants plus tard, à la consternation des avocates (à qui il promet d'aller chercher une commission rogatoire dès qu'il sortira du bureau...), il entreprend d'ouvrir un tiroir fermé à clé :

La forme de la lame ne laisse plus aucun doute. On n'est donc guère surpris de le voir, quelques instants plus tard, replier celle-ci pour ranger le couteau dans la poche gauche de son pardessus :

01:27 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, télévision

lundi, 28 octobre 2013

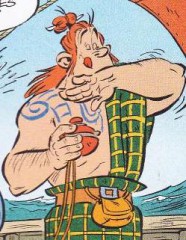

Astérix chez les Pictes

Les aventures des héros créés par René Goscinny et Albert Uderzo ont bercé mon enfance. Lorsque le dessinateur s'est retrouvé seul pour continuer la série, j'ai suivi, au départ. Mais j'ai été assez rapidement déçu. Avant aujourd'hui, l'album le plus récemment sorti que j'avais lu était Astérix chez Rahazade, que l'on m'avait offert. A l'époque, j'avais remercié pour le cadeau, mais la lecture m'avait convaincu de définitivement arrêter. C'est la présence de Jean-Yves Ferri au scénario qui m'a incité à retenter l'expérience.

J'avais aimé son De Gaulle à la plage et les extraits du nouvel album qui ont été diffusés m'ont encouragé à l'acheter. Le dessin y est en effet fidèle à la tradition : les personnages n'ont pas physiquement changé. En revanche, au cours de l'histoire, les hommes du village, sous la pression de leurs femmes, vont devoir troquer les braies gauloises contre des habits plus "tendance", dont la mode a été introduite par un drôle d'invité, le Picte Mac Oloch.

Le nom "Picte", sans doute d'origine latine, désignait les habitants du nord de la Grande Bretagne restés indépendants de Rome. Sur le terrain, le terme est plutôt un générique sous lequel on regroupait différentes populations "peintes", c'est-à-dire tatouées :

On ne sera donc pas étonné de constater que Mac Oloch arbore de curieux dessins sur son torse :

Notons que cet "indigène" n'est pas sans rappeler un autre grand costaud créé par Goscinny et Uderzo, l'Indien des plaines Oumpah-pah :

(extrait de Oumpah-pah et la mission secrète)

Comme l'Indien, le Picte sait se battre, même si on le voit peu à l'oeuvre dans cette histoire. De plus, ses cheveux sont arrangés de manière particulière et il lui arrive régulièrement de lancer un cri de ralliement qui n'est pas sans rappeler le cri de guerre de l'Indien.

Ici s'arrête la ressemblance. Mac Oloch est un personnage somme toute secondaire. L'intrigue, si elle tourne autour d'une rivalité au sein de sa tribu, est portée par les deux héros, le chien Idéfix ne participant pas à l'expédition outre-mer... et, au vu de la pratique sportive qu'affectionnent les Pictes (le lancer de tronc d'arbre), c'est sans doute mieux. Par contre, on voit souvent Astérix et Obélix se chamailler. C'est parfois un peu outrancier.

Du côté des réussites, il faut signaler les jeux de mots et les clins d'oeil anachroniques, marque de fabrique de cette bande dessinée. Du centurion Taglabribus au petit frère de Mac Oloch, nommé Mac Mini, on ne s'ennuie pas à déchiffrer ces traits d'esprits.

Ceci dit, cela manque un peu de folie. C'est bien conçu, mais de manière assez sage, presque scolaire. Même l'intervention d'un célèbre monstre, pour pertinente qu'elle soit, manque de relief. On n'a sans doute pas voulu prendre le moindre risque pour l'album de la passation des pouvoirs. Espérons que, par la suite, les auteurs "se lâcheront" un peu plus.

19:28 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, actualités, bd, livre, société, bande dessinée, humour

samedi, 19 octobre 2013

Panpan cucul sur la propagande

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la récente condamnation d'un père qui a administré une fessée "cul nu" à son fils récalcitrant. Au passage, les médias se sont parfois gardés de souligner que cet incident s'inscrit dans une histoire familiale difficile (la séparation d'un couple)... et que c'est la mère (et pas l'enfant, bien entendu) qui a porté plainte. Je ne suis pas loin de penser qu'au-delà du rejet du châtiment corporel, la mère cherche à s'appuyer sur une décision de justice dans une procédure de divorce.

N'allez pas croire que je sois un fervent partisan de ce genre de correction. Il existe bien des manières de faire comprendre à un-e enfant qu'il(elle) a dépassé les bornes. La violence physique ne doit être qu'un ultime recours. Mais vouloir l'interdire quelle que soit la situation me paraît aussi stupide que la croyance que c'est à coups de ceinturon qu'on dresse efficacement sa progéniture. Dans le cas qui nous occupe, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, il semble que le père se soit un peu emballé ; il aurait pu agir autrement. (Ceci dit, il est facile pour moi de lui faire la leçon, confortablement assis devant l'écran de mon ordinateur...)

Si les médias ont fréquemment évoqué l'affaire, certains n'en sont pas restés aux faits. Ils ont visiblement voulu peser sur l'opinion, qui reste attachée au "droit de correction". Le supplément "Culture et idées" du Monde de ce samedi 19 octobre (version papier) fait sa "une" sur le sujet :

L'illustration n'est pas datée. Ce n'est évidemment pas une photographie "spontanée", comme en témoigne le regard de l'enfant tourné vers l'objectif. Elle a d'ailleurs déjà servi, puisqu'on la retrouve dans un article du quotidien gratuit 20minutes du 27 avril 2011. C'est une scène simulée. En pages intérieures, l'article du Monde est accompagné d'une gravure française de 1900 :

Sur le site internet du quotidien, on peut trouver un billet du blog "Big Browser" consacré à l'affaire, illustré par une image italienne de la seconde moitié du XIXe siècle :

Curieux de nature, je suis allé jeter un oeil à la version numérique de l'article que j'ai évoqué plus haut. O surprise, elle n'est pas introduite par la même photographie :

Cette différence n'est pas anodine. D'habitude, elle est due à des questions de droits. Ici, il y a volonté de guider subrepticement l'interprétation des faits. La légende de la photographie est là pour montrer au public cultivé que seuls des esprits barbares peuvent fesser leurs enfants. Pensez donc ! La photo a été prise "vers 1935", c'est-à-dire sous le régime nazi. Quelle subtilité !...

Ce n'est pas la première fois que je surprends le quotidien en flagrant délit de manipulation. L'an dernier, j'avais remarqué ce genre d'attaque discrète au détour de la campagne de Marine Le Pen (mais elle ne fut pas la seule visée). Quelques temps plus tard, les illustrations d'un article consacré au vote préférentiel étaient marquées par la même subjectivité.

P.S.

L'émission Made in Groland de ce samedi a abordé (brièvement) le sujet avec tact et délicatesse :

23:47 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, actualité, société, journalisme

samedi, 05 octobre 2013

Bernard d'Angers à Conques... en 1013

Tel était le thème de la conférence prononcée par Frédéric de Gournay, vendredi 4 octobre, à Conques même. L'historien le faisait remarquer en introduction : Bernard d'Angers est un illustre inconnu, coauteur d'un texte qui eut un grand retentissement au Moyen Age... alors qu'à l'heure où j'écris ces lignes, aucune page Wikipédia ne lui est consacrée !

Il effectua trois voyages à Conques, le premier étant le seul datable avec précision. Dans son introduction, Frédéric de Gournay a expliqué en détail comment il arrivait à la conclusion que le premier séjour rouergat s'était déroulé en 1013, Bernard d'Angers étant notamment présent pour la sainte Foy, célébrée le 6 octobre (un mardi, cette année-là).

On dispose de très peu de données biographiques sur lui. De surcroît, il portait un prénom assez courant à l'époque (y compris en Rouergue), ce qui peut prêter à confusion, tant le risque d'homonymie est grand. Il est sans doute né vers 970-980, décédé avant 1050. A Chartres, il a suivi l'enseignement de l'évêque Fulbert, auquel il a d'ailleurs dédié le premier livre des miracles de sainte Foy. Revenu à Angers, il est devenu écolâtre, c'est-à-dire directeur d'école (celle de la cathédrale). On sait aussi que son frère Robert fut abbé de Saint-Paul-de-Cormery, en Touraine.

La suite de l'exposé était organisée de manière thématique. Bernard d'Angers a été successivement présenté comme un pèlerin, un écrivain et un historien.

C'est un pèlerin sceptique qui débarque à Conques en 1013. Bernard doute de la réalité des miracles attribués à sainte Foy, dont le retentissement est grandissant en Europe. L'un d'entre eux paraît particulièrement extravagant, celui qui aurait touché un habitant d'Espeyrac (dans l'Aveyron), Guibert l'illuminé, à la fin du Xe siècle. Il est raconté par le médiéviste Pierre Bonnassie, dans un entretien accordé à L'Express en 1999.

C'est au cours de ce séjour de trois semaines et demi que Bernard commence à rédiger le Livre des Miracles de Sainte Foy (qui est en fait un assemblage de livres écrits à des périodes différentes). Il y évoque l'accueil bienveillant qu'il a reçu à Conques. Il semble qu'à cette époque (et dès le Xe siècle), deux types d'accueil aient été proposés aux pèlerins, l'un destiné aux seigneurs, l'autre aux pauvres. Il existait donc deux "portiers", qui prenaient en charge deux sortes d'arrivants. On peut en déduire que Bernard a été classé dans la "bonne" catégorie...

A l'époque, les journées... et les nuits semblent parfois longues à Conques, y compris aux pèlerins. Beaucoup chantent. Si les vocalises des religieux ne soulèvent aucune contestation, celles des pèlerins pauvres (qui sont souvent d'inspiration profane...) suscitent parfois des réactions d'hostilité, à l'image de celle d'un abbé de Conques, qui parle des "vociférations sauvages des paysans".

La suite de la conférence aborde la rédaction des livres consacrés aux miracles de sainte Foy. Bernard aurait écrit les six premiers durant ce voyage de 1013, les laissant à Conques, avec interdiction d'y toucher ou d'évoquer leur contenu. Vu que les réflexions et anecdotes qu'ils contiennent se sont répandues comme une traînée de poudre en Occident, on peut en conclure que les prescriptions de Bernard n'ont pas été suivies à la lettre... A l'occasion de son deuxième séjour (avant 1020), Bernard écrit six nouveaux récits. Le troisième et dernier séjour (en 1020) donne naissance à neuf autres. Comme on estime qu'au total il en a écrit une cinquantaine, c'est donc un peu moins de la moitié de son oeuvre qui aurait été composée à Conques.

Bernard dit retranscrire les propos des habitants du coin et ceux de l'abbé Adalguier (Adalgerius). Cela explique la profusion d'anecdotes que son texte contient. Il va en être question plus loin, puisque cet assemblage hagiographique peut-être analysé sous un angle historique. C'est d'ailleurs ce qui fait affirmer au conférencier que l'on peut considérer Bernard d'Angers (dans une modeste mesure) comme un historien.

En effet, il s'appuie sur des témoignages, en particulier pour établir les miracles. Il fait preuve d'un indéniable esprit critique vis-à-vis de ceux-ci (dans certaines limites)... et il n'hésite pas à exprimer son scepticisme, à l'occasion. Il serait même allé jusqu'à "tester" une miraculée, qui prétendait avoir recouvré la vue. Voilà Bernard qui lui tend un denier...

Il s'est de plus efforcé de vérifier les affirmations contenues dans les témoignages, tentant de croiser les sources, quand c'était possible. Frédéric de Gournay a cité une anecdote éclairante à ce sujet. Elle vient du sixième récit du Livre I. L'érudit se serait rendu à la cour du duc d'Aquitaine (sise à Poitiers) et y aurait interrogé (avec insistance !) une aristocrate nommée Béatrice. Celle-ci lui aurait confirmé les propos tenus par des moines de Conques.

Le conférencier a ensuite élargi le champ de vision. Bernard n'est pas le seul à livrer ce genre d'oeuvre, à l'époque. Rien que dans le voisinage, saint Vivien de Figeac et saint Privat de Mende ont subi un traitement semblable à celui de sainte Foy. Ces récits ont été répandus pour attirer les pèlerins, qui sont source de revenus. On espérait aussi bénéficier de donations. N'oublions pas que des communautés monastiques ont très tôt développé le sens du commerce ! Voilà pourquoi l'ouvrage commencé par Bernard d'Angers a été continué, par celui que l'on nomme couramment "l'anonyme de Conques". Frédéric de Gournay n'est pas loin de penser qu'il s'agit de l'abbé Odolric II, l'initiateur de la construction de la nouvelle église abbatiale, celle qui fait les délices des touristes encore aujourd'hui.

Les récits de miracles n'ont pas été forcément bien reçus, y compris par les religieux. Beaucoup de personnes contestent les miracles attribués à sainte Foy, y compris ceux rapportés par Bernard d'Angers. Il semble toutefois que l'on ait accordé du crédit à ses livres, puisqu'il nous en est parvenu onze manuscrits (souvent partiels), dispersés en Europe. On peut légitimement avancer que d'autres copies ont été faites... et ont malheureusement disparu. Quand on sait qu'il n'existe de certains textes médiévaux célèbres qu'une ou deux versions connues, il apparaît que l'oeuvre de Bernard a eu un grand retentissement dans l'Occident chrétien.

Frédéric de Gournay a conclu son exposé par trois exemples de données historiques fiables fournies par les livres de Bernard. il a cité le cas d'un comte du Rouergue (Raymond II), mort en 961 sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Il est aussi revenu en détail sur le seigneur Hugues de Cassagnes, qui a tenté de voler le vin des moines (entreposé du côté d'Escandolières, en bordure du vallon de Marcillac... eh, oui, déjà !). Dans cette affaire, il a perdu deux hommes... ce qui prouve que, soit ils s'y sont mal pris, soit les moines tenaient vraiment beaucoup à leur pinard ! L'histoire ne s'arrête pas là. Le seigneur furieux s'en serait pris à son épouse Sénégonde, qui était hostile à l'équipée. Il l'aurait frappée... mais, accident malencontreux ou punition divine, il se serait blessé par la suite.

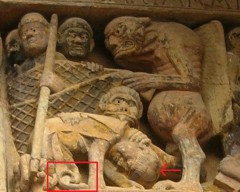

La séance des questions du public a été l'occasion d'aborder des aspects "pointus", mais qui suscitent la réflexion des historiens. Au vu des anecdotes racontées par Bernard d'Angers dans ses ouvrages, on est amené à se demander si certains éléments du tympan de l'église abbatiale, censés illustrer de manière générale les péchés du monde, ne sont pas inspirés par ses écrits. Le cas du chevalier désarçonné a été cité.

A l'époque, il a vraiment existé un de ces nobles, qu'une chute malencontreuse (alors qu'il harcelait des paysans) aurait fait passer de la vie à trépas. Des questions subsistent aussi à propos du couple adultère représenté à ses côtés :

L'homme pourrait-il être ce seigneur pèlerin, qui, lorsqu'il venait à Conques, trompait son épouse sans vergogne... et qui a été mêlé à plusieurs rixes ? Soyons toutefois prudents. Il existe d'autres interprétations de cette partie du tympan (ce serait un prêtre nicolaïte).

On s'est aussi demandé si le mauvais évêque-abbé (tonsuré, tenant une crosse) châtié sur le tympan ne serait pas celui de Clermont, réputé voleur, qui aurait fini par être chassé de Conques :

Les trois personnages situés à l'arrière-plan seraient des proches ou des neveux. Mais ce ne sont que des supputations.

La question la plus tendancieuse est paradoxalement venue d'un père prémontré présent dans la salle. Il s'est interrogé sur une étrange forme génitive présente dans un extrait du texte latin de Bernard d'Angers. Cela se rapporte à sainte Foy, mais la déclinaison semble erronée. Le religieux a émis l'hypothèse que cette forme pourrait ne pas être le résultat d'une erreur, mais une allusion à la véritable origine du prénom de la sainte. En effet, celle-ci était issue d'une famille "païenne" (non chrétienne). Les parents l'auraient nommée Fides, non pas en référence à la foi ou l'espérance (fides, fidei, en latin), mais en référence à un instrument de musique, la lyre (fides, fidium). Comme on le voit, l'étude de l'histoire de Conques n'a pas fini de réserver des surprises.

12:37 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, culture, littérature, société

vendredi, 27 septembre 2013

Couteau meurtrier

Je recommande vivement le septième épisode de la quatrième saison de Profilage, diffusé jeudi 26 septembre à partir de 21h00 sur TF1. Intitulé Juste avant l'oubli, il prend la forme d'une course contre la montre de l'équipe d'enquêteurs, qui doit trouver le coupable d'un meurtre ancien avant que le délai de prescription ne soit atteint.

La réalisation y est soignée, comme dans les précédents épisodes. Il y est notamment question des fantasmes de l'héroïne, Chloé Saint-Laurent :

L'histoire est toujours émaillée de moments d'humour particulièrement réussis, l'un des premiers conduisant la psychologue à découvrir qu'au commissariat règne une curieuse ambiance ce matin-là :

Mais c'est un autre élément qui a attiré mon attention. Dans la seconde moitié de l'épisode, les policiers finissent par mettre la main sur l'arme du crime :

Au cas où l'on douterait de la nature du couteau montré à l'écran, un passage en gros plan est chargé de lever les dernières interrogations :

Il s'agit bien d'un Laguiole, fabriqué en France... et personnalisé (il porte les initiales de son propriétaire, mais pas à l'endroit traditionnellement dévolu à ce genre d'inscription). Les lecteurs de ce blog se souviennent peut-être que l'an dernier, déjà, j'avais relevé l'apparition du célèbre coupe-chou dans un épisode de la série Les Experts.

00:32 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société

lundi, 23 septembre 2013

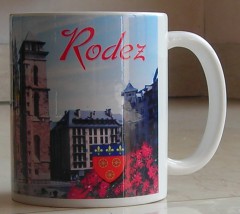

Un mug plutôt classe

Depuis peu, il est possible d'acheter, dans certains commerces du centre et de la périphérie de Rodez, un mug aux couleurs du chef-lieu aveyronnais :

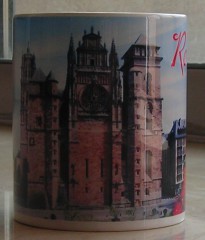

On ne sera pas étonné de retrouver la cathédrale en illustration. Les créateurs de l'objet se sont visiblement inspirés d'une ancienne photographie, sans doute libre de droits.

Je pense qu'on a aussi économisé sur les coûts de production. Je ne serais pas étonné d'apprendre que la tasse vient d'Asie du Sud-Est. En tout cas, si l'on se fie à l'étiquette collée au bas de l'objet, au moins une partie de la fabrication est hexagonale :

Quant au prix, il n'est que de quelques euros... à comparer à celui de l'objet mis en vente sur le site d'Amazon :

03:37 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, commerce

vendredi, 20 septembre 2013

Délinquance juvénile

Ma bonne dame, tout va de mal en pis ! La France est en pleine décadence ! Et ces jeunes qui ne respectent plus rien ! Ah, c'était pas comme ça de mon temps, hein !

Il conviendrait peut-être de nuancer cette expression du "bon sens populaire" (qui s'apparente parfois au café du commerce, dont la profondeur d'analyse est en général inversement proportionnelle au taux d'alcoolémie de la personne qui s'exprime). C'est du moins ce que j'ai pensé en lisant le numéro du Villefranchois de cette semaine.

Voici ce que l'on peut y trouver, au bas de l'avant-dernière page du cahier cantonal :

(Le Narrateur, 20 septembre 1913)

On notera que la jeune fille s'est rebellée parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'envoie travailler chez un éleveur. Après tout, elle n'avait que 11 ans... A ce sujet, certains seront peut-être surpris qu'elle ne soit pas à l'école, vu que, depuis la loi Ferry de 1882, la scolarité est obligatoire de 6 à 13 ans pour les enfants des deux sexes.

Ce serait oublier que c'est l'obtention du certificat d'études qui est l'enjeu de la scolarisation. Du coup, la loi prévoit une dérogation pour les enfants de onze-douze ans : ils (en réalité, leurs parents) peuvent interrompre leur scolarité à partir de cet âge s'ils ont déjà décroché le précieux diplôme.

On pourrait donc en conclure que la petite Fernande Fontalba était une élève assez brillante, puisqu'elle a dû réussir l'examen dès onze ans. En tout cas, elle était sacrément débrouillarde !

17:32 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : presse, médias, journalisme, société, enfants, histoire

samedi, 14 septembre 2013

La polychromie du tympan de Conques

Tel était le thème de la conférence qui s'est tenue vendredi 13 septembre au Centre européen de Conques. Dans sa présentation, le maître de cérémonie, Pierre Lançon, a rappelé combien cette saison est riche pour le site hôte, déjà sujet de plusieurs interventions. De mon côté, j'ai particulièrement apprécié celle de Virginie Czerniak (en juin dernier), sur le noir au Moyen Age.

Le conférencier, Hervé Langlois, est un restaurateur de peintures murales et de bois polychromes. Il dirige l'atelier qui porte son nom, à Gaillac. On a notamment beaucoup parlé de lui lors de la réhabilitation de fresques de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi.

La soirée a débuté par une introduction de Louis Causse, architecte des Bâtiments de France. Il a proposé une lecture de textes évoquant (ou non) le caractère polychrome du tympan de l'église abbatiale de Conques. L'un des plus anciens écrits cités parle d'une "barre rouge" et d'un personnage sur le point de se faire décapiter. Au XIXe siècle, c'est Prosper Mérimée (de passage en 1837), qui a remarqué "des couleurs nettes, sur une couche plus ancienne de même couleur". Cependant, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, plusieurs textes décrivant (au moins en partie) le tympan ne parlent pas de traces de peinture ni d'une quelconque colorisation.

Dans les années 1930, on décida d'un nettoyage. En 1939-1940, il fut procédé à un moulage du tympan. Les couleurs auraient été ravivées par l'agent mouillant utilisé pour réaliser le moulage. L'aspect polychrome n'en fut que plus visible. Plus tard, une campagne de photographies fut organisée, dans l'optique de la publication de deux ouvrages, Les Tympans romans et Le Rouergue roman. Louis Balsan et Jean Dieuzaide prirent les photographies.

En 2005, on remarqua l'apparition de taches noirâtres en certains endroits du tympan. On décida de faire appel aux services d'Hervé Langlois, qui effectua des prélèvements en plusieurs endroits. A ce point de son intervention, Louis Causse céda la parole à l'invité du jour.

Hervé Langlois commença par un bref mais utile rappel historique, qui complétait les informations fournies précédemment. J'ai ainsi appris (ou j'avais oublié) qu'un incendie avait frappé l'église, en 1568. Mais il n'est pas à l'origine de l'apparition des tâches noires. (Pas plus que Pierre Soulages, d'ailleurs...)

Les observations de Prosper Mérimée se révélèrent justes : plusieurs couches de peinture sont détectables, quelle que soit la partie du tympan que l'on sonde. Si j'ai bien compris, à la couche originelle (sans doute du XIIe siècle) ont succédé plusieurs "repeints", datés des XVe, XVIIe et XIXe siècles. Ils seraient difficiles à distinguer de prime abord à cause de la couche de poussière qui s'est régulièrement incrustée dans les parties sculptées, mais aussi parce que les "repeints" sont de la même couleur que l'original.

Aujourd'hui, un oeil attentif peut en distinguer une partie, par exemple sur cette photographie :

D'après Hervé Langlois, on ne voit plus les dorures que de très près. Du cuivre aurait été utilisé pour la peinture. Sinon, on a beaucoup recouru au blanc de plomb, que ce soit pour la préparation des couches au XIIe siècle comme pour les repeints. Or, en s'altérant, le plomb prend une teinte noirâtre. Voilà un mystère expliqué. (On a parfois redouté que la dégradation soit l'oeuvre de micro-organismes. Ceux-ci se sont plutôt attaqués aux liants, qui auraient complètement disparu.)

Le plus souvent, les peintres ont utilisé un fond ocre-jaune en sous-couche. Le bleu domine du côté du ciel, le rouge du côté de l'enfer. Mais, dans le détail, c'est un peu plus complexe. Des photographies prises en gros plan montrent, au niveau du fond des arcades comme des colonnes, une alternance des couleurs (bleu et rouge principalement). Le Christ en majesté apparaît bien bleu... mais il aurait été rouge à l'origine ! Le bleu se retrouve aussi au niveau des drapés et des plis des vêtements.

Ce sont les ailes des anges qui semblent avoir été ouvragées avec le plus de raffinement. Les photographies de détail montrent un enchevêtrement de teintes particulièrement réussi. Le diable, lui, aurait été peint en gris, ce qui est conforme à la tradition. Quelques carnations (roses) sont visibles lorsque de la chair apparaît, au détour d'un visage... ou d'une cuisse. (Ah, les coquins !)

Malheureusement, aucun prélèvement n'a été effectué au niveau des yeux, où des incrustations sont visibles. On ne sait donc pas avec quoi ils étaient remplis, ni si certaines orbites n'ont pas été comblées par l'action d'animaux divers et variés...

En guise de synthèse, Hervé Langlois a projeté la photographie d'un dessin du tympan, tel qu'il devait être avec ses couleurs d'origine. Le résultat est saisissant... encore plus d'ailleurs sur la diapositive que sur la feuille d'origine (apposée au pied de l'estrade). J'ai eu l'impression de me retrouver en face d'une image de manga !

Il n'est d'ailleurs pas impossible que d'ici quelques années le public puisse voir le tympan dans sa forme d'origine. Au cours de la séance des questions (à laquelle assistait un membre du conseil municipal de Conques), Pierre Lançon a évoqué un projet (dont le financement n'est pas bouclé) : une projection numérique, qui permettrait d'observer la sculpture virtuellement colorée, depuis le parvis de l'église. En voilà une idée qu'elle est bonne !

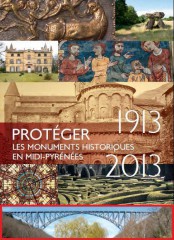

Après la conférence, Louis Causse s'est mué en Père Noël et a distribué des cadeaux dans les rangées de spectateurs. Je rassure les bonnes âmes : pour ce faire, il ne s'est affublé ni d'un manteau rouge ni d'une barbe blanche ! Voici ce en quoi consistait le cadeau : une brochure éditée par la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) de Midi-Pyrénées (qui dépend du ministère de la Culture), pour célébrer le centenaire de la loi de 1913 sur la préservation des monuments historiques.

Piqué par la curiosité, j'en ai pris un exemplaire, que j'ai lu. Bien que Toulouse et la Haute-Garonne y occupent une grande place, on sent que les auteurs ont essayé d'équilibrer aussi bien l'iconographie que le texte, tous les départements étant présents, à plusieurs titres.

Qu'en est-il de l'Aveyron ? On peut considérer qu'il figure en bonne place et ce dès la couverture :

C'est une construction tarno-rouergate, le viaduc du Viaur, qui a été placée en bas de page. La suivante propose des photographies de huit sites emblématiques de la région, parmi lesquels trois sont aveyronnais : le dolmen de Tiergues, à Saint-Affrique, l'abbaye de Conques (une vue ancienne) et, pour la seconde fois (mais pas la dernière), le viaduc du Viaur :

Sur cette lancée, on n'est qu'à moitié surpris de constater que le premier monument qui illustre le corps du texte est l'abbaye de Conques :

Page 9, c'est au tour du pont Vieux d'Espalion d'apparaître :

Pages 18-19, nous sommes gâtés, puisqu'il est question des monuments mégalithiques. On retrouve donc le dolmen de Tiergues :

... suivi de celui de Peyrelebade (à Salles-la-Source), superbe :

Plus loin, il est question des églises. On découvre l'ancienne cathédrale de Vabre-l'Abbaye :

L'église de Villefranche-de-Rouergue est visible, elle, au détour d'une photographie de la place Notre-Dame (page 34) :

Moins connue (je pense) est la ferme des Brouzes, à Saint-Georges-de-Luzençon :

Dans le Sud Aveyron, il est de nouveau question de Saint-Affrique (c'est à se demander si Alain Fauconnier n'a pas rédigé une partie de la brochure !), à travers son pont Vieux :

Il est suivi de l'inévitable viaduc du Viaur :

Le patrimoine industriel n'est donc pas oublié. Il est logique qu'y figure Decazeville, à travers le chevalement du puits central :

Dans la même commune, il est aussi possible d'admirer le Chemin de croix de Gustave Moreau... qui, jusqu'au mois de novembre, est exposé au musée Denys Puech de Rodez :

Voilà ce qu'il en est de la quintessence du patrimoine aveyronnais, selon la DRAC de Midi-Pyrénées. Et là vous me dites : "Mais où est la cathédrale de Rodez ?" Je vous réponds : nulle part. En fait, si, quelque part, page 63 :

C'est le seul endroit où, en 80 pages, il est question de l'une des plus belles églises du monde de France. Aucune illustration ne lui est consacrée, ni dans la partie qui évoque les églises, ni dans celle qui traite spécifiquement de l'Aveyron. Et pourtant, dans un passage de la brochure, il est question de ces nombreuses églises qui ont été classées monuments historiques en 1862. Mais jamais il n'est fait référence à celle de Rodez. A la place de celle-ci, on mentionne la collégiale d'Ibos (dans les Hautes-Pyrénées) et les cathédrales Saint-Etienne de Toulouse et Cahors.

Au lieu de se crêper le chignon avec Bruno Bérardi, le maire de Rodez, qui a récemment déclaré dans le mensuel gratuit A l'oeil être "personnellement ami" avec certains ministres du gouvernement Ayrault, devrait plutôt signaler cette aberration aux services de Mme Filippetti.

22:58 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hsitoire, culture, art, actualité, société, arts

mardi, 10 septembre 2013

L'Aveyron, "déversoir" de la Seine-Saint-Denis ?

Derrière ce titre un brin provocateur se cache un réel problème, à la fois politique, humanitaire et pénal, celui de la prise en charge des mineurs isolés étrangers (ou présumés tels). Les trois quotidiens aveyronnais ont publié ce mardi un article consacré aux propos du président du Conseil général, Jean-Claude Luche, qui accuse l'Etat de se décharger sur les départements (surtout ruraux) de sa mission de prise en charge de ces enfants et adolescents. Cependant, les trois journaux ne présentent pas l'affaire tout à fait de la même manière.

La Dépêche du Midi montre un Jean-Claude Luche combatif et titre sur la "Rentrée de tous les fronts" :

Le paragraphe consacré à la polémique (en particulier le rejet de la circulaire Taubira du 31 mai dernier) reprend certains des propos tenus par le président du Conseil général, notamment ceux qui font allusion à un trafic de mineurs isolés.

Midi Libre, à l'opposé, présente un Jean-Claude Luche assez "pépère", qui vit une "rentrée tranquille" :

L'article évoque le coût du placement de ces mineurs dans l'Aveyron.

Mais le plus incisif est sans doute Centre Presse, dont l'article n'a gardé de la conférence de presse du président du Conseil général que les propos concernant l'affaire des mineurs isolés. La version papier n'est pas illustrée, mais la version numérique de l'article comporte une photographie du château de Floyrac, qui accueille les jeunes en mal d'insertion. Comme La Dépêche du Midi, Centre Presse reprend les propos sur l'existence d'un trafic des mineurs. Comme Midi Libre, Centre Presse évoque le coût du placement de ces jeunes... mais il cite davantage J-C Luche, qui parle du comportement des sept récemment accueillis, qui seraient violents et insultants, ce qu'aucun autre média local n'a évoqué. Alors, censure ? Bien-pensance ?

A ceux qui croiraient que les affirmations qui précèdent sont pure spéculation, il convient de rappeler qu'il existe des filières qui organisent l'arrivée de mineurs en France (pas uniquement métropolitaine). L'une d'entre elles a d'ailleurs été démantelée dans l'Ariège, en juin dernier.

Ce département fait partie de ceux qui accueillent le plus de mineurs isolés étrangers, derrière toutefois Paris, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Saint-Denis (d'après un rapport de la sénatrice Isabelle Debré). Ce dernier a décidé, en 2011, de ne plus prendre en charge ces enfants et adolescents. Il faut donc trouver de nouveaux départements où envoyer ces jeunes. Jean-Claude Luche semble calquer son attitude sur celle de Jean Arthuis, président du Conseil général de la Mayenne (sans toutefois aller aussi loin).

A suivre...

22:56 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, société, médias, actualité

samedi, 07 septembre 2013

Un accident de la route qui déchaîne les passions

Cela fait un peu plus de deux ans qu'une petite commune de l'ouest de l'Aveyron (située à côté de Villefranche-de-Rouergue) se déchire autour d'un fait divers tragique : la mort d'un adolescent de 15 ans, revenant en scooter d'un entraînement de football, renversé à une intersection par une voiture conduite par le maire de son village.

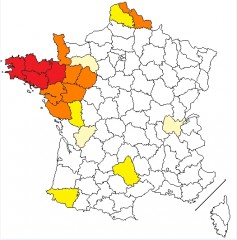

(Saint-Rémy est en rouge, Rodez en noir.)

Le tribunal correctionnel de Rodez vient de rendre son jugement dans cette affaire. D'après La Dépêche du Midi, le maire a été reconnu coupable de trois infractions : homicide involontaire, circulation en sens interdit (violation délibérée d'une obligation de sécurité) et refus de priorité. La sanction (assez proche des réquisitions du Parquet) apparaît à certains comme trop légère : un an de prison avec sursis, annulation du permis de conduire (avec interdiction de le repasser pendant un an) et deux amendes de 200 euros. S'y ajoutent des dommages-intérêts qui, si j'ai bien calculé, doivent se monter au total à 8 000 euros. Le maire a décidé de faire appel.

Les circonstances du drame sont liées à la route départementale 922, qui traverse la commune de Saint-Rémy, mais ne fait que longer le bourg principal, auquel elle est reliée par des voies plus ou moins importantes, certaines à sens unique. Il semblerait que le maire (venant du village), pour prendre la direction de Villeneuve, ait voulu tourner à gauche, ce qu'interdit un panneau. Il aurait de surcroît négligé de laisser la priorité au "cédez le passage", provoquant l'accident avec le scooter qui arrivait :

A-t-il été sévèrement condamné ? Voyons le code de la route. Le refus de priorité comme la circulation en sens interdit sont des contraventions de quatrième classe, punies par des amendes pouvant atteindre 750 euros. Le prévenu risquait donc au maximum 1 500 euros d'amende. Il a été condamné à en payer 400 (deux fois 200), sans doute parce que c'était la première fois qu'il comparaissait pour des faits semblables. Le prévenu risquait aussi le retrait de points du permis de conduire (deux fois quatre). Ici, la sanction est plus sévère, parce qu'il y a eu homicide involontaire.

Dans ce cas, c'est l'article L232 du code pénal qu'il faut consulter. D'office, la personne contrevenante peut perdre la moitié des points du permis. Si l'on ajoute ceux retirés pour les autres infractions, on dépasse les douze points. De surcroît, dans le cas d'un homicide involontaire, l'une des peines complémentaires est "l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter une nouvelle délivrance pendant cinq ans au plus". On peut estimer que, dans le cas du maire de Saint-Rémy, la loi a été appliquée normalement, sans favoritisme pour l'homme politique.

Par contre, dans les cas où l'homicide involontaire a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, le code pénal prévoit des sanctions plus lourdes au titre de la peine principale : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (7 ans et 100 000 euros en cas de circonstances aggravantes). Comme le prévenu a été condamné à de la prison avec sursis, on peut estimer que les magistrats ont jugé qu'il avait commis au moins une faute importante ayant provoqué l'accident, mais qu'il n'y avait pas de circonstances aggravantes (pas d'alcool au volant, d'excès de vitesse ni de délit de fuite). Une question demeure : si le prévenu avait été un individu lambda, aurait-il été sanctionné plus sévèrement ?

En tout cas, le tribunal n'a pas accepté l'idée d'une erreur de la part du conducteur du scooter. Il ne roulait pas trop vite, n'était pas sous l'empire d'une drogue ou de l'alcool et il n'a pas été prouvé que ses feux ne fonctionnaient pas (le drame s'est déroulé vers 20 heures, au mois de janvier). Restait la possibilité que l'adolescent ait glissé sans qu'il y ait un lien avec la présence de la voiture, avant de percuter celle-ci. Le tribunal, qui a fait examiner les deux véhicules, n'est pas arrivé à cette conclusion.

Au-delà de ces considérations, la sanction aurait pu être encore plus sévère pour l'élu local. En effet, l'un des alinéas du code pénal prévoit, dans le cas d'un homicide involontaire commis à l'aide d'un véhicule terrestre, l'interdiction d'exercer une fonction publique. Les magistrats ont peut-être pensé que les prochaines élections municipales (celles de 2014) trancheraient sans qu'ils aient besoin d'intervenir.

L'affaire a fait du bruit, parce que les personnes en cause sont issues du même village, parce que la victime est un adolescent... et parce que le condamné est un homme en vue de la gauche ouest-aveyronnaise. Dans l'excellent ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc, Fantassins de la démocratie, il a droit à une notice longue d'une colonne :

Son grand-père a lui aussi été maire de Saint-Rémy. Le petit-fils est entré très tôt en politique, devenant l'assistant de Robert Fabre (ancien ministre et maire radical de gauche de Villefranche-de-Rouergue) puis du député Jean Rigal. Il a aussi travaillé pour le PS, aux côtés de Michel Rocard et Jean Glavany.

Cette carrière prestigieuse ne lui a cependant pas permis de jouer les premiers rôles au plan local. En 2004, s'il figure en septième position sur la liste de gauche menée dans l'Aveyron par Alain Fauconnier (la tête de liste régionale étant évidemment Martin Malvy), il ne doit qu'à la démission de celui-ci (pour cause de cumul des mandats) d'avoir pu siéger au Conseil régional de Midi-Pyrénées, entre 2008 et 2010 (petite erreur de Lajoie-Mazenc, qui prolonge jusqu'en 2012). Notons qu'aux régionales de 2010, il ne figure plus sur la liste PS-PRG. Il a connu le même déclin au niveau des élections législatives. En 2002, il tente de succéder à Jean Rigal (dont il fut l'assistant), dans la deuxième circonscription (celle de Villefranche-de-Rouergue). Il se qualifie pour le second tour, devant le radical Eric Cantournet mais derrière l'UMP Serge Roques, qui devient ensuite député. En 2007, il est largement devancé au premier tour par la socialiste Marie-Lou Marcel, finalement élue de justesse contre le sortant S. Roques. (Rappelons qu'elle fut facilement réélue en 2012.)

Même dans sa commune de Saint-Rémy, il a peiné à décrocher le mandat principal. De 1995 à 2008, c'est le radical de gauche Guy Labro qui a occupé le poste de maire, son futur successeur étant d'abord premier adjoint puis simple conseiller municipal. En 2008, s'il est devenu maire, c'est grâce au choix de la majorité des conseillers municipaux, les électeurs ne l'ayant placé qu'en onzième place... la dernière éligible.

16:44 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, médias

mardi, 27 août 2013

Un slip coloré qui sent bon

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette entreprise hexagonale, Le Slip Français, qui fait fabriquer principalement (mais pas uniquement) des sous-vêtements dans notre pays. En 2012, elle avait lancé une campagne originale, détournant les affiches de certains candidats à la présidence de la République :

Rappelez-vous, à l'époque, c'était devenu une mode, la principale cible étant le futur ex-président Nicolas Sarkozy, avec le slogan "La France forte".

Peu de temps après, un internaute facétieux avait eu l'idée d'associer le produit phare à un célèbre monument aveyronnais :

Cet été, l'entreprise a eu les honneurs d'un reportage de la BBC, tourné dans un département où l'on croise fréquemment des ressortissants d'outre-Manche, la Dordogne :

Ecoutez bien le tout début de la présentation, par le journaliste de plateau. Il dit : "To France, now. A country which has more companies in the Fortune 500 than any other European state."

On pourrait traduire ces propos ainsi : "France, à présent. Un pays qui a plus d'entreprises dans le Top 500 de Fortune qu'aucun autre pays européen." Même si l'on tient compte de l'insistance mise ensuite sur les impôts et les charges qui brideraient l'activité dans notre pays, cela reste indirectement un bel hommage.

Le regain d'intérêt dont a bénéficié l'entreprise est dû au lancement d'un produit novateur, "le slip qui sent bon" (formule habile, comprise par tous les esprits, qui évite d'avoir à parler du "slip qui ne pue pas la pisse ni la merde"). Il est fabriqué dans le Nord, à Saint-André-lez-Lille. Ce sous-vêtement est d'autant plus révolutionnaire que les micro-capsules qui le dotent d'effluves agréables ne fonctionnent que lorsque le slip est porté ! Décidément, on n'arrête pas le progrès !

Cette performance a fait l'objet d'articles dans la presse, au début du mois de juillet (bien avant la mise circulation de l'objet). Tout récemment, c'est la chaîne LCI qui a braqué les projecteurs sur l'entreprise innovante.

Une forme d'engouement semble naître autour des sous-vêtements made in France. Les téléspectateurs et internautes les plus attentifs auront même remarqué un petit clin d'oeil à l'objet fétiche dans la vidéo de présentation de la nouvelle saison du Petit Journal :

15:34 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, économie, société, actualité

mercredi, 14 août 2013

Du nouveau sur le couteau

... ou comment d'un mal peut naître un bien. Je dis ça mais, il y a quelques jours, je tirais une tronche de dix kilomètres : j'ai perdu mon couteau Laguiole pendant que j'étais en vacances, loin de l'Aveyron.

Une mienne connaissance me suggéra d'aller faire un tour du côté de la Forge de Laguiole. "Tu verras, ils ont des nouveautés."

Me voilà donc embarqué dans le bâtiment dessiné par Philippe Starck, peinant à me déplacer dans la masse des touristes qui ont envahi la zone. Par chance, l'un des employés finit par annoncer le départ d'une visite guidée. Ne restent dans la boutique que quelques clients potentiels.

En faisant le tour, je jette un oeil aux collections qui ont fait parler du couteau, soit par le nom de leur concepteur, soit en raison des matériaux utilisés (pièces du Concorde, de la Tour Eiffel...). Je remarque l'apparition d'un modèle avec un manche en os de mammouth, un autre, plus classique dans les matériaux, possède une abeille qui rend sans doute hommage au Tour de France. Concernant certains objets, il est spécifié qu'ils sont adaptés au passage dans un lave-vaisselle !

C'est dans une petite vitrine, anodine, placée à côté des autres, plus grandes, plus majestueuses, que je trouve mon bonheur :

Figurez-vous que le manche de cet exemplaire est en corne de vache Aubrac ! Le cuir de la ficelle attachée au bout est censé provenir lui aussi de cet animal emblématique du Nord de l'Aveyron. Deux modèles sont actuellement proposés à la vente. Seuls l'apparence de la lame et le prix varient entre eux. Il est possible d'acheter en complément un étui lui aussi en cuir d'Aubrac.

20:30 Publié dans Aveyron, mon amour, Shopping | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, économie, france, vacances

jeudi, 01 août 2013

Des conducteurs de train indélicats

Actuellement, (presque) tout le monde est en train (!) de tomber sur le dos du conducteur du TGV espagnol qui a déraillé à l'entrée de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est vrai que ce zigoto était au téléphone, alors que le train était lancé à plus de 150 km/h, à environ 4 kilomètres de son arrêt, juste avant une courbe connue pour être dangereuse...

Normalement, vu la vitesse à laquelle l'AVE (équivalent du TGV outre-Pyrénées) roulait, le chauffeur aurait dû se soucier de la décélération progressive. Mais il était au téléphone... avec un contrôleur (ce qui est interdit, sauf en cas d'urgence). Le motif de l'appel est le positionnement du train pour favoriser la sortie d'une famille dans une gare ultérieure, Pontedeume (qui précède de peu le terminus, Ferrol) :

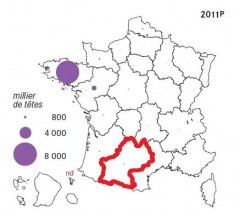

J'en déduis que le train venait de Madrid, sur une ligne qui n'est que partiellement à grande vitesse :

A la négligence du conducteur s'ajoutent (selon Libération) deux facteurs techniques : l'écartement des voies (différent entre les voies traditionnelles espagnoles et les nouvelles voies à grande vitesse, de gabarit européen) et le contrôle automatique de la vitesse, qui ne pouvait pas fonctionner ici. Pour l'instant, personne n'ose évoquer une éventuelle défaillance du matériel, soit au niveau du train, soit au niveau des rails.

Mais les catastrophes ferroviaires ne surviennent pas qu'en Espagne. Les conducteurs indélicats existent aussi en Argentine, où l'on a décidé de filmer la cabine de tête des trains. Grâce à France TV, on découvre quelques spécimens gratinés. En voici un qui pique un petit somme au volant :

Mais le deuxième fait encore plus fort. On le voit successivement pianoter sur son téléphone portable...

... puis entamer la lecture d'un bouquin, le tout alors que le train roule, comme le confirme la vue située en bas à droite des images, qui correspond à ce que filme une caméra externe :

Le troisième de la bande s'est cru plus fûté que les autres ; il a décidé de carrément obstruer l'objectif de la caméra interne (il est sur le point de poser une veste dessus) :

Et dans l'Aveyron ? Il est vrai que les trains y circulent assez lentement et que l'on ne risque pas d'y voir un TGV avant longtemps. Cela n'empêche pas certains conducteurs d'en faire à leur aise, sur la ligne Rodez-Toulouse. Il y a plusieurs types de fautifs.

Dans la catégorie "ex-jeune branleur qui n'a pas fini de mûrir", il y a celui qui arrive à la bourre, à tel point que c'est le contrôleur (ou la contrôleuse... au fait, on dit "chef de bord" maintenant) qui lui a ouvert la porte et préparé la cabine. Du coup, le train démarre en retard, ce qui contraindra celui qui arrive en face à patienter davantage à l'une des gares intermédiaires. (N'oublions pas que, sur cette ligne, nous circulons sur une voie unique.) Au pire, il roulera un peu plus vite entre les arrêts, quitte à faire un peu tanguer le convoi.

Dans la catégorie "mon estomac d'abord", il y a celui qui ne démarre pas le train sans avoir emporté de quoi se sustenter non pas en fin de trajet, non pas à l'occasion d'un arrêt prolongé, mais pendant que le train roule. Ainsi, un jour, j'ai vu entrer dans la cabine du conducteur un drôle de personnage, muni d'un plat de pâtes, qu'il est allé jeter, vide, à Baraqueville. Trop dure, la life !

Dans la catégorie "je suis un drogué et je vous emmerde", il y a celui qui, pendant que le train roule, ouvre la fenêtre de sa cabine pour s'en griller une, peinard, permettant ainsi aux passagers assis derrière de profiter un peu de ces émanations cancérigènes.

Dans la catégorie "victime de la mode", il y a celui qui ne peut pas passer un quart d'heure sans consulter son téléphone portable, voire passer un coup de fil. Quand on est assis dans la voiture de tête, juste derrière la cabine du chauffeur, on entend parfois s'élever des voix, lorsqu'un contrôleur tape la discute avec le roulant. Mais il m'est arrivé d'entendre une seule voix, alors qu'aucun contrôleur n'était présent.

Ces écarts ne sont l'oeuvre que d'une minorité... et je conçois qu'il puisse arriver à chacun de fauter (personne n'est parfait). Mais, étant donné que ces conducteurs ont la vie de leurs passagers entre les mains, il serait bon qu'ils fassent preuve d'un peu plus de professionnalisme.

15:23 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, médias, société

jeudi, 04 juillet 2013

Le Joli Mai

Ce documentaire de Chris Marker (et Pierre Lhomme) a droit à une seconde vie, 50 ans après sa sortie. D'après le dossier de presse disponible sur le site du distributeur Potemkine, au moment de sa restauration, le film a été remonté selon les souhaits du réalisateur. Cela donne une oeuvre étonnante, de près de 2h20, consacrée aux Parisiens croisés en mai 1962.

Cela commence fort, avec un vendeur-repasseur de costumes grande gueule, qui ne pense qu'au pognon et se plaint de sa femme :

A l'image de presque toutes les autres personnes montrées à l'écran, il se montre très réservé dès qu'il est question de l'actualité immédiate, en particulier de la guerre d'Algérie. Le plus étonnant est que, lorsqu'il évoque la possibilité de faire sauter ses contraventions, il mentionne les noms de deux politiques situées aux extrêmes, le communiste Maurice Thorez et l'ex-poujadiste Jean-Marie Le Pen (eh oui, déjà !).

Ensuite, on rencontre un cafetier, qui a pas mal bourlingué, mais c'est la séquence tournée place de la Bourse qui m'a le plus marqué. Marker commence par interroger deux adolescents en costume, avant d'être interrompu par un courtier moustachu qui semble jaloux qu'on ne donne pas la parole aux adultes. Suit un début de conversation entre des vieux routiers de la finance, qui font le lien entre la récente nomination de Georges Pompidou au poste de Premier ministre et la banque Rothschild.

Et voilà qu'on nous présente des inventeurs. L'innovation est déjà au coeur de l'époque. Il est notamment question d'automobile, avec un intervenant fier d'avoir créé une sorte de stabilisateur... démonstration à la clé, sur un circuit, caméra à bord ! On notera le souci du détail du caméraman, qui, alors que s'exprime l'inventeur, détourne l'objectif de son visage pour suivre les pérégrinations d'une araignée sur son costume !

Petit à petit, on se rend compte que le travail de montage (images et son) a dû être considérable. On en a encore la preuve avec la séquence des amoureux, tout timides et tout gentils, sur les mains desquels la caméra s'attarde. Mais, au final, ils semblent enfermés dans leur bulle, un peu égoïstes peut-être.

Ah, oui, j'oubliais : entre les entretiens, on peut entendre des textes dits par Yves Montand, dont une chanson nous est proposée à l'entracte. La musique d'accompagnement du film est de Maurice Legrand.

Le couple d'amoureux nous est rpésenté en alternance avec une séquence de mariage, où les adultes mûrs se défoulent un max, pendant que les jeunes époux semblent un peu engoncés (surtout la mariée). On voit notamment une honorable mère de famille s'enfiler du champagne au goulot et ensuite montrer à quel point elle kiffe la life !

Plus conceptuelle est la conversation avec deux ingénieurs, qui voient loin en terme d'organisation du travail. Cependant, ceux-ci ne se rendent pas compte que, si l'on peut réaliser les mêmes tâches plus rapidement, ce n'est pas forcément du temps de loisir que vont gagner les salariés, mais aussi du chômage... Cette séquence est émaillée de clins d'oeil, avec des gros plans de chats, animaux que Chris Marker aimait tout particulièrement.

D'autres bestioles apparaissent à l'écran, comme les colombes prisées par la bourgeoisie. Mais c'est à une chouette que le caméraman s'intéresse tout particulièrement. Dans une scène étonnante, on voit l'un de ces rapaces se laisser tendrement caresser, comme le ferait un chat... saisissant !

L'une des séquences d'intérieur fait intervenir des jeunes femmes de la "bonne société". A l'image d'autres intervenantes, elles tiennent des propos qui ont de quoi faire bondir les moins ardentes des féministes. Si l'on ajoute à cela la répartition sexuelle des rôles qui est visible à différentes occasion, on réalise à quel point la France était à l'époque un pays patriarcal.

A l'occasion, on est aussi étonné par certains personnages, comme cette costumière agoraphobe, qui vit repliée sur elle, dans son appartement, en compagnie de son chat qu'elle habille comme une poupée :