samedi, 22 novembre 2014

On a grèvé

Ce documentaire "social" est consacré à un petit groupe de femmes de ménage qui, épaulées par la CGT (et la CNT), se sont révoltées contre les conditions de travail qui leur étaient imposées par le groupe Louvre Hôtels (qui contrôle -entre autres- les chaînes Première Classe et Campanile) et le sous-traitant auquel ses dirigeants avaient confié l'entretien des locaux.

Le réalisateur est en empathie avec les grévistes, toutes immigrées et presque toutes d'origine africaine. On met du temps à les découvrir ; le déroulement du film semble respecter le fil chronologique : au début, les femmes ne voulaient pas se livrer devant une caméra... et certaines ne l'auront toujours pas fait au bout de l'aventure.

Du coup, le film démarre très petitement. Ce n'est pas très intéressant, mais on se rend quand même compte qu'elles sont peu nombreuses et bien seules. Ce n'est pas très bien filmé, mais certains plans sont construits de manière signifiante. Ainsi, au début, juste après qu'on a appris les mauvaises conditions salariales qui leur sont faites, la caméra s'attarde sur l'enseigne de l'hôtel, où s'affiche le prix (modéré) de la nuit... Cela concorde avec les réactions des jeunes femmes, l'une s'exprimant : "C'est pas Campanile, c'est Campanul !" Une autre, un peu désabusée, déclare : "C'est l'hôtel Première Classe, mais nous, on est la dernière classe."

J'ai été touché par ces portraits, peut-être aussi parce que ma mère a commencé dans la vie en tant que femme de ménage (après le certificat d'études). Celles-ci ne sont souvent même pas allées à l'école. Très peu savent lire le français. Beaucoup portent un voile. Ma préférée est sans conteste Géraldine, une Camerounaise qui trime seule avec deux gosses, mais qui garde quand même le sourire (certes, pas sur la photo) :

Fort heureusement, l'humour vient au secours de leur cause. Quand elles sont en confiance, certaines ont la langue bien pendue. La musique vient aussi mettre un peu d'animation joyeuse dans cette toute petite manif. Malicieux, le réalisateur, au moment où l'on entend des rythmes africains, filme une affiche publicitaire qui annonce des concerts consacrés aux oeuvres de Mozart et de Beethoven. Dans le même genre, il s'amuse à cadrer l'une des femmes voilées avec, à l'arrière-plan, une publicité mettant en scène un mannequin beaucoup moins vêtu.

De temps en temps, on voit des cadres de la CGT intervenir aux côtés des grévistes. A mon avis, on n'entre pas suffisamment dans le détail de la logistique de cette grève longue et des négociations finales. Dans un premier temps, la direction, royale, a proposé environ... quatre euros de plus, par mois. On apprend à la fin combien les employées ont obtenu... mais regardez bien de nouveau l'enseigne de l'hôtel...

C'est un documentaire sympathique, pas toujours bien fichu, qui laisse un peu sur sa faim, mais qui mérite d'être vu.

16:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 20 novembre 2014

Une finale 100 % suisse

Pris individuellement, les articles parus ces dernières années sur la domiciliation de sportifs français n'étonnent plus. Lus à la suite les uns des autres, ils constituent une étonnante synthèse. La finale de la coupe Davis jette un singulier éclairage sur l'exil fiscal d'une "élite" bien française.

Ainsi, l'équipe de France qui va tenter de remporter le saladier d'argent est composée de Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils pour les simples, Julien Benneteau et Richard Gasquet pour le double et Gilles Simon en remplaçant. Le capitaine est un jeune retraité des courts, Arnaud Clément. Les cinq joueurs font partie des trente meilleurs mondiaux (au classement ATP de la semaine). Seuls quatre autres joueurs français se trouvent dans les cent premiers : Jérémy Chardy (29e), Adrian Mannarino (44e), Edouard Roger-Vasselin (88e) et Paul-Henri Mathieu (95e).

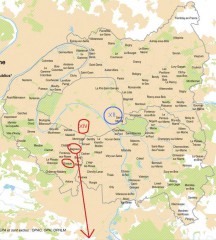

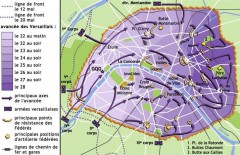

Eh bien, s'il faut en croire des articles du Nouvel Observateur et du Dauphiné libéré, les cinq mieux classés résident tous en Suisse, à Neuchâtel (R. Gasquet et G. Simon), autour de Nyon (J-W Tsonga et G. Monfils)... et à Genève (J. Benneteau, le non-sélectionné P-H Mathieu, l'ancien joueur et capitaine Guy Forget... et même son successeur A. Clément, jusqu'à l'an dernier).

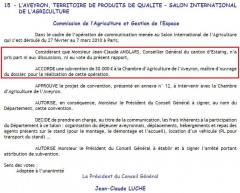

Sur la carte, aux villes de résidence des joueurs français (encadrées en bleu), j'ai voulu ajouter les villes de résidence de leurs adversaires suisses. Bâle est sans surprise le principal pôle, avec Roger Federer et Marco Chiudinelli, qui sera aligné en double. De son côté, Stanislas Wawrinka est un quasi-voisin des Frenchies, puisqu'il réside à Lausanne. Le quatrième larron, Michael Lammer, habite à proximité de Zurich.

Du côté français, cela nous laisse trois joueurs classés dans les cent premiers : J. Chardy, A. Mannarino et E. Roger-Vasselin. Ce dernier réside (selon L'Equipe) à Boulogne-Billancourt. Quant à Mannarino, il préfère la banlieue Nord, avec Soisy-sous-Montmorency. Reste Jérémy Chardy, le mieux classé des trois, qui réside... en Belgique, à Liège ! Encore un effort, camarade !

23:07 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, sport, france, europe

La gaffeuse du tribunal

C'est l'un des sujets de conversation du moment, sur le Piton. Comment diable une magistrate expérimentée a-t-elle pu se laisser aller à transporter jusqu'au tribunal où ils sont jugés deux des accusés dans l'affaire Jean-Ronald... d'autant plus qu'elle est assesseur suppléant dans le même procès ?

Tout d'abord, on peut noter que les médias locaux ont fait preuve de plus ou moins de discrétion quant à l'identité de la magistrate. Pour les lecteurs de Centre Presse, elle demeure totalement inconnue, seule sa fonction étant mentionnée. L'article de Midi Libre auquel il renvoie ne donne guère plus de détails... à ceci près qu'il est illustré d'une capture d'écran réalisée (par le journaliste) sur le site de covoiturage qui est au coeur de cette histoire. On peut y lire sans problème le prénom et l'initiale du nom de la juge.

La fiche de renseignements de la conductrice indique qu'elle s'est inscrite à la fin du mois d'août dernier. C'est à ce moment qu'elle a dû apprendre qu'elle serait assesseur au procès de Rodez. Or, elle est affectée à Montpellier (voir plus loin). La perspective d'effectuer quinze à vingt trajets entre les deux villes (en deux mois) n'a pas dû l'enchanter. Les icônes révèlent qu'elle "discute selon l'envie", que la cigarette la dérange et qu'elle est susceptible d'accepter le compagnon animal d'une personne transportée.

Comme c'est d'usage sur ce genre de site, les participants font l'objet d'une évaluation. Sa note n'est pas significative, puisqu'elle résulte de seulement deux avis. (Les conducteurs populaires sont évalués entre 4,5 et 5 sur 5.) Une question se pose : les deux accusés du procès de Rodez (qu'elle a transportés) vont-ils évaluer leur expérience en sa compagnie ?

Si vous avez lu les articles auxquels mènent les liens du début, vous vous êtes rendu compte que la magistrate a, comme c'est la règle, monnayé le covoiturage. Cela m'a toutefois laissé perplexe. N'est-elle pas indemnisée par le ministère de la Justice pour les frais de déplacement occasionnés par sa participation au procès de Rodez ? (D'après RTL, oui.) Mais peut-être a-t-elle tout simplement renoncé à cette indemnisation.

Dans cette affaire, les deux accusés ne sont pas tout nets non plus. Alors que, lorsqu'on effectue une rapide recherche, on peut trouver plusieurs propositions de covoiturage sur le même trajet (et des moins coûteuses), pourquoi les deux jeunes hommes ont-ils choisi celle de Magali J ? Serait-ce parce que, sur sa fiche de renseignements, elle a précisé sa profession ? De là à ce que cette histoire soit une "occasion" saisie par l'un des avocats de la défense pour tenter d'obtenir l'arrêt du procès (qui tourne plutôt mal pour la bande d'abrutis qui s'en est pris à Jean-Ronald en 2010), il y a un pas que je me garderai bien de franchir... mais ça discute, sur le Piton !

De tous les organes d'information que j'ai consultés, un seul a révélé l'identité complète de la magistrate : La Dépêche du Midi. Cela m'a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur elle (en faisant attention aux homonymies). Au vu de son âge, je pense qu'elle est la Magali J. qui a été déclarée admissible au premier concours d'entrée (l'externe) de l'Ecole Nationale de la Magistrature, en novembre 1992. En janvier 1993, elle a été nommée auditeur de justice (magistrat stagiaire). Elle a donc été reçue au concours. Vu que la formation dure un peu moins de trois ans, elle a dû faire partie (d'après Wikipedia) de la promotion "Alfred Dreyfus".

Quelques années plus tard, en 2000, on la retrouve nommée au tribunal d'instance de Montpellier. Elle a poursuivi sa carrière sur place, au tribunal de grande instance puis à la cour d'appel, où elle a été promue récemment, en juillet 2013. Voilà qui explique sa présence en 2014 à Rodez, en cour d'assises.

A ceux qui seraient curieux de connaître son apparence, je conseille de regarder les images prises de la Cour depuis l'ouverture du procès. Elle apparaît aux côtés des autres magistrats. (Ils sont quatre, trois titulaires -le président plus deux assesseurs- et la suppléante, semble-t-il.). Mais, la dernière semaine, elle a été remplacée (par une autre femme brune).

04:03 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, médias, journalisme

lundi, 27 octobre 2014

La leçon de français de l'inspecteur Murdoch

Elle nous a été donnée dimanche dernier, sur France 3, dans un épisode des Enquêtes de Murdoch, le septième de la saison 4, actuellement rediffusée en complément de la saison 7, qui occupe la première partie de soirée.

Cette série canadienne (dont j'ai déjà parlé l'an dernier) mêle intrigue policière, contexte historique et découvertes scientifiques de la fin du XIXe siècle. Ici, il est question du cadavre d'un ancien ministre canadien, remontant à l'époque de la Guerre de Sécession (chez le voisin états-unien). Les deux principaux inspecteurs de la maréchaussée de Toronto (l'ingénieux Murdoch et l'impétueux Brackenreid) sont sur le coup :

Précisons que William Murdoch (à gauche sur l'image) est un catholique fervent. Cela pourrait sous-entendre une origine québécoise. (Le site de la chaîne de télévision CBC dit qu'il est né dans l'est du Canada : vu son nom, ce pourrait être en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick.) L'acteur qui l'incarne, Yannick Bisson, est lui-même québécois. Quoi qu'il en soit, dans la version originale, c'est en anglais que la leçon de vocabulaire est administrée. Il faut croire que l'abus de langage (à propos du mot "conséquent") sévit dans les deux langues... et d'ailleurs je pense que c'est plutôt un clin d’œil (parmi les nombreux dont fourmille la série) à notre époque et non pas à celle de la série.

A la fin de l'épisode, l'inspecteur principal Brackenreid prouve qu'il a bien assimilé les explications de son savant subordonné :

P.S.

Pour la petite histoire, sachez que, parmi les William Murdoch ayant réellement existé, il en fut un qui vécut un peu avant notre héros, aux XVIIIe et XIXe siècles. Il travailla pour James Watt et se révéla un brillant inventeur.

21:38 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, écriture, langue française, télévision

dimanche, 26 octobre 2014

Le peintre des criminels

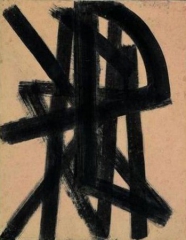

Décidément... les séries policières (de TF1) semblent raffoler du "maître de l'outrenoir". En février dernier, c'est dans un épisode de R.I.S. que l'on a pu voir un brou de noix, dans le salon d'un homme machiavélique, qui avait tué son épouse.

Jeudi dernier, dans le quatrième épisode de la cinquième saison de Profilage (un peu en dessous des saisons précédentes, je trouve), c'est dans la péniche où s'est réfugiée une criminelle (incarnée avec talent par une certaine Julie Gayet) que le commandant Rocher et la psycho-criminologue Chloé Saint-Laurent découvrent, accrochée au mur, une toile au style caractéristique :

Notons que les enquêteurs lui accordent à peine un regard, se concentrant sur les objets que la suspecte recherchée semble avoir accumulés de manière compulsive.

Une question demeure sans réponse : la présence d'un tableau de Pierre Soulages au domicile d'une personne est-elle révélatrice de ses tendances meurtrières ?

P.S.

Si vous êtes observateurs, vous vous êtes rendus compte que les deux peintures (celle de l'épisode de R.I.S. et celle de Profilage) ont comme un lien de parenté... à tel point qu'une idée m'est venue à l'esprit : faire pivoter la seconde pour la mettre dans le même sens que la première. Voilà ce que cela donne :

Eh, oui ! Le tableau est identique ! (L'angle de la prise de vue a légèrement déformé la seconde image.) Conclusion : soit c'est vraiment une œuvre de Soulages, qui a pu être facilement prêtée à la production, soit c'est un faux (très ressemblant), conservé dans une réserve, et utilisé pour caractériser la demeure de certains personnages de fiction.

Le tableau le plus ressemblant que j'aie pu trouver est ce Brou de noix de 1948 :

Le voici dans un autre sens, qui le rapproche de la "toile" des fictions de TF1 :

00:12 Publié dans On se Soulages !, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peinture, culture, arts, télévision, société, médias

mercredi, 22 octobre 2014

Le Temps de quelques jours

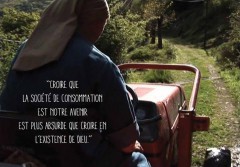

Ce film est la version allongée du documentaire sorti en 2010... et à côté duquel j'étais passé. Quelques cinémas aveyronnais (notamment à Decazeville et Espalion) permettent de découvrir cette stricte communauté de religieuses de l'abbaye de Bonneval, près du Cayrol, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Rodez.

On commence par nous présenter un joli visage, celui de la plus jeune "pensionnaire", la Polonaise Aleksandra, qui n'est que novice à l'époque. On ne l'entend pas parler dans l'immédiat. Ce n'est que plus tard que des extraits d'entretiens avec elle sont insérés. On sent que le réalisateur aveyronnais Nicolas Gayraud a été touché par la grâce et l'ingénuité de celle qui n'avait pas encore prononcé ses voeux... et quel bel accent !

L'auteur a joué sur la sensibilité pour bâtir son documentaire. Le couvent est situé en pleine campagne, en zone montagneuse. Les scènes d'extérieur sont superbes. De plus, les moniales qui nous sont présentées sont très attachantes. La première à crever l'écran est Anne-Claire, l'ancienne ingénieure à la fois drôle et déterminée, un profil atypique :

Ses coreligionnaires d'âge mûr sont tout aussi intéressantes. En écoutant la Mère-Abbesse, on comprend à demi-mots que c'est un rejet du monde "civil" (autant qu'une vocation monastique) qui l'a poussée à rejoindre la communauté, dans les années 1970.

Moins intellectuelle, soeur Claire (j'espère ne pas me tromper sur le nom) dit à peu près la même chose. Entre ces murs elle a trouvé la paix et une certaine forme de liberté, loin du tumulte du monde contemporain. Elle formule cela avec beaucoup d'humour !

Au cours de ses déambulations dans l'abbaye, Nicolas Gayraud croise d'autres moniales, auxquelles il consacre moins de temps, à l'exception de soeur Paulette, maîtresse femme qui lui montre la conduite forcée qui alimente la mini-centrale électrique... et qui se révèle très habile aux commandes d'un tracteur ! (Les spectateurs attentifs remarqueront que, lorsqu'elle vide l'une de ses poches, elle en sort un couteau Laguiole.)

En contrepoint, plusieurs entretiens ont été réalisés avec Xavier, l'artisan chocolatier pas vraiment croyant, mais qui s'est bien adapté à ses "associées" très particulières. Lui aussi a réfléchi au sens de la vie... et son point de vue n'est pas forcément éloigné de celui des religieuses.

Il manque, comme les moniales l'ont souligné, une véritable approche des rites chrétiens. La prière est laissée à distance, alors qu'elle occupe une place importante dans la vie quotidienne de ces femmes. Le documentaire n'en demeure pas moins fort intéressant... et l'on y entend chanter le choeur de l'abbaye.

P.S.

Pour en savoir plus sur le film, on peut consulter le dossier de presse, téléchargeable sur le site du producteur.

00:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film

mercredi, 15 octobre 2014

NCIS et le(s) drapeau(x)

Le mois dernier, la diffusion par M6 d'un épisode (le douzième) de la saison 11 de la célèbre série états-unienne avait provoqué maintes discussions sur la Toile, à cause de la présence, discrète mais répétée, d'un drapeau israélien à l'écran (dans le labo d'Abby).

Ce n'était pourtant pas la première fois. Déjà, dans la saison 10 (rediffusée actuellement en complément des épisodes inédits de la saison 11), on avait pu remarquer le curieux objet, dans un contexte toutefois moins surprenant :

A plusieurs reprises, dans l'épisode 15, on peut voir l'emblème de l’État hébreu sur le bureau de Ziva David. Pourtant, l'ex-agent du Mossad est à l'époque devenue citoyenne américaine... mais elle vient de perdre son père, qui dirigeait l'agence d'espionnage à laquelle elle avait appartenu. Dans la psychologie du personnage (mais peut-être pas dans l'esprit des scénaristes de la série), il faut y voir plus une manifestation de sentimentalisme que l'expression d'un quelconque nationalisme. Pourtant, sur le bureau d'en face, il n'y a guère d'ambiguïté dans l'organisation de l'espace de l'agent DiNozzo :

Dans l'épisode 16 (toujours de la saison 10), c'est moins flagrant, mais un téléspectateur attentif saura repérer l'objet insolite :

Je n'en parle qu'aujourd'hui pour la bonne et simple raison que, depuis environ un an, j'avais un peu laissé de côté mon ancienne série fétiche. Je n'en ai repris la vision qu'il y a quelques semaines, profitant des rediffusions pour assimiler la saison précédente.

20:18 Publié dans Politique étrangère, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, société, géopolitique, médias, états-unis

lundi, 06 octobre 2014

Chaud(es Aigues) devant !

L'information est parue dans le Bulletin d'Espalion de cette semaine, en page 31, sous le titre "Une webcam pour le touriste" :

Je suis donc allé vérifier, en me rendant sur le site de la commune de Chaudes-Aigues (située dans le Cantal, mais dans la partie Sud du département, qui fait partie de l'Aubrac). Voici ce que la caméra a capturé à 6h19, au moment où j'écrivais ces lignes :

Le site permet de consulter les prises de vue précédentes. Voilà une initiative originale... et guère attentatoire à la vie privée, puisque seuls les environs immédiats de la célèbre source du Par (la plus chaude d'Europe) est filmée. C'est l'occasion d'aller visiter la commune et ses alentours. Il n'y a pas que les thermes et le casino !

06:24 Publié dans Loisirs, Voyage, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, journalisme, photo, photographie

jeudi, 18 septembre 2014

Rodez sur TripAdvisor

La perle informative dont il va être ici question est parue discrètement, mardi 16 septembre, dans "Pitonnerie", la rubrique scrutée à la loupe par certains lecteurs du quotidien aveyronnais Centre Presse :

En consultant le site TripAdvisor, on constate, un peu à la surprise générale, que, parmi les visites touristiques associées à la commune de Rodez, celle du musée Fenaille recueille un indice de satisfaction plus élevé que celle du musée Soulages, qui devance toutefois la cathédrale locale. (A mon humble avis, c'est plutôt çà le scandale...)

Pourtant, la lutte n'est pas égale entre les deux musées. Depuis des mois, l'établissement consacré à l'oeuvre de Pierre Soulages bénéficie d'une couverture médiatique peut-être jamais vue pour un musée provincial. Dans un premier temps, le succès (relatif) des grosses boîtes à chaussures du Foirail a rejailli sur la vieille bâtisse donnant sur l'antique forum.

Mais, en matière de musée comme dans le cinéma, le nombre des entrées est à relativiser par l'indice de satisfaction. Combien de bouses filmiques attirant les masses ravissent à peine plus de 50 % de leur public, alors que des productions plus confidentielles (mais pas nécessairement élitistes) suscitent l'enthousiasme des spectateurs ? Sans maquillage outrancier ni tenue extravagante, l'altière Fenaille semble avoir procuré davantage de plaisir que la courtisane Soulages.

Notons toutefois que le nouveau musée recueille quand même un très bon indice de satisfaction. Quand on lit le détail des observations des visiteurs, on constate qu'il existe un grand contraste entre une majorité de très contents et une mince minorité de furieux. Si quelques-uns de ceux-ci ont été déçu par le contenu, ce sont surtout les défauts d'organisation et le comportement de certains membres du personnel qui semblent expliquer les mauvaises notes.

Du côté de Fenaille, on peut parler de belle surprise pour les visiteurs dont la destination première était sans doute le musée Soulages. L'impact des statues-menhirs (encore récemment mises à l'honneur sur Arte) explique sans doute en partie le bon classement du musée, dont les collections bénéficient d'un travail de présentation en général clair et érudit. S'y ajoute la qualité de l'exposition temporaire présente jusqu'au 26 octobre 2014 : "Impression d'Afrique".

Espérons que la suivante poursuivra sur cette lancée. Dans un avenir proche, le musée Fenaille pourrait aussi voir son intérêt relancé par le toilettage des collections permanentes. Il semblerait que quelques ajouts soient en cours. J'ai entendu parler d'un squelette de cheval (issu d'une tombe gallo-romaine) et... d'une nouvelle statue-menhir ! S'agira-t-il de l'une de celles qui n'avaient été exposées que temporairement en 2010 ? S'agira-t-il de celle qui a été découverte l'an dernier, aux confins du Tarn et de l'Hérault ?

20:22 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs, On se Soulages !, Voyage, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, acyualité, presse, médias, culture, sorties

dimanche, 07 septembre 2014

Hippocrate

C'est sans doute à la rigueur et à l'engagement professionnel du plus célèbre médecin de l'Antiquité que le titre de ce film fait allusion. On y suit les débuts d'un jeune interne, Benjamin. A travers son regard, on découvre (si on l'ignorait) les difficultés des différents personnels soignants, mais aussi la formidable aventure humaine que constitue l'acte médical consciencieusement pratiqué.

Attention, ce n'est pas un film angélique. Les médecins ne sont pas systématiquement montrés sous un jour favorable. Parfois, ils commettent même des erreurs qui peuvent se révéler dramatiques. Fort heureusement, à intervalle régulier, un peu d'humour carabin vient contrebalancer la noirceur de certaines situations.

Le personnage principal (interprété par Vincent Lacoste, meilleur que dans Jacky au royaume des filles) est un peu à cette image. Au début, on le sent mû par la foi du combattant... et l'espoir mal dissimulé d'une grande reconnaissance sociale. Il y a peut-être aussi un peu de conformisme dans son choix de carrière, puisque son père (Jacques Gamblin, impeccable) est l'un des mandarins de l'hôpital.

Le jeune homme entre en contact avec un monde plus diversifié qu'il ne l'imaginait. Les infirmières et aide-soignants sont plus ou moins motivés... et hiérarchiquement soumis aux prescriptions des médecins, même jeunes et peu expérimentés. Les "vieux" cinéphiles auront aussi plaisir à retrouver Marianne Denicourt, dans la peau d'un personnage écartelé entre sa formation médicale et ses responsabilités managériales.

Une catégorie se détache, celle des étrangers assimilés à des internes, alors qu'ils étaient titulaires dans leur pays d'origine. Le véritable personnage principal est sans doute Abdel Rezzak, cet Algérien à la fois ombrageux et compatissant, incarné à la perfection par Reda Kateb.

Le propos devient militant quand est dénoncée la gestion néo-libérale des établissements de soins. On nous propose aussi quelques jolis portraits de malades, de l'alcoolique SDF à l'ancienne danseuse en phase terminale. Ces numéros d'acteurs sont au service d'une vision humaniste de la médecine, qui ne cache pas les grandes difficultés dans lesquelles certains hôpitaux publics se débattent aujourd'hui.

S'il faut apporter une nuance, ce sera au niveau de la réalisation, assez plate. On a parfois du mal à distinguer ce film d'un reportage d'Envoyé spécial.

23:05 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, société

mercredi, 27 août 2014

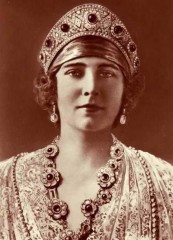

Burqa chrétienne

A la vision de la capture d'écran suivante, un observateur contemporain aurait tendance à déduire qu'il s'agit d'une musulmane intégriste :

Ce n'est pas le cas. L'identité de cette femme est connue : Marie de Yougoslavie (parfois aussi nommée Marie de Roumanie), épouse du roi Alexandre de Yougoslavie, qui fut assassiné à Marseille en 1934.

La capture d'écran est extraite d'une excellente émission, Mystères d'archives, diffusée sur Arte (et disponible en DVD). On peut y voir la jeune veuve lors de l'hommage rendu par la France à son royal époux, assassiné par un Macédonien proche des fascistes croates (les Oustachis) :

Ici, elle se trouve aux côtés du président de la République Albert Lebrun. L'image précédente a été prise un peu plus tard, sur le bateau. Bien entendu, cet accoutrement est limité à la période de deuil. On peut revoir la reine ainsi vêtue lors des obsèques nationales, à Belgrade :

Pour la petite histoire, sachez que de nombreux pays se sont fait représenter à la cérémonie, notamment la France et l'Allemagne (rappelons que nous sommes en 1934) :

Hermann Göring (ministre de l'Air du IIIe Reich) et Philippe Pétain (alors ministre de la Guerre) se sont retrouvés côte-à-côte, visiblement enchantés de se rencontrer...

Pour revenir au voile intégral, l'épisode montre que les chrétiens (comme les juifs d'ailleurs) ont longtemps fait subir aux femmes une "discrimination vestimentaire" que l'on retrouve aujourd'hui chez les musulmans archaïques.

14:03 Publié dans Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société

mardi, 19 août 2014

La mémoire aux a-guets

Lorsque, le mois dernier, je suis allé voir l'étonnant film israélien Le Procès de Viviane Amselem, j'ai eu comme une impression de déjà-vu que je n'ai pas réussi à m'expliquer. A l'époque, j'avais effectué quelques recherches, sans succès. C'est par hasard que récemment, j'ai retrouvé deux articles que j'avais lus plusieurs mois auparavant, articles qui prouvent une nouvelle fois que la réalité peut dépasser la fiction.

Le premier a été publié dans Le Canard enchaîné du 14 mai 2014, en pages intérieures. Sans doute écrit quelques jours auparavant, il est l'un des premiers en France à évoquer une étrange affaire, celle d'un mariage religieux que l'époux se refuse à rompre doublé d'un chantage cautionné par les autorités rabbiniques (avec un soupçon de fraude fiscale) :

Il a été suivi de peu par le quotidien Le Monde, dont le papier, daté du 15 mai, est moins précis sur le fond de l'affaire, mais la replace dans un contexte général. C'est une journaliste du Jerusalem Post qui, le 1er avril dernier, avait sorti l'information, dans un article dénonçant, de manière globale, l'archaïsme des autorités religieuses.

Pour se faire une opinion, on peut aussi écouter la chronique que Caroline Fourest avait consacrée à cette controverse, sur France Culture, le 13 mai dernier. Par contre, je ne suis pas parvenu à trouver la moindre information quant aux suites données à cette affaire (après mai 2014).

Moralité ? Mesdames, exigez le seul mariage civil, tant que les religieux n'auront pas renoncé aux pratiques discriminatoires !

23:01 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, spiritualité, femme

mardi, 05 août 2014

Au pied du mur... de l'argent

Il va être question du jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann (dont j'ai déjà parlé il y a deux ans). L'émission de ce mardi 5 août 2014 n'a vu participer qu'une seule concurrente, une infirmière prénommée Claire, originaire du Gard, qui avait commencé sa partie la veille.

En termes médiatiques, c'est ce qu'on appelle "une bonne cliente". Elle est jeune, plutôt jolie, exerce un métier qui a une bonne image (infirmière). Elle appartient au coeur de cible des annonceurs de la chaîne privée : les ménagères de moins de 50 ans. Cerise sur le gâteau : elle est télégénique, n'hésitant pas à "payer de sa personne", se muant en quasi co-animatrice de l'émission :

Son comportement est un mélange de candeur et d'extraversion qui, à faible dose, est sympathique, mais qui, à la longue, est plutôt irritant... et qui pourrait même passer pour artificiel. Je pense que la jeune femme "surjoue" son tempérament. C'est peut-être dû aux consignes données avant l'enregistrement de l'émission. (Elle a de plus sans doute été repérée pendant les sélections.) C'est peut-être aussi dû au stress. A plusieurs reprises, au cours du jeu, on voit (fugacement, le réalisateur ne souhaitant visiblement pas s'attarder sur ce genre de plans) son visage adopter d'autres expressions, comme l'angoisse ou au contraire une grande résolution. C'est pourquoi je me suis même demandé si elle n'était pas une actrice payée par la production. Ce serait quand même énorme. Je penche plutôt pour la "bonne poire", qui convient parfaitement au cadre de l'émission.

Elle a jusqu'à présent réussi un brillant parcours. Enfin, quand je dis brillant, faut pas exagérer non plus. Hier lundi, elle avait commencé par une question (sur l'emplacement d'attestation d'assurance automobile) qu'aucun conducteur ne peut méconnaître. Au cas où, les autres propositions de réponse étaient assez farfelues.

Ce mardi, la candidate a été interrogée sur le film Supercondriaque, l'un des cartons de l'année 2014 (avec plus de cinq millions d'entrées)... et, accessoirement, une coproduction TF1 (tout comme Boule et Bill, d'ailleurs). D'un côté, le jeu avantage le public-cible de la chaîne (qui, même s'il n'a pas vu le film en salles, a été abreuvé d'extraits dans différentes émissions), de l'autre, l'émission fait indirectement la promotion d'un produit-maison. On retrouve d'ailleurs régulièrement, dans les jeux de TF1, des questions sur les émissions ou les animateurs de la chaîne.

La suite n'était guère plus homérique : il fallait trouver le pays d'origine du pape François, en éliminant, comme mauvaises réponses, la France et l'Allemagne. Puis vint une question sur la tarte Tatin, qui n'a pas perturbé la jeune mère de famille. Elle dut ensuite choisir entre trois séries populaires (une seule de TF1... ouf !), la réponse étant facile à trouver par élimination.

On continua dans le haut de gamme, avec une question sur la compagne du nageur Camille Lacourt, Valérie Bègue, une ancienne miss France... que l'on peut voir régulièrement sur TF1, comme participante ou co-animatrice.

Arriva enfin (au bout de 24 minutes) une question un peu culturelle, sur le nom porté par les cyclones en Asie orientale. On sentait la candidate moins sûre d'elle... et, ô surprise, il m'a semblé que Jean-Luc Reichmann lui donnait un petit coup de pouce :

Juste après avoir énoncé la première proposition de réponse (qui était la bonne), il s'est tourné de son côté et a marqué un petit arrêt, dont il n'était pas coutumier jusqu'à présent. (Et il ne l'a pas fait pour les autres propositions.) Si, lors de chaque émission, l'animateur se tourne dans plusieurs directions (et notamment sur sa droite, où se trouve l'une des caméras), il est rare qu'il regarde directement un-e candidat-e quand il énonce les propositions de réponse, encore moins qu'il s'attarde un peu plus, avec un léger mouvement de tête. Je vois peut-être le mal partout, mais je ne peux m'empêcher de trouver ce mouvement suspect. (La candidate a évidemment correctement répondu.)

Du côté de TF1, à chaque émission, on ne perd pas le nord. Tout est bon pour inciter les téléspectateurs à appeler un numéro surtaxé ou envoyer un texto. Il y a quelques années, il avait été calculé qu'une émission de "The Voice" rapportait, par ce biais, plusieurs centaines de milliers d'euros. (Et l'on ne parle même pas des publicités diffusées en access prime time...) La chaîne a donc intérêt à ce qu'un-e candidat-e aille, de temps en temps, très loin dans le jeu, puisqu'il (elle) va partager son gain avec un téléspectateur ayant décroché son téléphone.

Les sommes distribuées aux différents types de candidat (ceux du "mur", ceux du plateau et les téléspectateurs) sont à comparer à ce que gagne la chaîne. Au cours d'une émission, en général, c'est entre 5 000 et 20 000 euros qui sont distribués (exceptionnellement 100 000). Rien qu'avec les appels surtaxés et les textos, la chaîne rentre largement dans ses frais... De surcroît, produire ce genre de jeu n'est pas très coûteux (même en incluant le salaire de l'animateur).

P.S.

Sachez que ces appels peuvent être remboursés !

23:07 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, société, actualité

mardi, 29 juillet 2014

Timidité parlementaire

C'est l'une des (timides) réformes utiles de la majorité actuelle : la loi sur la transparence de la vie politique. On a en vu très tôt l'une des applications : la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement Ayrault, puis celle des membres du gouvernement Valls (les précédentes étant dès lors inaccessibles, si leurs auteurs avaient perdu leur portefeuille ministériel). Dans ce cadre a été créée la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, dont le site internet permet d'accéder aux déclarations.

Plus récemment, les parlementaires ont dû remettre leur déclaration d'intérêts et d'activités, qui viennent d'être rendues accessibles au grand public (au contraire du patrimoine des députés et sénateurs, difficilement consultable... et surtout pas publiable). Je me suis intéressé aux cinq actuels élus nationaux de l'Aveyron : Marie-Lou Marcel, Alain Marc et Yves Censi (députés) ; Anne-Marie Escoffier et Alain Fauconnier (sénateurs).

Quatre d'entre eux sont officiellement à la retraite. Qui ne le savait pas s'en serait douté pour A-M Escoffier et A Fauconnier, respectivement nés en 1942 et 1945. C'est un peu moins connu pour M-L Marcel, qui a fait valoir ses droits (de manière légèrement anticipée) à 60 ans, en 2013. C'est limite polémique à propos d'Alain Marc, qui (comme je l'ai rappelé naguère) n'a pas trouvé gênant de profiter d'une retraite anticipée à 53 ans... tout en votant la loi reportant l'âge légal de départ à 62 ans. Curieusement, seule M-L Marcel a cru nécessaire de faire figurer, dans le cadre 1 de la déclaration (celui réservé aux rémunérations liées à une activité professionnelle autre que parlementaire), le fait qu'elle touche une pension de retraite. C'est peut-être lié au fait qu'elle a bénéficié d'un congé spécial de fin de carrière. Vous allez me dire : mais quel conflit d'intérêt peut naître de cette situation ? Eh bien, par exemple, il est intéressant de connaître l'exacte situation professionnelle de ceux qui votent les lois sur nos (futures) retraites... ainsi que le montant de leur pension, au moment où l'on demande aux Français de base de faire des sacrifices.

Passons maintenant aux indemnités parlementaires. C'est la déception pour M-L Marcel, qui n'intègre pas la sienne dans sa déclaration. De son côté, A-M Escoffier mentionne son salaire de ministre déléguée, puisqu'elle a fait partie du gouvernement Ayrault. Yves Censi déclare pour seul revenu son indemnité de député... sans en préciser le montant. Guère moins hypocrite, Alain Marc donne le chiffre annuel (environ 66 000 euros), et pas mensuel (environ 5 400 euros nets)... peut-être pour éviter certaines comparaisons. Le champion de la transparence est, de ce point de vue, Alain Fauconnier, qui précise le montant mensuel de son indemnité de sénateur, ainsi que celui de son indemnité de frais de mandat, qui est un revenu complémentaire masqué.

Venons-en aux autres indemnités. Yves Censi est le seul non-cumulard. Il devance Anne-Marie Escoffier, conseillère générale qui ne donne que son indemnité annuelle brute et M-L Marcel, qui est aussi conseillère régionale (environ 2 000 euros nets par mois). Pour cette dernière, si on fait la somme (avec les indemnités de la députée et sa retraite), on dépasse sans doute (légalement) 15 000 euros de revenu par mois.

C'est peut-être davantage pour Alain Fauconnier et Alain Marc, deux cumulards dont les indemnités subissent néanmoins l'écrêtement. Ces deux parlementaires ne peuvent toucher plus de 8 300 euros (bruts) par mois, au titre de leurs mandats. Le sénateur-maire de Saint-Affrique dépasse légèrement les 7 000 euros nets, auxquels s'ajoutent environ 600 euros au titre de la présidence du PNR des Grands Causses (qu'il vient d'ailleurs de proroger). Ce n'est donc pas par générosité qu'il ne touche rien au titre de président de la communauté de communes du Saint-Affricain (qu'il vient aussi de récupérer). Il a toutefois l'honnêteté de faire figurer la somme qu'il recevait quand il était vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Mais l'on ne sait rien du montant de sa retraite (il a été conseiller d'éducation).

On n'a pas plus d'information sur la pension d'Alain Marc. Il est de surcroît sans doute lui aussi écrêté. Si l'on ajoute son indemnité parlementaire à celle de vice-président du Conseil général de l'Aveyron, on ne doit pas être loin du maximum autorisé. Notons que pour cette indemnité comme pour la précédente, le député donne le chiffre annuel arrondi (23 000 euros). Il gagnerait donc à ce titre environ 1 900 euros nets par mois. Or, la population aveyronnaise se situant dans la tranche 250 000 - 500 000 (habitants), un vice-président du Conseil général doit toucher plus de 2 600 euros bruts (vraisemblablement plus de 2 100 euros nets). Alors ? A-t-il volontairement minoré sa déclaration ou n'a-t-il inscrit que le montant après écrêtement ? D'autre part, il se garde bien de préciser qu'il est aussi président de la communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn (reconduit en 2014)... et (premier) adjoint au maire d'Ayssènes. En raison de l'écrêtement (disposition introduite en 1992 par le gouvernement d'Edith Cresson... eh oui !), il ne peut sans doute rien toucher au titre de ces mandats.

Hors revenus "publics", nos élus ne reçoivent aucune rétribution. Ils n'exercent aucune activité de "conseil" et, lorsqu'ils occupent diverses présidences, c'est à titre bénévole.

J'ai envie de terminer par leurs collaborateurs parlementaires. Quatre en déclarent trois, A-M Escoffier se contentant de deux. Rappelons qu'ils sont payés par nos impôts, par l'intermédiaire du crédit affecté à la rémunération de collaborateurs (9 500 euros par mois pour un député, 7 500 pour un sénateur).

Je ne suis pas assez savant pour pouvoir décrypter tout l'arrière-plan du recrutement des assistants parlementaires. Mais je peux faire quand même quelques remarques. La principale est qu'une partie non négligeable des collaborateurs est composée de proches. C'est particulièrement visible pour Alain Fauconnier, qui a recruté son fils (qui, "dans le civil", travaille dans le lycée où a longtemps officié son père). La déclaration du sénateur mériterait éventuellement une mise à jour, puisque Doris Niragire Nirere n'est peut-être plus une collaboratrice à temps plein : elle travaillerait désormais aussi pour Amnesty International. Signalons aussi qu'un ancien collaborateur du sénateur est devenu son adjoint (et son hypothétique successeur, selon certains) à la mairie de Saint-Affrique.

De son côté, Marie-Lou Marcel emploie Bertrand Cavalerie, conseiller général (socialiste) de Capdenac-Gare, et Cécile Boullet-Laumond, elle aussi militante socialiste... qui fit, dans sa jeunesse, un bout de chemin avec le Parti de Gauche. Notons que le troisième membre de l'équipe, Jérôme Hébert, est partagé avec une autre députée, Martine Martinel (élue de Haute-Garonne, née la même année que Marie-Lou Marcel), ce qui figure aussi dans la déclaration de sa collègue.

Yves Censi n'échappe pas à la règle de la grande proximité politique, puisque sa principale assistante parlementaire, Stéphanie Lacombe, est une militante UMP et qu'elle a même figuré (en 13e position) sur la liste menée par Régine Taussat, candidate aux municipales de 2008, à Rodez. Le député de la première circonscription aveyronnaise a peut-être eu besoin de se rassurer, après le conflit qui l'a opposé à l'une de ses anciennes employées, conflit qui s'est mal conclu pour l'élu. (Une autre de ses assistantes est restée en place moins de deux ans. Elle a par la suite rejoint le cabinet de Jean-François Copé. Elle est aujourd'hui consultante.)

Terminons par l'équipe d'Alain Marc. Elle comporte une militante de la droite aveyronnaise, Nathalie Bécu, qui fut candidate aux élections municipales de Saint-Affrique, en 2008 sur la liste menée par Serge Wenner (en 14e position), en 2014 sur celle menée par Sébastien David (en 22e position). Est-il nécessaire de préciser que chacune de ces listes s'opposait à celle du socialiste Alain Fauconnier ? Beaucoup moins classique est le parcours de Paskalita Francheteau. Elle fut d'abord employée par l'acteur Richard Berry, puis la chanteuse Jeane Manson, avant de passer au service de Jacques Godfrain, le mentor d'Alain Marc.

00:02 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, politique, actualité

vendredi, 25 juillet 2014

Millau, la série noire

... aurait pu continuer. Depuis au moins 2010, la "Cité du gant" est le théâtre, chaque année, d'un fait divers sanglant. La récente agression des rugbymen de Clermont-Ferrand a failli très mal se terminer.

Mais remontons un peu le temps. En mai 2010, la ville a été bouleversée par le meurtre du jeune Jean-Ronald, à la fois par l'injustice du sort qui frappait ce garçon sans histoire (venu à Millau pour vivre sa passion du rugby) et à cause de la violence de la mise à mort, au cours d'une expédition punitive à laquelle plus de vingt personnes ont participé, trois personnes ayant été blessées à coups de couteaux. Accessoirement, cet assassinat révélait les tensions existant entre les communautés antillaises et maghrébines, la victime ayant vécu à Haïti et Saint-Martin, ses agresseurs étant d'origine nord-africaine. A l'époque, une équipe de l'émission Sept à Huit est même venue enquêter sur place. Ce n'est qu'en septembre prochain que le procès va débuter !

Un peu plus d'un an plus tard, en plein mois d'août, c'est dans le village voisin d'Aguessac qu'une adolescente de 17 ans a été victime d'un viol collectif, au cours d'une fête. Elle était originaire d'une commune proche, Saint-Georges-de-Luzençon, ses bourreaux venaient de l'Hérault.

En juin 2012, ce fut au tour d'un jeune homme d'origine maghrébine de décéder dans la sous-préfecture aveyronnaise, abattu par un policier de la BAC alors qu'il tentait de forcer un barrage, après une course-poursuite. Notons que ce jeune homme jusque-là sans histoire avait une grande quantité de drogue dans son véhicule. (Il a peut-être servi de "mule" à des trafiquants locaux.) Cette mort idiote a suscité beaucoup d'émotion. Paradoxalement, on n'a remis en cause que l'action des policiers. On a évité de se poser des questions sur le comportement du jeune. Il reste à espérer que l'enquête a permis de lever les derniers doutes.

Nous voilà arrivés en décembre 2013. Une nouvelle fois, la Cité du gant a été frappée par l'horreur : une adolescente de 14 ans a été mortellement poignardée par un déséquilibré (qui semblait fasciné par le destin tragique de Jean-Ronald). Les médias nationaux se sont de nouveau intéressés à Millau pour de mauvaises raisons.

En juillet 2014, si le sang a coulé à Millau, personne n'est décédé (fort heureusement). Mais cela aurait pu se terminer de manière plus tragique, si les victimes des agresseurs avaient été moins costaudes que les rugbymen, ou si d'autres personnes n'étaient intervenues pour les aider. Le pire dans cette histoire est que les quelque dix agresseurs sont issus de la petite communauté antillaise de Millau. Certains sont connus des services de police. Il n'est pas impossible que, parmi les complices, on trouve des personnes qui ont connu naguère Jean-Ronald. De surcroît, le mode opératoire de l'agression des rugbymen (une expédition de groupe) et les armes utilisées ne sont pas sans rappeler l'agression du jeune Haïtien en 2010. La haine et la violence semblent s'être propagées d'un groupe à l'autre. Voilà qui n'est guère encourageant.

22:43 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, actualité, journalisme, presse, médias

dimanche, 20 juillet 2014

Inégalités en Suisse et en France

L'information, parue il y a deux jours, a rapidement fait la Une de nombreux journaux : la Suisse compterait plus de millionnaires (en dollars) que de bénéficiaires de l'aide sociale (330 000 contre 250 000, en 2012). Et la France ? Après une petite recherche, on trouve environ 2 600 000 (ménages) millionnaires dans l'Hexagone en 2011 (d'après l'hebdomadaire Challenges). Quant à l'aide sociale, elle bénéficierait à 3 600 000 personnes en France métropolitaine en 2012. En ajoutant les bénéficiaires résidant outremer, on doit atteindre les 4 millions de personnes. La situation est donc inverse entre la France et la Suisse.

Mais, si l'on y regarde de plus près, les pays ne sont pas si différents que cela. Il faut d'abord comparer le nombre de millionnaires à celui des foyers. D'après le recensement de 2012, la Suisse en compte 3 553 700. Cela donne un millionnaire pour 10,8 ménages. Et en France ? D'après l'INED, en 2011, notre pays comptait 27 347 600 ménages. Cela donne un millionnaire pour 10,5 ménages, une proportion équivalente à celle de la Suisse (et même légèrement plus haute) ! Ceci dit, si l'on considère les "super riches", nos voisins helvétiques sont largement en tête.

On arrive à une conclusion logique : si la France compte la même part de millionnaires que la Suisse, les pauvres y sont proportionnellement plus nombreux. On en a la confirmation indirecte par le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités internes (plus il est bas, plus les inégalités sont faibles). D'après Eurostat, en 2012, il est de 30,5 en France et de 28,8 en Suisse (22,6 en Norvège, 35 en Espagne, plus de 40 en Turquie). Si les inégalités sont un peu plus faibles en Suisse qu'en France, c'est parce que les pauvres sont moins nombreux et moins pauvres en Suisse qu'en France.

L'évolution récente est aussi riche d'enseignements. Depuis 2008, le coefficient de Gini ne cesse de diminuer en Suisse : il est passé de 31,1 à 28,8. En France, c'est presque l'inverse, puisque de 2008 à 2012, il a successivement été de 29,8 ; 29,9 ; 29,8 ; 30,8 et 30,5.

Il manque un dernier point à cette comparaison : l'origine des millionnaires. Globalement, la Suisse est un pays à forte immigration, à tel point que les étrangers résidents permanents (très majoritairement européens) représentent 23 % de la population (1 870 000 sur 8 039 100 habitants en 2012). En France, sur un total de 65 252 000 habitants, en 2012 (selon l'INSEE), les étrangers (en situation régulière) sont 2 881 872 (selon un rapport du ministère de l'Intérieur). Cela représente 4,4 %. Allez, voyons large et comptons 3 500 000 étrangers dans notre pays (en ajoutant -à grands coups de louche- les clandestins). Cela donnerait 5,4 % de la population totale.

Concernant les millionnaires, je n'ai pas de chiffres précis mais, compte tenu de l'origine des étrangers résidant dans les deux pays (les ressortissants des pays développés sont proportionnellement bien plus nombreux en Suisse qu'en France), je pense qu'il y a de fortes chances pour la part d'étrangers dans les millionnaires soit bien plus élevée en Suisse qu'en France... d'autant plus si l'on considère les conditions fiscales qui sont faites aux grandes fortunes dans les deux pays. (Pour les milliardaires, c'est déjà certain : d'après le site de la radio-télévision suisse, neuf des treize plus riches résidents sont de nationalité étrangère... ce qui n'est évidemment pas le cas en France.)

Qu'en conclure ? Eh bien que, malgré une fiscalité plus lourde et moins opaque, la France produit proportionnellement plus de millionnaires que la Suisse. Notre système économique produit aussi plus de pauvreté, en dépit des reversements qui contribuent à atténuer les inégalités. C'est un peu à l'image du système éducatif : il fonctionne bien pour 70 à 80 % des élèves ; il produit une élite (scientifique, administrative...) que d'autres pays nous envient... mais il laisse une part (trop) importante de son public de côté.

15:49 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, presse, médias, journalisme, économie, actualité, société

vendredi, 11 juillet 2014

Les dessous pas très chics de la construction du musée Soulages

Le quotidien Midi Libre a réussi un joli coup éditorial en mettant en ligne, dès hier soir (pour les abonnés), un article faisant état d'une enquête sur une fraude dans les marchés de construction du musée ruthénois. Il a été très vite repris par l'agence AFP, puis par Le Monde. A Rodez, il suffisait de ne pas se lever trop tard ce matin pour pouvoir se procurer la version papier.

On peut commencer par quelques remarques sur la chronologie. D'après l'article, tout a démarré par hasard, en mai 2011. Des écoutes téléphoniques réalisées par la Police judiciaire, sur Bordeaux, font émerger un soupçon d'entente illicite entre des professionnels du bâtiment, dans le cadre dans la construction du musée Soulages.

Ce n'est qu'en mars 2013 qu'une information judiciaire est ouverte par le procureur de Rodez. Il a fallu presque deux ans... pour réunir un faisceau de présomptions plus important ? En tout cas, on n'apprend la chose qu'en juillet 2014, environ seize mois plus tard. Soit les médias n'étaient pas au courant, et dans ce cas c'est au niveau du Parquet ou du Grand Rodez qu'on a voulu éviter d'ébruiter la chose (dans un article de La Dépêche du Midi, le maire et président de la Communauté d'agglomération Christian Teyssèdre évoque la venue de fonctionnaires du SRPJ de Toulouse en mai 2013). Soit les médias locaux étaient au courant et ils ont "retenu" l'info. Quelle que soit la vérité sur ce point, il est clair qu'on a voulu que l'inauguration du musée ne soit pas "parasitée" par les investigations en cours.

D'autres interrogations subsistent, concernant l'implication des différents acteurs dans cette affaire. D'après l'article de Midi Libre, dans l'état actuel des choses, seuls des entrepreneurs (pas forcément aveyronnais) sont impliqués. Il s'agirait d'une entente illicite, comme il s'en est déjà produit des dizaines centaines milliers de fois dans le pays. Le but est de contourner la mise en concurrence, qui oblige à serrer les coûts. Il existerait même des logiciels qui permettraient de fabriquer de fausses propositions crédibles... mais légèrement moins bonnes que celle de l'entrepreneur qui a été désigné pour remporter l'appel d'offres. L'entente peut aussi jouer sur un plan vertical, entre, par exemple, un maître d'oeuvre et des sous-traitants, voire entre sous-traitants. C'est ce que l'information judiciaire devra déterminer.

Il reste la possible implication de politiques. Elle semble pour l'instant exclue. L'article de Midi Libre n'en fait pas mention et C. Teyssèdre affirme que le Grand Rodez n'est pas mis en cause. Le maire de Rodez s'avance peut-être un peu trop quand il déclare que même le personnel de la Communauté d'agglomération n'est pas concerné par l'affaire. C'est à l'enquête de le dire. Il est possible qu'il ait raison. Mais il est aussi possible qu'au moins l'un des entrepreneurs ait eu une "source interne", pas forcément un-e élu-e, mais quelqu'un, travaillant à l'agglo, ayant fourni de précieux renseignements.

A suivre donc.

22:43 Publié dans On se Soulages !, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, art, culture, peinture, médias, presse, journalisme

samedi, 14 juin 2014

Un groupe pas si facile que cela pour l'équipe de France de football

En France, on s'est peut-être un peu vite réjoui du résultat du tirage au sort de la phase finale de la coupe du monde football 2014. Dans le groupe E, la France est opposée au Honduras, à la Suisse et à l'Equateur. Aucun des vainqueurs potentiels ne se trouve sur sa route immédiate. "Du tout cuit pour les huitièmes de finale", ai-je entendu à l'époque. Les récents succès de l'équipe tricolore en matchs de préparation ont fait ressurgir une armée de Footix dans notre pays. L'ancien fan que je suis regarde cela avec plus de recul.

Commençons par le Honduras, l'adversaire de dimanche. A priori, il ne paie pas de mine. C'est seulement la troisième fois qu'il se qualifie pour une phase finale... mais la deuxième de suite. Même si, les deux fois précédentes (en 1982 et 2010), il n'a pas passé le premier tour, il dispose peut-être de la meilleure équipe que le pays ait connue.

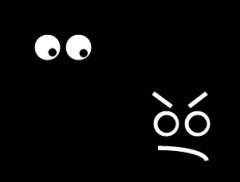

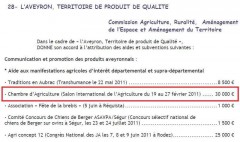

Le Honduras a en effet terminé troisième des éliminatoires de la zone Concacaf (qui regroupe les pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes), derrière les Etats-Unis et le Costa Rica... mais devant le Mexique (qui vient de battre le Cameroun 1-0, dans le groupe A) :

Dans son parcours, le Honduras s'est signalé par la qualité de ses attaquants, infligeant un cinglant 8-1 au Canada (avec de très jolis buts... même si la défense canadienne comptait sans doute plus de trous que les chaussettes d'un clochard). Plus tard dans la compétition, l'équipe centre-américaine s'est fait remarquer par un autre exploit : une victoire contre le Mexique, à Mexico. Rappelons enfin qu'il y a quatre ans, la Suisse n'était pas parvenue à vaincre le Honduras en phase de poules, perdant ainsi toute chance d'accéder aux huitièmes de finale.

Voilà qui nous mène à nos voisins helvétiques. Il y a quatre ans, il avaient, dans un premier temps, fait forte impression, battant l'Espagne (futur vainqueur), avant de rater la suite de la compétition. Les observateurs avaient déploré la faiblesse de l'attaque suisse.

La formation de 2014 semble avoir remédié (au moins partiellement) au problème, puisqu'elle a fini les éliminatoires avec la meilleure attaque (17 buts) de son groupe... et la meilleure défense : 6 buts encaissés en 10 matchs, dont 4 lors d'une rencontre épique contre l'Islande... et donc seulement 2 lors des 9 autres matchs. Ajoutons à cela que la Suisse est restée invaincue, remportant 7 rencontres et concédant 3 matchs nuls.

Des 7 victoires, on retiendra notamment celle remportée en Norvège (0-2), contre une équipe qui était beaucoup plus motivée que celle que la France a facilement vaincue en match amical à Saint-Denis.

Passons au troisième adversaire des Bleus : l'Equateur. Comme pour le Honduras, c'est sa troisième participation à une phase finale de la coupe du monde, après 2002 et surtout 2006, édition au cours de laquelle les Sud-Américains avaient atteint les huitièmes de finale. Dans les conversations, c'est le pays dont le nom échappe le plus souvent à la mémoire des interlocuteurs. Tout le monde se souvient (en la redoutant, parfois) de la présence de la Suisse dans le groupe de la France. Minoritaires sont ceux qui ignorent le nom du premier adversaire, le Honduras, présenté (à tort ?) comme un "petit Poucet". Pour le troisième, l'utilisation d'un smartphone se révèle (souvent) nécessaire...

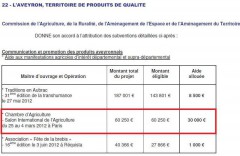

Et pourtant. L'Equateur n'a pas eu besoin de recourir aux barrages pour se qualifier. Il a terminé quatrième de la zone Amérique du Sud, juste devant l'Uruguay :

Pour en arriver là, les Equatoriens ont réalisé plusieurs belles performances à domicile, battant notamment le Chili (4-0 !... Il vient de battre l'Australie 3-1, dans le groupe B), l'Uruguay (1-0)... et le Paraguay (4-1). C'est cette dernière équipe que la France n'est pas parvenue à vaincre en match amical, au début du mois, à Nice. Même si les conditions sont aujourd'hui différentes, ces quelques données devraient inciter les Bleus à prendre très au sérieux chacun de leurs adversaires.

P.S.

La rencontre de dimanche (contre le Honduras) aura une saveur particulière, au moment de l'écoute des hymnes nationaux. En effet, celui du Honduras contient un couplet entièrement dédié à la France... mais celle de la Révolution et de Georges Danton !

18:25 Publié dans Presse, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brésil, coupe du monde, football, société, france

lundi, 02 juin 2014

Insécurité et propagande à Toulouse

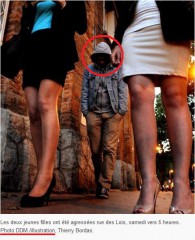

Ce matin, comme pas mal de lecteurs, j'ai été quelque peu interloqué par un article de La Dépêche du Midi intitulé : "Deux étudiantes volées et agressées à la sortie d'une boîte de nuit". Ce n'est pas tant le fond (hélas assez courant dans la Ville rose) que la forme qui m'a interpellé. Regardons la photographie qui illustre l'article :

Elle n'a évidemment pas été prise sur le fait. Mais entre le moment de l'agression (le samedi) et celui de la mise en page de l'article (le dimanche), il y a eu suffisamment de temps pour réaliser un document d'illustration, comme il est précisé au bas de la photographie.

On a donc choisi de représenter les deux étudiantes agressées comme deux bourgeoises... et l'agresseur comme un jeune homme à capuche, visiblement d'origine africaine. Or, l'article ne dit rien du physique des deux agresseurs, qui avaient le visage masqué. Soit les deux jeunes femmes ont quand même pu donner un début de description (et l'article ne le dit pas), soit c'est une extrapolation pure et simple.

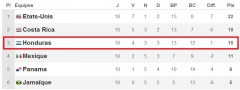

Ce nouveau fait divers s'insère dans la polémique sur la police municipale toulousaine. La sécurité fut l'un des sujets "chauds" de la récente campagne des municipales. Le candidat vainqueur, Jean-Luc Moudenc, en avait fait l'un de ses principaux arguments :

Dans son document de campagne, il compare le nombre de caméras de vidéosurveillance dans plusieurs grandes villes (dont Toulouse). Mais c'est sur le nombre de policiers municipaux (non cité dans le document) qu'a porté la polémique... encore aujourd'hui.

En avril dernier, le nouvel adjoint à la sécurité, dans un article de La Dépêche du Midi, a avancé des chiffres qui sont depuis régulièrement repris... y compris par La Dépêche elle-même, il y a moins de trois semaines. (Comme le même chiffre a été cité dans deux articles différents, j'écarte la possible erreur de virgule d'un journaliste.)

Refaisons les calculs. Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirment les élus de la nouvelle majorité toulousaine, ce n'est 160 mais 175 agents que compte la police municipale à la fin de l'ère Cohen, aussi bien d'après La Gazette des communes que les statistiques gouvernementales.

Si l'on divise par la population municipale de Toulouse en 2011 (qui est la population légale de 2014, selon l'INSEE), soit 447 340 habitants, on obtient 0,000 39 policier par habitant, soit 0,039 pour 100 habitants... ou 0,39 pour 1 000... ou 3,9 pour 10 000. C'est là qu'intervient l'erreur (involontaire ?). Le nouvel adjoint à la sécurité de Toulouse compare le nombre de policiers municipaux de Toulouse pour 1 000 habitants à celui de Lyon... pour 10 000.

En effet, à la même date, la commune de Lyon comptait 326 policiers municipaux, pour une population municipale de 491 268 habitants. Cela nous donne un ratio de 0,000 66... soit 0,66 policier pour 1 000 habitants... et 6,6 pour 10 000.

Dans le doute, faisons la même opération pour Montpellier. Elle comptait 130 policiers municipaux pour 264 538 habitants. Cela nous donne 0,000 49... soit 0,49 pour 1 000 et 4,9 pour 10 000.

Conclusion : Olivier Arsac a cité des chiffres qui font apparaître exagérément faible le ratio de policiers municipaux à Toulouse par rapport aux autres grandes villes. Ainsi, l'écart entre Toulouse et Lyon n'est pas de 0,47 à 6 (une différence de 1 à 14 !), mais de 3,9 à 6,6 (une différence de 1 à 1,7 !).

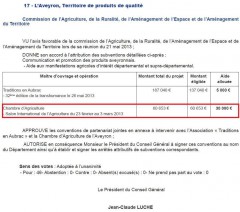

Signalons que cet écart (beaucoup plus faible en réalité que ce qui a été colporté dans les médias) n'est pas né de la gestion Cohen. On peut le constater à la lecture d'un rapport d'information sénatorial de 1998, dans lequel on peut trouver le tableau suivant :

A l'époque où feu Dominique Baudis officiait à la mairie, la police municipale comptait deux fois moins de personnel et le nombre d'agents pour 1 000 habitants était presque deux fois plus faible que sous Pierre Cohen. De plus, si l'on compare les ratios de Lyon et de Toulouse, on constate que l'écart (de 1 à 2,4) était plus important qu'en 2012. On peut faire la même remarque en comparant les ratios de Montpellier et Toulouse : l'écart était plus important en 1998 (1 pour 1,66) qu'en 2012 (1 pour 1,26).

Même si, sous le mandat de Pierre Cohen, le centre-ville de Toulouse a souffert (et continue à souffrir) d'une indéniable insécurité nocturne, on ne peut pas l'expliquer par la politique d'embauche ou de non-embauche de policiers municipaux. La crise économique est passée par là, ainsi que la réduction des effectifs de la police nationale. (Merci, Chirac et Sarkozy !) On pourrait aussi longtemps causer de l'incivilité de nombre de jeunes adultes... Mais le choix de la municipalité Cohen de ne plus faire intervenir la police municipale la nuit (estimant que les missions accomplies à cette période sont du ressort de la police nationale) lui a sans doute coûté cher en mars dernier.

11:42 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, journalisme, politique

jeudi, 08 mai 2014

Le Saint Suaire de Rodez

C'est l'un des questionnements qui agitent les Ruthénois ces jours-ci. La cathédrale Notre-Dame est-elle l'objet d'une apparition du Christ, comme semble le suggérer une photographie, prise par des touristes de passage à Rodez et publiée dans le quotidien Centre Presse ?

Où se trouve cette apparition ? Eh bien, au plafond, si l'on se fie à ce que l'on voit sur la partie droite de la photographie : on est proche d'une croisée d'ogives. Une brève déambulation dans le magnifique édifice permet de déterminer l'endroit exact, situé au fond de la nef, à proximité de la place d'Armes, pas très loin de ce qui aurait pu être le narthex de l'église, si sa façade occidentale n'avait été intégrée aux remparts de la cité :

A l'intérieur, il faut se rapprocher de la rosace, comme on peut le voir sur un extrait de la visite panoramique de l'édifice :

Mais, en regardant ailleurs, on se rend compte que les taches d'humidité ont donné naissance à d'autres formes troublantes (toujours dans la partie occidentale de la nef, le point rouge représentant l'emplacement de la fameuse apparition) :

Mais ce n'est pas le seul visage mystérieux que contient la cathédrale. Je conseille aux visiteurs de s'attarder un peu sur les piliers. Sur l'un d'entre eux, sous un certain éclairage, on peut distinguer ceci :

Cela ne vous évoque rien ? Je reconnais que la photographie n'est pas de très bonne qualité, mais il est néanmoins évident que nous sommes en présence d'un visage humain, marqué par des blessures :

S'agit-il d'un martyr inconnu ? Mystère. Toujours est-il que des esprits semblent rôder dans l'église. L'un d'entre eux est même visible à côté de l'entrée nord :

Cette forme blanche ne laisse aucun doute. On peut même distinguer deux yeux, ainsi qu'une petite boule blanche en bas à gauche du fantôme. Serait-ce un boulet, auquel il ne manquerait qu'une chaîne ? Enfin, comment ne pas voir la gangue de grès qui englobe la forme : cet esprit sans doute maléfique, enveloppé de soufre, a été emprisonné dans les murs de la cathédrale, sous la surveillance du Très-Haut.

14:18 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, photographie, presse, spiritualité

samedi, 03 mai 2014

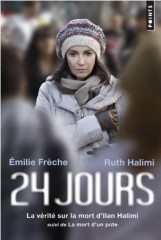

24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi

Le film se veut l'adaptation du livre coécrit il y a quelques années par Ruth Halimi (la mère de la victime) et Emilie Frèche (l'une des scénaristes). C'est à la fois une œuvre coup-de-poing, engagée, et un film d'action, à suspens, même si l'on en connaît hélas la conclusion.

C'est d'abord sous cet angle que l'on peut analyser le film. Il faut en séparer deux scènes ratées, une au début (quand les sœurs apprennent l'enlèvement d'Ilan) et à la fin, lors de l'exhumation du corps (pour une raison que je vous laisse découvrir... c'est d'ailleurs le chapitre introductif du livre). Dans les deux cas, je trouve que c'est mal joué. On voit les sœurs crier et pleurer comme si leur frère était mort, alors qu'à ce moment de l'histoire, elles découvrent pourquoi il ne répond pas au téléphone depuis des heures. A la fin, on nous montre (une fois de plus) la douleur de la mère, au moment de la sortie du cercueil. C'est sans doute authentique, mais, comme cela fait déjà plus d'1h30 que l'on suit la maman (qui est le personnage principal du film), on a bien compris quelle tragédie c'est pour elle, on compatit, mais là, c'est un peu trop.

Entre ces deux moments, c'est un très bon film. C'est d'abord trépidant, avec une enquête à rebondissements, que l'on a oubliés même si l'on a suivi l'affaire il y a huit ans. L'action se déroule principalement dans la région parisienne, entre le douzième arrondissement (où habite la famille Halimi), le quatorzième (d'où sont passés certains appels téléphoniques) et les Hauts-de-Seine (les villes de Sceaux et Bagneux). Le corps de la victime a été retrouvé plus au sud, dans l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Les acteurs sont bons, qu'ils incarnent les membres de la famille, les policiers ou les ravisseurs. Du côté de la famille, il faut souligner la performance du couple (séparé) formé par Zabou Breitman et Pascal Elbé. La première a repris le rôle que devait tenir Valérie Benguigui, décédée l'an dernier. En elle, on a voulu peindre une mère aimante comme une autre, dévastée par cette affaire. A travers elle s'expriment aussi (ce que l'on retrouve dans le livre) les reproches de la famille à la police et à la justice. A ses côtés, Pascal Elbé est formidable de retenue. Il transmet admirablement l'inquiétude qui ronge le père, mais qu'il ne doit pas montrer : il est censé être un roc... et on lui a demandé d'être fort. A signaler aussi la bonne prestation de Syrus Shahidi, qui avait la difficile tâche de jouer Ilan Halimi.

Du côté des policiers, on nous peint une grande diversité de tempéraments. J'ai été moyennement convaincu par un acteur que j'aime pourtant beaucoup, Jacques Gamblin. Est-ce parce que l'on sait que le fonctionnaire de police s'est suicidé l'an dernier ? En tout cas, on nous le présente comme un homme calme et un peu dépressif. A ses côtés officie une psychologue (interprétée par Sylvie Testud), un personnage que l'on particulièrement "chargé" dans le film. On lui reproche d'avoir poussé à l'intransigeance.

Passons aux ravisseurs. J'ai trouvé excellente la prestation de Tony Harrisson en Youssouf Fofana. Il restitue parfaitement le côté mégalo et ordurier du chef de la bande. Le montage nous permet aussi de comprendre la manière dont les téléphones et les publiphones ont été utilisés, à la fois pour échapper à la surveillance policière et pour mettre la pression sur la famille d'Ilan Halimi. (Le film omet toutefois de préciser le rôle d'un informaticien, qui a permis l'existence de ce jeu du chat et de la souris par l'intermédiaire d'adresses internet bidons.) Les autres membres du gang paraissent être de petites frappes de banlieue, certains moins humains que d'autres. Le film ne s'attarde pas trop sur eux, alors qu'il aurait pu davantage charger la barque.

Il évoque aussi l'indifférence de la population du quartier où Ilan Halimi a été séquestré. Personne n'aurait rien vu ni entendu, ce qui semble visiblement impossible. Restent les appâts, dont les rôles sont bien rendus par des actrices inconnues. On mesure surtout l'inculture et l'absence de morale de ces jeunes, obsédés par l'argent vite gagné et gangrenés par des préjugés antisémites.

Cela nous mène au propos militant du film. Il dénonce la faillite de l'action policière et l'aveuglement de la hiérarchie face aux motivations des ravisseurs, qui n'étaient pas que crapuleuses. Dès le début, on nous fait bien comprendre que la victime a été choisie parce que juive (les magasins ont été repérés comme fermant lors du shabbat). Plusieurs tentatives similaires (mieux décrites dans le livre) ont eu lieu, que les enquêteurs découvrent au fur et à mesure. A chaque fois, les victimes potentielles des enlèvements étaient juives. On sent le désarroi de la mère lorsqu'elle réalise que la police ne tient pas compte de ce facteur essentiel. On perçoit aussi les regrets de ne pas avoir lancé dès le début un appel à témoin, puisqu'on disposait du portrait-robot de l'un des appâts et d'informations sur le déroulement de l'enlèvement et l'implication de certains individus (ils étaient une vingtaine au total, la liste complète étant accessible sur la page Wikipedia consacrée à l'affaire).

Au final, le film est éprouvant. On a une (petite) idée de ce qu'ont pu ressentir les proches de la victime. Comme le titre l'indique, cela a duré plus de trois semaines !... et le jeune homme aurait pu être sauvé. Même le chef de bande aurait pu être arrêté. L'une des scènes le montre contrôlé par des îlotiers, mais, comme ses papiers sont en règle (et que l'enquête demeure secrète), on le laisse partir. Juste avant, il vient d'échapper à une interpellation dans un cybercafé, où l'on a envoyé des policiers de l'arrondissement, pas au courant de l'affaire... et qui sont d'abord entrés dans l'immeuble voisin. Le livre explique davantage ces aspects, en mettant aussi le doigt sur la non prise en compte de la piste ivoirienne, qui aurait pu permettre d'identifier rapidement Youssouf Fofana. On a visiblement voulu éviter de trop accabler la police nationale. Le film ne dit donc pas qu'au commissariat de Bagneux, les policiers n'ont pas reconnu le chef du gang sur une photographie qu'on leur présentait... alors qu'il avait été incarcéré dans ces lieux quelques semaines plus tôt... et qu'il était fiché comme délinquant multirécidiviste.

L'histoire ne s'arrête pas à la mort d'Ilan Halimi. Elle se poursuit par la traque de ses meurtriers, enfin efficace. On ne nous mène pas jusqu'aux procès, l'appel se concluant à la fin de 2010.

P.S.

Depuis, certains des condamnés ont refait l'actualité. On a surtout entendu parler de l'appât, une jeune femme qui a connu une vie difficile... mais qui a visiblement acquis une certaine habileté à s'attacher les services de protecteurs. De son côté, Youssouf Fofana ne semble pas suivre le chemin de la réhabilitation. Sachez que la plupart des coupables sont déjà libres. D'après un article de La Dépêche du Midi, seuls 5 des 24 condamnés en première instance sont encore sous les verrous. Cela explique que l'une des sœurs d'Ilan Halimi ait pu croiser l'un des appâts récemment, dans le métro parisien...

P.S. II

Le sortie du film vient nous rappeler qu'il est des vérités que tout le monde ne trouve pas bonnes à dire. On sait que France Télévision n'a pas voulu financer le film. De plus, lors de la venue du réalisateur Alexandre Arcady dans l'émission "On n'est pas couché", l'un des chroniqueurs s'en est apparemment violemment pris au film... j'ai écrit "apparemment", parce que la séquence a été coupée au montage. Cet Aymeric Caron a tout l'air d'être l'un de ces imbéciles qui mélangent (volontairement ?) antisionisme et antisémitisme.

P.S. III

Sur le site allocine.fr, la sortie du film a donné lieu au même phénomène que pour celle de La Marche, il y a quelques mois de cela. Très vite, des internautes se sont précipités pour attribuer une très faible note au film, histoire qu'il apparaisse comme médiocre ou mauvais aux internautes qui consultent le tableau des étoiles avant d'aller au cinéma.

(capture d'écran réalisée le 3 mai 2014)

La très grande majorité de ces critiques n'est même pas argumentée... ce qui laisse soupçonner que leurs auteurs n'ont même pas vu le film. De plus, dans la plupart des cas, ils ne sont pas des habitués du site : ils y ont très peu contribué. On comprend bien quelles sont leurs motivations... De surcroît, quand on lit les commentaires, souvent, on retrouve le même reproche (tiens, tiens...) : ce serait un film "communautaire", sous-entendu, fait par des juifs pour les juifs. C'est exactement ce que dénoncent Ruth Halimi et Émilie Frèche dans le livre paru en 2009 : pour certains individus, dénoncer l'antisémitisme revient à prendre parti pour les juifs.

Au contraire, dénoncer l'antisémitisme qui a conduit au meurtre d'Ilan Halimi, c'est défendre, de manière universelle, les droits de l'Homme. Que certains des auteurs des actes de barbarie puissent être considérés comme des "victimes de la société" n'est en aucun cas une circonstance atténuante.

15:45 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, société

mercredi, 30 avril 2014

Publicité culinaire

Il n'a échappé à personne que, le premier avril dernier, Michel et Sébastien Bras ont ouvert le restaurant associé au (futur) musée Soulages, deux mois avant l'inauguration de celui-ci, alors que le jardin du Foirail est encore en plein travaux.

Force est de constater que cette ouverture a connu un certain retentissement. Les médias locaux et régionaux ont bien évidemment abondamment relayé l'information. On ne s'étonnera pas non plus que La Montagne, un voisin (peut-être le futur propriétaire de Centre Presse), s'en soit fait l'écho. C'est "remonté" jusqu'à la capitale. Le Parisien s'est contenté de reprendre une dépêche AFP, agrémentée de photographies de José Torres (qui travaille pour Centre Presse). De son côté, le critique gastronomique du Figaro a visiblement été emballé, alors que Le Monde évoque l'établissement ruthénois dans un article thématique consacré aux musées.

C'est pourquoi on peut se demander s'il était bien utile de rajouter, tout autour du Foirail, ces petits panneaux indiquant la direction à suivre pour arriver au fameux restaurant :

Quand on vient de la cathédrale, c'est dès l'entrée du jardin public que l'on se voit montrer "le droit chemin" (n°1) :

La pancarte est tantôt disposée de manière à faire face aux personnes qui viennent de la place d'Armes, tantôt disposée sur la droite, plutôt visible quand on remonte la promenade. Le plus cocasse est que, de prime abord, elle semble indiquer le chemin pour se rendre à un autre restaurant, Le Kiosque, qui doit sans doute un peu profiter du passage (et du nombre de places limité chez Bras). Les plus attentifs auront remarqué que la pancarte associe un établissement privé (le restaurant) à un musée public (Soulages).

Quand on continue la descente, quelques mètres plus bas (au cas où l'on aurait manqué le panneau précédent), voici ce que l'on peut voir (n°2) :

On comprend que l'entreprise Eiffage tienne à montrer qu'elle est responsable du travail effectué au jardin public (qui, lorsqu'il sera terminé, n'aura peut-être jamais été aussi beau). Plus curieux est l'affichage commun avec le restaurant.

En bout de promenade, à l'approche du cinéma et d'un autre restaurant (Au Bureau), on nous montre (n°3) qu'il faut bifurquer pour atteindre le Saint Graal (l'indication est aussi visible dans l'autre sens, quand on vient de l'Esplanade des Ruthènes) :

Quelques mètres plus loin, un quatrième panneau nous invite à laisser le cinéma et le restaurant sur notre gauche, pour nous engager sur le sentier qui mène au Café Bras (le musée est visible à l'arrière-plan) :

Enfin, en contrebas, du côté Nord (qui regarde l'Amphithéâtre), une dernière pancarte avait été placée le long des escaliers que l'on peut remonter pour atteindre le musée (cela correspond au numéro 5 du plan). Elle a disparu.

Au-delà du respect que l'on peut avoir pour le travail effectué par les Bras père et fils, je ne peux m'empêcher de penser que tous les restaurateurs aimeraient bien bénéficier de la même bienveillance signalétique...

12:22 Publié dans Economie, Loisirs, On se Soulages !, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie, presse

lundi, 24 mars 2014

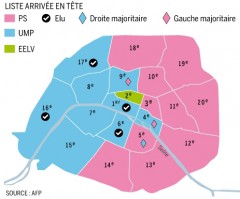

Mètres carrés de gauche, mètres carrés de droite

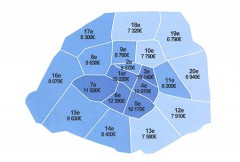

C'est la lecture d'un article paru aujourd'hui dans Le Monde (demain dans la version papier) qui m'a interpellé, plus précisément la carte qui l'illustre :

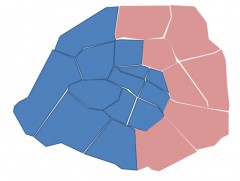

On y retrouve la traditionnelle coupure entre l'ouest et l'est de la commune de Paris, certains arrondissements centraux constituant parfois des "anomalies" sociologiques. Cette carte m'a immanquablement rappelé celle du prix des logements en 2013 :

C'est encore plus explicite quand on fusionne les deux bleus les plus foncés, qu'on remplace le bleu clair par le rose, et qu'on élève la limite de cette couleur à 8 200 euros le m² :

Il y a quasi-concordance du vote à droite avec un prix élevé du foncier du vote à gauche avec un prix du foncier plus bas. Intéressons-nous aux exceptions. Dans le XIVe arrondissement, le PS est arrivé en tête et la gauche est majoritaire, alors que les prix des logements y sont plus élevés qu'à l'est... mais d'assez peu, finalement. Notons que c'est l'arrondissement où Nathalie Kosciusko-Morizet a choisi de se présenter... et où elle est en ballottage défavorable. C'était néanmoins louable de sa part... et tactiquement bien joué : éviter une candidature du MoDem (Marielle de Sarnez a concouru en 2008) devait lui permettre de gagner cette circonscription... et ensuite de rêver à la mairie de Paris. Cet objectif semble difficile à atteindre, d'autant plus que le PS et EELV ont signé un accord dans la capitale.

A l'inverse, dans le XVIIe arrondissement (celui en bleu, au nord, à la limite de la zone rose), où les prix des logements sont légèrement plus bas, le PS a connu une véritable déroute. La gaulliste Brigitte Kuster a été largement vainqueur dès le premier tour, succédant brillamment à Françoise de Panafieu (qui l'avait emporté difficilement au second tour en 2008). Son adversaire socialiste, Annick Lepetit, a perdu plus de 5 000 voix en six ans.