samedi, 03 février 2018

L'Oscar du court-métrage d'animation

Il sera décerné dans un mois. La liste des nommés est accessible en ligne, tout comme des extraits (voire la version intégrale, en cherchant un peu). Cette catégorie de récompenses peut sembler anodine, mais elle est susceptible de révéler un-e futur-e auteur-e de long-métrage... et elle met un coup de projecteur sur des oeuvres souvent très originales. En 2011 et en 2013, je m'étais déjà penché sur la sélection de l'Académie hollywoodienne. Voyons ce qu'il en est cette année.

Le premier de la liste est Dear Basketball, déclaration d'amour autobiographique de l'ancien joueur Kobe Bryant, qui brilla au sein de l'équipe des Los Angeles Lakers. Le style est celui d'un crayonné, agrémenté de quelques touches de couleurs :

En numéro 2 se trouve Garden Party (mon préféré), une histoire cocasse de grenouilles ayant envahi une propriété à l'abandon. Sur le plan visuel, c'est d'une grande virtuosité :

Le tout premier film de Gabriel Grapperon (l'un des auteurs), Locked up, est accessible sur la Toile, tout comme le making-of de Garden Party, plutôt marrant.

Le troisième concurrent (le favori, à mon avis) est Lou une production Pixar (qui a parfois été diffusée en salles avant Cars 3). C'est l'histoire d'un petit caïd de cour d'école qui, sous l'influence d'un être mystérieux, va évoluer :

Le quatrième de la liste a lui aussi déjà été diffusé depuis plusieurs mois, notamment sur Arte. Negative Space ressemble à certains films tournés image par image. Le style est assez créatif, mais l'ambiance un peu lugubre. (La chute est néanmoins très bonne.) Signalons qu'il a été réalisé en France, au Ciclic de Vendôme.

On termine avec Revolting Rhymes, une relecture roborative de certains contes de fées :

P.S.

En bonus, voici Feast (Le Festin), produit par John Lasseter, lauréat 2014 dans la même catégorie.

19:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

3 Billboards

Ces panneaux publicitaires sont désaffectés depuis que la route qu'ils longent est devenue secondaire, après la mise en service d'une voie rapide dans la région. C'est pourtant ce support que choisit l'héroïne Mildred Hayes (Frances McDormand, oscarisable) pour exprimer sa colère : sept mois après le viol et le meurtre de sa fille, l'enquête n'avance pas. Il faut dire que, lorsqu'on découvre les forces de police de ce coin perdu du Missouri, on se dit qu'elle a raison de les secouer. Au poste, les gars passent leur temps à bavarder et l'un des adjoints du shérif, gros lecteur de bandes dessinées, est surtout réputé pour sa promptitude à taper sur les Noirs...

Pourtant, le chef de la police est un type bien. Il a la bonhomie de Woody Harrelson, professionnel scrupuleux, mari et père attentionné. Mais Mildred n'en peut plus d'attendre... d'autant plus que, comme on le découvre un peu plus tard dans l'histoire, un énorme sentiment de culpabilité pèse sur elle, en raison de la dernière conversation qu'elle a eue avec sa fille.

C'est qu'ici on parle cru, même si les "personnes de couleur" ne sont plus appelées "négros". Les femmes ont du tempérament, en particulier Mildred, qui n'hésite pas à flanquer un grand coup de pied dans les roubignoles d'un adolescent mal élevé.

Notons que ce tableau de province est aussi nuancé. Des personnes bien intentionnées peuvent commettre de terribles maladresses et, parmi les nombreux connards que la région semble abriter, certains sont susceptibles d'évoluer. C'est la grande qualité du scénario que de faire sortir les personnages principaux du chemin tracé qui semblait s'ouvrir devant eux.

C'est de surcroît bien filmé, en particulier les scènes nocturnes, Martin McDonagh (7 Psychopathes, Bons Baisers de Bruges) se révélant très efficace dans la mise en scène des incendies. Ajoutez à cela une pléiade de très bons seconds rôles masculins (parmi lesquels on retrouve quelques figures connues), et vous obtenez un film coup-de-poing, parfois déroutant, mais brillant.

11:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 02 février 2018

L'Echange des princesses

Par un curieux détour du destin, ce film, adapté d'un roman français, coproduit par France 3, réalisé par un Français, dans lequel ont tourné nombre d'acteurs français et où (conformément à la réalité historique) on parle français, même à la cour d'Espagne, est nommé aux César 2018 dans la catégorie... "meilleur film étranger".

Il est réalisé de manière très classique, à tel point qu'on peut dire à son sujet qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de la "qualité française". Certains trouvent cela ennuyeux. Moi, j'ai aimé cette mise en scène académique, parfois quasi picturale, à l'image du plan du début, décalque d'un tableau filmé en zoom arrière.

Je suis aussi "client" des films en costumes, avec ces robes invraisemblables et ces tuniques amidonnées et boutonnées. J'en profite pour rendre hommage au travail des bruiteurs, qui ont parfaitement restitué les frottements des tissus, très agréables aux oreilles.

Mais cette histoire de mariages (arrangés) croisés entre les familles royales de France et d'Espagne vaut surtout pour le jeu des acteurs... et des actrices. On a parlé d'Olivier Gourmet (qui incarne le Régent) et de Lambert Wilson (qui interprète un Philippe V tonitruant). On n'a pas assez souligné la performance d'une brochette de comédiennes épatantes.

A tout seigneur tout honneur. Voici donc Andréa Ferréol, qui incarne la princesse Palatine, la belle-sœur de feu Louis XIV, dont la verve est redoutée à la Cour, mais qui va s'attacher à la toute jeune princesse espagnole que l'on destine à Louis XV encore mineur.

C'est une autre figure tutélaire, de plus modeste extraction, que l'on voit assez souvent dans le film, Mme de Ventadour, gouvernante du futur roi de France puis de sa promise d'outre-Pyrénées. Dans le rôle, Catherine Mouchet (inoubliable jadis dans Thérèse) est impeccable de rigueur et de tendresse contenue.

De son côté, la piquante Ananamaria Vartolomei incarne la fille rebelle du duc d'Orléans, promise au très falot prince des Asturies. Sa beauté a visiblement conquis celui-ci à distance, puisque l'on suggère qu'il a rapidement pris l'habitude de se pogner devant le portrait de Louise Elisabeth...

Mais la véritable révélation de ce film est une adorable poussinette, j'ai nommé Juliane Lepoureau, qui a la lourde tâche de rendre vraisemblable le personnage de la gamine espagnole donnée en pâture au futur roi de France. Elle est vraiment adorable, avec un regard où pétille l'intelligence :

Je me suis laissé prendre à cette étonnante intrigue, portée par la qualité de l'interprétation et la beauté de certains plans. L'information historique est ponctuellement mêlée à la fiction, à travers certains détails de la vie quotidienne ainsi que de petites incrustations évoquant le contexte ou le devenir des principaux personnages.

20:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 31 janvier 2018

Les nominations pour les César 2018

Ça y est ! L'Académie des arts et techniques du cinéma (français) a rendu publique la liste des nommés. Je dois dire que, cette année, je suis plutôt satisfait des choix qui ont été faits par les votants... mais je redoute le palmarès final, qui risque d'être très éloigné du mien.

Dans un monde idéal, voici celles et ceux que j'aimerais voir récompensés.

César de la meilleure actrice : Emmanuelle Devos, dans Numéro Une (à défaut, Charlotte Gainsbourg, excellente dans La Promesse de l'Aube).

César du meilleur acteur : Reda Kateb, dont la performance dans Django a été quelque peu sous-estimée en raison du semi-échec rencontré par le film.

César du meilleur acteur dans un second rôle : Niels Arestrup ou Laurent Lafitte, dans Au revoir, là-haut.

César du meilleur espoir féminin : sans aucune contestation possible Iris Bry, dans Les Gardiennes.

César du meilleur scénario original : Julia Ducournau, pour Grave (juste devant Claude Le Pape et Hubert Charuel, pour Petit Paysan)

César de la meilleure adaptation : évidemment Albert Dupontel et Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure musique originale : Christophe Julien, pour Au revoir là-haut (devant Jim Williams, pour Grave).

César du meilleur son : Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz et Damien Lazzerini pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure photo : Vincent Mathias, pour Au revoir là-haut (ou Caroline Champetier, pour Les Gardiennes).

César du meilleur montage : Christophe Pinel, pour Au revoir là-haut (ou Julie Léna, Lilian Corbeille et Grégoire Pontecaille pour Petit Paysan).

César des meilleurs costumes : sans hésiter Mimi Lempicka, pour Au revoir là-haut.

César des meilleurs décors : Pierre Quefféléan, pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure réalisation : sans conteste Albert Dupontel, pour Au revoir là-haut.

César du meilleur long-métrage d'animation : Zombillénium (une excellente surprise).

César du meilleur premier film : mon coeur balance entre Grave et Petit Paysan. (Le contexte socio-économique me pousserait à choisir le second, mais je pense que le premier est encore plus abouti sur le plan cinématographique.)

César du meilleur film étranger : The Square, mais je ne serai pas scandalisé si Dunkerque ou Le Caire confidentiel décroche la statuette.

César du meilleur film : évidemment, assurément, indubitablement, inévitablement, irrésistiblement Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel.

dimanche, 28 janvier 2018

Montage approximatif

Hier samedi, France 3 a repris la diffusion de la série policière Cassandre, qui met en scène une commissaire parisienne qui a choisi de changer de vie en partant s'installer dans les Alpes. Le premier épisode (Retour de flamme) était inédit, le second (Neiges éternelles) une rediffusion. Mais je l'avais raté lors de sa première programmation, l'an dernier. En le regardant attentivement, il m'est arrivé de "tiquer".

Comme pour Profilage il y a un peu plus de deux ans (ainsi que dans un épisode des Experts, il y a quatre ans), j'ai remarqué que le montage était, par instants, peu rigoureux. En clair : on a mis bout à bout des morceaux de plusieurs prises de la même scène (une pratique hyper-classique), mais dans lesquels certains détails diffèrent. Pour un oeil exercé, ça fait tache.

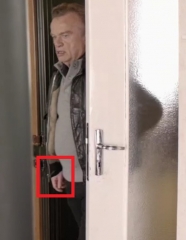

Prenons par exemple la séquence de la perquisition menée chez un suspect par l'héroïne et son adjoint, incarné par Dominique Pinon (acteur que j'apprécie beaucoup au demeurant). Lorsque celui-ci pénètre dans la maison, il ne porte pas de gant :

Pourtant, quelques secondes plus tard, on le retrouve avec la main droite couverte et un second gant sorti, sans doute destiné à sa main gauche :

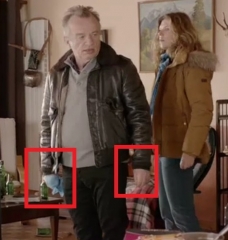

On va me dire qu'il s'agit d'une ellipse et, qu'entre temps, il est censé avoir procédé à ce geste mécanique indispensable au déroulement correct d'une perquisition. Le problème est que, quelques secondes après, on le retrouve... en train de sortir les gants de la poche de son blouson !

La conclusion qui s'impose est qu'au moins deux versions de cette scène ont été tournées, une qui comprend les images 1 et 3, l'autre l'image 2. Une seconde possibilité est que les images n'ont pas été montées dans l'ordre chronologique : la deuxième et la troisième ont été inversées.

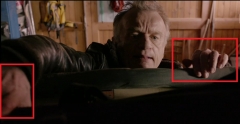

J'aurais toutefois tendance à rester sur l'idée de plusieurs prises. Au niveau du commissaire Cassandre, la chronologie du port des gants est correcte. Par la suite, on voit les deux policiers continuer la perquisition les gainées de bleu. Or, quelques minutes plus tard, alors que l'adjoint fouille le dessus d'une armoire (où il va trouver un fusil), il est mains nues :

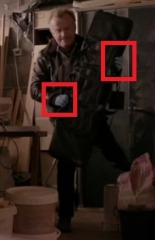

Ce n'est pas fini, puisque, lorsqu'il se retourne et descend pour examiner la housse qui était cachée au-dessus du meuble, il a de nouveau les mains gantées :

Ce genre d'erreur est d'autant plus regrettable que le scénario est assez travaillé et que l'interprétation n'est pas (trop) mauvaise.

02:01 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, médias

samedi, 27 janvier 2018

Cherif face à une fine lame

Le septième épisode de la cinquième saison de la série policière diffusée sur France 2 confirme l'impression que, malgré le départ de la comédienne Carole Bianic, l'intérêt ne faiblit pas. Les téléspectateurs aveyronnais seront encore plus attentifs que les autres, et ce dès le début de l'épisode :

Une agent de surveillance de la voie publique est sur le point de verbaliser (numériquement : regardez sa main gauche, à l'arrière-plan) un véhicule mal garé, lorsqu'elle s'aperçoit que le conducteur se trouve à l'intérieur. Elle se dirige vers lui, mais se rend compte qu'il n'est pas dans son état normal.

Visiblement, il a été poignardé avec un couteau Laguiole (un vrai, un solide). Par la suite, on apprend que la victime, vêtue d'un costume haut-de-gamme, sortait d'une soirée mondaine. L'assassin y avait-il subtilisé l'arme du crime ? Mystère.

C'est la seconde fois que le couteau aveyronnais se retrouve à l'écran dans cette série. Rappelez-vous, il y a un peu plus de quatre ans, c'est le capitaine Cherif lui-même que l'on avait vu manipuler ce superbe outil.

Mais ce n'est pas le seul intérêt de cet épisode, intitulé "Quand Cherif rencontre Huggy". Les (vieux) amateurs de séries policières américaines auront immédiatement remarqué l'allusion à Starsky et Hutch, une des références du héros, qui possède d'ailleurs une réplique miniature de la célèbre Ford. Ah, ben... tiens ! Que voit-on débarquer au détour d'un plan ?

Au cours de son enquête, Cherif va donc recevoir l'aide de "Huggy les bons tuyaux" (Huggy Bear dans la version originale). Il le voit débarquer après avoir reçu un coup sur la tête :

Il s'agit bien d'Antonio Fargas (petit entretien ici), dont on entend tout d'abord la vraie voix (sous-titrée). Très vite, on passe à la version française... avec une déception pour ceux qui ont encore en mémoire le phrasé d'Huggy : ce n'est pas la voix de doublage d'origine... et pour cause : le comédien Albert Augier, qui présidait à cette tâche, est décédé en 2007.

L'épisode n'en est pas moins fort plaisant, avec ses multiples clins d'œil et des seconds rôles toujours aussi piquants. (Deux d'entre eux, le médecin-légiste Dejax et le brigadier-chef Baudemont, sont les héros de deux "pastilles" : La Bonne allure et Knock Knock... Et, quand y en a plus, y en a encore, avec un petit bêtisier sympatoche.)

21:25 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, médias

vendredi, 26 janvier 2018

Les Heures sombres

Décidément, ces dernières années, nos amis anglo-saxons ne cessent de se passionner pour les deux dirigeants britanniques qui ont joué un rôle majeur au début des années 1940, à savoir Winston Churchill et George VI. Celui-ci tint le premier rôle dans Le Discours d'un roi, quand celui-là fut à l'affiche de Churchill. Même si Gary Oldman et Ben Mendelsohn ne font pas oublier ceux qui les ont précédés, ils "assurent" très correctement.

Le premier problème est l'impression de déjà-vu qui se dégage de nombreuses scènes. Que ce soit le Churchill intime, sa relation avec sa secrétaire ou le bégaiement de George VI, à de nombreuses occasions, ce ne sont pas les images de ce film qui s'imposent à l'esprit, mais celles d'autres oeuvres.

Pourtant, je dois reconnaître qu'il y a des efforts de mise en scène. Du (presque) Premier ministre allumant son cigare dans le noir au ballet des doigts de sa secrétaire répondant aux ébauches de discours du même, on est agréablement surpris, et à plusieurs reprises, par certains effets. J'ai aussi en mémoire le moment où la porte de l'une des salles du bunker souterrain se referme sur Churchill, ne laissant voir que son visage dans la petite lucarne, comme s'il était prisonnier.

Ce film a au moins le mérite d'apprendre au public non spécialiste (et de rappeler à ceux qui l'auraient oublié) que le courant pacifiste (celui de l'apaisement) fut très influent au Royaume-Uni et que même Churchill douta parfois de la marche à suivre. Cependant, c'est mis en en scène de manière excessivement mélodramatique : le personnage de Churchill, presque seul contre tous est plongé dans le doute, à un point où il semble prêt de basculer, avant de repartir à la conquête de l'opinion. De la même manière, on ne comprend pas bien comment le roi a changé d'avis, ni comment Churchill a retourné une partie de la Chambre des Communes.

Cela ressemble trop souvent à une enluminure, avec des longueurs et, paradoxalement, des raccourcis historiques malvenus. (La vision des Français est caricaturale et je laisse les spectateurs de Dunkerque juger de l'évocation de l'opération Dynamo...). C'est de surcroît trop complaisant vis-à-vis de l'élite aristocratique britannique. Et que dire de ces acteurs qui prennent la pose ! La caméra s'attarde trop souvent de manière emphatique. Ah, pour sûr, on a remarqué qu'untel a soudainement levé le sourcil ou que tel autre a fermé les yeux quand il a senti venue sa défaite politique. Quant à la séquence dans le métro, si elle commence de manière tonique, elle s'enlise assez vite dans une sorte de politiquement correct meringué.

Bref, en dépit de quelques qualités perceptibles à l'écran, c'est une déception.

21:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Les Gardiennes (le roman)

Ayant apprécié le film réalisé par Xavier Beauvois, j'ai voulu en savoir plus sur le roman qui l'avait inspiré, d'autant plus qu'il y aurait de notables différences entre l'oeuvre d'Ernest Pérochon et le long-métrage.

Je me suis procuré un exemplaire d'époque, publié en 1924. (C'est mon côté snob.) Je l'ai trouvé d'une lecture agréable, plutôt facile. Ce sont les descriptions "à la Zola" qui m'ont le moins enchanté, Pérochon n'ayant pas le talent du pape du naturalisme.

Par contre, l'écrivain sait camper une situation et dramatiser une scène. L'intrigue est plus noire que dans le film et un peu plus fouillée. Elle compte plus de personnages, y compris dans la famille qui est au coeur de l'histoire. Hortense (incarnée par Nathalie Baye au cinéma) a eu quatre et non pas trois enfants. Il manque Norbert, le fils aîné (lui aussi parti au front), dont l'épouse peine à gérer seule la petite exploitation du ménage, à proximité de celle de ses beaux-parents. Hortense a encore son mari, qu'elle mène à la baguette.

Les caractères sont les mêmes que dans le film. Celui d'Hortense est encore plus intense : elle peut se montrer plus dure, mais on la sent aussi davantage souffrir. Beauvois a donc un peu limé les angles, tout comme il a rendu sa fille Solange plus sympathique. Dans le roman, c'est vraiment une grosse feignasse... et elle trompe réellement son époux Clovis.

Au niveau des autres fils, il n'y pas grand chose à dire. Ils correspondent à ce que l'on peut voir dans le film, à ceci près que Constant n'est pas instituteur dans le roman. Quant à l'interprétation de Francine par Iris Bry, elle est en totale conformité avec ce que j'ai pu lire, même si l'actrice rousse interprète une jeune femme brune.

Les personnages secondaires pimentent un peu plus l'intrigue dans le roman. Il y a les deux valets (renvoyés quand débute le film) et, surtout, il y a Maxime, le fils de Norbert et Léa (et donc le petit-fils d'Hortense), un chenapan qui va se prendre d'affection pour Francine. Grâce à lui et à Georges, la jeune femme découvre les marais de la région, avec leurs chenaux à la limite du praticable, un aspect de l'histoire totalement évacué du film, qui n'évoque que la plaine céréalière.

Je termine par l'un des personnages-clés, Marguerite, secrètement amoureuse de Georges. Dans le film, elle est la fille que Clovis a eue d'un premier mariage (la mère étant morte en couches), alors que, dans le roman, elle est une cousine, qu'Hortense verrait bien épouser son dernier fils. Le roman la montre avec son frère tenter de garder à flot la boulangerie, alors que le père est sous les drapeaux. La rivalité amoureuse n'est pas aussi tendue que dans le film.

Quant à la conclusion, elle diffère un peu. Dans le roman, Francine finit par recroiser Hortense et a une explication avec elle. Elle s'éloigne alors qu'elle n'a pas encore accouché, mais elle est devenue une femme indépendante.

Même si le style et certaines considérations sociétales sont un peu datés, cette lecture fut une agréable surprise.

15:29 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, littérature, livres, écriture

mercredi, 24 janvier 2018

The Passenger

Voici donc Le Passager, titre qu'aurait dû porter le film si le distributeur n'avait pas joué les grosses feignasses. (Le plus cocasse est que le titre d'origine est The Commuter, que l'on pourrait traduire par "Le Banlieusard" ou "Le Pendulaire".) Liam Neeson retrouve Jaume Collet-Serra, qui l'a déjà dirigé dans Sans Indentité, Non-Stop (pas le meilleur) et, il y a trois ans, Night Run (potable). Ici, même si le héros est un peu fatigué (à soixante ans, il espère prendre sa retraite d'ici cinq ans), on est plutôt dans le haut du panier, question "film d'action pour amateurs du genre".

Le début est habilement construit. La superposition de plusieurs scènes tournées à des moments différents, mais dans exactement les mêmes contextes, nous fait bien comprendre ce qu'est la vie quotidienne (en semaine) d'un col blanc banlieusard new-yorkais.

Mais la petite vie (censée être) idéale du héros va rapidement prendre un tour plus sombre : il apprend une terrible nouvelle et, dans la foulée, se retrouve pris dans une machination qui le dépasse. Coup de bol pour ce courtier en assurances : c'est un ancien flic. Son expérience (ainsi que quelques vieux réflexes) va lui être très utile pour (tenter de) se sortir de ce mauvais pas.

Au niveau du scénario, c'est bien construit. Dans un premier temps, le héros doit identifier une personne dans le train, sur la base d'indices ténus. Le problème est que de nombreux passagers correspondent au début de profil qu'il s'est construit. L'intrigue prend un tour Cluedo, d'autant plus qu'un meurtre est rapidement commis.

L'action n'est pas en reste, avec quelques scènes de baston bien filmées (Collet-Serra sait faire) et un réel sens de l'utilisation des espaces clos, du sas intermédiaire entre deux rames à la trappe d'un wagon, en passant par les rangées plus ou moins encombrées. L'ancien flic d'origine irlandaise fait merveille avec ses grosses paluches et son sens de l'observation. Il s'avère quasi-insubmersible, malgré les gnons, malgré le couteau, malgré les flingues, malgré les trahisons.

La tension monte par saccades, en particulier quand l'un des trains de banlieue s'emballe. A l'écran, cela donne une séquence particulièrement spectaculaire.

C'est donc un bon divertissement, pour peu qu'on accepte qu'un jeune sexagénaire puisse corriger successivement plusieurs gredins dans la force de l'âge. A l'arrière-plan, on notera quelques considérations sur l'endettement des ménages états-uniens, le coût des études (de la maternelle à la fac) et l'indécence des hommes d'argent. Ce n'est déjà pas si mal, pour une œuvre grand public.

21:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 20 janvier 2018

"Cherif" perd son étoile

Albdelhafid Metalsi, qui incarne le héros éponyme de la série diffusée sur France 2, a en quelque sorte rendu la sienne (d'étoile... de shérif !), puisqu'on voit le capitaine de police lyonnais démissionner dans l'épisode 5 de la saison 5.

Mais c'est d'une autre étoile que je voulais parler, l'actrice Carole Bianic, qui interprétait jusque-là la partenaire du héros. On vient d'apprendre qu'elle quittait la série. Le prétexte est une grossesse, mais cela aurait pu facilement se gérer en décalant le tournage d'une partie de la saison, ou en recourant à une astuce scénaristique, le temps que la comédienne reprenne son rôle.

Peut-être les scénaristes étaient-ils à court d'idée pour faire évoluer la relation entre les deux héros (Kader et Adeline), qui ont fini par coucher ensemble et entamer une relation stable. Il semble que Carole Bianic ait voulu prendre du champ, à l'image d'Odile Vuillemin qui, il y a un peu plus d'un an, a quitté (à mon grand regret) la série Profilage (diffusée sur TF1), ce qui lui a d'ailleurs fait perdre une bonne partie de son charme à mes yeux. (Je ne la regarde plus.)

Concernant Cherif, la suite pourrait ne pas manquer d'intérêt. Depuis le début de la saison 5, les scénaristes ont été assez habiles pour glisser dans les enquêtes du capitaine une nouvelle collègue venue de la brigade des mineurs, Roxane Le Goff.

Je trouve que, dans le rôle, Aurore Erguy s'en sort très bien. Grâce aussi aux personnages secondaires qui continuent à pimenter les épisodes, la série pourrait continuer sur sa lancée.

15:39 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, médias, télévision

jeudi, 18 janvier 2018

In The Fade

Au CGR de Rodez, nous avons eu ce film en sortie nationale... et en version originale sous titrée ! Alléluia ! (Il est aussi possible de le voir en version doublée.) C'est quand même l'occasion d'entendre parler la langue d'Angela Merkel, ce qui n'est pas si fréquent dans la province reculée du Rouergue... où le premier employeur privé est la filiale d'une entreprise allemande, Bosch...

Le début est déroutant. Un homme se trouve en prison, mais il est habillé comme un maquereau futur marié. C'est filmé par un dessous-de-bras. On comprend plus tard pourquoi. Suit la séquence du bonheur. On découvre l'héroïne Katja (Diane Kruger, formidable), une épouse et mère comblée, ancienne étudiante rockeuse tatouée (beurk !). Les dialogues sont souvent cocasses... voire assez crus.

Evidemment, on attend la rupture de ton. (L'intrigue s'inspire d'une histoire vraie.) Même si c'est un brin mélodramatique, on compatit à la douleur de Katja. Diane Kruger (ai-je dit qu'elle est formidable ?) ne triche pas. Une scène magnifique montre le progressif affaiblissement de tous les sons, face à la douleur muette de la veuve.

Vient ensuite l'enquête puis le procès. L'enquête est déroutante, parce que les victimes sont, dans un premier temps, presque considérées comme des suspects. Fatih Akin (le réal) nous fait toucher du doigt les différences de point de vue : l'époux étant un ancien délinquant, kurde de Turquie, les policiers soupçonnent un tas de trucs louches. Et comme Katja n'est elle-même pas une sainte, la situation devient étouffante.

Le procès finit par arriver. C'est mis en scène de manière à montrer la rigueur de l'organisation judiciaire... et la dureté d'une mécanique censée préserver la démocratie, mais qui a tendance à broyer aussi les parties civiles. C'est l'occasion de découvrir deux très bons acteurs : Ulrich Tukur (vu dans Amen, Le Couperet, La Vie des autres, John Rabe) et surtout Johannes Krisch (vu notamment dans Le Labyrinthe du silence), qui incarne l'un des avocats de la défense, un type incontestablement très habile, mais dont on comprend assez vite qu'il ne défend pas les néo-nazis que pour l'argent...

Une nouvelle rupture de ton intervient dans la dernière partie. Katja (avant que j'oublie : il faut que je vous dise à quel point Diane Kruger est formidable) prend des décisions radicales. On se demande jusqu'où cela va la mener. Cela donne des scènes d'une tension extrême, le film ménageant le suspens jusqu'au bout.

On prend une sacrée claque... et quelle actrice !

PS

Bon, allez, je le reconnais : même pas maquillée, même en larmes, même droguée, même mal fringuée, même pas lavée, même tatouée, Diane Kruger reste canon. C'est une énorme injustice de la vie... mais c'est au service d'une excellente histoire.

18:57 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 16 janvier 2018

Made In France

J'ai enfin eu l'occasion de voir ce film (en DVD), dont la sortie en salles, initialement prévue en novembre 2015, a été annulée pour les raisons que l'on sait.

Par bien des aspects, il rappelle l'œuvre fulgurante et elle aussi prémonitoire de Philippe Faucon, La Désintégration, sorti en février 2012, juste avant les massacres commis par Mohamed Merah. Le film de Nicolas Boukhrief (dont on a pu voir l'an dernier La Confession) me semble avoir un peu plus d'ampleur.

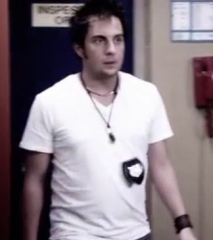

On y suit un groupe de jeunes hommes, radicalisés dans une mosquée clandestine, tenue par un prêcheur assez charismatique :

Une petite cellule va se former autour d'un converti, de retour du Pakistan et de l'Afghanistan. Il est (formidablement) interprété par Dimitri Storoge, un habitué des seconds rôles vu notamment dans Belle et Sébastien et L'Odeur de la mandarine. L'originalité du scénario est de nous faire toucher du doigt son intimité avec une femme tout aussi intégriste que lui, mais tenue à l'écart de son projet terroriste.

Le héros de l'histoire est Sam, un journaliste indépendant, d'origine franco-algérienne, qui s'est immiscé dans le groupe, sans imaginer jusqu'où cela allait le mener. Il est incarné par Malik Zidi, un autre visage familier souvent visible au second plan.

A leurs côtés, on trouve François Civil (à l'affiche de Ce qui nous lie, l'an dernier) en fils de bourges converti, caricature de djeunse écervelé avide de sensations, en quête de transgression. Et puis il y a Driss, l'ancien délinquant, une boule de violence (plus ou moins) contenue, auquel Nassim Si Ahmed prête ses traits.

Le premier dérapage survient quand la bande cherche à se procurer des armes. Une étape supplémentaire est franchie au moment du vol de l'engrais. La découverte de leur "mission" va susciter des réactions contrastées chez les jeunes hommes. Dans le même temps, Sam est de plus de plus sur la corde raide, puisqu'il se trouve dans le collimateur de la DGSI.

C'est donc aussi un bon thriller, qui nous réserve plusieurs coups de théâtre. Il est d'autant plus regrettable qu'il n'ait pas eu sa chance en salles.

PS

Le DVD contient trois scènes coupées et un entretien avec Nicolas Boukhrief.

22:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 15 janvier 2018

The Wedding Plan

La réalisatrice Rama Burshtein signe une sorte de comédie romantique hassidique... un genre qu'elle vient sans doute d'inventer. C'est dire le caractère improbable de ce film, qui repose essentiellement sur les épaules de l'actrice principale, Noa Koler, une révélation.

Elle incarne Michal, une célibataire trentenaire très pieuse, qui désespérait de trouver le prince charmant. On apprend par la suite qu'elle a cru trouver son bonheur après avoir rencontré... 123 mecs, au cours de 490 heures de rendez-vous ! (Elle a compté, oui...) Le 123e semblait être le bon... mais rien ne va finalement se dérouler comme prévu, l'héroïne développant une étrange aptitude à saboter son bonheur.

C'est que la dame est exigeante. Non pas qu'elle attende de l'élu qu'il soit particulièrement beau ou riche. On la voit d'ailleurs très soupçonneuse quand une vedette de la pop (qu'elle adule au point d'avoir fait de l'un de ses "tubes" sa sonnerie de portable...) manifeste de l'intérêt pour elle. Elle veut aimer et être sincèrement aimée pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Autant dire que la quête du graal de l'amour ne s'annonce pas de tout repos.

C'est d'autant plus urgent que, bien que ses fiançailles aient été rompues, Michal a maintenu la date du mariage... sans savoir qui occupera la place du marié ! Elle suscite l'incompréhension de sa mère, l'étonnement de sa soeur (elle-même engagée dans un mariage chaotique) et l'attendrissement de sa meilleure amie, avec qui elle partage sa mini-fourgonnette, dans laquelle elle transporte des animaux "exotiques", qu'elle exhibe contre espèces sonnantes et trébuchantes. Comme on peut le voir, dans cette histoire, rien n'est conventionnel.

Voilà notre héroïne lancée à la recherche du mari parfait... en 22 jours. Elle va faire de drôles de rencontres... les juifs hassidiques de sexe masculin se révélant parfois très très étranges. Les spectateurs pas trop mous du bulbe devineront comment l'intrigue risque de se conclure. La réalisatrice maintient néanmoins un joli suspense, nous conduisant à nous demander si, à un moment donné, Michal n'a pas des hallucinations.

Ce n'est pas une comédie sardonique, ni trépidante (elle manque même parfois de rythme), mais c'est un film bigrement original.

22:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 14 janvier 2018

Le Portrait interdit

Cette coproduction franco-chinoise s'inspire d'une histoire vraie, celle du portrait d'Ulanara, concubine puis épouse officielle de l'empereur Qianlong, qui a régné pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. (Sur bien des aspects, on pourrait le comparer à notre Louis XIV.) Notons que cette oeuvre se trouve aujourd'hui en France, au musée de Dole :

C'est dans cette ville du Jura qu'est né Jean-Denis Attiret, le jésuite peintre envoyé à la cour de Chine pour y exercer ses talents... et répandre la religion catholique. Dans le rôle, Melvil Poupaud ne s'en sort pas trop mal. Les autres acteurs, français comme chinois, m'ont paru plus convaincants. J'inclus dans la liste Fan Bingbing, dont les cinéphiles ont pu apprécier le talent dans I am not Madame Bovary, sorti en 2017.

L'intrigue repose sur la curiosité et la fascination qu'exercent mutuellement l'un sur l'autre l'Orient et l'Occident, la concubine et le jésuite. Beaucoup de choses se passent dans les regards, la gestuelle. Le non-dit a une importance capitale et il est suffisamment bien mis en scène pour que l'on comprenne tout. La concubine est attirée par le peintre, qui tombe sous le charme de son modèle, ce dont l'empereur et son conseiller finissent par s'apercevoir. Deux des plus belles scènes sont placées aux extrémités du film. Je recommande la première séance de pose de la concubine, à la fois drôle et scintillante. Et puis il y a la présentation du portrait à l'empereur, qui réalise à ce moment précis que sa compagne a peut-être un peu trop ouvert la porte au jésuite... et que celui-ci a réalisé son oeuvre avec les couleurs de l'amour.

J'ai aussi apprécié les scènes de jardin, pleines de poésie et des sons de la nature. C'est un havre de paix pour Ulanara, qui échappe temporairement à l'étiquette rigide de la cour... et qui en profite pour discuter avec une sorte de double ectoplasmique.

Cependant, la qualité esthétique et la réussite de certaines scènes ne parviennent pas à faire oublier le manque global de rythme. Cela dure 1h40, mais, en sortant, on a l'impression d'avoir passé plus de deux heures dans la salle. Quelque part entre le superbe Epouses et concubines (de Zhang Yimou) et le médiocre Silence (de Martin Scorsese), Charles de Meaux a un peu raté sa cible.

15:10 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 13 janvier 2018

Le Crime de l'Orient-Express

Cette nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie n'est arrivée que cette semaine au CGR de Rodez. Elle bénéficie d'une distribution haut-de-gamme, Kenneth Branagh étant entouré de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench, Daisy Ridley (bonne performance de l'héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars) et Willem Dafoe (dont la présence et le contexte balkanique m'ont d'un coup replongé dans The Grand Budapest Hotel).

Commençons par ce qui est réussi : l'habillage visuel. Les décors sont soignés, la lumière très travaillée, les paysages parfois magnifiques. C'est du travail de pro, servi par des acteurs chevronnés, sur un scénario malin (quoi que connu des adeptes de la romancière et d'une bonne partie des cinéphiles).

Et pourtant, je n'ai pas été emballé. Ce n'est pas lié au manque de suspens : j'ai eu beau connaître la plupart des détails de l'intrigue, je me suis volontiers prêté au jeu des devinettes, ce film-là présentant quelques différences avec les précédentes adaptations. Le principal problème est la version doublée en français. Je ne sais pas si le rendu est le même en anglais, mais une partie des dialogues sonnent faux... sans compter que, dans la version originale, le personnage principal (Hercule Poirot) est censé parler anglais avec un fort accent belge !

Cela m'amène au cas de Kenneth Branagh. Le réalisateur s'est confié le rôle du détective... et, à mon avis, il n'aurait pas dû. Oh, ça, il a de belles moustaches, il est très fort en déduction, mais il ne suscite aucune sympathie. Surtout, l'acteur britannique n'est pas parvenu à faire correctement ressortir la part de ridicule de Poirot, un exercice dans lequel David Suchet s'est montré plus brillant :

De surcroît, dans la plupart des épisodes de la série télévisée diffusés en France, Suchet est doublé par l'excellent Roger Carel. Pour incarner Poirot, il aurait à mon avis fallu un autre acteur... ou bien qu'il soit doublé par une autre voix. Cela m'a presque constamment gêné dans le film.

Les spectateurs attentifs auront remarqué, qu'à la fin de l'histoire, Poirot est approché par une personne qui lui suggère de se rendre dans la vallée du Nil. Eh oui : on nous prépare une suite...

12:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 12 janvier 2018

La Promesse de l'aube

C'est l'adaptation de l’œuvre autobiographique de Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Vilnius, emmené par sa mère en France dans l'Entre-deux-guerres. Le film balance entre ses deux personnages principaux, la mère occupant le devant de la scène dans la première partie, la seconde étant davantage centrée sur le fils. Mais c'est la relation œdipienne entre les deux qui est au cœur de l'intrigue.

Charlotte Gainsbourg incarne avec talent cette mère juive (qui prie dans une église orthodoxe !), à la fois possessive et ambitieuse pour son fils. L'actrice a acquis une démarche et un accent qui contribuent à renforcer l'authenticité de son personnage, d'autant plus qu'elle s'est révélée crédible lorsqu'elle parle polonais. Aux spectateurs juifs comme aux non-juifs, elle rappellera bien des mamans, parfois excessives dans la manifestation de leur amour.

Le début, en Lituanie polonaise (ou en Pologne lituanienne, c'est selon), est réussi parce qu'il ressuscite une ambiance et une époque aujourd'hui révolues. On perçoit bien les tensions intercommunautaires, tout comme la rage de réussir de Nina (la mère), qui ne recule pas devant l'escroquerie pour s'en sortir. Du côté des enfants, je n'ai pas été très convaincu par celui qui incarne Gary jeune. Par contre, les petits Polonais catholiques sont très bien campés. Du côté des guests, on peut signaler Didier Bourdon (partie 1) et Jean-Pierre Darroussin (partie 2), dans des rôles toutefois un peu stéréotypés.

L'histoire prend de l'ampleur quand le garçon grandit (à Nice, puis à Paris), qu'il commence à s'émanciper (un peu) de sa mère... et à regarder sous les jupes des filles. Son passage par l'armée lui apprend que les préjugés antisémites ne sont pas le privilège des seuls Polonais. La Seconde guerre mondiale constitue évidemment un tournant, le jeune homme devenant enfin un écrivain... mais aussi un héros de l'aviation. Cela nous vaut quelques scènes bien troussées, comme celles qui se déroulent dans le ciel... mais aussi celles qui ont pour cadre l'Afrique.

Même si la mise en scène recourt à quelques facilités c'est un spectacle de qualité, assez prenant.

23:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 11 janvier 2018

Un Homme intègre

Cet homme à l'honnêteté chevillée au corps est Reza, un modeste pisciculteur, installé avec sa ravissante épouse (directrice d'école) et son fils dans le nord de l'Iran. On apprend un peu plus tard que les deux parents ont été étudiants à Téhéran, où vivent encore certains de leurs amis.

Par petites touches, on découvre le quotidien de cette classe moyenne modeste, plutôt moderniste : même si la directrice d'école porte le voile, elle en fait le moins possible, tandis que son mari (pas plus qu'elle d'ailleurs) ne fait montre du moindre zèle religieux. Pis encore, Reza fabrique en douce de l'alcool de pastèque (scènes magnifiques à la clé), qu'il consomme dans le plus grand secret, dans un lieu connu de lui seul, où il échappe aux pesanteurs villageoises... et à la surveillance des nervis de la mosquée.

Ceux-ci sont liés à un entrepreneur local, une fripouille (faussement dévot) avec lequel le héros va avoir maille à partir. Le placide Reza, qui ne veut pas transiger sur ses principes, commet néanmoins une erreur, dès le début : il utilise la violence face à l'injustice et refuse de faire la moindre concession.

Le grand talent du réalisateur Mohammad Rasoulof est de mettre en place la mécanique de l'engrenage, à l'aide de scènes du quotidien. Petit à petit, on perçoit l'écheveau de compromissions qui lie certains des notables locaux (qui voient le couple comme des intrus, voire des empêcheurs de tourner en rond). Une simple altercation entre deux personnages peut déboucher sur une cascade de conséquences, l'argent étant évidemment le nerf de la guerre.

Au-delà de la chronique tendue d'un coin de province, c'est donc d'abord un film politique et social, qui trace un portrait au vitriol de certaines élites iraniennes. L'intrigue balance entre deux tendances : d'un côté, on nous suggère à intervalle régulier qu'il ne faudrait pas grand chose pour que tout s'arrange, d'un autre, on sent comme le poids du fatum qui nous précipiterait vers une fin tragique.

Le réalisateur (bien aidé par des acteurs inconnus mais épatants) parvient à suggérer beaucoup de choses avec peu d'effets... et il va nous surprendre jusqu'à la fin, au moment où l'on comprend que tout ce que nous avons vu jusqu'alors n'était peut-être que le produit d'une manipulation.

C'est vraiment un excellent film, à voir absolument.

21:53 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 06 janvier 2018

Mini Murdoch

Je raffole de la série télévisée canadienne Les Enquêtes de Murdoch, dont il m'arrive de parler ici de temps à autre. France 3 a fini de diffuser la dixième saison (qui s'achève sur un suspens haletant). Pour les fêtes, la chaîne de télévision a reprogrammé des épisodes spéciaux, plus un inédit. Mais la véritable perle est la web-série mise en ligne (en version originale sous-titrée), dont l'action se déroule entre les saisons 5 et 6. (Au Canada, elle a pour titre The Murdoch Effect.)

Le premier épisode transporte l'inspecteur Murdoch de l'année 1899 au XXIe siècle. Entre les deux époques, beaucoup de choses ont changé, à commencer par les personnes qu'il avait l'habitude de fréquenter. Ainsi, son supérieur Brackenreid est devenu un truand :

Son collègue posé George Crabtree est un flic au tempérament de feu et aux méthodes peu orthodoxes, source de conflit avec le Murdoch de 1899 :

Mais la plus belle surprise concerne le docteur Julia Ogden, désormais flic sous couverture, je vous laisse imaginer dans quel domaine...

Le deuxième épisode montre ce petit monde enquêter sur la disparition de la fille d'un milliardaire. Murdoch a du mal à s'adapter au monde "moderne", fasciné par les progrès technologiques, mais perturbé par le changement de mode de vie... et certaines évolutions du langage. Il est néanmoins charmé par la Julia policière, qu'il retrouve habillée de manière plus "conventionnelle" :

Le troisième épisode tourne autour de la jeune Grace Crandall, qui réapparaît, libre, mais n'ayant aucun souvenir de sa détention. Les fidèles de la série reconnaîtront l'ancien médecin légiste Émilie Grace, dont le personnage a hélas disparu de la série :

Le quatrième épisode voit Murdoch de retour (temporairement) en 1899, d'une manière que je me garderai bien de révéler. Ses collègues du XIXe siècle mènent une enquête qui ressemble bigrement à celle du XXIe, l'une pouvant permettre de résoudre l'autre.

L'action s'accélère dans le cinquième épisode. Murdoch est de nouveau "propulsé" au XXIe siècle. Il semble un peu moins mal s'entendre avec le Crabtree rebelle... et c'est nécessaire, pour retrouver une seconde personne qui vient d'être enlevée.

Le dénouement intervient dans le sixième épisode. C'est rythmé et toujours aussi drôle, avec un retour final de Murdoch dans son époque d'origine. Il a gardé un petit souvenir de son aventure dans le XXIe siècle...

Cette mini-série (chaque épisode dure environ quatre minutes) est une excellente idée, qui permet de voir les acteurs sous un autre jour... et (pour ceux qui suivent la série officielle dans sa version doublée) d'entendre leur véritable voix.

14:22 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinéma, séries télévisées

jeudi, 04 janvier 2018

Le Musée des merveilles

Ce n'est que récemment que j'ai pu voir cette nouvelle adaptation d'une oeuvre de Brian Selznick (six ans après la sortie de Hugo Cabret, de Scorsese), en version originale sous-titrée. L'originalité de l'histoire vient de la superposition de deux intrigues se déroulant à cinquante ans d'écart, autour de New York, autour du thème de la surdité (qui frappe les deux personnages principaux). Bien évidemment, les deux intrigues sont liées. Des indices sont laissés ici ou là pour permettre aux spectateurs de faire le lien. Soyez attentifs aux personnages féminins qui écrivent...

D'un point de vue formel, c'est incontestablement la partie se déroulant en 1927 qui est la plus belle. C'est un superbe noir et blanc, tourné du point de vue de Rose, l'enfant sourde séparée de sa mère et de son frère aîné. Elle se réfugie dans l'imaginaire, la construction de maquettes et le cinéma muet. A l'image de ce qui se passe dans ce dernier, la musique remplace les sons. On n'entend aucun dialogue... et cela passe sans problème.

Dans le rôle de Rose, la jeune Millicent Simmonds est mimi tout plein, épatante de fraîcheur... d'autant plus que, comme je l'ai appris après avoir vu le film, elle est elle-même sourde (depuis l'âge d'un an) :

Les deux garçons sont les héros de la partie se déroulant en 1977. A droite se trouve Ben, orphelin recueilli par son oncle et sa tante. Il souffre beaucoup du récent décès de sa mère (incarnée par Michelle Williams)... mais il ignore tout de son père. La réponse se trouve peut-être dans les étranges cauchemars qu'il fait.

A gauche se trouve Jaimie, une rencontre fortuite que fait Ben à New York, et qui va devenir son ami. Jaden Michael est d'un naturel confondant, preuve que le réalisateur Todd Haynes (auquel on doit, entre autres, Loin du paradis et I'm not there) a su diriger avec beaucoup de doigté son équipe juvénile. L'un des nombreux attraits de ce film est d'ailleurs la naissance de cette amitié, très bien mise en scène.

Dans cette partie ("normalement" sonorisée, pour une raison que je laisse à chacun le soin de découvrir), les spectateurs plus âgés retrouveront peut-être avec nostalgie l'ambiance des années 1970, plus particulièrement de l'été caniculaire de 1977, qui est aussi la période d'activité d'un célèbre tueur en série (objet du film Summer of Sam). Cela pourrait expliquer que Jamie, dont les parents sont divorcés, réside à cette époque davantage chez son père, dans le centre de New York, plutôt que chez sa mère, dans le Bronx.

De mon côté, je ne risque pas de regretter les horribles coupes de cheveux de l'époque, pas plus que les baskets moches, les pantalons à pattes d'éléphant et, l'hiver, les insupportables sous-pulls. Sur le personnage du jeune Ben, on peut voir quelques traces du mauvais goût en vigueur ces années-là.

Les deux intrigues vont finir par se rejoindre, grâce notamment à un livre consacré aux "cabinets des merveilles", qui traverse les époques. La conclusion, émouvante, intervient dans un musée, où a été construite une hallucinante maquette de la ville de New York.

Poétique et mystérieux, ce conte transgénérationnel n'a hélas pas trouvé son public en France. N'hésitez pas à tenter votre chance, s'il est diffusé près de chez vous.

22:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Prendre le large

Ce long-métrage a fini par arriver à Rodez, presque deux mois après sa sortie en salles. J'en reparlerai sans doute dans un autre billet, mais les cinéphiles ruthénois nourrissent quelques inquiétudes depuis le rachat de Cap Cinéma par CGR.

En attendant, revenons au film. Sandrine Bonnaire (quasiment pas maquillée) incarne une ouvrière textile sur le point d'être licenciée. Elle n'est pas particulièrement belle ou intelligente et s'habille de manière conventionnelle pour pas cher. On est donc loin ici d'un personnage d'héroïne flamboyante. Il s'agit plutôt d'une antihéroïne, travailleuse honnête, pas militante syndicale pour deux sous... et surtout une femme qui se sent seule : elle est veuve et son fils unique a quitté la région lyonnaise pour Paris, où il mène sa vie à l'écart de sa mère. Celle-ci a de surcroît noué peu de liens d'amitié dans son univers professionnel. Il lui reste sa maison, sa voiture... et son travail.

Plutôt que de perdre celui-ci (avec le risque de ne plus jamais en retrouver de semblable), Edith préfère accepter un reclassement au Maroc, suscitant l'incompréhension autour d'elle. (C'est un aspect de l'intrigue qui n'est pas sans rappeler le récent Crash Test Aglaé.) Vu son ancienneté dans la boîte (25-30 ans apparemment), elle pouvait compter toucher une indemnité de licenciement représentant deux ans et demi à trois ans de salaire. C'est là qu'intervient le premier trait de caractère de l'héroïne : elle croit à la valeur travail et préfère tenter une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée plutôt que de se morfondre seule dans la campagne rhodanienne. Dans cette première partie de l'histoire, la mise en scène suit le mode documentaire, qu'elle retrouvera par la suite.

La deuxième partie montre l'installation et les premiers pas de la Française à Tanger. Le réalisateur réussit à creuser un fossé entre Edith, qui voit presque tout sous un jour favorable, et les spectateurs, qui ressentent un malaise face à ce qu'ils perçoivent comme une dégradation de ses conditions de vie. Plusieurs scènes ont pour fonction d'enfoncer le clou.

Et puis, petit à petit, de petits bonheurs se font jour. C'est un après-midi de congé ensoleillé, c'est un peu de réconfort et d'amitié de la part d'une collègue, de l'hôtelière ou de son fils. C'est un peu de liberté retrouvée grâce à une mobylette d'occasion.

Mais, comme ce n'est pas un conte de fées, la cruelle réalité va reprendre le dessus. Gaël Morel en profite pour nous faire découvrir différentes catégories de travailleurs pauvres (des femmes notamment) et nous faire toucher du doigt les aspirations d'une jeunesse qui étouffe dans un Etat patriarcal. On a toutefois évité de trop politiser le propos.

C'est vraiment un beau film, à la fois cruel et empreint d'humanité.

00:03 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 03 janvier 2018

Médiocrité journalistique

Aujourd'hui, alors que j'étais en voiture, j'écoutais ma radio d'information préférée. Après un flash, un entretien a été diffusé. L'invité représentait la fédération française de golf, me semble-t-il. Sa venue se justifiait par la prochaine tenue en France d'une prestigieuse compétition, la Ryder's Cup.

Mais voilà-t-y pas que l'invité se permet d'affirmer que le golf est le premier sport individuel de France... et même du monde ! Il a fini par donner des chiffres : 400 000 licenciés (pour la France) et, au total, 800 000 pratiquants. Le problème est que ces données ne font pas du golf le premier sport individuel de notre pays, ce qu'un des journalistes présents aurait dû rappeler aux auditeurs.

Si l'on se réfère à des statistiques de 2014, le tennis, l'équitation et le judo viennent avant le golf... et encore, on ne compte pas tous ceux qui pratiquent la marche, la natation, le jogging ou le vélo pour le plaisir. Même avec 400 000 licenciés et 800 000 pratiquants, le golf est très loin d'occuper la première place des sports individuels.

On peut compléter par des statistiques plus récentes, disponibles pour la plupart des sports français. En nombre de licenciés, le tennis est loin devant, avec plus d'un million (contre 400 000 au golf, rappelons-le). L'équitation culmine à presque 700 000 licenciés et le judo à environ 600 000. Cela fait beaucoup de démentis possibles à l'affirmation de l'invité de France Info, qui a pu tranquillement développer sa propagande son discours, les journalistes n'étant visiblement là que pour lui servir les plats.

De manière générale, je suis agacé par la médiocrité de certains programmes d'information radiophonique. Beaucoup de journalistes ne sont que des animateurs, qui visiblement travaillent peu leurs sujets et ne sont pas dotés d'une grande culture personnelle. Les sujets abordés sont trop souvent survolés.

PS

Un peu plus tard dans la journée, une représentante d'ATTAC n'a pas bénéficié du même traitement de faveur. Le journaliste qui l'a interrogée l'a un peu contredite, ce qui l'a obligée à préciser son argumentation... et c'était très bien comme ça. Une bonne radio d'information doit un peu titiller les neurones et non pas se contenter de déverser du liquide vaisselle dans les oreilles de ses auditeurs.

17:08 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, sports, france

Le Nouveau Magazine Littéraire

L'ancienne revue consacrée à l'écriture et aux écrivains s'est transformée en magazine sociétal, toujours un brin littéraire. J'ai eu l'occasion de lire le premier numéro de la nouvelle formule, qui ne manque pas d'intérêt :

L'article qui a le plus retenu mon attention est celui intitulé "Une famille française". Marc Weitzmann y traite du cas de la famille Merah. Il cite notamment un enregistrement réalisé lorsque la mère de Mohamed est venue rendre visite en prison au frère de celui-ci, Abdelkader.

Il a été question de ces propos lors du récent procès qui a vu le frère du terroriste se faire condamner à une peine relativement légère. (Il risque de se retrouver dehors dans quelques années...) A ceux qui ignoreraient ces propos, je conseille la lecture de l'article, pour mieux comprendre l'obscurantisme et la haine qui animent certains membres de cette famille.

Mais, s'il s'arrêtait à cela, l'article n'aurait rien de particulièrement remarquable. Il tente de dresser un profil psychologique des membres de la famille, en se fondant sur ce que les enquêtes ont mis au jour et sur ce que certains ont déclaré (ou écrit, pour le fils aîné, qui s'est éloigné de sa famille d'islamo-fascistes).

On découvre un père délinquant algérien et polygame, qui cognait allègrement sur ses fils, qui ont ensuite reproduit la violence paternelle. On découvre aussi le fanatisme d'une mère dont on a récemment tenté de nous faire avaler un portrait humaniste. C'est peut-être cette mère qui a encouragé plusieurs de ses enfants à faire du petit dernier (Mohamed) leur souffre-douleur. Le plus acharné fut sans doute Abdelkader, celui qui allait par la suite devenir une sorte de guide spirituel intégriste. Plus intéressant encore, s'appuyant sur une psychanalyste, le journaliste évoque la relation trouble entre les deux frères, relation faite de sado-masochisme... et peut-être d'homosexualité incestueuse refoulée(?).

En élargissant son propos, l'auteur étonnera peut-être certains lecteurs en affirmant que les familles de djihadistes se ressemblent souvent et que celle de Mohamed et Abdelkader Merah n'est sans doute pas si exceptionnelle que cela. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir...

Un peu plus loin, c'est Edgar Morin qui est sur la sellette. On a droit à un entretien guère palpitant avec Raphaël Glucksmann. Je conseille plutôt la lecture de la mise au point consacrée à sa relation avec le fourbe Tariq Ramadan.

La suite du magazine contient quantité de conseils de lecture... et quelques analyses cinématographiques, dont une de l'univers de Star Wars, à l'occasion de la sortie du film Les Derniers Jedi.

01:25 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, société, france, politique, toulouse

mardi, 02 janvier 2018

Tropisme états-unien

Les séries américaines, en plus d'être souvent (pas toujours) divertissantes, sont un miroir (parfois involontaire) de la société de ce pays ou de la vision du monde qui y prédomine. J'ai pu encore le constater en visionnant les premiers épisodes de Salvation, actuellement diffusée sur M6.

L'habillage visuel est très réussi, bien qu'un peu tape-à-l'oeil. L'ambiance d'une série d'anticipation est bien campée. Se pose quand même un problème de vraisemblance : presque tous les postes à responsabilité (publics et privés) sont tenus par des trentenaires ou de jeunes quadragénaires... Les personnes âgées de plus de cinquante ans (qui pourtant jouent un rôle déterminant dans notre monde) sont quasiment exclues de cette fiction.

Mais c'est un autre détail qui a attiré mon attention. Dans le quatrième épisode de la saison 1 (vers la seizième minute), un planisphère apparaît dans un coin de l'écran, quand il est question de la sélection des 160 individus nécessaires à la reconstruction d'une société humaine sur Mars :

Zoomons sur la carte :

Les pourcentages peuvent correspondre à la part de la population mondiale vivant sur chaque continent, ou à la part de chaque continent dans le groupe des 160 (ce qui revient un peu au même). Le tropisme états-unien apparaît déjà : au lieu de se contenter d'une donnée chiffrée pour tout le continent américain, celui-ci est divisé en deux parties (grosso modo : l'Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine).

Certains de ces nombres m'ont fait tiquer. Du coup, je suis allé sur le site de l'INED, histoire de vérifier leur validité. Ô surprise ! Certains sont faux. Il s'avère que le poids de la population nord-américaine est considérablement surévalué (estimée à 21 % du total, au lieu de 5 %). C'est aussi le cas de la population européenne (même en y incluant les Russes). La conséquence est que le poids de la population asiatique est considérablement sous-évalué, puisqu'il est estimé à 29 % du total, contre près de 60 % dans la réalité ! (Sur le trombinoscope qui jouxte la carte, on constate la même surreprésentation de visages "de type européen" et la sous-représentation de faciès "de type asiatique"...) Voici ce à quoi aurait dû ressembler le planisphère :

Avis aux amateurs : c'est dans ce quatrième épisode que l'on découvre le sens caché du titre de la série. Sinon, le samedi, à la même heure, je recommande plutôt Agent Carter (sur TMC), une production originale, qui mêle ambiance de Guerre froide, science-fiction et un poil d'univers de super-héros. Si aucune de ces propositions ne vous convient, il reste l'exaltante possibilité de se rendre dans une salle obscure !

PS

Un autre détail est l'objet d'un biais de traduction. A deux reprises dans ce quatrième épisode, il est question d'un document exceptionnel, une des versions d'origine d'un texte célèbre, version que l'entrepreneur Darius Tanz acquiert lors d'une vente aux enchères et qu'il destine à être préservée pour les générations futures :

Dans la version française, on entend qu'il s'agit de la Déclaration des Droits de l'Homme. Le public hexagonal déduit que c'est celle de 1789... sauf que l'exemplaire qui est montré à l'écran est placé sous l'égide du Congrès des Etats-Unis (souligné en rouge par moi sur la capture d'écran). En réalité, il s'agit du Bill of Rights, les dix premiers amendements à la Constitution des Etats-Unis, adoptés en 1791, et dont la traduction en français donne "Déclaration des droits".

13:48 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, médias, société, télévision, cinéma, états-unis

lundi, 01 janvier 2018

Tout l'argent du monde

Voici donc le premier film tourné avec Kevin Spacey, sans que celui-ci apparaisse à l'écran (sauf dans la bande-annonce d'origine, toujours accessible sur la Toile). Il faut reconnaître que, quelle que soit la performance de l'acteur de Swimming with sharks, Seven, Usual Suspects, American Beauty et (plus récemment) Baby Driver, le vétéran Plummer le remplace avantageusement.

Dans le film, s'il est un Plummer qui ne joue pas très bien, c'est le jeune Charlie, qui interprète le petit-fils de l'homme le plus riche du monde, celui qui se fait enlever. C'est peut-être le seul point faible d'une distribution très professionnelle, où l'on retrouve, entre autres, Mark Wahlberg, Romain Duris... et surtout Michelle Williams, presque méconnaissable et qui livre une excellente composition dans le rôle de la belle-fille du milliardaire.

Le film vaut d'abord pour le portrait d'un homme d'affaires misanthrope, égoïste, radin... et amateur d'art. Christopher Plummer est vraiment très bon dans ce registre, servi par un scénario aux petits oignons. Je recommande tout particulièrement l'histoire de la statue prétendûment achetée sur un marché d'Héraklion et le coup de la cabine téléphonique payante... dans un hall de la maison du château de campagne de Getty senior.

La tension vient davantage des scènes italiennes, se déroulant à Rome et en Calabre (la pointe de la botte), celles-ci tournées (au moins en partie)... en Jordanie (la défiscalisation italienne n'ayant sans doute pas été jugée assez alléchante par la production yankee).

C'est un bon suspens, qui s'accompagne de scènes quasi documentaires sur le fonctionnement traditionnel de la 'Ndrangheta. Il y a bien quelques facilités çà et là mais, comme c'est bien joué (et qu'on a gardé les dialogues en italien dans la version française), on ne voit guère le temps passer.

23:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 31 décembre 2017

Les "Riton" 2017

Voici venu le temps... des palmarès cinématographiques. Je suis toujours aussi dubitatif vis-à-vis des cinéphiles qui réussissent à distinguer un ou trois films marquants sur une année complète. Même une liste limitée à dix "pépites" me paraît difficile à établir. Voici donc mes coups de cœur de 2017.

Dans la catégorie "les femmes ont (parfois) une vie de merde et tentent de la changer"

- Riton du film d'emmerdeuse extrême-orientale : I am not Madame Bovary

- Riton du film d'emmerdeuses afro-américaines : Les Figures de l'ombre

- Riton du film d'emmerdeuses européennes : Les Conquérantes

- Riton du film d'emmerdeuse proche-orientale : Tempête de sable

- Riton du film de victimes moyen-orientales : Des Rêves sans étoiles

Dans la catégorie "films à valeur documentaire"

- Riton du film bourré de puces : Kedi - Des chats et des hommes

- Riton du film garanti sans puce : L'Empereur

- Riton du film bourré de paysages exotiques : Nés en Chine

- Riton du film bourré de graisses : Le Fondateur

- Riton du film bourré de testostérone : Borg/McEnroe

- Riton du film bourré de talents vocaux : L'Opéra

- Riton du film bourré de talent pictural : La Passion Van Gogh (un des films de l'année)

- Riton du film bourré de pellicules : Lumière ! L'aventure commence (un des films de l'année)

Dans la catégorie "les guerres inspirent de très belles oeuvres"

- Riton du film de famille : Cessez-le-feu

- Riton du film d'ambiance de guerre : Dunkerque

- Riton du film d'après-guerre : Au revoir là-haut (un des films de l'année)

- Riton du film d'après-guerre lointaine : Lumières d'été (un des films de l'année)

- Riton du film d'avant-guerre : Dans un recoin de ce monde

Dans la catégorie "les œuvres d'animation sont souvent bien mieux conçues que le tout-venant des fictions"

- Riton du manga qui porte le genre à un niveau rarement atteint : Your Name (un des films de l'année)

- Riton du manga qui traite de sujets délicats : Hirune Hime

- Riton de l'animation qui ne prend pas les enfants pour des imbéciles : La Bataille géante de boules de neige

- Riton de l'adaptation d'une bande dessinée : Zombillénium

- Riton de la meilleure continuation d'une série : Moi, moche et méchant 3

- Riton du plus gros délire animé : Lego Batman, le film

Dans la catégorie "les comédies ont du mal à nous surprendre, mais certaines y parviennent, parfois"

- Riton de la satire provinciale : Citoyen d'honneur

- Riton de la fantaisie mondialisée : Crash Test Aglaé (un des films de l'année)

Dans la catégorie "certaines œuvres grand public m'ont particulièrement touché"

- Riton du biopic musical : Dalida

- Riton du biopic tiers-mondiste : Lion

- Riton du film de science-fiction plus ambitieux sur la forme que sur le fond : Passengers

- Riton du film de super-héros : Logan (un des films de l'année)

Dans la catégorie "les films de genre réservent encore de bonnes surprises"

- Riton du Frenchie qui se débrouille bien : La Mécanique de l'ombre

- Riton de l'Espagnol qui n'est pas maladroit non plus : L'Homme aux mille visages

- Riton de l'Espagnol qui se débrouille encore mieux : Que Dios nos perdone

- Riton de l'Egyptien qui déchire sa race : Le Caire confidentiel (un des films de l'année)

On termine avec la catégorie des "films coup-de-poing"

- Riton du meilleur film avec une fin ratée : The Square (un des films de l'année)

- Riton du meilleur film rural : Petit Paysan (un des films de l'année)

- Riton du meilleur film urbain : A Beautiful Day

- Riton du meilleur film "ethnique" : Get out

- Riton du meilleur film étouffant : Detroit

- Riton du meilleur film de scénariste-monteur : K.O. (un des films de l'année)

- Riton du meilleur film en costumes : The Young Lady (un des films de l'année)

- Riton du meilleur film de gonzesses : Grave (un des films de l'année)

Archives :

- les Riton 2016 ... ben y en a pas eu

- les Riton 2015

- les Riton 2014

- les Riton 2013

- les Riton 2012

- les Riton 2011

- les Riton 2010

- les Riton 2009

- les Riton 2008

- les Riton 2007

- les Riton 2006 (ce qui ne nous rajeunit pas)

15:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 30 décembre 2017

Kedi - Des chats et des hommes

Le titre est un mot turc désignant les chats, les matous... plutôt des mâles donc (castrés ou pas). Que l'on se rassure : dans ce bref documentaire (1h20), il est aussi amplement question des femelles, parfois très caractérielles !

Nous voici plongés dans certains quartiers d'Istanbul (à proximité d'une zone portuaire dédiée à la pêche et le long de rues commerçantes traditionnelles), où des chats errants ont élu domicile, nourris, câlinés voire logés par les résidents ou les clients de passage. Ce sont très majoritairement des chats de gouttière, des bâtards, même si l'on voit quelques bêtes racées (dont une abandonnée).

Les caméras (l'une d'entre elle montée sur une petite voiture télécommandée !) suivent plus particulièrement une dizaine de bêtes à poils. Même si elles ne sont pas toutes belles, la réalisation leur rend hommage, grâce notamment à de superbes (très) gros plans. On a aussi l'occasion d'admirer la souplesse de plusieurs animaux. Mais l'objectif principal du film est de nous faire découvrir leur caractère.

Il y a la "patronne" du magasin de vêtements, qui sait pouvoir y faire la sieste... et qui n'hésite pas à apostropher les passants pour obtenir de la nourriture, dont elle réserve une partie à sa progéniture.

Il y a les quatre chatons orphelins, dont s'occupe un père de famille modeste. Il va pouvoir compter sur l'appui d'un matou de passage, un mâle sans attaches qui décide de devenir le papa et la maman de la progéniture !

Il y a encore ce couple asymétrique, avec la minette en dominante, qui se nourrit en premier et veille à ce que monsieur ne soit pas tenté de culbuter la première chatte de passage ! Elle se laisse toutefois approcher par un artisan, qui apprécie son indépendance.

On s'attache aussi au "protecteur des terrasses", un matou vigilant qui traque les souris. Il semble plus efficace que la mort-aux-rats et a obtenu le droit de déambuler à sa guise entre les chaises.

D'autres bêtes ont pris pour cible un appartement situé au premier étage, qui abrite un chat d'intérieur tout timidou, que sa maîtresse fait, de temps en temps, cohabiter avec certaines "racailles" de la rue. C'est entre ces "invités" qu'un conflit va éclater...

L'exception à la règle est le chat distingué, qui a sa place réservée sur une chaise, à l'entrée d'un restaurant où il veille à ne pas pénétrer pendant le service. Très digne, il toise la clientèle sans émotion apparente... sauf quand, à travers la fenêtre, il voit le cuistot s'approcher des aliments dont il raffole. A ce moment-là, il sait parfaitement se faire comprendre !

Le film s'attarde aussi sur ceux qui caressent ou qui nourrissent les animaux (souvent des personnes âgées). Cela donne de très belles scènes, pleines de poésie. Cela contrebalance la précarité de la vie des félins urbains. Beaucoup meurent écrasés par une voiture ou... de cancer. Il faut dire qu'ils ont le nez au niveau des pots d'échappement... Leur espace de vie est aussi menacé par la rénovation urbaine, qui supprime nombre d'espaces verts (en particulier les jardins) et remplace les immeubles traditionnels (pleins de recoins) par de gros machins modernes sans âme.

C'est très correctement filmé, sur une musique bien choisie. Sur grand écran, les chattes et les chats sont vraiment attendrissants.

22:39 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 29 décembre 2017

Le loup au diable Vauvert

... mais, hélas, cela ne veut pas dire qu'il s'éloigne de nous, puisque Vauvert est une commune du département du Gard (frontalier de l'Aveyron), où la présence du loup serait en train de se développer, selon un passionnant dossier publié dans le dernier numéro de La Gazette de Montpellier :

(Notez que les auteurs ont suivi grosso modo les limites de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, preuve que, du côté de Montpellier, on n'a toujours pas digéré la fusion-acquisition avec Midi-Pyrénées...)

Sur la carte, j'ai entouré (approximativement) les zones aveyronnaises concernées. On peut regretter que les auteurs n'aient pas tenu compte d'un récent rapport de l'INRA (dont il a beaucoup été question le mois dernier), qui confirme le renforcement de la présence lupine aussi bien sur l'Aubrac que sur le Larzac... et même à proximité de Millau.

D'ailleurs, une partie du dossier va dans ce sens. Un entretien avec José Bové évoque la sous-estimation du nombre de loups... à mon avis volontaire, pour limiter les "tirs de prélèvement". Si l'on tenait compte de la situation réelle dans les zones pastorales, on devrait autoriser l'abattage de davantage de bêtes (des loups, hein, parce que du côté de l'attaque des brebis, aucun véritable frein ne semble devoir être posé aux appétits de canis lupus lupus).

Les amateurs de curiosité découvriront peut-être dans ce dossier une photographie prise l'an dernier sur l'Aubrac (par Manoel Atman), celle d'une louve "pleine" (c'est-à-dire sur le point de mettre bas) :

Et dire qu'officiellement, on continue à affirmer qu'il n'y a qu'un seul loup dans le Nord Aveyron !

Le dossier comporte aussi deux intéressantes cartes historiques, une présentant le nombre de victimes humaines des attaques de loup, par département, entre 1271 et 1918. La seconde carte répertorie les communes où des loups ont été tués en 1796-1797... Impressionnant ! (Pour les voir, il va falloir acheter le magazine !)

D'autres articles méritent la lecture dans ce numéro de La Gazette de Montpellier. L'un d'entre eux traite du Cévenol, le train reliant le Languedoc à Clermont-Ferrand. Un autre évoque l'histoire d'un antipoison, dont la conception a nécessité des ingrédients de provenance parfois lointaine...

20:15 Publié dans Economie, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, occitanie, environnement, presse, médias, journalisme, agriculture, paysans

mardi, 26 décembre 2017

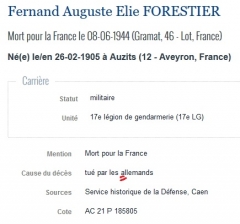

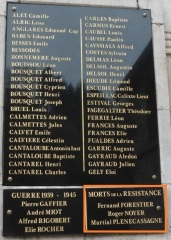

Qui était Fernand Forestier ?

Ceux qui l'ignoraient ont pu l'apprendre récemment en lisant la presse aveyronnaise, tout d'abord La Dépêche du Midi, avec un article publié il y a une dizaine de jours, article repris presque mot pour mot avant-hier dans Centre Presse :

Originaire du Bassin (plus précisément d'Auzits, ce qui explique la diligence de La Dépêche), il est devenu gendarme. On remarque qu'il a officié en Tunisie avant d'être nommé dans le Lot, à Figeac. Ce n'est d'ailleurs pas très loin de là qu'il a été fusillé le 8 juin 1944 : à Gramat, selon la fiche (hélas entachée d'une faute) disponible sur le site "mémoire des hommes" :

C'est dans La Dépêche que l'on peut trouver la plus grande précision quant aux auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à Fernand Forestier : ce sont des membres de la tristement célèbre division SS "Das Reich", qui, le lendemain, frappait à Tulle, avant de se déchaîner à Oradour-sur-Glane.

Pour les habitants d'Auzits, ce gendarme résistant n'est pas un inconnu, puisque son nom figure sur le monument aux morts de la commune :

Pour la petite histoire, signalons que ledit monument a été conçu par un architecte qui avait pignon sur rue à l'époque : André Boyer. On lui doit aussi les monuments de Bertholène, Buzeins et Recoules-Prévinquières. A Rodez, il est connu pour avoir donné sa physionomie actuelle au Broussy... et pour avoir projeté de transformer la zone du Foirail, entre la place d'Armes et la gare de Paraire.

18:43 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, actualité, presse, médias, journalisme

lundi, 25 décembre 2017

Ferdinand

Par un étrange détour du destin, ce film d'animation sort en France juste après l'annonce du rachat de la Twentieth Century Fox par Disney. Or, il est produit par Blue Sky, la filiale animation de la Fox... et, dans l'adaptation du conte pour enfant, il succède à Disney, qui, en 1938, avait livré un court-métrage sur le même sujet.

Aux manettes, on a Carlos Saldanha, qui a co-réalisé les trois premiers Age de glace. Il est aussi l'auteur de Robots, de Rio et de sa suite Rio 2. Son savoir-faire est visible assez tôt, au cours de la séquence de la Fête des fleurs, à la fois brillante et drôle.

Petits et grands peuvent prendre plaisir à cette histoire, qui évoque l'amitié, la virilité et les différences. Tout le monde ne rit pas forcément en même temps : les petits adorent la chèvre et les hérissons débrouillards ; les adultes goûtent davantage les scènes faisant intervenir les trois canassons maniérés à l'agzent chermanique. J'ai quand même un faible pour le taureau génétiquement modifié, présenté au départ comme une véritable machine à tuer, et qui va considérablement évoluer...

Au chapitre des séquences emballantes, il faut ajouter celle de l'abattoir, une improbable opération de secours qui va se transformer en délirant ballet taurin !

Tout cela nous conduit à la dernière partie du film, la plus risquée selon moi, puisqu'elle tourne autour d'une corrida. Au départ, je me disais que les auteurs allaient se contenter de ménager la chèvre et le chou, pour ne déplaire à personne. Dans un premier temps, le torero est présenté comme antipathique, arrogant. Petit à petit sont instillés des éléments de l'univers tauromachique, qui tendent à le montrer sous un jour plus favorable. Mais (heureusement), au cours du combat dans l'arène, se produit un retournement totalement inattendu (et fort bien mis en scène).

Du coup, j'ai trouvé ce film assez habile et, par moments, très drôle. C'est une bonne détente, pas idiote sur le fond.

18:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 24 décembre 2017

Médiocrité enseignementale

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'une anecdote croustillante a été portée à ma connaissance, par un article de La Dépêche du Midi. Les faits se sont déroulés mercredi 13 décembre dernier. Les professeures d'une école (publique ?) de Gironde ont emmené leurs chères têtes blondes (brunes, rousses...) au cinéma, sans doute dans un but hautement éducatif.

Il est toutefois permis d'en douter quand on sait que le film au programme était L'Etoile de Noël, une animation certes très divertissante, mais dont l'intérêt pédagogique ne saute pas aux yeux. Cela ressemble bigrement à une sortie-prétexte, histoire de ne pas avoir à faire cours une demi-journée par semaine. (Entre le transport aller, l'installation dans la salle, la durée du film, le pipi de la fin et le retour au bercail, on a bien 3 heures - 3 heures 30 d'écoulées...) Nous savons bien combien le retour à la semaine de quatre jours et demi, imposé sous le quinquennat Hollande, a suscité d'oppositions égoïstes parmi certains parents, enseignants et élus locaux...