samedi, 16 septembre 2017

Que Dios nos perdone

"Que Dieu nous pardonne" est un film de genre, espagnol, sorti cet été, dans la lignée de certains succès de ces dernières années (Balada triste en 2011 et surtout La Isla minima en 2015).

Il est difficile aussi de ne pas voir comme une parenté entre cette œuvre et un autre succès (d'estime) estival : Le Caire confidentiel. Dans les deux cas, des crimes surviennent dans une grande ville (Madrid et Le Caire), en période trouble (des manifestations anti-austérité, la venue du Pape Benoît XVI et le printemps arabe). Dans les deux cas, les policiers ne sont pas des modèles de vertu et l'enquête va être quelque peu entravée.

La particularité de ce polar est son imprégnation catholique : une église joue un rôle important dans l'intrigue et plusieurs personnages vont ressentir le poids de la culpabilité, pour différentes raisons.

Au cœur de l'histoire se trouve le travail d'un nouveau duo de policiers atypiques et dépareillés : Alfaro le sanguin (Roberto Alamo très convaincant), l'intuitif, parfois la brute (mais quand même un bon flic) et Velarde le bègue, le minutieux, l'intellectuel limite autiste, qui vit dans un appartement sans télévision, entouré de ses 33 tours. Dans le rôle, on retrouve l'excellent Antonio de la Torre (déjà remarqué dans Balada triste, Amours cannibales et... La Isla minima), qui nous la joue un peu façon Dustin Hoffman dans Rain Man.

Avis aux âmes sensibles : c'est assez cru, sans toutefois tomber dans le gore. Le réalisateur ne nous cache pas les aspects sordides d'une enquête criminelle, en particulier l'autopsie des victimes âgées... ce qui a provoqué quelques émotions dans la salle, en majorité remplie de spectatrices du troisième âge !

Notons que le film prend son temps (2h05), aimant musarder en chemin, histoire de nous montrer à quel point la vie privée des flics investis dans leur boulot n'est pas une partie de plaisir. C'est aussi l'occasion de mettre en scène certains aspects de la société espagnole contemporaine. Tout bon polar est une tranche de vie... avec un "bon" méchant, que l'on découvre vraiment assez tard. Il est incarné par un jeune acteur talentueux. A cela s'ajoute une bonne musique, propre à souligner la tension qui monte. C'est de surcroît adroitement filmé, avec une tendance à choisir des angles de prise de vue inhabituels.

Pour les amateurs de films de genre, c'est une découverte à ne pas manquer.

22:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 14 septembre 2017

Macron et les "fainéants"

La polémique née d'une formule extraite d'un discours prononcé par Emmanuel Macron devant l'Ecole française d'Athènes est révélatrice de la mauvaise foi (ou de l'inculture) de certains commentateurs politiques... et des médias qui leur font écho. (Le lien précédent mène à une version qui resitue la phrase dans son contexte.)

Prenons un peu de recul. Le président de la République française s'est rendu en Grèce, le maillon faible de la zone euro, gouverné par Alexis Tsipras, un (ex ?)gauchiste qui tente de réaliser depuis deux ans la quadrature du cercle : concilier les aspirations de son électorat avec les exigences de l'UE... et le merdier laissé par ses prédécesseurs. Même s'il n'est pas de la même sensibilité qu'Emmanuel Macron, il peut avoir besoin de son appui au moment de négocier avec la Commission européenne et le FMI. De son côté, le président français est en quête de tous les soutiens possibles pour tenter d'infléchir la politique communautaire sans susciter les foudres allemandes.

Au passage, la polémique a fait disparaître des écrans-radars le précédent discours d'E. Macron, très enlevé, qu'il a prononcé sur la colline de la Pnyx, le lieu où jadis se réunissait l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens athéniens. C'est un éloge vibrant de la construction européenne, éloge qui n'interdit pas la critique. Le président français y lance aussi une petite pique contre les anciens dirigeants grecs et défend la souveraineté contre les souverainistes.

Mais, depuis plusieurs mois, il semble qu'on tente d'habituer le public à ne garder en mémoire que de courtes formules sorties de leur contexte. Ainsi, le terme de "fainéants" a été tordu pour être retourné contre Emmanuel Macron. La phrase d'origine est : "Je ne cèderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes." Alors que les deux derniers termes désignent ouvertement certains de ses adversaires politiques, il s'est trouvé des commentateurs pour faire semblant de croire que le premier terme ("fainéants") s'adressait à une tout autre catégorie de personnes, à savoir les chômeurs et les travailleurs modestes.

Il faut dire que l'actuel président (et ancien ministre) est une cible facile pour les déformateurs professionnels. Ce n'est pas un démagogue et il a parfois la langue qui fourche : il est maladroit (mais pas haineux, contrairement à nombre de ses adversaires)... et ne recule pas devant une formule qui risque de soulever une polémique. On l'a vu avec les employées de Gad, qualifiées (mais pas insultées) d'illettrées, soulignant que c'était un frein à leur reconversion. Les réactions outragées ont confondu illettrisme et analphabétisme. Or, tous ceux qui ont un tant soit peu étudié le marché du travail savent que l'un des principaux handicaps de certains chômeurs est leur manque de culture générale et leur difficulté à comprendre (et non pas déchiffrer) un texte.

Quelques mois plus tard, c'est une altercation à Lunel qui a été montée en épingle. Là encore, de courts extraits ont été choisis plutôt pour nuire au ministre. Je conseille d'aller regarder (et écouter) une séquence (non coupée) d'environ 20 minutes, beaucoup plus révélatrice. Le type âgé qui accroche E. Macron est de toute évidence un partisan de J-L Mélenchon, qui tente de se faire passer pour un Français ordinaire et coupe régulièrement la parole au ministre. Quant au jeune homme qui l'accompagne, il semble très frustre et c'est lui qui interpelle E. Macron sur son costume (vers 2 min 25), s'attirant en réponse la remarque du ministre, qui jaillit comme une réplique de défense face à une attaque inattendue.

Cela nous ramène aux "fainéants" du récent discours en Grèce. En réalité, quiconque suit un peu la vie politique française depuis quelques années sait que ce terme ne désigne pas des travailleurs modestes, pas plus que des chômeurs. Dès 2015, Emmanuel Macron l'a utilisé pour s'en prendre à une gauche bien-pensante et adepte de la politique politicienne. A travers ce terme, c'est la paresse intellectuelle qu'il dénonce. Mais, comme de nombreux journalistes sont des partisans de cette gauche-là (ou trop fainéants pour effectuer des recherches de base ?), ils se gardent bien de le rappeler à leurs lecteurs/auditeurs/téléspectateurs, préférant laisser le populisme prospérer sur l'ignorance.

21:55 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, actualité, macron, presse, médias, journalisme

lundi, 11 septembre 2017

Seven Sisters

Ces sept sœurs (comme on n'a pas voulu le traduire en français) sont toutes incarnées (à l'âge adulte) par Noomi Rapace, révélée à l'international par la première adaptation de Millenium et qui a depuis dû souvent se contenter de seconds rôles, quand elle n'occupait pas le devant de la scène dans de médiocres productions comme Conspiracy.

C'est dire si le film repose sur sa performance d'actrice (bien complétée par celle de Clara Read, qui interprète les septuplées enfants). A cela s'ajoutent d'impressionnants effets spéciaux... essentiellement français, avec des contributions britanniques et indiennes. Cette coproduction belgo-américano-roumaine est donc marquée du sceau de la mondialisation... sous les auspices de la défiscalisation belge... et des "opportunités de tournage" danubiennes.

Mais ne boudons pas notre plaisir. L'habillage numérique est très réussi. Les doublures sont bien utilisées et les scènes de baston sont haletantes. Quatre sont à retenir. Sur les deux qui ont lieu dans l'appartement principal, j'ai préféré la première, vraiment sauvage par instants... ce qui n'empêche pas la quasi-restauration à l'identique dudit appart, dont la porte d'entrée retrouve rapidement toute sa splendeur. (Il y a quelques invraisemblances dans cette histoire pourtant bien ficelée.) La bagarre chez le collègue de l'héroïne mérite aussi le détour, avec une conclusion qu'un-e cinéphile averti-e sent venir. On peut faire la même remarque à propos du combat dont les toilettes pour dames sont le théâtre : c'est très bien mis en scène, mais assez prévisible, jusque dans le retournement qui s'inspire un peu de ce qu'on a vu récemment dans Alien : Covenant. (C'est d'autant plus cocasse que Noomi Rapace fut tête d'affiche de Prometheus, l'épisode précédent.)

Le scénario ménage suffisamment de mystère pour soutenir l'intérêt pendant deux heures (qu'on ne sent pas passer). Les sept sœurs ne sont pas les seules à avoir un secret. Plusieurs d'entre elles vont devoir découvrir ce qui se cache derrière la politique de l'enfant unique initiée sur cette Terre surpeuplée... jusqu'au coup de théâtre, que là aussi on sent venir. Soyez bien attentifs aux premières scènes, qui mettent en parallèle les sept gamines et les sept adultes, que le grand-père a voulu aussi originales de tempérament qu'elles étaient semblables physiquement. On nous réserve même une ultime surprise, qui pourrait laisser présager une suite. La charpente de l'intrigue m'est apparue tellement solide que j'ai pensé que c'était l'adaptation d'un roman d'anticipation. Apparemment, non.

22:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 01 septembre 2017

7 jours pas plus

On peut tenter de définir ce film par ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une énième comédie mettant en valeur un Benoît Poelvoorde cabotineur. Ce n'est pas non plus une bluette centrée sur la relation possible entre Jeanne et Pierre. Enfin, ce n'est pas une oeuvre militante lourdingue sur la dure condition des migrants originaires des pays en développement. Mais c'est un peu de tout cela.

Commençons par Pierre (Poelvoorde, à la fois drôle et émouvant), un vieux garçon qui gère une quincaillerie peu prospère. C'est un maniaque, chez qui chaque chose doit être à sa place. Méfiant, il compte le nombre de vis présentes dans la boîte qu'il a commandée à son grossiste... qui l'arnaque un peu. Ses (rares) colères fulgurantes sont très drôles. Mais, au fond, c'est un brave type.

Pour rompre sa solitude, il y aurait bien Jeanne (Alexandra Lamy, lumineuse), qui lui fait ostensiblement du gringue. Elle lui plaît bien, mais nouer une relation avec cette femme conduirait Pierre à changer profondément la rassurante monotonie de son quotidien.

Quoi qu'il en soit, celle-ci est bouleversée par l'arrivée d'Ajit (interprété par Pitobash, une révélation), un Indien du Bengale qui cherche à rejoindre son oncle... du moins c'est ce que l'on finit par comprendre à force de gesticulations et de traductions plus ou moins fiables. Le périple de Poelvoorde pour trouver un interprète ne manque pas de sel... et il est révélateur des préjugés des Européens de base sur le sous-continent indien. Le quincailler va comprendre que, bien qu'ils se ressemblent physiquement, Indiens et Pakistanais peuvent différer dans bien des domaines. Il en est de même pour les Indiens eux-mêmes, un hindiphone ne comprenant pas un bengaliphone habitant pourtant le même pays. Ne parlons même pas des Sri Lankais !

L'autre source de cocasserie est le choc des cultures entre l'Indien et le Français. Les deux hommes, très différents en apparence mais faits du même bois, vont petit à petit s'apprivoiser. Le rapport de force va un peu s'inverser. L'Européen bien installé dans sa vie est immature sur le plan affectif, alors que l'Indien dévoile petit à petit des trésors de créativité.

Cela se traduit à l'écran, avec quelques scènes animées (façon théâtre d'ombre) qui donnent du piquant à l'intrigue. Cependant, toute l'histoire n'est pas d'une vraisemblance absolue (et la vision de la police est très manichéenne). On est souvent proche du conte, à l'image de la première scène, qui finit pourtant de manière ironiquement inattendue. On n'en comprend la totale signification que vers la fin, tout comme on saisit l'importance du passe-temps de Pierre, qui découpe dans la presse des articles évoquant des faits divers improbables.

C'est donc un "petit" film, subtilement drôle et humaniste, très bien joué.

21:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 30 août 2017

Petit Paysan

Cet agriculteur a repris la ferme de ses parents (restés vivre à proximité) et élève une trentaine de vaches laitières (des Prim'Hostein), en Haute-Marne (entre Paris et la Lorraine). On le suit dans le quotidien du travail de paysan, du soin aux bêtes à la gestion du stock fourrager, en passant par la traite. On assiste aussi à une mise-bas, à laquelle le jeune homme (35 ans) doit faire face seul, un peu comme l'héroïne d'Une Hirondelle a fait le printemps avec ses chèvres.

La comparaison entre les deux films ne s'arrête pas là. Le cheptel de Pierre va être touché par un mal mystérieux, semblant atteindre les animaux au hasard. Il veut protéger son troupeau, menacé d'un abattage total si la maladie (la fièvre FHD dans le film) est détectée. Cette maladie n'existe pas : elle est un substitut de l'encéphalopathie spongiforme bovine (dont les symptômes sont différents), qui a frappé l'ancien troupeau de Michel Serrault dans Une Hirondelle.

Cette fiction a donc un caractère documentaire et elle mêle deux époques : celle des années 1990 (pour la crise de la vache folle) et la nôtre, qui voit un agriculteur recourir à des applications professionnelles sur son ordiphone, un autre utiliser quotidiennement internet et un dispositif pour surveiller à distance ce qu'il se passe dans son étable. L'influence du passé se voit à travers l'exploitation du héros, très modeste. De nos jours, on ne laisserait plus s'installer en élevage conventionnel un jeune agriculteur disposant d'un troupeau de seulement 30 vaches, surtout depuis la fin des quotas laitiers.

Au fur et à mesure que l'intrigue se déploie, l'aspect documentaire cède la place à une sorte de thriller rural. Pierre (formidable Swann Arlaud, déjà vu dans Michael Kohlhaas, Ni le ciel ni la terre et plus récemment Une Vie) va se murer dans le mensonge et le déni. Il veut s'en sortir tout seul, ne comptant à la rigueur que sur l'appui de sa sœur vétérinaire (Sara Giraudeau, très bien). Sans rien révéler, je peux dire que cela va le mener assez loin, à tel point que jusqu'à la fin, on se demande comment le réalisateur va conclure son récit.

C'est très prenant, très fort, très noir aussi, avec d'excellents interprètes. Outre ceux que j'ai déjà cités, on peut mentionner Isabelle Candelier (la mère), Bouli Lanners (le paysan belge complotiste), Marc Barbé (le responsable DSV) ou encore India Hair en boulangère qui en pince pour le jeune paysan. (On peut la voir occuper un rôle plus important dans Crash Test Aglaé.)

C'est de surcroît bien filmé, avec une attention toute particulière portée aux vaches (et au veau, qui devient l'animal de compagnie du héros). Dans ma jeunesse, chez mes grands-parents, j'ai côtoyé ce genre de bêtes, dont on a fait des "pisseuses de lait". (J'ai encore des souvenirs des moments où j'allais nourrir les veaux avec ma grand-mère.) Je crois qu'elles n'ont jamais été aussi bien filmées. C'est aussi un hommage au travail du paysan, un besogneux qui aime ses bêtes... peut-être plus que tout.

22:56 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 29 août 2017

Une rentrée sans faute ?

C'est la question que je me suis posée en regardant la page d'accueil de mon "quotidien de référence" :

Vous ne remarquez rien ? Laissez-moi vous aider :

Juste au-dessus du crâne du ministre, on peut voir la date de la leçon donnée dans cette école primaire d'outre-mer. Le nom du mois (août) est écrit sans l'accent circonflexe... un comble quand on se rappelle que l'une des principales missions de l'école est d'enseigner la lecture et l'écriture du français !

J'entends certains mauvais esprits dire que l'enseignant-e ne fait là qu'appliquer les consignes de la prédécessrice de Jean-Michel Blanquer, Najat Vallaud-Belkacem, qui a voulu remettre au goût du jour la pseudo-réforme de l'orthographe dont presque plus personne ne voulait. L'accent circonflexe fut l'objet de débats particulièrement animés. Contre l'évidence et l'histoire de la langue française, le ministère prône l'abandon dudit accent sur le i et le u (sauf exception).

Pourtant, cet accent est porteur de sens. Il témoigne (comme nombre d'accents présents en français) de l'origine du mot, comme le précise le Trésor de la langue française (qui ne reconnaît que la graphie "août") : le latin augustus (que l'on retrouve dans l'anglais August), devenu agustus, le premier s finissant par disparaître pour laisser place à l'accent circonflexe.

Le plus cocasse est que le/la journaliste qui a légendé la photographie (dans la version accessible aux abonnés) a appliqué l'ancienne règle, puisque le nom du mois (encadré en rouge sur la seconde illustration) est écrit avec l'accent ! Jean-Michel Blanquer, qui semble vouloir jeter par la fenêtre l'héritage (très contestable) de sa prédécessrice, ferait bien d'étendre le nettoyage d'été à l'enseignement de l'orthographe.

13:10 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, société, presse, médias, journalisme

samedi, 26 août 2017

Les Proies

Opération casse-gueule pour Sofia Coppola (réalisatrice un peu surestimée chez nous) : proposer une nouvelle traduction cinématographique du roman jadis adapté par Don Siegel avec Clint Eastwood. L'idée est de montrer l'histoire du point de vue des femmes, le virilissime Clint étant remplacé par le métrosexuel Colin Farrell.

Celui-ci remplit bien son office : il incarne (au départ) l'objet du désir (ou de la curiosité) des personnages féminins. La première à "s'occuper" de lui est la directrice du pensionnat, interprétée par Nicole Kidman (très bien dans le rôle, même si ses "retouches" esthétiques lui donnent parfois un aspect spectral). La scène de la toilette est emblématique du désir que le corps du jeune homme suscite chez cette femme mûre, qui ressent à nouveau des émois qu'elle croyait disparus. Mais elle sait garder le contrôle, trouvant d'autres satisfactions dans l'éducation des jeunes filles et le respect de certaines règles. (Un psy vous dirait qu'elle est parvenue ainsi à sublimer sa frustration sexuelle.)

Mais, en réalité, la première à entrer en contact avec le soldat yankee est Amy, la gamine de dix ans qui trouve le blessé dans le bois situé à proximité du pensionnat. Le caporal McBurney (qu'on suppose bien "burné"... il fallait la faire) va incarner à ses yeux à la fois la victime blessée (que son éducation chrétienne conduit à aider) et un substitut de père ou de grand frère. La jeune actrice (Oona Laurence) est formidable... et j'adore ses nattes !

Dès le début, on sent qu'une relation particulière pourrait naître entre le caporal et Edwina, qui doit avoir à peu près son âge, mais demeure célibataire, sans doute à cause de la guerre. Coppola a confié ce personnage clé à Kirsten Dunst (qu'on a revue récemment dans Midnight Special et Les Figures de l'ombre), son actrice fétiche et peut-être son alter-ego devant la caméra. L'ancienne égérie des ados confirme qu'elle a pris de la bouteille.

Sa principale rivale n'est pas la directrice du pensionnat mais Alicia, une adolescente dans tout l'éclat de sa beauté... et dans l'attente de l'homme qui saura la saisir. Le rôle semble avoir été écrit pour Elle Fanning, qui occupe peut-être la place qui aurait été celle de Kirsten Dunst il y a quinze ans.

Les autres personnages sont au second plan, mais bien caractérisés. On a la charmante jeune pianiste, très hostile aux Nordistes à cause desquels sa famille a tout perdu. Il y a aussi un petit laideron timide, imprégné de religion... mais encore plus curieuse de découvrir le nouvel arrivant ! Toutes ces femmes/filles doivent concilier l'expression de leurs sentiments avec la bienséance qu'on leur a inculquée et qui reste de mise dans le pensionnat. C'est aussi une œuvre sur les apparences et l'hypocrisie.

C'est bien filmé, de manière classique. L'intrigue prend son temps, ce qui a dérouté certains imbéciles appartenant sans doute à la confrérie des handicapés de l'ordiphone. On est ici au XIXe siècle (en 1864). Le téléphone n'existe pas encore. Les nouvelles sont transmises avec lenteur. Du coup, le moindre détail de la vie quotidienne prend une grande importance.

Plusieurs scènes sont particulièrement bien troussées. J'ai notamment en mémoire le premier dîner qui réunit le caporal et les femmes. Au moment du dessert, celles-ci (qui ont déployé d'importants efforts vestimentaires en l'honneur de leur "invité") rivalisent pour se faire bien voir du jeune homme. Il y a celle qui a réalisé le gâteau, celle qui en a conçu la recette, celle qui a cueilli les pommes... et celle dont c'est le dessert préféré ! Très drôle aussi est ce dialogue entre femmes, dans le salon, où il est question de champignons. Je ne peux pas trop en dire, mais sachez que la manière dont intervient une petite ingénue vaut à elle seule la vision du film...

Sans que cela soit le chef-d’œuvre de l'année, Les Proies permet de passer un très agréable moment.

13:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 24 août 2017

Lumières d'été

Jean-Gabriel Périot (auquel on doit le médiocre Une Jeunesse allemande) mêle ici fiction et documentaire pour parler d'Hiroshima et de ses conséquences.

Dans la salle où j'ai vu le film, il était précédé d'un court-métrage du même auteur, 200 000 fantômes, constitué d'un diaporama construit à partir de la superposition de vues du Dôme de Genbaku, le seul bâtiment resté debout au niveau de l'épicentre de l'explosion atomique. En fond sonore, on entend un poème dit en anglais (et non traduit). Le concept de base est intéressant, mais le résultat manque de lisibilité. Les images défilent trop vite et pas dans un ordre strictement chronologique. On comprend quand même que les vues présentent le Dôme avant l'explosion, juste après et dans les phases de reconstruction de la ville.

Le film en lui-même démarre ensuite, par une séquence dont tout le monde a parlé : le témoignage d'une hibakusha, une rescapée de l'explosion atomique. J'ai beau avoir beaucoup lu et vu sur le sujet, j'ai été saisi par les paroles de cette vieille femme digne. J'ai repensé au formidable manga Gen d'Hiroshima, dont l'auteur Keiji Nakazawa était (il est mort en 2012) un autre rescapé du bombardement. Cette séquence est d'autant plus réussie que le témoin est... une actrice.

Le réalisateur du documentaire, un Japonais qui vit à Paris, sort quelque peu bouleversé de cet entretien. Il se trouve dans le parc de la Paix lorsqu'il fait une curieuse rencontre : Michiko, une jeune femme en kimono, délicieusement désuète, qui semble en savoir beaucoup sur la ville d'Hiroshima et les conséquences de l'explosion atomique. Voilà qu'on nous embarque dans une déambulation romantique, à pieds, en train, en ville, au bord de la mer. On assiste à une partie de pêche, un repas entre amis, une cérémonie en l'honneur des ancêtres et un concours de lueurs. Même si on comprend assez vite qui est la jeune femme, c'est assez inattendu, plein de délicatesse et de poésie, culminant dans une scène de chant indescriptible.

Certains critiques ont beau faire la fine bouche, j'ai été très touché par cette histoire, portée par deux actrices formidables : Mamako Yoneyama et Akane Tatsukawa.

23:12 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 23 août 2017

Nés en Chine

Ce documentaire est produit par Disneynature, auquel on doit entre autres Félins, Grizzly, Au Royaume des singes et même cette année L'Empereur. Les cinéphiles avertis remarqueront d'ailleurs quelques parentés entre ce film et certains de ses prédécesseurs.

C'est dû au choix des animaux suivis par les caméramans. A l'écran, on voit principalement les singes dorés, les pandas, les panthères des neiges et des sortes d'antilopes. On croise aussi des grues du Japon (en Chine !), quelques rapaces, des yaks, des moutons, un loup... et un panda roux (qui ressemble davantage à un raton-laveur ou à un renard qu'à un panda), le célèbre emblème du navigateur Mozilla Firefox.

Actualité oblige, nombre de spectateurs vont se ruer dans les salles pour voir des pandas en liberté (c'est quand même mieux que dans un zoo). On suit une mère et son bébé, que l'on voit grandir, tâtonner, s'aventurer... jusqu'à devenir autonome :

Du côté des singes, la cellule familiale prend la forme d'une tribu, dont sont progressivement écartés certains mâles. L'un d'entre eux a retenu l'attention des preneurs d'images. C'est un jeune qui, dans un premier temps, va préférer la vie dans le groupe de mâles turbulents (voire facétieux), avant de tenter de regagner le cocon familial :

Maternité et famille sont encore à l'honneur (on est chez Disney, ne l'oubliez pas) avec les antilopes, dont on nous explique les étranges migrations saisonnières, avec les dangers qu'elles comportent :

Mais les séquences les plus emballantes sont sans conteste (pour moi) celles qui mettent en scène les superbes panthères des neiges, ces gros chats à longue queue et aux énormes pattes arrière :

La mère a fort à faire pour nourrir ses deux petits, les protéger des prédateurs et défendre son territoire contre ses congénères menaçants. A la base, j'aime les félins, mais là, je suis comblé. Les prises de vue sont exceptionnelles ; on suit les évolutions tout en souplesse de la redoutable chasseuse, qui ose parfois s'attaquer à du gros gibier.

Les images sont de grande qualité, avec des gros plans magnifiques... et des paysages somptueux, qui n'ont pu être filmés qu'au prix de l'abnégation des caméramans. On en a la confirmation dans le mini making-of qui est inséré dans le générique de fin. (Ne quittez donc pas la salle trop vite.) On y découvre aussi des scènes coupées, qui montrent que le choix des animaux-vedettes a dépendu des circonstances... et de la chance.

PS

A lire, sur un site compagnon de Disney, une présentation détaillée du film.

23:34 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 22 août 2017

Bastille Day

Ce film a peu connu les salles françaises, puisque, sorti dans l'Hexagone le 13 juillet 2016, il a été retiré des écrans juste après l'attentat de Nice. Seule la coïncidence au niveau de la date peut expliquer cette mesure, les circonstances de l'acte terroriste étant très différentes dans le film.

Il me semble qu'il a été diffusé à la télévision cet été, mais je me le suis procuré à l'occasion d'une opération "4 DVD pour 20 euros", dans une grande surface. Cela ramène le coût unitaire à 5 euros... et j'ai pu visionner le long-métrage en version originale sous-titrée, ce qui m'a permis de constater que la majorité des dialogues est en français.

C'est d'abord un (assez) bon film d'action, qui pioche dans la saga Jason Bourne, dans la trilogie Taken et peut-être aussi dans Equalizer. On a son lot de bastons, de poursuites en voiture (plus une sur les toits, très réussie), de trahisons. Les rues de Paris sont bien utilisées.

Le problème est l'incohérence du scénario. On a appliqué un schéma états-unien à la France : l'attentat est le fruit d'un complot mêlant policiers et hauts fonctionnaires et non pas l’œuvre de terroristes islamistes. C'est totalement irréaliste... et en contradiction avec les faits, que l'actualité ne cesse hélas de confirmer. Ceci dit, la mise en scène des tensions communautaires n'est pas si mal que cela, même si l'on sent de quel côté cela penche.

Du côté de l'interprétation, ce n'est ni très bon ni très mauvais. C'est stéréotypé et professionnel. Je sauverai Charlotte Le Bon (remarquée dans Le Secret des banquises), qui nous livre une vraie composition, alors qu'Idris Elba nous la joue gros-dur-indestructible-qui-a-quand-même-un-coeur (comme dans La Tour sombre). Si l'on arrive à faire abstraction des a priori merdiques du scénario, on peut apprécier la mécanique des scènes d'action. Mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond.

11:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 20 août 2017

La Tour sombre

C'est l'histoire d'un gamin orphelin de père et dont la mère est un clone de Scarlett Johansson. Il est doué pour le dessin, qui lui sert à exorciser ses cauchemars... sauf que ce ne sont pas des cauchemars, mais des visions. Le gamin a un shining surpuissant, qui lui fait entrevoir l'entre-deux-mondes, où règne Walter, un méchant sorcier (Matthew McConaughey, très vilain, mais plutôt bien fringué), qui veut conquérir la Terre. Pour cela, il doit détruire la Tour sombre, à l'aide des pouvoirs qu'il extirpe d'enfants surdoués.

Nikolaj Arcel (remarqué naguère pour Royal Affair) s'est donc lancé dans l'adaptation de certains des bouquins de Stephen King. Vu la tendance à Hollywood ces temps-ci, cela aurait pu donner trois films de plus de deux heures chacun. On nous a ficelé cela en un seul long-métrage de moins d'1h40. Du coup, l'intrigue est réduite au corps principal, s'évitant toute digression superflue. Les fans pourront le regretter, mais cela a l'avantage de resserrer l'histoire, pour donner un film d'action-épouvante tendu et maîtrisé.

On ne s'embarrasse pas de fioritures, avec un héros (Idris Elba, doté d'une expression et demie) qui est un mélange de chevalier de la Table ronde et de Lucky Luke... et qui possède une fulgurante capacité de guérison ! La scène emblématique est celle de son combat épique contre les horribles sbires de Walter, qu'il va tous dézinguer sans se prendre la moindre égratignure. Il tire dans toutes les positions et, surtout, recharge ses révolvers à la vitesse de la lumière... effets spéciaux garantis !

Les décors sont beaux. On ne nous propose pas de la marchandise frelatée. De surcroît, au détour d'un plan, on peut détecter un effet de mise en scène. On peut d'ailleurs en voir un dès le début, qui nous présente une scène de jeux en famille, qu'on croirait extraite de l'Amérique traditionnelle... jusqu'à ce que le champ s'élargisse. On peut aussi s'amuser à repérer les références à d'autres œuvres, mais je conseille plutôt de se caler tranquillement dans le fauteuil et de se taper une tranche de bon spectacle. Cela sera sans doute vite oublié, mais cela fait agréablement digérer un bon repas.

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, films

samedi, 19 août 2017

Clin d'oeil extrême

Au départ, il s'agit d'une information anecdotique, qui a retenu mon attention. Elle a été publiée notamment par Ouest France, Europe 1 et L'Est Républicain... mais je n'en ai pas trouvé la moindre trace dans les journaux aveyronnais. Pourtant, elle concerne au premier chef l'un des trois députés rouergats, Arnaud Viala (LR).

En plein débat sur la loi pour la confiance dans la vie politique, le député du Sud Aveyron a proposé, le jeudi 27 juillet, d'interdire toute fonction gouvernementale à une personne disposant d'une double nationalité. Cet amendement a bien entendu été repoussé (seuls ont voté en sa faveur des élus LR... et FN)... mais, dans l'Aveyron, les médias locaux se sont montrés étrangement silencieux à ce sujet. C'est peut-être dû aux vacances, au manque de personnel ou tout simplement à la fainéantise de certains journalistes, qui se contentent, sur bien des sujets, de recopier des dépêches d'agence. De mauvais esprits pourraient aussi y voir le désir de ne pas mécontenter un homme politique influent au plan local.

Mais revenons sur sa proposition. En soi, il n'est pas choquant de se poser des questions sur la double nationalité. C'est d'ailleurs un sujet qu'abordait dès le lendemain Le Figaro, à propos... de l'Australie. (Le 15 août, ce fut au tour du Monde.) Là-bas, la loi est encore plus sévère que ce que proposait Arnaud Viala, puisque même les députés et sénateurs ne doivent posséder que la nationalité australienne. C'est une mesure prévue depuis la rédaction de Constitution australienne, en 1901 (article 44). A l'époque, l'Australie comptait un peu moins de 4 millions d'habitants (contre environ 23 millions aujourd'hui). Chaque année, des dizaines de milliers de migrants s'installaient dans le pays. Acquérir la nationalité australienne n'était pas très difficile. La loi électorale voulait éviter que le poids politique des migrants naturalisés et de leurs enfants ne soit trop grand, dans un pays peu peuplé (moins d'un habitant par kilomètre carré à l'époque !). C'était aussi un moyen pour les citoyens blancs d'origine anglo-saxonne (dont les ancêtres étaient arrivés plus tôt dans le pays) de conserver leur suprématie. On peut ajouter qu'il y avait une certaine peur vis-à-vis de l'immigration chinoise.

Ce n'est a priori pas dans cette optique qu'Arnaud Viala a défendu son amendement. Il a cité comme justifications le problème de la double allégeance et l'amélioration de la transparence des revenus, dont il était question au moment du vote de cette loi. Mouais... Cela m'a paru bizarre. Remontons un peu dans le temps. La plupart des derniers gouvernements ont comporté plusieurs membres ayant une double nationalité : Fadela Amara (franco-algérienne) sous Nicolas Sarkozy, Myriam El Khomri, Najat Vallaud-Belkacem (franco-marocaines) et Axelle Lemaire (franco-canadienne) sous François Hollande, Mounir Mahjoubi (franco-marocain) sous Emmanuel Macron. Ces ministres / secrétaires d'Etat se sont-ils signalés par une malhonnêteté ou une incompétence particulière (par rapport aux autres ministres, "mononationaux") ? Peut-on attribuer leurs éventuelles faiblesses à leur double-nationalité ? Pas vraiment. Je ne vais pas me lancer dans une énumération fastidieuse, mais, pour rester dans un domaine stratégique, celui des affaires étrangères, je peux citer au moins deux personnes, de nationalité française uniquement, qui n'ont pas particulièrement brillé dans leurs fonctions : Philippe Douste-Blazy et Michelle Alliot-Marie.

Cette question est donc un faux débat. Leur honnêteté comme leur compétence ne dépendent pas du nombre de nationalités qu'ils/elles possèdent. Combien a-t-on vu de gros nuls et de corrompus possédant uniquement la nationalité française !

Cette proposition nauséabonde d'Arnaud Viala est d'autant plus regrettable que, depuis le début de la nouvelle législature, le député aveyronnais a été plutôt en vue à l'Assemblée. (Il y semble plus actif que lors de son premier mandat.) Peut-être a-t-il eu besoin de prendre ses marques, à ses débuts. Peut-être aussi a-t-il été mis en avant par le groupe LR sur ce projet de loi en particulier. Enfin, depuis qu'est entrée en application la loi votée sous François Hollande, nos élus cumulards (qui étaient à la fois parlementaire, maire et président d'intercommunalité, par exemple) ont dû renoncer à certains mandats et sont donc plus disponibles pour le lourd travail qui incombe à chaque député/sénateur, pour peu qu'ils/elles veuillent bien s'y atteler.

PS

Sur le texte de loi final, Arnaud Viala s'est abstenu, alors que la majorité des membres de son groupe (LR) a voté contre. (Il avait même voté en faveur du premier texte, ainsi que pour celui issu de la commission mixte paritaire, les sénateurs et les députés divergeant sur ce projet de loi). D'un côté, on peut souligner sa relative indépendance, alors que nombre de ses collègues de droite sont restés arc-boutés sur la défense de leurs privilèges. D'un autre côté, on peut regretter la persistance d'une attitude un peu puérile de la part de parlementaires de droite comme de gauche : quand un texte vient de leurs adversaires politiques, même s'ils l'approuvent grosso modo, ils éviteront de voter en sa faveur. Arnaud Viala a été moins audacieux que les deux tiers des élus (de droite) "constructifs", qui ont voté en faveur du projet de loi.

17:45 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, société, france

mercredi, 16 août 2017

Memories of murder

L'été est propice à la ressortie de classiques du cinéma, souvent dans une version restaurée. A Rodez, nous avons récemment eu droit à l'étonnant Fight Club (de David Fincher). Cette semaine, c'est au tour d'un des meilleurs thrillers du début du XXIe siècle, Memories of murder, de Joon-Ho Bong, un réalisateur sud-coréen auquel on doit, notamment, Snowpiercer et The Host.

L'action débute dans la campagne sud-coréenne, dans la seconde moitié des années 1980, une époque à laquelle le pays commence à se démocratiser, mais reste contrôlé par les militaires pro-américains. Les policiers du coin, habitués à gérer les petits délinquants, ont un oeil sur les mouvements politiques et ne semblent pas toujours durs à la tâche...

Survient une série de meurtres de jeunes femmes, assez "tordus". Un jeune officier de la ville, rompu aux techniques modernes d'enquête, débarque de Séoul pour prêter main-forte aux policiers locaux. Mais chacun a sa culture et ses méthodes de travail. Ils vont devoir mettre leurs désaccords sous le tapis s'ils veulent résoudre le mystère du tueur en série.

Comme tout bon film de genre, il propose un portrait social de la Corée du Sud, pays très patriarcal, où les forces de l'ordre ont coutume d'arracher les aveux par tous les moyens. La démocratisation en cours exige toutefois que les policiers changent... surtout s'ils veulent trouver le véritable coupable, au lieu de se contenter du premier pauvre type prêt à avouer. Cela nous vaut de beaux portraits de flics, avec leurs faiblesses. On voit aussi émerger le rôle des femmes. L'une des policières est sous-estimée par ses collègues, qui la jugent juste bonne à taper à la machine et apporter le café. C'est pourtant elle qui va découvrir un indice capital pour la résolution de l'énigme.

Au niveau de la mise en scène, c'est brillant. Joon-Ho Bong utilise superbement les paysages (champs, prés, forêt) et l'eau. J'ai rarement vu la pluie aussi bien filmée. C'est d'autant plus important qu'elle joue un rôle clé dans l'intrigue.

Le polar est très bien ficelé. On met longtemps à dénouer les fils et, même à la fin, une incertitude demeure. C'est aux spectateurs de se faire leur propre idée. Cela n'empêche pas le réalisateur de parfois jouer avec nous, comme lorsqu'il filme en caméra subjective le tueur tapi dans la forêt, hésitant entre deux victimes potentielles qui se présentent à lui (un procédé que l'on retrouve dans le récent I Wish).

C'est donc un très bon spectacle, assez long (2h10), qui a été copié en Corée et ailleurs. L'an dernier est sorti en France un gros succès au box-office coréen, The Strangers, un thriller surestimé à mon goût, mais qui doit beaucoup à Memories of murder.

21:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 15 août 2017

Fermeture d'un cinéma à Albi

Il y a quelques semaines, la nouvelle est tombée : l'un des trois cinémas d'Albi, le Lapérouse, allait fermer définitivement ses portes au mois de juillet. Les raisons avancées sont le coût des travaux à effectuer et le nombre insuffisant d'entrées. Pourtant, il a été refait à neuf en 2007 (et retouché en 2009, pour le passage au numérique) et sa fréquentation, en hausse ces quatre dernières années, aurait dû permettre son maintien. L'autre raison est le montant du loyer (5000 euros par mois en 2015). Le propriétaire parisien aurait refusé de baisser celui-ci. Déjà, en 2015, un signe avant-coureur était perceptible : la vacance estivale du cinéma, sa fermeture définitive étant envisagée pour la fin de l'année ou l'été 2016. Cela aura pris un peu plus de temps que prévu : début 2016 encore, le directeur des Cordeliers se félicitait de la hausse de la fréquentation et disait ne pas prévoir de fermeture à court terme...

C'est le résultat d'une longue histoire. Il y a une vingtaine d'années, le "marché " cinématographique albigeois était clairement réparti entre deux offres : le grand public aux deux établissements CGR (1 le Lapérouse, déjà, mais pas tout à fait avec la même orientation, et 2 le Tivoli) et l'art-et-essai à la salle Arce de l'Athanor (3), qui faisait référence à l'époque.

Le centre-ville était configuré différemment. On circulait allègrement place du Vigan, où les piétons avaient peu droit de cité, et on entrait à l'Athanor non par le côté mais par le devant (l'entrée actuelle du multiplexe des Cordeliers), légèrement en hauteur, quelques marches menant à un imposant parking de plein air (vite plein la journée en semaine).

Le premier grand changement est survenu en 2004, quand CGR a vendu ses salles (du Lapérouse et du Tivoli) à Cinémovida. Pour les cinéphiles, ce fut une bouffée d'air. D'importants travaux ont été engagés (surtout au Lapérouse) et la programmation art-et-essai a connu une embellie, avec des tarifs attractifs.

Mais, à mesure que le temps passait, on sentait bien que le Tivoli avait besoin de plus que d'un rafraîchissement. Et puis, avec huit salles (4 du Tivoli, 3 du Lapérouse et celle de l'Athanor, rénovée) dont la majorité comportait peu de sièges, l'offre semblait insuffisante. Cinémovida s'est donc lancé dans la construction d'un multiplexe, qui s'insérait dans les travaux programmés à Albi : construction d'un nouveau vaisseau amiral théâtre, déplacement du parking de l'Athanor sous terre, piétonisation partielle (avec création d'une esplanade)... Cela ne vous rappelle rien, amis aveyronnais ? Eh, oui, l'immense chantier du Foirail, qui a conduit à la construction d'une nouvelle salle des fêtes, du musée Soulages et, surtout, à l'inauguration du multiplexe Cap Cinéma, en octobre 2013... plus de deux mois avant son alter-ego albigeois... Nananèreux !

Ceci dit, les Aveyronnais n'avaient pas que des raisons de se réjouir. L'ouverture du multiplexe ruthénois, si elle s'est traduite par une incontestable amélioration de l'offre (en terme de confort, de nombre de films et d'horaires), a eu aussi pour conséquence une augmentation des tarifs. A Albi, Cinémovida restait aux commandes, pour l'instant. De plus, désormais, le Lapérouse était voué entièrement à l'art-et-essai, un pari audacieux et qui faisait d'Albi un pôle cinématographique presque aussi ambitieux que le centre-ville de Toulouse. Toutefois, même après qu'elle fut rentrée dans ses murs (une fois les travaux du multiplexe achevés), la salle Arce de l'Athanor n'a pas retrouvé toute l'ampleur de sa programmation précédente.

Le changement suivant est intervenu assez vite : dès 2014, Cap Cinéma a pris le contrôle de Cinémovida. Cela s'est traduit par une augmentation du prix des places, même si les cinémas d'Albi ont conservé quelques particularités, notamment la pratique du tarif réduit le mercredi et le lundi.

Au niveau des entrées, si, comme je l'ai dit plus haut, le Lapérouse a vu sa fréquentation augmenter (de 25 000 à 45 000 entrées), pour les Cordeliers, l'évolution a été inverse : 290 000 entrées la première année (2013-2014), 282 000 la deuxième (2014-2015) et 275 000 la troisième (2015-2016). C'est dans ce contexte aussi qu'il faut comprendre la fermeture du Lapérouse. Le paradoxe est qu'on a "puni" un établissement qui marchait certes modestement, mais de mieux en mieux, alors que le multiplexe peine à décoller. L'une des pistes à suivre est peut-être l'animation de l'esplanade, avec la récente ouverture du Crokciné.

PS

Les locaux de l'ancien cinéma Tivoli (fermé définitivement lors de l'ouverture du multiplexe des Cordeliers), qui appartiennent aux précédents propriétaires de Cinémovida, seraient toujours à vendre.

PS II

Depuis la fermeture du Lapérouse, Albi ne possède plus que 9 salles intra-muros (les 8 du multiplexe et celle de l'Athanor)... contre 10 à Rodez ! Notons que, contrairement à son homologue albigeois, le multiplexe ruthénois connaît une fréquentation en (légère) hausse : environ 315 000 entrées en 2014, 318 000 en 2015 et 333 000 en 2016.

14:24 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 14 août 2017

Crash Test Aglaé

Cette Aglaé est une jeune femme souffrant de T.O.C. (et, sans doute, d'un autisme léger). Son obsession compulsive du détail et son obstination font d'elle une excellente technicienne d'un centre d'étude de l'accidentologie automobile. (Dans le rôle, India Hair, déjà vue dans Camille redouble, est formidable.) Mais elle y est considérée un peu comme une bête curieuse. Elle n'a que deux amies, Marcelle, une fan de mots croisés proche de la retraite (Yolande Moreau, épatante), et Liette, la copine du délégué syndical, qui désespère d'avoir un enfant (Julie Depardieu, que je suis ravi de retrouver en aussi bonne forme).

Peu après le début de l'histoire, on apprend que l'usine dans laquelle travaillent les trois femmes va être délocalisée en Inde, alors qu'elle dispose pourtant d'un carnet de commandes bien rempli. C'est l'aspect social de l'intrigue, qui dénonce les effets pervers de la mondialisation des échanges... tout en manifestant une belle ouverture à la diversité culturelle.

Les trois héroïnes vont se lancer dans un improbable périple, de la France métropolitaine à l'Inde, en passant notamment par la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la Russie et le Kazakhstan. Sans trop dévoiler la suite, je peux dire que les trois n'arriveront pas au bout. Entre temps, on aura croisé un milliardaire hypocondriaque, une belle-mère bisexuelle (et bordélique), des musiciens en caravane, un douanier chanteur, un soldat amoureux... et un médecin transgenre ! C'est dire le kaléidoscope de rencontres que nous propose cette histoire invraisemblable, qui tient la route grâce à trois actrices très attachantes, qui rendent totalement crédibles leurs personnages.

On notera que le réalisateur a placé au premier plan des femmes qui ont du charme, mais qui ne sont pas des reines de beauté. On en voit quelques-unes, au détour d'une séquence : la DRH érotomane, la chanteuse du mariage, la directrice polonaise... mais elles se trouvent au second plan, au service des autres personnages.

Le film vaut par la qualité de son humour. Le réalisateur (Eric Gravel) a un vrai sens du cocasse. J'ai davantage ri qu'en regardant Cars 3 ! On sent aussi l'empathie pour tous les personnages. Même le syndicaliste cégétiste, plutôt ridicule au départ, a droit à sa chance. Et puis, à partir du moment où l'héroïne se trouve en Asie centrale, on nous propose de magnifiques paysages, dans lesquels Aglaé va évoluer à pieds, à bicyclette, en moto, têtue comme une mule, obsédée par son idée de retrouver son travail en Inde. (Et quelle superbe scène qui voit Aglaé pédaler sur une route déserte, au milieu d'une pluie de parachutistes !)

Mais, comme tout voyageur le sait, dans ce genre de périple, le chemin emprunté compte souvent plus que le but à atteindre. Jusqu'à la fin, le film continue à surprendre, entre émotion et dérision.

Pour moi, c'est la comédie de l'été !

22:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 13 août 2017

Comme c'est Minion !

Les jeunes agriculteurs aveyronnais ne manquent pas d'imagination (ni d'énergie) pour promouvoir leur activité auprès du grand public. L'an dernier déjà, ils s'étaient associés à l'opération "Rodez plage" et avaient organisé, sur un week-end, l'action "Sous les pavés, les prés". Devant le succès rencontré, il a été décidé de la reconduire cette année (samedi 19 et dimanche 20 août), avec un programme toujours aussi alléchant.

Mais c'est un autre aspect qui a attiré mon attention, au Faubourg, plus précisément au rond-point de la Croix-Grande :

Les agriculteurs se sont inspirés des Minions (que l'on peut voir actuellement au cinéma dans Moi, moche et méchant 3) pour attirer l'attention des passants et des automobilistes. Les ruraux sont accoutumés depuis des années à ces sortes de sculptures de paille, dont les citadins vont pouvoir profiter pendant quelques jours.

17:21 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occitanie, économie, actualite, société

vendredi, 11 août 2017

Conte d'épicier

Il était une fois un jeune épicier d'ascendance ifriquienne, qui installa son commerce dans la capitale des Rutènes. Il y avait trouvé un bon emplacement et pensait y attirer de nombreux chalands. Ouvert le jour de repos saint, l'épicier permettait à certains indigènes du bourg de croiser des personnes qu'ils n'auraient jamais côtoyées ailleurs. Ces personnes venaient chercher à l'épicerie des produits exotiques ou conformes à ce qu'elles croyaient être la morale religieuse.

Le commerce du jeune épicier connut le succès, qui l'incita à s'agrandir dans la rue du Général. Quelques années à peine après son installation, son activité atteignait les 470 000 ducats. Six années plus tard, elle culminait à presque 680 000 ducats.

C'est alors que la foudre frappa pour la première fois l'épicier. Le Grand Echevin de la capitale des Rutènes décida de réaménager la rue du Général. Le commerce exotique était voué à disparaître. Mais l'épicier ne fut pas abandonné pour autant. Le Grand Echevin, magnanime, lui accorda une compensation de 110 000 ducats.

Contraint de quitter les lieux, le jeune épicier ne voulut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il se mit en quête d'un nouvel emplacement, qui fût aussi propice que le précédent à sa lucrative activité. La tâche n'était pas aisée, si bien que le pacte signé avec le Grand Echevin arrivait à son terme sans qu'une solution fût trouvée. Dans son malheur, le jeune épicier bénéficia de la bienveillance du Seigneur des Rutènes, qui prolongea de cinq mois la validité du pacte.

Peu avant le terme ultime, l'épicier crut trouver son bonheur. Dans la Châtellenie voisine de la capitale des Rutènes, un autre commerce avait baissé le rideau, sans que quiconque se fût jusqu'à présent montré intéressé par l'emplacement. L'épicier se manifesta auprès des autorités et, après moult négociations, parvint à un accord avec le propriétaire des lieux.

Deux mois plus tard, la foudre frappa une nouvelle fois l'entrepreneur. Il reçut une missive des autorités de la Châtellenie : l'accord qu'il avait signé n'était plus valable ! Par un curieux effet du Destin, les autorités de la Châtellenie venaient de décider d'acquérir l'emplacement convoité par l'épicier, pour y construire des Logements du Peuple. Ce projet causa quelque étonnement parmi la population, l'emplacement étant depuis des années voué à l'activité commerciale, tout comme les autres parcelles situées autour de la place. Par un autre effet du Destin, quelques semaines auparavant, l'Echevin Principal de la Châtellenie avait obtenu de pouvoir préempter un bien jusqu'à une valeur de 800 000 ducats. D'aucuns ne voient aucun lien entre ceci et cela, mais le jeune épicier se retrouve fort marri.

21:18 Publié dans Economie, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, occitanie, politique, médias, presse, journalisme

Cars 3

A Rodez, ce film d'animation marche du feu de Dieu. Adultes, enfants et mêmes adolescents se ruent dans les salles pour suivre les (dernières ?) aventures de Flash McQueen et de ses amis. Dans la version française, les oreilles des spectateurs reconnaîtront des familières, celles de Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle, Samuel Le Bihan, Cécile de France... et d'une nouvelle venue, Alice Pol (vue récemment dans Raid dingue), dans le rôle d'une coach hyper-dynamique... et un peu fantasque. Par son jeu, l'actrice apporte de la fraîcheur à un ensemble très balisé, millimétré même.

Du point de vue de l'animation, il n'y a rien à dire. C'est de la "qualité Pixar", impeccable sur le plan technique, parfois magnifique à l'écran. Les courses sont bien filmées (mais pas forcément très vraisemblables dans leur déroulement). Les carrosseries comme les décors sont superbes. La plus belle séquence est pour moi celle de la course de stock-car, dans un bled paumé, dans la boue, au milieu des red-necks. : c'est virtuose sur le plan de l'animation, riche en humour (pas si fréquent que cela dans le film) et c'est le tournant de l'histoire (je vous laisse découvrir pourquoi).

Comme dans le premier volet, la nostalgie est présente. On sent le regret des courses d'antan, lorsque la débrouillardise palliait le manque de moyens. C'est aussi une leçon de vie : il faut savoir passer la main. C'est donc un film à réserver à des enfants pas trop petits (les moins de six ans présents dans la salle n'ont pas compris grand chose, à mon avis). Moins drôle que Cars 2 (riche en clins d’œil), ce troisième volet clôt la série de manière assez mature.

PS

Les spectateurs attentifs pourront remarquer quelques petites erreurs. Ainsi, lorsque le héros arrive dans le bâtiment créé par son nouveau sponsor, on le voit discuter avec le patron en champ/contre-champ. Mais, alors qu'au début de la scène Flash McQueen commence à pénétrer dans une pièce, on le voit plus tard encore sur le pas de la porte, quand on devrait nous le montrer déjà entré.

Un problème de vraisemblance se pose aussi concernant les grands camions de transport des voitures. Ceux-ci ne sont pas assez larges pour permettre la réalisation d'un demi-tour à l'intérieur. Pourtant, à plusieurs reprises, on voit sortir d'un de ces camions une voiture (notamment McQueen) dans le sens opposé à celui dans lequel elle y était entré.

10:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 10 août 2017

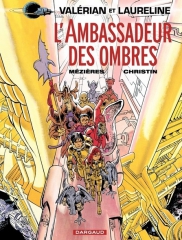

L'ambassadeur des ombres

C'est le titre de l'album des aventures de Valérian et Laureline dont Luc Besson s'est le plus inspiré pour son film (bien plus que de L'Empire des mille planètes).

L'action se déroule principalement dans Point central, sorte de tour de Babel spatiale qui a servi de modèle à Alpha, la cité intergalactique du film. La comparaison entre les deux est intéressante. Besson a ajouté deux prologues à l'histoire, le second (celui narrant la destruction de la planète Mül) empruntant à des éléments situés en fin d'album. Le scénariste a aussi densifié l'intrigue, lui ajoutant des versants qui contribuent à la dramatisation.

Au niveau visuel, quelles que soient les qualités de la BD, on ne peut que constater le talent avec lequel cet univers a été adapté sur grand écran. Même les personnages pittoresques sont plus évocateurs dans le film, à commencer par le transmuteur grognon (dont tout le potentiel comique n'a hélas pas été exploité) :

Quant aux Shingouz, ils rendent très bien, encore mieux que dans la bande dessinée :

Le principal reproche que l'on peut faire à l'adaptation est d'avoir minimisé le rôle de Laureline, qui est la véritable héroïne de cet album, Valérian y faisant office de figurant. (A ce sujet, l'épisode le plus symptomatique est celui de la rencontre du polymorphe qui, dans l'album, prend l'apparence d'un éphèbe pour séduire... Laureline.)

PS

A ceux qui voudraient savoir à quel point Christin et Mézières ont été pillés par inspiré Hollywood, je recommande ce site.

13:59 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, bd, bande dessinée, bande-dessinée, cinéma, cinema, film, films

mercredi, 09 août 2017

Le héros du jour

Je veux bien évidemment parler de l'inénarrable Pierre-Ambroise Bosse, l'athlète français qui est devenu hier champion du monde du 800 mètres, à Londres. Il est connu pour son caractère fantasque. C'est un "bon client" pour les médias, qui redoutent toutefois (à raison) que ses propos ne dérapent un peu :

Pour en juger, rendez-vous sur le site de France télévisions et visionnez la retransmission de la soirée d'hier. Vous pourrez y revoir la (superbe) course du Français mais (surtout) écouter (et voir) l'entretien qu'il a accordé à la chaîne publique, vraiment décalé. Cela commence au bout de 2h23 de retransmission.

"PAB" comme on le surnomme commence par "chambrer" un peu Nelson Montfort. Dans la suite, je recommande tout particulièrement l'anecdote de la bouteille d'eau, "un truc incroyable qui n'a rien à voir avec la course"...

13:43 Publié dans Sport, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, médias, journalisme, télévision, sport

La Planète des singes : suprématie

Ce troisième volet de la série réinitialisée en 2011 place les personnages simiesques au premier plan. Seuls deux humains (le chef des méchants et la gamine) les concurrencent, de temps à autre, à l'écran. Le résultat est que les relations entre singes sont montrées avec une grande subtilité et un sens du détail étonnant. Par contre, presque tout le temps, les humains sont réduits à l'état de posture.

L'exception est peut-être la gamine muette, dont on ne connaîtra pas le véritable nom. Son arrivée dans le groupe de héros est tragiquement accidentelle. Mais elle est la source de la première d'une série de scènes très poétiques : le dialogue sans mot entre l'orang-outan Maurice et celle qui va ensuite s'appeler Nova. Plus loin, c'est un autre compagnon de César qui place une fleur dans la chevelure de l'enfant, émerveillée par la floraison d'un arbre en pleine montagne enneigée.

L'interprétation est dominée par Andy Serkis, excellent en César, chef d'un peuple persécuté qui voit son salut dans la fuite. Cet exode (vers une Terre promise) est évidemment une référence à celui des Hébreux. L'identification des singes aux juifs est confirmée dans la deuxième partie du film, qui met en scène un camp qui fait immanquablement penser à ceux de la Seconde guerre mondiale. Ajoutons que le projet des humains est d'exterminer les singes, après les avoir exploités en tant que manœuvres.

Woody Harrelson prête ses traits au grand méchant de l'histoire. Il incarne le chef autoritaire de rescapés nord-américains fascisants (qui vivent sans la moindre femme à leurs côtés... il y a quelques incongruités dans l'histoire, j'y reviendrai). A beaucoup de cinéphiles, il a fait penser au colonel Kurtz d'Apocalypse now. J'ai trouvé qu'il en faisait trop (ou qu'on lui avait demandé d'en faire un peu trop). Heureusement, le scénario nous réserve des développements intéressants concernant ce personnage.

Il est l'une des références au chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola, plus clairement désigné par un graffiti présent dans un tunnel, sous le camp : "Ape-pocalypse now" (que la version française peine à traduire). Les scènes de jungle du début, qui montrent les soldats progressant lentement à l'approche d'une position détenue par les singes, font aussi penser aux films consacrés à la guerre du Vietnam.

Les effets spéciaux sont de grande qualité, en particulier ceux qui rendent les personnages simiesques vraisemblants. C'est (presque) aussi virtuose que dans Valérian, mais moins tape-à-l’œil, affirme-t-on parfois. Disons simplement qu'ici, les trucages numériques sont au service de l'intrigue et n'ont pas pour objectif principal de faire de la belle image. Je regrette toutefois la manière esthétisante dont certains combats sont filmés. Même si les aspects horribles de la guerre sont montrés, on semble avoir aussi voulu plaire au public fana-mili.

Bien que de très grande qualité, le film comporte quelques faiblesses : des invraisemblances. Le fait que la gamine puisse évoluer dans le camp sans se faire repérer est difficile à admettre, tout comme le fait qu'aucun soldat ne remarque les premiers trous créés par les singes se trouvant dans les tunnels. On pourrait aussi ergoter sur la capacité de certains personnages à échapper aux balles tirées par leurs adversaires.

Mais, au bout du compte, ce ne sont que des broutilles, noyées dans une intrigue fouillée, nourrie de références historico-politiques, et qui ménage son lot de surprises. Elle s'appuie sur de nombreuses scènes ne comportant quasiment pas de dialogues en anglais/français (selon la version vue). Cela donne un ensemble très prenant, qui tient parfaitement la (longue) distance.

PS

J'ai lu ici ou là que c'était le dernier volet de la série. Or, ce film (qui ne se réclame plus de l’œuvre originelle de Pierre Boulle) n'évoque pas la possibilité d'un voyage dans le temps. Pourtant, le fait qu'un des fils de César se prénomme Cornélius trace un lien avec les adaptations du passé, tout comme certains paysages. Il n'est pas impossible que la production envisage, plus tard, une nouvelle trilogie qui intègre les éléments qui avaient contribué au succès des premiers films.

12:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 06 août 2017

Valérian et la cité des mille planètes

Luc Besson nous livre sa lecture de la bande dessinée de science-fiction, en puisant dans le patrimoine cinématographique : son film regorge de références, à sa propre œuvre (notamment Le Cinquième Élément) et à celles de ses collègues (on pense à Avatar, Star Wars, Indiana Jones...).

On commence avec une superbe séquence de paradis perdu, sans un seul mot en français. C'est gonflé et cela passe grâce aux effets visuels, vraiment époustouflants. Est introduit un personnage-clé de l'histoire, qui ne parle pas : un animal domestique, capable de déféquer des perles énergétiques ! N'est-ce pas qu'il est trognon ?

Ensuite seulement débarquent les héros, Valérian et Laureline. Autant je suis emballé par le personnage féminin (Cara Delevigne prenant la suite de précédentes égéries de Besson : Isabelle Adjani, Anne Parillaud et Milla Jovovich), autant je suis réservé sur Valérian, énième variation sur le thème de l'homme séduisant, brillant, mais horripilant, un Don Juan qui va tomber amoureux de la seule femme qui lui résiste (un peu). Le cabotinage entre les deux ne manque pas d'intérêt, mais l'aspect sentimental est mal traité.

Heureusement, il y a une intrigue (sans voyage dans le temps), avec pas mal de rebondissements, des mystères, des trahisons, un complot. Besson a l'habileté de laisser sa chance au méchant de l'histoire (avec sans doute, au second degré, une critique du militarisme états-unien). Du point de vue visuel, c'est très imaginatif, en particulier avec cette séquence qui alterne monde virtuel / monde réel. L'humour est présent, à travers les chamailleries des héros ainsi que l'intervention de trois personnages très pittoresques :

Contrairement à d'autres, je n'ai pas été emballé par la prestation de la chanteuse Rihanna, que j'ai trouvée putassière, inutilement racoleuse. Par contre, l'idée de son personnage polymorphe est excellente. (Encore bravo aux effets spéciaux.)

Même si Besson abuse du "juste à temps", il a construit un bon divertissement, splendide sur le plan visuel, si bien que l'on pourrait presque s'affranchir de l'histoire pour, dans une grande salle, simplement jouir de la contemplation.

21:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 05 août 2017

300 millions d'inepties

Que n'a-t-on pas entendu ces derniers jours ! L'annonce que le gouvernement Philippe supprimait 300 millions d'euros de la dotation de l'Etat aux collectivités territoriales a déclenché un concert de pleureuses et une salve d'indignations aussi exagérées qu'injustifiées.

Revenons aux faits. Tout d'abord, que représente cette diminution par rapport au total des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales ? Le chiffre de 1% (ou moins de 1%) a été parfois avancé. Selon le portail de l'Etat, en 2015, l'ensemble des dotations se montait à 55,87 milliards d'euros. Une baisse de 300 millions représente donc 0,54 %. Si l'on se base sur les chiffres fournis par le site gouvernemental vie-publique, on atteint un résultat à peine plus élevé : les dotations seraient comprises (en 2016) entre 40 et 45 milliards d'euros, ce qui nous donnerait une baisse d'environ... 0,70 %. Fiouuuuu ! Quelle saignée !

Rapportons cela au nombre de collectivités territoriales. Les plus nombreuses sont les communes (35 885 début 2016), auxquelles il faut ajouter les départements (101), les régions (18, en y incluant la Corse, à statut particulier), les collectivités d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, soit 5 au total), la Nouvelle-Calédonie (plutôt considérée comme un "pays d'outre-mer")... et les EPCI (14 métropoles, 12 communautés urbaines, 213 communautés d'agglomération et 1024 communautés de communes ; les chiffres sont de fin 2016). Cela nous donne 37 273 collectivités territoriales.

La baisse de 300 millions d'euros appliquée à ces 37 273 collectivités correspond, en moyenne, à une perte de... 8 049 euros par collectivité ! Fiouuuu, quelle saignée !

De surcroît, cette baisse ne concerne pas les programmes déjà engagés. Il y a aussi fort à parier qu'une certaine proportionnalité sera appliquée : plus la commune reçoit de dotations, plus la baisse risque d'être importante. En tout cas, pour l'écrasante majorité des communes (rurales), cela sera très faible.

Du coup, j'ai bien rigolé en regardant la télévision, dont les journalistes, décidément toujours aussi incompétents, se sont précipités sur des élus locaux avides de reconnaissance pour déplorer avec eux le risque de ne pas voir ces travaux routiers à 2 millions d'euros s'achever à cause de la baisse de la dotation. Idem pour la réfection de l'école à 700 000 euros ou tel projet d'aménagement à plusieurs millions d'euros. Là, on se retrouve face à des élus incompétents ou menteurs, qui tentent de mettre sur le dos du gouvernement leur propre incapacité à servir le bien public.

Avec le recul, on peut dire que bien des commentateurs auraient besoin d'une greffe de neurones (ou de tourner sept fois leur langue dans la bouche) avant d'affirmer tout et n'importe quoi.

PS

La campagne des élections sénatoriales (qui auront lieu le 24 septembre prochain) est déjà lancée. On comprend que certains élus adoptent des postures qu'ils pensent susceptibles de faciliter leur (ré)élection. Du côté du gouvernement, on semble avoir acté le fait que la majorité de la ringarde haute assemblée sera aux mains de l'opposition et qu'il vaut mieux faire passer des réformes en profitant de la majorité détenue au Palais Bourbon.

19:03 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, journalisme, actualité, france, macron

mardi, 01 août 2017

Les As de la jungle

Je ne connaissais pas la série d'animation, mais j'en avais entendu parler. Va donc pour ce "dessin animé" made in France, qui accumule les références. On a beaucoup parlé d'Indiana Jones, il y a peut-être aussi un peu de Karaté Kid, du Seigneur des anneaux, de Rocky voire de Batman. On ne peut pas ne pas penser non plus à d'autres films d'animation, américains ceux-là : Madagascar et Kung Fu Panda.

L'intrigue tourne autour de deux groupes de justiciers de la jungle et d'une famille recomposée de héros : la mère, une tigresse aussi redoutable qu'affectueuse, le fils adoptif, un pingouin champion des arts martiaux, et le petit-fils adoptif, un poisson inoxydable, hébergé dans un bocal quasi indestructible :

Autour d'eux gravitent des figures plus ou moins charismatiques, toutes avec une qualité ou un défaut principal. Notons que les méchants sont un koala mégalomane, un crabe débrouillard et une bande de babouins stupides. C'est évidemment une source de gags. Mais peu sont hilarants (pour les adultes). Si les enfants qui étaient dans la salle ont visiblement aimé, j'ai souvent souri, mais rarement ri. (J'ai néanmoins été très sensible à la naissance d'un amour qui, au départ, se veut très discret.)

Ce film mérite le détour pour la qualité de son animation. Franchement, en gros plan, c'est parfois superbe, surtout si l'on se trouve dans une grande salle. (Je reste toutefois sceptique quant à la gueule de la tigresse, alors que son pelage est réussi.)

Au niveau du scénario, c'est assez élaboré : vu le nombre de rebondissements qui surviennent, on ne s'ennuie pas. Mais ce n'est pas d'une rigueur absolue : on est dans la fantaisie récréative, avec une leçon de vie sur les relations parents-enfants et la nécessaire persévérance pour réussir. Ce n'est déjà pas si mal.

PS

De nombreuses voix paraîtront familières aux spectateurs : les artistes qui les ont "prêtées" sont des spécialistes du doublage, notamment de films et séries américains.

19:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 30 juillet 2017

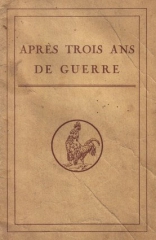

Après trois ans de guerre

C'est le titre d'un fascicule édité en 1917, et que je me suis procuré (pour un euro) dans une brocante aujourd'hui :

Il sort d'une imprimerie parisienne (aujourd'hui disparue). C'est un document gouvernemental (français), dont la préface est signée Théodore Steeg. Elle nous indique que le texte est destiné aux écoliers. Quoi de plus normal, puisque l'auteur de la préface est à l'époque ministre de l'Instruction publique (ente mars et septembre 1917) ?

C'est évidemment un plaidoyer en faveur de l'action du gouvernement français et une charge anti-allemande. Indirectement, ce texte est révélateur des mentalités de l'époque... et il contient plusieurs informations intéressantes.

Il évoque l'ambiance qui était celle du pays avant la déclaration de guerre. D'après lui, la longue crise créée par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo n'a, dans un premier temps, pas suscité trop d'inquiétude dans la population. Celle-ci pensait que la diplomatie viendrait à bout des tensions, comme ce fut le cas quelques années auparavant lors de la crise marocaine (franco-allemande). Ensuite est venu le temps de la résignation et de la détermination à faire son devoir... pas de "fleur au fusil" donc, même si l'on dit que les wagons transportant les troupes avaient été abondamment décorés.

L'auteur passe ensuite aux nombreux torts de l'Allemagne, les premiers étant d'avoir préparé et provoqué cette guerre. Au passage, le sort du caporal Peugeot (remis en lumière en 2014) est évoqué.

Les combats du front ouest sont racontés sobrement, mais avec un tropisme français très marqué. Les échecs allemands sont exagérés, au besoin en recourant à des anecdotes symboliques, comme celle évoquant les suites de la bataille de la Marne : "Nos soldats goûtent la joie enivrante de courir sur les talons ferrés de l'envahisseur et de le reconduire par des routes où des milliers de bouteilles vidées attestent son amour des vins de France." (Ce fut aussi le cas en 1940, mais dans le cadre d'une victoire allemande cette fois-ci.)

L'auteur en appelle au patriotisme et à la justice. Pour le premier, les figures mises en avant vont de Roland de Roncevaux au chevalier Bayard en passant par Du Guesclin et Jeanne d'Arc. On trouve aussi une référence aux combattants de 1792. Du point de vue de la justice, l'auteur défend l'idée que cet affrontement est, du point de vue français, la "guerre du droit". Pour accréditer son opinion, il énonce les ralliements de pays, le dernier à avoir rejoint l'Entente étant les Etats-Unis. On compte sur eux pour renforcer le poids des adversaires de l'Allemagne, qui a disposé, dans un premier temps, d'une supériorité mécanique liée à sa puissance industrielle.

L'ouvrage s'achève sur des considérations concernant la paix future, nécessairement victorieuse. L'auteur craint que l'on soit trop magnanime avec l'Allemagne, provoquant l'incompréhension des peuples agressés par celle-ci.

22:14 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livres, france

samedi, 29 juillet 2017

I Wish - Faites un voeu

Ce petit film d'épouvante a été fait par des spécialistes du genre, pour un public ciblé : si je laisse de côté une dame qui accompagnait enfants et petits-enfants, j'étais le plus vieux dans la salle, principalement garnie d'adolescents, pas toujours disciplinés. Méfiez-vous donc si ce film vous tente : c'est un attrape-blaireaux.

Le schéma narratif est hyper-balisé. Cela commence par une séquence du passé, censée expliquer une partie de l'intrigue. Cela continue par la caractérisation (basique) des personnages : une héroïne pauvre, mal dans sa peau, un groupe d'amies soudées (une extravertie, l'autre timorée), mais mises à l'écart par les vedettes du lycée, des bourges prétentieux. On notera que la situation de départ est saupoudrée d'un chouia de lutte des classes.

Et puis il y a cette étrange boîte à musique... une boîte à vœux, en fait. Elle est d'origine chinoise, avec des inscriptions en vieux mandarin. (Fort opportunément, l'héroïne a dans ses relations un garçon dont la cousine sino-américaine pourrait déchiffrer le texte....) On ne saura rien de sa création, ni de sa plus ancienne apparition, mais les héros finiront par découvrir une partie de son histoire, un élément assez bien vu, mais hélas peu exploité.

L'essentiel des efforts porte sur la réalisation des vœux de Clare... et sur la contrepartie de chacun d'entre eux. Au début, c'est très prévisible. Mais, à une ou deux reprises, je dois avouer que le scénario a été un peu plus inventif. On nous fait mariner un petit moment avant de nous montrer comment l'une des victimes va périr et, surtout, après l'un des vœux, la mise en scène place en parallèle deux destins, l'incertitude planant sur celui/celle qui va s'en sortir.

La majorité des personnages sont des lycéens, l'actrice principale est une adolescente et le message s'adresse aux ados : il ne faut pas que l'accessoire fasse oublier l'essentiel. Clare est gagnée par la démesure et l'égoïsme, ce que ses amies tentent de lui faire comprendre. A ce sujet, on notera la bonne composition de Sydney Park, une actrice que les spectateurs de la série Les Experts Manhattan ont pu voir dans le rôle d'Ellie Danville, la fille adoptive d'une enquêtrice de la police scientifique.

Voilà. C'est correctement interprété, mais cela ne va pas renouveler le genre. Pour amateurs.

PS

Le scénario, bien que parfois habile, contient au moins une grosse invraisemblance. Attention : je vais révéler des éléments clés de l'intrigue.

On comprend que c'est la mère de l'héroïne qui, quand celle-ci était jeune, a jeté la boîte à musique. Or, une douzaine d'années plus tard, le père la retrouve par hasard dans la poubelle d'une immense demeure désaffectée. On découvre bientôt qu'elle appartenait à un richissime homme d'affaires, avant qu'il ne meure dans l'incendie de sa maison. Mais comment la boîte était-elle arrivée entre les mains de la mère ? Mystère.

D'autre part, il y a une grosse incertitude sur le motif du suicide de la mère. A priori, elle subit le sort de ceux qui ont formulé leurs sept vœux. Cependant, elle avait conservé son mari, sa fille et son chien, qui auraient dû mourir auparavant en tant que "prix du sang". La deuxième hypothèse est que la mère a compris, dès le premier vœu réalisé, l'aspect démoniaque du marché. La troisième hypothèse, plus tordue (qui aurait donc mes faveurs...) est que la mère se pend bien après son septième vœu, qui l'a ramenée à sa situation de départ, avec son mari et sa fille, qui étaient sans doute décédés à l'occasion de la réalisation des six premiers vœux. Je suis conforté dans cette opinion par le dénouement du film, qui voit sa fille prendre la même décision et tenter à son tour se débarrasser de la boîte.

21:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 28 juillet 2017

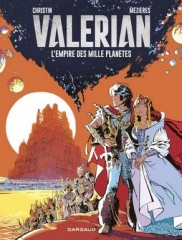

L'Empire des mille planètes

C'est le titre de l'un des premiers albums des aventures de Valérian et Laureline, publié en 1971 et récemment réédité en relation avec la sortie du film de Luc Besson, qu'il a inspiré :

Je ne suis pas un fan de la série, mais je la trouve intéressante (pour ce que j'en ai lu). C'est un mélange de science-fiction et de références historiques et archéologiques, avec une bonne pincée d'humour :

Dans cet épisode, un objet mystérieux (pour des humains du XXVIIIe siècle... encore plus pour des extraterrestres) se retrouve au coeur de l'intrigue, un peu par hasard :

Pour des lecteurs profanes, l'histoire pourrait avoir un goût de déjà-vu. Il est question de voyages spatio-temporels, d'expéditions disparues, d'écarts de niveaux de technologie. En réalité, ce sont les auteurs de la bande dessinée (Pierre Christin et Jean-Claude Mézières) qui ont inspiré beaucoup de monde (certains diront qu'ils ont été abondamment copiés).

Malgré son âge, la bande dessinée garde un parfum de fraîcheur. C'est divertissant, avec un scénario élaboré... mais en moins de 50 pages, la trame n'est pas suffisamment étoffée. Je trouve que l'action avance très vite, laissant de côté certains aspects qui auraient dû être développés. C'est peut-être lié à la publication originelle sous forme de feuilleton, dans la revue Pilote.

PS

La réédition de 2017 comporte quelques bonus (mineurs) en relation avec le film de Luc Besson.

20:33 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, bande-dessinée, bande dessinée, livres, actualité, culture

jeudi, 27 juillet 2017

Simone Veil (bis)

Comme j'ai été emballé par la lecture d'Une Jeunesse au temps de la Shoah, je me suis procuré l'édition intégrale des mémoires de Simone Veil, en collection de poche.

La jeune magistrate qu'elle fut a peu travaillé dans les tribunaux. Très vite, elle a été repérée et utilisée comme technicienne du droit, notamment au ministère de la Justice. On la sent préoccupée par le mauvais état du système judiciaire et soucieuse d'améliorer la situation dans les prisons.