samedi, 05 janvier 2019

La Huitième Femme de Barbe-Bleue

La copie restaurée de cette comédie de 1938 ressort sur les écrans français. C'est l'un des bons films d'Ernst Lubitsch, un cinéaste né en Allemagne qui a connu trois carrières différentes.

Tout tourne autour du duo formé par Claudette Colbert (née en France, elle a fait carrière aux Etats-Unis, où elle a reçu un Oscar en 1935) et Gary Cooper. Elle est Nicole de Loiselle, la fille d'un aristocrate français désargenté... et pique-assiette. Lui est Michael Brandon, un homme d'affaire américain prospère et arrogant. Ils se rencontrent dans un grand magasin, autour d'un pyjama dont le milliardaire ne veut acheter qu'une moitié (le haut). C'est très drôle et, si l'on est attentif, on voit rebondir cette thématique à plusieurs reprises dans le film.

L'intrigue prend ensuite le tour d'une arnaque. La famille de l'aristocrate désargenté pousse la jeune femme dans les bras du milliardaire qu'on juge naïf. On va négocier jusqu'au contrat de mariage... mais l'héroïne commence à s'inquiéter quand elle découvre que son promis a un passé conjugal très agité... Les situations sont cocasses, les dialogues piquants. Les scènes semblent organisées à la seconde près.

La deuxième partie de l'histoire montre le couple marié... en plein désaccord. Nicole cherche visiblement à inciter son nouveau mari à divorcer le plus vite possible, au besoin en utilisant les grands moyens. Lui découvre que sa nouvelle épouse n'est décidément pas une femme comme les autres, et il cherche à la reconquérir. On est en plein théâtre de boulevard... et c'est bien.

Mais ce qui rend cette comédie supérieure à bien des autres est le projet final de Nicole. Je ne le dévoilerai pas ici. Je peux quand même dire qu'il y a un propos féministe dans cette histoire (alors que le début joue sur les clichés, parfois misogynes) : l'amour authentique entre deux personnes a besoin de l'égalité pour s'épanouir. Voilà qui rend ce film de 1938 furieusement moderne.

23:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 04 janvier 2019

Repas de fête

Dans ma famille, on n'a jamais été "dinde aux marrons". Les adultes plus âgés étaient plutôt portés sur les produits de la mer (huîtres, coquilles Saint-Jacques) et les escargots. Je ne suis pas fin gastronome. J'ai tendance à me contenter d'un menu basique, pour peu qu'il soit bien préparé.

Cette année, en déambulant dans les rayons d'une grande surface, j'ai eu la surprise de constater l'apparition d'un nouveau mets : l'aligot à la truffe noire, proposé par la coopérative Jeune Montagne, en association avec les restaurateurs Michel et Sébastien Bras.

Attention : ce n'est pas donné. La barquette de 400 grammes était vendue environ 11 euros, alors que la portion équivalente d'aligot traditionnel (de 500 grammes toutefois) coûte un peu moins de 6 euros. Au kilo, l'écart est encore plus marquant : on passe de 12 à 27,5 euros !

La truffe noire est en grande partie responsable de l'augmentation du prix. En fonction des périodes, tuber melanosporum se vend entre 500 et 1 000 euros le kilogramme ! Dans l'aligot spécial de Jeune Montagne, il y en a 4 grammes (1 % de la portion de 400 grammes). A 1 000 euros le kilo, cela correspond à un surcoût de 4 euros (2 euros si le kilo est à 500 euros). 6 + 4 : 10 euros, auxquels il faut sans doute ajouter une petite marge supplémentaire (grande marge si la truffe a été payée moins cher).

A deux, on peut compléter par une saucisse grillée chacun.e et une salade aux noix. Cela se consomme aussi bien avec du vin rouge que du vin blanc (sec, de préférence)... et c'était délicieux !

17:53 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, cuisine, nouvel an, noël, gastronomie, recettes, nutrition, alimentation, plaisir, fêtes, fête, 2018, recette, réveillon

Qui a tué Lady Winsley ?

Au large du détroit du Bosphore, dans une île turque peu fréquentée l'hiver, une romancière américaine est retrouvée, assassinée. Pour écrire son nouveau livre, elle enquêtait sur un vieux fait divers. Le seul indice à disposition des enquêteurs est une tache de sang retrouvée dans l'oeil gauche de Lady Winsley... que certains habitants appellent Lady Nestlé, d'autres, Lady Presley !

L'affaire est très sensible, le gouvernement états-unien prenant au sérieux le meurtre de l'une de ses ressortissantes. Voilà pourquoi un as de police criminelle est dépêché d'Istanbul pour aider le commissaire local dans sa tâche. C'est l'occasion pour le réalisateur d'évoquer, sur le mode humoristique, certaines pratiques des forces de l'ordre, plus habiles à extorquer des aveux qu'à analyser les indices...

Il s'agit donc d'une comédie policière. Les personnages sont un brin caricaturaux. On n'est pas loin de la comédie italienne, mais dans une ambiance de polar qui lorgne sur les classiques anglo-saxons. Sans surprise, l'enquêteur est un policier solitaire (très lié à sa mère !), méthodique et pas très loquace. Le commissaire local n'est pas du genre à trop se creuser la tête. De prime abord, il pourrait même paraître stupide, mais on va découvrir qu'il en a quand même dans le ciboulot.

Il va en falloir de l'intelligence et de l'habileté pour démêler les fils de l'intrigue. Au départ, les policiers pensent qu'une simple petite analyse ADN va leur permettre de résoudre le meurtre. Le problème est que cette analyse va être le début d'une procédure beaucoup plus longue, avec tous les sous-entendus que cela implique au niveau de l'île, qui n'est qu'un grand village : tous les habitants sont plus ou moins cousins, y compris l'infirmière qui travaille pour la police.

Le héros se retrouve face à une société patriarcale, où domine une cohorte d'anciens, portant chapeau et manteau sur les épaules. Les femmes sont supposées rester dans les normes de la respectabilité locale. (Mais elles sont toutes vêtues à l'occidentale.) Certaines ont un fort tempérament. (On retrouve là des archétypes de la comédie italienne, mais aussi du style balkanique, serbe ou roumain, par exemple.) Sur son chemin, le héros va croiser une logeuse séduisante et assez futée, l'infirmière pulpeuse et timide, une unique collègue policière très mignonne... et une ribambelle d'épouses, mères, tantes, cousines, nièces qui tiennent à préserver leur réputation.

C'est bien filmé et souvent drôle, comme lorsque l'enquêteur demande à l'un de ses subordonnés de descendre un prévenu qui avait été attaché en hauteur, dans le sous-sol du commissariat... avant de comprendre que l'autre croit qu'il lui a ordonné de l'exécuter !

L'histoire prend une épaisseur supplémentaire quand débarque la question kurde. Je n'en dirai pas plus, mais cela contribue à faire d'une petite comédie sympathique un film d'une plus grande ampleur, que je recommande chaudement.

13:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 02 janvier 2019

Miraï, ma petite soeur

J'ai parfois lu et entendu que cette oeuvre révélait au grand public un créateur de la trempe d'Hayao Miyazaki (dont je parlerai bientôt). C'est oublier que Mamoru Hosoda n'est pas un débutant. Cela fait une quinzaine d'années qu'il réalise des longs-métrages, parmi lesquels on peut distinguer Summer Wars, Les Enfants Loups et, il y a trois ans, l'enthousiasmant Le Garçon et la bête.

D'ailleurs, dès les premières minutes, n'importe quel spectateur peut constater quel est le degré de maîtrise de l'auteur, à travers plusieurs types de plan. Il y a les vues aériennes d'une grande ville portuaire, sans doute Yokohama. Il y a les scènes montrant le gamin faire de la buée sur les vitres avec son souffle, un geste simple mais très difficile à mettre en image. Il y a enfin les premiers instants du bébé à la maison, en gros plan... saisissant.

L'histoire s'adresse à la fois aux parents et aux enfants (de différents âges). Le coeur de l'intrigue porte sur la jalousie que Kun éprouve à l'arrivée de Miraï dans la famille. Le gamin, déjà assez capricieux à la base (et jamais puni par ses parents, des intellos "modernes"), va devenir limite insupportable... et se réfugier dans l'imaginaire, croit-on.

En réalité, le jardin situé dans la cour intérieure de l'habitation est magique. Il va mettre Kun en contact avec l'ancien "prince de la maison" (un grand jeune homme qui est le substitut d'un personnage que je laisse à chacun le plaisir de découvrir), puis sa soeur devenue adolescente, ensuite sa propre mère lorsqu'elle était enfant, son grand-père récemment disparu, enfin une version plus âgée de lui-même.

C'est passionnant, d'abord parce que c'est crédible sur le plan visuel (un grand soin ayant été apporté aux détails), ensuite parce que les rencontres effectuées par Kun sont toutes porteuses de sens. Elles lui font comprendre qu'un autre personnage a déjà connu le sentiment de déclassement affectif qui le taraude désormais. Il est aussi amené à voir sa petite soeur sous un autre jour (le gag étant que la version de celle-ci adolescente appelle "grand frère" un gamin de moins de huit ans !). Il va mieux comprendre ses parents (le caractère de sa mère et l'introversion de son père).

Du coup, quand on est spectateur, on a le choix du personnage auquel s'identifier. On peut se reconnaître dans plusieurs d'entre eux, à différents moments de la vie. Qu'est-ce qu'être parent ? Qu'est-ce que l'enfance ? (dans le Japon d'aujourd'hui... et ailleurs) Le film ambitionne de répondre (avec humour et délicatesse) à ces angoissantes questions.

PS

Au niveau de la trame temporelle, à première vue, on pourrait penser qu'il y a un problème de concordance des âges. Kun enfant a au maximum six-sept ans, ses parents étant âgés de 35 à 40 ans. Or, le grand-père est censé avoir vécu (jeune) la Seconde guerre mondiale (et l'un des bombardements massifs de 1945). S'il avait ne serait-ce que 18 ans à l'époque, il ne peut avoir donné naissance à l'un des deux parents de Kun, qui sont nés une trentaine d'année avant celui-ci, donc vers 1980.

La solution est donnée par un dialogue entre le héros et sa version plus vieille (âgée sans doute de 18-20 ans). Le vrai présent est celui au cours duquel Miraï est devenue ado et Kun un jeune adulte, prenant le train pour suivre ses études à Tokyo. Le présent de la narration (avec Kun âgé de 5-6 ans) est en fait un passé récent (remontant à 12-15 ans). L'action se déroulerait au tout début des années 2000, les parents de Kun étant nés au milieu des années 1960.

21:42 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 01 janvier 2019

Les "Riton" 2018

C'est ma manière de souhaiter une bonne année : mettre en avant les films qui m'ont le plus marqué l'année écoulée. Comme d'habitude, le choix fut cornélien et je ne suis pas parvenu à réduire mes plus grands plaisirs à une simple liste. Voici donc le résultat de mes cogitations.

La catégorie "films d'animation" est moins fournie cette année. Mais il y a la qualité avec :

- le Riton de l'animation la plus originale et la plus porteuse de sens : L'Ile aux chiens (un des dix films de l'année, pour moi)

- le Riton de la meilleure comédie d'aventures : Les Indestructibles 2 (autre membre du top 10)

- le Riton de la meilleure comédie familiale mixte : Pierre Lapin

- le Riton de la plus emballante reconstitution du Paris de la Belle Époque : Dilili à Paris

- le Riton de la révélation : Mutafukaz

Je place à part une œuvre qui m'a réconcilié avec le film musical : Bohemian Rhapsody

Freddy Mercury nous conduit au Moyen-Orient, qui sert toujours de cadre à des films passionnants :

- Riton du film israélien : Foxtrot

- Double Riton iranien pour Un Homme intègre et Trois Visages

- Riton du polar oriental : Opération Beyrouth

Voilà qui nous mène aux films de genre (polars, thrillers, action...) :

- Riton du film de vengeance : Sicario 2

- Riton du film de cupidité : Sale Temps à l'hôtel El Royale (dans le top 10)

- Riton du western : Les Frères Sisters (dans le top 10, lui aussi)

- Riton du film de policier gentil : The Guilty

- Riton du film d'enquête : The Third Murder (que je trouve plus élaboré qu'Une Affaire de famille, tout comme dasola)

- Riton du film médical : Paranoïa

- Riton du film transhumaniste : Upgrade

- Riton du film de super-héros décalé : Deadpool 2 (dans le top 10)

- Riton du film de super-héros renouvelé : Spider-Man - New Generation

D'autres émotions m'ont été procurées par des films plus délicats :

- Riton du plus beau conte : Le Musée des merveilles

- Riton de la plus belle histoire familiale : La Saveur des ramen (dans le top 10)

- Riton du film romantique : La Forme de l'eau

- Riton du film d'amours juvéniles : Sicilian Ghost Story

- Riton de la comédie historico-romantique : Le Cercle littéraire de Guernesey

D'ordinaire, j'apprécie les films historiques, mais, cette année, je n'ai pas été souvent ravi. A signaler toutefois :

- Riton du film de minorité : BlacKkKlansman (dans le top 10)

- Riton du film de presse : Pentagon Papers

- Riton du film de fusée : First Man

- Riton du film anticommuniste : La Révolution silencieuse

Ci-dessus, le traitement des sujets est en général sérieux. Fort heureusement, l'année 2018 a aussi été marquée (à ma grande surprise) par la sortie de nombreuses comédies réussies (l'adjectif final ayant son importance) :

- Riton de la comédie antibolchévique : La Mort de Staline (dans le top 10)

- Riton de la comédie un brin antiaméricaine : Bienvenue en Sicile !

- Riton de la comédie qui patine : Moi, Tonya

- Riton de la comédie footballistique : Diamantino

- Riton de la comédie olympique : Chacun pour tous

- Riton de la comédie qui marche comme sur des roulettes : Tout le monde debout

- Riton de la comédie de la crise de la cinquantaine : La Tête à l'envers

- Riton de la comédie adolescente déjantée : How to talk to girls at parties

- Riton de la comédie de gonzesses (françaises) : Larguées

- Riton de la comédie de gonzesses (japonaises) : Oh Lucy !

- Riton de la comédie de mecs : Le Grand Bain

Les comédies traitent souvent de sujets sociétaux, qui ont été à l'honneur en 2018, dans des œuvres moins joyeuses, où les personnages féminins ont un rôle déterminant :

- Riton de l'emmerdeuse qui demande justice : 3 Billboards (dans le top 10, évidemment)

- Riton de l'emmerdeuse qui veut se venger : In The Fade

- Riton de l'emmerdeuse qui veut qu'on la respecte : Mademoiselle de Joncquières

- Riton de l'emmerdeuse qui veut qu'on lui fiche la paix : Prendre le large

- Riton de l'emmerdeuse qui veut y croire : L'Apparition

- Riton des voisins qui s'emmerdent : Under the tree

- Riton du mec qui a raison de préférer les chiens aux humains : Dogman (autre top 10 évident)

- Riton du mec qui n'a pas eu peur de s'emmerder : Une Année polaire

Ce film-ci nous conduit à la dernière catégorie, celle des documentaires. J'en ai vu quelques-uns, souvent de très bonne facture :

- Riton de l'ode à la faune sauvage : Un nouveau jour sur Terre

- Riton de l'ode aux océans : Blue

- Riton de l'ode aux peuples premiers : Nous sommes l'Humanité

- Riton de l'ode au bien-manger : Sugarland

- Riton de l'ode aux infirmières : De chaque instant

- Riton de l'ode à une actrice intelligente : Hedy Lamarr

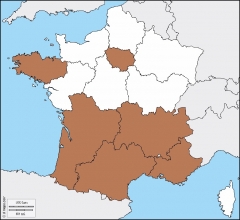

Voilà. Sans surprise, un seul film réalisé par un Français fait partie de mon top 10. Sur la cinquantaine d’œuvres citées dans ce florilège, un peu moins du quart est d'origine française. La faute peut-être en partie à moi, qui répugne à aller voir certaines productions hexagonales, tant j'ai été déçu jadis et naguère par la vision de films encensés par la critique ou bénéficiant de très bonnes notes sur Allociné, par exemple. La faute aussi aux sujets traités par les réalisateurs français, qui souvent ne m'intéressent pas, soit que je les juge pompeux, chiants, soit que je les trouve franchouillards. Quand on sait que les deux films français à avoir attiré le plus de monde dans les salles en 2018 sont Les Tuche 3 et La ch'tite famille, on se dit que beaucoup de producteurs ne sont pas près de s'aventurer dans le cinéma populaire de qualité...

PS

A comparer avec les Riton 2017 (et les précédents, qui sont accessibles en bas de note).

01:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 31 décembre 2018

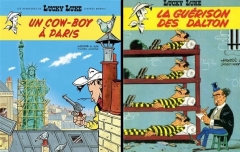

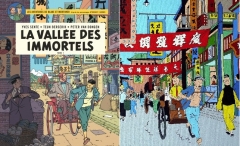

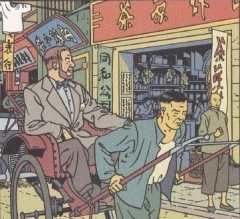

Lucky Luke 1975 - 2018

L'homme qui tire plus vite que son ombre fait doublement l'actualité en cette fin d'année 2018. En novembre dernier est sorti un nouvel album, Un Cow-boy à Paris. Fin décembre a débuté la publication d'une intégrale (chez les marchands de journaux), le premier volume (La Guérison des Dalton, datant de 1975) étant vendu pour la modique somme de 1,99 euro.

La création du dernier album a bénéficié de l'arrivée d'un nouveau scénariste, Jul, un ancien de Charlie Hebdo qui s'est fait connaître du grand public par sa série Silex and the City. Ce spécialiste d'anachronisme semblait tout désigné pour prendre la suite (lointaine) de René Goscinny.

Un Cow-boy à Paris est donc une bande dessinée proprement réalisée, dont le graphisme respecte les codes de la série et dont le scénario (et les dialogues) est émaillé de clins d'oeil. Il est ainsi régulièrement fait allusion à la future Tour Eiffel (sans la mentionner, puisqu'elle n'existe pas encore à l'époque où se déroule l'histoire), notamment à travers le personnage de Frédéric Auguste Bartholdi (co-créateur de la Statue de la Liberté, avec Gustave Eiffel), que Lucky Luke rencontre à plusieurs reprises :

La première partie de l'histoire repose sur les clichés courant sur le far-west. On y croise des cow-boys, des Indiens, un directeur de prison ambitieux au possible. Les auteurs y soulignent aussi le sens commercial de certains personnages (avec les débuts du merchandising). Les gags (comme celui qui fait prendre la flamme de la statue pour une enseigne de glacier) fonctionnent plus ou moins bien.

La seconde partie de l'histoire se déroule en France. Eh, oui ! Lucky Luke a franchi l'Atlantique... avec Jolly Jumper. Je trouve cette partie plus réussie, avec un portrait caustique du Paris de la Ve des débuts de la IIIe République. Au sortir de la gare, le héros croise des habitants qui font souvent la gueule. Son premier contact avec un garçon de café n'est pas des plus amicaux. La séquence de l'hippodrome est assez savoureuse, certaines vignettes étant particulièrement réussies :

Hélas pour cet album, la ressortie d'une ancienne histoire, qui date de l'époque flamboyante de la collaboration entre Morris et Goscinny, joue plutôt en faveur de La Guérison des Dalton. Je l'avais sans doute déjà lue il y a des dizaines d'années, mais je ne possédais pas l'album. En le relisant, je me suis mis à rire tout seul, tant certains gags sont réussis.

C'est dû à l'introduction d'un personnage très spécial, le professeur Otto von Himbeergeist, un précurseur de la psychanalyse, capable de chambouler le mental d'un directeur de prison, de nombreux criminels... et même de Lucky Luke et de Rantanplan. Celui-ci y accomplit peut-être le plus bel exploit de sa carrière de chien le plus bête de l'Ouest !

Les dialogues sont évidemment nourris de jeux de mots... et d'allusions parfois assez fines. Ainsi, lorsque le professeur européen s'exprime devant l'Institut scientifique de New York, il rencontre une certaine opposition, l'un des membres de l'auguste assemblée trouvant ses théories un peu folles, développées de surcroît par un étranger. L'un de ses voisins approuve son collègue, qui s'appelle Kowalski...

Cet album est un délice, qui n'a pas pris une ride. On pourrait aussi s'amuser à relever les points communs entre l'histoire de 1975 et celle de 2018. Je me contenterai de noter la présence du même personnage, à 43 ans d'écart : le fameux professeur. Dans Un Cow-boy à Paris, il dirige une chorale pénitentiaire, qui tente (laborieusement) de maîtriser une chanson emblématique de La Reine des neiges...

22:08 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, bd, bande dessinée, bande-dessinée, histoire, dessin, france, humour

dimanche, 30 décembre 2018

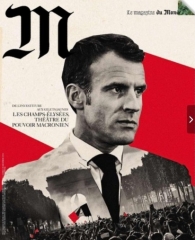

Une "Une" plus que douteuse

Cette Une est celle de M, Le Magazine du Monde en date de samedi 29 décembre. On y voit le président de la République Emmanuel Macron, en noir et blanc, sur fond blanc et rouge avec, en incrustation, une photographie (en noir et blanc, avec des retouches de rouge) prise sur les Champs-Elysées.

A priori, il n'y a rien de particulier à redire. L'article utilise les événements qui se sont déroulés depuis un an et demi sur la célèbre avenue pour analyser les débuts du quinquennat macronien... dans un sens défavorable au président. L'auteure de l'article est Ariane Chemin, en pointe dans le suivi de "l'affaire Benalla" (en doublette avec Mediapart). On remarque d'ailleurs quelques approximations lorsqu'il est question des événements auxquels a été mêlé l'ancien garde du corps officieux d'Emmanuel Macron, place de la Contrescarpe : ce ne sont pas des bouteilles, mais des cendriers et des carafes d'eau que les deux "badauds pacifiques" ont jeté sur des CRS qui déambulaient. (On pouvait le constater sur une vidéo à laquelle les lecteurs du Monde ont eu beaucoup de mal à accéder, le quotidien préférant mettre en avant la suite, avec l'intervention d'A. Benalla.) A ma connaissance, Le Monde a aussi négligé de préciser que l'un des membres du "couple de la Contrescarpe", Georgios D, est fiché par les polices de plusieurs pays en raison de ses liens avec des groupes extrémistes...

Mais plus que le fond, c'est la forme qui a choqué nombre d'abonnés au Monde. Le problème, quand on a des lecteurs cultivés, c'est qu'ils perçoivent des références ou des allusions qui échappent au commun des spectateurs des chaînes d'information. Ainsi, l'association du noir à un fond rouge et blanc est typique de l'époque nazie, ce que les auteurs de la couverture ne doivent pas ignorer, comme on va le voir plus bas.

A partir du milieu des années 1930, Adolf Hitler a été souvent représenté avec ces trois couleurs (qui sont celles du drapeau nazi, bientôt devenu celui de l'Allemagne). L'une des plus célèbres affiches de propagande est Le Porte-drapeau, de Hubert Lanziger :

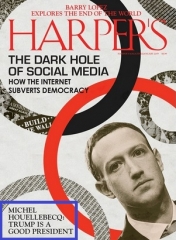

La comparaison devient troublante quand on place la Une de M à côté d'une récente illustration du graphiste Lincoln Agnew, publiée dans un article du Harper's Magazine de juillet 2017 :

Précisons que les contextes des photographies d'incrustation sont totalement différents. A gauche, il s'agit du défilé de joie après la victoire de l'équipe de France (masculine) à la dernière Coupe du monde de football. A droite, on voit des nazis tendre le bras devant le Reichstag. Néanmoins, dans les deux cas, vous remarquerez que l'auteur.e du montage a mis en relief un détail, en rouge (sur les drapeaux français à gauche, put-être sur les brassards nazis, à droite). De la part des "copieurs" français, cela ne révèle pas un grand sens de l'à-propos...

Dans sa tentative de justification, Luc Bronner, le directeur de la publication du Monde, se tire une balle dans le pied, en révélant la référence aux oeuvres d'Agnew, mais en se gardant bien de donner des exemples compromettants...

Cette affaire est révélatrice du tournant pris par Le Monde. En 2016-2017, on peut dire que le quotidien a été séduit par le candidat Macron (et par ses débuts à la présidence). Au bout de quelques mois, le journal est passé à une opposition franche (ce qui est parfaitement son droit), mais avec, parfois, un parti-pris qui n'est pas à l'honneur d'un quotidien dans lequel son lectorat apprécie d'abord la rigueur du traitement de l'actualité.

PS

En guise de dessert, je recommande de jeter un oeil à la dernière Une du Harper's Magazine. Il y est question de l'inénarrable Michel Houellebecq :

"Trump est un bon président", y déclare l'écrivaillon, qui exprime (dans sa contribution) son souhait de voir l'Union européenne disparaître. Certes, il faut tenir compte du fait qu'il sort un nouveau roman et qu'il a coutume de miser sur la provocation pour vendre sa soupe. Mais je trouve cette déclaration particulièrement savoureuse, alors qu'au même moment, dans Le Monde, on est d'avis que Houellebecq a renoncé à la polémique...

13:55 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, macron, presse, médias, journalisme, actualité, france

Pachamama

Ce film d'animation franco-luxemburgo-canadien a été réalisé par Juan Antin, un Argentin qui vit dans l'Hexagone. On ne s'étonnera donc pas que l'histoire qu'il nous raconte se déroule dans son pays natal (au XVIe siècle), plus exactement dans la partie (nord-ouest) qui avait été conquise par les Incas.

C'est l'une des originalités de l'intrigue : avant de montrer les dégâts que la conquête espagnole a provoqués, on nous présente la domination des Incas, dont l'empire était en réalité multiethnique... et pas vraiment démocratique. Deux scènes en particulier ont vocation à illustrer cette thématique : la venue au village du collecteur d'impôts du Grand Inca et, plus tard, la réception par celui-ci des deux enfants venus réclamer la statuette dérobée par son envoyé. L'élite inca est présentée comme cupide et assez stupide.

Mais les vrais méchants de l'histoire sont les conquérants espagnols, qu'on n'entend s'exprimer que par jurons ou interjections (en espagnol). Leur chef a apparemment les traits de Francisco Pizarro. Quant à ses soldats, ils sont dessinés avec le visage assombri par le casque qu'ils portent, ce qui leur donne un aspect inhumain, qui, d'une certaine manière, pourrait rappeler les Stormtroopers de Star Wars voire les Waffen SS.

Ainsi, même si le graphisme s'adresse plutôt à des enfants, même si les héros sont deux gamins, je recommande de ne pas emmener de trop jeunes bambins. Dans la salle où je me trouvais, l'un d'entre eux a commencé à avoir peur et à se plaindre auprès de sa mère. C'était toutefois un cas isolé, tous les autres enfants présents ayant été visiblement captivés par l'histoire, au point que l'un d'entre eux, sur le point de se rendre aux toilettes en plein film, s'est ravisé de peur de perdre le fil de l'intrigue. (Il est allé faire sa vidange un peu plus tard.)

Les héros forment un quatuor, dominé par un garçon, Tepulpaï, et une fille, Naïra. Leurs rôles sont un peu stéréotypés : le garçon est impulsif et intrépide (limite mal élevé), alors que la fille est plus craintive, mais réfléchie. Evidemment, au cours de leurs aventures, ils vont évoluer. Lui va se montrer plus respectueux des autres... et faire preuve de "réfléchissement". Elle va prendre son courage à deux mains.

Deux animaux les accompagnent : un jeune lama et un tatou, sources de gags. (Les enfants ont beaucoup aimé les bêtes.) En fait, j'aurais dû dire trois animaux, parce qu'un mystérieux condor va porter secours aux héros. Mais je n'en dis pas plus.

Du côté des "gentils", on doit signaler deux personnages adultes. Walumama est une vieille femme qui joue un peu le rôle de sage dans le village. Elle est complémentaire du chaman, qui a pris les enfants en formation.

La quête des enfants est prétexte à mettre en scène des aspects de cette civilisation précolombienne, notamment ses croyances, mises à mal par l'invasion d'impitoyables conquérants assoiffés d'or. Ce n'est pas le film d'animation le plus réussi du moment, mais cela se regarde sans déplaisir.

PS

On peut télécharger plein de trucs sympas sur le site du distributeur.

00:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 29 décembre 2018

Derniers jours à Shibati

Le Français Hendrick Dusollier a effectué trois séjours en un an dans la mégapole chinoise de Chongqing, une ville située le long du Yangzi Jiang et qui a statut de municipalité spéciale, en Chine. (Elle s'étend sur une superficie équivalente à celle des Emirats arabes unis ou de l'Autriche.)

Chongqing a déjà servi de cadre à l'intrigue de plusieurs films de fiction : Still Life en 2007, People Mountain People Sea en 2013 et Fantasia en 2015. Ici, il s'agit d'un documentaire (bref : il ne dure qu'une heure) consacré à l'un des quartiers du centre-ville ancien, en pleine transformation. Petit à petit, l'habitat traditionnel disparaît, remplacé par des constructions modernes. Les habitants ne sont pas relogés dans les luxueux immeubles construits sur place, mais dans des tours situées en périphérie, à côté d'une zone industrielle, reliée au centre par une ligne de métro.

Le réalisateur s'est attaché à trois personnages : un coiffeur (qui vit avec sa mère), un jeune garçon (qui le guide dans les ruelles) et une grand-mère (qui récupère des déchets). Il les a rencontrés lors de son premier séjour, durant lequel il n'était pas tout le temps accompagné d'un traducteur. Il s'est débrouillé avec son mandarin débutant... et a suffisamment d'autodérision pour avoir inclus dans son montage des passages où les habitants se moquent de lui ! Il est revenu six mois plus tard, puis de nouveau six mois après, accompagné de traducteurs.

Le coiffeur n'a que des hommes dans sa clientèle. Il pratique une coupe traditionnelle, la nuque bien dégagée. C'est l'un des derniers à quitter le quartier, d'abord parce qu'il continue à y avoir des clients, mais aussi (et surtout) parce que, son fils étant engagé dans l'armée, il bénéficie d'une relative bienveillance de la part des autorités locales. Il ne comprend pas trop ce que vient faire ce Français en Chine et demeure persuadé que Roosevelt et Churchill sont d'anciens dirigeants de notre pays !

Le gamin connaît déjà les deux visages de la ville, l'ancien et le nouveau, où sa mère l'interdit pourtant de se rendre. Il est attiré par les paillettes de l'urbanisation moderne, alors que ses parents tirent le diable par la queue. On va d'ailleurs les suivre dans leurs démarches pour obtenir un nouveau logement, tout neuf mais en lointaine banlieue.

La plus attachante des habitantes est sans conteste la grand-mère. On la découvre à la fois récupératrice et logeuse. Elle passe ses journées à récupérer et trier des déchets. Elle en garde une partie dans son taudis. Paradoxalement, cela contribue à enjoliver sa vie. Elle arrondit ses revenus en louant un lit à des personnes de passage, pour 3 à 5 yuans (40 à 60 centimes d'euro) la nuit. Elle n'est pas éblouie par la ville contemporaine. Elle s'y approvisionne en déchets. Elle aussi va être obligée de partir en banlieue, rejoindre son fils dans un appartement exigu. Elle essaie d'y recréer un jardin secret, dans un coin où subsiste de la végétation. Elle était très attachée à la sociabilité de son quartier pauvre, où tout le monde se connaissait, parfois s'entraidait.

Ce sont des tranches de vie, qui rappelleront à certains les transformations subies par la France dans les années 1950-1960. La Chine nouvelle aime le clinquant, est fière de ses progrès technologiques. Le réalisateur semble vouloir montrer qu'à coups de modernisation forcée, Chongqing a perdu son âme...

00:13 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 27 décembre 2018

Aquaman

Le groupe Warner (qui contrôle DC Comics) mène désormais la même stratégie que Disney-Marvel. Nous voilà donc avec un nouvel univers de super-héros, au sein duquel se distingue Aquaman. Son histoire s'appuie sur un fouillis de légendes (farfelues) liées à l'Atlantide, auxquelles on a ajouté, dans cet épisode, un poil de Jules Verne. (Je laisse à chacun découvrir ce qui se cache au centre de la Terre, auquel on accède par l'océan...)

A la base, c'est l'histoire d'un gardien de phare qui, en pleine tempête, porte secours à un être surnaturel : une sirène Atlante, incarnée par une Nicole Kidman qui fait la moitié de son âge. Ni une, ni deux : le duo devient un couple, qui copule et donne naissance à un fils. Hélas, très vite, Atlanna, la reine des Atlantes en fuite, doit faire face à une escouade venue la ramener en son pays. Ces saligauds entrent sans frapper, ni essuyer leurs chaussures sur le paillasson. Furieuse, Atlanna sort sa grande fourchette et leur donne une leçon de savoir-vivre, sous les yeux ébahis de son compagnon. Consciente du danger qu'elle fait courir à ses proches, la reine décide de rentrer au pays, mais promet de revenir un jour (la semaine des quatre jeudis, sans doute). Les adieux sont déchirants.

Quelques années plus tard, le fiston Arthur visite un musée océanographique avec son école. Dans sa classe, il y a deux petits crétins qui pensent rien qu'à l'embêter. C'est l'occasion de découvrir que le gamin "sang-mêlé" (puisque issu d'un "Surfacien" et d'une Atlante) communique avec les animaux des mers, notamment un grand requin blanc qui vient rappeler aux écoliers qu'il ne faut pas embêter leur camarade. Pour les spectateurs un peu mous du bulbe, on a ajouté un gros plan qui montre les yeux d'Arthur changer de couleur.

Devenu adulte, Arthur/Aquaman a de gros muscles et tout plein de tatouages sur le corps. Dans la vie, il aurait pu faire surfeur, ou jouer dans Vaiana, mais, quand il ne boit pas de bières, il aime secourir des navires en détresse, par exemple quand ils sont attaqués par des pirates suréquipés. Pour montrer qu'Arthur il aime tout le monde sans distinction, les auteurs ont mis en scène un équipage russe, menacé par des pirates ricains. Après avoir fait mu-muse avec le sous-marin russe, Arthur donne une bonne leçon aux méchants pirates qui lui tirent dessus sans sommation. (Il doit tenir ça de sa mère.)

Bref, vous l'avez compris, la caractérisation des personnages est sommaire. Toutefois, le film ne se prend pas trop au sérieux. De nombreuses saillies émaillent les scènes, certaines prenant même parfois un tour comique, comme celle qui se déroule au bar, au cours de laquelle Aquaman se retrouve entouré de types patibulaires. Au registre de la comédie il y a aussi les nombreux moments où le héros interagit avec Mera, une princesse atlante caractérielle mais très douée. Accessoirement, c'est une fausse rousse et elle porte une combinaison hyper-moulante comportant un décolleté pigeonnant, sans doute pour faciliter la nage rapide en eaux profondes...

Si l'on se lasse d'observer certains corps séduisants, on peut porter son attention sur l'intrigue, qui n'est pas si mal construite que cela. Elle comporte trois volets. Il y a l'arrière-plan écologique : les habitants des fonds marins en ont assez de voir leur monde pollué par les déchets produits par les "Surfaciens". Certains d'entre eux (dont l'ambitieux Orn) veulent lancer une guerre contre le monde terrestre. Le deuxième volet est la rivalité qui va opposer Orn à Aquaman. Ils sont demi-frères, le sang-mêlé étant l'aîné... et donc, en théorie, le prétendant légitime au trône de l'Atantide. (Au passage, il est consternant de voir les scénaristes presque toujours imaginer des mondes fantastiques régis par une monarchie, plutôt de type absolu.) Le troisième volet est une quête, celle de la mythique Grande Fourchette d'Or, qui se trouve on ne sait où, mais dont la possession pourrait conférer un pouvoir gigantesque.

Tout cela est mis en relation par des scènes d'action très bien maîtrisées. La première est celle de la baston au domicile du gardien de phare (avec maman Atlante dans ses oeuvres). L'attaque puis le sauvetage du navire russe méritent aussi le détour. Mais je crois qu'un sommet est atteint dans les scènes sous-marines, avec l'attaque d'une assemblée d'Atlantes et surtout le premier affrontement entre Orn et Aquaman, histoire de savoir qui c'est qu'a la plus grosse fourchette. (La fin du film nous propose la seconde manche.)

Au niveau de la distribution, on a réalisé un mélange efficace de vieux routiers d'Hollywood (Nicole déjà citée, mais aussi Willem Dafoe... et le revenant Dolph Lundgren) et de jeunes pousses (Jason Momoa et Amber Heard étaient des inconnus pour moi).

Au final, même si certains éléments de l'intrigue sont rebattus, même si certains dialogues ne cassent pas des briques, j'ai trouvé cela fort divertissant, en raison de la qualité de l'habillage visuel et de l'humour distillé ici et là. Les scènes d'action sont aussi un atout du film : elles sont impressionnantes mais, hélas, je trouve (ici comme ailleurs) qu'elles esthétisent trop le combat guerrier, notamment dans une séquence de bataille sous-marine qui m'a un peu rappelé Le Seigneur des anneaux.

PS

La scène post-générique (que l'on peut voir après avoir subi la chanson finale) nous apprend qu'une suite est envisagée.

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Empereur de Paris

Jean-François Richet s'est lancé dans un semi-biopic d'Eugène-François Vidocq, l'ancien bagnard devenu l'employé (officieux) le plus efficace de la Sûreté de Paris, sous le Premier empire. Alors que Napoléon allait guerroyer de l'Espagne à la Russie, il fallait que la France et en particulier Paris, soient "tenus". A l'époque, la ville grouille de délinquants (qu'on traitait avec beaucoup moins d'égards qu'aujourd'hui).

Richet reforme avec Vincent Cassel le duo qui a fait le succès de Mesrine. Il fallait un acteur qui ait la gueule d'un ancien bagnard, une trogne à la fois mutique et expressive. Et du charisme. Cassel a tout cela et, en plus, des répliques "au poil" et même quelques moments de bravoure.

Attention toutefois. Il ne faut pas voir dans ce film la mise en scène rigoureuse d'un pan de notre histoire. Les relations avec Joseph Fouché, ministre de la Police, sont sans doute inventées : Vidocq n'est recruté par Henry (Patrick Chesnais, sans moustache) qu'en 1809, d'abord pour servir d'espion en prison (ce qui n'est pas montré dans le film, mais rend compréhensible l'insulte de "mouchard" qui est lancée au héros). Fouché quitte le ministère de la Police en 1810, alors que la "brigade Vidocq" n'est pas encore formée. Mais cela permet à Fabrice Lucchini de nous offrir un beau numéro.

Ici, l'histoire est pétrie de manière à donner une matière romanesque, un peu dans le style d'Alexandre Dumas. Et, franchement, on en a pour son argent. Évasion, trahisons, amours, vengeances, rivalités en tous genres donnent une belle épaisseur à l'intrigue.

Que dire de la distribution ? Outre ceux déjà cités, on peut noter la présence d'August Dihel (en faux frère de Vidocq), de Denis Lavant (qui incarne -comment s'en étonner- une ordure), de James Thierrée (excellent en aristocrate déchu, rallié à l'empire et prêt à faire le coup de main), de Denis Ménochet (en policier de base jaloux de Vidocq), de Freya Mavor (une inconnue pour moi, qui interprète la première compagne de la nouvelle vie du héros) et d'Olga Kurylenko (vue récemment dans La Mort de Staline et Dans la brume, elle incarne ici une redoutable intrigante, d'une beauté renversante).

Au départ, Vidocq ne cherche qu'à mener une vie ordinaire, loin de son passé. Dans des circonstances que je ne vais pas révéler, il en vient à travailler pour la préfecture de Police de Paris. Richet ne tranche pas sur la psychologie du personnage. D'un côté, il fait dire à celui-ci qu'il n'a pas changé depuis sa jeunesse et sa première arrestation. De l'autre, il suggère que l'ancien bagnard se fait très bien à sa nouvelle vie bourgeoise, avec sa compagne et que, finalement, la société de l'Empire lui convient. Comme l'histoire s'interrompt avant la chute de Napoléon, on ne connaîtra pas la suite, alors que la vie de Vidocq a été de nouveau mouvementée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

Signalons que l'image est léchée, avec une belle reconstitution du Paris napoléonien. Par contre, la musique est un petit peu envahissante et emphatique, voire grandiloquente, à l'image du dernier plan, quasiment construit comme une carte postale touristique.

12:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, films, film, histoire, cinéma

mardi, 25 décembre 2018

Utøya, 22 juillet

Ce film d'Erik Poppe est consacré au massacre perpétré par l'extrémiste Anders Breivik sur l'île d'Utøya, en 2011, lors de l'université d'été des jeunes du Parti travailliste norvégien, alors au pouvoir à Oslo.

Cette fiction à caractère documentaire (les personnages ont été inventés en partant des récits des rescapés) se présente sous une forme particulière : un seul plan séquence d'environ 1h30, tourné sur une île voisine d'Utøya, avec des acteurs pour la plupart non professionnels. Un sacré défi, qui a été relevé.

Le début est constitué d'images d'archives, celles de l'attentat d'Oslo qui a précédé la tuerie. Ensuite démarre le plan-séquence, qui suit certains des jeunes, en particulier Kaja, une militante engagée, espoir du Parti (ravissante de surcroît). Je n'étonnerai personne en ajoutant qu'une partie des personnes que l'on voit au début ne va pas survivre à cet après-midi sordide.

On découvre l'héroïne en animatrice du camp, sermonnant sa jeune soeur plus fêtarde que militante. A partir des premiers coups de feu, on va suivre Kaja avec le groupe réfugié dans une baraque, puis avec un petit nombre d'amis dans la forêt, ensuite seule avec une jeune fille blessée (très belle scène), puis n compagnie d'un garçon abandonné, enfin sur la plage rocheuse, cachée dans une anfractuosité. Le réalisateur veut nous montrer l'évolution du personnage, qui ne peut envisager de quitter l'île sans savoir ce qu'est devenue sa soeur, avec laquelle elle s'était disputée.

L'habileté du réalisateur est d'avoir filmé en caméra subjective, sans presque jamais nous montrer le tueur. (On l'entraperçoit juste une fois.) Par contre, on entend distinctement les coups de feu... et les cris de ceux qui tentent d'échapper au prédateur. Leurs réactions sont souvent filmées en plan rapproché ou gros plan.

Je trouve que c'est à la fois une qualité et la limite du film. On n'est pas dans la réflexion, mais dans l'hommage et l'apitoiement. On découvrira sans surprise que, face au danger, les humains adoptent une grande diversité de comportements, la majorité cédant à la panique, faisant preuve de lâcheté. Je n'ai pas été particulièrement ému. Je trouve que les acteurs jouent bien, mais leurs personnages m'ont paru très immatures et imprudents. Ceci dit, il est facile de formuler ces critiques confortablement installé derrière l'écran de mon ordinateur. Je pense malgré tout que le réalisateur a voulu mettre en scène des personnages faibles, d'autant plus vulnérables face à un adulte déterminé et sans pitié. Malheureusement, cet aspect-ci n'est pas abordé par le film.

PS

Je pense qu'en évitant de représenter Anders Breivik à l'écran, le réalisateur a voulu lui dénier son humanité et éviter qu'il tire la moindre fierté de cette tentative de reconstitution. Néanmoins, je pense qu'il aurait été possible de filmer un acteur uniquement à partir du torse (en évitant le visage donc), ce qui aurait accentué son caractère impitoyable. Mais cela aurait sans doute rendu plus difficile le pari du plan-séquence.

PS II

Le tueur Breivik a bénéficié de la clémence de la justice norvégienne, qui ne prévoit pas de peine supérieure à 21 ans d'emprisonnement, dont dix incompressibles. En théorie, il pourrait donc sortir en 2021 (peut-être en semi-liberté). A mon avis, le mieux serait qu'il reste enfermé jusqu'en 2032 : le gars n'a rien renié de ses opinions extrémistes.

PS III

Breivik est indirectement arrivé à ses fins : en 2013 comme en 2017, la gauche, menée par le Parti travailliste, a perdu les élections législatives (même si le PT reste la première formation au Parlement). De plus, le Parti du Progrès, auquel a appartenu Breivik, est désormais solidement implanté dans l'hémicycle : avec 27 sièges, il en est la troisième formation.

23:33 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, politique internationale, europe

Une Affaire de famille

Cette année, au festival de Cannes, le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda a obtenu la consécration (la Palme d'or) pour ce film, cinq ans après que le prix du jury a récompensé Tel père, tel fils. Sa virtuosité était aussi apparente il y a quelques mois, dans The Third Murder, reparti bredouille de la Mostra de Venise.

C'est l'histoire de Juri, une gamine de cinq-six ans, sans doute battue par ses parents, qu'une famille de salariés modestes va recueillir, au départ pour une nuit, puis pour plus longtemps. Le père est intérimaire dans le bâtiment, la mère travaille dans une blanchisserie industrielle. Faute d'argent, ils ont emménagé chez la grand-mère et vivent un peu sur sa pension de retraite. En même temps, celle-ci garde les jeunes enfants... enfin sauf quand ils vont voler dans les magasins, en compagnie du père. Cette famille élargie serait incomplète sans la présence de la jeune (et ravissante) soeur de la blanchisseuse, qui gagne sa vie sans un peep-show, aux franges de la prostitution.

Le réalisateur n'y est pas allé avec le dos de la cuillère ! A cette accumulation s'ajoute la volonté méticuleuse de mettre en scène le misérabilisme au quotidien. La maison dans laquelle loge ce beau monde est trop petite pour eux. Les objets s'y entassent dans un ordre approximatif. On ne sait pas trop ce qui devrait être jeté ou gardé. Les murs sont crasseux, la salle de bains sommaire. On se dit qu'en entrant, on doit être saisi par un drôle de fumet, mêlant transpiration froide, senteur de pieds, émanations de cuisine voire odeur d'urine.

Cette famille n'est donc de prime abord pas recommandable. La mère fait les poches des vêtements qui passent entre ses mains à la blanchisserie. Le père n'enseigne que le vol aux enfants et essaie de travailler le moins possible. Enfin, quand on apprend qu'il a été blessé sur un chantier, dans la famille, la première question porte sur une éventuelle indemnisation.

On serait donc tenté de croire que ce groupe de "cassos" n'a rien pour lui. Erreur, car le réalisateur a des intentions politiques (ce qui lui a d'ailleurs été reproché au Japon). Cette famille improbable va offrir ce qui manque le plus à la gamine recueillie : de l'amour (et de l'attention). La première heure est donc l'histoire de son intégration au groupe, en bien comme en mal, puisqu'elle va aussi apprendre le vol. Mais elle y découvre une forme de bonheur, loin de l'école et d'un bel appartement. (Notons que les enfants sont très bien dirigés, une qualité qui n'est pas nouvelle chez Kore-eda.)

Le contraste est saisissant avec l'autre famille, non pas celle de la petite Juri, mais celle du défunt mari de la grand-mère Hatsue (formidablement incarnée par Kiki Kirin, déjà remarquée dans Les Délices de Tokyo). On finit par découvrir qu'il l'avait quittée pour fonder un autre foyer. Il a eu un fils, qui s'est marié et est à son tour devenu père. La séquence de la venue de Hatsue chez ces bourgeois est pleine de sous-entendus.

Le réalisateur est plus explicite sur le fonctionnement (négatif selon lui) de la société japonaise contemporaine. Il dénonce la situation précaire de nombreux salariés : le père n'obtient finalement aucune pension pour son accident de travail et la mère risque de se faire licencier de la blanchisserie, non pas à cause de ses petits larcins, mais parce qu'elle coûte trop cher à son employeur. Signalons qu'elle est interprétée par Sakura Andô, qui a incarné l'une des héroïnes de Shokuzai (la fille-ours). Elle nous livre une magnifique composition.

Je dois cependant dire qu'au bout d'une heure, j'en avais un peu marre. Je trouvais le trait trop appuyé, schématique. Et puis est arrivé le retournement. Auparavant, à plusieurs reprises, on sent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est d'abord au cours d'une conversation entre le père et le fils, le père semblant détenir un secret que le fils a oublié. Plus tard, lorsque les deux soeurs discutent en cuisine, on se demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Il faut aussi être attentif à la séquence de la visite de la grand-mère dans l'autre famille. On peut y découvrir l'une des supercheries. Enfin, le doute n'est plus permis lorsqu'on entend ce que se disent les deux époux lors d'une scène de salle de bains : cette famille est remplie de mystères, que la dernière demi-heure va éclaircir.

Du coup, j'ai trouvé cela brillant. Le réalisateur a réussi à insérer les indices dans la première partie bien huilée de son histoire, celle qui a l'apparence d'un documentaire sur la vie des Japonais modestes (qui m'a un peu rappelé Nobody Knows). Les révélations de la dernière demi-heure ne font que renforcer son propos principal : les liens du coeur sont plus forts que les liens du sang (avec lesquels ils ne coïncident pas forcément).

12:40 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 24 décembre 2018

Leto

"Leto" (λeτo), c'est l'été, en russe. A Léningrad (redevenue depuis Saint-Pétersbourg), donc sur la mer Baltique, au climat plus doux que la majorité du pays. On est en 1981-1982, à la fin du long règne de Leonid Brejnev (au pouvoir depuis 1964). L'Armée rouge est embourbée en Afghanistan et, à l'intérieur du pays, la population a perdu ses illusions sur le communisme. Dans le même temps émerge une scène rock, qui s'inspire beaucoup de groupes anglo-saxons, du moins de ce qui en parvient de l'autre côté du rideau de fer.

Attention toutefois. Les amateurs de Guerre froide seront déçus. L'omnipotence du parti communiste local n'est que rarement visible à l'écran. C'est d'abord un film musical et une histoire sur la vie qui va, avec ses amours et ses emmerdes.

La zique est bonne. Les fans de "vieux" rock (celui de Lou Reed, du Velvet underground, des Sex Pistols, d'Iggy Pop, de David Bowie, de T. Rex voire de Blondie) seront ravis, parce que les groupes mis en scène reprennent leurs standards. On y a ajouté des compositions originales. Mais, franchement, se fader trois quarts d'heure de musique filmée sur deux heures de film, c'est lassant. D'autant que, comme ils chantent en russe, on nous traduit les paroles... et c'est parfois risible, comme le sont souvent d'ailleurs les textes des "tubes" anglo-saxons.

Reste donc cette histoire de jeunes avides de liberté. Le début montre bien leur envie de s'amuser ensemble, de profiter de la création musicale, tout en fumant et picolant. Tout cela finit en général à poil dans l'eau. On ressent l'authenticité de cette fraîcheur juvénile, qui gênait le pouvoir de l'époque comme elle gêne les actuels autocrates russes : le réalisateur Kirill Serebrennikov est harcelé par la justice de son pays.

La mise en scène se fait l'écho de cette fraîcheur rebelle, certaines scènes faisant preuve d'une indéniable inventivité visuelle. Il y a celles au cours desquelles un standard occidental est repris (avec un découpage de l'écran en trois, le jeu des personnages étant encadré par les paroles en anglais et celles en russe). Mes préférées sont celles qui partent en délire (l'un des personnages prenant soin de nous dire ensuite que "cela n'est pas arrivé"... ce qui finit par devenir lourd). Pour moi, la meilleure est celle qui se déroule au début, dans le train. C'est vraiment "punk". Le savoir-faire du réalisateur apparaît aussi dans les scènes tournées à l'intérieur de ces grands appartements communautaires, que ce soit lors des concerts illégaux que dans la vie quotidienne. Quelques plans-séquence sont de toute beauté, sertis dans un splendide noir et blanc.

Le problème est que, pour moi, le film ne tient pas la route. J'ai eu du mal à m'attacher à des personnages, certes habiles à la guitare, mais qui chantent souvent des niaiseries. Je n'ai pas trop cru à cette histoire d'amour écartelé, le cœur de la belle Natasha balançant entre le leader du groupe et le petit nouveau très doué. Elle se partage un peu entre les deux, mais doit finir par choisir, on ne sait pas trop pourquoi ni comment.

dimanche, 23 décembre 2018

Diamantino

Faut-il croire les auteurs de ce film lorsqu'ils affirment, dès le début, que l'histoire qui va nous être contée est pure fiction et qu'aucun chiot à poils géant n'a été maltraité durant le tournage ? Peut-être pour la seconde affirmation. Mais, pour la première, on a de quoi douter, sachant que le héros, Diamantino Matamouros, ressemble furieusement au footballeur Cristiano Ronaldo : le détail du diamant à l'oreille est assez secondaire, au regard des éléments constitutifs de ce personnage : vedette de l'équipe nationale portugaise, très fier de sa musculature, ayant la réputation de simuler sur le terrain... et soupçonné de fraude fiscale.

C'est à Carloto Cotta (vu dans Les Mystères de Lisbonne, Les Lignes de Wellington et Les mille et une nuits) qu'a échu la tâche redoutable d'incarner l'idole... ou, du moins, son double burlesque. L'acteur réussit remarquablement à faire vivre ce personnage de sportif de haut niveau et... de crétin fini. Cela nous vaut d'ailleurs certains des bons gags de ce film.

Les autres moments d'humour sont liés à l'apparition de ses soeurs, des jumelles (interprétées Anabela et Maragarida Moreira, dont on présume qu'elles aussi sont soeurs...), un duo d'horribles teignes, cupides, méprisantes et violentes. Un délice !... Elles profitent outrageusement de leur frère, bousculent le père et sont prêtes à tout pour écarter le petit nouveau, le réfugié que Diamantino a décidé d'adopter.

Elles ne savent pas que ledit réfugié est en fait une dame, une (jeune) policière infiltrée, chargée de récupérer des informations permettant de prouver la fraude fiscale à laquelle le joueur est supposé se livrer. Précisons que la policière est homosexuelle, ce qui va compliquer davantage les choses.

Dans le même temps, le gouvernement conservateur tient à l'oeil la vedette nationale... et envisage de le cloner, pour qu'il serve sa propagande eurosceptique et xénophobe.

Comme vous pouvez le constater, cela part dans tous les sens, avec plus ou moins de bonheur. Ceci dit, on ne s'ennuie pas. Attention toutefois : le film a été un peu "survendu" comme la comédie satirique de la fin d'année. Ce n'est que partiellement vrai. L'humour mordant est surtout présent au début, la suite de l'histoire prenant le chemin d'une improbable romance. Diamantino n'est pas tout le temps ridicule. Il est aussi montré comme un homme simple, le coeur sur la main, hostile à la violence et maladroit avec les femmes (ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un portrait fidèle du footballeur qui a inspiré le personnage...).

C'est de surcroît assez original au niveau de la réalisation. Les auteurs n'ont pas été rebutés par le farfelu, le grotesque, avec une touche de poésie, si bien que, parfois, cela m'a un peu rappelé le style de Michel Gondry. Mais, au moins autant que par le cinéma, ils semblent avoir été inspirés par la commedia dell'arte, comme l'indique le nom de famille du héros (que l'on peut traduire par Matamore).

Cela ne dure qu'1h30. C'est une expérience cinématographique à tenter !

PS

Certains mauvais esprits affirment qu'il est un détail de l'histoire qui confirme qu'il s'agit d'une pure fiction : les auteurs avaient imaginé que le Portugal atteindrait la finale de la coupe du monde en Russie, contre... la Suède !

21:41 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 22 décembre 2018

Le mug présidentiel

C'est l'une des nouveautés de la boutique elysee.fr, dont la sortie a été annoncée par courriel à celles et ceux qui avaient déjà commandé sur le site. La surprise est venue de l'illustration accompagnant la présentation du produit (vendu.. 24,90 euros !), que je me fais un plaisir de vous montrer :

L'objet est censé être mis en valeur par la pile de livres sur laquelle il est posé. Le choix de ceux-ci est fort intéressant. Tout en haut a été placé Les Chênes qu'on abat... d'André Malraux, bilan de conversation tenues avec Charles de Gaulle après son retrait du pouvoir. On retrouve celui-ci en guise de soubassement de la pile, avec, sans doute, deux tomes d'une édition de ses oeuvres complètes, le premier comprenant La Discorde chez l'ennemi et Le Fil de l'épée, le second étant composé de Vers l'armée de métier et de La France et son armée.

Entre Malraux et de Gaulle, on a calé un ouvrage de Pierre Nora, Recherches de la France. Cet historien s'est fait connaître jadis par l'impressionnante entreprise éditoriale qu'il a menée à bout : Les Lieux de mémoire. Cette encyclopédie historique de la France telle qu'elle s'est faite ou telle qu'on a cru qu'elle s'était faite est encore une référence aujourd'hui.

Ce n'est pas la première fois que la présidence Macron fait (discrètement) référence au gaullisme. Même si l'époque et les tempéraments sont différents, je pense que l'actuel président de la République se voit comme un transgresseur, à l'image du fondateur de Ve République. Et, comme lui, il se méfie des vieux partis politiques, dont il a pourtant "recyclé" certains membres pour asseoir son pouvoir... tout comme son lointain prédécesseur.

Mortal Engines

Lorsqu'il est sorti, je n'avais pas l'intention de voir ce "Moteurs mortels", tant j'avais l'impression de risquer de me retrouver devant l'un de ces produits formatés pour les adolescents qui débarquent régulièrement sur nos écrans. Et puis j'ai appris que le réalisateur, Christian Rivers, a fait toute sa carrière aux côtés de Peter Jackson, qui produit le film. La vision d'extraits supplémentaires a achevé de me convaincre de tenter l'expérience.

C'est un mélange de film post-apocalyptique et de science-fiction. La Terre est dévastée à la suite d'usage d'armes "quantiques" (dont on ne sait pas trop comment elles fonctionnent, mais cela file bigrement les jetons). La plupart des humains survivants se sont réfugiés dans de gigantesques cités mobiles, souvent prédatrices les unes des autres. C'est de celle appelée Londres qu'est originaire Tom, un beau gosse naïf et assez fade. Il croit que Thaddeus Valentine, le grand archéologue qui co-dirige la cité, agit pour le bien de tous. Il aurait pourtant dû savoir qu'Hugo Weaving n'a pas pour habitude d'incarner de doux philanthropes.

Là-dessus débarque Hester Shaw, pleine de fougue et de ressentiment. Elle est incarnée par une petite bombe islandaise, Hera Hilmar, que d'horribles cicatrices faciales peinent à enlaidir. Les adultes présents dans la salle ont très très vite compris qu'entre l'intrépide rebelle et l'apprenti historien va se nouer une histoire d'amour au départ hautement improbable. (On appréciera que le scénario ait inversé les rôles traditionnellement dévolus à chaque sexe, le personnage d'action étant féminin et l'intellectuel le masculin.)

Visuellement, c'est très réussi. Que ce soient les plans des cités mobiles, les vues des paysages dévastés ou les (nombreuses) scènes d'action, cela dépote. Je recommande tout particulièrement l'une des premières, qui voit Hester tenter d'échapper à ses poursuivants en plein Londres, traversant ce qu'il reste d'une mini-cité qui vient d'être engloutie et que de gigantesques machines commencent à dépecer.

Cela tient la route durant deux heures parce que de petites intrigues annexes nous sont proposées. Ce n'est pas toujours réussi, comme la relation naissante entre la fille de Thaddeus et l'ouvrier qui a assisté à l'un des crimes commis par son père. De manière générale, les personnages secondaires sont attachants, comme ce couple de petits vieux, qui vit et pilote une sorte de mille-pattes mécanique et recueille nos deux héros pourchassés. Il y a aussi l'étonnante Anna Fang, cheffe d'une bande de rebelles anti-cités, incarnée par Jihae, une chanteuse sud-coréenne androgyne.

Cela m'a faut chelou au départ, mais, finalement, l'actrice est bien dans le rôle. Toutefois, le personnage qui m'a le plus marqué est incontestablement celui de Shrike. Ce "ressuscité" au corps mécanique, qui semble quasi-indestructible, poursuit pour une raison mystérieuse la belle Hester. Son histoire m'a touché, jusqu'à sa conclusion, qui n'est pas sans rappeler une scène de Blade Runner.

Sur le fond, l'intrigue dénonce le côté apprentis-sorciers des (anciens) dirigeants du monde (visiblement occidentaux), qui ont mené la planète à sa ruine. Le message est hyper-souligné vers la fin, quand une population européenne (qui a auparavant aveuglément soutenu un dirigeant sanguinaire) est fraternellement accueillie par des Chinois... On sent que les producteurs comptent sur les spectateurs du "pays du milieu" pour rentabiliser leur film !

11:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 20 décembre 2018

Spider-Man - New Generation

"Mesdames et messieurs ! Approchez, approchez ! Venez profiter de notre offre exceptionnelle ! Écoutez-moi bien ! Écoutez-moi bien ! Je vous propose non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, ni même cinq ou six, mais sept Spider-Men ! Dans UN-SEUL-FILM !"

Propos de bateleur ? Mensonge promotionnel ? Hallucination auditive ? Eh bien non ! La preuve :

Et là, j'attends qu'un petit malin me dise : "Dis donc, Riton, tu te fiches de nous, hein ! Sur cette image, il n'y a pas sept mais six super-héros !" C'est le moment où je souris intérieurement, intensément, prenant le temps de savourer les instants qui me conduisent à formuler ma réponse : "Jeune Padawan, tu t'emballes un peu vite. Sache que, si, sur cette image, il y a effectivement seulement six super-héros, dans le film, on en voit un septième, le Spider-Man officiel, âgé de 26 ans... qui meurt avant la fin de la première demi-heure."

Ce n'est pas là déflorer l'intrigue, puisque c'est suite aux circonstances du décès du Peter Parker de notre monde que les six "doublures" vont faire leur apparition, cinq d'entre elles venant d'une autre dimension. Honneur aux dames avec une Spider-Gwen (mi-danseuse, mi-ninja), alter-ego de Gwen Stacy (le premier amour de Parker), qui, dans son monde, a été mordue par une araignée radioactive. Dans la version française, elle a la voix de Camélia Jordana. L'autre demoiselle nous vient du Japon. C'est une version manga de la super-héroïne. Le personnage est cocasse, mais faut aimer.

Du côté des messieurs, on a Spider-Man Noir (originaire d'un passé alternatif) et un second Peter Parker, bedonnant et plus âgé que le héros des comics. Après l'avoir épousée, il a foiré son histoire d'amour avec Mary Jane Watson et, depuis, se goinfre de pizzas, pour le plus grand bonheur de ses poignées d'amour. Je dois reconnaître que, pour des raisons inavouables, j'ai un faible pour cet homme entre deux âges, qui a quelque peu perdu de sa splendeur de jadis...

La relève pourrait être assurée par le jeune Morales, un Noir hispanique, fils de policier, lycéen doué, mais la tête entre deux cultures et deux destins. Son parcours est un peu trop prévisible à mon goût... mais il faut bien attirer le public djeunse, que les références à la culture de rue sont censées séduire.

Il nous reste Spider-Cochon, qui semble de sexe masculin, mais qui n'évoque, pour moi, qu'un épisode de la série Les Simpson.

Et l'histoire dans tout ça ? Ben il y a un gros méchant très riche qui pense rien qu'à faire du mal. Une scientifique un peu fofolle mais très dangereuse travaille pour lui, ainsi qu'un malabar avec un gros flingue. Nos héros vont devoir associer leurs talents pour venir à bout des vilains... et sauver le monde d'une catastrophe définitive.

Au niveau de l'image, c'est assez chouette. Les réalisateurs ont marié le style d'animation numérique contemporain avec le graphisme des vieux comics. Cela rend bien, même si, par moments, on sent que l'image a été travaillée en priorité pour la 3D. (J'ai vu le film en 2D.) En effet, à plusieurs reprises, les spectateurs attentifs remarqueront qu'un détail ou un élément de l'arrière-plan s'affiche comme si on regardait la version 3D sans les lunettes. C'est furtif, mais cela se produit régulièrement. Dommage parce sinon, c'est du beau boulot.

Autre qualité du film : l'humour. C'est bourré de clins d’œil (dont un à Stan Lee) et de dérision, à propos des super-héros bien entendu, mais aussi dans le déroulement des scènes d'action. Je recommande tout particulièrement la cavalcade en rame de métro et la baston chez Tante May, qui réserve bien des surprises.

J'ai passé un très bon moment.

22:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 18 décembre 2018

La recette Balthazar

TF1 a récemment lancé une nouvelle série, Balthazar, une comédie policière familiale centrée sur un énième duo d'enquêteurs, composé d'une jolie et intègre fliquette (Hélène de Fougerolles, que j'aurais préféré voir un peu plus "rentre-dedans") et d'un consultant brillant, charmeur et agaçant, interprété avec panache par un Tomer Sisley étonnant. En revanche, les caractéristiques de son personnage n'ont pas grand chose d'original, tant elles paraissent "inspirées" de célèbres précédents.

Ainsi, comme Patrick Jane, le héros de Mentalist, c'est un as de la déduction et il porte des costumes élégants :

De surcroît, tous deux roulent dans une voiture qui sort de l'ordinaire (une vieille Citroën pour Jane, une sportive plus clinquante pour Balthazar) et, surtout, ils ont chacun perdu leur compagne, victime d'un horrible assassinat. On sent que Balthazar va se mettre à traquer son "John le Rouge".

La référence suivante nous entraîne vers une série très différente, Perception. Certes, comme les autres, elle met en scène un duo qui pourrait se muer en couple (l'homme étant toujours le consultant, à l'image de ce qui a fait le succès de Castle). Mais, ici, c'est une particularité psychique du héros qui fait le lien. Balthazar parle aux morts, qu'il voit comme de vraies personnes. L'une d'entre elles est en quelque sorte son amie imaginaire, à l'image de la relation que Daniel Pierce entretient avec Natalie :

La profession du héros (médecin-légiste) permet d'établir un lien avec une autre série interrompue trop tôt (et chère à mon coeur), Forever (actuellement rediffusée le dimanche après-midi sur TF1 Séries Films). On y suit les aventures du docteur Henry Morgan, brillant, distingué et amateur de bonne cuisine comme Balthazar :

Morgan a lui aussi perdu son épouse. Comme Balthazar, il a des aventures, même si l'on sent (dans les deux séries) qu'entre le médecin et la policière, le fossé est appelé à se combler...

On termine par un aperçu de Bones, pour une raison plus anecdotique : le service de médecine légale de l'héroïne Temperance Brennan emploie une brochette de talents (censés représenter la société américaine dans toute sa diversité). Sans être aussi fournie, l'équipe de Balthazar ne manque pas de caractère... et semble quelque peu calquée sur celle de sa grande sœur américaine :

Du côté français, on peut signaler la bonne prestation de Philypa Phoenix, dans un second rôle (Fatim) appelé peut-être à se développer.

Résultat ? Jusqu'à présent quatre épisodes (sur les six prévus, dans un premier temps) qui se suivent avec plaisir. Les intrigues ménagent suffisamment de mystère et les dialogues sont en général bien troussés.

Dans l'épisode 1 ("De chair et de sang"), le médecin légiste rencontre le capitaine de police Hélène Bach. Ils vont conjuguer leurs efforts pour dénouer un faux cambriolage, qui masque un drame familial.

Dans l'épisode 2 ("Arrêt de mort"), la découverte d'un cadavre défiguré va conduire les enquêteurs à ressusciter un douloureux passé enfoui.

Dans l'épisode 3 ("A corps perdu"), la découverte d'un corps dans un camion frigorifique fait remonter à la surface une vieille affaire, secrets familiaux à la clé.

Dans l'épisode 4 ("Les âmes sœurs"), Balthazar, qui pensait se détendre tranquillement au cinéma, est amené à se porter au secours d'un couple. L'intrigue, en apparence limpide (au début), va prendre un tour sinueux et même sordide.

C'est bien fichu, bien joué, parfois franchement drôle, sans être génial. Bref, un bon passe-temps.

20:27 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : actualité, médias, télévision, humour, culture, actualités, télé, séries télévisées

dimanche, 16 décembre 2018

Petit cadeau de Noël télévisuel

Un peu en avance sur les fêtes de fin d'année, France Télévisions vient de mettre en ligne, pour une durée de trente jours, l'intégralité des épisodes de la première saison (aujourd'hui collector) de la série d'animation Les Mystérieuses Cités d'or (sur France 4).

Pour moi, c'est un bain de jouvence. Même si le graphisme a un peu vieilli (et manque parfois de netteté), j'ai pu vérifier que certains mouvements avaient été réalisés avec une indéniable virtuosité, pour l'époque. L'intrigue entremêle histoire et science-fiction, avec l'époque des Grandes Découvertes en arrière-plan. A l'origine, chaque épisode était suivi d'un court documentaire (en général très instructif), que l'on retrouve ici.

Les auteurs avaient réussi (contrairement à leurs lointains successeurs, responsable d'une pseudo-suite, dite saison 2, un peu trop enfantine à mon goût - je n'ai pas vu la saison 3) à concilier une certaine naïveté, propre à susciter l'intérêt du jeune public, et la force d'une histoire complexe, parfois dramatique, apte à séduire les adolescents et adultes. Cerise sur le gâteau : la musique était chouette.

Du côté des personnages, on avait le choix entre le trio d'enfants Esteban-Zia-Tao, le trio d'adultes les accompagnant (Mendoza-Pedro-Sancho), le trio de vilains officiers espagnols (Gomez-Gaspard-Pizarro), sans parler de tous ceux que les héros vont rencontrer dans le "Nouveau Monde".

A (re)voir seul.e ou en famille, à partir de l'épisode 1, Esteban, fils du soleil.

PS

Un site internet très complet, en français et en anglais, est dédié à la série.

19:54 Publié dans Histoire, Loisirs, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, télévision, médias, histoire, noël

dimanche, 09 décembre 2018

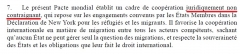

Défèque Niouzes sur l'ONU

C'est une nouvelle "légende urbaine" que la secte des abrutis du net tente de propager. A l'ONU aurait été signé un traité contraignant visant à faciliter le déferlement migratoire sur les pays développés. Ce serait donc le complot du siècle... enfin un des nouveaux complots du siècle, tant la crédulité des incultes n'a pas de limite.

Pour aborder le sujet, rien de tel que de se rendre à la source, à avoir le traité en lui-même, de son véritable titre "Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières". Tout d'abord, le texte est-il secret ? Aucunement. Le français étant l'une des langues de travail de l'ONU, on peut même télécharger une version lisible sans traduction ici (au format Word) ou encore là (au format pdf).

Premier constat. Ceux qui affirment que ce Pacte devra être suivi à la lettre n'ont visiblement pas lu le texte. Voici ce qu'on peut lire dès la page 3 :

Au cas où un lecteur aurait parcouru un peu trop rapidement ce passage, la page 5 se charge de rappeler quelques principes de base :

Il est donc clairement affirmé que les signataires du Pacte peuvent l'appliquer... ou pas, en totalité... ou pas. Surtout, ils conservent la maîtrise des flux migratoires les concernant (c'est-à-dire les flux nationaux) et décider de qui est un.e migrant.e légal.e/illégal.e et donc qui est autorisé à résider dans le pays.

La suite est tout aussi instructive. Je recommande la lecture des objectifs du Pacte. La liste est donnée pages 7-8, avant que chacun ne soit ensuite développé. Voici par exemple ce qu'on trouve au niveau de l'objectif 9 (page 20) :

Les Etats signataires, s'ils mettent en oeuvre le Pacte, s'engagent donc à lutter contre les migrations illégales et les trafiquants qui en tirent du profit. Les conclusions en sont tirées dans l'objectif 21, page 35 :

Les pays de départ (dits aussi d'émigration) s'engagent donc, s'ils appliquent le Pacte, à accepter le retour de leurs habitants qui sont expulsés des pays d'arrivée (dits pays d'immigration).

Loin d'être un traité imposant d'importants flux migratoires aux pays développés, ce Pacte est un compromis de gestion, facultatif, qui s'appuie sur des textes que les pays membres de l'ONU sont déjà censés appliquer, comme la Charte de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Là réside le véritable problème : nombre de membres de l'ONU ne respectent même pas ces deux textes très anciens, âgés de plus 70 ans.

16:17 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, actualités, france, gilets jaunes, société

vendredi, 07 décembre 2018

Astérix - Le Secret de la potion magique

Quatre ans après l'adaptation du Domaine des dieux, Alexandre Astier remet le couvert avec une histoire cette fois totalement originale, dont on s'étonne d'ailleurs qu'elle n'ait pas déjà fait l'objet d'un album de la célèbre série de bandes dessinées.

Le début virevoltant s'inspire visiblement du style des cartoons, même si l'on retrouve l'imagerie du précédent film. C'est assez drôle et, surtout, l'on commence à suivre un groupe de personnages auquel le réalisateur s'est attaché : les sangliers. Ceux-ci, les adultes comme le marcassin, ne vont pas finir en rôtis (du moins pas dans l'immédiat)... et leurs pérégrinations (cocasses) font rebondir l'intrigue.

Par contre, on voit très peu Idéfix, dont le potentiel comique est sans doute à redéfinir. Les deux compères (Astérix et Obélix) n'occupent pas une place outrageusement dominante, puisque c'est Panoramix qui est au coeur de l'intrigue. C'est l'occasion de découvrir la troupe de vieux druides qui se réunit dans la forêt des Carnutes. Un invité surprise va tout faire capoter : Sulfurix. Son personnage est très réussi, bénéficiant de la voix de Daniel Mesguich. Y a pas à dire : un bon méchant contribue à faire une bonne histoire.

Au niveau visuel, c'est du travail correct, avec plus de variété que dans le précédent film. J'ai aimé la séquence narrative, durant laquelle l'un des vieux druides (pas le plus doué...) raconte pour la énième fois l'histoire de la jeunesse de Panoramix. Plus tard, c'est une partie du périple en Gaule (à la recherche du bon apprenti pour Panoramix) qui est représentée dans un style très différent de l'habillage visuel dominant... et c'est drôle (avec beaucoup de clins d'oeil).

Les scènes sont régulièrement ponctuées de gags, certains à destination des enfants, d'autres des adultes. On a soigné les effets visuels comiques (notamment à travers les ombres et les formes de Sulfurix). Notons qu'à l'inverse de ce qui se passe dans les bandes dessinées, les femmes jouent un rôle assez important. L'un des personnages féminins est d'ailleurs la clé de l'histoire, ce que les spectateurs adultes pas trop mous du bulbe auront compris au bout d'un gros quart d'heure.

C'est un divertissement sympathique, bien fichu, tout public. En cette période d'aigreurs et de montée du populisme, cela fait du bien.

21:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 06 décembre 2018

Un "gilet jaune" de soie

Mardi matin, en voiture, j'ai été un peu surpris en écoutant (sur France Inter) l'entretien du jour entre la journaliste Léa Salamé et un drôle d'invité, un "gilet jaune" originaire d'Indre, Jean-François Barnaba :

J'ai été étonné parce que j'ai eu l'impression d'entendre un professionnel de la politique, ou un syndicaliste chevronné. (Il a quand même employé de lui-même le mot "paradigme" !) Au moins, il développe un discours argumenté et ne sombre pas dans l'invective, un travers de nombre de ses camarades de lutte. A l'écoute, je déduis qu'il a une sensibilité de gauche. Même s'il se présente comme synthétique au sein du mouvement, je pense qu'il en incarne plutôt l'aile gauche non violente.

Notons qu'au cours de l'entrevue, Jean-François Barnaba a affirmé qu'il n'avait plus accès à son compte Facebook. Le lendemain, tout semblait revenu à la normale, selon La Nouvelle République.

Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué dans les informations de mercredi. Ce soir-là, L'Obs révélait que ce fonctionnaire territorial est payé 2 600 euros par mois... à ne rien faire ! Voilà pourquoi il était si disponible pour parler au nom des "révoltés du diesel" !

Aujourd'hui jeudi, ce fut au tour de Capital d'enfoncer le clou. Dans un papier fort intéressant, le magazine a décortiqué le statut très particulier de cet actif payé à se tourner les pouces. Cela fait dix ans que cela dure... et, à l'origine, il touchait même environ 4 300 euros par mois ! (Toutefois, selon un autre article de La Nouvelle République, il touchait plutôt autour de 3 100 euros par mois.)

Cerise sur le gâteau : cet artiste de la rébellion envisage de se présenter aux prochaines élections européennes. A la fin de l'entretien, on sentait poindre la langue de bois politicienne et les affirmations fondées sur rien (notamment à propos du pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires). A bientôt donc, peut-être sur une liste LFI !

22:59 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilets jaunes, société, médias, presse, journalisme, politique, macron, actualité, france, manifestations, carburants

mardi, 04 décembre 2018

Macron et son programme

Depuis plusieurs semaines, on entend tout et n'importe quoi à propos du gouvernement, notamment dans la bouche des "gilets jaunes" ou des personnes qui prétendent les soutenir. Le président de la République aurait trahi ses promesses de campagne, en particulier concernant les taxes sur le carburant. Or, que se passe-t-il quand on retourne lire le programme du candidat Macron ? Stupeur ! La plupart des mesures prises par le gouvernement Philippe figurent dans le texte, accessible à tous les électeurs, mis en ligne en 2017. En voici un échantillon.

La réduction du nombre de fonctionnaires ? Elle est annoncée dans l'objectif 3 du thème "action publique et fonction publique".