samedi, 07 avril 2018

Pierre Lapin

Ce film mélange prises de vue réelles et images de synthèse, celles des animaux qui peuplent ce coin de la campagne anglaise. Au blaireau (forcément stupide), au hérisson (évidemment piquant), au renard (indubitablement menaçant) s'ajoutent les oiseaux (qui chantent... pas pour le meilleur, hélas), un cerf (captivé par les phares des voitures), un cochon philosophe (qui dit suivre un régime...) et surtout les lapins.

J'ai essayé de trouver une image qui rende justice à la qualité de l'animation. Ce sont d'adorables peluches vivantes, aux visages extrêmement expressifs. Un gros boulot a été fait pour donner vie aux oreilles, aux museaux... et aux sourcils ! C'est à la fois réaliste (on retrouve la manière de se déplacer des lapins) et surréaliste, en raison de l'anthropomorphisme des personnages : les lapins peuvent être perçus comme des substituts d'humains.

Ceux-ci sont néanmoins présents dans l'histoire. On rencontre d'abord le premier propriétaire du jardin dans lequel les lagomorphes viennent allègrement prélever de quoi se sustenter. C'est un vieil homme opiniâtre (incarné par Sam Neill), mais qui n'est pas tout à fait de taille à lutter avec ses facétieux voisins à grandes oreilles. Dans des circonstances que je me garderai de révéler, il va être remplacé par un jeune homme, auparavant employé modèle d'Harrod's, à Londres. Domhnall Gleeson (vu récemment dans Barry Seal) donne toute son énergie à ce personnage maniaque à l'extrême, qui débarque alors que les animaux sont en train de mener une bringue d'enfer dans sa maison !

On suit plus particulièrement un quintet de lapins : le héros Pierre, le meneur, débrouillard et gouailleur, son meilleur ami un peu pataud et ses trois petites soeurs, aux tempéraments très différents : l'une d'entre elle ne cesse de rappeler son statut d'aînée... pour seize secondes ; la seconde voudrait prendre sa place, mais elle manque d'assurance (et a un cheveu sur la langue) ; la benjamine est un peu fofolle, prête à tout casser. (Je l'adore.)

Ah, j'oubliais : nos amis aux impressionnantes pattes arrière jouissent de l'affection et de la protection de l'une des habitantes du village, Béa (Rose Byrne, connue chez nous pour avoir incarné Moira Mac Taggert dans plusieurs X-Men). Mais voilà qu'elle se met à trouver le nouvel arrivant très à son goût. L'intrigue prend alors le chemin du vaudeville, les lapins se montrant particulièrement jaloux du nouveau propriétaire du jardin potager, celui-ci se mettant à haïr les bestioles.

Cela donne au final une excellente comédie, pas toujours "politiquement correcte", mais jamais vulgaire. Les auteurs ont eu aussi la très bonne idée d'inclure des reproductions des aquarelles de Beatrix Potter (l'auteure du livre pour enfants d'origine), qu'ils ont animées. Cela donne une touche "vintage" à certaines scènes et contribue à faire de ce film un divertissement de qualité.

10:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 avril 2018

Ready Player One

A peine plus d'un mois après avoir pu savourer Pentagon Papers, le public français se voit proposer une nouvelle friandise spielbergienne. Celle-ci est d'un style très différent, mais assez conforme à tout un pan de l'œuvre du réalisateur américain.

Le film est en entrelacement de deux types de séquences : celles tournées en prises de vue réelles et celles, bourrées d'effets numériques, qui reposent sur la capture de mouvements. Elles nous plongent dans un monde virtuel éblouissant (pas autant toutefois que celui du Valérian de Luc Besson). Par contre, l'intrigue est particulièrement riche avec, au cœur de l'histoire, une sorte de chasse au trésor, un point nodal commun à certaines œuvres de Spielberg et à nombre de jeux vidéo.

C'est pour moi une des limites de ce film. Même si, graphiquement parlant, la représentation du monde virtuel ludique est plus réussie que dans Final Fantasy, elle a un côté artificiel qui a un peu gâché mon plaisir. Cela donne quand même naissance à la séquence la plus éblouissante, celle de la course de voitures (pour la quête de la première clé). C'est censé se passer dans les rues de New York... et c'est délirant, d'une grande richesse visuelle. Notons que, pour l'emporter, point n'est besoin d'être le plus fort. Il vaut mieux être astucieux-se et doté-e d'une solide culture pop.

Cela nous mène aux nombreux clins d'œil dont les scènes sont émaillées. Si Spielberg fait principalement référence aux années 1980 (avec Retour vers le futur, Akira, War Games... et surtout Shining), il embrasse une époque allant de la fin des années 1970 (avec La Fièvre du samedi soir) aux années 1990 (Jurassic Park, bien sûr) et même 2000 (Le Seigneur des anneaux). Il est impossible de tout citer. De surcroît, j'ai dû passer à côté d'une partie des références. C'est la même chose au niveau des incrustations à l'écran. Certains plans numériques foisonnent de trouvailles, mais, quand on est pris dans l'intrigue, on n'a pas le temps de profiter de la totalité. Paradoxalement, ce long film bâcle parfois certains scènes.

C'est donc à la fois une œuvre avant-gardiste (sur l'immersion dans le monde virtuel) et traditionnelle, typique des productions de Spielberg. De surcroît, je pense qu'il n'est pas exagéré de voir en James Halliday (Mark Rylance, deux de tension) un double du réalisateur, qui doit se sentir tout aussi décalé que lui par rapport au monde dans lequel il vit.

Le déroulement est assez classique. Le gamin asocial mais doué va finir par se trouver un clan... et tomber amoureux. Certains des aspects comiques de l'histoire sont liés à l'écart qui existe (ou pourrait exister...) entre l'apparence prise par les héros dans le monde virtuel et leur véritable corps. Mais, bon, sans trop en dire, on peut quand même révéler que celle que le héros kiffe est (presque) aussi bandante dans la vraie vie que dans l'Oasis. (On a beau avoir enlaidi l'actrice en question, n'importe quel œil exercé remarquera que c'est un petit canon.)

La première heure passe comme un rêve. La suite m'est apparue un peu laborieuse, avec quelques invraisemblances (qui permettent aux héros de se sortir de situations quasi inextricables). Mais le pire arrive dans les vingt dernières minutes, avec la seconde poursuite automobile (dans le monde réel cette fois). Spielberg utilise cet artifice pour accentuer inutilement la tension autour de l'utilisation des trois clés par l'un des personnages. Il retombe dans les travers de nombre de réalisateurs hollywoodiens avec l'abus de juste-à-temps... et il insère une pincée de spiritualité, avec une incarnation totalement invraisemblable... qu'il laisse à chaque spectateur le soin d'expliquer à sa guise.

C'est un bon divertissement, mais plutôt destiné à un public adolescent ou jeune adulte gamer.

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 05 avril 2018

Le Collier rouge

Le centenaire du premier conflit mondial contribue à la sortie de nombreux films qui ont pour cadre cette guerre. Celui qui nous occupe est adapté du roman de Jean-Christophe Rufin (que je n'ai pas lu). Les spectateurs se retrouvent dans les pas du juge militaire (François Cluzet, correct, sans plus) chargé d'enquêter sur un mystérieux crime ("une connerie", disent certains personnages), celui commis par Morlac, soldat décoré au tempérament révolutionnaire.

Le scénario est suffisamment bien construit pour que l'on suive la majorité du film sans savoir exactement ce que l'on reproche à l'ancien poilu. On se doute que c'est lié à son chien (qui l'a accompagné à la guerre et veille sur lui de l'extérieur de la prison), mais on ignore exactement pourquoi. Dans le rôle du prisonnier, Nicolas Duvauchelle (dont on a déjà pu apprécier le talent dans Je ne suis pas un salaud) est très bon... même s'il n'est pas très crédible en faucheur, dans la scène qui nous le montre aux foins.

Lantier (Cluzet) mène l'enquête. Le profil psychologique de l'accusé l'intrigue. En 1919, les élites françaises se méfient comme de la peste de tout ce qui peut ressembler à un Bolchevique. Mais le gars est aussi un héros de guerre. L'officier va recevoir l'aide d'un gendarme débonnaire (incarné par Patrick Descamps).

Pour résoudre cette énigme, Lantier doit rencontrer Valentine (Sophie Verbeeck), l'ancienne compagne de Morlac (séparée de lui pour on ne sait quelle raison), ainsi qu'une vieille dame aveugle qui prend soin du chien. De son côté, le gendarme va recueillir de précieuses informations auprès du simplet du village, qui a vu des choses mais n'est pas facile à trouver... et à coincer.

A cela s'ajoute le récit de Morlac qui, du fond de sa cellule, va commencer à parler avec Lantier, dont il sent qu'il n'est pas aussi obtus que la majorité des officiers de son rang. Cela nous vaut quelques retours en arrière, dans les tranchées, notamment dans l'est de la France métropolitaine. La meilleure séquence est à mon avis celle qui se déroule dans les Balkans (Morlac ayant été reversé dans l'armée d'Orient). L'histoire de la fraternisation avec les Bulgares, en présence des Russes, est bien mise en scène.

En dépit de toutes ces qualités, je n'ai pas été emballé. Il y a quelques maladresses. Certaines scènes de dialogue auraient dû être retournées. Et puis il y a ce penchant un peu prononcé... C'est une forme de "politiquement correct" de gauche. La guerre, c'est pas bien, les puissants sont des salauds, le patriotisme c'est de la merde... C'est tout de même un peu simpliste. Mais ça se laisse regarder sans déplaisir, d'autant plus que le chien (deux chiens en réalité, des beaucerons) est épatant !

15:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 01 avril 2018

La Prière

Ces dernières années, le cinéma français s'est emparé de divers thèmes sociétaux, parmi lesquels on trouve la quête religieuse. On pense évidemment à Des Hommes et des dieux, de Xavier Beauvois (auquel ce film ressemble, par certains aspects). On pense aussi à L'Apparition (de Xavier Giannoli), plus récent et tout aussi excellent.

Ici, on suit le parcours de Thomas (Anthony Bajon, très bien), drogué sujet à des crises de violence, qui atterrit dans un étrange centre de désintoxication, géré par des religieux (catholiques) assistés d'anciens toxicos. Il va être question de rédemption par la foi : les directeurs du centre font le pari que la vie communautaire, le travail et la prière peuvent venir à bout de tous les démons. Ils tentent de remplir le vide des existences de jeunes déboussolés avec la foi plutôt qu'avec un dérivé de l'opium.

Je n'ai pas trouvé le personnage principal très sympathique... et c'est très bien. Cédric Kahn n'est pas tombé dans l'hagiographie. Au départ, le jeune homme va rejeter la ferme bienveillance dont il est l'objet. De même, on nous suggère que, parmi les repentis, certains sont habités par le doute... et l'on finit par apprendre que le centre a connu quelques graves échecs et des rechutes.

La sobriété de la mise en scène répond à la frugalité de la vie quotidienne de ces jeunes hommes (et femmes, qui vivent un peu plus loin). La caméra est assez près des corps, pas pour suggérer la sensualité, mais pour saisir le trouble intérieur.

Tous les acteurs, hommes, femmes, jeunes, adultes, sont bons. (J'ai retrouvé avec plaisir Alex Brendemühl, vu dans Django, Insensibles et Le Médecin de famille.) Je mettrais toutefois deux limites à mon enthousiasme : le rythme est lent, voire très lent, sans que cela se justifie toujours. On sent que le réalisateur a voulu nous montrer que le cheminement spirituel suit des voies parfois détournées, mais, à mon avis, il en fait trop. Et puis, à partir du moment où un personnage féminin apparaît à l'écran, certaines péripéties sont très prévisibles, jusqu'à la conclusion de l'histoire, très belle mais assez attendue.

22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 31 mars 2018

Blue

A peine plus de six mois après la sortie de Nés en Chine, Disneynature nous propose un nouveau documentaire, celui-ci consacré au monde sous-marin. On commence par suivre ceux qui vont être le fil rouge de l'histoire, les dauphins (qui ont donné son titre au film dans la version d'origine). On en découvre une petite bande en train de s'amuser dans les vagues, façon surfeurs. Cool, la life !

Blue (Echo dans la version originale) est le surnom donné à un jeune mâle, que sa mère doit dans un premier temps protéger, avant de lui apprendre à chasser. Cela nous vaut des scènes parfois stupéfiantes. Blue s'exerce d'abord à l'écholocalisation, pour mettre la main le bec (le rostre, en fait) sur des proies cachées dans le sable, qui sortent dès que leur prédateur s'éloigne... pour disparaître à nouveau à la moindre menace !

Il semble avoir été relativement facile de filmer ce mammifère marin, curieux de nature, qui n'hésite pas à s'approcher des humains. Attention toutefois : les individus de cette espèce ne sont pas forcément pacifiques. L'une des séquences montre deux bandes s'affronter, pour on ne sait quelle raison, d'ailleurs.

De son côté, maman dauphin montre à son petit comment piéger des poissons le long d'une côte, ou comment enfermer des proies dans un cercle de sable et de boue, formé à l'aide d'un intense mouvement circulaire. Les preneurs de vues ont réussi à capter le moment où certains poissons, tentant de s'enfuir par les airs, sont avalés par leurs prédateurs. Impressionnant.

L'autre relation mère-enfant (on est chez Disney, ne l'oubliez pas) est celle qui lie deux baleines à bosse. Je ne trouve pas ces animaux particulièrement beaux. Par contre, malgré leur poids, qu'est-ce qu'ils sont gracieux ! Le documentaire (avec un commentaire pour une fois pertinent) nous en apprend sur la communication entre ces cétacés, indispensable s'ils veulent échapper aux attaques d'orques, par exemple. L'épisode sur la compétition entre les mâles est aussi passionnant.

Fort heureusement, le film ne se limite pas aux grosses bêtes. Autour de récifs coralliens, on découvre une vie foisonnante, souvent faite de dangers... mais aussi de surprenantes solidarités.

Ainsi ces poissons-perroquets à bosse, en apparence immobiles... font la queue devant une sorte de station-service sous-marine, où des poissons-nettoyeurs vont s'alimenter tout en les décrassant, l'un après l'autre. Je ne sais pas ce qui m'a le plus surpris : l'autodiscipline des animaux où le parcours des petits nettoyeurs, qui circulent librement dans le corps de leur "client".

Tous les habitants des mers n'ont pas cette patience... comme les tortues... eh, oui ! Ce sont les reines du resquillage, qui vont jusqu'à se battre entre elles pour passer la première !

Le documentaire est d'ailleurs émaillé de scènes de lutte. Ce sont soit de simples rixes, pour des raisons de préséance, sans doute, soit des combats pour la vie (et la nourriture). Toute la faune est concernée, des grands mammifères marins aux petits crustacés. L'un d'entre eux bénéficie d'une large exposition dans le film : la squille multicolore, souvent filmée en très gros plan, à tel point que l'on pourrait penser qu'il s'agit d'un monstre gigantesque. Mais, purée, quelle qualité d'image !

Dans un genre approchant, je recommande aussi la seiche caméléon, redoutable prédateur des mers, qui, grâce à de savants changements de couleurs et de luminosité, réussit à fasciner ses proies (en plus des spectateurs). Mais c'est tout le massif corallien qui peut prendre des couleurs chatoyantes, le jour, mais aussi la nuit.

Vous sentez que j'ai été emballé. C'est un plaisir des yeux et l'on apprend des choses sur la faune... et sur la flore (par exemple la plante sur laquelle les dauphins se frottent pour se soigner). Cela ne dure qu'1h10... et ne partez pas trop vite : le générique de fin débute par une sorte de making-of, où l'on voit notamment un plongeur subitement entouré d'une meute de requins !

P.S.

Tout autant que des requins et des orques, les dauphins doivent se méfier des hommes, ceux qui se trouvent sur les bateaux de pêche... et qui ne font pas de sentiment.

16:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 28 mars 2018

La Finale

Cette comédie familiale grand public prend appui sur un fait de société : l'augmentation du nombre de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. C'est le cas du héros de l'histoire, Roland, patron d'un restaurant qui, à l'âge de la retraite, découvre qu'il a des pertes de mémoire. Devenu veuf (dans des circonstances qu'on ne découvre en détail que très tard), il part s'installer chez sa fille, mariée à un médecin et mère d'une fille et d'un garçon, celui-ci passionné de basket-ball. La cohabitation ne se passe pas sans anicroche...

Dès le début, j'ai marché parce que Thierry Lhermitte joue bien. Je trouve que l'ancien comique beau gosse a fait prendre un virage intéressant à sa carrière, avec la série Les Témoins et, au cinéma, les films Quai d'Orsay et surtout La Nouvelle Vie de Paul Sneijder. A lui seul il porte la dualité de cette histoire, faite de moments de franche comédie et de passages plus sombres, où perce l'émotion.

Autour de lui se débattent des comédiens plus ou moins à l'aise. Contrairement à d'autres, je n'ai pas été horripilé par la prestation de Rayane Bensetti (un illustre inconnu pour moi... mais pas pour les adolescentes présentes dans la salle). Certes, il incarne un fils de bourges très grossier, qui se la joue rebelle avec son langage approximatif et son goût pour les "musiques urbaines". Mais il est crédible dans le rôle, celui d'un ado un peu mal dans sa peau, pas méchant au fond.

Comme l'axe de la comédie est constitué du grand-père et du petit-fils, les parents servent de repoussoir. Ils envisagent de se débarrasser du papy et réprouvent la passion de leur gamin pour le basket... à tel point qu'ils ne sont jamais allés le voir jouer ! Cela ne me paraît pas très crédible... mais c'est nécessaire au déroulement de l'intrigue, puisque les géniteurs trouvent parfaitement normal que leur fils sacrifie sa participation à la finale des championnats juniors de basket pour s'occuper d'un grand-père qu'il n'a presque jamais vu... et qui est, de prime abord, assez réactionnaire et plutôt raciste.

Évidemment, le périple que l'ancien et le jeune vont accomplir ensemble va les rapprocher et les montrer sous un autre jour. La séquence avec les passagers très particuliers d'un bus est délicieuse, tout comme l'autre partie du voyage... dans une Porsche ! Des spectateurs seront peut-être rebutés par certains éléments de l'histoire : l'apologie de la vitesse en bagnole, l'amour des hamburgers industriels et la passion pour le sport spectacle (basket et football). Notons que la séquence du match est bien filmée.

Bref, j'ai passé un petit moment sympathique, sans plus, ni moins.

23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 25 mars 2018

Les sauvageons de Carcassonne... et d'ailleurs

Les récents actes de barbarie commis autour du chef-lieu de l'Aude ne doivent pas brouiller l'analyse. Commençons par le terroriste Radouane Lakdim. Certes, il était de nationalité française, mais né au Maroc en 1992. C'est à la base un petit délinquant, un de ceux qui pourrissent au quotidien la vie des honnêtes citoyens. Son profil n'est pas sans rappeler celui de plusieurs des protagonistes des attentats de Paris de 2015 (par ses origines marocaines et son parcours délictueux). Vu l'attirail trouvé dans le supermarché, il est évident qu'il a des complices, dont on espère qu'ils/elles seront tou-t-e-s mis-e-s hors d'état de nuire.

On peut estimer que Daech dispose d'un bon vivier de recrutement, déjà sur place, puisqu'à Carcassonne même, l'horreur des actes commis n'a pas dissuadé des abrutis habitant le quartier du terroriste d'acclamer leur héros. A l'autre bout de la France, un décérébré (ancien candidat) de La France insoumise s'est félicité de la mort du gendarme Arnaud Beltrame... On évitera d'en tirer des conclusions hâtives sur le mouvement de J-L Mélenchon, mais, franchement, vu le parcours du bonhomme, ça interpelle. Dans le cas de Stéphane Poussier, le problème n'est pas seulement qu'il ait pensé ce qu'il a écrit, mais qu'il l'ait publiquement proclamé. C'est une nouvelle preuve que, comme celle de Richter, l'échelle de la connerie est sans limite...

Du côté de Carcassonne, on tente visiblement d'empêcher les journalistes de faire leur travail. La liberté de publication ne gêne pas que les dictateurs, elle perturbe le fonctionnement clanique des racailles qui mettent la main sur certains territoires.

Venons-en donc à Ozanam, ce quartier situé au sud-est de Carcassonne, pas très loin de la cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco :

Cela fait des années que les incivilités se multiplient dans ce quartier, qui n'est toutefois pas classé en zone urbaine sensible, contrairement à celui de Saint-Jacques (situé à l'ouest) et surtout celui de La Conte (où était installée auparavant la famille Lakdim), pas très éloigné d'Ozanam. Déjà en 2012, les habitants "normaux" manifestaient leur agacement, la politique de rénovation urbaine n'ayant visiblement pas fonctionné dans leur quartier. Aux incivilités a succédé un climat de peur, perceptible en 2014. Rien ne semblait avoir changé en 2015, les pouvoirs publics semblant impuissants face à la dégradation de la qualité de vie dans ce quartier. Il y a moins de deux mois, une nouvelle étape avait été franchie, avec l'agression de policiers !

Résultat ? En laissant pourrir une situation de délinquance larvée, on a permis à des monstres de se développer. Puisse ce drame servir de leçon aux médiocres comptables qui nous gouvernent.

20:59 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias, journalisme, actualité

samedi, 24 mars 2018

Tout le monde debout

Jocelyn (Franck Dubosc, fidèle à lui-même) est un connard. Il aime à étaler son fric, saute sur tout ce qui bouge (avec un joli cul ou une belle paire de seins) et ment de manière pathologique. Ah, j'oubliais : dans les rapports humains, il est d'une lâcheté épouvantable. (Je pense que, pour une partie du public masculin, il incarne une sorte d'idéal...) Ce sont deux de ses défauts principaux qui vont l'entraîner dans un improbable imbroglio (lié à un fauteuil pour handicapé), dont il va sortir changé.

Présentée comme cela, l'intrigue n'a pas l'air particulièrement alléchante. Je dois dire c'est une partie de la bande-annonce (celle où il est question de coloscopie) qui m'a incité à aller voir ce film. Dubosc s'appuie sur une excellente distribution, notamment féminine, avec une Alexandra Lamy pétillante et lumineuse et une Elsa Zylberstein certes caricaturale, mais ô combien efficace dans le rôle de la secrétaire amoureuse, un peu tarte... mais qui parfois "se lâche". Aux côtés du héros on rencontre son médecin et ami Max (Gérard Darmon, qui cachetonne tranquillou). Il va aussi croiser la charmante Julie, interprétée par Caroline Anglade. Deux autres présences, plus ponctuelles, sont à signaler : François-Xavier Demaison, qui surprend en curé de Lourdes, et Claude Brasseur... tout en décontraction.

Pour moi (et le public présent dans la salle où j'ai vu le film), la mayonnaise a pris. Même arrogant, le personnage principal est drôle. La suite, qui le montre de plus en plus empêtré dans ses mensonges, est encore plus intéressante. C'est dans la seconde moitié que j'ai le plus ri, à partir du séjour à Prague (du quiproquo à l'hôtel à l'usage périlleux d'un fauteuil électrique...). Plus loin, les deux scènes de dîner (au restaurant en présence de la secrétaire pompette et au domicile du héros, "sur" la piscine) sont des moments revigorants.

Cette seconde partie est aussi la plus chargée en émotion. Ce connard patenté, tombé amoureux, change d'attitude vis-à-vis du handicap... et de tout son entourage. Il devient plus humain. Certes, les ambitions de cette comédie populaire sont mesurées, mais cette touche sensible, très éloignée de la vulgarité qui règne dans certaines productions à grand succès, est la bienvenue.

11:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 23 mars 2018

Tomb Raider

La nouvelle Lara Croft n'a ni les lèvres pulpeuses ni la poitrine opulente d'Angelina Jolie. Au départ, on nous la présente un peu comme une girl next door, travailleuse précaire (pour une boîte du genre Deliveroo) qui vit dans un quartier populaire londonien, où elle côtoie des minorités ethniques.

Très vite, on réalise qu'en réalité un somptueux héritage l'attend et qu'elle a reçu une éducation soignée, dans un cadre privilégié. Elle est de surcroît incarnée par la délicieuse Alicia Vikander, qu'on a beaucoup vue ces dernières années, notamment dans Royal Affair, Anna Karenine, Ex-Machina et Agents très spéciaux.

Plus affûtée que jamais, l'actrice nous entraîne dans deux courses-poursuites, l'une au centre de Londres, l'autre à Hong Kong. C'est animé, bien filmé, parfois inattendu... et attention : la dame sait se défendre. Faut pas faire chier Lara Croft.

Les heures passées par l'intérimaire à pédaler sur un VTT, tout comme les séries de pains qu'elle s'est pris dans la figure au club de boxe (entre deux clés de bas) vont être d'une grande utilité à la jeune héritière partie à la recherche de son père, disparu depuis sept ans, considéré comme mort.

Pour arriver à ses fins, elle va devoir surmonter une incroyable série d'obstacles, comme un (impressionnant) naufrage nocturne au sud du Japon, des rapides suivis d'une gigantesque chute d'eau (encombrée d'une imposante carcasse d'avion... mention spéciale aux décors)... et une brochette de méchants plus vilains les uns que les autres, interprétés cependant par des acteurs sans saveur. La remarque s'applique d'ailleurs aussi aux "gentils". Tous les personnages masculins sont totalement éclipsés par Croft/Vikander, qui irradie littéralement. (Je ne suis peut-être pas totalement objectif...)

Il faut dire que Lara semble dotée de qualités exceptionnelles : elle nique sa race à un mercenaire musculeux lors d'un combat nocturne achevé dans la boue... alors que, quelques heures auparavant, elle a ôté de son charmant abdomen un horrible morceau de métal qui s'y était fiché. Le lendemain, soignée par un mystérieux personnage, elle semble complètement remise sur pieds, prête à se taper un marathon en pleine jungle !

Vous l'avez compris : il ne faut pas se montrer trop exigeant quant à la cohérence scénaristique. C'est un Indiana Jones au féminin (en moins drôle), qui mélange archéologie et ésotérisme... mais avec une résolution de l'énigme qui s'appuie sur la science (comme ça, tout le monde est content).

L'avant-dernière séquence (celle de la grotte) voit l'héroïne exercer l'ensemble de ses talents sportifs, du tir à l'arc au cross country, en passant par le saut en longueur, l'escalade, la boxe et la lutte gréco-romaine. Cet heptathlon atypique tient en haleine jusqu'à la conclusion de l'histoire, qui réserve une demi-surprise... et annonce, bien évidemment, une suite.

23:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 mars 2018

Balance ton porc... quel qu'il soit

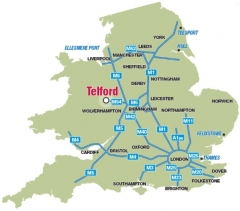

C'est ce matin, sur France Inter, que, dans sa chronique, Claude Askolovitch a jeté un pavé dans la mare. Il a évoqué le quasi-silence médiatique qui a accueilli, en France, la publication, par l'hebdomadaire britannique The Sunday Mirror, d'une enquête accablante sur la prostitution enfantine pratiquée au Royaume-Uni par... des gangs indo-pakistanais. Les victimes sont de jeunes filles "blanches", d'origine ouvrière, dans la région de Telford :

C'est sûr qu'il est plus facile de dénoncer le comportement de prédateur de phallocrates chrétiens européens, d'un producteur américain juif ou, à la rigueur, d'un prédicateur intégriste musulman (dont le "gibier" est constitué de ses coreligionnaires).

Là, c'est un énorme tabou qui est brisé : des individus issus de "minorités visibles", considérés par nombre de penseurs médiatiques comme des "victimes de la société", peuvent se révéler aussi odieux que les pires criminels nés dans la communauté majoritaire.

C'est une nouvelle leçon pour les adeptes du prêt-à-penser : la barbarie ne connaît pas les barrières culturelles. Elle est de tous les peuples, de toutes les catégories sociales ou culturelles. Pour la combattre efficacement, il convient de ne pas regarder le monde qui nous entoure avec les oeillères de la bien-pensance.

P.S.

Une semaine après l'éclatement du scandale médiatique de l'autre côté de la Manche, 20minutes fait le point, vu de chez nous.

P.S. II

Pour la petite histoire, sachez que Telford est une ville qui accueille des séjours linguistiques destinés aux jeunes Français... Je sens que les tarifs risquent de baisser !

21:48 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, médias, presse, journalisme

vendredi, 16 mars 2018

"L'Arme fatale", saison 2

TF1 a commencé à diffuser la deuxième saison de la série adaptée des célèbres films, dans lesquels s'illustrèrent jadis Mel Gibson et Danny Glover.

Comme les héros sont un peu fatigués aujourd'hui, on a rajeuni le casting avec Damon Wayans (issu d'une célèbre fratrie) à la place de Danny Glover et Clayne Crawford dans le rôle tenu autrefois par Mel Gibson :

Au début de la saison 1, j'ai un peu tiqué. Pour moi, Wayans n'était pas à la hauteur de Glover. Crawford, lui, parvenait presque à faire oublier Gibson, mais le penchant du personnage pour la mauvaise bibine m'agaçait un peu. Néanmoins, comme c'était un peu déjanté, j'ai suivi les aventures des deux trublions de la police, qui se sont améliorées au fur et à mesure que la série avançait.

Mardi dernier, c'est donc avec plaisir que je les ai retrouvés dans le premier épisode, au Mexique, au cœur d'une histoire de vengeance qui ne se déroule pas du tout comme prévu. C'est très animé et plein de détails cocasses, comme les retrouvailles entre les deux acolytes, dans un hôtel de luxe où un truand se livre à la débauche :

Je laisse aussi aux spectateurs du replay le soin de découvrir comment cet "objet" est un arrivé dans un gobelet rempli de glaçons :

Le deuxième épisode, bien qu'un peu moins rythmé, est sur la même lancée. Il contient plus de moments d'humour, à commencer par ceux qui mettent en scène les deux héros, visiblement de plus en plus liés :

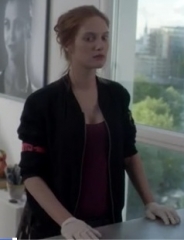

Cet épisode est aussi pour Martin Riggs l'occasion de travailler à nouveau avec un agent de la DEA très sexy, dont il avait été proche au cours de la saison 1, avant de s'en éloigner, habité qu'il était par sa soif de vengeance. La charmante Karen Palmer (interprétée par Hilarie Burton, vue récemment dans Extant) semble lui en vouloir un peu... pour l'instant :

Je pense qu'il n'est pas utile de préciser que les deux vedettes masculines sont entourées d'une pléiade d'actrices talentueuses, au physique très avantageux. Cette série ne révolutionne rien, mais elle dégage une belle énergie et fait passer de bons moments.

21:49 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité

dimanche, 11 mars 2018

Hurricane

Cet ouragan gigantesque est à la fois l'occasion, pour un groupe de petits malins, d'organiser le casse du siècle, et la catastrophe qui peut tout faire foirer si le moindre grain de sable enraye la mécanique du complot. La première séquence est censée nous faire comprendre la psychologie de deux des principaux personnages masculins, deux frères qui, dans leur enfance, ont déjà connu de l'intérieur un méga ouragan. Bien qu'assez prévisibles, ces scènes sont bien tournées et donnent lieu à la plus spectaculaire catastrophe du film.

On retrouve les deux frangins 25 ans plus tard. Ils habitent une ville où se trouve un centre ultra-sécurisé de déchiquetage de billets de banque usagés. C'est l'occasion de découvrir l'héroïne Casey (Maggie Grace, révélée notamment par le rôle de Kim dans la série des Taken), qui elle aussi cache une grande fêlure intérieure... à propos de laquelle on ne saura pas grand chose.

Il est vrai que la caractérisation des personnages n'est pas d'une grande subtilité. Ce sont souvent des caricatures, de surcroît interprétées par des acteurs pas extrêmement brillants, sans doute recrutés sur leur carrure et la blancheur de leur sourire. La petite Maggie surnage dans ce flot de mecs burnés peu recommandables, dotés (dans la version française) de grosses voix caverneuses...

C'est d'ailleurs à travers elle qu'on voit l'évolution de ce type de film : du côté des gentils, c'est la dame qui est une pro des flingues. C'est aussi elle qui est capable de sortir un gros camion d'une situation délicate. (La scène de l'embouteillage est un délice pour tous ceux qui se sont déjà retrouvés piégés dans une masse de bagnoles à cause du comportement incivique de quelques abrutis.)

Comme les dialogues sont globalement à chier, il faut reporter son attention sur les scènes d'action. Et là, franchement, ça dépote. Je pense même que la version 3D doit valoir le coup, à partir du moment où l'ouragan fait voltiger un tas d'objets un peu partout.

Dans une grande salle, bien calé dans mon fauteuil, j'ai savouré le démontage de la tour émettrice, mais aussi toute la séquence du centre commercial, avec notamment d'éblouissants vols planés et un impressionnant tsunami dans une jardinerie. Le tout culmine dans une exaltante poursuite en camions.

Voilà. Un peu à l'image de 24H Limit, The Passenger ou du plus ancien Deep Water (celui-ci mieux interprété, toutefois), ce film un peu bourrin (à voir sur grand écran), truffé d'invraisemblances, ne vise qu'à faire passer un bon moment.

23:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 10 mars 2018

Des nouvelles du gaz de schiste en Aveyron

C'est au détour d'un article du dernier numéro du Canard enchaîné ("Hulot et la fin du pétrole : des promesses et du bidon !") que j'ai pris connaissance d'une énième péripétie (judiciaire) concernant l'exploitation de gaz de schiste. En Aveyron, c'est au début des années 2010 qu'on s'est beaucoup inquiété, à cause (notamment) du permis de Nant... et de la sortie du film Gasland. Le début du quinquennat de François Hollande avait vu l'abrogation des derniers permis d'exploration, jugés menaçants.

Cependant, cette affaire ne semblait pas close du fait des démarches engagées par Schuepbach Energy, l'une des entreprises auxquelles des permis avaient été attribués. Le Canard évoque les arrêts rendus en décembre dernier par la Cour administrative d'appel de Versailles. L'un d'entre eux a débouté Total. L'autre (dont le texte intégral est disponible ici) concerne la société Schuepbach Energy.

L'annulation des permis d'exploration est confirmée. Toutefois, l'entreprise se voit reconnaître un droit à indemnisation, mais pas en raison d'une supposée faute de l'Etat. Cette indemnisation ne couvrira pas les profits qu'envisageait de réaliser Schuepbach. Elle a vocation à rembourser les frais engagés pour obtenir les permis. Cela ne devrait représenter que quelques dizaines de milliers d'euros, à comparer aux sommes que l'entreprise demandait (plus d'un milliard au début, une centaine de millions d'euros par la suite).

P.S.

Il est possible qu'un Aveyronnais soit directement concerné par cet arrêt. En effet, parmi les décisions rendues figure le rejet de la demande d'un certain "M. A...", qualifié "d'éleveur de brebis" et, plus loin, de "député européen"... Serait-ce José Bové ?

11:57 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, médias, presse, journalisme

vendredi, 09 mars 2018

La Forme de l'eau

Une fois n'est pas coutume, le titre de ce film américain est bien traduit... alors, ne boudons pas notre plaisir. Je ne fais toutefois pas partie des inconditionnels du réalisateur (Guillermo del Toro), mais j'ai été attiré par l'histoire... et la possibilité de voir le film en version originale sous-titrée, au CGR de Rodez (trop timide à mon goût au niveau de la diffusion des œuvres dans leur langue d'origine).

On a parlé ici ou là des "emprunts" que le réalisateur aurait pratiqués chez d'illustres devanciers (Jean-Pierre Jeunet et Terry Gilliam notamment). Plus que du plagiat, j'y vois des hommages, ou tout simplement des sources d'inspiration. Il est néanmoins évident qu'au début, la présentation d’Élisa, l'héroïne muette, célibataire asociale réglée comme une pendule (Sally Hawkins formidable), n'est pas sans rappeler celle de l'Amélie Poulain de Jeunet.

Immédiatement, on baigne donc dans un univers décalé, dans des tons superbes. Les États-Unis du début des années 1960, en pleine Guerre froide, semblent presque surnaturels. Les interactions entre les personnages nous font cependant vite comprendre dans quel genre de monde ils vivent : dominé par des mâles blancs hétéronormés, attachés à leur domination des femmes et à la ségrégation raciale.

Les deux héros attirent immédiatement la sympathie, pour des raisons semblables en dépit de leurs apparences différentes. Élisa comme "le sujet" sont à la fois des victimes et dotés d'une grande force intérieure. Leur rencontre, très poétique, donne naissance à une histoire d'amour furieusement romantique.

Toute bonne histoire s'appuie sur un "méchant" réussi. Tel est le cas ici, avec un Michael Shannon (déjà excellent dans Elvis & Nixon) bien dégueulasse... et dépeint comme une certaine incarnation du modèle américain. (Par bien des côtés, le film est susceptible de prendre à rebrousse-poil le public bas-du-plafond.) Des moments de comédie sont introduits par le personnage de Zelda, bien interprétée par Octavia Spencer (ce qui lui a valu une deuxième nomination de suite à l'Oscar du meilleur second rôle, un an après sa performance dans Les Figures de l'ombre). Je crois que Richard Jenkins, qui incarne Giles, le voisin et fantasque ami d’Élisa, est aussi censé provoquer les rires ou, à défaut, les sourires du public... mais j'avoue que j'ai trouvé son personnage plutôt horripilant, extrêmement convenu et prévisible.

Fort heureusement, la romance prend de l'épaisseur quand une évasion se produit. Là-dessus se greffe une vraie-fausse histoire d'espionnage, qui perturbe encore plus les lignes.

J'ai passé un excellent moment, plein de beauté et d'émotion.

21:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 03 mars 2018

Mary et la fleur de la sorcière

Le réalisateur Hiromasa Yonebayashi est un ancien des studios Ghibli. Il a travaillé sous la houlette du célèbre Hayao Miyazaki. Il a commencé à se faire connaître avec des films comme Arrietty et (surtout) Souvenirs de Marnie. D'ailleurs, comme celui-ci, Mary est adapté d'un roman britannique destiné à la jeunesse.

La première séquence se déroule dans le passé. On n'en comprend que progressivement tout le sens. Sachez seulement qu'il y est question d'une cité mystérieuse, de balais et d'étranges graines luminescentes (superbement rendues par l'animation).

Des années plus tard, la jeune Mary, que ses parents ont placée chez sa tante pour les vacances scolaires, s'ennuie. Même le chien de la maison ne suit pas la gamine débordant d'énergie. Il y aurait bien Peter, le jeune facteur, mais celui-ci se moque sans cesse de ses cheveux roux. Finalement, c'est peut-être un chat qui va se révéler le compagnon le plus fidèle... ainsi qu'un drôle de balai.

Notre héroïne fait une découverte, au coeur de la forêt, découverte qui va la mettre en contact avec un monde magique... mais dangereux. Les cinéphiles penseront immanquablement à Kiki, la petite sorcière, au Voyage de Chihiro et à Princesse Mononoké (entre autres).

Visuellement, c'est très réussi, mêlant dessin traditionnel et images numériques. Les fleurs sont magnifiques et les effets de magie splendides. Ce n'est toutefois pas aussi brillant que les meilleures oeuvres de Miyazaki. Au niveau du scénario, c'est assez élaboré. L'histoire tient bien en haleine, avec de multiples rebondissements. C'est toutefois destiné à un jeune public. Les adultes ne s'y retrouvent pas toujours, notamment au niveau des dialogues, pas démentiels.

Les papas, mamans, pépés, mémés, tontons et tatas se sentiront davantage concernés par le sous-texte. Le film contient une vigoureuse dénonciation des expérimentations animales et, au second degré, je pense qu'il s'oppose au nucléaire civil. Voici pourquoi. La magie est comparée à plusieurs reprises à l'électricité. Or, la source la plus puissante de magie est un élément naturel (que je ne vais pas révéler), dont l'exploitation peut produire des prodiges comme des catastrophes.

Au-delà de son apparence un peu enfantine et innocente, c'est donc une oeuvre complexe, qui offre plusieurs niveaux de lecture.

00:47 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 01 mars 2018

Wajib

Le titre est un mot arabe renvoyant à une tradition palestinienne, celle de distribuer en personne les invitations à un mariage. Ici, c'est le père et le frère de la future mariée qui s'en chargent. La particularité de ce film est de se dérouler à Nazareth, en Israël donc, mais dans une ville arabe, dont plus du tiers de la population est chrétienne (de rite orthodoxe).

Ces "Arabes israéliens" (ou Palestiniens citoyens d'Israël) sont assez souvent représentés au cinéma, (l'an dernier dans Je danserai si je veux). Mais ici, alors que la ville est peuplée majoritairement de musulmans, la réalisatrice Annemarie Jacir a choisi de ne parler que des chrétiens, plutôt issus de la classe moyenne... et occidentalisés. Du coup, à part dans le coin d'un plan très bref (pris de l'intérieur d'une voiture), on ne voit jamais de femme voilée. Tous les personnages féminins sont, à des degrés divers, des femmes belles et indépendantes.

Cela limite un peu la portée du film. D'un côté, c'est une peinture très intéressante d'une communauté méconnue. De l'autre, cela passe sous silence une donnée du problème (la vie des femmes dans le monde musulman actuel). Mais cela a le mérite de sortir la religion du débat. C'est d'abord le contrôle du territoire qui est au coeur du conflit israélo-palestinien. On s'en rend compte régulièrement quand on suit les pérégrinations des deux hommes en voiture. Tel rond-point est décoré d'un grand drapeau israélien, tel autre d'une gigantesque étoile de David sculptée. Quant au père, instituteur, il dépend d'une autorité israélienne pour sa promotion au poste de directeur d'école.

Mais ce n'est que l'arrière-plan du film. L'essentiel est constitué d'une comédie de moeurs, fort bien menée. Le père, interprété par Mohammad Bakri, a les yeux qui pétillent de malice (et un téléphone portable dont la sonnerie reproduit les notes de Vive le vent !). Bien que quitté par son épouse (partie vivre aux Etats-Unis), il garde espoir de la retrouver à l'occasion du mariage de leur fille. Bien que malade, il continue à fumer en cachette, tel un adolescent frondeur et, quand il en a l'occasion, il s'offre une pâtisserie qui risque de faire souffrir ses artères...

Le fils, architecte, vit en Italie. Il est interprété par Saleh Bakri (le propre fils de Mohammad !), qu'on a pu voir il y a quatre ans dans Girafada. Bien qu'il ait une petite amie palestinienne en Italie (fille d'un ancien dirigeant de l'OLP en exil) le père ne cesse d'attirer l'attention de son fils sur les superbes créatures qu'ils croisent au cours de leur mission de distribution des faire-part. Il y a la fille d'un ami de la famille, absolument ravissante, indépendante financièrement... et célibataire. Il y a cette automobiliste, tout aussi ravissante, rencontrée en plein embouteillage. Il y a encore la cousine, si mignonne, à tel point que le père regrette que la mode ne soit plus aux unions de proximité. Et puis il y a l'ex du fils, qu'il a connue il y a des années et qui, visiblement, éprouve encore des sentiments pour lui...

Certaines scènes sont de l'ordre du vaudeville. C'est vraiment drôle, y compris lorsque le père tombe sur une ancienne camarade de classe, qui le trouve très à son goût...

L'histoire est aussi celle de la confrontation des modes de vie et des opinions des Palestiniens de l'extérieur et de ceux de l'intérieur. Le fils s'est beaucoup occidentalisé, en particulier au niveau de son apparence physique. Par contre, il fait preuve d'une grande intransigeance vis-à-vis des Israéliens juifs.

Le père, quant à lui, est resté plus traditionnel dans son mode de vie. (Il est possible que les réticences qu'il éprouve vis-à-vis de la petite amie de son fils soient liées au fait qu'elle est sans doute musulmane. Elle se prénomme Nada et le père l'appelle tout le temps Selma.) Il s'est aussi accommodé de la présence israélienne, au point d'avoir fait ami-ami avec un fonctionnaire qui renseigne les services secrets israéliens (appelés Shabak dans la version originale). On finit par découvrir la part d'ouverture d'esprit, celle d'ambition et celle de crainte dans les motivations du père.

En dépit des quelques réserves émises, ce film est une bonne comédie, qui permet de découvrir un aspect méconnu du conflit israélo-palestinien. C'est de surcroît plutôt bien mis en scène, se concluant par un superbe plan sur un balcon.

13:43 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 28 février 2018

La Juste Route

Ce film en noir et blanc a pour cadre la Hongrie de l'immédiat après-guerre. En 1945, un bourg est en fête : l'épicier local marie enfin son fils, avec une fille de paysans (auparavant entichée d'un gars parti rejoindre la résistance communiste). Au village, tout le monde (ou presque) s'y prépare. Dans le même temps, à la gare ferroviaire voisine, descendent deux rescapés de la Shoah, qui transportent avec eux deux mystérieuses caisses, qui contiendraient des parfums ou des articles d'hygiène.

Très vite, la nouvelle se répand dans le village. L'intrigue se déploie alors sur deux plans : on suit le parcours des juifs (à pieds) et des deux caisses (sur un chariot), de la gare jusqu'au centre du village. On ne sait pas trop où ils vont exactement ni ce qu'ils viennent faire ici... d'autant que les deux hommes (un âgé, l'autre jeune adulte) sont quasiment mutiques.

Au sein de la population du village, trois familles semblent en savoir plus. La venue de ces juifs ne les arrange pas du tout et réveille des souvenirs que l'on voudrait bien voir rester enfouis. C'est un peu comme si un battement d'ailes de papillon était sur le point de provoquer la naissance d'un cyclone dans ce village.

Le plus gratiné est l'épicier, qui est aussi secrétaire de mairie. Dans l'arrière-boutique, il conserve un étrange album de famille. Quant au coffre de la mairie, il renferme quelques documents compromettants. Plusieurs des adultes du village sont prêts à en découdre avec les arrivants, bien que ceux-ci ne formulent a priori aucune revendication ni menace. D'un autre côté, certains habitants ne supportent plus cette ambiance délétère, ni le poids de la culpabilité.

C'est tout l'intérêt de ce film que de montrer les différentes attitudes des habitants et les conséquences de leur choix sur leur vie de tous les jours. Il convient aussi d'éclaircir le mystère de la présence de ces voyageurs, qui ne sont pas du village, mais sont peut-être apparentés à certains des habitants.

C'est un petit film bien ficelé, bien filmé, qui joue beaucoup sur le non-dit. Dans sa conclusion, il est assez ambigu, mais à nous, Français, dont le pays a aussi connu une période d'occupation allemande (et un gouvernement collaborateur), il évoque bien des choses.

22:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 27 février 2018

Rodez, ville moyenne dynamique ?

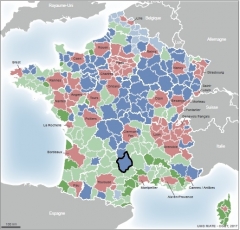

C'est l'une des questions que l'on pouvait se poser à la lecture d'un dossier paru dans le numéro du mois de février de la revue Alternatives Economiques. L'article "Requiem pour les sous-préfectures ?" est illustré par une intéressante carte, sur la quelle est représenté le degré de fragilité des unités urbaines "moyennes" de France métropolitaine :

J'ai mis en valeur le résultat de Rodez et Albi, qui s'en sortent assez bien (un peu mieux que la moyenne des unités urbaines, selon les auteurs de la carte). C'est le cas d'Albi qui a suscité le plus d'interrogations. L'an dernier, un article catastrophiste paru dans The New York Times avait fait naître la polémique. Presque un an plus tard, le blogueur que le journaliste américain avait rencontré maintient son analyse, quant à la progressive disparition des commerces traditionnels du centre-ville. De son côté, le dossier d'Alternatives Economiques semble plus optimiste, en particulier dans l'article intitulé "Albi, la ville qui se recentre".

A Rodez, on s'est (bruyamment) réjoui du classement de l'agglomération dans le palmarès de L'Express ("Les 100 villes où il fait bon vivre et travailler"). Le chef-lieu aveyronnais se trouve même dans la première moitié, devançant Albi (45e contre 80e) dans la catégorie "travail". On s'est aussi réjoui de l'acquisition du label "Grand site Occitanie". On se targue de ce que, d'ici trois ans, toute l'agglomération soit reliée au très haut débit. Ce sont autant de facteurs d'attractivité.

Cependant, quelques nuages pointent à l'horizon. La plus grande inquiétude concerne l'avenir de l'usine Bosch, qui pourrait rapidement voir ses effectifs divisés par deux... la survie du site étant, à moyen terme, menacée. Cela a même fait l'objet d'un article du Monde, en janvier dernier. Sans diversification, l'avenir s'annonce très sombre. En terme d'emplois induits, cela risque de faire très mal à l'agglo.

S'ajoute à cela le serpent de mer de la RN 88, plus précisément de la partie ayant statut de rocade autour de Rodez. Il n'est hélas plus question de contournement. Christian Teyssèdre (maire de Rodez et président de la communauté d'agglomération) semble décidé à engager les travaux (au niveau des ronds-points de la rocade) en 2019, pour un achèvement en 2023. A cette date (à supposer que les travaux soient terminés), il restera à doubler le tronçon Rodez-Sévérac... et je pense que l'on risque d'attendre longtemps, vu que d'après le programme de modernisation des itinéraires routiers, cette portion de la RN 88 ne rentre même pas dans la catégorie "à l'étude"... Pourtant, il ne faudrait pas grand chose pour que les travaux commencent. L'itinéraire est déjà prévu, l'estimation des coûts réalisée.

Bref, à court et moyen terme, l'enclavement de l'Aveyron (et de Rodez) ne risque pas de diminuer. il se pourrait même qu'il augmente, si le département perd ses lignes ferroviaires, comme le prône le rapport Spinetta. Le gouvernement dit ne pas vouloir en suivre toutes les recommandations, mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient...

D'ici cinq à dix ans, Rodez pourrait donc perdre sa gare SNCF, alors que l'agglomération serait, dans le même temps, engorgée par une circulation automobile mal contrôlée et en ayant perdu (au moins partiellement) son principal poumon économique (la Bosch). Conclusion ? Y a le feu, d'autant que l'incontestable réussite du musée Soulages n'a pas vocation à durer éternellement. (La fréquentation a d'ailleurs récemment baissé.)

Quant aux Ruthénois, s'ils habitent le Faubourg, ils ont pu constater que le principal service public du quartier a fermé à la fin de l'année 2017. C'est seulement ces jours-ci que la presse locale (notamment La Dépêche du Midi) l'a réalisé. Mais, pour les habitants, c'est la conclusion d'un long processus de déliquescence. L'amplitude des horaires d'ouverture de l'établissement a souvent été une cause de mécontentement. Les habitants ont commencé à soupçonner le pire quand, à l'été 2016, pendant presque un mois et demi, le bureau de poste a fermé ses portes. L'année 2017 a elle été marquée par un considérablement rétrécissement des horaires d'ouverture, désormais limités à une courte plage (de 9h à 12h30), uniquement du lundi au vendredi (puis le mercredi exclu, me semble-t-il). A l'époque, un commerçant du coin m'avait dit que la direction attendait l'arrivée à échéance du bail pour fermer définitivement l'établissement... chose faite fin 2017. Pour l'instant, un distributeur automatique reste à la disposition des usagers. Pour l'envoi de courrier, il faut se rendre dans l'un des deux commerces de proximité désignés. Pour les opérations bancaires, il faut monter sur le Piton (à la poste centrale), pousser jusqu'à la place des Artistes (à Onet-le-Château)... ou se rabattre sur internet.

On voit bien que, question dynamisme, la ville a encore pas mal de progrès à faire. D'ailleurs, dans une étude de l'INSEE, parue début février, la zone d'emploi de Rodez (qui, certes, s'étend du Ségala à l'Aubrac, territoire très disparate) est classée dans celles qui connaissent de réelles difficultés, non que le taux de chômage y soit élevé, mais la population diminue, tout comme le nombre d'emplois proposés.

21:53 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

dimanche, 25 février 2018

Alice comedies 2

Il y a un peu plus d'un an, j'avais signalé la sortie du premier volet des aventures de la gamine de chez Disney au pays des images animées. On nous propose quatre autres courts-métrages, dans lesquels l'héroïne est interprétée par trois actrices différentes. Ma préférée reste Virginia Davis, cette adorable choupinette (certes trop maquillée et court-vêtue), au visage expressif, qui correspond parfaitement à ce rôle d'enfant faussement sage... et diablement entreprenante :

Pour en savoir plus sur elle (et sur les films de la série), je recommande la lecture du dépliant et du dossier pédagogique que l'on peut télécharger sur le site de Malavida films.

La petite Virginia apparaît dès la première histoire, intitulée "Jour de pêche" :

Alice, qui a envie de sortir avec ses amis, fait croire à sa mère qu'elle joue du piano. Pour ce faire, elle recourt aux services... de son chien ! Elle s'éclipse, rejoint la bande de garçons et les aide à se faire prendre en stop. S'en suit une courte balade en voiture. (Rappelons que tout ceci se passe au milieu des années 1920.) La séance de pêche ne démarre qu'après... dans un endroit interdit, bien entendu. Histoire de se faire mousser un peu, la gamine raconte à ses amis comment elle a sauvé les Esquimaux. La voici plongée dans ses souvenirs... et en pleine animation. Elle se fait aider de Julius, un chat devenu son acolyte de prédilection dans les films. Les poissons faisant la "grève de la pêche" (!), elle trouve un moyen astucieux pour les rapprocher des Esquimaux...

Dans la deuxième histoire, "La Magie du cirque", c'est Lois Hardwick (qui épousa bien plus tard un certain Donald Sutherland) qui incarne Alice. C'est une séquence essentiellement animée, composée de mouvements répétitifs. Le clou du spectacle est le numéro de dresseur de fauves. C'est assez surréaliste et pas du tout aseptisé : à l'image de ce que l'on voit dans les autres films, on n'hésitait pas, à l'époque, à représenter la mort ou des démembrements... sur un mode humoristique, bien sûr.

Dans la troisième histoire, "L'Ouest moutonneux", Alice est jouée par Margie Gay, qui n'a pas tellement marqué les esprits, alors que c'est elle qui a interprété l'héroïne dans le plus grand nombre de films. (Disney s'était visiblement fâché avec les parents de Virginia Davis, peut-être devenus trop gourmands...) L'intrigue oppose de méchants voleurs de grand chemin à deux justiciers, Julius le chat et Alice, qui vont faire rendre gorge à ces voyous. La forme est encore plus déjantée que dans le précédent... et le fond est aussi plus violent. Je me contenterai de dire que la justice est rendue de manière expéditive...

On retrouve Virginia Davis en compagnie de Julius dans la dernière histoire, "Alice, joueuse de flûte", qui voit les deux héros tenter de gagner ce qu'ils croient être une grosse somme d'argent en débarrassant une maison de tous les rats qui la peuplent. C'est moins sombre que le précédent film et tout aussi inventif. Je signale aux aficionados que la musique d'accompagnement est de Manu Chao.

Voilà. Cela dure environ trois quarts d'heure et c'est visible par les petits comme par les grands.

23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Moi, Tonya

Craig Gillespie s'est fait connaître comme réalisateur de films d'action (notamment The Finest Hours). Ici, il change de registre, avec ce biopic anticonformiste et "politiquement incorrect", à l'origine duquel se trouve la rivalité qui a opposé, il y a une vingtaine d'années, deux patineuses états-uniennes, Nancy Kerrigan et Tonya Harding.

La première est la petite fille modèle, sans aspérité apparente, bien dans le moule. Margot Robbie (vue dans Le Loup de Wall Street, Suite française et surtout Tarzan) incarne la seconde, la sale gosse, la teigneuse, la volcanique. Elle n'est pas née dans la soie. Le père, alcoolique, a fini par quitter le foyer, laissant une mère serveuse s'occuper seule de l'éducation de leur fille.

Le coup de génie des auteurs est de construire le film autour de la relation d'amour-haine entre les deux femmes, la mère et la fille, toutes deux incarnées par des actrices formidables (Allison Janney pour la mère), toutes deux nommées aux Oscar d'ailleurs. LaVona Harding ne peut pas être qualifiée de mère indigne : elle sacrifie sa vie privée et ses économies pour que sa fille unique puisse vivre sa passion pour le patinage... et peut-être permette à sa génitrice de prendre (par procuration) sa revanche sur la société. Mais cette mère est insortable, fumant clope sur clope, même (surtout) là où c'est interdit, buvant de l'alcool sans retenue et jurant en public comme en privé, quitte à traiter de "connasse" une mère qui la reprend à la patinoire. On atteint un sommet de poésie quand elle déclare à une autre personne Lick my ass ! ("Lèche-moi le cul !"), que les sous-titreurs ont improprement traduit par "Va te faire foutre !" Sa fille a bien retenu la leçon : des années plus tard, elle lance à un membre de jury très guindé un vibrant Suck my dick ! (qui m'a plongé dans un abyme de perplexité anatomique).

Bref, dans le monde de Tonya Harding, celui des petits Blancs du Nord-Ouest des Etats-Unis, on parle cru et on a parfois la main lourde. La mère n'hésite pas à cogner sa fille (au besoin avec tout ce qui lui passe sous la main) et, plus tard, c'est au tour du petit ami de celle-ci d'exprimer ses sentiments à coups de torgnoles. C'est un miracle qu'avec autant de handicaps dans la vie, la jeune femme ait pu devenir l'une des plus brillantes patineuses de sa génération. Notons que les scènes de patinage sont très bien filmées et mises en musique.

Autour de Tonya gravitent plusieurs personnages douteux : son petit ami bien sûr, mais aussi le meilleur ami de celui-ci, un Tanguy qui se prend pour un caïd de banlieue... sans parler des deux branquignols qu'il va recruter pour effectuer un petit boulot bien sordide... La jeune patineuse est sauvée par quelques bonnes fées, en particulier ses entraîneuses successives, l'une d'entre elles étant interprétée par Julianne Nicholson, qui s'illustra jadis dans la série New York, section criminelle. (Franchement, quel casting féminin !)

Même si le fond de l'histoire est assez noir, on rit souvent. Je trouve que les procédés utilisés par le réalisateur fonctionnent bien : certains personnages s'adressent directement à la caméra et, parfois, les images contredisent leurs propos, pour notre plus grand plaisir. C'est aussi un film sur la société américaine et la quasi ségrégation sociale qui était à l'oeuvre dans le patinage artistique, une chasse-gardée de la bourgeoisie bien-pensante qui n'a pas apprécié de voir débarquer cette talentueuse prolétaire.

P.S.

Au cas où vous trouveriez le trait trop appuyé, restez pendant le générique de fin, qui montre plusieurs des vrais personnages (aussi gratinés dans la vie qu'à l'écran). On y découvre aussi les images de l'exploit (le triple axel, en compétition) réussi par Tonya Harding.

00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 24 février 2018

Pentagon Papers

Le titre "français" du dernier film de Steven Spielberg est une nouvelle illustration du snobisme de certains distributeurs, qui remplacent le titre d'origine (en anglais), non pas par un équivalent en français, mais par... un autre titre anglais ! (On a récemment vu le même procédé à l'œuvre pour The Passenger et 24H Limit.)

The Post (dans la version originale, dont nous avons d'ailleurs pu bénéficier au CGR de Rodez... un mois après la sortie du film) raconte comment un rapport secret, faisant le bilan de la politique américaine au Vietnam, a fini par être publié, au début des années 1970, d'abord par le The New York Times (pas très content de la manière dont cette histoire est contée par Spielberg), puis par The Washington Post.

Ce film est donc une ode à la liberté de la presse (démocrate), une dénonciation de l'unilatéralisme du pouvoir présidentiel (incarné ici par Richard Nixon, dont les coups de fil du soir sont sans doute une allusion aux tweets nocturnes de son lointain épigone) et l'histoire de l'affirmation professionnelle d'une femme, Katharine Graham (magistralement interprétée par Meryl Streep).

C'est tourné comme un film d'espionnage, avec ses rendez-vous secrets, ses documents ultra-confidentiels, ses coups fourrés et ses (petites et grandes) trahisons. Fidèle à son style, Spielberg a aussi voulu rendre hommage et faire œuvre d'historien. Certaines scènes ont donc un but strictement documentaire, comme celles qui montrent la machinerie d'une entreprise de presse, de la conception à l'impression et la distribution des journaux.

Les comédiens ont dû se fondre dans leur rôle, d'autant plus que nombre d'acteurs de l'époque sont encore vivants, ou du moins très présents dans les mémoires, outre-Atlantique. Voilà donc Meryl Streep et Tom Hanks (excellent en rédac' chef roublard) dotés de coiffures aussi originales que démodées :

Deux personnages se trouvent au centre de l'intrigue. Il y a tout d'abord le (premier) lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, qui va être la source primaire du Times puis du Post. A travers lui, Spielberg veut rendre hommage à ses lointains successeurs, comme Bradley Manning et Edward Snowden (qui, lui, a déjà eu les honneurs d'un documentaire et d'une fiction signée Oliver Stone)... persécutés sous une administration démocrate (celle d'Obama).

Il y a surtout cette "Kay" Graham, l'héritière du Washington Post, qui a dû succéder en catastrophe à son mari infidèle (et suicidaire). C'était il y a plus de quarante ans. A l'époque, la presse était dirigée et rédigée par des hommes, qui ne concevaient pas qu'un esprit en jupon puisse rivaliser avec eux. De surcroît, bien que connaissant parfaitement ce milieu, Kay Graham passait au départ pour une simple rentière. La mise en scène de Spielberg (bien aidée par l'interprétation de M. Streep) se charge de nous faire comprendre quelle était la pression qui pesait sur les épaules de cette femme. Au début, elle tâtonne, intimidée malgré sa connaissance des dossiers. Le film montre sa progressive montée en puissance, jusqu'à cette très belle scène, un soir de réception, dans un salon où, face à une troupe de vieux mecs en costume, Kay va tenir bon. C'est le grand talent de Spielberg que d'avoir réussi à créer quelques-uns de ces moments jubilatoires qui font passionnément aimer le cinéma.

21:46 Publié dans Cinéma, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, histoire

Petite erreur de cadrage

On peut la voir dans L'Origine du monde, le sixième et dernier épisode de la saison 1 d'une nouvelle mini-série diffusée sur TF1, Prof T :

Lorsque l'un des personnages principaux (Dan, dragueur lourd et lieutenant de police) prend son blouson pour sortir du commissariat, un micro-perche apparaît fugacement à l'écran. Bon, là, je cherche la petite bête, parce que cette série est en général très bien mise en scène. Le héros est un universitaire, qui enseigne la criminologie... et, surtout, qui évite tout contact physique avec ses contemporains, complètement obsédé qu'il est par l'hygiène. Il est incarné (avec talent) par Mathieu Bisson :

Bien évidemment, il est entouré d'une brochette de jolies femmes, avec lesquelles il entretient des relations ambiguës. Celle qu'il voit le plus souvent est sa secrétaire (Mariamne Merlo, excellente), une femme dévouée qui aimerait bien être autre chose qu'un larbin pour lui :

Quand il aide la police à résoudre des enquêtes, il travaille avec l'une de ses anciennes étudiantes, la ravissante Lise Doumère (interprétée par Fleur Geffrier), qu'il affecte de mépriser (alors qu'il a de l'estime pour elle) :

Mais la personne qu'il connaît le mieux n'est autre que la commissaire, son ancienne compagne. Il n'a toujours pas digéré la rupture avec celle-ci, incarnée par Zoé Félix :

Il côtoie aussi quelques hommes, des personnages hauts en couleur, comme le capitaine alcoolique, le frère boulanger-pâtissier, le président de l'université qui triche aux échecs... et le lieutenant hâbleur. On secoue le tout et cela donne un ensemble primesautier, agréable à suivre, avec une musique légère bien adaptée à son style. Je signale que la créatrice (Elsa Marpeau) a écrit plusieurs des épisodes de la série "Mystère à..." et qu'elle est aussi à l'origine de Capitaine Marleau (avec Corinne Masiero).

Hélas, il risque de ne pas y avoir de saison 2 (pourtant prévue au programme), les téléspectateurs de TF1 n'ayant pas trop accroché. (Cela devait trop les changer des Tuche...)

01:27 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision

vendredi, 23 février 2018

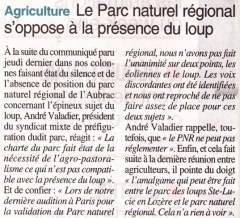

Pas de loup dans le PNR Aubrac ?

Ça n'a pas traîné. Dès le lendemain de la parution d'une tribune, dans Centre Presse, le même quotidien a publié (aujourd'hui donc), en page 2 (et pas au coeur du journal, là où l'on trouve les contributions des lecteurs), la réaction d'André Valadier aux propos mettant en cause sa passivité sur la question du loup :

La mise au point est claire... et elle soulève d'autres questions. Elle rappelle que, si du côté aveyronnais du parc, on refuse les éoliennes, ailleurs (en Lozère), on n'est pas de cet avis. Et puis il y a cette allusion aux "voix discordantes" concernant la place du loup dans le PNR. Cela demande des éclaircissements.

La fin du texte est une allusion au parc des loups du Gévaudan, situé à Saint-Léger-de-Peyre, en Lozère, dans la région naturelle de Margeride... mais à l'intérieur du périmètre du PNR Aubrac (à l'extrême-est), comme on peut le voir sur la carte officielle, ainsi que sur celle du périmètre d'étude, qui se trouve dans l'atlas cartographique accessible en ligne :

Il y aura donc bien des loups dans le PNR Aubrac, mais pas en liberté... enfin, tant que ceux qui se trouvent dans le parc du Gévaudan n'auront pas été relâchés, comme c'est arrivé il y a deux ans. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y avait plus de loups que ce qui était déclaré par le parc (qui les avait mal comptés ?)... et que donc, on ne savait pas vraiment combien s'étaient retrouvés en liberté. De là à y voir un lien avec les récentes attaques dans le Nord Aveyron...

D'après le site internet du parc du Gévaudan, les loups captifs seraient aujourd'hui environ une centaine (admirez la précision), contre 32 déclarés il y a deux ans (en réalité plus de 40). L'effectif aurait donc plus que doublé en moins de deux ans... Espérons qu'aucune personne mal intentionnée ne les aidera à prendre la tangente...

21:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme

L'Apparition

Xavier Giannoli s'embarque dans une enquête canonique, dont le but est de déterminer si la jeune Anna a bien eu les visions qu'elle raconte ou si c'est une affabulatrice, utilisée par le prêtre local pour accroître la renommée du lieu... et en tirer des revenus.

Si l'équipe constituée à l'instigation du Vatican est composée de religieux et de laïques croyants, l'enquête va être menée par Jacques, un journaliste réputé mais agnostique, auquel Vincent Lindon prête ses traits. Cela devient une banalité à force de le dire, mais il faut le répéter : c'est un formidable acteur, qui nous entraîne dans ses failles et dans ses doutes. Le début de l'histoire présente ce grand reporter blessé en Syrie, où il a perdu son meilleur ami. La participation à l'enquête canonique est pour lui un moyen de changer d'air... et peut-être de trouver la réponse à certaines questions.

Le deuxième pilier sur lequel repose l'histoire est le personnage d'Anna, incarnée à la perfection par Galatea Bellugi. Cette jeune actrice est stupéfiante de fraîcheur et de sincérité, à tel point que cela en devient troublant. A certains moments, j'ai eu l'impression de me trouver devant une Jeanne d'Arc de Provence. Le film vaut aussi par la description du mouvement que la visionnaire suscite. Dans la France laïcisée du XXIe siècle, on n'est plus habitué à ces scènes de dévotion, qui décrivent une réalité peu représentée par les médias dominants.

L'intrigue prend la forme d'un polar. Plusieurs mystères entourent la personnalité d'Anna, enfant abandonnée, passée de familles d'accueil en foyers. Et si la réponse se trouvait dans son passé ? Jacques se lance à la recherche de tous ceux qui ont connu la (future) visionnaire. Ses convictions évoluent au cours de l'enquête : il soupçonne une supercherie, mais il est de plus en plus touché par Anna. Et puis, un jour, il découvre un objet qui le ramène à son travail en Syrie. Comment se fait-il que cette enquête canonique le propulse dans son passé journalistique ?

Giannoli déroule le fil de l'intrigue en chapitres, la conclusion étant relativement ouverte. Chacun y trouvera matière à réflexion, même si l'enquête a permis de décrypter certaines énigmes. C'est un très bon film, de "qualité française", visible par les croyants comme par les non-croyants.

10:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 22 février 2018

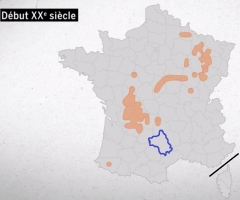

Plan loup : Macron et Philippe font du Hollande

Presque dix mois après l'élection d'Emmanuel Macron, on peut affirmer que son mouvement, censé être transcourant, marche principalement (uniquement ?) sur sa jambe droite, à tel point qu'on peut se demander en quoi un gouvernement nommé par François Fillon (et s'appuyant sur une alliance droite-centre) aurait pu se différencier de la politique menée par Edouard Philippe.

Tel n'est pas le cas de l'attitude face au loup. Le gouvernement semble avoir voulu ménager la chèvre et le chou (ou plutôt la brebis et le loup)... ce qui conduit, de toute façon, à la dégradation inéluctable de la situation des éleveurs extensifs des zones montagneuses. Voici pourquoi.

Le Plan loup, cité par le quotidien Le Monde, estime à 360 le nombre de ces prédateurs présents en France. Or, l'objectif, à court terme, n'est pas la stabilisation de l'effectif, mais son augmentation, puisque le rapport parle de 500 loups d'ici quatre ans, soit une progression d'environ 40 % ! C'est se moquer du monde, alors que la situation est déjà intenable dans certaines zones de pâturage.

Le pire est qu'il est sous-entendu que, si l'on veut assurer la pérennité de l'espèce, c'est un effectif de 2 500 à 5 000 loups qu'il faudrait atteindre ! Cela semble être un objectif à moyen-long terme. Du coup, c'est la survie de l'élevage ovin dans le Sud Aveyron (et même une partie de l'élevage bovin dans le Nord) qui est menacée. Ce plan ne tient pas compte d'un récent rapport de l'INRA, fondé sur une méthode rigoureuse et non sur des préjugés environnementalistes, coupés de la réalité du terrain.

La contrepartie annoncée (des aides à la protection) n'est qu'un affichage, histoire de pouvoir affirmer qu'on ménage les deux parties. Mais le bilan n'est pas neutre. On sait que ne serait-ce que le maintien de l'actuelle population de loups dans les zones d'élevage pourrait, à terme, menacer l'existence de 25 % à 40 % des exploitations, dans un contexte qui est déjà celui d'une déprise agricole. Encore une fois, c'est le monde rural qui risque de trinquer à cause de politiques décidées en haut lieu sous l'influence de lobbys.

Rappelons qu'au milieu du XXe siècle, le loup avait disparu de France métropolitaine. Cinquante ans plus tôt (comme le précise une vidéo du Monde, qui donne un peu trop la parole à une ethnozoologue plutôt favorable au canidé), il était déjà absent de l'Aveyron :

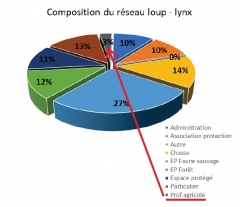

Quoi qu'il en soit, la gestion de ce problème repose sur des observations de terrain. Or, comme on peut le lire dans la version numérique du Plan loup, les agriculteurs ne représentent que 3 % des membres des réseaux de correspondants, contre, par exemple, 10 % pour les associations environnementalistes et 13 % pour les "particuliers"...

Ici et là, il se murmure que nombre d'observateurs (censés être neutres) évitent de transmettre une partie de leurs découvertes, pour empêcher la localisation des meutes de loups et aussi pour minimiser leur présence, pour que le grand public ne s'alarme pas de la forte (et récente) augmentation des effectifs.

Cela permet de comprendre pourquoi une région comme l'Aubrac est désormais touchée. C'est un problème de plus qui va se poser au tout jeune PNR, dont l'objectif principal est de revitaliser la zone en s'appuyant sur la préservation du patrimoine, la valorisation de l'élevage et la promotion du tourisme. Quid du loup là-dedans ? C'est cette ambiguïté qui a sans doute suscité une virulente tribune ("Le loup traumatise la population de l'Aubrac") parue aujourd'hui dans Centre Presse.

Elle est, me semble-t-il, signée par un éleveur du Nord Aveyron, qui reproche à André Valadier (le "papa" du PNR) ses tergiversations. Celui-ci n'a pas osé prendre publiquement position contre la présence du loup. Je pense que c'est d'abord une question de contexte : le PNR n'existant pas encore officiellement (sa naissance devant être annoncée lors du Salon de l'agriculture), son promoteur, qui lui a consacré des années de sa vie, redoute qu'une énième contrariété ne vienne repousser à nouveau cette création tant désirée.

15:02 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, france

Les Très Riches Heures (de cours) du duc d'Auvergne

Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, défraie la chronique avec ses déclarations à l'emporte-pièce tenues lors de cours donnés à l'Ecole de management de Lyon. (Rappelons qu'en théorie, ces cours devaient prendre la forme d'interventions apolitiques...) Mais ce n'est pas tant le fond qui a attiré mon attention que le tarif auquel l'intervenant a été payé. D'après Le Canard enchaîné sorti ce mercredi, une fois que Laurent Wauquiez aura achevé sa série de leçons (composée de 24 heures au total), il recevra 1 900 euros... soit 79 euros de l'heure. Pas mal pour soulager ses aigreurs !

Voilà de quoi mettre du beurre dans les épinards de M. Wauquiez qui, en tant que président de conseil régional, gagne déjà de l'ordre de 5 000 euros par mois. N'étant plus maire, ni vice-président de communauté d'agglomération ni député (merci la loi sur le cumul votée sous la gauche !), il n'a a priori aucun autre revenu, puisque, maître des requêtes au Conseil d'Etat, il s'est (enfin) mis en disponibilité.

Ah, j'oubliais : il s'est fait voter (par "son" conseil régional) une indemnité de séjour (à Lyon, puisqu'il réside officiellement au Puy-en-Velay) de 60 euros par nuit et 15,25 euros par repas. Précisons tout de suite que la mesure est parfaitement légale. Il me semble même qu'il aurait pu demander à disposer d'un logement de fonction, à Lyon. Mais, quand on a dit haut et fort qu'on voulait diminuer les gaspillages d'argent public, c'était difficilement exigible.

Faisons un petit calcul. Admettons qu'en moyenne, sur une année, L. Wauquiez passe deux nuits par semaine à Lyon et y prenne six repas. Cela nous donne une dépense hebdomadaire de 2x60 + 6x15,25 = 211,5 euros. Sur un mois, cela correspond à plus de 800 euros... et cela comble largement la baisse d'indemnité des élus de 10 % votée au début de sa mandature. (Au passage, comme l'ancienne Rhône-Alpes était bien plus peuplée que l'Auvergne, pour les conseillers qui siégeaient autrefois à Clermont, la baisse d'indemnité imposée aux membres de la nouvelle assemblée, celle de la grande région, ne les a pas empêchés de profiter d'une hausse de leurs revenus, puisqu'ils sont désormais conseillers d'une région bien plus peuplée.)

P.S.

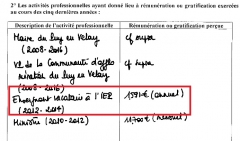

Ce n'est pas la première fois que L. Wauquiez est rémunéré pour une série de cours dans une école prestigieuse. Sa déclaration d'intérêts, publiée sur le site de la HATVP, précise qu'en 2012-2014 (alors qu'il était député, maire et vice-président de communauté d'agglomération...), il a touché deux fois 1 591 euros pour des interventions à l'IEP (sous-entendu Sciences Po Paris) :

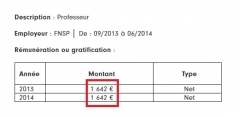

Curieusement, sur le même site, sa fiche nominative ne mentionne pas exactement les mêmes sommes pour son activité rémunérée par la FNSP (Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui gère l'IEP de Paris) :

Il serait tentant d'attribuer cette légère différence à un écart entre les montants bruts et nets. Or, les sommes sont plus élevées sur le second document, qui donne pourtant des montants nets. Quel est ce mystère ?

02:01 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, presse, médias, journalisme

mercredi, 21 février 2018

24H Limit