dimanche, 30 octobre 2016

Mais que lui a-t-elle dit ?

C'est ce que se demandent tous les fans de la série Profilage (qui en est à sa septième saison). Jeudi dernier a été diffusé la seconde partie de l'épisode intitulé "Les adieux", qui a vu la dernière apparition de l'actrice Odile Vuillemin dans le rôle de Chloé Saint-Laurent.

A la fin de l'épisode, à l'aéroport, la psycho-criminologue se jette dans les bras du commandant Rocher et, pendant quelques instants, lui chuchote quelque chose à l'oreille, sans que les téléspectateurs puissent rien entendre. (Techniquement, soit on a coupé l'un des micros ou effacé le son, si cela a été tourné en prise directe, soit, en studio, cette partie du dialogue n'a pas été postsynchronisée.)

En tout cas, les suppositions vont bon train, puisqu'on n'entend que la réponse de Rocher : "Je sais". Alors ? Lui a-t-elle avoué son amour ou bien s'agit-il juste d'un petit jeu entre les deux acteurs ? Commençons par l'une des propositions les plus évidentes :

Ça, c'est si le geste de l'actrice (qui revient sur ses pas alors que Chloé et Rocher s'étaient déjà dit au revoir) est improvisé :

Cela pourrait être un propos plus intime :

Et pourquoi pas une blague ?

Ça, c'est ce que pensent nombre de fans de la série :

Terminons par la solution la plus simple, une sorte de pied-de-nez à l'emballement "buzzesque" :

00:07 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité

vendredi, 28 octobre 2016

"Le Canard enchaîné" en bande dessinée

Il y a quelques semaines est sorti aux éditions des Arènes un ouvrage intitulé L'incroyable histoire du Canard enchaîné. Les auteurs (Didier Convard et Pascal Magnat) ne sont pas membres de l'équipe de l'hebdomadaire satirique, mais ils en sont des sympathisants. Et comme cette année, on célèbre le "centenaire bis" de la naissance du journal, l'occasion était belle.

Le début rappelle à ceux qui l'ignoreraient que Le Canard est né deux fois, la première version, créée en 1915, n'ayant pas connu le succès. Pourtant, dès le début, les journalistes ont pour ambition de dénoncer les mensonges de la mauvaise presse, au service de la propagande de guerre. C'est aussi l'occasion de mettre un visage sur des noms qui soit figurent encore en page 7 du journal, soit sont régulièrement cités lorsqu'il est question de son passé.

Je vous laisse goûter le jeu de mots qui orne l'une des vignettes. Le style du dessin est classique, même si les auteurs ne s'interdisent pas, de temps en temps, un peu de fantaisie. Dans cette histoire, notre guide est un canard qui parle... et qui a même la langue bien pendue.

Ce livre n'est toutefois pas une hagiographie. Il ne cache pas l'aveuglement dont l'hebdomadaire a fait preuve face à la montée du nazisme. Il fait aussi le bilan du comportements de ses rédacteurs et dessinateurs pendant la Seconde guerre mondiale. Tous n'ont pas été honorables.

La lecture est globalement instructive. La vie du journal suit celle du pays. Certaines anecdotes sont peu connues, comme le cas de ce concurrent marseillais, nommé Le Merle blanc, qui avait un temps débauché une partie de l'équipe du Canard. Il est aussi question de la tentative de meurtre dont Léon Blum fut la cible, en février 1936, et de l'histoire du numéro imprimé à Londres, pendant la Seconde guerre mondiale.

En 1944, le journal reparut mais connut des temps difficiles. Sa dernière mue intervint avec la Ve République. L'hebdomadaire développe les enquêtes et se pose en organe d'opposition au pouvoir gaulliste, qui le lit avec attention.

C'est la Une du 4 juin 1958, une de celles qui sont reproduites dans l'ouvrage. Mais la période gaulliste a été surtout marquée par la chronique "La Cour" (par Ribaud et Moisan), qui associait langage relevé et dessin chiadé pour brosser un tableau satirique du nouveau régime.

A partir des successeurs de de Gaulle, l'histoire prend la forme de vignettes, qui toutes évoquent une "affaire" dans laquelle des puissants ont trempé. Gauche et droite n'en sortent pas grandis et l'on peut se désoler que la chronique de la Ve République puisse se limiter à une série de scandales. C'est néanmoins un rappel salutaire, qui permet de prendre du recul par rapport à notre époque.

A la fin, le ton en général enjoué se fait chagrin, avec la liste des morts successives de collaborateurs victimes de l'âge ou d'un accident. Il devient même grave avec le rappel des récentes tueries parisiennes, de janvier et novembre 2015 :

Notez le choix des couleurs : le noir associé au rouge, avec du blanc, comme sur le drapeau à croix gammée.

Malgré les drames, malgré la médiocrité de notre personnel politique, malgré l'arrogance des riches, les auteurs ont voulu terminer sur une note d'humour, cette arme si utile pour ridiculiser les puissants.

P.S.

Dans ce travail de grande qualité, il me semble avoir repéré deux petites erreurs : page 126 une confusion entre Gérard et Philippe de Villiers ; page 133 une autre confusion, entre millions et milliards à propos de l'affaire des frégates de Taïwan.

23:41 Publié dans Histoire, Livre, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, bd, bande dessinée, politique, société, livres

Jack Reacher : never go back

Matt Damon Tom Cruise est de retour en ancien Marine, véritable machine à tuer qui trace sa route sans garder la moindre attache. Qu'est-ce qui le pousse à s'arrêter ? L'injustice. Jack n'aime pas les méchants. Et il aime les gentils. Ça tombe bien, parce qu'il arrive des bricoles à Susan Turner, qui occupe le poste qui fut jadis celui de Jack. Serait-elle victime d'un complot ? Ni une ni deux Denzel Washington Tom Cruise se porte à son secours... avec ses méthodes quelque peu cavalières. (Quoi de plus normal pour un chevalier servant ?)

L'originalité de l'intrigue est que, dans le même temps, le héros découvre qu'il pourrait être le père d'une adolescente "désaxée", dont la mère peine à se sortir de la drogue. Pour nous éviter de trop cogiter, les scénaristes ont eu l'idée de fusionner les deux histoires. Du coup, voilà Bruce Willis Tom Cruise chargé d'une gonzesse et d'une gamine, alors qu'ils sont poursuivis par de redoutables tueurs.

On s'attache vite à cet étrange trio, composé d'un ancien commando limite autiste, d'une militaire féministe (super bien gaulée) et d'une adolescente en pleine crise, voleuse de surcroît. Evidemment, leurs défauts vont devenir des qualités et ceux que le destin a rapprochés vont apprendre à se connaître. Cela donne de bonnes scènes comiques, qui transportent les deux officiers expérimentés (et célibataires) dans un monde qu'il ne maîtrisent pas du tout : celui de la parenté. De surcroît, la jeune Samantha (Danika Yarosh, très bien) semble avoir hérité de la personnalité de son père présumé.

Une autre qualité de l'intrigue est la dénonciation du comportement de certains officiers et des contractuels de l'armée (ici en Afghanistan). Ensemble, ils constituent d'impitoyable adversaires, auxquels bien sûr Liam Neeson Tom Cruise va faire rendre gorge, au terme d'une enfilade de poursuites et de bagarres. D'un point de vue technique, c'est très bien fichu (avec un superbe final à La Nouvelle-Orléans)... et l'on a visiblement ciblé un public pas super bien doté en terme de neurones : une grande partie des rebondissements est hyper prévisible. Cela n'empêche pas de passer un bon moment.

00:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 27 octobre 2016

La Fille du train

Ce polar est l'adaptation d'un roman de Paula Hawkins (que je n'ai pas lu). Il bénéficie d'une distribution très attrayante, surtout du côté féminin. L'intrigue tourne autour de trois femmes, dont on découvre progressivement les liens qui les unissent, parfois à leur insu. Au départ, on les voit par le regard de l'une d'entre elle, Rachel, l'héroïne alcoolique (Emily Blunt, très convaincante par son jeu, mal hélas pas très bien doublée en français). Chaque matin de la semaine, celle-ci prend le train qui la mène de sa banlieue à New York. Elle a pris l'habitude, à l'aller comme au retour, de s'installer du côté du train qui longe un lotissement, dont elle observe les maisons et leurs occupants. Deux attirent son attention : une superbe jeune femme et, à deux bâtiments de là, l'occupante d'une maison qu'elle connaît bien.

Il faut tout de suite dire qu'une partie de l'histoire est filmée en caméra subjective (accompagnée d'une voix off). On voit donc par les yeux de Rachel, parfois embrumés par les vapeurs d'alcool. C'est d'ailleurs l'une des originalités de l'intrigue, qui place en son centre une femme ravagée par la boisson, pour une raison qu'on finit par découvrir. Notons qu'une autre partie de l'histoire nous est montrée du point de vue de Megan, la nymphomane. Evidemment, les visions des deux jeunes femmes ne sont pas identiques.

Mais là ne réside pas le véritable suspense. Un soir, l'une des femmes disparaît. Rachel pense savoir pourquoi, en raison d'un détail qu'elle a perçu lors d'un passage du train. S'enclenche alors une double enquête, celle de la police, qui suspecte d'ailleurs Rachel, et celle de l'alcoolique, qui a presque tout oublié de la nuit fatidique, celle qui a vu la disparition de Megan.

L'intrigue prend la forme d'un puzzle, parce qu'on nous propose les regards de personnages différents et parce que le scénario est conçu sur la base des retours en arrière. Par petites touches, on nous fait découvrir ce qui s'est passé il y a six mois, quatre mois, deux mois, sept jours... pas forcément dans le "bon" ordre, mais à des moments opportuns. Le trajet en train qu'emprunte Rachel est lui-même un retour en arrière quotidien, retour vers son travail et vers sa vie passée. Il faut parfois un peu s'accrocher, mais, franchement, ça le mérite.

Au niveau de l'interprétation, Emily Blunt est bien accompagnée par Rebecca Ferguson (révélée par Mission impossible 5) et Haley Bennett (vue récemment dans Les 7 Mercenaires). Du côté des messieurs, on peut signaler Luke Evans (le plaisir de ces dames) et Justin Theroux. Dans les seconds rôles, on remarque la présence d'Allison Janney et de Lisa Kudrow (Oui ! Phoebe !).

Ajoutons pour terminer que le film a été réalisé par Tate Taylor, à qui l'on doit La Couleur des sentiments et Get on up. Il nous a bricolé un bon divertissement, qui vaut mieux que ce que la critique en a dit.

17:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 26 octobre 2016

Kubo et l'armure magique

Je n'avais pas du tout entendu parler de la sortie de ce film d'animation américain. Quand j'ai appris qu'il était produit par le studio auquel on doit Coraline et Les Boxtrolls, j'ai tenté ma chance... et j'ai eu raison.

La première remarque que l'on peut faire est que, sur la forme, Disney-Pixar a désormais un rival de poids, qui confirme film après film la qualité de son travail. Dès le début, on est saisi par cette scène de navigation en pleine mer d'une mère et de son enfant, par une nuit de tempête. La suite n'est pas moins jolie, avec des plans magnifiques qui font notamment intervenir une guenon, dont l'apparence et les mouvements ont été particulièrement soignés.

Mais c'est au niveau des pliages (numériques, ici) que la virtuosité de l'animation est la plus criante. Le film est un vibrant hommage à l'origami, érigé en art au pays du soleil levant. Kubo devient rapidement un maître du pliage (à distance), d'abord quand il se produit en public avec ses contes animés, ensuite quand il met son pouvoir au service de sa quête. L'intrigue elle-même s'inspire des traditions japonaises (en particulier celle des samouraïs) et la mêle à l'univers des mangas : le jeune héros est à la recherche des pièces d'une armure (ce qui n'est pas sans rappeler Les Chevaliers du Zodiaque) et, vers la fin, il doit combattre un dragon maléfique. Fort heureusement, l'aspect traditionnel l'emporte sur les références au dessin animé industriel.

Nous voilà donc plongé dans un étourdissant roman d'aventures. Le garçon, qui a perdu ses parents, doit contrer les ambitions de son grand-père et de ses tantes, de véritables sorcières. Il va s'appuyer sur une drôle d'équipe, composée d'un samouraï de papier (muet, mais très expressif), d'une guenon magicienne et d'un soldat-scarabée gaffeur. Cet attelage hétéroclite ne va pas se former sans heurts, ce qui est source de nombre de gags savoureux.

L'action est très rythmée, la musique entraînante. On ne s'ennuie pas un instant. Et si certaines scènes sont de prime abord violentes, on a pris soin d'en ôter ce qui pourrait choquer des yeux innocents : la mort de personnages (bons comme méchants) n'est jamais montrée crûment. Soit elle fait l'objet d'une ellipse, soit elle est enrobée dans un effet visuel qui l'euphémise.

La salle où j'ai vu le film était pleine. Adultes comme enfants ont visiblement adoré !

22:44 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Odyssée

Il est des films qu'il vaut mieux aller voir avant d'avoir lu ou entendu les critiques professionnels, tant ceux-ci sont parfois de mauvaise foi ou ont le regard faussé par d'énormes œillères. L'émission de dimanche dernier du "Masque et la plume", consacrée au cinéma, en a été une bonne illustration. L'Odyssée a ouvert le bal, à la quatrième minute (après le courrier des lecteurs), jusqu'à la dixième. De la présentation de Jérôme Garcin à l'intervention de Pierre Murat, l'émission a accumulé les erreurs voire les contre-vérités à propos du film.

Commençons par l'animateur de l'émission, qu'on a connu plus inspiré. Sa détestation du film le conduit à commettre plusieurs approximations. Non, l'histoire ne commence pas lorsque Cousteau quitte la Marine nationale, mais avant. Il faut un petit moment pour en arriver là. Ce n'est pas non plus dès le début qu'on le voit porter le bonnet rouge (auquel on l'a par la suite identifié), mais bien plus tard dans l'histoire. Même chose pour l'achat de la Calypso, qui n'intervient qu'à l'issue d'un long processus. Quant à la fin, elle ne survient pas à la mort de l'un des fils, mais plus tard.

Xavier Leherpeur n'a pas fait preuve de plus de clairvoyance. Il a affirmé que la mort de Philippe constitue le noyau de l'intrigue et que le père et le fils ne se sont jamais réconciliés. C'est doublement faux. Si la mort du fils est l'un des moments-clés de l'histoire, c'est la relation du père avec l'ensemble des membres de la famille qui sert de base à l'intrigue. Et là, contrairement à ce que les critiques ont affirmé (notamment Danièle Heymann), on n'est pas du tout dans l'hagiographie. Le film dépeint en Cousteau un homme certes ingénieux et entreprenant, mais aussi profondément égoïste... et menteur. Le portrait est donc en nuances et c'est peut-être ce qui n'a pas plu à certains, qui auraient voulu que l'océanographe soit descendu en flèche.

Quant au personnage de l'épouse, il est bien interprété par Audrey Tautou, qui est bien meilleure que ce que les critiques en ont dit. Ils n'ont pas pris de recul vis-à-vis du personnage qu'elle incarne. L'actrice s'est fondue dans le rôle de cette femme d'abord passionnément amoureuse puis de plus en plus désabusée, à laquelle il ne reste que la Calypso et les voyages.

Autre point sur lequel porte la mauvaise foi des critiques : la qualité des images. Celle-ci est quand même reconnue par Danièle Heymann, qui contredit peut-être involontairement celui qui avait parlé juste avant elle. C'est bien filmé et les séquences aquatiques sont particulièrement réussies. Au début, il y a la découverte de merveilles sous-marines, avec un superbe effet lumineux. Plus loin, il y a (avec Pierre Niney) la séquence des requins, très attendue et qui ne déçoit pas. N'oublions pas non plus les scènes avec les baleines, qui, sur un grand écran, sont un véritable enchantement. C'est l'une des grandes qualités de ce film : consacré à un cinéaste de la mer, il est lui-même un hommage à ce monde magnifique menacé par les activités humaines.

Il convient de revenir aussi sur la distribution. Lambert Wilson est excellent dans le rôle principal. Même si, pour ceux qui ont connu le vrai Cousteau (par écrans interposés), il est évident que l'acteur n'est pas "JYC", il nous fait croire à son personnage. Surtout, il nous fait comprendre que l'homme était pétri de contradictions : c'était incontestablement un amoureux de la mer, et un inventeur, mais il avait soif de reconnaissance. Pour atteindre ses objectifs, l'ancien officier de marine était prêt à bien des accommodements, ce que le film montre parfaitement.

Les critiques du Masque se sont montrés là encore malhonnêtes (ou ignorants) en se gaussant du mauvais accent pris par Lambert Wilson, dont personne n'ignore qu'il maîtrise la langue de Theresa May à la perfection. Mais, tel n'était pas le cas de Jacques-Yves Cousteau. Si celui-ci s'exprimait sans difficulté en anglais, c'était avec un accent déplorable, ainsi qu'on peut le constater ici ou encore là (lors de son passage au Late Night with David Letterman, en 1990).

Notons que les seconds rôles sont eux aussi très bons. Je vais en étonner certains, mais j'ai été agréablement surpris par la prestation de Pierre MNiney, qui nous livre là une excellente composition. Il est vrai que le costume du fils rebelle et charmeur semble taillé pour lui. La scène de l'engueulade père/fils dans un bar-restaurant américain est remarquable, avec, de surcroît, un jeu sur les reflets.

Bref, nous sommes en présence d'un film grand public de qualité, victime d'un incompréhensible acharnement de la critique, chez laquelle les apriori idéologiques voisinent avec un poil d'incompétence.

PS

Si l'on voulait vraiment critiquer le scénario sur le fond, il faudrait lui reprocher les choix opérés dans les époques de la vie de Cousteau. Ainsi, comme l'intrigue démarre en 1948, on évite de parler de la période de la guerre (et de son frère aîné, furieusement antisémite et pro-nazi). A l'opposé, l'histoire s'arrête avant que la seconde famille de Cousteau ne prenne une part importante. (Aujourd'hui, c'est la deuxième épouse qui dirige la Fondation Cousteau et la Cousteau Society.)

00:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 25 octobre 2016

Agent Carter

La chaîne de télévision TMC vient de commencer la diffusion en France de la série Agent Carter, dont l'action se déroule juste après la Seconde guerre mondiale, dans l'univers Marvel. L'héroïne est Peggy Carter, la petite amie de Captain America, à l'époque décédé (en réalité congelé dans les eaux arctiques).

L'originalité de cette série est son aspect féministe avant-gardiste. L'héroïne est une femme d'action, rompue aux sports de combat comme à certaines techniques d'espionnage. Elle n'est pas sans charme non plus. Elle est interprétée par Hayley Atwell, déjà vue dans ce rôle dans les films qui tournent autour de Captain America ou des Avengers. Il y a une dizaine d'années, elle s'est fait connaître dans Le Rêve de Cassandre, de Woody Allen.

Autour d'elle, la production a réuni une galerie de personnages assez attachants. Il y a d'abord ceux qui font écho à l'univers Marvel : l'industriel Howard Stark (le père -et précurseur- de Tony, futur Iron Man) et son majordome-homme-à-tout-faire Jarvis (excellemment interprété par James D'Arcy) :

Ces hommes-là ont une grande estime pour Peggy Carter, au contraire de la plupart de ses collègues de l'agence SSR, qui voudraient la cantonner à du travail administratif. L'intrigue est très bien conçue puisque l'héroïne mène en fait ses enquêtes dans le dos de ses collègues, tout en profitant de leurs préjugés machistes. Cela donne lieu à plusieurs scènes savoureuses. Un de ses collègues sort du lot : le handicapé, revenu de la guerre avec une jambe en moins et qui semble "en pincer" pour Peggy. Le sérieux qu'il met dans son travail pourrait néanmoins gêner l'héroïne, tout comme l'action du principal agent masculin, un beau gosse arrogant qui n'hésite pas à user de ses poings :

Dans tout bonne histoire, il faut des méchants réussis. C'est le cas ici, avec les mystérieux tueurs professionnels, amputés du larynx, liés à cet insaisissable ennemi nommé Léviathan.

L'ambiance est donc à l'espionnage et à l'innovation technologique, ce qui n'est pas sans rappeler une autre série (futuriste celle-là), Fringe. Mais l'essentiel des références évoque plutôt les films noirs des années 1940-1950. Cette atmosphère, bien rendue par la photographie (très soignée), ajoutée aux détails concernant la vie quotidienne des femmes de l'époque, contribue à faire d'Agent Carter une très bonne surprise.

13:58 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision

lundi, 24 octobre 2016

Le logo du futur PNR Aubrac

Le projet de parc interrégional est bien avancé. On peut même dire qu'il est quasiment bouclé. Il reste quelques démarches à accomplir... et à choisir son logo. J'ai appris cela en lisant Centre Presse aujourd'hui. Ce choix est l'objet d'une consultation populaire, par internet... comme quoi la mise en valeur du patrimoine emprunte parfois les chemins de la modernité. Sur le site du PNR, on peut visualiser en détail les quatre propositions que voici :

Chacune porte un numéro, plus précisément une lettre (A, B, C ou D). Voici comment les nommer :

Autant le dire tout de suite : j'élimine d'entrée la proposition C, sur laquelle ne figure pas la vache Aubrac. Il est pour moi impensable de communiquer sur le territoire sans faire mention de l'animal qui en est devenu emblématique.

Il reste les propositions A, B et D qui, en plus de la vache, comportent une représentation d'un buron. Je rejette la proposition D parce qu'elle semble n'associer le territoire qu'à la saison hivernale (avec la référence à la neige), même si la présence de la fenêtre sur le bâtiment est un plus.

Il ne nous reste plus qu'à choisir entre les propositions A et B. Toutes deux sont dotées d'un arbre en plus des autres symboles. C'est important, dans la mesure où le PNR (sans être un conservatoire comme les parcs nationaux) va permettre de préserver la biodiversité. De surcroît, le tourisme ne doit pas compter que sur la neige (sans quoi il serait bien dépourvu). Il me semble d'ailleurs que la (future) charte du parc intègrera la notion de "tourisme des quatre saisons".

Je retiens finalement la proposition A, en raison de la présence de chemins. C'est un signe d'ouverture, preuve que le territoire a vocation à rester en relation avec l'extérieur. Cela peut aussi être vu comme une référence aux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui, si je ne m'abuse, sont empruntés par environ 20 000 personnes chaque année dans l'Aveyron. Exit donc la proposition B :

And the winner is :

21:18 Publié dans Aveyron, mon amour | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, environnement, nature, société, actualite, occitanie, agriculture, écologie

Le Teckel

Au cinéma comme dans le théâtre classique, il existe deux types d'auteurs. A Pierre Corneille qui peignait les humains tels qu'ils pouvaient être, lorsqu'ils se dépassaient, s'opposait Jean Racine, qui les représentait minés par leurs passions ou leurs petitesses. Dans le cinéma contemporain règnent les Pierre Corneille, soit qu'ils mettent en valeur les aspects positifs de leurs personnages, soit qu'ils les fassent évoluer vers le meilleur. Tel n'est pas Todd Solondz, qui aime bien remuer la merde mettre en exergue la noirceur de l'humanité. Ici, c'est la vie d'un chien (plus exactement d'une chienne) qui est le prétexte à ses observations.

L'introduction se contente de montrer celui qui est peut-être le premier propriétaire du teckel en train de l'abandonner. La chienne n'est pas jolie, mais elle a une bonne bouille... et qu'est-ce qu'elle semble docile ! Un mec très riche et qui croit tout savoir décide d'en faire cadeau à son fils unique, qui se remet doucement d'un cancer.

Cela donne la meilleure des quatre historiettes qui composent ce film. L'humour sardonique de Solondz y est très présent. Je recommande tout particulièrement le moment où la mère (Julie Delpy, parfaite) tente de justifier auprès de son fils la stérilisation du teckel. Elle lui raconte l'histoire de "Croissant" (en français dans le texte), la chienne qu'elle avait quand elle était petite. Je me garderai bien de narrer le sort qu'a connu la pauvre bête (dont le nom n'a pas été choisi au hasard...). Tout ce que je peux dire est que cette scène éminemment burlesque a suscité un sacré malaise dans la salle de l'Utopia l'American Cosmograph de Toulouse où je l'ai vue. Il y avait certes un public de connaisseurs, mais il me semble qu'une partie de l'assistance ne savait pas trop à quoi s'attendre... Notons que cette séquence met en scène l'un des mantras de l'oeuvre de Solondz : les difficultés de communication entre parents et enfants... et la tendance des premiers à ne pas agir en conformité avec les règles qu'ils édictent pour les seconds. Les amateurs se réjouiront aussi de l'humour scatologique. Moi, j'ai kiffé !

La qualité chute avec la deuxième histoire. De nouveau abandonnée, la chienne est sauvée par une assistante-vétérinaire un peu à côté de ses pompes (très bien interprétée par Greta Gerwig, l'une des égéries du cinéma indépendant états-unien). Notre teckel vedette va enrichir sa connaissance de l'humanité au contact d'un drogué et d'un couple consanguin. Ici Solondz nous montre l'Amérique (blanche) d'en-bas (du plafond), qu'on n'a aucune envie de rencontrer.

Un interlude nous mène dans une université de seconde zone, où officie un scénariste has-been, incarné par Danny de Vito. Là, je pense qu'il y a une part d'autobiographie. Solondz, qui a réalisé peu de films et n'a pas retiré beaucoup d'argent de son activité de cinéaste, a sans doute dû accepter certaines tâches "alimentaires" pour survivre. Cette histoire dresse un portrait pathétique aussi bien du scénariste, enseignant médiocre, que des étudiants en cinéma, gosses de bourges prétentieux et creux. La chute, inattendue, est excellente !

L'intensité remonte avec la dernière histoire, celle d'une grand-mère malade (et riche) qui reçoit sa petite-fille nécessiteuse (et conne). La mamie s'est attachée au teckel... davantage même qu'aux membres de sa famille. On retrouve l'humour sardonique de Solondz, teinté d'un peu de tendresse pour la vieille dame (qui n'a pas eu la vie si heureuse) et la jeunette, bien servie par la comédienne (Zosia Mamet, un nom à retenir). J'ai particulièrement aimé l'accueil que réserve la grand-mère à la donzelle accompagnée de son artiste de copain : à leur bonjour elle répond en réclamant sa potion anti-diarrhéique à son auxiliaire de vie ! Et je ne vous raconte pas la fin, qui en a fait bondir plus d'un-e dans la salle !

Le tout se conclut sur un clin d'oeil... et un aboiement de teckel !

Ce n'est pas le meilleur film de Solondz, mais c'est plus réussi que le précédent, Dark Horse.

01:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 23 octobre 2016

Ma Vie de courgette

Courgette est le surnom du héros de ce film d'animation, un petit garçon prénommé Icare, qui entretient une relation fusionnelle avec le cerf-volant qu'il a construit (sans doute pour pallier l'absence de son père). C'est aussi un dessinateur. Il utilise ses facultés d'imagination pour transcender un quotidien pas tout rose.

Pour une raison que je ne révèlerai pas, Courgette se retrouve dans un orphelinat un peu spécial, où il va côtoyer d'autres enfants "en difficulté". Simon est le petit caïd de la bande. C'est aussi un enfant de drogués. Une des filles a été violée par son père, une autre a vu son géniteur trucider sa mère (avant qu'il ne se suicide), une troisième a été abandonnée...

Présenté comme cela, ça donne l'impression que l'intrigue est sinistre. Eh bien très peu, en fait. Certes, au départ, les gamins sont malheureux. Mais la plupart des choses sont dites avec les mots des enfants et certaines scènes sont émaillées d'humour. (Ah, la question du zizi qui explose !...) Les adultes qui s'occupent d'eux au foyer sont très attentionnés et la situation des personnages évolue. (Sur le fond, ça m'a un peu rappelé Ma Maman est en Amérique.)

La technique d'animation est celle du "stop-motion", qui implique une grande minutie (et beaucoup de patience). C'est réussi, à la fois vraisemblable dans les mouvements et joli à l'écran... et c'est visible par les petits comme par les grands. Dans la salle où je l'ai vu, les enfants ont été captivés pendant les 65 minutes de la projection.

PS

Le dossier de presse mis en ligne par la société de production est très intéressant.

22:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 22 octobre 2016

Fuocoammare

Voici donc ce documentaire italien, Ours d'or au dernier festival de Berlin, issu de plusieurs mois de tournage sur l'île de Lampedusa, située entre les côtes siciliennes, tunisiennes et libyennes et actuellement principale porte d'entrée des migrants sur le continent européen :

Sans aucun commentaire (mais pas sans point de vue), le réalisateur Gianfranco Rosi croise les vies en apparence séparées d'une famille de pêcheurs (la grand-mère, le père et le fils), d'un animateur radio, d'un médecin, d'un plongeur, de militaires italiens et de migrants africains. Le travail de montage est soigné, à tel point que l'on ne s'ennuie pas en 1h45.

Que montre le réalisateur ? Que les habitants de l'île sont assez pauvres. Certes, ils vivent dans leur maison (pas luxueuse), mais le produit de la pêche contribue à agrémenter un quotidien très frugal. Pour les jeunes, l'avenir n'est pas reluisant, alors que la vie sur place, au contact de la nature, peut s'avérer passionnante. L'auteur a eu la chance de rencontrer Samuele, un gamin qui s'exprime parfois comme un adulte, mais qui semble perdu dans ce drôle de monde. Sa plus belle réalisation est la construction d'un lance-pierre, qui devient une arme contre des cactus, des animaux... et peut-être un bus transportant des migrants. Le garçon n'est pas encore très à l'aise sur un bateau... et son travail scolaire semble très laborieux. Ça et les problèmes qu'il rencontre à son œil gauche ont sans doute contribué à le faire mûrir un peu trop vite.

De leur côté, les militaires et les humanitaires qui tentent de gérer les flots de migrants sont moins causants. On note leur souci de traiter ceux-ci avec respect. On remarque surtout la crainte bactériologique qu'inspire l'arrivée de masses humaines issues d'un autre continent.

Un coup de projecteur est donné sur l'action d'un médecin, que l'on voit commenter la répartition des "passagers" sur l'un des bateaux de fortune. De la somme versée (1 500, 1 000 ou 800 dollars) dépend la place occupée sur le navire... et parfois la survie. Très dures sont les images des cadavres morts asphyxiés dans la cale d'une de ces embarcations.

Ceci dit, il ne faut pas attendre davantage de réflexion sur le sujet. On est dans le ressenti. Aucune image ne nous est proposée d'éventuels passeurs. Aucun des propos enregistrés ne fait allusion à ce douteux commerce, ce qui évite de poser la question de responsabilités africaines.

Si l'on accepte ces limites, on peut profiter pleinement de ce documentaire militant (qui n'est pas sans rappeler la fiction Mediterranea), bien filmé, qui propose des images parfois très belles d'une île restée un peu sauvage et sur les rives de laquelle se produisent bien des drames...

PS

Le dossier de presse, disponible sur le site du distributeur, est intéressant.

21:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 21 octobre 2016

Deepwater

C'est à Peter Berg (réalisateur, entre autres, du Royaume) qu'a été confiée la mise en scène de cette reconstitution de la catastrophe de 2010, provoquée par l'explosion de la plateforme pétrolière de BP (nommée Deepwater Horizon), en plein golfe du Mexique. Le film est centré (surtout) sur les hommes et (un peu) sur les femmes qui ont été directement touchés par la catastrophe. L'aspect écologique passe au second plan.

Les responsabilités des dirigeants de BP n'en sont pas moins directement pointées. C'est John Malkovich qui est chargé d'incarner le "méchant", le cadre supérieur âpre au gain, qui préfère se voiler la face si cela lui permet de réaliser des économies sur la sécurité. Face à lui se trouvent (principalement) deux employés de l'entreprise de forage sous-traitante de BP. Ils sont interprétés par Kurt Russel (impressionnant... et méconnaissable) et Mark Wahlberg.

Sur la plateforme (qui "flotte" sur l'eau !), ils sont entourés par une pléiade de seconds rôles, tous très bons. On note la volonté de mettre en valeur les métiers manuels (et ceux qui les exercent). Il y a un aspect documentaire dans l'intrigue, qui n'est pas déplaisant.

Le début met en place le "dispositif". On découvre la famille de Mike, avec sa ravissante épouse et sa fille futée. Cela donne lieu à une scène métaphorique (vue pour l'essentiel dans la bande annonce), avec une bouteille de boisson gazeuse. La gamine est formidable. On nous donne aussi un aperçu de la vie quotidienne du principal personnage féminin.

La suite fait monter la tension. On comprend que, sur la plateforme (partiellement reconstruite pour les besoins du film), les relations humaines sont parfois tendues, même si les gars aiment déconner. Mais, surtout, petit à petit, on sent la catastrophe se rapprocher.

L'intrigue suit donc le schéma classique des films du même genre. On pense évidemment à Titanic, la plateforme étant une sorte de gigantesque bateau qui va s'échouer en mer. On pense aussi à La Tour infernale, l'un des enjeux de l'histoire étant le sauvetage des employés , qui tentent d'échapper à un gigantesque incendie.

C'est bien filmé, spectaculaire à souhait, même si je trouve que plusieurs scènes d'explosion manquent de clarté. Peter Berg est un habile faiseur mais pas un génie. De surcroît, il nous laisse un peu sur notre faim. Le film dure à peine plus d'1h40, alors que les scènes d'exposition occupent toute la première partie. Alors, même si la suite est plutôt bien fichue, les amateurs d'action seront un peu déçus. On pourrait aussi regretter certains stéréotypes dans la représentation des personnages masculins (forcément virils) et féminins (forcément fragiles).

Bref, c'est un honnête divertissement, mais le film ne restera pas dans les annales.

12:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 19 octobre 2016

Brice 3

Jean Dujardin revient dans le rôle qui l'a révélé jadis, quand il faisait partie des "Nous Ç Nous". Le risque était que cette suite ne se justifie en rien. Le début nous replonge dans un univers familier, le moindre objet de la vie quotidienne du héros étant "bricisé". C'est mignon, mais cela a un air de déjà-vu. Auparavant, on nous a servi une séquence tournée en haute montagne, où l'esprit de dérision vient "casser" ce qui pourrait paraître sublime.

On a donc l'occasion de sourire, voire de rire. Et pourtant, ce début a nourri mes inquiétudes. Le rythme n'est pas maîtrisé avec, notamment, certains "blancs", qu'un montage un peu plus rigoureux aurait dû effacer.

Deux moments sont vraiment drôles : la venue de touristes asiatiques (à Nice) et la rencontre d'une bande de vrais surfeurs (sur la côte Atlantique). Elles permettent de mettre en valeur le côté pathétique du personnage de Brice. De surcroît, le méchant chef des surfeurs est incarné par Alban Lenoir (vu dans Antigang et Un Français), à propos duquel le générique de fin précise qu'il a pris six kilos de muscles en un temps record. On a donc soigné le casting, avec une brochette de mecs très baraqués et des wagons de bombasses en bikini, aux côtés des surfeurs comme dans le Pacifique.

Par contre, les retrouvailles entre Brice et Igor d'Hossegor sont complètement ratées. L'évolution ultérieure du personnage ne suscite pas davantage d'intérêt, Bruno Salomone étant hélas cantonné au rôle de faire-valoir. La partition de Clovis Cornillac est plus savoureuse. Le seul ami de Brice, à l'abondante pilosité, s'est mué en défenseur des autochtones contre le bétonnage touristique d'une île. (Ici ou là, quelques propos incidents ont une portée politique.) Si Cornillac est très convaincant en chevelu militant, la représentation des indigènes est cependant caricaturale au possible.

A partir du moment où les principaux personnages se retrouvent sur l'île, l'intrigue gagne en densité. Brice, "le roi de la casse", va découvrir l'existence d'un monde merveilleux... ainsi que d'un sérieux concurrent que, pour une raison que je ne peux pas révéler, il ne sait trop comment affronter. Le tournoi "Kasse contre Kasse" promet d'être un sommet... et il donne effectivement lieu à l'une des bonnes séquences du film, l'enjeu étant de trouver la faille de l'adversaire.

Mais l'intrigue est elle-même une gigantesque "kasse", qui tourne autour du personnage du narrateur, un vieillard à moitié sénile qui s'inspire visiblement de Little Big Man. Je suis sorti de là plutôt satisfait, mais pas franchement enchanté. Si le film contient quelques perles, il n'est pas suffisamment abouti. Quoi qu'il en soit, ne quittez pas la salle trop vite : le générique de fin est truffé de blagues, au sein desquelles se cache, parfois, une référence érudite.

P.S.

Signalons un aspect particulièrement déplaisant : l'omniprésence de marques publicitaires à l'écran. On s'attend bien sûr à rencontrer la célèbre virgule, mais, des produits d'hygiène à l'alimentation en passant par les objets technologiques, on n'échappe pas à la publicité déguisée.

22:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 16 octobre 2016

Les Pépites

Le titre désigne des enfants cambodgiens, voués à travailler dans une décharge dans la banlieue de Phnom Penh (au Cambodge), et qui ont été "sauvés" par un couple de Français, Christian et Marie-France des Pallières. Une coïncidence malheureuse veut que le film sorte quelques semaines à peine après le décès de Christian, auquel est donc ici rendu un hommage posthume.

Le matériau cinématographique dont est constitué le film est assez varié. Il mêle des images d'un précédent documentaire (diffusé sur France 5) à d'autres plus récentes, tournées pour ce long-métrage (et de meilleure qualité plastique). S'y ajoutent des extraits de films familiaux anciens (sur le début des pérégrinations du couple) et d'autres, plus récents, visiblement tournés en caméra numérique. L'ensemble, disparate, est finalement très intéressant. Le réalisateur Xavier de Lausanne semble avoir été très soucieux de la qualité de l'image.

Dès le début, on est frappé par certaines images atroces, celles d'enfants, parfois très jeunes, évoluant dans cette décharge boueuse, sans aucune protection pour le visage, les mains ni les pieds. Beaucoup en ont été marqués à vie, malgré la sortie du cauchemar. Quand on nous livre leur témoignage, on est sidéré par la violence qu'ils ont endurée. Ce sont des victimes secondaires du génocide cambodgien (perpétré par les Khmers rouges) : la cellule familiale en est sortie anéantie, les parents adoptant des comportements indignes, y compris (surtout ?) ceux qui avaient eux-mêmes été victimes de violences. Quand ils ne sont pas abandonnés, les enfants sont donc régulièrement frappés (avec toutes sortes d'objets), certains ont même été vendus...

Fort heureusement, ces scènes à peines soutenables sont entrecoupées de moments plus apaisants, voire joyeux. Au début, on découvre le parcours atypique de la famille des Pallières, dont la demeure a été incendiée pendant la Seconde guerre mondiale. La précarité de la vie, qui au départ a pu être une faiblesse, est devenue une force pour ce couple de routards, parti sur les chemins d'Europe puis d'Asie, des chansons plein la tête.

On pourrait les prendre pour des soixante-huitards attardés, mais ils sont d'abord motivés par une intense foi chrétienne, un aspect de leur personnalité sur laquelle le film demeure silencieux. C'est dommage, parce que cela permet de mieux comprendre le ressort de leur action (entre indignation devant une situation intolérable et convictions profondes).

On est aussi étonnés, au début, de la quasi-vénération dont le couple fait l'objet, au Cambodge. Quand on découvre petit à petit l'ampleur de son action, on comprend mieux. Ils ont démarré en servant des repas aux gamins de la décharge. Cela s'est vite accompagné de notions d'hygiène et d'un début de scolarisation. De fil en aiguille, un petit empire humanitaire s'est bâti (autour de l'association Pour un sourire d'enfant), avec des cadres cambodgiens, nombre d'entre eux étant d'anciens enfants maltraités.

C'est donc un film à voir pour découvrir l'action de ce couple formidable (qui aurait mérité un prix Nobel), mais aussi les difficultés d'un pays considéré comme l'un des moins avancés du monde.

14:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 15 octobre 2016

José Bové repart en campagne

Cette semaine, l'annonce de l'expulsion de José Bové du Canada a fait la Une des médias français, avant que son séjour ne soit finalement autorisé. Il semble évident que le député européen a programmé sa venue au Canada pour qu'elle coïncide avec la visite du Premier ministre français, Manuel Valls, le tout dans le contexte de la ratification du traité économique entre l'Union européenne et le Canada.

La question qui se pose est celle-ci : le gouvernement français a-t-il suggéré de ne pas laisser entrer Bové, ou bien est-ce une initiative purement canadienne ? Si tel est le cas, l'expulsion est-elle le fait de fonctionnaires un peu trop zélés, ou bien avaient-ils reçu des instructions ? C'est troublant, parce que, si l'on ne considère que des personnalités françaises, on constate qu'Alain Juppé, bien que condamné peu de temps auparavant par la justice française, avait pu enseigner à l'ENA québécoise. Quant à Marine Le Pen, elle n'a rencontré aucune difficulté pour effectuer une visite de propagande en mars dernier (même si elle a été tenue à l'écart).

Concernant Alain Juppé, la lecture de son blog (qu'il tient depuis des années) mérite le détour. Il ne paraît pas avoir "fait le ménage" dans ce qu'il a écrit durant son séjour canadien. Du coup, c'est avec plaisir qu'on peut encore lire le billet du 7 mai 2005, sobrement intitulé "Mexico". Alors que l'essentiel du propos est consacré à la mondialisation, le dernier paragraphe évoque l'avenir de celui qui n'est plus à l'époque qu'un ancien Premier ministre :

Je sens qu'on va me dire que, depuis mai 2006, de l'eau a coulé sous les ponts (de la Garonne, mais aussi de la Seine...) et que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, selon la formule proverbiale. Et, comme Alain Juppé se considère sans doute comme le contraire d'un imbécile... Notons que le billet a suscité -à l'heure où j'écris ces lignes- 92 commentaires, tous datés de mai 2006. Certains font état de la triste situation (économique, sociale, politique, morale...) de notre pays... sous Chirac et Villepin.

Mais revenons à nos moutons... et même à nos brebis laitières, puisqu'il est question de José Bové. Cela fait plusieurs mois qu'il sonne le tocsin contre les dangers du traité de libre-échange avec le Canada. Le 11 septembre, il avait signé une tribune dans Libération, dans laquelle il évoquait un gros problème : le traité aboutit à la reconnaissance de certaines AOP fromagères, en laissant tomber toutes les autres. Au départ, ses propos ont eu peu d'écho. Ils ont même été tournés en dérision dans Le Canard enchaîné du 14 septembre :

J'ai été surpris de lire sous la plume d'un journaliste de mon hebdomadaire préféré, une conclusion qui semble plutôt se réjouir d'une éventuelle baisse du prix de ces fromages. Faut-il rappeler à cet imbécile que le prix de ces produits, qui peut paraître élevé en comparaison de celui de concurrents bas-de-gamme, se justifie (entre autres) par l'exigence du cahier des charges des appellations et par la volonté de fournir un revenu décent aux producteurs de denrées agricoles ? L'auteur aurait pu contacter le député européen, par ailleurs lecteur du Volatile depuis des années :

J'ai souligné dans l'article les noms de certains fromages dont l'appellation n'est pas reconnue par le traité. Si l'on en consulte le texte officiel, on constate que seules les "grosses marques" ont obtenu la reconnaissance de leur AOP, comme le comté, le reblochon, le roquefort (ouf !), le camembert, le brie, l'emmental, le maroilles (erreur dans l'article du Canard), le cantal, le bleu d'Auvergne... mais pas celui des Causses, ni le rocamadour, ni le laguiole !

Un article du Monde a pris le contrepied de la position de José Bové. Il explique (ce qui n'est pas faux) que le traité signé, bien qu'imparfait, représente un progrès par rapport à la situation actuelle. D'ailleurs, il ne fait pas l'unanimité du côté canadien non plus. On peut penser que les producteurs canadiens qui proposent actuellement des fromages copiés sur des modèles européens redoutent de voir débarquer les originaux. Mais il existe aussi une production fermière locale, qui a peur de se voir manger par les "gros".

C'est aussi une crainte que peuvent nourrir des producteurs français : voir débarquer en Europe des fromages "Canada dry", qui ressemblent aux nôtres, portent (presque ?) le même nom mais ne sont pas produits selon les mêmes critères ni, surtout, sur le même terroir. De surcroît, le Canada étant lié aux Etats-Unis par l'ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain), ne pourrait-il pas constituer un cheval de Troie pour des industriels yankees ? Plus vraisemblablement, les concurrents des AOP non reconnues pourront leur tailler des croupières à l'exportation. Or, rien ne dit que les petits fromages d'aujourd'hui ne deviendront pas grands demain. Les actuels géants du secteur ont tous démarré petits.

La presse française n'a pas été la seule à discuter des propos de José Bové. Dès mai 2016, La Presse (quotidien montréalais) s'est faite l'écho des déclarations du député européen, suivie en septembre par son concurrent Le Devoir. La semaine dernière, on pu voir dans le même journal une caricature plutôt sympathique :

Signalons que dimanche 17 (demain, à l'heure où j'écris ces lignes) sera diffusée l'émission Tout le monde en parle (version québécoise), qui a apparemment été enregistrée jeudi 13. José Bové figure parmi les invités.

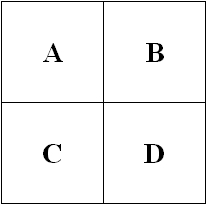

On va dire que j'en fais un peu trop à propos du député européen. Pourtant, l'Aveyronnais que je suis n'a jamais été une "groupie" du paysan rebelle... même si je reconnais que j'ai suivi avec bienveillance sa défense du Roquefort et le conflit qui l'a opposé à une entreprise de restauration rapide dont je me garde bien de fréquenter les établissements. J'ai aussi une opinion plutôt favorable du député européen, qui a cosigné un bouquin très intéressant en 2014. Entre 2009 et 2014 (durant son premier mandat), il faisait partie des plus assidus (au contraire des Philippe de Villiers, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon) :

Depuis sa réélection, en 2014, son activité ne semble pas avoir faibli, d'après ce qui figure sur le site VoteWatch.

16:07 Publié dans Economie, Politique, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, économie, société, actualité, presse, médias, journalisme

vendredi, 14 octobre 2016

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Deux ans après le décevant Big Eyes, Tim Burton revient avec un film d'aventures fantastiques, adapté d'un roman à succès. L'intrigue entremêle les époques, en particulier la Seconde guerre mondiale et l'année 2016. Le nœud du problème est la gestion d'une boucle temporelle : certains personnes revivent sans cesse le même jour, tout en en étant conscientes. Les peurs enfantines constituent un autre arrière-plan de l'histoire.

Mais c'est d'abord le merveilleux qui occupe l'écran. L'image est extrêmement soignée, tout comme les décors et les costumes. Les effets numériques donnent plus de chatoyance à certains plans, d'une grande beauté. On est à la frontière du conte et de la réalité, avec ces freaks, ces personnages hors-norme, certains gentils, d'autres méchants. (On met longtemps à comprendre quels sont les pouvoirs de deux d'entre eux, des jumeaux dont la tête est masquée en permanence... On n'est pas déçu quand on découvre pourquoi !)

Ils sont interprétés par de très bons acteurs, en particulier deux des adultes : Eva Green en protectrice intelligente et autoritaire, Samuel L. Jackson en méchant machiavélique, véritable figure diabolique... et protéiforme. J'ai été moins convaincu par le jeune homme qui incarne le héros, Jacob. Heureusement, les autres adolescents et les plus jeunes sont bien joués.

Les inconditionnels de Burton débusqueront les références à ses précédentes œuvres, la plus présente étant sans conteste Edward aux mains d'argent. Je me suis laissé gagner par la magie de l'intrigue et les péripéties auxquelles les héros sont confrontés. J'ai été touché par la naissance d'un amour. J'ai aussi apprécié les petites pointes d'humour (de la gamine à la force herculéenne à la charmante jeune femme dont l'haleine semble redoutable à l'un des méchants...).

Toutefois, il semble que Burton ait hésité entre un film pour adultes et une œuvre qui tente de se concilier tous les publics. Cela explique quelques maladresses, par exemple lorsqu'on nous montre Jacob ne parvenant pas à viser correctement le méchant avec son arbalète... alors qu'il touche assez facilement les Sépulcreux qui traquent ses nouveaux amis. Et puis il y a le temps fou qu'il perd dans la salle où sont enfermées des sortes de fées qu'il doit libérer avant que le méchant ne parvienne à pénétrer dans la pièce. Bien que celui-ci soit retenu par le souffle de la délicieuse Emma (sans doute le plus beau personnage de l'histoire), Jacob reste longtemps les bras ballants devant une cage géante.

Mais, pris dans les péripéties, on se laisse guider, d'autant que certaines scènes sont d'une grande puissance visuelle. Il y a la bataille contre les monstres, au cours de laquelle les enfants font preuve d'ingéniosité. Il y a surtout les deux séquences tournées autour du navire englouti, de pures merveilles qui contribuent à faire passer les deux heures comme un charme.

22:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 13 octobre 2016

Des Auvergnats en Rouergue

Sous-titrée "Quand les évêques de Clermont étaient abbés de Conques", cette conférence était proposée vendredi 7 octobre au Centre européen de Conques. L'intervenant était un jeune chercheur, Sébastien Fray, que sa thèse a conduit à travailler sur l'abbaye rouergate.

Son propos était centré sur deux des abbés de Conques, Etienne (Etienne Ier pour certaines sources, Etienne II pour d'autres), dont on pense qu'il officia entre 942 et 984, et Begon, qui lui succéda, de 984 aux environs de 1010. Il se trouve que ces deux abbés pratiquaient une sorte de "cumul des mandats", puisqu'ils étaient aussi évêques.

Dans l'Aveyron, on a longtemps pensé qu'ils ne pouvaient être qu'évêques de Rodez... sauf qu'on ne trouve aucun prélat de ces noms-là à l'époque concernée. Par contre, ils correspondent à ceux des évêques de Clermont. Ainsi, selon Sébastien Fray, Begon serait à l'origine de la construction de la cathédrale de Clermont, son prédécesseur Etienne ayant lancé la construction d'une autre église romane.

L'une des principales sources est constituée par les Gesta abbatum de Conques, datant du XIIe siècle, mais dont on ne possède que des copies. Le conférencier (s'appuyant sur un article qu'il a publié il y a deux ans dans la revue Etudes aveyronnaises) en a proposé une analyse "pointue", démontrant que le document est en fait constitué de deux textes différents, le second, abusivement désigné comme une "chronique" (une brève narration des événements, année après année), étant en fait des Gesta (ordonnées autour de la liste des abbés).

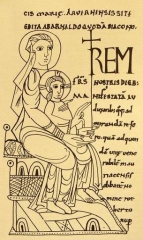

La copie utilisée date du XVIIe siècle. Elle a pu être comparée à une autre, dite "copie de Lacoste" (du nom d'un érudit local du XIXe siècle), découverte cet été à la bibliothèque municipale de Cahors ! C'est un événement moins rare qu'on ne l'imagine, à tel point que les historiens ne désespèrent pas de trouver, un jour, une version du manuscrit du XIIe siècle. En croisant ces sources avec le Livre des miracles de Sainte-Foy, rédigé par Bernard d'Angers (sous l'abbatiat d'Adalgaire/Adalguier, un des successeurs de Begon), les historiens arrivent à la conclusion qu'il y a (au moins) deux versions de l'histoire de cette époque, qui pourraient correspondre à l'existence de deux clans chez les moines. On en aurait la traduction sur le tympan même de l'église abbatiale, achevé au début du XIIe siècle :

Ce détail a déjà été évoqué par un autre historien, Frédéric de Gournay (venu à Conques en 2013). La crosse dont on voit une extrémité, en bas, est une référence à la fonction d'évêque. L'homme penché aux pieds du démon est de plus tonsuré. Ce serait donc aussi un moine, plus précisément un abbé, Begon, accompagné de ses neveux emprisonnés dans un filet. Or, ces figures de l'histoire de l'abbaye ont été placées du côté des damnés... Pourquoi donc ? Réponse un peu plus tard dans la conférence.

Avant cela, il convient d'en savoir plus sur les relations entre les abbayes de Conques et de Figeac. Au Xe siècle, elles sont intimement liées. Il apparaît qu'Etienne et Begon étaient aussi abbés de Figeac. A cette époque, les relations entre les deux établissements ne semblent pas mauvaises. Il en est autrement aux XIe - XIIe siècles. Figeac a été rattachée à Cluny, qui cherche sans doute à mettre la main sur Conques, par l'intermédiaire de l'abbaye lotoise. La polémique a donné naissance à de faux documents, défendant tel ou tel point de vue. Sébastien Fray évoque une donation de Pépin d'Aquitaine, censée dater de 838.

D'autres documents, authentiques, subissent dans leur rédaction l'influence de l'époque. Il en est ainsi des Gesta abbatum de Figeac (écrites entre 1074 et 1096 et sans doutes connues de l'auteur des Gesta abbatum de Conques). Elles s'évertuent à montrer la supériorité de cette abbaye sur celle de Conques.

Il s'avère que, dans certaines abbayes, il existait au moins deux abbés, l'un dit "séculier" (pour les historiens), l'autre "selon la règle". Etienne le cumulard était donc évêque de Clermont, abbé de Conques et de Figeac. Résidant principalement en Auvergne, il avait, sur le terrain, des abbés "effectifs" (sans doute membres des communautés monastiques) pour le seconder : Hugues à Conques, Calston à Figeac. Pire (ou mieux encore) : Begon, qui a succédé à Etienne à tous les postes, était vraisemblablement son co-abbé (ou abbé assistant) à Conques ! On a d'autres exemples de cumul, avec Jean, qui fut abbé de Conques, de Beaulieu-sur-Dordogne et d'Aurillac... ou encore Odon de Cluny (qui fut aussi abbé d'Aurillac) et Adralde, un de ses successeurs qui cumula Conques et Aurillac.

L'abbaye rouergate était donc incontestablement tournée vers le nord, au Xe siècle. Aucune relation avec les comtes du Rouergue n'est perceptible avant 960. On a bien, au siècle précédent, un Bernard Plantevelue comte d'Auvergne et du Rouergue, mais il n'a acquis ce territoire qu'après avoir fait assassiner un certain Bernard le Veau.

Concernant Etienne, on sait en réalité peu de choses. Il n'est jamais mentionné par Bernard d'Angers, alors que l'auteur des Gesta abbacum lui tresse des louanges. Il était le fils d'un vicomte de Clermont (lieutenant des comtes d'Auvergne et des ducs d'Aquitaine), titre auquel accéda l'un de ses frères, Robert. On se demande encore s'il fut d'abord évêque de Clermont ou abbé de Conques. Au passage, à l'époque, on n'a pas la même conception de l'identité qu'aux périodes ultérieures. On ne se dit pas auvergnat ou rouergat, mais plutôt aquitain. (Au IXe siècle, un comte de Toulouse s'est fait proclamer duc d'Aquitaine.) L'arrivée d'Etienne à Conques pourrait être liée à une parenté avec Jean, l'abbé cumulard dont il était question plus haut. Tous seraient membres de la lignée des Matfrédides (liés à un Matfred de Clermont). On attribue parfois à Etienne (peut-être à tort) la première version de la Majesté de Sainte Foy (remaniée par la suite). Une question demeure à ce sujet : la statue reliquaire rouergate a-t-elle inspiré celles qui ont été construites aux Xe-XIe siècles, s'est-elle seulement inscrite dans un mouvement global (propre au Sud-Ouest) ou bien fut-elle la seconde initiée par Etienne, qui a fait réaliser, à Clermont, une autre statue reliquaire (une Vierge à l'enfant, aujourd'hui disparue) ?

Quant à Begon II, il appartient à la famille des Austrinides, implantée dans le Rouergue, aussi bien du côté de Conques que vers Calmont. L'abbé de Conques avait des biens à Flagnac et Sénergues. Ses neveux (dont le père serait un Matfred, cousin germain d'Etienne et recteur de Conques) ont dirigé l'abbaye de Conques. Le fait que les seigneurs de Calmont s'intéressent tout particulièrement à l'abbaye pourrait s'expliquer si le domaine de Calmont est un ancien "château monastique" dépendant de Conques. Notons que les sires de Calmont dirigent aussi l'abbaye de Figeac !

Un autre aspect intéressant de la conférence de Sébastien Fray portait sur la moralité de tel ou tel personnage, à l'aune de sources parfois contradictoires. Ainsi Bernard, abbé de Beaulieu-sur-Dordogne et évêque de Cahors, est perçu très positivement à Conques, avec laquelle il se montra fort généreux... mais ce fut avec des biens "prélevés"... à Cahors ! Begon bénéficie du même traitement dual, selon le point de vue que les auteurs adoptent. Il est dépeint de manière très négative par Bernard d'Angers, pour avoir puisé dans le trésor de Sainte-Foy afin de payer la rançon de l'un de ses neveux, Hugues. Celui-ci avait été capturé par le seigneur de Gourdon, peut-être en défendant Conques. Ne pouvant porter les armes, l'abbé avait sans doute eu recours à ses neveux laïcs pour protéger "son" abbaye. Les sources clermontoises sont plus élogieuses à son sujet. Quant aux Gesta abbacum, rédigées sous Begon III (apparenté à Begon II), elles ne disent rien de négatif. Elles sont plus dures avec le successeur de Begon II, Adalgaire, qu'elles accusent d'avoir pillé le trésor monastique pour tenter (sans succès) de se faire élire archevêque de Narbonne ! Pourtant, Bernard d'Angers ne trouve que des qualités à Adalgaire. Allez comprendre... Peut-être était-il reconnaissant à l'abbé de l'accueil qu'il avait reçu à Conques ?

Terminons par un retour sur le tympan, élaboré sous l'abbé Boniface, très respectueux du texte de Bernard d'Angers (et peut-être issu d'une famille rivale des Austrinides qui ont eu la main sur Conques avant lui). On y voit bien Begon II et certains de ses neveux, qui apparaissent tonsurés. Or, ils n'étaient pas membres du clergé, tout en dirigeant Conques. Mais, pour les auteurs du XIIe siècle, qui vivaient dans un monde marqué par la réforme grégorienne (qui sépare strictement les clercs des laïcs et les séculiers des réguliers), la situation des époques carolingienne et robertienne (les IXe et Xe siècles) est difficile à comprendre. Cela explique aussi le fouillis qui règne dans les sources à propos de la succession des abbés. On fait parfois se succéder des personnes qui ont exercé leur autorité en même temps à Conques, mais sous différents statuts. La question est ardue, mais elle fut traitée avec clarté et érudition, à l'image de cette conférence, de très haute tenue.

23:20 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, histoire, occitanie, france, spiritualité

vendredi, 07 octobre 2016

Voir du pays

C'est la réponse de l'une des soldates françaises quand on l'interroge sur ce qui l'a poussée à s'engager dans l'armée de terre. On découvre l'ensemble des personnages à l'occasion d'une escale à Chypre. Les troupes, qui reviennent d'Afghanistan, vont alterner debriefing et décompression dans un hôtel de luxe. Ces jeunes hommes et femmes, aux motivations diverses, vont côtoyer de riches touristes (britanniques et russes) oisifs, ainsi que quelques locaux (chypriotes), beaucoup moins fortunés.

Les réalisatrices nous proposent de beaux portraits, en particulier des femmes. Les personnages masculins m'ont paru un peu stéréotypés. Par contre, ceux de Marine, Aurore et Fanny sont plus fouillés, même si j'ai un peu tiqué devant l'interprétation de Soko (que j'avais pourtant adorée dans Augustine). Ici, peut-être mal dirigée, elle livre la composition d'une racaille de banlieue au féminin, dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, ni comment elle a pu passer les tests de sélection de l'armée, présentés (abusivement ?) comme faciles à contourner. Ariane Lebed (déjà très bien en femme de chambre dans The Lobster) est beaucoup plus marquante, dans un rôle pourtant plus effacé.

L'autre intérêt est la tension créée par les rapports humains. Au centre se trouve un événement traumatique, qui s'est produit en Afghanistan. L'un des buts de l'escale (pour les officiers) est de crever l'abcès, notamment au moyen de reconstitutions s'appuyant sur la réalité virtuelle. Cela donne des séquences troublantes, vraiment originales.

Petit à petit, on réalise que chacun a ses petits secrets, qu'il essaie d'éviter de révéler. La tension monte et l'on se demande quelle va être l'étincelle. Cela viendra-t-il des jeunes femmes militaires, objets du désir de leurs camarades de combat, mais aussi convoitées par les Chypriotes ? Est-ce la rivalité entre les mecs, ces jeunes coqs qui peinent à se contrôler ? Le coup va-t-il partir du fait des relations avec les autres clients de l'hôtel ? Ou bien le déclencheur sera-t-il être le geste extrême de l'un des soldats névrosés ?

L'ensemble forme une histoire forte, de notre époque, servie par une bonne interprétation et une mise en scène très correcte.

23:59 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 02 octobre 2016

La Taularde

L'intrigue s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une femme qui a permis à son homme de s'évader, et qui s'est à son tour retrouvée en prison... sauf qu'elle n'est pas une criminelle endurcie. Ici, elle est prof de Lettres et a les traits (ravissants) de Sophie Marceau, que je crois n'avoir jamais vue aussi intense.

Attention toutefois (ici je m'adresse aux fans de Sophie), on n'est pas du tout dans le glamour. On prend les trente premières minutes en pleine gueule, de la fouille d'entrée aux premières bagarres. Le début (comme d'autres moments) n'est pas sans rappeler Présumé coupable, lorsque le héros (incarné par Philippe Torreton) subit sa première fouille. La mise en scène diffère toutefois. La détenue est à l'arrière-plan, le pubis masqué par une table, tandis que la gardienne est au premier plan, habillée, sûre d'elle... et tutoyant la détenue. Le rapport de subordination est en place.

Ceci dit, le portrait des gardiennes est nuancé. Il y a les autoritaires, les conciliantes et les démagos (ou peureuses). En face, souvent, elles ont affaire à des garces, que l'enfermement et la promiscuité peuvent transformer en fauves.

C'est un autre intérêt du film (même si le propos n'est pas nouveau) : montrer comment ce lieu de réclusion, censé rendre meilleures ses "locataires", les dégrade, tout comme il détruit à petit feu certaines gardiennes. A travers elles, on mesure la misère du système pénitentiaire, avec le manque d'effectif, les pénuries matérielles et, parfois, la perte de motivation. C'est le grand talent de la réalisatrice Audrey Estrougo que de faire se croiser ces destins en apparence si dissemblables.

Et puis il y a ces moments de comédie, si précieux, qui redonnent de l'espoir aux détenues comme aux spectateurs. Mais, très vite, l'intrigue reprend le dessus : aux conditions d'incarcération difficiles s'ajoute l'incertitude quant à l'attitude du conjoint de Mathilde/Sophie, qui a disparu. C'est donc sur les épaules du fils, à peine adulte, que repose la survie de l'héroïne. Cela nous vaut quelques scènes touchantes... et une limite dégueulasse, à l'occasion d'un parloir. Elle est hélas assez vraisemblable. Elle illustre bien le caractère documentaire de cette fiction, qui repose d'abord sur les rapports humains. Toutes les actrices sont formidables et l'aspect huis-clos des scènes de cellule est très bien rendu.

22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film, films

samedi, 01 octobre 2016

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante

Le titre est celui de l'un des quatre contes qu'a mis en images Michel Ocelot, cinq ans après Les Contes de la nuit et surtout dix ans après Azur et Asmar. On y retrouve la même fascination de l'auteur pour l'Orient, un Orient qui peut prendre la forme de l'orthodoxie russe, de l'islam perse ou d'un monde imaginaire.

L'intrigue recourt au même procédé narratif que le précédent film d'Ocelot. Dans une ville moderne, dont on ne distingue que des immeubles aux fenêtres allumées (qui progressivement vont s'éteindre), un vieil homme, entouré d'un garçon et d'une fille, crée des histoires illustrées, en s'appuyant sur différentes traditions, et en modernisant certains aspects, à la demande des enfants.

"La Maîtresse des monstres" raconte comment, grâce aux conseils d'un rat avisé (mais un peu colérique), une enfant va s'extraire du monde souterrain où elle et ses congénères sont retenus par des monstres en apparence invincibles. L'histoire est un appel à surmonter ses peurs... et un tableau peu valorisant des adultes !

"L'Ecolier-sorcier" met aux prises un orphelin et un machiavélique magicien, qui lui propose un emploi, mais lui cache quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette histoire, qui emprunte un peu au duel entre Merlin et la sorcière dans Merlin l'enchanteur. C'est aussi l'un des deux contes au cœur duquel se trouve la naissance du sentiment amoureux.

"Le Mousse et sa chatte" est mon préféré, parce que le jeune héros y vit une relation quasi fusionnelle avec un adorable sac-à-puces, sur le point de donner naissance à une portée de chatons. Le problème est que le duo se trouve sur le navire d'une bande de pirates, pas des plus sympathiques. Leur arrivée en Inde va changer le cours de leur vie. Sur le plan visuel, c'est de surcroît magnifique.

"Ivan Tsarevitch et la princesse changeante" clôt cette série, avec une histoire pleine de rebondissements, qui semblera quelque peu familière aux lecteurs de Charles Perrault et des frères Grimm. C'est à la fois beau et touchant.

Il faut donc se précipiter à une séance avant que le film ne soit déprogrammé. Il ne dure qu'une heure (et bénéficie d'un tarif réduit). Hélas, il n'attire pas les foules.

20:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Un couteau anal

Septembre a sonné la rentrée pour l'équipe de Groland, dont la nouvelle émission s'appelle "Le Zapoï", une sorte de zapping entre les chaînes d'un bouquet satellite naze, qui n'est pas sans rappeler la forme prise par le best-of sorti en DVD il y a plus de dix ans (Grolandsat).

Du coup, pour les vieux fans, l'émission a un petit goût de déjà-vu, d'autant plus que certains anciens sketchs (très bons au demeurant) sont recyclés dans la nouvelle mouture. Il manque aussi à celle-ci le dynamisme insufflé naguère par le tournage en direct du faux journal.

Néanmoins, au détour d'un sujet, on peut trouver son bonheur. C'était le cas samedi dernier. Après une petite pique destinée à l'ancien président Nicolas Sarkozy, a été diffusée une série de bandes-annonces jouant sur les récents problèmes de Jean-Marc Morandini. On a pu voir ensuite une parodie de publicité fromagère et un reportage s'inspirant des Jeux paralympiques.

Mais c'est la petite fiction qui lui a succédé qui a attiré mon attention. On y découvre Jules-Edouard Moutic au réveil, dans la chambre d'un hôtel aussi luxueux que discret. Dans le lit, il découvre un curieux objet :

On le voit un peu mieux quelques secondes plus loin :

Il s'agit sans doute d'un couteau Laguiole... peut-être un faux, s'il est cranté. Mais que diable faisait-il dans le lit et quel est le lien avec l'anus de Jules-Edouard Moutic ? Je laisse à chacun le loisir de le découvrir.

La suite de l'émission propose plusieurs sujets croquignolesques, comme celui consacré à la supposée pollution d'un bassin situé en zone urbaine, un autre célébrant l'excellence du système scolaire grolandais, un autre encore mettant en scène la dépendance de certains consommateurs aux produits de haute technologie dont on nous rabat les oreilles.

J'ai été moins emballé par le reportage consacré à un Américain croyant avoir trouvé un tableau de valeur chez lui... et je n'ai pas trop compris ce que venait faire Jean Lassalle dans l'émission (pas plus que Gérard Depardieu, un peu plus loin). Fort heureusement, la bonne humeur était de retour avec le sujet "VMVN" ("Vis ma vie de nain") !

Il y a donc à boire et à manger dans l'émission, qui ne me semble pas avoir encore trouvé son rythme de croisière.

13:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, humour, politique, société