vendredi, 25 décembre 2015

Les Suffragettes

Britanniques hier, Saoudiennes aujourd'hui, les femmes ont dû (et doivent encore) se battre pour être considérées comme les égales des hommes, au moins sur le plan civil (et civique). Cette fiction à caractère historique a le grand mérite de rappeler à des Occidentaux peut-être trop sûrs de leur supériorité qu'il n'y a pas si longtemps, les mâles européens ne se comportaient pas très différemment de certains hommes du Moyen-Orient.

L'intrigue s'articule autour de deux personnages féminins principaux, une bourgeoise et une ouvrière. La première, pharmacienne et médecin dans l'âme, est incarnée par l'excellente Helena Bonham Carter, que l'on a plaisir de retrouver dans un film qui n'est pas réalisé par Tim Burton. C'est la militante acharnée, cultivée et rusée, soutenue par son époux, un homme aux idées modernes. La seconde héroïne est interprétée par Carey Mulligan, que j'avais découverte dans Inside Llewyn Davis. A travers son personnage, le film explore le versant social de la cause des femmes. Non seulement elles sont des mineures sur le plan juridique, soumises à l'autorité de leur père puis de leur mari, mais elles doivent subir des discriminations au travail : elles sont moins bien payées que les hommes et soumises au harcèlement sexuel... quand ce n'est pas pire.

Le scénario réussit à croiser avec talent ces différents aspects, montrant, à travers les personnages secondaires, par exemple, que l'on peut être une grande bourgeoise émancipatrice et subir la tutelle inflexible d'un mari politicien, ou encore que l'on peut être ouvrière et jouir d'une certaine indépendance... mais à quel prix.

Du côté masculin, il faut noter la présence de Brendan Gleeson, un vieux routier des seconds rôles, sorte de Javert du Londres du début du XXe siècle. Son personnage nous réserve toutefois quelques surprises.

Autre guest star à signaler : Meryl Streep, qui vient faire coucou dans le rôle d'Emmeline Panckhurst, l'inspiratrice du mouvement féministe.

La première moitié de l'histoire semble être une marche inexorable vers l'égalité. On nous décrit le mouvement des Suffragettes de l'intérieur et l'on sent que, du côté gouvernemental, en cette année 1912, un changement est possible.

Le film bascule au bout de trois quarts d'heure. Les féministes doivent affronter une opposition plus dure que prévu. C'est même parfois extrêmement violent. Le militantisme a aussi des conséquences sociales. L'une d'entre elles va pratiquement tout perdre, ce qui la radicalise... moins cependant que l'une de ses camarades, qui va faire prendre à l'intrigue un tour plus noir. A travers elles se pose aussi la question de l'engagement pour une cause : jusqu'où doit-on / est-on prête à aller ?

Cela donne un film très intelligent, pas très drôle je le reconnais, mais avec une reconstitution soignée du Londres d'il y a cent ans.

P.S.

Les amateurs de série télévisée de qualité auront remarqué la parenté entre cette histoire et l'intrigue de certains épisodes des saisons 8 et 9 des Enquêtes de Murdoch, l'inspecteur canadien qui fait le bonheur des dimanches soirs de France 3.

mercredi, 23 décembre 2015

Les Cowboys

L'histoire commence dans les années 1990, dans les Alpes, lors d'une fête de style country, avec musique, danse, chapeaux et faux rodéo. On y découvre une famille en apparence unie, autour d'un père à forte personnalité (François Damiens, excellent). Gros bosseur, il n'en est pas moins très attentif à ce que font ses enfants, en particulier sa fille, une très bonne élève, un peu disgracieuse, un peu renfermée. C'est pourquoi lorsqu'elle celle-ci disparaît, apparemment volontairement, il se lance à sa recherche, quitte à tout faire passer après.

La demi-heure qui suit montre la dérive de ce père, prêt à tout, qui estime que la police ne fait pas son travail... et qui entraîne son fils dans sa quête. Une ellipse mal introduite nous les montre quelques années plus tard. On notera que le réalisateur n'a pas cherché à faire de ce père aimant un saint. A plusieurs reprises, on comprend qu'il est (ou devient) un peu raciste. Mais il a essayé d'apprendre l'arabe, puisque cela pouvait lui permettre de retrouver sa fille.

Au milieu du film survient un coup de théâtre, que je me garderai bien de révéler. A partir de là, l'intrigue suit davantage le fils, devenu un jeune homme (incarné par Finnegan Oldfield, vu récemment dans Ni le ciel ni la terre), pas aussi obsédé que son père, mais quand même travaillé par la disparition de sa sœur, dont on n'a que quelques nouvelles lacunaires. L'essentiel de l'action se déroule au début du XXIe siècle, à la frontière afghano-pakistanaise. Le ton de l'histoire change complètement. Le réalisateur choisit de mettre sur un même plan les choix de tous les personnages. Deux parcours sont mis en parallèle : celui de la sœur, chrétienne de culture devenue adepte d'un islam intégriste, et celui de la seconde épouse d'un fondamentaliste musulman, qui va s'occidentaliser.

Vu le contexte dans lequel ce film est sorti (juste après les massacres de Paris), je pense que cette empathie peut gêner certains spectateurs. Derrière l'apparente neutralité de la caméra, il me semble que le réalisateur tente de faire passer certains messages. On sent qu'il n'est pas à 100 % derrière le personnage du père et, vers la fin, une scène très importante nous donne une clé pour comprendre la fille, dont le caractère reste assez mystérieux. C'est au final une histoire sur la quête d'absolu et le sens de la vie, dans un monde déchiré par les tensions ethnico-religieuses.

11:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 20 décembre 2015

Bus d'enfer

Tout avait pourtant bien commencé. Une invitation à se remplir le bide dans un restaurant toulousain, accompagnée de la perspective d'une (bonne) séance dans un cinéma d'art et d'essai. Pour soigner mon bilan carbone, je choisis de prendre le train, ce dimanche. Celui quittant Rodez à 10h26 devait me faire arriver dans la métropole midi-languedocienne vers une heure moins vingt.

C'est en entrant dans la gare SNCF que je compris que le déroulement de la journée allait subir quelques modifications. Le train de 10h26 était annulé, remplacé par un bus... qui, à l'heure dite, n'était toujours pas là. Les passagers en attente se perdaient en conjectures. Certains semblant mieux informés ont parlé d'un accident qui se serait produit peu de temps après le départ du précédent Rodez-Toulouse (vers 8h40), pas très loin de la Gineste. D'autres ont évoqué une tentative de suicide. En tout cas, la voie (unique) était bloquée et la police se trouvait sur place.

Nous apprîmes ensuite qu'apparemment, le type qui avait été touché par le train était encore vivant... coincé sous celui-ci ? Quant aux passagers du 8h37, ils n'avaient pas bougé, dans l'attente d'un transport de secours. La SNCF avait contacté Ségala Cars, qui devait envoyer un bus récupérer ces passagers, les ramener à la gare de Rodez, d'où pourraient enfin partir ceux qui avaient prévu d'emprunter le 10h26.

De fols espoirs naquirent soudain de l'apparition d'un autobus vert, de la société Carmaux Tourisme. Il convoyait les passagers du train venant de Toulouse et Albi. Le chauffeur n'avait aucune idée de la suite des opérations, attendant des instructions de Toulouse. Ce n'est que vers 11h15 (bien plus tard que ce qui est sous-entendu dans l'article de Centre Presse) que le bus de Ségala Cars (sans doute parti de Naucelle) arriva. A l'intérieur, les passagers tiraient une tronche de dix kilomètres. La moitié d'entre eux choisit d'ailleurs de ne pas poursuivre l'aventure, descendant définitivement du bus. Rétrospectivement, je me suis réjoui de ne pas avoir choisi de partir plus tôt : ces personnes sont restées coincées de 8h40 à 11h...

C'est donc avec près d'une heure de retard que le convoi partit pour Toulouse La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Carmaux... Le chauffeur était visiblement un retraité, que l'on avait requis d'urgence, au saut du lit. C'est l'occasion de souligner l'apport à notre société des "aînés", très présents dans les associations, la vie (politique) locale... et parfois main-d'oeuvre d'appoint. Le seul souci était que le chauffeur ne connaissait pas bien le bus qui lui avait été confié. Ainsi, les deux trappes du plafond étaient ouvertes en permanence, le papy ne parvenant pas à faire fonctionner correctement le système de fermeture automatique... Au cours de ses tentatives, on a pu voir lesdites trappes s'ouvrir parallèlement au plafond, puis de manière oblique, soit penchées vers l'arrière, soit penchées vers l'avant. C'est cette dernière solution qui, faute de mieux, fut retenue : plutôt aérodynamique, elle détournait l'air vers le haut... pas en totalité toutefois. Du coup, à l'intérieur du bus, il faisait à peine plus chaud que dehors, où la température était (au départ de Rodez) de 13°C (selon le thermomètre du véhicule)... Cerise sur le gâteau : le conducteur n'est pas non plus parvenu à faire fonctionner correctement le chauffage... On attendait avec impatience le passage de relais qui devait intervenir en gare de Naucelle.

Ca y est, on roulait ! Comme le dimanche, à 11h20, les routes aveyronnaises sont plutôt tranquilles, nous atteignîmes rapidement la gare de La Primaube, où personne ne descendit ni ne monta. Nous ne mîmes guère plus de temps à parvenir à Baraqueville, où le même schéma se reproduisit. A Naucelle, notre charmant papy (ne lui jetons pas la pierre : il nous a bien dépannés) fut remplacé par un visage connu des habitués de la ligne. Notre nouveau chauffeur était une dame, la quarantaine, dynamique. Elle prit rapidement les choses en mains, demandant les destinations de chacun. Compte tenu du retard accumulé (et de celui qui allait sans doute s'ajouter, le bus étant moins rapide que le train), il était très improbable que d'autres passagers montent aux arrêts suivants. Il fut donc été décidé de ne passer que par les gares où descendait au moins l'un des passagers du convoi. Cette initiative salutaire a immédiatement rendu notre conductrice immensément populaire. On atteignit l'apothéose quelques instants plus tard, lorsque les deux trappes se refermèrent du premier coup, grâce à une manoeuvre de notre chauffeure experte. A bord, on a frôlé le délire ! On envisagea même de la porter en triomphe et de lui tresser une couronne de fleurs... mais on était déjà bien en retard, merde ! Il était plus que temps de se remettre en route.

A Carmaux, là encore, personne ne monta... et, autant briser le suspense tout de suite : ce trajet Rodez-Toulouse fut à sens unique, composé des seuls passagers montés en gare de Rodez. Comme personne ne descendait à Albi-Madeleine (ah ben tiens, en voilà un arrêt inutile), la conductrice se dirigea directement vers Albi-Ville, qu'elle choisit d'atteindre en passant par la rocade, guère fréquentée ce 20 décembre. C'était une bonne idée, qui permettait d'éviter de se taper le centre-ville un peu encombré en ce dimanche d'ouverture exceptionnelle des commerces. La chauffeure confirma son habileté dans les rues de Gaillac (où se trouve l'une des gares les plus difficiles à joindre) : elle n'eut besoin que d'une seule manoeuvre pour franchir des ronds-points parfois mal conçus (en tout cas pas pour des bus de cette taille) et n'hésita pas à emprunter la mini-déviation qui, à l'approche de la gare, permet à un long véhicule de se garer et de repartir sans difficulté.

Dès lors, Toulouse nous tendait les bras ! Les 50 kilomètres furent vite avalés... avant qu'une circulation ralentie ne nous informe de l'entrée dans la métropole cassoulettienne. On se serait (presque) cru un jour de semaine !

Les dernières minutes furent parmi les plus pénibles du trajet. Les habitués guettaient l'apparition de bâtiments familiers, signe que la gare Matabiau était proche. La vue de la médiathèque José-Cabanis nous remplit de joie. Nous touchions au but !... tout comme la grappe d'individus qui attendait à l'entrée du bâtiment. Il était quasiment 14 heures et, ce dimanche comme presque tous ceux de l'année, l'établissement public ouvrait ses portes l'après-midi.

A 14h05, le bus achevait son périple sur le parking de la gare routière. La conductrice nous souhaita un chaleureux "Bon dimanche !" et les passagers se ruèrent hors du véhicule. Quant à moi, vu que je n'avais rien avalé depuis le grand café du matin, je mourais de faim ! J'ai donc beaucoup apprécié le resto tardif, tout comme la séance de ciné qui lui a succédé. Quand j'aurai ajouté qu'il a fait beau presque tout l'après-midi (avec une température de 18-20°C !) et que le marché de Noël de la place du Capitole est toujours aussi chouette, vous aurez compris que la journée s'est nettement mieux terminée qu'elle n'avait commencé.

23:25 Publié dans Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, toulouse, france

mercredi, 16 décembre 2015

Des présidences rajeunies et féminisées

Quand on s'extirpe du brouhaha médiatique qui a accompagné les récentes élections régionales, on peut formuler quelques réflexions de fond, loin de la polémique stérile.

La première concerne l'âge des présidents sortants et celui de ceux qui devraient leur succéder. J'ai calculé qu'au 6 décembre 2015, la moyenne des âges des présidents des 22 régions métropolitaines était d'environ... 67 ans, alors que les personnes qui devraient entrer en fonction en janvier prochain sont en moyenne âgées de 55 ans et demi. Le rajeunissement est donc de onze ans et demi ; c'est presque le double de la durée d'un mandat de conseiller régional. Cela témoigne donc réellement d'un changement important.

Pourtant, certains présidents ont été reconduits. Des quatre, le socialiste François Bonneau (62 ans) est le seul à rester à la tête d'un territoire inchangé : le Centre-Val de Loire. Mais ce fut "juste" : moins de 9 000 voix séparent sa liste de celle du second. Les trois autres vont prendre les rênes d'une région agrandie.

Le Girondin Alain Rousset (64 ans), qui va désormais gérer la plus vaste région métropolitaine (la Grande Aquitaine), fait un peu figure de vieux routier de la politique. Cela ne l'a pas empêché de déjouer les pronostics, pour l'emporter finalement largement sur Virginie Calmels, un peu vite portée au pinacle par des médias complaisants.

De son côté, Philippe Richert (62 ans) va prendre en charge, en plus de l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. On ne peut que se réjouir que ce grand ensemble soit géré par une personne expérimentée et pondérée... plutôt que par un énergumène comme Florian Philippot. Quant au socialiste Jean-Pierre Masseret, il a été lamentable. Il incarne un type politique qu'on espère ne plus voir proliférer : un homme qui a beaucoup vécu de la République et qui n'arrive pas à décrocher... Il n'est pourtant guère actif au Sénat, où il siège presque continûment depuis 1982... Qui sait, il a peut-être espéré que son appartenance à la franc-maçonnerie lui permettrait de renverser la tendance. Quoi qu'il en soit, il s'est pris une belle fessée, n'arrivant même que troisième dans son département d'origine, la Moselle, avec environ 69 000 voix (contre 63 000 au premier tour). Rappelons qu'en 2010, dans le même département, sa liste avait recueilli 92 000 voix au premier tour (il était arrivé en tête) et environ 152 000 au second.

Le quatrième mousquetaire reconduit est une dame, Marie-Guite Dufay, en Bourgogne-Franche-Comté. Agée de 66 ans, elle n'est pas tout à fait la doyenne des nouveaux présidents de région : le Breton Jean-Yves Le Drian la précède de deux ans sur les registres de l'Etat-civil. Le ministre de la Défense, qui avait quitté la fonction pour intégrer le gouvernement Ayrault, remplace son remplaçant (Pierrick Massiot)... qui était plus jeune d'un an !

Les huit autres présidents sont des nouveaux venus à cette fonction, mais ils ne sont pas des des novices en politique pour autant. Quatre sont âgés de moins de 50 ans. Le plus jeune est Laurent Wauquiez, qui réussit son pari en Auvergne-Rhône-Alpes... au besoin en bénéficiant d'un petit coup de pouce de certains élus FN. Il va falloir tenir à l'oeil ce nouveau Rastignac de la politique.

A peine plus âgée est Carole Delga (44 ans), qui a la lourde tâche de succéder à Damien Alary et Martin Malvy, en Midi-Languedoc. Ce dernier, 79 ans, était le plus âgé des présidents en place avant les élections. Sans surprise, la liste d'union de la gauche conduite par la socialiste réalise ses meilleurs scores dans certains départements midi-pyrénéens. Dans l'Aveyron, elle a spectaculairement progressé entre les deux tours : devancée de 5 points par la liste de Dominique Reynié le 6 décembre, une semaine plus tard, elle lui met presque 12 points dans la vue. Au-delà de la seule arithmétique liée à la fusion des listes de gauche, on notera que, lorsqu'un camp sait faire taire ses divisions pour se rassembler autour de l'essentiel, les électeurs suivent. Ajoutons qu'à Rodez, le score de la liste de gauche est encore meilleur : elle recueille 48 % des suffrages exprimés, 4 points de plus qu'aux niveaux départemental et régional.

La droite n'a finalement pas "performé" dans le département. Il faut dire que certains des colistiers aveyronnais de Dominique Reynié n'avaient pas de quoi susciter l'enthousiasme, en particulier les numéros 2 et 3. La première, Marie-Chantal Anne-Sophie Monestier-Charrié, ne s'est pas fait remarquer par la fulgurance de ses interventions (un comble pour une avocate)... et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi l'une des reines de l'absentéisme au conseil régional a été reconduite sur la liste de droite.

Quand au numéro 3, Christophe Saint-Pierre, après avoir bénéficié d'un a priori favorable, il déçoit beaucoup, ne serait-ce que par sa tendance à se comporter comme nombre de ses prédécesseurs, en cumulard de la vie politique. Celui qui s'était engagé à n'exercer que son mandat de maire a vite récupéré une vice-présidence de la communauté de Millau-Grands-Causses, avant de briguer un poste au conseil régional. A ce sujet, rappelons qu'aujourd'hui comme hier, les élus de la majorité et de l'opposition, même s'ils ne font rien, même s'ils ne siègent pas, touchent leur indemnité...

Pour Dominique Reynié, c'est une catastrophe. Au plan régional, les listes qu'il a conduites ont sans doute obtenu l'un des pires résultats de la droite et du centre aux élections régionales. Son arrivée en tête en Aveyron au premier tour (avec des réserves de voix limitées) a masqué l'ampleur de l'échec, que les médias ne se sont pas précipités de souligner.

Les deux autres présidents (de conseil régional) quadra sont Gilles Siméoni, le régionalo-nationaliste corse, et la Francilienne Valérie Pécresse, qui a battu sur le fil l'odieux Claude Bartolone, notamment grâce à ses bons scores dans les Hauts-de-Seine (son département de naissance) et les Yvelines (son département d'élection). Cette catholique BCBG, née à Neuilly-sur-Seine (tout comme Marine Le Pen), passée par l'ENA, a du pain sur la planche... et peut-être un bel avenir chez Les Républicains.

Trois quinquagénaires complètent le tableau des nouveaux présidents de région. On commence avec Xavier Bertrand (50 ans), élu de droite dans une région de gauche (et avec beaucoup de voix de gauche). Le gars est assez intelligent pour avoir compris que sa victoire est en partie due à un concours de circonstances. Il semble adopter un profil bas... tout en gardant les jumelles braquées sur l'horizon 2022.

En Normandie, l'ancien ministre centriste Hervé Morin (54 ans) refait parler de lui... mais l'emporte avec moins de 5 000 voix d'avance sur le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, l'un des grands espoirs du PS, qui était le président sortant (de Haute-Normandie)... à 38 ans ! C'était le benjamin des 22 en place avant les élections. Gageons que l'ingénieur des mines saura rebondir. Quant à Hervé Morin, certains lui prédisent un destin national. Ne nous emballons pas trop vite...

Le troisième larron quinqua est Bruno Retailleau, vainqueur en Pays-de-la-Loire, où il perpétue la tradition villiériste. Profitant d'un contexte national favorable, il réussit là où François Fillon avait naguère échoué.

Comme aucun septuagénaire ni aucun octogénaire ne se trouvait à la tête d'une liste gagnante, les aînés des présidents sont des sexagénaires. J'ai déjà évoqué trois d'entre eux : Jean-Yves Le Drian, Marie-Guite Dufay et François Bonneau. Il reste Christian Estrosi (tout juste 60 ans), pourtant (à moitié) déconsidéré, mais qui, à l'image de Jacques Chirac en 2002, voit sa carrière prendre une autre tournure grâce à la présence du Front National.

Si celui-ci avait connu le succès au second tour, il aurait contribué à rajeunir encore plus le groupe des président-e-s de région. En effet, les deux Marion (véritable prénom de Marine, rappelons-le) sont respectivement âgées de 47 et 26 ans, la seconde ayant même fêté son anniversaire juste après le premier tour des régionales. Leurs victoires auraient aussi accentué la féminisation du groupe. De 1 présidente sur 22 (en métropole), nous sommes passés à 3 sur 13. Si le nombre a été multiplié par trois, le pourcentage lui a quintuplé (passant de 4,5 à 23). Mais pourrait-on vraiment se réjouir de l'élection d'une (jeune) femme comme Marion Maréchal-Le Pen, qui voulait s'en prendre au Planning familial et remettre en cause l'accès à l'avortement ?

P.S.

En Midi-Languedoc, le candidat FN Louis Aliot était sur les mêmes positions.

19:08 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, élections régionales

dimanche, 06 décembre 2015

Placement de produits

C'est devenu une pratique courante dans le cinéma. On pourrait par exemple s'amuser à relever dans 007 Spectre la liste des produits de luxe (vêtements, voitures, montres, boissons, parfums...) qui sont plus ou moins habilement insérés dans l'intrigue. C'est aussi le cas des séries télévisées... y compris celles qui sont animées, comme Archer, la parodie de films d'espionnage dont j'ai déjà parlé l'an dernier.

Actuellement, la chaîne France 4 rediffuse la saison 2, dont je n'avais pas vu l'intégralité. Dans l'épisode 8, où il est question du cancer de Malory puis de Sterling Archer, on voit distinctement une bouteille d'armagnac, dont l'étiquette est montrée en gros plan :

La commune d'Eauze, située dans le Gers, existe bel et bien... et, pour ceux qui l'ignoreraient, précisons que c'est le berceau historique de la célèbre eau-de-vie.

Une question demeure : l'image (et la rédaction de l'étiquette) est-elle identique dans la version d'origine (américaine) de la série ? La réponse est oui. Voici ce que l'on peut voir au même moment de l'épisode :

Cela confirme qu'à l'étranger, il est signifiant de conserver le caractère français de certaines marques.

09:48 Publié dans Economie, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, société, économie, bd, bande-dessinée, france, médias

dimanche, 22 novembre 2015

Mediterranea

Le désert, la nuit. Un convoi de migrants africains est sur le point de partir. Objectif : la frontière algéro-libyenne et, de là, atteindre la côte méditerranéenne pour attraper un bateau (clandestin) en partance pour l'Eldorado européen. (Ce n'est pas sans rappeler un autre film sur les migrants : La Pirogue.)

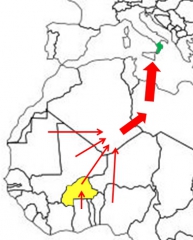

Les "passagers" sont issus d'Afrique sub-saharienne. Ils sont plutôt francophones ou plutôt anglophones, chrétiens, musulmans ou animistes. Les deux héros viennent du Burkina Faso (en jaune sur la carte ci-dessous). Ils vont côtoyer des Ghanéens, des Maliens, sans doute aussi des Nigérians et des Nigériens. Si l'intérêt général commande de pratiquer un bon voisinage, on sent que les migrants ne sont pas très soudés entre eux.

La première partie de l'histoire décrit le passage tumultueux par le Sahara. Je vous en laisse découvrir les péripéties, pas franchement joyeuses... et encore, le réalisateur n'a pas voulu trop "charger la barque" (si j'ose dire). La séquence de traversée de la mer m'a paru moins réussie. On a peut-être pratiqué une ou deux coupes. On comprend néanmoins l'essentiel. Les rescapés sont pris en charge par la police italienne.

On retrouve nos deux héros, Ayiva (Koudous Seihon, excellent) et Abas, en compagnie d'une petite troupe, installés de manière précaire à Rosarno, en Calabre (en vert sur la carte). Le continent rêvé n'est pas celui devant lequel ils se trouvent. Pour Ayiva, c'est une raison de plus pour se bouger, tenter de "faire son trou". Pour Abas, qu'on sent moins courageux et plus immature, c'est la déception. Il aimerait bien trouver une combine pour s'en sortir au moindre effort.

L'histoire mêle aspects documentaires (sur les difficultés d'insertion de ces migrants) et éléments fictionnels (autour des relations avec les femmes et le contexte familial du d'Ayiva, qui a laissé sa petite fille à sa sœur, au pays). En contrechamp est brossé un portrait des Italiens, pas forcément ravis de l'arrivée de cette masse de jeunes adultes, en majorité des hommes. Il y a ceux qui vont en profiter, comme cet entrepreneur ambigu, de prime abord dur avec ses salariés (payés au noir), mais capable d'empathie... jusqu'à inviter deux de ces migrants à manger avec sa famille ! Il y a la Mama, véritable cheffe de clan, qui considère les migrants comme ses enfants... obéissants, de préférence. Il y a aussi la gamine, petite peste, gâtée pourrie par son père... et il y a surtout ce gamin des rues, qui trafique de tout, veut fumer comme un homme et semble se prendre pour un personnage d'un film de Scorsese. (Le jeune acteur qui l'interprète est sensationnel.) C'est à la fois drôle et inquiétant. Les migrants doivent apprendre les codes d'un monde auquel ils n'ont pas été préparés.

C'est vraiment un film à voir, même si je suis conscient que, ces jours-ci, le public n'a sans doute pas envie de se rendre dans une salle de cinéma pour se confronter à ce genre de sujet.

14:36 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film, films, société

samedi, 21 novembre 2015

Le 13 novembre, tragédie mondiale

Les journaux se sont mis à publier la liste des victimes des attentats de vendredi dernier. La plus complète que j'ai trouvée est celle du Parisien (que l'on peut croiser avec celle du Monde). Notons qu'un 130e nom (le dernier, espérons-le) vient de s'ajouter : l'une des personnes gravement blessées au Bataclan est décédée jeudi, à l'hôpital.

Sur 130 personnes assassinées, 30 sont de nationalité étrangère ou nées à l'étranger, soit 23% du total. Quand on s'intéresse aux pays d'origine, on constate que quatre continents ont été touchés : l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et (un peu) l'Asie.

D'outre-Atlantique, ce sont des Latino-Américains qui ont été tués. L'une d'entre eux, Nohemi Gonzalez, est états-unienne (avec des origines mexicaines semble-t-il). On remarque que l'autre Mexicaine (Michelle Gil Jaimez) et le Vénézuélien (Sven Silva Perugini) ont des liens avec l'Espagne, ce qui peut expliquer leur présence en France. Le cas de la Franco-Chilienne Patricia San Martin est le plus frappant : jeune femme, elle avait fui la dictature de Pinochet... et elle est morte tuée par des islamo-fascistes.

On est moins étonné de voir la place qu'occupe l'Afrique dans le cortège des victimes. A l'exception de l'Egypte, tous les pays d'origine sont d'anciennes possessions coloniales françaises, d'où sont ensuite parties les vagues de migrants économiques : Maroc, Algérie et Tunisie au nord, Mali, Burkina Faso et Congo au sud du Sahara. Ce dernier pays est à l'honneur, en raison du comportement héroïque de la victime, Ludovic Boumbas, mort en protégeant une amie. Signalons que d'autres personnes (françaises, celles-là) ont fait preuve du même courage. Dans la liste publiée par Midi Libre, on repère les noms de Nicolas Catinat, Julien Galisson, Gilles Leclerc et Richard Rammant.

Concernant l'Afrique, les médias ont surtout insisté sur le cas de la cousine du footballeur Lassana Diara, la Franco-Malienne Asta Diakité. On aurait tout aussi bien pu mettre à l'honneur Kheireddine Sahbi, violoniste algérien.

Sans surprise, l'Europe occupe la part du lion, avec certains de nos voisins (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni), d'autres victimes étant issues de pays un peu plus lointains (Portugal et Roumanie). Notons que l'un des deux Portugais décédés, Manuel Dias, est la seule victime du Stade de France. On peut rattacher à ce groupe les personnes de culture euro-asiatique, la jeune Franco-Arménienne Lola Ouzounian (l'une des dernières à avoir été identifiées) et Nathalie Mouravieva, une Russe devenue l'épouse du Français Serge Lauraine.

12:24 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, attentats, politique, presse, médias, journalisme, france, actualité, attentat, terroristes

vendredi, 20 novembre 2015

Crétins Academy

A la suite de l'action des barbares de l'Etat islamique à Paris vendredi dernier, il a été décidé, en France mais aussi ailleurs dans le monde, d'organiser un recueillement autour d'une minute de silence, au début des rencontres de football. En général, cela a donné des scènes émouvantes.... ce qu'il est important de rappeler avant d'évoquer les tristes sires qui profité de l'occasion pour révéler au monde à quel point ils sont stupides.

On a surtout parlé de ce qui s'est passé à Istanbul, à l'occasion du match Turquie-Grèce. De nombreux crétins congénitaux supporteurs mal élevés ont sifflé la minute de silence, voire ont proféré des "Allah Akhbar". On a aussi entendu des chants favorables au président (islamiste présumé modéré) Erdogan. Une journaliste d'Europe 1 rappelle que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans une enceinte sportive turque.

Sur le site 20minutes, on apprend qu'il s'agirait d'un chant hostile aux rebelles du PKK et que ces vocalises auraient pour but de souligner la différence de traitement entre les victimes des attentats de Paris et Istanbul (qui ont pourtant été eux aussi abondamment médiatisés). Le problème est que les attentats d'Istanbul n'ont pas été perpétrés par le PKK, mais par l'Etat islamique. Il y a donc une confusion (volontaire ?) entre l'action de ces deux groupes, qui rappelle la propagande du gouvernement Erdogan. C'est un chant hostile aux islamo-fascistes de Daech qu'il aurait été cohérent d'entonner... mais le mieux aurait surtout été que ces imbéciles ferment leur gueule. (Au passage, on remarque la similitude de la politique de désinformation pratiquée par Erdogan en Turquie et el-Assad en Syrie, chacun faisant volontairement l'amalgame entre tous ses opposants pour les réduire au vocable de "terroristes".)

Dublin a connu des événements comparables à ceux d'Istanbul, mais on en a moins parlé. Avant le coup d'envoi du match Irlande-Bosnie, ce sont des supporteurs bosniens qui ont manifesté leur "beaufitude". Précisons que la majorité du public a eu plus de classe... et le résultat de la rencontre (2-0 pour la République d'Irlande) sonne comme une petite revanche : la Bosnie est éliminée de la course à l'euro 2016. L'été prochain, les stades français seront au moins libérés de cette catégorie d'abrutis-là. (Il risque hélas d'en y avoir bien d'autres...)

Ne croyons pas cependant que l'imbécillité soit le privilège d'étrangers. La France a aussi été le théâtre de comportements inciviques... jusque dans mon bel Aveyron. Cette semaine, alors je prenais mon repas de midi dans l'agglomération ruthénoise, j'ai capté quelques bribes d'une conversation qui se tenait pas très loin de ma table. Il y était question de rencontres de football qui se sont déroulées le week-end dernier en Aveyron, entre équipes de jeunes. A l'occasion de la minute de silence (décrétée par le District), certains joueurs d'une équipe, issus d'un quartier de Rodez, auraient manifesté leur mauvaise volonté voire leur hostilité. A confirmer.

Encore plus stupide est le comportement qui m'a été signalé par un commerçant ruthénois. Samedi 14 novembre au soir, à Cap Cinéma, lors d'une projection du film Spectre 007, un individu aurait profité de l'obscurité pour crier "Allah Akhbar". Il aurait quitté la salle avant la fin de la séance. Je pense que cela valait mieux pour lui, parce que sinon, il aurait eu quelques petits problèmes une fois la lumière revenue dans la salle...

Mais assez parlé des cons, réjouissons-nous plutôt des mouvements de solidarité dont la France a été bénéficiaire. L'un des plus extraordinaires est sans conteste cette Marseillaise chantée (notamment) par des Anglais, à Wembley ! (En regardant attentivement les images filmées à cette occasion, on remarquera qu'une partie du public anglais semble mieux connaître les paroles de notre hymne national que certains joueurs français...) Mon coeur continue toutefois de pencher pour l'interprétation de l'Opéra de New York, dont j'ai déjà parlé.

11:41 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, musique, chanson française, attentats, france, actualité, médias, presse, journalisme

mercredi, 18 novembre 2015

Pôle emploi, ne quittez pas !

Ce documentaire un peu ancien est ressorti à Rodez, dans le cadre d'une semaine spéciale. Il permet de découvrir de l'intérieur le fonctionnement d'une institution qui a hélas pris une grande importance dans notre pays. L'agence de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, a été filmée pendant environ trois mois.

On suit donc plutôt des membres du personnel que des demandeurs d'emploi, même si la réalisatrice a mis en valeur certains d'entre eux. Notre attention est d'abord attirée par une dame de l'accueil, qui doit déployer des trésors de patience... et dont on comprend que, parfois, le stock est épuisé. Le personnage prend de l'épaisseur quand on découvre, plus tard, qu'elle-même n'est qu'une intérimaire, de passage dans l'institution ! C'est l'occasion d'aborder le changement de statut du Pôle, qui réunit l'ex-ANPE aux Assedic. Les contrats de droit privé sont désormais la norme... et la précarité s'est insinuée dans l'établissement chargé de lutter contre !

Du côté des chômeurs, c'est la détresse qui domine, mais une détresse digne. On a le gars du neuf-trois qui évite de dire d'où il vient quand il postule... et qui vise une formation en anglais pour pouvoir partir aux Etats-Unis. Il y a le Tunisien qui travaillait dans les douanes, avant la Révolution démocratique... et qui a jugé que c'était le moment de venir en France. Non seulement ses diplômes n'y sont pas reconnus, mais la nationalité constitue une barrière légale infranchissable. Touchante est la famille dont les parents sont sourds-muets... et à qui il est demandé de s'inscrire... par téléphone.

Du côté du personnel, on suit notamment le "management", pas très à l'aise avec la caméra et (pourtant) contaminé par les méthodes anglo-saxonnes. Certaines des petites mains de l'agence sont par contre savoureuses, comme cette jeune femme pétulante qui, pendant la pause cigarettes, dit qu'elle va se mettre en arrêt-maladie pour pouvoir souffler un peu... et qui ne le fait jamais.

Concernant le travail de base, on apprend des choses stupéfiantes, comme le nombre d'actes à réaliser dans une journée ou le nombre de chômeurs pris en charge par un conseiller : jusqu'à 400 ! Et voilà qu'on suggère aux employés de pratiquer des entretiens collectifs...

Heureusement, l'humour est là, à travers par exemple cette conseillère qui s'amuse des sigles parfois imbitables qui lui sont imposés. Et l'on s'étonne à peine de la voir se réjouir de s'être fait soixante-dix MEC en une journée !

Précisons quand même que, loin de s'être perdue dans une débauche de sexe, elle a réalisé soixante-dix "mises en contact" !

Etonnant et attachant, ce documentaire mérite d'être vu.

16:31 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 novembre 2015

Des "racailles" à la médiathèque de Rodez ?

Située à deux pas de la mairie, la médiathèque de Rodez est l'un des lieux emblématiques du Piton, l'un de ces endroits où la population, dans toute sa diversité, se croise, se côtoie et (parfois) se rencontre. Les personnes qui ont pris l'habitude de s'y rendre se sont aperçues qu'il existe une géographie socio-culturelle des sections de la médiathèque.

Au rez-de-chaussée, à gauche de l'entrée, se trouve la section jeunesse, où déambulent les bambins, en général accompagnés de leur mère, d'un grand frère ou d'une grande soeur. On y voit aussi des enfants un peu plus âgés, pas forcément accompagnés, qui viennent tuer le temps en lisant des bandes dessinées. L'ambiance y est très variable : un adulte peut tout aussi bien y être rebuté par l'agitation de certains bambins que surpris par la quiétude qui règne en ces lieux.

Toujours au rez-de-chaussée, mais à droite, se trouve l'incontournable coin presse (et revues), véritable place-forte du troisième âge ruthénois. Il n'est pas rare, le matin ou en début d'après-midi, de voir poireauter devant l'entrée de la médiathèque quelques papys et mamies qui attendent avec impatience que le personnel ouvre les portes ! Certains d'entre eux semblent considérer comme un fait acquis de monopoliser les petits fauteuils rouges, objets de beaucoup de convoitises. En fonction des personnes présentes, le voisinage de ceux que le politiquement correct ordonne de nommer "les aînés" peut se révéler apaisant (quand ils se contentent de lire ou d'observer le monde qui passe) ou pénible (quand le bavardage prend le dessus sur tout autre considération).

Un peu plus loin dans le bâtiment se trouve la salle de lecture, où sont rangés les dictionnaires et encyclopédies (papier) en accès libre. C'est une salle de consultation (pour les personnes qui demandent à lire un document des archives sur place) et (de plus en plus) une salle de travail pour les étudiants. Rodez est à présent touchée par une évolution qui s'est d'abord manifestée dans les grandes villes universitaires : faute de place ou de trouver un coin tranquille pour travailler, nombre d'étudiants se sont rabattus sur les bibliothèques publiques... et donc maintenant les médiathèques. (Compte tenu de la croissance de la population estudiantine, il faudra songer, un jour où l'autre, à agrandir cette salle, ou à en créer une seconde.) Cette affluence a une conséquence gênante : à certaines heures, elle prive les adultes de passage d'une place assise... et ce, alors que plusieurs chaises semblent libres, leurs occupant-e-s s'étant éclipsé-e-s pour une pause qui s'éternise...

Entre le coin presse et la salle de lecture se trouvent des rayonnages de livres consultables sans demande préalable, ainsi que quelques tables isolées. Elles sont recherchées par des personnes qui trouvent la grande salle parfois un peu bruyante (ou intimidante)... et par des couples en quête d'intimité. A l'occasion, elles sont hélas aussi occupées par de petits groupes moins discrets.

Cela nous mène au premier étage, dédié à l'image et au son... en clair : aux CD et DVD, avec, en bonus, une petite salle de projection bien connue des amateurs de documentaires. C'est à ce niveau que semble se situer le problème. Les habitués de la médiathèque savent qu'il est certaines périodes où une plus grande agitation règne (notamment le mercredi et le samedi). Mais, depuis plusieurs mois, le premier étage subit ce que certaines mauvaises langues appellent une véritable bordélisation, à cause d'un groupe de jeunes qui a l'air de considérer cet espace comme son terrain de jeu. Le personnel de la médiathèque a eu beau intervenir, d'abord avec douceur, puis avec fermeté, le problème n'a pas été résolu... si bien que des usagers ont eu la surprise de voir débarquer des uniformes, ceux de la police, dont le commissariat est situé à moins de deux minutes de là.

Il reste à espérer que les lieux vont retrouver la sérénité qu'ils méritent... et qu'on a convoqué les parents des garnements mal élevés.

10:52 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, politique

mardi, 03 novembre 2015

Suffisance radiophonique

C'est dans la voiture que j'écoute le plus souvent la radio. Le matin, je passe d'une station à l'autre, en général France Inter ou France Culture (qui développe davantage les sujets internationaux). Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ceci, aujourd'hui, vers 7h30 :

Pour réécouter l'intégralité de la chronique de ce Charles Dantzig, il faut "charger" la "Matinale des écrivains" de France Cul' et se rendre à 1h03. On entendra l'écrivain commencer son propos par... une référence à son dernier livre ! (Un peu d'autopromotion ne peut pas faire de mal...)

Plus dérangeants sont ses raccourcis historiques. Les motivations de Gavrilo Princip (l'auteur de l'attentat de Sarajevo) sont autrement plus complexes (et débattues) que ce qui ressort de cette chronique écrite à la hâte... trop même, puisque, dans sa précipitation, Charles Dantzig a omis de vérifier les détails de la biographie de l'ancien Premier ministre israélien Menahem Begin, mort dans son lit (en 1992) et pas sous les coups d'un fanatique.

L'écrivain l'a sans doute confondu avec Yitzhak Rabin, dont on commémore actuellement le vingtième anniversaire de la disparition. Le journaliste de France Culture s'est bien gardé de relever cette erreur. Il a même conclu l'intervention de l'invité par un peu de publicité pour son oeuvre.

Une question demeure : le journaliste (Guillaume Erner) s'est-il rendu compte de la bourde de son invité, ou bien n'a-t-il pas rectifié en raison de sa propre ignorance ?

18:43 Publié dans Proche-Orient, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, livres, actualité, histoire, culture

lundi, 26 octobre 2015

Des travaux à effectuer

Samedi, dans Midi Libre (édition de Rodez), est paru un article consacré à l'un des quartiers du chef-lieu aveyronnais et intitulé "Saint-Eloi - Ramadier : le grand malaise des habitants". (Il est depuis aujourd'hui accessible sur le site de Centre Presse.)

Disons-le tout de suite : à Rodez, ce quartier n'a pas bonne réputation. Régulièrement, les forces de l'ordre sont amenées à s'intéresser aux activités de certains de ses habitants et, sur la commune de Rodez, il est des commerçants qui ne livrent pas dans cette zone, certes un peu excentrée, mais surtout mal famée... à tel point que j'ai déjà entendu une très mauvaise langue user du surnom de "Racailladier" à son sujet. C'est évidemment une généralisation abusive.

Récemment, deux drames ont marqué certains habitants. Cet été, un enfant s'est tué à proximité des immeubles, en faisant du VTT. Au niveau local, l'émotion avait été forte et au niveau national, les médias s'étaient fait l'écho de l'événement (avec des articles dans Le Parisien, Ouest France, 20minutes, Metronews...). Le mois dernier, un jeune délinquant originaire du quartier s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Druelle, à proximité de Rodez.

Dans l'article de Midi Libre, il est question de promesses non tenues de la municipalité. Le grillage qui entoure l'école maternelle serait troué en (au moins) un endroit, laissant la possibilité à des enfants de sortir dans la rue... ou à un intrus de pénétrer dans l'établissement. De plus, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'aurait été prise au niveau des lieux de l'accident du vététiste.

C'est la première adjointe au maire, Monique Herment-Bultel, qui répond aux questions du journal. Elle m'a semblé botter en touche, se contentant de rappeler les projets à moyenne échéance, trop lointaine pour les habitants. Rappelons (si besoin est) que l'action d'une mairie ne se mesure pas qu'aux grandes réalisations médiatisées. Les petits travaux du quotidien occupent une place importante aux yeux des habitants d'un quartier. Il ne devrait pas être bien difficile (ni très coûteux) de remplacer un bout de grillage de l'école (surtout en période de vacances) ni d'installer un dispositif de sécurité (haie ou grille de protection) sur les lieux du récent accident. Un peu de bonne volonté, que diable !

Ce manque de réactivité est d'autant plus étonnant que la première adjointe est candidate aux élections régionales qui approchent (elle est numéro 2 sur la liste aveyronnaise PS-PRG). On n'attend pas de l'équipe municipale qu'elle accepte toutes les demandes des habitants (certains récriminant parfois comme des enfants gâtés), mais un peu de bon sens devrait conduire les élus à être plus à l'écoute.

Ces menus travaux auraient le mérite de témoigner de l'intérêt porté par la municipalité à ce quartier, et ce alors que, visiblement, les adultes peinent à "tenir" les jeunes désoeuvrés, qui peuvent se transformer en fouteurs de merde. On a bien vu, à l'occasion du suicide de la prison, que certains d'entre eux pouvaient tenir des propos farfelus. (On voit qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de passer 23 heures sur 24 dans une cellule d'une dizaine de mètres carrés, certes confortable, mais dans un relatif isolement.)

Si j'avais un conseil à donner aux habitants du quartier qui ont accès à internet, c'est d'utiliser les ressources proposées par la municipalité. Sur le site de la ville de Rodez, on peut remplir un formulaire ou trouver les coordonnées téléphoniques du service "Mairie Intervention Rapide"... à user tant que les petits travaux n'auront pas été réalisés ?

12:42 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, politique, société

samedi, 24 octobre 2015

Fatima

C'est le titre du nouveau film de l'un des meilleurs cinéastes français actuels, Philippe Faucon. Il y a trois ans et demi, il nous avait livré, avec La Désintégration, une œuvre prémonitoire et nuancée. Il récidive aujourd'hui avec un portrait de femme(s).

Au cœur de l'histoire se trouve Fatima, le personnage éponyme, femme de ménage, mère de deux enfants et épouse abandonnée. Mais sa principale difficulté est d'ordre linguistique : immigrée algérienne, elle comprend difficilement le français et le parle encore moins. Cette femme courageuse, dévouée à la réussite de ses enfants, rappellera à nombre de "Français de souche" une mère ou une grand-mère du temps jadis. C'est aussi une personne ouverte sur son époque : elle porte le voile, mais ne l'a pas imposé à ses filles.

L'aînée Nesrine est une bonne élève. Elle va débuter sa première année de médecine, la plus difficile. Elle est tiraillée entre plusieurs aspirations. D'un côté, elle rêve de devenir médecin et voudrait combler les attentes de sa mère (et faire la nique aux mauvaises langues du quartier). D'un autre, elle est une jeune femme séduisante, sollicitée et, dans la ville universitaire, les tentations sont grandes. Sa colocataire, future infirmière, ne se prive d'ailleurs pas d'y succomber.

Sa sœur cadette, Souad, est beaucoup moins sérieuse. Ce pourrait être un garçon. Elle en a la tchatche et l'insolence. Elle fait sa crise d'adolescence au plus mauvais moment et se rebelle contre cette mère qu'elle juge trop soumise. Celle-ci finit par rappeler à la geigneuse tout ce dont elle bénéficie (notamment grâce à elle). L'ado, menteuse et capricieuse, est au second plan de l'histoire, mais elle apporte un contrepoint intéressant. Notons la justesse du jeu des actrices.

A l'arrière-plan se trouvent les mecs, eux qui occupent habituellement les premières places. Ce qui est sous-entendu n'est pas à leur avantage. Le père des deux filles est visiblement celui qui a émigré le premier. Mais il a contracté un autre mariage en France, faisant de Fatima une compagne de second rang, bientôt délaissée. On le voit toutefois se préoccuper de l'avenir de ses filles. Il semble avoir prise sur Souad, sans doute parce qu'il incarne un exemple de réussite. L'aînée se méfie plus de lui et de ses idées conservatrices sur les femmes.

Quant aux jeunes hommes, "gaulois" comme maghrébins, ils sont montrés comme superficiels, ne pensant qu'à s'amuser, écouter de la musique ou draguer. Mais ce propos est assez secondaire, l'essentiel portant sur le parcours des trois femmes.

Tout ne passe pas par les dialogues. La gestuelle des corps dit beaucoup de choses et certains plans sont conçus pour que l'on comprenne sans les paroles, comme lors de la visite avortée de l'appartement à louer.

L'histoire s'achève d'ailleurs sur un très joli cadrage, montrant l'une des héroïnes approchant son doigt d'une vitre, à travers laquelle elle parvient à déchiffrer quelque chose qui la met en joie.

P.S.

Les hasards de la vie cinématographique font que ce film sort quelques mois à peine après Une Seconde Mère, dans lequel une femme de ménage brésilienne se dévoue pour que sa fille puisse mener de brillantes études. Les contextes sont différents, mais le questionnement sociétal est proche de part et d'autre de l'océan Atlantique.

22:07 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film, films

vendredi, 23 octobre 2015

La SNCF sous contrôle ?

Aujourd'hui, quand j'ai vu dans quoi il fallait embarquer pour se rendre en train à Toulouse, je me suis dit que le voyage n'allait pas manquer d'animation. Une seule voiture avait été mise en place en gare de Rodez. (D'habitude, il y en a au moins deux.) Et cet autorail (diesel) n'était pas de prime jeunesse. C'était un truc dans ce genre-là :

Là, vous vous dites que c'est petit. L'avantage du tracé de la ligne est que les Aveyronnais sont les premiers servis, en terme de places assises (dans le sens de la marche, de préférence). Mais, vu le nombre de personnes qui étaient déjà montées à Rodez, je nourrissais quelques inquiétudes quant à la situation en gare d'Albi-ville.

En attendant ce moment merveilleux, j'ai pu constater, au cours de la première heure de trajet, que d'autres voyageurs se sont joints aux passagers de départ. Tous ont d'ailleurs été contrôlés avant l'arrivée dans le chef-lieu du Tarn. Par contre, à partir d'Albi, il n'a plus été question de vérifier la validité (voire l'existence) des titres de transport, l'unique contrôleuse ne pouvant se déplacer dans la voiture qu'avec la plus grande difficulté. Même le mini-couloir des toilettes était encombré !

Comme à l'accoutumée, en gare d'Albi-ville, environ la moitié des passagers étaient montés. Bon sang, les cadres de la SNCF le savent ! En plus, un vendredi ! Renseignements, pris, il semblerait que, depuis quelques semaines, on soit à cours de motrice en Midi-Pyrénées, notamment en raison de pannes ou de problèmes de sécurité, qui incitent certains employés à utiliser leur droit de réserve pour refuser de prendre leur service à bord de certains autorails. (Le week-end dernier, cela m'a valu un trajet mémorable, un peu à l'image de ce que j'avais connu en 2013... J'en causerai peut-être bientôt.)

Cahin-caha, le convoi a pu repartir d'Albi-ville chargé à bloc... et des gares suivantes ultra-chargé, vu que quelques voyageurs se sont rajoutés au troupeau de sardines déjà constitué. Notons que le chauffeur a bien roulé, puisque nous sommes arrivés quasiment à l'heure à Toulouse-Matabiau.

Nous y attendait une petite surprise, annoncée peu de temps auparavant au micro : des contrôles volants sont désormais organisés en gare, à la descente de certains trains, histoire de décourager les fraudeurs. (C'est indirectement la preuve que la SNCF est consciente que ne placer qu'un agent de bord par TER est irresponsable.)

A ce moment-là, un frisson d'angoisse a dû parcourir l'échine de certains resquilleurs tarnais, qui ont dû regretter s'être déjà positionnés dans l'allée pour sortir dans les premiers (quitte à bousculer légèrement certaines personnes âgées...). De surcroît, ils n'étaient pas très discrets. Les garçons se sont mis à mélanger l'arabe dialectal au français pour masquer le contenu d'une partie de leur conversation, sans doute digne d'un grand intérêt. Ils ont très vite repéré les "condés" (les policiers) présents sur le quai en compagnie des agents du train.

Bien qu'étant sorti du wagon dans les derniers, je n'ai pas assisté à la conclusion de l'histoire. Le contrôle de certains passagers a pris un peu de temps, tandis que j'ai vite passé le barrage, vu que je possédais un billet en règle. C'était aussi le cas de l'une de mes voisines, qui a cependant râlé contre ce contrôle jugé intempestif. On lui a fait remarquer que la gêne provenait d'abord des fraudeurs : leurs méfaits contribuent à renchérir le prix des billets et leur présence bonde encore plus les wagons. Mentalement, j'ai ajouté une réponse que j'aurais pu faire à la dame pas contente : durant le trajet, son propre comportement n'avait pas été exemplaire ; elle avait complaisamment étalé ses bagages, sans souci des autres passagers, et elle a passé presque tout le temps le nez rivé à l'écran de son téléphone portable, pestant quand une coupure de réseau venait perturber son autisme geek.

21:09 Publié dans Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, toulouse

mercredi, 21 octobre 2015

Prostitution à Rodez

Ce mercredi (jour des enfants), dans Centre Presse, un article évoquait les conséquences plutôt désagréables d'une activité discrètement implantée sur le Piton. La lecture apprendra aux Ruthénois qui l'ignoreraient qu'il ne s'agit pas d'une légende urbaine et que la prostitution existe bel et bien dans le chef-lieu aveyronnais.

La version papier de l'article est un peu plus complète que la version numérique. On peut s'appuyer sur les deux (et sur un plan de Rodez digne de ce nom) pour cartographier l'activité de "charmes tarifés" dans la ville natale de Pierre Soulages :

Le premier "lieu de perdition" mentionné dans l'article est situé avenue Victor-Hugo (donc pas très loin du musée Soulages), plus précisément entre la rue Planard et la place d'Armes... c'est-à-dire dans le pâté de maisons où se trouve le siège de Centre Presse ! Seules les mauvaises langues prétendront que les journalistes détiennent là une information de première main...

Le deuxième lieu de délinquance spécialisée (qui fait l'objet de l'essentiel de l'article) est situé boulevard Paul-Ramadier, plutôt vers le haut, donc en direction du centre-ville. Je penche pour le long immeuble du côté ouest, pas très éloigné d'Aquavallon et du dojo. N'oublions pas qu'après les militaires, les sportifs (en concurrence avec les routiers et les cadres commerciaux) constituent une clientèle privilégiée du commerce d'esclaves sexuelles.

Enfin, la version papier de l'article évoque les soupçons qui pèsent sur un bâtiment de la rue Béteille. Au vu de ce qui précède, on serait tenté de penser que c'est le haut de la rue qui est concerné, à proximité de la place d'Armes. Mais on ne peut pas exclure non plus la partie basse, l'une des zones où certains commerces changent fréquemment de localisation (et de gérant ?), un endroit où l'on a pu remarquer la présence de ce qui ressemble à des guetteurs. Il s'y vend peut-être des substances illicites, auxquelles serait éventuellement associée la prostitution.

Quant aux "quartiers périphériques" où se dérouleraient des rencontres tarifées, leur localisation reste imprécise. D'instinct, on aurait tendance à penser aux abords de la gare SNCF, mais il se murmure qu'il faudrait plutôt chercher du côté de la rocade...

En guise de dessert, sur le plan, j'ai aussi mis en valeur (dans le coin sud-est) l'ancien pôle de prostitution de Rodez, la rue de la Bullière, où des générations de bourgeois sont allés enrichir leur microfaune pubienne.

23:51 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalisme, médias, actualité, société

dimanche, 18 octobre 2015

Fou d'amour

Ce film de Philippe Ramos s'inspire d'un célèbre fait divers, l'affaire du curé d'Uruffe, avec laquelle il a pris quelques libertés pour organiser le récit. Celui-ci nous est conté par un homme qui a perdu la tête... au propre comme au figuré. Notons que le film commence par un beau plan-séquence. C'est indicateur du talent du réalisateur, qui fait preuve d'inventivité dans pratiquement chaque scène.

Mais c'est d'abord le ton de la première partie qui retient l'attention. On se croirait presque dans un roman libertin, dont l'action se déroule dans la campagne rhône-alpine (de cheval). C'est que l'arrivée du nouveau curé ne manque pas de susciter de l'émotion dans le village. L'homme est jeune, cultivé, bien bâti. Il s'occupe avec passion de l'instruction religieuse mais aussi des loisirs des enfants. Il écoute avec patience les doléances des épouses... et, accessoirement, il en "besogne" quelques-unes, mettant un point d'honneur à leur faire atteindre le septième ciel. Dans le rôle, Melvil Poupaud s'en donne à cœur joie.

L'intrigue bascule quand débarque une jeune aveugle, innocente et belle comme le jour. Le curé, qui n'était jusque-là qu'un hédoniste égaré en religion, tombe raide dingue de cette femme à nulle autre pareille. Le film le montre chuter de son piédestal, devenir finalement un homme comme les autres. Bref, il ne maîtrise plus la situation.

Subrepticement, la mise en scène place davantage les femmes au centre. Au départ, elles ne sont que les objets du désir du curé. Signalons qu'elles sont interprétées avec talent, notamment par Dominique Blanc, excellente en châtelaine d'âge mur travaillée par le désir, une quasi-cougar avant l'heure !

C'est aussi un film de mec. Le point de vue du curé est mis en valeur et la caméra s'attarde avec une certaine complaisance sur quelques superbes corps de femme, en particulier ceux de l'aveugle et de la laitière, celle-ci évidemment dotée d'une très avantageuse poitrine... Mais l'image est soignée. Bien que l'histoire soit très différente, on retrouve la même sensualité que dans Jeanne captive.

Par souci d'honnêteté, le réalisateur a inséré sur la fin quelques plans pour éviter que l'empathie du spectateur envers le "héros" ne soit trop grande. Cela donne un très bon film, servi par d'excellents acteurs.

P.S.

Le site internet dédié au film est bien fichu.

P.S. II

Sur RTL, Jacques Pradel a consacré une émission de "L'heure du crime" à la célèbre affaire.

11:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 11 octobre 2015

Petits branleurs

Je suis tombé par hasard sur un article pittoresque du quotidien La Provence. Il est question de lycéens d'Aix-en-Provence qui ont manifesté jeudi et vendredi derniers. Si, le premier jour, le mouvement semblait organisé et "conscientisé" (avec des revendications visibles et, semble-t-il, assez légitimes), le lendemain, on se demande vraiment pourquoi les adolescents ont défilé dans les rues. (Et encore, "défilé" est un bien grand mot.)

Le meilleur vient des réponses aux questions posées par la journaliste envoyée sur place. Alors que, la veille, le mouvement avait dénoncé les classes "surchargées", le vendredi, le même adjectif n'évoque, pour le lycéen interrogé, que l'excès de travail ! De sa part, il ne faut visiblement pas attendre trop de précisions sur la nature du travail (supposé) excessif que l'on attend de lui. On comprend surtout qu'il estime passer trop de temps en classe. Voilà sans doute ce que ce jeune homme appelle "travailler" ! La suite de sa réponse est du même tonneau. Ce lycéen modèle regrette que, dans son établissement "on peut pas faire ce qu'on veut"... et ça, c'est vraiment pas cool !

Les lecteurs attentifs auront remarqué l'absence du "ne" de négation dans sa réponse. Quand on lit certains des commentaires des internautes, en particulier celui de l'un des participants aux manifs, on ne peut que constater que, loin d'avoir trop travaillé ou subi des enseignants trop sévères, ces jeunes souffrent d'abord d'une maîtrise très approximative de la langue française :

Je recommande tout particulièrement les "allégations de rentre scolaire"...

Pour terminer, signalons que, ce vendredi-là, les services météorologiques annonçaient une journée radieuse et l'on imagine combien la perspective de passer une partie de cette journée en classe a pu paraître pénible à ces lycéens motivés.

11:00 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, journalisme, actualité, france

vendredi, 25 septembre 2015

Much Loved

Ces femmes tellement aimées sont des prostituées de Marrakech, au Maroc. Le titre comporte une ambiguïté quant au sens du mot "aimées". On comprend vite qu'elles sont surtout des objets du désir. Rares sont les personnes qui les aiment vraiment. On les jalouse et surtout on les méprise. On retrouve cette dualité dans l'organisation de l'intrigue : les scènes de séduction contrastent avec des scènes plus sordides.

Ce sont les premières qui ont semble-t-il choqué une partie du public... ou plutôt des gens qui n'ont sans doute même pas vu le film. Il n'y a rien de pornographique dans les scènes d'amour ou de séduction. C'est de toute évidence simulé... mais il est vrai que ce n'est pas un film pudique. Un public un peu prude peut "tiquer" devant la nudité des actrices et certains gestes "intimes". Mais les scènes qui montrent l'humiliation des jeunes femmes sont tout aussi réalistes.

Si cela suscite autant de réactions, c'est d'abord parce que c'est bien joué. Les actrices crèvent l'écran, en particulier Loubna Abidal, très engagée dans son rôle. C'est l'astre de ce film. Elle est à la fois la grande soeur, la séductrice, mais aussi la chieuse, la putain vénale... et la rejetée.

Le scénariste a voulu montrer que les prostituées sont des femmes comme les autres et que les hommes sont soit des enfoirés soit des hypocrites... voire les deux. En tête du classement des gros porcs se trouvent les riches Saoudiens, qui viennent s'encanailler à bon prix au royaume de Mohammed VI. Pas très loin se trouvent les Européens, réputés plus radins. Les Marocains, quant à eux, sont les moins friqués des mâles. C'est donc plutôt par la force qu'ils tentent de profiter des jeunes femmes. Le film met l'accent sur un policier corrompu et le petit ami d'une des prostituées, pas si sympa que cela.

Il ne faut sans doute pas chercher plus loin la principale raison de la campagne de dénigrement dont le film a été victime. Il donne une très mauvaise image des ressortissants saoudiens, issus d'un pays ami du Maroc... et doté d'immenses moyens financiers. Quant aux machos marocains, ils n'ont pas dû apprécier le portrait qu'on brosse d'eux.

Le propos porte d'autant plus que c'est globalement bien réalisé... avec toutefois un petit défaut : Nabil Ayouch (à qui l'on doit Les Chevaux de Dieu) aime les images "bien léchées". Du coup, au début, il rend la prostitution un peu trop sexy. C'est la principale limite du film, qui ne va pas très loin dans l'analyse sociale et comporte quelques aspects "paillettes".

22:12 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 24 septembre 2015

Les meurtriers les plus dangereux

Ce sont ceux qui font le plus de victimes. Précisons dès à présent que cette catégorie de décès est ultraminoritaire dans notre pays. En 2012, d'après l'INSEE, les principales causes de mortalité en France sont (de très loin) les cancers et les maladies de l'appareil circulatoire, loin devant les maladies de l'appareil respiratoire. Le suicide arrive encore bien après, avec un peu moins de 10 000 victimes. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité provoquée directement par l'action humaine.

Mais la deuxième est incontestablement... les accidents de la route, avec environ 3 400 décès en 2014. C'est beaucoup, beaucoup plus que les homicides, dont le nombre n'atteint pas 800 sur l'ensemble du territoire français, en 2013. Rapporté au nombre d'habitants, cela nous donne un taux d'homicides compris entre 1,1 et 1,2 pour 100 000. C'est faible et, contrairement à une idée reçue, cela diminue. Encore plus faible est le nombre de victimes du terrorisme en France, malgré une année 2015 hélas (trop) riche. Moins de 20 personnes sont (pour l'instant) décédées dans notre pays du fait de l'action de fanatiques divers.

Dans l'Aveyron, la tendance est à une (très) légère baisse du nombre de tués. Cependant, le nombre d'accidents augmente, tout comme le nombre de blessés. La mort, déjà trop fréquente, n'est pas le seul drame qui survient sur les routes. Bien plus nombreuses sont les vies brisées par un handicap né d'un accident souvent provoqué par autrui, cet autrui qui s'est cru-e plus fort-e que les autres, au point de prendre le volant sous l'empire de l'alcool, ou fatigué, ou en ignorant les règles élémentaires de prudence.

Et pourtant... autant l'action des groupes terroristes et des criminels de droit commun est amplement condamnée dans le pays, autant les délinquants routiers, autrement plus "efficaces", bénéficient de l'indulgence coupable d'une partie de l'opinion. Les récents efforts de certains conducteurs pour tenter d'échapper aux contrôles routiers n'en sont que plus révoltants.

16:39 Publié dans Politique, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, médias, presse

mercredi, 23 septembre 2015

Aveyron : la sécurité routière priée d'être plus "relaxée" ?

C'est ce que l'on peut se demander après que la Cour d'appel de Montpellier a rendu son jugement dans l'affaire du "groupe qui te dit où est la police en Aveyron". Alors que le tribunal correctionnel de Rodez avait (mollement) condamné la douzaine de personnes en 2014, l'appel s'est conclu par une relaxe générale. Depuis, on a appris que le Parquet s'est pourvu en cassation. Il a sans doute raison.

Une première ambiguïté réside dans la dénomination du groupe, qui s'est surtout fait connaître pour révéler la position des radars mobiles et des contrôles routiers. Il a donc joué le rôle d'un dispositif appelé "avertisseur de radars", dont l'utilisation est interdite depuis 2012. L'interdiction s'étend à la fonction communautaire de certains appareils, rôle que joue une page Facebook. La Cour n'ayant pas encore publié les attendus du jugement, il est difficile d'analyser celui-ci en détail. Je pense néanmoins que les avocats des prévenus ont dû jouer sur la distinction (fictive dans ce cas) entre une page Facebook et le mode de fonctionnement d'un avertisseur de radars.

Les promoteurs de la page Facebook sont d'ailleurs conscients que celle-ci n'était pas "dans les clous", puisqu'en dépit de la procédure judiciaire qui leur est (pour l'instant) favorable, ils ont supprimé le groupe pour en créer un autre, officiellement dédié au signalement des "zones de danger"... ce qui est autorisé. Il restera à confirmer que le nom de ce nouveau groupe n'est pas qu'un paravent destiné à masquer le même acharnement anti-radars (et la même immaturité).

Une autre raison explique que le Parquet se soit pourvu en cassation, et qu'il ait des chances de gagner. Avaliser ce genre de groupe aurait pour conséquence d'accepter la fin de tout effet de surprise au niveau des contrôles routiers. Dans un premier temps, nombre d'automobilistes à mauvaise conscience (et à l'autodiscipline flageolante) se réjouiraient... avant qu'un accident dramatique ne vienne tout remettre en cause.

Pour la police comme pour la justice, il n'est pas possible d'accepter que certains conducteurs puissent se croire autorisés à rouler à leur convenance en toute impunité. Parce que c'est à cela que mène la révélation de l'emplacement des radars mobiles et des contrôles routiers. Une fois le contrôle surprise passé (et déjoué grâce à l'information transmise en temps réel), les Ayrton Senna de comptoir risquent de se croire affranchis du respect des règles de prudence. Elles sont certes contraignantes, mais elles sont faites pour le bien de tous et pas le petit plaisir narcissique de conducteurs en mal de sensations. Si, par malheur, un jour, survient un accident grave, à la suite duquel on découvre que le conducteur (ou son passager) avait, peu de temps avant, déjoué un contrôle routier grâce à l'info consultée sur un smartphone, on parlera autrement de cette supposée liberté d'expression.

A ce sujet, rappelons à ceux qui l'ignoreraient qu'en droit français, la "liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits." Traduction : la liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce que l'on veut ; la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Sur la route, la liberté de conduire à sa guise s'arrête là où commence la sécurité d'autrui.

Il est une troisième raison qui justifie le pourvoi en cassation. En informant tout le monde de la localisation des forces de l'ordre, les Alain Prost de pacotille rendent un sacré service à nombre de délinquants (criminels ou trafiquants). Par le passé, il est arrivé (plus souvent qu'on ne l'imagine) qu'un contrôle au départ anodin débouche sur une arrestation dans une tout autre affaire. Avaliser les groupes anti-radars reviendrait à donner un avantage supplémentaire aux délinquants. Mais de cela, certains conducteurs inciviques aveyronnais ne se soucient visiblement pas.

23:27 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, actualité, médias

vendredi, 18 septembre 2015

Une "liste noire" un peu Frenchy

Mercredi dernier, dans le onzième épisode de la deuxième saison de la série Blacklist, diffusée sur TF1, l'escroc et assassin Raymond Reddington (brillamment interprété par James Spader et très bien doublé en français par Pierre-François Pistorio) aide le FBI à libérer un otage américain détenu en Ouzbékistan.

Le sulfureux consultant paraît curieusement (et inhabituellement) animé de sentiments humanistes, puisqu'il aide un rebelle à libérer son pays de la pernicieuse influence d'une multinationale états-unienne. On finit par apprendre qu'une autre entreprise va investir en Ouzbékistan. Elle est originaire de France. Lorsque Reddington met fin à un entretien avec son vice-président, les deux hommes ne se serrent pas la main mais... se font la bise :

On retrouve ici l'illustration d'une idée reçue entretenue outre-Atlantique au sujet des moeurs de notre pays, à l'image de ce qu'on a pu lire naguère dans un hilarant petit livre de Guillemette Faure.

Les spectateurs attentifs auront aussi remarqué que, dans cette séquence, la France est présente au travers d'une oeuvre d'art, Le Premier Consul franchissant le Grand-Saint-Bernard, du peintre Jacques-Louis David. Elle apparaît fugitivement quand l'agent Keen rejoint Reddington dans l'un des luxueux salons de l'hôtel où les agents sont descendus :

A y regarder de près, ce n'est pas tout à fait le tableau de David (qui se trouve dans le salon Marengo du château de Malmaison), dont la structure est inverse :

Malgré tout, je trouve ce détail assez piquant, et bien dans le ton du personnage principal, qui conclut sa discussion avec l'agent Keen par un surprenant "Vive la France !", lâché de surcroît dans la langue de Molière.

23:37 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, télévision, médias, france

dimanche, 30 août 2015

"Paris Match" du 27 août

Je ne suis pas un lecteur régulier de cet hebdomadaire, mais je reconnais qu'à certaines occasions, j'aime me plonger dans ses photoreportages, en général de qualité quand ils traitent de l'actualité. Le numéro sorti jeudi est principalement consacré à l'attentat déjoué du Thalys :

Sans surprise (comme je l'ai remarqué la semaine dernière), on retrouve les trois jeunes héros, légion d'honneur et drapeaux au polo... et l'oreillette discrète, comme on peut le voir sur la photographie prise avec le président de la République :

Le journal revient sur l'enfance et l'adolescence du trio, issu de familles qualifiées de conservatrices (c'est-à-dire très croyantes, pro-gun et patriotes). Ils sont devenus très tôt amis, lorsqu'ils se trouvaient dans une école privée religieuse de Californie, la Freedom Christian School. L'étudiant Anthony Sadler (dont le père est pasteur) s'est même fait tatouer "Je vis pour Dieu, pas pour moi-même" sur le haut du torse.

Notons qu'à l'époque, le futur colosse Spencer Stone est un petit "boulot" qui, à l'adolescence, va se mettre à écouter surtout du rap et du R'N'B. (Le site de l'hebdomadaire propose un diaporama très intéressant.)

C'est fou d'ailleurs comme leur profil n'est finalement pas si éloigné que cela de celui du terroriste, Ayoub el-Khazzani, dont l'imprégnation religieuse ne semble pas avoir structuré la personnalité. Elle l'a plutôt porté à des actes extrêmes. Au Maroc, la famille ne comprend pas son geste. On nous le présente comme un bon petit gars, pas particulièrement chanceux dans la vie et qui est sans doute tombé sous la coupe de types pas recommandables. Mouais... Retenons qu'il a quitté l'école très tôt (à onze ans !) et qu'il s'est adonné au trafic de stupéfiants. Notons aussi la facilité avec laquelle lui et d'autres membres de sa famille ont pu s'installer en Europe...

Paris Match met l'accent sur la personnalité d'un autre héros du jour, l'universitaire Mark Mooligan, qui avait réussi à s'emparer de la kalachnikov du terroriste, avant d'être sérieusement blessé. Les événements nous sont racontés de son point de vue et de celui de son épouse, avec, en illustration (outre les photos), une infographie des wagons concernés. A cette occasion, j'ai appris que deux autres personnes ont joué un rôle bénéfique dans le Thalys, deux employés de la SNCF. On pourra regretter que le "huitième homme", le jeune Français qui souhaite rester anonyme, soit désigné par son prénom et l'initiale de son nom de famille...

Une double-page est aussi consacrée au cas Jean-Hugues Anglade, qui a suscité pas mal de moqueries pour sa blessure anecdotique. L'hebdomadaire est particulièrement bien renseigné sur son cas parce que la compagne de l'acteur travaille... pour Paris Match, auquel elle livre ses impressions !

Ce numéro contient d'autres reportages qui méritent le détour. Il y a l'inévitable sujet sur les migrants coincés dans les Balkans, qui s'intéresse plus particulièrement aux Syriens. Un peu plus loin, un passionnant papier est consacré à une gigantesque mine d'or d'altitude, située au Pérou, dans la ville de La Rinconada.

Je conseille aussi le mini-dossier consacré au Panthéon, qui évoque aussi bien sa construction, les principales "entrées" que les travaux en cours pour restaurer le bâtiment. Plus étonnant, au détour d'une page, on nous propose un article sur Ronda Rousey, une ancienne judoka qui s'est reconvertie dans les arts martiaux mixtes (démonstration ici)... article illustré par une photographie qui ne laisse rien ignorer de l'étendue de l'épilation pratiquée par la demoiselle...

A ce sujet "sportif" succèdent des papiers plus intellos, l'un étant consacré à un dispositif permettant de capter le dioxyde de carbone, inventé par un physicien allemand. On peut terminer par la lecture d'un hommage à Khaled al-Assaad, l'ancien gardien des antiquités de Palmyre. Il est bien évidemment question des destructions opérées par les barbares de Daech, ainsi que du commerce illicite de ce genre de marchandises.

Finalement, entre deux articles sur les "pipoles", on peut trouver son bonheur dans ce numéro assez bien conçu.

11:44 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, société, actualité, photo

vendredi, 28 août 2015

Une pièce allemande

Décidément, cet été aura été riche en découvertes numismatiques. Aujourd'hui, c'est une pièce (toujours de deux euros) d'outre-Rhin qui a atterri dans mon porte-monnaie :

Elle n'est pas en très bon état. Cela n'est guère étonnant, puisqu'elle a été mise en circulation en 2008 (alors qu'il y a une dizaine de jours, j'en ai trouvé une de 2015 et avant-hier une de 2014). Je n'ose imaginer le nombre de "palpations" qu'elle a dû subir...

Sur l'avers figure l'église Saint-Michel de Hambourg. On notera l'expression utilisée pour désigner l'Allemagne : "Bundesrepublik Deutschland", c'est-à-dire RFA (République fédérale d'Allemagne). En effet, contrairement à une idée reçue, la réunification allemande (en 1990) n'a pas eu pour conséquence la disparition des deux Etats allemands nés de la Guerre Froide. Seule la RDA (République démocratique allemande, communiste) a été supprimée.. et intégrée à la RFA, sous la forme de Länder supplémentaires.

La tranche de la pièce mérite aussi d'être observée. On peut y lire la devise suivante : "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" Elle est extraite du troisième couplet du Chant des Allemands, dont les paroles sont désormais celles de l'hymne national.

14:28 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économuie, société, europe, union européenne, allemagne, euro

mercredi, 26 août 2015

Une pièce qui a fait du chemin

L'été est propice aux échanges de pièces de monnaie. Cette fois-ci, c'est à une caisse automatique que je dois ma découverte. Parmi la monnaie qu'elle m'a rendue se trouvaient deux pièces de deux euros, auxquelles je n'ai tout d'abord pas prêté attention, contrairement à mon habitude. C'est en allant ensuite acheter le journal que je jetai un oeil sur le contenu de mon porte-monnaie. L'une des deux pièces a attiré mon regard :

Il s'agit d'une pièce lettone, mise en circulation en 2014, année de l'entrée officielle du pays dans la zone euro. Elle a donc mis un peu plus de temps à me parvenir que la pièce estonienne que j'avais récupérée en septembre 2011, moins d'un an après sa création.

Sur l'avers de la monnaie de 2014 est représentée une allégorie de la Lettonie, une femme couronnée (allusion à la souveraineté, c'est une sorte de Marianne balte) et tenant une gerbe de blé. Notons que sur la tranche a été gravée la formule suivante : "DVIEUS SVETI LATVIJU" (Que Dieu bénisse la Lettonie.) D'habitude, cette partie de la pièce comporte des éléments plus classiques, comme "2" et "e" sur celle que j'ai trouvée il y a deux semaines.

21:18 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie, europe, union européenne

mardi, 18 août 2015

Une nouvelle pièce commémorative