vendredi, 27 janvier 2017

Une ministre qui manque de lettres

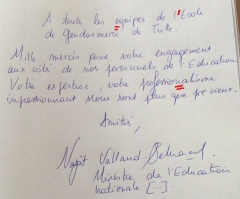

Ce n'est qu'aujourd'hui (en lisant le dernier numéro de L'Hebdo) que j'ai pris connaissance de l'anecdote : en visite à l'école de gendarmerie de Tulle (le 13 janvier dernier), la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a laissé un petit mot sur le livre d'or... avec quelques fautes de français, que le quotidien Le Figaro s'est fait un plaisir de relever. Le document d'origine est visible sur le site de France 3 Limousin :

On va me dire : ce n'est pas grave, ce sont juste quelques erreurs d'étourderie ; concentrons-nous sur le fond plutôt que sur la forme. Voilà qui ne manque pas de pertinence... sauf que... la ministre semble coutumière du fait. Ainsi, Le Figaro (toujours lui) rappelle qu'on peut trouver ce genre de "bourdes" jusque sur le site internet de la ministre. Curieux, je suis allé y jeter un oeil... pour constater que les erreurs n'ont pas été corrigées (on pourrait aussi gloser sur l'emploi immodéré des majuscules) :

C'est tout de même la page de présentation de la ministre, qui (elle ou un-e quelconque employé-e) aurait pu faire l'effort de la rectifier. Ceci dit, après avoir consulté plusieurs billets publiés sur le site, je dois reconnaître que l'expression est en général de qualité irréprochable. D'autres que moi (un peu obsessionnels, peut-être... sont-ils aussi vigilants quant à la qualité de l'expression écrite des politiques qui ne sont pas issus de l'immigration ?) ont épluché le compte Facebook de la ministre... Faut vraiment avoir du temps à perdre... De mon côté, plus que l'orthographe de Mme Vallaud-Belkacem, c'est la teneur de certains commentaires à ses billets qui m'a fait bondir. En voici un exemple :

Comme vous l'avez sans doute deviné, le commentaire négationniste (qui pourrait valoir des poursuites à son auteure) a été "écrit" en réaction (je trouve que le terme est bien choisi) à un billet sur la journée de la mémoire des génocides. A ce propos, il serait bon quelqu'un signale à la ministre qu'elle devrait arrêter d'employer le mot "Holocauste", qui prête à confusion.

Mais revenons à nos moutons. On attend de la ministre de l'Education qu'elle donne l'exemple. Trop de jeunes arrivent sur le marché du travail sans savoir rédiger la moindre phrase anodine sans faute. La récente volonté de la ministre d'appliquer une ancienne réforme de l'orthographe, dont presque plus personne ne voulait, réveille le soupçon de nivellement par le bas, qui a pesé sur tant de ses prédécesseurs...

21:32 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, médias, presse, journalisme, france

dimanche, 22 janvier 2017

Basculements démographiques

Les médias se sont récemment fait l'écho des derniers résultats du recensement partiel de la population française, qui aboutissent aux populations légales 2014. (Il y a trois ans de décalage entre la publication des estimations et la référence des données.)

Au niveau national, on a souligné le fait que la population de la France continue d'augmenter et qu'elle dépasse désormais les 67 millions d'individus. Au niveau régional, on a mis en valeur le dynamisme de la région Midi-Languedoc. Au niveau départemental, on s'est félicité que l'Aveyron ait enrayé son déclin démographique, même si l'augmentation est une des plus faibles du pays.

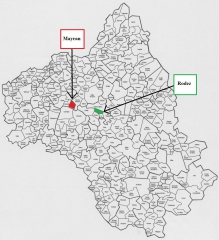

Quand on regarde le détail des résultats, on s'aperçoit que les évolutions sont très contrastées en Rouergue. L'essentiel du dynamisme repose sur l'aire urbaine de Rodez, la commune chef-lieu exclue... ou pas ? En fait, quand on compare les données chiffrées les plus récentes (celles fournies en 2016 et 2017, pour les années 2013 et 2014), on constate que, quel que soit le critère retenu (la population municipale ou la population totale), Rodez a regagné des habitants (un peu moins de 400 en terme de population totale, un peu plus de 340 en terme de population municipale), y compris par rapport aux années précédentes. Certes, ce n'est pas une augmentation fulgurante, mais cela ressemble quand même à un retournement de tendance.

Là n'est pas toutefois la principale information contenue dans les récentes publications. La hiérarchie des villes aveyronnaises a été modifiée. Ainsi, Onet-le-Château peut désormais prétendre à la place de troisième commune aveyronnaise, sa population municipale (11 837 habitants) ayant dépassé celle de Villefranche-de-Rouergue (11 822 habitants). Cependant, au niveau de la population totale, cette dernière reste troisième (12 592 contre 12 406).

Le basculement est plus prononcé dans un autre cas. Derrière Rodez, Millau, Villefranche, Onet et Saint-Affrique, Luc-La-Primaube a subtilisé la sixième place à Decazeville : 6 084 contre 5 899 habitants (en population totale), 5 898 contre 5 686 (en population municipale).

23:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, occitanie, france, médias, presse, journalisme

vendredi, 06 janvier 2017

Le Fondateur

Le titre appuie là où ça fait mal : qui est le véritable créateur de la chaîne de restaurants McDonald's ? Les deux frères éponymes, Dick et Mac, inventeurs d'un nouveau type d'établissement, de "recettes" particulières, ou bien Ray Kroc, le commercial qui a contribué à répandre l'enseigne et structurer un groupe devenu tentaculaire ?

Le scénario évite de trancher dans le vif, sans doute parce que les trois hommes sont des incarnations de la réussite à l'américaine. Dick et Mac McDonald's sont des archétypes de petits patrons besogneux, économes, honnêtes et ingénieux. Ray Kroc est une grande gueule entreprenante, avide de conquête(s) et d'enrichissement.

Le début de l'histoire nous prend toutefois presque à contrepied. On nous présente les frères McDonald's comme des types très à cheval sur la qualité de leurs produits et la présentation de leurs restaurants. Ils sont incarnés par des acteurs "de second rang" (très bons au demeurant) : Nick Offerman (dont le public américain connaît surtout la voix, entendue dans de nombrex films d'animation) et John Carroll Lynch (un habitué des séries télévisées).

Face à eux, Michael Keaton (ressuscité depuis Birdman) est grandiose. Dans un premier temps, on le trouve pathétique, en commercial adepte de la méthode Coué, mais qui accumule les échecs. On le sent aussi en porte-à-faux avec le milieu social dans lequel évolue son épouse, visiblement issue de la "Haute". Ceci dit, on rit volontiers de ses mésaventures. De plus, la rencontre entre le vibrionnant VRP et les taiseux frères McDonald's ne manque pas de saveur.

La suite tente de ménager la chèvre et le chou. On nous montre Kroc comme un type très entreprenant, ayant parfois des intuitions géniales, mais ne s'embarrassant pas de scrupule pour arriver à ses fins. Quant aux frangins californiens, ils sont dépeints de telle manière que chaque spectateur en tire les conclusions qui l'arrangent. Les partisans de Kroc relèveront leur frilosité et leur côté vieux garçons coincés. Les adversaires du commercial souligneront l'éloge de leur intégrité et de leur ténacité au quotidien.

Le basculement va s'opérer autour de la propriété des restaurants (qui commencent à ouvrir dans tout le pays) et du fonctionnement du système de franchise. Un conflit va aussi naître à propos des ingrédients. Notons que le scénario s'est efforcé d'intégrer des aspects économiques et commerciaux à l'intrigue, sans que cela soit difficile à suivre.

Le plus cocasse est que, lorsqu'il est question de prendre un bon repas, tout ce beau monde (y compris le personnel que Kroc va recruter pour diriger les nouveaux restaurants ou gérer la société commerciale qui commence à grossir) se rend dans un établissement traditionnel, à l'opposé de la machine alimentaire fordiste dont ils assurent le développement... sans que cela paraisse contradictoire. Le film est donc assez ambigu, n'ayant pas réellement choisi de point de vue. Mais il nous raconte une formidable histoire.

00:00 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 21 décembre 2016

La Sociale

Je me suis un peu fait violence pour aller voir ce documentaire. Il y a trois ans, je m'étais ennuyé à la vision des Jours heureux, le précédent film de Gilles Perret (que je n'ai pas chroniqué sur le blog, comme cela m'arrive de temps à autre). Et, comme c'est une création de Rouge productions, je redoutais l’œuvre militante lourdingue.

Première bonne surprise : c'est un documentaire rigoureux, dans sa construction comme dans sa démarche, même si l'on comprend très vite qu'il ne faut pas s'attendre à une irréprochable objectivité. Bien au contraire : le but du film est de montrer combien la "Sécu" est vitale pour notre pays. Au moins, les auteurs n'avancent pas masqués... et ils donnent la parole à des personnes "du camp opposé", même si je les soupçonne d'avoir sélectionné les plus caricaturales. (Je recommande tout particulièrement le médecin libéral, qui dénonce une France presque totalement communiste !)

Deuxième bonne surprise : les images d'archives. Beaucoup m'étaient inconnues (celles des années 1940-1950). On a puisé dans les fonds du Parti communiste et de la CGT, présentés comme les principaux artisans de la création de la Sécurité sociale, à travers notamment l'action d'Ambroise Croizat, militant communiste dévoué, travailleur acharné, mort prématurément à 50 ans. Certes, on n'oublie pas de rappeler le rôle d'un haut fonctionnaire, Pierre Laroque. Cependant, de la même manière que les autorités ont eu tendance à minimiser le rôle des communistes dans la création de la Sécu, ce film a tendance à minimiser le rôle de ceux qui ne sont pas communistes. Juste retour du balancier, diront certains.

Le documentaire est vivant parce que les images d'archives sont entrecoupées d'entretiens avec des chercheurs (un historien, un économiste et un sociologue), très intéressants. On voit et entend aussi souvent l'un des survivants de l'époque, Jolfred Frégonara (hélas décédé en août dernier) qui, jeune adulte, fut l'un des responsables départementaux chargés de mettre en œuvre cette véritable révolution sociale. (Au passage, l'insistance sur la capacité de travail de ces militants communistes est une leçon pour les gauchistes du XXIe siècle, plus prompts à lever le coude et beugler dans les rues qu'à déployer des efforts au service de la collectivité.) Âgé de plus de 90 ans, cet ancien cégétiste est la trouvaille de ce film. Il avait encore toute sa tête et sa rencontre avec les jeunes (futurs) cadres de la Sécu mérite le détour.

L'histoire ne s'arrête pas aux années 1940-1950. Le documentaire évoque les premières tentatives de détricotage du filet social et souligne l'impact de l'arrivée au pouvoir du duo Thatcher-Reagan (au Royaume-Uni et aux États-Unis), au tournant des années 1970-1980. Il néglige toutefois de rappeler que, si le système a tenu aussi longtemps, c'est aussi parce qu'à droite, une partie non négligeable du personnel politique s'est rallié à cette pincée de socialisme dans notre économie de marché.

A ce sujet, les temps semblent avoir changé, avec la victoire du plus libéral des candidats aux primaires de LR. Même si ce film a d'abord été tourné pour célébrer le 70ème anniversaire de la création de la Sécurité sociale, il est évident que son propos entre en résonance avec la campagne présidentielle qui est déjà engagée.

P.S.

Par un curieux effet du hasard, le documentaire est projeté à Rodez la semaine où sort un numéro du Canard enchaîné qui évoque les projets de François Fillon. Dans l'entourage de celui-ci, on tente de minimiser les dégâts provoqués dans l'opinion par la révélation de son programme social, d'inspiration néo-libérale. Ainsi, le détail des mesures prônées par celui qui est devenu le candidat officiel de LR a disparu de son site internet. Le Canard s'est fait un plaisir de le remettre en ligne. Bonne lecture !

P.S. II

Sur le site dédié au film, on peut télécharger un dossier pédagogique assez bien conçu.

23:20 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 22 novembre 2016

Meurtre au Laguiole

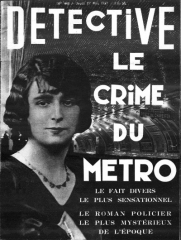

Hier lundi, l'émission L'Heure du crime, présentée par Jacques Pradel, sur RTL, était consacrée à un mystérieux crime, qui a été perpétré dans le métro parisien, en 1937. La particularité de ce meurtre est d'avoir été commis avec un couteau Laguiole, qui fut planté dans le cou d'une jeune femme, Laetitia Toureaux. (Rappelons que l'an dernier, l'émission s'était intéressée à l'affaire Fualdès.)

Aucun Aveyronnais ne semble mêlé à ce crime, qui porte plutôt la marque des Italiens : le couteau a été laissé dans la plaie. Or, la victime (née Yolande Nourrissat) était originaire du Val d'Aoste, Toureaux étant le nom de son mari, décédé quelques années auparavant. Comme la jeune femme avait la réputation de servir d'indic à la police et qu'elle a été vue en compagnie d'Italiens supposés fascistes, on a pensé à un règlement de compte politique.

Deux universitaires américaines sont allées plus loin et ont publié en 2010 un ouvrage dans lequel elles développent la thèse que l'assassinat est lié à la Cagoule, l'organisation d'extrême-droite qui a tenté d'instaurer un régime fasciste en France dans l'Entre-deux-guerres. Leurs arguments sont résumés ici.

Cependant, dans l'émission radiophonique, Jacques Pradel comme son invité privilégient l'hypothèse du crime passionnel, confortée par l'envoi d'une lettre anonyme de dénonciation, 25 ans après les faits ! L'auteur présumé (resté inconnu) étant originaire de Perpignan, il n'est pas invraisemblable qu'il ait été en possession d'un couteau aveyronnais.

04:35 Publié dans Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, politique, france, médias, journalisme

jeudi, 10 novembre 2016

Le Ciel attendra

Ce film de femmes, sur des femmes, porté par des femmes, mêle documentaire, portrait de famille et mélo pour nous faire vivre le parcours pas si atypique que cela d'adolescentes françaises embrigadées sur la Toile par des propagandistes de l'islamo-fascisme.

Les auteurs (dont la scénariste Émilie Frèche, qui a travaillé sur 24 jours et Ils sont partout) ont voulu planter le décor d'un univers d'ados de la classe moyenne, rivées à leur smartphone ou à leur ordi portable... et travaillées par le manque de sens d'un monde devenu hyper matérialiste.

Au niveau du déroulement, c'est parfois un peu difficile à comprendre au début, parce que différentes trames narratives (et époques) se superposent. De surcroît, il faut un petit moment pour saisir qui connaît qui et qui est le parent de qui.

C'est parce que l'essentiel n'est pas là. On nous montre le cheminement de jeunes femmes qui se croient avisées (en tout cas plus que leurs camarades de lycée) et sont finalement assez crédules. Elles tombent dans le piège qui leur est tendu, notamment à l'aide de vidéos conspirationnistes.

Le résultat est le conflit avec les adultes, qui se retrouvent désemparés face au changement inattendu de leur progéniture, parfois découvert très tardivement. C'est un aspect particulièrement réaliste de l'intrigue, en particulier grâce au talent des actrices. Les deux mamans sont interprétées par Sandrine Bonnaire et Clotilde Courau. Les deux ados sont incarnées avec un incroyable charisme par deux révélations : Noémie Merlant et Naomi Amarger.

Même si je trouve que c'est un peu larmoyant par instants, l'ensemble forme un bon thriller sociétal, en prise sur notre époque.

22:45 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 04 novembre 2016

Puissance éducative

J'ai souri en lisant hier un article du quotidien aveyronnais Centre Presse. Il est consacré aux devoirs à la maison et à leur contestation par certains parents d'élèves espagnols. Ceux-ci trouvent qu'on bourre trop le crâne de leurs chérubins... mais on peut légitimement les soupçonner de ne pas apprécier d'avoir à surveiller les devoirs de leurs enfants le soir après le boulot.

Je me suis fait un plaisir de relever l'héneaurme faute d'orthographe présente dans le titre. Gageons que son rédacteur (pas nécessairement le même que celui de l'article) n'a pas dû consacrer beaucoup de temps, jadis, après les cours, à perfectionner sa maîtrise de la langue française.

Sur le fond, l'article est aussi contestable en raison de la comparaison abusive qu'il utilise pour appuyer le mouvement des parents d'élèves. Il se contente de mettre en regard le nombre d'heures consacrées aux devoirs à la maison et les résultats aux tests Pisa... comme si un seul facteur permettait d'expliquer le succès ou l'échec d'une masse d'élèves !

Il est aussi intéressant de relever les deux "bons" exemples mis en valeur par l'article : la Finlande et la Corée du Sud, dont les élèves obtiennent de bons résultats sans avoir à trimer après les cours chez leurs parents. Il est un autre facteur dont l'article aurait pu faire mention : le plus ou moins grande homogénéité des populations. Ainsi, l'écrasante majorité de la population finlandaise est issue du même groupe ethno-culturel, la principale minorité étant celle des suédophones, une population associée à un pays voisin et plus riche que la Finlande. Quant aux immigrés, ils représentent sans doute environ 4% de la population. En Corée du Sud, l'homogénéité est peut-être encore plus grande : la seule minorité est chinoise, qui pèse vraisemblablement moins de 1% du total. (Sur le plan religieux, la diversité est plus importante qu'en Finlande, avec la cohabitation du bouddhisme et de différentes formes de christianisme.) Attention : je ne dis pas que la diversité des origines ethno-culturelles des élèves suffit à expliquer leurs résultats, mais je fais remarquer que cela pourrait être un critère aussi (voire plus) pertinent que le nombre d'heures de devoirs à la maison.

Enfin, l'article semble classer la Corée du Sud dans la catégorie des pays dont le système scolaire est très peu coercitif avec les enfants (puisqu'il impose peu de devoirs à la maison). C'est un contresens total. Si le temps scolaire semble s'arrêter assez tôt dans la journée, il est massivement suivi d'heures de cours complémentaires. De surcroît, le nombre de jours passés à l'école dans l'année est très élevé : 220 en Corée du Sud, 190 en Finlande... contre moins de 180 en Espagne (et moins de 150 en France).

On pourrait continuer comme cela encore longtemps. Mon but n'est pas de dénigrer tel journal ou tel article, mais de faire comprendre que sur ce sujet (comme parfois sur d'autres), des médias, en reprenant des affirmations toutes faites, transmettent une image déformée de la réalité. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de faire croire que l'école, le collège et le lycée français seraient trop exigeants avec les élèves... une guignolade qui tombe d'elle-même quand on constate les lacunes de certains bacheliers (voire diplômés du supérieur) qui postulent à des emplois.

22:09 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, société, france, éducation, enseignement

dimanche, 16 octobre 2016

Les Pépites

Le titre désigne des enfants cambodgiens, voués à travailler dans une décharge dans la banlieue de Phnom Penh (au Cambodge), et qui ont été "sauvés" par un couple de Français, Christian et Marie-France des Pallières. Une coïncidence malheureuse veut que le film sorte quelques semaines à peine après le décès de Christian, auquel est donc ici rendu un hommage posthume.

Le matériau cinématographique dont est constitué le film est assez varié. Il mêle des images d'un précédent documentaire (diffusé sur France 5) à d'autres plus récentes, tournées pour ce long-métrage (et de meilleure qualité plastique). S'y ajoutent des extraits de films familiaux anciens (sur le début des pérégrinations du couple) et d'autres, plus récents, visiblement tournés en caméra numérique. L'ensemble, disparate, est finalement très intéressant. Le réalisateur Xavier de Lausanne semble avoir été très soucieux de la qualité de l'image.

Dès le début, on est frappé par certaines images atroces, celles d'enfants, parfois très jeunes, évoluant dans cette décharge boueuse, sans aucune protection pour le visage, les mains ni les pieds. Beaucoup en ont été marqués à vie, malgré la sortie du cauchemar. Quand on nous livre leur témoignage, on est sidéré par la violence qu'ils ont endurée. Ce sont des victimes secondaires du génocide cambodgien (perpétré par les Khmers rouges) : la cellule familiale en est sortie anéantie, les parents adoptant des comportements indignes, y compris (surtout ?) ceux qui avaient eux-mêmes été victimes de violences. Quand ils ne sont pas abandonnés, les enfants sont donc régulièrement frappés (avec toutes sortes d'objets), certains ont même été vendus...

Fort heureusement, ces scènes à peines soutenables sont entrecoupées de moments plus apaisants, voire joyeux. Au début, on découvre le parcours atypique de la famille des Pallières, dont la demeure a été incendiée pendant la Seconde guerre mondiale. La précarité de la vie, qui au départ a pu être une faiblesse, est devenue une force pour ce couple de routards, parti sur les chemins d'Europe puis d'Asie, des chansons plein la tête.

On pourrait les prendre pour des soixante-huitards attardés, mais ils sont d'abord motivés par une intense foi chrétienne, un aspect de leur personnalité sur laquelle le film demeure silencieux. C'est dommage, parce que cela permet de mieux comprendre le ressort de leur action (entre indignation devant une situation intolérable et convictions profondes).

On est aussi étonnés, au début, de la quasi-vénération dont le couple fait l'objet, au Cambodge. Quand on découvre petit à petit l'ampleur de son action, on comprend mieux. Ils ont démarré en servant des repas aux gamins de la décharge. Cela s'est vite accompagné de notions d'hygiène et d'un début de scolarisation. De fil en aiguille, un petit empire humanitaire s'est bâti (autour de l'association Pour un sourire d'enfant), avec des cadres cambodgiens, nombre d'entre eux étant d'anciens enfants maltraités.

C'est donc un film à voir pour découvrir l'action de ce couple formidable (qui aurait mérité un prix Nobel), mais aussi les difficultés d'un pays considéré comme l'un des moins avancés du monde.

14:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 07 octobre 2016

Voir du pays

C'est la réponse de l'une des soldates françaises quand on l'interroge sur ce qui l'a poussée à s'engager dans l'armée de terre. On découvre l'ensemble des personnages à l'occasion d'une escale à Chypre. Les troupes, qui reviennent d'Afghanistan, vont alterner debriefing et décompression dans un hôtel de luxe. Ces jeunes hommes et femmes, aux motivations diverses, vont côtoyer de riches touristes (britanniques et russes) oisifs, ainsi que quelques locaux (chypriotes), beaucoup moins fortunés.

Les réalisatrices nous proposent de beaux portraits, en particulier des femmes. Les personnages masculins m'ont paru un peu stéréotypés. Par contre, ceux de Marine, Aurore et Fanny sont plus fouillés, même si j'ai un peu tiqué devant l'interprétation de Soko (que j'avais pourtant adorée dans Augustine). Ici, peut-être mal dirigée, elle livre la composition d'une racaille de banlieue au féminin, dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, ni comment elle a pu passer les tests de sélection de l'armée, présentés (abusivement ?) comme faciles à contourner. Ariane Lebed (déjà très bien en femme de chambre dans The Lobster) est beaucoup plus marquante, dans un rôle pourtant plus effacé.

L'autre intérêt est la tension créée par les rapports humains. Au centre se trouve un événement traumatique, qui s'est produit en Afghanistan. L'un des buts de l'escale (pour les officiers) est de crever l'abcès, notamment au moyen de reconstitutions s'appuyant sur la réalité virtuelle. Cela donne des séquences troublantes, vraiment originales.

Petit à petit, on réalise que chacun a ses petits secrets, qu'il essaie d'éviter de révéler. La tension monte et l'on se demande quelle va être l'étincelle. Cela viendra-t-il des jeunes femmes militaires, objets du désir de leurs camarades de combat, mais aussi convoitées par les Chypriotes ? Est-ce la rivalité entre les mecs, ces jeunes coqs qui peinent à se contrôler ? Le coup va-t-il partir du fait des relations avec les autres clients de l'hôtel ? Ou bien le déclencheur sera-t-il être le geste extrême de l'un des soldats névrosés ?

L'ensemble forme une histoire forte, de notre époque, servie par une bonne interprétation et une mise en scène très correcte.

23:59 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 02 octobre 2016

La Taularde

L'intrigue s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une femme qui a permis à son homme de s'évader, et qui s'est à son tour retrouvée en prison... sauf qu'elle n'est pas une criminelle endurcie. Ici, elle est prof de Lettres et a les traits (ravissants) de Sophie Marceau, que je crois n'avoir jamais vue aussi intense.

Attention toutefois (ici je m'adresse aux fans de Sophie), on n'est pas du tout dans le glamour. On prend les trente premières minutes en pleine gueule, de la fouille d'entrée aux premières bagarres. Le début (comme d'autres moments) n'est pas sans rappeler Présumé coupable, lorsque le héros (incarné par Philippe Torreton) subit sa première fouille. La mise en scène diffère toutefois. La détenue est à l'arrière-plan, le pubis masqué par une table, tandis que la gardienne est au premier plan, habillée, sûre d'elle... et tutoyant la détenue. Le rapport de subordination est en place.

Ceci dit, le portrait des gardiennes est nuancé. Il y a les autoritaires, les conciliantes et les démagos (ou peureuses). En face, souvent, elles ont affaire à des garces, que l'enfermement et la promiscuité peuvent transformer en fauves.

C'est un autre intérêt du film (même si le propos n'est pas nouveau) : montrer comment ce lieu de réclusion, censé rendre meilleures ses "locataires", les dégrade, tout comme il détruit à petit feu certaines gardiennes. A travers elles, on mesure la misère du système pénitentiaire, avec le manque d'effectif, les pénuries matérielles et, parfois, la perte de motivation. C'est le grand talent de la réalisatrice Audrey Estrougo que de faire se croiser ces destins en apparence si dissemblables.

Et puis il y a ces moments de comédie, si précieux, qui redonnent de l'espoir aux détenues comme aux spectateurs. Mais, très vite, l'intrigue reprend le dessus : aux conditions d'incarcération difficiles s'ajoute l'incertitude quant à l'attitude du conjoint de Mathilde/Sophie, qui a disparu. C'est donc sur les épaules du fils, à peine adulte, que repose la survie de l'héroïne. Cela nous vaut quelques scènes touchantes... et une limite dégueulasse, à l'occasion d'un parloir. Elle est hélas assez vraisemblable. Elle illustre bien le caractère documentaire de cette fiction, qui repose d'abord sur les rapports humains. Toutes les actrices sont formidables et l'aspect huis-clos des scènes de cellule est très bien rendu.

22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film, films

samedi, 24 septembre 2016

Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur

J'avais raté ce film d'animation lors de sa programmation à Rodez. Il faut dire qu'il n'avait bénéficié que de trois ou quatre séances, pas souvent placées à un horaire convenable pour un actif. Heureusement, le film, placé sous le patronage de l'UNICEF, tourne beaucoup dans la région. Et c'est parti pour une séance de rattrapage !

Le début m'a fait un peu peur. J'ai trouvé qu'on en faisait trop au niveau du pathos... et l'animation n'est pas exceptionnelle. Le résultat ressemble un peu à ce qu'on a pu voir dans Adama, mais en moins bien. Toutefois, on finit par s'y habituer, d'autant plus que l'intrigue, linéaire, est entrecoupée de quelques scènes fantasmagoriques, qui apportent un peu de merveilleux à une histoire assez triste.

Comme on s'adresse d'abord au jeune public, on a atténué les malheurs que subit le garçon (qui a réellement existé)... et l'on arrête l'histoire avant son assassinat, ce qui lui donne une conclusion positive.

J'ai été captivé à partir du moment où le héros se retrouve chez le marchand de tapis esclavagiste. On découvre la bande de gamins kidnappés (ou vendus...), contraints de tisser des tapis pour le compte du couple qui dirige les lieux. Celui-ci est une bonne trouvaille, qui rappellera au public français les Thénardier créés par Victor Hugo. Ils sont inquiétants à souhaits, même si certaines des scènes qui les font intervenir sont drôles. Pour s'en sortir, les enfants vont devoir faire preuve d'imagination, surmonter leurs peurs... et rester solidaires les uns des autres.

C'est une belle histoire, terrible parfois... et une petite leçon de vie pour certains enfants gâtés de l'Occident, qui pensent que le monde est vraiment trop tynjuste quand on sanctionne leurs caprices.

20:59 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 14 septembre 2016

PSG - Arsenal, match doublement nul

Mardi 13 septembre, l'équipe qatarie a reçu l'équipe anglaise au Parc des princes. Le match s'est achevé sur un score de parité : 1-1. Mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel les protagonistes ne se sont pas départagés. Pour le comprendre, il suffit de consulter la composition des équipes :

Le Paris-Saint-Germain, censé défendre les couleurs de la France, ne comptait que trois Bleus : le gardien Alphonse Aréola, le milieu Adrien Rabiot et son collègue Blaise Matuidi.

A priori, en face, la "francitude" semblait moins bien représentée (ce qui ne serait pas illogique, vu que l'équipe est anglaise), avec deux Frenchies dans le onze de départ : le milieu Francis Coquelin et le défenseur Laurent Koscielny. Mais il faut leur ajouter l'attaquant Olivier Giroud, rentré en seconde mi-temps.

Match nul ? En fait non, puisqu'il ne faut pas oublier l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. Avantage donc au club londonien, plus français que le parisien... et même plus français qu'anglais (au niveau de l'effectif), puisqu'un seul joueur à la rose a foulé la pelouse du stade hier soir (Alex Oxlade-Chamberlain). On notera que le manager venu de chez nous a beaucoup puisé dans le vivier hispanique pour composer son équipe, qui comptait ce soir-là trois joueurs espagnols, ainsi qu'un Chilien et un Colombien.

15:47 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, paris, france, angleterre

mardi, 06 septembre 2016

Le Roquefort à l'honneur sur France Inter

C'était dimanche, en fin de matinée, dans l'émission culinaire On va déguster, intitulée ce jour-là "On explore le Roquefort". Les animateurs avaient invité le directeur de Gabriel Coulet (une des sept marques de l'emblématique fromage persillé) et l'historienne Sylvie Vabre. Cette dernière doit commencer à bien connaître les couloirs de la Maison ronde, puisque, l'an dernier, elle était déjà intervenue dans La Marche de l'histoire, à l'occasion de la parution de son maître-livre, Le Sacre du Roquefort.

La séquence consacrée au "roi des fromages" commence après une dizaine de minutes. On y entend Sylvie Vabre remettre (prudemment) en question la belle histoire racontée à propos de la naissance du Roquefort. Plus inattendue est l'affirmation du rôle qu'aurait joué Jean-Antoine Chaptal. Celui-ci, plus connu pour son rôle dans l'élaboration du champagne, a consacré un mémoire au fromage aveyronnais.

On passe ensuite à des informations plus techniques. Les habitués du Roquefort n'apprendront pas grand chose. On notera quelques hésitations des animateurs concernant certains détails : le nombre de transformateurs (sept, même si l'on n'en connaît le plus souvent que deux ou trois) et l'étendue de l'aire de collecte du lait, sur six départements :

La suite de l'émission est principalement consacrée à des aspects culinaires. Néanmoins, les menaces qui pèsent sur ce fromage de qualité ne sont pas dissimulées. Certaines anecdotes sont croustillantes, comme celle révélant les privilèges dont bénéficient les employés des fabricants.

Avant de s'achever, l'émission évoque les vins aveyronnais, méconnus même quand ils ont décroché une AOP. L'un des animateurs me semble de bon conseil : il suggère d'associer davantage le Roquefort aux productions viticoles du département.

Après avoir écouté cela, on n'a plus qu'une seule envie : manger !

19:51 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Loisirs, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, actualité, histoire

jeudi, 01 septembre 2016

Une mystérieuse plaque minéralogique

Aujourd'hui, après être sorti du boulot, je me suis arrêté à un feu. Mon attention a été attirée par la plaque minéralogique du véhicule qui me précédait. L'autocollant situé à gauche indiquait l'origine française du conducteur. Celui qui avait été collé à droite (là où l'on trouve souvent l'emblème d'une région administrative) m'a interloqué... et intrigué :

Le I (avec les vaguelettes au-dessus) m'a immédiatement fait penser à une île, dont je ne reconnaissais pas la forme. Le Ø m'a perturbé. Il me faisait penser à une lettre des alphabets nordiques. Y aurait-il un lien avec le Danemark ou la Suède, alors que la voiture semblait avoir été immatriculée en France ?

Du coup, une fois rentré chez moi (après néanmoins avoir pris le temps de me doucher...), je me suis rué sur la Toile, où j'ai rapidement trouvé la réponse à mon questionnement. Il s'agit de l'île d'Oléron, située en Charente-Maritime, dans la Nouvelle-Aquitaine. En voici une vue satellite, trouvée sur le site geoportail :

La forme concorde parfaitement avec celle dessinée au-dessus des lettres de l'autocollant. Notons que l'île, grande d'un peu moins de 180 km², est presque de la taille de Rodez Agglomération.

Il me semble que ce localisme de la plaque minéralogique se développe davantage depuis qu'il a été question de créer de nouvelles grandes régions administratives. Dans l'Aveyron, sous différentes formes, le 12 est désormais fortement représenté par les autocollants placés sur les véhicules du département. On sent davantage d'attachement de la population à celui-ci qu'à la région, qu'on l'appelle Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Occitanie ou d'un autre nom.

Attention toutefois à respecter la règlementation : la plaque minéralogique doit comporter une référence à une région et à l'un des départements qui la composent. C'est ce qu'on appelle un "identifiant territorial". Cette partie, située à droite des numéros de la plaque, ne peut pas être occupée par un autocollant désignant un seul territoire. (Il faut disposer celui-ci ailleurs, sur la carrosserie.) Le véhicule derrière lequel j'étais arrêté, au feu, sur lequel aucune mention de département ou de région n'était visible, se trouvait donc en infraction.

P.S.

Ces derniers jours, j'ai remarqué que les plaques minéralogiques issues d'autres départements sont particulièrement nombreuses autour de Rodez. L'approche de la rentrée des classes, loin d'avoir tari le flux touristique, semble avoir au contraire incité un certain public à venir profiter des beaux jours en Aveyron.

23:58 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, identité

dimanche, 10 juillet 2016

Irréprochable

A priori, on est tenté de penser que l'adjectif qualifie la trouble héroïne Constance (Marina Foïs, césarisable... mais cela sera dur face à l'Isabelle Huppert de Elle). Bien qu'au chômage, elle reste une battante, qui entretient soigneusement corps, s'habille bien et ne perd pas le contact avec son milieu professionnel. On sent qu'elle est même prête à "payer de sa personne", si vous voyez ce que je veux dire...

Le grand intérêt de l'histoire est de nous faire découvrir, par petites touches, d'autres aspects de sa personnalité, qui écornent un peu le tableau. Ainsi, dans la seconde moitié du film, on apprend des choses qui donnent du recul vis-à-vis de certaines scènes du début. L'opinion des spectateurs suit le cheminement inverse concernant sa concurrente, Audrey. Au départ, on la voit avec les yeux de Constance, qui d'instinct déteste cette (ravissante) jeune femme, adepte de la mini-jupe et qui accepte un statut très précaire pour décrocher le job. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, on la découvre sympathique, bosseuse, compétente, pleine de doutes quant à sa relation avec un petit copain expatrié en Russie. C'est peut-être bien elle qui mériterait le qualificatif d'irréprochable. Dans le rôle, Joséphine Japy (remarquée dans Cloclo) est parfaite.

Au second degré, à plusieurs reprises, j'ai senti comme une drôle de relation entre les deux actrices. Elles sont un peu dans la situation de leurs personnages, à ceci près que, pour l'instant, c'est "la vieille" Marina Foïs qui tient le haut de l'affiche.

Il faut dire qu'elle est impressionnante. Elle est pleinement entrée dans le rôle et réussit à nous faire toucher du doigt toute l'ambiguïté de son personnage, à la fois victime et prédatrice. On pense inévitablement au Couperet, de Costa Gavras, avec José Garcia (un autre acteur issu de la comédie qui s'est révélé dans un registre dramatique).

Face aux deux femmes, deux hommes tirent leur épingle du jeu. Jérémie Elkaïm (déjà très bon l'été dernier dans Les Bêtises) incarne l'objet du désir, l'ex-copain de Constance, désormais père de famille, mais toujours aussi gentil et craquant (les dames se sont pâmées à plusieurs reprises dans la salle). A l'opposé, Benjamin Biolay est une enflure, l'amant menteur et violent. Il le fait très bien !

Sur fond de crise économique, ce polar sociétal est une excellente surprise, d'autant plus qu'il s'agit d'un premier film, signé Sébastien Marnier. Un nom à retenir.

23:09 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 09 juillet 2016

L'équipe de France de la diversité

C'est la conclusion à laquelle on arrive quand on analyse la composition de l'effectif (les 23) sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2016 de football. En complétant les informations glanées sur le site de L’Équipe par des recherches complémentaires, on fait même quelques trouvailles.

La première remarque est que cette équipe est composée massivement de joueurs nés en France (20 sur 23). Les trois nés à l'étranger (Patrice Evra au Sénégal, Samuel Umtiti au Cameroun et Steve Mandanda en République Démocratique du Congo) sont arrivés très jeunes en France (avant l'âge de trois ans). Il n'y a donc pas de naturalisés de complaisance dans ce groupe. Notons que 19 des 20 joueurs nés en France ont vu le jour en métropole (dont 1 en Corse : Adil Rami), le vingtième (Dimitri Payet) étant originaire de La Réunion.

L'outremer est en réalité davantage présent dans l'effectif. En effet, Anthony Martial est né dans l'Essonne de parents martiniquais, tandis que Kingsley Coman est né à Paris de parents guadeloupéens. Cela nous amène à nous intéresser aux départements métropolitains de naissance de 19 des 23 sélectionnés.

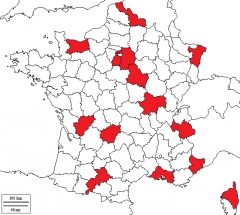

Sans surprise, la région Ile-de-France domine, avec 7 joueurs (2 de Paris, 2 de Seine-et-Marne, 1 d'Essonne, 1 des Hauts-de-Seine et 1 de Seine-Saint-Denis). Sinon, tous les coins de l'Hexagone sont représentés, sauf la Bretagne.

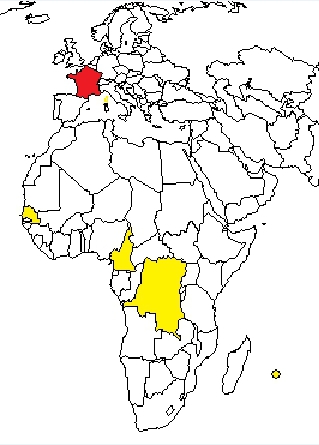

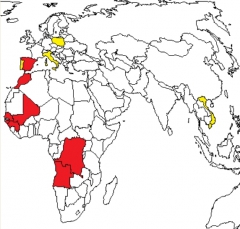

En piochant un peu plus, je suis tombé sur des informations portant sur les ascendants (parents, grands-parents) des joueurs. 8 d'entre eux ont des parents étrangers et 4 autres ont au moins un grand-parent étranger. Cela donne la carte suivante, avec, en rouge, les pays d'origine des parents, et, en jaune, les pays d'origine des grands-parents non français :

Sans surprise, l'Afrique domine chez les parents étrangers. Ceux de Moussa Sissoko et de N'Golo Kanté sont maliens. Ceux d'Adil Rami sont marocains. Ceux de Paul Pogba sont guinéens. Ceux de Blaise Matuidi sont angolais. Ceux d'Eliaquim Mangala sont congolais (de R.D.C.). Enfin, le père de Bacary Sagna est sénégalais. Complète le tableau Hugo Lloris, dont le père est originaire d'Espagne, plus précisément de Catalogne.

Quand on remonte jusqu'aux grands-parents, les résultats changent. Ainsi, c'est l'Europe qui est l'origine la plus fréquente. Sachez qu'Olivier Giroud a deux grands-mères italiennes, que Laurent Koscielny a un grand-père polonais... et que la nouvelle icône du football français, Antoine Griezmann, a deux grands-parents (du côté maternel)... portugais ! La palme de l'origine la plus exotique revient à Yohan Cabaye, dont l'une des grands-mères est d'origine vietnamienne.

Qu'en est-il de ceux qui jouent le plus ? Prenons l'exemple de la récente demi-finale, contre l'Allemagne. Deux des trois joueurs nés à l'étranger se trouvaient sur le terrain, tout comme six des huit joueurs (remplaçants inclus) qui ont au moins un parent étranger. Les quatre joueurs qui ont au moins un grand-parent étranger ont foulé la pelouse, ce qui n'est le cas que d'un seul des joueurs qui n'ont aucune ascendance étrangère proche : Dimitri Payet, le Réunionnais. J'ai comparé avec la composition de l'équipe qui a disputé le premier match (contre la Roumanie) : remplaçants inclus, 11 des 14 joueurs qui ont foulé la pelouse du Stade de France ce vendredi 10 juin ont une ascendance étrangère. Les trois autres (D. Payet, A. Martial et K. Coman) ont des parents domiens.

Ce sont aussi très majoritairement des joueurs qui évoluent à l'étranger. En demi-finale, 12 des 14 rentrés sur le terrain évoluaient l'année écoulée dans un championnat étranger. (Les deux exceptions sont Blaise Matuidi, du PSG, et Samuel Umtiti, de Lyon.) C'était même pire lors du match contre la Roumanie, qui a seulement vu Matuidi fouler la pelouse.

Voyons ce qu'il en est pour l'ensemble des 23 sélectionnés. 18 évoluent dans un championnat étranger, dont 11 au Royaume-Uni ! D'ailleurs, en demi-finale, 8 des 14 Français qui ont foulé la pelouse jouaient la saison passée dans un club anglais ! Cela me rappelle la "promotion" de 1998 (celle des champions du monde), dans laquelle les salariés de clubs italiens étaient nombreux (Zidane, Desailly, Deschamps, Boghossian, Djorkaeff et Thuram), même si les clubs anglais pointaient déjà le bout de leur nez. En 2016, 5 des sélectionnés jouaient dans un club londonien, 4 dans l'un des deux clubs de Manchester, 1 à Newcastle et 1 à Leicester.

Après le championnat britannique viennent les championnats français (5 sélectionnés), italien (3 sélectionnés), espagnol (2 sélectionnés), allemand (1 sélectionné)... et mexicain (1 sélectionné : André-Pierre Gignac).

Conclusions ? Les sélectionnés en équipe de France sont d'abord des joueurs nés et formés en France. Ils ont souvent une ascendance étrangère. Le football a pu être perçu comme un bon moyen de réussir dans la vie (plus que l'école, en tout cas). Enfin, ces très bons joueurs sont partis gagner leur croûte à l'étranger, dans des championnats relevés, pas très loin de la France métropolitaine.

P.S.

Si l'on considère le cas des "grands absents" (côté français) de cet Euro (évoqués dans un article du Monde), on constate qu'ils rentrent dans ce schéma. Tous sont nés en France métropolitaine (Raphaël Varane ayant un père martiniquais). Trois recrues potentielles sont nées de parents étrangers : sénégalais pour Mamadou Sakho, maliens pour Lassana Diarra, centrafricains pour Kurt Zouma. Sur les sept grands absents, deux évoluaient dans le championnat français (Diarra à Marseille, Debuchy à Bordeaux). Des cinq autres, deux jouaient en Angleterre, trois en Espagne.

02:16 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, france, football, euro 2016

jeudi, 07 juillet 2016

Sur quel pied danser

C'est une comédie musicale, sur fond de crise économique et d'inégalité des sexes. Quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. L'ambiance générale évolue quelque part entre celle de Discount et celle de Jeanne et le garçon formidable (avec Virginie Ledoyen).

L'intrigue semble être inspirée des difficultés rencontrées par l'entreprise Charles Jourdan, spécialisée dans la fabrication de chaussures de luxe. On a d'ailleurs droit à quelques extraits d'actualités anciennes, qui présentent ce secteur économique... où ne travaillaient à l'origine que des hommes, d'après les images montrées.

Tel n'est plus le cas de nos jours. Dans l'usine Jacques Couture, seul le patron est un homme. Il a les traits de François Morel, qui lui prête sa bonhomie, mais aussi sa rouerie. Le portrait est toutefois nuancé, à l'image du film, qui n'est pas manichéen. Tous les employés de l'usine sont des femmes. L'histoire commence avec l'arrivée d'une petite nouvelle, Julie (Pauline Etienne, déjà remarquée dans La Religieuse), visiblement sans diplôme, qui trime d'intérim en CDD et voit dans cette boîte l'occasion de décrocher enfin un CDI, quel que soit le boulot proposé.

Elle va côtoyer une bande d'ouvrières aux caractères bien trempés. On apprend dans le dossier de presse que ce sont surtout des danseuses de formation (recrutées en Rhône-Alpes). Je trouve qu'elles jouent bien. Il y a la contremaître(sse ?), assez "vieille école", qui a la confiance du patron, mais qui défend les intérêts de ses collègues. Il y a au moins une fofolle, une révolutionnaire, une timide suiveuse... et la vieille grincheuse, un peu revenue de tout, qui va prendre l'héroïne sous son aile. Un autre personnage féminin sort du lot : celui de la secrétaire, incarnée par Julie Victor, pleine d'entrain.

A ma grande surprise, je n'ai pas été horripilé par les parties chantées. Les chansons sont interprétées par les actrices (et les acteurs). Elles ont été enregistrées en studio. On a donc droit à du play-bac, ce qui laisse du souffle aux comédiennes, qui exécutent des chorégraphies parfois sophistiquées. J'ai même préféré les parties dansées à leur accompagnement musical. Elles s'insèrent très bien dans l'intrigue.

Il faut quand même dire un mot des hommes. Outre le directeur de l'usine, on croise le grand patron du groupe, un jeune ambitieux, plein de classe et tout sourire... un bel hypocrite, surtout. Dans le rôle, Loïc Corbery est une révélation.

Les autres mâles sont les chauffeurs-livreurs d'une société qui travaille souvent avec l'usine. L'un d'entre eux attire le regard de Julie. Une (possible) histoire d'amour va donc se juxtaposer à la lutte sociale... et entrer en conflit avec.

Je mettrai toutefois deux bémols à mon enthousiasme. D'abord, je trouve le film un peu trop en empathie avec les deux jeunes héros. Je me reconnais davantage dans certains personnages plus âgés. Je trouve que l'héroïne et son petit copain ont des comportements un peu irresponsables. Cela m'amène à la fin (que je ne vais pas raconter, bien entendu), que je n'ai pas aimée et qui ne me semble pas réaliste.

Mais, si l'on supporte ces inconvénients, on passe un bon moment, avec une comédie originale, qui dit des choses sur la société française d'aujourd'hui.

13:26 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

vendredi, 01 juillet 2016

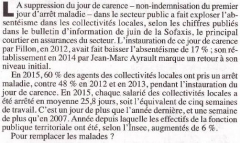

Les gros bosseurs de la Territoriale

Au départ, c'est un petit encadré en page 8 du Canard enchaîné paru le 29 juin 2016 qui a attiré mon attention. Intitulé "Les collectivités en petite forme", il aborde la question de l'absentéisme dans les collectivités territoriales (communes, départements, régions).

L'hebdomadaire satirique s'appuie sur une étude de la Sofaxis, une société d'assurance spécialisée dans les collectivités. Concrètement, on constate une coïncidence entre la suppression du jour de la carence par la gauche et la (re)montée de l'absentéisme. Allons voir cela dans le détail.

L'analyse du taux d'absentéisme permet de constater que presque 10 % du temps de travail théorique est supprimé à cause des absences (justifiées) liées à l'état de santé. C'est énorme, d'autant plus que s'ajoutent à ces heures non effectuées les stages suivis par le personnel et ses congés règlementaires. Autant dire qu'à plusieurs moments de l'année, il est évident que certains services tournent au ralenti...

On remarque aussi que ce sont les petits congés maladie qui pèsent le plus dans ces absences : environ la moitié du total temps et plus de 80 % des arrêts. Là est sans doute le problème : la multiplication de ces petits congés maladie, certains justifiés, d'autres de confort... avec, désormais, la certitude de ne pas perdre le moindre jour d'indemnisation. Soyons honnêtes, il existe un autre facteur d'explication : le vieillissement des agents.

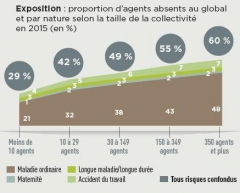

Fait extraordinaire : en 2015, presque la moitié des fonctionnaires territoriaux ont été absents au moins une fois pour raison de santé. On ne mesure pas à quel point les épidémies de grippe font des ravages dans certains bureaux climatisés...

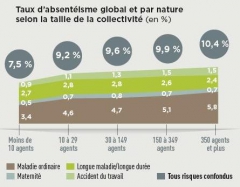

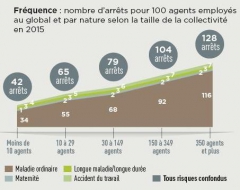

Parmi les autres enseignements de cette passionnante étude, il y a la variation de l'absentéisme en fonction de la taille de la collectivité territoriale (page 5 du document) :

Plus la collectivité emploie d'agents, plus la proportion d'heures perdues en raison d'arrêts maladie est grande. Attention, il s'agit bien de taux et pas de nombres. S'il est logique que le nombre d'heures perdues augmente avec le nombre d'agents, il n'est pas normal que, plus une collectivité compte d'agents, plus ils aient tendance à tomber malades !

Des scientifiques pourraient m'opposer le fait que, plus un service compte d'agents, plus les risques de propagation de germes sont élevés. Mais, j'aurais plutôt tendance à penser que, là où les agents sont plus nombreux, on trouve plus facilement à remplacer un(e) collègue "indisposé(e)". On a peut-être moins tendance à vérifier que le congé maladie est réel, ou alors on met moins de pression sur les employés. Notons qu'un seul des critères explique la différence entre les collectivités : les petits congés maladie.

C'est encore plus flagrant si l'on considère le nombre d'arrêts pour cent agents, dans les cas de "maladies ordinaires". Dans les collectivités employant moins de 10 agents, ceux-ci posent deux fois moins d'arrêts maladie que les agents des collectivités employant entre 30 et 149 personnes... et entre trois et quatre fois moins que les agents des collectivités employant plus de 349 agents ! En gros, plus la collectivité dans laquelle travaillent les agents est importante, plus ils ont tendance à poser de petits congés maladie ! C'est le genre d'étude dont la lecture aurait été utile aux membres du gouvernement Valls, qui pousse au contraire à la formation de collectivités plus grandes.

Terminons par la proportion d'agents absents. Plus la collectivité emploie de personnes, plus la proportion de celles qui sont absentes pour raison de santé est élevée. Là encore, ce sont les petits arrêts maladie qui expliquent à eux seuls les écarts constatés. Il est tout de même sidérant de constater que, dans les collectivités employant moins de 10 agents, 21 % d'entre eux aient été absents pour "maladie ordinaire" en 2015... contre 60 % dans les collectivités employant plus de 349 agents !

C'est d'autant plus étonnant que c'est dans les petites collectivités que le travail des agents est le plus susceptible de varier (et de susciter le stress, l'accident lié à la maladresse), alors que dans les grandes collectivités, les agents sont souvent plus spécialisés, davantage intégrés dans une forme de routine.

Bilan ? La suppression par François Hollande du jour de carence a été une fausse bonne idée. Elle a incité certains personnels (minoritaires certes, mais leur comportement pèse sur la collectivité) à adopter une attitude moins responsable à l'égard de leur mission de service public.

21:29 Publié dans Economie, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias, journalisme, france

mardi, 28 juin 2016

Bienvenue à Marly-Gomont

Le rappeur et humoriste Kamini au scénario a inspiré ce film autobiographique, sorte de prolongement de la chanson qui l'a jadis fait connaître sur la Toile... à tel point qu'à l'époque, j'avais acheté le CD !

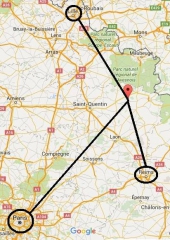

L'action se déroule dans la riante bourgade de Marly-Gomont, dans le département de l'Aisne, aujourd'hui inclus dans la nouvelle région Hauts-de-France, naguère en Picardie. On y est un peu loin de tout, loin de Lille, Paris et Reims, finalement plus proche de la Belgique :

C'est justement en Belgique que vit la plus grande partie de la communauté zaïroise émigrée (le Zaïre -aujourd'hui République Démocratique du Congo- étant l'ancien Congo belge... oui, celui de Tintin !). La famille des héros va faire exception, d'abord parce que le père Seyolo a suivi ses études de médecine à Paris. Il est incarné à la perfection par Marc Zinga, acteur belge d'origine congolaise découvert dans Qu'Allah bénisse la France (et vu l'an dernier dans Jamais de la vie).

En s'installant dans l'Aisne (en espérant acquérir à terme la nationalité française), le jeune médecin idéaliste va rencontrer une double opposition : celle des habitants du coin qui ont des préjugés... et celle de sa famille, en particulier de son épouse, brillamment interprétée par Aïssa Maïga. L'histoire est d'autant plus intéressante qu'au Zaïre, la famille faisait partie de la (petite) classe moyenne et que les cousins belges sont du genre flambeurs. L'intrigue, si elle ne cache pas les difficultés d'intégration, n'est aucunement misérabiliste.

C'est aussi une comédie de moeurs, parce que les habitants du village et de ses environs forment une étrange tribu, dont le français a de quoi décontenancer n'importe quel ancien universitaire... et dont le sens de l'hygiène n'est pas très développé. Hilarante est la scène qui voit le médecin découvrir que l'un de ses premiers patients souffre d'hémorroïdes... et héberge une impressionnante colonie de morpions !

C'est pour les enfants que le changement a sans doute été le plus dur. A l'école, ils suscitent d'abord les moqueries, avant que le talent très particulier que la grande soeur ne lui attire tous les suffrages. C'est une nouvelle illustration de l'intégration par le sport.

On rit donc beaucoup aux comportements arriérés d'une partie des habitants. (Les seconds rôles comme les figurants sont excellents et très bien dirigés.) On est aussi choqué par la bêtise de certains d'entre eux, le pire étant le rival du maire, un horrible notable carriériste, remarquablement joué par Jonathan Lambert. En contrepoint, le réalisateur nous offre quelques figures positives, au premier rang desquelles le vieux paysan célibataire, incarné par Rufus.

Kamini ne cache rien, ni le beau ni le laid. Il a toutefois évité de se placer au centre de l'attention. Au-delà du conte social et de la comédie de moeurs, ce film est d'abord un hommage à son père, un humaniste intègre qui a refusé la corruption au Zaïre et tenté de gagner le respect et même l'amitié des habitants d'un coin de France qui n'avaient jamais vu de Noir.

P.S.

Politiquement, la commune de Marly-Gomont est, à l'époque où Kamini devient célèbre, de sensibilité de droite. Aux présidentielles de 2007, elle a placé Nicolas Sarkozy loin devant les autres, avant d'élire largement un député UMP. Aux européennes de 2009, comme aux régionales de 2010, ce sont encore les candidats de droite qui recueillent le plus de suffrages.

Cependant, au premier tour de la présidentielle de 2012, Marine Le Pen devance Nicolas Sarkozy (de cinq voix) dans la commune, un bouleversement qui n'est pas confirmé par la législative qui suit, puisque le candidat FN n'y termine que troisième.

Ce n'était que partie remise, puisqu'aux européennes de 2014, c'est la liste Bleu Marine qui arrive en tête dans la commune. C'est confirmé aux départementales de 2015, qui voient la victoire d'un binôme FN. Par contre, aux régionales de 2015, si la liste Le Pen mène à l'issue du premier tour, elle a été devancée par celle de Xavier Bertrand au second.

16:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 19 juin 2016

Volta a terra

Ce documentaire portugais se déroule sur une année complète, du printemps à l'hiver. Il a été tourné par un jeune réalisateur, dans la commune de ses grands-parents. On fait inévitablement le rapprochement avec le Farrebique de Georges Rouqier. On pense aussi à certaines oeuvres de Raymond Depardon (Profils paysans). Ce film-là se détache pourtant de ses modèles : il est moins scénarisé qu'un Rouquier (mais moins réussi sur le plan formel) et le réalisateur, contrairement à Depardon, s'efface complètement derrière son sujet.

Nous voilà donc plongés dans la vie quotidienne d'Uz, un petit village du nord du Portugal, situé dans le district de Braga, pas très loin de l'Espagne :

L'exode rural et l'émigration ont vidé cette région montagneuse et pluvieuse, où ne résident plus que 49 personnes (ce qui a donné son titre français au film : "49 sur terre"). Les dernières familles paysannes s'entraident, notamment lorsque le tracteur où une autre machine agricole est embourbée en plein champ. On suit plus particulièrement deux d'entre elles, notamment l'un des fils (âgé de 21 ans), pas très sympathique de prime abord, mais que l'on va apprendre à connaître.

Cependant, on est surtout frappé par le poids des personnes âgées. C'est fou comme ce coin du Portugal peut parfois rappeler l'Aveyron... mais plutôt l'Aveyron d'il y a 20-30 ans. Les grands-pères sont dignes et truculents, les grands-mères débrouillardes. L'une d'entre elles m'a rappelé une de mes mamies, lorsqu'on la voit discuter avec le "héros" dans ce qui semble être la basse-cour.

Dans ce village, on élève des ovins et des bovins. Ce sont ces derniers qu'on voit le plus souvent. Il s'agit d'une race rustique, à la robe plutôt rousse... et dotée d'impressionnantes cornes :

Ce ne sont pas des Aubrac (sans doute des Cachena), mais là encore on peut établir un parallèle avec l'Aveyron. Dans le film, les bêtes se font copieusement insulter par les paysans (jeunes comme vieux), qui n'arrêtent pas de les traiter de "putes" et de "salopes"... Heureusement, ils sont plus corrects avec les femmes (en tout cas devant la caméra).

Les moutons apparaissent moins souvent, mais à des moments marquants. J'ai été particulièrement frappé par la séquence de la tonte, à laquelle tout le monde participe. On y voit à l'oeuvre les vieilles femmes du village, qui semblent très habiles avec... les ciseaux ! (Je n'ai pas vu une seule tondeuse à l'horizon, qu'elle soit manuelle ou électrique.)

Bien que les habitants n'expriment pas leurs sentiments, on sent malgré tout un certain respect pour les animaux. C'est notamment perceptible lorsque le cochon est tué. On ne nous montre pas directement la mise à mort (je soupçonne même un montage de plusieurs sources audio et vidéo), mais on assiste à tout le travail qui lui succède ; la bête est apprêtée avant d'être dépecée.

Plusieurs grandes questions agitent le village. Il y a le passage à la TNT, qui oblige à changer de téléviseur (ou à acheter un adaptateur). Il y a l'organisation de la fête annuelle et il y a le problème du célibat des hommes. Dans l'une des familles, aucun des trois garçons n'est encore marié. On compte peut-être sur la fête du mois d'août pour que des relations se nouent. C'est en effet à cette occasion que le village retrouve sa population d'antan.

La journée est rythmée par les travaux agricoles "à l'ancienne", le tout sous l'égide de la religion catholique. Un bal clôture la soirée. Voilà qui attire du monde. Aux touristes s'ajoutent les membres de la famille partis en ville, voire à l'étranger. (On nous montre d'ailleurs quelques Français.) Parmi ces visiteurs, les jeunes femmes sont particulièrement convoitées.

Le "héros" va revoir une amie d'enfance, perdue de vue depuis douze ans et partie s'installer en ville. Elle a continué ses études, alors que lui n'a même pas fini sa Troisième. C'est à la fois touchant et un peu gênant, comme si l'on se trouvait dans un épisode de L'amour est dans le pré.

Globalement, cela reste très plaisant, assez drôle. Ce qui est montré est parfois rude, mais les gens ne baissent pas les bras. (Ce serait une excellente leçon pour ces éternels geignards que sont certains Français, qui trouvent plus de force pour protester que pour surmonter leurs difficultés.)

P.S.

La coscénariste est une vieille connaissance des cinéphiles : Laurence Ferreira-Barbosa réalisa jadis Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel et J'ai horreur de l'amour.

P.S. II

Quelques informations supplémentaires sont disponibles sur la plaquette éditée par le distributeur.

22:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 15 juin 2016

Le Chemin de Buenos Aires

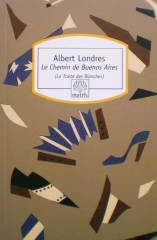

C'est le titre d'un ouvrage paru en 1927 et rédigé par le journaliste Albert Londres. Sur les conseils d'un lecteur du blog (qui a commenté la note portant sur le film Eva ne dort pas), je me suis procuré une édition de poche, parue au Serpent à Plumes.

La première remarque que j'ai à formuler est la qualité de l'écriture. C'est extrêmement vivant, avec notamment un art consommé du portrait (des hommes comme des femmes). Du coup, les quelque 250 pages se dévorent en un rien de temps. Cela m'a rappelé l'intérêt qu'avait jadis suscité en moi la lecture d'un autre ouvrage d'Albert Londres, Terre d'ébène (consacré à la colonisation française en Afrique subsaharienne).

Mais revenons à l'Argentine. Le journaliste français évoque le dynamisme du pays entre les deux guerres mondiales, avec une immigration européenne massive, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne, d'URSS... et de France. De notre pays sont notamment issues des prostituées, surnommées "Franchuchas". Le mot qui, à l'origine, désignait les Françaises, est devenu synonyme de "fille de mauvaise vie".

L'enquête d'Albert Londres (qui avait réussi à se faire accepter de certains membres du "milieu") décrit les processus à l'oeuvre dans la déchéance des jeunes femmes, beaucoup n'étant même pas majeures (c'est-à-dire âgées d'au moins 21 ans, à l'époque). Grâce aux témoignages qu'il a recueillis, auprès de prostituées, de policiers et surtout de proxénètes, il a reconstitué les trajets suivis et les méthodes employées.

Dans le livre, il manque juste un élément du contexte, qui était évident en 1927, à tel point que l'auteur n'a pas cru bon de le préciser : les conséquences de la Première guerre mondiale. Des centaines de milliers de jeunes femmes se sont retrouvées veuves sans ressources ; d'autres n'ont pas pu trouver de mari et d'autres, plus jeunes, sont devenues orphelines. Cela forme un ensemble important de personnes fragiles susceptibles de céder aux sirènes d'un habile enjôleur, caressant et vêtu d'un beau costume. Mais le principal intérêt du reportage est de montrer l'adhésion parfois volontaire des jeunes femmes à la prostitution : vu l'état de grande pauvreté dans lequel elles se trouvaient, c'est apparu comme la moins mauvaise des solutions, à une époque où l'Etat-providence n'existait pas en France.

Le livre évoque deux autres catégories de prostituées : les locales, apparemment peu estimées et que l'auteur a visiblement rarement rencontrées, et les immigrées juives d'Europe de l'Est, qui étaient moins bien considérées que les Françaises. Le journaliste s'attarde un peu sur les Polonaises et les Russes, dont il avait déjà pu constater auparavant dans quelle affreuse misère elles vivaient dans leur pays d'origine.

Beaucoup de choses se jouent aussi sur les bateaux qui assurent la liaison entre l'Europe et l'Amérique latine. Plusieurs anecdotes enrichissent le récit, qui prend un tour parfois romanesque.

A Buenos Aires, Albert Londres découvre une corruption très étendue, qui touche aussi bien la justice que la police. Certains maquereaux ont su nouer des alliances très profitables et exercent une considérable influence occulte. Devant le journaliste toutefois, ils jouent les modestes... et minimisent leurs revenus !

C'est vraiment un livre à lire, très vivant et bien documenté.

23:21 Publié dans Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, livres, presse, journalisme

vendredi, 03 juin 2016

Ils sont partout

... les juifs... ou les antisémites ? C'est la question que fait semblant de se poser Yvan Attal dans cette autofiction agrémentée de sketches, dans lesquels on croise une brochette d'excellents acteurs, connus ou pas, juifs ou pas.

Le déclic est une scène qui sent le vécu : l'acteur Attal est abordé à la sortie d'un théâtre par ce qui semble être un fan un peu lourd, incarné à la perfection par François Bureloup, un habitué des seconds rôles "hauts en couleur" que l'on a notamment remarqué dans la série Cherif.

Commence alors une suite de séances de psychanalyse (pas les meilleurs moments du film), régulièrement interrompues par des séquences introduites par des cartons. Les phrases qui apparaissent alors à l'écran évoquent les clichés antisémites qui circulent encore abondamment aujourd'hui.

Le premier interlude met en scène un couple de la politique française, membre d'un important parti nationaliste. Benoît Poelvoorde (formidable) incarne le mari fidèle, qui vit un peu dans l'ombre de sa médiatique épouse (Valérie Bonneton, plutôt bien) qui, sous des dehors affables, cache une ambition sans bornes et une capacité à haïr peu commune. C'est évidemment un décalque du couple formé par Louis Aliot et Marine Le Pen. Dans le film, la dirigeante nationaliste a succédé à un père encombrant. De surcroît, la première scène nous montre le couple en plein bal autrichien, où fourmillent les anciens nazis... et leurs admirateurs. C'est une allusion à la participation de la présidente du FN à un bal antisémite, en 2012.

L'intrigue bascule lorsque l'époux de la dirigeante découvre qu'il a une grand-mère juive... une "tache" a priori rédhibitoire sur le CV d'un élu d'extrême-droite... mais qu'il va essayer de retourner à son avantage. Yvan Attal s'appuie sur l'excellente prestation de Poelvoorde (bien épaulé par les seconds rôles) pour verser dans la satire politique. (Signalons au passage que, dans la réalité, l'un des grands-pères de Louis Aliot est juif.) On ne s'étonnera donc que la "fachosphère" se soit déchaînée contre le film et que le site Allociné se soit rapidement rempli de critiques aussi négatives que vides de sens.

Le deuxième interlude met en scène des juifs pauvres de la banlieue parisienne, une réalité sociologique que l'on a un peu oubliée dans notre pays. Dany Boon est très bon en gentil gars pas très débrouillard. Mais la véritable attraction de cet épisode est Charlotte Gainsbourg, qui interprète avec conviction une garce de chez garce ! Les nostalgiques du petit écran retrouveront avec émotion Robert Castel et Marthe Villalonga, touchants en parents de la "vieille école", attachés à certaines traditions. Cet épisode a un réel potentiel comique, gâché toutefois par l'approximation du jeu de certaines scènes. Il aurait fallu remettre le couvert de temps à autre.

Mais la plus déjantée des historiettes est sans conteste celle qui voit Gilles Lellouche incarner un super-agent du Mossad... envoyé dans le passé pour tuer l'enfant Jésus avant qu'il ne se fasse connaître. C'est totalement invraisemblable, avec ces populations (juives comme romaines) qui parlent toutes français... et la direction du Mossad, capable de suivre en direct des événements qui se passent dans le passé ! Mais c'est vraiment tordant, avec un Lellouche totalement investi dans son rôle et de belles idées de scénario.

L'un des intermèdes est consacré aux théories du complot. On y voit des journalistes interroger des passants sur l'existence d'un complot juif. C'est très bon parce que cela joue sur les clichés et les préjugés... y compris (et surtout) ceux des journalistes.

On passe ensuite à l'évocation de la Shoah, à travers la plus émouvante des séquences. Et pourtant, au départ, on se dit que cela risque d'être malsain. L'action se déroule à Drancy. Un bénévole dans une maison de retraite (François Damiens, au top) en a marre du tourisme mémoriel dont sa commune est l'objet, et surtout des cérémonies bruyantes qui se déroulent régulièrement sous ses fenêtres. L'intrigue gagne en épaisseur quand on nous montre le quotidien des victimes de la maladie d'Alzheimer. Cela culmine dans une scène d'anthologie, centrée sur un très vieil homme, à la mémoire défaillante, mais dont certains souvenirs vont subitement ressurgir. Dans le rôle, Popeck est extraordinaire.

Après ce passage un peu éprouvant, on avait bien besoin de fantaisie. Elle prend la forme d'une manifestation de roux (qui se sentent horriblement discriminés), auxquels succède un président de la République aux abois (Patrick Braoudé très bon... et très "hollandien"). Celui-ci va organiser un référendum sur un sujet totalement improbable... que je laisse à chacun le plaisir de découvrir.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Yvan Attal en rajoute un peu trop face à la caméra. C'est dommage, parce que son film mérite vraiment le détour. S'il n'a pas le talent de Woody Allen, le réalisateur a néanmoins réussi à mettre en scène quelques jolis moments de bravoure, servis par des comédiens brillants et posant de bonnes questions, du genre de celles qui dérangent une presse un peu trop conformiste.

18:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 02 juin 2016

L'euro de l'Euro

Voici une pièce de deux euros, qui a atterri aujourd'hui dans mon porte-monnaie, à l'occasion de mon passage chez un marchand de journaux ruthénois :

Il s'agit d'une toute nouvelle pièce commémorative, frappée par la Monnaie de Paris en hommage à l'organisation du championnat d'Europe de football, dont on va nous bassiner (au moins) jusqu'au dix juillet prochain.

La conception de l'avers n'en est pas moins originale. Cette face s'articule autour d'une figure centrale, le territoire de la France métropolitaine légèrement schématisé, pas toutefois au point d'être simplifié en hexagone. Nos amis corses noteront l'absence de l'Ile de Beauté... sans doute pour une question de mise en page.

L'intérieur de la carte est occupé par une coupe... évidemment pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du Trophée Henri Delaunay. Sa base est entourée des mêmes poinçons que ceux figurant sur la pièce monégasque que j'ai trouvée l'an dernier.

Tout autour de la carte sont gravés des éléments rappelant le sport qui occupe tant de place sur les petits écrans nationaux. Je dois reconnaître que l'ensemble ne manque pas de style.

16:37 Publié dans Economie, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie, europe, union europénne, france

samedi, 14 mai 2016

Accusations opportunes

Le week-end est souvent pour moi l'occasion de trier les journaux... et, éventuellement, de relire tel ou tel article, à la lumière des jours ou semaines qui ont suivi. Voilà pourquoi je me suis replongé dans un papier paru le 20 avril dernier dans Le Monde. Il est consacré au départ de Denis Baupin d'Europe Ecologie Les Verts, un événement intersidéral auquel je n'avais à l'époque guère prêté attention. Au-delà de ce que je pouvais penser du vice-président de l'Assemblée nationale, l'article confirmait le sectarisme de ces supposés écologistes, de surcroît plus adeptes des jeux politiciens que de l'action concrète.

Mais cette relecture m'a fait tiquer parce qu'auparavant, je m'étais plongé dans Le Canard enchaîné de mercredi dernier. Or, page 2, se trouve un encadré intitulé "Duflot et Mélenchon à la manoeuvre". Il y est fait mention de courriels datant du 4 mai (émanant de l'entourage des deux susnommés), annonçant pour bientôt des révélations sur le harcèlement sexuel en France. Le 10 mai éclatait l'affaire Baupin. Etonnant, non ?

Soyons clairs : il n'est pas question ici de dédouaner Denis Baupin de quoi que ce soit. S'il est avéré qu'il s'est comporté comme un porc, je souhaite qu'il soit condamné avec sévérité. Mais, alors qu'il apparaît que les écarts de comportement du député étaient connus d'un assez grand nombre de personnes (et ce depuis plusieurs années), il est sidérant de constater que c'est deux semaines après son départ d'EELV que l'histoire a pris une tournure judiciaire.

Conclusion : soit les auteurs des courriels évoqués par le Canard ont seulement bénéficié d'un "tuyau" juste avant que l'affaire n'éclate, soit certains apparatchiks d'EELV ont fermé les yeux pendant des années sur le comportement de Denis Baupin, pour ne les rouvrir que quand ça les arrangeait. (De sordides calculs politiciens seraient derrière cela : il faut empêcher les écologistes gouvernementaux de se renforcer, dans le but de torpiller la candidature Hollande en 2017.)

Et que dire de l'attitude de sa compagne, Emmanuelle Cosse ? Elle n'est peut-être qu'une femme trompée comme tant d'autres, c'est-à-dire la dernière à être au courant, malgré les soupçons qu'elle nourrissait. J'ai quand même du mal à le croire. Et que dire de leur mariage en 2015 ? Etait-ce pour la galerie ? Leur relation fonctionnait-elle sur la base de l'amour libre ? Ou bien s'agit-il là d'un énième couple de façade, uni surtout par l'ambition politique ?

21:50 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, société, france, femme

vendredi, 06 mai 2016

Du bruit autour des éoliennes

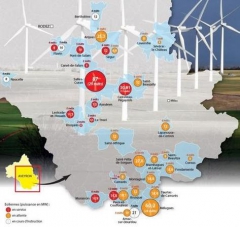

Ce bruit est d'abord celui d'une série d'articles parus ce vendredi dans La Dépêche du Midi, sur une double page. Ils sont illustrés par une carte (fort instructive) des implantations d'éoliennes dans l'Aveyron (en service, en attente, en cours d'instruction) :

(Une version grand format est disponible dans l'édition papier.)

Que constate-t-on ? Que l'ouest, le nord-ouest et le nord du département sont exempts d'implantation. Pour le nord, on n'est pas étonné, puisque les promoteurs aveyronnais du PNR Aubrac n'en veulent pas (contrairement à certains de leurs voisins lozériens). Concernant les installations en attente, on remarque que sont concernées les communes proches de la partie est de la RN88 et (surtout) celles du Sud Aveyron, le projet le plus important portant sur la commune de Mélagues. Le quotidien oublie de rappeler qu'une discrète décision de justice (relayée, à ma connaissance, uniquement par L'Hebdo) entrave la réalisation dudit projet.

Cette énergie renouvelable semble ne plus avoir le vent en poupe dans le département : le commissaire-enquêteur désigné pour évaluer à nouveau le dossier de Bertholène vient de rendre un avis défavorable. Notons que cela ne clôt pas l'affaire : il y a trois ans, un autre commissaire-enquêteur, analysant la première version du dossier, avait donné un avis favorable, ce qui n'avait pas empêché le projet d'être bloqué. (Le quotidien publie un autre papier utile pour comprendre les méandres de la procédure.)

Bien conçue, la double-page de La Dépêche s'efforce d'aborder le plus grand nombre d'aspects possible. Ce sont surtout les aspects négatifs qui sont évoqués, notamment dans un entretien avec un opposant au projet des Palanges. C'est intéressant parce que c'est argumenté, à l'exception toutefois de la question touristique. J'aimerais bien connaître l'identité de ces "professionnels du secteur du tourisme installés au Lévézou" qui auraient cessé leur activité à cause de la mauvaise image des éoliennes. Là, on est dans l'exagération.

Il faut aussi revenir sur certaines affirmations, notamment celles portant sur la supposée dévalorisation du patrimoine immobilier à cause de l'implantation d'éoliennes à proximité. Voilà qui mériterait une argumentation chiffrée, qui s'appuierait, par exemple, sur les données rassemblées par les notaires. Rendez-vous compte ! Des bourgeois s'offrent une chaumière dans une campagne dynamique, comptant la revendre avec un joli bénéfice ! On est loin des ruraux bien implantés, dont la maison, véritable patrimoine familial, n'est pas destinée à être vendue, mais léguée aux enfants.

Tout cela n'empêche pas qu'il faille rester vigilant quant au développement de l'éolien, à mon avis indispensable. Mais il doit s'effectuer en suivant des règles strictes, qui concilient notre avenir énergétique avec le bien-être des habitants.

18:48 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, politique, actualité, presse, médias, journalisme

vendredi, 29 avril 2016

Antisémitisme ordinaire

Hier, dans La Dépêche du Midi (mais l'information est parue dans d'autres journaux), une petite colonne, située en bas à gauche de la page 7, portait le titre : "Passé à tabac car juif et donc... riche". On pourrait se contenter de hausser les épaules et se dire que, dans le torrent de violence et d'incivilités qui marque notre époque, ce n'est qu'une goutte d'eau supplémentaire. Certains "esprits forts" pourraient même suggérer la prudence, puisque, ces dernières années, quelques unes (très rares) des agressions rapidement qualifiées d'antisémites se sont révélées fausses. (On pense notamment à la jeune femme du RER, en 2004, et à l'enseignant marseillais, en 2015.)

Mais l'affaire qui nous occupe (et qui remonte à novembre 2015, pour l'agression) est éclairante à bien des égards. Elle est d'abord révélatrice des préjugés antisémites qui existent au sein d'une partie de la population française : l'employé de la serrurerie était présumé riche car juif. On retrouve ici le même type de préjugés que ceux qui ont été à l'oeuvre dans l'enlèvement puis le meurtre d'Ilan Halimi, en 2006. (Notons que la plupart des agresseurs sont déjà sortis de prison...) Le pire est que l'homme n'est pas juif, mais a été supposé tel parce que son patron avait fait de la publicité sur Radio J. Là, c'est révélateur d'un mode de raisonnement communautaire, une autre des plaies de notre époque : les juifs avec les juifs, les musulmans avec les musulmans etc.