jeudi, 10 juin 2021

Nomadland

C'est la sortie-événement de la semaine, dans les salles obscures. Le film de Chloé Zhao débarque en France porté par trois Oscar... qui, autant le dire tout de suite, me semblent amplement mérités.

Fern (Frances McDormand... la force tranquille) est une veuve précaire. Comme nombre des habitants de la cité d'Empire (commune de Gerlach, dans le Nevada), elle a (presque) tout perdu quand l'ancienne mine a fermé. L'entreprise possédait tout : les terrains, les maisons, les écoles. Seule, Fern a décidé de tailler la route. Son mini-van (appelé Vanguard... "avant-garde") est devenu sa maison. Ce film nous conte l'errance de cette femme-escargot ainsi que ses rencontres.

Les plans tournés en extérieur (dans le Dakota du Sud, dans le Nebraska et en Californie) sont magnifiques. Que ce soit un désert, une forêt, un site rocheux ou un coucher de soleil qui occupe l'écran, c'est inspirant. On comprend l'héroïne, qui, jusqu'à présent, a refusé de retourner à une vie "normale" pour continuer à mener sa barque, farouchement attachée à son indépendance et à la découverte des grands espaces.

Cette indépendance a un prix : la précarité. Fern vit de peu, récupère tout ce qui peut lui servir et accepte les petits boulots, où elle côtoie aussi bien des jeunes déclassés que des retraités peinant à survivre avec une faible pension. Nombre d'entre eux sont des nomades, comme Fern. Des espaces de solidarité, voire d'amitié, se créent... puis se distendent.

Cela va sans doute surprendre beaucoup de spectateurs français, mais le boulot que préfère l'héroïne (et qui l'occupe environ un tiers de l'année) est opératrice dans un entrepôt d'Amazon : c'est le mieux payé et l'entreprise a laissé s'installer à proximité de ses locaux un camping très spécial, où logent nombre de travailleurs précaires. Le reste de l'année, Fern fait le tour de ce qui se propose, du parc d'attraction au fast-food, en passant par la récolte de betteraves et l'entretien d'un camping. Dure à la tâche, elle ne se plaint pas et trouve souvent l'occasion de nouer des liens. L'un des nomades pourrait d'ailleurs devenir plus que cela...

Ces rencontres sont un autre grand intérêt du film. Certes, il y a des jeunes, mais la majorité sont des adultes proches de la retraite ou qui se sont remis à bosser. Nombre d'entre eux sont des femmes. Ces rencontres sont touchantes, faites de petits riens qui disent tant de choses.

Soyons clairs : ce film ne propose aucune scène spectaculaire et il ne narre pas un destin extraordinaire. Mais, pour moi, c'est un grand film.

00:10 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, etats-unis, amérique, états-unis

lundi, 07 juin 2021

Billie Holiday

Sous-titré "une affaire d'État", ce biopic est consacré à celle qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz et de blues. Il a été réalisé par Lee Daniels, auquel on doit aussi Le Majordome. On pouvait donc redouter que ce long-métrage ne prenne la forme d'un hommage consensuel à une femme qui fut tout sauf conventionnelle.

Il faut immédiatement parler de l'actrice, Andra Day, véritablement habitée par le rôle. Elle livre une performance exceptionnelle (oscarisable)... et elle chante ! Oui, elle s'est appropriée les titres de "Lady Day". Franchement, elle n'a pas la même voix, mais son ton rauque passe à merveille.

La biographie se concentre sur les années quarante et cinquante (en gros, les seize-dix-sept dernières années de la vie de Billie). Que nous montre-t-on ? Une femme talentueuse, charismatique, grande consommatrice d'alcool, de drogues... et d'hommes (musclés). Le film a pour but de nous faire comprendre que ce comportement auto-destructeur vient des traumatismes vécus dans son enfance : le viol (à peine effleuré), la pauvreté, le racisme, l'abandon. La musique et le chant ont été les portes de sortie de Billie. C'est particulièrement bien montré dans une séquence onirique de la seconde partie, consécutive à une injection d'héroïne.

Pour le reste, c'est assez conventionnel et chic : les décors (en partie numériques) sont soignés, les tenues parfois incroyables... et quel boulot des coiffeurs !

Si le biopic se concentre sur les années 1940-1950, c'est aussi pour mieux insister sur l'imbrication entre la musique et la cause noire. Pourtant, la plupart des titres chantés par Billie Holiday sont anodins : on y célèbre la fête, on y parle d'amour. Mais il en est un qui a déchaîné la colère des Blancs racistes : Strange Fruit (le lien mène à la version interprétée par la vraie Billie, plus belle encore que celle qu'on entend dans le film). Le paradoxe est que cette chanson, pas du tout représentative du répertoire de Billie Holiday, a figé son image de chanteuse engagée.

La dernière partie de l'histoire n'est pas très originale : elle évoque la déchéance de la vedette, celle-ci toujours diablement bien interprétée. Du coup, même si le film est un peu long (environ 2h10), même si l'imagerie est un peu trop léchée, je le recommande, en raison de la force du destin qui le traverse.

23:25 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, musique, chanson, etats-unis, états-unis, etats unis

samedi, 05 juin 2021

Promising Young Woman

On pourrait traduire le titre de ce film par "Jeune Femme prometteuse" ou "Jeune Femme promettant"... ce qui n'a pas le même sens... mais serait tout aussi valable. L'héroïne Cassandra est à la fois une ancienne étudiante brillante (qui a brusquement quitté la fac de médecine, pour des raisons inconnues) et une amie qui semble avoir fait une promesse qu'elle s'évertue à tenir.

Cette promesse concerne les hommes. Dans un premier temps, on découvre Cassie (Carey Mulligan très bien, déjà remarquée dans Les Suffragettes) dans un curieux rapport aux individus de sexe masculin. Certains soirs, elle hante les bars jusqu'à plus soif, dans l'attente qu'une bonne âme se propose pour la raccompagner... sauf que cette bonne âne n'a en général pas que des intentions louables... et ça tombe bien, puisque Cassie n'est (presque) jamais ivre ! Le lendemain, elle annote son carnet, d'une couleur différente selon la manière dont la soirée a tourné...

Petit à petit, on comprend qu'une vengeance est à l'oeuvre, dont la source remonte au passé estudiantin de l'héroïne. On va finir par découvrir pourquoi, à trente ans, l'ex-future médecin est caissière dans un café et pourquoi elle vit toujours chez ses parents, sans fréquentations régulières. Là, le scénario, qui pourrait sembler prévisible, se montre malin, avec des rebondissements inattendus. Certains concernent Ryan, un ancien camarade de fac pas considéré comme un "porc". Voilà Cassie écartelée entre son désir de vengeance et la possibilité (inenvisageable jusqu'à présent) d'une nouvelle vie. La réalisatrice mêle adroitement les styles, entre thriller, film d'ado et comédie romantique.

Même si le sujet de fond est des plus sérieux, l'intrigue est émaillée d'humour, parfois sarcastique. Le tout début plante le décor, avec ces plans serrés sur l'aine de mâles trentenaires un peu bedonnants. Tout aussi drôle est la séquence qui suit immédiatement celle d'une "soirée spéciale". Dans un premier temps, la mise en scène suggère tout autre chose que ce que l'on peut constater ensuite, quand le plan s'élargit sur l'héroïne qui marche dans la rue.

L'usage de la musique est lui aussi futé. On joue sur les codes, liés aux films de jeunes et aux comédies romantiques... mais, quand c'est trop "sucré", il vaut mieux se méfier. J'ai aussi trouvé particulièrement réussie la réorchestration d'un "tube" de Britney Spears.

En dépit du plaisir que j'ai éprouvé à regarder ce film, j'ai deux réserves à émettre. Tout d'abord, les scènes "sucrées" le sont un peu trop à mon goût (je pense qu'il ne faut pas toujours y voir du second degré) mais, surtout, je trouve la vision des mecs globalement caricaturale (mais juste dans le détail). La construction du scénario me convient, dans le sens où elle montre que le machisme continue à faire des ravages même des années après, y compris dans la classe moyenne, mais je ne peux pas accepter une représentation presque intégralement négative de la gent masculine.

vendredi, 21 mai 2021

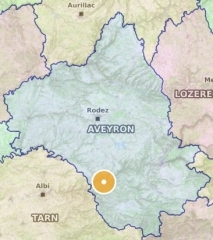

Première injection

Ça y est ! J'ai entamé le (long) processus qui va refaire de moi un Homme Libre ! J'ai récemment eu droit à ma première dose de vaccin à ARN messager, à Onet-le-Château (en banlieue de Rodez). C'est dans la toute nouvelle salle des fêtes appelée Athyrium qu'a été aménagé le "vaccinodrome aveyronnais", permettant de déconcentrer l'activité de l'hôpital de Rodez (dont j'ai jadis conté l'inauguration).

J'avais pris rendez-vous par voie numérique, sur le site Doctolib, très simple d'utilisation. Le moment venu, il fallait se munir d'une pièce d'identité, de sa carte vitale et d'une preuve (par exemple un message reçu sur son téléphone portable) confirmant la prise de rendez-vous. Juste avant d'aller au centre, j'avais aussi pris la précaution d'effectuer une trentaine de pompes (sur chaque bras) ainsi qu'une centaine d'abdominaux. Il n'était pas question de faire moins bonne figure qu'Olivier Véran au moment de l'injection !

En voiture, il est facile d'accéder à l'Athyrium d'Onet, d'autant qu'une multitude de panneaux temporaires a été implantée dans les rues adjacentes, afin de guider les automobilistes. Un circuit a été aménagé pour éviter d'encombrer la rue principale. Il nous mène à l'entrée d'un parking réservé aux personnes venant se faire vacciner. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche preuve de rendez-vous. Cela se passe dans le calme et la bienveillance.

Du parking, on accède à l'entrée du bâtiment, à l'intérieur duquel un autre circuit (piéton celui-là) a été aménagé. Outre les documents demandés, il faut présenter un papier remis à l'accueil, complété. Après s'être désinfecté les mains, on peut progresser dans la bâtisse, jusqu'au bureau central, où nos justificatifs sont vérifiés en détail. Notre venue est officiellement enregistrée.

Ensuite, on est dirigé vers le "vestibule de vaccination", où un entretien de profilage est organisé. La discussion s'engage avec un médecin, qui vérifie que rien dans notre état de santé ne s'oppose à la vaccination. Pour cela, il/elle s'appuie sur les informations figurant sur les documents qu'on lui remet, ainsi que sur une batterie de questions :

- Avez-vous été fiévreux ces jours-ci ?

- Toussez-vous ?

- Avez-vous été vacciné (pour une autre maladie) ces deux dernières semaines ?

- Où avez-vous trouvé cette chemise colorée ?

- Souffrez-vous d'hémorroïdes ?

- Comment faites-vous pour conserver ce torse impeccable ?

...

L'étape suivante mène les postulants au vaccin à un couloir séparant deux rangées d'alcôves, chacune d'entre elles dédiée à un patient (ou un couple de patients). On y trouve un fauteuil d'hôpital (confortable) et deux chaises. On nous demande de présenter le papier validé par le médecin et de préparer l'un de nos bras pour l'injection. L'ambiance est détendue, tout en restant professionnelle.

Commence ensuite le ballet des infirmières, chacune conduisant un chariot de vaccination, qui s'arrête devant chaque alcôve. Il s'avère que mon "abeille" est charmante. Je n'ai rien senti au moment de l'injection... mais elle a pensé à ce qui pourrait arriver plus tard : elle conseille de prendre un cachet antidouleur le soir.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour ruiner une "légende urbaine", censée expliquer l'afflux de candidats de sexe masculin au vaccinodrome d'Onet : non, les infirmières n'y travaillent pas nues sous une blouse blanche (ni même en petite tenue). Je sais, les mecs : grosse déception. Faites donc fonctionner votre imagination.

On croit que c'est terminé... alors que non. À la vaccination succède une période d'observation de quinze minutes. On accède à une sorte de salle d'attente, où une ravissante hôtesse (que le port du masque chirurgical ne parvient pas à enlaidir) nous donne un ticket d'attente. On s'assoit sur une chaise. Machinalement, les personnes venues en même temps que moi se sont disposées en quinconce. (C'est quand même beau, l'autodiscipline à l'Aveyronnaise !) Ce quart d'heure est utilisé de différentes manières : on textote, on discute (si l'on est venu en couple), on pique un somme, on regarde autour de soi. J'ai rarement vu un aussi grand nombre de personnes réunies en un même lieu faisant aussi peu de bruit. C'était apaisant.

Le quart d'heure passé, la charmante hôtesse revient nous chercher, nous remettant le "brevet de (première) vaccination". Vivement la seconde !

15:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Science, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : société, actu, france, actualite, actualites, actualité, actualités, covid, coronavirus, corona, virus, pandémie, épidémie, vaccin, santé, covid-19

mardi, 11 mai 2021

Branleurs Academy

Ce matin, le journal (Centre Presse) a failli me tomber des mains. J'étais en train de consulter la page consacrée au bassin decazevillois lorsque mon regard s'est posé sur cet article (dont la version numérique est accessible ici) :

La lecture du texte nous apprend que ces jeunes voudraient que les examens soient totalement remplacés par le contrôle continu... sous-entendu (je précise pour celles et ceux qui auraient du mal à comprendre les motivations des manifestants) sans avoir à préparer la moindre épreuve terminale (pour laquelle ils sont censés travailler depuis des mois, soit dit en passant)... et, surtout, avec la quasi-assurance de décrocher le diplôme, la notation au sein des établissements (en dehors de tout anonymat des copies) étant souvent plus démagogique indulgente qu'aux épreuves d'examen (avec copies anonymes). Bref, les pauvres choux ne voudraient surtout pas rater le train du "bac pour tous"... ou presque tous : 95 % de réussite l'an dernier. (Les 81 % de 1968 -avec maintien d'épreuves terminales, orales- sont pulvérisés.) Seuls les blessés, les malades (hélas pour eux) et les plus incurables de nos illettrés ne l'ont pas décroché.

Notons que la photographie est en contradiction avec le fond des revendications. Alors que les "manifestants" se plaignent d'une année difficile et du fait qu'on ne les ait pas suffisamment aidés dans le travail (une pique au passage destinée au personnel enseignant du lycée, semble-t-il), on voit une masse hilare, visiblement plus préoccupée par le fun que par l'étude.

De surcroît, ces jeunes sont collés les uns aux autres, au mépris des règles de sécurité sanitaire. Plus de la moitié d'entre eux ne porte pas de masque ou le porte très mal. C'est à cause de ce genre de comportement irresponsable que des classes ont été fermées, que des cours en "distanciel" ont été imposés (ce que les jeunes disent pourtant déplorer). Bref, leur attitude est incohérente au regard de leurs "revendications". Mais, voilà, on sent que les beaux jours reviennent, avec les ponts du mois de mai. Pourquoi s'emmerder à préparer des examens qui pourraient être donnés à tous, hein ?

Pauvre jeunesse bêlante. Tu te prépares un bel avenir de chômage et de précarité. Je termine toutefois par une note d'espoir : à ma connaissance, peu d'établissements aveyronnais ont été touchés par cette vague de je-m'en-foutisme et, même à Decazeville, une partie des élèves, n'écoutant pas les bloqueurs, a pénétré dans l'établissement pour continuer à y recevoir la formation financée par nos impôts. Bravo à ceux-là.

20:43 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, education, société

dimanche, 09 mai 2021

Le retour de l'article 59

Il y a environ trois semaines, je m'étais intéressé à l'un des aspects du projet de loi "Lutte contre de dérèglement climatique". Entre le texte issu de la commission des députés et la discussion des amendements en séance plénière, la sagesse semblait l'avoir emporté.

Après de longs débats (tout à l'honneur de notre démocratie), le texte retouché a été soumis au vote solennel, le 4 mai. La vidéo de la séance est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Celles et ceux que cela tente pourront consacrer un peu de leur temps libre à écouter les dernières péroraisons de certains députés (un par groupe politique). On notera que, lors de cette séance, l'hémicycle était bien garni, contrairement aux journées consacrées au coeur du débat, sur les articles du texte.

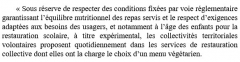

Cette impression est renforcée par le résultat du scrutin public :

Il ne manquait qu'une vingtaine de députés. Pour qui suit un peu les débats parlementaires, c'est assez exceptionnel. La présentation détaillée des votes est accessible ici.

La première chose qui saute aux yeux est le nombre important d'abstentions : 145. Sur un texte aussi clivant, c'est étonnant. Soit on est pour, soit on est contre et on l'assume. Je soupçonne certains abstentionnistes d'être favorables au texte mais (comme ce ne sont pas des macronistes) d'avoir, par idéologie, calcul ou posture politique, refusé de voter en faveur d'un texte gouvernemental. Sans surprise, c'est le cas de l'écrasante majorité des députés LR (dont l'Aveyronnais Arnaud Viala) et UDI. Chez certains députés non-votants, je pense qu'il y a aussi le souhait d'éviter de mécontenter une frange de leur électorat, quel que soit le vote choisi. C'est le cas des élus non-inscrits d'extrême-droite, dont Marine le Pen, qui, pour une fois, se trouvait dans l'hémicycle.

Sans surprise non plus, le projet de loi a été voté par les députés LREM (dont les Aveyronnais Anne Blanc et Stéphane Mazars), MoDem et Agir Ensemble (la droite "macron-compatible"). En face, la gauche a massivement voté contre, des socialistes à LFI en passant par la Gauche démocrate et républicaine. Le plus cocasse dans cette histoire est que, dans dix-vingt ans, on estimera cette loi d'inspiration écologiste, alors qu'elle aura été combattue par les partis qui se revendiquent de cette idéologie. Mais, à un an de l'élection présidentielle, il ne fallait surtout pas permettre au président sortant de se draper dans la défense de l'environnement.

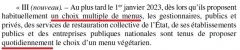

Ce ne sont toutefois pas ces chicaneries politiciennes qui m'ont de prime abord intéressé. Comme l'indique le titre de ce billet, je me suis rapidement dirigé vers le fameux article 59, qui concerne les menus des cantines. (Le texte intégral du projet de loi retouché est accessible ici.) Le début n'a pas changé par rapport à la version issue de la discussion des amendements : l'obligation de proposer un menu végétarien n'est qu'hebdomadaire, à charge pour les collectivités locales d'expérimenter (ou pas) une version quotidienne.

En poursuivant la lecture, on arrive au sixième paragraphe, qui introduit une nouveauté :

Il est prévu qu'en 2023 le menu végétarien devienne obligatoire tous les jours dans les cantines qui en proposent plus d'un aux élèves (c'est-à-dire le plus souvent deux). Cette proposition, évacuée il y a trois semaines par la porte, est donc mystérieusement revenue par la fenêtre, en laissant toutefois de côté le cas des cantines ne proposant qu'un menu. (Sauf erreur de ma part, c'est à la députée LREM Célia de Lavergne que l'on doit ce rajout.)

Cela confirme qu'il va falloir que les sénateurs soient vigilants dans l'examen du texte, qui aura lieu durant la seconde quinzaine du mois de juin.

16:49 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, agriculture, environnement, écologie, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 17 avril 2021

L'article 59

Celles et ceux qui suivent l'actualité parlementaire savent qu'il va être question de la discussion autour du projet de loi "climat et résilience", actuellement, à l'Assemblée nationale. Trois séances se sont déroulées vendredi 16 avril. L'essentiel de la deuxième (trois heures !) a été consacré à ce fameux article 59, dont la rédaction a été modifiée en cours de séance :

Ci-dessus figure la version à laquelle avait abouti la commission parlementaire, dont on peut voir et entendre plusieurs membres s'exprimer dans la vidéo de la séance, déjà mise en ligne. Cette volonté de soutenir la mise en place de menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires se plaçait dans la continuité de la loi Égalim de 2018 (entrée en vigueur en 2019), qui avait imposé (ou plutôt tenté d'imposer), pendant deux ans, l'obligation d'un repas végétarien hebdomadaire. Cela a d'ailleurs suscité un fort mécontentement chez les éleveurs aveyronnais, en particulier quand un collège rural a suivi le mouvement. (Dans cette affaire, il serait bon de savoir si la cantine du collège concerné propose un menu unique ou, à chaque repas, le choix entre deux menus.)

Suivre cette séance de débat et de vote est d'un grand intérêt civique. On notera qu'elle n'a pas été dirigée par le président de l'Assemblée nationale (Richard Ferrand), mais par l'un des vice-présidents, Sylvain Waserman (un élu Modem, allié donc à LREM).

Pendant plus de trois heures (ainsi que pendant les autres séances du jour), stoïque, il a mené les débats avec calme et professionnalisme, devant un hémicycle pas très bien garni, puisqu'à son apogée, il a dû compter quelque 130 députés sur 577...

À l'écoute des interventions et des propositions d'amendement, il apparaît que plusieurs sensibilités politiques sont divisées : le parti présidentiel, mais aussi la "gauche de la gauche" (LFI et la Gauche démocrate) et la droite non gouvernementale. Il me semble que le vrai clivage est entre les députés des métropoles et les députés des circonscriptions rurales. Ainsi, en entendant certains élus LREM urbains, j'avais l'impression que c'étaient des écologistes, en opposition avec un membre du même groupe, issu de la Creuse, et fervent défenseur de l'élevage extensif. De même, à gauche, l'Auvergnat André Chassaigne n'était pas sur la même ligne que la Francilienne Mathilde Panot.

Dans un premier temps, les élus ruraux ont tenté de faire rejeter la poursuite de l'expérimentation des repas végétariens. Ils n'y sont pas parvenus. Mais les plus écologistes de leurs collègues n'ont pas non plus réussi à imposer leurs vues. Cela est dû à l'influence modératrice de la rapporteure du projet de loi, la députée LREM Célia de Lavergne, élue de la Drôme (et ingénieure de formation).

Avant la séance, elle a dû "se cogner" les centaines de propositions d'amendement (certaines différant parfois d'un mot ou d'une virgule) et préparer des réponses argumentées à ceux qui ont été discutés ce jour-là (certains députés n'étant même pas présents pour défendre leur proposition !).

La séance a parfois pris un tour cocasse, quand, par exemple, des élus ont soutenu des propositions d'amendement qui auraient été écrites par des élèves d'école primaire... sous la direction forcément impartiale de leur professeure des écoles, bien entendu... J'ai aussi souri en voyant ce représentant normand défendre (maladroitement) l'introduction, un jour par mois, d'un menu avec de la viande de venaison (française) ! Plusieurs députés ne m'ont pas semblé très à l'aise avec leur texte... l'avaient-ils tous écrit ? Derrière plusieurs contributions se cache soit une association environnementaliste comme Greenpeace, soit le lobby de la chasse, soit un syndicat agricole...

Toutefois, même si c'était souvent passionnant, à d'autres moments, le propos était barbant... et pas que pour le public. Certains plans larges permettent de voir des élus quitter l'hémicycle une fois leur minute de célébrité passée. Pour celles et ceux qui doivent se fader toute la séance, il est plus difficile de ruser :

Ci-dessus l'on distingue clairement le fonctionnaire de l'Assemblée affecté à la présidence des débats se laisser distraire par son téléphone portable...

... et ce n'est pas le seul, puisque le ministre de l'Agriculture lui-même (Julien Denormandie) a été pris en flagrant délit de "textotage" pendant que Célia de Lavergne (à gauche) s'adressait aux députés. Les plus malins avaient ouvert le parapluie l'ordinateur portable, supposé outil de travail... mais qui offre de multiples distractions.

L'observation de la procédure de vote ne manque pas non plus d'intérêt. Beaucoup d'amendements ne bénéficient que d'un vote à la va-vite, à main levée, tandis que d'autres font l'objet d'un scrutin public (donc d'un vote électronique). D'ailleurs, voici ce qu'a donné le dernier d'entre eux (avant la suspension de séance), sur l'ensemble de l'article 59 :

L'article 59 réécrit a donc été voté à une large majorité des présents. Il a une ampleur plus limitée que celle de la version de travail (rédigée en commission). Il valide la poursuite de l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires (avec la possibilité d'un choix, c'est-à-dire le maintien d'un menu avec viande dans les structures qui proposent deux menus) et permet aux collectivités locales qui le souhaitent d'étendre la mesure à d'autres jours... d'où l'intérêt de suivre les élections départementales et régionales à venir, puisque ce sont les exécutifs qui se mettront en place en 2021 qui décideront de la manière d'appliquer la nouvelle loi (dans les collèges et lycées)... si le Sénat la vote dans les mêmes termes.

02:29 Publié dans Politique, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, agriculture, environnement, écologie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france

lundi, 12 avril 2021

Les communes où il fait bon vivre

C'est un classement subjectif, même s'il résulte de l'accumulation d'une batterie de critères. Quoi qu'il en soit, pour la deuxième année consécutive, le Journal du Dimanche publie son palmarès des villes et villages (de France) où l'on vivrait le mieux.

Évidemment, les Aveyronnais ont scruté les deux classements, afin d'y trouver des communes locales. Première surprise : dans la catégorie "villages" (communes de moins de 2 000 habitants), dans les 500 premières places, on trouve... une seule commune du département... La Loubière, en 480e place.

Dans la catégorie "villes", le département s'en sort mieux, avec trois communes classées dans le top 500 : Millau (419e), Onet-le-Château (157e) et surtout Rodez (16e).

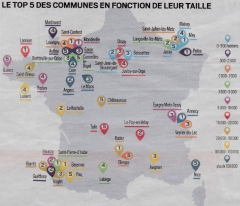

Le chef-lieu aveyronnais sert même d'illustration à un article affinant le classement, par catégories de villes. Cet article est illustré par une carte :

Comme l'an dernier, Rodez arrive en tête des communes peuplées de 20 000 à 50 000 habitants. On note aussi l'arrivée d'Olemps, située dans la banlieue ruthénoise, classée cinquième dans la catégorie 2 000 - 3 500 habitants (catégorie qu'elle pourrait quitter l'an prochain, si la croissance de sa population se poursuit).

Qu'est-ce qui joue en faveur de Rodez, commune fort agréable au demeurant, mais qui ne bénéficie d'aucun atout "naturel" déterminant (contrairement à Annecy, Bayonne ou Pau) ? Je pense que le fait que ce soir une ville proche de la campagne (on y arrive très vite en sortant de l'agglomération) joue sur le critère "qualité de vie". En matière de sécurité, l'Aveyron jouit d'une relative bonne situation, si on le compare au Tarn, au Gard et à l'Hérault voisins. De plus, on peut facilement y pratiquer divers sports et, en tant que chef-lieu, Rodez est dotée de nombreux services publics. Bref, rien d'extraordinaire, mais de quoi vivre sa petite vie tranquille, avec le nécessaire et dans une certaine quiétude.

22:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

samedi, 10 avril 2021

Les riches de l'Aveyron

Hier, en fin d'après-midi, le site internet du quotidien aveyronnais Centre Presse s'est garni d'un titre accrocheur, annonciateur d'un article plus développé dans le journal du lendemain :

Dans la version papier de Midi Libre que j'ai achetée aujourd'hui (dans laquelle les articles locaux sont identiques à ceux de Centre Presse), le titre a été modifié, ainsi que que quelques informations du coeur de l'article. En tête de gondole, page 2, on peut lire ceci : Impôt sur le revenu. « Éviter aux contribuables de se déplacer ».

L'intérêt est de comparer les données chiffrées aveyronnaises aux donnes nationales, pas seulement en nombre, mais aussi en pourcentage.

Ainsi, dans l'article, il est est précisé que le département compte 162 448 foyers fiscaux, dont 62 309 imposables, contre 19,9 millions sur 38,5 millions de foyers fiscaux français. En pourcentage, les foyers fiscaux représentent 58,2 % de la population aveyronnaise, contre 56,6 % de la population française. Cet écart s'explique peut-être par le nombre moins élevé de personnes par foyer fiscal dans l'Aveyron, ainsi que par sa proportion plus importante de personnes âgées.

C'est en considérant les autres données chiffrées que les écarts se creusent. Ainsi, en Aveyron, les foyers soumis à l'impôt sur le revenu ne pèsent que 38,4 % du total, contre 51,7 % au niveau national. Il y a donc proportionnellement beaucoup plus de foyers non-imposables dans l'Aveyron. Je ne pense pas que ce soit dû à l'habileté rouergate dans la stratégie d'évitement du fisc. C'est plutôt révélateur de la modestie des revenus de la majorité des foyers fiscaux.

Passons maintenant à l'impôt sur la fortune immobilière. Les 207 foyers aveyronnais ne représentent que 0,3 % des foyers imposables et 0,1 % des foyers fiscaux. Au niveau national, les assujettis à l'IFI représentent 0,7 % des foyers imposables et 0,3 % de l'ensemble des foyers fiscaux.

Voilà pourquoi un titre tapageur se révèle contre-indicateur de la réalité des chiffres, qui figurent d'ailleurs dans l'article. D'où peut-être le changement entre la version numérique et la version papier.

J'en viens à la partie erronée de la version numérique. Les chiffres concernant l'Aveyron me semblent corrects : les 164 millions d'euros de recettes correspondraient à un impôt moyen de 2 632 euros par foyer fiscal. Cela place l'Aveyron, comme plus de 90 % des départements français, sous la moyenne nationale qui, en 2017, était de 4 400 euros. (Ce sont des départements de la région Île-de-France - auxquels il faut ajouter le Rhône et les Alpes-Maritimes - qui font monter la moyenne.)

Or, si l'on utilise les informations puisées dans l'article mis en ligne, on n'arrive pas à ce résultat. Avec 4,7 milliards d'euros prélevés sur les 19,9 millions de foyers imposables, on obtient un écot moyen de... 236 euros ! En réalité, l'impôt sur le revenu rapporte beaucoup plus : en 2019 (d'après l'INSEE), 86,9 milliards d'euros. En divisant par le nombre de foyers imposables, cela donne une moyenne de 4 367 euros, soit quasiment celle donnée par ma source précédente (pour 2017). On a donc bien fait de retirer la référence à ces 4,7 milliards de la version papier de l'article.

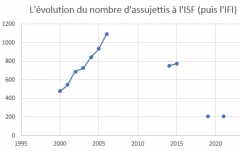

Je termine par une remarque sur l'évolution. L'article n'en parle pas, mais il est intéressant de noter l'évolution du nombre de foyers assujettis à l'ISF puis l'IFI dans le département. Pour cela, je me suis appuyé sur deux articles de La Dépêche du Midi (un datant de 2001, l'autre de 2007) et un troisième, de Centre Presse, publié en 2016.

Faute de disposer de toutes les données, je n'obtiens qu'un résultat parcellaire, mais assez parlant. Sous les mandats de Jacques Chirac (en cohabitation puis sans), le nombre d'assujettis n'a cessé d'augmenter, "de manière mécanique" dirais-je. L'écart (visible sur le graphique) avec les années 2014-2015 est dû je pense aux réformes votées sous Nicolas Sarkozy. La chute encore plus forte constatée après 2017 (et la transformation de l'ISF en IFI) est le résultat de la nouvelle politique fiscale menée sous E. Macron et E. Philippe.

Indirectement, cela prouve que les très riches Aveyronnais n'ont pas tant que cela investi dans la pierre. Ils semblent aussi beaucoup apprécier les actions et d'autres produits financiers plus complexes.

20:27 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, politique, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

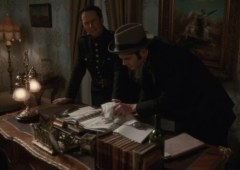

Barnaby protégé contre le covid !

Les masques de protection sont (hélas) devenus des objets marquants de notre quotidien. Ils ont même influé sur le regard que je porte sur les programmes de fiction. Cet accessoire, naguère associé aux professions médicales, a pris une tout autre dimension. Il y a quelques mois de cela, j'avais déjà remarqué sa présence dans la rediffusion d'un numéro de la série Meurtres à... Cette fois-ci, c'est au cours d'un épisode d'Inspecteur Barnaby intitulé "Drame familial" (rediffusé sur C8) que mon attention fut attirée par un détail :

Dans cette scène, le vieux médecin légiste (à gauche sur l'image) tend ce qui ressemble à un masque FFP2 à l'inspecteur Barnaby, avant que celui-ci ne pénètre dans les archives médico-judiciaires du comté. Ce n'est donc pas un virus qui menace la santé de l'enquêteur, mais la poussière !

Au passage, je recommande cet épisode qui évolue dans le monde du cheval, autour d'une famille dont les patriarches excentriques vivent dans une bâtisse délabrée, entourés de piles de journaux et de bouteilles en plastique vides. L'inspecteur bonhomme (mais perspicace) va démontrer toute sa sagacité en démêlant les fils d'une intrigue familiale bien tordue.

00:15 Publié dans Société, Télévision, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, médias, société

mercredi, 10 mars 2021

L'Employeur

Je poursuis l'opération "un petit thriller pour lutter contre la dépression". Au programme, ce soir, un film sorti en France (en 2014) directement en DVD. Pourtant, la distribution n'est pas dégueu et l'intrigue assez accrocheuse.

L'employeur en question est incarné (avec gourmandise) par Malcolm McDowell. Il a plutôt une fonction de recruteur, qui travaille pour un mystérieux groupe d'investisseurs, qui ne semble pas s'embarrasser de scrupules. Pour sélectionner un nouvel employé, il a mis au point une procédure légèrement perverse : il a fait enlever et enfermer les candidats de sa "short list" dans une pièce hermétiquement fermée. Un téléphone qui ne peut recevoir d'appel que de lui est le seul lien avec l'extérieur. Petit à petit, les postulants se réveillent...

James est l'intello introverti de la bande. Au chômage depuis six mois, n'est-il pas prêt à tout pour retrouver un boulot, de surcroît bien payé ? Il est interprété par David Dastmalchian, que l'on a pu voir dans les Ant-Man, dans Blade Runner 2049 (et bientôt en salle -j'espère- dans le remake de Dune).

La deuxième à émerger est Sandra, une cheffe d'entreprise que l'on pourrait confondre de prime abord avec une mère au foyer. Elle a de l'empathie... et de la ténacité.

Billie (Katerina Mikailenko... mmm) est la seconde femme du groupe. C'est aussi la plus jeune de la bande. Elle vient d'achever sa thèse... consacrée à l'entreprise qui recrute ! Son joli minois cache une volonté de fer.

Keith aurait le profil-type de l'employé que recherche le cabinet d'affaires. Il a déjà travaillé dans ce genre d'entreprise et semble avoir quelques dispositions pour la manipulation.

... mais il a un sacré concurrent : Mike, lui aussi habitué des cabinets d'affaires... et bâti comme un colosse. À lui seul, il pourrait écrabouiller tous ses concurrents... sauf que lors de son enlèvement, il s'est fait méchamment tabasser. Il est incarné par Matthew Willig, un autre habitué des seconds rôles à la télévision (par exemple celui de Simon Cade dans NCIS).

Des cinq concurrents, un.e seul.e a vocation à sortir de la pièce, pour décrocher le prestigieux boulot convoité. Vont-ils unir leurs forces ou bien s'affronter ? Suspens... (Cube n'est évidemment pas loin. On pense aussi à El Metodo.)

Petit à petit, on en apprend plus sur les candidats. On comprend pourquoi chacun a été choisi, profilé. Des retours en arrière nous font découvrir deux moments dans leurs vies : le précédent entretien avec le recruteur (au cours duquel ils apparaissent en général sous un autre jour) et la soirée de leur enlèvement.

Cela n'a rien d'exceptionnel, mais c'est bien joué, avec, sur le fond, un poil de critique du monde entrepreneurial (plus précisément du comportement de prédateur)... ah, et, dès le premier quart d'heure, j'avais deviné qui allait "gagner" !

P.S.

Côté nostalgie, je signale la présence (au tout début et à la fin... soyez attentifs) de Billy Zane, l'horrible Cal Hockley de Titanic. Comme le temps passe !...

22:20 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 08 mars 2021

Qui est le raciste ?

Le racisme est (depuis des années) une plaie, dans le football comme ailleurs. Je n'ose imaginer la rage et le sentiment d'humiliation des joueurs de couleur qui, lorsqu'ils sont balle au pied, entendent des "cris de singe" provenant des tribunes, ou qui voient une (peau de) banane jetée dans leur direction.

Fort heureusement, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Que ce soit en Italie, en Angleterre ou en Belgique, des sanctions (certes légères) ont été prises contre des supporteurs racistes.

Cependant, la volonté de bien faire peut parfois conduire à une situation ubuesque. L'affaire dite du match PSG-Basaksehir en est un bon exemple. Je pense que dans ce cas une hypersensibilité, alliée à de l'incompréhension et peut-être la volonté de faire pression sur l'arbitrage ont fait déraper la situation.

L'un des arbitres roumains a été accusé d'avoir traité l'un des entraîneurs adjoints de Basaksehir de "négro" (sous-entendu "nègre"). La confusion vient de l'emploi du mot roumain "negru" :

Il désigne la couleur noire, a priori sans connotation péjorative. On retrouve cet usage dans la dénomination d'un pays, le Monténégro, étymologiquement "montagne noire". Même si cette manière de désigner une personne n'est pas d'une grande élégance, comme les arbitres s'exprimaient entre eux, en roumain, on peut penser qu'ils ne cherchaient à offenser personne, juste à communiquer rapidement une information.

Cela n'a pas empêché le président du club turc de réclamer la radiation à vie de l'arbitre roumain accusé d'avoir employé le mot "negru". En voilà un qui aurait dû tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de s'exprimer. En effet, il semblerait que, quelques minutes avant l'incident qui allait interrompre le match, l'entraîneur adjoint de l'équipe turque (Pierre Achille Webo) aurait traité les arbitres roumains de "gitans". Sympa, non ? Aucune sanction ne semble envisagée contre lui.

vendredi, 05 mars 2021

En revoyant "Les Experts Manhattan"

Même si j'apprécie moins la franchise new-yorkaise de cette série que celle de Las Vegas (dont je pense avoir vu tous les épisodes au moins deux fois), quand je la compare à ce qui passe à la télévision aujourd'hui (sur la TNT), je préfère encore revoir de bons épisodes que j'ai un peu oubliés... voire que je n'ai jamais vus. C'est le cas de celui-ci. Je n'étais pas d'une fidélité inconditionnelle aux Experts Manhattan (pas plus qu'à ceux de Miami), en raison du côté trop clinquant de cette franchise et du moindre réalisme des enquêtes.

"Six pieds sous l'eau" (clin d'oeil, dans la version francophone, à l'expression "six pieds sous terre"... voire à la série Six Feet Under) est le deuxième épisode de la quatrième saison. Il a été récemment rediffusé sur TF1 Séries Films. Il débute par la découverte du cadavre d'un plongeur, au large de Staten Island (au sud-ouest de Manhattan). Leur enquête va mener les policiers à explorer les fonds de l'East River (située, comme son nom l'indique, à l'est de Manhattan).

Outre des cadavres, les enquêteurs vont découvrir une mystérieuse pièce dorée, qui a joué un rôle dans les crimes. En voici le côté face, délicatement tenu entre ses doigts par l'une des expertes :

Elle correspond à des monnaies frappées sous le règne de Charles III, qui fut roi d'Espagne entre 1759 et 1788. (Rappelons qu'à l'époque la Floride fut disputée entre la Grande-Bretagne et l'Espagne.)

L'autre stupéfiante découverte des enquêteurs est celle de... rames de métro, sous l'eau :

Il ne s'agit pas d'une invention des scénaristes. Au début du XXIe siècle, la ville de New York, ayant décidé de moderniser son réseau de transport urbain, choisit de se débarrasser des vieilles rames (après dépollution) en les transformant en récifs. Cela contribua à faire revenir la faune et la flore aquatiques... et cela permit à la municipalité de réaliser quelques économies.

(Sur la photographie ci-dessus, le signe MTA, présent sur les wagons, signifie Metropolitan Transportation Authority.)

Si l'on ajoute à cela une intrigue tortueuse, des acteurs très bons et une mise en scène dynamique, on se retrouve face à un excellent épisode, dont on regrette même qu'il ne dure que 35 minutes (coupures publicitaires américaines obligent).

23:05 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, états-unis, etats-unis, histoire

jeudi, 18 février 2021

Doc (saison 1)

Je n'aime pas les séries télés médicales... sauf exception. Je n'ai jamais accroché à Urgences. Je trouvais La Clinique de la Forêt noire à chier, Grey's Anatomy et Nip Tuck sans intérêt (pour ce que j'en ai vu). Good Doctor m'a plu (surtout les deux premières saisons), mais je trouve que cela ne tient pas la distance. Quant à Dr House, c'était très inégal. J'ai adoré le cynisme du "héros" et le côté enquête policière de l'étude des cas médicaux. Mais tout le foin fait autour de la vie privée des personnages était d'un ennui...

Voilà pourquoi, quand TF1 a annoncé la diffusion d'une nouvelle série, italienne celle-là ("Entre tes mains" - Nelle tue mani - dans la version originale), j'ai été, dans un premier temps, dubitatif. Je m'y suis plongé en raison de l'histoire d'origine, celle, réelle, d'un médecin italien qui a oublié douze ans de sa vie. Et puis, il y avait la possibilité de regarder les épisodes en version originale sous-titrée, avec cette langue italienne si belle. Au fil du temps, j'ai compris avec quel soin on avait choisi les comédiens chargés d'incarner les protagonistes.

On commence avec le docteur Fanti (celui qui a perdu la mémoire), au départ chef du service des urgences, brillant et cassant à la fois, qui reprend le travail après un grave traumatisme, mais en tant que simple assistant. Il est aussi devenu plus affable, empathique... voire trop. Dans les premiers épisodes, l'acteur arbore fréquemment le sourire niais qu'on lui voit ci-dessus. Le jeu de Luca Argentero (un ancien candidat de télé-réalité) est un peu agaçant, mais ce clone transalpin de George Clooney est finalement bien dans le rôle. Il est entouré d'une brochette de doctoresses propres à affoler le rythme cardiaque des malades.

On commence par la patronne de l'hôpital milanais (qui s'appelle Tiberi dans la série !). Elle n'était pas le médecin le plus brillant, mais elle s'est révélée très bonne gestionnaire. Âgée d'environ 45 ans, elle est mieux gaulée que la plupart des gamines de 20. Elle a ce petit côté femme de pouvoir, à la fois forte et fragile... excitante. Et, attention, c'est l'ex-épouse du héros.

Agnese Tiberi ne le sait pas au début de l'histoire mais, dans le coeur d'Andrea Fanti, elle a une rivale, Giulia Giordano. De prime abord, celle-ci est un médecin austère, mal fagoté, un peu autoritaire avec ses assistants, très rigoureuse dans le travail. C'était le bras droit de Fanti (avant son traumatisme)... et plus si affinités. Notons que la comédienne (Matilde Gioli) a été volontairement enlaidie. On la voit très rarement habillée en "civile", mais elle a un charme fou, qui passe surtout par son visage (très expressif) et un regard magnifique, dans lequel on a envie de plonger...

Voici Elisa (Simona Tabasco), la petite bombe, la beauté italienne classique, brune, ténébreuse, avec du tempérament, fière d'être arrivée là où elle est... et qui assume son côté "connasse" (stronza, dans la version originale), même si c'est une gentille fille, au fond.

Alba est la benjamine, en apprentissage dans le service, tout comme Riccardo dont je vais parler plus bas. Elle est plus effacée que les autres... et cache un secret : elle est la fille de la chirurgienne la plus réputée de l'hôpital, avec laquelle elle est fâchée. Au niveau du moral, c'est le personnage qui subit les changements les plus brusques. À plusieurs occasions, l'actrice (Silvia Mazzieri) laisse percevoir la variété de son jeu. Encore faudrait-il que les scénaristes accordent plus de place à son personnage.

Passons aux messieurs.

Lorenzo Lazzarini est une caricature. Ce jeune médecin est le beau gosse qui tombe (presque) toutes les femmes (doctoresses, infirmières, administratives, rencontres d'un soir...) qui croisent son chemin. Et il se déplace à moto ! Bien évidemment, au fil des épisodes, les scénaristes se chargent de nuancer le portrait. Mais, au bout du compte, c'est quand même un petit con sur les bords.

Voici donc Riccardo, l'autre stagiaire, dont le personnage va considérablement s'étoffer au fil des épisodes. C'est l'une des bonnes surprises de la série, dont les auteurs ont réussi à développer des arcs narratifs connexes. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas déflorer l'intrigue, mais sachez qu'il a un lien ancien avec le héros Fanti, que celui-ci a oublié.

Une autre bonne surprise est le personnage de Gabriel Kidane, médecin d'origine éthiopienne. (Il est incarné par Alberto Boubakar Malanchino, né de père italien et de mère burkinabée.) Son parcours est l'occasion pour les scénaristes d'évoquer le sort des migrants avec une relative subtilité. (Peut-être profiteront-ils de la deuxième saison pour se plonger dans le passé colonial de l'Italie, qui fait débat.)

Globalement, cela ressemble à Dr House (en moins sarcastique). L'équipe de médecins s'occupe de cas complexes, qui sont comme des énigmes à résoudre. Une salle aux grandes baies vitrées est leur QG. Parfois, leurs histoires personnelles croisent celles des malades. La principale différence est que Fanti, depuis son traumatisme, n'est plus le chef à poigne de l'équipe. Il a été remplacé par son ami et rival, Marco, dont l'épouse est une petite intrigante. Le changement de personnalité du héros oblige d'ailleurs les autres personnages à se repositionner. C'est bien vu. Il y a aussi des secrets qui, petit à petit, vont remonter. Il y a enfin les amours des uns et des autres, qui viennent pimenter l'action... mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué.

Mercredi 17 février ont été diffusés deux épisodes. Dans "Libres d'aimer", plusieurs intrigues se croisent. La grande soeur d'Elisa, actrice connue, se fait hospitaliser en pleine grossesse. Les deux femmes ne se parlent plus depuis des années... peut-être à cause d'un secret de famille (que les spectateurs un peu futés devineront assez vite). Dans le même temps, une ex du docteur Lazzarini lui cause des soucis et l'ancien mari de l'infirmière en chef cherche à se faire remarquer de celle-ci... en tombant malade !

L'épisode suivant (le quatorzième de la saison 1) s'intitule "Avant qu'il ne soit trop tard". On y suit le cas d'une victime d'overdose et celui d'un jeune homme dont le mal reste longtemps mystérieux. Dans le même temps, l'intrigue fil rouge (sur des essais médicamenteux) prend une nouvelle direction, tout comme la vie de Gabriel, qui doit choisir entre son amour pour l'Italie et ses devoirs envers l'Éthiopie.

Mercredi 24 seront diffusés les deux derniers épisodes. Sur le site MyTF1, on peut revoir presque toute la saison 1 (à partir du cinquième épisode).

22:44 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, société, médias, cinéma, cinema, film, films

vendredi, 29 janvier 2021

De nouveaux "petits meurtres"

France 2 relance la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, en changeant d'équipe et d'époque. Il faut dire que, si le trio composé de Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Élodie Frenck a (légitimement) rencontré le succès, à la fin, cela commençait à s'essouffler. Mais leur remplacement n'allait pas de soi.

Le premier épisode ("La Nuit qui ne finit pas"), diffusé ce vendredi soir, nous présente la formation d'un nouveau trio. C'est d'abord la rencontre entre la première femme commissaire de police et un inspecteur impulsif, qui porte blouson de cuir et conduit une voiture sportive. On n'est pas loin de Starsky & Hutch. Dans leur cabotinage, Émilie Gavois-Kahn et Arthur Dupont sont convaincants. (J'ai découvert la première dans la série Cassandre, diffusée sur France 3, où elle incarne un personnage secondaire récurrent.)

La sauce prend, mais il lui manquait un peu de piquant. Il est apporté par Rose Bellecour, une psychologue issue de la grande bourgeoisie, très bien interprétée par Chloé Chaudoye (une inconnue pour moi). Elle a des airs d'Audrey Tautou et son personnage n'est sans rappeler celui de Chloé Saint-Laurent (alias Odile Vuillemin) dans Profilage.

Un autre intérêt de la série renouvelée est son côté "vintage". Elle nous replonge dans les années 1970. N'y voyez pas de la nostalgie de ma part. J'ai toujours trouvé que les fringues étaient moches, tout comme les coiffures, les chaussures et les meubles. Mais, au détour d'une scène, on tombe parfois sur une "madeleine de Proust", comme ici :

Les plus jeunes ne le savent sans doute pas mais, ce qu'on appelle aujourd'hui un frigo est en réalité un réfrigérateur. Ceux de la marque Frigidaire (créée par General Motors... eh oui !) ont connu une grande popularité en France, à tel point que, dans le langage courant, le nom de la marque (après avoir subi une apocope) a remplacé le nom générique du produit.

Dans leur volonté de reconstituer le début des années 1970 en France, les auteurs ont poussé très loin le souci du détail. Ainsi, l'épisode est rempli de guimbardes d'époque, auxquelles on a rendu un certain lustre. Parmi celles-ci, je signale la Matra-Simca Bagheera, voiture emblématique de la décennie, à une époque où le groupe qui s'appelait Peugeot-Citroën n'avait pas (encore) mis la main sur la concurrence.

J'ajoute que le tempérament des personnages donne une tonalité féministe à ces nouvelles aventures, dans une France où pullulaient les préjugés sexistes.

23:27 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire, cinéma, cinema, film, films

mercredi, 20 janvier 2021

Xavier Gorce, l'incorrect

Xavier Gorce est un dessinateur de talent. Il s'est fait connaître du grand nombre à travers sa série "Les indégivrables", diffusée sous forme de blog associé au quotidien Le Monde. (Je conseille aussi son fil twitter.) Cela fait des années que je suis avec plaisir les aventures de ces animaux si humains.

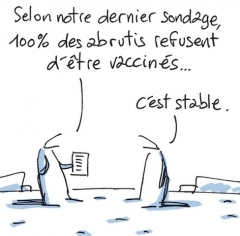

C'est souvent caustique, avec un côté poil-à-gratter qui ne se préoccupe pas de ménager les susceptibilités. Le dessinateur aime manier l'humour à double-détente, grâce à ses personnages de prédilection, des manchots parlants, qui sont d'un cynisme abominable. Mais cela permet de faire passer quelques vérités bien senties. Dernièrement (le 7 décembre dernier), j'ai particulièrement aimé sa pique contre certains opposants à la loi Sécurité :

Plus frontale est son appréciation des "antivax", le 30 décembre 2020 :

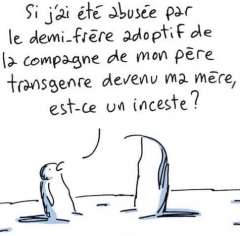

Mais c'est un tout autre dessin (publié hier) qui lui a récemment valu le désaveu de la direction du Monde :

Comme souvent dans le dessin de presse de talent, l'auteur a fait se percuter deux sujets d'actualité qui n'avaient a priori aucun lien entre eux : le retentissement des affaires d'inceste (notamment celle de la famille Koucher-Duhamel) et l'évolution des moeurs, en particulier la recomposition des familles (surtout dans la classe moyenne des métropoles).

Entendons-nous bien. Je comprends que l'on puisse être choqué par le dessin ci-dessus. Je suis même d'avis que la liberté d'expression ne consiste pas à pouvoir dire tout et n'importe quoi. (Dans le soutien à Charlie Hebdo, je fais partie de ceux qui mettent plutôt en avant la laïcité et le rejet de l'intégrisme religieux, pas la liberté d'expression sans limite.) "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" dit l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (un texte dont certains lycéens ruthénois feraient bien de s'inspirer...).

Dans cette histoire, il est intéressant de noter que ce n'est pas le fait d'avoir évoqué l'inceste dans un dessin d'humour qui a valu ses ennuis à Xavier Gorce : ce crime n'y est nullement minimisé. Non, ce qui a dérangé certains bien-pensants, c'est d'abord l'ironie exprimée par l'auteur quant aux "nouvelles familles" et à certaines revendications identitaires (sur le plan sexuel), mais surtout le fait qu'il suggère qu'un parent transgenre puisse abuser d'un.e enfant.

Comme la défense des minorités sexuelles est l'une des causes auxquelles les citadins dominants sont les plus attachés, il n'est pas admissible (pour ceux-ci) qu'il puisse être suggéré, même de manière allusive et avec humour, qu'une personne appartenant à une minorité (ici sexuelle, ailleurs ethnique) puisse commettre un crime. Et pourtant, quel meilleur moyen de prouver que les personnes appartenant à ces minorités sont des êtres humains comme les autres (dotés des mêmes qualités et défauts) que d'ironiser sur le fait qu'elles puissent se comporter (en bien comme en mal) comme des personnes du groupe majoritaire ?

Cela, les tenants du "politiquement correct" ne l'acceptent pas. Il faut que les personnes issues de minorités soient présentées comme les plus parfaites possibles, quitte à pratiquer la censure, au risque de nuire à la cause qu'ils défendent.

P.S.

Un peu plus d'un mois avant de subir les foudres du Monde, Xavier Gorce a eu comme un pressentiment. Voici ce qu'il a publié le 3 décembre dernier :

21:30 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 02 janvier 2021

Un épisode très "sociétal"...

... et politiquement incorrect. J'aime regarder les séries policières anglo-saxonnes "grand public". Elles visent l'efficacité : un divertissement bien conçu sur le plan formel et d'une durée limitée (avec des épisodes de 40 minutes environ).

À la trame policière se superpose souvent une question sociétale, traitée avec délicatesse. C'est le cas dans l'un des derniers épisodes de feue la série Londres, police judiciaire (un décalque de ses grandes soeurs états-uniennes). Il est intitulé "Le poids des traditions".

Cela commence par la découverte du cadavre d'une femme, sous un pont, en plein hiver. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'elle est d'origine égyptienne et grand-mère. Mais, à la compassion du début va succéder le malaise quand on apprend que la famille se déchire à propos de l'excision.

C'est un sujet très brûlant, qui voit s'opposer deux principes généreux : la défense de l'intégrité du corps des femmes et la volonté de ne pas stigmatiser une "minorité visible" (une "communauté" diraient nos amis anglo-saxons).

La France n'est pas épargnée par le phénomène. Au début des années 2000, on estimait à environ 60 000 le nombre de femmes excisées (pas toutes étrangères) vivant dans notre pays. Il y a 18 mois, c'est encore sur cette estimation que s'appuyait Libération (et le gouvernement), tout en se demandant si ce n'était pas plus répandu. C'est sans doute le cas, si l'on fie au Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 23 juillet 2019 : cette publication estime à plus de 120 000 le nombre de femmes excisées vivant en France. La forte augmentation du nombre de cas ne serait pas due au développement de cette mutilation sexuelle, qui aurait quasiment disparu de notre pays. C'est l'arrivée de nouvelles vagues de migrant.e.s, en provenance de pays où l'excision est fortement pratiquée, qui expliquerait cette augmentation.

À lire aussi, une publication ancienne de l'INED, qui explique les conséquences de cette mutilation sur la vie des femmes.

19:24 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films

jeudi, 31 décembre 2020

Une fiction pré-covid

Ce soir, France 3 rediffuse deux épisodes de la série «Meurtres à...». Les programmateurs ont choisi deux numéros qui avaient rencontré le succès, en terme d'audience. Ainsi, le samedi 14 septembre 2019, pour sa première diffusion, Meurtres à Colmar était arrivé en tête, avec plus de quatre millions de téléspectateurs.

L'autre épisode est Meurtres dans les Landes. Il est un peu plus ancien (2017) et il a déjà été diffusé deux fois... d'où sans doute sa programmation en seconde partie de soirée. En septembre 2017, cette fiction avait elle aussi attiré plus de quatre millions de téléspectateurs, mais était arrivée derrière l'émission The Voice Kids. Rebelote en février 2019, avec la deuxième place (derrière la série SWAT), encore avec un peu plus de quatre millions de téléspectateurs. Le 14 février dernier, la magie était un peu retombée pour la deuxième rediffusion (en attendant donc la troisième, ce soir), puisqu'à peine trois millions de téléspectateurs l'ont regardée, ce qui a quand même placé France 3 en deuxième position ce soir-là.

Je l'ai déjà écrit en avril dernier, la qualité des épisodes est très inégale. En général, l'imagerie est soignée : c'est joli à regarder, avec de superbes paysages et la mise en valeur du patrimoine architectural. Le scénario est souvent assez retors. Tout dépend donc des dialogues et de l'interprétation (et sans doute du nombre de prises). Dans le genre, Meurtres à Colmar est plutôt pas mal. Le duo (au départ toujours tendu) formé par Pierre Arditi et Garance Thenault est convaincant. Au niveau des seconds rôles, on peut signaler la présence d'Isabelle Candelier, de Stéphane Soo Mongo (remarqué jadis dans Section de recherches) et de Vincent Deniard.

C'est un détail présent dans cet épisode (tourné en 2018, donc avant la pandémie) qui a attiré mon attention. Il se trouve dans une scène qui se déroule à l'institut médico-légal. Le héros Étienne Ronsard (qui cherche à en savoir plus sur les circonstances exactes du décès de son fils policier) rend visite au médecin légiste, en quête d'informations. Voici ce que l'on peut voir à son arrivée :

Vous remarquerez qu'un masque chirurgical est posé contre la boîte à crayons du médecin. Sa présence n'est pas incongrue dans le bureau de ce professionnel... mais, en terme de norme hygiénique, il y a de quoi tiquer. Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances actuelles, j'ai trouvé cette présence assez cocasse.

16:47 Publié dans Cinéma, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films

mardi, 22 décembre 2020

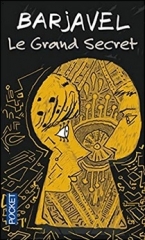

Le Grand Secret

Récemment, j'ai repassé mon linge en écoutant France Culture. (C'est d'un chic !). Mon attention fut attirée par l'émission Toute une vie, consacrée ce jour-ci à l'écrivain René Barjavel. Jusque-là, j'avais une image assez floue de cet auteur, perçu comme un précurseur français (après Jules Verne, bien sûr) du roman de science-fiction. Il y a des années de cela, j'ai dû lire Ravage, dont il est d'ailleurs question au cours de l'émission.

Celle-ci, fort bien conçue, alterne archives radiophoniques (de l'écrivain), commentaires de spécialistes et lecture d'extraits de ses œuvres. Cela m'a donné envie de me (re)plonger dans celles-ci. En cherchant, j'ai été intrigué par le roman intitulé Le Grand Secret, que je me suis rapidement procuré.

Pourquoi ai-je choisi celui-ci ? Parce qu'il y est question d'un virus, susceptible de provoquer l'extermination de l'humanité. Bien qu'écrit il y a presque cinquante ans, j'ai trouvé que cela résonnait bien avec notre époque. C'est aussi une œuvre conspirationniste, qui présente certains événements historiques (l'assassinat de Kennedy, Mai 68 en France, le rapprochement américano-chinois sous Nixon...) sous l'angle d'un complot mondial, que je me garderai bien de révéler ici. Enfin, c'est une histoire d'amour qui se dédouble. L'auteur nous présente d'abord l'adultère passionné entre Roland et Jeanne avant que, dans la seconde partie, il ne nous fasse suivre l'amour naissant entre deux adolescents, sur une île mystérieuse.

Dans un premier temps, on ne comprend pas tout. Au cœur des années 1950, un complot (voire plusieurs) semble être à l’œuvre. Des disparitions surviennent, des meurtres sont commis, des objets sont volés ou détruits. Au cœur de l'intrigue se trouve la découverte d'un scientifique indien, dont le secret va être transmis à plusieurs dirigeants du monde : le Premier ministre indien (Nehru), le président des États-Unis (Eisenhower), la reine d'Angleterre (Elizabeth II), le secrétaire du PCUS (Khrouchtchev), le président chinois (Mao Zedong) et l'ex-chef du GPRF français Charles de Gaulle, destiné à rejouer un rôle de premier plan. (Quand on écrit après les événements, il n'est pas difficile de faire preuve de prescience...)

Dans la seconde partie, on découvre l'autre versant de l'intrigue, notamment ce qu'il se passe sur l'île mystérieuse. On revoit aussi les événements du début, sous un autre angle... Cela ne vous rappelle rien ? C'est le schéma de Tenet, le dernier film de Christopher Nolan. Ce n'est pas la première fois que le cinéma utilise ce procédé... et il n'est pas étonnant que Barjavel y ait eu recours, puisqu'une partie de sa carrière a été consacrée à l'écriture de scenarii et de dialogues pour le septième art. (Il a notamment contribué au succès des films de la série Don Camillo.)

Cette seconde partie du roman est l'occasion pour Barjavel de développer une forme d'utopie. Quelque part entre Le Meilleur des Mondes et Sa Majesté des mouches, l'auteur se demande si l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, hors des contraintes politiques et sociales.

Le roman se lit facilement. Il est écrit dans une langue fluide, parsemée de traits d'humour.

11:51 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, livre, littérature, roman, société, littérature française, lettres françaises

samedi, 12 décembre 2020

Un Poilu accidenté

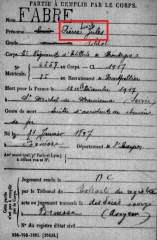

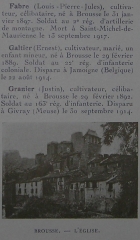

Hier, le quotidien aveyronnais Centre Presse a publié un article consacré à une victime locale de la "Grande Guerre", le soldat Louis-Pierre Fabre, originaire de la commune de Brousse-le-Château, située dans le sud du département :

Pourquoi diable, un mois après le 11 novembre, s'intéresser à ce cas particulier ? Parce que ce "mort pour la France" est décédé dans des conditions singulières. Tout d'abord, il faisait partie du contingent envoyé épauler l'armée italienne (entrée en guerre aux côtés de la France en 1915), en difficulté face aux troupes austro-hongroises. Une fois leur mission remplie, les soldats ont obtenu une assez longue "permission de Noël" (au moins deux semaines). Hélas pour eux, le train qui les transportait a déraillé, provoquant la mort de près de la moitié des passagers...

Voulant en savoir plus (et confirmer les informations publiées par le journal), je me suis rendu sur le site mémoire des hommes, afin d'y rechercher la fiche dudit soldat. Au départ, je me suis contenté de noter son nom et ses deux prénoms. Problème : aucune des fiches proposées en réponse ne correspondait au Poilu de l'article. Je me suis alors souvenu que ces fiches (d'époque) comportaient parfois des erreurs, au niveau de l'orthographe des noms de famille ou des prénoms. J'ai donc modifié ma recherche, enlevant les prénoms et ajoutant l'année de naissance (1897)... J'ai obtenu deux pages de réponses !

Sans surprise, dans la liste des Fabre nés en 1897 et morts pour la France, la plus grande part (10 sur 38) sont nés en Aveyron. Arrivent ensuite le Tarn (5 personnes), Les Bouches-du-Rhône et l'Hérault (3 personnes chacun), l'Aude et le Var (2 personnes), les autres départements (Alpes-Maritimes, Ardèche, Cantal, Charente, Gard, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Paris, Vaucluse et Hauts-de-Seine) ne "fournissant" qu'un individu chacun.

Dans le lot figure un Pierre Louis Jules Fabre, dont voici la fiche :

Vous noterez que l'inscription des prénoms a été confuse. Un Louis a été rajouté entre Pierre et Jules... ce qui m'amène à me demander si l'ordre publié dans l'article de Centre Presse est bien le bon. Quoi qu'il en soit, le motif du décès est identique. On remarque aussi que le soldat servait dans un régiment d'artillerie de montagne, ce qui a incité le scripteur à penser qu'il pouvait être canonnier.

En quête d'informations complémentaires, je me suis ensuite plongé dans les volumes du Livre d'or de l'Aveyron, ce mémorial de papier (publié dans les années 1920) consacré aux poilus locaux morts durant la Première Guerre mondiale. Voici ce que j'ai trouvé dans la première partie du tome II, consacrée à l'arrondissement de Saint-Affrique :

Contrairement à ce qu'on peut trouver à propos d'autres Poilus, la fiche est ici laconique, sans photographie d'illustration. On doit donc se contenter de celle publiée dans l'article de Centre Presse :

Etant donné que ce Louis-Pierre-Jules Fabre est mort dans la nuit du 12 au 13 décembre 1917, il n'avait pas encore atteint ses 21 ans. Il était donc (pour l'époque) mineur.

16:34 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, occitanie, presse, médias, journalisme

lundi, 30 novembre 2020

Bodyguard (suite et fin)

France 2 vient d'achever la diffusion de cette excellente série britannique. Dans l'épisode 5, la situation semble se décanter quelque peu. L'enquête policière progresse, mais elle est contrecarrée par les efforts de la Sécurité intérieure, dont on se demande si ses agents cherchent à étouffer un banal scandale politique ou à empêcher la révélation de l'origine du complot. La mise en images est toujours aussi soignée.

Dans le même temps, le piège se referme autour du héros (David, le vétéran d'Afghanistan), qui doit protéger sa famille et se méfier de tout le monde : il y a (au moins) une taupe dans la police.

L'épisode 6 est absolument for-mi-da-ble. Il entremêle ambitions politiques, rivalités sécuritaires, extrémisme religieux, appât du gain, crime crapuleux et l'histoire personnelle du héros, émouvante. C'est tendu de bout en bout. Les acteurs sont subtils, le suspens ach'ment bien mené, avec des coups de théâtre jusqu'au bout.

23:53 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, société, cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 novembre 2020

Une bonne loi

Je veux bien entendu parler la loi relative à la sécurité globale, dont la première version a été récemment adoptée par l'Assemblée nationale. Dans certains médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue, elle est caricaturée d'une manière qui laisse à penser que, soit les personnes ne l'ont pas lue (et répètent, tels des perroquets, la leçon qu'on leur a apprise), soit elles mentent sciemment.

Pour se faire sa propre opinion, rien de tel que de consulter le texte brut, accessible ici. Téléchargeable en version pdf, il s'étend sur une cinquantaine de pages.

Les premiers articles sont consacrés aux polices municipales (qui vont disposer de davantage de latitude pour réprimer les délits de voie publique liés notamment à la suralcoolisation, un véritable fléau de notre société, quoi qu'en disent les bien-pensants). La suite du texte vise à mieux encadrer le fonctionnement des sociétés de sécurité privées, un milieu où l'on peut croiser toute sorte d'individu...

On en arrive aux trois articles les plus vilipendés, les numéros 21, 22 et 24. L'article 21 évoque l'usage qui pourrait être fait des images tournées par les "caméras-piétons" des policiers. Leur généralisation est prévue d'ici l'été 2021... et c'est une bonne chose, puisque ces dispositifs filme(ro)nt les interventions des forces de l'ordre et seront donc opposables aussi bien aux délinquants qu'aux policiers "baveurs". (Et cela incitera celles et ceux qui ont le coup de matraque facile à réfléchir avant de choisir la manière de réagir à une situation conflictuelle.)

Mais, pour les opposants, le problème est que les images tournées par ces caméras pourront être utilisées contre des manifestants "indélicats", par exemple celles et ceux qui provoquent les forces de l'ordre en les insultant ou en les bombardant de projectiles divers, cherchant à faire naître un incident susceptible de "faire le buzz" après avoir été filmé, non pas par la police, mais par un ami judicieusement placé... et qui a tout loisir de monter les images pour leur faire dire ce qui arrange les provocateurs.

Vous remarquerez que la loi prévoit que ces enregistrements vidéo ne soient pas modifiables (pour éviter toute manipulation). Voilà une attitude déontologique que l'on espèrerait trouver du côté des éructeurs antiflics des réseaux sociaux.

L'article 22 est consacré aux "caméras aéroportées", essentiellement placées sur des drones. Le texte contient des garde-fous, que les opposants ne semblent pas avoir lus. Le premier est qu'en règle générale, l'utilisation de ce dispositif doit être annoncée à la population.

La règle générale est celle qui s'appliquera durant les manifestations. Les exceptions (la non-annonce de la mise en place du dispositif) concernent les situations où il s'agit éviter de donner des informations à des délinquants (ou des terroristes) objets de poursuites.

Un autre garde-fou est la destruction des images (si elles ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire) au bout d'un mois :

C'est déjà la règle qui s'applique déjà aux images issues des caméras de vidéosurveillance fixes. En résumé :

- la loi prévoit le même usage des images des caméras-piétons que celui des autres caméras

- les caméras-piétons fournissant les images intégrales des interventions policières permettront de faire le tri dans les déclaration des uns et des autres concernant de supposées bavures policières (ce que permettent déjà de faire, parfois, les images de caméras fixes)

- la généralisation des caméras-piétons incitera policiers comme civils à adopter un comportement moins agressif

On termine par l'article 24, qui a été, lui aussi, victime de déformations :

Dès le début, il est indiqué que l'article ne peut pas être opposé à la liberté d'informer. Les diffuseurs d'images de policiers seront passibles de poursuites s'il est évident qu'ils cherchent à nuire. Au passage, vous noterez qu'il reste possible de photographier/filmer le numéro de matricule, ce qui laissera aux journalistes (professionnels comme amateurs) une grande latitude pour dénoncer d'éventuels comportements scandaleux de la part des forces de l'ordre.

L'opposition à cette proposition de loi est donc le fait d'ignorants ou d'extrémistes, qui ne réalisent pas à quel point le travail des forces de l'ordre est, dans certaines parties de notre pays, sérieusement compromis.

17:23 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mercredi, 25 novembre 2020

20 kilomètres de liberté

... et trois heures pour décompresser. Profitant d'une (légère) décrue de la pandémie, le gouvernement a choisi de lâcher du lest et de rendre la vie quotidienne des habitants de ce pays un peu moins étouffante.

A partir de ce samedi (28 novembre), il sera donc possible de sortir gambader jusqu'à vingt kilomètres de son domicile, pendant trois heures. En ce qui me concerne, ce n'est pas tant la distance qui importe que le temps pendant lequel je vais pouvoir (légalement) pratiquer mon sport préféré.

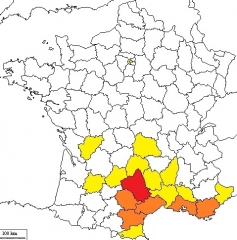

Je me suis quand même amusé (à partir d'un simulateur accessible dans un article du Monde) à observer jusqu'où je serai susceptible de me rendre, sachant que je réside à Rodez :

Sans surprise (la commune de Rodez occupant une position relativement centrale en Aveyron), le rayon à l'intérieur duquel je pourrai évoluer exclut les départements voisins, mais aussi le bassin decazevillois (ce dont je me remettrai sans peine), les agglomérations de Millau, Saint-Affrique et Villefranche-de-Rouergue ainsi que l'Aubrac (ce qui me chagrine davantage).

En zoomant sur la carte, j'ai pu constater que le vallon de Marcillac me sera accessible (chouette !), ainsi qu'une bonne partie du Lévézou (au sud-est du chef-lieu). En revanche, il ne faut pas compter pouvoir explorer le Ségala très en avant (jusqu'au Baraquevillois).

C'est toujours mieux que rien, d'autant que, dans le département, certains de mes concitoyens adoptent parfois un comportement irresponsable. L'anecdote qui suit m'a été contée par un ami, dont un membre de la famille a été contaminé par le covid à l'issue... d'une partie de chasse. Je n'en ai pas trouvé trace dans la presse locale, curieusement silencieuse à ce sujet.

Récemment, ce mois-ci, une brochette de chasseurs (une quinzaine ?) se seraient réunis pour partager leur passion (le motif le moins inavouable), lutter contre la prolifération de gibier (l'excuse invoquée)... et se taper une petite bouffe bien arrosée entre copains (sans doute l'objectif réel de cette sortie). L'équipée ne fut pas marquée par l'acharnement à respecter les consignes de sécurité visant à limiter la propagation du virus. En clair : les masques n'auraient pas été très visibles, les gestes barrières vaguement pratiqués et la distanciation sociale réduite à la portion congrue. Problème : l'un des participants (au moins) était porteur du virus. Résultat ? Une semaine plus tard, presque toute la troupe était contaminée, plusieurs membres étant placés sous assistance respiratoire. Voilà peut-être qui pourrait expliquer la curieuse discordance entre la décrue annoncée au niveau national et le petit pic constaté dans l'Aveyron. (Les chasseurs inciviques n'en sont sans doute pas les seuls responsables, puisque les forces de l'ordre ont aussi récemment dû verbaliser plusieurs groupes de jeunes ayant organisé des fêtes clandestines, alcoolisées et "chichonnisées").

22:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs, Politique, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, occitanie, covid-19, coronavirus, société, covid 19, politique

dimanche, 01 novembre 2020

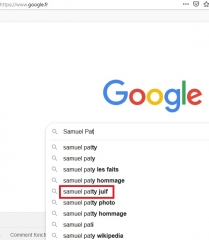

Des recherches qui en disent long

J'ai déjà abordé le sujet en 2011 (lors du lancement d'une application téléphonique) et en 2012 (pendant la campagne présidentielle en France). La mort de l'enseignant Samuel Paty est l'occasion de vérifier la permanence de l'obsession (anti)juive d'une partie des utilisateurs du web francophone.

Voici ce à quoi aboutit un début de recherche sur le plus célèbre des moteurs :

Passons à son ancien grand rival états-unien :

La comparaison avec le petit Frenchie n'est pas plus rassurante :

J'ai réalisé la même opération avec Bing et Duckduckgo. Je n'obtiens pas "juif" dans les premiers mots suggérés, mais "famille" et "origine", ce qui pourrait être une manière d'effectuer la même recherche. Ces suggestions sont proposées à partir des recherches précédentes. Il y a donc pas mal de personnes qui, quand elles ont effectué une recherche sur Samuel Party, ont voulu savoir s'il était juif.

Son prénom (Samuel) a visiblement incité certains à croire qu'il pourrait être juif... et pas protestant, alors que de nombreuses personnes connues portent ce prénom, de l'écrivain irlandais Samuel Beckett au footballeur camerounais Samuel Eto'o, en passant par l'acteur Samuel L. Jackson et Samuel Wilson, l'un des modèles d'Oncle Sam.

Pourquoi diable sur le web francophone (et tout particulièrement en France) certains cherchent-ils à savoir si la victime d'un assassinat barbare était juive ? Peut-être parce que, comme il a montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, "on" présume qu'il était hostile à l'islam (ce qui n'a rien à voir), voire qu'il appartient à une communauté jugée (à tort) hostile à l'islam : les juifs.

Quoi qu'il en soit, ces internautes en ont été pour leurs frais : Samuel Paty n'est pas juif... et on s'en branle ! C'était d'abord un type bien, victime de l'extrémisme religieux.

22:13 Publié dans Politique, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, france, société

dimanche, 25 octobre 2020

La Daronne

Ce film de Jean-Paul Salomé termine doucement sa carrière en salles (à plus de 400 000 entrées)... et, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais pas vu. Les critiques professionnels n'ont en général pas été tendres avec lui. Le temps que le bouche-à-oreille (plutôt positif) remonte jusqu'à moi, il avait disparu de l'affiche à Rodez.

Bien que ce soit l'adaptation d'un roman, c'est d'abord un film avec Isabelle Huppert. Il est construit autour d'elle, donc, si l'on n'apprécie pas cette actrice, il vaut mieux passer son chemin. Ce n'est pas mon cas. Je trouve qu'elle a un talent fou et que son potentiel comique n'a pas été suffisamment utilisé jusqu'à présent.

Elle incarne Patience, fille de pieds noirs, veuve d'un escroc, propriétaire impécunieuse d'un appartement dans un immeuble habité désormais quasi exclusivement par des personnes d'origine chinoise, plus précisément de la région de Wenzhou. (On est donc sans doute dans le XIXe ou le XXe arrondissement de Paris.) Ses deux filles sont grandes, autonomes, mais sa mère, atteinte d'Alzheimer, est pensionnaire d'un EHPAD. L'âge de la retraite approche pour Patience, qui gagne sa croûte en tant que traductrice (d'arabe) pour la police (en particulier les stups). Elle manque d'argent pour soutenir son train de vie et aspire à un peu plus de folie dans son quotidien.

Toute la première partie est consacrée à la fois à la description de ce quotidien et à celle du travail de la brigade des stups, commandée par Philippe, le nouveau petit ami de Patience, incarné par Hippolyte Girardot. Si l'interprétation de celui-ci ne m'a guère convaincu, j'ai par contre trouvé Isabelle Huppert formidable.