samedi, 09 mai 2015

Chez But, on aime les gonzesses

Ce matin, en allant chercher mon courrier, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres divers dépliants publicitaires, la plupart ayant vite atterri dans le carton rassemblant les déchets papier destinés à finir dans une borne publique.

L'un d'entre eux m'est resté entre les mains... ou plutôt, il a failli me tomber des mains, tant il m'a paru témoigner de la survivance d'une mentalité archaïque :

En prévision de la fête des mères, les magasins But suggèrent quelques cadeaux propres à embellir le quotidien de toute génitrice qui se respecte. Force est de constater que, depuis "Moulinex libère la femme", les pubards semblent n'avoir guère évolué.

Ainsi, la plupart des "cadeaux" sont des ustensiles de cuisine ou de ménage : une cafetière, une robot pâtissier, un multicuiseur intelligent (sans doute pour pallier les déficiences de madame...) et un aspirateur. S'ajoutent à cela un panier qui pourrait avoir vocation à recueillir du linge sale (ou des déchets ménagers), un tapis que Bobonne aura plaisir à régulièrement secouer... et, quand même, une enceinte portable (attention, on dit "nomade" désormais), parce que les mères modernes, quand elles en ont marre de jouer les boniches, adooorent faire chier le monde en écoutant de la musique à pleins tubes !

20:28 Publié dans Economie, Shopping, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, publicité, france, femme, fille

lundi, 20 avril 2015

Jamais de la vie

Pour beaucoup de cinéphiles, Pierre Jolivet restera d'abord l'auteur de Ma petite entreprise, un film qui prouve qu'il est possible d'associer ambition cinématographique et représentation du réel. Ici, on est un peu dans la même veine.

Jolivet avait besoin d'un acteur "qui assure". A Vincent Lindon a succédé Olivier Gourmet, qu'on a vu récemment dans Le Temps des aveux, Terre battue et L'Affaire SK1. Cela risque de devenir banal le concernant, mais il est génial. (Le Monde lui a récemment consacré un très joli portrait.) Il s'est parfaitement coulé dans le personnage de cet ancien ouvrier syndicaliste, licencié puis devenu veilleur de nuit en CDD. Il a la cinquantaine, vit seul, est en mauvaise santé et sait qu'il aura une retraite de merde.

Mais la distribution ne se limite pas à Gourmet. Autour de lui évoluent notamment Valérie Bonneton, en conseillère de Pôle Emploi qui a du mal à joindre les deux bouts, et Marc Zinga (remarqué dans Qu'Allah bénisse la France), en collègue immigré qui vit séparé de sa famille. A noter aussi la prestation de Julie Ferrier en sœur casse-couilles.

Vous aurez donc compris que l'intrigue a un fond sociétal important. L'action se déroule dans la banlieue parisienne. On suit la vie de travailleurs pauvres. Pour s'en sortir, il faut savoir ruser, saisir les occasions qui se présentent... et, parfois, contourner la loi. Le propos est engagé, sans que l'on tombe dans la bonne conscience sociologisante. Le scénario n'élude pas la délinquance urbaine, mais il la replace dans un contexte plus large. Exprimé ainsi, ça semble un peu lourdingue mais, dans le film, c'est assez subtilement mis en scène.

L'un des plus beaux moments est la séquence qui voit le héros décider de prendre du bon temps. Un soir, il se rend au centre de Paris et s'offre un dîner dans un restaurant gastronomique. Un de ces restos chics où les clients débarquent en voiture haut-de-gamme. Un de ces endroits fréquentés par la classe moyenne aisée. Les clients sont plutôt jeunes et beaux. Ils semblent heureux, alors qu'à quelques kilomètres de là, certains de leurs concitoyens sont au bord du gouffre.

Compte tenu de la profession du personnage principal, nombre de scènes se déroulent la nuit. C'est joliment filmé. L'atmosphère de mystère contribue à accroître la tension créée par le scénario. Peu à peu, on comprend que quelque chose se trame autour du centre commercial. Beaucoup de personnages vont y être mêlés, à des degrés divers. Le dénouement surprend un peu, mais il est bien amené.

00:58 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 13 avril 2015

Connerie au volant... mort au tournant

C'est le fait divers qui enflamme actuellement l'Aveyron : la mort d'un policier, à Aubin (au nord-ouest de Rodez, à proximité de Decazeville), renversé par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier. Comme la victime est un membre des forces de l'ordre, de surcroît jeune papa, l'émotion est grande. Mais, sans que des incidents aussi graves surviennent tous les jours, c'est très fréquemment que, sur les routes d'Aveyron (et d'ailleurs), des abrutis qui se croient plus forts que tout le monde mettent leur vie et surtout celles des autres en danger. Voyons ce qu'il en est ici.

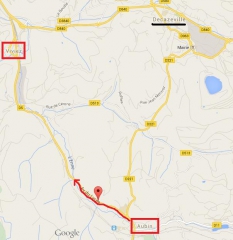

Le meurtre s'est produit en pleine agglomération, pas très loin d'un lycée (un vendredi après-midi...), dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'automobile circulait dans le sens Aubin-Viviez :

Le véhicule du conducteur a été chronométré à 94 km/h. L'excès de vitesse est donc de plus de 40 et de moins de 50 km/h (94-50 = 44). Le conducteur risquait une amende de 135 euros, au minimum un retrait de 4 points sur le permis, au maximum la suspension de celui-ci pour trois ans et la confiscation du véhicule.

Au passage, on comprend qu'un vendredi de début de vacances scolaires, entre 15h et 16h, les forces de l'ordre soient sur le qui-vive, à un moment où nombre d'adolescents sortent des établissements. Au vu de la prise de risques inconsidérée du conducteur, il est heureux qu'aucun accident grave ne se soit produit. L'intervention des policiers l'a peut-être évité.

L'infraction ayant été constatée, l'interpellation fut décidée. Mais le conducteur tenta d'y échapper en faisant demi-tour. Pourquoi ? On le sait aujourd'hui : il était sous l'emprise de stupéfiant. C'est un délit pour lequel il a déjà été condamné. Au passage, il serait bon de savoir ce qu'il en était du passager, à qui la voiture appartient. Etait-il alcoolisé ? Sous l'emprise du cannabis ? Pourquoi a-t-il laissé un drogué prendre le volant ?

Cela nous amène à nous intéresser aux pneus (lisses) et au freinage. C'est le passager du véhicule (son propriétaire) qui est responsable de leur état. Cela rendait l'automobile extrêmement dangereuse... et devrait valoir à son propriétaire une amende comprise entre 90 et 750 euros. Voilà un second motif pour vouloir échapper au contrôle policier. Ne serait-ce pas le passager qui aurait incité le conducteur à rebrousser chemin ?

La voiture a donc dû bien freiner au moins une fois (et assez brutalement). Pas pour éviter le policier : dans l'état actuel de l'enquête, aucune trace de freinage n'a été relevée sur la route (alors que le policier avait signifié l'ordre de s'arrêter)... et il semble que, contrairement à ce qu'affirme le conducteur, le véhicule, loin de tenter d'éviter le policier, lui a foncé droit dessus. (Et puis, quelle crédibilité accorder aux déclarations d'un individu qui était sous l'emprise du cannabis ?) C'est en amont du lieu du meurtre, à l'endroit où le véhicule a fait demi-tour, qu'on devrait pouvoir trouver des traces.

Tout le monde l'a dit ou écrit : le choc entre la voiture et le policier fut d'une grande violence. D'après Centre Presse, le corps de Benoît Vautrin a été projeté à plus de 60 mètres ! Le véhicule lui ne s'est arrêté qu'au bout de 102 mètres... sur une chaussée sèche. Pour avoir une idée de la force de l'impact, il suffit de regarder l'état de la voiture, après :

(Source : Centre Presse, 13 avril 2015)

S'il est bien établi que le conducteur n'a pas freiné devant le policier, cela veut dire que le véhicule n'a perdu de la vitesse qu'à partir du choc. Des experts vont devoir étudier la chose, mais je pense que la voiture roulait à plus de 90 km/h au moment de l'impact. Je rappelle que quelques centaines de mètres auparavant, elle avait fait demi-tour pour échapper à l'interpellation. C'est dire l'accélération démesurée qui a été imprimée au véhicule par son conducteur... et ce, en pleine agglomération, en milieu d'après-midi.

A certains, il ne reste que les yeux pour pleurer. Benoît Vautrin laisse une veuve et un enfant en bas âge. Il était originaire d'un village du Sud du Tarn, Lempaut (pas très loin de Castres), qui compte environ 800 habitants :

Un bel article de La Dépêche du Midi permet de réaliser à quel point il va manquer à ceux qui l'aimaient.

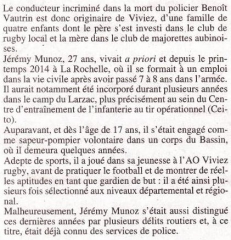

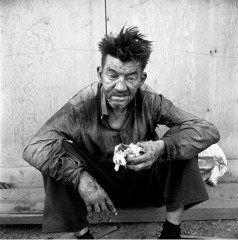

Il est une autre famille qui ne doit pas se sentir bien (même si c'est à un degré moindre) : celle du chauffard. Celui-ci, s'il a un peu "dérapé" ces dernières années, n'est cependant pas une "racaille", du moins si l'on se fie au portrait publié dimanche dans Centre Presse :

C'est une leçon de plus pour les jeunes et les moins jeunes qui prennent le volant : le champignon le plus mortel de la planète est celui qui se trouve dans une voiture. Toute personne qui conduit peut devenir un danger pour elle-même et pour autrui. Il est regrettable qu'il faille attendre qu'un drame se produise pour que les paroles sensées deviennent audibles par toute la population.

20:23 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actialité, presse, médias, journalisme, société

dimanche, 05 avril 2015

Légionnaires "de gauche"

Sans rompre avec les pratiques de ses prédécesseurs, François Hollande distribue les colifichets aux amis et aux courtisans. Dans la fournée de Pâques 2015, publiée au Journal Officiel, en Aveyron, on a remarqué la promotion de Pierre Soulages au plus haut grade, celui de grand'croix, en compagnie d'un ancien membre des Forces Françaises Libres, Charles Flamand.

Ce n'est pas le seul artiste promu. Mehdi Qotbi, un peintre proche du roi du Maroc (auquel on a sûrement voulu faire une faveur), devient commandeur. On trouve d'autres artistes à la fin de la liste principale des nommés.

Dans la liste où figure M. Qotbi se trouve un industriel alsacien, Robert Lohr. Je me demande si sa présence n'a pas pour but d'équilibrer, côté français, la promotion de Thomas Enders, président (exécutif) d'Airbus. Le premier figure sur le contingent du ministère de la Défense, le second sur le contingent du ministère des Affaires étrangères. On notera que l'aéronautique (au sens large) est fortement représentée avec (dans la liste principale) Juming Chen, présenté en France sous l'identité d'Eric Chen : c'est le président d'Airbus Chine. Il est en compagnie d'Alain Charmeau (issu du secteur aérospatial), d'Yves Gueyffier (un ancien de chez Dassault), de Jean-Paul Ebanga, PDG de CFM International, de Christophe Cador (dont l'entreprise a pour principaux clients Airbus, ATR, Latécoère....), et d'un trio estampillé Thales (le discret Raphaël Eskinazi, Philippe Eudeline et Patrick Oszczeda). Une touche féminine est apportée par Yannick Assouad, directrice d'une branche du groupe Zodiac... et ancienne de chez Thales. Si l'on ajoute à ces personnalités du privé les décorés de l'aviation civile (et une directrice de l'ONERA), cela fait une belle brochette.

Du côté des banques, on remarque la nomination du directeur général du Crédit Agricole Michel Mathieu (un -petit- coup à gauche) et celle de l'ancien PDG de la Société Générale Frédéric Oudéa (un coup à droite).

Un autre gros contingent est constitué d'universitaires et de hauts fonctionnaires de l'Education nationale. Il est en concurrence (ou parfois à l'intersection) avec le clan des amis politiques. Le premier d'entre eux est Jean-Claude Gayssot (nommé officier), dont on peut dire qu'il a sa carrière derrière lui. Il est encore vice-président de la (future ex) région Languedoc-Roussillon... et il incarne une vision plutôt critique de la gauche gouvernementale. A ses côtés figure Yves Krattinger, qui vient d'être réélu à la tête du département de Haute-Saône, en ayant conservé intacte sa majorité de conseillers (22 contre 12), un petit exploit qui méritait bien une récompense.

Le grand Sud-Ouest est bien représenté, avec la périgourdine Jane Lataste, l'ariégeois Jean-Pierre Bel (ancien président du Sénat) et l'ancien maire de Montpellier, Hélène Mandroux.

En signe d'ouverture, le corrézien (divers droite) Paul Reynal est nommé chevalier et la chiraquienne Catherine Colonna est promue officier. Le cas de Colette Blériot est un peu à part. Cette conseillère UMP a été réélue dans l'Aisne (face à des candidats FN), permettant à son camp (UMP-UDI) d'obtenir une courte majorité relative : 18 élus, contre 16 à la gauche et 8 au Front national. L'an dernier, elle avait été un peu mise à l'écart par Xavier Bertrand, dont la liste avait remporté la mairie de Saint-Quentin.

On a aussi pansé quelques plaies, à gauche. Ainsi, l'auvergnat Jean-Claude Daurat, éliminé dès le premier tour des récentes élections départementales (bien que sortant), reçoit une breloque. Il en est de même pour la lot-et-garonnaise Catherine Pitous, elle aussi conseillère sortante, elle aussi éliminée dès le premier tour des dernières élections. Quant à Jean-Luc Fichet, s'il a été aisément réélu maire en 2014, il a perdu son mandat de sénateur quelques mois plus tard (il était troisième sur la liste PS, qui n'a obtenu que deux sièges). On a aussi consolé le communiste Jean-Paul Dufrègne : il a bien gardé sa place au sein du conseil départemental de l'Allier (il a été réélu au premier tour... sans adversaire à gauche), mais il en a perdu la présidence, de justesse.

Le Sud-Ouest n'est pas absent des nominations judiciaires, avec notamment l'ancien procureur de Toulouse Michel Valet (qui a désormais du temps pour déambuler sur l'Aubrac) et l'avocat Jacques Lévy (connu notamment pour avoir assuré la défense de Jacques Viguier...).

En parcourant les décrets, on tombe sur des personnalités médiatiques (mais pas nécessairement méritantes) : Anne Sinclair, François Berléand, Georges Chelon, Thierry Rey, Patricia Girard ou encore Antoine Kambouaré...

16:56 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, société, actualité, ps

jeudi, 12 mars 2015

La dernière de Jim Brass

Mercredi, TF1 a diffusé les derniers épisodes de la saison 14 des Experts Las Vegas. Le vingt-deuxième fut l'occasion de voir l'ultime prestation de l'acteur Paul Guilfoyle, les producteurs ayant soudainement décidé de supprimer le personnage du capitaine Jim Brass, l'un des piliers de la série.

Incarnant un flic bougon au grand cœur, pas très subtil mais la chasse aux criminels chevillée au corps, il avait introduit un peu de diversité dans la petite famille surdiplômée des enquêteurs de la police scientifique. Peu à peu, son personnage, au départ secondaire, avait pris de l'épaisseur. On peut penser que la qualité de l'interprétation de Guilfoyle n'était pas pour rien dans le développement (et le succès public) du personnage.

On oublie toutefois que ce "monsieur-tout-le-monde" a une carrière cinématographique bien remplie derrière lui, dans des seconds rôles certes, mais souvent dans de bons films. On avait ainsi pu le voir dans le Wall Street d'Oliver Stone. Récemment, à l'occasion du décès de Robin Williams, j'ai revu Mrs Doubtfire, dans lequel il incarne un cuistot travaillant dans le restaurant où se déroule l'une des plus mémorables séquences du film.

Par contre, dans Little Odessa, on le découvre en gros dur. Quel contraste avec Primary Colors, où il interprète un membre de l'équipe soutenant le candidat (libidineux) joué par John Travolta :

Sur le petit écran (avant de devenir l'incontournable Jim Brass), il avait aussi multiplié les apparitions. Je me souviens notamment d'un épisode de la première saison d'Ally McBeal, où le futur flic du Nevada avait endossé le costume d'un... avocat :

23:59 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, télévision, médias, cinema, cinéma, film, films

dimanche, 22 février 2015

Peste brune en Aveyron

L'information a commencé à circuler vendredi matin, après la mise en ligne d'un article de Centre Presse évoquant les propos antisémites tenus sur sa page Facebook (aujourd'hui supprimée) par un candidat du Front national aux élections départementales.

Mais, rendons à César ce qui appartient à César : c'est sans doute Benjamin Laumaillé qui, dans Le Ruthénois, a levé le lièvre. Le quinzomadaire paraissant le vendredi, il doit être imprimé le mercredi ou le jeudi... et les articles doivent avoir été rendus au plus tard un ou deux jours auparavant. Cela fait donc maintenant au moins une semaine que le journaliste (peut-être rencardé par un de ses camarades des "Roquets Rouges") s'est aperçu qu'Alexandre Larionov a tenu des propos particulièrement odieux.

On pouvait les trouver dans trois billets éructations du 3 août 2014 (visibles presque en entier sur la capture d'écran publiée dans Centre Presse). Y sont attaqués les Francs-maçons (le terme n'étant jamais correctement orthographié...) et les juifs, "qui merritent que la mort cruelle"... en français dans le texte. Ce jeune homme semble visiblement influencé par les vieilles théories du complot judéo-maçonnique, très à la mode à la fin du XIXe siècle et au XXe. Dans ce domaine, le faux le plus célèbre est le Protocole des sages de Sion, élaboré au début du XXe siècle par des Russes (et s'inspirant d'un pamphlet hostile... à Napoléon III !).

Un siècle plus tard, on en retrouve encore l'influence dans les "écrits" d'un jeune Franco-russe... ou plutôt Russo-français, pour ce que j'ai pu en juger d'après sa page Facebook, que j'ai consultée juste avant qu'elle ne soit supprimée. De nombreux messages étaient rédigés en russe et la plupart des "amis" (virtuels) d'Alexandre Larionov étaient visiblement eux aussi russes. La plupart... mais pas tous. L'un d'entre eux est incontestablement français :

Il serait intéressant de savoir à quand remonte l'amitié (virtuelle) entre ce membre du FN et A. Larionov. Si elle est ancienne (par exemple si elle remonte à l'adhésion du jeune homme, il y a six mois), on peut s'étonner que L. Bourrillon (par ailleurs candidat FN sur le canton Lot et Palanges) n'ait pas été choqué par ce qui figurait sur la page de son "ami". (Il a eu au moins la prudence de ne pas "liker" les messages les plus odieux, contrairement me semble-t-il à un membre du Judo Rodez Aveyron...) Cette page n'était pourtant pas alimentée régulièrement. En quelques minutes à peine, on pouvait lire l'essentiel de ce qui était (approximativement) écrit en français. Peut-être aussi cette amitié virtuelle était-elle toute récente, datant de la désignation du jeune homme comme candidat FN.

A ce sujet, il me semble que la position du parti de Marine Le Pen est un peu hypocrite. Dès le vendredi de la parution des articles, Alexandre Larionov a été exclu... et on ne peut que s'en réjouir. Mais, si l'information n'avait pas été publiée ? Est-ce que personne n'avait vraiment rien remarqué à propos de ce candidat ? En tout cas, jusqu'à très récemment (au moins jusqu'au 12 février), il était publiquement associé au FN, comme on a pu le voir dans les articles traitant de la présentation des candidats aux élections départementales. On peut l'entrevoir sur les photographies d'illustration, au fond de la salle, un peu plus clairement dans Centre Presse que dans La Dépêche du Midi. C'est plus net sur l'une des photos publiée sur la page Facebook du FNJ :

Le garçon a l'air un peu isolé, pas très bien intégré au groupe. Il est peut-être intimidé. A l'occasion de cette affaire, on a pu lire ici ou là que, cherchant désespérément des candidats (sûr que les électeurs étaient prêts à voter pour un-e inconnu-e, du moment que l'étiquette du parti était apposée), le FN avait parfois investi n'importe qui.

Quand même... le rédacteur du communiqué du FN nous prend un peu pour des imbéciles. Il affirme que le jeune homme n'était adhérent que depuis six mois, alors que les propos qui lui sont reprochés sont plus anciens. Faisons le calcul. Si, à partir du 20 février 2015, on remonte six mois dans le temps, on arrive au 20 août 2014. Or, les propos antisémites ont été publiés le... 3 août 2014. Comme c'est pratique ! Au passage, quand on reçoit l'adhésion d'un nouveau membre, la moindre des choses, quand on est un parti responsable, est d'effectuer quelques recherches basiques sur internet. A cette époque, les propos antisémites de Larionov devaient apparaître en tête de sa page Facebook.

On y trouvait d'autres choses, comme cette curieuse photographie, à moitié floue :

Elle semble avoir été prise face au tableau de bord (donc par le conducteur), alors que le compteur affiche plus de 190 km/h... Le texte semble dire "Je suis faible - je suis rapide"... Si le conducteur était bien A. Larionov, cela nous révèle qu'il aime la vitesse excessive et qu'il n'hésite pas à conduire d'une main pendant que de l'autre (sans doute avec un téléphone portable) il prend un cliché du compteur.

En tout cas, sa récente mise en examen n'est pas liée à un délit routier, mais bien à ses propos antisémites d'un autre âge.

P.S.

Ce garçon a aussi sévi sur Youtube... (Les ajouts de couleur brune sont de ma création.)

15:16 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, france, médias, journalisme, front national

mardi, 17 février 2015

Voile américain

Ce mois de février, M6 a mis au programme les épisodes de l'unique saison d'une bonne série d'anticipation, Intelligence. Elle présente les aventures d'une agence gouvernementale un peu spéciale, puisqu'elle s'appuie sur un super-espion, doté d'une puce qui a considérablement augmenté son potentiel. Le scénario est globalement favorable aux Etats-Unis, mais les spectateurs attentifs remarqueront de nombreuses critiques de l'action des agences gouvernementales. De plus, certains aspects "civilisationnels" pourront surprendre le public français.

Ainsi, dans le deuxième épisode, diffusé jeudi dernier, on a pu voir à deux reprises une femme (non musulmane) porter un foulard, à l'intérieur d'une mosquée. La première fois, il s'agissait de Riley, l'agent qui est chargée de veiller à la protection du héros :

Elle est ici en train d'interroger un garçon qui va peut-être leur donner une information susceptible de faire avancer l'enquête. Je rappelle que la scène se déroule aux Etats-Unis, mais dans une mosquée.

La seconde occurrence se trouve à la toute fin de l'histoire, lorsque la patronne de l'agence d'espions se rend à son tour dans ladite mosquée, pour discuter avec le même garçon. (C'est l'occasion d'une révélation qui permet de comprendre une partie de l'épisode sous un autre jour.)

Dans le rôle de la patronne, les amateurs de séries policières auront reconnu Marg Helgenberger, une ancienne des Experts (de Las Vegas).

A ceux qui seraient intéressés par cette série, je conseille de ne pas trop tarder. Cinq des treize épisodes ont déjà été diffusés. On peut les (re)voir sur le site de M6 jusqu'à jeudi soir. Les huit autres sont programmés les deux jeudis suivants. Contrairement aux critiques professionnels, qui ont "descendu" Intelligence, je pense qu'elle mérite le détour, tout comme le méritait Almost Human, programmée récemment par TF1. Avec la récente Alcatraz, c'est une nouvelle série d'anticipation (ou fantastique) grand public qui est sèchement interrompue, alors que tant de bouses occupent nos écrans...

22:10 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, médias, télévision

jeudi, 12 février 2015

Discount

Cette comédie sociale bien de chez nous regarde du côté de Ken Loach et d'une brochette de films au casting pas forcément très glamour, mais à l'histoire prenante. C'est une plongée dans la "France d'en-bas", celle qui se trouve à la lisière du chômage et ne parvient pas à joindre les deux bouts. Elle est incarnée ici par les employés d'un "maxi-discompte", qui pourrait être Leader Price ou Lidl.

Les "prolos" sont confrontés à la modernité : celle du discours du "management", celle du chronométrage en caisse, celle de la vidéo-surveillance et celle des futures caisses automatiques.

De la demi-douzaine de rebelles se détache Christiane, très soupe-au-lait, à la gouaille parfois joyeuse. Elle est incarnée par Corinne Masiero, une habituée des productions télévisuelles qu'on a pu voir aussi au cinéma, par exemple récemment dans La Marche. Elle y avait déjà croisé M'Barek Belkouk, doté d'un bon potentiel comique.

Tous les autres acteurs sont bons. On les sent très impliqués dans ce film, qui a bénéficié d'un financement participatif. Parmi les figures connues, on trouve Pascal Demolon, vu naguère dans Radiostars. Cela pourrait donner un film "de gauche" très "politiquement correct". C'est mieux que cela.

L'histoire est tout sauf angélique. L'image de prolos solidaires alterne avec celle de personnes finalement très individualistes, un peu paumées certes, mais pas forcément altruistes. Le lien qui se noue entre les membres de la bande est d'abord forgé par l'appât du gain. Habilement, l'intrigue suggère (à travers l'exemple des vigiles) que le système dans lequel ils évoluent a tendance à les monter les uns contre les autres. Mais, bien sûr, il y a autre chose, d'autant plus que la population de la région va soutenir ces Robins des bois des temps modernes. On reste toutefois dans le cadre de la société de consommation et dans la recherche des produits les moins chers possibles. Il n'y a aucune réflexion sur la manière dont ils sont fabriqués.

L'autre angle intéressant de l'histoire est constitué par tout ce qui touche au personnage de la patronne, très bien interprétée par Zabou Breitman (vue récemment dans 24 jours). Bien qu'étant officiellement la responsable des malheurs des héros, elle est présentée comme quelqu'un de complexe. C'est une ancienne chômeuse, de surcroît mère célibataire... et musulmane. Elle s'en est sortie à la force du poignet, mais elle est soumise à de fortes pressions, n'étant que la directrice d'un établissement franchisé.

Cela donne une comédie savoureuse, qui tente d'introduire un peu de fantaisie dans un monde de plus en plus sérieux, où les êtres humains sont réduits à des chiffres dans des colonnes.

22:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 08 février 2015

Bébé Tigre

Dans ce billet, il ne va pas être question d'un pays en développement d'Asie du Sud-Est, mais d'immigrés indiens en France. Ces jeunes hommes sont des sikhs, adeptes d'une religion minoritaire, qui s'est développée entre l'hindouisme et l'islam. Voilà pourquoi on aperçoit de nombreux turbans dans ce film, en particulier quand les hommes se rendent au temple.

Le "bébé tigre" est Many (Harmandeep Palminder, une révélation), un adolescent à statut particulier : il est mineur isolé étranger, entré clandestinement, mais sans adulte référent, puisque c'est sa famille qui l'a envoyé en France. Or, à 15 ans, âge auquel il arrive dans notre pays, un enfant doit être scolarisé. C'est la source du premier conflit, le garçon voulant surtout gagner de l'argent pour l'envoyer à sa famille.

Les choses ne se passent pas comme prévu parce que Many se révèle doué à l'école... et aussi en affaires. Il travaille au noir, pour le compte d'un compatriote qui gère aussi une filière d'immigration clandestine... et qui est pour Many une sorte de père de substitution. (Vikram Sharma est excellent dans le rôle). Le second conflit tourne autour de la légalité. Jusqu'où le garçon est-il prêt à aller ?

Dans le même temps, il s'intègre à son environnement scolaire. Il peut même envisager de nouer une relation avec une ravissante Black, Elisabeth. Mais il risque de ne pas pouvoir tout gérer... surtout s'il doit mentir à sa famille d'accueil.

Dit comme ça, cela donne peut-être l'impression d'être un film sociologique à thèse, pesant. Ce n'est pas le cas. Les acteurs, pour la plupart non professionnels, sont très bien dirigés et criants de vérité. Une réjouissante fraîcheur émane des scènes entre adolescents. Le travail de documentation du réalisateur a nourri l'ensemble de l'histoire, d'un grand réalisme, avec quelques moments de poésie, comme lors de cette journée en costumes traditionnels.

Par certains côtés, cette oeuvre m'a rappelé L'Esquive, d'Abdellatif Kechiche (en moins violent, sur le plan verbal) ou encore La Désintégration, de Philippe Faucon (en moins désespéré).

P.S.

Sur le site du distributeur, on peut télécharger un dossier de presse très bien fichu.

23:00 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 24 janvier 2015

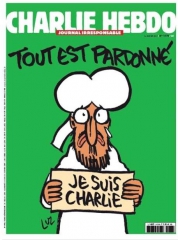

"Tout est pardonné"

J'ai enfin réussi à me procurer le numéro de Charlie Hebdo publié le 14 janvier. C'est d'ailleurs un signe qui ne trompe pas : même en Aveyron, à Rodez, les lecteurs se sont rués chez les marchands de journaux. Cela confirme l'impression ressentie au cours de la marche du dimanche 11 janvier : un grand nombre de mes concitoyens a voulu manifester sa condamnation des assassinats et son attachement à la liberté d'expression, ainsi sans doute qu'à la laïcité.

J'ai quand même failli tomber de ma chaise quand j'ai appris que ma mère avait elle aussi acheté un exemplaire de l'hebdomadaire satirique ! Elle qui n'en a jamais été lectrice, elle qui trouve les caricatures vulgaires, elle qui fréquente assidûment les églises et n'apprécie pas que l'on dénigre les religions (pas que la catholique, d'ailleurs) ! Pas très intéressée par la lecture, elle a rapidement donné l'exemplaire à un membre de la famille...

Commençons par la Une, qui a fait polémique, pour plusieurs raisons :

Le premier motif de mécontentement de certains musulmans est la représentation de Mahomet. Selon ces personnes, il est interdit (Par qui ? Mystère...) de représenter le prophète de l'islam. C'est l'une des idées reçues qui circulent à propos de cette religion, idée reçue qui a été démontée dans un article des "Décodeurs" du Monde. Ainsi, les musulmans qui réclament que l'on ne représente pas Mahomet ne sont les vecteurs que d'une interprétation de l'islam.

Ceci dit, ils pourraient aussi s'appuyer sur la Bible (dont s'est inspiré le Coran), notamment les Dix Commandements. Il y est clairement question du rejet de toute représentation imagée. Cela explique que, dans les synagogues, on ne trouve pas de représentation humaine, encore moins de Yahvé. Mais on ignore souvent que le christianisme (qui est né du judaïsme) a lui aussi été agité de violents débats au sujet des images. Ce sont d'abord les orthodoxes de l'Empire byzantin qui ont connu la querelle de l'iconoclasme. Plus tard, à la Renaissance, l'Europe occidentale a été le théâtre d'affrontements sanglants entre catholiques et protestants, ces derniers s'en prenant aux représentations imagées.

Il reste que, pour nombre de musulmans, Mahomet n'est pas qu'un fondateur, un homme exceptionnel. Il a le statut d'un quasi-dieu, ce qui rapproche l'islam du christianisme (qui a tenté de résoudre la quadrature du cercle monothéiste avec l'invention de la Trinité, sorte de "trois dieux en un").

L'autre erreur des intégristes est de (faire semblant de) croire que des préceptes religieux peuvent s'imposer à la loi française. Fort heureusement, nous vivons dans une république (imparfaitement) laïque. Elle n'est pas pour autant athée, ni islamophobe. Ici, nous rencontrons deux problèmes. Le premier est l'instrumentalisation de cette affaire par des dirigeants (politiques et/ou religieux) musulmans qui savent pertinemment que l'islam n'est pas mis en danger par ces caricatures, mais qui profitent de l'occasion pour asseoir leur pouvoir ou prendre la main sur des adversaires plus timorés. Le second problème est l'inculture des masses sous-éduquées, auxquelles on tente de faire croire tout et n'importe quoi.

Le deuxième motif de mécontentement est la manière dont Mahomet est dessiné. Pourtant, elle n'est pas nouvelle. Le turban et la barbe sont des attributs classiques du prophète des musulmans, y compris dans les représentations islamiques. Des discussions sont nées de la présence supposée du sexe masculin sur la caricature. Voici ce que cela donne lorsqu'on la retourne :

En y regardant bien (et avec un peu d'imagination), on peut reconnaître un premier pénis, formé par les yeux et le nez de ce Mahomet d'opérette. Un deuxième membre masculin (plus imposant) serait composé du turban et du visage du Prophète. On pourrait en distinguer un troisième, formé par ce même turban, avec la bandelette qui dépasse de la tête du personnage.

Même si je reconnais que la remarque ne manque pas de fondement, il faut rappeler que le dessinateur Luz a coutume de représenter Mahomet ainsi. On a déjà pu le voir notamment en couverture du numéro intitulé Charia Hebdo, qui avait valu à l'hebdomadaire satirique les foudres de certains agités du bocal.

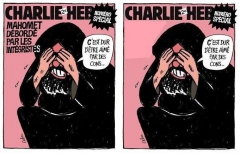

Il est même plutôt sympathique, au regard de la version de Cabu, qui avait fait la Une d'un autre numéro désormais collector, C'est dur d'être aimé par des cons. Celle-ci avait d'ailleurs fait l'objet de la même polémique que celle qui touche le journal paru le 14 janvier. On avait accusé Cabu d'insulter tous les musulmans, alors qu'il ne visait explicitement que les intégristes. Mais pour cela, encore fallait-il avoir lu le titre qui accompagnait le dessin :

Ici, je me suis contenté de procéder à un petit truquage maladroit, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu des reproductions de la Une, sans le texte d'accompagnement.

Concernant la représentation "sexuée" de Mahomet, certains mauvais esprits pourraient être tentés d'affirmer que Luz sous-entend que le prophète des musulmans est une "tête de noeud"... D'autres esprits ont cru reconnaître un sexe féminin (non épilé) dans le dessin du bas du visage... (Cabu l'avait fait jadis avec un portrait de Yasser Arafat... qui n'avait pas suscité de telles réactions.) C'est surtout révélateur des obsessions qui habitent (en un seul mot, hein !) l'esprit de certains croyants, musulmans ici, catholiques là, quand il a été question de l'enseignement de l'égalité des sexes à l'école.

Enfin, je me dois de rappeler qu'il n'est pas rare que des caricaturistes "introduisent" un élément sexuel dans la représentation d'un personnage. En France, ce fut notamment le cas de Plantu, dans Le Monde, à propos de Dominique Strauss-Kahn. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame.

Le troisième motif de mécontentement (à propos de la couverture) est le texte d'accompagnement. Cette fois-ci, ce sont plutôt les amis de Charlie qui n'ont pas apprécié (ou compris) le message. Luz n'a pas voulu trop en dire, mais l'on sent qu'il y a une intention conciliatrice derrière (du genre "on représente votre prophète, certes, mais sans intention de nuire"). Cela n'a pas forcément été perçu ainsi par les musulmans extrémistes. A contrario, les amis de Charlie ne voient pas ce que l'hebdomadaire aurait à se faire pardonner. La liberté d'expression ne se mendie pas. Le dessin, avec la pancarte "Je suis Charlie", se suffisait à lui-même.

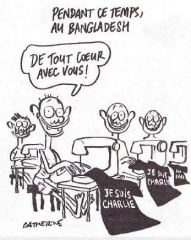

Passons au contenu du journal, à présent. La tentation des lecteurs est de passer directement de la première à la dernière page. D'abord, parce que c'est une manipulation très facile à réaliser. Ensuite, parce que c'est à cet endroit que se trouvent "les couvertures auxquelles vous avez échappé", parfois meilleures que celle qui a été retenue pour faire la Une. J'ai particulièrement aimé celles de Catherine Meurisse :

La seconde fait allusion à l'action de margoulins, qui ont voulu se faire de l'argent facile avec le slogan (contestable) créé par Joachim Roncin. Plus d'une centaine de tentatives de dépôt de marque (dont deux pour des armes...) ont été refusées par l'INPI.

Les pages 2 et 3 sont remplies de dessins des défunts caricaturistes, qui encadrent l'éditorial de Gérard Biard. Celui-ci a bien senti que le drame qui a frappé l'hebdomadaire satirique allait faire l'objet de récupérations. C'est l'occasion de réaffirmer la défense de la laïcité. Il profite de l'occasion pour rappeler que les collègues aujourd'hui quasi unanimes à les soutenir ont été plus réticents les années passées, notamment en 2012, lorsque l'affaire des caricatures avait rebondi.

Les textes occupent ensuite davantage de place. On trouve notamment un papier de Jean-Yves Camus sur les thèses complotistes nées dans certains esprits dérangés. Très instructif. Les pages suivantes m'ont moins intéressé. L'intérêt est remonté à la lecture de la double-page centrale, consacrée à la manifestation parisienne du 11 janvier. Sur la partie gauche, une double-bande verticale (signée Luz) fait le bilan des changements positifs et négatifs survenus depuis les assassinats.

Le suite est un mélange d'inédits des caricaturistes décédés, de dessins de ceux qui sont encore vivants et de textes plus ou moins intéressants. Je retiens un épisode des aventures des inénarrables Maurice et Patapon, sans doute la meilleure création de Charb :

La suite (début février) nous dira si Charlie Hebdo sait rebondir. Son assise financière sera (provisoirement) plus solide. Le talent suivra-t-il ?

15:57 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, islam, presse, médias, actualité, caricature, charlie hebdo

mercredi, 31 décembre 2014

Prédictions

En cette fin 2014, divers astrologues et autres gourous pour décérébrés y vont de leurs prédictions pour l'année à venir. Il est parfois bon de se retourner sur le passé récent pour prendre un peu de recul. Il y a quelques jours, je suis retombé par hasard sur un article du Monde datant du début de la coupe du monde de football : Et à la fin, c'est... l'Espagne qui gagne.

Il y est question de plusieurs prédictions quant au déroulement et au résultat final de la compétition. Le journaliste commence par évoquer le cas des animaux : en 2010, Paul le poulpe avait fait des merveilles. Les pandas n'ont pas pu lui succéder et, quand on analyse les résultats des bébêtes qu'on a présentées comme des successeurs fiables, il y a de quoi rire.

Faute de pouvoir se fier aux animaux, on s'est tourné vers des humains dotés de pouvoirs spéciaux. Chamans comme sorciers se sont lamentablement plantés, tous prédisant la victoire du Brésil. Précisons qu'on n'a interrogé que des Sud-Américains, dont les "perceptions" ont pu subir quelques influences...

Mais revenons à l'article du Monde. Il évoque des prédictions (censées être) plus rationnelles, s'appuyant sur des chiffres et des modèles d'analyse... du lourd, quoi !

On commence par les économistes de Goldman Sachs. Ils se sont aventurés à proposer des scores pour tous les matchs du premier tour. On remarque que, très souvent, ils prédisent un match nul 1-1. Ils ont désigné le bon vainqueur ou trouvé le bon match nul dans à peine plus d'un tiers des cas. Quand ils ont désigné le bon vainqueur, c'est presque toujours une "grande équipe". Pour la suite, ils voyaient bien le Brésil et l'Allemagne se rencontrer en demi-finale, et l'Argentine se qualifier dans l'autre match. Mais, pour eux, c'est le Brésil qui devait sortir vainqueur... et l'Espagne était le quatrième participant. De surcroît, aucun huitième de finale n'était juste. Par contre, en quarts, les économistes anglo-saxons voyaient bien l'Allemagne l'emporter sur la France.

L'article du Monde s'étend davantage sur les prédictions du CIES (Centre International d'Etude du Sport), qui s'est appuyé sur l'analyse de l'état de forme des joueurs. Globalement, ces spécialistes ont sous-estimé les performances de plusieurs "petites" équipes (le Mexique, le Chili, le Costa Rica, l'Algérie et les Etats-Unis) et ils ont surestimé celles de quelques "cadors" (l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et le Portugal). Ils ont trouvé la composition exacte d'un seul huitième de finale (France - Nigeria). Fort logiquement, aucun quart n'est juste... mais deux des quatre participants des demies ont été trouvés : le Brésil et l'Argentine, qu'il était prévu de voir finir respectivement 2e et 3e, l'Espagne remportant le trophée (d'où le titre de l'article).

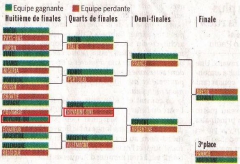

Signalons que l'illustration n'est pas la même dans la version numérique et la version papier de l'article. La première est accompagnée d'une photographie de l'équipe espagnole, fournie par l'agence Reuters. La seconde est illustrée d'un schéma des matchs à élimination directe qui s'inspire de celui proposé par le CIES, qui a été traduit en français. Quoique... Voici le schéma publié dans la version papier :

Déjà que le choix des couleurs n'est pas très heureux (le vert gênant la lecture des noms des pays), mais, par dessus le marché, une erreur de débutant a été commise à propos de l'Angleterre, dont l'équipe est improprement désignée comme étant celle du Royaume-Uni. Voilà qui a dû ravir les lecteurs écossais du journal (s'il y en a)...

Dans la version d'origine, il n'y a pas d'erreur :

Ah les stagiaires !

L'article fait quand même état de "prévisionnistes" qui ne se sont pas plantés, ceux de l'éditeur de jeux Electronic Arts, qui ont bien prédit une victoire finale de l'Allemagne... mais contre le Brésil. Leur réussite est toute relative : ils voyaient l'Allemagne terminer derrière le Portugal en phase de groupe, ce pays allant jusqu'en demi-finale, tout comme l'Espagne !

13:06 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, sport, football, coupe du monde

dimanche, 14 décembre 2014

Qu'Allah bénisse la France

Le rappeur Abd Al Malik a adapté son autobiographie, en retournant sur les lieux de son enfance et de son adolescence, dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg. C'est donc un "film de banlieue", avec ses "minorités visibles"... et, parfois, la présence de la police. J'ai d'ailleurs eu un peu peur au début, lorsque l'on nous montre le groupe de personnages masculins (les "héros") et leur confrontation avec les forces de l'ordre. Celles-ci apparaissent peu dans l'histoire et elles sont toujours montrées du point de vue des habitants du quartier.

Notons que principaux protagonistes parlent très souvent en verlan. Ils ont la "tchatche" et, dans les dialogues, on se "casse" souvent. S'ajoute à cela le comique de situation, comme lorsque l'un des mecs de la bande, après s'être réjoui de voir les filles et garçons plus jeunes fricoter sur les bancs de la Cité, change complètement d'avis lorsqu'il s'aperçoit que sa sœur rejoint le groupe !

Mais Abd Al Malik n'a pas voulu réaliser une œuvre sociologique ou historique. (Ce n'est pas La Marche.) Les scènes sont des illustrations de "moments", qui servent d'appui à une réflexion. C'est du réalisme intellectuel, ou de l'impressionnisme philosophique. On suit, par étapes, le parcours de Régis (très bien interprété par Marc Zinga), fils d'immigrés congolais, élève doué, petit délinquant, obsédé par le rap... et l'une des ravissantes habitantes de la Cité. Celle-ci est incarnée par Sabrina Ouazani, découverte jadis dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche (et que j'avais revue dans Inch'Allah et Des Hommes et des Dieux). Concernant ce personnage, on sent toute la passion qu'éprouve le réalisateur à son égard, mais on a un peu trop cantonné l'actrice dans la figure d'égérie souriante.

Signalons que les seconds rôles sont bons, que les acteurs soient des professionnels ou des amateurs recrutés sur place. La "sauce" prend bien, aussi parce que la mise en scène est réussie.

C'est un superbe noir et blanc, soutenu par une musique qui, si elle ne me transporte pas, se marie très bien avec les images. A plusieurs reprises, on remarque qu'Abd Al Malik a tenté quelques effets. Je repense notamment à cette scène du début, qui voit le héros rejoindre un groupe de filles qui attend à un arrêt du tramway. C'est dans le regard des filles que l'on suit la première partie de la scène, avant que la caméra ne se place derrière l'arrêt grillagé. Le dialogue implicitement amoureux se poursuit, sous une apparence tamisée.

L'image répond aussi au texte et vice versa. C'est le cas lorsque le héros se rend au lycée, répétant le texte d'une chanson qu'il écrit. On l'entend rejeter le rap bling bling... juste avant qu'il ne passe devant un bâtiment au pied duquel sont garées deux voitures, deux prestigieuses berlines de marques allemandes...

Le trafic de drogue est présenté comme une composante "normale" de la vie du quartier. (Admirez la transition...) Pour le héros et ses partenaires, c'est le moyen d'acquérir l'indépendance financière et d'amorcer leur carrière d'artistes. A aucun moment la consommation de substances hallucinogènes n'est dénoncée, même si elle n'est pas valorisée comme dans d'autres films pour djeunses.

L'intrigue est sur le fil du rasoir. Il n'aurait pas fallu grand chose pour que cet "intello des banlieues" ne finisse derrière des barreaux. Il y échappe peut-être grâce à son intérêt pour la philosophie et la réflexion métaphysique. Si les scènes de lycée sont sans intérêt (là encore, il n'est pas question de faire œuvre de sociologue mais d'apporter une pierre au portrait d'ensemble), les petites touches apportées au cours de l'histoire (par Régis agissant ou en voix off) sont plus porteuses de sens.

C'est ici qu'intervient la religion. La famille est de culture catholique mais deux des trois fils se sont convertis à l'islam. L'aîné est un exemple de "grand frère", pieux et tolérant. Régis lui se cherche... et finit par trouver une voie plus adaptée à son questionnement intérieur : le soufisme. D'un livre prêté par la ravissante Nawel, on arrive à un séjour au Maroc (qu'il a évoqué dans Paris Match), où, là encore, on n'est pas dans l'explication, mais dans le ressenti. C'est une belle séquence sur le plan cinématographique, mais l'on reste un peu sur sa faim.

PS

Pour en savoir plus sur le film, on peut lire le très bon dossier de presse qui accompagne sa sortie.

Sur le quartier du Neuhof, deux articles récents proposent des visions complémentaires, plutôt optimiste dans Le Monde, plutôt pessimiste dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Sur le site de la ville de Strasbourg, on peut lire une histoire du quartier sur la (très) longue durée. (Elle remonte au Moyen Age !)

Enfin, puisqu'il convient de se garder de tout angélisme, je conseille la lecture d'un article du site ripostelaïque consacré au soufisme. C'est orienté, mais pas sans intérêt.

12:34 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, flms, politique, société, chanson française, france, spiritualité, religion

vendredi, 12 décembre 2014

Chemin de croix

Pour dénoncer le catholicisme intégriste, le réalisateur allemand Dietrich Brüggemann a réalisé un film intégriste sur le plan formel : constitué essentiellement de plans fixes qui sont autant de plans-séquences (méticuleusement construits). Il a marqué le dernier festival de Berlin (où ont été aussi primés Black Coal, The Grand Budapest Hotel et Boyhood.) Les quatorze chapitres sont calqués sur les stations du chemin de croix.

La première étape montre un prêtre assis aux côtés des enfants qui suivent le catéchisme. L'ambiance est studieuse, certains semblant toutefois plus investis que d'autres.

Même s'il y a moins de treize personnes à table et qu'il n'est pas question d'un repas, on ne peut s'empêcher de penser à la Cène. Sur le fond, on remarque très vite que le prêtre, au-delà d'une façade bienveillante, cache un redoutable propagandiste, qui veut faire de ses jeunes ouailles des catholiques de combat. (L'acteur qui l'incarne est criant de vérité.) L'héroïne, Maria, se montre particulièrement réceptive.

C'est à l'occasion d'une promenade en famille que Maria sent qu'elle est chargée d'une croix. Tiraillée entre ses aspirations spirituelles et les désirs adolescents qui montent en elle, mal comprise par sa famille, elle se tourne vers la jeune fille au pair (une Française au tempérament indépendant).

La "chute" intervient dans le CDI de l'établissement où elle est scolarisée. Des exercices de mathématiques sont l'occasion d'engager la conversation avec un garçon de son âge, lui aussi catholique, mais issu d'une famille non traditionaliste. Cette séquence n'est pas la meilleure du film, mais elle met en place des éléments essentiels de l'intrigue.

Fort logiquement, la station suivante ("Jésus rencontre sa Mère") met en scène l'héroïne et sa génitrice, en voiture, lors du trajet qui les ramène à leur domicile. On comprend très vite que la plus perturbée des deux n'est pas la plus jeune... mais l'adulte a pour elle l'expérience, la force... et la fourberie. Elle conduit sa fille à se confesser auprès du prêtre vu au début. Cela nous vaut une scène magnifique avec, d'un côté, la voix de l'homme qui passe par une grille quasi opaque et, de l'autre, le visage très expressif de Maria. (Est-il besoin de préciser que Lea van Acken est formidable ?)

Très à l'écoute, le prêtre, à force de persuasion contraignante, pousse l'adolescente à tout révéler... et donc à s'exposer. L'aide que ce Simon de Cyrène moderne lui apporte va-t-elle la rendre plus heureuse ? Elle semble plutôt la couper des jeunes de son âge, comme on peut le constater dans la séquence du cours d'EPS.

Malicieusement, le réalisateur introduit aussi l'idée qu'il y a plus intégriste que la jeune catholique : les musulmanes voilées qui ont obtenu d'être dispensées, une idée qui a traversé l'esprit de sa mère, qui envisage même de l'inscrire dans un pensionnat rigoriste.

La deuxième "chute" survient pendant un repas familial, un moment de la journée qui devrait être une joie, mais qui se transforme en torture psychologique :

La consolation pourrait venir de Christian, le garçon qui a su capter son attention. Mais l'héroïne semble avoir fait un autre choix. Son état de santé se dégrade, mais ce n'est pleinement visible qu'au cours de la cérémonie de confirmation, qui la voit "tomber" pour la troisième fois. C'est donc chez un médecin qu'elle est dépouillée de ses vêtements (une référence à la dixième station).

L'habileté du réalisateur est de nous faire comprendre le cheminement de la pensée du médecin. Au fur et à mesure qu'il interroge Maria et sa mère, il comprend quelle est la situation.

La "station" suivante montre l'héroïne clouée, non pas sur une croix, mais sur un lit d'hôpital. A partir de ce moment, j'ai trouvé que cela devenait inutilement larmoyant et prévisible. Mais cela reste dans la logique de l'histoire. La mise en scène reste de qualité, avec une importance plus importante accordée au hors-champ, pour une raison que je me garderai bien de révéler :

L'avant-dernière "station" replace la mère au centre. Si, dans un premier temps, c'est sa bigoterie qui ressort, le vernis finit par craquer. C'est aussi la seule occasion de voir le père, un homme très effacé, exprimer un peu de désapprobation. L'histoire se termine poétiquement, avec une fleur et un peu d'élévation.

Voilà. C'est incontestablement austère... mais Dieu que c'est brillant ! Et quels acteurs !

23:51 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, spiritualité, société, femme, fille, christianisme, religion

samedi, 06 décembre 2014

90 minutes inside... le Carmel de Rodez

Le 16 novembre dernier, la journée "portes ouvertes" de l'ancien Carmel, destiné à devenir le nouveau siège de l'évêché, devait être la première et dernière occasion de découvrir un lieu de réclusion spirituelle qui a fait gamberger bien des Ruthénois pendant des dizaines d'années. Devant le succès monstre (avec environ 1 200 visiteurs, sans compter ceux qui n'ont pas pu entrer et ceux que les longues queues ont découragés), il a été décidé de renouveler l'opération cette fin de semaine, samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014.

Malgré la pluie glaçante, la foule s'étirait encore aujourd'hui rue Combarel, attendant, disciplinée, l'ouverture des portes. On nous a fait entrer puis patienter dans un hall, qui nous a ensuite menés, par une courte mais intense ascension, jusqu'à la chapelle, où le responsable de la communication du diocèse (eh oui, cela existe) nous a reçus avec sympathie. Il a présenté un rapide historique des lieux (dans lequel il a omis de préciser que la carmélite parisienne qui était à l'origine de la fondation du couvent était une protestante britannique convertie).

L'aspect actuel de l'intérieur de la chapelle remonte à l'époque qui a immédiatement suivi le concile de Vatican II. L'autel a été détaché du mur du fond, permettant au prêtre officiant de faire face aux fidèles. De plus, le sol de la partie réservée aux laïcs ayant été rehaussé de deux mètres, ceux-ci se sont retrouvés beaucoup plus proches des religieux qu'auparavant. Quant aux vitraux très "modernes" qui ornent les ouvertures de la bâtisse, ils sont l'oeuvre de moines de l'abbaye d'En Calcat, située dans le Sud du Tarn :

A la suite de cette présentation, le parcours guidé dans les immenses bâtiments a pu commencer. Très vite, nous sommes arrivés dans une petite pièce où se trouvait un étrange placard :

Ce confessionnal a vivement intrigué les visiteurs... et il aurait pu inspirer l'une d'entre elles, dont le téléphone portable a sonné peu de temps après... et qui, pas gênée, s'est mise à engager la conversation avec son interlocuteur : "Je suis dans le truc là... tu sais à Combarel..." Plusieurs visiteurs ont manifesté leur mécontentement et, curieusement, plus aucun téléphone n'a sonné pendant le reste de la visite. (On en avait déjà entendu deux ou trois au tout début, mais leurs propriétaires avaient eu la courtoisie de ne pas répondre à l'appel et de les éteindre.)

Nous voilà arrivés dans l'oratoire (une pièce où l'on prie). Mon regard a été attiré par le plafond...

... et par le sol, où l'on pouvait voir d'étranges étoiles métalliques, incrustées dans le superbe parquet (très bien entretenu par les religieuses) :

Désignent-elles un emplacement réservé à certaines religieuses, pendant la prière, ou bien sont-elles des marques laissées là par des artisans ? Les voies du Seigneur sont parfois diablement impénétrables. En tout cas, cette pièce va connaître quelques bouleversements, puisqu'elle est vouée à devenir le bureau de l'évêque. Une partie de l'enceinte donnant sur la rue Combarel devrait être abaissée pour permettre à la lumière d'atteindre cette partie du bâtiment. On est décidément aux petits soins pour Monseigneur !

Toujours à l'étage, nous découvrons les cellules des carmélites (qui n'ont jamais été plus de 24), encore plus petites que des chambres d'étudiants... et au confort rudimentaire :

Notez, au pied du lit, la prise électrique, de conception très ancienne !

Les recluses entraient au contact du monde extérieur au moyen de deux parloirs, l'un situé au rez-de-chaussée, l'autre, plus grand, à l'étage :

D'après la guide, la taille de l'ouverture était prévue pour permettre aux religieuses (qui étaient aussi couturières) de prendre les mesures des prêtres (sans franchir la limite !). On se demande comment elles pouvaient opérer quand l'ouverture était obstruée par une grille...

Les carmélites pouvaient aussi recevoir des objets (notamment de la nourriture), qui entraient au couvent par le tour, une structure en bois qui pivote sur un axe, et qu'actionnait la bien nommée tourière :

Des objets sortaient aussi du couvent, en particulier des hosties, qui ont fait la réputation des carmélites de Rodez.

Nous sommes descendus au rez-de-jardin, où l'on trouve les pièces consacrées à la vie quotidienne, au travail et à l'activité spirituelle. Elles sont d'un aménagement sobre, quelques meubles en bois se révélant d'une grande beauté. L'une d'entre elles va être profondément transformée : le réfectoire (dont l'équipement a déjà été récupéré par d'autres communautés), qui est destiné à devenir l'entrée du bâtiment rénové. D'autres salles se distinguent, comme le lavoir communautaire, où, visiblement, tout était fait à la main :

Au détour d'un couloir, on découvre deux pièces dans lesquelles l'architecture d'origine a été préservée. C'est tout ce qu'il reste de l'ancien hôtel de passe, racheté jadis par l'évêque André-Charles de Ramond-Lalande. L'une de ces pièces a servi de dépôt de charbon :

Nous finissons par arriver dans l'un des endroits les plus attendus de la visite : la cuisine ! C'est dans celle-ci que les dernières carmélites en place avant 2013 (elles étaient quatre) passaient une partie de leurs journées. Chez les visiteurs, c'est un peu la déception. Il n'y a rien de notable à évoquer, si ce n'est cette perforation du sol (il y en a d'autres notamment dans les couloirs). D'après la guide, il s'agissait de vérifier la composition du terrain et, pour les archéologues, d'effectuer quelques sondages, dans l'espoir d'une découverte fortuite, avant les travaux. Apparemment, il n'y a pas de cadavre dans le placard...

D'ailleurs, nous ne descendrons pas davantage : nous ne verrons pas les caves, que l'on n'a pas souhaité montrer au public, pas plus que les combles, qui couvrent toute la surface de l'étage. La charpente (en bois) est paraît-il superbe, mais les conditions de sécurité ne sont semble-t-il pas réunies pour y faire passer plusieurs centaines de personnes, pas toujours disciplinées...

La visite se termine dans une salle où nous est présenté le projet de transformation des lieux. Les services de l'évêché vont quitter leurs locaux historiques (propriété du Conseil général de l'Aveyron), trop grands, trop coûteux à entretenir. (On a parlé de 78 000 euros de frais annuels, dont peut-être 25 000 euros de chauffage !) Les intervenants sont Xavier Cazals (secrétaire général du diocèse) et le bien nommé Jean-Marc Levesque, l'architecte du projet.

Cette pièce contient une curiosité : une maquette du site, qui date sans doute de ses débuts, dans la première moitié du XIXe siècle :

Cette visite (gratuite) mérite vraiment le détour. A la place de l'évêché, j'aurais demandé une petite contribution : la transformation des lieux (qui inclut la construction d'un nouveau bâtiment, pour stocker 1,5 kilomètre de rayons d'archives) va coûter 2,5 millions d'euros, 450 000 devant être fournis par les fidèles.

20:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, culture, spiritualité, histoire

samedi, 22 novembre 2014

On a grèvé

Ce documentaire "social" est consacré à un petit groupe de femmes de ménage qui, épaulées par la CGT (et la CNT), se sont révoltées contre les conditions de travail qui leur étaient imposées par le groupe Louvre Hôtels (qui contrôle -entre autres- les chaînes Première Classe et Campanile) et le sous-traitant auquel ses dirigeants avaient confié l'entretien des locaux.

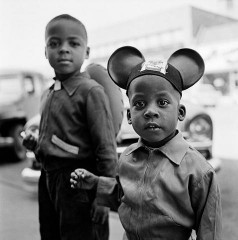

Le réalisateur est en empathie avec les grévistes, toutes immigrées et presque toutes d'origine africaine. On met du temps à les découvrir ; le déroulement du film semble respecter le fil chronologique : au début, les femmes ne voulaient pas se livrer devant une caméra... et certaines ne l'auront toujours pas fait au bout de l'aventure.

Du coup, le film démarre très petitement. Ce n'est pas très intéressant, mais on se rend quand même compte qu'elles sont peu nombreuses et bien seules. Ce n'est pas très bien filmé, mais certains plans sont construits de manière signifiante. Ainsi, au début, juste après qu'on a appris les mauvaises conditions salariales qui leur sont faites, la caméra s'attarde sur l'enseigne de l'hôtel, où s'affiche le prix (modéré) de la nuit... Cela concorde avec les réactions des jeunes femmes, l'une s'exprimant : "C'est pas Campanile, c'est Campanul !" Une autre, un peu désabusée, déclare : "C'est l'hôtel Première Classe, mais nous, on est la dernière classe."

J'ai été touché par ces portraits, peut-être aussi parce que ma mère a commencé dans la vie en tant que femme de ménage (après le certificat d'études). Celles-ci ne sont souvent même pas allées à l'école. Très peu savent lire le français. Beaucoup portent un voile. Ma préférée est sans conteste Géraldine, une Camerounaise qui trime seule avec deux gosses, mais qui garde quand même le sourire (certes, pas sur la photo) :

Fort heureusement, l'humour vient au secours de leur cause. Quand elles sont en confiance, certaines ont la langue bien pendue. La musique vient aussi mettre un peu d'animation joyeuse dans cette toute petite manif. Malicieux, le réalisateur, au moment où l'on entend des rythmes africains, filme une affiche publicitaire qui annonce des concerts consacrés aux oeuvres de Mozart et de Beethoven. Dans le même genre, il s'amuse à cadrer l'une des femmes voilées avec, à l'arrière-plan, une publicité mettant en scène un mannequin beaucoup moins vêtu.

De temps en temps, on voit des cadres de la CGT intervenir aux côtés des grévistes. A mon avis, on n'entre pas suffisamment dans le détail de la logistique de cette grève longue et des négociations finales. Dans un premier temps, la direction, royale, a proposé environ... quatre euros de plus, par mois. On apprend à la fin combien les employées ont obtenu... mais regardez bien de nouveau l'enseigne de l'hôtel...

C'est un documentaire sympathique, pas toujours bien fichu, qui laisse un peu sur sa faim, mais qui mérite d'être vu.

16:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 20 novembre 2014

Une finale 100 % suisse

Pris individuellement, les articles parus ces dernières années sur la domiciliation de sportifs français n'étonnent plus. Lus à la suite les uns des autres, ils constituent une étonnante synthèse. La finale de la coupe Davis jette un singulier éclairage sur l'exil fiscal d'une "élite" bien française.

Ainsi, l'équipe de France qui va tenter de remporter le saladier d'argent est composée de Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils pour les simples, Julien Benneteau et Richard Gasquet pour le double et Gilles Simon en remplaçant. Le capitaine est un jeune retraité des courts, Arnaud Clément. Les cinq joueurs font partie des trente meilleurs mondiaux (au classement ATP de la semaine). Seuls quatre autres joueurs français se trouvent dans les cent premiers : Jérémy Chardy (29e), Adrian Mannarino (44e), Edouard Roger-Vasselin (88e) et Paul-Henri Mathieu (95e).

Eh bien, s'il faut en croire des articles du Nouvel Observateur et du Dauphiné libéré, les cinq mieux classés résident tous en Suisse, à Neuchâtel (R. Gasquet et G. Simon), autour de Nyon (J-W Tsonga et G. Monfils)... et à Genève (J. Benneteau, le non-sélectionné P-H Mathieu, l'ancien joueur et capitaine Guy Forget... et même son successeur A. Clément, jusqu'à l'an dernier).

Sur la carte, aux villes de résidence des joueurs français (encadrées en bleu), j'ai voulu ajouter les villes de résidence de leurs adversaires suisses. Bâle est sans surprise le principal pôle, avec Roger Federer et Marco Chiudinelli, qui sera aligné en double. De son côté, Stanislas Wawrinka est un quasi-voisin des Frenchies, puisqu'il réside à Lausanne. Le quatrième larron, Michael Lammer, habite à proximité de Zurich.

Du côté français, cela nous laisse trois joueurs classés dans les cent premiers : J. Chardy, A. Mannarino et E. Roger-Vasselin. Ce dernier réside (selon L'Equipe) à Boulogne-Billancourt. Quant à Mannarino, il préfère la banlieue Nord, avec Soisy-sous-Montmorency. Reste Jérémy Chardy, le mieux classé des trois, qui réside... en Belgique, à Liège ! Encore un effort, camarade !

23:07 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, sport, france, europe

La gaffeuse du tribunal

C'est l'un des sujets de conversation du moment, sur le Piton. Comment diable une magistrate expérimentée a-t-elle pu se laisser aller à transporter jusqu'au tribunal où ils sont jugés deux des accusés dans l'affaire Jean-Ronald... d'autant plus qu'elle est assesseur suppléant dans le même procès ?

Tout d'abord, on peut noter que les médias locaux ont fait preuve de plus ou moins de discrétion quant à l'identité de la magistrate. Pour les lecteurs de Centre Presse, elle demeure totalement inconnue, seule sa fonction étant mentionnée. L'article de Midi Libre auquel il renvoie ne donne guère plus de détails... à ceci près qu'il est illustré d'une capture d'écran réalisée (par le journaliste) sur le site de covoiturage qui est au coeur de cette histoire. On peut y lire sans problème le prénom et l'initiale du nom de la juge.

La fiche de renseignements de la conductrice indique qu'elle s'est inscrite à la fin du mois d'août dernier. C'est à ce moment qu'elle a dû apprendre qu'elle serait assesseur au procès de Rodez. Or, elle est affectée à Montpellier (voir plus loin). La perspective d'effectuer quinze à vingt trajets entre les deux villes (en deux mois) n'a pas dû l'enchanter. Les icônes révèlent qu'elle "discute selon l'envie", que la cigarette la dérange et qu'elle est susceptible d'accepter le compagnon animal d'une personne transportée.

Comme c'est d'usage sur ce genre de site, les participants font l'objet d'une évaluation. Sa note n'est pas significative, puisqu'elle résulte de seulement deux avis. (Les conducteurs populaires sont évalués entre 4,5 et 5 sur 5.) Une question se pose : les deux accusés du procès de Rodez (qu'elle a transportés) vont-ils évaluer leur expérience en sa compagnie ?

Si vous avez lu les articles auxquels mènent les liens du début, vous vous êtes rendu compte que la magistrate a, comme c'est la règle, monnayé le covoiturage. Cela m'a toutefois laissé perplexe. N'est-elle pas indemnisée par le ministère de la Justice pour les frais de déplacement occasionnés par sa participation au procès de Rodez ? (D'après RTL, oui.) Mais peut-être a-t-elle tout simplement renoncé à cette indemnisation.

Dans cette affaire, les deux accusés ne sont pas tout nets non plus. Alors que, lorsqu'on effectue une rapide recherche, on peut trouver plusieurs propositions de covoiturage sur le même trajet (et des moins coûteuses), pourquoi les deux jeunes hommes ont-ils choisi celle de Magali J ? Serait-ce parce que, sur sa fiche de renseignements, elle a précisé sa profession ? De là à ce que cette histoire soit une "occasion" saisie par l'un des avocats de la défense pour tenter d'obtenir l'arrêt du procès (qui tourne plutôt mal pour la bande d'abrutis qui s'en est pris à Jean-Ronald en 2010), il y a un pas que je me garderai bien de franchir... mais ça discute, sur le Piton !

De tous les organes d'information que j'ai consultés, un seul a révélé l'identité complète de la magistrate : La Dépêche du Midi. Cela m'a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur elle (en faisant attention aux homonymies). Au vu de son âge, je pense qu'elle est la Magali J. qui a été déclarée admissible au premier concours d'entrée (l'externe) de l'Ecole Nationale de la Magistrature, en novembre 1992. En janvier 1993, elle a été nommée auditeur de justice (magistrat stagiaire). Elle a donc été reçue au concours. Vu que la formation dure un peu moins de trois ans, elle a dû faire partie (d'après Wikipedia) de la promotion "Alfred Dreyfus".

Quelques années plus tard, en 2000, on la retrouve nommée au tribunal d'instance de Montpellier. Elle a poursuivi sa carrière sur place, au tribunal de grande instance puis à la cour d'appel, où elle a été promue récemment, en juillet 2013. Voilà qui explique sa présence en 2014 à Rodez, en cour d'assises.

A ceux qui seraient curieux de connaître son apparence, je conseille de regarder les images prises de la Cour depuis l'ouverture du procès. Elle apparaît aux côtés des autres magistrats. (Ils sont quatre, trois titulaires -le président plus deux assesseurs- et la suppléante, semble-t-il.). Mais, la dernière semaine, elle a été remplacée (par une autre femme brune).

04:03 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, médias, journalisme

mercredi, 22 octobre 2014

Le Temps de quelques jours

Ce film est la version allongée du documentaire sorti en 2010... et à côté duquel j'étais passé. Quelques cinémas aveyronnais (notamment à Decazeville et Espalion) permettent de découvrir cette stricte communauté de religieuses de l'abbaye de Bonneval, près du Cayrol, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Rodez.

On commence par nous présenter un joli visage, celui de la plus jeune "pensionnaire", la Polonaise Aleksandra, qui n'est que novice à l'époque. On ne l'entend pas parler dans l'immédiat. Ce n'est que plus tard que des extraits d'entretiens avec elle sont insérés. On sent que le réalisateur aveyronnais Nicolas Gayraud a été touché par la grâce et l'ingénuité de celle qui n'avait pas encore prononcé ses voeux... et quel bel accent !

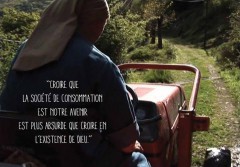

L'auteur a joué sur la sensibilité pour bâtir son documentaire. Le couvent est situé en pleine campagne, en zone montagneuse. Les scènes d'extérieur sont superbes. De plus, les moniales qui nous sont présentées sont très attachantes. La première à crever l'écran est Anne-Claire, l'ancienne ingénieure à la fois drôle et déterminée, un profil atypique :

Ses coreligionnaires d'âge mûr sont tout aussi intéressantes. En écoutant la Mère-Abbesse, on comprend à demi-mots que c'est un rejet du monde "civil" (autant qu'une vocation monastique) qui l'a poussée à rejoindre la communauté, dans les années 1970.

Moins intellectuelle, soeur Claire (j'espère ne pas me tromper sur le nom) dit à peu près la même chose. Entre ces murs elle a trouvé la paix et une certaine forme de liberté, loin du tumulte du monde contemporain. Elle formule cela avec beaucoup d'humour !

Au cours de ses déambulations dans l'abbaye, Nicolas Gayraud croise d'autres moniales, auxquelles il consacre moins de temps, à l'exception de soeur Paulette, maîtresse femme qui lui montre la conduite forcée qui alimente la mini-centrale électrique... et qui se révèle très habile aux commandes d'un tracteur ! (Les spectateurs attentifs remarqueront que, lorsqu'elle vide l'une de ses poches, elle en sort un couteau Laguiole.)

En contrepoint, plusieurs entretiens ont été réalisés avec Xavier, l'artisan chocolatier pas vraiment croyant, mais qui s'est bien adapté à ses "associées" très particulières. Lui aussi a réfléchi au sens de la vie... et son point de vue n'est pas forcément éloigné de celui des religieuses.

Il manque, comme les moniales l'ont souligné, une véritable approche des rites chrétiens. La prière est laissée à distance, alors qu'elle occupe une place importante dans la vie quotidienne de ces femmes. Le documentaire n'en demeure pas moins fort intéressant... et l'on y entend chanter le choeur de l'abbaye.

P.S.

Pour en savoir plus sur le film, on peut consulter le dossier de presse, téléchargeable sur le site du producteur.

00:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film

vendredi, 26 septembre 2014

Du commerce repeint en vert

De temps à autre, il m'arrive de passer en voiture devant le collège Jean Moulin, à Rodez. A certaines heures, la rue qui y mène permet de joindre facilement les Quatre-Saisons au Faubourg. Evidemment, quand je circule dans les parages, c'est à vitesse réduite, histoire d'éviter de renverser l'un des gamins qui fréquente l'établissement.

Aujourd'hui, j'ai particulièrement ralenti, le regard attiré par un troupeau de Razmokets vêtus de gilets jaunes. Je les trouvais un peu jeunes pour le collège. A y regarder de plus près, c'étaient soit de grands élèves d'école maternelle, soit de petits élèves d'école élémentaire. Les mains gantées, les enfants ramassaient les déchets qu'ils trouvaient à proximité, pour ensuite les jeter dans des sacs-poubelles noirs.

Ils étaient accompagnés par un assez grand nombre d'adultes. J'en déduis qu'aux professeurs des écoles devaient s'ajouter quelques parents d'élèves. Allez, tiens, une vacherie au passage. Depuis le temps que je croise des enseignants (du primaire ou du secondaire), je ne peux m'empêcher de penser qu'une partie d'entre eux n'a aucun sens des conventions sociales. Entre les visages mal ou pas rasés et les vêtements qui ont l'air de sortir d'un vide-grenier albanais, on peut affirmer sans risque d'erreur que certains ne font pas le moindre effort pour soigner leur apparence vis-à-vis des gamins qu'ils-elles ont en charge. Il n'est pas impossible aussi que, dans le groupe d'accompagnateurs, plusieurs parents n'aient vu aucun inconvénient à participer vêtus de leurs plus beaux habits de jardin...

Mais le pire était encore à venir. Alors que je me félicitais de l'ardeur avec laquelle les boud'choux (très concentrés) accomplissaient leur tâche, j'ai pu déchiffrer ce qui était écrit sur leurs gilets jaunes fluorescents : "Nettoyons la nature ! - E. Leclerc", "Avec E. Leclerc, protégeons l'environnement" !

On reconnaît l'habileté communicatrice de l'épicier breton, qui sait récupérer de bonnes idées (par exemple la lutte contre la dispersion des sacs plastiques) pour servir sa cause. Voilà l'entreprise privée dans toute sa splendeur qui s'introduit à l'école, avec la complicité d'un personnel qu'on pensait plus soucieux de la neutralité de l'enseignement. En 2013, cette initiative s'était vu décerner le prix de "l'intrusion publicitaire la plus dégoûtante" (moi j'aurais ajouté " et la plus maline").

Les enseignants n'avaient nullement besoin de passer par la grande surface pour organiser cette action civique. On peut aisément (et à bas prix) se procurer des gilets réfléchissants, tout comme des gants (que les enfants auraient pu apporter eux-mêmes) et des sacs-poubelles. Pourquoi alors se raccrocher à la campagne promotionnelle de Leclerc ? Par paresse intellectuelle ? Parce que les enseignants ou les parents ont des amis ou des membres de la famille qui travaillent pour cette entreprise ? Mystère et boule de gomme (recyclable).

Concernant l'établissement d'origine, j'hésite entre deux possibilités, une école privée et une école publique (les plus proches du lieu de collecte) :

19:36 Publié dans Economie, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 septembre 2014

Hippocrate

C'est sans doute à la rigueur et à l'engagement professionnel du plus célèbre médecin de l'Antiquité que le titre de ce film fait allusion. On y suit les débuts d'un jeune interne, Benjamin. A travers son regard, on découvre (si on l'ignorait) les difficultés des différents personnels soignants, mais aussi la formidable aventure humaine que constitue l'acte médical consciencieusement pratiqué.

Attention, ce n'est pas un film angélique. Les médecins ne sont pas systématiquement montrés sous un jour favorable. Parfois, ils commettent même des erreurs qui peuvent se révéler dramatiques. Fort heureusement, à intervalle régulier, un peu d'humour carabin vient contrebalancer la noirceur de certaines situations.

Le personnage principal (interprété par Vincent Lacoste, meilleur que dans Jacky au royaume des filles) est un peu à cette image. Au début, on le sent mû par la foi du combattant... et l'espoir mal dissimulé d'une grande reconnaissance sociale. Il y a peut-être aussi un peu de conformisme dans son choix de carrière, puisque son père (Jacques Gamblin, impeccable) est l'un des mandarins de l'hôpital.

Le jeune homme entre en contact avec un monde plus diversifié qu'il ne l'imaginait. Les infirmières et aide-soignants sont plus ou moins motivés... et hiérarchiquement soumis aux prescriptions des médecins, même jeunes et peu expérimentés. Les "vieux" cinéphiles auront aussi plaisir à retrouver Marianne Denicourt, dans la peau d'un personnage écartelé entre sa formation médicale et ses responsabilités managériales.

Une catégorie se détache, celle des étrangers assimilés à des internes, alors qu'ils étaient titulaires dans leur pays d'origine. Le véritable personnage principal est sans doute Abdel Rezzak, cet Algérien à la fois ombrageux et compatissant, incarné à la perfection par Reda Kateb.

Le propos devient militant quand est dénoncée la gestion néo-libérale des établissements de soins. On nous propose aussi quelques jolis portraits de malades, de l'alcoolique SDF à l'ancienne danseuse en phase terminale. Ces numéros d'acteurs sont au service d'une vision humaniste de la médecine, qui ne cache pas les grandes difficultés dans lesquelles certains hôpitaux publics se débattent aujourd'hui.

S'il faut apporter une nuance, ce sera au niveau de la réalisation, assez plate. On a parfois du mal à distinguer ce film d'un reportage d'Envoyé spécial.

23:05 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, société

mercredi, 27 août 2014

Burqa chrétienne

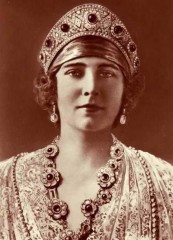

A la vision de la capture d'écran suivante, un observateur contemporain aurait tendance à déduire qu'il s'agit d'une musulmane intégriste :

Ce n'est pas le cas. L'identité de cette femme est connue : Marie de Yougoslavie (parfois aussi nommée Marie de Roumanie), épouse du roi Alexandre de Yougoslavie, qui fut assassiné à Marseille en 1934.

La capture d'écran est extraite d'une excellente émission, Mystères d'archives, diffusée sur Arte (et disponible en DVD). On peut y voir la jeune veuve lors de l'hommage rendu par la France à son royal époux, assassiné par un Macédonien proche des fascistes croates (les Oustachis) :

Ici, elle se trouve aux côtés du président de la République Albert Lebrun. L'image précédente a été prise un peu plus tard, sur le bateau. Bien entendu, cet accoutrement est limité à la période de deuil. On peut revoir la reine ainsi vêtue lors des obsèques nationales, à Belgrade :

Pour la petite histoire, sachez que de nombreux pays se sont fait représenter à la cérémonie, notamment la France et l'Allemagne (rappelons que nous sommes en 1934) :

Hermann Göring (ministre de l'Air du IIIe Reich) et Philippe Pétain (alors ministre de la Guerre) se sont retrouvés côte-à-côte, visiblement enchantés de se rencontrer...

Pour revenir au voile intégral, l'épisode montre que les chrétiens (comme les juifs d'ailleurs) ont longtemps fait subir aux femmes une "discrimination vestimentaire" que l'on retrouve aujourd'hui chez les musulmans archaïques.

14:03 Publié dans Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société

mardi, 19 août 2014

La mémoire aux a-guets