mercredi, 03 janvier 2018

Le Nouveau Magazine Littéraire

L'ancienne revue consacrée à l'écriture et aux écrivains s'est transformée en magazine sociétal, toujours un brin littéraire. J'ai eu l'occasion de lire le premier numéro de la nouvelle formule, qui ne manque pas d'intérêt :

L'article qui a le plus retenu mon attention est celui intitulé "Une famille française". Marc Weitzmann y traite du cas de la famille Merah. Il cite notamment un enregistrement réalisé lorsque la mère de Mohamed est venue rendre visite en prison au frère de celui-ci, Abdelkader.

Il a été question de ces propos lors du récent procès qui a vu le frère du terroriste se faire condamner à une peine relativement légère. (Il risque de se retrouver dehors dans quelques années...) A ceux qui ignoreraient ces propos, je conseille la lecture de l'article, pour mieux comprendre l'obscurantisme et la haine qui animent certains membres de cette famille.

Mais, s'il s'arrêtait à cela, l'article n'aurait rien de particulièrement remarquable. Il tente de dresser un profil psychologique des membres de la famille, en se fondant sur ce que les enquêtes ont mis au jour et sur ce que certains ont déclaré (ou écrit, pour le fils aîné, qui s'est éloigné de sa famille d'islamo-fascistes).

On découvre un père délinquant algérien et polygame, qui cognait allègrement sur ses fils, qui ont ensuite reproduit la violence paternelle. On découvre aussi le fanatisme d'une mère dont on a récemment tenté de nous faire avaler un portrait humaniste. C'est peut-être cette mère qui a encouragé plusieurs de ses enfants à faire du petit dernier (Mohamed) leur souffre-douleur. Le plus acharné fut sans doute Abdelkader, celui qui allait par la suite devenir une sorte de guide spirituel intégriste. Plus intéressant encore, s'appuyant sur une psychanalyste, le journaliste évoque la relation trouble entre les deux frères, relation faite de sado-masochisme... et peut-être d'homosexualité incestueuse refoulée(?).

En élargissant son propos, l'auteur étonnera peut-être certains lecteurs en affirmant que les familles de djihadistes se ressemblent souvent et que celle de Mohamed et Abdelkader Merah n'est sans doute pas si exceptionnelle que cela. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir...

Un peu plus loin, c'est Edgar Morin qui est sur la sellette. On a droit à un entretien guère palpitant avec Raphaël Glucksmann. Je conseille plutôt la lecture de la mise au point consacrée à sa relation avec le fourbe Tariq Ramadan.

La suite du magazine contient quantité de conseils de lecture... et quelques analyses cinématographiques, dont une de l'univers de Star Wars, à l'occasion de la sortie du film Les Derniers Jedi.

01:25 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, société, france, politique, toulouse

mardi, 02 janvier 2018

Tropisme états-unien

Les séries américaines, en plus d'être souvent (pas toujours) divertissantes, sont un miroir (parfois involontaire) de la société de ce pays ou de la vision du monde qui y prédomine. J'ai pu encore le constater en visionnant les premiers épisodes de Salvation, actuellement diffusée sur M6.

L'habillage visuel est très réussi, bien qu'un peu tape-à-l'oeil. L'ambiance d'une série d'anticipation est bien campée. Se pose quand même un problème de vraisemblance : presque tous les postes à responsabilité (publics et privés) sont tenus par des trentenaires ou de jeunes quadragénaires... Les personnes âgées de plus de cinquante ans (qui pourtant jouent un rôle déterminant dans notre monde) sont quasiment exclues de cette fiction.

Mais c'est un autre détail qui a attiré mon attention. Dans le quatrième épisode de la saison 1 (vers la seizième minute), un planisphère apparaît dans un coin de l'écran, quand il est question de la sélection des 160 individus nécessaires à la reconstruction d'une société humaine sur Mars :

Zoomons sur la carte :

Les pourcentages peuvent correspondre à la part de la population mondiale vivant sur chaque continent, ou à la part de chaque continent dans le groupe des 160 (ce qui revient un peu au même). Le tropisme états-unien apparaît déjà : au lieu de se contenter d'une donnée chiffrée pour tout le continent américain, celui-ci est divisé en deux parties (grosso modo : l'Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine).

Certains de ces nombres m'ont fait tiquer. Du coup, je suis allé sur le site de l'INED, histoire de vérifier leur validité. Ô surprise ! Certains sont faux. Il s'avère que le poids de la population nord-américaine est considérablement surévalué (estimée à 21 % du total, au lieu de 5 %). C'est aussi le cas de la population européenne (même en y incluant les Russes). La conséquence est que le poids de la population asiatique est considérablement sous-évalué, puisqu'il est estimé à 29 % du total, contre près de 60 % dans la réalité ! (Sur le trombinoscope qui jouxte la carte, on constate la même surreprésentation de visages "de type européen" et la sous-représentation de faciès "de type asiatique"...) Voici ce à quoi aurait dû ressembler le planisphère :

Avis aux amateurs : c'est dans ce quatrième épisode que l'on découvre le sens caché du titre de la série. Sinon, le samedi, à la même heure, je recommande plutôt Agent Carter (sur TMC), une production originale, qui mêle ambiance de Guerre froide, science-fiction et un poil d'univers de super-héros. Si aucune de ces propositions ne vous convient, il reste l'exaltante possibilité de se rendre dans une salle obscure !

PS

Un autre détail est l'objet d'un biais de traduction. A deux reprises dans ce quatrième épisode, il est question d'un document exceptionnel, une des versions d'origine d'un texte célèbre, version que l'entrepreneur Darius Tanz acquiert lors d'une vente aux enchères et qu'il destine à être préservée pour les générations futures :

Dans la version française, on entend qu'il s'agit de la Déclaration des Droits de l'Homme. Le public hexagonal déduit que c'est celle de 1789... sauf que l'exemplaire qui est montré à l'écran est placé sous l'égide du Congrès des Etats-Unis (souligné en rouge par moi sur la capture d'écran). En réalité, il s'agit du Bill of Rights, les dix premiers amendements à la Constitution des Etats-Unis, adoptés en 1791, et dont la traduction en français donne "Déclaration des droits".

13:48 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, médias, société, télévision, cinéma, états-unis

lundi, 01 janvier 2018

Tout l'argent du monde

Voici donc le premier film tourné avec Kevin Spacey, sans que celui-ci apparaisse à l'écran (sauf dans la bande-annonce d'origine, toujours accessible sur la Toile). Il faut reconnaître que, quelle que soit la performance de l'acteur de Swimming with sharks, Seven, Usual Suspects, American Beauty et (plus récemment) Baby Driver, le vétéran Plummer le remplace avantageusement.

Dans le film, s'il est un Plummer qui ne joue pas très bien, c'est le jeune Charlie, qui interprète le petit-fils de l'homme le plus riche du monde, celui qui se fait enlever. C'est peut-être le seul point faible d'une distribution très professionnelle, où l'on retrouve, entre autres, Mark Wahlberg, Romain Duris... et surtout Michelle Williams, presque méconnaissable et qui livre une excellente composition dans le rôle de la belle-fille du milliardaire.

Le film vaut d'abord pour le portrait d'un homme d'affaires misanthrope, égoïste, radin... et amateur d'art. Christopher Plummer est vraiment très bon dans ce registre, servi par un scénario aux petits oignons. Je recommande tout particulièrement l'histoire de la statue prétendûment achetée sur un marché d'Héraklion et le coup de la cabine téléphonique payante... dans un hall de la maison du château de campagne de Getty senior.

La tension vient davantage des scènes italiennes, se déroulant à Rome et en Calabre (la pointe de la botte), celles-ci tournées (au moins en partie)... en Jordanie (la défiscalisation italienne n'ayant sans doute pas été jugée assez alléchante par la production yankee).

C'est un bon suspens, qui s'accompagne de scènes quasi documentaires sur le fonctionnement traditionnel de la 'Ndrangheta. Il y a bien quelques facilités çà et là mais, comme c'est bien joué (et qu'on a gardé les dialogues en italien dans la version française), on ne voit guère le temps passer.

23:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 30 décembre 2017

Kedi - Des chats et des hommes

Le titre est un mot turc désignant les chats, les matous... plutôt des mâles donc (castrés ou pas). Que l'on se rassure : dans ce bref documentaire (1h20), il est aussi amplement question des femelles, parfois très caractérielles !

Nous voici plongés dans certains quartiers d'Istanbul (à proximité d'une zone portuaire dédiée à la pêche et le long de rues commerçantes traditionnelles), où des chats errants ont élu domicile, nourris, câlinés voire logés par les résidents ou les clients de passage. Ce sont très majoritairement des chats de gouttière, des bâtards, même si l'on voit quelques bêtes racées (dont une abandonnée).

Les caméras (l'une d'entre elle montée sur une petite voiture télécommandée !) suivent plus particulièrement une dizaine de bêtes à poils. Même si elles ne sont pas toutes belles, la réalisation leur rend hommage, grâce notamment à de superbes (très) gros plans. On a aussi l'occasion d'admirer la souplesse de plusieurs animaux. Mais l'objectif principal du film est de nous faire découvrir leur caractère.

Il y a la "patronne" du magasin de vêtements, qui sait pouvoir y faire la sieste... et qui n'hésite pas à apostropher les passants pour obtenir de la nourriture, dont elle réserve une partie à sa progéniture.

Il y a les quatre chatons orphelins, dont s'occupe un père de famille modeste. Il va pouvoir compter sur l'appui d'un matou de passage, un mâle sans attaches qui décide de devenir le papa et la maman de la progéniture !

Il y a encore ce couple asymétrique, avec la minette en dominante, qui se nourrit en premier et veille à ce que monsieur ne soit pas tenté de culbuter la première chatte de passage ! Elle se laisse toutefois approcher par un artisan, qui apprécie son indépendance.

On s'attache aussi au "protecteur des terrasses", un matou vigilant qui traque les souris. Il semble plus efficace que la mort-aux-rats et a obtenu le droit de déambuler à sa guise entre les chaises.

D'autres bêtes ont pris pour cible un appartement situé au premier étage, qui abrite un chat d'intérieur tout timidou, que sa maîtresse fait, de temps en temps, cohabiter avec certaines "racailles" de la rue. C'est entre ces "invités" qu'un conflit va éclater...

L'exception à la règle est le chat distingué, qui a sa place réservée sur une chaise, à l'entrée d'un restaurant où il veille à ne pas pénétrer pendant le service. Très digne, il toise la clientèle sans émotion apparente... sauf quand, à travers la fenêtre, il voit le cuistot s'approcher des aliments dont il raffole. A ce moment-là, il sait parfaitement se faire comprendre !

Le film s'attarde aussi sur ceux qui caressent ou qui nourrissent les animaux (souvent des personnes âgées). Cela donne de très belles scènes, pleines de poésie. Cela contrebalance la précarité de la vie des félins urbains. Beaucoup meurent écrasés par une voiture ou... de cancer. Il faut dire qu'ils ont le nez au niveau des pots d'échappement... Leur espace de vie est aussi menacé par la rénovation urbaine, qui supprime nombre d'espaces verts (en particulier les jardins) et remplace les immeubles traditionnels (pleins de recoins) par de gros machins modernes sans âme.

C'est très correctement filmé, sur une musique bien choisie. Sur grand écran, les chattes et les chats sont vraiment attendrissants.

22:39 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 29 décembre 2017

Le loup au diable Vauvert

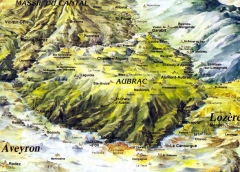

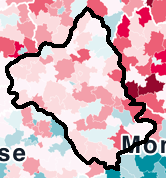

... mais, hélas, cela ne veut pas dire qu'il s'éloigne de nous, puisque Vauvert est une commune du département du Gard (frontalier de l'Aveyron), où la présence du loup serait en train de se développer, selon un passionnant dossier publié dans le dernier numéro de La Gazette de Montpellier :

(Notez que les auteurs ont suivi grosso modo les limites de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, preuve que, du côté de Montpellier, on n'a toujours pas digéré la fusion-acquisition avec Midi-Pyrénées...)

Sur la carte, j'ai entouré (approximativement) les zones aveyronnaises concernées. On peut regretter que les auteurs n'aient pas tenu compte d'un récent rapport de l'INRA (dont il a beaucoup été question le mois dernier), qui confirme le renforcement de la présence lupine aussi bien sur l'Aubrac que sur le Larzac... et même à proximité de Millau.

D'ailleurs, une partie du dossier va dans ce sens. Un entretien avec José Bové évoque la sous-estimation du nombre de loups... à mon avis volontaire, pour limiter les "tirs de prélèvement". Si l'on tenait compte de la situation réelle dans les zones pastorales, on devrait autoriser l'abattage de davantage de bêtes (des loups, hein, parce que du côté de l'attaque des brebis, aucun véritable frein ne semble devoir être posé aux appétits de canis lupus lupus).

Les amateurs de curiosité découvriront peut-être dans ce dossier une photographie prise l'an dernier sur l'Aubrac (par Manoel Atman), celle d'une louve "pleine" (c'est-à-dire sur le point de mettre bas) :

Et dire qu'officiellement, on continue à affirmer qu'il n'y a qu'un seul loup dans le Nord Aveyron !

Le dossier comporte aussi deux intéressantes cartes historiques, une présentant le nombre de victimes humaines des attaques de loup, par département, entre 1271 et 1918. La seconde carte répertorie les communes où des loups ont été tués en 1796-1797... Impressionnant ! (Pour les voir, il va falloir acheter le magazine !)

D'autres articles méritent la lecture dans ce numéro de La Gazette de Montpellier. L'un d'entre eux traite du Cévenol, le train reliant le Languedoc à Clermont-Ferrand. Un autre évoque l'histoire d'un antipoison, dont la conception a nécessité des ingrédients de provenance parfois lointaine...

20:15 Publié dans Economie, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, occitanie, environnement, presse, médias, journalisme, agriculture, paysans

dimanche, 24 décembre 2017

Médiocrité enseignementale

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'une anecdote croustillante a été portée à ma connaissance, par un article de La Dépêche du Midi. Les faits se sont déroulés mercredi 13 décembre dernier. Les professeures d'une école (publique ?) de Gironde ont emmené leurs chères têtes blondes (brunes, rousses...) au cinéma, sans doute dans un but hautement éducatif.

Il est toutefois permis d'en douter quand on sait que le film au programme était L'Etoile de Noël, une animation certes très divertissante, mais dont l'intérêt pédagogique ne saute pas aux yeux. Cela ressemble bigrement à une sortie-prétexte, histoire de ne pas avoir à faire cours une demi-journée par semaine. (Entre le transport aller, l'installation dans la salle, la durée du film, le pipi de la fin et le retour au bercail, on a bien 3 heures - 3 heures 30 d'écoulées...) Nous savons bien combien le retour à la semaine de quatre jours et demi, imposé sous le quinquennat Hollande, a suscité d'oppositions égoïstes parmi certains parents, enseignants et élus locaux...

Rappelons que, même avec le passage de 4 à 4,5 jours de classe, les petits Français font partie des élèves européens (et même de l'OCDE) à avoir le moins de jours d'école dans l'année. Ailleurs (comme c'était la règle en France il y a quelques générations de cela, à une époque où l'école primaire remplissait mieux sa mission qu'aujourd'hui), les cinq jours complets sont de mise, mais avec un emploi du temps quotidien moins chargé. Voilà qui permet aux élèves plus lents (ou moins doués) d'assimiler les notions que les enfants favorisés arrivent à ingurgiter en quatre jours de scolarité chargés.

Mais, en Gironde comme parfois dans l'Aveyron, l'élite enseignementale fait de la résistance... en emmenant les gamins au cinéma le mercredi... ou le vendredi, comme j'ai déjà pu le constater à Rodez. Entendons-nous bien : le cinéphile que je suis accepte évidemment que ce genre de sortie fasse partie des activités pédagogiques. C'est de plus enrichissant sur le plan culturel. Encore faut-il au préalable avoir vu le film que l'on destine aux bambins... et préparer une (plusieurs ?) séance(s) de travail en lien avec la sortie. Visiblement, ça n'a pas été le cas de ces profs girondines quelque peu pusillanimes.

Sur la Toile, la droite identitaire s'est déchaînée, contribuant à orienter le débat sur le thème de la laïcité. Mais le véritable problème est le manque de conscience professionnelle de ces enseignantes.

PS

Curieusement, dans les écoles privées (catholiques), la projection de ce film n'a soulevé aucun problème, notamment dans le Morbihan (à Carentoir) et dans le Finistère (à Brest).

lundi, 04 décembre 2017

L'Etoile de Noël

Cette animation de Sony Pictures suscite des réactions contrastées, notamment en raison du sujet sur lequel s'appuie l'intrigue : les mois qui auraient précédé la naissance de Jésus. Voilà pourquoi, dans un souci d'impartialité, je vais vous proposer non pas une, non pas deux, non pas trois mais quatre critiques différentes de ce film.

On commence par Jean-Hubert, un identitaire de droite qui a emmené ses sept enfants voir le film.

En cette approche du temps béni de Noël, il est bon qu'un film d'animation rappelle à notre saine jeunesse les fondements de notre Civilisation. Ainsi, loin du matérialisme putride dans lequel baignent tant de productions destinées au peuple, cette oeuvre spirituelle fait le pari d'élever l'âme des spectateurs. A plusieurs reprises, l'intervention divine est visible à l'écran, rappelant aux fourmis que nous sommes combien nous sommes dépendants du Très-Haut. Celui-ci ne fait pas de distinction entre les créatures vivantes pour indiquer Son dessein. Comment ne pas voir la marque divine dans l'ardeur à faire triompher le bien manifestée par un âne chatouilleux, une colombe bavarde, une brebis bondissante et des dromadaires mal coiffés ? En dépit de l'horrible menace qui pèse sur la Sainte Famille (curieusement représentée sous des traits "orientaux"), le destin de l'humanité était en marche !

On continue avec la critique de gauche insoumise, par Karl-Georges-Boris ("KGB" pour les intimes).

Fonctionnant à la marge du système capitaliste hollywoodien, Sony Pictures nous propose une lecture révolutionnaire des textes considérés par certains comme sacrés. Joseph et Marie sont deux prolétaires victimes de l'impérialisme romain, dans lequel tout le monde reconnaîtra son lointain avatar états-unien. Ils forment un couple égalitaire, se partageant les tâches du quotidien. Tous deux appartiennent aux "minorités visibles", ces Français issus de l'immigration africaine spoliés par l'histoire, auxquels un glorieux destin est promis. Pour cela, ils vont devoir s'unir et s'unir avec ceux qui, de prime abord, apparaissent très éloignés d'eux. Cette puissante métaphore appelle les réprouvés de toute origine, humains, dromadaires, colombes, moutons, chèvre, ânes, chevaux, boeufs et chiens, veaux, vaches, cochons, à se fédérer pour renverser l'ordre établi. Cette animation, en dépit de quelques désagréables aspects superstitieux, est un véritable appel à la révolte !

Je m'en voudrais de ne pas vous communiquer la critique islamo-fasciste, rédigée par Tariq-Alain.

Le complot américano-sionisto-croisé tente à nouveau de déverser sa propagande infâme dans la tête des enfants d'Allah. (Loué soit Son nom !) Ce film a sans nul doute été produit dans le but de faire croire qu'Issah, ce prophète de deuxième catégorie, était le véritable élu de Dieu, alors que tout le monde sait qu'il s'agit de Muhammad. (Bénie soit son action !) Mais nous avions prévu cette tentative. Nous avons infiltré des frères dans la grande machine hollywoodienne à fabriquer du mensonge. Voilà pourquoi cette oeuvre au départ impure s'est parée des couleurs de l'Islam. Ainsi, le couple de héros, Youssouf et Myriam, forme incontestablement une famille palestinienne qui suit la voie de l'obéissance à Allah. Ils n'élèvent pas de porc, cet animal impur. De plus, lorsqu'elle sort du domicile, Myriam se couvre comme toute bonne musulmane doit le faire (et non comme tant de pécheresses en Occident, ces vipères lubriques qui tentent d'échapper à la saine domination de l'homme). Ce couple est pourchassé par des militaires cruels armés jusqu'aux dents, au service d'un pouvoir oppresseur. Il s'agit bien évidemment de l'occupant sioniste. L'ingéniosité dont font preuve les personnages animaux n'est pas sans rappeler les efforts méritoires et souterrains menés par les combattants d'Allah pour faire triompher la Vraie Foi.

Je termine par la critique la plus objective, la plus érudite, la plus argumentée, celle de Jérémie, 8 ans (et demi) : "C'est trop rigolo !"

20:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 30 novembre 2017

Le Brio

J'ai un peu tardé à aller voir ce film, qui a bénéficié d'une promotion quasi-hollywoodienne. La vision de la bande-annonce m'avait donné l'impression de connaître déjà toute la trame de l'histoire, ce qui enlève quand même un peu l'envie. Mais, certains éléments laissaient présager une intrigue pas trop "politiquement correcte" et le bouche-à-oreille est très bon. Va donc pour Le Brio.

La première (agréable) surprise arrive dès le début, avec ces extraits d'émissions télévisées, avec Serge Gainsbourg, Claude Lévi-Strauss, Romain Gary et surtout Jacques Brel, qui parle de la bêtise et du bonheur.

Très vite, le principal argument de cette comédie sociétale surgit : la confrontation entre l'étudiante beurette banlieusarde pugnace et le prof de fac grand-bourgeois de droite. Les échanges entre les deux personnages sont souvent savoureux, notamment grâce au talent des interprètes, Daniel Auteuil (que je n'ai pas vu aussi bon depuis longtemps) et la révélation Camélia Jordana (qui n'était jusqu'à présent pour moi qu'une -jolie- voix, celle qui interprète la chanson accompagnant le dernier film de Cédric Klapisch, Ce qui nous lie). On peut aussi signaler la prestation de Yasin Houicha en Mounir, le petit ami de Neïla.

A ceux qui pensent que le pire (question propos stigmatisants) sort de la bouche de Pierre Mazard, je conseille de tendre l'oreille au début du concours de plaidoiries, lorsque le premier adversaire de l'héroïne Neïla soutient la thèse que "l'habit ne fait pas le moine". (C'est d'autant plus fort que le petit con en costume-cravate est très bien interprété.)

Il y a toutefois un aspect conte de fées dans l'histoire. L'héroïne habite une cité du Val-de-Marne où il n'y a ni trafic ni agression, où presque aucune femme n'est voilée. Quant aux deux principaux protagonistes qu'au départ tout oppose, ils vont petit à petit surmonter leurs aprioris et changer, intérieurement comme extérieurement. Fort heureusement, le scénario ménage quelques retournements. La vie n'est pas aussi simple et, parfois, on peut tirer grandement profit de situations désagréables.

Plusieurs scènes m'ont marqué. Il y a celles qui montrent le groupe de potes de banlieue, des jeunes (presque) comme les autres, qui se chambrent et jouent ensemble. J'ai aussi beaucoup aimé le repas de femmes, entre la grand-mère à peine francophone, la fille adolescente attardée et la petite-fille brillante mais habillée comme une souillon. Du point de vue de la mise en scène, c'est une plaidoirie de Neïla qui emporte le morceau, vers la fin. Elle ne survient pas dans le contexte auquel on s'attend, mais c'est quand même un bel hommage à l'enseignement qu'elle a reçu, puisqu'elle y exploite les petits trucs de son agaçant mentor.

Et puis il y a cet épilogue assez cocasse, qui donne foi en l'avenir.

00:22 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 28 novembre 2017

Les Conquérantes

Ce film suisse évoque le combat des femmes pour l'obtention du droit de vote... et de plus de respect au quotidien de la part des hommes. Le début des années 1970 est une époque de remise en cause, chez nos voisins alpins comme ailleurs. Les spectateurs qui ont un peu de kilomètres au compteur retrouveront dans cette Suisse rurale et patriarcale un peu de la France des années 1970-1980, à ceci près que, dans l'Hexagone, c'est depuis 1944 que les femmes peuvent voter.

Cela aurait pu donner un film pesant, militant, poussiéreux. Ce n'est heureusement rien de tout cela. C'est évidemment engagé, mais furieusement drôle, malgré la gravité des situations. Il y a d'abord le contraste entre ces femmes de la campagne, soumises bien qu'enragées de leur condition de bonnes à tout faire, et les jeunes qui ne veulent pas de la même vie de leur mère. Il y a aussi la beaufitude ridicule de certains hommes, vraiment pas subtils. Il y a enfin l'irruption de la révolution sexuelle, dans une scène hilarante au cours de laquelle des femmes revendiquent le mot "clitoris" et découvrent, pour certaines d'entre elles, qu'elles ont un tigre dans le moteur...

On suit plus particulièrement l'évolution de Nora, une timide femme au foyer qui doit se fader un beau-père acariâtre, deux fils égocentriques et un mari gentil mais très sensible au qu'en-dira-t-on. L'une des scènes du début la montre pédalant à vélo, dans l'un des rares moments de totale liberté dont elle jouit. Le déclic est la révolte de sa nièce, dont Nora ne supporte pas la répression. Dans le même temps, elle suit les débats sur le référendum portant sur le droit de vote... et elle se dit qu'elle pourrait reprendre un travail.

Cela fait beaucoup pour son mari Hans, un beau garçon maladroit qui ne l'a jamais fait jouir. Travailleur consciencieux, il est sur le point de bénéficier d'une promotion dans la scierie dirigée par une vieille bique ultraconservatrice. Son départ pour le service militaire va donner des ailes à Nora... et bouleverser le village.

L'héroïne va trouver des alliées : une retraitée à moitié sénile mais audacieuse, une restauratrice d'origine italienne de moeurs très libres et même sa belle-soeur, lassée d'un mari décevant.

Cela donne un ensemble instructif et très plaisant, toujours d'actualité à une époque où l'obscurantisme est loin d'avoir disparu.

mercredi, 22 novembre 2017

L'outrage au drapeau

Cette question est au coeur de l'une des affaires qui sert de support à l'intrigue d'un épisode de la série Blue Bloods. En ce moment, le mardi, la chaîne W9 a cessé de se contenter des resucées pour diffuser la saison 6 (inédite sur la TNT). L'épisode 10 nous fait suivre comme d'habitude plusieurs membres de la famille Reagan (d'ardents patriotes d'origine irlandaise, à l'honnêteté chevillée au corps). Le plus jeune, Jamie, s'attache à une adolescente dont le père a été abattu par un policier. Son frère Danny (policier lui aussi) et sa soeur Erin (assistante du procureur) sont préoccupés par la possible libération d'un tueur condamné sur la base de preuves frauduleuses.

Mais c'est l'affaire traitée par le père Frank (incarné par Tom Selleck) qui a retenu mon attention. Celui-ci, en tant que chef de la police de New York, est amené à se prononcer sur l'organisation d'une manifestation anti-guerre, au cours de laquelle le drapeau des Etats-Unis pourrait être brûlé en public. A la surprise peut-être de certains spectateurs, aux Etats-Unis, le premier amendement de la Constitution, qui protège la liberté d'expression (pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs), est invoqué par le "commissioner" pour autoriser la manifestation, en dépit de ses sentiments personnels. C'est parfaitement conforme à la jurisprudence états-unienne, en dépit de récentes velléités d'élus républicains ultra-conservateurs.

Et en France ? Avant 2003, s'en prendre au drapeau français était mal vu, mais pas réprimé par la loi. Cette année-là a été introduit dans notre code pénal l'article 433-5-1, qui sanctionne l'outrage au drapeau, dans certaines circonstances. Il a été complété en 2010 par un décret, qui a connu sa première application en juillet de la même année.

01:55 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, médias, états-unis

mercredi, 15 novembre 2017

Cocori... meuh !

Les spéculations allaient bon train. Depuis que l'on avait su que la figure emblématique du prochain Salon de l'agriculture serait une vache Aubrac, tout le monde se demandait quel élevage allait être distingué par le choix de l'animal (forcément photogénique).

La logique voulait que la vache soit choisie dans le bassin d'origine de la race, à savoir la région naturelle se trouvant à cheval sur les départements de l'Aveyron, du Cantal et de la Lozère. Certes, depuis une dizaine d'années, on voit ces ravissantes bêtes à cornes dans un nombre croissant de départements français (et même à l'étranger), mais il ne pouvait être question d'ignorer le berceau de la race.

En Aveyron, il était non moins évident que c'était une bête locale qui devait être désignée. Même si les liens sont forts avec les voisins cantaliens et lozériens, il apparaissait logique qu'hommage soit rendu au travail de fond fourni d'abord sur le versant rouergat. Un jour, peut-être, on saura quels trésors de lobbying la mafia communauté des Aveyronnais de Paris a déployés pour soutenir une candidate issue de la Mère Patrie.

Enfin, aujourd'hui, la décision est tombée : l'heureux élu est un GAEC situé sur la commune de Curières, voisine de Laguiole, frontalière du Cantal... et quasi-frontalière de la Lozère !

Comme quoi, le hasard fait bien les choses ! Il le fait d'autant mieux que cette exploitation agricole est gérée par un couple de trentenaires, un beau symbole pour une agriculture en quête de renouvellement.

Quant à la vache, elle s'appelle Haute, un nom tout à fait adapté à cette zone de montagne.

19:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, gastronomie, france, terroir

lundi, 30 octobre 2017

Numéro Une

Emmanuelle Devos a été longtemps considérée comme "une actrice Desplechin". Heureusement pour elle, elle est bien plus que cela. C'est sous la direction d'autres metteurs en scène qu'elle a joué ses plus beaux rôles, dans Sur mes lèvres (de Jacques Audiard), Ceux qui restent (d'Anne Le Ny), Le Fils de l'autre (de Lorraine Lévy) et, plus récemment Moka (de Frédéric Mermoud).

Ici, Tonie Marshall lui a confié le personnage d'Emmanuelle Blachey, une cadre supérieure d'une entreprise du secteur de l'énergie (qu'elle contribue à développer dans le secteur des éoliennes), à laquelle on va suggérer de viser plus haut et de briguer le poste de PDG d'une très grosse boîte, Anthéa (un décalque d'Engie ou de Vivendi).

Son style comme son parcours ne sont pas sans rappeler ceux d'Anne Lauvergeon (ancienne PDG d'Areva), même si le film s'ingénie à brouiller les pistes. L'histoire n'est pas inspirée de la vie d'une seule femme. Les témoignages de plusieurs dirigeantes ont été mis à contribution. L'écriture du scénario a aussi bénéficié du renfort d'une journaliste du Monde, Raphaëlle Bacqué, qui connaît bien les arcanes du pouvoir parisien.

C'est d'ailleurs à proximité de celui-ci que se déroule la majeure partie de l'action, que ce soit dans de luxueux immeubles de la capitale ou dans l'une des tours du quartier de la Défense, dont la terrasse constitue le dernier refuge des fumeurs (les cadres sup, la valetaille allant s'en griller une sur l'esplanade, en bas)... et un lieu où s'isoler du reste du monde. De temps à autre, on voit qu'Emmanuelle est un peu seule, comme lorsqu'elle attend ses collègues, dans la salle de réunion où elle est arrivée la première (toujours se montrer meilleure que les autres...) et où elle a le temps d'observer la collection de photographies représentant les cadres dirigeants, tous masculins...

C'est filmé avec soin. L'image est propre, bien léchée, même quand ce qu'elle montre est dégueulasse. C'est un peu à l'image de ce milieu, où les apparences brillantes cachent des appétits sordides... et des manoeuvres plus ou moins légales. C'est que la désignation du nouveau PDG d'Anthéa fait l'objet d'une intense lutte d'influence, dans laquelle (presque) tous les coups sont permis. Les principaux adversaires d'Emmanuelle sont incarnés par Richard Berry et Benjamin Biolay, un beau duo d'enfoirés !

Le film met aussi en valeur la vie intime de l'héroïne. Elle doit gérer l'éducation des enfants, la maladie de son père (un ancien prof de philo de gauche que le CAC 40 ne fait pas vibrer...), sa relation avec son compagnon avocat d'affaires... et ses propres interrogations, comme celles suscitées par la mort d'une inconnue, sur une plage de Deauville. L'ingénieure férue de mandarin, habituée à évoluer dans un monde d'hommes, n'est au départ pas particulièrement féministe. Une série de rencontres (des femmes de pouvoir aux employées d'un chantier de construction d'éoliennes) va la faire changer d'avis.

13:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes

samedi, 14 octobre 2017

Mauvaise santé aveyronnaise

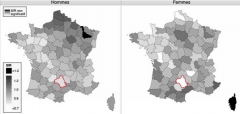

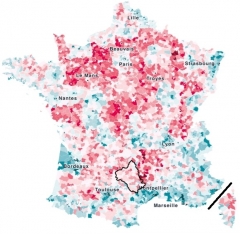

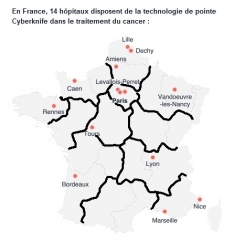

Ce titre pourrait sembler étrange à ceux qui suivent les questions médicales et leurs implications territoriales. En effet, l'Aveyron est plutôt connu comme un département où l'on vit bien et longtemps. C'est d'ailleurs l'un des départements français où l'incidence des cancers est la plus faible, pour les hommes comme pour les femmes :

C'est aussi l'un des départements où l'espérance de vie est plus élevée que la moyenne nationale : 80,2 ans pour les hommes (79 en France) et 85,5 pour les femmes (85,1 en France), en 2015. A titre d'anecdote, je précise que la statistique féminine place l'Aveyron en 20e position, alors que la statistique masculine le fait grimper à la... 12e !

Tout cela pourrait être remis en question, si l'on en croit un intéressant article publié par les "Décodeurs" du Monde. Il est illustré notamment par une carte présentant la qualité de l'offre de santé accessible aux populations, par canton.

Presque tout l'Aveyron se trouve en "zone rose" (mais pas rouge), celle attribuée aux cantons où l'offre de soins de proximité est médiocre voire faible. C'est le cas de la majorité de l'espace rural, à l'exception notable d'une partie des Alpes et des Pyrénées. Les agglomérations les plus peuplées semblent concentrer l'offre abondante et de qualité...

Mais affinons l'analyse. A y regarder de plus près, on remarque d'assez grandes disparités au sein même de l'Aveyron :

Certaines zones sont en bleu (clair), signe que l'offre de soins doit y être correcte. Il s'agit des cantons urbains de Rodez, Millau, Decazeville (et sans doute Saint-Affrique), mais aussi des (anciens) cantons ruraux de Saint-Chély-d'Aubrac, Laguiole et Salles-Curan.

La situation est plus inquiétante pour Estaing et Cornus (en rose foncé)... et guère plus rassurante pour les autres cantons aveyronnais. On notera que la présence d'un hôpital à Villefranche-de-Rouergue ne semble pas avoir un impact aussi positif que dans les autres villes hospitalières rouergates.

Problème supplémentaire pour l'Aveyron : la région Midi-Languedoc ne fait pas partie des mieux équipées pour traiter certaines pathologies, comme les cancers :

A l'échelle nationale, certaines zones semblent plus souffrir encore que l'Aveyron, notamment dans l'Ouest. La carte démontre néanmoins que, pour disposer d'une bonne offre de soins de proximité, il vaut mieux habiter un canton situé dans une grande aire urbaine. Voilà de quoi nourrir la réflexion et l'action des politiques de tout bord.

14:33 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, actualité, presse, médias, journalisme, santé, médecine, occitanie

dimanche, 08 octobre 2017

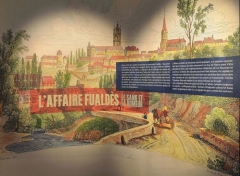

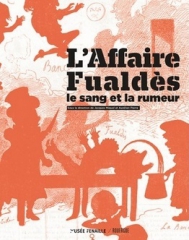

L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur

Jusqu'au 31 décembre 2017, le musée Fenaille de Rodez propose une passionnante exposition consacrée à un fait divers qui a défrayé la chronique il y a 200 ans, en Aveyron bien sûr, mais aussi au plan national et même international.

Dès le vestibule, on est accueilli par la reproduction d'une gravure datant sans doute de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On y découvre une vue d'un Rodez exigu (peuplé à l'époque de seulement 6 500 habitants), entouré d'espace rural, en particulier sur les pentes aujourd'hui presque intégralement bâties.

De là, on pénètre dans la première salle, consacrée au crime en lui-même. On nous présente Antoine-Bernardin Fualdès, ancien révolutionnaire ardent devenu bonapartiste et procureur impérial au criminel. C'est dire qu'il a dû se faire des ennemis dans le passé, d'autant plus qu'il est franc-maçon (de tendance antimonarchique), une étiquette délicate à porter en 1817, au début de la Restauration, juste après la Terreur blanche.

Le mystère plane toujours sur ce qui s'est passé le soir de ce 19 mars 1817. Vers 20 heures, Fualdès a quitté son domicile ( 1 aujourd'hui situé au début de la rue de Bonald, où l'on peut encore voir la porte d'origine, qui a été légèrement reculée par rapport à la rue, sans doute pour ménager un abri). Il faisait sombre à Rodez, mais le cafetier voisin (2) a reconnu l'ancien procureur parti se promener, une serviette de documents sous le bras, semble-t-il. Au bout de la place de la cité, il a tourné à droite, rue Terral (3). A partir de là, les versions divergent.

L'enquête (bâclée) et la rumeur publique ont très tôt désigné la maison Bancal (4) comme étant le lieu du crime. N'a-t-on pas retrouvé à proximité de celle-ci, rue des Hebdomadiers (aujourd'hui rue Séguy) un mouchoir qui ne peut qu'avoir servi de bâillon ? N'a-t-on pas retrouvé la canne de Fualdès à peine plus loin, rue Terral ? Dans la salle du musée sont proposés plusieurs plans d'époque, ainsi qu'une carte postale du tout début du XXe siècle, permettant de localiser les principaux endroits liés (de manière réelle ou supposée) au crime. Notons que la mairie de Rodez avait fait imprimer l'un de ces plans, dont la vente devait servir à soulager les nécessiteux de la commune.

Le corps de Fualdès ayant été retrouvé en contrebas de la ville, sur les berges de l'Aveyron, à Layoule, aux confins de Rodez et du Monastère, les imaginations se sont déchaînées sur la manière dont le corps y avait été transporté. Contrairement à ce qu'un esprit contemporain pourrait croire, ce n'est pas le chemin le plus court qui a été emprunté. Celui-ci traversait une partie de la cité (la partie Nord), où, le soir, le moindre bruit est susceptible d'éveiller l'attention.

Les assassins (car ils étaient sans doute plusieurs) ont sans doute transporté Fualdès (vivant ou mort) en longeant les remparts de la cité. Ils seraient sortis par la porte Saint-Martial qui, à l'époque, faisait le lien entre l'évêché et la cathédrale. Une fois à l 'extérieur, il y avait peu de chances qu'ils soient dérangés, la zone étant quasi inhabitée... et peu fréquentée le soir.

(gravure présentant une vue de la place d'Armes à la fin du XVIIIe siècle)

La deuxième partie de la première salle propose divers objets en lien avec l'affaire : une reconstitution des vêtements que portait Fualdès ce soir-là, la mise en scène du crime, telle que la version officielle l'a transmise, une vielle comme celle dont devaient jouer les musiciens présents en cette période de foire... et une maquette de la désormais fameuse maison Bancal, réalisée en 1820 par David Niépce. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu : il s'agit du cousin de Nicéphore, l'inventeur de la photographie. Officier des dragons, il s'ennuyait un peu dans le chef-lieu aveyronnais. Et puis cette maison suscitait une telle curiosité... à tel point que les gens y venaient en nombre, prêts à payer pour la visiter. Curiosité supplémentaire : la maquette a été conçue de manière à ce qu'une partie soit amovible, dévoilant l'espace intérieur, minutieusement reconstitué.

L'engouement pour ce fait divers fait l'objet de la deuxième salle, consacrée aux productions de l'époque, particulièrement des années 1817-1818. Aujourd'hui, on dirait que l'affaire "a fait le buzz"... sauf qu'alors n'existent ni internet, ni la télévision, ni la radio, ni le téléphone... C'est donc par les illustrations et les écrits que les informations (les fausses comme les vraies) ont été véhiculées. C'est l'âge d'or de la lithographie, de nombreuses étant exposées dans le musée. Des peintres se sont même déplacés pour faire le portrait des principaux protagonistes, pour la plupart des gens du peuple, dont la renommée va désormais égaler (temporairement) celle des puissants. L'histoire de ce meurtre a donné lieu à des productions théâtrales... et même à la création d'un "cabinet de cire", où a été reconstitué la scène du crime, telle que la rumeur l'a propagée.

Au niveau des écrits,il y a profusion d'édition de feuilles volantes. Pour les plus fortunés, on publie les actes des procès. L'essentiel est publié par la presse, locale comme nationale, puisque des journalistes parisiens ont fait le déplacement. L'un d'entre eux, Hyacinthe Thabaud, a visiblement été traumatisé par Rodez, une ville sombre, peuplée de chauve-souris et de porcs en liberté...

L'une des publications les plus célèbres est les Mémoires de Clarisse Manzon, la fille d'un juge ruthénois, une mythomane qui va précipiter la chute de certains des accusés. Ce livre a été réédité à de nombreuses reprises et même traduit (en anglais, danois...). On a ainsi entendu parler de l'affaire Fualdès dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis !

La troisième salle fait le point sur les suites judiciaires, ainsi que sur les zones d'ombre. Plusieurs hypothèses sont évoquées quant aux véritables causes de la mort de Fualdès. Rappelons tout d'abord qu'il y eut trois procès, le premier (celui de Rodez), ayant été cassé pour un vice de forme. Les deux suivants ont eu lieu à Albi, le troisième étant en quelque sorte la queue de comète du deuxième. Voilà pourquoi les trois condamnés à mort ont été exécutés en terre albigeoise, le 3 juin 1818. D'autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité, d'autres à des peines plus légères. Quelques-uns ont été acquittés.

Dans cette salle, il est question des mensonges et omissions dans lesquels l'affaire a été engluée. Aucun meurtre n'a été commis dans la maison Bancal, dont les enfants ont pu imaginer un récit fantasmagorique, sans cesse renouvelé, sans susciter le scepticisme des enquêteurs. C'est à l'image de la majorité des témoins (plus de 300 lors des deux premiers procès), comme ce meunier qui, sur son lit de mort, a fini par reconnaître qu'il avait tout inventé pour pouvoir voir du pays ! Le summum est peut-être atteint avec ces lettres anonymes de menace, reçues par Clarisse Manzon... qui se les était envoyées elle-même !

Et encore, l'exposition ne dit pas tout. La lecture de l'excellent catalogue (issu notamment d'un gros travail de fond de Jacques Miquel) nous en apprend d'autres. Je pense à ces témoins à décharge qu'on a tenté de faire revenir sur leurs déclarations, où ceux dont on a totalement négligé les paroles. Parmi eux, il y a ce réfugié espagnol, ancien juge, qui logeait juste au-dessus des Bancal (et donc du lieu présumé du crime)... et qui n'a rien entendu d'inhabituel ce soir-là, tout comme le voisin des Bancal, qui était un ami de Fualdès ! On a aussi "perdu" ces pierres tachées de sang, découvertes à Layoule, ce qui tendait à prouver que c'est là que le meurtre avait été perpétré, et non dans la maison Bancal.

Et puis, il y a ces "liaisons coupables", ces attaches familiales qui unissent les notables royalistes de Rodez et de ses alentours à de prestigieuses familles françaises (comme celle de Decazes). Une hypothèse tient la corde (sans être la seule envisageable), celle d'une vengeance des Chevaliers de la Foi, cette conjuration qui a tenté de remettre Louis XVIII sur le trône, en 1814, et qui a échoué notamment à cause du procureur impérial Fualdès. La bande de royalistes a commis bien des méfaits, qui n'ont jamais été sanctionnés par une condamnation en justice. Quant au procureur et à l'officier de gendarmerie chargés de l'affaire en 1817, il ont été ensuite rapidement décorés de la légion d'honneur... Ils avaient sans doute bien mérité de la Patrie !

PS

Sur le site du musée Fenaille, on peut accéder à un très bon web-documentaire.

PS II

On peut aussi, sur la Toile (ré)écouter des émissions radiophoniques (de RTL et France Inter) qui ont été consacrées à l'affaire.

PS III

Enfin, ne partez pas du musée sans réclamer la reproduction du plan d'époque de la cité de Rodez. (C'est gratuit.) Il est annoté de manière à faciliter la déambulation dans les rues de la ville, tout en suivant l'affaire Fualdès.

17:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, société, actualité, culture

mercredi, 30 août 2017

Petit Paysan

Cet agriculteur a repris la ferme de ses parents (restés vivre à proximité) et élève une trentaine de vaches laitières (des Prim'Hostein), en Haute-Marne (entre Paris et la Lorraine). On le suit dans le quotidien du travail de paysan, du soin aux bêtes à la gestion du stock fourrager, en passant par la traite. On assiste aussi à une mise-bas, à laquelle le jeune homme (35 ans) doit faire face seul, un peu comme l'héroïne d'Une Hirondelle a fait le printemps avec ses chèvres.

La comparaison entre les deux films ne s'arrête pas là. Le cheptel de Pierre va être touché par un mal mystérieux, semblant atteindre les animaux au hasard. Il veut protéger son troupeau, menacé d'un abattage total si la maladie (la fièvre FHD dans le film) est détectée. Cette maladie n'existe pas : elle est un substitut de l'encéphalopathie spongiforme bovine (dont les symptômes sont différents), qui a frappé l'ancien troupeau de Michel Serrault dans Une Hirondelle.

Cette fiction a donc un caractère documentaire et elle mêle deux époques : celle des années 1990 (pour la crise de la vache folle) et la nôtre, qui voit un agriculteur recourir à des applications professionnelles sur son ordiphone, un autre utiliser quotidiennement internet et un dispositif pour surveiller à distance ce qu'il se passe dans son étable. L'influence du passé se voit à travers l'exploitation du héros, très modeste. De nos jours, on ne laisserait plus s'installer en élevage conventionnel un jeune agriculteur disposant d'un troupeau de seulement 30 vaches, surtout depuis la fin des quotas laitiers.

Au fur et à mesure que l'intrigue se déploie, l'aspect documentaire cède la place à une sorte de thriller rural. Pierre (formidable Swann Arlaud, déjà vu dans Michael Kohlhaas, Ni le ciel ni la terre et plus récemment Une Vie) va se murer dans le mensonge et le déni. Il veut s'en sortir tout seul, ne comptant à la rigueur que sur l'appui de sa sœur vétérinaire (Sara Giraudeau, très bien). Sans rien révéler, je peux dire que cela va le mener assez loin, à tel point que jusqu'à la fin, on se demande comment le réalisateur va conclure son récit.

C'est très prenant, très fort, très noir aussi, avec d'excellents interprètes. Outre ceux que j'ai déjà cités, on peut mentionner Isabelle Candelier (la mère), Bouli Lanners (le paysan belge complotiste), Marc Barbé (le responsable DSV) ou encore India Hair en boulangère qui en pince pour le jeune paysan. (On peut la voir occuper un rôle plus important dans Crash Test Aglaé.)

C'est de surcroît bien filmé, avec une attention toute particulière portée aux vaches (et au veau, qui devient l'animal de compagnie du héros). Dans ma jeunesse, chez mes grands-parents, j'ai côtoyé ce genre de bêtes, dont on a fait des "pisseuses de lait". (J'ai encore des souvenirs des moments où j'allais nourrir les veaux avec ma grand-mère.) Je crois qu'elles n'ont jamais été aussi bien filmées. C'est aussi un hommage au travail du paysan, un besogneux qui aime ses bêtes... peut-être plus que tout.

22:56 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 29 août 2017

Une rentrée sans faute ?

C'est la question que je me suis posée en regardant la page d'accueil de mon "quotidien de référence" :

Vous ne remarquez rien ? Laissez-moi vous aider :

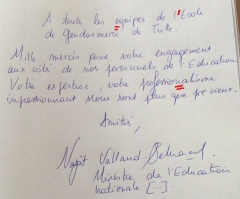

Juste au-dessus du crâne du ministre, on peut voir la date de la leçon donnée dans cette école primaire d'outre-mer. Le nom du mois (août) est écrit sans l'accent circonflexe... un comble quand on se rappelle que l'une des principales missions de l'école est d'enseigner la lecture et l'écriture du français !

J'entends certains mauvais esprits dire que l'enseignant-e ne fait là qu'appliquer les consignes de la prédécessrice de Jean-Michel Blanquer, Najat Vallaud-Belkacem, qui a voulu remettre au goût du jour la pseudo-réforme de l'orthographe dont presque plus personne ne voulait. L'accent circonflexe fut l'objet de débats particulièrement animés. Contre l'évidence et l'histoire de la langue française, le ministère prône l'abandon dudit accent sur le i et le u (sauf exception).

Pourtant, cet accent est porteur de sens. Il témoigne (comme nombre d'accents présents en français) de l'origine du mot, comme le précise le Trésor de la langue française (qui ne reconnaît que la graphie "août") : le latin augustus (que l'on retrouve dans l'anglais August), devenu agustus, le premier s finissant par disparaître pour laisser place à l'accent circonflexe.

Le plus cocasse est que le/la journaliste qui a légendé la photographie (dans la version accessible aux abonnés) a appliqué l'ancienne règle, puisque le nom du mois (encadré en rouge sur la seconde illustration) est écrit avec l'accent ! Jean-Michel Blanquer, qui semble vouloir jeter par la fenêtre l'héritage (très contestable) de sa prédécessrice, ferait bien d'étendre le nettoyage d'été à l'enseignement de l'orthographe.

13:10 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, société, presse, médias, journalisme

dimanche, 13 août 2017

Comme c'est Minion !

Les jeunes agriculteurs aveyronnais ne manquent pas d'imagination (ni d'énergie) pour promouvoir leur activité auprès du grand public. L'an dernier déjà, ils s'étaient associés à l'opération "Rodez plage" et avaient organisé, sur un week-end, l'action "Sous les pavés, les prés". Devant le succès rencontré, il a été décidé de la reconduire cette année (samedi 19 et dimanche 20 août), avec un programme toujours aussi alléchant.

Mais c'est un autre aspect qui a attiré mon attention, au Faubourg, plus précisément au rond-point de la Croix-Grande :

Les agriculteurs se sont inspirés des Minions (que l'on peut voir actuellement au cinéma dans Moi, moche et méchant 3) pour attirer l'attention des passants et des automobilistes. Les ruraux sont accoutumés depuis des années à ces sortes de sculptures de paille, dont les citadins vont pouvoir profiter pendant quelques jours.

17:21 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occitanie, économie, actualite, société

vendredi, 14 juillet 2017

Les Hommes du feu

Ces hommes sont aussi... des femmes. On en voit au moins deux qui ont embrassé la carrière : l'héroïne Bénédicte (incarnée par Emilie Dequenne) et une seconde, travaillant dans une autre caserne, mais qui a épousé le beau gosse Martial, un des nouveaux collègues de "Béné". Les autres femmes de l'histoire sont des épouses trompées, d'anciennes compagnes ou des coups d'un soir. (On aperçoit aussi l'épouse d'un accidenté, une suicidée et une femme battue... pas très positif tout ça.)

De la filmographie de Pierre Jolivet, je ne connais que Ma Petite Entreprise et Jamais de la vie. Que du bon, donc. Là, je dois avouer que j'ai été un peu déçu. Concernant l'intégration de la nouvelle adjudant-chef, on a droit à tous les passages obligés, du mini-bizutage aux réflexions misogynes, en passant par l'erreur professionnelle et la vie personnelle qui déguste.

C'est lié à l'aspect documentaire du film, qui veut visiblement rendre hommage aux "soldats du feu". C'est tout à fait louable, mais cela a conduit Pierre Jolivet à limer les aspérités de son récit : le bizutage est vraiment très très gentil, la misogynie est concentrée sur un personnage (qui évolue, bien entendu), le dégoût ressenti face aux agressions des "racailles de banlieue" est certes évoqué, mais très rapidement. De plus, j'ai trouvé que le personnage interprété par Emilie Dequenne manquait un peu de pêche. (Elle était meilleure dans Par accident et Chez nous.)

A trop vouloir en dire, Jolivet n'a pas suffisamment approfondi son histoire. A part aller chercher un chat sur un toit, on voit les pompiers à peu près tout faire dans cette heure et demie. (Et encore : le sauvetage du chat nous est raconté au cours d'une scène festive.) Par contre, l'histoire du pyromane est assez mal traitée. Elle donne toutefois naissance à une très belle scène, entre Roschdy Zem (quasi irréprochable) et un adolescent mal dans sa peau. C'est bien mené, porteur de sens, mais cela conduit à amputer la dramaturgie du film.

Du coup, même si c'est du travail bien fait, je suis resté un peu sur ma faim.

22:45 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 10 juillet 2017

Cherchez la femme

Nous devons cette comédie sociale à une jeune femme d'origine iranienne, Sou Abadi. Son originalité est de faire se télescoper deux milieux que des Occidentaux mal informés pourraient penser proches, mais que beaucoup de choses séparent. Le héros Armand est le fils de réfugiés iraniens laïques, vivant dans le XVIe arrondissement de Paris, alors que l'héroïne Leila est issue d'un couple mixte (sans doute franco-algérien) et vit dans une cité de banlieue. C'est à Sciences Po que les amoureux se sont rencontrés, sans que les familles en soient informées. J'ai trouvé les deux acteurs (Félix Moati et Camélia Jordana) très convaincants.

Les ennuis commencent quand Mahmoud, le frère de Leila, revient du Yémen converti au salafisme. Dans la cité, il fréquente de jeunes barbus qui ont les mêmes idées rétrogrades que lui. Le portrait qu'en fait la réalisatrice est assez nuancé. A l'aide de petites touches, elle montre que chacun des quatre copains a des raisons différentes d'adhérer au fondamentalisme. Mahmoud (William Lebghil, très bon) est un peu perdu ; il semble en quête d'absolu, en tout cas d'un sens à sa vie. C'est pour cela qu'il est tombé sous la coupe du caïd du quartier, pour qui la religion est un moyen de garder le contrôle. Son acolyte l'a sans doute suivi sans réfléchir, lui qui continue à fumer du shit en douce ! Mais le plus beau de la bande est Fabrice, un converti qui voit dans l'islam intégriste un moyen de s'élever socialement (dans le quartier). Il est au coeur d'un running-gag : alors qu'en changeant de religion, il a pris pour prénom Farid, presque toutes ses connaissances continuent à l'appeler Fabrice...

Du côté des Franco-Iraniens, on a des parents juristes, bourgeois, madame portant la culotte. Elle s'est d'ailleurs mise en tête de marier son fils chéri, qui a jusqu'à présent fait échouer toutes ses tentatives. Cette partie-là de l'histoire fonctionne moins bien, notamment en raison du manque de naturel d'Anne Alvaro, qui incarne la mère. La comparaison de son histoire personnelle (musulmane, elle a fui l'intégrisme) avec celle de jeunes Françaises qui choisissent de porter le voile, ne manque toutefois pas d'intérêt.

C'est donc un voile intégral qui va faire rebondir l'intrigue. Il est la source de plusieurs quiproquos, sur lesquels repose l'essentiel de l'humour. Il y a bien sûr Mahmoud qui va tomber amoureux de la mystérieuse Shéhérazade. Il y a aussi les parents d'Armand, qui s'inquiètent de son intérêt soudain pour l'islam... et de la présence, dans le quartier, d'une intégriste sans doute envoyée par Téhéran pour les tuer ! Même le petit frère de Leila et Mahmoud s'y laisse prendre, lui qui finit par croire que sa soeur est devenue lesbienne !

Cela donne un ensemble hétéroclite, qui fonctionne plutôt bien. Toutes les scènes ne sont pas réussies, mais j'ai souvent ri et, mine de rien, cette comédie est plus réfléchie qu'elle n'en a l'air.

22:29 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 25 juin 2017

La dernière de Philippe Meyer

Heureux habitants de l'Aveyron et des autres départements français, ça n'est pas pour me vanter, mais, ce matin, j'ai écouté France Culture.

Dans le huis clos de vos salles de bains, il me semble vous entendre dire : "Mais, blogueur inconséquent, pourquoi diable écourter une grasse matinée aussi méritée que nécessaire, en ces temps troublés d'oppressante canicule et d'abstentionnisme triomphant ?"

Peut-être, chers lecteurs, n'êtes-vous pas sans ignorer que, ce dimanche, était diffusée, pour la dernière fois en direct, l'émission L'Esprit public, animée par un mammifère omnivore nommé Philippe Meyer. Dans les contrées rouergates, il arrive que l'on s'intéresse à l'activité dudit mammifère. Certaines mauvaises langues iront jusqu'à affirmer que c'est parce que l'homo sociologus meyerus est ce qu'on appelle parfois un "Aveyronnais de Paris"... né dans le Palatinat, sous un échevinat auguste, celui de M. Ebinger.

C'est au tournant des années 1980-1990 que je suis entré en contact (radiophonique) avec celui qui allait devenir le plus célèbre (et unique) chroniqueur matutinal de France. Aujourd'hui encore, j'ai peine à décrire l'impatience qui tenaillait l'étudiant d'alors, de retour précipité de la douche pour ne rater aucune miette des élucubrations de Philippe. Plus tard, c'est au volant de son rutilant véhicule d'occasion que le jeune actif a savouré les pointes et les piques du plus habile bretteur des ondes. C'était une autre époque, avant que ne fût inventée la baladodiffusion. Déjà, le progrès faisait rage.

Il m'est même arrivé de contribuer à la bonne tenue d'une émission présentée par Philippe Meyer, toujours sur le service public de radiophonie. A l'orée du XXIe siècle, l'animateur a sollicité ses auditeurs sachant auditer, afin qu'ils lui proposassent des définitions aussi rigoureuses qu'imaginaires de termes que les dictionnaires de langue française traitaient de manière trop traditionnelle.

Prévoyant peut-être que son futur sur France Inter risquait de manquer d'avenir, l'ancien chroniqueur matutinal s'est mué en animateur politique, sur France Culture, le Temple de la connaissance élitiste accessible aux masses. Si "L'Esprit public" ressemblait parfois un peu trop à une conversation de salon entre hommes (et femmes) de bonne compagnie, l'émission avait l'immense mérite de laisser des personnes intelligentes développer des argumentations élaborées sur des sujets complexes, une entreprise ô combien ambitieuse en ces temps où le gazouillis numérique le dispute aux éructations télévisuelles.

Hélas, trois fois hélas ! De nos jours, les radios publiques sont dirigées par des phénix qui ont souvent fait la preuve de leur incompétence dans d'autres institutions. Il était donc logique que les programmes qui font appel à l'intelligence (surtout s'ils sont des succès d'audience) deviennent la cible des gestionnaires qui, du futur, veulent faire table rase. L'an dernier, c'est "La prochaine fois, je vous le chanterai" qui a subi les foudres des Torquemada de la Maison ronde. Le 28 mai dernier, Philippe Meyer a annoncé l'arrêt programmé de "L'Esprit public", suite à un courrier dont chacun jugera de la délicatesse.

Ce dimanche, l'animateur-journaliste-sociologue-toutologue, un peu ému, a conclu en chanson, s'inspirant de Roland de Lassus, un compositeur de la Renaissance.

Je vous souhaite le bonjour ! Nous vivons une époque moderne.

14:02 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, chanson, médias, presse, journalisme, politique

samedi, 17 juin 2017

Augustin Alphonse Marty, illustre inconnu

Hier vendredi, au Centre européen de Conques, a démarré un nouveau cycle de conférences, la première (la précédente ayant été annulée en raison d'un problème de transport) étant consacrée à un Aveyronnais qui a joué un rôle important dans l'organisation de la Poste pendant la Première guerre mondiale, Augustin Alphonse Marty. Elle a été prononcée par Sébastien Richez qui, fait exceptionnel, est resté debout pendant toute son allocution, qu'il a su rendre vivante par sa connaissance du sujet et le choix des illustrations qu'il a projetées sur le grand écran de la salle.

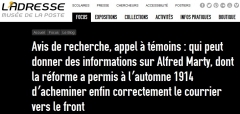

On peut qualifier cet Aveyronnais de méconnu parce que, même si son rôle au sein de ce qu'on appelait à l'époque les PTT ne faisait l'objet d'aucun mystère, son identité même a été source d'approximations. Le conférencier a d'ailleurs eu l'humilité de reconnaître que, jusqu'à il y a récemment, il se trompait à propos du prénom de Marty. Comme, dans la plupart des documents officiels le mentionnant, son nom n'était précédé que de l'initiale A, les chercheurs en avaient conclu (un peu rapidement) qu'il se prénommait Alfred. On en a la preuve dans un appel à témoins lancé il y a quelques années sur le site du musée de La Poste :

Cette erreur se retrouve dans des ouvrages dits historiques, mais qui n'ont pas été rédigés par des spécialistes de la question... comme celui-ci :

Précisons que, dans ses articles plus récents (comme ici), Sébastien Richez a corrigé l'erreur et donne désormais la véritable identité du postier aveyronnais. Pour arriver à ce résultat, il a dû fouiller dans les archives de l'entreprise, qui contiennent plus de 300 dossiers au nom de Marty !

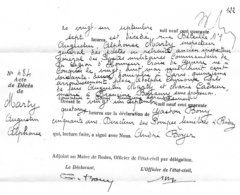

Comme le précise son acte de décès (que j'ai trouvé sur la page créée sur un site de généalogie par Michel Roussel, qui, me semble-t-il, était présent à la conférence), Augustin Alphonse Marty est né à Conques le 28 mai 1862. (Un doute subsiste sur le lieu exact : était-ce dans la "maison des sources" ou à Cambelong ? Mystère.)

Son père était... facteur ! En réalité, c'était un ancien soldat (né en 1818), gravement blessé au bras en Algérie, à qui l'on avait attribué cette fonction en compensation du préjudice subi. Mais ce n'était pas une sinécure pour autant. A l'époque, les tournées s'effectuent à pieds, sur plusieurs dizaines de kilomètres... La tournée du père était scindée en deux, s'effectuant sur deux jours.

De son mariage avec Marie Hortense Cadrieu (à Saint-Parthem, pas très loin de Conques) sont issus 8 enfants, Augustin Alphonse étant le sixième. Notons que la lignée n'est pas éteinte. Des descendants (indirects, semble-t-il) se trouvaient hier dans la salle. Un descendant direct habiterait en Loire-Atlantique, mais, d'après le conférencier, il ne s'est pas montré très intéressé par l'histoire familiale...

Sébastien Richez nous a ensuite présenté la carrière d'Augustin Alphonse Marty. Celui qui a fini inspecteur général des PTT a commencé comme simple "surnuméraire" à Blois en 1880 (à 18 ans, donc). On ne sait rien de sa formation ni de ses études. En tout cas, à ses débuts, il a beaucoup bougé, passant à Beauvais (en 1881), Bordeaux (en 1884) et Rouen (en 1886), avant d'intégrer (par concours interne, sans doute) l'Ecole Nationale Supérieure des PTT (ENSPTT), en 1888. C'est le premier tournant de sa carrière. Il en sort trois ans plus tard, deuxième de sa promotion, ce qui lui permet d'accéder à des postes administratifs hauts placés, jusqu'à l'inspection générale, décrochée en 1906, année où il devient chevalier de la légion d'honneur (la décoration est visible sur la photographie qui figure au début de ce billet). Entre 1906 et 1914, il a été chargé de missions spéciales, comme de réfléchir à l'avancement des fonctionnaires ou de traiter de l'abus de bien social commis par le directeur des Postes de la Seine.

Il occupe des fonctions importantes aux PTT à l'époque où la distribution du courrier connaît de profonds changements. A la fin du XIXe siècle les facteurs sont passés à la tournée unique, quotidienne, à vélo. Leur administration prend d'ailleurs en charge l'impôt qui pèse à l'époque sur ce véhicule. Le XXe siècle voit l'arrivée des automobiles (à moteur thermique... ou électrique). Au départ, les PTT ne possèdent pas les voitures, qui sont louées à des compagnies privées. Cette nouveauté permet d'accélérer la levée du courrier dans les boîtes postales dans les grandes villes. Les commerçants sont même incités à en acheter, pour en faire profiter leurs clients.

L'année 1914 est le second tournant dans la carrière d'Augustin. Il est nommé patron des Postes à Paris. Il constate la grande inefficacité du traitement du courrier (par les militaires) depuis la déclaration de guerre. En moyenne, la correspondance entre les soldats et leur famille met 10 à 12 jours à leur parvenir... dans le meilleur des cas. Cela peut prendre parfois plus de deux semaines. Voilà qui lui semble inadmissible, à une époque où, grâce au train, les PTT réussissent à transmettre le courrier classique en deux jours maximum. Marty va être nommé inspecteur général technique de la Poste militaire. En un peu plus d'un mois, il met en place un nouveau système qui permet de diviser par trois le temps d'acheminement du courrier. Huit gares "régulatrices" (reliées par un "train de rocade") sont désignées, entre Paris et le front, divisé en secteurs postaux. Chaque jour, par télégraphe, la position des unités était transmise à ces gares, ce qui permettait de ventiler le courrier trié auparavant par des bataillons de femmes, à l'Hôtel des Postes, rue du Louvre (à Paris) :

Sébastien Richez a émis l'hypothèse que le personnage que j'ai encadré en rouge ci-dessus soit Augustin Marty lui-même, venu poser pour cette photographie de propagande. Il reste que les femmes ont joué un rôle important dans le tri et l'acheminement du courrier (comme factrices). Le conférencier a même trouvé un document extrêmement rare, présentant une femme... au volant d'une automobile des PTT, sans doute sur le quai d'une gare parisienne :

Le traitement du courrier est devenu plus efficace aussi grâce à la modification de l'adresse postale, simplifiée : on a supprimé certaines lignes, la dernière servant au premier tri. Elle comportait le secteur postal. (Il en existait 154 au total, en comptant les fixes et les mobiles.) La cadence a considérablement augmenté : de 500 lettres par personne et par heure, on est passé à 3 000 !

Une autre disposition a rationalisé le traitement du courrier : la séparation des types d'envoi. Les lettres ordinaires et cartes postales étaient traitées rue du Louvre, alors que les recommandés et les paquets postaux (à distinguer des colis, qui n'étaient pas des envois labellisés PTT) partaient à Paris-Conservatoire.

Il est difficile d'établir des chiffres précis sur les volumes totaux traités à Paris, les quantités étant souvent estimées par sac. Pour 1915, on parle de 20 millions d'envois par jour, plus de la moitié consistant en du courrier émis ou destiné aux soldats. Cette prouesse aurait même fait l'admiration de l'ennemi. Peut-être ne s'agit-il là que de propagande (des articles allemands traduits ayant été publiés dans la presse française), mais il semblerait que la mécanique bien huilée mise en place par Augustin Marty ait fait des jaloux outre-Rhin.

Tant de talent et de dévouement méritait bien récompense. Celui qui était chevalier de la légion d'honneur depuis 1906, officier depuis 1913, a été élevé au grade de commandeur en 1920. Un an auparavant, il avait été décoré de la croix de guerre par le maréchal Pétain en personne. Sa dernière grande mission fut de réorganiser les services postaux de l'Alsace-Lorraine tout juste réintégrée, sous les ordres d'Alexandre Millerand, qui allait bientôt devenir président de la République.

De son oeuvre, il a laissé un témoignage dans un livre (aujourd'hui quasiment introuvable), La Poste militaire en France, campagne de 1914-1919, publié en 1922. Il y évoque notamment l'essor du mandat (créé en 1817) pendant le conflit. Ce moyen sécurisé d'envoyer de l'argent (désormais rapidement) a permis aux poilus de transmettre leur solde à l'arrière et aux familles de leur faire parvenir de petites sommes pour améliorer leur quotidien. On attribue aussi à Augustin Marty la création de la Poste automobile rurale (si précieuse dans les campagnes), même si son développement, à partir de 1927, est postérieur à son départ en retraite, survenu en 1924.

Il est décédé le 21 septembre 1940... à Rodez, où il ne résidait sans doute pas en permanence (bien qu'il y eût de la famille). Soit il y était en villégiature, soit il venait rendre visite à son ancien adjoint et ami Lacroix, qui lui habitait le chef-lieu aveyronnais.

P.S.

A ceux qui désireraient en savoir plus, je conseille de patienter jusqu'à l'automne prochain. A cette époque sera publiée la biographie d'Augustin Marty, rédigée par Sébastien Richez. Cette sortie est prévue en même temps que l'édition d'un timbre commémoratif.

12:29 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, histoire, france, société, culture

samedi, 10 juin 2017

Nouvelles arnaques au téléphone

C'est un sujet dont j'ai déjà parlé il y a des années de cela. Depuis, j'aurais pu y consacrer d'autres billets, mais, bon, la question étant traitée par divers médias, je n'en ai pas vu l'utilité. Il se trouve que, très récemment, j'ai reçu un coup de fil qui m'a donné envie de remettre le couvert.

Au téléphone une (jeune femme) m'a annoncé que j'avais gagné un bon d'achat de mille euros dans une grande surface. Bigre ! Le montant de la somme m'a un peu interloqué. Et puis, en arrière-plan, j'entendais des bruits qui laissaient penser que mon interlocutrice travaillait dans un centre d'appel, sans doute pas en France.

Dans la suite de la conversation, la dame m'a donné un code (celui qui allait me permettre de profiter de ce fabuleux bon d'achat) et, surtout, elle m'a communiqué LE numéro qu'il fallait absolument appeler pour valider mon gain. Elle m'a même fait répéter pour vérifier que j'avais bien tout pris en notes. (Comme j'avais un peu de temps libre au moment de l'appel, j'ai, dans un premier temps, joué le jeu, par curiosité.)

Voici donc le numéro à ne pas appeler :

08 99 17 93 41

Cette arnaque n'est pas si récente que cela. Elle remonte à au moins deux ans. Il en a été question sur LCI, en septembre 2015 (pour Conforama) et octobre 2015 (pour les grandes surfaces classiques). Sur un site dédié, on peut aussi lire des témoignages d'arnaqués, avec d'autres exemples de numéros surtaxés.

13:44 Publié dans Shopping, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, actualité, gratuit

dimanche, 23 avril 2017

Corporate

Cette fiction explore une partie du monde entrepreneurial, celui du siège parisien d'une firme transnationale, à la tête duquel se trouve Stéphane Froncart, un ancien prof de fac devenu une sorte de gourou managérial (Lambert Wilson, excellent, dans un rôle qui n'est pas sans ressemblance avec celui qu'il a interprété dans Tout de suite maintenant).

L'héroïne Emilie (Céline Sallette, encore plus étonnante que dans Cessez-le-feu) est un pur produit de l'élitisme français. Très diplômée, polyglotte, classieuse et rigoureuse à l'extrême, elle rappelle un peu la Miss Sloane récemment incarnée par Jessica Chastain. Elle veut tout contrôler, des plis de son chemisier aux mèches de sa coiffure, en passant par le début de transpiration qui apparaît à la mi-journée. Maigre et droite comme un I, elle nous est, de prime abord, présentée comme l'exacte opposée de l'inspectrice du travail (Violaine Fumeau, plus douce, aux formes voluptueuses) qui vient enquêter après le suicide d'un employé que la direction cherchait à pousser vers la sortie.

Grosso modo, c'est un portrait uniquement à charge de la gestion d'une partie du personnel (les cadres), l'intrigue ne lésinant pas sur les facilités pour faire progresser l'action dans le sens voulu. Mais c'est vraiment bien joué, par les "têtes d'affiche" comme par les "seconds couteaux".

Il y a quand même parfois un peu de subtilité. L'une des premières scènes montre la DRH en plein "entretien d'évaluation comportementale", celui-ci ayant pour but de pousser l'employée mise sur le gril dans la voie choisie pour elle. Tout est dans le non-dit et dans l'emploi des formules calibrées. Une autre scène marquante est le faux entretien d'embauche que l'héroïne fait passer à son conjoint, un soir, au siège. Elle utilise son langage professionnel codé pour tenter de faire passer son ressenti à son époux... qui finit par comprendre (mais après les spectateurs, toutefois).

Ces quelques moments brillants rehaussent l'intérêt du film, qui s'inspire visiblement d'au moins deux traditions cinématographiques. On peut y déceler la trace du film sociétal à la française (Ressources humaines, L'Emploi du temps, De bon matin, L'Outsider...) mais aussi l'influence du cinéma hollywoodien, notamment dans le dénouement de l'intrigue. Je pense que ce n'est évidemment pas un hasard s'il est sorti en pleine campagne présidentielle...

00:03 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 17 avril 2017

Jackpot pour le futur agriculteur aveyronnais

Il y a deux semaines, au jeu "Les 12 coups de midi", on avait quitté le jeune Timothée Cros avec un capital d'un peu plus de 65 000 euros et un record de "coups de maître" consécutifs. Il a bien progressé depuis, puisque, aujourd'hui, grâce à la découverte de "l'étoile mystérieuse" (dont l'image n'était plus masquée par aucune case), il a atteint les 145 000 euros de gains, ce qui le place dans les vingt meilleurs joueurs de l'histoire de l'émission. Au passage, remarquons que la personnalité à découvrir était bien celle dont le nom circulait sur les réseaux sociaux, à savoir Annie Girardot :

Que dire de cette émission du lundi de Pâques, sinon que tout a concouru au succès de l'Aveyronnais ? Lors du face-à-face (le "coup fatal"), il a affronté la moins redoutable des trois concurrents du jour. La première (une étudiante en biologie) avait été rapidement éliminée et le deuxième (un gérant d'hôtel) a tenté un duel qui a tourné au bénéfice de la troisième candidate, tombée sur une question facile. Ce n'est peut-être que le fait du hasard, mais, là encore, il a bien fait les choses. Après tout, il aurait été injuste qu'un-e autre candidat-e bénéficie des efforts fournis par le jeune Timothée lors des précédentes émissions.

Pour lui, l'aventure continue !

13:09 Publié dans Jeux, Loisirs, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, télévision, france, occitanie, médias

dimanche, 02 avril 2017

Un (futur) agriculteur à l'honneur

... et c'est un Aveyronnais ! Depuis un peu plus d'une semaine désormais, Timothée Cros, un étudiant originaire de la commune de Cantoin, en plein Nord-Aveyron, casse la baraque aux 12 coups de midi, un jeu animé par Jean-Luc Reichmann et diffusé quotidiennement sur TF1.

Ce n'est pas le premier candidat aveyronnais à s'y distinguer. Il y a quelques années de cela, Pierre-Marie Roques, originaire de Flagnac (une commune proche de Decazeville), avait tenu plus d'un mois, empochant au total près de 200 000 euros !

Le fils d'agriculteur de l'Aubrac n'en est pas encore là, mais, au moment où j'écris je tape ces lignes, il a déjà gagné plus de 65 000 euros, battant au passage le record de "coups de maître" (sans-faute à l'avant-dernière épreuve du jeu) d'affilée : 7 en autant de participations. Bravo, jeune homme ! Sa réussite a même fait un peu perdre les pédales à Centre Presse, qui a titré un peu vite après sa huitième victoire :

Or, si Timothée Cros a bien remporté sa huitième victoire d'affilée vendredi 31 mars, il n'a pas réalisé de "coup de maître" cette fois-ci.

Cela n'enlève rien au mérite du jeune homme, dont la soudaine popularité n'est pas liée qu'à ses brillants résultats. Il est sympathique et simple... et c'est un fils d'agriculteurs, une profession dont les difficultés font régulièrement l'actualité. Attention toutefois : au vu de ce qu'il a dit au cours des émissions précédentes, je ne pense pas que l'exploitation de ses parents soit une de celles qui rencontrent les plus grandes difficultés. Lui-même n'est sans doute pas tout à fait l'incarnation moyenne du futur jeune agriculteur : il termine une école d'ingénieur, après avoir naguère décroché un bac S avec mention. Si son parcours est révélateur des changements qui traversent la société agricole (les exploitants sont de plus en plus diplômés), il se situe quand même plutôt au niveau de l'élite. Nombre de ses futurs collègues en sont restés à un bac pro, éventuellement complété par un BTS ou une formation proposée par une Chambre d'agriculture.

Quoi qu'il en soit, ce candidat de Cantoin dispose d'une solide culture générale, aussi bien en littérature, cinéma, sports qu'en sciences, histoire et géographie. Il me semble doué aussi de bonnes capacités de déduction, une qualité indispensable à la réussite dans ce genre de jeux.

Et puis, parfois, la chance, voire la Providence, s'en mêle. Ainsi, ce brillant candidat a failli passer à la trappe dès le 27 mars. A deux reprises, dans la première partie de l'émission, il est tombé sur des questions qui ne l'ont pas inspiré. (Soyons honnêtes : je n'aurais peut-être pas fait mieux... et, surtout, je ne serais pas arrivé jusque-là !) Le voilà donc lancé dans un duel (pour conserver sa place dans la partie). Il a défié une autre candidate, qui est tombée sur une question de... football :

La question était d'une difficulté telle que je peux affirmer sans crainte de me tromper que la très grande majorité des téléspectateurs ne connaissait pas la bonne réponse. D'après la FIFA (tout comme d'après L'Equipe), à l'origine se trouverait un sport... chinois, même si l'on attribue l'invention du football moderne aux Anglais. La candidate s'est logiquement trompée, permettant à notre petit Aveyronnais de continuer à jouer.