jeudi, 25 octobre 2018

Amin

C'est le prénom du principal personnage masculin, un immigré sénégalais (en situation régulière), travaillant dans une entreprise de BTP, en France métropolitaine. Toute sa famille est restée au village, situé dans la région de Thiès, à l'est de Dakar :

La première séquence nous présente un groupe d'ouvriers, tous d'origine africaine, semble-t-il. Il est marqué par une assez grande diversité, puisque les Sénégalais y côtoient des Marocains, des Maliens, entre autres. Il y a des jeunes et des vieux, une majorité d'hommes, mais aussi quelques femmes. Presque tous vivent dans ce qu'on appelait il y a des années un foyer Sonacotra (aujourd'hui Adoma).

La deuxième partie montre le retour au pays d'Amin. Il revient habillé propre et chic, des centaines d'euros planqués dans les chaussettes. Une partie de cette somme va servir à faire construire sa maison, une autre à monter une boucherie avec ses frères, restés au Sénégal. Bien entendu, une part importante est réservée à la famille proche, une petite somme étant gardée pour financer l'école du village.

Ici, on quitte la langue française (pour le wolof ou le sérère) et les vêtements très colorés remplacent le chemise-pantalon. Paradoxalement, ces retrouvailles ont pour fonction de nous montrer la dureté de la séparation : l'épouse d'Amin (ravissante et au caractère entier) Aïcha (Marème N'Diaye, très bien) a de plus en plus de mal à tenir le fils aîné. Au quotidien, elle doit gérer tous les soucis... et le poids des regards du village et de la famille élargie, avec laquelle elle ne s'entend pas forcément très bien.

C'est lors du retour en France d'Amin que les choses se compliquent. Il a certes du travail (sans doute en partie payé au noir), mais il aspire à autre chose... tout comme Gabrielle, la cliente du chantier auquel il participe. Emmanuelle Devos incarne une quadra en pleine séparation, qui aimerait sans doute retrouver une part de ses rêves de jeune femme. La présence séduisante d'un homme bien bâti, respectueux et travailleur réveille le désir en elle. Toutefois, cette partie ne m'a pas paru très bien mise en scène. L'acteur Moustapha Mbengue n'est pas très à l'aise (ce n'est pas dû qu'au comportement de son personnage) et la "conclusion" arrive un peu vite.

La suite gagne en subtilité. Indirectement, deux femmes se retrouvent en concurrence. Chacune essaie d'échapper à l'emprise masculine, plus forte toutefois au Sénégal qu'en France. Gabrielle évite tant que faire se peut son ex, qui a l'air d'un gros lourd (et dont le début laisse supposer qu'il a trompé sa compagne). Pour Aïcha, c'est plus compliqué, entre les enfants désormais adolescents, les travaux du quotidien, la maison qui se construit plus ou moins bien, ses beau-frères autoritaires... et les ragots du village.

Je ne dirai évidemment pas comment cela se termine.

J'ai aimé ce film parce que, sur un sujet sensible, il évite d'être manichéen, une constante dans le travail de Philippe Faucon (auteur, il y a trois ans, de Fatima). Les parties africaines m'ont cependant plus emballé (sur le plan cinématographique) que les séquences françaises.

15:49 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 24 octobre 2018

Les enfants de djihadistes

Un article du Monde mis en ligne aujourd'hui évoque la possible arrivée en France de plus d'une centaine d'enfants de djihadistes, se trouvant actuellement en Syrie. Ce n'est pas tant le nombre de personnes concernées que les principes mis en oeuvre qui sont l'objet de la polémique.

Rappelons d'abord qu'en droit français, un enfant est doté de la nationalité française si l'un de ses parents est lui-même français, et ce quel que soit le lieu de sa naissance. Cela concerne donc tous les enfants des centaines (milliers...) d'adultes qui sont partis au Moyen-Orient au début des années 2010, que ces enfants soient nés avant l'émigration terroriste ou qu'ils soient nés après.

En France, on se pose la question un peu tard, vu que, dès l'été 2016, on évoquait plus de 200 retours sur notre territoire. Quant au nombre d'enfants potentiellement concernés, il semble plus élevé que ce qui est dit actuellement. En mai dernier, un article du Figaro évoquait 500 enfants, environ 10 % étant âgés de plus de 13 ans. La limite d'âge choisie n'est pas innocente : au-dessous de 13 ans, un mineur ne peut être emprisonné. On sous-entend que ce sont les parents qui sont responsables de ses actes. C'est aussi l'âge auquel serait décédé le fils (combattant...) d'un couple de djihadistes strasbourgeois.

Dans un autre article, daté de janvier 2017, le quotidien conservateur prenait l'exemple des enfants de cinq familles récemment revenues en France : ils étaient âgés (à l'époque) de 3 mois à 16 ans. Il me paraît donc évident que, depuis plusieurs années, on laisse rentrer en France des mineurs (possiblement) endoctrinés, en plus des parents qui évidemment, tentent de se présenter comme des victimes et surtout pas comme des sympathisants de l'islam intégriste.

J'ai cité les âges parce que cela entre en ligne de compte. Je pars du principe que les enfants ne sont pas responsables des conneries faites par leurs parents. Néanmoins, on ne peut pas écarter le risque que ceux qui sont déjà assez grands ont sans doute subi une sorte de lavage de cerveau par les djihadistes (sans oublier ce qu'ils ont pu entendre au quotidien, dans la bouche de leurs parents, en France comme au Moyen-Orient...).

Voilà pourquoi la déchéance de nationalité est revenue sur le tapis. Proposée naguère par le duo Hollande-Valls, finalement abandonnée, elle réapparaît aujourd'hui comme une solution possible. Pas sûr. Commençons par rappeler que notre Code civil prévoit la perte de la nationalité française sur décision de l'autorité publique. Mais cela ne concerne que les Français par acquisition (donc pas les Français de naissance). Le projet d'étendre cette possibilité aux Français de naissance rencontrait une limite : ne pas créer d'apatrides, et donc restreindre la portée de la réforme aux Français de naissance possédant (au moins) une autre nationalité.

Dans le cas qui nous concerne (les enfants de djihadistes partis au Moyen-Orient), cela aurait au moins eu le mérite de ne pas attribuer automatiquement la nationalité française aux enfants des terroristes nés là-bas, pour peu que leurs parents aient été déchus auparavant. La loi actuelle précise que, même si les parents perdent la nationalité française, leurs enfants mineurs (déjà nés donc) n'en sont pas déchus. C'est ce qui semble guider la politique gouvernementale actuelle : laisser les parents djihadistes purger leur peine en Syrie, tout en acceptant d'accueillir leurs enfants mineurs en France (sans condition, semble-t-il). C'est une nouvelle application du "en même temps" macronien. Il reste la question de l'éventuel retour, dans cinq, dix, quinze, vingt ans, des parents, anciens (?) djihadistes condamnés, pas forcément repentants, chaleureusement accueillis par la République (supposée) laïque (avec nos impôts de non-djihadistes). Au risque de laisser les nids de frelons se reconstituer...

21:00 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, france, presse, médias, journalisme

vendredi, 05 octobre 2018

Un président économe

Le soixantième anniversaire de la naissance de la Ve République a donné lieu à des articles plus ou moins intéressants. L'un d'eux, publié dans Le Monde, a retenu mon attention : il est consacré à Jérôme Solal-Céligny, l'un des rédacteurs méconnus de notre Constitution, qui a travaillé, sous les ordres de Michel Debré, à mettre en forme les idées politiques de Charles de Gaulle. (Au passage, ceux qui l'ignoreraient apprendront que le futur président de la République voulait un texte limpide et que celui qu'il nous a légué, pour alambiqué qu'il puisse paraître parfois, est une version simplifiée de ce qui lui avait été soumis...)

A partir de cet article, on peut rebondir sur un autre papier, publié au cours de cet été, dans le cadre d'une série consacrée aux présidents de la République, après leur départ de l'Elysée. Concernant de Gaulle, la journaliste Béatrice Gurrey rappelle son souci d'économiser les deniers publics. Après l'échec du référendum de 1969, le grand Charles a quitté la scène politique aussi brusquement que discrètement, renvoyant la protection rapprochée dont il bénéficiait et refusant de toucher aussi bien sa retraite de président que l'indemnité qui lui était due en tant que nouveau membre du Conseil constitutionnel. De surcroît, il a maintenu jusqu'au bout son refus d'obsèques nationales, souhaitant être enterré à Colombey-les-Deux-Eglises aux côtés de sa fille Anne, née trisomique et décédée à l'âge de 20 ans, en 1948.

Cette (relative) austérité personnelle s'était vue dès le début de la Ve République, lorsque le tout nouveau président français avait lancé le rapprochement franco-allemand en recevant chez lui, à Colombey, le chancelier de la RFA, Konrad Adenauer. Certes, il y avait un peu de mise en scène dans cette rencontre supposée privée entre les deux dirigeants. Il n'est pas moins vrai que de Gaulle avait, à cette occasion, évité de recourir aux "Ors de la République" pour servir sa politique.

Les plus âgés d'entre nous connaissent cette anecdote tant répétée autrefois, selon laquelle les époux de Gaulle payaient leurs factures de gaz et d'électricité de l'Elysée, veillant à ce que les lumières soient éteintes quand une pièce se vidait. C'était un autre temps...

Il n'est peut-être pas si éloigné que cela. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir placer ses pas dans ceux de "Mongénéral", comme le révèlent plusieurs détails récemment rendus publics. Hier, il s'est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises pour déposer une gerbe sur la tombe de son illustre prédécesseur, sans oublier de lâcher, au passage, une formule lapidaire dans le genre de celles qu'il affectionne. Dans la foulée, on a appris le retour de la croix de Lorraine sur le blason présidentiel.

Ce ne fut pas une surprise pour les clients de la Boutique de l'Elysée (ni pour ceux du site parodique d'ailleurs), puisque sur les produits que l'on y commande figure le logo orné de ladite croix, comme ici :

Sans être un héritier officiel du général, Emmanuel Macron a perçu dans son propre parcours un écho à la geste gaullienne, en particulier quand, au début de la IVe République, l'ancien chef de la Résistance s'était lancé dans l'arène politique en fondant un mouvement, le RPF, qui avait ratissé large, à droite et à gauche, tout comme l'avait fait le nouveau parti gaulliste quand son fondateur était revenu aux affaires, en 1958. A l'époque, les commentateurs politiques doutaient de la survie du mouvement après le départ de de Gaulle, tant son existence semblait liée à la vie du grand homme...

Cerise sur le gâteau, celui qui est régulièrement caricaturé comme "le président des riches" semble aussi s'inspirer des vertus domestiques de son (lointain) prédécesseur, puisque le couple Macron règlerait de sa poche la plupart de ses dépenses quotidiennes.

23:15 Publié dans Histoire, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, histoire

lundi, 24 septembre 2018

Le français facile

Récemment, France 3 a voulu faire oeuvre civique en diffusant un téléfilm dont le héros est un jeune illettré. Les téléspectateurs ayant raté sa diffusion avaient la possibilité de profiter du service de vidéo de rattrapage. Voici comment le programme était présenté (dans la catégorie "séries et fictions") :

On retrouve la même faute sur la page de l'extrait de deux minutes que propose la chaîne :

Par contre, l'erreur a été corrigée sur la page proposant le film intégral.

Le maîtrise approximative de notre langue semble hélas être chose courante dans les médias, notamment numériques. Vous avez peut-être entendu parler d'un site parodique, enlysée.fr, qui se moque de la Boutique de l'Elysée et de ses produits "personnalisés" façon Macron. Voici ce qu'on peut lire dès la page d'accueil :

Rappelons qu'en français, un e suivi d'un x ne prend pas d'accent, faute commise deux fois sur trois dans le texte de présentation. Il semble donc qu'une simple relecture aurait suffi à corriger ces erreurs. Elle aurait aussi permis de mieux accorder deux participes et d'écrire plus correctement certains groupes nominaux. (A priori, chaque SDF n'est en quête que d'un domicile.)

Cela ne s'arrête pas là. Si vous souhaitez acquérir le poster géant à colorier (un détournement satirique assez savoureux, ma foi), il ne faudra pas vous formaliser du texte d'accompagnement :

L'authentique héros Mamoudou Gassama pourrait s'offusquer de voir son prénom mal orthographié. (Etant d'origine malienne, il n'a de surcroît rien à voir avec le chef-lieu de Mayotte...) Ajoutons que l'APL est l'aide personnalisée au logement, de genre féminin, comme l'évasion fiscale, ce dont (presque) tout le monde conviendra, quel que soit le coût de ces pratiques.

Voilà pour la forme. Sur le fond, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de profiter de certaines formules à l'emporte-pièce du président. (Qu'en est-il des droits d'auteur ?) Par contre, nulle part le site ne précise l'origine des produits, moins chers que ceux de la boutique officielle élyséenne (ceux-là annoncés made in France). S'ils ne sont pas fabriqués en France, peut-on au moins nous garantir qu'ils sont issus du commerce équitable ?

Enfin, en lisant les conditions générales de vente, on apprend que les informations personnelles (pas celles concernant la carte de crédit... ouf !) peuvent être transférées... à une entreprise ayant payé la somme adéquate ?

Il ne semble pas que les animateurs de l'émission Par Jupiter ! (qui ont offert une publicité gratuite à ce site) aient pratiqué une lecture approfondie des pages principales...

20:08 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société, france

dimanche, 16 septembre 2018

De chaque instant

La sortie de ce documentaire est l'occasion de (re)découvrir les oeuvres précédentes de Nicolas Philibert, comme le célèbre Etre et avoir, mais aussi Nénette et Retour en Normandie (moins La Maison de la radio). Il y a une vingtaine d'années, le réalisateur s'était intéressé à la vie d'une clinique psychiatrique (dans La moindre des choses). Ici, il s'est plongé dans la formation des infirmières.

Le film est découpé en trois parties. La première montre le début de la formation des apprenti-e-s (car il y a quelques hommes dans le groupe). Si l'on excepte la surreprésentation des femmes, la plus jeune promotion présente un portrait saisissant de la population française dans toute sa diversité : les Blancs métropolitains côtoient quelques ultramarins (moins nombreux qu'il y a vingt ou trente ans) et des enfants de l'immigration africaine et asiatique. Ces derniers sont sans doute un peu surreprésentés (mais le film a été tourné dans un établissement de Montreuil). C'est souvent drôle, parfois en raison de la maladresse des apprenti-e-s, parfois en raison de la cocasserie des situations (un futur infirmier joue une parturiente... en étant doté d'un vagin artificiel). La première demi-heure passe comme un charme. Je note que les jeunes femmes sont très souvent jolies, un aspect qui ne va pas contribuer à faire disparaître les fantasmes masculins portant sur les infirmières...

La deuxième partie montre les jeunes sur le terrain, dans différentes situations. Il me semble que c'est à partir de ce moment que l'auteur a choisi de mélanger les promotions : on voit des étudiant-e-s en première, deuxième ou troisième année. Les patients sont majoritairement des personnes âgées ou des enfants. On voit très peu d'adultes de 20 à 60 ans. Comme les soignants, ils sont issus de différentes catégories de population. C'est filmé avec tact et précision. A quelques reprises, j'ai compati avec un-e patient-e. On apprécie quand la prise de sang est pratiquée par une professionnelle expérimentée ! On nous a toutefois évité les cas les plus sordides.

La troisième partie est centrée sur les retours d'expériences et sur la future affectation des étudiant-e-s en troisième année. Ces dialogues entre formateurs et apprenants sont riches d'anecdotes, dont on comprend souvent qu'elles n'étaient pas montrables à l'écran. La dureté du métier apparaît davantage qu'auparavant, tout comme la motivation des jeunes. Leurs formateurs sont aussi bien mis en valeur, à travers l'expérience et le recul qu'ils apportent aux futures infirmières.

Même s'il y a quelques longueurs, j'ai beaucoup aimé ce film, qu'il faudrait faire voir à tous les décideurs politiques qui trouvent que l'hôpital coûte trop cher.

15:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 05 septembre 2018

Des infiltrés au Ku Klux Klan

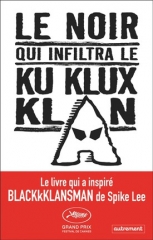

Après avoir vu BlacKkKlansman, le film de Spike Lee, je me suis procuré le livre qui l'a inspiré, Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan, de Ron Stallworth, qui fut le premier enquêteur afro-américain du Colorado.

Le bouquin permet de mieux comprendre certains aspects de l'intrigue du film. Ainsi, les policiers infiltrés bénéficient d'une ligne téléphonique intraçable et de plusieurs identités fictives. On apprend aussi que la police de Colorado Springs (aidée finalement par celle de Denver) a réussi à infiltrer non pas un, non pas deux, mais trois agents dans le Ku Klux Klan, à l'époque.

A la surprise sans doute de certains spectateurs du film, le livre confirme certains éléments jugés invraisemblables, comme le fait que les interlocuteurs téléphoniques de Stallworth n'aient jamais suspecté quoi que ce soit... et pourtant, le policier a parfois poussé le bouchon très très loin. Les scènes montrant ses collègues pouffant de rire derrière lui, alors qu'il converse avec un membre du Klan, n'ont pas été inventées par Spike Lee.

Le réalisateur a cependant créé le personnage de Patrice, tout comme l'intrigue sentimentale avec Stallworth et l'attentat qui la vise. Mais surtout, Spike Lee a totalement laissé de côté une magnifique anecdote du bouquin, qui montre à quel point le policier noir était opposé à tout communautarisme. Stallworth a refusé de soutenir un mouvement en faveur d'un ado noir qui avait descendu un type, sans raison. Il a même incité un proche de feu Martin Luther King, invité par les militants locaux, à ne pas se dévoyer dans ce combat. C'est un très beau passage, que, dans le film, Spike Lee a remplacé par le récit de Jerome Turner (Harry Belafonte, très émouvant), qui fait référence à une époque plus ancienne, quand le Klan était bien plus violent.

On peut découvrir cette époque grâce au récit d'un autre infiltré, Stetson Kennedy, un journaliste blanc, neveu d'un authentique membre du Klan, qui a publié en 1959 J'ai appartenu au Ku Klux Klan.

Le Blanc floridien antiraciste a commencé à s'intéresser au Klan avant la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel de son livre décrit son infiltration entre 1946 et 1952, d'abord en Géorgie, puis en Alabama et en Floride, où il est revenu sous sa véritable identité.

La durée de cette infiltration explique l'importante quantité d'informations recueillies et la précision des descriptions de l'intérieur. C'est accablant, tant la violence est présente dans les Etats du Sud à cette époque. L'auteur a même assisté à l'assassinat d'un Noir qui avait eu la malchance de croiser la route de deux voitures bourrées d'abrutis suprémacistes. L'inaction voire la complaisance des forces de police et de la justice (d'Etat comme fédérale) sont consternantes. L'auteur, d'une audace folle, a réellement risqué sa vie à plusieurs reprises pour obtenir des informations susceptibles de mettre fin aux agissements du Klan. On constate que, dans cette entreprise, la presse peut être une authentique alliée et que, tout comme contre Al Capone, l'enquête fiscale est un bon moyen de faire condamner d'habiles criminels endurcis.

C'est un document coup-de-poing, qui est ressorti en poche aux éditions de l'aube.

16:48 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, cannes, société

mardi, 21 août 2018

The Intruder

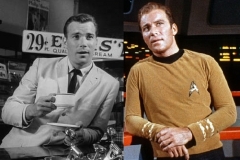

Diffusé aussi sous le titre I Hate Your Guts, ce film de Roger Corman, datant de 1962, a été restauré. Il est de nouveau proposé dans certaines salles, alors que The BlacKkKlansman de Spike Lee est sur le point de sortir, ce qui n'est évidemment pas une coïncidence.

Le contexte est celui des débuts de la déségrégation, dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, où des adolescents noirs ambitionnent de suivre les cours du lycée des Blancs. Ceux-ci sont majoritairement hostiles au changement mais, par légalisme, semblent vouloir laisser les choses se dérouler dans le calme. Tourné dans le Missouri, le film propose une belle galerie de personnages de l'Amérique profonde, des gens modestes, pas mauvais sur le fond, mais susceptibles de déraper.

La mèche va être allumée par un "intrus", Adam Cramer, qui affirme venir tantôt de Californie, tantôt de Washington. Il se réclame d'une association politique, la Patrick Henry Society, opposée à la fin de la ségrégation. Il a l'allure avenante de William Shatner, qui, à l'époque, n'avait pas encore endossé le costume du capitaine Kirk dans Star Trek.

La première partie de l'histoire nous le présente comme un beau parleur, séduisant, entreprenant avec les femmes. La caractérisation est intéressante, parce qu'un cinéaste du camp opposé pourrait tout à fait créer un personnage miroir, un militant de la déségrégation envoyé par les élites de Washington pour "éclairer" la population locale.

Petit à petit, Cramer dévoile son jeu et enflamme les foules par des discours où percent un anticommunisme sans nuance... ainsi qu'un indéniable antisémitisme. C'est un peu trop théâtral à mon goût, mais assez efficace. Le réalisateur réussit mieux à mettre en scène la montée de tension et les risques de dérapage : la population locale, chauffée à blanc (!) par l'activiste raciste, ne suit pas tout à fait la feuille de route établie par lui. La fin est évidemment morale.

P.S.

L'an dernier, un autre film de la même sensibilité, Du Silence et des ombres (To Kill a Mockingbird dans la version originale), était ressorti sur les écrans français. L'action se déroule dans les années 1930, avec un beau portrait social d'une petite ville du Sud, où un avocat (incarné par Gregory Peck) va tenter de vaincre les préjugés racistes pour faire triompher la justice.

dimanche, 19 août 2018

Un cabot à l'Elysée

En classant de vieux journaux, je suis retombé sur un article paru dans Le Monde Magazine du 13 juillet dernier. Il y est question des chiens présidentiels, une pratique qui semble intrinsèque à la Ve République, son fondateur excepté.

En effet, l'article fait débuter à la présidence de Georges Pompidou (qui a succédé à Charles de Gaulle en 1969) la médiatisation entourant la possession d'un chien. Le plus cocasse est que le premier clébard "présidentiel" fut nommé... Jupiter ! Le voici, sur l'une des photographies illustrant l'article :

Le mois dernier, je n'ai guère prêté attention à cette photographie. Eh bien, j'avais tort ! En la regardant d'un peu plus près (au besoin, en la retournant), on distingue quelques détails piquants :

On apprend que, chez les Pompidou, on lit Elle, Françoise Sagan (Un peu de soleil dans l'eau froide, paru en 1969) et The New Yorker (en version originale, of course !). On boit visiblement du Martini (so chic !)... et on expose à l'oeil du photographe les coucougnettes de Jupiter... so class !

La suite de l'article nous apprend que les successeurs de Pompidou ont privilégié le Labrador, à l'exception de Jupiter (le président, pas le chien !), qui a voulu un bâtard. Et de Gaulle, dans tout ça ? Il possédait bien un chien, qui gambadait, non pas à l'Elysée, mais dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Eglises. C'était un corgi, offert par la reine d'Angleterre (qui aime beaucoup cette race de chiens) :

Toujours aussi caustique, de Gaulle avait surnommé le cadeau royal... Rasemotte. D'après la petite-fille de Mongénéral, le canidé a dû cohabiter avec... un matou !... plus précisément un chartreux, appelé Grigri (ou Gris-gris) et qui, lui, avait le droit de se balader partout dans la propriété.

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, france, société, médias, presse, journalisme

lundi, 13 août 2018

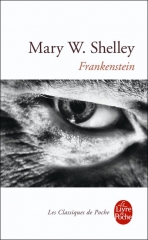

Mary Shelley

Qu'est-ce qui peut pousser une réalisatrice saoudienne (à laquelle on doit le formidable Wadjda) à s'intéresser à l'auteure de Frankenstein, une Britannique du XIXe siècle ? On pense à des raisons artistiques, chacune tentant de percer dans un domaine jusqu'alors dévolu aux hommes. On ne doit pas négliger les ressemblances qui existent entre le Royaume-Uni des années 1810-1820 et l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Outre-Manche, les femmes ne sont pas contraintes de se voiler, mais elles sont souvent considérées comme quantité négligeable, des filles obéissantes futures mères et épouses respectables, ou bien des objets du désir que l'on peut jeter quand on s'en est lassé. Le carcan religieux est un autre point commun aux deux époques. A travers le poids de l'anglicanisme, il est certain que la réalisatrice saoudienne dénonce celui du wahhabisme.

Mary Wollstonecraft Godwin est la fille d'un libraire et d'une militante féministe décédée peu après sa naissance. Elle ne supporte pas sa belle-mère et passe son temps à lire, s'essayant à l'écriture, en secret. Sur le plan sentimental, c'est un peu une oie blanche, que ses mésaventures vont endurcir.

Dans un premier temps, le film nous place dans une atmosphère romantique, avec costumes et coiffures (!) d'époque. La belle adolescente (Elle Fanning, très très bien) tombe amoureuse du séduisant poète Percy Shelley (Douglas Booth, vu dans une récente adaptation du Dix Petits Nègres d'Agatha Christie). L'avenir s'annonce radieux pour eux, pour peu que le succès littéraire ne les ignore pas.

La seconde partie est celle des premières désillusions. On voit un peu mieux à quel point Londres est une ville crasseuse. La vie de nos littérateurs n'est pas rose et Mary se rend compte que Percy n'a pas exactement la même conception de l'amour qu'elle. C'est donc aussi l'histoire d'une femme intelligente qui ouvre les yeux et qui doit malgré tout se frayer un chemin dans la vie. S'ajoutent à cela les drames de l'existence : Mary voit mourir trois des quatre enfants auxquels elle adonné naissance (sans compter une fausse couche). Le film se contente d'évoquer une seule de ces morts.

Le séjour chez Byron (Tom Sturridge, excellent) est le point de bascule. Mary se détache irrémédiablement de cette vie de libertin... mais elle trouve enfin l'inspiration pour rédiger (achever ?) Frankenstein. La thèse du film est que l'histoire est fortement inspirée de la biographie de l'auteure (pas uniquement de ce séjour). Les aspects macabres de la vie de Mary expliquent sans doute un peu l'ambiance du roman. Mais cet accouchement littéraire marque aussi l'émancipation définitive de la jeune femme, qui va davantage se réaliser en tant qu'écrivaine qu'en tant qu'épouse ou mère. Et ça, c'est furieusement moderne.

Par sa facture classique et les aspects sombres de son intrigue, le film a semble-t-il un peu déconcerté. On peut certes déplorer le manque de flamboyance, mais je trouve très honnête de n'avoir pas cherché à rendre l'histoire plus rose qu'elle ne l'avait été.

Du coup, j'ai décidé de m'intéresser au roman. Je l'avoue, je n'avais jamais lu Frankenstein ou le Prométhée moderne.

Je me suis procuré l'une des traductions en français. On y retrouve le style romantique qui a fait fureur au XIXe siècle, et qui nous paraît peut-être un peu daté, désuet. En revanche, l'admiration exprimée pour les beautés de la nature parle encore aux lecteurs du XXIe siècle.

La rédaction du roman prend la forme d'un enchevêtrement de récits. L'histoire nous est d'abord racontée par l'intermédiaire de lettres envoyées par un explorateur à sa sœur. C'est ce Walton qui rencontre Victor Frankenstein (qui, rappelons-le, est le créateur, pas la créature). Celui-ci se met à lui raconter sa vie... jusqu'au moment où il retombe sur sa créature, qui avait disparu peu après sa "naissance". C'est au tour du monstre de narrer à son créateur [qui parle à Walton, qui écrit à sa sœur...] comment il a pu survivre, ainsi qu'apprendre à parler, lire et écrire (en français !). Le dernier emboîtement vient de la maison à côté de laquelle la créature s'était réfugiée. Il y entend ses occupants raconter leurs malheurs.

A l'habileté littéraire s'ajoute une audace, celle de laisser (longuement) parler un criminel, et même de le laisser se justifier. Certes, les partisans de la thèse biographique affirment qu'à travers le monstre, c'est la femme trompée qui s'exprime, mais je trouve intéressant que dans un roman du XIXe siècle, on laisse autant la parole à l'auteur de crimes atroces, lui accordant une indéniable humanité.

C'est aussi une œuvre qui s'interroge sur les limites de la science et de ce que l'homme peut s'autoriser à faire. C'est enfin peut-être une réflexion sur la Révolution française et ses conséquences. A l'image de ce que Mary Shelley a connu à son adolescence, une explosion de liberté sans entrave ne débouche pas forcément sur le bonheur.

Le livre est encore plus à lire que le film à voir.

16:00 Publié dans Cinéma, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cnéma, cinema, film, films, roman, littérature, livres, livre

mardi, 17 juillet 2018

Sicilian Ghost Story

Cette histoire de fantôme(s) sicilien(s) se déroule à une époque où n'existaient pas les téléphones portables. Au vu des modèles de voiture, on se situe à la fin du XXe siècle. A la fin du film, on apprend que l'intrigue un brin fantastique est inspirée de faits réels. Je laisse à chacun découvrir pourquoi.

C'est d'abord une histoire d'amour balbutiante, intense et parfois un peu puérile, entre deux adolescents issus de milieux différents. Ils sont magnifiquement interprétés par deux inconnus, Gaetano Fernandez et surtout la jeune Julia Jedlikowska, une révélation à surveiller.

Comme on est en Sicile, il faut faire attention au regard des autres, dans cette petite ville où il se passe de drôles de choses. La campagne n'est pas loin, avec cette forêt où circule un chien agressif, ce lac de retenue où viennent s'abreuver des bêtes et cette cave creusée dans le rocher où niche une chouette, dont le petit cri est le signe qu'il se passe quelque chose d'inhabituel.

L'héroïne Luna est en pleine rébellion. Elle ne supporte plus sa mère ni l'école, ni la plupart des habitants du coin. Elle confie ses espoirs à un journal intime dessiné, que sa mère cherche à lire. Tombée amoureuse du sensible Giuseppe, elle lui a écrit une mystérieuse et longue lettre, qui va jouer un rôle dans cette histoire. En plus de tout cela, Luna rêve... et ses rêves interfèrent avec la réalité.

C'est le moment de dire quelques mots de la réalisation, que je trouve éblouissante. Quasiment chaque scène est construite de manière à ce qu'on ne puisse deviner, à son début, comment elle va tourner. Les plans sont très élaborés et la photographie superbe. Les réalisateurs (Fabio Grassadonia et Antonio Piazza) ont voulu donner une coloration fantastique (voire merveilleuse) à des scènes en apparences anodines.

Là dessus se greffe l'activité de la Mafia. Ce quotidien sordide rattrape les amoureux, qui n'ont d'autre ressource que de se réfugier dans l'imaginaire, le fantasme... voire le surnaturel.

C'est une très agréable découverte. Le film est en fin de parcours mais, si vous avez l'occasion de le voir, franchement, n'hésitez pas.

12:11 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 16 juillet 2018

Histoire du football

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le football occupe une place importante dans les sociétés contemporaines, en France comme ailleurs. Son histoire est d'ailleurs fort intéressante. J'ai récemment lu deux ouvrages qui en éclairent certains aspects.

A tout seigneur tout honneur. La Coupe du monde 2018 s'étant déroulée en Russie, commençons par le livre de Régis Genté et Nicolas Jallot :

Très bien écrit, l'ouvrage part de l'introduction du football en Russie (par des Anglais) à la gestion poutinienne de ce qui est d'abord perçu comme un outil de propagande. Cela ne date pas du XXIe siècle. Très vite populaire (mais aussi apprécié par des intellectuels comme le compositeur Dmitri Chostakovitch), ce nouveau sport a bénéficié de l'action des frères Starostine, avant la Seconde guerre mondiale. Des supporteurs russes se souviennent encore aujourd'hui de ces précurseurs, dont trois ont été par la suite envoyés au Goulag, sans doute sur ordre de Lavrenti Beria, le chef du NKVD (ancêtre du KGB, dont est issu l'actuel FSB).

Cela-ci a tenté de promouvoir sa "caste" (celle des policiers politiques) à travers des clubs appelés "Dynamo" (ou "Dinamo"). Il y a d'abord eu celui de Tbilissi (Beria étant géorgien), puis ceux de Moscou et de Kiev. Mais à Moscou, le club fondé par les frères Starostine était le Spartak, le grand rival, soutenu successivement par les coopératives agricoles et les Komsomol (l'union des jeunesses communistes). L'histoire des rivalités internes à la Russie épouse en partie celle des rivalités politiques, la fierté locale venant se greffer dessus. D'autres clubs sont apparus à Moscou, le CSKA (l'équipe de l'armée), le Torpedo (l'équipe du secteur automobile) et le Lokomotiv (soutenu, comme son nom l'indique, par les chemins de fer).

Le livre fourmille d'anecdotes, notamment sur la période de la Seconde guerre mondiale. Si certains joueurs vedettes ont été envoyés en front, d'autres ont été préservés pour jouer des matchs de propagande (notamment à Leningrad -aujourd'hui Saint-Pétersbourg, ville qui a subi un siège de 900 jours ainsi qu'une épouvantable famine). Pour l'anecdote, je signale que l'un des sites de la coupe du monde (celui de Saint-Pétersbourg) a été aménagé à l'emplacement du stade utilisé par l'une des équipes de la ville avant-guerre, là précisément où, en 1942, se serait déroulé le match famélique de propagande, retransmis à la radio jusque sur les lignes de combat.

Il est aussi question du "match de la mort", une légende encore vivace aujourd'hui en Russie, sur une rencontre entre des soldats allemands et des joueurs ukrainiens, qui auraient été menacés de mort et, pour certains, fusillés après la rencontre. Les auteurs décryptent parfaitement bien la construction du mythe.

Après la Seconde guerre mondiale, l'URSS rejoint les instances internationales sportives (la FIFA en 1946, le CIO en 1951). On l'a oublié, mais les succès sont arrivés assez vite. La sélection soviétique a remporté l'épreuve aux JO de 1956 (à Melbourne). Elle est devenue championne d'Europe en 1960, lors de la première édition de l'Euro... en France. Quatre ans plus tard, l'équipe est allée jusqu'en finale, battue seulement par l'Espagne, pays organisateur. En Coupe du monde, le bilan est moins flatteur, avec un quart de finale en 1958 et une demi-finale en 1966, en Angleterre (performance que l'actuelle équipe de Russie n'est donc pas parvenue à égaler cette année). Cette édition a été marquée par l'unique victoire des "Trois Lions"... et le rôle de l'arbitre de la finale, qui était soviétique. (C'est très bien expliqué dans le bouquin.)

Cette époque (la fin des années 1950 et les années 1960) est marquée par une figure devenu mythique, le gardien de but Lev Yachine, seul de sa catégorie à avoir décroché le Ballon d'or, en 1963. C'est donc à juste titre que ce joueur a été retenu comme emblème de la toute récente coupe du monde, sur une affiche au style rétro, rappelant immanquablement l'époque soviétique, dont l'actuel président Vladimir Poutine est tant nostalgique :

Au niveau des clubs, c'est dans les années 1970-1980 que les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus. Cela coïncide avec l'arrivée à maturité d'une génération dorée, notamment venue d'Ukraine (du Dynamo de Kiev), où ont été mises en pratiques des méthodes scientifiques d'entraînement. Cela s'est répercuté sur l'équipe soviétique, qu'on a commencé à revoir pointer le bout de son nez en 1982 mais surtout en 1986, au Mexique. Avec le Danemark, c'est l'équipe qui a marqué les esprits dans la première partie de la compétition.

La fin de l'ouvrage est centrée sur la période poutinienne et le rôle des oligarques dans la vie des clubs. Il est question aussi bien du Zénith Saint-Pétersbourg que des clubs du Daghestan et de Tchétchénie. C'est tout aussi passionnant que ce qui précède.

On continue avec un livre aux ambitions plus modestes. Il s'agit de la réédition d'un ouvrage publié en 1954 (sous la plume de Jules Rimet), augmenté de plusieurs textes divers :

Le fondateur du Red Star, qui présida la FIFA de 1921 à 1954, y raconte les premières Coupes du monde, celles auxquelles il a assisté. Cela commence par celle de 1930, en Uruguay. Les dirigeants de la FIFA et les équipes européennes invitées à y participer ont fait le trajet en paquebot. Rimet emporte avec lui le trophée qui ne porte pas encore son nom et qui a été sculpté par un certain Abel Lafleur, né à... Rodez !

Ce n'est pas la seule référence à l'Aveyron que contient ce récit de voyage. Sur le paquebot se trouvent deux chanteurs d'opéra, le Russe Fédor Chaliapine et une certaine Marthe Nespoulous. Les Rouergats qui lisent ce billet auront immédiatement dressé l'oeil l'oreille : c'est un nom assez répandu dans notre département.

Par contre, s'il est assez facile de dénicher, sur la Toile, des enregistrements (audio) de la soprano, les informations biographiques manquent cruellement. En Aveyron, on a plutôt retenu la carrière de son aînée, la cantatrice Emma Calvé, dont une place porte le nom à Rodez.

Mais revenons à nos moutons (en short). Après l'Uruguay, ce fut au tour de l'Italie d'accueillir (et de remporter) la Coupe du monde, en 1934. Avec le recul, Jules Rimet, s'il se félicite de la qualité de l'organisation, semble éprouver quelques regrets, puisqu'il s'est montré accommodant avec le régime fasciste. (Dans un entretien publié en fin d'ouvrage, le petit-fils reconnaît que son grand-père a tendu le bras -comme les autres personnes présentes- lors de la cérémonie d'inauguration.)

Pour populaire qu'il soit, le spectacle des équipes nationales se défiant dans un stade n'est pas forcément rentable, au début. C'est avec réticence que la France accepte d'organiser la Coupe du monde de 1938. A l'époque, l'écho des troubles politiques se fait encore plus grand. Ainsi, l'équipe d'Autriche est contrainte de se retirer de la compétition après l'Anschluss. Fort prudemment, les autorités décident de ne pas prévoir de compétition pour 1942. Pour l'organiser, il était question du Brésil et de l'Allemagne nazie...

En 1950, c'est donc au Brésil que s'est déroulée la quatrième édition. Ce chapitre est écrit de manière à faire comprendre aux lecteurs que les Brésiliens n'envisageaient pas d'autre résultat que la victoire de leur équipe nationale... et que le résultat final fut une tragédie (que l'humiliation en demi-finale face à l'Allemagne, en 2014, est venue raviver).

L'un des textes qui succèdent à ce récit fait le point sur les convictions de Jules Rimet, que l'on a parfois jadis rapproché de Pierre de Coubertin. C'était un contresens. Celui-ci était un aristocrate, qui voyait dans l'amateurisme l'incarnation d'un certain élitisme. Fervent adepte de la professionnalisation du sport en général et du football en particulier, Jules Rimet défendait une vision populaire (et méritocratique) de la pratique du sport. Il n'a cependant pas perçu combien l'introduction massive de l'argent allait le dénaturer.

Mais son livre est bigrement intéressant, de surcroît bien écrit.

P.S.

La fameuse "coupe Jules Rimet" n'existe plus. Donnée au Brésil en 1970, à l'issue de la troisième victoire de ce pays dans la compétition, elle a été volée (et sans doute fondue). Les vainqueurs reçoivent désormais une copie du nouveau trophée (que l'on doit à un Italien).

Cela n'a pas empêché un journaliste du Monde de commettre une boulette, dans l'euphorie de la victoire française hier en finale. Plusieurs photographies ont montré le joueur Kylian Mbappé embrassant le trophée. Dans la version papier du quotidien, il est fait référence à Jules Rimet :

L'erreur a été corrigée dans la version numérique de l'article (qui s'appuie sur une autre photographie) :

jeudi, 12 juillet 2018

L'Afrique en finale

L'équipe de France de football est une incarnation de la diversité (comme celle de 2016, d'ailleurs). Mais ce sont surtout les origines africaines des joueurs qui ressortent, quand on analyse la situation dans le détail.

Tout d'abord, précisons que, sur les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, seuls deux ne sont pas nés en France : Samuel Umtiti (au Cameroun) et Steve Mandanda (en République Démocratique du Congo). Mais, sur les 23, 16 ont au moins une ascendance africaine, soit 70 % de l'effectif.

Celle-ci semble toutefois davantage répandue chez les remplaçants que chez les titulaires. Ainsi, sur les onze joueurs qui ont démarré la demi-finale contre la Belgique, seulement cinq (45 %) ont une ascendance africaine : outre Samuel Umtiti, on trouve Kylian Mbappé (de père camerounais et de mère algérienne), Blaise Matuidi (de parents angolais), N'Golo Kanté (de parents maliens) et Paul Pogba (de parents guinéens). Le total monte à 7 sur 13 (54 %) si l'on inclut les deux remplaçants entrés en cours de jeu : Steven N'Zonzi (dont le père vient de RDC) et Corentin Tolisso (de père togolais).

Quand on ajoute les autres remplaçants, on arrive à la synthèse suivante :

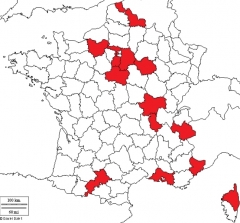

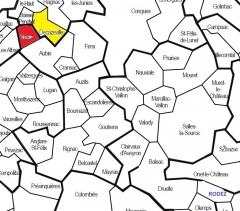

En orange figurent les pays où est né l'un des joueurs français (Cameroun et RDC). En jaune sont coloriés les pays où sont nés uniquement les parents des joueurs sélectionnés.

Le Mali est présent à travers Ousmane Dembélé (pour le père, la mère étant mauritanienne) et Djibril Sidibé. Le Sénégal est présent à travers Benjamin Mendy. On retrouve la République Démocratique du Congo avec Presnel Kimpembe (pour le père, la mère étant d'origine haïtienne). Enfin, l'Afrique du Nord est présente à travers Nabil Fekir (de parents algériens) et l'inénarrable Adil Rami (de parents marocains).

Et ce n'est pas fini ! Si on ne se limite pas à l'Afrique, on verra que le troisième gardien de l'équipe, Alphonse Areola, est d'origine... philippine ! L'Europe est bien entendu présente, à travers l'Espagne pour Hugo Lloris, l'Italie pour Olivier Giroud et le Portugal pour Antoine Griezmann. Le cas de Lucas Hernandez est atypique : né en France mais ayant surtout vécu en Espagne, il a semble-t-il longtemps hésité avant d'opter pour les Bleus...

C'est révélateur des vagues migratoires qui ont touché la France métropolitaine. A l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord a succédé l'Afrique sub-saharienne. De surcroît, à l'exception de l'Angola (ex-possession portugaise) et de la RDC (ex-possession belge), tous les enfants d'immigrés sont issus d'anciennes colonies françaises.

Leur bi(tri)culturalité et leur binationalité auraient pu faire pencher la balance en faveur du pays d'origine des parents. Mais ce serait oublier que ces joueurs ont été formés en France. Même s'il existe des pressions en provenance des pays d'origine pour les récupérer, on peut aussi penser que les jeunes hommes (quand ils n'ont pas laissé parler leur coeur) ont effectué un choix stratégique, celui de l'équipe nationale qui leur semblait avoir le meilleur avenir : le souvenir des Coupes du monde (1998, mais aussi 2006 et 2014) et des Championnats d'Europe (2000 et 2016) a sans doute pesé dans le choix.

Concernant les départements d'origine des 21 sélectionnés nés en France, on constate, davantage qu'en 2016, une grande inégalité.

Cette carte ne mettant en valeur que les départements métropolitains, elle exclut de fait un des joueurs, Thomas Lemar, né en Guadeloupe. Il s'agit donc d'un bilan de 20 des 23 sélectionnés.

La grande région parisienne, s'étendant de la Normandie à l'Aube, a vu naître 10 des 20 joueurs métropolitains. Loin derrière arrivent la région lyonnaise (3 voire 4 sélectionnés), le Sud-Est (3 joueurs) et le Nord (2 joueurs), le Toulousain Blaise Matuiti constituant une anomalie géographique. On retrouve la vieille France urbaine industrielle (le Nord-est excepté). De prime abord, c'est assez étonnant. L'Ouest et le Sud-Ouest ne fournissent quasiment aucun sélectionné, alors que ce sont des terres de football (surtout l'Ouest). Mais, comme l'écrasante majorité des sélectionnés est issue de l'immigration, ce sont les départements où se trouvent les villes d'accueil qui ressortent.

Quant à moi, dimanche, vers 17 heures, je serai au cinéma. Quelque chose me dit qu'il ne devrait pas y avoir foule.

14:58 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, football, actualité, presse, médias, journalisme, france

jeudi, 05 juillet 2018

Demi-soeurs

Trois demi-soeurs qui ne se connaissaient pas sont réunies par un notaire à l'occasion de la mort de leur père, un sacré coureur de jupons, qui leur laisse... un appartement. N'importe quel spectateur français de base fait immédiatement le lien avec Les Trois Frères, d'autant que la caractérisation des personnages principaux n'est pas sans rappeler le glorieux ancêtre.

Ainsi, l'une des trois soeurs, Lauren (incarnée par Alice David, vue notamment dans Babysitting), est une sorte d'intermittente du spectacle, qui peine à percer dans le milieu de la mode, tout comme Bernard Latour/Campan peinait à percer dans le monde audiovisuel.

La culture et la mode relieraient plutôt Lauren à Pascal Latour/Légitimus, mais je pense que celui-ci a davantage inspiré la présence de Salma (Sabrina Ouazani, resplendissante), autre exemple de personne issue des "minorités visibles" et qui a fait son petit trou dans la société française.

Le dernier membre du trio se trouve dans une sorte d'entre-deux. Lui comme elle semble appartenir à la bourgeoisie, mais connaît finalement une situation plus précaire que ce qu'il paraissait au départ. A Didier Latour/Bourdon correspond Olivia (Charlotte Gabris, pas mal dans un rôle difficile). A propos de celle-ci, on appréciera qu'on ait évité de nous resservir certains clichés sur les juifs.

Evidemment, les trois jeunes femmes (toutes ravissantes, bien entendu), que rien ne semblait rapprocher vont apprendre à se connaître et faire cause commune pour garder leur héritage, face à la famille légitime du défunt, qui ne supporte pas cette survivance successorale des fautes du passé.

C'est aussi intéressant pour la description du milieu dans lequel évolue chaque héroïne. On n'est certes pas au niveau d'une étude universitaire, mais on a droit à quelques scènes bien troussées sur la petite main du monde puant de la mode, la prof musulmane d'un établissement de banlieue et la petite fille juive modèle qui risque de passer à côté du bonheur.

Les trois actrices se sont données à fond et les dialogues sont plutôt bien écrits, avec plusieurs répliques particulièrement mordantes. (L'une d'entre elles fait allusion à Jean-Vincent Placé, dans un contexte que je laisse à chacun-e le plaisir de découvrir.)

Par contre la fin est convenue, trrrrrèèèèèès "politiquement correcte". Cela montre les limites de cette comédie, pas déshonorante du tout, mais qui n'atteint pas des sommets.

23:17 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 28 juin 2018

Retour à Bollène

J'ai failli passer à côté de ce petit film sorti le mois dernier. C'est une fiction à caractère autobiographique, le réalisateur Saïd Hamich (producteur entre autre de Much Loved) ayant passé une partie de sa jeunesse à Bollène, une petite ville du département du Vaucluse (en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur) :

L'intrigue repose sur des contrastes. La ville elle-même est partagée entre l'image "vieille France" et proprette qu'elle veut donner (à travers ses dirigeants de la Ligue du Sud) et la présence d'une forte communauté d'origine maghrébine, précarisée.

La famille du héros Nassim est aussi le siège de divisions. La père a eu au moins deux épouses différentes (en même temps). On y parle deux langues (voire trois avec l'anglais) : l'arabe dialectal (dominant chez les parents) et le français (courant chez les enfants). Les premiers rêvent de repartir "au pays" (c'est-à-dire au Maroc), les seconds de s'en sortir, en France.

Le héros lui-même est une contradiction vivante : c'est un fils de la cité qui a réussi à l'école, puis à Paris et enfin aux Emirats arabes unis. D'un côté, il est très bien inséré dans le monde global, parle couramment anglais (langue qu'il préfère utiliser à Dubaï plutôt que l'arabe, avec le chauffeur de taxi), mais ressent le besoin de se ressourcer à Bollène. Pourtant, tout l'oppose à sa famille. Il a réussi, alors que les autres galèrent. Il n'est pas religieux, boit de l'alcool et goûte les concerts de musique classique (ainsi qu'Alain Bashung), alors que ceux qui sont restés en France sont tentés par le repli islamo-conservateur. De surcroît, il a épousé une non-musulmane, une Américaine, qui trouve ce coin de France très "provincial"... voire un peu puant, quand elle entend les propos du maire.

Celui-ci connaît très bien le héros, qu'il a eu comme élève alors qu'il était enseignant dans le lycée public, un enseignant connu pour ses opinions de gauche... Le voilà devenu chantre de la droite identitaire. (Dans la réalité, la commune est gérée par le couple Bompard, issu du FN.) Les retrouvailles entre les deux hommes ne manquent pas de saveur, même si ce n'est pas super bien joué. Je trouve qu'Anas El Baz est plus expressif quand il ne parle pas ou quand il débite juste des monosyllabes. Il a du charisme, mais n'est pas très à l'aise avec les longues répliques.

Signalons que c'est bien filmé, avec de jolies scènes de nuit... et une belle musique d'accompagnement, que l'on doit à Pauline Rambeau de Baralon. Je conseille vivement cet essai pseudo-autobiographique, qui pose de bonnes questions sur l'identité, en évitant les idées préconçues.

16:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, politique

mercredi, 13 juin 2018

Un billet pour la cathédrale

J'en ai appris une bien belle en lisant la presse aveyronnaise aujourd'hui (notamment La Dépêche du Midi) : la cathédrale de Rodez a son billet, d'une valeur de... 0 euro. Il s'agit bien entendu d'un gadget touristique, appelé aussi "billet souvenir", ce dernier mot figurant d'ailleurs à des dizaines d'exemplaires sur le billet en question :

En bas à droite figure la signature du chef d'entreprise qui a lancé l'idée de ce produit touristique, Richard Faille (auquel on doit aussi les médailles souvenirs, pour moi d'un intérêt moindre). L'objet est fabriqué en coton... et en France, d'après ce que garantit le site internet de l'entreprise.

D'ailleurs, le nom de l'imprimeur figure sur l'autre côté du billet. Il s'agit d'Oberthur Fiduciaire, lointain héritier de l'entreprise bretonne fondée au milieu du XIXe siècle, qui dut sa renommée aux tonnes d'almanachs et d'annuaires téléphoniques qui sortirent de ses locaux.

Cette partie du billet est illustrée de monuments européens (qui ont déjà eu droit à leur version du produit). On reconnaît, de gauche à droite, la Porte de Brandebourg (1), la Tour de Belem (2), le Colisée de Rome (3), la Tour Eiffel (4), la Sagrada Familia (5), le Manneken Pis (6) et, en filigrane, un demi-visage (7) faisant sans doute allusion à la Renaissance (à un tableau de Sandro Botticelli ou de Léonard de Vinci).

C'est sympatoche et cela ne coûte que deux euros. Voilà une excellente (et parcimonieuse) idée-cadeau pour la Fête des Pères !

22:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs, Société, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, médias, journalisme, occitanie

mercredi, 30 mai 2018

Un héros peu ordinaire

C'est un peu la vedette du moment... et c'est mérité. Le Malien Mamoudou Gassama, un "sans papiers" selon l'expression consacrée (un immigré clandestin / en situation irrégulière, disait-on autrefois), a accompli un geste que peu de personnes auraient (physiquement) pu réaliser, tout en ayant l'allure d'un jeune homme comme les autres (en tout cas, pas un fanfaron).

La vidéo de son exploit est visible, entre autres, sur le site du Monde. Cela donne une idée de la force et de l'agilité que celui que l'on surnomme Spiderman a dû déployer pour parvenir jusqu'à l'enfant. Cette témérité lui vient peut-être de son parcours de migrant, un périple qui l'a mené du sud-ouest du Mali (du village de Yaguiné) à Paris, en passant par le Burkina Faso, le Niger, la Libye et l'Italie :

Sur la carte, j'ai suggéré deux itinéraires entre la côte libyenne et l'Italie, ne sachant pas s'il a fait étape sur l'île de Lampedusa... et, aussi, parce que le jeune homme a eu besoin de deux tentatives pour réussir à "passer" en Europe.

Ce n'est pas la première fois qu'un Malien se distingue en France par son comportement exemplaire. Souvenez-vous, en janvier 2015, un employé (musulman) du magasin Hyper Casher avait contribué à sauver la vie de plusieurs clients (juifs). Cet homme (Lassana Bathily) est originaire de la même région que Mamoudou Gassama (celle de Kayes), mais pas du même cercle (département) : celui de Yélimané pour Spiderman, celui de Kayes même pour L Bathily (si je ne m'abuse). Celui-ci, comme M Gassama, a été naturalisé français. Comme lui, il avait migré en France après un frère aîné.

20:04 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, france, médias, presse, journalisme, société

mardi, 08 mai 2018

Nous sommes l'Humanité

J'ai eu l'occasion de voir ce documentaire engagé, tourné en Inde, plus précisément dans les îles Andaman, ce territoire d'outre-mer où (sur)vit un peuple premier, les Jarawas, qui a longtemps vécu sans le moindre contact avec le monde moderne.

On commence avec une scène de pêche, comme je n'en avais jamais vu. Le pêcheur est un jeune adulte, muni d'un arc et de seulement deux flèches. On le voit d'abord évoluer dans une zone humide à faible profondeur. Mine de rien, le gars est très habile.

On enchaîne avec le témoignage d'un adulte plus âgé, qui se souvient d'un gigantesque tsunami, sans doute celui de 2004 (qui a été mis en scène naguère par Clint Eastwood, dans Au-delà). Si l'ampleur des vagues a incontestablement marqué les habitants de l'île, ils en ont cependant surtout gardé de bons souvenirs... pour une raison que je me garderai de révéler.

Vient enfin le tour des femmes, ici des jeunes épouses. L'une d'entre elles semble n'avoir que 15-16 ans. A travers elles (et les hommes musclés très présents à l'écran dans la seconde partie du film), on comprend que le réalisateur a été marqué par la beauté de ce peuple, une beauté quasiment sans afféterie, le maquillage (à l'aide de glaise) constituant une notable exception, nous valant une séquence superbe, par la description du processus et par la manière d'en filmer le résultat. J'ajoute qu'un réel travail a été effectué sur les sons. Dans une grande salle, bien équipée, on se sent comme immergé dans la jungle.

Les enfants constituent sans doute le groupe vedette du documentaire. On les voit très souvent, soit en compagnie des adultes, soit seuls, soit en bandes. On les voit s'amuser, faire des bêtises, tester, apprendre, dormir, manger... Visiblement, ils n'ont pas besoin de toboggan !

Le film insiste sur la manière dont ce peuple se nourrit, en se contentant de puiser dans la nature les ressources qui lui sont utiles. Ce sont des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs. Ils prisent le cochon sauvage mais, celui-ci se raréfiant (notamment à cause du braconnage des Indiens), ils s'attaquent aux daims. On voit aussi un petit groupe tenter de se procurer du miel, dans une scène particulièrement acrobatique... et, hélas, coupée. Pour une raison que j'ignore, on ne nous a pas tout montré.

Quand ils ne chassent ni ne pêchent ni ne cueillent, les Jarawas bricolent. Les femmes comme les hommes semblent habiles de leurs mains. On les voit travailler le bois et les feuilles. On s'aperçoit ainsi qu'ils disposent de quelques outils métalliques (fournis, d'après le site Allociné, par des gardes forestiers indiens) et d'objets en plastique, comme un seau et des bouteilles. Certaines femmes semblent particulièrement douées pour le maquillage, les visages devenant de véritables compositions artistiques, qui ne sont pas sans rappeler certaines oeuvres des Aborigènes australiens.

Le film se termine par les dégâts provoqués par l'intrusion du monde moderne. Les Jarawas l'appellent "l'autre monde", incarné par l'Inde émergente, perçue négativement. Pour le peuple d'Andaman, notre monde est surpeuplé, bruyant et sale... autant d'affirmations qu'il est difficile de contester. Leur île paradisiaque est convoitée par les chasseurs illégaux et les promoteurs touristiques. Ils subissent indirectement l'influence de la Civilisation, à travers les déchets qui aboutissent sur certaines plages. Notons que le documentaire ne se veut pas (totalement) angélique : le rejet du monde moderne peut prendre des formes violentes, comme le reconnaissent plusieurs hommes, fiers d'avoir tué des braconniers.

Le réalisateur semble avoir été particulièrement touché par ce peuple, qu'il voit peut-être comme une humanité vivant une sorte de bonheur primitif, en harmonie avec la nature, loin du stress urbain, de la pression au travail, du consumérisme et des voisins mal élevés. Ces Jarawas sont une curiosité, dont le mode de vie est menacé d'extinction.

23:25 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 15 avril 2018

Kings

Ces "rois" sont les enfants dont l'héroïne Millie s'occupe au quotidien, en plus des siens. C'est une vraie mère poule, qui ne rechigne pas à accueillir la misère du monde chez elle. Ces Kings sont aussi tous les Noirs du ghetto de Los Angeles, susceptibles d'être victimes de brutalités policières, à l'image du plus célèbre d'entre eux : Rodney King, sévèrement battu en 1991 et dont les agresseurs ont été, dans un premier temps, acquittés par un jury majoritairement blanc.

Cette fiction se veut documentaire (le personnage de Millie est inspiré d'une femme que la réalisatrice a rencontrée). Des images d'archives (télévisées) alternent avec celles de la fiction. Au départ, on nous montre la vie quotidienne des héros comme un joyeux bordel, pas très relaxant certes, mais source de bonheur. La suite va être encore plus agitée, mais sur fond de drame.

Parmi les mérites de ce film, je note le souci d'exposer un assez large panel de situations. On nous rappelle bien qu'avant le tabassage de King, les tensions intercommunautaires étaient déjà grandes... mais entre Afroaméricains et Coréens. Ceux-ci (très présents dans le quartier qui jouxte South Central, rebaptisé plus tard South Los Angeles) ont d'ailleurs été les principales victimes économiques des émeutes. Ceci dit, si le film évoque ces tensions, c'est surtout pour mettre en scène la paranoïa des commerçants coréens. Dans les face-à-face, les Noirs sont quasi systématiquement présentés comme des victimes.

C'est dans les interrelations entre Afroaméricains que la réalisatrice ose nuancer, montrant notamment la violence dont sont capables certains hommes. On la sent très empathique avec les jeunes, pourtant narcissiques, désobéissants... et déjà bouffés par la société de consommation. Quant aux policiers blancs, ils sont dépeints avec une étonnante sobriété de détails. Il faut vraiment faire attention à eux pour se rendre compte que tous ne sont pas des mordus de la gâchette.

Il reste le duo de vedettes, Halle Berry (Millie) et Daniel Craig (le voisin irascible). Au départ, on ne sent que de l'hostilité entre eux. Obie, le célibataire endurci, nous est présenté comme un beauf alcoolique, très attaché à son fusil et prêt à en faire usage pour défendre son pré-carré. C'est pourtant le seul Blanc à être resté dans le quartier. Evidemment, on va découvrir qu'il a bon fond. Mais Dieu que le retournement est brutal ! Il vient à peine d'insulter sa voisine et ses gosses qu'il reçoit trois d'entre eux chez lui et s'évertue à les nourrir correctement !

Il n'en faut pas plus pour que la mère-en-série ne commence à fantasmer sur lui. Il faut dire qu'il n'est pas courant, quand on habite dans un ghetto noir, d'avoir pour voisin l'incarnation de James Bond ! Le summum est atteint dans une scène pas totalement ratée, celle du lampadaire auxquels les deux héros se retrouvent menottés. En deux temps trois mouvements, voilà Obie qui bricole une super corde à noeuds... à l'aide de morceaux arrachés à son blue jeans ainsi qu'à celui de sa voisine ! Non mais quel talent ! Le pire est que cette corde approximative supporte sans problème le poids de Craig (qui doit avoisiner le quintal, tout de même), alors que le lampadaire rouillé est sur le point de céder... La scène n'est toutefois pas sans charme, grâce notamment à l'abattage de Craig, qui semble s'être pleinement investi dans son rôle.

Je pourrais aussi parler du fils de Millie, qui s'éprend d'une adolescente au comportement autodestructeur. Tout ce qui touche à ce faux couple est hyper prévisible. Mais je reconnais que la jeune actrice qui incarne Nicole (Rachel Hilson) ne manque pas de talent.

Voilà. Je suis sorti de là assez mitigé. J'avais raté à sa sortie le précédent film de Denize Gamze Ergüven (Mustang), plébiscité par la critique. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas donné envie d'en savoir plus.

23:31 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Tiers Monde français

Dans l'édition du quotidien Le Monde datée de vendredi 13 avril, j'ai trouvé un article particulièrement intéressant sur le train de vie des élus et fonctionnaires du 101e département français : Mayotte. Le papier mérite l'attention à double titre : il dénonce une corruption apparemment endémique (abus de bien social, détournement de fonds publics, clientélisme) et il pointe les grandes difficultés socio-économiques de l'archipel, ce confetti de l'empire colonial français, perdu dans l'océan Indien.

Commençons par un peu d'histoire. Mayotte est une partie des Comores, celle qui a été annexée en premier par la France. Au milieu des années 1970, la troisième vague de décolonisation frappe notamment les possessions portugaises : la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Sao-Tome-et-Principe, l'Angola et surtout le Mozambique, très proche des Comores.

C'est l'époque de la Guerre froide. Les Etats-Unis se retirent piteusement du Vietnam, laissant le pays aux communistes soutenus par Moscou et Pékin. En Afrique, nombre de mouvements indépendantistes adhèrent au bloc soviétique. La position stratégique des Comores (à l'entrée du canal du Mozambique) augmente leur valeur aux yeux du pouvoir français. Si l'indépendance de l'archipel ne peut pas être empêchée, à Paris, on a tout fait pour conserver Mayotte. Le gouvernement français a profité indirectement des maladresses des nouveaux dirigeants comoriens, qui ont tenu les Mahorais à l'écart de la direction du pays.

Alors, quel est l'intérêt de conserver ce minuscule territoire, dans l'une des régions les plus pauvres du monde ? Certains répondront en faisant référence à la ZEE, la zone économique exclusive (la France possède la deuxième du monde, derrière celle des Etats-Unis). Le pays qui possède le terrain peut exploiter les fonds marins jusqu'à 370 kilomètres des côtes. Dans le cas de Mayotte, on pense à de potentiels gisements de pétrole... mais c'est tout récent. Par contre, une station d'écoute est bel et bien présente sur l'île. Certains petits malins se sont d'ailleurs amusés à débusquer les installations d'espionnage françaises... en utilisant Google.

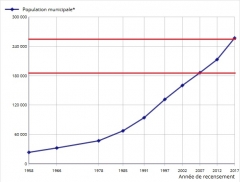

En dépit de ses richesses (surtout potentielles), Mayotte est sans doute aujourd'hui le territoire le plus pauvre de la République française. En 2015, d'après l'INSEE, le revenu par habitant n'atteignait pas 7 000 euros... sur l'année, contre environ 20 500 en métropole (19 000 en Midi-Languedoc) et entre 10 000 et 17 000 dans les autres départements d'outremer. Aujourd'hui, Le Monde évoque un taux de chômage de 27 % et plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Voilà pourquoi je me suis permis de parler de Tiers Monde.

Cette pauvreté relative n'en est pas moins attractive pour certaines populations de la région. D'après le dernier rapport de l'ONU sur le développement humain, le PIB par habitant du Mozambique était, en 2011, d'à peine plus de 1 000 dollars (par an !), ceux du Malawi, des Comores et de Madagascar n'étaient pas beaucoup plus élevés, avec respectivement 1 113, 1 364 et 1 373 dollars ! De surcroît, les Comores indépendantes sont très proches de Mayotte :

A vol d'oiseau, une soixantaine de kilomètres séparent l'île d'Anjouan des premiers récifs mahorais. Etant donné que l'écart de revenus est de 1 à 7/8, on comprend que des milliers de personnes soient tentées par l'aventure. Ce sont notamment des femmes enceintes, qui comptent accoucher sur l'île française, contribuant à l'engorgement des services hospitaliers. D'un côté, on comprend le souci de bénéficier des meilleurs soins, pour soi et son enfant. D'un autre côté, on ne peut qu'être méfiant vis-à-vis de ce qui pourrait n'être qu'une stratégie d'immigration : en vertu du droit du sol, un enfant né dans un territoire français n'est pas expulsable (sauf s'il est accompagné de ses deux parents, eux-mêmes expulsables).

Résultat ? La population de l'île connaît une croissance fulgurante, de 35 à 40 % en dix ans (entre 2007 et 2017). La densité y atteint 700 habitants par kilomètres carrés (contre 32 dans l'Aveyron, qui abrite une population à peine plus nombreuse). Plus de 40 % (certains disent 50 %) des habitants de Mayotte sont nés dans les Comores indépendantes. La majorité des habitants ne maîtrise même pas la langue française.

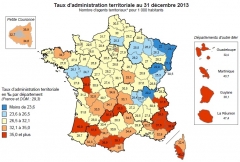

Fac à cette situation alarmante, les élus locaux ont donc choisi... d'embaucher massivement... et de ne pas se montrer trop exigeants quant à l'intensité au travail de la main-d'oeuvre recrutée. L'article du Monde compare le nombre de fonctionnaires départementaux mahorais à ceux du département des Hautes-Pyrénées. Il aurait été intéressant de pousser le raisonnement jusqu'au bout, et de faire le bilan de l'ensemble de la fonction publique territoriale présente sur le département. Pour cela, il faudrait disposer du nombre d'employés municipaux. Or, Mayotte ne dispose que de dix-sept communes. Soit les municipalités font preuve de la même prodigalité que le conseil départemental, soit elles n'en ont pas les moyens (ou la volonté) et la moyenne de fonctionnaires territoriaux par habitant (toutes collectivités confondues) serait moins élevée que prévu.

D'après une étude du CNFPT de 2016, dans le département des Hautes-Pyrénées travaillaient 7 400 agents territoriaux (7 873 dans l'Aveyron). Admettons qu'à l'époque, le nombre d'agents du conseil départemental fût le même qu'aujourd'hui (1 685) : il resterait 5 715 agents territoriaux dépendant des municipalités (et un peu de la région). Cette catégorie d'agents est-elle aussi nombreuse à Mayotte ? On ne le sait pas.

Quoi qu'il en soit, ainsi que le montre l'étude précédemment citée, le taux d'encadrement de la population par la fonction publique territoriale était, fin 2013, beaucoup plus élevé outremer qu'en métropole : de 39 à 47 0/00 contre 20 à 40 0/00 (Corse exclue...) :

P.S.

Parmi les joyeusetés révélées par Le Monde, il y a le nombre élevé de jours de congés, certains accordés pour des motifs particulièrement étonnants, comme la circoncision (d'un fils, présume-t-on). Elle est pas belle, la République laïque ? Encore merci au duo Sarkozy-Fillon, responsable de la départementalisation de Mayotte, qui n'a fait qu'empirer la situation déjà problématique de l'archipel.

15:58 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, actualité, presse, médias, journalisme

dimanche, 01 avril 2018

La Prière

Ces dernières années, le cinéma français s'est emparé de divers thèmes sociétaux, parmi lesquels on trouve la quête religieuse. On pense évidemment à Des Hommes et des dieux, de Xavier Beauvois (auquel ce film ressemble, par certains aspects). On pense aussi à L'Apparition (de Xavier Giannoli), plus récent et tout aussi excellent.

Ici, on suit le parcours de Thomas (Anthony Bajon, très bien), drogué sujet à des crises de violence, qui atterrit dans un étrange centre de désintoxication, géré par des religieux (catholiques) assistés d'anciens toxicos. Il va être question de rédemption par la foi : les directeurs du centre font le pari que la vie communautaire, le travail et la prière peuvent venir à bout de tous les démons. Ils tentent de remplir le vide des existences de jeunes déboussolés avec la foi plutôt qu'avec un dérivé de l'opium.

Je n'ai pas trouvé le personnage principal très sympathique... et c'est très bien. Cédric Kahn n'est pas tombé dans l'hagiographie. Au départ, le jeune homme va rejeter la ferme bienveillance dont il est l'objet. De même, on nous suggère que, parmi les repentis, certains sont habités par le doute... et l'on finit par apprendre que le centre a connu quelques graves échecs et des rechutes.

La sobriété de la mise en scène répond à la frugalité de la vie quotidienne de ces jeunes hommes (et femmes, qui vivent un peu plus loin). La caméra est assez près des corps, pas pour suggérer la sensualité, mais pour saisir le trouble intérieur.

Tous les acteurs, hommes, femmes, jeunes, adultes, sont bons. (J'ai retrouvé avec plaisir Alex Brendemühl, vu dans Django, Insensibles et Le Médecin de famille.) Je mettrais toutefois deux limites à mon enthousiasme : le rythme est lent, voire très lent, sans que cela se justifie toujours. On sent que le réalisateur a voulu nous montrer que le cheminement spirituel suit des voies parfois détournées, mais, à mon avis, il en fait trop. Et puis, à partir du moment où un personnage féminin apparaît à l'écran, certaines péripéties sont très prévisibles, jusqu'à la conclusion de l'histoire, très belle mais assez attendue.

22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 25 mars 2018

Les sauvageons de Carcassonne... et d'ailleurs

Les récents actes de barbarie commis autour du chef-lieu de l'Aude ne doivent pas brouiller l'analyse. Commençons par le terroriste Radouane Lakdim. Certes, il était de nationalité française, mais né au Maroc en 1992. C'est à la base un petit délinquant, un de ceux qui pourrissent au quotidien la vie des honnêtes citoyens. Son profil n'est pas sans rappeler celui de plusieurs des protagonistes des attentats de Paris de 2015 (par ses origines marocaines et son parcours délictueux). Vu l'attirail trouvé dans le supermarché, il est évident qu'il a des complices, dont on espère qu'ils/elles seront tou-t-e-s mis-e-s hors d'état de nuire.

On peut estimer que Daech dispose d'un bon vivier de recrutement, déjà sur place, puisqu'à Carcassonne même, l'horreur des actes commis n'a pas dissuadé des abrutis habitant le quartier du terroriste d'acclamer leur héros. A l'autre bout de la France, un décérébré (ancien candidat) de La France insoumise s'est félicité de la mort du gendarme Arnaud Beltrame... On évitera d'en tirer des conclusions hâtives sur le mouvement de J-L Mélenchon, mais, franchement, vu le parcours du bonhomme, ça interpelle. Dans le cas de Stéphane Poussier, le problème n'est pas seulement qu'il ait pensé ce qu'il a écrit, mais qu'il l'ait publiquement proclamé. C'est une nouvelle preuve que, comme celle de Richter, l'échelle de la connerie est sans limite...

Du côté de Carcassonne, on tente visiblement d'empêcher les journalistes de faire leur travail. La liberté de publication ne gêne pas que les dictateurs, elle perturbe le fonctionnement clanique des racailles qui mettent la main sur certains territoires.

Venons-en donc à Ozanam, ce quartier situé au sud-est de Carcassonne, pas très loin de la cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco :

Cela fait des années que les incivilités se multiplient dans ce quartier, qui n'est toutefois pas classé en zone urbaine sensible, contrairement à celui de Saint-Jacques (situé à l'ouest) et surtout celui de La Conte (où était installée auparavant la famille Lakdim), pas très éloigné d'Ozanam. Déjà en 2012, les habitants "normaux" manifestaient leur agacement, la politique de rénovation urbaine n'ayant visiblement pas fonctionné dans leur quartier. Aux incivilités a succédé un climat de peur, perceptible en 2014. Rien ne semblait avoir changé en 2015, les pouvoirs publics semblant impuissants face à la dégradation de la qualité de vie dans ce quartier. Il y a moins de deux mois, une nouvelle étape avait été franchie, avec l'agression de policiers !

Résultat ? En laissant pourrir une situation de délinquance larvée, on a permis à des monstres de se développer. Puisse ce drame servir de leçon aux médiocres comptables qui nous gouvernent.

20:59 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias, journalisme, actualité

lundi, 19 mars 2018

Balance ton porc... quel qu'il soit

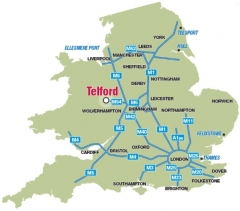

C'est ce matin, sur France Inter, que, dans sa chronique, Claude Askolovitch a jeté un pavé dans la mare. Il a évoqué le quasi-silence médiatique qui a accueilli, en France, la publication, par l'hebdomadaire britannique The Sunday Mirror, d'une enquête accablante sur la prostitution enfantine pratiquée au Royaume-Uni par... des gangs indo-pakistanais. Les victimes sont de jeunes filles "blanches", d'origine ouvrière, dans la région de Telford :

C'est sûr qu'il est plus facile de dénoncer le comportement de prédateur de phallocrates chrétiens européens, d'un producteur américain juif ou, à la rigueur, d'un prédicateur intégriste musulman (dont le "gibier" est constitué de ses coreligionnaires).

Là, c'est un énorme tabou qui est brisé : des individus issus de "minorités visibles", considérés par nombre de penseurs médiatiques comme des "victimes de la société", peuvent se révéler aussi odieux que les pires criminels nés dans la communauté majoritaire.

C'est une nouvelle leçon pour les adeptes du prêt-à-penser : la barbarie ne connaît pas les barrières culturelles. Elle est de tous les peuples, de toutes les catégories sociales ou culturelles. Pour la combattre efficacement, il convient de ne pas regarder le monde qui nous entoure avec les oeillères de la bien-pensance.

P.S.

Une semaine après l'éclatement du scandale médiatique de l'autre côté de la Manche, 20minutes fait le point, vu de chez nous.

P.S. II

Pour la petite histoire, sachez que Telford est une ville qui accueille des séjours linguistiques destinés aux jeunes Français... Je sens que les tarifs risquent de baisser !

21:48 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, médias, presse, journalisme

samedi, 10 mars 2018

Des nouvelles du gaz de schiste en Aveyron

C'est au détour d'un article du dernier numéro du Canard enchaîné ("Hulot et la fin du pétrole : des promesses et du bidon !") que j'ai pris connaissance d'une énième péripétie (judiciaire) concernant l'exploitation de gaz de schiste. En Aveyron, c'est au début des années 2010 qu'on s'est beaucoup inquiété, à cause (notamment) du permis de Nant... et de la sortie du film Gasland. Le début du quinquennat de François Hollande avait vu l'abrogation des derniers permis d'exploration, jugés menaçants.

Cependant, cette affaire ne semblait pas close du fait des démarches engagées par Schuepbach Energy, l'une des entreprises auxquelles des permis avaient été attribués. Le Canard évoque les arrêts rendus en décembre dernier par la Cour administrative d'appel de Versailles. L'un d'entre eux a débouté Total. L'autre (dont le texte intégral est disponible ici) concerne la société Schuepbach Energy.

L'annulation des permis d'exploration est confirmée. Toutefois, l'entreprise se voit reconnaître un droit à indemnisation, mais pas en raison d'une supposée faute de l'Etat. Cette indemnisation ne couvrira pas les profits qu'envisageait de réaliser Schuepbach. Elle a vocation à rembourser les frais engagés pour obtenir les permis. Cela ne devrait représenter que quelques dizaines de milliers d'euros, à comparer aux sommes que l'entreprise demandait (plus d'un milliard au début, une centaine de millions d'euros par la suite).

P.S.

Il est possible qu'un Aveyronnais soit directement concerné par cet arrêt. En effet, parmi les décisions rendues figure le rejet de la demande d'un certain "M. A...", qualifié "d'éleveur de brebis" et, plus loin, de "député européen"... Serait-ce José Bové ?

11:57 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, médias, presse, journalisme

lundi, 19 février 2018

Sugarland

Cet étonnant documentaire australien se place dans la lignée de Supersize me, de Morgan Spurlock, sorti il y a déjà une quinzaine d'années. Ici, au lieu de s'alimenter uniquement dans une chaîne de restauration rapide, l'auteur-interprète (Damon Gameau) choisit de faire l'expérience d'une alimentation sucrée, en excluant toutefois les produits les plus évidents : bonbons, chocolat, gâteaux, glaces... En théorie, il consomme de "bons" aliments, achetés (en général) en grande surface. On se rend rapidement compte qu'ils regorgent de sucres cachés.