dimanche, 09 juin 2019

En hommage à Simone

Cela fait plus de onze mois que la dépouille de Simone Veil est entrée au Panthéon de Paris, presque un an jour pour jour après son décès, survenu le 30 juin 2017. A cette occasion, je m'étais procuré ses Mémoires, dont j'ai signalé l'intérêt.

Je ne savais pas qu'il avait été décidé d'imprimer une pièce de deux euros en son honneur. L'une d'entre elles est récemment entrée en ma possession. En voici l'avers (le côté face, si vous préférez) :

Outre l'année de gravure, la pièce comporte les années de naissance et de décès, auxquelles il faut ajouter deux autres mentions numériques : 1975 et 78 651. La première est l'année d'entrée en application de la loi légalisant l'IVG en France. La seconde est le matricule qui a été tatoué sur le bras gauche de la jeune Simone Jacob. Il était déjà présent sur son épée d'académicienne.

On aurait aussi pu faire figurer 1979, année de la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct, assemblée dont Simone Veil assura la présidence pendant trois ans.

22:32 Publié dans Economie, Histoire, Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, société, france, politique

jeudi, 30 mai 2019

Lourdes

Ce documentaire est sorti le 8 mai dernier, de manière assez confidentielle, mais il poursuit sa route, un peu partout en France, à coups de séances spéciales organisées avec le concours d'associations catholiques. Comme en plus il est recommandé par les autorités du sanctuaire de Lourdes, on se doute bien que le ton est très éloigné de celui du Miraculé de Jean-Pierre Mocky.

Dès le début, on sent que les auteurs n'ont pas voulu se contenter de réaliser un documentaire ordinaire. On nous propose une succession de plans de mains caressant la paroi rocheuse du sanctuaire. Ces mains sont aussi bien masculines que féminines, jeunes qu'âgées, blanches que colorées... C'est superbe. La suite fait preuve de moins d'audace, mais cela reste néanmoins très correctement filmé, avec, entre autres, de superbes plans aériens (diurnes comme nocturnes) de la foule de pèlerins.

Le reste du film (l'essentiel, en fait) est consacré aux malades qui viennent à Lourdes, de la préparation du voyage à son accomplissement final, jusqu'à la veille du retour. C'est ainsi que l'écran se trouve occupé par des personnes qui n'ont pas souvent les honneurs du cinéma. Tel homme vient pour son fils, dont la croissance s'est interrompue. Tel autre, gravement handicapé depuis qu'il a été victime d'un accident de la route, est accompagné par sa mère. Tel autre, souffrant d'une maladie orpheline incurable, place ses derniers espoirs en la Vierge. Certains, handicapés, sont presque des habitués. Depuis des années, ils espèrent (ou on leur fait espérer) un miracle. On rencontre aussi d'autres types de visiteurs : une adolescente obèse, des "gens du voyage", des prostitué.e.s... et des militaires.

Je rassure les incroyants de base. Si on laisse de côté une photographie floue, on ne voit aucun événement surnaturel dans ce documentaire, qui traite plutôt de la foi, de la souffrance et de l'espérance. C'est aussi un hommage aux accompagnants, discrets et dévoués, dont on nous suggère (plus qu'on nous montre) les difficultés de la tâche. C'est révélateur de la méthode des auteurs : ils ont de l'empathie pour ceux qu'ils filment, mais, de temps à autre, ils laissent passer quelques éléments qui montrent qu'ils sont capables de recul critique (même si cela reste limité). Il y a par exemple l'entretien avec le handicapé qui avoue que la foi ne l'aide pas vraiment dans sa situation, qui ne s'est pas améliorée malgré les pèlerinages.

Pourquoi revenir alors ? Il y a bien cette croyance irrationnelle (mais pas totalement injustifiée au vu de l'existence de guérisons inexpliquées) en un possible miracle. Il y a aussi plus prosaïquement le plaisir, quand on est sévèrement handicapé, d'effectuer un voyage bien encadré. Cela doit changer du quotidien. J'ai en mémoire ces plans de la foule agglutinée au moment d'une messe en plein air. Les croyants fervents prient, beaucoup d'autres assistent à la cérémonie de manière passive, peut-être seulement contents d'être là.

Le film se révèle donc plus riche qu'il n'en a l'air. Il contient en outre de beaux moments de comédie, autour de situations de la vie quotidienne qui prennent un tour cocasse.

P.S.

Pour promouvoir le film, il est affirmé que c'est "le premier documentaire sur Lourdes au cinéma". Nombre d'Aveyronnais savent que c'est faux, puisqu'en 1955 est sorti Lourdes et ses miracles, de Georges Rouquier, auteur notamment de Farrebique et Biquefarre.

14:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christianisme, religion, société, cinéma, cinema, film, films

samedi, 25 mai 2019

Sacré Quentin !

Le 21 mai, Quentin Tarantino et l'équipe de tournage ont présenté Once upon a time... in Hollywood au Festival de Cannes. Cette présentation a fait l'objet d'un sujet diffusé dans l'émission "Quotidien", de Yann Barthes. Lors de la conférence de presse, le jeune reporter Azzeddine Ahmed-Chaouche a pu poser sa question à la brochette de vedettes réunies pour l'occasion :

Il leur a été demandé s'ils préféraient l'époque du film (1969) où l'actuelle. A tout seigneur tout honneur (sauf celui d'être placé au centre), c'est le producteur David Heyman qui a commencé à répondre (en anglais) à la question posée en français, Brad Pitt (dont les enfants parlent français) ayant eu la délicatesse de traduire pour ses camarades avant même qu'ils n'aient installé leur oreillette. (Ils croyaient sans doute qu'on leur poserait toutes les questions dans la langue de Donald Trump. Impérialisme culturel quand tu nous tiens...)

C'est la réponse du réalisateur qui m'a marqué. Quand on lui demande à quelle époque il voudrait vivre, il déclare : "I prefer anytime before cellphones." (Je préfère n'importe quelle époque précédant celle des téléphones portables.) Quentin, je t'adore !

Le plus piquant dans l'affaire est que la déclaration du réalisateur a été saluée par une ovation et des applaudissements. Mais regardez ce qu'on a pu voir juste après :

Une partie des crétins présents dans l'assemblée n'a visiblement pas compris l'incohérence qu'il y avait à saluer l'homme qui dénonce le poids pris par les smartphones dans notre vie quotidienne et le fait de mitrailler l'équipe du film avec ce genre d'équipement...

P.S.

Je ne sais pas si l'oeuvre de Tarantino va être au palmarès. En tout cas, un membre de l'équipe a déjà été récompensé : la chienne Brandy, qui a reçu la Palme dog, succédant aux canidés de Dogman... ainsi (rappelez-vous) qu'à Uggy de The Artist.

13:41 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, actu, actualité, actualite, actualités, actualites, festival, cannes, festival de cannes

mercredi, 22 mai 2019

Le jeune Ahmed

Deux ans et demi après La Fille inconnue, les frères Dardenne sont de retour avec un sujet brûlant, celui de l'extrémisme musulman en général et de la radicalisation de jeunes éduqués dans un pays occidental en particulier. On peut présumer que les attentats qui ont frappé la Belgique ou mis en cause certains de ses ressortissants ont poussé les réalisateurs à se pencher sur la question.

Ce film s'inscrit dans une veine qui commence à être fournie, avec les Britanniques de We are four lions, les Marocains des Chevaux de Dieu, les Tunisiens de Mon cher enfant et surtout les Français.es de La Désintégration, Made in France, Les Cowboys et Le Ciel attendra (liste non exhaustive).

Ici, on sent que les Dardenne veulent sortir des clichés. L'adolescent en voie de radicalisation est un garçon issu d'un couple mixte. Dans la famille proche, Ahmed est le seul à s'engager dans cette voie (où il essaie d'entraîner son frère). Au départ, c'est un garçon timidou, sérieux à l'école sans être brillant, accro à sa console de jeux. Mais il est en quête d'une figure paternelle et se pose peut-être des questions sur son identité. Le voilà pris dans les filets d'un imam rusé, qui n'est pas sans rappeler le recruteur de La Désintégration. Signalons que le "héros" est formidablement interprété par Idir Ben Addi. Les autres comédiens sont au diapason.

L'histoire est prenante parce que c'est une sorte de thriller. Pourtant, on n'y voit ni explosion, ni poursuite en voiture, ni grosse bagarre. Juste des garçons tombés sous la coupe d'un extrémiste manipulateur, qui profite des difficultés familiales pour entrer dans la tête d'ados mal dans leur peau. C'est filmé près des corps, caméra à l'épaule (façon Rosetta) ou en plans serrés. On est plongé dans la dérive du jeune homme, sans forcément le comprendre.

A la suite d'une première partie animée, dont je ne raconterai pas le déroulement, Ahmed se retrouve en centre éducatif fermé. De temps à autre, il est envoyé travailler dans une ferme. Comme le garçon est mutique, on se demande ce qu'il pense vraiment. Est-il en voie de recouvrer ses esprits ? Ou bien cet adolescent en apparence inoffensif n'est-il pas en train de se jouer de tout le monde ? Les scènes tournées dans l'exploitation agricole font partie des meilleurs moments du film, notamment quand la jeune Victoria Bluck (qui incarne la fille du paysan) est à l'écran.

Dans la dernière partie, l'intrigue bascule à nouveau, dans un sens que je me garderai bien de révéler. Jusqu'au bout, les auteurs maintiennent l'incertitude quant à la conclusion de leur histoire, aussi surprenante que (malgré tout) logique.

Cannes vient de nous livrer sa première pépite.

23:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, festival, cannes, festival de cannes, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 14 mai 2019

Un sénateur "monsantesque" ?

Je crois que vous avez compris qu'il va être question de Pierre Médevielle, sénateur UDI de Haute-Garonne, dont l'entretien accordé à La Dépêche du Midi a soulevé une intense polémique. Il a d'abord provoqué une extraordinaire onde de choc médiatique, quantité de journalistes relayant les propos du sénateur sans effectuer la moindre vérification. La douche froide est venue dès le lendemain, notamment du Monde. Grosjean comme devant, Pierre Médevielle a essayé de faire endosser la responsabilité de ses propos au journaliste de La Dépêche (qui, soit dit en passant, aurait dû croiser ses sources avant de publier...), mais celui-ci avait pris ses précautions.

Du coup, je me suis intéressé au sénateur. Il est pharmacien de profession. Tiens, tiens... Monsanto, entreprise à laquelle nous devons le glyphosate, a longtemps possédé une division pharmaceutique, aujourd'hui rattachée à Pfitzer. Et puis chacun sait que Monsanto a été récemment rachetée par Bayer, un groupe très présent dans les produits chimiques.

Cependant, à première vue, il n'entretient pas de lien avec les grosses firmes du secteur. Sa déclaration d'intérêts et d'activités à la haute Autorité pour la transparence de la vie politique ne contient rien de suspect.

On en apprend davantage en consultant sa fiche sur le site nossenateurs.fr. A plusieurs reprises, il est intervenu dans la Haute Assemblée quand il était question du glyphosate, toujours en faveur de l'herbicide. De manière générale, s'intéresser à l'historique de ses votes permet de mieux cerner le bonhomme. C'est d'abord un ardent défenseur de la chasse... et du maintien de la réserve parlementaire, qui a longtemps entretenu le poison du clientélisme dans nos campagnes.

Plus récemment, il s'est prononcé (tout comme les Aveyronnais Jean-Claude Luche et Alain Marc) en faveur de la loi sur le secret des affaires, qui menace la liberté d'informer. Il s'est par contre opposé (tout comme Alain Marc) à la loi imposant 20 % de produits bio dans les cantines d'ici 2020.

Quel pedigree !

21:20 Publié dans Politique, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités, france, politique, société

mardi, 30 avril 2019

Menaces sur la gare de Rodez

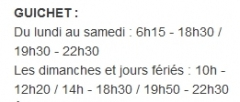

La mauvaise nouvelle est récemment tombée : les horaires d'ouverture des guichets de la gare SNCF de Rodez vont être considérablement réduits à partir du 1er mai 2019. Pour bien comprendre quelle est la nature de la saignée, voici tout d'abord les horaires actuels (valables jusqu'à ce soir) :

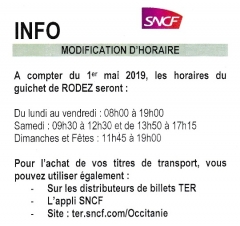

Et voici les nouveaux, communiqués depuis plusieurs jours aux voyageurs sur un petit papier disposé à l'accueil :

Faisons le calcul. En semaine, on va passer de 15 heures et 15 minutes à 11 heures d'ouverture quotidienne des guichets. Le samedi, ce sera pire, puisqu'on passera de 15 heures et 15 minutes à 6 heures et 25 minutes, soit moins de la moitié de l'amplitude actuelle. Les dimanches, la perte est moindre (mais réelle) : on va passer de 9 heures et 30 minutes à 7 heures et 15 minutes d'ouverture.

Un autre problème est que les guichets ne seront plus ouverts tôt le matin (pour les trains partant avant 8 h), ni tard le soir (après 19 h). Cela va compliquer la vie des actifs qui ne peuvent pas facilement venir à la gare en semaine.

Sans surprise, on incite les clients à se diriger vers les distributeurs de billet TER (un seul en gare de Rodez, sauf erreur de ma part, et pas toujours opérationnel), leur téléphone portable "intelligent" et internet. Les personnes âgées et les pauvres ne seront pas avantagés.

Derrière cette réorganisation, il y a des objectifs budgétaires évidents. Replongeons-nous dans les calculs. Jusqu'à ce soir, chaque semaine, en gare de Rodez, au moins un guichet est ouvert durant 101 heures. A partir de demain, la durée d'ouverture sera limitée à 79 heures et quarante minutes. La différence est d'un peu plus de 21 heures (21h20). Multiplions ce résultat par 4 (semaines) et nous obtenons une diminution de plus 85 heures (85h20) en 28 jours. Sur un mois complet de 30 jours, en n'ajoutant que deux dimanches (où la perte est plus faible), on obtient une diminution d'environ 90 heures (sans doute plus de cent en réalité)... pour un guichet. Or, il y en a deux à la gare de Rodez. (Et sept des douze mois comptent 31 jours.) Certes, ils ne sont pas toujours ouverts ensemble, mais il me semble que, la plupart du temps, c'est le cas. J'estime que la diminution du volume d'heures de fonctionnement des guichets est comprise entre 1,5 et 2 fois 100/120 heures, soit entre 150 et 240 heures par mois... soit l'équivalent de un à deux postes à temps plein. Cela, rien que pour la gare de Rodez.

Je pense que la SNCF est sur le point de supprimer plusieurs centaines (milliers ?) de postes de guichetier... et ce, a priori, sans licencier aucun personnel sous statut. Comment se fait-ce ? Ben, on va supprimer un paquet de CDD et ne pas renouveler les postes des partants à la retraite. Cela risque de ne pas suffire. Il est donc fort possible que l'on propose des mutations et des reclassements (en interne) aux employés sous statut.

Cette réorganisation ne survient pas par hasard. Il y a environ deux mois, Guillaume Pepy, le PDG de ce qui était autrefois un service public, a annoncé le projet d'autoriser les bureaux de tabac à vendre des billets de train. (En cela, il ne fait qu'imiter la stratégie de La Poste.) Cette initiative pourrait être la cause de la disparition programmée d'environ 2 000 postes à la SNCF.

On a récemment appris que c'est en juin prochain que l'expérimentation va commencer, dans seulement quatre régions... dont le nom n'a pas, pour l'instant, été révélé. Par peur des réactions ? En tout cas, l'hypocrisie du PDG de la SNCF est patente : il prétend vouloir favoriser l'accès à la billetterie pour 5 % de la population, mais, dans le même temps, il restreint ce même accès pour les 95 % restants !

22:12 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, occitanie, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

dimanche, 28 avril 2019

Monrovia, Indiana

Pendant plusieurs mois, le documentariste Frederick Wiseman a filmé les habitants d'une toute petite ville de l'Etat d'Indiana, dans le Middle West, au sud-ouest d'Indianapolis.

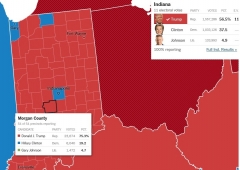

Le document de présentation nous dit que, peuplée d'environ 1400 habitants, la cité compte 96 % de Blancs d'origine européenne, massivement protestants... et républicains. En 2016, alors que Donald Trump a été minoritaire en voix au niveau national, en Indiana, il avait recueilli plus de 57 % des suffrages exprimés. Mais, si les habitants d'Indianapolis avaient placé Hillary Clinton en tête, les comtés ruraux (comme celui de Morgan, auquel appartient Monrovia) ont massivement apporté leurs voix à D. Trump :

A Monrovia même, le candidat républicain a recueilli plus de 76 % des suffrages exprimés. Ajoutons que le gouverneur (élu en 2016 avec 51 % des voix... 66 % dans le comté de Morgan) est républicain et, qu'en 2016 comme en 2018, on a assez largement voté pour des parlementaires (représentant et sénateur) républicains. Pour compléter le tableau politique, je signale que, lorsque les électeurs sont consultés (lors de référendums locaux), ils participent en masse et ont voté à près de 80 % une proposition en faveur du droit de chasser et de pêcher (en 2016) et à plus de 70 % la nécessité d'avoir des budgets en équilibre (en 2018).

Frederick Wiseman s'est fait le plus discret possible. Sa méthode est la suivante : il filme beaucoup, ne pose pas de question, puis passe des mois au montage, sans ajouter de commentaire ni de musique. Il n'apparaît jamais à l'écran. Il a su se faire accepter des habitants du coin, qu'il filme au café, chez le coiffeur, la tatoueuse, le marchand d'armes, dans la supérette, au sein du conseil municipal, du Lions Club, du lycée, du temple protestant, de l'association cultuelle... et même chez les Francs-Maçons !

C'est donc d'abord une leçon d'éducation civique qui nous est donnée. Comment, au sein d'un conseil municipal, décide-t-on l'aménagement de telle ou telle zone ? Quels problèmes sont liés à l'adduction d'eau ? (L'eau potable destinée aux particuliers n'arrive pas par les mêmes canalisations que celle aboutissant aux bornes d'incendie !) Qu'est-ce qui pousse le Lions Club à financer l'installation de bancs publics ? Pourquoi tel paysan vient-il acheter une arme ? Comment aide-t-on les habitants à gérer certains problèmes personnels ?

Bien entendu, le réalisateur a d'autres idées en tête. Il veut comprendre comment une communauté prospère (dont le revenu moyen est supérieur à la moyenne des Etats-Unis et de l'Indiana), composée de "gens normaux", a pu massivement apporter ses suffrages à un type comme Trump.

Ces "gens normaux" ne s'habillent pas très bien (sauf pour les cérémonies religieuses), ne mangent pas très sainement, semblent consommer beaucoup de sodas et d'alcools forts. La quasi-totalité des adultes est en surpoids ou obèse.

Le plus étonnant est qu'en dépit des milliers d'heures tournées, il n'est jamais question de politique. Pourtant, dans plusieurs commerces, une télévision est allumée. Mais les habitants ne discutent pas des affaires du pays, pas plus que de celles du monde, auquel ils ne s'intéressent pas. Ils parlent de leurs voisins, de leurs soucis de santé, de l'arrivée ou du départ d'une personne, des affaires communales. On est dans un entre-soi presque caricatural. On le sent poindre dans certaines réunions du Conseil municipal : les élus sont divisés entre ceux qui veulent favoriser l'installation de nouveaux habitants, pour augmenter les ressources fiscales de la commune et ainsi pouvoir financer de nouveaux projets, et ceux qui veulent que rien ne change et qui redoutent l'arrivée d'inconnus. On discute beaucoup d'un précédent quartier aménagé, source de délinquance selon l'une des élus, contredite par sa voisine (dans la salle). Au bout de 2h20, on n'aura jamais vu la police en action (ni entendu la moindre sirène), pas plus que le moindre tag dans la ville, ni de détritus par terre. C'est propre et calme comme tout !

L'autre élément marquant est la place tenue par la religion. Dans les conversations quotidiennes, elle est en général absente, sauf dans la bouche de personnes particulièrement croyantes. Par contre, le culte réunit beaucoup de monde et, lors des cérémonies particulières (mariage, baptême, décès), la salle est comble. La religion est clairement le secours de ces personnes simples, qui cherchent des réponses dans la Bible. L'un des pasteurs locaux semble particulièrement doué. Pour des funérailles, il a concocté un prêche (intégralement filmé) très structuré, aussi habile d'un discours électoral.

Alors, oui, c'est long, pas toujours passionnant. Mais le réalisateur a eu besoin de cette longueur pour laisser parler ses "personnages", pour leur donner leur chance sans les juger. Le résultat n'en pas moins frappant.

14:33 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

samedi, 20 avril 2019

Culture "ncisesque"

Vendredi, M6 a poursuivi la diffusion de la quinzième saison de la série NCIS. L'épisode 17, intitulé "Un coup de massue", démarre par un clin d'oeil à une émission très populaire aux Etats-Unis (ainsi qu'auprès de certains membres de l'équipe d'enquêteurs) :

L'émission American Pickers est diffusée sur la chaîne History. Elle suit des sortes d'antiquaires en déplacement. Leur boutique est située dans une toute petite ville, LeClaire, dans l'Etat de l'Iowa, aux confins de l'Illinois :

Le nom de cette ville ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'elle jouit d'une incontestable renommée. Tous les amateurs d'histoire de la conquête de l'ouest savent qu'elle est la ville de naissance d'un certains William Cody, alias Buffalo Bill (en 1846).

Mais, aux yeux d'un lecteur hexagonal, c'est le nom même de cette ville qui suscite des questions. Il est un vestige de la présence française en Amérique du Nord. La ville a été baptisée ainsi en hommage à Antoine Le Claire, qui fut, entre autres, commerçant et interprète pour l'armée américaine. Il était le fils (métis) du Français du Canada François Le Claire et d'une Indienne.

Ce n'est pas le seul intérêt anecdotique de cet épisode, dont l'intrigue policière n'est pas particulièrement élaborée. En se rendant chez les brocanteurs, dans la petite ville, pour enquêter, l'équipe de Gibbs fouille dans le fatras d'objets à vendre. La jeune Bishop a un coup de coeur pour une vieille agrafeuse, tandis que son patron semble soudainement très intéressé par un mystérieux petit objet :

Si les gags autour des agrafeuses constituent l'un des fils rouges de l'épisode (avec l'introduction d'un personnage destiné à prendre davantage de place par la suite), l'explication du mystère concernant la petite pièce n'intervient qu'en toute fin d'histoire...

23:02 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 13 avril 2019

Rodez dans "L'Equipe"

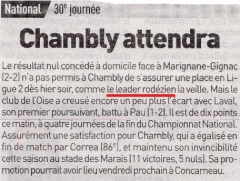

Il a rarement été autant question du chef-lieu aveyronnais dans le quotidien sportif français. Sa toute récente accession à la Ligue 2 de football n'y est sans doute pas étrangère. Hier, seul un tout petit article signalait l'événement, un peu plus important dans la version papier que dans la version numérique :

Aujourd'hui, un papier plus volumineux a été publié. Il est principalement consacré à l'entraîneur du RAF, Laurent Peyrelade (l'un des deux seuls membres du staff à ne pas être né dans l'Aveyron). A cet article s'ajoute un petit bilan de la trentième journée du championnat National (masculin), dont la rédaction a de quoi faire sursauter le lectorat rouergat :

L'auteur du paragraphe n'est visiblement pas au courant que c'est l'adjectif "ruthénois" qui s'applique à la commune de Rodez, ce dont le collègue qui a écrit l'article de la veille était visiblement au courant.

Pour être complet, je signale qu'un autre article récent évoque le RAF, mais il n'est (pour l'instant) disponible qu'en ligne (pour les abonnés). Il revient sur les liens entre Zinédine Zidane et le club aveyronnais.

20:53 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualités, actualite, actualites, actu

vendredi, 12 avril 2019

Le RAF en Ligue 2

Pour les non-initiés, il convient de commencer par quelques explications. La Ligue 2 est la deuxième division de football français, jadis appelée "D2". Le RAF est le Rodez Aveyron Football, le seul club du département à jouer un rôle notable dans ce sport, actuellement en National (la troisième division).

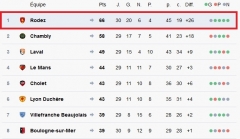

Hier, grâce à sa victoire 3-1 sur Boulogne, le RAF a conforté sa place de leader de National. Surtout, à 4-5 journées de la fin du championnat, il a acquis suffisamment de points d'avance sur ses poursuivants (notamment le 3e, Laval, qui ne peut plus rejoindre Rodez) pour être certain de jouer l'an prochain en Ligue 2. Il reste à savoir à quelle place le club va finir l'année : première ou deuxième ?

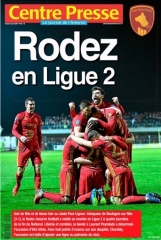

Hier, le centre de Rodez a été étonnamment animé pour un soir de semaine. L'événement a été salué comme il se doit par le quotidien local Centre Presse, qui a publié un numéro spécial :

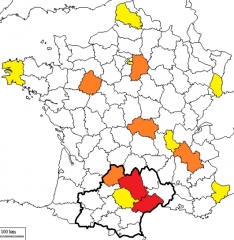

Le quotidien a consacré une partie importante du numéro à la réussite du club, une double page étant dédiée à l'effectif du RAF (joueurs et encadrement). Un lecteur attentif y remarquera que seuls 3 des 26 joueurs sont nés dans l'Aveyron : Hendrick Foucras, Loïc Poujol et Loïc Coupin. Ceux nés dans l'Hérault, à Béziers ou Montpellier (comme l'attaquant de poche Ugo Bonnet, qui a explosé cette année) sont aussi nombreux. Au total, 9 sont originaires de la région Midi-Languedoc (en ajoutant ceux nés dans le Lot et le Tarn). Les autres viennent d'un peu partout : de la Bretagne à l'Alsace, en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes :

Sont coloriés en rouge les départements où sont nés 3 joueurs, en orange ceux où sont nés 2 joueurs, en jaune ceux où est né un seul joueur. Cela représente 24 des 26 membres de l'équipe. Les deux derniers sont nés en Géorgie et Tunisie.

Dans sa composition, le RAF est donc désormais un club très peu aveyronnais. Seul le tiers de l'effectif est originaire de la région administrative à laquelle appartient l'Aveyron.

Si, sur le plan sportif, l'humeur est au beau fixe, sur le plan financier, l'avenir n'est pas exempt de nuages. Le premier problème est posé par le stade, qui n'est pas, pour l'instant, aux normes de la Ligue 2. Le financement des travaux a été présenté lors de la réunion du Conseil municipal de Rodez du 22 février dernier. Le détail est donné page 22 du compte-rendu. Il est prévu que cela atteigne 12 millions d'euros... hors taxes... sans doute 15 millions au final. Environ 20 % du coût sera assumé par Rodez agglomération, le reste étant financé par l'Etat, le Conseil régional et le Conseil départemental. Les contribuables locaux respirent...

A cela s'ajoute la subvention annuelle versée par la commune. D'après le compte-rendu de la séance du 14 décembre dernier (page 24), en 2019, il est prévu de verser 120 000 euros au RAF (à peine plus qu'au SRA, le club de rugby). Je pense que cette somme est amenée à évoluer...

On espère que le mécénat d'entreprise viendra appuyer les dépenses publiques. Peut-être faudra-t-il aussi envisager une modification de l'actionnariat. En 2012, à l'occasion de l'augmentation de son capital, le RAF avait vu l'arrivée de Zinédine Zidane comme actionnaire minoritaire. A l'époque, j'avais estimé l'apport de l'ancien joueur à 10 000 euros. Mais, dans les conversations discrètes qui se tiennent parfois à ce sujet, on évoque une somme plus importante (le décuple ?).

En attendant que le nouveau stade soit livré (en octobre prochain, si tout va bien...), le RAF va devoir jouer ses matchs à domicile... en Corse semble-t-il, sur le terrain du club de Bastia. Même si je comprends les motifs de la décision, je regrette qu'on n'ait pas creusé davantage la possibilité d'aller jouer à Béziers. L'idéal serait quand même que les travaux commencent le plus vite possible et s'achèvent plus tôt qu'initialement prévu. L'an prochain, le club risque d'avoir besoin de tous les points gagnables à domicile pour se maintenir en Ligue 2.

15:27 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualite, actualités, actualites, presse, médias, journalisme, sport, société

samedi, 09 mars 2019

L'exploitation des ours

Le sort des ursidés a récemment fait l'actualité. Le 23 février dernier, c'était la Journée mondiale pour sauver les ours, dont le plus grand (seul ?) prédateur est incontestablement l'être humain. Sur le coup, je n'y avais pas particulièrement fait attention... et je dois dire que je n'apprécie pas l'activisme des personnes qui poussent à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, quitte à menacer l'élevage extensif.

Par un curieux hasard de la programmation, la chaîne TMC (appartenant au groupe TF1) a récemment rediffusé un épisode des Experts Las Vegas (la meilleure des quatre séries de la franchise "CSI"), le quatorzième de la saison 5, intitulé "La peau de l'ours". Les enquêteurs sont chargés de deux affaires : le décès d'une jeune mère de famille (dont sont soupçonnés d'être responsables son époux, sa belle-mère, sa meilleure amie... et un dragueur lourdingue) et la mort (en apparence accidentelle) d'un chasseur, agressé par un ours Kodiak, lui aussi décédé. Cela permet au médecin-légiste en chef, le docteur Robbins, de procéder à une improbable (mais rigoureuse) autopsie d'ursidé.

La vésicule biliaire de l'animal a été prélevée (post mortem)... et ce n'est pas le fruit du hasard. La bile d'ours est particulièrement recherchée en Asie (et dans les communautés expatriées), où on lui attribue (faussement) des vertus médicinales. Ce qui était vrai en 2005 (année de la première diffusion de l'épisode) l'est encore malheureusement aujourd'hui, comme nous le révèle un article récemment paru sur le site natura-sciences. En Asie (principalement en Chine et au Vietnam), ce sont les ours noirs qui en sont victimes. Ils sont capturés puis détenus dans des conditions particulièrement horribles, dans le but de prélever le précieux liquide.

10 000 animaux seraient concernés. La bonne nouvelle est que, sous la pression (notamment) d'ONG (comme Animals Asia), les autorités des pays concernés semblent avoir pris conscience au moins de la mauvaise image que ce genre de pratiques leur vaut. Il reste à espérer que ces traitements odieux soient voués à disparaître à court terme.

19:50 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, télévision, actualité, actu, actualités, actualite, environnement

lundi, 04 mars 2019

Cretinus Rouergatus

J'aime à me balader aux environs du jardin du Foirail. A l'une des extrémités de celui-ci se trouve le monument aux morts, initialement conçu en hommage aux soldats victimes de la Première Guerre mondiale. Au siècle dernier, il a été déplacé depuis la place d'Armes. 2014 a vu la restauration de la statue, réinstallée ensuite sur un nouveau socle, en acier Corten, en référence au musée Soulages situé à proximité.

Ce lundi, en passant devant le monument, j'ai remarqué quelque chose d'étrange :

Vous n'avez pas la berlue. (Au besoin, cliquez sur la photographie pour l'agrandir.) Des individus peu recommandables ont placé un petit extincteur sur l'épaule droite de la Victoire. A mon avis, c'est tout récent. Faut-il voir un lien avec les incendies de poubelles de la nuit dernière ? Je n'en sais rien. Cela pourrait tout aussi bien être l'une des séquelles d'une soirée trop arrosée. Il y a sept ans, c'est une statue de Jeanne d'Arc (du côté de Marcillac-Vallon) qui en avait été victime. Une bonne âme m'a avancé l'hypothèse d'un pari stupide. En raison de la localisation de la statue, j'en envisage une autre : l'action de "gilets jaunes", dont les défilés du samedi passent à proximité.

La rédaction de Centre Presse se trouvant juste à côté, il serait étonnant qu'on n'en entende pas bientôt parler. (Alors, les gars, on ne fait plus attention à ce qu'il se passe dans le quartier quand on sort s'en griller une ?)

Aux Aveyronnais (et touristes de passage) qui prendraient la peine de venir voir le monument, je conseille de regarder la base de la statue. On peut y observer un curieux phénomène naturel :

La présence de ces petites stalactites (visibles aussi de temps à autre sur les gargouilles de la cathédrale) s'explique par l'orientation de la statue (dont la base est représentée en rouge ci-dessous) :

A midi, lorsque le soleil est au sud, comme il n'est actuellement pas très haut dans le ciel, la base de la statue est à peine effleurée par les rayons. Dans l'après-midi, quand la lumière solaire vient du sud-ouest puis de l'ouest, la base de la statue se trouve à l'ombre. Voilà pourquoi sans doute le récent rafraîchissement a permis la formation de ces pittoresques concrétions.

Au passage, j'ai remarqué que la dégradation subie par le (grand) socle du monument en novembre dernier n'avait toujours pas été réparée. La paroi vitrée sur laquelle ont été gravés les noms des soldats décédés entre 1914 et 1918 a toujours cet aspect de verre brisé. Or, sur la paroi vitrée d'entre face (sur la partie intérieure gauche du monument) -heureusement restée intacte- sont gravés les noms des victimes ruthénoises de la Seconde Guerre mondiale. Si l'on veut que le monument ait retrouvé un aspect convenable d'ici le 8 mai prochain, il faudrait peut-être se dépêcher !

Pour le 19 mars, c'est visiblement trop tard. Mais c'est sans doute moins grave, puisqu'il existe à Rodez, sous le tribunal, un square avec une stèle rendant hommage aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Il est possible que soit devant elle (ou, plus probablement, face au monument départemental situé à La Primaube) que se tiendra la cérémonie commémorant le cessez-le-feu en Algérie.

22:58 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actualite, histoire, politique, occitanie

mercredi, 27 février 2019

La Chute de l'empire américain

Le cinéaste québécois Denys Arcand ambitionne de clore par ce film un chapitre ouvert jadis avec Le Déclin de l'empire américain. Force est de constater que, trente-trois ans plus tard, le monde n'a pas changé dans le sens qu'espérait le réalisateur.

Ici, il nous livre un conte (im)moral.

Il était une fois, Pierre-Paul, un jeune homme intelligent, honnête et philanthrope. Il était simple coursier dans une entreprise de livraison express. Il pensait avoir (peut-être) trouvé sa Dulcinée en la personne d'une employée de banque. Il avait peu d'amis, le principal étant un brave homme éclairé par les Saintes Écritures.

Dans Sa grande sagesse, le Tout-puissant décida de changer son destin. Il mit sur le chemin de Pierre-Paul deux jeunes pécheurs, armés jusqu'aux dents... et des sacs remplis d'un argent gagné dans la honte et l'exploitation humaine.

Après avoir beaucoup hésité, Pierre-Paul décida de s'emparer du butin, afin d'en faire bon usage de connaître les tourments de la chair entre les lèvres les cuisses les bras d'une Marie-Madeleine diablement tentatrice. Il finit par recourir aussi aux services d'un pécheur repenti, qui mit sa malhonnêteté au service du Bien. Cette nouvelle Sainte Trinité quémanda l'appui d'un ancien client apôtre de Marie-Madeleine, habile à faire échapper le fruit du labeur aux doigts crochus de l'hydre fiscale.

Ces héros des temps modernes durent se montrer particulièrement prudents. De hideux délinquants étaient prêts à tout pour récupérer l'argent fruit du péché. Les forces du pouvoir leur faisaient concurrence, qui tentaient de faire appliquer les textes votés par des humains.

Moralité : soyez malhonnêtes, rusés, libidineux... et Dieu vous le rendra !

21:09 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 22 février 2019

Une intime conviction

Ce "film de procès" est consacré à l'affaire de la disparition de Suzanne Viguier (toujours non élucidée à ce jour), plus particulièrement à la préparation et au déroulement du second procès d'assises, qui s'est tenu à Albi (le premier s'étant déroulé à Toulouse).

Attention toutefois : le scénario, qui prend quelques libertés avec la réalité, ne propose pas une vue strictement objective de l'affaire. Le réalisateur s'est placé dans le camp de l'accusé (reconnu innocent) Jacques Viguier, incarné par un Laurent Lucas étonnamment mutique.

Les deux personnages principaux sont le nouvel avocat de la défense, incarné par un Olivier Gourmet au sommet de sa forme, et sa petite main discrète et obstinée, interprétée par Marina Foïs, qu'on croirait investie d'une mission. Du côté des seconds rôles, je signale les performances de Philippe Uchan (vu notamment dans Au-revoir là-haut, il joue ici l'amant de la disparue), d'India Hair (la baby-sitter, remarquée dans Crash Test Aglaé) et d'Armande Boulanger, très juste dans le rôle de la fille de l'accusé.

C'est très bien joué, rythmé, prenant, voire haletant. J'ai particulièrement aimé la mise en scène du travail de fourmi réalisé par Nora/Marina, qui est sur le point de foutre sa vie en l'air pour voir triompher ce qu'elle pense être la justice. Par contre, dans une scène, on en fait un peu trop : extraits d'écoutes à diffuser au procès + câble d'alimentation du portable oublié dans la voiture + coup de fil urgent du fils + véhicule qui déboule dans la rue = surcharge inutile.

A l'audience, pour moi, le meilleur moment est celui de l'interrogatoire de la baby-sitter, qui change grandement la manière de voir les jours qui ont suivi la disparition de Suzanne Viguier. Le film nous laisse toutefois sur notre faim... et pour cause : on ne sait toujours pas si l'épouse du juriste est encore en vie ni où elle se trouve. Ceci dit, vu ce qui ressort de l'affaire, il y a peu de chances qu'elle ne soit pas morte. La question reste en suspens : qui l'a tuée ?

16:56 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

jeudi, 14 février 2019

Les Invisibles

C'est peut-être le film qui, actuellement, bénéficie du meilleur bouche-à-oreille autour de moi (avec Green Book, chez les cinéphiles purs et durs). J'ai fini par me laisser tenter, d'autant que le réalisateur Louis-Julien Petit m'avait déjà agréablement surpris avec Discount, il y a quatre ans.

On en retrouve d'ailleurs l'une des actrices principales, Corinne Masiero, assez sobre ici (contrairement à ce qu'elle a récemment montré dans Capitaine Marleau, où elle part trop en vrille). Elle est accompagnée par Noémie Lvovsky, Brigitte Sy (qu'on peut actuellement voir sur France 2, dans la -surprenante- série Zone blanche) et Fatsah Bouyahmed (rappelez-vous : La Vache !).

Le rôle principal est tenu par Andrey Lamy, une habituée des comédies faciles (dernièrement CoeXister et Ma Reum). Ici, elle incarne une sorte de Mère Teresa laïque, dont la vie est vouée à l'aide aux plus démunis, plus particulièrement les femmes sans domicile fixe. Elle nous livre une composition pleine de force et d'émotion.

Autour des comédiennes professionnelles gravitent des débutantes, recrutées pour leur expérience de la vie dans la rue. Majoritairement âgées, souvent un peu grosses, rarement jolies, parfois "sans-dents", ces femmes sans éclat apparent donnent une couleur formidable au film, par leur présence physique et leur naturel face à la caméra. Se détache évidemment Chantal, une adorable mamie, véritable as de mécanique... et qui a fait de la prison pour avoir descendu le mari qui la battait.

C'est peut-être la seule faiblesse du film, qui évite (la plupart du temps) de tomber dans le "politiquement correct" : les femmes de la rue sur lesquelles un coup de projecteur est donné ont toutes un talent caché. Une parle italien, une autre était comptable, une autre psychologue... Malheureusement, la réinsertion de ce genre de public ne repose pas toujours sur des bases aussi solides. On trouve aussi dans la rue des personnes qui n'ont jamais reçu la moindre formation et qui sont encore plus difficiles à gérer que les cas extrêmes montrés dans le film. Mais ce choix favorise l'identification par les spectateurs, à l'image de ce qui s'était passé jadis avec Une Epoque formidable.

J'ai apprécié qu'on ne nous présente pas les personnages comme des anges. Les SDF ont en général un caractère bien trempé et les travailleuses sociales ont leurs propres problèmes. L'aide à autrui peut être vue comme un moyen de donner un sens à une vie décevante. Cela risque aussi (comme avec l'héroïne) de les couper de toute vie sociale "normale", tant elles sont investies dans leur travail.

Pendant 1h40, on sourit, on rit, on est ému, inquiet, dans l'attente d'une fin qui ne sera ni sirupeuse ni dramatique, mais porteuse d'espoir. C'est vraiment un film à voir.

21:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 02 février 2019

L'Aveyron caricaturé chez Canteloup

Jeudi 31 janvier, dans la matinale d'Europe 1, la Revue de presque de Nicolas Canteloup s'est appuyée sur l'Aveyron pour tourner en dérision l'actualité.

Au début, cette séquence de fausses actualités a traité des chutes de neige et de la disproportion prise par un événement saisonnier, qui n'avait rien d'exceptionnel. L'imitateur en profite pour se moquer de BFMTV... et de la faible population du plus beau département du monde.

Un peu plus loin, c'est un faux José Bové qui est interrogé sur la loi alimentation. Le député européen est caricaturé de manière particulièrement grossière.

00:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : actualité, médias, france, actualités

mercredi, 23 janvier 2019

Du sang sur les mains des "gilets jaunes"

En ces temps où déferlent violence, fake news et haine anti-flics, il est bon de rappeler quelques faits, sur lesquels les médias n'osent pas insister. Commençons par quelques "infoxications", ces mensonges éhontés véhiculés par nombre de "gilets jaunes" sur les réseaux sociaux (et ailleurs). Depuis la semaine dernière circule un bobard, présentant l'individu ci-dessous comme une récente victime des violences policières :

Sur le coup, on a tendance à compatir : Kevin a l'air d'en avoir pris plein la gueule. Décidément, salauds de flics... sauf que, d'après Les Décodeurs (du Monde), cet individu se prénomme Ty (et pas Kevin), qu'il ne vit pas en France (mais au Canada), que la photographie date de 2016 (et pas de 2019). Le plus cocasse est que son état n'est pas lié à une brutalité policière : il a été victime de... l'explosion d'une cigarette électronique ! Trop forts, les "gilets jaunes" ! 4 mensonges dans une infox !

Un autre bobard a été récemment très partagé. Un manifestant aurait été tué par un tir de flash-ball. La source semblait fiable : le site 20minutes.fr. Ceux qui s'y connaissent un peu ne s'y sont pas laissé prendre : les flash-balls ont été presque partout remplacés par les désormais fameux LBD (lanceurs de balles de défense). De surcroît, un rapide coup d'oeil jeté à la source permettait de réaliser que l'information n'était pas de première fraîcheur : elle date de 2010.

Il est par contre fort instructif d'analyser les circonstances dans lesquelles dix décès sont survenus, depuis le déclenchement du mouvement des "gilets jaunes".

Le 17 novembre 2018, une femme (n°1) participant à un barrage a été renversée par une voiture. La conductrice a été effrayée par le mouvement de blocage. Certes, elle aurait dû rester maîtresse de son véhicule, mais la manière dont les "gilets jaunes" ont mené les blocages a contribué à en renforcer la dangerosité.

Trois jours plus tard, le 20 novembre, un motard (n°2) a percuté une camionnette à l'approche d'un barrage organisé par les "gilets jaunes". Certes, le motard comme le conducteur ont fait preuve d'imprudence. Mais le drame ne se serait sans doute pas produit si le mouvement des "gilets jaunes" avait été plus responsable. (Vous remarquerez que, pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont impliquées dans aucun décès.)

Le 2 décembre, ce fut au tour d'un artisan (n°3), qui a percuté un camion à l'approche d'un barrage des "gilets jaunes". Celui-ci semble avoir été particulièrement mal organisé, mettant en danger la vie d'autrui.

Le même jour, c'est un autre décès (n°4) qui a défrayé la chronique. A Marseille, une octogénaire est morte quelques heures après avoir été touchée par une grenade lacrymogène. Là, j'entends les contempteurs habituels des forces de l'ordre jubiler, affirmant tenir la preuve des débordements qu'ils ne cessent de dénoncer. La lecture de l'article (ainsi que celle de ceux publiés par Le Télégramme et Ouest France) invite à plus de prudence. La dame n'est pas décédée sur le coup. Elle est morte lors de son séjour à l'hôpital, de ce qui semble être un choc opératoire (sans doute lié à l'anesthésie). L'enquête étant en cours, on ne peut être totalement certain. En tout cas, la grenade a joué un rôle, puisque, si elle n'avait pas touché l'octogénaire, celle-ci ne se serait pas rendue à l'hôpital, où elle a succombé. Le problème est de déterminer les circonstances dans lesquelles elle a été touchée. Elle se trouvait à la fenêtre de son appartement, au quatrième étage. La grenade est venue des policiers stationnés dans la rue. Or, un lanceur de grenade n'a la précision ni d'un flash-ball ni d'un LBD (et encore moins d'une arme à feu). A cette distance (entre dix et vingt mètres), il est fort probable qu'il s'agisse d'un accident. En bas, les policiers étaient bousculés, certains ont paniqué. Il est fort possible que, dans la volonté de repousser les manifestants les plus hostiles, l'un des policiers ait tiré dans la précipitation (voire involontairement), la balle atteignant la vieille dame par accident.

Le 10 décembre, c'est une autre femme (n°5), plus jeune (âgée de 25 ans), qui a percuté un poids lourd à un barrage de "gilets jaunes"... barrage, une fois de plus mal organisé (ou sans souci de protéger les personnes).

Trois jours plus tard, l'homme qui a perdu la vie (n°6) était à peine plus jeune (23 ans). C'était un "gilet jaune", bloquant un rond-point. Il semble qu'il ait effrayé le conducteur d'un poids lourd, qui a cru à une agression. J'ai noté la rapidité avec laquelle les médias ont précisé que ledit conducteur est polonais...

Le lendemain, c'est à la frontière belge qu'un automobiliste de 49 ans (n°7) a percuté un poids lourd bloqué à un barrage des "gilets jaunes".

Peu de temps après, une femme de 44 ans (n°8) a perdu la vie dans une collision, en tentant d'éviter un barrage de "gilets jaunes". Ceux-ci se contrefichent tellement de la sécurité des automobilistes qu'ils emmerdent qu'ils les poussent à commettre des imprudences.

Le 20 décembre, c'est un autre "gilet jaune" (n°9) qui est mort à un barrage. Il y a deux manières de présenter la chose. Soit on dit que c'est la faute du conducteur qui a voulu forcer le passage. Soit on dit que c'est la faute de ceux qui ont illégalement bloqué la circulation, empêchant le routier de faire son travail. (On peut aussi penser que les torts sont partagés.)

Terminons cette liste macabre par un homme de 36 ans (n°10... espérons le dernier), qui a percuté un camion au niveau d'un péage bloqué (une fois de plus) par des "gilets jaunes".

Bilan ? Cette série de décès n'est pas due à une supposée violence policière (même si le doute subsiste dans l'un des cas). C'est d'abord la mauvaise organisation des "gilets jaunes" et le comportement jusqu'au-boutiste de certains d'entre eux qui expliquent ces tragédies. Que dire après cela de ces hypocrites en jaune qui prétendent rendre hommage aux victimes, attribuant l'entière responsabilité au gouvernement ou aux forces de l'ordre... Nous voici revenus aux fake news.

15:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : polituque, france, gilets jaunes, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, société

mercredi, 16 janvier 2019

Le prélèvement révélateur

Le passage au prélèvement automatique (pour l'impôt sur le revenu) pourrait faire naître des interrogations inattendues chez les salariés qui prendront la peine de lire attentivement leur fiche de paie. Sur celle-ci vont désormais figurer le montant du prélèvement mensuel et le taux auquel il correspond. Or, un rapide calcul permettra aux salariés de découvrir que la somme qui leur est prélevée ne correspond pas au taux affiché... s'ils prennent pour base le "revenu net payé".

Ce mystère trouve son explication dans les subtilités de la fiscalité française (un domaine dans lequel peu de pays peuvent s'affirmer aussi imaginatifs que les mangeurs de grenouilles). Le taux affiché s'applique à une somme supérieure au revenu net payé. Il faut ajouter à celui-ci la CSG non déductible et la CRDS.

Camarades contribuables salariés, vous avez bien lu : nous payons un impôt sur le revenu portant partiellement sur de l'argent que nous ne touchons pas... sur une taxe !

Et ce n'est pas fini, car ce n'est pas un cas isolé. Je vous conseille de lire attentivement votre facture d'électricité (ainsi que celle de gaz, le cas échéant). Dans un premier temps, vous aurez la révélation que le coût de la consommation est inférieur à la somme de l'abonnement et de l'ensemble des taxes que nous payons. Dans un second temps, vous constaterez que nous payons une taxe sur les taxes.

En effet, sur chaque facture pèsent la CTA (contribution tarifaire d'acheminement... un vrai poème, puisque derrière ce nom se cache le financement des retraites des employés d'EDF-GDF !), la CSPE (contribution au service public d'électricité) et les TCFE, qui varient en fonction du contexte local. (Dans l'Aveyron, pour l'une de ces taxes, nous bénéficions d'un taux réduit.)

Là-dessus débarque notre très chère TVA (qui représente plus de 50 % des recettes fiscales de l'Etat, soit dit en passant). Elle pèse sur la consommation d'électricité (et de gaz), sur l'abonnement... et sur les autres taxes !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année fiscale !

16:44 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, actualité, presse, médias, journalisme, politique, actualités

mardi, 15 janvier 2019

Les étranges avocats du terroriste

Actuellement, on en parle beaucoup plus en Belgique qu'en France. A Bruxelles a débuté, la semaine dernière, le procès de Mehdi Nemmouche, un islamo-fasciste français au parcours déjà bien "chargé". Il a été le gardien particulièrement violent de journalistes français (entre autres), détenus en Syrie. Il est aujourd'hui accusé d'avoir perpétré la tuerie du Musée juif de Bruxelles.

Mais, plus qu'à ce triste sire, c'est à ses avocats que je me suis intéressé. Il en a trois. Bigre ! C'est fou comme certaines racailles peuvent susciter des vocations chez les porteurs de robe. Nul doute qu'ils fassent preuve du même engagement pour défendre les femmes battues, les enfants violés ou les victimes d'agression dans la rue. A moins que ces causes ne soient pas suffisamment médiatiques...

On commence par les plus connus, le duo formé par Sébastien Courtoy et Henri Laquay. En France, les personnes qui suivent l'actualité en ont entendu parler parce qu'ils défendent depuis plusieurs années le militant d'extrême-droite Dieudonné M'Bala M'Bala. Celui-ci les a d'ailleurs remerciés avec un geste qui ne prête pas le moins du monde à confusion. Notez l'ambiance complice de la scène :

On pourrait penser qu'un tel manque de professionnalisme (sans même parler de l'allusion politique) a dû coûter cher à ces deux énergumènes. Détrompez-vous : ils n'ont eu droit qu'à une réprimande, puisqu'ils ont été suspendus deux mois... avec sursis, par leur Conseil de l'ordre. Elle est pas belle, la life ?

Quand il ne travaille pas avec son comparse S. Courtoy, Henri Laquay ne quitte cependant pas ce qui semble être son domaine de prédilection. Il a récemment défendu un converti belge, Jean-Louis Denis, ouvertement antisémite, antidémocrate, appelant au djihadisme... Ce qui m'inquiète le plus dans ce cas est l'inconséquence de certains juges, qui n'infligent que des peines légères à des vipères qu'on laisse prospérer dans le giron européen. Ce type vient d'ailleurs de sortir de prison...

Le troisième membre du trio est une femme, Virginie Taelman, moins connue que les deux précédents. Elle semble marcher sur leurs traces.

En compagnie de S. Courtoy, elle assure la défense de Mohamed Bakkali, un nom qui ne dit sans doute rien au grand public. Il est pourtant soupçonné d'être l'un des organisateurs des attentats de Paris, en 2015. Cela ne s'arrête pas là. Cette jeune avocate s'est aussi mise au service de la famille de Soufiane Amghar, autre islamo-fasciste, abattu par les forces de police belges en janvier 2015, sans doute peu avant qu'il ne passe à l'acte, et ce quelques jours à peine après la tuerie de Charlie Hebdo.

Je suis conscient que chaque accusé a le droit d'être défendu en justice, mais je trouve quand même étrange la prédilection éprouvée par certains avocats pour ce genre de cas...

21:50 Publié dans Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, société, avocats

dimanche, 06 janvier 2019

Un apprenti putschiste

Il est temps de revenir sur un acteur du mouvement des "gilets jaunes" à propos duquel on a tendance à nous servir un joli conte de fées... Je veux bien entendu parler d'Eric Drouet.

Considéré comme l'un des initiateurs du mouvement, il est apparu sous les feux des projecteurs quand il a été désigné comme l'un des huit porte-parole. Il s'exprime beaucoup par le canal de Facebook, réseau sur lequel il possède plusieurs comptes. Très vite, certains observateurs ont remarqué qu'il relayait des messages et des vidéos qui l'apparenteraient plutôt à l'extrême-droite.

Curieusement, depuis cette époque, ses comptes ont été "nettoyés". On pourrait se dire que cet individu ordinaire, accédant à la notoriété, a voulu protéger sa vie privée. Sauf que cette opération, en supprimant le contenu politique antérieur à novembre 2018, présente E. Drouet comme un novice sans passé militant, sans opinion préconçue... et pacifique, ce qui n'est visiblement pas le cas.

En effet, le 22 décembre dernier, à l'occasion d'une journée de manifestations (supposées "pacifiques") des "gilets jaunes", le porte-parole a été arrêté en plein Paris, rue Vignon, alors qu'il portait une matraque sur lui. L'écrasante majorité des personnes qui manifestent (ou ont manifesté) en France, y compris parmi les "gilets jaunes", vient sans arme. Alors pourquoi ? La connaissance du contexte n'est pas inintéressante. Voyons où se trouve la rue Vignon (signalée par un trait brun ci-dessous) :

Elle est située à moins de 500 mètres du Palais de l'Elysée, le siège de la présidence de la République. Coïncidence ? Environ deux semaines plus tôt, Eric Drouet avait incité, sur BFMTV, à tenter de rentrer dans ces lieux. Effet de manche ? Provocation ? Manoeuvre habile ? Alors qu'il était devenu une des figures les plus médiatiques du mouvement, le jeune homme ne pouvait pas ignorer que ses propos susciteraient des vocations parmi les manifestants.

Depuis le début, Emmanuel Macron est la cible principale des "gilets jaunes" (souvent de manière ordurière). Il est l'homme à abattre (au sens symbolique, espère-t-on). Toucher l'Elysée serait un coup d'éclat... voire plus ? C'est le coeur du pouvoir républicain. Certains mauvais esprits ont fait le lien avec le 6 février 1934. A cette époque, c'est la Chambre des députés (centre du pouvoir sous la IIIe République) qui avait été visée.

Je doute que la majorité des "gilets jaunes" soit consciente de ce contexte. Mais, aussi bien chez les extrémistes qui ont infiltré le mouvement qu'au gouvernement, on connaît ce passé, qu'on le craigne ou qu'on le glorifie. Comment s'étonner alors que la police surveille attentivement Eric Drouet ? Avec elle, il se livre au jeu du chat et de la souris, avec la complicité de certains médias.

Le meilleur exemple en est sa deuxième arrestation, sur les Champs-Elysées. Lui se défend en affirmant que, comme ils ne portaient pas de gilet jaune et qu'ils ne brandissaient pas de pancarte, ce n'était pas une manifestation et que, comme ils se contentaient de marcher, sur le trottoir, ce ne serait pas un attroupement. C'est méconnaître le Code de sécurité intérieure. Il s'agissait bien d'un regroupement de personnes, en mouvement, dans un but politique. C'était donc bien une manifestation, qui aurait dû être au préalable déclarée. Et, là encore, le lieu du regroupement (et de sa déambulation) n'a pas été choisi au hasard :

La "marche" d'Eric Drouet et de ses amis s'est déroulée entre l'Arc de triomphe et la place de la Concorde. Alors que le prétexte était de rendre un hommage, sans faire de tapage, on remarque que ce souci de discrétion a poussé les "hommagistes" à se rendre sur l'avenue la plus fréquentée de France ! (lol, comme diraient les djeunses !) De surcroît, le parcours des déambulateurs "déambuleurs" les a amenés à passer à environ 200 mètres de l'Elysée... Coïncidence ? Là encore, il ne s'agit peut-être que d'un "coup de pression", destiné à Emmanuel Macron. Mais les autorités (et le citoyen lambda) étaient parfaitement fondés à penser que ce n'était qu'un prétexte pour tenter de pénétrer dans l'Elysée. Bien entendu, caméras, appareils photographiques et micros étaient là pour immortaliser l'interpellation hyper-prévisible d'Eric Drouet, ses partisans tentant d'en faire un martyr... (Notons que le "gilet jaune" qu'on a vu dans les médias défendre Drouet n'est autre que Benjamin Cauchy, très marqué politiquement.)

Les récents événements donnent raison au gouvernement. En effet, hier samedi, une bande de délinquants portant gilet jaune a forcé l'entrée de l'immeuble abritant les services du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

Le déroulement de l'intrusion est bien expliqué sur le site de France 24. Cela sent le coup prémédité. Signalons que les casseurs étaient munis de barres de fer... Quoi qu'il en soit, ce sont nos impôts qui vont payer les réparations, ici comme ailleurs.

14:34 Publié dans Politique, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, gilets jaunes, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, macron, france, emmanuel macron

samedi, 22 décembre 2018

Le mug présidentiel

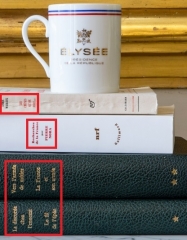

C'est l'une des nouveautés de la boutique elysee.fr, dont la sortie a été annoncée par courriel à celles et ceux qui avaient déjà commandé sur le site. La surprise est venue de l'illustration accompagnant la présentation du produit (vendu.. 24,90 euros !), que je me fais un plaisir de vous montrer :

L'objet est censé être mis en valeur par la pile de livres sur laquelle il est posé. Le choix de ceux-ci est fort intéressant. Tout en haut a été placé Les Chênes qu'on abat... d'André Malraux, bilan de conversation tenues avec Charles de Gaulle après son retrait du pouvoir. On retrouve celui-ci en guise de soubassement de la pile, avec, sans doute, deux tomes d'une édition de ses oeuvres complètes, le premier comprenant La Discorde chez l'ennemi et Le Fil de l'épée, le second étant composé de Vers l'armée de métier et de La France et son armée.

Entre Malraux et de Gaulle, on a calé un ouvrage de Pierre Nora, Recherches de la France. Cet historien s'est fait connaître jadis par l'impressionnante entreprise éditoriale qu'il a menée à bout : Les Lieux de mémoire. Cette encyclopédie historique de la France telle qu'elle s'est faite ou telle qu'on a cru qu'elle s'était faite est encore une référence aujourd'hui.

Ce n'est pas la première fois que la présidence Macron fait (discrètement) référence au gaullisme. Même si l'époque et les tempéraments sont différents, je pense que l'actuel président de la République se voit comme un transgresseur, à l'image du fondateur de Ve République. Et, comme lui, il se méfie des vieux partis politiques, dont il a pourtant "recyclé" certains membres pour asseoir son pouvoir... tout comme son lointain prédécesseur.

dimanche, 09 décembre 2018

Défèque Niouzes sur l'ONU

C'est une nouvelle "légende urbaine" que la secte des abrutis du net tente de propager. A l'ONU aurait été signé un traité contraignant visant à faciliter le déferlement migratoire sur les pays développés. Ce serait donc le complot du siècle... enfin un des nouveaux complots du siècle, tant la crédulité des incultes n'a pas de limite.

Pour aborder le sujet, rien de tel que de se rendre à la source, à avoir le traité en lui-même, de son véritable titre "Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières". Tout d'abord, le texte est-il secret ? Aucunement. Le français étant l'une des langues de travail de l'ONU, on peut même télécharger une version lisible sans traduction ici (au format Word) ou encore là (au format pdf).

Premier constat. Ceux qui affirment que ce Pacte devra être suivi à la lettre n'ont visiblement pas lu le texte. Voici ce qu'on peut lire dès la page 3 :

Au cas où un lecteur aurait parcouru un peu trop rapidement ce passage, la page 5 se charge de rappeler quelques principes de base :

Il est donc clairement affirmé que les signataires du Pacte peuvent l'appliquer... ou pas, en totalité... ou pas. Surtout, ils conservent la maîtrise des flux migratoires les concernant (c'est-à-dire les flux nationaux) et décider de qui est un.e migrant.e légal.e/illégal.e et donc qui est autorisé à résider dans le pays.

La suite est tout aussi instructive. Je recommande la lecture des objectifs du Pacte. La liste est donnée pages 7-8, avant que chacun ne soit ensuite développé. Voici par exemple ce qu'on trouve au niveau de l'objectif 9 (page 20) :

Les Etats signataires, s'ils mettent en oeuvre le Pacte, s'engagent donc à lutter contre les migrations illégales et les trafiquants qui en tirent du profit. Les conclusions en sont tirées dans l'objectif 21, page 35 :

Les pays de départ (dits aussi d'émigration) s'engagent donc, s'ils appliquent le Pacte, à accepter le retour de leurs habitants qui sont expulsés des pays d'arrivée (dits pays d'immigration).

Loin d'être un traité imposant d'importants flux migratoires aux pays développés, ce Pacte est un compromis de gestion, facultatif, qui s'appuie sur des textes que les pays membres de l'ONU sont déjà censés appliquer, comme la Charte de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Là réside le véritable problème : nombre de membres de l'ONU ne respectent même pas ces deux textes très anciens, âgés de plus 70 ans.

16:17 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, actualités, france, gilets jaunes, société

jeudi, 06 décembre 2018

Un "gilet jaune" de soie

Mardi matin, en voiture, j'ai été un peu surpris en écoutant (sur France Inter) l'entretien du jour entre la journaliste Léa Salamé et un drôle d'invité, un "gilet jaune" originaire d'Indre, Jean-François Barnaba :

J'ai été étonné parce que j'ai eu l'impression d'entendre un professionnel de la politique, ou un syndicaliste chevronné. (Il a quand même employé de lui-même le mot "paradigme" !) Au moins, il développe un discours argumenté et ne sombre pas dans l'invective, un travers de nombre de ses camarades de lutte. A l'écoute, je déduis qu'il a une sensibilité de gauche. Même s'il se présente comme synthétique au sein du mouvement, je pense qu'il en incarne plutôt l'aile gauche non violente.

Notons qu'au cours de l'entrevue, Jean-François Barnaba a affirmé qu'il n'avait plus accès à son compte Facebook. Le lendemain, tout semblait revenu à la normale, selon La Nouvelle République.

Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué dans les informations de mercredi. Ce soir-là, L'Obs révélait que ce fonctionnaire territorial est payé 2 600 euros par mois... à ne rien faire ! Voilà pourquoi il était si disponible pour parler au nom des "révoltés du diesel" !

Aujourd'hui jeudi, ce fut au tour de Capital d'enfoncer le clou. Dans un papier fort intéressant, le magazine a décortiqué le statut très particulier de cet actif payé à se tourner les pouces. Cela fait dix ans que cela dure... et, à l'origine, il touchait même environ 4 300 euros par mois ! (Toutefois, selon un autre article de La Nouvelle République, il touchait plutôt autour de 3 100 euros par mois.)

Cerise sur le gâteau : cet artiste de la rébellion envisage de se présenter aux prochaines élections européennes. A la fin de l'entretien, on sentait poindre la langue de bois politicienne et les affirmations fondées sur rien (notamment à propos du pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires). A bientôt donc, peut-être sur une liste LFI !

22:59 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilets jaunes, société, médias, presse, journalisme, politique, macron, actualité, france, manifestations, carburants

lundi, 03 décembre 2018

Des "gilets jaunes" fascisants

Petit à petit, le véritable visage de certains "gilets jaunes" se fait jour. Force est de constater que ce mouvement, qui se veut l'expression d'une démocratie populaire, donne plutôt l'impression de vouloir rétablir l'un des régimes totalitaires en vigueur dans les années 1930. Alors que le mouvement n'est jusqu'à présent jamais parvenu à mettre dans la rue (au niveau national) plus de 400 000 personnes et qu'il apparaît qu'il héberge plusieurs sensibilités, certains de ses nervis tentent d'empêcher toute action sortant de leur ligne.

La semaine dernière, c'est Jason Herbert, l'un des huit porte-parole désignés, qui en a fait les frais. Le gars est victime de harcèlement, a reçu quantité de menaces de mort... de la part d'adversaires du mouvement, pensez-vous ? Eh bien, non ! Presque toutes les menaces qu'il a reçues proviennent de son propre camp.

Aurait-il trahi le mouvement ? Rien ne vient étayer cette affirmation. Au contraire, quand il est apparu que le Premier ministre Edouard Philippe refusait que leur entretien soit retransmis en direct sur les réseaux sociaux, Jason Herbert a claqué la porte. Sa supposée faute est d'avoir adopté une attitude responsable, à savoir se montrer prêt à négocier avec le gouvernement pour obtenir quelque chose. Rappelons que, jusqu'à présent, les seuls résultats obtenus par les "gilets jaunes" sont des millions d'euros de dégâts et la chute du chiffre d'affaires des commerces de centre-ville. Joli bilan que voilà.

Mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, on apprend que d'autres "gilets jaunes", qui refusent l'extrémisme, ont eux aussi reçu des menaces de mort.

Pendant ce temps, des feignants en gilet continuent d'emmerder les honnêtes gens qui veulent continuer à travailler pour nourrir leur famille. De leur côté, les forces de l'ordre, qui ont reçu des consignes de modération pour éviter toute bavure, se font (dans les grandes villes) copieusement insulter, caillasser voire tabasser par des manifestants surexcités. Il est temps que le gouvernement remette de l'ordre dans ce pays. L'actuel ministre de l'Intérieur est-il à la hauteur de la tâche ? On se le demande.

19:49 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, france, politique, gilets jaunes, société, médias, presse, journalisme

dimanche, 02 décembre 2018

Groland à pleins gaz

La dernière émission du Zapoï, diffusée samedi 1er décembre, mérite vraiment le détour. Cela commence très fort, avec un sketch mettant en scène des couples de classe moyenne réunis autour d'un repas, avec, comme principal sujet de conversation, le changement climatique :

A ceux qui ne sont pas familiers de l'humour grolandais, je signale qu'il s'agit de second degré, qui ironise sur l'hypocrisie d'une partie des classes moyennes, qui se déclare très attachée à la lutte contre le réchauffement... mais tient mordicus à son diesel.

Une thématique semblable est abordée à travers le sketch consacré aux "pompes du coeur", qui lui met en scène des conducteurs de plus modeste extraction :

Entre temps, on aura eu droit à un sujet sur l'alcool au volant (à la sauce grolandaise), une parodie d'émission de télé-réalité (Le Grand Frère), une séance de dédicace de l'ancien président François Groland et aux conseils judicieux du médecin de la chaîne (toujours très investi dans son travail), concernant la fessée...

Parmi les brèves, je distingue celle qui traite des problèmes sanitaires relevés dans les restaurants d'une célèbre chaîne vendant des hamburgers. Les journalistes grolandais sont même parvenus à déterminer l'origine des traces de sperme trouvées dans certains produits :

La séquence des publicités, fort bienvenue, a été l'occasion de promouvoir un produit d'une incontestable utilité, le "mouchaprout" :

La dernière partie commence par deux séquences importantes. La première parodie les pseudo-débats entre spécialistes auto-proclamés, qui ne font que brasser du vent. La seconde est un nouvel épisode de la mini-série Missing Misses, qui met en scène une brochette de ravissantes jeunes femmes en maillot de bain, perdues dans la campagne grolandaise. Je vous donne une idée du problème auquel elles sont confrontées cette fois-ci :

L'émission se poursuit par un sketch sur l'ex-PDG d'un célèbre groupe automobile, un autre sur un robot faisant office de centre d'appel... et une délicieuse parodie de "musique urbaine", autour du "rappeur écolo" MC Carotte :

Banzai !

20:18 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télé, télévision, médias, presse, journalisme, actualité, société

lundi, 26 novembre 2018

Le casting des 8

Le mouvement des "gilets jaunes" semble acquérir une ébauche de structure... et, à voir le résultat, on se dit que ce ne sont pas des amateurs qui tirent les ficelles. La désignation des huit porte-parole a suivi des règles propres à la "vieille politique", comme on va le constater.

Tout d'abord, alors que, de passage aux ronds-points et en regardant les actualités, j'avais été frappé par la forte proportion de personnes âgées (voire de retraité-e-s) parmi les bloqueurs, force est de remarquer qu'ils sont totalement exclus de la vitrine médiatique du mouvement : les 8 sont âgés de 21 (Mathieu Blavier) à 33 ans (Priscilla Ladosky et Eric Drouet), la moyenne approchant les 28 ans.

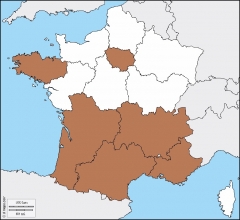

Il y a déséquilibre des sexes, avec deux femmes pour six hommes. Je n'ai pourtant pas eu l'impression que les dames étaient sous-représentées parmi les bloqueurs... mmm... un vieux reste de machisme, peut-être ? Quant aux origines géographiques, elles sont assez diverses. Voici les régions d'où sont issus les porte-parole :

Le Sud de la métropole domine (5 sur 8, dont deux de Nouvelle-Aquitaine)... et l'outre-mer est représenté, à travers la Francilienne Priscilla Ludosky, d'origine martiniquaise.

Concernant les professions, une tendance semble se dégager : l'emploi non protégé du privé, avec un intérimaire, une serveuse, un routier, un auto-entrepreneur (auquel on peut ajouter un étudiant qui suit le même chemin) et une commerçante. Les deux autres sont courtier et chargé de communication dans une collectivité locale (après avoir été journaliste). Il n'y a donc aucun retraité ni aucun fonctionnaire.

On termine par la thématique qui intéressait visiblement le plus les commentateurs : l'éventuelle orientation politique des huit vedettes. Certains n'en ont a priori exprimé aucune, peut-être en raison de leur jeunesse (la serveuse corrézienne et l'étudiant de PACA). Une autre semble tout aussi apolitique... mais soucieuse de ses intérêts : tout en militant aux "gilets jaunes", elle n'oublie pas d'alimenter la page Facebook de son commerce... Le mobile du quatrième (Maxime Nicolle, le Breton de service) paraît directement lié à sa passion pour les véhicules à moteur, à ce qu'il transparaît de son compte Facebook.

Le plus engagé, dans le sens civique du terme, est sans doute Jason Herbert. Jeune blogueur, il a monté son entreprise, puis est devenu journaliste professionnel, métier au titre duquel il a siégé au Conseil de prud'hommes (pour la CFDT). Il est désormais chargé de communication auprès de la communauté du Grand Angoulême (présidée par un maire PS).

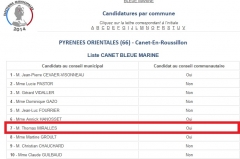

Les autres penchent à droite. Julien Terrier est un ancien électeur de Nicolas Sarkozy. Thomas Miralles (de Midi-Languedoc), lui, était candidat aux municipales de 2014, sur la liste "Canet Bleue Marine", en septième position :

Quatre ans plus tard, il présente cela comme une erreur de jeunesse. Mouais... Quant à son collègue Eric Drouet, il semble plutôt appartenir à la catégorie des "faux apolitiques", au vu de ce qu'il partage sur sa page Facebook.

Aussi sincères soient-ils (du moins, certains d'entre eux...), ces porte-parole ne sont donc que très partiellement représentatifs des "gilets jaunes" (encore moins de "la France qui travaille"). C'est d'abord une vitrine de communication, qui vise à populariser le mouvement et à en faire oublier les errements (les derniers étant des agressions de journalistes).

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, gilets jaunes

dimanche, 25 novembre 2018

Les Bonnes Intentions

Isabelle vit dans un grand appartement parisien (qui appartient à sa mère), est mariée à un assureur, a deux beaux enfants devenus adolescents... mais pense surtout à aider les plus démunis. Agnès Jaoui incarne avec fougue cette "bobo", jadis militante humanitaire, dont le mari est un ancien réfugié bosniaque (qui n'aime pas trop qu'on le lui rappelle). Elle donne des cours d'alphabétisation dans une association dirigée par un type peu sympathique (interprété par Didier Bénureau).

L'intrigue mêle plusieurs thématiques. Il y a la vie de famille de l'héroïne, que ses enfants voient très peu et comprennent de moins en moins. Sa propension à dépenser sans compter l'argent du ménage en faveur des nécessiteux cause quelques soucis à l'époux compréhensif... jusqu'à un certain point. Et voilà le couple embarqué chez une conseillère conjugale qui sort de l'ordinaire. (J'ai beaucoup aimé ces scènes-là... et les conséquences qu'elles ont, notamment sur les dialogues)

Au quotidien, Isabelle se démène pour aider ses "apprenants", presque tous des migrants analphabètes, auxquels s'ajoute une retraitée pauvre qui n'a sans doute jamais su écrire... et qui n'exprime pas un amour immodéré pour les "minorités visibles". Le réalisateur Gilles Legrand (auquel on doit un joli petit film méconnu, L'Odeur de la mandarine) n'a pas voulu (trop) tomber dans le "politiquement correct". On entend donc dire des horreurs (ou, du moins, des propos discriminatoires) dans ce film. Certaines sortent de la bouche d'Attila (Alban Ivanov, présent aussi dans Le Grand Bain), le gérant d'auto-école qui tire le diable par la queue, plutôt antipathique de prime abord, mais qui (évidemment) va se révéler plus altruiste qu'annoncé.

Les migrants eux-mêmes ne sont pas montrés comme des anges. Pour eux, tout est bon pour sortir de la mouise... légalement mais aussi, à l'occasion, illégalement. Dans le groupe, je distingue la Bulgare Miroslava, interprétée par la chanteuse (d'origine lituanienne) GiedRé.

Pour compléter le tableau, il faut ajouter les relations entre Isabelle et sa nouvelle collègue, Elke, plus jeune, plus inventive... et plus diplômée qu'elle. Dans le rôle, Claire Sermonne est criante de vérité.

Le comique jaillit au détour des dialogues, mais aussi lorsque survient une péripétie cocasse. L'apprentissage du code puis de la conduite par les migrants est source de gags, tout comme les démarches parfois quasi désespérées auxquelles se livre Isabelle. Cela nous vaut un repas de Noël décapant, une découverte de Paris en vélibs, des révisions à domicile qui dérapent et un examen final qui ne se passe pas comme prévu (et qui m'a un peu rappelé Les Sous-Doués).

J'aurais pu conclure de manière moins positive, à cause de la fin très convenue... mais l'action ne s'arrête pas au commencement du générique de fin. Restez dans la salle pour savourer une dernière scène !

11:35 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 novembre 2018

Des gilets jaunes devant, marron derrière

Du fin fond de nos Jardiland

Hissés sur leurs chevaux fiscaux

Les croisés du Gazoleland

Se prennent pour des hobereaux.

Dans leur caprice régressif

Ces gilets à forte haleine

Bloquent nos ronds-points sans peine

Insultant certains conducteurs

Ils se voient déjà dictateurs.

Cabu aurait volontiers croqué ces beaufs revendiquant

La liberté de polluer toujours plus la planète

La liberté de financer des Majors prédatrices

La liberté de financer des gouvernements soutenant le terrorisme.

20:49 Publié dans Bouts rimés, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : actualité, france, société, politique

samedi, 17 novembre 2018

Mon cher enfant

Cet enfant n'est pas le héros du film. Mais tout tourne autour de lui. Sami est le fils unique d'un couple (âgé) de classe moyenne tunisienne. A force de travail, les parents Riadh et Nazli ont acquis une petite aisance matérielle (un appartement dans un quartier tranquille, une voiture récente...), que l'on perçoit toutefois comme fragile. Le fils est sur le point de passer le baccalauréat, mais souffre de migraines.

La première partie de l'histoire ne m'a pas plu. J'ai trouvé le portrait de famille très conventionnel, filmé platement. On sent la volonté de montrer des "Tunisiens normaux", citadins occidentalisés, modérés. C'est vraiment souligné au marqueur fluorescent... et avec quelques incohérences. Ainsi, le père (insupportable papa-poule) n'assure plus son véhicule, sans doute par souci d'économie, mais dépense à mon avis bien plus d'argent dans des futilités.