mercredi, 25 juin 2014

Orthographe journalistique

Les journaux se plaignent de perdre des lecteurs. Je le regrette tout comme eux, mais encore faudrait-il que les articles soient correctement rédigés. Régulièrement, les quotidiens et hebdomadaires aveyronnais me font penser que le français n'est plus la "langue de Molière", mais plutôt celle de Nabilla Benattia.

La Dépêche du Midi de ce mercredi en est l'illustration. L'exemple le plus flagrant en est l'article consacré à la manifestation d'agriculteurs devant la préfecture, annoncé dans le déroulé du site internet avec deux "héneaurmes" fautes :

Bien entendu, il aurait fallu écrire : "On n'en peut plus !"

Dans un premier temps, on se dit que c'est une coquille due à l'inattention ou la fatigue mais, quand on accède à l'article, on constate dès le titre que ce n'est pas une simple étourderie :

On en a la confirmation à la lecture du corps du texte :

Le même auteur (J.-L. P.) se fait remarquer par sa maîtrise approximative de la langue (ou son manque de rigueur dans la relecture) à d'autres occasions, notamment dans l'article consacré à la candidature de Jean-Louis Grimal aux sénatoriales :

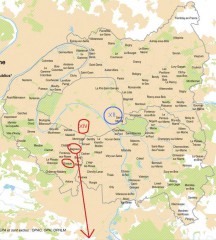

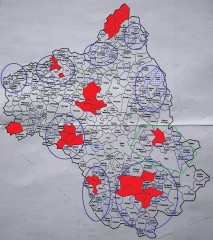

Sur le fond, les observateurs avisés auront remarqué que la refonte de la carte cantonale a des conséquences insoupçonnées, en particulier sur la course aux sénatoriales. Ainsi, il n'est pas étonnant que le cumulard conseiller général de Salles-Curan se présente : la nouvelle carte fusionne son territoire d'élection avec les cantons de Vezins-de-Lévézou (dont l'élu est Arnaud Viala, entre autres vice-président du Conseil général) et de Saint-Rome-de-Tarn (dont l'élu est Alain Marc, député et lui aussi vice-président du Conseil général). Comme tout ce beau monde fait partie de la majorité départementale, on a compris qu'en 2015, parité oblige, il risquait d'y avoir deux morts et un miraculé à l'issue des élections départementales. Voilà donc Jean-Louis Grimal qui sort du bois, suivi bientôt dit-on par Alain Marc lui-même (qui sent peut-être que sa circonscription de député n'est plus aussi sûre qu'auparavant)... voire par Arnaud Viala, à qui l'on prête aussi des ambitions sur le Conseil général...

... à condition que l'actuel président s'en désengage. Il semble bien que, depuis plusieurs mois, Jean-Claude Luche mène, aux frais des contribuables, une campagne sénatoriale qui ne dit pas son nom. Elu du canton de Saint-Geniez-d'Olt, il voit celui-ci fusionné avec celui de Laissac et une partie de celui d'Espalion. Nous revoilà avec trois élus de la majorité départementale (J-C Luche, Jean-Paul Peyrac et Simone Anglade) pour cette fois-ci deux places en 2015, puisqu'il sera possible de former un "ticket" Peyrac-Anglade, si celle-ci souhaite se représenter et si elle choisit le nouveau canton "Lot et Palanges" plutôt que "Lot et Truyère" (auquel a été attribuée l'autre partie de son actuelle circonscription et notamment la commune d'Espalion).

Ces considérations, qui éclaireraient les lecteurs de La Dépêche, sont malheureusement absentes de l'article. On se contentera de regretter que, dans un autre papier du même auteur (qui se contente de relayer la bonne parole de la "majorité départementale"), on retrouve une nouvelle coquille énorme :

Vive la presse libre... et alphabétisée !

10:50 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, presse, journalisme, politique

lundi, 02 juin 2014

Insécurité et propagande à Toulouse

Ce matin, comme pas mal de lecteurs, j'ai été quelque peu interloqué par un article de La Dépêche du Midi intitulé : "Deux étudiantes volées et agressées à la sortie d'une boîte de nuit". Ce n'est pas tant le fond (hélas assez courant dans la Ville rose) que la forme qui m'a interpellé. Regardons la photographie qui illustre l'article :

Elle n'a évidemment pas été prise sur le fait. Mais entre le moment de l'agression (le samedi) et celui de la mise en page de l'article (le dimanche), il y a eu suffisamment de temps pour réaliser un document d'illustration, comme il est précisé au bas de la photographie.

On a donc choisi de représenter les deux étudiantes agressées comme deux bourgeoises... et l'agresseur comme un jeune homme à capuche, visiblement d'origine africaine. Or, l'article ne dit rien du physique des deux agresseurs, qui avaient le visage masqué. Soit les deux jeunes femmes ont quand même pu donner un début de description (et l'article ne le dit pas), soit c'est une extrapolation pure et simple.

Ce nouveau fait divers s'insère dans la polémique sur la police municipale toulousaine. La sécurité fut l'un des sujets "chauds" de la récente campagne des municipales. Le candidat vainqueur, Jean-Luc Moudenc, en avait fait l'un de ses principaux arguments :

Dans son document de campagne, il compare le nombre de caméras de vidéosurveillance dans plusieurs grandes villes (dont Toulouse). Mais c'est sur le nombre de policiers municipaux (non cité dans le document) qu'a porté la polémique... encore aujourd'hui.

En avril dernier, le nouvel adjoint à la sécurité, dans un article de La Dépêche du Midi, a avancé des chiffres qui sont depuis régulièrement repris... y compris par La Dépêche elle-même, il y a moins de trois semaines. (Comme le même chiffre a été cité dans deux articles différents, j'écarte la possible erreur de virgule d'un journaliste.)

Refaisons les calculs. Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirment les élus de la nouvelle majorité toulousaine, ce n'est 160 mais 175 agents que compte la police municipale à la fin de l'ère Cohen, aussi bien d'après La Gazette des communes que les statistiques gouvernementales.

Si l'on divise par la population municipale de Toulouse en 2011 (qui est la population légale de 2014, selon l'INSEE), soit 447 340 habitants, on obtient 0,000 39 policier par habitant, soit 0,039 pour 100 habitants... ou 0,39 pour 1 000... ou 3,9 pour 10 000. C'est là qu'intervient l'erreur (involontaire ?). Le nouvel adjoint à la sécurité de Toulouse compare le nombre de policiers municipaux de Toulouse pour 1 000 habitants à celui de Lyon... pour 10 000.

En effet, à la même date, la commune de Lyon comptait 326 policiers municipaux, pour une population municipale de 491 268 habitants. Cela nous donne un ratio de 0,000 66... soit 0,66 policier pour 1 000 habitants... et 6,6 pour 10 000.

Dans le doute, faisons la même opération pour Montpellier. Elle comptait 130 policiers municipaux pour 264 538 habitants. Cela nous donne 0,000 49... soit 0,49 pour 1 000 et 4,9 pour 10 000.

Conclusion : Olivier Arsac a cité des chiffres qui font apparaître exagérément faible le ratio de policiers municipaux à Toulouse par rapport aux autres grandes villes. Ainsi, l'écart entre Toulouse et Lyon n'est pas de 0,47 à 6 (une différence de 1 à 14 !), mais de 3,9 à 6,6 (une différence de 1 à 1,7 !).

Signalons que cet écart (beaucoup plus faible en réalité que ce qui a été colporté dans les médias) n'est pas né de la gestion Cohen. On peut le constater à la lecture d'un rapport d'information sénatorial de 1998, dans lequel on peut trouver le tableau suivant :

A l'époque où feu Dominique Baudis officiait à la mairie, la police municipale comptait deux fois moins de personnel et le nombre d'agents pour 1 000 habitants était presque deux fois plus faible que sous Pierre Cohen. De plus, si l'on compare les ratios de Lyon et de Toulouse, on constate que l'écart (de 1 à 2,4) était plus important qu'en 2012. On peut faire la même remarque en comparant les ratios de Montpellier et Toulouse : l'écart était plus important en 1998 (1 pour 1,66) qu'en 2012 (1 pour 1,26).

Même si, sous le mandat de Pierre Cohen, le centre-ville de Toulouse a souffert (et continue à souffrir) d'une indéniable insécurité nocturne, on ne peut pas l'expliquer par la politique d'embauche ou de non-embauche de policiers municipaux. La crise économique est passée par là, ainsi que la réduction des effectifs de la police nationale. (Merci, Chirac et Sarkozy !) On pourrait aussi longtemps causer de l'incivilité de nombre de jeunes adultes... Mais le choix de la municipalité Cohen de ne plus faire intervenir la police municipale la nuit (estimant que les missions accomplies à cette période sont du ressort de la police nationale) lui a sans doute coûté cher en mars dernier.

11:42 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, journalisme, politique

dimanche, 25 mai 2014

Les Européens selon "Le Monde"

Le quotidien "de référence" a justifié sa réputation ces dernières semaines, offrant à ses lecteurs une bonne couverture de la campagne des élections européennes et proposant une foule d'articles très utiles pour en comprendre les enjeux, aussi bien dans la rubrique "Europe" que dans la chronique des désormais incontournables "Décodeurs".

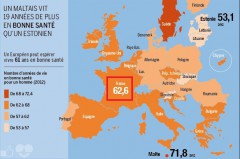

Samedi, c'est un diaporama comparatif consacré aux populations des 28 pays membres qui a attiré mon attention. La deuxième diapositive traite de l'espérance de vie en bonne santé (à distinguer de l'espérance de vie tout court) :

Avec 62,6 ans, la France se situe dans le haut du panier, assez loin toutefois de Malte et de la Suède, mais au-dessus de la moyenne communautaire et même très au-dessus des pays baltes, de la Slovaquie et de la Slovénie.

Ces chiffres sont toutefois à comparer avec ceux de l'espérance de vie à la naissance, qui est comprise entre 81 et 82 ans pour les Français (presque 79 ans pour les hommes et un peu moins de 86 ans pour les femmes). Vous en concluez comme moi que les 20 dernières années de la vie sont placées sous le signe de la maladie...

La troisième diapositive évoque la taille des Européens. Sans surprise, on lit que ceux du Sud sont plutôt petits, alors que ceux du Nord sont plutôt grands. Les Français (si l'on se fie à une étude de l'Institut français du textile) se trouvent entre les deux, autour de 170 cm de moyenne (hommes et femmes confondus).

De la taille on passe au poids. De manière générale, c'est dans les pays d'Europe de l'Est et quelques-uns du Sud que le pourcentage d'obèses est le plus élevé. S'ajoute le Royaume-Uni, sorte d'enclave états-unienne au sein de l'Union européenne. Les Français s'en sortent très bien. Je suis par contre étonné que la proportion d'obèses soit plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Cela semble contredire une étude de l'INED, qui montre que l'IMC des Françaises est plus bas que celui des Français. Les deux informations sont conciliables si, dans la population féminine, il y a peu de personnes avec un IMC moyen et beaucoup aux extrêmes.

La quatrième diapositive traite du prix du paquet de cigarettes. On ne sera pas étonné de découvrir que c'est dans les pays de l'Est qu'il est le plus bas :

On pourrait être tenté de conclure que, dans les pays où le prix du paquet est élevé, l'espérance de vie en bonne santé est plus grande (et vice versa). Mais la Suède et Malte déjouent les statistiques. Un seul élément ne suffit pas à expliquer les écarts.

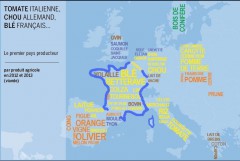

Parmi les diapositives qui ont particulièrement retenu mon attention, il y a celle des productions agricoles :

Les lecteurs français seront peut-être surpris d'apprendre que l'Allemagne est le premier producteur de lait de vache et le Royaume-Uni celui de coquilles Saint-Jacques. Si les Polonais ont la patate, la situation des Grecs est plutôt "coton", alors que les Italiens font un tabac. Certains se réjouiront que les Allemands soient, une fois n'est pas coutume, dans les choux et, si les Français se font un max de blé, ce sont les Espagnols qui ont la pêche.

Enfin, pour tordre le cou à quelques idées reçues, je conseille les neuvième et dixième diapositives. La première montre clairement que c'est dans les pays les plus pauvres de l'Union que le pourcentage de propriétaires est le plus élevé :

L'Espagne, outre le fait qu'elle connaisse une crise grave, paie les politiques à courte vue de ses dirigeants (de gauche comme de droite), qui ont tout misé sur l'essor du BTP et l'accession à la propriété. On note que le pourcentage de propriétaires est le plus faible dans les pays les plus développés de l'Union. Eh, oui : l'argent engagé dans l'accession à la propriété, s'il renforce la bonne santé d'un secteur de l'économie, manque aux autres et ampute sévèrement la consommation intérieure.

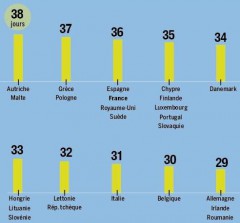

Le second document est un histogramme des jours de congés annuels. On ne peut en tirer aucune conclusion définitive, et c'est ça qui est surprenant :

Ainsi, dans les pays les plus "paresseux", on trouve aussi bien des économies en bonne santé (comme celles de l'Autriche ou de la Suède) et des économies en crise (celles de la Grèce et de l'Espagne). A l'opposé du classement, parmi les moins "paresseux", on trouve aussi bien l'Allemagne et la Belgique que la Roumanie et la Lettonie. C'est un petit pavé dans la mare des spécialistes autodéclarés qui ne jurent que par la suppression de jours de congé pour augmenter la productivité du travail.

20:25 Publié dans Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, europe, politique

samedi, 03 mai 2014

24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi

Le film se veut l'adaptation du livre coécrit il y a quelques années par Ruth Halimi (la mère de la victime) et Emilie Frèche (l'une des scénaristes). C'est à la fois une œuvre coup-de-poing, engagée, et un film d'action, à suspens, même si l'on en connaît hélas la conclusion.

C'est d'abord sous cet angle que l'on peut analyser le film. Il faut en séparer deux scènes ratées, une au début (quand les sœurs apprennent l'enlèvement d'Ilan) et à la fin, lors de l'exhumation du corps (pour une raison que je vous laisse découvrir... c'est d'ailleurs le chapitre introductif du livre). Dans les deux cas, je trouve que c'est mal joué. On voit les sœurs crier et pleurer comme si leur frère était mort, alors qu'à ce moment de l'histoire, elles découvrent pourquoi il ne répond pas au téléphone depuis des heures. A la fin, on nous montre (une fois de plus) la douleur de la mère, au moment de la sortie du cercueil. C'est sans doute authentique, mais, comme cela fait déjà plus d'1h30 que l'on suit la maman (qui est le personnage principal du film), on a bien compris quelle tragédie c'est pour elle, on compatit, mais là, c'est un peu trop.

Entre ces deux moments, c'est un très bon film. C'est d'abord trépidant, avec une enquête à rebondissements, que l'on a oubliés même si l'on a suivi l'affaire il y a huit ans. L'action se déroule principalement dans la région parisienne, entre le douzième arrondissement (où habite la famille Halimi), le quatorzième (d'où sont passés certains appels téléphoniques) et les Hauts-de-Seine (les villes de Sceaux et Bagneux). Le corps de la victime a été retrouvé plus au sud, dans l'Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Les acteurs sont bons, qu'ils incarnent les membres de la famille, les policiers ou les ravisseurs. Du côté de la famille, il faut souligner la performance du couple (séparé) formé par Zabou Breitman et Pascal Elbé. La première a repris le rôle que devait tenir Valérie Benguigui, décédée l'an dernier. En elle, on a voulu peindre une mère aimante comme une autre, dévastée par cette affaire. A travers elle s'expriment aussi (ce que l'on retrouve dans le livre) les reproches de la famille à la police et à la justice. A ses côtés, Pascal Elbé est formidable de retenue. Il transmet admirablement l'inquiétude qui ronge le père, mais qu'il ne doit pas montrer : il est censé être un roc... et on lui a demandé d'être fort. A signaler aussi la bonne prestation de Syrus Shahidi, qui avait la difficile tâche de jouer Ilan Halimi.

Du côté des policiers, on nous peint une grande diversité de tempéraments. J'ai été moyennement convaincu par un acteur que j'aime pourtant beaucoup, Jacques Gamblin. Est-ce parce que l'on sait que le fonctionnaire de police s'est suicidé l'an dernier ? En tout cas, on nous le présente comme un homme calme et un peu dépressif. A ses côtés officie une psychologue (interprétée par Sylvie Testud), un personnage que l'on particulièrement "chargé" dans le film. On lui reproche d'avoir poussé à l'intransigeance.

Passons aux ravisseurs. J'ai trouvé excellente la prestation de Tony Harrisson en Youssouf Fofana. Il restitue parfaitement le côté mégalo et ordurier du chef de la bande. Le montage nous permet aussi de comprendre la manière dont les téléphones et les publiphones ont été utilisés, à la fois pour échapper à la surveillance policière et pour mettre la pression sur la famille d'Ilan Halimi. (Le film omet toutefois de préciser le rôle d'un informaticien, qui a permis l'existence de ce jeu du chat et de la souris par l'intermédiaire d'adresses internet bidons.) Les autres membres du gang paraissent être de petites frappes de banlieue, certains moins humains que d'autres. Le film ne s'attarde pas trop sur eux, alors qu'il aurait pu davantage charger la barque.

Il évoque aussi l'indifférence de la population du quartier où Ilan Halimi a été séquestré. Personne n'aurait rien vu ni entendu, ce qui semble visiblement impossible. Restent les appâts, dont les rôles sont bien rendus par des actrices inconnues. On mesure surtout l'inculture et l'absence de morale de ces jeunes, obsédés par l'argent vite gagné et gangrenés par des préjugés antisémites.

Cela nous mène au propos militant du film. Il dénonce la faillite de l'action policière et l'aveuglement de la hiérarchie face aux motivations des ravisseurs, qui n'étaient pas que crapuleuses. Dès le début, on nous fait bien comprendre que la victime a été choisie parce que juive (les magasins ont été repérés comme fermant lors du shabbat). Plusieurs tentatives similaires (mieux décrites dans le livre) ont eu lieu, que les enquêteurs découvrent au fur et à mesure. A chaque fois, les victimes potentielles des enlèvements étaient juives. On sent le désarroi de la mère lorsqu'elle réalise que la police ne tient pas compte de ce facteur essentiel. On perçoit aussi les regrets de ne pas avoir lancé dès le début un appel à témoin, puisqu'on disposait du portrait-robot de l'un des appâts et d'informations sur le déroulement de l'enlèvement et l'implication de certains individus (ils étaient une vingtaine au total, la liste complète étant accessible sur la page Wikipedia consacrée à l'affaire).

Au final, le film est éprouvant. On a une (petite) idée de ce qu'ont pu ressentir les proches de la victime. Comme le titre l'indique, cela a duré plus de trois semaines !... et le jeune homme aurait pu être sauvé. Même le chef de bande aurait pu être arrêté. L'une des scènes le montre contrôlé par des îlotiers, mais, comme ses papiers sont en règle (et que l'enquête demeure secrète), on le laisse partir. Juste avant, il vient d'échapper à une interpellation dans un cybercafé, où l'on a envoyé des policiers de l'arrondissement, pas au courant de l'affaire... et qui sont d'abord entrés dans l'immeuble voisin. Le livre explique davantage ces aspects, en mettant aussi le doigt sur la non prise en compte de la piste ivoirienne, qui aurait pu permettre d'identifier rapidement Youssouf Fofana. On a visiblement voulu éviter de trop accabler la police nationale. Le film ne dit donc pas qu'au commissariat de Bagneux, les policiers n'ont pas reconnu le chef du gang sur une photographie qu'on leur présentait... alors qu'il avait été incarcéré dans ces lieux quelques semaines plus tôt... et qu'il était fiché comme délinquant multirécidiviste.

L'histoire ne s'arrête pas à la mort d'Ilan Halimi. Elle se poursuit par la traque de ses meurtriers, enfin efficace. On ne nous mène pas jusqu'aux procès, l'appel se concluant à la fin de 2010.

P.S.

Depuis, certains des condamnés ont refait l'actualité. On a surtout entendu parler de l'appât, une jeune femme qui a connu une vie difficile... mais qui a visiblement acquis une certaine habileté à s'attacher les services de protecteurs. De son côté, Youssouf Fofana ne semble pas suivre le chemin de la réhabilitation. Sachez que la plupart des coupables sont déjà libres. D'après un article de La Dépêche du Midi, seuls 5 des 24 condamnés en première instance sont encore sous les verrous. Cela explique que l'une des sœurs d'Ilan Halimi ait pu croiser l'un des appâts récemment, dans le métro parisien...

P.S. II

Le sortie du film vient nous rappeler qu'il est des vérités que tout le monde ne trouve pas bonnes à dire. On sait que France Télévision n'a pas voulu financer le film. De plus, lors de la venue du réalisateur Alexandre Arcady dans l'émission "On n'est pas couché", l'un des chroniqueurs s'en est apparemment violemment pris au film... j'ai écrit "apparemment", parce que la séquence a été coupée au montage. Cet Aymeric Caron a tout l'air d'être l'un de ces imbéciles qui mélangent (volontairement ?) antisionisme et antisémitisme.

P.S. III

Sur le site allocine.fr, la sortie du film a donné lieu au même phénomène que pour celle de La Marche, il y a quelques mois de cela. Très vite, des internautes se sont précipités pour attribuer une très faible note au film, histoire qu'il apparaisse comme médiocre ou mauvais aux internautes qui consultent le tableau des étoiles avant d'aller au cinéma.

(capture d'écran réalisée le 3 mai 2014)

La très grande majorité de ces critiques n'est même pas argumentée... ce qui laisse soupçonner que leurs auteurs n'ont même pas vu le film. De plus, dans la plupart des cas, ils ne sont pas des habitués du site : ils y ont très peu contribué. On comprend bien quelles sont leurs motivations... De surcroît, quand on lit les commentaires, souvent, on retrouve le même reproche (tiens, tiens...) : ce serait un film "communautaire", sous-entendu, fait par des juifs pour les juifs. C'est exactement ce que dénoncent Ruth Halimi et Émilie Frèche dans le livre paru en 2009 : pour certains individus, dénoncer l'antisémitisme revient à prendre parti pour les juifs.

Au contraire, dénoncer l'antisémitisme qui a conduit au meurtre d'Ilan Halimi, c'est défendre, de manière universelle, les droits de l'Homme. Que certains des auteurs des actes de barbarie puissent être considérés comme des "victimes de la société" n'est en aucun cas une circonstance atténuante.

15:45 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, société

mercredi, 30 avril 2014

Publicité culinaire

Il n'a échappé à personne que, le premier avril dernier, Michel et Sébastien Bras ont ouvert le restaurant associé au (futur) musée Soulages, deux mois avant l'inauguration de celui-ci, alors que le jardin du Foirail est encore en plein travaux.

Force est de constater que cette ouverture a connu un certain retentissement. Les médias locaux et régionaux ont bien évidemment abondamment relayé l'information. On ne s'étonnera pas non plus que La Montagne, un voisin (peut-être le futur propriétaire de Centre Presse), s'en soit fait l'écho. C'est "remonté" jusqu'à la capitale. Le Parisien s'est contenté de reprendre une dépêche AFP, agrémentée de photographies de José Torres (qui travaille pour Centre Presse). De son côté, le critique gastronomique du Figaro a visiblement été emballé, alors que Le Monde évoque l'établissement ruthénois dans un article thématique consacré aux musées.

C'est pourquoi on peut se demander s'il était bien utile de rajouter, tout autour du Foirail, ces petits panneaux indiquant la direction à suivre pour arriver au fameux restaurant :

Quand on vient de la cathédrale, c'est dès l'entrée du jardin public que l'on se voit montrer "le droit chemin" (n°1) :

La pancarte est tantôt disposée de manière à faire face aux personnes qui viennent de la place d'Armes, tantôt disposée sur la droite, plutôt visible quand on remonte la promenade. Le plus cocasse est que, de prime abord, elle semble indiquer le chemin pour se rendre à un autre restaurant, Le Kiosque, qui doit sans doute un peu profiter du passage (et du nombre de places limité chez Bras). Les plus attentifs auront remarqué que la pancarte associe un établissement privé (le restaurant) à un musée public (Soulages).

Quand on continue la descente, quelques mètres plus bas (au cas où l'on aurait manqué le panneau précédent), voici ce que l'on peut voir (n°2) :

On comprend que l'entreprise Eiffage tienne à montrer qu'elle est responsable du travail effectué au jardin public (qui, lorsqu'il sera terminé, n'aura peut-être jamais été aussi beau). Plus curieux est l'affichage commun avec le restaurant.

En bout de promenade, à l'approche du cinéma et d'un autre restaurant (Au Bureau), on nous montre (n°3) qu'il faut bifurquer pour atteindre le Saint Graal (l'indication est aussi visible dans l'autre sens, quand on vient de l'Esplanade des Ruthènes) :

Quelques mètres plus loin, un quatrième panneau nous invite à laisser le cinéma et le restaurant sur notre gauche, pour nous engager sur le sentier qui mène au Café Bras (le musée est visible à l'arrière-plan) :

Enfin, en contrebas, du côté Nord (qui regarde l'Amphithéâtre), une dernière pancarte avait été placée le long des escaliers que l'on peut remonter pour atteindre le musée (cela correspond au numéro 5 du plan). Elle a disparu.

Au-delà du respect que l'on peut avoir pour le travail effectué par les Bras père et fils, je ne peux m'empêcher de penser que tous les restaurateurs aimeraient bien bénéficier de la même bienveillance signalétique...

12:22 Publié dans Economie, Loisirs, On se Soulages !, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie, presse

lundi, 24 mars 2014

Mètres carrés de gauche, mètres carrés de droite

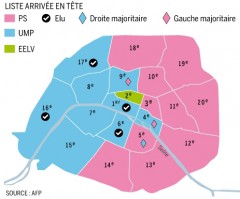

C'est la lecture d'un article paru aujourd'hui dans Le Monde (demain dans la version papier) qui m'a interpellé, plus précisément la carte qui l'illustre :

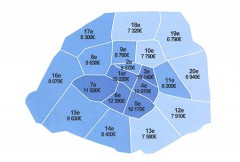

On y retrouve la traditionnelle coupure entre l'ouest et l'est de la commune de Paris, certains arrondissements centraux constituant parfois des "anomalies" sociologiques. Cette carte m'a immanquablement rappelé celle du prix des logements en 2013 :

C'est encore plus explicite quand on fusionne les deux bleus les plus foncés, qu'on remplace le bleu clair par le rose, et qu'on élève la limite de cette couleur à 8 200 euros le m² :

Il y a quasi-concordance du vote à droite avec un prix élevé du foncier du vote à gauche avec un prix du foncier plus bas. Intéressons-nous aux exceptions. Dans le XIVe arrondissement, le PS est arrivé en tête et la gauche est majoritaire, alors que les prix des logements y sont plus élevés qu'à l'est... mais d'assez peu, finalement. Notons que c'est l'arrondissement où Nathalie Kosciusko-Morizet a choisi de se présenter... et où elle est en ballottage défavorable. C'était néanmoins louable de sa part... et tactiquement bien joué : éviter une candidature du MoDem (Marielle de Sarnez a concouru en 2008) devait lui permettre de gagner cette circonscription... et ensuite de rêver à la mairie de Paris. Cet objectif semble difficile à atteindre, d'autant plus que le PS et EELV ont signé un accord dans la capitale.

A l'inverse, dans le XVIIe arrondissement (celui en bleu, au nord, à la limite de la zone rose), où les prix des logements sont légèrement plus bas, le PS a connu une véritable déroute. La gaulliste Brigitte Kuster a été largement vainqueur dès le premier tour, succédant brillamment à Françoise de Panafieu (qui l'avait emporté difficilement au second tour en 2008). Son adversaire socialiste, Annick Lepetit, a perdu plus de 5 000 voix en six ans.

Légèrement au sud-est du précédent, dans le IXe arrondissement, les logements sont un peu plus chers qu'à l'est. Mais ce n'est que d'extrême justesse qu'une candidate UMP a devancé son adversaire socialiste, qui semble disposer d'une plus grande réserve de voix. Mais, par rapport à 2008, environ 2 000 voix ont basculé d'un camp à l'autre.

IIe arrondissement. On se rapproche du centre et les prix montent. Pourtant, c'est la gauche qui est en position favorable, avec un candidat écologiste en tête (Jacques Boutault) et de bonnes réserves de voix du côté socialiste. Au second tour, il pourrait renouveler sa performance de 2008, quand il avait intégré la liste PS pourtant arrivée devant la sienne. Nous sommes au coeur du "boboland" parisien.

Trois autres arrondissements centraux (les IIIe, IVe et Ve), plus indécis, transgressent le déterminisme socio-économique. Dans le IIIe, où les logements sont encore un peu plus chers (toujours "boboland"...), le socialiste sortant est bien parti pour l'emporter, même s'il perd plus de 1 000 voix par rapport à 2008. Dans la même fourchette de prix se trouve l'immobilier du Ve (le fief des Tiberi). Même si c'est une liste de gauche qui est en tête, ses adversaires de droite disposent de plus grandes réserves de voix... mais il faut qu'ils se mettent d'accord, sachant que le dissident UMP (arrivé troisième) n'est autre que Dominique Tiberi...

Il nous reste le IVe arrondissement, le troisième plus cher de la capitale. La situation y est différente du cas précédent, puisqu'un candidat UMP y est arrivé légèrement en tête, la gauche semblant disposer de meilleures réserves de voix. Elle est toutefois nettement en retrait par rapport à 2008, quand Dominique Bertinotti (aujourd'hui ministre déléguée à la Famille dans le gouvernement Ayrault) l'avait largement emporté.

Ces quelques exemples exceptés, l'orientation politique des votes et les prix de l'immobilier de la capitale semblent fortement corrélés. (Le talent de Bertrand Delanoë a été de parvenir à faire passer à gauche des arrondissements aisés où sont fortement représentées les professions artistiques et intellectuelles.)

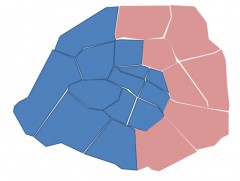

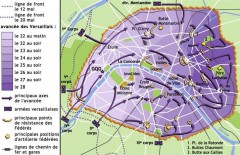

La coupure Ouest/Est ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au XIXe siècle, elle était perceptible dans le comportement des Parisiens lors de la Commune, en 1871, les plus tenaces adversaires des Versaillais étant les habitants des arrondissements de la moitié est :

P.S.

Les médias m'ont paru bien tendres avec Anne Hidalgo. Certes, son camp est bien placé pour conserver la gestion de la capitale... mais sa situation personnelle, dans le XVe arrondissement, est très mauvaise. Son adversaire UMP a frôlé l'élection dès le premier tour et, par rapport à 2008, la socialiste perd 5 000 voix tandis que Philippe Goujon en a gagné 12 000. Comme sa rivale Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a eu le courage de se présenter dans une circonscription qui n'était pas gagnée d'avance mais, dimanche prochain, elle risque de se prendre une grosse claque.

21:28 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, 2014, ps, municipales, presse, médias

jeudi, 20 mars 2014

Une nouvelle fermeture de collège en Aveyron

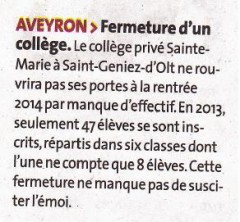

C'est par un entrefilet publié avant-hier dans La Dépêche du Midi (page 9) que des lecteurs attentifs ont appris la nouvelle : le collège privé de Saint-Geniez-d'Olt va fermer définitivement ses portes l'été prochain :

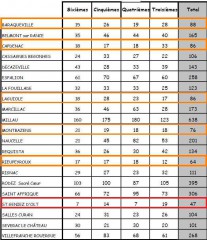

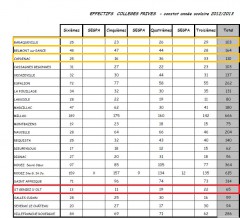

On peut vérifier sur le site de l'Académie de Toulouse les chiffres avancés dans l'article : l'établissement ne compte en effet que 47 élèves... et, apparemment, deux classes semblent n'en regrouper que sept :

D'autres établissements privés semblent menacés. Le premier d'entre eux est situé à Rieupeyroux. Il va sans doute jouer une partie de son avenir à la rentrée prochaine : il va voir partir une promotion de 12 élèves de 3e. S'il recrute en 6e au même niveau que ces dernières années, l'effectif global devrait progresser. (Il culmine actuellement... à 64 élèves !)

Deux autres collèges me semblent sur la mauvaise pente. A Baraqueville comme à Capdenac-Gare, la promotion partante (3e) est la plus fournie (avec respectivement 28 et 33 élèves), alors que le recrutement de cette année a plafonné (15 et 18 élèves en 6e). Si cette tendance se confirme en septembre prochain, l'effectif global pourrait chuter d'une quinzaine d'élèves.

A Laguiole, la situation n'est guère plus reluisante... mais il n'existe pas d'établissement public dans cette commune. Le collège de Montbazens semble quant à lui sur une pente ascendante.

Et du côté du public ? Les chiffres sont aussi disponibles sur le site académique. Les établissements se portent mieux, en terme d'effectifs. Seuls deux d'entre eux paraissent dans une situation un peu fragile : Mur-de-Barrez (seul établissement du canton depuis la fermeture, en 2000, du collège Saint-Pierre, suite à l'éclatement de l'affaire Maurel)... et Denys Puech, à Saint-Geniez-d'Olt ! De là à penser que l'inspection académique a sacrifié un établissement pour consolider le moins faiblard des deux...

Précisons que l'an dernier, le collège Sainte-Marie (de Saint-Geniez) comptait 65 élèves. La chute a donc été sévère en un an, ici comme à Baraqueville (-15) et Capdenac (-24) :

Voilà qui contredit quelque peu les propos du maire de Saint-Geniez (Marc Bories), tenus lors de la présentation de ses voeux 2014 :

Précisons qu'à Saint-Geniez-d'Olt, en un an, alors que le collège privé perdait 18 élèves, l'établissement public en gagnait 7.

Le début du XXIe siècle est donc particulièrement rude pour l'enseignement privé dans le département. Il s'agit de la troisième fermeture d'établissement, après celle de Saint-Pierre (Mur-de-Barrez) en 2000 et celle de Saint-Georges (Entraygues-sur-Truyère) en 2011.

21:52 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, actualité, presse

samedi, 01 mars 2014

Le cul entre deux chaises

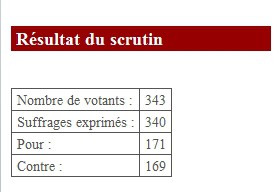

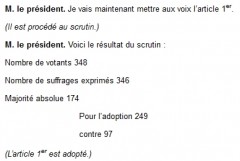

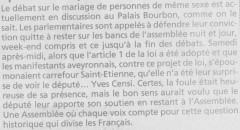

Telle est parfois la position du sénateur aveyronnais Stéphane Mazars (PRG), comme lorsque a été discutée la proposition de loi de son collègue saint-affricain (socialiste) Alain Fauconnier, visant à interdire la culture de maïs OGM en France. Ce jour-là, la motion d'irrecevabilité présentée par l'UMP (et annulant la proposition de loi) a été adoptée d'extrême justesse :

Première remarque : il y avait foule dans la Haute Assemblée (347 présents, c'est-à-dire tout le monde, l'un des sièges étant vacant me semble-t-il). Quand on analyse le détail du scrutin, on se rend compte qu'à gauche communistes, écologistes et socialistes ont unanimement rejeté la motion alors qu'à droite gaullistes et non inscrits (des divers droite) l'ont adoptée. Le vote a donc basculé en raison du vote des centristes de gauche et de droite, partagés sur le sujet.

La gauche étant légèrement majoritaire au Sénat, c'est donc du côté du R.D.S.E. (composé de sénateurs des deux bords, ceux de gauche étant les plus nombreux) qu'il faut chercher les défaillances. La majorité des membres de ce groupe a rejeté la motion présentée par l'UMP (10 contre et 7 pour). Mais pas Jean-Pierre Chevènement, qui a joint sa voix à celles de la droite. Il a aussi manqué celle de Françoise Laborde, élue PRG de Haute-Garonne : elle s'est abstenue. Faut-il voir un lien avec la forte orientation céréalière de son département d'origine ?

Quant à son collègue Stéphane Mazars, il n'a même pas pris part au vote. Pourtant, d'après le site nossenateurs.fr, il était présent ce jour-là (17 février 2014). Comme les radicaux de gauche n'ont pas adopté une attitude uniforme lors de ce scrutin, on peut en déduire que la non-participation est un choix de S. Mazars. Est-ce une attitude attentiste, se réservant pour le texte qui ne manquera pas de revenir de l'Assemblée nationale ? Est-ce de la prudence, au regard de sa terre d'élection ? Est-ce un réflexe de juriste, face à un texte qu'il a jugé peut-être mal ficelé ? On ne sait pas.

Concernant le fondement juridique de la proposition de loi d'Alain Fauconnier, il y a débat. Contrairement aux élus UMP, le ministère de l'Ecologie estime qu'il y a des faits nouveaux qui peuvent justifier l'adoption d'un nouveau texte.

Pour la petite histoire, la motion d'irrecevabilité (opposée au texte d'Alain Fauconnier) a été présentée par un sénateur normand, Jean Bizet, réputé très proche des défenseurs des OGM...

N'oublions pas que les élections (municipales, européennes... puis sénatoriales) approchent à grands pas. Cela donne un coup de fouet à l'assiduité des élus, d'autant plus que, sur le sujet, une récente décision communautaire a provoqué un vif émoi, comme l'a rappelé Alain Fauconnier. Il n'est pas impossible non plus que les socialistes soient à la manoeuvre, coupant l'herbe sous le pied des écologistes et forçant l'UMP à apparaître comme pro-OGM à l'approche d'échéances cruciales...

A suivre, donc.

22:14 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité

mardi, 28 janvier 2014

Gros Dégueulasse Academy (2)

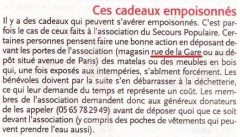

Voilà une thématique que je pourrais enrichir quasi quotidiennement, tant les occasions d'observer les conséquences de l'incivisme de certains de mes contemporains ne manquent pas. Je profite que le quotidien aveyronnais Centre Presse me tende la perche. Voici en effet ce que l'on peut lire aujourd'hui, dans la rubrique "Pitonnerie" :

La bien nommée rue de la Gare relie le quartier du Faubourg (en particulier l'avenue Durand de Gros) à celui de la gare SNCF (plus précisément l'avenue Maréchal Joffre) :

Je serais moins indulgent (ou hypocrite) que Centre Presse. Il ne s'agit pas de "cadeaux empoisonnés", mais d'une ébauche de décharge sauvage, due à la fainéantise de certains Ruthénois. Voici ce que j'ai pu observer en décembre dernier :

En gros, les blaireaux qui renouvellent un élément du mobilier, ou dont les enfants ont grandi, ou qui ne veulent pas se charger au moment de déménager, profitent de la proximité d'un centre du Secours Populaire pour éviter un passage en déchetterie...

P.S.

L'entrée du local fut débarrassée après Noël... Elle ne tarda pas à être de nouveau encombrée de déchets divers...

20:06 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, presse, médias

mercredi, 22 janvier 2014

Un site inutile... finalement pas inintéressant

Je l'ai découvert après avoir écouté Les Souris Ne Mordent Pas, l'émission pour "guiques" de la radio CFM (une sorte de De quoi j'me mail pour jeunes... et surtout sans publicité). Son nom est une question en anglais : howmanypeopleareinspacerightnow. ("Combien de personnes se trouvent dans l'espace à cet instant précis ?") La réponse varie en fonction du moment auquel on se connecte au site.

Voici la réponse à laquelle je viens d'aboutir :

Si l'on pense à faire défiler la page, les noms des six occupants de l'espace apparaissent :

On remarque que trois (dont le commandant) sont russes, deux américains et un japonais. Ce sont tous des hommes. Les trois premiers de la liste sont là depuis environ quatre mois. Les trois autres sont arrivés un mois et demi après.

Ils se trouvent tous sur la Station Spatiale Internationale (l'ISS pour les Anglo-saxons). On peut en savoir plus en se rendant sur un site lié à la Cité de l'espace de Toulouse... ou, pour les anglophones, en choisissant celui de la NASA.

Cerise sur le gâteau. Le premier site ("enjoyspace"... qui est francophone) propose de suivre en temps réel l'ISS, dont on voit une image fictive se déplacer au-dessus des océans et des continents (à 350-400 km d'altitude, dans la thermosphère) :

23:32 Publié dans Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, médias

mardi, 14 janvier 2014

Couteau pâtissier (2)

Il y a un peu plus de quatre ans, je vous avais entretenus d'une boulangerie-pâtisserie ruthénoise, où il m'arrive de trouver mon bonheur. Récemment, en passant devant la vitrine, j'ai remarqué la présence d'un objet chocolaté qui avait déjà naguère attiré mon attention :

Cette fois-ci, il était accompagné d'un petit frère, replié sur lui-même :

En dégustant la seconde confiserie, je m'aperçus qu'entre les plaques chocolatées avait été placé un peu de mousse au cacao... Dé-li-cieux !

20:51 Publié dans Aveyron, mon amour, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité

mercredi, 08 janvier 2014

Les blaireaux de Montpellier

Le match opposant Rodez à Montpellier, comptant pour les 32es de finale de la coupe de France, a donné lieu à plusieurs débordements, de la part de supporteurs du club héraultais. Certains d'entre eux s'en sont pris aux gendarmes aveyronnais présents à Paul Lignon. Un se trouve dans les mailles de la Justice.

Mais c'est un autre résultat de ce comportement inqualifiable qui fait aujourd'hui la une de la presse : les dégradations commises par une bande d'abrutis (venus de Montpellier). On en avait eu un aperçu dans l'article publié avant-hier par Midi Libre :

Mais les photographies (de Mathieu Roualdès) parues aujourd'hui dans Centre Presse sont bien plus impressionnantes. A leur vue, on comprend que les dégâts puissent avoisiner la somme de 10 000 euros. Ce sont d'abord les grilles qui ont souffert :

Vous aurez remarqué qu'à droite, l'équipement de protection a sans doute été cisaillé, preuve que les sinistres taches auteurs du forfait n'étaient pas venus à Rodez pour assister à un spectacle. Quant aux poteaux tordus, ils ont dû subir une force qui n'avait rien d'accidentel. Mais un sort encore plus cruel a été réservé aux sièges de cette tribune :

Cette image donne une idée de l'étendue des dégâts. Au total, 70 à 80 sièges auraient été saccagés, alors qu'ils sont plutôt solides. Comment cela a-t-il été possible ? La seconde photographie consacrée au sujet permet d'en avoir une idée :

C'est sans doute avec leurs pieds (le centre nerveux de leur organisme) que ces dégénérés sont parvenus à casser les sièges. Certains devraient pouvoir être identifiés, si l'on se fie à la photographie publiée par La Dépêche du Midi :

Vous aurez noté la prolifération de capuches et de lunettes de soleil (le 5 janvier dernier !). Voilà qui trahit la préméditation. Cependant, rien qu'avec la forme des visages et les corpulences, on doit pouvoir tracer des profils, qu'il suffira de croiser avec le relevé des téléphones portables... si on a la volonté d'aller au bout.

Pour conclure, je tiens à préciser que je ne généralise pas mes observations à tous les Montpelliérains. Quantité de personnes remarquables habitent l'Hérault et son chef-lieu. De surcroît, côté aveyronnais, les attitudes ne sont pas toujours exemplaires, loin de là. Le mois dernier, à Capdenac-Gare, des supporteurs ruthénois se sont à nouveau signalés par un comportement scandaleux. Le football attire-t-il spécifiquement les imbéciles ?

P.S.

Dans les conversations d'après-match, il me semble qu'on a été un peu injuste avec le gardien du RAF, Damien Rascle. Le résumé vidéo du match permet de se rendre compte qu'il a été très malchanceux sur le premier but montpelliérain. Par la suite, il a bien tenu son rôle de portier... et, grâce au ralenti, on s'aperçoit que son intervention sur Mbaye Niang (qui a provoqué un pénalty) était parfaitement correcte : la nouvelle recrue héraultaise est tombée toute seule. Le carton jaune, administré par un arbitre qui était loin de l'action, n'était absolument pas justifié.

13:36 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, photographie, actualité, presse

mercredi, 01 janvier 2014

Une nouvelle légionnaire dans l'Aveyron

C'est dans le troisième décret publié dans le Journal Officiel du 1er janvier 2014 que l'on trouve l'essentiel de la nouvelle promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Page 14 de la version pdf du document, on remarque, sur le contingent du ministre de l'Intérieur, le nom de Cécile-Marie Lenglet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, poste auquel elle a été nommée par un décret du 27 avril 2012.

La date n'est pas innocente, puisqu'elle est située entre les deux tours de l'élection présidentielle. S'agissait-il d'une récompense pour une fidèle du pouvoir UMP ? Pas forcément, puisque auparavant, elle avait été (à partir de mai 2007) sous-préfète à Confolens (en Charente) puis (à partir de janvier 2009) sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon. Elle a même atteint le statut "hors classe". (On peut trouver sa biographie sur le site du Bulletin d'Espalion.)

Plus vraisemblablement, elle a atterri dans l'Aveyron parce que son prédécesseur, Jean-François Moniotte (nommé en 2010) avait été bombardé administrateur civil au ministère de l'Intérieur. (Certaines mauvaises langues diront que c'était là une bonne planque pour un haut fonctionnaire lié à l'UMP...)

Pour la petite histoire, signalons que J-F Moniotte avait succédé à Pierre Besnard, pour lequel on peut considérer que le poste ne fut pas une grande promotion, puisqu'il avait été sous-préfet auparavant. Lié au Parti socialiste, ce dernier a vu sa carrière relancée par les succès de la gauche : en 2011, il est devenu chef de cabinet du nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel, puis, en 2012, du président de la République François Hollande. Il est depuis l'été dernier préfet des Hautes-Alpes.

Mais revenons à Cécile-Marie Lenglet. Pourquoi reçoit-elle cette distinction aujourd'hui ? S'agit-il d'une faveur accordée aux membres de la préfectorale après un certain nombre d'années de service ? Son nom a-t-il été suggéré par une personnalité politique locale (de gauche) ? Est-ce une récompense pour le travail effectué en Aveyron ?

15:13 Publié dans Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, société, 2014

vendredi, 06 décembre 2013

Les orphelins de l'inspecteur Murdoch

Je ne connaissais pas cette série policière canadienne (Les Enquêtes de Murdoch), dont l'action se déroule à la fin du XIXe siècle. On me l'a recommandée et, cette semaine, j'en ai visionné plusieurs épisodes, dont le dixième de la première saison, "Les nouveaux esclaves".

L'intrigue tourne autour du meurtre d'un riche philanthrope, qui dirige une usine de fabrique de colle d'origine animale (à partir de chevaux). Très vite, l'inspecteur Murdoch en vient à s'intéresser à deux personnes. L'une d'entre elle est un gamin des rues, Charlie :

L'autre est la fille adoptive de la victime, Eva :

Ils ont en commun d'avoir été envoyés de force du Royaume-Uni au Canada. On a appelé certains d'entre eux "les enfants Barnardo". C'est un sujet qui suscite encore la polémique de nos jours, comme en témoigne un article du quotidien québécois La Presse de 2009. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous conseille un programme (téléchargeable) du site "Bibliothèque et Archives Canada".

L'épisode se conclut de manière surprenante. A l'histoire de l'exploitation des enfants immigrés se superpose un fait divers sordide. Le tout bénéficie d'une reconstitution historique minutieuse.

23:59 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, histoire, télévision, enfants, médias

samedi, 16 novembre 2013

L'école au péril des égoïsmes

Pour un gouvernement (de gauche comme de droite), il est toujours risqué d'enclencher une réforme sociétale en période de crise économique. Il peut voir s'agglutiner contre lui les opposants traditionnels, les déçus d'hier et les aigris de toujours. J'ai le sentiment que c'est ce qui se passe avec la réforme des rythmes scolaires, dont j'ai déjà causé en février dernier.

Il faut commencer par aborder le temps de travail des professeurs des écoles. Dans ce domaine, on tombe vite dans la caricature, soit qu'on les estime excessivement privilégiés (peu d'heures de cours, de longues vacances...), de surcroît jamais contents, soit qu'on les plaigne pour le stress, la charge de travail à domicile... et le fait de devoir supporter des progénitures au comportement de moins en moins exemplaire.

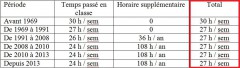

Qu'en est-il de leur temps de travail (hors domicile) ? L'analyse des textes officiels publiés sous la Ve République permet de se faire une idée de son évolution :

On constate que c'est l'année 1969 qui constitue la rupture. Sinon, en apparence, depuis près de 45 ans, le volume global n'a pas changé. Dans le détail, les différentes réformes ont abouti à diminuer les heures de cours dispensées aux élèves (30, puis 27, 26 et enfin 24 par semaine). Le temps dégagé a été réaffecté à d'autres tâches : le travail en équipe, la formation pédagogique, le suivi des élèves handicapés, le lien avec les parents et l'organisation des conseils d'école. C'est une reconnaissance du travail qui était (normalement) déjà effectué auparavant par les enseignants. On pourrait en conclure que leur charge de travail a diminué. Pour être honnête, il faudrait ajouter que le fait que ces "activités complémentaires" soient officiellement reconnues a sans doute contribué à inciter les enseignants à s'y investir davantage. Ne restent plus hors du décompte de leur service que la préparation des cours et la correction des cahiers des élèves.

J'ai volontairement laissé de côté la partie "aide personnalisée" du complément horaire. Introduite en 2008, elle devait permettre aux professeurs de davantage se consacrer aux élèves en difficulté. C'est le talon d'Achille de notre système éducatif : il forme des élites efficaces mais laisse trop de gens sur le côté de la route. Le problème est que le trio Sarkozy-Fillon-Darcos a couplé cette nouveauté avec le passage généralisé à la semaine de quatre jours. Or, il se trouve que cette aide personnalisée (comme une partie du reste des activités complémentaires) a très souvent été dispensée les mêmes jours que ceux de classe, alourdissant encore l'emploi du temps de nos chères têtes blondes. (Ce ne fut pas le cas partout. Je connais au moins un cas, hors Aveyron, où les professeurs organisaient le soutien en français et mathématiques durant les vacances.)

Curieusement, la fronde contre la réforme Darcos n'a pas suscité le même rejet que celle de Vincent Peillon. Elle a définitivement libéré le week-end des enseignants et des parents (qui n'ont plus eu à se lever le samedi matin... tu parles !). Elle a par contre laissé de côté les élèves les plus faibles, ceux qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, qui ne peuvent pas assimiler énormément de choses en une journée. Mais ce ne sont pas des enfants d'enseignants, ni d'hommes politiques, ni de délégués de parents d'élèves. Ces enfants sont plutôt issus de catégories modestes, qu'on entend peu... et qui votent de moins en moins.

Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'opposition à la réforme Peillon. Il y a d'abord ceux qui estiment que l'école telle qu'elle est fonctionne très bien... pour leurs enfants. Si les gamins des pauvres sont plus souvent en échec scolaire (et ce dès le primaire), c'est leur problème ! Il y a ensuite ceux qui n'ont pas envie de changer leurs habitudes, n'hésitant pas à proférer de gros mensonges à propos du mercredi matin. Beaucoup d'enfants se levaient, ce jour-là comme les autres, pour être emmenés en garderie ou chez un membre de la famille (ou une connaissance), qui acceptait de s'en occuper pendant que les parents travaillaient.

Et parmi ceux qui dénoncent la supposée fatigue plus grande des gamins aujourd'hui, combien veillent à ce que leurs enfants soient couchés tôt le soir, loin de la télévision, de l'ordinateur ou de la console de jeux ?

Du côté des politiques, l'honnêteté n'est pas forcément plus grande. La droite et l'extrême-droite, c'est de bonne guerre, sautent sur l'occasion pour gêner le gouvernement. (Ceux qui croient que le FN ou la nouvelle génération de l'UMP ont l'intention de faire de la politique autrement se font de grosses illusions...) Enfin, quelle que soit la couleur politique de la municipalité (s'il y en a une), c'est la capacité à s'organiser qui fera la différence, plus que les moyens. Certaines communes font preuve d'imagination. Celles (pas forcément riches ou très peuplées) qui avaient déjà réfléchi à l'animation locale ont des ressources pour se lancer dans la semaine de 4,5 jours.

Une dernière chose : contrairement à ce qu'affirment certains opposants à la réforme Peillon, la masse des enseignants du primaire semble plutôt y adhérer. Le récent appel à la grève n'a été suivi que par environ un quart d'entre eux (encore moins dans l'Aveyron).

(Centre Presse, 15 novembre 2013)

Certes, on peut estimer qu'une (faible ?) partie de ceux qui rejettent la réforme ont choisi de faire cours ce jour-là. Il est aussi possible que d'autres motivations aient poussé certains grévistes à participer au mouvement : la "gauche de la gauche" est surreprésentée dans le monde enseignant ; c'était là l'occasion d'exprimer le rejet d'une politique jugée trop sociale-libérale.

Pourtant, le gouvernement avait pris soin de caresser les professeurs des écoles dans le sens du poil. Le 31 août dernier est paru au Journal Officiel un décret instaurant une "indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves". Elle est censée permettre la mise en place de la réforme... sauf qu'elle ne rémunère aucune nouvelle activité, celles mentionnées dans le décret étant déjà assurées auparavant par les professeurs des écoles.

Paris constitue une exception, avec un corps enseignant visiblement très remonté contre Vincent Peillon. Et pourtant... En février dernier, dans un article qui n'a pas eu le retentissement qu'il méritait, Le Monde rappelait l'existence dans la capitale des P.V.P. (professeurs Ville de Paris). Dans les faits, ces personnes sont payées par la mairie pour faire une partie du travail qui incombe aux professeurs des écoles. Voilà de quoi rendre le métier plus confortable qu'en province... et ce sont ceux-là qui se plaignent le plus !

13:08 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, éducation

samedi, 19 octobre 2013

Panpan cucul sur la propagande

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la récente condamnation d'un père qui a administré une fessée "cul nu" à son fils récalcitrant. Au passage, les médias se sont parfois gardés de souligner que cet incident s'inscrit dans une histoire familiale difficile (la séparation d'un couple)... et que c'est la mère (et pas l'enfant, bien entendu) qui a porté plainte. Je ne suis pas loin de penser qu'au-delà du rejet du châtiment corporel, la mère cherche à s'appuyer sur une décision de justice dans une procédure de divorce.

N'allez pas croire que je sois un fervent partisan de ce genre de correction. Il existe bien des manières de faire comprendre à un-e enfant qu'il(elle) a dépassé les bornes. La violence physique ne doit être qu'un ultime recours. Mais vouloir l'interdire quelle que soit la situation me paraît aussi stupide que la croyance que c'est à coups de ceinturon qu'on dresse efficacement sa progéniture. Dans le cas qui nous occupe, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, il semble que le père se soit un peu emballé ; il aurait pu agir autrement. (Ceci dit, il est facile pour moi de lui faire la leçon, confortablement assis devant l'écran de mon ordinateur...)

Si les médias ont fréquemment évoqué l'affaire, certains n'en sont pas restés aux faits. Ils ont visiblement voulu peser sur l'opinion, qui reste attachée au "droit de correction". Le supplément "Culture et idées" du Monde de ce samedi 19 octobre (version papier) fait sa "une" sur le sujet :

L'illustration n'est pas datée. Ce n'est évidemment pas une photographie "spontanée", comme en témoigne le regard de l'enfant tourné vers l'objectif. Elle a d'ailleurs déjà servi, puisqu'on la retrouve dans un article du quotidien gratuit 20minutes du 27 avril 2011. C'est une scène simulée. En pages intérieures, l'article du Monde est accompagné d'une gravure française de 1900 :

Sur le site internet du quotidien, on peut trouver un billet du blog "Big Browser" consacré à l'affaire, illustré par une image italienne de la seconde moitié du XIXe siècle :

Curieux de nature, je suis allé jeter un oeil à la version numérique de l'article que j'ai évoqué plus haut. O surprise, elle n'est pas introduite par la même photographie :

Cette différence n'est pas anodine. D'habitude, elle est due à des questions de droits. Ici, il y a volonté de guider subrepticement l'interprétation des faits. La légende de la photographie est là pour montrer au public cultivé que seuls des esprits barbares peuvent fesser leurs enfants. Pensez donc ! La photo a été prise "vers 1935", c'est-à-dire sous le régime nazi. Quelle subtilité !...

Ce n'est pas la première fois que je surprends le quotidien en flagrant délit de manipulation. L'an dernier, j'avais remarqué ce genre d'attaque discrète au détour de la campagne de Marine Le Pen (mais elle ne fut pas la seule visée). Quelques temps plus tard, les illustrations d'un article consacré au vote préférentiel étaient marquées par la même subjectivité.

P.S.

L'émission Made in Groland de ce samedi a abordé (brièvement) le sujet avec tact et délicatesse :

23:47 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, actualité, société, journalisme

vendredi, 20 septembre 2013

Délinquance juvénile

Ma bonne dame, tout va de mal en pis ! La France est en pleine décadence ! Et ces jeunes qui ne respectent plus rien ! Ah, c'était pas comme ça de mon temps, hein !

Il conviendrait peut-être de nuancer cette expression du "bon sens populaire" (qui s'apparente parfois au café du commerce, dont la profondeur d'analyse est en général inversement proportionnelle au taux d'alcoolémie de la personne qui s'exprime). C'est du moins ce que j'ai pensé en lisant le numéro du Villefranchois de cette semaine.

Voici ce que l'on peut y trouver, au bas de l'avant-dernière page du cahier cantonal :

(Le Narrateur, 20 septembre 1913)

On notera que la jeune fille s'est rebellée parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'envoie travailler chez un éleveur. Après tout, elle n'avait que 11 ans... A ce sujet, certains seront peut-être surpris qu'elle ne soit pas à l'école, vu que, depuis la loi Ferry de 1882, la scolarité est obligatoire de 6 à 13 ans pour les enfants des deux sexes.

Ce serait oublier que c'est l'obtention du certificat d'études qui est l'enjeu de la scolarisation. Du coup, la loi prévoit une dérogation pour les enfants de onze-douze ans : ils (en réalité, leurs parents) peuvent interrompre leur scolarité à partir de cet âge s'ils ont déjà décroché le précieux diplôme.

On pourrait donc en conclure que la petite Fernande Fontalba était une élève assez brillante, puisqu'elle a dû réussir l'examen dès onze ans. En tout cas, elle était sacrément débrouillarde !

17:32 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : presse, médias, journalisme, société, enfants, histoire

mardi, 10 septembre 2013

L'Aveyron, "déversoir" de la Seine-Saint-Denis ?

Derrière ce titre un brin provocateur se cache un réel problème, à la fois politique, humanitaire et pénal, celui de la prise en charge des mineurs isolés étrangers (ou présumés tels). Les trois quotidiens aveyronnais ont publié ce mardi un article consacré aux propos du président du Conseil général, Jean-Claude Luche, qui accuse l'Etat de se décharger sur les départements (surtout ruraux) de sa mission de prise en charge de ces enfants et adolescents. Cependant, les trois journaux ne présentent pas l'affaire tout à fait de la même manière.

La Dépêche du Midi montre un Jean-Claude Luche combatif et titre sur la "Rentrée de tous les fronts" :

Le paragraphe consacré à la polémique (en particulier le rejet de la circulaire Taubira du 31 mai dernier) reprend certains des propos tenus par le président du Conseil général, notamment ceux qui font allusion à un trafic de mineurs isolés.

Midi Libre, à l'opposé, présente un Jean-Claude Luche assez "pépère", qui vit une "rentrée tranquille" :

L'article évoque le coût du placement de ces mineurs dans l'Aveyron.

Mais le plus incisif est sans doute Centre Presse, dont l'article n'a gardé de la conférence de presse du président du Conseil général que les propos concernant l'affaire des mineurs isolés. La version papier n'est pas illustrée, mais la version numérique de l'article comporte une photographie du château de Floyrac, qui accueille les jeunes en mal d'insertion. Comme La Dépêche du Midi, Centre Presse reprend les propos sur l'existence d'un trafic des mineurs. Comme Midi Libre, Centre Presse évoque le coût du placement de ces jeunes... mais il cite davantage J-C Luche, qui parle du comportement des sept récemment accueillis, qui seraient violents et insultants, ce qu'aucun autre média local n'a évoqué. Alors, censure ? Bien-pensance ?

A ceux qui croiraient que les affirmations qui précèdent sont pure spéculation, il convient de rappeler qu'il existe des filières qui organisent l'arrivée de mineurs en France (pas uniquement métropolitaine). L'une d'entre elles a d'ailleurs été démantelée dans l'Ariège, en juin dernier.

Ce département fait partie de ceux qui accueillent le plus de mineurs isolés étrangers, derrière toutefois Paris, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Saint-Denis (d'après un rapport de la sénatrice Isabelle Debré). Ce dernier a décidé, en 2011, de ne plus prendre en charge ces enfants et adolescents. Il faut donc trouver de nouveaux départements où envoyer ces jeunes. Jean-Claude Luche semble calquer son attitude sur celle de Jean Arthuis, président du Conseil général de la Mayenne (sans toutefois aller aussi loin).

A suivre...

22:56 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, société, médias, actualité

samedi, 07 septembre 2013

Un accident de la route qui déchaîne les passions

Cela fait un peu plus de deux ans qu'une petite commune de l'ouest de l'Aveyron (située à côté de Villefranche-de-Rouergue) se déchire autour d'un fait divers tragique : la mort d'un adolescent de 15 ans, revenant en scooter d'un entraînement de football, renversé à une intersection par une voiture conduite par le maire de son village.

(Saint-Rémy est en rouge, Rodez en noir.)

Le tribunal correctionnel de Rodez vient de rendre son jugement dans cette affaire. D'après La Dépêche du Midi, le maire a été reconnu coupable de trois infractions : homicide involontaire, circulation en sens interdit (violation délibérée d'une obligation de sécurité) et refus de priorité. La sanction (assez proche des réquisitions du Parquet) apparaît à certains comme trop légère : un an de prison avec sursis, annulation du permis de conduire (avec interdiction de le repasser pendant un an) et deux amendes de 200 euros. S'y ajoutent des dommages-intérêts qui, si j'ai bien calculé, doivent se monter au total à 8 000 euros. Le maire a décidé de faire appel.

Les circonstances du drame sont liées à la route départementale 922, qui traverse la commune de Saint-Rémy, mais ne fait que longer le bourg principal, auquel elle est reliée par des voies plus ou moins importantes, certaines à sens unique. Il semblerait que le maire (venant du village), pour prendre la direction de Villeneuve, ait voulu tourner à gauche, ce qu'interdit un panneau. Il aurait de surcroît négligé de laisser la priorité au "cédez le passage", provoquant l'accident avec le scooter qui arrivait :

A-t-il été sévèrement condamné ? Voyons le code de la route. Le refus de priorité comme la circulation en sens interdit sont des contraventions de quatrième classe, punies par des amendes pouvant atteindre 750 euros. Le prévenu risquait donc au maximum 1 500 euros d'amende. Il a été condamné à en payer 400 (deux fois 200), sans doute parce que c'était la première fois qu'il comparaissait pour des faits semblables. Le prévenu risquait aussi le retrait de points du permis de conduire (deux fois quatre). Ici, la sanction est plus sévère, parce qu'il y a eu homicide involontaire.

Dans ce cas, c'est l'article L232 du code pénal qu'il faut consulter. D'office, la personne contrevenante peut perdre la moitié des points du permis. Si l'on ajoute ceux retirés pour les autres infractions, on dépasse les douze points. De surcroît, dans le cas d'un homicide involontaire, l'une des peines complémentaires est "l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter une nouvelle délivrance pendant cinq ans au plus". On peut estimer que, dans le cas du maire de Saint-Rémy, la loi a été appliquée normalement, sans favoritisme pour l'homme politique.

Par contre, dans les cas où l'homicide involontaire a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, le code pénal prévoit des sanctions plus lourdes au titre de la peine principale : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (7 ans et 100 000 euros en cas de circonstances aggravantes). Comme le prévenu a été condamné à de la prison avec sursis, on peut estimer que les magistrats ont jugé qu'il avait commis au moins une faute importante ayant provoqué l'accident, mais qu'il n'y avait pas de circonstances aggravantes (pas d'alcool au volant, d'excès de vitesse ni de délit de fuite). Une question demeure : si le prévenu avait été un individu lambda, aurait-il été sanctionné plus sévèrement ?

En tout cas, le tribunal n'a pas accepté l'idée d'une erreur de la part du conducteur du scooter. Il ne roulait pas trop vite, n'était pas sous l'empire d'une drogue ou de l'alcool et il n'a pas été prouvé que ses feux ne fonctionnaient pas (le drame s'est déroulé vers 20 heures, au mois de janvier). Restait la possibilité que l'adolescent ait glissé sans qu'il y ait un lien avec la présence de la voiture, avant de percuter celle-ci. Le tribunal, qui a fait examiner les deux véhicules, n'est pas arrivé à cette conclusion.

Au-delà de ces considérations, la sanction aurait pu être encore plus sévère pour l'élu local. En effet, l'un des alinéas du code pénal prévoit, dans le cas d'un homicide involontaire commis à l'aide d'un véhicule terrestre, l'interdiction d'exercer une fonction publique. Les magistrats ont peut-être pensé que les prochaines élections municipales (celles de 2014) trancheraient sans qu'ils aient besoin d'intervenir.

L'affaire a fait du bruit, parce que les personnes en cause sont issues du même village, parce que la victime est un adolescent... et parce que le condamné est un homme en vue de la gauche ouest-aveyronnaise. Dans l'excellent ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc, Fantassins de la démocratie, il a droit à une notice longue d'une colonne :

Son grand-père a lui aussi été maire de Saint-Rémy. Le petit-fils est entré très tôt en politique, devenant l'assistant de Robert Fabre (ancien ministre et maire radical de gauche de Villefranche-de-Rouergue) puis du député Jean Rigal. Il a aussi travaillé pour le PS, aux côtés de Michel Rocard et Jean Glavany.

Cette carrière prestigieuse ne lui a cependant pas permis de jouer les premiers rôles au plan local. En 2004, s'il figure en septième position sur la liste de gauche menée dans l'Aveyron par Alain Fauconnier (la tête de liste régionale étant évidemment Martin Malvy), il ne doit qu'à la démission de celui-ci (pour cause de cumul des mandats) d'avoir pu siéger au Conseil régional de Midi-Pyrénées, entre 2008 et 2010 (petite erreur de Lajoie-Mazenc, qui prolonge jusqu'en 2012). Notons qu'aux régionales de 2010, il ne figure plus sur la liste PS-PRG. Il a connu le même déclin au niveau des élections législatives. En 2002, il tente de succéder à Jean Rigal (dont il fut l'assistant), dans la deuxième circonscription (celle de Villefranche-de-Rouergue). Il se qualifie pour le second tour, devant le radical Eric Cantournet mais derrière l'UMP Serge Roques, qui devient ensuite député. En 2007, il est largement devancé au premier tour par la socialiste Marie-Lou Marcel, finalement élue de justesse contre le sortant S. Roques. (Rappelons qu'elle fut facilement réélue en 2012.)

Même dans sa commune de Saint-Rémy, il a peiné à décrocher le mandat principal. De 1995 à 2008, c'est le radical de gauche Guy Labro qui a occupé le poste de maire, son futur successeur étant d'abord premier adjoint puis simple conseiller municipal. En 2008, s'il est devenu maire, c'est grâce au choix de la majorité des conseillers municipaux, les électeurs ne l'ayant placé qu'en onzième place... la dernière éligible.

16:44 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, médias

mardi, 27 août 2013

Un slip coloré qui sent bon

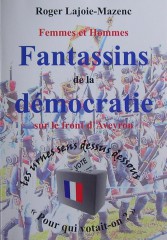

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette entreprise hexagonale, Le Slip Français, qui fait fabriquer principalement (mais pas uniquement) des sous-vêtements dans notre pays. En 2012, elle avait lancé une campagne originale, détournant les affiches de certains candidats à la présidence de la République :

Rappelez-vous, à l'époque, c'était devenu une mode, la principale cible étant le futur ex-président Nicolas Sarkozy, avec le slogan "La France forte".

Peu de temps après, un internaute facétieux avait eu l'idée d'associer le produit phare à un célèbre monument aveyronnais :

Cet été, l'entreprise a eu les honneurs d'un reportage de la BBC, tourné dans un département où l'on croise fréquemment des ressortissants d'outre-Manche, la Dordogne :

Ecoutez bien le tout début de la présentation, par le journaliste de plateau. Il dit : "To France, now. A country which has more companies in the Fortune 500 than any other European state."

On pourrait traduire ces propos ainsi : "France, à présent. Un pays qui a plus d'entreprises dans le Top 500 de Fortune qu'aucun autre pays européen." Même si l'on tient compte de l'insistance mise ensuite sur les impôts et les charges qui brideraient l'activité dans notre pays, cela reste indirectement un bel hommage.

Le regain d'intérêt dont a bénéficié l'entreprise est dû au lancement d'un produit novateur, "le slip qui sent bon" (formule habile, comprise par tous les esprits, qui évite d'avoir à parler du "slip qui ne pue pas la pisse ni la merde"). Il est fabriqué dans le Nord, à Saint-André-lez-Lille. Ce sous-vêtement est d'autant plus révolutionnaire que les micro-capsules qui le dotent d'effluves agréables ne fonctionnent que lorsque le slip est porté ! Décidément, on n'arrête pas le progrès !

Cette performance a fait l'objet d'articles dans la presse, au début du mois de juillet (bien avant la mise circulation de l'objet). Tout récemment, c'est la chaîne LCI qui a braqué les projecteurs sur l'entreprise innovante.

Une forme d'engouement semble naître autour des sous-vêtements made in France. Les téléspectateurs et internautes les plus attentifs auront même remarqué un petit clin d'oeil à l'objet fétiche dans la vidéo de présentation de la nouvelle saison du Petit Journal :

15:34 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, économie, société, actualité

dimanche, 18 août 2013

La guerre des couteaux

C'est le titre d'un documentaire de 2011 qu'Arte a eu la bonne idée de reprogrammer vendredi 16 août. Sur fond d'accordéon, l'enquête s'est concentrée sur le Puy-de-Dôme, l'Aveyron ne venant qu'en complément ou en contrepoint.

La première moitié du film nous fait découvrir plusieurs acteurs de l'économie coutelière du bassin de Thiers. On commence avec un artisan "à l'ancienne", Charles Couttier, qui préfère travailler seul :

L'un des enjeux du film est la transmission du savoir-faire. Les actuels couteliers sont en général âgés. Celui-ci aimerait donc trouver un bon apprenti, auquel il pourrait enseigner ce qu'il sait, à défaut d'en faire son successeur.

A mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie, on trouve Cyril Ganivet, qui n'est pas issu du monde du couteau :

Son parcours n'en est pas moins intéressant. On regrette toutefois que le documentaire n'ait pas davantage creusé du côté de son chef coutelier. Il travaille souvent avec un forgeron expert en acier damassé, Alain Demousset :

Les passages le montrant en action sont particulièrement intéressants. On voit le travailleur manuel à l'oeuvre, dans toute son habileté.

Arrive enfin à l'écran une vieille connaissance des Aveyronnais, Christian Lemasson, auteur d'une Histoire du couteau de Laguiole (et excellent conférencier, soit dit en passant) :

On le voit ici décrire quelques exemplaires très anciens du "coupe-tout" et expliquer l'origine de termes comme "mouche" ou "abeille". Même si les traces de l'activité coutelière sont très anciennes du côté de Thiers, lui comme Cyril Ganivet reconnaissent l'origine aveyronnaise de l'objet. Au passage, signalons que la "mouche" n'était, à l'origine, pas ouvragée, une tradition que respecte le dernier couteau sorti par la Forge de Laguiole, avec un manche en corne d'Aubrac.

Inévitablement, la conversation dérive sur la contrefaçon, preuves à l'appui :

Dans ce passage, l'entrepreneur thiernois exprime son refus de commercialiser des articles bas de gamme venus de l'étranger. Pourtant, on sait que sur le bassin de Thiers tout le monde n'a pas ces scrupules...

De ce point de vue, le gérant de la Forge Thierry Moysset est plus honnête.

On l'entend bien reconnaître qu'à Thiers aussi bien qu'à Laguiole, il existe des brebis galeuses qui vendent sous une appellation frauduleuse des produits fabriqués à l'étranger dans des conditions douteuses. L'autre intérêt de son intervention est d'écouter sa position quant à la future IGP, dont il était déjà question en 2011. Poussé par Christian Lemasson, il finit par admettre qu'il faudrait que les producteurs laguiolais et thiernois puissent en bénéficier :

J'ai pris soin de mettre l'accent sur ce passage parce qu'il me semble que les tiraillements observés en juillet dernier, au moment de l'examen du projet de loi sur la consommation, sont liés au fait que, peut-être, certains producteurs aveyronnais sont devenus gourmands et voudraient exclure les fabricants thiernois de l'IGP.

On peut toutefois regretter que la seule voix aveyronnaise soit celle de Thierry Moysset. Les auteurs n'ont pas pris la peine d'interroger les artisans qui travaillent eux aussi à Laguiole. Du coup, on sent bien le parti pris du film, tout à la gloire de l'Auvergne.

La suite nous replonge dans le Puy-de-Dôme. On nous présente des images d'archives, parfois surprenantes :

La scène immortalisée par le photographe se passe dans un moulin. Les ouvriers sont des émouleurs... et l'animal présent sur les jambes de l'un d'entre eux n'est pas là par hasard !

Vers la fin, on retrouve quelques figures de la coutellerie thiernoise lors d'une réunion de leur association, fondée pour défendre leur artisanat. Bilan : le couteau de Thiers est mieux protégé que le Laguiole.

La dernière partie du documentaire voit s'achever le fil rouge lancé au début : la réalisation d'un couteau spécial pour un bon client allemand... ben, oui, on est sur Arte ! C'est le moment pour les téléspectateurs de découvrir ce qu'est un bon couteau, pour l'un des ouvriers spécialisés montrés à l'écran :

00:09 Publié dans Economie, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision, france, économie

jeudi, 01 août 2013

Des conducteurs de train indélicats

Actuellement, (presque) tout le monde est en train (!) de tomber sur le dos du conducteur du TGV espagnol qui a déraillé à l'entrée de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est vrai que ce zigoto était au téléphone, alors que le train était lancé à plus de 150 km/h, à environ 4 kilomètres de son arrêt, juste avant une courbe connue pour être dangereuse...

Normalement, vu la vitesse à laquelle l'AVE (équivalent du TGV outre-Pyrénées) roulait, le chauffeur aurait dû se soucier de la décélération progressive. Mais il était au téléphone... avec un contrôleur (ce qui est interdit, sauf en cas d'urgence). Le motif de l'appel est le positionnement du train pour favoriser la sortie d'une famille dans une gare ultérieure, Pontedeume (qui précède de peu le terminus, Ferrol) :

J'en déduis que le train venait de Madrid, sur une ligne qui n'est que partiellement à grande vitesse :

A la négligence du conducteur s'ajoutent (selon Libération) deux facteurs techniques : l'écartement des voies (différent entre les voies traditionnelles espagnoles et les nouvelles voies à grande vitesse, de gabarit européen) et le contrôle automatique de la vitesse, qui ne pouvait pas fonctionner ici. Pour l'instant, personne n'ose évoquer une éventuelle défaillance du matériel, soit au niveau du train, soit au niveau des rails.

Mais les catastrophes ferroviaires ne surviennent pas qu'en Espagne. Les conducteurs indélicats existent aussi en Argentine, où l'on a décidé de filmer la cabine de tête des trains. Grâce à France TV, on découvre quelques spécimens gratinés. En voici un qui pique un petit somme au volant :

Mais le deuxième fait encore plus fort. On le voit successivement pianoter sur son téléphone portable...

... puis entamer la lecture d'un bouquin, le tout alors que le train roule, comme le confirme la vue située en bas à droite des images, qui correspond à ce que filme une caméra externe :

Le troisième de la bande s'est cru plus fûté que les autres ; il a décidé de carrément obstruer l'objectif de la caméra interne (il est sur le point de poser une veste dessus) :

Et dans l'Aveyron ? Il est vrai que les trains y circulent assez lentement et que l'on ne risque pas d'y voir un TGV avant longtemps. Cela n'empêche pas certains conducteurs d'en faire à leur aise, sur la ligne Rodez-Toulouse. Il y a plusieurs types de fautifs.

Dans la catégorie "ex-jeune branleur qui n'a pas fini de mûrir", il y a celui qui arrive à la bourre, à tel point que c'est le contrôleur (ou la contrôleuse... au fait, on dit "chef de bord" maintenant) qui lui a ouvert la porte et préparé la cabine. Du coup, le train démarre en retard, ce qui contraindra celui qui arrive en face à patienter davantage à l'une des gares intermédiaires. (N'oublions pas que, sur cette ligne, nous circulons sur une voie unique.) Au pire, il roulera un peu plus vite entre les arrêts, quitte à faire un peu tanguer le convoi.

Dans la catégorie "mon estomac d'abord", il y a celui qui ne démarre pas le train sans avoir emporté de quoi se sustenter non pas en fin de trajet, non pas à l'occasion d'un arrêt prolongé, mais pendant que le train roule. Ainsi, un jour, j'ai vu entrer dans la cabine du conducteur un drôle de personnage, muni d'un plat de pâtes, qu'il est allé jeter, vide, à Baraqueville. Trop dure, la life !

Dans la catégorie "je suis un drogué et je vous emmerde", il y a celui qui, pendant que le train roule, ouvre la fenêtre de sa cabine pour s'en griller une, peinard, permettant ainsi aux passagers assis derrière de profiter un peu de ces émanations cancérigènes.