mercredi, 09 mars 2022

Un inspecteur illettré ?

Dans ce billet, il ne sera pas question d'un officier de police à l'expression écrite défaillante, mais... d'un haut-fonctionnaire de l’Éducation Nationale. Aujourd'hui, durant ma pause de midi, j'ai commencé à feuilleter le dernier numéro du Canard enchaîné. Mon regard a été attiré par un article se trouvant au bas de la page 1 :

Comme souvent dans les documents administratifs de l'EN (auxquels les parents peuvent désormais parfois avoir accès en cherchant sur le site de l'académie dont dépendent leurs enfants), on trouve des formulations jargonneuses, dont le profane se demande ce qu'elles peuvent bien vouloir dire. Mais, surtout, ce texte est truffé de fautes de français ! Un comble pour un inspecteur d'académie, dont l'hebdomadaire satirique ne dévoile toutefois pas l'identité.

Celle-ci n'est pas difficile à trouver. En se rendant sur le site de la DSDEN de la Loire, on découvre qu'il s'agit d'un certain Dominique Poggioli. Pour connaître son pedigree, il faut fouiller dans le maquis des nominations publiées au Journal Officiel. On finit par apprendre que ce monsieur fut à l'origine un enseignant, agrégé, non pas de Lettres (ouf !), mais de SVT. Devenu inspecteur, il a vogué de Corse en Lot-et-Garonne, en passant par le Val-d'Oise. C'est en 2020 qu'il est devenu DASEN de la Loire. Pour la petite histoire, sachez que sa nomination, en théorie pour quatre ans, s'accompagnait d'une période probatoire de six mois, à l'issue de laquelle il aurait pu se voir retirer le poste. Jusqu'en mars 2021, il devait donc se montrer irréprochable...

À la lecture de l'article du Canard, l'amusement et l'irritation le disputent à l'incrédulité. Comment une telle sommité a-t-elle pu aussi mal rédiger une circulaire de quatre pages, de surcroît destinée aux enseignants du primaire ? Quid d'un(e) éventuel(le) secrétaire pour rectifier les erreurs du ponte à l'orthographe défaillante ? Comment est-il possible qu'autant de gaffes soient passées au travers d'une simple relecture ?

Pour obtenir la réponse à ces questions, je comptais sur une enseignante de français faisant partie du cercle de mes relations. Je lui ai montré cet article. Je pensais qu'elle allait déployer son ironie féroce à l'encontre du texte imbitable rédigé par le ponte de l'EN... eh bien, non. Elle fut tout simplement consternée. C'est un peu à l'image de certains enseignants de ma connaissance, des personnes impliquées dans leur travail, mais effarées par la médiocrité dans laquelle est tombé l'enseignement en France : on n'apprend plus correctement à lire et écrire à nos enfants, on se montre de moins en moins ambitieux pour eux et les cadres dirigeants sont coupés des réalités, ou bien dans le déni, se gargarisant d'idées générales et de formules ampoulées.

21:03 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, société, france, éducation, enseignement, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 03 mars 2022

Rien à foutre

Il est rarement aisé de choisir un titre judicieux pour son film. Ici, a-t-on hésité entre Rien à branler et J'm'en bats les couilles ? Difficile à dire. Cela correspond à ce que pourrait déclarer l'héroïne, Cassandre, hôtesse de l'air dans une compagnie low cost basée à Lanzarote, dans les îles Canaries.

Cette hôtesse a les traits et le corps d'Adèle Exarchopoulous. J'ai écrit le corps, parce qu'une hôtesse, c'est, pour beaucoup de passagers (et les cadres de la compagnie), d'abord un sourire et une paire de jambes (dont il faut soigner l'apparence).

La jeune femme voyage à l’œil, voit du pays, rencontre du monde, boit beaucoup d'alcool, baise à droite à gauche sans souci du lendemain et passe une partie de ses loisirs à danser sur de la musique moderne assourdissante. Pour certains, cela ressemble à une vie de rêve. Sauf que Cassandre fait un peu la gueule et qu'elle a des moments de cafard. C'est la facette la plus intéressante du personnage... malheureusement, je ne la trouve pas bien traitée (ou jouée) dans la majorité du film.

Celui-ci a aussi un aspect documentaire. Qu'est-ce que c'est que de travailler dans ce genre de compagnie ? Quelles consignes sont données par les patrons ? Comment gère-t-on les passagers ? À quoi ressemble vraiment la vie loin des paillettes, quand les hôtesses ont ôté leur habit de lumière ? Pour qui ne connaît rien de ce milieu, c'est instructif. On en apprend aussi sur les conditions salariales et les perspectives de carrière. Le tableau n'est pas exclusivement à charge. L'héroïne, d'abord simple hôtesse "junior" (le bas de l'échelle), a la possibilité de devenir "numéro 1" (cheffe de cabine), avec une meilleure paye... mais aussi des contraintes plus grandes. Le rêve de ces jeunes femmes ? Se faire embaucher par une compagnie prestigieuse, qui offre un meilleur statut à ses employées. On ne sait pas ce que deviennent celles qui décrochent en cours de route.

Dans les deux premiers tiers, c'est un peu long, un peu déprimant. (J'étais triste pour ces jeunes femmes.) Le film prend une autre tournure dans le dernier tiers de l'histoire. Cassandre passe ses congés dans son pays natal, la Belgique, chez son père. Elle retrouve ses amis, sa sœur cadette... et les problèmes qui vont avec. J'ai vraiment aimé cette partie, qui commence pourtant mal, avec l'incompréhension entre le père (agent immobilier) et sa fille aînée (qu'il traite avec condescendance). Petit à petit, les scènes du quotidien donnent de l'épaisseur au portrait de l'héroïne, qui semblait assez superficielle au départ. L'intrigue se conclut à Dubaï, en pleine pandémie.

21:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 01 mars 2022

Un autre monde

... est-il possible ? C'est ce que semble se demander Stéphane Brizé, dans ce dernier (?) volet de ce qu'on appelle désormais sa "trilogie sociale", après La Loi du marché et En Guerre. Comme pour les deux précédents, il s'appuie sur Vincent Lindon qui, après avoir incarné un employé servile puis un syndicaliste combatif, s'est coulé (magnifiquement) dans le rôle d'un patron d'usine, Philippe Lemesle.

Ce n'est pourtant pas par cet aspect de l'intrigue que le film commence. La première séquence est celle du rendez-vous entre deux époux qui divorcent, chacun(e) appuyé(e) par un(e) avocat(e). Comme souvent dans ce genre de situation, c'est tendu, mais aussi plein d'émotion, des deux côtés. En (future) ex-femme du héros, Sandrine Kiberlain (qui fut jadis la compagne de Vincent Lindon, dans la vraie vie) est excellente. Complètent le couple deux enfants : une fille, étudiante brillante (expatriée), et un garçon un peu "décalé", incarné par Anthony Bajon (meilleur que dans Une Jeune Fille qui va bien... où il était dirigé par Sandrine Kiberlain !).

L'histoire alterne les moments intimes (familiaux) et les scènes d'entreprise, soit à l'intérieur de l'usine dirigée par le héros, soit entre les cadres du groupe auquel elle appartient. Quel que soit le milieu représenté, j'ai été frappé par la qualité des dialogues et de l'interprétation. Dans le monde entrepreneurial, deux femmes se distinguent : Marie Drucker en patronne ambitieuse et Sarah Laurent en syndicaliste pugnace. Tous les seconds rôles sont épatants : bravo à la directrice du casting (Coralie Amedeo, déjà à l’œuvre sur La Loi du marché et En Guerre).

C'est au niveau de la mise en scène que, me semble-t-il, Stéphane Brizé suit des chemins différents de certains de ses précédents films. Souvent, l'objectif se fixe sur un personnage ou un petit nombre de personnes, tandis qu'une discussion se poursuit autour d'eux, sans qu'ils continuent à y participer. Le réalisateur a sans doute voulu montrer le sentiment de décalage que ressentent certains protagonistes, ainsi que l'exclusion.

Sur le fond, il s'agit d'une dénonciation du capitalisme boursier, expliqué de manière pédagogique au cours d'une scène de visioconférence, au cours de laquelle le PDG du groupe états-unien donne une petite leçon d'économie financière à ses cadres français. Les plus futés des spectateurs remarqueront que les scènes avec le fils (mentalement perturbé) font écho à la situation de l'entreprise que dirige son père. Dans un premier temps, son obsession des chiffres (à propos du trajet effectué par ses parents pour venir lui rendre visite) crée le malaise... mais elle est comme un décalque de la culture du résultat à l’œuvre dans la boîte de son père. Plus loin, il est question de l'activité de marionnettiste, qui permet au jeune homme de se structurer... mais on pense évidemment au management du groupe auquel appartient l'usine dirigée par son père.

Entre drame familial, contraintes économiques et urgence sociale, Stéphane Brizé réussit son coup... mais n'attire pas le public : nous n'étions que quatre dans la salle.

12:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, cinéma, cinema, film, films

samedi, 19 février 2022

Maison de retraite

Tourné il y a plus d'un an, ce film de fiction sort alors que l'actualité est brûlante concernant le fond de l'histoire : la vie dans les EHPAD. Cet arrière-plan est croisé avec l'évolution d'un jeune personnage, le héros Milann, incarné par Kev Adams (qui produit le film, ceci expliquant peut-être cela).

Ce jeune homme a tout du loser : il ne parvient pas à garder un emploi, squatte chez son meilleur pote qui, lui, a réussi dans la vie, passe sa journée à jouer sur sa console et ne semble pas avoir une vie sentimentale trépidante. Si vous ajoutez à cela qu'il a commis l'erreur d'emprunter de l'argent au caïd local... qu'il ne compte pas rembourser... vous aurez le portrait complet d'un "jeune con", comme certains personnages l'appellent. Mais le garçon n'est pas méchant... et il a des circonstances atténuantes : c'est un orphelin, que la vie n'a pas gâté. Après une énième connerie (dans une supérette), il se voit offrir une alternative à la prison : un travail d'intérêt général dans une maison de retraite médicalisée.

On se doute bien qu'entre la bande de vieux acariâtres et le jeune égocentrique insouciant, il va se produire quelques étincelles. On est servi. Il faut dire que, face à Kev Adams, on trouve, entre autres, Mylène Demongeot, Liliane Rovère, Firmine Richard, Jean-Luc Bideau et surtout Gérard Depardieu, très convaincant en ancien boxeur. Les papys et les mamys vont mener la vie dure au godelureau... mais aussi se prendre d'affection pour lui. De son côté, au contact des anciens, Milann évolue, s'ouvre aux autres, fait preuve d'altruisme... oui, oui, tout cela est un peu convenu, mais, en cette période de cynisme et de violence gratuite, un peu de bon esprit ne fait pas de mal. Vieux comme jeunes apprennent à se connaître et à s'entraider.

Parmi les figures de l'EHPAD, je me dois d'en signaler deux qui nous font un joli numéro : Daniel Prévost (Monsieur Alzheimer) et Marthe Villalonga, qui est successivement Marilyn Monroe, Monica Belluci et... Madonna ! Succès garanti dans la (grande) salle archicomble !

Parmi les nombreux invités de cette comédie familiale très balisée, je ne voudrais pas oublier Antoine Duléry, qui incarne le directeur de l'EHPAD... qui n'est pas le personnage le plus sympathique de l'histoire. La fin nous réserve une petite surprise, avec la présence d'un (ancien) joueur de tennis (qui coproduit le film).

Cette comédie m'a fait du bien.

23:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 12 février 2022

Vaillante

Salle comble à Rodez pour ce film d'animation féministe, avec, dans le public, outre les bambins (et bambines) habituel(le)s, des adultes... dont, me semble-t-il, quelques "soldats du feu".

La première partie de l'histoire se situe en dehors de l'univers des pompiers, puisqu'elle montre un papa... couturier, veuf, tentant d'élever une intrépide garçonne (Georgia) qui rêve de passer plus tard ses journées sur un camion rouge. Problème : nous sommes à New York, en 1920. Il n'est pas question qu'un individu de sexe féminin puisse rejoindre la rugueuse confrérie des manieurs de lance à incendie.

Une dizaine d'années plus tard, "Pistache" a grandi et semble avoir oublié ses rêves d'enfant... au grand soulagement de son père. Mais, dans la "grosse pomme", un mystérieux pyromane détruit les théâtres les uns après les autres, provoquant la disparition de presque tous les pompiers de la ville. Déguisée en garçon, Georgia contribue à former, en compagnie de son père, d'un chauffeur de taxi farfelu et d'un chimiste du dimanche, la dernière équipe de secours.

La suite est une farandole d'aventures, avec cascades, humour, rebondissements et émotion (autour des relations père-fille). J'ai ri, j'ai été pris par le suspens... et j'ai eu les yeux qui piquent (vers la fin).

Je recommande vivement cette production française. Aux manettes se trouve Laurent Zeitoun, l'un des scénaristes de Ballerina.

P.S. I

Ne quittez pas la salle trop vite : le générique de fin est accompagné d'images d'archives, des photographies des premières pompières dans plusieurs pays. Figure dans le florilège la Française Françoise Mabille.

P.S. II

Les spectateurs attentifs noteront le soin apporté au contexte états-unien de l'intrigue. Les décors urbains ont été vraiment bien travaillés. Au niveau des personnages, il est évident que Shawn Nolan (le papa) est en réalité "Sean", un Irlando-Américain, souvent habillé de vert. Dans la famille, on a la passion du service public, tout comme d'autres descendants de migrants catholiques, les Reagan, policiers au cœur de la série Blue Bloods.

samedi, 29 janvier 2022

Ouistreham

Emmanuel Carrère adapte (à sa manière) le livre-reportage de Florence Aubenas, la journaliste devenant une écrivaine, incarnée (sobrement) par Juliette Binoche. Il fut un temps où un film avec cette comédienne en tête d'affiche aurait bénéficié d'une sortie sur un nombre impressionnant d'écrans. Tel n'est pas le cas ici, en dépit de l'adaptation d'un livre à succès.

Et pourtant, Juliette Binoche y fait montre de son talent, tout comme la brochette d'actrices non professionnelles recrutées pour l'occasion, au premier range desquelles il faut signaler Hélène Lambert, qui interprète Christèle, mère célibataire de trois enfants et abonnée aux micro-jobs à horaires flexibles.

En immersion, Marianne l'écrivaine bobo découvre la précarité et la vie de femmes dont elle est à la fois si lointaine et si proche. Le sujet n'est plus nouveau-nouveau, mais cela fait malgré tout du bien quand, de temps en temps, on nous rappelle quelle est la situation de la "France d'en-bas", celle qui permet au système de fonctionner, tout en vivant avec des salaires minables.

On suit d'abord les héroïnes dans une entreprise de nettoyage, qui intervient aussi bien dans des commerces que des campings (ah, les odieuses propriétaires !). Une partie de ce petit monde va se retrouver au nettoyage des ferrys, un travail réputé particulièrement pénible, notamment en raison du rythme imposé (des centaines de cabines à nettoyer en 1h30, avec, en bonus, les parties communes). Comme chez les mineurs ou les fondeurs, la dureté du travail, couplée à la fréquentation quotidienne des mêmes têtes, crée des proximités, voire des solidarités. Ces éclairs de lumière sont beaux à voir, d'autant que l'intrigue évite l'écueil du conte de fées : la vie ne fait pas de cadeau à ces femmes et certains des personnages principaux vont se brouiller, pour une raison que je laisse à chacun le soin de découvrir.

C'est une belle œuvre humaniste, sur notre époque et les rapports humains.

00:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 01 janvier 2022

La légion d'honneur pour Ben Laden

La promotion de janvier 2022 de l'ordre de la Légion d'honneur fait chauffer les claviers, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Certaines minorités actives ont ravivé le « Buzyn bashing » contre l'ancienne ministre de la Santé... avec des motivations pas toujours avouées ni avouables. Ces extrémistes masqués reprochent à la ministre sa gestion de la pandémie... dont les dégâts se faisaient à peine sentir au moment où elle a quitté son poste, en février 2020. On semble avoir aussi oublié qu'à l'époque, nombre de spécialistes (ou prétendus tels), le fameux Raoult inclus, minimisaient la gravité de la crise sanitaire.

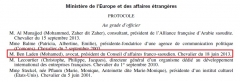

Mais revenons à la promotion 2021. Elle comporte beaucoup de noms d'élus, de hauts fonctionnaires et de professionnels de la santé. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon regard. Voici ce qu'on peut lire page 9 de la version pdf du décret :

Bien entendu, ce Ben Laden n'est pas Oussama, dont le cadavre gît sans doute quelque part au fond de l'océan Indien, dévoré par les bactéries (un juste retour des choses). Le Ben Laden dont il est question est l'un de ses neveux, Mohamed, avocat de profession. Sa biographie nous apprend qu'il a suivi toutes ses études en France. C'est la troisième présidence française sous laquelle il reçoit une breloque. En 2010, sous Nicolas Sarkozy, il avait (curieusement) reçu les Palmes académiques. En 2013, sous François Hollande, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur... quelques années avant que ce même président ne décore l'un des princes saoudiens.

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour soutenir nos exportations !

17:58 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, france, presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

mardi, 28 décembre 2021

Injection force 3

Quand je pense que, lorsque j'étais enfant, j'avais une trouille bleue des piqûres... Me voilà à trois injections en sept mois ! J'ai donc très récemment complété mon profil vaccinal, avec une nouvelle dose de Moderna. (Le fait d'avoir choisi ce vaccin, de préférence au Pfizer, pour ma première injection, m'avait permis de décrocher un rendez-vous plus rapidement, en soirée.)

Lorsque le gouvernement avait annoncé que le "passe sanitaire" perdrait de sa validité si l'on n'ajoutait pas un rappel, j'ai laissé passer deux jours, tant je pensais que le flux de demandes de rendez-vous risquait d'être important, sur internet. Quand je m'y suis mis (toujours par l'intermédiaire de Doctolib), je suis comme beaucoup tombé sur une page m'annonçant une attente d'une dizaine de minutes... qui, au bout d'un bon quart d'heure, n'était passée qu'à 8 minutes ! Agacé, j'ai laissé tomber, pour m'y remettre en pleine nuit, à la faveur d'une insomnie. Et là, ô miracle, j'ai immédiatement accédé à la plate-forme de prise de rendez-vous et j'en ai obtenu un sur ma période de congés.

Sur la carte ci-dessus, j'ai mis en valeur plusieurs points de repère :

- le "vaccinodrome" d'Onet-le-Château (commune limitrophe de Rodez), où j'ai reçu mes deux premières injections

- l'usine Bosch (ex-premier employeur privé du département), actuellement en grande difficulté

- la cathédrale de Rodez, la plus belle du Monde

- le centre de vaccination de Bourran, situé à proximité immédiate de l'hôpital, sur un plateau séparé du centre de Rodez par la vallée de l'Auterne (un affluent de l'Aveyron)

Comme ce centre est aussi voisin de l'IFSI (l'école d'infirmières ruthénoise), une rumeur a circulé, comme quoi ce seraient les jeunes apprenties qui procèderaient aux vaccinations. Je peux certifier ici que ce n'est nullement le cas. Qu'elles soient en vacances ou requises à d'autres tâches, les demoiselles en blouse blanche n'étaient pas là.

Quoi qu'il en soit, le centre est bien organisé. Un parcours fléché a été mis en place. On doit commencer par remplir une fiche et montrer sa carte d'identité, celle de Sécurité sociale ainsi que son certificat de vaccination... quand on vient pour une troisième dose. À ma grande surprise, le jour où je me suis fait "perforer" le bras, j'ai assez souvent entendu parler de primo-vaccination ou de deuxième injection (pour des personnes ayant déjà eu le covid). Globalement, la moyenne d'âge était élevée, avec une grande majorité de personnes de plus de cinquante ans et un petit groupe de lycéens-étudiants.

Au niveau des effets secondaires, je n'ai à signaler que l'habituelle petite douleur au bras, le soir et le lendemain de l'injection. Je précise que, sur les conseils d'une infirmière, j'ai pris un cachet de paracétamol dans la demi-journée suivant mon rappel.

15:37 Publié dans Science, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cvid, coronavirus, vaccin, virus, épidémie, santé, société

lundi, 27 décembre 2021

Un papa, une maman... oui, mais, lesquels ?

Je recommande vivement l'écoute d'un reportage d'une demi-heure, intitulé "Les liens du sang", diffusé ce lundi, sur France Culture, dans le cadre de l'émission Les Pieds sur terre. Je trouve ce programme parfois très intéressant, bien qu'inégal en fonction du sujet abordé... et de son "angle d'attaque".

Le reportage de ce jour est en réalité une rediffusion du 5 mars 2014. Sans trop en dire sur le contenu, je peux quand même affirmer que ce genre d'histoire a sans doute influé sur l'écriture du scénario du dernier film (surcoté) de Pedro Almodovar, Madres Paralelas.

Il est question d'une mère et de sa fille. La première a eu une existence un peu cabossée, quittée par l'homme qu'elle aimait et diffamée par le voisinage. La seconde est ce qu'on pourrait appeler "une belle personne", une jeune adulte pleine de promesses. J'étais en train de conduire quand je suis tombé sur cette émission, que j'écoute de temps à autre. Cela a embelli mon début d'après-midi.

18:26 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société

dimanche, 26 décembre 2021

Ils ont bien du mérite !

Régulièrement, je jette un œil aux promotions de la Légion d'honneur, cet aréopage de vanités facilement contentées. Les (vieux) lecteurs de ce blog se souviennent peut-être qu'en 2011, j'avais consacré trois billets aux promotions de janvier (où figurait Jean-Claude Luche, à l'époque président du Conseil général de l'Aveyron), avril (avec, entre autres, Pierre Soulages) et juillet (concernant Simone Anglade, aujourd'hui décédée).

J'avais récidivé en 2012, avec les promotions de janvier (vue sous l'angle lozérien) et juillet (centrée sur les Aveyronnais, avec un petit bonus sur l'Ordre national du Mérite). En 2013, je m'étais intéressé à la promotion de Pâques, sous l'angle politique (national et régional, au sens large).

Ensuite, j'ai un peu laissé tomber, tant cela me paraissait répétitif. J'ai quand même jeté un œil attentif à la promotion de juillet 2019, histoire de voir si, sous Emmanuel Ier, les pratiques avaient un peu changé.

Jusqu'à présent, j'avais laissé de côté l'autre décoration. C'est un article du quotidien Centre Presse, paru (en ligne) hier, qui m'a incité à me replonger dedans. Première surprise : l'information n'est pas d'une extraordinaire fraîcheur, puisque le décret auquel il est fait allusion date du 24... novembre 2021. Difficile dans ces conditions de parler d'un "cadeau de Noël" pour les personnes distinguées (à supposer que recevoir ce genre de décoration soit une distinction).

En consultant la liste de ces compatriotes méritants, je suis tombé sur plusieurs Aveyronnais, ainsi que sur quelques personnes ayant un lien avec le département.

La première de la liste est Colette Cambournac (nommée "chevalier"... "chevalière" ?), une militante de la cause des femmes.

Lui succèdent deux hauts fonctionnaires, nommés chevaliers sur le contingent du ministère de l'Intérieur. Michel Laborie, né à Montbazens, a travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'Aveyron avant de partir pour d'autres horizons. Après son dernier poste dans le Tarn voisin, il vient tout juste de prendre sa retraite. L'ironie de l'histoire est que, dans la liste des promus de novembre 2021, quelques lignes plus haut, on trouve son jeune successeur à la préfecture du Tarn, Fabien Chollet.

Du côté des élus, c'est dans le contingent du ministère de la Cohésion des territoires qu'il faut chercher. On y trouve Élodie Gardes, agricultrice et maire de Lassouts depuis 2008. J'ajoute la présence d'un voisin cantalien, André Dujols, maire de Saint-Cernin, lui aussi nommé chevalier.

En déroulant la liste, nous voilà arrivés à Michel Malet, qui seul a les honneurs de l'article de Centre Presse mentionné dans la première partie de ce billet. En Aveyron, il est connu pour deux raisons. Récemment, il a aidé les agriculteurs de l'Aubrac lozérien à ressusciter la culture de pommes de terre sur leur territoire, afin notamment de pouvoir produire (avec de la tome de Laguiole) un aligot "100 % aubracien" (même s'il reste la question de l'ail). Je me suis laissé dire que cette initiative lozérienne avait éveillé la curiosité d'autres producteurs, du côté aveyronnais... Mais ce n'est sans doute pas cette (louable) contribution à l'authenticité gastronomique locale qui a valu sa nomination à Michel Malet. Je pense que son action bénévole et son investissement dans l'aide au développement ont davantage compté.

Il n'est pas le seul Aveyronnais distingué sur le contingent du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On y trouve aussi Sarah Singla, une agricultrice devenue une référence dans son domaine de prédilection, la préservation des sols.

Voilà pour ce florilège. Les trente-cinq (!) pages du décret recèlent sans doute d'autres pépites, mais je préfère garder des forces pour la prochaine promotion de la Légion d'honneur (celle de janvier 2022).

18:38 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, actualités, actu, actualite, actualites, occitanie, société

vendredi, 03 décembre 2021

Les Choses humaines

Yvan Attal est de retour derrière la caméra, avec l'adaptation d'un roman qu'il a tirée vers une peinture de notre époque et de ses travers. Au cœur de l'intrigue se trouve la "relation" d'un soir entre deux jeunes gens, relation que le garçon estime consentie, tandis que l'adolescente dénonce un viol.

Avant d'en arriver là, on nous présente les protagonistes, avec d'un côté la famille de grands bourgeois intellectuels, habitant en centre-ville, de l'autre, une classe moyenne moins friquée, vivant dans des appartements de taille plus modeste, plutôt en périphérie. (Les deux sont de culture juive, laïque d'un côté, religieuse de l'autre.)

Viennent ensuite les deux versions de l'histoire, un peu comme dans Le Dernier Duel, de Ridley Scott. Ce n'est pas filmé en caméra subjective mais l'on comprend qu'on nous propose successivement la vision de la jeune femme puis celle du jeune homme. Le réalisateur n'a pas forcément fait un cadeau en confiant ce rôle à son fils Ben. Celui-ci a visiblement été chargé (avec succès) d'entretenir l'ambiguïté quant à son personnage, qui n'apparaît jamais ni complètement coupable, ni complètement innocent. Mais la véritable révélation de ce film est Suzanne Jouannet, que j'ai trouvée bouleversante. Voilà un nom à suivre.

Une fois les hostilités judiciaires déclarées, le film pratique l'ellipse. On ne voit que le début de l'enquête, mais pas la suite de l'instruction. On se retrouve projetés au début du procès, deux ans et demi plus tard. C'est l'une des grandes réussites de ce film, d'un (trop ?) grand classicisme : son souci de la pédagogie, faisant toucher du doigt ce qu'est une garde à vue, une mise en examen et un procès aux Assises pour viol.

Cela constitue le dernier tiers de l'histoire. La tension (et une certaine virtuosité) culminent au moment des plaidoiries, celle de l'avocate de la Partie civile (Judith Chemla, mordante à souhait) et celle de la Défense (Benjamin Lavernhe, excellent). En revanche, le réquisitoire du procureur, pour intéressant qu'il soit sur le fond, est débité de manière maladroite.

Outre l'aspect judiciaire, le film aborde des thèmes comme la médiatisation des affaires criminelles, le harcèlement sur les réseaux sociaux, la division des féministes en chapelles et, bien entendu, la domination masculine. Celle-ci est mise en scène à travers le personnage du père de l'accusé, incarné par un Pierre Arditi qui singe (avec talent) un mélange de Michel Drucker et de Thierry Ardisson. Derrière une apparente bienveillance (envers les femmes), ce "vieux beau" cache un tempérament manipulateur. À l'opposé (en terme d'âge), les jeunes loups, anciens du lycée Henri IV, sont de petits prédateurs dans leur genre. On notera toutefois que l'histoire ne s'est pas attachée à dénoncer les pires, plutôt à pointer les manquements d'individus que l'éducation, les fréquentations et la culture auraient dû prémunir contre des comportements malsains.

Certaines femmes en prennent aussi pour leur grade, à travers le débat entre féministes (pas très bien joué ni mis en scène, ceci dit) et (surtout) à travers la dénonciation sous-jacente de l'attitude de plusieurs personnages, comme la directrice des programmes, présentée comme une adepte de la "promotion canapé", ou la jeune stagiaire qui tombe enceinte d'un type qui pourrait être son grand-père. Toutefois, plus qu'un jugement moral, le film propose un portrait du désordre amoureux contemporain, entre familles recomposées, couples dissemblables et coups d'un soir.

J'ai lu (et entendu) ici et là qu'à force de vouloir peser le pour et le contre, d'adopter tous les points de vue, le réalisateur finissait par tout mettre sur le même plan, refusant de trancher sur le fond de son histoire. C'est inexact. Certes, la séquence du procès se conclut par un morceau de bravoure, celui de l'avocat de la défense... mais c'est conforme à la procédure française. Lui succède une des scènes de retour en arrière. Elle n'apporte pas de révélation extraordinaire, mais elle s'achève sur une image qui ne laisse planer aucun doute.

Dans la salle où j'ai vu le film, le public a été captivé du début à la fin.

21:43 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 28 novembre 2021

On est fait pour s'entendre

De et avec Pascal Elbé, cette comédie romantique s'appuie sur un fait de société : les problèmes d'audition d'une part non négligeable de la population adulte (non retraitée). Antoine, prof d'histoire-géo dans un lycée de l'agglomération parisienne, finit par découvrir qu'il entend de moins en moins ce que ses interlocuteurs (élèves compris) lui disent et qu'il ne perçoit quasiment plus les bruits périphériques, de l'alarme du lycée à la sonnerie de son réveil-matin, en passant par les hurlements de la fille de la voisine du dessous. C'est à la fois un avantage et un inconvénient : il n'est plus perturbé par les conversations insipides et l'incivisme sonore d'une partie de ses contemporains, mais son handicap caché est source de quiproquos, souvent savoureux.

La rencontre avec Claire (Sandrine Kiberlain, épatante comme d'hab'), l'occupante (temporaire) de l'appartement du dessous, est volcanique et délicieuse. Bon, dès le début, on sent que ces deux-là vont finir par s'apprivoiser, surtout si une gamine mutique en quête de père se met de la partie.

Au-delà de la romance prévisible, l'intrigue évoque le deuil, la maladie, la solitude et l'incommunicabilité. Tout cela est traité avec douceur, délicatesse... et humour. Je recommande tout particulièrement la scène du restaurant, qui commence comme un gros ratage, avant de se déployer avec ravissement. À signaler aussi le duo de sœurs (incarnées par S. Kiberlain et V. Donzelli), qui fonctionne à merveille... ainsi que le faux couple formé par le héros et sa sœur éruptive (très bien interprétée par Emmanuelle Devos). Je ne peux pas conclure sur la distribution sans citer la participation de Marthe Villalonga et François Berléand, qui donnent une saveur supplémentaire à l'histoire.

J'ai passé un très bon moment. Je suis sorti de la séance de fort bonne humeur.

18:17 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Oranges sanguines

Jean-Christophe Meurisse et sa petite troupe nous proposent une "comédie justicière", sardonique et moralisante. La forme mélange deux modèles. Il s'agit d'abord d'un entrecroisement de trois histoires. La première a pour cadre un concours de danse rock, auquel participe un couple de retraités. La seconde tourne autour de politiques ambitieux et sans scrupule. La troisième est centrée sur une adolescente vierge, sur le point de faire "le grand saut".

Ces trois histoires, de prime abord séparées, sont liées. L'un des politiques ambitieux est le fils des danseurs. Comme il est aussi avocat de profession, il va entrer en contact avec l'adolescente, dans des circonstances que, selon la formule consacrée, je me garderai de révéler. D'autres liens sont insérés dans l'intrigue, si bien que son déroulé prend parfois la forme d'un "marabout de ficelle".

Cependant, bien plus que la construction intellectuelle, c'est l'humour grinçant, vachard, qui attire l'attention. Les auteurs utilisent le film pour dénoncer certains travers du monde contemporain et pour exercer une sorte de vengeance immanente à l'égard de leurs têtes de Turc.

Ainsi, le public rit beaucoup en suivant la préparation du concours de danse. L'organisation de ce micro-événement local prend des proportions insoupçonnées à cause des préjugés des uns des autres, au cours d'une réunion où le "politiquement correct" est de mise. La caméra tourne autour du groupe de personnages, chacun débitant un texte écrit ciselé tout en donnant l'impression d'improviser. Ce début est un brin tarantinesque, sans la violence "sauce tomate" dont on sent qu'elle pourrait gicler. (Pour cela, il faut attendre la deuxième partie.)

Du concours de danse on passe aux employés de banque (odieux avec les retraités), au ministre menteur (inspiré visiblement de Jérôme Cahuzac), à l'avocat arrogant et à l'adolescente inquiète, dans une séquence tordante où la gynécologue est incarnée par Blanche Gardin. J'adore !

Un personnage atypique, extérieur aux groupes de départ, va faire déraper l'intrigue. Un indice : ce monsieur d'apparence anodine nourrit affectueusement un cochon domestique, très poilu et très docile, dans son salon...

À partir de là, l'outrance l'emporte, de manière calculée... et un peu putassière. Ainsi, le portrait du ministre devient encore plus chargé (au niveau de sa vie privée), histoire de nous faire avaler ce qu'il va subir. Il faut ensuite se taper un viol et la punition de celui-ci, avant de déboucher sur un suicide. Derrière ces scènes outrancières, il y a la supposée volonté de dénoncer le mensonge et le manque d'humanité en politique, les souffrances imposées aux femmes et la persécution des petites gens (à travers le couple de retraités).

Toutes ces causes sont louables et la mise en scène des punitions (tous les "méchants" finissent par déguster, y compris le chauffeur de taxi) est souvent savoureuse. Mais cela manque de subtilité, de nuance. Ainsi, ce serait tellement simple si les politiques étaient tels que le film les dénonce. Quant aux retraités dont la maison risque d'être saisie, ils ne sont pas pauvres. Ils ont eu les moyens d'acheter leur résidence, mais se sont endettés sans doute parce qu'ils dépensent sans compter (70 000 euros tout de même). On est loin des "vrais pauvres" de leur âge, qui, eux, ne sont pas propriétaires de leur logement. De ce point de vue, le film véhicule un parfum de "gilets jaunes". (Ce n'est pas un compliment.) Même la séquence "féministe" (ou supposée telle) repose sur des bases douteuses : la jeune femme est enlevée puis violée la nuit même où elle fait pour la première fois l'amour (acte durant lequel elle fait preuve d'un remarquable sens de l'initiative). Le rapprochement entre les deux événements pourrait n'être que le résultat d'une facilité scénaristique. Mais il pue quand même un peu de la gueule.

Voilà. Je suis sorti de là assez content, réjoui par la vision de séquences tordantes, mais réservé quant au fond.

00:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 26 novembre 2021

L'Événement

Je n'ai pas lu le roman d'Annie Ernaux, mais le sujet du film m'a incité à tenter l'expérience. Derrière la caméra se trouve Audrey Diwan, scénariste de Cédric Jimenez (et, accessoirement, sa compagne).

Anne est étudiante, sans doute en propédeutique Lettres. (Aux jeunes qui liraient ce billet, je signale qu'il y a bien longtemps, pour les étudiants se destinant à la fac, il existait une année de transition entre la terminale et le début de la licence à proprement parler.) Elle est belle, intelligente et indépendante. Elle a envie de tout vivre : ses études, son amour de la littérature, les sorties rock'n'roll... et les garçons. Hélas pour elle, nous sommes en 1963, au début de la Ve République, sous le premier mandat de Charles de Gaulle. Contraception comme avortement sont illégaux. Quant à l'enseignement des "choses de la vie", il s'effectue plutôt par l'intermédiaire des revues de charme...

La première partie est saisissante. La caméra suit l'héroïne (incarnée par Anamaria Vartolomei, déjà remarquée dans L'Échange des princesses et La Bonne Épouse), de dos, de face, de côté, du dessus. Je rassure les cinéphiles qui auraient le mal de mer, on n'est pas chez les Dardenne grande époque. Ces mouvements de caméra sont parfaitement justifiés. Ils instillent du mystère autour de la personnalité de cette jeune femme, assez mutique. Ils nous font aussi comprendre quel poids pèse sur ses épaules : celui du patriarcat, de la pesanteur sociale, du conservatisme religieux et de la chosification des jeunes femmes, surtout si elles sont jolies.

Autour d'Anamaria gravite une brochette de comédiens de talent. Sandrine Bonnaire interprète une mère traditionnelle, besogneuse et aimant sa fille, qu'elle a de plus en plus de mal à comprendre. Pio Marmai prête son physique avantageux à un prof de fac qui a repéré l'étincelle de talent chez Anne. (Bien que je doute que le film rencontre un grand succès public, il pourrait néanmoins contribuer à l'augmentation du nombre d'inscriptions de lycéennes en fac de Lettres. Une cruelle déception les y attend...)

J'ai trouvé que la deuxième partie patinait un peu. Enceinte, l'héroïne ne sait trop comment s'en sortir. Petit à petit, elle se coupe de toutes les personnes qui pourraient l'aider.

Fort heureusement, l'intérêt rebondit dans la troisième partie, qui prend quasiment la forme d'un thriller. Anne se rend chez une "faiseuse d'anges", qui a la voix rocailleuse d'Anna Mouglalis. La séquence est extraordinaire d'intensité, avec une étonnante économie de moyens. À partir de ce moment-là, la tension ne retombe plus, portée par une actrice formidable... jusqu'à une conclusion que je ne révèlerai pas.

Je recommande vivement ce film coup-de-poing, bourré de talents.

samedi, 13 novembre 2021

Mon Légionnaire

La réalisatrice Rachel Lang a fait partie de l'armée française.. Elle en connaît donc les codes et les mentalités. Cela lui a été utile pour mettre en scène cette fiction, qui tourne autour du 2e REP de la Légion, basé à Calvi, en Haute-Corse.

Il ne faut donc pas s'attendre à un brûlot antimilitariste... pas plus qu'à une œuvre épique, à la gloire du combat. Le propos de la réalisatrice est autre. Elle plonge dans le quotidien à la fois des soldats en opération et des épouses restées au camp. C'est ce groupe-ci qui semble le plus hétérogène : entre la petite amie qui a tout plaqué pour rejoindre son jules, l'avocate qui effectue des allers-retours entre la Corse et Paris et les "tradis" (cathos bourgeoises qui perpétuent la lignée), l'écart est grand.

Dans le rôle de l'avocate, issue d'un milieu de gauche, qui soutient l'engagement de son époux, Camille Cottin est épatante. Elle incarne à la fois la femme indépendante (qui gère sa carrière de main de maître) et l'amoureuse, qui se languit de l'absence de Maxime.

Un peu à ma surprise, celui-ci est très bien interprété par Louis Garrel. Physiquement, il a acquis l'épaisseur (musculaire) du rôle. Il est aussi vrai que, sans sa tignasse (et quand il est rasé de près), les traits anguleux de son visage ressortent mieux. Sa mâchoire proéminente "fait" bien soldat.

Autour de lui gravitent d'authentiques acteurs ainsi que, me semble-t-il d'anciens (?) militaires. Cela donne un parfum de vérité aux scènes d'entraînement, de vie de camp (dans le Sahara, présume-t-on) et d'escarmouches. C'est l'occasion pour les profanes de découvrir les procédures militaires... ainsi que le perfectionnement des véhicules blindés, notamment en moyens de communication.

Attention, je le répète, quand bien même l'on voit à deux ou trois reprises les légionnaires évoluer en milieu hostile, il s'agit d'abord d'un film d'ambiance. La tension est omniprésente, en raison d'une étrangeté : plus que le départ en OP, les militaires redoutent le retour en Corse, en famille (pour ceux qui en ont une). Ils ne peuvent (et ne veulent) pas tout dire à leur conjointe (et surtout aux enfants). On sent même qu'il y a comme un regret d'avoir quitté la zone de combat et l'ambiance très particulière qui y règne entre les hommes (et les quelques femmes qui portent l'uniforme).

J'ai été touché par cette histoire, même si le film comporte quelques longueurs.

10:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 11 novembre 2021

30 degrés en février

Cette mini-série suédo-thaïlandaise s'appuie sur un fait de société : la présence à l'année d'une petite communauté suédoise en Thaïlande, à laquelle venaient se joindre (avant le covid) des centaines de milliers de touristes de même origine, chaque année.

C'est une nouvelle pépite mise en ligne par la chaîne Arte. Les deux saisons (vingt épisodes au total) sont accessibles jusqu'en septembre 2022. Quatre histoires principales s'entremêlent (plus ou moins), avec un séjour en Thaïlande comme point commun.

L'un des couples est constitué d'un pilote d'avion à la retraite (devenu handicapé) et de son épouse timide et dévouée. Le mec (Bengt) est puant au possible, plein de mépris pour une femme qu'il a déjà trompée et quittée (du temps où il était bel homme... et valide), mais dont il a désormais bigrement besoin. Leur venue en Thaïlande pourrait être l'occasion pour le couple de se rabibocher. Majlis (l'épouse) va connaître une lente mais spectaculaire évolution. Les deux acteurs sont formidables... et connus des amateurs de séries nordiques. Kjell Bergvist s'est récemment illustré dans Commandant Bäckström. Quant à Lotta Tejle, elle a incarné la voisine taciturne et pique-assiette du policier héros de Meurtres à Sandhamn.

Un autre couple est en fait un duo père-fils, formé de Chan et Pong. Le premier est un Thaïlandais expatrié en Suède, de retour au pays pour relancer une affaire locale... et tenter de renouer avec son ancienne compagne. Le fils est en pleine dérive. Le jeune acteur qui l'incarne est crédible aussi bien en drogué quasi délinquant qu'en moine bouddhiste ou barman amoureux.

Ce duo va entrer (à nouveau) en contact avec une famille incomplète, composée d'une mère et de ses deux filles. (Le père les a quittées quelques années auparavant.) Kajsa (la mère) est une brillante architecte qui tente de refaire sa vie en Thaïlande, où elle est déjà allée en vacances. Sa fille aînée (Joy) est en pleine crise d'adolescence, tandis que la cadette (Wilda) réclame beaucoup d'attention de la part des deux autres.

L'équipe de départ ne serait pas complète sans Glenn, un célibataire d'une quarantaine d'années, à l'abri du besoin sur le plan financier mais désespérément seul... et obèse. Il se rend en Thaïlande en pensant y rencontrer la femme de sa vie. Le pauvre garçon va aller de déconvenue en déconvenue... jusqu'à ce qu'il rencontre Oh, une masseuse au grand coeur... mais qui cache un gros secret.

Parti pour ne voir qu'un épisode ou deux, je me suis laissé prendre par ces personnages fouillés (aussi bien du côté suédois que du côté thaïlandais), remarquablement interprétés. J'ai même poussé le vice jusqu'à enchaîner avec la saison 2. L'histoire reprend après une catastrophe climatique, qui a un peu redistribué les cartes. Presque tous les personnages de la première saison sont présents, auxquels s'ajoutent quelques nouveaux.

Majlis acquiert de plus en plus d'autonomie et fait même preuve d'une audace surprenante pour une femme de son âge, compte tenu surtout de l'éducation qu'elle a reçue. Le (beau) personnage de Joy (l'adolescente) reste majeur, mais les scénaristes ont choisi de davantage développer celui de sa petite sœur... et je n'ai pas été convaincu. Soit elle m'agace, soit je m'irrite des grosses ficelles utilisées : c'est un personnage qui, régulièrement, soit commet des gaffes, soit subit une contrariété. J'ai (de loin) préféré le personnage (nouveau) de Teng, une orpheline thaï dont Majlis va s'enticher.

De son côté, Glenn, un peu moins obèse, est toujours aussi sympathique... et maladroit. On le voit retourner en Suède... mais avec la Thaïlande au coeur.

C'est bien filmé, accompagné d'une musique agréable. Je note que les scénaristes n'ont accablé aucun de leurs personnages : tous ont leurs bons et leurs mauvais côtés, si bien qu'ils finissent (presque) tous par m'agacer à un moment ou à un autre, y compris quand l'intrigue leur permet de se "racheter". C'est un peu la limite de cette série, un peu trop inclusive à mon goût et qui semble soutenir l'idée qu'il n'existe pas de méchante personne, juste des gens ordinaires qui, parfois ont dérivé.

15:48 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, télévision

vendredi, 29 octobre 2021

Barbaque

Pour bien comprendre sur quel registre s'est placé Fabrice Éboué dans son dernier film, il faut se dire que l'ambiance se situe quelque part entre Delicatessen (de Caro et Jeunet) et Les Tontons flingueurs. Seulement, ici, ce sont les végans que le héros envisage d'éparpiller, « façon puzzle ».

Fabrice Éboué n'a laissé à personne d'autre que lui le soin d'incarner ce boucher artisanal, amoureux de son métier, mais manquant de charisme. Les spectateurs attentifs remarqueront qu'il s'est fait une tête à la Jean-Pierre Darroussin.

Sa compagne (qui tient la caisse de la boucherie) est interprétée par une Marina Foïs vraiment flippante, encore plus que dans Irréprochable. Épouse frustrée, elle s'est découvert une passion pour les tueurs en série, dont elle suit les exploits à la télévision, ne ratant aucun épisode d'une émission présentée par l'inénarrable Christophe Hondelatte.

Le plus drôle (!) est que notre couple de bouchers devient tueur presque par hasard. Mais c'est qu'ils vont y prendre goût... d'autant que la nouvelle viande (succulente) qu'ils se mettent à proposer à leur clientèle (sous l'appellation "porc d'Iran" !) obtient un succès considérable. Voilà qui renfloue les caisses de la boucherie... tout en débarrassant ces nouveaux Bonnie & Clyde de gêneurs horripilants.

Cela nous mène au portrait qui est fait des militants végans. Il est plus nuancé que ce qui pourrait sembler au premier abord. Même le personnage du gendre, véritable tête-à-claques (belle composition de Victor Meutelet), a sa chance. Du côté des bouchers, on oppose le "bon artisan" à l'horrible industriel qui, non seulement s'enrichit en vendant de la merde, mais est en plus un gros con raciste. À ce sujet, Éboué s'autorise quelques saillies au niveau des dialogues, saillies qui seraient sans doute moins bien passées si le réalisateur avait été blanc. De manière générale, j'ai trouvé les dialogues bien écrits. L'humour ne vise pas le plus haut raffinement, mais il est efficace.

Sans surprise, l'étude de caractères la plus poussée est celle des personnages principaux. D'un côté ce sont les héros auxquels (si l'on n'est pas végan) on est tenté de s'identifier. D'un autre côté, cela va tellement loin que l'on est obligé de prendre du recul vis-à-vis d'eux. On comprend que leur fuite en avant est aussi une manière de redonner vie à leur couple.

La violence physique (avec un aspect gore) est présente presque dès le début... mais disparaît assez vite. On nous fait mariner pendant plusieurs quarts d'heure avant de nous gratifier de nouvelles giclées de sang à visée charcutière. (Les amateurs de musique classique apprécieront le contraste entre l'arrière-plan sonore et ce qui est montré à l'écran.) Ce devient même tarantinesque, en particulier dans l'avant-dernière séquence (à la boucherie), qui contient une scène d'anthologie se déroulant dans la chambre froide... à déguster sans modération !

21:09 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 25 octobre 2021

Leur Algérie

Lina Soualem est la fille de Zinedine (familier des seconds rôles sur petit et grand écrans) et d'Hiam Abbas (qui lui avait d'ailleurs confié un rôle dans son film Héritage). Mais elle est surtout la petite-fille d'Aïcha et Mabrouk (les parents de Zinedine), qui ont décidé de se séparer, après plus de soixante ans de vie commune. Nous sommes dans les années 2010, entre Thiers et Paris, dans une famille issue de l'immigration algérienne. En 1h10, ce modeste documentaire ambitionne de raconter tout cela.

Le film retient l'attention en raison de la personnalité des deux grands-parents. Aïcha est volubile, énergique, joyeuse et cache sa gêne sous un rire qui semble inextinguible. Mabrouk est un taiseux, sans doute plus âgé que son ex-épouse et en moins bonne condition physique. Mais il a une "bonne tête" comme on dit et sort parfois des répliques cocasses.

Il ne faut pas se fier aux premières images, anciennes, qui sont de la vidéo bas-de-gamme. La suite du documentaire est proprement réalisée. La petite-fille a suivi chacun des grands-parents seul, puis les a filmés ensemble ou avec leur fils Zinedine (son père à elle).

Plusieurs thématiques sont abordées. Il y a d'abord la condition de la femme. La grand-mère s'est dévouée à son foyer et à ses enfants. Une fois la retraite venue, je pense qu'elle en a eu marre de jouer la bonniche du grand-père, même si elle continue à lui donner un coup de main. De surcroît, elle habite un appartement se trouvant dans l'immeuble situé en face de celui où loge son ex !

Le travail de tout une génération de migrants algériens est ensuite abordé. Mabrouk a eu divers emplois, restant assez longtemps dans la coutellerie, à la grande époque, avant que la mécanisation et la baisse des ventes ne ruinent partiellement le secteur. On notera son recul quant au formidable développement que notre pays a connu depuis les Trente Glorieuses : quand il a immigré, il est arrivé dans un pays qu'il qualifie de "France pauvre". On se dit qu'il serait bon que les générations suivantes, quelle que soit leur origine, aient cela en tête...

Il est aussi question d'identité algérienne/française. Les parents semblent n'avoir que leur nationalité de naissance, continuant à disposer d'une carte de résident. Ils ne sont guère politisés, quoiqu'un peu plus que lorsqu'ils étaient jeunes. On a l'impression de la Guerre d'Algérie leur est passée par-dessus la tête (comme à nombre de Français de métropole d'ailleurs). Dans ce domaine, leur mémoire est un peu factice, reconstruite à partir de ce qu'ils ont vu, lu et entendu après la guerre. On en a un exemple flagrant quand le grand-père, après avoir raconté (en français) s'être rendu en Algérie pour enterrer successivement tous ses oncles, venus comme lui travailler en France, prétend ensuite (dans une conversation en arabe) qu'ils ont tous été tués par l'armée française pendant la guerre. Entre propos de comptoir et perte de facultés mentales liée à l'âge, on est libre de choisir...

Cela n'enlève rien aux qualités du film, vraiment attachant.

vendredi, 22 octobre 2021

Trois mille boules et grévistes

Aujourd'hui, en début d'après-midi, j'ai failli m'étrangler en écoutant le journal de 13 heures de France Inter. (Il se trouve que j'étais aussi en train de déjeuner.)

Aux minutes 14-15, il est question d'une énième grève à la SNCF, comme par hasard encore en période de départ en vacances. Je trouve que, pour une fois, les enjeux du mouvement ont été bien expliqués par le journaliste de la radio publique, qui a rappelé l'importance des primes en liaison avec la volonté (légitime) de l'entreprise de rentabiliser les trajets. C'est l'occasion de rappeler que tout le monde ne gagne pas très bien sa vie à la SNCF.

Cependant, on apprend que les roulants touchent en moyenne 3000 euros par mois, pour conduire des motrices en grande partie automatisées, sur des trajets balisés. Ayons une pensée émue pour les salariés modestes, qui gagnent moins que ces privilégiés et qui ont commis l'erreur de vouloir prendre le train pour se payer un peu de bon temps ce week-end.

Peut-être auront-ils l'occasion de croiser, d'ici dimanche soir (sans le savoir), un de ces roulants grévistes (qui ne subira peut-être même pas de retenue sur salaire) profitant de son "mouvement social" pour s'offrir des vacances en famille.

21:57 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualités, actualites, actualité, presse, médias, journalisme

jeudi, 14 octobre 2021

Le Roquefort à la Une

Depuis lundi 11 octobre, on assiste, en particulier en Aveyron, à une levée de boucliers contre l'étiquetage Nutri-score, au motif que celui-ci attribue la plus mauvaise note (un "E") au "roi des fromages" !

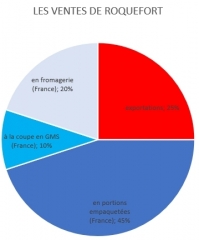

À la pointe du combat se trouve la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, en particulier le groupe Société, filiale de Lactalis. Comme Le Monde le rappelle dans un récent article, celui-ci représente 70 % des ventes (alors qu'il existe sept producteurs de ce fromage, les concurrents les plus connus étant Papillon et Gabriel Coulet ; aux amateurs je signale également la marque Vernières, dont les produits sont tout aussi savoureux que ceux des "géants" de l'appellation).

Pour les producteurs industriels, l'enjeu n'est pas mince. Les ventes sous forme de portions préempaquetées, dans les grandes surfaces (celles susceptibles d'être marquées du Nutri-score), pèsent 45 % du total. Je ne pense pas me tromper en affirmant que plus de 80 % de ces ventes-là se font au bénéfice de Société (dont les "pains" jugés de qualité insuffisante finissent eux aussi dans les bacs... sous marque de distributeur).

Sur le site de l'AOP Roquefort, il est possible de télécharger une plaquette-manifeste, qui demande que le célèbre fromage de brebis (dont raffolait paraît-il l'empereur Charlemagne) soit exempté du Nutri-score. Les arguments avancés méritent lecture.

Les médias se sont emparés de l'affaire... jusqu'à un humoriste de France Inter, Daniel Morin. Chroniqueur dans La Bande originale, celui-ci n'a pas hésité, hier mercredi, à faire du Roquefort son "héros du jour", flamboyant plaidoyer à la clé.

Pour qui connaît l'humoriste et écoute régulièrement la radio publique, ce n'est pas étonnant. Il y a cinq ans, l'émission culinaire "On va déguster" consacrait l'un de ses numéros au Roquefort. Quant à Daniel Morin, c'est dans son (excellente) émission La Morinade, diffusée sur Le Mouv', qu'il pouvait jadis laisser transparaître son amour du "roi des fromages".

23:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société, nutrition, diététique, cuisine

samedi, 02 octobre 2021

Stillwater

C'est le nom d'une petite ville des États-Unis (comptant environ 40 000 habitants), située dans le nord de l'Oklahoma, entre Kansas et Texas.

Bill Baker (Matt Damon, sobre et efficace) y vivote, entre deux emplois manuels. Il est parfois hébergé par sa belle-mère. On finit par apprendre que son épouse est décédée, tandis que leur fille unique Allison est partie poursuivre ses études en France, plus précisément à Aix-Marseille. En réalité, elle y est emprisonnée depuis cinq ans, pour un crime qu'elle jure ne pas avoir commis. (L'histoire est librement inspirée de l'affaire Amanda Knox.)

Poussé (et financé) par la grand-mère, Bill traverse l'Atlantique et débarque dans la cité phocéenne, où il va vivre un sacré choc culturel. La première partie suit l'Américain dans ses démarches quotidiennes, lui qui ne parle pas un mot de français. Armé de sa foi, de sa ténacité et de sa volonté d'être enfin un bon père, il rencontre sa fille, des avocats, des détectives privés... et une Française insouciante de prime abord, mais qui va devenir son principal soutien. Camille Cottin incarne avec talent Virginie, cette intermittente du spectacle parisienne (sans doute végétarienne), venue s'installer à Marseille avec sa fille. Autant elle est vibrionnante, intellectuelle et engagée, autant Bill (gros mangeur de viande) est posé, terre-à-terre, manuel et placide quant au fonctionnement de la société marseillaise. Cette première partie ne nous permet d'ailleurs pas d'en ignorer les aspects peu reluisants : délinquance, incivisme et saleté. Le tout est rythmé, parfois trépidant.

Cette opinion est nuancée par la deuxième partie. Fort heureusement, le scénario ne se limite pas au combat d'un père pour sauver sa fille victime d'une terrible injustice. Cela aurait pourtant suffi à bâtir une intrigue complète. Mais les auteurs se sont mis à quatre (avec Thomas Bidegain pour la partie française) pour écrire une fresque qui s'étend sur des mois. Il est d'ailleurs assez réaliste d'imaginer que les problèmes de la fille ne puissent pas se régler en deux-trois semaines.

Le changement d'ambiance survient lorsqu'Allison obtient le droit d'effectuer une sortie mensuelle, en compagnie d'un chaperon. Le papa désormais très présent va jouer ce rôle. Bill a posé ses valises à Marseille, peut-être définitivement. Il est devenu le colocataire de Virginie, dans un compagnonnage qui, pour l'instant, reste platonique. Il sert aussi de baby-sitter de secours de Maya (Lilou Siauvaud, un nom à suivre), la fille de Virginie, qui est en quête d'un père de substitution... enfin un qui tienne mieux la route que les rencontres occasionnelles de sa mère.

J'ai beaucoup aimé cette partie, filmée avec plus de calme et un souci évident d'esthétique. La famille recomposée fonctionne plutôt bien. Bill, qui a trouvé du travail dans le bâtiment, sait à présent se débrouiller (un peu) en français et Maya acquiert progressivement des bases en anglais. Le redneck américain s'est acclimaté ; il a découvert la beauté des calanques (très bien filmées). Tout bascule un soir de match, au stade Vélodrome (dont l'ambiance m'a semblé bien rendue).

La troisième partie prend le tour d'un thriller, qui nous réserve quelques surprises. Je n'en dirai pas plus, mais je peux quand même ajouter que l'on n'a pas cherché la voie la plus facile dans la conclusion de cette double histoire (la condamnation d'Allison et la relation de Bill avec les Françaises). À la fin, je m'attendais à une scène qui n'est jamais venue.

J'ai adoré ce film, à voir en version originale sous-titrée, pour saisir toutes les difficultés de communication entre l'anglophone strict (du début) et les Français plus ou moins habiles dans la langue de Joe Biden.

P.S.

Je ne peux pas achever cette note sans évoquer une anecdote croustillante. Un jour, Virginie accueille chez elle, outre Bill, sa meilleure amie, experte en informatique. Celle-ci s'inquiète des opinions politiques de celui qui a le profil d'un électeur de Donald Trump. La réponse de Bill, en deux temps, est savoureuse. C'est un peu à l'image du film, construit sur plusieurs couches. On en déguste une avant de découvrir qu'il y a autre chose au-dessous.

14:55 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 22 septembre 2021

Sans signe particulier

L'intrigue de ce film mexicain tourne autour de quatre femmes, quatre mères. On commence par suivre deux d'entre elles, deux paysannes semi-illettrées à la recherche de leurs fils, dont elles sont sans nouvelle depuis qu'ils ont décidé de tenter ensemble l'aventure du Rêve américain. La troisième mère vient d'un milieu plus privilégié, mais elle est confrontée à la même incertitude macabre. La quatrième est l'ultime secours des mères éplorées : la Vierge Marie, en laquelle le petit peuple des villes comme des campagnes place ses derniers espoirs, quand la police ne peut plus rien.

Nous sommes au Mexique, au XXIe siècle. L'archaïsme des mœurs y côtoie le progrès technologique... et c'est le premier qui semble avoir le dessus : la rationalité des médecins-légistes, bien qu'appuyée sur des tests ADN, est d'un faible secours face au déchaînement d'une violence parfois inexplicable.

La concernant, la réalisatrice Fernanda Valadez (une inconnue bourrée de talents) choisit d'avancer de biais. Ce ne sont pas tant les actes de violence qui sont l'objet de la mise en scène que leurs conséquences et la perception que les personnages principaux en ont. À l'écran, cela donne une ambiance tantôt faussement calme (on se croirait dans un documentaire), tantôt digne d'un film d'horreur, dans lequel les héros seraient confrontés à une puissance maléfique.

La deuxième partie du film montre le périple de Magdalena, l'une des mères, en quête de vérité dans le Mexique profond. Elle va y faire une rencontre enrichissante, celle d'un autre désespoir solitaire. (Tout ce qui se passe entre ces deux personnages est d'une beauté limpide.)

Pour découvrir le fin mot de l'histoire, il lui faudra franchir un gigantesque lac de barrage et entrer en contact avec un mystérieux vieillard ne parlant pas un mot d'espagnol. Son récit coloré n'a toutefois pas besoin de traduction... jusqu'au coup de théâtre que je ne révèlerai pas.

C'est filmé avec talent, le style documentaire alternant avec l'onirisme. Les spectateurs attentifs remarqueront que certains interlocuteurs de Magdalena n'ont pas de visage, ce qui suscite interrogations voire incompréhension. C'est la manière choisie par la réalisatrice pour nous faire comprendre le ressenti de l'héroïne, une femme entre deux âges, mal à l'aise dans le monde moderne, mais opiniâtre.

Mon palmarès 2021 vient de s'enrichir d'un nouveau long-métrage.

21:32 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 17 septembre 2021

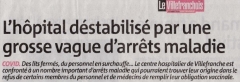

Les branleurs de Villefranche

C'est ce que m'a inspiré la lecture d'un article de l'hebdomadaire Le Villefranchois, paru jeudi 16 septembre 2021. Ce "papier" évoque une brusque poussée du nombre d'arrêts maladie parmi le personnel de l'hôpital local, situé dans l'Ouest Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue. Cette "épidémie" coïncide avec l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les établissements de santé.

L'article estime qu'entre 10 % et 20 % du personnel est concerné (donc une minorité), l'incertitude tenant au fait que certains arrêts maladie peuvent être justifiés. Mais, comme nombre d'entre eux ont été signés par le même médecin urgentiste de l'hôpital... lui aussi en arrêt maladie (et opposé à l'obligation vaccinale), cela suscite de légitimes soupçons.

C'est dommage pour l'image de l'hôpital de Villefranche, un établissement modeste, utile à l'équilibre du territoire et dont la qualité du travail a déjà été remarquée au niveau du soin de la thyroïde, de la spécialité cataracte et de la lutte contre les infections nosocomiales.

Les pseudo-rebelles de l'établissement se voient pourvus d'un arrêt maladie de... deux mois ! C'est-y pas beau ? Huit semaines de congés supplémentaires, payés par les contribuables (assujettis sociaux, pour être plus précis), quasiment au même salaire. (J'ai calculé que le cumul des indemnités journalières pouvait permettre à une personne payée 2000 euros par mois de gagner presque autant.)

J'ajoute que certains de ces pseudo-rebelles ont envoyé un courrier menaçant à la direction de l'hôpital. Pour moi, le plus consternant dans cette histoire est le manque d'éthique de cette minorité du personnel soignant. Ne pas nuire devrait être un de leurs mots d'ordre... surtout quand on sait comment des milliers de personnes ont été contaminées par le covid. Ainsi, dans certains EHPAD, des patients seuls dans leur chambre, ne recevant aucune visite, ont quand même chopé la maladie... transmise par qui, d'après vous ? Les extraterrestres ? La 4G ? Ce serait (presque) drôle si ce n'était pas tragique.

Ne parlons pas du surcroît de travail que l'absence de ces pseudo-rebelles va faire peser sur les épaules de leurs collègues soucieux (eux) du bien commun. La qualité des soins dispensés dans cet hôpital risque de se dégrader.

Si les informations publiées par l'hebdomadaire aveyronnais sont confirmées, j'espère que de lourdes sanctions vont être prises contre les membres du personnel qui trahissent leur mission.

17:47 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, actualite, actualites, actualités, actu, covid, coronavirus, épidémie, vaccin

vendredi, 13 août 2021

Rouge

À la lecture de ce titre, les "vieux" cinéphiles auront tendance à penser à un film de Krzysztof Kieslowski datant de plus de vingt ans. Il n'en est rien, puisque le long-métrage auquel est consacré ce billet vient juste de sortir, même s'il fait partie de la promotion (maudite) de Cannes 2020 (le festival qui n'a pas eu lieu). La majorité de la sélection a débarqué dans nos salles ces derniers mois. Rétrospectivement, on se rend compte d'ailleurs que c'était une promotion de qualité, puisqu'elle comptait des œuvres comme Teddy, Des Hommes, Les Deux Alfred, Nadia, Butterfly et L'Oubli que nous serons.

Rouge bénéficie d'une bonne critique presse, qui le compare souvent à Dark Waters. On est donc tenté de penser qu'il s'agit d'un "film-dossier", d'autant qu'il s'appuie sur un scandale bien réel, celui des "boues rouges de Gardanne". Mais, plus qu'un pamphlet sociétal, Rouge est d'abord selon moi un film psychologique, qui s'apparente au drame familial.

L'intrigue tourne autour de deux personnages principaux, Slimane, ouvrier-syndicaliste (sans doute CGT) de l'usine d'aluminium Arkalu (un décalque d'Alteo) et Nour, sa fille, infirmière qui vient de quitter l'hôpital pour intégrer l'entreprise où son père travaille depuis près de trente ans. Dans cette boîte, elle va avoir pour collègues les amis de la famille, mais aussi son futur beau-frère.

Outre l'ambiance de travail, le réalisateur (Farid Bentoumi) réussit à mettre en scène le conflit d'allégeance qui tenaille Nour (Zita Hanrot, formidable) : soit elle reste la fille à son père (Sami Bouajila, tout aussi excellent) et elle renie une partie de sa vocation d'infirmière, soit elle demeure fidèle à son engagement professionnel (sauver des vies) et, dans ce cas, elle entre en conflit avec ceux qu'elle aime.

Le résultat, qui pourrait être platement manichéen, est d'une remarquable subtilité. Même le personnage du patron de l'usine (interprété par Olivier Gourmet, une fois de plus impeccable) a droit à une vision nuancée. On découvre un monde ouvrier divisé, d'abord entre titulaires et intérimaires, ensuite entre "Français de souche" racistes (ou pas), Français d'origine immigrée et étrangers. Qu'est-ce qui maintient l'unité ? L'envie de garder son boulot.

Les seconds rôles sont au poil et contribuent à nuancer le tableau, de la journaliste écolo (Céline Sallette) à la sœur de Nour (Alka Balbir), en passant par les anciens ouvriers basculés au service restauration, les cadres de la boîte, le député du coin et des militants écologistes plus ou moins regardants sur les méthodes.

Dans le même temps, Slimane prépare le mariage de sa fille aînée. J'ajoute qu'à l'usine tout le monde redoute la venue d'une inspection, dont l'avis est indispensable pour obtenir le droit de rejeter à nouveau des déchets en mer. Dans le dernier tiers de l'histoire, l'ambiance de thriller prend le dessus... et c'est prenant.

Je conseille de se jeter sans délai sur ce film, parce qu'il risque de disparaître rapidement de nos écrans. Ce n'est pas le genre d'histoire que les Français ont envie de voir au cinéma en ce moment. C'est pourtant l'un des plus beaux films sortis ces dernières semaines.

P.S.

L'avenir de l'usine Alteo (la vraie) n'est toujours pas assuré. Des améliorations ont été apportées au processus de fabrication d'aluminium, mais l'entreprise est en difficulté, en quête de repreneur.

16:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 15 juillet 2021

17 Blocks

Ce documentaire est le résultat d'un travail au long cours. À plusieurs reprises, de 1999 à 2018 (en 1999-2000, 2009-2010 et 2016-2018), le réalisateur (Davy Rothbart) a rencontré et filmé les membres d'une famille afro-américaine installée à Washington. (Il a aussi récupéré des vidéos familiales.) Ils ont longtemps vécu dans une maison située à dix-sept pâtés de maison ("dix-sept rues", nous disent les sous-titres) de la Maison blanche. Mais, dans ce quartier, l'ambiance était moins propre et riche qu'en plein centre.

La première chose qui frappe est l'absence des pères. Les familles du quartier sont gérées (comme elles peuvent ) par les femmes. On pense d'abord que les pères sont démissionnaires, partis. On finit par découvrir que beaucoup d'hommes jeunes décèdent par balles... pas celles des policiers : celles des voyous du coin.

Cheryl (la mère, puis grand-mère) tente donc d'élever seule ses trois enfants : Smurf le basketteur aux mauvaises fréquentations, Denice la sérieuse et Emmanuel l'élève prometteur. À la maison, c'est un peu le bordel. Ça l'est un peu plus quand on retrouve la famille, moins de dix ans plus tard. Le fils aîné a arrêté l'école pour se lancer dans le "commerce" de produits interdits et Denice est déjà devenue mère. Emmanuel semble mieux s'en sortir : il a obtenu son diplôme, a une relation sérieuse avec une "fille bien" et envisage une carrière de pompier. Au fil des scènes, on comprend que la (grand)mère se drogue et consomme beaucoup d'alcool.

Un drame est au coeur de ce film et explique sans doute que le réalisateur, au départ une simple connaissance de la famille, ait décidé de s'impliquer et de faire de ces bouts de vidéos un véritable film.

On finit aussi par apprendre ce qui est arrivé à la mère (grand-mère), quand elle était jeune, et qui explique (peut-être) pourquoi elle est tombée aussi bas. Jusque-là, on nous la montrait se dépatouillant dans sa vie, parfois attachante, parfois pathétique. Le film acquiert de la profondeur. Au passage, on remarque que le seul moment de leur vie durant lequel ces Afro-américains croisent des Blancs est lors du passage de l'un d'entre eux au tribunal...

Fort heureusement, le film ménage aussi de l'espoir, dans la dernière partie. On ne verra toutefois pas les conséquences des débuts de la pandémie, mais sachez que la famille s'en est sortie.

11:30 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, états-unis, etats-unis, usa, amérique

mercredi, 30 juin 2021

Shorta

Dans une métropole occidentale, de fortes tensions agitent des "quartiers sensibles", situés en périphérie et peuplés majoritairement de "minorités visibles". Deux policiers vont se retrouver impliqués dans une flambée de violence urbaine.

Les cinéphiles français penseront à La Haine (de Mathieu Kassovitz), aux Misérables, de Ladj Ly. Certaines séquences ressemblent fortement à ce que j'ai vu dans le second. Mais l'action se déroule à Copenhague, au Danemark.

La caméra, nerveuse, suit les deux héros, Jens et Mike. Le premier est calme, pondéré, respectueux des règles. Le second s'emporte facilement, n'hésite pas à bousculer et ne s'embarrasse pas trop du règlement. Ce jour-là, ils sont associés pour patrouiller dans l'agglomération, avec pour consigne de ne surtout pas entrer dans le quartier d'où est originaire le garçon victime d'une bavure policière. (L'histoire commence d'ailleurs par une scène montrant ce jeune Africain maîtrisé par des policiers et s'écriant "Je ne peux pas respirer"... une allusion transparente à l'affaire George Floyd.)

Et là, vous vous dites : cent euros qu'ils entrent dans le quartier et que ça va dégénérer ! Et je vous réponds : lancez-vous dans l'écriture de scénarios ! Parce qu'effectivement, les deux policiers, sous l'impulsion de Mike (qui ne veut pas laisser la zone à la merci des racailles du coin), pénètrent dans le "quartier sensible".

À partir de là, cela devient haletant. Les réalisateurs excellent à susciter un climat de tension, bien aidés il faut dire par les interprètes, ceux des flics comme ceux des délinquants et des habitants "ordinaires" du quartier. Car, au-delà des scènes d'action réussies, ce film mérite le détour pour le portrait qu'il brosse des personnes vivant dans ce qui ressemble à un ghetto.

Dans le même temps, on voit les personnages évoluer. Le flic brutal laisse entrevoir une parcelle d'humanité, tandis que le boy-scout n'est pas loin de perdre les pédales. On sent que les auteurs ont voulu démontrer que la violence ne peut pas régler les problèmes. La volonté de préserver des vies rapproche les adultes de toutes origines, le football pourrait être une passerelle entre les "Danois de souche" et les autres. (Attention toutefois : Mike est un fervent supporteur du Réal -et admire Karim Benzema !- alors que le jeune Amos préfère les équipes anglaises.)

Même si, pour des spectateurs français, ce film a un goût de déjà-vu, même si les intentions des auteurs sont un peu trop visibles, il est très bien fichu et constitue un spectacle prenant.

00:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 29 juin 2021

The Father

J'ai longtemps hésité avant d'aller voir ce film. Au départ, je n'avais aucune envie de retrouver sur grand écran une situation faisant écho à ce qui se passe dans ma famille. Et puis... le bouche-à-oreille étant très bon, j'ai profité d'une séance en version originale sous-titrée.

Tout d'abord, quel bonheur que d'entendre ces acteurs britanniques s'exprimer dans un bon anglais ! C'est un plaisir pour les oreilles... plaisir contrarié à intervalle régulier par une musique (à cordes) lancinante, indicatrice qu'il se passe quelque chose de bizarre.

C'est le grand point fort de ce film : la mise en condition des spectateurs, confrontés à une réalisation et un montage conçus pour semer la confusion, à l'image de ce qui se passe dans la tête du personnage principal. Un coup, c'est un dialogue répété dans un contexte différent, un autre coup c'est la pièce qui semble ne pas être la même... quand ce ne sont pas les personnages qui changent physiquement ! Si l'on se prend au jeu, cela devient une énigme digne d'Agatha Christie.

Cela fonctionne bien parce que l'interprétation est impeccable. La plupart des seconds rôles ont été vus ailleurs, à la télévision ou au cinéma. Mais le film repose principalement sur un formidable duo, constitué d'Olivia Colman (la fille) et Anthony Hopkins (le père), une nouvelle fois magistral. Il incarne la vieillesse défaillante avec son charisme et ses rides, jusqu'à la décrépitude finale, qui m'a vraiment ému.

Je trouve épatant qu'un tel phénomène de société (la maladie d'Alzheimer) ait été traité avec cette envergure cinématographique.

22:02 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 21 juin 2021

The Last Hillbilly

Ce documentaire réalisé par deux Français nous expose la vie de "Hillbillies", sortes de "crétins des Alpes" à la mode états-unienne. Ils habitent au fin fond du Kentucky, un État voisin de celui dans lequel fut tourné un autre documentaire présentant des électeurs de Donald Trump, Monrovia, Indiana.

C'est là que le bât blesse. Pour qui a vu les deux films, il est évident que le plus récent est le moins bien fichu : moins bien filmé (c'est de la vidéo ordinaire... et sur grand écran, ça se voit), moins riche sur le fond et moins neutre (on sent parfois un peu de condescendance dans le regard porté sur ces ruraux pas très séduisants et aux moeurs simples).

Il y a bien une scène intéressante de-ci de-là mais, franchement, ça ne dure qu'1h15 et, en sortant, on a l'impression d'y avoir passé la demi-journée. Ce film a été clairement survendu par la critique.

P.S.

Pour être totalement honnête, je dois signaler que les passages avec Brian face à la caméra ne manquent pas d'intérêt. Il y fait preuve d'une belle lucidité (allant à l'encontre de certains préjugés)... mais c'est bien maigre par rapport au reste du film.

23:36 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, états-unis

samedi, 19 juin 2021

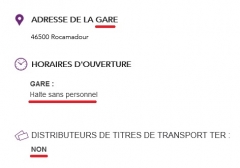

La gare de Rocamadour

Son existence (ou sa non-existence) a fait l'objet d'une altercation lundi dernier, au cours du débat qui a réuni huit des neuf têtes de liste se présentant aux élections régionales en Midi-Languedoc. Plus précisément, le sujet a opposé Vincent Terrail-Novès, qui mène une liste d'obédience macroniste, à Aurélien Pradier, tête de liste LR.

Acte I - A la quarante-huitième minute de la première partie du débat, V. Terrail-Novès fait pertinemment remarquer qu'il n'est pas très efficace de mettre de l'argent dans les TER (notamment pour développer le tourisme) si la gare à laquelle descendent les visiteurs est éloignée du site qu'ils viennent visiter (ou mal reliée à celui-ci). Il prend pour exemple celle de Rocamadour-Padirac.