vendredi, 15 mars 2024

Chroniques de Téhéran

Cet étrange objet cinématographique nous vient d'Iran. Il a été coréalisé par Ali Asgari, découvert il y a un peu plus d'un an avec Juste une nuit.

A une introduction succèdent neuf entretiens, neuf portraits de l'Iran d'aujourd'hui et des difficultés que rencontrent certains habitants face à l'absurdité du régime des mollahs. Le dispositif est toujours le même : en plan fixe est filmé un(e) Iranien(ne) ordinaire, face à un(e) représentant(e) du régime (ou quelqu'un qui le sert de manière zélée), dont on ne perçoit que la voix et, parfois, une main, un avant-bras.

David conte l'histoire d'un homme qui veut faire enregistrer la naissance de son fils, doté d'un prénom qui ne convient pas à la bien-pensance locale. A la manière d'un petit Socrate moyen-oriental, le père tente de déjouer les arguments du fonctionnaire islamiste...

Selena met en scène une gamine fan de musique pop et de danse, que sa mère a emmenée dans une boutique de prêt-à-porter pour qu'elle y choisisse une tenue "islamiquement correcte". On ne voit aucune des deux adultes, juste la gamine censée se déhancher devant un miroir... avant d'y réapparaître de plus en plus habillée, de la tête aux pieds. En fond sonore, on peut savourer l'hypocrisie de la vendeuse qui insiste sur la nécessité de se plier aux injonctions religieuses, tout en essayant d'en tirer le meilleur parti commercial...

Aram voit une lycéenne se faire convoquer dans le bureau de la directrice, en raison de son comportement supposé immoral. Au cours de la discussion, le rapport de force entre les deux femmes va évoluer...

Les plans sont savamment construits. Il faut faire attention à ce qu'il se passe hors-champ, mais aussi à l'arrière-plan, ainsi qu'aux rares interactions entre les deux protagonistes de l'historiette (comme un échange d'objet). Les dialogues sont remarquablement écrits.

La suite nous présente une chauffeuse de taxi un poil gothique tentant d'échapper à une condamnation, une autre jeune femme, plus strictement voilée, victime de harcèlement sexuel, un chômeur subissant un entretien d'embauche marqué par la plus stupide des bigoteries, un homosexuel (non déclaré) faisant tout pour obtenir le permis de conduire, un cinéaste confronté à la censure (dont le scénario "autorisé" rétrécit comme peau de chagrin) et une dame âgée à la recherche de son chihuahua. A chaque fois, l'autorité morale (invisible, mais que l'on entend) est confrontée à la pertinence des arguments des citoyens ordinaires... mais, aussi rusés soient-ils, ce sont rarement eux qui gagnent.

La séquence finale est muette... et symbolique. On sent que les auteurs souhaitent un effondrement de la théocratie chiite, sans pouvoir le dire ouvertement. En 1h15, ils font la démonstration de leur maîtrise de l'art de la suggestion.

C'est d'une grande habileté, très bien joué... et fort sur le plan politique. Je crois que ce sera l'un de mes films de l'année 2024.

23:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Chroniques de Téhéran

Cet étrange objet cinématographique nous vient d'Iran. Il a été coréalisé par Ali Asgari, découvert il y a un peu plus d'un an avec Juste une nuit.

A une introduction succèdent neuf entretiens, neuf portraits de l'Iran d'aujourd'hui et des difficultés que rencontrent certains habitants face à l'absurdité du régime des mollahs. Le dispositif est toujours le même : en plan fixe est filmé un(e) Iranien(ne) ordinaire, face à un(e) représentant(e) du régime (ou quelqu'un qui le sert de manière zélée), dont on ne perçoit que la voix et, parfois, une main, un avant-bras.

David conte l'histoire d'un homme qui veut faire enregistrer la naissance de son fils, doté d'un prénom qui ne convient pas à la bien-pensance locale. A la manière d'un petit Socrate moyen-oriental, le père tente de déjouer les arguments du fonctionnaire islamiste...

Selena met en scène une gamine fan de musique pop et de danse, que sa mère a emmenée dans une boutique de prêt-à-porter pour qu'elle y choisisse une tenue "islamiquement correcte". On ne voit aucune des deux adultes, juste la gamine censée se déhancher devant un miroir... avant d'y réapparaître de plus en plus habillée, de la tête aux pieds. En fond sonore, on peut savourer l'hypocrisie de la vendeuse qui insiste sur la nécessité de se plier aux injonctions religieuses, tout en essayant d'en tirer le meilleur parti commercial...

Aram voit une lycéenne se faire convoquer dans le bureau de la directrice, en raison de son comportement supposé immoral. Au cours de la discussion, le rapport de force entre les deux femmes va évoluer...

Les plans sont savamment construits. Il faut faire attention à ce qu'il se passe hors-champ, mais aussi à l'arrière-plan, ainsi qu'aux rares interactions entre les deux protagonistes de l'historiette (comme un échange d'objet). Les dialogues sont remarquablement écrits.

La suite nous présente une chauffeuse de taxi un poil gothique tentant d'échapper à une condamnation, une autre jeune femme, plus strictement voilée, victime de harcèlement sexuel, un chômeur subissant un entretien d'embauche marqué par la plus stupide des bigoteries, un homosexuel (non déclaré) faisant tout pour obtenir le permis de conduire, un cinéaste confronté à la censure (dont le scénario "autorisé" rétrécit comme peau de chagrin) et une dame âgée à la recherche de son chihuahua. A chaque fois, l'autorité morale (invisible, mais que l'on entend) est confrontée à la pertinence des arguments des citoyens ordinaires... mais, aussi rusés soient-ils, ce sont rarement eux qui gagnent.

La séquence finale est muette... et symbolique. On sent que les auteurs souhaitent un effondrement de la théocratie chiite, sans pouvoir le dire ouvertement. En 1h15, ils font la démonstration de leur maîtrise de l'art de la suggestion.

C'est d'une grande habileté, très bien joué... et fort sur le plan politique. Je crois que ce sera l'un de mes films de l'année 2024.

23:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 14 mars 2024

Madame de Sévigné

Je me suis laissé tenter par cette production "qualité française", du cinéma classique mettant en valeur un pan de notre patrimoine culturel. J'ai été attiré par la distribution et le sujet, la célèbre (?) marquise étant une fine plume, pour ce que j'ai pu en lire.

La réalisatrice Isabelle Brocard a choisi de mettre l'accent sur la relation mère-fille et l'idée d'indépendance. La vraie bonne surprise de ce film est l'interprétation d'Ana Girardot, que j'ai trouvée à la fois belle et touchante, crédible à trois âges/états différents : encore innocente à peine sortie de l'adolescence, prenant un peu d'assurance en jeune maman, adulte plus froide investie dans le rôle d'épouse... un quatrième état se révélant, à la fin.

La principale réussite du film est la mise en scène de la réflexion sur l'indépendance des femmes. Karine Viard incarne celle qui fut veuve très jeune (à 25 ans) et évita soigneusement de se remarier, gérant prudemment la fortune familiale. Elle voudrait voir sa fille (qu'elle a mariée à un veuf beaucoup plus âgé qu'elle) suivre ses traces, mais celle-ci finit par considérer son mariage comme une manière de devenir indépendante de sa propre mère. Le problème est qu'en coupant le cordon ombilical, elle se place sous la coupe d'un époux pas particulièrement bienveillant.

C'est l'occasion de signaler que les seconds rôles masculins sont bien campés, notamment par Cédric Kahn et Laurent Grévill.

C'est la mise en images (et sons) de l'aspect littéraire de cette histoire qui pose problème. On entend lire certaines des lettres de la marquise... pas les plus brillantes à mon avis. Karine Viard ne paraît pas crédible en femmes de lettres, pas plus que Noémie Lvovsky en Madame de La Fayette (auteure - rappelez-vous - du roman préféré de Nicolas Sarkozy). Les scènes de salon sont ratées... et c'est vraiment dommage parce que, dans les dialogues, on sent parfois un effort d'écriture. Mais tout cela tombe à plat. (Je pense qu'une comédienne comme Sandrine Kiberlain aurait été plus emballante dans le rôle de la marquise.)

Cci dit, de temps en temps, une scène sort du lot, comme celle qui voit la fille de Madame de Sévigné tenter de rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV. Celui-ci a autrefois manifesté du désir à son égard. La belle et jeune épouse du comte de Grignan espère que cette ferveur passée pourra servir les intérêts de son mari. (A cette occasion, on comprend que l'ex-jouvencelle a bien progressé dans l'art de l'intrigue.) De passage, le roi se montre davantage intéressé par les talents littéraires de la mère, provoquant du dépit chez la fille.

Cela ne suffit toutefois pas à sauver complètement le film, un peu décevant.

P.S.

A lire, dans la collection (de poche) "Folio 3 euros" :

20:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, filles, littérature

Madame de Sévigné

Je me suis laissé tenter par cette production "qualité française", du cinéma classique mettant en valeur un pan de notre patrimoine culturel. J'ai été attiré par la distribution et le sujet, la célèbre (?) marquise étant une fine plume, pour ce que j'ai pu en lire.

La réalisatrice Isabelle Brocard a choisi de mettre l'accent sur la relation mère-fille et l'idée d'indépendance. La vraie bonne surprise de ce film est l'interprétation d'Ana Girardot, que j'ai trouvée à la fois belle et touchante, crédible à trois âges/états différents : encore innocente à peine sortie de l'adolescence, prenant un peu d'assurance en jeune maman, adulte plus froide investie dans le rôle d'épouse... un quatrième état se révélant, à la fin.

La principale réussite du film est la mise en scène de la réflexion sur l'indépendance des femmes. Karine Viard incarne celle qui fut veuve très jeune (à 25 ans) et évita soigneusement de se remarier, gérant prudemment la fortune familiale. Elle voudrait voir sa fille (qu'elle a mariée à un veuf beaucoup plus âgé qu'elle) suivre ses traces, mais celle-ci finit par considérer son mariage comme une manière de devenir indépendante de sa propre mère. Le problème est qu'en coupant le cordon ombilical, elle se place sous la coupe d'un époux pas particulièrement bienveillant.

C'est l'occasion de signaler que les seconds rôles masculins sont bien campés, notamment par Cédric Kahn et Laurent Grévill.

C'est la mise en images (et sons) de l'aspect littéraire de cette histoire qui pose problème. On entend lire certaines des lettres de la marquise... pas les plus brillantes à mon avis. Karine Viard ne paraît pas crédible en femmes de lettres, pas plus que Noémie Lvovsky en Madame de La Fayette (auteure - rappelez-vous - du roman préféré de Nicolas Sarkozy). Les scènes de salon sont ratées... et c'est vraiment dommage parce que, dans les dialogues, on sent parfois un effort d'écriture. Mais tout cela tombe à plat. (Je pense qu'une comédienne comme Sandrine Kiberlain aurait été plus emballante dans le rôle de la marquise.)

Cci dit, de temps en temps, une scène sort du lot, comme celle qui voit la fille de Madame de Sévigné tenter de rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV. Celui-ci a autrefois manifesté du désir à son égard. La belle et jeune épouse du comte de Grignan espère que cette ferveur passée pourra servir les intérêts de son mari. (A cette occasion, on comprend que l'ex-jouvencelle a bien progressé dans l'art de l'intrigue.) De passage, le roi se montre davantage intéressé par les talents littéraires de la mère, provoquant du dépit chez la fille.

Cela ne suffit toutefois pas à sauver complètement le film, un peu décevant.

P.S.

A lire, dans la collection (de poche) "Folio 3 euros" :

20:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, filles, littérature

mercredi, 13 mars 2024

Dans la peau de Blanche Houellebecq

Le titre du nouveau film de Guillaume Nicloux (Le Poulpe, La Clef, La Religieuse...) rappellera aux vieux cinéphiles une œuvre de Spike Jones (Dans la peau de John Malkovich). Aux multiples versions de l'acteur américain correspond ici une brochette de (supposés) sosies (guadeloupéens...) de Michel Houellebecq. On les découvre lors d'une soirée de gala délicieusement ringarde... (Vas-y Francky, c'est bon !)

C'est à l'image de ce long-métrage, un peu foutraque, faussement improvisé, où perce un esprit frondeur, sarcastique, émancipé des lubies du moment.

On attend évidemment beaucoup (peut-être trop) de la rencontre entre l'écrivain malséant et l'humoriste sans filtre (de cigarette ?). On commence par retrouver l'ectoplasme Houellebecq (en moins bonne forme que dans Thalasso), dans une séquence à savourer au second degré. L'écrivain-acteur se retrouve confronté successivement à Gaspar Noé (dont je me demande s'il se rend compte de ce qu'on lui fait jouer) et Jean-Pascal Zadi. Celui-ci fait l'objet d'une série de répliques évoquant l'éléphant dans la pièce, surtout quand on comprend que personne n'osera dire que l'écart de taille n'est pas la seule (énorme) différence entre le jeune homme et sa tante... Je pense que Nicloux profite de cette séquence initiale pour régler quelques comptes avec le petit monde du cinéma français.

Une fois qu'on a compris que la plupart des scènes sont à double détente, on peut savourer. C'est en Guadeloupe que Houellebecq rencontre Gardin (qui doit présider le jury des sosies). Là, ça commence à partir en vrille, en partie à cause de l'homme à tout faire de Houellebecq, un colosse obèse parlant hébreu... et naviguant en eaux troubles. Les relations entre celui-ci, l'assistant (homosexuel) de Gardin et le chauffeur de limousine (descendant d'esclaves) vaut son pesant de cocktails au rhum.

Au fil des rencontres, divers sujets sensibles sont abordés (par la bande) : l'islamophobie, la vie de couple, la colonisation, l'esclavage, l'homophobie... jusqu'au moment où l'on comprend que sont mises en scène certaines des contradictions des militants de l'intersectionnalité. J'ai trouvé le réalisateur très habile, sachant diriger ses comédiens de manière à ce que chacun puisse comprendre ce qui l'arrange. Clairement, les Guadeloupéens engagés qui s'expriment pensent servir la défense de leurs idées (parfois radicales), alors que le cadrage et le montage incitent les spectateurs à prendre du recul (parfois ironique) par rapport à ce qui est dit.

C'est donc un film malpensant, politiquement incorrect, auquel certains critiques progressistes se sont laissé prendre... mais, attention : il ne s'agit pas d'une comédie flamboyante, dans laquelle les personnages incarnés par Houellebecq et Gardin rivalisent de saillies. Il y en bien quelques unes, dans ce film plus écrit qu'il n'en a l'air, mais l'essentiel n'est pas là.

21:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Dans la peau de Blanche Houellebecq

Le titre du nouveau film de Guillaume Nicloux (Le Poulpe, La Clef, La Religieuse...) rappellera aux vieux cinéphiles une œuvre de Spike Jones (Dans la peau de John Malkovich). Aux multiples versions de l'acteur américain correspond ici une brochette de (supposés) sosies (guadeloupéens...) de Michel Houellebecq. On les découvre lors d'une soirée de gala délicieusement ringarde... (Vas-y Francky, c'est bon !)

C'est à l'image de ce long-métrage, un peu foutraque, faussement improvisé, où perce un esprit frondeur, sarcastique, émancipé des lubies du moment.

On attend évidemment beaucoup (peut-être trop) de la rencontre entre l'écrivain malséant et l'humoriste sans filtre (de cigarette ?). On commence par retrouver l'ectoplasme Houellebecq (en moins bonne forme que dans Thalasso), dans une séquence à savourer au second degré. L'écrivain-acteur se retrouve confronté successivement à Gaspar Noé (dont je me demande s'il se rend compte de ce qu'on lui fait jouer) et Jean-Pascal Zadi. Celui-ci fait l'objet d'une série de répliques évoquant l'éléphant dans la pièce, surtout quand on comprend que personne n'osera dire que l'écart de taille n'est pas la seule (énorme) différence entre le jeune homme et sa tante... Je pense que Nicloux profite de cette séquence initiale pour régler quelques comptes avec le petit monde du cinéma français.

Une fois qu'on a compris que la plupart des scènes sont à double détente, on peut savourer. C'est en Guadeloupe que Houellebecq rencontre Gardin (qui doit présider le jury des sosies). Là, ça commence à partir en vrille, en partie à cause de l'homme à tout faire de Houellebecq, un colosse obèse parlant hébreu... et naviguant en eaux troubles. Les relations entre celui-ci, l'assistant (homosexuel) de Gardin et le chauffeur de limousine (descendant d'esclaves) vaut son pesant de cocktails au rhum.

Au fil des rencontres, divers sujets sensibles sont abordés (par la bande) : l'islamophobie, la vie de couple, la colonisation, l'esclavage, l'homophobie... jusqu'au moment où l'on comprend que sont mises en scène certaines des contradictions des militants de l'intersectionnalité. J'ai trouvé le réalisateur très habile, sachant diriger ses comédiens de manière à ce que chacun puisse comprendre ce qui l'arrange. Clairement, les Guadeloupéens engagés qui s'expriment pensent servir la défense de leurs idées (parfois radicales), alors que le cadrage et le montage incitent les spectateurs à prendre du recul (parfois ironique) par rapport à ce qui est dit.

C'est donc un film malpensant, politiquement incorrect, auquel certains critiques progressistes se sont laissé prendre... mais, attention : il ne s'agit pas d'une comédie flamboyante, dans laquelle les personnages incarnés par Houellebecq et Gardin rivalisent de saillies. Il y en bien quelques unes, dans ce film plus écrit qu'il n'en a l'air, mais l'essentiel n'est pas là.

21:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 10 mars 2024

La Grande Plage aux épices 2

Deux ans et demi après le premier opus, Denis Villeneuve est de retour sur les écrans avec la deuxième partie de son gros pain d'épices. Dans une grande salle, en 4K, son dolby trucmuche, incontestablement, ça dépote. Le désert de Jordanie d'Arrakis est magnifié par la photographie et la mise en scène, même si je mettrais un bémol au niveau des séquences nocturnes, mal éclairées.

On attendait le réalisateur à certains points de passage obligés. L'examen est réussi avec mention pour la séquence montrant le héros chevaucher pour la première fois un ver des sables. Dans les grottes, en général, c'est maîtrisé, avec (enfin) quelques développements sur l'aspect écologique de l'histoire. En revanche, les scènes qui voient Dame Jessica puis Paul Atréides acquérir la mémoire des ancêtres m'ont paru un peu lourdingues. La représentation de l'univers des (méchants) Harkonnen est plus inspirée, même si, à la longue, on se lasse des surgissements de violence gratuite. La bataille finale suit les canons du genre, spectaculaire, cruelle. Villeneuve comme ses devanciers esthétise la violence, servi par la grosse caisse de papy Zimmer. (On notera qu'ici la "bonne" violence est au service d'un djihad quasi génocidaire...)

Au niveau de l'interprétation, je suis partagé. A de nombreuses reprises, j'ai eu l'impression que les comédiens prenaient la pose, le pire étant les scènes de désert, durant lesquelles on voit certains protagonistes regarder au loin, tentant de prendre un air pénétré. Il y a quand même quelques moments aériens, comme l'initiation de Paul par Chani, ce pas de danse sur le sable, au crépuscule. Cela contraste avec le reste de la relation : alors qu'ils sont censés être tombés follement amoureux l'un de l'autre, c'est d'une fadeur !

Fort heureusement, cette deuxième partie met d'autres personnages en valeur. Je pense bien entendu à Dame Jessica. Même sous ses horribles voiles, Rebecca Ferguson demeure fascinante, faisant naviguer son personnage entre l'aveugle soutien maternel et l'accomplissement machiavélique des plans du Bene Gesserit. J'ai aussi aimé la prestation d'Austin Butler (remarqué dans Elvis) en Feyd-Rautha, le combat décisif avec Paul me semblant toutefois écourté... et peut-être émaillé d'un faux raccord : sauf erreur de ma part, Feyd blesse Paul une seule fois, son couteau restant planté dans le corps de son adversaire... mais pas au même endroit selon le plan ! Cela me paraît énorme, pour un film qui a subi un montage draconien (avec d'ailleurs une grosse ellipse imposée au moment de la formation de Paul, dans le désert). J'ai peut-être eu la berlue.

Vu la composition du public, dans la salle où j'ai vu le film, je sens que cette nouvelle saga (un troisième opus étant au programme...) va représenter, pour une jeune génération de cinéphiles, un peu ce que fut jadis La Guerre des étoiles (première mouture) ou naguère Le Seigneur des anneaux pour ses aînés. Au niveau du message, je préfère -de loin- la dénonciation des régimes totalitaires par George Lucas à la bouillie servie par Villeneuve.

00:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

La Grande Plage aux épices 2

Deux ans et demi après le premier opus, Denis Villeneuve est de retour sur les écrans avec la deuxième partie de son gros pain d'épices. Dans une grande salle, en 4K, son dolby trucmuche, incontestablement, ça dépote. Le désert de Jordanie d'Arrakis est magnifié par la photographie et la mise en scène, même si je mettrais un bémol au niveau des séquences nocturnes, mal éclairées.

On attendait le réalisateur à certains points de passage obligés. L'examen est réussi avec mention pour la séquence montrant le héros chevaucher pour la première fois un ver des sables. Dans les grottes, en général, c'est maîtrisé, avec (enfin) quelques développements sur l'aspect écologique de l'histoire. En revanche, les scènes qui voient Dame Jessica puis Paul Atréides acquérir la mémoire des ancêtres m'ont paru un peu lourdingues. La représentation de l'univers des (méchants) Harkonnen est plus inspirée, même si, à la longue, on se lasse des surgissements de violence gratuite. La bataille finale suit les canons du genre, spectaculaire, cruelle. Villeneuve comme ses devanciers esthétise la violence, servi par la grosse caisse de papy Zimmer. (On notera qu'ici la "bonne" violence est au service d'un djihad quasi génocidaire...)

Au niveau de l'interprétation, je suis partagé. A de nombreuses reprises, j'ai eu l'impression que les comédiens prenaient la pose, le pire étant les scènes de désert, durant lesquelles on voit certains protagonistes regarder au loin, tentant de prendre un air pénétré. Il y a quand même quelques moments aériens, comme l'initiation de Paul par Chani, ce pas de danse sur le sable, au crépuscule. Cela contraste avec le reste de la relation : alors qu'ils sont censés être tombés follement amoureux l'un de l'autre, c'est d'une fadeur !

Fort heureusement, cette deuxième partie met d'autres personnages en valeur. Je pense bien entendu à Dame Jessica. Même sous ses horribles voiles, Rebecca Ferguson demeure fascinante, faisant naviguer son personnage entre l'aveugle soutien maternel et l'accomplissement machiavélique des plans du Bene Gesserit. J'ai aussi aimé la prestation d'Austin Butler (remarqué dans Elvis) en Feyd-Rautha, le combat décisif avec Paul me semblant toutefois écourté... et peut-être émaillé d'un faux raccord : sauf erreur de ma part, Feyd blesse Paul une seule fois, son couteau restant planté dans le corps de son adversaire... mais pas au même endroit selon le plan ! Cela me paraît énorme, pour un film qui a subi un montage draconien (avec d'ailleurs une grosse ellipse imposée au moment de la formation de Paul, dans le désert). J'ai peut-être eu la berlue.

Vu la composition du public, dans la salle où j'ai vu le film, je sens que cette nouvelle saga (un troisième opus étant au programme...) va représenter, pour une jeune génération de cinéphiles, un peu ce que fut jadis La Guerre des étoiles (première mouture) ou naguère Le Seigneur des anneaux pour ses aînés. Au niveau du message, je préfère -de loin- la dénonciation des régimes totalitaires par George Lucas à la bouillie servie par Villeneuve.

00:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 08 mars 2024

Maison de retraite 2

Grosse affluence (transgénérationnelle) dans la salle pour cette comédie grand public sortie il y a presque un mois. Deux ans après le premier volet, on retrouve la plupart des protagonistes, sans toutefois Mylène Demongeot (morte depuis), Antoine Duléry et Gérard Depardieu, bien vivant, mais dont le personnage est décédé. Il est fait mention de lui à plusieurs reprises au cours de ce film, preuve que le scénario a vraisemblablement été écrit il y a plus d'un an.

Le début m'a inquiété. On a droit à... un résumé du premier volet (qui va seulement être diffusé dimanche 10 mars sur TF1), sans doute pour ne pas perdre le nouveau public. L'histoire ne démarre qu'ensuite, dans une ambiance conviviale, un peu trop même. On sent la volonté de promouvoir toutes les formes de "vivre ensemble". A noter tout de même la présence de Brahim Bouhlel, qui incarne l'un des adjoints de Milann (Kev Adams). Son personnage est une source récurrente de situations aussi gênantes que cocasses, notamment quand il se met à insérer des expressions imagées dans la conversation... C'est à peu près tout pour cette mise en bouche.

Pour moi, cela ne devient intéressant que lorsque la petite troupe gérée par Milann débarque dans l'EHPAD de rêve... dont les occupants voient d'un très mauvais oeil l'arrivée des petits nouveaux. Du côté des pensionnaires, je retiens surtout Chantal Ladesou, qui apporte sa gouaille (« C'est quoi cette coiffure ? T'as la raie du cul sur la tête ! ») et Jean Reno, avec son charisme rugueux. Il succède à Depardieu dans le rôle du père de substitution (pour Milann)... et fait l'objet du running gag du film. (Indice : il a un début d'Alzheimer.) J'ajoute à ce duo Anne Marivin, qui remplace Antoine Duléry dans le rôle de la méchante de l'histoire. Elle est par-faite !

Dans un premier temps, les deux groupes de pépés et mémés vont s'affronter, avant de faire cause commune, pour des raisons que je m'interdis de dévoiler. Les problèmes semblent toutefois se résoudre un peu trop vite... On est donc à moitié surpris lorsqu'un coup de théâtre survient. Il donne un tonus salutaire à l'intrigue, d'autant qu'il est suivi d'un second renversement de situation, ma foi plutôt bien mené (et tout aussi prévisible que le premier).

Du coup, cette comédie au départ un peu trop linéaire prend un peu (pas beaucoup, faut pas déconner non plus) de relief. La toute fin est hélas sans surprise, consensuelle au possible. Mais j'ai apprécié que l'histoire bourrée de bons sentiments prenne un tour inattendu, le tout épicé d'humour "gaulois". La salle a beaucoup ri.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Maison de retraite 2

Grosse affluence (transgénérationnelle) dans la salle pour cette comédie grand public sortie il y a presque un mois. Deux ans après le premier volet, on retrouve la plupart des protagonistes, sans toutefois Mylène Demongeot (morte depuis), Antoine Duléry et Gérard Depardieu, bien vivant, mais dont le personnage est décédé. Il est fait mention de lui à plusieurs reprises au cours de ce film, preuve que le scénario a vraisemblablement été écrit il y a plus d'un an.

Le début m'a inquiété. On a droit à... un résumé du premier volet (qui va seulement être diffusé dimanche 10 mars sur TF1), sans doute pour ne pas perdre le nouveau public. L'histoire ne démarre qu'ensuite, dans une ambiance conviviale, un peu trop même. On sent la volonté de promouvoir toutes les formes de "vivre ensemble". A noter tout de même la présence de Brahim Bouhlel, qui incarne l'un des adjoints de Milann (Kev Adams). Son personnage est une source récurrente de situations aussi gênantes que cocasses, notamment quand il se met à insérer des expressions imagées dans la conversation... C'est à peu près tout pour cette mise en bouche.

Pour moi, cela ne devient intéressant que lorsque la petite troupe gérée par Milann débarque dans l'EHPAD de rêve... dont les occupants voient d'un très mauvais oeil l'arrivée des petits nouveaux. Du côté des pensionnaires, je retiens surtout Chantal Ladesou, qui apporte sa gouaille (« C'est quoi cette coiffure ? T'as la raie du cul sur la tête ! ») et Jean Reno, avec son charisme rugueux. Il succède à Depardieu dans le rôle du père de substitution (pour Milann)... et fait l'objet du running gag du film. (Indice : il a un début d'Alzheimer.) J'ajoute à ce duo Anne Marivin, qui remplace Antoine Duléry dans le rôle de la méchante de l'histoire. Elle est par-faite !

Dans un premier temps, les deux groupes de pépés et mémés vont s'affronter, avant de faire cause commune, pour des raisons que je m'interdis de dévoiler. Les problèmes semblent toutefois se résoudre un peu trop vite... On est donc à moitié surpris lorsqu'un coup de théâtre survient. Il donne un tonus salutaire à l'intrigue, d'autant qu'il est suivi d'un second renversement de situation, ma foi plutôt bien mené (et tout aussi prévisible que le premier).

Du coup, cette comédie au départ un peu trop linéaire prend un peu (pas beaucoup, faut pas déconner non plus) de relief. La toute fin est hélas sans surprise, consensuelle au possible. Mais j'ai apprécié que l'histoire bourrée de bons sentiments prenne un tour inattendu, le tout épicé d'humour "gaulois". La salle a beaucoup ri.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 07 mars 2024

14 jours pour aller mieux

Et c'est parti pour une comédie sociétale, qui évoque à la fois la différence de classe, les centres de bien-être et le petit commerce, à travers les aventures de Max, un cadre commercial arrogant et stressé (bien interprété par Maxime Gasteuil, une découverte pour moi).

Au début de l'histoire, le gars paraît plutôt antipathique, même si les dialoguistes ont offert à son personnage une brochette de punchlines saillies bien senties. Un peu de gentillesse émane toutefois du milieu familial, la quincaillerie possédée par ses parents, qui ont les traits de Chantal Lauby et Michel Boujenah.

Sur le point d'épouser une ravissante gosse de riche, Max est entraîné par son futur beauf (un pauvre type oisif, gagné par le new age) dans un centre de remise en forme, dirigé par un couple d'anciens babas cools, incarnés avec gourmandise par Zabou et Lionel Abelanski. Là, ça devient parfois fendard, parce que ce duo de "clairvoyants" va soumettre le groupe de pigeons clients (à 1500 euros par personne le séjour...) à une thérapie plutôt originale. On découvre les compagnons d'infortune de Max, du faux Jésus au dragueur invétéré, sans oublier l'érotomane et la fumeuse de joints. Au cours de leur séjour, les clients du centre vont aussi croiser un boulanger complotiste et un policier municipal adepte de la manière forte...

Bref, on ne s'ennuie pas, même si ce n'est pas aussi "salé" que je l'avais espéré. Cela devient même consensuel dans le dernier quart d'heure, qui voit plusieurs personnages évoluer positivement... et donc valider indirectement les pratiques charlatanesques que le reste du film s'était amusé à dézinguer.

C'est (pour moi) franchement dommage, même si le mini-bêtisier qui pimente le début du générique de fin rehausse un peu le cachet comique de cette sympathique comédie.

22:04 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

14 jours pour aller mieux

Et c'est parti pour une comédie sociétale, qui évoque à la fois la différence de classe, les centres de bien-être et le petit commerce, à travers les aventures de Max, un cadre commercial arrogant et stressé (bien interprété par Maxime Gasteuil, une découverte pour moi).

Au début de l'histoire, le gars paraît plutôt antipathique, même si les dialoguistes ont offert à son personnage une brochette de punchlines saillies bien senties. Un peu de gentillesse émane toutefois du milieu familial, la quincaillerie possédée par ses parents, qui ont les traits de Chantal Lauby et Michel Boujenah.

Sur le point d'épouser une ravissante gosse de riche, Max est entraîné par son futur beauf (un pauvre type oisif, gagné par le new age) dans un centre de remise en forme, dirigé par un couple d'anciens babas cools, incarnés avec gourmandise par Zabou et Lionel Abelanski. Là, ça devient parfois fendard, parce que ce duo de "clairvoyants" va soumettre le groupe de pigeons clients (à 1500 euros par personne le séjour...) à une thérapie plutôt originale. On découvre les compagnons d'infortune de Max, du faux Jésus au dragueur invétéré, sans oublier l'érotomane et la fumeuse de joints. Au cours de leur séjour, les clients du centre vont aussi croiser un boulanger complotiste et un policier municipal adepte de la manière forte...

Bref, on ne s'ennuie pas, même si ce n'est pas aussi "salé" que je l'avais espéré. Cela devient même consensuel dans le dernier quart d'heure, qui voit plusieurs personnages évoluer positivement... et donc valider indirectement les pratiques charlatanesques que le reste du film s'était amusé à dézinguer.

C'est (pour moi) franchement dommage, même si le mini-bêtisier qui pimente le début du générique de fin rehausse un peu le cachet comique de cette sympathique comédie.

22:04 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 06 mars 2024

They shot the piano player

« Ils ont flingué le pianiste » nous disent les réalisateurs de ce documentaire historico-musical, présenté sous forme de film d'animation. Il nous conte l'enquête menée au XXIe siècle par un journaliste états-unien (de gauche : il travaille pour The New Yorker) sur un musicien de bossa nova méconnu, le Brésilien Francisco Tenório junior, disparu en Argentine en 1976, à la veille du coup d’État militaire.

L'histoire démarre aux États-Unis, au cours d'une séance de lecture de l'ouvrage écrit par celui qui s'était d'abord passionné pour la musique brésilienne, qui a connu son apogée dans les années 1950-1960, juste avant la mise en place d'une de ces dictatures militaires soutenues par Oncle Sam dans sa lutte contre l'hydre bolchévique. On nous plonge ensuite dans son enquête, qui fait surgir à l'écran des images d'époque, dans des tons chauds, sur un fond musical absolument enchanteur, quand bien même parfois le contexte était terrible.

Le journaliste (doublé par Jeff Goldblum dans la version originale) est donc parti enquêter au Brésil, à la recherche des musiciens rescapés de cette époque, ou de leurs proches. Rapidement, il en vient à poursuivre son travail en Argentine. D'abord destiné à évoquer l'histoire d'un pan de la musique sud-américaine, son livre va petit à petit se focaliser sur la vie et l’œuvre de Tenório, considéré comme un virtuose à l'époque, mais qui a très peu enregistré... et, surtout, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses.

Sur celles-ci plane l'ombre de la dictature argentine et de ses forces spéciales, qui écumaient les rues de Buenos Aires en Ford Falcon. On pense un peu à une vieille chanson de Jean-Pierre Mader (Disparue) et à la Française Marie-Anne Erize. L'impression de malaise se confirme quand il est fait mention de la sinistre École de mécanique de la marine. (Les vieux cinéphiles se rappelleront du film Garage Olimpo.)

Fort heureusement, la musique et la chaleur humaine des artistes viennent détendre l'atmosphère. L'animation n'est pas virtuose, mais elle met bien en valeur les musiciens et les témoignages des proches. Les décors sont assez chouettes.

Le journaliste va mener son enquête à son terme, grâce notamment à un ancien officier qui a accepté d'en dire plus sur ce qu'il s'est passé à Buenos Aires à la fin des années 1970.

C'est un film à la fois beau et glaçant, mêlant la terreur des anciennes dictatures au bien-être procuré par une musique pleine de douceur et de subtilité.

00:11 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

They shot the piano player

« Ils ont flingué le pianiste » nous disent les réalisateurs de ce documentaire historico-musical, présenté sous forme de film d'animation. Il nous conte l'enquête menée au XXIe siècle par un journaliste états-unien (de gauche : il travaille pour The New Yorker) sur un musicien de bossa nova méconnu, le Brésilien Francisco Tenório junior, disparu en Argentine en 1976, à la veille du coup d’État militaire.

L'histoire démarre aux États-Unis, au cours d'une séance de lecture de l'ouvrage écrit par celui qui s'était d'abord passionné pour la musique brésilienne, qui a connu son apogée dans les années 1950-1960, juste avant la mise en place d'une de ces dictatures militaires soutenues par Oncle Sam dans sa lutte contre l'hydre bolchévique. On nous plonge ensuite dans son enquête, qui fait surgir à l'écran des images d'époque, dans des tons chauds, sur un fond musical absolument enchanteur, quand bien même parfois le contexte était terrible.

Le journaliste (doublé par Jeff Goldblum dans la version originale) est donc parti enquêter au Brésil, à la recherche des musiciens rescapés de cette époque, ou de leurs proches. Rapidement, il en vient à poursuivre son travail en Argentine. D'abord destiné à évoquer l'histoire d'un pan de la musique sud-américaine, son livre va petit à petit se focaliser sur la vie et l’œuvre de Tenório, considéré comme un virtuose à l'époque, mais qui a très peu enregistré... et, surtout, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses.

Sur celles-ci plane l'ombre de la dictature argentine et de ses forces spéciales, qui écumaient les rues de Buenos Aires en Ford Falcon. On pense un peu à une vieille chanson de Jean-Pierre Mader (Disparue) et à la Française Marie-Anne Erize. L'impression de malaise se confirme quand il est fait mention de la sinistre École de mécanique de la marine. (Les vieux cinéphiles se rappelleront du film Garage Olimpo.)

Fort heureusement, la musique et la chaleur humaine des artistes viennent détendre l'atmosphère. L'animation n'est pas virtuose, mais elle met bien en valeur les musiciens et les témoignages des proches. Les décors sont assez chouettes.

Le journaliste va mener son enquête à son terme, grâce notamment à un ancien officier qui a accepté d'en dire plus sur ce qu'il s'est passé à Buenos Aires à la fin des années 1970.

C'est un film à la fois beau et glaçant, mêlant la terreur des anciennes dictatures au bien-être procuré par une musique pleine de douceur et de subtilité.

00:11 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

vendredi, 01 mars 2024

Les Chèvres !

Aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, l'argument du film (le procès d'un animal accusé d'avoir provoqué la mort d'un humain) n'est pas une histoire tordue tirée de l'esprit malade d'un scénariste en mal d'inspiration. Au Moyen Age en particulier, il est arrivé que la justice condamne des quadrupèdes, notamment des cochons.

Fred Cavayé s'est-il souvenu d'un vieux sketch de Dany Boon, dans lequel le personnage principal avait pour compagne... une chèvre ? Quoi qu'il en soit, le réalisateur d'Adieu Monsieur Haffmann s'est lancé dans cette périlleuse aventure, entouré d'une distribution prestigieuse.

Le cahier des charges est rempli d'intentions louables : la dénonciation de l'esprit de clocher, du rejet de l'autre (qu'il soit d'une autre nation, d'une autre région... ou d'un autre village), des préjugés sexistes... et de la justice spectacle. On nous plonge dans une France pittoresque, celle du milieu du XVIIe siècle, en Province, supposément à la frontière de la Savoie (même si le film a été tourné dans un charmant village du Lot, à Saint-Cirq-Lapopie). Les emperruqués y croisent les sans-dent dents-gâtées, les Parisiens des Provinciaux... voire des Savoyards Savoisiens. Il y a même une ébauche de mystère concernant la mort d'un maréchal de France (puisque la chèvre n'est évidemment pas responsable de son décès).

Le problème est que, malgré tous ces ingrédients, la sauce ne prend pas. Il y a bien trois ou quatre moments franchement drôles, mais, le reste du temps, au mieux, on sourit. Pourtant, certains comédiens "font le job", comme on dit. Jérôme Commandeur est très convaincant en avocat parisien prétentieux. Grégory Gadebois n'est pas mal en Mazarin, tout comme Ludivine de Chastenet en aubergiste. La jeune Claire Chust n'est pas maladroite non plus en amie des chèvres... et les (brèves) apparitions de Marie-Anne Chazel à l'écran ne manquent pas de sel.

J'ai eu l'impression qu'on avait suivi une sorte de recette du succès qui, hélas, donne une espèce de plat cuisiné moyennement savoureux. Je note aussi qu'on semble avoir eu du mal à choisir entre la pseudo-reconstitution historique et les anachronismes assumés.

Le film est plutôt dispensable.

P.S.

A lire, pour les amateurs d'anecdotes, un bon livre de l'historien Michel Pastoureau, qui part de l'analyse d'un fait divers pour aboutir à une histoire de l'héraldique :

21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Les Chèvres !

Aussi surprenant cela puisse-t-il paraître, l'argument du film (le procès d'un animal accusé d'avoir provoqué la mort d'un humain) n'est pas une histoire tordue tirée de l'esprit malade d'un scénariste en mal d'inspiration. Au Moyen Age en particulier, il est arrivé que la justice condamne des quadrupèdes, notamment des cochons.

Fred Cavayé s'est-il souvenu d'un vieux sketch de Dany Boon, dans lequel le personnage principal avait pour compagne... une chèvre ? Quoi qu'il en soit, le réalisateur d'Adieu Monsieur Haffmann s'est lancé dans cette périlleuse aventure, entouré d'une distribution prestigieuse.

Le cahier des charges est rempli d'intentions louables : la dénonciation de l'esprit de clocher, du rejet de l'autre (qu'il soit d'une autre nation, d'une autre région... ou d'un autre village), des préjugés sexistes... et de la justice spectacle. On nous plonge dans une France pittoresque, celle du milieu du XVIIe siècle, en Province, supposément à la frontière de la Savoie (même si le film a été tourné dans un charmant village du Lot, à Saint-Cirq-Lapopie). Les emperruqués y croisent les sans-dent dents-gâtées, les Parisiens des Provinciaux... voire des Savoyards Savoisiens. Il y a même une ébauche de mystère concernant la mort d'un maréchal de France (puisque la chèvre n'est évidemment pas responsable de son décès).

Le problème est que, malgré tous ces ingrédients, la sauce ne prend pas. Il y a bien trois ou quatre moments franchement drôles, mais, le reste du temps, au mieux, on sourit. Pourtant, certains comédiens "font le job", comme on dit. Jérôme Commandeur est très convaincant en avocat parisien prétentieux. Grégory Gadebois n'est pas mal en Mazarin, tout comme Ludivine de Chastenet en aubergiste. La jeune Claire Chust n'est pas maladroite non plus en amie des chèvres... et les (brèves) apparitions de Marie-Anne Chazel à l'écran ne manquent pas de sel.

J'ai eu l'impression qu'on avait suivi une sorte de recette du succès qui, hélas, donne une espèce de plat cuisiné moyennement savoureux. Je note aussi qu'on semble avoir eu du mal à choisir entre la pseudo-reconstitution historique et les anachronismes assumés.

Le film est plutôt dispensable.

P.S.

A lire, pour les amateurs d'anecdotes, un bon livre de l'historien Michel Pastoureau, qui part de l'analyse d'un fait divers pour aboutir à une histoire de l'héraldique :

21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 25 février 2024

Le Molière imaginaire

Le titre fait évidemment allusion à l'une des comédies de Jean-Baptiste Poquelin (Le Malade imaginaire). Il dit l'essentiel sur le projet d'Olivier Py : évoquer certes la figure de Molière, mais un Molière pas tout à fait fidèle à la réalité, un Molière qui aurait un petit quelque chose d'Olivier Py.

Mais commençons par la prouesse technique : tourner cela en plan-séquence. (On nous dit un seul, mais je pense qu'à trois reprises au moins, on nous a peut-être servi un fondu enchaîné : lorsque la caméra plonge dans les plis d'une robe noire, quand un drap/voile de la même teinte recouvre brièvement l'objectif et, à la fin, lorsqu'on sort du théâtre.) J'apprécie le tour de force, aussi bien de la part du metteur en scène que de la part des techniciens et des acteurs. C'est de la belle ouvrage, éclairée à la bougie, ce qui, outre l'aspect véridique, crée une ambiance particulière.

Hélas, Py n'en fait pas grand chose. On comprend qu'il a voulu créer un film à la manière d'une pièce de théâtre classique, avec (presque) unité d'action de temps et de lieu. On perçoit très nettement le découpage en scènes (de durée inégale, avec un nombre de personnages variables... comme au théâtre), moins la division en actes.

J'ai trouvé le début intéressant. On suit les mouvements de caméra, on s'intéresse à des éléments du décor et l'on apprécie (plus ou moins) les numéros d'acteurs. Laurent Lafitte est une fois de plus très bon (surtout au début et à la fin), notamment quand il déclame à plusieurs reprises, avec différentes intonations, la même tirade. En revanche, la mise en scène de l'attirance qu'aurait éprouvée le dramaturge pour l'acteur Michel Baron est maladroite, le pire étant atteint lors d'une scène de bain, vraiment ridicule.

En fait, Molière sert de paravent à Olivier Py. Il ne s'est pas attribué le rôle-titre, qu'il a préféré confier à un excellent acteur (qui, de surcroît, ressemblerait physiquement à Poquelin). Mais il est présent dans le film, sous les traits du marquis de Roffignac, qui cherche lui aussi à s'attirer les faveurs du comédien Michel Baron. Or, celui-ci est interprété par... Bertrand de Roffignac, qui a coscénarisé le film avec Py... (Je crois que, pour les gens du milieu, l'allusion est transparente.) Quoi qu'il en soit, je constate que le réalisateur aime à placer devant sa caméra des jeunes hommes nus, au torse impeccable. (Une mienne connaissance, bien plus cultivée que moi, m'affirme que c'est une pratique courante dans le théâtre subventionné.)

Bref, au bout d'un moment, on décroche. L'histoire n'est pas passionnante (alors qu'elle devrait l'être, puisque l’Église essaie de récupérer l'âme de Molière à l'article de la mort). Certains numéros d'acteurs tombent à plat (comme celui des trois commères, avec Dominique Frot en roue libre et Catherine Lachens qui se demande qui a bien pu écrire les âneries qu'on lui fait débiter)... et j'ai fini par me lasser de la virtuosité du plan-séquence.

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Molière imaginaire

Le titre fait évidemment allusion à l'une des comédies de Jean-Baptiste Poquelin (Le Malade imaginaire). Il dit l'essentiel sur le projet d'Olivier Py : évoquer certes la figure de Molière, mais un Molière pas tout à fait fidèle à la réalité, un Molière qui aurait un petit quelque chose d'Olivier Py.

Mais commençons par la prouesse technique : tourner cela en plan-séquence. (On nous dit un seul, mais je pense qu'à trois reprises au moins, on nous a peut-être servi un fondu enchaîné : lorsque la caméra plonge dans les plis d'une robe noire, quand un drap/voile de la même teinte recouvre brièvement l'objectif et, à la fin, lorsqu'on sort du théâtre.) J'apprécie le tour de force, aussi bien de la part du metteur en scène que de la part des techniciens et des acteurs. C'est de la belle ouvrage, éclairée à la bougie, ce qui, outre l'aspect véridique, crée une ambiance particulière.

Hélas, Py n'en fait pas grand chose. On comprend qu'il a voulu créer un film à la manière d'une pièce de théâtre classique, avec (presque) unité d'action de temps et de lieu. On perçoit très nettement le découpage en scènes (de durée inégale, avec un nombre de personnages variables... comme au théâtre), moins la division en actes.

J'ai trouvé le début intéressant. On suit les mouvements de caméra, on s'intéresse à des éléments du décor et l'on apprécie (plus ou moins) les numéros d'acteurs. Laurent Lafitte est une fois de plus très bon (surtout au début et à la fin), notamment quand il déclame à plusieurs reprises, avec différentes intonations, la même tirade. En revanche, la mise en scène de l'attirance qu'aurait éprouvée le dramaturge pour l'acteur Michel Baron est maladroite, le pire étant atteint lors d'une scène de bain, vraiment ridicule.

En fait, Molière sert de paravent à Olivier Py. Il ne s'est pas attribué le rôle-titre, qu'il a préféré confier à un excellent acteur (qui, de surcroît, ressemblerait physiquement à Poquelin). Mais il est présent dans le film, sous les traits du marquis de Roffignac, qui cherche lui aussi à s'attirer les faveurs du comédien Michel Baron. Or, celui-ci est interprété par... Bertrand de Roffignac, qui a coscénarisé le film avec Py... (Je crois que, pour les gens du milieu, l'allusion est transparente.) Quoi qu'il en soit, je constate que le réalisateur aime à placer devant sa caméra des jeunes hommes nus, au torse impeccable. (Une mienne connaissance, bien plus cultivée que moi, m'affirme que c'est une pratique courante dans le théâtre subventionné.)

Bref, au bout d'un moment, on décroche. L'histoire n'est pas passionnante (alors qu'elle devrait l'être, puisque l’Église essaie de récupérer l'âme de Molière à l'article de la mort). Certains numéros d'acteurs tombent à plat (comme celui des trois commères, avec Dominique Frot en roue libre et Catherine Lachens qui se demande qui a bien pu écrire les âneries qu'on lui fait débiter)... et j'ai fini par me lasser de la virtuosité du plan-séquence.

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Une Vie

Il ne s'agit pas d'une nouvelle adaptation du roman de Guy de Maupassant. (Stéphane Brizé s'y est attelé il y a sept-huit ans.) Plus que d'une seule vie, il est question de celle de près de 700 personnes, des enfants sauvés de la déportation, en 1938-1939, par un employé de banque londonien, Nicholas Winton, épaulé par des bénévoles britanniques et tchécoslovaques.

L'histoire nous est contée sous deux formes : des scènes anciennes (londoniennes et praguoises), tournées dans des tons bleutés ou gris, et des scènes "contemporaines", évoquant les années 1987-1988, où dominent le jaune, l'orange, le marron. C'est le code visuel utilisé pour distinguer les deux époques.

Le montage alterne les scènes "récentes" et anciennes. C'est, je pense, le bon choix, plutôt que de procéder de manière strictement chronologique. C'est donc en alternance qu'on va suivre, d'un côté le paisible retraité qui fait le tri dans ses papiers, jusqu'à tomber sur une mystérieuse sacoche, de l'autre côté de jeunes adultes britanniques et tchécoslovaques qui tentent de donner un avenir à des enfants en majorité juifs.

Anthony Hopkins apporte son charisme tranquille au Nicholas Winton âgé, tandis que Johnny Flynn est une bonne surprise en version jeune du banquier. Celui-ci apparaît étonnamment idéaliste, tout comme la plupart des bénévoles qui s'investissent dans le sauvetage. Les scènes anciennes donnent un aperçu du travail de fourmi qu'il a fallu fournir à l'époque pour identifier, informer, convaincre les familles de ces enfants, beaucoup vivant dans une misère crasse. Mais le plus dur fut peut-être d'obtenir les autorisations des fonctionnaires britanniques et d'organiser les transports (en train). La mère du banquier (interprétée par la toujours formidable Helena Bonham Carter) a joué un rôle décisif. Du côté tchécoslovaque, ce sont plutôt les gamines qui m'ont touché, une assez joyeuse malgré la situation (et malgré son sourire édenté), une autre fan de ski et de natation (comme Winton) et une troisième mutique, agrippée à un bébé qui n'est pas le sien.

Paradoxalement, c'est plus par les scènes des années 1980 que j'ai été ému. Elles sont moins appuyées que celles se déroulant à la veille de la Seconde Guerre mondiale et Hopkins y impose par sa seule présence une louable délicatesse.

J'ai beaucoup aimé cet éloge d'un héros ordinaire, discret, humble, loin de notre monde tapageur et superficiel.

00:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Une Vie

Il ne s'agit pas d'une nouvelle adaptation du roman de Guy de Maupassant. (Stéphane Brizé s'y est attelé il y a sept-huit ans.) Plus que d'une seule vie, il est question de celle de près de 700 personnes, des enfants sauvés de la déportation, en 1938-1939, par un employé de banque londonien, Nicholas Winton, épaulé par des bénévoles britanniques et tchécoslovaques.

L'histoire nous est contée sous deux formes : des scènes anciennes (londoniennes et praguoises), tournées dans des tons bleutés ou gris, et des scènes "contemporaines", évoquant les années 1987-1988, où dominent le jaune, l'orange, le marron. C'est le code visuel utilisé pour distinguer les deux époques.

Le montage alterne les scènes "récentes" et anciennes. C'est, je pense, le bon choix, plutôt que de procéder de manière strictement chronologique. C'est donc en alternance qu'on va suivre, d'un côté le paisible retraité qui fait le tri dans ses papiers, jusqu'à tomber sur une mystérieuse sacoche, de l'autre côté de jeunes adultes britanniques et tchécoslovaques qui tentent de donner un avenir à des enfants en majorité juifs.

Anthony Hopkins apporte son charisme tranquille au Nicholas Winton âgé, tandis que Johnny Flynn est une bonne surprise en version jeune du banquier. Celui-ci apparaît étonnamment idéaliste, tout comme la plupart des bénévoles qui s'investissent dans le sauvetage. Les scènes anciennes donnent un aperçu du travail de fourmi qu'il a fallu fournir à l'époque pour identifier, informer, convaincre les familles de ces enfants, beaucoup vivant dans une misère crasse. Mais le plus dur fut peut-être d'obtenir les autorisations des fonctionnaires britanniques et d'organiser les transports (en train). La mère du banquier (interprétée par la toujours formidable Helena Bonham Carter) a joué un rôle décisif. Du côté tchécoslovaque, ce sont plutôt les gamines qui m'ont touché, une assez joyeuse malgré la situation (et malgré son sourire édenté), une autre fan de ski et de natation (comme Winton) et une troisième mutique, agrippée à un bébé qui n'est pas le sien.

Paradoxalement, c'est plus par les scènes des années 1980 que j'ai été ému. Elles sont moins appuyées que celles se déroulant à la veille de la Seconde Guerre mondiale et Hopkins y impose par sa seule présence une louable délicatesse.

J'ai beaucoup aimé cet éloge d'un héros ordinaire, discret, humble, loin de notre monde tapageur et superficiel.

00:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 22 février 2024

Le Royaume des abysses

Cette animation chinoise (que j'ai pu voir, au cinéma de Rodez, en mandarin sous-titré... trop la classe !) puise à de multiples inspirations : chinoises bien sûr, mais aussi japonaises et françaises (les œuvres de Jules Verne).

Dès l'introduction, on sent la volonté de se calquer sur le modèle japonais qui a réussi : le studio Ghibli. En effet, sur l'un des cartons qui précède le début de l'histoire, on peut voir dessiné un rongeur, emblème de la maison de production chinoise. La conception de l'image rappelle le logo du studio japonais, qui introduit les films d'Hayao Miyazaki.

On est rapidement saisi par la qualité de l'animation, la profusion de couleurs, la fluidité des mouvements. Clairement, ce film marque l'arrivée des studios chinois dans la cour des grands. Ils ont désormais les moyens techniques de rivaliser avec Disney-Pixar, DreamsWorks et leurs concurrents japonais (entre autres). Toutefois, à la longue, cette richesse visuelle devient fatigante. Elle n'est pas toujours utilisée à bon escient, selon moi. Ceci dit, sur un très grand écran, c'est très plaisant à voir.

L'intrigue joue sur un double niveau de lecture. On commence par suivre une famille de classe moyenne, avec deux enfants. On comprend assez vite qu'après départ de sa première épouse, le père de l'héroïne s'est remarié... et vient d'avoir un garçon avec sa nouvelle compagne. Le gamin devient le "petit empereur" de la famille recomposée. La fille aînée, Shenxiu, se sent délaissée, d'autant que sa mère biologique semble avoir coupé les ponts avec sa vie d'avant. La pré-ado est en pleine dépression, ce que presque personne dans son entourage ne remarque. Elle voudrait retrouver sa vie d'avant, surtout la relation forte qu'elle entretenait avec sa mère (qu'elle appelle "Mama" dans la version originale). Une sorte de berceuse sert de leitmotiv à cette relation. C'est je crois une composition d'origine occidentale (au violoncelle), peut-être du Beethoven (ou du Schumann). Au cours d'une croisière, elle se retrouve perdue dans l'océan, où elle pense retrouver sa mère, par l'intermédiaire de créatures fabuleuses. Et c'est parti pour de trépidantes aventures.

C'est agité, avec de l'humour et un fond de cafard. Shenxiu rencontre un chef restaurateur, capitaine d'un bateau-restaurant amphibie, où le personnel comme les clients sont des animaux aux comportements humains. C'est l'occasion pour le cinéaste de se moquer quelque peu de l'attitude des riches Chinois en vacances (réputés pour leur sang-gêne... un peu comme les Français d'ailleurs). Ils sont représentés comme arrogants, obèses, grossiers... Le chef, quant à lui, utilise ses talents culinaires pour s'enrichir, quitte à profiter indûment des créatures de la mer.

Deux d'entre elles attirent l'attention : une sorte de poulpe protéiforme, qui se prend d'amitié pour l'héroïne, et le fantôme rouge qui, quand il surgit, se révèle particulièrement menaçant.

Au bout d'1h30, je commençais à me lasser de la débauche d'effets et d'une petite tendance larmoyante quand s'est produit un coup de théâtre, un twist qui a redonné à tout ce qui précède une saveur supplémentaire. Certes, la fin est un peu trop explicative, jusqu'au générique qui contient des scènes ultérieures, sans doute pour rassurer le public auquel cette histoire un peu sombre aurait fichu le bourdon. (Allez, je vous le dis : ça se termine bien.)

Je pense malgré tout que ce Tang Xiaopeng est un réalisateur à suivre.

00:14 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Royaume des abysses

Cette animation chinoise (que j'ai pu voir, au cinéma de Rodez, en mandarin sous-titré... trop la classe !) puise à de multiples inspirations : chinoises bien sûr, mais aussi japonaises et françaises (les œuvres de Jules Verne).

Dès l'introduction, on sent la volonté de se calquer sur le modèle japonais qui a réussi : le studio Ghibli. En effet, sur l'un des cartons qui précède le début de l'histoire, on peut voir dessiné un rongeur, emblème de la maison de production chinoise. La conception de l'image rappelle le logo du studio japonais, qui introduit les films d'Hayao Miyazaki.

On est rapidement saisi par la qualité de l'animation, la profusion de couleurs, la fluidité des mouvements. Clairement, ce film marque l'arrivée des studios chinois dans la cour des grands. Ils ont désormais les moyens techniques de rivaliser avec Disney-Pixar, DreamsWorks et leurs concurrents japonais (entre autres). Toutefois, à la longue, cette richesse visuelle devient fatigante. Elle n'est pas toujours utilisée à bon escient, selon moi. Ceci dit, sur un très grand écran, c'est très plaisant à voir.

L'intrigue joue sur un double niveau de lecture. On commence par suivre une famille de classe moyenne, avec deux enfants. On comprend assez vite qu'après départ de sa première épouse, le père de l'héroïne s'est remarié... et vient d'avoir un garçon avec sa nouvelle compagne. Le gamin devient le "petit empereur" de la famille recomposée. La fille aînée, Shenxiu, se sent délaissée, d'autant que sa mère biologique semble avoir coupé les ponts avec sa vie d'avant. La pré-ado est en pleine dépression, ce que presque personne dans son entourage ne remarque. Elle voudrait retrouver sa vie d'avant, surtout la relation forte qu'elle entretenait avec sa mère (qu'elle appelle "Mama" dans la version originale). Une sorte de berceuse sert de leitmotiv à cette relation. C'est je crois une composition d'origine occidentale (au violoncelle), peut-être du Beethoven (ou du Schumann). Au cours d'une croisière, elle se retrouve perdue dans l'océan, où elle pense retrouver sa mère, par l'intermédiaire de créatures fabuleuses. Et c'est parti pour de trépidantes aventures.

C'est agité, avec de l'humour et un fond de cafard. Shenxiu rencontre un chef restaurateur, capitaine d'un bateau-restaurant amphibie, où le personnel comme les clients sont des animaux aux comportements humains. C'est l'occasion pour le cinéaste de se moquer quelque peu de l'attitude des riches Chinois en vacances (réputés pour leur sang-gêne... un peu comme les Français d'ailleurs). Ils sont représentés comme arrogants, obèses, grossiers... Le chef, quant à lui, utilise ses talents culinaires pour s'enrichir, quitte à profiter indûment des créatures de la mer.

Deux d'entre elles attirent l'attention : une sorte de poulpe protéiforme, qui se prend d'amitié pour l'héroïne, et le fantôme rouge qui, quand il surgit, se révèle particulièrement menaçant.

Au bout d'1h30, je commençais à me lasser de la débauche d'effets et d'une petite tendance larmoyante quand s'est produit un coup de théâtre, un twist qui a redonné à tout ce qui précède une saveur supplémentaire. Certes, la fin est un peu trop explicative, jusqu'au générique qui contient des scènes ultérieures, sans doute pour rassurer le public auquel cette histoire un peu sombre aurait fichu le bourdon. (Allez, je vous le dis : ça se termine bien.)

Je pense malgré tout que ce Tang Xiaopeng est un réalisateur à suivre.

00:14 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 février 2024

Tout sauf toi

Je n'avais pas entendu parler de la sortie de cette romcom (comédie romantique) mais, ce week-end, en quête de divertissement léger, je me suis laissé tenter par ce film, réalisé par Will Gluck (auquel on doit les deux Pierre Lapin) et dans lequel figure Sydney Sweeney, qui m'avait impressionné l'an dernier dans Reality.

En rentrant (tardivement) dans la salle, j'ai eu un petit choc : il n'y avait quasiment que des femmes dans le public, adolescentes ou jeunes adultes. Complétaient la séance deux mâles grisonnants plutôt bien conservés et quelques femmes entre deux âges. A priori, pas de retraité... ni d'adolescent de sexe masculin (j'ai bien regardé : aucun), ce qui a eu un gros avantage : cela sentait bon, sans odeurs de transpiration, de musc, de pet ou de pieds.

Le scénario est sans surprise : deux très jolies personnes vont se rencontrer, s'attirer, se détester, s'éloigner, se rapprocher, se repousser et, finalement, s'aimer. Je pense ne rien dévoiler d'essentiel. Tout l'intérêt du film réside dans les épreuves que le (futur) couple va devoir surmonter.

La première consiste en l'utilisation d'un cabinet de toilettes, le jour de leur rencontre, dans un café pour bobos. La ravissante demoiselle, Bea (Sweeney, dont la costumière ne nous permet pas d'ignorer qu'elle a un corps de déesse) se retrouve en fâcheuse posture, ce qui lui arrivera de nouveau au cours d'un vol de nuit à destination de l'Australie (Sydney se rendant donc à... Sydney !).

C'est la marque de fabrique de cette romance, qui veut éviter de sombrer dans la guimauve. Certaines scènes sont donc quelque peu "épicées", tout en restant grand public. Le vrai-faux prétendant de Bea, l'irritant et charmant Ben (Glen Powell, qui a dû arrêter de compter les heures passées sur le banc de muscu), va lui aussi connaître les affres de situations embarrassantes. Soyez attentifs aux scènes aquatiques et aériennes... et à ce qui se passe dans les caleçons ! Pauvre garçon...

Durant la première partie (celle de la rencontre, de la rupture puis des retrouvailles, j'ai bien ri. J'ai aussi apprécié la période de chamailleries des deux tourtereaux, invités au mariage de la sœur de Bea, en compagnie des meilleurs amis de Ben, de son ex (venue avec un surfeur doté de deux neurones), des parents de Bea... et du précédent fiancé de celle-ci.

Quand l'ambiance romantique prend le dessus (autrement dit : quand le scénariste décide que les chamailleries doivent céder la place au rapprochement sentimental), je trouve que le niveau baisse et que la dynamique est moins forte. On essaie bien de réintroduire un énorme pénis de l'enjeu en mettant en danger l'union de Claudia et Halle (un mariage gay transethnique, c'est dire si l'on frôle le "politiquement correct" à la sauce démocrate), mais cela fonctionne moyen, même quand on y ajoute la possible séparation définitive des héros.

Tout ce petit monde est interprété par des comédiens dont le recrutement a dû fortement s'appuyer sur des critères physiques. Les dames en particulier sont toutes très minces, avec un joli minois.

J'ajoute que les paysages sont superbes, à tel point que je me suis demandé si ce n'était pas l'office de tourisme de la Nouvelle-Galles-du-Sud qui avait tourné les images. En tout cas, ça donne envie d'y aller.

L'histoire s'achève sur un générique chanté collectivement et composé d'un montage d'images extraites de presque toutes les scènes du film. (En clair : lors du tournage de chaque scène, un moment a été consacré à la future chanson du générique, à charge ensuite pour les monteurs de mixer le tout.)

C'est une sorte d' « objet gentil », comme dirait Luc B.

20:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Tout sauf toi

Je n'avais pas entendu parler de la sortie de cette romcom (comédie romantique) mais, ce week-end, en quête de divertissement léger, je me suis laissé tenter par ce film, réalisé par Will Gluck (auquel on doit les deux Pierre Lapin) et dans lequel figure Sydney Sweeney, qui m'avait impressionné l'an dernier dans Reality.

En rentrant (tardivement) dans la salle, j'ai eu un petit choc : il n'y avait quasiment que des femmes dans le public, adolescentes ou jeunes adultes. Complétaient la séance deux mâles grisonnants plutôt bien conservés et quelques femmes entre deux âges. A priori, pas de retraité... ni d'adolescent de sexe masculin (j'ai bien regardé : aucun), ce qui a eu un gros avantage : cela sentait bon, sans odeurs de transpiration, de musc, de pet ou de pieds.

Le scénario est sans surprise : deux très jolies personnes vont se rencontrer, s'attirer, se détester, s'éloigner, se rapprocher, se repousser et, finalement, s'aimer. Je pense ne rien dévoiler d'essentiel. Tout l'intérêt du film réside dans les épreuves que le (futur) couple va devoir surmonter.

La première consiste en l'utilisation d'un cabinet de toilettes, le jour de leur rencontre, dans un café pour bobos. La ravissante demoiselle, Bea (Sweeney, dont la costumière ne nous permet pas d'ignorer qu'elle a un corps de déesse) se retrouve en fâcheuse posture, ce qui lui arrivera de nouveau au cours d'un vol de nuit à destination de l'Australie (Sydney se rendant donc à... Sydney !).

C'est la marque de fabrique de cette romance, qui veut éviter de sombrer dans la guimauve. Certaines scènes sont donc quelque peu "épicées", tout en restant grand public. Le vrai-faux prétendant de Bea, l'irritant et charmant Ben (Glen Powell, qui a dû arrêter de compter les heures passées sur le banc de muscu), va lui aussi connaître les affres de situations embarrassantes. Soyez attentifs aux scènes aquatiques et aériennes... et à ce qui se passe dans les caleçons ! Pauvre garçon...

Durant la première partie (celle de la rencontre, de la rupture puis des retrouvailles, j'ai bien ri. J'ai aussi apprécié la période de chamailleries des deux tourtereaux, invités au mariage de la sœur de Bea, en compagnie des meilleurs amis de Ben, de son ex (venue avec un surfeur doté de deux neurones), des parents de Bea... et du précédent fiancé de celle-ci.

Quand l'ambiance romantique prend le dessus (autrement dit : quand le scénariste décide que les chamailleries doivent céder la place au rapprochement sentimental), je trouve que le niveau baisse et que la dynamique est moins forte. On essaie bien de réintroduire un énorme pénis de l'enjeu en mettant en danger l'union de Claudia et Halle (un mariage gay transethnique, c'est dire si l'on frôle le "politiquement correct" à la sauce démocrate), mais cela fonctionne moyen, même quand on y ajoute la possible séparation définitive des héros.

Tout ce petit monde est interprété par des comédiens dont le recrutement a dû fortement s'appuyer sur des critères physiques. Les dames en particulier sont toutes très minces, avec un joli minois.

J'ajoute que les paysages sont superbes, à tel point que je me suis demandé si ce n'était pas l'office de tourisme de la Nouvelle-Galles-du-Sud qui avait tourné les images. En tout cas, ça donne envie d'y aller.

L'histoire s'achève sur un générique chanté collectivement et composé d'un montage d'images extraites de presque toutes les scènes du film. (En clair : lors du tournage de chaque scène, un moment a été consacré à la future chanson du générique, à charge ensuite pour les monteurs de mixer le tout.)

C'est une sorte d' « objet gentil », comme dirait Luc B.

20:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 18 février 2024

Cocorico

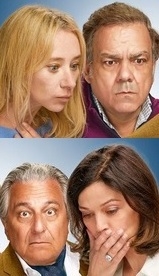

Le scénario de cette comédie sociétale mêle deux arguments narratifs : l'annonce d'un mariage transclasse (entre l'héritière d'un important domaine viticole et le fils d'un ex-garagiste) et la découverte de leurs origines par les quatre parents, par l'entremise de tests ADN lancés en secret par les futurs (?) mariés.

Ces deux-là ont beau jouer un rôle déterminant dans l'intrigue, ils sont moins présents à l'écran que les quatre cadors qui incarnent leurs parents. Je signale quand même la bonne prestation de Chloé Coulloud, très convaincante en jeune femme moderne.

Du côté des géniteurs, on a droit à deux beaux couples caricaturaux. A ma gauche (en haut), se trouvent les Martin, avec Gérard le garagiste devenu concessionnaire Peugeot, fier de sa francitude, marié à Nicole, épouse effacée qui ignore la composition d'une branche de son arbre généalogique. Didier Bourdon et Sylvie Testud nous livrent de fort belles compositions. Je trouve le premier mieux utilisé que dans les films de Philippe Lachaud (et on lui a réservé quelques répliques saillantes). La seconde est épatante, notamment à partir du moment où elle découvre l'origine d'une partie de sa famille. Testud incarne très bien ce personnage qui, d'une certaine manière, part en vrille.

A ma droite (en bas sur la photographie) se trouvent les Bouvier-Sauvage, une famille "vieille France", pétée de thunes, de bonne conscience et de préjugés. Le rôle de Frédéric va comme un gant à Christian Clavier, qui certes en fait des caisses... mais des caisses de Bordeaux grand cru ! A ses côtés, Marianne Denicourt est Catherine, une grande bourgeoise faussement effacée, qui va s'affirmer dans l'adversité.

La première partie nous présente les deux familles et leur rencontre, pleine de sous-entendus. C'est délicieux, caricatural, méchant. Dans la salle, ça ricanait sec.

Tout le monde attend avec impatience de découvrir ce que contient chaque enveloppe. Dans l'ordre, Gérard, Catherine, Nicole et Frédéric vont apprendre à quelle(s) population(s) leurs ADN se raccrochent... et c'est à chaque fois savoureux. Le talent du scénariste-dialoguiste-réalisateur (Julien Hervé, qui parvient presque à faire oublier qu'il a contribué à l'aventure des Tuche...) est de faire rebondir l'intrigue à chaque révélation.

La troisième partie montre les deux couples tentant de gérer les informations concernant leur passé familial. C'est inégal, parfois drôle, parfois totalement anodin. On s'achemine sans surprise vers une fin convenue, qui réconcilie tout le monde, chacun assumant sans excès son arbre généalogique...

... mais ce n'est pas tout à fait fini. Au vu de la manière dont se déroulait l'histoire, je m'attendais à un nouveau coup de théâtre, qui survient tardivement et de manière partielle... sans doute pour ménager la possibilité d'une suite.

Voilà. J'ai ri. Souvent. Peut-être pour de mauvaises raisons. Mais j'ai passé un bon moment.

P.S.

C'est clairement une comédie qui ne vise pas très haut. (Pour une fois, je suis -presque- d'accord avec ce qu'en disent les critiques du Masque & la Plume.) L'auteur s'est montré très sage dans l'exploitation de la face cachée des arbres généalogiques. De ce point de vue, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? était plus transgressif... et Didier Bourdon qui, jadis, a joué avec Les Inconnus un sketch se moquant du théâtre de boulevard, est devenu un peu l'incarnation de ce qu'il caricaturait autrefois.

22:49 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Cocorico

Le scénario de cette comédie sociétale mêle deux arguments narratifs : l'annonce d'un mariage transclasse (entre l'héritière d'un important domaine viticole et le fils d'un ex-garagiste) et la découverte de leurs origines par les quatre parents, par l'entremise de tests ADN lancés en secret par les futurs (?) mariés.

Ces deux-là ont beau jouer un rôle déterminant dans l'intrigue, ils sont moins présents à l'écran que les quatre cadors qui incarnent leurs parents. Je signale quand même la bonne prestation de Chloé Coulloud, très convaincante en jeune femme moderne.

Du côté des géniteurs, on a droit à deux beaux couples caricaturaux. A ma gauche (en haut), se trouvent les Martin, avec Gérard le garagiste devenu concessionnaire Peugeot, fier de sa francitude, marié à Nicole, épouse effacée qui ignore la composition d'une branche de son arbre généalogique. Didier Bourdon et Sylvie Testud nous livrent de fort belles compositions. Je trouve le premier mieux utilisé que dans les films de Philippe Lachaud (et on lui a réservé quelques répliques saillantes). La seconde est épatante, notamment à partir du moment où elle découvre l'origine d'une partie de sa famille. Testud incarne très bien ce personnage qui, d'une certaine manière, part en vrille.

A ma droite (en bas sur la photographie) se trouvent les Bouvier-Sauvage, une famille "vieille France", pétée de thunes, de bonne conscience et de préjugés. Le rôle de Frédéric va comme un gant à Christian Clavier, qui certes en fait des caisses... mais des caisses de Bordeaux grand cru ! A ses côtés, Marianne Denicourt est Catherine, une grande bourgeoise faussement effacée, qui va s'affirmer dans l'adversité.

La première partie nous présente les deux familles et leur rencontre, pleine de sous-entendus. C'est délicieux, caricatural, méchant. Dans la salle, ça ricanait sec.

Tout le monde attend avec impatience de découvrir ce que contient chaque enveloppe. Dans l'ordre, Gérard, Catherine, Nicole et Frédéric vont apprendre à quelle(s) population(s) leurs ADN se raccrochent... et c'est à chaque fois savoureux. Le talent du scénariste-dialoguiste-réalisateur (Julien Hervé, qui parvient presque à faire oublier qu'il a contribué à l'aventure des Tuche...) est de faire rebondir l'intrigue à chaque révélation.

La troisième partie montre les deux couples tentant de gérer les informations concernant leur passé familial. C'est inégal, parfois drôle, parfois totalement anodin. On s'achemine sans surprise vers une fin convenue, qui réconcilie tout le monde, chacun assumant sans excès son arbre généalogique...

... mais ce n'est pas tout à fait fini. Au vu de la manière dont se déroulait l'histoire, je m'attendais à un nouveau coup de théâtre, qui survient tardivement et de manière partielle... sans doute pour ménager la possibilité d'une suite.

Voilà. J'ai ri. Souvent. Peut-être pour de mauvaises raisons. Mais j'ai passé un bon moment.

P.S.

C'est clairement une comédie qui ne vise pas très haut. (Pour une fois, je suis -presque- d'accord avec ce qu'en disent les critiques du Masque & la Plume.) L'auteur s'est montré très sage dans l'exploitation de la face cachée des arbres généalogiques. De ce point de vue, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? était plus transgressif... et Didier Bourdon qui, jadis, a joué avec Les Inconnus un sketch se moquant du théâtre de boulevard, est devenu un peu l'incarnation de ce qu'il caricaturait autrefois.

22:49 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Léo

Sous-titré "la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci", ce film d'animation anglo-saxon (intitulé The Inventor dans sa version d'origine) ne traite que d'une petite partie de la vie de Léonard de Vinci, ses dernières années (1516-1519), qu'il a vécues sous l'autorité du pape Léon X (à Rome) puis du roi François Ier (à Amboise).

Il est composé de trois types d'images : celles mettant en scène de petites poupées filmées en stop-motion, celles, plus classiques, dessinées (évoquant des moments d'imagination) et celles qui reproduisent des croquis du "génie florentin" (les plus belles, de très loin). Je suis moyennement convaincu par l'utilisation des poupées et des maquettes. J'ai déjà vu ce procédé à l’œuvre, ailleurs... mieux fait.