vendredi, 31 août 2018

L'Ile de Pâques sur France Inter

En moins d'un mois, deux émissions se sont longuement penchées sur les expositions consacrées à cette étrange et célèbre île chilienne de l'océan Pacifique. Début août, c'est Le Temps d'un bivouac qui a abordé le sujet. Ce jeudi, ce fut au tour de Jean Lebrun, dans La Marche de l'histoire. Notons que la première émission a surtout interrogé l'archéologue qui a veillé à la création de la passionnante exposition du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, alors que la seconde émission s'est appuyée sur un entretien avec le commissaire de la non moins passionnante exposition de Fenaille, à Rodez.

Cet été, j'ai vu les trois. La moins retentissante est celle du musée Champollion, à Figeac. Elle est consacrée principalement aux tablettes couvertes d'inscriptions que des érudits s'échinent à tenter de décrypter depuis plus de 150 ans. Notons que l'exposition est installée dans l'annexe du musée lotois, située dans une rue adjacente au bâtiment principal. Certains objets évoquent des thèmes traités dans les autres expositions (notamment celle de Fenaille). L'originalité de Champollion est de proposer des tablettes écrites en rongorongo et des tentatives d'explication. On peut aussi consulter (et jouer) sur des bornes tactiles, notamment pour découvrir certains endroits de l'île.

A Rodez (comme à Toulouse), le contexte géographique est bien présenté. Le musée archéologique aveyronnais propose de découvrir l'alimentation des habitants, ainsi que la faune et la flore peuplant l'île, à diverses époques. L'organisation de la société est très bien décrite. Sans surprise, il est aussi question des sculptures géantes et des pétroglyphes, avant que l'on nous présente la spécificité de l'exposition ruthénoise : les objets rapportés de l'île, en particulier les bâtons sculptés, d'une étonnante finesse.

A Toulouse, on a vu grand. La pièce d'introduction évoque les légendes qui ont circulé à propos de l'île, de ses habitants, de leurs sculptures. La culture populaire (en particulier la bande dessinée) n'est pas laissée de côté. La géographie de l'île et son évolution sont l'objet d'un traitement soigné. On nous présente aussi bien les voyages au long cours des Polynésiens que les différents "visiteurs" européens, ainsi que les changements de nom, Rapa Nui ayant succédé notamment à Ile San Carlos et Terre de Davis. Une grande salle oblongue est consacrée aux moai, à leur structure, à leur création et à leur(s) signification(s). On a essayé de proposer des activités susceptibles de retenir l'attention des petits. La fin de l'exposition traite des transformations que l'île a subies et des explications que la recherche apporte.

Des trois expos, je dirais que celle de Toulouse est la plus complète, celle de Rodez est moins copieuse mais plus synthétique, avec beaucoup d'objets, celle de Figeac étant plus intéressante sur quelques points précis.

00:18 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualite, actualité, médias, journalisme, culture, toulouse

lundi, 27 août 2018

Alpha

Sorti dans une relative confidentialité, ce film préhistorique a l'ambition de nous conter la façon dont l'homme a domestiqué le loup. Alpha est le surnom donné à un chef de meute. C'est aussi celui que se donne le père du héros, qui est le chef de son clan et qui voudrait voir un jour son fils lui succéder.

La première partie de l'histoire a donc une vocation documentaire, puisqu'elle nous fait découvrir les us et coutumes des chasseurs-cueilleurs d'il y a 20 000 ans... des homo sapiens donc, même si, au cours de son périple quasi solitaire, le héros va croiser un autre type d'humain (un Néandertalien, ce qui, vu l'époque concernée, est impossible).

On comprend que, dans l'intrigue, c'est la fiction qui va l'emporter. Keda, l'adolescent fils du chef, va subir un apprentissage assez rude, d'abord au sein de la tribu, puis seul... enfin pas tout à fait : il va devenir de plus en plus proche d'un loup, abandonné par sa meute après une attaque qui a échoué.

Le message est un peu lourd : les deux esseulés, naguère ennemis, vont cohabiter, collaborer et même s'apprécier. Cela marche parce que les loups sont superbes et bien dressés (à garder toutefois loin des brebis qui pâturent...). Je pense que ce sont peut-être les seuls animaux réels (avec les insectes et les vautours) qui peuplent le film. Les bisons préhistoriques, le tigre à dents de sabre, le lion des cavernes, les rhinocéros laineux et les hyènes sont sans doute de synthèse... mais très jolis à voir, sur grand écran. J'ajoute que les paysages (essentiellement ceux de l'Alberta canadien) sont magnifiques.

Même si je suis conscient qu'il y a des facilités, j'ai marché à fond, sauf peut-être quand le héros s'est lancé dans le "porter de loup" sur plusieurs dizaines de kilomètres. Vers la fin, j'ai quand même eu les yeux qui piquent (un peu comme dans Croc-Blanc). C'est nettement mieux que le 10 000 de Roland Emmerich !

P.S.

Attention, je vais un peu "divulgâcher".

Tout au long de l'histoire, on s'émerveille du comportement de ce canis lupus, excellent chasseur, gardien vigilant et compagnon (finalement) affectueux. La mentalité patriarcale dont je suis sans doute (un peu) imprégné m'a incité à penser qu'il s'agissait forcément d'un mâle. (Et pourtant, la scène qui voit Alpha retrouver l'un de ses congénères aurait dû me mettre la puce à l'oreille.) Or, à la toute fin, on découvre (dans des circonstances que je ne vais pas dévoiler) qu'Alpha est... une louve, une touche bienvenue... et qui permet au scénario de s'achever par un rebondissement.

21:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 26 août 2018

En eaux troubles

Dans la catégorie "film de requin", on trouve pas mal de films médiocres ou bâclés et quelques très bonnes productions. Ici, on sent évidemment l'influence de l’œuvre de Spielberg, mais aussi de James Cameron (pour Abyss). On est aussi tenté de faire le rapprochement avec le troisième opus des Dents de la mer (pas le meilleur de la série...). Signalons enfin qu'en 2004, le mégalodon était au cœur de l'intrigue d'un téléfilm qui voyait des employés d'une plate-forme pétrolière ultramoderne découvrir des espèces inconnues après avoir perforé le plancher océanique dans l'Atlantique Nord.

La tâche a été confiée à John Turtletaub (parfois -injustement ?- surnommé "Turtledaube"), auquel on doit, rappelez-vous, Rasta Rockett et les Benjamin Gates... Il s'est entouré d'un casting multiculturel, logique quand on sait que cette coproduction américano-chinoise a été principalement tournée en... Nouvelle-Zélande.

On ne s'étonnera donc pas rencontrer un Noir américain qui a la tchatche, un gros lard barbu et débrouillard, un chercheur âgé et très calme, deux scientifiques femmes très mignonnes (une Américaine et une Chinoise, la balle au centre), un plongeur casse-cou aux abdos plaque de chocolat (Jason Statham, sympa mais monolithique) et un milliardaire américain à la fois cool et très âpre au gain (tout comme les producteurs du film, qui ont succombé à la tentation du placement de produits).

On est prévenu : on ne s'est pas refusé les clichés, ni le juste-à-temps. Mais c'est bien filmé. La séquence introductive plante le sujet, avec le plongeur-sauveteur-casse-cou qui doit prendre une décision draconienne et un sous-marin qui subit une attaque mystérieuse.

Cinq ans plus tard, on met un peu de temps à découvrir la grosse bête aux dents pointues. Elle fait un peu peur (surtout à la gamine chinoise et aux vacanciers sur la plage, en fait). Le problème est qu'elle est trop grande. L'un des arguments des précédents films d'horreur de ce genre était de montrer le requin déchiquetant ses proies. Ici, elle a tendance à les gober (y compris la grande cage qu'elle ne parvient pas à briser). Il faut lui proposer une baleine ou l'un de ses congénères pour qu'on puisse la voir croquer !

Bon, voilà. Je ne me suis pas ennuyé, mais j'ai trouvé cela un peu convenu. Il faut passer outre les incohérences scénaristiques (sur la présence du/des requin/s et leur cheminement notamment), pour apprécier les plans sous-marins, sans doute la plus belle réussite de ce film.

P.S.

Je crois qu'il vaut mieux (re)voir Instinct de survie (qui est de surcroît beaucoup plus sexy...).

23:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 24 août 2018

Under The Silver Lake

Ce film "indépendant" du jeune réalisateur David Robert Mitchell suscite des réactions très contrastées. L'intrigue n'est qu'un prétexte à l'insertion de références cinéphiliques et à une réflexion sur la machine à rêves hollywoodienne.

Le héros n'est pas un type très sympathique. Sam (Andrew Garfield... bof) est un branleur adepte de la "cool attitude", qui, visiblement, essaie de se faire une place dans la faune hollywoodienne, en évitant le plus possible de travailler. Un jour, dans la résidence où il habite, il repère une ravissante blonde, avec laquelle il prend contact... juste avant qu'elle ne disparaisse.

La suite est l'histoire de son errance californienne, à la recherche de la femme et, métaphoriquement, de ses rêves de gloire et d'accomplissement personnel. Le réalisateur comme le héros (sans doute son double) affectionnent les énigmes et les théories du complot. Nous voilà embarqués dans une enquête improbable, mystérieuse, dont l'aboutissement, s'il est pris au premier degré, ne peut que décevoir. (Le choix de sa dulcinée s'apparente peut-être à l'attitude de certaines actrices qui, pour percer, acceptent de passer sous le bureau les fourches caudines de gros porcs pleins aux as.)

Les scènes sont nourries de références à de grands prédécesseurs. Je n'ai pas une culture cinématographique assez importante pour pouvoir tout déchiffrer et, à la limite, peu importe. On peut suivre l'intrigue sans essayer de décrypter les allusions. On sent que le réalisateur a dû, pendant des années, prendre des notes sur un petit carnet, attendant l'occasion de mettre en pratique ses idées.

Au second degré, le film est une réflexion métaphorique sur le monde du cinéma... du point de vue masculin. Le héros reluque sans complexe toutes les jolies jeunes femmes qui croisent son parcours, essayant d'en mettre un maximum dans son lit (sans trop de difficultés). Tel un phare, Hollywood attire les papillons espérant s'approprier une parcelle de lumière... en comptant visiblement essentiellement sur leur physique. Le problème est que la mise en scène n'est pas sur le mode dénonciation (sauf à de très rares moments). On sent que DR Mitchell adore cela, ces femmes prêtes à tout (surtout à coucher) pour réussir.

La fin est plus mélancolique. A l'image de son héros, le réalisateur ne sait pas trop comment se situer. On comprend qu'il n'adhère pas au consumérisme effréné (un peu quand même : on aime son petit confort et les gadgets technologiques) et qu'il est revenu du mirage hollywoodien, perçu comme une gigantesque illusion. Ce n'est pas inintéressant, mais Dieu que c'est alambiqué !

17:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 23 août 2018

BlacKkKlansman

C'est le premier film de Spike Lee que je vois depuis Inside Man (en 2006)... et c'est le premier que je vais chroniquer sur ce blog. Pourtant, de Nola Darling n'en fait qu'à sa tête à Malcolm X, en passant par Jungle Fever et Mo' better blues, c'est l'un des cinéastes qui m'a donné furieusement envie de me rendre dans les salles obscures, quand j'étais plus jeune.

Les premières séquences rappellent à ceux qui l'auraient oublié qu'on a affaire à un très bon metteur en scène. Alec Baldwin nous fait un joli numéro en speaker raciste qui oublie un peu son texte. Cela donne le ton du film, qui veut montrer la noirceur (!) des militants du KKK, tout en les ridiculisant, voire en les humiliant.

Ce n'est qu'ensuite qu'on découvre le héros, Ron Stallworth, le premier policier noir de sa brigade. Il est (très bien) interprété par John David Washington, auquel Spike Lee met le pied à l'étrier pendant que papa Denzel cachetonne dans Equalizer 2. L'ambiance dans le commissariat est très bien rendue, avec une pointe d'humour. Les acteurs qui incarnent les policiers sont criants de vérité. J'ai aussi eu le plaisir de retrouver Adam Driver dans un véritable rôle (le collègue juif plutôt discret).

Très vite, c'est un autre comédien qui marque les esprits : Corey Hawkins, qui interprète Stokely Carmichael, ancien militant des Black Panthers, particulièrement éloquent. La séquence de la soirée militante fait montre du savoir-faire de Spike Lee. Il ressuscite l'ambiance des années 1970 et filme avec une empathie évidente le discours enflammé de l'orateur, qui captive son auditoire.

C'est ici que l'on sent poindre le risque de partialité dans la narration de cette histoire vraie d'infiltration. Spike Lee a été parfois accusé de propager une vision communautariste des événements. Dans ce film, on notera que seuls des Blancs commettent des actes de violence (si l'on excepte la brique que le héros jette dans une fenêtre pour sauver la mise de son collègue juif). Plus finement, les spectateurs attentifs remarqueront que le réalisateur semble avoir mis en pratique une partie du discours de Carmichael, celle dans laquelle il affirme que "Black is beautiful". Force est de constater que presque tous les personnages noirs sont séduisants (sur le plan physique), alors que presque tous les personnages blancs sont assez laids.

Spike Lee se rattrape en mettant en valeur ceux qui défendent des valeurs universelles. Stallworth n'adhère pas au discours communautariste du groupe qu'il a dans un premier temps infiltré, au risque de se fâcher avec la ravissante présidente de l'association des étudiants noirs. Il se lie avec Zimmerman, son collègue juif et, petit à petit, va se faire accepter des autres Blancs de sa brigade, à l'exception de quelques incurables racistes.

L'intrigue bascule quand l'Afro-américain Stallworth réussit à se faire passer, au téléphone, pour un sympathisant du Ku Klux Klan. Sur le terrain, Zimmerman est chargé de l'incarner (ce qui lui fait découvrir l'indécrottable antisémitisme de ces abrutis). Le plus incroyable est que la supercherie ait fonctionné. Spike Lee a même dû ajouter des éléments pour la rendre plus vraisemblable aux yeux des spectateurs, tellement c'est énorme. Il ne faut pas oublier que l'action se situe dans les années 1970, avant le développement d'internet et des téléphones portables.

Les acteurs, noirs comme blancs, sont excellents. (Dans la foule des seconds rôles, on reconnaît des visages aperçus ailleurs, par exemple dans les séries Blue Bloods et The Blacklist.) Le film est prenant, agréable à regarder... et à entendre. La bande-son accompagne une image léchée, avec des personnages à l'allure très seventies, certains dotés d'impressionnantes coupes de cheveux "afro" !

Mais ce n'est pas qu'un film hommage. C'est aussi un brûlot politique qui tente d'établir une filiation entre le KKK et Donald Trump. Dans le discours de Carmichael du début, il est évident que les références aux violences policières font écho au début du XXIe siècle et au mouvement Black Lives Matter. Plus loin, l'un des officiers de police déclare au héros que les dirigeants du Klan rejettent (officiellement) les actes de violence parce qu'ils ont changé de stratégie, leur but étant de peser politiquement, voire de faire élire l'un des leurs à la présidence (chose que le héros juge inimaginable...). La toute fin du film évoque les violences de ces dernières années : le Klan n'est pas mort et, même s'il n'est plus une organisation de masse, ses idées irriguent encore fortement une partie de la société américaine.

P.S. 1

Je crois que Spike Lee a conçu son film comme l'anti Naissance d'une nation, de David Wark Griffith (qui a eu aussi pour titre... The Clansman). Cet énorme succès du cinéma muet, sorti au début du XXe siècle, a propagé une vision raciste de l'histoire des États-Unis. Plusieurs extraits en sont proposés dans BlacKkKlansman, notamment dans la dernière partie de l'histoire, dans la séquence d'intronisation des nouveaux membres du Klan, montée en parallèle avec la visite d'un vieux militant des droits civiques (incarné par Harry Bellafonte) à l'association des étudiants.

P.S. 2

Pour approfondir le sujet, on peut se plonger dans un livre, Le Ku Klux Klan, de Farid Ameur. L'auteur est un universitaire spécialiste des États-Unis, mais son ouvrage est destiné au grand public (il est dépourvu de notes). On y découvre l'origine du KKK, de son nom et de la pratique des croix brûlées. On y suit ses successives disparitions puis renaissances. Plusieurs chapitres son consacrés à son organisation. C'est bien écrit et cela se lit comme un roman.

11:28 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 22 août 2018

Les Vieux Fourneaux

Cela aurait pu s'appeler "Les Vieux Débris" ou "Les Vieux Schnocks", mais la production a voulu conserver le titre de la bande dessinée d'origine. Je me suis laissé tenter, parce que j'aime les personnages de vieillards indignes et que la distribution m'a paru alléchante.

A gauche se trouve Emile, ancien rugbyman et baroudeur du Pacifique, qui se teint les cheveux et n'a pas renoncé à séduire. Eddy Mitchell fait le job, comme on dit. Au centre se trouve Pierrot (Pierre Richard, le meilleur de la bande), anarchiste clope au bec, qui n'a pas renoncé à la lutte contre l'ignoble capitalisme. A droite se trouve Antoine (Roland Giraud... ça faisait un bail !), ancien syndicaliste (à la CGT, présume-t-on), très atteint par le décès de son épouse adorée.

C'est la découverte d'une infidélité ancienne de celle-ci qui met le feu aux poudres. Auparavant, on a droit à plus d'un quart d'heure de présentation réussie, entre une attaque de banque ratée, un séjour en maison de retraite et un périple en voiture sans rétroviseur. On fait aussi la connaissance de la petite-fille d'Antoine, Sophie (Alice Pol, mieux servie que dans Raid dingue), qui ressemble étrangement à sa grand-mère défunte.

Antoine a plein de raisons de vouloir faire la peau à son ancien patron. Leur rencontre sort des sentiers battus : il est devenu impotent et souffre de la maladie d'Alzheimer. Dans le rôle, Henry Guybet est une excellente surprise : on dirait Didier Benureau !

La première partie est une sorte de comédie pour beauf de gauche, avec discours altermondialiste à la clé. Cela fonctionne plus ou moins bien. Ainsi, il aurait fallu faire rejouer sa diatribe à Alice Pol, qui s'est trompée en dénonçant l'agriculture extensive (alors que c'est l'agriculture intensive qui aurait dû être associée aux autres calamités libérales présentes dans sa péroraison). Plus loin, c'est le mot "entrave" qui est mal utilisé dans un dialogue. Enfin, certains spectateurs tiqueront à l'évocation caricaturale de la Seconde guerre mondiale (et de la zone prétendûment "libre").

Cependant, la deuxième partie maintient l'intérêt parce qu'elle est plus tournée vers l'émotion. Les secrets du passé (parfois très éloigné) remontent, au détriment des trois héros qu'on voit sous un jour moins glorieux. Cela culmine dans la séquence des marionnettes (numériques). Les vraies (marionnettes) jouent un rôle non négligeable dans l'intrigue, mais celles qui sont représentées en images de synthèse nous content une histoire poignante, dans laquelle le personnage de Berthe (Myriam Boyer, très bien) prend du relief.

Ce n'est donc ni un film indigne ni un chef-d'oeuvre de comédie, mais on passe un bon moment, avec, en bonus, deux-trois scènes transgressives.

00:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 21 août 2018

The Intruder

Diffusé aussi sous le titre I Hate Your Guts, ce film de Roger Corman, datant de 1962, a été restauré. Il est de nouveau proposé dans certaines salles, alors que The BlacKkKlansman de Spike Lee est sur le point de sortir, ce qui n'est évidemment pas une coïncidence.

Le contexte est celui des débuts de la déségrégation, dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, où des adolescents noirs ambitionnent de suivre les cours du lycée des Blancs. Ceux-ci sont majoritairement hostiles au changement mais, par légalisme, semblent vouloir laisser les choses se dérouler dans le calme. Tourné dans le Missouri, le film propose une belle galerie de personnages de l'Amérique profonde, des gens modestes, pas mauvais sur le fond, mais susceptibles de déraper.

La mèche va être allumée par un "intrus", Adam Cramer, qui affirme venir tantôt de Californie, tantôt de Washington. Il se réclame d'une association politique, la Patrick Henry Society, opposée à la fin de la ségrégation. Il a l'allure avenante de William Shatner, qui, à l'époque, n'avait pas encore endossé le costume du capitaine Kirk dans Star Trek.

La première partie de l'histoire nous le présente comme un beau parleur, séduisant, entreprenant avec les femmes. La caractérisation est intéressante, parce qu'un cinéaste du camp opposé pourrait tout à fait créer un personnage miroir, un militant de la déségrégation envoyé par les élites de Washington pour "éclairer" la population locale.

Petit à petit, Cramer dévoile son jeu et enflamme les foules par des discours où percent un anticommunisme sans nuance... ainsi qu'un indéniable antisémitisme. C'est un peu trop théâtral à mon goût, mais assez efficace. Le réalisateur réussit mieux à mettre en scène la montée de tension et les risques de dérapage : la population locale, chauffée à blanc (!) par l'activiste raciste, ne suit pas tout à fait la feuille de route établie par lui. La fin est évidemment morale.

P.S.

L'an dernier, un autre film de la même sensibilité, Du Silence et des ombres (To Kill a Mockingbird dans la version originale), était ressorti sur les écrans français. L'action se déroule dans les années 1930, avec un beau portrait social d'une petite ville du Sud, où un avocat (incarné par Gregory Peck) va tenter de vaincre les préjugés racistes pour faire triompher la justice.

dimanche, 19 août 2018

Un cabot à l'Elysée

En classant de vieux journaux, je suis retombé sur un article paru dans Le Monde Magazine du 13 juillet dernier. Il y est question des chiens présidentiels, une pratique qui semble intrinsèque à la Ve République, son fondateur excepté.

En effet, l'article fait débuter à la présidence de Georges Pompidou (qui a succédé à Charles de Gaulle en 1969) la médiatisation entourant la possession d'un chien. Le plus cocasse est que le premier clébard "présidentiel" fut nommé... Jupiter ! Le voici, sur l'une des photographies illustrant l'article :

Le mois dernier, je n'ai guère prêté attention à cette photographie. Eh bien, j'avais tort ! En la regardant d'un peu plus près (au besoin, en la retournant), on distingue quelques détails piquants :

On apprend que, chez les Pompidou, on lit Elle, Françoise Sagan (Un peu de soleil dans l'eau froide, paru en 1969) et The New Yorker (en version originale, of course !). On boit visiblement du Martini (so chic !)... et on expose à l'oeil du photographe les coucougnettes de Jupiter... so class !

La suite de l'article nous apprend que les successeurs de Pompidou ont privilégié le Labrador, à l'exception de Jupiter (le président, pas le chien !), qui a voulu un bâtard. Et de Gaulle, dans tout ça ? Il possédait bien un chien, qui gambadait, non pas à l'Elysée, mais dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Eglises. C'était un corgi, offert par la reine d'Angleterre (qui aime beaucoup cette race de chiens) :

Toujours aussi caustique, de Gaulle avait surnommé le cadeau royal... Rasemotte. D'après la petite-fille de Mongénéral, le canidé a dû cohabiter avec... un matou !... plus précisément un chartreux, appelé Grigri (ou Gris-gris) et qui, lui, avait le droit de se balader partout dans la propriété.

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, france, société, médias, presse, journalisme

vendredi, 17 août 2018

Equalizer 2

Presque quatre ans après ses premières aventures (cinématographiques), Robert McCall revient sur les écrans, pour lutter encore et toujours contre les méchants... et aider les gentils.

Il ne faut donc pas s'attendre à beaucoup de surprises dans ce film d'action bien ficelé, qui commence toutefois par une séquence qui a interpellé certains des spectateurs présents dans la salle. On y voit Denzel Washington barbu, portant la calotte musulmane, dans un train roulant en Turquie. McCall se serait-il converti ? Maiiiiiiis nooon, voyons ! C'est un subterfuge, pour arriver à ses fins. (Quelque chose me dit que cette séquence ne va pas contribuer à réchauffer les relations entre les États-Unis et la Turquie...) La bagarre qui suit est parfaitement mise en scène... et s'achève par une ellipse : on n'a pas voulu mettre le paquet dès le début, histoire de bien nous faire savourer la suite.

On retrouve McCall à Boston, en chauffeur VTC. Le bon Samaritain va de nouveau frapper, cette fois-ci contre des golden boys vicieux, auxquels il va donner une magnifique leçon. Tout ça pour dire que le héros ne s'attaque pas qu'aux méchants musulmans. On prend même la peine de nous montrer qu'il entretient de très bonnes relations avec l'une de ses voisines, voilée, qui s'occupe d'un petit jardin. Sur son temps libre, le héros accompagne aussi un petit vieux sans doute juif, rescapé des camps. Enfin entre deux lectures, McCall veille sur un jeune Black de son quartier, doué pour le dessin, mais qui a de mauvaises fréquentations. Le héros aime donc tous les gentils... et il a un emploi du temps hyper chargé !

Il trouve quand même un moment pour dîner avec une ancienne collègue et vieille amie, à qui il va arriver quelques bricoles. L'emploi du temps de McCall devient alors encore plus chargé. Cette fois-ci, il va peut-être combattre les adversaires les plus redoutables qu'il ait jamais rencontrés. Le règlement de comptes se conclut dans une petite ville côtière du Massachusetts, en pleine tempête, dans un affrontement auquel le héros s'est minutieusement préparé. (Formidable séquence, au passage.)

Voilà. C'est un poil manichéen, mais c'est du bon cinéma d'action, avec une morale, un héros qui lit des bouquins... et incite son protégé à faire de même. Alleluia !

22:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 16 août 2018

Under the tree

Cette comédie de moeurs islandaise n'est pas la première à sortir sur les écrans français. Il y a un peu moins de trois ans, on a pu profiter du délicieux Béliers. Il y a quatre ans était sorti un autre petit bijou, Des chevaux et des hommes. Si les relations de voisinage étaient déjà au coeur de l'intrigue, celle-ci se déroulait en milieu rural. Nous voici plongés dans une ville islandaise, plutôt dans les quartiers périphériques.

Deux conflits s'entremêlent. Le premier prend naissance dans une petite copropriété, peuplée d'actifs modestes. Un jeune couple part en sucette. L'épouse découvre que son conjoint Atli la trompe, dans des circonstances particulièrement cocasses. Je peux juste dire que le mari n'est vraiment pas très malin ! Sa conjointe va le lui faire chèrement payer.

Voilà le jeune époux expulsé du domicile conjugal. Il retourne chez ses parents, qui vivent dans une banlieue plus aisée, dans une grande maison mitoyenne. Ils ne s'entendent pas très bien avec leurs voisins, surtout depuis que l'homme a divorcé pour épouser une femme plus jeune... et qui s'entretient. Ça a le don d'exaspérer la mère d'Atli, pour plusieurs raisons, plus ou moins avouables.

De prime abord, les deux foyers semblent se ressembler. Leurs deux maisons sont quasi jumelles. Toutes deux sont habitées par un couple relativement âgé, sans enfant à domicile. Mais alors que les voisins tentent d'en avoir un, les parents d'Atli ont perdu un fils, qui a disparu. Chacun a un animal domestique, auquel le couple est très attaché : un chat pour les parents d'Atli, un chien pour les voisins. On perçoit un peu mieux les différences quand on s'intéresse aux voitures. Les parents du héros sont d'origine plus modeste ; ils ont réussi à se payer la maison au terme d'une vie active laborieuse, alors que leurs voisins, un peu plus jeunes, sont issus de la bourgeoisie. S'ajoute à cela la présence d'un arbre, enraciné dans le jardin des parents d'Atli, mais dont l'ombre s'étend sur celui des voisins...

L'auteur fait fonctionner son histoire sur le mode du renversement. Au début, c'est clairement la crise conjugale entre Atli et son épouse Agnes qui est la plus violente, tandis que les parents et les voisins ne connaissent que quelques tensions. Le point d'orgue est atteint à l'école de la fille d'Agnes et Atli, au moment où, chez les parents de celui-ci, le chat disparaît. Alors que les jeunes, réputés immatures, vont tenter de résoudre rationnellement leur conflit, les aînés, réputés plus sages, vont tomber dans la démesure. Cela donne un coloration macabre, réjouissante, à la dernière partie du film, qui s'achève sur un joli "coup de patte(s)" que je me garderai de révéler.

Au niveau des acteurs, je signale tout particulièrement la composition d'Edda Björgvinsdottir (qui incarne Inga), à la fois mère éplorée et vieille femme indigne, au langage (parfois) ordurier :

Je suis allé voir ce film un peu par hasard. Je ne l'ai pas regretté !

12:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 13 août 2018

Mary Shelley

Qu'est-ce qui peut pousser une réalisatrice saoudienne (à laquelle on doit le formidable Wadjda) à s'intéresser à l'auteure de Frankenstein, une Britannique du XIXe siècle ? On pense à des raisons artistiques, chacune tentant de percer dans un domaine jusqu'alors dévolu aux hommes. On ne doit pas négliger les ressemblances qui existent entre le Royaume-Uni des années 1810-1820 et l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Outre-Manche, les femmes ne sont pas contraintes de se voiler, mais elles sont souvent considérées comme quantité négligeable, des filles obéissantes futures mères et épouses respectables, ou bien des objets du désir que l'on peut jeter quand on s'en est lassé. Le carcan religieux est un autre point commun aux deux époques. A travers le poids de l'anglicanisme, il est certain que la réalisatrice saoudienne dénonce celui du wahhabisme.

Mary Wollstonecraft Godwin est la fille d'un libraire et d'une militante féministe décédée peu après sa naissance. Elle ne supporte pas sa belle-mère et passe son temps à lire, s'essayant à l'écriture, en secret. Sur le plan sentimental, c'est un peu une oie blanche, que ses mésaventures vont endurcir.

Dans un premier temps, le film nous place dans une atmosphère romantique, avec costumes et coiffures (!) d'époque. La belle adolescente (Elle Fanning, très très bien) tombe amoureuse du séduisant poète Percy Shelley (Douglas Booth, vu dans une récente adaptation du Dix Petits Nègres d'Agatha Christie). L'avenir s'annonce radieux pour eux, pour peu que le succès littéraire ne les ignore pas.

La seconde partie est celle des premières désillusions. On voit un peu mieux à quel point Londres est une ville crasseuse. La vie de nos littérateurs n'est pas rose et Mary se rend compte que Percy n'a pas exactement la même conception de l'amour qu'elle. C'est donc aussi l'histoire d'une femme intelligente qui ouvre les yeux et qui doit malgré tout se frayer un chemin dans la vie. S'ajoutent à cela les drames de l'existence : Mary voit mourir trois des quatre enfants auxquels elle adonné naissance (sans compter une fausse couche). Le film se contente d'évoquer une seule de ces morts.

Le séjour chez Byron (Tom Sturridge, excellent) est le point de bascule. Mary se détache irrémédiablement de cette vie de libertin... mais elle trouve enfin l'inspiration pour rédiger (achever ?) Frankenstein. La thèse du film est que l'histoire est fortement inspirée de la biographie de l'auteure (pas uniquement de ce séjour). Les aspects macabres de la vie de Mary expliquent sans doute un peu l'ambiance du roman. Mais cet accouchement littéraire marque aussi l'émancipation définitive de la jeune femme, qui va davantage se réaliser en tant qu'écrivaine qu'en tant qu'épouse ou mère. Et ça, c'est furieusement moderne.

Par sa facture classique et les aspects sombres de son intrigue, le film a semble-t-il un peu déconcerté. On peut certes déplorer le manque de flamboyance, mais je trouve très honnête de n'avoir pas cherché à rendre l'histoire plus rose qu'elle ne l'avait été.

Du coup, j'ai décidé de m'intéresser au roman. Je l'avoue, je n'avais jamais lu Frankenstein ou le Prométhée moderne.

Je me suis procuré l'une des traductions en français. On y retrouve le style romantique qui a fait fureur au XIXe siècle, et qui nous paraît peut-être un peu daté, désuet. En revanche, l'admiration exprimée pour les beautés de la nature parle encore aux lecteurs du XXIe siècle.

La rédaction du roman prend la forme d'un enchevêtrement de récits. L'histoire nous est d'abord racontée par l'intermédiaire de lettres envoyées par un explorateur à sa sœur. C'est ce Walton qui rencontre Victor Frankenstein (qui, rappelons-le, est le créateur, pas la créature). Celui-ci se met à lui raconter sa vie... jusqu'au moment où il retombe sur sa créature, qui avait disparu peu après sa "naissance". C'est au tour du monstre de narrer à son créateur [qui parle à Walton, qui écrit à sa sœur...] comment il a pu survivre, ainsi qu'apprendre à parler, lire et écrire (en français !). Le dernier emboîtement vient de la maison à côté de laquelle la créature s'était réfugiée. Il y entend ses occupants raconter leurs malheurs.

A l'habileté littéraire s'ajoute une audace, celle de laisser (longuement) parler un criminel, et même de le laisser se justifier. Certes, les partisans de la thèse biographique affirment qu'à travers le monstre, c'est la femme trompée qui s'exprime, mais je trouve intéressant que dans un roman du XIXe siècle, on laisse autant la parole à l'auteur de crimes atroces, lui accordant une indéniable humanité.

C'est aussi une œuvre qui s'interroge sur les limites de la science et de ce que l'homme peut s'autoriser à faire. C'est enfin peut-être une réflexion sur la Révolution française et ses conséquences. A l'image de ce que Mary Shelley a connu à son adolescence, une explosion de liberté sans entrave ne débouche pas forcément sur le bonheur.

Le livre est encore plus à lire que le film à voir.

16:00 Publié dans Cinéma, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cnéma, cinema, film, films, roman, littérature, livres, livre

vendredi, 10 août 2018

L'Espion qui m'a larguée

En anglais (The Spy Who Dumped Me) comme en français, le titre fait référence à Austin Powers 2 - L'Espion qui m'a tirée (The Spy Who Shagged Me), qui lui-même parodiait un James Bond, L'Espion qui m'aimait (The Spy Who Loved Me), avec Roger Moore. On ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu : on nous propose un pastiche épais, un poil féministe, des films d'espionnage.

On commence avec une séquence "sérieuse", en Lituanie. Drew (Justin Theroux), agent de la CIA, montre qu'il peut mettre sa race à un paquet de méchants qui parlent russe... même quand son ex-copine lui téléphone, en pleine opération, pour lui annoncer qu'elle va foutre le feu à toutes ses affaires.

C'est que Drew a planqué un truc vachement important dans les affaires qu'il a laissées chez son ex Audrey (Mila Kunis, petit canon hollywoodien vu dans Bad Moms). A son corps défendant, celle-ci et sa meilleure amie Morgan (Kate McKinnon, remarquée dans S.O.S. Fantômes, elle double aussi des films d'animation) se retrouvent entraînées dans une périlleuse affaire d'espionnage, avec, à leurs trousses, la CIA, le MI6 (coucou, James !), le FSB et diverses mafias.

Le pire est que, face à cette armée de méchants impitoyables et surentraînés, les deux gourdasses vont s'en sortir. Je place au-dessus du lot Kate McKinnon, le véritable moteur comique de l'histoire. Elle incarne une nymphomane blonde à la poitrine opulente, qui ne recule jamais devant une grossièreté... et n'hésite pas à envoyer à sa mère des photos de la bite de sa dernière conquête. (On a d'ailleurs l'occasion de voir en contreplongée une partie de l'anatomie du monsieur, les jambes bien écartées...)

Cela donne un mélange de vulgarités diverses, de gaffes improbables et de scènes d'action très bien conçues. La meilleure nous est servie dans le premier tiers de l'histoire, dans un restaurant viennois : une tuerie ! Un peu plus tard, on nous gratifie d'une jolie poursuite : le VTC conduit par Kev Adams (eh oui...) se fait mitrailler par des motards tout en noir... M'est avis que Susanna Fogel a eu vent du scénario du dernier Mission Impossible avant de lancer le tournage de son propre film...

Attention : tout n'est pas parfait dans cette pochade. C'est d'abord trop long (près de deux heures), avec des blancs et des scènes à moitié ratées. De plus, la version doublée n'est pas terrible. Mais c'est une comédie entraînante, animée, décomplexée, pour adultes pas trop exigeants.

22:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 09 août 2018

Le Dossier Mona Lina

Cette coproduction franco-germano-israélienne a été réalisée par Eran Riklis, qui est aussi l'auteur de Zaytoun, La Fiancée syrienne et Les Citronniers. Au niveau de la distribution, on a réuni des acteurs chevronnés. Outre Golshifteh Farahani, on trouve Doraid Liddawi (vu dans Self Made) et Lior Ashkenazi (récemment à l'affiche de Foxtrot). Neta Riskin (qui incarne Naomi) est une révélation pour moi.

C'est un polar géopolitique, sur fond d'histoires de femmes. Naomi, agent du Mossad, doit chaperonner Mona, une Libanaise chrétienne, ex-maîtresse d'un chef militaire du Hezbollah. Elle a été une informatrice des services secrets israéliens et tente d'échapper à la vengeance de ses anciens amis. Sa "dame de compagnie" a quant à elle perdu son conjoint dans un attentat et désespère de tomber enceinte.

Les deux femmes, que rien ne semble rapprocher au début, vont petit à petit apprendre à se connaître. C'est une trame classique, filmée de manière plutôt conventionnelle. Au départ, la Libanaise paraît antipathique, capricieuse. On la voit s'ouvrir, tout en restant assez mystérieuse. De son côté, Naomi devient paranoïaque : elle a la conviction que leur planque, en Allemagne, a été repérée. (Cela donne de bonnes scènes.) Ses supérieurs au Mossad ne paraissent pas très inquiets, du moins au début.

Deux éléments viennent perturber ce schéma. On comprend peu à peu que Naomi (dont le prénom est la quasi-anagramme de Mona) n'a pas été choisie par hasard. Il fallait que ce soit elle qui participe à cette mission, pour des raisons que l'on ne découvre qu'à la toute fin. Il y a mission dans la mission. Evidemment, comme on suit des espions, on s'attend à des coups tordus et à des retournements. Au-dessus des agents de terrain, les chefs discutent de la meilleure manière d'avancer leurs pions. Les Israéliens ne sont pas seuls sur ce coup : les Américains et surtout les Allemands ont leur carte à jouer.

J'ai été pris par le suspens, même si je ne trouve pas le jeu de G. Farahani très convaincant. (Elle prend un peu trop la pose.) D'autre part, le contraste entre le contenu de la machination (une fois celle-ci dévoilée) et ce que l'on a vu durant les trois quarts du film est trop grand. Même en repensant aux scènes ambiguës, les indices sont trop ténus. Cela n'a pas été suffisamment bien mis en scène. Mais cela se laisse regarder sans déplaisir.

15:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 08 août 2018

My Lady

L'actrice Emma Thompson (formidable) est de retour dans un rôle majeur, celui d'une magistrate de Cour d'Appel spécialisée dans les affaires familiales. Elle doit démêler des situations particulièrement délicates, comme la séparation (ou pas) de deux enfants siamois voués à la mort, pour en sauver un, ou l'obligation (ou pas) d'accepter une transfusion sanguine pour un jeune témoin de Jéhovah (mineur) atteint d'une leucémie.

Les séances de tribunal sont très bien filmées et intelligibles pour le non-spécialiste. Elles sont de surcroît chargées en émotion, tant les sujets abordés sont sensibles, les deux parties opposées pouvant à juste titre arguer de leur bon droit. Pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant du film. Il y a aussi les à-côtés de la machine judiciaire : l'assistant personnel de "My Lady" (son titre) officie en tant que secrétaire et que valet. Le lien (implicite) très fort entre les deux personnages est bien rendu.

Cela se gâte quand il est question de la vie personnelle de l'héroïne. Son couple est frappé par l'usure et là, on est en plein drame bourgeois, avec enluminures et clichés à la clé. J'ai eu de la peine pour Stanley Tucci, qu'on a confiné dans un rôle caricatural. Franchement, depuis vingt ans qu'il est marié à la juge, ce Jack aurait dû se rendre compte des inconvénients qu'il y avait à partager la vie d'un haut magistrat.

L'intérêt remonte lorsque se noue une étrange relation entre la Lady et le leucémique. Au début, je n'ai pas trop su où l'on voulait nous emmener. Cela pouvait tourner en thriller s'il s'agissait de harcèlement. Se pose aussi la question de l'intérêt que la juge témoigne à ce jeune homme : le voit-elle comme le fils qu'elle n'a jamais eu, ou bien ressent-elle à son égard quelque chose qu'elle n'ose s'avouer ?

Dans un premier temps, cette partie de l'intrigue est plutôt bien menée (en partie grâce à l'interprétation de Fionn Whitehead, qu'on a pu voir dans Dunkerque). Cela se gâte dans les vingt dernières minutes. On sent venir à des kilomètres l'incident du concert. Comme par hasard, quand l'héroïne part à pieds ce soir-là, il pleut. On la retrouve chez elle, trempée, les mèches des cheveux pendant devant son visage sans qu'elle songe un seul instant à les écarter, chialant comme une gamine devant son mari compatissant. Je trouve que c'est du mauvais mélo. C'est dommage, parce que les trois quarts du film sont vraiment intéressants.

12:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 07 août 2018

Mensonges

C'est le titre d'une série policière canadienne, québécoise pour être plus précis. Le personnage principal est une femme, le sergent Julie Beauchemin, qui allie grâce, rigueur professionnelle et excellentes capacités de déduction. Dans le rôle, Fanny Mallette est formidable :

Elle se situe quelque part entre Monk et Hercule Poirot : elle a des tics et des phobies, mais c'est la meilleure flic de la brigade. On suit ses enquêtes, menées avec deux adjoints.

Bob est le flic de terrain, très expérimenté, jouisseur et grande gueule. Il aimerait bien diriger l'équipe d'enquêteurs... mais il préfère boire des coups et draguer des gonzesses, quand il ne dégotte pas un indice capital pour résoudre une affaire.

Maxime est le petit nouveau, spécialiste des nouvelles technologies... et très beau gosse. Il fait craquer pas mal de monde, à commencer par l'hôtesse d'accueil... et sa patronne n'est pas insensible à son charme. Elle est en pleine séparation avec un mari assez minable (avec deux gosses à gérer), tandis que lui vit une relation un peu distante avec sa copine.

Chaque personnage a ses petits secrets. Julie Beauchemin est travaillée par la mort de sa mère et ne parle quasiment plus à son père, un ancien ponte de la police. Maxime lui a été traumatisé par l'enlèvement et l'assassinat de son frère jumeau, quand il était enfant. Il lui reste une soeur, très instable, qui "travaille" dans le porno. Elle est incarnée par Mélissa Désormeaux-Poulin, que l'on a vue dans Incendies.

En général, une enquête s'étend sur un épisode et finit toujours par être menée à bien. Aux indices matériels s'ajoutent les qualités d'interrogatrice du personnage principal. Elle est à la fois méthodique et empathique : elle tente de faire avouer les coupables.

Dans le premier épisode, il faut coincer l'auteur d'un double meurtre, dans les bois. Pour cela, il faut trouver le lien entre les deux morts. Les personnages secondaires sont très bien campés. Amour et argent sont au programme.

Dans le deuxième épisode, les policiers sont ravis de pouvoir faire enfin tomber l'un des tueurs de la mafia locale... mais est-il réellement coupable ?

Le troisième épisode se déroule dans le monde de l'électronique et des jeux vidéo. L'assassin est quelqu'un de très malin, mais très orgueilleux. Les fausses pistes se multiplient.

Le quatrième épisode suit une trame particulièrement retorse. Le détecteur de mensonge est mis à contribution... mais le tueur n'a-t-il pas réussi à s'en jouer ? La solution va venir d'un miroir...

La politique se mêle du cinquième épisode, puisque le ministre des transports est convoqué comme témoin dans une affaire de meurtre. Une journaliste d'investigation est aussi de la partie. Il est question de mafia et de corruption.

Dans le sixième épisode, une affaire de pendaison replonge Julie Beauchemin dans son passé familial. Elle est obligée de surmonter l'une de ses phobies pour boucler son enquête... et faire toute la lumière sur la mort de sa mère.

Au cours du septième épisode, l'héroïne doit gérer une énième fugue de sa fille aînée et une affaire particulièrement sordide, entre meurtre, escroquerie et trafic de drogue. Poussé par son tempérament, son adjoint Bob commet une faute qui risque de compromettre l'enquête.

Le huitième épisode débute sur la mort d'un critique gastronomique particulièrement mordant. Mais ce n'est pas le sujet le plus préoccupant pour le sergent Beauchemin : un prédateur sexuel du genre machiavélique l'a prise pour cible.

Le neuvième épisode nous propose une intrigue particulièrement bien ficelée. La directrice d'un maison de retraite a été assassinée. On enquête sur des vols commis dans les chambres des pensionnaires, mais la solution est à chercher dans un passé lointain, voire très lointain. De son côté, Maxime pense avoir retrouvé le meurtrier de son frère.

Le dixième épisode confronte les policiers à un tueur en série. Dans sa vie personnelle, Julie doit faire un choix important. Mais elle va se voir confier une enquête qui risque de tout chambouler.

Comme vous pouvez le constater, cette série ne manque pas d'intérêt. Il est d'autant plus étonnant qu'il ait fallu... huit ans pour qu'elle traverse l'Atlantique, pour être diffusée... la nuit, entre le lundi et le mardi, alors que tant de bouses occupent les débuts de soirée !

L'une des raisons qui expliquent le décalage dans le temps est qu'il a fallu... doubler en français cette série pourtant francophone, mais difficile à suivre pour des oreilles hexagonales. Pour vous en convaincre, voici l'épisode 2, en version originale.

23:19 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, polar

CGR abandonne le papier...

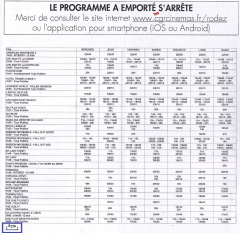

... pour ses programmes. Celui de la semaine du 1er au 7 août est donc le dernier, comme cela est d'ailleurs précisé en haut de la page intérieure (avec une belle faute de grammaire à la clé) :

Désormais, il faudra se contenter du site internet et de l'application téléchargeable sur téléphone portable... autant de moyens numériques qui permettent de mesurer une audience, des flux... et d'éviter de recourir à des impressions jugées visiblement trop onéreuses. Au fait, combien ça coûte ?

Au vu de la taille des caractères, certains se réjouiront de cette disparition. (Le programme est moins lisible depuis que la programmation s'est un peu diversifiée, entre 2D et 3D, V.F. et -un peu de- V.O. Les 10 salles permettent de programmer davantage de films chaque semaine.) A Rodez, les nostalgiques regretteront l'alternance des deux couleurs (le jaune et le rouge), une semaine sur l'autre :

Dans les villes où se trouvent deux cinémas CGR, chacun était associé à un programme de couleur différente. J'en profite pour ajouter qu'à Albi, on annonce la prochaine réouverture du Lapérouse, qui avait fermé l'an dernier :

C'est peut-être l'occasion pour le chef-lieu tarnais de retrouver une programmation art-et-essai digne de ce nom. Honnêtement, ces derniers mois, alors que Rodez est deux fois moins peuplée qu'Albi, le complexe proposant l'offre la plus alléchante était le rouergat (avec 10 salles contre 8 à son homologue tarnais, ceci dit).

La disparition du programme papier risque de gêner certaines personnes âgées (l'un des publics fidèles du cinéma) et les non-technophiles de toute génération. Espérons que les journaux paraissant le mercredi continueront de publier l'ensemble des séances des cinémas aveyronnais, comme c'est le cas actuellement.

Une solution de compromis consisterait à continuer de publier le programme papier... en version pdf, téléchargeable sur le site CGR (ou la page Facebook). Je ne pense pas que cela demande un travail gigantesque à l'employé responsable et cela rendrait service à certains clients du cinéma, à charge pour eux d'imprimer la version papier s'ils le souhaitent.

18:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité

Happiness Road

Ce film d'animation est une oeuvre autobiographique de la Taïwanaise Hsin-Yin Sung, qui s'étend des années 1970 à nos jours. Grosso modo, on suit deux trames chronologiques : celle, actuelle, de la vie d'une expatriée, mariée à un Américain, qui revient (seule) au pays et celle (ancienne) d'une enfant au tempérament affirmé, que l'on voit grandir dans une dictature asiatique occidentalisée.

Le paradoxe de ce film est que, si l'animation semble plutôt destinée à des enfants (cela ressemble un peu aux séries japonaises des années 1980), le fond s'adresse clairement à des adultes. Pour bien saisir toutes les subtilités de l'intrigue, il convient de connaître un peu l'histoire de Taïwan.

L'une des grandes réussites de ce film est la résurrection du monde de l'enfance, avec sa naïveté, ses rêves, ses craintes, ses engouements et ses rivalités. Pour l'héroïne, Tchi, le moment clé est celui de l'entrée à l'école. Ses parents parlent une langue taïwanaise (une sorte de cantonais, je crois), mais c'est en mandarin que les cours sont donnés. Les sous-titres tentent de traduire quelques jeux de mots. Cela se complique un peu quand on apprend que la grand-mère de l'héroïne est une aborigène, une catégorie de population méprisée (à l'époque) sur l'île. Mais elle est dépositaire d'un savoir et de coutumes ancestrales, qui fascinent sa petite-fille... tout autant passionnée par les séries japonaises, tout spécialement Candy !

La narratrice va se faire des amis, en particulier une enfant métis, une blonde dont le père est un soldat américain. Il y a aussi le turbulent maigrichon de la rangée de derrière, qu'elle revoit des années plus tard, juste avant un tremblement de terre. Il y a encore le petit gros, le seul élève de la classe à posséder une montre digitale. C'est le fils du maire... et, lorsque l'héroïne revient au pays pour l'enterrement de sa mémé, elle le croise à son tour en campagne pour être élu.

La vie politique se trouve le plus souvent à l'arrière-plan de l'histoire mais, parfois, elle passe devant. A l'entrée de l'école se trouve une statue de Tchang Kaï-Chek, le fondateur de la République de Chine (autre nom de Taïwan). Au lycée, l'héroïne croise la fille de l'opposant Chen Shui-bian, futur maire de Taipei et président de la République. (L'actuelle présidente, Tsai Ing-wen, est une de ses anciennes ministres.) On a aussi un écho des manifestations pour la démocratisation de l'île, dans les années 1980-1990.

Tchi a pu suivre des études supérieures parce que ses parents se sont saignés aux quatre veines. Dès le primaire et le secondaire, on sent que l'argent joue un rôle important : certains élèves sont favorisés pour la préparation des épreuves. Les parents, des travailleurs modestes, misent beaucoup sur la réussite scolaire de leur fille unique. A un moment, Tchi a voulu rompre avec l'avenir qu'on avait tracé pour elle. De retour au pays, elle comprend mieux ses parents, qui ont l'âge de la retraite, mais continuent à tirer le diable par la queue. Tchi ne sait plus trop où elle en est : taïwanaise/chinoise/américaine, traditionaliste/moderne, célibataire/mariée/divorcée. Tout cela est assez bien vu, et mis en scène avec délicatesse.

P.S.

Cette histoire ressemble beaucoup à celle vécue par une autre Taïwanaise, Li-Chin Lin partie elle vivre en France. Il y a six ans, elle a publié un excellent roman graphique, Formose, qui mériterait d'être adapté au cinéma.

13:44 Publié dans Chine, Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 05 août 2018

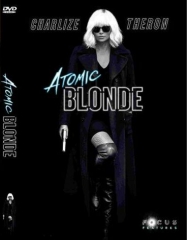

Atomic Blonde (DVD)

J'ai raté ce long-métrage, sorti discrètement dans la torpeur estivale de l'an dernier. Je crois même qu'il n'a pas été programmé à Rodez. Et pourtant, ce film d'espionnage, dont l'action se déroule en octobre-novembre 1989, au moment de la chute du Mur de Berlin, ne manque pas de qualités.

C'est d'abord un bien meilleur film de genre que le récent Red Sparrow, même s'il partage avec lui une exploitation racoleuse du corps (splendide) de certaines actrices. (La relation homosexuelle entre l'héroïne, incarnée par Charlize Theron, et l'espionne française, interprétée par Sofia Boutella, a remué les hormones de biens des spectateurs mâles...)

C'est aussi un excellent film d'action, au coeur duquel on trouve un formidable plan-séquence d'une bagarre dans un immeuble de Budapest Berlin. Les bonus du DVD expliquent la conception, la mise en place, l'entraînement (très physique pour C. Theron, qui n'a pas été doublée) et le déroulement de cette séquence rythmée, drôle et sanglante.

Au niveau du scénario, on s'est trituré les méninges. Il s'agit de récupérer une liste d'espions et de démasquer un agent double. Plusieurs pistes nous sont suggérées tout au long du film... jusqu'à la révélation finale, bien amenée. Les acteurs sont bons. Aux côtés des deux femmes, on trouve (entre autres) James McAvoy (toujours irritant mais plus crédible ici qu'en professeur Xavier), Toby Jones et John Goodman.

J'ajoute que la photographie est superbe, chaque type de scène étant associé à des couleurs spécifiques. Enfin, le "vieux" cinéphile que je suis n'a pas détesté la bande-son des années 1980, qui m'a rappelé bien des souvenirs.

Bref, c'est un film à voir !

22:09 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 04 août 2018

Ma Reum

A priori, c'est le genre de comédie française que j'évite. Mais c'est réalisé par Frédéric Quiring, dont j'ai plutôt aimé Sales Gosses, l'an dernier. Et puis il y a Audrey Lamy, déjà épatante dans CoeXister. Si l'on ajoute à cela le sujet (le harcèlement à l'école), cela fait une brochette d'atouts qui incitent à tenter l'expérience.

Autant le dire tout de suite : ce film n'apporte pas de grandes réponses au problème du harcèlement. Il en pointe les enjeux, mais de manière extrêmement caricaturale. C'est d'ailleurs un peu pour cela que les gens vont voir ce film : profiter d'une comédie facile (et pas longue : à peine plus d'1h20).

L'entrain d'Audrey Lamy compte pour beaucoup. Certes, on lui en fait faire trop dans la scène se déroulant à l'entrée de l'école (avec ces grimaces qui la rabaissent au niveau des gamins harceleurs), mais, quand elle commence à se venger, c'est jouissif. On nous fait bien mariner avant de nous faire savourer la première mesure de rétorsion de la mère-poule. Je ne vais pas trop en dire, mais sachez que, si vous avez vu La Couleur des sentiments, vous savez qu'il faut se méfier des pâtisseries...

Normalement, cela n'aurait pas dû aller plus loin. Mais Frédéric Quiring a choisi de pousser la caricature au point extrême. Pour cela, il faut une professeure des écoles un peu idiote et complaisante... et que l'intervention de la police ne mette pas fin à ces gamineries.

S'ajoute à cela la personnalité des harceleurs : il y a l'obèse chéri par sa mère, l'apprenti-pianiste issu de la haute bourgeoisie et le sportif crétin (un basketteur... on n'a hélas pas osé en faire un footeux). Ce sont plus des collégiens que des élèves du primaire, même si l'on précise que l'un d'entre eux a redoublé deux fois (chose qui n'arrive plus en France depuis des années, la politique en la matière étant de faire systématiquement passer tout le monde en classe supérieure, y compris ceux qui ne savent pas lire-écrire-compter).

On le voit, il ne faut chercher dans ce film une puissante étude sociologique. Néanmoins, dans la deuxième partie de l'histoire, quand les choses dérapent vraiment, on prend son pied. Quant à la conclusion, elle s'écarte un peu du politiquement correct de circonstance : les protagonistes ne finissent pas tous bons amis... et le fils harcelé donne une belle leçon à tout le monde.

15:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 03 août 2018

Mission : impossible - Fallout

Trois ans après le brillant Rogue Nation, le James Bond américain est de retour, notamment en France, pour un nouvel épisode survitaminé des aventures d'Ethan Hunt et de sa petite équipe.

Ce n'est pas le début qui en met plein la vue. On a pris le temps de poser l'histoire. Cette longue introduction comprend néanmoins la séquence la plus futée du film (avec celle de l'échange du prisonnier, plus tard) : celle de l'hôpital, vraiment bien mise en scène. Le séjour à Paris donne lieu à plusieurs poursuites. La principale (en automobile et à moto) permet de découvrir la capitale française sous certains angles. Au niveau du savoir-faire, je n'ai pas été particulièrement impressionné. C'est du bon boulot, mais j'ai déjà vu mieux, par exemple dans Baby Driver, Taken 3 ou encore Agents très spéciaux.

Si l'on a soigné les scènes d'action, on s'est un peu relâché au niveau du scénario. Globalement, on s'est ingénié à multiplier les tromperies. Dans le détail, c'est moins convaincant. Je reste dubitatif sur la manière dont s'achève le saut en parachute sur Paris. Je pense aussi que la façon dont Hunt remplace le prétendu John Lark et sa participation à l'évasion d'un personnage ne sont pas réalistes. On nous demande un peu trop souvent de laisser les neurones au vestiaire... par exemple quand la présence d'un homme cagoulé à côté de Hunt, au volant d'une voiture, ne provoque aucune réaction de la part des véhicules de police qu'ils croisent... On sourira aussi au sprint de 4-5 kilomètres que mène le héros sur les toits de Paris...

Fort heureusement, les prises de vue sont superbes, à Paris, à Londres (certes moins jolie) et dans les montagnes néo-zélandaises du Cachemire. Cela nous mène à la partie la plus exaltante du film, celle qui fait intervenir les hélicoptères. Là, c'est très bon, même si la conclusion de l'histoire abuse du juste-à-temps.

Au niveau des personnages, j'ai deux regrets. Le premier est la place moindre réservée à Ilsa (Rebecca Ferguson... mmm) par rapport au précédent opus. Ce n'est pas lié qu'à son charme. Hunt est à nouveau le mâle dominant à l'écran et dans l'intrigue, alors qu'auparavant, on semblait se diriger vers un duo. Le second regret est lié à l'identité du "méchant", que les spectateurs non dépourvus de neurones démasqueront très rapidement...

Bref, c'est du bon spectacle (avec, dans la v.o. sous-titrée quelques répliques de Cruise en français !), mais le scénario pêche par trop de facilités.

16:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 01 août 2018

Deux motions pour (presque) rien

Les motions de censure présentées par les oppositions à la majorité (celle de gauche et celle de droite) n'avaient aucune de chance d'aboutir au renversement du gouvernement Philippe... mais telle n'était pas l'intention de leurs initiateurs.

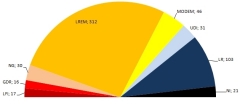

Tout d'abord, pour être votée, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue des députés (et pas uniquement celle des présents), soit, à l'heure actuelle, plus de la moitié des 576 députés (donc au moins 289). Or, voici quelle est la composition des groupes à l'Assemblée nationale :

A lui seul, le groupe constitué par les députés de La République en Marche comprend 312 membres, soit bien plus que la majorité absolue. Même s'il existe quelques tensions au sein du groupe (très étoffé), il n'y avait aucune chance pour que, sur un scrutin aussi sensible, des "frondeurs" rejoignent les opposants au duo Macron-Philippe. C'était donc une démarche vouée à l'échec.

Passons maintenant à l'analyse des scrutins. Oui, des scrutins, pas du. Chaque frange de l'opposition a voulu déposer son texte... et c'est un des éléments utiles pour comprendre leur démarche. Les députés se sont d'abord prononcés sur la proposition des élus de droite, menés par Christian Jacob. Elle n'a recueilli que 143 voix. Potentiellement, elle pouvait réunir les votes de tous les députés à l'exception de ceux membres des groupes LREM et Modem, soit 218 personnes. Il manque 2 des 103 élus LR à l'appel. Peut-être font-ils partie des 4 apparentés. Ou peut-être ont-ils des ambitions municipales dans des communes où le vote LREM a été important en 2017... Première (véritable) surprise : aucun élu UDI n'a voté la motion de censure. Certes, c'est un groupe classé au centre-droit, qu'on dit pas très éloigné des préoccupations du gouvernement, mais quand même... On peut dire la même chose des élus Nouvelle Gauche, proches pour la plupart des députés macroniens issus du PS ou du PRG. Par contre, toute La France Insoumise a voté avec la droite... et l'extrême-droite, si on regarde dans le détail le vote des députés non-inscrits. S'ajoutent à cela presque tous les députés Gauche Démocrate et Républicaine. (Seulement deux ont refusé de voter avec la droite.)

Comparons avec le second scrutin, portant sur la motion présentée par la gauche d'opposition. Seuls 74 députés l'ont soutenue. Les groupes LFI et NG ont intégralement voté la motion, ainsi que presque tous les députés GDR (à l'exception d'une élue martiniquaise). S'y ajoutent environ la moitié des non-inscrits, dont presque tous ceux classés à l'extrême-droite : seules Marie-France Lorho et Emmanuelle Ménard ont choisi de ne soutenir que la motion de droite. Delphine Batho (ex-PS) a effectué la démarche inverse : elle n'a voté qu'en faveur de la motion de censure déposée par la gauche. L'écart entre les deux scrutins vient principalement du comportement des élus LR, qui ont presque tous refusé de voter le texte déposé par la gauche. Seuls deux d'entre eux ont franchi le pas : Eric Diard (élu dans Les Bouches-du-Rhône) et l'Aveyronnais Arnaud Viala.

Qu'en conclure ? D'abord qu'au sein des oppositions, les élus LFI, GDR et ceux d'extrême-droite se présentent comme les plus transgressifs, prêts à voter un texte déposé par des adversaires idéologiques (en théorie). Les groupes Nouvelle Gauche et LR restent dans le clivage gauche/droite. Enfin, l'UDI, bien que ne faisant pas partie de la majorité, a refusé d'entrer dans le jeu trouble des oppositionnistes, qui ont sorti l'arme factice de la motion de censure pour faire parler d'eux et perturber le travail parlementaire. C'est un bel exemple de politique politicienne, à l'ancienne.

22:32 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, macron, benalla, presse, médias, journalisme