dimanche, 16 mars 2014

On s'écharpe sur le Ségala

Les élus de sept communes du pays baraquevillois viennent de rendre leurs écharpes à la préfecture de l'Aveyron... à une semaine du premier tour des élections municipales. Ce mouvement d'humeur médiatique plonge ses racines dans la réforme de l'intercommunalité décidée par le gouvernement Fillon (sous le quinquennat Sarkozy), reprise en partie par le gouvernement Ayrault. A l'époque, les "communes" orphelines ont été invitées à rejoindre une structure intercommunale et on a incité celles-ci à s'étendre et à intensifier leurs coopérations.

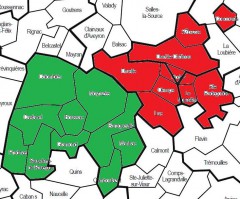

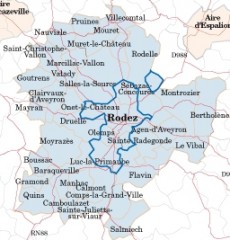

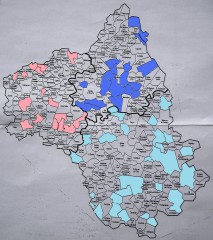

La commune de Baraqueville n'était au départ pas forcément concernée par ce "big bang territorial". Elle appartenait à la communauté de communes du pays baraquevillois (en vert sur la carte), proche mais séparée du Grand Rodez (en rouge) :

Mais, pour qui connaît un peu la région, il est évident que plusieurs des communes du Baraquevillois sont des dépendances économiques du pôle urbain ruthénois. L'INSEE utilise la notion d'aire urbaine, y incluant les communes dont plus de 40 % des actifs travaillent dans le pôle. Voici ce que cela donne en 2010 :

Alors que la communauté d'agglomération du Grand Rodez regroupait alors à peine plus de 50 000 habitants, c'est plus de 80 000 qui vivent au rythme du chef-lieu aveyronnais. Vous noterez d'ailleurs que, parmi la quarantaine de communes figurant dans l'aire urbaine, on trouve Baraqueville, Manhac, Camboulazet... ainsi que Boussac, Gramond et Moyrazès, toutes adhérentes (à l'époque) de la communauté de communes du pays baraquevillois.

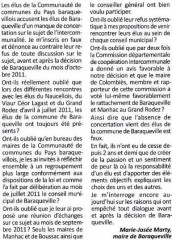

Il a donc paru pertinent à la maire de Baraqueville de poser la question de son rattachement au Grand Rodez. Contrairement à ce que ses opposants affirment, la décision n'est pas sortie du chapeau en quelques jours, il y a eu plusieurs mois de discussion au préalable, comme la maire l'a rappelé dans une tribune publiée le 7 mars dans Le Ruthénois :

Voilà donc trois des communes (Baraqueville, Manhac et Camboulazet) parties. Concernant la dernière, on nous a dit que son rattachement au Grand Rodez s'effectuait uniquement en raison de critères géographiques. Certes, elle se retrouve coupée des autres communes qui n'ont pas suivi Baraqueville. Mais elle aurait pu se rapprocher du Naucellois ou de Cassagnes-Bégonhès. Ce serait oublier que nombre de ses actifs travaillent à Rodez, Onet-le-Château ou Luc-Primaube, donc dans le Grand Rodez, où les ménages effectuent aussi une partie de leurs achats...

Le contentieux s'est déplacé sur la répartition des actifs et de la dette de la communauté baraquevilloise. Cela s'est de plus compliqué avec la réforme de la fiscalité locale et la création d'indemnités compensatoires.

Bref, les élus des "communes abandonnées" (qui n'ont pas rejoint le Grand Rodez) semblent avoir voulu faire payer la note à Baraqueville, Manhac et Camboulazet. On n'a pas les chiffres exacts mais, il était question de leur attribuer 75 % de la dette, alors que ces trois communes pesaient ensemble moins de 50 % de la population intercommunale (environ 4 200 des 8 900 habitants).

Bien évidemment, d'autres critères que la seule démographie sont à prendre en compte lors de telles négociations. Si elles n'aboutissent pas, les communes peuvent se tourner vers la préfecture, ce qu'a fait Baraqueville, en juin dernier.

C'est en décembre 2013 (et pas 2014, contrairement à ce qui figure sur la première page du recueil des actes administratifs) que la préfecture a rendu sa décision. Elle attribue à Baraqueville environ 59 % de l'endettement non individualisé (et un peu plus de 5 % à Manhac)... à régler au plus tard le 31 janvier 2014. De surcroît, Baraqueville a dû aussi prendre à son compte l'emprunt pour une zone d'activités intercommunale qu'elle a récupérée (soit un million de plus...).

Si Baraqueville a accepté l'arbitrage, elle en conteste les modalités d'exécution (le paiement rapide en une fois). Le conseil municipal du 10 février dernier a proposé de commencer les versements, mais de réclamer un délai (le total dépasse tout de même deux millions d'euros). Cela n'a pas satisfait les élus des autres communes, visiblement mécontents aussi de la répartition, alors que la préfecture s'est appuyée sur les textes produits par l'ancienne structure intercommunale. Le tribunal administratif de Toulouse semble avoir récemment donné raison à Baraqueville.

Les difficultés de cette commune sont réelles. Pour pouvoir appliquer la décision de la préfecture, elle a dû de nouveau recourir à l'emprunt, comme on l'apprend dans le compte-rendu du conseil municipal du 24 février dernier. Son profil financier n'est pas apparu assez solide aux banques pour que l'une des quatre sollicitées accepte de lui prêter l'intégralité de la somme demandée. Il a fallu souscrire deux emprunts, auprès de deux établissements différents.

Fort heureusement pour Baraqueville, le Grand Rodez a repris à son compte la dette portant sur la zone d'activités. De plus, une subvention d'équipement lui a été attribuée. (Voir la séance du Conseil d'agglo du 25 février 2014, pages 9 à 11.) Cela va permettre à la commune de garder la tête hors de l'eau, elle qui, depuis trois mandats (de gauche comme de droite), souffre d'un endettement important.

On a aussi agité le chiffon de l'emploi pour dénigrer la démarche de la municipalité baraquevilloise : son départ de la communauté de communes pourrait conduire à des licenciements dans la fonction publique territoriale. Force est de constater que, jusqu'à présent, pour les compétences que la commune a récupérées, il y a eu transfert du personnel de la communauté à la commune (et au Grand Rodez pour la compétence "déchets").

Dans cette affaire, si la volonté de la municipalité baraquevilloise de rejoindre la communauté d'agglomération du chef-lieu a pu être perçue dans les campagnes environnantes comme une trahison, elle tient compte de l'évolution du territoire et de la sociologie de sa population. En face, certains maires ruraux comptaient peut-être sur Baraqueville et la communauté de communes pour continuer à s'endetter à bon compte...

Il est par contre indéniable que cette histoire est actuellement instrumentalisée, dans le contexte de la campagne des municipales. La majorité départementale semble vouloir faire tomber la maire de Baraqueville... et reconquérir le Grand Rodez. Yves Censi ne parviendra peut-être pas à déboulonner Christian Teyssèdre à Rodez même, mais, si les différentes listes de droite ou (faussement) apolitiques présentées de Sébazac-Concourès à Baraqueville font de bons scores, la majorité pourrait basculer à la communauté d'agglomération.

P.S.

On est aussi en train de préparer les prochaines sénatoriales. Si la presse s'est fait l'écho des difficultés à trouver des candidats dans certaines communes très peu peuplées, dans beaucoup d'autres, des listes se sont facilement montées. Quand on lit entre les lignes de la presse locale, on sent bien que, dans nombre de cas, l'une des deux listes penche à gauche et l'autre à droite. Rappelons que 95 % des grands électeurs (qui élisent les sénateurs) sont des conseillers municipaux...

19:14 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

samedi, 08 mars 2014

"Le Nouvel Hebdo" blanchi !

Il n'est pas question d'une décision de tribunal, mais de l'aspect de celui que l'on ne pourra désormais plus appeler "le petit jaune" :

Le titre a aussi été retouché, puisqu'il fusionne les deux noms "L'Hebdo" et "Le Nouvel Hebdo". Le journal retrouve donc pratiquement l'aspect qu'il avait du temps de Bernard Angles... et ce n'est pas un hasard, si l'on se fie au dessin publié en première page, dont le style de déroutera pas les "vieux" lecteurs :

09:24 Publié dans Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, média

lundi, 24 février 2014

Soulages, peinture criminelle ?

Les téléspectateurs aveyronnais qui ont regardé TF1 jeudi dernier (20 février) ont eu une belle surprise lors de la diffusion de la seconde partie de l'épisode de la série R.I.S. intitulé Chute libre.

L'un des enquêteurs de la police scientifique est en fuite, soupçonné d'avoir assassiné sa maîtresse, qui était fiancée à un entrepreneur en systèmes de sécurité, incarné par Christophe Malavoy. Celui-ci reçoit à son domicile le commandant du R.I.S., une ravissante femme très opiniâtre, Lucie Ballack (qui cherche à le confondre). Voici ce que l'on voit à l'écran lors de l'arrivée de celle-ci :

L'entrepreneur incarne la haute société cultivée... et aussi le mâle sûr de lui, dominateur, prêt à tuer. Il n'est pas anodin qu'à côté des céramiques rares, de la sculpture massive et des meubles de prix figure une œuvre du maître de l'outrenoir... puisque son propriétaire est passé du côté obscur !

P.S.

Je sais que la période "brou de noix" (dont l'œuvre ici présente est caractéristique) est bien antérieure à celle de l'outrenoir... mais, bon, hein, faites pas chier !

01:14 Publié dans On se Soulages ! | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, culture, art, peinture

jeudi, 30 janvier 2014

Réserve parlementaire (suite)

A deux reprises, déjà, grâce à des articles du Monde, j'ai pu analyser l'utilisation communale de la réserve parlementaire des élus aveyronnais, en 2011 et en 2012. Cette fois-ci, l'information est parue dans Centre Presse, qui a signalé la publication, par l'Assemblée nationale, des données concernant l'usage de ces sommes par les députés. Voici la localisation des bénéficiaires des largesses des trois députés aveyronnais l'an passé :

La première remarque qui s'impose est que chaque élu a distribué la manne exclusivement dans les communes de sa circonscription législative.

Concernant Yves Censi (auquel a été associé un bleu mat), l'année 2013 a marqué une nette évolution. Certes, le Nord Aveyron et la région de Bozouls-Espalion sont toujours privilégiés. Mais le député semble avoir soudainement découvert que la majorité des habitants résident dans le Grand Rodez. L'approche des élections municipales aurait-elle eu une incidence sur la ventilation des subventions ? On n'ose le croire.

Toutefois, quand on regarde les chiffres dans le détail, on réalise que le changement est moins grand qu'il n'y paraît. Yves Censi a disposé de 150 000 euros, répartis sur 36 projets (ayant reçu de 1 000 à 20 000 euros). La moyenne est d'un peu plus de 4 100 euros. 11 des 36 projets ont décroché plus que cette somme. Or, si on laisse de côté la subvention exceptionnelle accordée au RAF, c'est à des communes "nordistes" que sont allées les sommes les plus importantes : 20 000 euros à Lassouts, 15 286 euros à Lacalm, 10 000 euros au Nayrac et 9 000 à Cantoin.

Le profil des aides d'Alain Marc (auquel est associé un bleu clair) est légèrement différent. Le député du Sud n'a semble-t-il disposé que de 124 500 euros, répartis sur 54 projets (avec une moyenne de 2 300 euros par projet). L'écart entre les subventions est beaucoup moins grand que chez Yves Censi, puisqu'elles s'étendent de 1 000 à 7 000 euros. 18 projets dépassent cette moyenne. (Je n'ai toutefois pas pu tout localiser, l'attribution de certaines subventions manquant de précision.)

Force est de constater que le secteur du BTP est cher au coeur du député. Les projets les plus importants portent sur la réfection de bâtiments ou des travaux routiers. Voilà qui se rapproche étrangement de l'un des principaux domaines d'intervention du Conseil général. Curieuse coïncidence, Alain Marc en est le président de la commission des infrastructures routières. Ou comment l'argent de la réserve parlementaire sert à consolider un mandat de conseiller général... On aura aussi remarqué que le député ventile davantage ses subventions. D'un côté, on peut dire qu'il ne favorise personne outrageusement. De l'autre, on se demande si ce n'est pas une tactique pour se faire un maximum d'obligés... et pouvoir se montrer à un grand nombre d'inaugurations !

La manière dont Marie-Lou Marcel (à laquelle est associée la couleur rouge) a utilisé la somme qui lui était allouée est encore légèrement différente. En 2013, elle a disposé de 130 000 euros (à peine plus qu'Alain Marc... et surtout nettement moins qu'Yves Censi, qui est pourtant dans l'opposition). 21 projets ont été financés, en moyenne à 6 200 euros (de 1 500 à 15 000 euros). Seuls sept d'entre eux ont bénéficié de subventions supérieures à la moyenne.

D'un côté, on peut constater que la députée préfère financer moins de projets, mais les aider davantage que ses collègues. D'un autre côté, on remarque que les cantons de Baraqueville (avec Castanet, Pradinas et Sauveterre) et de Capdenac-Gare ont été particulièrement bien dotés. Précisons que le conseiller général de Baraqueville (conseiller municipal de Sauveterre-de-Rouergue) est Didier Mai-Andrieu, l'une des voix de l'opposition de gauche au sein de l'hémicycle départemental. Pas très loin de là se trouve la commune de Quins, qui a reçu 13 000 euros pour la rénovation d'une salle d'animation... et dont le maire Jean-Pierre Mazars (conseiller général de Naucelle) est classé à gauche.

On ne s'étonnera pas de voir Capdenac-Gare en tête des communes subventionnées (pour un aménagement d'intérêt collectif, reconnaissons-le). Le maire (Stéphane Bérard) comme le conseiller général (Bertrand Cavalerie) sont des "valeurs sûres" de la gauche ouest-aveyronnaise, le second étant même l'ancien attaché parlementaire de Marie-Lou Marcel. Tout comme Didier Mai-Andrieu, il a parrainé François Hollande pour la présidentielle de 2012.

23:10 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, médias, presse

mardi, 28 janvier 2014

Gros Dégueulasse Academy (2)

Voilà une thématique que je pourrais enrichir quasi quotidiennement, tant les occasions d'observer les conséquences de l'incivisme de certains de mes contemporains ne manquent pas. Je profite que le quotidien aveyronnais Centre Presse me tende la perche. Voici en effet ce que l'on peut lire aujourd'hui, dans la rubrique "Pitonnerie" :

La bien nommée rue de la Gare relie le quartier du Faubourg (en particulier l'avenue Durand de Gros) à celui de la gare SNCF (plus précisément l'avenue Maréchal Joffre) :

Je serais moins indulgent (ou hypocrite) que Centre Presse. Il ne s'agit pas de "cadeaux empoisonnés", mais d'une ébauche de décharge sauvage, due à la fainéantise de certains Ruthénois. Voici ce que j'ai pu observer en décembre dernier :

En gros, les blaireaux qui renouvellent un élément du mobilier, ou dont les enfants ont grandi, ou qui ne veulent pas se charger au moment de déménager, profitent de la proximité d'un centre du Secours Populaire pour éviter un passage en déchetterie...

P.S.

L'entrée du local fut débarrassée après Noël... Elle ne tarda pas à être de nouveau encombrée de déchets divers...

20:06 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, presse, médias

jeudi, 23 janvier 2014

Un expert du couteau Laguiole ?

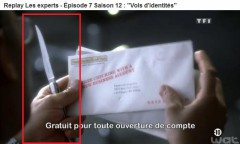

Au cours du septième épisode de la douzième saison (la onzième en réalité) des Experts Las Vegas, on voit Raymond Lansgton (alias Laurence Fishburne) s'installer en salle de repos pour y ouvrir tranquillement son courrier. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, pour ce faire, il s'était muni d'un coupe-papier dont l'aspect ne m'était pas inconnu :

Même si les plans sont courts, on distingue à plusieurs reprises la forme caractéristique d'un couteau Laguiole avec mouche et inscription gravée sur la lame. L'aspect de celle-ci (légèrement crantée, semble-t-il) me fait toutefois soupçonner une contrefaçon.

Toujours est-il que c'est avec cet outil que l'enquêteur scientifique ouvre un courrier qui lui est adressé par un horrible tueur en série :

C'est là que, pour la seconde fois, mon attention fut éveillée. Il y a une erreur de raccord, puisque, dans le plan précédent, on a clairement vu Langston, qui venait d'ouvrir l'enveloppe, déposer celle-ci et le couteau sur la table basse située derrière lui (sur sa gauche) pour pouvoir lire la lettre sans en faire tomber l'objet qu'elle contient :

Pour s'en convaincre, il suffit de réécouter attentivement la version sonore du passage. On entend le déchirement de l'enveloppe, la sortie de la feuille puis le bruit sec et métallique que fait le couteau que l'on pose sur la table :

Juste après, on le revoit avec le couteau dans la main gauche quand il déchire la lettre (ce qui n'est guère pratique... mais il est en colère) :

Nouvelle bévue, quelques secondes plus tard. Quand Sara Sidle entre dans la pièce, Langston n'a plus le couteau à la main. On le distingue à l'arrière-plan, là où il a été posé dans l'une des versions de la scène qui a été tournée.

Au montage, on a visiblement associé des images d'au moins deux versions différentes, sans se rendre compte de la boulette. Ce genre d'erreur est rare dans une série où un certain perfectionnisme est de mise, tant au niveau de l'écriture du scénario que de la réalisation.

En tout cas, c'est la quatrième fois qu'en un an et demi le célèbre couteau aveyronnais fait de la figuration dans une enquête policière. Rappelez-vous, en juin 2012, c'est (déjà dans Les Experts) entre les mains de Sara Sidle qu'il apparaissait. En septembre 2013, c'est dans un épisode de la série Profilage qu'il a joué un rôle non négligeable. Enfin, en novembre dernier, on l'a aperçu entre les mains du capitaine de police Kader Cherif. A qui le tour ?

23:30 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias

mercredi, 22 janvier 2014

Un site inutile... finalement pas inintéressant

Je l'ai découvert après avoir écouté Les Souris Ne Mordent Pas, l'émission pour "guiques" de la radio CFM (une sorte de De quoi j'me mail pour jeunes... et surtout sans publicité). Son nom est une question en anglais : howmanypeopleareinspacerightnow. ("Combien de personnes se trouvent dans l'espace à cet instant précis ?") La réponse varie en fonction du moment auquel on se connecte au site.

Voici la réponse à laquelle je viens d'aboutir :

Si l'on pense à faire défiler la page, les noms des six occupants de l'espace apparaissent :

On remarque que trois (dont le commandant) sont russes, deux américains et un japonais. Ce sont tous des hommes. Les trois premiers de la liste sont là depuis environ quatre mois. Les trois autres sont arrivés un mois et demi après.

Ils se trouvent tous sur la Station Spatiale Internationale (l'ISS pour les Anglo-saxons). On peut en savoir plus en se rendant sur un site lié à la Cité de l'espace de Toulouse... ou, pour les anglophones, en choisissant celui de la NASA.

Cerise sur le gâteau. Le premier site ("enjoyspace"... qui est francophone) propose de suivre en temps réel l'ISS, dont on voit une image fictive se déplacer au-dessus des océans et des continents (à 350-400 km d'altitude, dans la thermosphère) :

23:32 Publié dans Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, médias

mardi, 21 janvier 2014

Un autre discours palpitant

Le Bulletin d'Espalion paru jeudi dernier est décidément d'une grande richesse. J'ai déjà parlé de la manière dont l'opposition de la majorité départementale au redécoupage cantonal est traitée dans l'hebdomadaire. Il a aussi été question du discours du premier adjoint de Saint-Côme-d'Olt.

Quelques pages plus loin, c'est la présentation des voeux du maire de Bozouls, Jean-Luc Calmelly, qui occupe deux pleines pages, illustrées de trois photographies. C'est la plus grande d'entre elles qui a attiré mon regard. Elle montre l'assistance (nombreuse) lors du discours du maire :

Au premier rang se trouve le député de la première circonscription (dont fait partie Bozouls), Yves Censi. A le regarder, on le sent captivé par les propos du maire... puisqu'il est concentré sur l'écran de son téléphone portable. Il faut dire que ce dernier ne l'a pas cité dans son discours, au contraire d'Arnaud Viala, qui partage avec Yves Censi une certaine dépendance vis-à-vis de son smartphone...

P.S.

On peut feuilleter le Bulletin pour d'autres raisons. Je recommande par exemple l'article traitant d'un impôt méconnu, le "commun de paix". On lira aussi avec profit la demi-page consacrée aux chènevières et celle qui évoque les Jeux olympiques d'hiver.

22:38 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias

samedi, 18 janvier 2014

Propagande départementale

Le président du Conseil général de l'Aveyron, Jean-Claude Luche, multiplie les sorties contre la réforme des cantons du gouvernement Ayrault. Ces jours-ci, il profite de la moindre cérémonie pour dire tout le mal qu'il en pense... et pour faire peur aux habitants des communes rurales, suggérant que l'agrandissement des cantons va déboucher sur une nouvelle saignée dans les services publics locaux. Les arguments sont régulièrement resservis, par exemple ce vendredi dans La Dépêche du Midi.

J-C Luche pointe l'éloignement des futurs conseillers départementaux. Soyons sérieux. Les contours des actuels cantons ont été très majoritairement dessinés au début du XIXe siècle, époque à laquelle l'automobile n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde se déplace en voiture et les actuels conseillers généraux (tout comme leurs administrés) ne se privent pas de l'utiliser, pour figurer sur la moindre photographie d'inauguration comme pour aller effectuer des achats en grande et moyenne surface. Il est donc légitime d'augmenter la taille des cantons... surtout s'ils sont moins peuplés.

En m'appuyant sur les populations légales de 2011 (d'après l'INSEE) et les statistiques fournies par l'abbé Féral, dans son livre Géographie du département de l'Aveyron (publié en 1873), je me suis intéressé à l'évolution de la population de quelques cantons, choisis pas tout à fait au hasard :

Dans la deuxième colonne, j'ai écrit 1872, parce que je pense que l'abbé Féral a dû utiliser les résultats du recensement de cette année-là. (A l'époque, l'Aveyron comptait un peu plus de 400 000 habitants.) Dans la troisième colonne, j'ai noté la population totale, et non la population municipale, pourtant sans doute plus proche de la réalité. On peut donc penser que la population réelle des cantons en 2011 était un peu plus faible que ce qui est écrit.

Pour tous les cantons, la chute est énorme. A l'exception de Montbazens, tous ont vu leur population divisée par plus de deux... et même par plus de trois pour Cornus. Dans le même temps, les cantons urbains se sont considérablement renforcés, au niveau démographique. Ainsi, en 1872, la commune de Rodez comptait à peine plus de 12 000 habitants, si bien qu'elle était associée (intégralement) à Druelle, Le Monastère, Luc, Moyrazès, Olemps, Onet-le-Château, Saint-Radegonde et Vors (à l'époque pas encore réunie à Baraqueville)... l'ensemble regroupant aujourd'hui plus de 50 000 habitants !

Jean-Claude Luche aurait dû aussi tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler de "surreprésentation de l'urbain par rapport au rural". Si l'on se fie à la carte des nouveaux cantons rendue publique fin 2013, dans le Nord Aveyron, cinq cantons (Mur-de-Barrez, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Laguiole, Saint-Chély-d'Aubrac et Saint-Amans-des-Côts) vont être fusionnés en un, appelé "Aubrac-Carladez". Faut-il préciser que quatre des cinq actuels conseillers généraux font partie de la majorité départementale ? En 2015, les couteaux (de Laguiole ou d'ailleurs) risquent d'être de sortie... Ce nouveau canton compterait entre 10 500 et 10 800 habitants, soit moins que la moyenne de 12 035 fixée pour le département. On est dans la fourchette +/- 20 % (9 628 - 14 442).

C'est tout de même encore très inférieur à la population des cantons urbains, comme celui de Saint-Affrique (plus de 12 500 habitants) ou le futur nouveau canton de Villefranche-de-Rouergue, qui comptera près de 13 500 habitants. La réforme du gouvernement de gauche maintient une inégalité en faveur des territoires ruraux, même si elle est nettement moins prononcée qu'auparavant. (Rappelons qu'actuellement, le canton le moins peuplé, celui de Saint-Chély-d'Aubrac, compte moins de 900 habitants, contre plus de 23 000 pour celui de Rodez-ouest !)

Au crédit de Jean-Claude Luche, on peut porter la dénonciation de la forme "bizarre" de certains nouveaux cantons du Sud Aveyron, en particulier "Tarn et Causses" et "Causse-Rougier". C'est le résultat d'un jeu de dominos : comme on n'a pas touché au canton de Saint-Affrique (dont l'ancien élu est le sénateur Alain Fauconnier... il n'y est sans doute pour rien, mais on a dû vouloir lui faire plaisir...), il a fallu créer artificiellement plusieurs cantons atteignant la limite démographique fixée. Celle-ci est à mon avis trop élevée. Il y a un peu plus d'un an, je m'étais amusé à réfléchir sur des modifications opérées sur une base de 6 000 habitants, qui était sans doute un peu basse.

On aurait aussi pu faire preuve d'un peu plus d'imagination dans le choix des noms. Je ne partage toutefois pas l'opinion de ceux qui trouvent absurde l'appellation "Aveyron et Tarn" pour un canton où ne coule que l'une des deux rivières. Il a été nommé ainsi en référence à sa position frontalière, à la lisère du département du Tarn.

Tout cela nous amène aux manifestations de masse organisées par les élus de la majorité départementale. Cette semaine, le Bulletin d'Espalion s'est fait le relais de l'une d'entre elles :

On notera le sens de la nuance dans le choix du titre : "La résistance s'organise". Bigre ! Mais contre quel ennemi redoutable ces téméraires Gaulois se rebellent-ils ? Ont-ils pensé à enfiler des gilets pare-balles, à se munir d'une armure ? L'article ne le dit pas.

Par contre, la légende de la photographie parle de mobilisation des élus du Nord Aveyron. Un simple coup d'oeil au cliché suffit pour se rendre compte que, si mobilisation il y eut, elle ne fut pas générale : les rangs des manifestants sont clairsemés. De surcroît, on a rempli les trous avec ce qu'on a pu, puisque l'on remarque la présence, à la droite de Jean-Claude Luche, d'Arnaud Viala et de Christophe Laborie, respectivement élus de Vezins-de-Lévézou et de Cornus, cantons où, comme chacun sait, souffle le bon air pur de l'Aubrac !

Que font-ils là ? On peut penser que Luluche leur a demandé de mouiller le maillot pour la Grande Cause Départementale. A regarder la carte des nouveaux cantons de plus près, on se dit qu'il y a sans doute une autre raison :

J'ai entouré en noir le territoire actuel de trois cantons : Montbazens (à l'ouest), Vezins-de-Lévézou (au centre-est) et Cornus (au sud). Christophe Laborie a effectivement de quoi s'inquiéter, puisque sa circonscription d'origine va se retrouver englobée dans une nouvelle, très vaste... et riche en concurrents. Il en est de même pour Arnaud Viala : l'incohérence géographique est moindre, mais la concurrence risque d'être plus rude, avec des élus bien en place, comme Alain Pichon à Pont-de-Salars, Jean-Louis Grimal à Salles-Curan... et surtout Alain Marc à Saint-Rome-de-Tarn.

Quant à Gisèle Rigal, élue de Montbazens (entre Renée-Claude Coussergues et Vincent Alazard sur la photographie), elle peut regretter l'éclatement de "son" canton. Mais l'opération n'est pas scandaleuse. La partie sud est rattachée au Villefranchois, suivant la logique des voies de communication. La partie nord est rapprochée du Capdenacois, ce qui n'est pas incohérent.

L'engagement politique du Bulletin d'Espalion se vérifie un peu plus loin, quand il est question de la gestion de la commune de Saint-Côme-d'Olt. Il est de coutume que les gazettes locales se fassent l'écho des cérémonies de voeux et des bilans dressés par les élus en place. Il est beaucoup plus rare qu'elles publient l'intégralité d'une intervention. Il s'agit ici de celle de l'adjoint aux finances, Gérard Soulier, dont voici un extrait :

Ces derniers temps, cette petite commune a été agitée par de vifs débats. Ils ont porté sur le coût et le financement des travaux autour d'une place, ainsi que sur le choix de l'équipe municipale de renoncer aux sources du Guzoutou pour rejoindre le syndicat des eaux de Montbazens-Rignac. Dans son intervention, l'élu municipal veut montrer que la commune est bien gérée et que l'équipe dirigeante a respecté la loi.

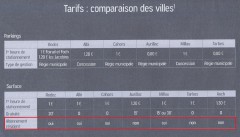

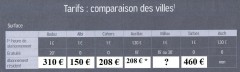

Toutefois, quand on lit dans le détail, on s'aperçoit qu'il utilise les chiffres qui l'arrangent. Ainsi, il compare la situation financière de la commune tantôt à la moyenne départementale, tantôt à la moyenne des communes de la même strate. Quand il est question des taxes, c'est la moyenne départementale qui est prise comme référence. Il se trouve que, lorsqu'on compare avec les communes de la même strate (regarder la troisième colonne du tableau), l'écart est plus faible. Il reste malgré tout en faveur de Saint-Côme, où les taux de la taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier bâti sont bas. Par contre, sur le foncier non bâti et au niveau des entreprises, la fiscalité est plus lourde que la moyenne.

De même, quand il est question de la capacité d'autofinancement de la commune, l'élu cite les données qui vont dans son sens (l'évolution d'un indice sur deux ans), mais "oublie" de comparer les chiffres globaux avec ceux des communes de la même strate :

En gros, la capacité d'autofinancement est deux fois plus faible à Saint-Côme. L'écart est cependant moins élevé si l'on prend en compte la C.A.F. nette, ce qui confirme que la commune est peu endettée (en 2012). De surcroît, depuis 2009, sa C.A.F. a augmenté, un peu moins rapidement toutefois que dans les communes de la même strate.

Qu'en conclure ? Que Saint-Côme est très dépendante d'un financement extérieur, si elle a le moindre projet un tant soit peu ambitieux. A l'image de nombreuses communes rurales aveyronnaises, elle doit prier pour décrocher une subvention départementale ou quelques miettes de la réserve parlementaire d'un-e élu-e aveyronnais.

Vous allez me demander : pourquoi diable consacrer autant de place à une commune somme doute très modeste, où les problèmes, certes pas inexistants, ne semblent pas dramatiques ? C'est lié à la personnalité de la maire, Nathalie Auguy-Périé. Celle-ci a décidé de ne pas rempiler à Saint-Côme, pour se présenter à Rodez, sur la liste menée par Yves Censi. Les mauvaises langues diront que la gauche cherche à ternir son bilan municipal, alors que la droite le défend becs et ongles.

C'est le moment que choisit le petit malin du fond (appelons-le Kévin) pour se faire remarquer. "A-t-elle déménagé à Rodez pour pouvoir s'y présenter ?" Cher Kévin, sache qu'elle n'a pas eu besoin d'emménager à Rodez, puisqu'elle y réside déjà et qu'elle y travaille aussi depuis des années. On peut d'ailleurs la croiser de temps à autre avenue Victor Hugo... ce qui n'est pas le cas d'Yves Censi, qui fréquente beaucoup plus les rues de la capitale française et, à la rigueur, certains villages du Nord Aveyron, dès lors qu'un photographe de la presse locale s'y trouve. Gageons que dans les semaines à venir, le député va (re)prendre goût au bitume ruthénois...

Je vais encore plus te surprendre, mon cher Kévin. Mme Auguy-Périé pourrait très bien ne pas habiter Rodez et s'y présenter aux élections municipales. Il suffirait qu'elle y possède ou loue un bien, pour lequel elle paierait des impôts locaux. (Le code électoral dit qu'il faut être inscrit "au rôle des contributions directes" de la commune.) C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle elle est maire de Saint-Côme, où elle ne réside pas. Une propriété familiale, peut-être ?

"Mais alors", reprend Kévin, "pourquoi change-t-elle de commune pour les élections, si elle ne déménage pas ?" C'est une excellente question, mon garçon. Il faudrait la poser à la dame. Plusieurs hypothèses circulent. A Saint-Côme, certaines méchantes langues la soupçonnent de fuir un scrutin loin d'être gagné, notamment à cause des récentes polémiques (évoquées plus haut). Rappelons qu'en 2008, elle fut plébiscitée. A Rodez, d'autres affirment que des raisons personnelles entrent en ligne de compte, des enfants qui grandissent, la volonté de limiter les déplacements automobiles etc. D'autres encore soulignent les amicales pressions des caciques de la droite locale, qui peinent à établir une liste décente pour servir les ambitions d'Yves Censi. Enfin, on évoque son profil, plutôt consensuel : femme, modérée, travailleuse et discrète, elle ne fera pas d'ombre à sa tête de liste.

04:01 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, presse, actualité, médias

mercredi, 15 janvier 2014

De l'utilité de "Closer"

La "presse poubelle" peut-elle jouer un rôle civique ? Cette question, en apparence extravagante, me semble tout à fait pertinente dans le cadre des révélations du magazine Closer sur la liaison de François Hollande avec Julie Gayet.

Comme dans le cas de François Mitterrand et de sa fille adultérine Mazarine, la petite "élite" médiatico-politique parisienne était au courant, pendant que le bon peuple pensait que "Pépère" continuait de passer ses nuits aux côtés de la volcanique Valérie Trierweiler.

Un spectateur attentif du Grand Journal, présenté par Antoine de Caunes, a pu avoir la puce à l'oreille en décembre dernier, quand l'animateur a posé une drôle de question à l'actrice, son partenaire Stéphane Guillon trouvant la situation visiblement très cocasse. La réaction de Julie Gayet est elle-même fort instructive. D'abord gênée, elle réussit à détourner la conversation (sur les municipales et la candidature d'Anne Hidalgo... avec laquelle on avait jadis prêté une liaison à l'actuel locataire de l'Elysée).

Mais il semble que la relation soit plus ancienne que cela. Aujourd'hui, sur le site du Monde, a été mis en ligne un article consacré au photographe qui a pris les "clichés présidentiels". L'auteur y fait référence à une conversation remontant à janvier 2013, dans laquelle le paparazzi évoquait déjà la fameuse liaison.

Certains vont jusqu'à affirmer que la relation est née avant même l'élection de François Hollande. L'actrice l'avait soutenu pendant la campagne des primaires (en septembre - octobre 2011), puis à la présidentielle de 2012, comme le rappelle un article du Parisien :

Prenez le temps de regarder et d'écouter l'extrait vidéo mis en ligne par le quotidien. Le ton de la voix comme le langage corporel ne laissent pas de doute : en avril 2012, l'actrice est devenue une amie très très proche.

On a donc assisté au bal des faux-culs, aux éructations de nouveaux pères-la morale, stigmatisant le comportement de François Hollande, n'hésitant pas à le comparer parfois à Silvio Berlusconi... Soyons sérieux.

Comparons-le plutôt à ses prédécesseurs. De Gaulle était d'une autre époque. Né au XIXe siècle, il a, toute sa vie, été guidé par un sens de la discipline que l'on ne retrouve que rarement aujourd'hui. Il n'est pas impossible que son engagement politique ait été un moyen de sublimer ses pulsions sexuelles.

Ses successeurs ont été très portés sur les galipettes extra-conjugales. Giscard-d'Estaing comme Mitterrand et Chirac avaient contracté des mariages qui étaient surtout des arrangements de façade. Ils ont multiplié les conquêtes, tout en préservant (plus ou moins) la vitrine de respectabilité. C'étaient de sacrés hypocrites !

Finalement, Hollande ressemble plus à Sarkozy. (Ils sont d'ailleurs de la même génération, nés respectivement en 1954 et 1955.) Ils se sont longuement liés à des femmes par amour... et, la cinquantaine atteinte, ils ont cherché à refaire leur vie. Le comportement privé de l'actuel président n'est peut-être pas un modèle, mais c'est celui d'un bourgeois citadin du XXIe siècle qui, les cheveux gris venant, tombe comme par hasard dans les bras d'une pépée plus jeune d'une vingtaine d'années.

Le problème se pose à un autre niveau. La liaison présidentielle a-t-elle débouché sur une décision d'où le favoritisme n'est pas absent ? Le Canard enchaîné de cette semaine (dont les premiers numéros ont été distribués mardi soir) a soulevé un beau lièvre, en page 2 :

Est-ce pour plaire à François Hollande que la candidature de Julie Gayet a été proposée, en décembre dernier, pour nomination au jury de la Villa Médicis ? (Au passage, précisons que la fonction, essentiellement honorifique, ne rapporte pas grand chose à ceux qui l'exercent.)

Depuis que l'information circule, la tension est montée d'un cran. L'hebdomadaire satirique affirme que c'est la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a eu l'idée. Celle-ci dément... et le directeur de l'Académie de France à Rome (nom officiel de la Villa Médicis) est -curieux hasard- immédiatement monté au créneau pour assumer la décision.

C'est là que cela devient cocasse. Le haut fonctionnaire est censé être à l'origine de la mesure. Pourtant, alors que l'arrêté de nomination de Julie Gayet n'a pas encore été signé par la ministre, un communiqué de la Villa Médicis l'avait annoncée officiellement, avant d'être supprimé. Cela serait-il possible sans -au moins- l'aval d'A. Filippetti ?

(Félicitons Le Monde pour avoir retrouvé et rendu accessible ce précieux document.)

J'ajoute que, personnellement, je n'ai rien contre l'actrice, que j'avais découverte dans les années 1990 (dans Delphine 1, Ivan 0 et Select Hôtel), et que j'ai revue avec plaisir dans la comédie grand public Quai d'Orsay.

Cette affaire nous amène à nous poser d'autres questions, certaines abordées dans un récent article du Monde. La sécurité du président est-elle bien assurée ? La révélation de sa liaison a-t-elle été orchestrée par la droite ? (Closer est la propriété du groupe Mondadori, dont l'actionnaire principal est Fininvest, holding présidée par une certaine Marina Berlusconi, qui a succédé à son célèbre papa.)

Cela me ramène à la question du début. Le Canard enchaîné (et, à sa suite, une brochette de journaux français) aurait-il évoqué le soupçon de favoritisme portant sur la nomination de Julie Gayet au jury de la Villa Médicis si la liaison de celle-ci avec François Hollande n'avait pas été révélée ? Dans le numéro paru mercredi, Erik Emptaz rappelle la position de l'hebdomadaire satirique quant à la vie privée des politiques. Certes. Mais quand cela déborde sur la vie publique ? Jusqu'à la semaine dernière, il était impossible au Canard enchaîné de parler de cette nomination sans révéler la liaison. Le magazine Closer aura donc rendu service à la démocratie s'il permet (involontairement) de rendre plus efficace la protection du premier personnage de l'Etat, tout en évitant une nomination de complaisance.

20:44 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, société, actualité, hollande, françois hollande

vendredi, 10 janvier 2014

Passage de témoin au "Nouvel Hebdo"

Le numéro 314 de l'hebdomadaire satirique aveyronnais contient une information qui est pour moi une surprise : l'éloignement de Gérard Galtier, au profit de Philippe Angles, qui n'est autre que le fils du fondateur de L'Hebdo, l'ancêtre du "petit jaune" aveyronnais.

C'est annoncé en première page, avec deux papiers, l'un signé par l'ancien directeur, l'autre par le nouveau.

Dans son article, Philippe Angles rend hommage à son prédécesseur... tout en parlant de "retour aux sources". Considèrerait-il que Gérard Galtier s'en était éloigné ? En tout cas, la volonté affichée d'indépendance est bienvenue... et l'on aura bientôt l'occasion de vérifier si elle est respectée.

De son côté, le ressusciteur du "Parti d'en rire" retrace l'histoire de l'hebdomadaire satirique. (Pour en savoir un peu plus sur la cuisine interne, on peut aussi consulter le chapitre 2 du livre d'Hugues Robert, Presse Business.)

A lire aussi dans le numéro paru vendredi 10 janvier un article à cheval sur les pages 1 et 2, qui évoque la future création d'une aire de services sur la RN 88, à proximité du viaduc du Viaur... mais du côté tarnais.

Plus loin, Donato Pelayo pointe les "scandaleuses reconversions des politiques", contribution dans laquelle certains lecteurs découvriront peut-être que la moralité publique peut être chancelante des deux côtés du Rhin.

Inquiétant est aussi le billet signé "C.J.", qui relate un épisode mettant en évidence le mauvais fonctionnement du service des premiers secours.

Tout cela ne nous explique pas pourquoi Gérard Galtier prend du champ. Est-ce un départ à la retraite ? Pourtant, il assure ne pas complètement quitter le journal, au moins dans un premier temps. De surcroît, fin décembre et début janvier, il a publié quelques portraits de personnalités aveyronnaises dans La Dépêche du Midi.

Aurait-il l'intention de jouer un rôle dans les prochains scrutins locaux ? Ces derniers mois, à deux reprises (sous la plume de KaG puis du Petit Mitron ; je laisse de côté les commentateurs aigris), le site Aligorchie a fait état d'un rapprochement avec le maire de Rodez... plutôt sur la base de spéculations que de réelles preuves. Néanmoins, il semble que, depuis 2013, Gérard Galtier décoche moins de flèches en direction du premier magistrat du Piton (sans pour autant épargner certains élus de gauche aveyronnais). Accessoirement, on peut se demander si le changement de direction (au Nouvel Hebdo) va avoir une incidence sur la publication (interrompue) du feuilleton consacré à l'ascension de Christian Teyssèdre.

P.S.

Il y a quelques années, il m'avait semblé percevoir une petite inclination pour Jean-Claude Luche. Je n'ai jamais lu de réaction outragée à ce sujet... comme quoi, certaines indignations sont sélectives.

23:55 Publié dans Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, actualité

vendredi, 03 janvier 2014

Un nouveau Sherlock Holmes

La chaîne américaine CBS a mis en route une nouvelle série centrée sur le célèbre détective. M6 a mis en ligne le premier épisode il y a quelques jours, en attendant d'en diffuser quatre ce vendredi.

Sherlock est incarné par Jonny Lee Miller, révélé jadis par Trainspotting, mais qui a un peu végété depuis, même si on l'a aperçu dans Dark Shadows.

Il interprète un détective jeune, tatoué (beurk !), qui sort d'une cure de désintoxication... et qui, ô surprise, a quitté Londres pour New York.

Au début de l'épisode, il fait la connaissance de sa "marraine" (payée par son père pour vérifier qu'il ne retombe pas dans la drogue), Joan Watson, ex-chirurgien... et surtout femme ravissante :

Elle a les traits de Lucy Liu, que tout cinéphile qui se respecte connaît depuis sa participation au Kill Bill de Tarantino. On l'a revue dans un petit polar très malin, Slevin, mais elle a surtout fait carrière à la télévision. Je l'avais trouvée très bien en juriste dominatrice dans Ally McBeal.

Dès le départ, la relation entre les deux est ambiguë. J'ai beaucoup aimé leur premier dialogue, à double détente, que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Par la suite, on comprend que chacun a ses zones d'ombre... et va avoir besoin de l'autre. Evidemment, on se dit qu'au bout de deux ou trois saisons, ils vont finir par coucher ensemble !

Signalons que la BBC, qui, la première, a relancé la carrière du célèbre détective, n'est pas contente. S'il n'est pas étonnant que, dans les deux séries, Sherlock soit un as de la déduction, adepte de substances hallucinogènes, la vieille maison britannique a moins apprécié que le pendant américain ait copié l'addiction aux nouvelles technologies :

Sherlock se sert de son smartphone comme d'un outil d'enquête, prend régulièrement des photographies avec et consulte très souvent internet. Cependant, d'un point de vue visuel, la série britannique est bien plus réussie, avec notamment l'affichage à l'écran des textos.

C'est le principal reproche que l'on pourrait faire à la version américaine : sa fadeur graphique, avec peu d'inventivité visuelle. Mais l'enquête est intéressante. Pour l'instant, les histoires sont totalement nouvelles, sans lien avec les romans de Conan Doyle (ce qui a pu agacer les puristes). Le duo fonctionne assez bien sur le plan comique, même s'il n'atteint pas le brio du couple Cumberbatch-Freeman.

14:17 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, télévision, médias, actualité

mardi, 24 décembre 2013

Une bien belle érection !

Les fêtes de fin d'année sont propices au visionnage de films grand public, en famille. Certaines chaînes gavent leurs téléspectateurs de dessins animés. D'autres tapent dans "le film de Noël", boursouflé de bons sentiments. D'autres encore sortent du placard tous les Indiana Jones du pauvre qu'elles n'ont pas osé diffuser le reste de l'année.

C'est la voie que semble avoir choisi France 4, qui nous a proposé un téléfilm intitulé A la poursuite de la chambre d'ambre. Après un prologue situé en 1944, au cours duquel on voit Albert Einstein participer à l'attaque d'un train nazi (...), on découvre l'un des héros, en quête du coffre du scientifique. L'enjeu est un fabuleux trésor (qui a réellement existé) : la mythique chambre d'ambre.

Lui et sa partenaire tentent d'échapper aux griffes des méchants. Ils déboulent sur une plage, où un couple est en train de se câliner. Le héros décide de leur "emprunter" leur cheval. Mais, au moment où celui-ci se cabre, les spectateurs attentifs auront remarqué un détail troublant :

Je ne sais pas si ce sont les ébats du couple (simulés, bien entendu) qui ont échauffé l'animal mais, en tout cas, il en tient une belle !

22:44 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinéma, cinema, film, noël

lundi, 23 décembre 2013

La Morinade, fin

Ce dimanche 22 décembre a été diffusé le dernier numéro de l'émission "La Morinade", enregistré le mardi précédent. Le paradoxe est que cette émission est la plus populaire du Mouv', station de radio à l'audience (très) confidentielle. Créée à la rentrée 2011, "La Morinade" est depuis des mois en tête des téléchargements, comme en témoigne encore un communiqué de novembre de Médiamétrie :

Si ce n'est pas le manque de succès qui explique l'arrêt de l'émission, c'est peut-être son contenu. Intéressons-nous à celui de dimanche dernier. Comme à l'accoutumée, après les présentations d'usage, c'est la chroniqueuse Anne Ma qui a dressé le portrait de l'invité, Richard Lornac :

Evoluant sans cesse entre second et troisième degré, Anne Ma, fille d'un CRS de la région PACA, évoque avec crudité sa condition de serial célibataire, abusée dans son enfance par son pépé René et éduquée à coups de matraque par un père raciste. On la retrouve à plusieurs reprises dans l'émission, presque toujours sur ce registre dérangeant... mais follement drôle !

Lui a succédé celui qui est devenu la vedette de l'émission, le père Albert, incarné par Albert Algoud, un ancien de la bande à Canal qui était réapparu sur France Inter, donnant la réplique à Daniel Morin dans certaines de ses chroniques au "Fou du roi" (animé par Stéphane Bern), par exemple celle du 28 septembre 2010 :

Les attaques répétées contre l'Eglise catholique et la promotion du masochisme à une heure de grande écoute avaient eu raison de la participation du père Albert... qui avait donc débarqué sur Le Mouv' à la rentrée suivante. Ce dimanche, le saint homme a été le seul à se réjouir de la disparition de l'émission.

Autre intervention qui avait de quoi choquer les oreilles sensibles, celle de Jacky le Nordiste (incarné par Daniel Morin en personne). Dans "La Morinade", il s'est spécialisé dans la drague lourde, humiliante... avec l'accent :

Lui et sa soeur Jacquette (alias Anne Ma) sont issus d'une famille de zoophiles hyperviolents. Le pseudo-journal diffusé lors de chaque émission se faisait régulièrement l'écho des aventures de ces deux infréquentables Chtimis. Pour la dernière, ils nous ont offert un duo d'anthologie :

(C'est bien entendu un hommage à Francis Cabrel, à travers sa chanson Je l'aime à mourir.)

Même les musiciens invités ont été priés d'oeuvrer dans le sens des chroniqueurs. Ainsi, dimanche dernier, Teddy Savic a offert au public (en deuxième morceau) une reprise de l'un des hymnes de "La Morinade", L'Handicapé.

Je regretterai aussi les mini-fictions de Fred Martin (le fils de Jacques). La dernière retrace les origines mythiques de l'émission et la manière dont l'équipe s'est constituée :

Dans les dialogues ont été insérées des répliques qui pourraient expliquer les récents changements subis par l'émission, notamment la disparition de certains chroniqueurs, comme Jean-Mama le réac (voir plus bas) et l'inénarrable Jean-Kévin (au centre sur l'image ci-dessus), doté d'une sensuelle voix prépubère et d'un énorme "goumi" de 4 centimètres (en érection) !

Fred Martin, c'est aussi l'auteur des prévisions météo, en forme de charade... et le créateur de fausses publicités, de qualité inégale. Les calembours étaient plus ou moins réussis. J'aime bien celles du 23 janvier 2012.

Autre pilier multitalent de l'émission, Albert Algoud s'était mis à incarner un chanteur ringard, Jean-Pierre Aznavour, dont les textes mettaient en valeur des slogans publicitaires de manière emphatique... ou faisaient référence à Emile Louis :

Mais l'un des moments les plus attendus de l'émission était incontestablement le décrochage en faveur d'une petite radio locale, Radio Caca :

Albert Algoud y interprétait plusieurs personnages, au premier rang desquels le Maréchal Ganache, dernier maréchal de France survivant des guerres coloniales, hélas frappé d'incontinence fécale.

C'est aussi dans la dernière partie de l'émission que l'on a revu le chroniqueur (franchement) de droite Jean-Mama le réac, qui avait disparu des ondes à la rentrée 2013, lorsque l'émission était devenue hebdomadaire. Il en était pourtant un fidèle "compagnon de route", même si, pour gagner sa croûte, il officiait ailleurs. Les auditeurs attentifs de France Info auront reconnu la voix de Jean-Mathieu Pernin, qui a parcouru la France rurale pour la station d'information et qui, aujourd'hui, tient une chronique sur le monde du spectacle. (Cette année, il a par exemple parlé de GiedRé.)

En guise de conclusion, Thomas Croisière, l'enfant terrible de "La Morinade", a proposé un dernier radi-oké, truffé de calembours, construit à partir d'une chanson de Patrick Bruel.

Voilà, c'est fini. On éradique la seule émission d'humour féroce, à ne pas mettre entre toutes les oreilles certes, mais qui réunissait une brochette inédite de talents.

Cette suppression est liée à la réorganisation de la grille du Mouv', décidée par Joël Ronez, le directeur nommé en août dernier. Le problème est que, pour relancer l'audience, on supprime l'émission la plus populaire. A mon avis, on a profité de la nécessaire refonte des programmes pour se débarrasser d'humoristes considérés comme des gêneurs. La gauche caviar n'aime décidément pas la gaudriole...

15:56 Publié dans Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : médias, humour, actualité, chanson, chanson française

vendredi, 06 décembre 2013

Les orphelins de l'inspecteur Murdoch

Je ne connaissais pas cette série policière canadienne (Les Enquêtes de Murdoch), dont l'action se déroule à la fin du XIXe siècle. On me l'a recommandée et, cette semaine, j'en ai visionné plusieurs épisodes, dont le dixième de la première saison, "Les nouveaux esclaves".

L'intrigue tourne autour du meurtre d'un riche philanthrope, qui dirige une usine de fabrique de colle d'origine animale (à partir de chevaux). Très vite, l'inspecteur Murdoch en vient à s'intéresser à deux personnes. L'une d'entre elle est un gamin des rues, Charlie :

L'autre est la fille adoptive de la victime, Eva :

Ils ont en commun d'avoir été envoyés de force du Royaume-Uni au Canada. On a appelé certains d'entre eux "les enfants Barnardo". C'est un sujet qui suscite encore la polémique de nos jours, comme en témoigne un article du quotidien québécois La Presse de 2009. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous conseille un programme (téléchargeable) du site "Bibliothèque et Archives Canada".

L'épisode se conclut de manière surprenante. A l'histoire de l'exploitation des enfants immigrés se superpose un fait divers sordide. Le tout bénéficie d'une reconstitution historique minutieuse.

23:59 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, histoire, télévision, enfants, médias

samedi, 30 novembre 2013

Sondage bidon

A l'image d'autres quotidiens, Midi Libre consulte la population, sur la Toile et dans la rue. Cela donne, en fin de journal, une rubrique, "la question", illustrée par le résultat des votes d'internautes et l'opinion de quatre anonymes, que l'on a (en général) pris soin de choisir dans quatre départements différents de la zone de diffusion du quotidien montpelliérain.

Ce samedi, la question était : "Chômage : croyez-vous à une baisse durable ?" Voici les réponses publiées :

Seuls les Aveyronnais auront tiqué en reconnaissant, à droite, une lectrice bien particulière : Monique Bultel-Herment, première adjointe (P.S.) au maire de Rodez. Très optimiste (pourquoi pas, après tout), elle est la seule du panel à répondre oui à la question.

Alors ? La rédaction montpelliéraine s'est-elle fait piéger ou bien, faute de trouver un-e optimiste convaincant-e parmi les internautes lambda, s'est-on rabattu sur l'élue locale ? Je ne suis pas loin de penser que les journalistes puisent dans leur stock de connaissances pour élaborer le "casting" du micro-trottoir. Ainsi, dans le numéro du 31 octobre dernier, il était demandé : "Faut-il payer pour libérer nos otages ?" Voici les réponses :

Philippe Andréani n'est pas un inconnu dans le Sud Aveyron. Après avoir fait les beaux jours du club de rugby de Millau, il achève sa carrière à Saint-Affrique, comme le rappelle un article du même Midi Libre du 13 janvier dernier.

Rebelote dans le numéro du 14 novembre 2013. La question posée était : "La gentillesse est-elle une qualité actuelle ?" Voici les réponses :

C'est de nouveau l'Aveyronnais de service qui m'a interpellé. Gilles Bargoin est un sacré bonhomme. Handicapé moteur sévère, il s'efforce quand même de prendre goût à la vie. C'est en juin dernier que Midi Libre a publié un entretien avec celui qui envisage de participer à un raid.

Etonnant, non ?

20:05 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, journalisme, médias

samedi, 19 octobre 2013

Panpan cucul sur la propagande

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la récente condamnation d'un père qui a administré une fessée "cul nu" à son fils récalcitrant. Au passage, les médias se sont parfois gardés de souligner que cet incident s'inscrit dans une histoire familiale difficile (la séparation d'un couple)... et que c'est la mère (et pas l'enfant, bien entendu) qui a porté plainte. Je ne suis pas loin de penser qu'au-delà du rejet du châtiment corporel, la mère cherche à s'appuyer sur une décision de justice dans une procédure de divorce.

N'allez pas croire que je sois un fervent partisan de ce genre de correction. Il existe bien des manières de faire comprendre à un-e enfant qu'il(elle) a dépassé les bornes. La violence physique ne doit être qu'un ultime recours. Mais vouloir l'interdire quelle que soit la situation me paraît aussi stupide que la croyance que c'est à coups de ceinturon qu'on dresse efficacement sa progéniture. Dans le cas qui nous occupe, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, il semble que le père se soit un peu emballé ; il aurait pu agir autrement. (Ceci dit, il est facile pour moi de lui faire la leçon, confortablement assis devant l'écran de mon ordinateur...)

Si les médias ont fréquemment évoqué l'affaire, certains n'en sont pas restés aux faits. Ils ont visiblement voulu peser sur l'opinion, qui reste attachée au "droit de correction". Le supplément "Culture et idées" du Monde de ce samedi 19 octobre (version papier) fait sa "une" sur le sujet :

L'illustration n'est pas datée. Ce n'est évidemment pas une photographie "spontanée", comme en témoigne le regard de l'enfant tourné vers l'objectif. Elle a d'ailleurs déjà servi, puisqu'on la retrouve dans un article du quotidien gratuit 20minutes du 27 avril 2011. C'est une scène simulée. En pages intérieures, l'article du Monde est accompagné d'une gravure française de 1900 :

Sur le site internet du quotidien, on peut trouver un billet du blog "Big Browser" consacré à l'affaire, illustré par une image italienne de la seconde moitié du XIXe siècle :

Curieux de nature, je suis allé jeter un oeil à la version numérique de l'article que j'ai évoqué plus haut. O surprise, elle n'est pas introduite par la même photographie :

Cette différence n'est pas anodine. D'habitude, elle est due à des questions de droits. Ici, il y a volonté de guider subrepticement l'interprétation des faits. La légende de la photographie est là pour montrer au public cultivé que seuls des esprits barbares peuvent fesser leurs enfants. Pensez donc ! La photo a été prise "vers 1935", c'est-à-dire sous le régime nazi. Quelle subtilité !...

Ce n'est pas la première fois que je surprends le quotidien en flagrant délit de manipulation. L'an dernier, j'avais remarqué ce genre d'attaque discrète au détour de la campagne de Marine Le Pen (mais elle ne fut pas la seule visée). Quelques temps plus tard, les illustrations d'un article consacré au vote préférentiel étaient marquées par la même subjectivité.

P.S.

L'émission Made in Groland de ce samedi a abordé (brièvement) le sujet avec tact et délicatesse :

23:47 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, actualité, société, journalisme

dimanche, 06 octobre 2013

Groland contre le rugby

Ce samedi, l'émission le plus déconneuse du PAF a dû céder la place au ballon oval. C'est donc l'occasion de revoir celle de la semaine dernière, un excellent cru.

Jules-Edouard Moustic a commencé par une leçon de morale : au Groland, on a depuis longtemps résolu la question Rom... de manière assez inattendue (admirez la petite touche, à l'arrière-plan) :

La question fiscale a été abordée à travers le cas de Liliane Bettencourt, un sujet qui a permis à l'inénarrable Francis Kuntz de faire une fois de plus la démonstration de son grand talent d'analyste :

Les questions de société furent très présentes dans le journal, à travers notamment la laïcité à la grolandaise, dont on ne sait s'il faudrait s'en inspirer :

De la religion au mariage... et au divorce, il n'y a qu'un pas, allègrement franchi par l'équipe, toujours très au fait de l'innovation technologique :

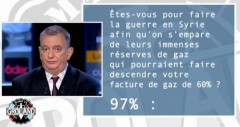

Il a quand même fallu ensuite revenir aux "sujets lourds", comme la guerre civile en Syrie, qui est l'objet de sondages divers et variés :

Autre sujet capital (surtout à Groland), les vendanges, qui ont lieu tardivement cette année. On se demande si la récolte sera bonne, si les vins seront de qualité. Au vu des images, il semble que le contenu de certaines bouteilles soit à réserver aux amateurs avertis :

Toujours en avance sur son époque, le Groland a déjà dépassé le débat sur la reconnaissance des empreintes digitales par les téléphones portables. Un système bien plus perfectionné a été mis au point, même s'il n'est pas sans inconvénient :

La TNT est encore et toujours un sujet d'ébahissement. La quête d'originalité semble guider les directeurs des programmes :

On ne sait plus quoi inventer pour retenir l'attention des débiles qui restent collés à leur poste de télévision. En tout cas, on ne se cache plus de faire des émissions de merde, au "propre" comme au figuré :

Allez, Banzai !

20:50 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, humour, actualité, télévision

mercredi, 02 octobre 2013

"La Morinade" a réussi son transfert

L'émission humoristique de la radio "jeune" Le Mouv' a subi quelques vicissitudes. L'an dernier, la quotidienne avait vu son positionnement horaire changer à plusieurs reprises. Puis, fin juin, ce fut l'annonce, terrible, de la suppression de l'émission, dont la dernière diffusée a été enregistrée en public.

On se demandait ce qui pouvait justifier cette éviction, alors que ce programme était de loin le plus téléchargé du Mouv'. Jalousies ? Mépris pour l'humour potache et décalé dont l'émission regorge ? Toujours est-il qu'il y a un peu moins d'un mois, la bonne nouvelle est tombée : La Morinade était de retour, toujours sur le Mouv', mais en diffusion hebdomadaire, le dimanche (de 18h à 20h), à partir d'un enregistrement public réalisé dans la semaine.

J'ai laissé passer quelques numéros, pour voir. La technique s'est améliorée. Il a fallu concilier le côté intime de la plupart des chroniques avec l'ambiance d'une salle vivante. Il a fallu aussi que les humoristes s'adaptent à leurs nouvelles conditions d'exercice. Le résultat s'est sans cesse amélioré.

L'émission diffusée dimanche 29 septembre est un excellent cru. Elle a commencé par le portrait vachard (et plein d'autodérision) de l'invitée (Sophie Marie Larrouy) réalisé par une Anne Ma en pleine forme. Lui a succédé une reprise de la chanson satirique des Inconnus (C'est toi que je t'aime) par le groupe Les Gars Dans L'Coin. Les musicos ont assuré et, côté texte, ils ont eu la bonne idée d'adapter certaines références, Jacques Chirac devenant Jean-François Copé, Patrick Sabatier devenant Laurent Ruquier, le Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault étant remplacé par The Voice et "3615 Ulla" par Youporn !

A ce grand moment en a succédé un autre, plus... spirituel. Le Père Albert est intervenu, pour rendre compte de la "formation champignon" qu'il a créée, pour les jeunes en recherche qui fréquentent sa caravane...

Puis, ce fut le tour de Frédéric Martin de nos proposer un nouvel épisode du Débile Mentaliste... ou comment faire de la télévision haut de gamme à la radio !

Le retour d'Albert Algoud nous a valu la suite des aventures du cowboy gay Robert Michou (avec Anne Ma en faire-valoir), qui ne manque jamais de rappeler la présence de son fidèle destrier, Golden Shower...

Face à ces accès de débauche, on avait bien besoin de romantisme. C'est Daniel Morin lui-même, ou plutôt son double chtimi Jacky, qui s'est chargé de relever le niveau... avec tendresse.

Un peu avant la fin de la première heure, on nous a proposé deux fausses pubs (une de Fred Martin, l'autre de Thomas Croisière) particulièrement réussies. Le journal arriva peu après. Ce fut l'occasion d'entendre deux personnages hauts en couleur, Jaquette et le maréchal Ganache, chacun à l'honneur dans son style inimitable. Le second est repassé à l'antenne, pour le décrochage radio-anal de Radio Caca.

C'était décidément un peu la soirée Albert Algoud, que l'on revit à l'occasion de l'arrivée du chanteur maison de La Morinade, j'ai nommé l'incommensurable Jean-Pierre Aznavour. Une performance inoubliable ! Et, comme la grande musique était à l'honneur, Les Gars Dans L'Coin sont revenus, pour une reprise pêchue de Que je t'aime.

Au-delà de la gaudriole, l'émission se veut de service public. Chaque semaine, l'équipe tente d'aider l'incurable célibataire forcée Anne Ma à trouver chaussure à son pied. La séquence "Tournez Nadège" a permis à certains spectateurs de se mesurer aux exigences de la dame... Dame que l'on a vite retrouvée dans sa chronique télé. Celle-ci a été consacrée à un programme qui m'a l'air particulièrement vulgaire et racoleur, Les Grandes Histoires, sur NRJ 12 (parfois judicieusement surnommée "NRJ Bouse"). Je ne sais pas ce qui est le pire dans cette émission, ou la bêtise des personnes qui se laissent filmer (et manipuler), ou le cynisme de ceux qui font du blé sur la misère intellectuelle d'une partie de la population française.

Thomas Croisière est arrivé à point pour redonner le moral à tout le monde. Il a concentré ses jeux de mots dans une reprise très personnelle de Femme, femme, femme de Serge Lama.

L'assemblage de ces talents disparates me rappelle les grandes émissions d'humour qui se sont succédé sur France Inter depuis le début des années 1980. Pourvu que ça dure !

20:47 Publié dans Loisirs, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, humour, médias

dimanche, 29 septembre 2013

Acte manqué ?

Hier, à la lecture de la "une" de l'édition ruthénoise de Midi Libre, certains ont dû ricaner en voyant l'un des titres principaux :

Vous ne voyez pas ? Allez, je vous aide :

Pour les plus jeunes et ceux qui ne s'intéressent absolument pas à la politique locale : l'annonce de l'article traitant des propos d'Yves Censi est illustrée par une photographie de son père, ancien maire de Rodez !

Est-ce une bourde de stagiaire ? Le résultat d'une erreur de manipulation du logiciel de mise en page ? La conséquence d'une lecture trop rapide de la banque de données photographiques ? Ou bien est-ce un acte volontaire, "censé" attirer l'attention des lecteurs sur un message subliminal ?

En effet, bien des mystères entourent la constitution de la liste menée par le député. Même dans son propre camp, les informations semblent mal circuler. Certaines mauvaises langues ont trouvé l'explication : derrière le fils, c'est le père qui est à la manoeuvre, comme le sous-entend l'illustration choisie...

Qu'en est-il de l'article ? Le journaliste Philippe Dagneaux a recueilli les propos d'Yves Censi, uniquement à charge contre le maire sortant. Mais, quand on lit entre les lignes, on se dit qu'il aurait peut-être dû tourner sept fois sa langue dans la bouche...

La "première rafale" d'attaques porte sur la fiscalité nationale. Le député s'en prend à l'actuelle majorité, qu'il a accuse d'être responsable d'une "hausse vertigineuse" des impôts. Le problème est que des journalistes sérieux (pas forcément de gauche) ont comparé la fin du quinquennat Sarkozy et le début de celui d'Hollande. Conclusion ? D'après La Tribune, c'est quasiment un match nul. Première rafale ? Premiers mensonges. Par contre, en regardant dans le détail, on s'apercevrait de la raison de la hargne de certains élus de droite : les dernières hausses d'impôts ont davantage ciblé la classe moyenne supérieure, à laquelle ils appartiennent...

La "deuxième rafale" porte sur les impôts locaux. On s'attendrait à ce que le candidat de l'opposition compare l'année 2012 à 2009, première intégralement gérée par l'équipe Teyssèdre. Curieusement, il remonte à 2006 et inclut donc plus de deux années de mandat de son père dans la comparaison avec le bilan de Christian Teyssèdre. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que le député Censi essaie de mettre sur le dos de l'actuel maire une partie de l'augmentation dont est responsable son prédécesseur. Mais, en réalité, le choix de cet écart de comparaison est lié à la formulation du rapport que la Chambre régionale des comptes vient de consacrer à la commune de Rodez.

Yves Censi prétend beaucoup s'appuyer dessus. Il a dû se dire que personne n'irait vérifier ses affirmations, ou que les quelques curieux se contenteraient de la synthèse affichée en page d'accueil, sans prendre la peine de parcourir en détail les 52 pages du rapport. Pas de chance...

Si la chambre régionale des comptes relève bien (pages 8-9) une augmentation (de 17 ou 19 %, en fonction de l'année de clôture) du produit des impôts locaux (taxe d'habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti), il est immédiatement ajouté que c'est dû à une hausse des bases (de 21 % et 19 %), alors que les taux (fixés par la commune) soit ont été stables (sur le foncier bâti) soit ont baissé (pour les autres impôts).

Précisons que la hausse des bases est principalement due à la variation nominale, liée à un coefficient voté lors de l'adoption de la loi de finances, à l'Assemblée nationale. Est-il besoin de rappeler que, pour les années 2006-2012, les lois de finances ont été adoptées par la majorité UMP, dont l'un des soutiens indéfectibles a été le député Yves Censi ? Le voilà donc qui se tire une balle dans le pied : il critique une hausse dont il est responsable !

La suite de l'entretien me paraît tout aussi biaisée. L'élu UMP reproche le retard pris par le chantier Combarel, alors que tant d'autres occupent déjà le centre-ville. Aurait-il fallu tout faire en même temps, alors que les désagréments sont déjà grands ? De surcroît, avant de démolir l'ancien hôpital, il a fallu procéder à son désamiantage... Je n'ai de plus pas trop compris ce qu'il conteste dans l'aménagement du Foirail. Enfin, ses remarques à propos de la rocade et de la RN 88 ne devraient pas s'adresser principalement au maire, mais d'abord aux gouvernements en place depuis une dizaine d'années (qui ont laissé tomber le chantier de la RN 88), ainsi qu'au Conseil général de l'Aveyron, qui n'a pas cherché à faciliter la tâche du Grand Rodez. (Mais là, il faut reconnaître que les torts sont partagés.)

Emporté par son élan, le député ne craint pas d'affirmer que rien n'a été réalisé depuis 1988 (en terme d'aménagement routier). Qu'avait-il pris avant l'entretien ?

Au final, on pourrait se contenter d'en rire. Malheureusement, cela annonce une campagne 2014 de bas niveau, avec pour principaux protagonistes un maire sortant qui ne supporte pas la contradiction et un député qui aime maquiller les chiffres.

14:51 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

samedi, 28 septembre 2013

190 000 euros pour rien ?

Les médias locaux sont décidément bien respectueux des politiques dominants. Ils ont presque tous transmis la bonne parole, à propos d'un "portrait identitaire" réalisé, pour le compte du Conseil général de l'Aveyron, par la société CoManaging, dont le siège est à Paris. Les voix discordantes ont été très rares. Parmi celles-ci, le directeur du Ruthénois, Bruno Aufrère, s'est permis quelques prudentes critiques dans le numéro paru vendredi 27 septembre (à lire pour une brochette d'articles fort intéressants, notamment ceux consacrés au multiplexe).

Du côté des politiques, c'est Jean-Dominique Gonzalès qui a sonné la charge. On dira qu'il est dans son rôle d'opposant à Jean-Claude Luche. Mais, en période de vaches maigres, alors que celui-ci ne cesse de déplorer la baisse des revenus départementaux, certains choix peuvent apparaître contestables.

De quoi est-il question ? Tout d'abord, d'une étude comme il s'en fait de plus en plus depuis une dizaine d'années. C'est à la mode, mais on ne sait pas si c'est vraiment utile. Après tout, les collectivités locales n'emploient-elles pas des personnes compétentes, aptes à travailler dans le domaine du "marketing territorial" ? On peut aussi collecter beaucoup d'informations utiles auprès d'organismes institutionnels, au premier rang desquels l'INSEE.

Le portrait identitaire réalisé par CoManaging a été facturé 190 000 euros. La somme n'est pas anodine... et, comme par hasard, elle est située juste au-dessous de la barre de 200 000 euros, à partir de laquelle le code des marchés publics impose aux collectivités territoriales de passer par un appel d'offre. Ces marchés sont mentionnés dans le Bulletin Officiel départemental... mais détaillés seulement dans les annexes (pas accessibles sur la Toile) :

Alors, le Conseil général de l'Aveyron (à l'image d'autres collectivités territoriales) s'est-il fait pigeonner par des vendeurs de courants d'air, ou bien a-t-il sciemment engagé une dépense excessive et inutile pour redorer son blason aux frais du contribuable ? Il n'est pas facile de répondre.

En comparant ce que l'on sait du contrat signé par l'exécutif aveyronnais avec ce que le Conseil régional d'Alsace a payé pour le même type de prestation, on serait tenté de penser que Jean-Claude Luche s'est peut-être fait rouler dans la farine. En effet, si la région Alsace a déboursé 350 000 euros (hors taxes), seuls 53 000 ont été affectés à l'élaboration du portrait identitaire... à comparer aux 190 000 euros claqués par les Aveyronnais ! Si la région est un peu plus petite que notre département, elle compte environ sept fois plus d'habitants et son PIB est sans commune mesure. Mais peut-être que les 190 000 euros rémunèrent plus que le simple portrait.

Cependant, pourquoi ne pas avoir fait appel à un organisme public, le CarifOref Midi-Pyrénées (cofinancé par l'Etat et la région) ? Cela aurait permis de faire quelques économies. De surcroît, cette association avait déjà réalisé un diagnostic territorial de l'Aveyron, en 2009.

Mais, en 2012, le cabinet CoManaging n'était pas inconnu dans le département. L'année précédente, son directeur, Joël Gayet, avait participé à un colloque qui s'était tenu à Conques. Lors de la table ronde consacrée à la question "Territoire, faut-il en faire une marque ?", il avait pu échanger notamment avec Arnaud Viala, vice-président du Conseil général (à la tête de la commission Economie et Tourisme), présent au titre d'Aveyron expansion.

La relation entre CoManaging et le Conseil général de l'Aveyron est d'ailleurs plus poussée qu'on ne le pense, puisque les deux sont associés dans la chaire "attractivité et nouveau marketing territorial", lancée en collaboration avec Sciences Po Aix en 2012. En lisant la documentation en ligne, on découvre que le directeur de la chaire n'est autre que Joël Gayet (de CoManaging). L'Aveyron figure parmi la quinzaine de collectivités territoriales associées au projet :

D'après le dossier de presse, chaque collectivité s'est engagée pour trois ans, chacune devant contribuer pour 10 000 euros (hors taxes) par an. Avec 15 à 20 adhérents, cela donne un apport compris entre 150 000 et 200 000 euros par an, soit 450 000 à 600 000 au total (pour trois ans). Comme le dossier de presse parle d'un budget annuel de 250 000 euros (750 000 sur trois ans), on en arrive à la conclusion de Sciences Po Aix n'apporte presque rien... voire rien du tout, puisqu'il faut ajouter les contributions des étudiants en master : 5 000 euros chaque !

Au regard de ce qui a été publié dans les journaux, était-il pertinent pour le Conseil général d'engager de telles dépenses pour recueillir ce qui ressemble à un catalogue de banalités ?

17:52 Publié dans Economie, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias

vendredi, 27 septembre 2013

Couteau meurtrier

Je recommande vivement le septième épisode de la quatrième saison de Profilage, diffusé jeudi 26 septembre à partir de 21h00 sur TF1. Intitulé Juste avant l'oubli, il prend la forme d'une course contre la montre de l'équipe d'enquêteurs, qui doit trouver le coupable d'un meurtre ancien avant que le délai de prescription ne soit atteint.

La réalisation y est soignée, comme dans les précédents épisodes. Il y est notamment question des fantasmes de l'héroïne, Chloé Saint-Laurent :

L'histoire est toujours émaillée de moments d'humour particulièrement réussis, l'un des premiers conduisant la psychologue à découvrir qu'au commissariat règne une curieuse ambiance ce matin-là :

Mais c'est un autre élément qui a attiré mon attention. Dans la seconde moitié de l'épisode, les policiers finissent par mettre la main sur l'arme du crime :

Au cas où l'on douterait de la nature du couteau montré à l'écran, un passage en gros plan est chargé de lever les dernières interrogations :

Il s'agit bien d'un Laguiole, fabriqué en France... et personnalisé (il porte les initiales de son propriétaire, mais pas à l'endroit traditionnellement dévolu à ce genre d'inscription). Les lecteurs de ce blog se souviennent peut-être que l'an dernier, déjà, j'avais relevé l'apparition du célèbre coupe-chou dans un épisode de la série Les Experts.

00:32 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société

dimanche, 22 septembre 2013

Le stationnement de la discorde

Désormais, à Rodez, tous les parkings sont en régie municipale. Exit la société Q Park, que l'on accusait de grassement se payer sur la bête. La dernière réunion du Conseil municipal (le 13 septembre) a été l'occasion d'annoncer les nouveaux tarifs. Les échanges ont visiblement été très vifs, d'après ce qu'on a pu lire dans La Dépêche du Midi et Midi Libre. Ils ont même parfois visiblement été trop vifs, selon le site Aligorchie.

Sur la forme, il semble que certains membres de l'exécutif municipal aient fait preuve d'une agressivité excessive à l'égard de l'un des membres de la majorité, Bruno Bérardi. Ainsi va la vie politique locale, qui veut que l'opposition de droite soit atone (quand elle est présente) et que la principale voix discordante soit celle d'un écologiste élu sur la liste du maire Christian Teyssèdre. On remarquera que l'élu le plus hostile à l'intervention de B. Bérardi est Gilbert Gladin, adjoint en charge de la circulation et du stationnement... mais aussi récemment devenu vice-président de la Communauté d'agglomération du Grand Rodez. Cela peut éventuellement expliquer (mais en aucun cas justifier) son agressivité : son travail était l'objet des critiques et il se sent redevable envers le maire... Il reste qu'une fois les soucis de santé de B. Bérardi révélés, un petit mot d'excuse n'aurait pas été de trop.