lundi, 25 octobre 2010

Du Nutella bio !

Le gros problème des concurrents de la célèbre pâte à tartiner du groupe Ferrero est de copier son goût. Tous les groupes d'hypermarchés ont tenté de lancer un rival sous leur marque, sans succès jusqu'à présent : Nutella détient environ 90% du marché français !

Ceux qui ont fait l'expérience ont pu constater à quel point la saveur du produit est difficile à imiter ou à concurrencer. C'est au point même que lorsqu'une version étrangère du produit nous est proposée, on sent la différence, ainsi que je l'ai raconté il y a quelques années, lorsque je me suis aperçu que ma grande surface habituelle avait substitué du Nutella fabriqué en Pologne au produit élaboré en France (plus précisément en Seine-Maritime).

J'ai finalement trouvé un concurrent satisfaisant, d'autant plus qu'il est issu de l'agriculture biologique :

Le goût est différent de la célèbre pâte à tartiner, mais c'est aussi bon. C'est par contre un peu plus riche en calories (558 Kcal aux 100 grammes contre 530 pour le Nutella), parce que la proportion de lipides est plus forte (36,1 contre 31). Pour être honnête, je peux ajouter que la proportion de noisettes est plus faible dans le produit bio (10% contre 13%), tout comme celle de cacao (5% contre 7,4%). Cependant, tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et c'est de l'huile de tournesol (et non de l'huile de palme) qui est utilisée. Dernière chose : c'est deux fois plus cher que le produit vedette de chez Ferrero !

Si vous êtes toujours intéressés, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Jardin Bio, où vous trouverez plein d'autres choses. On peut même rechercher les boutiques qui vendent leurs produits... même si toutes ne sont pas référencées. Ainsi, je me suis procuré le "Nutella bio" au Monoprix de Rodez (qui offre une belle palette d'aliments estampillés "AB"), alors que, selon le site, aucun magasin du département de l'Aveyron n'en vend. Y a quelques progrès à faire !

23:40 Publié dans Economie, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : vive la vie, société, environnement, écologie, nature

dimanche, 24 octobre 2010

Musée Soulages : des comparaisons parlantes ?

La pose de la première pierre du futur musée n'a pas forcément poussé les médias dominants à fouiller le sujet. L'heure était à la célébration, à l'autosatisfaction. Néanmoins, quelques organes de presse ont fait leur travail.

La Dépêche du Midi est allée creuser du côté de la Haute-Vienne, plus précisément à Eymoutiers. Dans cette commune a été créé un musée d'art contemporain, dédié à la célébrité locale, Paul Rebeyrolle, décédé en 2005. Le financement s'est beaucoup plus appuyé sur l'Etat et les Conseils (régional et général) que dans le cas du projet Soulages, qui repose quand même essentiellement sur le Grand Rodez. Il est vrai que la commune d'Eymoutiers ne compte, d'après l'INSEE, qu'un peu plus de 2 000 habitants et qu'il ne semble pas exister une organisation intercommunale de poids. (Cet exemple n'est pas sans évoquer le cas du centre d'art de Kerguéhennec, dont j'ai déjà parlé, tout comme Le Nouvel Hebdo, dans son numéro 137.)

Le budget de fonctionnement est évidemment moins élevé en Haute-Vienne. Au passage, on remarquera que l'estimation de celui de Rodez ne cesse d'augmenter, de 900 000 euros à l'origine à 1,2 million aujourd'hui. C'est un peu à l'image du coût de construction : rappelons qu'on est passé de 10 à 25 millions (officiellement en 2010), sans doute au moins 30 en 2012...

Enfin, le nombre de visiteurs n'est que de 15 000 à Eymoutiers. Tous ne sont pas payants, puisqu'il est précisé que de "nombreux scolaires" sont inclus dans le total. Les autres sont des amateurs d'art. Viennent-ils de loin ? Il serait intéressant de le savoir, parce que c'est l'un des arguments utilisés par les promoteurs du musée Soulages, censé attirer les foules du monde entier. A cet égard, l'analyse de la zone d'attraction du Centre Pompidou (consultable dans le numéro 144 du Nouvel Hebdo) est éclairante : le public est celui de la grande région.

L'hebdomadaire satirique aveyronnais persiste dans le numéro 146. On peut y lire une passionnante analyse comparative du projet Soulages et de celui du Louvre-Lens. (On notera qu'en dépit de la nomination précoce d'un conservateur, le futur musée ruthénois n'est toujours pas présenté au public par un site internet digne de ce nom...) Ceci dit, il faut relativiser. Il n'est pas plus pertinent de comparer le projet Soulages à celui de Lens qu'au Centre Pompidou de Metz. Dans ces deux derniers cas, on est face à des antennes des plus grands musées parisiens, installées dans des villes assez importantes (la commune de Lens compte plus de 35 000 habitants, la communauté d'Agglomération environ 250 000), bien reliées à la capitale. Autant d'avantages qui, soit dit en passant, font défaut à Rodez...

13:08 Publié dans On se Soulages ! | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, culture

samedi, 23 octobre 2010

Traces de pneu

Non, non, bande d'esprits scabreux, il ne va pas être question des marques qui déshonorent parfois le fond de certains caleçons. Je me suis penché sur la mercatique récente des principaux fabricants de pneumatiques, à savoir Goodyear-Dunlop, Michelin, Bridgestone-Firestone, Pirelli et Continental.

Mon attention a été attirée par un article paru dans Le Canard enchaîné du jeudi 14 octobre 2010, intitulé "Dégonflés d'écolos !" :

Je me suis donc d'abord rendu sur le site de Goodyear dédié à cette nouvelle campagne, faussement écolo dirons les mauvaises langues. On peut y découvrir 6 personnages, dont 5 franchement caricaturaux. On a ainsi donné du boulot à quelques intermittents du spectacle... en ridiculisant les comportements écolos purs et durs. Une fois sur la page d'accueil, il faut cliquer sur chaque personnage pour accéder à son petit sketch. Le monsieur bien habillé, qui représente la marque, est là pour dire le Vrai, le Bien, le Beau.

Si après cela vous n'en avez pas marre, allez regarder dans le menu en haut à droite, et choisissez "La Good web TV". Cela donne accès à 11 petits films dénigrant successivement l'écolo altermondialiste (le film n'a pas été tourné en français), les amateurs de Jackass, un skieur nautique et un skater plutôt virtuoses, un mécano qui croit pouvoir tout bien faire par lui-même, un bureaucrate pointilleux, une executive woman forcément nulle en mécanique... et une obèse. C'est assez malsain, parce qu'il est difficile d'y voir réellement du second degré.

Certains spots sont par contre assez réussis : celui avec la grand-mère roulant en marche arrière, celui avec le morse (drôle mais pas très porteur pour la marque, à mon avis) et surtout (mon préféré) celui mettant en scène deux jeunes amoureux, se terminant par un délicieux slogan ("Ne laissez pas une crevaison gâcher votre journée").

Mais que font les concurrents ? Ils jouent un peu sur le même registre : les pneus de nouvelle génération font faire des économies de carburant, et donc protègent notre belle planète. Michelin recourt évidemment à son personnage Bibendum, transformé en héros de dessin animé. Bridgestone nous la joue produit de haute technologie (ça, c'est les Japonais, que voulez-vous), un peu comme Pirelli, qui fait quand même pâle figure à côté.

Reste Continental, qui a trouvé un autre créneau : la coupe du monde de football. L'argument utilisé est un classique de la communication des groupes de pneumatiques : la sécurité, l'efficacité du produit qui, chez les autres marques, est aujourd'hui complété par le souci environnemental. On verra si cela perdure...

13:58 Publié dans Economie, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, économie, vidéo, environnement

vendredi, 22 octobre 2010

"Le Ruthénois" numéro 34

Cette semaine, l'hebdomadaire met en vedette le président de la communauté d'Agglomération du Grand Rodez, Ludovic Mouly, auquel est consacrée l' "Interview de la semaine". Dans celle-ci, il calme le jeu avec le maire d'Onet-le-Château (Fabrice Geniez) et se montre lucide sur la proposition du président du Conseil général de l'Aveyron (Jean-Claude Luche) concernant le barreau de Saint-Mayme. Il est par contre assez maladroit quand il est questionné sur sa nouvelle directrice de la stratégie et de la communication. Il ne répond pas vraiment sur le fond et a bien de la chance que Benjamin Lamaillé ne creuse pas le sujet.

Ensuite, les jeunes sont à l'honneur, à travers les manifestations contre la réforme des retraites et un article consacré à l'ambiance de ville, vu côté étudiant. Selon les personnes interrogées (pas forcément représentatives), c'est grâce aux bistrotiers que cela bouge un peu ! Visiblement, ils n'apprécient pas que des adultes critiquent le barouf produit par certains groupes alcoolisés du jeudi soir... Mais, à part ça et si on laisse de côté le climat (moi j'aime), en gros, ils se plaisent bien chez nous.

Juste au-dessous, on peut trouver un entretien avec Guilhem Serieys, qui, sur la fin, renonce à la langue de bois pour déclarer : "Il nous faut également arriver à faire comprendre à certains étudiants et à certains établissements qu'il y a d'autres moyens de s'amuser que d'habiller les première année avec des sacs poubelles..." Entièrement d'accord ! (Rappelons au passage que le bizutage, quel que soit le nom qu'on lui donne, est interdit par la loi.)

Page 6, il est question de la page Facebook de Jean-Claude Luche, qui semble avoir servi de tribune à quelques olibrius d'extrême-droite. Le Ruthénois a l'élégance de signaler le rôle joué par le site Aligorchie, qui a dénoncé la chose.

L'autre grande affaire de la semaine est la pose de la première pierre du futur musée Soulages, qui a donné lieu à un battage médiatique parfois pénible. Cette page 23, abondamment illustrée, est un bon exemple d'usage de la brosse à reluire et d'optimisme béat. Ainsi, Nathalie Dijols (qu'on a connue plus inspirée), nous gratifie de quelques envolées, comme celles-ci :

"Ce mercredi, les fines gouttes de pluie ont laissé place à de douces éclaircies... Un signe... Ce jour fut lumineux et mémorable." (Vite ! Un seau d'eau !)

"Pierre Soulages est un sage, un dieu vivant"

A la lecture de ces lignes hagiographiques, on se demande si le Panthéon de Paris ne serait pas un peu trop petit pour abriter, plus tard, la dépouille de ce grand homme...

17:08 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

jeudi, 21 octobre 2010

Elle s'appelait Sarah

... "Elle n'avait pas huit ans / Sa vie c'était douceur, rêves et nuages blancs / Mais d'autres gens en avaient décidé autrement"..." Oui, comme vous sans doute, le titre de ce film a évoqué pour moi ces paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Comme toi.

Je ne sais pas si c'est voulu mais, dans la chanson comme dans le film (tiré du roman éponyme de Tatiana de Rosnay), il est question d'une petite fille juive victime de la déportation pendant la Seconde guerre mondiale.

Cependant, le film, assez habilement, entrecroise deux histoires, celle d'un couple contemporain, en crise (aucun des deux n'étant juif) et celle d'une famille arrêtée lors de la rafle du Vel d'Hiv'. Le début rappelle d'ailleurs certaines scènes de cet autre film, sorti l'an passé, La Rafle. La parenté est très forte quand l'action se déroule à l'intérieur du vélodrome et quand il est question de l'attitude des policiers et gendarmes français.

Toutefois, ce film est à mon avis supérieur sur le plan cinématographique, ne serait-ce que par les choix de mise en scène du réalisateur. Une partie est montrée au niveau du regard des enfants. Certains plans, notamment ceux filmés du dessus, ont une charge émotionnelle assez forte.

L'intrigue se noue autour d'un appartement, propriété de la belle-famille de l'héroïne (incarnée à merveille par Kristin Scott-Thomas, vraiment épatante d'engagement, de trouble et de sensibilité). On finit par comprendre que ce logement a été acquis en août 1942... Julia a-t-elle raison de soupçonner le pire ? Qu'est-il arrivé au petit frère qui avait été caché dans le placard de la chambre ? Sarah a-t-elle survécu ? L'enquête à la fois professionnelle et personnelle de la journaliste franco-américaine réserve bien des surprises...

Même si l'on peut regretter quelques facilités (et une fin que l'on voit venir à 10 kilomètres), l'ensemble est prenant, bien fichu et, franchement, j'ai été plusieurs fois très émouvé.

18:20 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

mercredi, 20 octobre 2010

Du Soulages, en veux-tu, en voilà !

Il y a quelques mois, j'avais jugé bon de parler d'une "offensive Soulages", tant le tir groupé politico-médiatique m'était apparu flagrant. Cette semaine, on est passé à la phase supérieure.

Cela a commencé mardi 19, en fin d'après-midi, par une conférence, au cinéma Le Royal, sur l'oeuvre du Maître de l'outre-daube. J'ai ouï dire qu'en ce lieu solennel s'était rassemblé tout le gratin grand-ruthénois, aussi bien politique (Fabrice Teyssèdre et Christian Geniez se seraient côtoyés en cette journée mémorable !) que culturel. Les mauvaises langues disent que si, dans l'après-midi, les rues ont été occupées par des salariés en grève, en début de soirée, la salle de cinéma fut remplie d'individus dont l'esprit critique a oublié de se manifester...

Le lendemain, mercredi, a eu lieu la pose de la première pierre du "machin" sur le foirail. (O surprise ! Midi Libre a pompé une dépêche de l'AFP !... sur un sujet local d'importance, c'est la deuxième fois en quelques mois). Les médias ont abondamment couvert l'événement, annoncé le matin même sur Totem (entretien -réalisé la veille- avec le peintre à la clé). Le soir, le journal local de France 3 fut largement consacré à la chose.

Je dois néanmoins reconnaître que le quotidien Centre Presse s'est distingué de ses confrères : le numéro de mercredi présente une surcouverture (liée à l'événement) d'un style recherché :

Seule note discordante dans ce concert de louanges et d'optimisme béat, une intervention de Jean-Louis Chauzy, président du Conseil économique et social de Midi-Pyrénées, frappée au coin du bon sens. Bravo à La Dépêche du Midi pour avoir porté à la connaissance de ses lecteurs cette information discordante.

23:54 Publié dans On se Soulages ! | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, art, actualité

mardi, 19 octobre 2010

Burqa or not burqa ?

En cette fin d'après-midi, je me suis retrouvé rue des Iris, à Onet-le-Château. J'étais tranquillement en train d'écouter un vieux "tube" de Blondie quand l'image a surgi devant mes yeux, au détour d'un virage.

Sur le trottoir, à ma droite, marchait un couple. L'homme, très barbu, était vêtu à l'orientale. Il s'appuyait sur une poussette, à côté de ce qui devait être son épouse (une de ses épouses ?). Le problème est que je ne peux pas me permettre d'être affirmatif, vu qu'elle avait adopté la tenue "chauve-souris" (le mari se contentant de la "chauvitude"...).

Tous deux se dirigeaient vers le magasin Lidl, voire l'hypermarché Géant. Quand je pense que la loi interdisant le voile intégral (dans ce cas, un niqab plutôt qu'une burqa) vient d'être votée !

17:12 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ^politique, société, france, femme

samedi, 16 octobre 2010

Cleveland contre Wall Street

Quand on habite l'Aveyron, il faut vraiment être particulièrement motivé pour voir ce film, sorti à la fin du mois d'août, et auquel je n'ai pu avoir accès (en salle) que tout récemment.

Les gérants de salles ont été frileux et pourtant, il traite d'un sujet qui a fait les gros titres en 2008-2009 : la crise des subprimes. L'un des intérêts du film est d'ailleurs de fournir au spectateur un peu perdu des éléments clairs de compréhension du problème, venant de partisans comme d'adversaires de ce procédé financier.

La construction du film est expliquée en introduction. (On peut trouver des informations plus détaillées sur le site du film, dans un entretien réalisé avec le metteur en scène, Jean-Stéphane Bron.) A la base, il y a la colère de victimes des expropriations (souvent noires) et de leurs voisins, à Cleveland, dans l'Ohio. Une association s'est montée et un avocat s'en est approché. La municipalité de Cleveland, dont les finances souffrent particulièrement en raison de cette crise, décide de prendre le taureau par les cornes. L'idée naît de poursuivre en justice les banques qui ont poussé à la signature de ces emprunts aux taux confiscatoires puis mis en œuvre leur titrisation. C'est donc une nouvelle version du pot de terre contre le pot de fer, ou de David contre Goliath.

Le problème est que le procès ne vient pas. Les banques font tout ce qu'elles peuvent pour empêcher sa tenue. Du coup, le réalisateur pense à tourner ce procès de manière fictive, en demandant aux protagonistes de jouer leur propre rôle. Pour les victimes, cela semblait facile. Mais il a fallu aussi dégotter un juge, un avocat pour les parties civiles, un pour la défense des banques... et désigner huit jurés.

Le résultat est vraiment intéressant. Dans la première partie du film, on entend les témoignages de victimes et celui d'un shérif, qui procédait aux expulsions. C'est évidemment émouvant, d'autant plus que le réalisateur a eu l'intelligence d'alterner les scènes de tribunal avec des moments capturés en dehors, dans les couloirs, dans les rues de la ville voire dans les maisons. On assiste même à la vente aux enchères de la demeure de l'un des témoins.

La manière dont le déroulement du procès est rendu est efficace. On nous propose l'interrogatoire puis le contre-interrogatoire des témoins, principalement ceux des parties civiles (les victimes des expulsions). Je pense aussi que le réalisateur a choisi de valoriser ce que chacun avait dit. On ne voit donc pas tout ce qui a été tourné, mais plutôt les meilleurs moments.

Il faut aussi reconnaître à Jean-Stéphane Bron un réel souci d'impartialité : l'avocat des banques n'est pas dénigré... et en plus il est très bon !

Je distingue trois moments particulièrement forts dans ce film. Le premier se place quand vient témoigner à la barre un gérant d'immeubles, ancien courtier... et même ancien dealer (activité dont il reconnaît qu'elle l'a bien aidé dans son métier suivant !). C'est le personnage qui a été choisi pour figurer sur l'affiche. Il s'appelle Keith Taylor et je trouve qu'il a su expliquer simplement le déroulement au quotidien de cette grosse arnaque.

Le deuxième moment fort intervient lorsque témoigne un informaticien, concepteur du logiciel qui a servi aux banques à monter ce qu'il faut bien appeler leur escroquerie. C'est d'autant plus intéressant que le type n'est pas un rebelle, qu'il croit encore dans le système, mais qu'il l'estime dévoyé.

Enfin, on dégustera la séquence qui voit venir à la barre un ancien conseiller de Ronald Reagan, un néolibéral pur sucre. Son contre-interrogatoire n'est pas mené par l'avocat officiel des parties civiles (que, de manière générale, je n'ai pas trouvé très bon) mais par une prof de Droit qui réussit le tour de force de tirer les vers du nez à ce vieux briscard... qui ne s'en rend pas compte !

Restent la délibération du jury et le verdict. Dans un film de procès, je m'amuse toujours à estimer, dès le départ, quelle pourra être la position des jurés. Évidemment, c'est extrêmement subjectif, surtout qu'au début on ne connaît rien d'eux, si ce n'est leur apparence. Hé bien, c'est terrible à dire, mais, à la fin, j'ai retrouvé la grille de séparation du départ. Sachez que le verdict s'est joué à une voix près et que tous ont d'excellents motifs pour justifier leur vote.

11:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

vendredi, 15 octobre 2010

Le barreau de Saint-Mayme

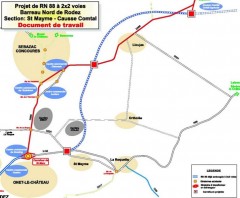

C'est un sujet qui "fait causer" dans le Grand Rodez... et même au-delà, dans une bonne partie de l'Aveyron. A la base, il y a un constat : le matin et le soir, entre Espalion et le chef-lieu départemental, cela bouchonne sévèrement. La solution serait de lancer (enfin !) le grand contournement de Rodez. Le problème est que c'est un chantier d'Etat, puisque la voie de communication concernée est la route nationale 88. Comme l'Etat se désengage de beaucoup de choses, certains pensent que c'est aux collectivités territoriales de prendre la suite. Faute de grives, on se contenterait de merles et, privés de l'excitation provoquée par la construction du grand contournement, les Aveyronnais devraient se contenter d'avoir le barreau... de Saint-Mayme, sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château :

La mise en chantier de ce "raccourci" routier a été l'objet d'une mini-polémique. Le président (UMP mais pas trop) du Conseil général, Jean-Claude Luche, a lancé l'idée, reprise par le maire socialiste d'Onet (accessoirement vice-président de la communauté d'agglomération) Fabrice Geniez qui, au passage, égratigne ses bons amis du PS.

Tout cela survient sur fond de précampagne électorale : les cantonales approchent et l'incertitude planant au-dessus des résultats incite aux propos et actions spectaculaires, histoire de marquer les esprits. D'un côté, on accuse les élus socialistes du Grand Rodez de freiner sur le sujet pour ne pas servir la soupe à J-C Luche. De l'autre, on s'étonne que celui-ci débarque avec des propositions concrètes à moins de six mois des élections. Enfin, le maire d'Onet-le-Château est accusé de jouer perso.

Tout cela n'enlève rien au fait qu'il y a un vrai problème de circulation, l'agglomération ruthénoise étant située sur un axe majeur, reliant Toulouse à Lyon. A mon avis, le projet du "barreau", quels que soient ses mérites, ne résoudra rien ou ne fera que déplacer légèrement le problème. Je rejoins donc les réflexions de l'ancien maire de Rodez, Marc Censi, qui a publié une tribune dans l'hebdomadaire Le Ruthénois :

C'est au-delà de l'Aveyron qu'il faut réfléchir, en coordination avec le Conseil régional de Midi-Pyrénées... et bien entendu les services de l'Etat, sur lesquels une coalition d'élus locaux de tous bords devrait exercer d'amicales pressions.

P.S.

Dans ce même numéro du Ruthénois, une page fort intéressante (sans doute publiée aussi dans Le Progrès Saint-Affricain du 14 octobre) est consacrée au contournement de Pont-de-Salars, dont on nous précise le coût : 23 millions d'euros, pour gagner entre 1 et 5 minutes sur le trajet menant à Millau... Cela fait cher, tout de même !

18:40 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

mercredi, 13 octobre 2010

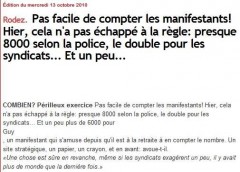

Combien de manifestants ?

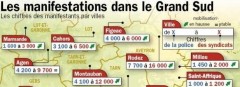

La polémique fait rage. La police est accusée de sciemment sous-estimer le nombre de manifestants, délaissant sa mission de service public pour adopter une attitude partisane. (Cela révulse jusqu'à certains flics !) De leur côté, les syndicats sont soupçonnés de gonfler exagérément les chiffres de la mobilisation.

Cela se ressent aussi au niveau de l'Aveyron, plus précisément de Rodez. Dès hier, Force Ouvrière affirmait que le cortège ruthénois (où je me suis caché) avait réuni 16 000 personnes, information relayée notamment par la radio Totem.

Aujourd'hui, les quotidiens donnent des estimations différentes. La Dépêche du Midi confronte les chiffres avancés par FO à ceux donnés par la police (qui n'a pas communiqué dessus) :

Le plus croquignolet, dans cet article, est l'écart qui sépare les estimations à propos de Marseille : 24 500 personnes selon la police... 230 000 selon les syndicats ! Alors, soit on n'a pas arrêté d'abuser du pastis dans les commissariats phocéens, soit la réputation de galéjade des militants locaux est encore largement au-dessous de la vérité !

Midi Libre ne se mouille pas trop, mais semble quand même relativiser fortement l'estimation fournie par FO :

Centre Presse fait de son côté assaut d'honnêteté, les journalistes reconnaissant ne pas être des habitués de ce genre de décompte. Le quotidien aveyronnais nous livre quand même son estimation :

On retrouve les chiffres fournis par la police... Finalement, seule La Dépêche se mouille, jugeant certes les chiffres syndicaux trop élevés, mais ceux de la police nettement inférieurs à la réalité. D'après des participants réguliers aux manifs, il apparaît peu probable que moins de 10 000 personnes aient été présentes mardi 12. On arrive donc à quelque chose entre 10 000 et 16 000 (13 000 selon La Dépêche).

18:07 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, retraites, société

mardi, 12 octobre 2010

Au coeur de la manif'

Me voilà en pleine opération d'infiltration, tel un Harry Roselmack blanc aveyronnais ! Pour me fondre dans le paysage, je ne me suis pas lavé les cheveux pendant une semaine, je suis sorti avec une barbe de deux jours (c'est mon côté George Michael !) et j'ai pris soin de faire figurer du rouge dans mon accoutrement, histoire qu'on ne me soupçonne pas d'antibolchevisme primaire.

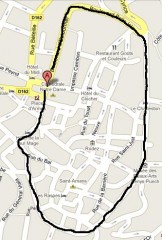

Le rendez-vous, place d'Armes, à Rodez, était fixé à 14h30. En toute logique, c'est après 16 heures que le cortège s'est élancé. Apparemment, il a fallu attendre que les derniers bus aient débarqué leur flot de manifestants. (Certains sont venus d'Aubin !)

Devant la cathédrale, la foule était bigarrée. J'ai été étonné par le nombre relativement important de jeunes (lycéens et étudiants), qui étaient toutefois minoritaires. Le gros des troupes était constitué d'actifs des deux sexes, auxquels s'est jointe une kyrielle de retraités.

Comme le soleil était de la partie, certaines tenues étaient légères... et les filles jolies ! Je pense que l'on doit à la présence des jeunes quelques éléments qui ont rendu cette manif' plus gaie, moins conventionnelle (tout est relatif...) qu'à l'habitude. Une jeune femme (aux ravissantes couettes) se promenait en couche-culotte (rassurez-vous, elle portait un pantalon en dessous). Un groupe de garçons avait bricolé un panneau sur lequel on pouvait lire "LES VIEUX AU BOULOT - LES JEUNES AU BISTRO ?". Moins inspiré (et plus politisé...), un autre brandissait une pancarte établissant un lien entre Nicolas Sarkozy et le groupe de Bilderberg.

La zique était à l'unisson, puisqu'on a eu droit à quelques morceaux revendicatifs de rock et de rap. De temps à autre, un pétard éclatait... parfois de manière tellement bruyante que l'on pouvait se demander si Al Qaida n'avait pas décidé de se joindre au mouvement ! On peut par contre déplorer le lâchage de P.Q. qui, une fois la marche terminée, a dû donner un surcroît de travail aux employés municipaux.

Bon, c'était pas tout ça, mais il fallait s'y mettre... pas avant toutefois d'avoir entendu la tirade de chaque représentant syndical... Purée, ce fut long ! Apparemment, bon nombre de manifestants (plutôt les anciens) tenaient à ces discours militants.

Ensuite, le cortège s'est mis en route, par la rue Gambetta, puis les boulevards Guizard, Laromiguière, Fabié, Flaugergues, Puech, de la République, Belle-Isle et d'Estourmel :

Notons au passage le souci des organisateurs de faciliter la tâche des policiers : comme la manifestation est passée sous les fenêtres du commissariat, on peut espérer que le comptage sera d'une rigueur incontestable.

Au cours de la manif, des estimations différentes ont circulé. Ce serait la plus suivie de ces dernières semaines. Alors, par combien de personnes ? 10 000 ? 15 000 ?

18:11 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, actualité, france, société, retraite

vendredi, 08 octobre 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 144

L'éditorial de Gérard Galtier revient sur la série d'articlounnets (parue dans Midi Libre) consacrée aux 40 personnes qui feraient "bouger" Rodez. (Le même procédé a été appliqué par le quotidien languedocien aux villes de Sète et de Bagnols-sur-Cèze.) D'ailleurs, la liste des "bougeurs" a, à Bagnols comme à Rodez, suscité des commentaires acerbes. Les femmes sont très peu représentées et on a droit à une brochette de notables dont on se demande souvent en quoi ils font bouger la ville... Je ne pense pas idéaliser le passé en affirmant qu'à l'époque d'Aveyron Magazine (et de Femmes d'ici), Hugues Robert mettait davantage l'accent sur les "vrais gens".

Un long article évoque le bilan des cinq premiers mois d'existence du Centre Pompidou de Metz, sujet traité par Le Monde. C'est l'occasion de tracer un parallèle avec le futur musée Soulages. En gros, je me retrouve dans les analyses du Nouvel Hebdo.

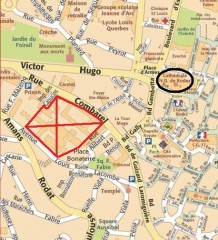

De là, on peut rebondir sur le réaménagement de l'îlot Combarel (ancien siège de l'hôpital, déménagé il y a quatre ans à Bourran). Voilà un projet structurant qui aurait dû mobiliser les énergies (et la fiscalité...) de la commune ! Mais cela patine... et il me semble que les appétits immobiliers ne sont pas étrangers à cette lenteur. Il faut dire que c'est un sacré lobby à Rodez. Il n'y a qu'à regarder la manière dont le quartier de Bourran a été cochonné pour se rendre compte que l'intérêt général a peut-être, sous les anciennes municipalités, été quelque peu malmené.

Si l'îlot Combarel excite tant la convoitise, c'est qu'il est situé à proximité immédiate du Vieux Rodez :

Je précise, pour les personnes peu familiarisées avec le centre-ville de Rodez, que l'espace occupé par l'ancien hôpital (la croix rouge), est très proche de la cathédrale (cerclée de noir), qui marque l'entrée dans la ville ancienne.

Cependant, je ne partage pas le point de vue exprimé dans l'article de l'hebdomadaire satirique. Qu'on ne vienne pas nous faire chier avec un nouveau quartier étudiant en plein centre ! Certains espèrent dynamiser le coin, faire jouer la douce musique des tiroirs-caisses, alors que d'autres craignent la montée exponentielle des nuisances sonores (demandez aux riverains de la place Saint-Cyrice ce qu'ils en pensent)... et je ne parle pas des traînées d'urine ni des galettes de vomi. Le centre-ville est déjà bien assez malpropre comme cela ! Vous ne voudriez pas qu'il se mette à ressembler à celui de Toulouse, notamment les week-ends, où il n'est pas sans évoquer une ville d'Amérique latine après une semaine de grève des éboueurs...

La quiètude fait partie de la qualité de vie ruthénoise. Si certains s'ennuient, qu'ils aillent voir ailleurs !

Plus anecdotique, un autre article revient sur la polémique née à propos du débit de la cascade de Salles-la-Source. Franchement, cette affaire me laisse dubitatif. Je ne suis pas satisfait de la manière dont elle a été traitée par la presse locale. Au départ, cela me paraissait assez limpide (si j'ose dire). Mais je me demande si l'on ne nous cache pas quelque chose... une histoire de gros sous par exemple.

En bas de la page 1, je pense que, sous le pseudonyme Jean Bon, c'est Gérard Galtier qui pointe les hypocrisies qui entourent l'extension d'une porcherie, à Brasc. Là encore, je me demande si l'on n'est pas en train de nous bourrer le mou. Rien ne serait pire que de découvrir, dans quelques années, que l'eau de certaines sources aveyronnaises est devenue impropre à la consommation...

Page 3, sous la plume de Donato Pelayo, est publié un point de vue sur l'émotion provoquée par le lapsus de Rachida Dati. L'auteur se demande dans quelle mesure ce n'est pas une "erreur" volontaire, histoire de créer l'événement... ou, qui sait, pour masquer au grand public une affaire sur le point d'éclater.

Il y a encore deux-trois bricoles piquantes dans le numéro de cette semaine, comme cette complainte de l'habitant de Decazeville qui ne trouve plus aucun urinoir public en ville. Voilà qui risque de faire couler de l'encre... On pourra aussi s'intéresser aux échos de précampagne électorale. En gros, dans l'Aveyron, la droite est à bout de souffle, mais la gauche peine dans les derniers virages. Rien n'est joué pour les cantonales de 2011.

23:27 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

jeudi, 07 octobre 2010

De nouvelles statues-menhirs

Certaines d'entre elles sont visibles jusqu'à la fin du mois d'octobre au musée Fenaille. D'autres, plus anciennes (dont la célèbre "Dame de Saint-Sernin"), restent exposées au dernier étage du musée.

On apprend que si en 1912, on en connaissait 31, environ 50 avaient été découvertes dans les années 1970. (On en a trouvé notamment dans les années 1920.) Aujourd'hui, on en est à 145, rien que pour les monts de Lacaune. Toutes sont présentes dans le livre (imposant) de Michel Maillé :

Une dizaine des nouvelles découvertes sont exposées temporairement dans le sous-sol du musée Fenaille. (D'autres sont visibles au musée de Montrozier.) Elles ont été trouvées dans les communes aveyronnaises de Balaguier-sur-Rance, Durenque, La Serre, Laval-Roquecézière, Martrin, Mounès-Prohencoux et Vabres-l'Abbaye :

Certaines sont masculines, d'autres féminines... et quelques-unes mixtes (ou retouchées).

La grande interrogation porte sur le sens à donner à ces sculptures. Sont-elles des représentations divines ? Des figures de protection pour les chasseurs ? Des symboles d'autorité ? Des marques de territoire ? Des allusions à des dignitaires charismatiques ou des ancêtres mythiques ? Les interprétations sont diverses.

Signalons, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, l'excellent dossier de presse réalisé par le musée.

19:29 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historie, culture, art

mercredi, 06 octobre 2010

Piranha 3D

De temps à autre, il est bon de rompre avec la monotonie du tout-venant commercial et de se tourner vers des œuvres plus ambitieuses, quasi philosophiques, à même de répondre à nos questionnements existentiels... Naaaan, je décooooonnne !

Ce petit bijou de mauvais goût fonctionne selon un principe simple. En première partie, on nous montre avec délectation (et pas forcément de recul, c'est l'ambiguïté de ce genre de production, qui se complait dans ce qu'elle prétend dénoncer) des jeunes (aucun obèse, faut pas déconner non plus) assez insupportables : ils sont cons, ils se croient super beaux, ils se la pètent grave. Ami djeunse hétérosexuel, cette séquence est pour toi, puisqu'elle est illustrée par de nombreuses poitrines proéminentes... et pas forcément naturelles. (Le jour où tu veux regarder ce film, pense à envoyer ta copine voir le dernier Twilight.)

Cette première partie n'est pas techniquement irréprochable. Dans certaines scènes, on sent le manque de naturel de ces danseurs, censés être en plein délire. Les clichés que l'on retrouve ne sont pas forcément pris au second degré (c'est variable).

La deuxième partie est la plus gore, avec les piranhas qui se déchaînent. On en a eu un aperçu en introduction, avec Richard Dreyfus en victime expiatrice (petit clin d'oeil aux Dents de la mer). Mais la dernière demi-heure voit le sang gicler abondamment, les membres disloqués, les corps mâchouillés. J'aime tout particulièrement le moment qui voit deux gars tenter de sortir de l'eau une fille attaquée par les bestioles... et dont le corps se rompt en deux ! Pas mal aussi le coup du réalisateur porno (obsédé par les nichons jusqu'à son dernier souffle...) qui se fait bouffer la bite !

Le réalisateur, le Frenchie Alexandre Aja (déjà remarqué pour La Colline a des yeux et Mirrors), a truffé son film d'allusions à des classiques, comme Les Dents de la mer, Alien (dans la séquence dans la grotte sous-marine notamment), Brain Dead (l'officier de police noir qui "fait le ménage" à coups d'hélice de hors-bord n'est pas sans rappeler la fin "à la tondeuse à gazon" du chef-d’œuvre de Peter Jackson)... et même Titanic ! (Le podium sur lequel se déroule le concours minable de T-shirts mouillés s'effondre un peu à la manière de l'arrière du célèbre bateau dans le film de James Cameron.)

On reste aussi dans les codes du genre. La catastrophe ou le monstre a une fonction immanente : punir les pécheurs, les vilains, les désobéissants... et révéler à eux-mêmes les héros. Cela ne mange pas de pain et contribue à rendre Piranha tout à fait recommandable.

PS

On nous prépare une suite !

10:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

lundi, 04 octobre 2010

Une photographie un peu moins mystérieuse

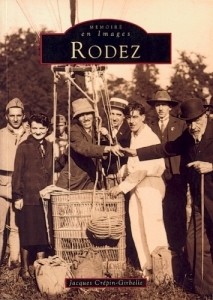

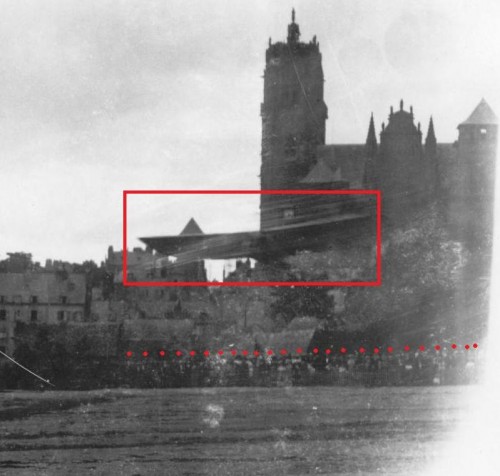

Grâce à Wocil, qui a posté deux commentaires sur mon premier message consacré à ce sujet, on en sait un peu plus. Le 18 juillet 1910 a bien eu lieu, à Rodez, une "épreuve d'aviation" dont on retrouve la trace dans le livre de Jacques Crépin-Girbelle, Mémoire en images Rodez :

Page 105, on peut même voir une photographie du foirail, avec un appareil à l'arrêt :

Cependant, quand je regarde le type d'avion représenté et quand on sait à quoi ressemblaient les avions Blériot de l'époque, je me dis que ce n'est pas à cet événement-là que la photographie que j'ai trouvée fait référence. D'ailleurs, dans le livre de Jacques Crépin-Girbelle, il est bien précisé que les 19 et 20 juillet 1913, les aviateurs Gilbert, Legagneux et Ladougne ont participé à une autre manifestation de ce type. Je penche donc pour cette solution-là, comme je l'ai expliqué dans mon commentaire sur le précédent message.

23:35 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, photo, photos, photographie

dimanche, 03 octobre 2010

Le Bruit des glaçons

Dans ce film de Bertrand Blier, les glaçons sont une sorte de fil rouge. Présents dans le seau où trempe en permanence une bouteille de vin blanc, ils accompagnent le héros cancéreux (Jean Dujardin, en pleine forme, si j'ose dire) dans presque tous les actes de la vie quotidienne. Le bruit qu'ils font est aussi, je pense, une allusion au mouvement de la vie... jusqu'à la toute fin, que je ne révèlerai pas.

La grande originalité du film est d'incarner le cancer, en la personne d'Albert Dupontel (et de quelqu'un d'autre...), parfait dans le rôle. Les dialogues qui ont été écrits pour ce personnage sont particulièrement savoureux. On retrouve le Blier des Valseuses notamment. C'est donc un film parfois très cru, éventuellement provocateur, sur un sujet sensible.

On sent néanmoins que le réalisateur a eu du mal à tenir le rythme, qui fait alterner moments "calmes", entre tendresse et ironie, et vagues de tempête, parfois très violentes, souvent très drôles. Certaines scènes semblent trop longues, même si l'on a visiblement coupé au montage. Paradoxalement, ce film de moins d'1h25 (en durée effective) peut paraître parfois long... et parfois trépidant.

Les acteurs sont tous bons. Outre les deux mastodontes, on doit noter les prestations d'Anne Alvaro et Myriam Boyer, dans des rôles très différents.

Sur le site internet, en plus des extraits, on peut accéder à un making of pas extraordinaire, mais sympa. (j'adore la séquence des gifles !)

14:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

samedi, 02 octobre 2010

Une mystérieuse photographie de Rodez

Je l'ai trouvée à la Cité des Antiquaires, située dans la zone de Bel-Air, aux franges de Rodez. Cet été y ont été exposées des photographies tirées de vieilles plaques, remontant à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Cela méritait vraiment le déplacement ! (Même si les pièces ne sont plus en vue, on peut encore demander au responsable de les consulter : il les garde en magasin.) L'une d'entre elles a particulièrement attiré mon regard :

A l'arrière-plan, on voit se détacher la silhouette de la cathédrale, alors qu'au premier plan, à gauche, on distingue, de dos, des policiers (ou des gendarmes). Il semble que le terrain soit celui du foirail. Mais que diable faisaient-ils en ces lieux ? Quand et d'où la photographie a-t-elle bien pu être prise ? Pour répondre à ces questions, il convient d'agrandir un peu l'image :

Vous ne rêvez pas ! Il s'agit bien d'un avion, sans doute sur le point de se poser... devant un public massé au fond du pré. C'était donc une cérémonie officielle.

La date est difficile à donner avec précision. Vu ce que l'on entraperçoit de l'appareil et de la foule, je penche pour l'Entre-deux-guerres. On trouve des avions français qui ressemblent à celui-ci, notamment ceux de marque ANF Les Mureaux. Au départ, à cause de l'angle de la prise de vue, je pensais qu'il s'agissait du Chasseur de nuit. Mais, comme il n'a été construit qu'à deux exemplaires, il apparaît peu probable que l'un d'entre eux se soit retrouvé à Rodez !

Du coup, j'hésite entre deux autres appareils : le 115 R2B2

... et le 117 R2B2 :

Ceci dit, je ne suis pas spécialiste d'aéronautique ancienne. Il s'agit peut-être d'un autre type d'appareil.

Quant au lieu où le(la) photographe s'est placé(e), l'incertitude subsiste. Pour moi, il n'est pas possible que ce soit du Foirail même que la saisie ait été faite. J'ai donc pérégriné à travers la ville, essayant de retrouver l'angle de la prise de vue et le recul nécessaire. Cela m'a mené ici :

Je ne pense pas être à l'endroit exact. Il aurait fallu que je me décale légèrement sur ma droite, et que je monte dans l'immeuble récent situé à l'entrée du viaduc (côté Bourran). Une deuxième possibilité est de se placer à l'autre bout du pont, au début de la montée. Aujourd'hui, la vue est bouchée par de nombreuses constructions datant d'après la Seconde guerre mondiale. Qui plus est, il me semble que la pente a été accentuée à partir de la gendarmerie.

Reste à trouver la date exacte à laquelle la photographie a été prise. Peut-être y a-t-il une trace de la manifestation dans les archives des quotidiens aveyronnais de l'époque... D'après Christian Souyris (l'antiquaire), il existerait, quelque part à proximité de l'Amphithéâtre (rue de l'Amphithéâtre ?) une plaque commémorative, que j'ai vainement cherchée. Avis aux amateurs de chasse au trésor !

14:27 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : histoire, photo, photos, photographie, photographies

vendredi, 01 octobre 2010

Deux-trois trucs sympas à faire au musée Denys-Puech

Ce musée est, à l'heure actuelle, le principal lieu d'exposition des oeuvres d'art contemporain (des XIXe, XXe et XXe siècles) à Rodez (et dans l'Aveyron). Au passage, on peut noter que sa construction a été en partie financée par l'artiste qui lui a donné, en plus de ses oeuvres, son nom (Soulages, gros radin !), ainsi que par une contribution de la cantatrice Emma Calvé.

Au rez-de-chaussée se trouvent des oeuvres du sculpteur, d'un peintre local et du photographe et dessinateur Eugène Viala. Ceux qui aiment à se divertir s'intéresseront aux deux sculptures évoquant la ville de Paris, la plus spectaculaire se trouvant au fond, à gauche. Regardez bien les monuments représentés. Ne trouvez-vous pas qu'il en manque un, disons, emblématique ?

A l'étage sont placées les expositions temporaires, d'un intérêt inégal.

La perle se trouve au sous-sol. Non, je ne parle pas des toilettes ! Il s'agit d'une petite salle de projection, où l'on s'assoit (se vautre) dans l'un des deux grands et voluptueux coussins. Si l'on a pris soin de fermer les rideaux derrière soi, on se retrouve enveloppé par les ténèbres... Il faut alors saisir la manette wii (ouiiii !), pour déplacer sur l'écran les photographies qui apparaissent... et se révèlent être de courtes séquences vidéo, qui ne sont pas sans lien les unes avec les autres.

Les changements s'effectuent au fur et à mesure que l'on fait s'entrechoquer, s'entrecroiser, s'éloigner les vignettes vidéo. Voilà pour l'activité physique. Mais le cerveau ne reste pas inactif, puisque le jeu consiste à trouver les liens qui unissent les deux, trois ou quatre séquences proposées à l'écran.

Au bout d'un moment, si l'on fatigue, on peut se contenter de végéter sur le coussin : la musique d'accompagnement est douce, reposante et, l'obscurité aidant, on peut même piquer un roupillon !

Bref, j'étais venu un peu en traînant les pieds et je suis reparti enchanté !

00:15 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, art, video

jeudi, 30 septembre 2010

Soldat de papier

Ce film russe a pour objectif de montrer les dernières semaines précédant l'exploit de Youri Gagarine, en 1961... du point de vue de l'un des médecins de l'équipe de cosmonautes. L'action se déroule sur deux sites : Moscou et la région de Baïkonour, au Kazakhstan (situé en U.R.S.S., à l'époque), où se construit le cosmodrome.

Le problème est qu'à trop vouloir faire preuve d'originalité, le réalisateur n'aboutit qu'à rater son sujet et susciter l'ennui. La première cause en est ce personnage principal, enfant narcissique qui a mal grandi, objet de vénération mais finalement creux... et qu'est-ce qu'il cause ! Il nous assène des tirades de banalités pseudo-philosophiques dont on se contrefiche !

Les deux héroïnes sont mieux campées. Il y a l'épouse officielle, la citadine, l'éduquée, la sophistiquée et l'autre, la maîtresse de province, plus rustre (mais tout aussi jolie).

Du point de vue de la mise en scène, le film souffre d'un gros défaut : la volonté d'introduire le plus possible d'éléments saugrenus dans une trame en apparence limpide. Cela ne tient pas la route, cela fait "faux", fabriqué (mal). Du coup, l'histoire perd beaucoup de sa force.

C'est en plus assez maniéré, avec des incohérences, comme ce héros qui, retrouvé après une nuit d'errance, est rasé de près, avec des vêtements quasiment impeccables, malgré la boue provoquée par la débâcle...

Il reste quelques (trop rares) moments de vrai cinéma (en particulier quand les personnages principaux ferment leur gueule), comme cette promenade à bicyclette sur la terre gorgée d'eau.

19:25 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

mercredi, 29 septembre 2010

La Rivière Tumen

Le titre fait référence à un cours d'eau, un fleuve en réalité (bravo au traducteur qui a sans doute mal interprété le mot "river"...), qui sert de frontière entre la Chine, la Corée (du Nord) et la Russie :

Ici, il est question de la partie du fleuve séparant la Corée du Nord de la Chine. L'action se déroule l'hiver, quand le cours d'eau est gelé. Des centaines de Nord-Coréens tentent de franchir cette frontière : la Chine est pour eux un Eldorado, moins dur politiquement que leur pays natal... et surtout plus prospère.

Plusieurs éléments placés dans le cadre sont là pour nous rappeler cette différence : dans ce village chinois loin de tout, les familles ont le téléphone (fixe), la télévision et les enfants sont plutôt bien vêtus. Ceci dit, cette relative aisance est principalement due à l'argent gagné par les adultes qui sont partis travailler en ville, en Chine mais surtout à l'étranger (ici en Corée du Sud). Parfois, un peu de trafic vient mettre du beurre dans les épinards...

Une forme de solidarité se met en place : certains villageois acceptent d'aider les "voisins" coréens, qui font pitié. Mais, ici comme ailleurs, l'arrivée de ce flot de migrants provoque des tensions.

La mise en scène est simple d'apparence. Le réalisateur semble apprécier les plans fixes, parfois agrémentés d'un panoramique. Tout est donc dans la composition des plans, ce qu'on y montre, ce qu'on n'y montre pas. Ainsi, alors que la caméra est centrée sur la soeur du héros (muette depuis la mort de son père), l'apparition, discrète, dans un coin, d'un petit nuage caractéristique nous apprend que le grand-père est dans la pièce d'à côté, en train de fumer sa clope. De la même manière, on comprend ce qui s'est passé dehors, à la sortie de l'épicerie locale, quand on regarde, dans la scène suivante, le bras de l'un des protagonistes... et l'attitude des autres personnages envers lui.

Bref, beaucoup de choses sont dites par les images. Elles sont d'ailleurs parfois superbes, avec ces paysages enneigés, gelés. Les dialogues sont là plutôt pour faire émerger une tension ou la résoudre. Les moments forts sont souvent placés au niveau des repas, très ritualisés. C'est fou comme ce coin de Chine m'a fait penser au Japon (et le réalisateur s'est à mon avis inspiré du cinéaste nippon Ozu).

Le film vaut le déplacement pour le tableau qu'il propose de la vie villageoise (jusqu'au traditionnel cocufiage...) et la description des relations compliquées qui se nouent avec les migrants. Les jeunes garçons, au moins, ont le football pour sympathiser... d'autant que l'un des Coréens est un as du dribble !

Le rythme général n'est pas trépidant, mais j'avoue que j'ai été emballé !

19:39 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

dimanche, 26 septembre 2010

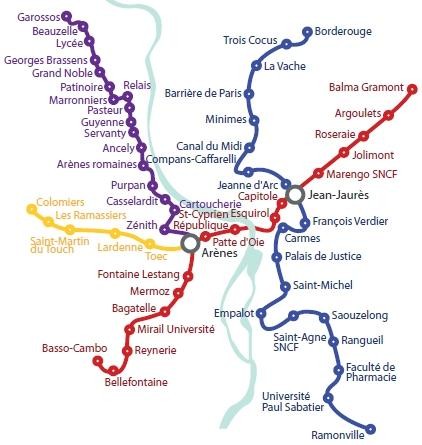

Le métro de Toulouse

J'ai récemment quitté très provisoirement mon Aveyron chéri pour gagner la métropole régionale. Comme j'ai voulu me la jouer "développement durable" (et aussi parce que conduire dans Toulouse me fait particulièrement chier), j'ai pris le train. Une fois n'est pas coutume, le Rodez-Toulouse est arrivé à l'heure. J'étais tout content à l'idée d'avoir un peu d'avance pour mon rendez-vous.

C'est alors que j'ai dû acheter un ticket de métro. Je me dirige vers les caisses automatiques. Je fais la queue. La file que j'ai choisie n'avance pas. Du coup, au bout d'un moment, j'en change... mais voilà que je m'aperçois que la caisse ne fonctionne pas ! Nous sommes donc une grappe d'usagers à nous ruer sur les caisses traditionnelles, où nous finissons par obtenir le précieux sésame.

Une rame est assez vite arrivée. J'étais tellement content que je n'ai pas remarqué immédiatement quelque chose d'inhabituel dans les annonces : elles sont bilingues, d'abord dites en français, puis en occitan (dans une forme d'occitan).

Si "palaille dé jousticio" (Palais de Justice) est apparu joli à mes oreilles, j'ai commencé à sourire à "aime-palotte" (Empalot), le comble du ridicule étant atteint par "santo agno esséneffo" (Saint-Agne S.N.C.F. !!!). Cette innovation linguistique a suscité des commentaires fougueux, très partagés... Sur place, la quasi-totalité des passagers semble s'en fiche complètement.

Les habitués ont compris que j'ai emprunté la ligne B :

Cette ligne est très agréable pour un voyageur masculin hétérosexuel. Comme elle mène à un hôpital universitaire, une fac de sciences, une de pharmacie etc, de nombreuses ravissantes jeunes femmes la fréquentent... Cela aide à passer le temps d'une manière fort plaisante !

00:59 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, voyage

samedi, 25 septembre 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 142

Je trouve le numéro de cette semaine particulièrement riche. Cela commence par l'éditorial de Gérard Galtier, dans lequel il revient sur la polémique à propos des Roms... et égratigne les élus grands-ruthénois de gauche, qui se sont peut-être un peu trop poussés du coude à cette occasion, et ont été bien servis par la presse locale, aussi bien La Dépêche que Midi Libre ou encore Le Ruthénois de cette semaine (tous répétant la même erreur à propos de la loi Besson). Ceci dit, je ne trouve pas scandaleux qu'ils sautent sur l'occasion pour clamer que, eux au moins, font leur part du boulot. Mais j'apprécie que Le Nouvel Hebdo rappelle que, même lorsque les pouvoirs publics font des efforts en faveur des "gens du voyage", ce n'est pas forcément payé en retour...

On passe à l'exclu de la semaine : les "notes" d'Hugues Robert, ancien rédacteur en chef du Ruthénois. En guise d'introduction, on apprend que peu nombreuses semblent avoir été les personnes qui se sont souciées du devenir du journaliste après son licenciement. En page 4, il se lâche et livre (en partie) le font de ses pensées. Si je le trouve pertinent quand il évoque le milieu politique local (quoique moins avisé à propos de Martin Malvy), je suis gêné par sa manière d'exprimer son rejet de Nicolas Sarkozy : "Je quitte la France et reviendrai quand Nicolas Sarkozy aura quitté le pouvoir. Le pays devient irrespirable." Si j'étais médisant, je dirais qu'il habille son nouveau départ professionnel africain dans un habit de résistant un peu factice. Cela m'a rappelé des propos entendus récemment, dans la bouche de gens "de gauche", disant qu'ils avaient honte de leur pays etc etc. Quand bien même on serait révulsé par certains aspects de la politique sarkozyenne, il y a dans ce pays, en haut comme en bas, à droite comme à gauche, quand on y regarde bien (pas sous le coup de l'émotion), des sujets de contentement ou du moins des raisons d'espérer un avenir meilleur. Mais il est tellement plus facile de dire que tout va mal, que c'est de pire en pire, tout ça à cause d'un seul homme. Avec la presse et les journalistes, Hugues Robert a la dent dure, avec raison selon moi. J'attends avec impatience qu'il revienne en détail sur l'aventure du Ruthénois.

Dans son billet, Tempy évoque à nouveau le projet Soulages. Il rappelle les premières estimations du coût du musée, données en 2006, à l'époque où Marc Censi était encore le patron de la commune et de l'agglomération. Progressivement, on est passé de 10 à 16 millions d'euro, puis 21, 23 et maintenant 30 à 35...

Il y a encore plein de petites choses intéressantes dans ce numéro du Nouvel Hebdo. Par contre, on aurait pu se passer sans peine des communiqués de presse de la fin. Ils permettent néanmoins d'apprendre à quel point le sport professionnel est subventionné, jusque dans nos contrées. Je suis d'avis que cet argent, comme celui qu'il est prévu de dépenser pour le musée Soulages, aurait trouvé mieux à s'employer (à l'équipement de l'hôpital, comme le suggère Tempy, mais aussi au grand contournement de Rodez, au développement du transport ferroviaire...).

00:18 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, politique

vendredi, 24 septembre 2010

Hors-la-loi

Voilà donc enfin sur les écrans le film de Rachid Bouchareb (déjà remarqué pour Indigènes... mais je vous conseille surtout Little Sénégal) qui a tant suscité la polémique.

Attention toutefois. Si l'Histoire imprègne fortement l'intrigue, ce film est d'abord un mélange de polar et de film de gangsters. Il est encadré par deux événements forts : les événements de Sétif et de Guelma (du 8 mai 1945) et la manifestation d'octobre 1961 en France métropolitaine.

Entre les deux, l'action se déroule donc principalement en Europe, surtout dans l'agglomération parisienne, avec notamment la reconstitution du bidonville de Nanterre, l'une des grandes réussites du film.

Les trois acteurs principaux, Roschdy Zem, Sami Bouajila et Jamel Debbouze, sont bons, même si je pense que le dernier en fait un peu trop. L'évolution de leurs rapports est passionnante à suivre. Au niveau des acteurs "secondaires", on notera la bonne performance de Bernard Blancan (déjà à l'affiche d'Indigènes... son journal mérite le détour). J'ai été moins convaincu par les autres. Les dialogues (pour ce que j'en ai pu juger : les trois quarts du film sont joués en arabe) m'ont paru plus factices et la direction d'acteur a quelque peu péché.

Si l'on ajoute à cela quelques erreurs factuelles (relevées notamment par une agence de presse qui se dit "indépendante"... comprenez "de droite", les gars), le bilan est partagé. Si vous allez voir ce film pour suivre une aventure de famille, dans un contexte troublé, parfois hyperviolent, en gros, vous en aurez pour votre argent (même s'il y aurait des choses à revoir sur les scènes d'action, le maniement des armes et les "bastons").

Cependant, comparé à Indigènes, Hors-la-loi est sans doute moins réussi sur le plan "civique", même si l'action du F.L.N. est décrite avec nuance. Ce film a tout de même le mérite d'exister.

Sur le site officiel, on peut télécharger le dossier de presse.

13:58 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, film, cinema, cinéma, histoire

samedi, 18 septembre 2010

Un nouvel hebdomadaire dans le Sud-Ouest

Si l'on se fie à sa couverture, il est destiné aux préadolescents (les 9-13 ans). Pour le titre, je sens qu'on s'est creusé les méninges. L'apocope étant déjà utilisée (Le Mag), on a choisi l'aphérèse, Le Zine :

(couverture du numéro 4, du 15 au 21 septembre 2010)

On peut le trouver principalement en Midi-Pyrénées. La rédaction est logée au coeur de Toulouse et l'impression s'effectue dans le Lot-et-Garonne (en Aquitaine, donc). Pour le lancement, ce nouvel hebdomadaire a bénéficié d'un article dans La Dépêche du Midi (en fait, deux en une semaine) et d'une brève sur Télé Toulouse.

Dans Le Zine, il y a un peu de tout. De l'info paillettes, des conseils pratiques, des jeux, des pages plus culturelles. J'ai relevé une page consacrée au magicien humoriste Eric Antoine. Ceux qui ne connaissent pas le bonhomme peuvent le découvrir à travers un portrait réalisé à la FNAC, ou encore un extrait de l'un de ses spectacles (le truc de la fin est assez simple ; regardez bien l'image en plein écran ; la bouteille est cachée dans le revers gauche de la veste ; il en saisit le sommet quand il va chercher le couteau avec sa main droite et il remonte rapidement le bras quand le ballon éclate).

Plus loin, une double-page est consacrée au château du Bosc, théâtre aveyronnais de l'enfance du peintre Toulouse-Lautrec, situé sur la commune de Camjac.

On passe ensuite au dossier de la semaine, sur l'enfant sauvage. Le corps du journal rectifie le titre de la Une. Victor est bien l'enfant sauvage du Tarn ET de l'Aveyron... surtout de l'Aveyron. Une statue à son effigie est d'ailleurs visible à Saint-Sernin-sur-Rance. Il me semble que l'une des illustrations est tirée du superbe film (dans un style classique très maîtrisé) de François Truffaut.

Les autres articles (sur les Goonies, la télévision en trois dimensions ...) m'ont peu intéressé, mais cela peut convenir à des jeunes. il en faut pour tous les goûts.

Le magazine est couplé à un site internet que je trouve intéressant. Au moment où j'écris ces lignes, on peut y voir un reportage (paru dans le numéro précédent) sur le parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. On peut même lire le numéro 0.

22:10 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, enfant

mercredi, 15 septembre 2010

Un tableau d'affichage"soulagien" ?

La scène s'est passée ce lundi. C'était l'heure de la pause café. Dans un hall, je croise un collègue, posté devant un tableau d'affichage. Oui, vous savez, ces machins sur lesquels des mains malveillantes viennent fixer des tas de trucs inintéressants, dans ce genre :

Sauf que là, ce lundi matin, il n'y avait rien. Nous sommes tous deux restés muets quelques secondes devant cette chose immaculée. Soudain, mon collègue, très caustique, me déclare :

- C'est une sorte d'anti-Soulages.

- Oui, de l'outre-blanc, lui répondis-je, plein d'à propos... Mais c'est moins pratique, plus salissant.

Du coup, nous nous sommes demandés s'il ne serait pas plus hygiénique de remplacer ces horribles tableaux par les oeuvres du chantre de l'outre-noir...

14:04 Publié dans On se Soulages !, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, culture, peinture, société, humour

dimanche, 12 septembre 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 140

Gérard Galtier y revient assez longuement sur l'assassinat de Jean-Paul Chardenoux, déjà abordé dans le numéro 138 (et le 139). Sans vouloir aller trop loin, il relève des éléments qui mériteraient quelques éclaircissements. Au fait, le corps retrouvé sur l'Aubrac est-il bien celui du gendarme disparu ? Si on avait envoyé Grissom et son équipe d'experts, l'affaire serait sans doute déjà résolue !

L'éditorial évoque la polémique politicienne, plutôt pour prendre la défense de Jean-Claude Luche. Je sais bien qu'il est difficile de distinguer l'action propre à la fonction de chef d'un exécutif local (maire, président de communauté ou président de Conseil général) de la propagande électorale mais, quand même, on le voit un peu partout, ce monsieur Luche. Quand c'est un maire qui insiste pour présider à l'inauguration du moindre rond-point, c'est pathétique, quoique peu coûteux. Mais quand un élu voyage (à nos frais) dans tout le département moins d'un an avant des élections "à fort enjeu", on peut quand même se poser des questions.

Un long article accuse le duo aux commandes de la commune et de l'agglomération de Rodez de manquer d'imagination et de se contenter de placer ses pas dans ceux de Marc Censi. Ce n'est qu'en partie exact. L'accent mis sur le sport comme atout touristique est à porter au crédit de la nouvelle équipe, qui a aussi modifié la carte scolaire locale (Fabié a fermé mais deux nouvelles écoles seront livrées, contre une seule grande prévue auparavant). Pas facile de tracer un chemin de rupture en deux ans, surtout quand le bilan de l'équipe précédente n'est pas si mauvais.

Reste le projet Soulages, pour lequel la continuité est (hélas) totale. Le Nouvel Hebdo cite le dernier numéro du quinzomadaire gratuit A l'oeil, où l'on peut trouver ceci :

Cela ne fait que confirmer les craintes déjà exprimées par de nombreuses personnes, craintes dont je me suis fait l'écho dans les billets classés dans la catégorie On se Soulages !

Le projet d'inscrire une partie du vieux Rodez au patrimoine mondial de l'humanité me paraît beaucoup plus porteur... et moins risqué. Une contribution de Jean-Louis Chauzy, président du C.E.S.R. (Conseil économique et social régional) de Midi-Pyrénées (et ancien candidat malheureux aux municipales de Rodez en 2008), pose assez bien le problème, je trouve.

16:11 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

De Pierre Perret à Nicolas Sarkozy

D'habitude, je n'aime pas les attaques sur le physique des gens. Je me suis même déjà pris le chou avec des collègues au sujet de Sarkozy quand les attaques ciblaient uniquement sa taille.

Mais là, franchement, la parodie que je vous propose d'écouter est vraiment bien fichue. Comme vous vous en doutez sûrement après avoir vu le titre, c'est la chanson Le Zizi qui a été détournée. L'interprète est censée être Carla Bruni... Y a eu un gros boulot sur les rimes, moi j'vous l'dis !

00:31 Publié dans Musique, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sarkozy, musique, chanson

vendredi, 10 septembre 2010

Que diriez-vous d'une petite gâterie...

- ... très chère amie ?

- Je vous trouve bien grivois en cette fin d'après-midi, mon cher Henri !

- C'est que, mon Adorée, j'ai une proposition honnête à vous faire.

- Vous êtes bien mystérieux...

- Il va être question de boules...

- !!!

- ...euh de balles, plus précisément !

- ???

- Voici la chose :

- Est-ce là une manière détournée de m'annoncer que vous vous êtes mis au golf, cher ami ?

- Que nenni, mon Adorée ! Vous savez combien j'exècre l'ostentatoire ridicule des manieurs de clubs !

- Cette chose ne se mangerait-elle pas ?

- Vous me connaissez décidément bien !

- ... Assez pour regretter l'apparition de disgracieuses poignées sur ce corps que j'ai connu plus athlétique ! Mais, dites-moi, mon ami, où vous êtes-vous procuré ce mets et quel goût a-t-il ?

- Mon Adorée, avez-vous souvenance de ce couteau factice qui fit naguère notre délice ?

- Je me souviens même de la mine réjouie que vous affichâtes après l'avoir englouti !

- Certes ! Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, alors que je passais acheter une partie de notre pitance dans ma boulangerie de référence, mon regard fut attiré par cet étrange objet, dont je m'empressai de faire l'acquisition. L'enveloppe, en "chocolat" blanc, est comestible et renferme une pâte pralinée :

Difficile, après avoir consommé une telle merveille, de ne pas croire en l'existence d'un paradis sur Terre !

18:29 Publié dans Bouts rimés, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 septembre 2010

Le fiston de Zidane

Il se prénomme Enzo. C'est l'aîné des enfants du couple. Comme papa, il est passionné de football... et il évolue dans le club de la région de Madrid (la famille réside officiellement en Espagne depuis huit ans). Du coup, les rumeurs vont bon train sur l'avenir de l'adolescent. S'il est aussi doué qu'on le dit, il pourrait bientôt atterrir dans une sélection nationale... mais laquelle ?

Il a beau être né en France de parents citoyens français, il vit en Espagne, y est scolarisé. Une partie de sa famille, du côté de sa mère, est d'ailleurs originaire de ce pays. Il y en a trace dans son nom complet : Enzo Alain Zidane Fernandez (la maman est Véronique Fernandez). C'est un système propre aux pays hispaniques. Ainsi, le Premier ministre espagnol, qui a pour identité complète José Luis Rodriguez Zapatero, est le fils d'un Rodriguez et d'une Zapatero. Autre exemple : Che Guevara, dont le véritable nom est Ernesto Rafael Guevara de la Serna (la maman est une de la Serna).

Notons toutefois que, si la belle-famille de Zidane a des origines espagnoles, elle est devenue aveyronnaise. Le champion lui aurait payé une belle maison à Onet-le-Château. Il arrive donc qu'on le croise à l'aéroport de Marcillac (les personnes à qui c'est arrivé confirment la réputation de simplicité et de discrétion du bonhomme). L'hiver dernier, il a été vu sur le nord Aveyron.

L'ancien champion de football veille aussi à la sécurité matérielle de sa propre famille, comme on peut le découvrir dans un passionnant dossier de L'Express.

Si vous lisez l'anglais, je vous recommande un portrait publié en 2004 par le magazine britannique The Observer. Il mérite vraiment le détour.

17:30 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, football, actualité

vendredi, 03 septembre 2010

Un drôle d'objet dans le ciel ruthénois

Ce vendredi matin, l'oreille des piétons du Piton (et de ceux qui travaillaient fenêtre ouverte) a été intriguée par un bruit inhabituel, celui d'un hélicoptère en mouvement, au-dessus du chef-lieu aveyronnais :

Plus mystérieuse encore est cette sorte de cyclindre fixée au bout du câble et que l'hélico a promenée au-dessus de la ville.

10:40 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photo, société, blog, photographie