samedi, 28 novembre 2020

Une bonne loi

Je veux bien entendu parler la loi relative à la sécurité globale, dont la première version a été récemment adoptée par l'Assemblée nationale. Dans certains médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue, elle est caricaturée d'une manière qui laisse à penser que, soit les personnes ne l'ont pas lue (et répètent, tels des perroquets, la leçon qu'on leur a apprise), soit elles mentent sciemment.

Pour se faire sa propre opinion, rien de tel que de consulter le texte brut, accessible ici. Téléchargeable en version pdf, il s'étend sur une cinquantaine de pages.

Les premiers articles sont consacrés aux polices municipales (qui vont disposer de davantage de latitude pour réprimer les délits de voie publique liés notamment à la suralcoolisation, un véritable fléau de notre société, quoi qu'en disent les bien-pensants). La suite du texte vise à mieux encadrer le fonctionnement des sociétés de sécurité privées, un milieu où l'on peut croiser toute sorte d'individu...

On en arrive aux trois articles les plus vilipendés, les numéros 21, 22 et 24. L'article 21 évoque l'usage qui pourrait être fait des images tournées par les "caméras-piétons" des policiers. Leur généralisation est prévue d'ici l'été 2021... et c'est une bonne chose, puisque ces dispositifs filme(ro)nt les interventions des forces de l'ordre et seront donc opposables aussi bien aux délinquants qu'aux policiers "baveurs". (Et cela incitera celles et ceux qui ont le coup de matraque facile à réfléchir avant de choisir la manière de réagir à une situation conflictuelle.)

Mais, pour les opposants, le problème est que les images tournées par ces caméras pourront être utilisées contre des manifestants "indélicats", par exemple celles et ceux qui provoquent les forces de l'ordre en les insultant ou en les bombardant de projectiles divers, cherchant à faire naître un incident susceptible de "faire le buzz" après avoir été filmé, non pas par la police, mais par un ami judicieusement placé... et qui a tout loisir de monter les images pour leur faire dire ce qui arrange les provocateurs.

Vous remarquerez que la loi prévoit que ces enregistrements vidéo ne soient pas modifiables (pour éviter toute manipulation). Voilà une attitude déontologique que l'on espèrerait trouver du côté des éructeurs antiflics des réseaux sociaux.

L'article 22 est consacré aux "caméras aéroportées", essentiellement placées sur des drones. Le texte contient des garde-fous, que les opposants ne semblent pas avoir lus. Le premier est qu'en règle générale, l'utilisation de ce dispositif doit être annoncée à la population.

La règle générale est celle qui s'appliquera durant les manifestations. Les exceptions (la non-annonce de la mise en place du dispositif) concernent les situations où il s'agit éviter de donner des informations à des délinquants (ou des terroristes) objets de poursuites.

Un autre garde-fou est la destruction des images (si elles ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire) au bout d'un mois :

C'est déjà la règle qui s'applique déjà aux images issues des caméras de vidéosurveillance fixes. En résumé :

- la loi prévoit le même usage des images des caméras-piétons que celui des autres caméras

- les caméras-piétons fournissant les images intégrales des interventions policières permettront de faire le tri dans les déclaration des uns et des autres concernant de supposées bavures policières (ce que permettent déjà de faire, parfois, les images de caméras fixes)

- la généralisation des caméras-piétons incitera policiers comme civils à adopter un comportement moins agressif

On termine par l'article 24, qui a été, lui aussi, victime de déformations :

Dès le début, il est indiqué que l'article ne peut pas être opposé à la liberté d'informer. Les diffuseurs d'images de policiers seront passibles de poursuites s'il est évident qu'ils cherchent à nuire. Au passage, vous noterez qu'il reste possible de photographier/filmer le numéro de matricule, ce qui laissera aux journalistes (professionnels comme amateurs) une grande latitude pour dénoncer d'éventuels comportements scandaleux de la part des forces de l'ordre.

L'opposition à cette proposition de loi est donc le fait d'ignorants ou d'extrémistes, qui ne réalisent pas à quel point le travail des forces de l'ordre est, dans certaines parties de notre pays, sérieusement compromis.

17:23 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mercredi, 25 novembre 2020

20 kilomètres de liberté

... et trois heures pour décompresser. Profitant d'une (légère) décrue de la pandémie, le gouvernement a choisi de lâcher du lest et de rendre la vie quotidienne des habitants de ce pays un peu moins étouffante.

A partir de ce samedi (28 novembre), il sera donc possible de sortir gambader jusqu'à vingt kilomètres de son domicile, pendant trois heures. En ce qui me concerne, ce n'est pas tant la distance qui importe que le temps pendant lequel je vais pouvoir (légalement) pratiquer mon sport préféré.

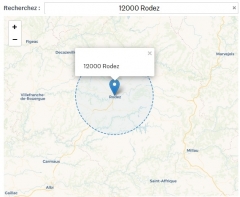

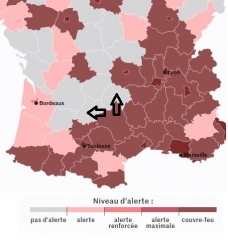

Je me suis quand même amusé (à partir d'un simulateur accessible dans un article du Monde) à observer jusqu'où je serai susceptible de me rendre, sachant que je réside à Rodez :

Sans surprise (la commune de Rodez occupant une position relativement centrale en Aveyron), le rayon à l'intérieur duquel je pourrai évoluer exclut les départements voisins, mais aussi le bassin decazevillois (ce dont je me remettrai sans peine), les agglomérations de Millau, Saint-Affrique et Villefranche-de-Rouergue ainsi que l'Aubrac (ce qui me chagrine davantage).

En zoomant sur la carte, j'ai pu constater que le vallon de Marcillac me sera accessible (chouette !), ainsi qu'une bonne partie du Lévézou (au sud-est du chef-lieu). En revanche, il ne faut pas compter pouvoir explorer le Ségala très en avant (jusqu'au Baraquevillois).

C'est toujours mieux que rien, d'autant que, dans le département, certains de mes concitoyens adoptent parfois un comportement irresponsable. L'anecdote qui suit m'a été contée par un ami, dont un membre de la famille a été contaminé par le covid à l'issue... d'une partie de chasse. Je n'en ai pas trouvé trace dans la presse locale, curieusement silencieuse à ce sujet.

Récemment, ce mois-ci, une brochette de chasseurs (une quinzaine ?) se seraient réunis pour partager leur passion (le motif le moins inavouable), lutter contre la prolifération de gibier (l'excuse invoquée)... et se taper une petite bouffe bien arrosée entre copains (sans doute l'objectif réel de cette sortie). L'équipée ne fut pas marquée par l'acharnement à respecter les consignes de sécurité visant à limiter la propagation du virus. En clair : les masques n'auraient pas été très visibles, les gestes barrières vaguement pratiqués et la distanciation sociale réduite à la portion congrue. Problème : l'un des participants (au moins) était porteur du virus. Résultat ? Une semaine plus tard, presque toute la troupe était contaminée, plusieurs membres étant placés sous assistance respiratoire. Voilà peut-être qui pourrait expliquer la curieuse discordance entre la décrue annoncée au niveau national et le petit pic constaté dans l'Aveyron. (Les chasseurs inciviques n'en sont sans doute pas les seuls responsables, puisque les forces de l'ordre ont aussi récemment dû verbaliser plusieurs groupes de jeunes ayant organisé des fêtes clandestines, alcoolisées et "chichonnisées").

22:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs, Politique, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, occitanie, covid-19, coronavirus, société, covid 19, politique

dimanche, 01 novembre 2020

Des recherches qui en disent long

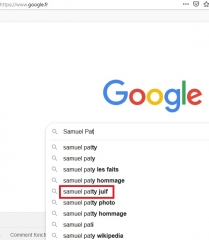

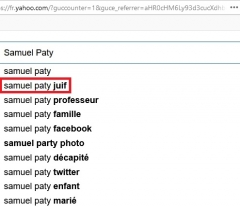

J'ai déjà abordé le sujet en 2011 (lors du lancement d'une application téléphonique) et en 2012 (pendant la campagne présidentielle en France). La mort de l'enseignant Samuel Paty est l'occasion de vérifier la permanence de l'obsession (anti)juive d'une partie des utilisateurs du web francophone.

Voici ce à quoi aboutit un début de recherche sur le plus célèbre des moteurs :

Passons à son ancien grand rival états-unien :

La comparaison avec le petit Frenchie n'est pas plus rassurante :

J'ai réalisé la même opération avec Bing et Duckduckgo. Je n'obtiens pas "juif" dans les premiers mots suggérés, mais "famille" et "origine", ce qui pourrait être une manière d'effectuer la même recherche. Ces suggestions sont proposées à partir des recherches précédentes. Il y a donc pas mal de personnes qui, quand elles ont effectué une recherche sur Samuel Party, ont voulu savoir s'il était juif.

Son prénom (Samuel) a visiblement incité certains à croire qu'il pourrait être juif... et pas protestant, alors que de nombreuses personnes connues portent ce prénom, de l'écrivain irlandais Samuel Beckett au footballeur camerounais Samuel Eto'o, en passant par l'acteur Samuel L. Jackson et Samuel Wilson, l'un des modèles d'Oncle Sam.

Pourquoi diable sur le web francophone (et tout particulièrement en France) certains cherchent-ils à savoir si la victime d'un assassinat barbare était juive ? Peut-être parce que, comme il a montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, "on" présume qu'il était hostile à l'islam (ce qui n'a rien à voir), voire qu'il appartient à une communauté jugée (à tort) hostile à l'islam : les juifs.

Quoi qu'il en soit, ces internautes en ont été pour leurs frais : Samuel Paty n'est pas juif... et on s'en branle ! C'était d'abord un type bien, victime de l'extrémisme religieux.

22:13 Publié dans Politique, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, france, société

lundi, 26 octobre 2020

Jean-François Galliard sur France Inter

Vendredi dernier, les auditeurs aveyronnais de la matinale de France Inter ont eu la surprise d'être cueillis, au réveil, par un entretien téléphonique entre la journaliste Laetitia Gayet et Jean-François Galliard, président du Conseil départemental de l'Aveyron.

Je présume que l'entretien a été réalisé en direct... en tout cas, par moments, on a l'impression que l'élu aveyronnais a été pris au saut du lit, tant ses réponses sont approximatives ou convenues, marquées par un grand fatalisme.

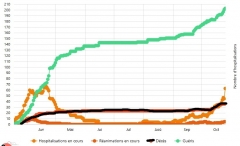

A la première question il aurait pu répondre que le nombre de cas détectés augmente, dans l'Aveyron comme ailleurs, d'abord parce qu'on teste un plus grand nombre de personnes. Et puis, tout est relatif. Rappelons qu'au moment de l'entretien, il n'y avait que quatre personnes en réanimation dans le département (5 aujourd'hui). Quant à la courbe des décès en milieu hospitalier (repassée en noir ci-dessous), elle est certes croissante, mais modérément :

C'est surtout dans les EHPAD que le bilan est catastrophique. Depuis le début du mois de septembre, plus de 90 % des décès aveyronnais dus au Covid-19 s'y sont produits. Et encore... dans le bilan total (des décès en milieu hospitalier), on pourrait retirer quelques cas de patients d'EHPAD, qui ont été envoyés à l'hôpital, où leur mort a été déclarée. Je suis conscient que le virus circule plus qu'avant, mais le problème aveyronnais n'est pas tant la transmission dans les lieux publics que la pénétration dans les EHPAD. Je constate qu'en dépit du choc qu'a constitué la révélation de l'ampleur de l'épidémie dans les établissements de Sévérac, Villefranche et Rodez, on persiste à punir l'ensemble de la population.

Je rappelle qu'en une semaine, il n'y a eu qu'un seul décès lié au Covid-19.

Dans sa réponse, J-F Galliard évoque bien le cas des EHPAD, mais sans rentrer dans le fond. Pourtant, la collectivité qu'il préside joue un rôle important dans la gestion de ces établissements... Il avance un autre argument (à mon avis) fallacieux : l'affluence touristique de cet été. Certes (comme je l'avais pressenti en mai dernier), l'été fut une réussite sur le plan de la fréquentation. Mais ce n'est pas celle-ci qui a provoqué la récente hausse du nombre de cas. Les touristes sont beaucoup moins nombreux dans le département depuis la mi-septembre. Même en tenant compte d'un délai de huit-dix jours (pour le diagnostic de la maladie), l'explication par le tourisme ne tient pas la route.

Et puis il y a ce fatalisme "galliardin". Pourquoi l'Aveyron devrait-il être touché comme les autres ? Pas par nature. Peut-être parce que la population n'y est pas plus civique qu'ailleurs. Nos voisins lotois et cantaliens s'en sortent mieux que nous, pour l'instant :

Ceci dit, vu le faible nombre de places en réanimation dont dispose le Lot, il pourrait rapidement changer de catégorie. Quant au Cantal, il me semble mieux armé, ne serait-ce que parce qu'on y a augmenté le nombre de lits en réanimation.

A ce sujet, Jean-François Galliard rate le coche quand la journaliste lui tend une perche à propos des "déserts médicaux". Il aurait fallu insister sur l'insuffisance de l'offre médicale dans notre département. À vouloir ne fâcher ni n'inquiéter personne, on débite de l'eau tiède.

18:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : médias, journalisme, france, occitanie, politique, santé, société

dimanche, 25 octobre 2020

La Daronne

Ce film de Jean-Paul Salomé termine doucement sa carrière en salles (à plus de 400 000 entrées)... et, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais pas vu. Les critiques professionnels n'ont en général pas été tendres avec lui. Le temps que le bouche-à-oreille (plutôt positif) remonte jusqu'à moi, il avait disparu de l'affiche à Rodez.

Bien que ce soit l'adaptation d'un roman, c'est d'abord un film avec Isabelle Huppert. Il est construit autour d'elle, donc, si l'on n'apprécie pas cette actrice, il vaut mieux passer son chemin. Ce n'est pas mon cas. Je trouve qu'elle a un talent fou et que son potentiel comique n'a pas été suffisamment utilisé jusqu'à présent.

Elle incarne Patience, fille de pieds noirs, veuve d'un escroc, propriétaire impécunieuse d'un appartement dans un immeuble habité désormais quasi exclusivement par des personnes d'origine chinoise, plus précisément de la région de Wenzhou. (On est donc sans doute dans le XIXe ou le XXe arrondissement de Paris.) Ses deux filles sont grandes, autonomes, mais sa mère, atteinte d'Alzheimer, est pensionnaire d'un EHPAD. L'âge de la retraite approche pour Patience, qui gagne sa croûte en tant que traductrice (d'arabe) pour la police (en particulier les stups). Elle manque d'argent pour soutenir son train de vie et aspire à un peu plus de folie dans son quotidien.

Toute la première partie est consacrée à la fois à la description de ce quotidien et à celle du travail de la brigade des stups, commandée par Philippe, le nouveau petit ami de Patience, incarné par Hippolyte Girardot. Si l'interprétation de celui-ci ne m'a guère convaincu, j'ai par contre trouvé Isabelle Huppert formidable.

Les conditions dans lesquelles ce petit bout de femme va devenir un baron de la drogue (une baronne ?) sont rocambolesques... et savoureuses. La deuxième partie de l'histoire nous montre comment non pas une mais deux femmes (Patience et Colette, la syndic de l'immeuble, redoutable femme d'affaires) gèrent leur petit commerce (et les hommes de leur entourage). Cela donne encore plus d'intérêt à l'intrigue.

Par souci de réalisme, il fallait que ce quasi-conte de fées déraille. L'histoire emprunte alors le chemin du film policier, avec la traque menée par les enquêteurs, qui les rapproche de plus en plus de celle qu'ils ont surnommée (faute d'en connaître l'identité) "la daronne". Il y a aussi de vilains méchants (des grossistes marocains), de petits crétins (les nouveaux "associés" de Patience) et d'autres personnages secondaires assez bien campés. J'ai notamment aimé celui de la mère du petit trafiquant, interprétée par Farida Ouchani, qui m'avait stupéfié il y a une dizaine d'années quand elle avait incarné l'un des parents pédophiles dans Présumé coupable.

En dépit de l'aspect immoral de l'histoire, j'ai dégusté cette comédie sociétale, de surcroît pas trop mal mise en scène. (Rappelons que Jean-Paul Salomé a aussi réalisé Je fais le mort.) La traque de la "daronne" est parfois haletante et il arrive que certains plans soient particulièrement inspirés, comme celui qui voit Patience découvrir la cachette de la drogue, en plein brouillard. Ce film mérite vraiment le détour.

18:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 24 octobre 2020

Le train pour Albi

Que l'on se rassure : le titre de ce billet n'annonce pas une nouvelle mouture d'un célèbre sketch de Chevalier et Laspalès. Quoique...

De temps à autre, il m'arrive de prendre le train pour aller passer une journée à Albi, dans le département voisin du Tarn. Aujourd'hui, ce fut tout un périple.

Souhaitant faire la grasse matinée, j'avais prévu de quitter Rodez à 10h23. En arrivant à la gare, environ un quart d'heure avant le départ du train, j'ai vite compris que mon transport allait être animé. En raison des "conditions climatiques", le train était annulé, remplacé par un bus menant les passagers jusqu'à Carmaux. Là, un train nous attendrait pour nous mener qui à Albi, qui à Gaillac, qui à Toulouse... (En apprenant cela, je me suis réjoui de ne pas avoir pris de petit-déjeuner : je suis souvent malade en bus.)

Plusieurs passagers ont cherché à savoir quelles étaient ces "conditions climatiques" qui empêchaient notre TER de nous mener à bon port. Certes, la nuit précédente, il avait plu sur l'Aveyron et, en certains endroits, les rafales de vent avaient été violentes. Mais cela n'était rien comparé aux épisodes survenus les semaines précédentes.

Dans un premier temps, on a parlé de branches qui obstruaient la voie, en plusieurs endroits. Nous finîmes par découvrir la vérité. L'obstacle insurmontable, capable de perturber l'horaire des trains du XXIe siècle, était... des feuilles mortes. Aveyronnaises, les feuilles. Bigre ! Sont-elles vraiment plus grandes et plus lourdes que les feuilles mortes des autres départements ? Ne seraient-elles pas transgéniques ? Mais que fait José Bové ?

L'une des passagères (une dame âgée) n'en revenait pas. "Des feuilles mortes ! Autrefois, ça n'empêchait pas les trains de circuler !" J'aurais envie de lui répondre "Oui et non, madame". Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'un train est annulé pour cause de présence de feuilles mortes. C'est même arrivé très récemment sur la ligne Oloron-Pau :

Leur accumulation à certains endroits (surtout si elles sont mouillées) peut se révéler dangereuse pour certaines motrices. Cependant, je n'ai pas pu ne pas remarquer que ce genre d'incident se produit en général en période de vacances scolaires... et plutôt le week-end. De là à penser que des cheminots peu consciencieux feraient jouer leur droit de retrait pour passer plus de temps en famille...

A la gare routière (qui jouxte la gare SNCF de Rodez), un bus nous attendait. Il fut assez bien rempli, d'une foule disparate : des personnes âgées, beaucoup de jeunes (lycéens ou étudiants), un papa avec sa fille et une brochette d'adultes entre deux âges. Tout le monde portait un masque, même si certains jeunes l'avaient fait glisser vers le bas du visage... L'un des adultes est monté avec son chien, un Malinois, auquel il avait ôté la muselière... Il est allé s'installer seul dans un coin, au fond du bus.

À 10h23 pétantes, le bus se mit en marche. Dans un premier temps, il lui a fallu s'extraire de Rodez, ce qui a pris une bonne dizaine de minutes : le samedi matin, il y a des embouteillages (modestes) à la sortie du chef-lieu aveyronnais !

Alors débuta le périple omnibus : notre transport devait passer par chaque gare intermédiaire et donc entrer dans chacun des bourgs desservis par la ligne Rodez-Albi. De Rodez, nous gagnâmes une petite commune périphérique, Olemps, dont l'entrée est marquée par la présence d'un Super U. Lorsque nous quittâmes cette commune, nous vîmes un supermarché Lidl. L'entrée dans le bourg de La Primaube fut saluée par les colonnes d'Hercule communales : un Aldi à gauche et un Leclerc drive à droite. Au grand rond-point local, c'est un... Carrefour Market qui nous salua, avant que nous ne bifurquions vers la droite, direction Carmaux la gare de La Primaube.

Il fallut quitter la route principale, emprunter une petite rue, qui nous mena à la halte SNCF (qui n'est plus vraiment une gare)... où personne ne descendit (bien sûr) et personne ne monta (on s'y attendait un peu). Le chauffeur est vite reparti. L'enjeu pour lui désormais était de parvenir à s'extraire de la petite rue pour s'insérer dans le flux de véhicules circulant sur la route principale. Fort heureusement, une conductrice eut la courtoisie de ralentir pour permettre au bus de tourner. L'espoir s'est mis à renaître dans les coeurs !

Pendant cette première partie du trajet, le bus en son entier a pu profiter des conversations téléphoniques de l'une des passagères. C'était une jeune femme, membre d'un duo qui partait passer quelques jours à Albi (logeant dans un Airbnb). Toutes deux étaient maquillées et portaient des tenues assez moulantes, de couleurs vives. Visiblement, elles ne se rendaient pas à un séminaire consacré à La Critique de la raison pure.

D'après ce que tous les passagers ont pu entendre, les deux jeunes Aveyronnaises devaient retrouver une copine dans le Tarn, ainsi que, peut-être, d'autres personnes. Nul doute que leur soirée festive respectera les règles de sécurité en vigueur...

Entre temps, le bus a fini par atteindre l'étape suivante, la commune de Baraqueville, à l'entrée de laquelle nous fûmes accueillis par un Intermarché. Là encore, il fallut passer par une petite rue, de surcroît embouteillée par la camionnette d'un artisan qui avait trouvé pertinent de stationner au milieu de la chaussée... Heureusement, notre chauffeur était un habile homme. Nous arrivâmes à la gare de Baraqueville où, là encore, personne ne monta ni ne descendit. Le chauffeur poussa la conscience professionnelle jusqu'à se rendre dans la gare... où il ne put pénétrer : le samedi, elle est fermée le matin.

Quelques minutes plus tard, nous étions enfin sur le chemin de Carmaux Naucelle, dernière étape aveyronnaise de la ligne ferroviaire. Cela roulait bien. Comme au sortir de La Primaube, nous avons pu admirer la campagne aveyronnaise, redevenue verdoyante grâce aux pluies tombées ces dernières semaines. Dans les prés broutaient paisiblement des troupeaux de bovins, majoritairement de race limousine : nous étions sur le territoire du Veau d'Aveyron et du Ségala.

Quand nous sommes arrivés, la gare de Naucelle était ouverte. Deux passagères sont montées dans le bus. Le propriétaire du chien profita de la pause pour vapoter un peu, à l'extérieur du bus. Nous avons fini par repartir, sur la deux fois deux voies, direction Carmaux. Mais nous n'étions pas au bout de nos peines. À l'avant du bus, la fille qui accompagnait son père ne se sentait pas bien. En dépit de sa présence d'esprit, le papa ne fut pas assez rapide : la gamine a eu le temps de garnir son pantalon d'une petite gerbe, avant qu'elle ne finisse de vider son estomac dans le sac plastique que son père lui a tendu. Celui-ci a ensuite sorti une bouteille de gel hydroalcoolique, pour tenter de limiter les dégâts du malaise de sa progéniture. Malheureusement, il n'est pas parvenu à masquer toutes les odeurs. Certains effluves, bien qu'atténués, se sont répandus dans la première moitié du bus. Je dois dire que j'ai senti des parfums bien plus capiteux... (Ce fut de nouveau l'occasion de me réjouir d'avoir "sauté" le petit-déjeuner.)

Arrivés à Carmaux (à 11h35), les passagers qui en avaient besoin ont récupéré leurs bagages dans la soute du bus et tout le monde s'est dirigé vers le train qui avait été mis en place. (C'est un train qui ne circule pas dans l'Aveyron et effectue quotidiennement le trajet Carmaux-Albi-Toulouse.)

Nos aventures étaient-elles enfin terminées ? Confortablement installé dans une rame ni bruyante ni malodorante, je me suis mis à lire, en attendant le départ du train, qui n'a pas tardé. C'est alors qu'un éclair a fusé sur ma gauche, à l'extérieur. Le train s'est brutalement arrêté et j'ai entendu le conducteur s'en prendre violemment à une personne se trouvant sur la voie. La contrôleuse a rapidement débarqué et tout s'est expliqué. L'éclair en question n'était autre que le propriétaire du chien. Il avait profité de l'attente en gare de Carmaux pour se remettre à vapoter. Il m'est avis qu'il ne devait pas y avoir que du tabac dans sa cartouche, parce qu'il n'a pas entendu l'appel du départ. Lorsque le train s'est mis en route, il se trouvait dehors... mais son chien était dans le train !

Finalement, tout s'est arrangé. Le jeune homme s'est confondu en excuses, le conducteur s'est calmé et la contrôleuse a conduit le jeune homme auprès de son chien. J'ai pu reprendre ma lecture.

22:03 Publié dans Loisirs, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : france, occitanie, société, toulouse, toulousain

mardi, 29 septembre 2020

Scène(s) de gare

J'ai récemment passé quelques jours dans une ville de Nouvelle-Aquitaine. Je me suis déplacé en train, profitant d'une des offres avantageuses de la SNCF. J'ai noté qu'à bord des voitures, les voyageurs respectaient en général bien les règles de sécurité... et ils avaient intérêt : en gare de Toulouse-Matabiau, une équipe de sécurité a débarqué à l'improviste, histoire de vérifier que tous les passagers portaient (correctement) le masque.

L'anecdote que je vais narrer s'est produite au moment du retour. Je me dirigeais à pieds vers la gare, laissant mon esprit vagabonder au gré de mes pensées, lorsque je fus brutalement ramené à la réalité. Sur le trottoir d'en face marchait un jeune homme, dans la même direction que moi. Il parlait très fort, seul... muni d'une oreillette. Son accoutrement était caricatural : baskets de marque (visiblement neuves), survêtement à la mode, casquette (à l'effigie d'une métropole nord-américaine) disposée de travers. Je me suis demandé s'il était conscient de représenter une sorte de cliché ambulant. J'ajoute qu'il conversait au téléphone dans une langue étrangère (inconnue de moi), que je présumais africaine.

Nous arrivâmes en même temps devant l'entrée de la gare. Divers panneaux et marquages au sol indiquaient dans quel sens pénétrer dans le bâtiment. Cependant, celui-ci était en travaux, ce qui perturbait considérablement la circulation des piétons, au point de rendre impossible le respect des consignes de sécurité en cas de forte affluence.

C'est alors que le jeune homme (qui venait d'ajuster son masque) s'est tourné vers moi. D'une voix douce, dans un français impeccable, il m'a demandé comment faire pour arriver au quai. Je lui ai indiqué ce qui me semblait être la bonne marche à suivre. Il m'a remercié et nous sommes entrés dans la gare. Nous nous sommes séparés là, chacun voguant vers son destin.

Je devais patienter un peu moins d'une heure avant de prendre mon train. Je me suis donc dirigé vers le buffet de la gare. La fréquentation de ce genre d'établissement expose à certains risques : parfois c'est une gargote bas-de-gamme, bruyante, mal fréquentée, qui ne propose rien d'intéressant ; parfois c'est un établissement tout juste confortable, mais hors de prix. Comme il faisait chaud, je me suis installé sur la terrasse ombragée, prenant soin de mettre de la distance entre moi et un groupe bruyant. Bien calé dans mon coin, j'ai passé commande... et j'ai de nouveau laissé mon esprit vagabonder.

Cette fois-ci, c'est un duo qui m'a ramené à la réalité. La terrasse du buffet donne sur le parking-minute de la gare. Deux agents de police sont arrivés pour vérifier si les véhicules stationnant là étaient en conformité. Cela a incité un client du buffet (installé à l'intérieur) à rapidement quitter l'établissement. Me doutant qu'il y avait anguille sous roche, j'ai discrètement tendu l'oreille.

Cet homme âgé s'est approché d'un véhicule garé sur un espace réservé aux personnes handicapées. D'après ce que j'ai perçu de ses échanges avec les policiers, il n'avait pas mis en évidence la carte qui l'autoriserait à stationner à cet endroit. Il ne l'avait pas sur lui, mais il disposait d'un papier prouvant son état de santé. L'un des policiers a contacté son standard, sans doute pour effectuer plusieurs vérifications. Je pense qu'il a cherché à savoir si le véhicule n'était pas volé et si son propriétaire présumé n'était pas recherché.

Dans la foulée, il a pu vérifier que cette personne avait bien le statut d'handicapée (apparemment suite à une opération lourde). Voilà qui semblait régler le problème... sauf que le conducteur n'a pas pu montrer un certificat d'assurance valide. Les policiers ont décidé d'immobiliser le véhicule et ont conseillé au conducteur d'appeler quelqu'un. Ils se sont approchés de la terrasse, se sont installés à l'ombre avec le vieil homme et ont proposé d'attendre avec lui. Dans le même temps, la serveuse du bar-buffet (qui était venue auprès de moi s'enquérir de la situation) a proposé de servir de l'eau aux fonctionnaires, qui ont poliment décliné.

Je ne sais malheureusement pas comment cette histoire s'est terminée, puisque j'ai quitté peu après la terrasse, mon train ayant été mis en place. J'ai pu rapidement m'y installer et de là regagner mon Aveyron chéri.

18:53 Publié dans Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : société, france, occitanie, toulouse

dimanche, 20 septembre 2020

Murdoch prend l'air

Ce dimanche, France 3 propose deux épisodes inédits de la série canadienne, diffusés en ordre inversé. En effet, la soirée commence avec l'épisode 6 de la saison 13, intitulé "Fin d'un philatéliste". L'intrigue fait se croiser deux arrière-plans : le monde des collectionneurs de timbres et celui des homosexuels.

Cet épisode est aussi l'occasion de retrouver l'inspecteur Watts, dont le doigté et l'ouverture d'esprit sont d'un précieux secours pour l'inspecteur Murdoch, pas très à l'aise sur cette affaire.

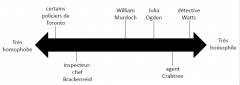

Notons que le scénario est écrit de manière à situer presque tous les personnages principaux par rapport à l'homophobie, des plus hostiles aux plus favorables aux droits des homosexuels :

Bien que se déroulant en 1907, l'histoire fait évidemment écho à notre époque. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'homosexualité est abordée dans la série. Durant la saison 8, on avait découvert que le chef de la police Giles avait eu des amants. De plus, c'est à cheval sur cette saison et la suivante (la neuvième) que s'étend la relation amoureuse entre le docteur Emily Grace et une militante féministe. Ce sont d'ailleurs des épisodes que France 3 a récemment rediffusés. (Cela n'a fait que raviver le regret du départ de l'actrice Georgina Reilly, parfaite dans le rôle et très bien doublée en français.)

C'est donc peut-être le militantisme LGBT qui pourrait expliquer l'inversion de programmation des épisodes 5 et 6. L'autre raison serait le contenu (un peu sordide) de cet épisode 5, intitulé "L'Enfer du camping". Cela commence comme une promenade bucolique, le couple Ogden-Murdoch partant camper en compagnie de l'agent Higgins et de son épouse, la vibrionnante Ruth Newsome.

Mais le principal attrait de cet épisode atypique est son ambiance, qui se rapproche de celle des films d'épouvante. Un indice nous est donné dès le générique de début, joué sur une tonalité macabre. Il est question de mystérieuses disparitions et de l'existence d'une bête féroce, liée à une malédiction. Dans le même temps, à Toronto, les époux Brackenreid sont confrontés aux débordements de la première fête d'Halloween, le jour de leur anniversaire de mariage !

C'est bien filmé, bien joué, toujours aussi plaisant à suivre. Les anciens épisodes, reprogrammés dans la foulée des inédits, méritent eux aussi le détour.

15:31 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinema, cinéma, film, films

vendredi, 11 septembre 2020

Antebellum

Bien que le titre du film signifie "avant la guerre", il débute par un plan-séquence très soigné, que les spectateurs de base (un peu cultivés, tout de même) sont tentés de placer au coeur de la Guerre de Sécession.

Les quarante premières minutes décrivent la vie dans une plantation de coton. Dans la grande et belle demeure coloniale, tout ne semble être que luxe, calme et volupté. Mais, dès qu'on tourne la caméra le regard du côté des esclaves noirs, c'est une tout autre histoire. La présence d'une unité de soldats confédérés assure l'ordre fait régner la terreur. On ne va pas nous épargner grand chose de ce qu'il peut arriver aux hommes et aux femmes qui triment dans les champs.

Serait-ce un énième film historique, rappelant aux cinéphiles à quel point l'époque esclavagiste fut cruelle ? Pas tout à fait. Il y a d'abord l'ambiance, que la musique contribue à rendre quasi surnaturelle. Il y a aussi ces récoltes de coton, que l'on brûle au fur et à mesure. C'est totalement irrationnel. Il y a enfin ces esclaves auxquels les maîtres imposent de réagir à un prénom qui leur semble étranger.

L'irruption de la deuxième partie (au sortir d'un cauchemar ?) permet aux spectateurs soit de commencer à comprendre, soit de ressentir un vigoureux mal de tête. On y découvre la "vie d'avant" de l'un des personnages, la femme appelée Eden. Elle est incarnée par Janelle Monáe, que l'on a pu voir dans Les Figures de l'ombre. L'actrice nous livre une prestation formidable. Même si c'est le même personnage qu'elle incarne, il est tellement changé par les circonstances dans lesquelles il évolue que, pendant quelques secondes, on est pris par le doute. La comédienne porte littéralement le film sur les épaules.

La troisième partie permet de mieux comprendre le titre, au sens littéral (on apprend ce qu'est réellement Antebellum) et au sens figuré (cela devient gore). Même si le trait est un peu trop appuyé à mon goût, même s'il y a quelques invraisemblances et facilités, cette rencontre entre le Django unchained de Tarantino et Le Village de Shyamalan m'a séduit.

21:43 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 26 août 2020

Effacer l'historique

Ce serait le "dernier" film du duo Kervern-Delépine... en attendant le suivant ? Quoi qu'il en soit, il bénéficie d'une distribution prestigieuse, avec quelques "historiques" (dans des rôles secondaires, voire de la figuration) et de nouveaux visages, ceux de Blanche Gardin, Denys Podalydès et Corinne Maserio, dont on se demande pourquoi elle n'a pas fait partie plus tôt de l'aventure de la bande de Groland.

"Mais je suis conne !" s'exclame à un moment Marie (Blanche Gardin), dans un éclair de lucidité. Outre le fait qu'ils habitent le même quartier, c'est le point commun des trois héros : se faire duper par le système économique, qui pousse à la consommation, à l'achat compulsif, à l'endettement.

Le scénario est assez fin quand il montre des personnages principaux vivant en banlieue résidentielle, pas pauvres donc, appartenant à la classe moyenne, surconsommant grâce au crédit. Il suffit qu'un accident de la vie survienne (la perte d'un emploi, un décès, une séparation) pour que la précarité s'installe.

Mais le fond n'est pas triste. Certains dialogues sont particulièrement mordants, notamment dans la bouche de Marie et de Christine (Corinne Masiero). La première est une "ménagère en jachère", choquée par "les abeilles qui tombent comme des mouches"... capable néanmoins de rembarrer un jeune con au téléphone. La seconde est chauffeure VTC, a priori plus solide que les deux autres, mais pas loin de péter un câble.

Le plus barré des trois est Bertrand (Denys Podalydès). Au départ, il apparaît comme étant le plus sensé, artisan-commerçant dur à la tâche, père veuf s'efforçant d'aider sa fille au mieux. On le découvre petit à petit sous un autre jour : il va connaître une mésaventure semblable à celle de l'un des personnages de Seules les bêtes et, parfois, sombrer dans le ridicule, comme lors d'une scène de salle de bains faisant évidemment écho à Mary à tout pris !

Chacun des héros est victime d' (au moins) une arnaque. Ils vont joindre leurs forces pour surmonter cette passe difficile. Cela va les conduire loin, bien au-delà du rond-point local, au cours d'aventures marquées par le comique de situation.

Tout n'est pas réussi dans cette comédie politico-sociale, mais je trouve que les qualités l'emportent largement sur les défauts.

22:40 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 17 août 2020

The Perfect Candidate

Il y a un peu plus de sept ans, Haifaa Al Mansour avait été révélée au public cinéphile par Wadjda, le premier film saoudien tourné sur le territoire même de l'Arabie saoudite. Ici, on retrouve la réalisatrice avec son thème de prédilection : le droit des femmes.

Les héroïnes sont trois soeurs, dont la mère est décédée quelques mois auparavant. Aucune d'entre elles n'est mariée, bien que les deux plus âgées soient majeures et indépendantes sur le plan financier. Elles habitent encore avec leur père, un artiste (chanteur et musicien) que l'on pourrait qualifier de "progressiste" (dans le contexte saoudien).

La cadette organise et filme des mariages, tandis que Maryam, l'aînée, est médecin dans ce qui est appelé une clinique, mais qui serait plutôt l'équivalent d'un dispensaire. Elle ambitionne de quitter sa petite ville de province pour travailler dans l'hôpital de Riyad, la capitale. Elle est dotée d'un fort caractère.

Tout le talent de la réalisatrice est de nous montrer le statut d'infériorité des femmes de manière assez lisse. Sur le fond, on comprend que le propos est revendicatif, mais la mise en scène donne sa chance aux personnages masculins. Le comportement des femmes est de plus montré dans toute sa diversité et sa complexité.

Le plus cocasse dans cette histoire est que Maryam va se porter candidate aux municipales parce qu'on ne lui a pas permis de se rendre à une conférence médicale à Dubaï ! La réalisatrice force le trait en faisant de son héroïne la révélation de la campagne, menaçant la réélection d'un cacique installé là depuis des années. (Je trouve que les récents événements en Biélorussie, bien que se situant dans un contexte différent, donnent un relief particulier à cette histoire.)

En parallèle, on suit la tournée du groupe de musiciens auquel appartient le père et la campagne de sa fille, faite de bric et de broc. Elle va se lancer avec une vidéo Youtube, puis organiser sa première réunion électorale, uniquement avec des femmes... en la couplant avec un défilé de mode ! Le plus difficile est de convaincre les hommes, dans son travail de médecin comme dans sa campagne. L'héroïne doit se montrer énergique pour tenter de changer les mentalités.

Si vous avez l'occasion de voir ce film, ne la ratez pas !

13:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 04 août 2020

La Nuit venue

"C'est beau, une ville, la nuit"... notamment Paris, que j'ai découverte dans une autre vie, il y a plus de vingt ans. J'ai un peu retrouvé de cette magie dans le premier long-métrage de Frédéric Farrucci, où la capitale française (et sa banlieue proche) forme l'écrin d'une romance sur fond d'immigration.

L'arrière-plan a quasiment valeur de documentaire. C'est une plongée dans la vie de clandestins chinois, devenus chauffeurs VTC pour le compte d'un mafieux, dont les associés se trouvent dans le "pays du milieu", mais dont l'organisation a des ramifications en Europe.

Conduire une berline haut-de-gamme, même si l'on est mal payé, constitue une promotion sociale par rapport à celles et ceux qui triment sur le trottoir ou dans les ateliers textiles (illégaux). Tout ce petit monde loge en foyer... et doit accepter la surveillance du "patron" (par géolocalisation, du portable comme du véhicule, comme on finit par le comprendre). La plupart de ces figurants sont des acteurs non professionnels, notamment Guang Huo, qui incarne Jin, le beau ténébreux qui pense avoir bientôt finir de "payer sa dette".

Un soir, il prend en charge la cliente qui va changer sa vie, Naomi, "go-go danseuse" qui se prostitue, interprétée par Camélia Jordana (bien meilleure actrice que sociologue ou historienne...). A la rencontre surprenante vont succéder une phase de flirt (pas à-coups), les premiers baisers (à la sauvette) et, enfin, un vrai rendez-vous.

J'ai été touché par cette histoire d'amour improbable (pas des plus originales, j'en suis conscient). Les deux tourtereaux ont déjà été abîmés par la vie. S'ils sont sortis de la misère, ils restent d'une certaine manière enchaînés. Leur rencontre laisse entrevoir un espoir de bonheur.

Voilà. C'est bien joué, assez bien écrit, bien filmé, le tout dans une ambiance musicale particulière (oeuvre de Rone).

21:14 Publié dans Chine, Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 27 juillet 2020

Mon Ninja et moi

Ce film d'animation danois n'est pas tout public. Comme il évoque le travail forcé des enfants et le harcèlement scolaire (entre autres), il est déconseillé aux très jeunes enfants, qu'il risque d'effrayer. Par contre, dans la salle où je me trouvais, les bambins âgés d'une dizaine d'années ont été captivés.

Cela commence fort, avec une séquence se déroulant en Thaïlande, dans une usine fabriquant des jouets (des poupées). Les "ouvriers" sont des enfants, maltraités par le contremaître local, lui-même soumis au donneur d'ordres occidental. Le drame qui se déroule le jour de sa visite conditionne la suite de l'histoire.

Nous voilà transportés au Danemark, dans une petite ville. On suit plus particulièrement la vie d'une famille recomposée, dont fait partie le jeune héros. A la maison, cela ne se passe pas très bien : il doit subir au quotidien le fils du nouveau compagnon de sa mère, un glouton narcissique que son père démissionnaire a très mal élevé. La maman elle est une bobo-écolo dont les talents culinaires sont... particuliers. Ils y a donc (heureusement) un peu d'humour dans ce portrait familial. Le film se veut aussi éducatif : on montre aux enfants les bases de l'hygiène (se laver les dents, les mains, manger sainement, à heures fixes...).

Pour Alex, la principale source de problèmes est le collège. Y sévit une bande de petits cons harceleurs, auxquels personne n'ose s'opposer. J'ai été un peu surpris du tableau : la cantine de cet établissement danois est sale et les gamins n'ont pas droit à un véritable repas ; cela ressemble à ce que j'ai vu de cantines américaines...

La manière dont le collège et ses "occupants" sont représentés n'évite pas les clichés. Les personnages d'adultes comme de jeunes sont assez caricaturaux. Cela nous vaut quelques instants d'humour, mais cela manque un peu de subtilité.

C'est le moment de parler de l'élément qui dynamite l'histoire : la poupée-ninja. Celle-ci est le résultat d'un spectaculaire accident. Elle est dotée de pouvoirs surnaturels... et elle parle (y compris en imitant des voix). Dès que ce personnage est en action, cela devient plus vivant, plus drôle. Cette poupée est animée par un esprit vengeur, qui va aider Alex à régler ses problèmes... ou lui en créer d'autres. Tout cela est bien vu, surtout que même le personnage du ninja évolue.

Résultat : on passe un bon moment et les jeunes reçoivent une petite leçon de morale.

14:38 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 15 juillet 2020

Exit

Depuis une dizaine d'années, l'été cinématographique n'est plus uniquement la saison privilégiée des comédies de fond de tiroir et des blockbusters pour ados. C'est aussi l'époque où certains distributeurs tentent la sortie d'un polar exotique ou d'un thriller malin à petit budget.

Cette année, la filière danoise se confirme. Après Hijacking (en 2013), après The Guilty (en 2018), voici Exit, sorte de huis-clos en plein chantier de percement d'une ligne de métro souterrain.

Une journaliste (Rie) est autorisée à suivre les ouvriers du chantier, à les interroger et à les photographier où elle veut. Son reportage a pour but de montrer (et de valoriser) l'internationalisation du travail, puisque c'est une entreprise italienne qui intervient au Danemark, avec des employés danois, italiens, mais aussi croates et africains (érythréens notamment).

La première partie du film dresse un portrait peu flatteur de la jeune femme. Elle est pleine d'enthousiasme et de bonne volonté, mais elle n'y connaît pas grand chose. Elle imagine que les ouvriers qui acceptent de travailler dans des conditions très difficiles sont là par amour du boulot ou pour la camaraderie, alors qu'ils sont surtout intéressés par la paye. Elle ne se rend pas compte que la personne qu'elle interroge en anglais lui répond "yes, yes" pour lui faire plaisir... et elle sous-estime le danger.

La suite de l'histoire va la faire évoluer. Mais je trouve que le personnage ne gagne pas vraiment en sympathie. A la suite de l'accident (que je me garderai de raconter), elle se retrouve confinée à des dizaines de mètres sous terre avec deux ouvriers étrangers. Au début du reportage, tout le monde se trouvait mutuellement sympathique. Lorsque des vies sont en jeu, les véritables personnalités ressortent. Dans un premier temps, Rie frise la crise de nerfs, avant de se comporter de manière très égoïste, puis altruiste. Elle finit même par faire preuve d'un incontestable courage, alors qu'un des personnages masculins connaît une évolution inverse : l'ouvrier calme et réfléchi du début va petit à petit laisser place à un homme très intransigeant, voire dangereux.

L'observation des changements de caractère ne manque pas d'intérêt, d'autant que le scénario ménage quelques rebondissements. C'est notamment l'occasion d'apprendre (pour celles et ceux qui l'ignoreraient) ce qu'est un tympan percé. Ici, la caméra et le son se font subjectifs, tout comme plus tard dans le petit tunnel. Du point de vue de la mise en scène, c'est assez ingénieux.

Sur le fond, alors que le propos du film semble orienter les spectateurs vers une morale "bien-pensante" (c'est la collaboration entre des individus de culture différente qui va leur permettre de s'en sortir), les deux dernières séquences renversent la table pour introduire le malaise... et c'est bigrement bien vu.

Au final, même si j'ai parfois été un peu irrité par ce que je voyais, je trouve que ce petit film mérite le détour, ne serait-ce que par l'originalité du contexte.

22:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 10 juillet 2020

Tout Simplement Noir

Dans les cinémas CGR, ce film a bénéficié d'une campagne de promotion très agressive. La bande-annonce a été complétée par des saynètes tournées à l'intérieur des salles, le personnage principal (JP) y jouant son propre rôle, celui d'un beauf loufoque et engagé.

Je nourrissais donc quelques appréhensions avant d'aller voir ce film, même si la bande-annonce est assez alléchante, avec quelques exemples de "clash" bien choisis.

Jean-Pascal Zadi (inconnu au bataillon, pour moi) incarne donc JP, un intermittent du spectacle qui n'arrive pas à percer. La situation des (hommes) Noirs en France le révolte. Du coup, il se lance dans l'organisation d'une marche revendicative. Suivi par une petite équipe de tournage, il va rencontrer diverses personnalités de la "communauté", pour le meilleur et pour pour le rire...

Les influences sont diverses, à l'image de l'entourage de JP. Il y a du Spike Lee, du Michael Moore, du François Ruffin et peut-être du Pierre Carles. Je me dis qu'il a dû aussi voir C'est arrivé près de chez vous.

Le résultat est une suite de sketchs presque tous réussis. Ils ont été écrits et tournés sur la base de l'autodérision. Le personnage principal se pose en rebelle, mais, au moins autant que son engagement, ce sont ses défauts qui vont ressortir au fur et à mesure de ses rencontres. Il n'est pas aussi "conscientisé" que les militants de la Ligue de défense des Noirs, pas aussi bon rappeur que Soprano, pas aussi bon acteur qu'Omar Sy... Mais tous ces "notables" ont accepté de figurer dans son film, d'y jouer leur propre rôle et de s'y faire égratigner. En échange, le héros JP leur sert soit de faire-valoir, soit de punching-ball... C'est bien foutu et je pourrais voir et revoir les séquences avec Claudia Tagbo, Soprano, Lucien Jean-Baptiste et Eric Judor (ces deux derniers nous livrant une formidable prestation).

Les auteurs en profitent pour critiquer celles et ceux qui se cantonnent à du divertissement commercial, pas vraiment haut-de-gamme, mais qui leur permet de bien gagner leur vie. Notons que "JP" ne se place pas sur un piédestal : il se fait filmer dans une scène (avec son compère Fary) où on le voit accepter de renier ses principes en échange d'une somme à six chiffres...

C'est l'une des grandes qualités de film : la finesse d'écriture, qui culmine dans trois scènes. Celle du dialogue avec les "soeurs" voit le petit macho noir se faire rappeler à l'ordre, avant qu'il ne berne son auditoire avec une référence à Nelson et Winnie Mandela dont personne ne semble percevoir l'ironie. Le coup de grâce vient lorsqu'après la rencontre, on voit l'une des intervenantes en pleine contradiction avec les propos qu'elle a tenus auparavant. Mais, si c'est au nom du métissage...

La deuxième scène marquante est la réunion qui se tient chez Ramzy. Alors que le sujet de la discussion est l'union des minorités, très vite le communautarisme et les préjugés réciproques surgissent. Là, JP devient observateur et donne une petite leçon de républicanisme.

La dernière scène finement écrite est la rencontre entre le héros et Omar Sy, qui finit par se produire. Quel contraste entre l'acteur populaire, richissime, bien dans ses chaussures de luxe baskets et l'artiste revendicatif qui, à part son couple, n'a rien réussi dans sa vie. J'ai trouvé particulièrement bien venu le retournement de situation qui s'opère : durant tout le film, il est régulièrement question d'Omar Sy, pas en bien (il est un peu le repoussoir du héros), mais ici, la vedette la joue modeste et renverse sans le vouloir toute la rhétorique de JP. Là encore, c'est très bien fichu.

La seule limite que je poserais est la systématique représentation négative des forces de police. C'est je crois le seul sujet abordé dans ce film sans la moindre nuance. C'est dommage, mais l'ensemble n'en reste pas moins une intelligente et savoureuse comédie.

P.S.

Ne partez pas trop vite à la fin : vous risqueriez de manquer quelques "incrustes" de Jean-Pascal Zadi !

P.S. II

Comme pour La Marche, il y a sept ans, on assiste, sur le site allocine.fr, à un matraquage anti-Zadi. Dès avant la sortie du film, une volée de critiques aussi brèves qu'extrêmement négatives a été publiée, le plus souvent par des auteurs venant de créer leur compte... Les racistes de base restent mobilisés.

dimanche, 05 juillet 2020

Be natural

C'est ce que lançait Alice Guy-Blaché à ses acteurs, il y a plus de cent ans de cela... et c'est le titre du documentaire consacré à la première femme cinéaste, injustement oubliée. L'an dernier, j'avais consacré un billet à cette réalisatrice dont j'ignorais jusqu'alors l'existence.

Alors que cette pionnière est française, il a fallu attendre qu'une Américaine s'intéresse à son cas pour que ce film soit tourné. L'histoire d'Alice Guy se mêle aux débuts du cinéma. A l'origine, c'est une simple secrétaire de Léon Gaumont. Mais elle est curieuse de tout et plutôt entreprenante. Comme le cinématographe naissant n'est pas perçu comme un genre majeur, en France, on pouvait laisser une femme s'y adonner... à condition que son travail de secrétaire n'en pâtisse pas !

Ce film est aussi l'occasion de voir et d'entendre la pionnière. La réalisatrice Pamela Green a beaucoup utilisé un entretien télévisuel datant de 1957, un autre du début des années 1960, ainsi qu'une émission radiophonique de la même époque. (On peut entendre un extrait ici.)

Le documentaire est aussi intéressant pour ce qu'il dit de l'occultation des femmes de l'histoire du cinéma. Du côté français comme du côté états-unien, les anthologistes semblent avoir été longtemps saisis de la même fièvre sélective... misogyne. Alice Guy a même été doublement victime, puisque non seulement on a attribué nombre de ses oeuvres à des hommes, mais qu'en plus on lui a dénié la place de première femme réalisatrice, la remplaçant souvent par une comédienne qu'elle avait lancée.

C'est toutefois aux Etats-Unis qu'Alice Guy-Blaché a connu la prospérité. Avec son mari, elle a monté un studio de production (Solax) qui rencontra le succès. On nous en décrit le fonctionnement en détail. Cette partie américaine fera découvrir à certains spectateurs qu'avant Hollywood, il y eut le New Jersey. Le film raconte dans quelles circonstances les producteurs et les cinéastes ont fini par partir s'installer en Californie.

Le documentaire est aussi une enquête généalogique. Alice Guy-Blaché a une descendance aux Etats-Unis. Grâce à des animations (notamment cartographiques), on suit le film en construction, à travers les déplacements et les échanges téléphoniques de Pamela Green. Elle nous fait partager son enthousiasme pour ses découvertes. Elle finit par mettre la main sur quantité de documents, se trouvant aux Etats-Unis mais aussi dans le reste du monde (jusqu'en Australie !). Il existait donc bien de nombreuses sources sur la vie et le travail d'Alice Guy. La longue occultation de son oeuvre n'en est que plus scandaleuse.

C'est d'ailleurs une limite de ce film : la profusion de documents mis à l'écran, parfois pendant à peine une ou deux secondes. On sent que la réalisatrice a voulu éviter que ses spectateurs ne s'ennuient. C'est réussi, mais au prix d'un défilement parfois trop rapide. J'aurais aimé pouvoir m'attarder sur certaines photographies ou certains extraits de films.

Ce documentaire n'en reste pas moins passionnant et nécessaire.

P.S.

Dans la salle où je l'ai vu (dans un cinéma lotois reconstruit), j'étais seul !

vendredi, 26 juin 2020

Woman

J'ai enfin pu voir ce documentaire, réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Il compile plusieurs dizaines d'entretiens, parmi les deux mille réalisés dans une cinquantaine de pays (identifiables sur une carte interactive disponible sur le site dédié au film).

En guise d'introduction, on nous propose des déclarations de fierté (d'être une femme), auxquelles succèdent quelques exemples de ce qu'elles ont à subir : harcèlement, inceste, excision (une séquence très pénible).

La thématique suivante est le sexe, dont les femmes parlent soit avec des mots choisis (de manière plutôt allusive), soit de manière très crue. La majorité des témoignages sont hétérosexuels, mais il est aussi question d'homosexualité, voire de bisexualité. Notons que les propos sont diffusés en langue originale et sous-titrés en français.

Vient ensuite la séquence "maternité", désirée, imposée... ou (rarement) refusée. On parle aussi de mariage, dans ce qu'il peut avoir de beau ou d'abominable. (Certaines des intervenantes ont été défigurées, dans des circonstances que je vous laisse découvrir.)

Le documentaire n'élude pas la question de l'apparence physique. Les témoins sont d'âge et de condition physique différents. On parle donc de vieillissement, de maladie, mais aussi de chirurgie esthétique.

Curieusement, alors que le film est assez long (1h40), il est assez peu question de l'emploi des femmes. On nous parle bien de la surcharge de travail qui pèse sur celles qui vivent dans les pays les plus ruraux. Du côté des pays développés, c'est le Canada qui est pris pour exemple, avec une cadre supérieure qui est parvenue à briser le "plafond de verre".

L'avant-dernière séquence est l'une des plus dures. Il y est question de viols de guerre, d'esclavage. Certains des témoins sont des Yézidies, l'une d'entre elles livrant une histoire particulièrement atroce (sur une gamine de neuf ans).

Pour éviter que cela ne se termine sur une note sombre, une séquence plus optimiste a été ajoutée en guise de conclusion.

J'ajoute qu'entre deux séquences, on nous propose un interlude. Parfois, c'est une création artistique, un peu snob à mon goût. Sinon, on nous offre quelques vues de villages et de femmes qu'on n'entendra pas dans le film.

L'ensemble est très fort (bien qu'un peu long). Je trouve que c'est un film qu'on pourrait passer dans les collèges et les lycées, tant il embrasse de thèmes "civiques".

jeudi, 25 juin 2020

The Hunt

Ce petit thriller met en scène une chasse à l'homme joyeusement gore. Cela commence par un dérapage dans un avion, où, apparemment, tout n'est que luxe, calme et volupté... C'est fou ce qu'on peut faire avec un talon-aiguille !

Après une ellipse, on se retrouve en pleine forêt, loin de tout, avec un groupe de personnes bâillonnées. Il ne faut pas se relâcher, parce que les éclaboussures sont vite de retour... et à haute dose. Deux jeunes femmes (une blonde puis une brune... un partout, la balle au centre) subissent un sort horrible, mis en scène avec une dérision morbide.

L'une des meilleures séquences voit un duo de survivants débarquer dans une station-service typiquement américaine. Je ne peux évidemment pas raconter ce qu'il s'y passe, mais sachez que, pour les spectateurs, c'est l'occasion de faire la rencontre d'une jeune femme au physique très avantageux... et surtout experte en maniement des armes :

Elle est incarnée par Betty Gilpin, une comédienne que les fans de la série Elementary connaissent : dans la saison 4, elle a interprété la nouvelle petite amie de Sherlock, aussi sexy que décalée sur le plan intellectuel... et amatrice de chats.

Mais revenons à nos moutons... et au petit cochon, nommé Orwell. Le gibier rescapé va se muer en traqueur, pour notre plus grand plaisir. Même s'il manque de réalisme, le petit massacre mis en scène dans la tanière des chasseurs est du plus bel effet.

C'est le moment choisi par le réalisateur pour opérer un retour en arrière. On y découvre les motifs de l'organisation de cette chasse et les raisons qui ont poussé au choix des proies. Sans rien révéler d'essentiel, je peux quand même dire qu'il est question d'une vengeance. L'action culmine lors d'un face-à-face entre une belle blonde et une belle brune, qui s'envoient de gros pruneaux dans la tronche. Là encore, cela manque de réalisme, mais, quand on est pris dans le rythme, c'est assez jouissif.

ATTENTION : LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS CLÉS, QU'IL VAUT MIEUX NE PAS CONNAÎTRE AVANT D'AVOIR VU LE FILM !

C'est une oeuvre politique, trumpiste même. Bigre !

On s'en rend compte en découvrant qui sont les proies et les chasseurs. Ceux-ci sont désignés comme des "progressistes mondialistes" (en clair, pour un public américain : des démocrates), adeptes du politiquement correct. Ils sont tournés en dérision à l'occasion des scènes de dialogues. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux s'adresse au groupe (composé d'une femme et d'une demi-douzaine d'hommes) en disant "les mecs" (guys dans la V.O.), il se fait vertement reprendre... et finit par s'excuser ("Désolé, j'ai genré."), comme s'il venait de péter ! Peu après, c'est un autre membre de l'équipe (blanc) qui est accusé "d'appropriation culturelle"... parce qu'il porte un kimono. Le trait est encore plus gras quand, au moment du choix des victimes, un grand débat oppose les futurs chasseurs lorsqu'il est question d'inclure une proie "africaine-américaine".

Du côté du gibier, on n'a que des Blancs, supposés républicains, électeurs de Donald Trump. Certains sont racistes, homophobes, d'autres simplement fana-mili ou conspirationnistes façon "vérité alternative". Dans un premier temps, ils sont tous présentés de manière sympathique. Un peu plus tard, à l'occasion du retour en arrière, on découvre que la plupart sont des gros cons. Le film nuance donc un petit peu son propos, surtout quand on apprend les circonstances réelles de la création de cette chasse à l'homme.

23:31 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 12 mai 2020

Des masques très prisés

L'Aveyron se déconfine doucement. Rodez a retrouvé son animation et (hélas) ses gaz d'échappement. La ville est redevenue bruyante... mais colorée, grâce à l'inventivité des "couturières de l'extrême", qui ont bricolé des masques maison à l'aide qui d'une vieille nappe, qui d'une ancienne robe, qui d'un caleçon fantaisie, voire d'une gaine usée...

Et les autres, celles et ceux qui ne sont pas dotés de doigts de fée ? Ben, direction les pharmacies, puis les commerces traditionnels (grandes surfaces et bureaux de tabac). On peut y trouver des masques jetables (à utiliser durant moins de quatre heures), à des prix variables.

Ainsi, dès la semaine dernière, j'ai pu me procurer (en plus des deux offerts par la mairie de Rodez) quelques masques dans les rares pharmacies ruthénoises déjà pourvues. Ils étaient vendus à 90 ou 95 centimes d'euro l'unité, en petites quantités.

Plus récemment, j'ai appris qu'une officine située rue Combarel (pas très loin du lieu où s'est récemment produite une rixe qui a failli très mal tourner) les vendait en paquets, à prix intéressant. En effet : le lot de 50 masques (fabriqués en Chine) coûte 37 euros, soit 74 centimes l'unité.

Mais, dès qu'il est question de guerre des prix, il faut compter sur les grandes surfaces pour décrocher le pompon. Celle qui se trouve en périphérie de Rodez, au pôle Comtal, propose un lot identique à... 24,90 euros, soit 50 centimes l'unité.

Qui dit mieux ?

16:36 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Shopping, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie, confinement, covid-19, épidémie, pandémie, covid 19, covid19, covid, déconfinement

mardi, 21 avril 2020

Con (pas) finement

Les situations de crise sont révélatrices de la nature humaine. On y remarque davantage le civisme, l'entraide, mais aussi le haine, le fanatisme, la bêtise.

Concernant la pandémie de covid-19, j'ai été frappé par deux attitudes extrêmes, aussi nuisibles l'une que l'autre. La première est l'égoïsme de personnes qui ne se sentent pas concernées (menacées) par le virus. Ces personnes sortent de chez elles aussi souvent qu'elles le veulent. Certaines sont même parties en vacances pendant la période de confinement. A l'opposé, on trouve des personnes qui estiment que tout le monde devrait rester claquemuré chez soi et que tous ceux qui sortent (en particulier dans leur quartier), quel que soit leur motif, sont des traîtres. J'aimerais savoir quels sont, parmi ces intransigeants, ceux qui disposent d'un bout de terrain ou d'un jardin à côté de leur domicile...

Cela n'est pas sans conséquences. Aussi étrange et scandaleux cela puisse-t-il paraître, depuis plusieurs semaines, des infirmières se font régulièrement insulter voire menacer de mort. Cette attitude n'est hélas pas totalement une nouveauté, mais, jusqu'à présent, c'était plutôt sur son lieu de travail que le personnel médical se faisait agresser.

Ce comportement touche désormais d'autres catégories. Les joggeurs sont devenus des cibles faciles de la vindicte populaire. Mais le plus étonnant pour moi fut ce que m'a récemment raconté une employée d'un commerce ruthénois. Elle m'a affirmé que, chaque jour, elle se faisait insulter au moins une fois par des personnes qui l'accusent de propager la maladie en continuant à travailler. Pire, il est arrivé qu'on lui balance une poubelle ou un sac-poubelle (rempli). Dans son quartier de résidence, l'ambiance doit être hyper-sympa !

PS

Pour se détendre, je suggère de regarder les vidéos de Caroline Estremo, infirmière aux urgences de Purpan (à Toulouse). Il y a quelques années, sa gouaille et son charme ont "fait le buzz" comme on dit. Depuis, elle s'est lancée dans le "seule en scène".

15:57 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actu, actualité, actualite, actualites, actualités, coronavirus, covid-19, confinement

mercredi, 08 avril 2020

Plaisir coupable

Au sein de mes journées confinées, les repas constituent des moments privilégiés (avec le séjour en salle de bains et la marche quasi quotidienne). La belle saison est arrivée et, avec elle, l'envie de savourer des "fruits d'été". S'il faut encore attendre les abricots, pêches et figues, dans les commerces alimentaires, il est déjà possible de trouver des fraises et des melons.

J'entends d'ici les érudits protester contre l'inclusion du melon dans la catégorie "fruits" : en tant que cucurbitacée, il est plutôt à classer dans la catégorie "légumes". Mais (chez moi en tout cas), il se consomme comme un fruit.

Récemment, lors de mon passage dans une grande surface de l'agglomération ruthénoise, j'ai eu la grande surprise de constater la présence de "melons charentais" dans les rayons :

Un peu naïf, j'ai pensé que cette dénomination correspondait à une appellation. Il en existe d'ailleurs plusieurs (toutes des IGP) dans cette catégorie de produits. En Midi-Languedoc, on connaît l'IGP Melon du Quercy, dont la production s'étend sur une partie des départements du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne (ce dernier en Nouvelle-Aquitaine) :

Un peu plus au nord, on trouve le Melon du Haut Poitou, tandis que dans le Sud-Est, le Melon de Cavaillon serait sur le point de décrocher la précieuse appellation. J'ajoute pour terminer qu'outremer, le Melon de Guadeloupe bénéficie aussi de cette reconnaissance et protection.

Tel n'est pas le cas du melon charentais. De retour à mon domicile, pris de curiosité, j'ai regardé plus attentivement l'étiquette (ce que vous pouvez faire en cliquant sur la photographie placée en début de note). En petits caractères figure la mention "Cultivé sous le soleil du sud marocain". Bigre !

A l'issue de quelques recherches, j'ai découvert que les agriculteurs marocains ne se sont pas lancés tout seuls dans la culture intensive (et l'exportation) de "melons charentais". Ils ont été épaulés par une firme transnationale, Syngenta (ex-Novartis, aujourd'hui propriété d'un groupe chinois...), qui a successivement lancé Novitus, une variété de melon charentais vert (en 2014) et Salomon, une nouvelle variété de melon charentais jaune (en 2019). Pour être honnête, je me dois de signaler que, la même année (2019) a vu le lancement de deux autres variétés plutôt destinées à la culture sous serre en Europe : Sagranor et Oberus.

Quoi qu'il en soit, après avoir laissé mon melon d'origine marocaine mûrir quelques jours, j'en ai commencé la dégustation. C'était délicieux !

21:36 Publié dans Economie, Shopping, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : coronavirus, confinement, société, économie, agriculture

vendredi, 03 avril 2020

Survivre en milieu confiné (2)

Quand on vit en appartement, sans jardin, et qu'on supporte de moins en moins le télétravail (en particulier les heures passées devant un écran à lire et écrire des courriels, concevoir et télécharger des pièces jointes), la période de confinement peut se révéler particulièrement pénible.

Quoi qu'en disent certains personnels de santé (et les donneurs de leçon confortablement installés dans leur propriété jouxtant un bout de terrain), la (courte) sortie quotidienne est vitale. C'est la seule occasion de la journée de faire vraiment de l'exercice, en plein air, tout en effectuant de menus achats.

Bien que je pratique une marche assez sportive, je n'en jette pas moins un coup d'oeil à droite, à gauche. C'est ainsi que j'ai récemment remarqué un changement de devanture, au 64bis de la rue Béteille, à Rodez :

Ce restaurant a ouvert il y a quelques semaines me semble-t-il. Il est tenu par la même personne qui a ouvert l'épicerie un peu plus haut dans la rue. Auparavant, les lieux étaient occupés par un bar, qui semblait lié à un commerce "oriental" proche :

Quoi qu'il en soit, si le nouvel établissement est spécialisé en nourriture portugaise, il ne l'est pas en grammaire française ! (A moins que ce ne soit une "boulette" de l'imprimeur.)

20:40 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, confinement, société, épidémie, pandémie

mercredi, 25 mars 2020

La nouvelle attestation de déplacement

Dans le cadre du renforcement du confinement de la population, le gouvernement a mis en ligne les nouvelles versions des attestations à présenter aux forces de l'ordre lors d'un contrôle.

Comme le site "beugue" un peu (sans doute en raison de la grande affluence), je propose en téléchargement une version de l'attestation de déplacement dérogatoire (pas la professionnelle), qui inclut notamment les limites au déplacement quotidien autorisé : une heure maximum, dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile :

Je pense que ces mesures sont nécessaires. Si l'on se fie à la courbe de l'évolution du nombre de victimes quotidiennes, nous n'avons pas encore atteint le pic, même si nous en sommes proches. Je pense que le confinement ne durera pas moins de quatre semaines.

Bon courage à toutes et à tous !

10:23 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, corona, covid 19, confinement, covid-19, actualité, actualités, actu, actualite, actualites, société, france, politique

samedi, 21 mars 2020

Dark Waters

Todd Haynes, réalisateur (entre autres) de I'm not there et du Musée des merveilles, a été embarqué par Mark Ruffalo dans l'adaptation cinématographique d'un article-enquête publié en 2016 dans The New York Times. C'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, samedi dernier, à la séance de 22h30. Cela fait juste une semaine...

Paradoxalement, alors que T. Haynes est un cinéaste assez inventif, il s'est contraint ici à un style très classique, dans le ton de ce "film-dossier", très fouillé. Il prend le temps de dénouer toutes les ramifications du scandale industriel dévoilé par un paysan de Virginie occidentale, pour lequel va se battre, pendant des années, un avocat certes promis à un brillant avenir, mais qui a risqué sa carrière pour faire triompher la Justice.

Ah, c'est beau comme le Rêve américain ! C'est la deuxième fois, en quelques semaines, que l'on nous propose le combat du pot de terre contre le pot de fer. Le mois dernier, avec Le Cas Richard Jewell (de Clint Eastwood), on a eu droit à la version de droite libertarienne. Ici, c'est la vision "de gauche" (plutôt social-démocrate) qui nous est proposée. Ce n'est pas tant l'État-Moloch qui écrase l'individu que la grande firme transnationale.

Son influence nous est concrètement montrée assez vite, quand l'avocat déambule en voiture dans les rues d'une ville où tout a été payé par DuPont de Nemours (une entreprise fondée par des Français). C'est le paternalisme à l'américaine... ou, plus prosaïquement, un moyen relativement peu coûteux (pour une grosse boîte) d'acheter le silence de tout une population.

Ici, le Rêve américain se transforme en cauchemar, ce qui est suggéré par la première séquence (si ma mémoire est bonne), tournée quasiment dans le style d'un film d'épouvante : que va-t-il bien arriver à ce groupe de jeunes qui va se baigner, la nuit, dans une zone interdite ?

La suite prend une forme plus classique. On sent la volonté de démontrer l'horreur des faits, mais aussi le travail titanesque réalisé par l'avocat, incarné par Mark Ruffalo. (Signalons que le "vrai" Robert Bilott -et son épouse- font de la figuration au cours d'une réception.) Le processus fut long et pénible. L'habileté du film consiste à montrer comment le système américain permet à la fois à des citoyens engagés courageux et pugnaces de faire émerger la vérité et à de grands groupes industriels d'utiliser toutes les ficelles juridiques pour tenter d'éviter une condamnation.

On notera que Ruffalo n'a pas cherché à embellir physiquement ou moralement le personnage principal. Il est avide de justice, mais c'est un mari et un père absent. De plus, il n'est pas vraiment charismatique. C'est un besogneux. Autour de Ruffalo gravitent quelques têtes d'affiche (comme Anne Hathaway et Tim Robbins)... et d'illustres inconnus, recrutés sur place. On apprend même à la fin que le couple Kiger a joué son propre rôle et que l'un des enfants nés jadis avec des malformations (à cause du Téflon), dont il est question dans le film, apparaît furtivement à l'écran, à l'âge adulte, au cours d'une scène de station-service.

C'est vraiment un film prenant, à la fois réjouissant et terrifiant, et qui nécessite, de la part des spectateurs, une attention soutenue. Mais il mérite cet effort.

16:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 18 mars 2020

Survivre en milieu confiné

Purée, ce qu'il a fait beau, aujourd'hui, à Rodez ! C'est le printemps, un poil en avance, avec son soleil éclatant, ses prés verdoyants, ses oiseaux gazouillant... et les humains derrière leurs écrans.

Je fais partie de celles et ceux qui sont passés au télétravail, une nouvelle forme d'esclavage qui consiste à faire en sorte que des salariés se flinguent les yeux chez eux, sur leurs propres écrans d'ordinateur, en travaillant pour autrui.

Certains y ont vu une occasion de changer de rythme de vie. Mouais, bof... En ce qui me concerne, le changement se traduit par 8 à 10 heures passées derrière l'écran, soit à lire ou préparer des documents, soit à "communiquer" à distance.

Au tout début (dimanche-lundi), on a pu entendre, ici ou là, que la cohabitation forcée des couples pourrait déboucher, dans neuf mois, sur un mini baby boom. Le premier problème est que, si les deux membres du couple sont amenés se croiser plus que d'habitude, c'est souvent sous le regard de leur progéniture... C'est dans ces moments-là qu'on regrette d'avoir prévu "petit" pour le logement familial. Bref, plus qu'un surcroît de galipettes, le confinement pourrait provoquer à terme une explosion du nombre de divorces ou de séparations. C'est d'ailleurs ce qui se produit actuellement en Chine.

Du coup, aller chercher le pain est devenu l'un des actes les plus importants de la journée (après un séjour prolongé -et solitaire- dans la salle de bains). Chaque jour, je profite de ce moment exaltant pour marcher un peu, histoire de me vider la tête. Conformément aux prescriptions gouvernementales, j'ai sur moi la fameuse attestation (téléchargeable ici) pour justifier mon déplacement. (Dans ce cas, il faut cocher "déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".)

attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf

Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs été contrôlé par des policiers, qui ont fait s'arrêter (à un endroit stratégique de Rodez) les piétons comme les automobilistes. L'un d'entre eux m'a confirmé qu'il n'était pas nécessaire d'imprimer chaque jour une nouvelle attestation, si notre déplacement a le même motif. Il faut par contre modifier la date sur le papier, par exemple en utilisant du "blanco".

Mais le plus beau restait à venir. L'un des policiers qui pratiquait le contrôle m'a révélé que, un peu plus tôt dans la journée, lui et son collègue sont intervenus auprès... d'un groupe de boulistes. Les mecs étaient sortis prendre l'air et se côtoyaient sans vergogne ! Ah ben, bravo !

18:16 Publié dans Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : coronavirus, société, france, actualité, actualités, actualite, actualites, actu

dimanche, 15 mars 2020

La Bonne Epouse

Cette comédie évoque une époque que les moins de vingt ans ne peuuuuvent pas connaîtreuuuu. En ce temps-là, en France, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Une partie d'entre elles achevaient leur scolarité dans des "écoles ménagères", où on leur apprenait à bien tenir un ménage... et à rester soumises à leur (futur) mari.

Le pari de Martin Provost et de sa coscénariste Séverine Werba est de traiter ce sujet grave sur un ton léger. Cela fonctionne parce que le trio d'actrices principales est formidable. Le directrice, classe et coincée, est incarnée par Juliette Binoche, qui, dès le début, donne le ton en énonçant les sept règles de la bonne ménagère.

Sa belle-soeur est jouée par Yolande Moreau. Une fois de plus, celle-ci interprète un personnage un peu pataud, mais elle s'en sort très bien. L'interaction avec la brochette de jeunes comédiennes incarnant les pensionnaires fonctionne à merveille. Je recommande tout particulièrement la scène de confection des crêpes, de toute beauté !

A ce duo s'ajoute Noémie Lvovsky, méconnaissable en bonne-sœur acariâtre. J'ai adoré ! On sent que les comédiennes ont eu plaisir à endosser ces rôles certes un peu caricaturaux, mais hauts en couleur.

Du côté des messieurs, c'est un binôme qui s'impose. François Berléand incarne avec son savoir-faire habituel l'époux vieillissant libidineux, "à l'ancienne", tandis qu'Edouard Baer est chargé de représenter la version moderne de l'idéal masculin des femmes adultes : cet ancien résistant (l'action se déroule dans les années 1960) ne manque pas de charme et a une bonne situation professionnelle. De surcroît, il repasse ses chemises, reprise ses chaussettes... et fait la cuisine ! On finit aussi par comprendre qu'il n'est pas maladroit au lit... N'en jetez plus ! Toutefois, comme on ne le voit déshabillé que de dos, on ne saura pas si son abdomen est aussi irréprochable que ceux de Brad Pitt et Harrison Ford...

Le début du film montre le fonctionnement de l'école ménagère, avec ses rigueurs et plusieurs anicroches. Le décès accidentel d'un des personnages vient corser l'affaire, libérant quelques énergies. L'arrivée de Mai 68 va définitivement changer la donne, pour les enseignantes comme pour les élèves. Cela se termine en comédie musicale militante (une référence à Hair ?), correctement chorégraphiée, mais pas trop dans mon goût.