jeudi, 11 novembre 2021

30 degrés en février

Cette mini-série suédo-thaïlandaise s'appuie sur un fait de société : la présence à l'année d'une petite communauté suédoise en Thaïlande, à laquelle venaient se joindre (avant le covid) des centaines de milliers de touristes de même origine, chaque année.

C'est une nouvelle pépite mise en ligne par la chaîne Arte. Les deux saisons (vingt épisodes au total) sont accessibles jusqu'en septembre 2022. Quatre histoires principales s'entremêlent (plus ou moins), avec un séjour en Thaïlande comme point commun.

L'un des couples est constitué d'un pilote d'avion à la retraite (devenu handicapé) et de son épouse timide et dévouée. Le mec (Bengt) est puant au possible, plein de mépris pour une femme qu'il a déjà trompée et quittée (du temps où il était bel homme... et valide), mais dont il a désormais bigrement besoin. Leur venue en Thaïlande pourrait être l'occasion pour le couple de se rabibocher. Majlis (l'épouse) va connaître une lente mais spectaculaire évolution. Les deux acteurs sont formidables... et connus des amateurs de séries nordiques. Kjell Bergvist s'est récemment illustré dans Commandant Bäckström. Quant à Lotta Tejle, elle a incarné la voisine taciturne et pique-assiette du policier héros de Meurtres à Sandhamn.

Un autre couple est en fait un duo père-fils, formé de Chan et Pong. Le premier est un Thaïlandais expatrié en Suède, de retour au pays pour relancer une affaire locale... et tenter de renouer avec son ancienne compagne. Le fils est en pleine dérive. Le jeune acteur qui l'incarne est crédible aussi bien en drogué quasi délinquant qu'en moine bouddhiste ou barman amoureux.

Ce duo va entrer (à nouveau) en contact avec une famille incomplète, composée d'une mère et de ses deux filles. (Le père les a quittées quelques années auparavant.) Kajsa (la mère) est une brillante architecte qui tente de refaire sa vie en Thaïlande, où elle est déjà allée en vacances. Sa fille aînée (Joy) est en pleine crise d'adolescence, tandis que la cadette (Wilda) réclame beaucoup d'attention de la part des deux autres.

L'équipe de départ ne serait pas complète sans Glenn, un célibataire d'une quarantaine d'années, à l'abri du besoin sur le plan financier mais désespérément seul... et obèse. Il se rend en Thaïlande en pensant y rencontrer la femme de sa vie. Le pauvre garçon va aller de déconvenue en déconvenue... jusqu'à ce qu'il rencontre Oh, une masseuse au grand coeur... mais qui cache un gros secret.

Parti pour ne voir qu'un épisode ou deux, je me suis laissé prendre par ces personnages fouillés (aussi bien du côté suédois que du côté thaïlandais), remarquablement interprétés. J'ai même poussé le vice jusqu'à enchaîner avec la saison 2. L'histoire reprend après une catastrophe climatique, qui a un peu redistribué les cartes. Presque tous les personnages de la première saison sont présents, auxquels s'ajoutent quelques nouveaux.

Majlis acquiert de plus en plus d'autonomie et fait même preuve d'une audace surprenante pour une femme de son âge, compte tenu surtout de l'éducation qu'elle a reçue. Le (beau) personnage de Joy (l'adolescente) reste majeur, mais les scénaristes ont choisi de davantage développer celui de sa petite sœur... et je n'ai pas été convaincu. Soit elle m'agace, soit je m'irrite des grosses ficelles utilisées : c'est un personnage qui, régulièrement, soit commet des gaffes, soit subit une contrariété. J'ai (de loin) préféré le personnage (nouveau) de Teng, une orpheline thaï dont Majlis va s'enticher.

De son côté, Glenn, un peu moins obèse, est toujours aussi sympathique... et maladroit. On le voit retourner en Suède... mais avec la Thaïlande au coeur.

C'est bien filmé, accompagné d'une musique agréable. Je note que les scénaristes n'ont accablé aucun de leurs personnages : tous ont leurs bons et leurs mauvais côtés, si bien qu'ils finissent (presque) tous par m'agacer à un moment ou à un autre, y compris quand l'intrigue leur permet de se "racheter". C'est un peu la limite de cette série, un peu trop inclusive à mon goût et qui semble soutenir l'idée qu'il n'existe pas de méchante personne, juste des gens ordinaires qui, parfois ont dérivé.

15:48 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, télévision

vendredi, 29 octobre 2021

Barbaque

Pour bien comprendre sur quel registre s'est placé Fabrice Éboué dans son dernier film, il faut se dire que l'ambiance se situe quelque part entre Delicatessen (de Caro et Jeunet) et Les Tontons flingueurs. Seulement, ici, ce sont les végans que le héros envisage d'éparpiller, « façon puzzle ».

Fabrice Éboué n'a laissé à personne d'autre que lui le soin d'incarner ce boucher artisanal, amoureux de son métier, mais manquant de charisme. Les spectateurs attentifs remarqueront qu'il s'est fait une tête à la Jean-Pierre Darroussin.

Sa compagne (qui tient la caisse de la boucherie) est interprétée par une Marina Foïs vraiment flippante, encore plus que dans Irréprochable. Épouse frustrée, elle s'est découvert une passion pour les tueurs en série, dont elle suit les exploits à la télévision, ne ratant aucun épisode d'une émission présentée par l'inénarrable Christophe Hondelatte.

Le plus drôle (!) est que notre couple de bouchers devient tueur presque par hasard. Mais c'est qu'ils vont y prendre goût... d'autant que la nouvelle viande (succulente) qu'ils se mettent à proposer à leur clientèle (sous l'appellation "porc d'Iran" !) obtient un succès considérable. Voilà qui renfloue les caisses de la boucherie... tout en débarrassant ces nouveaux Bonnie & Clyde de gêneurs horripilants.

Cela nous mène au portrait qui est fait des militants végans. Il est plus nuancé que ce qui pourrait sembler au premier abord. Même le personnage du gendre, véritable tête-à-claques (belle composition de Victor Meutelet), a sa chance. Du côté des bouchers, on oppose le "bon artisan" à l'horrible industriel qui, non seulement s'enrichit en vendant de la merde, mais est en plus un gros con raciste. À ce sujet, Éboué s'autorise quelques saillies au niveau des dialogues, saillies qui seraient sans doute moins bien passées si le réalisateur avait été blanc. De manière générale, j'ai trouvé les dialogues bien écrits. L'humour ne vise pas le plus haut raffinement, mais il est efficace.

Sans surprise, l'étude de caractères la plus poussée est celle des personnages principaux. D'un côté ce sont les héros auxquels (si l'on n'est pas végan) on est tenté de s'identifier. D'un autre côté, cela va tellement loin que l'on est obligé de prendre du recul vis-à-vis d'eux. On comprend que leur fuite en avant est aussi une manière de redonner vie à leur couple.

La violence physique (avec un aspect gore) est présente presque dès le début... mais disparaît assez vite. On nous fait mariner pendant plusieurs quarts d'heure avant de nous gratifier de nouvelles giclées de sang à visée charcutière. (Les amateurs de musique classique apprécieront le contraste entre l'arrière-plan sonore et ce qui est montré à l'écran.) Ce devient même tarantinesque, en particulier dans l'avant-dernière séquence (à la boucherie), qui contient une scène d'anthologie se déroulant dans la chambre froide... à déguster sans modération !

21:09 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 25 octobre 2021

Leur Algérie

Lina Soualem est la fille de Zinedine (familier des seconds rôles sur petit et grand écrans) et d'Hiam Abbas (qui lui avait d'ailleurs confié un rôle dans son film Héritage). Mais elle est surtout la petite-fille d'Aïcha et Mabrouk (les parents de Zinedine), qui ont décidé de se séparer, après plus de soixante ans de vie commune. Nous sommes dans les années 2010, entre Thiers et Paris, dans une famille issue de l'immigration algérienne. En 1h10, ce modeste documentaire ambitionne de raconter tout cela.

Le film retient l'attention en raison de la personnalité des deux grands-parents. Aïcha est volubile, énergique, joyeuse et cache sa gêne sous un rire qui semble inextinguible. Mabrouk est un taiseux, sans doute plus âgé que son ex-épouse et en moins bonne condition physique. Mais il a une "bonne tête" comme on dit et sort parfois des répliques cocasses.

Il ne faut pas se fier aux premières images, anciennes, qui sont de la vidéo bas-de-gamme. La suite du documentaire est proprement réalisée. La petite-fille a suivi chacun des grands-parents seul, puis les a filmés ensemble ou avec leur fils Zinedine (son père à elle).

Plusieurs thématiques sont abordées. Il y a d'abord la condition de la femme. La grand-mère s'est dévouée à son foyer et à ses enfants. Une fois la retraite venue, je pense qu'elle en a eu marre de jouer la bonniche du grand-père, même si elle continue à lui donner un coup de main. De surcroît, elle habite un appartement se trouvant dans l'immeuble situé en face de celui où loge son ex !

Le travail de tout une génération de migrants algériens est ensuite abordé. Mabrouk a eu divers emplois, restant assez longtemps dans la coutellerie, à la grande époque, avant que la mécanisation et la baisse des ventes ne ruinent partiellement le secteur. On notera son recul quant au formidable développement que notre pays a connu depuis les Trente Glorieuses : quand il a immigré, il est arrivé dans un pays qu'il qualifie de "France pauvre". On se dit qu'il serait bon que les générations suivantes, quelle que soit leur origine, aient cela en tête...

Il est aussi question d'identité algérienne/française. Les parents semblent n'avoir que leur nationalité de naissance, continuant à disposer d'une carte de résident. Ils ne sont guère politisés, quoiqu'un peu plus que lorsqu'ils étaient jeunes. On a l'impression de la Guerre d'Algérie leur est passée par-dessus la tête (comme à nombre de Français de métropole d'ailleurs). Dans ce domaine, leur mémoire est un peu factice, reconstruite à partir de ce qu'ils ont vu, lu et entendu après la guerre. On en a un exemple flagrant quand le grand-père, après avoir raconté (en français) s'être rendu en Algérie pour enterrer successivement tous ses oncles, venus comme lui travailler en France, prétend ensuite (dans une conversation en arabe) qu'ils ont tous été tués par l'armée française pendant la guerre. Entre propos de comptoir et perte de facultés mentales liée à l'âge, on est libre de choisir...

Cela n'enlève rien aux qualités du film, vraiment attachant.

jeudi, 14 octobre 2021

Le Roquefort à la Une

Depuis lundi 11 octobre, on assiste, en particulier en Aveyron, à une levée de boucliers contre l'étiquetage Nutri-score, au motif que celui-ci attribue la plus mauvaise note (un "E") au "roi des fromages" !

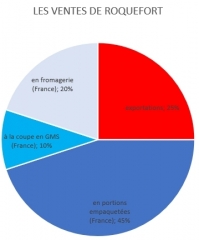

À la pointe du combat se trouve la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, en particulier le groupe Société, filiale de Lactalis. Comme Le Monde le rappelle dans un récent article, celui-ci représente 70 % des ventes (alors qu'il existe sept producteurs de ce fromage, les concurrents les plus connus étant Papillon et Gabriel Coulet ; aux amateurs je signale également la marque Vernières, dont les produits sont tout aussi savoureux que ceux des "géants" de l'appellation).

Pour les producteurs industriels, l'enjeu n'est pas mince. Les ventes sous forme de portions préempaquetées, dans les grandes surfaces (celles susceptibles d'être marquées du Nutri-score), pèsent 45 % du total. Je ne pense pas me tromper en affirmant que plus de 80 % de ces ventes-là se font au bénéfice de Société (dont les "pains" jugés de qualité insuffisante finissent eux aussi dans les bacs... sous marque de distributeur).

Sur le site de l'AOP Roquefort, il est possible de télécharger une plaquette-manifeste, qui demande que le célèbre fromage de brebis (dont raffolait paraît-il l'empereur Charlemagne) soit exempté du Nutri-score. Les arguments avancés méritent lecture.

Les médias se sont emparés de l'affaire... jusqu'à un humoriste de France Inter, Daniel Morin. Chroniqueur dans La Bande originale, celui-ci n'a pas hésité, hier mercredi, à faire du Roquefort son "héros du jour", flamboyant plaidoyer à la clé.

Pour qui connaît l'humoriste et écoute régulièrement la radio publique, ce n'est pas étonnant. Il y a cinq ans, l'émission culinaire "On va déguster" consacrait l'un de ses numéros au Roquefort. Quant à Daniel Morin, c'est dans son (excellente) émission La Morinade, diffusée sur Le Mouv', qu'il pouvait jadis laisser transparaître son amour du "roi des fromages".

23:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société, nutrition, diététique, cuisine

dimanche, 03 octobre 2021

Rendez l'argent !

Ce matin, je me suis réveillé avec une radio publique, qui a "bousculé " sa programmation pour traiter l'événement du jour : le décès de Bernard Tapie. Déjà, que l'on accorde une grande place à ce petit personnage ne me plaisait pas. Mais, quand j'ai commencé à entendre ce qui se disait de lui, puis à lire ce qui était écrit à son propos, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment peut-on rendre hommage à un individu aussi malhonnête ? Par bêtise ? Par calcul politique ? Par méconnaissance ?

Il est peut-être nécessaire de rafraîchir la mémoire de nos concitoyens oublieux. Il y a dix ans, j'avais consacré un billet à un excellent ouvrage, signé Laurent Mauduit (aujourd'hui à Mediapart) :

À celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité ou l'envie de se taper un livre entier sur l'un des plus gros magouilleurs de la République, je conseille la vision d'un documentaire datant de 2015, à l'écriture duquel a participé Laurent Mauduit. Il actualise les informations présentes dans le livre (qui date de 2008), sans aller jusqu'à l'époque actuelle. Voilà de quoi faire de tout un chacun un(e) citoyen(ne) correctement informé(e).

Franchement, je trouve le déluge de louanges à gerber !

P.S.

J'ai regardé le documentaire ce dimanche, en début d'après-midi. Il n'avait pas (encore) été vu par beaucoup de monde :

Comparez avec le moment où vous y accédez !

16:48 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, société

samedi, 02 octobre 2021

Stillwater

C'est le nom d'une petite ville des États-Unis (comptant environ 40 000 habitants), située dans le nord de l'Oklahoma, entre Kansas et Texas.

Bill Baker (Matt Damon, sobre et efficace) y vivote, entre deux emplois manuels. Il est parfois hébergé par sa belle-mère. On finit par apprendre que son épouse est décédée, tandis que leur fille unique Allison est partie poursuivre ses études en France, plus précisément à Aix-Marseille. En réalité, elle y est emprisonnée depuis cinq ans, pour un crime qu'elle jure ne pas avoir commis. (L'histoire est librement inspirée de l'affaire Amanda Knox.)

Poussé (et financé) par la grand-mère, Bill traverse l'Atlantique et débarque dans la cité phocéenne, où il va vivre un sacré choc culturel. La première partie suit l'Américain dans ses démarches quotidiennes, lui qui ne parle pas un mot de français. Armé de sa foi, de sa ténacité et de sa volonté d'être enfin un bon père, il rencontre sa fille, des avocats, des détectives privés... et une Française insouciante de prime abord, mais qui va devenir son principal soutien. Camille Cottin incarne avec talent Virginie, cette intermittente du spectacle parisienne (sans doute végétarienne), venue s'installer à Marseille avec sa fille. Autant elle est vibrionnante, intellectuelle et engagée, autant Bill (gros mangeur de viande) est posé, terre-à-terre, manuel et placide quant au fonctionnement de la société marseillaise. Cette première partie ne nous permet d'ailleurs pas d'en ignorer les aspects peu reluisants : délinquance, incivisme et saleté. Le tout est rythmé, parfois trépidant.

Cette opinion est nuancée par la deuxième partie. Fort heureusement, le scénario ne se limite pas au combat d'un père pour sauver sa fille victime d'une terrible injustice. Cela aurait pourtant suffi à bâtir une intrigue complète. Mais les auteurs se sont mis à quatre (avec Thomas Bidegain pour la partie française) pour écrire une fresque qui s'étend sur des mois. Il est d'ailleurs assez réaliste d'imaginer que les problèmes de la fille ne puissent pas se régler en deux-trois semaines.

Le changement d'ambiance survient lorsqu'Allison obtient le droit d'effectuer une sortie mensuelle, en compagnie d'un chaperon. Le papa désormais très présent va jouer ce rôle. Bill a posé ses valises à Marseille, peut-être définitivement. Il est devenu le colocataire de Virginie, dans un compagnonnage qui, pour l'instant, reste platonique. Il sert aussi de baby-sitter de secours de Maya (Lilou Siauvaud, un nom à suivre), la fille de Virginie, qui est en quête d'un père de substitution... enfin un qui tienne mieux la route que les rencontres occasionnelles de sa mère.

J'ai beaucoup aimé cette partie, filmée avec plus de calme et un souci évident d'esthétique. La famille recomposée fonctionne plutôt bien. Bill, qui a trouvé du travail dans le bâtiment, sait à présent se débrouiller (un peu) en français et Maya acquiert progressivement des bases en anglais. Le redneck américain s'est acclimaté ; il a découvert la beauté des calanques (très bien filmées). Tout bascule un soir de match, au stade Vélodrome (dont l'ambiance m'a semblé bien rendue).

La troisième partie prend le tour d'un thriller, qui nous réserve quelques surprises. Je n'en dirai pas plus, mais je peux quand même ajouter que l'on n'a pas cherché la voie la plus facile dans la conclusion de cette double histoire (la condamnation d'Allison et la relation de Bill avec les Françaises). À la fin, je m'attendais à une scène qui n'est jamais venue.

J'ai adoré ce film, à voir en version originale sous-titrée, pour saisir toutes les difficultés de communication entre l'anglophone strict (du début) et les Français plus ou moins habiles dans la langue de Joe Biden.

P.S.

Je ne peux pas achever cette note sans évoquer une anecdote croustillante. Un jour, Virginie accueille chez elle, outre Bill, sa meilleure amie, experte en informatique. Celle-ci s'inquiète des opinions politiques de celui qui a le profil d'un électeur de Donald Trump. La réponse de Bill, en deux temps, est savoureuse. C'est un peu à l'image du film, construit sur plusieurs couches. On en déguste une avant de découvrir qu'il y a autre chose au-dessous.

14:55 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 22 septembre 2021

Sans signe particulier

L'intrigue de ce film mexicain tourne autour de quatre femmes, quatre mères. On commence par suivre deux d'entre elles, deux paysannes semi-illettrées à la recherche de leurs fils, dont elles sont sans nouvelle depuis qu'ils ont décidé de tenter ensemble l'aventure du Rêve américain. La troisième mère vient d'un milieu plus privilégié, mais elle est confrontée à la même incertitude macabre. La quatrième est l'ultime secours des mères éplorées : la Vierge Marie, en laquelle le petit peuple des villes comme des campagnes place ses derniers espoirs, quand la police ne peut plus rien.

Nous sommes au Mexique, au XXIe siècle. L'archaïsme des mœurs y côtoie le progrès technologique... et c'est le premier qui semble avoir le dessus : la rationalité des médecins-légistes, bien qu'appuyée sur des tests ADN, est d'un faible secours face au déchaînement d'une violence parfois inexplicable.

La concernant, la réalisatrice Fernanda Valadez (une inconnue bourrée de talents) choisit d'avancer de biais. Ce ne sont pas tant les actes de violence qui sont l'objet de la mise en scène que leurs conséquences et la perception que les personnages principaux en ont. À l'écran, cela donne une ambiance tantôt faussement calme (on se croirait dans un documentaire), tantôt digne d'un film d'horreur, dans lequel les héros seraient confrontés à une puissance maléfique.

La deuxième partie du film montre le périple de Magdalena, l'une des mères, en quête de vérité dans le Mexique profond. Elle va y faire une rencontre enrichissante, celle d'un autre désespoir solitaire. (Tout ce qui se passe entre ces deux personnages est d'une beauté limpide.)

Pour découvrir le fin mot de l'histoire, il lui faudra franchir un gigantesque lac de barrage et entrer en contact avec un mystérieux vieillard ne parlant pas un mot d'espagnol. Son récit coloré n'a toutefois pas besoin de traduction... jusqu'au coup de théâtre que je ne révèlerai pas.

C'est filmé avec talent, le style documentaire alternant avec l'onirisme. Les spectateurs attentifs remarqueront que certains interlocuteurs de Magdalena n'ont pas de visage, ce qui suscite interrogations voire incompréhension. C'est la manière choisie par la réalisatrice pour nous faire comprendre le ressenti de l'héroïne, une femme entre deux âges, mal à l'aise dans le monde moderne, mais opiniâtre.

Mon palmarès 2021 vient de s'enrichir d'un nouveau long-métrage.

21:32 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 17 septembre 2021

Les branleurs de Villefranche

C'est ce que m'a inspiré la lecture d'un article de l'hebdomadaire Le Villefranchois, paru jeudi 16 septembre 2021. Ce "papier" évoque une brusque poussée du nombre d'arrêts maladie parmi le personnel de l'hôpital local, situé dans l'Ouest Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue. Cette "épidémie" coïncide avec l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les établissements de santé.

L'article estime qu'entre 10 % et 20 % du personnel est concerné (donc une minorité), l'incertitude tenant au fait que certains arrêts maladie peuvent être justifiés. Mais, comme nombre d'entre eux ont été signés par le même médecin urgentiste de l'hôpital... lui aussi en arrêt maladie (et opposé à l'obligation vaccinale), cela suscite de légitimes soupçons.

C'est dommage pour l'image de l'hôpital de Villefranche, un établissement modeste, utile à l'équilibre du territoire et dont la qualité du travail a déjà été remarquée au niveau du soin de la thyroïde, de la spécialité cataracte et de la lutte contre les infections nosocomiales.

Les pseudo-rebelles de l'établissement se voient pourvus d'un arrêt maladie de... deux mois ! C'est-y pas beau ? Huit semaines de congés supplémentaires, payés par les contribuables (assujettis sociaux, pour être plus précis), quasiment au même salaire. (J'ai calculé que le cumul des indemnités journalières pouvait permettre à une personne payée 2000 euros par mois de gagner presque autant.)

J'ajoute que certains de ces pseudo-rebelles ont envoyé un courrier menaçant à la direction de l'hôpital. Pour moi, le plus consternant dans cette histoire est le manque d'éthique de cette minorité du personnel soignant. Ne pas nuire devrait être un de leurs mots d'ordre... surtout quand on sait comment des milliers de personnes ont été contaminées par le covid. Ainsi, dans certains EHPAD, des patients seuls dans leur chambre, ne recevant aucune visite, ont quand même chopé la maladie... transmise par qui, d'après vous ? Les extraterrestres ? La 4G ? Ce serait (presque) drôle si ce n'était pas tragique.

Ne parlons pas du surcroît de travail que l'absence de ces pseudo-rebelles va faire peser sur les épaules de leurs collègues soucieux (eux) du bien commun. La qualité des soins dispensés dans cet hôpital risque de se dégrader.

Si les informations publiées par l'hebdomadaire aveyronnais sont confirmées, j'espère que de lourdes sanctions vont être prises contre les membres du personnel qui trahissent leur mission.

17:47 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, actualite, actualites, actualités, actu, covid, coronavirus, épidémie, vaccin

vendredi, 13 août 2021

Rouge

À la lecture de ce titre, les "vieux" cinéphiles auront tendance à penser à un film de Krzysztof Kieslowski datant de plus de vingt ans. Il n'en est rien, puisque le long-métrage auquel est consacré ce billet vient juste de sortir, même s'il fait partie de la promotion (maudite) de Cannes 2020 (le festival qui n'a pas eu lieu). La majorité de la sélection a débarqué dans nos salles ces derniers mois. Rétrospectivement, on se rend compte d'ailleurs que c'était une promotion de qualité, puisqu'elle comptait des œuvres comme Teddy, Des Hommes, Les Deux Alfred, Nadia, Butterfly et L'Oubli que nous serons.

Rouge bénéficie d'une bonne critique presse, qui le compare souvent à Dark Waters. On est donc tenté de penser qu'il s'agit d'un "film-dossier", d'autant qu'il s'appuie sur un scandale bien réel, celui des "boues rouges de Gardanne". Mais, plus qu'un pamphlet sociétal, Rouge est d'abord selon moi un film psychologique, qui s'apparente au drame familial.

L'intrigue tourne autour de deux personnages principaux, Slimane, ouvrier-syndicaliste (sans doute CGT) de l'usine d'aluminium Arkalu (un décalque d'Alteo) et Nour, sa fille, infirmière qui vient de quitter l'hôpital pour intégrer l'entreprise où son père travaille depuis près de trente ans. Dans cette boîte, elle va avoir pour collègues les amis de la famille, mais aussi son futur beau-frère.

Outre l'ambiance de travail, le réalisateur (Farid Bentoumi) réussit à mettre en scène le conflit d'allégeance qui tenaille Nour (Zita Hanrot, formidable) : soit elle reste la fille à son père (Sami Bouajila, tout aussi excellent) et elle renie une partie de sa vocation d'infirmière, soit elle demeure fidèle à son engagement professionnel (sauver des vies) et, dans ce cas, elle entre en conflit avec ceux qu'elle aime.

Le résultat, qui pourrait être platement manichéen, est d'une remarquable subtilité. Même le personnage du patron de l'usine (interprété par Olivier Gourmet, une fois de plus impeccable) a droit à une vision nuancée. On découvre un monde ouvrier divisé, d'abord entre titulaires et intérimaires, ensuite entre "Français de souche" racistes (ou pas), Français d'origine immigrée et étrangers. Qu'est-ce qui maintient l'unité ? L'envie de garder son boulot.

Les seconds rôles sont au poil et contribuent à nuancer le tableau, de la journaliste écolo (Céline Sallette) à la sœur de Nour (Alka Balbir), en passant par les anciens ouvriers basculés au service restauration, les cadres de la boîte, le député du coin et des militants écologistes plus ou moins regardants sur les méthodes.

Dans le même temps, Slimane prépare le mariage de sa fille aînée. J'ajoute qu'à l'usine tout le monde redoute la venue d'une inspection, dont l'avis est indispensable pour obtenir le droit de rejeter à nouveau des déchets en mer. Dans le dernier tiers de l'histoire, l'ambiance de thriller prend le dessus... et c'est prenant.

Je conseille de se jeter sans délai sur ce film, parce qu'il risque de disparaître rapidement de nos écrans. Ce n'est pas le genre d'histoire que les Français ont envie de voir au cinéma en ce moment. C'est pourtant l'un des plus beaux films sortis ces dernières semaines.

P.S.

L'avenir de l'usine Alteo (la vraie) n'est toujours pas assuré. Des améliorations ont été apportées au processus de fabrication d'aluminium, mais l'entreprise est en difficulté, en quête de repreneur.

16:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 15 juillet 2021

17 Blocks

Ce documentaire est le résultat d'un travail au long cours. À plusieurs reprises, de 1999 à 2018 (en 1999-2000, 2009-2010 et 2016-2018), le réalisateur (Davy Rothbart) a rencontré et filmé les membres d'une famille afro-américaine installée à Washington. (Il a aussi récupéré des vidéos familiales.) Ils ont longtemps vécu dans une maison située à dix-sept pâtés de maison ("dix-sept rues", nous disent les sous-titres) de la Maison blanche. Mais, dans ce quartier, l'ambiance était moins propre et riche qu'en plein centre.

La première chose qui frappe est l'absence des pères. Les familles du quartier sont gérées (comme elles peuvent ) par les femmes. On pense d'abord que les pères sont démissionnaires, partis. On finit par découvrir que beaucoup d'hommes jeunes décèdent par balles... pas celles des policiers : celles des voyous du coin.

Cheryl (la mère, puis grand-mère) tente donc d'élever seule ses trois enfants : Smurf le basketteur aux mauvaises fréquentations, Denice la sérieuse et Emmanuel l'élève prometteur. À la maison, c'est un peu le bordel. Ça l'est un peu plus quand on retrouve la famille, moins de dix ans plus tard. Le fils aîné a arrêté l'école pour se lancer dans le "commerce" de produits interdits et Denice est déjà devenue mère. Emmanuel semble mieux s'en sortir : il a obtenu son diplôme, a une relation sérieuse avec une "fille bien" et envisage une carrière de pompier. Au fil des scènes, on comprend que la (grand)mère se drogue et consomme beaucoup d'alcool.

Un drame est au coeur de ce film et explique sans doute que le réalisateur, au départ une simple connaissance de la famille, ait décidé de s'impliquer et de faire de ces bouts de vidéos un véritable film.

On finit aussi par apprendre ce qui est arrivé à la mère (grand-mère), quand elle était jeune, et qui explique (peut-être) pourquoi elle est tombée aussi bas. Jusque-là, on nous la montrait se dépatouillant dans sa vie, parfois attachante, parfois pathétique. Le film acquiert de la profondeur. Au passage, on remarque que le seul moment de leur vie durant lequel ces Afro-américains croisent des Blancs est lors du passage de l'un d'entre eux au tribunal...

Fort heureusement, le film ménage aussi de l'espoir, dans la dernière partie. On ne verra toutefois pas les conséquences des débuts de la pandémie, mais sachez que la famille s'en est sortie.

11:30 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, états-unis, etats-unis, usa, amérique

mercredi, 30 juin 2021

Shorta

Dans une métropole occidentale, de fortes tensions agitent des "quartiers sensibles", situés en périphérie et peuplés majoritairement de "minorités visibles". Deux policiers vont se retrouver impliqués dans une flambée de violence urbaine.

Les cinéphiles français penseront à La Haine (de Mathieu Kassovitz), aux Misérables, de Ladj Ly. Certaines séquences ressemblent fortement à ce que j'ai vu dans le second. Mais l'action se déroule à Copenhague, au Danemark.

La caméra, nerveuse, suit les deux héros, Jens et Mike. Le premier est calme, pondéré, respectueux des règles. Le second s'emporte facilement, n'hésite pas à bousculer et ne s'embarrasse pas trop du règlement. Ce jour-là, ils sont associés pour patrouiller dans l'agglomération, avec pour consigne de ne surtout pas entrer dans le quartier d'où est originaire le garçon victime d'une bavure policière. (L'histoire commence d'ailleurs par une scène montrant ce jeune Africain maîtrisé par des policiers et s'écriant "Je ne peux pas respirer"... une allusion transparente à l'affaire George Floyd.)

Et là, vous vous dites : cent euros qu'ils entrent dans le quartier et que ça va dégénérer ! Et je vous réponds : lancez-vous dans l'écriture de scénarios ! Parce qu'effectivement, les deux policiers, sous l'impulsion de Mike (qui ne veut pas laisser la zone à la merci des racailles du coin), pénètrent dans le "quartier sensible".

À partir de là, cela devient haletant. Les réalisateurs excellent à susciter un climat de tension, bien aidés il faut dire par les interprètes, ceux des flics comme ceux des délinquants et des habitants "ordinaires" du quartier. Car, au-delà des scènes d'action réussies, ce film mérite le détour pour le portrait qu'il brosse des personnes vivant dans ce qui ressemble à un ghetto.

Dans le même temps, on voit les personnages évoluer. Le flic brutal laisse entrevoir une parcelle d'humanité, tandis que le boy-scout n'est pas loin de perdre les pédales. On sent que les auteurs ont voulu démontrer que la violence ne peut pas régler les problèmes. La volonté de préserver des vies rapproche les adultes de toutes origines, le football pourrait être une passerelle entre les "Danois de souche" et les autres. (Attention toutefois : Mike est un fervent supporteur du Réal -et admire Karim Benzema !- alors que le jeune Amos préfère les équipes anglaises.)

Même si, pour des spectateurs français, ce film a un goût de déjà-vu, même si les intentions des auteurs sont un peu trop visibles, il est très bien fichu et constitue un spectacle prenant.

00:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 29 juin 2021

The Father

J'ai longtemps hésité avant d'aller voir ce film. Au départ, je n'avais aucune envie de retrouver sur grand écran une situation faisant écho à ce qui se passe dans ma famille. Et puis... le bouche-à-oreille étant très bon, j'ai profité d'une séance en version originale sous-titrée.

Tout d'abord, quel bonheur que d'entendre ces acteurs britanniques s'exprimer dans un bon anglais ! C'est un plaisir pour les oreilles... plaisir contrarié à intervalle régulier par une musique (à cordes) lancinante, indicatrice qu'il se passe quelque chose de bizarre.

C'est le grand point fort de ce film : la mise en condition des spectateurs, confrontés à une réalisation et un montage conçus pour semer la confusion, à l'image de ce qui se passe dans la tête du personnage principal. Un coup, c'est un dialogue répété dans un contexte différent, un autre coup c'est la pièce qui semble ne pas être la même... quand ce ne sont pas les personnages qui changent physiquement ! Si l'on se prend au jeu, cela devient une énigme digne d'Agatha Christie.

Cela fonctionne bien parce que l'interprétation est impeccable. La plupart des seconds rôles ont été vus ailleurs, à la télévision ou au cinéma. Mais le film repose principalement sur un formidable duo, constitué d'Olivia Colman (la fille) et Anthony Hopkins (le père), une nouvelle fois magistral. Il incarne la vieillesse défaillante avec son charisme et ses rides, jusqu'à la décrépitude finale, qui m'a vraiment ému.

Je trouve épatant qu'un tel phénomène de société (la maladie d'Alzheimer) ait été traité avec cette envergure cinématographique.

22:02 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 21 juin 2021

The Last Hillbilly

Ce documentaire réalisé par deux Français nous expose la vie de "Hillbillies", sortes de "crétins des Alpes" à la mode états-unienne. Ils habitent au fin fond du Kentucky, un État voisin de celui dans lequel fut tourné un autre documentaire présentant des électeurs de Donald Trump, Monrovia, Indiana.

C'est là que le bât blesse. Pour qui a vu les deux films, il est évident que le plus récent est le moins bien fichu : moins bien filmé (c'est de la vidéo ordinaire... et sur grand écran, ça se voit), moins riche sur le fond et moins neutre (on sent parfois un peu de condescendance dans le regard porté sur ces ruraux pas très séduisants et aux moeurs simples).

Il y a bien une scène intéressante de-ci de-là mais, franchement, ça ne dure qu'1h15 et, en sortant, on a l'impression d'y avoir passé la demi-journée. Ce film a été clairement survendu par la critique.

P.S.

Pour être totalement honnête, je dois signaler que les passages avec Brian face à la caméra ne manquent pas d'intérêt. Il y fait preuve d'une belle lucidité (allant à l'encontre de certains préjugés)... mais c'est bien maigre par rapport au reste du film.

23:36 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, états-unis

dimanche, 13 juin 2021

The Wicker Man

Il faut attendre la toute fin de l'histoire pour savoir qui est cet "homme en osier", aboutissement d'une machination particulièrement retorse. Elle est au coeur du scénario de ce film datant du début des années 1970, récemment ressorti en salles.

La caméra suit un policier écossais très croyant, envoyé sur une île située au large des Highlands. Une lettre anonyme a signalé la disparition d'une adolescente. Le problème est que, quand le policier interroge la population locale (amicale mais peu coopérative), personne ne reconnaît la disparue sur la photographie... y compris sa supposée mère !

Arrivé en hydravion, le policier est amené à passer plusieurs jours sur l'île. Découvrant les moeurs de ses habitants, il va de surprise en surprise, tandis que son enquête progresse, tant bien que mal. Les habitants semblent s'amuser à le faire tourner en bourrique... mais ce n'est qu'à la fin qu'on s'aperçoit à quel point il a été dupé.

D'ici là, le croyant fervent a tout pour être choqué par le comportement des villageois : ils ont ôté presque toute référence chrétienne à leur vie quotidienne, au profit d'un culte païen, solaire... et libertaire. On baise sans restriction sur cette île, sans respect des "liens sacrés du mariage".

L'esprit (post) soixante-huitard souffle donc sur ce film, où l'on remarque la présence de Christopher Lee, en châtelain charismatique et bienveillant. Notons toutefois que la mentalité révolutionnaire n'est pas allée jusqu'à placer les représentants des deux sexes sur un pied d'égalité. Le réalisateur s'est ingénié à mettre à l'écran de jolies jeunes femmes, parfois peu vêtues, tandis que les hommes (la plupart du temps plus âgés) gardent leurs habits. (Cela nous rappelle que, pour certains hommes, la "révolution sexuelle" a surtout été un moyen de coucher facilement avec des femmes, qui se devaient d'être moins prudes...)

Si l'aspect christianophobe de l'intrigue peut paraître daté, on peut quand même suivre avec plaisir l'enquête policière jusqu'au retournement final.

10:08 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 10 juin 2021

Nomadland

C'est la sortie-événement de la semaine, dans les salles obscures. Le film de Chloé Zhao débarque en France porté par trois Oscar... qui, autant le dire tout de suite, me semblent amplement mérités.

Fern (Frances McDormand... la force tranquille) est une veuve précaire. Comme nombre des habitants de la cité d'Empire (commune de Gerlach, dans le Nevada), elle a (presque) tout perdu quand l'ancienne mine a fermé. L'entreprise possédait tout : les terrains, les maisons, les écoles. Seule, Fern a décidé de tailler la route. Son mini-van (appelé Vanguard... "avant-garde") est devenu sa maison. Ce film nous conte l'errance de cette femme-escargot ainsi que ses rencontres.

Les plans tournés en extérieur (dans le Dakota du Sud, dans le Nebraska et en Californie) sont magnifiques. Que ce soit un désert, une forêt, un site rocheux ou un coucher de soleil qui occupe l'écran, c'est inspirant. On comprend l'héroïne, qui, jusqu'à présent, a refusé de retourner à une vie "normale" pour continuer à mener sa barque, farouchement attachée à son indépendance et à la découverte des grands espaces.

Cette indépendance a un prix : la précarité. Fern vit de peu, récupère tout ce qui peut lui servir et accepte les petits boulots, où elle côtoie aussi bien des jeunes déclassés que des retraités peinant à survivre avec une faible pension. Nombre d'entre eux sont des nomades, comme Fern. Des espaces de solidarité, voire d'amitié, se créent... puis se distendent.

Cela va sans doute surprendre beaucoup de spectateurs français, mais le boulot que préfère l'héroïne (et qui l'occupe environ un tiers de l'année) est opératrice dans un entrepôt d'Amazon : c'est le mieux payé et l'entreprise a laissé s'installer à proximité de ses locaux un camping très spécial, où logent nombre de travailleurs précaires. Le reste de l'année, Fern fait le tour de ce qui se propose, du parc d'attraction au fast-food, en passant par la récolte de betteraves et l'entretien d'un camping. Dure à la tâche, elle ne se plaint pas et trouve souvent l'occasion de nouer des liens. L'un des nomades pourrait d'ailleurs devenir plus que cela...

Ces rencontres sont un autre grand intérêt du film. Certes, il y a des jeunes, mais la majorité sont des adultes proches de la retraite ou qui se sont remis à bosser. Nombre d'entre eux sont des femmes. Ces rencontres sont touchantes, faites de petits riens qui disent tant de choses.

Soyons clairs : ce film ne propose aucune scène spectaculaire et il ne narre pas un destin extraordinaire. Mais, pour moi, c'est un grand film.

00:10 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, etats-unis, amérique, états-unis

lundi, 07 juin 2021

Billie Holiday

Sous-titré "une affaire d'État", ce biopic est consacré à celle qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz et de blues. Il a été réalisé par Lee Daniels, auquel on doit aussi Le Majordome. On pouvait donc redouter que ce long-métrage ne prenne la forme d'un hommage consensuel à une femme qui fut tout sauf conventionnelle.

Il faut immédiatement parler de l'actrice, Andra Day, véritablement habitée par le rôle. Elle livre une performance exceptionnelle (oscarisable)... et elle chante ! Oui, elle s'est appropriée les titres de "Lady Day". Franchement, elle n'a pas la même voix, mais son ton rauque passe à merveille.

La biographie se concentre sur les années quarante et cinquante (en gros, les seize-dix-sept dernières années de la vie de Billie). Que nous montre-t-on ? Une femme talentueuse, charismatique, grande consommatrice d'alcool, de drogues... et d'hommes (musclés). Le film a pour but de nous faire comprendre que ce comportement auto-destructeur vient des traumatismes vécus dans son enfance : le viol (à peine effleuré), la pauvreté, le racisme, l'abandon. La musique et le chant ont été les portes de sortie de Billie. C'est particulièrement bien montré dans une séquence onirique de la seconde partie, consécutive à une injection d'héroïne.

Pour le reste, c'est assez conventionnel et chic : les décors (en partie numériques) sont soignés, les tenues parfois incroyables... et quel boulot des coiffeurs !

Si le biopic se concentre sur les années 1940-1950, c'est aussi pour mieux insister sur l'imbrication entre la musique et la cause noire. Pourtant, la plupart des titres chantés par Billie Holiday sont anodins : on y célèbre la fête, on y parle d'amour. Mais il en est un qui a déchaîné la colère des Blancs racistes : Strange Fruit (le lien mène à la version interprétée par la vraie Billie, plus belle encore que celle qu'on entend dans le film). Le paradoxe est que cette chanson, pas du tout représentative du répertoire de Billie Holiday, a figé son image de chanteuse engagée.

La dernière partie de l'histoire n'est pas très originale : elle évoque la déchéance de la vedette, celle-ci toujours diablement bien interprétée. Du coup, même si le film est un peu long (environ 2h10), même si l'imagerie est un peu trop léchée, je le recommande, en raison de la force du destin qui le traverse.

23:25 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, musique, chanson, etats-unis, états-unis, etats unis

samedi, 05 juin 2021

Promising Young Woman

On pourrait traduire le titre de ce film par "Jeune Femme prometteuse" ou "Jeune Femme promettant"... ce qui n'a pas le même sens... mais serait tout aussi valable. L'héroïne Cassandra est à la fois une ancienne étudiante brillante (qui a brusquement quitté la fac de médecine, pour des raisons inconnues) et une amie qui semble avoir fait une promesse qu'elle s'évertue à tenir.

Cette promesse concerne les hommes. Dans un premier temps, on découvre Cassie (Carey Mulligan très bien, déjà remarquée dans Les Suffragettes) dans un curieux rapport aux individus de sexe masculin. Certains soirs, elle hante les bars jusqu'à plus soif, dans l'attente qu'une bonne âme se propose pour la raccompagner... sauf que cette bonne âne n'a en général pas que des intentions louables... et ça tombe bien, puisque Cassie n'est (presque) jamais ivre ! Le lendemain, elle annote son carnet, d'une couleur différente selon la manière dont la soirée a tourné...

Petit à petit, on comprend qu'une vengeance est à l'oeuvre, dont la source remonte au passé estudiantin de l'héroïne. On va finir par découvrir pourquoi, à trente ans, l'ex-future médecin est caissière dans un café et pourquoi elle vit toujours chez ses parents, sans fréquentations régulières. Là, le scénario, qui pourrait sembler prévisible, se montre malin, avec des rebondissements inattendus. Certains concernent Ryan, un ancien camarade de fac pas considéré comme un "porc". Voilà Cassie écartelée entre son désir de vengeance et la possibilité (inenvisageable jusqu'à présent) d'une nouvelle vie. La réalisatrice mêle adroitement les styles, entre thriller, film d'ado et comédie romantique.

Même si le sujet de fond est des plus sérieux, l'intrigue est émaillée d'humour, parfois sarcastique. Le tout début plante le décor, avec ces plans serrés sur l'aine de mâles trentenaires un peu bedonnants. Tout aussi drôle est la séquence qui suit immédiatement celle d'une "soirée spéciale". Dans un premier temps, la mise en scène suggère tout autre chose que ce que l'on peut constater ensuite, quand le plan s'élargit sur l'héroïne qui marche dans la rue.

L'usage de la musique est lui aussi futé. On joue sur les codes, liés aux films de jeunes et aux comédies romantiques... mais, quand c'est trop "sucré", il vaut mieux se méfier. J'ai aussi trouvé particulièrement réussie la réorchestration d'un "tube" de Britney Spears.

En dépit du plaisir que j'ai éprouvé à regarder ce film, j'ai deux réserves à émettre. Tout d'abord, les scènes "sucrées" le sont un peu trop à mon goût (je pense qu'il ne faut pas toujours y voir du second degré) mais, surtout, je trouve la vision des mecs globalement caricaturale (mais juste dans le détail). La construction du scénario me convient, dans le sens où elle montre que le machisme continue à faire des ravages même des années après, y compris dans la classe moyenne, mais je ne peux pas accepter une représentation presque intégralement négative de la gent masculine.

vendredi, 21 mai 2021

Première injection

Ça y est ! J'ai entamé le (long) processus qui va refaire de moi un Homme Libre ! J'ai récemment eu droit à ma première dose de vaccin à ARN messager, à Onet-le-Château (en banlieue de Rodez). C'est dans la toute nouvelle salle des fêtes appelée Athyrium qu'a été aménagé le "vaccinodrome aveyronnais", permettant de déconcentrer l'activité de l'hôpital de Rodez (dont j'ai jadis conté l'inauguration).

J'avais pris rendez-vous par voie numérique, sur le site Doctolib, très simple d'utilisation. Le moment venu, il fallait se munir d'une pièce d'identité, de sa carte vitale et d'une preuve (par exemple un message reçu sur son téléphone portable) confirmant la prise de rendez-vous. Juste avant d'aller au centre, j'avais aussi pris la précaution d'effectuer une trentaine de pompes (sur chaque bras) ainsi qu'une centaine d'abdominaux. Il n'était pas question de faire moins bonne figure qu'Olivier Véran au moment de l'injection !

En voiture, il est facile d'accéder à l'Athyrium d'Onet, d'autant qu'une multitude de panneaux temporaires a été implantée dans les rues adjacentes, afin de guider les automobilistes. Un circuit a été aménagé pour éviter d'encombrer la rue principale. Il nous mène à l'entrée d'un parking réservé aux personnes venant se faire vacciner. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche preuve de rendez-vous. Cela se passe dans le calme et la bienveillance.

Du parking, on accède à l'entrée du bâtiment, à l'intérieur duquel un autre circuit (piéton celui-là) a été aménagé. Outre les documents demandés, il faut présenter un papier remis à l'accueil, complété. Après s'être désinfecté les mains, on peut progresser dans la bâtisse, jusqu'au bureau central, où nos justificatifs sont vérifiés en détail. Notre venue est officiellement enregistrée.

Ensuite, on est dirigé vers le "vestibule de vaccination", où un entretien de profilage est organisé. La discussion s'engage avec un médecin, qui vérifie que rien dans notre état de santé ne s'oppose à la vaccination. Pour cela, il/elle s'appuie sur les informations figurant sur les documents qu'on lui remet, ainsi que sur une batterie de questions :

- Avez-vous été fiévreux ces jours-ci ?

- Toussez-vous ?

- Avez-vous été vacciné (pour une autre maladie) ces deux dernières semaines ?

- Où avez-vous trouvé cette chemise colorée ?

- Souffrez-vous d'hémorroïdes ?

- Comment faites-vous pour conserver ce torse impeccable ?

...

L'étape suivante mène les postulants au vaccin à un couloir séparant deux rangées d'alcôves, chacune d'entre elles dédiée à un patient (ou un couple de patients). On y trouve un fauteuil d'hôpital (confortable) et deux chaises. On nous demande de présenter le papier validé par le médecin et de préparer l'un de nos bras pour l'injection. L'ambiance est détendue, tout en restant professionnelle.

Commence ensuite le ballet des infirmières, chacune conduisant un chariot de vaccination, qui s'arrête devant chaque alcôve. Il s'avère que mon "abeille" est charmante. Je n'ai rien senti au moment de l'injection... mais elle a pensé à ce qui pourrait arriver plus tard : elle conseille de prendre un cachet antidouleur le soir.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour ruiner une "légende urbaine", censée expliquer l'afflux de candidats de sexe masculin au vaccinodrome d'Onet : non, les infirmières n'y travaillent pas nues sous une blouse blanche (ni même en petite tenue). Je sais, les mecs : grosse déception. Faites donc fonctionner votre imagination.

On croit que c'est terminé... alors que non. À la vaccination succède une période d'observation de quinze minutes. On accède à une sorte de salle d'attente, où une ravissante hôtesse (que le port du masque chirurgical ne parvient pas à enlaidir) nous donne un ticket d'attente. On s'assoit sur une chaise. Machinalement, les personnes venues en même temps que moi se sont disposées en quinconce. (C'est quand même beau, l'autodiscipline à l'Aveyronnaise !) Ce quart d'heure est utilisé de différentes manières : on textote, on discute (si l'on est venu en couple), on pique un somme, on regarde autour de soi. J'ai rarement vu un aussi grand nombre de personnes réunies en un même lieu faisant aussi peu de bruit. C'était apaisant.

Le quart d'heure passé, la charmante hôtesse revient nous chercher, nous remettant le "brevet de (première) vaccination". Vivement la seconde !

15:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Science, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : société, actu, france, actualite, actualites, actualité, actualités, covid, coronavirus, corona, virus, pandémie, épidémie, vaccin, santé, covid-19

mardi, 11 mai 2021

Branleurs Academy

Ce matin, le journal (Centre Presse) a failli me tomber des mains. J'étais en train de consulter la page consacrée au bassin decazevillois lorsque mon regard s'est posé sur cet article (dont la version numérique est accessible ici) :

La lecture du texte nous apprend que ces jeunes voudraient que les examens soient totalement remplacés par le contrôle continu... sous-entendu (je précise pour celles et ceux qui auraient du mal à comprendre les motivations des manifestants) sans avoir à préparer la moindre épreuve terminale (pour laquelle ils sont censés travailler depuis des mois, soit dit en passant)... et, surtout, avec la quasi-assurance de décrocher le diplôme, la notation au sein des établissements (en dehors de tout anonymat des copies) étant souvent plus démagogique indulgente qu'aux épreuves d'examen (avec copies anonymes). Bref, les pauvres choux ne voudraient surtout pas rater le train du "bac pour tous"... ou presque tous : 95 % de réussite l'an dernier. (Les 81 % de 1968 -avec maintien d'épreuves terminales, orales- sont pulvérisés.) Seuls les blessés, les malades (hélas pour eux) et les plus incurables de nos illettrés ne l'ont pas décroché.

Notons que la photographie est en contradiction avec le fond des revendications. Alors que les "manifestants" se plaignent d'une année difficile et du fait qu'on ne les ait pas suffisamment aidés dans le travail (une pique au passage destinée au personnel enseignant du lycée, semble-t-il), on voit une masse hilare, visiblement plus préoccupée par le fun que par l'étude.

De surcroît, ces jeunes sont collés les uns aux autres, au mépris des règles de sécurité sanitaire. Plus de la moitié d'entre eux ne porte pas de masque ou le porte très mal. C'est à cause de ce genre de comportement irresponsable que des classes ont été fermées, que des cours en "distanciel" ont été imposés (ce que les jeunes disent pourtant déplorer). Bref, leur attitude est incohérente au regard de leurs "revendications". Mais, voilà, on sent que les beaux jours reviennent, avec les ponts du mois de mai. Pourquoi s'emmerder à préparer des examens qui pourraient être donnés à tous, hein ?

Pauvre jeunesse bêlante. Tu te prépares un bel avenir de chômage et de précarité. Je termine toutefois par une note d'espoir : à ma connaissance, peu d'établissements aveyronnais ont été touchés par cette vague de je-m'en-foutisme et, même à Decazeville, une partie des élèves, n'écoutant pas les bloqueurs, a pénétré dans l'établissement pour continuer à y recevoir la formation financée par nos impôts. Bravo à ceux-là.

20:43 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, education, société

dimanche, 09 mai 2021

Le retour de l'article 59

Il y a environ trois semaines, je m'étais intéressé à l'un des aspects du projet de loi "Lutte contre de dérèglement climatique". Entre le texte issu de la commission des députés et la discussion des amendements en séance plénière, la sagesse semblait l'avoir emporté.

Après de longs débats (tout à l'honneur de notre démocratie), le texte retouché a été soumis au vote solennel, le 4 mai. La vidéo de la séance est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Celles et ceux que cela tente pourront consacrer un peu de leur temps libre à écouter les dernières péroraisons de certains députés (un par groupe politique). On notera que, lors de cette séance, l'hémicycle était bien garni, contrairement aux journées consacrées au coeur du débat, sur les articles du texte.

Cette impression est renforcée par le résultat du scrutin public :

Il ne manquait qu'une vingtaine de députés. Pour qui suit un peu les débats parlementaires, c'est assez exceptionnel. La présentation détaillée des votes est accessible ici.

La première chose qui saute aux yeux est le nombre important d'abstentions : 145. Sur un texte aussi clivant, c'est étonnant. Soit on est pour, soit on est contre et on l'assume. Je soupçonne certains abstentionnistes d'être favorables au texte mais (comme ce ne sont pas des macronistes) d'avoir, par idéologie, calcul ou posture politique, refusé de voter en faveur d'un texte gouvernemental. Sans surprise, c'est le cas de l'écrasante majorité des députés LR (dont l'Aveyronnais Arnaud Viala) et UDI. Chez certains députés non-votants, je pense qu'il y a aussi le souhait d'éviter de mécontenter une frange de leur électorat, quel que soit le vote choisi. C'est le cas des élus non-inscrits d'extrême-droite, dont Marine le Pen, qui, pour une fois, se trouvait dans l'hémicycle.

Sans surprise non plus, le projet de loi a été voté par les députés LREM (dont les Aveyronnais Anne Blanc et Stéphane Mazars), MoDem et Agir Ensemble (la droite "macron-compatible"). En face, la gauche a massivement voté contre, des socialistes à LFI en passant par la Gauche démocrate et républicaine. Le plus cocasse dans cette histoire est que, dans dix-vingt ans, on estimera cette loi d'inspiration écologiste, alors qu'elle aura été combattue par les partis qui se revendiquent de cette idéologie. Mais, à un an de l'élection présidentielle, il ne fallait surtout pas permettre au président sortant de se draper dans la défense de l'environnement.

Ce ne sont toutefois pas ces chicaneries politiciennes qui m'ont de prime abord intéressé. Comme l'indique le titre de ce billet, je me suis rapidement dirigé vers le fameux article 59, qui concerne les menus des cantines. (Le texte intégral du projet de loi retouché est accessible ici.) Le début n'a pas changé par rapport à la version issue de la discussion des amendements : l'obligation de proposer un menu végétarien n'est qu'hebdomadaire, à charge pour les collectivités locales d'expérimenter (ou pas) une version quotidienne.

En poursuivant la lecture, on arrive au sixième paragraphe, qui introduit une nouveauté :

Il est prévu qu'en 2023 le menu végétarien devienne obligatoire tous les jours dans les cantines qui en proposent plus d'un aux élèves (c'est-à-dire le plus souvent deux). Cette proposition, évacuée il y a trois semaines par la porte, est donc mystérieusement revenue par la fenêtre, en laissant toutefois de côté le cas des cantines ne proposant qu'un menu. (Sauf erreur de ma part, c'est à la députée LREM Célia de Lavergne que l'on doit ce rajout.)

Cela confirme qu'il va falloir que les sénateurs soient vigilants dans l'examen du texte, qui aura lieu durant la seconde quinzaine du mois de juin.

16:49 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, agriculture, environnement, écologie, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 10 avril 2021

Barnaby protégé contre le covid !

Les masques de protection sont (hélas) devenus des objets marquants de notre quotidien. Ils ont même influé sur le regard que je porte sur les programmes de fiction. Cet accessoire, naguère associé aux professions médicales, a pris une tout autre dimension. Il y a quelques mois de cela, j'avais déjà remarqué sa présence dans la rediffusion d'un numéro de la série Meurtres à... Cette fois-ci, c'est au cours d'un épisode d'Inspecteur Barnaby intitulé "Drame familial" (rediffusé sur C8) que mon attention fut attirée par un détail :

Dans cette scène, le vieux médecin légiste (à gauche sur l'image) tend ce qui ressemble à un masque FFP2 à l'inspecteur Barnaby, avant que celui-ci ne pénètre dans les archives médico-judiciaires du comté. Ce n'est donc pas un virus qui menace la santé de l'enquêteur, mais la poussière !

Au passage, je recommande cet épisode qui évolue dans le monde du cheval, autour d'une famille dont les patriarches excentriques vivent dans une bâtisse délabrée, entourés de piles de journaux et de bouteilles en plastique vides. L'inspecteur bonhomme (mais perspicace) va démontrer toute sa sagacité en démêlant les fils d'une intrigue familiale bien tordue.

00:15 Publié dans Société, Télévision, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, médias, société

mercredi, 10 mars 2021

L'Employeur

Je poursuis l'opération "un petit thriller pour lutter contre la dépression". Au programme, ce soir, un film sorti en France (en 2014) directement en DVD. Pourtant, la distribution n'est pas dégueu et l'intrigue assez accrocheuse.

L'employeur en question est incarné (avec gourmandise) par Malcolm McDowell. Il a plutôt une fonction de recruteur, qui travaille pour un mystérieux groupe d'investisseurs, qui ne semble pas s'embarrasser de scrupules. Pour sélectionner un nouvel employé, il a mis au point une procédure légèrement perverse : il a fait enlever et enfermer les candidats de sa "short list" dans une pièce hermétiquement fermée. Un téléphone qui ne peut recevoir d'appel que de lui est le seul lien avec l'extérieur. Petit à petit, les postulants se réveillent...

James est l'intello introverti de la bande. Au chômage depuis six mois, n'est-il pas prêt à tout pour retrouver un boulot, de surcroît bien payé ? Il est interprété par David Dastmalchian, que l'on a pu voir dans les Ant-Man, dans Blade Runner 2049 (et bientôt en salle -j'espère- dans le remake de Dune).

La deuxième à émerger est Sandra, une cheffe d'entreprise que l'on pourrait confondre de prime abord avec une mère au foyer. Elle a de l'empathie... et de la ténacité.

Billie (Katerina Mikailenko... mmm) est la seconde femme du groupe. C'est aussi la plus jeune de la bande. Elle vient d'achever sa thèse... consacrée à l'entreprise qui recrute ! Son joli minois cache une volonté de fer.

Keith aurait le profil-type de l'employé que recherche le cabinet d'affaires. Il a déjà travaillé dans ce genre d'entreprise et semble avoir quelques dispositions pour la manipulation.

... mais il a un sacré concurrent : Mike, lui aussi habitué des cabinets d'affaires... et bâti comme un colosse. À lui seul, il pourrait écrabouiller tous ses concurrents... sauf que lors de son enlèvement, il s'est fait méchamment tabasser. Il est incarné par Matthew Willig, un autre habitué des seconds rôles à la télévision (par exemple celui de Simon Cade dans NCIS).

Des cinq concurrents, un.e seul.e a vocation à sortir de la pièce, pour décrocher le prestigieux boulot convoité. Vont-ils unir leurs forces ou bien s'affronter ? Suspens... (Cube n'est évidemment pas loin. On pense aussi à El Metodo.)

Petit à petit, on en apprend plus sur les candidats. On comprend pourquoi chacun a été choisi, profilé. Des retours en arrière nous font découvrir deux moments dans leurs vies : le précédent entretien avec le recruteur (au cours duquel ils apparaissent en général sous un autre jour) et la soirée de leur enlèvement.

Cela n'a rien d'exceptionnel, mais c'est bien joué, avec, sur le fond, un poil de critique du monde entrepreneurial (plus précisément du comportement de prédateur)... ah, et, dès le premier quart d'heure, j'avais deviné qui allait "gagner" !

P.S.

Côté nostalgie, je signale la présence (au tout début et à la fin... soyez attentifs) de Billy Zane, l'horrible Cal Hockley de Titanic. Comme le temps passe !...

22:20 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 08 mars 2021

Qui est le raciste ?

Le racisme est (depuis des années) une plaie, dans le football comme ailleurs. Je n'ose imaginer la rage et le sentiment d'humiliation des joueurs de couleur qui, lorsqu'ils sont balle au pied, entendent des "cris de singe" provenant des tribunes, ou qui voient une (peau de) banane jetée dans leur direction.

Fort heureusement, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Que ce soit en Italie, en Angleterre ou en Belgique, des sanctions (certes légères) ont été prises contre des supporteurs racistes.

Cependant, la volonté de bien faire peut parfois conduire à une situation ubuesque. L'affaire dite du match PSG-Basaksehir en est un bon exemple. Je pense que dans ce cas une hypersensibilité, alliée à de l'incompréhension et peut-être la volonté de faire pression sur l'arbitrage ont fait déraper la situation.

L'un des arbitres roumains a été accusé d'avoir traité l'un des entraîneurs adjoints de Basaksehir de "négro" (sous-entendu "nègre"). La confusion vient de l'emploi du mot roumain "negru" :

Il désigne la couleur noire, a priori sans connotation péjorative. On retrouve cet usage dans la dénomination d'un pays, le Monténégro, étymologiquement "montagne noire". Même si cette manière de désigner une personne n'est pas d'une grande élégance, comme les arbitres s'exprimaient entre eux, en roumain, on peut penser qu'ils ne cherchaient à offenser personne, juste à communiquer rapidement une information.

Cela n'a pas empêché le président du club turc de réclamer la radiation à vie de l'arbitre roumain accusé d'avoir employé le mot "negru". En voilà un qui aurait dû tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de s'exprimer. En effet, il semblerait que, quelques minutes avant l'incident qui allait interrompre le match, l'entraîneur adjoint de l'équipe turque (Pierre Achille Webo) aurait traité les arbitres roumains de "gitans". Sympa, non ? Aucune sanction ne semble envisagée contre lui.

mercredi, 03 mars 2021

Le Larzac dans "L'Histoire"

Dans le numéro de mars 2021 du mensuel historique, on peut lire un mini-dossier de huit pages, consacré à la lutte menée jadis dans le Sud Aveyron contre l'extension du camp militaire et pour le maintien d'une agriculture qu'on ne qualifiait pas encore de "paysanne".

Abondamment illustré, le dossier n'en aborde pas moins un grand nombre d'aspects du sujet : politique, économique, sociétal, culturel... Il n'oublie pas de rappeler qu'avant d'être l'objet d'un projet d'agrandissement, le camp avait accueilli des internés de force soupçonnés d'adhérer au FLN algérien.

Tout une galerie d'acteurs nous est présentée, du non-violent Lanza del Vasto au candidat à la présidence de la République François Mitterrand (qui fut quelque peu malmené), en passant par les agriculteurs (ceux "du terroir" comme les néo-ruraux) qui ont prêté le serment de ne pas se laisser déposséder de leurs terres. J'en profite pour signaler la présence d'une "vieille" photographie de José Bové, à l'époque tignasse au vent :

Le dossier revient aussi sur les événements qui ont marqué les dix ans de lutte, de la venue des brebis aux pieds de la Tour Eiffel aux procès, en passant par la Marche de 1973 (sur Paris), les fêtes politiques et la construction de la bergerie de La Blaquière.

L'auteur est Philippe Artières, chercheur au CNRS, qui a des attaches familiales du côté de Millau... et qui est sur le point de sortir un livre sur le sujet !

P.S.

Aux cinéphiles (et aux autres), je rappelle l'existence d'un documentaire très instructif sur le sujet : Tous au Larzac.

20:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, occitanie, politique, société

jeudi, 18 février 2021

Doc (saison 1)

Je n'aime pas les séries télés médicales... sauf exception. Je n'ai jamais accroché à Urgences. Je trouvais La Clinique de la Forêt noire à chier, Grey's Anatomy et Nip Tuck sans intérêt (pour ce que j'en ai vu). Good Doctor m'a plu (surtout les deux premières saisons), mais je trouve que cela ne tient pas la distance. Quant à Dr House, c'était très inégal. J'ai adoré le cynisme du "héros" et le côté enquête policière de l'étude des cas médicaux. Mais tout le foin fait autour de la vie privée des personnages était d'un ennui...

Voilà pourquoi, quand TF1 a annoncé la diffusion d'une nouvelle série, italienne celle-là ("Entre tes mains" - Nelle tue mani - dans la version originale), j'ai été, dans un premier temps, dubitatif. Je m'y suis plongé en raison de l'histoire d'origine, celle, réelle, d'un médecin italien qui a oublié douze ans de sa vie. Et puis, il y avait la possibilité de regarder les épisodes en version originale sous-titrée, avec cette langue italienne si belle. Au fil du temps, j'ai compris avec quel soin on avait choisi les comédiens chargés d'incarner les protagonistes.

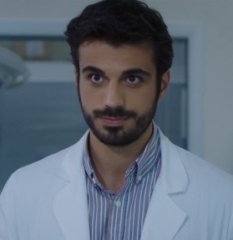

On commence avec le docteur Fanti (celui qui a perdu la mémoire), au départ chef du service des urgences, brillant et cassant à la fois, qui reprend le travail après un grave traumatisme, mais en tant que simple assistant. Il est aussi devenu plus affable, empathique... voire trop. Dans les premiers épisodes, l'acteur arbore fréquemment le sourire niais qu'on lui voit ci-dessus. Le jeu de Luca Argentero (un ancien candidat de télé-réalité) est un peu agaçant, mais ce clone transalpin de George Clooney est finalement bien dans le rôle. Il est entouré d'une brochette de doctoresses propres à affoler le rythme cardiaque des malades.

On commence par la patronne de l'hôpital milanais (qui s'appelle Tiberi dans la série !). Elle n'était pas le médecin le plus brillant, mais elle s'est révélée très bonne gestionnaire. Âgée d'environ 45 ans, elle est mieux gaulée que la plupart des gamines de 20. Elle a ce petit côté femme de pouvoir, à la fois forte et fragile... excitante. Et, attention, c'est l'ex-épouse du héros.

Agnese Tiberi ne le sait pas au début de l'histoire mais, dans le coeur d'Andrea Fanti, elle a une rivale, Giulia Giordano. De prime abord, celle-ci est un médecin austère, mal fagoté, un peu autoritaire avec ses assistants, très rigoureuse dans le travail. C'était le bras droit de Fanti (avant son traumatisme)... et plus si affinités. Notons que la comédienne (Matilde Gioli) a été volontairement enlaidie. On la voit très rarement habillée en "civile", mais elle a un charme fou, qui passe surtout par son visage (très expressif) et un regard magnifique, dans lequel on a envie de plonger...

Voici Elisa (Simona Tabasco), la petite bombe, la beauté italienne classique, brune, ténébreuse, avec du tempérament, fière d'être arrivée là où elle est... et qui assume son côté "connasse" (stronza, dans la version originale), même si c'est une gentille fille, au fond.

Alba est la benjamine, en apprentissage dans le service, tout comme Riccardo dont je vais parler plus bas. Elle est plus effacée que les autres... et cache un secret : elle est la fille de la chirurgienne la plus réputée de l'hôpital, avec laquelle elle est fâchée. Au niveau du moral, c'est le personnage qui subit les changements les plus brusques. À plusieurs occasions, l'actrice (Silvia Mazzieri) laisse percevoir la variété de son jeu. Encore faudrait-il que les scénaristes accordent plus de place à son personnage.

Passons aux messieurs.

Lorenzo Lazzarini est une caricature. Ce jeune médecin est le beau gosse qui tombe (presque) toutes les femmes (doctoresses, infirmières, administratives, rencontres d'un soir...) qui croisent son chemin. Et il se déplace à moto ! Bien évidemment, au fil des épisodes, les scénaristes se chargent de nuancer le portrait. Mais, au bout du compte, c'est quand même un petit con sur les bords.

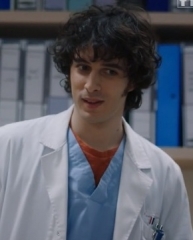

Voici donc Riccardo, l'autre stagiaire, dont le personnage va considérablement s'étoffer au fil des épisodes. C'est l'une des bonnes surprises de la série, dont les auteurs ont réussi à développer des arcs narratifs connexes. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas déflorer l'intrigue, mais sachez qu'il a un lien ancien avec le héros Fanti, que celui-ci a oublié.

Une autre bonne surprise est le personnage de Gabriel Kidane, médecin d'origine éthiopienne. (Il est incarné par Alberto Boubakar Malanchino, né de père italien et de mère burkinabée.) Son parcours est l'occasion pour les scénaristes d'évoquer le sort des migrants avec une relative subtilité. (Peut-être profiteront-ils de la deuxième saison pour se plonger dans le passé colonial de l'Italie, qui fait débat.)

Globalement, cela ressemble à Dr House (en moins sarcastique). L'équipe de médecins s'occupe de cas complexes, qui sont comme des énigmes à résoudre. Une salle aux grandes baies vitrées est leur QG. Parfois, leurs histoires personnelles croisent celles des malades. La principale différence est que Fanti, depuis son traumatisme, n'est plus le chef à poigne de l'équipe. Il a été remplacé par son ami et rival, Marco, dont l'épouse est une petite intrigante. Le changement de personnalité du héros oblige d'ailleurs les autres personnages à se repositionner. C'est bien vu. Il y a aussi des secrets qui, petit à petit, vont remonter. Il y a enfin les amours des uns et des autres, qui viennent pimenter l'action... mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué.

Mercredi 17 février ont été diffusés deux épisodes. Dans "Libres d'aimer", plusieurs intrigues se croisent. La grande soeur d'Elisa, actrice connue, se fait hospitaliser en pleine grossesse. Les deux femmes ne se parlent plus depuis des années... peut-être à cause d'un secret de famille (que les spectateurs un peu futés devineront assez vite). Dans le même temps, une ex du docteur Lazzarini lui cause des soucis et l'ancien mari de l'infirmière en chef cherche à se faire remarquer de celle-ci... en tombant malade !

L'épisode suivant (le quatorzième de la saison 1) s'intitule "Avant qu'il ne soit trop tard". On y suit le cas d'une victime d'overdose et celui d'un jeune homme dont le mal reste longtemps mystérieux. Dans le même temps, l'intrigue fil rouge (sur des essais médicamenteux) prend une nouvelle direction, tout comme la vie de Gabriel, qui doit choisir entre son amour pour l'Italie et ses devoirs envers l'Éthiopie.

Mercredi 24 seront diffusés les deux derniers épisodes. Sur le site MyTF1, on peut revoir presque toute la saison 1 (à partir du cinquième épisode).

22:44 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, société, médias, cinéma, cinema, film, films

vendredi, 29 janvier 2021

De nouveaux "petits meurtres"

France 2 relance la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, en changeant d'équipe et d'époque. Il faut dire que, si le trio composé de Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Élodie Frenck a (légitimement) rencontré le succès, à la fin, cela commençait à s'essouffler. Mais leur remplacement n'allait pas de soi.

Le premier épisode ("La Nuit qui ne finit pas"), diffusé ce vendredi soir, nous présente la formation d'un nouveau trio. C'est d'abord la rencontre entre la première femme commissaire de police et un inspecteur impulsif, qui porte blouson de cuir et conduit une voiture sportive. On n'est pas loin de Starsky & Hutch. Dans leur cabotinage, Émilie Gavois-Kahn et Arthur Dupont sont convaincants. (J'ai découvert la première dans la série Cassandre, diffusée sur France 3, où elle incarne un personnage secondaire récurrent.)

La sauce prend, mais il lui manquait un peu de piquant. Il est apporté par Rose Bellecour, une psychologue issue de la grande bourgeoisie, très bien interprétée par Chloé Chaudoye (une inconnue pour moi). Elle a des airs d'Audrey Tautou et son personnage n'est sans rappeler celui de Chloé Saint-Laurent (alias Odile Vuillemin) dans Profilage.

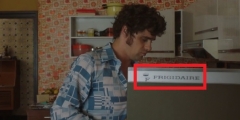

Un autre intérêt de la série renouvelée est son côté "vintage". Elle nous replonge dans les années 1970. N'y voyez pas de la nostalgie de ma part. J'ai toujours trouvé que les fringues étaient moches, tout comme les coiffures, les chaussures et les meubles. Mais, au détour d'une scène, on tombe parfois sur une "madeleine de Proust", comme ici :

Les plus jeunes ne le savent sans doute pas mais, ce qu'on appelle aujourd'hui un frigo est en réalité un réfrigérateur. Ceux de la marque Frigidaire (créée par General Motors... eh oui !) ont connu une grande popularité en France, à tel point que, dans le langage courant, le nom de la marque (après avoir subi une apocope) a remplacé le nom générique du produit.

Dans leur volonté de reconstituer le début des années 1970 en France, les auteurs ont poussé très loin le souci du détail. Ainsi, l'épisode est rempli de guimbardes d'époque, auxquelles on a rendu un certain lustre. Parmi celles-ci, je signale la Matra-Simca Bagheera, voiture emblématique de la décennie, à une époque où le groupe qui s'appelait Peugeot-Citroën n'avait pas (encore) mis la main sur la concurrence.

J'ajoute que le tempérament des personnages donne une tonalité féministe à ces nouvelles aventures, dans une France où pullulaient les préjugés sexistes.

23:27 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire, cinéma, cinema, film, films

samedi, 02 janvier 2021

Un épisode très "sociétal"...

... et politiquement incorrect. J'aime regarder les séries policières anglo-saxonnes "grand public". Elles visent l'efficacité : un divertissement bien conçu sur le plan formel et d'une durée limitée (avec des épisodes de 40 minutes environ).

À la trame policière se superpose souvent une question sociétale, traitée avec délicatesse. C'est le cas dans l'un des derniers épisodes de feue la série Londres, police judiciaire (un décalque de ses grandes soeurs états-uniennes). Il est intitulé "Le poids des traditions".

Cela commence par la découverte du cadavre d'une femme, sous un pont, en plein hiver. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'elle est d'origine égyptienne et grand-mère. Mais, à la compassion du début va succéder le malaise quand on apprend que la famille se déchire à propos de l'excision.

C'est un sujet très brûlant, qui voit s'opposer deux principes généreux : la défense de l'intégrité du corps des femmes et la volonté de ne pas stigmatiser une "minorité visible" (une "communauté" diraient nos amis anglo-saxons).

La France n'est pas épargnée par le phénomène. Au début des années 2000, on estimait à environ 60 000 le nombre de femmes excisées (pas toutes étrangères) vivant dans notre pays. Il y a 18 mois, c'est encore sur cette estimation que s'appuyait Libération (et le gouvernement), tout en se demandant si ce n'était pas plus répandu. C'est sans doute le cas, si l'on fie au Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 23 juillet 2019 : cette publication estime à plus de 120 000 le nombre de femmes excisées vivant en France. La forte augmentation du nombre de cas ne serait pas due au développement de cette mutilation sexuelle, qui aurait quasiment disparu de notre pays. C'est l'arrivée de nouvelles vagues de migrant.e.s, en provenance de pays où l'excision est fortement pratiquée, qui expliquerait cette augmentation.

À lire aussi, une publication ancienne de l'INED, qui explique les conséquences de cette mutilation sur la vie des femmes.

19:24 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films

jeudi, 31 décembre 2020

Une fiction pré-covid

Ce soir, France 3 rediffuse deux épisodes de la série «Meurtres à...». Les programmateurs ont choisi deux numéros qui avaient rencontré le succès, en terme d'audience. Ainsi, le samedi 14 septembre 2019, pour sa première diffusion, Meurtres à Colmar était arrivé en tête, avec plus de quatre millions de téléspectateurs.