jeudi, 11 janvier 2024

Moi capitaine

Environ cinq ans après Dogman, Matteo Garrone revient avec un autre film sociétal coup-de-poing, consacré cette fois aux migrants africains, ici principalement sénégalais.

La première partie se passe autour de Dakar. On y découvre les héros de l'histoire, dont, durant tout le film, on aura du mal à dire s'ils sont frères ou bien cousins, les sous-titres naviguant entre ces deux possibilités. Ce début ne m'a pas enchanté. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire et à suivre cette intrigue en wolof (sous-titré), mâtiné de termes français. De plus, certains acteurs (visiblement non professionnels) ne sont pas convaincants.

Pour moi, le film décolle vraiment quand les garçons arrivent aux franges du Sahara, au début d'un périple qui se révèlera plus dangereux et compliqué que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Garrone fait montre de son savoir-faire, filmant le désert à la fois comme un piège sournois et un espace empreint de beauté.

La meilleure partie est sans conteste le séjour en Libye, qui commence par un "détroussage" nocturne en plein désert, suivi d'une période de semi-esclavage. Le début nous montre des passeurs et une mafia cruels au possible, avant qu'un peu de nuance ne soit introduite. Tous les Libyens ne sont pas des salauds et un peu d'humanité émerge, notamment aussi parce que certains des migrants ébauchent une forme de solidarité. Une belle relation naît entre un maçon (guinéen je crois) et le plus jeune des Sénégalais, Seydou.

Concernant ce personnage (et celui de son cousin, Moussa), un basculement se produit. Au départ, l'aîné est le plus entreprenant et semble en position de force. Au fur et à mesure du périple, le cadet mûrit, prend de l'assurance... et des décisions parfois draconiennes, alors que l'aîné se retrouve en position de faiblesse.

On attend avec impatience la dernière partie, censée montrer la traversée de la Méditerranée, direction l'Italie. Elle est clairement moins réussie, le discours militant prenant (pour moi) nettement le dessus sur le projet cinématographique. L'ensemble n'en constitue pas moins une œuvre forte, clairement engagée, perfectible, mais qui pose de bonnes questions.

P.S.

Sur le même thème, je recommande La Pirogue (à mon avis plus réussi).

21:15 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 01 décembre 2023

Testament

Quatre ans après avoir clôturé sa trilogie autobiographico-sociétale (avec La Chute de l'empire américain), le Québécois Denys Arcand revient avec une comédie sociétale acide, que la critique bien-pensante (notamment celle du Monde) a détesté. Essayons de comprendre pourquoi.

L'histoire a pour cadre un EHPAD une maison de retraite des aînés, dont la cuisine propose quantité de menus adaptés à toutes les allergies, tous les (dé)goûts, toutes les fulgurances à la mode. C'est un établissement plutôt haut-de-gamme, dont les résidents vivent dans des appartements privés. Le narrateur Jean-Michel est l'un de ces résidents, documentaliste à la retraite, septuagénaire du genre anar, libertaire, qui pose un regard goguenard sur son époque. (C'est évidemment un double du réalisateur.)

L'une des rares fois où on le suit hors de sa résidence, il assiste à une remise de prix littéraires, dont il est le seul lauréat masculin, les récompenses étant quasi monopolisées par des femmes. Celles-ci sont censées représenter toutes les "catégories" à valoriser, puisqu'on rencontre une lesbienne, une Afro-américaine, une obèse, une musulmane (intégriste)... Bref, on nage en plein politiquement correct, à la sauce multiculturelle. Ce n'est pas leur talent littéraire que l'on a primé, mais le fait que les auteures appartiennent à telle ou telle catégorie de "personnes opprimées". La satire n'est pas d'une grande finesse, mais elle est diablement efficace : dans la salle, le public (majoritairement féminin) riait de bon cœur.

L'hospice (comme il est appelé à une reprise, par une personne qui ne manie pas la langue de bois) n'est pas sans mystères. Ainsi, on se demande ce que peut bien faire Jean-Michel chaque semaine, pendant une heure, lorsqu'il reçoit une sculpturale beauté blonde. On se dit aussi que l'apparence rigide de la directrice doit cacher quelques lourds secrets... et l'on se demande bien pourquoi la fresque qui orne la salle de musique de l'établissement suscite une telle polémique.

Elle devient l'objet de la colère d'un groupe de jeunes activistes, qui prétendent représenter les "nations premières" du pays... alors qu'aucun d'entre eux n'en fait partie. Leur langage comme leurs manifestations sont rodés. Ce sont des habitués de l'agitprop, des enfants de la classe moyenne, inscrits à l'université, mais qui passent plus de temps à manifester qu'à étudier. Le portrait qui en est brossé par Arcand pourrait sembler exagéré mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de croiser certains individus de cette espèce (en France), je n'ai pas eu l'impression qu'il grossissait le trait.

Si le film se limitait à cette distrayante satire, il pourrait sembler anecdotique (bien que nécessaire, à une époque où de nouveaux curés de la pensée tentent d'imposer leurs interdits). Fort heureusement, Arcand y a aussi instillé de la tendresse, celle qui existe, de manière surprenante, entre le héros et sa "visiteuse", celle qui naît, de manière tout aussi étonnante, entre la directrice et le pensionnaire. Commence alors une autre histoire, celle d'une réconciliation familiale et du début d'une nouvelle vie, malgré l'âge avancé.

Le cinéaste n'oublie cependant pas son projet initial. La troisième partie est le théâtre d'un délicieux retournement, au cours duquel on voit notamment une députée progressiste défendre avec la même conviction que dans la première partie une position presque antagoniste à la précédente... Bravo à la comédienne !

Le film se conclut sur un triple clin d’œil. Le premier concerne le héros et sa nouvelle vie, qui a des conséquences sur ses opinions. Le second est une vision futuriste, qui ne manque pas de saveur. Le troisième est constitué par la chanson finale, qui renvoie de manière ironique à un dialogue du film.

Je suis sorti de là d'excellente humeur !

21:41 Publié dans Chine, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 28 octobre 2023

Les Invisibles

Alors que France 2 a entamé la diffusion de la troisième saison de cette série policière atypique, je me rends compte que je n'en ai encore jamais parlé sur ce blog. Il n'est que temps de combler cette lacune.

Le titre ne désigne pas tant les enquêteurs de cette unité très spéciale (fictive) que les victimes auxquelles ils consacrent leur attention. Ces invisibles sont à la base presque toujours des anonymes, qu'il s'agit dans un premier temps d'identifier (avant de trouver les responsables du meurtre - ou de l'accident). Au premier abord, ils n'ont pas de famille, pas d'ami. Ce sont souvent des "cas sociaux". Les épisodes explorent donc les marges de notre société, avec une certaine empathie.

Cette empathie est chevillée au corps du chef de groupe, le commandant Gabriel Darius (à gauche ci-dessus), charismatique et tourmenté, interprété par Guillaume Cramoisan, que les téléspectateurs ont naguère pu découvrir (déjà en officier de police) dans les deux premières saisons de la série Profilage, sur TF1.

Pour diriger son équipe, il s'appuie sur une capitaine expérimentée et bougonne, Marijo (Nathalie Cerda, très présente au théâtre), à droite sur la photographie.

Deux lieutenants les secondent : Ben (Quentin Faure) et celle qu'on surnomme Duchesse (en raison de ses origines familiales), incarnée par Déborah Krey, dont la voix paraîtra familière à certains : cette jeune comédienne fait aussi carrière dans le doublage. Complète le groupe la médecin-légiste (à la personnalité affirmée) : Ange, interprétée par Cécile Rebboah.

La manie des surnoms ne touche pas que l'équipe de Darius. Chaque victime non identifiée a droit au sien, inspiré par les circonstances de la découverte du corps. Ce sont ces surnoms qui donnent leur titre aux épisodes.

L'intégralité des trois saisons (soit 18 épisodes au total) est accessible sur le site de France Télévisions.

Pour des raisons que je ne révèlerai pas (pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte à celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série), à la fin de la saison 2, l'équipe de Darius a été disloquée et ses membres sanctionnés. La reformation du groupe est donc au cœur du premier épisode (double) de la saison 3, intitulé Cassel.

La découverte d'une mystérieuse poupée dans le manteau d'une victime est le point de départ d'une enquête surprenante, impliquant, à son corps défendant, le commandant Darius. Le cadavre ayant été retrouvé dans un pré, à proximité de panneaux indicateurs, l'un donnant la direction de la commune de Cassel (dans le département du Nord), il est décidé de le nommer ainsi, en attendant mieux.

Dans cet épisode (diffusé le 18 octobre dernier), il est question d'intégrisme religieux, de femme battue et d'adultère. Cela pourrait plomber excessivement l'ambiance ou être traité de manière lourdingue (à l'image de tant de productions françaises) mais, ici, cela donne un tour réaliste à l'intrigue. Cette impression est renforcée par les dialogues (pas du tout littéraires) et le jeu des acteurs. J'ajoute que le passage de la première à la seconde partie de l'épisode réserve un petit coup de théâtre, que je n'avais pas senti venir (comme quoi un épisode de série télévisée peut-être mieux scénarisé que le dernier long-métrage d'Albert Dupontel).

Mercredi 25 octobre a été programmé Vauban, là encore un épisode très bien construit. Le fil rouge de la saison (l'exploration de l'enfance du commandant Darius) alterne avec la présentation d'un groupe de jeunes féministes et la découverte du monde des Gitans. Ces trois trames s'entremêlent avec subtilité. Même si, derrière, on perçoit la volonté de traiter de sujets de société, cela reste au service d'une intrigue policière crédible.

Pour d'obscures raisons de programmation, il faudra attendre le 8 novembre pour que soit diffusé le prochain épisode, intitulé Camelia (déjà disponible en ligne). On y découvre une jeune chanteuse de rue, à laquelle s'intéresse un séduisant motard, récemment sorti de prison. On se demande longtemps quel est le lien entre ces personnages et le squelette découvert dans le jardin d'une maison abandonnée, à côté d'un plan de... camélias.

Je recommande aussi chaudement l'épisode 5, intitulé Stardust. Il faudra beaucoup de temps et de patience aux enquêteurs avant de découvrir les circonstances de la mort d'un jeune fêtard (doué en dessin), dans un bâtiment désaffecté. Ici encore il faut souligner la qualité du scénario et du montage, qui croisent plusieurs intrigues secondaires mettant en scène de jeunes sportives, un couple très aisé et d'autres ados pas très sages, le tout sur fond d'usage de drogues, avec un passé lycéen chargé. C'est de plus très bien joué.

La saison se terminera par Fleur, un épisode (moins bon que les autres) qui démarre de manière un peu inhabituelle, puisque le cadavre découvert (observez le T-shirt)... n'en est pas un, la jeune femme allongée étant encore vivante. Elle est liée à un groupe de "zonards". On n'est pas au bout de nos surprises, avec cette histoire qui va toucher intimement l'équipe de policiers. Dans le même temps, l'enquête sur le passé familial de Darius progresse.

Pour être honnête, je dois relever un point faible dans les épisodes : la mise en scène de la vie privée des policiers. Elle semble avoir pour fonction de faire baisser la tension créée par les aspects parfois sordides des enquêtes. Là, on tombe un peu trop souvent dans les clichés.

J'espère toutefois qu'il y aura une quatrième saison.

14:50 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, actu, actualité, actualites, actualite, actualités, médias

mercredi, 25 octobre 2023

Une Année difficile

Je ne suis pas un grand fan du duo Nakache-Toledano. Dans leur filmographie, je retiens surtout Le Sens de la fête (plus qu'Intouchables)... mais je n'ai pas tout vu. Ici, j'ai été pris dès le début. Le film démarre par une bonne idée d'introduction, qui nous fait remonter le temps, et donne une indication sur la morale de l'histoire. Les auteurs ne sont partisans ni du "C'était mieux avant", ni du "Le monde est foutu". Du coup, les vieux cons comme les jeunes crétins risquent de ne pas apprécier.

... et pourtant, au départ, ces écologistes militants sont dépeints sous un jour favorable. La mise en scène nous les présente comme organisés, instruits, plutôt altruistes et pas bien méchants. Au blocage de l'entrée de l'hypermarché répondent les manifestations en extérieur. La réalisation est tonique, le montage donne du rythme et les acteurs sont convaincants, parfois percutants.

Parmi eux, il faut bien entendu distinguer Pio Marmaï et Jonathan Cohen, celui-ci drôlissime et, au moins une fois, émouvant (quand il "hume"...). Le duo (inversé par rapport à ce qui était prévu au départ : Pio devait jouer le dépressif et Jonathan le magouilleur) fonctionne très bien. Le fait que tous les deux soient (au départ) très dubitatifs quant au combat des jeunes bobos donne peut-être une indication sur le point de vue des réalisateurs... mais, à la fin, ils ont évolué.

Parmi les sources de gag, il y a l'usage des pseudos : Cactus, Quinoa, Antilope, Sirène, Poussin, Lexo... Les rires fusent dans la salle, encore plus quand l'idéalisme béat de certains écolos est confronté au matérialisme (parfois un peu gras) des deux surendettés, pour qui le climat passe après leur propre survie quotidienne.

Dans ce marigot de mecs soit goguenards soit gauchisants, la sincérité de Cactus (Noémie Merlant, très bien) tranche. Elle est en quelque sorte le noyau atomique de la cellule militante, celle qu'on admire, celle qu'on suit aveuglément, celle dont on tombe amoureux. On comprend très vite que son militantisme extrême masque une sorte de "complexe de l'imposteur" : elle est issue d'une famille riche, a eu une vie de privilégiée. Elle se juge donc en partie responsable du désastre actuel et appréhende fortement la suite, ce qui l'empêche d'être heureuse. Il faudra ce qui ressemble à l'intervention du covid (d'une manière que je ne révèlerai pas) pour qu'elle envisage la vie autrement.

C'est une jolie histoire, nourrie d'humour, qui fait passer un bon moment.

19:06 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 05 octobre 2023

Souffler dans l'anus

Ce matin, j'étais en voiture, la radio branchée sur France Cul', lorsque j'en ai entendu une bien belle. C'était dans le cadre d'une série d'émissions intitulée « Ni mort, ni vivant, une histoire ». Il était question de la réanimation des noyés. L'un des intervenants a évoqué une méthode des plus inattendues : l'insufflation de fumée de tabac... dans l'anus !

La gravure ci-dessus date de 1775. Je l'ai trouvée dans le billet écrit il y a quelques années par l'un des invités de l'émission de France Culture, Anton Serdeczny. Apparemment, ce n'était pas la plus répandue des méthodes d'insufflation, qui impliquaient plutôt un soufflet (sans doute pour augmenter l'efficacité de la projection de gaz).

Il semblerait que ce fût assez douloureux, soit en raison du procédé (l'introduction violente d'une masse gazeuse, de surcroît chaude), soit en raison de la nature du produit insufflé, le tabac, qui serait particulièrement irritant (quel que soit l'orifice d'entrée).

Au XIXe siècle, quand les effets nocifs du tabac furent connus, on renonça peu à peu à cette méthode, remplacée par les techniques répandues aujourd'hui (bouche-à-bouche, massage cardiaque...).

L'émission évoque aussi la peur d'être enterré vivant et le délai qui a été progressivement fixé avant les inhumations. A l'origine, les autorités (civiles comme religieuses) imposaient d'enterrer les cadavres dans la journée. Reporter l'inhumation d'un ou deux jours a sans doute permis aux familles de mieux vivre leur deuil... et a en outre sauvé quelques vies.

19:43 Publié dans Histoire, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 24 septembre 2023

France 3 soutient ouvertement l'immigration illégale...

... avec des fonds publics ! J'ai failli tomber de mon fauteuil, ce soir, en regardant Meurtres à Font-Romeu, énième épisode d'une collection qui alterne l'acceptable et le moins bon. Mais, ça, c'est sur le plan technique : des comédiens approximatifs, des dialogues écrits avec les pieds, des rebondissements abracadabrantesques... mais de beaux paysages et, parfois, un scénario bien troussé.

L'épisode inédit de ce soir respecte le cahier des charges de la série : un duo d'enquêteurs qui, au départ, ne s'entend pas, va unir ses forces pour résoudre une ténébreuse affaire, sur fond de paysages superbes, dans une province où les langues ne se délient pas facilement. Cette fois-ci, hélas, on n'a pas de légende locale (ni d'anecdote historique marquante) à se mettre sous la dent.

La distribution comprend du lourd (sur le plan télévisuel... le budget n'est tout de même pas illimité) : Béatrice de La Boulaye (remarquée dans Tropiques criminels) côtoie Stéphane Henon, issu lui d'un programme iconique de la chaîne publique : Plus belle la vie. C'est dire l'importance que la direction des programmes accorde à ce téléfilm. (La titulaire du poste, Anne Holmes, s'est fait la main en supprimant des séries parmi les plus populaires des chaînes publiques -Mongeville et Commissaire Magellan- sans doute jugées pas assez dans le coup de la "modernitude"...)

Déjà, le côté enquête policière n'est pas des plus réussis. On nous ressert le coup de la Parisienne -forcément dynamique- qui débarque dans une rugueuse province et qui se retrouve avec un collègue plutôt taiseux. Il faut plaindre B. de La Boulaye, pas uniquement en raison de l'horrible coupe de cheveux dont est affublé son personnage :

En effet, la comédienne, qui pouvait légitimement penser qu'on lui réservait le rôle phare, se retrouve à jouer les faire-valoir du principal interprète masculin, incarnant un officier de gendarmerie qui... aide les migrants clandestins !

Les promoteurs de l'épisode se sont bien gardés d'informer le public de la teneur de cette intrigue secondaire, qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Seule une courte bande-annonce a été diffusée, en avant-première, dans laquelle il est impossible de deviner ce qu'on s'apprête à nous servir.

L'enquête gendarmesque prend un tour pas du tout crédible, certains personnages secondaires étant mal campés. Même l'enquêtrice est mise dans des situations qui prêtent à sourire : par une soirée glaciale, elle épie son collègue pendant plusieurs heures, sans s'être emmitouflée, ses vêtements restant ouverts au niveau du col !

Ce soir-là comme la nuit suivante (quand elle prend son collègue en filature), elle est d'une absence de discrétion consternante pour un officier supposé chevronné.

En revanche, les scénaristes semblent s'être appliqués à rendre les migrants les plus sympathiques possibles. Tous sont calmes, gentils, craintifs. Au besoin, on tente d'attendrir les spectateurs avec les enfants, de manière limite putassière (le coup du gamin qui fait tomber son jouet au moment de fuir une intervention de la gendarmerie...). Que tout cela est lourd, appuyé !

Ah, j'allais oublier : on finit par apprendre que le capitaine de gendarmerie a entretenu une liaison avec une sans-papier... Par-dessus le marché, le commandant qui a le capitaine dans le viseur et qui mène la chasse aux migrants s'appelle... Hicham Naouri ! N'en jetez plus, la coupe de la bien-pensance est déjà pleine !

P.S.

Sans surprise, la personne qui a commis les meurtres est blanche, de culture catholique.

00:41 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 15 août 2023

La Voie royale

Il ne s'agit pas de l'adaptation d'un roman d'André Malraux, mais de la peinture de la "formation des élites". L'action ne se déroule pas au sein d'une de ces grandes écoles que le monde entier nous envie, mais, là où tout se joue en fait, dans une classe préparatoire scientifique, en province, dans l'un de ces lycées publics sélectifs qui ambitionnent de rivaliser avec certains établissements parisiens.

Derrière la caméra se trouve Frédéric Mermoud, auquel on doit l'excellent Moka et, plus récemment la mini-série L'Île aux 30 cercueils. Sa mise en scène varie les plans, montrant aussi bien les groupes (qui jouent un rôle important dans le milieu décrit) que les duos, certains comédiens étant régulièrement filmés en gros plan.

La brochette de jeunes acteurs constitue sans doute le principal atout de ce film. L'héroïne, Sophie, est incarnée par Suzanne Jouannet, qui confirme tout le bien que je pensais d'elle dans Des Choses humaines. C'est une fille de petits agriculteurs, douée en maths, sur le point de devenir "transfuge de classe". Boursière, elle se retrouve plongée dans un milieu (grand) bourgeois, celui de la classe prépa.

Une étrange amitié va se nouer avec la surdouée de la promo, Diane (assise à côté d'elle sur la seconde photographie d'illustration, ci-dessus), très bien interprétée par Marie Colomb. Du côté féminin, il faut aussi signaler la prestation de Maud Wyler (vue notamment Alice et le maire) en prof de physique pète-sec, dont l'apparente hyper-rigidité cache un humanisme que la comédienne parvient à faire passer, avec subtilité.

Du côté des messieurs, plusieurs figures se détachent. Alexandre Desrousseaux incarne avec une pointe de jubilation le gosse de riche doué et sans complexe (un brin macronien sur les bords), tandis que Lorenzo Lefebvre (aperçu dans Délicieux) joue l'étudiant de seconde année (qui "cube"), plus sympa (mûr ?) que les autres, et qui tente de se rapprocher de Sophie. Je pourrais signaler aussi Cyril Metzger, qui incarne le frère de l'héroïne.

La galerie de figurants est tout aussi convaincante. Cela, allié à une réelle qualité d'écriture, aide à camper une ambiance de prépa très réaliste, des séances de colle au travail en chambre, en passant par les discussions de couloir. Pour nuancer ce tableau très élogieux, je pourrais signaler quelques ajouts pas vraiment bien sentis, comme le coup des gilets jaunes (dont on comprend qu'il est mis là pour souligner le fossé qui sépare la vie de Sophie de celle de la plupart de ses camarades de promo).

Bref, c'est bien conçu, bien interprété, prenant à suivre, avec quelques rebondissements. C'est l'une de ces bonnes surprises de l'été... et un bon film français sociétal, ce qui n'est pas si fréquent.

13:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 05 juillet 2023

La guerre des cagnottes

La mort du jeune Nahel, à Nanterre, n'a pas fini de faire des vagues. Une conséquence inattendue est la rivalité qui est née entre plusieurs initiatives dont, au départ, il est légitime de penser que les organisateurs n'envisageaient pas qu'elles prennent de telles proportions.

La première cagnotte a été créée dès le mercredi 28 juin, le lendemain de la mort du jeune homme, la veille de la "marche blanche" qui semble avoir été si bien organisée (avec, rappelez-vous, des T-shirts déjà imprimés). Intitulée « Soutien à la maman de Nahel », elle a vu son montant rapidement augmenter, pour atteindre, au moment où j'écris ces lignes, le total de 444 201,97 euros, pour 22 542 contributeurs, soit une moyenne de 19,7 euros par personne.

Cependant, dès le lendemain jeudi, des personnalités d'extrême-droite ont lancé ce qu'on pourrait appeler une "contre-cagnotte", au départ en soutien au policier auteur du coup de feu, modifiée ensuite (pour des raisons juridiques) en « Soutien pour la famille du policier de Nanterre ». La création de cette cagnotte a suscité un fort rejet... mais aussi une forte adhésion, puisque son montant a rapidement dépassé celui de la première cagnotte. Il a atteint la somme de 1 636 110 euros, pour 85 101 contributeurs, soir une moyenne de 19,2 euros... quasiment la même que celle de la première cagnotte.

Ce montant n'est plus destiné à augmenter : l'ajout de nouveaux dons a été bloqué par l'organisateur, peut-être en raison de la plainte qui a été déposée par l'avocat de la famille. (A ce sujet, on se demande ce qui agace le plus les partisans du délinquant décédé : qu'une contre-cagnotte ait été créée, ou qu'elle ait remporté un bien plus grand succès que la leur ?)

De surcroît, quand on regarde la liste des dons, on constate qu'au-delà d'une minorité de sommes assez importantes (un apport de 3000 euros et quelques dizaines de plusieurs centaines d'euros), l'écrasante majorité des contributions est comprise entre 5 et 20 euros. Il s'agit bien d'un mouvement (relativement) populaire, en tout cas autant que celui qui s'est porté sur la première cagnotte... et c'est en contradiction avec ce que nombre d'internautes affirment sans preuve sur la Toile.

Ces derniers jours, une troisième cagnotte a fait son apparition, en soutien aux familles des émeutiers arrêtés par la police. (La formulation, prudente, tient compte de ce qui a été reproché à la deuxième cagnotte : elle vise officiellement à aider les familles, pas les personnes mises en cause par la justice.) Au moment où j'écris ces lignes, elle a atteint le montant de 82 519 euros, pour 1995 contributeurs, soit une moyenne de 41,4 euros par personne... eh, oui, plus du double des autres ! Contrairement à ce qu'affirment certains des contributeurs, c'est cette cagnotte-ci qui est la plus bourgeoise. On y relève quantité de dons de plusieurs centaines d'euros, proportionnellement bien plus nombreux que dans la cagnotte de soutien à la famille du policier.

Une certaine bourgeoisie gauchisante soutient volontiers les (familles des) émeutiers, tandis que les contributeurs modestes se répartissent entre le soutien à la famille du délinquant et le soutien à la famille du policier. Contrairement à ce qu'affirment certains militants d'extrême-gauche, cette affaire n'est pas l'illustration d'une opposition de classe. La bourgeoisie est divisée, entre celle qui soutient le gouvernement, celle qui soutient les émeutiers et celle qui penche pour le RN (et trouve le gouvernement trop mou). Il en est de même pour les catégories populaires. Certaines éprouvent plutôt de l'empathie pour le jeune homme décédé et sa famille, d'autres sont ulcérées par les actes de délinquance et la sauvagerie à l’œuvre dans des émeutes qui n'ont plus rien à voir avec la défense de valeurs démocratiques.

22:33 Publié dans Politique, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, nahel

mardi, 04 juillet 2023

Rheingold

Selon l'un des personnages de ce biopic allemand, l'or du Rhin est censé rendre immortel. C'est une allusion à l'opéra de Richard Wagner (qui trouve sa conclusion dans le clin d’œil final). Le sens qui lui est donné est musical. La reconnaissance et la célébrité (versions contemporaines de l'immortalité) sont d'abord acquises par le père du héros, compositeur réputé, qui accède à la fonction de chef d'orchestre. Quant à son fils, Giwar Hajabi, c'est le rap (après bien d'autres choses...) qui permet son élévation, dans tous les sens du terme.

Cette nouvelle illustration du petit gars d'origine modeste qui va se faire un nom après avoir surmonté d'atroces épreuves ne manque pas d'originalité. L'histoire commence en Iran, au moment où le régime du Shah cède la place à la République islamique. Le père y est déjà un compositeur et chef d'orchestre de renom, sa compagne étant musicienne. Tous deux sont kurdes... et opposés au nouveau régime, contre lequel la mère du héros va jusqu'à prendre les armes. Les parents connaissent les prisons iraniennes, avant de fuir, d'abord en Irak, puis en France, avant de s'installer en Allemagne.

Le jeune Giwar est programmé pour succéder à son père dans la carrière musicale. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le père peine à communiquer sa passion rigoureuse pour la musique... et la vie des réfugiés politiques dans un quartier populaire allemand n'est pas de tout repos. Turcs, Iraniens, Palestiniens, Marocains et Kurdes se croisent, s'entraident ou se bastonnent dans une ambiance de trafic de drogue et de vols de CD. (On est dans les années 1990.) Après l'épisode iranien (vu essentiellement sous la forme de retours en arrière), très réussi, Fatih Akin (auquel on doit, entre autre, In The Fade) accroche les spectateurs avec sa représentation du quartier multiethnique et des tensions qui le traversent.

La déchéance socio-économique de la famille de Giwar est suivie d'une première élévation, par la force (à coups de poings), puis par les combines (sous la houlette d'un chef de clan kurde). Dans le même temps, Giwar ressent à nouveau de l'attirance pour la musique, mais pas celle prônée par son père. Il croise des rappeurs (et même une prostituée rappeuse) et, surtout, un habile arrangeur. C'est vraiment intéressant... à ceci près que les paroles des "chansons" que l'on entend ne sont pas à l'honneur des apprentis artistes. On y parle beaucoup de « pognon », de « putes » (sauf maman, qui est une sainte) et de « chattes »... Les pseudo-rebelles au micro se proposant de saisir les dames par la même partie de leur anatomie que Donald Trump... (On nage en pleine « masculinité toxique ».) Akin n'a pas beaucoup de recul vis-à-vis du "machisme de banlieue", à part sur la fin, quand il insère une vision de la mère, qui fait modifier les paroles d'une de ses chansons à son délinquant de fils.

Celui s'est d'abord lancé dans le trafic de drogue, où il rencontre des fortunes diverses. Le fonctionnement du clan kurdo-turc bénéficie d'une réalisation efficace, avec (notamment) une scène de règlement de compte qu'on ne voit absolument pas venir. Giwar finit par se lancer dans le braquage d'un fourgon de transport de fonds, dans une séquence assez emballante. Les braqueurs ont un petit côté pieds nickelés... mais ils réussissent, dans un premier temps, à berner des policiers de fort belle manière.

Une autre séquence (fractionnée en plusieurs morceaux) est marquante : celle de l'emprisonnement en Syrie, où le trafiquant se croyait à l'abri. Le problème (pour lui et son acolyte) est qu'il y débarque juste avant le printemps arabe. Le temps va se gâter pour lui, d'autant que beaucoup de monde est à la recherche de l'or volé. Cette partie est peut-être la plus atroce, entre cellules surpeuplées (et organisées de manière communautaire) et séances de torture.

Je laisse à chacun(e) le loisir de découvrir comment tout ceci se termine.

Si l'on supporte les à-côtés peu reluisants du monde du rap, ce film est à voir. Il est très bien fichu et nous plonge dans l'envers du "miracle allemand". L'acteur principal, Emilio Sakraya, est une révélation. Le paradoxe est que, vu la manière dont il a été mis en scène, le film conviendra aussi bien à celles et ceux qui apprécient de voir représentées les difficultés auxquelles sont confrontés les immigrés dans les sociétés occidentales qu'à celles et ceux qui estiment que ces immigrés (authentiques réfugiés ou pas) sont, en partie, la cause de leurs problèmes et de ceux du pays d'accueil, compte tenu des activités délictuelles dans lesquelles ils sont impliqués.

samedi, 01 juillet 2023

France Cul aime la bite

C'est l'été et, sur la radio publique, on se décontracte... un peu. Hier vendredi a été diffusée pour la dernière fois l'émission Sans oser le demander (fort heureusement intégralement disponible sur le site de France Culture), animée par Géraldine Mosna-Savoye. Le principe de ce programme était d'aborder n'importe quel type de sujet d'ordre culturel, historique ou sociétal et de faire intervenir des spécialistes de la question. Le résultat était assez inégal (pour moi), mais certaines émissions méritent vraiment le détour.

C'est le cas du numéro de vendredi. Présenté sous le titre aguicheur « Qu'est-ce qu'on s'envoyait avant les dick pics ? », il aborde la représentation du sexe dans l'Antiquité gréco-romaine et ce que cela révèle des mentalités.

Il est donc beaucoup question de phallus dans cette émission, les sexes en érection faisant l'objet d'une riche iconographie. Mais le fait de dessiner (ou de sculpter) un pénis n'était pas forcément révélateur d'une intention sexuelle. C'était souvent l'expression de la puissance ou de la richesse.

Sur le plan strictement sexuel, certains auditeurs apprendront peut-être que, dans l'Antiquité, on ne parle ni d'hétérosexualité, ni d'homosexualité, ni de bisexualité. On pénètre (dans un vagin, un rectum, une bouche) ou l'on est pénétré. Les pratiques sexuelles sont aussi révélatrices d'un statut social.

Enfin, même si la majorité de l'émission est consacrée au phallus, la dernière partie évoque le sexe féminin. Sachez que, pour la majorité des auteurs antiques masculins, la pratique du cunnilingus était perçue comme dangereuse voire abominable (elle dévirilisait l'homme).

C'est savant (parfois drôle) sans être ennuyeux.

11:49 Publié dans Histoire, Loisirs, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 30 juin 2023

Une mère éplorée ?

C'est ce que je me suis demandé en voyant cette image (tirée du direct de BFM TV) :

Cette femme est Mounia Merzouk, la mère du jeune Nahel, récemment tué par un policier, à Nanterre. En cherchant un peu sur Twitter, vous pourrez trouver d'autres photographies de la dame, vraiment très en joie, comme si elle venait de gagner le gros lot. Sur le compte du journaliste Amaury Brelet, je suis même tombé sur une incroyable vidéo, tournée au téléphone portable le jour même, montrant la maman enfourcher une mini-moto... et (visiblement) kiffer sa race !

Au départ, j'ai pensé à un canular : on ne voit pas le visage de la personne... mais elle est coiffée et vêtue comme l'était la mère de Nahel le jour de la manif (29 juin) !

Je pense qu'elle ne doit pas être très intelligente. La mort de son fils la place au centre de toutes les attentions, la valorisant. Ça lui a peut-être fait un peu tourner la tête... et l'a fait tomber dans les filets de personnes qui ont intérêt à faire monter la mayonnaise, comme on peut s'en apercevoir en écoutant son appel à manifester, diffusé sur Tik Tok et relayé par la très grande majorité des médias :

La maman (pas très) éplorée parle d'abord d'une « marche blanche » (sous-entendu : pacifique), avant qu'une voix (sans doute celle de la personne qui tient le smartphone) ne la corrige : « C'est la marche de la révolte » (beaucoup moins pacifique, donc). Telle un perroquet, la maman reprend la voix de son maître, ici sa maîtresse, qu'on pense liée au clan Traoré. Cette impression est renforcée par l'inscription sur le T-shirt (lancé moins de deux jours après le décès de Nahel... ou comment l'envie de pognon s'assoit sans vergogne sur la période de deuil), qui rappelle le « Justice pour Adama ».

Soudain, les médias dominants se sont presque tous mis à nous livrer un portrait élogieux de l'adolescent défunt. (Voir par exemple La Dépêche d'avant-hier. Comme on est dans le Sud-Ouest, on insiste lourdement sur la récente conversion du jeune à la pratique du ballon ovale...)

Cette série d'articles a fusé comme une rafale, quasiment sur commande. C'est toujours mieux que les ragots qui circulent sur les réseaux sociaux... mais ceux-ci contiennent parfois un fond de vérité, ce que même Libération (c'est la fôte à la sôciété !) a fini par reconnaître, dans un article de fact checking qui, sous couvert de minimiser la carrière de délinquant du jeune Nahel, finit par conclure que les avocats de la famille n'ont pas dit toute la vérité...

Bref, même si, dans l'état actuel de nos connaissances (et sous réserve de révélations issues de l'enquête en cours), le tir du policier n'était sans doute pas justifié, nous assistons actuellement à une grosse tentative de récupération, menée à la fois par la gauche radicale (LFI en tête) et certains mouvements communautaristes. Mais les Français ne sont pas si bêtes...

01:05 Publié dans Politique, Presse, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme

lundi, 19 juin 2023

Sexygénaires

Cinq ans après La Finale, Robin Sykes nous propose une nouvelle "comédie sociétale" autour du troisième âge, là encore avec Thierry Lhermitte. L'ancien Popeye du Splendid porte beau et le scénario mise là-dessus pour nous plonger dans les difficultés d'un hôtel-restaurant de luxe (un peu vieillissant lui aussi)... et dans le monde du mannequinat aux tempes argentées.

Le début plante le décor de manière classique : Michel (T. Lhermitte) dirige son établissement varois avec passion, faisant passer sa vie personnelle au second plan. On est de tout cœur avec cet homme aimable, veuf inconsolable, qui met sa stabilité financière personnelle en jeu pour tenter de sauver son entreprise (et son personnel). On n'est pas vraiment surpris de découvrir que son vieil ami et associé, Denis, installé à Paris, est en fait un combinard de première. Mais c'est de cet ami que va peut-être venir la solution à ses problèmes.

Dans le rôle du raté sympathique (Denis), Patrick Timsit livre sans doute la prestation que l'on attendait de lui. Son personnage doit inspirer de la pitié... mais, surtout, agacer (objectif plus qu'atteint) et placer Michel dans des situations délicates.

Le duo fonctionne bien, parce qu'il est particulièrement contrasté... trop même. Michel n'a quasiment que des qualités et Denis en fait vraiment des caisses.

Heureusement qu'il y a la distribution féminine. Zineb Triki (vue récemment dans Vortex) est parfaite en agente ambitieuse, organisée, séduisante et... sans tabou. Marie Bunel offre un contrepoint intéressant aux deux principaux personnages masculins : elle est de la même génération, a réussi de son côté... et a de beaux restes, comme on dit. Sur le plan comique, il faut signaler la prestation de la toujours piquante Olivia Côte, en photographe allumée, qui n'hésite pas à bousculer ses modèles... et à se montrer délicieusement grossière. D'autres seconds rôles sont aussi bien campés.

Voilà. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est au final assez plaisant et cela dure à peine 1h20.

11:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 18 juin 2023

Sick of myself

Présenté à Cannes l'an dernier, dans la catégorie « Un certain regard », ce film norvégien n'est pas sans rapport avec une autre œuvre scandinave, la Palme d'or 2017, The Square, du Suédois Ruben Östlund (qui, lui, est reparti de l'édition 2022 avec une seconde palme, pour Sans filtre).

Dans les deux films il est question de l'art contemporain, de posture, de snobisme et de narcissisme. Mais, ici, le réalisateur ne s'intéresse pas tant à l'élite de l'art contemporain qu'à celles et ceux qui essaient de la rejoindre. Le couple de héros est formé d'un créateur qui commence à percer, un jeune homme plutôt bien de sa personne, habile et charmeur, qui a une haute opinion de lui et aime s'écouter parler. Sa compagne, Signe, une ravissante blonde, est... serveuse, mais a des prétentions artistiques. Surtout, elle a désespérément besoin qu'on s'intéresse à elle.

La première partie du film est un délice de mauvais esprit, à froid (à la scandinave). Les deux "héros" y apparaissent assez pathétiques. Les dialogues, ciselés, nous font vite comprendre à quel point le couple est asymétrique. J'ai particulièrement aimé certaines séquences, celle au cours de laquelle la serveuse sauve la vie d'une femme mordue par un chien et celle du dîner mondain, au cours duquel la jeune femme simule une allergie à la noix.

Elle est prête à tout pour devenir le centre de l'attention, y compris à devenir malade. Le personnage devient encore plus pathétique et déplaisant... mais c'est compensé par l'ironie qui irrigue la mise en scène des conséquences de son activisme. Là, il convient d'être particulièrement attentif : certaines scènes sont fantasmées, d'autres réelles. A plusieurs reprises, Signe imagine quel degré de célébrité elle pourrait atteindre (et comment).. ou quelles pourraient être les conséquences négatives de ses actes. Je crois ne pas trop en dévoiler en affirmant que la jeune femme arrive plus ou moins à son but. Cela la conduit à une agence "inclusive", dont la patronne promeut une mode et une communication "éthiques". On ne s'étonnera donc pas qu'elle ne travaille quasiment qu'avec des "minorités" dans tous les sens du terme : son assistante est aveugle, une autre employée est noire et sa précédente "pouliche" est un mannequin n'ayant qu'une main... C'est dire le potentiel qu'elle voit dans une jeune femme défigurée, victime supposée d'une maladie inconnue !

Avis aux âmes sensibles : le réalisateur Kristoffer Borgli pousse le bouchon vraiment très loin. J'ai pensé aux œuvres de David Cronenberg et au Rock'n Roll de Guillaume Canet. C'est donc plutôt à réserver à un public averti... même si je pense que les ados d'aujourd'hui tireraient le plus grand profit de la vision de ce film.

10:05 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 17 juin 2023

Le Vrai du faux

Ce (vrai ? faux ?) documentaire commence par une situation qui hélas apparaîtra familière à certains : une usurpation d'identité, sur un célèbre réseau social. Mais elle se poursuit de manière assez inattendue : le réalisateur Armel Hostiou, victime de l'usurpation, se rend sur les lieux du crime, à Kinshasa (que ses habitants appellent « Kin »), en République Démocratique du Congo.

Depuis l'époque d'Hergé et de son Tintin au Congo, la ville a bien changé. C'est désormais une mégapole, sans doute plus peuplée que Paris... et donc la première ville francophone du monde, même si tous ses habitants ne maîtrisent pas la langue de Molière. Dans le film, on constate que presque tout le monde est au moins bilingue. Au vu du brassage de populations et de styles de vie, il est probable que des dizaines (centaines ?) de milliers d'habitants soient polyglottes. Le principal moyen de locomotion semble être le deux-roues (de plus en plus à moteur). Kinshasa a un petit air de métropole d'Asie du Sud-Est d'il y a vingt-trente ans.

Le film est donc autant une enquête sur l'arnaque dont le réalisateur a été victime que le portrait d'une cité. On voit à peine les zones sécurisées où s'entassent les plus riches. L'action se déroule entre la résidence d'artistes, quelques rues commerçantes, un ou deux quartiers précaires... et une périphérie lointaine, rurale, où vit un féticheur réputé.

La capitale de RDC vit entre tradition et modernité, mais toujours avec un fond d'arnaque. La classe politique vole le peuple, de faux marabouts dupent les esprits crédules... et une kyrielle de filous font miroiter la belle vie aux jolies jeunes femmes.

J'aime les deux trames de l'histoire (l'enquête et le tableau sociétal), même si tous les intervenants ne sont pas convaincants, Sarah en particulier... sauf quand elle prend les choses en main pour "harponner" l'auteur présumé de l'arnaque. Le réalisateur français n'est pas au bout de ses surprises, qui ne cessent pas quand il découvre qui est derrière l'escroquerie... Mais le film nous réserve d'autres coups de théâtre, puisqu'environ 20 minutes avant la fin, l'une des intervenantes émet une hypothèse, qui nous conduit à regarder la suite (et à repenser à ce qui a précédé) sous un autre jour. Jusqu'où le faux se substitue-t-il au vrai, dans l'histoire de l'arnaque comme dans la mise en scène du film ?

Notons aussi que, dans cette dernière partie, la vision devient plus africaine. On cherche à nous faire passer un autre type de message... mais, bon, faire porter quasi systématiquement la responsabilité des malheurs de l'Afrique aux méchants Occidentaux finit par lasser. (J'ai quand même apprécié ce jugement indirectement favorable à la démocratie française, quand l'un des arnaqueurs évoque les conséquences -très- différentes pour celui qui agresse un président, selon que celui-ci soit français ou congolais...)

Le film n'en demeure pas moins fort intéressant à suivre, assez malicieux, plein d'inventivité. Il propose plusieurs niveaux de lecture et dégage une assez belle énergie.

P.S.

Les spectateurs français relèveront bien entendu les noms donnés aux chiens : Macron et Trump, le premier étant tout doux, le second plutôt agressif.

P.S.

A lire, en plus de l'article du Monde auquel mène le lien situé au début du billet, un très beau photo-reportage publié en 2020 sur le site du quotidien suisse Le Temps.

17:52 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france

jeudi, 08 juin 2023

Abysses

Lundi dernier, France 2 a diffusé les deux premiers épisodes d'une mini-série internationale, l'intégralité des huit étant déjà disponible sur le site de France Télévisions. Ce thriller fantastico-écologique louche à la fois vers James Cameron (notamment par le titre) et les polars scandinaves, auxquels il s'apparente par la qualité du scénario, le soin apporté aux images et l'insertion mesurée de thématiques sociétales dans une œuvre de genre.

Si l'on fait l'effort de regarder les épisodes en version originale, on entendra parler anglais, allemand, français, japonais, espagnol, norvégien, danois... On a visiblement voulu bâtir une intrigue mondiale, qui a pour cadre les océans et les territoires qui les bordent.

De nos jours, aux quatre coins du monde, des phénomènes inexpliqués se produisent. Un pêcheur est victime d'un banc de poissons. Une baleine à bosse s'en prend à un bateau de touristes, les instruments de mesure d'une station scientifique côtière se détraquent mystérieusement, un cuisinier meurt après avoir été aspergé de liquide visqueux par un homard, une nuée de crabes envahit une plage d'Afrique, des fonds marins se couvrent de vers de glace géants, en présence d'une étrange bactérie...

J'ai beaucoup aimé cette mise en bouche, qui instille le mystère, sans effet tapageur, en montrant peu et suggérant beaucoup. C'est de surcroît très bien mis en images, avec quelques superbes scènes océaniques, comme celle qui montre un troupeau de baleines endormies.

En plusieurs endroits de la planète, divers scientifiques, d'abord chacun de son côté, tentent de comprendre les causes du phénomène inexpliqué auquel ils ont été mêlés. Petit à petit, ils vont s'apercevoir que des événements en apparence distincts sont en réalité tous liés et qu'un travail en commun pourrait leur permettre de trouver la clé du mystère... et, accessoirement, de sauver la planète.

Les spectateurs vont se retrouver confrontés à trois hypothèses (entre lesquelles je laisserai à chacun le loisir de trancher). Soit une entité divine est derrière tout cela : source de la vie sur Terre, elle ne serait pas très satisfaite de l'action de certaines de ses créatures. Soit les tréfonds océaniques froids, perturbés par le changement climatique, abritent un (des) être(s) vivant(s) apparus avant l'être humain : évoluant jusque-là en profondeur, les menaces pesant sur leur écosystème le(s) poussent à agir. Soit le fond des océans est le refuge d'une (ou plusieurs) créature(s) extraterrestre(s), qu'elle soit installée récemment ou depuis des millénaires : l'être humain est-il devenu une concurrent nuisible, à éliminer ?

C'est prenant, tout étant amené avec subtilité. Ainsi, même s'il est évident qu'on a voulu faire évoluer une galerie de personnages incarnant la plus grande diversité possible ethnique, sociétale et sexuelle, la construction des personnages est suffisamment poussée pour que tout se soumette à l'enquête scientifique. Les acteurs sont très convaincants. Parmi les premiers rôles, on retrouve Cécile de France. J'ajoute que la musique est bien dosée, soulignant certains moments sans être envahissante.

Même si je trouve que la conclusion de l'histoire n'est pas tout à fait au niveau des attentes que la série avait suscitées, je recommande ces huit épisodes, très au-dessus du gros de la production télévisuelle actuelle.

00:18 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, environnement

lundi, 01 mai 2023

Le retour de l'ours

Le mois dernier, j'ai recommandé le sympathique nanard Crazy Bear, dont l'intrigue s'inspire d'un fait divers remontant aux années 1980. Eh bien cette histoire a resurgi samedi dernier, lorsque M6 a diffusé le quatrième épisode de la vingtième saison de la série NCIS, intitulé (en français) Les Jolis Coeurs.

L'enquête se déroule en partie dans un parc naturel américain, où l'on retrouve le cadavre d'un marine. Un peu plus tard, l'un des protagonistes doit échapper aux assauts d'un ours furibard. L'homme, au centre ci-dessus, est membre de la police des parcs... et c'est l'ex-petit ami de l'une des nouvelles enquêtrices du NCIS, la bimbo Jessica Knight (à gauche ci-dessus).

Le fait que l'ours ait consommé une substance hallucinogène joue un rôle dans l'intrigue, au cours de laquelle le chef de l'équipe, l'agent Parker (à droite sur la photographie) rappelle l'histoire de "Cocaine Bear", que, dans l'épisode, on surnomme "Pablo Ourscobar" (en français) ou "Pablo Escobear" (en anglais).

Cela épice un peu ces aventures un peu quelconques, la série ayant perdu beaucoup de son intérêt après les départs de plusieurs acteurs : Emily Wickersham, Maria de Bello et surtout Mark Harmon, l'insubmersible Gibbs, désormais trop vieux pour le rôle.

Concernant l'ours, cet épisode ayant été diffusé aux États-Unis en octobre 2022, il a donc précédé la sortie sur les écrans de Crazy Bear (en février 2023 outre-Atlantique). La coïncidence n'en est pas moins troublante. Je me demande si les scénaristes de l'épisode n'avaient pas entendu parler du tournage du long-métrage.

09:51 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, télé, médias

jeudi, 06 avril 2023

Bonne conduite

Il est difficile de résumer ce qu'est cet improbable film de Jonathan (bien) Barré. Cela commence comme un thriller vengeur, empreint de bretonnitude. Il manque sans doute une case ou deux à la serial killeuse (on comprend plus tard pourquoi), de surcroît assez maladroite. C'est qu'on ne s'improvise pas tueuse en série du jour au lendemain ! Dans le rôle de cette moderne Némésis, Laure Calamy n'était peut-être pas le meilleur choix (une actrice plus athlétique aurait sans doute mieux convenu), mais elle ne manque pas d'allant. Elle s'est de plus pleinement investie dans un personnage tragicomique auquel elle évite de sombrer dans le ridicule.

Elle bénéficie aussi d'un entourage masculin très bien choisi. Le duo d'antagonistes qu'elle forme avec Tchéky Karyo m'a bien plu, tout comme l'intervention du binôme d'enquêteurs (les compères Marsais et Ludig), suffisamment professionnel pour s'approcher régulièrement de la conclusion de l'enquête... et suffisamment crétin pour à chaque fois passer à côté de l'évidence (voir la scène au cours de laquelle on découvre le nom d'un bateau).

L'intrigue surprend parce qu'à la soif de vengeance s'ajoutent un trafic de drogue, une croisade antiradars... et une peinture peu reluisante de la délinquance routière. Même s'il est évident qu'on est là d'abord pour rigoler (fût-ce de manière macabre), on sent à plusieurs reprises poindre la volonté de faire toucher du doigt ce que représentent chaque année tant de drames routiers. A cet égard, la plus belle scène se trouve à la fin, quand l'héroïne est sur le point d'accomplir sa vengeance suprême... mais une surprise est au-rendez-vous, qui donne une belle profondeur à l'histoire. (Joli caméo d'Olivier Marchal, soit dit en passant.)

D'un point de vue technique, outre la réutilisation des codes des films de genre, on peut noter aussi la volonté de mettre en scène les "moments inutiles" d'une intrigue de film à suspens, ces espaces intermédiaires au cours desquels les protagonistes accomplissent des gestes anodins, réputés ralentir l'action, voire casser son rythme. Ici, au contraire, le réalisateur se délecte de ces moments cocasses, parfois gênants, qui font de son film une œuvre inclassable, source de délassement.

22:58 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 17 janvier 2023

Les Survivants

Au sens littéral, ces survivants sont des migrants, rescapés de la traversée de la Méditerranée, qui tentent un nouveau passage périlleux, celui des Alpes, à la frontière franco-italienne. Au sens figuré, les survivants sont sont ceux qui peinent à surmonter une perte (le décès d'un.e proche).

Dans le rôle de la migrante, on trouve Zar Amir Ebrahimi, révélée au public international par Les Nuits de Mashhad. Dans le rôle du montagnard fracassé par la vie, on a Denis Ménochet, acteur à la filmographie éclectique, remarqué notamment dans Seules les bêtes.

L'intérêt repose sur trois éléments : l'utilisation du cadre alpin, à la fois magnifique et oppressant, la relation ambiguë qui se noue entre le passeur et la migrante et le choix de traiter l'intrigue sous la forme d'un thriller. La montée progressive en tension est bien maîtrisée, avec une séquence particulièrement remarquable, celle tournée dans un hôtel-restaurant à l'abandon, un labyrinthe où tout semble possible, en particulier le pire.

J'ai aussi bien aimé l'idée que chaque membre du duo apporte quelque chose à l'autre. Samuel fait profiter Chehreh de sa connaissance de la montagne. Celle-ci se révèle très utile face à la menace qui pointe (celle de la traque menée par les identitaires) : elle est habituée à fonctionner en mode survie. Cette entraide se double progressivement d'une meilleure compréhension mutuelle, d'où la tendresse n'est pas absente...

Le gros problème est le traitement manichéen du sujet. On ne laisse aucune liberté aux spectateurs, sommés de compatir pour le duo de héros, tandis que leurs antagonistes anti-immigration sont dépeints de la pire des manières, le sommet étant atteint avec la caractérisation du personnage de Justine (très bien interprété par Victoire du Bois, ceci dit). On ne peut pas ne pas détester le trio de traqueurs, alors que la migrante est si sympathique, à la fois belle, forte et fragile, le passeur faisant immanquablement penser à un gros nounours, affectueux, un peu maladroit... et parfois en colère.

C'est vraiment dommage, parce qu'il y avait un beau sujet de société à traiter, que le réalisateur a escamoté pour mettre l'accent sur la relation entre Samuel et Chehreh.

22:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 18 décembre 2022

Juste une nuit

Ce que raconte ce film iranien (franco-iranien en fait) est d'une brûlante actualité, puisqu'il décrit les difficultés d'une jeune mère célibataire à Téhéran. La jeune Fereshteh élève seule, dans un petit appartement situé dans un bâtiment HLM, un enfant qu'elle vient d'avoir avec le fils d'un commerçant, curieusement absent. Elle a caché son état à ses parents, des provinciaux conservateurs (surtout le père), qui sont sur le point de débarquer dans la capitale. Le temps d'une nuit, elle doit trouver quelqu'un pour garder son enfant et dissimuler toutes les affaires présentes dans son appartement et qui témoignent de sa maternité.

La première partie montre les tentatives de l'héroïne pour s'appuyer sur son réseau de connaissances. Elle semble avoir trouvé assez vite la personne prête à s'occuper de son bébé pendant la soirée, mais elle doit déployer de considérables efforts pour trouver où cacher ses affaires (au moins trois sacs et trois valises !). C'est l'occasion pour le cinéaste de montrer le statut inférieur des femmes, l'une de ses voisines devant demander l'autorisation de son mari avant d'accepter de garder l'un de ses sacs ne serait-ce qu'une nuit, tandis qu'on apprend qu'en certains endroits, une femme seule avec un enfant sera non seulement mal vue, mais aussi rejetée.

Dans sa quête, Fereshteh rencontre quelques bons samaritains (une avocate impliquée politiquement, sa meilleure amie, étudiante, un conducteur d'ambulance, une habitante de son bloc) mais aussi une brochette d'hypocrites, certains pouvant représenter une menace (une de ses voisines, la compagne d'un ami, sans doute jalouse de sa grossesse réussie, le chef de service d'un hôpital...).

La comédienne, Sadaf Asgari, est très bien. Elle réussit à nous faire sentir les tourments du personnage sans beaucoup s'exprimer. Elle est souvent filmée de près, par une caméra mobile. Notons que la jeune femme n'est pas si sympathique que cela : elle ment à presque tout le monde (l'exception étant sa meilleure amie... et encore) et l'on finit par apprendre qu'elle aurait pu vivre dans d'autres conditions, si elle s'était mieux entendue avec le père de l'enfant.

Compte tenu de mon âge et de mon vécu, je pense avoir un point de vue biaisé sur l'histoire, celle d'une jeune femme, arrivée de province à Téhéran pour y poursuivre ses études, et qui lâche tout à cause d'une histoire d'amour et de sa volonté de garder l'enfant à tout prix. C'est un cauchemar que nombre de parents espèrent ne jamais avoir à vivre. Mais le film mérite d'être vu.

P.S.

Cela n'enlève rien à la force de l'histoire, mais deux éléments entachent un peu la crédibilité du film. Toutes les femmes que l'on y voit sont voilées, dans l'espace public comme dans l'espace privé. Or, par exemple, quand le réalisateur filme une mère seule avec son enfant dans son appartement, il devrait la montrer tête nue, alors que ce n'est jamais le cas. Il a fallu sans doute composer avec la censure islamique...

D'autre part, cette jeune femme, employée dans une imprimerie, semble disposer de revenus assez importants, compte tenu de ce que l'on peut voir à l'écran. Certes, on nous la montre comme débrouillarde, mais entre le logement, le smartphone, les dépenses pour l'enfant et les fréquents déplacements en taxi (visiblement bon marché à Téhéran), on se demande comment elle fait pour s'en sortir. Sans doute faut-il admettre qu'elle reçoit une aide de ses parents, d'où son acharnement à leur cacher sa situation réelle.

11:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, fille

lundi, 05 décembre 2022

Un P.V. approximatif

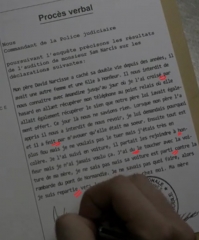

La chaîne de télévision Chérie 25 rediffuse actuellement la série policière Deux Flics sur les docks. Je ne l'avais jamais regardée auparavant, lorsqu'elle était programmée sur France 2. L'épisode que j'ai récemment vu est le douzième et dernier de la série. Il est intitulé "Amours mortes". J'en ai trouvé l'intrigue bien construite et les acteurs (notamment Jean-Marc Barr et Bruno Solo) plutôt convaincants. Mais un document, visible vers la fin, m'a interpellé :

Il s'agit d'un procès-verbal d'audition, celle d'un suspect par un officier de police judiciaire (un capitaine en l'occurrence). A ce moment de l'intrigue, la personne interrogée signe la première page du P.V., qu'on pense rédigé par le capitaine (d'après les déclarations du suspect)... mais c'est truffé de fautes de français. J'ai mis les principales en exergue :

- "croisé" au lieu de "croisée", puisque le complément d'objet direct ("l"), placé avant le verbe, remplace Amandine

- "il a finit" au lieu de "il a fini", le participe passé du verbe finir (lorsqu'il ne s'accorde pas) s'écrivant sans "t" final

- "honfleur" au lieu de "Honfleur", le nom d'une commune prenant une majuscule ; il est d'ailleurs correctement orthographié plus haut dans le P.V.

- "du" au lieu de "dû", participe passé (masculin singulier) du verbe avoir ; l'accent circonflexe permet de distinguer ce participe passé de l'article contracté

- "est parti" au lieu de "est partie", puisque le sujet (voiture) est féminin

- "repartie" au lieu de "reparti", là au contraire parce que le sujet ("je") est un jeune homme

Si encore cela avait été manuscrit, on aurait pu faire porter le poids de l'incorrection orthographique sur les épaules du jeune homme. Là, soit on a voulu montrer (de manière très furtive) que les OPJ ne sont pas des experts en langue française, soit la "petite main" chargée de rédiger le faux P.V. pour la production mériterait de retourner à l'école primaire...

00:11 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, société

samedi, 26 novembre 2022

She Said

Elle a dit... mais on ne l'a pas écoutée. Ou alors, elle n'a pas osé dire... et personne ne lui a demandé. L'affaire Weinstein et la dénonciation du harcèlement sexuel (ainsi que du viol) à Hollywood sont au cœur de ce film militant, qui démarre par un détour... en 2016, avec Donald Trump. La misogynie du personnage est connue (et, soit dit en passant, ne semble pas déranger ses électrices). Son rappel, juste avant les mid-terms de 2022 (le film a commencé à être projeté en octobre dernier aux États-Unis) n'était évidemment pas anodin.

Mais avant cela, on nous projette en Irlande, en 1992. On sent que quelque chose de très désagréable est arrivé à une ado. Il faut attendre plus d'une heure pour comprendre les dessous de cette histoire (et son importance dans le déroulement de l'affaire), lorsqu'une journaliste du New York Times retrouve la jeune femme, devenue mère de famille, loin du monde du cinéma.

C'est un film-dossier et un hommage au travail des journalistes, symboles de ce « quatrième pouvoir » qui est bien utile quand les autres baissent les bras ou ferment les yeux. On pense à Dark Waters et aux Hommes du président, surtout dans les scènes filmées au sein de la rédaction du Times. C'est classique, mais efficace, avec Maria Shrader (I'm your man) derrière la caméra

Même si (comme moi), on a suivi l'évolution de l'affaire, le film conserve l'attrait d'un polar haletant. Pour les journalistes, il s'agit d'identifier les victimes, d'arriver à les faire parler, de trouver des témoins et de s'appuyer sur les documents qui permettraient de corroborer leurs affirmations. Le scénario et le montage ont pour objectif de montrer l'ampleur (et la difficulté) de ce travail, les scènes professionnelles alternant avec la vie privée des héroïnes. Toutes deux sont heureuses en ménage, avec un compagnon compréhensif. Toutes deux sont mères... et, parfois (souvent ?) la vie professionnelle empiète sur la vie privée.

Les actrices (Zoe Kazan et Carey Mulligan) sont épatantes. Elles peuvent s'appuyer sur des personnages secondaires bien campés... ainsi que sur certaines des protagonistes de l'affaire, qui jouent leur propre rôle.

Je ne suis pas un inconditionnel du mouvement MeeToo, qui a donné lieu à des dérives (au nom du « name and shame »), mais je trouve passionnante la démarche des journalistes, qui ont mené une enquête serrée pour dénoncer un prédateur sexuel et mettre fin à ses agissements.

jeudi, 10 novembre 2022

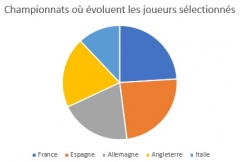

Les 25 de Deschamps

Hier, le sélectionneur des Bleus a annoncé la composition du groupe qui se rendra au Qatar pour participer à la coupe du monde de football. Cette composition appelle plusieurs remarques.

L'effectif est constitué de joueurs évoluant dans cinq championnats différents. Seuls 6 sur 25 jouent en France, autant qu'en Espagne. C'est à peine plus que ceux évoluant en Angleterre et en Allemagne (5). L'Italie complète la liste.

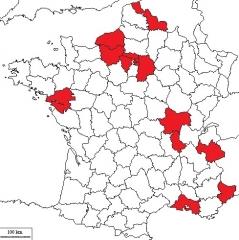

23 des 25 joueurs sont nés en France, soit 92 % de l'effectif. C'est un de plus qu'en 2016. (Mais il n'y avait que 23 sélectionnés à l'époque.) Sont nés à l'étranger l'un des gardiens (Steve Mandanda, à Kinshasa) et l'un des milieux (Eduardo Camavinga, en Angola). Il s'agit donc bien d'une équipe française, quasi exclusivement métropolitaine :

Presque la moitié de l'effectif est né dans la région Ile-de-France (6 à Paris, 5 en banlieue). On note que la moitié sud de la Métropole est peu représentée, le Sud-Ouest totalement absent.

Une autre particularité de cette équipe est l'ascendance immigrée de la majorité de ses membres : 16 des 23 joueurs (70 %) sont nés d'au moins un parent étranger, 11 d'entre eux ayant deux parents non-français au moment de lors naissance.

Ces parents sont massivement venus d'Afrique, quelques-uns d'Europe du Sud, deux des Philippines (les parents d'Alphonse Areola) et une d'Haïti (la mère de Presnel Kimpembe). Sept des dix pays africains (Maroc, Algérie, Mauritanie, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun) sont d'anciennes possessions coloniales françaises. S'ajoutent deux anciens territoires portugais (Guinée-Bissau, Angola) et la République Démocratique du Congo, francophone mais ex-colonie belge.

Cette composition témoigne de l'attraction exercée par la France principalement sur des populations de pays en développement. Cette attraction dépasse les limites de l'ancien empire colonial.

22:47 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, france, sport, foot, football

samedi, 08 octobre 2022

Novembre

La sortie du film de Cédric Jimenez, consacré aux premiers jours de l'enquête judiciaire consécutive aux attentats du 13 novembre 2015, est l'événement de la semaine. Ces dernières années, du côté français, la fiction s'est plutôt intéressée aux terroristes, par exemple avec La Désintégration (de Philippe Faucon) et Made in France (de Nicolas Boukhrief). Du côté des forces de l'ordre, on n'a guère que L'Assaut à se mettre sous la dent.

C'est la première originalité de film de Jimenez : il suit pas à pas l'évolution d'une galerie de policiers, de grades différents, de fonctions différentes, appartenant à des services et des unités différents. Par sa diversité (et grâce à un montage nerveux), ce patchwork n'est pas sans rappeler le Short Cuts de Robert Altman.

L'histoire commence pourtant de tout autre manière. L'action se déroule en Grèce. Plusieurs forces antiterroristes (grecques, françaises, américaines...) interviennent conjointement pour "serrer" les membres d'une cellule... surtout un, en fait. La conclusion de cette intervention a eu des répercussions, jusqu'en France...

C'est aussi l'occasion de découvrir le "héros" de l'histoire, un commissaire pugnace, habité par son travail, formidablement incarné par Jean Dujardin. (Dans le jeu de l'acteur, quel contraste avec le dernier OSS 117 !)

Une ellipse nous conduit à Paris, quelques mois plus tard. la tension est retombée. La population, qu'elle soit au travail ou sortie pour se détendre, suit plus ou moins attentivement le match de football qui se déroule ce soir-là au Stade de France. Parmi les anonymes, des policiers sortis du boulot, qui vont vite être rappelés.

Commence alors une course contre-le-montre. Une fois les attentats commis, il s'agit de mettre la main sur les terroristes encore vivants, en fuite. Les policiers en viennent rapidement à penser que les tueurs ont une dernière cible en tête. La mise en scène, survitaminée, nous met dans les pas des policiers, entre filatures, écoutes téléphoniques, interrogatoires, consultation des bases de données, échanges d'informations entre services... C'est passionnant. Les scénaristes ont visiblement consulté le rapport parlementaire de juillet 2016 (en particulier le tome 1, pages 42-53 et 61-69). Ils semblent avoir aussi puisé dans des sources annexes. Bref, c'est documenté, mais ne vise pas à l'exhaustivité : on a fait des choix (pertinents), pour tenir la ligne dramatique du sujet.

Le film a l'élégance de ne pas sombrer dans le pathos. Des rescapés nous sont montrés, à l'hôpital, interrogés par des policiers. C'est digne sans être appuyé. Ces moments touchants constituent presque des pauses de douceur dans la course frénétique pour tenter d'attraper les suspects.

J'ai aussi apprécié que les personnages des tueurs ne soient pas développés. Ce sont des ombres, qui parviennent longtemps à filer entre les doigts de la police. Les deux femmes musulmanes sont des exceptions. L'une est la cousine de l'un des terroristes, l'autre une amie qui l'héberge. Ce sont d'ailleurs, selon moi, les deux personnages féminins les mieux incarnés. Ils sont plus convaincants que ceux des policières, que j'ai trouvé un peu caricaturaux (ou pas suffisamment crédible : Anaïs Demoustier en Inès... bof).

Viennent alors les questionnements autour du personnage de Samia, la logeuse qui informe la police (très bien interprétée par Lyna Khoudri). En contradiction avec la réalité, les scénaristes ont choisi d'en faire une musulmane intégriste (voilée)... mais qui ne soutient pas le terrorisme. Certains y verront un prêchi-prêcha gauchisant, tendant à faire accepter à la masse de la population française que les femmes voilées sont tout à fait respectables. D'autres y verront plutôt une forme de propagande à destination de nos concitoyens musulmans, tentant de leur faire admettre l'idée qu'un musulman, même très pieux, ne peut pas soutenir des terroristes. Choisissez votre version !

Cette tension converge vers l'apogée que tout le monde attend : l'assaut du dernier repaire des terroristes. Cette séquence tonitruante, filmée dans une semi-obscurité, est particulièrement impressionnante, dans une grande salle. (J'ai un peu pensé à la fin de Zero Dark Thirty.) Elle conclut de manière magistrale un très bon film d'action, qui ne juge pas ses personnages, mais qui met l'accent sur ceux qui ont choisi de défendre la vie.

mercredi, 28 septembre 2022

Poulet frites

L'équipe de l'émission Strip-tease est de retour dans les salles obscures avec un documentaire qui se regarde à la fois comme un grand reportage en immersion et comme un polar dont on tente d'élucider l'énigme.

C'est filmé en noir et blanc, souvent caméra à l'épaule, mais sans agitation frénétique. Les spectateurs de 2022 seront surpris de découvrir les enquêteurs d'une brigade criminelle bruxelloise en train de travailler sur des ordinateurs dotés d'un moniteur à tube cathodique : on est en 2003, comme nous l'apprend indirectement un calendrier punaisé au mur. Pas de smartphone à l'époque, rien que des fixes et des portables rudimentaires, les fameux « GSM ».

Pendant 1h40, on suit une seule enquête, sur le meurtre d'une jeune femme, sauvagement égorgée en pleine nuit. On commence par découvrir, filmé de dos, le premier suspect qui se présente aux yeux des policiers : un ex-taulard, drogué, compagnon occasionnel de la victime. Sans voir les traits du visage du gars, on sent le malaise qui pèse dans la salle d'interrogatoire, face à des policiers partagés entre une certaine compréhension et la conviction que le type a des choses à cacher. Simule-t-il ses pertes de mémoire ou bien n'est-il qu'un pauvre type pris dans un engrenage ? Seule une enquête approfondie le déterminera.

Celle-ci est menée par le commissaire Lemoine, dont l'équipe fournit un véritable travail de bénédictin, pour tenter de découvrir le fond de l'affaire et de réunir les preuves permettant de confondre le coupable. Une de ces preuves pourrait être une portion de frites, dont l'origine puis le devenir suscitent des interrogations. On voit aussi les policiers se flinguer les yeux à éplucher des relevés téléphoniques, dont l'analyse, recoupée avec des éléments de terrain, pourrait les mener à la solution.

Ils sont épaulés par une juge de caractère, que les fans de l'émission connaissent : il s'agit d'Anne Gruwez, vue dans Ni juge ni soumise, mais plus jeune ici. Elle passe au second plan, l'accent étant mis sur les policiers et les suspects.

Certains d'entre eux sont issus de l'immigration indo-pakistanaise. La Belgique est une étape sur le chemin qui mène de l'Asie du Sud au Royaume-Uni. On constate aussi que les réseaux et les communautés s'étendent jusqu'à l'Italie et même les États-Unis. Cela complique encore plus le travail des policiers.

L'ensemble est émaillé d'humour, mais pas tant que cela. Le choix de brosser un portrait social et de présenter de manière assez minutieuse les progrès de l'enquête policière l'emportent. Cela n'exclut pas les moments cocasses, comme la séquence qui montre les efforts patients du commissaire bruxellois pour obtenir de collègues de banlieue le détachement de renforts en uniforme pour mener une perquisition jugée capitale. La succession des coups de téléphone, rebondissant de correspondant en correspondant, évoque un univers quasi kafkaïen.

On note ainsi quelques effets de mise en scène. Ils sont particulièrement visibles concernant l'un des suspects. Son changement de statut au cours de l'enquête coïncide avec une modification dans la manière dont il est filmé.

Bref, même si c'est un peu long, c'est passionnant.

P.S.

A propos d'Anne Gruwez, je ne saurais trop conseiller de binger la mini-série Marianne, récemment diffusée sur France 2, dont les six épisodes sont accessibles sur le site de France TV jusqu'en janvier prochain.

Marilou Berry y incarne une pétulante juge d'instruction, dotée d'un accent belge redoutable (et inspirée d'A. Gruwez). Elle mène ses enquêtes tambour battant, aux côtés d'un capitaine de police taciturne mais pugnace, interprété efficacement par Alexandre Steiger. Leur duo fait des étincelles, d'autant que les dialogues, très bien écrits, sont souvent truculents. (C'est bien plus drôle que toutes les comédies françaises sorties au cinéma ces derniers mois.)

Chaque épisode est construit autour de trois schémas narratifs. L'une des trames, en général légère (mais souvent graveleuse), montre la juge en train de traiter une affaire "secondaire", dans son bureau, face à l'accusé et à son avocat. Se succèdent devant elle un veuf éploré (qui a enlevé une guenon, pour en faire sa compagne), un époux violent (dans le déni), un taxidermiste (qui a déterré le cadavre d'un chien), la maîtresse dominatrice d'un mari infidèle, de jeunes voleurs de homards et un ex-taulard qui a pénétré par effraction dans un commerce pour y montrer son cul à une caméra de surveillance...

Ces moments saugrenus alternent avec la principale enquête de chaque épisode, beaucoup moins marrante, en général. Complète le tout une affaire fil rouge, celle du meurtre non résolu d'une prostituée, Marianne ayant décidé de prendre le fils de celle-ci sous son aile.

J'ai a-do-ré !

22:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 30 juillet 2022

La première femme vainqueure aux Jeux Olympiques

Aujourd'hui, en lisant Le Monde, un détail a piqué ma curiosité. Au détour d'un article consacré à l'équipe états-unienne de cyclisme féminin, le nom de Cynisca est apparu. (Elle a été choisie pour dénommer la nouvelle équipe américaine.) Née sans doute vers 440 avant JC, elle a remporté à deux reprises la course de chars lors des Jeux Olympiques antiques, vraisemblablement en 396 et 392 avant JC.

Certains de mes lecteurs, férus d'histoire, pourraient arguer de l'impossibilité de ces victoires, les femmes étant exclues de ces Jeux, des participants comme du public (sous peine de mort). En revanche, les femmes non mariées pouvaient participer à des jeux spécifiques, dits héréens (les Heraia).

Ce serait négliger un détail : aux Jeux était déclaré vainqueur non le conducteur du char, mais son propriétaire (et entraîneur). Cynisca, sœur du roi de Sparte Agesilas II, a bel et bien possédé un équipage, à l'entraînement duquel elle aurait veillé. Les historiens ont longtemps débattu du rôle réel de cette aristocrate. Les auteurs de l'Antiquité (souvent misogynes) avaient tendance à présenter la candidature de Cynisca comme un moyen pour son frère de ridiculiser les Jeux et leur prétention à couronner une forme de « mérite ». Des études plus récentes (et plus poussées) tendent à montrer que Cynisca aurait agi avec une relative indépendance, sans doute avec le soutien discret et bienveillant de son frère, qui voyait là un moyen de rehausser le prestige de sa cité et de sa lignée. Il convient donc de se garder de tout anachronisme : les victoires de l'équipage de Cynisca sont celles d'une Spartiate et d'une (riche) aristocrate plus que celles d'une femme.

Elle a été glorifiée de son vivant et après sa mort, avant de tomber progressivement dans l'oubli. D'autres femmes réussirent à inscrire aussi leur nom au palmarès : la Spartiate Euryléonis et la Macédonienne Bérénice, devenue reine d’Égypte.

Cynisca n'a pas attendu le XXIe siècle pour voir son image utilisée à des fins féministes. Ainsi, au début du XIXe siècle, l'écrivaine Sophie de Renneville (qui a notamment participé à l'Athénée des dames) l'a représentée en conductrice de char :

Si vous avez lu attentivement le début de ce billet, vous savez que cette représentation est mensongère, puisque les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques. Peut-être faut-il plutôt y voir une allégorie...

Plus récemment, à l'occasion des Jeux de Tokyo, une série a été produite, sous forme de mini-manga. Elle met en scène Moa, une adolescente sportive (sans doute japonaise), qu'un génie facétieux (baptisé Oly) envoie régulièrement dans l'Antiquité. L'un des épisodes lui fait rencontrer Cynisca :

Dans cette historiette, si l'on voit à plusieurs reprises l'héroïne conduire un char, c'est dans la vie quotidienne et à l'entraînement (ce qui est plausible). Pas en compétition. (C'est la tâche assignée au jeune garçon se trouvant à sa droite, qu'elle va devoir former.) Toutefois, ce petit film est entaché de deux erreurs majeures : Cynisca y assiste à la course finale (faux) et elle semble être âgée (au plus) d'une vingtaine d'années, la moitié de son âge à l'époque des faits.