jeudi, 31 décembre 2015

Le Bouton de nacre

Ce bouton est le prix payé pour acquérir un homme et c'est aussi la seule trace retrouvée d'une personne disparue. Entre ces deux histoires tragiques, le cinéaste chilien Patricio Guzmán navigue. Auteur il y a quelques années d'un Nostalgie de la lumière très remarqué, il revient avec un documentaire du même style qui, au lieu de se plonger dans le cosmos, baigne dans le milieu aquatique.

On commence avec un très gros plan mystérieux, celui d'un glaçon dans lequel est emprisonnée une bulle d'air très ancienne. Il va donc d'abord être question d'une histoire qui s'étend sur le temps long. Cela nous vaut des plans magnifiques, aussi bien des glaciers que de l'eau qui coule. On savait déjà que le réalisateur était un grand formaliste, mais là, il ajoute la pureté des sons. Ce documentaire est donc d'abord un plaisir des sens, chose suffisamment rare pour qu'on la signale. A l'eau abondante dans le sud du Chili s'oppose l'aridité du désert d'Atacama (qui était au cœur du précédent film de Guzmán), elle aussi superbement rendue à l'écran.

De la nature on passe aux peuples premiers, ceux qui vivaient dans le sud du Chili (la Patagonie occidentale) à l'arrivée des Européens. Dans cette région découpée en îles, au climat capricieux, il est indispensable de savoir construire, réparer et manœuvrer un canoë. Le réalisateur a recueilli les témoignages des derniers locuteurs des langues des cinq peuples autochtones. J'ai été marqué par la grand-mère qui semble avoir parcouru des distances phénoménales ! Impressionnantes aussi sont les images d'archives montrant les peintures corporelles de certains indigènes.

Le réalisateur traite plus en détail le cas de "Jemmy Button", cet Amérindien acheté par un officier britannique, dans la première moitié du XIXe siècle. Emmené au Royaume-Uni avec trois autres autochtones, il a été initié à la civilisation occidentale. Ramené au Chili des années plus tard, il a préféré rester sur place, mais n'a pas réussi à complètement se réintégrer. En partie acculturé, il était désormais dans un entre-deux.

Cela nous mène à l'histoire de l'île Dawson, située en pleine Terre de Feu :

Une mission religieuse y fonda une école pour "civiliser" les jeunes Amérindiens. Les missionnaires récupérèrent des vêtements européens pour les distribuer aux Patagons. Mais la rencontre avec les personnes et les objets venus d'Europe, porteurs de germes, décima les Indiens.

Par une curieuse ironie de l'histoire, au XXe siècle, l'île servit de centre de détention pour les opposants à la dictature de Pinochet. On y interrogea, tortura et tua... Le documentaire s'intéresse tout particulièrement à la manière dont on a fait disparaître les cadavres. Une très faible proportion des corps des quelque 1 400 victimes a été retrouvée. Guzmán s'appuie sur le témoignage d'un mécanicien d'hélicoptère et sur une scène reconstituée, à l'aide d'un spécialiste : on attachait les corps sur des portions de rail, puis on les recouvrait de plastique et de deux sacs de toile, avant que le "paquet" ne soit chargé dans un avion ou un hélicoptère, puis jeté dans l'océan Pacifique. On a fini par localiser les endroits où de nombreux corps ont été lâchés. On a retrouvé certains rails... et un bouton, seul reste d'une victime de la dictature.

J'ai été emballé par ce film, qui allie la rigueur du propos à la recherche esthétique. Notons que, dans la version originale sous-titrée, le commentaire est dit par le réalisateur, d'un ton calme et profond.

P.S.

On peut glaner plus d'informations sur le site du distributeur Pyramide.

16:50 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 30 décembre 2015

Star Wars VII - Le Réveil de la Force

J'ai fini par me décider à y aller, pensant qu'au bout de deux semaines, il y aurait un peu moins de monde... Erreur ! La séance (en 2D) à laquelle je me suis rendu a fait le plein, dans la salle 1 du cinéma de Rodez. Le public était intergénérationnel, puisque cela allait des moins de six ans (une choupinette que sa maman a fait l'erreur d'emmener voir un film trop complexe pour elle) aux retraités, assez nombreux dans la salle. Mais l'essentiel du public était constitué d'actifs un peu moins âgés et de lycéens-étudiants.

Dès le début, on est emporté par LE fameux générique, qui nous remet immédiatement dans l'ambiance. C'est d'ailleurs la principale conclusion que l'on peut tirer de la vision du Réveil de la Force : JJ Abrams a abondamment puisé dans les épisodes IV-V-VI (les premiers sortis au cinéma). Ainsi, l'on découvre très vite le "nouveau" Dark Vador, qui a coutume de porter un casque qui ressemble beaucoup à celui de son illustre prédécesseur... alors que lui n'en a aucunement besoin.

Alors, coquetterie ? Facilité scénaristique ? Oui... et non. La suite de l'histoire va nous permettre de comprendre quel est le lien entre l'ancien "super-méchant" et le petit nouveau, que j'ai bien envie de surnommer "Vadorounnet".

Dès le début, on découvre un autre substitut, Poe Dameron (interprété par Oscar Isaac), pilote génial, très courageux, membre de la Résistance et accompagné d'un droïde (BB 8, R2-D2 en plus petit et moins ronchon)... C'est un mélange évident de Luke Skywalker et Han Solo. Comme beaucoup, j'ai adoré le nouveau droïde, qui se comporte un peu comme un animal domestique. C'est sans doute la meilleure trouvaille du film, qui introduit un humour salutaire (tout comme Chewbacca, que l'on retrouve avec plaisir).

On pourrait continuer comme cela longtemps. Ainsi, le Skywalker qui finit par apparaître à l'écran est un clone de l'Obi-Wan Kenobi interprété par Erwan McGregor. (De surcroît, il s'est sans doute révélé aussi mauvais formateur que son maître.) Un autre personnage, qui n'est pas sans rappeler Alec Guinness (le Kenobi d'origine), subit un sort comparable. Quant à ceux qui ont encore en mémoire Le Retour du Jedi, ils en retrouveront des personnages secondaires, "réincarnés" et "modernisés".

Comme dans le Star Wars originel, les héros vont devoir détruire une arme extrêmement redoutable. Comme dans L'Empire contre-attaque, on nous ménage une mini-surprise scénaristique (que tout spectateur doté d'une dizaine de neurones sent venir à des kilomètres). Comme dans Le Retour du Jedi, le super-méchant doute et l'on découvre l'influence d'un être maléfique. Notons qu'une scène située dans le dernier tiers du Réveil de la Force est un clin d'oeil à la fin de La Revanche des Siths.

On est donc en terrain connu, et ce n'est pas gênant. L'action démarre très vite, avec le massacre des habitants d'un village. Plus loin, les combats qui se déroulent dans l'espace sont très bien filmés. Il en est de même des affrontements au sabre-laser, même si, les personnages n'ayant pas encore acquis une très grande maîtrise technique, on n'atteint pas les combats virtuoses auxquels on a pu assister dans de précédents épisodes. Même les scènes "psychologiques" ne font (en général) pas retomber la tension. Il est question de liens familiaux (que je vous laisse découvrir en détail). A ce propos, je pense que tout ne nous est pas dit. On se pose beaucoup de questions sur l'un des personnages, qui découvre qu'elle a la Force en elle : Rey. Incarnée par une jeune inconnue, Daisy Ridley, c'est la deuxième excellente trouvaille de ce volet de la saga (la troisième étant l'introduction d'un soldat du Mal qui change de camp).

La concernant, tout nous porte à croire qu'elle a un lien "génétique" avec certains héros de la trilogie précédente. Comme Luke Skywalker, elle a passé son enfance sur une planète désertique. Comme lui, elle refuse dans un premier temps d'assumer son pouvoir. Notons qu'elle est aussi "reconnue" par le sabre de celui-ci. Ajoutons que Kylo Ren (Vadorounnet) se sent attiré par elle. La relation ambivalente qui naît entre les deux (futures) grandes figures de cette nouvelle trilogie est bien mise en scène.

Bref, on passe un bon moment, sans réelle surprise... et l'on attend la suite !

P.S.

Le Vatican semble n'avoir pas du tout apprécié Le Réveil de la Force. Dans un article du Figaro, on découvre les arguments cinématographiques avancés. Mais il y a fort à parier que ce soit un élément visuel capital (présent sur la photographie qui illustre l'article) qui ait déplu au Saint-Siège : la forme du sabre-laser (modifiée par rapport aux précédentes trilogies), qui adopte une croix latine. Cela fait de Kylo Ren une sorte de chevalier croisé, alors que tout le reste dans l'intrigue incite un spectateur occidental à le rapprocher d'un adepte de Daech.

12:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 28 décembre 2015

Au-delà des montagnes

Deux ans après le brillant et militant A Touch of sin, Jia Zhang Ke revient avec un mélodrame qui s'étend sur trois époques : 1999, 2014 et 2025, cette dernière partie se déroulant en Australie. On suit principalement trois personnages, même si, dans le troisième volet, deux autres vont à leur tour occuper le premier plan.

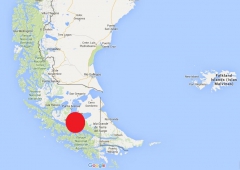

L'histoire démarre en 1999, avec un trio amoureux que l'argent va faire déraper. A l'époque, la Chine commence à peine à goûter à la société de consommation. L'espoir d'une vie meilleure anime certains habitants de Fenyang, une "petite" ville (400 000 habitants tout de même) de la province de Shanxi (où est né le réalisateur), en rouge sur la carte :

C'est l'occasion de mettre en scène l'opposition entre le nouveau riche, qui croit que tout lui est dû, et l'ouvrier modeste et vertueux. Aux cinéphiles français, cela rappellera des choses. Je ne serais pas étonné d'apprendre que Jia Zhang Ke est un connaisseur du réalisme poétique hexagonal. L'autre versant de l'histoire est l'occidentalisation des moeurs, vue à travers l'alternance entre deux chansons populaires, une britannique et une cantonaise. On voit aussi la fascination qu'exercent certains produits de consommation, au premier rang desquels une voiture de marque allemande... avec une scène cocasse sur ce qu'est la "Deutsche Qualität" !

Entre les deux hommes, le coeur de l'héroïne balance. Et puis elle est jeune, pas très sûre de ce qu'elle doit faire... excepté qu'elle refuse d'être sous la coupe d'un mec et qu'elle veut vivre sa vie. Dans le rôle, Zhao Tao est lumineuse. Notons que ce premier volet est tourné en caméra numérique, en format carré. Par la suite, l'image s'élargit... comme l'horizon des héros.

On retrouve Tao quinze ans plus tard, devenue riche à son tour. Cette deuxième partie est centrée sur la femme du trio et l'ouvrier, tombé malade. A l'image de certaines catégories populaires traditionnelles, il n'a pas bénéficié du "miracle chinois". On en voit quand même des aspects spectaculaires, comme le train à grande vitesse, une fierté nationale... mais qui n'a pas, pour l'héroïne, le charme des bons vieux omnibus. Là encore, le spectateur occidental aura l'impression que le réalisateur adapte à la sauce chinoise une thématique déjà traitée en Europe (et aux Etats-Unis). Dans cette histoire contemporaine, c'est l'amour entre une mère et son fils qui est perturbé par l'argent. L'occidentalisation est perçue à travers le désir de certains Chinois d'émigrer et la volonté des "élites" d'éduquer leurs enfants en anglais.

La troisième partie, futuriste, est finalement la plus audacieuse. Elle a pour cadre principal une cité protégée de la côte australienne, où se sont réfugiés de riches Chinois qui ont quelque chose à se reprocher. Ceux-ci peinent à comprendre leurs propres enfants, complètement acculturés... à tel point qu'ils doivent suivre une formation pour se familiariser avec leur pays d'origine. On suit plus particulièrement "Dollar", qui a presque tout oublié de sa mère.

Le scénario est encore plus "gonflé" que cela, puisqu'il montre une relation naissante entre le jeune homme (à peine majeur) et une femme plus "mûre" (interprétée par une actrice taïwanaise, à l'accent anglais parfait). Celle-ci, à l'image de sa mère, a réussi dans la vie, mais la richesse ne l'a pas rendue plus heureuse pour autant.

L'ensemble forme un film hétéroclite, où l'on retrouve la thématique sociale chère à Jia Zhang Ke, mais noyée dans un mélodrame bourgeois, plutôt bien joué, mais pas aussi emballant que la critique dithyrambique le laissait supposer.

12:34 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 27 décembre 2015

La Chambre interdite

Cette chambre est, au sens propre, une pièce (secrète) d'un sous-marin, où s'est réfugié le commandant, et où l'équipage n'ose se rendre, alors que sa survie en dépend. Les hommes vont finir par partir à la recherche de la chambre... mais là n'est pas la question.

La suite du film est constituée d'un enchaînement de séquences qui n'ont pas de réel lien les unes avec les autres, le réalisateur les raccordant de manière factice, à la manière d'un marabout-de-ficelle. La construction prend la forme d'un chiasme : on part du sous-marin, pour atterrir dans une étrange grotte, puis dans une maison où vit une femme aveugle (devenue veuve) et enfin dans un train, pour repartir ensuite chez la femme aveugle, dans la grotte et dans le sous-marin. Je vous passe quelques étapes.

Sur la forme, c'est un hommage au cinéma muet des années 1920... et sans doute aussi aux films de genre des années 1940-1950. Un gros travail a été fait sur l'image, les sons et le montage. C'est donc une œuvre expérimentale, remplie de clins d’œil aux initiés.

Le problème est que, pour moi, cela ne marche pas. L'écran est inutilement surchargé. L'intrigue n'est pas suffisamment travaillée : c'est au spectateur à faire le lien entre les séquences... ce qui évite surtout au cinéaste d'avoir à suivre une intrigue rigoureusement construite. De surcroît, les séquences ne sont pas d'un égal intérêt. La meilleure est pour moi celle du train, où pourtant l'on retrouve l'égocentrique Mathieu Amalric (ici plutôt bon).

Je reconnais volontiers la virtuosité des auteurs mais, franchement, cela tourne à vide.

15:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 décembre 2015

Francofonia, le Louvre sous l'Occupation

Alexandre Sokourov propose une vision de la culture française à travers le prisme de l'occupation allemande de sa capitale. Son film est à la fois un chant d'amour à Paris, une apologie de l'art européen (plutôt chrétien) et une oeuvre authentiquement russe.

Ce dernier aspect est visible dans le montage des séquences. Aux images d'archives et aux scènes reconstituées répond l'époque actuelle, qui voit le réalisateur dialoguer par Skype avec le pilote d'un porte-conteneurs pris en pleine tempête avec, parmi son chargement, des pièces de musée. Je pense qu'il faut comprendre la chose au sens symbolique : les oeuvres d'art ont été ballottées par l'Histoire, au point parfois de disparaître complètement. (On notera que c'est lorsque Sokourov est absorbé par le destin du musée français que le bateau russe perd sa cargaison, en haute mer.)

Russe aussi est le rappel des destructions subies par l'URSS, sur le Front de l'Est, notamment par la ville qui s'appelait alors Leningrad (redevenue Saint-Pétersbourg aujourd'hui), qui a subi un siège de 300 jours. C'est la ville du musée de l'Ermitage (dont les collections, comme celles du Louvre, ont été mises à l'abri) et la véritable capitale culturelle russe. Dans le ton de Sokourov, on sent presque poindre de la jalousie, quand il compare le sort de la ville fondée par Pierre le Grand à celui de Paris, curieusement épargnée par les nazis.

Et pourtant, en 1940, l'accueil des troupes allemandes n'est pas chaleureux, y compris au Louvre. On le comprend à la vision des images d'archives et des scènes reconstituées, qui font principalement intervenir un officier allemand, le comte Wolff-Metternich, et le directeur du musée Jacques Jaujard (interprété par Louis-Do de Lencquesaing, vu récemment dans L'Antiquaire, dont la thématique est proche). Cependant, les deux hommes vont petit à petit tisser une relation de quasi-amitié, fondée sur l'amour de l'art et la protection des oeuvres. (On n'est finalement pas si loin que cela de ce qui est montré dans une fiction sortie en 2014, Diplomatie). C'est au point que le responsable allemand a été muté en 1942. La dernière partie du film évoque le destin des deux hommes après la Seconde guerre mondiale.

Ici encore, on sent parfois poindre la jalousie de Sokourov : contrairement à Leningrad, Paris a fasciné les Allemands, y compris les nazis. De surcroît, une partie de la population locale s'est rapidement accommodée de la présence de l'occupant... Il croit trouver l'explication dans le voisinage des deux pays qui, malgré les conflits meurtriers qui les ont opposés, partagent une histoire pluriséculaire. A partir de là, il développe l'idée qu'il existe une culture européenne, qui englobe la Russie. Les nazis eux-mêmes auraient été (partiellement) sensibles à cet héritage.

Le propos perd de sa pertinence quand on se rend compte que le réalisateur ne montre qu'un aspect de l'histoire. Il se garde bien d'aborder les destructions et surtout le pillage organisé des oeuvres d'art, notamment par Hermann Goering. Il aurait fallu sortir du Louvre et aller jusqu'au Jeu de Paume, où avaient été entreposées les oeuvres volées aux juifs. De cela il n'est pas question, pas plus que du rôle de Rose Valland (évoqué l'an dernier dans Monuments Men), pourtant bien plus important que celui de Jaujard.

C'est dommage parce que, sur le plan formel, le film est vraiment bon. Le mélange des images de natures diverses fonctionne et, par instants, on retrouve la patte du grand réalisateur. J'ai aussi bien aimé la reconstitution graphique de l'histoire du site du château, très réussie. Quant au public français, il appréciera ou pas l'incarnation de deux "légendes nationales", Marianne et Napoléon, dont les évolutions dans le musée ne m'ont paru guère inspirées...

vendredi, 25 décembre 2015

Les Suffragettes

Britanniques hier, Saoudiennes aujourd'hui, les femmes ont dû (et doivent encore) se battre pour être considérées comme les égales des hommes, au moins sur le plan civil (et civique). Cette fiction à caractère historique a le grand mérite de rappeler à des Occidentaux peut-être trop sûrs de leur supériorité qu'il n'y a pas si longtemps, les mâles européens ne se comportaient pas très différemment de certains hommes du Moyen-Orient.

L'intrigue s'articule autour de deux personnages féminins principaux, une bourgeoise et une ouvrière. La première, pharmacienne et médecin dans l'âme, est incarnée par l'excellente Helena Bonham Carter, que l'on a plaisir de retrouver dans un film qui n'est pas réalisé par Tim Burton. C'est la militante acharnée, cultivée et rusée, soutenue par son époux, un homme aux idées modernes. La seconde héroïne est interprétée par Carey Mulligan, que j'avais découverte dans Inside Llewyn Davis. A travers son personnage, le film explore le versant social de la cause des femmes. Non seulement elles sont des mineures sur le plan juridique, soumises à l'autorité de leur père puis de leur mari, mais elles doivent subir des discriminations au travail : elles sont moins bien payées que les hommes et soumises au harcèlement sexuel... quand ce n'est pas pire.

Le scénario réussit à croiser avec talent ces différents aspects, montrant, à travers les personnages secondaires, par exemple, que l'on peut être une grande bourgeoise émancipatrice et subir la tutelle inflexible d'un mari politicien, ou encore que l'on peut être ouvrière et jouir d'une certaine indépendance... mais à quel prix.

Du côté masculin, il faut noter la présence de Brendan Gleeson, un vieux routier des seconds rôles, sorte de Javert du Londres du début du XXe siècle. Son personnage nous réserve toutefois quelques surprises.

Autre guest star à signaler : Meryl Streep, qui vient faire coucou dans le rôle d'Emmeline Panckhurst, l'inspiratrice du mouvement féministe.

La première moitié de l'histoire semble être une marche inexorable vers l'égalité. On nous décrit le mouvement des Suffragettes de l'intérieur et l'on sent que, du côté gouvernemental, en cette année 1912, un changement est possible.

Le film bascule au bout de trois quarts d'heure. Les féministes doivent affronter une opposition plus dure que prévu. C'est même parfois extrêmement violent. Le militantisme a aussi des conséquences sociales. L'une d'entre elles va pratiquement tout perdre, ce qui la radicalise... moins cependant que l'une de ses camarades, qui va faire prendre à l'intrigue un tour plus noir. A travers elles se pose aussi la question de l'engagement pour une cause : jusqu'où doit-on / est-on prête à aller ?

Cela donne un film très intelligent, pas très drôle je le reconnais, mais avec une reconstitution soignée du Londres d'il y a cent ans.

P.S.

Les amateurs de série télévisée de qualité auront remarqué la parenté entre cette histoire et l'intrigue de certains épisodes des saisons 8 et 9 des Enquêtes de Murdoch, l'inspecteur canadien qui fait le bonheur des dimanches soirs de France 3.

Grève de Noël à la SNCF

Cela fait partie des "petits cadeaux" dont on se passerait bien : un mouvement de grève déclaré (pour on ne sait quelle raison) juste avant Noël, en fait du 23 au 25 décembre matin. Le plus étrange est qu'il s'agit d'une grève partielle, qui ne touche que quelques lignes du réseau TER de Midi-Pyrénées, notamment Rodez-Albi-Toulouse. Plus étrange encore, sur le trajet Toulouse-Rodez, dans un sens comme dans l'autre, le mouvement ne touchait que la portion située entre Carmaux et Rodez et qu'à certaines heures.

Ainsi, le matin du 24 décembre, si l'on avait envisagé de se rendre à Toulouse, il ne fallait pas partir trop tôt, à moins de souhaiter absolument voyager en bus entre l'Aveyron et le Tarn :

De la même manière, si l'on avait invité quelqu'un de Toulouse (ou du Tarn), il fallait lui déconseiller de voyager à certaines heures :

J'ajoute que, si l'on se limitait à la consultation du site internet, on pouvait avoir de mauvaises surprises. Ainsi, contrairement à ce qui était annoncé ci-dessus, sur le trajet Toulouse-Rodez, le train de 17h37 (arrivant en théorie à 19h52) était lui aussi touché par le mouvement de grève. Par contre, en gare de Rodez, les informations étaient à jour.

Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Régulièrement, au moment des fêtes (ou des vacances scolaires), certains agents SNCF se mettent en grève. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de motif valable, mais, curieusement, les périodes choisies coïncident avec des congés. Et comment ne pas remarquer qu'à l'exception du dernier trajet Toulouse-Rodez (très emprunté, parce qu'au tarif Ticketmouv'), ce sont les horaires extrêmes qui ont été touchés par l'absence de train entre Carmaux et Rodez ?

Mais qui en est responsable ? Si c'étaient les contrôleurs, le train entier serait annulé. Si par contre il s'agit de roulants, domiciliés dans le Tarn (ou en Haute-Garonne), que la perspective de se lever tôt ou de se coucher tard, pour une raison professionnelle, en période de fêtes, indispose, cela pourrait expliquer l'annulation incongrue du transport en train uniquement entre Carmaux et Rodez.

Quant aux contrôleurs, on peut effectivement les plaindre. Ils sont régulièrement confrontés aux tentatives de fraude ainsi qu'à l'incivilité et la mauvaise éducation de certains passagers. Ces dernières semaines, la ligne Bordeaux-Marseille semble avoir été particulièrement "chaude". Durant cette période, à chaque fois que j'ai dû me rendre à Toulouse, l'un des trains Intercités reliant ces deux villes a été annulé, à cause de l'agression d'un contrôleur.

13:59 Publié dans Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noël, société, france

jeudi, 24 décembre 2015

Béliers

La cinématographie islandaise n'est pas des plus développées mais, quand l'une de ses productions nous parvient, c'est en général intéressant. En 2008, le polar Jar City avait marqué les esprits. L'an dernier était sortie la comédie Des Chevaux et des hommes, un délice.

Béliers s'inscrit dans la continuité de cette comédie. L'histoire se déroule en zone rurale, dans le nord-ouest de l'Islande. Deux vieux garçons vivent à proximité l'un de l'autre, chacun élevant ses moutons... et bichonnant son bélier, sa fierté. Régulièrement, des concours opposent les plus belles bêtes du coin... et celles des deux voisins se disputent la première place.

Le problème est qu'entre les deux hommes ne règne pas une saine émulation. Pour des raisons que l'on ignore au début du film, ils ne se parlent plus depuis environ 40 ans. En fait, il arrive au plus âgé de s'adresser à son voisin... pour l'insulter. Comme parfois il faut bien communiquer, le chien de l'un d'entre eux (qui, lui, semble apprécier le voisin) sert de messager, avec une surprenante docilité.

L'intrigue se corse quand la tremblante du mouton est diagnostiquée dans la région. Tous les cheptels doivent être examinés. Quand un animal est touché, le troupeau entier doit être abattu et la ferme entièrement désinfectée, avant qu'une activité d'élevage puisse reprendre, deux ans plus tard.

Cela rappellera bien des (mauvais) souvenirs aux éleveurs bovins aveyronnais, qui ont subi les conséquences de la crise la vache folle. Ils ne seront pas non plus dépaysés par l'âpreté des relations humaines en zone rurale. Ici, des conflits peuvent naître pour des raisons qui apparaissent futiles aux citadins.

Toujours est-il que le voisinage des deux vieux garçons têtus se retrouve perturbé par la crise qui touche la région. Je vous laisse découvrir dans quelle mesure cela va aggraver l'animosité qui les oppose... puis les obliger à composer l'un avec l'autre.

La dernière séquence, qui se déroule en pleine tempête de neige, est saisissante.

10:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 23 décembre 2015

L'Etage du dessous

C'est un polar sociétal roumain... Bigre ! L'intrigue prend naissance dans un immeuble urbain, sans ascenseur. On n'en connaîtra jamais l'intégralité des occupants, mais on va découvrir plus en détail la vie de certains d'entre eux.

Tout se joue entre le premier, le deuxième et le troisième étages. Au-dessus vit le héros, Sandu Patrascu, qui est une sorte d'auto-entrepreneur, dont l'épouse est la secrétaire. Son activité consiste à faciliter (et accélérer) les démarches des automobilistes, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels. Cela va de l'obtention de la carte grise au passage par le contrôle technique. Le gars ne manque pas de travail parce qu'il est bon dans ce qu'il fait : il a de l'audace, du bagou... et sait se faire des relations. Mais sa vraie passion est son chien, qu'il entraîne pour des concours. Très belles sont les scènes qui présentent la relation entre l'homme et l'animal.

De nature, Sandu s'intéresse aux autres. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit attentif à ce qu'il se passe dans "son" immeuble. Il a même pris l'habitude d'écouter aux portes... enfin à certaines portes, comme celle de la jolie jeune femme qui se dispute souvent avec son petit ami. Un jour, on la retrouve morte, victime d'un accident... ou d'un meurtre ?

A partir de là, l'ambiance change dans l'immeuble. Sandu croise plus souvent qu'à l'habitude un autre habitant, qui était proche de la jeune femme. Une drôle de relation se noue entre les deux hommes, qui font affaire ensemble et pourtant semblent mutuellement se redouter. Le film réussit à créer une tension autour de petits détails anodins.

Que cherche réellement le jeune homme, qui occupe ses journées à d'étranges trafics ? Que sait sa propre épouse de lui ? Pourquoi se rapproche-t-il de la famille de Sandu, en particulier du fils, un mordu de jeux vidéo dont la santé mentale se dégrade ? Et surtout pourquoi le héros n'a-t-il pas dit tout ce qu'il savait de la vie de la jeune femme au commissaire de police, avec lequel il entretient pourtant de bonnes relations ? Aurait-il lui aussi des choses à cacher ?

Comme on peut le constater, le scénario lance de nombreuses pistes. Hélas, la conclusion est décevante. Le cinéaste n'a visiblement pas trop su comment terminer son histoire, en dépit d'une scène violente placée vers la fin.

14:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les Cowboys

L'histoire commence dans les années 1990, dans les Alpes, lors d'une fête de style country, avec musique, danse, chapeaux et faux rodéo. On y découvre une famille en apparence unie, autour d'un père à forte personnalité (François Damiens, excellent). Gros bosseur, il n'en est pas moins très attentif à ce que font ses enfants, en particulier sa fille, une très bonne élève, un peu disgracieuse, un peu renfermée. C'est pourquoi lorsqu'elle celle-ci disparaît, apparemment volontairement, il se lance à sa recherche, quitte à tout faire passer après.

La demi-heure qui suit montre la dérive de ce père, prêt à tout, qui estime que la police ne fait pas son travail... et qui entraîne son fils dans sa quête. Une ellipse mal introduite nous les montre quelques années plus tard. On notera que le réalisateur n'a pas cherché à faire de ce père aimant un saint. A plusieurs reprises, on comprend qu'il est (ou devient) un peu raciste. Mais il a essayé d'apprendre l'arabe, puisque cela pouvait lui permettre de retrouver sa fille.

Au milieu du film survient un coup de théâtre, que je me garderai bien de révéler. A partir de là, l'intrigue suit davantage le fils, devenu un jeune homme (incarné par Finnegan Oldfield, vu récemment dans Ni le ciel ni la terre), pas aussi obsédé que son père, mais quand même travaillé par la disparition de sa sœur, dont on n'a que quelques nouvelles lacunaires. L'essentiel de l'action se déroule au début du XXIe siècle, à la frontière afghano-pakistanaise. Le ton de l'histoire change complètement. Le réalisateur choisit de mettre sur un même plan les choix de tous les personnages. Deux parcours sont mis en parallèle : celui de la sœur, chrétienne de culture devenue adepte d'un islam intégriste, et celui de la seconde épouse d'un fondamentaliste musulman, qui va s'occidentaliser.

Vu le contexte dans lequel ce film est sorti (juste après les massacres de Paris), je pense que cette empathie peut gêner certains spectateurs. Derrière l'apparente neutralité de la caméra, il me semble que le réalisateur tente de faire passer certains messages. On sent qu'il n'est pas à 100 % derrière le personnage du père et, vers la fin, une scène très importante nous donne une clé pour comprendre la fille, dont le caractère reste assez mystérieux. C'est au final une histoire sur la quête d'absolu et le sens de la vie, dans un monde déchiré par les tensions ethnico-religieuses.

11:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 21 décembre 2015

Paco de Lucia

Ce documentaire est consacré à une légende du flamenco, le guitariste Francisco Sanchez Gomez (décédé en 2014), dont le nom de scène rend hommage à sa mère, qui fut toute sa vie désignée comme "la Portugaise". On découvre donc la carrière d'un artiste et aussi un pan de l'histoire espagnole. Accessoirement, le film est abondamment nourri d'extraits musicaux, ce qui le rend encore plus intéressant.

Paco est originaire d'Andalousie, plus précisément d'Algésiras. Aujourd'hui, cela sonne positivement aux oreilles européennes, mais, dans les années 1940, 1950 et 1960, la région avait mauvaise réputation et les habitants s'estimaient victimes de discrimination.

Cela n'empêche pas le jeune Paco de se faire remarquer dès les années 1960. Sa carrière a connu son apogée dans les années 1960-1970, entre le franquisme finissant et les débuts de la nouvelle démocratie ibérique. On retrouve cette ambiguïté dans la vie du musicien, qui se présente comme ayant été longtemps "de gauche" (donc opposé au franquisme). Il a pourtant épousé en premières noces une fille du général Varela, qui fut ministre de Franco. Vous me direz que l'amour ne se commande pas... mais le documentaire omet de donner ces précisions. Il faut dire qu'il a été réalisé par Curro Sanchez, qui n'est autre que le fils que Paco a eu avec Casilda Varela. Le musicien a quand même l'honnêteté de reconnaître qu'à partir du moment où il s'est mis à gagner de grosses sommes (qu'il a utilisées à son unique profit), il ne s'est plus considéré comme étant de gauche.

Mais revenons à sa carrière artistique. Le gamin se révèle très jeune être un virtuose de la guitare, alors qu'il n'a pas (encore) appris le solfège. Dans un premier temps, il suit les traces des glorieux aînés du flamenco. L'un des tournants est sa rencontre avec une "voix d'or", le chanteur gitan Camaron. Il a mis sa guitare au service du jeune homme. Par la suite, il a alterné les périodes solo et le travail en groupe, dans un célèbre trio de guitaristes. Sur le tard, on le voit à la tête d'une véritable troupe. Art strictement musical au départ, le flamenco est devenu un spectacle total. Paco de Lucia l'a ouvert aux non-initiés, y mêlant les influences diverses, notamment venues du jazz, à la grande fureur des "puristes".

Mais, au-delà de la petite histoire et des querelles de musiciens, il reste un type doué et méthodique, que l'on nous montre à l'oeuvre, à trente, à quarante et à plus de soixante ans. Fascinantes sont les scènes où il prend soin de ses mains, que l'on voit ensuite voltiger autour des cordes. Voilà qui aurait de quoi inspirer un peu de modestie à nombre de guitaristes pop-rock qui, parce qu'ils ahanent sur leur instrument devant des ados énamourés, se prennent pour de grands musiciens.

A Toulouse, où j'ai vu ce film, la salle de l'Utopia était pleine à craquer. Le public était âgé voire très âgé, mêlant Français, Espagnols et Franco-Espagnols.

19:20 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

dimanche, 20 décembre 2015

Bus d'enfer

Tout avait pourtant bien commencé. Une invitation à se remplir le bide dans un restaurant toulousain, accompagnée de la perspective d'une (bonne) séance dans un cinéma d'art et d'essai. Pour soigner mon bilan carbone, je choisis de prendre le train, ce dimanche. Celui quittant Rodez à 10h26 devait me faire arriver dans la métropole midi-languedocienne vers une heure moins vingt.

C'est en entrant dans la gare SNCF que je compris que le déroulement de la journée allait subir quelques modifications. Le train de 10h26 était annulé, remplacé par un bus... qui, à l'heure dite, n'était toujours pas là. Les passagers en attente se perdaient en conjectures. Certains semblant mieux informés ont parlé d'un accident qui se serait produit peu de temps après le départ du précédent Rodez-Toulouse (vers 8h40), pas très loin de la Gineste. D'autres ont évoqué une tentative de suicide. En tout cas, la voie (unique) était bloquée et la police se trouvait sur place.

Nous apprîmes ensuite qu'apparemment, le type qui avait été touché par le train était encore vivant... coincé sous celui-ci ? Quant aux passagers du 8h37, ils n'avaient pas bougé, dans l'attente d'un transport de secours. La SNCF avait contacté Ségala Cars, qui devait envoyer un bus récupérer ces passagers, les ramener à la gare de Rodez, d'où pourraient enfin partir ceux qui avaient prévu d'emprunter le 10h26.

De fols espoirs naquirent soudain de l'apparition d'un autobus vert, de la société Carmaux Tourisme. Il convoyait les passagers du train venant de Toulouse et Albi. Le chauffeur n'avait aucune idée de la suite des opérations, attendant des instructions de Toulouse. Ce n'est que vers 11h15 (bien plus tard que ce qui est sous-entendu dans l'article de Centre Presse) que le bus de Ségala Cars (sans doute parti de Naucelle) arriva. A l'intérieur, les passagers tiraient une tronche de dix kilomètres. La moitié d'entre eux choisit d'ailleurs de ne pas poursuivre l'aventure, descendant définitivement du bus. Rétrospectivement, je me suis réjoui de ne pas avoir choisi de partir plus tôt : ces personnes sont restées coincées de 8h40 à 11h...

C'est donc avec près d'une heure de retard que le convoi partit pour Toulouse La Primaube, Baraqueville, Naucelle, Carmaux... Le chauffeur était visiblement un retraité, que l'on avait requis d'urgence, au saut du lit. C'est l'occasion de souligner l'apport à notre société des "aînés", très présents dans les associations, la vie (politique) locale... et parfois main-d'oeuvre d'appoint. Le seul souci était que le chauffeur ne connaissait pas bien le bus qui lui avait été confié. Ainsi, les deux trappes du plafond étaient ouvertes en permanence, le papy ne parvenant pas à faire fonctionner correctement le système de fermeture automatique... Au cours de ses tentatives, on a pu voir lesdites trappes s'ouvrir parallèlement au plafond, puis de manière oblique, soit penchées vers l'arrière, soit penchées vers l'avant. C'est cette dernière solution qui, faute de mieux, fut retenue : plutôt aérodynamique, elle détournait l'air vers le haut... pas en totalité toutefois. Du coup, à l'intérieur du bus, il faisait à peine plus chaud que dehors, où la température était (au départ de Rodez) de 13°C (selon le thermomètre du véhicule)... Cerise sur le gâteau : le conducteur n'est pas non plus parvenu à faire fonctionner correctement le chauffage... On attendait avec impatience le passage de relais qui devait intervenir en gare de Naucelle.

Ca y est, on roulait ! Comme le dimanche, à 11h20, les routes aveyronnaises sont plutôt tranquilles, nous atteignîmes rapidement la gare de La Primaube, où personne ne descendit ni ne monta. Nous ne mîmes guère plus de temps à parvenir à Baraqueville, où le même schéma se reproduisit. A Naucelle, notre charmant papy (ne lui jetons pas la pierre : il nous a bien dépannés) fut remplacé par un visage connu des habitués de la ligne. Notre nouveau chauffeur était une dame, la quarantaine, dynamique. Elle prit rapidement les choses en mains, demandant les destinations de chacun. Compte tenu du retard accumulé (et de celui qui allait sans doute s'ajouter, le bus étant moins rapide que le train), il était très improbable que d'autres passagers montent aux arrêts suivants. Il fut donc été décidé de ne passer que par les gares où descendait au moins l'un des passagers du convoi. Cette initiative salutaire a immédiatement rendu notre conductrice immensément populaire. On atteignit l'apothéose quelques instants plus tard, lorsque les deux trappes se refermèrent du premier coup, grâce à une manoeuvre de notre chauffeure experte. A bord, on a frôlé le délire ! On envisagea même de la porter en triomphe et de lui tresser une couronne de fleurs... mais on était déjà bien en retard, merde ! Il était plus que temps de se remettre en route.

A Carmaux, là encore, personne ne monta... et, autant briser le suspense tout de suite : ce trajet Rodez-Toulouse fut à sens unique, composé des seuls passagers montés en gare de Rodez. Comme personne ne descendait à Albi-Madeleine (ah ben tiens, en voilà un arrêt inutile), la conductrice se dirigea directement vers Albi-Ville, qu'elle choisit d'atteindre en passant par la rocade, guère fréquentée ce 20 décembre. C'était une bonne idée, qui permettait d'éviter de se taper le centre-ville un peu encombré en ce dimanche d'ouverture exceptionnelle des commerces. La chauffeure confirma son habileté dans les rues de Gaillac (où se trouve l'une des gares les plus difficiles à joindre) : elle n'eut besoin que d'une seule manoeuvre pour franchir des ronds-points parfois mal conçus (en tout cas pas pour des bus de cette taille) et n'hésita pas à emprunter la mini-déviation qui, à l'approche de la gare, permet à un long véhicule de se garer et de repartir sans difficulté.

Dès lors, Toulouse nous tendait les bras ! Les 50 kilomètres furent vite avalés... avant qu'une circulation ralentie ne nous informe de l'entrée dans la métropole cassoulettienne. On se serait (presque) cru un jour de semaine !

Les dernières minutes furent parmi les plus pénibles du trajet. Les habitués guettaient l'apparition de bâtiments familiers, signe que la gare Matabiau était proche. La vue de la médiathèque José-Cabanis nous remplit de joie. Nous touchions au but !... tout comme la grappe d'individus qui attendait à l'entrée du bâtiment. Il était quasiment 14 heures et, ce dimanche comme presque tous ceux de l'année, l'établissement public ouvrait ses portes l'après-midi.

A 14h05, le bus achevait son périple sur le parking de la gare routière. La conductrice nous souhaita un chaleureux "Bon dimanche !" et les passagers se ruèrent hors du véhicule. Quant à moi, vu que je n'avais rien avalé depuis le grand café du matin, je mourais de faim ! J'ai donc beaucoup apprécié le resto tardif, tout comme la séance de ciné qui lui a succédé. Quand j'aurai ajouté qu'il a fait beau presque tout l'après-midi (avec une température de 18-20°C !) et que le marché de Noël de la place du Capitole est toujours aussi chouette, vous aurez compris que la journée s'est nettement mieux terminée qu'elle n'avait commencé.

23:25 Publié dans Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, toulouse, france

samedi, 19 décembre 2015

Le Pont des espions

Steven Spielberg s'est plongé dans la Guerre Froide, plus précisément dans la seconde moitié des années 1950 et le début des années 1960. Il s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un avocat d'assurances (un vétéran de la Seconde guerre mondiale qui avait assisté au procès de Nuremberg) qui a été chargé de la défense d'un espion soviétique, et qui a fini par être mêlé à une rocambolesque histoire d'échange.

L'agent soviétique nous est présenté dès le début de l'histoire, sans musique et sans aucun dialogue. C'est dire les risques pris par le réalisateur : construire un énième film d'espionnage et, de temps à autre, contraindre les spectateurs à se laisser guider uniquement par les mouvements de la caméra et les sons. De manière plus classique, le public appréciera l'habileté avec laquelle les scènes de métro ont été élaborées, deux d'entre elles se répondant à plus d'une heure d'intervalle.

Tout ce qui touche à l'espionnage et aux enjeux politiques de l'époque est excellent. J'ai particulièrement aimé la description de l'action silencieuse et méthodique de l'espion, remarquablement incarné par Mark Rylance, un acteur injustement méconnu. A Berlin, les méandres des relations internationales (y compris au sein du bloc soviétique) sont rendus avec subtilité, efficacité... le tout plus tendu qu'une corde de guitare. Sur le fond, c'est un éloge des "valeurs américaines" et du droit. On n'est pas très loin du Lincoln sorti il y a deux ans. Spielberg se garde toutefois de tomber dans le manichéisme : les adversaires du camp américain ont la parole et l'on sent que le propos général est humaniste.

Les interprètes sont (très) bons, mais pas toujours bien dirigés. J'ai en tête le comportement de l'agent de la CIA, vraiment caricatural. J'ai aussi peu goûté les scènes intimes, où l'on retrouve le Spielberg pompeusement familial et larmoyant. Cela commence lorsque l'étudiant américain est arrêté, en Allemagne : l'actrice incarnant son amie germanique se lance alors dans un insupportable numéro de pathos. Le pire est atteint à la fin de l'histoire, quand on nous montre avec une insistance particulièrement maladroite l'ébahissement des membres de la famille du héros, qui découvrent que leur père/mari est un homme extraordinaire. Pauvre Amy Ryan !

De son côté, si Tom Hanks est impeccable, j'ai quand même été gêné par ses expressions faciales. Certes, il a toujours eu certains rictus étranges, mais là, une partie du visage m'a semblé figée, tordue même. A-t-il subi une intervention chirurgicale ratée ? Est-ce lié à un problème de santé ?

Il reste que les 2h20 passent assez vite. C'est un bon polar, mâtiné d'humour et filmé avec un incontestable savoir-faire.

23:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 16 décembre 2015

Des présidences rajeunies et féminisées

Quand on s'extirpe du brouhaha médiatique qui a accompagné les récentes élections régionales, on peut formuler quelques réflexions de fond, loin de la polémique stérile.

La première concerne l'âge des présidents sortants et celui de ceux qui devraient leur succéder. J'ai calculé qu'au 6 décembre 2015, la moyenne des âges des présidents des 22 régions métropolitaines était d'environ... 67 ans, alors que les personnes qui devraient entrer en fonction en janvier prochain sont en moyenne âgées de 55 ans et demi. Le rajeunissement est donc de onze ans et demi ; c'est presque le double de la durée d'un mandat de conseiller régional. Cela témoigne donc réellement d'un changement important.

Pourtant, certains présidents ont été reconduits. Des quatre, le socialiste François Bonneau (62 ans) est le seul à rester à la tête d'un territoire inchangé : le Centre-Val de Loire. Mais ce fut "juste" : moins de 9 000 voix séparent sa liste de celle du second. Les trois autres vont prendre les rênes d'une région agrandie.

Le Girondin Alain Rousset (64 ans), qui va désormais gérer la plus vaste région métropolitaine (la Grande Aquitaine), fait un peu figure de vieux routier de la politique. Cela ne l'a pas empêché de déjouer les pronostics, pour l'emporter finalement largement sur Virginie Calmels, un peu vite portée au pinacle par des médias complaisants.

De son côté, Philippe Richert (62 ans) va prendre en charge, en plus de l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. On ne peut que se réjouir que ce grand ensemble soit géré par une personne expérimentée et pondérée... plutôt que par un énergumène comme Florian Philippot. Quant au socialiste Jean-Pierre Masseret, il a été lamentable. Il incarne un type politique qu'on espère ne plus voir proliférer : un homme qui a beaucoup vécu de la République et qui n'arrive pas à décrocher... Il n'est pourtant guère actif au Sénat, où il siège presque continûment depuis 1982... Qui sait, il a peut-être espéré que son appartenance à la franc-maçonnerie lui permettrait de renverser la tendance. Quoi qu'il en soit, il s'est pris une belle fessée, n'arrivant même que troisième dans son département d'origine, la Moselle, avec environ 69 000 voix (contre 63 000 au premier tour). Rappelons qu'en 2010, dans le même département, sa liste avait recueilli 92 000 voix au premier tour (il était arrivé en tête) et environ 152 000 au second.

Le quatrième mousquetaire reconduit est une dame, Marie-Guite Dufay, en Bourgogne-Franche-Comté. Agée de 66 ans, elle n'est pas tout à fait la doyenne des nouveaux présidents de région : le Breton Jean-Yves Le Drian la précède de deux ans sur les registres de l'Etat-civil. Le ministre de la Défense, qui avait quitté la fonction pour intégrer le gouvernement Ayrault, remplace son remplaçant (Pierrick Massiot)... qui était plus jeune d'un an !

Les huit autres présidents sont des nouveaux venus à cette fonction, mais ils ne sont pas des des novices en politique pour autant. Quatre sont âgés de moins de 50 ans. Le plus jeune est Laurent Wauquiez, qui réussit son pari en Auvergne-Rhône-Alpes... au besoin en bénéficiant d'un petit coup de pouce de certains élus FN. Il va falloir tenir à l'oeil ce nouveau Rastignac de la politique.

A peine plus âgée est Carole Delga (44 ans), qui a la lourde tâche de succéder à Damien Alary et Martin Malvy, en Midi-Languedoc. Ce dernier, 79 ans, était le plus âgé des présidents en place avant les élections. Sans surprise, la liste d'union de la gauche conduite par la socialiste réalise ses meilleurs scores dans certains départements midi-pyrénéens. Dans l'Aveyron, elle a spectaculairement progressé entre les deux tours : devancée de 5 points par la liste de Dominique Reynié le 6 décembre, une semaine plus tard, elle lui met presque 12 points dans la vue. Au-delà de la seule arithmétique liée à la fusion des listes de gauche, on notera que, lorsqu'un camp sait faire taire ses divisions pour se rassembler autour de l'essentiel, les électeurs suivent. Ajoutons qu'à Rodez, le score de la liste de gauche est encore meilleur : elle recueille 48 % des suffrages exprimés, 4 points de plus qu'aux niveaux départemental et régional.

La droite n'a finalement pas "performé" dans le département. Il faut dire que certains des colistiers aveyronnais de Dominique Reynié n'avaient pas de quoi susciter l'enthousiasme, en particulier les numéros 2 et 3. La première, Marie-Chantal Anne-Sophie Monestier-Charrié, ne s'est pas fait remarquer par la fulgurance de ses interventions (un comble pour une avocate)... et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi l'une des reines de l'absentéisme au conseil régional a été reconduite sur la liste de droite.

Quand au numéro 3, Christophe Saint-Pierre, après avoir bénéficié d'un a priori favorable, il déçoit beaucoup, ne serait-ce que par sa tendance à se comporter comme nombre de ses prédécesseurs, en cumulard de la vie politique. Celui qui s'était engagé à n'exercer que son mandat de maire a vite récupéré une vice-présidence de la communauté de Millau-Grands-Causses, avant de briguer un poste au conseil régional. A ce sujet, rappelons qu'aujourd'hui comme hier, les élus de la majorité et de l'opposition, même s'ils ne font rien, même s'ils ne siègent pas, touchent leur indemnité...

Pour Dominique Reynié, c'est une catastrophe. Au plan régional, les listes qu'il a conduites ont sans doute obtenu l'un des pires résultats de la droite et du centre aux élections régionales. Son arrivée en tête en Aveyron au premier tour (avec des réserves de voix limitées) a masqué l'ampleur de l'échec, que les médias ne se sont pas précipités de souligner.

Les deux autres présidents (de conseil régional) quadra sont Gilles Siméoni, le régionalo-nationaliste corse, et la Francilienne Valérie Pécresse, qui a battu sur le fil l'odieux Claude Bartolone, notamment grâce à ses bons scores dans les Hauts-de-Seine (son département de naissance) et les Yvelines (son département d'élection). Cette catholique BCBG, née à Neuilly-sur-Seine (tout comme Marine Le Pen), passée par l'ENA, a du pain sur la planche... et peut-être un bel avenir chez Les Républicains.

Trois quinquagénaires complètent le tableau des nouveaux présidents de région. On commence avec Xavier Bertrand (50 ans), élu de droite dans une région de gauche (et avec beaucoup de voix de gauche). Le gars est assez intelligent pour avoir compris que sa victoire est en partie due à un concours de circonstances. Il semble adopter un profil bas... tout en gardant les jumelles braquées sur l'horizon 2022.

En Normandie, l'ancien ministre centriste Hervé Morin (54 ans) refait parler de lui... mais l'emporte avec moins de 5 000 voix d'avance sur le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, l'un des grands espoirs du PS, qui était le président sortant (de Haute-Normandie)... à 38 ans ! C'était le benjamin des 22 en place avant les élections. Gageons que l'ingénieur des mines saura rebondir. Quant à Hervé Morin, certains lui prédisent un destin national. Ne nous emballons pas trop vite...

Le troisième larron quinqua est Bruno Retailleau, vainqueur en Pays-de-la-Loire, où il perpétue la tradition villiériste. Profitant d'un contexte national favorable, il réussit là où François Fillon avait naguère échoué.

Comme aucun septuagénaire ni aucun octogénaire ne se trouvait à la tête d'une liste gagnante, les aînés des présidents sont des sexagénaires. J'ai déjà évoqué trois d'entre eux : Jean-Yves Le Drian, Marie-Guite Dufay et François Bonneau. Il reste Christian Estrosi (tout juste 60 ans), pourtant (à moitié) déconsidéré, mais qui, à l'image de Jacques Chirac en 2002, voit sa carrière prendre une autre tournure grâce à la présence du Front National.

Si celui-ci avait connu le succès au second tour, il aurait contribué à rajeunir encore plus le groupe des président-e-s de région. En effet, les deux Marion (véritable prénom de Marine, rappelons-le) sont respectivement âgées de 47 et 26 ans, la seconde ayant même fêté son anniversaire juste après le premier tour des régionales. Leurs victoires auraient aussi accentué la féminisation du groupe. De 1 présidente sur 22 (en métropole), nous sommes passés à 3 sur 13. Si le nombre a été multiplié par trois, le pourcentage lui a quintuplé (passant de 4,5 à 23). Mais pourrait-on vraiment se réjouir de l'élection d'une (jeune) femme comme Marion Maréchal-Le Pen, qui voulait s'en prendre au Planning familial et remettre en cause l'accès à l'avortement ?

P.S.

En Midi-Languedoc, le candidat FN Louis Aliot était sur les mêmes positions.

19:08 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, élections régionales

mardi, 15 décembre 2015

Une animatrice aveyronnaise ?

J'ai failli sursauter ce soir, en écoutant le podcast de l'émission "Si tu écoutes j'annule tout" de ce mardi, dont l'invité était le journaliste Benoît Collombat. Dans la dernière partie de l'émission, il était question du fait de passer ses vacances dans un lieu proche de son domicile, une pratique qui se développerait avec la persistance de la crise économique.

Charline Vanhoenacker a fini par demander à l'ensemble des personnes présentes autour de la table si elles n'avaient pas gardé de bons souvenirs de vacances "ordinaires", dans l'enfance. Voici ce que l'une des chroniqueuses a répondu :

Vu le ton employé par Mélanie Bauer, la vie aveyronnaise ne semble pas avoir franchement égayé son existence...

21:35 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société, femme

samedi, 12 décembre 2015

Le Voyage d'Arlo

A l'origine, je n'avais pas prévu d'aller voir ce film d'animation. La bande-annonce ne m'avait pas particulièrement emballé et l'aspect du personnage principal (un apatosaure enfantin) me faisait craindre une histoire plutôt destinée au jeune public. Je me suis finalement laissé tenter... et j'ai bien fait !

C'est d'abord un film nourri de la mythologie américaine. La famille du héros est une incarnation des pionniers, ces fermiers qui ont, à force de sueur et de ténacité, défriché une terre... parfois subtilisée aux Amérindiens. (Mais là n'est pas la question.) On ne s'étonnera donc pas de voir le père et la mère cultiver du maïs... et entreposer la récolte dans un silo de pierres. Plus loin, le jeune Arlo fait la rencontre d'un pittoresque trio de tyrannosaures, qui élèvent des sortes de bisons préhistoriques. Voilà pour le côté cow-boy !

On a compris qu'évidemment, les animaux sont des substituts d'humains. C'est particulièrement visible avec les parents d'Arlo, en lesquels on reconnaitra sans peine des personnages de films grand public. C'est aussi perceptible au niveau du père T-Rex, dont la tête et les mimiques ne sont pas sans rappeler certains rôles de Bruce Willis. D'autres lézards sont les "racailles" de l'histoire. Tout cela est très bien fichu.

La difficulté (et l'originalité) vient de l'introduction d'un humain, baptisé Spot. Il ne parle pas, mais grogne ou ulule. Il est le plus souvent à quatre pattes. Il va devenir le compagnon d'Arlo, une sorte d'animal (plus ou moins) domestique. C'était un pari risqué : le jeune public pouvait avoir du mal à gérer une histoire tournant autour de deux personnages auxquels il pouvait s'identifier. C'est réussi parce que l'humain est en général très différent des homo sapiens du XXIe siècle. Par bien des aspects, il se rapproche davantage... du diable de Tasmanie !

Il n'en paraît pas moins très proche de nous à certaines occasions. Un lien très fort va se nouer entre l'apatosaure et l'humain, qui ont tous deux subi la perte de proches. Deux scènes, placées de manière quasi symétrique dans le premier et le dernier tiers de l'histoire, se répondent. La première est une merveille de mise en scène : les deux héros trouvent un moyen de communiquer (en utilisant le sol)... et cela devient tout de suite émouvant. La seconde scène est encore plus forte... et elle implique d'autres personnages, certains jamais vus auparavant. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que j'ai eu "les yeux qui piquent"...

Fort heureusement, l'humour vient régulièrement contrebalancer les aspects plus tristes de l'intrigue. Cela commence avec la naissance des trois petits apatosaures. Cela continue avec les chamailleries entre un frère et une sœur... laquelle se révèle particulièrement futée ! On rit aussi beaucoup aux premiers face-à-face entre Arlo et Spot, ce dernier étant un chasseur diablement efficace, à la dentition redoutable...

L'histoire comportant quelques épisodes dramatiques ou effrayants (avec une référence aux Dents de la mer... dans les airs !), c'est à déconseiller aux tout-petits. J'en ai entendu certains pleurer durant la séance et une bambine a même voulu quitter la salle. A huit-dix ans, cela passe sans problème.

Quelques mots sur les aspects techniques, pour terminer. C'est une grande réussite visuelle, mais pas au niveau du personnage principal. Concernant Arlo, l'animation s'est concentrée sur le visage, très expressif. Pour les mouvements du corps, mieux vaut observer le père, dont les déplacements sont restitués avec subtilité. Sinon, ce sont les petits animaux qui sont les plus jolis.

Les spectateurs ont en général aussi remarqué la qualité des plans faisant intervenir l'eau (sous forme de pluie ou de rivière). Mais, pour moi, les plus beaux sont incontestablement ceux qui se passent la nuit, le premier quand le père fait découvrir un phénomène enchanteur à son fils, le second quand celui-ci communique ce qu'il a appris à son nouvel ami.

S'ajoute à cela une musique entraînante, jouée sur des instruments classiques. C'est très Disney... et c'est très beau. Cette année, c'est la deuxième fois que Pixar nous livre une film d'animation au-dessus du lot, après l'excellentissime Vice Versa.

11:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 10 décembre 2015

Sangue del mio sangue

C'est le dernier film de Marco Bellocchio, cinéaste italien inégal, jadis auréolé du soufre qui enveloppait une racoleuse adaptation du Diable au corps, plus récemment remarqué par Vincere, une oeuvre à caractère historique.

Ici, deux histoires s'entrecroisent. La première se déroule il y a plusieurs centaines d'années, dans une Italie de carte postale, pétrie de culture religieuse mais aussi effrayée par tout ce qui a trait au surnaturel. Certains personnages semblent presque sortis d'un conte de fées. Il est question de deux frères, l'un moine, l'autre aventurier, et d'une jeune femme fascinante, dont on se demande si elle n'est pas une sorcière.

C'est furieusement romanesque, bien joué et placé dans des décors vraiment splendides. L'intrigue, au départ assez limpide, gagne en complexité quand on découvre, petit à petit, que certains personnages masquent leurs véritables intentions. C'est à la fois subtil et prenant.

La seconde histoire se passe de nos jours, dans une Italie "moderne" où subsistent tant de vestiges du passé. Les spectateurs auront la surprise de constater que certains des acteurs de la première histoire sont visibles dans la seconde, dans des rôles très différents. La curiosité est piquée, d'autant plus qu'il semble y avoir un lien entre les deux intrigues. (Le guide est l'amour perdu, celui qu'on a laissé filer.)

Malheureusement, Bellocchio se perd dans les détails... et l'on comprend que la juxtaposition des deux époques est en grande partie artificielle. Il n'empêche : le retour dans le passé, à la toute fin du film, est une jolie trouvaille et redonne plus de poids à la plus belle des deux histoires, qui aurait mérité que l'intégralité d'un long-métrage lui soit consacrée.

20:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 06 décembre 2015

Placement de produits

C'est devenu une pratique courante dans le cinéma. On pourrait par exemple s'amuser à relever dans 007 Spectre la liste des produits de luxe (vêtements, voitures, montres, boissons, parfums...) qui sont plus ou moins habilement insérés dans l'intrigue. C'est aussi le cas des séries télévisées... y compris celles qui sont animées, comme Archer, la parodie de films d'espionnage dont j'ai déjà parlé l'an dernier.

Actuellement, la chaîne France 4 rediffuse la saison 2, dont je n'avais pas vu l'intégralité. Dans l'épisode 8, où il est question du cancer de Malory puis de Sterling Archer, on voit distinctement une bouteille d'armagnac, dont l'étiquette est montrée en gros plan :

La commune d'Eauze, située dans le Gers, existe bel et bien... et, pour ceux qui l'ignoreraient, précisons que c'est le berceau historique de la célèbre eau-de-vie.

Une question demeure : l'image (et la rédaction de l'étiquette) est-elle identique dans la version d'origine (américaine) de la série ? La réponse est oui. Voici ce que l'on peut voir au même moment de l'épisode :

Cela confirme qu'à l'étranger, il est signifiant de conserver le caractère français de certaines marques.

09:48 Publié dans Economie, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, société, économie, bd, bande-dessinée, france, médias

samedi, 05 décembre 2015

007 Spectre

Trois ans après Skyfall, Sam Mendes est aux manettes d'un nouveau volet des aventures de James Bond. Dans cet épisode, on a particulièrement soigné le casting, avec une pléiade de têtes connues des cinéphiles, dans les premiers comme les seconds rôles.

Mais là n'est pas le principal intérêt de ce volet. C'est d'abord un pur plaisir d'amateur de films d'action. Dès le début, on est pris dans un magnifique plan-séquence (ironique sur le véritable motif pour lequel Bond "entreprend" la jeune femme), qui se poursuit dans une cascade de péripéties mexicaines, au cours du défilé du Jour des morts. Seul bémol à mon enthousiasme : l'évidente utilisation de fonds verts pour la bagarre dans l'hélicoptère.

On est aussi emballé par la poursuite en voiture dans les rues de Rome, avec là aussi une pointe d'humour, introduite par le conducteur d'une petite Fiat, un grand-père tout surpris de se retrouver suivi par deux grosses voitures aux conducteurs pressés (une Aston Martin bien sûr, et une Jaguar), dans une rue étroite de la Ville éternelle.

Ma séquence préférée reste toutefois la poursuite sur la neige, dans les Alpes autrichiennes, avec un avion qui vole, qui roule... et qui glisse ! Les plus traditionnels des fans placeront peut-être en tête la bagarre dans le train, qui fait suite à une scène "glamour". A ce sujet, on remarque que, si le personnage incarné par Léa Seydoux sauve la mise de Bond, c'est quand même l'espion qui met le méchant définitivement hors d'état de nuire.

Cela m'amène aux limites de ce film : les dialogues, notamment ceux entre Madeleine et James. Ils sont dits de manière machinale, sans trop de conviction. Est-ce lié au doublage ? Il faudrait voir ce qu'il en est dans la version originale.

Autre défaut : le manque de cohérence de certains aspects du scénario. Ainsi, au début, quand Bond se lance à la recherche d'un "roi pâle", on ne comprend pas comment il arrive à faire le lien avec un certain "White". Plus loin, c'est la rupture entre Bond et Madeleine qui arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est très surprenant de la part de quelqu'un d'aussi chevronné que Sam Mendes. Je suis d'avis que la production, effrayée par la durée du film, a dû imposer quelques coupes, pas toujours judicieusement choisies.

Il est aussi possible qu'il y ait un lien avec le piratage dont Sony Pictures a été victime, en 2014. Le scénario du film ayant été dérobé, il est probable que la production a demandé sa réécriture partielle, ainsi que des changements au niveau des dialogues.

Spectre n'en reste pas moins un très bon divertissement, mais qui n'atteint pas le niveau des meilleurs films de la série.

11:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films