jeudi, 17 juillet 2014

Le Procès de Viviane Amsalem

Si le titre français fait allusion à l'ambiance kafkaïenne dans laquelle baigne l'intrigue, le titre israélien (Le Guet, c'est-à-dire l'acte de divorce) est plus explicite (pour le public local), puisque l'histoire tourne autour d'un couple qui se déchire, elle, Viviane (Ronit Elkabetz, formidable) voulant divorcer, lui, Elisha (Simon Abkarian, sobre mais pas toujours convaincant) ne voulant pas et s'appuyant sur la loi de son pays.

Il est donc question de la place de la femme juive dans la société israélienne. Alors que le débat devrait porter sur la pérennité du couple, on examine la personnalité de l'épouse sous toutes les coutures. L'habileté du film est de faire en sorte que les autres protagonistes finissent aussi par passer à la moulinette. Je recommande notamment le personnage de l'avocat d'Elisha (qui est aussi son frère), interprété par Sasson Gabai, excellent dans Le Cochon de Gaza. (Il avait joué aux côtés de Ronit Elkabetz dans La Visite de la fanfare.)

Cela ressemble un peu à du théâtre filmé, puisque tout se passe soit dans une petite salle de tribunal, soit dans les couloirs adjacents. On a varié les intervenants : outre les juges, les époux et leurs avocats, on fait défiler devant nous une belle brochette de témoins.

L'un des intérêts de leurs auditions réside dans le retournement possible du témoignage. C'est d'abord le frère de l'épouse qui n'apporte (involontairement) que de l'eau au moulin du mari. C'est ensuite un ami de l'époux, très louangeur sur celui-ci, qui finit par le trahir. Ce sont aussi quelques personnages hauts en couleur, comme la belle-sœur de l'épouse, qui nous livre un numéro de toute beauté ! L'un des moments-clés est le passage des voisins, d'abord l'homme, puis sa femme, qui va finir par parler franchement hors de sa présence.

Etant donné la sobriété de la mise en scène, le moindre détail est signifiant. On sera donc très attentif aux évolutions de la coiffure de Viviane, ainsi qu'à la grande diversité de ses tenues (et de ses chaussures), qui ne laissent pas indifférents certains des hommes présents dans la salle.

Les dialogues sont savoureux aussi par l'enchevêtrement des langues : l'hébreu, le français, l'arabe... Une partie de ce petit monde est originaire d'Afrique du Nord, où l'on a le sang chaud. Face aux plaignants, les juges religieux forment un trio incongru de barbus (censés être) respectables, scrupuleux au-delà du raisonnable et dont la patience va être mise à rude épreuve.

La procédure s'éternise, de reports en demandes supplémentaires. Je ne dirai pas comment cela se termine, mais sachez être attentif aux expressions du visage de Viviane... Qui a vraiment gagné ?

23:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 16 juillet 2014

Circles

Ces cercles concentriques sont les ondes de choc provoquées par un événement traumatique, à l'image de ce que l'on voit d'un plan d'eau où l'on a jeté une pierre. Comme le dit l'un des personnages du film, malheureusement, ce sont plutôt les mauvaises que les bonnes actions qui ont ce genre de répercussions.

Tout commence en Bosnie-Herzégovine, en 1993. Un soldat serbe revient chez son père, voir aussi sa fiancée. Dans le village multiconfessionnel, la cohabitation semble se passer assez bien. Mais un groupe de paramilitaires (serbes) fait des siennes :

Dans la première partie du film, on ne voit pas comment cette scène se termine. On fait un bond de 12 ans et l'on retrouve presque tous les protagonistes, désormais éparpillés. Certains sont restés en Bosnie, comme ce vieil homme qui s'acharne à reconstruire une église sur le point d'être engloutie à cause d'un barrage. Quand on finit par voir le bâtiment d'origine (et le lieu où il se trouve), on comprend mieux l'acharnement du vieil homme. Il est aidé par un jeune ouvrier... et bientôt l'un des amis de celui-ci, dont le vieillard ne veut pas, au début. On se demande pourquoi et l'on se dit qu'il y a sans doute un lien avec le père disparu du jeune homme. Une drôle de relation va se nouer entre les deux.

Ce saut dans le temps fonctionne très bien parce que les personnages ont réellement vieilli à l'écran, à tel point que certains d'entre eux sont méconnaissables. On a joué sur la chevelure, la barbe, la moustache, les vêtements, sans doute aussi le maquillage. Je pense qu'en réalité on a "rajeuni" les acteurs pour les faire rentrer dans les rôles de l'année 1993. (On a peut-être même demandé à quelques-uns de mincir un peu pour faire plus jeunes.) En tout cas, avec peu de moyens, on a fait du bon boulot.

Pas très loin de la première histoire s'en déroule une autre, à Belgrade, en Serbie. Un accidenté de la route est amené aux urgences de l'hôpital central. Le médecin chef finit par reconnaître son patient. Les souvenirs rejaillissent. Il se retrouve face à un dilemme.

Le troisième sommet de ce triangle narratif se trouve en Allemagne. L'un des protagonistes du départ (on a du mal au début à déterminer lequel) y a refait sa vie. Il a un boulot correct, une épouse, deux filles. L'arrivée d'une femme des Balkans va bouleverser son quotidien. Elle est accompagnée d'un jeune enfant et fuit le père de celui-ci, qui est aussi une vieille connaissance.

Les trois histoires s'entrecroisent avec habileté. C'est de surcroît très bien joué, même si, de temps à autre, on verse un peu trop dans le mélo. Mais le réalisateur compense cela par un réel savoir-faire. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes filmés de dos, gros plan sur la nuque ? Pourquoi ces personnages apparaissent-ils si écrasés par leur environnement, que ce soit un paysage de montagne ou un quartier urbain ? Je pense aussi à cette conversation téléphonique, coupée en deux. On en perçoit une partie, à un moment du film, dans le contexte bosnien et l'autre, plus tard, dans le contexte allemand.

Petit à petit, les fils se dénouent. C'est brillant parce que magistralement monté. Ajoutez à cela une musique excellente et vous obtenez l'une des découvertes de cet été, à ne pas rater si le film est programmé près de chez vous.

P.S.

Même si l'intrigue a été travaillée pour rentrer dans le cadre d'un long métrage, elle s'inspire d'une histoire vraie, ce qui donne encore plus de force au film.

12:25 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

lundi, 14 juillet 2014

Gaudi, le mystère de la Sagrada Familia

Ce documentaire hispano-suisse (à moins qu'il ne soit helvético-espagnol) est consacré à la célèbre église barcelonaise, dont le nom complet est "Temple expiatoire de la Sainte Famille". En un peu moins d'1h30, il tente de nous exposer l'histoire du bâtiment et les controverses dont il est l'objet.

On associe la basilique à son plus ardent promoteur, l'architecte Antoni Gaudi, qui a consacré une grande partie de sa vie à sa construction. Il a vite compris qu'il n'en verrait pas la fin, mais il avait laissé des plans et surtout quantité de maquettes, pour permettre à ses successeurs de poursuivre son oeuvre.

Le film montre l'originalité du personnage, l'ampleur de ses talents, son engagement ainsi que sa modestie. Il a fini par vivre dans l'église en chantier, s'habillait de manière ordinaire, à tel point qu'à sa mort (il a été renversé par un tramway), ceux qui ont découvert son corps ont pensé qu'il s'agissait de celui d'un miséreux.

Après la mort de l'architecte, la guerre civile espagnole porta ce qu'on croyait être le coup de grâce à la construction. La basilique fut dégradée et la majeure partie des archives de Gaudi détruite. Par la suite, la question s'est posée de l'intérêt d'en reprendre la construction... puis de l'affectation du bâtiment : église ou musée ?

Le documentaire nous présente aussi deux des continuateurs de Gaudi, des contemporains au profil atypique. Le portail de la Nativité a été réellement achevé par le Japonais Etsuro Sotoo, qui a fini par se convertir au christianisme. Son parcours est particulièrement intéressant. Lui a cherché à se placer dans les pas de Gaudi. Plus indépendant est le sculpteur Josep Maria Subirachs (mort il y a quelques mois), qui se disait agnostique, mais de culture chrétienne. Il a été chargé du portail de la Passion, une grande réussite à mon avis, avec ces figures géométriques qui ne sont pas sans rappeler certaines toiles cubistes.

Aujourd'hui, on utilise les techniques les plus modernes, en particulier l'informatique (notamment des logiciels appliqués à l'aéronautique). Cela n'empêche pas l'architecte américain (Mark Burry, je crois) d'être lucide : ce sont les parties anciennes qui ont le plus d'âme et, si l'édifice ne manque pas d'allure, ce n'est qu'un monstre de béton. Le film s'achève sur les travaux en cours, sur la façade de la Gloire qui, même terminée, sera privée du grand parvis que Gaudi voyait déployé à ses pieds. La spéculation immobilière a eu raison des aspirations artistiques... Mais une autre menace pèse sur le bâtiment : la construction d'une voie ferrée (souterraine) à grande vitesse !

Au niveau de la réalisation, c'est très bon. A l'intérieur, l'église a été filmée à différents moments de la journée. On perçoit la variété des éclairages. Les jeux d'ombres et de lumière sont bien rendus. Les vitraux contribuent aussi à embellir l'édifice. On suit leur conception et leur réalisation.

A l'extérieur, on a filmé la basilique en hauteur, sous plusieurs angles et avec une grande précision. On distingue des détails que, même lors d'une visite approfondie, on ne verrait pas avec autant de précision.

La musique d'accompagnement, d'inspiration religieuse, se marie parfaitement avec les images. (On appréciera aussi la pertinence des interventions de Jordi Savall.) Le commentaire n'est pas dit sur un ton neutre... et c'est tant mieux. Autre atout de ce film : on a interrogé des non-spécialistes et des sans-grade. Au final, tous les témoignages ne se valent pas, mais c'est enrichissant.

00:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, art

vendredi, 11 juillet 2014

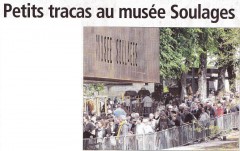

Les dessous pas très chics de la construction du musée Soulages

Le quotidien Midi Libre a réussi un joli coup éditorial en mettant en ligne, dès hier soir (pour les abonnés), un article faisant état d'une enquête sur une fraude dans les marchés de construction du musée ruthénois. Il a été très vite repris par l'agence AFP, puis par Le Monde. A Rodez, il suffisait de ne pas se lever trop tard ce matin pour pouvoir se procurer la version papier.

On peut commencer par quelques remarques sur la chronologie. D'après l'article, tout a démarré par hasard, en mai 2011. Des écoutes téléphoniques réalisées par la Police judiciaire, sur Bordeaux, font émerger un soupçon d'entente illicite entre des professionnels du bâtiment, dans le cadre dans la construction du musée Soulages.

Ce n'est qu'en mars 2013 qu'une information judiciaire est ouverte par le procureur de Rodez. Il a fallu presque deux ans... pour réunir un faisceau de présomptions plus important ? En tout cas, on n'apprend la chose qu'en juillet 2014, environ seize mois plus tard. Soit les médias n'étaient pas au courant, et dans ce cas c'est au niveau du Parquet ou du Grand Rodez qu'on a voulu éviter d'ébruiter la chose (dans un article de La Dépêche du Midi, le maire et président de la Communauté d'agglomération Christian Teyssèdre évoque la venue de fonctionnaires du SRPJ de Toulouse en mai 2013). Soit les médias locaux étaient au courant et ils ont "retenu" l'info. Quelle que soit la vérité sur ce point, il est clair qu'on a voulu que l'inauguration du musée ne soit pas "parasitée" par les investigations en cours.

D'autres interrogations subsistent, concernant l'implication des différents acteurs dans cette affaire. D'après l'article de Midi Libre, dans l'état actuel des choses, seuls des entrepreneurs (pas forcément aveyronnais) sont impliqués. Il s'agirait d'une entente illicite, comme il s'en est déjà produit des dizaines centaines milliers de fois dans le pays. Le but est de contourner la mise en concurrence, qui oblige à serrer les coûts. Il existerait même des logiciels qui permettraient de fabriquer de fausses propositions crédibles... mais légèrement moins bonnes que celle de l'entrepreneur qui a été désigné pour remporter l'appel d'offres. L'entente peut aussi jouer sur un plan vertical, entre, par exemple, un maître d'oeuvre et des sous-traitants, voire entre sous-traitants. C'est ce que l'information judiciaire devra déterminer.

Il reste la possible implication de politiques. Elle semble pour l'instant exclue. L'article de Midi Libre n'en fait pas mention et C. Teyssèdre affirme que le Grand Rodez n'est pas mis en cause. Le maire de Rodez s'avance peut-être un peu trop quand il déclare que même le personnel de la Communauté d'agglomération n'est pas concerné par l'affaire. C'est à l'enquête de le dire. Il est possible qu'il ait raison. Mais il est aussi possible qu'au moins l'un des entrepreneurs ait eu une "source interne", pas forcément un-e élu-e, mais quelqu'un, travaillant à l'agglo, ayant fourni de précieux renseignements.

A suivre donc.

22:43 Publié dans On se Soulages !, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, art, culture, peinture, médias, presse, journalisme

Un Lotois dans les Andes

Ce Lotois était Théodore Ber, né à Figeac en 1820 et mort à Lima (au Pérou) en 1900. Son parcours n'est toutefois pas étranger à l'Aveyron, puisque, quelques années après sa naissance, sa famille s'est installée à Decazeville (où vécut par la suite sa soeur, devenue adulte). Lui même fut, à partir de l'âge de 15 ans, employé dans divers ateliers de mercerie, d'abord à Rodez, puis à Bordeaux, avant de "monter" à Paris.

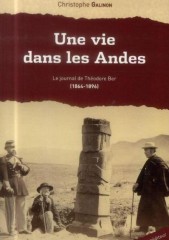

Toutes ces informations sont issues d'une passionnante exposition (temporaire) du musée Champollion, à Figeac : "40 ans dans les Andes - L'itinéraire oublié de Théodore Ber". Elle coïncide avec l'édition des mémoires du Lotois, sous la forme d'un assemblage de fragments d'un journal inachevé :

Il est fils d'artisan-commerçant. Sur l'acte de naissance, son père est présenté comme "tailleur". On dit aussi qu'il est issu d'une famille de couturiers. Quand ils s'installent à Decazeville, le père ouvre un magasin de confection. (Notons que la -jeune- ville ouvrière n'a pas fait bonne impression sur Théodore, qui l'a plus tard qualifiée de "vilain trou"...)

C'est lors de son séjour à Paris qu'il se radicalise. On est sous la Monarchie de Juillet et il fréquente des cercles républicains. Il y a aussi de fortes chances qu'il soit devenu franc-maçon. Il est arrêté en 1841, mais vite relâché. En 1845, il participe à la fondation d'un journal, La Fraternité. En 1848, on le retrouve du côté des révolutionnaires les plus actifs. Il devient même chef de barricade. Par la suite, il a été envoyé dans l'Aveyron, comme secrétaire du commissaire du gouvernement. S'est-il présenté aux élections législatives ? On serait tenté de le penser en lisant un article du (formidable) livre de Roger Lajoie-Mazenc Fantassins de la démocratie. Page 99, il y est question d'un Ber (sans prénom), "ouvrier, candidat aux législatives en 1848 (non élu, arrive en 55e position avec 627 voix pour 10 sièges à pourvoir)".

En 1851, il s'oppose au coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais, plus que ses ennuis politiques, ce sont semble-t-il des problèmes conjugaux (il est marié depuis 1847 à une certaine Emilie Fanton) ou des soucis financiers qui le poussent à émigrer. On le retrouve en Amérique du Sud, d'abord au Chili (1860) puis au Pérou (1863). Il y a exercé de nombreux métiers, manuels comme intellectuels. Il a notamment enseigné le français. Il ne rentre en France qu'à la chute du Second Empire. A Paris, il rejoint les Communards et devient le secrétaire de l'une des figures marquantes du mouvement, Charles Delescluze.

Menacé en raison de ses engagements, il retourne en Amérique du Sud, où sa réputation de Communard finit par le rattraper. N'étant plus employé comme précepteur, il contribue à différents journaux francophones (L'Union nationale, L'Echo du Pérou) et finit par en diriger un (L'Etoile du Sud). C'est à cette époque qu'il commence à se lancer dans des fouilles archéologiques, en amateur. Il va y laisser sa maigre fortune, mais aussi faire de belles découvertes, qui lui valent de faire partie de la délégation du Pérou (curieusement dominée par des Français) au Congrès des Américanistes de 1875, qui se déroule à Nancy. (En 1878, il est même devenu membre de la Société américaniste de France !)

En 1876, il se lance dans un périple en Bolivie, où il est resté 6 mois, dont 4 à vivre parmi les Indiens, pour lesquels il a pris fait et cause, contre l'exploitation dont ils sont victimes de la part des descendants des colons européens. Il se désintéresse de plus en plus de la France, où il revient pour la dernière fois en 1893.

Théodore Ber était donc un homme engagé. Il garda ses convictions après s'être installé en Amérique du Sud. Il s'est intéressé au sort des Indiens de la Sierra ainsi qu'à celui des travailleurs chinois (que l'on fait venir au Pérou depuis les années 1840), exploités par leurs employeurs. L'exposition propose plusieurs photographies (surtout des Indiens), prises pendant les fouilles de Ber par un Allemand, à sa demande. Pour la petite histoire, signalons que Ber détestait la tauromachie. C'était aussi un "bon citoyen". Pompier volontaire, il a contribué à éteindre l'incendie qui a frappé la ville portuaire de Callao, bombardée par une escadre espagnole en 1866.

A quoi ressemblait-il ? Vers la fin de sa vie, à ceci :

C'est la personne assise, entre le gouverneur militaire de la région bolivienne où se trouve le site de Tiahuanaco (à proximité du lac Tititcaca) et le curé du village, chez lequel il logeait à l'époque.

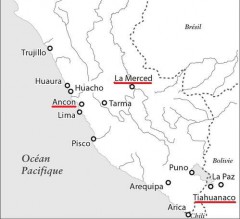

J'ai aussi souligné Ancon sur la carte ci-dessus, parce que c'est sur ce site péruvien qu'il a fait beaucoup de découvertes. La construction d'un chemin de fer a mis au jour un ancien cimetière. Comme les défunts étaient enterrés avec tous leurs biens, la découverte des tombes a ressuscité toute une civilisation. Voici par exemple un lama tacheté (prêté par le musée du Quai Branly) :

Il est caractéristique de la culture Chancay, qui s'est développée entre 1100 et 1450. On a aussi trouvé une étrange pièce de tissu, sans doute originaire d'un royaume chimu du Nord, qui, à l'époque, avait déjà été annexé par les Incas :

Impressionnantes sont aussi les momies, enveloppées dans plusieurs couches de tissus. En voici un exemple :

En Bolivie, la moisson a été aussi très riche. Le site de Tiahuanaco est plus ancien que celui d'Ancon. Il aurait été peuplé dès le IVe siècle avant JC, l'apogée ayant été atteint entre les Ve et Xe siècles après JC. La cité est devenue la plus peuplée d'Amérique du Sud, comptant peut-être 30 000 habitants. Au XIe siècle, elle a soudainement périclité. Ber et son équipe ont notamment trouvé un vase (sans doute un encensoir) à tête de puma :

Un peu plus loin, on tombe sur un étrange objet, allongé, sculpté et creux... c'est un inhalateur de drogue !

De nouvelles découvertes ont été réalisées à l'occasion d'une expédition de 5 ans sur le piémont amazonien, dans la vallée de Chanchamayo, dans la colonie de La Merced (voir la carte du début). Théodore Ber y est toujours révolté par le comportement de certains Européens vis-à-vis des populations andines. C'est aussi l'époque où il exerce à peu près tous les métiers et semble se plaire dans une vie rude et frugale, loin de l'Occident supposé évolué.

Parmi les pièces visibles dans l'exposition, j'ai aussi remarqué une tête réduite, production des Indiens Shuars, que l'on connaît mieux sous le nom de Jivaros. Le texte d'accompagnement précise qu'à l'origine, il s'agissait pour le vainqueur d'un combat de se protéger de la vengeance du vaincu (de son esprit). Par la suite, ces têtes ont fait l'objet d'un commerce de plus en plus important, ce qui explique que certaines ne soient pas d'origine, mais des "créations" destinées aux voyageurs fortunés...

Voilà, je n'ai pas tout dit, mais j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur ce Lotois au destin peu ordinaire. L'exposition est visible jusqu'au 5 octobre 2014.

00:16 Publié dans Histoire, Loisirs, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, photographie, livres, art, culture

jeudi, 10 juillet 2014

Big Bad Wolves

En dépit de certaines critiques négatives, je suis allé voir ce film israélien, incité par les louanges de Quentin Tarantino. On comprend assez vite pourquoi le meilleur réalisateur de sa génération a aimé : c'est un polar, parfois très complaisant avec la violence... et porté par une bonne bande son. On n'est pas très loin de Reservoir Dogs, même si le contexte est différent.

Cela commence par une séquence très réussie, muette. Trois enfants jouent à cache-cache. L'un d'entre eux ne sera pas retrouvé... du moins dans l'immédiat. Dans le même temps, la police locale enquête sur une série de meurtres pédophiles. Un suspect finit par être arrêté... et interrogé avec brutalité, sans que cela débouche sur quoi que ce soit. Un scandale éclate.

Vient ensuite la seconde partie du film, qui prend la forme d'une traque et d'une vengeance. Le père de l'un des enfants disparus joue un rôle déterminant. Mais son entreprise est régulièrement entravée ou perturbée par des éléments extérieurs : l'action maladroite d'un ancien flic, les coups de fil de sa maman, caricature de mère juive... et même la venue de son père, personnage qui se révèle plein de surprises !

L'humour réside dans ces effets inattendus et dans le décalage entre certains dialogues, quasi anodins, et l'horreur des situations. Franchement, j'ai bien aimé, même si je trouve que les auteurs abusent de la violence gratuite. (D'ailleurs, je ne place pas Reservoir Dogs très haut dans la filmographie tarantinienne.)

D'un point de vue formel, c'est très bon. J'ai déjà parlé de la musique, bien choisie, emballante. Les auteurs ont aussi construit méticuleusement leurs plans. Les focales comme les angles des prises de vue accentuent l'étrangeté ou le grotesque de certaines scènes.

On peut aussi s'amuser à tenter de deviner qui est le pédophile. C'est l'un des hommes montrés à l'écran. Mais est-ce le suspect ? Aucune preuve n'a été recueillie contre lui et, en face, certains des "justiciers" sont de sérieux clients. Il y aurait bien aussi cet Arabe à cheval mais, autant le dire tout de suite, c'est un personnage faussement menaçant.

C'est la grande habileté de ce film, la leçon qu'il donne, au second degré, qui n'a malheureusement pas été comprise par nombre de critiques. Le papa vengeur est un ancien de la guerre au Liban. Le grand-père a lui aussi combattu autrefois... et tous les policiers ont reçu une formation guerrière (sans parler du service militaire, qui, pour les garçons, dure trois ans).

Insidieusement, les auteurs montrent que la violence qui a été mise en oeuvre dans le conflit israélo-palestinien rejaillit sur la vie interne du pays. C'est par d'autres juifs que le suspect (juif aussi) est interrogé sans ménagement. C'est par d'autres juifs qu'il est enlevé et torturé... et c'est par un juif que les enfants ont été violés et assassinés.

00:42 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 08 juillet 2014

Le Conte de la princesse Kaguya

Cofondateur du studio Ghibli, Isao Takahata ne jouit pas en Occident de la même réputation qu'Hayao Miyazaki. Et pourtant... Dans sa jeunesse, il a créé la série Heidi (qui a fait beaucoup pleurer dans les chaumières). Plus tard, il est passé aux longs-métrages d'animation, avec Kié la petite sorcière et surtout Le Tombeau des lucioles, un véritable chef-d'oeuvre. Par la suite, il s'est aussi fait remarquer avec le superbe Pompoko et l'hilarant Mes Voisins les Yamada.

D'un point de vue formel, c'est moins flamboyant que les créations de Miyazaki. Les visages des personnages sont assez rudimentaires, à l'image de ce que l'on trouvait dans les productions japonaises des années 1980 :

Par contre, c'est du "fait main" (on dirait des peintures), avec un grand souci du détail et une véritable science du mouvement des personnages. Je pense à cette scène qui montre la princesse s'amuser avec un chat, d'une fluidité étonnante, ou ces moments où le bébé fait l'apprentissage de la marche (cul nu !), à coups de cabrioles plus vraies que nature.

L'atmosphère est celle d'un conte. Les amateurs des frères Grimm ou de Charles Perrault ne seront donc pas déboussolés, même si c'est ici tourné à la sauce japonaise, avec des références au bouddhisme et au shintoïsme. On notera aussi le grand soin apporté à la description des animaux (insectes, batraciens, poissons, oiseaux, mammifères...).

Le début de l'histoire baigne dans le merveilleux, avec la découverte de la princesse par un vieux couple de paysans, dans une bambouseraie. La gamine se révèle vite être un phénomène, grandissant à vue d'oeil. Cette enfance est aussi placée sous le signe de la joie, "Pousse-de-bambou" s'amusant avec les enfants du village et profitant des plaisirs simples de la vie, comme de déguster un succulent melon par une journée caniculaire :

Mais, au bout de 45 minutes environ, une rupture de ton intervient. La princesse a du mal à supporter le destin que des gens pourtant bien intentionnés lui ont tracé. Le dessin se fait moins lisse, révélateur des tourments internes de l'héroïne :

La jeune femme, dont la beauté est l'objet de spéculations dans tout l'empire, va apprendre à ruser avec l'étiquette très contraignante qui lui est imposée. Le dessin se fait plus traditionnel, s'inspirant visiblement des estampes qui ont fait la renommée du Japon :

Très drôles sont les séquences faisant intervenir les cinq prétendants, qui vont connaître des fortunes diverses... que je me garderai bien de révéler. Ici, on sent plutôt l'influence des Mille et une nuits dans la ruse dont la jeune femme fait preuve pour éviter d'avoir à se marier contre son gré. C'est ensuite au tour de l'empereur lui-même de s'intéresser à la princesse. Toute cette partie du film voit le personnage principal mûrir. Il a renoncé à certaines choses et appris à "vivre dans le système", tout en se ménageant des espaces de liberté. Ce conte est aussi une histoire d'apprentissage.

Une nouvelle rupture de ton annonce la dernière partie. On y apprend la véritable origine de la princesse, qui va tenter de connaître à nouveau le bonheur, qu'elle a touché du doigt dans l'enfance.

C'est une magnifique histoire, hélas desservie (à mon avis) par les chants (qu'ils soient en japonais ou doublés en français, dans la version que j'ai vue). Si les paroles sont porteuses de sens et la musique d'accompagnement en général agréable (je pense notamment aux morceaux joués sur un koto), les parties chantées m'ont semblé désespérément languissantes.

09:12 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 06 juillet 2014

Palerme

La coupe du monde de football est une bonne incitation à fréquenter les salles obscures, d'autant plus que certains cinémas font des efforts de programmation... et que certains distributeurs choisissent judicieusement le moment de la sortie de leurs films. Le début de l'été 2014 ressemble un peu à celui de 2006, quand avait débarqué sur les écrans français Leçons d'amour à l'italienne.

La comédie transalpine est encore à l'honneur aujourd'hui, avec Palerme, dont l'action se déroule dans la capitale de la Sicile. Pour être plus précis, la majorité de l'action se déroule Via Castellana Bandiera (titre du film en italien), une ruelle à double sens de circulation... mais où deux voitures ne peuvent pas se croiser.

Avant d'en arriver à l'affrontement homérique qui constitue le coeur de l'histoire, on nous présente les protagonistes. A ma gauche se trouvent les Calafiore, famille modeste, où les hommes parlent fort, sont un peu truqueurs sur les bords, mais où les femmes peuvent arriver à leurs fins, à condition d'être malines et tenaces. A ma droite se trouve un couple en crise, composé de deux citadines pur sucre. La plus jeune, Clara, est illustratrice (on voit d'ailleurs plusieurs de ses croquis, censés être pris sur le vif... et très jolis). La plus âgée, Rosa, est une femme (mûre) de caractère, interprétée par la réalisatrice Emma Dante, qui est l'auteure du roman qui a inspiré le film. Notons qu'elle ne se donne pas le beau rôle, n'hésitant pas à se faire filmer sans chichis.

La film démarre par une magnifique séquence, presque muette, qui nous présente l'autre protagoniste du duel, Samira, une vieille femme d'origine albanaise. On ne la voit que de dos. On ne distingue donc pas son visage. Mais les mouvements de son corps et de sa chevelure suffisent. On la suit allant au cimetière, jusqu'au moment où, après avoir nourri une troupe de chiens errants, elle part au volant de sa voiture chercher le reste de la famille. (Notons que les deux groupes se déplacent en Fiat, l'une très ancienne -et petite, l'autre plus moderne... et très confortable. Le film est aussi une satire sociale.)

Quand on découvre celle-ci, on a comme une impression de déjà-vu. C'est qu'on agite les mains et qu'on a le verbe haut chez les Calafiore. On a le sang chaud, aussi. Ils vivent de la pêche et de menus travaux (plus ou moins légaux). Le père (gendre de Samira) est un petit tyran, fort en gueule. (Je recommande la tirade qu'il sort au premier automobiliste qui vient lui demander de déplacer sa voiture !) C'est d'abord lui qui refuse de céder le passage aux deux bourgeoises qui arrivent en face... surtout pas à la conductrice, qu'il surnomme "miss prout prout" !

Mais, très vite, on se rend compte que la belle-mère obéissante a décidé de n'en faire qu'à sa tête. En face, Rosa en a plein le dos de cette vie qui ne tourne pas comme elle l'aurait voulu. Cette fois-ci, elle compte bien ne pas se laisser marcher sur les pieds. La tension est à son comble. On est en plein western, où les rétroviseurs mettent en valeur les regards impitoyables des adversaires. Chacune est rivée à son volant mais, quand l'une décide de sortir, c'est pour mettre un "coup de pression" à l'autre... au besoin, en utilisant à l'urine !

Bien évidemment, les voisins vont s'en mêler, chacun ayant un avis autorisé sur la question. Certains conseillent aux deux femmes de reculer et de s'en aller. D'autres tentent de faire entendre raison au pater familias. Après un moment d'altercations vives, la rue va se calmer, laissant les deux conductrices seules dans leurs véhicules.

Pendant ce temps-là, les mecs vaquent à leurs petites affaires. Comme on est en Italie et même en Sicile, on ne s'étonnera pas que des paris soient faits sur l'issue du duel entre les deux femmes. On ne s'étonnera pas non plus qu'un groupe soit tenté de fausser le jeu...

Du côté des deux protagonistes, on commence à gamberger. Samira pense à un être cher, décédé, tandis que Rosa craint de perdre Clara, qui ne comprend pas son obstination. Le soir arrive, la nuit passe... et, au matin, la situation va se dénouer, de manière inattendue. Je vous laisse découvrir comment.

14:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 05 juillet 2014

Zero Theorem

Cela faisait un petit moment que je n'avais pas regardé un film de Terry Gilliam (depuis 2005 et Les Frères Grimm). En dépit de critiques négatives, j'ai eu envie de voir ce que devenait l'ancien membre des Monty Python.

Dès le premier plan, on sent qu'on n'a pas affaire à un manchot. On est face à la vision d'un trou noir. On se croit dans l'espace... mais la caméra va effectuer un mouvement qui donnera tout son sens à la scène. Peu de temps après, on se retrouve dans la rue, en ville, dans un futur proche où les publicités numériques et ciblées agressent les passants. C'est très emballant.

S'ajoute à cela la prestation remarquable d'un acteur formidable, Christopher Waltz (excellent aussi bien dans Django unchained que dans Carnage), dont l'aspect physique n'est pas sans rappeler celui de Fétide dans La Famille Adams.

S'il est, comme son quasi-jumeau de la comédie macabre, introverti et agoraphobe, son personnage est moins clownesque. Gilliam en fait un type très intelligent, qui se pose des questions sur "le sens de la vie". Il travaille pour "le Management", une mystérieuse autorité supérieure qui finit par s'incarner en Matt Damon, remarquable dans le rôle.

La vie très réglée de Qohen Leth va être chamboulée par l'irruption d'une jeune femme excentrique, croisée au cours d'une fête un peu spéciale. Celle-ci est interprétée par Mélanie Laurent Thierry, véritable bombe sensuelle qui a pourtant bien du mal à briser la glace du héros (elle m'a tellement tourné les sens que je m'en suis trompé sur son nom) :

Il faut dire que, lorsqu'elle débarque dans l'église désaffectée qu'occupe le héros, vêtue d'une tenue d'infirmière hyper-moulante, malgré des godasses immondes, tous les mâles hétérosexuels de la salle ont les yeux qui sortent de leurs orbites et la langue qui pend jusqu'aux chaussettes. C'est évidemment un pur fantasme du réalisateur, auquel l'actrice s'est prêtée avec un incontestable talent. Plus loin dans le film, on la voit sous un autre jour, signe qu'elle sait jouer autre chose que les aguicheuses.

Je signale aussi la performance de Tilda Swinton, formidable en psychologue un peu déjantée, qui part même totalement en vrille dans une scène où elle finit par se muer en rappeuse ! (Je crois que, depuis que j'ai remarqué cette actrice au cinéma, dans Orlando en 1993, je n'ai jamais été déçu par ses prestations, que ce soit dans Michael Clayton, L'Etrange Histoire de Benjamin Button, Moonrise Kingdom, Snowpiercer ou The Grand Budapest Hotel.)

Toutefois, l'histoire subit quelques "coups de mou". La quête de sens du héros n'est guère palpitante. On est plutôt captivé par les péripéties et le talent des acteurs à incarner des personnages forts. Tout cela est un peu absurde... sauf si l'on se dit que Qohen Leth est le double d'un Terry Gilliam vieillissant, qui se pose des questions existentielles et voit dans la relation avec une jeune et belle femme un moyen de retrouver le génie créateur de ses débuts.

00:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 02 juillet 2014

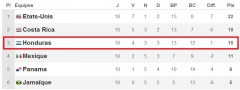

L'Aveyron dans la réforme de la carte régionale

Ce billet s'appuie sur un passionnant article du Monde, de l'excellente rubrique des "Décodeurs". Il y est question de la réforme territoriale proposée par le gouvernement Valls... mais aussi des solutions avancées par les formations politiques plus ou moins en opposition à la majorité actuelle.

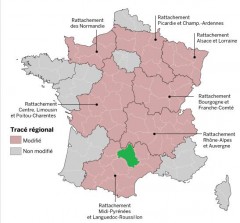

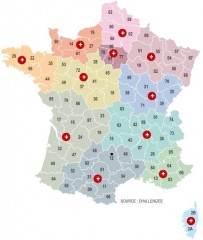

On commence par la carte du projet gouvernemental, qui ferait passer le nombre de régions métropolitaines de 22 à 12 :

L'Aveyron, département excentré de Midi-Pyrénées, se retrouverait dans un grand Languedoc en compagnie des voisins lozérien, gardois et héraultais. Ce n'est pas illogique... mais cela met en fureur les Montpelliérains, qui perdraient le chef-lieu, au profit de Toulouse. Pourquoi ne pas avoir plutôt rapproché Midi-Pyrénées de l'Aquitaine ? En raison des équilibres démographiques.

Comme le rappelait le rapport du Comité Balladur (dès mars 2009), ce n'est pas tant la taille des régions françaises de métropole qui pose problème que leur relative faible population. (Rappelons que la France est -de loin- le pays le plus vaste de l'Union européenne.)

Le Comité Balladur avançait l'idée qu'il fallait atteindre les 3-4 millions d'habitants pour (sauf exception liée à une configuration géographique particulière) être visible (et peser) au niveau européen. L'Aquitaine atteint (de justesse) ce seuil, alors que ce n'est le cas ni de Midi-Pyrénées ni surtout de Languedoc-Roussillon. La fusion des deux (peut-être allégée d'un ou deux départements) permettrait d'atteindre 5 millions d'habitants, dans un ensemble pas si incohérent que cela. (Pour les Aveyronnais, c'est une bien meilleure solution que la fusion avec l'Aquitaine qui, si elle aurait préservé le chef-lieu toulousain, aurait accentué la localisation périphérique de notre département.)

Dans le même ordre d'idée, l'Alsace, trop faible démographiquement, est rapprochée de la Lorraine (elle aussi sous-peuplée), avec une partie de laquelle elle partage une longue histoire commune. Voilà pourquoi d'autres régions comme les deux Normandie, l'Auvergne, le Limousin, la Picardie, la Bourgogne, Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, Centre et le Poitou-Charentes ne peuvent rester en l'état. Il restait les cas de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire, dont la population avait atteint le pallier fatidique. Les rapprocher n'est toutefois pas illogique. Par contre, dans le projet gouvernemental, deux nouvelles régions ont des formes absurdes : l'ensemble Centre-Limousin-Charentes et la Picardie-Champagne. De ce point de vue, le premier projet, que l'hebdomadaire Challenges avait révélé en avril dernier, était plus sage :

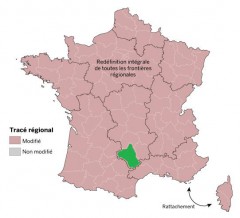

Notons que, pour l'Aveyron, cela ne changeait rien. Par contre, le grand Sud-Ouest aquitain (peut-être un peu trop vaste) semblait plus cohérent, laissant une région centre-ouest se former aux portes de la Bretagne, agrandie de la Loire-Atlantique. Dans le Nord-Est, la Picardie était rapprochée du Nord-Pas-de-Calais, tandis que la Champagne-Ardenne était ajoutée à l'ensemble alsacien-lorrain. Mais certains barons du P.S. ont visiblement fait pression pour que la carte soit "adaptée". Du coup, les autres partis politiques s'y sont mis. Voici (toujours d'après Le Monde) la carte proposée par les communistes :

C'est d'un conservatisme affligeant, la seule retouche concernant les deux Normandie. Il est vrai que le PCF a déjà bien du mal à obtenir des élus dans les conseils régionaux actuels. Cela risquerait d'être encore plus difficile dans des ensembles plus vastes. Les écologistes sont beaucoup moins timides :

Il semble qu'ils aient été sensibles à certains aspects "identitaires". Cela donne une très grande disparité territoriale, qui ne tient pas compte des réalités économiques. Cette carte s'appuie aussi sur un non-dit : le rattachement potentiel de portions du territoire français (côtés basque et catalan) à des régions étrangères (espagnoles). Quant à l'Aveyron, il ferait partie d'une grande région toulousaine, aux côtés notamment de la Lozère et de l'Hérault. Ce n'est pas idiot. Je pense par contre que la fusion du Limousin et de l'Auvergne, pour créer une entité identifiée au Massif Central, si elle est séduisante sur le papier, ne serait pas porteuse de dynamisme. De surcroît, l'ensemble pèserait à peine 2 millions d'habitants, ce qui serait insuffisant. On verra plus loin qu'un autre parti propose une solution plus ambitieuse à ce sujet.

Passons à présent aux radicaux de gauche, dont le projet est mi-chèvre mi-chou :

On ne toucherait pas à Midi-Pyrénées, mais l'on garderait les deux anomalies du projet gouvernemental (centre-Charentes et Picardie-Champagne). Bof... Les propositions des centristes de l'U.D.I. paraissent plus audacieuses :

Côté positif, on trouve de vastes régions cohérentes, avec une Bretagne élargie, un Nord étendu vers le sud-est, une grande Alsace-Lorraine, un territoire construit autour de l'axe Saône-Rhône et une zone méditerranéenne concentrée sur les départements littoraux.

Côté négatif, il y a ce gigantesque Sud-Ouest bordelo-toulousain, qui s'arrêterait aux portes de l'Aveyron, rattaché à une espèce de Massif Central sans les "poignées d'amour", organisé selon un axe nord-sud. Enfin, ce projet créerait une vaste région parisienne, qui écraserait encore plus le pays que l'actuelle Ile-de-France.

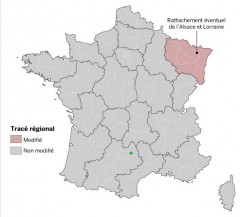

Quant à l'UMP, il se borne à envisager une fusion Alsace-Lorraine :

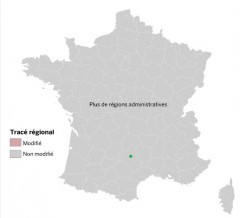

Pourquoi soutiendrait-il la diminution du nombre de régions, alors qu'il pense que les élections de 2015 vont lui permettre de prendre le contrôle de presque la totalité d'entre elles ? C'est un calcul politique à courte vue. Le niveau de réflexion est encore plus faible avec le Front national, qui prône la disparition des régions :

L'actuel projet gouvernemental est imparfait. Le précédent (celui de mars-avril) paraissait plus abouti. C'est plutôt sur cette base (avec certains apports de l'U.D.I.) qu'il faudrait réfléchir pour refondre la carte régionale de la France métropolitaine.

19:23 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, journalisme, actualité

mardi, 01 juillet 2014

Caricaturistes

Ce documentaire de Radu Mihaileanu suit le dessinateur de presse Plantu et une douzaine d'autres caricaturistes, qui, pour la plupart, n'ont pas la chance d'exercer dans des pays où les droits individuels sont aussi bien respectés qu'en France.

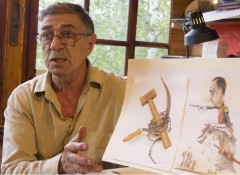

Le Russe Mikhail Zlatkovsky a commencé à exercer sous le régime communiste. Il raconte la pesanteur de la censure, qui a commencé à s'atténuer sous Gorbatchev. Il a ensuite connu une époque bénie, dans les années qui ont suivi l'éclatement de l'URSS. L'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine correspond à une "reprise en mains" de l'opinion :

Jeff Danziger vit dans le pays qui est censé être le paradis de la liberté d'expression, les Etats-Unis. S'il dispose d'une latitude dont nombre de ses collègues aimeraient bénéficier, il reconnaît néanmoins qu'il ne peut pas tout dire. Il est de plus un cas particulier, puisqu'il a "fait" le Vietnam, en tant que soldat :

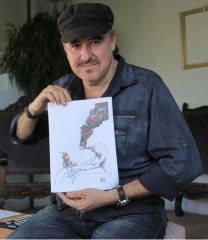

Au Mexique, les dessinateurs sont, comme la population, victimes de la violence protéiforme qui sévit dans le pays. Angel Boligan tente d'y faire entendre sa voix :

Sur le même continent, Rayma Supran exprime ses critiques vis-à-vis du régime chaviste (au Venezuela, donc), avant comme après la mort du "Commandante". Elle aussi a subi des pressions assez fortes, qu'elle a contournées non sans causticité :

En Chine, c'est sur la Toile que Pi San a pu développer son art, notamment dans de petits dessins animés très virulents. La police du régime veille, mais il semble avoir su jouer avec le système pour faire vivre sa petite entreprise :

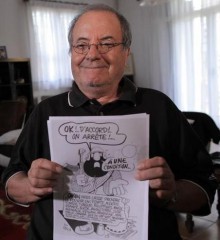

Vient ensuite celui qui est peut-être mon préféré, Slim, un Algérien farouchement anti-islamiste, auteur jadis d'un album hilarant intitulé Le Monde des barbus :

On nous présente aussi l'un de ses compatriotes (arabophone, celui-là), Baki Bouckhala :

L'Afrique du Nord est décidément à l'honneur, avec la (charmante) Tunisienne Nadia Khiari, créatrice d'un personnage devenu emblématique, Willis from Tunis :

Au Burkina Faso, c'est un Français d'origine (Damien Glez) qui a créé un hebdomadaire satirique, le Journal du jeudi :

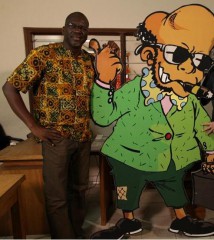

Il reconnaît facilement les limites auxquelles son activité est confrontée. Dans la Côte-d'Ivoire voisine, son collègue Lassane Zohore semble disposer de plus de liberté (tout est relatif) :

Le tableau serait incomplet sans un détour par le Proche-Orient. On nous présente un Israélien francophone de gauche, Michel Kichka, et un Palestinien laïc, Baha Boukhari :

Plantu est mis en scène à plusieurs reprises. Il fait le lien entre les différents auteurs. On évoque son travail au Monde et, bien évidemment, l'affaire des caricatures de Mahomet... où le rôle de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo me semble quelque peu édulcoré.

Sur la forme, on peut dire que c'est plaisant parce que le montage fait alterner les dessinateurs, en tentant de tracer des ponts entre leurs styles ou les pressions qu'ils subissent. Cela n'est toutefois pas toujours passionnant, parce que tous ne sont pas aussi habiles en paroles qu'en dessins. Restent les caricatures, encore plus impressionnantes lorsqu'elles sont projetées sur un écran de salle de cinéma.

22:16 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 29 juin 2014

The Rover

Ce "vagabond" est Eric, un homme qui semble avoir (presque) tout perdu, dans une Australie devenue une jungle sans pitié. Au mitan de sa vie, il est seul, sans travail, avec peu d'argent... et on lui pique sa bagnole ! Il décide de tout faire pour la récupérer.

On se demande pourquoi cet acharnement. Après tout, il a mis la main sur le pick-up des voyous. Il pourrait s'en contenter, d'autant plus que sa caisse n'est pas une voiture de luxe. On se demande ce qu'elle peut bien avoir de si important pour lui (on ne le découvre vraiment qu'à la fin du film). Après tout, c'est peut-être la poursuite qui le motive. Elle donne un sens à sa vie, qui n'en a plus depuis de récents événements qui ne nous sont contés que plus tard.

C'est à la fois hyper-violent et drôle. L'humour ne réside toutefois pas dans les scènes d'affrontement armé, mais dans la confrontation des caractères. Les personnages (majoritairement des hommes) ont des "tronches" et, face à eux, le héros se révèle en général mutique, ce qui crée des situations embarrassantes.

Guy Pearce (un habitué des seconds rôles, vu dans Iron Man 3, Prometheus, Le Discours d'un roi et Démineurs) est excellent en homme mûr taiseux, violent et désespéré. Dans son périple, il s'attache un drôle de compagnon : le frère cadet de l'un des braqueurs (Robert Pattinson -récemment aperçu dans Maps to the stars- pas mal, bien qu'un peu caricatural), jeune homme immature, surtout en quête d'un protecteur, au fond.

En cours de route, le héros rencontre un nain trafiquant, de vieux commerçants âpres au gain, un médecin très méfiant, une hôtelière maladroite, une mère maquerelle et des militaires pointilleux mais imprudents. Cela contribue à créer une sorte de tableau impressionniste de la société de ce coin perdu de l'Australie méridionale, pas franchement joyeux.

C'est remarquablement réalisé. Un grand soin a été apporté à la construction des plans. On ne met pas n'importe quoi dans le cadre. C'est aussi parfois très joli à regarder : j'ai encore en mémoire deux très belles scènes, l'une qui voit le héros rouler dans une zone désertique, au crépuscule, l'autre qui montre le duo au réveil, à l'aube, dans un coin paumé. La photographie est très belle, avec des teintes ocres et bleutées.

Ce n'est pas le film du siècle, mais une découverte à faire. Je pense qu'on reparlera du réalisateur, David Michôd.

11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 28 juin 2014

Black Coal

Ce polar chinois a reçu l'Ours d'or cette année, au festival de Berlin. Plusieurs assassinats sont au coeur de l'intrigue. Ils ont eu lieu à cinq ans d'écart, en 1999 et 2004. A chaque fois, des morceaux du corps de la victime ont été retrouvés en plusieurs endroits (liés à l'exploitation du charbon).

La première partie du film présente le héros, policier sûr de lui en 1999, qui va perdre sa femme, plusieurs de ses collègues-amis... et son boulot. Cette enquête non résolue a provoqué sa déchéance, mais, cinq ans plus tard, il va tenter d'aller au bout, à l'aide d'anciens collègues, restés dans la police.

Sur son chemin, il retrouve la veuve de la première victime, dont il finit par découvrir qu'elle est liée à chaque personne assassinée. Le tout est de découvrir pourquoi.

L'intrigue est assez complexe... mais le public européen fan de séries policières ne sera pas dérouté. Il faut du temps pour en démêler tous les fils... et c'est assez surprenant. C'est aussi un polar social, qui brosse un portrait sans concession de la Chine du début du XXIe siècle. Si quelques liens d'amitié existent, au fond, quand les problèmes graves surgissent, c'est un peu chacun pour soi. On ne peut pas dire que les personnages fassent preuve de compassion envers plus faible qu'eux.

Au niveau de la réalisation, c'est maîtrisé. On s'en rend compte dès le passage d'une époque à l'autre, qui s'effectue au même endroit, où une saison succède à l'autre : la torpeur estivale du début est suivie d'un hiver très rigoureux. Cela nous vaut plusieurs scènes très réussies, notamment autour d'une patinoire, ou encore dans une nacelle de la grande roue.

Il reste quelques maladresses, notamment au niveau du jeu des acteurs. Certaines péripéties m'ont de plus paru un peu téléphonées (notamment l'un des meurtres). J'ai aussi l'impression que le réalisateur se complait dans la noirceur et le désespoir.

Cela reste un bon film, mais, à mon avis, A Touch of sin (de Jia Zhang Ke) était meilleur.

20:52 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

Transcendance

D'après le Trésor de la langue française, la transcendance se définit par le "caractère de ce qui est transcendant, de ce qui se situe au-delà d'un domaine pris comme référence, de ce qui est au-dessus et d'une autre nature". Dans ce film, il est question d'une "sur-humanité", incarnée par un programme informatique sur lequel s'est greffée une personnalité humaine.

Depuis 2001, L'Odyssée de l'espace jusqu'au récent Her, on se demande si les ordinateurs ont une âme. Transcendance part du principe qu'il faut intégrer une pensée et un vécu humains à un programme pour y parvenir.

La première partie du film est une longue introduction, chargée de nous présenter les personnages principaux, le contexte (c'est un film d'anticipation) et de nous amener au choix décisif qui fait basculer l'histoire. Côté distribution, y a du lourd, avec bien entendu Johnny Depp (mal doublé en français, je trouve), Rebecca Hall (un clone approximatif de Scarlett Johansson... mais elle joue bien), Paul Bettany (qui en fait un peu trop, parfois), Cillian Murphy (dans un rôle assez stéréotypé ; il était mieux dans Time Out), Morgan Freeman (qu'on ne présente plus... du coup, il passe la moitié du film avec des lunettes de soleil sur le pif) et une vieille connaissance des séries américaines, Kate Mara (vue aussi dans Iron Man 2).

A l'écran, dans une grande salle, on prend son pied. Wally Pfister (le réalisateur) est directeur de la photographie de formation. Il a travaillé notamment sur Memento, Insomnia, Batman Begins, Inception et The Dark Knight Rises. Les décors sont vraiment superbes et les effets spéciaux très réussis.

L'intrigue est prenante. Le scénario nous laisse dans l'incertitude quant à l'opinion qu'il faut avoir du groupe de rebelles, à la fois militants avertis et adeptes des solutions radicales. Dans la deuxième partie du film, on suit la montée en puissance du "nouveau" Will Caster / Johnny Depp, ses inventions se matérialisant de manière parfois étonnante.

Mais l'histoire peine à se conclure. On s'est visiblement demandé qui il fallait garder en vie et comment terminer le film de manière "morale". Les vingt dernières minutes m'ont franchement déçu. On peut toutefois voir l'ensemble comme un bon divertissement.

10:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 26 juin 2014

Con la pata quebrada

Ce documentaire espagnol revient sur 80 ans de cinéma ibérique, sous l'angle de la place de la femme. Le titre, que l'on pourrait traduire par "avec la patte cassée" serait une référence au roman Don Quichotte (de Cervantès) et plus précisément à une formule qui évoque la place de la femme à la maison.

Les années 1930 furent très riches, avec la liberté acquise sous la République, avant que n'éclate la guerre civile. On y voit un reflet de la société, avec des femmes qui agissent, qui jouent même un rôle politique : elles avaient obtenu le droit de vote (bien avant les Françaises), celui de divorcer et, dans certaines régions, d'avorter (bien avant les Françaises).

Entre 1936 et 1939, le cinéma est le reflet de la division du pays, avec deux visions du rôle de la femme. Aux républicains s'opposent les franquistes, traditionalistes, qui vont triompher. En attendant cette funeste conclusion, on voit des enfants jouer une scène d'anthologie, avec des garçons qui défendent majoritairement l'inégalité des sexes, tandis qu'une charmante petite fille annonce vouloir être... la Pasionaria !

La suite est la partie la plus développée du film, qui court de la fin des années 1930 aux années 1970. Si l'on était en Allemagne, on parlerait des "trois K" : Kinder (les enfants), Küche (la cuisine) et Kirche (l'église). Paradoxalement, d'après ce qui est montré dans le documentaire, on exalte assez peu le rôle de mère. La propagande conservatrice insiste sur celui de femme au foyer et d'épouse docile. Son attitude doit de plus être conforme à la morale définie par la Sainte Eglise catholique. Réjouissante est par ailleurs la scène qui voit un vieil ecclésiastique dire le fond de sa pensée sur le deuxième sexe.

C'est l'une des qualités du film : son humour. Avec le recul, on s'amuse de cette scène qui voit de jeunes Espagnoles légèrement vêtues venir remercier leurs visiteurs d'outre-Atlantiques, fins gastronomes, en clamant : "Merci aux Américains qui aiment les moules espagnoles !" Un peu plus loin, on ricane en voyant la tête consternée du mari qui récupère sa belle chemise de soie... pas tout à fait bien repassée. Encore plus loin, c'est l'effarement d'une mère face à sa fille qui, de retour de vacances, lui avoue avoir eu des relations sexuelles. A l'époque de la Movida, cela devient plus "corsé", avec une scène qui montre une jeune actrice (destinée à une belle carrière) s'amuser dans son bain, avec un jouet animé, qui remonte entre ses jambes...

L'époque franquiste est suffisamment longue pour avoir été variée. On découvre donc l'ambiguïté des cinéastes de l'époque qui, tout en faisant l'éloge de l'épouse fidèle, irréprochable mère au foyer, aimaient parfois à filmer lascivement des femmes dévoyées. Les religieuses sont aussi bien mises en valeur. A l'inverse, les célibataires endurcies, les femmes indépendantes sont montrées de manière négative. Elles ne sont jamais heureuses, dans les fictions de l'époque.

On perçoit aussi les évolutions socio-culturelles. Les films mettent en scène l'essor du tourisme, avec des tenues plus légères et des comportements nouveaux. De son côté, l'irruption de l'électro-ménager dans les foyers est montrée comme une conquête féminine... (On n'est pas loin du "Moulinex libère la femme" que la France a connu à cette époque.)

A la mort de Franco succède une époque foisonnante, qui brûle parfois ce qui avait été adoré auparavant. On tourne en dérision la monarchie catholique (du Moyen Age ou de l'époque moderne, hein, attention) et les bonnes soeurs, dans des parodies pas toujours très fines. On présente aussi une vision plus moderne de la société. Les années 1930 ressurgissent, modifiées. L'érotisme est plus présent. On évoque aussi le thème des femmes battues avec, parmi les extraits servant d'illustration, celui d'un film mettant aux prises Carmen Maura et Sergi Lopez, bien plus jeunes qu'aujourd'hui !

Notons que l'auteur du documentaire n'est pas tombé dans la facilité qui aurait consisté (surtout pour la période récente) à collecter des extraits avec des vedettes ou futures vedettes. Il y en a, bien sûr, mais la grande majorité des films sur lesquels s'appuie la démonstration sont inconnus du public français.

Le début du XXIe siècle est marqué par de nouveaux questionnements, notamment sur la place des femmes aux postes de commandement.

Ce n'est pas très long (1h20 environ), c'est rythmé, fort instructif... et parfois très drôle !

23:47 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

mercredi, 25 juin 2014

Zidane entraîneur du Real

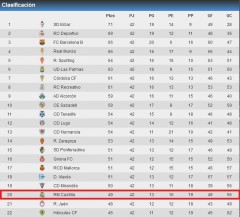

Attention, hein : ce n'est pas l'équipe première que l'ancien footballeur vedette va entraîner (il était l'assistant de Carlo Ancelotti jusqu'à présent), mais l'équipe seconde, le Real Castilla. Celui-ci vient de connaître une saison très décevante, avec 13 victoires, pour 10 matchs nuls et 19 défaites, finissant à la vingtième (et antépénultième) place de la Liga Adelante (la Ligue 2 espagnole).

La conséquence en est la relégation en division 3... un défi à relever pour Zizou ! Ce n'est pas sans parenté avec le parcours de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui avait jadis pris les rênes de la Juventus de Turin alors rétrogradée en série B italienne. Là s'arrêtent les similitudes. Dès ses débuts d'entraîneur, Deschamps avait géré une grosse équipe (l'AS Monaco), avec laquelle il avait rencontré le succès.

Zinedine Zidane, comme à l'accoutumée, fait preuve de prudence. Il s'est placé sous l'aile d'un prestigieux aîné, a décroché son diplôme et se lance vraiment avec une équipe modeste. Ce parcours a de quoi étonner les amateurs d'histoire à paillettes. Depuis des mois, on a successivement annoncé la venue de Zidane comme entraîneur à Marseille, Monaco, Bordeaux... et même Rodez... mais c'était le 1er avril ! Cette dernière information paraissait tellement invraisemblable qu'elle a servi de matière à un article parodique de La Dèche du Midi.

Des raisons familiales sont peut-être aussi entrées en ligne de compte dans le choix de Zidane de poursuivre sa carrière à Madrid. En effet, l'équipe A junior du Real a récemment intégré le jeune Enzo Fernandez... du moins c'est ainsi qu'il est présenté sur le site de l'équipe madrilène :

Né à "Burdeos" (Bordeaux !), ce jeune joueur pourrait être rapidement amené à figurer dans la réserve du Real, en attendant mieux. A ceux qui l'ignorent, il faut préciser qu'Enzo a choisi de garder le nom de famille de sa mère, Véronique Fernandez, qui n'est autre que l'épouse de Zinedine Zidane. Cela fait plusieurs années que l'on parle du fils aîné de Zizou comme d'un futur prodige. En tout cas, le papa semble avoir choisi, pour l'instant, de lier sa reconversion à la carrière de ses enfants.

13:43 Publié dans Presse, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, football, presse, médias, journalisme

Orthographe journalistique

Les journaux se plaignent de perdre des lecteurs. Je le regrette tout comme eux, mais encore faudrait-il que les articles soient correctement rédigés. Régulièrement, les quotidiens et hebdomadaires aveyronnais me font penser que le français n'est plus la "langue de Molière", mais plutôt celle de Nabilla Benattia.

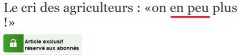

La Dépêche du Midi de ce mercredi en est l'illustration. L'exemple le plus flagrant en est l'article consacré à la manifestation d'agriculteurs devant la préfecture, annoncé dans le déroulé du site internet avec deux "héneaurmes" fautes :

Bien entendu, il aurait fallu écrire : "On n'en peut plus !"

Dans un premier temps, on se dit que c'est une coquille due à l'inattention ou la fatigue mais, quand on accède à l'article, on constate dès le titre que ce n'est pas une simple étourderie :

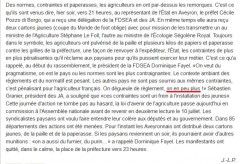

On en a la confirmation à la lecture du corps du texte :

Le même auteur (J.-L. P.) se fait remarquer par sa maîtrise approximative de la langue (ou son manque de rigueur dans la relecture) à d'autres occasions, notamment dans l'article consacré à la candidature de Jean-Louis Grimal aux sénatoriales :

Sur le fond, les observateurs avisés auront remarqué que la refonte de la carte cantonale a des conséquences insoupçonnées, en particulier sur la course aux sénatoriales. Ainsi, il n'est pas étonnant que le cumulard conseiller général de Salles-Curan se présente : la nouvelle carte fusionne son territoire d'élection avec les cantons de Vezins-de-Lévézou (dont l'élu est Arnaud Viala, entre autres vice-président du Conseil général) et de Saint-Rome-de-Tarn (dont l'élu est Alain Marc, député et lui aussi vice-président du Conseil général). Comme tout ce beau monde fait partie de la majorité départementale, on a compris qu'en 2015, parité oblige, il risquait d'y avoir deux morts et un miraculé à l'issue des élections départementales. Voilà donc Jean-Louis Grimal qui sort du bois, suivi bientôt dit-on par Alain Marc lui-même (qui sent peut-être que sa circonscription de député n'est plus aussi sûre qu'auparavant)... voire par Arnaud Viala, à qui l'on prête aussi des ambitions sur le Conseil général...

... à condition que l'actuel président s'en désengage. Il semble bien que, depuis plusieurs mois, Jean-Claude Luche mène, aux frais des contribuables, une campagne sénatoriale qui ne dit pas son nom. Elu du canton de Saint-Geniez-d'Olt, il voit celui-ci fusionné avec celui de Laissac et une partie de celui d'Espalion. Nous revoilà avec trois élus de la majorité départementale (J-C Luche, Jean-Paul Peyrac et Simone Anglade) pour cette fois-ci deux places en 2015, puisqu'il sera possible de former un "ticket" Peyrac-Anglade, si celle-ci souhaite se représenter et si elle choisit le nouveau canton "Lot et Palanges" plutôt que "Lot et Truyère" (auquel a été attribuée l'autre partie de son actuelle circonscription et notamment la commune d'Espalion).

Ces considérations, qui éclaireraient les lecteurs de La Dépêche, sont malheureusement absentes de l'article. On se contentera de regretter que, dans un autre papier du même auteur (qui se contente de relayer la bonne parole de la "majorité départementale"), on retrouve une nouvelle coquille énorme :

Vive la presse libre... et alphabétisée !

10:50 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, presse, journalisme, politique

mardi, 24 juin 2014

Les Soeurs Quispe

Ce film chilien est très original. Il ressemble par moments à un documentaire rural, mais c'est une sorte de polar, dont l'arrière-plan est historique. On nous le précise dès le début : l'histoire s'inspire d'un fait divers qui s'est produit au Chili, en 1974. On ne nous dit bien évidemment pas lequel. Le contexte est celui des débuts de la dictature d'Augusto Pinochet.

Mais l'action se déroule très loin des villes et de leurs turbulences. On est sur l'Altiplano, dans un espace assez aride, balayé par les vents, pas très loin de la frontière argentine.

Les soeurs Quispe étaient quatre, mais ne sont plus que trois, l'aînée ayant disparu. (On comprend par la suite comment et pourquoi.) Justa, (la plus âgée de celles qui restent) joue le rôle de mère de substitution, la véritable étant déjà morte, tout comme le père. Au début, elle incarne la sagesse, mais, petit à petit, on réalise que, face aux nouveautés du moment, elle commence à perdre pied. Signalons qu'elle est incarnée par une petite cousine des vraies soeurs Quispe.

Lucia la cadette est un garçon manqué. Elle s'est parfaitement adaptée au milieu hostile. Elle sait très bien s'occuper des chèvres, au besoin en employant la force. Son passe-temps préféré est la recherche de fossiles, auxquels elle fait la conversation.

La benjamine est la plus jolie des trois, même si elle s'arrange mal. On sent qu'elle aspire à autre chose et qu'elle est fascinée par le monde urbain que pourtant elle redoute. Elle est magnifiquement interprétée par Francisca Gavilan, que l'on avait déjà remarquée il y a deux ans dans Violeta.

Le début du film nous fait découvrir "les travaux et les jours" de ces éleveuses de montagne. Elles doivent gérer un assez gros troupeau de chèvres laitières, auxquelles s'ajoutent quelques ovins. On les suit aux pâturages, pendant la traite et le soir, un moment délicat puisqu'il faut parvenir à récupérer tout le troupeau... sans oublier de séparer (pour la nuit) les petits des mères, pour pouvoir pratiquer la traite le lendemain matin. Des racines et des branches séchées sont utilisées pour élaborer une sorte d'enclos.

On voit aussi les femmes fabriquer (de manière très artisanale) leur fromage, qu'elles consomment et qu'elles vendent, à l'occasion. Elles mangent aussi de la viande de lama. Leur mode de vie est plutôt l'autoconsommation. Si l'on ajoute les vents violents et l'isolement montagnard, on se dit que (l'humidité en moins) l'Aubrac devait un peu ressembler à cela il y a quelques dizaines centaines d'années.

Ce quotidien monotone est perturbé par un mystère, celui de la disparition progressive des "voisins" (qui habitent à des dizaines de kilomètres !) et de leurs troupeaux. Un marchand ambulant assez roublard apporte un élément de réponse : le nouveau gouvernement a imposé une loi anti-érosion, qui vise à l'éradication des troupeaux de montagne, accusés de provoquer la disparition des terres. Derrière, il y a aussi la volonté de contrôler une population en marge... et de "sécuriser" la frontière avec l'Argentine, par où transitent parfois de drôles de citoyens.

Dans la dernière partie, les soeurs sont amenées à prendre une décision capitale. On sent bien qu'au départ, vu leurs tempéraments, elles ne sont pas d'accord, parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes aspirations. La fin est assez surprenante... et très forte.

20:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 23 juin 2014

Jersey Boys

Ces garçons du New Jersey sont majoritairement des Italo-américains, qui ont passé leur enfance en osmose avec la mafia locale. A priori, leur horizon professionnel paraissait bouché : l'un était apprenti-coiffeur, deux autres commençaient à tâter de la prison et le quatrième ne parvenait pas à placer ses chansons. La formation du groupe, autour du chanteur Frankie Valli, va les porter au pinacle puis les plonger dans le désespoir. Grandeur et décadence du show business, vues par un Clint Eastwood très très académique.

La réalisation est certes correcte, mais je n'ai pas retrouvé la "patte" de ce bon vieux Clint. Et, même si les acteurs font le boulot, je trouve que le film souffre de nombreux défauts.

Le premier d'entre eux est le personnage principal, que l'on entend à longueur de film couiner avec sa voix de châtré nasillard. Il est de plus incarné par un clone raté de Tom Cruise, John Lloyd Young, à qui on a régulièrement envie de filer des tartes.

Et que dire des chansons ! Imaginez que Didier Barbelivien ait composé, il y a 20-30 ans, une série de bluettes pour midinettes à l'intention de Patrick Bruel. Bon, dans le tas, il y a deux-trois trucs à sauver (comme le célèbre Sherry ou encore Can't take my eyes off you... même si je préfère la version de Gloria Gaynor), mais, globalement, je trouve que c'est de la variétoche bas-de-gamme.

Au passage, à deux reprises, on entend un air familier aux oreilles françaises. Il s'agit de December 1963, dont Claude François a interprété une adaptation devenue célèbre sous le titre Cette Année-là.

La suite ? Ben, Clint nous raconte comment le succès a tourné la tête des jeunes hommes. Argent, alcool et filles à volonté... même pour le bon père de famille. Des tensions finissent par naître au sein du groupe, principalement pour des questions d'argent. Bref, rien de nouveau sous le soleil.

Un film dispensable... Rendez-nous le vrai Clint Eastwood !

23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 22 juin 2014

Archer

Non, il ne va pas être question de Guillaume Tell... ni de Robin des Bois. D'ailleurs, le titre de ce billet n'est pas un nom commun, mais un nom propre, celui d'un agent très spécial travaillant pour le compte d'une boîte privée (l'ISIS), sous contrat avec le gouvernement des Etats-Unis. Voici donc Sterling Archer (prononcer "aartcheur") :

C'est un beau gosse, égocentrique, alcoolique et gros queutard. C'est aussi un très bon agent. Voilà pourquoi sa maman, Malory Archer, l'a engagé dans l'agence qu'elle dirige :

Cette brave dame, dont on sent qu'elle fut une beauté, n'est que douceur et compréhension, se plaisant à traiter ses employés plus bas que terre. Tout comme son fils, elle aime à se gaver d'alcool. Ah, j'oubliais : elle ignore l'identité du père du héros, vu qu'à l'époque de sa conception, elle multipliait les parties de jambes en l'air. Mais le chef du KGB croit dur comme (rideau de) fer qu'il est le géniteur de Sterling.

L'agent très spécial a une collègue non moins spéciale, la pulpeuse et redoutable Lana Kane :

C'est une ex d'Archer... et une rivale dans la course au titre d'agent le plus dangereux des Etats-Unis. Elle a une sexualité très libre et sait comment clouer leur bec aux mecs un peu lourds. Au siège de l'ISIS, question "bombasse", la concurrence est rude, avec Cheryl, nymphomane impénitente et adepte de pratiques extrêmes :

Pour compléter le tableau féminin, il manque Pam, une autre secrétaire, mais beaucoup moins bien gaulée que les précédentes. Elle déploie des trésors d'ingéniosité pour tenter de parvenir à se faire honorer (même par accident) par l'un des mâles de l'agence.

Du côté des hommes, justement, il faut noter la présence d'un faux "gendre idéal", sorte de caricature de bureaucrate boy-scout... sauf qu'il est doté d'un appendice pénien qui excite la curiosité des dames et qu'il s'est découvert une addiction au sexe :

Toutes ces personnes ne seraient rien sans l'éminent scientifique qui dirige les labos. Son aspect physique comme la nature des expériences qu'il mène ont tout pour rassurer ses collègues :

Je pourrais aussi parler du collègue homosexuel, ainsi que du majordome héroïnomane, mais je crois que vous avez compris le principe. Tous ces personnages sont des caricatures, des individus odieux et déjantés, principalement mus par la satisfaction de leurs désirs immédiats. On ne peut donc que se réjouir de les voir soumis aux pires tourments.

Les intrigues d'espionnage ne sont que des prétextes. Le coeur de l'action est composé de fric, d'alcool et de sexe, le tout enrobé dans un langage à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Dans chaque épisode, on entend ainsi fréquemment parle de "salopes", de "putes", de "pouffiasses" ou de "connasses", qui voisinent avec des "connards", "enculés", "bâtards" et autres "fils de pute". C'est donc à la fois grossier et vulgaire.

Cette série nous vient des Etats-Unis, où elle a été créée en 2009. Depuis quelques mois, c'est France 4 qui diffuse (au compte-gouttes) les épisodes en version française (moins bonne que l'originale, paraît-il), le samedi soir, très tard... mais on peut les revoir sur le site pluzz.

Si vous avez une vingtaine de minutes à perdre (et des oreilles pas trop chastes), vous pouvez vous laisser tenter...

23:00 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, cinema, film, bd

Edge of tomorrow

Sorti (en France) la semaine du 70e anniversaire du débarquement de Normandie (tout comme le documentaire D-Day), ce film met en scène une autre tentative de libération de l'Europe, presque entièrement contrôlée par des extra-terrestres dont les formes empruntent à la fois aux arachnoïdes et aux céphalopodes.

A cause d'un accident, le héros, censé être mort, revit la même journée, en essayant de la modifier. Au départ, l'antipathique personnage incarné par Tom Cruise ne pense qu'à sa pomme (sauver sa vie). Puis il se dit que ce serait sympa de sauver celle de ceux qu'il croise (le soldat obèse qui se bat cul nu... et surtout la superbe combattante incarnée par Emily Blunt, déjà très bonne dans Looper). Finalement, il va tenter de sauver le monde. C'est un peu caricatural mais, grosso modo, cela traduit assez bien le simplisme du scénario, qui n'est pas sans rappeler celui d'Un Jour sans fin.

La première partie est une très bonne comédie. Cruise s'est bien glissé dans le rôle du communicant lâche et égoïste, à qui il arrive un tas de bricoles désagréables. Les seconds rôles sont efficaces, avec notamment un Bill Paxton épatant en sergent sermonneur. Comme les deux acteurs principaux "assurent" et que les effets spéciaux déchirent, on passe un très bon moment.

Dans la deuxième partie de l'histoire, le personnage incarné par Cruise prend le dessus. A force de recommencer la même journée (des centaines de fois...), il devient un soldat aguerri, mais jamais le duo qu'il forme avec Rita n'arrive au bout de la mission. Par contre, petit à petit, des sentiments naissent entre eux... même si, à chaque fois, pour la jeune femme, c'est une nouveauté. (Le film reste toutefois très pudibond.)

La dernière partie se déroule à Paris, de nuit. C'est spectaculaire à souhait, très joli à regarder, même s'il faut faire preuve d'un peu d'indulgence quant au scénario, qui abuse du "juste à temps" (tout comme, très récemment, X-Men - Days of Future Past).

Notons que la France est très présente dans cette fiction états-unienne. Outre le fait qu'au coeur de l'histoire se trouve un débarquement dans notre pays, signalons que l'héroïne est surnommée "l'Ange de Verdun", en hommage à son apport décisif dans une bataille contre les envahisseurs. Il faut ajouter la séquence parisienne (certains monuments emblématiques "dégustent" grave... de manière virtuelle, fort heureusement !)... et un flash d'actualités, au cours duquel les spectateurs de la salle, parfois stupéfaits, ont reconnu... François Hollande ! (Il serait intéressant de savoir si, dans les versions du film distribuées en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, par exemple, le président français est remplacé par un dirigeant local.)

Même si la fin ultime m'a un peu déçu, je suis sorti de là très satisfait... et avec une forte envie d'uriner !

13:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, cinema

samedi, 21 juin 2014

Le Rouergue et la généralité de Montauban au crépuscule du Roi Soleil

L'événement de ce vendredi 20 juin était bien entendu cette passionnante conférence, donnée par l'universitaire toulousain Patrick Ferté, au Centre culturel départemental situé avenue Victor Hugo, à Rodez. Elle accompagne la sortie d'une édition commentée des mémoires rédigés pour l'instruction du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV destiné à lui succéder.

Patrick Ferté a commencé par présenter le contexte de la création de ces documents. Rappelons que Louis XIV, né en 1638, a régné très longtemps (jusqu'en 1715). Il a vu mourir tous ses fils... et presque tous ses petits-fils d'ascendance légitime. (Le seul à lui avoir survécu est Philippe, duc d'Anjou... devenu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V... et lointain ancêtre du nouveau roi Philippe VI, tout récemment félicité par le président François Hollande.)

Au départ, sans doute pour pallier un éventuel décès précoce (ils étaient coutumiers à l'époque), c'est aux trois fils de Louis de France (le "Grand Dauphin") qu'était destinée la formation dispensée sous l'autorité de trois personnages : le duc de Beauvillier, l'abbé Fleury et Fénelon. Le premier était ce qu'on pourrait appeler un grand commis de l'Etat. (Il avait de surcroît épousé une fille de Colbert.) A une époque où Louis XIV ne pensait qu'à guerroyer, il a conseillé de signer la paix avec plusieurs des adversaires du royaume de France.

D'après Patrick Ferté, il avait confié l'éducation de ses enfants à l'abbé Fleury, un érudit réputé pour son Histoire ecclésiastique et qui s'intéressait à la pédagogie. Pour les Rouergats, il fut l'abbé de Loc-Dieu (pendant plus de vingt ans), dont il ne se contenta pas de percevoir les revenus. Il aurait reçu ce bénéfice du roi, en récompense de l'éducation de l'un de ses bâtards, le comte de Vermandois (né de la liaison avec Louise de La Vallière).

Il est sans doute moins nécessaire de présenter le troisième homme, ecclésiastique et écrivain réputé, dont le roman Les Aventures de Télémaque (qui était d'abord destiné aux trois princes) fut souvent réédité. Notons qu'il était devenu l'ami du duc de Beauvillier.

C'est donc dans ce contexte que fut commandé un état du royaume. Une liste de 43 thèmes/questions fut adressée à chacun des intendants. Celui de Montauban (Le Pelletier de la Houssaye) avait en charge la plus vaste généralité du royaume, incluant le Rouergue, divisé en trois élections (Villefranche-de-Rouergue, Rodez et Millau). La forme de celles-ci ne laisse d'ailleurs pas de surprendre :

J'ai un peu "bricolé" la reproduction d'une carte datant de 1717, trouvée dans un (excellent) ouvrage collectif, L'Aveyron, une histoire, publié en 2000 :

Durant la conférence, pour faire simple, Patrick Ferté a déclaré que le découpage des élections suivait des lignes orientées nord/sud. On voit qu'en réalité, c'était un peu plus complexe : compte tenu des circonvolutions de la délimitation, Espalion, Calmont et Camboulazet, par exemple, dépendaient de Millau !

Bref, les intendants se sont lancés dans la collecte d'informations, s'appuyant sur des érudits locaux et des correspondants dont nous ne savons rien. Le résultat a été très inégal d'une généralité à l'autre et même à l'intérieur d'une généralité (d'une élection à l'autre). Il semble que, pour le Rouergue, le travail ait été effectué très consciencieusement. Et pourtant, il en a été peu tenu compte, les rapports de ces intendants ayant été rapidement dénigrés et, par la suite, tenus pour quantité négligeable, y compris par des historiens de talent comme Pierre Goubert (qui, d'après P. Ferté, ne s'est pas appuyé dessus pour rédiger sa thèse sur le Beauvaisis).

Le responsable est peut-être, selon P. Ferté, le comte de Boulainvilliers qui, au XVIIIe siècle, voulut publier une synthèse "mise à jour par ses soins" des rapports des intendants. Non seulement il dénigra le travail de ces derniers (sans doute pour se mettre en valeur), mais il commit une foule d'erreurs de transcription, aussi bien au niveau des chiffres que des lettres. Si bien que les historiens qui, plus tard, commencèrent par consulter son ouvrage (L'Etat de la France), attribuèrent aux intendants du règne de Louis XIV (souvent à tort) les erreurs commises par Boulainvilliers. P. Ferté a notamment cité le cas du nombre d'ovins dans l'élection de Millau : annoncé à 20 000 (en 1699) par Boulainvilliers, il était, selon le rapport de l'intendant, de 200 000, évaluation qui semble correspondre à la réalité de l'époque.

Voilà pourquoi P. Ferté a trouvé utile de ressusciter deux textes oubliés, le mémoire de 1699 et son complément de 1713, rédigé par un érudit local, Cathala-Coture. En effet, à Versailles, on avait été visiblement un peu déçu par le premier rapport, très statistique, comportant peu d'anecdotes. Le second fut donc une commande précise. Il est beaucoup plus historique.