vendredi, 27 décembre 2013

Tel père, tel fils

Le réalisateur Hirokazu Kore-eda aime travailler la "pâte humaine" et mettre en scène les tourments intérieurs de ses personnages. Il sait aussi filmer les enfants et les insérer dans une intrigue complexe, comme il l'a prouvé jadis avec le superbe Nobody knows.

Ici, il est question d'un échange de bébés, qui s'est produit six ans auparavant à la maternité. (Ce n'est pas du tout invraisemblable. C'est plutôt la fiction qui rejoint la réalité.) Cela pourrait donner naissance à une comédie graveleuse, mais c'est le mélodrame qu'a choisi le réalisateur. En même temps, il esquisse un portrait des inégalités sociales au Japon.

A ma gauche se trouvent les Nonomiya. C'est un couple de la grande bourgeoisie, qui n'a qu'un enfant, Keita, que son père trouve trop calme, pas assez entreprenant et, pour tout dire, pas génial du tout. Lui, le papa, est un jeune et brillant architecte, issu d'une "bonne famille". Son épouse, d'origine plus modeste, a cessé son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation du fils. Ensemble, ils habitent un splendide appartement, à propos duquel plusieurs des protagonistes (notamment la belle-mère et le second papa) n'hésitent pas à dire que "l'on se croirait à l'hôtel" !

A ma droite se trouvent les Saiki. Le père vivote dans une supérette de quartier, tandis que son épouse travaille dans la restauration rapide. On sent qu'ils tirent un peu le diable par la queue... d'autant plus qu'ils ont non pas un mais trois enfants, plus le grand-père à nourrir. Autant dire qu'à la maison, l'ambiance est beaucoup moins calme !

On note aussi le contraste dans l'éducation des enfants. Keita suit des cours de piano, va être inscrit dans une école privée très sélective (au prix de quelques mensonges...) et doit prendre son bain tout seul, dans une grande baignoire. Ryusei est plus sportif, plus remuant et passionné de jeux vidéo. Dès son plus jeune âge, il a été habitué aux bains familiaux (collectifs), dans une baignoire étroite.

Si le choc des cultures nous réserve quelques moments de comédie, le film s'attache plus aux sentiments qu'éprouvent les adultes pour les enfants... et vice versa. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le sang, qui fait que le fils finira tôt ou tard par ressembler à ses parents biologiques (et à se détacher des autres) ou les six ans d'éducation et d'amour, qui ont déjà façonné la personnalité des gamins ?

Les garçons se retrouvent ballottés entre ces deux familles, qui peinent à trouver un accord. L'histoire se concentre davantage sur le couple aisé. L'épouse n'ose dire franchement ce qu'elle éprouve, alors que son mari est finalement très hésitant, subissant encore à son âge les contrecoups de la séparation de ses propres parents.

C'est très finement mis en scène, sur une musique douce, principalement celle de Bach. Les cinéphiles qui ont l'oreille fine reconnaîtront certains des morceaux qui ont servi d'habillage musical à l'adaptation de Stupeur et tremblements, par Alain Corneau, en 2003. La différence est que dans ce film-ci, ils sont joués au clavecin, alors que dans Tel père, tel fils, ils sont joués au piano.

Quelques scènes sont particulièrement marquantes, comme le départ des Nonomiya de chez les Saiki, après qu'ils leur ont laissé Keita pour le week-end. Puissante est la séquence autour du concours de piano, drôle et tragique à la fois. Enfin, très émouvant est le moment où l'un des personnages découvre des photographies inconnues, dans la mémoire d'un appareil numérique. Elles font basculer l'intrigue.

Je me dois de ne pas dissimuler le principal défaut du ce film : sa lenteur. Deux heures, c'est long, surtout quand le réalisateur prend le temps de dérouler toute la pelote des sentiments. On aurait pu pratiquer quelques coupes.

19:44 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, société

jeudi, 26 décembre 2013

Les Interdits

Ce film n'a fait qu'une courte apparition sur les écrans ruthénois. Il entremêle histoire intime et grande histoire, dans une intrigue polyglotte, qui recourt au français, au russe, à l'anglais et à l'hébreu. Si votre cinéma programme ce film, ne vous fiez pas forcément à la version affichée (originale ou française). Il n'y en a qu'une. Les dialogues principaux sont en français, mais, lors du séjour en URSS, c'est la langue de Vladimir Poutine qui prend le dessus. Vers la fin, on entend davantage d'hébreu.

Dans les années 1970, à l'époque de Leonid Brejnev, les juifs qui tentent de quitter l'URSS son opprimés. On les a qualifiés de refuzniks. Deux jeunes Français (juifs) débarquent dans la patrie du communisme, prétextant un voyage de noces auquel bientôt presque plus personne ne croit. En réalité, ils viennent rencontrer certains de ces juifs militants, leur apporter quelques produits de l'horrible monde capitaliste... et peut-être les aider à améliorer leur sort.

Les deux acteurs principaux sont très bons. J'ai retrouvé avec plaisir Stéphanie Sokolinski (alias Soko), déjà vue dans Augustine. Elle est habile dans tous les registres et c'est une bonne cliente pour les réalisateurs, puisqu'elle n'hésite pas à "payer de sa personne" lors de scènes dénudées...

J'ai eu un peu plus de mal au départ avec Jérémie Lippmann, qui devient meilleur quand son rôle prend de l'ampleur. Il est par contre moins convaincant sur la fin, lorsqu'il incarne son personnage vieilli.

Je ne peux pas citer ici tous les seconds rôles, mais sachez qu'ils sont très bons.

Le noeud de l'intrigue est le conflit entre les sentiments personnels et la mission que les deux jeunes gens se sont assignée. Lui est très prudent, mais follement amoureux de sa cousine. Elle est prête à prendre beaucoup de risques, aussi bien politiquement que sexuellement...

Dans le même temps, on découvre que les Soviétiques juifs sont un peu des citoyens de seconde zone, surtout s'ils font preuve d'indépendance d'esprit. C'est encore pire s'ils manifestent le désir d'émigrer en Israël (ou ailleurs). Heureusement, le KGB veille !

Ah, j'allais oublier le fouteur de merde : un gamin mal élevé, fils de prof, qui ne kiffe mais alors pas du tout le pèlerinage décidé par maman au paradis des travailleurs. On se demande longtemps s'il va être une épine dans le pied des deux comploteurs ou une aide précieuse.

L'intrigue finit par tourner autour du manuscrit de l'un des principaux opposants. Que contient ce texte que tout le monde recherche ? Comment le faire sortir d'URSS ? La réponse à ces questions va peser sur le destin des protagonistes, que l'on retrouve presque tous des années plus tard, en Israël. Mais les choses ont bien changé...

23:59 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

mercredi, 25 décembre 2013

Albator, corsaire de l'espace

Je fais partie du "coeur de cible" supposé de cette adaptation d'un célèbre manga : les hommes trentenaires et quadragénaires dont l'enfance (voire les débuts de l'adolescence) a été marquée par la série Albator 78 ou sa suite Albator 84 (dont l'action se déroule avant). Je me souviens avoir adoré au début puis m'être détaché de ce space opera... J'avais peut-être grandi, tout simplement. Depuis, j'ai appris que le manga avait été complété par d'autres épisodes.

Comme ce sont des Japonais qui ont oeuvré à cette adaptation, je me suis laissé tenter. Visuellement (même en 2D), c'est superbe. J'ai adoré les scènes qui se déroulent dans l'espace, qui ne sont pas sans rappeler le meilleur de Star Wars. D'ailleurs, dans le film, les "méchants" ont recours à une sorte d'étoile noire. Attention toutefois à ne pas tout confondre : dans Albator, la matière noire est au service du corsaire, alors que ses adversaires utilisent l'énergie (lumineuse) des planètes et des étoiles.

Tout aussi réussies sont les scènes qui mettent en valeur l'intérieur des vaisseaux (tout comme les abordages) et les bâtiments au sol.

Mais, dès le départ, j'ai été rebuté par le physique des personnages. Il est clairement inspiré de l'esthétique des jeux vidéo, à l'image de ce que l'on pouvait trouver dans le film Final Fantasy. Au niveau des visages, cela se traduit par une impression de figé, comme si tous avaient subi une opération de chirurgie esthétique. De plus, les lèvres ne bougent pas assez vite. Je comprends que l'on n'ait pas voulu garder le graphisme d'il y a trente ans, mais Dieu sait que l'animation japonaise a fait des progrès en la matière ! Il suffit de regarder (par exemple) les adaptations de Ghost in the shell pour s'en convaincre.

La déception s'est accrue lorsque des combats individuels sont apparus à l'écran. Là encore, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo. C'est particulièrement frappant dans la dernière partie du film, lorsque l'équipage reprend le contrôle du vaisseau-pirate.

Au niveau auditif, si j'ai regretté de ne pas retrouver certains "sons identitaires" de la série (le bruit de fond de l'ordinateur de bord et les cliquetis provoqués par la ferraille de l'uniforme d'Albator, quand il se déplace), j'ai bien aimé le travail sur les crissements des habits en cuir.

Sans surprise, les personnages féminins correspondent aux canons du manga. Les trois femmes mises en valeur sont anorexiques, l'une d'entre elles (Kei, l'adjointe d'Albator) étant plus athlétique... et la mieux dotée au niveau du poitrail :

Une autre femme, Nami, l'épouse du méchant amiral, joue un rôle plus effacé... mais parfois déterminant. Le plus puissant des trois personnages féminins est sans conteste celui de l'unique extra-terrestre survivante, jadis sauvée par Albator :

L'histoire tient la route durant un peu plus des deux tiers du film. Deux des personnages principaux cachent chacun un terrible secret. Leurs actes sont en partie dictés par le poids de la culpabilité. L'intrigue va évidemment les rapprocher et les confronter... mais les scénaristes n'ont pas su terminer le film, qui accumule, dans sa dernière partie, surenchère d'effets et retournements pas forcément justifiés.

Autre gros défaut du long métrage : il ne comporte pas une once d'humour, alors que la série en était truffée. Cela se prend trop au sérieux. C'est en gros un film de mecs pour ados en mal de sensations guerrières, avec de surcroît très peu de réelle sensualité. Le seul moment de tendresse est le geste inattendu que Mimay fait en direction d'Albator :

N'en cherchez pas d'autre, en 1h50 il n'y en a pas.

En dépit du plaisir ressenti à la vision de certaines scènes, je suis sorti de là assez déçu.

21:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

Sur la terre des dinosaures

S'inspirant d'une série à succès de la BBC, cette coproduction anglo-saxonne (américano-britannique, tournée en partie en Australie... avec des effets spéciaux néo-zélandais) raconte l'histoire d'un pachyrhinosaurus, nommé Pachy, de la naissance jusqu'à la maturité. Sa particularité ? Au départ, il semble le plus faible de la portée et il va hériter d'un trou dans sa "ramure"... pratique pour permettre aux spectateurs de l'identifier !

L'histoire est racontée par le drôle d'oiseau que l'on voit sur sa crête. Dans la version française, il a la voix de Xavier Fagnon, qui double le personnage d'Anthony DiNozzo dans la série NCIS. Je pense qu'on l'a choisi à cause de son côté "mitraillette à blagues"... pas d'une grande finesse... mais cela reste bon enfant.

Par contre, les autres voix du doublage sont assez agaçantes. On s'adresse visiblement au public jeune. Tous les adultes n'apprécieront pas... et pourront ainsi se concentrer sur les images, magnifiques. Enfin de la bonne 3D (qui mérite le supplément de deux euros) ! Les paysages sont superbes, les gros plans des animaux d'une précision étonnante.

Les scènes d'action sont elles aussi de toute beauté. Il y a les affrontements entre pachyrhinosaurus, véritables concours de coups de boule pour déterminer qui sera le chef ou qui emportera la femelle. Plus impressionnantes encore sont les attaques des prédateurs, qui pullulent dans la région. Le plus dangereux est sans conteste le gorgosaure, sorte de "petit" tyrannosaure :

(Les passionnés du sujet seront ravis de voir le nom de chaque espèce s'afficher à l'écran lors de sa première apparition.)

Le film est éducatif, parce qu'il dit aux jeunes que la nature est cruelle et que toute vie a une fin. Il transmet aussi des valeurs de solidarité et de courage, le tout assaisonné de blagues parfois potaches. Les amateurs se réjouiront du début du film, où le caca et le vomi sont présents...

Attention toutefois à ne pas y emmener des enfants trop jeunes : de nombreuses scènes sont susceptibles de les effrayer et ils ne comprendront pas tout au scénario ni aux dialogues.

11:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 24 décembre 2013

Une bien belle érection !

Les fêtes de fin d'année sont propices au visionnage de films grand public, en famille. Certaines chaînes gavent leurs téléspectateurs de dessins animés. D'autres tapent dans "le film de Noël", boursouflé de bons sentiments. D'autres encore sortent du placard tous les Indiana Jones du pauvre qu'elles n'ont pas osé diffuser le reste de l'année.

C'est la voie que semble avoir choisi France 4, qui nous a proposé un téléfilm intitulé A la poursuite de la chambre d'ambre. Après un prologue situé en 1944, au cours duquel on voit Albert Einstein participer à l'attaque d'un train nazi (...), on découvre l'un des héros, en quête du coffre du scientifique. L'enjeu est un fabuleux trésor (qui a réellement existé) : la mythique chambre d'ambre.

Lui et sa partenaire tentent d'échapper aux griffes des méchants. Ils déboulent sur une plage, où un couple est en train de se câliner. Le héros décide de leur "emprunter" leur cheval. Mais, au moment où celui-ci se cabre, les spectateurs attentifs auront remarqué un détail troublant :

Je ne sais pas si ce sont les ébats du couple (simulés, bien entendu) qui ont échauffé l'animal mais, en tout cas, il en tient une belle !

22:44 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinéma, cinema, film, noël

Museum Hours

La forme de ce film autrichien est déroutante : faux documentaire, fiction incomplète, il suit deux personnages qu'a priori rien ne destinait à se rencontrer... et il nous fait découvrir le musée des Beaux-Arts de Vienne, ainsi que la capitale autrichienne.

Lui est un gardien de musée compassé, dont le ton posé et l'attitude distinguée font oublier la jeunesse rock'n'roll. Il observe les visiteurs, en perçoit les qualités, les défauts... et se passionne pour la peinture :

Elle est canadienne. Elle a dû emprunter de l'argent pour venir à Vienne, où sa cousine (dont elle est très proche depuis l'enfance) est hospitalisée. Elle va bénéficier de la générosité du gardien et s'intéresser à son tour aux trésors du musée :

Leurs conversations les plus longues ont lieu dans des cafés ou des restaurants, où chacun petit à petit se dévoile... et où le gardien raconte "sa" Vienne à la visiteuse. Certaines anecdotes sont particulièrement marquantes, comme la légende du "Cher Augustin", un musicien local qui s'était profondément endormi sous les effets de l'alcool. Il aurait été confondu avec les nombreuses victimes de la peste noire, qui sévissait à cette époque. Toutefois, il n'aurait pas attrapé la maladie !

J'ai aussi en mémoire l'histoire des bâtons bicolores placés devant l'entrée de nombreux immeubles. Le gardien a un véritable don de conteur... mais il faut supporter son rythme lent.

Tout aussi captivante est sa vision du musée. Il apprécie particulièrement la salle consacrée au peintre Bruegel l'Ancien. On y suit le tout-venant. Son regard s'attarde sur ces collégiens pas très attentifs (plusieurs ne peuvent s'empêcher de tripoter leur téléphone portable). Passionnantes sont les explications données par la conférencière à un public d'adultes, détail croustillant à la clé.

Autant les gros plans sur les sculptures n'apportent à mon avis pas grand chose, autant les tableaux sont bien mis en valeur. De Bruegel toujours, on découvre Le Combat de Carnaval et Carême, Le Repas de noces (avec une prise de vue intelligente), l'inévitable Tour de Babel et Le Portement de croix, qui fut récemment l'objet d'un film du Polonais Lech Majewski.

Pour peu que l'on veuille accorder son attention à ce film étonnant, on appréciera la mise en valeur d'un patrimoine culturel et l'on suivra avec émotion cette amitié naissante.

19:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 23 décembre 2013

La Morinade, fin

Ce dimanche 22 décembre a été diffusé le dernier numéro de l'émission "La Morinade", enregistré le mardi précédent. Le paradoxe est que cette émission est la plus populaire du Mouv', station de radio à l'audience (très) confidentielle. Créée à la rentrée 2011, "La Morinade" est depuis des mois en tête des téléchargements, comme en témoigne encore un communiqué de novembre de Médiamétrie :

Si ce n'est pas le manque de succès qui explique l'arrêt de l'émission, c'est peut-être son contenu. Intéressons-nous à celui de dimanche dernier. Comme à l'accoutumée, après les présentations d'usage, c'est la chroniqueuse Anne Ma qui a dressé le portrait de l'invité, Richard Lornac :

Evoluant sans cesse entre second et troisième degré, Anne Ma, fille d'un CRS de la région PACA, évoque avec crudité sa condition de serial célibataire, abusée dans son enfance par son pépé René et éduquée à coups de matraque par un père raciste. On la retrouve à plusieurs reprises dans l'émission, presque toujours sur ce registre dérangeant... mais follement drôle !

Lui a succédé celui qui est devenu la vedette de l'émission, le père Albert, incarné par Albert Algoud, un ancien de la bande à Canal qui était réapparu sur France Inter, donnant la réplique à Daniel Morin dans certaines de ses chroniques au "Fou du roi" (animé par Stéphane Bern), par exemple celle du 28 septembre 2010 :

Les attaques répétées contre l'Eglise catholique et la promotion du masochisme à une heure de grande écoute avaient eu raison de la participation du père Albert... qui avait donc débarqué sur Le Mouv' à la rentrée suivante. Ce dimanche, le saint homme a été le seul à se réjouir de la disparition de l'émission.

Autre intervention qui avait de quoi choquer les oreilles sensibles, celle de Jacky le Nordiste (incarné par Daniel Morin en personne). Dans "La Morinade", il s'est spécialisé dans la drague lourde, humiliante... avec l'accent :

Lui et sa soeur Jacquette (alias Anne Ma) sont issus d'une famille de zoophiles hyperviolents. Le pseudo-journal diffusé lors de chaque émission se faisait régulièrement l'écho des aventures de ces deux infréquentables Chtimis. Pour la dernière, ils nous ont offert un duo d'anthologie :

(C'est bien entendu un hommage à Francis Cabrel, à travers sa chanson Je l'aime à mourir.)

Même les musiciens invités ont été priés d'oeuvrer dans le sens des chroniqueurs. Ainsi, dimanche dernier, Teddy Savic a offert au public (en deuxième morceau) une reprise de l'un des hymnes de "La Morinade", L'Handicapé.

Je regretterai aussi les mini-fictions de Fred Martin (le fils de Jacques). La dernière retrace les origines mythiques de l'émission et la manière dont l'équipe s'est constituée :

Dans les dialogues ont été insérées des répliques qui pourraient expliquer les récents changements subis par l'émission, notamment la disparition de certains chroniqueurs, comme Jean-Mama le réac (voir plus bas) et l'inénarrable Jean-Kévin (au centre sur l'image ci-dessus), doté d'une sensuelle voix prépubère et d'un énorme "goumi" de 4 centimètres (en érection) !

Fred Martin, c'est aussi l'auteur des prévisions météo, en forme de charade... et le créateur de fausses publicités, de qualité inégale. Les calembours étaient plus ou moins réussis. J'aime bien celles du 23 janvier 2012.

Autre pilier multitalent de l'émission, Albert Algoud s'était mis à incarner un chanteur ringard, Jean-Pierre Aznavour, dont les textes mettaient en valeur des slogans publicitaires de manière emphatique... ou faisaient référence à Emile Louis :

Mais l'un des moments les plus attendus de l'émission était incontestablement le décrochage en faveur d'une petite radio locale, Radio Caca :

Albert Algoud y interprétait plusieurs personnages, au premier rang desquels le Maréchal Ganache, dernier maréchal de France survivant des guerres coloniales, hélas frappé d'incontinence fécale.

C'est aussi dans la dernière partie de l'émission que l'on a revu le chroniqueur (franchement) de droite Jean-Mama le réac, qui avait disparu des ondes à la rentrée 2013, lorsque l'émission était devenue hebdomadaire. Il en était pourtant un fidèle "compagnon de route", même si, pour gagner sa croûte, il officiait ailleurs. Les auditeurs attentifs de France Info auront reconnu la voix de Jean-Mathieu Pernin, qui a parcouru la France rurale pour la station d'information et qui, aujourd'hui, tient une chronique sur le monde du spectacle. (Cette année, il a par exemple parlé de GiedRé.)

En guise de conclusion, Thomas Croisière, l'enfant terrible de "La Morinade", a proposé un dernier radi-oké, truffé de calembours, construit à partir d'une chanson de Patrick Bruel.

Voilà, c'est fini. On éradique la seule émission d'humour féroce, à ne pas mettre entre toutes les oreilles certes, mais qui réunissait une brochette inédite de talents.

Cette suppression est liée à la réorganisation de la grille du Mouv', décidée par Joël Ronez, le directeur nommé en août dernier. Le problème est que, pour relancer l'audience, on supprime l'émission la plus populaire. A mon avis, on a profité de la nécessaire refonte des programmes pour se débarrasser d'humoristes considérés comme des gêneurs. La gauche caviar n'aime décidément pas la gaudriole...

15:56 Publié dans Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : médias, humour, actualité, chanson, chanson française

dimanche, 22 décembre 2013

Wajma, une fiancée afghane

En réalité, cette Wajma n'est pas fiancée. C'est la petite amie du serveur d'un café branché de Kaboul. Elle est la fille d'un démineur, parti bosser dans le Sud du pays. Le petit copain, 25 ans, vit encore chez sa mère, avec son frère. Wajma, 20 ans, vit elle aussi chez ses parents, en compagnie de sa grand-mère et de son frère (qui passe ses journées en compagnie des pigeons... ou à des combats de chiens).

La première partie du film montre la romance entre les deux jeunes adultes citadins. Ils font penser aux ados de chez nous et à une France d'il n'y a pas si longtemps, quand une société patriarcale, verrouillée par l’Église catholique, encadrait strictement la jeunesse (les filles encore plus que les garçons).

Cette partie est assez convenue. Wajma est très naïve... et on perce facilement à jour le superficiel Mustafa. On comprend toutefois à quel point il est difficile d'être amoureux aujourd'hui en Afghanistan, même à Kaboul.

Le film gagne en intensité quand le père est de retour... et décide de "corriger" ce qui ne va pas. Et pourtant, ce n'est pas un taliban. Juste un père traditionnel, autoritaire, contaminé par les préjugés dominants, qui stipulent qu'un chef de famille place son honneur entre les cuisses de sa fille.

La troisième partie est pleine d'incertitudes. Va-t-on assister à un "crime d'honneur" ? Une vendetta contre l'ex-petit ami indélicat ? Un départ pour la campagne reculée ? Je vous laisse le découvrir.

L'histoire est prenante. Les interprètes sont bons. On peut toutefois signaler, ici ou là, une approximation technique (un micro qui dépasse de la cravate de Mustafa, un morceau d'habit visible dans le champ...), mais c'est quand même globalement un film bien fichu. Et les vues de Kaboul, en plein hiver neigeux, sont superbes.

P.S.

Je fais un peu la fine bouche, parce que l'année 2013 a été riche en films féministes et que celui-ci pâtit un peu de la comparaison avec Wadjda et Syngué Sabour.

23:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 21 décembre 2013

Loulou : l'incroyable secret

Le héros (prénommé en réalité Loudovic... le film est truffé de calembours) est un loup qui a été élevé parmi les lapins. Quand on découvre ceux-ci, on s'aperçoit que leurs grandes zoreilles font office de coiffure... ce qui aboutit à des arrangements parfois surprenants.

L'histoire démarre étrangement, avec une sorcière-bohémienne et un mystère qui entoure la naissance du héros. (Celui-ci a la voix de Malik Zidi, qui incarne un gentil flic dans La Marche.) Il part à la recherche de sa mère, qui serait une princesse, d'après un tableau la représentant.

Le film peut donc se lire à plusieurs niveaux. C'est une histoire d'amour filial et d'amitié, qui transcende les différences d'espèce. C'est aussi un petit polar, qui dénonce l'ambition politique et la cruauté.

C'est souvent drôle, avec quelques séquences particulièrement enlevées, comme celle qui se déroule chez le tailleur juif (un hérisson...). Il faut que l'angle de prise de vue change pour que l'on comprenne vraiment en quoi consiste "l'essayage" des tenues...

J'ai aussi aimé le périple de l'écureuil volant, porteur d'un message secret à destination d'un personnage mystérieux. A signaler aussi les clins d'oeil picturaux, dans la salle des portraits de famille (dans le château). Sont parodiées des oeuvres diverses, de Léonard de Vinci (par exemple La Dame à l'hermine) à Pablo Picasso.

L'histoire fourmille de trouvailles, de la forme de l'éperon rocheux sur lequel est logée la ville fortifiée au domptage des ours par le meilleur ami lapin en passant par l'action de Scarlett, une renarde ambiguë (à laquelle Anaïs Demoustier, récemment vue dans Quai d'Orsay, prête sa voix), qui sait comment mater n'importe quel loustic. (Les amateurs de félins ne seront pas dépaysés...)

Je pourrais continuer encore longtemps, en parlant du groupe de rebelles un brin pieds-nickelés, du majordome du prince, so British... sans oublier la police du régime, composée de véritables fouines :

Vous aurez compris que la galerie de personnages est riche, variée. J'ai été pris par cette histoire, qui mêle quête d'identité, amour, pouvoir et amitié. L'animation est de qualité (ce sont les mêmes producteurs que pour Zarafa), mais elle pourra paraître désuète à certains esprits formatés par les grosses productions numériques.

P.S.

Le site internet mérite le détour.

22:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 20 décembre 2013

Le Hobbit 2 : la Désolation de Smaug

L'an dernier, j'étais sorti assez déçu du premier volet de cette nouvelle trilogie. J'envisageais de ne pas aller voir la suite. Finalement, les extraits diffusés ici ou là ont eu raison de mes réticences. Va pour cette bande de nains... mais en 2D, parce que 2h40 de relief avec lunettes sur le pif, je peux pas !

Les scènes d'action m'ont paru plus réussies que dans l'opus précédent. Elles sont moins "épileptiques", plus agréables à suivre. Mention spéciale pour l'affrontement avec les araignées géantes, au début. Plus tard dans l'histoire, les nains, les elfes et le hobbit sont amenés à se battre contre les zorribles zorques. On a déjà vu, mais c'est toujours efficace. Le problème est qu'on n'y croit qu'à moitié : en deux heures de baston, aucun des "gentils" ne se fait tuer et Legolas hérite d'à peine une égratignure... et encore, c'est parce qu'il a affronté un super gros méchant de sa race, le genre de créature qui cause direct à Sauron !

Ah ben oui, c'est vrai : Peter Jackson a conçu cette nouvelle trilogie comme un (très) long prequel à celle du Seigneur des anneaux. Il a donc inséré dans l'histoire quelques séquences qui font bien comprendre au spectateur lambda que, attention, les aventures des nains ont beau avoir l'air extraordinaires, ce n'est que pet de lapin par rapport à ce qui attend nos héros. C'est là qu'un autre souci surgit : Gandalf a bien subodoré le complot qui se trame, mais il se fait piéger par Sauron et ses sbires... qui se contentent de l'emprisonner ! Ceci dit, ils auraient bien voulu le zigouiller, mais Jackson a fait les gros yeux : "Comment ça vous voulez trucider le mage ? Mais comment il va faire pour guider la communauté de l'anneau après ? Nan mais allô, quoi !" (Notez que le réalisateur néo-zélandais semble avoir une connaissance approfondie des programmes culturels français.)

Contrairement aux puristes, lecteurs acharnés des imbitables pensums romans géniaux de Tolkien, j'ai apprécié l'introduction du personnage de Tauriel (Evangeline Lilly... mmm). Cette Elfe des bois tourne les sens à ce benêt de Legolas, qui ne remarque même pas qu'elle en pince pour l'un des nains, un pas trop moche ni trop petit. Cela nous vaut un chassé-croisé amoureux pas très subtil, mais qui épice un peu l'histoire. Celle-ci est intéressante à suivre parce qu'elle juxtapose plusieurs trames, liées les unes aux autres.

Signalons une maladresse, concernant les dialogues en dialectes reconstitués, censés donner plus de réalisme à l'intrigue. Ils sont aussi (et logiquement) sous-titrés en français. Toutefois, quand on suit attentivement le déroulement de l'action, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours bien dosés. Je pense notamment à la scène qui voit Legolas rejoindre Tauriel. Comme ils sont seuls, ils se parlent d'abord en langue elfique. Mais, le dialogue se prolongeant, les scénaristes ont préféré repasser en anglais/français pour la suite de la scène.

Le film mérite quand même le détour pour la beauté de certains plans et l'incontestable virtuosité de la réalisation. Jackson cède encore parfois à la facilité de faire évoluer les nains comme naguère les membres de la communauté de l'anneau. Mais il faut reconnaître que la fuite en tonneaux, mêlant orques, nains, elfes, hobbit... et même humain, ne manque pas de souffle. Très inspirées sont aussi les séquences situées dans la ville lacustre, sorte de Venise décadente, placée sous la menace de la montagne au dragon.

On finit par découvrir Smaug le sentencieux, une énôôôrme bébête, avec une grôôôsse voix... et plein de jolies babioles tout autour. Evidemment, Bilbon (dont la relation au "précieux" est calquée sur ce que vivra plus tard Frodon) va réveiller le monstre. Evidemment, celui-ci va tenter d'écrabouiller la troupe de nains. Evidemment, il va échouer... et, tout à coup, voilà qu'il nous plante pour partir gambader dans les airs, direction la ville lacustre, où l'on sent que ça va chier grave.

Fin de l'épisode.

Comment ?? Ben oui, faut bien que le public ait envie de se ruer à la sortie du troisième !

P.S.

La version originale (hélas indisponible à Rodez, où l'on préfère gaver le public de pop corn) comporte une private joke. En effet, la voix du dragon y est assurée par Benedict Cumberbatch. La dernière partie du film met en scène son jeu du chat et de la souris avec Bilbon, interprété par Martin Freeman. Or, les deux acteurs sont de vieilles connaissances, puisqu'ils ont incarné respectivement Sherlock Holmes et le docteur Watson dans la version moderne des aventures des héros de Conan Doyle, produite par la BBC.

22:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 18 décembre 2013

Je fais le mort

Ce n'est pas le genre de comédie qui me tente, d'habitude. Je ne suis pas un inconditionnel du réalisateur, Jean-Paul Salomé (qui s'en était moyennement sorti dans Les Femmes de l'ombre) et l'actrice principale (Géraldine Nakache, certes très mignonne) a plutôt tendance à jouer dans des films bas de gamme.

C'est la présence de François Damiens au générique qui a éveillé mon intérêt... et les échos que j'ai eus du film étaient bons. Va donc pour la comédie policière légère. Notons que les seconds rôles sont bien campés, avec notamment Anne Le Ny, une habituée de l'arrière-plan. (Passée derrière la caméra, elle nous a livré, il y a quelques années, le très touchant Ceux qui restent.)

La réalisation se fait parfois malicieuse. Ainsi, le film démarre sur une scène de crime et, si l'on s'est un peu renseigné avant de se rendre au cinéma, on déduit que le héros doit y occuper une fonction bien précise... qui n'est finalement pas celle à laquelle on a pensé ! La séquence se poursuit par un dialogue quasi surréaliste à propos de la manière d'ouvrir la portière d'une voiture... Même chose plus loin, quand l'acteur raté visionne un film en compagnie de ses enfants. On le sent fier de lui... mais la dérision va bientôt tout emporter.

C'est donc d'abord une comédie. Elle repose sur l'abattage de François Damiens, très bon en acteur raté, un brin vantard, pointilleux et contestataire. On rit de bon coeur à ses mésaventures... d'autant plus que le personnage n'est pas excessivement sympathique (au départ, du moins). Sa rencontre avec la juge d'instruction donne naissance à des étincelles... Le duo d'acteurs fonctionne bien, même si je n'ai pas toujours trouvé Géraldine Nakache crédible en magistrate.

Se greffe là-dessus une enquête policière, une histoire sordide de triple homicide dans une petite ville de province. Accessoirement, le film brosse un tableau sarcastique de ces territoires reculés, passés sous le contrôle politico-économique de potentats locaux. Cela donne plus d'épaisseur à l'histoire.

Là encore, scénario et réalisation sont habiles. Le coupable n'est pas celui vers lequel on porte d'abord nos regards... et l'affaire comporte des zones d'ombre que va tenter d'éclaircir la juge, associée de force à l'acteur devenu enquêteur bénévole... et incontrôlable.

C'est une comédie sympathique, sans prétention, qui vaut bien mieux que nombre de grosses machines ultramédiatisées.

13:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 16 décembre 2013

Feu d'artifice grolandais

L'émission du 14 décembre était un grand cru. Elle a débuté par un référence aux obsèques de Nelson Mandela, auxquelles le président grolandais n'a pas pu assister, ayant été refoulé à l'entrée pour une raison que je vous laisse découvrir. Il a finalement pris la chose avec philosophie, s'inspirant d'une doctrine asiatique :

Bel hommage à l'ancien chef d'Etat sud-africain, qui, rappelons-le, a été inhumé à Qunu !

La politique française intéresse aussi les journalistes de la présipauté, notamment la chronique judiciaire et les péripéties des affaires touchant la commune de Corbeil-Essonnes... et son ancien maire Serge Dassault :

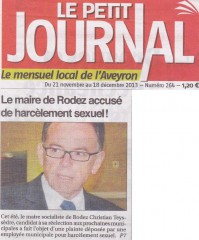

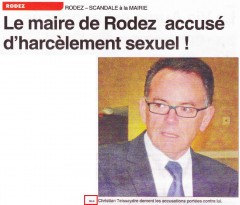

Pour être plus crédible, il aurait fallu que le sketch s'appuie sur une illustration plus réaliste :

Au niveau social, c'est la peur qui domine. Les récents faits divers renforcent le sentiment d'insécurité de la population, au Groland comme en France. La présipauté a néanmoins trouvé le moyen de rassurer tout le monde :

La gastronomie occupe une place non négligeable dans l'émission de ce samedi. C'est d'abord un grand cuisinier d'origine ruthénoise qui est à l'honneur, à travers une nouvelle recette vendue en grande surface :

Plus loin, il est question des supposés produits du terroir que l'industrie agroalimentaire essaie de nous refourguer... après les avoir testés sur des consommateurs avisés :

Pour agrémenter le tout, rien de tel qu'une salade artisanale, fabriquée à l'ancienne :

La culture, au sens noble du terme, n'est pas laissée de côté, avec la promotion d'un nouveau film, dont le premier volet est pourtant récemment sorti sur les écrans :

L'émission serait incomplète sans une brochette d'allusions sexuelles. Il est d'abord question d'une nouvelle affaire de pédophilie, impliquant un professeur des écoles absolument insoupçonnable :

La rubrique se fait plus joyeuse quand elle évoque l'approche des fêtes de fin d'année :

L'émission se conclut sur "Les infos made in ailleurs", qui ironisent sur le comportement d'un animateur de télévision. Saurez-vous deviner de qui il s'agit ?

Banzai !

00:25 Publié dans Politique, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, télévision, humour

dimanche, 15 décembre 2013

La Reine des neiges

Disney marie tradition et modernité dans ce conte de fées musical parfois surprenant. Il se place dans la continuité de Il était une fois. Côté tradition, il a le dualisme bien/mal, ici illustré par l'opposition feu/glace : les deux soeurs (Anna et Elsa) sont de tempéraments très différents. Autant l'aînée est posée, responsable, autant la cadette est un feu-follet indomptable.

Dans la première partie du film, cela nous vaut de jolies scènes humoristiques, avec les héroïnes plus jeunes, la rouquine en gamine survoltée. (Petit clin d'oeil au passage : dans la galerie de portraits où elle gambade, elle salue celui de Jeanne d'Arc.)

La tradition Disney se vérifie au niveau du scénario, qui assigne comme but ultime à l'existence d'une princesse la rencontre du prince charmant. Fort heureusement (d'autres productions - comme les Shrek de DreamWorks - étant passées par là), le schéma va être un peu moins limpide qu'à l'accoutumée. Se greffe là-dessus la mode des comédies musicales. Ces chansons ont tendance à me gonfler mais, au moins, dans la plupart des cas, elles sont courtes.

L'histoire accorde une large place aux personnages animaliers, au sens large. J'ai bien aimé le cheval du prince, que l'on voit hélas assez peu. Il joue un rôle crucial dans la rencontre de son maître et d'Elsa d'Anna la rouquine, dans une séquence vraiment très drôle.

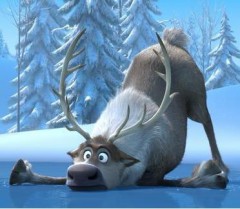

Plus fréquent à l'écran est le renne Sven, qui ne parle pas (tout comme le cheval), mais qui est diablement expressif :

Il est le compagnon fidèle, le seul véritable ami, le conseiller et, quand il le faut, le destrier de cet anti-prince charmant qu'est le vendeur de glaçons Kristoff. L'une des trouvailles des scénaristes et d'avoir imaginé des scènes de dialogue entre l'animal et son maître, celui-ci faisant les deux voix, l'animal acquiesçant quand sa "partition" est correcte.

Mais le clou du casting est incontestablement Olaf, un bonhomme de neige quasi indestructible... et sacrément causant :

Chacune de ses apparitions est source de drôlerie. Il est une sorte de mélange de Sid et de Scrat (de L'Age de glace), en plus sympathique.

L'intrigue est bien construite, intelligente sur le fond. Plusieurs comportements sont dénoncés, comme l'ambition dévorante, la malhonnêteté, la crédulité du peuple... et de la jeune Elsa, qui va apprendre à ne pas se fier aux apparences.

Quant à nous les adultes, nous pouvons jouir de la qualité de l'animation, en particulier quand Anna Elsa exerce ses pouvoirs. Les formes glaciaires auxquelles elle donne naissance sont magnifiques. On appréciera aussi la "belle âme" des deux héroïnes (qui ne sont pas sans ressembler à la princesse Raiponce et à Merida la rebelle). Cela qui nous change des héros masculins, qui sont trop souvent des enfants capricieux.

PS I

Le film est précédé d'un court-métrage surréaliste, hommage aux débuts du dessin animé, avec Mickey, Minnie et Pat Hibulaire.

PS II

Ne partez pas trop vite à la fin. Le générique comporte une mention inattendue (en anglais), précisant que la Walt Disney Company ne partage pas les propos tenus par Kristoff. Lors de leur première rencontre, celui-ci affirme à Elsa Anna que tous les hommes mangent leurs crottes de nez. (C'est un passage qui a fait sursauter certains parents dans la salle... mais les gosses ont kiffé !)

PS III

Ne partez pas encore. Une fois le générique déroulé, une scène bonus nous est offerte, avec un personnage (dont je n'ai pas parlé dans mon billet) qui joue par instants un rôle important dans l'histoire...

14:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 14 décembre 2013

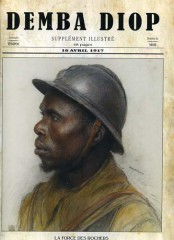

Demba Diop, la force des rochers

Cette bande dessinée est consacrée aux tirailleurs sénégalais qui ont combattu dans l'armée française pendant la Première guerre mondiale.

La couverture reproduit une oeuvre du peintre suisse Eugène Burnand. Ce pastel représente un tirailleur originaire du Soudan (sans doute l'actuel Mali), appelé Coulma Cone. Cette multiplicité d'origines des célèbres tirailleurs est d'ailleurs évoquée par la bande dessinée :

C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a fourni, de gré ou de force, des hommes jeunes pour servir sous l'uniforme français.

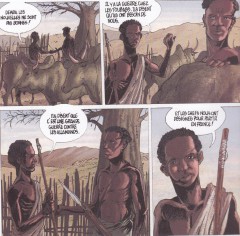

L'histoire débute dans la campagne sénégalaise, où vivent deux frères dont les lecteurs vont suivre les aventures :

Vient ensuite le départ du village, dans le camion des recruteurs métropolitains. Avant de partir Demba reçoit de sa fiancée un collier censé le protéger du mauvais oeil... et lui donner "la force des rochers".

Les Africains vont vivre un véritable périple. Ils découvrent le transport maritime puis, une fois en métropole, subissent un entraînement rigoureux. Leur unité a vocation à participer à l'offensive du Chemin des Dames, en 1917. Les scènes de combat mêlent réalisme et expressionnisme (certaines vignettes étant à la limite du supportable) :

Je ne vais évidemment pas vous raconter la suite. Sachez que la BD prend soin de décrire un peu la vie des tranchées et les relations qui se nouent entre différents types de combattants. L'histoire est linéaire, sans effet de manche. Ce n'est pas le chef-d'oeuvre du siècle, mais un honnête travail, qui rend hommage à une catégorie de soldats que l'on croit connaître.

21:53 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bd, bande-dessinée, bande dessinée, histoire

vendredi, 13 décembre 2013

Le Médecin de famille

Argentine, deuxième moitié des années 1940. La communauté germanophone, ancienne (elle remonte au XIXe siècle), vivante, se voit renforcée par de nouveaux arrivants, assez mystérieux et dotés de gros moyens financiers. Dans une propriété, des individus se font opérer du visage.

A proximité de là, un couple d'Argentins moyens tente de relancer un hôtel. Leur premier client est un étrange vétérinaire allemand, un certain Helmut. Il est calme, froid, sûr de lui. Il semble se prendre d'affection pour la fille des hôteliers, qui souffre d'un déficit de croissance... et il veille à ce que l'épouse, enceinte, ne se surmène pas.

Ach mais, gue foulez-fous, jazez le nadurel, il refient au qualop ! Le médecin parle de "sang" et de "race"... et son carnet contient de bien étranges dessins. Il est fasciné par les jumeaux. En ville, il côtoie un groupe qui a des correspondants dans plusieurs pays étrangers... et veille à faire disparaître certains documents compromettants.

L'histoire est faite de deux intrigues : les soins apportés par Helmut-Mengele aux enfants du couple hôtelier et la menace que sa véritable identité ne soit découverte. Dans le rôle de l'ancien médecin d'Auschwitz-Birkenau, Alex Brendemühl (déjà remarqué dans Insensibles) est excellent de rigueur et de retenue. La réalisatrice Lucia Puenzo nous laisse dans l'expectative quant à sa relation avec la fille des hôteliers. Elle la moquée, la rejetée s'accroche comme à une bouée à cet homme qui la traite avec considération. Lui la voit d'abord comme un sujet d'étude, mais il devient évident que l'ancien tortionnaire nazi se prend d'affection pour cette gamine blonde de douze ans.

Le film gagne en profondeur quand les poupées entrent en scène. Mengele se révèle entrepreneur, souhaitant aider les hôteliers à atteindre l'aisance financière. Mais quel malaise éprouve-t-on lorsqu'on découvre l'atelier de fabrication, où les corps démembrés sont exposés aux yeux de tous ! On ne peut pas ne pas faire le lien avec les camps. C'est un moment particulièrement fort.

Une bibliothécaire opiniâtre va faire basculer l'intrigue, un peu par hasard. On la voit copier des documents voués à disparaître, draguer un sympathisant nazi... et donner de mystérieux coups de téléphone, dans une langue inconnue.

Je vous laisse découvrir le dénouement. Les deux histoires restent liées presque jusqu'à la fin. Le tout est accompagné d'une musique judicieuse, qui joue sur l'inquiétude et l'émotion.

22:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

jeudi, 12 décembre 2013

Quai d'Orsay

J'ai enfin pu voir cette comédie politique signée Bertrand Tavernier. Je précise que je n'ai lu de la bande dessinée que les extraits qui étaient parus jadis dans Le Monde Magazine (l'ancienne mouture, avant que cela ne devienne un aspirateur à publicités chicos).

Thierry Lhermitte est bien rentré dans la peau d'Alexandre Taillard de Worms - Dominique de Villepin, bien entendu. Toutefois, au début, j'ai eu du mal. Je trouve que le premier entretien entre le ministre et son futur collaborateur manque de naturel. Cela s'arrange par la suite.

Le coup des feuilles qui s'envolent à chaque passage de Taillard de Worms est bien trouvé, tout comme l'accentuation du bruit de claquement de porte. C'est d'ailleurs d'une violence telle que la production a cru nécessaire de préciser, au bout du générique de fin, qu'aucune porte n'avait été blessée ou maltraitée durant le tournage... Bien trouvé aussi est le montage accéléré, associé à l'écran partagé, qui permet de rendre compte du rythme effréné que le ministre impose à ses collaborateurs.

L'histoire vaut aussi pour la peinture de l'envers du décors, de ces petites mains du ministère qui font tourner la machine... ou qui compliquent son fonctionnement. Quelle bureaucratie, mes aïeux ! Cela nous vaut une belle galerie de portraits, avec Thierry Frémont en conseiller paillard aux costumes improbables, avec Julie Gayet, spécialiste de l'Afrique... et des "coups de pute" ou encore Bruno Raffaeli en Henry Kissinger du pauvre. Je dois reconnaître que je suis aussi tombé sous le charme d'Anaïs Demoustier (remarquée dans L'Année suivante et L'Hiver dernier), qui donne vraiment envie de retourner à l'école primaire !

On s'est beaucoup émerveillé de la performance de Niels Arestrup, en directeur de cabinet patelin, faussement soumis... et au bras long comme le viaduc de Millau. Je trouve qu'il n'égale pas Michel Blanc dans L'Exercice de l'Etat. Plus drôle est son voisinage avec un adorable matou ronronnant, cadeau de son prédécesseur, qui lui a aussi laissé une horrible paire de baskets... qui moisissent dans le coffre-fort, en compagnie du brouilleur de communications !

C'est à la fois drôle et terrible. Drôle parce que le ministre Matadore (adepte de la religion du stabilo) emporte tout sur son passage, avec une mauvaise foi assumée. Terrible parce que l'on se dit qu'une énergie folle est dépensée en actions inutiles. On remarque l'importance accordée aux discours et aux déclarations, comme dans le (médiocre) documentaire de Patrick Rotman, Le Pouvoir.

Il reste le morceau de bravoure, peut-être la seule chose importante que l'histoire retiendra des douze années de présidence Chirac : l'opposition à la politique irakienne des Etats-Unis, dont l'acmé est le discours de Villepin aux Nations Unies.

23:36 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 décembre 2013

As I lay dying

Une mère de famille est sur le point de mourir, chez elle, en pleine cambrousse, dans le Sud des Etats-Unis. Le mari la veille, pendant que l'un des fils entreprend de fabriquer son cercueil, sous sa fenêtre. Le reste de la famille est composé de personnages en apparence normaux, mais qui tous cachent un secret.

Pour respecter les supposées dernières volontés de la défunte, père et enfants s'embarquent avec son cadavre dans le cercueil pour un cimetière urbain. Mais leur parcours sera semé d'embûches. Ils vont devoir lutter contre les éléments naturels (orage, rivière) et se méfier de certaines rencontres. Cependant, le pire ennemi est sans doute celui de l'intérieur.

Le père est énigmatique. Il semble religieux, comme tout un chacun dans la région, qui a sa citation de la bible à la bouche. Mais, entre les paroles et les actes, il existe parfois un fossé. Alors que ce personnage joue un rôle crucial, je n'ai pas du tout aimé l'interprétation de Tim Blake Nelson. On sent à l'écran qu'il a du mal à supporter ses prothèses (Anse Bundren est censé avoir perdu presque toutes ses dents) et il est parfois très difficile de le comprendre, tant il articule mal.

Du côté des enfants, on a une brochette d'esprits égarés, entre la fille qui cherche à se faire avorter, l'aîné, le charpentier boy scout, le cadet beau gosse qui va se révéler à moitié cinglé et l'avant-dernier garçon (résultat d'une relation adultérine avec un pasteur), obnubilé par son cheval...

A noter que le son est travaillé, l'image soignée... mais que c'est lent ! Le réalisateur se regarde tourner son film... et il aurait dû retravailler certains dialogues. Du coup, j'ai piqué du nez, par instants.

ATTENTION !

LA SUITE REVELE DES ELEMENTS CLES DE L'INTRIGUE

Quel est le bilan de l'histoire ? Eh bien, le père est un hypocrite, une fripouille. Il n'est même pas sûr que son épouse ait voulu être enterrée dans cette ville. Par contre, lui y entretenait une relation adultère. Il a donc profité des funérailles pour venir chercher sa nouvelle femme... et se faire poser de beaux appareils dentaires. Par contre, ses enfants sortent de là sérieusement amochés. La fille s'est de nouveau fait violer. Le fils aîné a perdu une jambe. Le cadet est arrêté par la police... et le troisième a dû céder son cheval pour financer l'expédition du père (qui ne lui a pas demandé son avis). Sur le fond, c'est cinglant, mais que de méandres pour en arriver là !

13:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 08 décembre 2013

La Marche

Avant même d'avoir vu le moindre extrait du film, j'ai entendu les déclarations de certains de ses promoteurs... et cela ne m'a pas incité à me précipiter au cinéma. J'ai eu l'impression qu'on nous proposait un long prêchi-prêcha antiraciste, sans doute mal fagoté... eh bien j'avais (en partie) tort.

C'est un vrai film, avec une histoire qui tient la route (si j'ose dire) et de bons acteurs. Deux personnages jouent un rôle moteur : le jeune Mohamed et le père Dubois. Le premier est incarné avec talent par Tewfik Jallab, qui redonne vie au pacifique et charismatique Toumi Djaidja :

Quant à Olivier Gourmet (le père Dubois), il confirme une fois de plus l'étendue de son talent, déjà perceptible dans des films comme Mesrine, Venus noire ou L'Exercice de l'Etat.

C'est une comédie dramatique. Elle évoque un aspect sombre de l'histoire contemporaine française, les crimes racistes (certains étant des bavures policières). Cela commence fort, avec une poursuite nocturne, sur fond d'Hexagone de Renaud. Régulièrement dans le film, des extraits de journal télévisé et des listes de noms évoquent les victimes, quasi exclusivement de sexe masculin. Mais certains personnages féminins vont aussi subir des violences, au premier rang desquels la jeune Monia :

Incarnée par Hafsia Herzi (déjà vue par exemple dans Héritage), elle est la fille modèle d'immigrés, réussissant à l'école (elle va entrer en licence... rappelons que nous sommes dans les années 1980) et n'ayant pas jusque-là trop cherché à faire la bringue. Pour elle, cette marche est celle de l'émancipation de la tutelle familiale, de la découverte de l'amour (métissé) et de l'engagement politique. Les scénaristes ont été assez habiles pour ne pas en faire une sainte laïque : elle a ses préjugés, ce dont l'un des personnages va se rendre compte à la fin de l'histoire.

Les relations homme-femme (et femme-femme...) sont souvent traitées sous l'angle de la comédie. Deux personnages masculins sont des usines à gags. Le premier d'entre eux est Farid, un gros lard complexé.

Au départ, on pense qu'il va être en quelque sorte le souffre-douleur du film. Il est velléitaire, n'a sans doute jamais eu de petite amie... et l'on va vite découvrir qu'il sent très fort des pieds ! Là aussi, le portrait se nuance. N'ayant pas le charisme des meneurs la marche, il va se mettre à coucher ses impressions sur le papier, au quotidien. Il va réussir à gagner le respect de son père (interprété par l'excellent Simon Abkarian - revoyez L'Armée du crime).

Évidemment, dès qu'il est question d'humour et de banlieue, débarque l'inévitable Jamel Debbouze, qui de surcroît coproduit le film. Purée, il en fait des tonnes... Je reconnais que, parfois, ça marche mais, le plus souvent, il se complaît dans cette caricature de racaille (supposée) sympathique qui m'horripile.

On a quand même d'agréables surprises du côté des personnages masculins. Je pense en particulier au conducteur du fourgon, papy René (Philippe Nahon, un habitué des seconds rôles tonitruants) et au jeune Sylvain (Vincent Rottiers, découvert dans L'Ennemi intime et vu récemment dans L'Hiver dernier), qui veut se barrer des Minguettes et, par la suite, fait les yeux doux à la ravissante Monia... Pour lui aussi, cette marche sera un apprentissage de la vie.

En face, certains personnages féminins ont un caractère bien trempé. On pense bien sûr à Kheira, la tante de Monia. Elle est incarnée par Lubna Azabal (rappelez-vous, Incendies...). C'est sans doute la plus forte personnalité de l'histoire, femme indépendante, militante convaincue... mais diablement seule au fond. Elle est à la fois attachante, énervante... et contradictoire : comment peut-elle défendre le caractère laïc de la marche avec un turban sur la tête ?

Et l'histoire, dans tout ça ? Elle démarre quand Mohamed, de retour de l'hôpital, décide de lancer une action non violente pour dénoncer le racisme. Les neuf des Minguettes rejoignent Marseille, où ils découvrent des quartiers plus délabrés que le leur. De là part officiellement la marche, qui ne rencontre pratiquement aucun écho. Après bien des galères, l'arrivée à Lyon symbolise le début du succès, avant le triomphe parisien. Entre temps, la manifestation aura été étroitement surveillée (y compris de l'intérieur) par des policiers des Renseignements généraux, l'un d'entre eux sympathisant même avec le mouvement.

Le film est plus dans le registre commémoratif que dans le questionnement politique. On l'a accusé d'être orienté. Il ne fait pas la propagande du PS, la marche se voulant apolitique, refusant toute pancarte partisane (celles du PS sont exclues de la manif). Mais l'on voit bien que plusieurs élus socialistes ont soutenu le mouvement (sur la fin). De plus, la présidence Mitterrand bénéficie d'une aura particulière.

Plus intéressante est la scène qui voit les marcheurs se faire "descendre", en plein amphithéâtre, par des militants antiracistes "professionnels", issus des "minorités visibles". On reproche à Mohamed d'être le fils d'un harki, mais on sent que, dans la salle, certaines personnes sont surtout dépitées de voir une bande d'amateurs attirer les projecteurs. Cela annonce un peu la suite, puisque les marcheurs n'ont pas fait partie des fondateurs de SOS Racisme.

Trente ans après, la situation a changé parce que c'est surtout le chômage et le sentiment d'exclusion qui frappent les enfants d'immigrés. La police de 2013 n'est plus celle de 1983. Dans les quartiers, les morts sont plutôt le fait des délinquants que la population côtoie au quotidien...

P.S.

Sur le site Allociné, les internautes peuvent noter les films qu'ils ont vus et ainsi inciter les autres à aller les voir ou à les éviter. Ceux qui lisent les appréciations depuis assez longtemps se sont rendus compte que bon nombre de notes ne sont pas révélatrices de la qualité d'un film.

Certains comptes d'internautes ont été créés spécifiquement pour valoriser les produits diffusés par telle ou telle boîte... sans parler des acteurs, de leur famille et des copains qui tentent d'assurer par avance le succès du film dans lequel tourne un proche, en lui attribuant un maximum d'étoiles.

L'effet inverse peut se produire... et je crois que c'est le cas pour La Marche. La plupart des commentaires négatifs sont le fait d'inscrits de fraîche date ou de personnes qui ne parlent de presque aucun film. D'ailleurs, à lire le contenu des critiques on s'aperçoit que la très grande majorité d'entre eux n'a sans doute même pas vu La Marche qui, sans être un chef-d’œuvre, est bien plus nuancé que ce que ses contempteurs affirment.

14:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

samedi, 07 décembre 2013

Amazonia

Ce documentaire-fiction est signé Thierry Ragobert, à qui l'on doit aussi le superbe Planète blanche. C'est une fiction parce que les animaux montrés à l'écran ont été "mis en scène". On a sollicité certaines scènes... ou pratiqué un montage particulier pour en modifier d'autres. Sinon, ce sont de vrais animaux, dans leur environnement naturel (la jungle amazonienne). Ce projet est l'aboutissement de plus de quatre ans de travail.

L'histoire commence par un accident d'avion, dont le pilote sort miraculeusement indemne. Il quitte les lieux, abandonnant la cargaison... qui contient un singe capucin en cage, le héros du film :

Je pense qu'il a dû y avoir un casting, parce que celui qui a été choisi est un sacré numéro. Il est particulièrement expressif, dans la peur comme dans la joie... et quel gourmand ! Il est aussi mis en valeur par l'image et le son. On sent qu'un gros travail a été effectué. Les animaux sont filmés en plans larges, gros plans et très gros plans, si bien que l'on distingue leur grain de peau et même la racine des poils (pour ceux qui en ont). C'est impressionnant, magnifique à voir. Et quel son !

Très vite, le capucin (appelons-le Albert) va recevoir de la visite. A l'écran, on distingue de longues queues touffues qui émergent de la végétation... des coatis !

Ils viennent promener leur museau dans la carcasse, en quête de nourriture... et ils vont y mettre le souk ! Il ne semble pas qu'Albert (notre héros, rappelez-vous) ait quelque chose à craindre d'eux... mais sait-on jamais.

Une fois ces drôles de visiteurs partis, il se décide à sortir de l'avion pour trouver de quoi manger. Il va être aidé par l'action de superbes oiseaux, les toucans :

Comment vont-ils être utiles à Albert ? Simplement parce que, quand il se nourrit, un toucan, c'est... tout con. (Vue dans le contexte, elle n'est pas si mauvaise que ça !) Le capucin, observateur, finit par comprendre que, dans les morceaux relâchés par les oiseaux, il peut trouver de quoi satisfaire sa faim.

Attention toutefois, parce qu'au sol, dans l'eau comme dans les airs, des prédateurs rôdent. Il croise d'abord un anaconda, indolent et impressionnant à la fois.

Albert ne s'attarde pas, et il a bien raison. Il finit par atterrir sur un îlot de branchages, dérivant sur un cours d'eau où évolue une troupe de crocodiles :

Mais, avec un minimum de prudence, il est assez facile d'échapper à ces deux premiers prédateurs. Les rapaces sont beaucoup plus habiles. On rencontre successivement le vautour moine...

... et l'aigle harpie :

Le film montre ce dernier en pleine chasse. A ce moment de l'histoire, Albert a rejoint une colonie de singes, où il s'est fait des copains (voire une copine), avec qui grignoter une sauterelle au coin d'un tronc d'arbre. Le réalisateur a réussi à saisir le rapace en pleine approche, ailes déployées, tel un avion de chasse de la Seconde guerre mondiale.

Au sol, la menace se précise aussi. Albert n'est pas aussi aguerri que ses nouveaux compagnons... et il semble oublier le reste du monde quand il est train de se bâfrer. C'est le moment choisi par un jaguar pour débarquer :

De loin, il a l'air mignon tout plein, le gros minou tacheté. De près, c'est un molosse affamé et ses coups de griffes sont mortels.

Fort heureusement, tous les habitants de la forêt ne sont pas aussi agressifs. Le capucin croise ainsi des tamanoirs, dont la principale occupation est la recherche de fourmilières :

Mais c'est un occupant des eaux qui va le plus surprendre Albert : le dauphin rose

Au départ, il semble n'être qu'une ombre menaçante de plus... jusqu'à ce qu'il décide de s'amuser un peu, ayant trouvé un nouveau compagnon de jeu. Attention, ça mouille !

La fin du film (exempt de commentaires) prend un tour plus ouvertement écologiste, avec la dénonciation de la déforestation. (On rejoint le récent Il était une forêt, plutôt consacré aux végétaux.)

P.S.

Le site du film est particulièrement bien conçu. Il contient notamment un passionnant dossier de presse, dont sont extraites les photographies de ce billet.

14:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 06 décembre 2013

Les orphelins de l'inspecteur Murdoch

Je ne connaissais pas cette série policière canadienne (Les Enquêtes de Murdoch), dont l'action se déroule à la fin du XIXe siècle. On me l'a recommandée et, cette semaine, j'en ai visionné plusieurs épisodes, dont le dixième de la première saison, "Les nouveaux esclaves".

L'intrigue tourne autour du meurtre d'un riche philanthrope, qui dirige une usine de fabrique de colle d'origine animale (à partir de chevaux). Très vite, l'inspecteur Murdoch en vient à s'intéresser à deux personnes. L'une d'entre elle est un gamin des rues, Charlie :

L'autre est la fille adoptive de la victime, Eva :

Ils ont en commun d'avoir été envoyés de force du Royaume-Uni au Canada. On a appelé certains d'entre eux "les enfants Barnardo". C'est un sujet qui suscite encore la polémique de nos jours, comme en témoigne un article du quotidien québécois La Presse de 2009. Si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous conseille un programme (téléchargeable) du site "Bibliothèque et Archives Canada".

L'épisode se conclut de manière surprenante. A l'histoire de l'exploitation des enfants immigrés se superpose un fait divers sordide. Le tout bénéficie d'une reconstitution historique minutieuse.

23:59 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, histoire, télévision, enfants, médias

jeudi, 05 décembre 2013

Last Vegas

Faut-il fuir ce qui ressemble à un gros attrape-nigaud cinématographique, un "machin" qui tente de recycler le film de "murge" à la sauce troisième âge ? La réponse n'est pas évidente.

Notons que cela part bien. Les quatre potes sont présentés dans l'enfance à l'aide de photographies, principalement sorties d'un photomaton. Les gamins sont marrants et l'aspect sépia colore la séquence d'une pointe de nostalgie pas déplaisante.

Ensuite, retour sur terre avec nos septuagénaires pas bien vaillants. On reste dans la comédie bon enfant avec le vieux beau qui va convoler avec une jeunette (Michael Douglas, nouvelle victime expiatoire de la chirurgie esthétique), le toutou à sa mémère qui rêve de tirer un bon coup en toute liberté (Kevin Kline, qui en fait des tonnes), le papy gâteau au bord de l'arrêt cardiaque (Morgan Freeman, très bon)... et le veuf inconsolable (Robert de Niro, sobre, efficace... cela nous change de ses rôles de beauf), harcelé par une voisine pleine de bonnes intentions... mais vraiment casse-couilles.

On rit de bon coeur et certaines situations comme certaines répliques font mouche. Ainsi, chaque coup de fil est interprété par les membres du quatuor comme l'annonce d'une mauvaise nouvelle : décès d'une connaissance, déclaration d'une maladie incurable etc. L'annonce du mariage de Billy/Douglas fait l'effet d'une bombe. Quand il apprend l'âge de la future (31 ou 32 ans), Archie/Freeman ne peut s'empêcher de faire remarquer que son hémorroïde est de la même année...

Plus subtile est la manière dont deux des compères vont convaincre Paddy/De Niro de les accompagner à Las Vegas (mention spéciale à Morgan Freeman). C'est sur place que cela se gâte.

Pour appâter les (jeunes) mâles hétérosexuels, on a peuplé les séquences suivantes d'une foule de "bombasses" d'origines diverses, mais toutes à la poitrine opulente (et vaguement dissimulée). Les dialogues sont tout à coup moins réussis. Alors qu'auparavant, l'histoire jouait habilement avec les clichés, désormais elle s'y enlise. J'ai quand même savouré l'élection des miss, qui surnage dans un océan de médiocrité.

C'est la découverte progressive d'une partie du passé qui relance l'intérêt du film. On apprend que derrière l'animosité que Paddy éprouve pour Billy, il y a une histoire d'amour un peu complexe. De Niro m'a particulièrement touché dans le rôle de l'homme d'une seule femme, à qui certaines choses ont échappé.

Se greffe là-dessus une idylle avec une ancienne experte-comptable, devenue chanteuse de cabaret... qui a elle aussi sacrifié au dieu bistouri (de manière heureusement moins ravageuse que Michael Douglas).

Je pense ne rien dévoiler d'essentiel en affirmant que cela se finit bien pour les quatre lascars. C'est sympathique, sans plus. N'y allez pas en croyant profiter d'une super comédie régressive, politiquement incorrecte.

20:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 04 décembre 2013

Young Perez champion

Sous ce titre est réédité le livre Quatre boules de cuir, écrit par André Nahum et racontant la vie de Victor Younki, l'ancien champion du monde de boxe auquel un film vient d'être consacré.

Même si elle reconnaît le bien-fondé du choix de Brahim Asloum pour incarner le boxeur, la fille du biographe n'a pas trop apprécié le film, qui s'écarte trop, pour elle, de la véritable vie de Perez, telle qu'elle est décrite dans l'ouvrage de son père (qui lui est d'ailleurs dédié).

Celui-ci n'est pas un livre d'histoire "classique". Il n'est pas fardé de notes de bas de page et contient beaucoup de séquences de dialogues reconstituées, ce que l'on peut apprécier... ou pas. En tout cas, cela rend le livre vivant et sa lecture aisée.

Il a le grand avantage de nous faire toucher du doigt la vie du ghetto juif de la Hara. On y découvre plusieurs figures sympathiques, au premier rang desquelles le cordonnier Léon Benamou, originaire d'Algérie, ancien combattant qui possède la nationalité française, contrairement à la majorité des juifs tunisiens de l'époque. On croise aussi l'avocat Fernand Mossé, qui a découvert Perez. Dans le film, son personnage est fusionné avec celui du manager parisien Bellières, incarné par Patrick Bouchitey.

J'ai particulièrement aimé les passages qui évoquent le retour de Perez en Tunisie, où il distribue généreusement son argent. Il paie une maison neuve à ses parents et finance l'installation de douches publiques dans son quartier d'origine.

La partie parisienne de la vie de Perez est intéressante. Il fut employé chez un vendeur de chaussures (et non dans un bar de luxe, contrairement à ce que l'on voit dans le film). Lorsqu'il découvre la gloire, ce sont deux actrices qui ont attiré son attention, une Américaine et la fameuse Mireille Balin, avec laquelle André Nahum est plus indulgent que les auteurs du film.

Petite déception : le livre s'attarde peu sur la déportation du boxeur. Il révèle qu'il a été arrêté par la Milice française, sur dénonciation... On découvre aussi que le frère du héros ne fut pas déporté à Auschwitz, puisqu'il était rentré en Tunisie. D'autres personnes ont été proches de lui dans ces moments difficiles, notamment un certain Bibi Burah, lui aussi boxeur.

Sur les pages 2 et 3 de couverture ont été imprimés des documents d'époque. On trouve deux extraits du Miroir des sports (un hebdomadaire spécialisé aujourd'hui disparu) qui évoquent des moments-clés de la carrière du boxeur, ainsi que des photographies du jeune homme (et une de l'actrice).

C'est donc un petit livre intéressant, sur un sujet méconnu.

12:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, cinéma, cinema, film

dimanche, 01 décembre 2013

Victor Young Perez

Je ne connaissais pas l'histoire de ce boxeur tunisien juif, devenu champion du monde à vingt ans, qui fut déporté à Auschwitz. Un peu romancée, elle fait l'objet de ce film étonnant, où le rôle principal est interprété par un véritable boxeur, Brahim Asloum.

La première partie raconte l'ascension de ce gamin des rues, issu de la communauté juive de Tunis, à l'histoire plurimillénaire. Les couleurs sont chaudes et l'on y parle fort. Le destin du jeune homme est d'autant plus stupéfiant qu'il n'était au départ que l'assistant de son frère, censé, lui, faire carrière. La Tunisie (sous protectorat français) puis la France métropolitaine sont le théâtre de ses premiers combats. Pour classique qu'elle soit, cette représentation de l'éclosion d'un champion est bien fichue (avec un beau combat contre le tenant du titre mondial). Patrick Bouchitey s'y distingue en manager truculent.

La deuxième partie est un peu décevante. Elle montre un héros qui a du mal à gérer sa soudaine notoriété et qui se fait mettre le grappin dessus par Mireille Balin, jeune et ravissante actrice qui cherche à percer. Elle s'est fait connaître dans des rôles de femme fatale et fut notamment la partenaire de Jean Gabin dans Pépé le Moko.

Si l'interprète, Isabella Orsini, a la beauté sulfureuse de son modèle, on ne peut pas en dire autant de son jeu, stéréotypé. Elle est de surcroît handicapée par ses difficultés d'élocution en français.

Dans cette partie du film, on a attribué plus de dialogues à Brahim Asloum. Il s'en sort honorablement, mais quelques scènes avec sa partenaire auraient mérité une prise supplémentaire.

L'action regagne en intensité dans la troisième partie, entraperçue déjà au tout début du film. Perez est déporté à Auschwitz. Le film ne le montre pas clairement, mais il survit parce qu'il est affecté au troisième camp, l'usine chimique de Buna-Monowitz, où il a croisé Primo Levi.

L'histoire se concentre sur la boxe. Le directeur du camp aime ce sport, mais ne peut admettre qu'un juif ait pu surclasser des "Aryens". Il va donc organiser un combat improbable, entre un grand costaud nazi et l'ancien champion, affaibli par les privations.

Brahim Asloum se révèle extraordinaire dans cette partie. On le sent terrorisé dans le bureau du directeur, qui n'exhale que haine et mépris. On le voit échapper de peu à la mort arbitraire, administrée par un gardien du camp selon son bon vouloir... et, surtout, on voit le dernier combat (qui a bien eu lieu). Si son déroulement peut paraître artificiel (il y a un petit côté "chevaliers du zodiaque" dans le retournement), sa mise en scène est brillante : les détenus sont tenus d'y assister, debout et tête baissée, pendant que les SS (famille comprise) jouissent du spectacle, confortablement assis.

Je pense que le film aurait dû s'arrêter là. La séquence sur la mort de Perez n'est pas une grande réussite. L'ensemble mérite quand même le détour.

14:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

samedi, 30 novembre 2013

Sondage bidon

A l'image d'autres quotidiens, Midi Libre consulte la population, sur la Toile et dans la rue. Cela donne, en fin de journal, une rubrique, "la question", illustrée par le résultat des votes d'internautes et l'opinion de quatre anonymes, que l'on a (en général) pris soin de choisir dans quatre départements différents de la zone de diffusion du quotidien montpelliérain.

Ce samedi, la question était : "Chômage : croyez-vous à une baisse durable ?" Voici les réponses publiées :

Seuls les Aveyronnais auront tiqué en reconnaissant, à droite, une lectrice bien particulière : Monique Bultel-Herment, première adjointe (P.S.) au maire de Rodez. Très optimiste (pourquoi pas, après tout), elle est la seule du panel à répondre oui à la question.

Alors ? La rédaction montpelliéraine s'est-elle fait piéger ou bien, faute de trouver un-e optimiste convaincant-e parmi les internautes lambda, s'est-on rabattu sur l'élue locale ? Je ne suis pas loin de penser que les journalistes puisent dans leur stock de connaissances pour élaborer le "casting" du micro-trottoir. Ainsi, dans le numéro du 31 octobre dernier, il était demandé : "Faut-il payer pour libérer nos otages ?" Voici les réponses :

Philippe Andréani n'est pas un inconnu dans le Sud Aveyron. Après avoir fait les beaux jours du club de rugby de Millau, il achève sa carrière à Saint-Affrique, comme le rappelle un article du même Midi Libre du 13 janvier dernier.

Rebelote dans le numéro du 14 novembre 2013. La question posée était : "La gentillesse est-elle une qualité actuelle ?" Voici les réponses :

C'est de nouveau l'Aveyronnais de service qui m'a interpellé. Gilles Bargoin est un sacré bonhomme. Handicapé moteur sévère, il s'efforce quand même de prendre goût à la vie. C'est en juin dernier que Midi Libre a publié un entretien avec celui qui envisage de participer à un raid.

Etonnant, non ?

20:05 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, journalisme, médias

Cuisine interne du cinéma

Dans le numéro du 27 novembre dernier de l'hebdomadaire gratuit Le Saint-Affricain, on peut lire avec profit un entretien accordé par André Oskola à la journaliste Valérie Schmitt.

L'article commence par une présentation de celui qui s'est fait connaître comme le gérant éclairé du cinéma de Millau "Les Lumières de la ville", dont le départ, en 2011, s'est fait dans des circonstances qui ont suscité la polémique. L'article se garde bien de revenir sur cette affaire.

Il n'en est pas moins fort intéressant, car il rappelle qu'André Oskola est depuis fort longtemps un militant du cinéma pour tous, qu'il a contribué à relancer certaines salles (dont celle de Capdenac-Gare, aujourd'hui sous la direction de Figeac Communauté). Il a aussi joué un rôle moteur dans l'opération "Collège au cinéma"... dont le Conseil général de l'Aveyron s'est retiré cette année. (Là encore, le sujet polémique est passé sous silence.) Notons que, sous son influence, notre département était auparavant à la pointe de ce dispositif : ces dernières années, il appartenait au groupe dont plus de 50 % des collégiens bénéficiaient de l'opération "Collège au cinéma" (et même 69 % en 2009-2010, record national, juste devant la Creuse et la Corrèze !). Aujourd'hui, il anime bénévolement le ciné-club de Saint-Affrique.

Mais l'article mérite aussi le détour pour ce que dit André Oskola de l'exploitation des films en France. Il y est question du numérique, de la gestion du son dans les salles, des relations avec les distributeurs ainsi que des films art et essai.

16:08 Publié dans Cinéma, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, cinema

Room 514

Ce film israélien (qui date de 2011) est un quasi - huis clos : l'action se déroule principalement dans la salle 514 (d'où le titre, hein), quelques scènes ayant lieu dans un bus.

Cette pièce est une salle d'interrogatoire, où officie une jeune femme (Anna) qui achève son (long) service national. Elle ambitionne une carrière juridique. Voilà sans doute pourquoi on a eu l'idée de l'affecter à la police militaire, qui enquête notamment sur les manquements à l'honneur des soldats israéliens.

Au départ, j'ai été un peu dérouté par ce personnage féminin. Je m'attendais à quelqu'un de plus hiératique, hanté par une mission sacrée. Il y a un peu de cela, mais la jeune femme déborde de sensualité (ce qui l'aide dans sa tâche, reconnaissons-le). L'actrice (Asia Naifeld) est une sorte de Mathilde Seigner israélienne qui aurait décidé de faire carrière dans l'art et essai.

Elle vit avec sa mère, séparée de son père, dont on devine qu'il a une très bonne situation. Notons qu'il s'agit d'une famille d'origine russe, une communauté qui a eu du mal à trouver sa place en Israël.

Il se passe de drôles de choses dans cette salle 514. C'est d'abord le lieu des interrogatoires, filmés de près, sous une multitude d'angles. C'est très efficace. J'ai aussi apprécié l'utilisation du hors-champ : à plusieurs reprises, on ne sait pas tout de suite à qui l'héroïne s'adresse. De plus, lors des entretiens, il arrive fréquemment que l'un des interlocuteurs n'apparaisse que très partiellement à l'écran. Là encore, c'est habile.

La salle est aussi le théâtre des ébats d'Anna et de son supérieur hiérarchique, un beau gosse très conventionnel, qui est sur le point d'épouser une fille de la bonne société. Cela nous vaut une jolie scène de sexe, dans laquelle l'actrice principale fait presque tout le boulot :

De manière symbolique, Anna parvient aussi à dominer les grands mecs baraqués qui défilent dans son bureau. Pourtant, de prime abord, elle semble ne pas avoir le dessus, que ce soit sur le prévisible Nimrod que sur le héros de guerre Davidi, excellemment interprété par Udi Persi. Les scènes de confrontation entre l'enquêtrice et cet officier des forces spéciales sont les plus prenantes, tant au niveau du jeu des acteurs que de ce qui est dit (et sous-entendu).

Toutefois, contrairement à ce pourrait laisser penser l'enthousiasme excessif d'une partie de la critique, ce n'est pas le chef-d'oeuvre de l'année. On remarque ici ou là quelques maladresses. Il aurait fallu rejouer certaines scènes pour leur donner encore plus de relief. Mais cela reste un joli tour de force, sur un sujet que le cinéma israélien n'a pas fini d'épuiser.

00:17 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 27 novembre 2013

Le pot de confiture

Dans la contrée où fleurit le roi des fromages

Un Milan sénatorial règne sans partage

De sa place conquise de haute lutte

Il voit trop tard de son fidèle la chute

Cheval de poste, dans l'ombre du firmament

Fier de chaque pièce de son harnachement

Ne s'aperçoit pas qu'il est devenu gourmand

Milan sénatorial lui confia son canton

Que Cheval de poste peina à conserver

Plus tard son boulot fut de vaincre un vil félon

Qui trouvait qu'il avait du mal à partager

A la Communauté il prit la succession

Cumula quatre mille euros d'indemnités

Mais il a oublié qu'aucune monture

Ne doit s'approcher du pot de confiture

Sa ration de foin doit amplement lui suffir'

S'il ne veut par le peuple se faire équarrir

Cheval de poste se voit en haridelle

Il assiste à l'ascension du benoît Aiglon