mardi, 14 avril 2015

Le Journal d'une femme de chambre

Après The Grand Budapest Hotel, Léa Seydoux renfile le tablier de servante, pour occuper un rôle de premier plan, sous la direction de Benoît Jacquot, qu'elle retrouve quatre ans après Les Adieux à la reine.

Pour nombre de cinéphiles, le titre du film évoque l’œuvre de Luis Bunuel (sortie en 1964), avec Jeanne Moreau, éclatante de talent et de volupté :

La tâche ne s'annonçait donc pas aisée pour Léa Seydoux, qui s'en sort plutôt bien. Il faut reconnaître qu'elle a le "physique" du rôle : c'est une belle plante, qui adopte une attitude plutôt hautaine, en dépit de la modestie de sa condition. Le film fait très bien ressentir les inégalités de classes, tout en montrant que le sexe rebat (très partiellement) les cartes.

Jacquot est plus fidèle au roman d'Octave Mirbeau que Bunuel, qui en avait transposé l'intrigue dans les années 1930, époque de la montée des fascismes. Ici, nous sommes dans la France de l'Affaire Dreyfus, tout autant marquée par l'antisémitisme que celle du Front Populaire. L'ambiguïté du film tient dans le projet du réalisateur : tantôt on a l'impression qu'il est dans la reconstitution méticuleuse (avec quels magnifiques costumes, surtout ceux des dames !), tantôt on sent que son propos vise la France du XXIe siècle, où certaines mentalités archaïques ressurgissent.

Fort heureusement, l'ambiance n'est pas toujours triste. Les discussions des employés de maison nous en apprennent de belles sur la vie de leurs maîtres. Certaines péripéties de l'intrigue en rajoutent, comme ce retour de voyage, qui voit un douanier particulièrement pointilleux demander à l'employeuse de Célestine d'ouvrir sa "boîte à bijoux"... Éclat de rire général dans la salle !

Les acteurs sont tous (très) bons, les connus comme les moins connus (à l'exception de Vincent Lacoste, transparent en fils à maman malade). Jacquot a réussi à pousser un peu Léa Seydoux dans ses retranchements. Elle est très convaincante dans la scène de l'annonce du décès de sa mère et les retours en arrière (pas toujours présentés comme tels) nous donnent une idée de la vie que son personnage a menée, avant. Vincent Lindon incarne un bourru laconique au charme énigmatique, un rôle taillé sur mesure, à ceci près qu'ici il a une face maléfique. Les rapports entre ces deux-là ne sont pas simples, et il faut plus d'une heure pour que d'étranges liens se tissent. La morale de l'histoire ? Pour vivre libre, il faut être malhonnête.

P.S.

Quitte à réadapter le roman d'Octave Mirbeau, je pense qu'il aurait été plus intéressant de le situer à notre époque. Il existe encore des employés de maison, certains exploités comme des esclaves par de riches familles sans scrupules.

23:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 13 avril 2015

Connerie au volant... mort au tournant

C'est le fait divers qui enflamme actuellement l'Aveyron : la mort d'un policier, à Aubin (au nord-ouest de Rodez, à proximité de Decazeville), renversé par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier. Comme la victime est un membre des forces de l'ordre, de surcroît jeune papa, l'émotion est grande. Mais, sans que des incidents aussi graves surviennent tous les jours, c'est très fréquemment que, sur les routes d'Aveyron (et d'ailleurs), des abrutis qui se croient plus forts que tout le monde mettent leur vie et surtout celles des autres en danger. Voyons ce qu'il en est ici.

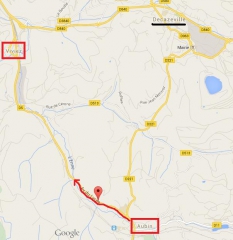

Le meurtre s'est produit en pleine agglomération, pas très loin d'un lycée (un vendredi après-midi...), dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'automobile circulait dans le sens Aubin-Viviez :

Le véhicule du conducteur a été chronométré à 94 km/h. L'excès de vitesse est donc de plus de 40 et de moins de 50 km/h (94-50 = 44). Le conducteur risquait une amende de 135 euros, au minimum un retrait de 4 points sur le permis, au maximum la suspension de celui-ci pour trois ans et la confiscation du véhicule.

Au passage, on comprend qu'un vendredi de début de vacances scolaires, entre 15h et 16h, les forces de l'ordre soient sur le qui-vive, à un moment où nombre d'adolescents sortent des établissements. Au vu de la prise de risques inconsidérée du conducteur, il est heureux qu'aucun accident grave ne se soit produit. L'intervention des policiers l'a peut-être évité.

L'infraction ayant été constatée, l'interpellation fut décidée. Mais le conducteur tenta d'y échapper en faisant demi-tour. Pourquoi ? On le sait aujourd'hui : il était sous l'emprise de stupéfiant. C'est un délit pour lequel il a déjà été condamné. Au passage, il serait bon de savoir ce qu'il en était du passager, à qui la voiture appartient. Etait-il alcoolisé ? Sous l'emprise du cannabis ? Pourquoi a-t-il laissé un drogué prendre le volant ?

Cela nous amène à nous intéresser aux pneus (lisses) et au freinage. C'est le passager du véhicule (son propriétaire) qui est responsable de leur état. Cela rendait l'automobile extrêmement dangereuse... et devrait valoir à son propriétaire une amende comprise entre 90 et 750 euros. Voilà un second motif pour vouloir échapper au contrôle policier. Ne serait-ce pas le passager qui aurait incité le conducteur à rebrousser chemin ?

La voiture a donc dû bien freiner au moins une fois (et assez brutalement). Pas pour éviter le policier : dans l'état actuel de l'enquête, aucune trace de freinage n'a été relevée sur la route (alors que le policier avait signifié l'ordre de s'arrêter)... et il semble que, contrairement à ce qu'affirme le conducteur, le véhicule, loin de tenter d'éviter le policier, lui a foncé droit dessus. (Et puis, quelle crédibilité accorder aux déclarations d'un individu qui était sous l'emprise du cannabis ?) C'est en amont du lieu du meurtre, à l'endroit où le véhicule a fait demi-tour, qu'on devrait pouvoir trouver des traces.

Tout le monde l'a dit ou écrit : le choc entre la voiture et le policier fut d'une grande violence. D'après Centre Presse, le corps de Benoît Vautrin a été projeté à plus de 60 mètres ! Le véhicule lui ne s'est arrêté qu'au bout de 102 mètres... sur une chaussée sèche. Pour avoir une idée de la force de l'impact, il suffit de regarder l'état de la voiture, après :

(Source : Centre Presse, 13 avril 2015)

S'il est bien établi que le conducteur n'a pas freiné devant le policier, cela veut dire que le véhicule n'a perdu de la vitesse qu'à partir du choc. Des experts vont devoir étudier la chose, mais je pense que la voiture roulait à plus de 90 km/h au moment de l'impact. Je rappelle que quelques centaines de mètres auparavant, elle avait fait demi-tour pour échapper à l'interpellation. C'est dire l'accélération démesurée qui a été imprimée au véhicule par son conducteur... et ce, en pleine agglomération, en milieu d'après-midi.

A certains, il ne reste que les yeux pour pleurer. Benoît Vautrin laisse une veuve et un enfant en bas âge. Il était originaire d'un village du Sud du Tarn, Lempaut (pas très loin de Castres), qui compte environ 800 habitants :

Un bel article de La Dépêche du Midi permet de réaliser à quel point il va manquer à ceux qui l'aimaient.

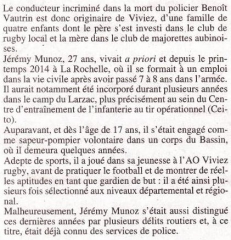

Il est une autre famille qui ne doit pas se sentir bien (même si c'est à un degré moindre) : celle du chauffard. Celui-ci, s'il a un peu "dérapé" ces dernières années, n'est cependant pas une "racaille", du moins si l'on se fie au portrait publié dimanche dans Centre Presse :

C'est une leçon de plus pour les jeunes et les moins jeunes qui prennent le volant : le champignon le plus mortel de la planète est celui qui se trouve dans une voiture. Toute personne qui conduit peut devenir un danger pour elle-même et pour autrui. Il est regrettable qu'il faille attendre qu'un drame se produise pour que les paroles sensées deviennent audibles par toute la population.

20:23 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actialité, presse, médias, journalisme, société

dimanche, 12 avril 2015

Selma

Cette ville du Sud des États-Unis (dans l’État d'Alabama) a été le théâtre d'un épisode de la lutte pour les droits civiques menée par Martin Luther King et ses partisans. Ce film en propose une version centrée sur le pasteur noir américain. (A l'époque -comme on peut l'entendre dans la version originale- on disait couramment "Negro", le terme insultant étant "nigger".)

La réalisation est en général très classique, sans effet marquant, sauf quand certains des personnages principaux apparaissent à l'écran. Ils sont filmés tantôt de biais, tantôt en contreplongée. C'est assez bien vu... et cela met en valeur la performance de certains acteurs. Le premier d'entre eux incarne le héros. On a choisi un quasi-inconnu, David Oyelowo, un Britannique d'origine nigériane, véritablement habité par son rôle :

A ses côtés gravite une troupe de militants et d'admirateurs, qui forme presque une seconde famille, unie par la volonté de faire respecter les droits des Noirs américains. Le portrait de groupe est réussi, même si les figures féminines sont à peine esquissées. On a aussi été très pudique sur les infidélités du pasteur. La séquence de la cassette audio sous-entend que tout est une machination du FBI. Certes, celui-ci a (presque ?) tout fait pour abattre King, mais, concernant sa vie privée, il n'a pas eu besoin d'inventer. Davantage d'honnêteté de la part de la réalisatrice aurait rendu le film encore plus fort : le militant exemplaire n'était pas un saint.

Face à lui, il trouve une ribambelle de gros cons racistes (blancs). Ils sont interprétés avec beaucoup de conviction. La plus brillante composition est sans conteste celle de Tim Roth en George Wallace (le gouverneur de l'Alabama).

On appréciera aussi le portrait nuancé qui est brossé du président Lyndon Johnson, souvent traîné dans la boue par le cinéma d'obédience démocrate. On oublie que c'est à lui, plus qu'à John Kennedy, que l'on doit la plupart des avancées sociales des années 1960... même s'il a fallu parfois lui forcer la main. Il a ici les traits de Tom Wilkinson, habile à restituer l'ambiguïté du personnage :

Le public français sera peut-être surpris de la place qu'occupe la religion dans la lutte politique. Martin Luther King s'appuyait sur la Déclaration d'Indépendance pour affirmer que tous les humains ont été "créés égaux" (une formule moins laïque que le "naissent et demeurent libres et égaux en droits" de notre Déclaration, celle de 1789, pourtant inspirée de la précédente). Dans ses discours, le pasteur cite fréquemment la Bible et, quand le besoin s'en fait sentir, il puise dans la prière la motivation de son action.

C'est au niveau du rythme que les faiblesses du film apparaissent. Il ne tient pas la durée (2 heures). Aux scènes militantes, marquantes, s'opposent les scènes intimes, trop longues, trop "léchées". De plus, quand on s'est déjà intéressé au sujet, on n'apprend pas grand chose. Je pense que si quelqu'un comme Spike Lee avait été aux manettes (revoyez Malcolm X), cela aurait pu donner un grand film. C'est juste une honnête fiction à caractère documentaire.

22:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéùa, cinema, histoire, film, films

vendredi, 10 avril 2015

Crosswind

Il n'est pas facile d'entrer dans ce film estonien, inclassable et très rigoureux dans la mise en oeuvre de son dispositif : dans la majorité des scènes, les acteurs sont immobiles et la caméra se déplace entre eux et autour d'eux, dans une sorte de ballet parfois virtuose.

Reconnaissons-le : au début, c'est un peu dur. Il faut être attentif à la fois à la mise en scène, qui est porteuse de sens, et à ce que l'on entend, une voix féminine lisant (en estonien, une langue proche du finnois) les lettres qu'elle écrit à son époux, dont elle a été séparée.

C'est une histoire vraie, celle de centaines de milliers d'Estoniens, qui ont été déportés pendant la Seconde guerre mondiale sur ordre de Staline. (Rappelons que les pays baltes -Estonie, Lettonie et Lituanie- étaient devenus indépendants de la Russie à la fin de la Première guerre mondiale.)

Le début nous dépeint la vie de ces gens ordinaires, puis les conséquences de l'arrivée des Soviétiques. D'un point de vue historique, l'intrigue simplifie à l'extrême, négligeant de parler des Estoniens communistes qui étaient favorables à l'URSS. Surtout, le film passe totalement sous silence l'occupation allemande de 1941-1944.

Une fois ces prolégomènes posés, on peut se plonger dans cette mise en scène particulière, qui nous fait découvrir l'action en un endroit sous toutes ses coutures. Au début, j'ai trouvé cela artificiel. Mais, à partir du milieu du film, cela devient brillant. J'ai en tête une séquence qui part d'une pièce sombre, où l'on est visiblement en train de juger (et de condamner) un pauvre bougre. Après avoir parcouru la salle dans tous les sens, la caméra s'échappe dans un couloir, qui mène à un autre, dont le sommet de l'un des murs est percé d'ouvertures. Par celles-ci, on découvre progressivement ce qui se passe à l'extérieur. A l'écran, on sent que l'auteur a voulu faire allusion à la déportation dans les camps de travail forcé. Il m'a aussi semblé percevoir l'influence de Francisco Goya, dont certaines oeuvres évoquent les ravages de l'occupation de l'Espagne par les troupes napoléoniennes.

Plus "charnelle" est la suite, qui dépeint la vie dans un kolkhoze, loin de l'Estonie. Séparées de leur mari, certaines femmes, qui pensent ne jamais le revoir, refont leur vie avec un gars du coin. Ce n'est pas le cas de l'héroïne Erna, qui attend encore et toujours de pouvoir retourner dans son pays, espérant y retrouver son cher et tendre.

Je me garderai bien de révéler comment cela se termine. L'une des dernières scènes montre Erna en gros plan. On voit l'aspect de son visage se modifier progressivement, sous l'effet des sentiments qui l'animent. Crosswind n'est pas qu'un exercice de style, c'est aussi une performance d'acteurs.

23:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

mercredi, 08 avril 2015

Chappie

C'est le titre du nouveau film de Neill Blomkamp. Dès le début, on reconnaît le style "vigoureux" de ce réalisateur talentueux, révélé par District 9 et auteur il y a deux ans d'Elysium. On n'est pas assis depuis très longtemps que l'on nous offre une putain de scène d'action, avec des robots-policiers qui en prennent plein le disque dur. Au risque de décevoir quelques fans, je me dois de dire que c'est peut-être la meilleure du film : les autres pics d'adrénaline m'ont nettement moins emballé. Cela m'a paru ressembler à des extraits de (mauvais) jeu vidéo.

Entre temps, il y a l'histoire de l'apprentissage de Chappie, ce robot à personnalité humaine, qui naît avec une maturité de bébé... mais qui apprend vite. Les relations qu'il entretient avec les différents protagonistes (gentils comme moins gentils) ne sont pas trop stéréotypées. Lui-même est plutôt attendrissant.

Globalement, l'histoire tient la route, mais les dialogues ne brillent pas toujours par leur originalité... A plusieurs reprises, j'ai eu de la peine pour Sigourney Weaver et Hugh Jackman, qui s'est acharné sur le banc de muscu à s'en faire péter les veines.

Si l'on supporte la musique rap et les stéréotypes djeunses, on passe un moment très correct. Mais c'est quand même au-dessous de ce que peut donner ce réalisateur.

22:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 07 avril 2015

Shaun le mouton

Derrière ce long-métrage d'animation se cachent les producteurs de Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout et les créateurs des inoubliables aventures de Wallace et Gromit. D'ailleurs, deux des personnages principaux rendent hommage au célèbre duo : le fermier et son chien fidèle, qui occupe le poste de régisseur de l'exploitation.

On est tout de suite mis dans l'ambiance avec la succession des "travaux et des jours", une séquence fondée sur un efficace comique de répétition. On a à peine le temps de digérer cette agréable mise en train que survient l'épisode du complot des animaux de la ferme (principalement les moutons), pour mettre un terme à la succession terne et épuisante de leurs journées de servitude. Soyez particulièrement attentifs au rôle du canard...

Évidemment, rien ne va se passer comme prévu... et l'histoire champêtre bascule dans le polar urbain. L'agriculteur va devenir un coiffeur à la mode... dans des circonstances que je vous laisse le plaisir de découvrir.

De leur côté, les moutons se lancent à sa recherche. Ils vont devoir échapper au redoutable employé de la fourrière, un dangereux psychopathe, aux ressources insoupçonnées :

Cela nous vaut de belles scènes carcérales, auxquelles je préfère toutefois la séquence du restaurant, où les moutons débarquent incognito. La situation va rapidement dégénérer, dans une ambiance de folie qui n'est pas sans rappeler certains films des Marx Brothers ou de Charlie Chaplin.

A certains moments, les gags (et les clins d’œil) fusent en rafale... et il y en a pour tous les publics, les grands et les petits. Bref, j'ai adoré et, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester pendant le générique de fin, au cours duquel on découvre (entre autres) pourquoi l'un des pensionnaires de la fourrière regarde les autres aussi fixement...

19:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 05 avril 2015

Légionnaires "de gauche"

Sans rompre avec les pratiques de ses prédécesseurs, François Hollande distribue les colifichets aux amis et aux courtisans. Dans la fournée de Pâques 2015, publiée au Journal Officiel, en Aveyron, on a remarqué la promotion de Pierre Soulages au plus haut grade, celui de grand'croix, en compagnie d'un ancien membre des Forces Françaises Libres, Charles Flamand.

Ce n'est pas le seul artiste promu. Mehdi Qotbi, un peintre proche du roi du Maroc (auquel on a sûrement voulu faire une faveur), devient commandeur. On trouve d'autres artistes à la fin de la liste principale des nommés.

Dans la liste où figure M. Qotbi se trouve un industriel alsacien, Robert Lohr. Je me demande si sa présence n'a pas pour but d'équilibrer, côté français, la promotion de Thomas Enders, président (exécutif) d'Airbus. Le premier figure sur le contingent du ministère de la Défense, le second sur le contingent du ministère des Affaires étrangères. On notera que l'aéronautique (au sens large) est fortement représentée avec (dans la liste principale) Juming Chen, présenté en France sous l'identité d'Eric Chen : c'est le président d'Airbus Chine. Il est en compagnie d'Alain Charmeau (issu du secteur aérospatial), d'Yves Gueyffier (un ancien de chez Dassault), de Jean-Paul Ebanga, PDG de CFM International, de Christophe Cador (dont l'entreprise a pour principaux clients Airbus, ATR, Latécoère....), et d'un trio estampillé Thales (le discret Raphaël Eskinazi, Philippe Eudeline et Patrick Oszczeda). Une touche féminine est apportée par Yannick Assouad, directrice d'une branche du groupe Zodiac... et ancienne de chez Thales. Si l'on ajoute à ces personnalités du privé les décorés de l'aviation civile (et une directrice de l'ONERA), cela fait une belle brochette.

Du côté des banques, on remarque la nomination du directeur général du Crédit Agricole Michel Mathieu (un -petit- coup à gauche) et celle de l'ancien PDG de la Société Générale Frédéric Oudéa (un coup à droite).

Un autre gros contingent est constitué d'universitaires et de hauts fonctionnaires de l'Education nationale. Il est en concurrence (ou parfois à l'intersection) avec le clan des amis politiques. Le premier d'entre eux est Jean-Claude Gayssot (nommé officier), dont on peut dire qu'il a sa carrière derrière lui. Il est encore vice-président de la (future ex) région Languedoc-Roussillon... et il incarne une vision plutôt critique de la gauche gouvernementale. A ses côtés figure Yves Krattinger, qui vient d'être réélu à la tête du département de Haute-Saône, en ayant conservé intacte sa majorité de conseillers (22 contre 12), un petit exploit qui méritait bien une récompense.

Le grand Sud-Ouest est bien représenté, avec la périgourdine Jane Lataste, l'ariégeois Jean-Pierre Bel (ancien président du Sénat) et l'ancien maire de Montpellier, Hélène Mandroux.

En signe d'ouverture, le corrézien (divers droite) Paul Reynal est nommé chevalier et la chiraquienne Catherine Colonna est promue officier. Le cas de Colette Blériot est un peu à part. Cette conseillère UMP a été réélue dans l'Aisne (face à des candidats FN), permettant à son camp (UMP-UDI) d'obtenir une courte majorité relative : 18 élus, contre 16 à la gauche et 8 au Front national. L'an dernier, elle avait été un peu mise à l'écart par Xavier Bertrand, dont la liste avait remporté la mairie de Saint-Quentin.

On a aussi pansé quelques plaies, à gauche. Ainsi, l'auvergnat Jean-Claude Daurat, éliminé dès le premier tour des récentes élections départementales (bien que sortant), reçoit une breloque. Il en est de même pour la lot-et-garonnaise Catherine Pitous, elle aussi conseillère sortante, elle aussi éliminée dès le premier tour des dernières élections. Quant à Jean-Luc Fichet, s'il a été aisément réélu maire en 2014, il a perdu son mandat de sénateur quelques mois plus tard (il était troisième sur la liste PS, qui n'a obtenu que deux sièges). On a aussi consolé le communiste Jean-Paul Dufrègne : il a bien gardé sa place au sein du conseil départemental de l'Allier (il a été réélu au premier tour... sans adversaire à gauche), mais il en a perdu la présidence, de justesse.

Le Sud-Ouest n'est pas absent des nominations judiciaires, avec notamment l'ancien procureur de Toulouse Michel Valet (qui a désormais du temps pour déambuler sur l'Aubrac) et l'avocat Jacques Lévy (connu notamment pour avoir assuré la défense de Jacques Viguier...).

En parcourant les décrets, on tombe sur des personnalités médiatiques (mais pas nécessairement méritantes) : Anne Sinclair, François Berléand, Georges Chelon, Thierry Rey, Patricia Girard ou encore Antoine Kambouaré...

16:56 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, société, actualité, ps

samedi, 04 avril 2015

Suite française

C'est l'histoire d'une jeune Française mal mariée, qui vit sous la coupe d'une belle-mère acariâtre et que l'arrivée d'un officier allemand mélomane, en 1940, va troubler. Présentée ainsi, l'histoire pourrait sembler un peu "bateau". Encore un film sur la Seconde guerre mondiale ! Et encore un qui tente de montrer une image plus aimable de certains des occupants allemands, à une époque où il est de bon ton de ne pas froisser nos voisins d'outre-Rhin en leur jetant au visage le passé nazi de leur pays. Sauf que... cette histoire a été écrite il y a plus de soixante-dix ans, par Irène Némirovsky, une Française juive, morte à Auschwitz en 1942 avant d'avoir pu achever le roman qui est adapté ici.

Le premier mérite de cette histoire est de présenter un épisode méconnu de la guerre, l'Exode de mai-juin 1940, au moment de l'invasion allemande. Je vous assure que les scènes du début, qui montrent la pagaille sur les routes et un bombardement de la Luftwaffe, sont impressionnantes. Par contre, le contexte de la mise en place du gouvernement de Vichy est bâclé. Ceux qui n'y connaissent rien ne retiendront que la collaboration avec l'occupant.

Le coeur de l'intrigue est consacré aux relations entre Français(es) et Allemands. On a droit à une assez grande diversité de comportements, du pétainisme germanophile aux premiers actes de résistance. Le film a le mérite de montrer que les situations étaient parfois complexes, surtout quand les sentiments se heurtaient à la politique.

C'est dans ce cadre que se situent les rapports entre la timide Lucile Angellier et le séduisant Bruno von Falk. La première est incarnée par Michelle Williams, vraiment très bien, très éloignée du rôle qu'elle a joué dans My Week with Marilyn. Le second a les traits de Matthias Schoenaerts, révélé naguère par Bullhead. Les personnages secondaires sont tout aussi bien campés. Dans le lot, je distingue Madeleine Labarie, Lambert Wilson et Kristin Scott-Thomas, excellente en belle-mère hautaine. Je regrette toutefois qu'on fasse subir à son personnage une évolution aussi radicale en si peu de temps.

C'est peut-être le défaut principal de l'histoire. La période 1940-1941 est décrite avec les yeux de qui sait ce qui s'est passé ensuite. On a peut-être voulu trop en dire sur ces premiers mois d'occupation. Il reste une belle histoire d'amour impossible, au sein d'un tableau où les différences de classes sont très prononcées.

P.S.

Cette histoire si française (jusque dans la découverte du livre, édité des années plus tard... et récompensé par un prix posthume) est une oeuvre anglo-saxonne. Le tournage s'est déroulé en langue anglaise (avec quelques passages en allemand), davantage en Belgique qu'en France... avec TF1 aux manettes. Cela peut expliquer le tir de barrage que le film a subi à sa sortie, de la part de critiques à oeillères. Ce n'est absolument pas le navet décrit par certains. (Au passage, je pense qu'exceptionnellement, il vaut mieux le voir en version doublée en français : les acteurs francophones ont leur propre voix et les accents des Allemands sont sans doute plus réalistes que dans la version originale.)

22:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 02 avril 2015

Voyage en Chine

Le photographe Zoltan Mayer nous livre ici son premier long-métrage de fiction. Le début de l'histoire présente un vieux couple, où le temps semble avoir fait son oeuvre. Le coup de grâce vient de l'annonce du décès de leur fils unique, survenu en Chine. Yolande Moreau est plus convaincante que son partenaire masculin, au jeu plus stéréotypé.

La mère éplorée est de surcroît confrontée à maintes difficultés pour rapatrier le corps du défunt. Aux différences de législation et de culture se superpose le fonctionnement bureaucratique de l'administration française. Du coup, la mère âgée et malade décide de faire le grand saut et de se rendre au "pays du milieu".

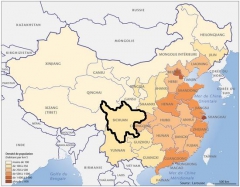

Elle débarque à Shanghai, mais sa destination est une province de l'intérieur (célèbre pour ses pandas), le Sichuan.

Ironiquement, Liliane va découvrir qu'obtenir des papiers officiels est au moins aussi compliqué en Chine qu'en France. La barrière de la langue est un obstacle de plus à surmonter, même si parfois quelques bribes d'anglais peuvent s'avérer très utiles. Et puis, soudain, dans la rue, surgit une voix belge identifiable entre toutes... et le film bascule.

Même si le deuil est un élément clé de l'histoire, l'intrigue est davantage tournée vers les rencontres que l'héroïne va faire, en Chine. On nous propose une belle galerie de personnages du quotidien, qui vont aider cette étrangère à moitié brisée par le chagrin. Cela nous vaut même quelques (rares) moments de comédie, comme la scène de la pâte et du vin, entre deux femmes que finalement seule la langue sépare :

Plus inattendue est la découverte par Liliane de la vie que son fils s'était construite, en Extrême-Orient. Les acteurs chinois sont remarquables de subtilité. C'est d'ailleurs la principale qualité de ce film, très délicat. Ce n'est à priori pas un genre qui m'attire mais, allez savoir pourquoi, ici, ça m'a touché.

23:09 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film, films

mercredi, 01 avril 2015

Jean-Pierre Luche, Aveyronnais méconnu

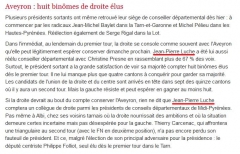

En faisant le tri des journaux achetés ces dernières semaines, je suis tombé sur La Dépêche du Midi du lundi 23 mars 2015, parue le lendemain du premier tour des élections départementales. A l'époque, je ne l'avais pas lue intégralement. Ce soir, un passage a attiré mon attention :

Dans cet article titré "Midi-Pyrénées : la gauche résiste", à deux reprises, Philippe Bernard s'est trompé dans le prénom du président sortant du conseil général de l'Aveyron. Ce n'est évidemment pas de Jean-Pierre mais de Jean-Claude Luche qu'il s'agit. La même erreur figure dans la version numérique de l'article, qui porte un titre légèrement différent :

Le journaliste n'est pourtant pas un stagiaire, ni un débutant : il est secrétaire général de la rédaction. A sa décharge, on peut signaler que, parmi les conseillers départementaux (et leurs prédécesseurs conseillers généraux), les Jean-Kekchose sont légion :

Jean-Luc Calmelly (sur Causse-Comtal)

Jean-Michel Lalle (naguère sur Bozouls)

Jean-Claude Fontanier (naguère sur Saint-Chély-d'Aubrac)

Jean-Claude Anglars (sur Lot-et-Truyère)

Jean-Paul Peyrac (naguère sur Laissac, bientôt sans doute à la place de Jean-Claude Luche sur Lot-et-Palanges)

Jean-François Albespy (naguère sur Entraygues-sur-Truyère)

Jean-François Galliard (sur Millau-2)

Jean-Philippe Sadoul (sur Nord-Lévézou)

Jean-Louis Grimal (naguère sur Salles-Curan)

Jean-François Théron (battu sur Rodez-1)

Jean-Philippe Abinal (sur Rodez-Onet)

Jean-Pierre Masbou (sur Villeneuvois-et-Villefranchois)

Jean-Dominique Gonzales (sur Millau-1) est le seul conseiller portant ce type de prénom à être de gauche. C'est l'exception qui confirme la règle, même s'il a eu jusqu'à il y a peu trois collègues de sa sensibilité politique au prénom composé : Jean-Claude Gineste (sur Saint-Beauzély), Jean-Luc Malet (sur Saint-Affrique) et Jean-Pierre Mazars (sur Naucelle)

P.S. (!)

La même mésaventure qu'à J-C Luche était arrivée à Christian Teyssèdre (maire de Rodez), dont le prénom avait été transformé par Le Journal toulousain.

22:25 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

lundi, 30 mars 2015

Bilan du second tour des élections départementales dans l'Aveyron

Les surprises étaient quasi absentes du premier tour. Elles se sont produites à l'occasion du second... dans les deux sens. On commence d'ailleurs (en suivant l'ordre des cantons) par Ceor-Ségala, qui a vu le nouveau maire de Baraqueville Jacques Barbezange mordre la poussière (de plus de 200 voix) face à une candidate de centre-gauche, la maire de Naucelle Anne Blanc. Certains pensaient celle-ci affaiblie par sa victoire étriquée aux municipales de 2014. De son côté, J. Barbezange, soutenu par la majorité départementale, avait profité des craintes suscitées par l'adhésion de sa commune au Grand Rodez pour remporter les municipales en 2014. Le canton, dont le territoire ressemble bigrement au Grand Ségala qu'il tente de promouvoir (y compris auprès des ruraux qui n'en veulent pas), semblait lui tendre les bras.

Un an plus tard, une partie des Baraquevillois commence à déchanter (et ils n'ont pas encore tout vu). Dans sa propre commune, Jacques Barbezange subit un quasi-désaveu : son binôme finit avec à peine 12 voix d'avance sur celui de sa rivale, contre environ 90 à l'issue du premier tour. Entre temps, la participation a augmenté, le nombre de bulletins blancs et nuls a diminué. Dans les communes voisines, c'est parfois plus cinglant. A Camboulazet, il a 9 points de retard sur sa rivale. A Manhac, plus de 25 points. Or, il y a un an, ces deux communes avaient été emportées par le mouvement (sans doute téléguidé par le conseil général) qui les avait conduites, dans la foulée de Baraqueville, à quitter le Grand Rodez. Sur Totem, lorsqu'il a été interrogé, Jacques Barbezange l'avait mauvaise, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui et à ceux qui l'ont conseillé.

Enne-et-Alzou a vu logiquement la victoire du binôme de gauche. Les électeurs des anciens cantons d'Aubin et de Rignac ont joué la continuité. Les reports de voix à gauche semblent avoir été bons. Les candidats divers-droite semblent n'avoir récupéré qu'une partie des voix qui s'étaient portées sur le FN au premier tour.

Pas très loin de là, dans le canton de Lot-et-Dourdou, une autre surprise s'est produite, au bénéfice de la droite, cette fois-ci. Christian Tieulié, ancien conseiller général de Decazeville de 2001 à 2008, battu ensuite de justesse par le socialiste Pierre Delagnes (qui ne se représentait pas), va pouvoir se lancer à la conquête de la présidence du conseil départemental, lui en qui l'on avait pu voir naguère un successeur potentiel de Jean Puech. Pour la droite aveyronnaise, le gain de ce canton est une bonne nouvelle, mais elle n'en avait pas besoin pour diriger le département. Par contre, la cohésion de la majorité risque d'être mise à rude épreuve, peut-être pas tant en 2015 qu'en 2017, quand Jean-Claude Luche se retirera pour cause de cumul des mandats...

Dans le détail, on notera que Christian Tieulié est nettement voire très nettement devancé dans les communes de tradition ouvrière (Decazeville, Boisse-Penchot, Livinhac-le-Haut et Firmi). Il est par contre largement en tête dans toutes autres communes (rurales), ce qui a fait la décision. Le canton est donc fortement divisé.

De manière moins surprenante, Lot-et-Montbazinois, dont le centre urbain est Capdenac-Gare, a reconduit le socialiste Bertrand Cavalerie. Son binôme est en tête dans presque toutes les communes, même les plus rurales, où il n'est pas censé être aussi bien implanté. On a peut-être là une future tête de l'opposition départementale.

L'un des cantons les plus disputés fut sans conteste celui de Millau-1, où s'est tenue la seule triangulaire du département. Le sortant Jean-Dominique Gonzales parvient à conserver son siège. L'ordre des candidats n'a pas changé par rapport au premier tour. Cela signifie peut-être que les électeurs du Front National n'ont pas privilégié l'un des trois binômes, ou que le surcroît de participation a équilibré les reports de voix frontistes.

Ici comme à Baraqueville, les premières désillusions municipales ont pesé sur le scrutin. L'an dernier, la liste de droite soutenue par la majorité départementale était arrivée en tête à Millau, devant la liste de gauche et celle conduite par Philippe Ramondenc. Le second tour avait amplifié les écarts. Les débuts de l'équipe Saint-Pierre n'ont cependant pas fait que des heureux dans la cité du gant, ce qui explique l'ordre différent dans lequel sont arrivés les binômes qui ont pris la suite des listes en concurrence aux municipales.

A gauche, Jean-Dominique Gonzales a tiré les leçons de l'échec de 2014 et il s'est allié au Front de Gauche. Sans cela, il n'aurait peut-être même pas été présent au second tour. A droite, on a commis une grosse erreur en négligeant Philippe Ramondenc. Il avait pourtant été investi par l'UDI (le parti de Jean-Claude Luche) et, en 2011, il avait failli battre Jean-Dominique Gonzales, un peu à la surprise générale. Je me demande si sa mise à l'écart n'est pas une exigence de la municipalité de Millau au président du conseil général. Les séquelles des tensions des municipales de 2014 étaient encore présentes en juillet dernier, lors de l'élection du président du PNR des Grands Causses. Les couteaux ne sont visiblement toujours pas rentrés.

On notera que le binôme Niel-Orcel, constitué de deux adjoints au maire de Millau (les 4e et 7e), n'arrive en tête dans aucune commune. Il finit le plus souvent troisième, sauf à Millau (où il est deuxième, devancé par le duo Gonzales-Compan).

Ce fut moins agité à Millau-2, bien que le résultat soit plus serré qu'attendu. Une autre adjointe au maire était alliée à un poids lourd de la majorité départementale, le sortant Jean-François Galliard. La participation n'ayant guère évolué entre les deux tours, on peut estimer que les reports de voix de l'autre candidat divers-droite... et du Front National ont profité au binôme soutenu par Jean-Claude Luche. A titre anecdotique, on notera que l'adjointe au maire de Millau subit un petit désaveu sur la partie de la circonscription située sur sa commune, où la gauche arrive en tête (de justesse).

Les Monts-du-Réquistanais ont vu la reconduite (difficile) du sortant de gauche Régis Cailhol. Dans ce canton, les reports de voix semblent avoir été bien meilleurs à droite qu'à gauche : les résultats du premier tour laissaient entrevoir une plus large victoire du conseiller général sortant.

A Rodez-1, on a failli assister à une grosse surprise : les candidats soutenus par le maire de Rodez ne l'ont emporté que d'une centaine de bulletins. La division de la gauche s'est traduite par de très mauvais reports de voix, une hausse de l'abstention et du nombre de bulletins blancs ou nuls, passés de 287 à 425. De leur côté, les candidats UMP-UDI ont sans doute bénéficié d'apports substantiels en provenance du FN et des divers-droite.

A Rodez-2, Bernard Saules a finalement été réélu dans un fauteuil. En face, on n'y croyait pas trop et le report des voix de gauche ne s'annonçait pas bon. Là aussi, l'abstention a progressé, tout comme le nombre de bulletins blancs ou nuls. Mais c'est moins spectaculaire que sur Rodez-1, où je ne serais pas étonné d'apprendre que certains adversaires acharnés (de gauche) de l'équipe Teyssèdre aient voté UMP-UDI.

L'un des coups de tonnerre de ces élections départementales est venu de Rodez-Onet, où la gauche était pourtant majoritaire en voix. Mais, comme certains de ses camarades socialistes, le Front de Gauche Jean-Louis Roussel n'a pas bénéficié de bons reports. Entre les deux tours, l'abstention a progressé. Par contre, le nombre de bulletins blancs ou nuls a diminué, passant de 524 à 409. La candidature de Jean-Louis Roussel est peut-être apparue comme trop clivante. Une partie de l'électorat de gauche modérée a visiblement préféré donner sa chance à des proches de la nouvelle municipalité d'Onet. Et puis... ce fut peut-être, pour certains électeurs socialistes, une réponse du berger à la bergère. Quoi qu'il en soit, ces bisbilles ont eu pour principale conséquence de renforcer la majorité départementale.

L'autre coup de tonnerre est venu du Sud, de Saint-Affrique, le seul canton n'avoir pas été transformé par la réforme territoriale. Cela n'a pas suffi pour que la gauche le conserve en son sein. Bien que le résultat soit assez serré, elle n'arrive en tête que dans trois des onze communes. A Saint-Affrique même, suprême outrage, le binôme soutenu par le maire Alain Fauconnier est devancé par ses concurrents de droite (d'une trentaine de voix).

Derrière cet échec, il y a le désaveu national, mais aussi des causes locales. Ce canton fut conquis en 1998 par Alain Fauconnier, pour le compte de la gauche. Quand il arriva à la tête de la mairie de Saint-Affrique (en 2001), il l'abandonna à Jean-Luc Malet, qui fut élu en 2004 et réélu en 2011. Celui-ci put un temps se rêver en successeur du maire de Saint-Affrique, mais une affaire de travail dissimulé (sanctionnée par la justice) a mis fin à ces projets. Il ne fut sans doute pas facile de constituer un binôme pour ces élections. On a pu dire que, face à un opposant aussi chevronné que Sébastien David, les candidats PS étaient un peu "tendres". Il y avait pourtant le maire de Versols-et-Lapeyre, récemment devenu président des maires ruraux de l'Aveyron.

Il faut peut-être plutôt (encore et toujours) chercher du côté des divisions de la gauche. Ces dernières années, les relations ont été plutôt tendues entre la mairie socialiste et la gauche de la gauche. En 2014, le "carnaval des enfants sauvages" a donné lieu à des débordements, jusque dans la salle du conseil municipal, qui a subi des dégradations dont les traces n'ont totalement disparu que très récemment. Enfin, il ne faut pas exclure que certains électeurs aient modérément apprécié la présence du fils du maire (qui fut son attaché parlementaire) en position de suppléant.

Dans le canton de Tarn-et-Causses, la situation était déjà très claire au premier tour. Le second n'a été qu'une formalité pour le binôme soutenu par la majorité départementale. Ce soir, sur Totem, la sortante battue, Catherine Laur, avait du mal à encaisser. Les municipales de l'an dernier auraient pourtant dû l'alerter : à Sévérac-le-Château, sa liste fut très lourdement battue par celle menée par l'un de ses adversaires du jour, Camille Galibert. Rappelons qu'en 2008, elle n'avait gagné la cantonale qu'au bénéfice d'une triangulaire. De ce qui remonte de cette partie de l'Aveyron, il ressort que, même dans l'électorat de gauche, elle ne fait pas l'unanimité. S'ajoute à cela la poussée du FN, dans une zone qui a souffert des conséquences de différents plans sociaux. Gauche nationale comme droite locale ne paraissent d'aucune utilité à une part croissante des électeurs.

Je vais passer plus vite sur le canton de Vallon, où la victoire du binôme de gauche était prévisible dès la semaine dernière. On remarque que, si la participation a baissé, le binôme de droite semble avoir bénéficié d'un bon report des voix du FN.

A Villefranche-de-Rouergue, ce fut encore plus serré qu'à Rodez-1. Le PRG Eric Cantournet est bien réélu, mais avec une soixante de voix d'avance sur le binôme de droite, soutenu par la mairie de Villefranche. La gauche étant majoritaire sur le canton, le radical, arrivé deuxième dimanche dernier, pouvait espérer combler son retard. Mais il s'en est fallu de peu. Les reports ont été nettement moins bons qu'en 2011, en particulier sur la commune de Villefranche. Est-ce le résultat de la mauvaise volonté de certains membres du PS local ? Pourtant, son candidat (et rival d'Eric Cantournet depuis pas mal d'années) Jean-Michel Bouyssié a appelé à voter à gauche au second tour. Alors, hypocrisie ? Il faudrait aussi analyser dans le détail le report des voix FN. Dans ce canton comme dans d'autres, on remarque une assez grande porosité entre la droite et l'extrême-droite (au niveau d'une partie de l'électorat).

On termine avec le canton de Villeneuvois-et-Villefranchois. Le duel des sortants a tourné à l'avantage de la droite. C'était perceptible dès le premier tour, surtout si l'on tenait compte (là encore) d'un possible report massif des voix FN.

Au total, si j'ai bien compté, cela donne 16 conseillers départementaux pour la gauche (contre 20 dans la précédente assemblée) et 30 pour la droite (contre 26 précédemment). La présidence va donc rester dans le camp UMP-UDI-divers-droite. Jean-Claude Luche, qui a mené la campagne victorieuse, est le favori. La surprise ne peut venir que de son camp, mais je n'y crois pas trop... à moins que M. Luche ne soit prêt à lâcher les rênes dès aujourd'hui (au lieu d'attendre 2017).

00:27 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, actualité, presse

dimanche, 29 mars 2015

Birdman

Le film aux quatre Oscar du Mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu est enfin arrivé à Rodez, en version originale sous-titrée. C'est l'occasion de vérifier si, notamment, le scénario et la mise en scène ont mérité d'être placés au-dessus de la concurrence en février dernier.

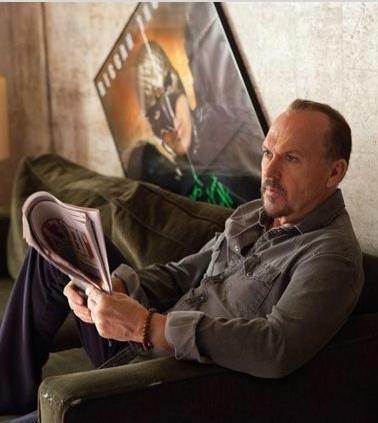

Le scénario repose sur une double mise en abyme. Comme Michael Keaton incarne un acteur sur le retour, autrefois très populaire pour son rôle de Birdman, on comprend qu'il s'agit d'une allusion à son interprétation de Batman, sous la réalisation de Tim Burton. (En dépit du respect que j'éprouve pour le travail de Christopher Nolan et le talent de Christian Bale, les deux longs-métrages de Burton restent pour moi les plus beaux.) Mais, comme, en plus, Thomson/Keaton joue dans une pièce qui évoque la vie ratée d'un homme qui ne s'estime pas assez aimé, on comprend qu'il y a de fortes résonances avec l'existence du personnage principal.

Toutefois, le principal intérêt du film réside dans la description du milieu new-yorkais, où se croisent artistes plus ou moins en vue et ce que nous (Français de province) appellerions des "bobos parisiens". Les relations entre les membres de la troupe sont aussi particulièrement remuantes. Les répliques fusent... et c'est fort réjouissant ! Dans la version originale, on remarque la récurrence du mot "balls" (les boules... c'est-à-dire les couilles). Elles donnent le ton dès le début, où il est fait mention de l'odeur (un peu renfermée) qui règne dans la loge du héros. Plus loin, il est question du courage dont un acteur doit faire preuve. Au sens propre, les boules en question sont bien visibles sous le slip de deux des personnages principaux. Lorsque deux-ci entrent en contact des actrices, la conversation prend souvent un tour sexuel, même si les dialogues ne sont pas exempts d'émotion.

C'est le moment de souligner la qualité de l'interprétation, même si aucun des acteurs n'a été primé en février dernier. Du côté des messieurs, Michael Keaton est épatant... dans un rôle il est vrai taillé sur mesure. A un poste plus ingrat, Edward Norton (aussi visible dans The Grand Budapest Hotel) est tout simplement formidable, tantôt odieux tantôt émouvant. A ces deux "cadors" j'ajouterais Zach Galifianakis (rendu célèbre par Very Bad Trip), très bon en agent-avocat aux petits soins.

Du côté des dames se distinguent particulièrement deux personnes. Sans surprise, Naomi Watts est excellente (et toujours pleine de charme), dans un rôle de composition, celui d'une actrice qui n'arrive pas à percer ! Elle est aussi la compagne "officielle" de Shiner/Norton, une tâche qui consomme pas mal d'énergie...

Mais la grande révélation de Birdman est Emma Stone, récemment remarquée dans Magic in the Moonlight. Elle incarne la fille du héros... et les relations avec son géniteur sont tout sauf apaisées. Cela nous vaut une scène de dispute absolument sensationnelle, au cours de laquelle la fille se lâche complètement. Plus loin, c'est dans le registre de l'émotion qu'elle nous "cueille", en compagnie d'Edward Norton. Une relation complexe va se nouer entre ces deux-là, sur le toit du théâtre.

A ce brillant duo, on pourrait ajouter Lindsay Duncan, pour sa performance en critique vacharde du New York Times.

Les toits sont aussi de bons endroits pour prendre son envol. C'est le désir qui sommeille en Riggan Thomson, de surcroît travaillé au corps par une petite grosse voix intérieure. Ici, Inarritu introduit un peu de fantastique. Cela passe très bien, y compris au niveau des "super-pouvoirs" de son héros. Je n'ai par contre pas été particulièrement emballé par la réalisation. On a un peu abusé du plan-séquence, qui oblige parfois les caméramans à voltiger autour des acteurs. OK pour la virtuosité, mais le rendu à l'écran n'est pas toujours convaincant. En revanche, j'ai beaucoup aimé la musique d'accompagnement (du batteur mexicain Antonio Sanchez), très jazzy. Elle se marie vraiment bien avec l'action.

Cela donne au final un film inclassable, très nombriliste, mais infiniment plus réussi que Babel, par exemple.

14:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 mars 2015

Big Eyes

Le nouveau film de Tim Burton est une sorte de biopic, consacré à Margaret Keane, une peintre que je ne connaissais pas, et qui a marqué son époque grâce principalement à des toiles représentant des enfants dotés d'énormes yeux.

Ce n'est pas un biopic intégral, parce que l'action commence lorsque l'héroïne quitte son premier mari avec sa fille. Et l'histoire se conclut (de manière très américaine) par un procès. Le scénario s'est concentré sur la période au cours de laquelle Margaret Doris Hawkins va côtoyer Walter Keane, un autre peintre, plus classique... et surtout un bonimenteur de première. Alors que celle qui va devenir sa compagne est plutôt introvertie, lui a un don pour attirer le chaland et lui "vendre" la peinture. Le film montre comment, petit à petit, il étend son emprise sur son épouse... et comment il en tire gloire et profit.

Le paradoxe du casting est que cette horrible fripouille est incarnée par Christopher Waltz, qui a un talent fou (dans Zero Theorem, Django unchained ou encore Carnage), mais qui tendrait parfois à nous rendre Keane un peu trop sympathique. Dans le rôle de l'héroïne, Amy Adams est formidable. L'actrice hollywoodienne s'est fondue dans le personnage, d'abord de femme au foyer complexée, puis d'artiste cachée et enfin de bigote sûre de son art.

Si l'interprétation est de qualité, la mise en scène ne se signale pas par un brio particulier. Difficile de retrouver le réalisateur de Beetlejuice, d'Edward aux mains d'argent, de Batman (avant Christopher Nolan), de Mars Attacks !, de Sleepy Hollow ou, plus récemment, de Dark Shadows et de Frankenweenie. Il y a juste un moment, lorsque Margaret va faire quelques courses dans une supérette, où l'on reconnaît la "patte" de Tim Burton. Mais c'est à peu près tout.

Le film n'en est pas moins très intéressant, mais il ne faut pas aller le voir en pensant y retrouver l'univers si particulier du réalisateur le plus inventif de sa génération.

11:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 mars 2015

Alain Marc et les interprètes afghans

On en apprend de belles dans l'éditorial de Gérard Galtier dans L'Hebdo de cette semaine. Sur son site internet (inaccessible au moment où j'écris ces lignes), l'ancien député et nouveau sénateur Alain Marc aurait annoncé s'atteler à une tâche importante : le devenir des contractants civils de l'armée française en Afghanistan et plus particulièrement le cas des interprètes.

L'édito est ambigu. L'élu s'est-il contenté d'annoncer son intervention dans la séance des questions au gouvernement, ou bien a-t-il prétendu être le (futur) rapporteur du rapport d'une commission sénatoriale ?

Sur la Toile, on ne trouve trace que de sa question au ministre de la Défense, soit sous la forme écrite, soit sous la forme vidéo. Au passage, on remarque que ladite question, posée le 21 janvier dernier, a reçu une réponse... le 10 mars.

En fait, tout cela n'est que du cinéma, une manière de mettre en valeur le nouveau sénateur, alors qu'il sait très bien ce que va déclarer le ministre : la réponse à sa question figure dans un rapport d'une commission de l'Assemblée nationale, datant du 26 février 2012.

A l'époque, Alain Marc était encore député de l'Aveyron. Peut-être faisait-il partie de ladite commission ? Regardons-en la composition :

Ah ben non (alors qu'on y remarque la présence du Tarnais Philippe Folliot)... mais, comme il devait déjà s'intéresser à la question du devenir des anciens employés afghans de l'armée française, il y a des chances qu'il ait poussé sa lecture jusqu'à la page 30 : "La France et ses responsabilités : la question particulière des personnels civils de recrutement local". Tout y est.

Enfin, le comble de l'hypocrisie est atteint lorsque le sénateur réagit à la réponse du ministre. Il fait mine de s'enquérir du sort de ceux qui n'ont pas été accueillis en France... sous-entendu à cause du gouvernement actuel. En réalité, les critères ont été mis en place avant 2012, sous le tandem Sarkozy-Fillon, dont Alain Marc fut un indéfectible soutien.

23:58 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

jeudi, 26 mars 2015

L'Aveyron dans "Le Canard enchaîné"

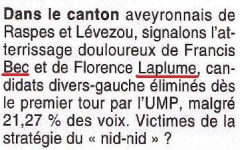

Les lecteurs aveyronnais du journal satirique auront eu la surprise de découvrir, en page 2 du numéro sorti le 25 mars, un entrefilet ironisant sur le résultat du premier tour des élections départementales dans le canton de Raspes-et-Lévézou :

L'hebdomadaire parfois surnommé "le Palmipède", qui fait son beurre des prises de bec entre politiques qui se volent dans les plumes, a dû trouver piquante l'association des noms de ces deux candidats divers gauche (sans doute PS en réalité).

Le hasard a voulu qu'il tombe sur un canton un peu particulier. C'est d'abord celui où le sénateur ex-député, vice-président du Conseil général sortant et premier adjoint au maire d'Ayssènes se présentait et où il a été facilement réélu... avec, en sus, un petit coup de pouce à la limite de la légalité.

C'est aussi le canton où un binôme du Front National a obtenu son meilleur score de l'Aveyron. D'après les résultats, Alice Chauvet et Jean Azais ont recueilli 20,69 % des suffrages exprimés, pas très loin derrière le binôme de volatiles sur lequel le Canard a ironisé.

Il convient toutefois de préciser qu'en terme de pourcentage des inscrits, le binôme constitué par Martine Brunerie et Bernard Baisson a fait un peu mieux sur Tarn-et-Causses : 11,86 contre 11,82 pour le duo Chauvet-Azais. Mais les candidats de l'Est Aveyron n'ont recueilli que 20,58 % des suffrages exprimés.

Si l'on s'intéresse aux résultats détaillés, on constate que, dans le canton de Raspes-et-Lévézou, le binôme FN est arrivé deuxième dans 13 des 22 communes (soit la majorité). Il obtient son meilleur score à Saint-Laurent-de-Lévézou : 32,74 % des suffrages exprimés ! Au final, il passe troisième parce que le binôme divers gauche obtient de très bons résultats dans les communes de Broquiès et Saint-Victor-et-Melvieu, d'où sont originaires les deux candidats.

21:28 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, ps, presse, médias, journalisme

mardi, 24 mars 2015

Les électeurs du Grand Rodez plutôt légitimistes

L'Aveyron s'est une fois de plus distingué à l'occasion des élections départementales, avec une participation plus élevée que la moyenne nationale (presque 60 %, contre un peu moins de 51 %).

Les électeurs de la communauté d'agglomération du Grand Rodez sont répartis entre six cantons : Causse-Comtal (62 % de participation), Nord-Lévezou (57 %), Rodez-1 (51 %), Rodez-2 (49 %), Rodez-Onet (54 %) et Vallon (60,5 %). On a donc des situations contrastées, avec deux cantons (périurbains voire rurbains), où l'on a davantage voté que la moyenne départementale (déjà plus élevée que la moyenne nationale), et quatre cantons où l'on a moins voté que la moyenne départementale, l'un d'entre eux (Rodez-2... le mien !) se signalant par un taux inférieur même à la moyenne nationale.

Au niveau des résultats, il n'y a guère de surprises. Sur Causse-Comtal, Jean-Michel Lalle ne se représentait pas, mais le maire de Bozouls Jean-Luc Calmelly avait été adoubé par Jean-Claude Luche... et il a bénéficié d'une excellente presse (avant et) tout au long de la campagne. Sa désignation apparaît donc fort logique, en dépit de la présence face à lui de la maire de Sébazac-Concourès Florence Cayla. Quand on regarde le détail des résultats, on s'aperçoit que J-L Calmelly a sans doute profité de l'absence de candidats FN... Rappelez-vous que c'est l'inénarrable Alexandre Larionov qui était prévu au départ. On peut légitimement penser que la présence de candidats FN aurait un peu mordu sur l'électorat de Calmelly. Sa victoire n'en aurait cependant été qu'un peu moins éclatante, dans ce canton marqué à droite, où il suffit d'agiter le chiffon rouge de la communauté d'agglomération du Grand Rodez pour braquer tout une catégorie d'électeurs.

Le canton Nord-Lévezou constitue une particularité électorale : il est très peuplé, situé en zone périurbaine... mais il n'a suscité la candidature d'aucun membre du Parti socialiste, ni d'aucun divers gauche qui pourrait lui être associé. Certains y voient la main du maire de Rodez Christian Teyssèdre, qui s'entend très bien avec le maire de Luc-la-Primaube, Jean-Philippe Sadoul, candidat UDI. Coup de bol pour celui-ci : il n'a pas eu non plus à affronter des candidats FN. Seul le Front de Gauche est parti à la bataille. Il réalise d'ailleurs un score honorable dans ce contexte, recueillant un tiers des suffrages exprimés. On notera le nombre important de bulletins blancs ou nuls, qui représentent près de 8 % des inscrits.

A Rodez-1, les jeux ne sont pas encore faits, même si l'on sent que le binôme de gauche arrivé en tête (soutenu par le maire de Rodez) a de bonnes chances de l'emporter au second tour. On notera que l'électorat de gauche, qui s'était massivement porté sur Christian Teyssèdre en 2008, a (largement) préféré le jeune binôme formé par Sarah Vidal et Arnaud Combet, issu du conseil municipal, aux radicaux soutenus par l'ancienne suppléante du maire Nicole Laromiguière (900 voix contre 404). Mais l'échec le plus cuisant est celui du dissident ex-UMP Mehdi Smaïne, qui dépasse à peine les 5 %. L'électorat de droite a lui aussi privilégié la légitimité du parti dominant son camp.

A Rodez-2, on a un temps pensé que l'élection était pliée. Le sortant, le luchiste Bernard Saules, n'avait aucun concurrent sur sa droite, alors que deux binômes se sont présentés à gauche. C'est l'occasion de préciser que les candidats socialistes (Martine Bezombes et Serge Bories) n'ont pas renié leur étiquette politique, puisqu'elle figure sur leur bulletin :

Je reconnais toutefois que, sur leur plaquette de campagne, on peut longtemps la chercher... Mais il me semble que les références à Martin Malvy et Christian Teyssèdre sont très explicites.

Quoi qu'il en soit, si Bernard Saules a bien obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est bien en-dessous des 25 % des inscrits, qui sont nécessaires pour valider le vote, au premier tour. La faute à l'abstention. A l'absence (étonnante, comme l'a relevé L'Hebdo) de candidat FN, il faut ajouter celle d'un-e candidate écologiste, autant d'éléments qui ont pu inciter une partie des électeurs à ne pas se déplacer.

Du coup, on va devoir revoter dimanche prochain. La donne change, puisque seuls deux binômes sont qualifiés : celui formé par Bernard Saules et Evelyne Frayssinet, et leurs adversaires socialistes. Presque 600 voix les séparent à l'issue du premier tour... soit presque le total du Front de Gauche (3e binôme en course). Ses électeurs, ainsi que les abstentionnistes, détiennent la clé du scrutin. Le conseiller général sortant (que l'on n'a vu au Faubourg qu'à l'occasion des deux campagnes auxquelles il a participé...) est clairement favori... surtout qu'il a pris soin de dire publiquement du bien de son collègue (castonétois) du Front de Gauche Jean-Louis Roussel, pendant sa campagne. Mais un retournement de situation n'est pas totalement à exclure... si ses adversaires "mouillent le maillot".

On ne quitte pas complètement le chef-lieu aveyronnais avec le canton suivant, celui de Rodez-Onet, où le sortant est donc Jean-Louis Roussel. Bien qu'arrivé seulement deuxième, il a gagné la primaire à gauche, devant il est vrai une triplette de binômes (plus ou moins officiellement) socialistes particulièrement désunis. A ce sujet, on remarque que le duo estampillé PS (arrivé quatrième) a aussi été devancé par le binôme que certains disent avoir été lancé par le maire de Rodez. Les candidats de droite en ont profité pour arriver en tête. En théorie, comme sur Rodez-1, si l'électorat de gauche se mobilise, Jean-Louis Roussel devrait retrouver son siège. Mais la campagne du premier tour n'a-t-elle pas laissé quelques séquelles ? La droite locale a-t-elle raison de se réjouir d'affronter un adepte de Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'un membre du PS ?

On termine avec le Vallon, où l'union PRG-PS arrive en tête... mais n'est pas élue dès le premier tour. La faute peut-être à une candidature divers gauche. En 2011, Anne Gaben-Toutant n'avait été concurrencée (sur sa gauche) que par un communiste. La faute peut-être aussi au choix de son adversaire de droite. En 2011, c'était un UMP pur jus (Sébastien Podetti), peut-être un peu tendre. En 2015, Jean-Claude Luche a lancé un vieux renard centriste entre ses pattes, Bernard Cayzac. (Si c'est bien la personne à laquelle je pense, c'est un Espalionnais... bonjour la cohérence territoriale !) Le discrédit dont souffre la gauche gouvernementale a sans doute contribué à provoquer cette situation de ballottage. Cela risque cependant de ne pas suffire pour renverser la tendance au second tour.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les autres cantons aveyronnais (notamment sur Millau et Saint-Affrique). Je vais me contenter de quelques mots sur celui de Villefranche-de-Rouergue, où le premier tour a vu le dénouement de la guérilla qui oppose depuis plusieurs années le PS Jean-Michel Bouyssié au PRG Eric Cantournet. Celui-ci, conseiller général sortant, arrive deuxième, devancé comme en 2011 par son adversaire UMP. Mais il a plutôt des raisons de se réjouir. La première est qu'il distance largement le binôme PS (il obtient presque le triple de son score), celui-ci étant même dépassé par le Front National. La deuxième raison de se réjouir est qu'Eric Cantournet a moins de 300 voix à remonter sur les deux adjoints de Serge Roques. Il reste à savoir si les autres candidats de gauche vont faire preuve de la même discipline républicaine que Claude Penel en 2011 : devancé d'à peine soixante voix par son rival radical de gauche, il avait sans hésiter appelé à voter pour lui.

20:41 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france

lundi, 23 mars 2015

Résistance élémentaire

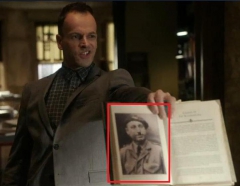

Le Sherlock Holmes états-unien (celui de la série Elementary) puise à toutes les sources de connaissances pour résoudre une énigme. On en a eu une nouvelle démonstration dans l'épisode intitulé Meurtres à la carte, diffusé vendredi dernier sur M6.

Au cours d'une enquête (à rebondissements) au coeur de laquelle se trouve une mystérieuse carte d'une partie de la côte Est des Etats-Unis, le célèbre détective est amené à se renseigner sur l'histoire de la Seconde guerre mondiale. En effet, l'un des suspects a opéré sous le pseudonyme de René Duchez, un authentique résistant français qui réussit à voler les plans du Mur de l'Atlantique.

On ne sera donc pas étonné de voir Sherlock brandir un ouvrage consacré à cette période historique, ouvert à la page où est visible une photographie du fameux René Duchez :

Aux curieux, je signale que le titre du livre (bidon ?) est Tales of the French Resistance, comme on peut le constater quand Joan Watson tient l'ouvrage entre ses mains :

Comble de la "francitude", à la suite d'un assez long monologue démonstratif, le détective aboutit à une conclusion logique : la localisation de la boutique qui sert de repère au voleur de cartes. Il s'exclame (en français dans le texte... et un brin théâtral) : "Voilà !"

21:41 Publié dans Histoire, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, actualité, télévision, médias, histoire

dimanche, 22 mars 2015

Equité électorale

J'ai un peu tiqué aujourd'hui en lisant le quotidien Centre Presse. Dans le second cahier, page 20, se trouve un petit article intitulé "Les écoliers rencontrent le sénateur". La scène se déroule à Flavin, une commune de la banlieue de Rodez (mais qui a veillé à ne pas appartenir à la communauté d'agglomération). Le texte précise que c'est l'école Saint-Charles (privée) qui accueille Alain Marc.

On va me dire qu'il n'y a rien là que de très normal. Les professeurs des écoles ont dû vouloir donner un peu de corps à une leçon d'instruction civique... en faisant venir quelqu'un qui n'est, à l'heure où j'écris ces lignes, que sénateur à titre provisoire, tant que le recours déposé par Alain Fauconnier n'a pas été traité par le Conseil constitutionnel. (Au vu de l'évolution du travail de l'institution, la décision ne devrait toutefois pas tarder.)

Précisons aux professeurs des écoles qui l'ignoreraient que le site du Sénat est riche en contenus, y compris mutimédia, et que son utilisation serait sans doute plus enrichissante que la conférence d'un élu en costume-cravate... qui a d'ailleurs l'air de copieusement barber certaines des têtes blondes !

Mais là n'est pas le coeur du problème. Cette rencontre a eu lieu le 16 mars 2015, en pleine campagne des élections départementales. Il n'a échappé à personne que le sénateur à titre provisoire, ex-député, est aussi conseiller général sortant et candidat dans le nouveau super-canton Raspes-et-Lévézou. (Il vient d'ailleurs d'être réélu, en compagnie de Christel Sigaud-Laury.)

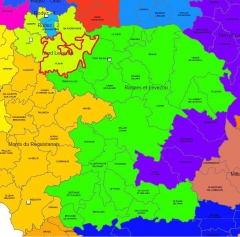

Les observateurs vigilants (qui ont en tête la carte des nouveaux cantons aveyronnais) vont me dire que Flavin ne fait pas partie de ce canton, mais de celui de Nord-Lévézou. C'est juste, mais on n'est vraiment pas loin :

Qu'à moins d'une semaine du vote, une telle rencontre soit organisée, médiatisée et que le compte-rendu en soit publié le jour même de l'élection me paraît très contestable. La venue du sénateur-candidat aurait dû être programmée avant le début de la campagne des départementales ou bien après le second tour. Alain Marc n'avait de plus sans doute pas besoin de ce petit coup de pub obligeamment fourni par une école de la République, censée être politiquement neutre.

P.S.

Les liens entre Alain Marc et l'école Saint-Charles ne datent pas d'aujourd'hui. Quand il siégeait à l'Assemblée nationale, il a accompli la même démarche à au moins deux reprises, en 2011 et en 2013... et, en 2010, c'étaient les élèves qui étaient venus à lui, dans le cadre d'un voyage parisien. Cette belle fidélité pourrait faire accroire qu'il n'existe qu'un seul parlementaire dans l'Aveyron.

Curieusement, en 2012 (année électorale), on ne trouve pas trace d'une rencontre entre Alain Marc et les bambins de son école préférée. Le fait que la commune de Flavin se trouve dans la troisième circonscription législative de l'Aveyron (celle de l'ancien député) n'y est sans doute pas étranger.

21:08 Publié dans Politique aveyronnaise, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, france, actualité

samedi, 21 mars 2015

Réalité

Cette fiction est le nouveau bébé de Quentin Dupieux, réalisateur auquel on doit l'inventif Rubber et le très poussif Wrong Cops. Du coup, la question que l'on se pose en allant voir ce film est la suivante : s'agit-il d'une œuvre originale et bien construite, ou bien Dupieux nous livre-t-il une nouvelle production paresseuse ?

Le début de l'histoire laisse un peu perplexe. Deux intrigues, en apparence disjointes, nous sont présentées. D'un côté, on a l'histoire de cette gamine (prénommée Réalité) qui trouve, dans les entrailles d'un sanglier tué par son père, une cassette vidéo intacte. De l'autre, on a ce jeune présentateur d'émission débile, qui se croit victime d'un eczéma aussi foudroyant... qu'invisible.

C'est la caméra qui relie les deux histoires. On apprend vite que la fillette est l'héroïne du nouveau long-métrage d'un énigmatique réalisateur, nommé Zorg. Quant au présentateur, il est l'objet de l'attention d'un cadreur incarné par Alain Chabat. Celui-ci veut mettre en scène son premier film. Pour cela, il s'adresse à un producteur un peu perturbé, interprété par un Jonathan Lambert pas toujours convaincant. Or, il se trouve que ce même producteur est celui du vieux Zorg.

De son côté, Alain Chabat est marié à une charmante psychanalyste, personnage auquel Élodie Bouchez prête sa plastique avantageuse et son indéniable talent. Parmi les clients de la psychanalyste se trouve un homme qui (rêve qu'il) s'habille en femme. Cet homme n'est autre que le directeur de l'école où étudie la gamine du début.

Une fois que l'on a assemblé le puzzle, on pense avoir fait une bonne partie du boulot. Que nenni ! Les apparences sont trompeuses. Ce qui semble rêve peut être réalité et ce qui semble réel peut n'être qu'une scène de fiction. On tombe dans la mise en abyme dans la mise en abyme et même, à un moment, l'histoire part complètement en vrille. Si l'on accepte cela, on passe un délicieux moment... mais il faut se taper les vingt premières minutes, pas les plus réussies du film.

21:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 20 mars 2015

The Voices

Ces voix sont celles qu'entend le héros Jerry, interprété de manière faussement ingénue par Ryan Reynolds (remarqué dans l'excellent Buried). En réalité, il ne les entend pas tout le temps... juste quand il arrête de prendre ses cachets. Ce n'est que très tard dans le film que l'on apprend pourquoi il est suivi par un médecin (Jacki Weaver, vue récemment dans Magic in the Moonlight) et pourquoi on lui a prescrit ces médicaments.

Quelles voix entend-il ? Surtout celles de ses deux animaux domestiques, un chien fidèle (et un peu balourd) et un chat vicieux. A l'occasion, il peut aussi communiquer avec un élan mourant. (Je vous laisse découvrir dans quelles circonstances...)

Concernant les "mouvements des lèvres" des personnages animaliers, un gros travail a réalisé au niveau des effets spéciaux. Et, comme les dialogues sont assez incisifs (à savourer en version originale sous-titrée, de préférence), les scènes de discussion entre le grand benêt et les deux sacs-à-puces sont délicieuses.

Tout le film n'est cependant pas du même acabit. Il y a des longueurs, des ruptures de rythme pas toujours maîtrisées. C'est le cas en particulier des scènes entre le héros et ses collègues féminines. Avec la bimbo de l'entreprise où il travaille, c'est très convenu... jusqu'au moment où il réussit à lui faire perdre la tête ! La suite, entre le réfrigérateur et la table du salon, est nettement plus réjouissante, en partie grâce à au talent de Gemma Arterton.

J'ai toutefois trouvé plus subtile et touchante Anna Kendrick (que j'avais déjà appréciée dans Into the Woods). Elle donne de l'épaisseur à son personnage qui, au départ, paraît un peu "nunuche". Cela nous mène à une très belle séquence sur les lieux où Jerry a passé son enfance.

Il faut aussi être attentif aux couleurs et à la manière dont les scènes sont filmées. Lorsque l'on voit beaucoup de rose à l'écran (notamment sur le lieu de travail de Jerry), il faut se dire que l'on est sous l'emprise de la vision du personnage principal, qui survalorise un emploi peu gratifiant, mais qui lui permet de rompre sa solitude... et de côtoyer de charmantes jeunes femmes.

Chez lui, dans l'appartement situé au-dessus d'un bowling désaffecté, le héros voit encore la vie en rose, du moins quand l'effet des médicaments ne se fait plus sentir. Le paradoxe est que, lorsqu'il suit son traitement, c'est la triste et sordide réalité qui s'offre à ses yeux. A l'écran, les tons se font plus sombres, tout comme lorsqu'un intrus pénètre chez lui.

A mi-chemin de la comédie de moeurs et du thriller, ce petit film se suit sans déplaisir, mais ce n'est pas l'événement de l'année : on nous l'a un peu survendu. (De Marjane Satrapi, j'ai préféré Persepolis.)

17:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 16 mars 2015

Phoenix

Berlin, année zéro (1945). Une déportée juive a miraculeusement survécu à Auschwitz et aux ultimes fusillades. On la suit d'abord dans un hôpital, où elle va pouvoir un peu se requinquer... et se faire reconstruire le visage (elle a été défigurée). Dans le rôle de Nelly, Nina Hoss est excellente. Très maigre, introvertie et pas très belle, elle rend son personnage très crédible.

Ce film est un peu l'histoire de sa résurrection. La chanteuse de cabaret qu'elle fut va progressivement renaître de ses cendres. Pourtant, au départ, on a peine à y croire, tant elle a le profil d'une victime. Elle se fait dépouiller dans la rue et croit contre toute évidence que son pianiste de mari (non juif) ne l'a pas trahie. On sent qu'elle veut retrouver sa vie d'avant-guerre à Berlin, alors que son amie Lene (Nina Kunzendorf, formidable), en apparence plus forte, l'incite à partir s'installer en Palestine.

S'engage alors, dans la seconde partie de l'histoire, un drôle de jeu du chat et de la souris entre le mari, qui n'a pas reconnu son épouse (mais voit en l'inconnue un moyen de récupérer les biens de celle-ci), et Nelly, docile en apparence, ravie de côtoyer à nouveau son homme, mais aussi curieuse de le percer à jour.

L'intrigue suit son bonhomme de chemin, dans le quotidien sordide des Allemands de 1945. La photographie est de qualité mais sèche, sans l'artifice dans lequel baignait The Good German (de Soderbergh). Il me semble que le scénario a été écrit de manière à culminer dans la dernière scène, celle de la chanson, que je me garderai bien de raconter. Mais, rien que pour elle, ce film un peu laborieux mérite le détour.

21:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 mars 2015

Le Dernier Loup

Pour son nouveau film, Jean-Jacques Annaud revient à un genre qu'il affectionne (et qui lui a valu le succès par le passé) : la fiction animalière. En fait, il réalise un film chinois, en adaptant un roman autobiographique qui a connu un immense succès, Le Totem du loup.

L'action se déroule pendant la Révolution culturelle (dans la seconde moitié des années 1960), au cours de laquelle des jeunes instruits des villes ont été envoyés dans les campagnes chinoises. L'intrigue présente leur venue dans le cadre d'une politique de sinisation et de modernisation. C'est à prendre avec recul...

Pour ces Pékinois, c'est un peu le choc des cultures, puisqu'ils se retrouvent en Mongolie intérieure, une région autonome de la Chine, peuplée non pas de Hans (l'ethnie majoritaire) mais de nomades mongols, survivance d'un peuple qui domina jadis une grande partie de l'Eurasie.

Pour les spectateurs, c'est un choc visuel : les paysages sont souvent grandioses et les animaux filmés avec un soin particulier. Dans une grande salle, c'est un réel plaisir. Attention toutefois : l'histoire racontée est cruelle. Plusieurs scènes très violentes (simulées) émaillent l'intrigue. Un peu à l'image du récent White God, Le Dernier Loup montre les mauvais traitements pour mieux les dénoncer.

A ma grande surprise, j'ai découvert un propos quasi écologiste. La protection du milieu naturel est au coeur du discours de certains des protagonistes et la notion de chaîne alimentaire est illustrée à plusieurs reprises. Ainsi, le vieux sage du village évoque la nécessité de laisser une partie des gazelles mortes à disposition des loups, qui ne viendront donc pas s'attaquer aux troupeaux de moutons des Mongols. Ces mêmes loups permettent de réguler la population de gazelles, sans quoi elle dévorerait tous les pâturages. Les loups sont aussi très utiles pour se débarrasser des nuisibles (notamment les rats)... Ces considérations sont bienvenues dans un film aussi grand public.

Autre bonne surprise du scénario : la dénonciation de l'appât du gain (très en vogue actuellement à Pékin). Les personnages qui pensent prioritairement à l'argent sont les responsables des catastrophes. Ils contribuent aussi à détruire le lien social. Cet aspect révèle le recul qu'aujourd'hui en Chine on a pris sur la période de la Révolution culturelle. Cela ne va pas jusqu'à remettre en cause le rôle du Parti communiste. Le cadre local est un personnage plutôt positif, plus ouvert que la population locale (parfois représentée comme un peu arriérée).

Quant à la mise en scène, si elle est globalement académique, elle nous réserve plusieurs moments de bravoure. La plus belle séquence est sans doute celle de l'attaque des loups, avec les chevaux, en pleine tempête de neige. Elle dure peut-être un quart-d'heure (voire plus). Quelle maîtrise !

Cela fait oublier les dialogues, assez convenus. On remarque aussi que le choix des acteurs semble avoir suivi des critères très précis. C'est un peu "Hollywood en Asie", avec (au niveau des personnages principaux) ces jeunes hommes et ces jeunes femmes à la dentition parfaite.

Concernant les loups (vraiment superbes, grands comme petits), je me pose quelques questions. L'histoire nous les présente tantôt agissant comme de véritables loups, tantôt adoptant un comportement quasi humain. C'est particulièrement visible dans l'attaque de la bergerie, mise en scène comme un cambriolage. La manière dont les loups s'enfuient est-elle plausible ? Enfin, un loup peut-il se suicider pour éviter de tomber entre les mains de l'homme ?

Hormis ces réserves, le film constitue un bon divertissement grand public, mais pas pour les âmes sensibles.

11:19 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 13 mars 2015

Imitation Game

Le titre du film fait référence à une partie des travaux du mathématicien Alan Turing, connu pour être l'inventeur de l'ordinateur. Passionné par l'intelligence artificielle, il avait imaginé un test pour évaluer celle-ci. Il en explique le principe au cours d'un interrogatoire que lui fait subir la police britannique, qui va le poursuivre pour "perversion sexuelle" (il était homosexuel).

Cette partie de l'histoire se déroule au début des années 1950. Dans le film, elle est croisée avec la jeunesse du héros (et son amitié intense avec un camarade doué comme lui pour les maths) et avec une autre période cruciale, celle de la Seconde guerre mondiale, à la conclusion de laquelle Turing apporta une contribution décisive, en "craquant" le code des machines Enigma utilisées par les sous-marins allemands.

Il faut donc être attentif dès le début, où il est question d'un cambriolage dont on ne comprend pas de prime abord tous les tenants et aboutissants. On est toutefois vite pris par l'intrigue, tant les acteurs sont bons, à commencer par Benedict Cumberbatch :

Le concernant, ma grande crainte était qu'on lui fasse interpréter un clone de Sherlock, tant les points communs entre le détective de fiction et le mathématicien sont nombreux. Heureusement, ce n'est pas le cas. L'acteur s'est fondu dans le rôle. Certes, il interprète un as du raisonnement déductif, conscient de sa grande intelligence, assez méprisant vis-à-vis des autres, y compris des mathématiciens un peu moins doués que lui. Mais, physiquement, le personnage est clairement inspiré d'Alan Turing. On notera un gros travail sur les expressions du visage.

Le héros est épaulé par une jeune femme, dont on sous-entend qu'elle serait peut-être encore plus brillante que lui. Elle a les traits (ravissants) de Keira Knightley (meilleure encore que dans Anna Karenine), dont la seule présence suffit à illuminer certaines scènes :

Mine de rien, le film dit quelques petites choses sur les populations victimes d'une oppression discrète en Occident, mais qui ont joué un rôle décisif dans la guerre. C'est plus marqué concernant Turing : rappelons qu'il fut contraint de subir une castration chimique, au Royaume-Uni, pays qui a mené le combat contre le régime nazi... qui persécuta les homosexuels.