mercredi, 01 juillet 2015

Internet ralenti

C'est un phénomène assez récurrent, sans même tenir compte de la qualité du matériel que l'on utilise pour se connecter au réseau. Ainsi, aux Etats-Unis, une enquête est actuellement en cours sur des dégradations volontaires commises en Californie, autour de Sacramento et de San Francisco. Quand on connaît le poids de la "net économie" dans cette région, et son impact à l'échelle internationale, on mesure l'importance du sujet.

Ce n'est pas la première fois que l'état des câbles sous-marins est évoqué à propos de la Toile. Par le passé, on a surtout parlé des dégâts provoqués par les ancres de bateaux imposants. La cause peut être encore plus directement humaine. Il y a un peu plus de deux ans, deux plongeurs avaient coupé (par mégarde, ont-ils affirmé) l'un des plus importants câbles, reliant l'Europe du Sud à l'Asie du Sud-est, en passant par le Moyen-Orient. Les conséquences en avaient été perçues jusqu'à la Réunion, où la situation n'était redevenue normale qu'environ un mois plus tard.

En juin dernier, c'est encore une gaffe (cette fois-ci, d'un opérateur asiatique) qui a eu des conséquences au niveau mondial. Dans les autres cas, le ralentissement est une conséquence de la croissance du réseau. Ainsi, en 2014, certains routeurs étaient en cause. Une autre fois, c'était la nécessaire mise à jour de certificats de sécurité des navigateurs.

Mais la cause la plus étrange (et la plus cocasse) que j'ai trouvée est... naturelle. Il s'agit de... morsures de requins, évoquées en août dernier par le site Slate :

La courte vidéo qui accompagne l'article montre un énorme squale s'approchant lentement de l'un de ces câbles sous-marins... avant de tenter de le croquer avec appétit ! Le journaliste suggère que les champs électromagnétiques qui s'en dégagent pourraient attirer les requins. Celui-ci n'a par exemple pas du tout été intéressé par un autre câble, plus petit, partant du véhicule sous-marin en train de filmer la scène. Il est tout aussi possible que l'animal, ne possédant pas de mains, utilise sa gueule pour "tâter" l'objet, dont la présence à cette profondeur a dû lui paraître inhabituelle.

15:08 Publié dans Economie, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, médias, journalisme

mardi, 30 juin 2015

Législative partielle en Aveyron : du neuf ou du réchauffé ?

La campagne est (officiellement) lancée par les candidats UMP "républicains" Arnaud Viala et Sébastien David. Il est intéressant de comparer la manière dont deux quotidiens ont rendu compte de la chose : La Dépêche du Midi dans un article daté de samedi 27 juin, Centre Presse dans son numéro de dimanche 28 :

Dans l'édition aveyronnaise du quotidien toulousain, Hervé Boucleinville insinue perfidement que c'est parce que le canton dont il était l'élu a été supprimé par la réforme territoriale (et inclus désormais dans un grand ensemble réservé à Alain Marc) qu'Arnaud Viala va briguer le mandat de député.

De son côté, dans Centre Presse, Damien Solassol ne s'embarrasse pas de ces considérations et insiste sur la jeunesse des candidats, qui, à eux deux, n'atteindraient pas 80 ans. C'est ce qui a fait "tiquer" une de mes connaissances, qui s'est adressée à moi :

- Arnaud Viala n'a que 40 ans ! Tu es sûr ? Je lui aurais donné plus... et puis ça commence à faire un paquet d'années qu'on le voit en politique !

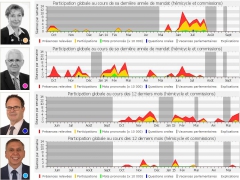

Pour en avoir le coeur net, je me suis plongé dans la "Bible" des commentateurs politiques aveyronnais, à savoir Fantassins de la démocratie, l'excellent ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc (toujours disponible dans les bonnes librairies). Que peut-on y lire ? Eh bien, qu'Arnaud Viala est né à Millau le 4 décembre 1974. On peut aussi y découvrir la brochette de mandats et fonctions exercées par le jeune politique... à tel point que l'un des (anciens) contributeurs d'Aligorchie l'avait appelé "Multi-tâches" ! En voici une représentation schématique simplifiée :

Corneille l'a écrit jadis : "aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années". (Vous chercherez, c'est quelque part dans Le Cid.) On peut dire qu'à partir de 2008, la valeur d'Arnaud Viala a été bigrement reconnue, puisqu'il a dû apprendre à se diviser entre la mairie, la communauté de communes, le conseil général et le centre universitaire... sans compter les autres fonctions (plus ou moins) honorifiques... et la vie de famille. Quel homme, n'est-ce pas !

A la lecture de Centre Presse, on sent toutefois qu'Arnaud Viala a compris dans quel sens souffle le vent : la diminution du cumul des mandats. Et, quand on ne peut pas s'opposer au courant, quoi de mieux que de prétendre en être partie prenante ? On apprend donc que le candidat à la députation a quitté son poste à la fac et ceux qui ne le sauraient pas découvriront qu'il n'a pas participé aux dernières élections départementales... mais sans doute pas de sa propre initiative (contrairement à ce qu'il affirme).

Son ancien canton avait été fusionné avec ceux de trois autres caciques de la majorité départementale : Alain Pichon (Pont-de-Salars), Jean-Louis Grimal (Salles-Curan) et surtout Alain Marc (Saint-Rome-de-Tarn). En football, on appelle cela "le groupe de la mort". La situation n'a cependant pas dégénéré parce que les deux premiers ont eu le bon goût de ne pas se représenter. Il semblerait qu'on ait (vivement) suggéré à Alain Pichon de prendre sa retraite, tandis qu'on a peut-être fait des promesses à Jean-Louis Grimal... auxquelles il a eu la faiblesse de croire. Restaient les deux coqs, A. Marc et A. Viala. Les dirigeants UMP se sont arrangés pour trouver une basse-cour à chacun d'eux. Depuis une dizaine de jours, on sait que le premier est casé.

C'est au tour d'Arnaud Viala de (tenter de) décrocher un mandat parlementaire. On lui a attribué un colistier du Sud Aveyron (Sébastien David), qui vient de s'illustrer aux élections départementales. A ceux qui s'étonneraient que deux hommes forment le "ticket" (au lieu d'un homme et une femme), je rappellerai que l'exigence de parité ne s'impose pas dans ce cas de figure, même si l'association de deux personnes de sexes différents a tendance à se répandre. Ainsi, en Aveyron, en 2012, Marie-Lou Marcel a été élue avec un homme (Fabrice Veysseyre) comme suppléant et Alain Marc avec une femme (Danièle Vergonnier). De son côté, Yves Censi avait choisi de se représenter avec André Raynal (inamovible maire de Cantoin depuis 1983) comme suppléant, comme lors des scrutins précédents d'ailleurs.

Le chemin d'Arnaud Viala vers la députation ne sera pas nécessairement pavé de roses. Même si sa candidature a été "verrouillée" par les instances de l'UMP des Républicains, il se trouve des personnes, à droite, pour penser qu'on fait là un joli cadeau à celui qui, en 2008, avait (déjà) songé succéder à Jean Puech à la tête du conseil général. La Dépêche du Midi comme Centre Presse citent Philippe Ramondenc, un électron libre de centre-droit qui s'est plutôt illustré dans des scrutins locaux (les municipales de 2014, les cantonales de 2011 et les départementales de 2015). Quand il s'est présenté aux législatives, en 2012, il n'a pas rencontré le même succès : il a récolté moins de 5 % des suffrages exprimés. A l'époque, il n'était pas assez connu dans l'ensemble de la circonscription, qui s'étend tout de même des portes de Rodez aux frontières de l'Hérault et du Ségala à la Lozère. Pour que sa candidature tienne la route, il lui faudrait un-e suppléant-e issu-e du monde rural et plutôt de l'ouest de la circonscription.

Mais l'adversaire pourrait venir du sein même de la majorité départementale Les Républicains - UDI. La Dépêche du Midi donne le nom de Christophe Laborie, conseiller de Causses-Rougiers, de surcroît facilement réélu en 2015. Il est maire de Cornus depuis plus de vingt ans. Fidèle de la majorité départementale, il a peut-être envie de goûter à autre chose... et il est peut-être d'avis que son tour est venu. Il est possible que ce soit en pensant à lui qu'Alain Marc ait récemment déclaré soutenir fermement la candidature d'Arnaud Viala, les autres prétendants n'ayant pas (selon lui) "les qualités intellectuelles" requises pour exercer un mandat de député. Les intéressés apprécieront...

Parmi ces autres il y a peut-être Miguel Garcia (selon Centre Presse). C'est un pharmacien, maire de Veyreau... et gaulliste. Il n'avait pas apprécié la décision de la commission d'investiture de l'UMP, en 2014. Il avait suggéré l'organisation de primaires pour départager les postulants (lui, A. Viala et Danièle Vergonnier). Cela fait plusieurs mois qu'il dit qu'il va y aller. Il va devoir se décider très rapidement : le scrutin est programmé pour début septembre.

Et la gauche, là-dedans ? On ne sait pas trop. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Pierre Pantanella et de Jean-Dominique Gonzales. Le premier, maire de Saint-Rome-de-Cernon et conseiller régional, n'est pas un perdreau de l'année. Mais il aurait le soutien des élus de gauche et une certaine légitimité dans le monde rural. Le second a été difficilement réélu conseiller départemental (en 2015) et "passe" mal dans les campagnes. Du coup, La Dépêche suggère que, perdue pour perdue, la circonscription pourrait être proposée à un jeune plein d'avenir. Stratégiquement, une candidature millavoise serait la bienvenue.

Quel que soit l'élu, il faudra lui rappeler qu'il est d'abord en charge de l'intérêt général. Arnaud Viala et Sébastien David semblent l'avoir oublié, d'après les propos publiés par Centre Presse. S'il paraît logique qu'un élu aveyronnais éclaire ses collègues (en majorité citadins) sur les problématiques liées aux territoires ruraux, il n'est pas acceptable d'entendre qu'un député doit être "un commercial de son territoire", "un VRP du Sud Aveyron". Non, messieurs, les parlementaires sont d'abord élus pour faire contrepoids au pouvoir exécutif et pour jouer un rôle dans la gestion politique de la France. (Elle en a bien besoin.) Je reconnais volontiers que c'est moins "vendeur" que le clientélisme local, mais la République est ainsi.

P.S.

Je ne voudrais pas terminer sans balancer une petite pique à la gauche, plus particulièrement au maire de Rodez. Dans Le Ruthénois paru vendredi dernier (si vous ne l'avez pas encore acheté, courez-y !), il est question du mandat de conseiller régional détenu par Christian Teyssèdre (qui est même vice-président de l'assemblée midi-pyrénéenne). En 2014, celui-ci s'était engagé à y renoncer s'il était réélu maire et président de la communauté d'agglomération. Ceci fut fait, mais on attend toujours la démission. Dans l'article, il donne ses raisons, qui sont convaincantes. En revanche, il n'est pas très franc du collier quand il avance la charge de travail comme excuse pour ne pas conduire la liste socialiste aveyronnaise aux élections de décembre prochain. Dans ce cas, pourquoi, l'hiver dernier, a-t-il tenté de décrocher la tête de liste régionale ?

21:58 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ump, actualité, médias, presse, journalisme

dimanche, 28 juin 2015

Cavanna, jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai

C'est le titre du documentaire que le journaliste Denis Robert (dont le travail d'investigation a été récemment l'objet d'une fiction, L'Enquête) et sa fille ont consacré à feu François Cavanna, l'un des "historiques" de Charlie Hebdo. C'est une oeuvre au goût d'inachevé, parce que l'écrivain est mort en janvier 2014... et parce que les journalistes n'ont pas eu le temps d'interroger en profondeur tous ceux qui l'ont connu, les frères Kouachi s'étant chargés (en janvier 2015) de réduire d'un coup la liste des interviouvables.

Ce sont d'abord les images qui marquent. Il y a celles du Cavanna plus jeune. Je n'ose pas dire jeune, parce qu'il avait déjà la quarantaine quand Hara-Kiri a rencontré le succès. Les gens de ma génération ne l'ont connu que grisonnant, voire blanchi sous le harnais, les moustaches bien pendantes. Le choc principal vient des entretiens filmés peu avant sa mort. Lui qui débordait d'énergie était visiblement très diminué, quoique globalement lucide.

Le documentaire se concentre sur deux points : les années de gloire (autour de Hara-Kiri et du premier Charlie Hebdo) et le travail de l'écrivain. A ceux qui sont familiers de l'histoire de ces journaux, le film n'apprendra rien, sauf peut-être par la voix de Sylvie Caster (qui a longtemps tenu une rubrique dans Le Canard enchaîné), qui fut très proche de lui, à une époque.

Quant au travail de l'écrivain, il est abordé essentiellement à partir de la réception de quelques oeuvres emblématiques. Les séquences sont d'ailleurs rythmées par des extraits de sa prose. Toutefois, j'ai trouvé cela un peu convenu. Pourtant, on a essayé d'introduire un peu d'inventivité visuelle dans le documentaire (avec notamment l'incrustation du bonhomme préhistorique), mais il manque la truculence de l'écrivain, que Denis Robert n'est pas parvenu à restituer. Quant aux extraits de la cérémonie d'hommages qui avait été organisée en son honneur, ils n'ont d'intérêt que par leur côté inédit et parce qu'on y retrouve des personnes aujourd'hui disparues.

Un problème se pose au niveau de la dernière "carrière" de Cavanna : celle de simple chroniqueur dans le Charlie deuxième mouture (sous la houlette de Philippe Val), alors qu'il était devenu officiellement propriétaire du titre. Les productions de cette époque sont totalement absentes du documentaire, alors que l'écrivain s'y est révélé excellent pamphlétaire, s'attaquant aux intégristes de tout bord, à la corrida, à l'inculture...bref à la connerie.

Denis Robert a choisi une assez grande diversité de témoins. Parmi ceux-ci, il donne beaucoup la parole à Siné. C'est évidemment voulu ainsi. Lorsqu'il est question de la période Val, il tente d'en faire dire le plus de mal possible par Cavanna. Il ne tient pas du tout compte de l'évolution qu'a connue l'hebdomadaire satirique entre sa renaissance, en 1992, et le départ de Philippe Val, en 2009. Les années 1992-2004 ont été pleines de vigueur et de diversité. Ce parti-pris est regrettable, parce que l'on sent bien qu'il manque quelque chose à ce documentaire.

21:07 Publié dans Cinéma, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 26 juin 2015

Petites vacheries en passant

Alain Marc a beau la jouer modeste, on l'a senti quand même un peu revanchard quand le Conseil constitutionnel a fini par lui donner raison contre le maire de Saint-Affrique Alain Fauconnier. On peut lire ses déclarations notamment dans le numéro du Ruthénois sorti ce vendredi.

Au premier abord, l'ex-député devenu sénateur adopte le costume du vainqueur magnanime : "Je n'ai rien à dire sur le recours d'Alain Fauconnier, je ne suis pas dans la rancoeur." C'est peut-être vrai, après tout. Les années passées, il s'est murmuré que les deux hommes, bien que n'appartenant pas au même bord politique, ne se détestaient pas. Après tout, ils ont tous les deux oeuvré dans l'enseignement (même si l'un des deux a pris sa retraite bien avant l'autre...). Ils auraient de surcroît certaines "amitiés" en commun. Ils se sont néanmoins affrontés sans ménagement aux sénatoriales de 2014.

Paradoxalement, Alain Marc est plus virulent avec l'un de ses anciens alliés au Conseil général de l'Aveyron (sans épargner au passage Alain Fauconnier). Jean-Louis Grimal (maire de Curan) est un ancien vice-président du Conseil général, membre de la majorité de Jean-Claude Luche. Il a osé se présenter aux sénatoriales de 2014, obligeant le pourtant député (et vice-président du même Conseil général) Alain Marc à passer par le second tour pour être élu. Celui-ci lui en a gardé rancune... à tel point que, presque un an plus tard, il balance une allusion sournoise en pleine de conférence de presse : "Par qui a été embauchée la fille de Jean-Louis Grimal ?"

Précisons que Nadège Grimal, fille de Jean-Louis, a été engagée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses en janvier 2012 (d'après son profil LinkedIn). Or, celui-ci est présidé (depuis juillet 2011) par Alain Fauconnier. De là à penser que, deux ans et demi plus tard, le papa s'est présenté uniquement pour "remercier" le sénateur, auquel il attribuerait l'embauche de sa fille, il y a un pas énorme qu'Alain Marc semble franchir sans gêne.

Plusieurs incertitudes planent au-dessus de cette embauche. Est-ce à l'initiative d'Alain Fauconnier que la fille de J-L Grimal a été recrutée ? N'était-ce pas plutôt pour ses compétences ? Et, quand bien même il y a aurait eu du favoritisme dans cette affaire (ce qui reste à démontrer), est-il raisonnable de penser que c'est la raison pour laquelle, deux ans et demi plus tard, le père s'est lancé dans la course aux sénatoriales ? N'est-ce pas plutôt parce que cet élu local d'expérience a pensé qu'il avait le profil du poste... et qu'Alain Marc aurait dû se "contenter" de rester député (et vice-président du conseil général, président d'intercommunalité, adjoint au maire...) ? A l'époque, on sentait qu'il y croyait, allant jusqu'à voguer sur les inquiétudes suscitées par la réforme des rythmes scolaires. Non, décidément, il semble que le ressentiment d'Alain Marc perturbe son jugement.

Mais c'est à un autre cacique de la droite aveyronnaise, l'ancien député-maire de Millau Jacques Godfrain, qu'il réserve ses flèches les plus assassines. Il faut dire que son ancien mentor lui avait cassé un peu de sucre sur le dos, dans un entretien accordé à Midi Libre. S'inspirant d'une fable de La Fontaine, il avait comparé son ancien poulain plutôt à un corbeau qu'à un aigle. Voici la réplique d'Alain Marc : "La vieillesse peut être sage, elle peut être triomphante, mais, parfois, elle est un naufrage comme le disait Chateaubriand."

Le sénateur prouve qu'il a des lettres, faisant référence à la préface des Mémoires d'outre-tombe, dans laquelle l'écrivain royaliste confessait : "je dis ce qui est, ce qui est arrivé, sans que j’y songeasse, par l’inconstance même des tempêtes déchaînées contre ma barque, et qui souvent ne m’ont laissé pour écrire tel ou tel fragment de ma vie que l’écueil de mon naufrage."

Mais, évidemment, tout "républicain" ou "ex-UMPiste" qui se respecte sait que c'est Charles de Gaulle qui a popularisé l'expression. On a oublié parfois qu'elle figure dans le premier tome des Mémoires de guerre, L'Appel, 1940-1942. On sait encore moins souvent que l'expression s'applique à Philippe Pétain, dans un passage de toute beauté (de Gaulle avait une excellente plume) que je ne résiste pas au plaisir de vous citer.

"Toute la carrière de cet homme d'exception avait été un long refoulement. Trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, il nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur, les traverses rencontrées, le mépris qu'il avait des autres. La gloire militaire lui avait, jadis, prodigué ses caresses amères. Mais elle ne l'avait pas comblé, faute de l'avoir aimé seul. Et voici que, tout à coup, dans l'extrême hiver de sa vie, les événements offraient à ses dons et à son orgueil l'occasion, tant attendue, de s'épanouir sans limites ; à une condition, toutefois, c'est qu'il acceptât le désastre comme pavois de son élévation et le décorât de sa gloire. [...] Mais, hélas ! les années, par-dessous l'enveloppe, avaient rongé son caractère. L'âge le livrait aux manoeuvres de gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France."

C'est donc une vacherie à double détente. Pour le grand public, c'est juste une allusion au grand âge du capitaine : Jacques Godfrain vient d'avoir 72 ans. Mais il est certain que celui qui est président de la Fondation Charles de Gaulle a compris la comparaison humiliante qui était faite avec un dictateur de plus de 85 ans.

A ceux qui s'étonneraient de l'attitude du nouveau sénateur, je répondrai que ce n'est pas la première fois qu'il dénigre une personne qui lui barre le chemin. Ainsi, en juin 2012, la campagne des législatives avait été marquée par quelques propos peu confraternels... voire carrément méprisants.

18:16 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, journalisme, actualité

dimanche, 21 juin 2015

Goshu le violoncelliste

Cette animation japonaise d'Isao Takahata (dont on a récemment pu voir Le Conte de la princesse Kaguya) date du début des années 1980. Elle a révélé un réalisateur de grand talent. Elle est aussi connue pour marier le dessin et la musique, celle de Ludwig van Beethoven, dont la Symphonie pastorale traverse l'histoire.

Goshu est un jeune musicien maladroit, "gauche", mais désireux de s'améliorer. Il appartient à un petit orchestre, qui ambitionne de remporter une compétition régionale. Pour cela, il faudrait que tout le monde joue à son meilleur niveau. Goshu, qui vit à l'écart de la ville et mange les produits de son jardin, va être aidé par des animaux, en lesquels il voit d'abord une gêne. Leurs relations vont être plus ou moins conflictuelles.

Le premier visiteur est un chat facétieux, qui vit un peu aux crochets de Goshu, tout en en étant indépendant :

Je n'ai pas du tout aimé le traitement que Goshu fait subir au sac-à-puces (j'aime pô qu'on s'en prenne aux chats !), mais je reconnais que c'est le prétexte à une belle séquence, qui allie musique contemporaine et torture ! Lui répond l'une des dernières scènes du film, dans un contexte très différent.

Le deuxième visiteur est un coucou, virevoltant et exigeant :

Il va faire répéter ses gammes au jeune violoncelliste, avant de le quitter, de manière incongrue.

Le troisième "invité" est un jeune blaireau (une espèce qu'il vaut mieux éviter de côtoyer dans une salle de cinéma... et dans la vie, en général), adepte lui aussi de la musique classique. Les spectateurs attentifs reconnaîtront le petit personnage qui a salué l'assistance juste avant le début du film.

Pour terminer, c'est un duo qui rend visite au héros : une maman souris et son fils, en mauvaise santé. Comment le jeune violoncelliste pourrait-il guérir le souriceau ? Je vous laisse le découvrir.

Quand il se rend dans la salle de répétition, Goshu retrouve les autres membres de l'orchestre. Il est le plus jeune ou l'un des plus jeunes de la bande... qui comprend des adultes de tous âges et même quelques personnes dont l'acuité auditive doit être singulièrement détériorée ! En fait aussi partie une demoiselle qui semble "en pincer" pour le héros. Mais il n'a pas trop le temps de songer à la bagatelle, vu que le chef d'orchestre ne laisse rien passer à ses musiciens. C'est un personnage haut en couleurs, à l'image de ce que l'on trouve dans d'autres mangas.

L'animation a un peu vieilli. Les décors ont visiblement été réalisés à la gouache. C'est tout de même parfois superbe. On y a superposé des éléments animés qui témoignent d'un indéniable savoir-faire. L'ensemble dure à peine plus d'une heure et l'on passe un bon moment.

13:44 Publié dans Cinéma, Japon, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ciinéma, cinema, film, films

vendredi, 19 juin 2015

Double gifle pour Alain Fauconnier

C'est France 3 qui a dégainé en premier, annonçant le double échec rencontré par le maire de Saint-Affrique devant le Conseil constitutionnel, lors d'une séance (présidée par l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin) où siégeait pourtant une majorité de "sages" de gauche (Jean-Louis Debré et Hubert Haenel étant absents).

La décision la plus attendue était celle concernant la contestation des élections sénatoriales de 2014, qui avaient vu (en Aveyron) la victoire des adversaires d'Alain Fauconnier : Jean-Claude Luche et Alain Marc. Quand on lit le texte rédigé par les "sages", on comprend qu'ils reconnaissent que l'attribution, par le Conseil général (présidé par J-C Luche et vice-présidé par A. Marc), d'aides exceptionnelles à certaines communes rurales, à deux mois du vote des grands électeurs, est tombée "opportunément" pour les deux candidats. Mais, sur la forme, ils n'ont pas commis d'erreur.

Certains regretteront que le Conseil constitutionnel n'ait pas saisi cette occasion pour démanteler l'un des fondements du clientélisme local, qui sévit aussi bien à gauche qu'à droite. Il ne reste plus qu'à espérer que l'application pleine et entière de la loi sur le non-cumul des mandats (à partir de 2017) limitera ce genre de pratiques. (Cela implique que, si la droite revient aux affaires dans deux ans, elle ne détricote pas l'une des bonnes réformes de la gauche...)

Le Conseil constitutionnel s'est aussi prononcé sur les comptes de campagne de plusieurs candidats aux élections sénatoriales de 2014. Anne-Marie Escoffier et Jean-Louis Grimal ont bénéficié de l'indulgence des "sages". Ils ont commis une erreur de débutant, réglant de leur poche une part de leurs dépenses électorales (presque 21 % du total pour la première, environ 18 % pour le second), ce qui est formellement interdit. Comme cela porte sur des sommes modestes (respectivement 1 083 et 1 183 euros), le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas les déclarer inéligibles.

Alain Fauconnier n'a pas bénéficié de la même mansuétude. Même après avoir désigné un mandataire financier, il avait réglé lui-même plus du tiers de ses dépenses électorales. La somme totale n'est pas donnée dans le texte de la décision du Conseil. Il est simplement précisé qu'elle est en grande partie constituée d'une multitude de petits frais de restauration. Par rapport aux deux autres cas aveyronnais, prononcer une inéligibilité d'un an paraît un peu sévère, mais l'on n'a pas pardonné ce manquement à un élu expérimenté, de surcroît contestataire, puisqu'il avait intenté un recours contre le résultat du vote. Serait-il exagéré de penser qu'on lui fait aussi un peu payer ce zèle procédurier ?

Aux dernières nouvelles, en Aveyron, du côté de Vezins-de-Lévézou, on aurait entendu un grand "boum" dans le bâtiment de la mairie : en apprenant la décision du Conseil constitutionnel, Arnaud Viala aurait tellement bondi de joie qu'il se serait cogné la tête au plafond !

01:24 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, ps, parti socialiste

jeudi, 18 juin 2015

République exemplaire à Montauban ?

On peut dire que cela n'a pas tardé. Alors que, le 30 mai dernier, Nicolas Sarkozy célébrait la (re)naissance du parti gaulliste "Les Républicains", dès le 17 juin, La Dépêche du Midi s'est précipitée pour annoncer la mise en examen d'une élue "LR", à savoir Brigitte Barèges, maire de Montauban. Le lendemain, le 18, un nouvel article détaille ce qui est reproché à Mme Barèges et quelques autres personnes... dont le directeur du Petit Journal (pas celui de Canal +, hein !).

Très vite, quelques mauvais esprits ont fait remarquer que la diligence de La Dépêche dans cette affaire n'est pas anodine. Le quotidien toulousain appartient au Groupe La Dépêche, dirigé par Jean-Michel Baylet, par ailleurs président du PRG et conseiller départemental de Valence, dans le Tarn-et-Garonne, dont il a échoué à conserver la présidence en 2015. Une intense rivalité oppose le radical-socialiste à la maire de Montauban, soutenue par Le Petit Journal local, dont le rythme de parution est plus élevé que dans les autres départements. Dans le "huit-deux", Alain Paga mène un combat plus personnel, à la fois contre l'omnipotence de La Dépêche du Midi et contre l'action politique de J-M Baylet. Tout cela pourrait se dérouler dans les règles. Il n'est pas besoin de lire très longtemps les deux journaux pour comprendre quelles sont leurs inclinations respectives. Mais la justice soupçonne Mme Barèges (et quelques autres personnes) de s'être affranchie de certaines de ces règles.

La clé est la campagne des élections municipales de 2014. Les précédents scrutins (ceux de 2001 et 2008) avaient été serrés, en particulier celui de 2008, qui n'avait vu la victoire de liste menée par B. Barèges qu'avec moins de 200 voix d'avance (sur près de 27 000 suffrages exprimés). Elle a peut-être jugé que le discrédit dont souffrait (et souffre encore) la gauche n'était pas suffisant pour lui garantir une réélection sans risque. D'où le recours à du publireportage, non présenté comme tel aux lecteurs. Ces petits arrangements seraient peut-être restés inconnus du public si la maire ne s'était fâchée avec son conseiller en communication, Jean-Paul Fourment, qui a dévoilé le pot-aux-roses.

A partir de là, l'affaire a pris deux directions, une pénale (avec ouverture d'une enquête en février 2014, avant donc le premier tour des municipales), une autre administrative, avec la contestation des comptes de campagne de la candidate, finalement facilement réélue.

C'est la justice administrative qui s'est montrée la plus réactive. Ainsi, dès juillet 2014, les comptes de campagne de la liste Barèges étaient rejetés par la Commission nationale (la CNCCFP). En octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse avait non seulement confirmé cette sanction, mais aussi déclaré Brigitte Barèges inéligible. Celle-ci a fait appel devant le Conseil d'Etat, qui a rendu sa décision... le 6 mai dernier. (On peut en lire un résumé dans le communiqué publié par la juridiction administrative suprême.)

Le jugement du Conseil d'Etat est balancé. Tout d'abord, il valide celui qui a été rendu par le tribunal administratif de Toulouse. C'est clair et net. La candidate Barèges a contrevenu au code électoral, notamment à l'article L52-1 : "Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite."

L'article L52-8 a aussi été enfreint : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." (Rappelons que c'est la mairie de Montauban qui a financé la parution d'articles favorables à la candidate Barèges dans Le Petit Journal.)

Je signale aux non-initiés que, dans la décision du Conseil d'Etat, la mention "Mme C..." désigne la tête de liste victorieuse aux dernières élections municipales à Montauban, à savoir Mme Barèges.

Les curieux qui auraient envie de connaître le détail des sommes trouveront la réponse à leur question un peu plus bas, au point 14. Cela représente neuf factures de 2 052,48 euros et une dixième de 1 552,48 euros. Au total, cela nous donne 9 x 2052,48 + 1552,48 = 20 024,80 euros. (Je profite de l'occasion pour souhaiter bon courage aux candidats qui passent le baccalauréat cette année !)

Ajoutons que le Conseil d'Etat a aussi rejeté la demande d'une question prioritaire de constitutionnalité : Mme Barèges -ou du moins son avocat- prétendait que la manière dont le code électoral avait été appliqué portait atteinte à ses droits fondamentaux. (Je pense que, dans la marge du papier portant cette demande, au moins l'un des magistrats a dû avoir envie d'écrire la mention "lol" !) Cela explique aussi que le Conseil d'Etat fasse référence à des décisions du Conseil constitutionnel, notamment une réponse à une QPC, de 2011, qui portait sur un sujet très proche.

Les juges administratifs ont toutefois donné raison à Mme Barèges sur un point : l'inéligibilité de la candidate élue. S'appuyant sur l'article L118-3 du Code électoral, le Conseil d'Etat a estimé que la fraude, pour réelle qu'elle soit, n'a pas été d'une "particulière gravité". Quand on lit entre les lignes, on comprend que les magistrats ont voulu dire que la fraude ne suffit pas à expliquer la victoire de la liste Barèges : sans elle, elle l'aurait quand même emporté.

L'onction du suffrage universel évite à la maire de Montauban une sanction plus sévère... sur le plan administratif. Désormais, c'est sur le plan pénal que l'affaire va se jouer. On notera que le procureur de la République de Toulouse a sagement attendu que ses collègues parisiens se prononcent avant d'engager sérieusement les poursuites, alors que l'enquête a été ouverte plus d'un an auparavant.

17:06 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, ump

mercredi, 17 juin 2015

La Belle Promise

Cette "promise" est Badia, une adolescente orpheline, obligée de quitter l'institution où elle avait été placée à la mort de ses parents. Elle part s'installer chez ses trois tantes, à Ramallah, en Cisjordanie. Entre la jeune femme et les trois soeurs, c'est le choc.

La première, toute timide, aspire à vivre comme une ado de son époque, alors qu'elle a face à elle trois femmes que la vie a blessées. L'aînée, Juliette (interprétée par Nisreen Faour, remarquée il y a quelques années dans Amerrika), a dû renoncer à son amoureux pour élever ses soeurs cadettes. La deuxième a été brièvement mariée, à un homme âgé qui a succombé peu après la nuit de noces. La troisième, encore jeune et belle, n'a pas osé partir avec son chéri en Amérique. (Elle est jouée par Cherien Dabis, la réalisatrice d'Amerrika).

Ces femmes sont victimes d'un quadruple enfermement. Ce sont d'abord des Palestiniennes, qui subissent les incursions de l'armée israélienne, que l'on entend de temps à autre. De surcroît, à la suite de la guerre des Six-Jours, elles ont perdu la plupart de leurs propriétés. Ce sont aussi des chrétiennes, minoritaires dans une communauté massivement musulmane. Qui plus est, en dépit de leur appauvrissement récent, elles ont un niveau de vie plus élevé que celui de la moyenne de leurs concitoyens. Dès qu'elles sortent dans l'espace public, les tantes tiennent à marquer leur statut. Enfin, ce sont des femmes indépendantes, dans un monde où le pouvoir et la parole ont tendance à être monopolisés par les hommes.

Très vite, elles se mettent en tête d'éduquer leur nièce (certes ravissante, mais au comportement jugé inconvenant), dans l'espoir de rapidement la marier à un bon parti. Cela donne de jolis moments de comédie, les actrices ayant visiblement pris leur rôle très à coeur. (Soyez particulièrement attentifs aux expressions des visages.) Quant à Badia, elle reçoit tout ce qui lui arrive, le bon comme le mauvais... et elle va peut-être se montrer plus habile que ses tantes dans la quête de l'âme soeur. Mais, attention, sur cette terre chargée de sang, la politique finit par se mêler aux affaires de coeur.

Ce n'est pas un grand film, mais un nouveau petit bijou proche-oriental, entre chaleur, humour et désespoir.

20:40 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 16 juin 2015

Un Français

Voilà un film qui a fait beaucoup de bruit dès avant sa sortie. Le Français dont il est question est Marco. Au début, on le voit s'amuser avec ses potes, écouter très fort de la musique peu raffinée, insulter les gens dans la rue, dans le bus et même s'en prendre physiquement à des passants ou aux clients d'un bar. Ce pourrait être une "racaille" de banlieue... sauf que Marco est un nostalgique du IIIe Reich, adepte de la suprématie blanche.

Le scénario nous fait suivre les "héros" (Marco et ses proches) sur plus d'une vingtaine d'années. On les découvre en 1988, colleurs d'affiches pour le FN. On les retrouve à la présidentielle suivante. Marco a intégré le service d'ordre du parti d'extrême-droite. Plus tard, il est en Guadeloupe, employé dans un bar, à l'été 1998. La quatrième époque nous le montre, de retour en Métropole, au moment des manifestations contre "le mariage pour tous". Entre chaque, des ellipses ont été ménagées.

On perçoit le changement à travers l'évolution de l'apparence physique des principaux personnages. Ainsi Marco (Alban Lenoir, formidable) est d'abord un skinhead très mince et musclé, avant de devenir un gorille baraqué aux cheveux courts (et non plus rasés), enfin un quadra barbu avec des poignées d'amour. D'après les secrets de tournage d'Allociné, le réalisateur a tourné les séquences à rebours, demandant aux acteurs de perdre du poids et de raccourcir progressivement leur coupe de cheveux, un peu de maquillage faisant le reste.

Du côté de l'interprétation, outre Alban Lenoir, il faut citer Samuel Jouy (dont le personnage semble inspiré d'une personne réelle), Jeanne Rosa et Lucie Debay, une brochette de jeunes acteurs peu connus du grand public et pourtant très talentueux.

C'est donc du cinéma de bonne facture, mais dont le fond a parfois suscité le malaise. C'est d'abord assez violent, comme la vie des personnages qui nous est racontée. C'est aussi très cru au niveau des dialogues, avec de nombreux propos orduriers et racistes, surtout dans la première partie. Des spectateurs "de gauche" ont été dérangés par cette présentation très réaliste et sans jugement moral. Les skinheads sont dépeints, dans leur majorité, comme des jeunes en perte de repères, un peu cons, mais pas si mauvais que cela, au bout du compte.

A droite, c'est la seconde partie du film qui est restée en travers de la gorge. Elle montre que les anciens voyous se sont parfois bien intégrés au parti de la famille Le Pen. (On en retrouve aussi dans les partis de la droite "classique".) Elle met en scène les fractures de classes qui traversent la droite nationaliste, entre les prolos bas-du-plafond et la bourgeoisie "prout-prout", qui salive en songeant à une alliance avec la droite de l'UMP.

Marco va connaître un parcours atypique, grâce principalement à deux rencontres, déterminantes dans des genres différents. Il y a d'abord ce pharmacien humaniste, très bien interprété par Patrick Pineau. Il y a aussi son amoureuse, avec laquelle il va connaître une relation tumultueuse.

Cela donne un film fort, remuant, pour moi plus réussi dans la première partie que dans la seconde, qui tombe parfois dans le simplisme.

23:50 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique

dimanche, 14 juin 2015

Aurtograf

Le tout nouveau baromètre Voltaire a fait la Une de la presse, notamment de La Dépêche du Midi de vendredi 12 juin. La lecture de ce dossier est d'ailleurs très enrichissante. Dans le premier cahier du quotidien toulousain, l'article occupe une grande part de la page 5. Carte et chiffres à l'appui, on se réjouit du relatif bon classement de Midi-Pyrénées et, globalement, des départements du grand Sud-Ouest.

Hélas, trois fois hélas ! Dans une nouvelle version de "l'arroseur arrosé" ou de "tel est pris qui croyait prendre", page suivante, en lisant le papier consacré au meurtre horrible de Maureen Jacquier, voici ce sur quoi l'on tombe :

Fort heureusement, l'erreur a été corrigée dans la version numérique de l'article. On ne répètera jamais assez qu'avant d'envoyer une lettre, un message ou de publier un article (ou un billet, sur un blog), il est indispensable de se relire... surtout si (comme moi) l'on a plus de difficultés à lire sur un écran que sur du papier.

Concernant la maîtrise faiblissante de notre langue, le constat n'est pas nouveau... et force est de constater que les ministres de l'Education qui se sont succédé ces dernières années ne se sont pas montrés à la hauteur de la tâche... la dernière en date préférant bricoler les programmes du collège plutôt que de s'attaquer vraiment à l'illettrisme qui gangrène notre pays.

Les récents articles n'ont en général pas cherché à expliquer cette baisse du niveau. Il est pourtant une constatation simple que les gens de ma génération peuvent faire : les enfants du XXIe siècle ont moins de travail scolaire qu'en ont eu leurs parents. La différence est particulièrement flagrante en français. Il y a quelques années, on faisait porter le chapeau de l'illettrisme aux méthodes d'apprentissage de la lecture. On aurait aussi pu tout simplement faire remarquer qu'à l'école élémentaire, nos têtes blondes reçoivent un enseignement en français très allégé par rapport à ce que nous avons connu.

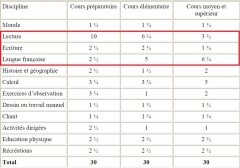

Actuellement, les horaires officiels sont de 10 heures par semaine en CP-CE1 et seulement 8 heures en CE2, CM1 et CM2. D'après les instructions officielles de 1945 (appliquées jusqu'au début des années 1970), les générations des "Trente Glorieuses" ont été mieux servies :

Quand on fait la somme de toutes les heures affectées au français, on arrive à 15 pour le CP, presque 14 pour le CE et 11 pour le CM, soit entre trois et cinq heures de plus par semaine (par rapport à aujourd'hui). On notera qu'à l'époque, les élèves avaient 30 heures de cours par semaine à l'école élémentaire, contre 24 en 2015...

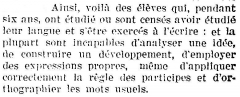

Ceci dit, soyons honnêtes, à chaque époque les adultes ont l'impression que la jeunesse montante est moins bien formée que la précédente. On peut en trouver la trace jusque dans le très sérieux Bulletin Officiel de l'Education Nationale. Dans le numéro 62, daté du 29 novembre 1945, un proviseur livre ses réflexions sur l'enseignement du français dans le secondaire (à l'époque réservé à une mince élite). Voici ce qu'il écrit :

La différence avec notre siècle tient dans la manière de considérer les jeunes. En 1945, on plaçait clairement les enfants et les adolescents en position subalterne par rapport aux adultes, sans que cela induise du mépris. Voici par exemple le type de conseil que l'on peut trouver dans un autre exemplaire du BO, d'octobre 1945 :

Aujourd'hui, nous vivons dans la "civilisation" de l'enfant-roi. Certains gamins et gamines, auxquels on n'a pas inculqué le sens de l'effort et du devoir, deviennent des adultes égocentriques et capricieux. On peut les rencontrer dans la rue, au volant d'une voiture, au restaurant, aussi bien qu'à l'Assemblée nationale.

00:12 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, journalisme, france

vendredi, 12 juin 2015

Le cloître à l'époque romane

Tel était le titre de la conférence prononcée par Quitterie Cazes, le 22 mai dernier, à Conques. C'est une universitaire toulousaine. En théorie, c'est un gage de qualité, mais, parfois, le résultat est soporifique. Il faut rendre hommage au flair des organisateurs des cycles de conférences conquoises : leurs choix sont en général excellents, pour ce que j'ai pu en juger.

Ainsi, ces dernières années, les "auditeurs" ont eu droit à la venue de Serge Klarsfeld (qui vient de publier, avec son épouse Beate, de passionnants mémoires), à une étude sur le noir au Moyen Age, à une évocation de la polychromie du tympan de l'église abbatiale ainsi qu'à la mise en lumière du rôle de Bernard d'Angers, voyageur médiéval passé par Conques et auteur d'un Livre des miracles qui fit date.

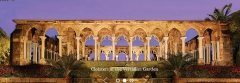

Quitterie Cazes a commencé par rappeler qu'il ne reste pratiquement rien du cloître de Conques. Le site a beaucoup souffert à deux époques : pendant les Guerres de religion et sous la Révolution. En 1836, le cloître est détruit. Il n'a jamais été complètement restauré, malgré les travaux engagés sous l'impulsion de Prosper Mérimée, impressionné lors de sa visite des lieux en 1837. Voici ce qu'il en reste aujourd'hui :

A titre de comparaison, la conférencière a cité le cas d'un autre cloître roman, transporté de France aux Bahamas (sur Paradise Island) pierre par pierre, à l'initiative du milliardaire Huntington Hartford II.

Après cette pittoresque mise en bouche, on est passé au lourd, à savoir ce que les recherches archéologiques nous apprennent sur l'origine des cloîtres. Il semblerait que la structure soit une transformation de portiques en atriums (les cours intérieures qui précédaient l'entrée des villas gallo-romaines). L'un des plus anciens a été retrouvé à Genève. Il daterait du IVe ou du Ve siècle.

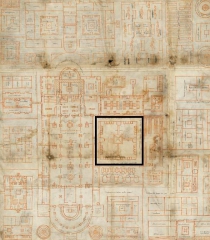

A Rouen, l'atrium (mot qui a aussi donné "aître", désignant un cimetière) a été détruit à l'époque carolingienne. A Autun (en Bourgogne), le cloître du IXe siècle a été reconstruit aux XIe, XIIe et XVe siècles ! A Saint-Gall, on en a trace vers 830, grâce à un fabuleux plan manuscrit (l'ensemble étant constitué de cinq feuilles cousues) :

(L'emplacement du cloître est entouré en noir.)

L'importance du lieu est soulignée dès le concile d'Aix-la-Chapelle (en 816-817) et par l'une des grandes figures de la chrétienté de l'époque : Benoît d'Aniane. Le cloître est perçu comme l'image de la communauté. On remarque qu'il peut se trouver de n'importe quel côté du monastère. C'est d'abord la topographie des lieux qui explique son emplacement... à tel point que les évolutions ultérieures peuvent menacer son existence. Il en fut ainsi pour le célèbre cloître de Moissac (dans l'actuel Tarn-et-Garonne) qui, sous le Second Empire, faillit disparaître lors de la construction du chemin de fer. Finalement, seul le réfectoire fut détruit... mais cela n'est pas passé loin !

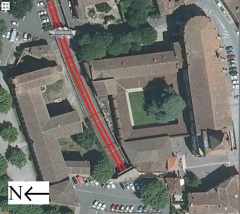

Sur l'image ci-dessus (issue du site de l'office de tourisme local), la même que celle qui nous fut projetée, j'ai matérialisé la présence des rails par des traits rouges. Voici une autre vue, tirée de Géoportail :

Traditionnellement, comme le cloître met en relation les différents bâtiments du monastère, les moines souhaitent limiter l'accès dont bénéficient les laïcs (ce à quoi s'est opposé l'abbé de Cluny Pierre le Vénérable).

Les activités quotidiennes y sont très variées. On y pratique un brin de toilette, on y fait le ménage, on y lit... on y mène même des transactions économiques ! On peut aussi se plonger dans la contemplation de certains chapiteaux, le site de Moissac présentant le plus ancien cloître historié (datant de 1100 environ). Sur l'un d'entre eux, il est question du sacrifice d'Abraham. Sur un autre est évoquée la toute récente prise de Jérusalem par les croisés (en 1099) :

Juste à côté, ô surprise, le chapiteau au décor végétal est surmonté d'une inscription en écriture coufique, qui ne signifie rien, d'après l'universitaire : elle a été placée ici à titre illustratif... et sans doute volontairement au voisinage du chapiteau évoquant Jérusalem et la domination musulmane.

Une autre curiosité s'offre aux visiteurs perspicaces. Un chapiteau aurait contenu des reliques de saint Pierre et/ou de saint Paul, là où se trouve aujourd'hui une étrange cavité :

(N'oublions pas que l'abbaye porte le nom du premier évêque de Rome.)

Ailleurs en Europe, d'autres chapiteaux réservent des surprises, comme l'un des quarante du cloître de Saint-Ours dans le Val-d'Aoste :

Schéma de coupe à l'appui, Quitterie Cazes a expliqué comment, à partir d'une cavité aménagée dans la colonne, il était possible de faire sortir de l'eau par la petite ouverture entourée ci-dessus, la scène évoquant le miracle de la source de Busseyaz.

Mais revenons à Moissac, le péché mignon de notre conférencière. Son cloître est aussi perçu comme une préfiguration du Paradis, dédié à la contemplation, avec son jardin d'Eden. C'est à ce point que des moines se sont fait enterrer sous les galeries, des laïcs ayant pu eux bénéficier de caveaux encore visibles aujourd'hui.

Plusieurs abbés ont marqué l'histoire du monastère, notamment le clunisien Durand de Bredons et son successeur Ansquitil (qui lança la construction du cloître). Digne prédécesseur des politiques cumulards d'aujourd'hui, Durand ajouta l'évêché de Toulouse à son abbatiat moissagais.

A son époque, les chapiteaux sont conçus pour répandre la réforme grégorienne. Mais, à partir de 1180, les chapiteaux sont créés pour donner un récit en épisodes, ou alors ils sont couverts de motifs floraux, voire zoomorphes, qui prennent le dessus alors que l'ordre cistercien prend de l'ampleur.

La toute fin du XIIe siècle connaît l'essor des "chapiteaux remarquables", avec le retour des sculptures humaines (notamment celles des évangélistes, du Christ et des apôtres). En France, on en trouve de bons exemples à Arles et à Saint-Bertrand-de-Comminges. En Sicile, le monastère de Monreale se distingue par son cloître, où l'on reconnait les influences islamiques et byzantines :

Les chapiteaux glorifient le souverain (d'origine normande) Guillaume II, tandis que les colonnes sont ornées de mosaïques, élaborées à partir de céramique.

Plus à l'ouest, dans la péninsule ibérique, à Tarragone, reconquise en 1118 après 400 ans de domination arabo-berbère, l'une des tâches prioritaires fut de reconstruire l'église. les chapiteaux et autres détails sculptés ont été copiés sur des bâtiments toulousains.

La fin de l'époque romane voit se renforcer l'idée de l'enfermement des moines dans le cloître, exprimée jusque dans un bâtiment, à Rome. C'est une vision positive pour les membres du clergé. Se profile derrière la classification de la population en trois ordres.

19:17 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, culture, art, religion, christianisme, spiritualité

jeudi, 11 juin 2015

L'IGP du couteau de Laguiole en bonne voie ?

Traditionnellement, les articles de la dernière page du Canard enchaîné sont encadrés de "brèves". Dans le numéro de mercredi 10 juin, voici ce qu'on peut lire sur la colonne de gauche :

L'entrefilet évoque un article du Parisien. Si vous lisez attentivement ce qui se trouve au bout du lien précédent, vous pourrez constater que le rédacteur de la "brève" a commis une erreur de datation. La dépêche AFP est du 6 juin. Il aurait donc fallu écrire "6/6" (à la rigueur "7/6", si la version papier est parue le lendemain) et non pas "8/7" (8 juillet). (Notons que ce n'est pas la première fois que le Palmipède évoque le couteau aveyronnais. Ainsi, en 2011, le dessinateur Escaro s'en était servi pour mettre en scène les tensions entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.)

Le décret dont il est question a été publié au JO du 3 juin dernier. Le début du texte semble conçu pour éviter qu'une commune (ou une autre collectivité territoriale) puisse connaître les mêmes désagréments que Laguiole actuellement. La suite précise comment faire enregistrer une indication géographique dans le domaine artisanal ou industriel.

Le ciel va-t-il se dégager pour le couteau aveyronnais, victime de la contrefaçon en provenance notamment de Chine et du Pakistan ? Il y a quelques mois, on s'est bruyamment réjoui d'une décision du tribunal de première instance de la Cour de Justice de l'Union européenne.

L'autorité communautaire avait été saisie non pas par la Forge de Laguiole, mais par Gilbert Szajner, qui contestait l'annulation de sa marque "Laguiole" par l'OHMI (l'Office de l'Harmonisation pour le Marché Intérieur). En 2011, celui-ci avait donné raison à la Forge, qui contestait le droit de G. Szajner à déposer une marque sous laquelle il vend des produits qui n'ont rien à voir avec le village de Laguiole.

Le verdict du tribunal européen est un jugement de Salomon. Il annule en grande partie la décision de l'OHMI. Cela veut dire que G. Szajner pourra continuer à vendre quantité de produits made in China sous la marque Laguiole... mais pas les couteaux, ni tous les autres "outils et instruments à main entraînés manuellement" (la liste complète figure dans le jugement). Sur le fond, le tribunal ne s'est pas appuyé sur le lieu de production, mais sur les dates de déposition des marques. La Forge a réussi à prouver qu'elle vend des couteaux (ainsi que d'autres menus objets) depuis 1987, soit avant le dépôt de la marque "Laguiole" par G. Szajner, en 1993 :

"À cet égard, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait démontré avoir exercé une activité commerciale, dès avant le dépôt de la marque LAGUIOLE, pour le commerce des produits relevant des « arts de la table », des « arts de la maison », de l’univers du vin, de la cisellerie et des articles pour fumeurs, pour le golfeur, pour le chasseur et pour les loisirs, ainsi que d’autres accessoires."

Le Tribunal s'est aussi appuyé sur la notion d'image de marque. Il a estimé que les deux marques étaient trop proches à l'oreille des clients et que la proximité, dans les mêmes commerces, des deux types de produits (ceux fabriqués par la Forge et ceux importés par Szajner) était préjudiciable à la Forge, surtout si l'on se mettait à vendre tout et n'importe quoi sous le nom de "Laguiole" :

"[...] il existait un risque de confusion pour les consommateurs français, si la marque LAGUIOLE était utilisée pour des produits ou des services identiques ou similaires, destinés à la même clientèle et vendus dans les mêmes négoces que la « coutellerie, cisellerie, objets de cadeau ou destinés aux arts de la table » qui relèvent des secteurs d’activités de l’intervenante. D’autre part, elle a considéré que les activités de l’intervenante seraient affectées si ladite marque était utilisée pour des produits complémentaires, indissociablement liés à ces activités, voire relevant de secteurs d’activités connexes [...]"

L'affaire n'en est pas terminée pour autant. Figurez-vous qu'un pourvoi (un appel) a été formé devant la CJUE... par l'OHMI ! Il semble que les juristes de l'Office n'aient pas apprécié de s'être fait taper sur les doigts par le Tribunal (qui, je le rappelle, a annulé une grande partie de sa décision).

Il restera aux couteliers à rédiger le cahier des charges. Thierry Moysset (le gérant de la Forge de Laguiole) semble aujourd'hui partisan d'une définition restreinte de l'aire géographique (contrairement à ce qu'il s'était avancé à déclarer dans un reportage, en 2011). De leur côté, les couteliers de Thiers font le forcing pour pouvoir bénéficier de l'IG. Le quotidien La Montagne s'est aujourd'hui encore fait l'écho de leurs préoccupations...

A suivre...

23:59 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, presse, médias, actualité, société

mercredi, 10 juin 2015

San Andreas

Cela commence par une scène assez jouissive : une jeune automobiliste, qui écoute une daube pop au volant de sa voiture, répond au téléphone, sans cesser de conduire... et commence à moins regarder la route. On se dit qu'un accident va lui arriver... sauf que c'est un séisme qui va le provoquer. A l'image d'autres épisodes du film, c'est spectaculaire... mais l'on se dit que la donzelle met quand même un peu de temps à défunter... C'est parce qu'il fallait permettre au héros de débarquer.

Voilà donc une équipe de secouristes qui déboule en hélicoptère. A l'intérieur, que du lourd : des anciens d'Afghanistan et surtout Ray, pilote sans peur et sans reproche, incarné par Dwayne Jonhson, musclé comme un déménageur qui aurait dévoré deux culturistes au petit-déjeuner. On nous fait comprendre qu'en plus d'être hyper-compétents, ces mecs en ont dans le pantalon.

Après ça, on nous plonge dans un amphi universitaire californien, dans lequel on ne peut pas ne pas remarquer que presque tous les étudiants sont équipés d'un ordinateur portable d'une marque fruitière. Les dialogues sont là pour donner une caution scientifique à l'intrigue. On en découvre une application pratique dans la séquence suivante, autour du barrage Hoover, dans le Nevada. Là encore, les effets spéciaux sont bluffants, mais le côté humain est très convenu.

La pause suivante nous présente la fille du héros, Blake, incarnée par un petit canon auquel le scénario prévoit de donner une place importante dans l'action. Sans trop en dire, je peux révéler que son personnage n'est pas sans ressembler, par certains aspects, à celui des héroïnes de la série Révolution et du long-métrage Divergente. Ici, les auteurs ont tenté de donner une épaisseur familiale à l'histoire. Les parents sont séparés, la mère (interprétée par une ancienne beauté dont le visage a subi les ravages du bistouri) s'étant même installée chez son nouveau petit copain, un architecte millionnaire dans lequel les amateurs de la série Forever (actuellement diffusée sur TF1) reconnaîtront sans peine l'immortel Henry, alias Ioan Gruffudd.

Hélas, ici, on lui a attribué un rôle assez antipathique. De surcroît, il n'est pas doublé par la même voix que dans la série, ce qui est fort dommageable. Ce n'est par contre pas le cas de Hugo Johnstone-Burt, dont on reconnaît bien la voix française. Ici, il est un charmant garçon, un peu maladroit, mais qui va se révéler d'un précieux secours dans les moments difficiles, un peu à l'image du brigadier Collins, qu'il incarne dans l'excellente série policière (historico-féministo-humoristique) Miss Fisher enquête.

On a à peine le temps de se réjouir de retrouver ces vieilles connaissances que de nouvelles secousses se produisent. Cette fois-ci, Los Angeles est touchée. Pour moi, c'est à ce moment-là que le film atteint son apogée. Entre le sol qui se soulève, se craquelle, et les immeubles qui s'effondrent de différentes manières, on est servi, question effets spéciaux. Quand, un peu plus tard, vient le tour de San Francisco, on est presque déçu. La séquence de L.A. est aussi marquante par ce qu'elle évoque. Dans la manière de filmer, dans le choix des plans, on perçoit clairement des références au 11 septembre 2001.

A San Francisco toutefois, on nous a préparé une belle surprise : un tsunami, mis en scène avec brio. (Il tient la comparaison avec ce que l'on a pu voir dans Au-delà, de Clint Eastwood.) Le problème est que, depuis que certains personnages sont montrés évoluant dans ce qui est censé être San Francisco, on voit clairement à l'écran qu'ils ne se trouvent pas sur le même plan que les décors. J'ai du mal à comprendre que, dans une production à gros budget comme celle-ci, on n'ait pas prêté plus d'attention à "l'effet fond vert". (Remarque : j'ai vu le film en 2D.)

S'ajoute à cela une fin très convenue, avec un ultime sauvetage qui n'est pas le moins invraisemblable de tous. C'est dommage, parce que le spectacle de la première moitié du film m'avait beaucoup plu.

23:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 07 juin 2015

Citizenfour

C'est l'un des noms de code d'Edward Snowden, cet ingénieur informaticien américain qui a dénoncé l'espionnage industriel pratiqué par la NSA par l'intermédiaire des moyens de communication numériques. Ce documentaire de Laura Poitras montre comment le scandale a éclaté. Il a été tourné de l'intérieur, au fur et à mesure que les premières révélations ont été publiées par la presse, en particulier The Guardian.

Le début n'est pas des plus passionnants, d'un point de vue filmique. On entend la réalisatrice, en voix off, sur des images sans grand intérêt. Elle raconte comment elle a été amenée à rencontrer Snowden.

Cela s'anime à partir du moment où l'on se trouve dans la chambre d'un hôtel de Hong Kong. Le "lanceur d'alerte" y dialogue avec la réalisatrice, mais surtout Glenn Greenwald et Ewen MacAskill, un de ses collègues chevronnés du Guardian.

On se retrouve dans un film d'espionnage, avec un personnage principal calme, mais complètement paranoïaque, allant jusqu'à débrancher le téléphone filaire de la chambre. Il prend aussi d'infinies précautions pour qu'on ne puisse pas utiliser le film en cours de tournage contre lui et ses alliés. Pendant huit jours, d'un lundi à l'autre, l'action va être rythmée par les entretiens entre les membres du petit groupe et l'intervention progressive des médias de masse.

Les péripéties sont plus nombreuses sur la fin, quand Snowden est identifié par les services états-uniens. Il arrive quelques bricoles à Greenwald et Laura Poitras est contrainte de s'installer à Berlin, pour éviter les tracasseries de son pays d'origine.

A ceux qui ont suivi l'affaire, le film n'apprendra pas grand chose (sauf, à la fin, mais j'y reviens). Aux profanes, je conseille de lire un peu avant d'aller en salle. Même si Snowden se veut pédagogue quand il explique le système de captation des communications aux journalistes, il vaut mieux en savoir un peu au départ.

Edward Snowden ne vient pas de nulle part. Bien entendu, on pense à Julian Assange (et à Bradley Manning, sans lequel il n'y aurait sans doute pas eu WikiLeaks). Des années auparavant, Gorge profonde avait joué un rôle semblable... et il semblerait que l'informaticien ait suscité des vocations. Après avoir quitté Hong Kong, il rencontre à nouveau Greenwald. Celui-ci lui apporte une nouvelle "matière", qu'il lui communique avec du bon vieux papier et un stylo, histoire d'échapper à une caméra certes amie mais trop invasive.

On finit par comprendre que l'Allemagne (dont les services se sont montrés extrêmement coopératifs avec la NSA) serait le centre névralgique des frappes de drones. Il est aussi question d'un pays dont la population entière serait l'objet d'une surveillance des communications. D'après Rue89, ce seraient les Bahamas... mais le système s'est déjà étendu à d'autres.

Je suis sorti de là partagé. D'abord ravi de l'ingéniosité et du civisme des lanceurs d'alerte. Ensuite consterné par cette épidémie d'espionnite qui touche beaucoup trop de gouvernements.

11:40 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film, films, société

vendredi, 05 juin 2015

Les Terrasses

Merzak Allouache est l'un des cinéastes les plus intéressants du monde arabe. Après Le Repenti, il nous livre une photographie d'Alger vue des toits, plus précisément des toits-terrasses, caractéristiques de la région et de la ville. Il en a choisi cinq (situés à Bab El Oued, la Casbah, Notre-Dame d'Afrique, Belcourt, Telemly) où se déroulent cinq histoires en apparence indépendantes les unes des autres, mais toutes le même jour, d'une aube à l'autre.

L'habileté du scénario est de ne pas tout nous dire dès le début. On se pose des questions sur les différents usagers des terrasses. C'est aussi l'occasion d'apprécier la beauté de certains plans. La lumière est superbe et les vues d'Alger souvent étonnantes.

A Bab El Oued, quartier populaire, une mère occupe illégalement avec ses deux enfants adultes une partie du toit. La fille semble un peu dérangée et le fils est sur le point de mal tourner. Par dessus le marché, le propriétaire de l'immeuble s'est mis en tête de les expulser. Police et justice finissent par intervenir dans cette histoire sociale.

Dans la Casbah, on découvre un groupe de jeunes musiciens. A première vue, ils pourraient nous faire penser à ceux qu'on rencontre en France (et ailleurs). Mais le contexte algérien pèse sur les relations entre les personnages... sans compter qu'une autre terrasse, proche, va jouer un rôle dans leur histoire. Ici, c'est de la situation des femmes qu'il est surtout question.

La violence est immédiatement plus grande à Notre-Dame d'Afrique, ancien quartier colonial où se développe la spéculation immobilière. Deux groupes qui n'auraient jamais dû se rencontrer vont se télescoper. L'un d'entre eux est composé d'une équipe de télévision. La "patronne" a l'air moderne mais l'on comprend assez vite qu'elle a un projet derrière la tête : montrer qu'Alger est la perle du monde arabo-musulman... à tel point qu'elle en nie sa part d'identité chrétienne et juive. Notons que les vues de la baie d'Alger sont superbes.

A Belcourt et Telemly, on retombe dans le drame social, avec des nuances. L'une des terrasses est occupée par un vieil homme enfermé dans une cabane. Il semble avoir perdu la tête mais l'on finit par comprendre qu'il sait sans doute des choses qui dérangent. Seule une petite fille vient lui rendre visite. Mais le propriétaire des lieux ne tolère la présence du vieillard que parce qu'elle lui permet d'utiliser le toit à d'autres activités...

Enfin, pas très loin de là, c'est la grande affluence sur la dernière terrasse. L'occupant permanent est aussi un squatteur, du genre à mener ses petits trafics au vu et au su de tous. C'est aussi le lieu qu'a choisi un boxeur pour s'entraîner... et un imam pour "conseiller" (à sa manière) une épouse intégralement voilée. C'est enfin l'endroit où va se dérouler une fête de mariage bourgeois, signe que les toits sont désormais extrêmement convoités. Cela se termine en nocturne, sur une très belle musique.

On peut y ajouter les chants religieux. L'action du film est rythmée par les appels à la prière. Il n'est pas nécessaire d'être un pieux musulman pour être touché par leur beauté.

11:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 03 juin 2015

Histoire de Judas

Rabah Ameur-Zaïmeche aime les sujets borderline. Après la bande de Mandrin, voici qu'il s'attaque au duo formé selon lui par Jésus et Judas Iscariote (qu'il incarne d'ailleurs dans le film). Il s'inspire bien entendu des évangiles canoniques, qu'il interprète à sa façon, mais aussi d'un texte non reconnu par l'Eglise catholique, l'Evangile de Judas, qui semble avoir connu un certain succès dans les premiers siècles du christianisme, bien que rejeté par l'Eglise officielle.

Autre particularité de ce film : il a été tourné avec des acteurs musulmans, en Algérie, mais en pays berbère, qui fut longtemps marqué par la culture juive (un aspect aujourd'hui méconnu dans le monde arabo-musulman).

A l'écran, lorsque l'action se déroule en pleine campagne, on est porté par la beauté des paysages. Les scènes d'intérieur, durant lesquelles le réalisateur s'est plu à jouer sur les ombres et lumières, sont de beaux moments de théâtre. Néanmoins, parfois, on sent que le film a été tourné avec des bouts de ficelle, notamment lors de l'épisode des marchands du Temple. Ameur-Zaïmeche a beau placer habilement sa caméra, on se rend parfaitement compte que les personnages se trouvent plutôt devant une bicoque qu'à l'entrée d'un important lieu de culte.

D'autres "passages obligés" sont portés à l'écran, comme l'onction de Béthanie (décrite dans trois des quatre évangiles), la "trahison" de Judas ou encore la rencontre de la femme adultère, une anecdote qui, par contre, ne figure que dans le plus récent des évangiles, celui selon Jean. (Dans deux des synoptiques, on peut reconnaître la tradition qui a donné naissance à l'histoire racontée par Jean : il y est question de la répudiation d'une épouse.)

Le réalisateur se lance aussi dans une tentative d'explication des similitudes des évangiles synoptiques (Marc, Matthieu et Luc). Des chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'il a sans doute existé une source primitive, dit source Q, qui pourrait être un proto-évangile, écrit du vivant même de Jésus ou juste après sa mort (soit bien avant les évangiles canoniques, qui datent des années 60-90). Le scénario fait donc intervenir un mystérieux scribe, qui va susciter la curiosité de Judas, présenté comme un disciple particulièrement vigilant.

C'est là que le film choisit le texte gnostique (l'Evangile de Judas) plutôt que la "version officielle", qui fait de Judas un traître aux motivations louches. Marc et Matthieu évoquent l'appât du gain, tandis que Luc fait intervenir Satan, qui se serait emparé du bon disciple. Jean marie les deux thèses, Judas étant décrit comme un voleur dans l'épisode de l'onction de Béthanie, tandis qu'au moment de sa trahison (ici, lors de la Cène), l'intervention satanique est introduite. Pour l'Eglise catholique primitive, il fallait trouver une explication plausible à la trahison, qui avait mené à l'arrestation puis l'exécution de Jésus.

L'Evangile de Judas (et le film de Rabah Ameur-Zaïmeche) va plus loin, faisant du supposé traître le meilleur disciple de Jésus, celui par lequel la volonté divine va le mieux se réaliser.

Cela donne un film inclassable, qui invite à (re)lire les textes fondateurs du christianisme.

19:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 31 mai 2015

Contrefaçon mon amour

L'excellente émission Interception, diffusée le dimanche matin sur France Inter, était aujourd'hui consacrée à la contrefaçon. Les reporters ont suivi deux types d'acteurs de la lutte contre ce fléau économique : des douaniers et un représentant de l'entreprise Maped, bien connue de tous ceux qui achètent des fournitures scolaires ou de bureau.

On découvre que ce dernier se rend régulièrement à la Foire de Canton, qui se déroule désormais deux fois par an. Les autorités chinoises sont globalement assez coopératives, à condition de connaître les us et coutumes locales.

La mondialisation aidant, l'enquête s'étend de Canton à Aubervilliers, en passant par Le Havre, Rouen et Saint-Ouen. Une des tendances récentes est l'arrivée massive de nouveaux "investisseurs" : les réseaux de trafiquants de drogue, qui voient dans la contrefaçon un moyen moins risqué de faire des profits.

D'ailleurs, à la fin de l'émission, la déléguée générale du Comité Colbert a rappelé que les frères Kouachi ont sans doute financé l'achat des armes qui leur ont permis de perpétrer leur massacre à l'aide de la revente de vêtements de contrefaçon.

Symptomatique est aussi la réaction des acteurs connexes à ce genre de trafic : les sociétés postales jouent désormais le jeu mais, curieusement, les banques continuent à freiner des quatre fers. Et pourtant, la majorité des achats de produits contrefaits passent par l'utilisation d'une carte de paiement...

20:04 Publié dans Economie, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, économie, médias, journalisme, société

samedi, 30 mai 2015

Collisions journalistiques

Le numéro de La Dépêche du Midi de ce samedi (comprenant le cahier aveyronnais) était particulièrement intéressant à lire. Je l'avais acheté en partie pour les articles portant sur les récents faits divers (dont je parlerai plus loin). Mais, dès la page 3, un sourire sarcastique a dû s'afficher sur mon visage angélique, à la lecture d'un papier consacré aux réactions de militants midi-pyrénéens de l'UMP (à l'approche du congrès de leur parti) :

Curieusement, à la différence des autres militants, dont le pédigrée nous est sommairement présenté, Bernard Saules est simplement désigné comme "retraité". Oublié le conseiller départemental (réélu cette année), tout comme le conseiller municipal d'opposition de 2008 à 2014. (Cela m'a un peu rappelé un sondage bidon de Midi Libre, avec, dans le panel consulté, une adjointe au maire de Rodez.) Il est possible que l'auteur de l'article, sans doute basé à Toulouse, ne soit pas au fait de la vie politique aveyronnaise. Au passage, les propos de l'élu ne sont pas dénués d'intelligence.

Restons dans la politique locale avec un début de mini-polémique à propos du musée Soulages. Hier, le quotidien toulousain a publié un entretien avec le parisiano-aveyronnais Philippe Meyer, dans le cadre du premier anniversaire de l'ouverture des désormais célèbres boîtes à chaussures rouillées. L'animateur-historien-journaliste y formule des critiques contre l'action d'élus locaux qui ne sont pas nommés :

"Encore faut-il lui donner les moyens et encore faut-il que les politiques ne se prennent pas pour des conservateurs ! L'arrogance de certains de prendre des décisions pourrait être catastrophique. On peut s'interroger sur la suite, un musée a un coût de fonctionnement très cher et il est embêtant que la communauté d'agglomération coupe d'autres subventions et assèche ainsi le terrain."

Il semble que Philippe Meyer désigne la gestion de Christian Teyssèdre, dont il conteste deux aspects (après avoir toutefois fait l'éloge du reste). Il semble affirmer que le maire de Rodez et président de la communauté d'agglomération tente d'influer sur la gestion artistique du musée. De plus, il regrette les coupes budgétaires dans le secteur culturel. Benoît Decron s'est "dépêché" de répondre dans le numéro de ce samedi :

Cette mise au point dément toute intervention de l'élu. En lisant le début du texte, on sent aussi que le conservateur a tenu à faire savoir qu'il ne pouvait pas se trouver à la source des déclarations de Philippe Meyer. Il omet toutefois de répondre à la seconde partie des critiques. En effet, si l'on peut se réjouir de la bonne fortune des musées ruthénois depuis l'ouverture de Soulages, avec la politique du billet unique, on ne peut en revanche que regretter que les véritables expositions temporaires soient désormais réservées au Foirail. Je suis notamment particulièrement nostalgique des expositions de Fenaille, sur la chevalerie, les objets rapportés par les explorateurs aveyronnais, les dernières découvertes sur les statues-menhirs...

La deuxième "collision" est celle de deux faits divers assez semblables, qui se sont tous deux déroulés dans l'Aveyron. L'attaque de l'agence bancaire de Laissac a fait les gros titres. A la lecture de l'article, on comprend que quelqu'un a dû appeler les gendarmes, qui ont raté les cambrioleurs de peu. Vu le bruit que l'attaque a dû provoquer, à quatre heures du matin, je pense que pas mal de monde avait été réveillé.

Ce ne semble pas avoir été le cas à Rieupeyroux, où c'est un tabac-presse qui a été victime des malfaiteurs. Et pourtant, les cambrioleurs ont dû détruire un mur en béton, couper des barreaux métalliques et défoncer une porte blindée. Le tout en pleine nuit, dans le centre du bourg ! Et personne n'a rien entendu ? Ou alors, les gendarmes venant de Villefranche-de-Rouergue, bien qu'avertis, ne se sont pas montrés particulièrement diligents...

On ne quitte pas totalement le fait divers avec la "collision" suivante. Un article est consacré à une association d'Arvieu, qui a créé jadis le "Mac d'Oc", en réaction au succès de la chaîne de restauration rapide. Quelques pages plus loin, un encadré évoque les travaux en cours à Decazeville : un établissement McDonald's devrait y ouvrir en septembre... avec des emplois à la clé.

Mais les sujets de "collision" ne sont pas présents que dans le contenu éditorial. Je pense que quelques fidèles lecteurs de La Dépêche hostiles aux éoliennes ont dû être interloqués à la lecture d'une page publicitaire consacrée à la semaine du développement durable. En voici un échantillon :

L'encadré évoque une entreprise montpelliéraine, qui n'a pas encore eu de contrat dans l'Aveyron.

La dernière "collision" n'est pas la plus réjouissante. Pourtant, elle concerne une manifestation culturelle censée encourager l'amitié entre les peuples. Cette année, le Forom des langues, qui se tient place du Capitole, à Toulouse, ne comprendra pas de stand dédié à l'hébreu, pour la première fois en 23 ans.

Par une étrange coïncidence, à quelques pages de là, un communiqué de Simon Massbaum annonce le décès de Janine Blum, jadis élève du lycée Fabre (à Rodez), qui avait été déportée avec sa soeur en 1944 :

Elle était revenue à Rodez en 2009, à l'occasion de la pose d'une plaque commémorative sur la façade de l'établissement scolaire (devenu collège).

23:59 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualités, politique

jeudi, 28 mai 2015

Mad Max : Fury Road

George Miller relance le film post-apocalyptique, avec en têtes d'affiche Tom Hardy (vu récemment dans Enfant 44 et Quand vient la nuit) et Charlize Theron (qui m'avait jadis agréablement surpris dans Dans la vallée d'Elah). Le premier nous livre une nouvelle variante du beau ténébreux au regard de braise... va falloir changer un peu de registre, mon gars ! La seconde étonne (et séduit) dans un rôle qui aurait pu convenir à la jeune Sigourney Weaver.

De toute façon, même si les acteurs sont bons, c'est d'abord un film de mise en scène. L'histoire est construite autour de séquences d'action très spectaculaires, qu'il a fallu relier entre elles. Mission accomplie pour les scénaristes : à l'écran, l'intrigue tient la route et l'on n'a pas l'impression qu'on déroule la pellicule entre deux moments marquants.

Ceux-ci sont vraiment très bien réalisés. C'est du film d'action haut-de-gamme, qui allie la rigueur de la construction des plans à des cascades véritablement chorégraphiées, le tout parachevé par des effets spéciaux qui déchirent sans être ostentatoires.

On est pris à la gorge avec la seconde séquence, celle de la tentative de fuite du héros. Mais c'est la première attaque du camion-forteresse qui est à couper le souffle. Cerise sur le gâteau : on a soigné la photographie. Sans surprise, on se retrouve avec de beaux plans jaunes-ocres du désert (namibien, sud-africain ou australien)... mais aussi avec d'inattendues scènes crépusculaires ou nocturnes, bleutées, magnifiques. Et que dire de la séquence dans la tempête !

La première heure passe donc comme un rêve. La seconde réserve quelques surprises. On en apprend davantage sur les principaux personnages... et l'on fait la rencontre d'un étrange groupe d'amazones. Suite à cela, l'action-adrénaline est de retour, pour ne plus nous lâcher presque jusqu'à la fin.

C'est donc pour moi un très bon divertissement qui, accessoirement, dit quelques petites choses sur le comportement humain... et qui accorde aux femmes une place inhabituellement importante dans les films de ce genre.

PS

Ceux qui tendent l'oreille reconnaîtront le thème principal, qui ressemble beaucoup à l'un des airs de la bande originale de 300 - La Naissance d'un empire... et pour cause : Junkie XL a œuvré pour les deux films.

23:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 24 mai 2015

La Loi du marché

Vincent Lindon vient de remporter (à raison) le prix d'interprétation au Festival de Cannes, pour son rôle dans ce film très dur, mais en prise sur notre époque. En le voyant, on ne peut pas ne pas penser au très récent Jamais de la vie, de Pierre Jolivet, où se distingue un autre acteur formidable, Olivier Gourmet.

Les deux longs-métrages se ressemblent pour leur aspect sociétal et le tournage en zone commerciale. Mais le film de Jolivet est d'abord un polar, assez stylisé dans la forme, alors que le film de Stéphane Brizé est une œuvre militante, à caractère documentaire, qui louche du côté des frères Dardenne.

Ceux qui ne connaissent pas découvriront l'ambiance de réunions de chômeurs demandeurs d'emploi, l'organisation interne d'une grande surface, les rendez-vous avec la conseillère financière ou encore le directeur d'un centre éducatif spécialisé. Voilà pour le cadre.