vendredi, 24 janvier 2014

12 Years a Slave

Ces douze années d'esclavage sont celles subies par Solomon Northup, un Noir américain de l'État de New York... et surtout, au départ, un homme libre, dans les années 1830. C'est l'occasion pour Steve McQueen de nous proposer un (court) portrait inattendu d'une Amérique non esclavagiste, vers le milieu du XIXe siècle. C'est indirectement un éloge de la ville multiculturaliste. Les scènes urbaines sont d'ailleurs très réussies, notamment l'un des retours en arrière qui nous montre le croisement de deux destins noirs (celui d'un homme libre bien inséré socialement et celui d'un esclave sous la coupe de son maître).

Mais il faut reconnaître que l'ensemble est assez académique, avec une musique de Hans Zimmer que l'on a l'impression d'avoir déjà entendue cent fois. On retrouve heureusement la "patte" du réalisateur de Hunger dans les scènes intimistes, en particulier celles qui font intervenir deux personnages. Le cadrage est excellent, les jeux d'ombre et de lumière maîtrisés et les dialogues bien écrits. Les mouvements de caméra sont mesurés et, m'a-t-il semblé, bien dosés.

Le paradoxe est que l'acteur qui se détache n'est pas celui qui incarne le personnage principal. Chiwetel Ejiofor est presque éclipsé par Michael Fassbender, excellent en esclavagiste alcoolique, veule et libidineux. Ajoutons que les seconds rôles sont très bons... et je m'en voudrais de ne pas signaler aux dames que Brad Pitt (qui coproduit le film) fait une apparition marquante, en charpentier canadien anti-esclavagiste. Comme, à Rodez, le film est projeté en version originale sous-titrée, cela permet aux oreilles habituées à sa voix de doublage de découvrir les véritables intonations de l'acteur.

L'intrigue n'est pas strictement linéaire. Divers retours en arrière sont introduits, à plusieurs moments. Je dois reconnaître que c'est habilement fait. Sur le fond, le scénario ne verse pas dans le manichéisme. Si le racisme et la violence des esclavagistes sont fermement dénoncés, on a fait l'effort de nuancer le portrait des Blancs, introduisant des personnages sudistes plus ou moins sympathiques (avec une bonne prestation de Benedict Cumberbatch) et proposant des figures positives parmi les Yankees. Avis toutefois aux âmes sensibles : à plusieurs reprises, des Afro-américains sont victimes des délices de la corde ou du fouet. L'une des séquences les plus marquantes voit le héros s'opposer à un employé de l'un de ses maîtres... et devoir attendre sa délivrance pendant un bon petit moment.

En dépit de quelques longueurs, cela reste un bon film, qui évoque un aspect méconnu d'une histoire déjà maintes fois représentée sur grand écran.

23:44 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

jeudi, 23 janvier 2014

Un expert du couteau Laguiole ?

Au cours du septième épisode de la douzième saison (la onzième en réalité) des Experts Las Vegas, on voit Raymond Lansgton (alias Laurence Fishburne) s'installer en salle de repos pour y ouvrir tranquillement son courrier. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, pour ce faire, il s'était muni d'un coupe-papier dont l'aspect ne m'était pas inconnu :

Même si les plans sont courts, on distingue à plusieurs reprises la forme caractéristique d'un couteau Laguiole avec mouche et inscription gravée sur la lame. L'aspect de celle-ci (légèrement crantée, semble-t-il) me fait toutefois soupçonner une contrefaçon.

Toujours est-il que c'est avec cet outil que l'enquêteur scientifique ouvre un courrier qui lui est adressé par un horrible tueur en série :

C'est là que, pour la seconde fois, mon attention fut éveillée. Il y a une erreur de raccord, puisque, dans le plan précédent, on a clairement vu Langston, qui venait d'ouvrir l'enveloppe, déposer celle-ci et le couteau sur la table basse située derrière lui (sur sa gauche) pour pouvoir lire la lettre sans en faire tomber l'objet qu'elle contient :

Pour s'en convaincre, il suffit de réécouter attentivement la version sonore du passage. On entend le déchirement de l'enveloppe, la sortie de la feuille puis le bruit sec et métallique que fait le couteau que l'on pose sur la table :

Juste après, on le revoit avec le couteau dans la main gauche quand il déchire la lettre (ce qui n'est guère pratique... mais il est en colère) :

Nouvelle bévue, quelques secondes plus tard. Quand Sara Sidle entre dans la pièce, Langston n'a plus le couteau à la main. On le distingue à l'arrière-plan, là où il a été posé dans l'une des versions de la scène qui a été tournée.

Au montage, on a visiblement associé des images d'au moins deux versions différentes, sans se rendre compte de la boulette. Ce genre d'erreur est rare dans une série où un certain perfectionnisme est de mise, tant au niveau de l'écriture du scénario que de la réalisation.

En tout cas, c'est la quatrième fois qu'en un an et demi le célèbre couteau aveyronnais fait de la figuration dans une enquête policière. Rappelez-vous, en juin 2012, c'est (déjà dans Les Experts) entre les mains de Sara Sidle qu'il apparaissait. En septembre 2013, c'est dans un épisode de la série Profilage qu'il a joué un rôle non négligeable. Enfin, en novembre dernier, on l'a aperçu entre les mains du capitaine de police Kader Cherif. A qui le tour ?

23:30 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias

mercredi, 22 janvier 2014

Un site inutile... finalement pas inintéressant

Je l'ai découvert après avoir écouté Les Souris Ne Mordent Pas, l'émission pour "guiques" de la radio CFM (une sorte de De quoi j'me mail pour jeunes... et surtout sans publicité). Son nom est une question en anglais : howmanypeopleareinspacerightnow. ("Combien de personnes se trouvent dans l'espace à cet instant précis ?") La réponse varie en fonction du moment auquel on se connecte au site.

Voici la réponse à laquelle je viens d'aboutir :

Si l'on pense à faire défiler la page, les noms des six occupants de l'espace apparaissent :

On remarque que trois (dont le commandant) sont russes, deux américains et un japonais. Ce sont tous des hommes. Les trois premiers de la liste sont là depuis environ quatre mois. Les trois autres sont arrivés un mois et demi après.

Ils se trouvent tous sur la Station Spatiale Internationale (l'ISS pour les Anglo-saxons). On peut en savoir plus en se rendant sur un site lié à la Cité de l'espace de Toulouse... ou, pour les anglophones, en choisissant celui de la NASA.

Cerise sur le gâteau. Le premier site ("enjoyspace"... qui est francophone) propose de suivre en temps réel l'ISS, dont on voit une image fictive se déplacer au-dessus des océans et des continents (à 350-400 km d'altitude, dans la thermosphère) :

23:32 Publié dans Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, médias

mardi, 21 janvier 2014

Un autre discours palpitant

Le Bulletin d'Espalion paru jeudi dernier est décidément d'une grande richesse. J'ai déjà parlé de la manière dont l'opposition de la majorité départementale au redécoupage cantonal est traitée dans l'hebdomadaire. Il a aussi été question du discours du premier adjoint de Saint-Côme-d'Olt.

Quelques pages plus loin, c'est la présentation des voeux du maire de Bozouls, Jean-Luc Calmelly, qui occupe deux pleines pages, illustrées de trois photographies. C'est la plus grande d'entre elles qui a attiré mon regard. Elle montre l'assistance (nombreuse) lors du discours du maire :

Au premier rang se trouve le député de la première circonscription (dont fait partie Bozouls), Yves Censi. A le regarder, on le sent captivé par les propos du maire... puisqu'il est concentré sur l'écran de son téléphone portable. Il faut dire que ce dernier ne l'a pas cité dans son discours, au contraire d'Arnaud Viala, qui partage avec Yves Censi une certaine dépendance vis-à-vis de son smartphone...

P.S.

On peut feuilleter le Bulletin pour d'autres raisons. Je recommande par exemple l'article traitant d'un impôt méconnu, le "commun de paix". On lira aussi avec profit la demi-page consacrée aux chènevières et celle qui évoque les Jeux olympiques d'hiver.

22:38 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias

dimanche, 19 janvier 2014

Belle et Sébastien

C'est le prototype du film intergénérationnel : les plus vieux ont assisté à la première diffusion de la série originale ; les gens comme moi ont vu le dessin animé japonais et les plus jeunes vont être attirés par le gros chien et le héros, un gamin de leur âge.

Si les paysages sont magnifiques et l'histoire prenante, on aurait toutefois dû travailler davantage les dialogues. Certains sont réussis, comme ceux qui montrent les personnages en train de se charrier. Mais que Tchéky Karyo a du mal à sortir son texte ! Par moment, j'ai eu mal pour lui. Après, il y a le gamin. On aime ou on n'aime pas. Margaux Chatelier est plus vraisemblable, dans le rôle d'Angelina.

Si l'intrigue est assez bien construite, certains éléments manquent de vraisemblance, ou sont "téléphonés". Par exemple, je ne sais pas dans quelle rivière la chienne se baigne, mais sachez qu'après un seul passage, le poil tout crado devient d'une blancheur éclatante ! (Je conseille aux riverains de courir y faire leur lessive.) Plus tard dans le film, l'un des personnages vient en avertir d'autres du danger qui les menace. On se demande comment il a pu s'éclipser de son groupe... et à quoi il carbure, pour avoir réussi à rejoindre aussi facilement les passeurs, partis longtemps avant lui. Pour couronner le tout, juste après l'avalanche (joliment filmée), voilà le grand-père et le gamin qui débarquent au même endroit ! On sent aussi venir gros comme une maison l'accident avec le pont de glace...

Quant au contexte historique (la Seconde guerre mondiale), il n'est qu'un décor. N'y cherchez pas une présentation fine des rapports humains à l'époque. De manière symbolique, les nazis sont aux humains ce que sont les loups aux moutons. Aucun Français ne collabore et, comme nous nous sommes aujourd'hui réconciliés avec l'Allemagne, l'un des personnages est chargé d'incarner une vision humaniste de nos voisins d'outre-Rhin. (Il le fait d'ailleurs assez bien.)

Bref, si vous avez un peu de temps à perdre et que vous êtes sensibles aux beaux paysages ainsi qu'aux animaux de haute montagne, ce film peut vous satisfaire.

17:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 18 janvier 2014

Propagande départementale

Le président du Conseil général de l'Aveyron, Jean-Claude Luche, multiplie les sorties contre la réforme des cantons du gouvernement Ayrault. Ces jours-ci, il profite de la moindre cérémonie pour dire tout le mal qu'il en pense... et pour faire peur aux habitants des communes rurales, suggérant que l'agrandissement des cantons va déboucher sur une nouvelle saignée dans les services publics locaux. Les arguments sont régulièrement resservis, par exemple ce vendredi dans La Dépêche du Midi.

J-C Luche pointe l'éloignement des futurs conseillers départementaux. Soyons sérieux. Les contours des actuels cantons ont été très majoritairement dessinés au début du XIXe siècle, époque à laquelle l'automobile n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde se déplace en voiture et les actuels conseillers généraux (tout comme leurs administrés) ne se privent pas de l'utiliser, pour figurer sur la moindre photographie d'inauguration comme pour aller effectuer des achats en grande et moyenne surface. Il est donc légitime d'augmenter la taille des cantons... surtout s'ils sont moins peuplés.

En m'appuyant sur les populations légales de 2011 (d'après l'INSEE) et les statistiques fournies par l'abbé Féral, dans son livre Géographie du département de l'Aveyron (publié en 1873), je me suis intéressé à l'évolution de la population de quelques cantons, choisis pas tout à fait au hasard :

Dans la deuxième colonne, j'ai écrit 1872, parce que je pense que l'abbé Féral a dû utiliser les résultats du recensement de cette année-là. (A l'époque, l'Aveyron comptait un peu plus de 400 000 habitants.) Dans la troisième colonne, j'ai noté la population totale, et non la population municipale, pourtant sans doute plus proche de la réalité. On peut donc penser que la population réelle des cantons en 2011 était un peu plus faible que ce qui est écrit.

Pour tous les cantons, la chute est énorme. A l'exception de Montbazens, tous ont vu leur population divisée par plus de deux... et même par plus de trois pour Cornus. Dans le même temps, les cantons urbains se sont considérablement renforcés, au niveau démographique. Ainsi, en 1872, la commune de Rodez comptait à peine plus de 12 000 habitants, si bien qu'elle était associée (intégralement) à Druelle, Le Monastère, Luc, Moyrazès, Olemps, Onet-le-Château, Saint-Radegonde et Vors (à l'époque pas encore réunie à Baraqueville)... l'ensemble regroupant aujourd'hui plus de 50 000 habitants !

Jean-Claude Luche aurait dû aussi tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler de "surreprésentation de l'urbain par rapport au rural". Si l'on se fie à la carte des nouveaux cantons rendue publique fin 2013, dans le Nord Aveyron, cinq cantons (Mur-de-Barrez, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Laguiole, Saint-Chély-d'Aubrac et Saint-Amans-des-Côts) vont être fusionnés en un, appelé "Aubrac-Carladez". Faut-il préciser que quatre des cinq actuels conseillers généraux font partie de la majorité départementale ? En 2015, les couteaux (de Laguiole ou d'ailleurs) risquent d'être de sortie... Ce nouveau canton compterait entre 10 500 et 10 800 habitants, soit moins que la moyenne de 12 035 fixée pour le département. On est dans la fourchette +/- 20 % (9 628 - 14 442).

C'est tout de même encore très inférieur à la population des cantons urbains, comme celui de Saint-Affrique (plus de 12 500 habitants) ou le futur nouveau canton de Villefranche-de-Rouergue, qui comptera près de 13 500 habitants. La réforme du gouvernement de gauche maintient une inégalité en faveur des territoires ruraux, même si elle est nettement moins prononcée qu'auparavant. (Rappelons qu'actuellement, le canton le moins peuplé, celui de Saint-Chély-d'Aubrac, compte moins de 900 habitants, contre plus de 23 000 pour celui de Rodez-ouest !)

Au crédit de Jean-Claude Luche, on peut porter la dénonciation de la forme "bizarre" de certains nouveaux cantons du Sud Aveyron, en particulier "Tarn et Causses" et "Causse-Rougier". C'est le résultat d'un jeu de dominos : comme on n'a pas touché au canton de Saint-Affrique (dont l'ancien élu est le sénateur Alain Fauconnier... il n'y est sans doute pour rien, mais on a dû vouloir lui faire plaisir...), il a fallu créer artificiellement plusieurs cantons atteignant la limite démographique fixée. Celle-ci est à mon avis trop élevée. Il y a un peu plus d'un an, je m'étais amusé à réfléchir sur des modifications opérées sur une base de 6 000 habitants, qui était sans doute un peu basse.

On aurait aussi pu faire preuve d'un peu plus d'imagination dans le choix des noms. Je ne partage toutefois pas l'opinion de ceux qui trouvent absurde l'appellation "Aveyron et Tarn" pour un canton où ne coule que l'une des deux rivières. Il a été nommé ainsi en référence à sa position frontalière, à la lisère du département du Tarn.

Tout cela nous amène aux manifestations de masse organisées par les élus de la majorité départementale. Cette semaine, le Bulletin d'Espalion s'est fait le relais de l'une d'entre elles :

On notera le sens de la nuance dans le choix du titre : "La résistance s'organise". Bigre ! Mais contre quel ennemi redoutable ces téméraires Gaulois se rebellent-ils ? Ont-ils pensé à enfiler des gilets pare-balles, à se munir d'une armure ? L'article ne le dit pas.

Par contre, la légende de la photographie parle de mobilisation des élus du Nord Aveyron. Un simple coup d'oeil au cliché suffit pour se rendre compte que, si mobilisation il y eut, elle ne fut pas générale : les rangs des manifestants sont clairsemés. De surcroît, on a rempli les trous avec ce qu'on a pu, puisque l'on remarque la présence, à la droite de Jean-Claude Luche, d'Arnaud Viala et de Christophe Laborie, respectivement élus de Vezins-de-Lévézou et de Cornus, cantons où, comme chacun sait, souffle le bon air pur de l'Aubrac !

Que font-ils là ? On peut penser que Luluche leur a demandé de mouiller le maillot pour la Grande Cause Départementale. A regarder la carte des nouveaux cantons de plus près, on se dit qu'il y a sans doute une autre raison :

J'ai entouré en noir le territoire actuel de trois cantons : Montbazens (à l'ouest), Vezins-de-Lévézou (au centre-est) et Cornus (au sud). Christophe Laborie a effectivement de quoi s'inquiéter, puisque sa circonscription d'origine va se retrouver englobée dans une nouvelle, très vaste... et riche en concurrents. Il en est de même pour Arnaud Viala : l'incohérence géographique est moindre, mais la concurrence risque d'être plus rude, avec des élus bien en place, comme Alain Pichon à Pont-de-Salars, Jean-Louis Grimal à Salles-Curan... et surtout Alain Marc à Saint-Rome-de-Tarn.

Quant à Gisèle Rigal, élue de Montbazens (entre Renée-Claude Coussergues et Vincent Alazard sur la photographie), elle peut regretter l'éclatement de "son" canton. Mais l'opération n'est pas scandaleuse. La partie sud est rattachée au Villefranchois, suivant la logique des voies de communication. La partie nord est rapprochée du Capdenacois, ce qui n'est pas incohérent.

L'engagement politique du Bulletin d'Espalion se vérifie un peu plus loin, quand il est question de la gestion de la commune de Saint-Côme-d'Olt. Il est de coutume que les gazettes locales se fassent l'écho des cérémonies de voeux et des bilans dressés par les élus en place. Il est beaucoup plus rare qu'elles publient l'intégralité d'une intervention. Il s'agit ici de celle de l'adjoint aux finances, Gérard Soulier, dont voici un extrait :

Ces derniers temps, cette petite commune a été agitée par de vifs débats. Ils ont porté sur le coût et le financement des travaux autour d'une place, ainsi que sur le choix de l'équipe municipale de renoncer aux sources du Guzoutou pour rejoindre le syndicat des eaux de Montbazens-Rignac. Dans son intervention, l'élu municipal veut montrer que la commune est bien gérée et que l'équipe dirigeante a respecté la loi.

Toutefois, quand on lit dans le détail, on s'aperçoit qu'il utilise les chiffres qui l'arrangent. Ainsi, il compare la situation financière de la commune tantôt à la moyenne départementale, tantôt à la moyenne des communes de la même strate. Quand il est question des taxes, c'est la moyenne départementale qui est prise comme référence. Il se trouve que, lorsqu'on compare avec les communes de la même strate (regarder la troisième colonne du tableau), l'écart est plus faible. Il reste malgré tout en faveur de Saint-Côme, où les taux de la taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier bâti sont bas. Par contre, sur le foncier non bâti et au niveau des entreprises, la fiscalité est plus lourde que la moyenne.

De même, quand il est question de la capacité d'autofinancement de la commune, l'élu cite les données qui vont dans son sens (l'évolution d'un indice sur deux ans), mais "oublie" de comparer les chiffres globaux avec ceux des communes de la même strate :

En gros, la capacité d'autofinancement est deux fois plus faible à Saint-Côme. L'écart est cependant moins élevé si l'on prend en compte la C.A.F. nette, ce qui confirme que la commune est peu endettée (en 2012). De surcroît, depuis 2009, sa C.A.F. a augmenté, un peu moins rapidement toutefois que dans les communes de la même strate.

Qu'en conclure ? Que Saint-Côme est très dépendante d'un financement extérieur, si elle a le moindre projet un tant soit peu ambitieux. A l'image de nombreuses communes rurales aveyronnaises, elle doit prier pour décrocher une subvention départementale ou quelques miettes de la réserve parlementaire d'un-e élu-e aveyronnais.

Vous allez me demander : pourquoi diable consacrer autant de place à une commune somme doute très modeste, où les problèmes, certes pas inexistants, ne semblent pas dramatiques ? C'est lié à la personnalité de la maire, Nathalie Auguy-Périé. Celle-ci a décidé de ne pas rempiler à Saint-Côme, pour se présenter à Rodez, sur la liste menée par Yves Censi. Les mauvaises langues diront que la gauche cherche à ternir son bilan municipal, alors que la droite le défend becs et ongles.

C'est le moment que choisit le petit malin du fond (appelons-le Kévin) pour se faire remarquer. "A-t-elle déménagé à Rodez pour pouvoir s'y présenter ?" Cher Kévin, sache qu'elle n'a pas eu besoin d'emménager à Rodez, puisqu'elle y réside déjà et qu'elle y travaille aussi depuis des années. On peut d'ailleurs la croiser de temps à autre avenue Victor Hugo... ce qui n'est pas le cas d'Yves Censi, qui fréquente beaucoup plus les rues de la capitale française et, à la rigueur, certains villages du Nord Aveyron, dès lors qu'un photographe de la presse locale s'y trouve. Gageons que dans les semaines à venir, le député va (re)prendre goût au bitume ruthénois...

Je vais encore plus te surprendre, mon cher Kévin. Mme Auguy-Périé pourrait très bien ne pas habiter Rodez et s'y présenter aux élections municipales. Il suffirait qu'elle y possède ou loue un bien, pour lequel elle paierait des impôts locaux. (Le code électoral dit qu'il faut être inscrit "au rôle des contributions directes" de la commune.) C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle elle est maire de Saint-Côme, où elle ne réside pas. Une propriété familiale, peut-être ?

"Mais alors", reprend Kévin, "pourquoi change-t-elle de commune pour les élections, si elle ne déménage pas ?" C'est une excellente question, mon garçon. Il faudrait la poser à la dame. Plusieurs hypothèses circulent. A Saint-Côme, certaines méchantes langues la soupçonnent de fuir un scrutin loin d'être gagné, notamment à cause des récentes polémiques (évoquées plus haut). Rappelons qu'en 2008, elle fut plébiscitée. A Rodez, d'autres affirment que des raisons personnelles entrent en ligne de compte, des enfants qui grandissent, la volonté de limiter les déplacements automobiles etc. D'autres encore soulignent les amicales pressions des caciques de la droite locale, qui peinent à établir une liste décente pour servir les ambitions d'Yves Censi. Enfin, on évoque son profil, plutôt consensuel : femme, modérée, travailleuse et discrète, elle ne fera pas d'ombre à sa tête de liste.

04:01 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, presse, actualité, médias

mercredi, 15 janvier 2014

De l'utilité de "Closer"

La "presse poubelle" peut-elle jouer un rôle civique ? Cette question, en apparence extravagante, me semble tout à fait pertinente dans le cadre des révélations du magazine Closer sur la liaison de François Hollande avec Julie Gayet.

Comme dans le cas de François Mitterrand et de sa fille adultérine Mazarine, la petite "élite" médiatico-politique parisienne était au courant, pendant que le bon peuple pensait que "Pépère" continuait de passer ses nuits aux côtés de la volcanique Valérie Trierweiler.

Un spectateur attentif du Grand Journal, présenté par Antoine de Caunes, a pu avoir la puce à l'oreille en décembre dernier, quand l'animateur a posé une drôle de question à l'actrice, son partenaire Stéphane Guillon trouvant la situation visiblement très cocasse. La réaction de Julie Gayet est elle-même fort instructive. D'abord gênée, elle réussit à détourner la conversation (sur les municipales et la candidature d'Anne Hidalgo... avec laquelle on avait jadis prêté une liaison à l'actuel locataire de l'Elysée).

Mais il semble que la relation soit plus ancienne que cela. Aujourd'hui, sur le site du Monde, a été mis en ligne un article consacré au photographe qui a pris les "clichés présidentiels". L'auteur y fait référence à une conversation remontant à janvier 2013, dans laquelle le paparazzi évoquait déjà la fameuse liaison.

Certains vont jusqu'à affirmer que la relation est née avant même l'élection de François Hollande. L'actrice l'avait soutenu pendant la campagne des primaires (en septembre - octobre 2011), puis à la présidentielle de 2012, comme le rappelle un article du Parisien :

Prenez le temps de regarder et d'écouter l'extrait vidéo mis en ligne par le quotidien. Le ton de la voix comme le langage corporel ne laissent pas de doute : en avril 2012, l'actrice est devenue une amie très très proche.

On a donc assisté au bal des faux-culs, aux éructations de nouveaux pères-la morale, stigmatisant le comportement de François Hollande, n'hésitant pas à le comparer parfois à Silvio Berlusconi... Soyons sérieux.

Comparons-le plutôt à ses prédécesseurs. De Gaulle était d'une autre époque. Né au XIXe siècle, il a, toute sa vie, été guidé par un sens de la discipline que l'on ne retrouve que rarement aujourd'hui. Il n'est pas impossible que son engagement politique ait été un moyen de sublimer ses pulsions sexuelles.

Ses successeurs ont été très portés sur les galipettes extra-conjugales. Giscard-d'Estaing comme Mitterrand et Chirac avaient contracté des mariages qui étaient surtout des arrangements de façade. Ils ont multiplié les conquêtes, tout en préservant (plus ou moins) la vitrine de respectabilité. C'étaient de sacrés hypocrites !

Finalement, Hollande ressemble plus à Sarkozy. (Ils sont d'ailleurs de la même génération, nés respectivement en 1954 et 1955.) Ils se sont longuement liés à des femmes par amour... et, la cinquantaine atteinte, ils ont cherché à refaire leur vie. Le comportement privé de l'actuel président n'est peut-être pas un modèle, mais c'est celui d'un bourgeois citadin du XXIe siècle qui, les cheveux gris venant, tombe comme par hasard dans les bras d'une pépée plus jeune d'une vingtaine d'années.

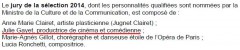

Le problème se pose à un autre niveau. La liaison présidentielle a-t-elle débouché sur une décision d'où le favoritisme n'est pas absent ? Le Canard enchaîné de cette semaine (dont les premiers numéros ont été distribués mardi soir) a soulevé un beau lièvre, en page 2 :

Est-ce pour plaire à François Hollande que la candidature de Julie Gayet a été proposée, en décembre dernier, pour nomination au jury de la Villa Médicis ? (Au passage, précisons que la fonction, essentiellement honorifique, ne rapporte pas grand chose à ceux qui l'exercent.)

Depuis que l'information circule, la tension est montée d'un cran. L'hebdomadaire satirique affirme que c'est la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a eu l'idée. Celle-ci dément... et le directeur de l'Académie de France à Rome (nom officiel de la Villa Médicis) est -curieux hasard- immédiatement monté au créneau pour assumer la décision.

C'est là que cela devient cocasse. Le haut fonctionnaire est censé être à l'origine de la mesure. Pourtant, alors que l'arrêté de nomination de Julie Gayet n'a pas encore été signé par la ministre, un communiqué de la Villa Médicis l'avait annoncée officiellement, avant d'être supprimé. Cela serait-il possible sans -au moins- l'aval d'A. Filippetti ?

(Félicitons Le Monde pour avoir retrouvé et rendu accessible ce précieux document.)

J'ajoute que, personnellement, je n'ai rien contre l'actrice, que j'avais découverte dans les années 1990 (dans Delphine 1, Ivan 0 et Select Hôtel), et que j'ai revue avec plaisir dans la comédie grand public Quai d'Orsay.

Cette affaire nous amène à nous poser d'autres questions, certaines abordées dans un récent article du Monde. La sécurité du président est-elle bien assurée ? La révélation de sa liaison a-t-elle été orchestrée par la droite ? (Closer est la propriété du groupe Mondadori, dont l'actionnaire principal est Fininvest, holding présidée par une certaine Marina Berlusconi, qui a succédé à son célèbre papa.)

Cela me ramène à la question du début. Le Canard enchaîné (et, à sa suite, une brochette de journaux français) aurait-il évoqué le soupçon de favoritisme portant sur la nomination de Julie Gayet au jury de la Villa Médicis si la liaison de celle-ci avec François Hollande n'avait pas été révélée ? Dans le numéro paru mercredi, Erik Emptaz rappelle la position de l'hebdomadaire satirique quant à la vie privée des politiques. Certes. Mais quand cela déborde sur la vie publique ? Jusqu'à la semaine dernière, il était impossible au Canard enchaîné de parler de cette nomination sans révéler la liaison. Le magazine Closer aura donc rendu service à la démocratie s'il permet (involontairement) de rendre plus efficace la protection du premier personnage de l'Etat, tout en évitant une nomination de complaisance.

20:44 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, société, actualité, hollande, françois hollande

mardi, 14 janvier 2014

Couteau pâtissier (2)

Il y a un peu plus de quatre ans, je vous avais entretenus d'une boulangerie-pâtisserie ruthénoise, où il m'arrive de trouver mon bonheur. Récemment, en passant devant la vitrine, j'ai remarqué la présence d'un objet chocolaté qui avait déjà naguère attiré mon attention :

Cette fois-ci, il était accompagné d'un petit frère, replié sur lui-même :

En dégustant la seconde confiserie, je m'aperçus qu'entre les plaques chocolatées avait été placé un peu de mousse au cacao... Dé-li-cieux !

20:51 Publié dans Aveyron, mon amour, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité

lundi, 13 janvier 2014

Le Loup de Wall Street

On peut voir ce film de deux manières. On peut partir du principe qu'il s'agit d'une farce et l'on s'embarque dans une comédie immorale de trois heures. On apprécie la performance des acteurs, au premier rang desquels Leonardo DiCaprio, excellent aussi bien en novice de la Bourse qu'en escroc sans vergogne et en idole déchue, quand son empire s'effondre. Matthew McConaughey et Jean Dujardin nous offrent aussi de beaux numéros. La caméra est tenue de main de maître (notamment dans les scènes de groupe, en intérieur, vraiment remarquables) et les dialogues, riches en grossièretés, se savourent sans retenue.

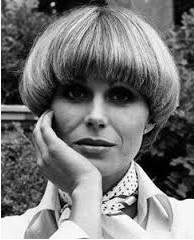

Ou alors on se dit que, quand même, Scorsese aurait pu introduire davantage de réflexion et de second degré et que son film est décidément trop en empathie avec les pourritures qu'il prétend dénoncer. Le propos est d'abord extraordinairement misogyne : les femmes sont soit des putes soit des salopes, la moins maltraitée étant la plus âgée, la tante de la seconde épouse du héros, incarnée par Joanna Lumley :

Les rares scènes où elle dialogue avec DiCaprio sont très réussies et quand on regarde attentivement le grand écran, on se dit que ce visage ne nous est pas inconnu :

Il s'agit de Purdey, la cinquième partenaire féminine de John Steed dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Si Joanna Lumley avait incarné une version plus moderne que Linda Thorson, elle n'avait pas fait oublier Diana Rigg, l'irremplaçable Emma Peel.

Rien de tout cela chez Scorsese, qui considère les actrices comme de la chair à canon. On assiste ainsi à une scène qui suscite le malaise. Dans l'histoire, l'une des employées accepte 10 000 dollars pour se faire tondre en public, à charge pour elle ensuite de se faire poser des implants mammaires. Il se trouve que l'actrice se fait effectivement raser le crâne. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour figurer dans un film du Maîîître !

D'autre part, si je comprends qu'il faille faire figurer à l'écran certaines des nombreuses prostituées dont les personnages principaux ont profité, pourquoi les filmer aussi péjorativement ? Presque aucune n'a droit à la moindre ligne de texte, sauf pour souligner qu'elles sont soumises aux désirs de ces messieurs. Là encore, les actrices sont chosifiées, retenues uniquement sur des critères physiques, ce qui n'est pas le cas des acteurs masculins...

C'est donc un film putassier, diablement bien fait, mais qui, au fond, témoigne surtout de la fascination éprouvée par Scorsese pour les voyous, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont pleins aux as et qu'ils s'éclatent à donf.

19:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 11 janvier 2014

Mandela, un long chemin vers la liberté

Si le décès de Nelson Mandela est survenu à propos, il faut savoir que la sortie du film s'est plutôt faite dans le contexte du vingtième anniversaire de son élection à la présidence de la République, en 1994. Eh, oui ! Quatorze ans avant Barack Obama, un pays dominé par des Blancs chrétiens avait élu un Noir à sa tête.

La comparaison avec les Etats-Unis est d'ailleurs implicite à plusieurs moments de l'histoire. C'est particulièrement évident lors de la mise en place de l'apartheid, qui évoquera aux spectateurs les moins incultes la ségrégation états-unienne. De la même manière, la vie du jeune Mandela, avocat charmeur au départ pas très impliqué dans la politique, n'est pas sans rappeler celle de la bourgeoisie noire de la même époque, de l'autre côté de l'Atlantique.

Sans surprise, ce biopic commence par évoquer (rapidement) l'enfance et l'adolescence du héros, dans des scènes "ethniques" très inspirées. Cependant, on ne nous dit pas clairement qu'il appartenait à l'aristocratie africaine : alors qu'il est issu d'une lignée royale xhosa, on nous présente la famille d'origine comme un clan rural très modeste.

L'hagiographie est (un peu) contrebalancée par le côté "homme à femmes" du jeune Mandela, d'abord soucieux de profiter de la vie... et pas toujours très correct avec les dames, y compris sa première épouse.

Il manque cependant dans le portrait intellectuel du héros les références à Gandhi. On a beau nous le montrer d'abord comme un avocat non-violent, on "oublie" de préciser qu'à l'université, il s'est beaucoup intéressé à la démarche de cet autre avocat, hindou, qui, quelques dizaines d'années auparavant, s'était illustré en Afrique du Sud. Néanmoins, la présence à ses côtés d'un militant d'origine indienne fait référence aux discriminations dont souffrent, bien avant la mise en place de l'apartheid, tous les non-Blancs de l'Union sud-africaine. Dans le film (en version originale), on entend les racistes désigner les Noirs et les Indiens par les doux noms de boy et coolie.

Idris Elba incarne très bien ce Mandela jeune qui, dans un premier temps, pense que le monde lui ouvre les bras, avant de s'engager sans mégoter dans la lutte, d'abord pacifique, puis armée. Il est cependant moins convaincant en vieillard : il est beaucoup trop imposant physiquement, alors que "Madiba" était sorti de prison très amaigri.

De ce point de vue, il ne fait pas mieux que Dennis Haysbert dans Goodbye Bafana, même s'il a réussi à copier la démarche du vieil homme. Dans un autre contexte, le Morgan Freeman d'Invictus était meilleur.

La véritable révélation de ce film est Naomie Harris, qui incarne Winnie Mandela, un personnage complexe, qu'elle réussit à rendre vraisemblable quel que soit son âge. On avait déjà remarqué l'actrice dans Pirates des Caraïbes et dans Skyfall. Ici, elle étincelle. La version originale m'a même permis de constater qu'elle parlait anglais non pas comme la Britannique qu'elle est, mais comme une Africaine (ou une Antillaise). On suit son évolution, de la jeune femme amoureuse à la révolutionnaire sans scrupule, en passant par la militante engagée et la mère opprimée par une dictature raciste. Elle apporte de l'épaisseur à une histoire un peu trop linéaire.

La seconde moitié du film montre quand même que, si Mandela a atteint le statut d'icône, ce ne fut pas une partie de plaisir. A partir du moment où il se trouve en prison, sa lutte prend une autre forme, tandis que ceux qui sont dehors deviennent de plus en plus violents. Les dissensions entre les Noirs, visibles dans la dernière partie, ne sont cependant pas suffisamment expliquées.

J'ajoute une invraisemblance : la faible évolution physique du personnage de l'un des gardiens, qui va suivre Mandela dans ses lieux de détention. Alors que le chef africain se voûte et grisonne, lui reste quasiment le même pendant environ trente ans !

Cela reste un film très agréable à regarder : les quelque deux heures et quart sont passées sans que je m'en rende compte.

12:58 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

vendredi, 10 janvier 2014

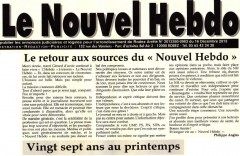

Passage de témoin au "Nouvel Hebdo"

Le numéro 314 de l'hebdomadaire satirique aveyronnais contient une information qui est pour moi une surprise : l'éloignement de Gérard Galtier, au profit de Philippe Angles, qui n'est autre que le fils du fondateur de L'Hebdo, l'ancêtre du "petit jaune" aveyronnais.

C'est annoncé en première page, avec deux papiers, l'un signé par l'ancien directeur, l'autre par le nouveau.

Dans son article, Philippe Angles rend hommage à son prédécesseur... tout en parlant de "retour aux sources". Considèrerait-il que Gérard Galtier s'en était éloigné ? En tout cas, la volonté affichée d'indépendance est bienvenue... et l'on aura bientôt l'occasion de vérifier si elle est respectée.

De son côté, le ressusciteur du "Parti d'en rire" retrace l'histoire de l'hebdomadaire satirique. (Pour en savoir un peu plus sur la cuisine interne, on peut aussi consulter le chapitre 2 du livre d'Hugues Robert, Presse Business.)

A lire aussi dans le numéro paru vendredi 10 janvier un article à cheval sur les pages 1 et 2, qui évoque la future création d'une aire de services sur la RN 88, à proximité du viaduc du Viaur... mais du côté tarnais.

Plus loin, Donato Pelayo pointe les "scandaleuses reconversions des politiques", contribution dans laquelle certains lecteurs découvriront peut-être que la moralité publique peut être chancelante des deux côtés du Rhin.

Inquiétant est aussi le billet signé "C.J.", qui relate un épisode mettant en évidence le mauvais fonctionnement du service des premiers secours.

Tout cela ne nous explique pas pourquoi Gérard Galtier prend du champ. Est-ce un départ à la retraite ? Pourtant, il assure ne pas complètement quitter le journal, au moins dans un premier temps. De surcroît, fin décembre et début janvier, il a publié quelques portraits de personnalités aveyronnaises dans La Dépêche du Midi.

Aurait-il l'intention de jouer un rôle dans les prochains scrutins locaux ? Ces derniers mois, à deux reprises (sous la plume de KaG puis du Petit Mitron ; je laisse de côté les commentateurs aigris), le site Aligorchie a fait état d'un rapprochement avec le maire de Rodez... plutôt sur la base de spéculations que de réelles preuves. Néanmoins, il semble que, depuis 2013, Gérard Galtier décoche moins de flèches en direction du premier magistrat du Piton (sans pour autant épargner certains élus de gauche aveyronnais). Accessoirement, on peut se demander si le changement de direction (au Nouvel Hebdo) va avoir une incidence sur la publication (interrompue) du feuilleton consacré à l'ascension de Christian Teyssèdre.

P.S.

Il y a quelques années, il m'avait semblé percevoir une petite inclination pour Jean-Claude Luche. Je n'ai jamais lu de réaction outragée à ce sujet... comme quoi, certaines indignations sont sélectives.

23:55 Publié dans Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, actualité

Week-end of a champion

Plus de quarante ans après, ce documentaire de Roman Polanski est ressorti en salles, augmenté d'un "post-filmum" contemporain, qui le voit dialoguer avec l'ancien champion du monde de formule 1, Jackie Stewart, qui est au coeur de l'histoire.

La première partie est l'occasion de découvrir les préparatifs du grand prix de Monaco ainsi que les craintes éprouvées par les organisateurs et certains pilotes quant aux conditions météorologiques. Caméra à l'épaule, le réalisateur suit le sportif dans ses déplacements quotidiens, faisant toucher du doigt sa grande popularité. Mais la séquence la plus marquante est la reconnaissance du parcours, en petite voiture de golf (!), avec Stewart, Polanski et un cadreur (ou Frank Simon, le coréalisateur). La caméra est toujours judicieusement placée dans cet environnement exigu, si bien qu'avec les commentaires du pilote, on comprend mieux les subtilités et les difficultés du circuit urbain.

Viennent ensuite les séances d'essai. Une caméra embarquée dans la monoplace de Stewart nous fait découvrir la course sous un jour particulier. C'est impressionnant. D'autres prises de vue, à partir des trottoirs ou des balcons monégasques, enrichissent la séquence. S'y ajoutent les précieux commentaires du pilote qui, quand il pense ne pas être écouté par ses concurrents, révèle toute sa science de la course. On découvre aussi le rôle des compagnes des pilotes (pour ceux qui en ont une régulière...). La pluie contrarie la deuxième séance... et suscite des inquiétudes, notamment chez Stewart, plus dominateur sur terrain sec.

La troisième partie est consacrée aux courses proprement dites. En guise d'amuse-gueule, les formule 3000 ouvrent le bal, avant que vrais pros ne se déchaînent. Alors que ce film est une antiquité et que, depuis, les retransmissions télévisées ont fait de gros progrès, je trouve que Polanski réussit à rendre vivant et passionnant un sujet somme toute très futile. Le suspens règne quant au déroulement du grand prix... ainsi qu'au niveau de la météo.

La nouvelle fin du film montre deux vieillards confortablement assis, dans la même chambre d'hôtel où ils se trouvaient des années auparavant. Stewart y révèle son passé d'enfant en échec scolaire. Longtemps, il a dû cacher sa dyslexie, y compris à sa compagne. Ceux qui ne le savaient pas découvriront aussi l'incroyable enchaînement de hasards qui a permis l'ascension du champion. Plus tristement est évoqué le sort des trop nombreux pilotes victimes d'accidents mortels dans les années 1960-1970.

Ce documentaire est une curiosité, qui m'a agréablement surpris.

19:38 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 08 janvier 2014

Les blaireaux de Montpellier

Le match opposant Rodez à Montpellier, comptant pour les 32es de finale de la coupe de France, a donné lieu à plusieurs débordements, de la part de supporteurs du club héraultais. Certains d'entre eux s'en sont pris aux gendarmes aveyronnais présents à Paul Lignon. Un se trouve dans les mailles de la Justice.

Mais c'est un autre résultat de ce comportement inqualifiable qui fait aujourd'hui la une de la presse : les dégradations commises par une bande d'abrutis (venus de Montpellier). On en avait eu un aperçu dans l'article publié avant-hier par Midi Libre :

Mais les photographies (de Mathieu Roualdès) parues aujourd'hui dans Centre Presse sont bien plus impressionnantes. A leur vue, on comprend que les dégâts puissent avoisiner la somme de 10 000 euros. Ce sont d'abord les grilles qui ont souffert :

Vous aurez remarqué qu'à droite, l'équipement de protection a sans doute été cisaillé, preuve que les sinistres taches auteurs du forfait n'étaient pas venus à Rodez pour assister à un spectacle. Quant aux poteaux tordus, ils ont dû subir une force qui n'avait rien d'accidentel. Mais un sort encore plus cruel a été réservé aux sièges de cette tribune :

Cette image donne une idée de l'étendue des dégâts. Au total, 70 à 80 sièges auraient été saccagés, alors qu'ils sont plutôt solides. Comment cela a-t-il été possible ? La seconde photographie consacrée au sujet permet d'en avoir une idée :

C'est sans doute avec leurs pieds (le centre nerveux de leur organisme) que ces dégénérés sont parvenus à casser les sièges. Certains devraient pouvoir être identifiés, si l'on se fie à la photographie publiée par La Dépêche du Midi :

Vous aurez noté la prolifération de capuches et de lunettes de soleil (le 5 janvier dernier !). Voilà qui trahit la préméditation. Cependant, rien qu'avec la forme des visages et les corpulences, on doit pouvoir tracer des profils, qu'il suffira de croiser avec le relevé des téléphones portables... si on a la volonté d'aller au bout.

Pour conclure, je tiens à préciser que je ne généralise pas mes observations à tous les Montpelliérains. Quantité de personnes remarquables habitent l'Hérault et son chef-lieu. De surcroît, côté aveyronnais, les attitudes ne sont pas toujours exemplaires, loin de là. Le mois dernier, à Capdenac-Gare, des supporteurs ruthénois se sont à nouveau signalés par un comportement scandaleux. Le football attire-t-il spécifiquement les imbéciles ?

P.S.

Dans les conversations d'après-match, il me semble qu'on a été un peu injuste avec le gardien du RAF, Damien Rascle. Le résumé vidéo du match permet de se rendre compte qu'il a été très malchanceux sur le premier but montpelliérain. Par la suite, il a bien tenu son rôle de portier... et, grâce au ralenti, on s'aperçoit que son intervention sur Mbaye Niang (qui a provoqué un pénalty) était parfaitement correcte : la nouvelle recrue héraultaise est tombée toute seule. Le carton jaune, administré par un arbitre qui était loin de l'action, n'était absolument pas justifié.

13:36 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, photographie, actualité, presse

vendredi, 03 janvier 2014

Un nouveau Sherlock Holmes

La chaîne américaine CBS a mis en route une nouvelle série centrée sur le célèbre détective. M6 a mis en ligne le premier épisode il y a quelques jours, en attendant d'en diffuser quatre ce vendredi.

Sherlock est incarné par Jonny Lee Miller, révélé jadis par Trainspotting, mais qui a un peu végété depuis, même si on l'a aperçu dans Dark Shadows.

Il interprète un détective jeune, tatoué (beurk !), qui sort d'une cure de désintoxication... et qui, ô surprise, a quitté Londres pour New York.

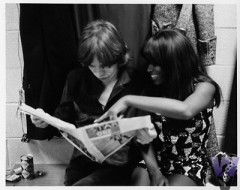

Au début de l'épisode, il fait la connaissance de sa "marraine" (payée par son père pour vérifier qu'il ne retombe pas dans la drogue), Joan Watson, ex-chirurgien... et surtout femme ravissante :

Elle a les traits de Lucy Liu, que tout cinéphile qui se respecte connaît depuis sa participation au Kill Bill de Tarantino. On l'a revue dans un petit polar très malin, Slevin, mais elle a surtout fait carrière à la télévision. Je l'avais trouvée très bien en juriste dominatrice dans Ally McBeal.

Dès le départ, la relation entre les deux est ambiguë. J'ai beaucoup aimé leur premier dialogue, à double détente, que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Par la suite, on comprend que chacun a ses zones d'ombre... et va avoir besoin de l'autre. Evidemment, on se dit qu'au bout de deux ou trois saisons, ils vont finir par coucher ensemble !

Signalons que la BBC, qui, la première, a relancé la carrière du célèbre détective, n'est pas contente. S'il n'est pas étonnant que, dans les deux séries, Sherlock soit un as de la déduction, adepte de substances hallucinogènes, la vieille maison britannique a moins apprécié que le pendant américain ait copié l'addiction aux nouvelles technologies :

Sherlock se sert de son smartphone comme d'un outil d'enquête, prend régulièrement des photographies avec et consulte très souvent internet. Cependant, d'un point de vue visuel, la série britannique est bien plus réussie, avec notamment l'affichage à l'écran des textos.

C'est le principal reproche que l'on pourrait faire à la version américaine : sa fadeur graphique, avec peu d'inventivité visuelle. Mais l'enquête est intéressante. Pour l'instant, les histoires sont totalement nouvelles, sans lien avec les romans de Conan Doyle (ce qui a pu agacer les puristes). Le duo fonctionne assez bien sur le plan comique, même s'il n'atteint pas le brio du couple Cumberbatch-Freeman.

14:17 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, télévision, médias, actualité

jeudi, 02 janvier 2014

Les "Riton" 2013

L'année qui vient de s'achever fut riche en productions cinématographiques de qualité, de genres très différents. Voici donc, pour la huitième année, mon palmarès hautement subjectif. Je vais commencer par une catégorie que j'affectionne :

Les comédies déjantées

- Riton du meilleur film à la sauce tomate : Django unchained... LE film de l'année (malgré la violence gratuite), aussi bien pour le scénario, les dialogues, les acteurs, la mise en scène, les décors que la musique

- Riton du meilleur mini-Tarantino : 7 Psychopathes

- Riton du meilleur western sarcastique : Shérif Jackson

- Riton de la comédie la plus rafraîchissante : Le Roi du curling (encore visible sur Arte pendant quelques jours)

- Riton de la meilleure comédie familiale : 9 mois ferme

- Riton du ministère de la parole : Quai d'Orsay

Dans la catégorie "film d'anticipation"

- Riton du film qui ne déraille pas : Snowpiercer, le Transperceneige (incontestablement l'un des films de l'année)

- Riton du film qui débloque complètement : Cloud Atlas

- Riton du film de drogué : Antiviral

- Riton du film de malade : Effets secondaires

Dans la catégorie "film qui cause de notre époque"

- Riton du film nuancé : Promised Land

- Riton du film exaltant la Grande Amérique : Capitaine Phillips

- Riton du film exaltant le petit Danemark : Hijacking

- Riton du film se méfiant de la Grande Allemagne : Guerrière

- Riton du film sur les bienfaits du capitalisme : A Touch of sin

- Riton du polar social : Mystery

- Riton du film de femmes : Shokuzai

- Riton du film romantique : The Lunchbox

- Riton du film multiculturaliste : La Marche

- Riton du film de podologue : Comme un lion

Dans la catégorie "monde arabo-musulman"

- Riton du film marocain : Les Chevaux de Dieu

- Riton du film explosif : L'Attentat

- Riton du film qui propose un nouvel aperçu enrichissant sur le conflit israélo-palestinien : Omar

- Riton du film de guerre : Syngué Sabour

- Riton du film féministe : Wadjda

J'ajoute que, pour moi, chacun de ces longs métrages pourrait prétendre au titre de meilleur film de l'année.

Dans la catégorie : "film à caractère historique"

- Riton du film sur la femme européenne opprimée : Anna Karenine

- Riton du film d'intello : Hannah Arendt

- Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde guerre mondiale et ses conséquences : Le Médecin de famille

- Riton du film psychanalytique : Jimmy P.

- Riton du film anti-esclavagiste : Lincoln

- Riton du film de pieds nickelés : Argo

- Riton du film de pubards : No

- Riton du film de militaires : Zero Dark Thirty

- Riton du film de rebelle : Michael Kohlhaas

- Riton du film d'émigré : Heimat

Ici encore figurent plusieurs prétendants au titre de meilleur film de l'année, au premier rang desquels deux productions états-uniennes (les œuvres de Spielberg et de Bigelow), mais aussi deux ovnis cinématographiques, les deux derniers de la liste, de vrais coups de cœur.

Dans la catégorie "documentaire"

- Riton de la réédition : Le Joli Mai

- Riton du film agricole : Hiver nomade

- Riton du film animalier : Amazonia

Cette catégorie est peu fournie, alors que j'ai vu pas mal de films de ce style (certains pas chroniqués sur le blog). J'ai été globalement déçu par ce que j'ai vu. Seuls les trois nommés ici m'ont emballé, avec une mention spéciale pour Amazonia.

Dans la catégorie "film d'animation"

- Riton du film réhabilitant (partiellement) un animal détesté : Loulou : l'incroyable secret

- Riton du meilleur Disney : La Reine des neiges

- Riton du film potache : Hôtel Transylvanie

- Riton du film de gros lourds : Les Croods

- Riton du film de petits mecs sympas : Moi, moche et méchant 2

- Riton du film nostalgique : Ma Maman est en Amérique...

- Riton du film autobiographique : Aya de Yopougon

- Riton du film eschatologique : Lettre à Momo

C'est désormais un genre majeur du cinématographe. Certaines productions sont destinées à un public plutôt adulte. Les plus habiles entremêlent deux niveaux de lecture de l'intrigue, satisfaisant les petits et les grands. Quand on compare ces films avec ceux qui ciblent les adolescents, on est consterné par la médiocrité de ces derniers. On traite mieux les bambins que leurs grands frères et sœurs !

Pour mémoire :

- les Riton 2012

- les Riton 2011

- les Riton 2010

- les Riton 2009

- les Riton 2008

- les Riton 2007

- les Riton 2006

23:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 01 janvier 2014

Une nouvelle légionnaire dans l'Aveyron

C'est dans le troisième décret publié dans le Journal Officiel du 1er janvier 2014 que l'on trouve l'essentiel de la nouvelle promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Page 14 de la version pdf du document, on remarque, sur le contingent du ministre de l'Intérieur, le nom de Cécile-Marie Lenglet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, poste auquel elle a été nommée par un décret du 27 avril 2012.

La date n'est pas innocente, puisqu'elle est située entre les deux tours de l'élection présidentielle. S'agissait-il d'une récompense pour une fidèle du pouvoir UMP ? Pas forcément, puisque auparavant, elle avait été (à partir de mai 2007) sous-préfète à Confolens (en Charente) puis (à partir de janvier 2009) sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon. Elle a même atteint le statut "hors classe". (On peut trouver sa biographie sur le site du Bulletin d'Espalion.)

Plus vraisemblablement, elle a atterri dans l'Aveyron parce que son prédécesseur, Jean-François Moniotte (nommé en 2010) avait été bombardé administrateur civil au ministère de l'Intérieur. (Certaines mauvaises langues diront que c'était là une bonne planque pour un haut fonctionnaire lié à l'UMP...)

Pour la petite histoire, signalons que J-F Moniotte avait succédé à Pierre Besnard, pour lequel on peut considérer que le poste ne fut pas une grande promotion, puisqu'il avait été sous-préfet auparavant. Lié au Parti socialiste, ce dernier a vu sa carrière relancée par les succès de la gauche : en 2011, il est devenu chef de cabinet du nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel, puis, en 2012, du président de la République François Hollande. Il est depuis l'été dernier préfet des Hautes-Alpes.

Mais revenons à Cécile-Marie Lenglet. Pourquoi reçoit-elle cette distinction aujourd'hui ? S'agit-il d'une faveur accordée aux membres de la préfectorale après un certain nombre d'années de service ? Son nom a-t-il été suggéré par une personnalité politique locale (de gauche) ? Est-ce une récompense pour le travail effectué en Aveyron ?

15:13 Publié dans Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, société, 2014

Le Manoir magique

Ce film d'animation mélange trois types de personnages : les humains, les animaux (qui parlent entre eux) et les automates conçus par le vieil oncle Lorenz.

On sait très peu de choses sur celui-ci, à part qu'il fut magicien professionnel et qu'il a un neveu horripilant. (Il est agent immobilier, c'est dire !)

Je suis moins emballé par le personnage principal, qui va être baptisé Tonnerre. Je trouve que sa tête est trop grosse et que ses yeux ne ressemblent pas à ceux d'un chat. Même au niveau de ses déplacements, c'est décevant.

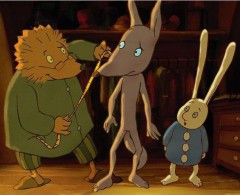

Ses deux principaux rivaux au manoir m'ont paru plus réussis. Il s'agit du lapin Jack et de la souris Maggie, un duo improbable qui va compliquer la vie du chaton :

Il forment une paire classique dans les comédies (le grincheux et la mégère)... et ils vont évoluer dans le film. Ces personnages sont d'autant mieux mis en valeur que, dans la version française, ils sont doublés par Céline Monsarrat et et Patrick Poivey... qui sont les voix officielles de Julia Roberts et Bruce Willis, en France.

L'autre bonne surprise est la kyrielle d'automates créés et réparés par Lorenz. Là, les auteurs ont su faire preuve d'imagination :

Mon préféré est sans conteste Edison (même si je kiffe la "malle-pattes" !), nommé ainsi en référence à un célèbre inventeur américain :

L'histoire fourmille de rebondissements. Après l'abandon du chaton, on suit celui-ci dans sa quête d'un toit. Il finit par atterrir dans le grenier de la maison de Lorenz, où il va subir les pires tourments. Notons que si cette séquence est dynamique, les décors ne m'ont pas emballé. J'ai parfois eu l'impression de me retrouver devant un de ces jeux vidéo où il faut retrouver des objets dissimulés dans une pièce.

Je pense par contre que la 3D doit apporter un plus dès que les automates apparaissent à l'écran et quand des objets sont projetés ici ou là.

La suite de l'histoire est très drôle : les animaux et les automates vont tenter de dissuader les visiteurs successifs d'acheter la maison de Lorenz, dont son neveu veut se débarrasser. Cela nous vaut une galerie de portraits croustillants. On commence par un couple de snobs, dont vont s'occuper les deux tourterelles. On continue avec la mémère à son chien, puis avec les bobos, plus difficiles à effrayer... mais tellement pittoresques ! Les ultimes intrus à écarter sont les déménageurs, deux costauds qui, a priori, n'ont peur de rien...

La dernière partie verse dans la surenchère, avec le neveu qui pète complètement les plombs. L'équipe de résistants va devoir redoubler d'imagination, pendant que Lorenz reçoit l'aide d'enfants malades, qu'il a rencontrés à l'hôpital.

Voilà. A vous de juger si, malgré quelques défauts notables (le chat, certains décors), le film mérite d'être vu. C'est une bonne comédie, avec un fond pas idiot.

00:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 30 décembre 2013

Twenty Feet from Stardom

"A six mètres de la célébrité", c'est-à-dire tout près, mais plutôt dans l'ombre, évoluent depuis des dizaines d'années des femmes (et parfois des hommes), dont les voix n'ont pas grand chose à envier à celle des vedettes. Ces personnes sont les choristes. Ce documentaire leur est consacré.

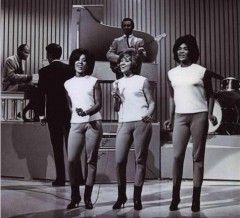

Blanches et lisses à l'origine, ces assistantes sont devenues majoritairement noires... et plus pétulantes. Leur point commun est d'avoir découvert le chant au temple. De manière générale, la musique populaire noire-américaine doit beaucoup à la manière dont le culte protestant est rendu outre-Atlantique.

La trame du film est linéaire. On part de la création des groupes de choristes noires à leurs tentatives de carrière solo, en passant par le fonctionnement de l'industrie du disque et les interactions avec les mouvements politiques des années 1960-1970.

Parmi les vétéranes, il y a celle qui a servi la soupe à Ray Charles (qui avait ses "raelettes"). Dans le film, on nous propose l'intégralité d'une célèbre chanson (What'd I say), avec les choristes au premier plan (sur le côté toutefois), dans un jeu érotique (au niveau des gémissements) avec le pianiste, qui se trouve au centre. (Au passage, ceux qui ne connaissaient le musicien que très âgé et rabougri pourront le découvrir jeune et en pleine santé, très proche de l'interprétation de Jamie Foxx dans Ray.)

L'une des plus talentueuses était Darlene Wright, qui dut changer son nom en "Love". Elle raconte comment elle n'a parfois même pas été créditée pour les voix qu'elle avait assurées sur des disques du groupe The Crystals. Le producteur Phil Spector ne semble pas avoir éprouvé un grand respect pour ces petites mains du spectacle chanté, sans lesquelles bien des artistes n'auraient pas eu autant de succès.

D'autres, comme Claudia Lennear, Lisa Fischer et Merry Clayton, ont travaillé pour les Rolling Stones, David Bowie, Joe Cocker, Sting... En général, elles ont commencé jeunes (autour de 18 ans)... et elles étaient très jolies ! Le contraste est saisissant, puisque l'on voit ce qu'elles sont devenues, 30, 40 ou 50 ans plus tard...

Elles n'ont de plus pas été gâtées par la vie. Si elles se contentaient de rester choristes, au bout d'un moment, on leur faisait comprendre qu'il fallait laisser la place à de plus jeunes. Et presque toutes celles qui se sont lancées dans une carrière solo ont échoué. Le film n'ose pas trop s'attarder sur le sujet mais, s'il est incontestable que ces femmes possèdent des voix en or, cela ne suffit pas pour faire carrière. Sans auteur ni compositeur, le rossignol chante à vide. Et il y a ce petit "supplément d'âme", qui fait qu'une chanteuse techniquement moins bonne fait passer beaucoup plus de choses.

Toutefois, bien que le film ne dure qu'une heure et demie, j'ai trouvé cela assez long. C'est le défaut des documentaires, en général. Et pourtant, ici, on a pris soin d'alterner images d'archives, entretiens récents (plus ou moins intéressants) et séquences chantées. Cela reste un film plaisant à voir... et à entendre.

22:23 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, musique, chanson

dimanche, 29 décembre 2013

The Lunchbox

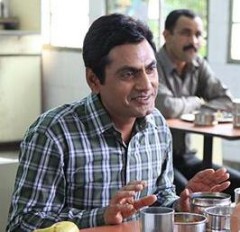

A Bombay, de nombreux employés se font livrer le déjeuner sur leur lieu de travail, dans une sorte de cantine métallique verticale (la fameuse lunchbox). Soit c'est leur épouse qui l'a préparé, soit ils ont passé commande à un service de restauration rapide. Saajan est un comptable minutieux, pas très apprécié de ses collègues mais respecté pour la qualité de son travail. Il angoisse à l'approche de la retraite, d'autant plus qu'il est veuf :

Il est interprété par Irrfan Khan, un acteur que le public occidental a pu apercevoir dans Un Coeur invaincu ou Slumdog Millionaire, plus longuement dans L'Odyssée de Pi.

Ila est une femme au foyer qui, chaque matin, prépare la tambouille de son mari, qu'elle lui fait parvenir par le système de livraison mis au point par une communauté de travailleurs masculins (et qui a suscité l'intérêt de l'université de Harvard !). Est-il besoin de préciser qu'elle est incarnée par une ravissante actrice, Nimrat Kaur ?

Arrive l'accident de parcours. Un jour, une erreur de livraison est commise. L'époux d'Ila reçoit un déjeuner à base de choux, alors que les délicieux petits plats de la jeune femme atterrissent sur le bureau de Saajan. L'erreur se répète les jours suivants, ce qui pousse la jeune femme à s'interroger. Une correspondance anonyme naît entre les deux êtres que tout sépare.

C'est un petit bonheur de comédie de mœurs. La jeune femme cuisine sur les conseils de sa voisine du dessus, une dame âgée dont on n'entend que la voix... mais quelle voix ! Cette "Tatie" s'occupe de son mari cloué au lit... et aide l'héroïne à séduire le ventre des hommes... ou à se venger d'eux s'ils sont indélicats ! Une corde et un panier permettent aux deux femmes de communiquer.

Au bureau, Saajan tente de se débarrasser du jeune Shaikh qu'on l'a chargé de former, un ambitieux plein de bagout, mais sympathique au fond (une sorte de Jamel Debbouze indien) :

Le film vaut aussi pour le portrait social de l'Inde actuelle qu'il brosse. La mégapole est le siège de toutes les inégalités, entre ces gamins qui mendient dans les transports en commun et les ultrariches qui vivent à l'occidentale. Saajan lui-même est à l'abri du besoin, dans sa propriété verrouillée, alors que Shaikh cherche à faire son trou... et à obtenir la reconnaissance de sa belle-famille. Ila elle est une femme, de surcroît d'origine modeste. Son couple bat de l'aile.

Dans la deuxième partie, le ton balance entre comédie et drame. La relation entre la cuisinière et le comptable évolue. C'est la toute fin qui fait pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre.

Parmi les nombreux films à voir ces temps-ci, c'est peut-être celui qui file le plus la pêche.

22:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 28 décembre 2013

A Touch of sin

Jia Zhang Ke est connu comme "réalisateur social", qui pointe les travers de l'industrialisation chinoise, soit en s'appuyant sur la fiction (dans Still Life par exemple), soit en s'appuyant sur le documentaire (voir Useless). Il s'agit ici d'une fiction, divisée en quatre petites histoires qui se croisent.

La première a pour héros Dahai, un mineur contestataire, qui voudrait en appeler à Pékin contre les autorités locales, qu'il juge corrompues, et un entrepreneur véreux, qu'il a côtoyé sur les bancs de l'école :

A travers lui, on (re)découvre la vie difficile des travailleurs manuels de province... et la violence des rapports socio-économiques dans le nouveau paradis du capitalisme. Dahai finit par "péter les plombs"... et se transforme en Charles Bronson chinois. C'est sanglant... et, il faut le reconnaître, plutôt jouissif. L'histoire est très ambiguë, pas si réaliste que cela, au fond. On sent que le réalisateur a voulu adresser une sorte d'avertissement aux élites au pouvoir.

Sur sa route, le mineur croise un travailleur itinérant, juché sur sa moto, Zhou San :

Celui-ci est le pur produit d'une société déstructurée, hyper-individualiste. Le début de son histoire dépeint ce coin de Chine comme un nouveau far west... dans ce qu'il a de négatif. La psychologie du personnage est approfondie lors de son retour au village, avant qu'il ne s'enfonce davantage.

Dans ses pérégrinations, le motard croise une jeune femme, Xiao Yu, et un cadre travaillant loin de chez lui. Elle nous est d'abord présentée comme la maîtresse de l'homme marié, qui voudrait bien continuer à profiter du beurre et de l'argent du beurre : il répugne à divorcer. En clair : quand il se trouve à Canton, il est content de retrouver bobonne, qui semble issue d'une famille aisée. Quand il part travailler plus au nord, il aime tirer son coup avec la célibataire indépendante (d'origine modeste). Elle hésite à ne plus se laisser mener par le bout du nez :

On finit par découvrir qu'elle est réceptionniste dans un salon de massage. C'est là que l'ampleur de l'exploitation des femmes est montrée à l'écran. Un objet, que l'héroïne a récupéré de son amant, va jouer un rôle décisif.

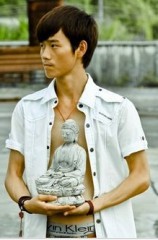

La dernière histoire met en scène un djeunse, un peu "métrosexuel" sur les bords (notez la marque apparente du caleçon) :

Xiao Hui est plus instable que les précédents. Plus fragile aussi. Il travaille dans le Sud, mais doit envoyer de l'argent à sa mère. Au début, on le voit dans une usine textile, qu'il va fuir pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Il se retrouve ensuite dans un établissement de charme et découvre la prostitution de luxe. Une idylle naît entre lui et l'une des entraîneuses. (Je ne retrouve pas le nom de l'actrice, mais sachez qu'elle est très bien.) Cela introduit un peu de fraîcheur dans cette histoire très noire, où de nouveau l'exploitation des femmes est mise en exergue. Là encore, l'intrigue se conclut dans le sang, mais de manière inattendue (de fausses pistes sont proposées en cours de route) mais malgré tout cohérente.

Peut-être pour rééquilibrer son film, foncièrement pessimiste, Jia Zhang Ke a introduit une cinquième partie, où l'on retrouve deux personnages aperçus précédemment, dans deux histoires différentes. La fin est ouverte, mais le bilan social de la Chine que dresse le réalisateur reste accablant.

22:06 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 27 décembre 2013

Tel père, tel fils

Le réalisateur Hirokazu Kore-eda aime travailler la "pâte humaine" et mettre en scène les tourments intérieurs de ses personnages. Il sait aussi filmer les enfants et les insérer dans une intrigue complexe, comme il l'a prouvé jadis avec le superbe Nobody knows.

Ici, il est question d'un échange de bébés, qui s'est produit six ans auparavant à la maternité. (Ce n'est pas du tout invraisemblable. C'est plutôt la fiction qui rejoint la réalité.) Cela pourrait donner naissance à une comédie graveleuse, mais c'est le mélodrame qu'a choisi le réalisateur. En même temps, il esquisse un portrait des inégalités sociales au Japon.

A ma gauche se trouvent les Nonomiya. C'est un couple de la grande bourgeoisie, qui n'a qu'un enfant, Keita, que son père trouve trop calme, pas assez entreprenant et, pour tout dire, pas génial du tout. Lui, le papa, est un jeune et brillant architecte, issu d'une "bonne famille". Son épouse, d'origine plus modeste, a cessé son activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation du fils. Ensemble, ils habitent un splendide appartement, à propos duquel plusieurs des protagonistes (notamment la belle-mère et le second papa) n'hésitent pas à dire que "l'on se croirait à l'hôtel" !

A ma droite se trouvent les Saiki. Le père vivote dans une supérette de quartier, tandis que son épouse travaille dans la restauration rapide. On sent qu'ils tirent un peu le diable par la queue... d'autant plus qu'ils ont non pas un mais trois enfants, plus le grand-père à nourrir. Autant dire qu'à la maison, l'ambiance est beaucoup moins calme !

On note aussi le contraste dans l'éducation des enfants. Keita suit des cours de piano, va être inscrit dans une école privée très sélective (au prix de quelques mensonges...) et doit prendre son bain tout seul, dans une grande baignoire. Ryusei est plus sportif, plus remuant et passionné de jeux vidéo. Dès son plus jeune âge, il a été habitué aux bains familiaux (collectifs), dans une baignoire étroite.

Si le choc des cultures nous réserve quelques moments de comédie, le film s'attache plus aux sentiments qu'éprouvent les adultes pour les enfants... et vice versa. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le sang, qui fait que le fils finira tôt ou tard par ressembler à ses parents biologiques (et à se détacher des autres) ou les six ans d'éducation et d'amour, qui ont déjà façonné la personnalité des gamins ?

Les garçons se retrouvent ballottés entre ces deux familles, qui peinent à trouver un accord. L'histoire se concentre davantage sur le couple aisé. L'épouse n'ose dire franchement ce qu'elle éprouve, alors que son mari est finalement très hésitant, subissant encore à son âge les contrecoups de la séparation de ses propres parents.

C'est très finement mis en scène, sur une musique douce, principalement celle de Bach. Les cinéphiles qui ont l'oreille fine reconnaîtront certains des morceaux qui ont servi d'habillage musical à l'adaptation de Stupeur et tremblements, par Alain Corneau, en 2003. La différence est que dans ce film-ci, ils sont joués au clavecin, alors que dans Tel père, tel fils, ils sont joués au piano.

Quelques scènes sont particulièrement marquantes, comme le départ des Nonomiya de chez les Saiki, après qu'ils leur ont laissé Keita pour le week-end. Puissante est la séquence autour du concours de piano, drôle et tragique à la fois. Enfin, très émouvant est le moment où l'un des personnages découvre des photographies inconnues, dans la mémoire d'un appareil numérique. Elles font basculer l'intrigue.

Je me dois de ne pas dissimuler le principal défaut du ce film : sa lenteur. Deux heures, c'est long, surtout quand le réalisateur prend le temps de dérouler toute la pelote des sentiments. On aurait pu pratiquer quelques coupes.

19:44 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, société

jeudi, 26 décembre 2013

Les Interdits

Ce film n'a fait qu'une courte apparition sur les écrans ruthénois. Il entremêle histoire intime et grande histoire, dans une intrigue polyglotte, qui recourt au français, au russe, à l'anglais et à l'hébreu. Si votre cinéma programme ce film, ne vous fiez pas forcément à la version affichée (originale ou française). Il n'y en a qu'une. Les dialogues principaux sont en français, mais, lors du séjour en URSS, c'est la langue de Vladimir Poutine qui prend le dessus. Vers la fin, on entend davantage d'hébreu.

Dans les années 1970, à l'époque de Leonid Brejnev, les juifs qui tentent de quitter l'URSS son opprimés. On les a qualifiés de refuzniks. Deux jeunes Français (juifs) débarquent dans la patrie du communisme, prétextant un voyage de noces auquel bientôt presque plus personne ne croit. En réalité, ils viennent rencontrer certains de ces juifs militants, leur apporter quelques produits de l'horrible monde capitaliste... et peut-être les aider à améliorer leur sort.

Les deux acteurs principaux sont très bons. J'ai retrouvé avec plaisir Stéphanie Sokolinski (alias Soko), déjà vue dans Augustine. Elle est habile dans tous les registres et c'est une bonne cliente pour les réalisateurs, puisqu'elle n'hésite pas à "payer de sa personne" lors de scènes dénudées...

J'ai eu un peu plus de mal au départ avec Jérémie Lippmann, qui devient meilleur quand son rôle prend de l'ampleur. Il est par contre moins convaincant sur la fin, lorsqu'il incarne son personnage vieilli.

Je ne peux pas citer ici tous les seconds rôles, mais sachez qu'ils sont très bons.

Le noeud de l'intrigue est le conflit entre les sentiments personnels et la mission que les deux jeunes gens se sont assignée. Lui est très prudent, mais follement amoureux de sa cousine. Elle est prête à prendre beaucoup de risques, aussi bien politiquement que sexuellement...

Dans le même temps, on découvre que les Soviétiques juifs sont un peu des citoyens de seconde zone, surtout s'ils font preuve d'indépendance d'esprit. C'est encore pire s'ils manifestent le désir d'émigrer en Israël (ou ailleurs). Heureusement, le KGB veille !

Ah, j'allais oublier le fouteur de merde : un gamin mal élevé, fils de prof, qui ne kiffe mais alors pas du tout le pèlerinage décidé par maman au paradis des travailleurs. On se demande longtemps s'il va être une épine dans le pied des deux comploteurs ou une aide précieuse.

L'intrigue finit par tourner autour du manuscrit de l'un des principaux opposants. Que contient ce texte que tout le monde recherche ? Comment le faire sortir d'URSS ? La réponse à ces questions va peser sur le destin des protagonistes, que l'on retrouve presque tous des années plus tard, en Israël. Mais les choses ont bien changé...

23:59 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

mercredi, 25 décembre 2013

Albator, corsaire de l'espace

Je fais partie du "coeur de cible" supposé de cette adaptation d'un célèbre manga : les hommes trentenaires et quadragénaires dont l'enfance (voire les débuts de l'adolescence) a été marquée par la série Albator 78 ou sa suite Albator 84 (dont l'action se déroule avant). Je me souviens avoir adoré au début puis m'être détaché de ce space opera... J'avais peut-être grandi, tout simplement. Depuis, j'ai appris que le manga avait été complété par d'autres épisodes.

Comme ce sont des Japonais qui ont oeuvré à cette adaptation, je me suis laissé tenter. Visuellement (même en 2D), c'est superbe. J'ai adoré les scènes qui se déroulent dans l'espace, qui ne sont pas sans rappeler le meilleur de Star Wars. D'ailleurs, dans le film, les "méchants" ont recours à une sorte d'étoile noire. Attention toutefois à ne pas tout confondre : dans Albator, la matière noire est au service du corsaire, alors que ses adversaires utilisent l'énergie (lumineuse) des planètes et des étoiles.

Tout aussi réussies sont les scènes qui mettent en valeur l'intérieur des vaisseaux (tout comme les abordages) et les bâtiments au sol.

Mais, dès le départ, j'ai été rebuté par le physique des personnages. Il est clairement inspiré de l'esthétique des jeux vidéo, à l'image de ce que l'on pouvait trouver dans le film Final Fantasy. Au niveau des visages, cela se traduit par une impression de figé, comme si tous avaient subi une opération de chirurgie esthétique. De plus, les lèvres ne bougent pas assez vite. Je comprends que l'on n'ait pas voulu garder le graphisme d'il y a trente ans, mais Dieu sait que l'animation japonaise a fait des progrès en la matière ! Il suffit de regarder (par exemple) les adaptations de Ghost in the shell pour s'en convaincre.

La déception s'est accrue lorsque des combats individuels sont apparus à l'écran. Là encore, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo. C'est particulièrement frappant dans la dernière partie du film, lorsque l'équipage reprend le contrôle du vaisseau-pirate.

Au niveau auditif, si j'ai regretté de ne pas retrouver certains "sons identitaires" de la série (le bruit de fond de l'ordinateur de bord et les cliquetis provoqués par la ferraille de l'uniforme d'Albator, quand il se déplace), j'ai bien aimé le travail sur les crissements des habits en cuir.

Sans surprise, les personnages féminins correspondent aux canons du manga. Les trois femmes mises en valeur sont anorexiques, l'une d'entre elles (Kei, l'adjointe d'Albator) étant plus athlétique... et la mieux dotée au niveau du poitrail :

Une autre femme, Nami, l'épouse du méchant amiral, joue un rôle plus effacé... mais parfois déterminant. Le plus puissant des trois personnages féminins est sans conteste celui de l'unique extra-terrestre survivante, jadis sauvée par Albator :

L'histoire tient la route durant un peu plus des deux tiers du film. Deux des personnages principaux cachent chacun un terrible secret. Leurs actes sont en partie dictés par le poids de la culpabilité. L'intrigue va évidemment les rapprocher et les confronter... mais les scénaristes n'ont pas su terminer le film, qui accumule, dans sa dernière partie, surenchère d'effets et retournements pas forcément justifiés.

Autre gros défaut du long métrage : il ne comporte pas une once d'humour, alors que la série en était truffée. Cela se prend trop au sérieux. C'est en gros un film de mecs pour ados en mal de sensations guerrières, avec de surcroît très peu de réelle sensualité. Le seul moment de tendresse est le geste inattendu que Mimay fait en direction d'Albator :

N'en cherchez pas d'autre, en 1h50 il n'y en a pas.

En dépit du plaisir ressenti à la vision de certaines scènes, je suis sorti de là assez déçu.

21:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

Sur la terre des dinosaures

S'inspirant d'une série à succès de la BBC, cette coproduction anglo-saxonne (américano-britannique, tournée en partie en Australie... avec des effets spéciaux néo-zélandais) raconte l'histoire d'un pachyrhinosaurus, nommé Pachy, de la naissance jusqu'à la maturité. Sa particularité ? Au départ, il semble le plus faible de la portée et il va hériter d'un trou dans sa "ramure"... pratique pour permettre aux spectateurs de l'identifier !