samedi, 25 juillet 2015

Les Nuits blanches du facteur

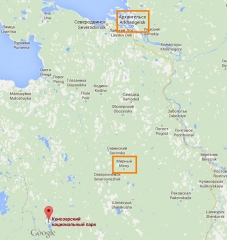

Andrei Kontchalovski a posé sa caméra dans la Russie rurale, dans le nord-ouest du pays, dans l'oblast (la région) d'Arkhangelsk, qui est à peu près aussi vaste que la France métropolitaine, mais peuplé d'à peine plus d'un million d'habitants.

L'action se déroule à l'intérieur des terres, loin de la capitale régionale (même si l'un des personnages finit par partir y travailler). Le héros, un facteur qui a pas mal roulé sa bosse, travaille dans un village perdu sur les rives d'un lac, dans le parc national de Kenozero. A plusieurs reprises, il se rend dans un bourg proche, où vit sa soeur. Seule véritable rupture dans un quotidien répétitif, un mini-périple le conduit dans la ville fermée de Mirny, pour y rencontrer un général.

Pour la petite histoire, c'est à proximité de cette ville qu'est situé le cosmodrome de Plessetsk, moins connu que celui de Baïkonour, mais qui a joué un rôle important dans le développement de la puissance spatiale soviétique. Il est aujourd'hui associé aux activités d'Arianespace (notamment au projet OneWeb). Il est aussi toujours lié à l'industrie aérospatiale russe : c'est de Plessetsk qu'a été lancée l'an dernier la fusée de nouvelle génération Angara.

Dans le film, on voit le facteur pénétrer sur le cosmodrome, en compagnie du jeune fils d'une voisine (sur laquelle il a des vues). Un peu plus tard, il faut être attentif à l'arrière-plan d'une scène qui se passe au bord du lac. On y voit une fusée en pleine ascension.

A une exception près, les acteurs sont des non-professionnels. Ils jouent souvent leur propre rôle, si bien que le film a des airs de documentaire-fiction. Si l'on ajoute à cela la grande attention portée à la nature, les gros plans sur certains animaux (une araignée d'eau, une fourmi...), on ne peut que penser à Farrebique, de Georges Rouquier. Toutefois, l'oeuvre de Kontchalovski n'a pas la rigueur du chef-d'oeuvre aveyronnais.

Le film n'en est pas moins fort intéressant à suivre. On y découvre des personnages hauts en couleur, qui vivent souvent de peu. Leur bien principal est leur maison, assez rudimentaire, accompagnée de quelques terres. Pour l'alimentation, on complète par la pêche, plus ou moins légale (ce qui provoque des tensions avec les agents chargés de faire respecter la réglementation)... et l'on se rend, quand on peut, à la supérette du bourg, dont la patronne accepte parfois de faire crédit. Les principales distractions sont les discussions entre voisins (c'est-à-dire les personnes qui habitent à plusieurs centaines de mètres)... enfin ceux avec lesquels on n'est pas fâché. Faute de mieux, il reste la télévision, avec des émissions qui, si elles recueillent de l'audience, ne semblent pas d'une haute tenue intellectuelle...

L'action est rythmée par la vie du héros, son lever, ses rituels du matin, puis son travail et ses rencontres. Plus qu'un facteur, il est le lien social qui contribue à faire vivre le village. (En plus, il joue de l'accordéon.) Mais il se sent seul et se dit qu'il commence à perdre le boule : la nuit, il voit par intermittences un chat gris dans sa maison, sur le sol, sur un meuble... voire sur son ventre ! Pourtant, il a arrêté la vodka, un fléau dont on perçoit les ravages jusqu'au fin fond de la Russie. La situation se complique quand, un matin, il découvre qu'on a volé le moteur de son bateau, celui avec lequel il fait la liaison entre les différentes rives du lac.

Même si ce n'est pas toujours très bien joué, c'est un film à voir, une belle "tranche de vie" de la Russie d'en-bas, rurale, qui n'est pas sans rappeler certaines campagnes françaises. Et les images sont superbes, notamment celles tournées sur le lac.

13:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 24 juillet 2015

Ant-Man

Cet homme-fourmi est un super-héros de la galaxie Marvel. En fait, dans les comic-books, il y a eu trois Ant-Men. Le long-métrage sorti récemment nous en présente deux : le créateur du personnage (et du costume), interprété par Michael Douglas, et son jeune successeur, qui a les traits de Paul Rudd.

A travers ces deux acteurs, j'ai eu l'impression de faire un bond de vingt-trente ans en arrière. C'est d'abord l'arrivée de Michael Douglas à l'écran (dans la séquence introductive, sensée se dérouler dans les années 1980), qui a provoqué un choc. Le papy du cinéma semble plus jeune encore que dans Basic Instinct. C'est quand même beau, le numérique ! Que l'on se rassure : à partir des séquences suivantes, on retrouve le "vrai" Michael Douglas, dont le vieillissement naturel est à peine masqué par les rafistolages successifs qu'il a subis.

L'impression de déjà-vu s'est confirmée quand le jeune héros est apparu. Le visage comme les mimiques de Paul Rudd m'ont irrémédiablement rappelé le Ben Affleck de jadis. Cela ne peut pas ne pas être intentionnel. Comme, de surcroît, l'acteur ne fait pas montre d'un talent étourdissant, cela a un peu gâché mon plaisir.

Et pourtant... au sein de la distribution, il y a avait de la qualité. Le meilleur personnage masculin est sans conteste celui du "méchant" Darren Cross, auquel Corey Stoll donne vie, avec nuance. A signaler aussi, dans l'un des seconds rôles, Michael Pena, qui est, depuis une dizaine d'années, une sorte d'Hispanique de service, sympa et (parfois) maladroit. Ses interventions, souvent comiques, contribuent à égayer le film.

Côté féminin, Evangeline Lilly (Tauriel dans Le Hobbit) est délicieuse en scientifique et femme d'action. En ce qui la concerne, le scénario ne nous ménage guère de surprise : elle est évidemment en conflit avec son père (avec lequel elle va évidemment se réconcilier) et, après une période de tensions, elle va non moins évidemment succomber au charme du héros. Par contre, ne partez pas quand le générique de fin s'enclenche. Celui-ci s'interrompt un moment pour nous indiquer une évolution possible de son personnage.

Finalement, ce sont peut-être les insectes les véritables héros de cette histoire. Les fourmis dressées par les humains vont se révéler de précieuses alliées... et leurs évolutions sont souvent spectaculaires... voire des sources de gags. Cela donne du tonus à l'histoire, un peu trop linéaire.

Il aurait de plus fallu mieux travailler le rythme. On a pensé à intercaler les scènes d'action et d'autres, plus "familiales". Mais ces dernières sont le point faible du film, alors qu'on ne s'ennuie pas une seconde le reste du temps. J'ai particulièrement aimé la baston dans la chambre de la gamine et l'effraction sur un site des Avengers (un groupe que le nouveau super-héros va sans doute rejoindre, à moins qu'on ne le rapproche des "nouveaux" 4 Fantastiques).

Cela donne un honnête divertissement, qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui comporte des longueurs.

23:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 23 juillet 2015

Les mille et une nuits portugaises

C'est une entreprise un peu folle, un triptyque (de plus de six heures au total) du Portugais Miguel Gomes, remarqué il y a deux ans et demi avec Tabou. Mi-fiction mi-documentaire, cette oeuvre prend pour prétexte les célèbres contes pour traiter du Portugal d'aujourd'hui.

Le premier film, L'Inquiet, alterne humour et constat de désespoir. On y voit le réalisateur fuir le tournage, poursuivi par un preneur de son, un caméraman et le reste de l'équipe technique. (Aux cinéphiles avertis, cela rappellera une scène de C'est arrivé près de chez vous.) La suite est moins drôle, avec la crise des chantiers navals. Notons que l'intrigue suit parfois des chemins détournés, comme lorsqu'il est question des ravages des guêpes.

La venue des envoyés de la Troïka (FMI, BCE et Commission européenne) remet un peu d'ambiance... de manière inattendue : il est question d'érection. Je n'en dirai pas plus... Mais la séquence la plus marquante est sans conteste celle du chant du coq, dans laquelle on aurait tort de voir un simple conflit de voisinage. De là, on passe (façon marabout de ficelle) à une histoire d'amour, sur fond d'incendie et de travail des pompiers.

La dernière partie est consacrée à ceux qui sont appelés "les merveilleux". Cela commence par trois portraits, ceux d'individus broyés par la crise. Il y a ce cadre licencié, qui s'était dévoué corps et âme à son entreprise, et dont on découvre la chute progressive. Il y a aussi ce couple "à l'ancienne", modeste dans tous les sens du terme. Il y a enfin ce jeune homme, qui a tendance à "péter les plombs". Le fil conducteur est un syndicaliste, tombé malade. Pour contrebalancer cette vision un peu sombre, la scène finale montre un bain collectif roboratif.

Si j'ai eu quelques difficultés à rentrer dans le premier film, le deuxième volet, intitulé Le Désolé, m'a tout de suite captivé. Trois histoires nous sont contées. On commence avec celle de Simao "sans tripes", un vieux roublard, à moitié délinquant, qui a pris le maquis. Bien que son comportement ne soit pas irréprochable, il bénéficie du soutien d'une partie de la population, qui voit en lui un rebelle, un homme qui ne se plie pas aux diktats des autorités qui ont trahi le peuple. Dans cette histoire (comme dans la suivante, d'ailleurs), le rapport aux femmes est ambigu. A plusieurs reprises, dans le triptyque, on remarque que M. Gomes a mis en scène une société assez patriarcale, sans que cela soit montré de manière négative. (Fort heureusement, le troisième volet va corriger cette impression.)

La deuxième partie est assez théâtrale. Il y question d'une juge, confrontée a priori à un cas assez simple de conflit entre un propriétaire et ses locataires. De fil en aiguille, on découvre que cette affaire a de multiples implications, chaque "accusé" arguant qu'il/elle avait des raisons valables de mal agir.

Ainsi, les locataires (une mère et son fils) ont vendu les meubles du logement (appartenant au propriétaire) pour payer une indemnité due à la belle-fille, qui en avait assez d'être maltraitée par son mari. Le propriétaire lui-même était à la recherche d'argent depuis qu'il s'était fait tuer ses vaches par son voisin. Il a poussé une muette à commanditer un vol de bétail, qui ne s'est pas très bien passé, un des bovidés s'étant échappé. L'animal, bloquant la route, a empêché les secours d'arriver à temps pour sauver la vie d'un enfant, frappé à mort par l'un des frères. Tout cela à cause d'un repas qui n'avait pas été préparé. Dans le même temps, on constate que les femmes, portugaises comme chinoises (celles-ci ayant un lien avec les vaches !), sont souvent traitées comme des objets.

La dernière partie de ce film tourne autour d'un chien, appelé Dixie, qui va changer de maître à plusieurs reprises. L'histoire se déroule dans un quartier pauvre, dans des immeubles d'habitat bon marché. Il est d'abord question d'une dame âgée, dont le premier chien est mort et qui ne veut plus s'occuper du nouveau. Un couple en détresse sociale va hériter de Dixie, qui va ensuite passer entre les mains d'un duo de jeunes qui tire le diable par la queue. Le chien va poursuivre son existence entre une grand-mère concierge et ses petits-enfants. L'idée est que l'animal apporte un peu de bonheur à des personnes que la vie a abîmées. Mais cela ne suffit pas toujours.

Ce deuxième volet est moins drôle que le précédent, mais il est plus fort, mieux maîtrisé au niveau du scénario et du montage.

Le troisième volet, intitulé L'Enchanté, renoue un peu avec l'esprit parfois enjoué du premier, tout en étant moins déprimé. Dans les histoires pointe plus souvent une lueur d'espoir. La première met en scène une Schéhérazade (très jolie) en femme libre. On lui fait rencontrer un magnifique éphèbe, jeune, beau et musclé... mais terriblement bête. Cela donne du piquant à cette intrigue (tournée du côté de Marseille), qui ne m'a pas franchement emballé.

Lui succède le plat de résistance, autour d'éleveurs de pinsons, dont les chants sont l'objet d'une véritable passion. On découvre le mode de capture des animaux sauvages et la manière de les élever pour en faire des champions des vocalises. L'histoire culmine lors d'un concours, organisé en périphérie d'une grande ville, à proximité d'un aéroport, dans une grande cage aménagée à cette intention.

On pourrait croire que l'ambiance allait retomber avec la dernière séquence. Pas du tout. "Forêt chaude" est la traduction du nom de l'héroïne, une étudiante chinoise qui va dans un premier temps se perdre dans la ville portugaise, avant de rencontrer son destin. Elle est un peu à l'image de la tonalité que M. Gomes a voulu donner à son entreprise : un fond assez noir (parfois même très noir), mais d'où émergent des raisons d'espérer.

Tout n'est pas bon dans cet ensemble disparate. Il aurait sans doute fallu procéder à davantage de coupes. Mais c'est un passionnant portrait poétique du Portugal du début du XXIe siècle, dans lequel d'autres pays peuvent se retrouver.

16:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 22 juillet 2015

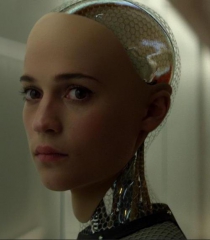

Ex Machina

Ce film britannique de science-fiction est sorti un peu confidentiellement, en juin dernier. Le réalisateur Alex Garland n'est certes pas très connu (c'est un scénariste, à la base), mais la distribution, tout comme l'histoire, avait de quoi allécher.

Domhnall Gleeson (vu récemment dans Invincible) incarne un jeune programmeur, employé dans une très grosse boîte informatique, BlueBook, qui a inventé un moteur de recherche internet et tout une série de services liés. (Cela ressemble bigrement à Google.) Un jour, il gagne à la loterie de l'entreprise : il va pouvoir passer une semaine en compagnie du président-fondateur, Nathan, un génie qui vit désormais reclus dans un bunker, à l'écart du monde.

Celui-ci est interprété par Oscar Isaac, méconnaissable par rapport à sa prestation dans Inside Llewyn Davis. Pourvu d'une barbe fournie, il a le crâne rasé et passe le plus clair de son temps à alterner picole et exercices physiques. C'est une sorte de gourou sympa, en apparence. Une mystérieuse assistante muette accomplit diverses tâches pour lui. L'action se déroule chronologiquement, le long des sept jours passés par Caleb au sein du complexe.

Le jeune héros est associé au nouveau projet révolutionnaire de Nathan : la création d'un être pourvu d'une intelligence artificielle indétectable. Bref, un androïde que l'on prendrait pour une vraie femme. (On pense évidemment à Blade Runner.) Celle-ci est incarnée par Alicia Vikander, remarquée naguère dans Anna Karenine et surtout Royal Affair. Comme elle est mignonne et désireuse d'en savoir plus sur le nouvel arrivant, une relation ambiguë se noue entre elle et Caleb.

Est-ce ce que souhaite Nathan ? La situation n'est-elle pas en train de lui échapper ? L'intelligence artificielle d'Ava (prononcez "Eva"... bien entendu) va-t-elle jusqu'à pratiquer la dissimulation, la manipulation et le mensonge ? Est-elle capable d'attachement ? Et pourquoi Caleb a-t-il vraiment gagné à la loterie ? L'intrigue est riche en mystères, qui vont petit à petit se dévoiler.

Cela se passe dans des décors très soignés (les pièces du bunker à demi-enterré). On a réussi à suggérer à la fois la modernité et l'étrangeté. Quant aux effets spéciaux, ils sont bien dosés et épatants, notamment au niveau du corps de l'androïde. Et n'oubliez pas de tendre l'oreille : un travail intelligent a été effectué sur le son.

Si l'occasion se présente, jetez-vous sur cette pépite pleine d'étrangeté, qui, par certains aspects, n'est pas sans rappeler l'univers de David Cronenberg.

16:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 21 juillet 2015

La Isla minima

Cette "petite île" est située quelque part dans les méandres du Guadalquivir et de ses affluents, dans le sud de l'Espagne. Ce n'est que dans la dernière partie du film que l'on apprend le rôle qu'elle a joué dans l'intrigue. D'ici là, on aura eu droit à un polar noir, très noir, sur fond de démocratisation de l'Espagne, au début des années 1980.

Cet aspect, bien que non central dans l'histoire, joue un rôle important, parce qu'il oppose les deux enquêteurs de la police criminelle. Pedro est un jeune ambitieux, sans doute "de gauche"... un peu trop fouineur, peut-être. On l'a muté loin de sa famille sans doute pour calmer ses ardeurs. Son acolyte Juan est un flic à l'ancienne, aux méthodes pas toujours orthodoxes. C'est un ancien franquiste qu'on a mis au rancart.

Si l'association de deux policiers aux tempéraments très différents est un classique de ce genre d'histoire, le scénario a l'habileté de brouiller un peu les pistes. Il fait de Pedro un mec pointilleux, à cheval sur le règlement et menant une vie assez conformiste (marié, avec un enfant en bas âge... et fréquentant peu les bars). Juan est un bon vivant, amateur d'alcool et de femmes "ouvertes". Mais il est seul, au fond. Les qualités respectives des deux hommes vont leur être utiles pour démêler les fils d'une affaire complexe.

Elle est complexe parce que l'enquête vient déranger les habitudes prises par certains habitants de la région. Pour arrondir leurs fins de mois, des paysans et des pêcheurs traficotent (plutôt du tabac). D'autres se sont lancés dans un commerce plus lucratif, celui de la drogue. Se greffe là-dessus un réseau de prostitution, né de la misère et du désespoir. La disparition de deux jeunes femmes vient tout perturber. La situation devient encore plus troublée quand les policiers découvrent qu'ils ont peut-être affaire à un tueur en série.

L'histoire est servie par des interprètes excellents (parfois connus du public français amateur de films ibériques), dans les premiers comme dans les seconds rôles. Et surtout... les images sont magnifiques. Certains plans sont à couper le souffle, qu'ils soient aériens ou tournés au niveau du sol, entre les chenaux qui forment un véritable labyrinthe.

Ce film est l'une des bonnes surprises de l'été, marqué, une fois n'est pas coutume, par une brochette de sorties de qualité au mois de juillet.

11:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 20 juillet 2015

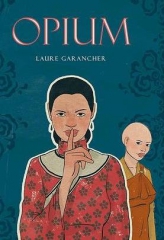

Opium

C'est le titre d'une bande dessinée de Laure Garancher, dont j'avais déjà apprécié Mon Fiancé chinois. Ici, l'histoire a pour cadre les années 1840-1860 et les Guerres de l'opium, quand l'Occident (avec à sa tête le Royaume-Uni) a fait courber l'échine à un empire multiséculaire.

Comme dans sa précédente oeuvre, les femmes sont les moteurs de l'intrigue. Ici, ce sont deux soeurs jumelles, Mei Ju et Mei Yun, qui vont connaître des destins contrastés.

On découvre Mei Ju dans la première partie de l'histoire. C'est une demoiselle pleine de talents (parfois cachés). Elle vit à Canton, où elle travaille au service de la famille d'un riche commerçant, gros importateur d'opium.

Le deuxième chapitre revient sur l'enfance et l'adolescence des deux soeurs, inséparables à l'époque. Sous l'influence de leur père, grand patriote chinois, elles vont être amenées à faire des choix différents.

Dans le troisième chapitre, on suit à nouveau la belle Mei Ju, devenue espionne. Elle rencontre un jeune peintre britannique. Tous deux vont échanger sur l'art pictural... et dans bien d'autres domaines...

C'est un aspect de l'histoire qui revient à intervalle quasi régulier : l'intérêt pour la peinture, qu'elle soit occidentale ou orientale. La mère des héroïnes leur a appris à manier le pinceau. Elle-même est l'auteure de représentions de paysages... et Mei Ju aurait aimé elle aussi consacrer sa vie à cet art. Les péripéties de l'histoire chinoise l'ont poussée à changer ses projets.

Le quatrième chapitre montre les retrouvailles des deux soeurs. On en apprend plus sur la vie de Mei Yun... et l'on découvre le secret que cache Mei Ju.

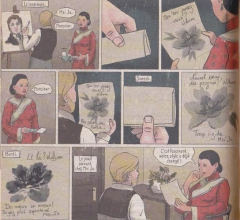

Le cinquième chapitre est plus politique. Il démarre en 1858 et mène à la seconde guerre de l'opium et au saccage du Palais d'été par les Occidentaux. La grande histoire rejoint la petite, puisque Mei Ju est obligée de faire un choix terrible. De son côté, sa soeur va connaître un bouleversement dans sa vie sentimentale. Dans cette partie, je trouve que le côté romanesque se marie bien avec les considérations historiques. Au point de vue graphique, on sent que la dessinatrice a été marquée par certaines caricatures du XIXe siècle :

(En bas se trouve un dessin paru dans Le Petit Journal en 1898. On remarque que, chez Laure Garancher, l'Allemand est remplacé par un Américain.)

Je me garderai bien de raconter la suite. Sachez que le feuilleton familial se poursuit. La vie personnelle de Mei Ju subit encore les contrecoups de la vie politique chinoise, dans laquelle elle s'investit de plus en plus. On aimerait bien qu'il y ait une suite !

20:44 Publié dans Chine, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livres, bd, bande dessinée, bande-dessinée, histoire

Une Seconde Mère

Cette mère est Val, femme de ménage et un peu bonne à tout faire d'un couple aisé, depuis plus de dix ans. Ce couple a un fils, Fabinho, dont elle a été la nounou et dont elle est restée la confidente. Plus que la seconde mère, elle est sa mère de cœur, au contraire de la génitrice du jeune homme, qui semble le mépriser.

Ce film brésilien d'Anna Muylaert met en scène ce qu'il faut bien appeler les inégalités de classes... qui se doublent d'une autre inégalité : les riches sont visiblement d'ascendance européenne, alors que les pauvres sont d'ascendance africaine ou amérindienne.

L'intrigue confronte deux tempéraments, celui de la mère et celui de la fille. Val est contente d'avoir un travail, de s'occuper d'un enfant, même si elle loge dans un cagibi. Elle a intériorisé sa soumission. De surcroît, ses maîtres employeurs ne sont pas odieux et la traitent avec un relatif respect. C'est la perversité du système. Toutefois, à quelques occasions, on voit que de vieilles habitudes ne sont pas loin de ressurgir.

C'est ce que ne peut pas supporter Jessica, qui a vécu son enfance loin de sa mère. Elle en veut à celle-ci de l'avoir "abandonnée" pour un travail qui est de plus asservissant. On peut penser que sa famille est originaire d'une région pauvre (sans doute le Nordeste), alors que l'action se déroule dans la banlieue de Sao Paulo.

Là où l'histoire devient piquante, c'est quand on réalise que la jeune femme, qui vient s'installer dans la mégapole pour poursuivre ses études, est vraiment douée, cultivée, intelligente... plus en tout cas que le fils à papa qui cherche, comme elle, à intégrer une prestigieuse école d'architecture. Comme en plus elle est mignonne, elle attire les regards de la gent masculine, jeune comme moins jeune...

Pourtant, les pères ne sont pas très présents à l'écran. Celui de Jessica est séparé de sa mère depuis des années (et il a rejeté sa fille, pour une raison que l'on finit par découvrir). Celui de Fabinho passe une grande partie de ses journées au lit ou bien dans son atelier de peinture. A la maison, c'est l'épouse qui "porte la culotte"... mais l'argent vient d'abord du mari. On réalise que, même quand les hommes sont au second plan, ils jouent un rôle important, parce que la société brésilienne est encore patriarcale. Au cours de l'histoire, on apprend l'existence d'un autre père qui, directement ou indirectement, a pesé sur la vie de plusieurs personnages.

Plus qu'une comédie, c'est un portrait social du Brésil en mouvement, avec ses mauvaises vieilles habitudes et le vent du changement, porté principalement par les femmes. Même Val finit par être contaminée...

13:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 18 juillet 2015

Microbe et Gasoil

Le titre du nouveau film de Michel Gondry (auteur, l'an dernier, de l'étonnant Conversation animée avec Chomsky) est composé des surnoms de ses deux personnages principaux, deux adolescents de 14-15 ans un peu hors normes.

A ma gauche, voici Daniel dit Microbe. C'est un garçon très imaginatif, habile dans le dessin, mais qui s'ennuie terriblement au collège. Il s'y plaît d'autant moins qu'il est l'objet de moqueries de la part de certains djeunses qui se la pètent. Par dessus le marché, il est complexé par son physique androgyne... et commence à en avoir marre qu'on le prenne pour une fille !

(Dans ce rôle, j'ai trouvé qu'Ange Dargent avait des airs de Sylvie Testud jeune.) Son environnement familial ne contribue pas trop à épanouir "Microbe". Il est en conflit avec son frère aîné, qui a viré punk. Il ne supporte pas les attentions dont sa mère l'entoure. Elle est incarnée par Audrey Tautou, excellente en maman compréhensive, new age... et dépressive.

A ma droite, voici Théo alias Gasoil. C'est la grande révélation de ce film. Théophile Baquet (un nom à retenir) interprète avec beaucoup de culot ce gamin d'origine plus populaire que son nouveau pote Microbe. Ses parents gèrent une boutique d'antiquités. Gasoil doit son surnom notamment à ses mains perpétuellement sales, à cause des travaux de bricolage auxquels s'adonne cet as de la mécanique.

Il est aussi doté d'un bagout à toute épreuve. Il lui arrive souvent de parler comme un adulte (voire mieux que les adultes), mais avec son accent d'adolescent. Le pari était risqué... mais ça marche du tonnerre. J'ai souvent ri en entendant les analyses pertinentes, parfois un peu péremptoires, assénées par ce bout d'homme mal dégrossi. Le pire est que le garçon est tout à fait crédible, alors qu'il passe les trois quarts du film en mocassins et culotte de survêtement ! (Ce n'est pas donné à tout le monde...)

La première partie de l'histoire nous montre la rencontre de ces deux francs-tireurs, également rejetés par la masse conformiste. Comme ils ne se sentent pas très à l'aise non plus dans leurs milieux familiaux respectifs, ils décident de prendre la tangente.

La seconde partie de l'histoire est un road-movie fait de bric et de broc. On y voit des gendarmes réaliser un selfie devant un véhicule camouflé en cabane de jardin. On y découvre l'existence d'un gang de voyous coréens, en plein coeur de la France. On y apprend comment échapper à la vengeance d'une équipe de rugbymen... et comment gagner/perdre un concours de dessin !

C'est incontestablement l'un des films les plus drôles de ces derniers mois. De plus, il aborde l'adolescence sans vulgarité ni démagogie. S'il se moque (gentiment) de ses personnages, il aide toutefois à mieux les comprendre.

Je suis sorti de là avec une pêche d'enfer !

PS

A l'origine de la fugue des deux garçons, il y a le désir de Gasoil de revoir le camp de vacances où il s'est jadis tellement plu... sur l'Aubrac ! Même si on peut le soupçonner de regretter surtout les nichons des monitrices, son attirance pour cette région du Massif Central le rend encore plus sympathique.

22:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Unfriended

Pas facile de traduire en français le titre de ce petit film d'épouvante. Littéralement, cela donnerait "désamicalisé". Cela consiste à retirer quelqu'un de sa liste d' "amis" sur un célèbre réseau social. C'est ce que fait le personnage principal, Blaire, au début de l'histoire, quand elle reçoit un message du compte Facebook de sa meilleure copine décédée un an plus tôt.

Le principal intérêt de ce film est la mise en scène de certains usages d'internet : les réseaux sociaux, la musique en ligne, le recherche d'informations, le téléchargement de documents et le dialogue en direct via Skype. L'action se déroule donc en temps réel. L'écran est partagé. On y voit les six amis, chacun-e devant son écran d'ordinateur portable, filmé-e par la web-cam. On y voit aussi le dialogue privé entre l'héroïne Blaire et son petit copain Mitch. On suit toutes les actions de la jeune femme, du choix d'une musique d'accompagnement aux hésitations dans la frappe des messages.

L'habillage est réussi. On y croit et il n'y a pas de temps mort. Notons qu'on ne distingue des logements que ce qui apparaît à l'arrière-plan des personnages. Pour la version française, un gros travail a été fourni, puisque presque tout a été traduit. Les spectateurs attentifs remarqueront que les "tchateurs" commettent très peu de fautes d'orthographe !

L'intrigue tourne autour de l'intervention d'un septième personnage, qui a piraté le compte Facebook de Laura Barns, une lycéenne qui s'était suicidée après avoir été dénigrée sur la Toile. Ce personnage réapparaît sous le pseudo de Billie, qui peut désigner aussi bien un homme qu'une femme. il semble vouloir venger Laura de ses supposés meilleurs amis.

Honnêtement, l'intrigue tient pendant un peu plus de trois quarts d'heure. On se demande qui est le "hackeur". Fait-il (elle) partie de la bande des six (façon Agatha Christie) ? Est-il (elle) un-e proche de la défunte, qui rumine son chagrin et sa rancoeur (façon série policière) ? Ou bien s'agit-il d'une intervention surnaturelle (façon Projet Blair Witch ou Paranormal Activity) ?

Quand on a compris cela, l'histoire perd beaucoup de son intérêt. Pour un film de genre, c'est peu effrayant et le vieux cinéphile que je suis est un peu lassé de voir une bande de jeunes crétins commettre toujours les mêmes imprudences.

Il reste l'aspect sociétal de l'intrigue : le rôle des réseaux sociaux dans le dénigrement et le harcèlement. Au fur et à mesure que l'intrigue se développe, on découvre les aspects peu ragoûtants de "l'amitié" qui lie les personnages principaux. L'action du mystérieux hackeur (qui connaît beaucoup de secrets inavouables) s'inscrit aussi dans cette thématique.

Cela donne un ensemble disparate, pas inintéressant, mais à mon avis inabouti.

11:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 16 juillet 2015

Terminator Genisys

Le premier mystère posé par ce cinquième épisode de la franchise est son titre. Pourquoi avoir écrit "genisys" et pas "genesis" (genèse) ? Sans doute parce qu'il n'est pas question que d'une création, mais aussi d'un programme informatique (en gestation), dont le nom est précisément "Genisys". C'est l'ancêtre de Skynet, le réseau qui, dans les épisodes précédents, a provoqué une guerre nucléaire et la révolution des machines. (A ceux qui ne sont pas familiers de l'univers terminatoresque, je conseille de se pencher sur les articles Wikipedia consacrés aux différents films - en évitant, bien entendu, de lire le dernier).

Dans cet opus, on retrouve Arnold Schwarzenegger en Terminator "Papy", une excellente trouvaille. Ce robot-tueur adouci par des années de fréquentation des humains est assez attachant et, surtout, il est source de nombreux gags. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui trouvent Schwarzenegger meilleur au second degré que dans les rôles de brute épaisse.

L'une des bonnes scènes met le Terminator vieux-mais-pas-obsolète en contact avec une version beaucoup plus jeune de lui-même. Les autres machines, plus sophistiquées, sont incarnées de manière plus classique. Seul Jason Clarke (vu notamment dans Zero Dark Thirty et La Planète des singes : l'affrontement) tire un peu son épingle du jeu. Notons qu'au niveau de la distribution, on a essentiellement choisi des gars musclés, pas très brillants (à moins que ce ne soit lié à la version doublée).

Face à cette bande mecs gavés de stéroïdes se détache incontestablement Emilia Clarke, qui incarne Sarah Connor. Le scénario lui donne une place considérable, modernisant l'intrigue traditionnelle de cette catégorie de films. (Est-il nécessaire de préciser qu'en plus d'être talentueuse, l'actrice est dotée d'une plastique irréprochable ?) On peut d'ailleurs s'amuser à relever les éléments qui rendent hommage aux œuvres de James Cameron et ceux qui s'en détachent. (Il y a aussi des références à L'Armée des douze singes, de Terry Gilliam.) Entre temps, Schwarzy a vieilli, ce qui nous vaut quelques répliques à double-sens. On lui laisse quand même dire une fois I'll be back ("Je reviendrai").

Il faut dire quelques mots du scénario, qui mêle habilement plusieurs époques : les années 2029, 1984 (modifiée par rapport à la version traditionnelle), 1997 et 2017. Le principe est l'envoi de personnes dans le passé. Le spectateur moyen doit être un peu attentif mais, franchement, alors que je n'ai pas vu tous les films de la série, je n'ai pas du tout été perturbé.

Les effets spéciaux sont excellents. La caméra s'attarde peut-être un peu trop sur certains d'entre eux, histoire de nous montrer à quel point on est virtuose. Mais bon, ça passe. En ce qui me concerne, à part les pointes d'humour, ce sont les scènes d'action qui m'ont marqué. La destruction de bâtiments et de morceaux de villes est impressionnante, comme dans beaucoup de films contemporains. Cet aspect grandiloquent est souligné par la musique dirigée par Hans Zimmer. Mais les meilleures séquences sont sans nul doute celles de poursuite, en hélicoptère comme en bus, cette dernière s'achevant sur un célèbre pont états-unien (qui a récemment servi de cadre à plusieurs scènes de La Planète des singes : les origines, de Godzilla et de San Andreas).

Les défauts sont ceux des films du même genre, mais en moins pire, je trouve. On n'abuse pas trop du juste-à-temps ni de l'émotion à deux balles. On s'évertue quand même à éviter de faire mourir ceux qu'on veut garder jusqu'au bout... voire au-delà : ne partez pas au début du générique, du moins pas avant d'avoir une idée de la suite qu'on nous prépare.

16:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 15 juillet 2015

Le cinéma du Tour de France à Rodez

Certaines personnes ont peut-être été interloquées à la lecture de Centre Presse aujourd'hui. Voici ce qu'on peut trouver en haut à droite du second cahier :

Après vérification sur la page des horaires du site de Cap Cinéma, il apparaît qu'aucun film n'est programmé vendredi (à l'exception de l'avant-première) et que, samedi, les projections ne démarrent qu'à 18 heures !

Est-ce une décision de l'exploitant des salles, qui a estimé qu'il ne ferait pas une bonne recette ces jours-là ? J'en doute. Des films "porteurs" sont à l'affiche et je me suis laissé dire que la dernière Fête du cinéma n'a pas super bien marché. (Il faut dire qu'à 4 euros la séance, on ne risque pas d'attirer beaucoup les jeunes spectateurs, qui bénéficient déjà d'un tarif super-réduit. Pour les autres, c'est certes une bonne affaire, mais le gain n'est pas si important que cela par rapport au tarif abonnés.) Se priver d'une journée et demi de recettes, de surcroît en fin de semaine, ne me paraît pas judicieux.

Et puis je me suis souvenu que Cap Cinéma n'est que locataire du bâtiment. C'est la mairie de Rodez qui en est propriétaire. Elle a dû demander à l'exploitant des salles de céder la place aux animations du Tour de France... et surtout de ne pas leur faire concurrence.

En lisant le numéro de juillet-août du magazine Rodez, notre ville, on comprend que le cinéma va se transformer en hall d'exposition (et sans doute aussi en bar-buffet). Le soir, le bon peuple est prié de se ruer place Foch, pour assister à une représentation du Malade imaginaire... avec Gérard Holtz :

Soyons clairs. Que l'on propose une représentation théâtrale gratuite, dans le cadre de la venue du Tour de France, avec en vedette un animateur populaire, est tout à fait honorable. Mais que, dans le même temps, on s'arrange pour que personne ne puisse aller au cinéma dans la commune me choque. Et je ne parle même pas de l'opération de com' pour le sponsor de la pièce, ni du narcissisme de l'acteur-animateur...

14:05 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, société

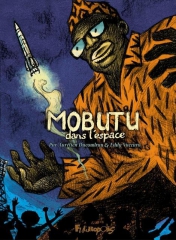

Mobutu dans l'espace

Cette bande dessinée, signée Aurélien Ducoudray et Eddy Vaccaro, aborde un aspect méconnu de l'histoire de l'actuelle République Démocratique du Congo : le programme spatial secret financé par le dictateur Mobutu, dans les années 1970.

Cela commence de manière ironique : de nos jours, des gamins s'amusent dans des bâtiments en ruines, où ils tombent sur une vieille affiche à la gloire du dictateur mégalomane Mobutu Sese Seko. Bien que celui-ci ait dirigé le Zaïre pendant une trentaine d'années, ils n'en ont aucun souvenir...

La suite nous présente le héros de cette histoire, un jeune ingénieur allemand prénommé Manfred, qui va être amené à travailler en pleine forêt équatoriale... car, peu de gens le savent, l'embryon de programme spatial zaïrois a été développé par des Allemands de l'Ouest (de l'entreprise Otrag) ; si bien que, lors de la première tentative de lancement, le compte à rebours a été donné en allemand !

Ce personnage de jeune homme un peu naïf introduit de la comédie dans l'intrigue, parfois violente. Sa découverte de l'Afrique s'accompagne d'épisodes cocasses, comme le passage par la douane, à l'aéroport, l'indemnisation d'un berger, en pleine forêt, ou encore la "pause" dans un bar à hôtesses...

Dans le même temps, on frôle le drame, avec ces militaires zaïrois si prompts à la gâchette et, plus tard, ces soldats français pas franchement exemplaires. (On est alors en pleine insurrection au Shaba, l'ex-Katanga.)

Incidemment, le héros découvre la pauvreté de la grande majorité des habitants, la violence des rapports sociaux... et certains héritages de la colonisation belge, les "fantômes du roi Léopold".

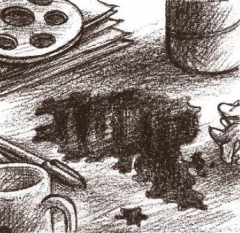

Sur le plan visuel, le noir et blanc est très réussi. Le style est en général assez classique, avec quelques envolées poétiques voire surréalistes. Ainsi, lorsque le héros apprend qu'il va devoir se rendre en Afrique, le café qu'il vient de renverser forme une tache particulière :

Un peu plus tard, le fantastique est à l’œuvre dans un cauchemar du jeune homme :

Les auteurs ont aussi glissé un hommage à l'un des maîtres de la bande dessinée, Hergé, plus précisément à Objectif Lune :

Cette histoire serait toutefois trop limpide si n'intervenaient pas divers espions et agents à la solde de puissances étrangères. Nous sommes en pleine Guerre froide et pas mal de monde compte sur un échec de l'entreprise zaïroise. Le héros va devoir apprendre à naviguer entre des experts en tromperie. Cet aspect fictionnel de l'intrigue lui donne encore plus d'épaisseur. Cette bande dessinée est à ne pas manquer !

09:14 Publié dans Histoire, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande dessinée, bande-dessinée

mardi, 14 juillet 2015

Les Minions

Cette animation franco-américaine met à l'honneur les petits personnages jaunes apparus il y a quelques années dans Moi, moche et méchant. Ceci dit, leur (futur) maître Gru n'est pas absent de cet opus. Les spectateurs attentifs remarqueront sa présence au "congrès des vilains" (en compagnie de sa mère) ; les autres se contenteront de noter son apparition à la toute fin de l'histoire.

D'ici là, on nous aura raconté une série d'aventures des Minions, en particulier dans les âges anciens. La longue bande-annonce qui a été abondamment diffusée nous prive hélas de l'effet de surprise. Ces scènes sont pour moi les plus hilarantes du film. Il est dommage qu'elles interviennent aussi tôt. Ceci dit, elles sont un peu plus développées que dans les extraits qui ont été offerts au public en avant-première... et attention à ne pas arriver en retard : les petits bonshommes commencent leur spectacle dès le pré-générique ! Au passage, on peut relever un hommage à Hergé, dans la séquence en mer. Stuart se comporte avec ses compagnons comme le capitaine Haddock avec Tintin dans Le Crabe aux pinces d'or (la banane ayant remplacé la bouteille de champagne !) :

La suite est quand même entraînante, avec une excellente séquence en automobile, qui garde un peu de l'irrévérence des précédents films (ce qui manque par contre souvent au reste de l'histoire).

Paradoxalement, c'est quand les héros se retrouvent dans l'assemblée de "méchants" que l'intrigue devient plan-plan. Certes, on sourit, mais il n'y a plus ce petit coup de folie perceptible dans Moi, moche et méchant 2. D'un point de vue sonore, l'arrivée aux États-Unis se traduit par un déluge de chansons (anglo-saxonnes) des années 1960-1970. Au début, ça passe. A la longue, ça saoule.

Le départ pour le Royaume-Uni relance un peu l'action. Certains clins d’œil sont réussis. Mais le personnage de la reine Elizabeth II est un peu raté... et pas du tout conforme au modèle. J'ai tout de même bien aimé les gardes qui se transforment en rockeurs chevelus et la poursuite endiablée dans les rues de Londres. Cette partie est marquée par des hommages à James Bond et à certains films à grand spectacle. L'humour est plutôt destiné aux enfants (pas trop jeunes toutefois).

L'intrigue en devient secondaire. On se fiche un peu du devenir de la couronne britannique et la référence à Chaplin (lorsque l'un des Minions prononce un discours du haut d'un balcon) tombe à plat. Heureusement, Gru se décide à débarquer...

Évidemment, il ne faut pas quitter la salle trop tôt, le générique de fin réservant quelques surprises... et quand on croit que c'est terminé, il y en a encore, au bout du bout !

C'est un agréable divertissement, mais qui, pour des adultes, ne tient pas tout à fait la route. J'ai été un peu déçu et j'espère qu'avant de sortir le suivant, les auteurs vont prendre le temps de bien préparer la chose.

PS

Entre deux facéties terminales, j'ai eu le temps de lire le générique de fin. J'ai remarqué que, parmi les personnes remerciées, on avait clairement distingué Frédérique Bredin, une ancienne élue socialiste aujourd'hui... présidente du CNC (Centre National de la Cinématographie et de l'image animée). Précisons qu'elle a été nommée en 2013 par François Hollande, son ancien condisciple de la promotion Voltaire de l'ENA.

Mais revenons à nos Minions. La production du film avait de bonnes raisons de remercier (à travers Frédérique Bredin) le CNC : celui-ci a attribué un crédit d'impôt international à ce long-métrage, comme aux précédents, d'ailleurs. Et là, j'ai tiqué. Autant cela se comprenait pour soutenir l'équipe à ses débuts, autant ici, c'est de l'argent trop généreusement distribué, à ce qui est devenu une grosse production, de surcroît accompagnée d'un merchandising particulièrement envahissant.

21:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 13 juillet 2015

Self Made

Le titre de ce passionnant film israélien est difficile à traduire. Il peut signifier "fait tout seul" ou "monté soi-même". Dans ce cas, c'est une allusion aux meubles en kit Eteca (une sorte d'Ikea proche-oriental), qui jouent un rôle important dans l'intrigue.

Ce mobilier de qualité approximative est la cause des tourments des deux héroïnes. L'Israélienne Michal voit son sommeil écourté par la chute du lit conjugal et elle va avoir toutes les peines du monde à monter le nouveau, acheté (laborieusement) par correspondance. De son côté, la Palestinienne Nadine effectue un travail abrutissant dans un entrepôt d'Eteca, d'où elle va d'ailleurs être licenciée.

A priori, c'est la seule chose qui rapproche les deux femmes. Michal est une artiste renommée, qui rejette la maternité. Nadine est la cinquième roue du carrosse familial, qui elle aimerait bien avoir un enfant. Le contraste est aussi grand entre les deux milieux sociaux : l'Israélienne est une "bobo", la Palestinienne une prolétaire. Leurs destins vont pourtant se croiser... et s'échanger, comme on nous l'annonce dans le résumé du film.

Pourtant, cette permutation intervient assez tard dans l'histoire. De surcroît, à l'écran, chaque personnage garde le physique qu'il avait dans sa précédente vie, alors que les proches ne se rendent pas compte de la substitution. A cela s'ajoutent ce qui semble être des incohérences et des choses inexplicables, qu'on a tendance à mettre au compte de l'aspect surréaliste d'une partie du film. Comme l'histoire tourne en eau en boudin, certains spectateurs sont sortis de là furieux.

C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un "twist"...

ATTENTION, LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS CLÉS DE L'INTRIGUE, QU'IL VAUT MIEUX SANS DOUTE NE PAS CONNAITRE AVANT D'ALLER VOIR LE FILM.

L'intrigue s'inspire visiblement de Muholland Drive (de David Lynch) et un peu d'un autre film israélien, 7 minutes au paradis. Il y a bien eu échange des rôles, mais plutôt des personnalités, pas des corps... et cela s'est produit avant que ne démarre l'histoire telle qu'elle nous est montrée.

Un attentat-suicide a bien eu lieu. Peut-être a-t-il été déclenché par le garçon que l'on voit accompagner Michal devenue Nadine. En tout cas, les deux femmes étaient sans doute présentes au moment de l'explosion, qui a provoqué l'échange de personnalités. Une fois ce principe posé, on peut mieux comprendre certaines scènes et le comportement des personnages principaux.

Commençons par Michal. Elle souffre d'amnésie et a visiblement été blessée à la tête. Son compagnon fait allusion à une opération et à un événement traumatique, qu'il vaut mieux ne pas ressasser. Je pense qu'il ne parle pas uniquement de l'hystérectomie qu'a subie l'artiste. Son corps a bien été touché dans l'attentat-suicide mais, comme désormais c'est l'esprit de Nadine qui l'occupe, elle ne se souvient de rien, en particulier des rendez-vous pris par Michal pour ce jour-là. On comprend aussi pourquoi son compagnon la trouve (encore plus) différente depuis "l'accident".

Quant à la Nadine qui nous est montrée, elle a l'esprit de Michal en elle. Cela explique qu'elle ait besoin des vis pour marquer son chemin. Le fait qu'elle ne le marque que dans un sens tendrait à prouver que l'attentat a eu lieu au checkpoint, où les Palestiniens subissent parfois tant de vexations. De plus, le désir soudain de maternité de Nadine, qui brise les tabous et couche avec le premier venu (le recruteur de terroristes, sans doute lié au Hamas ou au Djihad islamique), tient à son impossibilité d'avoir des enfants avec son précédent corps et à ses regrets d'avoir pratiqué une hystérectomie.

On pourrait continuer encore et analyser finement chaque séquence, pour tenter d'y distinguer ce qui est issu de la première vie des deux jeunes femmes de ce qui appartient au fantasme de la seconde. Le bouquet de fleurs est un indice.

Sinon, on peut se contenter de se laisser porter une œuvre pleine de style, qui aborde de manière originale le conflit israélo-palestinien. Shira Geffen est vraiment une réalisatrice à suivre.

22:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 11 juillet 2015

Le Souffle

Ce souffle est d'abord (à l'écran), celui du vent qui secoue la steppe kazakhe (superbement filmée). C'est aussi celui qui émane des humains. Au sens symbolique, c'est la vie et l'amour qui vont traverser cette histoire. C'est aussi hélas parfois le vent de la mort.

Le réalisateur Alexander Kott réussit le tour de force de mener son intrigue sans le moindre dialogue, pendant 1h25. Les paroles sont remplacées par les expressions des visages, les attitudes des corps, mais aussi les sons, qu'ils soient d'origine naturelle (le vent, le chant des animaux, le bruit de l'eau qui coule) ou humaine (produits par les véhicules et les objets qu'on manipule). S'y ajoutent quelques cris, quelques pleurs et la musique d'accompagnement, parfois rehaussée de chants féminins.

Le début du film nous fait découvrir la vie quotidienne d'un père et de sa fille. Tous deux sont mutiques mais pas inexpressifs. A travers quelques situations bien choisies et une économie de mouvements, le réalisateur nous fait comprendre toute l'affection qui lie l'un à l'autre. Le papa ne manque pas d'imagination, lui qui fait semblant de gober le soleil couchant sous les yeux de son adorable progéniture. Il est aussi conscient des nécessités de la vie : il lui a appris à conduire... et à se servir d'un fusil.

La demoiselle, qui garde par devers elle des traces de son passage à l'école, sait presque tout faire. Comme, de surcroît, elle est plutôt canon, elle est convoitée par l'héritier d'une grosse propriété des alentours, un type sympathique mais un peu lourdaud. Il aime à jouer au cowboy devant la donzelle, qui n'est toutefois pas très impressionnée.

La donne change lorsqu'un jour, un jeune homme est envoyé chercher de l'eau par le propriétaire d'une voiture en panne. Le garçon est charmant, poli, bricoleur... Désormais, la vie ne sera plus comme avant.

Très longtemps, le film nous maintient dans l'ignorance ou l'incertitude. Où le père part-il travailler tous les matins ? Pourquoi est-il tombé subitement malade ? Que viennent faire ces militaires autoritaires dans la région ? (L'action se déroule en URSS, peu après la Seconde guerre mondiale.) Dina va-t-elle choisir l'aventure avec le photographe imprévisible ou la sécurité avec le paysan fidèle ?

Avant d'obtenir les réponses à toutes ces questions, on aura eu droit à une série de tableaux éblouissants. Chaque plan contient au moins une idée marquante de mise en scène. J'ai encore en mémoire l'eau du puits, agitée par le prélèvement qu'on vient d'y opérer et qui, en redevenant plane, révèle le face-à-face énamouré entre deux personnages. Ou encore cette corde à linge, sur laquelle sont pendus leurs vêtements, les bras de la chemise de l'un enlaçant la robe de l'autre, sous l'effet du vent. Magnifique !

PS

Derrière l'oeuvre de recherche, aux grandes qualités esthétiques, se cache un propos politique que je ne peux pas dévoiler ici. Cette année, c'est au moins la deuxième fois (après Crosswind) qu'un film très ambitieux tente d'allier la forme et le fond. Je trouve néanmoins que Le Souffle est un ton au-dessus. Ce sera sans doute un de mes films de l'année 2015.

22:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 10 juillet 2015

Dior et moi

A priori, rien n'aurait dû me pousser à aller voir ce documentaire de Frédéric Tcheng, consacré à la première collection mise au point (dans l'urgence) par Raf Simons pour la célèbre maison de couture. Mais il m'a semblé que je pourrais y trouver un intérêt semblable à celui que j'avais éprouvé en regardant The September Issue. On finit d'ailleurs par croiser Anna Wintour, dans la dernière partie du film.

Le réalisateur a eu l'intelligence d'insérer des images d'archives dans celles qu'il a tournées à Paris. On (re)découvre d'anciennes collections et, surtout, on a un aperçu de la vie de Christian Dior, au tout début du film puis, à petites doses, à intervalle régulier. C'est particulièrement intéressant pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas grand chose du bonhomme. Par contre, l'espèce de dialogue (fictif) engagé entre le fondateur (décédé) et le nouveau directeur de collection m'a paru artificiel et la voix off m'a parfois agacé.

En revanche, la description du travail des "petites mains" (les couturières et les -rares- couturiers) est passionnante. On nous présente davantage certaines d'entre elles. On comprend qu'au sein de cette ruche, il existe une hiérarchie. Toutefois, tout le monde semble travailler en harmonie. A-t-on gommé les tensions, dans le souci de plaire à Dior ? Pas forcément, puisque lorsque Raf Simons exprime son mécontentement vis-à-vis des délais non tenus, la scène n'est pas censurée.

Du créateur belge on retiendra une indéniable audace et de l'imagination. Cela le conduit à tenter de créer des robes à partir de l'impression de toiles contemporaines. Pour que le rendu final soit meilleur, il exige l'impression, non pas sur un tissu déjà assemblé, mais sur chaque fil, séparément, à charge ensuite pour les couturières de faire les robes. Le film ne nous montre pas le détail du travail artisanal (il y a peut-être quelques secrets de fabrication à préserver...), mais on a quand même une idée de la complexité de la chose. Le résultat est surprenant... et finalement assez joli, alors que les toiles d'origine ne sont vraiment pas emballantes.

Mais la collection que Simons est chargé de présenter ne se limite pas à ces quelques robes. C'est tout un ensemble qu'il s'agit de concevoir, dans la tradition Dior. Pour ce faire, on n'a pas manqué d'énergie ni de créativité.... mais de temps ! Dans sa seconde partie, le film restitue bien la tension qui monte, surtout quand le créateur exprime son mécontentement, ou réclame des retouches de dernière minute, certaines nécessitant de revoir presque entièrement l'une des créations.

A l'écran, le bonhomme est calme, amical en dépit du barrage de la langue (il parle anglais, mais assez mal le français). Ce n'est qu'à la toute fin du film qu'on le voit craquer, sous l'effet de la tension produite par la présentation de la collection complète.

Celle-ci va bénéficier d'un écrin magnifique : une maison particulière, à Paris, qui était à louer et qu'on va réaménager pour le défilé. Raf Simons a l'idée de décorer les pièces avec des tapisseries de fleurs (naturelles). Au vu du coût, on va jusqu'à consulter le patron de LVMH et propriétaire de Dior, Bernard Arnault (dont on se garde bien de préciser à quel point il aime la Belgique). Il donne son accord et, franchement, le résultat est splendide.

On termine par l'organisation et le déroulement du défilé. On recrute les mannequins, on décide du parcours... et on invite des "pipoles". Ce n'est pas la partie la plus intéressante, même si (peut-être involontairement) le film met à jour une sorte de mécanique, les modèles ressemblant davantage à des robots qu'à des humains.

L'ensemble forme un documentaire indéniablement original, parfois passionnant.

PS

Incidemment, le film évoque les relations de la maison de couture avec ses clientes. Les exigences de l'une d'entre elles (américaine) ont compromis l'achèvement de la collection dans les délais. Mais, comme le déclare la gestionnaire, quand une personne qui vous commande chaque année pour 350 000 euros de vêtements demande que la "Première" (couturière) vienne effectuer des retouches, on ne dit pas non.

10:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 07 juillet 2015

Tale of Tales

C'est une adaptation du Conte des contes (dit aussi le Pentamerone), de l'Italien Giambattista Basile, datant du premier tiers du XVIIe siècle, avant donc les œuvres de Charles Perrault. Trois des histoires du recueil ont été choisies. Indépendantes les unes des autres, elles finissent toutefois par se croiser.

Dans La Reine, Salma Hayek incarne une souveraine belle mais infertile, malédiction qu'elle va tenter de rompre à l'aide de son royal époux... et d'un conseiller un peu spécial. Cela nous vaut la première scène du film faisant intervenir un monstre et, un peu plus tard, la première scène un peu "crade". Chaque histoire comporte sa part de merveilleux et de sordide (et même d'horreur), une caractéristique propre aux contes traditionnels, écrits pour émerveiller et effrayer à la fois... ce que les critiques qui ont "descendu" le film ont semble-t-il oublié.

Contrairement à ce que certains ont affirmé (notamment au Masque et la Plume diffusé dimanche 5 juillet), Salma Hayek joue bien... mais, pour certaines personnes, il était impensable de faire l'éloge de l'épouse de François-Henri Pinault. Par souci de réalisme, on peut quand même regretter que la reine ne vieillisse quasiment pas, alors que l'histoire s'étend sur près de vingt ans. Au niveau de la distribution, l'actrice franco-mexicaine est épaulée par John C. Reilly (vu notamment dans Carnage) et un excellent duo de jumeaux (les frères Lees).

Dans La Puce, un roi veuf (interprété par Toby Jones, abonné aux seconds rôles dans les grosses productions) se prend d'affection pour un insecte, qu'il va abondamment nourrir... Dans le même temps, sa fille est devenue une belle jeune femme, qui rêve d'amour et de vaillant chevalier. La réalité va quelque peu la décevoir... C'est la plus violente des trois histoires. Notons qu'elle fait intervenir un ogre, auquel le Français Guillaume Delaunay prête ses traits. (On a pu le voir récemment dans Michael Kohlhaas.) Celui-ci se lie (d'une manière que je me garderai bien de révéler) à la princesse, incarnée avec talent par la jeune Bebe Cave. Dans ce conte, les rebondissements sont particulièrement nombreux. Le réalisateur Matteo Garrone y fait aussi montre d'un grand savoir-faire.

Mais la plus "glauque" des histoires est sans conteste celle des Deux Vieilles, qui met en scène un roi libidineux, auquel Vincent Cassel donne toute sa fougue et toute sa verve. On y voit beaucoup de chair étalée, de la jeune douce et lisse et de la moins jeune, plus fripée. Un quiproquo sert de base au conte. Le roi veut à tout prix rencontrer la femme dont le chant l'a captivé. Cela va conduire deux sœurs inséparables à organiser des stratagèmes pour le duper... et se sauver. C'est excellent, avec des pointes d'humour.

L'ensemble bénéficie d'un très bel "emballage", avec des costumes superbes et des décors somptueux. Il convient aussi de souligner l'excellent travail réalisé par l'équipe de maquillage. Le tout est accompagné d'une musique envoûtante, signée Alexandre Desplat. Seul bémol à mon enthousiasme : c'est long (2h15) et ça se sent. Il aurait fallu pratiquer quelques coupes. Sinon, c'est une magnifique œuvre d'imagination, pour grands enfants.

10:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 05 juillet 2015

Vice Versa

La dernière production Disney-Pixar joue sur une intrigue dédoublée, une se déroulant dans le monde réel, l'autre dans la tête de l'héroïne Riley. La première partie du film montre les premiers pas de l'enfant et la formation des émotions, de la mémoire et de la personnalité dans son cerveau. C'est d'une indéniable originalité... et cela témoigne d'un grand amour de l'enfance, sans que ce soit cucul-la-praline. Je crois que je n'ai jamais vu de séquence qui rende aussi bien hommage aux débuts d'un bout-de-femme.

Notons que la (très belle) musique est signée Michael Giacchino, qui œuvre aussi bien pour la télévision (Alcatraz, Fringe) que pour le cinéma (La Planète des singes : l'affrontement et, très récemment, Jurassic World).

Les jeunes spectateurs ont sans doute été plus sensibles à l'apparition des personnages incarnant les émotions. Joie est une sorte de Fée Clochette, archétype de la grande sœur responsable et pleine d'entrain. Tristesse est une gamine boulotte et dépressive. Peur est un grand échalas pas sûr de lui. Dégoût est une djeunse en pleine crise d'adolescence et Colère une petite boule de nerf (mon préféré). Ce second degré est une des bonnes trouvailles des scénaristes. Il s'ajoute à leur représentation visuelle : ce sont bien évidemment des "émoticônes". Cette animation donne vie à des symboles qui pullulent sur la Toile.

La bonne surprise suivante est de découvrir que l'on a eu l'idée d'adapter le procédé à d'autres personnages. On apprend ainsi ce qui se passe dans la tête de chacun des parents. C'est hilarant. Le comble est atteint en fin d'histoire, où l'on nous livre une série d'impressions en rafale. J'ai particulièrement aimé celles du chauffeur de bus... et celle du "guique" complexé qui se retrouve face à cet être étrange et inquiétant... UNE FILLE ! Alerte !!!

Un déménagement vient rompre la mécanique mise en place. De plus, Riley a grandi. La pré-adolescente ne réagit plus tout à fait comme l'enfant que ses parents ont connue. Le récit se fait plus sombre. Ici Pixar se montre fidèle à la tradition des contes adaptés jadis par Disney : à l'arrière-plan d'une histoire féérique se trouve parfois un fond macabre. Que les parents se rassurent : le film n'en devient pas effrayant pour autant. Néanmoins, il suscite une certaine inquiétude... et permet à l'intrigue de "tenir" la durée (1h40).

C'est désormais dans la tête de Riley que les événements se précipitent. Joie et Tristesse se lancent dans une quête périlleuse au sein de la mémoire profonde et des "îles de la personnalité". Elles vont y faire plusieurs curieuses rencontres et en apprendre plus sur elles-mêmes et leurs missions.

Sans être aussi drôle que d'autres productions Pixar, Vice Versa n'en est pas moins un excellent divertissement, avec un contenu élaboré.

P.S.

A Rodez, on n'a pas eu droit au court-métrage Lava qui passe en première partie, dans certaines salles...

11:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 04 juillet 2015

Fantasia

Certains vont dire : encore un film sociétal chinois ! Récemment, on a déjà pu apprécier les excellents Black Coal et A Touch of sin. La particularité de celui-ci est d'avoir été réalisé par un ancien ouvrier, Wang Chao, qui s'est reconverti dans le cinéma. Il s'est d'abord fait connaître par L'orphelin d'Anyang.

On ne s'étonnera donc pas que l'histoire tourne autour du destin d'un ouvrier, que l'on découvre travaillant dans une usine, sans aucune protection, aussi bien au visage, aux oreilles qu'aux mains. La cinquantaine venue, une leucémie se déclare. C'est l'occasion pour le réalisateur de montrer plusieurs aspects de la Chine ultralibérale, où des usines licencient, où les soins ne sont plus garantis aux citoyens pauvres et où l'argent achète (presque) tout.

La paradoxe est que c'est la solidarité familiale qui va déstructurer la vie des membres du groupe. C'est parce qu'ils veulent aider le père malade que la mère, la fille aînée et le fils cadet vont entrer dans une spirale dangereuse, chacun de leur côté.

On les suit tous successivement. Entre deux séjours à l'hôpital (ceux-ci filmés avec une sobriété glaçante), le père se traîne et découvre qu'il est désormais mal vu de certains de ses collègues de travail.

Son épouse est une "mère-courage". Elle cumule deux emplois dans la journée. Le matin, elle se lève avant tout le monde pour livrer du lait. Ensuite, elle enchaîne avec son kiosque à journaux. Petit à petit, on découvre son passé, celui d'une chanteuse-danseuse qui a été licenciée... et sans doute abandonnée par le père de sa fille.

Celle-ci, une superbe jeune femme, mène au départ une vie totalement insouciante. L'histoire est un peu celle de sa chute. Elle qui voyait la vie en rose va découvrir le cynisme d'une partie de ses concitoyens. La description de ses relations avec sa mère est pleine de subtilité. Elles ne se disent rien mais l'on comprend tout.

Le film s'attarde un peu plus sur Lin, l'adolescent taciturne, travaillé par ses hormones et pas bien intégré à l'école. Lui qui était néanmoins bon élève inquiète son professeur principal, un type bien qui n'ose pas avouer à la mère à quel point l'assiduité de son fils s'est dégradée. Le gamin s'est mis à fréquenter des trafiquants sur les berges du Yangzi Jiang (l'action se déroule à Chongqing). L'une des premières scènes, qui montre le garçon s'approchant des berges avec, à l'arrière-plan, les immeubles modernes qui apparaissent nimbés dans un brouillard de pollution, est magnifique. On a d'autres occasions de vérifier que l'ancien assistant de Chen Kaige a retenu les leçons de ce cinéaste formaliste, notamment lorsque la ville est filmée de nuit.

Auprès du fleuve, l'adolescent cherche d'abord du réconfort, puis de l'argent... et il pourrait découvrir beaucoup plus, s'il parvient à se rapprocher de la ravissante jeune femme qui travaille pour les trafiquants.

Il convient d'être aussi attentif aux sons. Wang Chao se moque de la propagande maoïste comme de la musique sirupeuse qui masque les aspects sordides de la vie quotidienne des humbles. En à peine 1h25, le réalisateur réussit à boucler son intrigue et à nous livrer une oeuvre d'une belle qualité visuelle.

23:58 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 02 juillet 2015

Jurassic World

Voici les dinosaures de retour, avec un petit nouveau... ou plutôt, une petite nouvelle, résultat de bidouillages génétiques pour le moins téméraires. C'est la seule création (de taille, parce que la petite nouvelle grandit vite... et plus qu'attendu) de ce film qui recycle quantité d'éléments vus ailleurs... notamment dans le premier opus de la série, auquel il est lourdement fait référence à plusieurs reprises. On s'attend donc à voir surgir à un moment ou à un autre un tyrannosaure... Il convient d'être patient.

Comme la dinosaurette devient une tueuse en série et que l'action se déroule dans une zone touristique, on pense évidemment aux Dents de la mer, volume 3, à cause du sexe féminin de l'animal et du cadre (un parc d'attractions).

Notons que les effets spéciaux sont très réussis. Ils rendent vivants aussi bien les velociraptors que les diplodocus (la mort de l'un d'entre eux étant particulièrement émouvante). Ils culminent dans un affrontement que rien ne laisse prévoir... mais qui ne surprendra pas ceux qui ont vu le dernier Godzilla.

Quant aux acteurs, ils font ce qu'ils peuvent... et ils se débrouillent assez bien, ma foi. On a recruté du lourd, avec, dans le premier rôle féminin, Bryce Dallas Howard (la fille de Ron), dont on a déjà pu apprécier le talent dans Au-delà et La Couleur des sentiments. Lorsque l'actrice est filmée en gros plan, les spectateurs attentifs remarqueront qu'en dépit de son incontestable beauté, la jeune femme a visiblement cru avoir besoin de recourir à quelques retouches chirurgicales. Triste époque... A son actif, on peut lui reconnaître une belle énergie, qu'elle met à profit pour piquer plusieurs sprints salvateurs, à des moments-clés de l'intrigue. Les spectateurs sont priés de croire que, dans la jungle comme sur le bitume, l'héroïne "performe" en talons hauts... Les voyeurs apprécieront néanmoins de constater que sa tenue impeccable du début se dégrade progressivement... Elle finit par ressembler à certaines compagnes de King Kong, à ceci près qu'ici c'est une executive woman qui ne s'en laisse pas compter.

A ses côtés, ce sont les seconds rôles masculins que l'on remarque, même si Chris Pratt se débrouille correctement. (Dans la version française, il a la voix de David Krüger, qui double notamment Shemar Moore -alias Derek Morgan- dans la série Esprits criminels.) Vincent d'Onofrio (inspecteur Goren pour les intimes), que l'on a vu récemment dans Night Run, incarne un méchant au bide proéminent. Chez lui aussi une partie de l'anatomie a été "améliorée" : les dents.

Chez les scientifiques, c'est le personnage interprété par B.D. Wong qui ressort. Rappelons que cet habitué de New York Unité Spéciale était présent dans le premier Jurassic Park. Se distinguent aussi Irrfan Khan, qui nous avait ravi en 2013 dans The Lunchbox... et Omar Sy, impeccable dans la petite part qui lui est réservée.

Les dialogues ne se signalent ni par leur brio ni par leur platitude, contrairement à ce que l'on peut voir dans nombre de superproductions. De plus, le film n'est pas exempt d'humour. A plusieurs reprises, il se moque (gentiment) des ados et, assez tard dans l'histoire, on nous propose la mise en scène du "râteau du siècle" ! Même la dinosaure mutante sait se montrer vicieuse espiègle... à sa manière. Ce personnage de prisonnier aux super-pouvoirs, qui, échappé de son univers carcéral, devient un danger pour toute la société, est très réussi, au premier comme au second degré. Il compense les invraisemblances dont l'intrigue est parsemée : on sent bien quand les scénaristes ont décidé de ne pas faire mourir tel ou tel personnage.

Le fond n'est pas idiot. On perçoit la dénonciation des apprentis-sorciers de la science, ainsi que le rejet des militaristes sans scrupules. Après, comme c'est une production Spielberg, il ne faut pas s'étonner d'y retrouver un éloge appuyé des "valeurs familiales".

Le résultat est plaisant, sans être enthousiasmant. Et, attention, on nous prépare une suite...

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 01 juillet 2015

Internet ralenti

C'est un phénomène assez récurrent, sans même tenir compte de la qualité du matériel que l'on utilise pour se connecter au réseau. Ainsi, aux Etats-Unis, une enquête est actuellement en cours sur des dégradations volontaires commises en Californie, autour de Sacramento et de San Francisco. Quand on connaît le poids de la "net économie" dans cette région, et son impact à l'échelle internationale, on mesure l'importance du sujet.

Ce n'est pas la première fois que l'état des câbles sous-marins est évoqué à propos de la Toile. Par le passé, on a surtout parlé des dégâts provoqués par les ancres de bateaux imposants. La cause peut être encore plus directement humaine. Il y a un peu plus de deux ans, deux plongeurs avaient coupé (par mégarde, ont-ils affirmé) l'un des plus importants câbles, reliant l'Europe du Sud à l'Asie du Sud-est, en passant par le Moyen-Orient. Les conséquences en avaient été perçues jusqu'à la Réunion, où la situation n'était redevenue normale qu'environ un mois plus tard.

En juin dernier, c'est encore une gaffe (cette fois-ci, d'un opérateur asiatique) qui a eu des conséquences au niveau mondial. Dans les autres cas, le ralentissement est une conséquence de la croissance du réseau. Ainsi, en 2014, certains routeurs étaient en cause. Une autre fois, c'était la nécessaire mise à jour de certificats de sécurité des navigateurs.

Mais la cause la plus étrange (et la plus cocasse) que j'ai trouvée est... naturelle. Il s'agit de... morsures de requins, évoquées en août dernier par le site Slate :

La courte vidéo qui accompagne l'article montre un énorme squale s'approchant lentement de l'un de ces câbles sous-marins... avant de tenter de le croquer avec appétit ! Le journaliste suggère que les champs électromagnétiques qui s'en dégagent pourraient attirer les requins. Celui-ci n'a par exemple pas du tout été intéressé par un autre câble, plus petit, partant du véhicule sous-marin en train de filmer la scène. Il est tout aussi possible que l'animal, ne possédant pas de mains, utilise sa gueule pour "tâter" l'objet, dont la présence à cette profondeur a dû lui paraître inhabituelle.

15:08 Publié dans Economie, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, médias, journalisme

mardi, 30 juin 2015

Législative partielle en Aveyron : du neuf ou du réchauffé ?

La campagne est (officiellement) lancée par les candidats UMP "républicains" Arnaud Viala et Sébastien David. Il est intéressant de comparer la manière dont deux quotidiens ont rendu compte de la chose : La Dépêche du Midi dans un article daté de samedi 27 juin, Centre Presse dans son numéro de dimanche 28 :

Dans l'édition aveyronnaise du quotidien toulousain, Hervé Boucleinville insinue perfidement que c'est parce que le canton dont il était l'élu a été supprimé par la réforme territoriale (et inclus désormais dans un grand ensemble réservé à Alain Marc) qu'Arnaud Viala va briguer le mandat de député.

De son côté, dans Centre Presse, Damien Solassol ne s'embarrasse pas de ces considérations et insiste sur la jeunesse des candidats, qui, à eux deux, n'atteindraient pas 80 ans. C'est ce qui a fait "tiquer" une de mes connaissances, qui s'est adressée à moi :

- Arnaud Viala n'a que 40 ans ! Tu es sûr ? Je lui aurais donné plus... et puis ça commence à faire un paquet d'années qu'on le voit en politique !

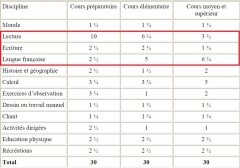

Pour en avoir le coeur net, je me suis plongé dans la "Bible" des commentateurs politiques aveyronnais, à savoir Fantassins de la démocratie, l'excellent ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc (toujours disponible dans les bonnes librairies). Que peut-on y lire ? Eh bien, qu'Arnaud Viala est né à Millau le 4 décembre 1974. On peut aussi y découvrir la brochette de mandats et fonctions exercées par le jeune politique... à tel point que l'un des (anciens) contributeurs d'Aligorchie l'avait appelé "Multi-tâches" ! En voici une représentation schématique simplifiée :

Corneille l'a écrit jadis : "aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années". (Vous chercherez, c'est quelque part dans Le Cid.) On peut dire qu'à partir de 2008, la valeur d'Arnaud Viala a été bigrement reconnue, puisqu'il a dû apprendre à se diviser entre la mairie, la communauté de communes, le conseil général et le centre universitaire... sans compter les autres fonctions (plus ou moins) honorifiques... et la vie de famille. Quel homme, n'est-ce pas !

A la lecture de Centre Presse, on sent toutefois qu'Arnaud Viala a compris dans quel sens souffle le vent : la diminution du cumul des mandats. Et, quand on ne peut pas s'opposer au courant, quoi de mieux que de prétendre en être partie prenante ? On apprend donc que le candidat à la députation a quitté son poste à la fac et ceux qui ne le sauraient pas découvriront qu'il n'a pas participé aux dernières élections départementales... mais sans doute pas de sa propre initiative (contrairement à ce qu'il affirme).

Son ancien canton avait été fusionné avec ceux de trois autres caciques de la majorité départementale : Alain Pichon (Pont-de-Salars), Jean-Louis Grimal (Salles-Curan) et surtout Alain Marc (Saint-Rome-de-Tarn). En football, on appelle cela "le groupe de la mort". La situation n'a cependant pas dégénéré parce que les deux premiers ont eu le bon goût de ne pas se représenter. Il semblerait qu'on ait (vivement) suggéré à Alain Pichon de prendre sa retraite, tandis qu'on a peut-être fait des promesses à Jean-Louis Grimal... auxquelles il a eu la faiblesse de croire. Restaient les deux coqs, A. Marc et A. Viala. Les dirigeants UMP se sont arrangés pour trouver une basse-cour à chacun d'eux. Depuis une dizaine de jours, on sait que le premier est casé.

C'est au tour d'Arnaud Viala de (tenter de) décrocher un mandat parlementaire. On lui a attribué un colistier du Sud Aveyron (Sébastien David), qui vient de s'illustrer aux élections départementales. A ceux qui s'étonneraient que deux hommes forment le "ticket" (au lieu d'un homme et une femme), je rappellerai que l'exigence de parité ne s'impose pas dans ce cas de figure, même si l'association de deux personnes de sexes différents a tendance à se répandre. Ainsi, en Aveyron, en 2012, Marie-Lou Marcel a été élue avec un homme (Fabrice Veysseyre) comme suppléant et Alain Marc avec une femme (Danièle Vergonnier). De son côté, Yves Censi avait choisi de se représenter avec André Raynal (inamovible maire de Cantoin depuis 1983) comme suppléant, comme lors des scrutins précédents d'ailleurs.

Le chemin d'Arnaud Viala vers la députation ne sera pas nécessairement pavé de roses. Même si sa candidature a été "verrouillée" par les instances de l'UMP des Républicains, il se trouve des personnes, à droite, pour penser qu'on fait là un joli cadeau à celui qui, en 2008, avait (déjà) songé succéder à Jean Puech à la tête du conseil général. La Dépêche du Midi comme Centre Presse citent Philippe Ramondenc, un électron libre de centre-droit qui s'est plutôt illustré dans des scrutins locaux (les municipales de 2014, les cantonales de 2011 et les départementales de 2015). Quand il s'est présenté aux législatives, en 2012, il n'a pas rencontré le même succès : il a récolté moins de 5 % des suffrages exprimés. A l'époque, il n'était pas assez connu dans l'ensemble de la circonscription, qui s'étend tout de même des portes de Rodez aux frontières de l'Hérault et du Ségala à la Lozère. Pour que sa candidature tienne la route, il lui faudrait un-e suppléant-e issu-e du monde rural et plutôt de l'ouest de la circonscription.

Mais l'adversaire pourrait venir du sein même de la majorité départementale Les Républicains - UDI. La Dépêche du Midi donne le nom de Christophe Laborie, conseiller de Causses-Rougiers, de surcroît facilement réélu en 2015. Il est maire de Cornus depuis plus de vingt ans. Fidèle de la majorité départementale, il a peut-être envie de goûter à autre chose... et il est peut-être d'avis que son tour est venu. Il est possible que ce soit en pensant à lui qu'Alain Marc ait récemment déclaré soutenir fermement la candidature d'Arnaud Viala, les autres prétendants n'ayant pas (selon lui) "les qualités intellectuelles" requises pour exercer un mandat de député. Les intéressés apprécieront...

Parmi ces autres il y a peut-être Miguel Garcia (selon Centre Presse). C'est un pharmacien, maire de Veyreau... et gaulliste. Il n'avait pas apprécié la décision de la commission d'investiture de l'UMP, en 2014. Il avait suggéré l'organisation de primaires pour départager les postulants (lui, A. Viala et Danièle Vergonnier). Cela fait plusieurs mois qu'il dit qu'il va y aller. Il va devoir se décider très rapidement : le scrutin est programmé pour début septembre.

Et la gauche, là-dedans ? On ne sait pas trop. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Pierre Pantanella et de Jean-Dominique Gonzales. Le premier, maire de Saint-Rome-de-Cernon et conseiller régional, n'est pas un perdreau de l'année. Mais il aurait le soutien des élus de gauche et une certaine légitimité dans le monde rural. Le second a été difficilement réélu conseiller départemental (en 2015) et "passe" mal dans les campagnes. Du coup, La Dépêche suggère que, perdue pour perdue, la circonscription pourrait être proposée à un jeune plein d'avenir. Stratégiquement, une candidature millavoise serait la bienvenue.

Quel que soit l'élu, il faudra lui rappeler qu'il est d'abord en charge de l'intérêt général. Arnaud Viala et Sébastien David semblent l'avoir oublié, d'après les propos publiés par Centre Presse. S'il paraît logique qu'un élu aveyronnais éclaire ses collègues (en majorité citadins) sur les problématiques liées aux territoires ruraux, il n'est pas acceptable d'entendre qu'un député doit être "un commercial de son territoire", "un VRP du Sud Aveyron". Non, messieurs, les parlementaires sont d'abord élus pour faire contrepoids au pouvoir exécutif et pour jouer un rôle dans la gestion politique de la France. (Elle en a bien besoin.) Je reconnais volontiers que c'est moins "vendeur" que le clientélisme local, mais la République est ainsi.

P.S.