mercredi, 25 février 2015

Les Nouveaux Héros

C'est le dernier Disney en date, à la destinée duquel a veillé John Lasseter (ancien pilier de Pixar). La première partie de l'histoire nous fait découvrir un héros pas forcément toujours sympathique : Hiro Hamada est un geek en pleine crise d'adolescence, élevé par une mère-courage très travailleuse et un grand frère lui aussi surdoué, mais plus mûr et pondéré que son cadet.

Ce début nous propose quand même une séquence particulièrement réussie, celle du combat clandestin de robots. Elle est drôle... et indispensable à l'intrigue, puisqu'elle introduit une invention qui va devenir centrale.

Le deuxième moment clé est la découverte par le héros du labo dans lequel travaille son frère. Il y fait la connaissance d'une bande de (jeunes) scientifiques plus déjantés les uns que les autres. Un événement traumatique va rapidement faire basculer l'histoire.

A partir de là, l'intrigue tourne autour de deux éléments importants : la relation Baymax-Hiro et la menace représentée par un dangereux individu masqué, dont on va mettre un bon moment à découvrir la véritable identité.

Les passages qui mettent en scène le héros et le robot infirmier sont pétris de drôlerie. (On en voit quelques-uns dans la bande-annonce.) Le comique de situation s'appuie principalement sur le physique particulier du compagnon du héros. S'ajoutent des répliques décalées, le robot persistant à vouloir remplir sa mission médicale, quelle que soit la situation. Les circonstances parfois exceptionnelles le conduisent à adapter son attitude, un peu à l'image de ce qui se passait dans Robot and Frank.

L'histoire devient plus animée quand l'affrontement avec le méchant se précise. Cela tourne au film de super-héros, sauf qu'ici les sauveurs de l'humanité sont les scientifiques farfelus, dotés désormais d'équipements de haute technologie.

Sur le fond, l'histoire n'est pas bête. Le jeune héros va devoir choisir entre la vengeance et la poursuite de l'oeuvre de son frère. Un autre personnage est amené à se poser des questions semblables.

A l'écran, c'est joli à regarder et, comme c'est assez trépidant (sans fonctionner sur un rythme effréné), on passe un bon moment. Vers la fin, j'ai même eu les yeux qui piquent, preuve que j'étais pris par cette histoire en apparence anodine, mais qui convient à la fois aux (pas trop) petits et aux grands. L'Oscar 2015 du film d'animation est amplement mérité, même si je suis un peu déçu pour Les Boxtrolls (trop noir pour le jury hollywoodien).

22:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 22 février 2015

Peste brune en Aveyron

L'information a commencé à circuler vendredi matin, après la mise en ligne d'un article de Centre Presse évoquant les propos antisémites tenus sur sa page Facebook (aujourd'hui supprimée) par un candidat du Front national aux élections départementales.

Mais, rendons à César ce qui appartient à César : c'est sans doute Benjamin Laumaillé qui, dans Le Ruthénois, a levé le lièvre. Le quinzomadaire paraissant le vendredi, il doit être imprimé le mercredi ou le jeudi... et les articles doivent avoir été rendus au plus tard un ou deux jours auparavant. Cela fait donc maintenant au moins une semaine que le journaliste (peut-être rencardé par un de ses camarades des "Roquets Rouges") s'est aperçu qu'Alexandre Larionov a tenu des propos particulièrement odieux.

On pouvait les trouver dans trois billets éructations du 3 août 2014 (visibles presque en entier sur la capture d'écran publiée dans Centre Presse). Y sont attaqués les Francs-maçons (le terme n'étant jamais correctement orthographié...) et les juifs, "qui merritent que la mort cruelle"... en français dans le texte. Ce jeune homme semble visiblement influencé par les vieilles théories du complot judéo-maçonnique, très à la mode à la fin du XIXe siècle et au XXe. Dans ce domaine, le faux le plus célèbre est le Protocole des sages de Sion, élaboré au début du XXe siècle par des Russes (et s'inspirant d'un pamphlet hostile... à Napoléon III !).

Un siècle plus tard, on en retrouve encore l'influence dans les "écrits" d'un jeune Franco-russe... ou plutôt Russo-français, pour ce que j'ai pu en juger d'après sa page Facebook, que j'ai consultée juste avant qu'elle ne soit supprimée. De nombreux messages étaient rédigés en russe et la plupart des "amis" (virtuels) d'Alexandre Larionov étaient visiblement eux aussi russes. La plupart... mais pas tous. L'un d'entre eux est incontestablement français :

Il serait intéressant de savoir à quand remonte l'amitié (virtuelle) entre ce membre du FN et A. Larionov. Si elle est ancienne (par exemple si elle remonte à l'adhésion du jeune homme, il y a six mois), on peut s'étonner que L. Bourrillon (par ailleurs candidat FN sur le canton Lot et Palanges) n'ait pas été choqué par ce qui figurait sur la page de son "ami". (Il a eu au moins la prudence de ne pas "liker" les messages les plus odieux, contrairement me semble-t-il à un membre du Judo Rodez Aveyron...) Cette page n'était pourtant pas alimentée régulièrement. En quelques minutes à peine, on pouvait lire l'essentiel de ce qui était (approximativement) écrit en français. Peut-être aussi cette amitié virtuelle était-elle toute récente, datant de la désignation du jeune homme comme candidat FN.

A ce sujet, il me semble que la position du parti de Marine Le Pen est un peu hypocrite. Dès le vendredi de la parution des articles, Alexandre Larionov a été exclu... et on ne peut que s'en réjouir. Mais, si l'information n'avait pas été publiée ? Est-ce que personne n'avait vraiment rien remarqué à propos de ce candidat ? En tout cas, jusqu'à très récemment (au moins jusqu'au 12 février), il était publiquement associé au FN, comme on a pu le voir dans les articles traitant de la présentation des candidats aux élections départementales. On peut l'entrevoir sur les photographies d'illustration, au fond de la salle, un peu plus clairement dans Centre Presse que dans La Dépêche du Midi. C'est plus net sur l'une des photos publiée sur la page Facebook du FNJ :

Le garçon a l'air un peu isolé, pas très bien intégré au groupe. Il est peut-être intimidé. A l'occasion de cette affaire, on a pu lire ici ou là que, cherchant désespérément des candidats (sûr que les électeurs étaient prêts à voter pour un-e inconnu-e, du moment que l'étiquette du parti était apposée), le FN avait parfois investi n'importe qui.

Quand même... le rédacteur du communiqué du FN nous prend un peu pour des imbéciles. Il affirme que le jeune homme n'était adhérent que depuis six mois, alors que les propos qui lui sont reprochés sont plus anciens. Faisons le calcul. Si, à partir du 20 février 2015, on remonte six mois dans le temps, on arrive au 20 août 2014. Or, les propos antisémites ont été publiés le... 3 août 2014. Comme c'est pratique ! Au passage, quand on reçoit l'adhésion d'un nouveau membre, la moindre des choses, quand on est un parti responsable, est d'effectuer quelques recherches basiques sur internet. A cette époque, les propos antisémites de Larionov devaient apparaître en tête de sa page Facebook.

On y trouvait d'autres choses, comme cette curieuse photographie, à moitié floue :

Elle semble avoir été prise face au tableau de bord (donc par le conducteur), alors que le compteur affiche plus de 190 km/h... Le texte semble dire "Je suis faible - je suis rapide"... Si le conducteur était bien A. Larionov, cela nous révèle qu'il aime la vitesse excessive et qu'il n'hésite pas à conduire d'une main pendant que de l'autre (sans doute avec un téléphone portable) il prend un cliché du compteur.

En tout cas, sa récente mise en examen n'est pas liée à un délit routier, mais bien à ses propos antisémites d'un autre âge.

P.S.

Ce garçon a aussi sévi sur Youtube... (Les ajouts de couleur brune sont de ma création.)

15:16 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, france, médias, journalisme, front national

mercredi, 18 février 2015

Hard Day

Cette "journée de merde" est celle du héros, un policier véreux qui, en moins de 24 heures, va perdre sa mère, renverser un piéton, subir un chantage, se faire casser la figure et même déterrer un cadavre.

Autant dire qu'on ne s'ennuie pas dans ce polar sud-coréen, qui est bien fichu sans être un chef-d'oeuvre. C'est la peinture du monde policier qui est la plus "corsée". On a l'impression que c'est à qui sera le plus tordu ou le plus corrompu. C'est évidemment excessif, mais c'est une convention du genre. A la longue, c'est toutefois un peu lassant.

Le jeu des acteurs est parfois aussi un peu outré. On a visiblement cherché à nous faire plaindre le héros (qui est tout de même un bel enfoiré). S'ajoute à cela la tentation du "juste à temps", perceptible dès la séquence de l'accident, et qui atteint le summum à la morgue. Les scènes d'action sont prenantes, sans être omniprésentes. Avis aux amateurs : l'une d'entre elles frise la sauvagerie. Comme c'est plutôt bien filmé et rehaussé d'une pointe d'humour noir, ça passe.

Néanmoins, les spectateurs attentifs remarqueront quelques incohérences, notamment au niveau des phares et du pare-brise de la voiture du héros. Tout ça pour dire qu'un soir, si on aime les films de genre, cela peut constituer un agréable divertissement. Sans plus.

22:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Des fraudeurs (partiellement) démasqués

Cela fait maintenant une dizaine de jours que le quotidien Le Monde s'est lancé dans la publication de révélations sur l'évasion fiscale organisée par la banque HSBC, dans le cadre de l'affaire SwissLeaks. Dans un premier temps, les gros titres (en France) ont pointé les célébrités qui ont bénéficié du système.

Depuis, d'autres articles ont été consacrés à divers aspects de cette affaire. On a par exemple appris que certains contributeurs d'Al Qaïda (en particulier de riches Saoudiens) avaient un compte secret chez HSBC.

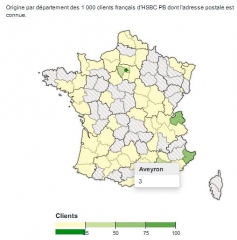

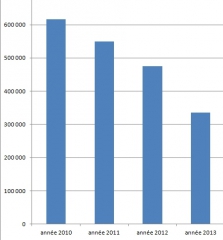

Et du côté français ? On sait qu'environ 3 000 personnes ont utilisé les services très spéciaux de la banque. L'adresse hexagonale d'un millier d'entre eux a été retrouvée. Le Monde en propose la répartition départementale, dans un article paru hier sur son site internet.

On ne s'étonnera pas que Paris et les Hauts-de-Seine abritent le plus grand nombre de fraudeurs connus. Ce sont les deux départements où le revenu fiscal de référence (moyen) est le plus élevé... et les deuxième et cinquième plus peuplés du pays. Vu l'écart qui les sépare en terme de nombre de fraudeurs connus, on peut se demander si les riches Parisiens sont plus malhonnêtes que les riches Altoséquanais... ou moins habiles pour dissimuler leurs actes... ou davantage clients d'HSBC.

Les autres départements où le nombre de fraudeurs est important sont tous peuplés de plus d'un million d'habitants, à l'exception de l'Ain (qui en compte environ 600 000), frontalier de la Suisse...

A l'inverse, on constate la sous-représentation du département du Nord, le plus peuplé de France (avec 2,6 millions d'habitants), où les journalistes n'ont répertorié que deux fraudeurs. Certes, la population y est moins riche qu'à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, mais il est fort possible que, dans cette autre zone frontalière, la stratégie d'évitement fiscal soit passée prioritairement par la Belgique.

Cela nous mène à l'Aveyron, département enclavé, où les journalistes ont relevé les adresses de trois fraudeurs... un de plus que dans le Nord, pourtant presque dix fois plus peuplé ! J'aimerais bien savoir qui sont ces Aveyronnais inciviques...

P.S.

Ces révélations n'auraient pas vu le jour sans le courage d'un lanceur d'alerte, Hervé Falciani, qui n'est sans doute pas un ange, mais qui a accompli une oeuvre de salut public.

13:51 Publié dans Economie, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, presse, france, actualité, journalisme

mardi, 17 février 2015

Voile américain

Ce mois de février, M6 a mis au programme les épisodes de l'unique saison d'une bonne série d'anticipation, Intelligence. Elle présente les aventures d'une agence gouvernementale un peu spéciale, puisqu'elle s'appuie sur un super-espion, doté d'une puce qui a considérablement augmenté son potentiel. Le scénario est globalement favorable aux Etats-Unis, mais les spectateurs attentifs remarqueront de nombreuses critiques de l'action des agences gouvernementales. De plus, certains aspects "civilisationnels" pourront surprendre le public français.

Ainsi, dans le deuxième épisode, diffusé jeudi dernier, on a pu voir à deux reprises une femme (non musulmane) porter un foulard, à l'intérieur d'une mosquée. La première fois, il s'agissait de Riley, l'agent qui est chargée de veiller à la protection du héros :

Elle est ici en train d'interroger un garçon qui va peut-être leur donner une information susceptible de faire avancer l'enquête. Je rappelle que la scène se déroule aux Etats-Unis, mais dans une mosquée.

La seconde occurrence se trouve à la toute fin de l'histoire, lorsque la patronne de l'agence d'espions se rend à son tour dans ladite mosquée, pour discuter avec le même garçon. (C'est l'occasion d'une révélation qui permet de comprendre une partie de l'épisode sous un autre jour.)

Dans le rôle de la patronne, les amateurs de séries policières auront reconnu Marg Helgenberger, une ancienne des Experts (de Las Vegas).

A ceux qui seraient intéressés par cette série, je conseille de ne pas trop tarder. Cinq des treize épisodes ont déjà été diffusés. On peut les (re)voir sur le site de M6 jusqu'à jeudi soir. Les huit autres sont programmés les deux jeudis suivants. Contrairement aux critiques professionnels, qui ont "descendu" Intelligence, je pense qu'elle mérite le détour, tout comme le méritait Almost Human, programmée récemment par TF1. Avec la récente Alcatraz, c'est une nouvelle série d'anticipation (ou fantastique) grand public qui est sèchement interrompue, alors que tant de bouses occupent nos écrans...

22:10 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, médias, télévision

lundi, 16 février 2015

Du Bou(r)din pas casher

Tout le monde se pose la question : pourquoi a-t-il évoqué une éventuelle "influence juive" qui s'exercerait sur le Premier ministre Manuel Valls ? Qu'est-ce qui a pris à Roland Dumas Jean-Jacques Bourdin ?... car c'est bien l'animateur qui a prononcé ces mots, comme on peut le constater en (re)voyant l'intégralité de l'entretien avec l'ancien ministre des Affaires étrangères.

Les mauvaises langues diront que l'animateur de RMC et BFM TV a voulu "faire le buzz"... et c'est réussi. D'autres insinueront qu'il s'est peut-être montré complaisant avec ce qu'il pense être l'opinion de nombre de ses auditeurs/téléspectateurs : comme la radio et la télévision sont réputées très suivies à la fois par un public sensible aux thèses du Front national et par un public que l'on peut qualifier de "franco-maghrébin", une allusion antisémite ne peut que les conforter dans leurs préjugés.

Ce n'est pas du tout ainsi que l'animateur présente la chose. Il déclare être une sorte d'accoucheur, qui fait dire à ses invités ce qu'ils pensent, même quand ils n'ont pas l'intention d'être aussi francs à l'antenne. Cela signifierait-il qu'il aurait perçu, dans les écrits de Roland Dumas, un poil d'antisémitisme ? Reprenons l'entretien depuis le début.

L'ancien ministre est venu promouvoir son nouveau livre, où il se targue d'être "politiquement incorrect". Il déclare d'ailleurs d'emblée à Jean-Jacques Bourdin : "Vous ne serez pas déçu." En clair, vous voulez de la provoc' ? Eh bien, vous allez être servi !

Le journaliste commence avec la tuerie de Copenhague. Au cours de la conversation, en quelque cinq minutes, il va principalement être question de Bernard-Henri Lévy, de Laurent Fabius (actuel ministre des affaires étrangères) et de Benjamin Netanyahu (Premier ministre d'Israël)... tous trois juifs. Certes, la discussion porte sur la politique étrangère française (et le seul qui est victime de la vindicte de Dumas est BHL) mais, tout de même, cette coïncidence est troublante, à la fois dans les choix opérés par J-J Bourdin et dans les réponses de R. Dumas.

Sur le fond, ce que dit l'ancien ministre n'est pas inintéressant. Il essaie de contextualiser les événements et invite à ne pas tout dramatiser. Mais, entre les éléments d'analyse qui prouvent qu'il a gardé des capacités de réflexion malgré son grand âge (92 ans, quand même) se sont glissés des raccourcis voire des approximations. Il déclare ainsi qu'après le massacre de Charlie Hebdo "Aujourd'hui, les Arabes ont eu satisfaction". Je pense qu'il pensait "les musulmans". (Il commet cette confusion une nouvelle fois quelques minutes plus loin.) Par contre, on aurait aimé quelques éclaircissements sur sa formule, ce que Jean-Jacques Bourdin n'a pas pensé à demander.

Concernant BHL (pour lequel je n'ai pas une grande estime), il prétend citer le défunt François Mitterrand, qui aurait évoqué son "entregent" (son influence). C'est encore une formulation riche en sous-entendus, qui ne fait l'objet d'aucune explication précise. Du coup, lorsque Roland Dumas prétend dénoncer "les gens qui jettent de l'huile sur le feu" (avec BHL comme principal exemple), on se retrouve un peu en face d'un pompier pyromane... un pompier qui, de surcroît, minimise constamment le poids de l'intégrisme musulman.

On ne peut qu'être d'accord avec Dumas quand il regrette le chaos dans lequel sont plongées la Libye et la Syrie. Il estime qu'il aurait fallu réfléchir et négocier davantage avant de lancer les troupes contre les armées de Kadhafi et Bachar el-Assad. Il oublie les massacres de civils qui avaient déjà eu lieu et ceux qui risquaient de survenir. Mais, quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit qu'il n'a pas complètement tort. Par contre, il s'embrouille un peu entre les gouvernements français. Il semble attribuer à Laurent Fabius (et donc à François Hollande) le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'O.T.A.N. et la décision d'attaquer la Libye. Or, c'est pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy que ces événements se sont produits.

Arrive enfin le passage sur Manuel Valls. C'est le retour des allusions déplaisantes et des imprécisions. Roland Dumas tente d'opposer le parcours du Premier ministre à celui de son père Xavier, qui fut un peintre renommé. C'est là qu'il se plante royalement, présentant le papa comme un républicain ardent, qui a fui l'Espagne franquiste pour ne plus y revenir du vivant du dictateur sanguinaire. Or, qu'apprend-on en lisant la biographie de Xavier Valls ? Qu'il a quitté l'Espagne dès la guerre civile... en 1949, après avoir obtenu une bourse à Paris. Il a ensuite effectué plusieurs allers-retours entre les deux pays, puisqu'il a été régulièrement exposé à Barcelone et à Madrid. La vraie rupture intervient en 1959, peu de temps après son mariage avec Luisangela Galfetti.

Il dit de Manuel (par rapport à son père Xavier) : "lui, il a pris le point de vue contraire". C'est doublement faux, d'abord parce qu'il part du principe que le père était un révolutionnaire, ensuite parce que Manuel Valls n'est pas un héritier du franquisme (le "contraire" du républicain espagnol de l'époque). Jean-Jacques Bourdin semble s'être rendu compte de l'énormité de l'affirmation, puisqu'il relance son invité sur le "socialisme" du Premier ministre. En quelques minutes, Roland Dumas se contredit à nouveau, déclarant d'abord que M. Valls n'est pas socialiste avant de dire qu'il l'est, à sa manière (celle des dirigeants de la S.F.I.O. pendant la guerre d'Algérie)...

Enfin, il va dans le sens de l'animateur quand celui-ci évoque "l'influence juive" à laquelle le Premier ministre serait soumis. Au passage, on se garde bien de nous dire quelles seraient les preuves de cette supposée influence. En clair, Manuel Valls serait influencé par sa femme... mais dans quels domaines, mystère. Est-ce pour le choix de ses cravates ? celui de ses ministres ? celui des sorties du couple ? Nous voilà devant deux mâles dominants (l'interviouvé et l'interviouveur), qui ont eu de nombreuses conquêtes féminines (on en reparlera plus loin) et discutent d'un autre homme, qui serait soumis à l'influence d'une femme. Figurez-vous qu'en plus elle est juive ! Sans que rien d'autre ne soit dit sur l'action supposée d'Anne Gravoin. On en conclut que Roland Dumas lui attribue les prises de position de Manuel Valls sur le conflit israélo-palestinien (ou sur le militant politique extrémiste Dieudonné). On est donc parti d'une épouse juive pour arriver au soutien de la politique d'Israël. Bel amalgame, le tout, je le rappelle, sans aucun élément pour étayer l'affirmation.

Je pense que Roland Dumas, comme beaucoup de ceux qui critiquent l'action de Manuel Valls, a en tête son intervention devant des membres de la communauté juive de Strasbourg, en 2011. (Précisons que, contrairement à ce qu'affirme une kyrielle d'imbéciles qui se défoulent sur la Toile, ce n'est pas Manuel Valls qui essaie de faire retirer la vidéo du réseau, mais la station de radio qui avait organisé la rencontre.) Intéressons-nous donc à cet extrait, en gardant à l'esprit qu'à cette date, le 17 juin, il vient de se déclarer candidat à la primaire socialiste.

La très grande majorité de son intervention (qui est la réponse à une question du public) est une défense de la politique du PS (mais pas de Roland Dumas, qu'il égratigne au passage... eh oui, il y a presque quatre ans). Il lance une pique contre le soutien à Nicolas Sarkozy et rappelle, incidemment, que beaucoup d'électeurs musulmans sont prêts à voter pour un ami des juifs. Comme il est en campagne, il se présente comme le meilleur rempart contre l'antisémitisme. La référence à son épouse vient dans ce contexte-là : "Par ma femme je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël... quand même ! Donc je viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet... euh... euh... de lutte contre l'antisémitisme."

Ceux qui citent le début de ce passage comme la preuve de l'inféodation de Manuel Valls à Israël et de l'influence qu'exercerait son épouse sur lui sont donc à côté de la plaque. Alors en campagne, le maire d'Evry vient rassurer des Français juifs (inquiets de la remontée de l'antisémitisme dans notre pays), polir son image de présidentiable... et remettre les pendules à l'heure concernant l'action politique du Parti socialiste. On peut considérer qu'il y va peut-être un peu fort dans la démonstration affective, mais c'est celle d'un homme politique indépendant d'esprit.

Terminons sur quelques notes d'humour. Pour cela, Roland Dumas et Jean-Jacques Bourdin vont nous être utiles. Durant l'entretien, le premier n'hésite pas à taquiner le journaliste. Au début, quand il est question des slogans hâtivement lancés à l'occasion des récents faits divers, il dénonce la course à l'audience (qui grossit exagérément des événements auxquels on finit, selon lui, par accorder trop d'importance) et, s'adressant à Bourdin, lui dit : "Vous savez ce que c'est, l'audimat !"

Vers la fin, il est question des relations entre élus (hommes) et journalistes politiques (femmes)... des relations qui ne sont pas que professionnelles. Un ange passe dans le studio, Jean-Jacques Bourdin ayant lui-même épousé une journaliste qu'il avait d'abord invitée dans son émission. Roland Dumas y fait subtilement allusion : "La relation avec les FEMMES journalistes est difficile. Ce n'est pas à vous que je vous le dirai [sic]" Bourdin fait semblant de ne pas avoir compris et déclare n'avoir aucune relation (privée) avec un homme ou une femme politique. Bien vite, il relance son interlocuteur et le flatte, le qualifiant de "séducteur". Roland Dumas répond en disant que tout cela est "éculé"... et Bourdin s'écroule de rire, d'autant plus que Dumas en remet une couche : "J'ai dit éculé".

Et voilà ces grands-pères qui se comportent comme deux adolescents. Ils sont bien sympathiques, mais la manière dont ils ont parlé de la supposée "influence juive" me reste en travers de la gorge.

23:20 Publié dans Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, parti socialiste, france, société, presse, médias, actualité, journalisme

dimanche, 15 février 2015

L'Enquête

Quatre ans après l'excellent Présumé coupable, Vincent Garenq s'est à nouveau emparé d'une histoire qui a défrayé la chronique judiciaire : l'affaire Clearstream. Voilà un sujet en or, servi par une distribution haut de gamme : principalement Gilles Lellouche (qui vient de s'illustrer dans La French) et Charles Berling (qui s'est fait la tête du juge Van Ruymbeke), ainsi qu'une pléiade de brillants seconds rôles, qu'on s'est évertué à rendre aussi ressemblants que possible aux modèles. Et pourtant... le film, en sortie nationale, est programmé dans moins de 200 salles... aucune en Aveyron. Il faut donc se rendre chez le voisin tarnais pour le voir.

Trois histoires s'entremêlent. L'affaire des frégates de Taïwan baigne dans un climat plus que trouble, avec une série de morts suspectes. La corruption semble mener en France, en passant par des paradis fiscaux. Les services secrets ne sont de plus jamais bien loin. Se greffent là-dessus les dessous (!) de deux campagnes présidentielles : celle de 1995 (pour le financement) et celle de 2007 (pour la rivalité Sarkozy-Villepin). L'enquête de Denis Robert sur la société Clearstream va être instrumentalisée dans ce contexte.

La première qualité du film est de rendre assez aisée la compréhension des principaux enjeux. Je conseille toutefois de prendre quelques renseignements avant de se rendre en salle. (Sur le sujet, je recommande le documentaire Manipulations, qui s'appuie sur le travail de Pierre Péan et Vanessa Ratignier.) On reste néanmoins un peu sur notre faim, à propos de Clearstream et sur les rôles respectifs de Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Concernant ce dernier, je suis persuadé que, soit il a poussé à la création de la liste trafiquée, soit il l'a fait circuler en sachant qu'elle était fausse. Concernant Nicolas Sarkozy, plutôt une victime dans cette affaire, il semble qu'il était mieux informé qu'on ne l'a dit de ce qui se machinait contre lui.

Il reste les activités de la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream. La partie légale est déjà révélatrice de l'opacité du système financier international. La partie illégale (secrète, avec les comptes non déclarés) est le coeur du scandale, qui concerne essentiellement l'évasion fiscale. La partie (peut-être) franchement criminelle serait le blanchiment d'argent de différents trafics. Le film ne démontre pas l'existence de cette activité, mais la suspicion est forte. On (re)découvre surtout la force de frappe des banquiers (luxembourgeois, russes et autres...), qui savent comment utiliser les rouages de la démocratie libérale pour faire taire les impudents. De ce point de vue, L'Enquête est un très bon polar.

Il s'appuie sur d'excellents seconds rôles et une grande minutie dans la construction des plans. La réalisation est efficace, sans être virtuose. Garenq utilise bien les plongées et les contre-plongées. Il s'appuie aussi sur une bonne photographie pour les scènes de nuit, très jolies. L'ensemble forme un film "propre" (sur l'argent sale !), avec une tension sous-jacente, sans que ce soit trépidant.

23:55 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 février 2015

Une merveilleuse histoire du temps

Inspiré du best-seller de Stephen Hawking, le titre français indique que ce biopic va d'abord nous entretenir de la vie privée du célèbre physicien, même si son activité de chercheur n'est pas totalement laissée de côté.

Cela commence comme une bluette sentimentale. Dans les années 1960, à l'université de Cambridge, un jeune homme un peu spécial et une demoiselle bien sous tout rapport vont s'éprendre l'un de l'autre. Cette histoire d'amour est torpillée par les premiers symptômes de la terrible maladie qui frappe Hawking, la sclérose latérale amyotrophique. Dans le rôle du scientifique, Eddie Redmayne (remarqué dans la mini-série Les Piliers de la Terre... moins bon dans le film My Week with Marilyn) réalise une véritable performance, qui lui a d'ailleurs valu une nomination aux Oscar 2015.

Le film est aussi un superbe hommage à celle qui partagea sa vie pendant des années. Quand on découvre de l'intérieur le fonctionnement de ce qui est devenu un couple improbable, on est sidéré par le dévouement de cette femme, très bien incarnée par Felicity Jones (vue il y a trois ans dans une savoureuse comédie : Oh My God !).

Au départ, le "sacrifice" de cette bonne chrétienne n'était pas censé durer très longtemps : les médecins donnaient au maximum deux ans à vivre au jeune Hawking. Il est aujourd'hui grand-père... C'est donc sur la durée que l'on voit évoluer le couple. C'est représenté avec nuance et beaucoup de tact. On mesure la volonté qu'il a fallu à l'épouse pour être à la fois la mère au foyer, l'infirmière, l'amante... et l'intellectuelle qu'elle a tenté de rester. L'usure du temps finit par faire son oeuvre. Jane se sent attirée par l'organiste de la paroisse et Stephen renaît entre les mains d'une nouvelle accompagnatrice...

Notons que les débats scientifiques sont à peine esquissés. On nous dépeint juste l'ambiance de la fac de l'époque et le rôle particulier joué par l'un des enseignants, qui a les traits de David Thewlis (qu'on peut voir encore dans Queen and country). A de rares reprises, le réalisateur tente d'introduire quelques notions scientifiques (au cours d'une soirée ou dans la mise en scène d'une des dernières séquences, par exemple), mais cela reste limité. Quant aux controverses nées des travaux d'Hawking, elles ne transpercent quasiment pas. On reste au niveau de la polémique sur la (non) existence de Dieu.

Au final, même si la réalisation est très académique, cela reste une belle histoire, qui véhicule un message de courage et d'espoir (certes un peu simpliste) : dans la vie, rien n'est jamais perdu.

P.S.

A la vision du film, je n'avais pas fait le rapprochement, même si son visage me disait quelque chose. C'est en écoutant l'émission Si tu écoutes, j'annule tout de jeudi dernier que j'ai réalisé que l'ancien footballeur Frank Leboeuf fait une courte apparition, dans le rôle d'un médecin d'un hôpital bordelais, où le scientifique s'est retrouvé après qu'il a eu un malaise à l'opéra.

15:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 13 février 2015

Les Nouveaux Sauvages

Cette comédie satirique hispano-argentine s'inspire des œuvres du regretté Dino Risi, Les Monstres (1963) et Les Nouveaux Monstres (1977). Le principe est de montrer l'absurdité ou la cruauté de l'existence à partir de situations de la vie quotidienne. Les six courts-métrages qui composent ce film montrent aussi comment un événement en apparence anodin peut avoir des conséquences insoupçonnées.

La première histoire a pour cadre un avion, dans lequel s'installent des passagers très divers. Deux d'entre eux engagent la conversation. On pense assister à une classique scène de drague (lourde) entre un quinquagénaire libidineux et une jeune femme séduisante lorsque l'on découvre que ces deux personnes sont liées... entre elles, mais aussi aux autres passagers. Je vous laisse découvrir le fin mot de l'histoire.

L'action du deuxième petit film se déroule dans un restoroute plutôt bas-de-gamme, où travaillent une robuste cuisinière et une serveuse pas très sûre d'elle. Arrive un client assez odieux, qui n'a pas reconnu la serveuse avec laquelle il est pourtant lié. Un cruel dilemme se pose en cuisine, où l'une des deux femmes aimerait bien changer l'assaisonnement du plat servi au client...

Les voitures sont au cœur des trois histoires suivantes. La première met en scène un cadre supérieur un peu trop sûr de lui, habitué à ce qu'on se plie à ses volontés, et pour qui tout va déraper après un rapide passage dans une pâtisserie de luxe, située en centre-ville. Le réalisateur réussit à représenter la dégradation de la vie familiale, de la vie professionnelle et de la vie sociale à l'aide de quelques saynètes fort bien senties. Même si j'ai trouvé le fond un brin poujadiste, c'est à mon avis globalement bien vu.

La vignette suivante est peut-être celle qui va le plus loin. Assez classiquement, elle montre la rivalité de deux "coqs" en voiture, aucun ne voulant céder à l'autre. Ce n'est pas nouveau nouveau, mais j'attendais avec impatience de voir jusqu'où les scénaristes allaient pousser le bouchon. Je n'ai pas été déçu...

L'avant-dernière histoire est une critique sociale. Il est question d'un accident de la circulation, provoqué par un fils à papa. Les conséquences sont abordées au niveau de la famille de la victime, mais surtout du point de vue de la famille du chauffard, avec intervention du papa, de la maman, de l'employé de maison, de l'avocat... et du procureur. C'est de l'humour très noir, un peu amer (le plus savoureux).

On termine avec un mariage bourgeois, plus précisément le repas festif qui succède aux cérémonies et au vin d'honneur. Le début est chic et clinquant, plein de faux-semblants. Un geste anodin va déclencher la tempête, qui va (presque) tout emporter sur son passage. (Mention spéciale à l'actrice principale Erica Rivas.)

L'ensemble est à réserver aux amateurs d'humour "vache". On ne pouffe pas à chaque instant, mais l'on ricane quand même souvent.

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 12 février 2015

Discount

Cette comédie sociale bien de chez nous regarde du côté de Ken Loach et d'une brochette de films au casting pas forcément très glamour, mais à l'histoire prenante. C'est une plongée dans la "France d'en-bas", celle qui se trouve à la lisière du chômage et ne parvient pas à joindre les deux bouts. Elle est incarnée ici par les employés d'un "maxi-discompte", qui pourrait être Leader Price ou Lidl.

Les "prolos" sont confrontés à la modernité : celle du discours du "management", celle du chronométrage en caisse, celle de la vidéo-surveillance et celle des futures caisses automatiques.

De la demi-douzaine de rebelles se détache Christiane, très soupe-au-lait, à la gouaille parfois joyeuse. Elle est incarnée par Corinne Masiero, une habituée des productions télévisuelles qu'on a pu voir aussi au cinéma, par exemple récemment dans La Marche. Elle y avait déjà croisé M'Barek Belkouk, doté d'un bon potentiel comique.

Tous les autres acteurs sont bons. On les sent très impliqués dans ce film, qui a bénéficié d'un financement participatif. Parmi les figures connues, on trouve Pascal Demolon, vu naguère dans Radiostars. Cela pourrait donner un film "de gauche" très "politiquement correct". C'est mieux que cela.

L'histoire est tout sauf angélique. L'image de prolos solidaires alterne avec celle de personnes finalement très individualistes, un peu paumées certes, mais pas forcément altruistes. Le lien qui se noue entre les membres de la bande est d'abord forgé par l'appât du gain. Habilement, l'intrigue suggère (à travers l'exemple des vigiles) que le système dans lequel ils évoluent a tendance à les monter les uns contre les autres. Mais, bien sûr, il y a autre chose, d'autant plus que la population de la région va soutenir ces Robins des bois des temps modernes. On reste toutefois dans le cadre de la société de consommation et dans la recherche des produits les moins chers possibles. Il n'y a aucune réflexion sur la manière dont ils sont fabriqués.

L'autre angle intéressant de l'histoire est constitué par tout ce qui touche au personnage de la patronne, très bien interprétée par Zabou Breitman (vue récemment dans 24 jours). Bien qu'étant officiellement la responsable des malheurs des héros, elle est présentée comme quelqu'un de complexe. C'est une ancienne chômeuse, de surcroît mère célibataire... et musulmane. Elle s'en est sortie à la force du poignet, mais elle est soumise à de fortes pressions, n'étant que la directrice d'un établissement franchisé.

Cela donne une comédie savoureuse, qui tente d'introduire un peu de fantaisie dans un monde de plus en plus sérieux, où les êtres humains sont réduits à des chiffres dans des colonnes.

22:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 février 2015

Papa ou maman

Cela démarre par un plan-séquence assez culotté, un soir de nouvel an, dans les locaux d'un campus universitaire. Alors que j'étais venu voir seulement une petite comédie pour me changer les idées, j'ai été agréablement surpris par cette mise en train, où l'on découvre les deux personnages principaux et certains de leurs traits de caractère, dans une ambiance un peu foutraque.

On les retrouve quinze ans plus tard. Autant le dire tout de suite : Laurent Lafitte et Marina Foïs sont excellents. Le premier campe avec assurance un médecin obstétricien sympa et impliqué dans son travail. La seconde incarne de manière très vraisemblable une battante, ingénieure devenue chef de chantier, qui "porte un peu la culotte" dans le ménage. Ils sont sur le point de divorcer, mais restent bons copains (pour l'instant). La séquence du repas avec les amis est délicieuse, avec, face aux héros, deux habitués des séries télévisées dans le rôle du couple de façade, usé par la routine.

Les relations avec les (trois) enfants constituent un autre aspect de la situation de départ. N'hésitons pas à le dire (et à l'écrire) : c'est un trio de têtes à claques. L'aîné est l'archétype du fils de bourge gâté et immature, qui se prend pour un rebelle. La cadette ne pense qu'à sa poitrine (pas assez développée à son goût) et à son téléphone portable, avec lequel elle entretient une relation fusionnelle. (Si j'avais un marteau...) Le benjamin, plus sympathique, est quand même un peu capricieux et il a un côté monsieur-je-sais-tout assez insupportable.

Les spectateurs adultes attendent avec impatience le moment où les parents décident de se comporter en sales cons pour inciter leurs enfants à choisir d'aller vivre avec l'autre. Et là, je peux vous dire que ça devient jouissif. On commence doucement et subrepticement, par des allusions. Une étape est franchie quand papa et maman passent sérieusement à l'action. Florence invite un autre homme à la maison et agit, devant ses enfants, comme une personne qui ferait le trottoir. L'aboutissement est la boum à laquelle sa fille est invitée et où c'est la mère qui se montre la plus "ouverte"... De son côté, Vincent participe à une séance de krav-maga de son aîné... et la fait dégénérer d'une manière que je vous laisse découvrir. Il réussit aussi à foutre la honte au benjamin, à l'occasion d'un tournoi d'échecs.

La seconde partie du film regorge d'autres moments savoureux, certains d'entre eux faisant intervenir un hamster... auquel il arrive quelques bricoles. Dans la salle, les adultes rigolent... et les ados sont interloqués.

Même si la fin m'a un peu déçu, je recommande vivement cette comédie. J'ai ri à en avoir mal au ventre, ce qui ne m'arrive pas souvent au cinéma.

23:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Eau argentée

Ce documentaire d'Ossama Mohammed (présenté à Cannes en mai dernier) est consacré à la guerre civile syrienne. Dans sa première partie, il est composé d'un montage d'extraits vidéo postés par des Syriens sur internet. On y découvre la révolte d'un peuple (essentiellement masculin, ceci dit) avide de liberté et la férocité de la répression par le gouvernement de Bachar el-Assad.

C'est donc un film difficile à regarder, d'abord en raison de la dureté de certaines images (qui montrent les victimes de la répression) et aussi parce qu'il s'agit de vidéo numérique de qualité très moyenne (voire mauvaise).

Je ne m'étendrai pas sur les cadavres de jeunes hommes (voire d'enfants, victimes de bombardements), ni sur les têtes éclatées, les blessures sanguinolentes. Le plus étonnant est que certaines de ces images ont été tournées par des bourreaux, des militaires syriens qui ont torturé ces jeunes hommes. Le réalisateur insiste particulièrement sur l'un d'entre eux, dont les ongles des mains ont été arrachés et qui a été bastonné et, sans doute, violé.

Dans les scènes d'extérieur, on ne voit pratiquement jamais les actes de violence, juste leurs dramatiques conséquences. Même si des indications de date et de lieu dont données, cela pose quand même la question de la source, pour certains extraits. On est prié de faire confiance au coréalisateur...

... parce qu'il y a une coréalisatrice, qu'il a d'abord rencontrée sur la Toile. A l'époque, elle habite la Syrie, plus précisément la ville d'Homs. C'est une Kurde, sans doute issue de la classe moyenne et d'esprit très indépendant. (Elle ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de combattants islamistes dans sa ville... et c'est réciproque.) Elle se prénomme Simav, qui signifie "eau argentée". Elle va prendre des risques fous pour témoigner de l'atrocité de la guerre.

On retrouve donc dans cette partie des images horribles, en général de meilleure qualité que ce que l'on nous a montré auparavant. La jeune femme filme avec une caméra numérique, alors que les "youtubeurs" ont souvent posté des vidéos prises à l'aide de téléphones portables.

L'originalité des séquences fournies par Simav est qu'elle suit des enfants (un en particulier) et qu'elle tente de leur faire classe. Elle est aussi attentive à tout ce qui vit, végétal comme animal. Au détour d'une rue, ce ne sont pas seulement des cadavres d'humains que l'on croise, mais aussi ceux de chevaux, d'ânes, d'animaux domestiques... Cela nous vaut quelques scènes très émouvantes avec des chats. On en voit de faméliques, qui mendient un peu de nourriture en miaulant. On en voit d'autres blessés, soit qu'ils ont été touchés par une explosion, soit qu'il ont été la cible de snipers particulièrement abrutis.

Aux images sont ajoutés un commentaire sobre et une musique en général émouvante. Cela donne un ensemble hétéroclite, un peu long, parfois trop répétitif, mais qu'il faut avoir vu pour connaître un peu mieux les conséquences de ce conflit qui n'en finit pas.

13:49 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique internationale, actualité, femme, syrie, monde arabe, proche orient, moyen orient, levant

mardi, 10 février 2015

Loin des hommes

David Oelhoffen (coscénariste de L'Affaire SK1) a adapté une nouvelle d'Albert Camus, L'Hôte, dont l'action se déroule au début de la guerre d'Algérie, fin 1954. L'intrigue tourne autour de deux personnages, incarnés par deux acteurs formidables.

Viggo Mortensen s'est complètement approprié le rôle de l'instituteur humaniste, un des ces "hussards de la République" qui ont fait la grandeur de notre pays. Il vit et travaille dans un coin reculé de l'Algérie, l'Atlas saharien, situé dans le nord-ouest du territoire, mais complètement isolé des villes de la côte. Ses élèves sont des Arabes.

Sa petite vie tranquille est bouleversée par l'arrivée d'un gendarme, qui lui amène un prisonnier. Ce dernier est interprété par Reda Kateb (dont j'espère qu'il recevra le César du second rôle pour sa prestation dans Hippocrate).

Une étrange relation va naître entre l'assassin présumé et l'instituteur, ancien combattant. Tous deux vont se retrouver confrontés à la famille de la victime, qui veut se venger, à des pieds noirs du cru, qui voient en tous les Arabes des menaces potentielles, aux fellaghas, qui se méfient de cet improbable duo, et aux soldats français, qui ont ordre de "nettoyer" la région.

Dans son scénario, David Oelhoffen a quelque peu étoffé l'histoire qu'avait écrite Albert Camus. C'était sans doute d'abord une nécessité pour en faire un long-métrage. C'était aussi un moyen de faire saisir toute la complexité de la situation en 1954. On comprend ainsi la diversité du monde des pieds noirs, l'archaïsme de la société algérienne, sa misère aussi, ainsi que la brutalité de l'armée française... à laquelle ont appartenu nombre de meneurs indépendantistes algériens.

Il faut ajouter que les paysages sont superbes. Le film a été tourné en zone montagneuse, dans un désert rocheux (au Maroc), où l'on peut successivement souffrir du froid comme du chaud. (La neige, omniprésente dans la nouvelle de Camus, est toutefois absente ici.)

Des films (de fiction) récents consacrés à la guerre d'Algérie que j'ai vus, c'est sans doute le meilleur. Il ne souffre pas des (petits ou grands) défauts de Cartouches gauloises, de L'Ennemi intime ou de Hors-la-loi, œuvres estimables au demeurant.

12:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 08 février 2015

Bébé Tigre

Dans ce billet, il ne va pas être question d'un pays en développement d'Asie du Sud-Est, mais d'immigrés indiens en France. Ces jeunes hommes sont des sikhs, adeptes d'une religion minoritaire, qui s'est développée entre l'hindouisme et l'islam. Voilà pourquoi on aperçoit de nombreux turbans dans ce film, en particulier quand les hommes se rendent au temple.

Le "bébé tigre" est Many (Harmandeep Palminder, une révélation), un adolescent à statut particulier : il est mineur isolé étranger, entré clandestinement, mais sans adulte référent, puisque c'est sa famille qui l'a envoyé en France. Or, à 15 ans, âge auquel il arrive dans notre pays, un enfant doit être scolarisé. C'est la source du premier conflit, le garçon voulant surtout gagner de l'argent pour l'envoyer à sa famille.

Les choses ne se passent pas comme prévu parce que Many se révèle doué à l'école... et aussi en affaires. Il travaille au noir, pour le compte d'un compatriote qui gère aussi une filière d'immigration clandestine... et qui est pour Many une sorte de père de substitution. (Vikram Sharma est excellent dans le rôle). Le second conflit tourne autour de la légalité. Jusqu'où le garçon est-il prêt à aller ?

Dans le même temps, il s'intègre à son environnement scolaire. Il peut même envisager de nouer une relation avec une ravissante Black, Elisabeth. Mais il risque de ne pas pouvoir tout gérer... surtout s'il doit mentir à sa famille d'accueil.

Dit comme ça, cela donne peut-être l'impression d'être un film sociologique à thèse, pesant. Ce n'est pas le cas. Les acteurs, pour la plupart non professionnels, sont très bien dirigés et criants de vérité. Une réjouissante fraîcheur émane des scènes entre adolescents. Le travail de documentation du réalisateur a nourri l'ensemble de l'histoire, d'un grand réalisme, avec quelques moments de poésie, comme lors de cette journée en costumes traditionnels.

Par certains côtés, cette oeuvre m'a rappelé L'Esquive, d'Abdellatif Kechiche (en moins violent, sur le plan verbal) ou encore La Désintégration, de Philippe Faucon (en moins désespéré).

P.S.

Sur le site du distributeur, on peut télécharger un dossier de presse très bien fichu.

23:00 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

La Nuit au musée 3

On retrouve Ben Stiller et sa bande de potes pour le troisième volet de leurs aventures (plus ou moins) délirantes. Cette fois-ci, le relais est passé d'un musée américain au British Museum de Londres. La séquence inaugurale (tout comme la finale) ne s'en déroule pas moins aux Etats-Unis. Elle pose le problème et s'achève par un beau bordel !

Mais les meilleurs moments comiques sont réservés aux épisodes britanniques. Cela commence quand Larry (Ben Stiller, sobre, presque trop) découvre quels sont ceux de ses compagnons qui ont réussi à se joindre à lui. Par contre, l'introduction du personnage de la gardienne stupide n'est pas une réussite. Ses interventions sont en général assez bas de plafond et ne m'ont pas fait rire, sauf avec le Néandertal Laaa.

Ce dernier est l'une des agréables nouveautés de ce volet. Il ressemble étrangement au gardien et le considère comme son père. Cela nous vaut plusieurs moments réussis, notamment un dans la cuisine du British Museum. Quant au personnage de Lancelot (bien interprété par Dan Stevens), il est doté d'un certain allant. Il apporte parfois une touche comique inattendue mais, comme les scénaristes l'ont utilisé pour faire rebondir l'intrigue, il a aussi un rôle négatif, ce qui rend son image moins lisible. (Il est un peu à l'image de l'opinion que les Américains ont de leurs cousins britanniques.)

Les meilleurs gags sont liés aux personnages classiques. L'adorable et facétieux capucin Dexter, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, sait utiliser ses liquides corporels fort à propos. Il est toujours aussi stupéfiant d'humanité dans sa gestuelle... et très émouvant sur la fin, quand il dit adieu au gardien.

J'ai aussi beaucoup aimé retrouver les deux hommes miniatures (le cowboy et le légionnaire), incarnés avec gourmandise par Owen Wilson et Steeve Coogan, ce dernier très ambigu quant à sa sexualité... (Les spectateurs attentifs remarqueront les quelques allusions qui passeront au-dessus de la tête des bambins.)

Comme les effets spéciaux sont chouettes (peut-être meilleurs que dans le premier volet) et la musique entraînante, on passe un bon moment et on est indulgent pour les faiblesses du film (notamment les dialogues). On peut aussi se passer de la leçon de morale familiale et se sentir plus touché par la prestation de Robin Williams en Théodore Roosevelt. A un moment de l'histoire, il demande au gardien, de manière prémonitoire, de les "laisser partir" (c'est-à-dire mourir). De retour aux États-Unis, il est le dernier personnage animé à se figer pour l'éternité.

P.S.

12:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 07 février 2015

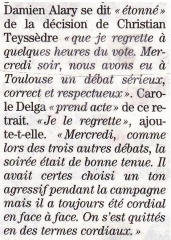

Pourquoi C. Teyssèdre ne pouvait pas gagner

Dans la course à l'investiture du Parti socialiste pour les élections régionales de décembre prochain, le maire de Rodez a fini par "jeter l'éponge", comme on dit en général dans ces cas-là. Bref, il a renoncé avant le vote des militants, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas l'emporter.

Mais la première question qui vient à l'esprit de l'observateur avisé est plutôt celle-ci : pourquoi diable s'était-il lancé dans cette aventure, avec si peu de chances de succès ? De prime abord, on serait tenté de penser qu'il estimait (à tort ou à raison) avoir accompli l'essentiel de son oeuvre à la tête de la commune de Rodez. Il lui fallait donc un nouveau défi.

Pourquoi pas la députation ? Il avait (vainement) tenté sa chance en 2007, mais il me semble que Christian Teyssèdre soit plus intéressé par la gestion d'une collectivité territoriale que par le travail parlementaire. Ceci dit, je fais partie de ceux qui pensent qu'en 2012, il aurait pu enlever la première circonscription au député sortant Yves Censi, réélu de justesse face à Monique Bultel-Herment.

Une autre possibilité était la conquête du conseil général de l'Aveyron. Mais, en 2011, c'est Guy Durand (à l'époque maire de Millau) qui avait mené ce combat. En 2015 comme en 2011, en dépit de la réforme territoriale, la gauche risque fort de mordre à nouveau la poussière. Dans le passé, C. Teyssèdre a pu réaliser ce que c'est que d'être conseiller général dans l'opposition. Il ne semble pas qu'il souhaite vivre à nouveau cette situation.

Il restait donc la succession de Martin Malvy à la présidence du conseil régional de Midi-Pyrénées. Ce n'est que tardivement que l'on a appris officiellement le renoncement du sortant (un secret de Polichinelle, pour ceux qui savaient lire entre les lignes). Depuis deux-trois ans, on s'agite beaucoup dans le dos du président. Voilà sans doute pourquoi le maire de Rodez n'avait pas démissionné de son poste de vice-président, contrairement à l'un de ses engagements de campagne. Il a peut-être été conforté dans sa démarche par l'éviction successive de plusieurs des prétendants au trône : Kader Arif (rattrapé par la justice), Philippe Martin (plus préoccupé par le conseil général du Gers... et dont le passage au gouvernement n'a pas laissé une trace indélébile) et surtout Nicole Belloubet, opportunément nommée au Conseil constitutionnel en 2013.

Comptant profiter de la disparition de ses principaux concurrents et s'appuyant sur l'inauguration réussie du musée Soulages, Christian Teyssèdre n'a pas compris que, début 2015, la situation avait changé. Cette élection est d'abord celle de la fusion de deux régions. Or, le maire de Rodez s'est présenté en solitaire, sans penser à former un tandem (voire une équipe) avec une élue languedocienne. En face, l'idée du duo Delga-Alary est une bonne trouvaille : on associe deux élus de grosses fédérations du PS, des deux régions d'origine ; on maintient (en cas de victoire) la présidence midi-pyrénéenne, tout en attribuant un beau lot de consolation à celui qui ne voulait pas de la fusion. Pour que sa candidature soit plus crédible, Christian Teyssèdre aurait dû rechercher l'alliance d'au moins une collègue socialiste de Languedoc-Roussillon... pas forcément montpelliéraine d'ailleurs.

Le contexte de janvier 2015 a aussi été défavorable à la candidature du maire de Rodez. L'attitude de François Hollande suite aux meurtres commis par des terroristes islamistes a renforcé sa stature de président... et sa crédibilité aux yeux des militants socialistes. La solution imposée par les dirigeants du PS (qui a dû obtenir l'aval de l'Elysée) n'aurait sans doute pas été aussi bien acceptée quelques semaines auparavant. De ce point de vue, les attaques de Christian Teyssèdre contre l'appareil du PS sont arrivées à contre-temps. Les militants socialistes l'ont sans doute plus perçu comme un diviseur que comme un rassembleur... impression renforcée par ses bisbilles avec le PRG local. Ils ont choisi la sécurité de la solution proposée par Paris.

Ce n'est pas tant dans les médias qu'auprès des militants de base qu'il aurait fallu intervenir, en utilisant ses réseaux. S'il avait vraiment déjà en tête sa candidature il y a trois-quatre ans, le maire de Rodez aurait dû mettre à profit sa vice-présidence de Midi-Pyrénées pour étoffer son carnet d'adresses. Il s'est peut-être un peu trompé de campagne... ou alors, faute d'un réseau suffisamment développé au sein de l'appareil, il a dû tenter de passer au-dessus, en utilisant principalement la presse... dont l'impact est aujourd'hui beaucoup plus faible qu'il y a vingt ans.

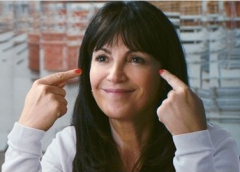

Il y a pourtant bien eu une campagne interne au PS. Les non-initiés en ont eu des échos dans les journaux. Le maire de Rodez s'est rendu jusqu'à Tarbes pour tenter de convaincre les militants et on a pu voir Mme Delga à Albi où, d'après Le Tarn libre, elle a été bien accueillie par la fédération PS (sans doute déjà acquise à sa cause) :

Quatre débats ont même été organisés (d'après ce qu'on pouvait lire dans le cahier régional de Midi Libre de vendredi), le dernier semble-t-il à Toulouse :

Cette mini-campagne n'en a pas moins eu un certain retentissement. Outre les médias locaux et régionaux, quelques médias nationaux en ont rendu compte, comme Le Parisien et 20minutes. Quant à Christian Teyssèdre, il va désormais pouvoir pleinement se consacrer à Rodez et à sa communauté d'agglomération. D'autres tâches l'attendent, peut-être moins clinquantes que celles auxquelles il espérait se consacrer à l'Hôtel de région, mais tout aussi importantes pour l'avenir de cette partie de l'Aveyron.

21:42 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, parti socialiste, actualité

Souvenirs de Marnie

Cette production du studio Ghibli (coproduite par Disney !) est signée Hiromasa Yonebayashi, un nom qui ne vous dit sans doute pas grand chose... mais sachez qu'il est le réalisateur d'Arrietty, un petit bijou d'animation sorti il y a quelques années. Auparavant, il a fait ses premières armes aux côtés d'Hayao Miyazaki : il a eu en charge les effets visuels du splendide Voyage de Chihiro.

On retrouve la qualité de l'animation (même si l'on n'atteint pas tout à fait la virtuosité du maître Miyazaki). Soyez notamment attentifs aux mouvements, ceux des humains comme ceux des objets : par exemple, quand l'héroïne Anna tourne les pages de son cahier de dessins ou quand le couple qui l'héberge pour les vacances se trouve à table (les mouvements de baguettes sont rendus avec un réalisme stupéfiant). Ces dernières scènes sont tellement réussies qu'elles mettent en appétit ! Voilà donc un film à voir juste avant un bon resto.

L'histoire semble hyper classique au premier abord : une orpheline de douze ans connaît des problèmes de santé et elle a du mal à s'intégrer à sa nouvelle école, où l'a inscrite sa mère adoptive. On l'envoie à la campagne, en bord de mer. C'est là qu'elle va faire des rencontres déterminantes. La plus importante d'entre elles est celle de Marnie, aussi blonde qu'Anna est brune, aussi intrépide qu'Anna est timorée.

Une belle amitié se développe, dans un contexte mystérieux. C'est le soir et la nuit que les deux enfants se rencontrent, lorsque le manoir isolé, où habite Marnie, s'illumine. Mais le jour, il semble abandonné.

On commence à se poser des questions. Anna est-elle atteinte d'une maladie mentale, ou bien quelque chose de surnaturel est-il à l'oeuvre dans cette zone marécageuse ? Qui est réellement Marnie par rapport à Anna ? Des indices nous sont donnés, en particulier dans quelques scènes très courtes, celles des rêves d'Anna.

D'autres personnages vont contribuer à éclaircir le mystère : le pêcheur muet, l'aquarelliste âgée et la nouvelle voisine, une gamine à lunettes curieuse comme tout, qui introduit un peu d'humour dans cette histoire mélancolique. Y contribuent aussi les époux qui accueillent Anna, un duo bienveillant et assez truculent, dans la tradition de l'animation japonaise.

Cela donne un ensemble hétéroclite, étrange, émouvant et drôle à la fois, sur un rythme qui m'a toutefois paru un peu lent.

12:33 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 février 2015

Taken 3

Olivier Megaton et Luc Besson ont remis le couvert sur les aventures de l'ancien agent de la CIA Bryan Mills (le premier volet ayant été réalisé par Pierre Morel). Pour accompagner Liam Neeson, on retrouve, côté féminin, la charmante (mais parfois transparente) Maggie Grace et (au début uniquement) Famke Janssen, qui a eu l'obligeance de se libérer entre deux aventures des X-Men. Côté masculin, Leland Orser (un vétéran des séries télévisées) apporte une touche de fantaisie.

Au niveau du casting (si on laisse du côté les méchants plus ou moins caricaturaux), la nouveauté est l'arrivée de Forest Whitaker, qui semble débarquer d'un épisode de Criminal Minds: Suspect Behavior (pour ceux qui connaissent).

Il incarne (habilement) un enquêteur atypique... mais les scénaristes ont veillé à ce qu'il ne prenne pas trop de place dans l'intrigue (tout comme les autres personnages "secondaires"). La vedette est et doit rester Liam Neeson.

Le héros a un peu vieilli. S'il est en grande forme pour quelqu'un qui a dépassé soixante ans, à plusieurs reprises, on sent qu'il est un peu "juste" pour incarner une machine à tuer. Les scènes d'action n'en sont pas moins plaisantes, à commencer par la première poursuite, au montage haletant. Les bagarres sont assez convaincantes, si l'on supporte le fait que le héros ne soit touché par quasiment aucune balle des méchants, alors que plusieurs d'entre eux sont des professionnels aguerris.

Autre point positif du film : les décors. J'ai particulièrement apprécié la tanière du héros et l'hôtel de luxe ultra-sécurisé où séjourne le chef mafieux. Ce bâtiment est d'ailleurs le théâtre de l'une des plus belles séquences. Les amateurs d'action pure apprécieront aussi l'introduction d'un avion, tout à la fin.

Mais, même si on laisse de côté certaines invraisemblances, le film souffre d'un autre défaut : la médiocrité des dialogues (dans la version française), en particulier ceux qui accompagnent les scènes intercalées entre les moments d'action. Si l'on est indulgent, l'ensemble constitue un divertissement très correct, mais moins abouti qu'Equalizer, par exemple.

11:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 03 février 2015

Charlie's country

Le pays de Charlie est l'Australie... enfin, c'est le nom que les colons venus d'Europe lui ont donné. Lui appartient au peuple d'origine, ces Aborigènes nomades, chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, qui ont aujourd'hui souvent oublié qu'ils vivaient jadis en harmonie avec la nature.

On découvre d'abord notre héros dans sa vie quotidienne, toujours à joindre les deux bouts, bricolant de-ci, de-là, pas toujours dans la légalité... et prenant parfois un malin plaisir à rouler ces "White bastards" (je vous laisse le soin de traduire). On remarque d'ailleurs que lui et ses vieux potes (tout aussi barbus, chevelus... et grisonnants que lui) ne pratiquent aucune discrimination dans ce domaine, arnaquant aussi bien des trafiquants de drogue que des membres des forces de l'ordre.

Pour des raisons que je vous laisse le soin de découvrir, Charlie décide de tenter le retour à la nature et à la terre de ses ancêtres. Cela ne se passe pas tout à fait comme il l'avait envisagé, d'autant plus qu'il n'est plus le jeune homme vigoureux qui était capable d'avaler des dizaines de kilomètres à la suite (à pieds, bien évidemment). Si vous ajoutez à cela une tendance un peu trop prononcée à la fumette, personne ne s'étonnera qu'un séjour en hôpital se profile à l'horizon.

L'homme du bush va curieusement se fixer en ville et rejoindre une communauté d'aborigènes glandeurs et alcooliques, symboles de la décadence de son peuple. Le second choc arrivera bien vite. Il va conduire le héros dans un lieu encore plus éloigné de ses préoccupations quotidiennes. Superbe est la scène de la tondeuse, qui transfigure Charlie. Paradoxalement, cet épisode, marqué par la répétition et la monotonie des journées, va lui apporter un peu de paix. Une nouvelle étape s'amorce grâce à une fonctionnaire d'Etat, avec laquelle s'engage une série de conversations caustiques (notamment autour de l'alcool et de la fréquentation des personnes qui en consomment).

Je laisse à chacun le soin de découvrir comment tout cela se termine.

P.S.

Attention, c'est un film un peu bizarre, qui évolue à son rythme. Le réalisateur Rolf de Heer avait déjà tourné avec l'acteur principal (et ici co-scénariste) David Gulpilil dans 10 canoës, 150 lances, 3 épouses. Le visage de ce dernier n'est de surcroît pas inconnu des cinéphiles, qui ont pu le voir dans des productions aussi diverses qu'Australia, Le Chemin de la liberté (à voir si vous en avez l'occasion) et même Crocodile Dundee !

00:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 01 février 2015

Queen and country

John Boorman fait partie de ces réalisateurs qui ne cherchent pas à occuper les écrans à tout prix. Il n'a tourné qu'une vingtaine de films en cinquante ans de carrière (pas tous réussis, ceci dit). Les cinéphiles les plus âgés ont été marqués jadis par Délivrance. Leurs cadets ont été éblouis par Excalibur (qui a un peu vieilli).

Queen and country est une oeuvre autobiographique. Le réalisateur ressuscite ses débuts dans l'âge adulte, à une époque où le Royaume-Uni est engagé dans la guerre de Corée (aux côtés des Etats-Unis) et où la jeune Elisabeth II est sur le point de succéder à George VI.

La famille du héros est assez originale. Elle vit sur une petite île fluviale, à laquelle on ne peut accéder que par barque, après avoir sonné une cloche. Si le père incarne une autorité martiale traditionnelle, on comprend peu à peu que la mère n'a pas tout à fait respecté les règles que la bienséance impose aux épouses bourgeoises de son époque. C'est encore pire au niveau de la fille aînée (Vanessa Kirby, délicieuse). Cette gredine délurée s'est déjà fait engrosser deux fois (dont une à 17 ans... My God !) et vit désormais seule... enfin sans compagnon officiel.

J'ai trouvé toutes les scènes de famille très réussies. Elles sont tournées pour la plupart de jour, sous une lumière magnifique. Accessoirement, c'est dans le contexte familial que le héros va entrer en contact avec le monde du cinéma : des studios de tournage se trouvent à proximité et il arrive que des scènes soient tournées sur l'île. Bill est aussi un ardent cinéphile, amateur des oeuvres d'Alfred Hitchcock et emballé par la virtuosité d'un réalisateur japonais jusqu'alors inconnu (Akira Kurosawa), auteur du superbe Rashomon.

Sa vie bascule avec sa convocation pour le service militaire. Si l'influence de grands films de guerre américains est perceptible à l'écran, Boorman veille à mener cette partie de l'intrigue à sa façon, c'est-à-dire avec humour et tendresse. C'est d'abord une histoire d'amitié entre Bill le grand timide et Percy le rouquin audacieux, celui-ci incarné par Caleb Landry Jones, remarqué il y a deux ans dans Antiviral.

Les deux compères vont tenter de contourner le règlement strict de la caserne, épaulés par un vieux renard vaguement handicapé, interprété (avec talent et enthousiasme) par Pat Shortt. Une horloge sert de fil rouge à l'histoire. Je n'en dirai pas plus... Signalons aussi l'excellente composition de David Thewlis en sergent-major Bradley. C'est un habitué des seconds rôles, que l'on a pu voir notamment dans Harry Potter et Cheval de guerre.

L'autre versant de l'histoire est constitué des débuts amoureux des deux jeunes hommes. Percy engage les manoeuvres d'approche auprès de deux spectatrices d'un concert de musique classique, pendant que Bill ne pense qu'à sa mystérieuse inconnue, si chic... mais inaccessible. Les pérégrinations des deux compères sont assez drôles, avec notamment une histoire de téton collé à une vitre qui vaut son pesant de cacahuètes !

Je pense qu'au travers de tous ces éléments, John Boorman a voulu montrer comment il s'était construit comme homme et comme (futur) cinéaste. Mais on peut se contenter de regarder le film comme une chronique douce-amère d'une Angleterre qui n'existe plus.

14:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 31 janvier 2015

Into the Woods

Walt Disney revisite les contes de fées, à la mode comédie musicale... mais pas sous la forme d'une animation. De vrais acteurs ont été requis, accompagnés d'une foultitude d'effets spéciaux.

Une intrigue principale (un couple de boulangers auquel une sorcière promet une grossesse -et donc un enfant- s'ils travaillent pour elle) est placée à l'intersection de plusieurs histoires, celle du Petit Chaperon rouge, celle de Cendrillon, celle de la Princesse Raiponce et celle de Jack et le haricot magique.

Cela marche parce que les décors comme les effets spéciaux sont très bons. J'ai retrouvé avec plaisir l'ambiance de mystère et de féérie des histoires de mon enfance. Mais ce n'est pas tout à fait dans l'esprit acidulé des anciennes adaptations de chez Disney. Les contes d'origine sont plus cruels que celles-ci et l'on en a tenu compte (ainsi sans doute que des réflexions de Bruno Bettelheim). Ce sont de bonnes leçons de vie.

Du coup, il y a un paquet de second degré dans ces historiettes. Le Petit Chaperon rouge, sous ses dehors de gentille fille obéissante, n'est qu'une immonde goinfre, dont le visage angélique cache une redoutable voleuse. Quant aux deux princes charmants (celui de Cendrillon et celui de Raiponce), ils se livrent à un duel vocal assez inattendu, en tenues moulantes... et je ne vous dis pas ce que devient par la suite l'un d'entre eux.

Globalement, je trouve quand même que les personnages féminins sont les plus réussis. A tout seigneur, tout honneur, voici donc Meryl Streep, éblouissante en sorcière-mère-poule :

Face à ce monstre sacré (qui, de surcroît, sait pousser la chansonnette... à écouter en V.O. sous-titrée), on aurait pu croire que les autres actrices auraient du mal à exister. C'est le cas pour quelques-unes d'entre elles, mais d'autres se débrouillent très bien, à commencer par la délicieuse Emily Blunt (rappelez-vous, dans Lopper et Edge of tomorrow...) :

Cette épouse (presque) soumise au début, va petit à petit s'affirmer et jouer un rôle déterminant dans l'achèvement de l'entreprise de son mari. Audace suprême, vers la fin, elle ose faire passer son plaisir avant son devoir.

La troisième actrice marquante de cette superproduction est Anna Kendrick, à qui a échu la lourde tâche d'incarner Cendrillon. Elle s'en sort très bien, alors que l'intrigue, qui se poursuit après la traditionnelle conclusion de chacun des contes, fait évoluer son personnage de manière assez inattendue, mais très contemporaine :

A leurs côtés, il faut signaler Lilla Crawford en Petit Chaperon rouge (dont on reparlera sans doute) et le trio qui incarne la belle-mère et les demi-sœurs de Cendrillon.

Face à cette brochette de talents en jupons, les mâles font pâle figure. il n'y a guère que Johnny Depp en Grand Méchant Loup qui tire son épingle du jeu. Mais les princes comme le gamin sont insupportables, trop monolithiques et stéréotypés dans leur jeu. Et que dire de James Corden, chargé sans doute d'incarner l'Américain moyen, un peu enveloppé, un peu idiot, un peu macho, mais pas mauvais gars au fond...

Mais ce n'est pas le plus gros défaut du film. Je veux bien entendu parler des chansons. Si quelques-unes sont assez bien troussées, la plupart sont sans intérêt et ralentissent inutilement l'intrigue. C'est vraiment dommage, parce que l'emballage est superbe et certaines prestations d'actrices méritent vraiment le détour.

22:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 30 janvier 2015

L'Affaire SK1

Ce polar est consacré à la traque du "tueur de l'Est parisien", Guy Georges. Il a été tourné de manière à nous présenter le travail des enquêteurs et l'engagement des avocats de la défense. Le tueur lui-même est surtout un objet d'étude dans le film : on ne le voit jamais commettre l'un des assassinats. Quant à l'action de la justice, elle n'est qu'esquissée. Je reviendrai plus loin sur ces deux derniers points.

Les acteurs sont très bons, même Raphaël Personnaz, qui ne m'avait pas trop convaincu dans Le Temps des aveux. Il retrouve d'ailleurs Olivier Gourmet, qui ne déçoit pas. Du côté des flics, il faut aussi signaler Michel Vuillermoz et Thierry Neuvic, pour les hommes, et Chloé Stéfani, pour les femmes. Du côté des avocats, Nathalie Baye comme William Nadylam sont très bien.

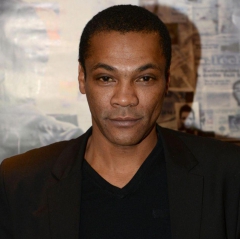

Mais la véritable "perle" de la distribution est Adama Niane, qui incarne Guy Georges de manière stupéfiante :

Pour les "vieux" dans mon genre, ce film est l'occasion de constater à quel point la France a changé en une vingtaine d'années. Le téléphone portable n'y occupait qu'une place marginale... et les commissariats étaient sous-équipés en matériel informatique.

Sur le plan de l'intrigue, il n'y rien à dire. C'est propre et bien fichu. Alternent à l'écran les moments de tension et les séquences de "décompression". La sauvagerie des assassinats n'est que suggérée, par l'intermédiaire des cadavres des jeunes femmes.

C'est aussi la principale limite du film. Et ce n'est à mon avis pas involontaire. On a voulu éviter que les spectateurs ne jugent le tueur à partir des meurtres qu'il a commis. Le film "lui donne sa chance" (d'autant plus qu'il est très bien interprété). Il est presque tout le temps calme. A deux reprises seulement, il s'énerve un peu. Quand on voit l'état dans lequel il a laissé les corps et quand on entend les extraits des rapports de police ou des médecins légistes, on a peine à croire qu'il s'agisse du même homme. A cela s'ajoute la grande place laissée aux arguments des avocats, qui ont longtemps cru ou fait semblant de croire à l'innocence de leur client. On finit par nous servir un propos sociologisant, faisant du monstre uniquement le produit de notre société. Allez dire cela aux familles des victimes...

Certains spectateurs pourront aussi s'étonner que l'aspect "ethnique" de l'affaire soit escamoté. Guy Georges est un métis, fils d'un soldat noir américain et d'une Française blanche, qui l'a abandonné. Or, dans sa "carrière" de violeur et tueur en série, il ne s'est attaqué qu'à des jeunes femmes blanches...

Enfin, si le film pointe les dysfonctionnements de la police, il passe très rapidement sur l'étonnante indulgence (incompétence ?) de la justice, qui a, à plusieurs reprises, rapidement laissé libre un individu déjà identifié comme extrêmement dangereux. La lecture de la fiche Wikipédia qui lui est consacrée est à cet égard éclairante.

A ceux qui l'ignoreraient, précisons que ce tueur considéré comme irrécupérable est libérable, en théorie, à partir de 2020. Il aura 58 ans...

23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 25 janvier 2015

108 Rois-Démons

Cette coproduction franco-belgo-chinoise adapte une légende du "pays du milieu". Dans des décors animés sont insérés les évolutions des acteurs, dont on a capturé les mouvements. Le résultat est parfois surprenant, mais de qualité sur le plan visuel.

L'histoire part sur des bases classiques : l'assassinat d'un empereur et l'arrivée au pouvoir d'un régent comploteur. Le prince héritier va devoir échapper à la mort qu'on lui promet. Dans le même temps, l'ancien chef de la garde impériale se retrouve mis au ban de la société, mais il va faire d'étonnantes rencontres.

La grande réussite de cette animation est la caractérisation des personnages. Le prince héritier est au départ un gamin obèse et capricieux, un fils unique qui n'est pas sans évoquer ceux qu'on appelle "les petits empereurs" dans la Chine contemporaine. Un vieux sage (un peu magicien), le Maître Céleste (qui a des airs du Yoda de Star Wars) va le sauver et le remettre dans le droit chemin, à coups de bâton sur le crâne s'il le faut. La deuxième partie du film, qui met en scène cet improbable duo, est souvent très drôle.

On en vient rapidement à s'intéresser à une bande de marginaux qui va se constituer autour de Tête-de-Léopard... Oui, tous ont un surnom "qui claque", comme Tourbillon-Noir, Vipère-Jaune, Mort-Prématurée ou encore Scorpion-de-Fer. Cette troupe hétéroclite m'a fait penser aux compagnons de Robin des Bois.

Quant au principal personnage féminin (Vipère-Jaune), il semble s'inspirer de l'une des protagonistes du Secret des poignards volants (de Zhang Yimou), qui manie à la perfection de longs rubans de tissu. Se joint à la troupe une gamine à l'imagination débridée, qui va apprendre à écrire (au pinceau) et devenir la narratrice de l'histoire.

L'intrigue est bien construite, ménage des rebondissements. A intervalle régulier, on nous sert de bonnes scènes d'action. Mais ce sont surtout les pointes d'humour qui m'ont plu. Les marginaux se chambrent souvent et les enfants (pas trop caricaturaux, c'est à signaler) sont sources de gags. Et, comme les personnages des "méchants" (principalement le régent et son bras droit à la mémoire défaillante) sont eux aussi réussis, on passe un bon moment.

P.S.

Le public francophone appréciera de voir le mouvement des lèvres des personnages correspondre aux répliques qu'ils prononcent, phénomène suffisamment rare dans le monde de l'animation pour être signalé.

11:53 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 24 janvier 2015

"Tout est pardonné"

J'ai enfin réussi à me procurer le numéro de Charlie Hebdo publié le 14 janvier. C'est d'ailleurs un signe qui ne trompe pas : même en Aveyron, à Rodez, les lecteurs se sont rués chez les marchands de journaux. Cela confirme l'impression ressentie au cours de la marche du dimanche 11 janvier : un grand nombre de mes concitoyens a voulu manifester sa condamnation des assassinats et son attachement à la liberté d'expression, ainsi sans doute qu'à la laïcité.

J'ai quand même failli tomber de ma chaise quand j'ai appris que ma mère avait elle aussi acheté un exemplaire de l'hebdomadaire satirique ! Elle qui n'en a jamais été lectrice, elle qui trouve les caricatures vulgaires, elle qui fréquente assidûment les églises et n'apprécie pas que l'on dénigre les religions (pas que la catholique, d'ailleurs) ! Pas très intéressée par la lecture, elle a rapidement donné l'exemplaire à un membre de la famille...

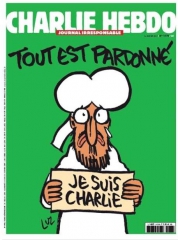

Commençons par la Une, qui a fait polémique, pour plusieurs raisons :

Le premier motif de mécontentement de certains musulmans est la représentation de Mahomet. Selon ces personnes, il est interdit (Par qui ? Mystère...) de représenter le prophète de l'islam. C'est l'une des idées reçues qui circulent à propos de cette religion, idée reçue qui a été démontée dans un article des "Décodeurs" du Monde. Ainsi, les musulmans qui réclament que l'on ne représente pas Mahomet ne sont les vecteurs que d'une interprétation de l'islam.

Ceci dit, ils pourraient aussi s'appuyer sur la Bible (dont s'est inspiré le Coran), notamment les Dix Commandements. Il y est clairement question du rejet de toute représentation imagée. Cela explique que, dans les synagogues, on ne trouve pas de représentation humaine, encore moins de Yahvé. Mais on ignore souvent que le christianisme (qui est né du judaïsme) a lui aussi été agité de violents débats au sujet des images. Ce sont d'abord les orthodoxes de l'Empire byzantin qui ont connu la querelle de l'iconoclasme. Plus tard, à la Renaissance, l'Europe occidentale a été le théâtre d'affrontements sanglants entre catholiques et protestants, ces derniers s'en prenant aux représentations imagées.

Il reste que, pour nombre de musulmans, Mahomet n'est pas qu'un fondateur, un homme exceptionnel. Il a le statut d'un quasi-dieu, ce qui rapproche l'islam du christianisme (qui a tenté de résoudre la quadrature du cercle monothéiste avec l'invention de la Trinité, sorte de "trois dieux en un").