mercredi, 02 août 2023

Take Two : enquêtes en duo

France Télévisions vient de mettre en ligne (après diffusion nocturne) les trois premiers épisodes de l'unique saison d'une série dite de comédie policière. Ses créateurs (Andrew Marlowe et Terri Edda Miller) sont connus du monde du petit écran, puisqu'on leur doit aussi Castle et The Equalizer.

Sans surprise, le binôme d'enquêteurs est, au départ, un duo (qui semble) mal assorti. L'originalité ici est que le personnage farfelu est celui de la femme : Sam Swift (interprétée par Rachel Bilson). C'est elle qui occupe le rôle de la "consultante", une comédienne qui sort d'une cure de désintoxication et dont la carrière bat de l'aile. Elle est évidemment ravissante, fantasque, limite casse-couilles, mais très futée, avec l'envie de faire le bien.

A ses côtés se trouve un ancien flic, devenu détective privé. Par le passé, il avait la quête de justice chevillée au corps. Il est devenu un peu plus cynique, mais c'est un excellent enquêteur... et un sacré beau gosse : il est incarné par Eddie Cibrian, que les téléphages ont vu notamment dans New York 911, Les Experts Miami et Rosewood.

L'association de ces deux personnalités contrastées (qu'une attirance mutuelle inavouée pourrait rapprocher) n'est pas sans rappeler aussi la récente The Mallorca Files.

Dans le premier épisode (« La star et le privé »), on assiste à la rencontre entre les deux protagonistes et à leur première collaboration, dans une enquête complexe qui nous plonge dans la pègre californienne. C'est souvent drôle, piquant et la partie policière de l'intrigue n'est pas bâclée.

Le deuxième épisode (« La main dans le sac ») est pour moi le moins bon de cette première salve. L'intrigue est pourtant assez fouillée ; il ne faut pas se fier à l'apparente simplicité de l'histoire d'adultère du début. Mais, bon, on sent que les deux protagonistes cherchent leurs marques. L'intérêt est relevé par la présence de deux seconds rôles pittoresques, les assistants des membres du duo, issus tous deux des "minorités visibles" et dotés de personnalités bien affirmées. Cela n'a rien de nouveau, mais c'est plaisant à suivre.

Le troisième épisode (« Recherche DJ désespérément ») est très prenant, même si une partie des péripéties est peu vraisemblable. Les interactions entre les principaux personnages sont souvent savoureuses et le duo semble avoir trouvé son rythme.

La suite sera diffusée à partir de mardi prochain (8 août).

23:07 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, séries télévisées, médias, actu, actualite, actualité, actualiyés

dimanche, 16 juillet 2023

Un agent très spécial du NCIS

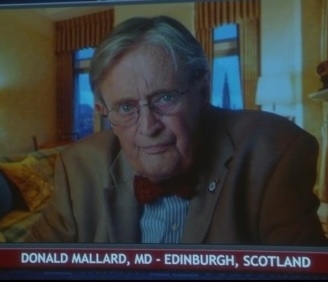

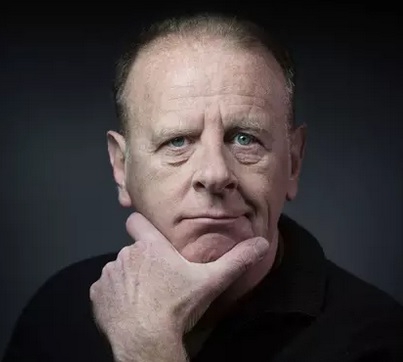

M6 est en train d'achever la diffusion de la vingtième saison de la série NCIS. Celle-ci est désormais orpheline de Gibbs/Mark Harmon, mais il est encore un personnage, présent depuis le premier épisode, qui apparaît, de temps à autre, à l'écran : le professeur Donald Mallard, surnommé Ducky par ses collègues du NCIS.

Il est incarné par David McCallum qui, tout comme son personnage, est écossais. Il s'est fait connaître du grand public par sa participation à des séries télévisées, comme L'Homme invisible et surtout Des Agents très spéciaux, où il incarnait le Russe Illya Kuryakin. Eh bien, le dernier épisode diffusé sur M6, intitulé « Échange de prisonniers », contient une allusion à ce passé :

Devenu historien-conférencier, l'ancien médecin-légiste du NCIS est interrogé à distance par ses collègues sur un espion russe, qui avait jadis fait défection. Il s'était construit une nouvelle vie aux États-Unis, sous une fausse identité :

McCallum/Mallard répond que la nouvelle identité de l'espion est inspirée d'une vieille série télé, que l'agent Parker (qui a succédé à Gibbs à la tête de l'équipe) connaît. Le nom (Kuryakin) est celui que portait David McCallum dans Agents très spéciaux, mais le prénom a été modifié : Ivan, au lieu d'Illya.

A ma connaissance, c'est la deuxième fois que ce clin d’œil est utilisé dans la série. La référence figurait déjà dans un épisode de la saison 2, intitulé « Vengeance d'outre-tombe » en français, « The Meat Puzzle » dans la version originale.

23:24 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, séries télé, séries télévisées

mercredi, 05 juillet 2023

La guerre des cagnottes

La mort du jeune Nahel, à Nanterre, n'a pas fini de faire des vagues. Une conséquence inattendue est la rivalité qui est née entre plusieurs initiatives dont, au départ, il est légitime de penser que les organisateurs n'envisageaient pas qu'elles prennent de telles proportions.

La première cagnotte a été créée dès le mercredi 28 juin, le lendemain de la mort du jeune homme, la veille de la "marche blanche" qui semble avoir été si bien organisée (avec, rappelez-vous, des T-shirts déjà imprimés). Intitulée « Soutien à la maman de Nahel », elle a vu son montant rapidement augmenter, pour atteindre, au moment où j'écris ces lignes, le total de 444 201,97 euros, pour 22 542 contributeurs, soit une moyenne de 19,7 euros par personne.

Cependant, dès le lendemain jeudi, des personnalités d'extrême-droite ont lancé ce qu'on pourrait appeler une "contre-cagnotte", au départ en soutien au policier auteur du coup de feu, modifiée ensuite (pour des raisons juridiques) en « Soutien pour la famille du policier de Nanterre ». La création de cette cagnotte a suscité un fort rejet... mais aussi une forte adhésion, puisque son montant a rapidement dépassé celui de la première cagnotte. Il a atteint la somme de 1 636 110 euros, pour 85 101 contributeurs, soir une moyenne de 19,2 euros... quasiment la même que celle de la première cagnotte.

Ce montant n'est plus destiné à augmenter : l'ajout de nouveaux dons a été bloqué par l'organisateur, peut-être en raison de la plainte qui a été déposée par l'avocat de la famille. (A ce sujet, on se demande ce qui agace le plus les partisans du délinquant décédé : qu'une contre-cagnotte ait été créée, ou qu'elle ait remporté un bien plus grand succès que la leur ?)

De surcroît, quand on regarde la liste des dons, on constate qu'au-delà d'une minorité de sommes assez importantes (un apport de 3000 euros et quelques dizaines de plusieurs centaines d'euros), l'écrasante majorité des contributions est comprise entre 5 et 20 euros. Il s'agit bien d'un mouvement (relativement) populaire, en tout cas autant que celui qui s'est porté sur la première cagnotte... et c'est en contradiction avec ce que nombre d'internautes affirment sans preuve sur la Toile.

Ces derniers jours, une troisième cagnotte a fait son apparition, en soutien aux familles des émeutiers arrêtés par la police. (La formulation, prudente, tient compte de ce qui a été reproché à la deuxième cagnotte : elle vise officiellement à aider les familles, pas les personnes mises en cause par la justice.) Au moment où j'écris ces lignes, elle a atteint le montant de 82 519 euros, pour 1995 contributeurs, soit une moyenne de 41,4 euros par personne... eh, oui, plus du double des autres ! Contrairement à ce qu'affirment certains des contributeurs, c'est cette cagnotte-ci qui est la plus bourgeoise. On y relève quantité de dons de plusieurs centaines d'euros, proportionnellement bien plus nombreux que dans la cagnotte de soutien à la famille du policier.

Une certaine bourgeoisie gauchisante soutient volontiers les (familles des) émeutiers, tandis que les contributeurs modestes se répartissent entre le soutien à la famille du délinquant et le soutien à la famille du policier. Contrairement à ce qu'affirment certains militants d'extrême-gauche, cette affaire n'est pas l'illustration d'une opposition de classe. La bourgeoisie est divisée, entre celle qui soutient le gouvernement, celle qui soutient les émeutiers et celle qui penche pour le RN (et trouve le gouvernement trop mou). Il en est de même pour les catégories populaires. Certaines éprouvent plutôt de l'empathie pour le jeune homme décédé et sa famille, d'autres sont ulcérées par les actes de délinquance et la sauvagerie à l’œuvre dans des émeutes qui n'ont plus rien à voir avec la défense de valeurs démocratiques.

22:33 Publié dans Politique, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, nahel

samedi, 01 juillet 2023

France Cul aime la bite

C'est l'été et, sur la radio publique, on se décontracte... un peu. Hier vendredi a été diffusée pour la dernière fois l'émission Sans oser le demander (fort heureusement intégralement disponible sur le site de France Culture), animée par Géraldine Mosna-Savoye. Le principe de ce programme était d'aborder n'importe quel type de sujet d'ordre culturel, historique ou sociétal et de faire intervenir des spécialistes de la question. Le résultat était assez inégal (pour moi), mais certaines émissions méritent vraiment le détour.

C'est le cas du numéro de vendredi. Présenté sous le titre aguicheur « Qu'est-ce qu'on s'envoyait avant les dick pics ? », il aborde la représentation du sexe dans l'Antiquité gréco-romaine et ce que cela révèle des mentalités.

Il est donc beaucoup question de phallus dans cette émission, les sexes en érection faisant l'objet d'une riche iconographie. Mais le fait de dessiner (ou de sculpter) un pénis n'était pas forcément révélateur d'une intention sexuelle. C'était souvent l'expression de la puissance ou de la richesse.

Sur le plan strictement sexuel, certains auditeurs apprendront peut-être que, dans l'Antiquité, on ne parle ni d'hétérosexualité, ni d'homosexualité, ni de bisexualité. On pénètre (dans un vagin, un rectum, une bouche) ou l'on est pénétré. Les pratiques sexuelles sont aussi révélatrices d'un statut social.

Enfin, même si la majorité de l'émission est consacrée au phallus, la dernière partie évoque le sexe féminin. Sachez que, pour la majorité des auteurs antiques masculins, la pratique du cunnilingus était perçue comme dangereuse voire abominable (elle dévirilisait l'homme).

C'est savant (parfois drôle) sans être ennuyeux.

11:49 Publié dans Histoire, Loisirs, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 30 juin 2023

Une mère éplorée ?

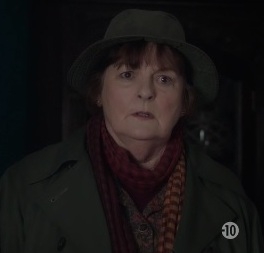

C'est ce que je me suis demandé en voyant cette image (tirée du direct de BFM TV) :

Cette femme est Mounia Merzouk, la mère du jeune Nahel, récemment tué par un policier, à Nanterre. En cherchant un peu sur Twitter, vous pourrez trouver d'autres photographies de la dame, vraiment très en joie, comme si elle venait de gagner le gros lot. Sur le compte du journaliste Amaury Brelet, je suis même tombé sur une incroyable vidéo, tournée au téléphone portable le jour même, montrant la maman enfourcher une mini-moto... et (visiblement) kiffer sa race !

Au départ, j'ai pensé à un canular : on ne voit pas le visage de la personne... mais elle est coiffée et vêtue comme l'était la mère de Nahel le jour de la manif (29 juin) !

Je pense qu'elle ne doit pas être très intelligente. La mort de son fils la place au centre de toutes les attentions, la valorisant. Ça lui a peut-être fait un peu tourner la tête... et l'a fait tomber dans les filets de personnes qui ont intérêt à faire monter la mayonnaise, comme on peut s'en apercevoir en écoutant son appel à manifester, diffusé sur Tik Tok et relayé par la très grande majorité des médias :

La maman (pas très) éplorée parle d'abord d'une « marche blanche » (sous-entendu : pacifique), avant qu'une voix (sans doute celle de la personne qui tient le smartphone) ne la corrige : « C'est la marche de la révolte » (beaucoup moins pacifique, donc). Telle un perroquet, la maman reprend la voix de son maître, ici sa maîtresse, qu'on pense liée au clan Traoré. Cette impression est renforcée par l'inscription sur le T-shirt (lancé moins de deux jours après le décès de Nahel... ou comment l'envie de pognon s'assoit sans vergogne sur la période de deuil), qui rappelle le « Justice pour Adama ».

Soudain, les médias dominants se sont presque tous mis à nous livrer un portrait élogieux de l'adolescent défunt. (Voir par exemple La Dépêche d'avant-hier. Comme on est dans le Sud-Ouest, on insiste lourdement sur la récente conversion du jeune à la pratique du ballon ovale...)

Cette série d'articles a fusé comme une rafale, quasiment sur commande. C'est toujours mieux que les ragots qui circulent sur les réseaux sociaux... mais ceux-ci contiennent parfois un fond de vérité, ce que même Libération (c'est la fôte à la sôciété !) a fini par reconnaître, dans un article de fact checking qui, sous couvert de minimiser la carrière de délinquant du jeune Nahel, finit par conclure que les avocats de la famille n'ont pas dit toute la vérité...

Bref, même si, dans l'état actuel de nos connaissances (et sous réserve de révélations issues de l'enquête en cours), le tir du policier n'était sans doute pas justifié, nous assistons actuellement à une grosse tentative de récupération, menée à la fois par la gauche radicale (LFI en tête) et certains mouvements communautaristes. Mais les Français ne sont pas si bêtes...

01:05 Publié dans Politique, Presse, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme

mardi, 13 juin 2023

Tandem (fin)

Ce soir, France 3 diffuse les deux derniers épisodes de la septième (et ultime) saison de cette série, une comédie policière que j'avais découverte en 2020, pendant le premier confinement. Ces deux épisodes apportent une conclusion définitive à la série, conformément aux souhaits de l'actrice principale, Astrid Veillon.

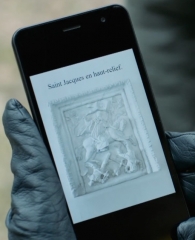

On commence à 21h10 avec « Tous les chemins mènent à Saint-Jacques ». Un meurtre est commis à la périphérie de Montpellier, pas très loin de Saint-Guilhem-le-Désert, sur l'un des chemins de Jacques-de-Compostelle (la Voie d'Arles, dite aussi Via Tolosana).

On se demande si l'assassinat n'est pas lié à un haut-relief médiéval, découvert par hasard par la victime, avant qu'elle ne soit victime d'un cambriolage.

Cette sculpture n'est pas une totale invention des scénaristes (que je salue au passage pour avoir, pendant des années, inséré des éléments du patrimoine dans leurs intrigues policières). C'est une représentation de saint Jacques en Matamore, (c'est-à-dire le "tueur de Maures"... c'est l'époque de la Reconquista), inspirée de celle qui se trouve au Portugal, dans l'église Santiago de Cacem :

Parmi les invités de l'épisode, je signale la présence de Selma Kouchy, une actrice que j'apprécie et qui fit les beaux jours d'une autre série policière, Commissaire Magellan.

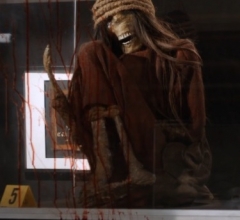

L'épisode final s'intitule « Inkil Chumpi ». L'intrigue baigne dans une ambiance de malédiction archéologique... avec une pointe de Tintin et Milou. En effet, la momie amérindienne que l'on aperçoit (et près de laquelle le meurtre a été commis) est une référence à celle de Rascar Capac, dans Les Sept boules de cristal.

Mais ce n'est pas le seul détail qui a retenu mon attention. Lorsque l'une des gendarmes revient enquêter sur les lieux du crime, on découvre une autre exposition, bien réelle celle-là, puisqu'elle s'est tenue en 2022-2023 au musée archéologique de Lattes, dans l'Hérault :

Ce sont bien des statues-menhirs, présentes soit physiquement soit par l'intermédiaire de dessins. On reconnaît ci-dessus la célèbre Dame de Saint-Sernin, dont l'original se trouve au musée Fenaille, à Rodez. A celles et ceux que cela intéresserait, je signale qu'une visite virtuelle de l'exposition est toujours disponible, sur le site du musée.

Quant à la série, elle finit sans surprise par voir les deux ex se réconcilier. Cela commençait à tourner en rond au niveau des relations familiales. Même si les intrigues secondaires apportaient un peu de piment, il était évident qu'on était arrivé au bout d'un cycle. La production a su éviter la saison de trop. Les fans peuvent se consoler en piochant dans l'intégrale de la série, accessible gratuitement sur le site de France Télévisions.

13:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

jeudi, 08 juin 2023

Abysses

Lundi dernier, France 2 a diffusé les deux premiers épisodes d'une mini-série internationale, l'intégralité des huit étant déjà disponible sur le site de France Télévisions. Ce thriller fantastico-écologique louche à la fois vers James Cameron (notamment par le titre) et les polars scandinaves, auxquels il s'apparente par la qualité du scénario, le soin apporté aux images et l'insertion mesurée de thématiques sociétales dans une œuvre de genre.

Si l'on fait l'effort de regarder les épisodes en version originale, on entendra parler anglais, allemand, français, japonais, espagnol, norvégien, danois... On a visiblement voulu bâtir une intrigue mondiale, qui a pour cadre les océans et les territoires qui les bordent.

De nos jours, aux quatre coins du monde, des phénomènes inexpliqués se produisent. Un pêcheur est victime d'un banc de poissons. Une baleine à bosse s'en prend à un bateau de touristes, les instruments de mesure d'une station scientifique côtière se détraquent mystérieusement, un cuisinier meurt après avoir été aspergé de liquide visqueux par un homard, une nuée de crabes envahit une plage d'Afrique, des fonds marins se couvrent de vers de glace géants, en présence d'une étrange bactérie...

J'ai beaucoup aimé cette mise en bouche, qui instille le mystère, sans effet tapageur, en montrant peu et suggérant beaucoup. C'est de surcroît très bien mis en images, avec quelques superbes scènes océaniques, comme celle qui montre un troupeau de baleines endormies.

En plusieurs endroits de la planète, divers scientifiques, d'abord chacun de son côté, tentent de comprendre les causes du phénomène inexpliqué auquel ils ont été mêlés. Petit à petit, ils vont s'apercevoir que des événements en apparence distincts sont en réalité tous liés et qu'un travail en commun pourrait leur permettre de trouver la clé du mystère... et, accessoirement, de sauver la planète.

Les spectateurs vont se retrouver confrontés à trois hypothèses (entre lesquelles je laisserai à chacun le loisir de trancher). Soit une entité divine est derrière tout cela : source de la vie sur Terre, elle ne serait pas très satisfaite de l'action de certaines de ses créatures. Soit les tréfonds océaniques froids, perturbés par le changement climatique, abritent un (des) être(s) vivant(s) apparus avant l'être humain : évoluant jusque-là en profondeur, les menaces pesant sur leur écosystème le(s) poussent à agir. Soit le fond des océans est le refuge d'une (ou plusieurs) créature(s) extraterrestre(s), qu'elle soit installée récemment ou depuis des millénaires : l'être humain est-il devenu une concurrent nuisible, à éliminer ?

C'est prenant, tout étant amené avec subtilité. Ainsi, même s'il est évident qu'on a voulu faire évoluer une galerie de personnages incarnant la plus grande diversité possible ethnique, sociétale et sexuelle, la construction des personnages est suffisamment poussée pour que tout se soumette à l'enquête scientifique. Les acteurs sont très convaincants. Parmi les premiers rôles, on retrouve Cécile de France. J'ajoute que la musique est bien dosée, soulignant certains moments sans être envahissante.

Même si je trouve que la conclusion de l'histoire n'est pas tout à fait au niveau des attentes que la série avait suscitées, je recommande ces huit épisodes, très au-dessus du gros de la production télévisuelle actuelle.

00:18 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, environnement

mercredi, 31 mai 2023

Comptine mortelle

Dimanche dernier, France 3 a commencé la diffusion d'une nouvelle mini-série britannique, inspirée d'un roman policier d'Anthony Horowitz. Les trois premiers épisodes ont été diffusés le 28 mai, les trois derniers le seront dimanche 4 juin prochain. Dès à présent, les six sont disponibles sur le site de France TV.

De nos jours, à Londres, une brillante et pugnace éditrice (qui a sacrifié une partie de sa vie privée à sa carrière) apprend que l'écrivain à succès qui fait le bonheur de sa boîte a achevé un nouveau roman policier mettant en scène le populaire détective Atticus Pünd. Cependant, il apparaît que le tapuscrit de Magpie Murders qu'elle a reçu a été amputé de son dernier chapitre, celui des révélations. La situation se complique quand on apprend le décès subit de l'écrivain, dont on se demande s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un assassinat. L'éditrice part en quête du dernier chapitre... et de réponses quant au décès de l'écrivain, la solution se trouvant peut-être dans ce fameux dernier roman, où il semble avoir mis beaucoup de lui-même.

Cela nous vaut une alternance de scènes, certaines se déroulant à notre époque, d'autres dans les années 1950. Elles illustrent l'intrigue du roman, que les lecteurs imaginent au fur et à mesure qu'ils le lisent. Pour couronner le tout, certains des comédiens incarnant des personnages contemporains sont présents dans les scènes du passé... pas forcément dans un rôle approchant !

Ainsi, à gauche ci-dessus, se trouve l'adjoint du détective Pünd (assis à droite). Il est joué par l'acteur qui, à notre époque, incarne le jeune amant de l'écrivain défunt. Évidemment, ces incarnations doubles, légèrement décalées, sont parfois (souvent ?) porteuses de sens.

J'ai avalé les six épisodes (en version originale sous-titrée, c'est encore plus savoureux). Je me suis régalé, d'abord parce que j'avais deux énigmes policières à résoudre pour le prix d'une, ensuite parce que le tableau des deux époques et de leurs travers est brossé avec talent.

S'ajoute à cela la performance des acteurs, au premier rang desquels ceux qui interprètent les deux principaux protagonistes, qui -en théorie- ne peuvent se rencontrer (et qui pourtant vont communiquer...) : Lesley Manville (une pointure outre-Manche) donne sa ténacité, sa verve et son grain de folie à l'éditrice Susan Ryeland, tandis que Tim McMullan incarne placidement (et malicieusement) le détective que rien ne déroute et qui mène sa petite enquête, à son rythme.

Cerise sur le gâteau : les épisodes sont parsemés d'allusions à de célèbres anciens. Et pour cause : Anthony Horowitz (auteur du roman et de l'adaptation télévisuelle) est un spécialiste d'Agatha Christie, dont il a supervisé l'adaptation de plusieurs aventures d'Hercule Poirot pour la chaîne ITV (avec l'inénarrable David Suchet dans le rôle du détective). C'est aussi un bon connaisseur d'Arthur Conan Doyle, à tel point que les ayant-droit de celui-ci lui ont demandé d'écrire deux romans mettant en scène l'univers de Sherlock Holmes. (Je recommande tout particulièrement La Maison de soie.)

On ne s'étonnera donc pas que l'écrivain à succès des années 2020 s'inspire d'Agatha Christie pour certains de ses romans, tandis que l'intrigue de la série, elle, louche sur une nouvelle de Conan Doyle, Le Manoir de l'Abbaye.

De la même manière, voir l'éditrice enquêter au volant de sa rutilante MG peut nous faire penser à Ariadne Oliver, le double de fiction d'Agatha Christie... mais ce personnage pourrait aussi bien faire allusion au vieil inspecteur Morse, qui ne se déplace que dans une Jaguar rouge. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, les épisodes contenant d'autres clins d’œil.

Si vous aimez les polars à l'anglaise et les intrigues fouillées, rigoureuses et un peu décalées, ne boudez pas votre plaisir !

18:50 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, télévision, télé, tv, actu, médias, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 14 mai 2023

Le retour de Morse

Je pense qu'à l'origine, les producteurs de la série racontant les débuts de l'oxfordien enquêteur Endeavour Morse (dans les années 1960-1970) n'avaient pas prévu, dans le meilleur des cas, d'aller au-delà du trente-troisième épisode, diffusé en France en février 2022.

Mais la série a rencontré le succès, pas uniquement au Royaume-Uni d'ailleurs. Pour moi, ce prequel s'est révélé de meilleure qualité que ses deux devancières (Inspecteur Morse et Inspecteur Lewis). Cet engouement nous vaut une ultime saison, la neuvième, dont la diffusion a commencé la semaine dernière, sur France 3.

Dans Prélude (visible sur le site de France télévisions jusqu'en juin prochain), les policiers sont confrontés à trois morts suspectes, l'une liée à un choc anaphylactique, une autre à une injection de drogue, la troisième se révélant la plus sordide... et réveillant de vieux démons chez l'inspecteur-chef Thursday. De son côté, Morse (de retour de cure de désintoxication) prend plaisir à enquêter dans le milieu musical, celui de l'orchestre d'Oxford.

Aux amateurs de rétro, je signale que l'appareil photographique utilisé par le médecin-légiste, le flegmatique docteur DeBryn, est un (authentique ?) Polaroid SX70, sorti en 1972, à l'époque où se déroule l'action. (Ah, ce souci du détail !...)

Notons qu'à la fin de l'épisode (réalisé par Shaun Evans, l'acteur qui incarne le sergent perspicace), tous les meurtres ne sont pas élucidés. Le titre est bien à double détente : référence musicale (marque de fabrique de cette série mélomane) et indication que les trois épisodes de cette saison forment un tout, le premier jouant le rôle d'une introduction.

Ce dimanche soir (14 mai), la tension monte d'un cran avec Mascarade. L'intrigue devient plus foisonnante, avec des références à Orange mécanique (de Stanley Kubrick)... et à la quatrième saison de la série, au cours de laquelle les enquêteurs étaient péniblement venus à bout d'une affaire mêlant pédophilie et corruption, sans avoir pu coincer tous les responsables.

Cet épisode est aussi émaillé d'humour, les policiers étant amenés à fréquenter le milieu de la télévision. On assiste au tournage d'une série policière populaire, dans laquelle un vieil enquêteur (aux prises parfois avec son supérieur hiérarchique) met le pied à l'étrier à un jeune policier timide. C'est évidemment une mise en abyme, en forme de clin d’œil, Thursday et Morse regardant de haut ces policiers d'opérette.

J'ajoute que cette dernière saison est l'occasion d'assister au retour de vieilles connaissances, notamment un ancien policier corrompu (devenu détective privé) et un ex-adjoint de Thursday, dont on présume qu'il va épauler les enquêteurs dans leur lutte contre le réseau qui se trouve derrière la plupart des crimes.

C'est toujours aussi bien joué et filmé avec le désir de faire des images de qualité. C'est prenant de bout en bout.

14:47 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 01 mai 2023

Le retour de l'ours

Le mois dernier, j'ai recommandé le sympathique nanard Crazy Bear, dont l'intrigue s'inspire d'un fait divers remontant aux années 1980. Eh bien cette histoire a resurgi samedi dernier, lorsque M6 a diffusé le quatrième épisode de la vingtième saison de la série NCIS, intitulé (en français) Les Jolis Coeurs.

L'enquête se déroule en partie dans un parc naturel américain, où l'on retrouve le cadavre d'un marine. Un peu plus tard, l'un des protagonistes doit échapper aux assauts d'un ours furibard. L'homme, au centre ci-dessus, est membre de la police des parcs... et c'est l'ex-petit ami de l'une des nouvelles enquêtrices du NCIS, la bimbo Jessica Knight (à gauche ci-dessus).

Le fait que l'ours ait consommé une substance hallucinogène joue un rôle dans l'intrigue, au cours de laquelle le chef de l'équipe, l'agent Parker (à droite sur la photographie) rappelle l'histoire de "Cocaine Bear", que, dans l'épisode, on surnomme "Pablo Ourscobar" (en français) ou "Pablo Escobear" (en anglais).

Cela épice un peu ces aventures un peu quelconques, la série ayant perdu beaucoup de son intérêt après les départs de plusieurs acteurs : Emily Wickersham, Maria de Bello et surtout Mark Harmon, l'insubmersible Gibbs, désormais trop vieux pour le rôle.

Concernant l'ours, cet épisode ayant été diffusé aux États-Unis en octobre 2022, il a donc précédé la sortie sur les écrans de Crazy Bear (en février 2023 outre-Atlantique). La coïncidence n'en est pas moins troublante. Je me demande si les scénaristes de l'épisode n'avaient pas entendu parler du tournage du long-métrage.

09:51 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, télé, médias

mercredi, 05 avril 2023

La tête à l'envers

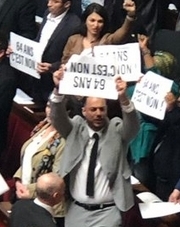

Le 16 mars dernier, l'image avait fait le tour des rédactions. A l'Assemblée nationale, un peu plus de vingt minutes après le début de la séance, la Première ministre Elisabeth Borne venait de monter à la tribune, pour engager la responsabilité de son gouvernement. Dans un premier temps, elle fut empêchée de prendre la parole par une Marseillaise venue des rangs des députés de La France Insoumise, qui s'étaient auparavant levés, brandissant chacun(e) une pancarte.

Ces députés viennent de recevoir une (légère) sanction. Toutefois, plus que cette médiocre péripétie de la vie parlementaire française, ce sont deux détails de la scène qui ont attiré mon attention. En effet, quand on regarde de près certaines photographies prises à cette occasion, on s'aperçoit que deux députés brandissent leur pancarte... à l'envers !

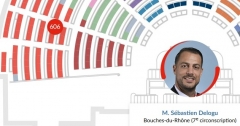

A (l'extrême) gauche se trouve Sébastien Delogu, élu des Bouches-du-Rhône.

Depuis le mois dernier, il est visé par deux plaintes pour acte de violence. Il est aussi en conflit avec celle qui est toujours officiellement sa suppléante, Farida Hamadi. Vu le profil du gars, je me suis dit que cette inversion de sens était sans doute involontaire. Néanmoins, un esprit facétieux pourrait faire remarquer qu'à l'envers, 64 donne presque 49...

Le jour même, un journaliste de gauche (sans doute présent dans les tribunes) avait pointé le geste maladroit sur son compte twitter. La photographie donne l'impression que le député croit tenir la pancarte dans le bon sens.

Un peu plus haut dans l'hémicycle se trouve Michel Sala, élu du Gard.

Il ne brandit pas la même pancarte que son collègue LFI Delogu, mais son geste est tout aussi "désorienté" que le sien. Le plus cocasse est que personne ne semble l'avoir relevé... en tout cas pas le média local (Objectif Gard) qui mentionne l'action de M. Sala, sans l'illustrer d'une des photographies prises dans l'hémicycle, ce qui évite sans doute d'embarrasser le député...

22:40 Publié dans Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 03 avril 2023

Leçons d'Ariège

Avec le recul, le résultat du second tour se lisait déjà dans celui du premier, comparés à la précédente élection législative dans cette circonscription ariégeoise, en 2022. L'analyse est facilitée par le fait que les cinq candidats principaux étaient identiques aux deux scrutins.

La grande perdante est la candidate LFI, Bénédicte Taurine. Au premier tour, entre 2022 et 2023, elle a perdu un peu plus du tiers des voix qui s'étaient portées sur elle, passant de 10347 à 6778 suffrages. Entre temps, la participation a baissé de 30 % ou, si vous préférez, l'abstention est passée de 43,58 % à 60,40 %.

Mais la candidate qui a subi le plus cinglant revers est la macroniste Anne-Sophie Tribout, éliminée dès le premier tour, alors que l'an dernier, elle s'était qualifiée pour le second. Entre temps, son score est passé de 6237 à 2323 voix, soit une chute de près de 63 % !

L'autre grosse gamelle est celle de François-Xavier Jossinet, de Reconquête, qui a perdu 47 % de ses voix en un an (passant de 1134 à 602). Peut-être une partie d'entre elles s'est-elle portée sur le candidat RN Jean-Marc Garnier, qui n'a perdu que 842 voix entre les deux scrutins (passant de 6229 à 5387, soit une baisse de 13,5 %). Cela ne fut toutefois pas suffisant pour se qualifier pour le second tour (qu'il avait raté de neuf voix en 2022).

Celle qui a damné le pion aux trois précédents est la socialiste dissidente Martine Froger, qui a réussi le petit exploit de gagner des voix (95), passant de 5647 à 5742 suffrages en un an. Cela lui a permis de se qualifier pour le second tour, pour lequel elle semblait disposer de réserves plus importantes que sa concurrente LFI, qui ne la devançait que de 1036 voix. Mais, là encore, un sursaut de participation pouvait tout changer.

Ce n'est pas ce qui s'est passé. Hier dimanche, la participation a légèrement baissé (peut-être en raison de l'abstention d'une partie de l'électorat d'extrême-droite... intuition à vérifier), passant de 39,60 % à 37,87 %. En 2023, au second tour, l'abstention fut donc largement supérieure à celle du second tour de 2022 (62,13 % contre 46,98 %).

Concernant le duel, le principal enseignement est l'effondrement (en moins d'un an) de la candidate LFI, Bénédicte Taurine, passant de 14746 à 7776 voix, soit une baisse de 47 % ! (Le nombre de suffrages exprimés lui n'a diminué que de 27 % entre les deux seconds tours.) Contrairement à ce que j'ai lu ou entendu de la part de représentants de LFI, la principale cause de la défaite de la députée sortante n'est pas une improbable coalition d'électeurs de centre-gauche, du centre, de droite et d'extrême-droite, c'est le rejet net de Mme Taurine par une partie de l'électorat de gauche. (Cela dit, pour être totalement honnête, la lecture des résultats commune par commune m'incite à penser qu'il y a sans doute un petit report RN sur la candidate socialiste dissidente : dans les communes où le candidat RN a réalisé de très bons scores au premier tour, au second, la participation a chuté et le score de Mme Froger a davantage progressé que celui de Mme Taurine.)

Face à elle, Martine Froger fait un peu moins bien que la candidate macroniste en 2022 : 11758 voix contre 11917. Il semble qu'une partie de l'électorat de droite n'ait pas fait de différence entre les deux concurrentes (de gauche) du second tour et ait préféré s'abstenir... ou voter blanc/nul : 2155 au second tour, contre 955 au premier (mais c'était plus de 3800 au second tour de 2022).

Le bilan de cette élection législative partielle est donc multiple. C'est d'abord une petite claque pour la majorité gouvernementale, qui voit l'électorat de centre-gauche "rentrer au bercail" socialiste, sans doute en raison de la droitisation du pouvoir macroniste, qui semble désormais beaucoup plus proche de feue l'UMP que du PS. C'est aussi un nouvel échec du RN (malgré le jeu de vases communicants avec Reconquête). C'est enfin une gifle pour LFI et ses alliés de la Nupes. L'électorat de gauche ne s'est pas laissé dicter son vote.

23:26 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, occitanie

vendredi, 10 mars 2023

Safe

TF1 vient d'achever la rediffusion d'une mini-série qui n'avait pas retenu l'attention quand elle était passée pour la première fois sur le petit écran français, en 2018. Les cinq derniers épisodes (sur huit) son disponibles sur le site MyTF1.

Et pourtant, il y a du "lourd". La série a été créée par Harlan Coben et l'on a recruté une brochette de très bons acteurs pour en incarner les personnages principaux : Michael C Hall (eh oui : Dexter !), Armanda Abbington (vue notamment dans Jackson Brodie et Sherlock), Marc Warren (le commissaire Van der Valk), Karen Bryson (que je viens de voir dans White Wall)... et une petite Frenchie, Audrey Fleurot, qui incarne... une prof de français sexy. (Fort heureusement, son personnage se révèle plus complexe que ce qu'on pouvait craindre, de prime abord.)

L'histoire a pour cadre une gated community britannique, un de ces quartiers fermés réservé aux familles qui en ont les moyens... et le désir de se préserver de la violence du monde moderne. Un soir, une adolescente profite du week-end amoureux de ses parents pour organiser une teuf d'enfer à son domicile. Drogue et alcool circulent à flot... jusqu'à ce qu'un corps inerte soit retrouvé dans la piscine.

A partir de là, l'intrigue est complètement éclatée. Les réalisateurs ne nous offrent que des visions partielles de cette nuit et des jours qui l'ont suivie. Ces "tranches de vie" correspondent aux récits qui sont faits aux enquêteurs ou au père de Jenny, un chirurgien veuf qui recherche désespérément sa fille, qu'il n'a pas revue depuis qu'elle est partie à cette soirée.

Sans pathos (sauf un peu dans le dernier épisode), la mise en scène nous fait petit à petit découvrir l'envers du décor, la vie privée pas toujours reluisante d'une bourgeoisie en apparence lisse et bien-pensante. Dans le même temps, on progresse dans la connaissance des faits... mais d'autres mystères surgissent. Il s'avère peu à peu que le meurtre du jeune homme et la disparition de sa petite amie sont liés à un drame survenu des années plus tôt. Je n'en dis pas plus, mais sachez que c'est prenant de bout en bout.

Le dernier épisode constitue un véritable tour de force. Alors que, dans certaines mini-séries, il est parfois bâclé (quand les scénaristes ne savent pas trop comment conclure leur histoire), il est ici particulièrement élaboré. On nous y livre la version des faits de deux des principaux personnages (qu'ils ne pouvaient révéler plus tôt pour des raisons parfaitement logiques, liées au scénario). Cela nous invite à revoir certaines des scènes des quatre premiers épisodes. C'est très bien fichu, avec des rebondissements quasiment jusqu'à la fin.

Je recommande vivement.

23:32 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias, cinéma, cinema, film, films, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

dimanche, 12 février 2023

Le retour de McDonald & Dodds

Ce soir, France 3 diffuse Le Petit Homme qui n'était pas là, le premier épisode de la deuxième saison de cette série policière britannique atypique. (Il est déjà disponible en ligne.) Le public français l'avait découverte il y a près d'un an et demi.

L'intrigue des épisodes se déroule dans la région de Bath, ville touristique (et rugbystique) de l'ouest de l'Angleterre. Pour une Londonienne pur jus comme la capitaine de police Lauren McDonald, c'est un lieu agréable où passer un week-end voire de courtes vacances, mais un peu trop "provincial" et excentré pour y vivre en permanence... et y faire carrière.

J'ai retrouvé avec plaisir le duo a priori mal assorti que forment la policière rentre-dedans et le précautionneux lieutenant Dodds. Tous deux s'entendent mieux qu'au début de leur collaboration. Une certaine complicité semble naître entre les deux protagonistes, mise en scène avec subtilité.

Dans cet épisode, le plus cocasse est que la capitaine va avoir l'étrange impression de se retrouver coincée entre deux collaborateurs jumeaux. En effet, à la suite d'un accident de montgolfière, le Bureau des affaires aériennes dépêche un expert, pour épauler la police criminelle. Il se révèle aussi maniaque et bizarre que le partenaire de la policière, ce qui nous vaut quelques moments assez croustillants.

L'intrigue est vraiment fouillée, tortueuse, à double voire triple détente. (Cela semble être une marque de fabrique de cette série, qui bénéficie d'une grande qualité d'écriture.) Un meurtre survenu trente-cinq ans plus tôt est sans doute à l'origine de tout.

C'est à suivre de préférence en version originale sous-titrée, pour pouvoir savourer les délicieux accents British.

P.S. I

En attendant la rediffusion des premiers épisodes (en deuxième partie de soirée, dans les semaines qui viennent), on peut revoir (uniquement en version française, hélas) Un Désert de miroirs, déjà programmé en 2021.

P.S. II

Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est la mini-série Manhunt que rediffuse France 3, à la suite de l'épisode inédit de "McDonald & Dodds".

16:51 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 10 février 2023

L'Abîme

C'est le titre de la nouvelle mini-série de France 2, dont les deux premiers épisodes ont été diffusés mercredi dernier. L'intégralité est déjà disponible sur le site france.tv. J'ai vu les six épisodes en deux salves.

L'intrigue tourne autour d'un couple de classe moyenne aisée, Elsa et Laurent Lacaze. Elle est agent immobilier, pas très sociable et très discrète sur son passé. Lui est un architecte plutôt bien en cour, encore très amoureux de son épouse après quelque chose comme vingt ans de relation. Il est aussi très proche de leur fille unique, une adolescente un peu casse-couilles sur les bords.

La disparition d'Elsa, un matin, alors qu'elle doit conclure une importante vente, met en branle la gendarmerie locale... et va nous mener de surprise en surprise. Au moins deux meurtres sont commis... et Laurent découvre petit à petit le passé que sa femme lui a dissimulé.

J'ai accroché en raison des mystères qui enrobent l'histoire (il est aussi question d'un frère disparu, dont le corps n'a jamais été retrouvé) et de l'interprétation. Les deux héros sont incarnés par des acteurs que j'apprécie : Sara Mortensen (que j'attends avec impatience de retrouver dans Astrid et Raphaëlle) et Gil Alma (dans un rôle très différent de celui qu'il joue dans César Wagner).

Les seconds rôles bénéficient aussi d'interprètes de qualité : Hélène Seuzaret (une habituée des séries policières), Christopher Bayemi (vu récemment dans A l'instinct) et Samuel Labarthe, l'inoubliable commissaire Laurence des Petits Meurtres d'Agatha Christie.

De plus, l'intrigue est servie par un cadre superbe, une partie des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône (pas très loin de l'étang de Berre), avec notamment l'ancienne poudrerie de Saint-Chamas.

J'ai littéralement "avalé" les trois premiers épisodes. Le suspens est bien mené, la tension bien gérée... même si deux des protagonistes parviennent un peu trop facilement à échapper aux gendarmes. Mon intérêt est retombé quand j'ai pensé avoir compris qui se cachait derrière la machination. J'avais de gros soupçons dès le quatrième épisode... et plus aucun doute au début du cinquième, le moins bon de la série.

Je trouve néanmoins que le sixième épisode conclut l'histoire de manière satisfaisante.

23:38 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mercredi, 18 janvier 2023

La Guerre des Lulus (tomes 1, 2 et 3)

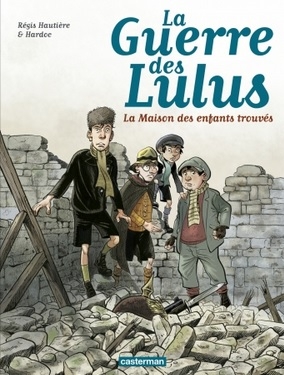

Cette bande dessinée en huit tomes (plus un épisode double hors série) vient de faire l'objet d'une adaptation cinématographique (dont je parlerai bientôt).

Elle nous conte l'histoire d'un quatuor de garçons, tous orphelins : Lucien, Luigi, Ludwig et Lucas. Ils se sont rencontrés dans un orphelinat, tenu par des religieux et situé dans le département de l'Aisne.

Le premier tome s'intitule La Maison des enfants trouvés. L'action se déroule en 1914 (année qui donne son sous-titre à l'album). Après avoir présenté les principaux personnages, les auteurs (Régis Hautière et Hardoc) nous font suivre les débuts de la Première Guerre mondiale, au niveau des enfants, une bande de petits canaillous qui aime vivre des aventures indépendamment des autres. Il leur faut assurer leur subsistance... et échapper aux Allemands, qui progressent dans la région. Bientôt, ils rencontrent une jeune fille belge, séparée de sa famille. Luce vient grossir les rangs de la tribu des Lulus.

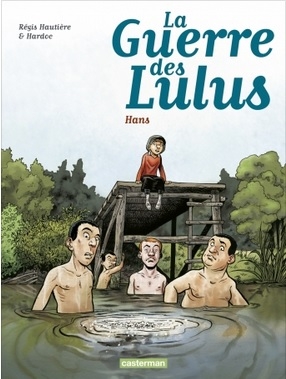

Le deuxième tome s'intitule sobrement Hans. Il a pour cadre l'année 1915, au cours de laquelle les héros font la rencontre d'un déserteur allemand, qui va leur rendre bien des services. Ils deviennent plus habiles dans leur quête de nourriture et découvrent les joies de la baignade en groupe. C'est aussi le moment (délicat) où Luce devient adolescente. Les enfants, toujours confrontés à la faim (et aux poux), touchent de plus près les horreurs de la guerre. J'ai beaucoup aimé cet épisode, qui prend le risque de présenter un soldat allemand de manière plus favorable qu'un « poilu ». Voilà qui ne manque pas de courage.

Dans le troisième tome, on retrouve nos héros en 1916. Ils ont décidé de quitter leur forêt d'origine, pour se rapprocher des villes. En chemin, ils croisent un drôle de sabotier, avant de débarquer clandestinement dans un familistère (d'où le titre du volume : Le Tas de briques). Cette structure originale, qui permet aux ouvriers, grâce à un riche philanthrope, d'échapper un peu à leur condition, a réellement existé. Dans l'album, le familistère n'est pas qu'un décor, il constitue presque un personnage à part entière. Les rebondissements sont multiples. C'est passionnant à lire.

20:09 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : historie, bd, bande-dessinée, bande dessinée, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 07 janvier 2023

César Wagner

C'est le titre d'une série créée par France Télévisions en 2020. Le sixième épisode, intitulé « L’œil du lynx », a été diffusé hier vendredi. Il est disponible en ligne jusqu'en mai prochain.

L'action se déroule dans la région Grand Est, de préférence autour de Strasbourg, même si ici on nous emmène dans la forêt des Vosges, où chasseurs et écologistes sont en conflit. Le meurtre d'une journaliste militante intervient en période de forte tension.

L'enquête est dirigée par un capitaine de police hypocondriaque et maniaque, incarné par Gil Alma. Il s'appuie sur ses subordonnés, notamment une lieutenante consciencieuse mais assez peu conventionnelle, interprétée par Coralie Russier. Mais l'aide la plus importante semble provenir de la pétillante médecin-légiste, jouée par Olivia Côte. Ses interactions avec le capitaine sont souvent cocasses, en tout cas toujours remuantes. Elle est autant exubérante et spontanée que lui est prudent et réservé. J'aime beaucoup ce duo, qui n'est pas sans rappeler celui formé par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou dans HPI.

Les scénaristes ont travaillé les seconds rôles, parmi lesquels on trouve un substitut du procureur casse-pieds, la maire de Strasbourg (et mère du capitaine !) ainsi qu'un médecin empathique et homosexuel.

Dans cet épisode-ci, il faut signaler la présence de quelques invités remarquables : Patrick Chesnais en chasseur bourru (un rôle sur mesure) et Elodie Frenck, la Marlène des Petits Meurtres d'Agathie Christie (saison 2).

L'intrigue est suffisamment complexe pour retenir l'attention des amateurs de polar. S'ajoutent à cela des scènes forestières inspirées, certaines d'entre elles nous permettant d'apercevoir un des lynx qui y résident :

PS I

Je profite de l'occasion pour signaler que le fabuleux documentaire Lynx, sorti en 2022, est disponible en DVD... et qu'il figure à mon palmarès de l'année écoulée.

PS II

Si la série vous tente, sachez que vous pouvez visionner d'anciens épisodes sur le site de France Télévisions : « Sombres desseins » (troisième de la série, disponible jusqu'au 9 mars), « Tout l'or du Rhin » (épisode 4, en ligne jusqu'au 5 mars) et « Un doigt de mystère » (épisode 5, diffusé en octobre 2021).

15:03 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télévision, séries télé, séries télévisées

mercredi, 28 décembre 2022

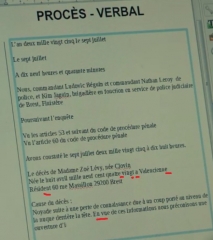

Vortex

C'est le titre d'une mini-série inédite, que la chaîne France 2 est sur le point de diffuser, en janvier 2023, et dont les six épisodes sont déjà disponibles sur le site FranceTV.

2025. Ludovic Béguin, commandant de police, démarre une enquête sur un meurtre maquillé en suicide. Le cadavre de la victime était sur une plage, la même que celle sur laquelle avait été retrouvé le corps de son épouse Mélanie, 27 ans plus tôt. A l'époque, on avait conclu à un accident.

Plusieurs détails mettent la puce à l'oreille du policier, en particulier quand il commence à exploiter l'analyse de la scène de crime à partir du programme de réalité virtuelle dont son service vient de se doter. Au cours d'une immersion dans la version numérique de la plage, un bug se produit... et une faille temporelle le met en contact avec sa compagne telle qu'elle était, 27 ans auparavant, quelques semaines avant sa mort. Si l'on accepte cet aspect (hautement invraisemblable) de l'intrigue, la suite devient passionnante.

Le Ludovic de 2025 et la Mélanie de 1998 vont se lancer dans une incroyable enquête, en veillant à ne pas alerter leur entourage... et à faire attention aux conséquences de leurs actes. Plusieurs épisodes mettent en scène ce qu'on appelle l'effet papillon, où comment une légère modification du passé a des conséquences démesurées sur le "présent".

Cela fonctionne parce que le duo d'acteurs principaux (Tomer Sisley et Camille Claris) est très convaincant. Ils sont bien épaulés par une pléiade de seconds rôles chevronnés. La musique accompagne parfaitement une histoire servie par de bons effets spéciaux.

Même si parfois il y a quelques longueurs, j'ai apprécié les arborescences de l'intrigue. Le policier a refait sa vie et a eu un deuxième enfant avec sa nouvelle compagne, tandis que la fille de Mélanie connaît des destins variés en fonction de la version du futur qui découle de l'intervention de ses deux parents, à distance. La partie polar est elle aussi plutôt réussie, les scénaristes nous proposant plusieurs coupables possibles.

L'écriture est assez maline pour suggérer la possible existence d'une boucle temporelle : la mort de Mélanie en 1998 pourrait être la conséquence de l'intervention du Ludovic de 2025, provoquée par la découverte de l'existence d'un tueur en série... à la naissance duquel son enquête va peut-être contribuer.

A cet égard, le dernier épisode m'a agréablement surpris. On semblait s'acheminer vers une fin convenue, un peu trop larmoyante. Le dernier "effet papillon" est le plus surprenant et il permet de conclure l'histoire de manière assez originale.

P.S.

Les téléspectateurs soucieux de la bonne expression française risquent d'être irrités par la manière dont le héros rédige l'un de ses rapports, au cours du premier épisode de la série :

Je ne sais pas si cela fait partie du scénario ou si c'est dû à l'approximative maîtrise du français de Tomer Sisley ou d'un(e) employé(e) de la production, mais ce rapport est, dans sa seconde partie, truffé de fautes.

00:22 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

dimanche, 20 novembre 2022

Barnaby façon Agatha Christie

Actuellement, c'est au tour de l'inspecteur de Midsomer d'agrémenter les dimanches soirs de France 3. L'épisode programmé ce 20 novembre, intitulé "La mort n'est pas un jeu" (disponible sur le site de France Télévisions), s'inspire des règles mises en œuvre par la « reine du polar ».

Tout d'abord, l'intrigue prend la forme d'un Whodunit (« Qui l'a fait ? ») : un cadavre est découvert au cours d'une murder party, organisée dans la demeure isolée d'un riche entrepreneur. L'auteur(e) du crime est forcément encore sur place, l'île sur laquelle est construite la maison se retrouvant isolée à cause d'une tempête, celle-ci ayant rendu inutilisable le mini-ferry.

Du coup, le débonnaire inspecteur Barnaby et son adjoint Winter sont eux aussi coincés sur l'île... sans vêtement de rechange, un élément pas anodin quand on sait à quel point les deux enquêteurs sont soucieux de leur apparence.

Faute de moyen de communication moderne, l'enquête doit être menée à l'ancienne, un peu comme à l'époque d'Agatha Christie. Le plus cocasse dans l'histoire est que ce sont deux enquêtes qui sont menées simultanément, puisqu'un Hercule Poirot d'opérette se retrouve lui aussi coincé sur l'île. (Il incarnait le détective de la murder party.) Va-t-il aider les authentiques policiers ou bien leur compliquer la tâche ? Je laisse à chacun le plaisir de le découvrir.

La galerie de suspects est bien dans le style Agatha Christie (avec de petits ajustements contemporains) : les membres de la famille, les collègues de travail, les amis proches, les employés et quelques personnes de passage. Presque tout ce petit monde cache au moins un secret. Il est souvent question d'aspirations contrariées, sur le plan financier, professionnel ou familial.

L'intérieur de la maison est filmé comme dans les séries policières classiques. Les décors sont à l'avenant... et la musique d'accompagnement est clairement une référence aux aventures d'Hercule Poirot.

Le scénario est suffisamment bien écrit pour ménager longtemps le suspens.

J'ai adoré !

15:58 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, séries télé, séries télévisées, cinéma, cinema, film, films

jeudi, 10 novembre 2022

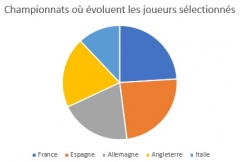

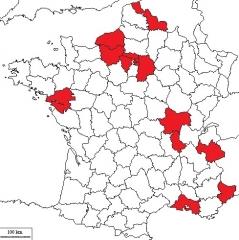

Les 25 de Deschamps

Hier, le sélectionneur des Bleus a annoncé la composition du groupe qui se rendra au Qatar pour participer à la coupe du monde de football. Cette composition appelle plusieurs remarques.

L'effectif est constitué de joueurs évoluant dans cinq championnats différents. Seuls 6 sur 25 jouent en France, autant qu'en Espagne. C'est à peine plus que ceux évoluant en Angleterre et en Allemagne (5). L'Italie complète la liste.

23 des 25 joueurs sont nés en France, soit 92 % de l'effectif. C'est un de plus qu'en 2016. (Mais il n'y avait que 23 sélectionnés à l'époque.) Sont nés à l'étranger l'un des gardiens (Steve Mandanda, à Kinshasa) et l'un des milieux (Eduardo Camavinga, en Angola). Il s'agit donc bien d'une équipe française, quasi exclusivement métropolitaine :

Presque la moitié de l'effectif est né dans la région Ile-de-France (6 à Paris, 5 en banlieue). On note que la moitié sud de la Métropole est peu représentée, le Sud-Ouest totalement absent.

Une autre particularité de cette équipe est l'ascendance immigrée de la majorité de ses membres : 16 des 23 joueurs (70 %) sont nés d'au moins un parent étranger, 11 d'entre eux ayant deux parents non-français au moment de lors naissance.

Ces parents sont massivement venus d'Afrique, quelques-uns d'Europe du Sud, deux des Philippines (les parents d'Alphonse Areola) et une d'Haïti (la mère de Presnel Kimpembe). Sept des dix pays africains (Maroc, Algérie, Mauritanie, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun) sont d'anciennes possessions coloniales françaises. S'ajoutent deux anciens territoires portugais (Guinée-Bissau, Angola) et la République Démocratique du Congo, francophone mais ex-colonie belge.

Cette composition témoigne de l'attraction exercée par la France principalement sur des populations de pays en développement. Cette attraction dépasse les limites de l'ancien empire colonial.

22:47 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, france, sport, foot, football

mercredi, 26 octobre 2022

L'Aveyron au 13 heures de TF1

Ce mercredi, le journal présenté par l'Aveyronnaise Marie-Sophie Lacarrau a fait honneur à son département d'origine.

Parmi les reportages tournés "en régions" (et qui font la saveur de cette tranche d'information), deux d'entre eux (inclus dans un sujet consacré aux conséquences de la sécheresse pour les agriculteurs de montagne), ont pour cadre une commune rouergate, plus précisément du nord du département :

Après une introduction chez un paysagiste auvergnat, c'est chez deux éleveurs de vaches Aubrac que les caméras nous transportent.

Je me dois hélas de relever une approximation cartographique : c'est la commune de Saint-Chély qui se trouve "au-dessus" de celle de Saint-Côme, et pas l'inverse, contrairement à ce qu'indique l'illustration proposée par TF1.

15:20 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, télévision, télé

dimanche, 23 octobre 2022

Jean Teulé

L'écrivain-dessinateur-journaliste vient de nous quitter, d'une "belle mort" (un arrêt cardiaque, c'est toujours mieux qu'une longue agonie cancéreuse ou alzheimerienne). C'était un personnage de notre monde médiatico-culturel, à la fois très connu et un peu à la marge.

Je l'avais découvert à la télévision, dans les années 1980, comme chroniqueur dans l'excellente émission L'Assiette anglaise, présentée par Bernard Rapp. Comme le lien précédent mène à un numéro dans lequel Teulé n'intervient pas, en voici d'autres, qui donnent un bon aperçu du ton qu'il employait : "Commémoration de la mort de Louis XVI" (un reportage un peu décalé), "Loto tragique" (Teulé, qui a pris du galon, a désormais son fauteuil en plateau) et "Le mystère de l'inconnu du photomaton", qui a sans doute inspiré les scénaristes du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.

Je ne lisais pas régulièrement l'écrivain. De lui, j'ai notamment aimé Fleur de Tonnerre, consacré à la tueuse en série Hélène Jégado. Notons que son Magasin des suicides a été adapté au cinéma par Patrice Leconte.

On peut le réentendre dans un florilège de l'émission Affinités culturelles, diffusé ce dimanche sur France Culture.

18:16 Publié dans Livre, Télévision | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : livres, romans, bd, bande dessinée, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, littérature, télévision, télé, bande-dessinée

samedi, 15 octobre 2022

Meurtres à Nancy

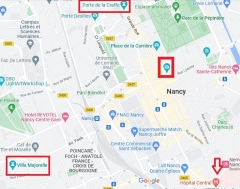

Cet épisode inédit de la collection Meurtres à... (déjà disponible sur france.tv) est diffusé ce soir sur France 3. Il a pour écrin la ville de Nancy, où je me suis déjà rendu... et qui mérite vraiment le détour.

Le côté carte postale est souvent l'aspect le plus intéressant de ces fictions policières pas très bien fagotées, parfois mal jouées. Sans surprise, le début et la fin de l'histoire se déroulent place Stanislas (légèrement décalée du centre, sur le plan ci-dessus). A l'image, on reconnaît les superbes grilles dorées (certaines donnant accès au Parc de la Pépinière, lui aussi très joli) :

Ici, les enquêteurs sortent du lieu où un cadavre a été découvert, supposé être une salle de vente, en fait le bâtiment de l'opéra (situé à proximité de la mairie et en face du musée des Beaux-Arts). Les scènes d'intérieur ont en réalité été tournées plus loin, en périphérie, dans l'ancienne faculté de pharmacie, située à côté d'un hôpital (voir la flèche sur le plan du début). Le même bâtiment a été utilisé pour tourner les scènes de squat et il a fait office de cité administrative, où est localisé le commissariat :

Le même procédé était à l’œuvre dans un précédent épisode, Meurtres à Albi, où l'ancien siège de la CPAM était devenu l'hôtel de police.

Au niveau culturel, c'est la Villa Majorelle, symbole de l'architecture Art nouveau, qui est mise en valeur. La production a obtenu de pouvoir y tourner plusieurs scènes... sous certaines conditions :

Les captures d'écran de deux scènes consécutives permettent de mettre en évidence un faux raccord. Le personnage féminin ci-dessus est l'administratrice de la Villa. On la voit entrer dans la bâtisse, ses bottines aux pieds. Un peu plus tard, on la retrouve téléphonant, à l'intérieur, dans les escaliers... les pieds recouverts de sur-chaussures. Les téléspectateurs attentifs remarqueront que, dans une autre scène, la guide et les visiteurs de la Villa sont eux aussi munis de ces accessoires, désormais obligatoires (mais qui ne l'étaient pas à l'époque où j'ai visité les lieux, bien avant le covid).

Une autre construction emblématique est proposée aux yeux des téléspectateurs : la Porte de la Craffe, jadis lieu d'emprisonnement des sorcières... et qui joue un rôle dans la résolution de l'intrigue policière.

Celle-ci est au départ bien construite. Les meurtres semblent liés au monde des antiquaires et font référence à la sorcellerie, puisant dans l'histoire locale. En revanche, la résolution de l'affaire est abracadabrantesque. Il faut aussi se montrer très indulgent quant au fonctionnement de la police et de la justice. Ce n'est clairement pas une fiction réaliste.

L'interprétation est inégale. En général, c'est assez caricatural. Je sauverais deux comédiennes, : Selma Kouchy (qui a fait les beaux jours de Magellan) et Nelly Lawson (connue pour sa participation à la série Tandem). Par contre, Cristiana Réali...

La caractérisation des personnages est vraiment peu subtile, tout comme la volonté de bâtir un arrière-plan sociétal "inclusif". La police y est multiculturelle, très féminisée... mais en réalité ? D'après un bilan établi fin 2020 par la Direction centrale de la police nationale, les femmes représentent moins d'un tiers des effectifs (29 %). C'est au sein du RAID (8 %) et des CRS (11 %) qu'elles sont les moins présentes. En revanche, elles sont ultra-dominantes dans le corps administratif (78 %) et chez les scientifiques (autour de 60 % selon les services). Eh, oui ! Les fameux « cotons-tiges » (comme les surnomment parfois des collègues facétieux) sont le plus souvent des femmes (ce qui n'apparaît guère dans les séries policières). On peut ajouter que le médecin-légiste (surtout s'il a moins de cinquante ans) est de plus en plus souvent une doctoresse.

Chez les gradés, l'épisode diffusé ce soir sur France 3 met en scène une parité (deux femmes -dont la commissaire- et deux hommes). De manière générale, ces dernières années, dans les fictions policières françaises, on constate une inflation de capitaines, de commandantes et de femmes commissaires. La réalité est plus nuancée, surtout dans les catégories d'âges élevés. La commissaire incarnée par Cristina Réali, qui a sans doute environ 55 ans, est sortie de formation une trentaine d'années auparavant. Je pense qu'à cette époque, les femmes étaient minoritaires dans les promotions. En ce qui concerne l'échelon inférieur, celui des officiers (commandant, capitaine, lieutenant), la féminisation est forte, comme en témoigne la liste des reçus au concours de 2022 : 60 % de la promotion est composée de jeunes femmes.

En revanche, la lecture des noms et prénoms semble indiquer (même s'il convient de rester prudent en ce domaine), que la diversité ethno-culturelle est assez faible. Cela contredit quelque peu la vision transmise par l'épisode de ce soir qui, au sein de la brigade d'enquête, met en valeur deux jeunes lieutenants (un homme et une femme) « issus de la diversité ». Mais l'insertion du personnage de Chloé Guérin a un autre avantage, celui de faire découvrir (très ponctuellement) un autre quartier de Nancy, moins glamour que les précédents : le Haut-du-Lièvre, où se trouverait la plus longue barre de HLM de France.

17:31 Publié dans Télévision, Voyage | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinema, cinéma, film, films

vendredi, 23 septembre 2022

Astrid et Raphaëlle, fin (provisoire)

Ce soir, France 2 diffuse le dernier épisode de la saison 3 de cette passionnante série. Intitulé « En souterrain », il plonge le duo d'enquêtrices dans une affaire particulièrement déstabilisante.

Le meurtre d'un SDF va en effet les conduire à interroger le passé d'Astrid, plus précisément celui de son père, un commandant de police mort dans des circonstances mystérieuses, événement qui, à l'époque, avait traumatisé la jeune autiste.

Celle-ci travaillait déjà à la documentation criminelle. C'est le seul dossier enregistré depuis son arrivée dont elle ne s'était pas chargée de scanner les pages, ce qui explique qu'elle n'en ait pas acquis une connaissance approfondie. Pour mener cette pénible enquête à son terme, elle va devoir surmonter certaines de ses hantises, soutenue par la bienveillante et remuante Raphaëlle (Lola Dewaere, toujours bien dans son rôle, et qui semble avoir compris que la vraie vedette de la série est Sara Mortensen). La complicité entre les deux femmes est plus évidente que jamais.

Dans cet épisode un peu plus long que d'habitude (60 minutes, au lieu de 49 à 54 les semaines précédentes), le personnage interprété par Valérie Kapriski prend une épaisseur supplémentaire. (On devrait le retrouver dans la saison 4, déjà en tournage.) A signaler aussi, parmi les invités, Olivier Rabourdin, un des meilleurs acteurs de second rôle du cinéma français, vu récemment dans Benedetta et Boîte noire.

On sera indulgent avec le fait que l'épisode se conclue d'une manière plutôt invraisemblable concernant la vie d'Astrid. Mais, peu de temps avant la fin, à travers les barreaux d'une cellule, surgit un coup de théâtre, qui promet des rebondissements à venir...

Vivement la saison 4 !

20:00 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, télé, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

dimanche, 18 septembre 2022

Docteur Vera & Mam Stanhope

Ce dimanche soir, France 3 diffuse l'avant-dernier épisode de la onzième saison des Enquêtes de Vera, intitulé "Urgence médicale" (déjà disponible en ligne).

L'action se déroule entre la ville portuaire (fictive) de Cornmouth et celle de Durham (au sud de Newcastle, dans le comté voisin du Northumberland). Un matin, le cadavre d'un médecin est retrouvé dans une voiture incendiée, au fond d'une carrière.

Comme à son habitude, le scénario multiplie les pistes : du mari jaloux aux collègues de travail, en passant par la famille d'une patiente décédée et l'existence d'un trafic local, on ne manque pas de suspects ni de sujets d'interrogation.

Cet épisode a la particularité de mettre en scène une étonnante diversité ethnique au sein de cette province reculée. Aux "Anglais de souche" (certains avec sans doute des ancêtres scandinaves) s'ajoutent des personnes d'origine chinoise, caribéenne et moyen-orientale. Le monde médical (au sens large) est particulièrement multiculturel, signe peut-être qu'ici comme ailleurs, à la campagne, on peine à recruter.

Le fond de l'histoire est un peu sordide. L'intrigue est retorse. Pour y croire pleinement, il faut partir du principe que plusieurs personnes parviennent à mentir avec conviction à la police, et ce le lendemain ou le surlendemain du meurtre.

Ce n'est pas le meilleur épisode de la saison, mais il est prenant.

14:30 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 16 septembre 2022

Astrid et Raphaëlle sur les roses

Ce vendredi soir, France 2 diffuse un seul épisode inédit de la série policière (suivi de rediffusions de la saison 2). Sans être aussi emballant que ceux programmés le 2 septembre dernier, « Les Fleurs du mal » (déjà disponible en ligne) est très intéressant à suivre, à plusieurs niveaux.

Il y a bien sûr l'enquête, autour du décès mystérieux d'une biologiste versée en botanique, avec une histoire de poison à double (voire triple) détente, assez palpitante à suivre.

Il y a aussi les péripéties de la vie privée des deux jeunes femmes, l'une ébauchant une relation intime, l'autre se demandant comment récupérer l'homme qu'elle a laissé s'éloigner.

Comme d'habitude, certaines scènes sont particulièrement cocasses, avec des comédiens qui ne se prennent pas trop au sérieux, ainsi lorsqu'on voit la commandante de police dialoguer avec Paco, un... mimosa très spécial, qu'elle va finir par utiliser comme détecteur de mensonges...

A signaler parmi les invités la présence désormais régulière de Valérie Kapriski (dont le personnage a pris une autre tournure) et celle, occasionnelle, de Philippe Duquesne (ex-Deschiens), dans le rôle du frère de la victime.

P.S.

Le succès de la série se confirme de semaine en semaine. Vendredi dernier, Astrid et Raphaëlle a réuni environ 5,5 millions de téléspectateurs, terrassant le début de la nouvelle saison de Danse avec les stars.

20:15 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 11 septembre 2022

Les enquêtes de Vera

Il s'agit de Vera Stanhope, inspectrice-chef (DCI dans la V.O.) dans le Northumberland, cette région anglaise limitrophe de l’Écosse, très humide, partagée entre villes pas franchement gaies et campagnes austères, tantôt superbes, tantôt lugubres...

Ses enquêtes occupent la case du dimanche soir de France 3 (réservée aux séries britanniques, allemandes ou scandinaves). La policière est un mélange de Columbo et du capitaine Marleau (cette dernière ayant peut-être été un copiée sur elle, l'exubérance de Corinne Masiero en plus). Brenda Blethyn incarne avec bonhomie cette policière célibataire âgée, parfois très empathique, mais qui sait diriger avec poigne une équipe d'enquêteurs majoritairement masculine.

Les cinéphiles se souviennent de la comédienne, remarquée jadis dans Secrets et mensonges (de Mike Leigh), Orgueil et préjugés et Saving Grace.

Après une interruption de plusieurs mois, France 3 a repris la diffusion de la onzième saison la semaine dernière. Il est encore possible de voir en replay l'épisode 3 ("De Mère en fils"), qui se passe dans l'univers des dockers et de la délinquance urbaine. (Le port concerné est celui de Blyth, au nord-est de Newcastle.)

Ce dimanche soir, l'ambiance est nettement plus rurale dans "A vol d'oiseau". Il est question d'une professeure des écoles retrouvée morte au bas d'une falaise. Elle était mariée à un éleveur, vétéran d'Afghanistan. Comme d'habitude, l'intrigue est fouillée, nous plongeant dans la sociabilité particulière de cette zone à la fois maritime et agricole. On met du temps à dénouer tous les fils, la liste des suspects ne cessant de s'allonger. (Une fois qu'on connaît la solution, on a très envie de revoir le début de l'histoire, tourné et monté de manière à rester énigmatique.)

Accessoirement, on peut suivre les épisodes aussi bien en version originale (pour profiter de la diversité des accents, ceux des natifs de la région étant assez prononcés) qu'en version française, le doublage étant de bonne qualité.

En deuxième partie de soirée, la chaîne rediffuse "Morts sur la lande", l'un des premiers épisodes de la série, assez âpre lui aussi.

12:46 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, television, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télé

vendredi, 02 septembre 2022

Astrid et Raphaëlle, saison 3

Depuis la semaine dernière, France 2 diffuse les épisodes inédits de la série réunissant le plus improbable des duos d'enquêtrices. Je les avais découvertes en 2019 et j'avais été enchanté par la saison 1. Ce soir ont été programmées deux nouvelles histoires particulièrement bien troussées.

Dans « Natifs » (troisième épisode de la saison), il est question d'Amérindiens venus du Canada en France une vingtaine d'années auparavant, des Atikamekw ("avec un double-vé", comme se plaît à le préciser Astrid). On découvre un cadavre, mais l'on se doute qu'il en existe un deuxième, caché quelque part... Le plus difficile sera de déterminer qui est le véritable assassin. (Notons que la tribu mentionnée dans l'intrigue existe réellement.)

Parallèlement aux enquêtes se développe un autre fil narratif : Astrid a été admise à l’École de Police... mais sa formation promet de ne pas être de tout repos. Ce versant de l'intrigue voit l'introduction d'un nouveau personnage, incarné par Valérie Kapriski.

L'épisode suivant, intitulé « La Chambre ouverte » a pour cadre principal un institut psychiatrique, plus précisément le secteur 13, réservé aux patients les plus dangereux. Une mort en apparence accidentelle s'y produit, mais la sagacité des enquêtrices va leur permettre de dénouer les fils d'une énigme particulièrement tortueuse. Pour ce faire, elles vont recevoir l'aide d'un homme qu'elles ont naguère contribué à faire arrêter : un écrivain criminel, vu dans la saison 1 et interprété par Stéphane Guillon.

Les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison sont toujours accessibles sur le site de France Télévisions. « Plan global » se moque gentiment des complotistes. « Memento Mori », tourné dans un monastère, est plus captivant.

Toujours sur le site de France Télévisions (et gratuitement), on peut revoir l'intégralité de la saison 2.

Le duo formé par Lola Dewaere et Sara Mortensen fonctionne toujours aussi bien. Je suis épaté par l'interprétation de la seconde... et j'apprécie la manière dont les scénaristes font évoluer le personnage. Apparemment, on ne s'oriente pas vers une "normalisation" de la documentaliste autiste. Grâce à sa partenaire, elle parvient à mieux se mouvoir dans le monde des "neurotypiques"... mais elle conserve sa personnalité déroutante.

A signaler aussi la bonne prestation de Sylvie Filloux en jeune autiste (Astrid adolescente). Si l'on ajoute à ces qualités un réel effort de recherche au niveau de la mise en scène (notamment de l'autisme de l'héroïne), on obtient ce qui est sans doute l'une des meilleures séries actuellement diffusées par la télévision française.

P.S.

Vendredi dernier, les deux premiers épisodes de la saison 3 ont réalisé un carton d'audience, avec cinq millions de téléspectateurs.

22:24 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias, actu, actualité, actualite, actualites, actualités, télé

jeudi, 18 août 2022

Fenaille, vingt ans déjà

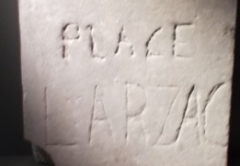

Le musée archéologique ruthénois célèbre la double décennie passée depuis sa réouverture (saluée à l'époque, entre autres, par un article du Monde). Présentée jusqu'au 22 septembre 2022, une exposition temporaire évoque les achats effectués ces vingt dernières années, achats qui ont contribué à enrichir encore les collections du musée, dont seule une portion est accessible en permanence au public.

C'est l'occasion, pour une partie des visiteurs, de découvrir qu'il a (fugacement) existé une "place Larzac", à Rodez, tout près du centre historique... Je n'en dis pas plus.

Parmi les achats offerts à la curiosité du public, nombre font référence à l'affaire Fualdès, qui a elle-même fait l'objet d'une (superbe) exposition intégrale, il y a cinq ans.

Cette maquette retiendra l'attention des visiteurs : réalisée avec une grande minutie, elle reproduit un bâtiment aujourd'hui disparu, la "maison Bancal" où, selon la version officielle (fausse), l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès aurait été égorgé. En regardant de près, on peut constater qu'on a poussé très loin le souci du détail, notamment dans la réalisation de la pièce du bas.

On retrouve l'Affaire dans la dernière salle de l'expo temporaire. Des gravures et des manuscrits sont exposés sous vitre, permettant de constater que l'enquête et les procès ont suscité une grande curiosité.

Entre ces deux pôles, les concepteurs de l'exposition ont disposé divers objets (statues, pièces de monnaie, peintures...), nous transportant de l'Antiquité à l'époque moderne. Je recommande les mallettes pédagogiques conçues jadis par un enseignant, afin de permettre à ses élèves de mieux comprendre la bataille d'Alésia.

A signaler aussi plusieurs vues de Rodez (du XIXe siècle). Celle se trouvant ci-dessus, anonyme, est datée du milieu du XIXe siècle. Elle rappelle un tableau de 1847 figurant dans les collections du musée... et que l'on peut ensuite rechercher en montant dans les étages. (Il est aussi possible d'en acheter la reproduction sur carte postale, à la boutique du musée, très bien achalandée.) L'un des bâtiments représentés permet de dater approximativement le tableau : il s'agit du Palais de Justice, entré en fonction en 1846.

Une fois ce parcours achevé, on peut se balader dans les étages, dans les collections permanentes. On a agrémenté la section statues-menhirs de quelques prêts de musées parisiens. En voici un exemple, une stèle akwanshi, datée du XVe siècle, issue du Nigeria :

Ces éléments sont visibles au musée jusqu'au 6 novembre prochain.

16:55 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

samedi, 30 juillet 2022

La première femme vainqueure aux Jeux Olympiques

Aujourd'hui, en lisant Le Monde, un détail a piqué ma curiosité. Au détour d'un article consacré à l'équipe états-unienne de cyclisme féminin, le nom de Cynisca est apparu. (Elle a été choisie pour dénommer la nouvelle équipe américaine.) Née sans doute vers 440 avant JC, elle a remporté à deux reprises la course de chars lors des Jeux Olympiques antiques, vraisemblablement en 396 et 392 avant JC.

Certains de mes lecteurs, férus d'histoire, pourraient arguer de l'impossibilité de ces victoires, les femmes étant exclues de ces Jeux, des participants comme du public (sous peine de mort). En revanche, les femmes non mariées pouvaient participer à des jeux spécifiques, dits héréens (les Heraia).

Ce serait négliger un détail : aux Jeux était déclaré vainqueur non le conducteur du char, mais son propriétaire (et entraîneur). Cynisca, sœur du roi de Sparte Agesilas II, a bel et bien possédé un équipage, à l'entraînement duquel elle aurait veillé. Les historiens ont longtemps débattu du rôle réel de cette aristocrate. Les auteurs de l'Antiquité (souvent misogynes) avaient tendance à présenter la candidature de Cynisca comme un moyen pour son frère de ridiculiser les Jeux et leur prétention à couronner une forme de « mérite ». Des études plus récentes (et plus poussées) tendent à montrer que Cynisca aurait agi avec une relative indépendance, sans doute avec le soutien discret et bienveillant de son frère, qui voyait là un moyen de rehausser le prestige de sa cité et de sa lignée. Il convient donc de se garder de tout anachronisme : les victoires de l'équipage de Cynisca sont celles d'une Spartiate et d'une (riche) aristocrate plus que celles d'une femme.