mercredi, 27 juillet 2022

Notre héritage commun

C'est le titre français d'une exposition itinérante, qui se déplace entre la Lorraine, la Belgique et l'Allemagne, depuis l'an dernier. Ces jours-ci (et jusqu'au 9 août 2022), elle se trouve dans le village de Spincourt, situé à une trentaine de kilomètres de Verdun (au nord-est).

Elle est composée de deux séries d'éléments. La première est une projection immersive (images et sons), organisée dans un conteneur (!) aménagé spécifiquement à cet effet. On y entre par tout petits groupes (4 personnes). On déambule entre des écrans et des miroirs sur lesquels sont projetés des documents d'époque (le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, l'Entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale). Cela dure environ un quart d'heure et c'est suffisamment grand public pour capter l'attention d'une personne qui n'y connaît pas grand chose (expérience faite avec mon accompagnatrice). Si l'on s'intéresse à cette époque de l'histoire, on y trouvera évidemment son compte.

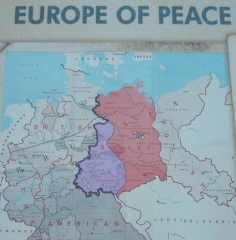

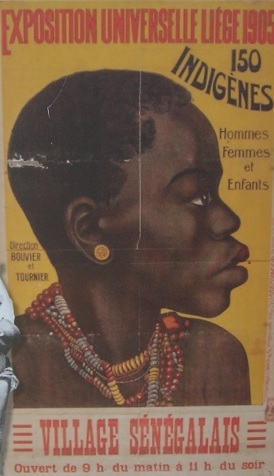

La seconde partie de l'exposition se trouve à l'extérieur, juste à côté du conteneur, pas très loin de la mairie du village. Ce sont des panneaux assez classiques, garnis d'illustrations d'époques (photographies, cartes, affiches de propagande...) accompagnées de textes explicatifs (en français, anglais, allemand et flamand semble-t-il). C'est un peu plus destiné aux passionnés d'histoire, mais, en flânant, chacun peut y trouver son bonheur. Les panneaux abordent les mêmes périodes historiques que la partie immersive, mais de manière différente. On a ajouté des informations sur la construction européenne, histoire peut-être de rappeler à des citoyens oublieux que, lorsque le nationalisme étroit l'a emporté sur l'esprit de coopération, notre continent a couru à sa ruine.

En semaine, le conteneur est accessible de 9h à 17h. Je crois que les samedis et dimanches, les horaires sont légèrement décalés (9h30-17h30)... et c'est gratuit !

13:26 Publié dans Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, allemagne, europe, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 23 juillet 2022

Cabu et le Vel' d'Hiv'

Je viens de lire le catalogue rééditant des dessins publiés en 1967 par feu Jean Cabut, caricaturiste de talent victime il y a quelques années du fanatisme religieux. A l'occasion d'une exposition (visible au Mémorial de la Shoah jusqu'en novembre prochain), les éditions Tallandier ont décidé de ressortir cette brochette de croquis en noir et blanc, assortie d'une présentation et d'explications d'un historien, Laurent Joly (aussi auteur d'un intéressant bouquin pointant les approximations d'Eric Zemmour concernant la Seconde Guerre mondiale).

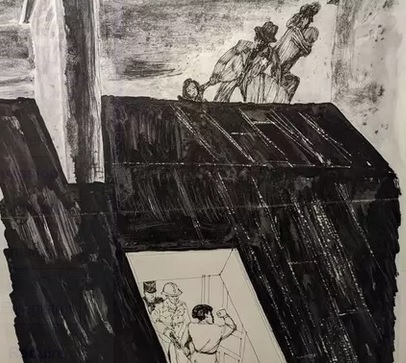

Pour celles et ceux qui connaissent un peu l’œuvre de Cabu (et qui n'avaient jamais vu ces dessins auparavant), c'est d'abord l'étonnement qui va se manifester, tant leur style diffère du gros de la production du caricaturiste. C'est donc très original... et superbe. Mon préféré est une scène d'arrestation et de fuite, au cœur de Paris :

La gestion du cadre (et de la perspective), la gestuelle des personnages et le jeu sur le noir et blanc sont d'une brillante sobriété.

Apparemment, les lecteurs ont été souvent marqués par les scènes de groupe, dans la rue, au niveau des bus ou au sein du Vélodrome d'Hiver. Cabu s'est évertué à donner un visage à chaque personne arrêtée, négligeant volontairement les témoins et les policiers, très peu présents sur les croquis.

Les commentaires de Laurent Joly pointent ici et là quelques approximations du dessinateur, liées à l'état des connaissances historiques à l'époque (1967). Ainsi, pour réaliser l'un des croquis représentant l'intérieur du Vel d'Hiv (avec les personnes arrêtées), il s'est inspiré d'une photographie montrant... des collabos, incarcérés à leur tour, en 1944.

Le bouquin (et, sans doute, l'exposition) n'en reste(nt) pas moins d'une grande qualité.

On peut compléter cette lecture par celle d'une série d'articles publiée dans Le Monde : « Les miraculés du Vel' d'Hiv ». Autant que les victimes et les collabos, cet ensemble de papiers évoque les rescapés, les évadés, les chanceux... et les bons samaritains qui ont fait honneur à notre pays.

On retrouve certains des témoignages utilisés dans ces articles dans un podcast de France Culture (en huit parties) : « La rafle du Vel d'Hiv, récits d'un crime français ».

On peut compléter avec un autre podcast (lui aussi en huit parties), de France Inter celui-là : « La rafle du Vel d'Hiv, une affaire d’État ». On le doit à Stéphanie Duncan, une habituée des émissions historiques sur cette chaîne.

20:45 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, dessin, bd, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, caricature, france, bande-dessinée

vendredi, 17 juin 2022

Le concours continue !

Les résultats du premier tour des élections législatives ne cessent de susciter des commentaires (plus ou moins profonds). Cette année, il me semble que le nombre de candidatures atypiques/farfelues (rayer la mention inutile) est plus important que d'habitude. L'une des « minimares » publiées dans le dernier numéro du Canard enchaîné affirme en avoir relevé 14, exemples à l'appui :

Le premier, Nicolas Muller (candidat du Mouvement de la ruralité, ex-CPNT) semble s'être un peu emmêlé les pinceaux dans la gestion de sa campagne (qui n'a visiblement pas rencontré le succès).

Le deuxième, Olivier Roussel, est resté un inconnu pour la quasi-totalité des habitants de sa circonscription. Il semble que ses bulletins aient été absents des bureaux de vote parce qu'il n'avait pas les moyens d'en financer l'impression. (Pourquoi se présenter à l'élection, alors ? Il aurait fallu y songer avant.)

La troisième, Annie Chassain, étiquetée « divers gauche », est arrivée dernière dans la quatrième circonscription de Charente-Maritime. Au second tour, le député sortant Raphaël Gérard (LReM) est opposé à un candidat RN. Bien que celui-ci le talonne, la candidate Nupes arrivée troisième s'est refusée à toute consigne de vote, d'après la recension effectuée par Le Monde. (On ne s'étonnera pas d'apprendre que cette candidate Nupes est membre de LFI...)

La quatrième, Élisa Moré, étiquetée « régionaliste », s'est elle aussi présentée dans une circonscription (vosgienne) qui verra un candidat de la « Majorité présidentielle » affronter un RN au second tour. Mais, là, la candidate Nupes éliminée, Charlotte Moreau, sans appeler à voter Ensemble, a déclaré que le vote RN était exclu.

Toujours dans Le Canard enchaîné, un peu plus bas, sur la même page, il est question d'un autre de ces « candidats à 0 voix » :

Son cas rappelle celui de l'Aveyronnais Thierry Noël, qui avait adopté la même attitude... avec le même résultat (1 seule voix recueillie... mais 0 espérée). Les deux hommes ne sont toutefois pas de la même sensibilité politique, comme on peut l'apprendre dans le dernier numéro de L'Agglorieuse, l'hebdomadaire satirique de Montpellier :

La démarche de Jean-Luc Duret est bien expliquée dans un article de L'Est Républicain.

Je termine ce florilège par un cas déjà présent dans un article auquel menait un lien inséré dans l'un de mes précédents billets. Ce cas est cité dans le même numéro de L'Agglorieuse, avec une perspective "historique" :

En faisant des recherches sur ce candidat, je suis tombé un billet de blog qui évoque le binôme qu'il formait avec son suppléant... Bruno le Gaulois ! Soit cette candidature est une farce, soit le gars m'a l'air bien allumé !

... ou alors, il y a anguille sous roche, me suggère le petit malin assis au fond de la classe, près du radiateur climatiseur. En effet, dans la quatrième circonscription de l'Hérault, l'un des principaux candidats n'était autre que... Sébastien Rome (Nupes-LFI). En ajoutant à la liste (déjà bien fournie) une candidature farfelue, presque homonyme, aurait-on cherché à détourner de Nupes les suffrages d'électeurs mal renseignés ou un peu trop prompts à saisir le premier bulletin dont l'intitulé ressemble à celui pour lequel ils sont venus voter ? Ce serait tomber un peu vite dans le complotisme. Notons toutefois qu'une situation similaire (plus caricaturale encore) s'est produite dans la neuvième circonscription de Paris, où les électeurs ont eu à choisir entre treize prétendant(e)s... dont deux Sandrine Rousseau. Cela n'a pas empêché la candidate Nupes-LFI d'arriver largement en tête.

12:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, elections législatives 2022, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

mardi, 14 juin 2022

Des candidats à 0 voix

Hier, j'ai reparlé du cas du candidat aveyronnais qui n'a recueilli qu'une voix, au premier tour des législatives, dans la troisième circonscription de l'Aveyron. Eh bien, certains ont fait encore mieux ! Voici ce sur quoi je suis tombé ce matin en lisant Midi Libre :

(Je sais : la photo est dégueulasse.)

Vous noterez que, contrairement à son homologue aveyronnais, ce candidat semble avoir veillé à ce qu'aucun bulletin imprimé à son nom ne figure dans les bureaux de vote. Sa démarche n'en est pas moins étrange... et un peu méprisante pour l'exercice du suffrage universel.

En cherchant un peu, j'ai trouvé d'autres cas de "candidat sans voix", notamment quatre en Bretagne. Les raisons de leur "bulle électorale" ne sont pas les mêmes...

... Mais le phénomène est encore plus développé que ce que je croyais, en Midi-Languedoc : on y compterait dix candidats "sans voix" et sept ayant recueilli moins de dix suffrages (dont l'Aveyronnais Thierry Noël).

12:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, elections législatives 2022, france, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 13 juin 2022

Le candidat à une voix

Hier, j'ai ironisé à propos d'un candidat écologiste de la troisième circonscription de l'Aveyron. Celui-ci n'a obtenu qu'une seule voix au premier tour des élections législatives. Aujourd'hui, en lisant Centre Presse, j'ai découvert que, non seulement la seule voix qui s'est portée sur lui n'était pas la sienne... mais qu'il avait pour objectif de n'en recueillir aucune !

Je confirme que c'est dans bien dans la commune de Nant (située dans le Sud-Est de l'Aveyron, aux confins du Gard et de l'Hérault) que Thierry Noël (qui n'y réside pas) a obtenu sa seule voix :

La démarche de ce partisan de la décroissance m'apparaît quelque peu contradictoire. Sa candidature, quand bien même elle n'avait vocation à recueillir aucun suffrage, a eu pour conséquence l'impression de bulletins (et peut-être de professions de foi). Pas terrible comme bilan carbone (sans parler du gaspillage de papier et d'encre) !

D'autre part, je ne suis pas certain que la seule et unique personne à avoir voté pour lui l'ait fait par adhésion à ses idées tout en méconnaissant son souhait de finir à 0. Il n'est pas impossible qu'un mauvais esprit résidant à Nant ait voulu ainsi l'empêcher de réaliser son pari. (« C'est le genre de connerie qu'un sale type comme toi pourrait faire » m'a déclaré une personne qui me connaît bien.) Je rassure ce monsieur : je vote à Rodez et j'y ai dimanche dernier exprimé un suffrage qui ne va peut-être pas dans le sens de ses aspirations profondes.

17:33 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, politique, elections législatives 2022, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 12 juin 2022

Aveyron : la Nupes bien placée... mais sans député ?

C'est l'un des enseignements que l'on peut tirer des résultats du premier tour des élections législatives, dans le département de l'Aveyron. Voyons ce qu'il en est dans le détail.

Dans la première circonscription (qui s'étend de Rodez à l'Aubrac), le sortant LReM Stéphane Mazars est sans surprise arrivé en tête... et même très largement, recueillant presque deux fois plus de voix que son principal concurrent (un jeune Nupes que, dans le coin, on s'est mis à surnommer "le roi du paracétamol"...).

Toutefois, par rapport à 2017, Stéphane Mazars a perdu environ 12% des voix qui s'étaient portées sur lui. C'est peut-être l'effet de l'abstention (et c'est beaucoup moins que nombre de ses collègues de la majorité présidentielle). En comparaison, la chute de la droite est bien plus importante : - 45 % pour Magali Bessaou par rapport à Yves Censi. (Les t-shirts près du corps n'ont pas suffi...)

Paradoxalement, alors que, dans les jours qui viennent, on risque de nous présenter le score de Léon Thébault (Nupes) comme une performance, en comparant celui-ci avec ceux de l'ensemble des candidats de gauche (opposés à Stéphane Mazars) en 2017, on s'aperçoit qu'il y a plutôt baisse, en nombre de voix : 8922 contre 9597 (répartis entre cinq candidats, ceci dit). La baisse de 7 % ressemble plutôt à une stagnation, surtout si l'on tient compte du contexte de l'abstention (passée, en gros, de 42 % à 46 %). Néanmoins, pour un jeune homme de 21 ans, se qualifier pour le second tour à son premier essai reste une prouesse.

La vraie progression spectaculaire a été réalisée par l'extrême-droite. En cinq ans, le FN-RN a gagné plus de 2000 voix (+ 67 %). La progression est même de 110 % si l'on inclut les suffrages qui se sont portés cette année sur Reconquête. On sait donc où sont passées une partie des voix de droite qui ont manqué à la candidate LR (pourtant soutenue par les caciques locaux).

Dès l'annonce de résultats partiels sur la deuxième circonscription, on a pu lire et entendre sur divers médias des déclarations triomphalistes de l'extrême-gauche. En effet, le candidat Nupes arrive en tête... mais pas aussi largement que certaines estimations le laissaient présager. Le score de l'extrême-gauche est toutefois en nette progression par rapport à 2017 (+ 28 % si l'on compare avec les suffrages obtenus par LFI et les écologistes, à l'époque : 10534 contre 8228). L'ensemble de la gauche (en incluant tout le PS et le PRG) est aussi en progression (de 12795 à 14369, soit + 12 %).

Cependant, la question se pose du devenir des voix qui se sont portées sur Eric Cantournet au premier tour. Celui-ci a refusé l'union sous domination LFI. Son électorat est sans doute écartelé entre la Nupes et LReM. Celle-ci sera présente au second tour, avec un candidat qui a recueilli 45 % de voix de moins que sa prédécesseure en 2017. (Gros désaveu pour Anne Blanc.) Mais le principal déçu de ce premier tour est sans doute André At (LR), finaliste théorique il y a cinq ans, et qui a vu son score baisser de 27 %. Je doute fort que ces électeurs-là se tournent vers le candidat Nupes.

Ici encore la plus forte progression est celle du RN : + 51 % par rapport à 2017 (en comptant uniquement les suffrages RN : 3212 et 4865), + 89 % en incluant les suffrages qui se sont portés sur Reconquête. Dans cette circonscription-là, lors de la dernière présidentielle, j'ai constaté une certaine porosité entre une partie des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. La haine du macronisme sera-t-elle le ciment de la victoire électorale de Nupes ?

Tant qu'on est sur l'extrême-droite, je signale l'échec cinglant du candidat des Patriotes dans cette circonscription (753 voix... soit 2 %). L'ophtalmologue s'est bien mis le doigt dans l’œil jusqu'au coude...

Terminons par la troisième circonscription, orpheline d'Arnaud Viala, qui semble avoir eu raison de s'approprier le fauteuil de président du Conseil départemental : le candidat LR Christophe Saint-Pierre (ancien maire de Millau) termine troisième et est éliminé. Par rapport à 2017, LR a recueilli 53 % de voix en moins (6818, contre 14525) ! On peut penser qu'une partie s'est reportée sur l'extrême-droite : le candidat RN a progressé de 73 % en voix par rapport à 2017... et l'extrême-droite de 111 % si l'on inclut les suffrages qui se sont portés sur Reconquête. La droite aveyronnaise s'est donc fait siphonner une partie de son réservoir électoral par les marinistes et les zemmouriens, ce qui devrait inciter ses dirigeants à quelques remises en question.

Le second tour opposera les candidats Nupes et LReM. Le premier réalise une progression de 36 % par rapport aux voix obtenues par les candidats de gauche en 2017 (10493 contre 7742). En revanche, le candidat LReM a rassemblé 26 % de voix de moins que son prédécesseur en 2017 (9741 contre 13122)... mais il est peut-être mieux placé pour l'emporter. Je pense que le candidat Nupes dispose de peu de réserves. Je ne crois pas à un sursaut des abstentionnistes d'ici au second tour... mais je peux me tromper. La principale question est le devenir des voix du RN. Dans cette circonscription-là (fortement marquée par l'implantation militaire), je vois mal des électeurs attachés au respect de l'ordre voter pour un candidat membre d'un parti dont certains dirigeants tiennent des propos anti-flics.

Je ne voudrais pas terminer ce billet de manière trop acrimonieuse. Voilà pourquoi je signale aux amoureux du détail croustillant la dernière place, dans la troisième circonscription. Elle est occupée par un écologiste indépendant (qui s'était déjà présenté en 2015 et 2017), qui a recueilli... une voix (qu'on présume être la sienne) ! Mes amitiés à la famille et aux proches du candidat.

23:11 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, elections législatives 2022, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 07 juin 2022

Tandem "soulagien"

La chaîne France 3 diffuse actuellement la sixième saison de la comédie policière Tandem, dont les héros (un couple d'officiers de gendarmerie divorcés, mais qui continuent à travailler dans la même brigade) sont incarnés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

J'ai découvert cette série à sa quatrième saison, pendant le premier confinement. Je lui suis resté fidèle, contrairement à d'autres (françaises comme américaines) qui, pour moi, se sont essoufflées. J'aime le mélange d'intrigue policière et de comédie familiale, pimentées parfois d'un poil d'Histoire ou de légendes locales.

Dans le cinquième épisode de la sixième saison (diffusé ce mardi soir, sous le titre "Cœur de pirate"), ce ne sont pas les démêlés des héros qui ont le plus retenu mon attention, mais une anecdote concernant deux personnages secondaires : à gauche Thomas (le fils des gendarmes qui, au grand dam de ses parents, effectue un stage dans la brigade), à droite Célestin (un enquêteur zélé mais un peu casse-couille, qui essaie toujours de se faire bien voir de la hiérarchie). Le premier ne sait comment attirer l'attention de Nour, la cousine d'une collègue de son père. Il joue la carte culturelle :

Le second se propose de lui donner des conseils. Voici ce qu'on entend au cours de l'épisode :

Donc, draguer une fille en lui proposant d'aller voir une expo Soulages, c'est un peu ringard (en tout cas, sûrement intello)...

Au niveau culturel, l'épisode ne manque pas d'intérêt, puisqu'il est question du trésor du pirate Barberoussette... non, pas Barberousse. Barberoussette (alias Gaspard Dot) a bien existé et il n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la région. Ah, j'aime quand, au cours d'une enquête, il est question d'archéologie (comme dans le troisième épisode de la saison 4) ou des Templiers (dans le onzième épisode de la saison 3) !

22:37 Publié dans On se Soulages !, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

samedi, 30 avril 2022

Becker, Londres... et la France

Ce samedi soir, en famille, nous avons regardé le JT de France 2. (Quelqu'un reprend des carottes râpées ?) Une grosse moitié fut consacrée au conflit russo-ukrainien. (Tu m'as bien dit saignante, ton entrecôte ?) Mon attention fut attirée par un sujet plus anecdotique, sans doute placé juste après pour faire retomber la tension. (Dis donc, Riton, tu ne vas tout de même pas finir la bouteille de rouge tout seul ?) Il était question des ennuis judiciaires de l'ancien champion de tennis allemand Boris Becker. (Marcel, pousse-toi, je ne vois pas la tête du tennisman !)

Ce ne sont pas les ravages du temps sur le physique de l'ex-athlète d'exception qui m'ont intéressé, mais le symbole figurant à l'entrée du tribunal londonien. (Mais non, c'est pas en Allemagne ; il est jugé à Londres parce qu'il habite le Royaume-Uni... depuis au moins dix ans d'ailleurs !)

Sur les armoiries britanniques figure la devise du royaume... en français : "Dieu et mon roi". C'est un lointain héritage de la conquête normande, la noblesse continentale ayant imposé sa langue outre-Manche. (Riton, arrête de faire ton malin... et passe-moi les frites !) La formule, qui serait due à Richard Coeur-de-Lion, est devenue la devise officielle au XVe siècle.

Mais la "francitude" de la monarchie anglaise ne s'arrête pas là. Une seconde formule figure sur les armoiries : "Honi soit qui mal y pense". Son origine remonterait elle aussi au Moyen Age, toujours à l'époque de la Guerre de Cent-Ans, mais au XIVe siècle. L'anecdote (peut-être apocryphe) se déroule à la cour du roi Edouard III et voit la naissance de l'Ordre de la Jarretière. (Bon, ça me saoule cette histoire de tennisman malhonnête... on pourrait pas plutôt parler de l'affaire PPDA ?)

Comme quoi, on peut trouver son bonheur dans un journal télévisé grand public.

22:05 Publié dans Histoire, Société, Sport, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, sports, tennis, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 27 mars 2022

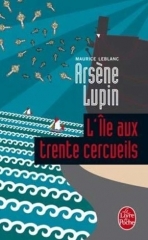

L'Ile aux 30 cercueils

Depuis la semaine dernière, France 2 diffuse cette nouvelle adaptation du roman de Maurice Leblanc (dans lequel, contrairement à ce qu'il se passe dans la mini-série, Arsène Lupin finit par intervenir). Deux épisodes ont déjà été proposés aux téléspectateurs, les deux suivants étant programmés lundi 28 mars, les deux derniers lundi 4 avril. (L'intégralité est disponible sur le site de France Télévisions.)

Un couple se retrouve au cœur de la tourmente. De nos jours, Christine, une infirmière, retourne sur les lieux de son enfance, l'île (fictive) de Sarek, située à proximité des Glénan, dans le Finistère.

Des années auparavant, elle et son mari Raphaël avaient quitté les lieux, après la mort de leur enfant mort-né. Ils se sont reconstruits loin de là, mais sans enfant. Christine revient parce qu'elle a reçu une vidéo tournée au moment de son accouchement : le bébé aurait survécu. Elle se demande ce qu'il est devenu et essaie de l'identifier. Le problème est que deux garçons semblent correspondre... et que, dès son arrivée sur l'île, les morts violentes s'accumulent. Entre ceux qui savent quelque chose (et qui ne veulent pas remuer le passé) et ceux qui, bien que ne sachant rien, ont un avis bien tranché sur tout, l'infirmière doit la jouer finement, appuyée (discrètement) par le chef de la gendarmerie locale (secrètement amoureux d'elle) puis son mari, qui finit par la rejoindre.

Par rapport au roman, beaucoup de choses ont été modifiées... et ce n'est pas forcément un mal. Qu'ont gardé les scénaristes ? La croyance en la perte de l'enfant, le départ puis le retour de la mère, l'existence de deux garçons, la crucifixion des femmes et l'histoire des fameux trente cercueils, une sombre prophétie qu'un tueur en série semble s'évertuer à accomplir.

En dépit de certaines faiblesses, j'ai été pris par cette intrigue. La distribution est attrayante, avec Virginie Ledoyen, Charles Berling, Jean-François Stévenin (qu'on n'arrête pas de voir sur les écrans depuis qu'il est décédé !), Marilyne Canto, Dominique Pinon et une brochette de petits jeunes assez doués. On a envie de découvrir le fin mot de l'histoire, surtout dans sa forme double : la mort présumée du fils de Christine et le destin de cette autre femme, mère d'un autre enfant, qui a vécu sur la même île et qui a disparu quelques années auparavant.

Le gros défaut de la mini-série est la peinture caricaturale qui est faite de ses habitants. Comme on a déplacé l'action principale de 1917 à 2021, on aurait pu nous éviter ces portraits de Bretons arriérés, superstitieux ou culs-bénits, alcooliques et violents, même si les derniers épisodes sont chargés de redorer quelque peu leur blason. Ceux-ci manquent d'ailleurs un peu de saveur si l'on a compris qui est à la manœuvre. Je conseille d'ailleurs de ne surtout pas (re)lire le roman avant de voir la série.

En revanche, après avoir vu cette adaptation assez éloignée de l'original, on peut se replonger dans la prose de Maurice Leblanc, un auteur à mon avis sous-estimé de notre littérature. La série diffusée récemment sur Netflix l'a remis au goût du jour... mais cela fait un petit moment qu'au Japon, par exemple, on lui rend hommage à travers le personnage d'Edgar de la Cambriole.

Le roman de Leblanc est à mon avis plus ample que sa dernière adaptation télévisuelle. Celle-ci est centrée sur le drame intime et sur les tensions familiales, alors que l'histoire d'origine évoque des secrets millénaires et une tentation mégalomaniaque qui pourrait menacer l'humanité. Arsène Lupin n'intervient que dans le dernier tiers de l'intrigue, de manière déterminante. Je n'avais jamais lu ce roman (alors que je regardais jadis avec passion les aventures télévisuelles où brillait Georges Descrières). Je l'ai trouvé passionnant.

23:57 Publié dans Livre, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, littérature, roman, livres

dimanche, 20 mars 2022

L'anneau de Brokenwood

Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la septième saison de la série Brokenwood, commencée la semaine dernière avec "Le Garrot et le Vinkelbraun". Pour réussi qu'il soit, cet épisode m'a moins marqué que celui programmé ce soir : "Un bien-être qui fait mal".

L'action se déroule dans un centre de remise en forme écolo, dont les principes s'inspirent des "philosophies orientales". L'alcool, le tabac, la viande, le sucre et les produits laitiers en sont bannis, afin que les pensionnaires (féminines... et plutôt fortunées) soient plus aptes à se "retrouver", se réconcilier avec la nature. Cet arrière-plan est parfois savoureux, les scénaristes s'étant amusés à insérer, tout au long de l'épisode, des scènes relativisant le tableau idyllique présenté au début. (L'ambiance ressemble un peu à ce qu'on a pu voir dans certains épisodes de Meurtres au paradis.)

Le corps d'une cliente est retrouvé, un matin, dans le sauna. Débarque alors l'équipe d'enquêteurs, constituée de personnages aux caractères bien affirmés, l'une des réussites de la série.

Commençons par Mike Shepherd, le berger commandant (DSS, detective senior sergeant) de la brigade criminelle.

Originellement en fonction à la Direction centrale de la police, il débarque à Brokenwood (petite ville fictive située au nord d'Auckland) dans le premier épisode de la saison 1. Quinquagénaire bedonnant, multidivorcé, il roule dans une antiquité (avec lève-vitre manuel), écoute de la musique country sur de vieilles cassettes audio et aime le bon vin. Il est plutôt empathique, parfois un brin caustique... et inventif. Il ne suit pas toujours le règlement à la lettre. Son aspect quelque peu débraillé fait qu'on le sous-estime souvent. À tort.

Son adjointe est la capitaine (detective) Kristin Sims. Cette jolie blonde se fait régulièrement draguer au cours des enquêtes... mais elle n'est pas facile à séduire. De plus, elle sait très bien comment remettre à sa place un prétendant trop insistant. (Elle trouve les mecs du coin trop lourds ou pas fiables). Elle est pleinement investie dans son travail... et plus rigoureuse que son supérieur hiérarchique, qui sait pouvoir se reposer sur elle. (À la lecture des lignes qui précèdent, vous aurez compris qu'il s'agit de mon personnage préféré.)

Un troisième gradé complète l'équipe, le lieutenant (detective constable) Breen. Toujours d'apparence impeccable quand il est en service, il sert un peu d'homme à tout faire à ses supérieurs, qui s'ingénient à lui confier des tâches ingrates. Il râle, mais accomplit très bien son travail. Il est parfois un peu lourd (mais pas méchamment). Il contribue à mettre une bonne ambiance dans la série... qu'il quitte hélas au cours de cette septième saison (l'acteur s'étant engagé dans d'autres projets). Il est remplacé par Daniel Chalmers :

Ce nouvel enquêteur va introduire de la diversité au sein de la brigade. Il est d'origine maorie et, comme le t-shirt qu'il porte le suggère, n'a pas les mêmes goûts musicaux que son commandant. J'ai déjà pu voir l'un des épisodes suivants et je peux dire qu'il se révèle bon flic, pas très causant, avec sans doute un passé dont il n'aime pas parler. (Je pense qu'avec son arrivée, la production a voulu combler le départ d'un autre second rôle régulier, celui du jeune Jared, lui aussi maori.)

Je m'en voudrais de terminer cette présentation sans mentionner Gina, la légiste d'origine russe, ravie de l'arrivée du commandant Shepherd dans la brigade. Elle le drague ostensiblement et voit la capitaine Sims comme une rivale qu'il faut remettre à sa place. Dans la version française, elle est délicieusement doublée par une comédienne qui lui donne un accent est-européen très prononcé. (C'est l'occasion de préciser que la version française est très bonne. Je conseille aussi toutefois de tenter de temps à autre la V.O., pour goûter l'accent néo-zélandais, distinct du britannique et du nord-américain.)

Les histoires sont en général assez complexes, les seconds rôles toujours bien écrits (et interprétés). L'ambiance est bon enfant, parfois un peu scabreuse, le tout sur fond de musique country. C'est une sorte de feel good series, comme diraient les Anglo-Saxons.

Dans l'épisode inédit de ce soir, une bague joue un rôle particulier. C'est le prétexte à de multiples allusions au Seigneur des anneaux, dont les adaptations cinématographiques ont été tournées, rappelons-le, en Nouvelle-Zélande, patrie du réalisateur Peter Jackson. Les spectateurs un peu observateurs noteront que l'un des personnages secondaires se prénomme... Frodon.

16:03 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 13 mars 2022

Le Tueur de l'ombre

Je ne connaissais pas cette série danoise, dont Arte vient de mettre en ligne l'intégralité des huit épisodes de la saison 2 (dont la diffusion télévisuelle est programmée les jeudis du mois de mars). Compte tenu de récentes très bonnes expériences sur la chaîne franco-allemande (l'horrifique Stag, la sociétale 30 degrés en hiver et la captivante Bron), j'ai tenté ma chance... et je ne me suis pas arrêté avant d'avoir avalé les huit épisodes.

L'action se déroule dans les environs d'Odense, sur l'île de Fionie (la troisième plus grande du Danemark). Une équipe de la police criminelle continue à travailler sur trois meurtres non élucidés, perpétrés cinq ans plus tôt. Les policiers sont persuadés d'avoir affaire à un tueur en série, qui aurait mis un terme à ses méfaits pour une raison inexpliquée. Cependant, un quatrième meurtre survient, qui laisse à penser qu'il est de retour...

La traque du criminel va être menée par deux femmes talentueuses. À gauche se trouve Karina, la cheffe de l'équipe d'enquêteurs, calme et pugnace. À droite se trouve la consultante Louise, experte en psychologie criminelle (déjà présente dans la saison 1).

Au-delà de l'aspect policier, les huit épisodes évoquent la vie personnelle de femmes très engagées dans leur activité professionnelle, montrant des situations qui, il y a trente ans, auraient été mises en scène avec des hommes à leur place. Ainsi la policière peut compter sur un mari bienveillant, qui s'occupe attentivement de leur progéniture. La psychologue peine à s'engager affectivement, tant elle est prise par son boulot. On croise aussi une magistrate qui n'a pas la langue dans sa poche et une cadre commerciale qui quitte son époux pour occuper un poste de direction à Singapour.

L'autre spécificité de l'intrigue est qu'on découvre assez vite qui est l'auteur des crimes. Mais cela n'enlève rien au suspens distillé par l'histoire. D'abord parce qu'il est suffisamment malin pour être passé sous les radars. Pendant très longtemps, les policiers ne parviennent pas à l'identifier, ni même à récupérer quoi que ce soit provenant de lui. De plus, un grand mystère place quant à ses motivations... si bien qu'on se demande quand il va récidiver et contre qui.

C'est bien filmé, bien joué (et plutôt bien doublé, pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se plonger dans la version danoise sous-titrée), accompagné d'une musique adéquate (intrigante voire inquiétante).

Je recommande vivement.

00:37 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

mercredi, 09 mars 2022

Un inspecteur illettré ?

Dans ce billet, il ne sera pas question d'un officier de police à l'expression écrite défaillante, mais... d'un haut-fonctionnaire de l’Éducation Nationale. Aujourd'hui, durant ma pause de midi, j'ai commencé à feuilleter le dernier numéro du Canard enchaîné. Mon regard a été attiré par un article se trouvant au bas de la page 1 :

Comme souvent dans les documents administratifs de l'EN (auxquels les parents peuvent désormais parfois avoir accès en cherchant sur le site de l'académie dont dépendent leurs enfants), on trouve des formulations jargonneuses, dont le profane se demande ce qu'elles peuvent bien vouloir dire. Mais, surtout, ce texte est truffé de fautes de français ! Un comble pour un inspecteur d'académie, dont l'hebdomadaire satirique ne dévoile toutefois pas l'identité.

Celle-ci n'est pas difficile à trouver. En se rendant sur le site de la DSDEN de la Loire, on découvre qu'il s'agit d'un certain Dominique Poggioli. Pour connaître son pedigree, il faut fouiller dans le maquis des nominations publiées au Journal Officiel. On finit par apprendre que ce monsieur fut à l'origine un enseignant, agrégé, non pas de Lettres (ouf !), mais de SVT. Devenu inspecteur, il a vogué de Corse en Lot-et-Garonne, en passant par le Val-d'Oise. C'est en 2020 qu'il est devenu DASEN de la Loire. Pour la petite histoire, sachez que sa nomination, en théorie pour quatre ans, s'accompagnait d'une période probatoire de six mois, à l'issue de laquelle il aurait pu se voir retirer le poste. Jusqu'en mars 2021, il devait donc se montrer irréprochable...

À la lecture de l'article du Canard, l'amusement et l'irritation le disputent à l'incrédulité. Comment une telle sommité a-t-elle pu aussi mal rédiger une circulaire de quatre pages, de surcroît destinée aux enseignants du primaire ? Quid d'un(e) éventuel(le) secrétaire pour rectifier les erreurs du ponte à l'orthographe défaillante ? Comment est-il possible qu'autant de gaffes soient passées au travers d'une simple relecture ?

Pour obtenir la réponse à ces questions, je comptais sur une enseignante de français faisant partie du cercle de mes relations. Je lui ai montré cet article. Je pensais qu'elle allait déployer son ironie féroce à l'encontre du texte imbitable rédigé par le ponte de l'EN... eh bien, non. Elle fut tout simplement consternée. C'est un peu à l'image de certains enseignants de ma connaissance, des personnes impliquées dans leur travail, mais effarées par la médiocrité dans laquelle est tombé l'enseignement en France : on n'apprend plus correctement à lire et écrire à nos enfants, on se montre de moins en moins ambitieux pour eux et les cadres dirigeants sont coupés des réalités, ou bien dans le déni, se gargarisant d'idées générales et de formules ampoulées.

21:03 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, société, france, éducation, enseignement, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 22 février 2022

Mes César 2022

Je n'ai pas encore eu le courage de dresser mon palmarès de l'année cinématographique écoulée... et je n'aurai sans doute ni le temps ni la volonté de m'y mettre avant que l'académie du septième art hexagonal ne distribue ses statuettes. Ben, du coup, je vais énoncer mes choix, avec l'immense avantage que les lauréats auront reçu 100 % des voix ! Pour ce faire, je vais suivre l'ordre des nominations, tel qu'il est paru sur le site officiel.

César de la meilleure actrice : Virginie Efira, pour sa prestation dans Benedetta... et l'ensemble de sa carrière. Cela fait un petit moment déjà qu'elle aurait dû recevoir une statuette.

César du meilleur acteur : Gilles Lellouche, nommé pour Bac Nord, mais qui est formidable dans Adieu Monsieur Haffmann. Là encore, il est grand temps que ce comédien soit distingué, lui dont le talent a longtemps été sous-estimé.

César de la meilleure actrice dans un second rôle : Cécile de France, pour Illusions perdues... mais je ne trouverai pas scandaleux que soit récompensée Jeanne Balibar (présente dans le même film) ou Adèle Exarchopoulos, pour sa prestation dans Mandibules. Ce dernier choix permettrait de distinguer un film réalisé par le talentueux Quentin Dupieux.

César du meilleur acteur dans un second rôle : Vincent Lacoste, pour Illusions perdues... mais, au vu de la qualité de la concurrence, un autre choix ne serait pas illogique.

César du meilleur espoir féminin : un seul choix possible, celui d'Agathe Rousselle, pour Titane, un film de surcroît tenu un peu à l'écart des nominations majeures.

César du meilleur espoir masculin : pas trop d'idée... pourquoi pas Benjamin Voisin, pour Illusions perdues (qui risque d'être le grand vainqueur de la soirée) ?

César du meilleur scénario original : je pencherais pour Yann Gozlan, Simon Montaïrou et Nicolas Bouvet-Levrard, pour Boîte noire... mais, de manière incompréhensible, Arthur Harari et Vincent Poymiro sont nommés dans la même catégorie, alors que l'histoire de l'excellent Onoda est inspirée d'un livre ! A choisir entre les deux, je privilégierais le second.

César de la meilleure adaptation : il semble destiné à Illusions perdues, puisque son principal rival (Onoda) a été reversé dans la catégorie précédente. Comme je n'apprécie pas ce genre de magouille (et que j'ai émis des réserves sur la manière dont le roman de Balzac a été adapté), je me prononce donc pour Les Choses humaines, un scénario bien moins démagogique que celui du film de Giannoli.

César de la meilleure musique originale : il me semble évident que Warren Ellis et Nick Cave soient récompensés pour La Panthère des neiges.

César du meilleur son : autre évidence en faveur de Nicolas Provost, Nicolas Bouvert-Levrard et Marc Doisne pour Boîte noire.

César de la meilleure photo : pour moi, Tom Harari se détache, en raison de son travail sur Onoda - 10 000 nuits dans la jungle.

César du meilleur montage : difficile de se prononcer... mais avantage à Cyril Nakache, pour Illusions perdues.

César des meilleurs costumes : grosse concurrence, mais je place devant Madeleine Fontaine, pour Délicieux (autre film injustement exclu des principales récompenses).

César des meilleurs décors : rebelote avec Bertrand Seitz pour Délicieux.

César des meilleurs effets visuels : Stéphane Taillasson, pour Eiffel. (C'est ce qu'il y a de mieux dans ce film médiocre.)

César de la meilleure réalisation : grosse concurrence là encore... et, après consultation de mes personnalités multiples, je me prononce en faveur d'Arthur Harari, pour Onoda - 10 000 nuits dans la jungle. Cependant, comme, désormais, on n'attribue plus les deux récompenses majeures (meilleur film et meilleure réalisation) au même film, je serais tenté de choisir Julia Ducourneau, pour Titane, réservant l'autre statuette à Onoda.

César du meilleur court-métrage d'animation : Empty Places, de Geoffroy de Crécy, à voir sur France 3.

César du meilleur film d'animation : Le Sommet des dieux, de Patrick Imbert.

César du meilleur film documentaire : La Panthère des neiges, de Marie Amiguet et Vincent Munier, bien entendu.

César du meilleur premier film : comme La Panthère des neiges est déjà récompensée par ailleurs, j'en profite pour distinguer La Nuée, de Just Philippot. (De manière générale, j'aimerais bien que cette édition mette un peu en valeur des cinéastes atypiques, comme Julia Ducourneau, Quentin Dupieux et donc Just Philippot.)

César du meilleur film étranger : la sélection comporte plusieurs films surcotés (selon moi) ; La Loi de Téhéran, de Saeed Roustayi, sort du lot.

César du meilleur film : Onoda - 10 000 nuits dans la jungle, d'Arthur Harari.

C'est un drôle de hasard, mais l'ordre des récompenses fait que je termine par cinq des films qui m'ont le plus marqué en 2022. Nul doute que quatre d'entre eux auraient figuré dans mon top 10.

20:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 21 février 2022

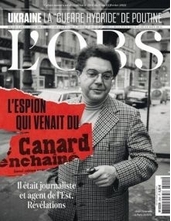

Le Canard à l'orange... ou au gros rouge ?

Cette semaine, L'Obs a voulu frapper un grand coup en annonçant, dès mardi après-midi, le dossier principal du numéro devant paraître le jeudi : "L'espion qui venait du Canard enchaîné".

Au passage, on notera l'habileté du timing : même si la direction du Canard a été consultée, l'annonce de la parution le mardi après-midi (au moment ou l'hebdomadaire satirique est bouclé) le prend de court. Il va falloir attendre mercredi 23 février pour lire sa réponse.

Cet opportunisme éditorial (dont l'objectif est de réaliser un coup médiatique pour doper les ventes) a beau manquer d'élégance, il est compréhensible... et il n'est pas sans rappeler la méthode du Canard, pour lancer certaines "affaires" : dès le mardi soir (ou le mercredi matin), des médias annoncent une partie du contenu du nouveau numéro de l'hebdomadaire, qui a toujours pris soin de contacter auparavant les personnes incriminées, tout en veillant à ne pas trop dévoiler son jeu.

Voilà pourquoi je recommande la lecture du dossier de L'Obs, une série d'articles que j'ai confrontée aux ouvrages que je possède sur l'histoire du "Volatile" : une monographie d'historien (plutôt en empathie avec son sujet)

... et un livre plus polémique, se livrant à une critique "de gauche" :

Les deux ouvrages commencent à être anciens (le premier date de 2001, le second de 2008), mais ce n'est nullement gênant au vu du sujet, qui tourne autour de la personnalité de Jean Clémentin, qui a travaillé pour Le Canard de la fin des années 1950 à la fin des années 1980.

Selon L'Obs, entre 1957 et 1969, ce journaliste aurait été stipendié par les services secrets tchécoslovaques (communistes), à l'époque soumis à la "bienveillante" tutelle du KGB. Après lecture des articles, il semble que les accusations soient fondées. Plusieurs questions restent toutefois en suspens, concernant les motivations du journaliste et les causes du début et de la fin de sa collaboration. L'argent et l'idéologie sont entrés en ligne de compte.

L'année 1957 est visiblement une charnière. C'est à ce moment-là (d'après le livre de Karl Laske et Laurent Valdiguié) que Clémentin commence sa chronique "Allô, ici Bidasse", qui évoque la Guerre d'Algérie dans un sens que n'apprécie pas le commandement militaire français. C'est aussi l'année où il commence à recevoir de l'argent de la StB. Mes lectures ne me permettent pas pour l'heure de trancher à propos de l'antériorité : Jean Clémentin était-il déjà en contact avec les services secrets tchécoslovaques quand il est entré au Canard, ou bien n'a-t-il été "pris en main" qu'après son arrivée dans l'équipe de l'hebdomadaire ? Le flou est d'autant plus grand qu'à l'époque, un pigiste pouvait contribuer à certaines rubriques sans être mentionné, même sous un pseudonyme.

Des incertitudes subsistent aussi parce qu'on connaît mal la jeunesse de Clémentin, né en 1924 en Normandie. Le dossier de L'Obs (s'appuyant sur les documents de la StB) le présente comme le fils d'un ancien militaire catholique, anticommuniste, tandis que Laske et Valdiguié évoquent un fils d'agriculteur normand, passé par une école de commerce. On trouve à peu près les mêmes informations chez Laurent Martin, qui précise que l'écolier est passé par les Jésuites et qu'il a appris l'allemand. Son séjour en Indochine (au cours de la guerre de 1946-1954) semble l'avoir dégoûté de l'armée et de la colonisation. Cela explique son engagement à propos de l'Algérie et peut-être son entrée au Canard à cette époque. Depuis son retour en métropole, le jeune homme est surveillé par la police, qui le considère comme un sympathisant communiste. Il semble toutefois que, plus que ses convictions politiques, ce soient ses besoins d'argent qui aient incité Clémentin à accepter de travailler pour les Tchèques.

Qu'a-t-il fait pour eux ? Transmettre des informations. Rien de secret, mais, à l'époque de la Guerre froide, chaque camp utilisait toutes les ressources disponibles pour se renseigner sur les adversaires. D'après le dossier de L'Obs, Clémentin a su se faire mousser auprès de la StB, alors qu'il ne lui a pas apporté grand chose. Plus gênante est l'affirmation qu'il a contribué à véhiculer de fausses informations, à trois occasions : après la démission du chancelier allemand Adenauer, à propos de l’Éthiopie et lors de l'affaire Ben Barka. (Je laisse à chacun le loisir de lire le détail dans L'Obs.) Étrange coïncidence : l'opposant marocain était lui aussi lié à la StB. C'est plutôt sur ces points-là qu'on aimerait des éclaircissements, y compris venant de l'actuelle rédaction du Canard.

Quoi qu'il en soit, Jean Clémentin a cessé sa collaboration en 1969. L'Obs semble penser que c'est lié à la défection d'un espion de la StB. On peut aussi estimer que la répression du "Printemps de Prague", en 1968, a joué un rôle. Je note que c'est aussi l'époque à laquelle Clémentin a accédé au statut de rédacteur en chef du Canard, un poste mieux rémunéré, qui l'a sans doute mis à l'abri du besoin. Il en a d'ailleurs profité pour réorienter partiellement l'activité de l'hebdomadaire satirique, développant l'aspect enquête qui a fait son succès.

Sur le plan politique, les deux ouvrages cités sont d'accord pour dire qu'au sein de la rédaction, Clémentin faisait partie de ceux qui voulaient maintenir un certain équilibre. En clair, il fallait taper des deux côtés (à gauche et à droite). Les sources et fréquentations de Clémentin étaient d'ailleurs éclectiques, puisqu'elles incluaient des personnes classées très à droite comme Jean Montaldo et Claude Paillat. Mais l'époque à laquelle Clémentin dirigea la rédaction fut aussi celle qui vit arriver de nouvelles plumes de sensibilité communiste, en particulier Claude Angeli qui, par la suite, a dirigé la rédaction pendant une trentaine d'années.

Enfin, le dossier de L'Obs a le mérite de remettre au premier plan l'affaire dite des micros du Canard. Si, en 1973, le ministère de l'Intérieur (français) a décidé d'espionner l'hebdomadaire satirique, c'est peut-être au moins en partie parce qu'il savait que son rédacteur en chef avait naguère été payé par les services secrets tchécoslovaques.

00:51 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, politique, france, actualités, actualité, actu, actualite, actualites

dimanche, 06 février 2022

Morse... fin ?

Ce soir, France 3 diffuse le troisième et dernier épisode de la huitième saison de la série Les Enquêtes de Morse. Intitulé "Terminus" dans la version originale comme dans la version française, il joue sur une ambiguïté : fait-il référence au dernier arrêt d'une ligne d'autobus périurbains (à proximité duquel survient un crime), ou bien à la dernière étape d'une série qui pourrait s'arrêter au trente-troisième épisode, comme ses deux devancières (Inspecteur Morse et Inspecteur Lewis) ?

Que le premier meurtre soit commis au terminus de la ligne 33 (clin d’œil au numéro de l'épisode) n'est pas le fruit du hasard. Morse est directement concerné, puisque c'est la ligne qu'il emprunte pour rentrer chez lui, quand il est trop bourré pour prendre le volant. C'était le cas le soir du meurtre. Il a donc côtoyé la future victime... et peut-être l'assassin.

L'enquête se déroule en plein hiver, en période neigeuse, ce qui n'arrange pas les policiers... au contraire du meurtrier. Le lendemain du premier crime, le même bus se retrouve piégé par le verglas. Certains passagers (sans doute des habitués) sont identiques à la veille, accompagnés de quelques nouveaux. Tout ce petit monde trouve refuge dans un hôtel abandonné, où s'est déroulée une horrible tuerie huit ans plus tôt.

Outre le policier, sont présents le chauffeur et le contrôleur du bus, une retraitée des Postes, un ancien prof, un avocat, un étudiant, une serveuse, une doctoresse et deux autres (une femme et un homme), au métier indéfini.

Nous voilà embarqués dans une intrigue à la Agatha Christie, Morse coincé avec les suspects dans l'hôtel, apparemment inoccupé, tandis que ses collègues, restés au poste, voient leur inquiétude grandir au fur et à mesure qu'ils découvrent les dessous de cette affaire.

C'est une excellente conclusion pour cette huitième saison... une conclusion qui laisse des interrogations en suspens et pourrait donc, en théorie, permettre une continuation.

J'espère !

17:14 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 23 janvier 2022

Le retour de Morse

Un an après le final tragique de la saison 7, France 3 nous propose le premier épisode de l'ultime saison de cette passionnante série policière, intitulé Choisir son camp.

L'intrigue débute à l'université d'Oxford, quand un colis piégé explose dans le bureau d'un enseignant (exerçant des fonctions de direction). On se demande si le prof était bien la cible (à cause des financements privés qu'il a acceptés) ou bien ses secrétaires, l'une d'entre elles étant décédée. Dans le même temps, des tensions émergent autour de l'équipe de football locale. C'est une équipe anglaise, dans laquelle évoluent des joueurs nord-irlandais. La vedette reçoit des menaces de mort... mais l'on se demande si c'est lié au conflit touchant l'Ulster (l'action se déroule en 1971), à la vie privée du joueur, à son passé en Irlande du Nord... ou bien au fait qu'il soit métis.

Les deux affaires se révèlent plus complexes que prévu... et liées l'une à l'autre. La police a bien du mal à démêler l'écheveau, son meilleur enquêteur (Morse) sombrant dans l'alcool. Dans un premier temps, celui-ci doit chaperonner le joueur vedette... alors qu'il ne connaît rien au football. La résolution de l'affaire va prendre du temps, laissant planer une menace au-dessus de la tête de plusieurs personnages.

Comme d'habitude, c'est bien écrit, bien joué, bien filmé. Je n'aime pas l'arc narratif qui montre Morse se saouler de plus en plus, mais, bon, faut voir ce que la suite va donner.

P.S.

Au cours de l'épisode, le footballeur vedette est amené à participer à l'émission "This is your life", un programme télévisé qui a duré près de cinquante ans outre-Manche... bien plus que son décalque français, "Avis de recherche", présenté jadis par Patrick Sabatier.

21:06 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualites, actualite, actu, actualité, médias

samedi, 01 janvier 2022

La légion d'honneur pour Ben Laden

La promotion de janvier 2022 de l'ordre de la Légion d'honneur fait chauffer les claviers, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Certaines minorités actives ont ravivé le « Buzyn bashing » contre l'ancienne ministre de la Santé... avec des motivations pas toujours avouées ni avouables. Ces extrémistes masqués reprochent à la ministre sa gestion de la pandémie... dont les dégâts se faisaient à peine sentir au moment où elle a quitté son poste, en février 2020. On semble avoir aussi oublié qu'à l'époque, nombre de spécialistes (ou prétendus tels), le fameux Raoult inclus, minimisaient la gravité de la crise sanitaire.

Mais revenons à la promotion 2021. Elle comporte beaucoup de noms d'élus, de hauts fonctionnaires et de professionnels de la santé. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon regard. Voici ce qu'on peut lire page 9 de la version pdf du décret :

Bien entendu, ce Ben Laden n'est pas Oussama, dont le cadavre gît sans doute quelque part au fond de l'océan Indien, dévoré par les bactéries (un juste retour des choses). Le Ben Laden dont il est question est l'un de ses neveux, Mohamed, avocat de profession. Sa biographie nous apprend qu'il a suivi toutes ses études en France. C'est la troisième présidence française sous laquelle il reçoit une breloque. En 2010, sous Nicolas Sarkozy, il avait (curieusement) reçu les Palmes académiques. En 2013, sous François Hollande, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur... quelques années avant que ce même président ne décore l'un des princes saoudiens.

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour soutenir nos exportations !

17:58 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, france, presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

mercredi, 29 décembre 2021

Meurtre au paradis... du Père Noël

Ce soir, France 2 diffuse un épisode inédit de la série Meurtres au Paradis. Intitulé "Noël aux Caraïbes", il s'intercale entre les saisons 10 et 11, la diffusion de celle-ci devant commencer début janvier 2022, sur la BBC. J'ajoute, qu'exceptionnellement, il dure environ 1h30 (contre 50 minutes pour les épisodes classiques). Il a été programmé dimanche dernier (26 décembre) sur la BBC. (Pour une fois, la diffusion en France suit de peu celle au Royaume-Uni.)

L'esprit de Noël souffle sur cette enquête criminelle particulièrement ardue. Aux Antilles, on n'a pas de neige, mais cela n'empêche pas de perpétuer les traditions ! Plus présent qu'à l'accoutumée, le commandant Patterson (à droite sur la photographie ci-dessus) donne une saveur particulière à l'épisode.

On n'y retrouve qu'une partie de l'équipe. On ne voit le sergent Cassel (Joséphine Jobert) qu'en début et fin d'histoire. Pour épauler l'inspecteur Neville Parker, outre le commandant, il ne reste que le stagiaire (et ex-délinquant) Marlon Pryce. Mais un renfort inattendu arrive...

L'agent Dwayne Meyers (Danny John-Jules) est de retour, alors que son personnage a quitté la série à la fin de la saison 7. Il apporte un peu de fantaisie à une histoire qui pourrait sinon sembler trop balisée.

Au passage, vous remarquerez qu'alors que l'épisode a été tourné principalement en Guadeloupe (et que ce DROM a été explicitement intégré à l'intrigue), c'est une monnaie britannique de la zone antillaise, le dollar est-caribéen (des billets de 50), qui est brandie par le policier.

Pourtant, dans les saisons précédentes, à plusieurs reprises, on a pu voir à l'écran des étals affichant des prix en euros. Quoi qu'il en soit, les téléspectateurs ne peuvent ignorer qu'au cours de leur enquête, deux des policiers sont amenés à quitter l'île (fictive) de Sainte-Marie pour la Guadeloupe proche, où ils subissent un déluge, non pas de neige, mais d'eau :

Sur l'imperméable transparent, on distingue clairement, outre le nom du DROM, la carte de son territoire... une bonne manière de faire sa publicité... même si c'est par temps de pluie !

17:21 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, noël

mardi, 28 décembre 2021

Injection force 3

Quand je pense que, lorsque j'étais enfant, j'avais une trouille bleue des piqûres... Me voilà à trois injections en sept mois ! J'ai donc très récemment complété mon profil vaccinal, avec une nouvelle dose de Moderna. (Le fait d'avoir choisi ce vaccin, de préférence au Pfizer, pour ma première injection, m'avait permis de décrocher un rendez-vous plus rapidement, en soirée.)

Lorsque le gouvernement avait annoncé que le "passe sanitaire" perdrait de sa validité si l'on n'ajoutait pas un rappel, j'ai laissé passer deux jours, tant je pensais que le flux de demandes de rendez-vous risquait d'être important, sur internet. Quand je m'y suis mis (toujours par l'intermédiaire de Doctolib), je suis comme beaucoup tombé sur une page m'annonçant une attente d'une dizaine de minutes... qui, au bout d'un bon quart d'heure, n'était passée qu'à 8 minutes ! Agacé, j'ai laissé tomber, pour m'y remettre en pleine nuit, à la faveur d'une insomnie. Et là, ô miracle, j'ai immédiatement accédé à la plate-forme de prise de rendez-vous et j'en ai obtenu un sur ma période de congés.

Sur la carte ci-dessus, j'ai mis en valeur plusieurs points de repère :

- le "vaccinodrome" d'Onet-le-Château (commune limitrophe de Rodez), où j'ai reçu mes deux premières injections

- l'usine Bosch (ex-premier employeur privé du département), actuellement en grande difficulté

- la cathédrale de Rodez, la plus belle du Monde

- le centre de vaccination de Bourran, situé à proximité immédiate de l'hôpital, sur un plateau séparé du centre de Rodez par la vallée de l'Auterne (un affluent de l'Aveyron)

Comme ce centre est aussi voisin de l'IFSI (l'école d'infirmières ruthénoise), une rumeur a circulé, comme quoi ce seraient les jeunes apprenties qui procèderaient aux vaccinations. Je peux certifier ici que ce n'est nullement le cas. Qu'elles soient en vacances ou requises à d'autres tâches, les demoiselles en blouse blanche n'étaient pas là.

Quoi qu'il en soit, le centre est bien organisé. Un parcours fléché a été mis en place. On doit commencer par remplir une fiche et montrer sa carte d'identité, celle de Sécurité sociale ainsi que son certificat de vaccination... quand on vient pour une troisième dose. À ma grande surprise, le jour où je me suis fait "perforer" le bras, j'ai assez souvent entendu parler de primo-vaccination ou de deuxième injection (pour des personnes ayant déjà eu le covid). Globalement, la moyenne d'âge était élevée, avec une grande majorité de personnes de plus de cinquante ans et un petit groupe de lycéens-étudiants.

Au niveau des effets secondaires, je n'ai à signaler que l'habituelle petite douleur au bras, le soir et le lendemain de l'injection. Je précise que, sur les conseils d'une infirmière, j'ai pris un cachet de paracétamol dans la demi-journée suivant mon rappel.

15:37 Publié dans Science, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cvid, coronavirus, vaccin, virus, épidémie, santé, société

lundi, 27 décembre 2021

Un papa, une maman... oui, mais, lesquels ?

Je recommande vivement l'écoute d'un reportage d'une demi-heure, intitulé "Les liens du sang", diffusé ce lundi, sur France Culture, dans le cadre de l'émission Les Pieds sur terre. Je trouve ce programme parfois très intéressant, bien qu'inégal en fonction du sujet abordé... et de son "angle d'attaque".

Le reportage de ce jour est en réalité une rediffusion du 5 mars 2014. Sans trop en dire sur le contenu, je peux quand même affirmer que ce genre d'histoire a sans doute influé sur l'écriture du scénario du dernier film (surcoté) de Pedro Almodovar, Madres Paralelas.

Il est question d'une mère et de sa fille. La première a eu une existence un peu cabossée, quittée par l'homme qu'elle aimait et diffamée par le voisinage. La seconde est ce qu'on pourrait appeler "une belle personne", une jeune adulte pleine de promesses. J'étais en train de conduire quand je suis tombé sur cette émission, que j'écoute de temps à autre. Cela a embelli mon début d'après-midi.

18:26 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société

dimanche, 26 décembre 2021

Ils ont bien du mérite !

Régulièrement, je jette un œil aux promotions de la Légion d'honneur, cet aréopage de vanités facilement contentées. Les (vieux) lecteurs de ce blog se souviennent peut-être qu'en 2011, j'avais consacré trois billets aux promotions de janvier (où figurait Jean-Claude Luche, à l'époque président du Conseil général de l'Aveyron), avril (avec, entre autres, Pierre Soulages) et juillet (concernant Simone Anglade, aujourd'hui décédée).

J'avais récidivé en 2012, avec les promotions de janvier (vue sous l'angle lozérien) et juillet (centrée sur les Aveyronnais, avec un petit bonus sur l'Ordre national du Mérite). En 2013, je m'étais intéressé à la promotion de Pâques, sous l'angle politique (national et régional, au sens large).

Ensuite, j'ai un peu laissé tomber, tant cela me paraissait répétitif. J'ai quand même jeté un œil attentif à la promotion de juillet 2019, histoire de voir si, sous Emmanuel Ier, les pratiques avaient un peu changé.

Jusqu'à présent, j'avais laissé de côté l'autre décoration. C'est un article du quotidien Centre Presse, paru (en ligne) hier, qui m'a incité à me replonger dedans. Première surprise : l'information n'est pas d'une extraordinaire fraîcheur, puisque le décret auquel il est fait allusion date du 24... novembre 2021. Difficile dans ces conditions de parler d'un "cadeau de Noël" pour les personnes distinguées (à supposer que recevoir ce genre de décoration soit une distinction).

En consultant la liste de ces compatriotes méritants, je suis tombé sur plusieurs Aveyronnais, ainsi que sur quelques personnes ayant un lien avec le département.

La première de la liste est Colette Cambournac (nommée "chevalier"... "chevalière" ?), une militante de la cause des femmes.

Lui succèdent deux hauts fonctionnaires, nommés chevaliers sur le contingent du ministère de l'Intérieur. Michel Laborie, né à Montbazens, a travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'Aveyron avant de partir pour d'autres horizons. Après son dernier poste dans le Tarn voisin, il vient tout juste de prendre sa retraite. L'ironie de l'histoire est que, dans la liste des promus de novembre 2021, quelques lignes plus haut, on trouve son jeune successeur à la préfecture du Tarn, Fabien Chollet.

Du côté des élus, c'est dans le contingent du ministère de la Cohésion des territoires qu'il faut chercher. On y trouve Élodie Gardes, agricultrice et maire de Lassouts depuis 2008. J'ajoute la présence d'un voisin cantalien, André Dujols, maire de Saint-Cernin, lui aussi nommé chevalier.

En déroulant la liste, nous voilà arrivés à Michel Malet, qui seul a les honneurs de l'article de Centre Presse mentionné dans la première partie de ce billet. En Aveyron, il est connu pour deux raisons. Récemment, il a aidé les agriculteurs de l'Aubrac lozérien à ressusciter la culture de pommes de terre sur leur territoire, afin notamment de pouvoir produire (avec de la tome de Laguiole) un aligot "100 % aubracien" (même s'il reste la question de l'ail). Je me suis laissé dire que cette initiative lozérienne avait éveillé la curiosité d'autres producteurs, du côté aveyronnais... Mais ce n'est sans doute pas cette (louable) contribution à l'authenticité gastronomique locale qui a valu sa nomination à Michel Malet. Je pense que son action bénévole et son investissement dans l'aide au développement ont davantage compté.

Il n'est pas le seul Aveyronnais distingué sur le contingent du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On y trouve aussi Sarah Singla, une agricultrice devenue une référence dans son domaine de prédilection, la préservation des sols.

Voilà pour ce florilège. Les trente-cinq (!) pages du décret recèlent sans doute d'autres pépites, mais je préfère garder des forces pour la prochaine promotion de la Légion d'honneur (celle de janvier 2022).

18:38 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, actualités, actu, actualite, actualites, occitanie, société

mercredi, 24 novembre 2021

Sam étonne pas vraiment

Je n'ai pas matière à me réjouir... mais ce qui arrive actuellement à l'entreprise SAM de Viviez était prévisible. Déjà, en 2019, je notais que le désengagement du repreneur chinois était de mauvais augure. La suite n'a fait que confirmer mes craintes. Et voilà que, près de quatre ans après la Sopave, un autre (ancien) fleuron industriel du bassin decazevillois est sur le point de disparaître.

Ces derniers jours, dans le département de l'Aveyron, on a beaucoup incriminé le "donneur d'ordres" (principal client devenu client unique de l'entreprise) Renault. La multinationale, dont l’État français est le premier actionnaire (mais minoritaire : 15,01 %) est accusée de privilégier le profit à court terme et d'inciter les sous-traitants à la délocalisation. Cependant, ces dernières années, quand le bateau a tangué sous l'effet du désengagement chinois, l'entreprise est restée présente.

Je pense qu'il faut clairement dire que, quand il s'est agi de trouver un repreneur, le groupe franco-japonais n'a pas démordu d'une stratégie : privilégier l'offre de l'espagnol CIE (celle qui prévoyait de ne garder que 154 emplois). Il semble donc que, dès cette époque, Renault ne tenait pas au retour aux manettes de l'ancien PDG Patrick Bellity. Celui-ci avait beau arguer de son habitude à négocier avec ce gros client, cela n'a aucunement joué en sa faveur. Peut-être l'ancien PDG espérait-il ainsi mettre dans sa poche les syndicats ouvriers, de prime abord plutôt réticents à son retour. Ils s'étaient finalement rallié à son projet de reprise, parce que celui-ci prévoyait de conserver presque tous les postes actuels. Toutefois, dans sa dernière version, il se limitait à préserver 135 des 340 emplois... soit encore moins que dans le projet décrié du concurrent espagnol.

On notera aussi que la solution franco-française a été rejetée alors qu'elle semblait pouvoir bénéficier d'un apport de neuf millions d'euros d'argent public (de l’État et du conseil régional de Midi-Languedoc)... soit plus de 65 000 euros par emploi ! Pour que Renault ait rejeté cette appétissante proposition (qui aurait fait des collectivités publiques les employeurs indirects -à crédit- des ouvriers de la SAM), il faut que les crânes d’œuf de Renault n'aient pas du tout cru au projet de P. Bellity... et/ou qu'ils disposent déjà d'une solution de secours sous le coude. Est-on sur le point de voir ressurgir le projet espagnol ?

Quoi qu'il en soit, alors que la Commission européenne a annoncé vouloir quasiment bannir les véhicules à moteur thermique à partir de 2035, on ne peut pas reprocher à un constructeur de rechigner à s'engager dans une entreprise de sous-traitance dont la majorité de l'activité semble vouée à une proche disparition.

Pourtant, tout ne va pas mal dans le Bassin decazevillois. À Viviez même, une entreprise quasi homonyme, la SNAM, pète le feu et annonce vouloir recruter 600 personnes. Voilà qui pourrait constituer une planche de salut pour certains des actuels employés de la SAM, pour peu qu'on les aide à se reconvertir. Le fonds d'accompagnement des salariés (piloté depuis Bercy) pourrait être mis à contribution.

Après-demain vendredi, le tribunal de commerce de Toulouse se prononcera sur l'avenir de la SAM.

21:53 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, france

vendredi, 22 octobre 2021

Trois mille boules et grévistes

Aujourd'hui, en début d'après-midi, j'ai failli m'étrangler en écoutant le journal de 13 heures de France Inter. (Il se trouve que j'étais aussi en train de déjeuner.)

Aux minutes 14-15, il est question d'une énième grève à la SNCF, comme par hasard encore en période de départ en vacances. Je trouve que, pour une fois, les enjeux du mouvement ont été bien expliqués par le journaliste de la radio publique, qui a rappelé l'importance des primes en liaison avec la volonté (légitime) de l'entreprise de rentabiliser les trajets. C'est l'occasion de rappeler que tout le monde ne gagne pas très bien sa vie à la SNCF.

Cependant, on apprend que les roulants touchent en moyenne 3000 euros par mois, pour conduire des motrices en grande partie automatisées, sur des trajets balisés. Ayons une pensée émue pour les salariés modestes, qui gagnent moins que ces privilégiés et qui ont commis l'erreur de vouloir prendre le train pour se payer un peu de bon temps ce week-end.

Peut-être auront-ils l'occasion de croiser, d'ici dimanche soir (sans le savoir), un de ces roulants grévistes (qui ne subira peut-être même pas de retenue sur salaire) profitant de son "mouvement social" pour s'offrir des vacances en famille.

21:57 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualités, actualites, actualité, presse, médias, journalisme

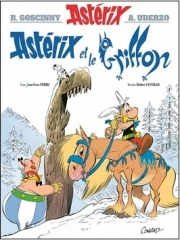

Astérix et le Griffon

Hier 21 octobre est sorti le 39e album des aventures du célèbre Gaulois. C'est le cinquième de l'ère Ferri-Conrad, débutée en 2013 avec Astérix chez les Pictes. Je pense que tout le monde aura remarqué que cette sortie coïncide avec l'approche d'un week-end et, surtout, le début des vacances de Toussaint. Chez Hachette (qui a complètement avalé les éditions Albert René), la mercatique est une seconde nature !... mais pas le patriotisme économique, puisqu'on peut constater une nouvelle fois que l'ouvrage a été imprimé hors de France. Ces dernières années, l'éditeur alterne entre l'Italie (une localisation européenne qui pouvait à la rigueur paraître pertinente pour l'album Astérix et la Transitalique) et la Roumanie, d'où provient l'ouvrage parvenu entre mes mains.

Le titre et le début de l'histoire plongent leurs racines dans l'Antiquité et la mythologie. On va donc rencontrer (à nouveau) des Sarmates (croisés dans Astérix et la Transitalique) et -surtout- des Amazones, de redoutables guerrières (dotées de leurs deux seins) dont la représentation s'apparente à un pur fantasme masculin. Ceci dit, cela nous vaut plusieurs scènes cocasses.

Les lecteurs attentifs noteront que, plus que les (supposées) Amazones antiques, ce sont les Russes qui semblent avoir inspiré ces personnages féminins, au niveau des noms, des jouets des enfants et du physique de certains personnages. (On pense aux Pussy Riot et à certaines Femen.)

Voilà nos héros partis pour l'Europe de l'Est, au nord de la mer Noire et du Caucase, pour une région où ils vont affronter des Romains, en quête non pas de territoire, mais d'animal fabuleux... et d'or. J'ai bien aimé la mise en scène de cette rivalité, sous l'œil goguenard des intrépides guerrières. (De même la résolution de l'énigme concernant le griffon est assez bien trouvée... voire vraisemblable !)

L'humour est évidemment de la partie. Comme de coutume, on sera très attentif aux noms de personnes, aux jeux de mots, ainsi qu'aux détails de certaines vignettes. Covid oblige, on ne s'étonnera pas de croiser un personnage moustachu nommé Klorokine (pas très habile avec les potions...), ainsi que Fakenius, soldat romain complotiste ! Didier Conrad se montre un digne successeur d'Uderzo, dont il garde la patte et le sens du clin d'œil.

Bref, en dépit de mes appréhensions (et de mon opinion quant à la politique commerciale d'Hachette), j'ai bien aimé cet album qui, comme la plupart de ceux conçus par le duo de successeurs, va sans doute gagner à être relu.

21:41 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, livres, culture, actualités, actualité, actualites, actualite, actu, bd, bande dessinée, bande-dessinée

jeudi, 14 octobre 2021

Le Roquefort à la Une

Depuis lundi 11 octobre, on assiste, en particulier en Aveyron, à une levée de boucliers contre l'étiquetage Nutri-score, au motif que celui-ci attribue la plus mauvaise note (un "E") au "roi des fromages" !

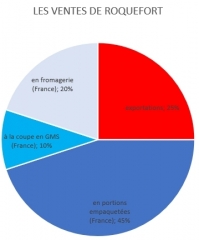

À la pointe du combat se trouve la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, en particulier le groupe Société, filiale de Lactalis. Comme Le Monde le rappelle dans un récent article, celui-ci représente 70 % des ventes (alors qu'il existe sept producteurs de ce fromage, les concurrents les plus connus étant Papillon et Gabriel Coulet ; aux amateurs je signale également la marque Vernières, dont les produits sont tout aussi savoureux que ceux des "géants" de l'appellation).

Pour les producteurs industriels, l'enjeu n'est pas mince. Les ventes sous forme de portions préempaquetées, dans les grandes surfaces (celles susceptibles d'être marquées du Nutri-score), pèsent 45 % du total. Je ne pense pas me tromper en affirmant que plus de 80 % de ces ventes-là se font au bénéfice de Société (dont les "pains" jugés de qualité insuffisante finissent eux aussi dans les bacs... sous marque de distributeur).

Sur le site de l'AOP Roquefort, il est possible de télécharger une plaquette-manifeste, qui demande que le célèbre fromage de brebis (dont raffolait paraît-il l'empereur Charlemagne) soit exempté du Nutri-score. Les arguments avancés méritent lecture.

Les médias se sont emparés de l'affaire... jusqu'à un humoriste de France Inter, Daniel Morin. Chroniqueur dans La Bande originale, celui-ci n'a pas hésité, hier mercredi, à faire du Roquefort son "héros du jour", flamboyant plaidoyer à la clé.

Pour qui connaît l'humoriste et écoute régulièrement la radio publique, ce n'est pas étonnant. Il y a cinq ans, l'émission culinaire "On va déguster" consacrait l'un de ses numéros au Roquefort. Quant à Daniel Morin, c'est dans son (excellente) émission La Morinade, diffusée sur Le Mouv', qu'il pouvait jadis laisser transparaître son amour du "roi des fromages".

23:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société, nutrition, diététique, cuisine

lundi, 11 octobre 2021

Embrouillamini à Saint-Affrique

Il était une fois, dans la riante cité de Saint-Affrique, en Aveyron, un jeune chef d'entreprise dont l'inclination politique penchait à droite. Sans doute poussé par d'amicales relations, il se mit en tête de partir à la conquête de l'hôtel de ville.

Rome ne fut pas construite en un jour, et Saint-Affrique pas conquise en une tentative. En 2008, placé en troisième position sur la liste de droite, Sébastien David connut les affres d'une défaite cinglante face au maire sortant, le socialiste Alain Fauconnier. En 2014, désormais tête de liste, le pas encore quadragénaire fut de nouveau vaincu, mais par un écart plus mince. Enfin, en 2020, secondé par Émilie, il décroche le graal saint-affricain.

Cette épopée municipale se doubla d'une conquête cantonale. Elle prit le même chemin laborieux et débuta par une large défaite, en 2011, face à celui qui était alors présenté comme le dauphin du maire socialiste. Sébastien David prit sa revanche en 2015, bien aidé par les déboires de son ancien vainqueur. Les divisions de la gauche lui permirent d'arracher à celle-ci le canton, qu'il conserva assez facilement en 2021. Tout allait bien pour Sébastien David, qui avait même accepté d'être le suppléant du nouveau député Viala. Ce n'est que plus tard qu'il comprit son erreur.

Depuis le retrait de Jacques Godfrain, la troisième circonscription de l'Aveyron semble brûler les doigts des députés de droite qui l'ont acquise. Ainsi Alain Marc, mis sur orbite par le prestigieux sortant, a naguère quitté les ors du Palais Bourbon pour l'épaisse moquette du Palais du Luxembourg. Il avait gardé la place au chaud pour Arnaud Viala, qui n'aura finalement même pas effectué un septennat dans le poste, préférant se jeter sur la présidence du Conseil départemental de l'Aveyron, en passant sur le cadavre politique d'un membre de sa majorité.

Les thuriféraires d'Arnaud Viala clament son dévouement, son désir de servir avant tout l'Aveyron et les Aveyronnais. On est prié d'acquiescer, l'oeil humide, tandis que l'ancien député se fait voter une spectaculaire augmentation d'indemnité... qui lui permet d'amortir le passage de la députation à l'exécutif départemental, moins rémunérateur. "Monsieur 31 %", comme il est parfois surnommé dans les rues du chef-lieu aveyronnais (les mauvaises langues faisant remarquer que le chiffre de l'augmentation n'est pas très éloigné du pourcentage des suffrages exprimés atteint au premier tour de la législative de 2017) n'avait cependant pas mesuré toutes les conséquences de sa geste électorale.

Élu président du Conseil départemental de l'Aveyron le 1er juillet dernier, il n'a officiellement démissionné de l'Assemblée nationale que le 31 juillet, soit presque un mois plus tard. C'est là que les choses se compliquent. L'analyse d'un blogueur du Monde va nous être très utile.

Normalement, l'abandon du mandat de député pour cause de respect de la loi sur le cumul doit permettre au remplaçant de siéger à l'Assemblée nationale, sans avoir à organiser d'élection législative partielle. Quand bien même le remplaçant (ici, Sébastien David, pas très à l'aise dans le costume qu'on lui fait porter) refuserait le poste de député, moins d'un an avant les nouvelles élections nationales, il ne peut être programmé de nouveau scrutin. Mais, comme Arnaud Viala a attendu d'avoir été élu président du Conseil départemental pour démissionner de l'Assemblée nationale, son remplaçant est tenu de lui succéder, même brièvement, avant d'éventuellement démissionner à son tour. Or, l'obtention du mandat de député par Sébastien David étant la plus récente, elle prime sur tout autre mandat. Le voilà donc contraint à quitter ses fonctions de maire, de président de communauté de communes (qu'il devrait toutes deux avoir retrouvées prochainement) et de conseiller départemental.

(Précisons que si Arnaud Viala avait pris l'énoooorme risque de démissionner de la députation ne serait-ce que la veille de son élection à la tête de l'exécutif aveyronnais, cette histoire n'aurait pas lieu d'être.)