lundi, 31 mars 2025

Berlin, été 42

Hilde est une jeune femme ordinaire, la trentaine, au tempérament effacé. D'abord assistante chez un dentiste, elle trouve un nouvel emploi dans une compagnie d'assurances, qui dépend du gouvernement... nazi. Nous sommes en Allemagne, en 1942-1943. Hilde, dont le petit ami (juif) est parti "vers l'Est", tombe amoureuse d'un grand escogriffe, qui appartient à un groupe d'opposants au nazisme. Cet été est à la fois celui d'un épanouissement personnel et celui d'une prise de conscience politique.

Le montage alterne deux types de scènes : celles de l'amitié et de l'amour (durant l'été) et celles de la répression et de l'incarcération, de l'automne 1942 à l'été 1943. C'est un peu perturbant parce que, si la trame de la répression suit un ordre strictement chronologique, tel n'est pas le cas pour la "trame de l'amour", qui alterne différents moments, dans un ordre qui m'a semblé aléatoire : le pique-nique au bord du lac, le premier baiser, le premier travail en commun contre le régime, la première relation sexuelle, la rencontre, la première danse...

En revanche, j'ai trouvé intéressante la mise en parallèle de l'éveil sensuel d'une jeune femme et de son progressif engagement politique. Elle découvre l'amour véritable, le plaisir sexuel, la grossesse, en même temps qu'elle s'initie au marxisme (le groupe est composé d'opposants communistes), aux messages en morse et au collage d'affichettes antinazies.

Aux images lumineuses des sorties d'été et de l'amour naissant s'opposent les plans, plus sombres, des scènes d'interrogatoire, d'incarcération, de procès... Enceinte, Hilde est dirigée vers une prison spéciale, où elle va réussir à survivre et à garder son bébé en vie. De temps en temps, elle bénéficie d'un peu d'entraide, y compris d'une gardienne nazie, qui idolâtre le Führer mais peut faire preuve d'humanité.

Le propos est donc relativement nuancé, bien que très dur au fond sur les traitements infligés aux antinazis. Concernant Hilde, on ne nous épargne presque aucun fluide corporel, de la perte des eaux aux excréments du bébé, en passant par le vomi, l'urine, les larmes... Ne manquent à l'appel que les sécrétions génitales, mais l'on n'en est pas loin.

Le réalisateur Andreas Dresen se montre fasciné par les corps, ceux, très bien formés, des jeunes amants et, plus tard, ceux des victimes des nazis, perclus de souffrances.

Le portrait qui nous est brossé de ces opposants sans histoire est assez éclectique, allant de la fille de paysans au mannequin, en passant par le serveur et les soldats mobilisés. (On pense parfois à un autre groupe de jeunes antinazis, ceux -catholiques- de la Rose blanche, évoqués dans le film Sophie Scholl.)

L'histoire est très forte, prenante... et vraie, comme nous le rappelle, en toute fin, une voix âgée, celle d'une personne qui a survécu à cette période infernale et en cultive un souvenir ému.

Cette petite perle a été scandaleusement minimisée par la critique française. Si cela passe près de chez vous, courez-y !

16:17 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 29 mars 2025

La Cache

Adaptant le livre éponyme de Christophe Boltanski (prix Femina 2015), Lionel Baier dresse le portrait d'une famille hors norme, en mai 1968. Quatre générations vivent sous le même toit, celui d'un immeuble parisien bourgeois (avec porte cochère, s'il-vous-plaît), situé rue de Grenelle.

Au dernier étage est installée l'arrière-grand-mère, qui cohabite avec son fils, l'épouse de celui-ci, deux de leurs trois fils... et, occasionnellement, l'arrière-petit-fils (futur auteur du bouquin), quand ses parents (qui ont commis le sacrilège de partir s'établir ailleurs) le confient à la tribu.

Celle-ci est un peu foutraque, entre la matriarche qui écoute du Prokoviev à fond la caisse, sa belle-fille qu'il vaut mieux ne pas contrarier quand elle est au volant et ses petits-fils tous plus ou moins révolutionnaires... eh, oui : on est vachement de gauche, dans cette famille.

La première partie de l'histoire met en valeur celle qui refuse d'être qualifiée de "mamie", la peu conventionnelle épouse du fils médecin, issue d'une famille monarchiste et catholique, mais ardemment féministe et engagée socialement. Ce personnage est l'occasion d'admirer le talent d'une comédienne franco-suisse peu présente sur nos écrans : Dominique Reymond.

Cette première partie m'a toutefois un peu laissé sur ma fin. J'ai en général aimé les scènes qui voient intervenir cette comédienne, mais je trouve que, globalement, ce n'est pas très bien joué (ou plutôt que les acteurs n'ont pas été très bien dirigés). Je crois que, pour illustrer le caractère particulier de cette famille, le réalisateur a voulu filmer de manière foutraque des personnages se comportant parfois de manière bizarre... et incarnés de manière un peu approximative. Sur le plan visuel, cela se veut inventif... Cela passe, ou pas.

La seconde partie nous plonge davantage dans l'émotion. C'est à ce moment-là que le titre prend sa pleine signification. Depuis le début du film, on constate que le gamin est persuadé qu'un chat habite l'immeuble, mais dans une partie non accessible aux humains. Ne se trouverait-il pas dans une cachette, utilisée jadis (25-26 ans auparavant ?) par l'un des membres de la famille ? L'intrigue rebondit quand nos héros reçoivent une visite totalement inattendue. C'est évidememnt invraisemblable, mais j'ai aimé l'intrusion de cette fantaisie cocasse, qui débouche sur quelques belles scènes.

L'histoire de la cachette est utilisée pour évoquer un pan de l'histoire de cette famille (majoritairement) juive ashkénaze, originaire de l'actuelle Ukraine. L'arrière-grand-mère a tenté de transmettre le yiddish à toutes les générations et, au détour d'une remarque acerbe, on constate l'existence de ce que certains hypocrites appellent "un antisémitisme résiduel".

J'ai trouvé la fin assez poignante, mais pas en raison de ce que raconte l'ultime séquence. Ce sont les dernières images de Michel Blanc, qui incarne le fils médecin. (Mais il paraît qu'on va bientôt le revoir, dans Le Routard, qui sort le 2 avril.) Le dernier échange qu'il a avec celle qui incarne son épouse résonne étrangement quand on connaît la suite et le fait de le voir, un peu plus tard, lentement s'éloigner de l'objectif, de dos, ressemble à un adieu.

20:12 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

De la Guerre Froide à la Guerre Verte

On doit ce documentaire à la cinéaste italo-paraguayenne Anna Recalde Miranda. Tourné au Paraguay et au Brésil, il tente de mettre en relation deux époques, celle des dictatures latino-américaines (alliées dans ce qu'on a appelé le Plan Condor) et celle des luttes à la fois populaires et écologistes des actuels paysans sans terre.

La réalisatrice s'appuie sur divers témoignages, notamment celui Martin Almada (décédé en 2024), un enseignant engagé qui fut arrêté et torturé sous la dictature d'Alfredo Stroessner. Il y a une trentaine d'années, il est parvenu à documenter les crimes du régime grâce à la découverte des "Archives de la terreur".

Le film a pour mission de démontrer que, malgré le passage à la démocratie (libérale), certaines pratiques demeurent et que, sur le fond, la lutte menée par certains intérêts économiques (paraguayens, mais aussi étrangers) contre les militants écologistes et les paysans du MST ressemble bigrement à ce qui s'est passé jadis durant la Guerre froide... même si le nombre de victimes est considérablement moins élevé.

La réalisatrice a rencontré divers militants et journalistes, au Paraguay et au Brésil. Au Paraguay, elle s'appuie beaucoup sur le témoignage d'un ancien ministre du président Fernando Lugo (l'un des deux seuls chefs d’État en place depuis 70 ans à ne pas être membre du Parti Colorado) et sur celui d'un journaliste anarchiste, décédé en 2018. Sans apporter la moindre preuve, la cinéaste sous-entend que le décès de celui-ci (auquel elle semblait très attachée) ne serait pas naturel...

La partie brésilienne est plus convaincante, plus charpentée. On rencontre des militants écologistes et des paysans indigènes victimes de grands propriétaires terriens et de leurs alliés politiques. Le Brésil étant organisé de manière fédérale, les États locaux disposent d'assez grands pouvoirs... et, quand la manière légale ne suffit pas, une série d'accidents de la route vient rappeler aux paysans pauvres qu'ils ne sont pas à l'abri d'une mésaventure.

Il reste que la tentative d'établir une filiation directe entre les mouvements et gouvernements de droite d'Amérique du Sud (qui ont certes provoqué la chute de Lugo au Paraguay et de Dilma Rousseff au Brésil) et les pratiques des régimes dictatoriaux des années 1960-1980 n'est que moyennement convaincante. Vu le que le documentaire a été en partie tourné pendant l'épidémie de Covid (donc entre 2020 et 2022), je m'attendais à ce que la présidence Bolsonaro (au Brésil) soit plus directement impliquée... ben non. Peut-être était-ce de la prudence de la part de la réalisatrice, dont le film a sans doute été achevé avant la victoire de Lula.

D'un point de vue technique, le film c'est ben conçu. Les images d'archives alternent avec des scènes d'entretien et d'autres plans, où la photographie est parfois vraiment belle, notamment quand la cinéaste s'attache aux animaux, comme ces chevaux qui se roulent dans l'eau d'un fleuve, en période de canicule, ou ce chat couché sur le bureau d'une militante, ronronnant sous ses caresses, ou encore ce rapace installé en zone urbaine.

Le film n'est donc pas sans talent et ne manque pas d'intérêt sur le plan historique. Mais, construit (selon moi) à partir d'a priori idéologiques, il a tendance à vouloir rassembler tout ce qui incarne le Mal dans un seul grand projet d'ensemble dont l'existence reste à prouver.

P.S.

Concernant le militant de gauche Martin Almada, un détail ne manque pas de piquant. Il a été décoré de la légion d'honneur sous la présidence d'Emmanuel Macron, que d'aucuns, en France, caricaturent soit en suppôt de l'ultralibéralisme, soit en marchepied du Rassemblement national. Quand on prend un peu de recul géopolitique et qu'on compare la situation française avec ce qu'il se passe, par exemple, sur le continent américain (aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil ou en Argentine), cela prête à sourire.

10:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 05 mars 2025

La Fabrique du mensonge

Ce long-métrage allemand est centré sur Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler et sur sa montée en puissance sous le régime nazi, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

A priori, cela constitue une proposition cinématographique alléchante (surtout en version originale sous-titrée). Je suis cependant sorti de là très mitigé, pour plusieurs raisons.

J'ai tout d'abord un problème avec la distribution, en particulier les acteurs chargés d'incarner Goebbels et Hitler, à savoir Robert Stadlober et Fritz Karl. Ils sont trop éloignés de l'image que je me suis faite de ces personnages historiques, tant je les ai vus dans des photographies et des vidéos d'archives. Ainsi, Karl ne fait sentir que très tardivement le déclin physique d'Hitler et il paraît plus jeune (et athlétique) que ne l'était le Führer. De son côté, Stadlober a un visage assez rebondi, presque poupin, alors que le vrai Goebbels avait les traits anguleux et était beaucoup plus laid que l'image qu'en donne le comédien. C'est d'autant plus flagrant que les scènes de fiction alternent avec des extraits de films d'époque... qui d'ailleurs ont plus de force que ce qui a été tourné au XXIe siècle.

Je ne suis pas non plus enchanté par la manière dont ils incarnent leurs personnages. Hitler passe parfois pour un simple manager du nazisme (je pense que c'est voulu)... et l'aspect cyclothymique de son caractère est très peu présent. Quant à Goebbels, il nous est présenté quasiment comme un cadre commercial (là aussi, c'est sans doute voulu). Fort heureusement, le réalisateur a pensé à évoquer le prédateur sexuel.

Un autre problème se pose au niveau de la forme : Goebbels parle beaucoup (trop), pour dire ce qu'il fait ou ce qu'il pense, ce qu'aurait dû être capable de suggérer une mise en scène un tant soit peu élaborée.

Je note tout de même quelques moments savoureux, quand il est question de décrypter la propagande du régime, par exemple dans l'organisation de la remise "spontanée" d'un bouquet de fleurs par un enfant au Führer, ou lorsque sont utilisées des maquettes pour faire croire à une scène de guerre...

J'ai aussi apprécié quelques piques lancées ici et là, comme le rappel de la critique élogieuse que le jeune Michelangelo Antonioni avait publiée à propos du film antisémite Le Juif Süss... ou la présence, pas toujours discrète, de la cinéaste Leni Riefenstahl dans le premier cercle d'Hitler.

Ce n'est donc pas totalement inintéressant, mais, au vu du sujet, c'est pour moi une déception.

22:06 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 28 février 2025

The Brutalist

C'est le premier film réalisé par Brady Corbet qu'il m'est donné de voir... et, autant le dire tout de suite, cela me donne envie d'en connaître davantage.

La première partie (environ 1h40) passe comme un rêve... et pourtant, ce qu'on y voit est parfois cauchemardesque. On nous y conte une histoire déjà vue et entendue ailleurs (à la fois celle de migrants en quête du Rêve américain et celle d'Européens juifs cherchant un refuge hors du Vieux Continent, après la Seconde Guerre mondiale)... mais c'est mis en scène avec un incontestable brio. J'ai notamment été saisi, au début, par le plan-séquence dont l'aboutissement (la Statue de la Liberté) a été tant de fois commenté. Mais c'est tout l'ensemble qu'il faut déguster. Corbet réussit aussi bien les scènes de groupe (comme les soirées jazzy) que les plans architecturaux (l'auditorium en construction) ou paysagers (la colline, mais aussi la carrière de marbre de Hongrie Carrare).

Une partie de ces scènes inspirantes (et inspirées) se trouve dans la seconde moitié du film, tout comme un autre plan-séquence, remarquable sur la forme comme sur le fond : après que l'épouse de l'architecte, sévèrement handicapée, a dit ses quatre vérités au propriétaire du manoir, qui disparaît soudain de l'écran.

L'interprétation est au diapason. On a principalement évoqué Adrien Brody (dont je ne vois pas comment l'Oscar pourrait lui échapper, s'il y a une justice dans l'attribution des récompenses), mais Guy Pearce (le milliardaire), Felicity Jones (l'épouse) et Alessandro Nivola (le cousin Attila) sont eux aussi excellents... même si j'ai quelques réserves sur les scènes intimes entre l'architecte et son épouse (la première en particulier, que j'ai trouvée limite ridicule).

Ce bémol excepté, ce n'est que du bonheur. La première partie raconte la sortie du bourbier et un début de reconnaissance, en dépit des embûches, la seconde partie est davantage marquée par la salissure (sous toutes ses formes), bien que le succès soit aussi au rendez-vous.

A travers l'architecte qui peine à finir son grand œuvre et qui, pour cela, est prêt à quasiment se prostituer, on peut voir l'image du cinéaste doué, ambitieux, qui cherche à financer la réalisation de son long-métrage.

Au sens figuré, Corbet nous raconte aussi l'histoire d'une Amérique blanche, protestante, patriarcale, un brin raciste et antisémite, qui s'enrichit sur le dos des travailleurs immigrés (ou descendants d'esclaves). C'est assez piquant à constater au vu du contexte outre-Atlantique... et c'est paradoxal, quand on sait que cela a été tourné en Hongrie, pays dirigé par l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump en Europe.

18:03 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 26 février 2025

La Vie devant moi

Cette fiction à caractère documentaire traite de la survie de la famille de Tauba Zylbersztein, connue plus tard sous le nom de Thérèse Birnbaum, née en 1928, morte en 2009.

Une fois n'est pas coutume, un film sur la Shoah n'est pas centré sur la déportation ou l'extermination, mais sur la persévérance, l'endurance et l'entraide qui ont permis à un couple et une adolescente de passer plus de deux ans cachés au nez et à la barbe des nazis et de leurs collaborateurs, en plein Paris.

Au niveau de la distribution, on a du lourd : Adeline d'Hermy et Guillaume Gallienne (tous deux de la Comédie Française) incarnent les parents, Sandrine Bonnaire et Laurent Bateau interprètent les deux "bons Français" catholiques, qui vont risquer leur vie en cachant et alimentant la famille juive.

On pense inévitablement à l'histoire d'Anne Frank, réfugiée avec les siens dans l'Annexe. Promiscuité, enfermement, chaleur, froid, faim, ennui, crainte au moindre bruit... Les vieux spectateurs ont déjà vu/lu tout cela, mais une bonne redite ne fait pas de mal, d'autant que c'est correctement mis en scène et bien interprété.

Petit à petit, le personnage principal devient celui de la fille du couple juif, la jeune Taub, qui grandit, mûrit, prend des initiatives. Elle est incarnée par Violette Guillon, qui, jusqu'à présent, s'est surtout fait remarquer dans des comédies oubliables (C'est quoi cette mamie ?, C'est quoi ce papy ?, 10 jours sans maman et - peut-être le pire de tous - 10 jours encore sans maman).

A noter que les scènes de fiction sont parfois entrecoupées d'images d'archives, le film se concluant sur une histoire d'amour née à la Libération... et qui dura plus soixante ans ! (Voilà qui est peut-être encore plus extraordinaire que l'histoire de la survie de la famille...)

19:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 22 février 2025

Un Jour en septembre (DVD)

C'est le titre d'un "vieux" documentaire de Kevin Macdonald (qui, à l'époque, n'avait pas encore réalisé Le Dernier Roi d’Écosse), sorti en 1999 et lauréat de l'Oscar, dans sa catégorie, en 2000 (devant le Buena Vista Social Club de Wim Wenders).

C'était l'année où avaient été distingués Sam Mendes et Kevin Spacey (pour American Beauty), mais aussi (en tant que second rôle) Michael Caine et Angelina Jolie, Pedro Almodovar (pour Tout sur ma mère), les décors de Sleepy Hollow (de Tim Burton), les effets spéciaux du premier Matrix... sans oublier You'll be in my heart, la chanson composée par Phil Collins pour le film d'animation Tarzan (un Disney, bien entendu). Étaient repartis bredouilles les œuvres suivantes : Le Talentueux Mr Ripley (avec Matt Damon), Révélations (de Michael Mann), Sixième Sens (le meilleur Shyamalan ?), La Ligne verte (avec Tom Hanks), Magnolia (de Paul Thomas Anderson) et Dans la peau de John Malkovich (de Spike Jonze)... Quelle année !

Le documentaire de Macdonald m'est revenu en tête en raison de la sortie récente de 5 septembre, consacré lui aussi au massacre de Munich, pendant les Jeux Olympiques d'été de 1972.

Voir les deux films à peu de distance l'un de l'autre fait surgir leurs ressemblances. Ils contiennent tous deux des images d'actualité de l'époque... mais la fiction sortie ce mois-ci comporte des scènes, jouées par des acteurs, d'une troublante vérité, proche du mimétisme quand on a les originaux sous les yeux.

L'avantage du documentaire de Macdonald est de ne pas se limiter à la vision de l'équipe d'ABC. Il a croisé les archives avec les déclarations de témoins américains, allemands et israéliens, s'appuyant notamment sur les interventions du chef de Mossad (à l'époque Zvi Zamir) et de la veuve d'un des membres de l'équipe olympique. Du côté allemand, même 27 ans après, on sent souvent la gêne, parce qu'il est évident que les services de sécurité, qu'ils soient bavarois au fédéraux (dépendant de Berlin) n'ont pas été à la hauteur. Sur les lieux du carnage final, certains se sont même fait tirer dessus par leurs compatriotes, qui les ont pris pour des membres du commando terroriste.

Celui-ci a aussi droit à la parole, à travers le dernier survivant du groupe, Jamal Al-Gashey, fier de ce qu'il a "accompli"... mais se terrant pour échapper aux tueurs du Mossad.

Sur le fond, quelques nuances distinguent le documentaire de la fiction. Ainsi, aujourd'hui, on sait que les sportifs en goguette, qui ont fait entrer par mégarde les terroristes dans le village olympique, n'étaient pas états-uniens mais canadiens.

Le documentaire a marqué les esprits pour plusieurs raisons. Il est le résultat d'un travail fouillé, pas unilatéral dans le traitement des informations. Il a été tourné avec un réel souci pédagogique, pour faire comprendre les tenants et les aboutissants au plus grand nombre, avec notamment quelques animations pour expliquer le dénouement. Il a choqué certains à cause des plans des deux premières victimes (aux visages floutés). Il contient enfin une révélation, celle que l'échange des trois terroristes rescapés (réalisé deux mois plus tard) entre la RFA et les Palestiniens qui avaient pris en otage un avion reliant Beyrouth à Francfort... était en réalité une opération d'enfumage, les autorités ouest-allemandes étant peu désireuses de se coltiner l'organisation d'un procès, surtout au regard des menaces que les mouvements terroristes faisaient planer sur le pays.

P.S. I

Un site allemand a réalisé une sorte de mémorial virtuel dédié aux onze victimes du massacre, chacune ayant droit à une page souvenir (fort bien documentée), en allemand et en anglais :

David Berger (né en 1944)

Zeev Friedman (né en 1944)

Yossef Gutfreund (né en 1931)

Eliezer Halfin (né en 1948)

Yossef Romano (né en 1940)

Kehat Schor (né en 1919)

Amitzur Shapira (né en 1932)

Mark Slavin (né en 1954)

Andrei Spitzer (né en 1945)

Yakov Springer (né en 1921)

Moshe Weinberg (né en 1939)

Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette affaire : aucune des victimes n'est née dans l’État israélien (recréé en 1948). Les deux plus jeunes du groupe (Slavin et Halfin) ont vu le jour en URSS, tout comme Friedman. Quatre autres sont nés en Europe de l'Est : Springer (en Pologne), Gutfreund, Schor et Spitzer (dans la Grande Roumanie). Berger et Romano sont plus atypiques : le premier est né aux États-Unis (à Cleveland), le second dans la Libye italienne (à Benghazi). Restent Weinberg et Shapira, qui ont vu le jour dans la Palestine mandataire (sous autorité du Royaume-Uni), à Haïfa et Tev Aviv.

Le plus terrible est que ceux qui sont nés en URSS, Pologne et Roumanie sont très souvent des rescapés de la Shoah. Ils ont échappé aux nazis (et à leurs collaborateurs polonais, roumains...), pour tomber, des années plus tard, sous les balles de Palestiniens.

P.S. II

Le DVD ne contient aucun supplément (à part la bande-annonce).

P.S. III

Un certain Raymond Depardon figure au générique : il était en charge de la photographie.

20:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 20 février 2025

Un parfait inconnu

Ah, qu'elle était belle l'époque durant laquelle on pouvait rouler à moto sans casque, fumer dans les lieux publics, baiser à tire-larigot sans capote... et gagner plein de sous avec des chansons contestataires ! En se focalisant sur la période qui vit Robert Zimmerman devenir vraiment Bob Dylan, James Mangold (auquel on doit, entre autres, Logan, Le Mans 66 et le dernier Indiana Jones), né en 1963, nous livre ce que certains djeunses pourraient appeler (de manière réductrice) "un film de boomer".

Du coup, c'est au moins autant une œuvre de cœur qu'un mini-biopic, centré sur les années 1961-1965, avant donc la mort de Woody Guthrie (l'un des modèles de Dylan)... mais juste après la sortie de l'un de ses "tubes", Like a Rolling Stone, qui a marqué un tournant dans sa carrière... et dont les paroles ont inspiré le titre du film (en anglais).

Ce n'est toutefois pas une hagiographie. Mangold dépeint certes un jeune musicien tenaillé par son art... mais aussi soucieux de richesse, de célébrité... et de conquêtes féminines. Sur la plan politique, il est montré comme ambigu, ce que fait bien sentir (parfois de manière implicite) le jeu de Timothée Chalamet (pour une fois très bon). Mais il n'est pas le seul à se distinguer. Toute la distribution est brillante, d'Edward Norton (en vétéran de la folk traditionnelle, militante, qui voit un petit jeune décrocher la célébrité après laquelle il semble avoir couru) à Monica Barbaro (surprenante Joan Baez), en passant par Elle Fanning, Boyd Holbrook (excellent Johnny Cash)... et tant d'autres.

Les événements historiques ne constituent qu'un arrière-plan, jamais réellement creusé. Cela commence avec un petit goût de Guerre froide et des relents de maccarthysme. Cela continue avec le mouvement des Droits civiques et la Guerre du Vietnam. Celles et ceux qui sont allés voir ce film en pensant y trouver un brûlot politique ont dû être déçus. C'est plutôt une nouvelle illustration de la marche vers le sommet d'un p'tit gars venu de la base, une histoire très américaine en fait. (C'est le moment de préciser qu'en réalité, Robert Zimmerman est issu de la classe moyenne.)

Je me dois de signaler que, si l'on n'aime pas la musique folk, il vaut mieux s'abstenir, parce qu'elle occupe une place considérable, peut-être la moitié des 2h20. Moi qui ne suis pas un fan du genre (sans y être allergique), j'ai été séduit.

En dépit de sa longueur et de quelques scènes intimes moins réussies que le reste, le film mérite incontestablement le détour.

22:14 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

samedi, 15 février 2025

L'Espion de Dieu

Cette production américaine, tournée en Europe, rend hommage à un opposant méconnu du nazisme (en dehors des cercles religieux), Dietrich Bonhoeffer, un jeune théologien protestant. Il est incarné (à l'âge adulte) par Jonas Dassler, remarqué il y a quelques années dans La Révolution silencieuse. Le problème est qu'on a affublé le personnage soit d'une horrible perruque, soit d'une coiffure plombée à la laque, qui lui donne un air limite ridicule. (On lui a aussi excessivement maquillé les yeux.)

C'est un peu à l'image du film. Les intentions généreuses (rendre hommage à des hommes et femmes courageux, qui ont souvent connu un destin tragique) sont plombées par les maladresses... et les erreurs historiques.

Ainsi, dans la première partie, lorsque le frère aîné du héros part pour la guerre (la Première Guerre mondiale), on ne nous épargne pas le plan éculé, excessivement mélo, du gamin courant derrière la voiture qui emmène son frère... Même les scènes de cache-cache entre les frangins sont mal filmées.

Cela s'améliore par la suite. Le jeune pasteur est envoyé un an aux États-Unis. Il se retrouve à New York, plus précisément à Harlem. Cela nous vaut de belles scènes de culte chanté (au temple)... et de sorties, le soir, en club de jazz (au public majoritairement afro-américain). Pour que le tableau ne soit pas trop idyllique, on a inclus une séquence sur la ségrégation : on a beau être dans un État progressiste, et dans la ville peut-être la plus métissée du monde, les Noirs n'y ont pas tous les droits. Il manque cependant les conséquences de la crise de 1929. Les protagonistes sont de surcroît tous un peu trop bien habillés...

Cela se gâte avec le retour en Allemagne. C'est pourtant l'époque clé, celle qui voit le jeune théologien refuser les compromissions avec le nouveau pouvoir nazi, entraînant d'ailleurs avec lui le pasteur Martin Niemöller (l'auteur du célèbre Quand ils sont venus chercher...), qui fut dans un premier temps assez sensible aux sirènes d'extrême-droite. La division des protestants (entre partisans du IIIe Reich et opposants à ce néo-paganisme déshumanisant) est correcte, mais mise en scène de manière maladroite.

Ce n'est cependant pas le pire. Je ne sais pas si c'est dû au scénario ou à des erreurs de montage, mais c'est rempli d'anachronismes. Ainsi, dès 1934, on nous montre des Juifs embarqués de force par la Gestapo, comme si leur déportation avait commencé. A deux reprises dans des dialogues se tenant entre 1934 et 1938, des personnages évoquent la guerre et la possibilité d'être envoyé sur le front de l'est... alors que le conflit n'a pas été déclenché ! La liste n'est (hélas) pas exhaustive...

C'est vraiment dommage, parce que ces Allemands chrétiens antinazis méritaient mieux que ce traitement approximatif. On sent que les promoteurs de ce film ont surtout voulu faire l'éloge des "vraies valeurs", quitte à tordre un peu l'Histoire.

11:09 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 12 février 2025

5 septembre

Été 1972. Pour la première fois depuis 1936, l'Allemagne (en l'occurrence celle de l'Ouest, la RFA) accueille les Jeux olympiques. L'ambiance est au beau fixe : l'Europe vit encore au rythme des « Trente Glorieuses », la guerre du Vietnam s'achève et l'Allemagne (version RFA) est redevenue une grande puissance économique... et sportive, puisque la Mannschaft a remporté la Coupe du monde de football en 1954 (et se prépare à récidiver en 1974).

Ces jeux sont restés célèbres pour la prise d'otages (israéliens) organisée par un commando palestinien, qui a été très mal gérée par les autorités allemandes. Les conséquences de ce drame ont été traitées par Steven Spielberg, dans Munich, il y a vingt ans. L'originalité de ce film-ci est de nous présenter les événements du point de vue de l'équipe de journalistes sportifs envoyée par la chaîne américaine ABC pour couvrir les épreuves olympiques.

C'est donc à travers le vécu du rédac' chef, du réalisateur, du présentateur, des reporters, caméramans, techniciens, preneurs de son, interprètes que l'on suit l'évolution de la situation... et c'est un excellent choix. Cela transforme ce semi-documentaire en thriller palpitant, même quand on en connaît la fin.

C'est remarquablement interprété, par Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, John Magaro, Leonie Benesch (et le Frenchie Zinedine Soualem, dans un rôle secondaire). Dans la VF, on a eu l'intelligence de ne doubler que les dialogues en anglais, laissant certains passages en allemand sous-titré.

C'est surtout très bien filmé, avec un soin minutieux pour reconstituer le grain et la forme des images de l'époque. (Des extraits d'archives entrecoupent parfois les plans de la fiction.) C'est criant de vérité, les décors comme les costumes ressuscitant de manière crédible le début des années 1970.

Sur le fond, cela dit des choses sur les relations homme-femme au travail, le voyeurisme, la course au scoop. (L'imprudence des journalistes a peut-être empêché la police allemande de libérer une partie des otages.) On apprend aussi deux-trois choses sur la manière dont on réalisait une émission de télévision à l'époque. Ces aspects techniques, bien qu'intervenant au second plan, sont parfois captivants.

C'est pour moi l'un des meilleurs films sortis en ce début d'année 2025.

22:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, sport, sports

lundi, 03 février 2025

Le Choix du pianiste

Sans doute inspirée d'une histoire vraie (celle d'un musicien français qui a continué à exercer son art sous l'occupation allemande), l'intrigue de ce film nous est présentée sous la forme d'une alternance de deux époques, celle allant de 1925 à la Seconde Guerre mondiale d'une part, celle se déroulant à la Libération d'autre part.

Le point commun entre les deux époques est le personnage de François Touraine (Oscar Lesage, pas terrible), jeune pianiste virtuose qui tombe amoureux de sa prof de musique, Rachel, qui est juive.

Cette communion de deux êtres, autour de la musique classique, est peut-être ce qu'il y a de mieux dans le film. C'est en partie dû au talent de Pia Lagrange, qui interprète Rachel. Je trouve aussi que les scènes des années 1925, 1930, 1935 sont les plus réussies (les moins ratées ?), notamment lorsqu'un morceau de musique est intégré au déroulement de l'intrigue (alors que la musique d'accompagnement est plutôt pénible, soulignant ostensiblement certaines événements). Les deux comédiens principaux ont bénéficié de bonnes doublures piano (l'une d'entre elles s'appelant Lecocq, je crois).

Cette histoire, belle de prime abord, est d'abord gâchée par des dialogues approximatifs et une mauvaise direction d'acteurs. A part Pia Lagrange, il n'y a pas grand monde à sauver... peut-être Philippe Torreton (en industriel patriarcal) et Andréa Ferréol, hélas trop brièvement vue en (grand)maman juive. Le reste de la distribution ne fait pas d'étincelle, du côté français comme du côté allemand. Je crois pouvoir affirmer qu'aucune des scènes se déroulant après la guerre n'est vraiment réussie. Il y a toujours quelque chose de maladroit, d'inabouti, qui me gêne.

Bref, c'est un beau gâchis.

16:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 21 janvier 2025

Je suis toujours là

Cette phrase pourrait être prononcée par deux personnages de cette fiction à caractère documentaire. De prime abord, on pense au père de famille, ancien député brésilien (de gauche), ingénieur, qui disparaît au début des années 1970, suite à une arrestation à son domicile. Son absence se fait cruellement sentir, elle rend sa présence (en pensées et en photographies) plus cruciale que jamais.

Mais cette phrase pourrait tout aussi bien sortir de la bouche de son épouse, archétype de la grande bourgeoise qui, après des études universitaires (sans doute inachevées), s'est dévouée à l'éducation des (cinq) enfants et à la tenue de la maison familiale. Formidablement incarnée par Fernanda Torres (qui mériterait de recevoir une statuette en mars prochain), l'épouse un peu compassée doit prendre les rênes de la famille et sortir de sa zone de confort. On la croit dévastée (ce qu'elle est, dans un premier temps), mais elle va bigrement rebondir, de manière assez inattendue (pour qui ne connaît pas l'histoire de la personne qui inspiré ce rôle).

En attendant cette opiniâtre transformation, Walter Salles nous livre une première partie très enlevée. Avec une image d'aspect pelliculaire, des couleurs parfois un peu saturées et une entraînante musique d'époque (brésilienne, anglo-saxonne... et même française), le réalisateur ressuscite le début des années 1970, dans la classe moyenne progressiste de Rio. Les premières années de la dictature militaire semblent avoir peu frappé cette élite, qui s'estime (peut-être à tort...) intouchable. On gagne bien sa vie, on s'amuse et, parfois, on aide les mouvements armés qui s'opposent au régime. Tout cela est montré avec subtilité et une certaine fluidité dans la mise en scène. Les interprètes sont excellents.

Au bout d'un moment, cela se dégrade. Commence alors une sorte de thriller politique, là encore brillamment mis en scène, avec une étonnante économie de moyens. Salles parvient à camper des ambiances très différentes, sans effet tape-à-l’œil. On pense à certains films consacrés à la dictature argentine (comme Garage Olimpo, Buenos Aires 1977, Agnus Dei, Rojo, et, l'an dernier, They shot the piano player) ou à son équivalent chilien (Nostalgie de la lumière, Le Bouton de nacre ou, plus récemment, Chili 1976, dont l'héroïne est aussi une femme).

La fin a parfois désarçonné certains spectateurs. Elle nous fait faire un petit bond dans le temps, nous projetant à une étape de la vie où la mémoire du passé revêt une importance particulière. J'ai trouvé cette conclusion très émouvante et le film, globalement, remarquable. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2025.

20:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 04 janvier 2025

Sarah Bernhardt, la Divine

Ce faux biopic entrelace plusieurs périodes marquantes de la vie de la célèbre comédienne, en particulier 1896 (avec la journée hommage organisée en son honneur) et les années 1914-1923, les dernières de son existence tumultueuse. Diverses allusions à d'autres époques (notamment les années 1870 et 1880) parsèment l'intrigue, afin de brosser un portrait sensé être fidèle d'une femme hors du commun.

Pour l'incarner, il fallait une actrice d'exception : Sandrine Kiberlain, entourée d'une fine équipe empruntée à la Comédie française, à laquelle l'héroïne a d'ailleurs appartenu.

Derrière la caméra se trouve Guillaume Nicloux, qui nous a ravis l'an dernier avec Dans la peau de Blanche Houellebecq. Hélas, la plupart du temps, son talent n'est guère perceptible... à part dans la scène du début, qui n'est pas ce qu'elle semble être de prime abord. La suite est beaucoup plus conventionnelle, comme un film de commande.

Je suis aussi partagé à propos des dialogues. On a certes ménagé de nombreuses saillies au personnage principal (qui n'avait pas la langue dans sa poche et faisait souvent preuve d'une déstabilisante franchise), mais, trop souvent, on place des répliques littéraires dans la bouche d'acteurs qui ont l'air engoncé dans leurs beaux habits. (Ces tenues, tout comme les décors, flamboyants, sont toutefois à porter au crédit du film.)

Concernant le fond, là encore je ne suis guère enthousiasmé. J'ai eu l'impression qu'on juxtaposait des épisodes, plus précisément des rencontres : Sarah Bernhardt et la Guerre de 14, Sarah Bernahrdt et l'Affaire Dreyfus, Sarah Bernhardt et Victor Hugo, Sarah Bernardt et Edmond Rostand, Sarah Bernhardt et Sacha Guitry, Sarah Bernhardt et Emile Zola (à propos duquel le film affirme -de manière erronée- que c'est la comédienne qui l'aurait poussé à écrire son J'Accuse !)... Je pense qu'on a aussi exagéré la place occupée par sa liaison avec Lucien Guitry (très bien incarné par Laurent Lafitte, ceci dit).

La volonté de faire l'éloge d'une femme libre, intellectuellement et sexuellement, est tout à fait respectable, mais le résultat, sans être déshonorant, est un peu "pompier".

16:03 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 29 décembre 2024

Juvenile Court

Ce documentaire clôt la trilogie Il était une fois l'Amérique, de Frederick Wiseman. Après avoir passé une partie de l'année 1968 à Kansas City, pour Law and order et 1969 à New York, pour Hospital, le réalisateur s'est rendu (en 1972) dans l'ouest du Tennessee, à Memphis, pour y suivre l'activité du tribunal pour enfants. (J'ai le fol espoir de voir un jour en salles Welfare, sorti en 1975, qui complète les trois précédents.)

Le documentaire nous montre le travail de différentes catégories de personnes. Il n'a filmé qu'un seul juge des enfants, un type droit, un peu terne, soucieux à la fois de protéger la société et de préserver les intérêts des mineurs. Parfois, cela semble assez facile (quand les cas sont limpides). Parfois, c'est particulièrement complexe. Le magistrat travaille en étroite collaboration avec des policiers, des procureurs, des avocats, des assistantes sociales (dont une vraiment très très jolie... et douce avec ça), des médecins, des psychiatres, des membres d'associations. On assiste par exemple à un entretien préliminaire, au cours duquel trois des cinq personnes présentes dans le bureau s'expriment : le juge bien sûr, mais aussi le psychiatre et l'assistante sociale. Il s'agit de déterminer le profil du mineur dont il est question, ainsi que d'évaluer l'ambiance familiale dans laquelle il évolue.

Les mineurs dont il est question sont soit les victimes, soit les auteurs des méfaits... mais il arrive qu'un primo-délinquant soit aussi une victime. On ne nous le dit pas, mais on peut le déduire du montage des différents entretiens, y compris les interrogatoires par le juge, qui précèdent une éventuelle audience. Dans son bureau se succèdent Noirs comme Blancs, davantage de garçons que de filles. Celles-ci sont en général plutôt des fugueuses, ou des voleuses, voire des droguées, soupçonnées de se livrer à la prostitution. Cette question se pose notamment pour une gamine de onze ans (!!!), visiblement peu surveillée par ses parents, sa mère ne vivant officiellement que de l'aide sociale... mais, comme l'un des adultes s'enquiert d'éventuels rapports sexuels, on est amené à se poser diverses questions. (La gamine pourrait déjà ne plus être vierge -à onze ans...- et sa mère pourrait tirer l'essentiel de ses revenus d'une prostitution occasionnelle...) Plus tard, on voit aussi une petite fille accompagnée de sa mère, qui accuse un garçon, chargé de garder ses enfants, de s'être livré à des attouchements sur sa fille.

Les faits reprochés aux mecs sont en général plus graves : agression sexuelle, vol à main armée, consommation et vente de drogues... Tous les types de famille semblent touchés, puisque, lorsqu'on voit les parents, il apparaît que certains d'entre eux sont issus de la classe moyenne (voire aisée).

Ceci dit, dans les séquences qui nous sont proposées, tout le monde (ou presque) est bien habillé (les costumes des policiers semblant de moins bonne facture que ceux du juge et des avocats). Peut-être est-ce dû au fait que les acteurs de ces procédures ont été au préalable informés qu'il allaient être filmés. Sinon, c'est peut-être lié à la solennité des lieux. Presque toutes les scènes ont été tournées dans l'enceinte du tribunal, un bâtiment qui en impose.

Il n'est d'ailleurs pas composé que de l'accueil et de la salle d'audience. De multiples bureaux ont été installés (sans doute dans les étages). Je crois avoir remarqué la présence d'une infirmerie, d'un vestiaire (pour habiller les enfants en cas de besoin)... et même d'un salon de coiffure ! D'autres images nous montrent des chambres de ce qui ressemble à un internat.

Cela nous amène à ce que risquent les mis en cause. Ce peut être juste un rappel à la loi ou une mesure éducative. Le plus souvent, on parle d'un placement en famille d'accueil ou de l'envoi dans un centre de redressement. La prison n'est évoquée qu'exceptionnellement et les intervenants sont en général d'accord pour estimer qu'elle n'est pas la solution pour leurs "clients", sauf ceux qui semblent sur le point de devenir des criminels endurcis.

Contrairement aux eux précédents films, assez brefs (1h20-1h25), celui-ci s'inscrit dans la durée (2h25). S'il aborde une assez grande diversité de cas, Wiseman a suivi particulièrement certains d'entre eux, presque du début à la fin : la jeune fugueuse, le drogué récidiviste touché par la foi, le babysitteur pervers, le chauffeur du braqueur de commerces.

C'est passionnant. Je recommande vivement.

20:47 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Ernest Cole, photographe

Ce documentaire retrace la vie du photographe sud-africain, connu pour avoir été l'un des premiers à révéler, par ses images, le fonctionnement du régime raciste d'apartheid mis en place en Afrique du Sud, après la Seconde Guerre mondiale. Le commentaire du réalisateur Raoul Peck est dit à la première personne, comme si Cole racontait sa propre histoire.

La première partie est pour moi la plus intéressante. A l'aide d'images d'époque, on nous fait découvrir l'Afrique du Sud au sortir de la guerre, avec ses villes modernes où les Noirs et métis ne sont autorisés à circuler que s'ils ont un permis de travail... et avec ses bidonvilles, où sont concentrés les "indésirables", à commencer par la famille de Cole. Son quartier a d'ailleurs été détruit à l'occasion d'une opération immobilière.

Une partie des photographies qui nous sont proposées sont celles prises par le jeune homme. Elles sont complétées par d'autres et par des extraits de films, soit d'actualité (quand un dirigeant du Parti National est concerné), soit de reportage (je pense notamment à certaines vues urbaines). Je trouve que la profusion est trop grande. On n'a pas souvent l'occasion de s'arrêter aux détails de ce qui nous est montré, sauf à une ou deux occasions, quand telle photographie est décryptée. Si ce procédé avait été plus souvent reproduit, le film aurait été passionnant.

La deuxième partie évoque la vie de Cole après son départ d'Afrique du Sud, en Europe puis aux États-Unis. Il y publie le recueil de photographies qui va le rendre célèbre, House of Bondage... et qui rend tout retour impossible dans son pays d'origine, tant que l'apartheid y persistera.

Cette période nord-américaine voit Cole s'intéresser tout particulièrement à la cohabitation entre Blancs et Noirs, à une époque où le pays sort de la ségrégation. Il a beaucoup pris en photo les couples mixtes. Il a aussi voulu documenter les conditions de vie des Afro-Américains aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Là encore, la profusion d'images (la plupart non commentées) finit parfois par nuire au film. En général, quand les photographies ne sont pas de Cole, c'est précisé, tout comme leur source. C'est rarement le cas des extraits filmiques.

La dernière partie est consacrée à la déchéance de Cole, qui finit dans la misère, complètement démoralisé, ne prenant plus de photographie. Les causes de cette déchéance ne sont pas bien expliquées. Le réalisateur avance le mal du pays. Il réfute tout dépendance à une drogue. La fin de vie d'Ernest Cole conserve une part de mystère (il est mort d'un cancer à quarante-neuf ans)... tout comme le parcours de centaines de ses négatifs, que l'on croyait disparus, et qui ont été retrouvés dans le coffre d'une banque... suédoise.

Le documentaire mérite le détour, surtout pour sa première partie, mais, vu la manière dont le film a été encensé, je m'attendais à mieux.

11:02 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 28 décembre 2024

Saint-Ex

J'ai fini par aller voir cet hommage à Antoine de Saint-Exupéry, réalisé par Pablo Agüero, auquel on doit, entre autres, Eva ne dort pas et Les Sorcières d'Akelarre. J'ai retrouvé dans ce film-ci les qualités techniques des précédents : un certain souffle dans la mise en scène et une photographie parfois bluffante, en particulier lorsqu'on nous propose des vues de la Cordillère des Andes.

Hélas, très vite, j'ai constaté des invraisemblances dans le déroulement des scènes. Ainsi, Guillaumet (Vincent Cassel, très bien) le mentor de Saint-Ex (Louis Garrel, tout droit sorti d'une publicité pour une marque de luxe), parvient à se poser sur une île minuscule... et à redécoller, en surcharge, avec deux hommes et... un phoque à bord !

Un autre problème se pose au niveau des gros plans tournés lorsque les pilotes sont en altitude. En général, ils se trouvent (au minimum) à 3-4000 mètres et volent à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Leur casque de cuir devrait donc être solidement fixé à leur visage et celui-ci soigneusement recouvert... mais l'on aurait alors du mal à reconnaître les personnages. On a donc décidé de les "démasquer".

Je trouve aussi extrêmement caricaturale la caractérisation du duo d'aviateurs. Saint-Exupéry, alors âgé de trente ans, est présenté comme un adolescent attardé, irréfléchi et imprudent. Ne parlons pas non plus du soin avec lequel il traite son carnet de notes, dont des feuilles volantes s'échappent sans qu'il prenne la peine de les ramasser. Les spectateurs attentifs pourraient aussi s'amuser à relever quelques faux-raccords, notamment au niveau du port des gants.

Je ne vais pas (trop) m'acharner, parce que j'ai quand même pris du plaisir à voir ces vues aériennes, de jour comme de nuit, à suivre le condor, à observer les reflets dans la glace. C'est quand même un bel ouvrage, rabaissé par ses incohérences.

Les lecteurs de Saint-Exupéry peuvent aussi s'amuser à chercher les références à ses œuvres (presque toutes rééditées en collection de poche, chez Folio Gallimard). Le scénario s'appuie principalement sur Terre des hommes (qui relate, entre autres, le périple de Guillaumet), mais on y trouve aussi de la substance prélevée à Vol de nuit... et, bien entendu, quelques allusions au Petit Prince.

Conclusion : lisez Saint-Exupéry.

P.S.

L'histoire de l'épave du dernier avion piloté par Saint-Ex est elle-même très romanesque.

00:27 Publié dans Cinéma, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livres, romans, histoire, littérature

dimanche, 22 décembre 2024

Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres

Ce documentaire allemand revient sur le parcours et la personnalité de celle qui fut une réalisatrice d'avant-garde... et un soutien du régime nazi, une image dont elle a ensuite tenté de se défaire.

Le montage alterne des passages d’œuvres de Riefenstahl (qui constituent souvent, il faut le reconnaître, les plus beaux moments du film) et des extraits d'archives, surtout d'entretiens que la cinéaste a accordés tout au long de sa (longue) seconde vie, à la radio, au téléphone ou à la télévision. Du coup, le résultat n'est que partiellement chronologique, puisqu'il alterne principalement des déclarations des années 1970, 1980, 1990 et des images des années 1920, 1930 et 1940.

Parmi les œuvres dont des extraits nous sont proposés, il y a La Lumière bleue, la première réalisation de Riefenstahl, qui y est aussi actrice. On y trouve les ingrédients de la future documentariste à succès : l'originalité des prises de vue, la qualité des images, un certain talent pour filmer les corps humains et l'espace qui les entoure. Riefenstahl aimait les corps jeunes et musclés, en particulier ceux des hommes... quelle que soit leur couleur de peau. Celles et ceux qui ont vu Olympia (Les Dieux du stade), consacré aux JO de 1936 (à Berlin), savent qu'elle y a mis en valeur tous les types d'athlètes, hommes comme femmes, blancs comme noirs (même s'ils n'étaient à l'époque pas très nombreux), avec une préférence évidente pour les hommes blancs.

Par son montage, Andres Veiel s'évertue à placer Riefenstahl devant ses contradictions, voire ses mensonges. Très tôt, elle a été proche de dirigeants nazis, qui l'ont rapidement intégrée au "premier cercle" (les intimes d'Hitler et de Goebbels). Avec Magda Goebbels (l'épouse du chef de la propagande hitlérienne), elle a fait parfois office de "première dame" (avant que ne débarque Eva Braun). Les images d'époque contredisent lourdement les affirmations d'après-guerre de Riefenstahl, qui a prétendu n'avoir fait que son travail et avoir même, souvent, été forcée de collaborer avec le régime. La dame âgée finit toutefois parfois par relâcher sa vigilance et l'on nous la montre, revisionnant des images tournées dans les années 1930, se réjouissant de la qualité du travail technique (ce qui est fondé), négligeant l'aspect propagande du film, pourtant évident.

Le documentaire de Veiel se fait un peu plus nuancé sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque en détail ce qui s'est passé à Konskie en 1939. Devenue correspondante de guerre officielle, la cinéaste veut filmer une scène en Pologne envahie. Mais un groupe de travailleurs forcés (juifs) est présent dans le cadre. Elle demande à ce qu'on les enlève de là. Les soldats allemands ne font pas dans la demi-mesure : ils les exécutent... Le film montre qu'elle en a été choquée (et a demandé ensuite à être retirée du front Est), mais elle a quand même été à l'origine du massacre. Plus tard, elle a utilisé des détenus tziganes pour son nouveau film Tiefland, sans guère se préoccuper de leur sort. C'est là plus révélateur de son tempérament : être cinéaste, quoi qu'il en coûte, le reste important peu.

Un autre aspect intéressant du documentaire concerne les relations que Riefenstahl a entretenues avec des hommes de pouvoir. Elle est devenue une intime d'Hitler, à tel point que, lorsque les services secrets occidentaux ont eu à gérer son cas, après-guerre, ils l'ont parfois qualifiée de "possible maîtresse" du Führer. (C'est lisible -en allemand- sur l'un des documents écrits montrés dans le film.) Elle fut aussi un temps très proche de Goebbels (comme celui-ci l'a noté dans son journal). Il était réputé coureur de jupons. Il est probable qu'il y ait eu quelque chose entre Leni et lui. Mais j'ai trouvé la cinéaste sincère quand, de manière plus ou moins allusive, au cours d'un entretien ultérieur, elle essaie de dire que Goebbels l'a violée. En revanche, elle est resté attachée toute sa vie à Albert Speer, l'architecte en chef d'Hitler. Il était bel homme, élégant, cultivé, amoureux des arts. On sent qu'il a existé une grande proximité entre eux. Après guerre, à plusieurs reprises, elle lui a demandé conseil (notamment pour la publication de ses mémoires).

Le documentaire passe plus rapidement sur les travaux de Riefenstahl postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, il n'évoque pas sa nouvelle passion pour les mondes marins. Il fait le choix d'aborder ses séjours en Afrique, plus précisément au Soudan. Les (superbes) photographies prises à l'époque ont relancé la carrière de la cinéaste, avant que ne ressurgissent les polémiques liées à son passé. Veiel évoque l'épisode africain avec quelques idées en tête : montrer que Riefenstahl est toujours aussi fascinée par les corps masculins musclés... et qu'elle fait preuve de ce qu'on pourrait qualifier de "maternalisme autoritaire" avec les Soudanais. Elle n'en fut pas moins une authentique défenseure de leur civilisation.

Ce n'est qu'après la mort du dernier compagnon de la cinéaste que des documents inédits ont été transmis aux archives publiques. On y a découvert quelques "perles" qui ont justifié le tournage de ce film-ci, sur une personne dont le grand talent a été dévoyé.

10:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 21 décembre 2024

Hospital

Ce documentaire de Frederick Wiseman constitue le deuxième volet de la trilogie Il était une fois l'Amérique. Il y a deux semaines, j'ai déjà vu Law and order. J'espère que je pourrais attraper le dernier volet à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Un an après le premier volet (en 1969 donc), Wiseman se trouve à New York, dans un grand hôpital public. C'est le début de la présidence du républicain Nixon... et l'occasion de faire un état des lieux du système de santé, après les réformes sociales lancées par John Kennedy et son successeur Lyndon Johnson (sa Great Society, parfois éclipsée par l'aura de son prédécesseur).

Avis aux âmes sensibles : on démarre dans le dur, avec le début d'une opération. Les médecins se préparent avec minutie, avant qu'une femme ne se fasse ouvrir le ventre... On passe ensuite à une séquence poignante. On y découvre une jeune femme noire, qui n'est pas une patiente, mais sa fille. Filmée en gros plan, elle est vraiment touchante. J'ai aussi été littéralement frappé aux tripes par le cas de cet homme âgé, travailleur modeste, souffrant du diabète, dont on découvre la dentition pourrie, lui-même finissant par comprendre qu'il a sans doute un cancer de la prostate.

Dans ce service d'urgences, les médecins et infirmières sont très majoritairement blancs. (On aperçoit à deux-trois reprises un médecin noir et, furtivement, un interne sans doute sikh.) En revanche, la majorité des patients sont afro-américains... et pauvres. Faute d'argent et d'accès à un médecin traitant, ils utilisent les urgences comme certains patients d'aujourd'hui, en France (mais eux trop souvent par convenance personnelle).

Comme dans Law and order, j'ai été impressionné par le calme et le professionnalisme des personnes agissant sous l'oeil de la caméra de Wiseman. Même si celui-ci ne s'autorise aucun commentaire ni même aucune intervention dans le déroulement de l'action, on sent, par son montage, qu'il a voulu rendre hommage aux agents de ce service public.

Cela ne l'empêche pas d'en pointer certains dysfonctionnements. Ainsi, quand on voit un jeune médecin s'entretenir au téléphone avec l'administration d'un autre hôpital new-yorkais, on comprend que l'une des patientes que l'on vient de nous montrer, arrivée dans un état grave (souffrant d'hémorragie) a été refusée par l'autre établissement. La raison avancée est le manque de place... mais ce n'est pas la première fois qu'elle est invoquée. Comme ladite patiente est afro-américaine, on se demande s'il n'y a pas autre chose derrière cela. (A l'époque, le pays est en pleine déségrégation, avec, ici et là, des réticences à peine masquées...)

Un autre épisode marquant concerne un patient schizophrène, que le psychiatre de l'hôpital voudrait éviter de faire interner : il est capable de se débrouiller au quotidien, chez sa mère... à condition que quelqu'un l'y ramène. Le psychiatre essaie de convaincre une employée des services sociaux de résoudre ce petit problème. Au bout du fil, la personne semble traîner des pieds... pas emballée à l'idée de changer ses habitudes.

Enfin, je ne peux pas ne pas parler du cas de cet enfant en bas âge, tombé du balcon de l'appartement de sa grand-mère, celle-ci incapable de s'occuper de lui. Les parents semblent être aux abonnés absents. Un examen médical confirme que le gamin, tombé d'une hauteur de cinq mètres (!), n'a aucune blessure décelable. Mais les infirmières se sont prises d'affection pour le garçon, calme et un peu éberlué. On sent de leur part un véritable élan du cœur. Ne serait-il pas possible de lui faire passer la nuit, en sécurité, dans le service pédiatrie ? Consultée par téléphone, la responsable de cette unité apparaît très procédurière... et pas très appréciée de ses collègues (qui la qualifient de « vieille bique »).

D'autres enfants, non visibles à l'écran, se trouvent en situation délicate. Âgés de sept, neuf et dix ans, ils ont été laissés seuls au domicile d'un employé de bar, qui semble en très mauvais état mais voudrait quitter l'hôpital, même non soigné, pour retourner chez lui. La mère s'est barrée et lui (comme tant d'autres) ne semble pas avoir les moyens de payer son traitement.

Certaines séquences sont plus attendues : l'hôpital accueille de jeunes drogués (dont un que je qualifierais de "roi du vomi"), une femme sans doute victime de violences conjugales et un délinquant qui a été "planté" par un concurrent. Tout cela est filmé de manière neutre, parfois frontale.

Au-delà des souffrances physiques et des accidents de la vie, Frederick Wiseman a réussi à saisir la détresse morale de ces éclopés de la société. Pour certains, le seul réconfort vient de la salle de prière, où se retrouvent patients, proches et membres du personnel. Aide-toi et le ciel t'aidera...

19:29 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 08 décembre 2024

Law and order

Il y a cinq ans était sorti en France Monrovia, Indiana, un passionnant documentaire de Frederick Wiseman, tourné dans l'Amérique profonde, celle qui votait (et qui vote toujours) massivement Trump. Cette fin d'année voit la reprise de trois de ses plus anciens films, celui-ci ainsi que Hospital (datant de 1970) et Juvenile Court (1973). Law and Order a été tourné en 1968 à Kansas City, dans l'extrême-ouest du Missouri.

C'était une année électorale, celle qui a vu la victoire de Richard Nixon, dont on nous propose un extrait d'un discours de campagne, à la fin. Dans cette partie, Nixon s'en prend sans le nommer directement à Robert Kennedy, le frère de JFK, en qui il voit son principal adversaire. Comme celui-ci a été assassiné en juin 1968, on en déduit que la scène est antérieure. (Ironie de l'histoire : l'un des fils du très progressiste "Bobby", Robert Francis Kennedy, devrait devenir secrétaire à la santé dans le nouveau gouvernement Trump...)

Dans son discours électoral, Nixon pointe l'insécurité dont souffriraient les États-Unis. On ne s'étonnera donc pas que l'essentiel du film montre les forces de l'ordre en action. Comme Kansas City est une ville à forte population afro-américaine, on s'attend à ce que les relations entre les policiers, majoritairement blancs, et cette minorité soient l'objet de la plupart des scènes. Wiseman surprend un peu son public en choisissant de commencer par des scènes où les personnes interpellées sont souvent blanches. On nous y montre des policiers à la fois fermes et courtois, face à des personnes qui semblent souvent être des "cas sociaux".

Les scènes d'intervention (pour lesquelles Wiseman semble avoir obtenu l'autorisation de tout filmer) alternent avec des entretiens avec des policiers. Wiseman a particulièrement suivi un jeune récemment intégré aux forces de l'ordre. Il montre aussi deux policiers, chacun dans sa voiture, comparant les situations dans différentes brigades. On parle notamment de salaire. Beaucoup sont payés 500-600 dollars par mois (800 étant considéré comme une somme incroyable... à comparer toutefois au coût de la vie, en particulier en Californie, où les policiers semblent mieux payés qu'ailleurs). Ces 600 dollars correspondent à 3 700 francs de l'époque, le SMIG français étant compris entre 500 et 600 francs.

La majorité des scènes montrent les policiers (blancs, mais aussi, surtout dans la seconde partie, noirs) au contact des populations afro-américaines. Dans les conversations de l'époque, celles-ci sont nommées Negro, un terme qui, aujourd'hui, est banni du discours public (considéré comme offensant, bien que moins que nigger)... mais qui, à l'époque, est d'usage courant (avant qu'il ne soit d'abord remplacé par Black). Les rares fois où l'on entend le mot nigger, c'est dans la bouche d'un délinquant... noir, qui insulte les policiers (blancs !) qui l'arrêtent. Cette séquence est l'une des plus marquantes du film. On y voit deux gars en uniforme, assez costauds, tentant de maîtriser un jeune homme (musclé) qui s'est embrouillé avec d'autres habitants (noirs) du quartier, qu'il menace. On sent que tout le monde essaie de faire bonne figure devant la caméra de Wiseman : les policiers n'exercent pas la plus grande force dont ils sont capables et le délinquant cherche à se présenter sous un jour favorable... quand il se contrôle.

Auparavant, on a assisté à une scène plus gênante, pleine de sous-entendus : l'interpellation d'une jeune prostituée (noire). L'immeuble où elle "officie" héberge d'autres péripatéticiennes. Il est connu des services de police. L'intervention a été provoquée par la plainte d'un voisin. La jeune femme s'est barricadée, mais n'oppose pas de résistance physique. Au cours de l'interrogatoire qui suit, on comprend qu'elle a peut-être dénoncé auparavant le comportement inapproprié d'un policier (qui risque des sanctions). Il me semble avoir aussi déduit de certains échanges qu'il arrive qu'un policier "s'isole" dans une pièce avec une prostituée... Comme il n'y a aucun commentaire et que cela date de plus de cinquante ans, la scène n'est pas complètement limpide.

Ailleurs, les policiers sont plus affables, serviables même. Ils prennent en charge un gamin perdu dans la rue, aident une dame âgée aux prises avec un chauffeur de taxi malhonnête et protègent une épouse en fuite d'un mari jaloux (et peut-être violent). Tout ce petit monde est afro-américain. J'ai été marqué par la courtoisie et le calme des policiers, qui ont visiblement été bien formés. A ce sujet, Wiseman a été autorisé à filmer une scène de briefing, au cours de laquelle les officiers rappellent à leurs troupes ce qu'il convient de faire et de dire et ce qu'il faut éviter à tout prix. On sent que la vague de "politiquement correct" ne s'était pas encore enclenchée outre-Atlantique !

Je pourrais continuer comme cela longtemps, tant ce documentaire (pourtant court : 1h20) est riche. (Une séquence forte implique trois jeunes hommes noirs, dont deux armés, dans un magasin de vêtements. Une autre a pour "vedette" une prostituée âgée, au commissariat...)

Je le recommande vivement.

samedi, 07 décembre 2024

La plus précieuse des marchandises

Deux ans et demi après le foutraque Coupez !, Michel Hazanavicius revient sur les écrans avec un genre totalement différent de film. Il s'agit de l'adaptation d'une sorte de conte, écrit par Jean-Claude Grumberg, dont l'action a pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale.

Mais, quand on n'a rien lu sur le sujet auparavant et qu'on s'est contenté de la bande-annonce, le début paraît mystérieux. Un couple de bûcherons vit chichement dans une forêt isolée, il y a des dizaines d'années, semble-t-il. La région est traversée par une unique voie ferrée, sur laquelle circulent des trains à vapeur, dans un sens comme dans l'autre.

Les couleurs et la texture de l'animation contribuent à accentuer l'ambiance à la fois de menace et d'étrangeté. Hazanavicius a choisi de ne pas tout dire dès le début, laissant la possibilité aux spectateurs qui ne connaîtraient pas cette histoire de la découvrir de manière cinématographique, par petites touches suggestives.

Le peuple de bûcherons laborieux qui parcourt cette gigantesque forêt doit respecter les consignes des militaires présents dans les environs. Tous (ou presque) partagent la haine des « sans cœur » le surnom donné à la peuplade de « tueurs du Christ » qu'il ne faut surtout pas aider.

C'est pourtant ce que va faire l'épouse du bûcheron, qui se désole de n'avoir pas d'enfant (ou d'avoir perdu le seul dont elle ait accouché). Un jour, de l'un des wagons de marchandises tractés par la locomotive fumante tombe un étrange petit paquet, enveloppé dans un châle blanc et bleu. La femme décide de s'occuper du petit être, à la fureur de son mari.

La suite est à la fois une histoire de sentiments forts, d'amour, d'entraide, mais aussi de mort et de haine, parce que l'époque était terrible, et pas uniquement pour les familles qu'on envoyait dans ces camps installés en Europe de l'Est. J'ai apprécié que, tout en recourant à la douceur du conte, Hazanavicius ne cherche pas à dissimuler l'horreur de l'époque.

L'intrigue familiale est ensuite complétée par une sorte de périple. Le film rebondit habilement, alors que l'histoire reste belle et terrible. Je suis resté scotché à mon siège du début à la fin, tout comme les autres spectateurs de la séance, adultes comme enfants. C'est peut-être aussi dû au talent des interprètes : Jean-Louis Trintignant avait prêté sa voix au conteur, tandis que les bûcherons sont interprétés par Dominique Blanc et Grégory Gadebois.

Cette fin d'année 2024 aura décidément été riche en films d'animation de qualité, celui-ci formant avec Flow et Le Robot sauvage un remarquable triplé.

10:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, films, histoire

samedi, 26 octobre 2024

Les grosses bites d'Ethiopie

Si, en juin dernier, on m'avait dit : cette année, à Rodez, « l'été s'ra chaud », j'aurais pensé qu'on m'annonçait une période caniculaire, pas la nouvelle exposition temporaire du Musée Fenaille, visible pendant encore une semaine.

Du VIIIe au XVe siècle, en certaines parties de l'Éthiopie, ont été érigées de grandes stèles, soit à forme humaine (anthropomorphes), soit en forme de phallus (ithyphalliques, terme dont je recommande l'usage pour briller dans les dîners).

Mais, avant d'en arriver là, au sous-sol du musée ruthénois, il faut passer par la pièce où sont évoqués les modes de vie, avec notamment une grande paroi vitrée derrière laquelle sont disposés divers objets de la vie quotidienne, qu'elle soit religieuse ou profane. Cette partie est absolument passionnante... et inattendue.

Beaucoup d'objets ont été fabriqués à partir de substances animales : ivoire d'éléphant, cuir de chèvre, corne de bovidé, dents de léopard. On peut ainsi voir un magnifique bouclier, en cuir de buffle :

Je recommande aussi un chapelet dont les perles sont issues de dents d'hippopotame, un appui-tête en corne de buffle, une amulette en parchemin, un ex-voto réalisé à partir de pattes d'un céphalopode (incroyable)... ou encore cet objet :

Il s'agit bien d'un crucifix, dont la branche principale possède un bout arrondi pour servir de... cure-oreille ! Était-ce pour mieux entendre la parole divine ? Mystère...

Dans les salles suivantes, il va enfin être sérieusement question des stèles, dont certaines ne sont pas sans rappeler celles qui sont exposées au dernier étage du musée Fenaille : les fameuses statues-menhirs, qui sont toutefois bien plus anciennes. (Elles remontent à l'Âge du bronze, il y a 4000-5500 ans.)

Pour être honnête, je dois signaler qu'en plus des deux "familles" mentionnées plus haut, on distingue aussi les stèles dites historiées, les stèles à épées, les stèles tambours et les stèles "au masque". Certaines semblent avoir été implantées de manière quasi isolée, d'autres sont forcément liées à une occupation humaine, à travers une nécropole. (Le documentaire -précédemment diffusé sur Arte- projeté dans l'auditorium du musée permet de suivre plusieurs campagnes de fouilles.)

Au niveau des conclusions, il convient de rester prudent, mais il semblerait que les stèles phalliques soient plus anciennes que les anthropomorphes (certaines des premières ayant même été réutilisées pour fabriquer les secondes : les cultes ont évolué). Ces dernières sont plus souvent associées à une nécropole ou au moins une tombe. Peut-être que les premières, symboles de fertilité, ont d'abord servi à marquer le territoire d'une communauté d'agriculteurs, alors que l'apparition des secondes a coïncidé avec la formation de groupes villageois plus étoffés, aux pratiques plus élaborées... mais ce ne sont que des suppositions.

Dans la dernière salle d'exposition, il est toujours question des stèles, mais aussi d'éléments matériels de la vie quotidienne, notamment tout ce qui touche au café. L'analyse se prolonge jusqu'à notre époque, qui voit des objets en plastique (fabriqués en Chine) remplacer parfois les productions de l'artisanat traditionnel.

C'est donc une exposition à voir, avant de se lancer dans la (re)découverte des collections du musée, dans les étages supérieurs.

23:30 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 27 septembre 2024

Ni Chaînes ni Maîtres

L'esclavage a inspiré des films de styles différents : fiction à caractère documentaire, histoire d'émancipation, film-réquisitoire... Celui qui nous occupe ici n'entre pas vraiment dans l'une de ces catégories.

Le début m'a fait penser à un "12 Years a Slave à l'Île-Maurice". En un peu moins de vingt minutes, on ne nous épargne (presque) rien : l'esclave traqué, l'esclave marquée, l'esclave essorillé, l'esclave fouetté, l'esclave enfermé, l'esclave abattu... l'esclave violée étant sous-entendu. (Ouf !) Dans le rôle du maître de plantation faussement bonhomme, Benoît Magimel (entre deux cures...) est moyennement crédible.

Camille Cottin est en revanche impressionnante, dans le rôle d'une chasseuse d'esclaves en fuite (personnage qui a bien existé). A la fois victime et bourreau, elle apporte un poil de nuance dans un tableau qui en manque singulièrement : presque tous les Blancs sont des salauds, presque tous les Noirs sont des victimes. Je dois néanmoins reconnaître que, de temps à autre, on a mis en scène un geste qui sort du schéma manichéen : tel esclave en fuite n'achève pas son agresseur, sur lequel il a pourtant pris le dessus, tel traqueur de "marrons" décide de ne pas poursuivre celui en qui il finit par reconnaître un frère humain.

Ces éléments et l'interprétation brillante d'Ibrahima Mbaye rendent (presque) indulgent envers certaines facilités ou invraisemblances. Je pense notamment à la rencontre, totalement improbable, d'un autre (ancien) esclave en fuite, vêtu d'un uniforme français. Il affirme qu'on a fait de lui « un citoyen » (l'action se déroulant en 1759...) avant de le rabaisser à son ancienne condition. Ici, l'intention est de pointer l'ingratitude de la France envers les soldats issus de ses colonies (en 1919 et 1945... pas au XVIIIe siècle), qui ont pourtant versé "l'impôt du sang". Gros anachronisme, que vient compléter une incohérence scénaristique. A un moment, le principal fuyard, qui suit un itinéraire secret (fonctionnant sur l'association d'un nombre de foulées et de branches brisées, orientées), tombe d'une cascade (sans le moindre dommage). Il se retrouve éloigné du chemin d'origine... qu'il retrouve en à peine quelques minutes, juste à côté du plan d'eau où aboutit la cascade...

Comme d'autres personnes, je suis partagé quant à l'intervention du surnaturel dans l'intrigue. A plusieurs reprises, le héros en fuite reçoit l'aide de sa défunte épouse... Parti à la recherche de sa fille en fuite, il parvient sans peine à retrouver sa trace... Cela culmine lors d'une scène de combat de nuit, au cours de laquelle un guerrier mystique semble doté de pouvoirs extraordinaires et du don d'ubiquité...

Et pourtant, tout cela n'est pas filmé maladroitement (si on laisse de côté les scènes caméra à l'épaule, qui m'ont donné le tournis). La photographie est soignée, l'image belle, parfois inspirée, comme lors de cette autre scène nocturne, en pleine forêt, des bribes de luminescence perçant à travers les troncs et les branches d'arbres.

La dernière demi-heure rattrape un peu les défauts du début. On y trouve notamment une scène de groupe, fort bien maîtrisée, se déroulant au Morne Brabant. J'aurais pu y ajouter la fin, poignante, à tout le moins bien jouée... mais historiquement fausse.

21:35 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 11 septembre 2024

Le fantôme des égouts ruthénois

La Une de l'hebdomadaire aveyronnais Le Villefranchois du 5 septembre dernier comporte un titre qui n'a pas manqué de piquer ma curiosité :

Lorsqu'on se rend page 9 du journal, on peut lire, sous la plume de Pascal Cazottes, un article relatant cet étrange fait divers, qui s'est déroulé en février-mars 1918, en plein centre-ville de Rodez.

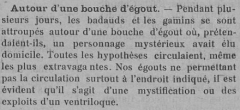

Derrière la cathédrale, au cœur de la vieille ville, au coin de la Place de la Cité, là où commence la rue du Touat (la bien nommée, le mot signifiant "égout" en langue d'oc), un vendredi d'hiver finissant, une voix semblant venir d'outre-tombe a commencé à interpeller les passants. Voici ce qu'en dit le quotidien local de l'époque, Le Journal de l'Aveyron, dans son édition du 17 mars 1918 (page 3) :

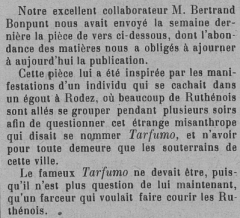

Moins d'une semaine plus tard, l'information est reprise dans l'hebdomadaire Le Narrateur, ancêtre du Villefranchois (page 2):

L'article est accompagné d'un poème satirique, le même qui a été auparavant publié dans Le Journal de l'Aveyron. Il est signé Bertrand Bonpunt.

Nos locales follicules

Ont tout récemment cité

Que, Place de la Cité,

Lorsque choient les crépuscules,

A l'heure où des magasins,

Sort la frisque Ruthénoise,

Pour laquelle en rut et noise

Se mettent les fantassins,

Un singulier noctambule

Intrigue de son bagout

Par la bouche d'un égout

Les badauds qu'il accumule ;

Et que, malgré qu'hivernal

Soit le temps, le sieur Tarfume

Depuis huit jours se parfume

En ce lieu sub-vicinal.

Hypothèse et commentaire

Aussitôt d'aller bon train :

Est-ce quelque militaire

Que cache ce souterrain ?

N'est-ce point quelque fumiste

Qui se gausse du bourgeois ?

- Mais non, dit un alarmiste,

C'est quelque espion sournois !

D'un habile ventriloque

Quelques-uns ont le soupçon,

Mais tous battent la breloque

Du fait de ce polisson.

Haranguant notre police

Tel écrit, non sans malice :

« Tant pis pour ces beaux galons

Qui te vont jusqu'aux talons,

Tant pis pour les uniformes !

Il convient que tu t'informes,

Qu'au devoir tu te dévoues

Et poursuives jusqu'aux boues !

A quiconque te débine

Prouve que ta carabine

Ne sort de chez Offenbach :

Plonge-toi donc... au fin bac ! »

Sur le cas chacun discute

Nonobstant que le bon goût

Exige qu'on ne dispute

Ni des couleurs... ni d'égout.

Le mystérieux fantôme de la rue du Touat a disparu aussi brusquement qu'il était apparu... peut-être refroidi par la descente que les gendarmes aveyronnais ont fini par effectuer dans le vieil égout (dont une partie remonte à l'époque gallo-romaine). Aujourd'hui, en raison des travaux qui ont eu lieu aussi bien dans la rue que sur la Place de la Cité (considérablement embellie), à l'endroit signalé (au pied d'une bijouterie), on ne peut plus voir que ceci :

21:48 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, occitanie

lundi, 02 septembre 2024

La Belle Affaire

Intitulée Zwei zu eins ("Deux pour un") dans la version originale, cette fiction allemande (inspirée d'une histoire vraie) évoque les mois qui ont précédé l'absorption de la RDA par la RFA la réunification allemande. Au-delà d'une certaine somme, les citoyens de RDA ont été autorisés à échanger leurs vieux marks est-allemands contre de bons Deutsche Marks, au taux (avantageux) de deux pour un... sachant qu'à l'époque, le DM s'échangeait contre environ 3,40 francs français.

L'intrigue, loufoque, met en scène des gens de peu, anciens employés de la grosse usine locale, désormais à la retraite ou au chômage et habitant le même immeuble. Durant la première demi-heure, j'ai craint d'avoir choisi de voir une de ces comédies germaniques lourdingues, aussi digestes qu'une choucroute bien grasse accompagnée d'une bière qui sent la pisse.

Ce début est à la fois misérabiliste et maladroit. La manière dont une bande de branquignoles va mettre la main sur un paquet de billets entreposés dans un bunker secret n'est guère crédible. Mais, de temps à autre, il règne une petite ambiance à la The Full Monty (le strip-tease en moins, les habitants étant de surcroît très mal vêtus).

Cela devient vraiment intéressant à partir du moment où les héros se demandent quoi faire de tout ce pognon. Ils mettent au point une première combine, avec la complicité de petits commerçants ouest-allemands aussi débrouillards que cupides.