lundi, 07 décembre 2020

Les Mystérieuses Cités d'or - saison 4

Deux ans après avoir mis en ligne l'intégralité de la saison 1 de cette série mythique des années 1980 (toujours accessible à l'heure où j'écris ces lignes), France Télévisions vient de lancer la diffusion (inédite) des premiers épisodes de la quatrième et ultime saison. Cerise sur la gâteau : ces épisodes resteront accessibles jusqu'en février prochain.

La recette n'a pas changé. Si le fond de l'histoire (les séquelles de la rivalité entre deux antiques civilisations très évoluées) est une invention totale, le contexte de la conquête du monde par les Européens, au XVIe siècle, est bien réel, et nourri de nombreux exemples. Les scénaristes ont successivement emmené leur public en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Iran, en Arabie. Nous voilà conduits à présent en Afrique... et un peu en France.

Le premier épisode ("Lalibela") nous fait découvrir le christianisme éthiopien et ses étonnantes constructions :

Le deuxième épisode ("Le Rêve de Zia") met davantage en valeur l'élément féminin du trio (où figurent les garçons Esteban et Tao). Après avoir sauvé ses amis, la jeune fille, épuisée, tombe dans un sommeil extralucide, durant lequel elle découvre un élément qui pourrait aider la petite troupe à mener sa quête à son terme :

Le troisième épisode ("Enchaînés") a pour arrière-plan la traite des esclaves, à laquelle se livrent aussi bien des Africains que les Portugais qui contrôlent la côte sud-orientale de l'Afrique. Cela révolte nos héros qui, temporairement, se détournent de leur quête. C'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis (une situation envisageable si l'on accepte la convention de ce genre de productions : tous les personnages se comprennent)... et de retrouver une vieille connaissance.

Peut-être pour contrebalancer cet épisode un peu macabre, le suivant ("La grande évasion") est beaucoup plus joyeux. La manière dont les héros vont se débarrasser de la menace représentée par les soldats de la garde est particulièrement cocasse. C'est l'occasion pour le perroquet Pichu de jouer un rôle capital :

Le merveilleux est de retour avec l'épisode 5 ("La porte des anciens"), qui conduit nos héros dans une célèbre bâtisse française, par un moyen que je laisse à chacun le plaisir de découvrir. (Un indice : le souverain a pour emblème une salamandre.) Dans le même temps, on découvre la base secrète d'Ambrosius... et ses mystérieux acolytes, tout droit sortis de la première saison.

Les révélations s'enchaînent au cours de l'épisode 6 ("Le fondateur"). Tao se verrait bien rester dans ce château de la Renaissance, où a séjourné un célèbre artiste polyvalent. Au quotidien, il y côtoie un passionné d'astrologie, pas encore très connu...

L'action s'accélère dans le septième épisode ("La fumée qui gronde"). Sans Tao, l'équipe de héros tente de prendre de vitesse le vilain Ambrosius (toujours épaulé par Gaspard et Laguerra, auxquels se sont joints des alliés quelque peu encombrants). La cinquième cité d'or n'est plus très loin... à condition d'éviter les pièges tendus par des marches aux gravures énigmatiques :

L'épisode 8 ("Ophir") voit déferler un torrent de couleurs et de lumière, dans un contexte agité. La lutte pour la possession d'un objet redoutable est à son comble. Dans le même temps, de nouveaux mystères surgissent, l'un étant lié à d'étranges pyramides :

De nouvelles révélations sont distillées au cours de l'épisode 9 ("La pierre d'éternité"). On y apprend l'origine du peuple appelé "Olmèque" (et qui n'a rien à voir avec les authentiques précolombiens). En France, Tao découvre qu'un célèbre peintre a dissimulé des messages dans la plupart de ses œuvres. Notons que, pour mettre en scène cet aspect de l'intrigue, les auteurs ont quelque peu tordu la réalité :

Fort logiquement, on arrive à l'épisode 10 ("La dame qui sourit"), au cours duquel Tao fait la connaissance d'un tableau qu'on ne présente plus. Les recherches des héros semblent progresser, tandis que le vaisseau d'Ambrosius est victime d'une avarie. Il y a du complot dans l'air...

Le suspens gagne encore en intensité au cours de l'épisode 11 ("Le Bako"), le dernier diffusé jusqu'à présent. Au centre de l'intrigue se trouve le fameux masque vu en rêve par Zia dans l'épisode 2. Lâchée par ses compagnons un peu immatures, la jeune fille prend les choses en mains (notamment le manche du Grand Condor) et retourne dans le port esclavagiste du début... avec un passager clandestin.

L'épisode se conclut par de nouvelles révélations. On attend la suite avec impatience ! Le scénario est trépidant, avec de nombreux rebondissements. L'animation est vraiment de qualité, notamment au niveau des décors et des objets luisants. Quant à la caractérisation des personnages, elle me semble meilleure que dans la saison 2. Les deux assistants de Mendoza, Sancho et Pedro, sont moins agaçants. Du côté des héros, on a parfois envie de secouer Tao et Esteban... mais c'est volontaire de la part des scénaristes, qui ont choisi de ne pas mettre en scène des personnages idéalisés dès le début. Ils ont certes des qualités exceptionnelles, mais ils font aussi des bêtises, par impétuosité, orgueil ou égocentrisme. Les aventures qu'ils vivent les font mûrir, en même temps qu'elles font croître les sentiments entre deux (séduisants) adultes, Mendoza et Laguerra.

D'après un blog spécialisé, les épisodes 12 à 14 seront bientôt mis en ligne, les suivants un peu plus tard, au mois de janvier.

P.S.

La pandémie n'est pas absente de cette série d'animation. Il y a quelques mois, j'avais ironisé sur des images présentes dans certains épisodes de la saison 3 (actuellement rediffusée sur Okoo, tout comme la deuxième), qui pouvaient faire écho à la situation dans laquelle est plongé notre pays. Cette fois-ci, c'est directement, dans les images des petits documentaires placés en fin d'épisode que l'on voit l'impact du covid-19. A plusieurs reprises (par exemple à la fin des épisodes 6 et 10), on remarque que les personnes visitant les sites touristiques portent un masque :

01:15 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 03 décembre 2020

Quadruple affront

Le matin, en partant au boulot, j'ai l'habitude de passer chez un marchand de journaux. En général, j'achète Centre Presse, parfois accompagné d'un autre journal ou d'une revue. Mais, aujourd'hui, mon regard fut attiré par la une de La Dépêche du Midi, consacrée au décès de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Du coup, j'ai acheté un exemplaire du "journal de la démocratie"... et je me suis régalé.

Volontairement ou involontairement, le quotidien a bafoué à quatre reprises l'ancien président de la République. La première banderille se trouve dans le titre. Cet "AU REVOIR..." est une allusion transparente au dernier discours de VGE en tant que président (en 1981), conclu par une sortie théâtrale que beaucoup ont trouvée ridicule.

Le deuxième trait vindicatif réside dans la manière de désigner VGE, à droite sur la Une numérique, en page 2 de l'édition papier. L'expression "président Giscard" dénie à VGE le droit d'être appelé "d'Estaing". La particule nobiliaire fut rachetée par son père et son oncle dans les années 1920... mais les spécialistes (notamment les généalogistes) sont plus que réservés quant à l'authenticité du lien de parenté qui existerait entre la famille Giscard et la branche (éteinte) d'Estaing.

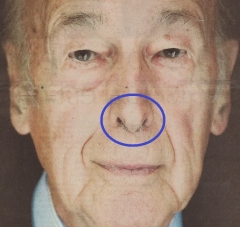

La volonté de La Dépêche de ne pas tomber dans l'idolâtrie posthume atteint un sommet dans le choix de la photographie de couverture. Le défunt est représenté très âgé (ce qu'il était)... mais avec les poils qui dépassent du nez ! Franchement, cette photo-là, il fallait la trouver !

Le quatrième affront se trouve en page 3 de l'édition papier, mais, là, il se retourne contre le quotidien. En effet, à côté de photographies et d'articles relatant certains épisodes de la vie de VGE figure, sur la colonne de droite, une série de repères chronologiques. C'est écrit petit et il y a fort à parier que la majorité des acheteurs du journal ne vont pas lire cette partie très attentivement.

Ils auraient tort. J'y ai appris quantité de choses que j'ignorais à propos de l'ancien président de la République. Ainsi, il aurait été conseiller municipal de Sainte-Féréole (en Corrèze), puis conseiller général et député... de la Corrèze. La confusion est à son comble quand on lit qu'en mai 1974, il a été nommé Premier ministre. En fin de colonne, les lecteurs un peu mous du bulbe (et qui ont continué leur lecture jusque-là) ont sans doute découvert le pot-aux-roses en voyant ceci "7 mai 1995-16 mai 2007 : Président de la république" ! C'est la chronologie de Jacques Chirac !!!

TROP NULS FORTS LES JOURNALISTES DE LA DÉPÊCHE ! Quant à VGE, Chirac l'aura fait chier jusque dans la mort !

Je termine par une anecdote personnelle. Il y a une quinzaine d'années de cela, après le décès de mon père, j'ai eu l'occasion de fouiller dans ses affaires personnelles. J'y ai retrouvé un objet insolite, dont mon paternel m'avait un jour reparlé, mais en m'affirmant qu'il l'avait sans doute perdu :

Cette antiquité patriotique remonte à la campagne de 1974. Mon père était à l'époque un ardent giscardien. Il avait voulu à tout pris assister à la venue du candidat VGE, en compagnie de son jeune garçon, qu'il avait même porté sur ses épaules à cette occasion. La légende familiale raconte que le pauvre gamin avait eu l'honneur de porter le couvre-chef montré ci-dessus... ce qui aurait incité le candidat Giscard à venir de ce côté-ci du public... et à serrer la main du garçonnet ! Mon père pensait que cela porterait bonheur à "son" candidat...

En tout cas, je n'ai gardé aucun souvenir de cet événement traumatisant !

22:17 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : presse, médias, journalisme, histoire, politique, actu, actualite, france, actualites, actualité, actualités

jeudi, 22 octobre 2020

Michel-Ange

Cette coproduction italo-russe (tournée en italien) est signée Andrey Konchalovsky. Elle est consacrée à l'un des maîtres de la Renaissance, à la fois peintre, sculpteur, architecte... et (un peu) mathématicien.

Paradoxalement, on ne voit quasiment jamais l'artiste à l'œuvre dans ce long film (plus de deux heures), mais l'on nous montre ce qui précède, ce qui accompagne et ce qui suit l'acte de création. C'est tout aussi passionnant.

Quand il ressuscite le XVIe siècle italien naissant, le réalisateur force sans doute un peu le trait, mais il réussit à nous rendre tangibles à la fois la vie quotidienne des catégories populaires et les intrigues de cour, à Florence comme à Rome. Michel-Ange fut écartelé entre deux puissantes familles antagonistes : les Della Rovere (dont est issu le pape Jules II, qui fut un grand mécène) et les Médicis (qu'on ne présente plus).

C'est le moment de souligner la performance de l'acteur principal, Alberto Testone (un inconnu, pour moi), qui incarne jusque dans ses tripes l'artiste tourmenté, aux amitiés contradictoires et vacillantes. Au fond, Michel-Ange n'a été fidèle qu'à son art.

J'ai particulièrement aimé tout ce qui se passe autour de Carrare, des carrières de marbre au château dans lequel a séjourné Dante, château dont l'une des chambres est dotée d'un passage secret.

J'ajoute que le travail des artisans et ouvriers de la carrière est restitué avec soin. C'est un petit monde soudé, très vivant (parfois trop). Le réalisateur réussit même à créer un suspens autour de l'extraction et du transport d'un gigantesque bloc de marbre !

Bref, j'ai globalement aimé, même si, dans le premier tiers, j'ai trouvé que l'histoire peinait à se mettre en place. La vision du film réclame un certain effort, mais il le mérite.

21:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinema, cinéma, film, films, histoire

lundi, 19 octobre 2020

Calamity

On doit ce film d'animation féministe à Rémi Chayé, déjà auteur du superbe Tout en haut du monde (il y a quatre-cinq ans). Il fut aussi jadis l'une des chevilles ouvrières de Brendan et le secret de Kells.

C'est l'histoire de Martha Jane Canary, une pré-adolescente dont la mère est récemment décédée. On est au XIXe siècle, en plein Far West, et elle doit assumer le rôle de maman de substitution pour ses jeunes frère et soeur. Mais la gamine a le sang qui bouillonne. Elle rêve d'indépendance, d'aventures. Elle apprend à monter à cheval, à manier le lasso et à conduire un chariot.

Elle se prend souvent la tête avec les garçons du convoi. Une vingtaine de familles se sont unies pour gagner l'Oregon, avec l'espoir d'une vie meilleure. Ce sont des puritains, qui ne conçoivent la société que régie par des règles ancestrales, avec une répartition sexuée des tâches.

Martha se fait rapidement traiter de "calamité" : elle jure comme un charretier, veut porter le pantalon et n'obéit qu'avec beaucoup de réticences aux adultes... quand elle leur obéit. Je me suis pris d'affection pour cette gamine au caractère bien trempé, capable de clouer le bec au jeune con qui l'emmerde, en lui lançant un vibrant "Tête de bouse ! Ta bouche, elle sent les pieds !"

La première partie de l'histoire pose ces principes. Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Martha se retrouve coupée du convoi. Elle va suivre sa propre voie, notamment en compagnie d'un adolescent pas très honnête... et pas si futé que cela : il n'a pas compris que ce jeune "Marcus" aux cheveux courts était une fille...

Le meilleur est à venir, lors du séjour dans la ville minière. L'histoire s'emballe, devient follement drôle, pleine de péripéties. Martha fait la connaissance d'une autre femme indépendante, une géologue chercheuse d'or (doublée par Alexandra Lamy). On se bidonne bien aussi pendant la séquence dans le camp militaire.

Attention toutefois, c'est plus un roman d'apprentissage qu'un véritable film historique sur la jeune Calamity Jane. Les auteurs ont tenté de combler les vides dans la biographie de la plus célèbre cow-girl de l'Ouest. Cela dure 1h20 et c'est follement plaisant à regarder, même si je trouve que l'animation n'est pas d'aussi bonne qualité que dans les précédents films de Rémi Chayé.

dimanche, 30 août 2020

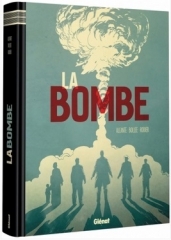

La Bombe

Ce roman graphique est l'événement éditorial de ces derniers mois. En noir et blanc, sur environ 450 pages, il raconte une histoire foudroyante, de la naissance de la Terre aux lendemains d'Hiroshima.

Cet énorme travail a été accompli par un trio masculin : Alcante et Louis-Frédéric Bollée au scénario, Denis Rodier au dessin. En fin d'ouvrage, tous trois reviennent sur leur travail.

L'histoire nous est racontée de manière originale, puisque le narrateur est... l'uranium. Cependant, celui-ci ne s'exprime directement qu'à de rares occasions. La plupart du temps, on suit l'intrigue comme si on la devait à un narrateur omniscient. Notons toutefois que le noir et blanc convient particulièrement aux séquences durant lesquelles l'uranium prend la parole.

Cette histoire se veut totale, c'est-à-dire de tous les temps et de tous les lieux. Les lecteurs reçoivent ainsi une sorte de cours (illustré) sur les débuts de la radioactivité. On en suit (à grands traits) l'évolution dans plusieurs pays : Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni et États-Unis. D'autres pays interviennent dans l'intrigue, l'URSS, le Japon, le Congo belge et la Norvège. Mais c'est principalement aux États-Unis que l'action se déroule.

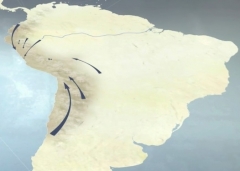

C'est à l'université de Chicago (numéro 1 sur la carte ci-dessus) qu'a été réalisée la première réaction en chaîne, par une équipe internationale. Pour mettre au point la bombe atomique, deux usines ont été construites. Dans l'État de Washington, à Hanford (numéro 2), on a produit du plutonium (utilisé dans l'essai "Trinity" et pour la bombe de Nagasaki). Dans le Tennessee, à Oak Ridge (numéro 3), on a produit de l'uranium enrichi (utilisé pour la bombe d'Hiroshima). C'est finalement dans le Nouveau-Mexique, à Los Alamos (numéro 4), que le programme a trouvé son aboutissement.

Le roman graphique réussit à rendre compréhensibles des procédures parfois complexes. C'est même est assez drôle quand il est question des relations entre les scientifiques et les militaires, entre les scientifiques et les politiques, voire entre les scientifiques eux-mêmes. L'accent est mis sur le rôle d'un militaire (le générale Groves, un vrai pitbull) et de trois scientifiques, Enrico Fermi, Julius Oppenheimer et le méconnu (mais décisif) Leo Szilard.

C'est riche en anecdotes, comme celle de la piste de ski aménagée par les scientifiques en plein Nouveau-Mexique ou encore leurs exigences au niveau de la vie quotidienne... jusqu'à la mention des milliers de préservatifs que l'administration du site a dû se procurer... et l'existence de bébés clandestins, dont le lieu de naissance devait à tout pris rester secret !

Je retiens aussi l'histoire de l'USS Indianapolis, un navire de guerre américain rescapé des attaques de kamikazes. C'est lui qui a livré les composants des deux bombes atomiques à la base de Tinian (dans les îles Mariannes). Quelques jours plus tard, il a été coulé par un sous-marin japonais, laissant des centaines de soldats au cœur du Pacifique, sans eau douce... mais avec les requins.

C'est aussi un roman d'aventures, avec notamment l'expédition en Norvège (contre l'usine de Vemork), particulièrement haletante. La manière dont Américains, Britanniques et résistants norvégiens ont torpillé le programme nucléaire allemand mériterait à elle seule un album.

Les aspects peu reluisants ne sont pas passés sous silence, des expériences sur animaux à celles (peu connues) sur des humains, au départ sur des ouvriers, puis sur des personnes atteintes d'une maladie incurable. D'autre part, même si la population japonaise est présentée globalement comme victime d'un crime horrible (à Hiroshima), la nature du régime militaire nippon est clairement montrée.

Je crois que c'est dans la représentation du bombardement d'Hiroshima et de ses conséquences que le dessin atteint des sommets.

C'est une œuvre magistrale, superbe sur le plan graphique, une belle synthèse historique à glisser dans sa bibliothèque.

P.S.

De larges extraits sont lisibles sur le site des éditions Glénat.

P.S. II

A celles et ceux qui ignoreraient son existence, je conseille la lecture d'un manga culte, Gen d'Hiroshima, de Keiji Nakazawa, rescapé de la bombe.

16:46 Publié dans Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande dessinée, bande-dessinée, bandes dessinées, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, dessin

lundi, 24 août 2020

Le Journal de Clara

C'est le titre d'un roman graphique (en noir et blanc), signé Pauline Cherici (pour les dessins) et Clément Xavier (au scénario). C'est l'adaptation des mémoires (authentiques, mais jamais publiés jusqu'à il y a peu) de Clara (Claretta) Petacci, la dernière compagne de Benito Mussolini, le dictateur italien.

A la lecture de l'ouvrage, on comprend très vite pourquoi la famille de la jeune femme, celle de Mussolini (et les admirateurs de celui-ci) ne se sont pas précipités pour publier le journal. Il y est principalement question de la vie privée du dictateur... et c'est très "cul". Mussolini était un coureur de jupons. Bien que marié, il a veillé à ce que son épouse ne vienne pas s'installer à Rome quand il a été nommé à la tête du gouvernement italien. Il a ainsi pu continuer à mener une vie de célibataire... convoité.

Les 400 pages sont en partie remplies de certaines des relations qu'entretenait Mussolini avec ses diverses maîtresses (d'un soir, d'un mois ou de quelques années). Comme il n'a rencontré Clara Petacci qu'en 1932, celles qui ont joué un rôle de mentor durant les années 1910-1920 (en particulier Magherita Sarfatti) n'apparaissent pas.

Qu'est-ce qui pouvait bien attirer toutes ces femmes chez Mussolini ? Son charisme sans doute. La fascination qu'il a exercée sur les foules. Son énergie aussi... couplée à ses "aptitudes physiques". (Dame Nature aurait été généreuse au niveau de l'entrecuisse...)

C'est une des limites de l'ouvrage : le manque de recul vis-à-vis du sujet. La dévotion de Petacci pour le Duce transparaît fréquemment, au point que certains détails ont été oubliés, comme la répugnance du dictateur à se laver et se raser tous les jours et sa tendance à l'embonpoint, évacuée de l'image qui représente un homme encore très athlétique à plus de 50 ans.

Au niveau politique, on a droit à l'arrière-cour de l'action gouvernementale, avec ses intrigues. Certains lecteurs découvriront peut-être le rôle important de personnages comme le maréchal Badoglio et le comte Ciano (époux d'Edda, fille de Benito).

C'est particulièrement bon dans le traitement de l'aventure coloniale en Éthiopie, avec ses horreurs. C'est nettement moins convaincant quand il est question de politique européenne, le pire étant atteint dans la représentation des relations avec Hitler (lui-même mal dessiné).

Graphiquement, c'est globalement bien fichu quand l'action se déroule à l'intérieur d'un bâtiment, ou à l'extérieur, à proximité de celui-ci. J'ai trouvé le dessin moins abouti quand il se concentrait uniquement sur des humains. L'auteure a quand même su jouer des contrastes pour représenter les sentiments éprouvés par certains personnages, Clara Petacci en particulier.

À la trame du journal sont ajoutés deux autres types de document : des images de propagande de l'époque et des croquis prétendûment réalisés par l'héroïne (en réalité par une parente de la dessinatrice). Cela diversifie agréablement l'ensemble.

Au final, cela donne un livre plaisant à lire, assez cru, mais pas toujours suffisamment distancié vis-à-vis de son sujet.

16:03 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bd, bande dessinée, bandes dessinées, bande-dessinée, dessin

jeudi, 20 août 2020

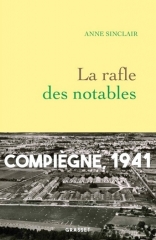

La rafle des notables

C'est le titre du dernier livre publié par la journaliste Anne Sinclair qui, depuis une dizaine d'années, se repenche sur son histoire familiale, qui n'est pas sans liens avec notre histoire nationale.

Cette vague d'arrestations massives de juifs de France est bien moins connue que celle dite du Vel d'Hiv, qui a été popularisée (entre autre) par le film La Rafle. En France, l'année 1941 a été marquée par les premières grandes vagues d'arrestations avec, en mai, la "rafle du billet vert" et, en août, la deuxième grande rafle parisienne.

En comparaison de ces vagues (portant chacune sur environ 4 000 personnes), l'arrestation de 743 "bourgeois" juifs paraît de moindre importance. Elle n'en était pas moins annonciatrice de la suite. Tout d'abord, elle porta au total sur un bon millier de personnes, environ 300 juifs originaires d'Europe centrale et orientale s'ajoutant aux notables français. De plus, contrairement à ce qui a jadis été dit, ces arrestations ont été opérées par des policiers français, associés à des militaires allemands et parfois, des agents de la Gestapo. Une bien belle "collaboration"...

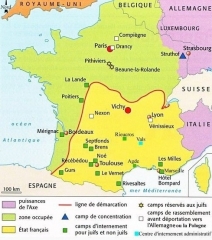

Après une phase de regroupement à l'Ecole militaire, les détenus ont été envoyés du côté de Compiègne, dans le camp de Royallieu, au nord de Paris :

Parmi les "notables" arrêtés figurait Léonce Schwarz, le grand-père paternel d'Anne Sinclair, entrepreneur dans le textile. C'est l'aïeul qu'elle n'a pas connu, puisqu'il est décédé peu après la Libération, en 1945. L'un des intérêts du livre est le récit du sauvetage du grand-père, tombé malade pendant sa détention, ce qui lui a permis d'être envoyé à l'hôpital, d'où son épouse a réussi à le faire sortir avant qu'il ne soit renvoyé à Compiègne (et, de là, déporté à Auschwitz).

Durant sa détention, le grand-père d'Anne Sinclair a pu côtoyer le frère de Léon Blum, le mari de Colette, le fils de Tristan Bernard, un ancien ministre de Clemenceau et une foule de polytechniciens, ingénieurs, juristes... L'écrasante majorité de ces "notables" était toutefois composée de commerçants et d'artisans.

Le livre mérite aussi le détour par la description des conditions de détention. Certes, ce n'était ni un camp de concentration, ni un centre d'extermination, mais les prisonniers n'en ont pas moins subi d'effroyables privations, sans parler des vexations.

Un petit cahier de photographies complète l'ouvrage.

En complément, on peut lire le précédent ouvrage historique d'Anne Sinclair, consacré à la branche maternelle de sa famille qui, à la même époque, a pu fuir la France pour le Portugal puis les Etats-Unis :

Au centre de cet ouvrage se trouve l'autre grand-père d'Anne Sinclair, Paul Rosenberg, le marchand d'art audacieux, qui a soutenu les peintres "modernes" de son temps, au premier rang desquels Picasso. Au-delà de la saga familiale, le livre passionne aussi par la description du fonctionnement du marché de l'art peu avant et peu après la Seconde Guerre mondiale.

P.S.

Pour la petite histoire, sachez que le nom Sinclair fut à l'origine le pseudonyme pris par le père d'Anne quand, jeune homme, il rejoignit la France Libre. Pour éviter que sa famille ne soit victime de représailles de la part de l'État français ou de l'occupant allemand, comme bien des résistants, il adopta un nom d'emprunt, qu'il fut autorisé à conserver après la guerre.

01:19 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, livres, france, allemagne, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale

samedi, 08 août 2020

Dawson City

Cette ville canadienne, située à proximité de l'Alaska, est née de la ruée vers l'or de l'extrême fin du XIXe siècle. Elle est située à la confluence de la rivière Klondike et du fleuve Yukon.

Ce passé pionner a été ressuscité grâce à la découverte de centaines de bobines de film, lors de travaux publics, à la fin des années 1970. Au cours du documentaire, on apprend que ces trésors avaient été stockés dans l'ancienne piscine du centre communal, piscine qui, à l'origine, était surmontée d'une patinoire. Une salle de projection se trouvait juste à côté.

Ces bobines étaient très fragiles. Elles avaient été conçues en nitrate de cellulose, particulièrement inflammable, à tel point que, lorsque des gamins étaient tombés par hasard sur certaines d'entre elles, en 1938, un avis avait été publié pour dissuader les habitants d'y toucher. D'ailleurs, la majorité des films qui étaient entreposés à Dawson City (située en fin de parcours d'exploitation des oeuvres) a été détruite dans des incendies, qu'ils soient accidentels ou volontaires (allumés pour éliminer un stock jugé inutile).

Grâce à un important travail de restauration (qui a pris des années et n'est toujours pas terminé), c'est un demi-siècle d'existence d'une ville qui nous est proposé. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce sont principalement des extraits des films trouvés à Dawson qui servent d'illustration. Ils sont complétés par de vieilles photographies et des actualités Pathé, Universal ou du gouvernement britannique. Pour la partie postérieure à la guerre, d'autres sources sont mises à contribution.

Grâce à toutes ces oeuvres, on découvre une ville minière en croissance, construite principalement en bois... et donc victime de fréquents incendies. La rapidité avec laquelle certains bâtiments ont été reconstruits est stupéfiante, tout comme l'obstination de certains habitants, et leur résilience. La plupart sont arrivés là par appât du gain... et en sont souvent aussi repartis pour la même raison (la découverte d'un nouveau gisement ailleurs, au Canada ou en Alaska proche).

La construction du film est très rigoureuse. Chaque extrait qui nous est présenté est nommé et daté. J'ai aussi apprécié le principal procédé de mise en scène : la juxtaposition d'extraits de fictions (issus des bobines retrouvées à Dawson) avec la narration. Ainsi, quand il est question du déplacement du stock de bobines d'une annexe d'une banque vers le centre communal, à l'écran, on nous projette une scène de déménagement (qui n'a rien à voir avec les bobines, mais c'est l'idée qui compte). De même, quand il est question d'un incendie, on voit un feu à l'écran... ou un autre incendie, qui s'est déroulé ailleurs, comme celui qui a frappé les studios Solax (situés dans le New Jersey), en 1919. A cette occasion, le rôle joué par la Française Alice Guy dans les premiers temps du "cinématographe" est rappelé.

D'autres pionniers apparaissent à l'écran : les frères Lumière, notamment dans une courte scène rarement montrée. (A celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que conseiller de regarder Lumière ! L'aventure commence.)

Très vite, la ville minière a grossi, atteignant même les 40 000 habitants. Les casinos y étaient rois. On y buvait aussi force alcool. Notons que de nombreuses images datent des années 1910-1920, qui semblent avoir été mieux épargnées par le temps. Les oeuvres datant des débuts du parlant (dans les années 1930) sont plus rares. La période postérieure à la Seconde Guerre mondiale est plutôt celle du déclin pour la ville. Le documentaire s'attarde moins dessus, préférant se concentrer sur la redécouverte des films. Cela nous vaut quelques entretiens avec certains des acteurs du sauvetage, deux d'entre eux ayant fini par se marier !

Cela vous donne une idée de la richesse de ce film, une véritable pépite à savourer en salle climatisée !

15:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 30 juillet 2020

Le Capital au XXIe siècle

Ce documentaire reprend le titre de l'ouvrage (que je n'ai pas lu) de Thomas Picketty, l'économiste de gauche bénéficiant de la plus grande couverture médiatique ces dernières années. Il a bien entendu été étroitement associé à la construction du film, dans lequel on peut entendre une quinzaine d'intervenants, presque tous de gauche (même si une journaliste du Financial Times figure sur la liste).

Peut-être me trompè-je, mais j'ai l'impression que le documentaire a pour but de vulgariser les idées de Picketty, en suivant une trame historique mondiale, au sein de laquelle les exemples sont puisés principalement en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

La première partie m'a beaucoup déçu, voire irrité. J'ai trouvé cela superficiel et très orienté. En gros, le capitalisme est responsable de tous les maux de la terre, de l'esclavage aux guerres mondiales, en passant par la colonisation, les crises économiques et la naissance des régimes totalitaires (... à l'exception de celui mis en place en URSS...). Si le rôle des détenteurs de capitaux, des dirigeants de grandes entreprises et des banquiers n'est pas négligeable dans ces événements, l'exclusion des autres facteurs est pour moi une faute intellectuelle.

A l'intérieur de ce fatras idéologisé qui ne convaincra que les convaincus, je distingue la crise des années 1930, que j'ai trouvée assez bien expliquée.

Par contre, la période des "Trente Glorieuses" est présentée quasiment comme un paradis perdu, au regard de ce qui a suivi. Or (et c'est un paradoxe qu'il aurait été bon de creuser), c'est plutôt à partir des années 1970 que la société de consommation a pris son réel essor. Alors qu'une partie de l'Occident se désindustrialise, sa population a à sa disposition de plus en plus de gadgets... Merci la mondialisation ?

De la même manière, l'arrivée au pouvoir des deux grandes figures de gouvernement néo-libérales, Margaret Thatcher (à laquelle France Culture vient de consacrer une série d'émissions) et Ronald Reagan, est expliquée de manière superficielle. Dans le cas britannique, il n'est rien dit de la situation économique laissée par les prédécesseurs de la "Dame de Fer". Dans le cas états-unien, le contexte de Guerre froide n'est quasiment pas évoqué, alors qu'il a fortement pesé dans l'arrivée au pouvoir de l'ancien acteur de série B.

Sur le plan méthodologique, je n'ai pas apprécié que des images d'archives soient mises sur le même plan que des extraits de fiction. Les spectateurs cultivés sauront faire la différence. Les autres devront se contenter des rares incrustations désignant Wall Street, Les Raisins de la colère ou encore un épisode des Simpson. Même si toutes les références figurent dans le générique de fin, il aurait été plus honnête de les inclure dans le corps du documentaire.

La seconde partie du film, qui traite du XXIe siècle (notamment de la crise des subprimes) m'a davantage convaincu. Mais, là, le documentaire s'inscrit dans la continuité d'autres oeuvres, plus réussies, comme Inside Job, Capitalism, a love story (de Michael Moore) et les fictions Cleveland contre Wall Street, Margin Call et The Big Short.

dimanche, 19 juillet 2020

Nuestras Madres

Ces mères sont des femmes guatémaltèques, âgées de 50 à 70 ans environ, et qui ont subi les violences des dictatures militaires qui ont jadis ensanglanté ce pays d'Amérique centrale coincé au sud du Mexique :

Le héros est Ernesto, un anthropologue judiciaire d'une trentaine d'années. Avec ses collègues, il travaille à l'exhumation et l'authentification des corps des victimes, suivies (quand c'est possible) par leur restitution à la famille survivante. Dès le premier plan, c'est la dignité qui s'impose : on nous propose une vue du dessus d'une table, sur laquelle sont petit à petit disposés des ossements récemment découverts. Aucun dialogue n'est nécessaire pour comprendre la minutie du travail exécuté... pas plus que la cause du décès.

Pour Ernesto, ce travail va prendre un tour personnel le jour où une vieille paysanne indienne vient le voir. Elle et les autres femmes de son village voudraient donner une véritable sépulture à leurs compagnons assassinés (et ainsi "pouvoir converser avec eux"). Son témoignage est bouleversant. Pour appuyer sa démarche, elle apporte une photographie de groupe, sur laquelle Ernesto croit reconnaître son père disparu, un guérillero surnommé "le Chef".

Nous voilà embarqués au fin fond de la campagne guatémaltèque, dans des montagnes où seule une partie de la population parle espagnol. (Les habitants sont sans doute des descendants des Mayas.) Là, le citadin moderne plein de bonnes intentions va se heurter aux réalités locales. Le film prend quasiment un tour ethnographique.

La deuxième partie de l'histoire nous ramène à Guatemala City, où réside Ernesto, en compagnie de sa mère, médecin. Celle-ci ne tient pas trop à remuer le passé... et l'on finira par comprendre pourquoi. En attendant, on assiste à une fête d'anniversaire "militante", au cours de laquelle on entonne un célèbre chant révolutionnaire. (N'oubliez pas que la mère a prénommé son fils Ernesto !)

Je ne dévoilerai pas la conclusion de l'histoire, à l'image du film, très forte et très digne. C'est une oeuvre à la fois belle (sur le plan visuel) et riche sur le fond. Et tout cela, en à peine 1h20 !

11:23 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 10 juillet 2020

Histoire d'une erreur judiciaire

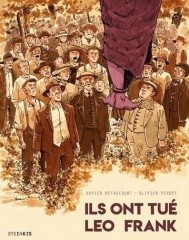

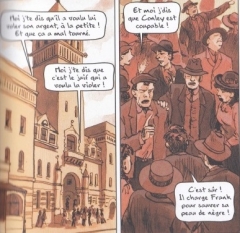

On en apprend tous les jours, notamment grâce à la bande-dessinée, devenue à la fois un véritable art et un excellent moyen de se cultiver. Je suis donc récemment tombé sur celle-ci :

Ce roman graphique est signé Xavier Bétaucourt (au scénario) et Olivier Perret (au dessin). De larges extraits sont lisibles ici.

A Atlanta (en Géorgie, État du Sud-Est des États-Unis), en 1913, le corps d'une adolescente de 14 ans est découvert dans le sous-sol d'une usine. Elle a été violée. Très vite, la ville s'enflamme. Deux principaux suspects émergent : un employé noir de l'usine et le patron (Leo Frank). Celui-ci est juif... et c'est un Yankee, un Américain venu du Nord vainqueur de la Guerre de Sécession, dont les stigmates font encore souffrir.

L'histoire nous est racontée sur trois temporalités : les événements de 1913, les souvenirs de celui qui n'était qu'un jeune coursier à l'époque (et qui témoigne en 1982)... et l'année 2017.

Le dessin n'a rien d'éblouissant. Par contre, je trouve que les ambiances sont très bien campées. On nous fait bien sentir quels étaient les préjugés de l'époque (le racisme, l'antisémitisme). L'enquête a été mal menée, sous la pression de l'opinion, des médias de l'époque (la presse, dont nombre d'organes vont s'adonner au sensationnalisme sans retenue)... et de quelques "faiseurs d'opinion".

Entre le juif et le "nègre", la populace blanche balance. Les supposées "élites" locales, elles, ne se sont pas posées trop de questions et ont adopté un comportement radical.

Cette injustice a été passée sous silence pendant des années. Même lorsque le principal témoin des faits a enfin osé raconter ce qu'il avait vu, on lui a demandé de se taire.

13:56 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, livres, bd, bande dessinée, bande-dessinée, états-unis, etats-unis, amérique

mercredi, 08 juillet 2020

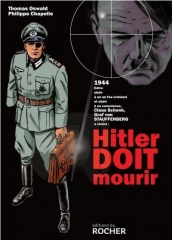

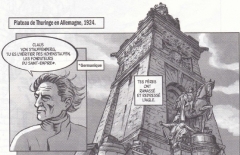

Hitler doit mourir

C'est le titre d'un roman graphique de Philippe Chapelle (dessin) et Thomas Oswald (scénario), publié aux éditions du Rocher :

Le héros de cette histoire est Claus von Stauffenberg, connu pour être l'auteur d'un attentat contre Hitler, en juillet 1944. Cet épisode a d'ailleurs fait l'objet d'un film de Bryan Singer (Walkyrie), sorti il y a plus de onze ans.

L'histoire commence peu après la Première Guerre mondiale, alors que l'aristocrate est encore tout jeune homme. Il appartient à cette frange de la population allemande "nationale-conservatrice", outrée par le traité de Versailles, mais pas forcément attirée par le mouvement nazi... sauf s'il est perçu comme un moyen de restaurer la "grandeur de l'Allemagne".

C'est en noir et blanc. Le dessin est de qualité, avec un talent incontestable pour représenter les visages ou mettre en scène une perspective. Plus loin dans l'histoire, on se rend aussi compte que le dessinateur n'est pas malhabile dans les scènes de guerre :

Les auteurs évitent de tomber dans les deux écueils du roman graphique : la représentation littérale d'une oeuvre écrite et le roman historique prenant beaucoup de libertés avec son sujet. Cette bande dessinée est très documentée, tout en étant une véritable oeuvre visuelle. Les amateurs d'histoire y apprendront pas mal de choses, de la gestation du complot anti-hitlérien à son impitoyable répression... et même l'existence d'une femme pilote d'avion, Melitta, l'épouse de l'un des frères de Stauffenberg. Le cas de cette femme est extraordinaire : bien qu'étant d'abord considérée comme juive par les nazis (son père était un converti au protestantisme), elle a été autorisée à servir dans la Luftwaffe.

Parmi les anecdotes qui parsèment le récit, on peut trouver celle (apparemment authentique) de la découverte par des soldats allemands, lors de l'offensive contre l'URSS, d'un étendard de la Grande Armée... napoléonienne ! Sachez d'ailleurs qu'on continue encore de nos jours à trouver des cadavres de soldats de Napoléon en Europe, par exemple en 2010 (en Lituanie) et en 2015 (en Allemagne).

15:05 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, bd, bande dessinée, bande-dessinée, dessin

lundi, 06 juillet 2020

Mosquito

Ce moustique est Zacarias, 17 ans, portugais, engagé volontaire (en 1917) dans l'armée de son pays qui a rejoint l'Entente, contre les empires centraux, en particulier l'Allemagne. Le jeune homme a saisi l'occasion de fuir la vie morne et sans espoir que lui offre sa province. Il veut défendre sa patrie et les valeurs démocratiques. On comprend aussi qu'il espère être envoyé en France... et il se retrouve en partance pour l'Afrique, où se concentre ce qui reste de l'empire colonial portugais. L'une de ses possessions, le Mozambique, est d'ailleurs voisine du Tanganyika allemand :

Sur la carte des empires coloniaux ci-dessus, je n'ai fait figurer que les possessions allemandes (en rouge) et portugaises (en vert).

On découvre d'abord la troupe de bras cassés que le gouvernement portugais envoie outremer. Ils sont sous les ordres d'un vieux de la vieille, un sergent qui a fait les campagnes coloniales, du genre paternaliste et truculent (en plus d'être alcoolique et bedonnant). Celui-ci se désole de n'avoir pour renfort que des "joueurs de fado". Il tient en plus haute estime ses supplétifs africains, ses "nègres" comme il dit.

Ce film est donc une plongée dans l'univers colonial du début du XXe siècle. On est immédiatement saisi par la scène du débarquement des troupes, les soldats étant portés par des serviteurs noirs. En plus d'être signifiant, c'est superbement filmé, le réalisateur João Nuno Pinto affectionnant les plans nocturnes ou crépusculaires, en lumière naturelle. C'est souvent d'une beauté à couper le souffle.

Le plus intéressant survient quand le héros (incarné par João Nunes Monteiro, qui a beaucoup payé de sa personne) plonge au coeur du Mozambique, d'abord avec deux serviteurs africains, puis un, puis tout seul. A partir de ce moment-là, les temporalités s'entrecroisent... ainsi que les réalités alternatives. A plusieurs reprises (parce qu'il est malade ou parce qu'il a consommé des substances psychotropes), le héros a des hallucinations. Comme le réalisateur nous place dans la tête du soldat, c'est à nous de déterminer si ce que l'on voit à l'écran est la réalité ou bien la déformation de celle-ci... voire un délire complet.

Zacarias finit par atterrir dans un village gouverné par les femmes, où il va faire office d'esclave, avant d'être intégré à la communauté. Le retournement de situation est piquant, bien mis en scène, d'autant plus que seuls les dialogues en portugais sont sous-titrés. Lorsque les Africains parlent en makonde ou makua, c'est par leur gestuelle qu'on peut arriver à les comprendre. Là, le film se fait quasiment ethnographique.

Notre petit soldat va finir par rencontrer un Allemand. Les pérégrinations de ces deux Robinson de l'Afrique ne manquent pas de saveur, avant que le drame contemporain ne les rattrape. En quelques mois, Zacarias aura mûri de dix ans. Notons que le réalisateur a voulu une fin morale à son histoire. Je n'en dirai pas plus, mais sachez qu'il est question d'un lion.

Pour qui s'intéresse à la représentation de la colonisation, cette oeuvre de plasticien ne manque pas d'envergure.

22:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 30 juin 2020

L'Ombre de Staline

Cette ombre s'étend sur l'Europe de l'Est et au-delà, puisque, à cette époque (le début des années 1930), le régime soviétique suscite l'admiration de milliers d'idiots utiles occidentaux, en particulier du correspondant du New York Times (très bien interprété par Peter Sarsgaard). C'est pour éclaircir le mystère des étourdissants succès économiques de l'URSS (alors que l'Occident s'enfonce dans la crise des années 1930) que le journaliste britannique Gareth Jones part pour Moscou, espérant au passage réussir la "passe de deux", à savoir obtenir une entrevue avec Staline, après celle décrochée avec Hitler.

Le jeune homme est incarné par James Norton, que les téléspectateurs connaissent pour ses rôles (très différents) dans les séries Happy Valley et Grantchester. Au cinéma, on l'a aperçu dans Mr Turner et Les Filles du docteur March. Dans la version originale, on entend le personnage principal s'exprimer en gallois, anglais et russe : c'est une coproduction britannico-polono-ukrainienne, très soucieuse de reconstituer le contexte de l'époque. (En tendant un peu l'oreille, au cours d'une séquence de partouze à Moscou, on entendra même un peu parler français, par une "participante" peu farouche...)

Au niveau de la distribution, je signale aussi la présence de Vanessa Kirby (vue récemment dans Fast & Furious : Hobbes & Shaw et Mission impossible - Fallout), dans un rôle marquant.

Ce film vaut le détour en raison de la peinture de l'aveuglement des Occidentaux (vis-à-vis de Staline comme d'Hitler, dont le pouvoir de nuisance est terriblement sous-estimé) et de la reconstitution d'un régime totalitaire encore un peu "artisanal".

Le plat de résistance est bien entendu le séjour que le héros effectue clandestinement en Ukraine (alors intégrée à l'URSS). Par étapes, il y découvre les conséquences d'une des plus terribles famines que le monde ait connue, une famine que les historiens accusent le régime stalinien d'avoir volontairement accentuée, voire créée (notamment pour briser le peuple ukrainien, rebelle à l'autorité russe). Pour moi, la séquence la plus poignante est sans conteste celle des enfants abandonnés, qui parviennent à survivre dans des conditions que je ne révèlerai pas.

Le paradoxe est que ces horreurs côtoient de la beauté, celle de la campagne ukrainienne enneigée et celle des chants tragiques des enfants, dont le héros va finir par comprendre le sens.

J'ai entendu des commentaires désobligeants de certains critiques à propos de la mise en scène d'Agneszka Holland (connue pour avoir réalisé des épisodes des séries Cold Case et House of Cards, ainsi que le long-métrage Europa Europa). Je ne partage pas ces points de vue négatifs. Les épisodes caméra à l'épaule ont leur sens : ils transmettent la vision d'un drogué, la peur d'un homme traqué ou le désarroi du héros tenaillé par la faim. Le reste du temps, c'est classique et plutôt bien fichu.

A une époque où le pouvoir poutinien remet Staline à l'honneur et où, en Allemagne, une poignée d'inconscients en appelle à Lénine, la sortie de ce film est un acte d'éducation civique.

14:56 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 06 juin 2020

Archéologie précolombienne

Durant la période de confinement, j'ai pris l'habitude d'explorer les possibilités de la télévision de rattrapage. En matière de documentaire, incontestablement, c'est l'offre des chaînes publiques qui est la plus intéressante.

Ainsi, j'ai récemment découvert que, bien avant les Incas, une autre civilisation avait occupé les alentours du célèbre lac Titicaca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie. Il s'agit des Tiwanaku. France 5 propose pendant encore quelques jours un documentaire retraçant une campagne de fouilles autour et au fond du lac. Outre les enseignements civilisationnels qu'il offre, le film est une passionnante leçon d'archéologie sous-marine :

On retrouve presque les mêmes protagonistes dans un documentaire plus récent, diffusé sur Arte. On voit ce que sont devenues les premières découvertes et l'on suit une nouvelle campagne de fouilles, toujours menée avec l'accord des communautés locales (des Aymaras) :

Ce deuxième film fait partie d'une série documentaire, Enquêtes archéologiques, présentée par le Belge Peter Eeckhout, qui se révèle à la fois pertinent et agréable à écouter. L'un des volets de la série permet d'ailleurs de suivre ses propres fouilles, elles aussi au Pérou, au sud de Lima, sur le site de Pachacamac, un sanctuaire inca qui eut son heure de gloire, avant de subitement péricliter.

Ici encore, les recherches des archéologues permettent de comprendre que le site a été occupé par d'autres peuples, avant qu'il n'atteigne son apogée sous les Incas. Parmi ces peuples se trouvent les Ichmas, auteurs d'étranges sculptures :

Le documentaire est passionnant à suivre, certaines des découvertes étant stupéfiantes :

Mais le plus étonnant est l'aura dont a bénéficié le site, qui a accueilli des pèlerins venant d'un territoire beaucoup plus étendu qu'on ne l'aurait pensé, de prime abord :

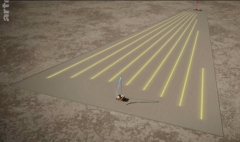

Cette succession de civilisations est aussi présente dans Le secret des lignes de Nazca, qui traite d'un sujet qu'on pourrait croire rebattu... eh bien, non ! L'archéologue qui accompagne l'animateur explique avec de grandes qualités pédagogiques comment ces oeuvres impressionnantes ont pu être réalisées avec des moyens modestes. Il en fait la démonstration avec un géoglyphe en forme de spirale :

On comprend aussi qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'un aéronef pour visualiser le résultat. En grimpant de quelques dizaines de mètres, sur une colline proche, les deux hommes ont une vue très nette du modeste tracé qu'ils viennent de réaliser :

La dernière partie du film, tout aussi palpitante, s'attache à de mystérieux tumuli, dont la création semble liée à celle des géoglyphes :

Si ce périple sud-américain ne vous a pas lassés, je vous recommande, en guise de dessert, un énième documentaire (diffusé sur France 5) consacré à un site emblématique de la région : Machu Picchu, le secret des Incas. Les auteurs abordent toutes les hypothèses (sérieuses) émises concernant le fonctionnement des lieux : observatoire astronomique, résidence impériale, refuge, centre administratif, site sacré ?

En même temps, on découvre des aspects plus pratiques, comme le lien entre architecture et mouvements solaires, les techniques de construction, la création des terrasses agricoles, l'approvisionnement en eau et le réseau de voies de communication.

Que la télévision est belle quand elle se fait éducative !

01:49 Publié dans Histoire, Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, médias, télévision

samedi, 16 mai 2020

Sherlock au Moyen Age

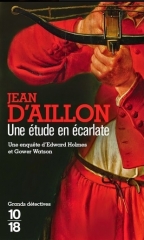

Récemment, je butinais dans les rayons d'une librairie, en quête de nourriture spirituelle divertissante, lorsque je suis tombé sur ceci :

C'est le titre qui a attiré mon attention. C'est une référence transparente à la première enquête de Sherlock Holmes publiée par Arthur Conan Doyle, Une Étude en rouge. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu le petit texte, qui évoque les aventures d'un Edward Holmes et d'un Gower Watson. Ils évoluent au début du XVe siècle (dans les années 1420), en France, le plus souvent à Paris, un Paris gouverné par les Anglais et leurs alliés Bourguignons. Nous sommes en pleine guerre de Cent-Ans.

L'auteur Jean d'Aillon (qui utilise un pseudonyme) est un économiste de formation, ancien haut-fonctionnaire reconverti dans le polar historique. Sa documentation semble solide, ce qui ajoute de l'intérêt à ses intrigues policières inventées.

Le tout début du livre présente la manière (supposée) dont l'auteur a découvert l'existence putative de ce Sherlock médiéval. C'est à la fois facétieux et érudit, à la manière dont Jean d'Aillon construit ses intrigues.

La particularité de ce polar est que l'histoire qui nous est contée ne consiste pas en la progressive découverte de la manière dont un criminel a agi (ni de son identité). Non, ici, il s'agit d'un complot, qui fait intervenir les rivaux français (armagnacs et bourguignons), la corporation des bouchers de Paris (acteur à part entière, qu'il est bon de ne pas négliger), les Parisiens "ordinaires", les autorités anglaises... et d'autres ressortissants d'outre-Manche, dont les intentions semblent louches.

C'est donc un roman fouillé, avec un arrière-plan historique travaillé et de multiples intrigues secondaires. Tout va se jouer dans une mystérieuse demeure, la Maison de Mélusine, où vont se croiser (parfois sans se rencontrer) des bouchers criminels, un aristocrate ivre de vengeance (ce qui relie ce roman à celui de Conan Doyle), un bourgeois prétentieux, des complotistes anglais... et nos enquêteurs.

Edward Holmes est un clerc désargenté, dont deux des demi-frères viennent de décéder (à cause de ces Bloody Frenchies !). Il se cherche une occupation rémunérée... et rencontre un archer, Watson, vétéran de la bataille d'Azincourt, de glorieuse mémoire pour les sujets de la perfide Albion. C'est d'ailleurs l'originalité de cette série de romans (d'un auteur français) que de mettre à l'honneur des personnages de l'autre camp, celui qui combat le dauphin, futur Charles VII.

Dans cette aventure-ci, on croise des personnages historiques, certains connus comme la reine Isabeau de Bavière et le dauphin Charles, d'autres plus anonymes comme Tanneguy du Châtel et Jean Chuffart, un chanoine auteur présumé du Journal d'un bourgeois de Paris (hostile aux Armagnacs et donc, plus tard, hostile à Jeanne d'Arc). Ces figures de l'Histoire croisent des personnages inventés, parfois avec malice comme ce greffier (et logeur) Jacques Bonacieux, dont la jeune épouse Constance fait tourner quelques têtes...

Cela donne une idée des influences littéraires de Jean d'Aillon. Il mêle Conan Doyle à Alexandre Dumas et, globalement, au roman populaire du XIXe siècle. Les chapitres sont courts, avec un aspect feuilletonnant. L'importance de l'arrière-plan historique et le souci du détail "vrai" rapprochent ce roman d'autres séries, comme les Napoléon Bonaparte d'Arthur Upfield (le héros étant un inspecteur métis évoluant dans l'Australie de la première moitié du XXe siècle), les aventures du juge Ti de Robert van Gulik, les oeuvres de Tony Hillerman situées en réserve Navajo ou, plus récemment, les enquêtes du brahmane Doc de Sarah Dars ou celles de Nicolas Le Floch, par Jean-François Parot.

J'ai lu cette étude en écarlate en moins de deux jours, malgré le boulot, au risque d'écourter une nuit, tellement j'ai trouvé cela passionnant.

16:31 Publié dans Histoire, Jeanne d'Arc, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, littérature, livre, livres

lundi, 11 mai 2020

Hommage à Jean Moulin

C'était à la Une du quotidien aveyronnais Centre Presse, vendredi 8 mai :

Était-ce un anniversaire particulier pour le fondateur du CNR, ancien préfet de l'Aveyron ? A priori, non. Il est né le 20 juin 1899 et l'on pense qu'il est décédé des suites des tortures infligées par la Gestapo le 8 juillet 1943. Mais, bon, la capitulation allemande (qui n'a pas mis fin à la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le : les combats ont continué en Asie-Pacifique) constitue une sorte d'aboutissement de l'oeuvre résistante de Jean Moulin.

Un problème surgit à la lecture de la légende de la photographie placée en Une :

L'an dernier (tout comme en 2015...), je m'étais amusé à relever les approximations dont ce jour emblématique est victime, au niveau national aussi bien que local. Comme les Alliés refusaient de signer le moindre traité de paix avec l'Allemagne hitlérienne, la conclusion des combats (en Europe) ne pouvait venir d'un armistice, mais d'une capitulation.

La photographie est par contre intéressante. Peu connue, elle a été prise lors d'un passage de Jean Moulin à Conques. Sur une autre photographie (visible dans le corps de l'article, qui occupe toute la page 5 du numéro de Centre Presse), on le voit en ces lieux, pas très loin de l'église abbatiale, en compagnie de sa mère. Comme tant d'autres, le haut-fonctionnaire républicain a été séduit par la beauté et l'authenticité du village aveyronnais.

Si certaines de ces photographies sont méconnues, la plupart ont pourtant été déjà présentées au public, en particulier en 2013, année du soixante-dixième anniversaire de sa mort. Ainsi, à Rodez, une chouette exposition était visible aux Archives départementales (où a été prononcée, quatre ans plus tard, une passionnante conférence sur les préfets de l'Aveyron). A Paris, le musée Jean-Moulin avait proposé quelque chose de plus complet. On peut ajouter un dossier téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur.

La plupart des photographies (en particulier celles qui montrent Jean Moulin avec ses proches) sont issues de la "collection Escoffier", des cousins de l'ancien préfet évoqués dans un numéro spécial (aujourd'hui introuvable) de la revue Études héraultaises. A tous les Aveyronnais un peu âgés, le nom de cette famille fait immédiatement penser à une ancienne préfète (ancienne sénatrice et ancienne ministre), Anne-Marie Escoffier (née Simon), qui fut membre du PRG, un parti héritier de celui dont fut proche Jean Moulin. Mais je n'ai connaissance d'aucun lien entre André Escoffier (l'époux de l'ancienne préfète) et les cousins de Jean Moulin.

Quoi qu'il en soit, cet homme-clé de la Résistance a laissé sa trace à Rodez et dans l'Aveyron. On pense évidemment au collège ruthénois qui porte son nom. On pense aussi au récent portrait réalisé en son honneur, et qui a rejoint le salon qui porte son nom. Pas très loin de là, sur un mur extérieur, figure un médaillon (inauguré par Charles de Gaulle en 1961)... qui a jadis subi une petite retouche :

Le chiffre 3 semble avoir été gratté ou blanchi. En réalité, à l'origine, je crois que c'est l'année 1944 qui avait été gravée, tant on était peu sûr de la date exacte du décès de Jean Moulin. Les Allemands eux-mêmes ont à l'époque entretenu le mystère à ce sujet. Par la suite, quand il est devenu certain qu'il était mort peu de temps après avoir été torturé par les gestapistes (début juillet 1943), l'année de décès a été corrigée sur le bas-relief.

Comparé aux fausses gloires sportives ou télévisuelles actuelles, Jean Moulin est un exemple autrement plus inspirant pour les jeunes... et les moins jeunes.

17:50 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualite, actu, actualites, actualité, actualités

samedi, 02 mai 2020

LBJ (VOD)

Ces initiales (au sens évident pour un spectateur américain) masquent (pour les autres) l'identité du 36e président des Etats-Unis, Lyndon Baines Johnson, qui a eu droit a un mini-biopic, il y a deux ans. En France, il est sorti directement en vidéo, sous le titre L.B. Johnson, après Kennedy. Je n'en avais même jamais entendu parler.

Et pourtant, la distribution est prestigieuse. Le couple (pas encore présidentiel au moment où démarre l'histoire) est incarné par Jennifer Jason Leigh (méconnaissable) et Woody Harrelson (excellent). Je signale aussi la très bonne composition de Jeffrey Donovan en John Kennedy. (Le même acteur avait interprété Robert, le frère de John, dans le J. Edgar de Clint Eastwood !). Parmi la pléiade de seconds rôles, on remarque aussi Bill Pullman (en sénateur démocrate très progressiste), Thomas Howell ou encore Wallace Langham, un ancien des Experts incarnant ici l'un des conseillers du jeune président, un certain Arthur Schlesinger :

La première partie est conçue comme une série d'allers-retours entre la journée du 22 novembre 1963 et les années précédentes, de la campagne présidentielle de 1960 aux premières réalisations de l'administration Kennedy. Johnson n'y paraît pas particulièrement à son avantage. Certes, il dirige la majorité démocrate au Sénat (sous le républicain Eisenhower), mais les élites de son parti le snobent. C'est un gars du Sud, pas très cultivé, un Texan avec un drôle d'accent et des manières jugées parfois un peu frustres.

Dans la version originale, cela donne lieu à quelques quiproquos savoureux, comme lorsque Johnson dit à un conseiller démocrate : "Call my taylor !" (Appelle mon tailleur !)... son interlocuteur se demandant quel "Mac Taylor" il doit joindre. Plus drôle encore est cet échange téléphonique rageur, au cours duquel Johnson essaie de faire comprendre à son correspondant qui il est : "I'm fucking him !" (Mais, putain, je suis lui !)... l'interlocuteur semblant comprendre qu'il "baise" Johnson... Le film ne cache pas que le futur président était un peu brut de décoffrage, continuant de régler ses affaires aux toilettes, porte ouverte :

Quoi qu'il en soit, dans la course à l'investiture démocrate, l'homme le plus influent du Sénat des Etats-Unis se fait damner le pion par le fils de bourges de la côte Est. Dans la foulée, il accepte de devenir le numéro 2 du ticket démocrate, seule solution pour rassembler un électorat hétéroclite et ainsi parvenir à battre le principal adversaire, le vice-président sortant, un certain Richard Nixon.

Les acteurs et le metteur en scène montrent très bien les ambiguïtés du ticket Kennedy-Johnson. Le premier veut neutraliser celui qui pourrait contrecarrer ses projets au Congrès... et peut-être aussi avoir à proximité de lui un autre son de cloche que celui des intellos progressistes qui l'entourent. De son côté, Johnson pense que sa connaissance du monde parlementaire, de ses coutumes et son habileté à créer des compromis feront de lui l'homme indispensable. Il surestime sa marge de manoeuvre en tant que vice-président. A l'un de ses proches qui lui affirme que c'est une tâche ingrate, il répond que cela ne peut pas être pire que d'enseigner à des gamins du comté de Blanco. C'est une allusion aux débuts de Johnson dans la vie active. Avant de se consacrer pleinement à la politique, il a été quelques temps instituteur au Texas (dans de petites villes comme Cotulla et Pearsall, mais aussi brièvement à Houston).

A la fin de 1963, alors que Kennedy s'est déjà lancé dans la campagne pour sa réélection, Johnson semble sur le déclin. Il est de moins en moins écouté en haut lieu et, du côté des démocrates texans, on le considère de plus en plus comme un traître. L'assassinat de JFK rebat les cartes. A la stupeur de certains de ses amis politiques, Johnson a non seulement endossé le programme de son prédécesseur, mais il l'a amplifié, lui donnant une coloration plus sociale. Ce film vise donc à réhabiliter ce président méconnu (souvent calomnié dans les productions hollywoodiennes).

Hélas, ce fut un cuisant échec commercial. Sa production coûta 20 millions de dollars et il en rapporta moins de trois.

01:46 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 19 avril 2020

Le Covid-19 au miroir de la grippe espagnole

Dans le numéro de ce dimanche du quotidien aveyronnais Centre Presse, on peut lire un article (signé Jean-Michel Cosson) consacré à la grippe espagnole, avec un éclairage particulier sur le département de l'Aveyron. Cet article fait suite à ceux des semaines précédentes (publiés aussi dans La Dépêche du Midi), l'un consacré à la lèpre, l'autre au choléra (toujours avec un angle aveyronnais).

L'article consacré à la grippe dite espagnole n'est pas exhaustif (pour approfondir, je conseille d'aller puiser aux sources que j'ai mentionnées il y a deux semaines). Mais il établit avec notre époque quelques points de comparaison qui me semblent très pertinents.

Ainsi, alors comme aujourd'hui, ce sont les déplacements humains qui ont favorisé le développement de la pandémie. Au XXe comme au XXIe siècle, on a tardé à prendre des mesures drastiques. La vox populi a aussi répandu l'idée qu'il existait des remèdes miracles, fluatine et rheastar à l'époque, (hydroxy)chloroquine aujourd'hui. Enfin, des théories du complot ont émergé. En 1918-1919, on accuse des agents allemands, en 2020 un laboratoire chinois (sans la moindre preuve).

O tempora, o mores !

14:00 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme

dimanche, 05 avril 2020

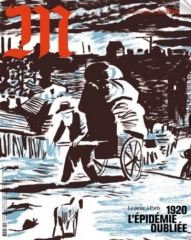

La peste à Paris

C'est le sujet d'un passionnant article paru hier dans le supplément magazine du Monde, dont il a d'ailleurs fait la Une :

Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler d'une autre pandémie (que celle de covid-19), celle de grippe espagnole, en 1918-1919. Or, en 1920, à Paris, alors que le pays peine à sortir de la guerre, une jeune scientifique (Yvonne de Pfeiffel) constate la réapparition d'un mal qu'on croyait disparu en Occident.

L'article est signé Zineb Dryef, à qui l'on doit un ouvrage historique sur les rats à Paris. On y suit la progression des travaux des scientifiques de l'époque. On y (re)découvre l'extrême pauvreté dans laquelle vivaient les habitants de la ceinture de taudis qui entourait jadis la capitale. On y retrouve aussi (hélas) la pulsion antisémite, activée par des hommes politiques peu scrupuleux. (Toute ressemblance avec le XXIe siècle est bien entendu fortuite...)

Au final, la maladie a fait peu de victimes, mais elle n'a pas totalement disparu.

PS

Sur la grippe espagnole, il est désormais facile de trouver de quoi assouvir sa soif de connaissances. Sur le site de France Culture, on peut encore écouter une émission datant de 2018. Elle est un peu longue (52 minutes environ), pas très palpitante dans la forme, mais fort intéressante sur le fond (avec notamment des échanges approfondis sur le bilan humain de la pandémie).

Plus grand public est La Marche de l'histoire (diffusée sur France Inter), dont l'émission du 10 mars dernier était consacrée à la pandémie. Le format est plus court (28 minutes) et Jean Lebrun est un animateur talentueux (qui, de surcroît, prépare bien ses sujets).

Un autre récent article du Monde aborde un aspect méconnu : les conséquences de la grippe espagnole sur le sport (notamment en France et aux Etats-Unis).

Enfin, sachez que le virus de cette grippe n'a pas été supprimé. Il a même été reconstitué en laboratoire.

18:01 Publié dans Histoire, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, épidémie, pandémie

samedi, 14 mars 2020

De Gaulle

2020 est un peu l'année de Gaulle. Dans quelques mois, on célèbrera le 80e anniversaire de son célèbre Appel. En novembre prochain, on commémorera successivement le 50e anniversaire de sa mort et les 130 ans de sa naissance.

Se pose alors une question de taille. Laquelle ? Ben, une question de taille. Toutes les photographies présentant Charles de Gaulle en compagnie d'autres hommes le montrent les dépassant presque d'une tête. A Saint-Cyr, l'apprenti-officier avait hérité de surnoms en rapport avec sa taille : "grande asperge", "double mètre". En réalité, il ne mesurait "que" 1m93 - 1m94, ce qui, pour l'époque (le début du XXe siècle) était gigantesque, ses camarades de promotion à Saint-Cyr culminant en moyenne à 1m64 ! Se posait quand même la question du choix de l'acteur pour incarner de Gaulle. Lambert Wilson n'est-il pas un peu petit ? En réalité, non. J'ai appris à cette occasion qu'il mesure 1m90. Mais, à notre époque, les hommes (tout comme les femmes) sont plus grands. L'écart (en taille) qui sépare l'acteur de ses contemporains est moins élevé que celui qui séparait de Gaulle des siens.

Quoi qu'il en soit, on a veillé à ce que le comédien ressemble à son modèle. Il porte plusieurs prothèses au visage (au nez, aux lèvres, aux oreilles et peut-être au cou). Sa coupe de cheveux reproduit scrupuleusement celle du Général et il a même acquis quelques tics de comportement propres à son modèle (notamment sa manière de fumer). L Wilson a fait du bon travail.

Le film démarre de manière originale, par un de Gaulle en famille. Cette séquence introduit deux personnages qui vont jouer un rôle important dans la suite de l'histoire (et dans la vie du héros) : son épouse et leur fille benjamine, Anne, handicapée mentale. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas bien la biographie du couple, ce sera une révélation, tout comme l'attachement du futur chef de la Résistance à sa famille. C'est l'un des apports de ce film, qui ensuite alterne les scènes d'action politique et les scènes de famille, celle-ci devant se débrouiller en Métropole loin de Charles. Dans le rôle de l'épouse, Isabelle Carré est formidable... peut-être même un peu trop : la véritable Yvonne de Gaulle n'était sans doute pas aussi sympathique.

Par contraste, les premières scènes "historiques", qui voient de Gaulle rencontrer des ministres, des généraux et un président du Conseil, sont moins réussies. Je trouve quand même qu'Olivier Gourmet (chargé d'incarner Paul Reynaud) s'en sort assez bien dans le rôle de cet homme politique très influent à l'époque, mélange de courage et de veulerie... et qui, au moment crucial, a fini par oublier où il avait rangé sa paire de couilles. (Pour la petite histoire, je signale que la femme qui partage ses journées à Matignon est sa maîtresse "officielle", un personnage qu'on a pu apercevoir -comme celui de Georges Mandel- dans le récent Je ne rêve que de vous.)

Si ces séquences sont utiles aux spectateurs profanes (pour comprendre les ressorts de l'intrigue, en particulier les oppositions sur la conduite de la guerre), elles ne sont pas d'une folle inventivité au niveau de la mise en scène. Le pire est atteint au cours d'une "scène d'urinoir", qui voit Pétain et Weygand comploter en soulageant leur vessie puis en se lavant les mains. Peut-être cette scène est-elle authentique, en tout cas, à l'écran, elle n'est pas très vraisemblable. (Sur le fond, elle est l'occasion de découvrir l'antisémitisme d'une partie du haut commandement militaire français, qui n'a jamais encaissé la manière dont s'est conclue l'Affaire Dreyfus.)

Dans la deuxième partie du film, tout cela s'améliore. Gabriel Le Bomin (qui jadis réalisa Les Fragments d'Antonin) réussit à créer un véritable suspens historico-politique. On s'attache évidemment aux actes du héros, mais l'on se passionne aussi pour les pérégrinations de sa famille, dont j'ai découvert certains détails.

Evidemment, l'action débouche sur l'écriture et la lecture (l'enregistrement) du fameux Appel. La séquence fait écho à une scène du début, durant laquelle de Gaulle, colonel dirigeant (avec des blindés) une contre-offensive en mai 1940, découvre l'outil radiophonique. Notons que la naissance du texte fut encore plus chaotique que ce qui nous est raconté, les Britanniques étant sans doute parvenus à imposer au général d'adoucir la première version de son Appel, différente de celle qui a ensuite été diffusée. Mais l'ensemble n'en constitue pas moins une belle leçon d'histoire et de courage.

11:32 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 13 mars 2020

Radioactive

Sous ce titre choc se cache une biographie de Marie Curie adulte (de son arrivée en France à son décès). Derrière la caméra officie Marjane Satrapi, auteure de The Voices et surtout de Persepolis. Elle nous offre un mélange de fresque historique et de film militant (féministe), avec un arrière-plan scientifique.

Dans le rôle de Marie Curie, Rosamund Pike est é-blou-i-ssante. Elle est crédible aussi bien en jeune femme craintive qu'en épouse mûre et en vieillarde certes affaiblie, mais diablement intelligente et lucide. La comédienne, remarquée jadis dans Gone Girl (et qui était aussi très bien dans HHhH et Hostiles) y fait montre de son talent pour ressusciter une scientifique incomparable et entêtée, une femme farouchement indépendante... et une amoureuse qui n'hésite pas à écrire qu'elle aime le sexe (avec son compagnon).

C'est dire si le film embrasse une matière riche. L'une des premières séquences est particulièrement réussie. Il s'agit d'un spectacle de danse (celui de Loïe Fuller), auquel assistent (entre autres) la jeune Maria Sklodowska et un homme qu'elle a croisé peu de temps auparavant dans la rue : Pierre Curie. Le dialogue entre les deux héros est savoureux.

La suite montre la progression des recherches du duo, qui finit par devenir un couple. La réalisatrice prend bien soin de montrer qu'au sein de celui-ci, la plus douée est Marie. C'était aussi une travailleuse acharnée. D'un point de vue scientifique, le film tente de rendre accessibles des notions de physique comme la radioactivité ou la réaction en chaîne. Pour le profane que je suis, c'est convaincant.

Le plus étonnant, pour le public du XXIe siècle, est la fascination naïve que les découvertes du couple Curie vont exercer. Des commerçants se mettent à sortir des tas de produits au radium, du dentifrice à la crème pour visage... Marie elle-même n'échappe pas au fétichisme imprudent : la fiole dans laquelle elle a placé un échantillon de l'élément qu'elle a isolé pour la première fois lui sert de "doudou", accompagnant et éclairant ses nuits. A l'écran, c'est superbe...ment dangereux !

Cela m'amène à l'autre propos du film : la mise en perspective des recherches de l'époque (Pierre et Marie n'étant pas les seuls à travailler sur l'atome). Si les apports ne sont pas cachés (en radiographie et lutte contre le cancer), il est quand même surtout question des conséquences négatives, d'Hiroshima à Tchernobyl. Même si le propos est louable, ce n'est pas (à mon avis) la partie du film la plus réussie.

Marjane Satrapi excelle dans les portraits de femmes, ceux de Marie, de sa soeur, de sa fille aînée Irène (qui a marché sur ses traces) et de sa cadette Eve (qui s'engagea des années plus tard dans la France Libre). D'ailleurs, c'est poussée par sa fille aînée que la scientifique a fini par s'engager durant la Première Guerre mondiale. C'est un aspect moins connu de sa vie que le film a le mérite d'aborder.

Celle qui fut détestée comme Polonaise et femme libre finit par être reconnue pour son apport à la science, au point de figurer (seule femme !) parmi l'équipe de chercheurs réunie aux conférences de Solvay. Le film nous propose une photographie datant de 1927. En voici une autre de 1911, sur laquelle figure aussi un certain Albert Einstein (avant-dernier, à droite):

P.S.

Cerise sur le gâteau : ce film féministe, à l'image de son héroïne, ne reste pas dans les clous. Ainsi, lorsque Marie Curie se rend en Suède (avec Irène) pour recevoir son second prix Nobel (celui de chimie), elle déclare, dans la salle d'attente, qu'une partie du public n'a pas su séparer en elle la femme de la scientifique... une autre manière de dire qu'elle pensait qu'il fallait séparer l'homme de l'oeuvre... Bravo au dialoguiste !

lundi, 09 mars 2020

Je ne rêve que de vous

En fin de parcours, ce film est enfin arrivé au CGR de Rodez. En dépit du sujet en or (le dernier grand amour de Léon Blum, sous l'Occupation allemande), le bouche-à-oreille n'est pas très favorable. Je me suis quand même laissé tenter, tant la distribution est alléchante.

Le personnage principal est Jeanne Reichenbach, déjà mariée deux fois, femme libre issue de la bourgeoisie juive. Elle est interprétée par Elsa Zylberstein, dont on sent qu'elle s'est beaucoup impliquée dans le rôle. Hélas, le résultat n'est guère emballant, surtout en raison des scènes avec Léon Blum, incarné par Hippolyte Girardot. On a beau lui avoir fait la tête de l'ancien président du Conseil, le comédien n'est guère convaincant dans le rôle. On ne sent pas vraiment la passion qui aurait animé les deux amants.

Je dirais qu'il faut faire porter la responsabilité de cet échec à la direction d'acteurs (il aurait fallu faire rejouer certaines scènes, tant elles semblent approximatives) et aux dialogues, trop littéraires ou simplement manquant de naturel.

Ce sont les personnages secondaires qui m'ont paru plus réussis. A la volée, je signale Emilie Dequenne en belle-fille de Blum, Thomas Chabrol en ex-mari de Jeanne, Gregori Derangère en second ex-mari et surtout Philippe Torreton en Pierre Laval. Son face-à-face avec Jeanne/Elsa est peut-être la meilleure scène du film. (Je profite de l'occasion pour suggérer aux nombreux producteurs qui lisent ce blog de se lancer dans la mise en chantier d'un film consacré à Pierre Laval, avec Torreton dans le rôle. Il y a une sacrée matière à traiter.) A signaler aussi les à-côtés de la vie privée des hauts personnages, la captivité mettant à jour certains "accommodements" avec la morale officielle. C'est parfois croustillant, avec de beaux portraits d'épouses et de maîtresses.

Le contexte historique n'est pas trop mal planté. Si l'on connaît un petit peu cette histoire, on retrouve l'épisode de la Débâcle (de mai-juin 1940), celui de l'embarquement sur le Massilia et, surtout, le procès de Riom, une machine de propagande anti-républicaine qui a tourné à la déconfiture pour le régime de Vichy. L'arrivée des Allemands dans la zone non-occupée, aggrave le sort des prestigieux prisonniers (Blum et Mandel, entre autres). Certains apprendront peut-être avec surprise que Blum a toujours refusé de fuir, préférant affronter le régime de Vichy de sa prison, jusqu'à partir en déportation (à Buchenwald, mais dans une annexe un peu protégée par rapport aux conditions atroces infligées aux résistants incarcérés). C'est l'un des rares mérites de ce long-métrage poussif, qui s'apparente à un médiocre téléfilm de début de soirée sur France 3.

19:16 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 15 février 2020

Les chasseurs noirs

J'ai récemment découvert la série Les Rivières pourpres, dont France 2 vient d'achever la diffusion de la deuxième saison. Dans la foulée ont été reprogrammés les épisodes de la saison 1, en particulier La Dernière Chasse, encore visible pendant quelques jours sur le site internet de la chaîne.

A celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette série, il faut préciser qu'elle est dérivée d'un film de Mathieu Kassovitz, lui même adaptant un roman de Jean-Christophe Grangé. L'ambiance est la même que dans la série : il s'agit d'une enquête policière particulièrement trouble, avec des aspects sordides. Le mystère y côtoie la folie et l'extrémisme. C'est rocambolesque mais parfois à la limite du vraisemblable...

Le duo d'enquêteurs est constitué du commissaire Niemans (comme dans les films) et de la lieutenante Delaunay. Il paraît qu'Olivier Marchal n'était pas le premier choix de la production ni de l'écrivain, qui auraient voulu que Jean Reno (qui incarnait le personnage dans les films) rempile. Quoi qu'il en soit, je trouve que l'ancien policier reconverti dans le cinéma se débrouille très bien en vieux flic anar, bougon et érudit. Je suis moins convaincu par la prestation d'Erika Sainte, que je trouve trop chétive pour le rôle, même si elle a su rendre crédible son personnage de policière gauchiste, mère célibataire un peu paumée dans sa vie privée. Entre les deux héros s'est tissée une sorte de complicité, faite d'ambiguïté : lui la considère comme la fille qu'il n'a pas eue, elle admire le professionnel... et ne serait peut-être pas contre un rapprochement plus "physique"...

Dans l'épisode qui nous concerne, le duo enquête sur un meurtre survenu lors d'une chasse à courre, à la frontière franco-allemande. L'une des hypothèses envisagées est que les responsables seraient les héritiers d'un groupe de tueurs nazis, les chasseurs noirs, une unité créée à l'initiative d'Heinrich Himmler, en 1940 et qui s'est révélée (à partir de 1942) encore plus cruelle et redoutable que les SS déployés en Europe de l'Est, auxquels elle a d'ailleurs fini par être rattachée.