dimanche, 24 octobre 2021

First Cow

Il faut attendre très longtemps (pas loin d'une heure) pour que la placide bovidée qui a inspiré le titre de ce film commence à y jouer un rôle. (Sachez que l'animal recruté pour l'incarner se nomme Evie.)

En attendant cette apparition réjouissante, il faut se fader la première heure. Mon Dieu, que c'est long ! On a visiblement voulu nous informer des moindres petits soucis qui émaillaient la vie quotidienne des pionniers de l'Oregon (au nord-ouest des États-Unis) au début du XIXe siècle. C'est surligné au stabilo, pas palpitant pour deux sous et de surcroît pas très bien filmé. On dirait presque une œuvre télévisuelle, les scènes obscures étant mal éclairées. Quelle déception de la part de Kelly Reichardt, dont j'avais apprécié La Dernière Piste !

Le seul éclair de cinéma à retenir dans cette brume vaguement poétique est la rencontre des deux protagonistes de l'histoire, l'Européen Otis Figowitz et le Chinois King-Lu. Entre ces deux-là se noue un compagnonnage qui va nous tenir en haleine pendant le reste de l'intrigue.

J'ai trouvé la seconde partie mieux mise en scène et plus riche au niveau du scénario. La réalisatrice délaisse un peu le style pseudo-contemplatif sous-malickien. Otis le cuistot, surnommé Cookie, va profiter de la présence de la vache pour se lancer dans une lucrative activité commerciale, en compagnie de son acolyte, qui a moins de scrupules (et plus de bagout) que lui. Leur duo pourrait n'être qu'une nouvelle illustration de success story à l'américaine, mais il est plus que cela. L'association des deux personnages fonctionne à merveille. Ils emménagent dans la même cabane (sans qu'apparemment il y ait le moindre sous-entendu sexuel). Une belle amitié se forme, progressivement.

L'exercice de leur activité les met en contact avec différentes figures du monde pionnier, campées par des "gueules" d'acteur. C'est bien rendu, parfois drôle... et appétissant, dans les scènes de cuisine. Je regrette toutefois que la réalisatrice n'ait pas vraiment su comment conclure son histoire. Elle semble s'orienter sur une piste qui s'interrompt, avant son dénouement. Dommage.

20:50 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 22 octobre 2021

Astérix et le Griffon

Hier 21 octobre est sorti le 39e album des aventures du célèbre Gaulois. C'est le cinquième de l'ère Ferri-Conrad, débutée en 2013 avec Astérix chez les Pictes. Je pense que tout le monde aura remarqué que cette sortie coïncide avec l'approche d'un week-end et, surtout, le début des vacances de Toussaint. Chez Hachette (qui a complètement avalé les éditions Albert René), la mercatique est une seconde nature !... mais pas le patriotisme économique, puisqu'on peut constater une nouvelle fois que l'ouvrage a été imprimé hors de France. Ces dernières années, l'éditeur alterne entre l'Italie (une localisation européenne qui pouvait à la rigueur paraître pertinente pour l'album Astérix et la Transitalique) et la Roumanie, d'où provient l'ouvrage parvenu entre mes mains.

Le titre et le début de l'histoire plongent leurs racines dans l'Antiquité et la mythologie. On va donc rencontrer (à nouveau) des Sarmates (croisés dans Astérix et la Transitalique) et -surtout- des Amazones, de redoutables guerrières (dotées de leurs deux seins) dont la représentation s'apparente à un pur fantasme masculin. Ceci dit, cela nous vaut plusieurs scènes cocasses.

Les lecteurs attentifs noteront que, plus que les (supposées) Amazones antiques, ce sont les Russes qui semblent avoir inspiré ces personnages féminins, au niveau des noms, des jouets des enfants et du physique de certains personnages. (On pense aux Pussy Riot et à certaines Femen.)

Voilà nos héros partis pour l'Europe de l'Est, au nord de la mer Noire et du Caucase, pour une région où ils vont affronter des Romains, en quête non pas de territoire, mais d'animal fabuleux... et d'or. J'ai bien aimé la mise en scène de cette rivalité, sous l'œil goguenard des intrépides guerrières. (De même la résolution de l'énigme concernant le griffon est assez bien trouvée... voire vraisemblable !)

L'humour est évidemment de la partie. Comme de coutume, on sera très attentif aux noms de personnes, aux jeux de mots, ainsi qu'aux détails de certaines vignettes. Covid oblige, on ne s'étonnera pas de croiser un personnage moustachu nommé Klorokine (pas très habile avec les potions...), ainsi que Fakenius, soldat romain complotiste ! Didier Conrad se montre un digne successeur d'Uderzo, dont il garde la patte et le sens du clin d'œil.

Bref, en dépit de mes appréhensions (et de mon opinion quant à la politique commerciale d'Hachette), j'ai bien aimé cet album qui, comme la plupart de ceux conçus par le duo de successeurs, va sans doute gagner à être relu.

21:41 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, livres, culture, actualités, actualité, actualites, actualite, actu, bd, bande dessinée, bande-dessinée

dimanche, 26 septembre 2021

Les Sorcières d'Akelarre

En langue basque, aquelarre désigne le "pré du bouc", l'endroit où de présumées sorcières sont censées se livrer au sabbat. Au début du XVIIe siècle, l'Inquisition pourchasse, outre les divers hérétiques, les femmes soupçonnées de se livrer à des actes contraires à la morale catholique.

Dans ce village de la côte basque, les hommes sont absents la moitié de l'année, partis pêcher au loin, jusqu'à Terre-Neuve. Des rumeurs circulent quant au comportement des épouses et des filles. Cinq d'entre elles (puis une sixième) sont arrêtées et soumises à un interrogatoire de plus en plus poussé.

La meilleure partie du film est constituée de ces scènes, soit de cellule (les femmes étant enfermées ensemble), soit de questionnement, qui finit par prendre la forme d'une torture. Au départ, les jeunes femmes n'en reviennent pas d'avoir été arrêtées pour des comportements innocents (elles se promènent en forêt, dansent sur des chants traditionnels). Pour prouver à quel point les accusations qui pèsent sur elles sont absurdes, elles vont entrer dans le jeu de l'inquisiteur... au risque que le cours des événements dérape.

Les images tournées dans l'obscurité ou la semi-obscurité sont belles. Elles se marient bien avec le fond de l'intrigue, l'enquête ecclésiastique peinant à déterminer si ces jeunes femmes sont de simples "dévergondées" ou d'authentiques "satanistes". Le propos du film est évidemment militant : il dénonce l'oppression des femmes par des religieux exclusivement masculins... et, incidemment, l'oppression des Basques par la Castille. Du côté français comme du côté espagnol, le "pays basque" (au sens large) a peut-être été la région la plus marquée par de supposés épisodes de sorcellerie. Toutefois, à l'époque à laquelle se déroule notre histoire, en particulier du côté espagnol, l'action de l'Inquisition fut plus modérée que ce que montre le film.

Son propos est gâché par la fin et la séquence du sabbat, totalement grotesque. D'un côté, je comprends que le réalisateur Pablo Aguero (remarqué il y a quelques années avec Eva ne dort pas) ait voulu tourner en ridicule la petite troupe inquisitoriale. Mais c'est sa séquence elle-même qui manque de crédibilité, sans parler de la fin. C'est dommage, parce que le film charrie une force incontestable, sur des thématiques qui parlent aux spectateurs du XXIe siècle.

P.S.

Sorcellerie et satanisme (mélangés un peu n'importe comment) se trouvent aussi à l'arrière-plan de la Trilogie du Baztan, une production Netflix récemment mise en ligne sur le site d'Arte. L'action se déroule de nos jours, en Navarre, à proximité de la frontière avec la France. La police locale reçoit le renfort d'une enquêtrice originaire de la région, qui a travaillé avec le FBI. Ils ne seront pas de trop pour démêler une série de crimes sordides, dans une ambiance glauque, pluvieuse à l'excès. Les trois films sont adaptés des romans de Dolores Redondo. Je recommande surtout le premier volet, intitulé Le Gardien invisible (qui a peut-être inspiré la série française Zone blanche). Les deux films suivants sont de moins bonne qualité : leur intrigue ne tient pas sur la longueur et le réalisme cède petit à petit la place au grotesque.

dimanche, 05 septembre 2021

Chers camarades !

Moins d'un an après l'étonnant Michel-Ange, Andrey Konchalovsky ressuscite une nouvelle fois le passé, cette fois soviétique. Il s'est inspiré du massacre de Novotcherkassk (en juin 1962) pour construire une fiction à caractère documentaire, imprégnée de tragédie classique.

Le tout début met en scène un couple de quadragénaires, dans une chambre à coucher. On comprend rapidement que tous deux sont des cadres du Parti communiste local. On est au réveil et la caméra suit Lioudmila (ou son reflet dans une glace) en train de s'habiller. Dans le même temps, une discussion de plus en plus tendue s'engage entre les deux amants. Il faut regarder avec attention cette scène : on n'est pas près de revoir cette femme aussi belle et sûre d'elle. Avant de sortir de l'appartement, elle aura empilé des vêtements et arrangé sa coiffure d'une manière qui contribue à l'enlaidir. Pour l'extérieur, la camarade adopte un profil austère. Guettez toutefois la phrase qu'elle prononce, juste avant de sortir : elle donne un sel particulier à ce que l'on vient de voir...

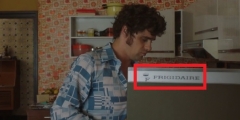

La séquence suivante témoigne du même savoir-faire dans la mise en scène. L'héroïne se rend dans un magasin d'alimentation ("ΓΑCTPONOM" dans la langue de Vladimir Poutine) qui peine à contenter ses clients. Mais, quand on appartient à la nomenklatura locale, l'épicière se montre beaucoup plus accommodante...

Bien que relativement privilégiée par rapport au reste de la population, Lioudmila est dans une situation familiale délicate. Elle a perdu son amour de jeunesse au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle vit désormais avec sa fille, une lycéenne de 18 ans, et son père (veuf), qui a connu la Guerre civile au début des années 1920... et qui conserve précieusement (outre son vieil uniforme) une icône de la Vierge, cachée au fond d'une valise.

La relation mère-fille est houleuse. La jeune adulte rejette les conventions imposées par sa mère et la société soviétique... et elle fréquente des ouvriers rebelles de l'usine de locomotives voisine. Ceux-ci protestent contre l'augmentation des prix des produits alimentaires et les nouvelles cadences mises en place à l'usine. Nous sommes à la fin du printemps 1962, juste avant le déclenchement de la crise des missiles de Cuba. Le pouvoir soviétique ne veut pas entendre parler de mouvements de protestation. La situation va dégénérer.

L'un des intérêts du film est de nous en proposer une vision de l'intérieur du Parti communiste. Plusieurs autorités sont mêlées à la crise : la direction de l'usine, la municipalité, le PC local et régional, la milice, l'armée régulière... et le KGB. Ici, le réalisateur, qui semblait avoir jusque-là un point de vue distancié, prend position dans l'analyse du déclenchement du massacre.

La seconde partie de l'histoire voit Lioudmila partir à la recherche de sa fille (dans la rue, chez des amis, à la morgue, à l'hôpital, dans un cimetière...), se rapprochant d'un officier du KGB compréhensif et séduisant (il a un petit air de Jean Marais, je trouve). Serait-on en pleine science-fiction ?

Quoi qu'il en soit, les acteurs principaux sont formidables, en particulier Yuliya Vysotskaya, qui porte le film sur les épaules et passe par tous les états émotionnels. La mise en scène est d'une grande rigueur, les plans étant construits avec soin. Outre les scènes déjà citées, je recommande le dialogue entre la mère et le grand-père, un soir, dans la cuisine, autour d'une bouteille d'alcool fort. Ou encore la perquisition menée par l'officier du KGB (dans l'appartement), durant laquelle on sent que le personnage change petit à petit d'opinion.

Le noir et blanc, sans être d'une beauté bouleversante, est un bon choix pour accompagner ce drame du passé, au cœur duquel une communiste sincère se trouve face à des choix cornéliens.

C'est à voir absolument.

15:26 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 29 août 2021

Amaryllis Fox

Cet ancienne agent de la CIA est le sujet du dernier numéro de l'émission radiophonique "Espions, une histoire vraie", diffusée cet été le samedi sur France Inter. L'auteure et présentatrice, Stéphanie Duncan, est une "ancienne" de la radio publique et des émissions historiques. Elle a participé à "2000 ans d'histoire" (sous la direction de Patrice Gélinet), avant de créer ses propres programmes, "Les femmes, tout une histoire", puis "Autant en emporte l'histoire".

Pour raconter la vie de l'ex-espionne états-unienne, elle s'est beaucoup inspirée de son autobiographie Undercover, avoir vingt ans à la CIA (publiée sans l'imprimatur de l'Agence).

L'émission de France Inter résume bien le bouquin, en y ajoutant un habillage sonore et des extraits d'archives radiophoniques ou télévisuelles.

Je recommande néanmoins aussi de lire le livre, d'environ trois cents pages. Cela se dévore comme un roman d'espionnage, même si de nombreux passages sont consacrés à la vie personnelle d'Amaryllis Fox (peu abordée dans l'émission radiophonique). Dans le livre, on découvre qui étaient ses parents (la mère étant d'origine britannique)... et l'une de ses grands-mères, assez atypique. On suit aussi davantage la formation de celle qui ne fut, au départ, qu'une sorte d'employée de bureau, avant que ses talents (qu'elle ne cherche pas du tout à dissimuler) n'incitent ses supérieurs à l'envoyer sur le terrain.

Les missions de l'espionne l'envoient en Tunisie, en Irak, au Pakistan, en Chine, en Indonésie... et même en France (pays dont elle parle la langue). Une rencontre secrète s'est déroulée à Lyon. Notre pays et sa culture sont d'ailleurs présents à plusieurs reprises dans le parcours de l'agent. Lors de sa formation, à Langley, elle semble avoir été en contact avec un collègue d'origine française (spécialiste du déguisement). Plus tard, en Chine (à Shanghai), elle et son compagnon se font servir des crêpes par un Français ! Enfin, je laisse à chacun le plaisir de découvrir quel usage l'apprentie espionne, alors simple étudiante, fait de stylos Bic en Birmanie...

Le lectorat français sera peut-être surpris de la franchise avec laquelle l'auteure relate sa vie privée, analysée de manière quasi clinique... une vie qui n'était en réalité plus vraiment privée, à partir du moment où elle est entrée dans l'Agence. Avec l'un de ses partenaires, elle s'est quasiment comportée comme ces couples d'espions russes infiltrés aux États-Unis.

C'est bien écrit, passionnant à lire, sauf peut-être à la fin, quand elle évoque sa reconversion et son amour de l'humanité. L'ancienne agent aux nerfs d'acier est devenue une militante pour la paix, bien sous tout rapport, puisqu'elle a épousé l'un des rejetons de la famille Kennedy. Bientôt une carrière politique ?

15:32 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, états-unis;politique internationale, amérique, médias, etats-unis, usa

dimanche, 08 août 2021

Profession du père

C'est l'histoire d'un homme, André Choulans, marié, père de famille provincial, frustré dans sa vie professionnelle, aigri par la politique française et qui a tendance à voir des complots partout. Eh non, il ne s'agit pas d'un de ces manifestants antivax... puisque l'intrigue débute en 1961, au moment du putsch des généraux en Algérie.

Le film repose beaucoup sur le talent de Benoît Poelvoorde, qu'on a déjà vu dans des rôles de perdant magnifique. Ici, le père de famille en apparence débonnaire va petit à petit dévoiler un côté psychopathe de plus en plus inquiétant.

Son fils, Émile (incarné jeune par le surprenant Jules Lefebvre) ne sait pas trop comment renseigner la ligne "profession du père", le jour de la rentrée des classes (au collège). Doit-il écrire "chanteur" ? (Son père prétend avoir fait partie des membres fondateurs des Compagnons de la chanson.) Doit-il écrire "agent secret" ? (Le meilleur ami de son père, Ted, serait membre de la CIA.) Doit-il écrire "joueur de football" ? "professeur de judo" ? "parachutiste" ?... Son père ne cesse de lui raconter des histoires, au propre comme au figuré. Comment démêler le vrai du faux, dans ce magma auquel la mère (Audrey Dana, très bien) a renoncé à apporter un minimum de cohérence ?

La première partie du film met en scène le "bourrage de crâne" familial, sous les yeux d'une épouse qui reconnaît de moins en moins l'homme charmant qu'elle a jadis épousé. Rappelons que nous sommes au début de la Ve République, à Lyon, dans un ménage de "Français moyens". À la maison, c'est l'homme qui commande, au besoin par la force... même (surtout ?) si c'est sur les épaules de madame que repose le foyer.

La deuxième partie de l'intrigue renforce l'intérêt du film : le gamin se met à son tour à inventer des histoires. On a bien compris qu'il ne croit pas à tout ce que lui raconte son père mais, comme lui, il développe une propension à la mythomanie pour rendre son quotidien plus supportable. Il s'imagine membre actif de "l'organisation" (l'O.A.S.). Je ne vais pas en dire plus, mais sachez que cela va très loin, surtout à partir du moment où débarque au collège un jeune pied-noir (Tom Levy, lui aussi très bien), dont Émile cherche à devenir l'ami.

Au-delà du contexte de la Guerre d'Algérie (le film adapte un roman de Sorj Chalandon, en partie autobiographique), c'est une réflexion sur l'influence qu'ont les parents sur leurs enfants et comment leurs délires peuvent en faire des individus névrosés, voire dangereux. Je trouve que c'est d'une étonnante actualité.

P.S.

Les spectateurs aveyronnais doivent être particulièrement attentifs à la première scène de repas familial, au début de l'histoire. On y voit André Choulans déplier un célèbre couteau de poche (avec tire-bouchon)...

11:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 05 août 2021

Benedetta

J'ai rechigné à aller voir ce film, tant le battage fait autour de certains aspects (supposés) provocateurs m'a paru artificiel. Et puis, récemment, j'ai profité d'un déplacement pour m'offrir la séance, dans un cinéma qui le programme depuis sa sortie à Cannes. À ma grande surprise, la salle fut aux trois quarts pleine, avec comme public un océan de tempes argentées (plutôt féminines), dans lequel s'étaient noyés un étudiant et quelques actifs en goguette.

Commençons par l'aspect technique : c'est bien filmé, avec de bons décors. Le contexte de l'Italie du Nord du début du XVIIe siècle (à peine sortie du Moyen-Âge...) est assez bien planté, quoique de manière sommaire.

Les scènes les plus intéressantes sont (pour moi) celles qui se déroulent à l'intérieur du couvent. Plus que le confinement, c'est la promiscuité qui a été mise en scène, avec ces pseudo-cellules monastiques qui ne sont séparées que par un rideau pas tout à fait opaque. Le mystère et le désir qui accompagnent cette fausse étanchéité sont quasiment palpables.

À cela s'ajoute la prestation des acteurs. J'ai été davantage convaincu par les deux principales interprètes féminines (Virginie Éfira et Daphne Patakia) que par les deux "anciens" (Lambert Wilson, juste correct dans le rôle du nonce, Charlotte Rampling très à la peine). Heureusement, une pléiade de seconds rôles bien campés (notamment par Olivier Rabourdin et Louise Chevillotte) donne de la consistance à la distribution.

Reste le propos global. Bien que Verhoeven s'en défende, il a construit une œuvre anticléricale, provocatrice (un peu tape-à-l'oeil) et dans l'air du temps pro-LGBT. Cela ne me dérange guère, à ceci près qu'il a déformé l'histoire (réelle) de cette religieuse homosexuelle (bisexuelle sans doute) pour la faire cadrer avec ses idées.

Contrairement à ce que j'ai parfois lu et entendu, le livre dont s'est inspiré Paul Verhoeven n'est pas un roman. C'est une étude universitaire rigoureuse, parue il y a plus de trente ans et que les éditions Gallimard ont fort opportunément décidé de republier (pas en collection de poche, toutefois... il n'y a pas de petit profit). De plus, le film n'est pas la simple adaptation du livre. Il y a eu réécriture de l'histoire, au profit d'un scénario en partie fictif... et ce n'est a priori pas forcément un mal.

L'ouvrage de l'universitaire états-unienne mérite le détour pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il présente beaucoup mieux le contexte, évoquant notamment la place de la "déviance" sexuelle dans la société de l'époque... ainsi qu'au sein de l'Église. Le livre est beaucoup plus intéressant que le film par l'analyse détaillée qu'il fait des enquêtes ecclésiastiques. La hiérarchie toscane s'est demandée si Benedetta n'avait pas rêvé, puis si ses visions relevaient de l'extase ou du ravissement... et surtout si ce n'était pas Satan qui était derrière.

À la lecture de l'étude, on comprend mieux quels étaient les enjeux de pouvoir, entre les autorités locales et régionales, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Durant 90 % de l'ouvrage, l'historienne se garde de prendre position, se contentant de rendre compréhensibles par un public du XXe siècle (époque de la première publication) les mentalités de l'époque. Ce n'est qu'à la toute fin qu'elle semble trancher au niveau de la réalité des visions et de la relation nouée entre Benedetta et sa "protégée". Le livre n'est pas toujours facile à lire, mais il est passionnant. Il contient en outre de précieuses annexes traduites.

19:26 Publié dans Cinéma, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 02 août 2021

Les Sorcières de l'Orient

Entre 1960 et 1982, le Japon fut une nation majeure du volley-ball féminin, avec deux titres olympiques, trois de championnes du monde et cinq places de finaliste, toutes compétition confondues.

Ce documentaire, tourné par le Français Julien Faraut, rend hommage à la première génération de volleyeuses championnes, celle des années 1960, surnommée par les Soviétiques "les sorcières de l'Orient". Le film entremêle les séquences tournées au XXIe siècle, des extraits de manga (apparemment de la série Les Attaquantes, même si j'ai parfois eu l'impression de revoir Jeanne et Serge) et des images d'époque (actualités, reportage sur les joueuses et extraits de matchs).

Pour qui a déjà pratiqué le volley-ball, il est évident que les adaptations animées manquent de réalisme (contrairement aux versions papier, paraît-il). Toutefois, le choix des extraits est pertinent, parce que ceux-ci font écho à ce qu'on peut voir dans les images d'archives ou celles tournées très récemment. Le montage a été judicieux.

Le documentaire est particulièrement évocateur lorsqu'il s'appuie sur les films tournés dans les années 1960, auxquels sont juxtaposés les témoignages de celles qui sont désormais souvent grands-mères (quand elles sont encore en vie). La plus jeune devait avoir, au moment du tournage, autour de 75 ans ! Deux d'entre elles font encore beaucoup d'efforts pour rester en forme, l'une continuant à promouvoir son sport de prédilection auprès des jeunes générations.

À ce sujet, le contraste entre les années 1960 et notre époque est flagrant au niveau de l'entraînement (même si les groupes filmés n'évoluent pas au même niveau). À celles et ceux qui l'ignoreraient, le documentaire montre quels sacrifices il faut être prêt(e) à faire pour jouer au très haut niveau. On a d'ailleurs eu tendance à estimer que le charismatique entraîneur des Japonaises avait quasiment fait œuvre de maltraitance auprès des joueuses. C'était oublier un peu vite les conditions dans lesquelles ces jeunes femmes vivaient, à l'époque. La majorité avait perdu son père très jeune (surtout à cause de la Seconde Guerre mondiale). Presque toutes ont découvert le volley-ball au lycée et ont continué une fois devenues actives. C'étaient des ouvrières du textile. Je pense qu'on peut considérer que, vu la place des femmes au Japon à cette époque et vu leur situation professionnelle, s'engager dans la compétition sportive de haut niveau a été perçu comme une forme d'ascension sociale et d'épanouissement personnel. (On pourrait comparer cela à l'épopée des Verts au football, en France, dans les années 1960-1970.) L'emploi du temps des joueuses n'en était pas moins effrayant ! Quoi qu'il en soit, l'équipe est devenue très populaire, parce qu'elle a contribué au regain de fierté nationale d'un pays qui cherchait à retrouver le lustre passé (celui d'avant 1945).

Sur le plan cinématographique, ce n'est pas particulièrement emballant. La réalisation est très classique. Mais quel sujet !

lundi, 26 juillet 2021

Onoda - 10 000 nuits dans la jungle

Présenté au dernier Festival de Cannes, dans la sélection "Un certain regard", ce film franco-japonais raconte l'histoire extraordinaire d'Hiroo Onoda, un soldat nippon envoyé en 1944 sur une petite île des Philippines, Lubang (à peine plus grande que la commune de Paris).

Sa mission est d'y organiser une guérilla susceptible de contrecarrer la progression des troupes américaines, qui se rapprochent dangereusement du Japon. L'une des séquences du début montre d'ailleurs le débarquement nocturne de "l'ennemi" et les ravages que l'armée d'Oncle Sam fait dans le camp japonais, pas très bien préparé à l'affronter.

Ce n'est pas l'un des moindres intérêts de cette fiction à caractère documentaire. Même si l'on y croise des soldats et officiers imprégnés de la mentalité de samouraï, prêts à tous les sacrifices au nom du Japon, on s'aperçoit que beaucoup d'autres ne sont pas de cette trempe, soit qu'ils soient lassés de la guerre, soit qu'ils jugent ces efforts inutiles, soit qu'ils aient tout simplement la trouille.

On retrouve (en partie) ces nuances au sein du quatuor de survivants, réfugié dans la jungle philippine, d'où le dernier, Hiroo Onoda, n'est sorti qu'en... 1974. (Il est décédé en 2014.) Celui-ci semble tout d'un bloc : patriote, obéissant, tenace... et même buté. Ses deux adjoints, Shimada et Kozuka, ont un peu plus d'expérience, de vécu. Le premier, ancien charbonnier, sait comment vivre dans les bois. Complète la bande le plus jeune, Akatsu, sans doute récemment incorporé... et pas vraiment adapté à la vie militaire.

Curieusement, ce film en apparence authentiquement japonais a été réalisé par... un Français, Arthur Harari, remarqué il y a quelques années grâce à un excellent polar, Diamant noir. Il est parvenu à faire de la jungle tropicale un véritable personnage du film. La chance des quatre hommes est qu'elle fournit de quoi se sustenter, s'habiller... et même se loger. Ici, le film se fait documentaire, montrant comment les hommes parviennent à se nourrir, à construire une cabane ou à tresser des semelles de chaussures.

Cependant, si l'environnement est source de vie, il représente aussi parfois une gêne considérable. On y croise de nombreuses petites bêtes invasives et, surtout, le climat n'est pas propice à une vie saine : les soldats subissent l'alternance de deux longues saisons : la sèche (très chaude) et l'humide, pénible pour les organismes, mais protectrice pour les fugitifs.

Pendant la saison des pluies, les paysans de l'île ne s'aventurent pas dans la forêt. Les patrouilles des forces de l'ordre se font rares. Dans un premier temps, les quatre soldats tentent d'échapper aux troupes américaines. Quelques années plus tard (les Philippines étant devenues indépendantes en 1947, ce que les protagonistes ignorent), ce sont d'autres uniformes qui patrouillent dans l'île. Des Japonais finissent même par y revenir... mais des civils, ce qui perturbe fortement les soldats, persuadés que la guerre continue.

C'est l'autre grand intérêt de cette histoire : montrer comment ces hommes (trois sur les quatre, en fait) se sont convaincus que le Japon ne pouvait pas s'être rendu aux États-Unis et donc que leur mission continuait. Onoda est incontestablement le plus buté, refusant de voir l'évidence, même quand des journaux japonais sont laissés à leur intention ou quand, après avoir récupéré un poste de radio, ils parviennent à capter des émissions de leur pays. (Le rejet des -supposés- "médias officiels" et l'adhésion aux "vérités alternatives" ne datent pas d'aujourd'hui !) Cet aveuglement culmine dans une scène sidérante, au cours de laquelle Onoda, en s'appuyant sur un planisphère rudimentaire, tente d'expliquer à Kozuka la "nouvelle" géopolitique mondiale, totalement farfelue. Ici, le film fait écho à notre époque, où l'aveuglement idéologique (ou tout simplement la bêtise) fait croire tellement d'âneries à des gilets jaunes, antivax, complotistes divers.

À la description minutieuse d'une auto-aliénation collective, le film ajoute la naissance d'un compagnonnage forcé, à quatre, puis trois, puis deux... Les tensions alternent avec les moments de camaraderie, voire de fraternité. Les deux derniers, Onoda et Kozuka, grisonnants et complices, finissent quasiment par former un vieux couple. C'est l'occasion d'évoquer la sexualité, très peu présente dans cette histoire de quatre hommes jeunes (âgés de 20-25 ans au début) confinés dans la jungle. Dans la première partie, un plan suggère la pratique du plaisir solitaire. Dans le dernier tiers de l'histoire, on se demande si, à certaines occasions, ces hommes n'ont pas abusé de Philippines. Globalement, les relations ne sont pas bonnes entre les soldats et la population locale, qui n'a pas gardé de bons souvenirs de la domination impériale japonaise. De plus, la propension des fugitifs à pratiquer des "réquisitions" (un euphémisme pour "vols") chez les paysans du coin, tout comme leurs activités de sabotage, leur ont valu beaucoup d'inimitié.

Pourtant, quand Onoda finit par regagner le monde réel, il a droit à une cérémonie d'honneur. Les temps ont changé et, au bout de trente ans, la ressentiment a laissé la place à de la curiosité et de la pitié. Le plus marquant est la rencontre entre Onoda et... un touriste japonais. Se font alors face le Japon traditionnel (militariste, nationaliste, plutôt renfermé) et le moderne (pacifique, technophile et ouvert sur le monde).

Concernant le film, je vais m'arrêter là, mais vous avez sans doute compris que j'ai été envoûté par cette histoire d'une grande richesse sur le plan historique mais aussi sur celui de la nature humaine. En complément, je suggère la lecture d'Au nom du Japon, l'autobiographie d'Onoda :

Publiée dès 1974 au Japon, elle n'est sortie en France que l'an dernier. Je ne sais pas si c'est lié à la rédaction d'origine ou à la qualité de la traduction (effectuée par Sébastien Raizer, un écrivain français vivant à Kyoto), mais cela se lit comme un roman. Le livre fourmille de détails qu'il n'était pas possible d'intégrer au film. On y découvre la "vie d'avant" d'Onoda et la relation particulière qu'il entretient avec son frère aîné. La vie quotidienne des soldats (dans la jungle) y est aussi décrite plus longuement, certains événements représentés une seule fois à l'écran figurant à plusieurs reprises. On peut même s'amuser au "jeu des 7 différences" (entre le livre et le film).

14:18 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 12 juillet 2021

Fritzi

Les confinements successifs ont sans doute perturbé la sortie de cette animation allemande (une coproduction internationale, en fait), prévue pour le trentième anniversaire de la chute des régimes communistes en Europe.

L'action se déroule dans ce qui était la RDA (l'Allemagne communiste), principalement dans la ville de Leipzig (dans le sud-ouest du pays), où vit la famille de l'héroïne, Fritzi. L'histoire commence à l'été 1989. La meilleure amie de Fritzi, Sophie, part en vacances en Hongrie avec sa famille... sauf que ces "vacances" ont un but caché : passer à l'ouest, le rideau de fer ayant été ouvert avec l'Autriche.

Avant de partir, Sophie confie son chien Spoutnik à Fritzi, qui compte bien le lui rendre à son retour... mais cela va prendre plus de temps que prévu.

Le tableau de la RDA finissante mérite le détour. L'héroïne va à l'école Youri-Gagarine, puis à l'auberge de jeunesse Rosa-Luxembourg. La population est surveillée par l'odieuse Stasi, qui s'appuie sur une petite armée de dénonciateurs. La propagande est omniprésente dans le pays, dénigrant le monde occidental (où pourtant les "Ossies" souhaitent se rendre en masse...). Mais cette propagande communiste est surtout le fait des adultes, souvent âgés. Le reste de la population semble avoir d'autres aspirations.

L'histoire se poursuit donc sans Sophie, dans une RDA en pleine ébullition. Avant la chute du Mur de Berlin, en novembre 1989, des manifestations ont agité le pays, en particulier à Leipzig. C'est cette ambiance que restitue le film, entre crainte et soif de liberté.

Dans le même temps, Fritzi s'attache de plus en plus à Spoutnik et vit mal d'être séparée de sa meilleure amie. Cela va la conduire à tenter quelque chose de très risqué... mais je laisse à chacun le soin de le découvrir.

Au niveau de l'animation, ce n'est pas particulièrement brillant, même si les mouvements des personnages sont bien rendus. C'est concernant l'intrigue que j'aurais des réserves : il y a quelques invraisemblances. Je pense que, comme le film est en partie destiné au jeune public, on a insisté sur la relation entre l'adolescente et le chien. Je sais bien qu'à ces adorables bêtes il ne manque que la parole, mais le comportement du canidé n'est pas toujours réaliste. Certaines péripéties manquent un peu de crédibilité, alors que le reste de l'histoire sent le vécu. Il y a du souffle et je ne cache pas qu'à la fin, j'ai été ému.

11:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, allemagne

dimanche, 04 juillet 2021

Le Procès de l'herboriste

Fête du cinéma, acte V.

Cette coproduction internationale, tournée en tchèque (et en allemand), est une sorte de biopic de Jan Mikolásek, un fils de jardinier devenu guérisseur. Il a connu la Première Guerre mondiale (dans l'armée austro-hongroise), la Ière République tchécoslovaque, le démembrement du pays suivi de l'occupation allemande et, enfin, la dictature communiste.

Le film débute par le décès d'un président tchécoslovaque, Antonin Zápotocký, un communiste modéré qui a protégé Mikolásek des foudres des staliniens. À partir de là s'enclenche un engrenage, mêlant incompréhension, jalousie et règlements de comptes, qui aboutit au procès du "charlatan". Pendant que les nuages s'assombrissent au-dessus de la tête du guérisseur, des retours en arrière nous font découvrir les principales étapes de son existence.

La réalisatrice Agnieszka Holland (auteure l'an dernier de L'Ombre de Staline) nous propose une vision un peu scolaire sur la forme, mais dérangeante sur le fond. Mikolásek n'était pas un homme ordinaire : d'abord incroyant, il est devenu de plus en plus pieux avec l'âge ; politiquement, il s'est accommodé de tous les régimes (acceptant de soigner aussi bien des pauvres que des riches, des nazis que des communistes...) ; enfin, bien que marié, il semble avoir entretenu au moins une liaison homosexuelle.

Mais ce qu'on lui reproche est d'abord de pratiquer une médecine qui, pour les patients qu'il guérit, s'apparente à de la magie. Très tôt, il a senti qu'il avait un don, qu'il a pu cultiver grâce à ses connaissances en botanique. Il a rapidement su quels sont les effets de telle ou telle plante. Il lui manquait la compétence en diagnostic, qu'il a acquise auprès d'une guérisseuse, qui lui a montré comment analyser l'urine des patients.

Celui qui refusait d'être appelé "docteur" s'est fait des ennemis par son refus d'engagement politique (à l'exception de l'aide aux démunis), par son attitude hautaine, son appât du gain (paradoxal)... et sans doute aussi par sa vie privée que d'aucuns jugeaient scandaleuse.

Je ne connaissais pas cette histoire assez extraordinaire, que ce film a le mérite de nous raconter de manière prenante.

P.S.

On reconnaît la patte d'Agnieszka Holland à plusieurs éléments. Outre le classicisme de la mise en scène, il faut signaler l'importance accordée à la foi chrétienne et la mise dos-à-dos des deux totalitarismes (stalinisme et nazisme) : l'arrestation du héros par la Sûreté de l'État ressemble bigrement à celle qu'il a subie, quelques années auparavant, par la Gestapo.

P.S. II

Avis aux âmes sensibles : le film contient une scène presque insoutenable, impliquant des chatons.

23:16 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 26 juin 2021

Billie

J'ai enfin pu voir ce documentaire consacré à la chanteuse afro-américaine, film qui complète de manière intéressante le biopic Billie Holiday, une affaire d'État sorti il y a peu.

L'avantage du documentaire est de nous donner à voir et à entendre la vraie Billie (ainsi que les autres protagonistes de sa vie), avec sa voix à nulle autre pareille. La comparaison des deux films confirme l'appréciation de la performance d'Andra Day : elle a magnifié Bille Holiday... et atténué, par sa beauté, la déchéance physique de sa fin de vie.

Le documentaire en dit un peu plus sur son enfance et sa jeunesse. Il propose une version légèrement différente des ennuis de la chanteuse avec les autorités fédérales, concernant l'infiltration d'un Afro-américain dans son entourage et la cause de son arrestation : l'un de ses producteurs aurait voulu ainsi la protéger, en la forçant à suivre une cure de désintoxication. Plus loin dans le film, par contre, on perçoit l'envie de se débarrasser d'une gêneuse, dont la seule existence est une offense à la ségrégation.

Une autre particularité du documentaire est sa double focale : sur Billie Holiday bien sûr, mais aussi sur Linda Lipnack Kuehl, une journaliste qui projetait d'écrire un livre sur la chanteuse et qui est morte (dans des conditions mystérieuses) avant d'avoir pu achever son projet. Son travail préparatoire avait été effectué à partir de cassettes audio, qui ont été retrouvées. Ces enregistrements d'entretiens se sont révélés précieux. On en entend d'ailleurs plusieurs extraits dans le film.

La mise en parallèle de ces vies ne manque pas d'intérêt. La journaliste (blanche, juive) ne venait pas du tout du même milieu Lady Day. Mais le destin brisé de cette artiste talentueuse lui parlait. C'était d'abord une femme victime des hommes (producteurs, compagnons, époux...), dans une relation de dépendance dont elle ne semblait pas vouloir sortir. À son sujet, le documentaire évoque une forme de masochisme, ajoutant de la complexité à son histoire.

Sans être aussi flamboyant que le biopic, le documentaire mérite le détour.

13:03 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique, chanson, états-unis

jeudi, 24 juin 2021

Un Espion ordinaire

Régulièrement, la Guerre froide revient sur les écrans de cinéma. L'histoire (vraie) que nous conte ce film n'est pas sans lien avec L'Affaire Farewell (dont l'action est postérieure), La Taupe (pour le contexte britannique) et Le Pont des espions (qui se passe à la même époque).

Commercial rusé à la langue agile, Greville Wynne (Benedict Cumberbatch, impeccable) défend les intérêts d'entreprises industrielles britanniques en Europe centrale et orientale, à la fin des années 1950. Son profil anodin fait de lui une potentielle recrue pour le MI6, agissant pour le compte de la CIA. Une fois engagé, cet "amateur" est envoyé à Moscou, où un ponte du GRU (le renseignement militaire soviétique, moins connu que le KGB) est sur le point de faire défection.

Au-delà de l'ambiance des films d'espionnage, c'est l'humour qui marque cette première partie. La principale qualité requise dans le nouveau travail de Greville est... de bien tenir l'alcool, ce pour quoi il ne manque pas de dispositions. Vous en déduisez sans peine que, de ce quadragénaire un peu enveloppé, à l'horrible moustache, il n'émane guère d'érotisme. Mais, petit à petit, le gars se prend au jeu. Il a les nerfs solides et juge qu'il faut qu'il se maintienne en forme. Les spectatrices énamourées vont avoir l'occasion de constater l'amélioration de la condition physique du nouvel espion... tout comme l'épouse de celui-ci, qui trouve que, depuis qu'il se rend à Moscou, son mari se montre bien plus actif au lit... (Tout cela est bien entendu à écouter en version originale sous-titrée, pour savourer le sens britannique de l'understatement.)

La crise des missiles de Cuba (en octobre 1962) sert de cadre à la deuxième partie. Je trouve que l'arrière-plan historique est bien rendu. Les techniques d'espionnage prennent une place déterminante.

Dans la dernière partie du film, on voit le personnage principal (et donc le comédien) subir une spectaculaire transformation physique (que je ne détaillerai pas ici). C'est aussi l'occasion, pour le réalisateur, d'insister davantage sur le rôle du KGB dans l'URSS de Khrouchtchev, un dirigeant perçu comme modéré en France, mais qui a plutôt l'image d'un extrémiste dans le monde anglo-saxon.

Je trouve que c'est un bon film d'espionnage et un film humaniste, qui rend hommage à l'action de deux hommes de bonne volonté, un dans chaque camp.

00:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 21 juin 2021

L'Oubli que nous serons

Ce film colombien (adapté d'un roman autobiographique) nous raconte, par petites touches, la vie adulte d'Hector Abad Gomez, un médecin progressiste, père de six enfants (cinq filles et un garçon), dans une Colombie en pleine mutation. Les épisodes les plus anciens (situés au début des années 1970) ont pour cadre la République libérale, tandis que les séquences des années 1980 ont pour arrière-plan la violence, que ce soit celle des paramiliaires que celle des groupes communisants. (On note toutefois que l'essor des cartels de la drogue a été évacué de l'intrigue.)

Si l'interprétation n'est pas toujours parfaite, il faut néanmoins signaler la performance de Javier Camara, qui a la tâche d'incarner le charismatique médecin. Celui-ci était quasiment un saint laïc : époux fidèle (et pas macho), père attentionné, enseignant compréhensif et docteur humaniste, payant de sa personne pour aider les plus pauvres.

La première partie du film nous présente sa personnalité et le milieu familial. On est dans la bourgeoisie progressiste, hostile au conservatisme sans être sensible aux mouvements marxisants. Sur le plan politique, Gomez est un libéral, au sens IIIe République (française) : anticlérical, croyant dans le progrès scientifique (la vaccination, les règles d'hygiène...), mais pas révolutionnaire. Du coup, il est dénigré à la fois par les cathos autoritaires (qui le trouvent trop moderne) et les fans des guérilléros (qui le trouvent trop timoré).

Ce père est vu par les yeux de son seul fils, enfant gâté puis jeune homme apolitique, qui finira par comprendre toute la portée de l'engagement de son père.

C'est joliment filmé. Les années 1970 sont présentées comme un âge d'or, dans une famille où l'on goûte à la société de consommation, sans être opprimé (ou si peu) par le carcan religieux. La situation se gâte dans les années 1980, jusqu'à la conclusion, trop mélodramatique selon moi.

En dépit de quelques longueurs et maladresses, ce film mérite le détour, pour l'histoire inconnue et exemplaire qu'il nous raconte.

22:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 11 juin 2021

Vers la bataille

C'est l'histoire d'un Français, issu de la bourgeoisie marchande, qui, en plein XIXe siècle, part en Amérique prendre des photographies de la Guerre du Mexique, un conflit aujourd'hui oublié, auquel a été mêlée la France du Second Empire.

Cependant, ce ne sont pas les scènes de combat qui s'imposent à l'écran. En effet, en voulant s'enfoncer dans le pays, Louis (Malik Zidi, assez charismatique), encombré par son fatras (et ne disposant pas de cartes à jour) perd de vue les soldats. C'est l'occasion pour lui de découvrir un autre Mexique, rural, forestier, où une bête sauvage aux yeux rouges semble le guetter. Du point de vue visuel, c'est assez emballant... et je n'écris pas cela parce que le réalisateur, Aurélien Vernhes, est né à Figeac (tout près de l'Aveyron). L'une des scènes du début, qui montre le réveil du héros, est particulièrement belle.

En attendant de rejoindre les troupes, Louis fait une drôle de rencontre : un Mexicain, père de famille comme lui, mais avec lequel il peine à communiquer. Au départ, les deux hommes se regardent en chiens de faïence. Ils vont parvenir à s'entraider, malgré leurs problèmes de communication (l'un ne parle que français, l'autre qu'espagnol). Louis finit même par faire de Pinto (Leynar Gomez, lui aussi très bien) son assistant.

C'est l'un des intérêts de ce film : la mise en scène des débuts de la photographie, avant l'essor de la pellicule... et en milieu hostile ! C'est intéressant sur le plan historique, mais aussi technique, avec en particulier une scène de "révélateur" assez épatante. Piquante aussi est la rencontre du néophyte états-unien, moins exigeant que Louis sur la qualité... et l'éthique... Je n'en dis pas plus, pour ne pas déflorer une "superbe" scène de massacre...

Cela nous mène à la dénonciation de la violence. Durant les deux tiers du film, elle émane plutôt des Français (pas très bien campés, soit dit en passant), qui soutiennent le rétablissement d'une monarchie au Mexique. À plusieurs reprises toutefois, on sent que les ravages montrés à l'écran sont peut-être l'œuvre d'autres combattants. On en a la confirmation dans le dernier tiers de l'histoire, qui se conclut par l'esquisse d'un beau geste, mêlant hommage photographique et amitié.

Du coup, ce film, plutôt anecdotique au départ, m'a beaucoup plu.

23:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, occitanie

jeudi, 10 juin 2021

Des Hommes

Le titre de cette fiction à caractère documentaire est à double sens. La participation à la Guerre d'Algérie a fait des jeunes appelés du contingent français "de vrais hommes" ou, du moins, elle les a fait mûrir (et quitter l'âge de l'adolescence insouciante) à vitesse grand V. Mais c'est aussi un constat : ce sont bien des hommes (des êtres humains) qui, des deux côtés, ont commis des horreurs.

Derrière la caméra se trouve Lucas Belvaux, l'un des meilleurs réalisateurs francophones de sa génération (hélas inconnu du grand public). Ces dernières années, on lui doit 38 témoins et Chez nous. Je recommande surtout la vision de sa trilogie, sortie en 2003 : Un Couple épatant, Cavale et Après la vie. Y figure notamment Catherine Frot, que l'on retrouve dans la partie contemporaine de l'histoire contée par Des Hommes.

Dans le courant des années 2010, un repas de famille est organisé pour l'anniversaire de Solange. Tous les cousins sont invités, dont Rabut (Jean-Pierre Darroussin)... mais pas "Feu-de-bois", le frère incontrôlable, alcoolique, raciste et querelleur, qui vit reclus dans une vieille maison chauffée par une unique cheminée. Dans le rôle du connard, Depardieu m'a convaincu. Mais les interactions de son personnage avec les autres m'ont paru artificielles. Belvaux aurait-il reculé devant la perspective de faire jouer et rejouer certaines scènes par ces trois monstres sacrés ?

Quoi qu'il en soit, c'est quand l'histoire plonge dans le passé des protagonistes, 50-55 ans auparavant, que cela devient intéressant. C'est d'abord beaucoup plus beau à l'écran... et c'est (à mon avis) voulu. Cette époque révolue, celle de la Guerre d'Algérie, suscite, malgré ses drames, une sorte de nostalgie. Pieds noirs comme appelés du contingent (certains d'entre eux, en tout cas) auraient aimé y faire leur vie. C'est d'ailleurs l'un des atouts de ce film que de nous proposer une représentation pas trop caricaturale du petit monde de ces Européens d'outre-Méditerranée, si méconnu de nos jours.

Les acteurs qui incarnent les mêmes personnages, en plus jeunes, sont plutôt bons. Je distingue tout particulièrement Félix Kysyl et Fleur Fitoussi. Je suis à moitié convaincu par Yoann Zimmer, version rajeunie de "Feu-de-bois". (En particulier, la scène durant laquelle il insulte Reine, qui vient d'accoucher, est mal jouée.) Le concernant, le plus intéressant est la mise en scène de son progressif basculement : au départ, il n'était pas raciste.

La vie des troufions, entre trouille, alcool et ennui, est bien reconstituée. Les scènes ayant pour cadre l'Algérie rurale sont prenantes, vraiment bien filmées. On n'est pas très loin de L'Ennemi intime, de Florent-Emilio Siri (mais en un peu moins bien).

Sur le fond sont dénoncées les horreurs commises aussi bien par les militaires français (et les membres de l'OAS) que par les indépendantistes du FLN. J'ai quand même remarqué que, quand ce sont les "Français" qui se comportent mal, leurs actes sont plus clairement montrés à l'écran, tandis que quand ce sont des membres du FLN, cela devient plus allusif (cas du médecin et de la famille de l'ingénieur, les spectateurs étant censés imaginer le pire : le traitement infligé à la petite fille). Néanmoins, je trouve positif qu'une nouvelle fiction "progressiste" ne tente pas de faire passer les gars du FLN pour de petits saints.

Ces souvenirs nous sont proposés par l'intermédiaire de retours en arrière, le plus long (une quarantaine de minutes) constituant l'avant-dernière partie du film, avant une conclusion contemporaine un peu convenue.

14:28 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 22 mai 2021

Une Vie secrète

Sorti en France fin octobre 2020, ce film espagnol figurait sur ma liste d'envies quand les salles de cinéma furent de nouveau fermées. Le distributeur a eu l'excellente idée de lui donner une seconde chance. Si l'intrigue en elle-même est fictionnelle, elle a été construite à partir de fragments de la vraie vie de ceux qu'on a surnommé "les taupes".

Il ne s'agit pas d'espions de la Guerre froide, mais de républicains antifranquistes qui, pour échapper à la mort, se sont terrés pendant des dizaines d'années, parfois dans une pièce secrète aménagée au domicile familial.

Le film est porté par ses deux acteurs principaux, Belén Cuesta (inconnue au bataillon, mais excellente) et Antonio de la Torre, formidable comédien (de Volver à Compañeros, en passant par Balada triste, La Isla minima, Que Dios nos perdone et El Reino).

On se prend les premières séquences (trépidantes) en pleine gueule. L'action se déroule en 1936, dans le Sud de l'Espagne. Des franquistes viennent régler leur compte aux "rouges" du village. On ne peut qu'être en empathie avec le couple de héros, qui fait tout pour que l'époux échappe à cette rafle qui s'accompagne d'exécutions sommaires. (Il y a toutefois un peu trop de caméra à l'épaule.)

La période passée ensuite dans la première cachette met en place un dispositif de semi huis-clos. Seul le héros (par les yeux duquel on perçoit une partie de l'action) le subit, cloîtré dans le trou aménagé sous l'escalier intérieur de la maison. De son côté, l'épouse se doit au contraire de laisser sa porte ouverte et de frayer avec les villageois, dont certains les ont dénoncés à la Guardia Civil. Petit à petit, on apprend d'ailleurs que plusieurs républicains espagnols du coin ont des choses à se reprocher. C'est peut-être le cas du héros.

Aussi intéressant le film soit-il, je me demandais comment il pourrait tenir les 2h25 annoncées. C'est lié au changement de cachette. La précarité de sa situation (et les pressions que subit son épouse Rosa) incite Higinio à se réfugier ailleurs, chez son père, qui a le temps de lui aménager une pièce secrète.

La suite est pleine de paradoxes. Le cloîtré, qui, au départ, ne supportait pas sa réclusion volontaire, finit par prendre goût à son petit cocon, le monde extérieur étant perçu comme uniquement menaçant. Mais, psychologiquement, c'est quand même dur. Higinio perd parfois le contact avec la réalité.

De son côté, Rosa acquiert de l'autonomie. Unique secours de son époux après la mort du père, elle devient de plus en plus indépendante. D'exécutrice des volontés de son mari, elle devient actrice de leur vie clandestine, proposant des modifications... qui ne plaisent pas toujours à son conjoint. Celui-ci passe du statut d'homme d'action (élu local marqué à gauche) à celui de fugitif apeuré, assistant couturier de son épouse.

C'est donc plus qu'un film historique. Il y est question du couple, de féminité, de paternité, de vengeance... et de modernité : le ménage passe du poste à galène au transistor et à la télévision... qui fascine le reclus. L'ancien révolutionnaire voit l'Espagne de Franco évoluer, goûter aux prémices de la société de consommation... et, surtout, jouir de la bienveillance des États-Unis. Loin de vouloir renverser Franco après la Seconde Guerre mondiale, Oncle Sam s'est appuyé sur ce bastion de l'anticommunisme dans sa stratégie d'endiguement durant la Guerre froide.

Concernant le style de la réalisation, j'ai du mal à formuler un avis... puisque trois façons de faire sont entremêlées. Globalement, j'aime les phases de réclusion, moins les moments d'intimité du couple (surtout dès qu'il y a l'enfant). J'ai été marqué par l'hyperréalisme de certaines scènes, tout en déplorant les facilités : les héros font trop de bruit dans la première partie de l'histoire (leur stratagème aurait dû être découvert bien plus tôt), la coïncidence entre la tentative de viol et l'incendie du matelas est énorme (mais nécessaire du point de vue scénaristique, si l'on pense aux conséquences à long terme) ; enfin, l'intrusion de l'ennemi personnel de Higinio (arrêté juste à temps) est un peu "too much".

Ces réserves exprimées, le film n'en constitue pas moins une œuvre marquante, portée par des interprètes très convaincants.

22:55 Publié dans Chine, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 26 mars 2021

L'église d'Inières

Cet édifice religieux vient de faire l'objet d'une conférence du service patrimoine de Rodez Agglomération. Elle est accessible sur sa chaîne Youtube. Elle n'a pas eu de public "physique", mais virtuel, puisqu'elle a été retransmise par visioconférence (Zoom, semble-t-il).

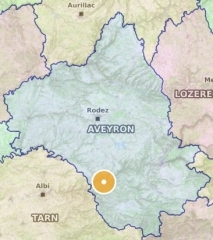

L'église (fortifiée) se trouve sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde (dotée d'une autre église du même type), située à la périphérie sud-est de Rodez;

Quant à son nom (à l'étymologie incertaine), il serait (d'après l'ouvrage de Jean-Marie Cassagne et Mariola Korsak, Les Noms de lieux de l'Aveyron) issu d'asinaria, un dérivé du latin asinus (âne). Rappelons que les équidés à grandes oreilles furent pendant des siècles les meilleurs outils amis des habitants des campagnes.

Mais revenons à nos ânons moutons. Au milieu du XIVe siècle, la guerre de Cent-Ans fait rage. Le comte de Rodez n'est autre que Jean Ier d'Armagnac, chef du parti opposé aux Bourguignons, collabos alliés des Anglais. Entre les ravages des troupes anglaises et les pillages des bandes de routiers, la peur est à son comble dans le Rouergue... à tel point que l'évêque et le comte de Rodez font taire leurs dissensions pour lancer la construction de remparts protégeant la cité et le bourg.

Bon, ça c'était pour les habitants de Rodez et de sa proximité immédiate. Mais, quand on habitait à cinq-dix kilomètres de là, il fallait vraiment voir venir les bandes de pillards de très loin (ou en être informé très tôt) pour pouvoir se mettre à couvert à Rodez. C'est ce qui explique la construction de chambres-refuges (dans des églises désormais fortifiées). On en trouve plusieurs autour de Rodez : deux à Sainte-Radegonde (dont celle d'Inières), une à Luc (comme de Luc-La Primaube), une à Sébazac (dans l'église Saint-Barnabé, qui mérite le détour), l'autre à Concourès (la partie détachée de l'actuelle commune de Sébazac-Concourès).

Il semblerait que l'église d'Inières ait d'abord (bien avant la guerre de Cent-Ans) été nommée Saint-Jacques, puis Saint-Christophe, avant que les deux patrons ne soient associés, à la fin du XVIIIe siècle. Au XIVe siècle, le seigneur d'Inières n'est autre que... l'évêque de Rodez. C'est lui qui autorise les habitants à fortifier leur église (ou plutôt à la reconstruire de manière fortifiée). Ceux-ci ne semblent pas avoir été très nombreux, à l'époque. En 1349, une source estime à 35 le nombre de feux à Inières, ce qui correspond à 170-180 personnes. À Sainte-Radegonde même, on compte 54 feux (260 à 280 personnes). Cette différence explique peut-être que l'église du bourg ait été fortifiée avant celle d'Inières : dès le XIVe siècle, contre le XVe pour la seconde. La reconstruction s'est effectuée en plusieurs étapes.

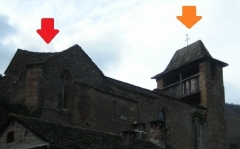

Il me semble que l'édifice est orienté ouest-nord-ouest / est-sud-est. Sa reconstruction s'est déroulée d'est en ouest.

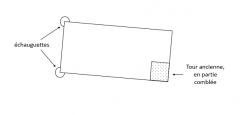

La partie la plus à l'est est bien mise en valeur par la photographie ci-dessus. On y distingue la tour ancienne, dont le crénelage fut comblé lors de l'élévation du reste de l'édifice. La conférencière a pointé les traces (à peine perceptibles) d'anciens créneaux, intégrés désormais à la paroi sud.

Les travaux se sont achevés à l'ouest, mieux mis en valeur par l'image ci-dessus. On y voit les échauguettes, dont j'ai entouré les deux seules ouvertures apparentes. C'est à ce moment-là que la conférence est devenue encore plus intéressante : il semblerait que ces ajouts, en apparence défensifs, ait en réalité été introduits pour le prestige (de l'évêque de Rodez, sans doute) et/ou dans un but esthétique.

Ainsi conçue, l'église fortifiée (dont les mâchicoulis n'étaient pas dotés de véritables ouvertures de tir) ne pouvait servir qu'à une défense passive... et elle ne fut achevée qu'après la fin des combats locaux liés à la guerre de Cent-Ans.

Au cours de la conférence, il fut aussi question de l'action des religieux. Comme l'église se trouvait sous l'autorité directe de l'évêque de Rodez, son personnel était lié aux chanoines de la cathédrale. Le prieur d'Inières était un chantre de celle-ci. Sur place, il disposait de la chambre la plus vaste et la plus confortable (dotée d'une cheminée). À l'intérieur de l'édifice, des peintures et des symboles évoquent l'un d'entre eux, Jacques Pardinel, en poste de 1538 à 1545. Les armes de ce chanoine se retrouvent dans un autre bâtiment du village, proche de l'église, et qui fut baptisé "Maison du Prieur".

En ces temps où la culture n'est pas considérée comme "essentielle", il faut saluer les initiatives comme celle de cette visioconférence. La suivante aura lieu le 15 avril prochain.

ROUVREZ LES MUSÉES ET LES CINÉMAS !

22:28 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : occitanie, histoire, religion, christianisme, médias, culture

dimanche, 14 mars 2021

Mrs Wilson

Il s'agit encore d'une mini-fiction britannique, de nouveau sur France 3. La chaîne exploite le filon... et elle a raison. Chapeau aux responsables de la programmation !

C'est une histoire vraie, qui est contée en trois épisodes. Le premier démarre avec le décès d'un auteur de romans d'espionnage, Alexander Wilson, au passé trouble. Dès lors, une réaction en chaîne s'enclenche : la veuve va découvrir que son époux lui cachait beaucoup de choses, sur son passé professionnel (mais ça elle s'en doutait un peu) et sur sa vie privée... Des retours en arrière sur fond ocre nous fond revivre le passé du couple, notamment leurs premières années ensemble, à Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bien joué, bien filmé... même si j'ai remarqué une erreur grossière, dans un plan :

La scène se déroule aux pompes funèbres. Dans le plan du dessus, au moment où le patron de l'entreprise quitte son siège (face à Alison Wilson), on remarque que sous ses pieds se trouvait une grosse croix de position, croix qui n'apparaît pas sur le plan suivant.

Le deuxième épisode est encore plus captivant. Alison décide de mener son enquête, pour découvrir quels sont les pans de la vie de son époux que celui-ci lui a cachés... et jusqu'à quel point il lui a menti pendant des années. Tout semble s'être joué avant même la Seconde Guerre mondiale, dans les Indes britanniques (plus précisément du côté de Lahore, dans l'actuel Pakistan) :

Sur l'image ci-dessus (censée représenter l'intérieur d'une loge de théâtre), vous remarquerez sur le mur une inscription, en français : sans le doute le titre d'une pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin.

Le troisième épisode nous fait passer par des montagnes russes. Alec était-il réellement un brillant espion, le patriotisme chevillé au corps ? Ou bien n'était-ce qu'un affabulateur de génie ? Les rebondissements sont nombreux, dans un contexte marqué par la Guerre froide.

L'actrice principale, Ruth Wilson, est toujours aussi épatante... et là vous vous dites : "Wilson ? Comme l'héroïne ?" C'est exact. La comédienne est la petite-fille de l'une des Mrs Wilson qui apparaissent à l'écran. Cela donne une profondeur supplémentaire à cette mini-série très bien fichue, qui s'achève par un extraordinaire portrait de famille.

21:39 Publié dans Histoire, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, télévision, histoire

samedi, 13 mars 2021

Un rêve d'Arizona

Le vendredi soir, M6 poursuit la diffusion (au compte-gouttes) des inédits de la série NCIS. Un seul nouvel épisode nous est offert chaque semaine, suivi d'une brochette de rediffusions. Hier se terminait la saison 17, sur un superbe épisode, intitulé USS Arizona.

C'est une référence à un navire de guerre (un cuirassé) américain, qui fut détruit lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. À lui seul, il pèse pour près de la moitié des quelque 2 400 victimes.

L'enquête va conduire les agents fédéraux à s'intéresser à ce qu'il s'est passé dans les îles Hawaï, situées en plein océan Pacifique. Je rappelle que la base de Pearl Harbor se trouve à Honolulu :

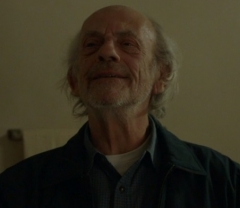

Mais, avant d'en arriver là, les enquêteurs vont devoir résoudre un mystérieux cambriolage. Qui a dérobé la purple heart reçue par la fille d'un amiral ? Pourquoi ? Et où se trouve désormais cette médaille ? Sur leur chemin, Gibbs et son équipe croisent un vieillard un peu fantasque, mais particulièrement buté :

J'ose espérer qu'en la personne de Joseph Smith les cinéphiles auront reconnu Christopher Lloyd, qui fit jadis le bonheur des salles obscures en incarnant (entre autres) le Doc' de Retour vers le futur et l'oncle Fétide de La Famille Adams.

L'introduction de ce personnage, qui se présente comme l'un des rescapés de l'attaque, donne lieu à plusieurs scènes émouvantes. L'une d'elles conduit Gibbs au mémorial consacré au célèbre navire, qui n'a pas été renfloué après la guerre.

Cet épisode est aussi l'occasion pour les scénaristes de montrer un Gibbs vieillissant, commençant à faire le bilan de sa vie. On nous prépare doucement à l'arrêt de la série. La saison 18 ne compte que seize épisodes (covid oblige). La saison 19 sera sans doute la dernière.

18:26 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, télévision, médis, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 05 mars 2021

En revoyant "Les Experts Manhattan"

Même si j'apprécie moins la franchise new-yorkaise de cette série que celle de Las Vegas (dont je pense avoir vu tous les épisodes au moins deux fois), quand je la compare à ce qui passe à la télévision aujourd'hui (sur la TNT), je préfère encore revoir de bons épisodes que j'ai un peu oubliés... voire que je n'ai jamais vus. C'est le cas de celui-ci. Je n'étais pas d'une fidélité inconditionnelle aux Experts Manhattan (pas plus qu'à ceux de Miami), en raison du côté trop clinquant de cette franchise et du moindre réalisme des enquêtes.

"Six pieds sous l'eau" (clin d'oeil, dans la version francophone, à l'expression "six pieds sous terre"... voire à la série Six Feet Under) est le deuxième épisode de la quatrième saison. Il a été récemment rediffusé sur TF1 Séries Films. Il débute par la découverte du cadavre d'un plongeur, au large de Staten Island (au sud-ouest de Manhattan). Leur enquête va mener les policiers à explorer les fonds de l'East River (située, comme son nom l'indique, à l'est de Manhattan).

Outre des cadavres, les enquêteurs vont découvrir une mystérieuse pièce dorée, qui a joué un rôle dans les crimes. En voici le côté face, délicatement tenu entre ses doigts par l'une des expertes :

Elle correspond à des monnaies frappées sous le règne de Charles III, qui fut roi d'Espagne entre 1759 et 1788. (Rappelons qu'à l'époque la Floride fut disputée entre la Grande-Bretagne et l'Espagne.)

L'autre stupéfiante découverte des enquêteurs est celle de... rames de métro, sous l'eau :

Il ne s'agit pas d'une invention des scénaristes. Au début du XXIe siècle, la ville de New York, ayant décidé de moderniser son réseau de transport urbain, choisit de se débarrasser des vieilles rames (après dépollution) en les transformant en récifs. Cela contribua à faire revenir la faune et la flore aquatiques... et cela permit à la municipalité de réaliser quelques économies.

(Sur la photographie ci-dessus, le signe MTA, présent sur les wagons, signifie Metropolitan Transportation Authority.)

Si l'on ajoute à cela une intrigue tortueuse, des acteurs très bons et une mise en scène dynamique, on se retrouve face à un excellent épisode, dont on regrette même qu'il ne dure que 35 minutes (coupures publicitaires américaines obligent).

23:05 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, états-unis, etats-unis, histoire

mercredi, 03 mars 2021

Le Larzac dans "L'Histoire"

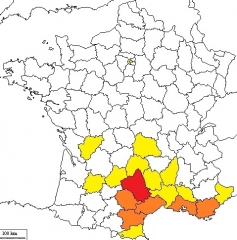

Dans le numéro de mars 2021 du mensuel historique, on peut lire un mini-dossier de huit pages, consacré à la lutte menée jadis dans le Sud Aveyron contre l'extension du camp militaire et pour le maintien d'une agriculture qu'on ne qualifiait pas encore de "paysanne".

Abondamment illustré, le dossier n'en aborde pas moins un grand nombre d'aspects du sujet : politique, économique, sociétal, culturel... Il n'oublie pas de rappeler qu'avant d'être l'objet d'un projet d'agrandissement, le camp avait accueilli des internés de force soupçonnés d'adhérer au FLN algérien.

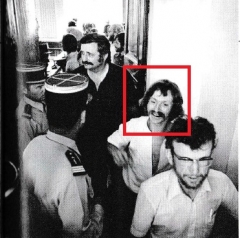

Tout une galerie d'acteurs nous est présentée, du non-violent Lanza del Vasto au candidat à la présidence de la République François Mitterrand (qui fut quelque peu malmené), en passant par les agriculteurs (ceux "du terroir" comme les néo-ruraux) qui ont prêté le serment de ne pas se laisser déposséder de leurs terres. J'en profite pour signaler la présence d'une "vieille" photographie de José Bové, à l'époque tignasse au vent :

Le dossier revient aussi sur les événements qui ont marqué les dix ans de lutte, de la venue des brebis aux pieds de la Tour Eiffel aux procès, en passant par la Marche de 1973 (sur Paris), les fêtes politiques et la construction de la bergerie de La Blaquière.

L'auteur est Philippe Artières, chercheur au CNRS, qui a des attaches familiales du côté de Millau... et qui est sur le point de sortir un livre sur le sujet !

P.S.

Aux cinéphiles (et aux autres), je rappelle l'existence d'un documentaire très instructif sur le sujet : Tous au Larzac.

20:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, occitanie, politique, société

jeudi, 25 février 2021

Curiosité électorale

Cela fait des parties des anecdotes qui "épicent" une campagne électorale. Cette semaine, le Rassemblement national a désigné Jean-Paul Garraud comme tête de liste aux élections régionales en Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. L'ancien député UMP aura la lourde tâche de défier la sortante, Carole Delga, qui a un bilan à défendre et une majorité de gauche relativement soudée (par rapport à ce qui se fait ailleurs).

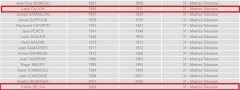

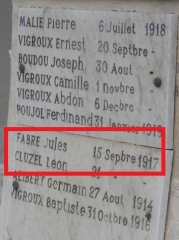

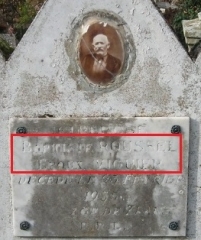

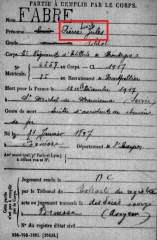

Mais l'information la plus intéressante ne réside pas dans le choix d'une tête de liste d'ouverture. L'article du Monde auquel mène le lien précédent révèle qu'aussi dissemblables soient Jean-Paul Garraud et Carole Delga, ils ont en commun la commune de Martres-Tolosane, située dans le département de Haute-Garonne. L'actuelle présidente du Conseil régional en a été maire, entre 2008 et 2014. Elle a, comme lointain prédécesseur, un certain Henri Dulion (curieusement prénommé Louis sur un site généalogique et un annuaire des maires) :

D'après Le Monde, ce serait le grand-père de Jean-Paul Garraud. D'après Sud-Ouest, ce serait plutôt son arrière-grand-père. Je penche pour cette solution. Comme il a débuté son premier mandat en 1896, il était déjà adulte à cette époque. Or, Jean-Paul Garraud est né en 1956. L'écart me paraît trop grand pour qu'il puisse être son grand-père.

Pour la petite histoire, je signale qu'en 2018, lors de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre (à laquelle assistaient Carole Delga et des descendants d'Henri Dulion), le maire en place a lu un discours de son lointain prédécesseur, discours marqué par la formule "Aimez-vous les uns les autres"... un petit pied-de-nez à celui qui, à l'époque, s'était déjà rapproché du RN ?

Quoi qu'il en soit, si Carole Delga sort victorieuse des prochaines élections régionales, elle pourra dire sans crainte qu'elle a "bouffé Dulion" !

17:34 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, occitanie, histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 21 février 2021

Les Carnets de Max Liebermann

Ces carnets sont ceux rédigés par un jeune médecin attiré par la psychanalyse naissante, à Vienne, en 1906. D'abord observateur, il finit par devenir le collaborateur d'un policier tenace, bourru et avide de justice, Oskar Reinhardt. Le début de leurs aventures fait l'objet de l'épisode diffusé ce soir sur France 3 : "La Justice de l'inconscient".

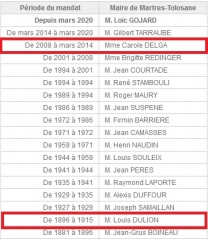

Les deux acteurs principaux (Matthew Beard et Jurgen Maurer) sont très convaincants. Ils sont épaulés par une pléiade de seconds rôles bien campés, de superbes décors, une belle photographie et une bonne mise en scène. Ainsi, sur l'image ci-dessus, on voit que l'apprenti psychanalyste (à droite) est placé en position de thérapeute pendant l'interrogatoire d'un suspect (au centre, assis) par l'inspecteur au méthodes rugueuses (debout, à l'arrière-plan, à gauche). Ce n'est pas nouveau-nouveau, mais l'association de ces deux personnalités contrastées fonctionne à merveille.

Un autre atout de la série est la reconstitution politique et sociale de la Vienne du début du XXe siècle, à l'époque où elle a pu être considérée par certains comme la capitale (culturelle) de l'Europe. C'était le temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie, sous la férule d'un François-Joseph vieillissant.

C'était aussi hélas une époque où l'antisémitisme avait pignon sur rue, en particulier à Vienne, dont le maire Karl Lueger (en place de 1897 à 1910) a misé sur la haine des juifs pour faire carrière. Son nom n'est jamais mentionné dans l'épisode diffusé ce soir, mais la ressemblance entre l'acteur qui l'incarne (ci-dessus, à gauche) et l'un des portraits qui ont été faits de lui (à droite) ne laisse aucun doute.

J'ajoute que l'on nous fait comprendre que les élites viennoises sont réticentes à accueillir dans leurs rangs la bourgeoisie juive, à laquelle appartient la famille de Max Liebermann.

D'un point de vue culturel, c'est surtout l'essor d'un nouveau style de peinture qui est mis en avant, avec une exposition consacrée à Gustav Klimt. L'action se déroule un an avant la création du Portrait d'Adèle Bloch Bauer, un tableau dont les pérégrinations ont fait l'objet d'un très beau film sorti en 2015.

J'ai donc beaucoup apprécié cet épisode, même si la caractérisation des personnages principaux et l'intrigue policière ne sont pas particulièrement novatrices. C'est de la belle ouvrage, à savourer de préférence dans la version originale sous-titrée (qui est en anglais, pas en allemand).

Il faut saluer la programmation de France 3, qui continue à nous faire découvrir de (très) bonne séries britanniques !

17:47 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire

Meurtres à Pont-l'Evêque

Samedi soir, France 3 a diffusé un nouvel épisode inédit de la série Meurtres à... Celui-ci a été tourné (tout comme Meurtres à Albi) fin 2019, avant le début de la pandémie, mais en Normandie. L'intrigue, particulièrement tortueuse, s'appuie sur un trio d'acteurs principaux.

Arnaud Binard et Antoine Hamel incarnent deux frères officiers de gendarmerie, qui ne se parlaient plus depuis des années, mais que les nécessités de l'enquête vont rapprocher. Tous deux sont des habitués de la télévision française (et des séries policières). J'ai trouvé le premier plus convaincant que le second.

L'excellente surprise est la présence au générique d'Élodie Frenck, révélée au grand public dans le rôle de Marlène, la pulpeuse secrétaire du commissaire Laurence dans la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ici, elle interprète un personnage très différent, celui d'une greffière au tribunal local.

L'intrigue tourne autour d'un ancien centre de détention, qui fut jadis surnommé la "Joyeuse Prison". Le célèbre bandit René la Canne y séjourna. Des événements dramatiques s'y sont déroulés autrefois, qui ont des répercutions au XXIe siècle. Il y est question de naissances illégitimes et d'adoption. (Je conseille aux téléspectateurs d'être particulièrement attentifs aux détails des histoires familiales, parfois très sinueuses.)

C'est l'un des bons épisodes de la série, par ailleurs inégale.

00:27 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, france, cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 29 janvier 2021

De nouveaux "petits meurtres"

France 2 relance la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, en changeant d'équipe et d'époque. Il faut dire que, si le trio composé de Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Élodie Frenck a (légitimement) rencontré le succès, à la fin, cela commençait à s'essouffler. Mais leur remplacement n'allait pas de soi.

Le premier épisode ("La Nuit qui ne finit pas"), diffusé ce vendredi soir, nous présente la formation d'un nouveau trio. C'est d'abord la rencontre entre la première femme commissaire de police et un inspecteur impulsif, qui porte blouson de cuir et conduit une voiture sportive. On n'est pas loin de Starsky & Hutch. Dans leur cabotinage, Émilie Gavois-Kahn et Arthur Dupont sont convaincants. (J'ai découvert la première dans la série Cassandre, diffusée sur France 3, où elle incarne un personnage secondaire récurrent.)

La sauce prend, mais il lui manquait un peu de piquant. Il est apporté par Rose Bellecour, une psychologue issue de la grande bourgeoisie, très bien interprétée par Chloé Chaudoye (une inconnue pour moi). Elle a des airs d'Audrey Tautou et son personnage n'est sans rappeler celui de Chloé Saint-Laurent (alias Odile Vuillemin) dans Profilage.

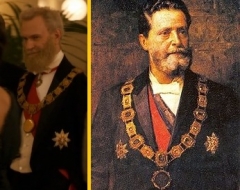

Un autre intérêt de la série renouvelée est son côté "vintage". Elle nous replonge dans les années 1970. N'y voyez pas de la nostalgie de ma part. J'ai toujours trouvé que les fringues étaient moches, tout comme les coiffures, les chaussures et les meubles. Mais, au détour d'une scène, on tombe parfois sur une "madeleine de Proust", comme ici :

Les plus jeunes ne le savent sans doute pas mais, ce qu'on appelle aujourd'hui un frigo est en réalité un réfrigérateur. Ceux de la marque Frigidaire (créée par General Motors... eh oui !) ont connu une grande popularité en France, à tel point que, dans le langage courant, le nom de la marque (après avoir subi une apocope) a remplacé le nom générique du produit.

Dans leur volonté de reconstituer le début des années 1970 en France, les auteurs ont poussé très loin le souci du détail. Ainsi, l'épisode est rempli de guimbardes d'époque, auxquelles on a rendu un certain lustre. Parmi celles-ci, je signale la Matra-Simca Bagheera, voiture emblématique de la décennie, à une époque où le groupe qui s'appelait Peugeot-Citroën n'avait pas (encore) mis la main sur la concurrence.

J'ajoute que le tempérament des personnages donne une tonalité féministe à ces nouvelles aventures, dans une France où pullulaient les préjugés sexistes.

23:27 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire, cinéma, cinema, film, films

samedi, 09 janvier 2021

"Les Mystérieuses Cités d'or", encore

France Télévisions poursuit la diffusion de la quatrième (et dernière) saison de la série d'animation. À la fin de décembre dernier, on s'était arrêté au quatorzième épisode. Deux nouveaux viennent d'être mis en ligne.

La Sorcière met en scène la reine des hommes-léopard, dont la couronne n'est pas sans rappeler un objet déjà vu dans la saison 3. L'intrigue sépare les enfants de leurs amis adultes. Le résultat est très inégal. Les aventures de Mendoza et de ses stupides compagnons ne sont guère intéressantes (ni vraisemblables), tandis que les découvertes réalisées par les enfants sont passionnantes.

J'ai préféré l'épisode suivant, intitulé Orunigi. Il y est question d'une mystérieuse cité africaine, liée au fameux masque découvert au cours de cette saison par les enfants. Celui-ci leur réserve d'ailleurs de nouvelles surprises.