samedi, 24 septembre 2022

Le Tigre et le Président

Il est difficile de définir ce film : c'est une sorte de comédie historique... à ceci près qu'elle n'est guère drôle et qu'elle véhicule des mensonges ou des vérités déformées.

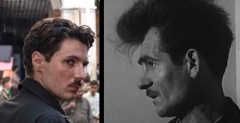

J'y suis allé entre autres en raison de la distribution. Le « Tigre » (à droite ci-dessus) est Georges Clemenceau, interprété par André Dussolier. Clairement, celui-ci cachetonne. On ne lui a visiblement pas donné pour consigne de jouer la subtilité. A gauche se trouve le « Président », Paul Deschanel, incarné (avec talent) par Jacques Gamblin. Sa dénomination est paradoxale puisque, dans l'esprit de la majorité de la population française de l'époque, le vrai président est Clemenceau, qui a dirigé le gouvernement de 1917 à 1920 (en tant que président du Conseil). De son côté, Deschanel présidait la Chambre des députés (ancêtre de notre Assemblée nationale)... et il est parvenu à se faire élire président de la République, damnant le pion à Clemenceau.

Cette rivalité est l'objet de la première partie du film, avant que l'intrigue ne bifurque vers « l'incident du train », qui a valu à Deschanel de sombrer dans le ridicule. L'Histoire ne fut guère indulgente pour Deschanel, dont la carrière a été réduite à sa fin de vie dépressive, tandis que son rival, « le Père la Victoire » a été placé sur un piédestal, donnant même son nom à l'un de nos porte-avions. Au départ, je ne voyais pas d'un mauvais œil qu'on déboulonne la statue du commandeur et qu'on réévalue le bilan politique de Deschanel, un authentique républicain modéré.

Je pense que, pour écrire le scénario, on s'est inspiré d'un ouvrage (récemment réédité) paru il y a une trentaine d'années (et que j'ai lu) :

Le problème est que, de cet ouvrage, les scénaristes n'ont retenu que ce qui pouvait embellir le personnage de Deschanel, négligeant presque tous les éléments critiques (pourtant pas très nombreux, dans cette biographie très empathique, pas très bien accueillie par la profession lors de sa sortie).

Pour revenir au film, j'ai trouvé la prestation de Gamblin bien meilleure que celle de son comparse. Il incarne très bien cet authentique dandy, coureur de jupons, vieux célibataire marié sur le tard. Incontestablement républicain, il a su évoluer de manière adroite dans les institutions de la IIIe République. C'était, selon les témoins, un habile discoureur, dont la voix était écoutée à la Chambre des députés. Il était aussi très sensible à la critique. Le jeu de Gamblin nous permet de comprendre que le fait de ne pas se sentir à la hauteur de ses aspirations politiques a contribué à faire déraper le président élu.

Là s'arrête l'Histoire et commencent les mensonges ou déformations. Certains d'entre eux sont pointés sur le site du musée Clemenceau.

De mon côté, j'ai été agacé que, dès le début, on présente Deschanel comme le seul orateur habile, laissant un Clemenceau vieillissant sans voix. A presque quatre-vingts ans, le vieux tigre avait encore de la répartie. Ainsi, à un adversaire qui se plaignait que la France soit gouvernée, à la fin de la guerre, par un homme qui avait un pied dans la tombe, le Vendéen moustachu aurait rétorqué : "Quand bien même j'aurais un pied dans la tombe, l'autre serait sur ton cul !" Évidemment, si l'on veut que Deschanel prenne le dessus sur Clemenceau dans le film, il ne faut surtout pas que le second soit présenté en train de prononcer une des saillies dont il avait le secret.

Un autre problème se pose au niveau de la présentation de Deschanel. Celui qui va barrer la route de l’Élysée à Clemenceau n'est pas un perdreau de l'année. C'est un cacique de la IIIe République, d'ailleurs pas très éloigné politiquement du Clemenceau de 1919-1920 (situé plus à droite qu'à ses débuts). A deux reprises, Deschanel a présidé la Chambre des députés : entre 1898 et 1902 (il y a une erreur sur le site de l’Élysée) et, surtout, entre 1912 et 1920. Cela fait des années qu'il espère devenir président de la République. Il a déjà échoué deux fois. Toute sa carrière politique a été tendue vers cet objectif, qui pourrait apparaître dérisoire, puisque le locataire de l’Élysée n'a que très peu de pouvoir à l'époque.

C'est un autre défaut du film, qui (effet du XXIe siècle ?) survalorise la fonction présidentielle, alors qu'elle est essentiellement symbolique. Certes, Deschanel avait pour ambition de lui donner plus d'ampleur, mais il s'est très vite aperçu qu'il n'en avait pas les moyens constitutionnels. Cela explique sans doute sa phase dépressive, mais le film ne présente pas bien tous ces enjeux. Dans des scènes d'un inintérêt total, on nous montre un président passant un temps fou à tenter de rédiger un discours dont presque tout le monde se fiche... et pour cause : ce n'est pas ce qui s'est passé à l'époque ! C'est après sa démission de l’Élysée (et une cure dans un établissement de santé...) que Deschanel s'est lancé dans ce qui est apparu, par la suite, comme son testament politique.

Pour terminer, il convient de dire quelques mots de « l'incident du train ». Le président est bien tombé de son compartiment (mais de la fenêtre, pas de la porte), en pleine nuit, en tenue pyjamesque... Cependant, il n'a pas passé plusieurs jours chez l'employé des chemins de fer... et ce n'est pas dans la foulée que la polémique concernant sa capacité à exercer ses fonctions a enflé. Dès le lendemain, il était retrouvé par le sous-préfet local et il était ramené à Paris par son épouse, en voiture. Il a pu très vite participer au Conseil des ministres. Cette aventure aurait été oubliée si, durant les semaines ultérieures, Deschanel n'était pas apparu comme de plus en plus perturbé, avec notamment le deuxième « incident » (dans la fontaine) qui, là encore, ne s'est pas du tout déroulé comme montré dans le film. (Ce n'était pas au cours d'une cérémonie officielle.)

Pour enfoncer le clou, je dirais que le film est malhonnête jusqu'au bout. Le générique de fin est précédé d'un "carton" nous informant que son fils Louis-Paul fut l'un des premiers soldats français tués au combat, en 1939. C'est exact, mais les spectateurs ne sauront pas que l'autre fils Deschanel, Emile-Jean, celui qui a pris la suite de son père en politique (et récupéré son siège de député), a été frappé d'inéligibilité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour avoir, en juillet 1940, voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.

16:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, france

jeudi, 18 août 2022

Fenaille, vingt ans déjà

Le musée archéologique ruthénois célèbre la double décennie passée depuis sa réouverture (saluée à l'époque, entre autres, par un article du Monde). Présentée jusqu'au 22 septembre 2022, une exposition temporaire évoque les achats effectués ces vingt dernières années, achats qui ont contribué à enrichir encore les collections du musée, dont seule une portion est accessible en permanence au public.

C'est l'occasion, pour une partie des visiteurs, de découvrir qu'il a (fugacement) existé une "place Larzac", à Rodez, tout près du centre historique... Je n'en dis pas plus.

Parmi les achats offerts à la curiosité du public, nombre font référence à l'affaire Fualdès, qui a elle-même fait l'objet d'une (superbe) exposition intégrale, il y a cinq ans.

Cette maquette retiendra l'attention des visiteurs : réalisée avec une grande minutie, elle reproduit un bâtiment aujourd'hui disparu, la "maison Bancal" où, selon la version officielle (fausse), l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès aurait été égorgé. En regardant de près, on peut constater qu'on a poussé très loin le souci du détail, notamment dans la réalisation de la pièce du bas.

On retrouve l'Affaire dans la dernière salle de l'expo temporaire. Des gravures et des manuscrits sont exposés sous vitre, permettant de constater que l'enquête et les procès ont suscité une grande curiosité.

Entre ces deux pôles, les concepteurs de l'exposition ont disposé divers objets (statues, pièces de monnaie, peintures...), nous transportant de l'Antiquité à l'époque moderne. Je recommande les mallettes pédagogiques conçues jadis par un enseignant, afin de permettre à ses élèves de mieux comprendre la bataille d'Alésia.

A signaler aussi plusieurs vues de Rodez (du XIXe siècle). Celle se trouvant ci-dessus, anonyme, est datée du milieu du XIXe siècle. Elle rappelle un tableau de 1847 figurant dans les collections du musée... et que l'on peut ensuite rechercher en montant dans les étages. (Il est aussi possible d'en acheter la reproduction sur carte postale, à la boutique du musée, très bien achalandée.) L'un des bâtiments représentés permet de dater approximativement le tableau : il s'agit du Palais de Justice, entré en fonction en 1846.

Une fois ce parcours achevé, on peut se balader dans les étages, dans les collections permanentes. On a agrémenté la section statues-menhirs de quelques prêts de musées parisiens. En voici un exemple, une stèle akwanshi, datée du XVe siècle, issue du Nigeria :

Ces éléments sont visibles au musée jusqu'au 6 novembre prochain.

16:55 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

mercredi, 03 août 2022

Depardieu en Jules Rimet

Nous sommes en 2022, année de coupe du monde de football (masculine). Il n'est donc pas étonnant que resurgisse la figure du fondateur de la compétition, Jules Rimet, dont j'ai déjà parlé du journal, réédité il y a quelques années. Au détour d'un récent article consacré à cette auguste figure, j'ai découvert que la FIFA avait financé le tournage d'un film, il y a près de dix ans. (Il aurait coûté 27 millions de dollars de l'époque.) Hélas, United Passions n'est jamais sorti dans les salles françaises et les personnes qui l'ont vu à l'époque en sont sorties plutôt atterrées.

Aujourd'hui, il peut être visionné, sur la Toile. Je me suis donc offert une séance numérique footballistique, en anglais (ou plutôt en globish). C'est la première curiosité de ce long-métrage : si l'on excepte quelques passages brésiliens en portugais, tous les personnages s'expriment dans un jargon anglo-saxon, même dans la première moitié du XXe siècle, quand les élites avaient encore coutume de dialoguer dans la langue de Molière.

C'est d'autant plus regrettable que des Français ont joué un rôle capital dans la naissance de la FIFA et la création de la coupe du monde. La première partie du film présente ainsi l'action d'un drôle d'attelage, composé du Français Robert Guérin et du Néerlandais Carl Hirschmann, les pionniers de la fédération sportive, associés notamment aux Belges et aux Espagnols.

Visiblement, on a demandé à Serge Hazanavicius de bien insister sur son accent français... et sur son supposé tempérament emporté. C'est assez cliché. Je suis plus convaincu par la prestation de Fisher Stevens, un bon comédien américain, habitué des séries télévisées, qu'on a pu apercevoir récemment dans The French Dispatch.

Cette mise en bouche pose l'un des problèmes de la FIFA naissante : l'absence des Britanniques (et des Sud-Américains). Le portrait qui est fait des hiérarques d'outre-Manche mérite le détour...

L'aventure prend un tour encore plus français après la Première Guerre mondiale, puisque Jules Rimet devient président de la FIFA, un poste qu'il a occupé pendant plus de trente ans. Il est incarné par notre Gégé poutinien national :

Avec son anglais maladroit, Depardieu réussit tout de même à faire toucher du doigt l'idéalisme de Rimet... même si, physiquement, il ne ressemble guère à celui-ci. Le problème est que la plupart des scènes dans lesquelles figurent Gégé sont mal jouées, quand bien même elles font (parfois) intervenir de bons acteurs (comme Jemima West, dans le rôle de sa fille).

Derrière cet assemblage de bric et de broc pointe le propos principal du film : les dirigeants de la FIFA ont toujours cherché à faire le bien de l'humanité. Ils sont antinazis, antiracistes... Au cas où on ne l'aurait pas compris, à intervalle régulier, la trame historique est entrecoupée de courtes séquences contemporaines, montrant des jeunes jouant au football dans un quartier populaire. C'est évidemment un groupe métissé, au sein duquel se trouve une fille, dont on peut prédire dès le début quel finira par être le rôle.

Notons que la partie "Rimet" de l'histoire fait intervenir un personnage trouble, un diplomate uruguayen qui a beaucoup œuvré à l'organisation de la première coupe du monde dans son pays. Il est interprété avec talent par Antonio de la Torre, qu'on ne s'attendait pas à trouver dans ce genre de production :

La séquence consacrée au premier Mondial est aussi l'occasion de croiser l'auteur du trophée d'origine, appelé "coupe Jules Rimet", mais dû à Abel Lafleur, un Aveyronnais qui apparaît très soucieux de ses intérêts financiers :

Le passage consacré à la Seconde Guerre mondiale confirme que la rigueur historique n'est pas au rendez-vous. La manière dont le célèbre "match de la mort" est raconté colle parfaitement à la version répandue à l'époque par la propagande soviétique... beaucoup moins à la réalité des faits, établie depuis longtemps par les historiens, y compris ukrainiens.

La seconde (grosse) moitié du film est consacrée à l'action d'un duo de fripouilles : João Havelange et Joseph (Sepp) Blatter, qui se sont succédé à la tête de la FIFA entre 1974 et 2015.

Ils sont interprétés par deux très bons acteurs : Sam Neill et Tim Roth. Il est toutefois étonnant qu'on n'ait pas trouvé mieux que deux Britanniques pour incarner un Brésilien (certes d'origine belge) et un Suisse alémanique. Dans les premières scènes dans lesquelles il apparaît, Tim Roth adopte ce qui ressemble à un accent germanique, avant que sa progressive montée en grade (au sein de la FIFA) ne le voie s'exprimer dans un anglais de plus en plus fluide.

Concernant ces deux figures controversées, le film ne pouvait pas se permettre de (trop) verser dans l'hagiographie. Comme il a été produit en 2013-2014 (à l'ère Blatter), on a visiblement choisi de plus "charger" le personnage de Havelange. Celui-ci est présenté comme un habile manipulateur, âpre au gain et pas toujours soucieux des valeurs humanistes. Je trouve que le film montre bien le tournant furieusement commercial opéré par l'improbable duo. Des liens sont précocement noués avec des sponsors, en particulier Adidas et Coca Cola. Blatter est chargé des basses œuvres, semble-t-il... mais tout cela reste très allusif, tout comme la manière dont l'argent circule...

La période Blatter atteint un sommet, dans son genre. Le nouveau président apparaît comme un quasi-chevalier blanc, remettant en question les vieilles pratiques. Bref, alors qu'il contrôlait presque tout sous Havelange, les dérives seraient la faute des autres ! Le plus cocasse est que, dans la volonté de placer Blatter sur un piédestal, on n'hésite pas à mentir sur sa biographie. Dans une scène au cours de laquelle son assistante lui demande de répondre à ceux qui le traînent dans la boue (mud), il répond qu'il s'accommode très bien de celle-ci, puisqu'il a grandi dans une ferme... un passage qui a dû faire hurler de rire dans le petit monde du football, où l'on sait que le père de Blatter était cadre intermédiaire dans une entreprise chimique...

Le film s'achève de manière caricaturale, d'un côté avec la jeune footballeuse, de l'autre avec l'attribution de la coupe du monde 2010 à l'Afrique du Sud, montrée comme un symbole de la démocratisation du football voulue par Blatter.

P.S.

Du côté français, on s'attend évidemment à ce que les exploits des joueurs hexagonaux apparaissent à l'écran, ne serait-ce que furtivement. La génération Kopa est absente du film. Celle de Platini y figure bien, mais peut-être en raison de la place prise par l'ancien numéro 10 dans les instances internationales. La victoire de 1998 a droit à un peu plus de place... pas forcément pour de bonnes raisons. Si la coupe du monde organisée en France est présentée comme un grand succès commercial, elle sert aussi d'illustration à ce dont la FIFA ne veut pas : la violence autour des stades. Rappelez-vous, à l'époque, les hooligans anglais, allemands et néerlandais étaient venus foutre la merde en France. Un gendarme (David Nivel) en avait été la victime emblématique. Il avait survécu à l'agression, mais en était sorti lourdement handicapé.

samedi, 30 juillet 2022

La première femme vainqueure aux Jeux Olympiques

Aujourd'hui, en lisant Le Monde, un détail a piqué ma curiosité. Au détour d'un article consacré à l'équipe états-unienne de cyclisme féminin, le nom de Cynisca est apparu. (Elle a été choisie pour dénommer la nouvelle équipe américaine.) Née sans doute vers 440 avant JC, elle a remporté à deux reprises la course de chars lors des Jeux Olympiques antiques, vraisemblablement en 396 et 392 avant JC.

Certains de mes lecteurs, férus d'histoire, pourraient arguer de l'impossibilité de ces victoires, les femmes étant exclues de ces Jeux, des participants comme du public (sous peine de mort). En revanche, les femmes non mariées pouvaient participer à des jeux spécifiques, dits héréens (les Heraia).

Ce serait négliger un détail : aux Jeux était déclaré vainqueur non le conducteur du char, mais son propriétaire (et entraîneur). Cynisca, sœur du roi de Sparte Agesilas II, a bel et bien possédé un équipage, à l'entraînement duquel elle aurait veillé. Les historiens ont longtemps débattu du rôle réel de cette aristocrate. Les auteurs de l'Antiquité (souvent misogynes) avaient tendance à présenter la candidature de Cynisca comme un moyen pour son frère de ridiculiser les Jeux et leur prétention à couronner une forme de « mérite ». Des études plus récentes (et plus poussées) tendent à montrer que Cynisca aurait agi avec une relative indépendance, sans doute avec le soutien discret et bienveillant de son frère, qui voyait là un moyen de rehausser le prestige de sa cité et de sa lignée. Il convient donc de se garder de tout anachronisme : les victoires de l'équipage de Cynisca sont celles d'une Spartiate et d'une (riche) aristocrate plus que celles d'une femme.

Elle a été glorifiée de son vivant et après sa mort, avant de tomber progressivement dans l'oubli. D'autres femmes réussirent à inscrire aussi leur nom au palmarès : la Spartiate Euryléonis et la Macédonienne Bérénice, devenue reine d’Égypte.

Cynisca n'a pas attendu le XXIe siècle pour voir son image utilisée à des fins féministes. Ainsi, au début du XIXe siècle, l'écrivaine Sophie de Renneville (qui a notamment participé à l'Athénée des dames) l'a représentée en conductrice de char :

Si vous avez lu attentivement le début de ce billet, vous savez que cette représentation est mensongère, puisque les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques. Peut-être faut-il plutôt y voir une allégorie...

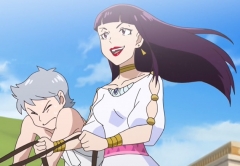

Plus récemment, à l'occasion des Jeux de Tokyo, une série a été produite, sous forme de mini-manga. Elle met en scène Moa, une adolescente sportive (sans doute japonaise), qu'un génie facétieux (baptisé Oly) envoie régulièrement dans l'Antiquité. L'un des épisodes lui fait rencontrer Cynisca :

Dans cette historiette, si l'on voit à plusieurs reprises l'héroïne conduire un char, c'est dans la vie quotidienne et à l'entraînement (ce qui est plausible). Pas en compétition. (C'est la tâche assignée au jeune garçon se trouvant à sa droite, qu'elle va devoir former.) Toutefois, ce petit film est entaché de deux erreurs majeures : Cynisca y assiste à la course finale (faux) et elle semble être âgée (au plus) d'une vingtaine d'années, la moitié de son âge à l'époque des faits.

17:17 Publié dans Histoire, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, femmes, sport, sports, histoire, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, société

mercredi, 27 juillet 2022

Notre héritage commun

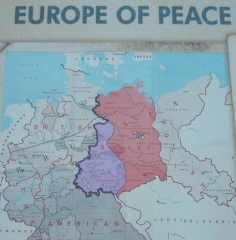

C'est le titre français d'une exposition itinérante, qui se déplace entre la Lorraine, la Belgique et l'Allemagne, depuis l'an dernier. Ces jours-ci (et jusqu'au 9 août 2022), elle se trouve dans le village de Spincourt, situé à une trentaine de kilomètres de Verdun (au nord-est).

Elle est composée de deux séries d'éléments. La première est une projection immersive (images et sons), organisée dans un conteneur (!) aménagé spécifiquement à cet effet. On y entre par tout petits groupes (4 personnes). On déambule entre des écrans et des miroirs sur lesquels sont projetés des documents d'époque (le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, l'Entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale). Cela dure environ un quart d'heure et c'est suffisamment grand public pour capter l'attention d'une personne qui n'y connaît pas grand chose (expérience faite avec mon accompagnatrice). Si l'on s'intéresse à cette époque de l'histoire, on y trouvera évidemment son compte.

La seconde partie de l'exposition se trouve à l'extérieur, juste à côté du conteneur, pas très loin de la mairie du village. Ce sont des panneaux assez classiques, garnis d'illustrations d'époques (photographies, cartes, affiches de propagande...) accompagnées de textes explicatifs (en français, anglais, allemand et flamand semble-t-il). C'est un peu plus destiné aux passionnés d'histoire, mais, en flânant, chacun peut y trouver son bonheur. Les panneaux abordent les mêmes périodes historiques que la partie immersive, mais de manière différente. On a ajouté des informations sur la construction européenne, histoire peut-être de rappeler à des citoyens oublieux que, lorsque le nationalisme étroit l'a emporté sur l'esprit de coopération, notre continent a couru à sa ruine.

En semaine, le conteneur est accessible de 9h à 17h. Je crois que les samedis et dimanches, les horaires sont légèrement décalés (9h30-17h30)... et c'est gratuit !

13:26 Publié dans Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, allemagne, europe, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 23 juillet 2022

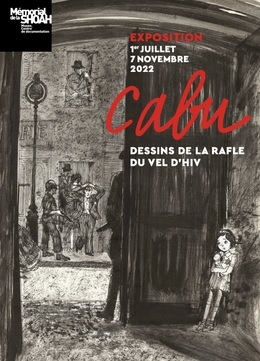

Cabu et le Vel' d'Hiv'

Je viens de lire le catalogue rééditant des dessins publiés en 1967 par feu Jean Cabut, caricaturiste de talent victime il y a quelques années du fanatisme religieux. A l'occasion d'une exposition (visible au Mémorial de la Shoah jusqu'en novembre prochain), les éditions Tallandier ont décidé de ressortir cette brochette de croquis en noir et blanc, assortie d'une présentation et d'explications d'un historien, Laurent Joly (aussi auteur d'un intéressant bouquin pointant les approximations d'Eric Zemmour concernant la Seconde Guerre mondiale).

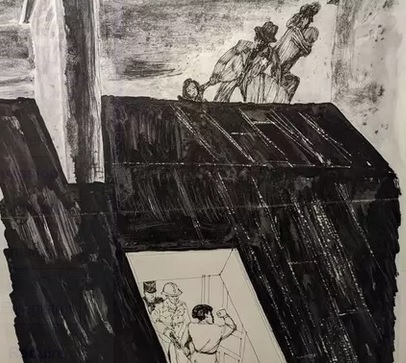

Pour celles et ceux qui connaissent un peu l’œuvre de Cabu (et qui n'avaient jamais vu ces dessins auparavant), c'est d'abord l'étonnement qui va se manifester, tant leur style diffère du gros de la production du caricaturiste. C'est donc très original... et superbe. Mon préféré est une scène d'arrestation et de fuite, au cœur de Paris :

La gestion du cadre (et de la perspective), la gestuelle des personnages et le jeu sur le noir et blanc sont d'une brillante sobriété.

Apparemment, les lecteurs ont été souvent marqués par les scènes de groupe, dans la rue, au niveau des bus ou au sein du Vélodrome d'Hiver. Cabu s'est évertué à donner un visage à chaque personne arrêtée, négligeant volontairement les témoins et les policiers, très peu présents sur les croquis.

Les commentaires de Laurent Joly pointent ici et là quelques approximations du dessinateur, liées à l'état des connaissances historiques à l'époque (1967). Ainsi, pour réaliser l'un des croquis représentant l'intérieur du Vel d'Hiv (avec les personnes arrêtées), il s'est inspiré d'une photographie montrant... des collabos, incarcérés à leur tour, en 1944.

Le bouquin (et, sans doute, l'exposition) n'en reste(nt) pas moins d'une grande qualité.

On peut compléter cette lecture par celle d'une série d'articles publiée dans Le Monde : « Les miraculés du Vel' d'Hiv ». Autant que les victimes et les collabos, cet ensemble de papiers évoque les rescapés, les évadés, les chanceux... et les bons samaritains qui ont fait honneur à notre pays.

On retrouve certains des témoignages utilisés dans ces articles dans un podcast de France Culture (en huit parties) : « La rafle du Vel d'Hiv, récits d'un crime français ».

On peut compléter avec un autre podcast (lui aussi en huit parties), de France Inter celui-là : « La rafle du Vel d'Hiv, une affaire d’État ». On le doit à Stéphanie Duncan, une habituée des émissions historiques sur cette chaîne.

20:45 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, dessin, bd, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, caricature, france, bande-dessinée

vendredi, 08 juillet 2022

Le FEMA 2022 (2)

Confrontés à la chaleur rochelaise, les cinéphiles se sont encore rués dans les salles obscures climatisées, aujourd'hui. Il va donc être question de deux monstres sacrés... et de culture historique.

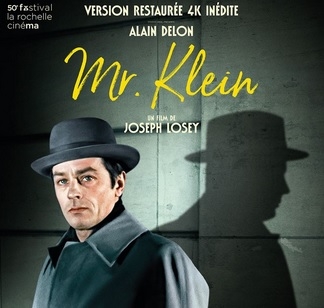

MONSIEUR KLEIN (de Joseph Losey)

Parfois, une pointure américaine est nécessaire à la réalisation d'un grand film français. Alain Delon s'était financièrement et artistiquement beaucoup investi dans ce qui fut à l'époque un échec commercial. C'est pourtant l'un des meilleurs films francophones sur la Shoah, de surcroît une œuvre qui, en 1976, n'hésitait pas à montrer à l'écran le rôle des policiers et gendarmes français dans la déportation des juifs.

La distribution fourmille d'acteurs épatants, à commencer par Alain Delon, très bon en marchand d'art catholique, cynique et coureur de jupons, qui mène la belle vie dans la France occupée de 1942. Il est entouré de Michael Lonsdale, Jeanne Moreau (que j'ai connue meilleure), Jean Bouise, Suzanne Flon, Michel Aumont, Gérard Jugnot, Étienne Chicot...

La première séquence (celle d'un examen médical très spécial) est glaçante... et présente parfaitement le contexte.

Les ennuis du héros commencent le jour où il reçoit un courrier destiné à un autre Robert Klein, juif. Sa curiosité (savoir qui est cet autre « Monsieur Klein ») va attirer l'attention des autorités policières françaises, à tel point que le héros finit par se demander s'il n'est pas l'objet d'une machination. Une autre possibilité est qu'un secret familial se cache derrière cet apparent quiproquo. Si les parents de Klein sont catholiques, qu'en était-il des grands-parents ? Et ces lointains cousins néerlandais ?...

C'est la grande habileté du scénario que de mêler la persécution des juifs à une énigme policière, le héros se faisant enquêteur pour son propre compte. La réponse est-elle détenue par la compagne de l'autre Klein ? Encore faudrait-il retrouver cette femme, personnage insaisissable, prénommée tantôt Isabelle, tantôt Cathy, tantôt Françoise...

La mise en scène est assez brillante, suscitant l'inquiétude et le mystère. En cette période trouble (qui s'arrête en juillet 1942...), les individus sont susceptibles d'être broyés par l'Histoire, même quand ils pensent pouvoir lui échapper.

Pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est un film à découvrir absolument. On y voit le talent d'Alain Delon sous un autre jour.

VACANCES ROMAINES (de William Wyler)

Sortie en 1953, cette comédie romantique, scénarisée par Dalton Trumbo, a fait connaître Audrey Hepburn au grand public... et lui a valu le seul Oscar de sa carrière. La comédienne y incarne une princesse issue d'un pays qu'on présume soit nord-européen, soit est-européen. Le temps d'une journée et de deux nuits, elle échappe au protocole et rencontre un homme séduisant, en compagnie duquel elle découvre certains plaisirs de la vie...

Très bien écrite, cette comédie est brillamment mise en scène par celui qui a réalisé, entre autres, Les Hauts de Hurlevent et Ben-Hur... et qu'Audrey Hepburn a retrouvé, par la suite, pour tourner La Rumeur et Comment voler un million de dollars. Cela commence merveilleusement bien avec une scène au cours de laquelle la princesse, évidemment magnifique, connaît quelques petits problèmes de chaussure, qu'il convient de masquer à l'assistance qui a les yeux rivés sur elle. A plusieurs reprises, on retrouve ce sens du détail comique, par exemple dès que les agents secrets (en civil) partis à la recherche de la princesse surgissent à l'écran. Celle-ci découvre la liberté en abandonnant les escarpins et en changeant de coiffure. Rétrospectivement, il est étonnant de constater combien les rôles de femme tentant de déjouer les contraintes sociales ont marqué la carrière d'Audrey Hepburn.

Sur son chemin, la princesse en goguette croise un habile journaliste, incarné par Grégory Peck. Aux jeunes qui liraient ces lignes, je précise que cet acteur talentueux, intelligent et beau gosse était un peu le George Clooney de l'époque (en mieux). Dès que les deux personnages se rencontrent, les scènes sont traversées d'étincelles. Je pense à celle du coucher, dans l'appartement miteux du journaliste (qui fait subir à la princesse endormie un traitement qu'il m'est arrivé d'opérer sur une personne du beau sexe... rassurez-vous, rien d'illégal !). Les cinéphiles ont aussi en mémoire la cavalcade en scooter et, surtout, la soirée dansante sur le bateau... qui se termine de manière apocalyptique ! Sur le fond, cette romance se teinte d'amertume, puisqu'il est question des conventions sociales : en 1953, une histoire d'amour était-elle possible entre l'héritière d'un trône européen et un journaliste américain ? Je laisse à chacun(e) le loisir de le découvrir.

Histoire de sortir un peu des salles de cinéma, je vous propose aussi une visite culturelle :

LE MUSÉE DU NOUVEAU MONDE

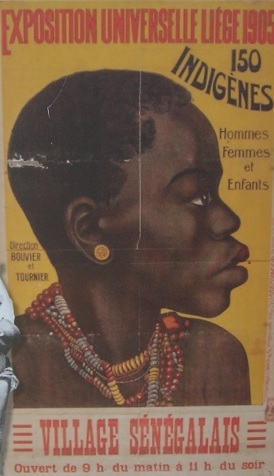

Situé dans le centre historique de La Rochelle (à moins d'un quart d'heure du vieux port), il est hébergé dans une vieille bâtisse, l'ancien hôtel particulier Fleuriau, du nom d'une famille rochelaise qui s'était enrichie dans l'exploitation de plantations sucrières et le commerce d'esclaves.

On l'aura donc compris, ce musée est consacré à l'histoire française de la colonisation et de l'esclavage, des prémices du XVIe siècle à la disparition partielle (au XVIIIe), en passant par la constitution du premier empire colonial, principalement au XVIIe siècle.

Les panneaux explicatifs ne sont pas très nombreux ni compliqués à lire. Ils mettent en perspective de nombreux documents iconographiques et des objets du quotidien. Au rez-de-chaussée, il est question de l'esclavage et du rôle du port de La Rochelle. Le premier étage est consacré à la Nouvelle-France, le deuxième aux Indiens d'Amérique, aux États-Unis, avec une place importante consacrée aux travaux d'Edward Curtis, auquel nous devons de nombreuses photographies à caractère ethnographique. La visite se termine par l'Amérique vue par les Européens et des salles où nous sont racontées l'histoire de la famille Fleuriau et celle du bâtiment.

L'entrée coûte six euros, les salles sont climatisées et l'une d'entre elles est équipée d'un distributeur d'eau fraîche (gratuit). On peut y passer une à deux heures. Cela vaut le coup.

23:04 Publié dans Cinéma, Voyage | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 26 juin 2022

Elvis (dans la peau)

CRITIQUE FAVORABLE

La tâche confiée à Baz Luhrmann était ardue : ressusciter la carrière et la vie privée de l'une des icônes de l'Amérique, mettre le tout en scène de manière à la fois crédible et attractive. Il y avait matière à grand film.... encore fallait-il trouver l'interprète. Quasi inconnu du grand public, Austin Butler réalise une performance extraordinaire, de l'ordre de celle de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Sans être un sosie d'Elvis Presley, il incarne le chanteur et son appétit de vivre... certains diraient même sa "fureur de vivre", puisque l'acteur James Dean semble avoir été une référence pour Elvis, dont le rêve était de briller sur grand écran.

En attendant la concrétisation de ses espoirs cinématographiques, le jeune homme commence à se faire connaître dans de petits concerts, comme première partie d'une vedette de la country. C'est l'une des influences que le musicien conservera tout au long de sa vie... mais ce n'est sans doute pas la plus importante. La première partie du film montre quel poids a eu la musique afro-américaine dans la genèse de l'artiste. Il a côtoyé (entre autres) BB King, Big Mama Thornton et Little Richard. On découvre un Elvis opposé à la ségrégation, parce qu'elle va contre ses fréquentations et son mode de vie.

Cette première partie est vraiment excellente. Colorée, variée au niveau de la mise en scène, elle est à la fois riche (sur le fond) et entraînante (sur la forme). Les culs-pincés de la blanche Amérique y sont tournés en dérision. Rien ne semble pouvoir arrêter "Elvis le Pelvis", dont le déhanché fait pâmer les dames et donne des ailes aux messieurs.

Un autre grand mérite de ce film est de mettre en valeur le rôle du deus ex machina de la carrière de l'artiste, le trouble colonel Parker, vrai manager, mais pas plus Parker que colonel. Tom Hanks est lui aussi formidable dans ce rôle, incarnant avec talent un personnage mêlant cupidité, roublardise et bonhomie.

Une fois la vedette lancée vers les sommets, le film se fait plus classique et plus prévisible... jusqu'à la chute, qui suscite l'émotion.

Baz Luhrmann signe une grande réussite, à voir absolument en salle !

CRITIQUE DÉFAVORABLE

Depuis le succès (mérité) de Bohemian Rhapsody et (dans une moindre mesure) de Rocketman (dont Baz Luhrmann avait refusé de prendre en charge la réalisation), Hollywood sent que les films de super-héros et ceux d'animation ne sont plus les seules machines à cash du Septième Art. Le tout est de trouver la vedette qui a vendu beaucoup de disques et un(e) interprète capable d'endosser le rôle.

C'est chose faite avec Austin Butler, un comédien vu plutôt auparavant dans des séries (même s'il a été aperçu dans Once upon a time... in Hollywood). Le jeune homme réussit à rendre vie à l'Elvis débutant, des concerts de country bas-de-gamme aux premiers gros succès enregistrés chez RCA. Il est beaucoup moins convaincant en "vieil" Elvis (quadragénaire, ceci dit). On a beau lui faire porter les mêmes fringues et les mêmes lunettes que l'ex-idole des jeunes, l'évolution de l'habillage peine à masquer le fait que l'acteur reste svelte tout au long de l'histoire, alors qu'Elvis était devenu empâté et bouffi à la fin. C'est sans doute pourquoi les ultimes images du King sont extraites de vidéos d'archives (le concert durant lequel il peine à tenir debout ou assis), et non pas une dernière incarnation par Butler.

En revanche, on perçoit bien le vieillissement progressif de l'autre personnage principal, le colonel Parker, un redoutable filou qui, s'il a contribué à lancer la carrière d'Elvis, a bien vécu sur la bête... Dans le rôle, Tom Hanks est formidable, même si, au bout d'un moment, le fait de voir jouer cet excellent acteur avec d'imposantes prothèses devient agaçant.

Le film est tout à la gloire d'Elvis. Le scénario gomme (sans les effacer, heureusement) les aspérités du parcours. Ainsi, on ne nous présente que brièvement les infidélités du chanteur-vedette à l'amour de sa vie, la ravissante Priscilla. Tel que c'est montré dans le film, on a l'impression que le King "faute" soit parce qu'il est sous l'emprise de drogues, parce qu'il se sent seul en tournée, soit parce que c'est le seul moyen de se redonner l'envie de vivre... Comme tout mari/compagnon infidèle, il est assez pathétique quand il dit que, malgré tout, Priscilla est la seule qu'il aime...

Le film est aussi assez discret sur le déclin artistique d'Elvis. La carrière cinématographique du King (dans les années 1960) coïncide avec une baisse des ventes musicales (et des recettes des concerts). Elvis Presley commençait à être considéré comme ringard, les nouvelles vedettes s'appelant Beatles et Rolling Stones.

Sur le plan formel, le film mêle les styles. Baz Luhrmann (auteur entre autres d'Australia) va parfois jusqu'à saturer l'écran pour suggérer l'explosion de vie et de désir que représente l'émergence du rock façon Elvis. Si le résultat est parfois entraînant, il faut quand même dire que le réalisateur en fait des tonnes.

Quoi qu'il en soit, c'est un film, certes inégal, mais à voir en salle, sur un très grand écran, avec du bon son.

jeudi, 23 juin 2022

Coeurs Vaillants

Le titre de cette fiction à caractère historique est une référence à un célèbre magazine destiné (autrefois) à la jeunesse (dans lequel furent notamment publiées les aventures de Tintin et Milou). C'est aussi une allusion au courage dont vont devoir faire preuve les jeunes héros, des enfants et adolescents juifs (français et étrangers) tentant d'échapper à la déportation.

J'ai été agréablement surpris par le casting. Les enfants sont bien dirigés et l'on n'a fait de leur histoire ni un drame insoutenable ni une excursion campagnarde édulcorée. Il est néanmoins vrai qu'une fois que le petit groupe s'est réfugié sur une île, dans les bois, l'intrigue navigue entre l'ambiance de scouts et celle de Sa Majesté des mouches. Les gamines et les gamins sont crédibles quand ils sont confrontés à la faim, à la peur et à la crasse. Le scénario ne cache pas que la mort est parfois au bout du chemin.

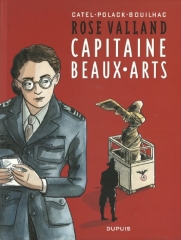

Une autre bonne surprise est la composition de Camille Cottin, qui incarne Rose, un personnage inspiré de Rose Valland (la conservatrice du musée du Jeu de Paume qui a contribué à sauver et retrouver quantité d’œuvres d'art pillées par les nazis). D'année en année, le talent de cette comédienne se confirme. Elle a su s'émanciper du rôle de Connasse ! qui l'a fait connaître. (Pour ceux qui ne les auraient pas encore vus, précipitez-vous sur Stillwater et Mon Légionnaire, où son talent est tout aussi éclatant.) Moins glamour que Cate Blanchett dans Monuments Men, Cottin est sans doute plus proche, dans son interprétation, de ce que fut la véritable Rose Valland...

... même si les aventures contées dans ce film sont totalement fictives. A ma connaissance, jamais la conservatrice ne s'est occupée du sauvetage d'enfants juifs. Durant toute la guerre (et même après), elle est restée pleinement (et uniquement) investie dans la préservation, le sauvetage et la récupération d’œuvres d'art.

Au niveau de la mise en scène, Coeurs Vaillants se distingue par la manière habile dont est utilisé le château de Chambord, un labyrinthe qui regorge de cachettes pour des enfants juifs en fuite. Les scènes tournées dans la tanière puis dans le refuge arboricole sont tout aussi réussies. Cela m'a un peu rappelé des épisodes de la série Zora la Rousse.

Tout ça pour dire que j'ai été pris par cette intrigue... jusqu'à la scène du pont, vers la fin. J'ai trouvé celle-ci ridicule, mal jouée. On sent que même Camille Cottin n'y croit pas. C'est dommage, parce que cela gâche la bonne impression que m'a laissée ce film.

P.S.

Concernant Rose Valland, il serait temps qu'on se décide à lui consacrer un biopic. C'était vraiment quelqu'un de hors du commun, dès avant la Seconde Guerre mondiale. Aux amateurs je signale une courte bande dessinée, signée Catel (à qui l'on doit aussi un ouvrage monumental consacré à Olympe de Gouges) :

La première partie (dessinée) évoque son action pendant et après la guerre. Lui succède un cahier photographique entrecoupé d'une chronologie détaillée... qui ne passe pas sous silence son orientation sexuelle.

21:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 22 juin 2022

Je tremble, ô Matador

Le titre est un extrait des paroles d'une chanson populaire, qui devient une réplique entre les deux personnages principaux, au cours d'un pique-nique (en apparence) bucolique. Bien qu'habillé en femme, l'un des deux amoureux est un travesti, qui se fait parfois appeler La Doña. L'autre est un jeune révolutionnaire. Nous sommes au Chili, dans les années 1980, sous le régime dictatorial d'Augusto Pinochet.

A cette époque, il vaut mieux ne pas être un "inverti" ou une "tafiole", comme nous le démontre la séquence initiale. Pourtant, La Doña n'est pas une rebelle. Il (Elle... Iel ?) tente de vivre sa vie, profitant des quelques interstices de liberté qui lui sont accordés. Il vit dans un immeuble délabré, au bord de l'effondrement, dans un quartier pauvre qui a des allures de bidonville. (Joli travail sur les décors et la mise en scène.) Ici, on ne le juge pas. La voisine (la seule à posséder un téléphone fixe) lui rend de menus services... mais elle ne veut pas d'ennui. Le jour, La Doña réalise des travaux de couture ou de broderie, parfois pour des femmes d'officiers du régime. Le soir, elle se prostitue...

... jusqu'au jour où elle croise Carlos, un jeune révolutionnaire mexicain plein de charme, tolérant... et qui se pose des questions sur son identité sexuelle. (Une sorte de Che Guevara crytpo-gay.) Ce qui au départ n'est qu'une relation amicale, fraternelle, pourrait prendre un autre tournant.

... Mais le mystère subsiste sur les raisons qui ont incité Carlos à se rapprocher du milieu des travestis. Il semble être en mission, au cœur d'une opération qui nécessite qu'il passe sous les radars de la police chilienne. Quelle plus belle couverture que la fréquentation d'un milieu certes interlope, mais qui n'est pas considéré comme menaçant par le régime ? Quant à elle, La Doña se méfie autant des communistes que du pouvoir en place : des deux côtés, on méprise les "déviants" sexuels.

Ne croyez pas toutefois que l'essentiel du propos du film soit politique. C'est la personnalité du vieux travesti qui est au premier plan. J'ai beau ne pas affectionner ce genre d'ambiance, je dois reconnaître que la performance d'Alfredo Castro est remarquable. La relation trouble qui naît entre lui et Carlos est bien mise en scène, avec toutes ses ambiguïtés. Il faut dire aussi que, par petites touches, les personnages évoluent. Le travesti apolitique devient anti-Pinochet, tandis que le beau révolutionnaire hétéro est de plus en plus attiré par l'homme...

A une réelle qualité de réalisation s'ajoute une chouette musique d'ambiance, constituée notamment de vieilles chansons populaires, des histoires d'amour que chacun peut interpréter à sa guise.

Cela donne un film très particulier, pas flamboyant ni tapageur, mais qui mérite d'être vu par les cinéphiles.

20:56 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 19 juin 2022

Le Chemin du bonheur

Il semble bien tortueux pour le héros de cette histoire, Saül, restaurateur bruxellois juif, dragueur, généreux et dingue de cinéma, dont il est une encyclopédie vivante. Nous sommes en 1987 et ce fringant quinquagénaire, célibataire sans enfant, va voir sa vie bouleversée pour deux raisons. La première est le film que son jeune employé chilien (fils d'une réfugiée politique) veut réaliser sur la période de son enfance, pendant la guerre. La seconde est l'entrée dans son restaurant (et dans sa vie) d'une nouvelle cliente, belle, énigmatique, fuyante... et projectionniste de cinéma !

Cette histoire vaut surtout le détour pour l'abattage de Simon Abkarian, qui est de toutes les scènes se déroulant dans les années 1980. Il fait montre de son talent, dans presque tous les registres. Mais son personnage est un peu "trop" : trop généreux, trop tombeur, trop érudit (que de citations de films !)... trop "secrètement" torturé. J'ai trouvé les scènes se déroulant dans son "delicatessen" souvent kitsch, surjouées, en dépit des nombreux invités prestigieux (comme Michel Vuillermoz, Mathilda May et Brigitte Fossey, celle-ci très mal utilisée). Je fais aussi partie des spectateurs qui ont été gênés qu'Eric Caravaca interprète deux personnages : celui de l'acteur vedette en 1987 (fils de Brigitte Fossey) et celui du père adoptif du jeune héros, au début des années 1940.

En revanche, les séquences anciennes, situées entre 1937 et 1945, sont plutôt bien fichues, bien que parfois jouées de manière trop appuyée. Au vu de la qualité de la distribution, je pense que le problème se situe au niveau de la direction d'acteurs. Ceci dit, l'insertion de ses séquences est à mon avis bien pensée. En fonction du moment où elles sont placées, elles évoquent tantôt les souvenirs du Simon âgé, tantôt l'adaptation possible du scénario en cours d'écriture, tantôt le long-métrage en train d'être tourné (dans la dernière partie de l'intrigue).

Au passif du film, je place la manière différente dont les rescapés du génocide en gèrent le souvenir, plus de quarante ans après. C'est maladroitement mis en scène... et l'on sent venir de très loin la révélation concernant Hannah.

Enfin, j'ai relevé quelques anachronismes. Ainsi, évoquant le génocide des juifs, Saül utilise à plusieurs reprises le terme Shoah. Certes, l'étonnant (et formidable) documentaire de Claude Lanzmann était sorti en 1985 et il avait très tôt suscité un grand écho. Mais il a fallu pas mal d'années pour que son titre finisse par remplacer, dans le langage courant, d'autres manières de nommer le génocide. De plus, j'ai été étonné que, dans le film, des critiques de cinéma se plaignent de voir « encore » un film sur l'extermination des juifs. A l'époque, ceux-ci n'étaient pas si fréquents. C'est plutôt une attitude typique du XXIe siècle... pas forcément acceptable : un bon film reste un film à voir, quel que soit son sujet, même s'il a déjà été abordé à de multiplies reprises, sous divers angles. Malheureusement, Le Chemin du bonheur ne rentre pas dans cette catégorie.

13:23 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 06 juin 2022

Evolution

De Kornel Mundruczo j'avais bien aimé (il y a quelques années) White Dog. L'idée de traiter d'un sujet à travers trois personnages issus de la même famille, à trois époques différentes, m'a incité à aller voir Evolution.

On est cueilli par la première séquence, qui dure environ vingt minutes, dont plus de quinze sans le moindre dialogue. L'action démarre dans une pièce vide, aux parois maculées, le plafond parcouru de tuyaux se terminant, à intervalle régulier, par une sorte de pommeau de douche. On ne nous dit ni où ni quand on se trouve. (A la toute fin de la séquence, c'est devenu évident, sans qu'aucun nom ni aucune date n'aient été indiqués.)

Un groupe d'hommes d'âges différents entreprend de nettoyer cette mystérieuse pièce, parois incluses. Aucun déchet n'est visible à l’œil nu... et pourtant, au bout d'un moment, chaque homme finit par extraire quelque chose d'un endroit de la pièce... jusqu'à la découverte finale. Cette séquence, très bien mise en scène, justifie à elle seule d'aller voir le film... mais je ne cache pas qu'on pourrait se passer de la suite, nettement moins brillante.

Une ellipse nous projette en Allemagne, des dizaines d'années plus tard. Une femme âgée peine à survivre dans un appartement en mauvais état. De plus, elle commence à montrer les symptômes de la maladie d'Alzheimer. L'arrivée de sa fille arrange et complique tout. Entre les deux femmes, il y a un passif, celui du passé. Le passé qui est encore très présent chez la mère... et qu'elle a placé tel un fardeau sur les épaules de sa fille. En théorie, cela pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est mal filmé (sous prétexte de mettre en scène la confusion) et surtout excessivement bavard... pas facile de suivre du hongrois sous-titré !

Une nouvelle ellipse nous conduit quelques années plus tard. Au cœur de la troisième historiette se trouve un personnage cité dans la précédente, un (pré)adolescent mal dans sa peau et victime de harcèlement. Il ne trouve du réconfort que dans le macabre (l'univers des zombies) et en compagnie d'une camarade d'école, qui elle aussi a un profil particulier. Cette dernière est le personnage le plus intéressant, le garçon étant un enfant gâté par sa mère (et sa chambre un véritable dépotoir, où surnagent nombre d'équipements qui ont dû coûter un bras à sa génitrice). Entre difficultés scolaires et renaissance de l'antisémitisme, cette partie se perd un peu, concluant sur un message certes positif (l'amour rapproche les gens de cultures différentes), mais mis en scène avec des moufles.

Je trouve que les critiques professionnels ont un peu survendu ce film.

16:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 17 mai 2022

Ma Famille afghane

Ce film d'animation tchèque, réalisé par une femme (Michaela Pavlatova), est adapté d'un roman écrit par une travailleuse humanitaire, tchèque aussi (Petra Prochazkova). L'action se déroule au début du XXIe siècle, dans un Afghanistan (partiellement) contrôlé par les Américains et libéré de la tutelle des talibans.

Cela explique qu'une jeune Tchèque, tombée amoureuse d'un réfugié afghan, ait décidé de le suivre au Moyen-Orient, n'ayant plus rien qui la retient dans son pays natal. Sur place, en dépit du changement de régime, on s'attend tout de même à un choc culturel, qui se produit, mais ce n'est qu'une étape dans cette fiction à caractère documentaire, qui présente la vie d'une famille de l'intérieur, avec ses traditions, ses contraintes et un bel appétit de vivre.

L'héroïne se rend rapidement compte que, bien que les talibans aient été vaincus, la mentalité patriarcale reste solidement implantée, y compris dans l'esprit de certains de leurs adversaires afghans. Son beau-frère et la famille de celui-ci incarnent l'archaïsme des mœurs, tandis que le grand-père, la belle-sœur et la nièce sont ouverts à la modernité.

Le portrait de l'époux est plus nuancé. Nazir est un homme doux, pacifique, très amoureux de sa blonde épouse. Mais, de retour en Afghanistan, il subit l'influence de la mentalité dominante... et sent peser sur lui le regard de ceux qui se demandent s'il est "un vrai homme". L'amour que lui et et Herra se vouent sauve le couple, qui doit traverser de multiples épreuves.

L'une d'entre elles est la fondation d'une famille. Herra se découvre stérile, une calamité dans un pays où la virilité d'un homme se mesure à l'importance de sa progéniture. Le couple de héros va néanmoins élever un enfant, un garçon handicapé rejeté par sa famille d'origine, doté d'un tempérament très indépendant. (Dans la version originale, le titre My Sunny Maad est une allusion à cet enfant.)

Sur le plan technique, l'animation n'a rien d'extraordinaire. Le film vaut surtout pour son aspect documentaire. Mais il arrive après bien d'autres, comme Parvana et Les Hirondelles de Kaboul (autres films d'animation), ou encore Le Cahier, Wajma, une fiancée afghane, Syngué Sabour (des fictions) et le documentaire Nothingwood, qui en disaient autant (voire plus) sur la société afghane.

J'ai l'air de faire la fine bouche, mais j'ai tellement entendu parler du film en bien que j'ai été déçu par la projection. De surcroît, je ne trouve pas l'héroïne très intéressante. Pour moi, elle fait un peu trop souvent de mauvais choix.

21:40 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, fille, femme, femmes

mercredi, 04 mai 2022

L'Affaire Collini

Cette fiction à caractère documentaire est adaptée d'un roman de Ferdinand von Schirach (que je n'ai pas lu). Tout commence (croit-on) en 2001, à Berlin, où un industriel allemand renommé, Hans Meyer, est assassiné dans un hôtel par un inconnu.

L'opinion est choquée. Beaucoup de questions se posent quant à cet assassinat (dont on ne voit l'exact déroulement qu'à la fin, pour des raisons que je laisse à chacun le loisir de découvrir). On finit par apprendre que le meurtrier est un Italien vivant en Allemagne. Qu'est-ce qui a motivé son geste ? La Mafia est-elle impliquée ?

L'avocat commis d'office de Fabrizio Collini se pose les mêmes questions. Son client, mutique, ne veut rien dire. Pour Caspar Leinen (issu d'un couple mixte germano-turc), l'affaire comporte un gros enjeu : c'est la première fois que ce jeune avocat va plaider aux Assises. De surcroît, il est confronté à un conflit de loyauté. En raison d'une erreur d'identification de la victime, il n'a pas compris dès le départ qu'il devait défendre l'assassin d'un homme qu'il connait, un homme auquel il doit beaucoup... et dont il a fréquenté la petite-fille.

Cerise sur le gâteau : au tribunal, Caspar va affronter le redoutable avocat de la partie civile, Richard Mattinger, juriste réputé, qui fut son prof de fac (en droit pénal) et, à vrai dire, sans doute son mentor.

Petit à petit, le mystère s'éclaircit concernant les motivations de Collini. Son avocat se fait enquêteur, s'appuyant sur une petite équipe hétéroclite : un autre jeune avocat, une employée de pizzeria... et son propre père, libraire, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Cette affaire est l'occasion pour Caspar de faire le point sur sa vie privée... et de faire des choix décisifs.

On suit le déroulement de la procédure pas à pas. Le film, pas très brillant sur le plan de la mise en scène, détaille le fonctionnement de la procédure criminelle. L'action culmine dans le procès, entrecoupé de pauses. On sent l'influence des films américains, même si, ici, la sobriété l'emporte sur le brio.

A l'arrière-plan se trouve la Seconde Guerre mondiale, plus précisément les années 1943-1945. Les Alliés anglo-franco-américains progressent dans la péninsule italienne, où ils ont débarqué à l'été 1943. Dans le même temps, Mussolini a été renversé par le roi et une partie des élites locales. Libéré sur ordre d'Hitler, il n'est plus à la tête que d'un État fantoche, la République de Salo. Désormais, la partie nord de l'Italie est occupée par les troupes allemandes, auxquelles s'opposent des résistants italiens, notamment communistes.

Le film alterne trois trames temporelles : celle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, celle de la jeunesse de Caspar (dans les années1980-1990) et celle de l'année 2001. J'ai bien aimé l'effet de miroir entre certaines scènes se déroulant à deux époques différentes. C'est pertinent et techniquement bien fichu.

Plusieurs événements semblent avoir inspiré l'intrigue. Le public français cultivé pensera au massacre des Fosses ardéatines, mais, hélas, d'autres tueries se sont déroulées à la même époque, comme celle de Cibeno. Je pense aussi que les auteurs avaient en tête l'action du "boucher de Gênes".

Même si les scènes se déroulant dans les années 1940 sont parfois un peu trop appuyées, elles ont le mérite de rappeler des événements importants. Elles évoquent aussi la complexité de la situation de l'époque, avec notamment le rôle de l'interprète italien. Les acteurs de la partie contemporaine (2001) sont remarquables.

Sur le plan historique, le film s'appuie aussi sur un aspect méconnu (que j'ignorais), un texte de loi dont la révélation du contenu joue un rôle décisif dans le procès.

Quelques années après Le Labyrinthe du silence et Fritz Bauer, un héros allemand, le cinéma d'outre-Rhin prouve de nouveau qu'il est capable de regarder avec intelligence et honnêteté le passé trouble de son pays.

09:54 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, allemagne

mercredi, 20 avril 2022

My Favourite War

La "guerre préférée" de l'auteure de ce documentaire autobiographique est la "Grande Guerre patriotique", ainsi qu'on l'appelait en URSS, autrement dit la Seconde Guerre mondiale. Enfant, à la télévision, elle raffolait des fictions de propagande, produites dans la Patrie des travailleurs ou l'un de ses satellites. Quelques extraits nous en sont proposés au cours du film.

Ilze Burkovska Jacobsen est originaire de Lettonie, un des trois pays baltes coincés en haut à droite de la carte de l'Europe. Objet des convoitises rivales des différents États allemands et russes, le pays a connu une histoire mouvementée.

L'auteure n'en a vécu qu'une partie : la fin de la période soviétique puis la deuxième indépendance. Le film entremêle trois époques : la fin de la Seconde Guerre mondiale (période des grands-parents maternels), les années 1970-1980 (la jeunesse de l'auteure) et le début des années 2020.

Sur le plan formel, ce documentaire d'un genre particulier alterne prises de vue réelles (contemporaines), images d'archives (des années 1940, 1970 ou 1980) et images animées, chargées de mettre en scène l'enfance et l'adolescence d'Ilze.

Au début, le style est un peu déroutant, avec ces formes anguleuses, les yeux tout noirs et la texture qui semble de carton. Finalement, cela colle assez bien avec l'époque. A l'occasion de certaines scènes, les animateurs démontrent qu'ils sont tout de même capables de réaliser des prouesses. Notons que la voix off s'exprime en anglais, tandis que, de temps à autre, on entend des dialogues en russe ou en letton.

J'ai été touché par l'histoire de cette gamine, au départ bouffée par la propagande mélenchoniste soviétique, qui ne comprend pas pourquoi son grand-père a hérité jadis de l'appellation infâme d'ennemi du peuple (déportation à la clé). Elle ne saisit pas non plus l'intensité de l'amour qui unit ses parents, issus de milieux si différents, la fille du paysan réprouvé ayant épousé un jeune cadre dynamique du parti communiste.

Je ne vais pas dire pourquoi, mais, à un moment, l'héroïne est contrainte de mûrir plus rapidement que ce que son âge exige. Son regard devient plus lucide sur son entourage et les lieux qu'elle fréquente. Cela nous vaut de savoureux portraits du système scolaire letton (à la mode soviétique) et du mouvement des Pionniers, auquel l'adolescente adhère au moins autant pour assurer son avenir de journaliste que pour contribuer à améliorer sa vie quotidienne avec sa mère et son petit frère.

En revanche, quand le passé (celui de la guerre) percute la vie de l'héroïne enfant, c'est en général par un aspect macabre, de la menace représentée par des hommes armés à la découverte de mystérieux restes humains, dans le bac à sable de l'école.

Cela dure 1h20, c'est très chouette à voir et, pour un public français, cela dévoile une part méconnue de l'histoire européenne du XXe siècle.

21:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, europe

lundi, 11 avril 2022

Rodez, plein les fouilles !

Jeudi 7 avril, à partir de 20h30, une passionnante conférence historique a été donnée dans l'amphithéâtre de l’École de musique de Rodez. L'intervenant était Philippe Gruat, directeur du service départemental d'archéologie de l’Aveyron. Pendant près d'1h30, sans notes, s'appuyant sur un diaporama richement illustré, il a su captiver un auditoire essentiellement composé de tempes grises et de crânes dégarnis.

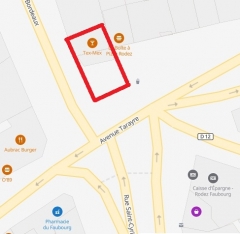

Son intervention a débuté par une révélation. Évoquant son travail de terrain, Philippe Gruat a aussi insisté sur l'importance des archives, certaines de celles portant sur l'Aveyron (notamment les bâtiments religieux médiévaux) lui paraissant sous-exploitées. Elles sont pourtant complémentaires des fouilles et le croisement des deux peut permettre de réaliser des découvertes, comme celle-ci : l'emplacement de l'ancienne église Saint-Cyrice (sans doute la plus vieille du Faubourg), dont les restes se trouveraient sous... le Tex Mex, le bar emblématique du carrefour portant le nom dudit saint.

Espérons que les écoulements divers, provoqués par la succession de beuveries étudiantes en ces lieux, n'ont rien provoqué d'irrémédiable au-dessous...

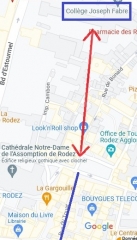

Après cette sympathique mise en bouche, nous avons remonté la rue Béteille, en direction de la cathédrale. Le conférencier s'est arrêté en chemin (au numéro 30), là où se trouvait naguère un collège privé (catholique), dont le site a été transformé en appartements modernes.

La parcelle (en pente) est coincée entre deux des artères principales de la commune, la rue Béteille en contrebas et le boulevard d'Estourmel, en hauteur, côté ancien évêché, le long du rempart du XIVe siècle.

Les sondages effectués au cours des travaux, en 2016, ont permis de découvrir l'ancien fossé... gaulois, la cité romaine (puis médiévale) ayant succédé, rappelons-le, à un oppidum celte. Remblayé, l'ancien fossé avait été recreusé au moment de la construction des remparts du XIVe siècle.

D'après le conférencier, ce fossé gaulois s'étendait jusqu'à l'actuel Palais de justice, en passant par l'hôtel Biney (situé presque en face du Monoprix).

Mais ce n'était pas la principale découverte réalisée au cours de ces fouilles. Un jour, les archéologues ont sorti de terre... une tête coupée ! Il s'agit vraisemblablement d'un trophée, le crâne d'un ennemi vaincu, qui a été décapité et dont le chef était sans doute exposé à l'entrée de la cité, peut-être sur le rempart en bois qui doublait le fossé.

Moins macabres sont les trouvailles faites au niveau du Foirail, l'espace situé en contrebas de la cathédrale, qui a subi d'importantes modifications ces dix dernières années (construction d'un parking souterrain, du musée Soulages et du cinéma multiplexe). Je me souviens qu'à l'époque on espérait beaucoup... et qu'on a été déçu. Le sous-sol de la zone ne recèle pas de trésor inestimable. On y a principalement trouvé des poteries, des dépôts d'offrandes.

Ensuite, direction plein Sud, pour le site de l'ancienne école François-Fabié (pas très loin de la Banque de France). Les sondages effectués ont permis la découverte de deux fosses gauloises. A un moment, les chercheurs ont pensé être tombés sur une pièce exceptionnelle : un squelette quasi intégral... mais dont les os étaient entremêlés de fils métalliques. Après examen, il s'avéra ne pas être aussi ancien qu'on le croyait... et pour cause : il s'agit d'un "Oscar", autrement dit, un squelette de salle de classe !

De l'ancienne école, nous sommes passés au collège (public) Fabre, à l'intérieur duquel on a procédé à des aménagements (notamment arboricoles) en 2017. Cet établissement est situé à quelques centaines de mètres de l'ancien évêché.

L'exploration du sous-sol fut succincte, mais suffisante pour détecter la présence d'un ancien égout, que l'on présume lié au système mis en place par les Romains au cœur de la cité. Il en reste une trace en surface : la rue du Touat (qui signifie "égout", en occitan), qui surmonte une ancienne conduite d'évacuation des eaux... supposée reliée, d'une manière ou d'une autre, à la structure découverte sous le collège Fabre.

D'autres perspectives s'ouvrent un peu plus à l'ouest, rue Pasteur, à proximité du quartier dit de l'Amphithéâtre. En surface, le secteur est l'un des rares de la commune à conserver des traces de la période "art déco". En profondeur, c'est l'empreinte gallo-romaine qui est recherchée.

Il y a deux ans, la presse locale s'est fait l'écho des trouvailles : des pans de l'ancien mur d'enceinte de l'amphithéâtre antique. Pour les dater, il faut prélever des restes de charbon dans le mortier de chaux qui a servi à le construire. Auparavant, on pensait que cet édifice pourrait être très ancien (et dater du Ve siècle avant JC). Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il serait contemporain de l'aqueduc de Vors (daté du Ier siècle), dont il va être question plus bas. (Pour la petite histoire, je signale que la datation très ancienne s'appuyait sur l'âge des fragments d'arbres... qui pouvaient avoir plusieurs centaines d'années au moment où ils ont été utilisés dans le mortier.)

Philippe Gruat a émis le souhait qu'en accord avec les services de la commune et de l'agglomération de Rodez, il puisse être procédé (si les propriétaires des habitations l'acceptent, bien entendu), à un examen des caves du quartier, qui pourraient receler des trésors. La réponse n'a pas tardé, puisque dans l'assistance se trouvait Christophe Lauras, ancien principal du collège Fabre et actuel adjoint aux Travaux du maire de Rodez. Il semble qu'un accord soit envisageable dans un avenir proche.

Nous sommes alors passés à l'un des plus gros chantiers du département, l'aménagement de la zone de Malan, au sud de Rodez, plus précisément le secteur de la Boissonnade. Ce sont des restes de l'ancien aqueduc gallo-romain qui ont été mis au jour. Il y a une dizaine d'années, celui-ci avait déjà fait l'objet d'une excellente conférence au musée Fenaille.

D'une longueur de près de 25 kilomètres (24 souterrains et 800 mètres aériens), l'aqueduc a une pente très faible, de moins de trois millimètres par mètre ! L'altitude de départ (à Vors) est de 711 mètres, celle à l'arrivée (Rodez) est de 632 mètres. Disposant d'équipements rudimentaires (par rapport aux ingénieurs du XXIe siècle), les géomètres romains ont réalisé des prodiges en s'appuyant sur le relief existant, suivant les courbes de niveau.

De l'ancienne partie aérienne il ne reste que les bases des piles. 55 sur 133 ont été explorées. Il reste à découvrir les vestiges du pont-siphon qui enjambait l'Aveyron. Du côté nord, les pentes autrefois herbacées ou boisées sont aujourd'hui en grande partie construites. Mais Philippe Gruat a bon espoir qu'un jour, une découverte majeure sera faite. Toutefois, il y a de fortes chances que les matériaux aient été récupérés par la population locale, à l'image de ce qui est arrivé à la portion nord de la partie souterraine de l'aqueduc. Il semblerait qu'un maçon local se soit copieusement servi au XIXe siècle (sous le Second Empire), époque à laquelle on a redécouvert la structure antique, pour la réutiliser mais aussi en modifier le tracé. Ce ne fut d'ailleurs pas très efficace, puisque, dès la fin du XIXe siècle, cet approvisionnement fut abandonné, au profit des sources du Lévézou. Les chercheurs peuvent se consoler avec une trouvaille insolite : des trous d'arpenteur, révélateurs du travail des Romains d'autrefois.

Quoi qu'il en soit, la restauration de l'aqueduc a quand même apporté l'eau potable jusqu'à la place de la Cité à Rodez. Une fontaine se trouvait à l'emplacement de l'actuelle statue de Monseigneur Affre (archevêque de Paris tué sur les barricades en 1848), qui elle fut inaugurée en 1875.

De l'ex-archevêque de Paris, la transition était facile avec l'ancien évêché de Rodez (tout proche de la cathédrale, au nord). Il n'a pas été exploré à fond. On sait toutefois que ce n'est pas le palais épiscopal d'origine, qui se trouvait sur l'actuelle place d'Armes. La reconstruction de la cathédrale (agrandie), qui a débuté à la fin du XIVe siècle, a conduit à déplacer le bâtiment, au niveau du nouveau rempart. Les sondages effectués ont permis de confirmer une intuition des archéologues : chaque nouvelle enceinte s'appuie sur la précédente. Se superposent ainsi le rempart romain (des IIIe-IVe siècles), la première enceinte médiévale (amorcée au XIe siècle) et la seconde, achevée au XVe, semble-t-il. Notons qu'une partie des découvertes a été effectuée grâce à l'exploration des profondeurs des toilettes d'un ancien cabinet de l'évêché... qui était peut-être fermé de l'intérieur !

Un mystère demeure : le contenu du sous-sol du (superbe) jardin de l'évêché, hélas toujours pas accessible aux habitants (et contribuables...) ruthénois. Philippe Gruat a émis l'hypothèse un peu folle que pourraient s'y trouver les vestiges de l'ancien théâtre romain, seule construction générique dont aucune trace ne subsiste sur le Piton, alors que Segodunum était l'une des plus grandes cités gallo-romaines de son époque (d'une superficie de 44 hectares).

En guise de dessert, nous avons eu droit au résultat des fouilles les plus récentes, celles de la place de la Cité (située derrière la cathédrale), qui ont eu lieu en 2018-2019. Outre l'ancienne fontaine, on a mis au jour les restes de deux anciens bâtiments : la Maison des Officialités et la Maison du Poids. La première était le tribunal dépendant de l'évêque. Construite avant 1355, elle a été démolie dans la première moitié du XVIIIe siècle... tout comme la seconde, qui avait été bâtie au début du XIVe siècle (une période décidément faste pour la cité épiscopale). Notons qu'elle possédait un puits, comblé au XVIIe siècle.

Curieusement, si la dénomination "place de la Cité" est ancienne (elle date du XIVe siècle), elle a successivement été remplacée par "place neuve du Marché neuf", "place du Bois", "place du Marché" (au XVIIe siècle), avant de récupérer son nom d'origine.

Enfin, je me dois de signaler qu'on a retrouvé les restes d'un carcan (celui d'un pilori), dont la dernière utilisation connue remonte à 1785, contre une femme (sans doute "de mauvaise vie").

Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas pu parler de tout ce qui a été dit durant cette conférence (gratuite), mais je pense en avoir donné un aperçu assez fidèle.

00:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, occitanie, culture

mardi, 05 avril 2022

De nos frères blessés

Ce film relate (de manière un peu romancée) la fin de vie de Fernand Iveton, militant communiste pied noir, engagé aux côtés du FLN dans la lutte pour l'indépendance algérienne... contre l'armée française, dans la seconde moitié des années 1950.

Au départ, j'ai eu du mal à reconnaître Vincent Lacoste dans le rôle. Il est vrai que la moustache, ça vous change un homme. Mais il est surtout très bon. J'ai été moins convaincu par le choix de Vicky Krieps pour incarner sa compagne. Elle parle français avec un accent anglais... alors qu'elle est censée être d'origine polonaise ! Le côté sentimental de l'intrigue m'est passé un peu au-dessus de la tête.

J'ai été davantage intéressé par la mise en scène du contexte de la Guerre d'Algérie. Sans surprise, cette fiction engagée nous présente une version de gauche. Les indépendantistes sont de courageux résistants, victimes de l'ignoble État colonial raciste. On a quand même droit une fois ou deux à la mention de certains des "exploits" des membres du FLN et de leurs sympathisants... mais je pense que cela a glissé sur le public, tant la réalisation est en empathie avec le héros et ceux qu'il soutient.

Les scènes de tribunal militaire sont prenantes. Au début, on se dit que tout est joué d'avance. Mais, au fur et à mesure des interrogatoires, on est amené à penser qu'il y a de l'espoir, la procédure étant suivie de manière assez scrupuleuse. La conclusion nous ramène sur terre... et le héros aussi, dont on finit par découvrir qu'il se berçait d'illusions sur la future Algérie indépendante. (Seuls les imbéciles ont pu croire que les types du FLN allaient instaurer une démocratie multiculturelle de ce côté-là de la Méditerranée.)

Je recommande malgré tout ce film pour sa peinture d'une époque et pour la découverte d'un destin particulier, celui d'un pied noir pro-FLN qui n'a sans doute jamais versé le sang d'autrui.

P.S.

Parmi les seconds rôles figure Henri, incarné par Yoann Zimmer, vu l'an dernier dans Des Hommes, dans la peau d'un Depardieu jeune, lui aussi empêtré dans le conflit algérien.

22:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 02 avril 2022

Retour à Reims (fragments)

Ce documentaire militant s'inspire d'un essai de Didier Eribon (que je n'ai pas lu). A travers la redécouverte de l'histoire familiale (avec laquelle l'auteur / la narratrice dit avoir jadis coupé), le film dessine une histoire (subjective) de certaines catégories populaires (essentiellement le monde ouvrier), de l'Entre-deux-guerres (période des grands-parents) jusqu'aux années 1980-1990 (à l'âge adulte de l'auteur).

Le grand intérêt du film (et son originalité par rapport à la forme écrite) est le montage d'images anciennes qu'il propose, composé d'extraits de films de fiction et (surtout) de reportages d'époque. Hélas, ces images ne sont jamais contextualisées au moment où elles passent à l'écran. Il faut attendre le générique de fin pour découvrir de quand les extraits datent, en vrac. Du coup, parfois, j'ai eu l'impression que les périodes ne concordaient pas tout à fait. Ainsi, quand il est question des années 1950, il me semble que, parfois, ce sont des images de la fin des années 1960 qui nous sont projetées. Plus gênante encore est, pour illustrer la montée du vote FN chez les ouvriers dans les années 1980-1990, l'utilisation d'images d'archive présentant Jean-Marie Le Pen... dans les années 1970, à l'époque où son jeune mouvement ne rencontrait aucun succès.

Quoi qu'il en soit, le travail de documentation semble avoir été énorme et les extraits proposés sont intéressants. On en voit peu datant de la période des grands-parents. Le propos est centré sur la voix-off, qui lit des passages du livre. C'est la grand-mère maternelle qui est au centre de cette partie. C'était une femme libre, à qui le rôle de fidèle épouse au foyer ne convenait pas. Au début des années 1940, elle a même osé partir travailler volontairement en Allemagne... Notons que le livre, comme le documentaire ne jugent pas... enfin, pas ce genre de comportement.

La période d'après-guerre est plus fournie. Au niveau de la fiction, cela va de Jean-Luc Godard à Coline Serreau. Au niveau reportages et archives, c'est foisonnant, sur le travail des ouvriers, le rôle des femmes, la place des immigrés. L'accent est mis successivement sur ces trois aspects, l'un venant compléter l'autre. L'idée générale est que l'on trouve toujours plus opprimé que soi.

J'ai apprécié que le réalisateur ne contourne pas la difficulté du basculement d'une partie du vote ouvrier. Mais je trouve que l'état des lieux comme l'analyse des causes sont superficiels, voire biaisés.

Sur le plan historique, le film semble ne pas savoir que, depuis qu'elle a été identifiée en tant que telle, la "classe ouvrière" a toujours été profondément divisée. A la fin du XIXe comme au début du XXe siècle, une partie du monde ouvrier s'identifiait plutôt à la droite, voire à l'extrême-droite. De plus, le film occulte complètement l'influence démocrate-chrétienne dans le milieu, influence concurrente de celle des marxistes (ceci expliquant peut-être cela). Enfin, les nouveaux bataillons d'électeurs populaires de l'extrême-droite ne proviennent pas uniquement du PC ou du PS. Il s'agit parfois aussi d'anciens électeurs de la "droite sociale". Le réalisateur est sur une ligne néo-marxiste, qui attribue au supposé renoncement des gouvernements de gauche le basculement de l'électorat ouvrier. Il sous-estime considérablement les évolutions sociétales, à commencer par le (relatif) embourgeoisement d'une partie de la classe ouvrière. Eh, oui ! Le niveau de vie des Français (classe ouvrière comprise) s'est élevé entre les années 1950 et le début du XXIe siècle... mais de cela les spectateurs ne sont pas informés.

Je ne vais pas m'éterniser mais ce film est une petite déception. Si l'on aime les images d'archives (souvent pas vues depuis des années), il mérite le détour. Sinon, on peut se passer d'une œuvre qui se conclut sur les gilets jaunes et la "convergence des luttes".

vendredi, 25 février 2022

Une jeune fille qui va bien

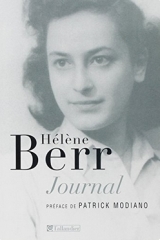

Pour sa première réalisation, Sandrine Kiberlain mêle histoire familiale et amour du théâtre, dans une fiction qui s'inspire semble-t-il (un peu) de la vie d'Hélène Berr, rendue célèbre par son Journal :

Au vu du prénom de l'héroïne, on est aussi tenté de voir une référence à Irène Némirovsky, bien qu'elle soit d'une génération différente.

Le début n'est pas situé dans le temps... même si, en regardant les vêtements portés par les personnages (et leur environnement technologique), on se doute bien que l'action se déroule il y a plusieurs dizaines d'années.

Ce début ne m'a pas emballé du tout. Il est centré sur le théâtre, les répétitions et les relations entre de jeunes adultes (certains pas encore majeurs à cette époque), le tout de manière allusive. Je n'ai pas trouvé cela très bien joué (ni dirigé).

C'est petit à petit, au fur et à mesure que le contexte se précise, que cela devient passionnant. D'abord parce qu'on découvre progressivement les contraintes qui pèsent sur l'héroïne et la majorité de ses proches. Ensuite parce qu'il est d'abord question de la vie d'une jeune femme, qui tente de concilier bonheur familial, réussite dans les études... et grand amour. On la voit se chercher, tâtonner, le tout à une époque où l'on serait tenté de penser que d'autres sujets obsédaient les esprits.

C'est fidèle à ce qu'on trouve dans le journal d'Hélène Berr. Celle-ci ne prépare pas le Conservatoire, mais étudie l'anglais (en visant l'agrégation, puis une thèse), tout en jouant de la musique classique. Autant qu'Irène, elle est mue par l'envie de vivre, malgré tout.

Cela passe parce que l'intrigue est magnifiquement servie par son interprète principale, Rebecca Marder (aperçue dans La Daronne). Dès qu'elle se trouve à l'écran, elle illumine la scène. Voilà une actrice à suivre. Je suis moins convaincu par la prestation d'Anthony Bajon, que j'ai vu bien plus à son aise ailleurs (par exemple dans Teddy).

On suit les pérégrinations sentimentales d'Irène, parallèles à ses activités théâtrales, tout en s'inquiétant à propos des nuages sombres qui s'accumulent au-dessus de la tête des juifs de Paris.

La fin, abrupte, a déconcerté certains spectateurs. Je la trouve parfaitement justifiée.

22:20 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 05 février 2022

Twist à Bamako

Robert Guédiguian fait escale au Mali (en réalité au Sénégal, où le film a été tourné), en 1962, alors que le pays est indépendant depuis peu. Au pouvoir se trouve Modibo Keita, formé dans des écoles françaises puis devenu marxiste : le nouveau Mali penche davantage du côté de l'URSS que de celui des États-Unis, même si la culture occidentale est omniprésente dans le pays... du moins dans les villes.