jeudi, 18 avril 2019

Alleluia !

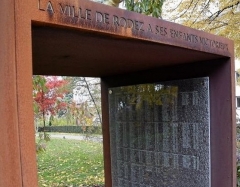

Le mois dernier, je m'étais inquiété que la plaque de verre portant les noms des morts pour la France ruthénois de la Première Guerre mondiale n'ait toujours pas été réparée, quatre mois après sa mystérieuse détérioration. Les réparations étaient-elles déjà programmées à ce moment-là ou bien une bonne âme de la mairie de Rodez a-t-elle été inspirée par la lecture du billet ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, en me baladant avenue Victor-Hugo, j'ai pu constater du changement :

Vous n'avez pas la berlue. La plaque feuilletée, sur laquelle les noms n'étaient plus lisibles, a été remplacée, comme le confirme ce zoom :

Les cérémonies du 8 mai pourront donc inclure sans honte un passage par ce monument, sur lequel figurent aussi les noms des victimes ruthénoises du second conflit mondial.

Deux questions restent en suspens : quelle était la cause de la dégradation du monument ? Combien a coûté sa réhabilitation ?

21:13 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

mercredi, 17 avril 2019

Le Vent de la liberté

Ce film de Guerre froide nous conte une histoire vraie, celle de deux familles de (petite) classe moyenne, qui songent à fuir la RDA (l'Allemagne communiste) en 1979. Ils habitent quelque part dans le Sud du pays, pas très loin de la frontière avec la RFA (côté Bavière), qu'ils ambitionnent de franchir par les airs, en ballon.

Le début relate l'échec de la première tentative. Même si l'on se doute bien qu'il y a peu de chances qu'ils rencontrent le succès au bout d'un quart d'heure (alors que le film est censé durer deux heures), on suit avec attention voire angoisse le vol du premier ballon... et le retour (discret) à la case départ. Cette longue introduction vaut aussi pour la description de climat de suspicion générale qui sévissait à l'époque. Entre policiers en civil et écoutes téléphoniques, tout le monde pouvait se croire espionné.

Ils ne le réalisent pas tout de suite, mais les héros ont été très imprudents. Ils ont laissé trop d'indices derrière eux, indices que la Stasi va s'évertuer à exploiter pour tenter de remonter jusqu'aux potentiels fuyards. La suite prend donc la forme d'un suspens très bien mené. La police politique est-allemande était redoutable, mais ne disposait que des moyens de son époque. On nous montre des agents scrupuleux, méthodiques, qui mettent du temps à démêler le vrai du faux dans les pistes qui s'ouvrent devant eux. Le personnage de l'officier enquêteur est particulièrement bien campé, avec un zeste d'humour pince-sans-rire, sarcastique, qui détonne dans le monde des ternes bureaucrates soumis au régime.

Le film mérite aussi le détour pour la manière dont il dépeint la vie quotidienne de gens plutôt ordinaires, avec leurs tracas et leurs faiblesses. Les héros de l'histoire ne sont ni particulièrement intelligents, ni dotés d'une trempe extraordinaire. Cela donne plus de force à l'intrigue.

La fin est trépidante, abusant toutefois du "juste-à-temps", un peu comme dans Argo. Mais cela reste une belle histoire, un éloge de la liberté à savourer à notre époque, qui voit grossir les mouvements extrémistes de tout bord.

22:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

jeudi, 04 avril 2019

Marie Stuart, reine d'Ecosse

J'ai enfin pu voir ce drame historique, un brin romancé. L'action se déroule dans la seconde moitié du XVIe siècle, en Grande-Bretagne, alors agitée par les affrontements religieux, entre catholiques et protestants. A cela s'ajoutent des rivalités politiques et la question de la place des femmes dans cette société de mâles dominants.

L'intrigue oppose deux personnages aux personnalités affirmées, mais différentes. A ma droite se trouve Marie Stuart, la catholique, la "Française", la flamboyante. Veuve du roi de France François II (un des fils de Catherine de Médicis), elle revient dans une Ecosse qui bascule dans le calvinisme... et où son demi-frère s'accommodait fort bien de son absence. Elle est brillamment interprétée par Saoirse Ronan, qui trace sa route depuis Les Chemins de la liberté et The Grand Budapest Hotel.

A ma gauche se trouve Elizabeth, l'une des filles du roi Henri VIII et donc apparentée à Marie Stuart (la soeur aînée d'Henri VIII, Marguerite Tudor, est la grand-mère de Marie). Dans le rôle, Margot Robbie (déjà formidable dans Moi, Tonya) est méconnaissable. Elle s'est littéralement fondue dans son personnage, plus ingrat, mais doté d'un meilleur sens politique que Marie Stuart.

Le film vaut donc pour ces deux beaux numéros d'actrices et (pour ceux que cela intéresse), pour le contexte de lutte politique et religieuse. C'est aussi une réflexion sur les femmes et le pouvoir. Dans leur milieu, les mariages sont arrangés. Ces princesses (puis reines) sont d'excellents partis, voire des proies de premier choix pour l'ambitieux qui cherche à atteindre le pouvoir par leur intermédiaire. L'amour authentique et durable n'a pas vraiment sa place dans ce monde impitoyable. Le film aborde toutes ces questions et prend le temps de montrer l'évolution des personnages, les principaux comme certains secondaires (masculins). Même si le rythme est un peu lent, je trouve que c'est une belle réussite.

12:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 04 mars 2019

Cretinus Rouergatus

J'aime à me balader aux environs du jardin du Foirail. A l'une des extrémités de celui-ci se trouve le monument aux morts, initialement conçu en hommage aux soldats victimes de la Première Guerre mondiale. Au siècle dernier, il a été déplacé depuis la place d'Armes. 2014 a vu la restauration de la statue, réinstallée ensuite sur un nouveau socle, en acier Corten, en référence au musée Soulages situé à proximité.

Ce lundi, en passant devant le monument, j'ai remarqué quelque chose d'étrange :

Vous n'avez pas la berlue. (Au besoin, cliquez sur la photographie pour l'agrandir.) Des individus peu recommandables ont placé un petit extincteur sur l'épaule droite de la Victoire. A mon avis, c'est tout récent. Faut-il voir un lien avec les incendies de poubelles de la nuit dernière ? Je n'en sais rien. Cela pourrait tout aussi bien être l'une des séquelles d'une soirée trop arrosée. Il y a sept ans, c'est une statue de Jeanne d'Arc (du côté de Marcillac-Vallon) qui en avait été victime. Une bonne âme m'a avancé l'hypothèse d'un pari stupide. En raison de la localisation de la statue, j'en envisage une autre : l'action de "gilets jaunes", dont les défilés du samedi passent à proximité.

La rédaction de Centre Presse se trouvant juste à côté, il serait étonnant qu'on n'en entende pas bientôt parler. (Alors, les gars, on ne fait plus attention à ce qu'il se passe dans le quartier quand on sort s'en griller une ?)

Aux Aveyronnais (et touristes de passage) qui prendraient la peine de venir voir le monument, je conseille de regarder la base de la statue. On peut y observer un curieux phénomène naturel :

La présence de ces petites stalactites (visibles aussi de temps à autre sur les gargouilles de la cathédrale) s'explique par l'orientation de la statue (dont la base est représentée en rouge ci-dessous) :

A midi, lorsque le soleil est au sud, comme il n'est actuellement pas très haut dans le ciel, la base de la statue est à peine effleurée par les rayons. Dans l'après-midi, quand la lumière solaire vient du sud-ouest puis de l'ouest, la base de la statue se trouve à l'ombre. Voilà pourquoi sans doute le récent rafraîchissement a permis la formation de ces pittoresques concrétions.

Au passage, j'ai remarqué que la dégradation subie par le (grand) socle du monument en novembre dernier n'avait toujours pas été réparée. La paroi vitrée sur laquelle ont été gravés les noms des soldats décédés entre 1914 et 1918 a toujours cet aspect de verre brisé. Or, sur la paroi vitrée d'entre face (sur la partie intérieure gauche du monument) -heureusement restée intacte- sont gravés les noms des victimes ruthénoises de la Seconde Guerre mondiale. Si l'on veut que le monument ait retrouvé un aspect convenable d'ici le 8 mai prochain, il faudrait peut-être se dépêcher !

Pour le 19 mars, c'est visiblement trop tard. Mais c'est sans doute moins grave, puisqu'il existe à Rodez, sous le tribunal, un square avec une stèle rendant hommage aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Il est possible que soit devant elle (ou, plus probablement, face au monument départemental situé à La Primaube) que se tiendra la cérémonie commémorant le cessez-le-feu en Algérie.

22:58 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actualite, histoire, politique, occitanie

lundi, 18 février 2019

Vice

Le titre du nouveau film d'Adam McKay (auquel on doit The Big Short) est à double sens : c'est la contraction de "vice-président", la fonction occupée par Richard Cheney sous George W. Bush, entre 2001 et 2009... et c'est un adjectif, qui peut être traduit par "vicieux" en français. C'est dire que ce biopic ne prend pas le chemin du regard distancié. C'est un mélange de documentaire et de fiction, à charge.

L'histoire entremêle deux trames chronologiques. On découvre le jeune Cheney au début des années 1960, étudiant alcoolique. Dans le même temps, on nous présente le rôle décisif tenu par le vice-président, à partir des attentats islamistes du 11 septembre 2001. Les retours en arrière sont chargés de montrer comment un type très ordinaire va devenir l'homme le plus puissant du pays (selon l'auteur), tandis que la trame principale met en exergue son action contemporaine, éminemment néfaste.

Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette histoire que les deux futurs acolytes (Bush Jr et Cheney) soient des alcooliques repentis, le premier parce qu'il a rencontré Dieu, le second parce qu'il a voulu garder son épouse. Celle-ci est incarnée par Amy Adams et c'est sans doute le personnage le plus romanesque de ce film, celui d'une femme intelligente, lucide, patriote et conservatrice, qui a mis sur orbite son balourd de mari, lequel a beaucoup appris au contact de chacals de la politique, finissant par tirer les ficelles, à Washington.

Je n'ai par contre pas été très emballé par la prestation de Christian Bale. Pourtant, sur le plan physique, il finit par ressembler étrangement au vrai Cheney. Mais on sent trop la présence des prothèses et la grimace du visage est vraiment forcée. Si l'on cherche le meilleur comédien, on peut se tourner vers Steve Carell, qui interprète Donald Rumsfeld, une autre enflure républicaine, qui fut le mentor de Cheney, avant de découvrir que l'élève avait dépassé le maître.

L'avidité et le cynisme de la faune républicaine (qui a fait ses premiers pas sous Richard Nixon) est très bien rendue par le film, tout comme la tentative de faire du président (et de son colistier) le chef d'un exécutif fort. Mais les diverses influences qui s'exerçaient sur les dirigeants de la droite ne sont qu'esquissées. Ainsi, même si l'on comprend que Cheney n'était pas un religieux (préférant rester proche de sa fille homosexuelle que gagner l'électorat ultra-conservateur), l'imprégnation chrétienne de George W. Bush est totalement absente du film ! Un comble quand on sait que le président faisait débuter nombre de réunions par... une prière. De la même manière, on ne comprend pas l'une des motivations de ceux qui ont voulu remodeler le Moyen-Orient : y implanter des démocraties pro-américaines stables. Les néo-conservateurs sont réduits à un groupe de complotistes hauts placés, certains très sensibles aux intérêts pétroliers. Là encore, on perçoit les lacunes du scénario, qui ne nous fait pas comprendre comment un étudiant médiocre a pu devenir PDG d'une firme comme Halliburton.

Le film tente d'expliquer une grande part de la vie politique américaine par la vie privée des principaux acteurs (la vie familiale et les réseaux d'amitié). C'est ce que l'on pourrait appeler du "gauchisme pipole". L'auteur semble en être conscient, puisque, juste après le début du générique de fin, il a inséré une scène assez drôle, où plusieurs personnages commentent le film qui vient de s'achever.

J'ai aussi été gêné par l'alternance de scènes de fiction et d'extraits de documents d'actualité, sans que la distinction soit bien établie entre les deux. J'ai par contre apprécié que l'histoire nous soit racontée du point de vue d'un jeune père de famille, ancien soldat de l'US Army envoyé au Moyen-Orient et qui va jouer un rôle déterminant dans la vie du vice-président... d'une manière que je me garderai bien de révéler.

Cela vous donne une idée du caractère hétéroclite de ce film. C'est une assez bonne dénonciation d'une équipe politique qui a foutu le bordel au Moyen-Orient, mais cela manque de rigueur.

21:36 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 10 février 2019

Green Book

Ce "livre vert" est un guide de voyage créé aux Etats-Unis pendant la période de ségrégation et destiné aux Afro-américains désireux d'éviter les désagréments d'hôteliers et restaurateurs indélicats racistes. (Aux curieux, je signale que la version de 1949 est disponible en ligne.) Il n'a donc rien à voir avec le livre vert de feu Mouammar Kadhafi, le risque de confusion (aux yeux du public francophone cultivé) expliquant sans doute que le film soit sorti avec son titre original.

Cette histoire "inspirée de faits réels" met en scène plusieurs communautés. On découvre d'abord le milieu italo-américain, dans lequel évolue Tony Lip, un homme de main des mafieux new-yorkais, qui a certes le coup de poing facile, mais qu'on nous présente comme un brave type. Dans le rôle, Viggo Mortensen est stupéfiant de vérité.

Il va se retrouver face à Don Shirley, un pianiste noir virtuose, élitiste et guindé, formidablement incarné par Mahershala Ali (vu récemment dans Free State of Jones et Les Figures de l'ombre). Entre les deux héros, c'est un peu le choc des cultures, le paradoxe étant que c'est l'homme noir qui est raffiné, le Blanc étant un rustaud... mais un rustaud qui connaît le culture populaire black. La première partie met plutôt en scène les différences (non "raciales") entre les deux personnages, notamment pendant les trajets en voiture. L'une des scènes marquantes est celle qui fait intervenir du poulet frit... Tony/Viggo s'y révèle insupportablement goinfre.

On attend bien sûr le moment où, ayant quitté les Etats (officiellement) non ségrégationnistes, les héros vont débarquer dans le "Deep South", où il est inconcevable qu'un "nègre" commande un Blanc. Fini les hôtels chics pour le pianiste, qui va davantage côtoyer les Afro-américains moyens, en général pauvres. Le contraste avec les salles de spectacle et les grandes demeures où il se produit est saisissant. Là, tout n'est que luxe, calme et volupté... blanches.

A partir de là, c'est un peu balisé : le pianiste noir subit les marques de racisme, son chauffeur blanc, pas très "Black Friendly" de prime abord, s'attache à lui et lui sauve la mise à plusieurs reprises. De son côté, Shirley se décoince un peu... et file un coup de main à son employé quand il peine à écrire à son épouse. On se dirige vers une fin assez prévisible, mais belle quand même, l'apogée se situant (pour moi) dans le petit bar noir, lors d'une séquence de toute beauté.

Au niveau de la réalisation, c'est très classique. N'attendez pas de recherche particulière au niveau de la mise en scène. Mais c'est du travail soigné, avec de beaux décors et des éclairages superbes. Les dialogues (que j'ai pu savourer en V.O. à Rodez) sont très bien écrits avec, cerise sur le gâteau, beaucoup de traits d'humour (où l'on retrouve la patte de Peter Farrely).

17:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films

samedi, 09 février 2019

L'Intervention

Ce film de guerre assez austère relate les circonstances dans lesquelles s'est illustrée une unité spéciale de la gendarmerie, ancêtre du GIGN. L'action se déroule en 1976, alors que la majorité de l'Afrique est décolonisée... mais pas le Territoire français des Afars et des Issas, stratégiquement placé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. On est en pleine Guerre froide. Le bloc communiste se porte bien et même progresse en Afrique.

L'ambiance des seventies est bien restituée par la musique d'accompagnement et la pratique de l'écran partagé (au début). Certains apprécieront aussi les tenues vestimentaires et les coupes de cheveux...

Les héros sont une bande de gendarmes atypiques, du genre doués mais francs-tireurs. On sent les références aux films américains. Cette unité spéciale est envoyée sur une base de la Légion, alors qu'un bus scolaire a été détourné par des indépendantistes djiboutiens. La prise d'otage est filmée de manière spectaculaire.

C'est alors qu'intervient un autre personnage important, celui de l'institutrice des enfants. Elle est incarnée par Olga Kurylenko, qu'on a coiffée et habillée comme un clone de Sophie Marceau. La belle et courageuse enseignante rejoint les enfants, mais se place sous la menace des preneurs d'otages, qui ne sont toutefois pas tous présentés comme des brutes sanguinaires.

La tension remonte dès que les commandos de gendarmerie se mettent en place, à l'insu des Djiboutiens. C'est très bien foutu, alors que quelques maladresses, au début, m'avaient fait craindre le pire. Les acteurs sont bons. On sent peser la chaleur et les odeurs moites (y compris celles de pets...). Ces hommes courageux et intelligents vont tenter de réaliser un exploit, alors que presque tout semble se liguer contre eux, y compris le général de la Légion et la conseillère Afrique de l'Elysée, personnages en lesquels on retrouve de vieilles connaissances : Vincent Perez et Josiane Balasko, pour mon plus grand plaisir.

Même si elle est un brin hollywoodienne sur la fin, cette histoire se suit avec grand plaisir.

00:57 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films

lundi, 31 décembre 2018

Lucky Luke 1975 - 2018

L'homme qui tire plus vite que son ombre fait doublement l'actualité en cette fin d'année 2018. En novembre dernier est sorti un nouvel album, Un Cow-boy à Paris. Fin décembre a débuté la publication d'une intégrale (chez les marchands de journaux), le premier volume (La Guérison des Dalton, datant de 1975) étant vendu pour la modique somme de 1,99 euro.

La création du dernier album a bénéficié de l'arrivée d'un nouveau scénariste, Jul, un ancien de Charlie Hebdo qui s'est fait connaître du grand public par sa série Silex and the City. Ce spécialiste d'anachronisme semblait tout désigné pour prendre la suite (lointaine) de René Goscinny.

Un Cow-boy à Paris est donc une bande dessinée proprement réalisée, dont le graphisme respecte les codes de la série et dont le scénario (et les dialogues) est émaillé de clins d'oeil. Il est ainsi régulièrement fait allusion à la future Tour Eiffel (sans la mentionner, puisqu'elle n'existe pas encore à l'époque où se déroule l'histoire), notamment à travers le personnage de Frédéric Auguste Bartholdi (co-créateur de la Statue de la Liberté, avec Gustave Eiffel), que Lucky Luke rencontre à plusieurs reprises :

La première partie de l'histoire repose sur les clichés courant sur le far-west. On y croise des cow-boys, des Indiens, un directeur de prison ambitieux au possible. Les auteurs y soulignent aussi le sens commercial de certains personnages (avec les débuts du merchandising). Les gags (comme celui qui fait prendre la flamme de la statue pour une enseigne de glacier) fonctionnent plus ou moins bien.

La seconde partie de l'histoire se déroule en France. Eh, oui ! Lucky Luke a franchi l'Atlantique... avec Jolly Jumper. Je trouve cette partie plus réussie, avec un portrait caustique du Paris de la Ve des débuts de la IIIe République. Au sortir de la gare, le héros croise des habitants qui font souvent la gueule. Son premier contact avec un garçon de café n'est pas des plus amicaux. La séquence de l'hippodrome est assez savoureuse, certaines vignettes étant particulièrement réussies :

Hélas pour cet album, la ressortie d'une ancienne histoire, qui date de l'époque flamboyante de la collaboration entre Morris et Goscinny, joue plutôt en faveur de La Guérison des Dalton. Je l'avais sans doute déjà lue il y a des dizaines d'années, mais je ne possédais pas l'album. En le relisant, je me suis mis à rire tout seul, tant certains gags sont réussis.

C'est dû à l'introduction d'un personnage très spécial, le professeur Otto von Himbeergeist, un précurseur de la psychanalyse, capable de chambouler le mental d'un directeur de prison, de nombreux criminels... et même de Lucky Luke et de Rantanplan. Celui-ci y accomplit peut-être le plus bel exploit de sa carrière de chien le plus bête de l'Ouest !

Les dialogues sont évidemment nourris de jeux de mots... et d'allusions parfois assez fines. Ainsi, lorsque le professeur européen s'exprime devant l'Institut scientifique de New York, il rencontre une certaine opposition, l'un des membres de l'auguste assemblée trouvant ses théories un peu folles, développées de surcroît par un étranger. L'un de ses voisins approuve son collègue, qui s'appelle Kowalski...

Cet album est un délice, qui n'a pas pris une ride. On pourrait aussi s'amuser à relever les points communs entre l'histoire de 1975 et celle de 2018. Je me contenterai de noter la présence du même personnage, à 43 ans d'écart : le fameux professeur. Dans Un Cow-boy à Paris, il dirige une chorale pénitentiaire, qui tente (laborieusement) de maîtriser une chanson emblématique de La Reine des neiges...

22:08 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, bd, bande dessinée, bande-dessinée, histoire, dessin, france, humour

jeudi, 27 décembre 2018

L'Empereur de Paris

Jean-François Richet s'est lancé dans un semi-biopic d'Eugène-François Vidocq, l'ancien bagnard devenu l'employé (officieux) le plus efficace de la Sûreté de Paris, sous le Premier empire. Alors que Napoléon allait guerroyer de l'Espagne à la Russie, il fallait que la France et en particulier Paris, soient "tenus". A l'époque, la ville grouille de délinquants (qu'on traitait avec beaucoup moins d'égards qu'aujourd'hui).

Richet reforme avec Vincent Cassel le duo qui a fait le succès de Mesrine. Il fallait un acteur qui ait la gueule d'un ancien bagnard, une trogne à la fois mutique et expressive. Et du charisme. Cassel a tout cela et, en plus, des répliques "au poil" et même quelques moments de bravoure.

Attention toutefois. Il ne faut pas voir dans ce film la mise en scène rigoureuse d'un pan de notre histoire. Les relations avec Joseph Fouché, ministre de la Police, sont sans doute inventées : Vidocq n'est recruté par Henry (Patrick Chesnais, sans moustache) qu'en 1809, d'abord pour servir d'espion en prison (ce qui n'est pas montré dans le film, mais rend compréhensible l'insulte de "mouchard" qui est lancée au héros). Fouché quitte le ministère de la Police en 1810, alors que la "brigade Vidocq" n'est pas encore formée. Mais cela permet à Fabrice Lucchini de nous offrir un beau numéro.

Ici, l'histoire est pétrie de manière à donner une matière romanesque, un peu dans le style d'Alexandre Dumas. Et, franchement, on en a pour son argent. Évasion, trahisons, amours, vengeances, rivalités en tous genres donnent une belle épaisseur à l'intrigue.

Que dire de la distribution ? Outre ceux déjà cités, on peut noter la présence d'August Dihel (en faux frère de Vidocq), de Denis Lavant (qui incarne -comment s'en étonner- une ordure), de James Thierrée (excellent en aristocrate déchu, rallié à l'empire et prêt à faire le coup de main), de Denis Ménochet (en policier de base jaloux de Vidocq), de Freya Mavor (une inconnue pour moi, qui interprète la première compagne de la nouvelle vie du héros) et d'Olga Kurylenko (vue récemment dans La Mort de Staline et Dans la brume, elle incarne ici une redoutable intrigante, d'une beauté renversante).

Au départ, Vidocq ne cherche qu'à mener une vie ordinaire, loin de son passé. Dans des circonstances que je ne vais pas révéler, il en vient à travailler pour la préfecture de Police de Paris. Richet ne tranche pas sur la psychologie du personnage. D'un côté, il fait dire à celui-ci qu'il n'a pas changé depuis sa jeunesse et sa première arrestation. De l'autre, il suggère que l'ancien bagnard se fait très bien à sa nouvelle vie bourgeoise, avec sa compagne et que, finalement, la société de l'Empire lui convient. Comme l'histoire s'interrompt avant la chute de Napoléon, on ne connaîtra pas la suite, alors que la vie de Vidocq a été de nouveau mouvementée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

Signalons que l'image est léchée, avec une belle reconstitution du Paris napoléonien. Par contre, la musique est un petit peu envahissante et emphatique, voire grandiloquente, à l'image du dernier plan, quasiment construit comme une carte postale touristique.

12:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, films, film, histoire, cinéma

mardi, 25 décembre 2018

Utøya, 22 juillet

Ce film d'Erik Poppe est consacré au massacre perpétré par l'extrémiste Anders Breivik sur l'île d'Utøya, en 2011, lors de l'université d'été des jeunes du Parti travailliste norvégien, alors au pouvoir à Oslo.

Cette fiction à caractère documentaire (les personnages ont été inventés en partant des récits des rescapés) se présente sous une forme particulière : un seul plan séquence d'environ 1h30, tourné sur une île voisine d'Utøya, avec des acteurs pour la plupart non professionnels. Un sacré défi, qui a été relevé.

Le début est constitué d'images d'archives, celles de l'attentat d'Oslo qui a précédé la tuerie. Ensuite démarre le plan-séquence, qui suit certains des jeunes, en particulier Kaja, une militante engagée, espoir du Parti (ravissante de surcroît). Je n'étonnerai personne en ajoutant qu'une partie des personnes que l'on voit au début ne va pas survivre à cet après-midi sordide.

On découvre l'héroïne en animatrice du camp, sermonnant sa jeune soeur plus fêtarde que militante. A partir des premiers coups de feu, on va suivre Kaja avec le groupe réfugié dans une baraque, puis avec un petit nombre d'amis dans la forêt, ensuite seule avec une jeune fille blessée (très belle scène), puis n compagnie d'un garçon abandonné, enfin sur la plage rocheuse, cachée dans une anfractuosité. Le réalisateur veut nous montrer l'évolution du personnage, qui ne peut envisager de quitter l'île sans savoir ce qu'est devenue sa soeur, avec laquelle elle s'était disputée.

L'habileté du réalisateur est d'avoir filmé en caméra subjective, sans presque jamais nous montrer le tueur. (On l'entraperçoit juste une fois.) Par contre, on entend distinctement les coups de feu... et les cris de ceux qui tentent d'échapper au prédateur. Leurs réactions sont souvent filmées en plan rapproché ou gros plan.

Je trouve que c'est à la fois une qualité et la limite du film. On n'est pas dans la réflexion, mais dans l'hommage et l'apitoiement. On découvrira sans surprise que, face au danger, les humains adoptent une grande diversité de comportements, la majorité cédant à la panique, faisant preuve de lâcheté. Je n'ai pas été particulièrement ému. Je trouve que les acteurs jouent bien, mais leurs personnages m'ont paru très immatures et imprudents. Ceci dit, il est facile de formuler ces critiques confortablement installé derrière l'écran de mon ordinateur. Je pense malgré tout que le réalisateur a voulu mettre en scène des personnages faibles, d'autant plus vulnérables face à un adulte déterminé et sans pitié. Malheureusement, cet aspect-ci n'est pas abordé par le film.

PS

Je pense qu'en évitant de représenter Anders Breivik à l'écran, le réalisateur a voulu lui dénier son humanité et éviter qu'il tire la moindre fierté de cette tentative de reconstitution. Néanmoins, je pense qu'il aurait été possible de filmer un acteur uniquement à partir du torse (en évitant le visage donc), ce qui aurait accentué son caractère impitoyable. Mais cela aurait sans doute rendu plus difficile le pari du plan-séquence.

PS II

Le tueur Breivik a bénéficié de la clémence de la justice norvégienne, qui ne prévoit pas de peine supérieure à 21 ans d'emprisonnement, dont dix incompressibles. En théorie, il pourrait donc sortir en 2021 (peut-être en semi-liberté). A mon avis, le mieux serait qu'il reste enfermé jusqu'en 2032 : le gars n'a rien renié de ses opinions extrémistes.

PS III

Breivik est indirectement arrivé à ses fins : en 2013 comme en 2017, la gauche, menée par le Parti travailliste, a perdu les élections législatives (même si le PT reste la première formation au Parlement). De plus, le Parti du Progrès, auquel a appartenu Breivik, est désormais solidement implanté dans l'hémicycle : avec 27 sièges, il en est la troisième formation.

23:33 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, politique internationale, europe

samedi, 22 décembre 2018

Le mug présidentiel

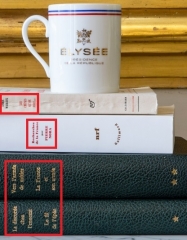

C'est l'une des nouveautés de la boutique elysee.fr, dont la sortie a été annoncée par courriel à celles et ceux qui avaient déjà commandé sur le site. La surprise est venue de l'illustration accompagnant la présentation du produit (vendu.. 24,90 euros !), que je me fais un plaisir de vous montrer :

L'objet est censé être mis en valeur par la pile de livres sur laquelle il est posé. Le choix de ceux-ci est fort intéressant. Tout en haut a été placé Les Chênes qu'on abat... d'André Malraux, bilan de conversation tenues avec Charles de Gaulle après son retrait du pouvoir. On retrouve celui-ci en guise de soubassement de la pile, avec, sans doute, deux tomes d'une édition de ses oeuvres complètes, le premier comprenant La Discorde chez l'ennemi et Le Fil de l'épée, le second étant composé de Vers l'armée de métier et de La France et son armée.

Entre Malraux et de Gaulle, on a calé un ouvrage de Pierre Nora, Recherches de la France. Cet historien s'est fait connaître jadis par l'impressionnante entreprise éditoriale qu'il a menée à bout : Les Lieux de mémoire. Cette encyclopédie historique de la France telle qu'elle s'est faite ou telle qu'on a cru qu'elle s'était faite est encore une référence aujourd'hui.

Ce n'est pas la première fois que la présidence Macron fait (discrètement) référence au gaullisme. Même si l'époque et les tempéraments sont différents, je pense que l'actuel président de la République se voit comme un transgresseur, à l'image du fondateur de Ve République. Et, comme lui, il se méfie des vieux partis politiques, dont il a pourtant "recyclé" certains membres pour asseoir son pouvoir... tout comme son lointain prédécesseur.

dimanche, 16 décembre 2018

Petit cadeau de Noël télévisuel

Un peu en avance sur les fêtes de fin d'année, France Télévisions vient de mettre en ligne, pour une durée de trente jours, l'intégralité des épisodes de la première saison (aujourd'hui collector) de la série d'animation Les Mystérieuses Cités d'or (sur France 4).

Pour moi, c'est un bain de jouvence. Même si le graphisme a un peu vieilli (et manque parfois de netteté), j'ai pu vérifier que certains mouvements avaient été réalisés avec une indéniable virtuosité, pour l'époque. L'intrigue entremêle histoire et science-fiction, avec l'époque des Grandes Découvertes en arrière-plan. A l'origine, chaque épisode était suivi d'un court documentaire (en général très instructif), que l'on retrouve ici.

Les auteurs avaient réussi (contrairement à leurs lointains successeurs, responsable d'une pseudo-suite, dite saison 2, un peu trop enfantine à mon goût - je n'ai pas vu la saison 3) à concilier une certaine naïveté, propre à susciter l'intérêt du jeune public, et la force d'une histoire complexe, parfois dramatique, apte à séduire les adolescents et adultes. Cerise sur le gâteau : la musique était chouette.

Du côté des personnages, on avait le choix entre le trio d'enfants Esteban-Zia-Tao, le trio d'adultes les accompagnant (Mendoza-Pedro-Sancho), le trio de vilains officiers espagnols (Gomez-Gaspard-Pizarro), sans parler de tous ceux que les héros vont rencontrer dans le "Nouveau Monde".

A (re)voir seul.e ou en famille, à partir de l'épisode 1, Esteban, fils du soleil.

PS

Un site internet très complet, en français et en anglais, est dédié à la série.

19:54 Publié dans Histoire, Loisirs, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, télévision, médias, histoire, noël

samedi, 01 décembre 2018

La Vallée des immortels

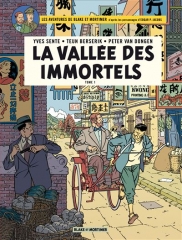

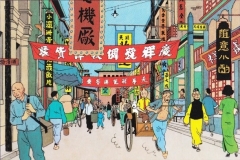

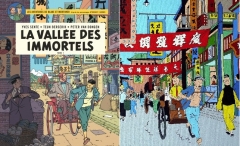

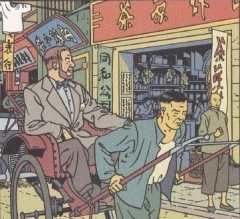

C'est le titre du dernier album des aventures de Blake & Mortimer, toujours scénarisé par Yves Sente, mais mis en bulles cette fois-ci par le duo Teun Berserik et Peter van Dongen, deux illustrateurs marqués par la "ligne claire" chère à Hergé et Edgar P. Jacobs.

Certaines pages sont d'ailleurs nourries de références aux oeuvres des grands anciens. Cela commence par la couverture, qui est un clin d'oeil à l'une des vignettes du Lotus bleu d'Hergé (située page 6) :

C'est encore plus évident si l'on resserre le cadre :

Signalons que l'image qui a été utilisée pour la couverture de l'album se retrouve à l'intérieur, légèrement modifiée :

Si la posture de Philip Mortimer est presque identique à celle de la couverture, l'expression du visage du conducteur du pousse-pousse est très différente. En resserrant le cadre, le dessinateur a évacué la menace représentée (sur la couverture) par l'homme au pistolet. Sur la droite, l'apparence des commerces a elle aussi été légèrement modifiée.

Aux inconditionnels d'Hergé, je signale que, sur une autre vignette, on reconnaît, à l'arrière-plan, l'un des célèbres compagnons de Tintin, assis à proximité de... bouteilles de whisky, ce qui n'étonnera personne !

Et l'intrigue dans tout ça ? Elle est passionnante. L'action se déroule après Le Secret de l'espadon, en Chine, entre la fin de la Seconde guerre mondiale et l'arrivée au pouvoir des communistes. Les Britanniques essaient de préserver leurs intérêts à Hongkong, pendant que, dans la région, un seigneur de la guerre se la joue perso.

La découverte de statuettes très anciennes, contenant chacune un objet de grande valeur (vous avez dit L'Oreille cassée ?) met en branle quantité d'ambitions, parmi lesquelles celle du vieil ennemi de nos héros, l'infâme Olrik. Dans le même temps, Philip Mortimer travaille à l'achèvement d'une nouvelle arme révolutionnaire.

Bref, on ne s'ennuie pas et, si l'on apprécie le style des dessins, c'est même un régal.

12:04 Publié dans Chine, Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, culture, bd, bande dessinée, bande-dessinée, actualité

vendredi, 23 novembre 2018

Overlord

Aujourd'hui, le cinéma CGR de Rodez a participé au Black Friday : la place ne coûtait que cinq euros. J'en ai profité pour aller voir Overlord, dont l'action se déroule durant les trois jours qui précèdent le Débarquement de Normandie. Des commandos américains sont parachutés en France, avec pour objectif de neutraliser une station de radio allemande. Ils vont y découvrir un peu plus que ce qu'ils étaient venus chercher...

Le début est très bon. On se retrouve dans un avion chargé de parachutistes, tentant d'échapper à la DCA allemande. C'est spectaculaire, réaliste. Signalons que l'on doit les (excellents) effets spéciaux de ce long-métrage à Lucasfilm.

Hélas, très vite, les incohérences et les invraisemblances se bousculent. Dès le début, le scénario ne tient pas la route : vu la ségrégation qui régnait dans l'armée d'Oncle Sam à l'époque, il est impossible qu'une troupe multiraciale ait pu être constituée, commandée de surcroît par un sergent afro-américain !

Cela continue lorsqu'on suit les rescapés du parachutage. Alors qu'ils viennent à peine d'échapper aux troupes allemandes, encore présentes dans le bois, voilà-t-y pas que nos héros se mettent à gueuler en pleine nuit. En dépit de leurs maladresses, ils réussissent à échapper à toutes les patrouilles, y compris dans le village. De la même manière, quand ils se retrouvent dans le grenier de la demeure d'une ravissante Normande (Mathilde Ollivier, qui incarne un personnage doté d'une belle paire d'ovaires), ils font un boucan du diable, sans attirer l'attention du moindre soldat ennemi.

Ils faut dire que les (très) méchants nazis (qui semblent cumuler tous les défauts du monde) sont occupés à une tâche ultra-secrète, dans le sous-sol de l'église où est installé le poste de communication que les gentils Américains ont pour mission de détruire.

Là, cela devient gore et, dans un premier temps, c'est réussi. C'est rythmé, filmé très correctement. Hélas, les invraisemblances reprennent vite le dessus. J'ai beau apprécier les éviscérations, les démembrements, les os brisés, le sang qui gicle et les résurrection miraculeuses, là, c'est vraiment trop... jusqu'au 800 mètres piqué par le héros en plein sous-sol, alors qu'un bâtiment s'effondre, les explosions se déclenchant juste après son passage...

Comme il est techniquement bien fichu, le film, pris au second degré, n'est pas désagréable à regarder. Sans plus.

P.S.

Entre deux scènes de baston, les scénaristes ont glissé quelques réflexions. De nombreux plans contiennent des sous-entendus à propos des idées nazies (sur les "races supérieures"). Même le génie démocratique yankee passe aussi (un peu) à la moulinette : un des officiers américains se livre sur son rival allemand à une séance de torture dont la mise en scène évoque immanquablement les dérives constatées lors des opérations en Irak et Afghanistan.

23:08 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 13 novembre 2018

Kursk

Le K-141 Koursk (un sous-marin nucléaire) était l'un des fleurons de la marine russe. Il portait un nom prestigieux, celui d'une des batailles décisives de la Seconde guerre mondiale. En 2000, au cours d'exercices militaires en mer de Barents (en plein nord, pas très loin de la Scandinavie...), il a été victime de plusieurs explosions. Ce film (une coproduction internationale non-russe) ambitionne de faire comprendre ce qu'il s'est réellement passé ces jours-là, tout en rendant hommage à des hommes et des femmes ordinaires, les sous-mariniers et les membres de leur famille.

Le sujet est alléchant. Cela commence de manière ultra-classique, par une séquence montrant l'intense camaraderie qui régnait entre les membres de l'équipage. Dès le début, Mathias Schoenaerts est bluffant... alors que j'ai trouvé Léa Seydoux moyennement convaincante en épouse de marin russe.

Cela s'améliore dès qu'on est au niveau du sous-marin. Le cadre de l'image change, prenant la forme du cinémascope. Le dernier départ est d'une incontestable beauté formelle. La suite, dans le huis-clos de vos salles de bain de la boîte à sardine nucléaire immergée, est bien maîtrisée. Thomas Vinterberg (que, depuis le brillant Festen, on croit surtout capable de mettre en scène des histoires familiales) réussit sa montée de tension, aussi bien à l'intérieur du sous-marin qu'à l'extérieur, quand, dans la ville côtière, les proches comprennent qu'il se passe un truc anormal... et que les officiels russes (les gradés de l'armée comme les bureaucrates poutiniens) les... mènent en bateau.

Voilà pourquoi ce film ne pouvait pas être une production russe. Oh, il ne faut pas accabler l'autocrate du Kremlin, qui n'était pas depuis très longtemps au pouvoir. Mais cette histoire est quand même révélatrice de l'opacité, du nationalisme ombrageux et du mépris de la vie humaine des dirigeants russes. Le film a aussi le mérite de rappeler qu'après la fin de la Guerre froide, les crédits militaires avaient beaucoup baissé.

Toutefois, la dénonciation est un peu hollywoodienne. J'ai senti dès le début qu'un truc se préparait autour de la montre. De plus, à plusieurs reprises, on nous montre bien le gamin au regard qui s'assombrit, signe qu'il va bien finir par exprimer son désaccord, d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, je trouve ce film de bonne facture. C'est un divertissement très correct, pour amateurs du genre.

22:53 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 11 novembre 2018

Dégradation suspecte à Rodez

Hier, le site de Centre Presse s'est fait l'écho d'une dégradation particulièrement révoltante, celle du monument aux morts de Rodez. L'article est paru dans la version papier de ce dimanche, mais les dégâts remontent sans doute à plusieurs jours. On ne s'en est aperçu que tout récemment, peut-être parce que, du trottoir, en jetant un simple coup d'oeil, un-e passant-e ne remarque rien de particulier :

Pour se rendre compte de la dégradation, il faut s'approcher beaucoup. Une photographie nocturne sera plus parlante :

Cette prise de vue pourrait nous faire croire que la plaque est complètement fichue. Fort heureusement, je crois qu'il n'en est rien, en raison de sa conception : il y a deux plaques, seule celle du dessous étant gravée. On peut d'ailleurs toujours distinguer le nom des poilus ruthénois morts pour la France :

Une inquiétude demeure : tout cela va-t-il rester en place lorsque l'on ôtera la plaque dégradée ? C'est d'autant plus problématique que la cause des dégâts est pour l'instant inconnue. J'ai passé la main sur les brisures et je n'ai senti aucune aspérité. Je n'ai pas non plus trouvé de point d'impact, qui serait la preuve qu'un objet (projeté ou pas) a percuté la plaque. Il me semble que les brisures ont un sens, qu'elles partent des jointures du bas vers le haut... mais ce n'est peut-être qu'une impression.

23:10 Publié dans Histoire, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, histoire, grande guerre, guerre 14-18, 11 novembre, première guerre mondiale

mercredi, 31 octobre 2018

Un Peuple et son roi

Se déroulant entre le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) et le 21 janvier 1793 (exécution de Louis XVI), le dernier film de Pierre Schoeller (auteur du brillant L'Exercice de l'Etat) propose une lecture de la Révolution française, à travers quelques grands moments et, en parallèle, les aventures de "Français d'en-bas".

Des personnages "ordinaires" se détachent l'ouvrière Françoise (Adèle Haenel, très bien) et le verrier L'Oncle (Olivier Gourmet, dont je ne me lasserai pas de dire qu'il est un grand acteur). Ce sont les personnalités les plus travaillées et les plus convaincantes, les autres me semblant un peu trop taillées à la hache ou agaçantes (comme Basile, interprété par Gaspard Ulliel, qui en fait un peu trop).

C'est que, malgré les deux heures, il était difficile de raconter une histoire complète tout en suivant le processus révolutionnaire. C'est l'erreur commise par le cinéaste (comme d'autres avant lui). Il aurait dû davantage se concentrer sur un ou deux épisodes (par exemple la prise de la Bastille et le vote de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Mais cela nous aurait privé de la vision d'ensemble, que Schoeller tenait visiblement à donner : le peuple s'est fait voler sa révolte par la bourgeoisie, une analyse un peu manichéenne, même si elle ne manque pas totalement de fondement. L'intrigue est aussi trop parisienne à mon goût, la capitale ne comptant que 2 à 3 % de la population du pays à cette date.

Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas à dire : c'est du bon boulot, avec quelques scènes particulièrement bien troussées, comme la destruction de la Bastille (malgré la symbolique lourde de la lumière qui pénètre dans les rues du quartier populaire à la suite de son effondrement), le défilé nocturne des révolutionnaires dans les rues de Paris, éclairées par les torches, la séquence du retour de Louis XVI (après sa fuite jusqu'à Varennes) ou encore la mort du roi, d'une indéniable force, en dépit du mauvais choix d'acteur. Non que Laurent Lafitte joue mal, mais le charisme qu'on lui prête tranche avec ce que l'on sait du roi défunt.

On a droit aussi à de bonnes scènes théâtrales, au sein de l'Assemblée nationale (que ce soit sous le nom d'Etats généraux, d'Assemblée législative et de Convention). Même si certains acteurs prennent un peu trop la pose, j'ai aimé le moment du vote (lors du procès de Louis XVI), lorsque chaque député vient à la tribune expliquer son choix, avec ses mots... et son accent. (On ne voit pas d'élu aveyronnais.)

Au final, le film est un peu frustrant, non en raison de sa faible qualité (c'est un bel ouvrage), mais par son côté papillonnant, sautant d'un événement à l'autre. Une série télévisée aurait été plus adaptée.

22:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 28 octobre 2018

Cold War

Cette "guerre froide" est d'abord le contexte dans lequel se déroule l'intrigue, dans la Pologne (puis -un peu- la France) des années 1949-1959, lorsque l'Europe de l'Est a été stalinisée sous la tendre férule des partis communistes locaux, appuyés par la délicate présence de l'Armée rouge. Au sens figuré, le titre évoque les amours tumultueuses d'une chanteuse et d'un compositeur-interprète.

L'auteur, Pawel Pawlikowski, s'est fait remarquer il y a quatre ans par le fantastique Ida (qui a remporté l'Oscar du film en langue étrangère l'année suivante). On en retrouve les qualités formelles, à travers entre autres l'usage du noir et blanc, vraiment superbe, encore plus beau que dans son précédent film. Les plans urbains m'ont particulièrement marqué, notamment ceux de Paris. On sent aussi que le réalisateur sait où placer sa caméra et comment la bouger, jouant sur la complémentarité de l'image et du son.

L'histoire commence, de manière inattendue, par la description du travail d'une équipe d'acteurs culturels chargée de répertorier les traditions populaires de la Pologne, à travers ses chansons. Au passage, on découvre l'existence d'une minorité, les Lemkos, qui parle une langue ruthène. (A ne pas confondre avec les Rutènes qui se sont installés dans l'actuel Aveyron.)

La partie du film qui m'a enchanté est celle traitant de la naissance de l'amour entre le pianiste Wiktor et la chanteuse Zula (interprétée par Joanna Kulig). Celle-ci est fichtrement belle... encore plus lorsqu'elle n'est pas (ou très peu) maquillée. Je vais avoir l'air d'insister lourdement sur ce point, mais sa beauté est magnifiée par le noir et blanc (et le regard du réalisateur...).

Zula a un joli brun de voix, mais elle n'aurait sans doute pas dû intégrer le groupe folklorique en cours de formation. Son astuce et son caractère ont joué pour elle... et mis le pianiste dans son lit.

Evidemment, la demoiselle suscite les convoitises. S'ajoute à cela la tutelle plus ou moins pesante du pouvoir communiste. Les artistes aspirent à plus de liberté, en tout cas pas à servir de simple porte-voix de la propagande gouvernementale.

C'est à peu près à partir de ce moment que cela se gâte, au niveau de l'intrigue comme de mon ressenti. Le côté tragique de l'histoire prend le dessus. Le réalisateur semble avoir échangé ses chaussons de danse contre des sabots boueux. Je ne peux pas trop en dire sous peine de déflorer l'intrigue mais, en gros, à chaque fois qu'un carrefour se présente au niveau de l'histoire, on peut être sûr que l'un des deux amoureux va faire le mauvais choix. Dans cette optique, la fin, bien que légèrement elliptique, est d'une logique implacable.

En dépit de ces (grosses) réserves, comme le film ne dure qu'1h25, on peut tenter l'expérience, tant la forme est réussie.

16:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 22 octobre 2018

First Man

Je ne suis pas un inconditionnel de Damien Chazelle : j'ai été surpris par l'engouement suscité par son précédent film, La la land. On en retrouve d'ailleurs le principal interprète ici : Ryan Gosling est chargé d'incarner une idole américaine, l'astronaute Neil Armstrong. Autant le dire tout de suite : il le fait très bien.

Dès le début, on est "cueilli" par une séquence d'action pleine d'intensité : un vol-test du jeune pilote Armstrong, dans un avion-fusée. La mise en scène et les décors (le chef décorateur a travaillé sur Interstellar) réussissent à nous faire percevoir la dangerosité de cette mission... et la fascination ressentie lors de la courte expérience en apesanteur, au-dessus des nuages.

La séquence suivante constitue une rupture de ton, elle aussi très marquante et révélatrice de la conduite de l'intrigue. Il s'agit d'une séquence familiale. Le film alterne ces moments intimes de la famille Armstrong avec les scènes plus "technologiques" ou héroïques. Ici se noue le drame qui a peut-être irrémédiablement changé la personnalité du futur astronaute, qui semble y avoir perdu son insouciance. J'en profite pour signaler la qualité de la composition de Claire Foy, à qui a échu la tâche difficile d'interpréter l'épouse du héros, une femme au foyer des années 1960, qui avait abandonné ses études universitaires pour se consacrer à son mari et à ses enfants.

Le contexte de Guerre froide est bien rendu. Mais la plus grande réussite est de nous faire toucher du doigt les difficultés rencontrées au cours des programmes Gemini et Apollo (avec quelques drames à la clé, comme en ont connu les Soviétiques à peu près à la même époque). J'ai été frappé par la minutie avec laquelle l'environnement technologique a été reconstitué.

On peut néanmoins s'émanciper de tout ce contexte pour profiter d'un très bon film à suspens, héroïsant le mutique Neil Armstrong, que Ryan Gosling parvient à rendre émouvant.

PS

Les plans "spatiaux" sont splendides !

11:12 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 14 octobre 2018

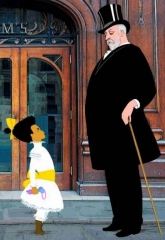

Dilili à Paris

Deux ans après Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, Michel Ocelot revient avec une fiction ancrée dans la Belle époque française, en plein Paris, au début du XXe siècle. C'est peu de dire que les vues de la capitale, sublimée par les couleurs et les effets de l'animation, contribuent fortement à l'intérêt du film.

Dès le début, on nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un divertissement. Dans un premier temps, l'oeil des spectateurs est volontairement trompé, avant que l'on ne découvre le zoo humain. (La scène s'inspire de l'Exposition coloniale de 1931.) Régulièrement, des éléments sont instillés pour détruire les préjugés : la gamine à la peau foncée parle très bien le français... et non, elle n'est pas noire, mais métis, victime du racisme aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine.

Mais l'argument principal de l'intrigue est la défense de la cause des femmes, de 7 à 77 ans ai-je envie de dire. Cela commence par les enfants et Dilili en particulier, cette adorable Choupinette habillée comme une princesse et s'exprimant dans un français impeccable. Compte tenu de son vécu et de l'éducation qu'elle a reçue, elle est mûre pour son âge... et très courageuse.

Dans son périple pour retrouver les enfants enlevées par la mystérieuse bande des "Mâles Maîtres", Dilili va recevoir l'aide d'adultes, comme l'actrice Sarah Bernhardt, la chercheuse Marie Curie, la Goulue du Moulin rouge... et surtout la cantatrice (d'origine aveyronnaise) Emma Calvé, qui devient la protectrice attitrée de l'héroïne. (Natalie Dessay prête sa formidable voix à ce personnage rayonnant.)

Pour la petite histoire, j'ajoute que l'Aveyron est aussi présent (indirectement) à travers les personnages de Toulouse-Lautrec (qui a passé une partie de sa jeunesse au château du Bosc) et d'Orel, le nouvel ami de Dilili. Celui-ci est l'homophone d'Aurel, le sculpteur parisien dont les célèbres chiens ornent la façade du musée Denys-Puech, à Rodez, dont la construction fut en partie financée par... Emma Calvé. Enfin, quand celle-ci évoque (dans le film) son château du Languedoc, elle fait sans doute allusion à celui de Cabrières, situé sur la commune de Compeyre, à côté de Millau.

Grâce à la diligence d'Orel (qui roule en triporteur), Dilili est entraînée dans un tourbillon de rencontres, de l'écrivain Marcel Proust au clown Chocolat, en passant par des scientifiques (Louis Pasteur et Gustave Eiffel), des peintres (Monet, Renoir, Degas, Picasso, Matisse...), des sculpteurs (Auguste Rodin et Camille Claudel), des musiciens (Reynaldo Hahn et Claude Debussy) et des politiques (le prince de Galles et, tout à la fin, sans doute Georges Clemenceau). Cela constitue un catalogue que certains peuvent trouver lassant, mais c'est inséré avec une certaine habileté. Je reconnais néanmoins que l'on tombe parfois dans l'effet "carte postale". Je regrette aussi un certain schématisme esthétique : la tendance à faire des gentils des personnages séduisants, réservant la laideur physique aux méchants.

Mais le principal défaut du film réside à mon avis dans ses dialogues, trop littéraires, pas assez marqués par l'oralité. Cela n'a cependant pas déconcerté les bambins de la salle, qui ont été emballés par le film, les petits Rouergats blancs de peau s'identifiant sans peine à la gamine métisse (ou peut-être à son grand copain débrouillard). C'est d'autant plus agréable que, sur le fond, le film dénonce les mauvais traitements faits aux femmes, au début du XXe siècle... mais aussi au début du XXIe. Au premier degré, l'intrigue vilipende les Blancs misogynes. Au second degré, le sort réservé aux "quatre-pattes", voilées de la tête aux pieds, ne peut pas ne pas faire penser aux victimes de l'islamo-fascisme.

Pour toutes ces raisons, et en dépit des réserves émises, c'est un film à voir, par les petits et les grands.

PS

Le site dédié est sympa.

23:09 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 05 octobre 2018

Un président économe

Le soixantième anniversaire de la naissance de la Ve République a donné lieu à des articles plus ou moins intéressants. L'un d'eux, publié dans Le Monde, a retenu mon attention : il est consacré à Jérôme Solal-Céligny, l'un des rédacteurs méconnus de notre Constitution, qui a travaillé, sous les ordres de Michel Debré, à mettre en forme les idées politiques de Charles de Gaulle. (Au passage, ceux qui l'ignoreraient apprendront que le futur président de la République voulait un texte limpide et que celui qu'il nous a légué, pour alambiqué qu'il puisse paraître parfois, est une version simplifiée de ce qui lui avait été soumis...)

A partir de cet article, on peut rebondir sur un autre papier, publié au cours de cet été, dans le cadre d'une série consacrée aux présidents de la République, après leur départ de l'Elysée. Concernant de Gaulle, la journaliste Béatrice Gurrey rappelle son souci d'économiser les deniers publics. Après l'échec du référendum de 1969, le grand Charles a quitté la scène politique aussi brusquement que discrètement, renvoyant la protection rapprochée dont il bénéficiait et refusant de toucher aussi bien sa retraite de président que l'indemnité qui lui était due en tant que nouveau membre du Conseil constitutionnel. De surcroît, il a maintenu jusqu'au bout son refus d'obsèques nationales, souhaitant être enterré à Colombey-les-Deux-Eglises aux côtés de sa fille Anne, née trisomique et décédée à l'âge de 20 ans, en 1948.

Cette (relative) austérité personnelle s'était vue dès le début de la Ve République, lorsque le tout nouveau président français avait lancé le rapprochement franco-allemand en recevant chez lui, à Colombey, le chancelier de la RFA, Konrad Adenauer. Certes, il y avait un peu de mise en scène dans cette rencontre supposée privée entre les deux dirigeants. Il n'est pas moins vrai que de Gaulle avait, à cette occasion, évité de recourir aux "Ors de la République" pour servir sa politique.

Les plus âgés d'entre nous connaissent cette anecdote tant répétée autrefois, selon laquelle les époux de Gaulle payaient leurs factures de gaz et d'électricité de l'Elysée, veillant à ce que les lumières soient éteintes quand une pièce se vidait. C'était un autre temps...

Il n'est peut-être pas si éloigné que cela. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir placer ses pas dans ceux de "Mongénéral", comme le révèlent plusieurs détails récemment rendus publics. Hier, il s'est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises pour déposer une gerbe sur la tombe de son illustre prédécesseur, sans oublier de lâcher, au passage, une formule lapidaire dans le genre de celles qu'il affectionne. Dans la foulée, on a appris le retour de la croix de Lorraine sur le blason présidentiel.

Ce ne fut pas une surprise pour les clients de la Boutique de l'Elysée (ni pour ceux du site parodique d'ailleurs), puisque sur les produits que l'on y commande figure le logo orné de ladite croix, comme ici :

Sans être un héritier officiel du général, Emmanuel Macron a perçu dans son propre parcours un écho à la geste gaullienne, en particulier quand, au début de la IVe République, l'ancien chef de la Résistance s'était lancé dans l'arène politique en fondant un mouvement, le RPF, qui avait ratissé large, à droite et à gauche, tout comme l'avait fait le nouveau parti gaulliste quand son fondateur était revenu aux affaires, en 1958. A l'époque, les commentateurs politiques doutaient de la survie du mouvement après le départ de de Gaulle, tant son existence semblait liée à la vie du grand homme...

Cerise sur le gâteau, celui qui est régulièrement caricaturé comme "le président des riches" semble aussi s'inspirer des vertus domestiques de son (lointain) prédécesseur, puisque le couple Macron règlerait de sa poche la plupart de ses dépenses quotidiennes.

23:15 Publié dans Histoire, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, histoire

Chris the Swiss

Ce documentaire prend racine dans les conflits yougoslaves de la fin du XXe siècle (autour de 1991-1995). La réalisatrice Anja Kofmel a cherché à éclaircir les circonstances dans lesquelles son cousin (qu'elle adulait à l'époque) a été assassiné, dans l'est de la Croatie, du côté d'Osijek. Auparavant, il était passé par Karlovac, à l'autre bout du pays :

Pour ressusciter ce cousin aimé, elle recourt au dessin. A plusieurs reprises dans le film, on la voit "croquer" un élément du paysage ou un bâtiment. A l'aide de la palette graphique, elle met en scène des personnages décédés, ou auxquels elle n'a pas pu parler pour d'autres raisons.

Il faut dire que le sujet sur lequel elle enquête gêne plusieurs de ses interlocuteurs. (Dans les anecdotes d'Allociné, on peut lire que des pressions ont été exercées pour empêcher le film d'aboutir.) Certains lui tiennent des propos convenus, très généraux, sur la dureté de la guerre, les risques encourus etc.

La réalisatrice nous fait découvrir le jeune Christian Wurtenberg, passionné de rock, en quête de sensations fortes... au point de se rendre en Namibie et en Afrique du Sud (à l'époque de l'apartheid), où il a servi dans des forces militaires.

Voilà qui contrebalance bigrement le portrait du journaliste sensible à la détresse humaine, que fut incontestablement ce Chris. Mais il semble avoir eu de très mauvaises fréquentations, qui l'ont conduit à intégrer une milice croate, composée de volontaires étrangers très très marqués politiquement...

Ici les scènes animées, en noir et blanc, osent montrer ce que les personnages réels évitent de déclarer face à la caméra. Chris semble avoir été très naïf, même s'il subsiste un doute quant aux raisons de sa proximité régulière avec des types d'extrême-droite.

Cela donne un film sombre, très intéressant pour qui cherche à connaître l'histoire des Balkans. (Au début, l'auteure se lance dans une courte introduction historique sur les tensions dans l'ex-Yougoslavie. Elle aurait quand même pu dire que Tito était croate !) Contrairement à d'autres, j'ai apprécié les passages en images animées, parfois très poétiques.

16:36 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 15 septembre 2018

La préfecture de l'Aveyron sous le Consulat et l'Empire

C'est le titre de la conférence donnée vendredi soir (au Centre culturel départemental, à Rodez) par Renaud Carrier, un universitaire spécialiste d'histoire du droit et des institutions. Bien qu'enseignant dans les Pyrénées-Atlantiques, il a des racines aveyronnaises, qui expliquent sans doute le choix du sujet de sa thèse, comme il l'a expliqué en introduction.

Très vite, le conférencier a annoncé qu'il parlerait très peu des bâtiments. Deux raisons expliquent ce choix : la première est (semble-t-il) le manque de documentation sur l'Hôtel de préfecture. La seconde est que, sous Napoléon Bonaparte, les premiers préfets se sont installés... dans les locaux de l'évêché de Rodez (à côté de la cathédrale). Sous la Révolution (à partir de 1791), Rodez a eu deux évêques, un jureur (dit constitutionnel), l'autre réfractaire (suivi par la majorité des prêtres, à ce qu'il me semble). En 1801, la situation devait se décanter après la signature du Concordat entre le Premier consul et le pape Pie VII. L'ancien évêque réfractaire (le plus ancien des deux en poste) devait récupérer son siège... mais il a rejeté le Concordat. Le diocèse de Rodez a donc été rattaché à celui de Cahors, ce qui a libéré les locaux de l'évêché, déjà en très mauvais état à l'époque. (La plupart des Aveyronnais savent que l'évêque de Rodez a récemment déménagé avenue Victor-Hugo, dans l'ancien Carmel, tandis que le projet de transformation de l'ancien évêché en hôtel de luxe a été abandonné.)

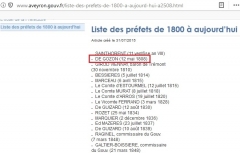

Trois préfets ont officié en Aveyron sous Napoléon Bonaparte : François Godefroy de Sainthorent (parfois orthographié Saincthorent ou Saint-Horent) de 1800 à 1808, Michel-Augustin de Goyon (et non pas de Gozon, comme il est écrit sur le site de la préfecture) de 1808 à 1810 et Louis-Philippe Girod de Vienney, baron de Trémont, de 1810 à 1814.

D'après Renaud Carrier, la nomination du premier préfet a fait l'objet d'un véritable casting avant l'heure. Le ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte (frère de) aurait construit une grille d'analyse de la candidature Sainthorent qui, au départ, n'apparaissait qu'au bas d'une liste de 20 personnes. Cette fameuse grille permettait de comparer l'opinion d'une série de notables sur les candidats. Dans le cas qui nous occupe, plusieurs parlementaires aveyronnais (dont le député Jean-François Vezin, qui siégea au Tribunat et au Corps législatif) auraient soutenu la nomination de Sainthorent, tout comme des "huiles" parisiennes (Lebrun, Cambacérès, Clarke, Talleyrand, peut-être Chaptal). Il n'est pas exclu qu'un réseau franc-maçon ait milité en sa faveur. On peut aussi avancer l'argument du passé commun, Lucien Bonaparte et Sainthorent ayant été proches des Jacobins. Quant à Cambacérès (originaire de Montpellier) et Chaptal (né en Lozère, il est passé par Rodez... et a succédé à Bonaparte au ministère de l'Intérieur), ils avaient des raisons de s'intéresser à l'administration de l'Aveyron.

Mais revenons à Sainthorent. Il a 34 ans, est issu d'une famille bourgeoise de la Creuse. De formation juridique, il a été journaliste et avocat. Sous le Directoire, il a été député au Conseil des Cinq-Cents (équivalent de notre Assemblée nationale). Il s'est taillé une réputation de spécialiste des questions fiscales, des biens nationaux, des routes... et il est réputé anticlérical.

Une fois nommé, habilement, Sainthorent va recruter un prêtre local pour le conseiller. Il s'est aussi opposé au rattachement du diocèse de Rodez à celui de Cahors et semble avoir toujours manifesté du respect pour les conseils de fabrique. Travailleur acharné, il est économe des deniers publics, ne faisant effectuer que les travaux strictement nécessaires dans les locaux qu'il occupe, se souciant peu de son logement personnel.

S'il est resté huit ans en place, c'est qu'il a dû donner satisfaction. Il a d'abord mis fin aux divers actes de brigandage qui pullulaient dans le département, mobilisant toutes ses troupes, appuyées par celles venues de Montpellier. Ceux qui ont échappé aux balles sur le terrain ont en général fini exécutés ou emprisonnés. Dans le même temps, le préfet met en place son administration, veillant à ce que les sous-préfets disposent de moyens dans leur circonscription, qui à "dégarnir" un peu le chef-lieu. Dans le souci de rendre la gestion du département plus efficace, Sainthorent a aussi poussé au regroupement des communes autour d'une mairie principale (par exemple ici)... une démarche qui n'est pas sans faire écho aux préoccupations contemporaines. Son principal échec porte sur la lutte contre le refus de la conscription, ce qui lui a peut-être valu sa révocation.

Lui a succédé Michel-Augustin de Goyon, un ancien officier des Gardes françaises, qui fut classé "suspect" sous la Révolution et a émigré. Sous-préfet de Vendée (pas très loin de sa ville de naissance, Nantes), il aurait été furieux d'avoir été nommé dans l'Aveyron. Renaud Carrier a cité des extraits de sa correspondance avec Paris, où il se plaint du climat aveyronnais, de l'aspect montagneux du département... bref, c'est la déprime totale pour cet aristocrate conservateur, qui a finalement obtenu d'être nommé... préfet de la Méditerranée (en 1810) !

Le troisième titulaire du poste a davantage marqué les esprits. Le baron de Trémont a laissé de bons souvenirs aux notables du cru, en raison des travaux d'embellissement des locaux de la préfecture qu'il a engagés... et des fêtes (notamment des bals) qu'il a données. Le conférencier ne s'est pas privé de citer quelques anecdotes croustillantes, l'une d'entre elles concernant les cornes qu'un notable marié portait allègrement (et sans en avoir connaissance). Monsieur le préfet était un homme à femmes (celles des autres).

Si le baron a pu engager autant de travaux (notamment entre 1811 et 1813), c'est grâce au financement du Conseil général. A plusieurs reprises, Renaud Carrier a souligné que les deux têtes politiques du département ont la plupart du temps travaillé en bonne entente. Mais, en 1814, sentant le vent tourner, Trémont a tenté de "mettre à l'abri" chez des particuliers certains biens de la préfecture, qu'il estimait lui appartenir. La manoeuvre s'étant ébruitée, des fournisseurs de la préfecture (inquiets à l'idée de ne pas être payés) se sont tournés vers le tribunal de Rodez, qui leur a donné raison. Même si le jugement a, dans un premier temps, été cassé sous la Restauration, les fournisseurs ont fini par recevoir leur dû... Au bilan du baron, on peut néanmoins porter le rétablissement d'une conscription efficace, au besoin en utilisant la force.

Il s'est donc passé beaucoup de choses à l'époque napoléonienne. Les préfets ont contribué à relancer l'économie aveyronnaise (ses successeurs ayant suivi les traces de Sainthorent). Ce n'était pas gagné au départ. Le premier préfet a dû attendre un mois après sa nomination pour commencer à disposer des moyens (limités) de l'Etat. Il a déployé de grands efforts pour louer à bas prix des locaux destinés à ses collaborateurs. Il s'est montré efficace dans plusieurs domaines. Il a dépassé la demande de fournitures de chevaux (229 envoyés, contre 206 exigés). Il semble d'ailleurs avoir été très soucieux d'élevage équin (la cavalerie napoléonienne ayant de gros besoins). C'est encore Sainthorent qui a obtenu que Rodez soit le centre de gestion des étalons (au détriment de Saint-Affrique, solution un temps évoquée en raison de la proximité du Tarn, du Gard et de la Lozère, destinataires d'une partie des bêtes). C'est sous sa conduite que l'ancienne Chartreuse a été achetée (50 000 francs de l'époque), pour y installer le haras national. Le savoir-faire de l'établissement ruthénois a été rapidement reconnu : des étalons espagnols y ont recouvré la santé, tout comme des juments arabes qui avaient été envoyées par le haras de Pompadour !

Le domaine textile a lui aussi connu une forte impulsion. Sainthorent a créé (en 1803) l'Ecole de la navette volante (grâce à deux Aveyronnais reçus à l'école de Passy). Le but était de former aux techniques modernes 30 personnes par an. Chaque arrondissement proposait 10 candidats (soit un total de 50), parmi lesquels étaient choisis les 30. L'intention était sans doute de faire "ruisseler" les bonnes pratiques sur l'ensemble du secteur textile, particulièrement répandu dans le département.

Le premier préfet de l'Aveyron se piquait aussi d'agriculture et de botanique. Il a transformé les jardins de l'évêché en pépinière, y implantant de jeunes pommiers, poiriers, cerisiers, frênes, châtaigniers et noyers. Si les premières pousses ont succombé à une brusque sécheresse (celle de 1803, je pense), l'exploitation a pu être relancée par la suite, Sainthorent ayant sollicité l'aide de communes proches de Rodez (comme La Loubière). Il a ensuite tout fait pour répandre ses pratiques dans le département, encourageant la culture de la rhubarbe, dont il voyait l'utilité pour les hôpitaux et les pharmacies. Des graines de plantes médicinales (faciles à cultiver, sur des sols ingrats) ont ainsi été envoyées dans le sud du département. Il me semble même avoir entendu le conférencier parler de la subtilisation de "sauvageons" (plants) destinés à Cahors par... le sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue (Pierre-François Flaugergues) ! On estime que, sous Sainthorent, plus de 40 000 arbres ont été produits dans les pépinières du département.

Les préfets de l'Aveyron ont aussi agi contre les crues (les rives de l'Auterne ont ainsi été engazonnées) et pour protéger les forêts, un sujet auquel Renaud Carrier avait consacré un article en 1995. Les coupes sauvages ont été sévèrement sanctionnées et le Conseil général a accordé des primes aux propriétaires qui replantaient sur des terrains pentus (pour, évidemment, lutter contre l'érosion des terres).

Le conférencier ne pouvait pas passer à côté de l'élevage, souvent présenté comme la principale source de richesse du département. En 1788, une enquête du diocèse de Rodez (peut-être incomplète) ne dénombrait que 15 000 boeufs et vaches dans un territoire correspondant grosso modo à celui du futur département. Douze ans plus tard, on compte environ 30 000 boeufs, autant de vaches et 15 000 veaux, auxquels s'ajoutent plus de 20 000 chevaux, plus de 45 000 cochons... et près de 600 000 "bêtes à laine". N'oublions pas que, jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cheptel ovin était ultra-dominant dans bien des départements du sud de la France métropolitaine.

Cela a favorisé le développement des activités liées à l'agriculture. Le nombre de boucheries rurales a fortement augmenté et on note que les ménages rouergats consomment de plus en plus de volailles, des progrès que Sainthorent attribue aux transformations opérées sous la Révolution. A l'opposé, il est évident que, pour une partie de la population, la consommation régulière de châtaignes reste incontournable, faute de mieux.

Concernant le fromage, c'est le Roquefort qui semble jouer les premiers rôles. A l'époque, il se vend déjà dans presque toute la France métropolitaine... et même un peu à l'étranger. Cependant, les profits tirés de ce commerce se concentrent dans un petit nombre de mains... Si Sainthorent déplorait cet état des choses, il ne s'en est pas moins appuyé (de manière générale) sur les quelque 500 grands propriétaires du département pour diffuser les progrès agricoles.

Les productions aveyronnaises ont même fait l'objet d'une exposition parisienne, en 1803 je crois. Un fascicule vantant le savoir-faire rouergat a été édité, mais finalement non diffusé. Les autorités centrales ont apprécié l'esprit d'initiative aveyronnais, mais n'ont visiblement pas voulu s'engager dans une campagne de promotion qui aurait suscité des jalousies... ou lancé une vague qu'il aurait été difficile de contrôler.

Au sein du département, une autre activité connaît un réel succès : le thermalisme, autour de Cransac et de Sylvanès. Dans le sud du département, les clients sont plutôt issus des départements voisins. Dans le nord-ouest, l'afflux de personnes n'a pas eu que des conséquences positives : des problèmes d'ordre public se sont posés, en particulier en 1806, en raison de la présence de... prostituées. Renaud Carrier a cité un texte qui évoque les maladies qui se propagent, soulignant que certains curistes repartent plus mal en point qu'ils ne sont arrivés !

Il est cependant un domaine dans lequel l'action des préfets ne semble pas avoir été efficace, du moins à court ou moyen terme : les transports. L'Aveyron est réputé enclavé, formant comme une "isle" au sein de la France métropolitaine. Ainsi, le troisième préfet (le baron de Trémont) disait avoir mis plus de temps pour revenir de Hongrie (en réalité de Croatie) à Paris que pour, de la capitale, arriver à Rodez !

Après celle de mars 2017, c'était donc une nouvelle conférence passionnante, que l'on doit à la Société des lettres, arts et sciences de l'Aveyron.

15:36 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, culture, france, société

mercredi, 05 septembre 2018

Des infiltrés au Ku Klux Klan

Après avoir vu BlacKkKlansman, le film de Spike Lee, je me suis procuré le livre qui l'a inspiré, Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan, de Ron Stallworth, qui fut le premier enquêteur afro-américain du Colorado.

Le bouquin permet de mieux comprendre certains aspects de l'intrigue du film. Ainsi, les policiers infiltrés bénéficient d'une ligne téléphonique intraçable et de plusieurs identités fictives. On apprend aussi que la police de Colorado Springs (aidée finalement par celle de Denver) a réussi à infiltrer non pas un, non pas deux, mais trois agents dans le Ku Klux Klan, à l'époque.

A la surprise sans doute de certains spectateurs du film, le livre confirme certains éléments jugés invraisemblables, comme le fait que les interlocuteurs téléphoniques de Stallworth n'aient jamais suspecté quoi que ce soit... et pourtant, le policier a parfois poussé le bouchon très très loin. Les scènes montrant ses collègues pouffant de rire derrière lui, alors qu'il converse avec un membre du Klan, n'ont pas été inventées par Spike Lee.

Le réalisateur a cependant créé le personnage de Patrice, tout comme l'intrigue sentimentale avec Stallworth et l'attentat qui la vise. Mais surtout, Spike Lee a totalement laissé de côté une magnifique anecdote du bouquin, qui montre à quel point le policier noir était opposé à tout communautarisme. Stallworth a refusé de soutenir un mouvement en faveur d'un ado noir qui avait descendu un type, sans raison. Il a même incité un proche de feu Martin Luther King, invité par les militants locaux, à ne pas se dévoyer dans ce combat. C'est un très beau passage, que, dans le film, Spike Lee a remplacé par le récit de Jerome Turner (Harry Belafonte, très émouvant), qui fait référence à une époque plus ancienne, quand le Klan était bien plus violent.

On peut découvrir cette époque grâce au récit d'un autre infiltré, Stetson Kennedy, un journaliste blanc, neveu d'un authentique membre du Klan, qui a publié en 1959 J'ai appartenu au Ku Klux Klan.

Le Blanc floridien antiraciste a commencé à s'intéresser au Klan avant la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel de son livre décrit son infiltration entre 1946 et 1952, d'abord en Géorgie, puis en Alabama et en Floride, où il est revenu sous sa véritable identité.

La durée de cette infiltration explique l'importante quantité d'informations recueillies et la précision des descriptions de l'intérieur. C'est accablant, tant la violence est présente dans les Etats du Sud à cette époque. L'auteur a même assisté à l'assassinat d'un Noir qui avait eu la malchance de croiser la route de deux voitures bourrées d'abrutis suprémacistes. L'inaction voire la complaisance des forces de police et de la justice (d'Etat comme fédérale) sont consternantes. L'auteur, d'une audace folle, a réellement risqué sa vie à plusieurs reprises pour obtenir des informations susceptibles de mettre fin aux agissements du Klan. On constate que, dans cette entreprise, la presse peut être une authentique alliée et que, tout comme contre Al Capone, l'enquête fiscale est un bon moyen de faire condamner d'habiles criminels endurcis.

C'est un document coup-de-poing, qui est ressorti en poche aux éditions de l'aube.

16:48 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, cannes, société

mardi, 21 août 2018

The Intruder

Diffusé aussi sous le titre I Hate Your Guts, ce film de Roger Corman, datant de 1962, a été restauré. Il est de nouveau proposé dans certaines salles, alors que The BlacKkKlansman de Spike Lee est sur le point de sortir, ce qui n'est évidemment pas une coïncidence.

Le contexte est celui des débuts de la déségrégation, dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, où des adolescents noirs ambitionnent de suivre les cours du lycée des Blancs. Ceux-ci sont majoritairement hostiles au changement mais, par légalisme, semblent vouloir laisser les choses se dérouler dans le calme. Tourné dans le Missouri, le film propose une belle galerie de personnages de l'Amérique profonde, des gens modestes, pas mauvais sur le fond, mais susceptibles de déraper.

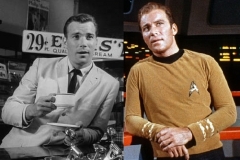

La mèche va être allumée par un "intrus", Adam Cramer, qui affirme venir tantôt de Californie, tantôt de Washington. Il se réclame d'une association politique, la Patrick Henry Society, opposée à la fin de la ségrégation. Il a l'allure avenante de William Shatner, qui, à l'époque, n'avait pas encore endossé le costume du capitaine Kirk dans Star Trek.

La première partie de l'histoire nous le présente comme un beau parleur, séduisant, entreprenant avec les femmes. La caractérisation est intéressante, parce qu'un cinéaste du camp opposé pourrait tout à fait créer un personnage miroir, un militant de la déségrégation envoyé par les élites de Washington pour "éclairer" la population locale.