jeudi, 28 février 2013

Flight

On peut traduire le titre par "vol" (en avion) ou "fuite" (en avant). Ce vol peut être réel, ou mental : certains des personnages consomment de l'alcool et/ou de la drogue en quantité ; il leur arrive donc de "planer". Le film est centré sur un héros alcoolique, incarné par Denzel Washington.

La séquence la plus spectaculaire (la seule mettant en scène un avion) est celle du vol qui se déroule mal : il se termine en accident. La mise en scène est rodée. Cela marche comme sur des roulettes. Le coup de l'avion retourné est bien fichu. Les interprètes sont impeccables.

Mais ce sont les deux scènes du début, qui présentent les deux personnages principaux, qui sont les plus habiles. A ce stade de l'histoire, l'homme (le commandant Whip, alias Washington) et la femme (une droguée jouée par Kelly Reilly, vue notamment dans Sherlock Holmes) ne se connaissent pas.

On découvre donc le pilote au réveil, après une nuit de folie (sexe, alcool et drogue) en compagnie d'une magnifique hôtesse de l'air. Ce qui devrait être un moment érotique, complice ou tendre est montré de manière triviale. La superbe brune se trimballe à oilpé (rien n'est flouté... nos amis américains deviendraient-ils moins pudibonds ?). On l'entend uriner dans les toilettes... si ! Puis elle part à la recherche de ses affaires, éparpillées dans la chambre d'hôtel. On la voit tenter de les défroisser, indifférente à son partenaire, qui reçoit un appel de son (ex)épouse, qui visiblement essaie de lui faire cracher du blé. Les deux semblent avoir la tête dans le cul.

Le moment suivant, on découvre la future héroïne (!), une camée prête à (presque) tout pour se procurer sa dope. Je vous laisse découvrir ce qu'on lui propose (de manière assez cash !) en échange d'une ou deux doses.

L'intrigue prend un tour policier juste après l'accident. Une enquête est ouverte (6 personnes sont mortes tout de même). La tension monte. L'un des derniers bons moments du film voit le héros, pris en mains par son vieux pote Harling Mays (interprété avec verve par John Goodman), se réfugier dans l'ancienne baraque de son grand-père.

La suite m'a beaucoup moins plu. A la base, traiter de la dépendance à l'alcool (et à la drogue) était une bonne idée, mais on n'a pas voulu aller trop loin. On n'a pas osé désacraliser l'alcool, ni faire de l'alcoolique un salaud en puissance. Du coup, le spectateur de base a du mal à comprendre pourquoi son épouse et son fils lui en veulent autant. On nous les montre principalement intéressés par l'argent. Jamais il n'est ne serait-ce que sous-entendu que si le noyau familial a éclaté, c'est sans doute parce que le père, ivre, a levé plus d'une fois la main sur sa femme et son fils. La menace représentée par l'alcool ne pèse que sur celui qui en consomme.

De la même manière, si la séduction qu'exercent les boissons fermentées est assez bien mise en scène, jamais elle n'est réellement présentée comme nocive : les plans présentent toujours les bouteilles sous un jour valorisant, presque clinquant.

Quant au héros, finalement s'il lui arrive des problèmes, c'est parce qu'au bout d'un moment il arrête de mentir. Si la fin du film est censée prendre un tour plus "moral", je ne crois pas que cette histoire (et surtout la façon dont elle est mise en scène) découragera une seule personne de s'adonner à la boisson. On en trouvera même qui penseront que le héros aurait dû mentir jusqu'au bout.

Un sujet aussi important et délicat aurait mérité un traitement plus en profondeur.

P.S.

Le film s'inspire (en partie) d'une histoire vraie, celle d'un pilote canadien, Robert Piché. Aujourd'hui sorti d'affaire, il s'investit dans la lutte contre les dépendances. Il a aussi créé un site internet, où il se "vend" comme conférencier.

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 27 février 2013

5 caméras brisées

Ce documentaire (israélo)palestinien est autobiographique. Son auteur, Emad Burnat, n'est pas cinéaste de formation. Ni journaliste. Il est devenu les deux pour défendre la terre de son village, Bil'in, situé dans l'ouest de la Cisjordanie, pas très loin de Ramallah :

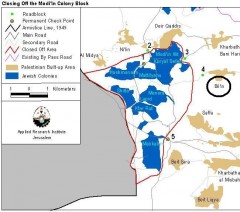

Vous aurez remarqué qu'il est très proche de la frontière avec Israël... dont le tracé suscite maintes polémiques, d'autant plus que les gouvernements israéliens laissent (ou poussent à) s'installer des colons au-delà de cette limite... et qu'ils ont lancé la construction d'un mur englobant des terres appartenant aux villageois palestiniens des environs :

Cela se voit mieux sur une image extraite de GoogleEarth :

En rouge est soulignée la frontière de 1949-1967. En noir est souligné le tracé originel de la "barrière de séparation" (tantôt une clôture, tantôt un mur). Voici ce que cela donne au niveau du village de Bil'in :

Les cinq caméras brisées sont celles d'Emad Burnat. D'une manière ou d'une autre, c'est l'armée israélienne qui est responsable de leur endommagement. Le film raconte les circonstances dans lesquelles ce jeune paysan va devenir l'un des fers-de-lance de la lutte contre la construction de la barrière et la spoliation des terres du village.

Bien que de mauvaise qualité visuelle (c'est de la vidéo bas de gamme), le film est intéressant par ce qu'il veut montrer... mais aussi par ce qu'il laisse à voir, involontairement.

Cela n'apporte rien de nouveau pour qui suit l'actualité du Proche-Orient, mais, pour les ignorants, c'est une bonne description des inconvénients de la présence israélienne pour les Palestiniens de la frontière. Les héros du film ont choisi la lutte non-violente. Dans le groupe se distingue une grande gueule démonstrative, véritable bête de scène, qui ferait presque sourire les soldats de Tsahal. Il y a aussi "el-fil" (l'éléphant), qui sait enthousiasmer les enfants. Et il y a le réalisateur, qui va payer de sa personne... et frôler la mort à plusieurs reprises.

Le ton du commentaire se veut neutre. Mais il est trop monotone à force de vouloir éviter l'indignation.

Sur la forme, on est quand même étonné que l'armée israélienne, dont l'action est parfois plus que contestable, accepte une telle proximité des médias, dans ce village. Dans bien peu de pays du monde des quidams seraient autorisés à filmer d'aussi près des situations aussi tendues.

On s'aperçoit aussi que les personnes mises en valeur (ou qui ont accepté d'être filmées) appartiennent plutôt à la (petite) classe moyenne. Soyez attentifs aux voitures présentes dans le village. L'intérieur de la maison du héros est par ailleurs assez coquet.

Les partis politiques traditionnels sont eux soigneusement tenus à l'écart, même si tous finissent par venir faire leur petit tour dans le village, sans doute en quête de popularité... ou de voix.

On note aussi une différence très grande entre les hommes, omniprésents dans la rue, habillés à l'occidentale (certains gamins palestiniens portent même un T-shirt avec une inscription en hébreu !), et les femmes, le plus souvent confinées à l'intérieur... et toutes voilées.

En dépit de ses maladresses, le film a été nommé aux Oscar 2013, dans la catégorie documentaire. (Il n'a pas été primé.) Sur le site de l'Académie, on peut lire les réponses d'Emad Burnat au questionnaire des nominés. Il a toutefois failli ne pas pouvoir assister à la cérémonie, ayant été retenu à la douane de Los Angeles. (En complément, on peut lire le récit du co-réalisateur israélien.)

P.S.

Si vous avez observé attentivement la dernière illustration, vous avez noté la présence d'un second tracé, en pointillés. Son explication est à chercher dans le film.

23:32 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 26 février 2013

Syngué Sabour

... "Pierre de Patience" en français. Le titre évoque l'objet auquel on confie ses plus intimes secrets, qui les absorbe sans les révéler... mais qui finit par exploser.

L'héroïne est une femme, mariée très jeune à un moudjahidine afghan, dont elle a eu deux filles. Elle est incarnée par une actrice franco-iranienne (superbe brune), Golshifteh Farahani.

On n'entend pas le mari, plongé dans le coma après qu'il a reçu une balle dans la nuque. Sa famille ayant fui Kaboul, c'est à sa femme que revient la charge du malade (et des deux enfants). Cette situation nouvelle, dangereuse, est néanmoins source de liberté : échappant (partiellement) à l'autorité des hommes, l'épouse va pouvoir gérer sa vie un peu plus à sa guise. Comme elle en a gros sur la patate (et personne à qui se confier), elle va vider son sac devant son mari étendu.

La première partie du film dépeint les difficultés de la vie quotidienne en temps de guerre. Par la bouche de l'héroïne, on découvre aussi les misères d'une jeune mariée, qui n'a pas choisi son époux et qui ne semble pas avoir été bien accueillie par sa belle-famille.

La deuxième partie voit arriver des moudjahidines. En tant que femme, elle est un butin potentiel. Je ne vais pas raconter quel stratagème elle emploie pour éviter de se faire brutaliser par la soldatesque. Mais, à partir de ce moment, va se nouer une drôle de relation entre l'héroïne et l'un des jeunes combattants. Lui-même est une victime : orphelin, enrôlé de force, il subit les brimades d'autres soldats, en particulier de son commandant. Les confidences que l'héroïne fait à son époux, dont elle cache le corps derrière un rideau, deviennent plus érotiques... et les hommes en prennent pour leur grade ! La jeune femme peut aussi s'appuyer sur une tante, qu'elle a fini par retrouver, et dont la situation... spéciale... est le résultat du mépris dans lequel sont tenues les femmes.

La troisième partie est celle des coups de théâtre. La parole et le comportement de l'épouse sont de plus en plus libres. Elle oublie parfois de porter le voile, ne sait plus où se trouve l'exemplaire du Coran familial et ose se maquiller. C'est le moment qu'elle choisit pour révéler à son époux son plus terrible secret. La "pierre de patience" finit par exploser... mais je ne vous dirai pas comment.

Après Wadjda, voilà donc un deuxième film sur les femmes en terre d'islam qu'il ne faut pas manquer. Ici, le réalisateur a su alterner les scènes de monologue (que l'actrice réussit à rendre intenses) et les scènes où surviennent des péripéties qui relancent l'action.

19:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 25 février 2013

Hypocrisie départementale (3)

Le quotidien Midi Libre publie aujourd'hui un entretien avec Guy Durand, maire de Millau et surtout chef de file de l'opposition de gauche au Conseil général de l'Aveyron. Il y conteste les affirmations de Jean-Claude Luche, le président du Conseil général, qui accuse à mots couverts le gouvernement Ayrault de mener les départements français à la ruine. Selon Guy Durand, Jean-Claude Luche tenterait de mettre sur le dos du gouvernement sa propre incapacité à maintenir l'équilibre des finances départementales.

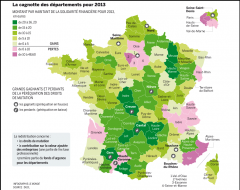

La charge est un peu unilatérale. Elle laisse de côté le contexte économique général, qui n'est pas en faveur des exécutifs en place. Néanmoins, en réfléchissant un peu, je me suis rappelé que Le Monde avait consacré au sujet un article fouillé, dans le numéro daté du 24 janvier 2013. Cet article est illustré par une carte intéressante :

Certaines informations présentes dans l'article vont dans le sens des affirmations de Jean-Claude Luche. On s'aperçoit que les gagnants de la péréquation (mis en valeur par une étoile) sont des départements gérés par la gauche : Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Nord, Vaucluse et Bouches-du-Rhône.

Par contre, les départements classés dans les perdants (mis en valeur par un éclair) sont souvent gérés par les socialistes et leurs alliés : Creuse, Nièvre, Haute-Garonne et Gers. Seul le Cantal est dirigé par une majorité de droite. Le gouvernement actuel ne cherche donc pas systématiquement à avantager les départements gérés par des personnes de la même sensibilité politique que lui.

On arrive à des conclusions semblables si l'on s'intéresse aux couleurs utilisées sur la carte. En rose sont coloriés les départements riches, qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. En vert sont coloriés les départements qui reçoivent plus qu'ils ne donnent. Surprise : les quatre départements du Massif Central dont les présidents hurlent à la spoliation (le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère et l'Aveyron) et contestent la réforme des collectivités territoriales font partie des plus gros bénéficiaires de la solidarité financière (l'Aveyron un peu moins toutefois).

Même si la gauche aveyronnaise a tendance à pilonner sans distinction l'action de la majorité départementale, il semble toutefois que Jean-Claude Luche ait choisi la posture de victime du gouvernement à des fins électorales.

19:22 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france

Les Oscar 2013

Plus que les César français, dont le palmarès 2013 me paraît particulièrement marqué par un certain parisianisme bien-pensant, les Oscar de cette année sont révélateurs de l'état du cinéma... et de la société américaine.

Je ne suis pas mécontent qu'Argo ait été primé, même si ce n'est pas pour moi le meilleur film de l'année écoulée. J'aurais préféré que Django unchained obtienne la statuette, de même que celle du meilleur réalisateur pour Quentin Tarantino, même pas nommé dans cette catégorie (tout comme Ben Affleck). Qu'on lui attribue l'Oscar du meilleur scénario original n'est pas illogique mais, pour avoir revu récemment Django, je confirme que la mise en scène est vraiment très travaillée. (Suprême élégance, après avoir reçu le gros presse-papier, Tarantino a surtout pensé à remercier ses acteurs.) Je pense que, vu le contexte de violence par armes à feu (et le débat qu'elle provoque), il a paru peu opportun à nombre de membres de l'Académie de promouvoir un film qui traite avec autant de désinvolture l'usage des révolvers. (Zero Dark Thirty a été évincé du palmarès pour des raisons approchantes.) On se consolera avec le deuxième Oscar du second rôle pour l'excellent Christopher Waltz.

C'était couru d'avance et c'est mérité : Daniel Day-Lewis est récompensé pour sa performance dans Lincoln, film qui repart beaucoup moins pourvu que ce qui était annoncé. Cela ne m'étonne qu'à moitié : Steven Spielberg a fait trop long, trop verbeux, même si c'est globalement du bel ouvrage (notamment grâce aux acteurs). Peut-être aussi certains votants n'ont-ils pas goûté cette vision de la politique, faite de compromis voire de compromissions. A Hollywood, on semble préférer Spielberg quand il fait rêver.

Je ne suis en revanche guère emballé par la brochette de récompenses attribuée à L'Odyssée de Pi, film très surévalué à mon avis. Qu'Ang Lee ait obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur pour ce long-métrage, où il n'est pas toujours à l'aise derrière la caméra, est limite un scandale, surtout quand on a vu ce qu'ont fait Tarantino ou même Spielberg. Pour les effets spéciaux, le prix paraît plus mérité... mais les votants ont peut-être été trop sensibles à certains aspects clinquants.

En cette époque difficile de crise économique et de violences diverses, on a cherché un peu de bonheur dans les salles obscures... et l'on a récompensé ceux qui ont apporté juste un peu de joie, d'espoir. Cela permet de comprendre le choix des actrices (Jennifer Lawrence et Anne Hathaway), pour le premier comme le second rôle, ainsi que la statuette obtenue par le court-métrage d'animation Paperman, très réussi sur le plan visuel, mais assez passéiste sur le fond. Je me réjouis néanmoins que Jacqueline Durran ait été honorée pour les costumes (splendides) d'Anna Karenine.

Au rayon des regrets, je range l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, qui a hélas échappé à A Royal Affair, que je ne saurais trop vous conseiller. Son interprète principale, Alicia Vikander, aurait (au moins) mérité de fouler le tapis rouge californien. Dans un autre genre, j'aurais aimé que Skyfall bénéficie de la reconnaissance des professionnels. Il a déjà eu celle du public, mais, la nuit dernière, on ne lui a pas laissé grand chose.

P.S.

Les curieux pourront s'amuser à chercher les signes de nervosité chez la chanteuse Adele, qui a interprété la chanson-titre en direct, devant ce public exigeant... et des millions de téléspectateurs. On la sent prendre de l'assurance au fur et à mesure qu'elle chante.

13:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 24 février 2013

Lore

Il faut prononcer "Laurè". C'est sans doute une forme écourtée de Lorelei, puisée dans la mythologie germanique. Il n'est pas étonnant que les parents de l'héroïne, qui sont des nazis convaincus, aient choisi ce type de prénom. Ils sont à l'exemple des classes aisées qui ont ardemment soutenu la politique menée par Adolf Hitler. La mère est une femme au foyer prolifique, dont le cinquième enfant est encore un bébé. Son époux est un officier nazi, en poste sur le front de l'Est, dont certaines photographies (qu'il faut désormais détruire) évoquent une action particulièrement ignoble. Nous sommes en 1945, dans le Bade-Wurtemberg, et le IIIe Reich s'effondre.

Le grand mérite de ce film est de nous faire revivre cette époque du côté allemand. A mon avis, la réalisatrice fait preuve d'un peu trop d'empathie pour certains personnages Elle prend toutefois soin de distinguer les catégories de populations. Les Allemands n'ont pas tous été nazis, loin s'en faut et, en 1945, dans les campagnes, c'est un peu chacun pour soi. Cette partie du film, qui voit la famille en fuite tirer le diable par la queue rappellera au public français des fictions consacrées aussi bien aux civils pendant la guerre qu'aux juifs cachés dans la France occupée.

Très vite, c'est à la soeur aînée qu'incombe le rôle de maman de substitution. On sent qu'en dépit de son intelligence et de sa grande maturité, la charge est un peu lourde pour ses fragiles épaules. Il faut dire qu'en très peu de temps, elle découvre des côtés peu ragoûtants de la personnalité de ses parents et qu'elle est confrontée aux aspects les plus sordides de la guerre (égoïsme, meurtres et viols), alors qu'elle vivait jusque-là dans une bulle protégée. La jeune actrice Saskia Rosendahl excelle à restituer les sentiments troublés, parfois contradictoires, qui agitent l'héroïne.

La rencontre d'un jeune juif (ou présumé tel) donne davantage d'épaisseur au périple des enfants. Les relations sont tendues, mais les uns ont besoin des autres... sans compter que les sentiments les plus forts (et déroutants) peuvent surgir quand on ne les attend pas.

Cette deuxième partie est selon moi moins réussie que la première. Il y a une certaine complaisance dans l'accumulation des malheurs. Il me semble aussi que la réalisatrice n'a pas su trop quoi faire du drôle de couple qui était en train de se former. Les scènes deviennent très appuyées, lourdes... et ce bébé qui ne cesse de hurler est in-sup-por-table !

Un quart d'heure avant la fin, une (nouvelle) révélation survient, qui change le déroulement du périple. Cela redonne de l'intérêt à l'histoire. Certains personnages finissent par trouver un refuge, du côté de Hambourg. Mais la réalisatrice n'a pas su terminer son film. Dommage.

22:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 23 février 2013

Antiviral

Le talent (ou son absence) ne se transmet pas. Il peut s'acquérir grâce à une certaine familiarité avec un monde professionnel. Dans la famille Cronenberg, voici donc le fils Brandon, qui a travaillé jadis avec son père et qui signe là son premier long métrage.

On ne sera pas étonné d'y retrouver certaines des obsessions du paternel, notamment le mélange du corps et de la machine (dans une scène d'hallucination qui voit le héros malade fusionner avec l'équipement qui lui permet de mener son petit trafic... et surtout à la toute fin, que je me garderai bien de raconter). Mais elles me semblent présentes à titre d'hommage, le fils ayant déjà un style bien affirmé.

Le tour de force de ce film est de réussir à créer une ambiance de science-fiction avec très peu de moyens "modernes". Vous ne verrez pas ici une débauche d'effets spéciaux et d'incrustations numériques. C'est grâce aux décors, à l'éclairage, à la musique (totalement en phase avec l'ambiance de l'histoire ; elle est signée E.C. Woodley), au cadrage et au jeu des acteurs (Caleb Landry Jones : un nom à retenir) que cet univers est rendu vraisemblable. C'est emballant... et cela m'a un peu rappelé THX 1138, de George Lucas, où la couleur dominante est aussi le blanc.

Cette pureté et cette propreté apparentes masquent la cupidité, les magouilles... et finalement le sang. L'intrigue mêle un polar, une étude de moeurs (très pessimiste sur l'évolution de notre société du spectacle et de l'argent roi), une ébauche d'histoire d'amour et l'expérimentation médicale.

J'ai été "pris" dès le début. Le réalisateur a eu soin de ne pas démarrer trop rapidement pour que tout le monde rentre dans l'intrigue. Elle est plus complexe qu'il n'y paraît. Par contre, dans la seconde moitié du film, quelques coupes auraient pu être pratiquées, non pas que certaines scènes soient inutiles, mais il aurait été judicieux d'en écourter plusieurs, où la caméra s'attarde inutilement.

23:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 22 février 2013

Hôtel Transylvanie

Cette animation grand public joue sur les stéréotypes... et un humour souvent potache : le pipi-caca-prout-morve-vomi... d'où mon intérêt !

Pour le pipi-caca, on a par exemple le changement des couches de l'héroïne (quand elle est bébé)... par le comte Dracula en personne... eh oui, papa met la main à la pâte... mais sans se salir les doigts ! Quel pro !

Au niveau du prout, il faut signaler le gag ÉNORME qui entoure l'arrivée de la momie... à qui le monstre de Frankenstein joue un tour pendable... mais tellement drôle ! (De manière générale, la première demi-heure est excellente.)

Du côté du vomi, c'est la mouche qui se distingue... parfois imitée par des convives un peu bas du plafond. Qu'en pense David Cronenberg ?

Enfin, la morve apparaît au détour de l'intervention d'un horrible cuistot français, accompagné de son rat (clin d'œil moqueur à Ratatouille).

Vous l'aurez compris, cette production Sony est farcie de références aux classiques du cinéma et du film d'animation... mais les (pas trop) jeunes n'ont pas besoin de cela pour apprécier l'histoire.

J'ai aussi aimé le contraste entre l'autoritarisme apparent de Dracula (tantôt d'une raideur glaciale, tantôt diaboliquement infernal) et son côté "papa poule". Ce n'est pas d'une très grande subtilité, mais c'est mis en scène de manière efficace, avec des mouvements rapides, des formes étudiées, tant au niveau des visages que des vêtements des personnages.

On a donné à la fille du comte une apparence un brin "gothique". On a eu la bonne idée de ne pas fringuer la jeune (118 ans !) Mavis comme certaines pétasses des productions destinées à la jeunesse : elle porte une robe moulante courte, des collants bariolés et des chaussures plates... mmm... c'est mimi tout plein, ça. (Dans la version française, c'est Virginie Efira qui lui prête sa voix, avec talent. Rappelez-vous : elle incarnait déjà la délicieuse Kitty dans Le Chat Potté... et d'ailleurs, dans ce film, l'un des personnages nous la joue "chat apitoyeur".) Ajouté aux décors et à la tronche des invités, cela donne un petit côté "Famille Adams" à cette ambiance décalée, teintée d'humour noir.

Par contre, le jeune héros est assez agaçant. C'est un mélange de randonneur "cool" et de DJ. Il est certes sympathique, mais énervant par son obstination à vouloir faire la teuf'. Ne parlons pas de la bande musicale, qui voit alterner titres dance, morceaux de rap et chansons à la guimauve... Beurk !

A ces deux réserves près, c'est un bon divertissement.

21:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 21 février 2013

L'Oscar du court-métrage d'animation 2013

Comme en 2011, la compétition s'annonce serrée. J'ai envie de classer les cinq nominés en trois catégories : les outsiders talentueux, les productions de renom... et mon préféré.

Les outsiders sont au nombre de deux. Les amateurs de cuisine moléculaire se délecteront à la vision de Fresh Guacamole, d'une indéniable habileté visuelle, mais à l'histoire un peu limitée :

Plus fouillé, Head over heels raconte la vie de ce vieux couple qui ne communique plus. La rupture du lien (malgré la poursuite de la cohabitation) est matérialisée par la mise en scène sur deux plans inversés :

Face à ces deux films, on trouve deux productions plus classiques, soutenues par de grosses machines.

Celle qui a suscité le plus de buzz sur la Toile est Paperman (sortie de chez Disney). Ce superbe noir et blanc évoque le début d'une histoire d'amour entre deux employés, l'homme semblant exercer une activité professionnelle particulièrement rébarbative. Mais, un jour, sur le quai d'une station de métro, un "accident" vient mettre un peu de couleur dans sa vie :

De son côté, la Twentieth Century Fox a produit The Longest Daycare (qui a été projeté en salle, en guise d'introduction à L'Age de glace IV). L'héroïne n'est autre que Maggie Simpson, dont l'ingéniosité va se révéler précieuse dans le monde impitoyable de la crèche locale :

Notons que ces cinq minutes sont bien plus drôles que la quasi-totalité des épisodes des Simpson que j'ai pu voir (pas énormément, vu que je ne goûte guère la série).

Mon chouchou reste toutefois Adam and dog, qui narre la rencontre entre le premier homme et ce qui pourrait être le premier chien. Le coup de la domestication est un peu facile, mais les sons comme les images sont vraiment splendides... et l'histoire nous ménage quelques surprises, le véritable héros étant le chien :

20:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 18 février 2013

Imprimer dans l'Aveyron

C'est une mini-polémique qui a vu le jour dans le département. A l'origine se trouve une information somme toute anodine : l'annonce de la parution d'un ouvrage évoquant le destin de descendants d'émigrés aveyronnais en Argentine. Les auteurs et les promoteurs du livre ont dû donner une conférence de presse, qui a suscité divers articles dont un dans le Bulletin d'Espalion et un autre dans Le Ruthénois :

Vous aurez remarqué que la photographie d'illustration est identique. Le contenu varie un peu. On constate une divergence au niveau des chiffres. Concernant la première vague d'émigrés, le Bulletin parle de 180 personnes, Le Ruthénois de 40. La vérité est entre les deux : 40 familles, soient 162 personnes en 1884. La suite des articles évoque principalement les descendants actuels, le Bulletin ajoutant un lien vers le site internet de l'association Rouergue-Pigüé.

Le Ruthénois se distingue par un point de vue critique. Présent sur la même page que l'article promotionnel, un billet du directeur de la rédaction Bruno Aufrère (Un livre "made in Spain") soulève quelques problèmes. Le patron de presse - imprimeur regrette que le livre soit imprimé en Espagne (du côté de Barcelone), alors qu'il traite d'une matière aveyronnaise... et qu'il existe quantité de professionnels compétents dans le département.

Bruno Aufrère se demande aussi si la publication du livre va bénéficier d'un soutien du Conseil général, ce qui, pour lui, serait injustifié si le livre n'est pas imprimé localement. Il évoque aussi une drôle de proximité. L'auteure des textes, Catherine Samson, présentée comme "journaliste indépendante", est la compagne d'un certain René Bécouze, conseiller relation-presse au Conseil général de l'Aveyron :

(C'est fou ce que je peux consulter l'organigramme du Conseil général ces jours-ci !)

L'auteur des photographies de l'ouvrage est Valentin Bécouze, fils du précédent. Après tout, pourquoi ne pas travailler en famille ? Il reste à savoir d'où viennent les financements.

Pour son précédent livre (fort intéressant), L'Aubrac, La race d'un pays de résistants, l'impression avait été effectuée à Villefranche-de-Rouergue (ou juste à côté, à La Rouquette), l'éditeur (Toute Latitude / Terres d'excellence) étant basé à Montauban :

(Signalons que le patron de cette petite maison d'édition n'est autre que Laurent Tranier, qui fut candidat aux législatives de 2012 sous la bannière UMP.)

Bruno Aufrère a peut-être pris la mouche parce que, par le passé, il est déjà arrivé que le Conseil général attribue une subvention (et appose son logo) à une publication d'intérêt local... imprimée ailleurs. Il cite le cas de l'excellent Dictionnaire de l'Aveyron, de Jean-Michel Cosson, lui aussi imprimé en Espagne :

D'autres ouvrages d'intérêt local, qui ne bénéficient toutefois pas d'un appui du Conseil général, ont été imprimés à l'étranger. C'est notamment le cas d'un autre très bon bouquin, dont j'ai parlé : Aveyron, le temps de la terre, issu de presses italiennes. De manière plus générale, les Editions du Rouergue (certes rachetées il y a quelques années par Actes Sud) impriment de moins en moins dans l'Aveyron. Les ouvrages (comme ceux de Daniel Crozes) sortent en général quand même d'une imprimerie française, mais parfois aussi d'une imprimerie étrangère, surtout si l'iconographie est abondante.

Des publications locales continuent pourtant de sortir des mains d'artisans rouergats, comme Châteaux et personnages du Ruthénois, de Gérard Astorg, façonné par un imprimeur de La Primaube. C'est le cas aussi des (semi) mémoires de Marc Censi (que je n'ai pas encore lus). Notons que l'ouvrage rédigé par l'ancien maire de Rodez a été imprimé à... Millau (par Maury) ! Shocking !

La palme de la "vertu aveyronnaise" (et de l'éclectisme) revient sans conteste à Roger Lajoie-Mazenc, dont tous les ouvrages que j'ai en ma possession ont été imprimés dans le département. L'Or noir pour un troupier (où il évoque son service militaire en Algérie) et Marianne d'Aveyron sont sortis de l'imprimerie (villefranchoise) Salingardes (aujourd'hui disparue), respectivement en 1961 et 1970. Les Gros Bonnets de l'Aveyron est issu d'une imprimerie située à Bel Air (en 1980). Pour L'Aveyron en République(s), c'est l'artisan primaubois déjà mentionné qui a été mis à contribution (en 2000). Pour Maires de famille (un de mes livres de chevet), retour à Villefranche-de-Rouergue avec Grapho 12. Le Sud n'a pas été oublié, puisque Les plus fameuses citations de l'Aveyron est sorti de chez Maury, au début de l'année 2012.

Je constate que je me suis un peu éloigné du sujet de départ.... le coup de sang de l'imprimeur Bruno Aufrère. Il faut dire que la situation est tendue dans ce secteur (comme dans d'autres). Ainsi, Grapho 12 a subi une profonde restructuration en 2011. Début 2012, Causses et Cévenne a mis la clé sous la porte. Pour l'imprimerie du Progrès (qui édite Le Progrès Saint-Affricain et Le Ruthénois), les affaires ne semblent pas si mal tourner que cela, puisque l'entreprise vient de récupérer l'impression du Journal de Millau, auparavant assurée par la SOMAP, à côté de Montpellier.

20:30 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, actualité

dimanche, 17 février 2013

De l'aligot "made in Groland"

L'émission de ce samedi 16 février fut percutante. Elle a démarré en fanfare avec une analyse de la situation au Mali. Ne reculant devant aucun danger, c'est Michael Kael, le reporter intrépide, qui a creusé le sujet :

Dans la foulée, un reportage a traité de la coopération militaire franco-grolandaise, une question qui a des implications pour le moins inattendues :

Comme la crise frappe les professions traditionnelles aussi chez nos voisins, il est intéressant de voir comment là-bas on essaie de reconvertir les travailleurs licenciés, sidérurgistes ou bien chauffeurs routiers de formation :

La partie sociétale du journal a aussi abordé la délicate question des places en maternité, de plus en plus rares, ce qui a des conséquences inimaginables :

Le domaine de la santé fut particulièrement à l'honneur, le reportage suivant traitant de l'automédicamentation, en liaison avec le développement d'internet :

Plus grave fut le sujet consacré à un chanteur pédophile, dont les tendances auraient pu être diagnostiquées par une étude rigoureuse de ses plus grands succès :

D'autres Grolandais se sont distingués par leur ingéniosité, qui leur a permis de considérablement s'enrichir dans un secteur fréquemment abordé par les médias ces dernières années :

Est enfin venu le "moment aveyronnais" de l'émission, à l'occasion d'une publicité pour la gamme de vêtements Patapouf, pour les obèses. J'ai quasi sursauté à l'écoute de ceci :

A l'écran, en même temps, on pouvait voir cela :

On remarquera que l'aligot est associé à des aliments très caloriques... et très "goûtus".

L'émission s'est achevée sur "les images venues d'ailleurs", parmi lesquelles une courte séquence montrant un homme politique français assez aisément reconnaissable à sa démarche :

00:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, humour, médias, société

samedi, 16 février 2013

Comme un lion

Ce lion est un jeune Sénégalais, Mitri Diop, passionné de football, pour lequel il semble avoir des aptitudes (c'est un peu la vedette de son village). Pour l'incarner, le réalisateur Samuel Collardey (remarqué naguère pour son excellent documentaire-fiction L'Apprenti) a choisi un acteur non professionnel, habile au maniement de la balle, qu'il est allé chercher en Afrique :

Il vit avec sa grand-mère, sans que l'on sache ce qu'il est advenu de ses parents. La première partie du film nous montre quelques aspects de la vie au village (où l'on cause dans un wolof mâtiné de français), entre les gamins qui ne pensent qu'au foot et les (grands)mères qui gèrent l'économie locale. (Les hommes adultes sont peut-être nombreux à être partis dans une pirogue.)

Le film s'est inspiré d'une histoire vraie qui, hélas, s'est souvent produite ces dernières années : le trafic de jeunes joueurs africains, par des agents (européens et africains) véreux. On voit donc débarquer un prétendu détecteur de champions, ancien professionnel camerounais, qui va embobiner tout son monde... et escroquer la grand-mère.

La deuxième partie du film montre l'arrivée en Europe, où les ennuis vont s'accumuler pour le héros. Deux personnages vont jouer des rôles antagonistes : l'agent français, incarné avec brio par Jean-François Stévenin, et une jeune (et ravissante) Africaine pleine de répartie, Fatou. L'action se déroule dans l'agglomération parisienne, entre barres de HLM et foyers d'immigrés. On découvre le fonctionnement de la législation française.

La troisième partie est celle des occasions, ratées ou pas. On se retrouve dans le Doubs, entre Sochaux et Montbéliard. Mitri tente de s'intégrer au club de juniors entraîné par Serge, ancien jeune talent qui a mal tourné (interprété par l'excellent Marc Barbé, déjà vu dans Cloclo et L'Ennemi intime) :

Les scènes d'entraînement et de jeu sont vraiment bien filmées. On sent que Collardey connaît un peu le foot et qu'il a compris qu'il fallait mettre en scène la représentation du sport. Il n'oublie pas qu'il est documentariste : cette partie du film dresse un portrait social de la région de Montbéliard, entre fête de province (un mariage qui pourrait se tenir dans n'importe quelle petite ville de France) et travail à l'usine, la "Peuge".

On se rend compte que les deux protagonistes principaux ont leurs failles et, si l'intrigue tourne toujours autour du possible succès du jeune surdoué du foot (qui s'entraîne comme un malade), un coup de projecteur est donné sur la vie des anciens, pas assez riches pour vivre sur un grand pied et frustrés de la (relative) gloire perdue.

C'est donc un "petit" film remarquable, qui a l'intelligence de ne pas traiter du football que sur le mode sportif, dans un monde de mecs où les femmes jouent un rôle important.

P.S.

Parmi les histoires qui ont inspiré Samuel Collardey, il y a sans doute celle d'un Camerounais de 20 ans, Stéphane, qui a eu un parcours encore plus chaotique que celui du héros du film.

P.S. II

L'association Foot Solidaire tente de protéger les jeunes joueurs des maquignons du football, qui s'enrichissent sur le talent et la crédulité d'autrui.

15:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

vendredi, 15 février 2013

The Master

De Paul Thomas Anderson, j'ai beaucoup aimé Boogie Nights, Magnolia et There will be blood. C'est un véritable auteur, capable de développer un univers original. Dans son dernier film, il s'inspire de la vie du fondateur de la secte scientologue, Ron Hubbard (dont le premier prénom Lafayette, est transformé en Lancaster), pour mettre en scène la relation trouble qui va naître entre deux hommes, le Maître et le disciple, incarnés par deux acteurs de poids, Philip Seymour-Hoffman et Joaquin Phoenix.

La première heure est un régal. On découvre des soldats américains désoeuvrés... et traumatisés par ce qu'ils ont vécu durant la Seconde guerre mondiale. Une séquence m'a particulièrement marqué : la construction et "l'entretien" d'une sculpture de sable de femme, sur une plage. En accord avec le désordre intérieur des personnages (dont le principal), la musique dysharmonique convient parfaitement à la première moitié du film.

Quell-Phoenix ne parvient pas à se réinsérer dans l'Amérique de la fin des années 1940. Photographe dans une galerie commerciale, il se fait virer à cause de ses sautes d'humeur. Travailleur saisonnier dans l'agriculture, il s'attire l'hostilité de certains ouvriers à cause de son alcool frelaté... parce qu'il faut dire que le monsieur est une véritable éponge. Cumulé à sa maladie mentale, son alcoolisme fait de lui un être instable par essence, qui semble voué au malheur.

La rencontre avec le gourou de la Cause est un tournant. Le tempérament peu ordinaire de Quell s'accommode très bien du fonctionnement étrange des groupes placés sous l'influence de Lancaster Dodd. Philip Seymour Hoffman est excellent... mais rendu trop sympathique à mon avis. Il est entouré d'une pléiade de femmes, toutes très bien jouées. Sans que cela soit trop montré, il est évident que sexe et pouvoir spirituel sont liés. Là encore une séquence est particulièrement forte, celle qui présente le héros, sous le coup d'une hallucination, voyant toutes les femmes nues lors d'une soirée. Un peu plus loin, la nouvelle épouse du Guide (Amy Adams, très bien) tente de reprendre le dessus sur son homme en le "finissant" à la main. Elle estime que le dernier ami de son époux occupe trop de place... et qu'il exerce une mauvaise influence, en raison du breuvage qu'il fabrique.

A partir du moment où la secte (et son gourou) décident de s'occuper de Quell (pour le "guérir"), l'ambiance retombe. C'est une grosse déception. Les scènes deviennent inutilement longues. Phoenix en fait des tonnes, façon actors studio. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que je l'avais pas tellement aimé dans La Nuit nous appartient. Pourtant, il y avait de l'idée dans cette opposition du gras et du maigre, du charismatique et de l'introverti, du réfléchi et de l'impulsif. Dans la seconde moitié du film, seule la séquence du désert (avec la moto) redonne un peu de souffle à l'ensemble. Mais Anderson ne parvient pas à terminer son film et l'on sort de là finalement dépité.

19:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 14 février 2013

Lincoln

Steven Spielberg enchaîne les films à gros budget ; Lincoln succède aux Aventures de Tintin et au Cheval de guerre. Par contre, il change de genre. Il s'agit ici d'une tentative de reconstitution historique, minutieuse, sans guère de spectacle. Et pourtant, en toile de fond se trouve la Guerre de Sécession, dont la conclusion pèse sur l'aboutissement d'un projet cher au coeur du président des Etats-Unis : le vote du treizième amendement, abolissant l'esclavage.

Les interprètes sont souvent excellents, à commencer par Daniel Day-Lewis, auteur une nouvelle fois d'une prestation remarquable. (Il me manquait depuis There will be blood.) Il campe à la perfection ce grand idéaliste à la morale inflexible, qui va devoir se faire plus dur et plus manipulateur pour parvenir à ses fins. Il va être aidé par les "gauchistes" de l'époque (appelés "radicaux"), qui vont accepter de modérer leur attitude. Dans ce groupe se distingue Thaddeus Stevens, incarné avec talent par Tommy Lee Jones. Ce personnage nous réserve des surprises... jusqu'à la toute fin !

Trois autres groupes épaulent le président : les proches, les républicains conservateurs (qu'il faut toutefois convaincre... voire tromper) et un trio d'employés véreux, chargés de faire basculer certains votes (chez les démocrates, dont l'écrasante majorité est contre le projet de Lincoln). Leurs interventions sont savoureuses... et rappellent qu'il est difficile d'envisager de faire de la politique à un haut niveau sans parfois se salir les mains. Le film aborde ces questions délicates, sans aller toutefois au fond des choses.

La description du processus parlementaire alterne avec les moments familiaux. Spielberg a voulu montrer que ce président si populaire, qui a marqué son temps, n'a pas été heureux. Il a perdu un fils, a vu s'effilocher son mariage. (Sally Field, qui joue l'épouse, en fait un peu trop à mon goût.) Les relations avec son fils aîné ne sont pas très bonnes non plus. (Dans le rôle, Joseph Gordon-Levitt m'a paru moins convaincant que dans Looper.)

2h30, c'est toutefois un peu long et, si certains morceaux de bravoure parlementaire méritent le détour, on aurait pu (dû) pratiquer quelques coupes. Notons que si le matériau est historique, le film peut aussi se voir comme un polar politique. La réalisation en est soignée, Spielberg semblant avoir été particulièrement attentif au placement de la caméra. Il est néanmoins desservi par une musique trop présente, qui a tendance à surligner. On a l'impression d'avoir déjà entendu des dizaines de fois certains passages. (John Williams nous a habitués à mieux.)

Bref, c'est plutôt un bon film, mais avec quelques défauts notables.

20:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

mercredi, 13 février 2013

Hiver nomade

Ce documentaire est consacré à une pratique qui ne cesse de décliner, la transhumance ovine (hivernale) en Suisse romande. On suit, sur une saison de quatre mois, deux bergers et leurs animaux de compagnie (ânes et chiens), dans leur périple professionnel.

Le berger en chef est un Français (corrézien de naissance), Pascal, la cinquantaine, autodidacte, débrouillard, paternaliste, charismatique, amoureux de la nature. Il dirige le troupeau de main de maître... et forme son assistante, Carole, une Bretonne pleine de courage, mais parfois un peu dépassée par les événements... et on la comprend.

Le film montre la dureté de la vie au quotidien face aux éléments : le froid, la neige (précoce cette année-là), la pluie. L'installation des bâches, le soir, est une étape-clé : elle va donner un peu de répit aux bergers, même si, en période de transhumance, on doit toujours rester sur le qui-vive. On apprécie d'autant plus certains petits plaisirs, comme ces huîtres dégustées au tournant de la nouvelle année.

Les humains sont très dépendants de l'aide que leur apportent les ânes et les chiens. Les premiers, pas toujours dociles, transportent leur "kit de survie". Ils sont fortement mis à contribution, au point que l'un d'entre eux doit être remplacé, en cours de transhumance.

Les chiens, eux, sont indispensables à la conduite et la surveillance du troupeau (qui atteint 800 têtes au plus haut)... mais certains canidés ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Le parcours est donc aussi l'occasion de parfaire leur dressage... et de commencer celui du dernier venu, qui a la chance de débuter le voyage dans la poche du vêtement ample de la bergère ! (Il est mignon tout plein.) On découvre certaines pratiques des bergers, comme le choix dans le troupeau de "poissons-pilotes", des moutons leaders, qui bénéficient d'une nourriture d'appoint et entraînent le reste du groupe là où les humains veulent les mener.

Entre les deux bergers, les relations sont parfois un peu tendues. Incontestablement, ils s'entendent bien, mais le "chef" voudrait bien que son assistante devance ses demandes. Elle aussi est un peu en formation. Ceux qui ont vu Entre les Bras ne seront pas étonnés que des proches soient parfois sans concession l'un pour l'autre dans le cadre de l'activité professionnelle.

La photographie est superbe. Il faut dire que le sujet s'y prête. On est dans les Alpes suisses, enneigées la majorité du temps. Avec les bergers, on goûte la quiétude des pâturages d'altitude. On apprécie le silence de la campagne. Les rencontres que l'on fait sont parfois enrichissantes, parfois sources de tension, comme celle de paysans locaux qui, sans le dire explicitement, font comprendre à nos héros qu'il faudrait qu'ils dégagent rapidement, sans empiéter sur leurs terres.

Notons que le périple est géré à distance par un patron (qui a constitué le troupeau). Il vient de temps à autre voir comment cela se passe sur le terrain... mais aussi pour récupérer des bêtes engraissées et les vendre après abattage.

Ce n'est pas long (1h25), c'est joli à regarder et on apprend des choses. Un film à découvrir, un peu comme Jon face aux vents, l'an dernier.

20:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 11 février 2013

Hypocrisie départementale, communale... et scolaire

La politique politicienne est de retour, si tant est qu'elle ait jamais disparu du premier plan. Quand vous greffez là-dessus un poil de corporatisme, cela donne une situation abracadabrantesque.

La question des rythmes scolaires, dans le primaire, fait l'actualité depuis un petit moment. Le ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, propose une réforme qui rétablit la semaine de quatre jours et demi... à la fureur des syndicats d'enseignants, de certains délégués des parents d'élèves et d'élus locaux plutôt classés dans l'opposition. Les déclarations des uns et des autres, telles que la presse les a publiées, sont assez péremptoires, pas très développées. L'entretien que Jean-Louis Grimal, conseiller général du canton de Salles-Curan (et maire de Curan), a accordé au Ruthénois fait exception.

L'entrevue démarre pourtant mal, l'élu choisissant d'éluder le problème-clé, celui de l'intérêt des élèves :

"Je tiens tout d'abord à faire abstraction du bien-être de l'enfant. Ce n'est pas de mon domaine de compétence. Des chronobiologistes et des psychologues y ont travaillé."

A première vue, on pourrait saluer cet assaut de modestie de la part de l'élu local, qui évite de se prononcer sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. En creusant un peu, on se rend compte que cette pudeur est peut-être plus intéressée qu'il n'y paraît. Cela fait une demi-douzaine d'années (au moins) que circulent des études condamnant la semaine de quatre jours. Depuis deux ans, le propos s'est fait plus pressant : cette organisation du temps scolaire, qui satisfait les parents et enseignants soucieux en priorité de leur week-end, ne convient pas du tout aux élèves en difficulté, qui souffrent d'un programme trop dense... Mais le système peut très bien fonctionner avec quatre jours d'école... pour les élèves qui ne sont pas en difficulté. Et les autres ? Il suffit de lire la presse pour constater qu'ils échouent au collège et qu'on les retrouve, plus tard, dans la charrette des 100 000 qui quittent le système scolaire sans rien. Si les études avaient conclu à l'avantage de la semaine de quatre jours, nul doute que Jean-Louis Grimal, bien que non spécialiste, aurait pensé à s'appuyer dessus.

La suite de son propos se veut budgétaire. Il a raison de regretter que l’État ait tendance à se décharger de certaines dépenses fondamentales sur les collectivités locales. (Cela ne date pas des socialistes... mais on n'entend les élus de droite que depuis 2011-2012...) La dotation compensatoire prévue par le gouvernement (de 50 à 90 euros par élève) ne devrait pas couvrir le surcroît de frais engagés par les communes, si l'on se fie à ce qu'affirme l'élu aveyronnais : il estime le surcoût à 250-300 euros par élève. Sauf que... l'association des maires de France l'évalue entre 50 et 150 euros par élève ! Voilà qui change pas mal de choses. Nombre de communes rurales (les plus pauvres, pas celles qui accueillent les périurbains en quête d'impôts locaux "allégés") devraient toucher 90 euros par élève (voire plus si le fonds de départ est augmenté, comme l'a sous-entendu Vincent Peillon).

Résumons : les communes rurales (qui avaient fortement adhéré à la semaine de quatre jours), si elles se débrouillent bien, devraient pouvoir compenser presque intégralement le surcoût financier de la réforme. Le surplus qui resterait à leur charge serait à comparer aux économies que le passage à la semaine de quatre jours avait permis de réaliser jadis. Il resterait le problème du recrutement des intervenants extra-scolaires, qu'il faudra convaincre de venir en zone rurale. Je pense que les titulaires d'un BAFA au chômage (ou en sous-emploi) doivent être assez nombreux. Peut-être les communes devront-elles songer à fonctionner collectivement, pour faciliter les recrutements.

L'autre clé du problème est le temps de travail des enseignants du primaire. La réforme Peillon va légèrement diminuer le temps de présence devant les élèves, en reconnaissant davantage le travail en dehors de la classe. Si, par rapport à 2008, les professeurs des écoles gardent une obligation de 24 heures de cours par semaine, les 108 heures annuelles supplémentaires (équivalant à 3 heures hebdomadaires) seront ventilées différemment, réduisant le nombre d'heures de soutien. On peut espérer que les 24 heures de cours vont être recentrées sur les apprentissages fondamentaux. Trop d'enfants sortent de l'école primaire sans maîtriser les bases, à commencer par la lecture et l'écriture. Je vous laisse imaginer ce que cela donne 10-15 ans plus tard, quand les adolescents et les jeunes adultes écrivent des CV et des lettres de motivation. Ne parlons pas de leur compréhension d'un mode d'emploi ou de leur capacité à remplir un bon de commande, ou à lire à contrat...

Ajoutons que, de 1991 à 2008, les élèves bénéficiaient de 26 heures de cours par semaine... et même de 27 heures, de 1969 à 1991, dont 10 heures de français et 5 heures de calcul ! Faites le compte : pour un nombre de semaines équivalent, 2 ou 3 heures de moins correspondent à un peu plus de 70 ou 100 heures par an... à multiplier par cinq (le nombre d'années de scolarité dans le primaire), soit 350 à 550 heures de moins.

Au-delà des débats sur les méthodes d'apprentissage, l'aspect quantitatif (les enfants d'aujourd'hui passent moins d'heures en classe) et distributif (un plus faible nombre d'heures est consacré aux fondamentaux, au bénéfice de ce que l'on appelait jadis les "disciplines d'éveil") de la scolarité permet de comprendre bien des choses.

A cela s'ajoute l'engagement plus ou moins grand des enseignants. Certes, les jeunes d'aujourd'hui doivent être plus difficiles à discipliner que ceux d'il y a 30 ou 40 ans. Mais combien d'entre nous avons pu constater que tel ou tel prof était particulièrement laxiste quant à la maîtrise de l'écrit ? Récemment, une collègue de travail m'a parlé d'un professeur des écoles, beaucoup moins choqué qu'elle par la kyrielle de fautes de français commises par son fils. Le prof lui aurait déclaré que tant qu'il arrivait à comprendre ce qu'il avait voulu dire, tout allait bien ! De même, il y a quelques années, je m'étais inquiété du cas de ma nièce, qui n'écrivait pas assez bien à mon goût (ainsi qu'à celui de sa mère). Figurez-vous que son enseignante ne prenait pas la peine de corriger toutes les fautes de son cahier ! Un changement de professeur (l'année suivante) a eu d'heureuses conséquences pour la jeune fille.

Mais revenons aux élus locaux hostiles à la semaine de quatre jours et demi. Ils sont issus en général de la classe moyenne, celle qui peut de permettre de financer des activités extra-scolaires pour ses enfants (ou petits-enfants)... et celle dont les rejetons sont moins touchés par l'échec scolaire. Pour ces enfants-là, l'étalement des cours sur 4 ou 5 jours a peu de conséquences. Mais pourquoi se soucier des autres, après tout ?

Dans la suite de l'entretien, Jean-Louis Grimal réaffirme ses réticences vis-à-vis de la réforme des collectivités locales et d'une loi interdisant tout cumul des mandats pour les élus nationaux. Plus nuancé que Jean-Claude Luche, le président du Conseil général, il reconnaît certains mérites aux projets, mais, sur le fond, il me semble d'assez mauvaise foi quand il s'exprime sur le binôme homme-femme que chaque super-canton devrait désigner. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit sur l'enracinement des députés et sénateurs. Rien ne les empêche d'exercer, à titre bénévole (comme des milliers d'autres, qui n'ont pas la chance de percevoir une indemnité parlementaire), la fonction de conseiller municipal, un poste idéal pour garder à l'esprit les enjeux locaux. Et puis, entre deux séances à l'Assemblée ou au Sénat, ils peuvent revenir faire un tour dans leur circonscription, même si aucune élection n'est en vue... n'est-ce pas ?

21:36 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : politique, france, société

dimanche, 10 février 2013

Wadjda

Première surprise concernant ce film : il cartonne à l'Utopia de Toulouse. J'ai dû faire la queue pour acheter la place et, lorsque la séance a commencé, la salle 1 (la plus grande) était presque pleine... de femmes ! Des (très) jeunes (venues avec leur maman) et des très âgées, qui ont parfois réussi à entraîner leur compagnon. L'un d'entre eux a d'ailleurs roupillé à côté de moi pendant une bonne partie du film !

Le début m'a un peu inquiété. J'ai redouté un film illustrant le "féminisme de salon", dénonçant les méchants islamistes qui empêchent les femmes de se maquiller et de porter des hauts talons. La jeune Wadjda apparaît comme attirée par ce qui choque les conservateurs : elle ne peut pas se séparer de ses baskets Converse, écoute de la musique occidentale, porte des piercings (discrets) et rechigne à ajuster le voile (quasi) intégral dans lequel l'idéologie fondamentaliste veut enfermer les femmes. Au quotidien, elle se fait taquiner par l'un de ses voisins, pas très sympathique de prime abord... et ses parents (appartenant visiblement à la classe moyenne) ne semblent pas beaucoup s'occuper d'elle.

Mais, au fur et à mesure que l'on découvre les personnages, que nous est révélée la vie quotidienne de certaines femmes saoudiennes, cela devient passionnant. C'est d'abord dû à l'interprète du rôle-titre. Cette petite Waad Mohammed est pétrie de talents et sait magnifiquement faire passer à l'écran l'ironie frondeuse que la réalisatrice Haifa Al Mansour a distillée dans l'intrigue.

Pourtant, la vie n'est pas drôle pour les femmes dans ce pays. Si, à l'intérieur de leur logement, elles évoluent dans les habits de leur choix, dès qu'elles sortent, elles doivent se soumettre à l'un des plus rétrogrades codes vestimentaires qui soient. Mais ce n'est pas tout. On sent la domination des hommes au quotidien : les femmes sont dévolues aux tâches ménagères et à la procréation. (C'est d'ailleurs parce qu'elle ne peut pas donner de fils à son mari que la mère de l'héroïne va devoir accepter qu'il prenne une deuxième épouse. Ajoutons que l'arbre généalogique familial ne mentionne que les hommes.) Elles n'ont pas le droit de vote et rencontrent de grandes difficultés pour exercer une activité professionnelle.

Les scènes d'école sont très réussies. On y voit le contraste entre la bigoterie imposée aux filles et leur désir de vivre la vie de leur choix (du moins pour les plus rebelles). La petite Wadjda réussit à se faufiler entre les gouttes. Elle y mène ses petites affaires... et n'hésite pas à monnayer ses services ! Suprême habileté, elle va faire croire à son nouveau zèle religieux, pour tenter de remporter un concours portant sur la connaissance et la récitation du Coran ! Pour cela, elle achète un DVD-quiz et s'inscrit à des séances de psalmodie. Son véritable but est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir acheter le vélo de ses rêves.

Trois beaux personnages entourent celui de Wadjda : sa mère, son voisin et la directrice de l'école. La première est sans cesse sur la brèche, entre un mari qui la délaisse, un travail qui l'éloigne de sa fille et un transporteur indélicat. (Elle fait un geste magnifique, pour sa fille, à la fin du film.) Le deuxième est finalement plus sympathique qu'il n'y paraît. On comprend rapidement qu'il en pince pour cette voisine anticonformiste, un peu chieuse sur les bords, mais qui a tellement de charme. La troisième est le personnage le plus ambigu. A l'intérieur de l'école, l'apparence qu'elle se donne pourrait la faire passer pour une parfaite occidentale. Et pourtant, c'est la plus acharnée à faire respecter le règlement, dans ses aspects les plus stricts. On finit par apprendre qu'elle eut une jeunesse sans doute tapageuse et que sa vie privée n'est peut-être pas aussi conforme à la morale islamique qu'on pourrait le croire.

C'est donc un film riche de contenu, avec un aspect documentaire, mais souvent drôle. La réalisatrice sous-entend que, pour les femmes de 30-50 ans, la cause paraît perdue, mais que si celles-ci se battent, l'espoir est permis pour la génération suivante.

13:36 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film

Alcatraz... fin ?

Comme la semaine dernière et la précédente, la programmation de ce samedi se découpe en deux épisodes inédits (les deux derniers de la première et -hélas- unique saison d'Alcatraz) et deux rediffusions de la semaine passée.

Garrett Stillman met en scène un braqueur de génie, capable de manipuler les autres... mais qui va se faire manipuler à son tour :

On apprend que l'un des anciens détenus, libéré dans des circonstances rocambolesques et devenu multimillionnaire, pourrait jouer un rôle crucial dans cette histoire.

Le mystère commence à s'éclaircir avec Tommy Madsen, dont le héros est le grand-père de l'enquêtrice. On approfondit notre connaissance de la personnalité du directeur de la prison... et, lorsque trois clés sont enfin réunies, on découvre ce qui se cachait dans la pièce secrète, à laquelle personne n'avait jadis accès :

On ne saura donc sans doute jamais la suite, notamment quel est le rôle de l'ancien taulard devenu riche, ni le projet secret monté par le directeur, ni le détail des méthodes supposées scientifiques mises au point par un autre personnage, découvert récemment.

A partir de la semaine prochaine, NT1 va rediffuser, en version multilingue là encore, les premières saisons de Fringe.

02:43 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, télévision

samedi, 09 février 2013

Soirée d'enfer grâce à la SNCF

- Dis-moi, tu es bien libre dès l'après-midi de vendredi ?

- Normalement, oui. Pourquoi ?

- Viens faire un saut à Toulouse. On se fera une bouffe... et il y a des films qui vont t'intéresser !

Quand on me prend par les sentiments... Je décidai donc d'emprunter le train pour la métropole midi-pyrénéenne. C'est là que mes ennuis ont commencé. Je m'étais pourtant renseigné : aucune grève n'était prévue vendredi 8 février. (Rassurez-vous, cela reprend dès dimanche soir...) Je me suis même enquis des horaires aménagés en cette période de travaux. Faute de pouvoir prendre le 16h31, je me suis rendu tranquillement à la gare de Rodez pour le départ de 18h24 :

Je suis arrivé un bon quart d'heure avant le départ... et pourtant, je n'ai pas pu monter dans le train ! Un agent de la SNCF en interdisait l'accès, les deux modestes wagons affrétés par la compagnie étant déjà pleins à ras bord. Comment était-ce possible ? N'avait-on rien prévu de plus pour un vendredi soir ? Il semblerait qu'un précédent convoi ait été annulé, pour une cause inconnue. (Une aile de pigeon s'était-elle coincée sur les rails, provoquant des angoisses insurmontables du côté du personnel roulant ? Un -énième- mouvement de grève s'était-il soudain déclenché, à cause d'une modification de planning obligeant certains personnels à travailler jusqu'à 20h30 au lieu de 20h15 auparavant ? Mystère.) Du coup, le volume de passagers s'est reporté sur la trajet suivant... le mien.

En dépit d'une différence de carrure qui jouait en ma faveur, j'ai résisté à la tentation de forcer le passage (sans doute un reste de l'éducation catholique que m'ont donnée mes parents, pas riches mais vertueux, ceci expliquant peut-être cela). Je me suis dirigé vers les guichets, où l'on m'a informé qu'un bus allait être mis en service sur le parking de la gare routière. Cerise sur le gâteau, ce bus était direct pour Toulouse ! Je me suis soudain senti revivre. Comme nombre d'usagers de la ligne Toulouse-Rodez, il m'est arrivé de devoir effectuer au moins une partie du trajet en bus. Ces dernières années, les compagnies ont mis en service un équipement assez confortable, qui atténue le désagrément de ce mode de transport. De surcroît, quand le trajet est amputé de certains arrêts, il peut être aussi rapide que le parcours en train. (Mais cela ne remplace pas le confort d'une voiture circulant sur des rails.)

J'ai assez vite déchanté. Tout d'abord, aucun bus n'était présent sur le quai annoncé. Je me suis donc rapproché d'un groupe qui semblait comme moi attendre le Messie. On a cru le voir venir en la personne d'un chauffeur qui s'est garé à l'entrée du parking. Pas de chance : il a déclaré n'effectuer qu'un trajet en direction d'Albi-ville. A-t-il reçu de nouvelles instructions par téléphone ou bien s'est-il renseigné à la gare, toujours est-il que, quelques minutes plus tard, il a dit effectuer tout le trajet, directement de Rodez à Toulouse. Alleluia ! La foule était prête à lui tresser des colliers de coquillages, voire à lui offrir une bouteille d'eau minérale ! Une meute de passagers grimpe finalement dans le bus, l'âme plus légère qu'auparavant.

Mais le mal rôdait, vicieux, prêt à frapper à nouveau. Dans la troupe hétéroclite qui s'était regroupée figuraient quelques individus qui n'allaient pas à Toulouse. Nouveau coup de fil du chauffeur, qui annonce finalement qu'il s'arrêtera dans toutes les gares ! La consternation se lit sur la majorité des visages des passagers, qui n'envisagent toutefois pas de se suicider en ce début de week-end.

Les transports en commun sont l'un des endroits où la population française se mélange encore. Dans ce bus se côtoyaient classes moyennes et populaires, hommes et femmes, jeunes et vieux, blancs et noirs. (Pour faire plaisir au gouvernement, je me dois d'ajouter : homos et hétéros.) La diversité s'est même étendue au monde animal, puisque l'un des passagers est monté portant une petite cage en plastique à l'intérieur de laquelle sommeillait un chat. Il fut suivi d'un jeune homme portant dans ses bras une sorte de Pinscher nain. Mais c'est un autre arrivant qui a retenu mon attention. J'ai eu du mal à identifier l'occupant d'une toute petite cage, transportée par une ravissante jeune femme. J'ai fini par distinguer une petite boule de poils sombres avec de grandes oreilles... un lapin ! Notons que cette ménagerie s'est tenue tranquille durant tout le trajet, le chien n'ayant jamais aboyé ni même couiné ! Cet exemple de civisme canin a quelque chose de réconfortant.

Vient le temps du départ. Calé dans un coin, j'attends que le bus ait pris la route pour sortir de quoi lire : j'y arrive quand le parcours n'est pas cahotique. Pas de bol pour moi : la lumière, que le chauffeur a laissée un temps allumée à l'intérieur du bus, est soudainement éteinte. Il semblerait qu'elle gêne le conducteur. Je grogne intérieurement.

A ce nouveau désagrément succède une bonne nouvelle : le bus ne passera pas par La Primaube, ce qui, en cette fin d'après-midi de vendredi, est particulièrement judicieux, tant la circulation peut être laborieuse dans cette direction. Je suis d'ailleurs assez agréablement surpris de la rapidité avec laquelle le véhicule s'est extrait de l'agglomération ruthénoise, au point que nous arrivons à Baraqueville en même temps que le train !

Cet arrêt, pas plus que les suivants, n'a servi à rien, puisque qu'aucun nouveau passager n'a gagné le bus entre Rodez et Toulouse. Par contre, il m'a semblé que quelques personnes étaient descendues du train à Baraqueville (et peut-être à La Primaube, si un arrêt y a été marqué)... Il y avait sans doute une ou deux places de libres !

Le bus est vite reparti pour Naucelle, où il est arrivé un peu après le train. Là encore, il m'a semblé que quelques places étaient disponibles dans le train. Elles étaient même pléthoriques dans celui qui venaient en sens contraire (de Toulouse) et qui comptait sept ou huit wagons. Que n'avaient-il été à Rodez une heure auparavant !

Une fois franchie (pour la seconde fois) la demi-barrière qui bloque la circulation à proximité de la gare de Naucelle, le bus s'est lancé à l'assaut de la route d'Albi de Carmaux. La nuit tombée rendait la succession d'automobiles empruntant la RN 88 assez jolie à regarder. Bercé par le roulement du bus, je commençai à m'endormir sur l'exemplaire du Ruthénois que j'avais acheté peu avant de quitter Rodez. Saurais-je un jour ce que Jean-Louis Grimal avait de si important à déclarer ? Dieu seul pouvait le dire.

J'ai émergé entre Carmaux et Albi. Il me semble que le chauffeur a annoncé que nous allions changer de bus, lui-même ne pouvant conduire au-delà d'une certaine heure, pour des raisons d'amplitude. A la gare d'Albi-ville, un nouveau bus nous attendait. Par curiosité, certains passagers ont jeté un oeil à l'intérieur du hall de la gare : notre train, en provenance de Rodez, était annoncé avec un retard de dix minutes !

La majorité des membres du groupe est donc montée dans ce nouveau véhicule, moins confortable que le précédent. Pour nous conduire à bon port, nous disposions d'un sympathique grand-père, un peu sourd et qui a failli partir d'Albi sans fermer les soutes à bagages !

Cette seconde partie du trajet fut la plus pénible, peut-être à cause de la lassitude. Il a fallu se taper toutes les petites gares entre Albi et Toulouse. A chaque fois, en arrivant, nous constations que les bâtiments étaient fermés et qu'aucune information n'était donnée. On nous avait visiblement oubliés... Ce n'est qu'à Saint-Sulpice-sur-Tarn que deux passagères sont descendues, dont la jeune femme au lapin. Au bout de trois heures d'un périple enthousiasmant, le reste de l'équipée s'est retrouvé en gare de Toulouse-Matabiau, sain et sauf.

Je suis donc arrivé en retard à mon rendez-vous toulousain, moi qui me pique de ponctualité !... et pis d'abord, c'était pas ma faute, hein ! Je dois reconnaître que j'ai quand même plutôt bien mangé et que j'ai pu voir deux films intéressants (dont je reparlerai bientôt) : Wadjda et Hiver nomade.

23:29 Publié dans Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société

lundi, 04 février 2013

Yves Censi et le "mariage pour tous"

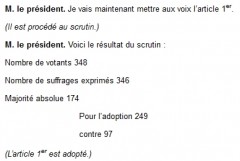

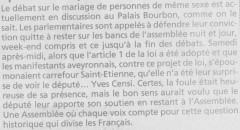

Ce week-end, les débats ont été agités à l'Assemblée nationale, pour le début de l'examen du projet de loi sur "l'ouverture du mariage aux couples de personnes du même sexe". L'article 1 a fait l'objet d'échanges parfois houleux, qui ont débouché, samedi, vers 12h30, sur un premier vote d'une grande portée symbolique :

Regardez bien le nombre de suffrages : 346 exprimés sur 348 votants... et 575 députés ! (Deux sièges sont actuellement vacants.) Au vu du résultat, on se rend compte qu'en dépit de l'aspect "clivant" du scrutin, certains groupes n'ont pas fait le plein ce samedi. Sur les 343 députés de gauche et 225 de droite, 249 ont voté l'article 1 et 97 s'y sont opposés. Cela voudrait dire qu'en gros, les trois-quarts des députés de gauche étaient présents, contre moins de la moitié de ceux de droite. Comme c'est étrange !

... en fait, non : certains des députés manquants semblent avoir préféré arpenter les rues des villes de leurs circonscriptions, comme le Parisiano-aveyronnais Yves Censi, que l'on a vu samedi, en début d'après-midi, au centre de Rodez, dans la manifestation des opposants au projet de loi.

Comme l'a fait remarquer le quotidien Centre Presse, la place d'un député de l'opposition n'était-elle pas au Palais Bourbon ?

Ou alors, peut-être que le député (contrairement à nombre des papys qui ont battu le pavé ruthénois samedi) ne voyait pas d'inconvénient à ce que le premier article, celui qui valide le mariage entre personnes du même sexe, soit voté. (Ou bien il a voulu éviter de courir le risque que, plus tard, on lui reproche un vote contre, quand ce mariage sera entré dans les moeurs.) On peut supposer qu'il sera ostensiblement présent lorsqu'il s'agira de se prononcer sur l'adoption d'enfants ainsi que la gestation pour autrui, deux sujets qui font moins consensus dans l'opinion.

N'oublions pas non plus qu'Yves Censi songe à la mairie de Rodez... et pas qu'en se rasant. (Sinon, il y penserait rarement !) Il n'a pas raté l'occasion de montrer sa bobine dans le chef-lieu aveyronnais... ce qui a sans doute permis à nombre de passants de le voir en chair et en os pour la première fois depuis des années ! Mais je suis mauvaise langue...

22:17 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, société, france, mariage, mariage pour tous

dimanche, 03 février 2013

Alcatraz, encore

Samedi 2 février, NT1 a poursuivi la diffusion de l'unique saison de la série pénitentiaire de science-fiction, en reprenant l'ordre des épisodes quelque peu malmené la semaine dernière. Ajoutons que l'on peut toujours (re)voir ceux-ci en version originale sous-titrée sur le site internet de la chaîne. (A ce propos, je ne sais pas pourquoi, mais le replay rame depuis peu.)

La soirée a donc commencé avec l'épisode 9, Sony Burnett, qui voit revenir à notre époque un rançonneur de talent, un type plutôt gentil à la base, mais que la prison a transformé en loup. Il va chercher à se venger :

Quant à l'enquêtrice, Rebecca Madsen, elle est littéralement obsédée par le cas de son grand-père. Elle voudrait comprendre pourquoi, lors de la poursuite (vue dans l'épisode 1), alors qu'il avait la possibilité de s'échapper facilement, il avait fait demi-tour pour tuer son partenaire à elle.

Si certains ont trouvé l'épisode macabre, alors que dire du suivant, Webb Porter ? Les enquêteurs traquent un tueur au QI très élevé, passionné par la musique classique... et les cheveux longs. Victime d'un traumatisme particulièrement grave dans son enfance, il a bénéficié d'une thérapie innovante lorsqu'il était à Alcatraz, au début des années 1960 :

Dans cet épisode, comme dans les précédents, il faut souligner la qualité de l'interprétation et le travail effectué sur l'image. On ne peut que regretter que les deux épisodes inédits qui seront diffusés samedi prochain soient les derniers.

Les amateurs de paranormal ne seront toutefois pas abandonnés, puisqu'à partir du 16 février, NT1 va rediffuser la série Fringe, dont TF1 avait auparavant la primeur. Contrairement à sa grande sœur, NT1 programme les épisodes à partir de 20h50 et en version multilingue. Les aficionados vont donc pouvoir redécouvrir les aventures de la bande à Olivia Dunham et connaître le fin mot de l'histoire puisque, si tout va bien, aux quatre saisons déjà diffusées en France va s'ajouter la cinquième et dernière.

12:26 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision, culture

samedi, 02 février 2013

Django unchained

Dans son nouveau film, Quentin Tarantino pratique l'hommage, le calque et le retournement. Django unchained est donc formaté comme un western spaghetti. C'est particulièrement sensible au niveau des incrustations à l'écran et de la musique. Sergio Leone n'est pas loin, notamment dans un plan sur les yeux de Django-Jamie Foxx qui, de surcroît, est là pour régler de vieux comptes.

Cependant, à la différence de ses illustres devanciers, Tarantino choisit de placer au centre de l'action un Noir. Il pousse le vice jusqu'à montrer celui-ci châtiant d'immondes Blancs racistes. Voilà le retournement. Comme dans Inglourious Basterds, il réécrit l'histoire au profit des victimes.

La première séquence est une véritable merveille. Il y a tout : une ambiance nocturne chiadée, un souci du détail, aussi bien dans les scènes de dialogue que dans la baston (assez brève... ce n'est que la mise en bouche, voyons !). Et parlons-en, des dialogues (en vo sous-titrée, c'est mieux : on savoure les passages en français, entendus dans la seconde partie) : Christopher Waltz (qui confirme tout le bien que je pensais de lui déjà dans Carnage) se pourlèche les babines des répliques que lui a concoctées Tarantino. Le plaisir continue dans la bourgade de péquenots, qui nous montre une seconde fois le "docteur" Schultz dans ses oeuvres.

En dépit du titre, c'est donc bien le personnage incarné par Christopher Waltz qui est le héros de la première partie. Il mène l'action, tel un deus ex machina sorti de sa roulotte de dentiste (excellente trouvaille). Les plus belles répliques sortent de sa bouche. Mais, petit à petit, Django, au départ timoré et interloqué (mais ravi de sa nouvelle liberté), va prendre de l'assurance. Si la qualité des dialogues s'en ressent, l'action gagne en intensité : la sauce tomate jaillit davantage des corps (jusqu'à tapisser les murs) et l'on voit encore plus de cadavres propulsés ou déformés par la balle qui les atteint. On aura compris qu'il ne faut pas chercher trop de vraisemblance dans les scènes de baston. On est juste là pour prendre son pied.

Les bons esprits regrettent l'abus de violence gratuite... mais on est chez Tarantino. (N'y emmenez donc pas vos gamins !) Il n'est pas moins ambigu que dans ses précédents films. C'est évidemment bourré d'humour. Les drogués de mise en scène apprécieront particulièrement certains moments, comme le service de la bière (dans la première partie) ou "le spectacle d'intérieur", qui voit nos héros rencontrer un gros enculé efficacement interprété par Leonardo DiCaprio. Toutefois, côté acteurs, dans la seconde partie, c'est Samuel L. Jackson qui casse la baraque. Il joue une sorte d' "Oncle Tom" odieusement servile... machiavélique au fond.

Son arrivée à l'écran coïncide avec le retour des dialogues percutants. La parole, comme toujours chez Tarantino, permet de faire basculer l'action. Elle va d'ailleurs sauver la mise à l'un des héros et faire rebondir une nouvelle fois l'action, histoire que le film se conclue sur un ultime massacre.

Et les femmes, là-dedans ? On les voit peu. C'est étonnant, parce que Quentin nous avait habitué à des personnages féminins plus étoffés. Ici, elles jouent les utilités (comme dans les westerns spaghetti dont il s'inspire). On se pose néanmoins des questions sur la "femme masquée", qui fait partie de la troupe de soudards employée par Candie-DiCaprio. On la voit à l'occasion de la capture d'un évadé, dans le transport qui suit vers la propriété du maître, ainsi qu'à la fin, dans une baraque où s'entassent les employés : elle y visionne des images touristiques de la Grèce. Tarantino avait visiblement prévu de consacrer quelques scènes à ce personnage... Va falloir se ruer sur les bonus du DVD !

15:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film