dimanche, 06 juin 2021

Nobody

Ce "monsieur Personne", Hutch Mansell, est a priori un père de famille ordinaire, une sorte de "monsieur-tout-le-monde". Il habite une coquette maison dans une banlieue résidentielle, est père de deux enfants et, ainsi que la deuxième séquence nous le fait bien comprendre, est astreint à un métro-boulot-dodo des plus aliénants.

Sauf que... cela ne concorde pas avec l'image de l'homme au visage ensanglanté, que l'on voit au tout début de l'histoire, menotté, assis derrière une table, face à deux policiers issus de services fédéraux différents. Le plus cocasse est la manière dont cette scène se poursuit. Je défie quiconque de deviner ce qu'il va sortir de sa veste ! Excellent !

C'est à l'image de ce film d'action hyper-violent, manichéen dans la définition du bien et du mal (ici représenté par la mafia russe)... et parsemé d'humour, voire de tendresse.

Mais revenons à Hutch (Bob Odenkirk, très bien). En apparence, il a tout de l'homme qui subit : il s'habille mal, rate souvent le passage des éboueurs, se fait chier dans son boulot de comptable, gagne sans doute moins que sa femme et perçoit le mépris de son fils aîné, surtout depuis qu'il a hésité à frapper des cambrioleurs qui s'étaient introduits au domicile familial.

On découvre un peu plus tard que cette scène n'est pas tout à fait ce dont elle a l'air, de prime abord. Quoi qu'il en soit, elle déclenche un profond changement chez le héros. Qu'on le méprise, qu'on le rabaisse ou qu'on lui fasse des reproches, ça passe, mais si l'on vole le bracelet à tête de chat de sa fille, alors là il se transforme en impitoyable prédateur !

Figurez-vous que l'employé modèle, aussi affable que terne, est une couverture pour un ancien agent spécial du gouvernement états-unien. (On pense de plus en plus à Equalizer, ainsi qu'à John Wick, qui a le même scénariste.) Les premiers à s'en apercevoir sont les cambrioleurs, qu'Hutch va retrouver. Mais ceux qui vont "déguster" le plus sont les membres d'une bande de jeunes cons pétés de thunes, que le héros va corriger sévère dans un bus. La séquence est orchestrée avec brio, avec aux manettes un certain Ilya Naishuller.

Un autre moment d'anthologie est l'attaque nocturne du domicile d'Hutch, suivie d'une scène de voiture pas piquée des hannetons. La conclusion survient dans l'entreprise même où travaillait le héros. Il finit par la racheter et la transformer en zone de combat, où il projette de piéger le reste de la bande de mafieux russes. Pour cela, il peut s'appuyer sur ancien collègue... et sur papa, lui aussi ancien agent fédéral... et qui meurt d'envie de quitter la maison de retraite pour corriger la racaille qui menace son fils. Dans le rôle, j'ai retrouvé avec plaisir Christopher Lloyd, inoubliable interprète du Doc' et de Fétide et vu récemment dans un épisode de NCIS.

C'est bien fichu, brut de décoffrage et cela ne dure qu'1h30. J'ai passé un très bon moment.

22:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 05 juin 2021

Promising Young Woman

On pourrait traduire le titre de ce film par "Jeune Femme prometteuse" ou "Jeune Femme promettant"... ce qui n'a pas le même sens... mais serait tout aussi valable. L'héroïne Cassandra est à la fois une ancienne étudiante brillante (qui a brusquement quitté la fac de médecine, pour des raisons inconnues) et une amie qui semble avoir fait une promesse qu'elle s'évertue à tenir.

Cette promesse concerne les hommes. Dans un premier temps, on découvre Cassie (Carey Mulligan très bien, déjà remarquée dans Les Suffragettes) dans un curieux rapport aux individus de sexe masculin. Certains soirs, elle hante les bars jusqu'à plus soif, dans l'attente qu'une bonne âme se propose pour la raccompagner... sauf que cette bonne âne n'a en général pas que des intentions louables... et ça tombe bien, puisque Cassie n'est (presque) jamais ivre ! Le lendemain, elle annote son carnet, d'une couleur différente selon la manière dont la soirée a tourné...

Petit à petit, on comprend qu'une vengeance est à l'oeuvre, dont la source remonte au passé estudiantin de l'héroïne. On va finir par découvrir pourquoi, à trente ans, l'ex-future médecin est caissière dans un café et pourquoi elle vit toujours chez ses parents, sans fréquentations régulières. Là, le scénario, qui pourrait sembler prévisible, se montre malin, avec des rebondissements inattendus. Certains concernent Ryan, un ancien camarade de fac pas considéré comme un "porc". Voilà Cassie écartelée entre son désir de vengeance et la possibilité (inenvisageable jusqu'à présent) d'une nouvelle vie. La réalisatrice mêle adroitement les styles, entre thriller, film d'ado et comédie romantique.

Même si le sujet de fond est des plus sérieux, l'intrigue est émaillée d'humour, parfois sarcastique. Le tout début plante le décor, avec ces plans serrés sur l'aine de mâles trentenaires un peu bedonnants. Tout aussi drôle est la séquence qui suit immédiatement celle d'une "soirée spéciale". Dans un premier temps, la mise en scène suggère tout autre chose que ce que l'on peut constater ensuite, quand le plan s'élargit sur l'héroïne qui marche dans la rue.

L'usage de la musique est lui aussi futé. On joue sur les codes, liés aux films de jeunes et aux comédies romantiques... mais, quand c'est trop "sucré", il vaut mieux se méfier. J'ai aussi trouvé particulièrement réussie la réorchestration d'un "tube" de Britney Spears.

En dépit du plaisir que j'ai éprouvé à regarder ce film, j'ai deux réserves à émettre. Tout d'abord, les scènes "sucrées" le sont un peu trop à mon goût (je pense qu'il ne faut pas toujours y voir du second degré) mais, surtout, je trouve la vision des mecs globalement caricaturale (mais juste dans le détail). La construction du scénario me convient, dans le sens où elle montre que le machisme continue à faire des ravages même des années après, y compris dans la classe moyenne, mais je ne peux pas accepter une représentation presque intégralement négative de la gent masculine.

vendredi, 28 mai 2021

Méandre

Une jeune femme, perdue au fin fond de l'Amérique, accepte, un soir, de monter dans le pick-up d'un type vaguement sympathique... et figurez-vous qu'il va lui arriver des bricoles ! Le début est à l'image de ce film de genre "à la française" : nourri de clichés (dont il peine à s'émanciper), mais faisant preuve d'une incontestable maîtrise, en particulier au niveau de la réalisation.

Il faut y ajouter les décors, très bien conçus. La demoiselle en détresse se réveille enfermée dans un labyrinthe de tubes, où elle doit se glisser le plus rapidement possible pour atteindre la sortie, en évitant les pièges cachés dans chaque section... ainsi que quelques hôtes indésirables. (Vous avez dit Cube ?)

Au premier coup d'oeil, les spectateurs mâles hétérosexuels remarqueront la combinaison hypermoulante (un brin futuriste) dont se retrouve affublée la prisonnière. Difficile d'ignorer à quel point elle est bien gaulée. Pas maigrichonne, svelte plutôt.

Évidemment, au début de l'histoire, c'est la fragilité de l'héroïne (très bien incarnée par Gaia Weiss) qui ressort. Elle se déplace trop lentement, a tendance à s'en sortir de justesse et chiale, à l'occasion. Pour que le film dure 1h30, tout le monde a compris qu'elle allait s'endurcir, au point de devenir une quasi-guerrière. J'ai bien aimé cette mutation progressive, certes peu originale, mais mise en scène et interprétée avec crédibilité.

L'autre intérêt de cette histoire est de découvrir ce qui se cache derrière l'enlèvement et le parcours du combattant qui lui succède. On pense à un milliardaire désoeuvré et misanthrope, ou à un redneck sadique et très bricoleur. Sur ce point, le scénario se fait plus malin, introduisant un poil de surnaturel...

Hélas, la dernière partie du film est plombée par deux séquences : un mélo éculé autour de la relation mère-fille et... une fin (selon moi) complètement ratée. C'est vraiment dommage, parce que le réalisateur (grâce aussi à la musique) avait réussi à créer une ambiance et un suspens.

20:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 23 mai 2021

On-Gaku : notre rock !

Ce film d'animation japonais est un quasi-moyen-métrage (il dure entre 1h05 et 1h10). L'action semble se situer dans le passé, mais pas trop éloigné : on y voit des CD (et un lecteur-enregistreur de cassettes), mais pas de téléphone portable ni d'ordinateur. Je dirais : dans les années 1990.

Au coeur de l'histoire se trouve un trio de lycéens marginaux, qui aiment se bastonner avec d'autres groupes de jeunes désoeuvrés. Mais voilà que tout à coup leur vient l'idée de monter... un groupe de rock. Super !... à ceci près qu'aucun d'entre eux ne sait jouer du moindre instrument. Cela donne le ton de cette histoire, souvent pince-sans-rire, avec un héros, Kenji le gros dur, fantasque et mutique, dont il est bien difficile de déchiffrer les pensées.

Au niveau du graphisme, autant les décors sont léchés, autant la "découpe" des personnages paraît simpliste. C'est peut-être dû au style de l'auteur et à son projet : montrer que, dans cette petite ville de province (proche de Kyoto) où les jeunes s'ennuient, l'organisation d'un festival de rock est un rayon de soleil. D'ailleurs, quand les groupes se mettent à jouer ou à ressentir la musique jouée par d'autres, le graphisme devient plus élaboré et échevelé.

Au niveau du son, les partitions rock sont assez chouettes... mais que dire des paroles qui nous sont traduites ? C'est une enfilade de clichés, d'où la niaiserie n'est pas absente. Cela m'amène à quelques-uns des gags de l'histoire. Deux groupes se disputent le même nom (Kobajitsu, si je ne m'abuse). On pense que cela va mal finir... mais la musique adoucit les moeurs... surtout si elle est accompagnée d'un brin d'hypocrisie. Ainsi, quand les trois bobos jouent un morceau folk (aux paroles stupides) de leur composition devant les trois voyous, Kenji le néo-rockeur pur et dur se déclare (à la surprise générale) admiratif. Un peu plus tard, quand les trois voyous proposent un échantillon de leur "talent" aux trois enfants sages, cela déchaîne l'enthousiasme (exagéré ?) de la chanteuse. Mais la suite de l'histoire (notamment la séquence du concert) nous apprend qu'il faut se méfier de l'eau qui dort.

Même quand on a compris le dispositif de l'auteur (qui s'amuse à créer de faux suspens, qu'il dénoue de manière inattendue), on apprécie le déroulement des scènes, souvent cocasses. Si voir un type chauve jouer de la flûte devant une troupe de punks hostiles ne vous paraît pas saugrenu, alors ce petit film est fait pour vous !

P.S.

L'affiche (ainsi que la dégaine de certains musiciens) est un évident clin d'oeil aux Beatles.

16:35 Publié dans Cinéma, Japon, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

vendredi, 21 mai 2021

Mandibules

C'est l'événement cinématographique de la semaine : une véritable sortie en salles (même si l'on peut voir ou revoir sans problème Adieu les cons de Dupontel). Il y a deux ans, Quentin Dupieux s'était appuyé sur un somptueux duo d'acteurs (Jean Dujardin - Adèle Haenel) pour bâtir Le Daim. Cette fois-ci, c'est encore un duo qui est à l'honneur : deux doux dingues, les meilleurs amis du monde, interprétés avec conviction par Grégoire Ludig (déjà présent au générique de Au Poste !) et son compère David Marsais (nouveau dans la bande à Dupieux).

C'est l'histoire de deux crétins qui tentent d'apprivoiser une mouche géante, trouvée dans le coffre d'une voiture. Quand on a dit ça, on a tout dit... et l'on n'a rien dit. Parce que, progressivement, l'histoire va s'étoffer d'inattendus fils narratifs secondaires, de la rencontre d'une (supposée) ancienne copine à la livraison d'une valise, en passant par l'incendie d'une caravane et la "disparition" d'un chien (l'une de mes séquences préférées). Le film tient la route jusqu'au bout, grâce au talent des acteurs, à des dialogues plutôt bien écrits et, surtout, à un scénario moins bancal que dans d'autres films du même réalisateur. (Et je défie quiconque de prédire ce qu'il y a réellement à l'intérieur de la valise avant de l'avoir vu.)

Du côté de la distribution, il faut signaler la présence d'une flopée d'invités bien choisis : India Hair (rappelez-vous : Crash Test Aglaé) et surtout Adèle Exarchopoulos chez les dames, Marius Colucci et Bruno Lochet chez les messieurs... sans oublier "Dominique"... oui, la mouche, à laquelle l'un des héros s'attache, au point de lui attribuer un prénom ! Le pire est que cela marche !

J'ai passé un bon moment.

19:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 10 mars 2021

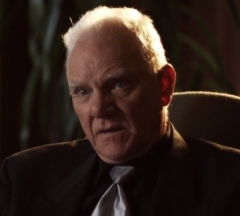

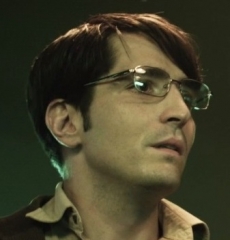

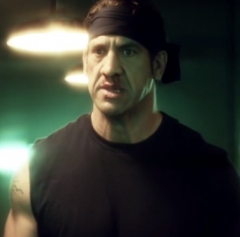

L'Employeur

Je poursuis l'opération "un petit thriller pour lutter contre la dépression". Au programme, ce soir, un film sorti en France (en 2014) directement en DVD. Pourtant, la distribution n'est pas dégueu et l'intrigue assez accrocheuse.

L'employeur en question est incarné (avec gourmandise) par Malcolm McDowell. Il a plutôt une fonction de recruteur, qui travaille pour un mystérieux groupe d'investisseurs, qui ne semble pas s'embarrasser de scrupules. Pour sélectionner un nouvel employé, il a mis au point une procédure légèrement perverse : il a fait enlever et enfermer les candidats de sa "short list" dans une pièce hermétiquement fermée. Un téléphone qui ne peut recevoir d'appel que de lui est le seul lien avec l'extérieur. Petit à petit, les postulants se réveillent...

James est l'intello introverti de la bande. Au chômage depuis six mois, n'est-il pas prêt à tout pour retrouver un boulot, de surcroît bien payé ? Il est interprété par David Dastmalchian, que l'on a pu voir dans les Ant-Man, dans Blade Runner 2049 (et bientôt en salle -j'espère- dans le remake de Dune).

La deuxième à émerger est Sandra, une cheffe d'entreprise que l'on pourrait confondre de prime abord avec une mère au foyer. Elle a de l'empathie... et de la ténacité.

Billie (Katerina Mikailenko... mmm) est la seconde femme du groupe. C'est aussi la plus jeune de la bande. Elle vient d'achever sa thèse... consacrée à l'entreprise qui recrute ! Son joli minois cache une volonté de fer.

Keith aurait le profil-type de l'employé que recherche le cabinet d'affaires. Il a déjà travaillé dans ce genre d'entreprise et semble avoir quelques dispositions pour la manipulation.

... mais il a un sacré concurrent : Mike, lui aussi habitué des cabinets d'affaires... et bâti comme un colosse. À lui seul, il pourrait écrabouiller tous ses concurrents... sauf que lors de son enlèvement, il s'est fait méchamment tabasser. Il est incarné par Matthew Willig, un autre habitué des seconds rôles à la télévision (par exemple celui de Simon Cade dans NCIS).

Des cinq concurrents, un.e seul.e a vocation à sortir de la pièce, pour décrocher le prestigieux boulot convoité. Vont-ils unir leurs forces ou bien s'affronter ? Suspens... (Cube n'est évidemment pas loin. On pense aussi à El Metodo.)

Petit à petit, on en apprend plus sur les candidats. On comprend pourquoi chacun a été choisi, profilé. Des retours en arrière nous font découvrir deux moments dans leurs vies : le précédent entretien avec le recruteur (au cours duquel ils apparaissent en général sous un autre jour) et la soirée de leur enlèvement.

Cela n'a rien d'exceptionnel, mais c'est bien joué, avec, sur le fond, un poil de critique du monde entrepreneurial (plus précisément du comportement de prédateur)... ah, et, dès le premier quart d'heure, j'avais deviné qui allait "gagner" !

P.S.

Côté nostalgie, je signale la présence (au tout début et à la fin... soyez attentifs) de Billy Zane, l'horrible Cal Hockley de Titanic. Comme le temps passe !...

22:20 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 07 mars 2021

Red Eye

Encore un week-end sans cinéma... J'aurais pourtant bien besoin de ma dose, pour m'aider à supporter ce monde violent et stupide. Comme durant le premier confinement, je me suis tourné vers une plateforme à laquelle je suis inscrit depuis des années. Parmi les services qu'elle propose figure la vidéo à la demande, gratuite et payante. J'ai tenté ce petit thriller, sorti en 2005 en France avec comme sous-titre Sous haute tension.

C'était l'occasion de voir Rachel McAdams et Cillian Murphy (plutôt) en début de carrière. À l'époque, la première n'avait pas encore tourné Serial Noceurs, Sherlock Holmes, Minuit à Paris ni Game Night. Le second n'avait pas encore été remarqué dans Le Vent se lève, The Dark Knight Rises, Inception, Time Out et Dunkerque.

Elle incarne Lisa, la gérante d'un hôtel de luxe à Miami. Un soir, à l'aéroport de Dallas, son vol de retour est décalé. Elle est contrainte de prendre un de ces vols de nuit (red-eye flights) courants aux États-Unis. Décollant entre 22h et 1h du matin, ils atterrissent vers 5-6h, faisant économiser une nuit d'hôtel à leurs passagers. (En fonction du type d'avion, le trajet Dallas-Miami s'effectue en quatre à sept heures.)

Dans la file d'attente, Lisa fait la connaissance de Jackson, un charmant jeune homme, assez sûr de lui et visiblement attiré par la jeune femme. Cependant, une fois dans l'avion, ce qui avait démarré comme une comédie sentimentale tourne au polar. Lisa se retrouve mêlée à un complot. Le film (réalisé par Wes Craven tout de même) prend la forme d'un huis clos. Ce n'est pas nouveau-nouveau (et ça ne l'était pas à l'époque), mais c'est bien fichu.

La dernière étape se déroule au sol. Craven met en scène un superbe mano à mano entre les deux personnages principaux. Je pense que c'est l'un des rôles les plus intéressants qui aient été confiés à Cillian Murphy... et Dieu que Rachel McAdams a du charme... et du tempérament !

22:18 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 18 janvier 2021

Et merde

Je viens d'apprendre le décès de Jean-Pierre Bacri. Cela me touche doublement, en tant que cinéphile et en tant qu'homme.

Le cinéphile se souvient d'un temps où le duo qu'il formait à la vie comme à l'écran avec Agnès Jaoui nous a gratifiés (au scénario et/ou à la réalisation) de films réjouissants comme Cuisine et dépendances, Un Air de famille, Le Goût des autres. Avec eux, le cinéma français, trop souvent nébuleux ou vulgaire, se faisait populaire ET de qualité. De plus, ils étaient la preuve vivante qu'on pouvait concilier amour et carrière à deux... mais aussi que même un couple (au départ) fusionnel pouvait finir par rompre, comme tant d'autres.

Sans Agnès Jaoui, Bacri restait bon, que ce soit lors d'une brève apparition (dans La Cité de la peur ou Santa et Cie) ou dans un premier rôle (Kennedy et moi, Le Sens de la fête et Grand Froid).

Même s'il n'aimait pas être catalogué comme le râleur de service, c'est dans ce type de rôle qu'il a excellé. Il a toutefois su prouver que sa palette de jeu était plus étendue. Et son phrasé était reconnaissable entre tous. (Pour voir et entendre un petit florilège de son talent, il faut aller ici.)

Putain, fait chier, merde !

19:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 04 janvier 2021

La Promesse

Il ne va pas être question de l'excellent film des frères Dardenne, mais d'une nouvelle mini-série, dont la diffusion commence jeudi 7 janvier sur TF1. J'ai eu l'occasion d'en voir le premier épisode.

Deux enquêtes sont montrées en parallèle. À chaque fois, il est question de l'enlèvement d'une petite fille. La première affaire se déroule dans les Landes. Elle est traitée par un duo de policiers incarnés par Olivier Marchal et Loránt Deutsch (méconnaissable) :

La deuxième affaire a pour théâtre l'agglomération bordelaise. C'est un trio de policiers qui la prend en charge, sous la houlette d'une capitaine interprétée par Sofia Essaïdi (à droite ci-dessous) :

On comprend assez rapidement que les deux enlèvements sont liés... tout comme certains enquêteurs (mais je vous laisse découvrir comment). Sachez simplement qu'on nous propose deux trames temporelles en parallèle. L'intrigue est lancée pour un suspens de six épisodes, un peu à l'image de Disparue, Les Oubliées ou Les Témoins. La distribution est de qualité.

C'est alléchant mais, au vu de ce que contiennent les cinquante premières minutes, je me demande quand même comment les scénaristes sont parvenus à faire tenir l'histoire durant six épisodes. À suivre donc.

04:56 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinema, cinéma, film, films

dimanche, 03 janvier 2021

"Meurtres au paradis" bientôt de retour...

... sur la BBC. C'est ce qu'annonce le compte twitter officiel de la série britannique. La diffusion de la saison 10 démarre jeudi 7 janvier.

Une première surprise nous attend : sur la photographie d'illustration, Ralf Little (qui incarne l'inspecteur-chef Neville Parker) est accompagné par Joséphine Jobert. Or, rappelez-vous, celle-ci avait quitté la série il y a deux ans. Le compte twitter de la comédienne n'en dit pas plus, mais il met en ligne une bande-annonce dans laquelle son personnage apparaît... tout comme celui d'une autre "ancienne" :

Sara Martins, qui incarna avec talent le sergent Camille Bordey pendant les quatre premières saisons (avant donc que Joséphine Jobert ne prenne le relai), serait de retour pour un épisode double. C'est l'une des nouvelles que l'on peut glaner sur le site Radiotimes, qui en annonce d'autres.

Ainsi, deux personnages féminins quittent la série (la volubile Ruby Patterson et la rigoureuse Madeline Dumas), sans qu'on sache trop pourquoi. Un autre "ancien" revient faire coucou : il s'agit de Ben Miller, qui fut l'inénarrable inspecteur-chef Poole... mais qui mourut assassiné au début de la saison 3. Je suis impatient de voir comment les scénaristes l'ont réintroduit dans la série !

La production a réussi à faire tourner les huit épisodes entre les deux périodes de confinement, en Guadeloupe. J'espère que la version française ne tardera pas trop à débarquer sur France Télévisions.

P.S.

En bonus, je mets un lien vers une vidéo humoristique tournée par Ralf Little et Joséphine Jobert, en loge, entre deux scènes. Regardez bien jusqu'au bout !

16:41 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 02 janvier 2021

Un épisode très "sociétal"...

... et politiquement incorrect. J'aime regarder les séries policières anglo-saxonnes "grand public". Elles visent l'efficacité : un divertissement bien conçu sur le plan formel et d'une durée limitée (avec des épisodes de 40 minutes environ).

À la trame policière se superpose souvent une question sociétale, traitée avec délicatesse. C'est le cas dans l'un des derniers épisodes de feue la série Londres, police judiciaire (un décalque de ses grandes soeurs états-uniennes). Il est intitulé "Le poids des traditions".

Cela commence par la découverte du cadavre d'une femme, sous un pont, en plein hiver. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'elle est d'origine égyptienne et grand-mère. Mais, à la compassion du début va succéder le malaise quand on apprend que la famille se déchire à propos de l'excision.

C'est un sujet très brûlant, qui voit s'opposer deux principes généreux : la défense de l'intégrité du corps des femmes et la volonté de ne pas stigmatiser une "minorité visible" (une "communauté" diraient nos amis anglo-saxons).

La France n'est pas épargnée par le phénomène. Au début des années 2000, on estimait à environ 60 000 le nombre de femmes excisées (pas toutes étrangères) vivant dans notre pays. Il y a 18 mois, c'est encore sur cette estimation que s'appuyait Libération (et le gouvernement), tout en se demandant si ce n'était pas plus répandu. C'est sans doute le cas, si l'on fie au Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 23 juillet 2019 : cette publication estime à plus de 120 000 le nombre de femmes excisées vivant en France. La forte augmentation du nombre de cas ne serait pas due au développement de cette mutilation sexuelle, qui aurait quasiment disparu de notre pays. C'est l'arrivée de nouvelles vagues de migrant.e.s, en provenance de pays où l'excision est fortement pratiquée, qui expliquerait cette augmentation.

À lire aussi, une publication ancienne de l'INED, qui explique les conséquences de cette mutilation sur la vie des femmes.

19:24 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films

Les "Riton" 2020

2020, annus horribilis cinematografici. Triste constat pour un secteur culturel majeur, qui risque de se faire définitivement bouffer par les plateformes. Dans un article du Monde du 18 décembre dernier, on apprenait que Netflix avait atteint le chiffre faramineux de 200 millions d'abonnés, devant Disney+ (87 millions), Hulu (39 millions) et HBO Max (13 millions). Il faudrait y ajouter Amazon Prime (plus de 150 millions d'abonnés, mais à un panier de services) et de petits nouveaux comme Apple TV. Si l'on ajoute à cela que la réouverture des cinémas est repoussée, il y a de quoi s'inquiéter pour celles et ceux qui aiment jouir des fictions et documentaires sur grand écran, en salle obscure.

Dans cet océan d'incertitude et de nouvelles déprimantes, l'année qui vient de s'achever nous a quand même procuré de nombreux plaisirs cinéphiliques. En voici un palmarès forcément très subjectif.

L'année 2019 a vu la sortie de nombreux longs-métrages de talent évoquant la place des femmes dans notre société ou les combats qu'elles ont menés.

- Riton du biopic rayonnant : Radioactive (un des films de l'année)

- Riton de l'héroïne "bad ass" : Birds of Prey

- Riton anti-harcèlement : Invisible Man

- Riton de la crise de couple : Chained (un des films de l'année)

- Riton de la chieuse qui veut faire de la politique en milieu patriarcal : The Perfect Candidate

- Riton de la chieuse qui voyage dans le temps : L'Aventure des Marguerite

- Riton de la bande de gonzesses : La Bonne Épouse

Cela nous mène aux comédies françaises, un genre d'ordinaire pas très relevé, mais qui a donné lieu à quelques réussites.

- Riton de la mère indigne : La Daronne

- Riton des grands-pères indignes : Papi-Sitter

- Riton de l'amoureuse indigne : Antoinette dans les Cévennes

- Riton de l'humoriste indigne : Tout simplement noir (un des films de l'année)

La société états-unienne contemporaine, comme la société française, a été interrogée par certaines œuvres cinématographiques.

- Riton du film antiesclavagiste : Antebellum

- Riton du film antiflic : Queen & Slim

- Riton du film antimédiatique : Le Cas Richard Jewell

- Riton du film anti-politicien : Irresistible

- Riton du film crypto-castriste : Cuban Network

- Riton du film anti-corporation : Dark Waters

Paradoxalement, en cette année historique à bien des égards, j'ai été marqué par très peu de films d'époque, plutôt par ceux qui faisaient montre d'une ambition esthétique.

- Riton du film antitotalitaire : L'Ombre de Staline

- Riton du film immersif : 1917 (un des films de l'année)

- Riton du film colonial : Mosquito

- Riton du film habité : Michel Ange

De la fiction au documentaire, il n'y a qu'un pas. Certains ont été particulièrement réussis.

- Riton de la résurrection d'une œuvre : Une Nuit au Louvre

- Riton de la résurrection d'une femme : Be natural (un des films de l'année)

- Riton de la possibilité d'une rédemption : Des Hommes

- Riton de la résurrection d'une ville : Dawson City (un des films de l'année)

Peut-être est-ce lié à l'importance que j'accorde à l'image. En tout cas, cette année encore, les films d'animation sont très présents dans mon palmarès, en dépit d'un nombre restreint de sorties en salles.

- Riton de l'animation historique : Josep

- Riton de l'animation féministe : Calamity

- Riton de l'animation merveilleuse : Dreams (un des films de l'année)

- Riton du Pixar cuvée 2020 : En avant (un des films de l'année)

- Riton de l'animation fantasmagorique : Ailleurs

- Riton de l'animation comique : L'Équipe de secours

- Riton de l'animation asiatique : Lupin III - The First

Si les films d'animation sont, en général, très cadrés, faciles à identifier dans leur propos et leur genre, d'autres œuvres sont pour moi inclassables.

- Riton de la lutte contre le désespoir : Né à Jérusalem

- Riton de la lutte spirituelle : La Communion (un des films de l'année)

- Riton de la lutte pour la survie : Light of my life

- Riton de la lutte des classes : Trois Étés

- Riton de la lutte familiale : Séjour dans les monts Fushun (un des films de l'année)

- Riton de la lutte contre la mort : L'Adieu

- Riton de la lutte en zone semi-désertique : La Femme des steppes, le flic et l'oeuf

Tout cela nous mène aux films de genre, une catégorie un peu fourre-tout, dans laquelle on trouve principalement des polars.

- Riton du polar enfumé : Lucky Strike

- Riton du polar cynégétique : The Hunt

- Riton du polar poisseux : Lands of Murders (un des films de l'année)

- Riton du polar classieux : The Gentlemen (un des films de l'année)

- Riton du polar schizophrénique : Abou Leila

- Riton du polar cérébralo-futuriste : Tenet (un des films de l'année)

Voilà. En dépit de la fermeture des cinémas la moitié de l'année, les salles obscures m'ont procuré de nombreux moments de plaisir. Sur cette liste de 44 très bons moments, j'arrive à mettre en valeur douze longs-métrages, parmi lesquels, peut-être, je pourrais distinguer tout particulièrement 1917, La Communion et Séjour dans les monts Fushun.

BON, MAINTENANT, ÇA SUFFIT ! IL FAUT ROUVRIR LES SALLES DE CINÉMA !

16:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 31 décembre 2020

Une fiction pré-covid

Ce soir, France 3 rediffuse deux épisodes de la série «Meurtres à...». Les programmateurs ont choisi deux numéros qui avaient rencontré le succès, en terme d'audience. Ainsi, le samedi 14 septembre 2019, pour sa première diffusion, Meurtres à Colmar était arrivé en tête, avec plus de quatre millions de téléspectateurs.

L'autre épisode est Meurtres dans les Landes. Il est un peu plus ancien (2017) et il a déjà été diffusé deux fois... d'où sans doute sa programmation en seconde partie de soirée. En septembre 2017, cette fiction avait elle aussi attiré plus de quatre millions de téléspectateurs, mais était arrivée derrière l'émission The Voice Kids. Rebelote en février 2019, avec la deuxième place (derrière la série SWAT), encore avec un peu plus de quatre millions de téléspectateurs. Le 14 février dernier, la magie était un peu retombée pour la deuxième rediffusion (en attendant donc la troisième, ce soir), puisqu'à peine trois millions de téléspectateurs l'ont regardée, ce qui a quand même placé France 3 en deuxième position ce soir-là.

Je l'ai déjà écrit en avril dernier, la qualité des épisodes est très inégale. En général, l'imagerie est soignée : c'est joli à regarder, avec de superbes paysages et la mise en valeur du patrimoine architectural. Le scénario est souvent assez retors. Tout dépend donc des dialogues et de l'interprétation (et sans doute du nombre de prises). Dans le genre, Meurtres à Colmar est plutôt pas mal. Le duo (au départ toujours tendu) formé par Pierre Arditi et Garance Thenault est convaincant. Au niveau des seconds rôles, on peut signaler la présence d'Isabelle Candelier, de Stéphane Soo Mongo (remarqué jadis dans Section de recherches) et de Vincent Deniard.

C'est un détail présent dans cet épisode (tourné en 2018, donc avant la pandémie) qui a attiré mon attention. Il se trouve dans une scène qui se déroule à l'institut médico-légal. Le héros Étienne Ronsard (qui cherche à en savoir plus sur les circonstances exactes du décès de son fils policier) rend visite au médecin légiste, en quête d'informations. Voici ce que l'on peut voir à son arrivée :

Vous remarquerez qu'un masque chirurgical est posé contre la boîte à crayons du médecin. Sa présence n'est pas incongrue dans le bureau de ce professionnel... mais, en terme de norme hygiénique, il y a de quoi tiquer. Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances actuelles, j'ai trouvé cette présence assez cocasse.

16:47 Publié dans Cinéma, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films

mardi, 29 décembre 2020

Pépites "starwarsiennes"

Les fans de l'univers créé (principalement) par George Lucas sont légion. Plusieurs millions d'entre eux sont abonnés à la chaîne Youtube Star Wars Theory. Celle-ci a mis en ligne deux vidéos dont l'action se déroule entre les épisodes III et IV de la saga, autour du personnage de Dark Vador (Darth Vader dans la version originale).

Vader Episode 1 est un court-métrage d'une douzaine de minutes, qui fait principalement intervenir l'empereur Palpatine et le nouveau seigneur Sith, qui n'a pas encore complètement rompu avec son passé (récent) d'Anakin Skywalker. C'est tourné avec de vrais acteurs (pas connus), mais l'habillage sonore et visuel des longs-métrages "officiels". Dans une courte vidéo, l'un des créateurs explique comment il a obtenu l'accord de LucasFilm.

Le résultat est bien plus emballant que ce que les films de la "postlogie" (le copié-collé Réveil de la Force, l'inégal Les Derniers Jedi et la décevante Ascension de Skywalker) ont donné à voir. Je recommande tout particulièrement la scène saisissante qui se déroule dans l'antre de Vador (et qui fait évidemment écho à ce que l'on voit à la fin de La Revanche des Sith).

Ce petit film chiadé, réalisé par Danny Ramirez, a suscité un tel enthousiasme qu'une suite était attendue... d'autant qu'il existe du matériau support, aussi bien dans l'univers "Légendes" que dans les bandes dessinées sorties ces dernières années. (De mon côté, je pense que les promoteurs du film avaient le secret espoir que Disney se lance dans la production d'une série ou d'un long-métrage "officiel".)

Quoi qu'il en soit, très récemment, l'épisode 2 a été mis en ligne. Il ne dure que trois minutes et a été réalisé sous forme d'animation cinématique. On y voit Vador se rendre sur la planète Naboo (où sont nés aussi bien Padmé que l'ex-chancelier Palpatine), pour mettre hors d'état de nuire l'un des derniers Jedi survivants... et on le connaît, puisque c'est l'un des personnages de la prélogie. Je vous donne un indice : l'acteur qui interprète ce Jedi avait demandé à disposer d'un sabre-laser d'une couleur particulière...

Aux amateurs de drogue dure, je signale une autre création du web, plus précisément de la chaîne Cinematic Captures. Il s'agit aussi d'un court-métrage, intitulé Shadow of the Republic. L'action se déroule pendant la Guerre des clones. Les héros sont ces fameux soldats clones, vus dans la prélogie ainsi que dans les séries d'animation développées par Disney (le plus célèbre d'entre eux s'appelant Rex). Je rappelle qu'au départ, ils constituaient l'armée de défense de la République, avant d'être récupérés par l'Empire. (Ils ont même ardemment participé au massacre des Jedi) Dans les épisodes IV, V et VI (les premiers sortis en salles), ils ont été remplacés par les funestes stormtroopers, ces soldats en armure blanche qui font tellement penser aux militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale.

P.S.

A venir (en 2021 ou 2022), une nouvelle série, destinée à remplacer un film au départ prévu autour du personnage d'Obi-Wan Kenobi. Elle sera diffusée sur Disney +. On y verra Ewan McGregor... et le fadasse Hayden Christensen, heureusement dissimulé par le costume de Dark Vador. Il reste à savoir qui sera la voix du "chevalier noir".

P.S. II

Un dernier bonus, pour la route : la reconstruction (en plus violent) du combat entre Vador et Kenobi, à la fin de l'épisode IV. Il faut imaginer un Alec Guinness en forme olympique. Le résultat est assez emballant.

01:04 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 17 novembre 2020

Bodyguard

France 2 vient de commencer la diffusion de la mini-série britannique Bodyguard. Elle raconte l'histoire de David Budd, un vétéran d'Afghanistan retourné à la vie civile, lesté d'un syndrome de stress post-traumatique. Il a été affecté au service de protection des personnes, à l'origine plutôt des notabilités étrangères de passage à Londres. Dans le rôle, Richard Madden (vu dans 1917 et Bastille Day) est excellent.

Le premier épisode commence dans un train. Le héros s'y trouve avec ses deux enfants, qu'il ramène à leur mère, dont il est séparé. Dans la voiture, il ne peut s'empêcher d'observer les passagers. Il remarque deux trois choses bizarres... et il a raison de s'inquiéter :

Je trouve particulièrement réussie cette mise en bouche, avec une implacable montée en tension, servie par une musique très bien choisie. (À titre de comparaison, j'ai trouvé cela meilleur que Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood.) La conclusion de la séquence est de surcroît surprenante, le héros tentant de régler le problème par le dialogue, s'appuyant sur la confiance suscitée par son assurance tranquille.

Dans la foulée, David va changer d'affectation. Est-ce le fait du hasard ? (On commence à s'interroger sur les causes de certains événements.) Toujours est-il que le vétéran devient le garde du corps de la ministre de l'Intérieur (nom de code "Lavande"), une politicienne entre deux âges, ambitieuse et cassante, très intéressée par tout ce qui touche au terrorisme. La comédienne Keeley Hawes campe avec talent un personnage qui, aux yeux du public français, semble être un mélange de Valérie Pécresse et Marine Le Pen.

Le deuxième épisode maintient l'attention au même niveau. Il fait même monter la tension d'un cran, grâce à deux séquences haletantes : celle du camion piégé et celle de l'attentat final, que je me garderai de déflorer. Les scènes non politiques, plus intimes, permettent de voir certains personnages sous un autre jour. Notons que le héros David fait une étonnante découverte, qui risque de bouleverser ses certitudes... mais (autant le dire tout de suite) j'ajoute qu'il n'est pas au bout de ses surprises.

Vite, la suite !

P.S.

Le scénariste, Jed Mercurio, est celui de Line of Duty.

23:10 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 14 novembre 2020

Le retour de Balthazar

Bien que le mois de décembre approche, il ne va pas être question ici de l'un des rois mages. Non, je vais causer de la saison 3 de la série qui porte ce nom, dont la diffusion a débuté jeudi sur TF1. En terme d'audience, les deux épisodes inédits ont fait un carton. De mon côté, j'ai été un peu déçu.

C'est tout d'abord en Bretagne que nous a emmenés le premier épisode ("Paradis perdu"), dont l'intrigue navigue entre new age et "celtitude". Certes, c'est dépaysant (sauf sans doute pour les Bretons), mais j'ai eu du mal à accrocher à une histoire qui plonge les héros dans un petit monde quasi sectaire. Fort heureusement, les interprètes (Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles et tous les seconds rôles) sont bons.

J'ai trouvé l'épisode suivant ("Vendredi treize") plus emballant. Les situations sont à la fois scabreuses et cocasses (avec une pointe de drame et d'émotion, juste ce qu'il faut). J'ai tout de même un gros regret : j'ai très vite deviné qui est la deuxième sœur, ce qui m'a un peu gâché le plaisir. J'aurais souhaité un peu plus de raffinement dans l'intrigue.

Je conseille donc aux amateurs de se replonger dans la saison 2. TF1 nous en propose deux épisodes. "Marche funèbre" se déroule dans le milieu des pianistes. "Dernière demeure" est un petit bijou macabre, au centre duquel se trouve une maison lugubre, que certains personnages pensent hantée :

Mais revenons à la saison 3. Le médecin-légiste et l'enquêtrice continuent leur jeu du chat et de la souris. En dépit des sentiments qu'elle éprouve, la capitaine n'a pas envie de se lancer dans une aventure avec un type qu'elle ne juge pas fiable, tandis que le flamboyant docteur craint de la mettre en danger si le tueur en série qui a assassiné sa compagne apprend qu'il se rapproche de la capitaine. (On n'est pas très loin du Mentalist.) De surcroît, au moment où il est sur le point de s'engager avec celle-ci, le médecin constate que le spectre de Lise disparaît, ce qu'il n'est pas encore prêt à accepter. (Là, on sent le parallèle avec Perception.) On comprend que les scénaristes (Clélia Constantine et Clothilde Jamin, qui ont travaillé auparavant sur Falco) se sont creusé la tête pour tenter d'éviter que les deux héros ne couchent ensemble, la tension sexuelle palpable entre eux constituant un des sels de l'intrigue. (Les auteurs de Castle sont naguère assez bien parvenus à surmonter le problème.)

13:46 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 10 novembre 2020

En quête de séries

Je me retrouve orphelin d'une pitance qui me permettait tant bien que mal de supporter la fermeture (totalement injustifiée) des salles de cinéma. France 3 vient d'achever la diffusion de la treizième saison des Enquêtes de Murdoch (l'une des meilleures de l'ensemble de la série), par un épisode fort bien construit, qui met davantage en valeur le personnage de la légiste afro-américaine Violet Hart.

Dans le même temps, TF1 a bouclé la diffusion de la troisième saison de Good Doctor, une des (très) rares séries médicales regardables (avec Dr House). Alors que cette saison a connu de gros coups de mou (à tel point que je me demande si l'histoire de ce médecin autiste va pouvoir tenir la route une saison de plus), le final (sous la forme d'un épisode double) est assez flamboyant, dans le genre dramatique.

Que reste-t-il à se mettre sous la dent ? Pas grand chose. J'ai testé The Rookie (sur M6). J'ai eu plaisir à retrouver Nathan Fillion (eh oui, Castle !), entouré d'une brochette d'acteurs sympathiques. La télévision française reprogramme les épisodes de la saison 1, en alternance de ceux de la saison 2. Je trouve que la série, assez anodine de prime abord, gagne en densité avec le temps. Elle mêle humour et action, avec un fond sociétal pas inintéressant. Je dois reconnaître que je suis particulièrement séduit par la distribution féminine, côté policiers. On a choisi des comédiennes au visage superbe, aux traits fins, mis en valeur par des coiffures parfois très savantes (tout en s'intégrant au port de l'uniforme). Les spectateurs les plus observateurs remarqueront que ces comédiennes n'ont en général pas un physique stéréotypé : si le visage est des plus avenants, elles sont assez trapues, avec notamment des cuisses musclées, comme celles de la recrue Lucy Chen (à gauche ci-dessous) et celles du lieutenant-instructeur Nyla Harper (dont les changements de coiffure ne cessent de me fasciner) :

Tant que je suis sur M6, j'en profite pour signaler le retour de NCIS. La "petite chaîne qui monte" a repris la diffusion de la saison 17, qui voit le retour du personnage de Ziva. Fidèle à son habitude, M6 ne programme qu'un seul épisode inédit par semaine...

Du coup, je suis allé voir ailleurs et je suis tombé sur Limitless, une série dérivée d'un film de fiction de 2011, avec Bradley Cooper. J'ai bien aimé les premiers épisodes, qui reprennent l'argument du long-métrage, tout en réutilisant la figure éculée du consultant atypique de la police, qui va bien sûr se rapprocher de la charmante fliquette qu'il assiste... en respectant plus ou moins les règles. C'est sans surprise, assez drôle, mais surtout intéressant sur le plan visuel. Les scènes sont souvent pimentées de truquages numériques plutôt bien distillés :

Les amateurs de séries américaines retrouveront avec plaisir des figures connues, dans des seconds rôles : Hill Harper (vu dans Les Experts Manhattan et Good Doctor), et Blair Brown (Fringe). Le monde du cinéma est lui aussi présent, à travers Mary Elizabeth Mastrantonio... et un comédien dont le personnage apparaît furtivement, dès le début du premier épisode :

Ce soir débute (sur TF1) la diffusion de la deuxième saison de Manifest, une série de science-fiction "familiale", dont le scénario s'inspire d'autres histoires déjà vues : un groupe de personnes (ici les passagers d'un avion) réapparaissent après cinq ans durant lesquels leurs familles ont été sans nouvelles. Mais, quand ils reviennent, ils semblent avoir changé, intérieurement.

Les auteurs ont choisi de mettre en scène des vies ordinaires perturbées par l'intrusion du fantastique. La saison 1 n'était pas mauvaise, quoi qu'inégale. Quand l'aspect fantastique de l'histoire l'emporte, c'est prenant, mais, quand la vie familiale occupe le devant de la scène, c'est trop boursouflé de pathos à mon goût.

20:55 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision

dimanche, 08 novembre 2020

Peninsula

C'est l'un des deux derniers films vus avant la fermeture (injustifiée) des salles obscures françaises. (L'autre est 30 jours max, que je recommande aux amateurs de comédies pas subtiles mais efficaces.)

Il y a un peu plus de quatre ans, Yeon Sang-Ho s'était fait remarquer par son Dernier train pour Busan. Le film, plutôt classé art et essai au départ, s'était taillé une jolie réputation dans le genre épouvante. C'est d'ailleurs plutôt le public raffolant de ces productions-là que j'ai vu dans la salle où était projeté le film. Force est de constater qu'il n'a pas le même comportement que le public amateur d'art et essai...

Le début de l'histoire nous remet dans le bain. On a droit à ses premiers moments gores... et à du larmoyant, le défaut majeur du réalisateur. La Corée est ensuite montrée confinée. Les rescapés de l'épidémie ont été envoyés dans d'autres pays d'Asie de l'Est ou du Sud-Est (le Japon et la Chine notamment). Cela donne un aspect polyglotte à ce film (quand on le voit en version originale sous-titrée) : on y parle coréen, anglais et (sans doute) cantonais.

J'ai beaucoup aimé les premières images du retour d'une petite équipe en Corée. On y voit un monde post-apocalyptique, apparemment sans vie, de nuit. C'est superbe. (Précisons que le réalisateur a bénéficié d'un budget doublé par rapport au précédent film).

J'ai aussi apprécié les rencontres faites par la bande de baroudeurs. Elle découvre qu'il y a des survivants, qui ont échappé aux morsures des zombis. Certains sont des "sauvages", de petits groupes éparpillés, qui ont appris à survivre en milieu hostile. Le réalisateur s'attarde particulièrement sur une famille, dont on a aperçu certains membres dans la séquence introductive. Le personnage de la mère est transformé (bravo l'actrice, Lee Jung-hyung). Les personnages les plus attachants sont les deux filles, habiles à esquiver les dangers et faire la nique aux adultes.

L'autre groupe de survivants est composé de délinquants sans foi ni loi, barricadés dans une forteresse où ils organisent des jeux sanguinaires. Quand ils en sortent, c'est pour partir à la pêche aux esclaves ou aux objets précieux, dans des véhicules qui font immanquablement penser à ceux de Mad Max. Cela donne des scènes très rythmées, diablement bien mises en scènes.

Tout cela aurait pu constituer un agréable film de divertissement, s'il n'y avait pas eu la fin. Le dernier quart d'heure est bourré de pathos, à tel point que cela en devient ridicule. Dommage.

P.S.

Le film suscite des réactions contrastées. Pascale est moins indulgente que moi, tandis que dasola a bien aimé.

21:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 28 octobre 2020

30 jours max

Tarek Boudali est un membre de la "bande à Lacheau" (que, selon un documentaire instructif récemment diffusé sur W9, il conviendrait plutôt d'appeler la "bande à Fifi"). Habitué des seconds rôles, il passe à présent au premier plan, en tant qu'acteur et réalisateur, accompagné de ses acolytes.

Il applique les mêmes recettes qui ont fait le succès des films de Philippe Lacheau, de Babysitting à Nicky Larson, en passant par Alibi.com.

Du coup, on ne s'étonnera pas que le héros (Rayane) soit, au début de l'histoire, un loser de chez loser, qui se fait manger la laine sur le dos par son ex, les mecs de son quartier et les collègues du commissariat. La mise en scène de quelques unes de ses gaffes ne manque pas de saveur. Bien évidemment, dans la suite de l'histoire, l'image du héros s'améliore, sur le plan physique (merci le banc de muscu !) comme sur le plan moral. Je pense qu'il y a des références à Shazam.

Dans des circonstances que je ne raconterai pas, Rayane attrape une maladie mortelle. Il décide, dans les trente jours qu'il lui reste à vivre, de changer de destin. Le plus intéressant est, qu'au départ, il se la joue gros beauf, à Las Vegas. C'est de retour en France qu'il essaie de devenir un héros.

C'est l'occasion de signaler une belle galerie de personnages secondaires. Le mieux servi par l'histoire est José Garcia (en truand "kébabesque"), qui, dans le rôle du grand ancien venu épauler la bande de jeunes, succède à Gérard Jugnot (Babysitting), Christian Clavier (Babysitting 2) et Didier Bourdon (Alibi.com et Nicky Larson). Le Splendid est toujours représenté, avec Marie-Anne Chazel, en grand-mère déjantée. On retrouve aussi avec plaisir Chantal Ladesou (sorte de fil rouge gaguesque de l'intrigue) et Philippe Duquenne. (J'ai adoré toutes les scènes avec le médecin !)

Tous les personnages en prennent pour leur grade, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, les Blancs comme les "minorités visibles"... et même les animaux ! (Pauvre hérisson...) C'est réjouissant, voire choquant pour une partie du public de la salle. Par contre, certains ont adoré, comme les deux retraités assis pas très loin de moi, pliés de rire pendant plus la moitié du film.

Comme je sais qu'il y a des âmes délicates qui lisent de temps à autre ce blog, je me dois de signaler que l'humour est (assez souvent) à base de vomi, de caca, de sperme... et même de pus. On entend fréquemment les mots "seins", "nichons" et "bite". C'est potache et assumé comme tel. Le réalisateur recourt aussi au comique de situation. Pour les spectateurs qui ont compris le principe (chaque scène d'apparence sérieuse se conclut par une chute), le jeu est deviner d'où va venir le trait d'humour.

En même temps, c'est un film d'aventures, avec gros flingues et poursuites en voitures. Cela dure moins d'1h30 et permet d'oublier un temps la pandémie et ses conséquences.

17:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 25 octobre 2020

Une Nuit au Louvre

Le titre de ce documentaire est un clin d'oeil aux films de la série La Nuit au musée, dont l'action se déroule successivement au Musée d'histoire naturelle de New York et au British Museum de Londres. Ici, l'écrin est LE musée français, plus précisément la partie où a été disposée l'exposition commémorant les 500 ans du décès de Léonard de Vinci.

Le film commence (et se conclut) par des vues aériennes du musée, de nuit, avec ses lumières. C'est superbe. Puis l'on pénètre dans l'antre de la bête, où l'on est accueilli non pas par une oeuvre de Léonard, mais par une sculpture, L'Incrédulité de Saint-Thomas (d'Andrea del Verrocchio), dont l'expressivité et la maîtrise des drapés sont exceptionnelles. Autour de la sculpture sont disposés des dessins de Léonard : celui qui est devenu un expert dans le domaine a bénéficié de l'enseignement d'un maître.

Cette mise en bouche incite les spectateurs à être particulièrement attentifs par la suite aux "ombres et lumières" visibles sur les tableaux de Léonard.

En dépit de tous les talents qu'on lui prête, Léonard de Vinci semble avoir toujours considéré la peinture comme l'art par excellence, au point de constituer aussi une science. Le peintre a recouru à différents matériaux pour ses oeuvres. À ses débuts, il utilisait la détrempe (avec de l'oeuf comme liant). Par la suite, il a découvert la peinture à l'huile, provenant d'Europe du Nord. Ce fut une révolution. Mettant plus de temps à sécher, permettant davantage la superposition voire la fusion de couches, ce matériau va contribuer à forger le style de Léonard.

Cependant, il dépend des commandes qu'il reçoit (ou qu'il sollicite). Florentin à ses débuts, il va gagner la cour de Milan, puis Venise, Rome... avant de finir sa vie en France.

Des caméras à très haute résolution permettent de se plonger dans les oeuvres du maître, de La Vierge aux rochers à La Joconde, en passant par La Cène, La Vierge, l'enfant Jésus et sainte Anne ou encore La Belle Ferronnière. Des commentaires simples et précis sont donnés par deux des conservateurs du musée. Une voix off (celle de Coraly Zahonero) apporte des informations complémentaires.

La dernière partie (comme on s'y attendait un peu) est consacrée à la vedette du musée : La Joconde. Je l'ai vue deux fois, en vrai. (En clair : je suis venu deux fois au Louvre dans ma vie.) La première fois, je n'ai pas distingué grand chose. Il y avait beaucoup de monde dans le musée... et encore plus dans la salle où était exposé le tableau. (En moyenne, il y aurait trois fois plus de passage dans la salle où se trouve La Joconde que dans les autres salles du musée, déjà bien fréquentées...) À l'époque, j'avais trouvé le tableau petit. C'est pourquoi j'ai été surpris d'entendre (dans le documentaire) l'un des conservateurs affirmer que Léonard avait voulu peindre un portrait à taille réelle.

La seconde fois, je suis venu en soirée, en semaine. Il y avait beaucoup moins de monde. J'en ai profité pour musarder dans la section Antiquités. Je crois que si j'habitais Paris, je pourrais y passer des heures ! Je m'étais gardé un peu de temps pour revoir La Joconde... et j'ai eu le loisir de vérifier ce qui est parfois considéré comme une "légende urbaine" : quand on se déplace autour du tableau, on a l'impression qu'elle nous suit du regard ! (Sauf quand on est à l'extrême-gauche.) J'ai d'ailleurs eu la même impression durant le documentaire, lorsque la caméra effectue un panoramique semi-circulaire : Lisa nous me regardait à nouveau !

J'ai lu ici ou là que des gens très cultivés n'avaient guère apprécié cet effort de vulgarisation. (Je me doute que les spécialistes n'y ont pas appris grand chose.) D'autres spectateurs, qui s'attendaient sans doute à voir un film de kung-fu, ont trouvé le rythme trop lent. À tous ces pisse-froid je dis : ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE ! Pour les provinciaux éloignés de la capitale, pour celles et ceux qui n'ont guère le temps, les moyens ou le bagage culturel leur permettant de profiter des musées, ce film est un petit bonheur.

21:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, art, peinture, culture

La Daronne

Ce film de Jean-Paul Salomé termine doucement sa carrière en salles (à plus de 400 000 entrées)... et, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais pas vu. Les critiques professionnels n'ont en général pas été tendres avec lui. Le temps que le bouche-à-oreille (plutôt positif) remonte jusqu'à moi, il avait disparu de l'affiche à Rodez.

Bien que ce soit l'adaptation d'un roman, c'est d'abord un film avec Isabelle Huppert. Il est construit autour d'elle, donc, si l'on n'apprécie pas cette actrice, il vaut mieux passer son chemin. Ce n'est pas mon cas. Je trouve qu'elle a un talent fou et que son potentiel comique n'a pas été suffisamment utilisé jusqu'à présent.

Elle incarne Patience, fille de pieds noirs, veuve d'un escroc, propriétaire impécunieuse d'un appartement dans un immeuble habité désormais quasi exclusivement par des personnes d'origine chinoise, plus précisément de la région de Wenzhou. (On est donc sans doute dans le XIXe ou le XXe arrondissement de Paris.) Ses deux filles sont grandes, autonomes, mais sa mère, atteinte d'Alzheimer, est pensionnaire d'un EHPAD. L'âge de la retraite approche pour Patience, qui gagne sa croûte en tant que traductrice (d'arabe) pour la police (en particulier les stups). Elle manque d'argent pour soutenir son train de vie et aspire à un peu plus de folie dans son quotidien.

Toute la première partie est consacrée à la fois à la description de ce quotidien et à celle du travail de la brigade des stups, commandée par Philippe, le nouveau petit ami de Patience, incarné par Hippolyte Girardot. Si l'interprétation de celui-ci ne m'a guère convaincu, j'ai par contre trouvé Isabelle Huppert formidable.

Les conditions dans lesquelles ce petit bout de femme va devenir un baron de la drogue (une baronne ?) sont rocambolesques... et savoureuses. La deuxième partie de l'histoire nous montre comment non pas une mais deux femmes (Patience et Colette, la syndic de l'immeuble, redoutable femme d'affaires) gèrent leur petit commerce (et les hommes de leur entourage). Cela donne encore plus d'intérêt à l'intrigue.

Par souci de réalisme, il fallait que ce quasi-conte de fées déraille. L'histoire emprunte alors le chemin du film policier, avec la traque menée par les enquêteurs, qui les rapproche de plus en plus de celle qu'ils ont surnommée (faute d'en connaître l'identité) "la daronne". Il y a aussi de vilains méchants (des grossistes marocains), de petits crétins (les nouveaux "associés" de Patience) et d'autres personnages secondaires assez bien campés. J'ai notamment aimé celui de la mère du petit trafiquant, interprétée par Farida Ouchani, qui m'avait stupéfié il y a une dizaine d'années quand elle avait incarné l'un des parents pédophiles dans Présumé coupable.

En dépit de l'aspect immoral de l'histoire, j'ai dégusté cette comédie sociétale, de surcroît pas trop mal mise en scène. (Rappelons que Jean-Paul Salomé a aussi réalisé Je fais le mort.) La traque de la "daronne" est parfois haletante et il arrive que certains plans soient particulièrement inspirés, comme celui qui voit Patience découvrir la cachette de la drogue, en plein brouillard. Ce film mérite vraiment le détour.

18:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 22 octobre 2020

Michel-Ange

Cette coproduction italo-russe (tournée en italien) est signée Andrey Konchalovsky. Elle est consacrée à l'un des maîtres de la Renaissance, à la fois peintre, sculpteur, architecte... et (un peu) mathématicien.

Paradoxalement, on ne voit quasiment jamais l'artiste à l'œuvre dans ce long film (plus de deux heures), mais l'on nous montre ce qui précède, ce qui accompagne et ce qui suit l'acte de création. C'est tout aussi passionnant.

Quand il ressuscite le XVIe siècle italien naissant, le réalisateur force sans doute un peu le trait, mais il réussit à nous rendre tangibles à la fois la vie quotidienne des catégories populaires et les intrigues de cour, à Florence comme à Rome. Michel-Ange fut écartelé entre deux puissantes familles antagonistes : les Della Rovere (dont est issu le pape Jules II, qui fut un grand mécène) et les Médicis (qu'on ne présente plus).

C'est le moment de souligner la performance de l'acteur principal, Alberto Testone (un inconnu, pour moi), qui incarne jusque dans ses tripes l'artiste tourmenté, aux amitiés contradictoires et vacillantes. Au fond, Michel-Ange n'a été fidèle qu'à son art.

J'ai particulièrement aimé tout ce qui se passe autour de Carrare, des carrières de marbre au château dans lequel a séjourné Dante, château dont l'une des chambres est dotée d'un passage secret.

J'ajoute que le travail des artisans et ouvriers de la carrière est restitué avec soin. C'est un petit monde soudé, très vivant (parfois trop). Le réalisateur réussit même à créer un suspens autour de l'extraction et du transport d'un gigantesque bloc de marbre !

Bref, j'ai globalement aimé, même si, dans le premier tiers, j'ai trouvé que l'histoire peinait à se mettre en place. La vision du film réclame un certain effort, mais il le mérite.

21:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinema, cinéma, film, films, histoire

mercredi, 21 octobre 2020

Adieu les cons

Albert Dupontel est de retour, dans un film moins ambitieux qu'Au revoir là-haut, mais sans doute plus personnel. Ses héros sont des "cassés de la vie" : une coiffeuse quadragénaire atteinte d'une maladie incurable (Virginie Efira, aussi belle qu'émouvante) et un informaticien très doué, un brin autiste, sur le point d'être mis au placard (Dupontel sobre, laissant de l'espace aux autres comédiens).

Alors que l'informaticien JB (dont personne n'arrive à retenir le nom) songe à se suicider, Suze a une autre idée en tête : retrouver le fils qu'elle a eu à quinze ans, et que ses parents l'ont forcée à abandonner. D'une manière que je ne raconterai pas, ces deux projets, au départ en concurrence, vont finir par se compléter.

Cela donne naissance à de nombreuses situations cocasses. Ce n'est pas de la grosse comédie, mais on sourit très souvent aux pointes d'humour burlesque, parfois sarcastique, dont Dupontel a émaillé son récit. Ces traits d'humour sont renforcés par le jeu des acteurs, notamment Nicolas Marié, qui incarne un aveugle rebelle qui s'ennuie... et décide d'aider la ravissante coiffeuse.

Évidemment, il ne faut pas trop s'attacher à la vraisemblance des situations. C'est de surcroît un brin caricatural, notamment dès qu'il est question des policiers. Mais c'est drôle.

Je trouve néanmoins que Dupontel arrête trop tôt son histoire (et qu'il rate sa fin, mais ça, c'est un autre débat). J'aurais pu suivre pendant encore une bonne demi-heure les pérégrinations fantasques de son trio de héros.

21:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Ailleurs

En tant que cinéphile, je n'aime pas les vacances scolaires. Elles voient souvent les grands écrans se couvrir de productions médiocres, soit des dessins animés visant uniquement le jeune public, soit des films de genre pour ados (dont on peut dire pudiquement qu'ils peinent à recycler les clichés), soit des oeuvres grand public "familiales", dégoulinant de bons sentiments.

Cette année semble faire exception, au moins au niveau des films d'animation. Après les intelligents Josep et Calamity, voici une production lettonne du plus grand intérêt. Elle nous conte l'histoire d'un jeune parachutiste, coincé dans un arbre, et qui cherche à échapper à un géant sombre et difforme.

Dans sa fuite, le jeune homme atterrit dans une sorte de paradis perdu, où il peut se reposer et se restaurer. Il découvre aussi un sac mystérieux, contenant des objets susceptibles de lui permettre d'échapper à son poursuivant. Il comprend qu'il se trouve sur une île, qui ne semble habitée qu'à une extrémité, où se trouve un port.

Mais pourquoi partirait-il ? Dans son petit paradis tranquille, il a de quoi vivre et il s'est même fait un ami : une sorte de gros canari jaune, qu'il a sauvé d'une mort certaine. Notons que tout ceci se passe sans le moindre dialogue. On n'entend que des sons : musique, bruits naturels, chants, cris. C'est tout le talent de ce réalisateur (Gints Zilbalodis) que d'avoir créé une intrigue qui tient la route rien qu'avec la mise en scène.

La suite voit notre parachutiste devenir motard. Il va faire une série de rencontres : un lama, un renard, des oiseaux, une tortue... et une tribu de chats, réfugiée dans un village en ruines, à proximité d'une source d'eau intermittente. La manière dont les animaux s'alimentent est mise en images avec un incontestable brio. On retrouve cette habileté (et cette inspiration) dans le vol des oiseaux, en particulier lorsqu'ils sont filmés en contre-plongée.

Sur le plan visuel, la plus belle scène (parmi tant d'autres) est peut-être celle du lac, sur lequel on voit la moto évoluer. Sur un grand écran, c'est splendide !

Je ne vais pas trop en dire sur la fin mais sachez que, lorsque le héros se croit arrivé à bon port, il a une surprise, qui donne tout son sens à son voyage initiatique.

Dans la salle, la douzaine de bambins (amenés là par des parents audacieux) n'a pas moufté pendant 1h15. Comme les adultes, ils ont été captivés.

11:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 octobre 2020

Calamity

On doit ce film d'animation féministe à Rémi Chayé, déjà auteur du superbe Tout en haut du monde (il y a quatre-cinq ans). Il fut aussi jadis l'une des chevilles ouvrières de Brendan et le secret de Kells.

C'est l'histoire de Martha Jane Canary, une pré-adolescente dont la mère est récemment décédée. On est au XIXe siècle, en plein Far West, et elle doit assumer le rôle de maman de substitution pour ses jeunes frère et soeur. Mais la gamine a le sang qui bouillonne. Elle rêve d'indépendance, d'aventures. Elle apprend à monter à cheval, à manier le lasso et à conduire un chariot.

Elle se prend souvent la tête avec les garçons du convoi. Une vingtaine de familles se sont unies pour gagner l'Oregon, avec l'espoir d'une vie meilleure. Ce sont des puritains, qui ne conçoivent la société que régie par des règles ancestrales, avec une répartition sexuée des tâches.

Martha se fait rapidement traiter de "calamité" : elle jure comme un charretier, veut porter le pantalon et n'obéit qu'avec beaucoup de réticences aux adultes... quand elle leur obéit. Je me suis pris d'affection pour cette gamine au caractère bien trempé, capable de clouer le bec au jeune con qui l'emmerde, en lui lançant un vibrant "Tête de bouse ! Ta bouche, elle sent les pieds !"

La première partie de l'histoire pose ces principes. Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Martha se retrouve coupée du convoi. Elle va suivre sa propre voie, notamment en compagnie d'un adolescent pas très honnête... et pas si futé que cela : il n'a pas compris que ce jeune "Marcus" aux cheveux courts était une fille...

Le meilleur est à venir, lors du séjour dans la ville minière. L'histoire s'emballe, devient follement drôle, pleine de péripéties. Martha fait la connaissance d'une autre femme indépendante, une géologue chercheuse d'or (doublée par Alexandra Lamy). On se bidonne bien aussi pendant la séquence dans le camp militaire.

Attention toutefois, c'est plus un roman d'apprentissage qu'un véritable film historique sur la jeune Calamity Jane. Les auteurs ont tenté de combler les vides dans la biographie de la plus célèbre cow-girl de l'Ouest. Cela dure 1h20 et c'est follement plaisant à regarder, même si je trouve que l'animation n'est pas d'aussi bonne qualité que dans les précédents films de Rémi Chayé.

dimanche, 18 octobre 2020

Josep

Josep Bartoli était un dessinateur espagnol (catalan), de sensibilité marxiste (plutôt anar). Pendant la Guerre d'Espagne (1936-1939), il s'est engagé dans le camp républicain. Comme près de 500 000 de ses compatriotes, en 1939, il a fui pour la France, où il a été détenu dans différents camps d'internement (dans les Pyrénées-orientales et dans l'Aude).

C'est le dessinateur Aurel qui a décidé de rendre hommage à Bartoli. La genèse du projet est d'ailleurs évoquée dans un documentaire (consacré à Bartoli) diffusé l'an dernier sur France 3. Comme le film d'animation qui vient de sortir est relativement court (il dure moins d'1h15), certains cinémas (notamment dans le Sud-Ouest) proposent de voir le documentaire en complément. (Ce fut récemment le cas à Caussade, une commune du Tarn-et-Garonne proche de ce qui fut le camp de Judes, situé à Septfonds).

échantillon du talent d'Aurel, publié mercredi 14 octobre 2020 dans Le Canard enchaîné.

Le film a été conçu de manière assez originale. Pour composer la trame, Aurel s'est appuyé sur les dessins de Josep Bartoli, soit ceux du carnet qu'il a secrètement tenu pendant sa détention en France, soit ceux (de plus grand format) qu'il a réalisés ensuite, souvent à partir de croquis de France. Il a construit des scènes à partir de ces dessins et des témoignages recueillis. J'ajoute que l'on peut retrouver la plupart de ces dessins dans le livre auquel a collaboré Georges Bartoli, le neveu du dessinateur :

Mais revenons au film. Son premier intérêt est de proposer une projection sur grand écran des dessins de Bartoli, très expressifs et souvent riches en détails. J'ai aussi beaucoup aimé la construction des scènes autour de ces dessins. La résurrection de ces instants nous plonge dans le quotidien des réfugiés espagnols qui, pour beaucoup, n'ont pas gardé un bon souvenir de l'accueil reçu en France.

L'histoire nous est contée par un vétéran de l'époque, le gentil gendarme (devenu très âgé), opposé dans le film à une brochette de mauvais gendarmes, au mieux méprisants, au pire racistes et violents.

A cette face sombre s'oppose la face lumineuse de l'histoire, les gestes de fraternité et les moments de convivialité qui émergent au sein du camp, quand les Espagnols ont pu s'organiser. Sans s'attarder dessus (ce qui est regrettable), le film évoque aussi les dissensions qui pouvaient exister entre staliniens, trotskystes, anarchistes et républicains modérés (ceux dont la mémoire a été la moins véhiculée, tant les mouvements marxistes ont tenu le haut du pavé dans la transmission de l'histoire républicaine).

Le film ne se limite pas à la Retirada. Il nous fait suivre Josep après son départ de France. Il finit par arriver au Mexique, où il s'est lié à Frida Kahlo. Plus tard, il a fait carrière aux Etats-Unis.

C'est donc à la fois une oeuvre historique, une leçon d'humanité et une approche artistique originale.

14:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 17 octobre 2020

Made in Bangladesh

J'ai raté ce film à sa sortie dans les salles, l'an dernier. (Sauf erreur de ma part, il n'a pas été programmé à Rodez.) J'ai profité d'un festival pour remédier à ce manque, dans une salle assez copieusement garnie, ma foi. (Comme quoi, les choix de programmation audacieux peuvent s'avérer payants...)

Depuis dix-quinze ans, les étiquettes de certains vêtements vendus à bas prix en France (et ailleurs) ont vu le remplacement de la mention "made in China" (ou "made in PRC") par une référence à un pays d'Asie du Sud ou du Sud-Est. Ce peut-être le Vietnam, l'Inde, le Pakistan ou le Bangladesh. (D'ailleurs, l'économie de ce pays-ci souffre beaucoup des conséquences de la pandémie.)

Chez nous, c'est la catastrophe du Rana Plaza, il y a sept ans, qui a marqué l'entrée du Bangladesh sur la scène économique internationale. Elle a sans doute inspiré l'une des premières scènes du film, au cours de laquelle meurt une amie de l'héroïne Shimu.

La suite est l'histoire chaotique d'une tentative d'émancipation, à plusieurs niveaux. Shimu la musulmane pieuse (mais pas intégriste) est présentée comme l'une des nombreuses victimes de l'exploitation capitaliste (nationale et internationale), des mentalités archaïques (en particulier le patriarcat), de la corruption et d'une bureaucratie inefficace.

La réalisatrice a mis en scène différents exemples d'oppression : le harcèlement sexuel, le chantage au licenciement, la violence conjugale... L'ensemble pourrait former une histoire déprimante, s'il n'y avait pas quelques moments de grâce (comme la fête de mariage) et des moments de courage, qui montrent ces femmes peu éduquées, conditionnées à la soumission depuis leur plus jeune âge, tenter de prendre leur destin en mains.

P.S.

Quand il a été tourné, le film semble avoir été prémonitoire, puisque l'année 2019 a été marquée, au Bangladesh, par un gigantesque mouvement de grèves dans les usines textiles.

Antoinette dans les Cévennes

C'est l'un des rares succès en salles de la fin de l'été et du début de l'automne. Il est sur le point de dépasser les 700 000 entrées. Seuls Tenet (2,5 millions) et.... Les Blagues de Toto (1 million) ont fait mieux.

Dans un premier temps, j'ai hésité à aller le voir, de crainte de l'accumulation de clichés ou de situations artificielles. Le début de l'histoire n'est d'ailleurs pas exempt de défauts. On y découvre une professeure des écoles parisienne un peu farfelue. On apprend vite qu'elle entretient une relation intense avec Vladimir, un parent d'élève qu'elle va tout faire pour retrouver durant l'été, au cœur des Cévennes.

La scène de spectacle de fin d'année aurait pu être catastrophique. Enfants comme adultes ne jouent pas très bien. Mais il se passe quelque chose, comme on dit. Je pense que c'est dû en grande partie au tempérament de Laure Calamy, qui porte le film sur ses épaules. Et puis il y a cette belle chanson de Véronique Sanson, que la chorale enfantine parvient à ne pas massacrer.

Changement de décor pour la suite. Direction la Lozère et le chemin de Stevenson, le long duquel l'héroïne espère retrouver le papa infidèle dont elle est éprise. Comme elle débarque à la dernière minute, il ne reste qu'un âne à disposition des touristes : Patrick. Il est bien conformé, a un joli pelage... mais un caractère un peu difficile. C'est l'une des sources de gag : la confrontation entre la Parisienne en goguette et l'équidé obstiné aux grandes oreilles.

L'autre effet comique récurrent est lié à la quête sentimentale d'Antoinette. Dès la première étape, au gîte, elle ne peut pas s'empêcher de s'épancher auprès des autres randonneurs (parmi lesquels ne figure pas encore la petite famille de son amoureux). Elle suscite globalement la sympathie, à tel point que son histoire devient virale auprès de celles et ceux qui "font" le Stevenson.

Et puis, il y a la relation entre Vladimir Patrick et Antoinette. De manière quasi imperceptible, Caroline Vignal met en scène un retournement. Au début de la randonnée, Antoinette peine à supporter son âne, tandis qu'elle brûle de retrouver Vladimir. Petit à petit, elle va se prendre d'affection pour Grandes Zoreilles... et considérer son amant sous un autre jour.

J'ajoute que ce chemin initiatique est parsemé de jolies rencontres, comme celle de l'hôtelier qui conte l'histoire de Stevenson, ou celle d'un groupe de motards, qui laisse ouvert le champ des possibilités.

Je suis sorti de la séance le sourire aux lèvres.

09:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 15 octobre 2020

The Good Criminal

Dans ce film d'action au scénario prévisible, Liam Neeson incarne une sorte de gentleman cambrioleur des temps modernes, un "voleur honnête" (Honest Thief dans la version originale) minutieux et discret, célibataire endurci. Depuis des années, il échappe sans peine à tous les enquêteurs lancés à la poursuite de "l'insaisissable bandit", comme la presse l'a surnommé.

Sa vie change le jour où il croise une drôle d'employée, qui a repris des études de psychologie, a de la répartie et du charme à revendre. Le cambrioleur est prêt à tout plaquer pour elle... mais il trouve sur sa route deux flics ripoux, l'un des deux étant une véritable ordure. Le problème pour ces policiers est qu'en face, il y a un ancien membre des Marines, artificier de surcroît.

C'est donc plutôt dans le maniement des explosifs que Tom-le-cambrioleur fait des étincelles. A bientôt 70 balais, notre bon vieux Liam court à peine plus vite qu'un tétraplégique et tourner de manière vraisemblable des scènes de baston l'opposant à de musculeux trentenaires tient du miracle.

Et pourtant... Je me suis laissé séduire par cette histoire hyper-balisée. Il y a d'abord la rencontre des deux tourtereaux, qui prend la forme d'une scène à fronts renversés. C'est inattendu et charmant. Il y a aussi quelques plans réussis, dans cette mer de banalité filmique, comme dans l'hôtel, où l'on voit d'abord la main de Tom/Liam toucher ce qui pourrait être un collier de prières, avant qu'un zoom arrière nous fasse comprendre qu'il est assis sur un fauteuil chic ! Il y a encore cette courte scène entre les deux pourris, dans leur automobile, où l'on voit les lumières de la ville nocturne filtrer à travers les gouttes d'eau déposées sur une vitre latérale.

C'est moins "pêchu" que The Passenger, Night Run ou encore Taken, mais il y a de l'humour et de la tendresse (surtout entre Tom et Annie, très bien jouée par Kate Walsh). J'ai aussi apprécié de voir évoluer le personnage du "gentil flic". Au départ, il passe pour un crétin incompétent, davantage préoccupé par les conséquences de son divorce que par son boulot. Son personnage gagne ensuite en épaisseur, enquêtant selon les règles, avec flegme, accompagné d'un adorable quadrupède.

22:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 13 octobre 2020

Mon Grand-Père et moi

Au cinéma comme dans la vie, certains types de querelles peuvent prendre un tour surréaliste. Au choix, il y a la querelle entre voisins, entre collègues de boulot et entre membres de la famille. C'est à cette dernière catégorie que sa rattache le scénario (pas des plus inventifs) de ce qu'il faut bien appeler une farce et que les critiques professionnels ont descendue en flammes.

On le sait : depuis une quinzaine d'années, Robert de Niro se montre moins regardant sur les rôles qu'il interprète, avec un bonheur variable. Ici, on le retrouve en veuf (au départ) débonnaire, un peu roublard, très attaché à sa fille unique (dont il méprise le conjoint) et à ses trois petits-enfants. Ce n'est pas la pire prestation de Robert de Niro dans une comédie.

Je reconnais que les personnages secondaires sont souvent caricaturaux, en particulier les hommes et les garçons. Mais chacun joue sa partition avec conviction (dans la version originale, en tout cas). Et puis ça m'a fait du bien de revoir certaines gueules d'antant, de Jane Seymour à Christopher Walken.