samedi, 10 décembre 2022

Enzo le Croco

Enzo (Lyle, dans la version originale, qui le fait rimer avec crocodail-leux) est un crocodile d'un genre très spécial : il chante... mais ne parle pas. Toutefois, il comprend les humains et se montre capable d'apprendre plein de trucs. On le découvre tout petit, tout mignon, chez un marchand d'animaux exotiques, où un magicien en perte de vitesse vient chercher l'inspiration. Celui-ci est incarné par un Javier Bardem en pleine forme. Cette première partie est néanmoins marquée par une certaine tristesse, autour de l'échec professionnel et de l'abandon.

L'intrigue rebondit avec l'arrivée de nouveaux habitants dans la maison dont le grenier est occupé par Enzo (qui a grandi). Le père est prof de maths dans un lycée de jeunes filles (privé donc), tandis que la mère connaît le succès grâce à ses livres consacrés à la cuisine. Le couple s'installe avec son fils en plein Manhattan, dans un quartier sans doute populaire à l'origine, mais qui subit une sorte de gentrification. Quand j'aurai ajouté que les parents (qui forment un couple multiculturel) ont inscrit leur fils dans un collège public et que la mère semble adepte du végétarisme (elle va jusqu'à servir du tofu au petit-déjeuner...), vous aurez compris qu'on n'est pas très loin de "boboland". C'est cependant filmé avec une pointe d'ironie et une incontestable tendresse.

Dans un premier temps, chaque membre de la famille va faire la rencontre d'Enzo. A la peur succèdent l'étonnement, la curiosité, puis l'affection. Ces rencontres vont être bénéfiques à tous : le garçon complexé prend de l'assurance et de l'indépendance, les parents s'ouvrent davantage et pensent un peu plus à s'éclater. (Cela rappelle un peu Paddington.) De son côté, Enzo recherche une famille, puisque son magicien de maître semble l'avoir abandonné... pas tout à fait en réalité. Mais je laisse aux spectateurs le plaisir de découvrir le pourquoi du comment.

Dans le voisinage, il y a surtout un vieux célibataire, genre mauvais coucheur, accro à sa chatte Trudy (une persane qui souffre d'un colon irrité... mais qui semble partante pour toutes les aventures).

Cela vous donne une idée du ton, parfois un peu triste, le plus souvent joyeux, cocasse (dès qu'il est question de nourriture), voire un peu scabreux (on y fouille les poubelles, la nuit). L'animation est réussie. Le personnage du crocodile est clairement une créature numérique, mais ses interactions avec les acteurs humains sont très bien mises en scène. C'est un peu moins voyant du côté de la chatte, mais c'est tout aussi réussi.

J'en viens à la partie qui avait suscité quelques appréhensions chez moi : le chant. Vu la caractérisation du personnage principal, on ne peut pas échapper aux vocalises. Quand c'est en anglais, c'est que le héros (ou un autre personnage) reprend un classique populaire anglo-saxon (notamment du Stevie Wonder et le Crocodile Rock d'Elton John). Cela se gâte quand il s'agit des titres écrits et composés pour le film, de surcroît doublés en français. Les paroles ne sont pas très intéressantes et certaines voix manquent d'épaisseur, je trouve.

Je rassure les parents : tout cela se termine très bien, à l'issue d'une séquence un peu invraisemblable, pour laquelle on (nous, les adultes) est prié de faire preuve d'indulgence. J'ai globalement passé un bon moment.

P.S. I

Aux individus sensibles, je me dois de signaler la présence de scènes au cours desquelles sont émis divers gaz digestifs. Ce sont tout d'abord une mère et son fils, qui découvrent les joies d'une alimentation (pour une fois) riche en graisses. C'est ensuite un reptile qui, lors d'une scène carcérale très réussie, émet des flatulences au nez de ses congénères... Succès garanti chez les petits et (quelques) grands !

P.S. II

Les scénaristes ont choisi de faire de la mère une Américaine d'origine taïwanaise (ce qu'est d'ailleurs la comédienne qui l'incarne, Constance Wu). Vu que le film est produit par le japonais Sony (à travers sa filiale Columbia), je ne peux m'empêcher de penser que c'est un petit clin d’œil géopolitique, histoire que le public adulte n'oublie pas qu'il existe une Chine démocratique, celle qui n'est pas gouvernée depuis Pékin.

15:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 09 décembre 2022

Inu-Oh

Ce film d'animation japonais est un OVNI cinématographique. Je pense que, contrairement à nombre de productions nippones qui arrivent sur nos écrans, il n'est pas formaté pour le public international. Son intrigue médiévale mêle le conte et le fantastique, avec un poil de modernité musicale (sur laquelle je reviendrai).

Il convient de bien s'accrocher pour suivre l'intrigue. Celle-ci entremêle les destins de deux jeunes hommes qui ont, à des degrés divers, subi des drames. Le premier, fils de pêcheur, a vu mourir son père sous ses yeux, d'une manière quasi surnaturelle. Devenu aveugle, il se fait artiste ambulant et finit par se bâtir une petite réputation.

Le second jeune homme est né difforme, dans des circonstances qui ne seront éclaircies que bien plus tard dans l'histoire. Fils renié d'une sorte de troubadour japonais très réputé, il va petit à petit se révéler le plus doué des enfants de la famille... mais il choisit de créer son propre style de spectacle ambulant, au cours duquel il se transforme, son succès contribuant à rendre son corps de plus en plus "normal".

Les deux garçons vont se rencontrer et s'associer. On se demande si leur amitié et leur intimité artistique vont plus loin que ce qui est montré à l'écran, l'un des deux prenant l'habitude de se maquiller et de s'habiller en femme...

A l'arrière-plan se trouve la politique japonaise de l'époque : deux principautés se partagent l'île de Honshu. Des clans se sont violemment opposés par le passé, l'un d'entre eux ayant subi une cuisante défaite. Mais personne n'ayant pu accomplir les rites funéraires pour les défunts, leurs esprits errent parmi les vivants. Les spectacles musicaux ambulants semblent les attirer... mais pourquoi ?

De son côté, le chef d'une des deux principautés veut unifier le territoire sous sa direction. Pour cela, il pense avoir besoin de trois trésors, trois armes magiques qui ont déjà fait beaucoup de dégâts par le passé. Il est prêt à tout pour se les procurer. Dans le même temps, il voit d'un mauvais œil le succès grandissant du nouveau troubadour, qui associe images flamboyantes et musique rock dans ses spectacles peu conventionnels. Le chef veut que la transmission des légendes reste dans un cadre prédéfini, contrôlable et que rien ne vienne supplanter le théâtre traditionnel japonais, quand bien même la nouvelle forme de spectacle conquerrait les cœurs, dans le peuple comme dans l'aristocratie.

Comme vous pouvez le constater, l'intrigue est foisonnante, complexe, passionnante. Elle est illustrée de manière virtuose, dans des styles très différents, à chaque fois avec talent. A l'écran, on assiste à un véritable feu d'artifice de couleurs et d'animations. J'ai beaucoup aimé... y compris la musique rock, dont l'insertion pourrait paraître anachronique de prime abord, mais qui sert parfaitement l'histoire.

C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus cette année, pas loin d'un chef-d’œuvre.

21:04 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 03 décembre 2022

Wakanda Forever

Cette fausse suite est en fait plutôt un reboot, une remise à plat de l'univers "wakandesque" tout en tenant compte de la mort de T'Challa / Chadwick Boseman, dont la première partie de ce (très) long-métrage met en scène le deuil, avec un certain brio.

Pour relancer la machine à cash, Disney-Marvel a choisi d'exploiter le filon intersectionnel, misant sur l'afroféminisme, l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme... et un poil de LGBT (entre femmes... le temps du super-héros ouvertement sodomite ne semblant pas encore venu).

Cela fonctionne parce que la distribution féminine est de qualité. De la vétérante Angela Basset à la jeune Dominique Thorne (qui incarne le nouveau petit génie de la bande), on nous gâte. J'ai un faible pour Danai Gurira, qui interprète la générale Okoye, une tête de mule fidèle jusqu'à la mort :

Son personnage est un décalque de celui des baroudeurs masculins, brillants seconds au verbe haut, fidèles compagnons du héros de l'histoire.

Ici, il s'agit d'une héroïne, la sœur de T'Challa, Shuri, qui a les traits de l'anorexique Letitia Wright, dont le sourire paraît si fabriqué. C'est pour moi l'un des points faibles de ce film... et pas l'un des moindres, puisqu'elle est appelée à exercer d'importantes fonctions...

Cela démarre portant bien, avec des funérailles grandioses et ce royaume africain futuriste fort bien mis en images. On retrouve la volonté de déconstruire les clichés racistes et misogynes, les Noirs, en particulier les femmes, étant montré(e)s capables de prouesses intellectuelles et physiques. Cela commence à se gâter quand débarquent à l'écran les habitants de Tolakan, au premier rang desquels leur dieu-roi, un garçon de plage en caleçon de bain, doté de petites ailes aux chevilles. Franchement, ses évolutions dans l'air sont ridicules... et ce n'est guère mieux dans l'eau. On voit trop les effets spéciaux... et c'est beaucoup moins réussi que dans Aquaman qui, de surcroît, était plus drôle. (Ici, la meilleure scène comique se déroule au MIT, à Boston, quand trois jeunes femmes s'engueulent dans une chambre d'étudiante.)

C'est le moment de revenir sur l'arrière-plan de l'histoire. On a fait du nouveau peuple un descendant des Mayas, alors que dans les comics, il s'agit d'Atlantes. Derrière ce choix, il y a la volonté, au scénario, de prôner l'union des peuples opprimés contre les méchants Zoccidentaux, incarnés ici par les Américains... mais surtout les Français. La séquence à l'ONU est caricaturale au possible (et factuellement inexacte, les assemblées se réunissant à New York, pas à Genève). Le coup de pied de l'âne intervient dans la scène qui interrompt le générique de fin. On y découvre un garçon promis à un grand avenir, mais vivant loin du Wakanda, à Haïti. Sa mère l'a prénommé Toussaint...

Ceci dit, la rencontre entre Africains et Mésoaméricains ne manque pas de souffle. Au premier combat urbain succède l'attaque de la capitale du Wakanda. C'est très spectaculaire, avec une bonne tension dramatique. Je suis moins emballé par l'affrontement final, sur un improbable bateau dont le metteur en scène n'a pas su tirer profit. Il reste que la réflexion sur la vengeance, son intensité et ses limites est plutôt bienvenue.

Je suis sorti de là partagé. C'est incontestablement un bon spectacle, mais le scénario comme la caractérisation de certains personnages révèlent les aprioris des auteurs.

00:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 30 novembre 2022

Fumer fait tousser...

... donne mauvaise haleine et nuit aussi à la libido. Mais, pour titrer son dernier film, Quentin Dupieux s'est contenté d'extraire et de condenser l'une de ses répliques : « Fumer, c'est nul, ça fait tousser », dixit Benzène, l'un des membres de la Tabac Force, interprété par Gilles Lellouche, tout boudiné dans son costume archéo-futuriste.

Le réalisateur de Rubber et du récent Incroyable mais vrai s'est donc plongé dans la science-fiction, pour bâtir un long-métrage qui parle évidemment de notre époque.

Quand j'écris « notre époque », c'est au sens large, puisque Dupieux a nourri son film de références aux œuvres cinématographiques et télévisuelles de son enfance et de son adolescence... et ça tombe bien, puisque c'est aussi un peu la mienne (même si je suis d'un âge un peu plus respectable que le metteur en scène).

Cela commence par une séquence de combat, entre les super-héros de pacotille et Tortus, une tortue-ninja géante maléfique. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la célèbre parodie des Inconnus. Toutefois, Dupieux ne s'est pas limité à la dérision. Il y a clairement du second (troisième ?) degré, mais c'est mis en scène de manière sérieuse. Il a une histoire à nous raconter... et même plusieurs.

Les membres de la Tabac Force sont mis au vert par leur charismatique leader, un gigantesque rat (qui bave), appelé Didier... et qui a la voix d'Alain Chabat (clin d’œil cinéphilique évident).

Autour d'un feu de camp, on commence à se raconter des histoires sordides, que le réalisateur prend un malin plaisir à mettre en images.

La première fait intervenir deux couples, l'une des femmes s'entichant d'une sorte de casque de soudeur, qui lui fait voir la vie de manière radicalement différente. Cela va vite dégénérer, pour le plus grand plaisir de la poignée de spectateurs présents dans la salle (visiblement, des connaisseurs).

La deuxième histoire a pour cadre une scierie, dirigée par... Blanche Gardin. On se dit qu'on va passer un moment délicieux... et ça se confirme, quelques coupures plus tard. C'est à la fois gore et nonsense, un pur moment de bonheur !

Paradoxalement, l'histoire la plus terrible est celle contée par une petite fille. C'est la plus courte, la plus simple, la plus réaliste des trois...et c'est celle qui fout le seum à toute la troupe.

Derrière cela, on perçoit de temps à autre un propos sociétal. Dupieux est un pessimiste, qui pense que nous vivons entourés de cons, pollueurs, machistes, prétentieux, incultes. A travers le combat des super-héros du début, il souligne malicieusement la composition vénéneuse des cigarettes (soyez attentifs aux noms des personnages).

Comme d'habitude, c'est filmé avec une relative économie de moyens et, assez souvent, une dose d'inventivité. Les interprètes sont en général bons, Anaïs Demoustier étant particulièrement surprenante en bimbo futuriste.

Même si le film n'est pas totalement abouti, je recommande vivement. Cela nous change du tout-venant de la production française.

21:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 novembre 2022

She Said

Elle a dit... mais on ne l'a pas écoutée. Ou alors, elle n'a pas osé dire... et personne ne lui a demandé. L'affaire Weinstein et la dénonciation du harcèlement sexuel (ainsi que du viol) à Hollywood sont au cœur de ce film militant, qui démarre par un détour... en 2016, avec Donald Trump. La misogynie du personnage est connue (et, soit dit en passant, ne semble pas déranger ses électrices). Son rappel, juste avant les mid-terms de 2022 (le film a commencé à être projeté en octobre dernier aux États-Unis) n'était évidemment pas anodin.

Mais avant cela, on nous projette en Irlande, en 1992. On sent que quelque chose de très désagréable est arrivé à une ado. Il faut attendre plus d'une heure pour comprendre les dessous de cette histoire (et son importance dans le déroulement de l'affaire), lorsqu'une journaliste du New York Times retrouve la jeune femme, devenue mère de famille, loin du monde du cinéma.

C'est un film-dossier et un hommage au travail des journalistes, symboles de ce « quatrième pouvoir » qui est bien utile quand les autres baissent les bras ou ferment les yeux. On pense à Dark Waters et aux Hommes du président, surtout dans les scènes filmées au sein de la rédaction du Times. C'est classique, mais efficace, avec Maria Shrader (I'm your man) derrière la caméra

Même si (comme moi), on a suivi l'évolution de l'affaire, le film conserve l'attrait d'un polar haletant. Pour les journalistes, il s'agit d'identifier les victimes, d'arriver à les faire parler, de trouver des témoins et de s'appuyer sur les documents qui permettraient de corroborer leurs affirmations. Le scénario et le montage ont pour objectif de montrer l'ampleur (et la difficulté) de ce travail, les scènes professionnelles alternant avec la vie privée des héroïnes. Toutes deux sont heureuses en ménage, avec un compagnon compréhensif. Toutes deux sont mères... et, parfois (souvent ?) la vie professionnelle empiète sur la vie privée.

Les actrices (Zoe Kazan et Carey Mulligan) sont épatantes. Elles peuvent s'appuyer sur des personnages secondaires bien campés... ainsi que sur certaines des protagonistes de l'affaire, qui jouent leur propre rôle.

Je ne suis pas un inconditionnel du mouvement MeeToo, qui a donné lieu à des dérives (au nom du « name and shame »), mais je trouve passionnante la démarche des journalistes, qui ont mené une enquête serrée pour dénoncer un prédateur sexuel et mettre fin à ses agissements.

Charlotte

Ce film d'animation retrace la vie de Charlotte Salomon, une Allemande juive qui s'est jadis réfugiée en France pour fuir le nazisme. Elle est connue pour avoir en quelque sorte inventé le roman graphique (Vie ? ou théâtre ?), à l'aide de ses peintures.

Le déroulement est chronologique, commençant par la vie en Allemagne, se poursuivant par la période française (autour de Nice). On découvre l'héroïne adolescente, dans une famille bourgeoise. Elle s'intéresse aux arts, mais on tente plutôt de la persuader de travailler dans la couture.

Charlotte a du caractère et, semble-t-il, du talent. Elle réussit à entrer aux Beaux-Arts, en dépit de sa judéité. C'est l'époque où elle rencontre son premier amour. Elle commence à prendre un peu de distance vis-à-vis de ses parents. C'est un autre intérêt du film : montrer l'entrée dans l'âge adulte d'une jeune femme indépendante. Cela donne un ton très moderne à cette histoire.

Le contexte familial est plus complexe que ce qu'il paraît de prime abord. On le découvre petit à petit. La femme que Charlotte appelle Paula (et pas maman) n'est pas sa mère biologique. Il y a aussi cette grande sœur disparue, dont on n'ose pas parler. Il y a enfin les grands-parents maternels, la grand-mère malade et le grand-père autoritaire, très traditionaliste, que Charlotte supporte de moins en moins.

Elle est pourtant contrainte de le côtoyer de plus en plus, puisqu'à l'initiative de son père et de sa belle-mère, elle rejoint ses grands-parents sur la côté d'Azur, en sécurité pensent-ils. C'est l'époque où, hébergée chez une riche Américaine, Charlotte s'épanouit artistiquement. Elle est touchée par une frénésie de peindre, en même temps qu'elle retrouve l'amour.

Graphiquement, le film n'est pas d'une grande virtuosité. L'animation est assez classique. On a toutefois fait des efforts pour tenter de nous faire percevoir ce qu'était le "coup de pinceau" de l'artiste. Ce n'est sans doute pas aussi joli que les gouaches et aquarelles de Charlotte, mais c'est tout de même très parlant. (L'intégralité de son œuvre est visible sur un site néerlandais.)

Cette histoire, bien que tragique (elle s'interrompt en 1943...) est visible par tous. Dans les scènes les plus dures (la mort du grand-père, l'arrestation par la Gestapo...), les auteurs Tahir Rana et Eric Warin (à qui l'on doit Ballerina) pratiquent le hors-champ, évitant les images les plus choquantes. Le film se conclut par l'extrait d'un documentaire, où l'on voit les parents de Charlotte, qui ont survécu à la guerre.

vendredi, 25 novembre 2022

Le Menu

Cela commence comme une énigme gastronomique, dans une ambiance à la Agatha Christie. Une douzaine de happy few, triés sur le volet, ont obtenu (contre 1250 dollars...) le droit de vivre la nouvelle « expérience culinaire » proposée par un grand chef étoilé, dans son emblématique restaurant, situé sur une île reculée. Assez vite, on comprend que quelque chose cloche. Le film d'épouvante commence à poindre le bout de son nez.

Avant que les choses ne deviennent vraiment intéressantes, il faut se fader les quarante premières minutes. Oh, elles ne sont pas inutiles à l'intrigue, puisqu'elles nous présentent les antipathiques clients du restaurant, qui seront bientôt pris au piège. Sans surprise, il y a une critique gastronomique (sorte de pendant du personnage interprété par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada), accompagnée d'un veule sous-fifre. Tous deux sont amenés à croiser trois mafieux, un acteur dont la carrière patine, deux membres de l'élite bon teint (très "Côte Est"), un fan absolu du chef... et une invitée surprise, pas prévue au programme.

La dénonciation du snobisme, mariée à un éloge visuel de la haute cuisine, constitue le hors-d’œuvre de cette intrigue, construite comme un banquet s'étalant sur plusieurs heures. Les convives finissent pas comprendre qu'ils sont tous là pour une "bonne" raison. Cela devient vraiment réjouissant à partir du moment où l'on sert des galettes mexicaines. Il y a une incontestable gradation dans la tension et l'action au sein du restaurant... et à ses environs : à deux reprises, on nous fait prendre un bon bol d'air... histoire de rendre l'atmosphère encore plus irrespirable.

C'est très bien joué, de Ralph Fiennes à Janet McTeer, en passant par Anya Taylor-Joy (qu'on peut voir aussi actuellement dans Amsterdam) et Nicholas Hoult (qui prouve qu'il peut jouer autre chose que le Fauve des X-Men).

Je ne suis toutefois pas totalement emballé, d'abord parce que trouve que le ton est un peu trop sentencieux. De plus, on aurait pu resserrer l'intrigue en 1h30... et peut-être tisser encore plus de liens entre les clients et le restaurateur (par leur passé). Enfin, j'aurais aimé que ce soit un peu plus saignant. Le film est globalement brutal, mais un peu trop sage à mon goût. Il n'en constitue pas moins un agréable divertissement.

22:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 24 novembre 2022

Rimini

Dans cette station balnéaire italienne, située sur la côte adriatique, s'est installé un "chanteur de charme" autrichien vieillissant, qui vivote entre un petit gala pour personnes âgées et une combine plus ou moins reluisante.

Ce Richie Bravo, très bien incarné par Michael Thomas, est un mélange d'Hervé Villard, de Claude Barzotti... et de Patrick Sébastien.

Le premier tiers de l'histoire nous fait découvrir la vie besogneuse de cette ancienne vedette, qui vit dans le souvenir de sa gloire passée et compte sur ses vieilles fans pour gagner sa croûte... dans tous les sens du terme.

Le bonhomme est à la fois pathétique et touchant. Il fait consciencieusement son travail, a encore une belle et forte voix. Il en impose, dans ses costumes à paillettes sous lesquels une ceinture abdominale tente de masquer un ventre de plus en plus proéminent.

Le film bascule une première fois quand débarque la fille du héros, qu'il a abandonnée avec sa mère il y a des années de cela. La progéniture est rebelle, revancharde même. Le père ne sait pas trop comment la prendre. Dix ans auparavant, il l'aurait sans doute envoyée bouler. Mais, l'âge et la solitude venant, il laisse ses remords prendre sur lui. Tout l'intérêt de cette deuxième partie est de voir dans quelle mesure la présence de cette fille influe sur la vie bien réglée du chanteur de ces dames. La troisième partie (plus courte, à peine plus d'un quart d'heure) voit l'intrigue à nouveau basculer, de manière assez cocasse.

Au-delà du portrait d'un vieil égocentrique qui s'évertue à maintenir la petite flamme en vie, ce film est aussi une évocation du troisième âge. Il y a bien sûr le chanteur et ses fans, qu'on se plaît à nous montrer dans leurs œuvres (le monsieur n'hésitant pas à mettre la bite main à la pâte). Il y a aussi les pensionnaires des maisons de retraite, parmi lesquels se trouve le père du héros, qui a tendance à perdre les pédales. Notons qu'il est incarné par un comédien célèbre en Autriche, Hans-Michael Rehberg, qui se fit connaître internationalement par son interprétation du commandant d'Auschwitz dans La Liste de Schindler. Je pense d'ailleurs que ce choix d'acteur n'est pas anodin. Le vieillard doit avoir près de 90 ans et, à au moins une reprise, on sent qu'il a des souvenirs assez précis de sa jeunesse...

Pour être juste, je dois signaler qu'il y a quelques longueurs. Mais j'ai été pris par cette histoire, ne sachant trop quoi penser du "héros"... et j'ai bien aimé la représentation des "aînés". Elle n'est pas méprisante. Le réalisateur se pose la question de leurs envies : voir leurs proches, sortir se promener, chanter, rire, picoler... voire baiser.

21:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 23 novembre 2022

C'est arrivé près de chez vous

Amis cinéphiles, vous ne rêvez pas : le film qui a jadis (1992...) révélé Benoît Poelvoorde est ressorti dans les salles (notamment CGR). Je me suis plongé dans ce bain de jouvence avec délectation. Pensez donc : à l'époque, j'étais étudiant et je m'étais lié à un groupe de cinéphiles, une sympathique bande d'atypiques fréquentant (aussi assidûment que leurs moyens le leur permettaient) les salles art et essai d'une métropole de province.

Il y a toujours un risque à vouloir revoir un film que l'on a considéré comme culte. Je n'ai pas été déçu. J'ai retrouvé la verve satirique, la beauté rude des images en noir et blanc et le culot monstre d'un acteur formidable, qui incarne sans la moindre espèce de retenue un tueur en série qui se veut esthète et philosophe.

Je ne connaissais pas l'émission à l'époque, mais, après coup, j'ai compris qu'il s'agissait d'un détournement de Strip-tease (dont on peut avoir un aperçu du style dans le passionnant Poulet frites, sorti il y a deux mois). J'avais apprécié la dénonciation (indirecte) de la complaisance d'un certain type de journalistes, dans des programmes qui s'apparentaient à de la télé-réalité.

J'attendais de revoir certaines scènes, dont la force comique m'avait à l'époque fait abondamment rire. A la volée, on peut citer : "le facteur du mois", "les os poreux", "la mort du collègue", "la retraitée cardiaque", "le petit Grégory", le "allez, reviens, c'était pour rire", "le retour de l'hôpital"... Pour moi, le film prend la forme d'une compilation de séquences d'humour noir.

Cela fonctionne encore aujourd'hui parce que cette œuvre en apparence faite de bric et de broc a été mûrement pensée, soigneusement écrite et brillamment interprétée.

Qu'est-ce qui change à notre époque ? Le regard sur les personnages féminins, en particulier lors d'une séquence, celle du viol (et de ce qui lui succède). Pour bien comprendre le sens de cette séquence, il faut se dire qu'elle arrive plutôt en fin d'histoire. A ce stade, l'équipe de journalistes n'est plus composée de témoins plus ou moins bienveillants, mais de complices, voire de potes, du tueur. Son bagout et son culot ont vaincu les réticences des journalistes... mais il reste, au fond, un salaud, un psychopathe de la pire espèce, ce que cette séquence est chargée de rappeler aux spectateurs qui auraient suivi la même pente que les journalistes. Ceci dit, la frontière est ténue dans cette séquence, au cours de laquelle une actrice a accepté d'incarner une femme qui se fait violenter, humilier. En dépit de tout ce que j'ai écrit plus haut, il est possible qu'une partie du public masculin continue à ressentir une profonde empathie pour le prédateur.

Cette réserve émise, le film reste pour moi un monument d'humour et l'occasion de (re)voir Benoît Poelvoorde dans l'un de ses meilleurs rôles.

21:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 19 novembre 2022

Amsterdam

C'est un film à voir en version originale sous-titrée, ne serait-ce que pour la manière dont les acteurs anglophones prononcent le nom de la ville néerlandaise. En français, c'est haché, comme des montagnes russes (Am-ster-dam), alors qu'en anglais, l'accent tonique est placé sur première syllabe. Cela donne (surtout dans la bouche de Margot Robbie, mais pas que) une aura sensuelle à ce nom, qui évoque une période heureuse, faite de créativité artistique, d'amour et de liberté.

Mais ça, c'est le passé, que l'on découvre par l'un des retours en arrière. Le paradoxe est que ces moments de bonheur sont nés par accident, juste après la Première Guerre mondiale, alors que deux des trois héros sortent fracassés du conflit. (Ils se sont battus en France.)

L'intrigue principale se déroule au début des années trente, outre-Atlantique, lors du premier mandat de Franklin Roosevelt. Il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un complot menée par certaines élites économiques pour installer un régime fasciste aux États-Unis.

David O. Russel (qui réalisa jadis Les Rois du désert) choisit de mettre cela en scène avec beaucoup de dérision. C'est l'une des réussites de ce film, de mêler des tons différents, celui du drame (autour du complot politique et des assassinats), celui de la comédie (ce sont des bras cassés qui tentent de le déjouer) et celui de la romance (celle entre Valerie et Harold et celle, à peine naissante, entre Burt et Irma).

Russel s'appuie sur une distribution brillante. J'étais bien entendu transi devant Margot Robbie (en brune ce coup-ci), très à l'aise dans la peau d'un personnage qui associe force et faiblesses. J'ai aussi beaucoup apprécié la composition de Christian Bale, dont le réalisateur a su exploiter le potentiel comique. Dans ce registre, il faut noter la prestation d'un improbable duo, les Laurel & Hardy de l'espionnage, interprétés par Michael Shannon et Mike Myers. Du côté des dames, il faut signaler Zoe Saldana et Anya Taylor-Joy (délicieusement vénéneuse). Chez les messieurs, Washington Junior, Rami Malek, Chris Rock, Matthias Schoenaerts et Robert de Niro font bien le job.

Le choix des acteurs et l'écriture des personnages révèlent un autre aspect de l'histoire : les relations interethniques. Du côté des "gentils", on a deux couples mixtes et des soldats/officiers qui ne se laissent pas guider par les préjugés racistes. Du côté des "méchants", les modèles sont certes européens, mais ceux des années 1930... On note que le trio de héros, en plus de franchir la "barrière des races", transcende les inégalités de condition sociale.

Du coup, même s'il y a des longueurs, même si le scénario suit parfois des détours qui pourraient paraître inutiles, je me suis régalé. Russel a visiblement voulu profiter au maximum des interprètes qu'il avait sous la main. On sent le plaisir de jouer et de faire jouer. Finalement, au-delà de la politique et du social, c'est peut-être tout simplement un film sur le bonheur.

10:34 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 16 novembre 2022

Babi Yar. Contexte

Ce documentaire ukrainien s'appuie sur des images d'archives en partie inédites, celles des propagandes allemande et soviétique, ainsi que celles tournées par des soldats (surtout allemands). Le montage de ces images, accompagnées de son, donne un film d'une force considérable.

La première partie montre l'invasion de l'URSS par l'armée allemande à l'été 1941, suivie des débuts de l'occupation de l'Ukraine. On ne voit quasiment pas de scène de combat, mais les résultats : les Soviétiques ont laissé derrière eux quantité de matériel plus ou moins abîmé, des morts et (surtout) de nombreux prisonniers, que la propagande allemande tente de montrer comme bien traités. (On sait qu'en réalité il n'en fut rien.)

En ville, la population semble accueillir favorablement les nouveaux maîtres du pays. Il faut dire que les Ukrainiens ont subi, dans les années trente, une famine génocidaire (l'Holodomor) et les purges staliniennes. Je pense que le bon accueil du début n'est pas que factice. Méconnaissant l'idéologie nazie, de nombreux Ukrainiens ont cru en une possible liberté, sous tutelle allemande. On voit qu'ils ont assez vite déchanté, puisque, quelques mois plus tard, quand Kiev reçoit la visite du gouverneur de Pologne, Hans Frank (un nazi de la première heure), les visages sont fermés, les sourires forcés.

Entre temps, un horrible massacre s'est déroulé à la périphérie de Kiev, à Babi Yar. En quelques jours, plus de trente mille juifs ont été fusillés par les nazis, épaulés par des collaborateurs ukrainiens. Certains d'entre eux faisaient peut-être partie de ces citadins filmés par la propagande nazie en train de maltraiter leurs concitoyens juifs.

Le massacre lui-même n'est pas montré. On en découvre les détails quand aux images allemandes succèdent celles de la propagande soviétique.

A son tour, l'Armée rouge est bien accueillie. On a visiblement voulu illustrer la solidarité entre les peuples composant l'URSS. Les soldats soviétiques se comportent bien. Alors qu'une nouvelle chape de plomb est sur le point de tomber sur l'Ukraine, ce sont des scènes de libération qui nous sont montrées.

On en arrive assez vite aux images du procès qui s'est tenu juste après la guerre. Les témoignages des Ukrainiens ordinaires, qu'ils soient juifs ou pas, qu'ils soient des rescapés, des parents de victimes ou tout simplement des habitants du coin, sont poignants. Je recommande tout particulièrement le récit des rescapés, certains étant parvenus par miracle à s'extraire d'une fosse commune où ils s'étaient laissé tomber.

Les images étant sonorisées, on réalise que les autorités officielles tentent de masquer le caractère antisémite du massacre de Babi Yar. Les victimes sont désignées comme « citoyens soviétiques » ou « habitants de l'Ukraine soviétique ». Seul un témoin ose faire entendre un autre son de cloche et n'hésite pas à parler de juifs. Ce qu'il est advenu du ravin de Babi Yar après guerre est révélateur de la politique de déni menée par le pouvoir soviétique.

C'est passionnant et moins éprouvant que ce que je craignais.

P.S.

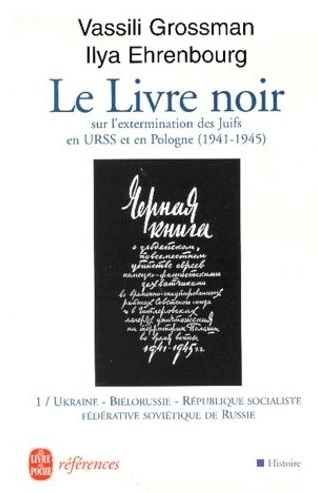

Le massacre a été très tôt évoqué, par des enquêteurs soviétiques (souvent juifs) chargés de collecter des témoignages dans la perspective des procès organisés contre les criminels nazis. Ils ont été rassemblés sous la forme d'un Livre noir, publié sous la direction de Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg. Le massacre de Babi Yar est évoqué dans le premier tome publié en livre de poche :

A écouter aussi, une émission de France Culture, diffusée en novembre 2020 : « Staline et le Livre noir ».

21:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 09 novembre 2022

Couleurs de l'incendie

Clovis Cornillac succède à Albert Dupontel dans l'adaptation des romans de Pierre Lemaitre. La distribution est entièrement renouvelée, bien que ce film-ci se place dans la continuité d'Au revoir là-haut. Il m'a d'ailleurs fallu un peu de temps pour m'habituer à voir Léa Drucker en Madeleine Péricourt.

J'ai trouvé le début un peu mou, en dépit d'un événement traumatique. Léa Drucker fait bien l'empotée, la petite privilégiée qui, par la force du destin, se retrouve à la tête d'une fortune colossale... mais précaire : nous sommes en 1929 et le tout-Paris discute de la crise américaine, qu'on redoute de voir débarquer en Europe.

S'en suit la mise en scène de deux arnaques. Lemaitre aime bien cela et, dans Au revoir là-haut, c'était brillant. Ici, c'est plus plan-plan, surtout la première manigance, qui voit des hommes expérimentés et cupides berner l'héritière. C'est tout de même savoureux parce que les deux enfoirés de service sont incarnés par Olivier Gourmet et Benoît Poelvoorde. S'ajoute une galerie de personnages secondaires bien campés, par Alice Isaaz, Jérémy Lopez et Alban Lenoir.

Je suis un peu plus réservé à propos de Clovis Cornillac, qui s'est donné le beau rôle... et ça se sent. Je suis aussi partagé concernant Fanny Ardant. Au début, c'est limite catastrophique, en tout cas terriblement conventionnel, en particulier à l'opéra. Au fur et à mesure que le personnage de la cantatrice acquiert de l'épaisseur, on perçoit mieux le talent de la comédienne... jusqu'au petit coup de théâtre allemand.

J'ai aussi été agacé par le personnage du fils, qu'il soit enfant ou adolescent. On devrait éprouver de la sympathie pour lui, vu ce qu'il a subi. Mais j'ai trouvé que l'interprétation manquait de chair.

Heureusement, la mise en place de la seconde arnaque (la vengeance) a retenu mon attention. C'est très agréable à suivre, en dépit de quelques invraisemblances. Les décors sont soignés, les acteurs percutants. C'est souvent filmé avec malice. Attention toutefois (surtout si l'on n'a pas lu le bouquin au préalable) : il convient de maintenir son attention pendant les quelque 2h15, puisque (gros roman oblige) on a pratiqué des ellipses.

Même si la conclusion de l'intrigue est un peu appuyée, on passe un agréable moment, en bonne compagnie. Ce n'est toutefois pas du niveau d'Au revoir là-haut.

23:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 03 novembre 2022

Mon Pays imaginaire

Patrizio Guzmán est un documentariste chilien installé en France depuis la dictature d'Augusto Pinochet. Il s'est fait connaître jadis par une fresque consacrée au gouvernement Allende et à sa chute (La Bataille du Chili). En France, en salles, c'est Le Cas Pinochet qui avait eu un certain retentissement. Le cinéaste a sans doute atteint un sommet avec Nostalgie de la lumière et Le Bouton de nacre, qui allient qualités esthétiques et rigueur du propos.

Cette fois-ci, c'est aux manifestations de 2019 qu'il s'est intéressé. Plus que politiques (l'opposition au président de droite Pinera), les motivations étaient sociales. Considéré comme un pays émergent, le Chili reste très inégalitaire. C'est un héritage de la dictature Pinochet, durant laquelle a été menée une politique néo-libérale (inspirée des États-Unis) peu remise en question après le retour de la démocratie. Le paradoxe est que, si le documentariste anti-Pinochet relève bien les marques de pauvreté et sent flotter sur le Chili un vent révolutionnaire comparable à celui qui avait porté Salvador Allende au pouvoir, il ne fait pas explicitement le lien entre la situation économique et l'héritage néo-libéral de la dictature. Peut-être part-il du principe que les spectateurs connaissent ce contexte.

Le mouvement social, pris en cours de route, est filmé de l'intérieur. Aux préoccupations économiques s'ajoutent les revendications féministes et celles des "Indiens" (notamment Mapuches). C'est le principal apport du documentaire, qui montre la diversité des manifestants, la plupart non-violents, mais certains hélas adeptes de la castagne. En face, la répression est féroce : aux jets d'eau, aux grenades lacrymogènes, aux LBD s'ajoutent... des tirs à balles réelles (contre des manifestants apparemment non armés). C'est montré sans commentaire, les images se suffisant à elles-mêmes.

C'est le moment de signaler que c'est bien filmé. Les extraits d'actualités et de vidéos issues de téléphones portables complètent les plans tournés par le réalisateur, qui essaie de faire un bel ouvrage. L'image est de qualité et, de temps en temps, un effet de caméra donne plus de force à une scène.

Certaines m'ont particulièrement marqué : elles montrent les mouvements de foule, impressionnants et parfois bigrement bien organisés. Je pense notamment aux manifestations féministes dénonçant la culture du viol. C'est d'une grande force.

Le film s'achève sur l'élection d'une Assemblée constituante (où les acteurs du mouvement social semblent nombreux), puis celle d'un nouveau président, Gabriel Boric, issu de la même mouvance.

... Il manque donc la conclusion de cette histoire, à savoir le référendum sur le projet de nouvelle Constitution qui, ô surprise, a vu les électeurs massivement rejeter le texte rédigé sous l'influence de la gauche radicale.

C'est la principale faiblesse de ce film, qu'on pourrait qualifier d'hémiplégique : il ne propose qu'un seul point de vue, celui des acteurs du mouvement social, classant les opinions divergentes dans la catégorie des nostalgiques de Pinochet. Or, si cette frange politique est bien réelle au Chili, elle n'est pas la seule. Entre la gauche radicale et la droite dure existent d'autres sensibilités politiques, qui ne sont pas sur la même ligne que le mouvement social de 2019, sans pour autant regretter la période Pinochet. Cela explique d'ailleurs les difficultés rencontrées par le nouveau président pour faire passer certains projets de loi. A la Chambre des députés chilienne, sa coalition (Approbation dignité) est minoritaire... mais, avec le concours des partis du centre et de centre-gauche, il y a moyen de passer outre l'opposition de droite.

Même si le documentaire ne permet pas de saisir ces nuances, il reste un film bien fichu et informatif sur le mouvement de 2019.

11:15 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Black Adam

Et c'est parti pour un film de super-héros, façon DC Comics. Je me suis laissé tenter en raison de la présence de Dwayne Johnson au générique et parce que je ne connaissais pas du tout les personnages dotés de super-pouvoirs qui sont au cœur de l'histoire. Très vite, j'ai eu l'impression qu'on nous avait bâti un décalque des Avengers.

Honneur aux dames. Par son aspect et ses pouvoirs, Cyclone semble être une petite sœur de la Tornade des X-Men (deuxième mouture). Vérification faite, l'héroïne DC est bien apparue après celle de Marvel (en 1996, contre 1975 pour son aînée).

Cela semble être aussi le cas d'Atom qui, comme Ant-man, peut rapetisser ou s'agrandir à volonté. La version visible dans le film est celle créée en 1983 (1962 pour le héros de Marvel)... mais la toute première apparition d'Atom (chez DC) remonte à... 1940.

La tendance se confirme avec Hawkman (créé lui aussi en 1940), qui a précédé de près de trente ans le Faucon de Disney-Marvel.

On termine avec le Docteur Fate (à droite ci-dessus), apparu lui aussi en 1940, tandis que Docteur Strange n'a été créé qu'en 1963. Notons que les producteurs de chez Warner-DC ne se sont pas privés de s'inspirer à leur tour de Marvel, confiant l'incarnation cinématographique du personnage à un comédien britannique, Pierce Brosnan (irlando-américain, en réalité) répondant à Benedict Cumberbatch (alias Docteur Strange).

Mais le rôle principal est bien entendu tenu par celui qui incarne Black Adam, à savoir Dwayne Johnson... qui coproduit le film (et cherchait depuis des années à interpréter ce personnage).

Le contexte de départ est celui de l'Antiquité moyen-orientale. On se croirait presque dans X-Men - Apocalypse... sauf que le méchant est en fait un gentil... à moins que le gentil ne soit quand même méchant. (Je laisse à chacun le loisir de débattre de la question.) On pense donc à l’Égypte des pharaons, sauf que les inscriptions cunéiformes et l'aspect des sculptures renvoient plutôt à l'ancienne Mésopotamie. Quoi qu'il en soit, cinq mille ans plus tard, dans la région, les vilains sont les membres (en majorité occidentaux) d'une compagnie privée, qui contrôle la mine et exploite la population locale. On est en plein cinéma décolonial, avec un réel décentrement au niveau du point de vue, les auteurs plaçant la vision orientale sur un pied d'égalité avec la vision occidentale (voire même au-dessus).

Réveillé de son sommeil éternel, Black Adam va-t-il choisir la vengeance aveugle ou bien d'exercer une justice certes imparfaite, compliquée, mais plus adaptée aux êtres humains qu'il côtoie ? Le suspens est insoutenable...

... tout comme la violence déployée à l'écran. On a utilisé tout ce que la technologie permettait pour mettre en scène de colossales bastons, bourrées d'effets spéciaux. La première bagarre (au réveil de Black Adam) a un petit côté jeux vidéo, mais, sincèrement, elle dépote. Rebelote plus tard lors de la confrontation du "héros-méchant" avec les super-héros occidentaux. On nous a gardé pour la fin un monumental affrontement, avec un super-méchant de sa race, que seul peut vaincre le nouveau gentil.

Voilà, c'est bruyant, bien foutu visuellement, pas dément au niveau des dialogues, mais on sait ce qu'on va voir et on en a pour son argent. Certaines scènes sont quand même émaillées d'humour, Black Adam ayant tendance (au début) à tout prendre au premier degré, avant de se mettre à son tour à pratiquer l'ironie. Les spectateurs cinéphiles remarqueront aussi deux références (cocasses) aux films de Sergio Leone. J'aurais bien aimé que le comique de situation prenne le dessus sur l'aspect sentencieux de l'histoire, mais ce n'est hélas pas le cas.

P.S.

Avec son crâne rasé et sa mâchoire proéminente, j'ai trouvé que Dwayne Johnson, quand il était filmé en contre-plongée, avec un petit côté mussolinien.

Fort heureusement, quand on lui propose de s'asseoir sur un trône et de devenir le Guide de "son" peuple, Black Adam refuse : il a agi pour libérer la population, pas pour lui donner un nouveau chef... Ouf !

00:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, bd, bande dessinée, bande-dessinée

mardi, 01 novembre 2022

La Conspiration du Caire

Cinq ans après l'excellent Le Caire confidentiel, Tarik Saleh revient sur nos écrans avec un nouveau polar "oriental", toujours avec Fares Fares, un acteur au charisme hors du commun qui, pour ce nouveau rôle, a pris un petit coup de vieux... et quelques kilos :

Il incarne le colonel Ibrahim, un gradé de la Sécurité intérieure égyptienne, sans doute le service le plus redouté du pays, tant il semble avoir des antennes partout... et les moyens de faire taire les importuns, sans risque de sanction.

Ce policier est amené à intervenir dans la célèbre université islamique Al-Azhar, l'un des phares de la pensée religieuse musulmane, attachée à son indépendance... mais consciente qu'elle ne peut pas trop déplaire au pouvoir politique.

Une nuit, un meurtre est commis au cœur de l'université. Mais, avant d'en arriver là, on suit les premiers pas d'un nouvel étudiant, Adam, fils d'un modeste pêcheur et fervent croyant, qui a obtenu une bourse pour intégrer l'établissement prestigieux.

Le polar se fait sociologique, montrant les inégalités de richesse, l'urbanisation galopante... et les petites (et grandes) hypocrisies de l'élite religieuse. Celle-ci est sur la sellette, suite au décès du Grand imam de l'université. Trois cheikhs sont en concurrence pour lui succéder. Or, l'homme qui se fait assassiner est le bras droit de l'un des candidats. Hasard ou pas ?

Le héros (excellent Tawfeek Barhom) est à la fois un jeune ingénu et un quasi-Rastignac, qui pourrait profiter de la situation pour nourrir quelques ambitions. Tout va dépendre de l'attitude de la police, qui semble divisée. Entre le chef de la Sécurité, qui veut imposer le candidat qui plaît au président (surtout pas un salafiste) et le colonel qui s'est pris d'affection pour son nouvel informateur, il y a de quoi s'y perdre, d'autant qu'entre ces deux échelons, d'autres personnes interviennent. Il convient donc de se méfier des apparences.

J'ai été pris par cette histoire rocambolesque, guère spectaculaire à l'écran, mais bien filmée. L'université et la vie nocturne du centre du Caire constituent les deux principaux théâtres d'opération, qui inter-réagissent. Soit ce sont des étudiants qui quittent (discrètement) l'université pour la ville, soit ce sont des habitants de celle-ci (policiers, femme de ménage...) qui pénètrent dans le sanctuaire avec, en général, des conséquences à la clé.

Bien qu'étant plus cérébrale que Le Caire confidentiel, La Conspiration est tout aussi palpitante... et pessimiste quant au fonctionnement du régime égyptien.

21:06 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 31 octobre 2022

Les Harkis

Cela fait un petit moment que je suis le réalisateur Philippe Faucon : depuis Samia (2000). Même si son dernier film (Amin) m'avait un peu déçu, j'ai retenté l'expérience, convaincu par ses précédentes œuvres, notamment le prémonitoire La Désintégration.

Le début nous présente ceux qu'on va appeler les Harkis, qui ne sont qu'une partie des Algériens engagés dans l'armée française. (Seule une minorité était membre d'une unité appelée harka.) Le premier quart d'heure est chargé de nous faire comprendre que ces hommes étaient principalement motivés par la solde : s'engager était vu comme le meilleur moyen de sortir de la misère ou d'assurer l'avenir économique de la famille. S'ajoutent à cela des motifs personnels : le désir de vengeance, des inimitiés locales... voire, dans de rares cas, les effets d'un retournement : un ancien fellagha ayant dénoncé des types du FLN n'avait plus guère de choix s'il voulait avoir une chance de s'en sortir vivant. Le panorama n'est pas complet. A priori, cela n'a rien de choquant dans un film d'1h20. Mais, quand on comprend qu'aucun des hommes montrés à l'écran ne semble s'être engagé avec l'idée de s'opposer à l'indépendance de l'Algérie, on se dit qu'il y a quand même un certain parti pris. Rappelons que, dans un territoire peuplé (à l'époque) de 9-10 millions d'habitants, les "engagés français de souche nord-africaine" ont été environ 250 000, soit presque autant que les indépendantistes algériens, membres du FLN ou de sa branche armée ALN (estimés à environ 300-350 000).

Mais revenons au film. Il a le grand mérite de nous mettre en immersion, au cœur de l'action d'une petite unité, dans le bled algérien. On suit le quotidien de ces soldats de diverses origines, les officiers français s'appuyant sur des vétérans algériens (sous-off) sortis du rang, ceux-ci faisant le lien avec les engagés récents, le plus souvent uniquement arabophones. Ils évoluent dans un cadre naturel âpre et superbe, essentiellement montagnard. On retrouve un peu l'ambiance de L'Ennemi Intime et du récent Loin des hommes (ceux-ci toutefois plus réussis, selon moi).

Le scénario comprend des épisodes d'affrontement, mais c'est plutôt sur les tourments psychologiques qu'il met l'accent. Les Harkis se posent de plus en plus de questions, sur la manière dont ils sont considérés par l'armée française... et sur leur propre avenir, au fur et à mesure que se profile la perspective de négociations (entre le gouvernement français et le FLN)... voire l'indépendance. C'est en général bien fichu.

La partie la plus novatrice concerne le devenir des Harkis à la fin de la guerre. En France, jusqu'à présent, cela a plutôt été traité dans des téléfilms. Ici, c'est la thèse de l'abandon par Paris qui est soutenue. C'est vraiment intéressant, mais inachevé, puisqu'il n'est pas question des débuts de la vie en France métropolitaine, ni du rôle des camps d'internement, comme celui de Rivesaltes (mais aussi celui du Larzac). C'est dommage, parce que Faucon avait la matière pour conclure son film, d'autant que celui-ci est bref.

Reste en suspens la représentation de la violence. Faucon choisit de montrer celle exercée par certains Harkis (torture, pillage, meurtre...) et d'être allusif concernant celle exercée par l'autre camp, celui du FLN. On la voit au début (ce qui se trouve dans un panier) et vers la fin (juste le couteau sous la gorge), sans qu'à chaque fois soit mentionnée l'appartenance des auteurs de ces crimes. C'est quand même gênant, puisqu'on estime qu'entre 60 000 et 80 000 de ces engagés auraient été massacrés par le FLN. Aucun de ces massacres n'est évoqué dans le film.

Des questions restent pendantes concernant le devenir des Harkis. On estime aujourd'hui à 500 000 le nombre formé par ceux-ci, leur famille et leurs descendants. C'est difficile à concevoir si l'on en reste aux 90 000 réfugiés de 1962. Vu que beaucoup de rapatriements ont été effectués clandestinement (de Gaulle ne voulant pas d'une seconde arrivée massive en Métropole, après celle des pieds noirs), il est possible qu'on les sous-estime. Ou alors, c'est le nombre de Harkis massacrés par le FLN qui est sous-estimé. Faites le compte : sur 250 000 engagés, si seuls 40 000 sont arrivés sains et saufs en France métropolitaine, que sont devenus les 210 000 autres ? De mon côté, je pense que, localement, certains ont pu se réinsérer, à condition de ne pas avoir commis d'acte grave et de se faire discret. Le film n'ose pas aller dans cette direction, même si l'on sent à un moment que la possibilité est dans l'air. Il est aussi probable que ceux qui n'ont pu s'embarquer pour la France aient choisi l'exil dans un autre pays, pour échapper à la mort.

10:52 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 24 octobre 2022

Le Pharaon, le sauvage et la princesse

Quatre ans après Dilili à Paris (et six après Ivan Tsarevitch et la princesse changeante), Michel Ocelot est de retour sur nos écrans, avec une œuvre bien dans le style de celles qui ont fait sa renommée.

De nos jours, en France, une conteuse est sollicitée par un public composé d'hommes et de femmes d'âges et d'origines très divers. Elle réussit le tour de force de concilier toutes leurs exigences (soyez particulièrement attentifs au début) dans trois contes, aux contextes différents. Tous trois narrent toutefois la naissance d'un amour.

LE PHARAON

Ce premier conte s'inspire de l'histoire bien réelle des pharaons noirs de Koush, l'un d'entre eux ayant même conquis l’Égypte. La fable explique cette conquête par la volonté d'un jeune prince de se rendre digne d'épouser l'élue de son cœur, ce que la mère de celle-ci au départ lui refuse. On baigne donc à la fois dans une ambiance antique et traditionnelle des contes de fées occidentaux. Techniquement, les équipes d'Ocelot se sont appuyées sur les bas-reliefs égyptiens, pour représenter leurs personnages le visage de profil mais le corps de face. Cela convient parfaitement à l'histoire, romanesque en diable. Les enfants seront sans doute aussi attirés par la représentation de certaines des principales divinités égyptiennes.

LE BEAU SAUVAGE

Ce conte d'inspiration médiévale est censé se dérouler au cœur de la France, dans le Massif Central. Les spectateurs attentifs remarqueront la présence de trois fleurs de lys dans l'un des vitraux... et celle de vaches Salers, dans les prés !

Ocelot reprend la technique des ombres chinoises pour évoquer le sort du fils unique d'un grand féodal, celui-ci cruel avec son entourage. Dans un premier temps, l'humanité du fils semble le conduire à sa perte... mais, comme souvent dans les contes, ce qui paraît perdu finit par être regagné, d'une autre manière. Ce n'est pas la plus belle histoire, sur le plan visuel, mais c'est la plus forte, d'un point de vue humaniste.

LA PRINCESSE DES ROSES ET LE PRINCE DES BEIGNETS

Le troisième conte est l'occasion d'un feu d'artifice de couleurs et de lumières. Cette turquerie lorgne du côté des Mille et une nuits... et d'Azur et Asmar, une des précédentes œuvres d'Ocelot (dont l'influence était déjà perceptible dans le deuxième conte).

Un prince nord-africain déchu se retrouve à fabriquer et vendre des beignets à Constantinople, où le sultan peine à trouver un prétendant convenant à sa superbe fille (d'apparence occidentale, soit dit en passant). Vous imaginez sans peine que les deux tourtereaux vont se rencontrer (dans des circonstances rocambolesques) et furieusement se plaire. Leur amour contrarié parviendra-t-il à surmonter les obstacles placés par les adultes sur leur chemin ? Le suspens est insoutenable...

Bref, j'ai beaucoup aimé. C'est d'une grande beauté formelle (sans 3D) et les histoires d'amour sont simples sans être nunuches. Malheureusement, j'étais seul dans la salle pendant la projection...

22:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Simone, le voyage du siècle

Salle archi-comble à Rodez pour cette séance : plus aucun siège n'était inoccupé lorsque le film a commencé. C'est suffisamment rare pour être signalé.

Olivier Dahan s'est visiblement inspiré des Mémoires de Simone Veil pour écrire un scénario kaléidoscopique, le montage faisant alterner quatre périodes chronologiques, sous la forme de retours en arrière.

Ainsi, on va suivre "l'héroïne" dans les années 1940 (la jeunesse à Nice puis la déportation... et le retour en France), au tournant des années 1950-1960 (l'action de la juriste, notamment dans les prisons françaises), dans les années 1970-1990 (l'action gouvernementale et l'engagement européen) et, enfin, la retraite apaisée des années 2000-2010.

Des deux interprètes de Simone Veil, c'est clairement Rebecca Marder (vue dans Une jeune fille qui va bien) qui m'a le plus impressionné. Avec Judith Chemla (qui incarne une de ses sœurs, Milou) et Elodie Bouchez (la mère, Yvonne Jacob), on a droit à un beau trio d'actrices, très convaincantes jusque dans les scènes de déportation.

Je pense d'ailleurs qu'au delà des justifications avancées par le réalisateur Olivier Dahan, c'est la force des scènes de camp qui explique (au moins en partie) le découpage du film. Si celui-ci avait suivi la chronologie, il aurait commencé par les moments les plus forts, seuls les débats autour de la légalisation de l'IVG pouvant, bien plus tard, retrouver un peu de cette intensité. Voilà sans doute pourquoi la période des camps (qui a indubitablement marqué Simone Veil à vie) est présente un peu partout dans le film, à l'occasion de retours en arrière plus ou moins bien introduits. Le cinéaste a tenté à chaque fois de justifier par un événement de la vie de Simone le fait qu'on se replonge dans son passé (plus ou moins lointain). Cela semble parfois un peu trop mécanique, voire artificiel.

Sur le plan historique, le film a le mérite de mettre en scène un aspect méconnu de la Shoah, les Marches de la mort, dernière phase de l'extermination, rarement montrée à l'écran. On pourrait discuter un peu la manière dont l'arrivée à Auschwitz est mise en scène mais, bon, il n'y a là rien de scandaleux. La partie judiciaire est elle aussi plutôt bien foutue. Celle qu'on avait fini par appeler "l'emmerdeuse" y fait merveille. J'ai trouvé l'épisode algérien lui aussi réussi.

J'ai été un peu déçu par la séquence de la bataille pour l'avortement. Elsa Zylberstein se démène dans le rôle (pour lequel elle pris plusieurs kilos). Elle a été grimée de manière à ressembler à son modèle et elle a tenté de s'exprimer à sa manière, mais cela m'a paru très scolaire. Je trouve aussi que la manière ordurière dont la ministre de la Santé a été traitée par une partie de la droite et l'extrême-droite n'est pas assez bien montrée.

Mais le principal défaut du film est la façon appuyée dont certains moments d'émotion sont soulignés. Dès que le piano est lancé, accompagné ensuite par les cordes, on comprend qu'il va falloir pleurer dans les chaumières. J'ai aussi été gêné par une scène, celle de l'opéra (en Allemagne), qui voit la jeune Simone quitter la représentation pour rentrer à son domicile, en pleine crise. J'ai eu un peu l'impression de revoir La Môme...

En dépit de ces réserves, je recommande ce film, pour la leçon de vie qu'il constitue et pour le jeu des actrices.

dimanche, 23 octobre 2022

Dédales

Ce n'est que très tardivement que j'ai pu voir ce polar sociétal roumain, qui circule encore dans quelques salles françaises. Il est divisé en deux grandes parties, la première centrée sur le personnage que l'on va appeler "la nonne", la seconde sur "le policier".

Bien que très différentes sur le fond, les deux morceaux sont construits de manière quasi identique. A chaque fois, le personnage principal (nonne, policier) y apparaît d'abord d'une certaine manière, avant qu'on le voie évoluer... ou se dévoiler. Chaque partie est construite sur un malaise/une tension grandissants, débouchant sur une scène clé. Enfin, chaque partie est un assemblage de plans-séquences, parfois virtuoses, souvent un peu scolaires, construits à peu près de la même manière, incluant presque toujours une vision rotative.

Je trouve que le film porte assez mal son titre. Il n'y a pas grand chose de labyrinthique dans son intrigue. On comprend très vite pourquoi "la nonne" se rend à l'hôpital et l'on n'a pas de mal à deviner pourquoi elle s'était installée au couvent. De même, plus tard, on comprend très très vite quel est le lien entre le policier et l'affaire sur laquelle il enquête.

Néanmoins, à l'intérieur de ces schémas faciles à décrypter, un peu de mystère subsiste. Un porte sur le devenir de la nonne, un autre sur la fonction de tel médecin à l'hôpital, un troisième sur l'identité du suspect arrêté, l'incertitude venant ici de débris de phare de voiture. L'atout majeur du film reste sa mise en scène, capable de suggérer beaucoup de choses sans avoir besoin de faire déclamer des pages de dialogues aux personnages. C'est donc assez agréable à suivre, bien qu'un peu lent et parfois trop souligné. J'ai aussi apprécié le petit coup de théâtre final (au niveau de la perception de la réalité), bien amené.

Sur le fond, on ne peut pas ne pas y voir une parabole sur la situation des femmes. La "nonne" est confrontée à des hommes qui tous la traitent avec paternalisme. Certains sont prêts à lui rendre service, d'autres se contrefichent d'elle et au moins un est un prédateur potentiel. La mise en scène suggère que, finalement, d'une certaine manière, tous se comportent mal avec elle. Le film égratigne aussi quelques institutions, notamment l’Église orthodoxe et la police.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 22 octobre 2022

Samouraï Academy

Sous ce titre (un peu) trompeur (réservé au public français) se cache une animation déjantée, mettant en scène des chats (plein de chats !) et... un chien. L'amoureux des félins que je suis a enfin pu savourer un film où ces adorables boules de poils ne sont pas cantonnées dans des rôles de méchants ou de pervers. Bien évidemment, la différence entre chiens et chats (ainsi qu'entre les catégories de chats) est une métaphore des différences chez les humains. Cette histoire très balisée nous cause aussi de gros et de maigres, de riches et de pauvres, de petits et de grands, de femmes et d'hommes.

Je déconseille d'arriver en retard : le générique de début est très réussi, nourri de clins d’œil, à l'image du reste du film, dans lequel on semble d'ailleurs davantage s'adresser aux adultes qu'aux enfants. Ainsi, au détour d'une scène, on peut percevoir des allusions aux Sept Mercenaires, au Seigneur des anneaux, à L'Empire contre-attaque, aux westerns de Sergio Leone...

Je recommande la version française, très réussie, bourrée de jeux de mots faisant intervenir les chats et les chiens, allant du "chat-mouraï" à "une vie de moi", le héros (seul canidé de l'histoire) tentant, dans un premier temps, d'échapper à des villageois en furie, qui ont le projet de le transformer en "pâtée pour lui"... Parmi les acteurs de doublage, on reconnaît Thierry Desroses (alias Samuel L. Jackson), Patrick Préjean... et Sophie Forte, qui incarne avec talent une grand-mère pugnace.

C'est virevoltant, bien fichu au niveau de l'animation. Les petits (mais pas que) apprécient les allusions scatologiques, du village "Kakamucho" aux rafales de pets produites par une meute de ninjas nourrie de flageolets... Mais, attention : les tout-petits se lassent vite, ils ne comprennent pas tout... et s'agitent dans la salle, bordel de merde de connards de parents qui ne tiennent pas leur progéniture !

Fait à signaler : la fin est réussie avec, dans un premier temps, un épisode homérique, suivi d'une harmonie retrouvée, dans le respect et la bonne humeur.

17:17 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 17 octobre 2022

L'Origine du mal

Sébastien Marnier est un réalisateur français discret, qui suit son bonhomme de chemin... un chemin qu'on a aussi envie d'emprunter, surtout si l'on a vu ses précédents films, Irréprochable et L'Heure de la sortie.

Le première partie nous présente l'arrivée d'une prolétaire dans une famille bourgeoise. Stéphane (Laure Calamy, formidable) est ouvrière dans une poissonnerie et se découvre un père millionnaire, incarné avec un plaisir évident par Jacques Weber. L'épouse légitime de celui-ci, un peu allumée, est interprétée par l'excellente Dominique Blanc (dont je conseille de voir la prestation dans la mini-série Syndrome E, récemment diffusée sur TF1). Complète le tableau la demi-sœur connasse (Doria Tillier, plus vraie que nature), la petite-fille "en recherche" et la bonne très très attachée à la famille. L'ambiance, empreinte d'hypocrisie glaciale, est assez savoureuse... mais cela dure quand même une bonne heure. C'est trop long.

A partir du moment où un retournement survient, l'action s'accélère. Les rebondissements s'enchaînent, prenant un tour macabre. C'est cruel, vachard, malveillant... le pied, quoi ! Chaque personnage (ou presque) a une face cachée, qui se dévoile petit à petit. A signaler aussi la composition de Suzanne Clément (remarquée dans la mini-série La Forêt), qui incarne une taularde homosexuelle, dont on finit par comprendre comment elle est liée aux autres personnages.

C'est un bon thriller, même s'il met du temps à démarrer. Je regrette qu'à la fin, les auteurs accumulent les rebondissements, ne sachant visiblement pas comment conclure leur histoire. Mais j'ai passé un bon moment.

22:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 08 octobre 2022

Novembre

La sortie du film de Cédric Jimenez, consacré aux premiers jours de l'enquête judiciaire consécutive aux attentats du 13 novembre 2015, est l'événement de la semaine. Ces dernières années, du côté français, la fiction s'est plutôt intéressée aux terroristes, par exemple avec La Désintégration (de Philippe Faucon) et Made in France (de Nicolas Boukhrief). Du côté des forces de l'ordre, on n'a guère que L'Assaut à se mettre sous la dent.

C'est la première originalité de film de Jimenez : il suit pas à pas l'évolution d'une galerie de policiers, de grades différents, de fonctions différentes, appartenant à des services et des unités différents. Par sa diversité (et grâce à un montage nerveux), ce patchwork n'est pas sans rappeler le Short Cuts de Robert Altman.

L'histoire commence pourtant de tout autre manière. L'action se déroule en Grèce. Plusieurs forces antiterroristes (grecques, françaises, américaines...) interviennent conjointement pour "serrer" les membres d'une cellule... surtout un, en fait. La conclusion de cette intervention a eu des répercussions, jusqu'en France...

C'est aussi l'occasion de découvrir le "héros" de l'histoire, un commissaire pugnace, habité par son travail, formidablement incarné par Jean Dujardin. (Dans le jeu de l'acteur, quel contraste avec le dernier OSS 117 !)

Une ellipse nous conduit à Paris, quelques mois plus tard. la tension est retombée. La population, qu'elle soit au travail ou sortie pour se détendre, suit plus ou moins attentivement le match de football qui se déroule ce soir-là au Stade de France. Parmi les anonymes, des policiers sortis du boulot, qui vont vite être rappelés.

Commence alors une course contre-le-montre. Une fois les attentats commis, il s'agit de mettre la main sur les terroristes encore vivants, en fuite. Les policiers en viennent rapidement à penser que les tueurs ont une dernière cible en tête. La mise en scène, survitaminée, nous met dans les pas des policiers, entre filatures, écoutes téléphoniques, interrogatoires, consultation des bases de données, échanges d'informations entre services... C'est passionnant. Les scénaristes ont visiblement consulté le rapport parlementaire de juillet 2016 (en particulier le tome 1, pages 42-53 et 61-69). Ils semblent avoir aussi puisé dans des sources annexes. Bref, c'est documenté, mais ne vise pas à l'exhaustivité : on a fait des choix (pertinents), pour tenir la ligne dramatique du sujet.

Le film a l'élégance de ne pas sombrer dans le pathos. Des rescapés nous sont montrés, à l'hôpital, interrogés par des policiers. C'est digne sans être appuyé. Ces moments touchants constituent presque des pauses de douceur dans la course frénétique pour tenter d'attraper les suspects.

J'ai aussi apprécié que les personnages des tueurs ne soient pas développés. Ce sont des ombres, qui parviennent longtemps à filer entre les doigts de la police. Les deux femmes musulmanes sont des exceptions. L'une est la cousine de l'un des terroristes, l'autre une amie qui l'héberge. Ce sont d'ailleurs, selon moi, les deux personnages féminins les mieux incarnés. Ils sont plus convaincants que ceux des policières, que j'ai trouvé un peu caricaturaux (ou pas suffisamment crédible : Anaïs Demoustier en Inès... bof).

Viennent alors les questionnements autour du personnage de Samia, la logeuse qui informe la police (très bien interprétée par Lyna Khoudri). En contradiction avec la réalité, les scénaristes ont choisi d'en faire une musulmane intégriste (voilée)... mais qui ne soutient pas le terrorisme. Certains y verront un prêchi-prêcha gauchisant, tendant à faire accepter à la masse de la population française que les femmes voilées sont tout à fait respectables. D'autres y verront plutôt une forme de propagande à destination de nos concitoyens musulmans, tentant de leur faire admettre l'idée qu'un musulman, même très pieux, ne peut pas soutenir des terroristes. Choisissez votre version !

Cette tension converge vers l'apogée que tout le monde attend : l'assaut du dernier repaire des terroristes. Cette séquence tonitruante, filmée dans une semi-obscurité, est particulièrement impressionnante, dans une grande salle. (J'ai un peu pensé à la fin de Zero Dark Thirty.) Elle conclut de manière magistrale un très bon film d'action, qui ne juge pas ses personnages, mais qui met l'accent sur ceux qui ont choisi de défendre la vie.

mercredi, 05 octobre 2022

Sans filtre

Cinq ans après le brillant et étonnant The Square, Ruben Östlund nous revient, à nouveau palmé, encore avec œuvre sociétale satirique, dans laquelle les scènes trash voisinent avec un certain raffinement.

La première partie nous plonge dans un monde de paillettes, celui de la mode, aussi bien masculine que féminine. On comprend bien vite que les apparences glamour masquent une réalité peu ragoûtante. Le couple de héros en est une sorte de mise en abyme (un procédé que semble affectionner le réalisateur). La relation entre l'influenceuse et l'apprenti-mannequin semble toute belle à première vue : ils sont jeunes, bien roulés, pleins d'espoirs et ils profitent de la life... à donf ! La séquence qui commence avec le dîner dans le restaurant chic et s'achève par une conservation intime dans une chambre d'hôtel est bigrement bien construite. Cela démarre comme sur du papier glacé, avant que ne s'installe un malaise... la résolution de la crise révélant, une fois n'est pas coutume, le fond de la pensée de l'une des protagonistes.

Toutefois, si l'on excepte ce moment-clé, je trouve que cela manque un peu de rythme. Cela devient beaucoup plus intéressant dans la deuxième partie, consacrée à la croisière pour super-riches et/ou célébrités. Le voisinage du personnel du paquebot et des prestigieux passagers est souvent cocasse... et met en scène une considérable différence de classes. Et voilà Karl Marx qui surgit au détour d'une beuverie, entre un capitaine dépressif (Woody Harrelson, pas très subtil) et un milliardaire russe adepte du néolibéralisme.

Mais c'est la séquence du repas qui est la plus réjouissante. Amateurs de flux corporels, soyez les bienvenus ! C'est franchement jouissif. On sent que le réalisateur s'en est donné à cœur joie... au point d'en faire peut-être un peu trop. Mais je pense que l'excès fait partie de la conception de la situation.

Quoi qu'il en soit, cette séquence constitue le point de bascule de l'histoire (et du film). Jusque-là, la forme était bien léchée et la domination des puissants solide (en apparence). La suite va nous montrer que tout est remis en question. Sur la forme, cela devient aussi plus cru... et c'est bien !

La troisième partie ne met en scène que quelques-uns des personnages vus auparavant, sur une île. Je laisse à chacun le plaisir de découvrir comment on en arrive là. Il convient juste de savoir que, dans ce lieu isolé, les rapports de classe et de genre s'inversent. C'est excellent, au niveau du principe de base comme de la manière dont c'est amené, avec une incontestable rouerie.

Je suis sorti de là d'autant plus satisfait que, contrairement à ce qu'il a fait dans The Square, Östlund n'a pas cherché à conclure de manière morale. Un petit coup de théâtre survient, bien dans le ton de l'intrigue. Même si chacun(e) est laissé(e) libre d'imaginer comment va se conclure le dernier plan, la fin ultime ne fait aucun doute...

15:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 30 septembre 2022

Les Secrets de mon père

1959, en Belgique. Dans une famille juive de la classe moyenne, deux frères vivent une préadolescence mêlée d'insouciance et d'incompréhension. L'insouciance est celle d'enfants suivant une scolarité normale, dans un pays qui connaît croissance économique et plein-emploi. L'incompréhension est ressentie vis-à-vis du père, peu communicatif, en particulier sur sa jeunesse pendant la guerre. Il s'enferme régulièrement dans son bureau, pour se consacrer à une tâche mystérieuse.

A partir du récit autobiographique du caricaturiste Michel Kichka, Véra Belmont (Rouge Baiser, avec Charlotte Valandrey, mais aussi Survivre avec les loups) a construit un film d'animation drôle et émouvant, bénéficiant au doublage de voix francophones connues : celles de Michèle Bernier, Jacques Gamblin et Arthur Dupont.

C'est dans la première partie que l'humour est le plus présent. On nous propose la vision des enfants, qui s'étonnent des silences des adultes... en particulier à propos du « numéro de téléphone » tatoué sur leur avant-bras. La séquence chez la commerçante est à cet égard particulièrement réussie. Les deux gamins font des bêtises, grimpent par où il ne faudrait pas grimper, entrent là où il leur a été interdit d'entrer... et commencent à découvrir ce passé pas si vieux, dont on parle peu.

C'est un autre mérite de ce film : rappeler à un public qui s'estime parfois saturé d'informations que, dans les années d'après-guerre, on évoquait peu l'extermination des juifs (et son aspect particulier). Les rescapés eux-mêmes n'étaient en général pas très loquaces, préférant se consacrer au présent. Je trouve que le fossé de générations est très bien rendu dans l'histoire.

Il s'accentue dans la deuxième partie (plus sombre), en raison d'un événement traumatique que je me garderai bien de révéler. L'un des fils rompt franchement avec son père, alors pourtant que celui-ci s'est mis à parler de son passé. (La publicité faite autour du procès Eichmann a contribué à délier les langues, jusque dans les familles.)

La troisième partie voit renaître un peu l'espoir. Le fils aîné s'installe en Israël, plus par envie de s'éloigner de sa famille que par adhésion au sionisme. (On note d'ailleurs qu'il refuse d'hébraïser son identité, en dépit des pressions exercées sur lui.) Il vit l'expérience du kibboutz (peut-être le seul exemple de communisme démocratique qui ait réellement existé), rencontre l'amour et se lance dans le dessin de presse. Il aura finalement l'occasion de renouer avec son père.

C'est vraiment une belle (et authentique) histoire, mise en images sobrement, sans effet de manche, même si certaines scènes sont dures. C'est visible par tous les publics. Cela ne dure qu'1h15.

21:38 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 28 septembre 2022

Poulet frites

L'équipe de l'émission Strip-tease est de retour dans les salles obscures avec un documentaire qui se regarde à la fois comme un grand reportage en immersion et comme un polar dont on tente d'élucider l'énigme.

C'est filmé en noir et blanc, souvent caméra à l'épaule, mais sans agitation frénétique. Les spectateurs de 2022 seront surpris de découvrir les enquêteurs d'une brigade criminelle bruxelloise en train de travailler sur des ordinateurs dotés d'un moniteur à tube cathodique : on est en 2003, comme nous l'apprend indirectement un calendrier punaisé au mur. Pas de smartphone à l'époque, rien que des fixes et des portables rudimentaires, les fameux « GSM ».

Pendant 1h40, on suit une seule enquête, sur le meurtre d'une jeune femme, sauvagement égorgée en pleine nuit. On commence par découvrir, filmé de dos, le premier suspect qui se présente aux yeux des policiers : un ex-taulard, drogué, compagnon occasionnel de la victime. Sans voir les traits du visage du gars, on sent le malaise qui pèse dans la salle d'interrogatoire, face à des policiers partagés entre une certaine compréhension et la conviction que le type a des choses à cacher. Simule-t-il ses pertes de mémoire ou bien n'est-il qu'un pauvre type pris dans un engrenage ? Seule une enquête approfondie le déterminera.

Celle-ci est menée par le commissaire Lemoine, dont l'équipe fournit un véritable travail de bénédictin, pour tenter de découvrir le fond de l'affaire et de réunir les preuves permettant de confondre le coupable. Une de ces preuves pourrait être une portion de frites, dont l'origine puis le devenir suscitent des interrogations. On voit aussi les policiers se flinguer les yeux à éplucher des relevés téléphoniques, dont l'analyse, recoupée avec des éléments de terrain, pourrait les mener à la solution.

Ils sont épaulés par une juge de caractère, que les fans de l'émission connaissent : il s'agit d'Anne Gruwez, vue dans Ni juge ni soumise, mais plus jeune ici. Elle passe au second plan, l'accent étant mis sur les policiers et les suspects.

Certains d'entre eux sont issus de l'immigration indo-pakistanaise. La Belgique est une étape sur le chemin qui mène de l'Asie du Sud au Royaume-Uni. On constate aussi que les réseaux et les communautés s'étendent jusqu'à l'Italie et même les États-Unis. Cela complique encore plus le travail des policiers.

L'ensemble est émaillé d'humour, mais pas tant que cela. Le choix de brosser un portrait social et de présenter de manière assez minutieuse les progrès de l'enquête policière l'emportent. Cela n'exclut pas les moments cocasses, comme la séquence qui montre les efforts patients du commissaire bruxellois pour obtenir de collègues de banlieue le détachement de renforts en uniforme pour mener une perquisition jugée capitale. La succession des coups de téléphone, rebondissant de correspondant en correspondant, évoque un univers quasi kafkaïen.