samedi, 03 septembre 2022

Les Cinq Diables

Ce petit thriller français entremêle les thématiques. Au fantastique se superposent des questions sociétales : racisme, homophobie, harcèlement scolaire... Intersectionnalité quand tu nous tiens ! Intéressons-nous plutôt à ce qui est d'ordre cinématographique.

La première partie de l'intrigue est dominée par le sentiment d'étrangeté. C'est d'abord l'histoire d'un couple qui bat de l'aile. Le désir semble avoir quitté le foyer, à tel point que l'épouse (Adèle Exarchopoulos, crédible en maître-nageuse) soupçonne son conjoint d'aller voir ailleurs. C'est du moins ce que suggèrent la mise en scène et le jeu de la comédienne. C'est peut-être trompeur...

L'étrangeté réside dans la composition du couple : une fille du pays (Joanne) et un immigré d'origine sénégalaise (Jimmy). Leur fille, Vicky, suscite étonnement et moqueries chez les gamines de la région, un coin de l'Isère où semble régner un certain entre-soi.

Un autre élément d'étrangeté est l'irruption de l'homosexualité (féminine), dans une petite ville où la conception du couple est très traditionnelle.

Cette étrangeté prend un tour fantastique avec Vicky, une gamine mûre pour son âge... et à l'odorat hyper-développé. Elle repère les gens à leur(s) odeur(s), qu'elle essaie de "capturer". Elle tente aussi des expériences sensorielles. L'une d'entre elles la projette dans le passé, à plusieurs reprises.

La mise en scène soutient les choix scénaristiques, en particulier dans la première demi-heure. A plusieurs reprises, on comprend que la manière dont la caméra a été placée n'est pas due au hasard ni à une quelconque coquetterie. Soit le point de vue est décentré, soit on invite les spectateurs à chercher ce qui, dans le plan, sort de l'ordinaire.

Ce sont les principaux atouts du film. Globalement, l'interprétation est très inégale. Les comédiennes sont toutes bonnes, chacune dans son rôle. Je suis beaucoup moins convaincu par l'acteur qui incarne le mari pompier, déjà vu dans Amin. Côté masculin toujours, j'ai apprécié de revoir Patrick Bouchitey, qui joue le père de Joanne... et donc le grand-père de Vicky.

Sally Dramé est la révélation de ce film, qu'elle porte sur ses frêles épaules. La relation forte qu'entretient son personnage avec celui de sa mère est très bien rendue... et on ne doute pas une seconde qu'elle possède des pouvoirs spéciaux.

Sur le plan scénaristique, on est confronté à une boucle temporelle. Au cours de certaines expériences olfactives, Vicky découvre le passé familial, dans toute sa complexité... mais sa seule irruption dans ce passé contribue à façonner celui-ci. Je n'en dirai pas plus, afin de laisser à chacun le plaisir de la découverte... plaisir qui dure jusqu'à la toute fin, en forme de clin d’œil, mais qui pourrait ouvrir la voie à une suite.

17:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 28 août 2022

Decision to leave

J'ai enfin pu voir ce long-métrage sud-coréen, primé cette année à Cannes (pour la mise en scène). Comme il est en fin de carrière (en salles), je m'attendais à une petite séance tranquille, avec de la place pour étendre mes jambes... eh bien, pas du tout ! La salle était comble, avec un public d'adultes, majoritairement féminin, âgé de 18 à 80 ans environ.

Ce polar sentimental met aux prises un officier de police chevronné, méticuleux, accro au boulot et à l'hygiène (Jan Hae-joon, qui a tourné avec presque tous les grands cinéastes sud-coréens vivants) et une veuve pas très éplorée, d'origine chinoise et très intelligente (Tang Wei, for-mi-dable).

Dans un premier temps, on se demande si le policier va parvenir à dénouer les fils de ce qui pourrait être un accident, un suicide ou un meurtre. Il tombe sous le charme de la veuve, qui peut-être le manipule... ou bien a tout simplement le béguin pour lui. Les acteurs sont suffisamment bons pour que, plus tard, on se demande si le policier n'a pas succombé au charme pour mieux percer la veuve à jour.

L'intrigue, sinueuse, et l'interprétation, impeccable, sont servies par une mise en scène brillante. Que ce soit au début, avec l'enquête autour de l'escarpement rocheux, lors des scènes de "planque", la nuit, ou plus tard, lorsque le policier tente de visualiser la manière dont le meurtre pourrait avoir été commis, les plans regorgent d'idées. J'ai aussi été marqué par la séquence des obsèques, en montagne, sous la neige, un moment de bascule dans le film. Enfin, même si je n'aime pas la conclusion de l'histoire (trop mélo), je ne peux qu'admirer la manière dont la séquence de la plage a été construite. Le réalisateur n'est pas un inconnu : on doit à Park Chan-Wook des œuvres marquantes comme Old Boy, Je suis un cyborg et Mademoiselle.

C'est toutefois un peu trop long. J'ai préféré la première partie du film, centrée sur la première enquête. Au bout 1h10-1h15, une ellipse intervient, avant qu'on retrouve les protagonistes, environ un an plus tard. C'est toujours aussi brillant, mais moins palpitant, le scénario tirant sur le côté sombre.

Cela reste évidemment un film à voir.

17:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Memories

Je crois que c'est la première fois que ce film d'animation japonais sort dans les salles françaises, et pourtant, il date des années 1990. Il est composé de trois récits, en apparence distincts.

MAGNETIC ROSE

Le premier moyen-métrage est à mon avis le plus virtuose. On le doit à Koji Morimoto, dont le public français connaît parfois le manga Amer Béton, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2007.

Dans un futur lointain (les années 2090), on suit une équipe d'éboueurs de l'espace, composée de fortes personnalités (exclusivement masculines). Ils sont amenés à répondre à un appel à l'aide, ce qui les conduit dans une zone réputée être une gigantesque décharge. La source de l'appel est un étrange astéroïde, sur lequel débarquent deux membres de l'équipe. Ils vont aller de surprise en surprise, tout comme les spectateurs.

Je ne peux pas expliquer le titre, sous peine de déflorer l'intrigue. Je me contenterai de dire qu'au cœur de l'histoire se trouve le souvenir d'une soprano, qui a arrêté de se produire en public plus de soixante ans auparavant. Son souvenir hante l'astéroïde... C'est un scénario particulièrement travaillé, servi par une animation splendide.

STINK BOMB

On doit cette « bombe puante » à Tensei Okamura, un inconnu pour moi. (Il a un peu travaillé sur Naruto.)

Avec cette deuxième histoire, on a clairement voulu jouer sur la rupture de ton. C'est sur le registre comique qu'on suit les pérégrinations d'un employé d'un centre de recherches en biotechnologies, à l'époque contemporaine. Involontairement, le jeune homme se retrouve vecteur d'une pandémie.

Certaines scènes auront une saveur particulière pour les spectateurs du XXIe siècle : on peut voir la population locale victime d'une sorte de « gros rhume », plus ou moins encline à se faire vacciner, certains habitants portant un masque chirurgical.

Sur le fond, l'auteur dénonce le complexe militaro-industriel... et l'influence des États-Unis au Japon. Le film est vraiment marqué par un fort anti-américanisme, tellement caricatural qu'il en devient contreproductif.

Mais le principal défaut de cette histoire est son invraisemblance et la lourdeur de son humour. Son « héros » involontaire est stupide et maladroit... ce qui ne l'empêche pas de déjouer toutes les tentatives des militaires pour l'arrêter, bénéficiant d'une chance insolente. Cela se termine par un petit coup de théâtre que, lorsqu'on a bien compris quel était le propos de l'histoire, on voit facilement venir.

CANNON FODDER

Katsuhiro Otomo, l'auteur du troisième film, est peut-être le plus connu du public français. On lui doit, entre autres, Akira et Steamboy, cette dernière œuvre ayant une parenté avec ce qui nous est montré ici.

C'est une sorte d'uchronie, que l'on peut toutefois situer dans le passé. De puissantes cités militarisées s'affrontent. Dans l'une d'entre elles, organisée de manière prussienne, on suit la journée d'un garçon, le fils d'un « chargeur de canon », dont le rêve est de diriger un jour l'une de ces imposantes batteries, dont l'importance patriotique est soulignée chaque joue par la propagande télévisuelle.

Dans le contexte japonais, il faut comprendre cette histoire comme une dénonciation de la dictature militaire des années 1930-1940, qui a conduit le pays au bord du gouffre. C'est aussi une habile mise en scène de l'embrigadement de la jeunesse.

D'une durée totale d'un peu moins de deux heures, cet ensemble inégal mérite le détour surtout pour le premier film (le plus ambitieux sur le plan cinématographique). La structure globale illustre le titre (Memories), puisque l'on part d'une situation futuriste, pour se plonger dans un présent fictif, avant de terminer dans le passé.

10:50 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 27 août 2022

Trois mille ans à t'attendre

Un peu moins de trois mille jours après la sortie de Mad Max : Fury Road, voici donc le nouveau film de George Miller, dans un style très différent... en fait, dans deux styles très différents. Ce dernier long-métrage croise deux types de séquences : celles du présent, entre la "narratologue" et le djinn, et celles du passé (ou du conte), évoquant les précédentes "sorties de bouteille" du génie, de l'époque de la reine de Saba jusqu'à celle de la jeune et brillante épouse d'un vieux marchand.

Les scènes contemporaines ne sont pas d'un grand intérêt filmique. Heureusement, il y a les interprètes: : Tilda Swinton en "bas-bleu" plutôt terne et Idris Elba en être surnaturel qui a visiblement passé du temps sur le banc de musculation pendant qu'il était prisonnier du flacon. Dans la première partie de l'histoire, c'est souvent drôle, avant que la mièvrerie ne l'emporte par la suite.

En revanche, les séquences de conte, ostensiblement inspirées des Mille et une nuits (les références fourmillent dans le film), ne manquent pas de souffle. C'est certes un peu ampoulé, l'image parfois chargée, mais il y a du romanesque, des sentiments forts et du merveilleux. On se laisse volontiers emporter par la féérie, si on laisse un peu sa rationalité au vestiaire.

C'est d'ailleurs ce qui finit aussi par arriver au principal personnage féminin... mais cela ne rend pas le film plus intéressant. Il reste les petits contes, bien ficelés. Ce n'est pas trop long et cela dépayse.

17:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 26 août 2022

Wild Men

Dans une forêt enneigée, en zone montagneuse, un homme d'âge moyen, vêtu de peaux de bêtes et armé d'un arc et de flèches, suit la piste d'un animal dont il voudrait faire son repas du jour. Est-on en plein film préhistorique ? Pas vraiment, puisque, quelques instants après qu'il a visé l'animal, le chasseur se jette avidement sur un petit objet brillant qu'il a aperçu au sol : l'emballage (en papier glacé) d'une confiserie bien contemporaine !

Le ton de cette comédie « à froid » est donné. Au cours de l'histoire, nous allons croiser plusieurs de ces hommes sauvages. Certains, comme Martin (le "héros"), sont en quête d'authenticité, cherchent à se ressourcer... ou sont tout simplement largués. D'autres, munis de pistolets du XXIe siècle, mènent une quête bien plus matérialiste... quand bien même un imposant cervidé se mettrait en travers de leur route ! On note aussi la présence d'un chef de police placide, un veuf qui ne s'étonne plus de rien... sauf, peut-être, de la bêtise de ses deux sous-fifres, deux incompétents en uniforme dont on ne peut pas dire qu'ils risquent l'excès de zèle.

Certains d'entre vous ont sans doute déjà fait le rapprochement avec un film culte : le Fargo des frères Coen. Ici, la Norvège proche du Danemark remplace le Nord des États-Unis, mais on croise bien des bras cassés, des truands, des idiots, une femme enceinte et des policiers plus ou moins futés.

Même si l'on n'atteint pas la qualité du film américain, certaines scènes sont particulièrement bien troussées. Outre celle du début, je pense à celle de la supérette, celle de l'accident, puis de l'opération ou encore l'intervention (involontaire) d'un couple de citadins dans une histoire qui, a priori, ne les concerne nullement... et je me garderai de révéler la surprise qui attend un binôme en vadrouille, quand il débarque dans un authentique village viking...

On rit, on se moque de ces hommes modernes qui cherchent le salut dans un retour à de pseudo-traditions. (En Allemagne, on est en quête de Germains ou de Teutoniques, en France, on cherche les Gaulois...) Indirectement, le film s'interroge aussi sur la masculinité et la virilité contemporaines. N'oublions pas que nous sommes en Scandinavie, région du monde où l'on est peut-être le plus proche d'une véritable égalité des sexes.

C'est enfin la naissance d'une improbable amitié, entre un employé modèle qui sent sa vie lui échapper et un petit malfrat conscient d'avoir déjà beaucoup perdu et qui aimerait bien bénéficier d'une seconde chance.

Ajoutez à cela l'ambiance rafraîchissante de ces montagnes enneigées et vous obtenez l'une des plus belles surprises de cet été, qui a été un peu sous-estimée par la critique.

P.S.

L'épouse (à forte personnalité) de Martin est interprétée par Sofie Gråbøl, qui s'est naguère fait connaître dans le rôle de Sara Lund, dans la série The Killing, dont les trois saisons sont actuellement disponibles sur le site d'Arte.

22:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Rumba la vie

Quatre ans après sa première réalisation (Tout le monde debout, assez réussi), Franck Dubosc revient derrière la caméra avec une comédie sentimentale douce-amère, dans laquelle il incarne Tony, un conducteur de bus scolaire dont l'apparente jovialité cache les blessures intérieures. Quinquagénaire solitaire qui n'a pas réalisé le rêve de sa jeunesse (partir aux États-Unis et - peut-être - y faire carrière dans la musique), il se met soudainement en tête (pour une raison que je ne révèlerai pas) de retrouver le grand amour de sa vie... et la fille qu'il a eue avec elle, avant qu'il ne les abandonne toutes les deux, vingt ans auparavant.

Cela m'amène à deux qualités du film : l'humour tendre émaillant les scènes de bus (en particulier au début) et la composition de Franck Dubosc, qui a pris l'apparence d'un prolo qui se veut viril... mais qui n'a pas réussi grand chose dans sa vie. C'est un pauvre type, que le comédien rend parfois touchant.

Ayant retrouvé sa fille, Maria, Tony choisit de ne pas se présenter à elle comme son géniteur. Il s'inscrit à son cours de danse, au club Rumba la vida (d'où le titre du film). Je suis partagé sur les scènes s'y déroulant. Quand la fille traite sans ménagement ce nouveau client, pas particulièrement doué et pas très au fait des codes du monde de la danse de salon, c'est bon. La jeune comédienne, Louna Espinosa, tient son rôle et elle est mignonne comme tout. Mais, quand les deux acteurs sont dans le registre de l'émotion, c'est moins convaincant.

Heureusement, il y a de l'humour, avec les autres adhérents du club de danse... et avec l'entourage de Tony, du copain mécano (Darroussin, au poil) à la voisine du dessus, une présumée Congolaise qui réserve bien des surprises au héros. Dans le rôle, Marie-Philomène Nga est excellente. C'est l'occasion de signaler l'une des meilleures scènes du film, lorsque Tony monte chez sa voisine pour lui demander de lui apprendre à danser la rumba. La manière dont les préjugés du "petit Blanc" sont mis en scène est piquante. Ce n'est pas l'essentiel du film, mais, de la part de Dubosc, c'est bien d'avoir inséré ce moment dans l'intrigue.

Celle-ci pourrait sembler de prime bord cousue de fil blanc. On se demande quand Maria va comprendre que celui qui se fait appeler Kevin Sardou n'est autre que son père biologique. Bien que très scolaire, la mise en scène est suffisamment habile pour laisser chaque spectateur déterminer le moment à partir duquel la jeune danseuse n'est plus dupe.

J'ai aussi apprécié que le film s'écarte du happy end prévisible au bout d'1h30. L'histoire se prolonge un peu, vers une autre fin, ma fois très réussie.

Ce n'est pas une très bonne comédie, mais un film sociétal, familial, où l'humour est mêlé d'émotion.

14:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 24 août 2022

Dans la ligne de mire

A l'occasion du récent décès de Wolfgang Petersen, les nécrologies ont plutôt rappelé son œuvre la plus reconnue (Das Boot) et ses réalisations hollywoodiennes "grand public" (Air Force One, Troie, Poséidon). Par un curieux effet du hasard, quelques jours auparavant, le site MyTF1 avait mis en ligne gratuitement (en V.O. et V.F.) le thriller confrontant Clint Eastwood et John Malkovich.

Le premier incarne Frank Horrigan, un flic proche de la retraite, membre des services secrets... et ancien garde du corps de John Fitzgerald Kennedy, dont il n'a jadis pas pu empêcher l'assassinat. Trente ans plus tard, l'occasion lui est donnée de se racheter, des indices concordants indiquant qu'une tentative se prépare contre le président sortant.

John Malkovich interprète Mitch Leary, un personnage au passé trouble, que l'on met du temps à découvrir. Il semble savoir beaucoup de choses à propos de Horrigan, avec lequel il engage un mano a mano à distance, par l'intermédiaire de téléphones fixes ou de cabines publiques... parce que ce thriller haletant se déroule à une ère où les téléphones portables sont très peu répandus, internet étant balbutiant.

A cette époque, Eastwood n'est plus tout à fait l'inspecteur Harry. Il est aussi reconnu comme cinéaste (il vient de réaliser Impitoyable). Du coup, son personnage de flic, même s'il a un côté franc-tireur rentre-dedans, est aussi un passionné de jazz, pianiste à ses heures... plus progressiste que l'ancien inspecteur à la gâchette facile.

La confrontation avec Leary/Malkovich est passionnante à suivre, les comédiens nous livrant une belle prestation. Ils sont épaulés par de bons seconds rôles, parmi lesquels je distingue Rene Russo (qui fait un peu plus que jouer les utilités), Fred D. Thompson (futur procureur de Law and Order) et Gary Cole (vu dans de nombreuses séries télévisées).

La mise en scène est efficace, la musique entraînante. On sera indulgent pour quelques invraisemblances, notamment une scène de poursuite sur les toits, globalement bien foutue, mais qui voit un policier quasi sexagénaire ne pas se faire distancier par un type entraîné qui a vingt ans de moins que lui...

De manière plus anecdotique, ce film témoigne d'une étape dans l'évolution des personnages féminins. Rene Russo incarne une femme forte, qui joue un rôle important dans l'organisation de la sécurité du "voyageur" (nom de code du président). Mais elle est plutôt une exception. Cette femme très indépendante finit évidemment par succomber au charme du héros, pourtant beaucoup plus âgé qu'elle et un brin macho. Je pense qu'aujourd'hui on ne mettrait plus en scène une relation comme ça... et peut-être même que c'est le personnage féminin qui sauverait le président !

Le film n'en mérite pas moins le détour, pour son énergie et le duel psychologique sur lequel il s'appuie.

12:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 22 août 2022

Vesper Chronicles

Tournée en anglais, cette coproduction franco-belgo-polono-lituanienne est un film d'anticipation post-apocalyptique. Toutefois, le scénario nous a épargné le tableau d'une Terre ravagée par le réchauffement climatique ou les conséquences d'une guerre nucléaire. Peut-être parce que l'histoire a été écrite en Europe du Nord-Est, on nous présente une région boisée, humide, boueuse, où les animaux sont absents et où les humains se font rares.

Les végétaux sauvages, issus de modifications génétiques, sont omniprésents. Les plantes cultivées nourricières ont presque totalement disparu. Leur réintroduction est l'une des clés de l'histoire, dans un monde dominé par de puissantes cités, technologiquement avancées, où se sont réfugiées les élites, tandis que ce qui subsiste des populations modestes survit en zone boisée, entretenant d'étranges relations commerciales avec les cités.

L'intrigue est bien foutue et elle est servie par une photographie superbe. J'ai particulièrement apprécié tout ce qui concerne les "végétanimaux", ces drôles d'espèces vivantes capables de s'alimenter à partir du corps humain.

L'équipe d'acteurs est correcte, pour incarner l'héroïne Vesper, ses proches comme ses adversaires. Cette adolescente abandonnée par sa mère veille au chevet de son père, un ancien soldat cloué sur son lit, dont il s'évade grâce à un drone relié à son esprit. Cela donne des scènes bigrement bien foutues, parfois cocasses, parfois tendues.

Car la vie n'est pas facile pour Vesper et ses proches. Tout pourrait changer grâce à une nouvelle venue, rescapée de l'accident d'une navette transportant des habitants d'une cité... mais le chemin de l'espoir est semé d'embûches.

C'est une bonne surprise de cette fin d'été, avec une fin maline, qui peut s'interpréter comme une conclusion définitive ou une ouverture sur un épisode ultérieur.

17:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 20 août 2022

Menteur

J'ai beaucoup hésité avant de me décider à voir cette « comédie française populaire ». Aux manettes se trouve le réalisateur des Tuche, les critiques sont mauvaises... mais la distribution comporte des comédiens que j'apprécie et le sujet m'intéressait.

Le début nous présente un cadre dynamique et agaçant, gros baratineur, sûr de lui et... menteur comme c'est pas permis. On a tous déjà rencontré quelqu'un de ce genre, dans la vie quotidienne ou au boulot. En général, ce ne sont pas des gens sympathiques, surtout s'ils mentent par intérêt, de manière cynique et calculée. Ici, tel n'est pas le cas. Jérôme est plutôt un menteur pathologique. Ce n'est que tard dans l'histoire que l'on découvre la source de ce trouble du comportement.

Cela devient intéressant à partir du moment où les mensonges éhontés du héros se mettent à se réaliser : il subit vraiment un dégât des eaux, les pneus de sa voiture sont dégonflés, il n'a plus de batterie à son téléphone, une grand-mère quitte son EHPAD pour venir se faire toiletter chez lui... et les femmes qu'il prétendait avoir séduites sont toutes folles de lui. C'est savoureux, parce que cela lui complique singulièrement la vie... ainsi que celle de son frère Thibault, devenu un indécrottable malchanceux. Tous ces situations rocambolesques fonctionnent en raison de l'allant du duo d'acteurs, Tarek Boudali (de la bande à Lacheau) et Artus (déjà vu cette année dans J'adore ce que vous faites).

J'ajoute que le scénario pousse très loin la réalisation des bobards de Jérôme, à tel point que cela frôle parfois le drame... parce qu'il y a une morale dans cette histoire. La dernière partie voit le héros tenter de se guérir et de résoudre les problèmes qu'il a causés aux autres avec ses mensonges. Là aussi cela fonctionne, grâce aux acteurs... et aux actrices. Deux sortent du lot : Pauline Clément (qui incarne une traductrice, un personnage à double facette) et Louise Coldefy, la belle-sœur de Jérôme, qui nous réserve une belle surprise au cours d'un déjeuner familial.

Voilà. Ça ne va pas changer le monde, ni même le cinéma, mais cela m'a fait passer un agréable moment.

11:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 19 août 2022

De l'autre côté du ciel

Cette animation japonaise baigne dans une ambiance post-apocalyptique : les habitants d'une cité-État industrielle sont confinés dans un territoire marqué par la verticalité. Le ciel est bouché par d'épaisses fumées. La ville s'arrête au bord d'une mer où vit, selon la rumeur, une redoutable créature, qui aurait dévoré Bruno, un couturier un peu trop curieux, qui racontait qu'au-dessus des nuages se trouvent des étoiles et qu'il existe d'autres mondes, par-delà les mers.

Bruno a pour fils Lubicchi, le jeune héros, qui cumule les difficultés. Orphelin de père, il risque de perdre aussi sa mère, gravement malade. Pour subvenir à leurs besoins, il travaille dans l'équipe de ramoneurs des énormes cheminées qui parsèment la ville. Presque toujours en compagnie d'adultes, le gamin n'a pas vraiment d'amis... jusqu'au jour où il croise un drôle d'individu.

Ce personnage, Poupelle, l'homme-poubelle, est l'une des réussites de ce film. Formé de bric et de broc, il passe au départ pour un déguisement d'Halloween, avant que la population ne constate qu'il s'agit d'un être vivant très particulier, que certains n'hésitent pas à qualifier de monstre. Mais les apparences sont trompeuses...

L'amitié qui se noue entre le gamin et Poupelle est touchante, parfois drôle dans les péripéties qu'ils affrontent. Derrière, on sent le message de tolérance, un de ceux que le film est chargé de véhiculer.

On l'a cependant un peu trop vite raccroché à certaines de nos préoccupations. En dépit de l'omniprésence des fumées obscures, il ne s'agit pas d'une dénonciation de la pollution. Ces fumées, produites par les cheminées contrôlées par la famille régnante, ont pour fonction de masquer la réalité. C'est donc plutôt le repli sur soi, le refus de l'ouverture au monde que pointe le film. On y trouvera aussi le harcèlement entre enfants et la crédulité des adultes, prêts à croire à n'importe quel bobard. L'histoire dénonce l'intolérance dont sont victimes les personnes différentes et la mise en place d'un régime dictatorial, supposé défendre le bien commun.

Sur le plan visuel, c'est brillant, aussi bien dans les scènes hyper colorées que dans celles, plus sombres, qui font intervenir les fumées. Certains plans sont construits avec un souci du détail impressionnant. Je conseille notamment d'observer tout ce qui a trait au corps de Poupelle.

En dépit de ces qualités, j'ai quelques réserves à émettre. La première est la présence de chansons, qui n'apportent rien au film. La seconde est une trop grande insistance sur les difficultés que rencontre le garçon. J'ai préféré quand l'histoire s'emballait, au début dans la séquence de rencontre et à la fin lors de l'expédition en bateau. C'est clairement (sur le fond) une animation plutôt destinée aux enfants, mais réalisée avec un incontestable brio.

P.S.

Je pense que l'intrigue de ce film se comprend différemment au Japon et en Occident. Il est fort possible que la confrérie des ramoneurs, ainsi que le personnage de Poupelle, soient des allusions aux burakumin, une catégorie de population jugée impure.

Enfin, la représentation d'un pouvoir autoritaire, s'appuyant sur une milice (les "inquisiteurs"), est sans doute une référence au retour en force des mouvements nationalistes, en partie à cause de la montée en puissance de la Chine.

13:12 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 17 août 2022

Un Jour sans fin

C'est l'une des ressorties de l'été, à voir en version originale sous-titrée (notamment dans les cinémas CGR). C'est sans doute le meilleur film d'Harold Ramis (auquel on doit aussi Mafia Blues), surtout connu pour avoir coécrit le scénario de S.O.S. Fantômes, dans lequel il interprétait Egon, l'un des « chasseurs de fantômes ».

On ne s'étonnera donc pas de retrouver Bill Murray au générique. A l'époque, celui-ci est surtout identifié comme acteur de comédie. Sa carrière n'avait pas encore pris un tour décisif. Il partage l'affiche avec Andie MacDowell, qui était à la veille de tourner Quatre mariages et un enterrement, mais dont la carrière décollait déjà depuis Sexes, mensonges et vidéo (de Soderbergh), Green Card (avec Depardieu) et Les Imposteurs (avec John Malkovich).

Phil Connors est ce qu'on pourrait appeler un sale con. Narcissique et méprisant, il se prend pour une vedette, alors qu'il présente la météo sur une chaîne de télévision locale. Il fait la gueule parce que, pour la quatrième année consécutive, il est envoyé en reportage dans un bled paumé de la Pennsylvanie, à l'occasion du « Jour de la marmotte » (Groundhog Day, titre d'origine du film). Cette fête populaire attire beaucoup de monde, notamment parce qu'à cette occasion, l'animal, par son comportement, est réputé annoncer la possible fin de l'hiver.

Pour Phil, cette journée passée chez ceux qu'il appelle « les bouseux » est un calvaire... qui ne va cesser de se répéter. Le soir même, il est bloqué sur place par un blizzard qu'il n'avait pas prévu dans ses prévisions météorologiques. Le lendemain, au réveil, il revit ce 2 février, encore et encore...

C'est d'abord une comédie. On s'amuse de la stupéfaction du "héros"... et de ses tentatives pour sortir du cercle infernal. Revoir les mêmes scènes, tournées/jouées de manière légèrement différente, est un pur bonheur de cinéphile, d'autant que les acteurs sont très bons.

Sans surprise, découvrant qu'il est bloqué dans cette boucle temporelle, Phil va d'abord chercher à en profiter (financièrement, sexuellement...), sachant que tout cela n'est que provisoire, la même journée recommençant (de zéro) le lendemain. J'ai bien aimé voir ses (pitoyables) manœuvres pour tenter de mettre dans son lit la douce mais pas naïve Rita, qui va lui donner bien du fil à retordre. Le scénario est assez riche pour faire passer Phil par différentes phases (égoïste, suicidaire, philanthropique). Je laisse découvrir à celles à ceux qui n'auraient jamais vu le film ce qui permet de briser le cercle.

C'est une belle comédie romantique, avec une morale qui résonne curieusement une trentaine d'années plus tard : au lieu de rechercher la célébrité et la satisfaction compulsive du moindre de ses désirs, l'être humain devrait d'abord s'efforcer d'être une bonne personne.

P.S.

Comme un bonheur n'arrive jamais seul, je signale aux amateurs que, sur le site MyTF1, on peut (re)voir gratuitement (en V.F. ou V.O. sous-titrée) le premier S.O.S. Fantômes, avec notamment Sigourney Weaver.

P.S. II

Il n'aura pas échappé aux cinéphiles que l'argument d'Un Jour sans fin a servi de base à l'écriture du scénario d'un autre film : Edge of tomorrow.

12:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 15 août 2022

Nope

Découvert avec Get Out, le cinéaste Jordan Peele récidive avec ce film de genre, où il joue sur les codes pour faire passer quelques messages, parfois avec humour.

Le titre est une manière familière de dire "non", un peu l'équivalent de notre "naan" en français. On l'entend à plusieurs reprises dans le film : dans la bouche de la sœur du héros, quand elle présente l'activité de dressage de chevaux à l'équipe de cinéma, dans la bouche du héros lui-même, quand il se refuse (à raison...) de sortir d'un véhicule en pleine intervention surnaturelle... et dans une scène marquante, riche en symboles, quand un personnage s'adresse à un singe devenu violent.

Cette fameuse scène du début, qui intrigue tant certains spectateurs (et dont une version tronquée nous est d'abord proposée, sans la moindre explication), va revenir deux fois dans la suite du film. Il s'agit du tournage d'une sitcom (dans les années 1990), auquel participe un enfant d'origine asiatique que l'on retrouve dans d'autres scènes, à l'âge adulte. Au premier degré, on est incité à penser que la furie qui s'empare du singe s'apparente au déchaînement de violence provoqué par l'entité mystérieuse qui se cache dans un nuage immobile, à proximité du ranch du héros. Au second degré, la révolte du singe (auparavant soumis) contre les adultes blancs du studio de tournage pourrait évoquer la condition noire aux États-Unis.

Car il y a un sous-texte "racial" à l'histoire. Sur un plan général, le cinéaste avait la volonté de bâtir une intrigue dont les héros seraient des Afro-américains, mais où leur condition de "Noirs" ne serait pas un élément-clé de l'histoire. Leurs personnages se trouvent simplement là où se produit quelque chose d'extraordinaire, à l'image de tant de Wasp dans les productions hollywoodiennes.

Mais il a ajouté plusieurs éléments que l'on pourrait qualifier de revendicatifs. Tout d'abord, il y a cette famille afro-américaine qui gère un ranch où sont élevés des chevaux pour le cinéma. On y voit des cowboys noirs, une allusion à un fait historique longtemps passé sous silence. (Sur le sujet, voir un passionnant reportage diffusé sur Arte en 2020.) Plus pointue est la référence à un proto-film datant de la fin du XIXe siècle. Intitulé ici « Horse in motion », il s'agit en réalité de « Sallie Gardner at a Gallop », la Sallie en question n'étant pas la cavalière... mais la jument :

Dans Nope, Emerald Haywood (l'irritante sœur du héros), affirme que le cavalier est noir et qu'il est l'un de ses ancêtres, ainsi que ne cessait de le répéter son propre père, décédé au début de l'histoire. Il est possible qu'elle ait raison... tout comme il est possible que le visage en apparence sombre du cavalier soit en réalité le résultat d'un contrejour ou de la mauvaise qualité des photographies prises pour réaliser le montage.

Mais là n'est pas (à mon avis) l'essentiel du film. Il s'agit d'abord d'une œuvre à mi-chemin entre le fantastique et l'épouvante. Le réalisateur joue avec les codes, utilisant notamment la musique et le hors-champ pour suggérer... et parfois nous tromper. Le premier tiers du film, parfois volontairement allusif ou obscur, est émaillé d'humour. Il risque de désarçonner les blaireaux qui se glisseraient dans la salle en espérant voir l'une de ces productions industrielles qu'on balance aux ados en mal de sensations. (Je note toutefois que, lors de ma séance, le film a captivé son audience très diverse.) Il y a du (bon) Shyamalan dans cette manière de traiter l'intrigue, forçant le spectateur à faire fonctionner ses neurones.

On peut aussi se contenter de jouir du spectacle. C'est bien mis en scène, avec quelques moments particulièrement inspirés. Je pense notamment à la scène de "digestion", en plein orage (je n'en dis pas plus) ou encore au dévoilement final de l'entité extraterrestre. Dans le détail, on s'intéressera à certains plans nocturnes, vraiment bien foutus, en particulier un où l'on voit le blanc des yeux du héros se détacher dans l'obscurité.

Il y a bien quelques passages irritants, souvent liés au respect des codes du genre : plusieurs personnages font ce qu'ils ne devraient pas faire. J'ai aussi été un peu agacé (surtout au début) par le personnage de la sœur, une caricature de citadine, évidemment opposée au mutique frère de la campagne. L'un des objectifs de l'intrigue est de ressouder les liens familiaux, dans la défense du ranch et la lutte contre l'entité extraterrestre.

Cela donne un film plutôt original, qui tranche sur le tout-venant de la production hollywoodienne.

P.S.

M. Night Shyamalan n'est pas le seul réalisateur à avoir inspiré Jordan Peele. On peut ajouter Steven Spielberg, pas tant pour La Guerre des Mondes que pour Les Dents de la mer.

ATTENTION : LA SUITE

RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS

DE L'INTRIGUE QU'IL

VAUT MIEUX NE PAS

CONNAÎTRE AVANT DE

VOIR LE FILM.

L'entité extraterrestre (dont la carapace est prise par erreur pour une soucoupe volante) s'apparente au requin des premiers films de la série. Au début de l'histoire, on ne voit pas l'animal, mais les dégâts qu'il fait. On s'aperçoit que les requins, comme l'extraterrestre, avalent un peu tout et n'importe quoi... et qu'il leur arrive de "jouer" avec leurs proies. Quant aux héros, dans leur volonté de lutter contre le super-prédateur, il reçoivent une aide extérieure, de la part de personnes qui vont connaître un destin tragique. Enfin, la traque puis la mort de la bestiole suivent des schémas semblables, avec des leurres et une explosion finale.

10:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 14 août 2022

Bullet Train

Adaptée d'un roman, l'intrigue de ce film frappadingue est à la fois maline et tortueuse. Le héros, Coccinelle/Ladybug (Brad Pitt, en pleine forme), est un malfrat qui agit sur commande, par l'intermédiaire d'une sorte d'« agent des criminels » (Sandra Bullock, maquillée comme une voiture volée... mais c'est sa voix qui importe). Il doit remplacer au pied levé l'un de ses collègues, un certain Carter (dont on découvre tardivement qu'il a les traits d'une vieille connaissance de Brad), tombé subitement malade. Comme il est question de mettre la main sur un gros paquet de billets, on se dit que la métaphore tient la route : cette histoire de truands a comme un air de ressemblance avec les mœurs d'Hollywood.

Cela commence dans une gare, se poursuit dans le Shinkansen japonais, la succession de péripéties (en plus du lieu) nous faisant penser au Snowpiercer, de Bong Joon Ho. Le principal fil narratif, en apparence linéaire, est entrecoupé de retours en arrière qui éclairent la "carrière" des différents protagonistes. Il s'avère qu'une brochette de criminels a décidé de prendre le même train au même moment... pas forcément pour les mêmes raisons. Clairement, certains sont motivés par l'appât du gain... mais les autres sont animés par une quête de vengeance.

Les rebondissements sont donc nombreux, le scénario prenant son temps pour nous dévoiler les mystères qui enveloppent l'intrigue. On pourra se tromper quant à l'identité réelle du Frelon, tout comme sur celle du véritable commanditaire de ce qui ressemble à un gigantesque complot... complot qui s'apparente à une œuvre cinématographique, au scénario complexe et à la mise en scène élaborée.

On doit celle-ci à David Leitch, qui s'est déjà fait remarquer avec John Wick, Atomic Blonde et surtout Deadpool 2, dont on retrouve ici l'association jouissive de la verve comique et de la tuerie chorégraphiée.

En clair : c'est pulp, parfois brut de décoffrage, saignant, fracassant. Si l'on ajoute les dialogues truculents et les références à la culture japonaise (notamment aux samouraïs), on ne peut pas ne pas penser à Quentin Tarantino. Celui-ci se faisant rare dans les salles obscures, on est tenté de lui chercher un (digne) successeur. Je crois qu'on l'a trouvé.

16:01 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 12 août 2022

Krypto et les Super-Animaux

En quête de salle climatisée et de comédie pas trop lourde, j'ai opté pour cette animation de la Warner, dans laquelle on retrouve certains des super-héros de l'univers DC (sachant que DC Comics est une filiale de Warner-Discovery...).

On nous avait caché que Superman avait un chien domestique... un super-chien, même. Celui-ci se serait glissé dans la capsule où les parents de Kel-El avaient placé leur fils, avant l'explosion de la planète Krypton.

Après cet aperçu biographique, on retrouve les héros dans le "présent". Les bambins sont censés ne pas s'apercevoir que le chien a grandi au même rythme que son maître et que donc, il pète encore bien la forme à environ trente ans. C'est l'un des défauts de cette animation toutefois bien foutue : le manque de vraisemblance de certaines situations, même quand on tient compte du croisement des mondes des super-héros et de l'animation enfantine.

On rit assez souvent dans le premier tiers de l'histoire. Les situations cocasses sont liées soit à la vie quotidienne de Superman, soit à la découverte des autres personnages animaux, soit à l'intervention des membres de la Justice League, gentiment tournés en dérision par les scénaristes. (Mon préféré est Batman.)

Ceux-ci (Jared Stern et Sam Levine) ne sont pas des manchots. Le premier a participé à l'écriture de Lego Batman. Le second a contribué à La Planète au trésor et à La Ferme se rebelle. Ils ont conçu une intrigue à rebondissements, qui fonctionne bien auprès des petits (mais pas des tout-petits, l'histoire étant parfois un peu compliquée). Dans la version française, j'ai trouvé que les dialogues étaient parfois très élaborés... donc, là encore, peut-être pas pour les tout-petits).

Bien évidemment, il y a une morale à l'histoire. Les personnages animaux apprennent à prendre confiance en eux et à travailler en équipe, à l'image de ce qui est arrivé aux humains dans d'autres films. Les auteurs avaient aussi en tête l'idée que chaque animal peut rencontrer l'amour d'un maître (ou d'une maîtresse).

L'animation est proprement faite, avec un très bon rendu sur grand écran, sans que ce soit particulièrement brillant. Les adultes s'amusent à chercher les références aux films de super-héros (de chez DC, bien sûr), tandis que les bambins savourent les gags enfantins et les péripéties de l'intrigue.

09:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 07 août 2022

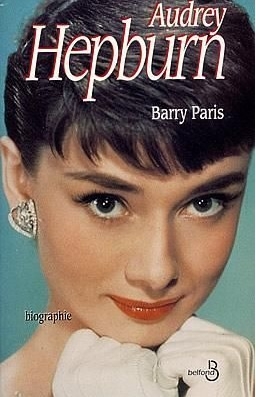

Audrey

Je ne suis pas trop amateur des biographies de stars. Je les soupçonne soit de verser dans l'hagiographie, soit de chercher à mettre en valeur des anecdotes graveleuses pour faire vendre. Et puis, concernant les acteurs, ce n'est pas tant leur vie privée que l'exercice de leur profession qui m'intéresse.

J'ai fait une exception pour Audrey Hepburn, dont les films m'ont enchanté lors du dernier festival de cinéma de La Rochelle. Va donc pour ce bouquin (sorti en France en 1997) signé Barry Paris, un journaliste familier du monde du cinéma, qui a écrit une bio "à l'américaine", farcie de références (pour justifier ses affirmations). Pour rendre la lecture plus aisée, celles-ci sont repoussées en fin de volume.

L'un des intérêts de ce livre est sa première partie, consacrée à l'enfance de la future comédienne. Elle est née en 1929, aux Pays-Bas. Sa mère est une Van Heemstra, issue de l'aristocratie batave, tandis que son père, Joseph Hepburn-Ruston, était un homme d'affaires anglo-irlandais.

Dans les années 1930, ses parents, résidant souvent au Royaume-Uni (dont Audrey a d'abord mieux maîtrisé la langue que celle de son pays d'origine), sont attirés par... le fascisme. La père ne s'en est d'ailleurs jamais vraiment détaché, ce qui lui a valu une période d'emprisonnement pendant la guerre. Le reste de la famille a passé le conflit aux Pays-Bas, où la jeune Audrey a vécu une période particulièrement difficile, connaissant la peur et la faim. Tout cela, ajouté à la séparation de ses parents (en clair : la fuite de son père), explique en partie la mentalité de la femme adulte, qui a toujours vécu dans la peur de l'abandon et le souhait de ne pas reproduire le schéma familial avec ses enfants. Cela a eu des conséquences sur sa carrière.

La biographie permet de suivre celle-ci de manière détaillée. On découvre les premières participations de celle qui, au départ, se voyait danseuse de ballet, avant que son visage expressif et sa fraîcheur d'expression ne la fassent repérer par des réalisateurs et des producteurs. Le livre fourmille d'anecdotes sur les coulisses du tournage des films. Je vais me contenter de relever deux anecdotes, concernant des accidents (réels) qui sont devenus des péripéties dans deux longs-métrages.

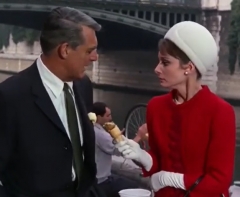

Commençons par Charade, le petit chef-d’œuvre de Stanley Donen. Dans l'une des (nombreuses) scènes marquantes, on voit l'héroïne faire tomber malencontreusement une boule de glace sur le costume de son "protecteur" (incarné par Cary Grant), alors qu'ils se promènent sur les quais de Seine. Cet incident aurait été inspiré par une maladresse réelle d'Audrey Hepburn, qu'elle a commise lors de sa rencontre avec C. Grant, dans un restaurant. Elle a renversé sur lui le contenu d'une bouteille de vin rouge, en présence de Stanley Donen.

Une autre péripétie, plus redoutable, a été incluse dans La Rose et la Flèche. On y voit le chariot conduit par Marianne (Hepburn) se renverser dans une rivière... ce qui n'était pas prévu au scénario ! Le réalisateur, Richard Lester, a décidé de garder la prise (unique) et de modifier la scène suivante pour intégrer le tout à l'intrigue.

Les à-côtés sont particulièrement développés autour de My Fair Lady, Audrey Hepburn ayant remplacé au cinéma Julie Andrews, devenue très populaire grâce à la comédie musicale d'origine.

La vie privée de la comédienne fut beaucoup moins joyeuse que la plupart des films dans lesquels elle a tourné. Elle semble n'avoir pas été très avisée dans le choix de ses compagnons... sauf le dernier. Le livre explique en détail, pour un public qui l'aurait oublié, les motivations de l'actrice, qui s'est faite rare au cinéma à partir du début des années 1970. Elle voulait connaître une vie conjugale harmonieuse et avoir des enfants. Elle a subi plusieurs fausses couches avant de donner naissance à deux garçons, de deux pères différents.

Concernant l'image d'Audrey, on peut lire des passages intéressants sur sa silhouette, qui a fait couler beaucoup d'encre. D'après le couturier Hubert de Givenchy (qui fut pendant longtemps son "habilleur attitré"), elle a gardé les mêmes mensurations presque toute sa vie d'adulte. La biographie évoque des périodes de boulimie et d'autres de maigreur extrême, pour des raisons diverses.

Certain(e)s seront aussi peut-être surpris(es) d'apprendre que l'actrice était une grosse fumeuse (sans accessoire longiligne) et qu'elle était amatrice de whisky (sans être alcoolique).

Le paradoxe est que celle qui est devenue une icône de la mode et une incarnation de l'idéal féminin ne correspondait pas aux canons de beauté de l'époque à laquelle elle a débuté. On y préférait les femmes aux formes généreuses... et moins grandes que leurs partenaires masculins. Or, avec son mètre soixante-dix (et ses pieds taille 39), ses sourcils non épilés, sa taille de guêpe, sa poitrine riquiqui et sa dentition légèrement décalée, Audrey aurait pu passer pour un "vilain petit canard"... si elle n'avait eu ce regard malicieux, ce sens de la répartie... et une élégance innée.

Les lecteurs français seront sensibles à certains détails de la biographie. Audrey parlait couramment notre langue et aimait notre pays. L'un de ses films préférés était Les Enfants du paradis et elle aurait aimé tourner avec l'acteur Philippe Noiret. Elle a rencontré l'écrivaine Colette, avec laquelle le courant semble être bien passé. En revanche, elle s'est fâchée avec une petite sommité du monde du cinéma français : Claude Renoir, fils de Pierre et neveu de Jean. Sur le tournage de Deux Têtes folles, elle l'a fait remplacer en tant que directeur de la photographie, jugeant que son travail ne la mettait pas bien en valeur. (Pour entendre la version de Claude Renoir, il faut se rendre ici.)

La fin de l'ouvrage rend hommage à son travail pour l'UNICEF. Même si le livre est parfois trop en empathie avec la comédienne, je trouve qu'il regorge d'informations passionnantes pour qui s'intéresse à la vie et à la carrière d'Audrey Hepburn.

mercredi, 03 août 2022

Depardieu en Jules Rimet

Nous sommes en 2022, année de coupe du monde de football (masculine). Il n'est donc pas étonnant que resurgisse la figure du fondateur de la compétition, Jules Rimet, dont j'ai déjà parlé du journal, réédité il y a quelques années. Au détour d'un récent article consacré à cette auguste figure, j'ai découvert que la FIFA avait financé le tournage d'un film, il y a près de dix ans. (Il aurait coûté 27 millions de dollars de l'époque.) Hélas, United Passions n'est jamais sorti dans les salles françaises et les personnes qui l'ont vu à l'époque en sont sorties plutôt atterrées.

Aujourd'hui, il peut être visionné, sur la Toile. Je me suis donc offert une séance numérique footballistique, en anglais (ou plutôt en globish). C'est la première curiosité de ce long-métrage : si l'on excepte quelques passages brésiliens en portugais, tous les personnages s'expriment dans un jargon anglo-saxon, même dans la première moitié du XXe siècle, quand les élites avaient encore coutume de dialoguer dans la langue de Molière.

C'est d'autant plus regrettable que des Français ont joué un rôle capital dans la naissance de la FIFA et la création de la coupe du monde. La première partie du film présente ainsi l'action d'un drôle d'attelage, composé du Français Robert Guérin et du Néerlandais Carl Hirschmann, les pionniers de la fédération sportive, associés notamment aux Belges et aux Espagnols.

Visiblement, on a demandé à Serge Hazanavicius de bien insister sur son accent français... et sur son supposé tempérament emporté. C'est assez cliché. Je suis plus convaincu par la prestation de Fisher Stevens, un bon comédien américain, habitué des séries télévisées, qu'on a pu apercevoir récemment dans The French Dispatch.

Cette mise en bouche pose l'un des problèmes de la FIFA naissante : l'absence des Britanniques (et des Sud-Américains). Le portrait qui est fait des hiérarques d'outre-Manche mérite le détour...

L'aventure prend un tour encore plus français après la Première Guerre mondiale, puisque Jules Rimet devient président de la FIFA, un poste qu'il a occupé pendant plus de trente ans. Il est incarné par notre Gégé poutinien national :

Avec son anglais maladroit, Depardieu réussit tout de même à faire toucher du doigt l'idéalisme de Rimet... même si, physiquement, il ne ressemble guère à celui-ci. Le problème est que la plupart des scènes dans lesquelles figurent Gégé sont mal jouées, quand bien même elles font (parfois) intervenir de bons acteurs (comme Jemima West, dans le rôle de sa fille).

Derrière cet assemblage de bric et de broc pointe le propos principal du film : les dirigeants de la FIFA ont toujours cherché à faire le bien de l'humanité. Ils sont antinazis, antiracistes... Au cas où on ne l'aurait pas compris, à intervalle régulier, la trame historique est entrecoupée de courtes séquences contemporaines, montrant des jeunes jouant au football dans un quartier populaire. C'est évidemment un groupe métissé, au sein duquel se trouve une fille, dont on peut prédire dès le début quel finira par être le rôle.

Notons que la partie "Rimet" de l'histoire fait intervenir un personnage trouble, un diplomate uruguayen qui a beaucoup œuvré à l'organisation de la première coupe du monde dans son pays. Il est interprété avec talent par Antonio de la Torre, qu'on ne s'attendait pas à trouver dans ce genre de production :

La séquence consacrée au premier Mondial est aussi l'occasion de croiser l'auteur du trophée d'origine, appelé "coupe Jules Rimet", mais dû à Abel Lafleur, un Aveyronnais qui apparaît très soucieux de ses intérêts financiers :

Le passage consacré à la Seconde Guerre mondiale confirme que la rigueur historique n'est pas au rendez-vous. La manière dont le célèbre "match de la mort" est raconté colle parfaitement à la version répandue à l'époque par la propagande soviétique... beaucoup moins à la réalité des faits, établie depuis longtemps par les historiens, y compris ukrainiens.

La seconde (grosse) moitié du film est consacrée à l'action d'un duo de fripouilles : João Havelange et Joseph (Sepp) Blatter, qui se sont succédé à la tête de la FIFA entre 1974 et 2015.

Ils sont interprétés par deux très bons acteurs : Sam Neill et Tim Roth. Il est toutefois étonnant qu'on n'ait pas trouvé mieux que deux Britanniques pour incarner un Brésilien (certes d'origine belge) et un Suisse alémanique. Dans les premières scènes dans lesquelles il apparaît, Tim Roth adopte ce qui ressemble à un accent germanique, avant que sa progressive montée en grade (au sein de la FIFA) ne le voie s'exprimer dans un anglais de plus en plus fluide.

Concernant ces deux figures controversées, le film ne pouvait pas se permettre de (trop) verser dans l'hagiographie. Comme il a été produit en 2013-2014 (à l'ère Blatter), on a visiblement choisi de plus "charger" le personnage de Havelange. Celui-ci est présenté comme un habile manipulateur, âpre au gain et pas toujours soucieux des valeurs humanistes. Je trouve que le film montre bien le tournant furieusement commercial opéré par l'improbable duo. Des liens sont précocement noués avec des sponsors, en particulier Adidas et Coca Cola. Blatter est chargé des basses œuvres, semble-t-il... mais tout cela reste très allusif, tout comme la manière dont l'argent circule...

La période Blatter atteint un sommet, dans son genre. Le nouveau président apparaît comme un quasi-chevalier blanc, remettant en question les vieilles pratiques. Bref, alors qu'il contrôlait presque tout sous Havelange, les dérives seraient la faute des autres ! Le plus cocasse est que, dans la volonté de placer Blatter sur un piédestal, on n'hésite pas à mentir sur sa biographie. Dans une scène au cours de laquelle son assistante lui demande de répondre à ceux qui le traînent dans la boue (mud), il répond qu'il s'accommode très bien de celle-ci, puisqu'il a grandi dans une ferme... un passage qui a dû faire hurler de rire dans le petit monde du football, où l'on sait que le père de Blatter était cadre intermédiaire dans une entreprise chimique...

Le film s'achève de manière caricaturale, d'un côté avec la jeune footballeuse, de l'autre avec l'attribution de la coupe du monde 2010 à l'Afrique du Sud, montrée comme un symbole de la démocratisation du football voulue par Blatter.

P.S.

Du côté français, on s'attend évidemment à ce que les exploits des joueurs hexagonaux apparaissent à l'écran, ne serait-ce que furtivement. La génération Kopa est absente du film. Celle de Platini y figure bien, mais peut-être en raison de la place prise par l'ancien numéro 10 dans les instances internationales. La victoire de 1998 a droit à un peu plus de place... pas forcément pour de bonnes raisons. Si la coupe du monde organisée en France est présentée comme un grand succès commercial, elle sert aussi d'illustration à ce dont la FIFA ne veut pas : la violence autour des stades. Rappelez-vous, à l'époque, les hooligans anglais, allemands et néerlandais étaient venus foutre la merde en France. Un gendarme (David Nivel) en avait été la victime emblématique. Il avait survécu à l'agression, mais en était sorti lourdement handicapé.

dimanche, 17 juillet 2022

Thor : Love and Thunder

Il y a un peu plus de quatre ans, Taika Waititi avait revigoré la saga de l'homme au marteau avec Thor : Ragnarok, à l'humour salutaire. Depuis, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, dans Jojo Rabbit. J'attendais donc de voir ce que donnait la dernière mouture des aventures de celui que Robert Downey Junior (à jamais Iron Man) surnommait « Point Break ».

Le début est engageant. On découvre Gorr, le futur méchant de l'histoire, dans un monde désertique où les humains ont coutume de graver et dessiner sur des roches. (C'est l'occasion de signaler que le réalisateur a des origines néo-zélandaises maories et que le film est coproduit par l'Australie. On pense évidemment à la culture aborigène.) Dans le rôle, Christian Bale est méconnaissable... et c'est peut-être le seul comédien à tirer son épingle du jeu, dans ce film boursouflé, mal fagoté, souvent mal dialogué... et pas très bien joué.

Cela se voit dès la séquence suivante, au cours de laquelle on retrouve les Gardiens de la galaxie. Ma joie fut de courte durée, tant les interactions entre Thor et les membres de cette confrérie sont ratées. (Je supplie les producteurs de chez Marvel - nombreux à lire ce blog - de ne surtout pas confier cette franchise à Taika Watiti ; il serait capable de la saboter.) En revanche, la scène d'action qui suit est bien foutue. Je conservais donc de l'espoir pour la suite.

Le problème est que cette suite est sans intérêt (ou presque). On a l'impression que certains acteurs font un peu ce qu'ils veulent sur le plateau. Chris Hemsworth est statufié, se contentant de prendre la pose. Son histoire d'amour avec Thorette Jane Foster est complètement ratée. Les dialogues (entendus en français) sont mauvais et débités sans conviction. Natalie Portman (qui pourtant disposait d'un personnage assez riche) fait ce qu'elle peut, mais le résultat n'est guère enthousiasmant. Que dire de Russel Crowe... qui semble tout droit sorti d'un EHPAD pour obèses, ayant visiblement consommé quelques dizaines de bières avant d'entrer sur le plateau. Quant à l'énorme potentiel du personnage de Valkyrie (Tessa Thompson, venue toucher son cachet), il est sous-exploité (pour ne pas dire pas exploité du tout). Même les scènes de bagarre lassent : elles font intervenir des effets spéciaux vus et revus, à ceci près que, désormais, une femme et des enfants noirs disposent -temporairement- des pouvoirs de Thor. Il faut que Gorr/Bale soit à l'écran pour que l'intensité dramatique remonte.

Aux amateurs/trices, je signale toutefois qu'un joli moment cocasse est inséré dans la séquence « olympienne », Thor s'y retrouvant dans le plus simple appareil. (Je précise qu'à ce moment de l'action, il a recouvré la puissante musculature qui fait rêver tous les abonnés des salles de fitness.) J'ai aussi apprécié la relation quasi conjugale qu'il entretient avec sa nouvelle hache magique... alors qu'il en "pince" encore pour Mjöllnir, désormais entre les mains de Jane.

Sur le fond, on comprend l'analogie entre le déroulé de l'intrigue et le projet « artistique » de Taika Waititi. Gorr veut tuer les dieux et il contribue à les humilier. Le cinéaste lui veut déconstruire la mythologie super-héroïque, mais il le fait avec des moufles et un consternant manque de rigueur.

A celles et ceux qui seraient tentés de se précipiter hors de la salle dès la fin du film, je signale que le générique comporte deux scènes additionnelles. Dans la première, on voit papa Zeus (furieux d'avoir été ridiculisé par Thor) encourager son fiston Hercule à le venger. (On nous prépare donc une suite...) La seconde scène est un bref dialogue entre Jane Foster et Heimdall... dans un autre univers.

17:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 15 juillet 2022

Les Nuits de Mashhad

Tourné en farsi, mais en Jordanie (et en Turquie semble-t-il), ce film "iranien" est en réalisé une coproduction franco-germano-suédo-danoise... et le pouvoir en place à Téhéran a fait savoir à quel point cette œuvre lui déplaisait.

De quoi s'agit-il ? D'un polar... iranien, sorti l'été, où il est question de drogue... Cela ne vous rappelle rien ? Bon sang, mais c'est bien sûr ! La Loi de Téhéran, l'un des meilleurs films de 2021. La différence est qu'ici, on n'a pas le point de vue de la police, mais de prostituées, d'une journaliste... et d'un assassin.

Inspirée d'une histoire vraie, l'intrigue croise les regards. On suit d'abord une prostituée, mère de famille, accro à l'opium, très maquillée. On passe ensuite au point de vue du tueur, que l'on ne voit que fugacement. Un indice nous est donné : une bague, portée à l'annulaire gauche (sans doute en signe de piété). Le problème est qu'au moins trois hommes peuvent faire figure de suspect : un artisan-maçon (vétéran de la guerre Iran-Irak), un officier de police (harceleur) et un juge (religieux... et hypocrite). Assez vite, les spectateurs vont savoir qui est le coupable, puisque le mystère autour de son identité n'est pas le propos principal du film. (A plusieurs reprises, on se demande toutefois s'il n'y a pas un second tueur, qui aurait profité de la série de crimes pour y ajouter le sien.)

Le réalisateur s'intéresse au vécu de l'assassin... et à la traque menée par une journaliste intrépide (imprudente, même). Celle-ci est incarnée par Zar Amir Ebrahimi, qui a obtenu le prix d'interprétation à Cannes, cette année. (Il est vrai que la comédienne est formidable.) On a aussi droit à un portrait de société, une partie des habitants de Mashhad/Mechhed (la deuxième ville du pays, abritant des lieux saints de l'islam chiite) se montrant favorable à l'action du tueur, qui débarrasse la ville de "putes indésirables".

Le scénario ménage donc des surprises, mais pas forcément là où on l'attendait. Au niveau de la mise en scène, c'est assez cru, limite putassier parfois. On sent la volonté de montrer des images chocs (notamment dans les scènes de meurtre), sans que cela apporte grand chose à l'intrigue. Sur le fond, ces ajouts ne sont pas neutres. En général, ils sont dégradants pour les victimes. On se demande parfois dans quelle mesure le regard du réalisateur diffère de celui du tueur présumé. Heureusement, le combat de la journaliste vient contrebalancer cet aspect. Mais tout le monde en prend pour son grade. C'est peut-être une manière, pour le metteur en scène, de détourner les attaques le présentant comme un "valet de l'Occident".

Quoi qu'il en soit, c'est un bel ouvrage, d'une force indéniable, à voir en dépit de certains aspects contestables.

P.S.

Récemment, un autre fait divers scabreux (une série de viols) a défrayé la chronique, en Iran.

16:00 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

La Nuit du 12

Ce polar avait été proposé en avant-première au récent Festival de cinéma de La Rochelle. Il a été réalisé par Dominik Moll, un cinéaste dont la filmographie est parcimonieuse, mais dans laquelle on trouve deux pépites : Harry, un ami qui vous veut du bien et, plus récemment, Seules les bêtes.

Il s'agit donc d'un polar, dont l'intrigue est inspirée d'une histoire vraie, celle d'une jeune femme morte brûlée vive, dont l'assassin a donné du fil à retordre aux enquêteurs. Le film est centré sur ceux-ci, des officiers de police judiciaire aux tempéraments différents, mais qui constituent une équipe efficace. Au début de l'histoire, c'est un jeune capitaine, Yohan, qui en prend les rênes. Il est posé, peu causant, mordu de boulot... et cycliste. Ce policier célibataire obsédé par la traque des criminels décompresse le soir, en enfilant les tours de piste sur son deux-roues. Il est sobrement incarné par Bastien Bouillon, plutôt abonné aux seconds rôles jusqu'à présent (par exemple dans Jumbo).

Notons qu'au départ c'est une équipe de mecs, dont aucun ne semble connaître une vie conjugale apaisée... à part un petit jeune, qui annonce son futur mariage. On nous a évité le coup de l'alcoolisme, mais l'on sent toutefois que ce boulot s'apparente à une entrée dans les ordres. L'un des membres de l'équipe, Marceau (Bouli Lanners, très bien), supporte de plus en plus mal ce mode de vie.

On suit quasi quotidiennement la progression de l'enquête. Le film se fait documentaire dans la description du travail des policiers. C'est aussi un portrait social des habitants d'un quartier pavillonnaire de classe moyenne. C'est surtout un polar psychologique, où ce qui se passe dans la tête des personnages compte au moins autant que ce que l'on voit à l'écran. C'est mis en scène avec efficacité et subtilité. Qu'on ne s'attende pas à de grands effets de manche.

L'enquête piétine, au point de devenir un cold case. Sous l'impulsion d'une juge pugnace (Anouk Grinberg... une revenante !), l'enquête est relancée trois ans plus tard...

C'est prenant, même si je trouve que le film n'exploite pas tous les aspects de l'intrigue. Certains spectateurs trouveront la conclusion décevante, mais elle est parfaitement dans le ton de l'histoire.

00:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 13 juillet 2022

Rifkin's Festival

Il a donc fallu attendre près de trois ans (après la sortie d'Un Jour de pluie à New York) pour voir le nouveau Woddy Allen en salles. Sans surprise, le cinéaste y parle de lui, du sens de la vie, de l'amour, de la mort... et du petit monde du cinéma.

Mort Rifkin (Wallace Shawn) est le double d'Allen, un petit vieux dingue de cinéma, à la langue bien pendue. Enseignant (et écrivain raté), il accompagne son épouse (interprétée par Gina Gershon) au festival de San Sebastien, où elle va piloter la présentation du nouveau film d'un réalisateur français à la mode (et prétentieux), incarné par Louis Garrel. Dès le début, on sent que le mariage bat de l'aile. Hypocondriaque, Mort perçoit des symptômes de maladie en lui dès que la jalousie le gagne. En revanche, à partir du moment où il côtoie la ravissante (et cinéphile) doctoresse espagnole (Elena Anaya), il se sent beaucoup mieux... Comme on peut le constater, rien de nouveau sous le soleil allénien. Des couples se forment et se déforment... On évoque même à un moment la possibilité d'un « ménage à trois » (en français dans le texte).

Ce n'est pas aussi bon que les meilleures comédies de Woody, mais c'est souvent drôle, en particulier grâce aux dialogues. Mine de rien, le sympathique Mort aime bien balancer quelques vacheries, notamment pour tourner en ridicule certaines postures adoptées par la faune du festival.

C'est aussi (et surtout) un hommage au cinéma, aux cinémas même, à travers les rêves de Mort (joliment tournés en noir et blanc), qui détournent des scènes de films connus des cinéphiles pour les adapter à sa propre vie. J'ai beaucoup aimé la manière dont il utilise le "Rosebud" de Citizen Kane (d'Orson Welles). On reconnaît aussi des pastiches de films de Jean-Luc Godard (A bout de souffle), de François Truffaut (Jules et Jim), de Luis Bunuel (Le Charme discret de la bourgeoisie ou Le Fantôme de la liberté, j'ai un doute), d'Ingmar Bergman (peut-être Scènes de la vie conjugale... et, surtout, Le Septième Sceau).

Au niveau de la direction d'acteurs, ce n'est pas toujours top, mais les effets comiques passent bien. Quelques visages connus font une courte apparition, en général marquante : Sergi Lopez en peintre érotomane dingo, Christoph Walz en joueur d'échecs très particulier... On est aussi ému, parce qu'à travers Mort Rifkin, Woody, le cinéaste aux cinquante films, se demande s'il est parvenu à réaliser ne serait-ce qu'un chef-d’œuvre.

16:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 12 juillet 2022

Le FEMA 2022 (fin)

Pour moi, le festival s'est terminé par une dernière séance avec Audrey Hepburn :

DIAMANTS SUR CANAPÉ (de Blake Edwards)

Le film est célèbre notamment pour la scène introductive, qui voit une élégante jeune femme sortir d'un taxi, à New York, au lever du jour, et se planter devant la vitrine d'une boutique, un café à la main. Prise au premier degré, elle symbolise un certain chic... mais le titre d'origine du long-métrage (Breakfast at Tiffany's) est ironique : la boutique en question n'est en rien alimentaire : c'est une bijouterie (le collier porté par la jeune femme étant du toc). De plus, le petit-déjeuner de l'héroïne Holly (Audrey Hepburn, une fois de plus belle à tomber) n'a rien de luxueux : il est composé d'une viennoiserie et d'un café sans doute achetés au coin de la rue. L'apparence clinquante masque une grande précarité chez ce personnage, sur le plan matériel comme sur le plan affectif.

En dépit de l'élégance affichée et de la romance qui sert de trame à son intrigue, ce film détonne dans la filmographie d'Audrey Hepburn. (D'ailleurs, au départ, ce n'était pas elle qui était prévue pour le rôle.) Elle y incarne un personnage pas tout à fait sympathique. N'ayons pas peur des mots, c'est une michetonneuse, qui cherche à se faire épouser par un héritier qu'elle pourrait mener par le bout du nez. Elle est rattrapée par son caractère bon enfant, une certaine gentillesse et une part de naïveté. C'est sans doute ce qui séduit son nouveau voisin, Paul Varjak, incarné par George Peppard, que les téléspectateurs français connaissent sous l'identité d'Hannibal, dans la série Agence tous risques. (Notons qu'une fois n'est pas coutume, le principal partenaire masculin de l'actrice n'est pas un comédien beaucoup plus âgé qu'elle.)

Le film est entraînant, bien rythmé par la musique d'Henry Mancini. Il alterne les moments de gaité folle et d'autres, plus sombres. Du côté joyeux, il y a les péripéties rocambolesques de la vie quotidienne des personnages... même si celui du voisin japonais acariâtre est vraiment trop caricatural. (Il est incarné par Mickey Rooney, que Blake Edwards avait dirigé dans son show télévisuel.) Se distingue la soirée organisée au domicile d'Holly, qui part en vrille. (Quelques années plus tard, Blake Edwards allait réaliser The Party, toujours avec une musique d'Henry Mancini.)

Sur le fond, le film est assez dur. On finit par comprendre que l'héroïne a eu une enfance et une adolescence difficiles... et qu'elle n'a pas toujours été aussi jolie. Désormais dotée d'armes pour mener sa barque, elle est prête à se compromettre pour maintenir son mode de vie de fêtes et de paillettes. L'apprenti-écrivain n'est pas mieux loti : il vit aux crochets de sa maîtresse, une femme mariée qui le soutient dans ses projets littéraires... et profite de son corps.

Pour compléter le tableau, il manque un personnage important : le chat. Recueilli par l'héroïne, il n'a pas de nom. Il est à la fois son double (c'est un bâtard des rues) et son compagnon (il vit avec elle, contrairement aux hommes qu'elle fréquente). A un moment, on comprend qu'il pourrait aussi symboliser Paul, l'homme tendre, amoureux transi qui n'attend que ses caresses... mais est-ce ce que veut réellement Holly ?

P.S.

Ce chat de cinéma a un nom : Orangey. Sa carrière à Hollywood fut assez longue, sans doute en raison de sa docilité... dès que la caméra fonctionnait. En revanche, hors tournage, il paraît que l'animal était assez capricieux. En tout cas, dans ce film, il lui arrive beaucoup de choses... l'animal finit même trempé !

19:12 Publié dans Cinéma, Voyage | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 10 juillet 2022

Le FEMA 2022 (4)

J'ai passé un dimanche très classique, en compagnie des deux principales vedettes du festival : Audrey Hepburn et Alain Delon.

CHARADE (de Stanley Donen)

Dans ce film sorti en 1963, l'actrice britannique retrouvait le réalisateur de Drôle de frimousse (dont j'ai parlé vendredi), qu'elle recroiserait quelques années plus tard dans Voyage à deux. Son partenaire était de nouveau un acteur connu beaucoup plus âgé qu'elle : Cary Grant, qui succédait donc à Gregory Peck (Vacances romaines), Fred Astaire (dans Funny Face) et précédait Rex Harrison (dans My Fair Lady).

Pour l'occasion, l'une des grandes salles du CGR du centre de La Rochelle était pleine à craquer, pour (re)voir un quasi-chef-d’œuvre, mêlant, comédie, romantisme et polar. Audrey y incarne Regina Lampert, veuve d'un homme d'affaires louche dont elle s'apprêtait à divorcer. Le problème est que celui-ci était poursuivi par un trio d'individus peu recommandables. Au fur et à mesure que le film avance, on s'aperçoit que le trio est en fait un quatuor... et peut-être même un quintet. L'intrigue est complexe, bien menée.

L'héroïne tente d'échapper aux poursuivants de son mari, grâce au séduisant Peter Joshua (Cary Grant), qui repousse régulièrement ses avances... mais n'arrête pas de lui mentir. L'un des gags récurrents porte sur l'identité adoptée par Joshua. Le seul élément commun à tous ses alias est qu'il s'est déjà marié... mais a divorcé ! L'autre comique de répétition porte sur l'utilisation des mots "espion" (spy) et "agent" quand Regina rencontre le représentant de la CIA. Je recommande aussi tout particulièrement la scène des funérailles du mari...

C'est à la fois, drôle, mystérieux, romantique sans être nunuche. La musique d'Henry Mancini est entraînante, parfaitement adaptée aux circonstances de l'action. Bref, j'ai adoré... et j'ai l'impression que le reste de la salle aussi !

MÉLODIE EN SOUS-SOL (de Henri Verneuil)

Dans le cadre de l'hommage à Alain Delon, le FEMA a programmé une grande diversité de films jalonnant la carrière de l'acteur, qui a côtoyé certains des plus grands réalisateurs de son époque. Vendredi, j'ai évoqué Monsieur Klein (de Losey). Du côté des metteurs en scène français, les festivaliers ont pu se régaler avec des œuvres de Jacques Deray (Flic Story, Borsalino), René Clément (Plein soleil), Jean-Pierre Melville (Le Samouraï, Le Cercle rouge, Un Flic), Bertrand Blier (Notre Histoire) et donc Henri Verneuil (Le Clan des Siciliens).

C'est un polar à l'ancienne, à la française (façon « cinéma de papa »), avec des dialogues de Michel Audiard et une pléiade d'acteurs de talent. Delon y incarne parfaitement un jeune con qui cherche à s'affirmer et qui va imprudemment s'amouracher. Il a en face de lui « le patron », Jean Gabin, gabinesque au possible. Parmi les seconds rôles, on trouve Viviane Romance, Maurice Biraud, Henri Virlojeux... et même le jeune Jean Carmet, que les festivaliers ont déjà pu croiser dans Sac de nœuds (le film de Josiane Balasko dont j'ai parlé jeudi), où il incarne un pharmacien peu conventionnel.

Mélodie en sous-sol nous raconte l'histoire d'un casse audacieux (qui a sans doute inspiré les auteurs de la série de film Ocean's), de sa préparation à son exécution qui, on s'en doute, ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu. Les personnages sont bien travaillés, entre l'ex-taulard vieillissant qui veut partir en beauté, le petit jeune qui veut jouer dans la cour des grands et le beau-frère plus pépère, mais qui se laisse tenter. D'un point de vue sociologique, les spectateurs du XXIe siècle observeront avec intérêt la mutation de la commune de Sarcelles, ex-périphérie campagnarde de Paris transformée en ZUP.

Au niveau de la mise en scène, c'est brillant, en particulier dans la séquence finale, autour de la piscine. Si des jeunes cinéphiles veulent découvrir du cinéma populaire français de qualité, alors ils ont frappé à la bonne porte.

23:59 Publié dans Cinéma, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 09 juillet 2022

Le FEMA 2022 (3)

La chaleur s'accentue à La Rochelle, bondée de vacanciers en ce début de week-end. Pour accéder aux salles projetant les films du festival, il fallait faire preuve de patience, voire d'abnégation... mais cela en valait la peine.

LA ROSE ET LA FLÈCHE (de Richard Lester)

Je n'avais jamais vu ce film (sorti en 1976), dont le titre anglais est Robin and Marian, le premier étant bien entendu la flèche, la seconde, la rose. (Notez que dans les deux langues on ne place pas le même protagoniste en premier.) Dans les rôles, on retrouve avec plaisir Sean Connery et Audrey Hepburn, pour lesquels l'heure de gloire était passée à l'époque. Le premier avait quitté le costume de James Bond depuis quelques années, en attendant le véritable rebond de sa carrière, dans la deuxième moitié des années 1980. La seconde s'était volontairement éloignée des plateaux de cinéma, préférant se consacrer à l'action caritative.

Ce fut paradoxalement un excellent choix pour incarner un Robin des Bois et une Marianne "vingt ans après", façon Alexandre Dumas. En général, les œuvres de fiction s'arrêtent à la formation de ce couple mythique, laissant les spectateurs imaginer qu'ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants...

Ici, pas vraiment. On apprend que, distingué par le roi Richard Cœur-de-Lion, Robin a rapidement quitté l'Angleterre vingt ans auparavant, pour se lancer dans les croisades. De son côté, Marianne, lasse de l'attendre (ou d'attendre de recevoir la nouvelle de sa mort), a pris le voile. De plus, on a clairement voulu montrer que les héros mythiques avaient pris un petit coup de vieux. On retrouve un Robin certes vaillant et bien bâti, mais sale, dégarni sur le dessus et grisonnant. De son côté, Marianne semble avoir moins subi les affres du temps : quand on découvre son visage émergeant de sa coiffe de bonne sœur, on croit voir l'héroïne de My Fair Lady, avec, dans le regard, cet éclair de malice hélas si peu présent ici. (Mais quelle horrible coiffure !) Car c'est sur le plan moral que ladite Marianne a pris un coup. Cela donne un film mélancolique, sur la jeunesse disparue, l'amour affadi, les espoirs envolés... quoi que. Les retrouvailles entre les deux ex sont assez cocasses, tout comme, globalement, la mise en scène de la vie des valeureux combattants. Richard Lester ne fait pas dans le grandiloquent, ni l'héroïsme à deux balles. (Ceci dit, il n'en avait peut-être pas les moyens budgétaires.) On semble avoir essayé de donner aux combats une touche plus réaliste que ce que l'on avait (à l'époque) coutume de voir sur les écrans. (Ce n'est qu'à moitié réussi...) Je pense que cet aspect, ainsi que la volonté de « casser le mythe », ont rebuté beaucoup de spectateurs (Richard Cœur-de-Lion est représenté en gros connard et Robin en quasi-adolescent attardé)... Pas à La Rochelle toutefois, puisque le film a fait salle comble et a visiblement enchanté le public.

L'OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Projeté en avant-première, ce documentaire a l'ambition de faire mieux connaître l’œuvre du peintre Francisco de Goya, à travers le regard que l'ancien scénariste de Luis Buñuel portait sur lui, juste avant sa mort.

Première remarque : dans les dernières années de sa vie, Jean-Claude Carrière avait conservé une belle vivacité d'esprit et son talent de conteur, avec sa voix à nulle autre pareille. En dépit de l'incontestable affaiblissement dont souffre l'octogénaire à l'écran, c'est toujours un plaisir de l'entendre narrer des anecdotes bien choisies ou analyser tel tableau.

Cela m'amène à la deuxième qualité du film : la reproduction d’œuvres picturales (tableaux, gravures, dessins, tapisseries...) sur très grand écran, en haute définition. Le tout est commenté par une brochette de spécialistes français, espagnols, américains... C'est souvent passionnant, notamment lorsqu'on évoque les conséquences de sa surdité ou quand des ponts sont établis avec des peintres postérieurs. (De mon côté, au XXe siècle, je vois plus une filiation avec Dali qu'avec Picasso.)

Je termine par une réserve : la volonté perceptible de ne pas égratigner le peintre espagnol, qui a tout de même plusieurs fois retourné sa veste durant sa vie. Pour moi, il a eu tendance à servir les puissants... et pas forcément des progressistes.

Le documentaire n'en est pas moins tout à fait recommandable.