jeudi, 03 avril 2025

37 secondes

C'est le temps qu'aurait mis le chalutier le Bugaled Breizh pour couler, dans une mer peu agitée, le 15 janvier 2004. C'est aussi le titre de la mini-série consacrée au drame, en partie documentaire, en partie fictionnelle, dont Arte vient d'engager la diffusion. (L'intégralité des épisodes est déjà accessible.)

A l'époque, je m'étais intéressé à l'affaire et, quelques années plus tard, j'avais même acheté le bouquin cosigné par un journaliste de l'émission Complément d'enquête.

Dans la mini-série, le nombre des personnages, leur identité réelle et une partie de leurs relations (pour ce que j'en sais) ont été modifiés, pour servir la dramaturgie. En revanche, pour ce qui a trait au naufrage, le scénario reconstitue assez minutieusement les détails de l'enquête et des procès. Je trouve ce mélange excellemment réussi.

Au niveau des acteurs, on a clairement misé sur un duo gagnant, composé de Mathieu Demy (en avocat tenace et bienveillant) et Nina Meurisse (déjà très bien dans L'Histoire de Souleymane), qui crève l'écran en employée d'une usine de poissons, belle-sœur d'un des disparus et qui va devenir l'une des chevilles ouvrières de la lutte pour faire éclater la vérité.

Il m'est impossible ici de nommer la pléiade de seconds rôles bien incarnés. Des employées de l'usine au premier juge d'instruction (campé par Pierre-François Garel), en passant par un amiral à la retraite, un peu vieille France... mais farouchement attaché à la justice (Laurent Poitrenaux, génial), on se régale devant ce foisonnement de personnages qui sonnent authentiques.

Les épisodes rendent aussi hommage à une France d'en-bas, composée de travailleurs modestes (certes, un peu trop portés sur l'alcool), aux personnalités attachantes, malgré leurs défauts. C'est d'ailleurs une autre qualité du film : ne pas tomber dans l'angélisme. Les familles des victimes constituent un groupe hétérogène, travaillé par des tensions.

Enfin, ces six épisodes proposent un superbe portrait d'une femme, Marie Madec (visiblement inspirée de Nathalie Gloaguen). Celle-ci a subi une forme de déterminisme géographique et social : issue d'un milieu modeste, elle n'a guère prolongé sa scolarité et elle s'est finalement mise en ménage avec un mec du coin, pas le pire, mais sans doute pas le meilleur. Son investissement dans le combat judiciaire va lui ouvrir de nouveaux horizons... La mise en scène et le montage suggèrent qu'elle a une raison encore plus personnelle de vouloir faire toute la lumière sur cette affaire : c'est elle qui a persuadé, le jour du naufrage, son jeune beau-frère de partir en mer sur le Bugaled...

C'est fort, parfois émotionnellement très remuant, et instructif. Cette fiction française est digne des meilleures productions britanniques. (Encore une fois bravo Arte !)

22:38 Publié dans Histoire, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : télévision, télé, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

lundi, 31 mars 2025

Le Garçon

Les gens ordinaires ont une histoire, et celle-ci mérite d'être contée, autant que celle des vedettes et des puissants. Partant de ce principe, Zabou Breitman et Florent Vassault ont conçu ce documentaire à quatre mains. Un lot de vieilles photographies (datant du lendemain de la Seconde Guerre mondiale aux années 1990), trouvé dans une brocante, leur a servi de point de départ. Toutes concernent la même famille (inconnue), dont se détache un garçon, devenu adolescent puis adulte. Zabou décide de le baptiser Jean, ce prénom ayant été trouvé au dos de l'une des photographies.

Les réalisateurs se lancent alors dans une double démarche. Alors que Vassault part à la recherche des membres de la famille et des lieux pris en photographie, Zabou conçoit des scènes de fiction pour tenter de ressusciter les moments capturés par les appareils photographiques.

Il faut signaler que, bien que ceux-ci aient été argentiques (dotés d'une pellicule ou fonctionnant en instantané), ce sont des appareils numériques que, dans les scènes de fiction, on voit les personnages manipuler. Cet anachronisme est volontaire. Il permet, dans certains plans, de superposer la scène jouée, prise en photographie, à l'authentique image, qui s'affiche comme par miracle sur l'écran de contrôle de l'appareil. Cette inhabituelle mise en abyme produit des effets surprenants.

J'ajoute que ces scènes de fiction sont bien jouées, notamment par Isabelle Nanty et François Berléand, qui incarnent les parents de "Jean".

Ces scènes alternent avec les étapes de l'enquête menée par Vassault. Au départ, il fait chou blanc. Que ce soit dans la commune de résidence comme sur les lieux de vacances, plus aucun rescapé de l'époque ne peut témoigner de la présence de la fameuse famille.

Le déclic finit par se produire. Les premières informations concrètes vont être données par un frère de "Jean", puis un de ses anciens collègues et amis. Petit à petit, la pelote va se dévider...

... et l'on s'aperçoit que ce que Zabou avait imaginé, à propos des scènes prises en photo, était parfois bien trouvé, parfois à côté de la plaque. Certaines découvertes ne manquent pas de saveur, notamment concernant l'identité réelle de certaines personnes présentes sur les photographies.

La seconde partie du film est presque uniquement consacrée aux progrès de l'enquête (en réalité menée à deux, même si, au départ, Vassault a caché certains de ses résultats à Zabou, pour ne pas influencer son tournage). On finit par comprendre comment le lot de photographies a été abandonné... et quel secret concernant la vie de "Jean" a été dissimulé.

J'ai trouvé ce film formidable, à la fois documentaire-polar et portrait sociologique de la (vraie) "France d'en-bas". Il ne dure qu'1h30. Ne le ratez pas, s'il passe près de chez vous.

P.S.

Pour être totalement honnête, je dois toutefois révéler que le procédé prétendûment utilisé pour tourner ce film a été un peu biaisé. En effet, pendant la majeure partie du tournage, Zabou était censée ignorer ce que son comparse avait filmé. Or, une oreille attentive remarquera sans peine que les dialogues des scènes de fiction sont issus des entretiens (réels) tournés par Vassault (que l'on entend plus tard dans le film). Cela ne m'a pas choqué. Cela donne une autre profondeur à cette histoire, le réel et la fiction se répondant mutuellement. D'autre part, certaines répliques prennent un sens différent selon qu'elles sont dites par un personnage de fiction ou un autre, dans la vraie vie (qui est rarement la version réelle du personnage de fiction).

mercredi, 26 mars 2025

Je le jure

D'apparence, il s'agit d'un nouveau film de procès, qui débarque sur nos écrans quelques mois après deux belles réussites, Le Fil (de Daniel Auteuil) et Juré n°2 (de Clint Eastwood).

Pourtant, le début de l'histoire nous plonge dans un tout autre univers, celui de la « France d'en-bas », composée de travailleurs modestes, aux goûts simples, vivant dans une petite ville de Lorraine, à proximité de Metz. On y chasse, on y chante, on y danse, lors de soirées au bar ou de repas en commun.

On découvre ainsi, dans son milieu, le personnage principal de l'histoire, Fabio, plutôt beau gosse, musclé, tatoué, mais introverti, taiseux... et cachant à son entourage sa liaison avec une femme qui a l'âge d'être sa mère.

Sa convocation pour participer à un jury de Cour d'Assises d'appel, à Metz, le sort de son petit confort quotidien et lui fait rencontrer des personnes qu'il a sans doute rarement l'occasion de croiser. Mais, surtout, cette convocation lui donne du pouvoir, des responsabilités : celles de décider de la condamnation d'un jeune incendiaire, responsable de la mort d'un pompier. (Le scénario semble s'inspirer de réelles flambées de violence dont le quartier des Planchettes, situé dans la ville de Verdun, en Meuse, a été le théâtre, notamment en 2021.)

L'aspect judiciaire est soigné. La préparation des jurés, leur sélection, leur vie au quotidien dans le tribunal, leur écoute des audiences, leurs discussions informelles tout comme leurs débats officiels sont très pédagogiquement mis en scène, le groupe associant des acteurs non professionnels à des pointures comme Marina Foïs (la présidente du tribunal), Louise Bourgouin, Micha Lescot, Emmanuel Salinger (trois jurés) ou encore Sophie Guillemin (la procureure). Samuel Theis a un vrai talent pour filmer les groupes, bien épaulé par l'équipe de montage.

Mais le plus important est ailleurs, dans le questionnement intérieur de chaque juré... et la personnalité de l'accusé (bien interprété, je trouve), qui ne nie pas sa culpabilité, mais tente d'atténuer sa peine. Petit à petit, on comprend qu'entre le fils d'immigrés ivoiriens et Fabio le Rital les points communs sont plus nombreux qu'on ne le pensait de prime abord.

Cela donne un film fort, soigné, qui prend le temps de traiter tous les volets de son intrigue et ménage un réel (petit) suspens quant à sa conclusion, le verdict n'étant pas facile à deviner au vu des échanges entendus pendant le délibéré.

22:24 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 15 mars 2025

On ira

L'actrice et réalisatrice Enya Baroux a choisi la tragi-comédie pour traiter de questions très sensibles : le cancer, le choix de sa mort et les relations parents-enfants.

Dans la première partie de l'histoire domine un ton comique, perceptible dès l'introduction, qui présente les deux principaux personnages, Marie et Rudy, interprétés par la merveilleuse Hélène Vincent et l'incontournable Pierre Lottin (déjà excellent dans En Fanfare, un film quasiment ignoré par les derniers César... mais est-ce réellement étonnant ?). Entre la veuve isolée (mais très maline) et le jeune travailleur social maladroit (mais plein de bonne volonté) va naître une improbable complicité, que le talent des deux comédiens rend crédible.

J'ai été nettement moins enthousiasmé par le personnage du fils. Pourtant, il est plutôt bien interprété par David Ayala, qui tente de le rendre moins antipathique... mais je dois avouer qu'en dépit d'un scénario généreux, il m'a collé des boutons durant tout le film. Il ressemble trop à un membre de ma famille et je trouve le portrait de départ très chargé : c'est donc un mauvais fils, mais aussi un père lamentable, un ex-mari pathétique... et un auto-entrepreneur ridicule. L'histoire a évidemment pour but de nous montrer une sorte de rédemption... qui met du temps à survenir.

En attendant Godot ce moment miraculeux, on peut profiter des nombreuses péripéties du film, certaines très cocasses (en général quand P. Lottin est à l'écran), d'autres plus émotionnelles : autour du début de l'adolescence de la fille, et quand il s'avère que la santé de Marie se dégrade irrémédiablement.

A signaler aussi certains moment totalement inattendus, comme la séquence chez les Gitans, qui rebondit de manière très poétique en toute fin d'histoire.

Si l'on ajoute à cela de beaux paysages du sud-est de la France et le surgissement, à intervalle régulier, du tube de Desireless (jusqu'au générique de fin, interprété par Barbara Pravi), on peut dire qu'on passe un beau moment, nimbé d'humour au départ, avec les yeux qui piquent à la fin.

14:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 08 mars 2025

Julie se tait

... et pourtant, elle n'est pas muette. Julie est un grand espoir du tennis belge, scolarisée en sport-études. Elle est sur le point de passer les redoutables sélections nationales, avec, derrière, l'ambition de passer pro, avec le soutien de la fédération de tennis belge. Elle compte sur ses parents, ses amis et son entraîneur, exigeant, qui lui a permis de progresser.

Mais voilà que celui-ci est suspendu. L'une des joueuses qu'il coache s'est suicidée et d'autres jeunes l'accusent de harcèlement. Une enquête est ouverte, au cours de laquelle tous les athlètes sont interrogés. Julie, réputée proche de l'entraîneur, n'a rien à dire contre lui... parce qu'il n'y a rien à lui reprocher ?... parce que tous deux sont de connivence ?... ou parce qu'elle est sous son emprise ? Il est longtemps difficile de trancher, tant l'impassibilité de la jeune joueuse masque ses sentiments profonds.

Il faut donc souligner la qualité de l'interprétation de Tessa Van den Broeck, la révélation de cette fiction présentée à Cannes en 2024. C'est une très bonne actrice... et une joueuse de tennis vraisemblable, d'abord sur le plan physique : elle est mince et athlétique, avec des épaules bien formées, des bras un peu plus épais que la moyenne et des cuisses musclées. Techniquement, elle est au point : quand on la voit s'entraîner (et un peu jouer, en match), elle est parfaitement crédible.

Cette fiction a donc un aspect documentaire. Elle nous fait découvrir de l'intérieur le monde du tennis de haut niveau, versant espoirs, avec les phases d'entraînement, le rôle des familles, les relations entre jeunes... et les périodes scolaires.

Il est assez finement suggéré que, dans le lot de celles et ceux qui suivent l'entraînement poussé, très peu ont des chances de faire partie de l'élite, mais que l'école accepte des enfants moyennement doués, issus de familles fortunées, dont les contributions mettent du beurre dans les épinards...

L'ambiance est assez douce, mais avec une forte tension sous-jacente. L'intrigue bascule dans la seconde partie, après une scène clé. C'est bien écrit, bien filmé, bien joué. C'est l'une des excellentes surprises de ce premier trimestre 2025.

mardi, 18 février 2025

Haut les mains

Comme l'intrigue fait intervenir un cambrioleur (sur le retour), on est tenté de penser, de prime abord, que le titre fait allusion à un braquage au sens littéral, alors que je pense qu'il faut le prendre au sens symbolique : certaines personnalités ont réalisé un véritable hold-up sur l'écologie et tentent de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Le propos est radical, souvent caricatural, mais c'est assumé.

Au centre de l'histoire se trouve Bernard, un cambrioleur quinquagénaire, un peu has been sur les bords... mais qui a gardé un doigté incomparable, qui lui permet de faire monter au septième ciel ses partenaires sexuelles d'ouvrir n'importe quel type de coffre. Il est tombé sous la coupe d'un flic véreux et misogyne, un gros porc dans tous les sens du terme, incarné avec une certaine gourmandise par Stéphane Debac.

Dans des circonstances que je me garderai de détailler, Bernard se retrouve mêlé aux actions d'un groupuscule écolo-féministe, "piloté" (de manière presque démocratique) par une femme forte, Olympe, formidablement interprétée par Émilie Caen. Elle est épaulée par deux djeunses qui sont des caricatures de citadins engagés pseudo-révolutionnaires : un garçon déconstruit (un geek non masculiniste, ce qui mérite d'être souligné) et une amazone qui n'a que les mots "patriarcat" et "boomer" à la bouche. Aussi agaçant ce personnage soit-il, je dois reconnaître qu'il est très bien incarné par Tracy Gotoas et qu'il évolue positivement en cours de route.

C'est d'ailleurs le cas de tous les protagonistes. Bernard le maladroit, le lâche (très bonne prestation de Vincent Elbaz), finit par se laisser pousser des couilles, Olympe fend l'armure, Simon sort de ses écrans et Zora s'ouvre davantage aux autres.

Le début contient quelques répliques grinçantes, quand les djeunses et leur mentor raillent le quinqua qu'ils présument pétri de préjugés... dont ils ne sont eux-mêmes pas dépourvus.

J'ai failli oublier un personnage important : Flamby, un... lapin, qui joue un rôle non négligeable dans l'intrigue.

Voilà pourquoi ce film m'a globalement plu. D'abord, parce que j'y ai ri, à plusieurs reprises. Ensuite, parce que la cause est belle : le plan global consiste à révéler la véritable nature d'un présentateur télé présumé écolo, futur ministre, à la tête d'une fondation renommée (toute ressemblance avec Nicolas H. étant évidemment fortuite). Enfin parce que la réalisatrice Julie Manoukian (dont j'avais plutôt bien aimé Les Vétos) égratigne (avec humour) le camp qu'elle apprécie.

La manière dont les activistes arrivent à leurs fins n'est évidemment pas réaliste, mais l'on passe un bon moment.

19:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 07 février 2025

Companion

Cela commence de manière anodine. Trois couples vont passer le week-end ensemble, dans la superbe villa de l'un d'entre eux, perdue en forêt... mais dotée de tout le confort moderne. (Faut pas déconner, non plus !) On se déplace en véhicule électrique autonome, on boit de grands crus, on mange des mets exquis, entouré d’œuvres d'art contemporain. Bref, on nage en pleine boboïtude à l'américaine.

... sauf que, très vite, une sorte de malaise s'installe. Iris est la nouvelle venue, la compagne que Josh vient présenter à ses meilleurs amis. Elle appréhende un peu, d'autant que certains d'entre eux la regardent ou lui parlent bizarrement. Assez subtilement, le réalisateur Drew Hancock nous fait comprendre que les personnages n'attendent pas tous la même chose de ce week-end entre potes... et que certains ignorent le projet des autres. Je pense ne pas trop divulgâcher en annonçant que cela va rapidement dégénérer.

On tombe donc dans ce que j'appellerais un revenge gore, un peu à l'image de Blink Twice, sorti l'an dernier. Certains aspects de l'intrigue font aussi penser à Robot and Frank, ou encore Ex Machina.

Bref, cette fausse histoire d'amour est d'abord un film sociétal, qui traite de la place des femmes dans les couples modernes (pas si modernes que cela, en fait, certains jeunes hommes, d'apparence cool, étant ce que la délicieuse Ally McBeal appelait des « chauvinist pigs »). Pour traiter cette histoire MeeToo, on l'a mâtinée de science-fiction, avec l'irruption de l'intelligence artificielle. C'est habilement fait, à tel point qu'on en vient à se demander ce qui constitue réellement l'humanité de certains personnages. Le côté gore fait monter la sauce, de manière fort réjouissante, ma foi, avec une belle série de rebondissements... et, comme l'actrice principale, Sophie Thatcher, n'est pas désagréable à regarder, je dois dire que j'ai passé un excellent moment.

21:29 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 27 janvier 2025

Jouer avec le feu

C'est dans une salle remplie de mamans et de grands-mamans que je me suis retrouvé pour voir ce film consacré à un papa formidable. Vincent Lindon a la cote auprès de ces dames et il est vrai qu'on lui a taillé un costume des plus séduisants : veuf inconsolable, papa poule pour ses fils déjà grands, cheminot caténairiste pointilleux, ancien militant syndical (sans doute CGT) et toujours militant de gauche, de la vraie, celle qui n'aime ni les racistes ni les patrons.

... et cela tombe bien (ou mal), puisque l'un de ses fils va se faire entraîner par une bande de crânes rasés aux idées courtes. Ce fils est incarné par un autre acteur formidable, Benjamin Voisin (qu'on a pu voir notamment dans Illusions perdues).

J'ai aimé ce début, où le réalisateur met en valeur le travail des ouvriers du train ainsi que la passion du football, capable de réunir dans les stades ouvriers et cadres, gauchos et fachos, noirs et blancs....

Le père se retrouve dans une situation que nombre de (grands)parents progressistes doivent connaître : voir une partie de sa progéniture contaminée par les idées haineuses, jusqu'à la violence extrême. Dans cette situation, le père est placé devant un dilemme : soit il essaie à tout prix de ramener son fils dans "le camp du bien", quitte à le perdre définitivement, soit il accepte sa dérive, l'espérant temporaire et se positionnant comme un refuge possible pour le jeune homme égaré.

La deuxième heure embarque le film dans une direction inattendue. Deux coups de théâtre font sortir l'intrigue des chemins balisés. Même si je trouve le trait un peu trop appuyé, je reconnais que cette histoire est forte, interprétée par des comédiens de premier plan.

19:19 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

dimanche, 29 décembre 2024

Juvenile Court

Ce documentaire clôt la trilogie Il était une fois l'Amérique, de Frederick Wiseman. Après avoir passé une partie de l'année 1968 à Kansas City, pour Law and order et 1969 à New York, pour Hospital, le réalisateur s'est rendu (en 1972) dans l'ouest du Tennessee, à Memphis, pour y suivre l'activité du tribunal pour enfants. (J'ai le fol espoir de voir un jour en salles Welfare, sorti en 1975, qui complète les trois précédents.)

Le documentaire nous montre le travail de différentes catégories de personnes. Il n'a filmé qu'un seul juge des enfants, un type droit, un peu terne, soucieux à la fois de protéger la société et de préserver les intérêts des mineurs. Parfois, cela semble assez facile (quand les cas sont limpides). Parfois, c'est particulièrement complexe. Le magistrat travaille en étroite collaboration avec des policiers, des procureurs, des avocats, des assistantes sociales (dont une vraiment très très jolie... et douce avec ça), des médecins, des psychiatres, des membres d'associations. On assiste par exemple à un entretien préliminaire, au cours duquel trois des cinq personnes présentes dans le bureau s'expriment : le juge bien sûr, mais aussi le psychiatre et l'assistante sociale. Il s'agit de déterminer le profil du mineur dont il est question, ainsi que d'évaluer l'ambiance familiale dans laquelle il évolue.

Les mineurs dont il est question sont soit les victimes, soit les auteurs des méfaits... mais il arrive qu'un primo-délinquant soit aussi une victime. On ne nous le dit pas, mais on peut le déduire du montage des différents entretiens, y compris les interrogatoires par le juge, qui précèdent une éventuelle audience. Dans son bureau se succèdent Noirs comme Blancs, davantage de garçons que de filles. Celles-ci sont en général plutôt des fugueuses, ou des voleuses, voire des droguées, soupçonnées de se livrer à la prostitution. Cette question se pose notamment pour une gamine de onze ans (!!!), visiblement peu surveillée par ses parents, sa mère ne vivant officiellement que de l'aide sociale... mais, comme l'un des adultes s'enquiert d'éventuels rapports sexuels, on est amené à se poser diverses questions. (La gamine pourrait déjà ne plus être vierge -à onze ans...- et sa mère pourrait tirer l'essentiel de ses revenus d'une prostitution occasionnelle...) Plus tard, on voit aussi une petite fille accompagnée de sa mère, qui accuse un garçon, chargé de garder ses enfants, de s'être livré à des attouchements sur sa fille.

Les faits reprochés aux mecs sont en général plus graves : agression sexuelle, vol à main armée, consommation et vente de drogues... Tous les types de famille semblent touchés, puisque, lorsqu'on voit les parents, il apparaît que certains d'entre eux sont issus de la classe moyenne (voire aisée).

Ceci dit, dans les séquences qui nous sont proposées, tout le monde (ou presque) est bien habillé (les costumes des policiers semblant de moins bonne facture que ceux du juge et des avocats). Peut-être est-ce dû au fait que les acteurs de ces procédures ont été au préalable informés qu'il allaient être filmés. Sinon, c'est peut-être lié à la solennité des lieux. Presque toutes les scènes ont été tournées dans l'enceinte du tribunal, un bâtiment qui en impose.

Il n'est d'ailleurs pas composé que de l'accueil et de la salle d'audience. De multiples bureaux ont été installés (sans doute dans les étages). Je crois avoir remarqué la présence d'une infirmerie, d'un vestiaire (pour habiller les enfants en cas de besoin)... et même d'un salon de coiffure ! D'autres images nous montrent des chambres de ce qui ressemble à un internat.

Cela nous amène à ce que risquent les mis en cause. Ce peut être juste un rappel à la loi ou une mesure éducative. Le plus souvent, on parle d'un placement en famille d'accueil ou de l'envoi dans un centre de redressement. La prison n'est évoquée qu'exceptionnellement et les intervenants sont en général d'accord pour estimer qu'elle n'est pas la solution pour leurs "clients", sauf ceux qui semblent sur le point de devenir des criminels endurcis.

Contrairement aux eux précédents films, assez brefs (1h20-1h25), celui-ci s'inscrit dans la durée (2h25). S'il aborde une assez grande diversité de cas, Wiseman a suivi particulièrement certains d'entre eux, presque du début à la fin : la jeune fugueuse, le drogué récidiviste touché par la foi, le babysitteur pervers, le chauffeur du braqueur de commerces.

C'est passionnant. Je recommande vivement.

20:47 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 21 décembre 2024

Hospital

Ce documentaire de Frederick Wiseman constitue le deuxième volet de la trilogie Il était une fois l'Amérique. Il y a deux semaines, j'ai déjà vu Law and order. J'espère que je pourrais attraper le dernier volet à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Un an après le premier volet (en 1969 donc), Wiseman se trouve à New York, dans un grand hôpital public. C'est le début de la présidence du républicain Nixon... et l'occasion de faire un état des lieux du système de santé, après les réformes sociales lancées par John Kennedy et son successeur Lyndon Johnson (sa Great Society, parfois éclipsée par l'aura de son prédécesseur).

Avis aux âmes sensibles : on démarre dans le dur, avec le début d'une opération. Les médecins se préparent avec minutie, avant qu'une femme ne se fasse ouvrir le ventre... On passe ensuite à une séquence poignante. On y découvre une jeune femme noire, qui n'est pas une patiente, mais sa fille. Filmée en gros plan, elle est vraiment touchante. J'ai aussi été littéralement frappé aux tripes par le cas de cet homme âgé, travailleur modeste, souffrant du diabète, dont on découvre la dentition pourrie, lui-même finissant par comprendre qu'il a sans doute un cancer de la prostate.

Dans ce service d'urgences, les médecins et infirmières sont très majoritairement blancs. (On aperçoit à deux-trois reprises un médecin noir et, furtivement, un interne sans doute sikh.) En revanche, la majorité des patients sont afro-américains... et pauvres. Faute d'argent et d'accès à un médecin traitant, ils utilisent les urgences comme certains patients d'aujourd'hui, en France (mais eux trop souvent par convenance personnelle).

Comme dans Law and order, j'ai été impressionné par le calme et le professionnalisme des personnes agissant sous l'oeil de la caméra de Wiseman. Même si celui-ci ne s'autorise aucun commentaire ni même aucune intervention dans le déroulement de l'action, on sent, par son montage, qu'il a voulu rendre hommage aux agents de ce service public.

Cela ne l'empêche pas d'en pointer certains dysfonctionnements. Ainsi, quand on voit un jeune médecin s'entretenir au téléphone avec l'administration d'un autre hôpital new-yorkais, on comprend que l'une des patientes que l'on vient de nous montrer, arrivée dans un état grave (souffrant d'hémorragie) a été refusée par l'autre établissement. La raison avancée est le manque de place... mais ce n'est pas la première fois qu'elle est invoquée. Comme ladite patiente est afro-américaine, on se demande s'il n'y a pas autre chose derrière cela. (A l'époque, le pays est en pleine déségrégation, avec, ici et là, des réticences à peine masquées...)

Un autre épisode marquant concerne un patient schizophrène, que le psychiatre de l'hôpital voudrait éviter de faire interner : il est capable de se débrouiller au quotidien, chez sa mère... à condition que quelqu'un l'y ramène. Le psychiatre essaie de convaincre une employée des services sociaux de résoudre ce petit problème. Au bout du fil, la personne semble traîner des pieds... pas emballée à l'idée de changer ses habitudes.

Enfin, je ne peux pas ne pas parler du cas de cet enfant en bas âge, tombé du balcon de l'appartement de sa grand-mère, celle-ci incapable de s'occuper de lui. Les parents semblent être aux abonnés absents. Un examen médical confirme que le gamin, tombé d'une hauteur de cinq mètres (!), n'a aucune blessure décelable. Mais les infirmières se sont prises d'affection pour le garçon, calme et un peu éberlué. On sent de leur part un véritable élan du cœur. Ne serait-il pas possible de lui faire passer la nuit, en sécurité, dans le service pédiatrie ? Consultée par téléphone, la responsable de cette unité apparaît très procédurière... et pas très appréciée de ses collègues (qui la qualifient de « vieille bique »).

D'autres enfants, non visibles à l'écran, se trouvent en situation délicate. Âgés de sept, neuf et dix ans, ils ont été laissés seuls au domicile d'un employé de bar, qui semble en très mauvais état mais voudrait quitter l'hôpital, même non soigné, pour retourner chez lui. La mère s'est barrée et lui (comme tant d'autres) ne semble pas avoir les moyens de payer son traitement.

Certaines séquences sont plus attendues : l'hôpital accueille de jeunes drogués (dont un que je qualifierais de "roi du vomi"), une femme sans doute victime de violences conjugales et un délinquant qui a été "planté" par un concurrent. Tout cela est filmé de manière neutre, parfois frontale.

Au-delà des souffrances physiques et des accidents de la vie, Frederick Wiseman a réussi à saisir la détresse morale de ces éclopés de la société. Pour certains, le seul réconfort vient de la salle de prière, où se retrouvent patients, proches et membres du personnel. Aide-toi et le ciel t'aidera...

19:29 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 08 décembre 2024

Law and order

Il y a cinq ans était sorti en France Monrovia, Indiana, un passionnant documentaire de Frederick Wiseman, tourné dans l'Amérique profonde, celle qui votait (et qui vote toujours) massivement Trump. Cette fin d'année voit la reprise de trois de ses plus anciens films, celui-ci ainsi que Hospital (datant de 1970) et Juvenile Court (1973). Law and Order a été tourné en 1968 à Kansas City, dans l'extrême-ouest du Missouri.

C'était une année électorale, celle qui a vu la victoire de Richard Nixon, dont on nous propose un extrait d'un discours de campagne, à la fin. Dans cette partie, Nixon s'en prend sans le nommer directement à Robert Kennedy, le frère de JFK, en qui il voit son principal adversaire. Comme celui-ci a été assassiné en juin 1968, on en déduit que la scène est antérieure. (Ironie de l'histoire : l'un des fils du très progressiste "Bobby", Robert Francis Kennedy, devrait devenir secrétaire à la santé dans le nouveau gouvernement Trump...)

Dans son discours électoral, Nixon pointe l'insécurité dont souffriraient les États-Unis. On ne s'étonnera donc pas que l'essentiel du film montre les forces de l'ordre en action. Comme Kansas City est une ville à forte population afro-américaine, on s'attend à ce que les relations entre les policiers, majoritairement blancs, et cette minorité soient l'objet de la plupart des scènes. Wiseman surprend un peu son public en choisissant de commencer par des scènes où les personnes interpellées sont souvent blanches. On nous y montre des policiers à la fois fermes et courtois, face à des personnes qui semblent souvent être des "cas sociaux".

Les scènes d'intervention (pour lesquelles Wiseman semble avoir obtenu l'autorisation de tout filmer) alternent avec des entretiens avec des policiers. Wiseman a particulièrement suivi un jeune récemment intégré aux forces de l'ordre. Il montre aussi deux policiers, chacun dans sa voiture, comparant les situations dans différentes brigades. On parle notamment de salaire. Beaucoup sont payés 500-600 dollars par mois (800 étant considéré comme une somme incroyable... à comparer toutefois au coût de la vie, en particulier en Californie, où les policiers semblent mieux payés qu'ailleurs). Ces 600 dollars correspondent à 3 700 francs de l'époque, le SMIG français étant compris entre 500 et 600 francs.

La majorité des scènes montrent les policiers (blancs, mais aussi, surtout dans la seconde partie, noirs) au contact des populations afro-américaines. Dans les conversations de l'époque, celles-ci sont nommées Negro, un terme qui, aujourd'hui, est banni du discours public (considéré comme offensant, bien que moins que nigger)... mais qui, à l'époque, est d'usage courant (avant qu'il ne soit d'abord remplacé par Black). Les rares fois où l'on entend le mot nigger, c'est dans la bouche d'un délinquant... noir, qui insulte les policiers (blancs !) qui l'arrêtent. Cette séquence est l'une des plus marquantes du film. On y voit deux gars en uniforme, assez costauds, tentant de maîtriser un jeune homme (musclé) qui s'est embrouillé avec d'autres habitants (noirs) du quartier, qu'il menace. On sent que tout le monde essaie de faire bonne figure devant la caméra de Wiseman : les policiers n'exercent pas la plus grande force dont ils sont capables et le délinquant cherche à se présenter sous un jour favorable... quand il se contrôle.

Auparavant, on a assisté à une scène plus gênante, pleine de sous-entendus : l'interpellation d'une jeune prostituée (noire). L'immeuble où elle "officie" héberge d'autres péripatéticiennes. Il est connu des services de police. L'intervention a été provoquée par la plainte d'un voisin. La jeune femme s'est barricadée, mais n'oppose pas de résistance physique. Au cours de l'interrogatoire qui suit, on comprend qu'elle a peut-être dénoncé auparavant le comportement inapproprié d'un policier (qui risque des sanctions). Il me semble avoir aussi déduit de certains échanges qu'il arrive qu'un policier "s'isole" dans une pièce avec une prostituée... Comme il n'y a aucun commentaire et que cela date de plus de cinquante ans, la scène n'est pas complètement limpide.

Ailleurs, les policiers sont plus affables, serviables même. Ils prennent en charge un gamin perdu dans la rue, aident une dame âgée aux prises avec un chauffeur de taxi malhonnête et protègent une épouse en fuite d'un mari jaloux (et peut-être violent). Tout ce petit monde est afro-américain. J'ai été marqué par la courtoisie et le calme des policiers, qui ont visiblement été bien formés. A ce sujet, Wiseman a été autorisé à filmer une scène de briefing, au cours de laquelle les officiers rappellent à leurs troupes ce qu'il convient de faire et de dire et ce qu'il faut éviter à tout prix. On sent que la vague de "politiquement correct" ne s'était pas encore enclenchée outre-Atlantique !

Je pourrais continuer comme cela longtemps, tant ce documentaire (pourtant court : 1h20) est riche. (Une séquence forte implique trois jeunes hommes noirs, dont deux armés, dans un magasin de vêtements. Une autre a pour "vedette" une prostituée âgée, au commissariat...)

Je le recommande vivement.

mercredi, 06 novembre 2024

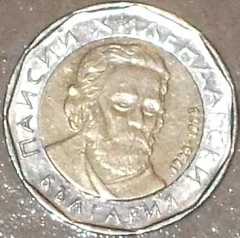

L'euro bulgare

Je me suis récemment déplacé loin de l'Aveyron, pour des raisons familiales. Au retour, j'ai fait une pause dans une boulangerie proposant un espace de restauration. J'ai réglé ma commande avec un billet, glissé dans une caisse automatique. Dans un premier temps, je n'ai pas prêté une attention particulière aux pièces qui composaient le rendu de monnaie. Plusieurs avaient le même aspect, celui de pièces de deux euros. Ce n'est que bien plus tard, sur une aire d'autoroute, au moment de régler un café, que j'ai pris conscience que, parmi mes pièces de deux euros, une sortait du lot.

L'objet est bien bicolore (et bimétallique : composé de cuivre et nickel), mais il s'agit d'une pièce de monnaie bulgare qui, au taux de conversion actuel, vaut... seulement un euro. J'ai donc été escroqué de la même somme, par la caisse automatique de la boulangerie ! Voyons ce qui se trouve à l'avers :

La personnalité représentée est Païssii de Hilendar, un moine (orthodoxe) et historiographe bulgare du XVIIIe siècle (1722-1773), à une époque où la Bulgarie n'existait plus, passée depuis la fin du Moyen-Age sous la domination ottomane. (Païssii a d'ailleurs contribué à la "Renaissance bulgare", un mouvement qui allait déboucher sur l'indépendance de la Bulgarie.)

Le risque de confusion est accentué par le fait que la Bulgarie, bien partie pour devenir le 21e État membre de la zone euro (peut-être en 2025), a déjà prévu la frappe de nouvelles pièces, la future de 2 euros ressemblant trait pour trait à celle de 2 leva :

20:45 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : économie, europe, union européenne

dimanche, 27 octobre 2024

Barbès, little Algérie

Cette fiction à caractère autobiographique a pour cadre un quartier du nord de Paris (essentiellement dans le XVIIIe arrondissement), quartier qui porte le nom d'un militant républicain du XIXe siècle, Armand Barbès. Pour les touristes et les Provinciaux de passage, le nom Barbès évoque surtout une station de métro : Barbès-Rochechouart. Le quartier est réputé multi-ethnique, à tel point que, lorsque, comme l'auteur de ces lignes, il vous est arrivé, il y a des années de cela, de vous balader dans les rues proches de la station de métro, il a fallu attendre longtemps avant de croiser une autre personne "blanche" !

Dans la première partie, le réalisateur veut mettre en valeur cette diversité (de moins en moins maghrébine, de plus en plus subsaharienne, à ce qu'on m'a dit). Il le fait de manière très maladroite, avec des acteurs visiblement souvent non-professionnels... et ça se sent (en particulier au niveau de l'interprète principal). De ce naufrage je sauverai toutefois Adila Bendimerad (qui incarne une commerçante au caractère affirmé), Eye Haïdara (dans le rôle d'une mère de famille indépendante) et Khaled Benaissa (qui interprète Préfecture, sorte de Huggy-les-bons-tuyaux franco-algérien).

Sur le fond, je suis aussi très partagé. La première demi-heure est clairement marquée par une ambiance anti-flics. Français d'ascendance africaine, étrangers en situation régulière et immigrés clandestins sont (presque) tous montrés comme victimes de violences policières. Il est vrai que les forces de l'ordre n'ont pas la tâche facile : poursuivre les auteurs de vol, lutter contre le trafic de drogues... et faire respecter horaires de confinement et port du masque (ambiance covid).

C'est dans ce domaine que la mise en scène est particulièrement farfelue : les personnages portent ou pas de masque, pratiquent ou pas les fameux gestes barrières, parfois lors de la même scène, sans que leur comportement obéisse à la moindre logique. Il y a clairement défaillance au niveau de la direction d'acteurs.

Toutefois, je trouve qu'au fur et à mesure que le film avance, le propos s'affine. Le héros, qui, au début, cherche à se procurer rapidement de quoi s'adonner à la fumette, finit par éviter le petit monde des trafiquants. Il est montré par le réalisateur comme un homme cherchant à faire le bien, un "bon musulman". Je commençais à redouter que cela ne tourne au conte de fées... lorsqu'une rupture de ton est intervenue. Elle a beau être assez mal jouée, elle redonne du tonus à l'intrigue et de la profondeur à ce portrait de quartier.

Au final, c'est tout de même décevant. Les belles idées ont besoin de qualités professionnelles pour donner de bons films.

22:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mercredi, 09 octobre 2024

L'Histoire de Souleymane

Cette histoire est celle que tente d'apprendre Souleymane, un immigré clandestin originaire de Guinée, qui travaille à Paris, sous un faux compte, comme livreur, dans l'attente du dépôt de sa demande d'asile politique.

La première demi-heure est un quasi-reportage urbain, à vélo, entre boulevards, restauration rapide, feux rouges grillés, clients plus ou moins aimables et collègues plus ou moins solidaires. La caméra, mobile sans susciter la nausée, suit le héros à vélo ou évolue habilement à l'intérieur d'un groupe de personnages (les clients d'un snack, une troupe de livreurs, les passagers d'un bus, les occupants d'un foyer pour migrants).

Incontestablement, Abou Sangare crève l'écran. Bien dirigé et s'inspirant sans doute de son histoire personnelle, il est le principal atout de ce film militant... qui en fait un peu trop.

En effet, Boris Lojkine (dont on connaît la sympathie pour les migrants au moins depuis Hope) nous brosse le portrait d'un quasi-saint : il est poli, bosse comme un dingue, sans se plaindre, évite de s'énerver (ou alors il faut vraiment lui avoir fait une grosse crasse), cherche sans relâche des solutions à ses problèmes, aide à l'occasion un client âgé... Il est même prêt à renoncer à la femme qui l'aime, si cela peut servir au bonheur de celle-ci.

En parallèle, Lojkine confronte son héros à une impressionnante série de galères, dans un temps limité. Pensez donc : rien que la première journée, Souleymane se fait insulter, renverser, renvoyer, frapper... et presque arrêter par des flics affamés, qui finissent par le prendre en pitié.

C'est le principal reproche que l'on peut faire au réalisateur : avoir, sous le couvert d'un quasi-documentaire, fabriqué une succession factice de péripéties. Ainsi, quand le héros rate son bus, c'est de justesse... et quand il réussit à prendre le bon métro (ou RER), c'est aussi de justesse... et sans payer... et sans jamais se faire prendre. Une autre invraisemblance porte sur le fonctionnement de son smartphone (qui joue un rôle clé dans l'intrigue). Jamais rechargé, celui-ci fonctionne sans cesse, à merveille, permettant au héros de converser avec ses proches à des milliers de kilomètres de distance. On ne sait pas non plus comment il se débrouille pour toujours retrouver son vélo là où il l'a laissé (en plein Paris, sans se le faire voler !!!!).

Bon, vous voyez le topo. Je ne vais pas m'acharner, d'autant que la dernière scène, la plus longue du film, est l'une des plus réussies. Elle fait se rencontrer le héros et une employée de l'OFPRA, très bien interprétée par Nina Meurisse. Au final, le film est assez fort, habilement construit, mais il emprisonne ses spectateurs dans un dispositif qui s'apparente parfois à de la propagande.

22:14 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 21 septembre 2024

Les Barbares

Qui sont les barbares ? Les migrants moyen-orientaux, dont certains meublent assez régulièrement la chronique des faits divers, en Europe ? Ou bien ces Français en apparence bien comme il faut, mais dont le fond sent un peu (beaucoup ?) le moisi ? Julie Delpy s'est lancée dans une entreprise casse-gueule, avec ses qualités et ses défauts, tant et si bien que j'ai été amené à rédiger (comme, naguère, avec Belle et Sébastien, Elvis et L’Étoile de Noël) non pas une, mais deux critiques de ce film.

ON COMMENCE AVEC LA CRITIQUE FAVORABLE

Dans son dernier film, Julie Delpy met toute sa malice et son ironie au service d'un propos universaliste.

Ainsi, chacun des cinq actes qui constituent Les Barbares est introduit par la vue d'une peinture classique, représentant des hommes en train de commettre des crimes. Mais ces assassins ressemblent bien peu aux réfugiés qui vont être l'objet de la suspicion des Paimpontais.

La famille qui débarque en Bretagne ne correspond pas aux stéréotypes racistes concernant les migrants. Elle est issue de ce qui fut la classe moyenne syrienne (avant la guerre civile) : le père est architecte, son épouse décoratrice d'intérieur (ou graphiste, je sais plus), la sœur médecin, le grand-père se distinguant par son goût prononcé pour la poésie. Quand j'aurai ajouté que la fille ainée du couple est joueuse d'échecs, vous aurez compris que le scénario ne mise pas forcément sur le misérabilisme pour apitoyer les spectateurs.

Ces bourgeois cultivés sont victimes (entre autre) de déclassement social. Le contraste est fort avec les habitants du village, pas d'un niveau social et culturel aussi élevé... mais qui se croient plus "civilisés". Le fossé est élargi par le fait qu'au lieu d'Ukrainiens victimes de la guerre déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine, ils accueillent une famille musulmane du Proche-Orient.

Celle-ci est très bien incarnée. Ziad Bakri excelle à faire ressentir à la fois la fierté et la fragilité du père, tandis que Rita Hayek interprète à la perfection une jeune femme à la fois brillante et brisée.

De manière générale, Julie Delpy réussit ses scènes de couple, qu'elles soient entre les Français, entre les Syriens... voire entre Français(e) et Syrien(ne). Elle introduit de la légère dans la gravité.

On rit donc souvent, soit des incompréhensions mutuelles, soit de la beauferie de certains hommes (la palme revenant à Laurent Lafitte, crédible en plombier raciste), soit de la maladresse de quelques femmes. Notons que la réalisatrice ne s'est pas attribué le plus beau rôle. Elle est certes motrice dans l'action, mais souvent un peu ridicule, en vieille fille dévouée corps et âme à ses causes progressistes. J'ai aussi beaucoup apprécié les interventions d'Albert Delpy (le papa de Julie), plutôt bien dirigé par fifille dans cette œuvre-ci.

Le scénario milite pour le "vivre ensemble", tout en pointant les petits (et grands) défauts de chacun. On passe un bon moment, tout en réfléchissant.

ET VOICI LA CRITIQUE DÉFAVORABLE

La comédienne franco-américaine Julie Delpy nous livre une œuvre militante, qu'on pourrait qualifier de propagande.

Elle nous brosse un portrait caricatural d'une France profonde (qui serait) patriarcale et gangrenée par le racisme. Aucun des personnages qui émettent des réserves quant à l'accueil de réfugiés syriens n'est présenté de manière positive.

Ainsi, on peut percevoir comme un mépris de classe dans la manière dont la résidente d'une banlieue chic (et bobo) de Los Angeles dépeint des Français (très) moyens. Du maire macroniste aux identitaires bretons, en passant par le plombier, le charcutier et l'épicier, il semble n'y avoir pas grand chose à sauver. J'ajoute que certains portraits de femmes sont embarrassants. Delpy utilise le charisme d’Émilie Gavois-Kahn pour présenter une charcutière infidèle et pas subtile, tandis qu'India Hair est chargée d'incarner l'épouse soumise et un peu stupide du plombier. (Elle ne s'exprime de manière un peu élaborée qu'à partir du moment où elle s'émancipe de l'emprise de son mari.) A l'inverse, les personnages interprétés par J. Delpy et Sandrine Kiberlain, au-delà de la pointe de ridicule qui les caractérise, sont les plus sympathiques. Un peu trop souvent, on s'aperçoit que Julie a laissé tomber la dentelle et qu'elle filme avec des moufles.

Concernant la famille syrienne, on nage en plein politiquement correct. Aucune femme de cette famille musulmane (dont certains membres estiment que Bachar El-Assad est pire que Daesh) ne porte le voile (une hypothèse envisagée par la réalisatrice, mais à laquelle elle a fini par renoncer). Et, quand on apprend que l'un des membres de la famille, qui n'a pas pu fuir la Syrie, a mal tourné, ce n'est pas parce qu'il aurait rejoint l’État islamique, mais parce qu'il s'est engagé dans l'armée du dictateur syrien ! On semble avoir voulu éviter à tout pris que la moindre tache ne souille le portrait de famille.

Le summum est atteint lors de la séquence à la plage, pour laquelle Julie chausse ses gros sabots. On sent venir la principale péripétie (et sa conclusion) à des kilomètres.

Le film semble exercer une sorte de chantage sur ses spectateurs. Si l'on est du côté du Bien, on doit forcément adhérer aux propos de la cinéaste. Sinon, c'est qu'on fait partie de la troupe d'individus pathétiques qui nous a été présentée.

16:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 14 septembre 2024

Le Procès du chien

Quelques mois après Les Chèvres, voici une nouvelle fiction (inspirée d'une histoire vraie), dans laquelle une procédure judiciaire s'interroge sur le statut d'un animal domestiqué, au comportement erratique. Il est possible que le ratage du film de Fred Cavayé explique la faible affluence dans la salle : certains spectateurs n'ont pas voulu se faire avoir deux fois...

... eh bien ils ont eu tort ! Derrière et devant la caméra, Laetitia Dosch (vue l'an dernier dans Acide) est épatante. Elle incarne une avocate suisse "engagée" (ça veut dire : de gauche), un peu excentrique, empathique, bosseuse... mais qui ne gagne guère de procès, étant donné qu'elle choisit un peu trop souvent de défendre des causes perdues d'avance.

Cette fois-ci, elle va être servie ! Elle est le dernier recours d'un handicapé, dont le chien a mordu une femme de ménage au visage. Comme il n'en est pas à sa première agression, la loi prévoit qu'il soit euthanasié (le chien, pas son maître, hein). Mais, quand on rencontre Cosmos, on ne peut qu'être séduit pas son regard expressif et son côté cabot. (Bon, celle-là, je l'ai faite.) Comme en plus son maître est incarné par François Damiens (un poil colérique, tout de même), on comprend que l'avocate, au lieu d'éviter de prendre en charge une énième affaire ingagnable, va se jeter à corps perdu dans cette nouvelle cause.

C'est donc d'abord une comédie, qui commence par un dialogue très cru, dans un café. La suite nous propose d'autres répliques bien assaisonnées, soit dans la bouche de l'héroïne (en voix off), soit dans celle du fils de ses voisins, un gamin très futé pour son âge, mais vivant dans une famille dysfonctionnelle.

Deux procès nous sont présentés, le premier, bref, permettant la tenue du second, qui va occuper presque une heure. J'ai été agréablement surpris par le fait que le scénario ménage suffisamment de rebondissements pour tenir la distance. Cela tient en partie à de truculentes scènes de dialogues, qui font notamment intervenir une autre avocate (celle de la partie civile), candidate populiste à la mairie, et un maître-chien comportementaliste perspicace (Pascal Zaïdi, sobre et efficace).

Certaines scènes valent leur pesant de croquettes, comme la réunion d'un comité d'éthique, en plein procès, au sein duquel siègent un psychiatre, un philosophe, une éthologue, un rabbin, un imam, un pasteur et une moine bouddhiste ! J'ai aussi beaucoup aimé la tentative de faire dialoguer le juge qui préside l'audience avec l'accusé (canin), à l'aide d'un procédé révolutionnaire... que je laisse à chacun le plaisir de découvrir.

Au-delà de la comédie, il est question de la place des animaux dans notre société, du rôle des femmes, des immigré(e)s... et des (mé)faits des réseaux sociaux.

En 1h20, la réalisatrice brasse beaucoup de thèmes, de manière tonique. Le film fait à la fois rire et réfléchir, ce qui n'est pas si fréquent ces dernières semaines, dans les salles obscures de l'Hexagone.

P.S.

Je pense que le titre du film s'inspire de celui d'un vieux (très bon) long-métrage, Procès de singe.

16:08 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 23 août 2024

Blink Twice

Slater King est un milliardaire de la tech, qui tente de se racheter une conduite. Le brillant jeune homme (Channing Tatum, excellent), un poil arrogant, au management un peu autoritaire et dont on sent qu'il n'a pas toujours été très correct avec les dames, a décidé de devenir un type bien. Il suit une thérapie et se ressource régulièrement sur une île paradisiaque des Caraïbes, où l'on vit frugalement, sans smartphone, où l'on mange bio et où l'on se respecte. De temps à autre, il y invite quelques amis... et de jolies jeunes femmes.

Deux d'entre elles se sont tapé l'incruste lors d'une soirée consacrée au tycoon, sur le continent. Ce sont des employées de la société qui gère l'événement, mais elles font tout pour se rapprocher des vedettes... et se font remarquer... puis inviter sur l'île. Au départ, tout semble merveilleux, mais, petit à petit, Frida commence à avoir des pertes de mémoire et remarque des trucs bizarres... jusqu'à la disparition d'un invité dont personne d'autre qu'elle ne semble se souvenir.

Même si j'estime ces deux premières parties un peu trop longues, je trouve que la progressive montée en tension (liée notamment à l'étrangeté grandissante de la situation) est maîtrisée. Il y a du Shyamalan (première époque) dans ce film de Zoé Kravitz... en tout cas plus que dans le récent Trap. J'y vois aussi une pincée d'ambiance lynchienne (à la Twin Peaks), pas uniquement en raison de la présence de Kyle MacLachlan dans la distribution.

On attend évidemment que l'apparente ambiance paradisiaque vole en éclat et, quand cela arrive, on n'est pas déçu. Petit à petit, la vérité se fait jour, avec une deuxième couche concernant l'un des personnages, marqué par une discrète cicatrice, antérieure à son séjour dans l'île.

Du coup, je trouve que ce film de genre est bien maîtrisé, avec en sous-texte un brûlant sujet de société sur lequel je ne peux m'attarder, sous peine de trop déflorer l'intrigue...

... MAIS J'EN DIS PLUS CI-DESSOUS.

NE LISEZ SURTOUT PAS LA SUITE SI VOUS COMPTEZ VOIR LE FILM.

CELA RISQUE DE VOUS PRIVER D'UNE PARTIE DU PLAISIR.

Blink Twice est un film Metoo. Ce n'est pas tant le monde de la tech qui est dépeint que, par métaphore, celui du cinéma... et ce qu'il impose aux femmes en général, aux actrices en particulier.

Les hommes sont donc (presque) tous des prédateurs... et blancs (gros défaut du film, qui exonère les mâles issus des "minorités visibles" des comportements sexistes). La petite nuance porte sur l'un des mecs, qui ne participe pas, mais qui se tait et préfère oublier. A travers lui, Kravitz dénonce la passivité de certains acteurs ou réalisateurs hollywoodiens, qui ont fermé les yeux sur les déviances d'Harvey Weinstein, tant que cela ne les touchait pas de près.

La contexte des comportements prédateurs pourrait aussi faire allusion à l'affaire Epstein, même si l'intrigue se concentre sur des femmes majeures.

Enfin, il y a le cas du personnage de Stacy, la sœur de Slater, qui en sait plus qu'elle ne le dit et qui se fait la complice de l'entreprise de prédation de son frère. Elle est incarnée par Geena Davis, une comédienne investie dans la défense des droits des femmes, mais, surtout, une femme de la "génération d'avant". Je pense qu'à travers ce personnage, la réalisatrice pointe (selon elle) la responsabilité partielle de ces actrices qui n'ont pas été victimes des violences sexuelles (parce qu'elles étaient intouchables, protégées par un compagnon, aptes à se défendre... ou tout simplement très prudentes), mais se doutaient de ce qui se passait dans certaines chambres d'hôtel. Le film met en avant la sororité, cette solidarité féminine qui aurait peut-être permis d'éviter certains comportements scandaleux.

Ce petit film de genre, en apparence assez lisse, est donc au final plus profond qu'il n'en a l'air, un peu à l'image du Get out de Jordan Peele il y a quelques années.

23:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 13 juillet 2024

Sons

Comme le titre l'indique, dans ce film, il est question de fils, mais aussi de mères. C'est l'une d'entre elles qui se trouve au cœur de l'intrigue, une gardienne de prison prénommée Eva. La première partie, quasi documentaire, nous la montre dans son élément (jamais en dehors de son lieu de travail), dans le quartier réservé à des prisonniers plutôt fragiles sur le plan psychologique et condamnés à de courtes peines. Outre son activité de surveillance et de "gestion des flux", Eva donne des cours de yoga et fait du soutien scolaire, pour des jeunes hommes dont il est légitime de penser que la détresse sociale les a poussés dans la délinquance.

La caméra suit au plus près le personnage principal, incarné par Sidse Babett Knudsen, absolument formidable, qui casse un peu son image à l'occasion de ce film.

Tout change lors de l'arrivée d'un convoi de détenus réputés dangereux. Ils sont destinés à occuper le quartier de haute sécurité, la partie de la prison la plus fermée vis-à-vis de l'extérieur, où les gardiens rencontrent souvent des problèmes. Eva semble reconnaître l'un des arrivants et demande à être affectée dans le QHS. On ne sait pas pourquoi, le personnage étant du genre mutique... et un peu menteur, comme on le découvre à cette occasion.

Dans le QHS, l'ambiance est totalement différente de celle de l'unité 5, où elle travaillait auparavant. On change donc d'univers... et Eva change aussi sous nos yeux. On ne met pas très longtemps à comprendre qui est pour elle ce nouveau détenu, sujet à des épisodes violents. (Il est très bien interprété par Sebastian Bull Sarning.)

C'est ici que le film se fait original, en tout cas très différent de ce que pourrait donner la même histoire traitée par un cinéaste français. Je signale que le réalisateur, Gustav Möller, est l'auteur de l'excellent The Guilty, sorti en salle il y a six ans de cela.

Pour une œuvre qui pourrait passer de prime abord comme quasi documentaire, la caméra se fait relativement inventive. Il faut se méfier de ce qui nous est montré en tout début de scène. Parfois, quand la caméra commence à bouger (après un début en plan fixe), on découvre que le personnage n'est pas seul dans la pièce ou que la situation est différente de ce qui nous a été d'abord suggéré. Il y a aussi un travail sur le rapport entre l'image et le son.

Sur le fond, le film sort des sentiers battus de la "bien-pensance".

ATTENTION !

DIVULGÂCHAGE !

Sur ce genre de sujet, la vulgate moralisatrice nous présenterait une héroïne se rapprochant du détenu et des liens amicaux finissant par se nouer entre deux êtres qu'au départ tout sépare... Que nenni ! Eva la polie, Eva la respectueuse, Eva l'affectueuse va chercher à... se venger. C'est l'occasion pour le cinéaste de nous montrer de quelle capacité de nuisance dispose une employée de la pénitentiaire... mais aussi qu'entre ces murs, les rapports de force sont complexes... et qu'ils peuvent s'inverser.

On est donc loin d'un film "politiquement correct". Il n'en est que plus fort.

10:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 24 juin 2024

Le seul buteur français de l'Euro 2024...

... ne joue pas pour l'équipe de France. Étonnant, non ? Pourtant, me direz-vous, en deux matchs, les Bleus ont pourtant bien inscrit un but (contre l'Autriche, lors de leur première rencontre). Sauf que c'était un but contre son camp, du défenseur autrichien Maximilian Wöber (sur un centre de Kylian Mbappé) :

Contre les Pays-Bas, le compteur des Bleus est resté vierge... mais, dans le même temps, celui de la petite équipe de Géorgie s'est animé. Elle se trouve dans le redoutable groupe F, en compagnie du Portugal, de la Turquie et de la Tchéquie.

En deux matchs (défaite contre la Turquie puis nul contre la Tchéquie), la Géorgie a marqué deux buts, par le même joueur, un certain Georges Mikautadze, né à Lyon en 2000... et doté de la double nationalité, française et géorgienne. Il a été naturalisé français en 2005, en compagnie de sa sœur aînée et de son frère :

Il a fait les beaux jours du FC Metz (aujourd'hui relégué en Ligue 2).

Contre la Turquie, il a égalisé grâce à un ballon passé par un trou de souris, avant que son équipe ne soit finalement débordée par une séduisante formation turque. Contre la Tchéquie, il a en revanche ouvert le score, sur pénalty.

J'ajoute que l'équipe géorgienne est entraînée par un certain... Willy Sagnol, ex-joueur français (finaliste malheureux de la Coupe du monde 2006).

21:17 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, société, football, foot, france, actu, actualite, actualité, actualités, actualites

samedi, 22 juin 2024

Tehachapi

Jusqu'à il y a peu, "JR", pour moi, c'était le gros méchant de la série Dallas (excellemment interprété par le regretté Larry Hagman). Je me suis laissé tenter par ce film en raison de son sujet : l'intervention d'un "artiste de rue" dans une prison de haute sécurité, aux États-Unis... et ses suites.

Tehachapi est l'autre nom de la California Correctional Institution, située dans la ville du même nom (en Californie donc). Ce centre de détention est réputé être l'un des plus durs du pays. Y sont incarcérés des criminels jugés particulièrement dangereux, dans un complexe organisé en quatre niveaux, du 1 (le moins rude, pour les détenus plutôt calmes) au 4 (pour les détenus les plus turbulents). Jusqu'à il y a peu, ce niveau comportait des cellules-cages, installées dans une cour. Certains des personnages interrogés dans le documentaire y ont été enfermés.

Au départ, le projet de JR était de contribuer à la réhabilitation de certains condamnés réputés incurables, volontaires, en les faisant participer à la création d'une fresque photographique temporaire, complétée par un site internet. Cette première demi-heure est passionnante, de la rencontre entre l'artiste et les détenus au collage des énormes bandes de papier (dans l'une des cours de la prison), en passant par la prise de photographies et les premiers entretiens.

Petit à petit, on découvre cette étrange "faune", composée principalement de membres de gangs (soit dès avant la prison, soit depuis leur incarcération, pour se bâtir une protection) latinos, afro-américains ou néo-nazis.

Sans trop de surprise, on apprend que ces criminels endurcis ont tous une vie (plus ou moins) fracassée. Leur cas particulier est d'avoir été condamnés très jeunes, à des peines de prison très longues (voire à la perpétuité réelle, l’État de Californie ne pratiquant plus la peine de mort depuis 2019, année de début du tournage). On les découvre tous alors qu'ils ont déjà purgé dix à quinze ans de taule. Ce ne sont donc plus les adolescents ou jeunes adultes prédateurs qu'ils furent naguère, d'autant qu'ils ont voulu participer au projet, sans doute avec l'idée d'alléger leur peine. Et donc, si, d'une certaine manière, JR utilise ce matériau humain pour se faire valoir, ses cobayes eux-mêmes utilisent son projet pour tenter d'améliorer leur sort.

Il n'en est pas moins vrai que la démarche est louable et les séquences montrées à l'écran souvent fortes. Elles ont été tournées avec un smartphone, un drone ou une caméra embarquée. Elles sont généralement d'une bonne qualité technique.

Mais JR n'en est pas resté là. Par la suite, il est entré en contact avec certains des proches, qui ont parfois découvert le devenir du détenu grâce à son travail mis en ligne. Le film gagne en profondeur avec ces nouveaux témoignages.

JR est retourné sur place un an et demi plus tard, pour lancer une seconde fresque photographique : une copie du paysage de montagne extérieur à la prison... mais sur l'un des murs internes, avec un bel effet de trompe-l’œil. On découvre que plusieurs détenus sont passés au niveau 3, certains pouvant même envisager une libération prochaine. En raison de la pandémie de Covid (et sans doute de la réticence de l'administration pénitentiaire au regard du profil de quelques-uns de ces condamnés), l'étape suivante est un peu reportée. Elle fait l'objet de la dernière demi-heure du film. Elle est assez émouvante, même s'il faut rester conscient que les cas qui nous sont présentés sont plutôt l'exception que la règle.

Malgré un certain angélisme (et la volonté d'en dire le moins possible sur les crimes commis par ces détenus), j'ai apprécié la démarche, qui associe création artistique et action civique. C'est un film pétri d'humanisme et qui, en ces temps d'aigreurs et de haine, fait beaucoup de bien.

mercredi, 15 mai 2024

Un p'tit truc en plus

Ce petit truc en plus peut être un grain de folie... ou un chromosome 21 surnuméraire, ce petit plus qui semble être de trop. Voilà donc Artus qui nous embarque dans une comédie sociétale centrée sur les handicapés mentaux. Un groupe est sur le point de partir en vacances dans un gîte, à la montagne (dans le Vercors ?). Il manque toutefois un passager, qui est retard. Le premier quiproquo porte sur l'identité de ce passager. Pour des raisons que je n'expliquerai pas, Paulo, le comparse maladroit d'un braqueur de banques, est pris pour le retardataire. Les deux voyous s'incrustent dans la colonie de vacances très très spéciale... (Le devenir du véritable retardataire, qui se trompe de bus, devient une respiration régulière de l'intrigue, souvent cocasse, mais qui a aussi pour but de montrer qu'un handicapé peut très bien faire la fête avec des "valides".)

On s'attend évidemment à retrouver les saillies dont la bande-annonce est nourrie. Pour celles et ceux qui ont vu et revu celle-ci, cela manque toutefois un peu de saveur. Mais la scène de douche est plus piquante (et plus longue) que ce que l'on nous a montré. La première partie de l'histoire reste marquée par l'irruption tonitruante des personnages handicapés et leur confrontation avec les "valides".

Je trouve que le film vaut toutefois mieux que l'étiquette de gaudriole qui lui a été collée. Plus que sur les handicapés eux-mêmes, le comique porte sur le regard que l'on porte sur eux. Certains des protagonistes du film vont d'ailleurs évoluer à ce sujet. Contraints de partager le quotidien du groupe de vacanciers, les deux braqueurs doivent s'adapter... et vont même nouer des liens.

Sans surprise, Artus (vu récemment dans J'adore ce que vous faites) incarne le gentil, un type que son paternel a entraîné dans ses combines, mais qui a juste besoin d'une bonne occasion pour retourner dans le droit chemin. La mise en scène (pourtant guère imaginative) réussit à nous faire toucher du doigt la complicité qui naît entre Paulo et les véritables handicapés, qu'il ne réussit pas à tromper très longtemps. (La séquence de préparation collective du repas est très belle.)

Sans plus de surprise, Clovis Cornillac interprète le paternel bourru, de prime abord égoïste, voire méprisant. C'est le personnage qui évolue le plus dans le film.

Le scénario rend aussi hommage aux accompagnateurs des handicapés, des personnes dévouées, altruistes, pas cher payées, parfois elles-mêmes un peu barrées. Alice Belaïdi (découverte jadis dans Radiostars) rayonne en quasi-sainte laïque, d'une beauté éclatante. Céline Groussard est un peu en-dessous, même si son personnage nous réserve quelques surprises. Enfin, Marc Riso est chargé d'incarner le "poissard" de l'intrigue, un loser généreux, un peu pathétique, mais lui aussi gentil au fond. (La fin de l'histoire "récompense" ce personnage un peu trop caricatural.)

Voilà. C'est assez prévisible, pas aussi désopilant que ce que la bande-annonce laisse espérer, mais c'est finalement mieux, avec un peu d'émotion et une belle morale.

21:17 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 16 avril 2024

Nous, les Leroy

On sait, au moins depuis les Rita Mitsuko, que les histoires d'amour finissent mal... en général. Une nouvelle déclinaison nous est proposée à travers l'évolution du couple formé par Sandrine (épatante Charlotte Gainsbourg) et Christophe (José Garcia, en clown triste et attachant).

J'ai été pris par le début, qui nous présente le passé du couple à travers un montage de messages laissés sur des répondeurs téléphoniques ou des boîtes vocales. On sent bien qu'au départ, ce fut passionnel, rock'n'roll même. Cet amour s'est densifié, ramifié... et semble ensuite se rabougrir : Sandrine a envie d'autre chose.

Les deux interprètes principaux sont excellents. José Garcia n'en fait pas trop dans le rôle du père qui en fait trop pour tenter de sauver son couple. Charlotte Gainsbourg prouve à nouveau qu'elle dispose d'une palette de jeu étendue. Je signale aussi la bonne composition de Lily Aubry et Hadrien Heaulmé, qui ont la charge d'interpréter les enfants du couple, âgés de 16-18 ans. C'est suffisamment rare pour être signalé : je n'ai pas eu envie d'en prendre un pour frapper l'autre. Ce ne sont pas des ados caricaturaux. Les personnages sont sans doute bien écrits, mais je pense que le talent des comédiens y est aussi pour quelque chose.

Le scénario se nourrit évidemment d'anecdotes vécues, dans lesquelles peuvent se retrouver des parents comme des enfants. Devant certaines situations, j'ai eu comme une impression de déjà-vu...

La première partie mise principalement sur le ressort comique. Le désamour, le risque de séparation et les tentatives pathétiques de Christophe pour ressouder le couple suscitent souvent les rires. Il y a bien évidemment la séquence de l'ancien appartement, en zone HLM, avec la participation marquante de Jérôme Niel. Il y a aussi la séquence inattendue du square, drôle et touchante, qui ne se déroule pas du tout comme on le pressent... avec, en bonus, une référence très surprenante à Michel Sardou (d'autant qu'il ne fait partie de l'univers musical d'aucun des protagonistes). La voix du chanteur populaire surgit à l'occasion d'une autre séquence, celle du caricaturiste, bien plus subtile que ce qui est montré dans la bande-annonce. Sébastien Chassage y est excellent en dessinateur sûr de son art... et pas du tout flatteur avec ses clients !

Le film évite de tomber dans le travers de la comédie hyper-balisée. Ce n'est pas une re-love story, mais quelque chose de différent, entre tendresse, nostalgie et ressentiment. On va finir par se dire ses quatre vérités (et même plus que cela). Mais, une fois l'abcès crevé, que va-t-il rester ?

Le film se conclut sur une fin qui est à la fois heureuse et triste (selon le point de vue que l'on adopte). Cela donne une sorte de comédie de la maturité, pas exempte de (petits) défauts, mais visible par tous.

20:51 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 31 mars 2024

Haut l'aisselle !

C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui en regardant en avant-première (avant sa diffusion ce soir, sur France 3) « Effet domino », le quatrième et dernier épisode de la vingt-troisième saison de la série Midsomer Murders, autrement dit Inspecteur Barnaby.

La personne ci-dessus, au bras droit levé, est une drag-queen (prénommée Malik à l’État civil). Elle (Il ?) et ses copines sont l'atout dépaysant de l'épisode qui, au-delà d'une énième peinture des tourments de la vie provinciale anglaise, vise à valoriser une minorité sexuelle qui cherche à gagner en visibilité.

Le scénario est plutôt bien écrit, avec une intrigue sinueuse, même si cette fois-ci j'ai deviné assez vite qui avait commis les meurtres. Le (faussement) débonnaire inspecteur-chef fait de nouveau preuve de toute sa sagacité, face à une galerie de personnages finalement assez antipathiques (sauf les travestis...). Cependant, le dynamisme des débuts n'est plus là. On sent que Neil Dudgeon, en dépit de ses qualités, n'est plus très loin de la sortie. (Rassurons toutefois les fans français : il est présent dans la vingt-quatrième saison, déjà diffusée outre-Manche.)

Les épisodes se laissent voir sans déplaisir, notamment par leur sens du détail cocasse, comme cette scène de crime qui se révèlera plus compliquée à analyser qu'il n'y paraît :

A voir aussi, les précédents épisodes de la saison. Le premier (disponible comme les autres sur le site de France Télévisions) s'intitule « La Fin du monde ». On y trouve une peinture ironique des survivalistes, sur fond de vengeance familiale. Le titre français du deuxième épisode (« Secrets et mensonges ») fait référence à un film de Mike Leigh (de 1996). Les secrets de famille s'entremêlent avec une vieille affaire de vol, le tout dans le cadre d'une maison de retraite pour anciens officiers de police. Enfin, la semaine dernière a été diffusé « Qui sème le vent », un épisode dans lequel le décès d'un jeune homme, mal élucidé, a un impact sur le fonctionnement actuel d'une boulangerie bio. Le schéma récurrent des scénarios de cette saison semble donc être le télescopage d'une mort (plus ou moins) ancienne avec les aigreurs et les jalousies du temps présent.

La semaine prochaine, France 3 enchaîne avec les nouvelles aventures de Rex, chien policier... sans intérêt pour moi.

20:01 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société, série télé, séries télévisées, médias

jeudi, 07 mars 2024

14 jours pour aller mieux

Et c'est parti pour une comédie sociétale, qui évoque à la fois la différence de classe, les centres de bien-être et le petit commerce, à travers les aventures de Max, un cadre commercial arrogant et stressé (bien interprété par Maxime Gasteuil, une découverte pour moi).

Au début de l'histoire, le gars paraît plutôt antipathique, même si les dialoguistes ont offert à son personnage une brochette de punchlines saillies bien senties. Un peu de gentillesse émane toutefois du milieu familial, la quincaillerie possédée par ses parents, qui ont les traits de Chantal Lauby et Michel Boujenah.

Sur le point d'épouser une ravissante gosse de riche, Max est entraîné par son futur beauf (un pauvre type oisif, gagné par le new age) dans un centre de remise en forme, dirigé par un couple d'anciens babas cools, incarnés avec gourmandise par Zabou et Lionel Abelanski. Là, ça devient parfois fendard, parce que ce duo de "clairvoyants" va soumettre le groupe de pigeons clients (à 1500 euros par personne le séjour...) à une thérapie plutôt originale. On découvre les compagnons d'infortune de Max, du faux Jésus au dragueur invétéré, sans oublier l'érotomane et la fumeuse de joints. Au cours de leur séjour, les clients du centre vont aussi croiser un boulanger complotiste et un policier municipal adepte de la manière forte...

Bref, on ne s'ennuie pas, même si ce n'est pas aussi "salé" que je l'avais espéré. Cela devient même consensuel dans le dernier quart d'heure, qui voit plusieurs personnages évoluer positivement... et donc valider indirectement les pratiques charlatanesques que le reste du film s'était amusé à dézinguer.

C'est (pour moi) franchement dommage, même si le mini-bêtisier qui pimente le début du générique de fin rehausse un peu le cachet comique de cette sympathique comédie.

22:04 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 18 février 2024

Cocorico

Le scénario de cette comédie sociétale mêle deux arguments narratifs : l'annonce d'un mariage transclasse (entre l'héritière d'un important domaine viticole et le fils d'un ex-garagiste) et la découverte de leurs origines par les quatre parents, par l'entremise de tests ADN lancés en secret par les futurs (?) mariés.

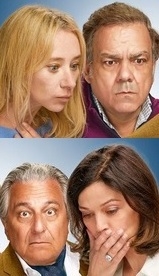

Ces deux-là ont beau jouer un rôle déterminant dans l'intrigue, ils sont moins présents à l'écran que les quatre cadors qui incarnent leurs parents. Je signale quand même la bonne prestation de Chloé Coulloud, très convaincante en jeune femme moderne.

Du côté des géniteurs, on a droit à deux beaux couples caricaturaux. A ma gauche (en haut), se trouvent les Martin, avec Gérard le garagiste devenu concessionnaire Peugeot, fier de sa francitude, marié à Nicole, épouse effacée qui ignore la composition d'une branche de son arbre généalogique. Didier Bourdon et Sylvie Testud nous livrent de fort belles compositions. Je trouve le premier mieux utilisé que dans les films de Philippe Lachaud (et on lui a réservé quelques répliques saillantes). La seconde est épatante, notamment à partir du moment où elle découvre l'origine d'une partie de sa famille. Testud incarne très bien ce personnage qui, d'une certaine manière, part en vrille.

A ma droite (en bas sur la photographie) se trouvent les Bouvier-Sauvage, une famille "vieille France", pétée de thunes, de bonne conscience et de préjugés. Le rôle de Frédéric va comme un gant à Christian Clavier, qui certes en fait des caisses... mais des caisses de Bordeaux grand cru ! A ses côtés, Marianne Denicourt est Catherine, une grande bourgeoise faussement effacée, qui va s'affirmer dans l'adversité.

La première partie nous présente les deux familles et leur rencontre, pleine de sous-entendus. C'est délicieux, caricatural, méchant. Dans la salle, ça ricanait sec.

Tout le monde attend avec impatience de découvrir ce que contient chaque enveloppe. Dans l'ordre, Gérard, Catherine, Nicole et Frédéric vont apprendre à quelle(s) population(s) leurs ADN se raccrochent... et c'est à chaque fois savoureux. Le talent du scénariste-dialoguiste-réalisateur (Julien Hervé, qui parvient presque à faire oublier qu'il a contribué à l'aventure des Tuche...) est de faire rebondir l'intrigue à chaque révélation.

La troisième partie montre les deux couples tentant de gérer les informations concernant leur passé familial. C'est inégal, parfois drôle, parfois totalement anodin. On s'achemine sans surprise vers une fin convenue, qui réconcilie tout le monde, chacun assumant sans excès son arbre généalogique...

... mais ce n'est pas tout à fait fini. Au vu de la manière dont se déroulait l'histoire, je m'attendais à un nouveau coup de théâtre, qui survient tardivement et de manière partielle... sans doute pour ménager la possibilité d'une suite.

Voilà. J'ai ri. Souvent. Peut-être pour de mauvaises raisons. Mais j'ai passé un bon moment.

P.S.

C'est clairement une comédie qui ne vise pas très haut. (Pour une fois, je suis -presque- d'accord avec ce qu'en disent les critiques du Masque & la Plume.) L'auteur s'est montré très sage dans l'exploitation de la face cachée des arbres généalogiques. De ce point de vue, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? était plus transgressif... et Didier Bourdon qui, jadis, a joué avec Les Inconnus un sketch se moquant du théâtre de boulevard, est devenu un peu l'incarnation de ce qu'il caricaturait autrefois.

22:49 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 09 février 2024

Chasse gardée

Au mois de janvier, ce film a été l'un des plus gros succès (en terme d'entrées) au cinéma de Rodez, avec... Les SEGPA au ski... ce qui a fait dire à l'une de mes connaissances que la succession de la vieille génération de beaufs était déjà assurée.

Faisant fi de ces préjugés, je me suis glissé dans une salle obscure, histoire de vérifier si cette comédie de prime abord franchouillarde ne valait pas mieux que cela.