samedi, 20 décembre 2014

Le Hobbit 3 : la Bataille des Cinq Armées

Ces cinq bandes de blaireaux vaillants combattants sont les nains, les humains, les elfes, les orques et les wargs (ou les gobelins... en fait, peu importe). On attend évidemment leur confrontation, dans ce dernier opus qui est la suite immédiate de La Désolation de Smaug.

Le film commence donc tambour battant avec l'attaque de la cité lacustre par le dragon déchaîné. C'est très spectaculaire, très tendu et parfois drôle. Le problème est que l'ambiance retombe après cette superbe séquence... et qu'il me semble qu'on a fait du remplissage en attendant de nous balancer la méga grosse bataille de sa race.

Le scénario, comme dans les précédents volets, entremêle les intrigues. Cela contribue à relancer l'intérêt du spectateur un peu assoupi mais, franchement, il y a trop de longueurs. il aurait fallu couper dans plusieurs scènes de dialogues.

On a tenté de creuser un peu la psychologie de certains personnages. A travers Thorin et le trésor du dragon, c'est la cupidité ainsi que l'ambition dévorante qui sont dénoncées. L'or et la pierre magique exercent la même influence pernicieuse que le "précieux" dans Le Seigneur des anneaux. Comme dans la précédente trilogie, les peuples sont divisés avant de finalement unir leurs forces contre le mal. Comme dans la précédente trilogie, les elfes viennent donner un coup de main, semblant invincibles... et perdent pas mal des leurs dans le combat. Comme dans la précédente trilogie, les "méchants" sont très moches, très nombreux et d'apparence redoutable... mais ils finissent par se faire massacrer.

Evidemment, à intervalles réguliers, des allusions à la suite de l'histoire sont insérées. On aperçoit donc Sauron, pas encore assez puissant pour revenir d'outre-tombe (grâce à la sublime Galadriel... ohhh Caaaate !). On revoit Saroumane, pour l'instant du "bon côté" et, à la fin, on entend parler du fils d'un homme, sans doute extraordinaire, qui pourrait être un allié utile au cas où les temps deviendraient encore plus troublés.

Le morceau de bravoure est bien entendu l'enchaînement des combats de la troisième partie du film. Y a pas à dire, c'est bien fichu, mais, à la longue, c'est un peu lassant et je n'aime pas trop cette héroïsation de la violence guerrière.

Cela reste un bon divertissement, un peu trop long toutefois (on sent bien les 2h20).

22:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 19 décembre 2014

Le Septième Fils

C'est de l'heroic fantasy... et une nouvelle adaptation d'une série de romans pour djeunses. On y croise des sorcières, des monstres et des humains. Les personnages sont en général peu fouillés, mais quelques-uns sont bien interprétés.

Il y a d'abord Julianne Moore, en sorcière captivante et venimeuse, ex-amoureuse éconduite :

Du côté masculin, il faut signaler la performance de Jeff Bridges, en magicien traqueur alcoolique et rigolard, source de la plupart des gags qui émaillent l'histoire :

Les seconds rôles sont moins réussis. Alicia Vikander, remarquée il y a deux ans dans Royal Affair et Anna Karenine, fait ce qu'elle peut. Les jeunes hommes que l'on voit à l'écran ont visiblement été recrutés plutôt sur leur physique que sur leur talent d'acteur. Il faut donc se "fader" les insipides Kit Harington (déjà vu dans Pompéi) et Ben Barnes.

Si l'on ajoute à cela que l'intrigue ne recèle guère d'originalité (c'est souvent du déjà vu), on se demande ce qui peut bien mériter le détour dans ce machin à la mode. Eh bien, je réponds à ma propre question : les effets spéciaux. Ils sont épatants. On a voulu nous en mettre plein la vue et, franchement, c'est chouette. Et puis, retrouver des éléments de merveilleux, même s'ils ne sont pas nouveaux nouveaux, n'est pas déplaisant.

Enfin, comme le film ne se prend pas trop au sérieux, j'ai passé un agréable moment, 100 minutes qui valent bien 7 ou 8 heures d'adaptation pontifiante de Tolkien.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 18 décembre 2014

La Famille Bélier

D'Eric Lartigau, je n'avais vu que Prête-moi ta main, une jolie comédie romantique. J'ai évité les suivants. C'est la présence de Karine Viard (un César, vite !) et François Damiens (déjà très bon dans Je fais le mort) au générique qui m'a incité à tenter l'aventure. Il faut reconnaître que ce duo excelle à incarner le couple de sourds anticonformistes, agriculteurs qui fabriquent leur fromage et amants ardents, dont les ébats sonorisent la maison... et sont la cause de visites chez le gynécologue. Cela nous vaut plusieurs scènes au comique épais... mais qu'est-ce qu'on rigole ! Signalons le tour de force réalisé par les acteurs, totalement crédibles quand ils utilisent la langue des signes.

Ces "monstres" écrasent un peu les deux enfants... qui pourtant s'en sortent bien. C'est un véritable sourd qui incarne le gamin en plein âge bête. Mais c'est surtout Louane Emera qui illumine le film. Elle EST l'héroïne Paula, une "entendante" complexée, qui vit une adolescence délicate (très bonnes scènes de lycée), s'appuyant sur une meilleure amie délurée (Roxane Duran, remarquée dans Augustine et Michael Kohlhass).

On la découvre au début du film, casque vissé sur les oreilles, pédalant avec ardeur. C'est l'un des rares moments où la musique anglo-saxonne est à l'honneur, le reste du film mettant au premier plan les oeuvres de Michel Sardou, sur lesquelles vont plancher les membres de la chorale du lycée, dont Paula, au départ inscrite uniquement pour se rapprocher du beau Gabriel (une caricature de djeunse).

J'ai été agréablement surpris par la qualité de la mise en scène. La séquence du début, sur le vélo puis dans le bus, est particulièrement enlevée et l'interprétation des chansons (notamment lors des répétitions) est vraiment montrée de manière cinématographique. Par contre, certaines scènes souffrent d'un gros défaut technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du cadrage, mais, à plusieurs reprises, en particulier quand, dans le même plan, certains personnages sont assis et d'autres debout, le haut de l'image coupe la tête d'un ou plusieurs d'entre eux. Ce n'est qu'un détail, mais c'est gênant.

Mais revenons à nos moutons Bélier. Le père se met en tête de se présenter aux municipales, contre le sortant, l'archétype du cumulard magouilleur populiste. A la clé, quelques très bons moments autour de la campagne électorale. C'est aussi une histoire de famille : pas facile de laisser grandir sa fille chérie et surtout de la voir aimer de plus en plus ce monde des entendants que l'on redoute et que l'on méprise.

Le salut vient du chant. On redécouvre certains "tubes" de Sardou (Je vole, Je vais t'aimer, La Maladie d'amour, La Java de Broadway...) et, à un moment, vers la fin, le réalisateur tente de nous faire comprendre comment ils sont perçus par les sourds et malentendants. Aux visages des autres spectateurs ainsi qu'à la vue de leur fille, rayonnante, les parents comprennent qu'il se passe quelque chose et, un peu plus tard, le père demande à Paula de rechanter "pour lui", de manière à ce qu'il puisse ressentir cette émotion artistique. Ils sont tous les deux assis dans l'herbe. C'est pour moi la plus belle scène du film.

Pour l'adolescente, l'histoire est compliquée, parce qu'il faut gérer ses parents hors norme, ses études, les connasses du lycée, son amour naissant... et ses nouvelles aspirations. C'est le moment de souligner la très bonne composition d'Eric Elmosnino en professeur de chant à la fois aigri et généreux.

Cela donne un ensemble particulièrement hétéroclite, entre comédie romantique, satire sociale et étude de moeurs. Cela fait vraiment plaisir de voir un film français de cet acabit.

22:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 16 décembre 2014

Paddington

Le célèbre ourson débarque sur les grands écrans, dans une comédie familiale visible par les petits et les grands. Dans la salle où je me trouvais, il manquait le public âgé, pourtant en général présent lorsqu'il s'agit d'emmener le petit-fils ou la petite-fille voir quelque chose de drôle et de décent. Je déconseille toutefois d'y conduire les tout petits (âgés de moins de six ans), surtout s'ils sont sensibles : certaines parties de l'histoire risquent de leur faire peur.

C'est le cas notamment du début, dont l'action se déroule en Amérique du Sud (un territoire réputé pour sa population d'ours parlants...). C'est gentiment drôle, mais avec des éléments de drame. L'ourson perd des êtres chers et voit son salut dans la lointaine Grande-Bretagne, d'où est jadis venu un étrange explorateur.

L'histoire prend plus d'ampleur à partir de ce moment-là. L'ourson glouton raffole toujours autant de la marmelade et il va réussir à s'incruster dans une famille censée incarner "les Anglais moyens". Les parents sont d'anciens rebelles, que l'âge et les responsabilités familiales ont rendus un peu trop sérieux. Leurs enfants sont en pleine crise d'adolescence...

Paddington vient dynamiter tout cela. Il y a évidemment la séquence d'anthologie, dans la salle de bains, qui démarre par de tout petits riens... et s'achève en apothéose. (Je dois reconnaître que c'est la scène des brosses à dents qui m'a incité à aller voir ce film...)

Les personnages sont certes un peu caricaturaux, mais ils sont incarnés par de très bons acteurs. Signalons aussi l'emploi judicieux des effets spéciaux. Ils sont visibles mais pas ostentatoires : ils sont au service de l'intrigue, autour du personnage de Paddington ou encore avec cette maison de poupées qui se révèle être une vision miniature du logement des Brown.

Pour pimenter le tout, il faut quelques méchants. Nicole Kidman excelle en conservatrice de musée obsédée par l'empaillage des animaux rares. C'est une nouvelle version de Cruella d'Enfer. Notons que l'actrice paraît plus jeune que jamais... et qu'elle semble avoir récemment "forci" de la poitrine...

Certains moments sont particulièrement enlevés, comme la séquence de la salle de bains, bien sûr, mais aussi la poursuite du pickpocket et la rencontre du garde du palais de Buckingham. Les enfants sont très sensibles à tout ce qui met le bazar. La scène du restaurant rencontre donc un grand succès chez eux (plus que chez les adultes).

C'est aussi un conte moral. Au contact de Paddington, chaque membre de la famille va s'améliorer, s'ouvrir aux autres. L'ourson lui-même mûrit... et le public passe un bon moment.

22:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 14 décembre 2014

Qu'Allah bénisse la France

Le rappeur Abd Al Malik a adapté son autobiographie, en retournant sur les lieux de son enfance et de son adolescence, dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg. C'est donc un "film de banlieue", avec ses "minorités visibles"... et, parfois, la présence de la police. J'ai d'ailleurs eu un peu peur au début, lorsque l'on nous montre le groupe de personnages masculins (les "héros") et leur confrontation avec les forces de l'ordre. Celles-ci apparaissent peu dans l'histoire et elles sont toujours montrées du point de vue des habitants du quartier.

Notons que principaux protagonistes parlent très souvent en verlan. Ils ont la "tchatche" et, dans les dialogues, on se "casse" souvent. S'ajoute à cela le comique de situation, comme lorsque l'un des mecs de la bande, après s'être réjoui de voir les filles et garçons plus jeunes fricoter sur les bancs de la Cité, change complètement d'avis lorsqu'il s'aperçoit que sa sœur rejoint le groupe !

Mais Abd Al Malik n'a pas voulu réaliser une œuvre sociologique ou historique. (Ce n'est pas La Marche.) Les scènes sont des illustrations de "moments", qui servent d'appui à une réflexion. C'est du réalisme intellectuel, ou de l'impressionnisme philosophique. On suit, par étapes, le parcours de Régis (très bien interprété par Marc Zinga), fils d'immigrés congolais, élève doué, petit délinquant, obsédé par le rap... et l'une des ravissantes habitantes de la Cité. Celle-ci est incarnée par Sabrina Ouazani, découverte jadis dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche (et que j'avais revue dans Inch'Allah et Des Hommes et des Dieux). Concernant ce personnage, on sent toute la passion qu'éprouve le réalisateur à son égard, mais on a un peu trop cantonné l'actrice dans la figure d'égérie souriante.

Signalons que les seconds rôles sont bons, que les acteurs soient des professionnels ou des amateurs recrutés sur place. La "sauce" prend bien, aussi parce que la mise en scène est réussie.

C'est un superbe noir et blanc, soutenu par une musique qui, si elle ne me transporte pas, se marie très bien avec les images. A plusieurs reprises, on remarque qu'Abd Al Malik a tenté quelques effets. Je repense notamment à cette scène du début, qui voit le héros rejoindre un groupe de filles qui attend à un arrêt du tramway. C'est dans le regard des filles que l'on suit la première partie de la scène, avant que la caméra ne se place derrière l'arrêt grillagé. Le dialogue implicitement amoureux se poursuit, sous une apparence tamisée.

L'image répond aussi au texte et vice versa. C'est le cas lorsque le héros se rend au lycée, répétant le texte d'une chanson qu'il écrit. On l'entend rejeter le rap bling bling... juste avant qu'il ne passe devant un bâtiment au pied duquel sont garées deux voitures, deux prestigieuses berlines de marques allemandes...

Le trafic de drogue est présenté comme une composante "normale" de la vie du quartier. (Admirez la transition...) Pour le héros et ses partenaires, c'est le moyen d'acquérir l'indépendance financière et d'amorcer leur carrière d'artistes. A aucun moment la consommation de substances hallucinogènes n'est dénoncée, même si elle n'est pas valorisée comme dans d'autres films pour djeunses.

L'intrigue est sur le fil du rasoir. Il n'aurait pas fallu grand chose pour que cet "intello des banlieues" ne finisse derrière des barreaux. Il y échappe peut-être grâce à son intérêt pour la philosophie et la réflexion métaphysique. Si les scènes de lycée sont sans intérêt (là encore, il n'est pas question de faire œuvre de sociologue mais d'apporter une pierre au portrait d'ensemble), les petites touches apportées au cours de l'histoire (par Régis agissant ou en voix off) sont plus porteuses de sens.

C'est ici qu'intervient la religion. La famille est de culture catholique mais deux des trois fils se sont convertis à l'islam. L'aîné est un exemple de "grand frère", pieux et tolérant. Régis lui se cherche... et finit par trouver une voie plus adaptée à son questionnement intérieur : le soufisme. D'un livre prêté par la ravissante Nawel, on arrive à un séjour au Maroc (qu'il a évoqué dans Paris Match), où, là encore, on n'est pas dans l'explication, mais dans le ressenti. C'est une belle séquence sur le plan cinématographique, mais l'on reste un peu sur sa faim.

PS

Pour en savoir plus sur le film, on peut lire le très bon dossier de presse qui accompagne sa sortie.

Sur le quartier du Neuhof, deux articles récents proposent des visions complémentaires, plutôt optimiste dans Le Monde, plutôt pessimiste dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Sur le site de la ville de Strasbourg, on peut lire une histoire du quartier sur la (très) longue durée. (Elle remonte au Moyen Age !)

Enfin, puisqu'il convient de se garder de tout angélisme, je conseille la lecture d'un article du site ripostelaïque consacré au soufisme. C'est orienté, mais pas sans intérêt.

12:34 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, flms, politique, société, chanson française, france, spiritualité, religion

vendredi, 12 décembre 2014

Chemin de croix

Pour dénoncer le catholicisme intégriste, le réalisateur allemand Dietrich Brüggemann a réalisé un film intégriste sur le plan formel : constitué essentiellement de plans fixes qui sont autant de plans-séquences (méticuleusement construits). Il a marqué le dernier festival de Berlin (où ont été aussi primés Black Coal, The Grand Budapest Hotel et Boyhood.) Les quatorze chapitres sont calqués sur les stations du chemin de croix.

La première étape montre un prêtre assis aux côtés des enfants qui suivent le catéchisme. L'ambiance est studieuse, certains semblant toutefois plus investis que d'autres.

Même s'il y a moins de treize personnes à table et qu'il n'est pas question d'un repas, on ne peut s'empêcher de penser à la Cène. Sur le fond, on remarque très vite que le prêtre, au-delà d'une façade bienveillante, cache un redoutable propagandiste, qui veut faire de ses jeunes ouailles des catholiques de combat. (L'acteur qui l'incarne est criant de vérité.) L'héroïne, Maria, se montre particulièrement réceptive.

C'est à l'occasion d'une promenade en famille que Maria sent qu'elle est chargée d'une croix. Tiraillée entre ses aspirations spirituelles et les désirs adolescents qui montent en elle, mal comprise par sa famille, elle se tourne vers la jeune fille au pair (une Française au tempérament indépendant).

La "chute" intervient dans le CDI de l'établissement où elle est scolarisée. Des exercices de mathématiques sont l'occasion d'engager la conversation avec un garçon de son âge, lui aussi catholique, mais issu d'une famille non traditionaliste. Cette séquence n'est pas la meilleure du film, mais elle met en place des éléments essentiels de l'intrigue.

Fort logiquement, la station suivante ("Jésus rencontre sa Mère") met en scène l'héroïne et sa génitrice, en voiture, lors du trajet qui les ramène à leur domicile. On comprend très vite que la plus perturbée des deux n'est pas la plus jeune... mais l'adulte a pour elle l'expérience, la force... et la fourberie. Elle conduit sa fille à se confesser auprès du prêtre vu au début. Cela nous vaut une scène magnifique avec, d'un côté, la voix de l'homme qui passe par une grille quasi opaque et, de l'autre, le visage très expressif de Maria. (Est-il besoin de préciser que Lea van Acken est formidable ?)

Très à l'écoute, le prêtre, à force de persuasion contraignante, pousse l'adolescente à tout révéler... et donc à s'exposer. L'aide que ce Simon de Cyrène moderne lui apporte va-t-elle la rendre plus heureuse ? Elle semble plutôt la couper des jeunes de son âge, comme on peut le constater dans la séquence du cours d'EPS.

Malicieusement, le réalisateur introduit aussi l'idée qu'il y a plus intégriste que la jeune catholique : les musulmanes voilées qui ont obtenu d'être dispensées, une idée qui a traversé l'esprit de sa mère, qui envisage même de l'inscrire dans un pensionnat rigoriste.

La deuxième "chute" survient pendant un repas familial, un moment de la journée qui devrait être une joie, mais qui se transforme en torture psychologique :

La consolation pourrait venir de Christian, le garçon qui a su capter son attention. Mais l'héroïne semble avoir fait un autre choix. Son état de santé se dégrade, mais ce n'est pleinement visible qu'au cours de la cérémonie de confirmation, qui la voit "tomber" pour la troisième fois. C'est donc chez un médecin qu'elle est dépouillée de ses vêtements (une référence à la dixième station).

L'habileté du réalisateur est de nous faire comprendre le cheminement de la pensée du médecin. Au fur et à mesure qu'il interroge Maria et sa mère, il comprend quelle est la situation.

La "station" suivante montre l'héroïne clouée, non pas sur une croix, mais sur un lit d'hôpital. A partir de ce moment, j'ai trouvé que cela devenait inutilement larmoyant et prévisible. Mais cela reste dans la logique de l'histoire. La mise en scène reste de qualité, avec une importance plus importante accordée au hors-champ, pour une raison que je me garderai bien de révéler :

L'avant-dernière "station" replace la mère au centre. Si, dans un premier temps, c'est sa bigoterie qui ressort, le vernis finit par craquer. C'est aussi la seule occasion de voir le père, un homme très effacé, exprimer un peu de désapprobation. L'histoire se termine poétiquement, avec une fleur et un peu d'élévation.

Voilà. C'est incontestablement austère... mais Dieu que c'est brillant ! Et quels acteurs !

23:51 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, spiritualité, société, femme, fille, christianisme, religion

jeudi, 11 décembre 2014

Mr Turner

Cela faisait un bail que je n'avais pas vu un film de Mike Leigh... depuis Secrets et mensonges, qui m'avait bien plu. Par contre, le visage de son acteur principal, Timothy Spall, m'est familier, puisqu'il est un des seconds rôles "disgracieux" les plus prisés du cinéma anglo-saxon.

L'intrigue tourne autour des dernières années du peintre John William Turner, de son oeuvre comme de sa vie personnelle. On découvre aussi le petit monde des artistes britanniques, des peintres de différents calibres aux mécènes, en passant par les critiques.

La réalisation est soignée, avec de nombreux plans magnifiques de la campagne ou du littoral. Cela a conduit certains à affirmer que la mise en scène s'inspirait des toiles de Turner. Dans le style, c'est faux. Les plans sont beaucoup plus limpides et réalistes que les toiles du maître, qui elles sont d'un aspect foisonnant et tourmenté.

Ceci dit, à plusieurs reprises, on nous présente une scène qui a inspiré l'une des oeuvres de Turner, par exemple pour Le Téméraire (avec un bon commentaire du tableau) :

... ou encore pour Le Négrier (anecdotes à la clé) :

J'ai aussi en mémoire un passage consacré à Pluie, vapeur et vitesse :

On découvre la manière de procéder du peintre, qui réalise des croquis au cours de ses nombreux déplacements et ne cesse de retoucher ses toiles. On n'est pas étonné de le voir très attentif à la lumière... et soucieux de se procurer les bons ingrédients pour fabriquer ses couleurs. Avec l'âge, son oeuvre devient de plus en plus tourmentée... ce qui déconcerte la jeune reine Victoria.

Plus prosaïquement, on nous montre les rivalités qui opposent les peintres les plus en vue de l'époque. Notons que Turner a très tôt bénéficié du soutien de son père, un barbier-perruquier prospère qui s'est ensuite dévoué corps et âme au travail de son fils.

Concernant celui-ci, Mike Leigh semble vouloir mettre en valeur le contraste entre sa laideur physique et la grâce de ses productions artistiques. Il en fait toutefois un peu trop à mon goût, se montrant très complaisant avec les défauts du héros.

Cela nous amène à l'autre versant de l'histoire, le côté féminin. On peut lire ce film en négatif, comme un tableau accablant de la condition féminine au Royaume-uni, au milieu du XIXe siècle.

Ainsi, on comprend à demi-mots que la mère de Turner, qui a souffert de troubles psychiques, a été "éloignée" du domicile familial pour ne pas perturber le génie créatif de son fils. Celui-ci ne s'est pas mieux comporté envers les femmes qu'il a "connues". Il a abandonné la mère de ses enfants et ses deux filles, qu'il refuse d'aider financièrement. Il semble fréquenter régulièrement des prostituées, pas que pour des raisons professionnelles. Au quotidien, en cas de poussée hormonale, la bonne à tout faire de la demeure est chargée de se plier à ses désirs. Elle a d'ailleurs complètement intériorisé sa soumission, se tuant à la tâche pour son employeur ingrat. Enfin, celui-ci se sent revivre aux côtés d'une charmante veuve, qui va tout naturellement se mettre à son service.

Cela donne une oeuvre inégale, souvent très belle formellement, agrémentée de divers accents anglais que l'on s'est plu à faire revivre. Sur le fond, l'absence de point de vue critique du comportement du "héros" laisse subsister un malaise.

23:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, peinture

dimanche, 07 décembre 2014

Les Trois Soeurs du Yunnan

Ce (long) documentaire, coproduit par la France, s'intéresse à la Chine de l'envers, pas celle de la côte Est qui brille. On se trouve ici dans le sud-ouest du pays, dans la province du Yunnan, encore très rurale.

Les trois soeurs sont des jeunes filles, qui vivent séparées de leurs parents. Le père est parti travailler à la ville. Quant à la mère, on finit par comprendre, à demi-mots, qu'elle a décidé de partir refaire sa vie. Mais les gamines ne sont pas seules. Dans le village de 80 familles, elles peuvent compter (un petit peu) sur leur tante, ainsi que sur le grand-père. Mais, au quotidien, c'est le système D qui domine.

A première vue, on pourrait croire que la grande soeur a deux petits frères : leurs vêtements conviennent à des enfants des deux sexes et leurs cheveux sont coupés courts. On comprend assez vite que c'est une stratégie pour éviter la prolifération des poux et, qui sait, peut-être pour contourner la loi sur l'enfant unique (plus souple dans les campagnes, mais tout de même).

La première heure est riche d'enseignements... mais éprouvante. On suit le quotidien de la petite troupe, qui côtoie pas mal d'animaux (chat, chiens, chèvres, moutons, porcs, volailles diverses...), dans la boue et la saleté. C'est assez misérabiliste, mais cela permet de comprendre la précarité de leur situation... et l'énergie que déploient ces enfants dans la vie de tous les jours.

En comparaison, la situation des cousins et des autres villageois que l'on croise est moins pire. Ils ont l'électricité et même la télévision, dont on peut constater la fascination qu'elle exerce sur les visages de ces bambins vivant loin de tout. L'école est lointaine, pas vue comme prioritaire par les adultes.

On suit plus particulièrement l'aînée, qui assume le rôle de la mère au foyer, et qui est plus ou moins sacrifiée par le père quand il repointe le bout de son nez. Il n'est pas assez riche pour emmener ses trois enfants avec lui. Il choisit de laisser Ying avec le grand-père. La vie est vraiment dure pour cette préadolescente, qui ne se plaint pas, ne pleure jamais. Quel courage !... et quel contraste avec nos enfants trop gâtés !

La troisième partie du film montre une étonnante réunion villageoise, qui commence par un banquet communautaire. Tout est passionnant, de l'arrivée des convives aux discussions d'après-repas, en passant par la préparation de la soirée. On y découvre des ruraux un peu plus riches, l'un des gamins possédant même un smartphone, qu'il se dépêche de cacher quand il remarque la caméra. Plus loin, un adulte se montre au contraire très fier de son nouveau gadget.

La réalisation est austère, jouant sur les contrastes d'ombre et de lumière. C'est joli à regarder (les paysages vallonnés sont superbes), mais il faut accepter de rester parfois assez longtemps dans un état contemplatif. C'est toutefois plus supportable que dans un précédent documentaire du même réalisateur (Wang Bing) : A l'Ouest des rails, sorti en 2003, durait plus de neuf heures ! (J'ai encore le souvenir de grands moments de solitude dans la salle 1 de feu le cinéma Le Royal...)

00:57 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film

samedi, 29 novembre 2014

John Wick

Le film démarre par une scène qui nous montre le héros (interprété par Keanu Reeves) gravement blessé. Puis commence un long retour en arrière. On nous présente d'abord cet homme ordinaire, calme, jeune veuf éploré, qui va subir une agression particulièrement violente.

A partir de là, l'histoire s'emballe, parce que cet adulte bien sous tous rapports cache un passé des plus troubles. Face à des mafieux russes très méchants, il faut un gars capable d'être encore plus très méchant. C'est grosso modo l'arrière-plan philosophique de l'intrigue. Attention toutefois : il existe des personnages beaucoup plus redoutables, qui ont tendance à agir dans l'ombre. De prime abord, ils sont plutôt du côté des très méchants... mais rien n'est gravé dans le marbre.

Vous avez compris : c'est un pur film d'action, qui ne fait pas dans la dentelle. Comme Keanu Reeves a suivi des cours d'arts martiaux, les bagarres sont spectaculaires... et très bien mises en scène, il faut le reconnaître. (De surcroît, il arrive à zigouiller ses adversaires en tirant dans à peu près toutes les parties du corps !) S'ajoute à cela l'atmosphère de la nuit, captivante. Les vues urbaines sont superbes.

Cela fonctionne aussi parce que les seconds rôles sont incarnés avec beaucoup de conviction. Il y a tout d'abord l'adversaire en chef du héros, le père du jeune con, qui dirige un clan très puissant. Il est interprété par une vieille connaissance, Michael Nyqvist, que l'on a connu en France dans les premières adaptations des romans Millénium.

Ensuite, on trouve le meilleur pote du héros, un tueur à gages qui est soudainement très intéressé par le contrat mis sur la tête de son ami. Il a les traits de Willem Dafoe, qui s'est coulé dans le rôle à la perfection :

A signaler aussi, en "parrain de l'ombre", l'excellent Ian McShane, qui s'est récemment surtout fait connaître pour son rôle d'ecclésiastique tortueux dans Les Piliers de la Terre :

Du côté des dames, la distribution est moins généreuse. Beaucoup sont cantonnées à de la figuration (souvent en petite tenue). Se détachent deux personnages, l'un vivant, l'autre mort. Celle-ci est bien évidemment la défunte épouse du héros, présente dans ses souvenirs, ainsi que sur des photographies et des vidéos numériques. Elle est interprétée par Bridget Moynahan, jadis remarquée dans Lord of War, aujourd'hui sur le petit écran dans la série Blue Bloods. Mais c'est Adrianne Palicki qui occupe les premiers rangs dans ce film. Celle qui a souvent fait de la figuration dans des séries renommées incarne ici une redoutable tueuse, Miss Perkins :

Un soir, après le boulot, cela défoule bien. Ce n'est toutefois pas aussi réussi qu'Equalizer, autre film d'action sorti il y a peu et où le personnage principal, lui aussi confronté à la mafia russe, cache un passé trouble.

12:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film

vendredi, 28 novembre 2014

Astérix - Le Domaine des dieux

C'est Alexandre Astier qui s'est lancé dans l'adaptation de l'un des meilleurs épisodes de la célèbre série de bandes dessinées, un de ceux de la période Goscinny-Uderzo. Il en suit fidèlement la trame dans la première partie du film. On n'est donc pas dépaysé.

Le décor est planté de manière archi-classique : les Romains sont soit manipulateurs (dans la capitale), soir ridicules (dans les camps qui entourent le village gaulois) ; les Gaulois sont naïfs et querelleurs. Au cours d'une partie de chasse en forêt, arrivent à l'écran les objets de convoitise de ces gastronomes en braies : les sangliers.

Je les trouve très bien dessinés, alors que le graphisme des personnages humains m'a parfois un peu perturbé. Je ne saurais trop l'expliquer. Cela m'a paru artificiel. On finit par s'y habituer, grâce aux voix de doublage. Roger Carel est excellent en Astérix. J'ai aussi beaucoup apprécié Florence Foresti en Bonemine, l'acariâtre épouse du chef du village. (Elle a un petit côté Marthe Villalonga.)

Une autre bonne surprise de la distribution est la présence de Laurent Lafitte dans le rôle de Duplicatha, l'esclave pointilleux sachant argumenter :

Par contre, du côté des Romains, rien n'émerge. Les personnages sont fades. Jules César lui-même n'est guère réussi. (Il est nettement plus intéressant dans la BD.) A signaler toutefois la présence d'un "Travaillerplus" et de Cubitus, un meneur de grève légionnaire, qui a la voix d'Elie Semoun.

Pour le reste, on sent que les scénaristes ont eu du mal à "étirer" l'intrigue de l'album d'origine, qui doit tenir en une cinquantaine de minutes. Du coup, on modifie la suite, on maintient les esclaves sur place le plus longtemps possible et l'on fait même venir Jules César. Cela manque un peu de consistance, mais, heureusement, certaines scènes (notamment de baston) sont particulièrement enlevées, ce qui rehausse l'intérêt pour le film.

Question humour, je suis moyennement satisfait. On a visiblement cherché à contenter et le public adulte, adepte des clins-d'oeil anachroniques, et le jeune public, plus touché par le premier degré (parfois trop enfantin). Du coup, dans la salle, on ne rigole pas tous aux mêmes moments. Ce n'est pas aussi réussi que certaines animations américaines (dernièrement Opération casse-noisette), qui savent particulièrement bien marier les deux niveaux de lecture.

Sur le fond, ce n'est pas idiot, puisqu'il est question de l'appât du gain, qui fait oublier l'essentiel à bien des habitants du village. En ces temps troublés, ce n'est pas une leçon à négliger.

20:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film

mercredi, 26 novembre 2014

Grizzly

Ce documentaire animalier est une nouvelle production de Disneynature, à qui l'on doit notamment La Marche de l'empereur, Les Ailes pourpres, et Félins. Cela démarre fort, avec des vues de l'intérieur de la tanière de l'ourse, celle-ci accompagnée de ses deux oursons.

Bientôt, on voit ce petit monde sortir de l'antre pour aller découvrir le vaste monde... et surtout trouver de quoi manger. C'est que ça boulotte, un ours ! Ceux-là sont particulièrement friands de saumon. L'objectif de la mère est d'emmener sa progéniture saine et sauve jusqu'à l'un des lieux de rassemblement de ces poissons.

Sur un grand écran, c'est magnifique. Les animaux sont terriblement attendrissants et les pelages sont splendides.

En chemin, les oursons font l'apprentissage de la vie. On les voit s'amuser, prendre des risques ou faire preuve de maladresse. C'est mignon comme tout. Par contre, le commentaire n'est pas toujours au niveau. A la limite, il aurait mieux valu laisser uniquement les sons et la musique.

D'autres animaux apparaissent à l'écran. Ils sont tout aussi bien filmés. Les ours cohabitent avec les oiseaux dans une relative indifférence. L'inverse n'est pas toujours vrai : le corbeau tente de profiter des restes de leurs prises, les mouettes apprécient les mêmes poissons et l'aigle pygargue est à l'affût, au cas où une carcasse traînerait dans le coin.

Plus dangereux est le loup, qui ne s'attaquera jamais à un adulte (surtout en bonne santé), mais qui s'offrirait bien de l'ourson au déjeuner (pour changer du saumon) :

Les images des poissons sont tout aussi saisissantes, prises avec des caméras de haute précision. On les voit sous l'eau et, jaillissant, tentant de remonter le cours des fleuves :

Ils sont tellement vifs que les ours comme les loups ont parfois toutes les peines du monde à s'en emparer. Cela nous vaut quelques moments comiques très réussis... Ah, oui, j'ai écrit "les ours", parce que nos héros vont entrer en contact avec certains de leurs congénères, pas forcément pour le meilleur. Notons que les combats d'ursidés sont particulièrement impressionnants :

Comme c'est un peu scénarisé, je me garderai de raconter la fin. Plusieurs éléments de suspens sont introduits, mais ce sont quand même les images, magnifiques, qui emportent l'adhésion.

22:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film

samedi, 22 novembre 2014

On a grèvé

Ce documentaire "social" est consacré à un petit groupe de femmes de ménage qui, épaulées par la CGT (et la CNT), se sont révoltées contre les conditions de travail qui leur étaient imposées par le groupe Louvre Hôtels (qui contrôle -entre autres- les chaînes Première Classe et Campanile) et le sous-traitant auquel ses dirigeants avaient confié l'entretien des locaux.

Le réalisateur est en empathie avec les grévistes, toutes immigrées et presque toutes d'origine africaine. On met du temps à les découvrir ; le déroulement du film semble respecter le fil chronologique : au début, les femmes ne voulaient pas se livrer devant une caméra... et certaines ne l'auront toujours pas fait au bout de l'aventure.

Du coup, le film démarre très petitement. Ce n'est pas très intéressant, mais on se rend quand même compte qu'elles sont peu nombreuses et bien seules. Ce n'est pas très bien filmé, mais certains plans sont construits de manière signifiante. Ainsi, au début, juste après qu'on a appris les mauvaises conditions salariales qui leur sont faites, la caméra s'attarde sur l'enseigne de l'hôtel, où s'affiche le prix (modéré) de la nuit... Cela concorde avec les réactions des jeunes femmes, l'une s'exprimant : "C'est pas Campanile, c'est Campanul !" Une autre, un peu désabusée, déclare : "C'est l'hôtel Première Classe, mais nous, on est la dernière classe."

J'ai été touché par ces portraits, peut-être aussi parce que ma mère a commencé dans la vie en tant que femme de ménage (après le certificat d'études). Celles-ci ne sont souvent même pas allées à l'école. Très peu savent lire le français. Beaucoup portent un voile. Ma préférée est sans conteste Géraldine, une Camerounaise qui trime seule avec deux gosses, mais qui garde quand même le sourire (certes, pas sur la photo) :

Fort heureusement, l'humour vient au secours de leur cause. Quand elles sont en confiance, certaines ont la langue bien pendue. La musique vient aussi mettre un peu d'animation joyeuse dans cette toute petite manif. Malicieux, le réalisateur, au moment où l'on entend des rythmes africains, filme une affiche publicitaire qui annonce des concerts consacrés aux oeuvres de Mozart et de Beethoven. Dans le même genre, il s'amuse à cadrer l'une des femmes voilées avec, à l'arrière-plan, une publicité mettant en scène un mannequin beaucoup moins vêtu.

De temps en temps, on voit des cadres de la CGT intervenir aux côtés des grévistes. A mon avis, on n'entre pas suffisamment dans le détail de la logistique de cette grève longue et des négociations finales. Dans un premier temps, la direction, royale, a proposé environ... quatre euros de plus, par mois. On apprend à la fin combien les employées ont obtenu... mais regardez bien de nouveau l'enseigne de l'hôtel...

C'est un documentaire sympathique, pas toujours bien fichu, qui laisse un peu sur sa faim, mais qui mérite d'être vu.

16:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 21 novembre 2014

Le Sel de la terre

Wim Wenders a consacré cet inclassable documentaire au photographe brésilien Sebastiao Salgado, connu notamment pour ses reportages en Afrique. Le film démarre par l'un de ses clichés les plus célèbres, pris dans la mine d'or de Serra Pelada, au Brésil. Le noir et blanc renforce l'impression d'avoir affaire à une fourmilière humaine, dans une scène qui pourrait être tirée d'une représentation de l'enfer. D'autres photographies l'accompagnent et, sous la voix calme et rocailleuse de Salgado, elles s'animent d'une histoire, celle d'hommes venus chercher fortune.

C'est donc un film à plusieurs voix, celle du photographe, celle de son fils (coréalisateur) et celle de Wim Wenders.

On embraie assez vite sur une séquence animalière, tournée en Amérique du Nord. Les documentaristes rivalisent d'habileté pour tenter de s'approcher des morses et d'un ours magnifique. Ce passage par le présent (en fait le passé récent) a été jugé nécessaire pour expliquer la démarche du photographe, sur la carrière duquel la suite du film revient.

On voit Salgado en Nouvelle-Guinée, avec des populations "primitives" auxquelles il fait découvrir la photographie. Le retour au Brésil est l'occasion d'évoquer la période de dictature qu'a connue le pays. C'est aussi, pour le fils du photographe, un moment consacré au patriarche, son grand-père, dont l'exploitation agricole a longtemps été un petit paradis, désormais miné par la déforestation.

La séquence la plus forte est pour moi celle consacrée à la famine en Afrique (dans les années 1980). Le regard se porte d'abord sur l’Éthiopie, puis sur les autres pays du Sahel. Les images sont très dures. Ces corps faibles, décharnés, précocement vieillis, m'en ont rappelé d'autres, ceux des détenus des camps de concentration. La douleur se marie parfois curieusement avec la grâce, comme sur cette image d'un groupe de personnes réfugiées au pied d'un arbre et baignées d'une lumière quasi biblique :

La suite n'est pas plus réjouissante, avec des reportages au Rwanda (pendant le génocide) et en ex-Yougoslavie. Après avoir assisté à tant de malheurs, Salgado a eu besoin de se ressourcer. Le Brésil ayant enfin échappé à la dictature, il a pu rentrer au pays et se lancer dans un projet un peu fou : rétablir l'écosystème de sa région d'origine, en y faisant planter des centaines de milliers d'arbres. Le résultat est impressionnant.

Cela a coïncidé avec une inflexion dans sa carrière de photographe. Il a délaissé les sujets humains pour se consacrer à la nature. De superbes images nous font découvrir des ours, des lions des mers, des iguanes et des tortues des Galapagos.

La beauté formelle des images s'étend jusqu'aux scènes qui montrent en gros plan le photographe âgé. Son visage anguleux et sa voix grave, quand il parle français avec l'accent portugais, ont quelque chose de fascinant.

Bref, c'est à voir !

22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 17 novembre 2014

Un prof pas comme les autres

Sous ce titre anodin se cache une comédie allemande, le plus gros succès de l'année 2013 outre-Rhin. Il faut imaginer un mélange entre l'humour germanique "basique" (chez nous, on dirait "franchouillard") et le genre "films d'ados", acclimaté d'Hollywood. Cela donne un ensemble... surprenant.

Le héros est un quasi-prince charmant. Il a une belle gueule, du bagout, de l'imagination... mais c'est un saoûlard impénitent, qui rote en public, jure comme un charretier et, au début du moins, n'a aucun scrupule à faire étalage de son abyssale inculture. Dans le rôle, Elyas M'Barek en fait un peu trop, mais il déploie une énergie qui donne incontestablement du rythme à la comédie :

A ses côtés, on trouve d'abord une brochette de femmes séduisantes, qu'elles soient prostituées, strip-teaseuses ou enseignantes. Bien évidemment, toutes tombent plus ou moins rapidement sous son charme. Celle qui résiste le plus est sa collègue de lettres, qu'on nous présente d'abord comme un petit laideron coincé, mais qui va sortir de sa coquille... et se révéler très jolie. Dans ce rôle plus compliqué que le précédent, Karoline Herfurth assure :

Ces adultes, ainsi que leurs collègues, se retrouvent face à une meute d'adolescents à problèmes, certains particulièrement insupportables. Dans la première partie du film, on nous montre ces charmants bambins tourmentant les enseignants... y compris le héros, qui s'est fait engager comme remplaçant pour pouvoir récupérer le pognon planqué sous le gymnase. Le paradoxe est qu'il a dû arrêter ses études en 4e ou 3e !

Comme il n'a aucune envie de se laisser marcher sur les pieds par une bande de petits cons mal élevés d'adolescents en recherche, il va employer les grands moyens. Et là, on sort du film démago pour ados. C'est assez jouissif pour les adultes qui ne supportent pas une certaine jeunesse, constituée d'enfants gâtés, qui croient que tout leur est dû et ne cherchent pas à se rendre utiles à la société.

Et puis... l'histoire bascule à nouveau. Le délinquant commence à s'attacher aux gamins, qui trouvent que ce type bizarre les comprend mieux que les profs traditionnels. Dans l'établissement scolaire, il apporte un salutaire courant d'air et s'enrichit au contact de personnes qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter. Le film véhicule un message positif, celui que tout le monde peut s'améliorer. Cela donne une fin un peu angélique mais, entre temps, on aura passé un bon moment, avec quelques séquences particulièrement hilarantes.

03:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 16 novembre 2014

Serena

Ce film de Susanne Bier nous projette dans l'Amérique en crise (celle de 1929), mais pas en ville, principalement dans une zone d'exploitation forestière. Les têtes d'affiche sont deux acteurs qui "ont la cote" actuellement à Hollywood (et qu'on a déjà plusieurs fois fait tourner ensemble) : Bradley Cooper et Jennifer Lawrence.

En dépit de quelques jolis plans, la première partie de l'histoire ne m'a guère passionné. On nous présente le héros et sa rencontre avec celle qui va devenir sa femme. C'est le début d'une love story entre deux personnages qu'on est censé croire hors normes. Ils sont beaux, généreux et un brin anticonformistes. Mon Dieu que tout cela est ennuyeux !

Pour susciter un peu d'intérêt, la caméra s'attarde sur la plastique supposée irréprochable des deux principaux protagonistes (presque tous les autres personnages étant laids, comme par hasard). On aperçoit donc le torse musclé (mais non poilu) de Bradley... qui a toutefois des progrès à faire pour concurrencer le Brad Pitt de Fury. (Va falloir arrêter les hamburgers, mon gars !) On a aussi l'occasion de se rincer l'oeil lorsque Serena-Jennifer porte des tenues moulantes (et très coûteuses). On notera qu'elle seule reste resplendissante dans cet univers de saleté et de boue.

Heureusement, l'intrigue rebondit vers la moitié du film. Le basculement intervient quand une amitié se rompt. Et là, cela devient intéressant. L'histoire glisse vers le thriller. Un personnage prend petit à petit de l'importance : Galloway, un repris de justice, très bon pisteur... et habile de ses mains. Il est excellemment interprété par Rhys Ifans, qu'on a pu voir dans Harry Potter et les reliques de la mort ainsi que dans Good Morning England !

La tromperie passe au premier plan et la violence connaît une sorte d'escalade, qui culmine dans une séquence de train (commencée en gare), d'une tension toute hitchcockienne. Je n'ai toutefois pas été totalement convaincu par la prestation de Jennifer Lawrence, dont le visage ne prend que deux (maximum trois) expressions. Pour jouer Mystique dans X-Men, c'est suffisant, mais, dans ce rôle complexe, elle semble atteindre ses limites (ou alors elle a été mal dirigée). En tout cas, elle est nettement moins bonne que Rosamund Pike dans Gone Girl.

J'ai aussi tiqué à deux détails, certes pas capitaux, mais tout de même. L'héroïne tombe enceinte et l'on finit par voir son ventre arrondi... sauf que la prothèse ne trompe personne ! Même chose pour le cadavre du puma (les parties de chasse sont un élément clé de l'intrigue), visible à la fin, qui fait vraiment animal empaillé. On aurait quand même pu soigner davantage ces éléments !

L'ensemble reste plaisant à voir et, si vous supportez la première partie du film, vous verrez que la seconde mérite le détour.

01:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 14 novembre 2014

La prochaine fois, je viserai le coeur

Le titre est une citation de celui qui fut surnommé "le tueur de l'Oise", dans les années 1970. Cinéaste atypique, Cédric Anger a adapté cette histoire vraie pour le cinéma, en la transformant en thriller psychologique.

Dès le début, on sait qui est le coupable. On le suit même immédiatement dans l'une de ses tentatives d'assassinat. La réalisation est au cordeau, la musique angoissante... et l'acteur principal (Guillaume Canet) excellent. (Au passage, bravo pour la coupe de cheveux !)

Le film tente de nous faire entrer dans la tête de l'assassin schizophrène, à la fois amateur d'ordre et fauteur de troubles, à la fois maniaque de propreté et fasciné par la boue, si respectueux des gens et pourtant sans considération pour la vie d'autrui.

Quand on creuse, on le découvre raciste, mais capable d'altruisme. Il est bourré de phobies et l'on se demande s'il est impuissant ou homosexuel refoulé. A côté de cela, il aime s'occuper de son petit frère et, surtout, commence à nouer une drôle de relation avec la jeune femme qui repasse son linge (Ana Girardot, très bien). C'est le moment de signaler que les seconds rôles sont au poil, notamment Jean-Yves Bertheloot et toute la bande de gendarmes.

Ce n'est pourtant pas du "cinéma de papa", qui ferait revivre le polar réaliste des Trente Glorieuses. La réalisation est tantôt d'une froide platitude, tantôt d'une inquiétante indétermination. Et, parfois, le film nous emmène là où on ne l'attendait pas, comme dans cette séquence en forêt, avec quatre gendarmes enfermés dans une voiture, en pleine nuit. La conclusion est des plus surprenantes.

L'histoire n'est pas d'une franche gaieté mais, après Vie sauvage, voilà un deuxième film français en prise sur son époque et d'une belle radicalité.

00:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 12 novembre 2014

Canailles Connection

Ce film a été présenté comme le petit bijou de comédie qu'il ne faut pas manquer. On a réuni une brochette d'acteurs confirmés, surtout connus du public proche-oriental et des amateurs de cinéma d'art et essai.

Au début, j'ai eu très peur. C'est très tape-à-l'oeil, bourré de clichés et, de surcroît, maladroit. Le pire est atteint lors du décès du père du jeune héros. On pourrait aussi trouver à redire à la manière dont les femmes sont représentées. On a ainsi droit à l'aide-soignante pulpeuse et aguicheuse. Quant à la mère du héros, elle nous est montrée comme jolie, pas très constante... et vite consolée de la mort de son mari. J'ai eu un peu mal pour Yaël Abecassis, déjà vue dans Va, vis et deviens et Survivre avec les loups.

Par contre, les personnages masculins sont plus valorisés, alors que certains d'entre eux n'ont pas un fond très reluisant. Au centre de l'attention, plus que le gamin, on trouve le grand-père, sans doute un ancien du groupe Stern (qui se balade toujours avec un flingue au côté), très bien interprété par Sasson Gabai, une vieille connaissance, puisqu'on a pu le voir à l’œuvre dans La Visite de la fanfare, Le Cochon de Gaza et Le Procès de Viviane Amsalem.

Lui, son petit-fils surdoué (qu'au départ il méprise) et une paire d'autres pépés vont former un très improbable gang de braqueurs de banques. Dans le lot se distingue Patrick Stewart (oui, le professeur Xavier des X-Men !), impayable en lord désargenté et grandiloquent.

Une fois le premier quart d'heure passé, l'histoire prend de l'épaisseur et l'on rit assez souvent. Mais il ne faut pas chercher plus loin.

22:42 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 09 novembre 2014

De l'autre côté du mur

Sortie en France de manière fort opportune 25 ans après la chute du Mur de Berlin, cette fiction (qui s'appuie sur des éléments autobiographiques) nous replonge dans l'Allemagne de la Guerre Froide, plus précisément dans LES Allemagnes de l'époque, la R.F.A. (libérale et proaméricaine) et la R.D.A. (communiste et prosoviétique).

Le début de l'histoire contient deux ellipses. La première marque le passage, pour la petite famille, de trois à deux personnes. La seconde interrompt l'examen subi par l'héroïne à la frontière des deux Allemagnes. Que s'est-il réellement passé à la douane ? Qu'est-il arrivé à son conjoint soviétique, père du petit Alexej ?

Le réalisateur nous maintient volontairement dans l'incertitude... parce que c'était ce que ressentaient les personnes à l'époque. On évitait de se livrer au premier venu... et même à des amis. Du coup, on ne sait pas ce que cache Nelly, la mère-courage au charme indéniable. (Jördis Triebel est formidable.)

On se demande de qui, parmi les connaissances qu'elle fait au foyer de réfugiés, il faut se méfier. Et elle-même, jusqu'à quel point est-elle fiable ? Ce n'est quand même pas pour rien que les services secrets ouest-allemands, épaulés par une antenne américaine, rechignent à lui donner un sauf-conduit.

Dans le même temps, on suit la difficile adaptation du garçon (très bien interprété). En R.D.A., il faisait partie des Pionniers et avait déjà bien assimilé la rhétorique antifasciste. Il se retrouve face à des gamins plus riches et qui sont éduqués dans un contexte religieux. Il se fait quand même une copine, une adorable petite Russe, plutôt anticonformiste. Mais, au fond, on sent que ce que recherche vraiment le garçon est... un père.

Ses relations avec les adultes sont à comprendre avec cet arrière-plan, tandis que sa mère cherche à se faire une situation et veut à tout prix éviter de (re)tomber dans les griffes de la Stasi est-allemande.

Au niveau de la mise en scène, ce n'est pas particulièrement brillant. On peut quand même relever quelques scènes plus élaborées, qui font intervenir un personnage que l'on croit disparu : l'héroïne a-t-elle des hallucinations ou bien nous cache-t-on quelque chose ?

Pour moi, ce film mérite le détour, parce qu'il réussit à insérer le vécu de personnes ordinaires dans un contexte géopolitique tendu, celui des années 1970.

P.S.

Notons que c'est la deuxième fois cette année (après le poignant D'une vie à l'autre) que le cinéma allemand évoque les années de Guerre Froide à l'aide d'un personnage principal féminin et mère de famille.

21:17 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire

vendredi, 07 novembre 2014

Interstellar

Alors que ce que j'avais lu et vu du film ne m'avait pas particulièrement emballé, j'y suis allé quand même, parce que je n'ai encore jamais vu Christopher Nolan signer de "bouse". De Memento à The Dark Knight Rises, en passant par Insomnia, Batman Begins et Inception, il a toujours proposé quelque chose d'intéressant.

C'est un bon film d'abord parce qu'il évite les travers de ceux qui l'ont précédé. Bien que complexe par l'intrigue, il évite d'être abscons, contrairement à 2001, L'Odyssée de l'espace. Bien que très réussi formellement, il évite d'être aussi stérilement contemplatif que Gravity. Bien que dramatique par moments, il évite d'être aussi cruel qu'Alien. Par contre, il n'innove pas. On retrouve du Nolan déjà digéré. Ainsi, l'une des planètes visitées rappellera, par son aspect, une étape de la conscience du héros d'Inception.

Le problème est que c'est diablement long. On aurait pu pratiquer des coupes à la fois dans la première partie (même si elle contient les éléments clés de la résolution de l'énigme) et dans la dernière heure. Et qu'est-ce que ça pleurniche ! Hommes comme femmes, quelle bande de chochottes ! On n'a visiblement pas laissé une grande marge de manœuvre aux acteurs, qui ne m'ont guère ébloui. Les robots m'ont paru bien plus intéressants ! J'ai quand même bien aimé la composition de Matt Damon, dans un rôle à contre-emploi. Ma préférée est sans conteste Jessica Chastain (remarquée dans L'Affaire Rachel Singer, Zero Dark Thirty et La Couleur des sentiments), qui incarne Murphy adulte.

A côté de cela, il y a un scénario très malin, qui fonctionne sur le mode du basculement ou du retournement (le twist si prisé à Hollywood depuis une vingtaine d'années). Certaines scènes du début ne prennent tout leur sens qu'à la lumière des derniers développements de l'histoire. Quand on a vu pas mal de films et de séries de science-fiction et quand on a lu des bouquins du même genre, on est quand même avantagé. Je ne vais rien révéler d'essentiel, mais soyez quand même attentifs à tout ce qui touche à l'espace-temps...

Pour les spectateurs les plus lents, le dévoilement intervient au cours d'une scène d'une grande beauté formelle, qui nous transporte littéralement dans une autre dimension ! Petit bémol toutefois : la musique de Hans Zimmer, trop présente et qui souligne au stylo fluorescent là où il suffirait de suggérer de manière aérienne.

Sur le fond, au-delà de la survie de l'espèce humaine (dont on finit par se désintéresser), c'est d'amour qu'il est surtout question. Il y a bien sûr l'amour hétérosexuel avec un grand A, mais il y a surtout (et c'est l'un des intérêts de l'histoire) l'amour père-fille, en particulier celui qui lie le héros Cooper à Murphy. Cela rend le film plus attachant et plus prenant, mais cela n'en fait pas un chef-d'œuvre pour autant.

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film, films

jeudi, 06 novembre 2014

Vie sauvage

Cédric Kahn s'est donc lancé dans l'adaptation cinématographique de l'affaire Fortin, un exercice plutôt périlleux de prime abord, puisqu'il prétendait ne pas vouloir prendre parti. A la vision du film, on réalise que c'est inexact, mais cela n'empêche pas l'histoire d'être prenante.

Techniquement, c'est habile. Alors que la caméra est le plus souvent objective (censée représenter le regard du cinéaste), on se rend vite compte qu'elle filme en empathie avec certains personnages. Au tout début, on ressent la crainte et la souffrance de la mère... mais brièvement. Rapidement, c'est la communion entre deux des trois garçons et leur père biologique qui prend le dessus. La caméra présente Xavier Fortin (Mathieu Kassovitz ex-cel-lent) comme une sorte de père rebelle moderne, à la fois passionné et débrouillard.

Après les épisodes de tension, on frôle le conte de fées naturaliste. Plongés en pleine "marginalitude", les gamins découvrent les chants au coin du feu, la chaleur de la vie communautaire et la communion avec dame nature. C'est bien filmé mais, franchement, c'est parfois agaçant.

Fort heureusement, la focale change. Une ellipse nous projette une dizaine d'années plus tard. Les gamins sont devenus des ados et, si la caméra reste objective, il est évident que la réalisation adopte le point de vue des jeunes hommes. On découvre des aspects moins reluisants de leur vie au grand air (aspects qui devaient déjà exister auparavant, mais qui sont soudainement mis au premier plan). Le papa Robinson devient limite un vieux con qui radote. L'intrigue s'enrichit sur le plan psychologique.

La dernière partie de l'histoire remet un peu la mère à l'honneur et laisse chacun libre de se faire son opinion. C'est vraiment bien joué, mais je suis quand même surpris d'avoir autant apprécié ce film.

22:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 04 novembre 2014

Ninja Turtles

Sous ce titre bien de chez nous se cache ce que l'on appelle un reboot, le lancement d'une nouvelle série de films consacrés à un ou plusieurs personnages, qui ont déjà fait l'objet de plusieurs longs-métrages auparavant. Le cas qui nous intéresse, celui des tortues-ninja, est un peu particulier, puisque ces héros de BD américains ont connu une foisonnante existence à travers principalement des adaptations animées (certaines encore diffusées en France).

Pour les non-initiés, précisons que le monde des tortues-ninja est un pot-pourri d'influences allant des comic book à La Guerre des étoiles, en passant par les films d'arts martiaux. Ainsi, le "père" et formateur des héros, le rat Splinter, a un petit air de maître Yoda :

Ses disciples forment une bande d'adolescents plus ou moins immatures, grands amateurs de pizza. Leurs obsessions comme leurs chicaneries sont la source de gags qu'ici j'ai trouvé réussis. On a de plus évité de nous en abreuver... parce que c'est d'abord un film d'action. Et je vous assure que ça déménage ! L'histoire commence "en douceur", sur un dock. Le sommet est atteint lors d'une descente acrobatique sur des pentes enneigées (une séquence qui frôle la virtuosité). J'ai aussi bien aimé les scènes d'égout, vraiment bien tournées.

Par contre, l'interprétation n'est pas toujours au niveau. Globalement, j'ai trouvé bons les acteurs dont les mouvements et expressions ont été captés pour être incrustés dans les personnages animaliers. Je ne peux pas en dire autant des deux principaux alliés des tortues anthropomorphes, la journaliste et son soupirant :

Will Arnett incarne (poussivement) un gentil benêt, tandis que Megan Fox est visiblement surtout chargée d'exposer sa plastique quasi irréprochable. Heureusement, il y a William Fichtner, un habitué des seconds rôles (aperçu récemment dans The Homesman et Elysium), qui "fait le boulot".

L'ensemble constitue un très honnête divertissement.

18:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 30 octobre 2014

Fury

Cette "fureur" est celle de la Seconde Guerre mondiale... et c'est aussi le nom écrit sur le canon du char de l'équipage duquel nous allons suivre les aventures, pendant un peu plus de deux heures.

Au tout début de l'histoire, il subit un petit renouvellement, l'un des membres ayant été tué. Voilà que débarque un jouvenceau doux comme un agneau (Logan Lerman, vu récemment dans Noé... pas super convaincant), qui va devoir cohabiter avec un Latino plutôt sympa (Michael Pena, un habitué des seconds rôles), un "Américain moyen" très porté sur la Bible (Shia LaBeouf, étonnamment bon), une racaille qui n'a pas peur de grand chose (Jon Bernthal, un peu caricatural) et le "papa" du groupe, un mec à la fois charismatique et mystérieux, incarné par un Brad Pitt très en forme.

Globalement, je trouve que le film se traîne un peu. Le montage manque parfois de rythme, même si certaines séquences sont particulièrement réussies. En tête, je place celles qui font intervenir des combats avec les chars. C'est spectaculaire sans qu'on soit tombé dans le tape-à-l'oeil. La tactique de combat est bien mise en scène. Je pense notamment à la première escarmouche (le traquenard). C'est peut-être poussé un peu trop loin plus tard, lors de l'affrontement avec le Panzer. L'histoire a au moins le mérite de présenter les Allemands comme des adversaires redoutables (les nazis étant dépeints comme des ordures), même si je trouve qu'ils tombent un peu trop facilement sous les balles et les obus yankees.

Les scènes guerrières sont donc globalement plus abouties que celles qui montrent les soldats à l'arrière ou entre eux, dans le char, hors période de combat. (De ce point de vue, Lebanon, un film israélien aux ambitions plus modestes, était plus fort.) Je place toutefois à part l'entière séquence qui se déroule dans la ville allemande tout juste reconquise, avec ces deux femmes qui se retrouvent sous la domination et la protection du "papa" du groupe et du jouvenceau (qui, petit à petit, s'aguerrit). Cela nous vaut une scène extrêmement ambiguë, sur le fond comme sur la forme, puisqu'elle oscille entre tension criminelle et érotisme trouble. Les dames (et certains messieurs) jouiront du coup d'oeil sur le torse de Brad, qui a dû passer un paquet d'heures sur le banc de musculation. Mais la suite immédiate nous en apprend davantage sur le personnage que le reste du film. C'est donc un moment capital de l'histoire.

L'ensemble demeure néanmoins assez convenu. C'est très hollywoodien. On n'a pas osé montrer des soldats américains violant des Allemandes et la représentation du courage de ces hommes somme toute ordinaires n'est pas exempte de clichés. Quant à la séquence du dernier combat, si elle témoigne d'une réelle maîtrise au niveau de la mise en scène, elle n'est pas réaliste. Mais, comme c'est bien joué, bien filmé, on passe un agréable moment.

P.S.

Concernant le personnage interprété par Brad Pitt, je pense qu'il y a un sous-entendu. Il est germanophone et éprouve une haine tenace pour les nazis, en particulier les SS. Comme l'action se déroule à la fin de la guerre, on peut présumer qu'il est au courant des crimes perpétrés en Europe de l'Est. Il est sans doute lui-même originaire du continent, ou y a(vait) de la famille. Sans qu'on puisse rattacher son comportement aux valeurs chrétiennes, il est capable de citer des passages de la Bible (de l'Ancien Testament, si ma mémoire est bonne). Il est peut-être juif.

Dans ce film, Brad Pitt incarne un superman presque ordinaire, désespéré au fond et qui, dans une guerre inhumaine, tente de suivre une voie humaine.

23:38 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film

lundi, 27 octobre 2014

Opération Casse-noisette

Opération rattrapage pour moi, puisque ce film d'animation est sorti en France en août dernier. Le cinéma de Rodez a eu la bonne idée de le garder au programme jusqu'aux vacances scolaires. Dans la salle, le public allait de moins de 7 à plus de 77 ans !

D'un point de vue graphique, c'est très réussi. Je trouve les personnages principaux très beaux, notamment les deux écureuils-vedettes (et encore, les reproductions suivantes ne rendent pas justice au travail des illustrateurs, plus impressionnant sur un grand écran) :

Même le rat muet, indécrottable compagnon du héros, a été soigneusement travaillé :

Certes, tout n'est pas haut de gamme dans ce film. J'ai entendu des spectateurs tenter de le comparer à Ratatouille ou L'Age de Glace. On n'atteint pas ce niveau, sans que ce soit déshonorant.

C'est souvent drôle, sans être hilarant. L'histoire mêle le comique de situation aux dialogues remplis de jeux de mots, pas toujours perceptibles par les enfants. Notons que les scénaristes ont pris soin de laisser de la place aux personnages secondaires, parmi lesquels je distingue les deux marmottes mâles, dont les éructations comme les flatulences sont redoutables...

Tendez bien l'oreille... et vous reconnaîtrez peut-être une voix familière, celle de l'écureuil fanfaron, souvent grandiloquente. C'est la même personne (Guillaume Orsat) qui double Nathan Fillion... oui, Richard Castle !

Sur le fond, il y a une morale. Le début met en scène une tension entre la collectivité, gérée d'une main de fer par le gros raton-laveur, et l'égoïste Roublard. L'histoire a pour but de rapprocher les points de vue. Comme les auteurs ont sans doute lu La Ferme des animaux (de George Orwell), ils se méfient d'une organisation collective qui semble servir les desseins de quelques-uns. Quant à l'initiative individuelle, si elle est valorisée, elle doit aussi être utile au bien commun.

Cela rend cette production américano-sud-coréenne compatible avec les valeurs confucianistes qui imprègnent encore fortement les sociétés d'Asie de l'Est. On ne s'étonnera donc pas qu'une figure emblématique du "pays du matin calme" apparaisse dans le générique de fin... (Et restez jusqu'au bout... on nous prépare une suite !)

00:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 26 octobre 2014

Léviathan

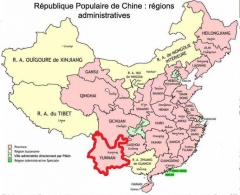

C'est un monstre qui a donné son nom au titre du film. On l'associe aux catastrophes, au chaos... et, en général, à la mer. Cela tombe bien, puisque l'action se déroule dans une petite ville portuaire du nord-ouest de la Russie, donnant sur la mer de Barents (du côté de Mourmansk) :

L'histoire démarre de nuit, avant l'aube. On ne distingue que ce que permettent de voir des lumières éparses : celles de l'intérieur d'une maison (celle du garagiste), celles de sa voiture, celles de lampadaires, celle de la flamme d'un briquet, celle du bout de la cigarette qu'il a allumée. C'est très joli et, dans la suite du film, on s'aperçoit que les scènes à luminosité particulière (à l'aube ou au crépuscule) sont les plus belles.

Mais, par contre, que dire du scénario !? Quand je pense aux critiques élogieuses et au prix qu'il a reçu à Cannes, je me pose des questions. C'est extrêmement prévisible. Le héros s'est remarié après le décès de son épouse... et, évidemment, le fils ne supporte pas sa belle-mère, d'autant plus que le papa semble "accro" à cette femme plus jeune et fort jolie. Plus tard, on n'est guère étonné de la voir succomber au charme du bel avocat venu de Moscou défendre les intérêts de son mari. Quant aux mafieux du coin, s'ils se contentent dans un premier temps de "faire amicalement pression", ils en arrivent assez vite à utiliser la violence. On a aussi droit aux passages obligés par l'alcool... qui finissent par dégénérer.

Le problème n'est pas tant que ces éléments fassent partie de l'intrigue. Ils ne sont pas invraisemblables, loin de là. Mais on voit tout arriver à des kilomètres !

Et que dire de l'aspect subversif du film ! On nous a présenté ça quasiment comme un brûlot sur la Russie de Vladimir Poutine. C'est au contraire assez tendancieux. Est-ce lié à la censure ? En tout cas, la satire est vraiment "feutrée"... et l'on pourrait même analyser certaines scènes d'un point de vue opposé. Le maire nous est certes montré comme un beau magouilleur, mais plusieurs détails (ainsi que le jeu de l'acteur) ont pour but de nous le rendre un peu sympathique (au détriment des autres personnages). On pourrait en dire autant à propos du pope, d'abord présenté comme manipulateur, mais dont le discours semble validé par le film. Le réalisateur joue sur les deux tableaux.

Dans les années 1980-1990, j'ai vu des films russes plus engagés et plus convaincants que celui-ci, dont le rythme est de surcroît assez languissant.

12:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 25 octobre 2014

Les Boxtrolls

Ces "trolls en boîte" (de carton) sont de petits êtres hideux, sales... et pacifiques. Ils vivent sous terre. Il y a donc une part d'inquiétante étrangeté dans cette histoire qui risque d'effrayer les tout petits. L'intrigue est de plus assez complexe (ce qui a ravi l'adulte que je suis, mais a pu désarçonner certains bambins), quelques personnages s'exprimant de surcroît dans un langage recherché, pas accessible à tous les enfants.

Les auteurs sont des pros de l'animation. Anthony Stacchi a travaillé jadis sur Les Rebelles de la forêt, tandis que Graham Annable a oeuvré sur le story-board de l'excellent Coraline, dont l'univers macabre a visiblement inspiré celui des Boxtrolls. On sent aussi l'influence de Dickens et de Tim Burton. A l'écran, c'est superbe, mais pas "merveilleux" : ce n'est pas un Disney.

J'ai adoré la présentation du monde des trolls. C'est d'une richesse de détails éblouissante, avec une animation de grande qualité. Les personnages eux-mêmes sont assez tordants. La première partie du film les montre tentant d'échapper au méchant de l'histoire, pendant que le héros (un petit garçon qui a été enlevé) grandit en sous-sol.

La deuxième partie tourne autour de la rencontre des deux mondes. Le garçon a pris de l'assurance, et il entre en contact avec ce qui est pour moi le plus beau personnage du film, la petite Winnie :

Cette rouquine assez caractérielle est une petite fille de bonne famille (les "Belle-Raclette" !)... mais qui se sent un peu délaissée. Elle aimerait que son père lui accorde plus d'attention... et surtout, elle aurait envie d'action, de voir du sang et des tripes ! Et quel regard lorsqu'elle fronce les sourcils !

Evidemment, après un premier contact plutôt difficile, les deux enfants vont sympathiser. Cela nous mène à la dernière partie de l'histoire, qui les voit lutter ensemble contre les méchants, dont le chef (un ambitieux sans scrupules) est particulièrement gratiné... et allergique aux fromages :

Car, sur le fond, l'histoire est celle du contrôle du pouvoir (symbolisé par la possession d'un grand chapeau blanc) et de l'accès aux ressources les plus précieuses... ici, les fromages les plus raffinés (notamment le Roquefort !). A ce film éminemment gastronomique, il manque, hélas, l'odorama...

13:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 23 octobre 2014

Equalizer

Ce film d'action tourne essentiellement autour du personnage interprété par Denzel Washington, qu'on retrouve ici mi-Stallone, mi-Bruce Willis, mi-Belmondo, mi-Delon... En France, on sait depuis longtemps qu'il ne faut pas réveiller un flic qui dort... mais aux Etats-Unis, certains truands vont découvrir qu'il peut être encore plus dangereux de déranger l'employé d'un magasin de bricolage qui ne dort pas.

Car McCall-Washington souffre d'insomnies. Du coup, il descend au café du coin et lit des romans. Il croise le chemin d'une jeune prostituée d'origine russe, incarnée par Chloë Grace Moretz (déjà vue dans Hugo Cabret et Dark Shadows).

Et voilà notre veuf quinquagénaire (encore en forme) engagé dans un combat de style David contre Goliath. Le bon Samaritain au passé obscur a décidé d'aider la jeune femme, quoi qu'il en coûte. Les spectateurs se retrouvent projetés dans un affrontement binaire, sans aucune subtilité, entre les gentils et les méchants... et ça fait du bien !

Cela nous change d'abord des scénarii putassiers, qui valorisent les voyous en leur conférant une sorte de grandeur. Ici, les mafieux russes comme les ripoux américains sont présentés pour ce qu'ils sont : des crapules, voire des ordures. (C'est le moment de dire que les seconds rôles sont excellents.) Cependant, de manière tout aussi putassière que les films que je viens de dénigrer, Equalizer embarque les spectateurs dans une violence punitive qui n'aurait pas déplu à Charles Bronson. C'est l'un des sens du titre, equalizer signifiant "égalisateur" ou "correcteur". C'est aussi une manière familière de désigner une arme à feu.

Cette trame simpliste est servie par une réalisation enlevée. Je pense notamment à deux séquences. La première est celle qui voit le héros rendre une visite de courtoisie aux proxénètes qui ont tabassé la jeune femme. La discussion s'engage de manière polie... et se termine après un maelstrom minuté de toute beauté. La seconde séquence est celle du combat final, qui voit le héros transformer un magasin de bricolage en traquenard géant. C'est saignant et diablement efficace.

J'ai aussi aimé les scènes plus anodines qui voient des gens ordinaires se côtoyer. Les plus réussies sont (à mon avis) celles qui se déroulent la nuit, qui ne sont pas sans rappeler certains tableaux d'Edward Hopper, notamment Nighthawks. Le film, dans sa globalité, témoigne d'un réel savoir-faire.

Sur le fond, toutefois, il faut être conscient qu'il est d'inspiration républicaine. On le remarque à l'occasion d'un double clin d'oeil. A un moment de l'histoire, le héros rencontre celle qui fut sans doute la directrice de la CIA. Quand elle le reçoit chez elle, à l'arrière-plan, sur le mur, on aperçoit une photographie la montrant, quelques années plus tôt, en compagnie du président George W. Bush... dont le père dirigea, lui aussi, la célèbre agence (avant de devenir le vice-président de Ronald Reagan). Sur un plan plus général, on peut aussi affirmer que le scénario est une condamnation de l'ouverture pratiquée sous Obama à l'égard de la Russie (le fameux "reset"). Il faudrait aussi pouvoir examiner plus en détail cette liste d'élus américains vendus à Moscou, qui apparaît fugitivement à l'écran. Je suis prêt à parier que, pour un public d'outre-Atlantique, il est sous-entendu que ce sont plutôt des démocrates...

23:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 22 octobre 2014

Le Temps de quelques jours

Ce film est la version allongée du documentaire sorti en 2010... et à côté duquel j'étais passé. Quelques cinémas aveyronnais (notamment à Decazeville et Espalion) permettent de découvrir cette stricte communauté de religieuses de l'abbaye de Bonneval, près du Cayrol, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Rodez.

On commence par nous présenter un joli visage, celui de la plus jeune "pensionnaire", la Polonaise Aleksandra, qui n'est que novice à l'époque. On ne l'entend pas parler dans l'immédiat. Ce n'est que plus tard que des extraits d'entretiens avec elle sont insérés. On sent que le réalisateur aveyronnais Nicolas Gayraud a été touché par la grâce et l'ingénuité de celle qui n'avait pas encore prononcé ses voeux... et quel bel accent !

L'auteur a joué sur la sensibilité pour bâtir son documentaire. Le couvent est situé en pleine campagne, en zone montagneuse. Les scènes d'extérieur sont superbes. De plus, les moniales qui nous sont présentées sont très attachantes. La première à crever l'écran est Anne-Claire, l'ancienne ingénieure à la fois drôle et déterminée, un profil atypique :

Ses coreligionnaires d'âge mûr sont tout aussi intéressantes. En écoutant la Mère-Abbesse, on comprend à demi-mots que c'est un rejet du monde "civil" (autant qu'une vocation monastique) qui l'a poussée à rejoindre la communauté, dans les années 1970.

Moins intellectuelle, soeur Claire (j'espère ne pas me tromper sur le nom) dit à peu près la même chose. Entre ces murs elle a trouvé la paix et une certaine forme de liberté, loin du tumulte du monde contemporain. Elle formule cela avec beaucoup d'humour !

Au cours de ses déambulations dans l'abbaye, Nicolas Gayraud croise d'autres moniales, auxquelles il consacre moins de temps, à l'exception de soeur Paulette, maîtresse femme qui lui montre la conduite forcée qui alimente la mini-centrale électrique... et qui se révèle très habile aux commandes d'un tracteur ! (Les spectateurs attentifs remarqueront que, lorsqu'elle vide l'une de ses poches, elle en sort un couteau Laguiole.)

En contrepoint, plusieurs entretiens ont été réalisés avec Xavier, l'artisan chocolatier pas vraiment croyant, mais qui s'est bien adapté à ses "associées" très particulières. Lui aussi a réfléchi au sens de la vie... et son point de vue n'est pas forcément éloigné de celui des religieuses.

Il manque, comme les moniales l'ont souligné, une véritable approche des rites chrétiens. La prière est laissée à distance, alors qu'elle occupe une place importante dans la vie quotidienne de ces femmes. Le documentaire n'en demeure pas moins fort intéressant... et l'on y entend chanter le choeur de l'abbaye.

P.S.

Pour en savoir plus sur le film, on peut consulter le dossier de presse, téléchargeable sur le site du producteur.

00:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, société, film

mardi, 21 octobre 2014

Shirley

Ce prénom désigne un personnage de fiction, une femme qui apparaîtrait sur un grand nombre de toiles d'Edward Hopper. Dans la réalité, il s'agit de plusieurs personnes, celle qui a le plus souvent joué ce rôle étant la compagne du peintre, Joséphine. Comme elle-même était aussi une artiste et qu'elle est devenue un peu le "manager" de son époux, la relation entre le peintre et le modèle fut assez complexe, à l'image de ce film, particulièrement conceptuel.