mardi, 26 juillet 2016

Guerriers celtes du Midi

C'est le titre de la nouvelle exposition temporaire, visible au musée Fenaille jusqu'au 6 novembre 2016. Elle est consacrée aux stèles et sculptures découvertes dans le sud de la France et datant de l'âge du Fer (grosso modo, du VIIIe au VIe siècle avant JC).

Dès le départ, on est cueilli par une espèce de pierre cubique, curieusement gravée :

Ce n'est peut-être pas très visible sur la photographie ci-dessus, mais il s'agit d'un guerrier à cheval, portant soit une lance, soit un arc. On distingue mieux les détails sur place. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de cette exposition : la qualité de la "mise en scène", avec des éclairages très bien disposés, qui permettent de distinguer beaucoup de détails peu apparents autrement.

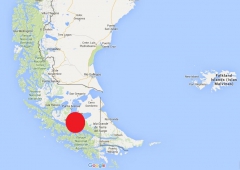

Dans la deuxième salle (après l'introduction), on peut voir une carte permettant de localiser les sites ayant livré des restes appartenant à ce groupe de gravures/sculptures de l'âge du Fer. Ils se trouvent dans trois actuelles régions administratives : Midi-Languedoc, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, celle-ci concentrant la majorité des sites, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône. L'Aveyron et le Tarn constituent la limite occidentale du phénomène (en l'état actuel des connaissances), avec trois emplacements dans notre département et un chez nos voisins tarnais.

De prime abord, on serait tenté de rattacher ces découvertes aux célèbres statues-menhirs, pourtant beaucoup plus vieilles, puisqu'elles datent de 3500 à 2200 avant JC. Peut-être pas toutes, en fait. Certaines d'entre elles pourraient appartenir à un groupe plus tardif et faire le lien entre les anciennes productions et les nouvelles. Voilà pourquoi l'une des statues-menhirs du dernier étage a été descendue au sous-sol, pour être intégrée à l'exposition :

Elle a été découverte sur le site de La Verrière, sur le territoire de la commune de Montagnol, dans le Sud Aveyron, à proximité de Sylvanès. On pourrait aussi citer celle de Tauriac-de-Camarès, moins élaborée, mais dans le même style symbolique.

Il semble qu'entre les statues-menhirs et les stèles, le sens ait évolué. Alors que les premières (masculines, féminines ou mixtes) sont associées aux communautés d'agriculteurs sédentarisés, cherchant peut-être à délimiter leur territoire ou à matérialiser l'appartenance à un groupe, les stèles de l'âge du Fer indiquent le passage à une communauté hiérarchisée, avec la formation d'une élite aristocratique... exclusivement masculine.

Toutefois, il ne faudrait pas voir dans ces gravures/sculptures la représentation d'un défunt en particulier ni des objets qui sont associés à sa dépouille. D'ailleurs, seule une minorité de ces stèles est associée à une tombe. Selon les auteurs de l'exposition, il faudrait plutôt y voir le symbole d'un nouveau pouvoir, celui d'une lignée, peut-être représentée par un ancêtre héroïsé. Les objets dessinés sur ces stèles seraient les attributs de ce pouvoir.

Curieusement, de nombreuses stèles sont apparemment lisses, sans marque visible. Peut-être avaient-elles pour seule fonction de matérialiser l'endroit d'un culte. Parfois, on distingue quelques gravures, certaines prouvant que l'entreprise Citroën a décidément des origines très anciennes !

Dans la troisième salle, il est surtout question du site de Touriès, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul (à proximité de Roquefort et de Saint-Affrique). On y a découvert une foultitude d'objets, notamment des stèles dressées datant évidemment de l'âge du Fer. Une exposition complémentaire lui est consacrée, au musée archéologique de Montrozier.

La dernière salle est consacré aux troncs et bustes sur piliers, certains particulièrement ouvragés. Si vous voulez savoir ce qu'est un "cardiophylax", c'est ici qu'il faut vous rendre. Je recommande tout particulièrement la statue du Coutarel, trouvée dans le Tarn et prêtée, me semble-t-il, par le musée Toulouse-Lautrec. Elle est sculptée de face comme de dos... et même sur le côté !

Les parties face et dos ne dateraient pas de la même époque... ce qui expliquerait le sort subi par la partie face (que je vous laisse découvrir sur place).

Il y a encore plein d'autres choses à voir dans cette exposition temporaire, mais aussi dans le reste du musée. On peut notamment y trouver une série d'oeuvres d'Auguste Rodin, consacrées à Marie, l'épouse de Maurice Fenaille. Celui-ci est le mécène à l'origine de la création du musée qui porte son nom. Rappelons qu'il a fait fortune dans l'industrie pétrolière. Féru d'arts et soucieux d'améliorer le sort de ses contemporains, il a permis à plusieurs musées (Le Louvre, Carnavalet, Les Arts Décoratifs...) d'étoffer leurs collections. Il a aussi financé la restauration du château de Montal (dans le Lot) et acquis le fameux Hôtel de Jouéry, à Rodez. Dans l'est de l'Aveyron, il a créé un sanatorium, devenu aujourd'hui un EPAD.

Outre ces nouveautés, le musée mérite le détour pour sa collection de statues-menhirs, l'une d'entre elles ayant été installée il y a moins de deux ans. De là, on peut descendre à l'étage gallo-romain, puis aux salles médiévales et Renaissance.

P.S.

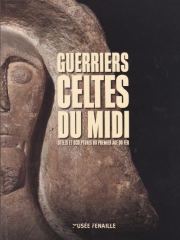

A la boutique du musée, on peut se procurer le catalogue de l'exposition consacrée aux guerriers celtes, vraiment très bien conçu :

14:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occitanie, culture, art, histoire, tourisme

dimanche, 24 juillet 2016

Elvis & Nixon

Ce petit film brode à partir d'une rencontre qui s'est réellement produite, entre Richard Nixon (à l'époque président des États-Unis) et Elvis Presley, la star du rock, en 1970. Les États-Unis étaient en pleine guerre du Vietnam. A l'intérieur, le pays était agité par de multiples mouvements contestataires... et Elvis Presley (plus mûr qu'à ses débuts) était peut-être la vedette la plus connue du monde.

C'est d'ailleurs une source de gags, puisque la star met les dames en émoi... et suscite l'incrédulité des hommes. La scène la plus drôle est sans conteste celle qui se déroule dans un aéroport, très tôt le matin, lorsqu'un pâle sosie du King apostrophe celui-ci, qu'il prend pour un concurrent, certes pas malhabile.

J'ai aussi beaucoup apprécié la manière dont on nous raconte la mise en place de la rencontre, dont Nixon à l'origine ne voulait pas. Ce sont ses assistants (eux-mêmes fans d'Elvis) et les amis du King qui vont trouver le moyen de faire plier le chef du Monde Libre...

A partir de là, tout est possible. L'arrivée d'Elvis et de ses amis à la Maison Blanche est particulièrement cocasse, avec un service de sécurité au bord de la crise de nerfs. Puis vient enfin la rencontre. Kevin Spacey est excellent en président conservateur roublard. Face à lui, Michael Shannon (vu récemment dans Midnight Special) est bluffant. Alors qu'il ne ressemble pas physiquement à Elvis, il réussit à nous faire croire à son personnage, très conscient de son aura, imbu de lui-même aussi... et très seul au fond. Il n'a que deux ou trois véritables amis, incarnés eux par des acteurs très ressemblants :

Et puis... au-delà de la possible candeur d'Elvis, il y a sa part de duplicité. Certes, il a pris l'initiative d'écrire une lettre à Nixon... mais, en dépit du patriotisme affiché, n'est-il pas surtout désireux de se procurer un authentique badge du F.B.I. ? Le film maintien l'incertitude quant aux véritables motivations du King.

La fin ne manque pas de saveur non plus. Elvis accepte bon gré mal gré de se plier à la séance de photos. Nixon sort de l'entretien tout joyeux... et pense régler les problèmes posés par la Syrie et l'Irak en deux temps trois mouvements ! (Petit clin d’œil des scénaristes... Rappelons que l'action se déroule en 1970.) Et puis, soyez attentifs aux textes qui s'affichent juste avant le générique. On y apprend ce que sont devenus les personnages fort sympathiques que l'on a suivis pendant 1h25... Nombre d'entre eux ont mal tourné, preuve supplémentaire qu'il ne faut pas se fier aux apparences.

P.S.

D'un point de vue technique, j'ai été gêné, à quelques occasions, par l'image déformée de personnages situés aux extrémités de certains plans (notamment dans le bureau ovale). Je ne sais pas si c'est dû au film lui-même ou à la projection, défectueuse.

23:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 04 juin 2016

Dalton Trumbo

Ce long-métrage rend hommage à l'écrivain-scénariste américain et plus particulièrement à son combat contre l'hystérie anticommuniste qui a saisi les États-Unis dans les années 1940-1950. A priori, il n'avait rien d'un héros. Ayant connu le succès assez jeune, il menait une vie bourgeoise, avec son épouse (au foyer, dévouée à la carrière de son mari) et ses trois enfants, la fille aînée étant particulièrement proche de son père.

Tout change avec les débuts de la Guerre Froide. Une partie de la population croit voir des espions bolcheviques partout. Le monde du cinéma est particulièrement visé, compte tenu de l'influence qu'on prête à ce média. C'est l'occasion de découvrir une galerie de personnages très bien campés. Se détache Bryan Cranston, qui EST Dalton Trumbo (et qui, tout autant que Leonardo DiCaprio, aurait mérité de recevoir l'oscar du meilleur acteur). Face à lui se dresse une ancienne actrice, devenue échotière du petit monde hollywoodien, véritable pasionaria anticommuniste... voire antisémite. Dans le rôle, Helen Mirren est excellente.

Le sous-texte du scénario tente de démontrer que l'Amérique, terre de liberté, a failli basculer dans la dictature. Les hérauts de l'anticommunisme s'en sont pris à ceux qui avaient la réputation d'être "de gauche" : communistes, progressistes et même certains démocrates. Les comédiens qui incarnent les bourreaux et les victimes sont très crédibles. Au passage, le film égratigne quelques gloires républicaines, au premier rang desquelles John Wayne, l'acteur-vedette des patriotes... qui n'a jamais porté l'uniforme de sa vie. Les spectateurs attentifs apercevront, au détour d'un plan, deux futurs présidents des États-Unis, Ronald Reagan, très actif à Hollywood contre les "commies", et Richard Nixon, qui fut proche de Joseph McCarthy, avant de devenir le colistier de Dwight Eisenhower, élu président en 1952.

La deuxième partie de l'histoire nous fait suivre deux fils rouges : la procédure judiciaire, qui va mener certains protagonistes en prison et qui pourrait aller jusqu'à la Cour suprême, et la tactique de contournement du système suivie par Dalton Trumbo et ses alliés : puisqu'il ne peut plus travailler sous son nom pour Hollywood, il va devenir un nègre protéiforme, fournissant des scenarii clés en main aussi bien à un producteur de nanars (John Goodman... j'adore !) qu'à de prestigieux réalisateurs. Pour ce faire, il va mettre au service de sa cause la famille entière, les enfants se prêtant en général d'assez bonne volonté au jeu du coursier ou du standardiste téléphonique.

Qui plus est, la mise en scène n'est pas dégueulasse. Jay Roach (le réalisateur) semble avoir fait des progrès depuis les Austin Powers et Mon Beau-père et moi, des comédies efficaces mais qui reposaient surtout sur le scénario et le jeu des acteurs. J'ai particulièrement aimé les scènes de salle de bain, un endroit où Trumbo aimait travailler en paix, tout en faisant trempette. Plus classiques sont les moments qui le montrent devant la machine à écrire, cigarette au bec, un verre d'alcool à proximité... et des cachets dans le tiroir. J'ai aussi en mémoire une scène se déroulant dans un cinéma, plus précisément l'instant où une partie du générique se reflète dans le verre des lunettes de Dalton Trumbo. Très habile !

Intelligemment, le film place en parallèle de la lutte menée par Trumbo l'évolution des membres de sa famille. On se rend compte que le grand homme n'aurait pas été grand chose sans le dévouement de son épouse, une mère au foyer qui, de nos jours, serait sans doute une cadre dynamique. Mais c'est avec la fille ainée (celle qui pourtant s'identifie le plus au père) que le conflit va éclater. L'ancienne enfant chérie est devenue une adolescente au caractère affirmé. Elle veut sortir le soir et s'investit dans la défense des droits des Noirs. Trumbo va devoir résoudre aussi ce conflit de générations.

Fort heureusement, les aspects sombres de l'histoire sont contrebalancés par des moments de comédie. Les anecdotes sur la vie du petit monde hollywoodien (ses fiertés mal placées, ses petites bassesses...) ne manquent pas de saveur. Mais c'est principalement la "conspiration du scénario" qui est source de gags.

On (re)découvre ainsi que certains acteurs et réalisateurs n'ont pas baissé leur froc devant les fanatiques de l'anticommunisme. Si le film évoque brièvement Lauren Bacall et Humphrey Bogart, il s'attarde davantage sur les interventions de Kirk Douglas et Otto Preminger, remarquablement interprétés par Dean O'Gorman (vu dans Le Hobbit) et Christian Berkel. La réalisateur installe une sorte de connivence entre la famille Trumbo et les spectateurs, si bien qu'on se réjouit avec eux des récompenses gagnés par le scénariste, sans que son nom ne figure au générique des œuvres primées.

J'aurais quand même quelques réticences à formuler. Si techniquement, le film est irréprochable, sur le fond, il n'est pas totalement objectif. A l'écran ne sont montrés que des éléments (politiques) favorables aux scénaristes mis en cause à l'époque. Leurs seules faiblesses sont de l'ordre du privé. De plus, au niveau du contexte, il aurait été judicieux de préciser que la Commission des activités antiaméricaines avait été fondée avant la Seconde guerre mondiale et pas pour traquer les communistes, mais les nazis. Si les poursuites engagées contre les scénaristes d'Hollywood étaient scandaleuses, l'espionnage soviétique aux États-Unis n'en était pas moins réel... et l'URSS pouvait difficilement passer pour un havre de liberté, sans que cela scandalise les communistes américains.

15:19 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 26 mai 2016

L'Origine de la violence

Quand j'ai commencé à lire des articles sur ce film, j'ai pensé à de récentes fictions qui entremêlent le présent et le passé, celui de la Seconde guerre mondiale. En 2007 est sorti Un Secret, lui aussi adapté d'un livre. En 2010, on a eu droit au très prenant Elle s'appelait Sarah. L'an dernier c'était au tour de L'Antiquaire, dans lequel jouait déjà Michel Bouquet.

L'intrigue utilise les ficelles de l'enquête policière, ici à caractère historique. Le noeud de l'affaire est la découverte par le héros de l'existence d'un membre ignoré de sa famille, qui serait passé par le camp de Buchenwald. Cette première partie passe moyennement, pour plusieurs raisons. La première est que j'ai eu du mal à m'habituer au jeu de Stanley Weber (qui incarne Nathan, le héros de 2014, dont on a pourtant eu la bonne idée de faire une personne limite antipathique, en tout cas pétrie de défauts). Sa rencontre avec une ravissante Allemande (Miriam Stein, lumineuse) apporte un salutaire dynamisme à l'intrigue. Mais, comme j'avais très vite deviné quelle était la nature du mystère entourant la photographie du déporté, le déroulement de l'histoire manquait un peu de saveur. De surcroît, il me semble que c'est parfois un peu surjoué et trop souligné par la musique. Au bout de trois quarts d'heure, je me suis même demandé comment Elie Chouraqui allait pouvoir nous tenir en haleine encore plus d'une heure.

Je m'étais trompé. Dans cette partie de l'histoire, le jeune prof tire sur un fil... et la pelote va continuer à se dévider. D'autres mystères surgissent. Comment l'homme de la photographie est-il réellement mort ? Pourquoi est-il décédé en 1942 et non pas en 1941 ? Que s'est-il passé entre ces deux dates ?... et qui a écrit la lettre de dénonciation ?

Dans cette seconde partie, l'intérêt est d'autant plus relevé que l'on a donné plus de texte à certains interprètes : Richard Berry (excellent de retenue et de sobriété), Michel Bouquet (magistral... à son âge !), Catherine Samie (époustouflante en grand-tante dynamique) et Joseph Joffo (criant de vérité en ancien déporté). Voilà pour la distribution contemporaine. Mais la véritable perle est constituée par les séquences anciennes (des années 1940), qui ressuscitent, par petites touches, le passé que tant de monde voudrait voir rester enfoui. C'est le moment de signaler la composition de César Chouraqui, très juste en jeune tailleur ambitieux.

Le film va même encore plus loin : quand on dégoupille une grenade, il faut s'attendre à ce qu'elle pète entre les mains. Le héros contemporain va ainsi faire une ultime découverte, à propos d'un événement qu'il ne cherchait même pas à éclaircir. Cette manière de conclure l'histoire est vraiment très bonne.

Je suis donc sorti de là finalement très satisfait. L'ensemble vaut mieux que ce qu'une partie du début laisse présager.

23:21 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 26 avril 2016

Eva ne dort pas

Cette Eva est Eva Peron, l'épouse du président argentin Juan Domingo Peron et véritable icône des classes populaires argentines encore aujourd'hui. Cette Eva, malgré les apparences, ne dort pas, parce qu'elle est morte (en 1952). Mais son cadavre embaumé donne l'impression qu'elle est toujours en vie. Quoi qu'il en soit, il fait l'objet de toute l'attention de la junte conservatrice qui a renversé Peron en 1955.

Le début nous montre "Evita" vivante, avec la force du tribun politique que l'ancienne actrice était devenue. Le choix de discours qui stigmatisent le capitalisme financier et les "oligarques" argentins qui le soutiennent n'est à mon avis pas le fait du hasard : le réalisateur Pablo Aguero veut montrer que, par certains aspects, la situation de l'époque n'est pas sans évoquer celle du monde actuel.

Comme l'intrigue est centrée sur le devenir de la dépouille d'Eva Peron, les paradoxes du "péronisme" ne sont pas abordés. Pour nous Français, cela semble être un mélange de gaullisme et de chavisme. Cela pourrait rappeler aussi le mouvement qui s'était constitué, sous la IIIe République, autour du général Boulanger. Peron lui-même était pétri de paradoxes : admirateur du premier Mussolini, en très bons termes avec Franco, il a laissé des milliers de nazis se cacher en Argentine, après la Seconde guerre mondiale. Dans le même temps, le pays s'orientait vers une véritable démocratie, avec (sous l'impulsion de son épouse, dit-on) le droit de vote pour les femmes et une série de mesures en faveur des classes populaires.

Voilà pourquoi le narrateur de l'histoire, un officier conservateur, est aussi ordurier à propos d'Eva Peron. Ce contraste joue en faveur de la jeune femme, bien que ce narrateur soit incarné par Gael Garcia Bernal (que l'on a vu récemment dans Desierto).

La première partie traite de l'embaumement du corps. Il est effectué quasiment en catimini, par un personnage qui ne semble pas particulièrement apprécier la dame, de prime abord. Il ne va pas moins réaliser un travail remarquable. Signalons que c'est une actrice (Sabrina Macchi) et non un mannequin articulé qui incarne la défunte. Elle a dû subir un entraînement rigoureux pour pouvoir rester de longues minutes en immobilité totale (ou sans réagir quand elle est plongée dans un grand aquarium), le film étant tourné en plans-séquences. De ce point de vue, c'est assez virtuose.

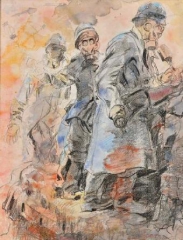

La partie la plus pittoresque est le transport du corps momifié, de nuit, dans un camion anonyme, par un colonel qui a vu du pays. Le scénario (de manière volontairement erronée) en fait un ancien d'Indochine, sans peur et sans reproche. Il a les traits de Denis Lavant, vraiment excellent :

Dans son périple, il va côtoyer un jeune soldat argentin, qui a l'air bien innocent face au vieux briscard. Leur cohabitation va se révéler pleine de surprises.

La dernière partie évoque la recherche de la dépouille d'Eva Peron. Des groupes révolutionnaires veulent mettre la main dessus. Ils ont enlevé l'ancien président anti-péroniste, Pedro Arumburu, qu'ils veulent juger. (Le film ne dit pas que ces péronistes de gauche voulaient sans doute aussi éviter qu'un éventuel retour au pouvoir de Peron ne se traduise par un rapprochement avec la droite, auquel travaillait Arumburu.) C'est à mon avis la partie la moins convaincante. L'idée du huis-clos est bonne, mais il aurait fallu rejouer certaines scènes.

L'histoire se conclut avec le narrateur, au moment où la junte militaire a repris le pouvoir en Argentine (dans les années 1970). Bien que le corps ait été enterré sous plusieurs mètres de béton, le mythe d'Eva Peron est resté vivace.

P.S.

Le film, assez bref (il dure moins d'1h30), omet certains détails concernant le décès de la jeune femme (à 33 ans). La maladie qui l'a abattue est le cancer du col de l'utérus. Les derniers mois, elle souffrait tellement qu'on lui a fait subir une lobotomie, dont des traces auraient dû être visibles sur le front du cadavre. Dans le film, on n'en voit rien... peut-être parce que cela ferait surgir d'autres questions, plus polémiques encore. Un récent article avance l'hypothèse que la lobotomie avait aussi pour but de "calmer" Eva Peron, dont le tempérament révolutionnaire semblait s'intensifier avec la progression de la maladie. Il se pourrait même que l'intervention chirurgicale ait hâté sa fin...

L'autre aspect passé sous silence est l'origine du cancer de l'utérus. Il est dû à des papillomavirus, transmis lors de rapports sexuels non protégés. Alors, soit Eva Duarte a contracté la maladie alors qu'elle était actrice (avant de rencontrer Peron), soit elle lui a été transmise par son mari... dont la première épouse est décédée du même mal... tiens donc ! De là à penser que l'officier avait jadis attrapé une "chose triste" en fréquentant un bordel et qu'il l'aurait transmise à ses deux épouses successives...

De fil en aiguille, j'ai été amené à m'intéresser à la prostitution en Argentine. Je suis tombé sur un passionnant article, disponible sur le site d'une ONG (mondefemmes). On y apprend que, de 1875 à 1935, des "maisons de prostitution" (gérées par des femmes) ont eu pignon sur rue. On peut compléter cette lecture par celle d'un article de Slate qui, il y a un peu moins de trois ans, évoquait la situation d'Européennes de l'Est juives. Entre la fin du XIXe siècle et la Seconde guerre mondiale, des milliers d'entre elles ont été exploitées en Amérique du Sud.

16:19 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, film, films, histoire, cinema

dimanche, 24 avril 2016

Fritz Bauer, un héros allemand

Ce film met l'accent sur une personne qui n'apparaissait qu'au second plan dans un autre film historique allemand, sorti en 2015, Le Labyrinthe du silence. Ici, ce n'est pas le procès des crimes commis à Auschwitz qui est au cœur de l'intrigue, mais la traque d'Adolf Eichmann, dans le contexte de la RFA au tournant des années 1950-1960.

J'ai été frappé par le souci de reconstituer l'ambiance sociétale de l'époque. On est certes en pleine Guerre froide (après le blocus de Berlin mais avant la construction du Mur), mais on est surtout à une époque où règne une sorte d'ordre moral chrétien-démocrate auquel il vaut mieux ne pas déroger. Ainsi, le procureur Fritz Bauer cumule les handicaps, aux yeux de la "bonne société" : il est socialiste, juif... et homosexuel. De surcroît, il a fui le pays à l'époque nazie, pour ne revenir qu'en 1949. Mais il a du bagout, une réputation de sérieux et de gros bosseur. Il semble aussi plutôt bien passer à la télévision.

Pourtant, le film n'en fait pas un modèle intouchable. Il fume comme un pompier, sans se soucier de la gêne que cela peut provoquer, boit beaucoup d'alcool et traite les gens assez durement. Bref, il est plutôt antipathique. Il a sous ses ordres une brochette de jeunes procureurs ambitieux... mais en général très prudents : ils sont prêts à le suivre jusqu'à un certain point. Le plus courageux d'entre eux semble être le beau gosse à la carrure d'athlète, marié à la (ravissante) fille d'un industriel qui n'a pas pâti du régime nazi... Peut-il s'en faire un allié ?

C'est d'autant plus nécessaire que les magistrats finissent par comprendre qu'ils sont espionnés par la police de leur pays ! Est-il besoin de préciser que celle-ci est en partie composée d'anciens nazis, qu'on espère pas trop compromis dans le régime déchu ?

Le côté "roman d'espionnage" est donc très développé, dans une ambiance jazzy assez étonnante, mais qui se marie bien avec l'obscurité présente dans de nombreuses scènes. On découvre ainsi Francfort by night, avec ses cabarets interlopes, où l'on contourne la législation en place... tant que la police le tolère.

Tout est bouleversé à partir du moment où surgit un renseignement sur la résidence d'Adolf Eichmann, qu'on a cru voir un peu partout dans le monde. En fait, il se trouvait en Argentine, un pays qui, sous le gouvernement de Juan Peron, a accueilli beaucoup de nazis en fuite...

Je vous laisse découvrir la suite de la traque, entre le pôle judiciaire allemand, le gouvernement du Land de Hesse, le Mossad israélien, le rôle trouble de la police et les péripéties argentines. Personne n'est sorti indemne de cette histoire, très forte et bien rendue à l'écran.

23:56 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 21 avril 2016

Une "nouvelle" statue-menhir

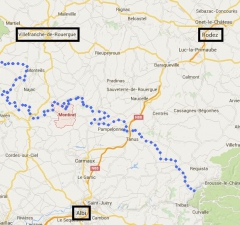

Elle a été découverte à la frontière du Tarn et de l'Aveyron (côté tarnais), dans la commune de Montirat, située grosso modo à mi-chemin de Villefranche-de-Rouergue et d'Albi :

A ma connaissance, c'est Centre Presse qui a sorti l'information en premier, dans son numéro de mardi :

L'article nous révèle deux autres choses, d'abord que la véritable découverte est beaucoup plus ancienne, ensuite que c'est parce qu'il était venu au (superbe) musée Fenaille qu'un chasseur du coin a compris l'importance de l'objet. (On peut aussi déplorer que ce modeste paragraphe n'ait pas été relu avec plus d'attention...)

Pour savoir à quoi ressemble la statue-menhir, on peut se rendre sur le site de France 3 Midi-Pyrénées, qui en a parlé le même jour que Centre Presse (mais plus tard, dans l'après-midi) :

On nous dit que la statue aurait environ 5 000 ans et qu'elle serait inachevée. La courte vidéo montre un archéologue examinant l'objet. Il penche pour une statue féminine, bien qu'il manque nombre de détails. Peut-être qu'après son nettoyage d'autres éléments (même ténus) apparaîtront.

P.S.

Rappelons qu'en 2013 une autre statue-menhir avait été découverte, à la limite de l'Hérault et du Tarn. A l'époque, on en a beaucoup parlé parce qu'elle a été trouvée enterrée (ce qui pourrait fournir de précieuses informations sur le contexte de sa création) et parce qu'elle comporte une bouche (ronde), une première chez une statue masculine :

P.S. II

Quelques années auparavant (en 2010 ?), une autre statue avait été découverte dans le Tarn, à Montalet (du côté de Lacaune), pas très loin des rives du lac où la précédente était enfouie. Elle a fait l'objet d'une analyse détallée par Jean Gasco et Michel Maillé.

14:29 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, presse, médias, journalisme

dimanche, 31 janvier 2016

Le Dernier Jour d'Yitzhak Rabin

Vingt ans après l'assassinat du Premier ministre israélien par un intégriste juif, le cinéaste Amos Gitaï revient sur le déroulement de ce 4 novembre 1995, mais aussi sur les événements qui l'ont précédé et sur l'enquête menée par la commission chargée d'examiner les dysfonctionnements au niveau de la sécurité. Le documentaire est au final un assemblage d'images d'archives, de scènes reconstituées et d'entrevues. On commence d'ailleurs par un entretien entre l'actrice Yaël Abecassis (vue récemment dans Rendez-vous à Atlit) et l'ancien président d'Israël (entre autres fonctions) Shimon Peres. Le vieillard est calme, très digne, face à une interlocutrice au charme de laquelle il est difficile de ne pas être sensible.

Les amateurs d'images-chocs apprécieront la suite, qui montre l'impressionnante manifestation pour la paix, organisée à l'initiative d'Yitzhak Rabin... jusqu'à son assassinat, partiellement filmé en direct, par accident, par un caméraman qui n'aurait pas dû se trouver là. A partir de ce moment, les scènes reconstituées prennent le dessus... et le film prend une autre dimension.

Il aurait d'ailleurs pu se limiter à ces scènes, tant elles sont bien interprétées et porteuses d'une grande intensité dramatique. La majorité montrent le travail de la commission d'enquête et l'audition de différents acteurs des événements : policier, membre du service de protection des personnalités, journaliste, militant pour la paix, enseignante d'une école religieuse, haut-magistrat...

Quand on lit entre les lignes, on comprend que le réalisateur penche pour l'existence d'un complot pour assassiner le Premier ministre qui avait pactisé avec le "diable" (Arafat). Ainsi, le caméraman évoque ce membre des services secrets en civil, qui lui intime de dégager de la proximité de l'escalier... quelques minutes avant que Rabin ne s'y fasse tuer. Les policiers peinent à expliquer comment il est possible que le meurtrier ait pu se faufiler entre les mailles du filet de protection. En contrepoint, l'acteur qui incarne l'assassin (excellent) nous fait bien saisir ses motivations national-religieuses tout comme le caractère opportuniste de son passage à l'acte. C'est davantage le contexte de haine et les circonstances (le désordre généré par une manifestation monstre) qui expliquent que l'assassinat ait pu être possible. Même le petit retard du véhicule qui a emmené le corps du blessé à l'hôpital proche peut se comprendre... d'autant plus, qu'à l'époque, les téléphones portables n'occupaient qu'une place marginale.

C'est sur ce qui s'est passé avant et après que la démonstration est la plus convaincante. Il semble qu'on ait cherché à corseter le travail de la commission d'enquête. Celle-ci finit par découvrir que l'instruction du procès de l'assassin a volontairement écarté certaines hypothèses. Formidable est la confrontation entre les membres de la commission et le haut-magistrat... dont on finit par comprendre qu'il est proche des religieux. Ces scènes d'interrogatoire ne sont pas sans rappeler de très bons films de procès.

L'autre grand intérêt du film est la mise au jour (pour ceux qui l'ignoreraient) de l'influence de la droite religieuse israélienne. Cela va des colons de Cisjordanie aux rabbins fondamentalistes qui auraient lancé une sorte d'appel au meurtre. Remplacez la kippa par une calotte, la Torah par le Coran, et vous n'aurez guère de lignes de texte à changer pour vous retrouver chez les extrémistes musulmans. Cette dénonciation implacable, servie, je le rappelle, par d'excellents interprètes, est complétée par des images d'archives, dans lesquelles on reconnaît un visage familier, celui de Benyamin Nétanyahou, alors chef de l'opposition, aujourd'hui Premier ministre (depuis bientôt sept ans).

Notons qu'un grand soin a été apporté à la réalisation des scènes reconstituées et que la musique est judicieusement choisie. Le seul bémol est la longueur de l'ensemble : 2h30, que l'on sent bien passer. On aurait sans doute pu se passer de certaines séquences. Mais cela reste un très bon film.

00:31 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

samedi, 23 janvier 2016

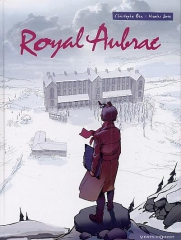

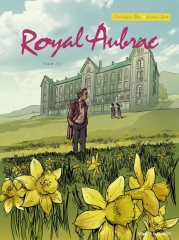

Royal Aubrac

C'est le titre d'une bande dessinée en deux tomes, parus il y a quelques années aux éditions Vents d'Ouest. Les auteurs sont Christophe Bec et Nicolas Sure. L'action a pour cadre le Nord Aveyron et l'un de ses lieux emblématiques, l'ancien hôtel-sanatorium de la commune de Saint-Chély-d'Aubrac, situé à proximité du village même d'Aubrac. En voici une représentation, publiée en 1904 dans le livre d'Eugène Marre, La Race d'Aubrac et le fromage de Laguiole :

Le premier tome de la bande dessinée plante le décor, alternant plusieurs types de scènes : celles qui se déroulent à l'époque principale (les années 1906-1909), celles qui rappellent des événements passés (principalement la jeunesse du héros, François-Alexandre de Peyregrandes) et celles qui représentent des épisodes cauchemardesques. Résultat : si le style est très classique, la diversité des ambiances rend la lecture très agréable.

Le début de l'histoire nous fait découvrir les principaux personnages (essentiellement des malades), certains hauts en couleur. Auparavant, la mise en bouche a présenté l'Aubrac enneigé, un voyage en chemin de fer qui s'achève en autobus et un premier contact avec les "locaux", qui s'expriment dans une langue étrange. L'humour surgit au détour des confidences des malades, ou lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement qui sort de l'ordinaire. D'un point de vue documentaire, on suit la cure des (riches) victimes de la tuberculose, qui logent dans des chambres au confort assez rudimentaire... mais bénéficient d'un service impeccable. (Parfois, il règne une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle du Grand Budapest Hotel.) Ceux qui ont connu l'établissement du temps où il était géré par la F.O.L. (Fédération des Oeuvres Laïques) ressentiront un brin de nostalgie.

Je mets un bémol au niveau des dialogues, parfois trop littéraires... ou "pompés" sur une source écrite non mentionnée. C'est évident dans certains propos du docteur Raynal, qui dirige l'établissement : on a l'impression qu'il récite un dictionnaire médical. C'est encore plus flagrant dans l'épisode de la conférence du médecin (sur l'histoire de la tuberculose), dont les propos sont mot pour mot ceux que j'ai trouvés sur un site belge consacré aux médecins pendant la Première guerre mondiale :

Quand je m'en suis rendu compte, cela m'a un peu gâché le plaisir, mais, pris par l'histoire, j'ai quand même acquis le second tome :

Celui-ci est plus noir, puisqu'il voit mourir plusieurs des personnages principaux. Il n'en est pas moins intéressant. Il présente plusieurs aspects de l'histoire et de la vie aveyronnaises. Quand il est question de la fondation de la domerie d'Aubrac, on a de nouveau l'impression que l'auteur recopie mot pour mot une source non mentionnée. Par contre, quand ils évoquent la vie des paysans aveyronnais, le scénariste et le dessinateur se montrent très inspirés, en particulier dans les scènes de soirée ou de nuit.

L'action est plus rythmée dans ce second volume, parce que certains personnages s'échappent brièvement du sanatorium, pour descendre dans la vallée ou pousser jusqu'en Auvergne, en quête de sensations. Quelques nouveaux protagonistes apparaissent mais, hélas, d'autres meurent. Cet aspect macabre est contrebalancé par l'amour grandissant entre le héros et Geneviève, qui souffre du même mal que lui.

L'ensemble forme une belle histoire, véritable hommage à un terroir et utile rappel des difficiles conditions sanitaires auxquelles notre pays était confronté, au début du XXe siècle.

Aujourd'hui, d'après certains, le bâtiment tombe en ruines. Il y a quelques années, il avait été racheté à la F.O.L. par Roger Cousty, qui prévoyait d'en faire un lieu de villégiature moyen / haut-de-gamme. (Le projet est encore accessible sur la Toile.) L'entrepreneur n'est pas parvenu à ses fins. L'an dernier, la presse aveyronnaise évoquait un nouveau changement de propriétaire. A suivre...

23:36 Publié dans Aveyron, mon amour, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, bande dessinée, bd, bande-dessinée

vendredi, 22 janvier 2016

Féminisme assyrien

Il y a environ 4 000 ans, dans la région de Mossoul, où sévissent actuellement les nervis de l'Etat islamique, des femmes jouissaient d'une assez grande liberté, comme on peut le constater en lisant l'un des articles du dernier numéro des Cahiers de Sciences & Vie (celui de janvier 2016) :

C'est grâce à la traduction de milliers de tablettes d'argile que l'on en a appris davantage sur cette prestigieuse civilisation. On découvre ainsi des bribes de correspondance au sein de familles de marchands. Le père ou mari étant souvent en déplacement, une grande autonomie était laissée aux épouses et aux filles qui, de surcroît, avaient appris à lire, écrire et compter (autant de compétences qu'on serait ravi de voir maîtrisées par les élèves qui sortent de l'école primaire française du XXIe siècle...).

Les extraits proposés dans l'article témoignent de l'aplomb avec lequel les marchandes s'exprimaient : elles n'étaient visiblement pas des épouses ou des filles soumises et effacées. Elles pouvaient d'ailleurs décider de divorcer. Ajoutons qu'à cette époque, le monde assyrien tend vers la monogamie (contrairement à ce qui existe dans bien d'autres civilisations de l'Antiquité, du Moyen Age... voire de l'époque contemporaine). Il existait même des femmes adultes célibataires, qui pouvaient posséder des terres et hériter des biens de leur père.

Ce numéro des Cahiers de Sciences & Vie comporte d'autres articles enrichissants. Certains d'entre eux n'apprendront pas grand chose à ceux qui s'intéressent à des sujets comme le Saint Suaire de Turin ou les conséquences de l'éruption du Vésuve à Pompéi en 79. Le dossier qui fait la Une (consacré aux "invasions barbares") fait le point sur une question controversée, en s'appuyant sur de nombreux documents. Je recommande aussi l'article consacré à la violence à l'époque néolithique et celui qui évoque les pilleurs de patrimoine.

Pour moins de six euros, cela vaut le coup !

11:42 Publié dans Histoire, Presse, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, société, femme

mercredi, 13 janvier 2016

Déchéance de nationalité

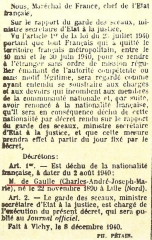

La Une du Canard enchaîné sorti aujourd'hui comporte un joli scoop (pour ceux qui ne connaissaient pas ce détail de l'Histoire) : un extrait du Journal Officiel (daté de 1940) évoquant la déchéance de nationalité qui a frappé, à l'époque, un certain Charles de Gaulle.

On peut retrouver l'intégralité du décret sur le site de la Fondation de la France Libre. Notons que sa republication n'a rien à voir avec le débat qui agite actuellement l'opinion publique : il a été mis en ligne en juin 2010.

Cette avanie n'était que la dernière d'une série que le gouvernement de Vichy avait fait subir à Charles de Gaulle. Le général de brigade (à titre provisoire) a été successivement dégradé, mis à la retraite d'office, condamné à de la prison (par un conseil de guerre réuni à Toulouse) puis à mort, par contumace, à Clermont-Ferrand. (Cela veut dire que s'il avait été fait prisonnier par Vichy au cours de la guerre, il aurait sans doute été exécuté.)

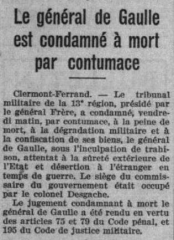

Cette condamnation à mort a d'ailleurs été évoquée par certains organes de presse. C'est le gros titre du numéro de Paris-soir paru le 4 août 1940 :

On la retrouve aussi en première page du quotidien catholique conservateur La Croix, le même jour :

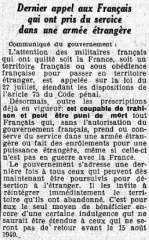

Même le très sérieux journal économique Le Temps aborde le sujet, mais indirectement, dans un discret article situé en page 2 du numéro daté lui aussi du dimanche 4 août 1940 :

23:01 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, france, histoire

jeudi, 31 décembre 2015

Le Bouton de nacre

Ce bouton est le prix payé pour acquérir un homme et c'est aussi la seule trace retrouvée d'une personne disparue. Entre ces deux histoires tragiques, le cinéaste chilien Patricio Guzmán navigue. Auteur il y a quelques années d'un Nostalgie de la lumière très remarqué, il revient avec un documentaire du même style qui, au lieu de se plonger dans le cosmos, baigne dans le milieu aquatique.

On commence avec un très gros plan mystérieux, celui d'un glaçon dans lequel est emprisonnée une bulle d'air très ancienne. Il va donc d'abord être question d'une histoire qui s'étend sur le temps long. Cela nous vaut des plans magnifiques, aussi bien des glaciers que de l'eau qui coule. On savait déjà que le réalisateur était un grand formaliste, mais là, il ajoute la pureté des sons. Ce documentaire est donc d'abord un plaisir des sens, chose suffisamment rare pour qu'on la signale. A l'eau abondante dans le sud du Chili s'oppose l'aridité du désert d'Atacama (qui était au cœur du précédent film de Guzmán), elle aussi superbement rendue à l'écran.

De la nature on passe aux peuples premiers, ceux qui vivaient dans le sud du Chili (la Patagonie occidentale) à l'arrivée des Européens. Dans cette région découpée en îles, au climat capricieux, il est indispensable de savoir construire, réparer et manœuvrer un canoë. Le réalisateur a recueilli les témoignages des derniers locuteurs des langues des cinq peuples autochtones. J'ai été marqué par la grand-mère qui semble avoir parcouru des distances phénoménales ! Impressionnantes aussi sont les images d'archives montrant les peintures corporelles de certains indigènes.

Le réalisateur traite plus en détail le cas de "Jemmy Button", cet Amérindien acheté par un officier britannique, dans la première moitié du XIXe siècle. Emmené au Royaume-Uni avec trois autres autochtones, il a été initié à la civilisation occidentale. Ramené au Chili des années plus tard, il a préféré rester sur place, mais n'a pas réussi à complètement se réintégrer. En partie acculturé, il était désormais dans un entre-deux.

Cela nous mène à l'histoire de l'île Dawson, située en pleine Terre de Feu :

Une mission religieuse y fonda une école pour "civiliser" les jeunes Amérindiens. Les missionnaires récupérèrent des vêtements européens pour les distribuer aux Patagons. Mais la rencontre avec les personnes et les objets venus d'Europe, porteurs de germes, décima les Indiens.

Par une curieuse ironie de l'histoire, au XXe siècle, l'île servit de centre de détention pour les opposants à la dictature de Pinochet. On y interrogea, tortura et tua... Le documentaire s'intéresse tout particulièrement à la manière dont on a fait disparaître les cadavres. Une très faible proportion des corps des quelque 1 400 victimes a été retrouvée. Guzmán s'appuie sur le témoignage d'un mécanicien d'hélicoptère et sur une scène reconstituée, à l'aide d'un spécialiste : on attachait les corps sur des portions de rail, puis on les recouvrait de plastique et de deux sacs de toile, avant que le "paquet" ne soit chargé dans un avion ou un hélicoptère, puis jeté dans l'océan Pacifique. On a fini par localiser les endroits où de nombreux corps ont été lâchés. On a retrouvé certains rails... et un bouton, seul reste d'une victime de la dictature.

J'ai été emballé par ce film, qui allie la rigueur du propos à la recherche esthétique. Notons que, dans la version originale sous-titrée, le commentaire est dit par le réalisateur, d'un ton calme et profond.

P.S.

On peut glaner plus d'informations sur le site du distributeur Pyramide.

16:50 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 26 décembre 2015

Francofonia, le Louvre sous l'Occupation

Alexandre Sokourov propose une vision de la culture française à travers le prisme de l'occupation allemande de sa capitale. Son film est à la fois un chant d'amour à Paris, une apologie de l'art européen (plutôt chrétien) et une oeuvre authentiquement russe.

Ce dernier aspect est visible dans le montage des séquences. Aux images d'archives et aux scènes reconstituées répond l'époque actuelle, qui voit le réalisateur dialoguer par Skype avec le pilote d'un porte-conteneurs pris en pleine tempête avec, parmi son chargement, des pièces de musée. Je pense qu'il faut comprendre la chose au sens symbolique : les oeuvres d'art ont été ballottées par l'Histoire, au point parfois de disparaître complètement. (On notera que c'est lorsque Sokourov est absorbé par le destin du musée français que le bateau russe perd sa cargaison, en haute mer.)

Russe aussi est le rappel des destructions subies par l'URSS, sur le Front de l'Est, notamment par la ville qui s'appelait alors Leningrad (redevenue Saint-Pétersbourg aujourd'hui), qui a subi un siège de 300 jours. C'est la ville du musée de l'Ermitage (dont les collections, comme celles du Louvre, ont été mises à l'abri) et la véritable capitale culturelle russe. Dans le ton de Sokourov, on sent presque poindre de la jalousie, quand il compare le sort de la ville fondée par Pierre le Grand à celui de Paris, curieusement épargnée par les nazis.

Et pourtant, en 1940, l'accueil des troupes allemandes n'est pas chaleureux, y compris au Louvre. On le comprend à la vision des images d'archives et des scènes reconstituées, qui font principalement intervenir un officier allemand, le comte Wolff-Metternich, et le directeur du musée Jacques Jaujard (interprété par Louis-Do de Lencquesaing, vu récemment dans L'Antiquaire, dont la thématique est proche). Cependant, les deux hommes vont petit à petit tisser une relation de quasi-amitié, fondée sur l'amour de l'art et la protection des oeuvres. (On n'est finalement pas si loin que cela de ce qui est montré dans une fiction sortie en 2014, Diplomatie). C'est au point que le responsable allemand a été muté en 1942. La dernière partie du film évoque le destin des deux hommes après la Seconde guerre mondiale.

Ici encore, on sent parfois poindre la jalousie de Sokourov : contrairement à Leningrad, Paris a fasciné les Allemands, y compris les nazis. De surcroît, une partie de la population locale s'est rapidement accommodée de la présence de l'occupant... Il croit trouver l'explication dans le voisinage des deux pays qui, malgré les conflits meurtriers qui les ont opposés, partagent une histoire pluriséculaire. A partir de là, il développe l'idée qu'il existe une culture européenne, qui englobe la Russie. Les nazis eux-mêmes auraient été (partiellement) sensibles à cet héritage.

Le propos perd de sa pertinence quand on se rend compte que le réalisateur ne montre qu'un aspect de l'histoire. Il se garde bien d'aborder les destructions et surtout le pillage organisé des oeuvres d'art, notamment par Hermann Goering. Il aurait fallu sortir du Louvre et aller jusqu'au Jeu de Paume, où avaient été entreposées les oeuvres volées aux juifs. De cela il n'est pas question, pas plus que du rôle de Rose Valland (évoqué l'an dernier dans Monuments Men), pourtant bien plus important que celui de Jaujard.

C'est dommage parce que, sur le plan formel, le film est vraiment bon. Le mélange des images de natures diverses fonctionne et, par instants, on retrouve la patte du grand réalisateur. J'ai aussi bien aimé la reconstitution graphique de l'histoire du site du château, très réussie. Quant au public français, il appréciera ou pas l'incarnation de deux "légendes nationales", Marianne et Napoléon, dont les évolutions dans le musée ne m'ont paru guère inspirées...

vendredi, 25 décembre 2015

Les Suffragettes

Britanniques hier, Saoudiennes aujourd'hui, les femmes ont dû (et doivent encore) se battre pour être considérées comme les égales des hommes, au moins sur le plan civil (et civique). Cette fiction à caractère historique a le grand mérite de rappeler à des Occidentaux peut-être trop sûrs de leur supériorité qu'il n'y a pas si longtemps, les mâles européens ne se comportaient pas très différemment de certains hommes du Moyen-Orient.

L'intrigue s'articule autour de deux personnages féminins principaux, une bourgeoise et une ouvrière. La première, pharmacienne et médecin dans l'âme, est incarnée par l'excellente Helena Bonham Carter, que l'on a plaisir de retrouver dans un film qui n'est pas réalisé par Tim Burton. C'est la militante acharnée, cultivée et rusée, soutenue par son époux, un homme aux idées modernes. La seconde héroïne est interprétée par Carey Mulligan, que j'avais découverte dans Inside Llewyn Davis. A travers son personnage, le film explore le versant social de la cause des femmes. Non seulement elles sont des mineures sur le plan juridique, soumises à l'autorité de leur père puis de leur mari, mais elles doivent subir des discriminations au travail : elles sont moins bien payées que les hommes et soumises au harcèlement sexuel... quand ce n'est pas pire.

Le scénario réussit à croiser avec talent ces différents aspects, montrant, à travers les personnages secondaires, par exemple, que l'on peut être une grande bourgeoise émancipatrice et subir la tutelle inflexible d'un mari politicien, ou encore que l'on peut être ouvrière et jouir d'une certaine indépendance... mais à quel prix.

Du côté masculin, il faut noter la présence de Brendan Gleeson, un vieux routier des seconds rôles, sorte de Javert du Londres du début du XXe siècle. Son personnage nous réserve toutefois quelques surprises.

Autre guest star à signaler : Meryl Streep, qui vient faire coucou dans le rôle d'Emmeline Panckhurst, l'inspiratrice du mouvement féministe.

La première moitié de l'histoire semble être une marche inexorable vers l'égalité. On nous décrit le mouvement des Suffragettes de l'intérieur et l'on sent que, du côté gouvernemental, en cette année 1912, un changement est possible.

Le film bascule au bout de trois quarts d'heure. Les féministes doivent affronter une opposition plus dure que prévu. C'est même parfois extrêmement violent. Le militantisme a aussi des conséquences sociales. L'une d'entre elles va pratiquement tout perdre, ce qui la radicalise... moins cependant que l'une de ses camarades, qui va faire prendre à l'intrigue un tour plus noir. A travers elles se pose aussi la question de l'engagement pour une cause : jusqu'où doit-on / est-on prête à aller ?

Cela donne un film très intelligent, pas très drôle je le reconnais, mais avec une reconstitution soignée du Londres d'il y a cent ans.

P.S.

Les amateurs de série télévisée de qualité auront remarqué la parenté entre cette histoire et l'intrigue de certains épisodes des saisons 8 et 9 des Enquêtes de Murdoch, l'inspecteur canadien qui fait le bonheur des dimanches soirs de France 3.

samedi, 19 décembre 2015

Le Pont des espions

Steven Spielberg s'est plongé dans la Guerre Froide, plus précisément dans la seconde moitié des années 1950 et le début des années 1960. Il s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un avocat d'assurances (un vétéran de la Seconde guerre mondiale qui avait assisté au procès de Nuremberg) qui a été chargé de la défense d'un espion soviétique, et qui a fini par être mêlé à une rocambolesque histoire d'échange.

L'agent soviétique nous est présenté dès le début de l'histoire, sans musique et sans aucun dialogue. C'est dire les risques pris par le réalisateur : construire un énième film d'espionnage et, de temps à autre, contraindre les spectateurs à se laisser guider uniquement par les mouvements de la caméra et les sons. De manière plus classique, le public appréciera l'habileté avec laquelle les scènes de métro ont été élaborées, deux d'entre elles se répondant à plus d'une heure d'intervalle.

Tout ce qui touche à l'espionnage et aux enjeux politiques de l'époque est excellent. J'ai particulièrement aimé la description de l'action silencieuse et méthodique de l'espion, remarquablement incarné par Mark Rylance, un acteur injustement méconnu. A Berlin, les méandres des relations internationales (y compris au sein du bloc soviétique) sont rendus avec subtilité, efficacité... le tout plus tendu qu'une corde de guitare. Sur le fond, c'est un éloge des "valeurs américaines" et du droit. On n'est pas très loin du Lincoln sorti il y a deux ans. Spielberg se garde toutefois de tomber dans le manichéisme : les adversaires du camp américain ont la parole et l'on sent que le propos général est humaniste.

Les interprètes sont (très) bons, mais pas toujours bien dirigés. J'ai en tête le comportement de l'agent de la CIA, vraiment caricatural. J'ai aussi peu goûté les scènes intimes, où l'on retrouve le Spielberg pompeusement familial et larmoyant. Cela commence lorsque l'étudiant américain est arrêté, en Allemagne : l'actrice incarnant son amie germanique se lance alors dans un insupportable numéro de pathos. Le pire est atteint à la fin de l'histoire, quand on nous montre avec une insistance particulièrement maladroite l'ébahissement des membres de la famille du héros, qui découvrent que leur père/mari est un homme extraordinaire. Pauvre Amy Ryan !

De son côté, si Tom Hanks est impeccable, j'ai quand même été gêné par ses expressions faciales. Certes, il a toujours eu certains rictus étranges, mais là, une partie du visage m'a semblé figée, tordue même. A-t-il subi une intervention chirurgicale ratée ? Est-ce lié à un problème de santé ?

Il reste que les 2h20 passent assez vite. C'est un bon polar, mâtiné d'humour et filmé avec un incontestable savoir-faire.

23:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 15 novembre 2015

Le secret de l'église Saint-Amans de Rodez

Ces derniers jours, les médias ont alléché le public avec cette mystérieuse découverte réalisée dans l'église construite sur peut-être le plus ancien lieu de culte chrétien de Rodez. (L'église actuelle date du XVIIIe siècle ; elle a succédé à une construction remontant au XIIe... mais il y avait sans doute quelque chose avant.) C'était il y a seulement deux-trois jours (le 12 novembre dans Centre Presse, le 13 au matin dans La Dépêche du Midi)... mais cela a l'air si loin, à présent.

Bref, ce dimanche, il y avait foule dans l'église du Bourg pour connaître le fin mot de l'histoire. La chose a été assez bien organisée. Dans la chapelle (exiguë) du fond, le père Barrié et Diane Joy (du service du Patrimoine de Rodez Agglomération) ont apporté des éléments d'explication sur ce qui a été trouvé dans ce placard-retable, dont le système d'ouverture était jusqu'à présent masqué par les dépôts accumulés au cours des ans. Voici ce que cachait l'habitacle :

Il s'agit bien de trois crânes, disposés chacun dans une châsse de bois, dorée. D'après les documents consultés par les intervenants, ces crânes seraient ceux de trois des plus anciens saints rouergats, Amans, Naamas et Dalmas.

Pour savoir comment ils sont arrivés ici, il est utile de consulter des textes hagiographiques, certes sujets à caution, mais où l'on trouve parfois des détails authentiques. Dans le cas qui nous occupe, c'est une oeuvre ancienne du prêtre Paul Guérin, Les Petits Bollandistes, qui nous est d'un précieux secours. La version du tome XIII disponible (comme les autres volumes) sur le site Gallica, a été publiée en 1876.

On peut y lire les récits des vies des trois saints (célébrés les 3, 4 et 13 novembre... eh oui) et connaître le devenir de leurs reliques. C'est dans le texte consacré à saint Amans que l'on trouve le plus de détails. A l'époque moderne, les sépultures des trois religieux avaient été finalement installées dans la cathédrale, plus à même d'accueillir les foules attirées par les dépouilles que la modeste église Saint-Amans. Lors de la Révolution, les cercueils auraient été vidés sur le pavé ruthénois par la foule anticléricale. Deux bonnes âmes auraient récupéré les crânes, cachés dans l'église Saint-Amans. Dans les années 1860-1870, ils y étaient apparemment exposés à la vue de tous. Peut-être leur dissimulation dans le placard-retable est-elle due au regain d'anticléricalisme sous la IIIe République, en particulier à l'occasion du vote de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, en 1905.

En tout cas, aujourd'hui, on aimerait bien savoir si ces crânes datent des Ve-VIe siècles. Il ne semble pas que, dans l'immédiat, des examens approfondis soient prévus... mais une analyse ADN pourrait se révéler pleine de surprises...

21:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, histoire, société, spiritualité, presse

En mai, fais ce qu'il te plaît

Le réalisateur Christian Carion est de retour, six ans après L'Affaire Farewell. Il s'attaque à un épisode un peu négligé de la Seconde guerre mondiale, l'Exode de mai-juin 1940 (qui a toutefois été récemment évoqué dans Suite française).

L'histoire débute par un prologue allemand bien conçu. Deux des personnages principaux vont fuir le régime hitlérien. Ils vont donner une autre image des Allemands, représentés dans le film essentiellement par des soldats dangereux et des nazis arrogants.

Le caractère international est renforcé par la présence de troupes britanniques, dont l'un des membres (un Ecossais, interprété par Matthew Rhys) va rejoindre le village nordiste que les habitants viennent de quitter. Avant cela, on a droit à une reconstitution de la vie rurale de cette époque. L'image est soignée et les dialogues sont parfois truculents, avec le pinard qui coule à flots. On est à la limite de la carte postale mais, franchement, c'est bien fait.

La deuxième partie de l'histoire montre le départ de la majorité des habitants, sous la conduite du maire (Olivier Gourmet, très bon, comme d'hab'). Cette caravane improbable associe une brochette de personnages secondaires bien campés, jeunes et vieux, hommes et femmes. Deux d'entre elles se distinguent : la bistrotière, compagne du maire (Mathilde Seigner, pour laquelle le rôle semble avoir été écrit) et l'institutrice (Alice Isaaz, une découverte).

Si certains épisodes du parcours sont attendus (le mitraillage du convoi par l'aviation allemande, la dénonciation des profiteurs de guerre), ils sont bien mis en scène. D'autres aspects sont plus originaux, comme ces messages écrits à la craie sur des parois ou des portes, en route, pour informer les proches. J'ai aussi apprécié tout ce qui tourne autour de la réalisation du film de propagande par les nazis, avec un passage sur les soldats français issus des colonies.

Pour être honnête, il faut ajouter qu'ici ou là, on note quelques facilités, un peu de mélodrame. J'ai aussi été à moitié convaincu par le personnage interprété par Laurent Gerra, qui incarne un paysan très attaché à sa cave, dont la collection de bouteilles remonte à son père. Il n'est pas mauvais mais, au bout d'un moment, j'ai été agacé par sa mimique (gonfler la peau autour des lèvres fermées pour se donner un air bonhomme). De plus, il n'est pas toujours bien dirigé, comme dans cette scène avec l'Allemand antinazi et l'Ecossais, jouée en français, en allemand et en anglais, deux langues que le paysan ne comprend pas... mais dont certains dialogues ne lui sont pas traduits, sans que cela le gêne.

Sinon, cela reste un bon divertissement, sur fond d'histoire. L'intrigue s'arrête à la fin du printemps 1940, sur une note d'espoir. On nous évite les drames épouvantables qui ont suivi.

12:31 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

vendredi, 13 novembre 2015

Le Fils de Saul

Ce film hongrois a suscité une grande émotion cette année au Festival de Cannes. Il nous fait suivre quelques jours dans la vie d'un Sonderkommando d'Auschwitz, un de ces détenus juifs employés de force par les SS dans leur machine de mort.

Il faut souligner l'excellent travail des décorateurs. On a l'impression de se trouver dans une zone industrielle, parfois saturée de bruits. Il y a ceux produits par les déportés, criant, pleurant, frappant les portes des chambres à gaz. Il y a ceux de la machinerie des fours crématoires. Il y a ceux des ordres donnés en hurlant, des bastonnades et des fusillades... et il y a les chuchotements de ces détenus en sursis : l'action se déroule dans la seconde moitié de 1944 et, à cette époque, ils savent qu'on ne les gardera pas très longtemps en vie.

On est saisi dès le début par la caméra centrée sur le héros Saul ("Cha-houle"), seul personnage à apparaître nettement à l'écran, les autres étant (à demi) flous. Du coup, c'est par bribes que l'on découvre son "travail", de l'arrivée d'un convoi au nettoyage de la chambre à gaz. L'acteur Géza Röhrig est excellent et le procédé cinématographique se révèle pertinent. Toutefois, à la longue, l'omniprésence de la caméra à l'épaule est un peu usante.

Les Sonderkommandos constituent une sorte de tour de Babel, où l'on parle allemand, polonais, hongrois, yiddish... La tension est presque toujours palpable, qu'elle soit le résultat de l'action des SS ou le produit de la mésentente entre détenus.

Un événement vient perturber la monotonie du massacre. Un jour, alors que les détenus vident l'une des chambres à gaz de ses "Stücke" (les pièces, comme aiment à les appeler les nazis), le héros entend une personne respirer. Un gamin a survécu au gazage ! Il est immédiatement l'objet de l'attention des médecins... qui ne sont pas là pour soigner les détenus, faut-il le rappeler. Ce garçon devient aussi la nouvelle raison de vivre de Saul, qui prétend aux autres détenus qu'il s'agit de son fils. L'histoire entretient le mystère à propos de cette paternité, à laquelle les autres ne croient pas.

Mais, surtout, à partir de cet instant, celui qui n'était qu'un as de la survie, hyper-individualiste, va prendre des risques inouïs pour s'occuper du corps du jeune homme. Il part d'abord en quête d'un rabbin, dans l'objectif d'organiser un enterrement... oui, à Auschwitz-Birkenau !

Commence alors une sorte de polar, qui voit le héros rencontrer une grande diversité de détenus. Il entre même en conflit avec l'ébauche de résistance mise en place là-bas, et dont les membres ont planifié une révolte (qui a réellement éclaté, en octobre 1944).

J'aurais préféré que l'intrigue se concentre sur ces résistants de l'extrême, plutôt que sur la quête (pour moi vaine) du héros. Mais le film n'en reste pas moins très fort, incontestablement une des oeuvres majeures de l'année 2015.

P.S.

En complément (ou avant de voir le film), on peut lire un livret (très instructif) conçu par le Mémorial de la Shoah.

12:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films

dimanche, 08 novembre 2015

Gibbs le patriote

Vendredi, M6 a poursuivi la diffusion de la saison 12 de la série NCIS, par l'épisode 15, Pour Diane. Vers la fin, une scène tournée dans la maison de Gibbs le montre en discussion avec un personnage trouble, le diplomate russe (et sans doute espion) Anton Pavlenko. C'est lorsque celui-ci s'adresse à l'enquêteur américain qu'un détail apparaît à l'écran :

On voit un peu mieux le cadre quelques secondes plus loin :

C'est bien évidemment une reproduction de la célèbre photographie de Joe Rosenthal, prise en février 1945 à Iwo Jima :

Rappelez-vous Mémoires de nos pères, de Clint Eastwood... et ce n'est pas un hasard. Gibbs comme Eastwood est de sensibilité républicaine (patriote, partisan de l'ordre)... mais plus ouvert que bien des personnes de son "camp".

La présence de cette photographie n'est donc pas une coquetterie de décorateur. De la maison de Gibbs, on ne connaît pas l'étage (où se trouvent les chambres et la salle de bains), où le héros ne dort souvent même pas. Il partage son temps libre entre le sous-sol (l'antre du menuisier) et le salon, meublé de manière plutôt spartiate, mais dont quelques détails signifiants se détachent.

01:08 Publié dans Histoire, Japon, Politique étrangère, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, histoire, culture

mardi, 03 novembre 2015

Suffisance radiophonique

C'est dans la voiture que j'écoute le plus souvent la radio. Le matin, je passe d'une station à l'autre, en général France Inter ou France Culture (qui développe davantage les sujets internationaux). Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ceci, aujourd'hui, vers 7h30 :

Pour réécouter l'intégralité de la chronique de ce Charles Dantzig, il faut "charger" la "Matinale des écrivains" de France Cul' et se rendre à 1h03. On entendra l'écrivain commencer son propos par... une référence à son dernier livre ! (Un peu d'autopromotion ne peut pas faire de mal...)

Plus dérangeants sont ses raccourcis historiques. Les motivations de Gavrilo Princip (l'auteur de l'attentat de Sarajevo) sont autrement plus complexes (et débattues) que ce qui ressort de cette chronique écrite à la hâte... trop même, puisque, dans sa précipitation, Charles Dantzig a omis de vérifier les détails de la biographie de l'ancien Premier ministre israélien Menahem Begin, mort dans son lit (en 1992) et pas sous les coups d'un fanatique.

L'écrivain l'a sans doute confondu avec Yitzhak Rabin, dont on commémore actuellement le vingtième anniversaire de la disparition. Le journaliste de France Culture s'est bien gardé de relever cette erreur. Il a même conclu l'intervention de l'invité par un peu de publicité pour son oeuvre.

Une question demeure : le journaliste (Guillaume Erner) s'est-il rendu compte de la bourde de son invité, ou bien n'a-t-il pas rectifié en raison de sa propre ignorance ?

18:43 Publié dans Proche-Orient, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, livres, actualité, histoire, culture

lundi, 02 novembre 2015

Une Jeunesse allemande

Ce documentaire est uniquement constitué d'un montage d'images d'archives (actualités, films, émissions télévisées...) de l'époque de la "bande à Baader", surnom donné à la Fraction Armée Rouge, un groupe gauchiste qui a versé dans le terrorisme.

L'intérêt est de confronter des sources différentes, certaines favorables aux révolutionnaires, d'autres hostiles. Autant le dire tout de suite : on sent derrière l'apparente objectivité du documentariste une évidente sympathie pour ces jeunes intellectuels devenus sanguinaires.

J'ai franchement eu du mal au début. On nous sert un fatras de considérations marxisantes, dans un écrin pas très joli : c'est du format télé "gonflé" pour tenir sur un écran de cinéma. On découvre néanmoins les futurs protagonistes avant qu'ils ne deviennent des terroristes. On n'a toutefois pas interrogé leurs origines familiales. Il me semble que beaucoup des meneurs ont perdu au moins un de leurs parents jeunes. Il aurait fallu creuser sur la psychologie de ces intellos de gauche, peut-être pas très à l'aise avec la manière dont les membres de leur famille ont traversé le IIIe Reich.

Il est toutefois une figure qui se détache nettement de la grappe de révolutionnaires : Ulrike Meinhof. Ses propos dénotent incontestablement une intelligence plus élevée que celle de ses comparses. Elle avait un discours structuré et, contrairement à d'autres, n'était pas narcissique. On la découvre jeune journaliste dans une revue "rebelle", Konkret. Par contre, le film peine à expliquer le passage à la violence la plus extrême. Il se limite à mettre en regard la brutalité de la répression judiciaire et policière. Cela ne suffit pas.

L'autre intérêt de la mise en lumière d'Ulrike Meinhof est la place accordée à la question féminine par une intellectuelle de gauche. On sent qu'elle a compris que, dans son propre camp, l'esprit phallocrate n'est pas absent. Un peu gênée lors d'un entretien, elle finit par se raccrocher à la lutte des classes comme meilleur moyen de faire triompher l'égalité des sexes, mais ce n'est guère convaincant.

Le film ne cherche pas non plus à en savoir plus sur la mort des principaux leaders, supposés "suicidés" en prison. Pour Meinhof, le sens politique donné à cet acte est vraisemblable. Mais pour d'autres, on se demande si la pulsion suicidaire n'a pas été quelque peu "épaulée" par de secourables mains gantées...

Je suis sorti de là mitigé. Ce n'est pas un "beau" film et, pour moi, le sujet n'est que partiellement traité.

P.S.

Sur le site du distributeur, on peut accéder à plusieurs documents complémentaires.

23:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 26 octobre 2015

Elser

Le régime nazi a suscité des oppositions et il n'a jamais, par des moyens légaux, obtenu le soutien de la majorité des Allemands. Le grand mérite de ce film est de faire découvrir un aspect méconnu de l'antinazisme allemand. Il y a quelques années, Hollywood nous a donné une version spectaculaire d'un complot militaire, dans Walkyrie. Plus intéressant était Sophie Scholl, sorti en 2006 et consacré à l'opposition d'étudiants catholiques. Trois ans auparavant, Rosenstrasse évoquait ce que l'on a appelé "la résistance des coeurs".

L'intrigue est construite sur deux trames chronologiques. La principale démarre la veille de l'attentat organisé par le menuisier Georg Elser (en novembre 1939) et se poursuit jusqu'à la fin de la Seconde guerre mondiale (et même au-delà pour l'un des personnages). La seconde trame nous est proposée par des retours en arrière. Elle va des années 1920 jusqu'à la décision d'Elser d'organiser son attentat.

Soulignons dès à présent la qualité de l'interprétation. Christian Friedel est un excellent Elser. Katharina Schüttler est troublante en femme insatisfaite, qui cherche sa voie dans ce monde d'hommes. Du côté des nazis se détachent Burghart Klaussner et Johann von Bülow (vu récemment dans Le Labyrinthe du silence).

La double trame permet d'éviter de trop faire peser le poids de la fatalité sur cette histoire, dont on sait dès le début qu'elle se termine plutôt mal. Par contre, elle nous fait mieux découvrir la personnalité de cet opposant solitaire, plutôt de gauche mais réfractaire aux appartenances politiques. C'était d'abord un bon vivant, amateur de femmes, qu'il parvenait à séduire grâce à ses talents de musicien. Cela donne un tour joyeux à nombre de scènes. (Pour le public français, les séquences de baignade auront un petit goût de Front Populaire.)

A l'opposé, on voit grandir progressivement l'emprise du nazisme. Ce film rappelle à ceux qui l'auraient oublié que les premières victimes du régime hitlérien ont été des Allemands. Il est aussi important que soit montrée la cruauté des nazis, à travers les tortures qu'ils infligent à leurs prisonniers.

La réalisation est propre, classique. Les amateurs d'inventivité formelle seront déçus, mais ce n'est pas forcément ce que l'on attend de ce genre de long-métrage.

23:08 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 25 octobre 2015

Adama

Cette animation réunionnaise a pour cadre la Première guerre mondiale et la contribution de l'Afrique de l'Ouest à l'effort de guerre français. La forme choisie est celle du conte, qui permet de s'affranchir du réalisme à tout crin... et qui laisse de la place aux inventions poétiques.

J'ai lu ici ou là quelques critiques sur la qualité de l'animation. Certains regrettent une esthétique qui ressemblerait à celle des jeux vidéo. Il est certain que ce n'est pas une manière classique de faire du dessin animé. Le réalisateur se serait appuyé sur le travail d'un sculpteur pour mettre en forme(s) ses personnages. Voici ce que cela donne pour le héros éponyme :

Bon, c'est sûr, ce n'est pas aussi virtuose qu'une oeuvre de Miyazaki, ni aussi réussi qu'une autre animation française récemment sortie sur les écrans (Mune), mais, après une phase d'adaptation, j'ai trouvé que c'était adapté à la forme du conte. Cela donne un aspect d'étrangeté à l'histoire.

Celle-ci se découpe en deux parties. La première se déroule dans le village africain. Elle dépeint la vie quotidienne des habitants et les problèmes qui agitent les hommes à cette époque, en 1916. Le frère aîné d'Adama a accepté l'or de mystérieux guerriers de l'extérieur. Il va fuir le village et devenir un soldat.

La seconde partie raconte le périple d'Adama, parti à la recherche de son frère, d'abord en Afrique, puis en France métropolitaine... jusqu'à Verdun. En chemin, il va faire une multitude de rencontres, principalement de soldats (blancs et noirs). L'un d'entre eux est un griot, moitié sorcier, moitié voleur, qui va jouer un rôle déterminant.

J'ai particulièrement aimé le passage par Paris, où le héros tombe sur des gamins des rues, malins comme des singes... et pas très respectueux d'autrui. Fort heureusement pour Adama, une bonne âme va le prendre sous son aile.

Cela nous mène à la séquence la plus forte, celle de Verdun, qui nous vaut les images les plus belles (mais les plus dures) du film.

Rassurons les parents : c'est visible par les petits... d'autant plus que l'histoire s'achève par une sorte de pirouette, bien dans l'esprit du conte, et qui dédramatise un peu la situation. Signalons que le film ne dure qu'1h20.

22:05 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 24 octobre 2015

The Look of Silence

Ce documentaire de Joshua Oppenheimer traite d'un gigantesque massacre méconnu, celui d'environ un million d'Indonésiens communistes (ou supposés tels), en 1965-1966, en pleine Guerre froide. Le "héros" de ce film est un ophtalmologue né deux ans après les événements, Adi Rukun. Il n'a pas connu son frère aîné, mort pendant les massacres. C'est donc à la fois une enquête sur ce qui est réellement advenu de ce frère (et sur ses assassins) et un portrait de famille : Adi s'occupe de ses parents âgés, en particulier de son père, quasi infirme.

Le réalisateur suit l'ophtalmo dans sa quête, qui commence par des visites médicales. Tant de gens ont vu et entendu des choses, mais se gardent d'en parler ! La symbolique est claire : Adi essaie d'ouvrir les yeux de la population, au propre comme au figuré. Le film fonctionne très bien parce que l'ophtalmologue est d'un calme impressionnant. Même si, à certains moments, on sent poindre l'indignation en lui, il reste posé, conscient que tout éclat nuirait à la démarche engagée avec le réalisateur.

Cela nous donne des scènes à la limite du soutenable, durant lesquelles Adi (ou le metteur en scène) dialogue avec les assassins de son frère, devenus des grands-pères en apparence inoffensifs. Certains passages sont à peine soutenables, tant ce qui est dit (ou mimé) est cruel... et les tueurs sont très fiers de ce qu'ils ont fait ! D'autres personnes rencontrées, plus gênées, excipent de la menace communiste, du risque de troubles et/ou des ordres reçus de leurs supérieurs. Certains refusent d'évoquer le passé, voire menacent leur interlocuteur. Rouvrir les vieilles blessures ne mènerait à rien de bon. Il vaut mieux oublier ou conserver le silence. (On pense au récent Labyrinthe du silence, sur la gestion du passé nazi en Allemagne.)

A la vision de ce documentaire, on ne peut pas ne pas penser à d'illustres prédécesseurs, Shoah de Claude Lanzmann (sur l'extermination des juifs) et S-21 de Rithy Panh (sur le génocide cambodgien). Dans le détail, le massacre indonésien fait penser à la fois au Cambodge de Pol Pot (sauf qu'ici les communistes sont les victimes) et au Rwanda de 1994 (voir le récent entretien accordé par Jean Hatzfeld au Monde) : le meurtre de masse a été commis avec des moyens relativement rudimentaires, avec l'intervention déterminante de milices locales (liées à l'armée). De nos jours, les descendants des victimes côtoient parfois ceux des tueurs. (On en a un exemple dans le film.)

The Look of Silence n'est pas un documentaire comme les autres aussi parce qu'il consacre une place non négligeable à la famille du "héros". On comprend à demi-mots qu'il a été conçu (par des parents qui n'étaient déjà plus si jeunes) pour remplacer le fils aîné assassiné. Très belles sont les scènes qui le montrent en train de s'occuper de son père. Elles pourraient sembler impudiques, mais ce n'est pas le cas. Et que dire de la mère, un sacré tempérament !

C'est vraiment un film choc, très beau mais très dur.

P.S.

Signe que le sujet est encore extrêmement sensible, une partie de l'équipe technique a tenu à rester anonyme, ce qui donne un aspect surréaliste au générique de fin.

P.S. II

Le site dédié est très bien conçu.

13:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 10 octobre 2015

L'Odeur de la mandarine

Cette odeur est celle qui émane du museau des chevaux. C'est aussi celle de la jument (qui porte le nom du fruit), lorsqu'elle a ses chaleurs. C'est donc évidemment une allusion à l'accouplement, celui des animaux et celui des humains, dont les chevaux sont des substituts.

L'action se déroule à la fin de la Première guerre mondiale, entre juillet et novembre 1918, en Picardie, à proximité immédiate du Front (côté français). A plusieurs reprises, on perçoit un écho étouffé des combats, si proches et pourtant si lointains de la vie quotidienne des héros, qu'ils ont pourtant marqués au fer rouge.

(Je tiens à signaler que je suis très satisfait de la phrase précédente.)

Ces héros sont un homme et une femme. A ma droite voici Charles, officier de cavalerie récemment amputé d'une jambe. C'est un célibataire endurci, qui n'a sans doute connu que des filles de joie. Il vit entouré de ses vieux domestiques... et de sa jument, Mandarine, qu'il a réussi à préserver des réquisitions. Est-il utile de préciser qu'Olivier Gourmet est remarquable dans le rôle ?

A ma gauche voilà Angèle, l'infirmière douce, la veuve éplorée, hantée par la mémoire de l'amour disparu. C'est aussi une jeune femme indépendante, cultivée, dotée d'un sens de la répartie qui contribue à "épicer" l'intrigue. A la fois belle, drôle et émouvante, Georgia Scalliet est la révélation de ce film, auquel son personnage (et sa manière de l'interpréter) donne une épaisseur inattendue.

Signalons que les seconds rôles sont à la hauteur, avec (notamment) Dimitri Storoge (vu l'an dernier dans Belle et Sébastien) en soldat-palefrenier inquiétant et Hélène Vincent en vieille nourrice dévouée.

La première partie de l'histoire montre la naissance d'une complicité. Ces trois-quarts d'heure passent comme un rêve. Quand l'intrigue a pris un tour plus conflictuel, j'ai eu peur que le scénario ne tienne pas la route... et j'avais tort. On nous a ménagé de petits rebondissements, à intervalle régulier, sans que cela soit apparent.

Il est bientôt question d'un soldat déserteur et de l'étalon qu'il traîne avec lui. Ce magnifique cheval noir est l'objet de toutes les convoitises. On songe notamment à l'accoupler avec Mandarine, dans une association que l'on est tenté de comparer avec les protagonistes qui se déplacent sur deux pattes (ou une et demi).