jeudi, 30 juin 2011

Une artiste qui décoiffe : GiedRé

J'ai entendu parler d'elle pour la première fois quand elle est venue en Aveyron assurer la première partie des Têtes Raides. L'hebdomadaire Le Ruthénois lui avait alors consacré un article qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille :

Je devais avoir trop de boulot à ce moment-là et puis la flemme... Le bouche-à-oreille a fini par arriver jusqu'à moi. J'ai donc commencé à chercher un peu sur la Toile. J'ai trouvé des chansons aux paroles crues, féministes et drôles, comme Pisser debout ou encore Ode à la contraception (humour extra-noir -et politiquement incorrect- garanti).

Elle s'est aussi fait connaître à la radio, sur Europe 1. Pour vous donner une idée de ce que cela pouvait donner, allez écouter ce petit florilège. Je recommande aussi tout particulièrement la chansonnette intitulée Tu pues du cul (que l'on pourrait appeler Chanson pour blaireau)...

C'est correct sur le plan musical, bien chanté... et cela touche juste. Elle a vraiment un grand talent d'écriture. J'ai souvent éclaté de rire en écoutant certains titres. On peut en découvrir d'autres sur le site de GiedRé, qui est un peu à l'image du personnage, sur sa page Myspace... et encore ici (avec de l'habillage scénaristique...).

C'est qu'en plus de bien écrire, composer et chanter, elle est mignonne ! Du coup, on ne sait plus trop comment comprendre sa chanson Les moches. Quelque chose me dit que, dans la vie, elle est un peu décalée aussi. Pour s'en convaincre, il suffit de visionner l'entretien très "desprogien" qu'elle a accordé à une sorte de gentil journaleux du web.

Son premier album est introuvable à l'heure actuelle, mais on nous annonce le deuxième pour cet été... en espérant que l'on pensera à rééditer le précédent.

20:38 Publié dans Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, femme, poésie, médias

lundi, 27 juin 2011

Medianeras

Ces "murs mitoyens" sont ceux d'immeubles de Buenos Aires, où vivent de nombreux célibataires (ou semi-célibataires), encore jeunes, qui se croisent sans se rencontrer. Le film s'attarde sur deux d'entre eux, un geek (prononcer "guique") concepteur de sites internet et une architecte de formation qui travaille à la présentation des vitrines d'un grand magasin. Celle-ci (interprétée par une comédienne déjà vue dans Capitaine Alatriste) a la phobie des ascenseurs... elle est donc experte en grimpage d'escaliers...

Le réalisateur a dû mettre un peu de lui-même dans les deux personnages. Le héros n'arrive pas à nouer une relation stable (je recommande toutes les séquences avec la promeneuse de chiens, une zonarde qui le mène par le bout du nez), d'autant plus qu'il est rivé à ses écrans. L'héroïne a du mal à se remettre d'une rupture récente... et tente de reconstruire autre chose. Elle aussi est obnubilée par un truc : ses mannequins.

Le film commence par des considérations architecturales, qui trouvent leur prolongement dans le film. C'est une manière originale d'introduire une comédie sentimentale, un brin dépressive parfois.

Fort heureusement, c'est teinté d'humour. Le héros doit s'occuper de la chienne que son ex lui a laissée à son départ pour les Etats-Unis. Les deux personnages principaux se croisent sans se voir, ou sont à deux doigts de se rencontrer : lui passe devant les devantures qu'elle organise juste après son départ ; elle arrive sur les lieux d'un double accident juste après lui.

Bon, attention, hein : ils ne sont pas à la rue. Vu ce qui est montré dans le film, ils doivent être propriétaires de leur appartement. Ils ont des goûts en commun, font parfois les mêmes choses quasiment en même temps (très drôle le passage avec ces nouvelles fenêtres !).

Ah, oui, j'oubliais : le fil rouge de l'histoire semble être un livre pour enfants, que l'héroïne a conservé. Chacun cherche la "bonne personne" dans une foule d'anonymes...

C'est frais, c'est sympa, sans plus.

00:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

dimanche, 26 juin 2011

Le Chat du rabbin

Joann Sfar est un dessinateur qui a le vent en poupe. Bien qu'encore jeune, il est l'auteur d'une ribambelle d’œuvres ; il a touché au cinéma (avec son film sur Gainsbourg, reconnu par la critique et primé aux Césars 2011) ; il a tenu une chronique dans Charlie Hebdo. On m'avait signalé la série Petit Vampire. (Je recommande tout particulièrement La Soupe de caca...). On peut aussi le découvrir à travers son site internet.

Dans cette adaptation, l'animation n'est pas virtuose, même si elle est soignée, en particulier au niveau des mouvements des personnages. Mais on n'a pas cherché à faire du "beau" dessin. C'est le sens qui est privilégié. Ainsi, le héros n'est pas un joli chat (on en voit quelques-uns dans le film, brièvement), mais il est très spécial : il se met à parler... et il sait lire !

Il entretient des relations ambiguës avec le rabbin algérien ; il est surtout proche de sa pulpeuse fille.

L'action se déroule à l'époque coloniale. Le rabbin, pour être reconnu officiellement par la République française, doit passer un examen... et sa petite vie tranquille est bouleversée par l'arrivée d'un drôle de colis.

C'est le mélange culturel qui est à l'honneur, dans cette Afrique du Nord beaucoup plus métissée que ce que les intégristes musulmans d'aujourd'hui voudraient nous faire croire. On croise donc des catholiques, des orthodoxes, des juifs et des musulmans.

Sfar s'est arrangé pour que chaque communauté soit représentée par des personnages positifs et négatifs. Ainsi, au rabbin propriétaire du chat s'oppose son ancien formateur, un intégriste qui est en train de former un jeune à sa manière... Aux orthodoxes décrits comme massacreurs de juifs en Russie s'oppose le prince, qui sait passer au-dessus de ses préjugés (parfois). Côté musulman, aux bédouins fondamentalistes s'oppose le vieil ami du rabbin (doublé par Fellag), les deux hommes ayant sans doute une origine commune. (Sfar ayant des ancêtres nord-africains ne méconnaît pas cet aspect de l'histoire de la région.)

Il n'y a guère que les catholiques qui soient quasi systématiquement montrés de manière négative. Les exemples les plus frappants sont ceux du cafetier et des clients de la ville, racistes et antisémites, et de Tintin, lourdement caricaturé en jeune beauf belge. (Ce n'est pas la scène la plus réussie du film, loin de là.)

C'est globalement léger, virevoltant, à l'image du chat, le tout sur une musique entraînante. On note quelques ruptures de style : les séquences du pogrom russe et de la forteresse falacha ne sont pas dans le même ton. Ce sont aussi (ce n'est pas un hasard) les moments où l'action est la plus tendue (avec la séquence chez les bédouins).

Au final, j'ai trouvé cela agréable à suivre, assez drôle, même si c'est convenu. Le film illustre assez bien l'idéologie dominante chez les bobos de gauche. Certains adoreront, d'autres en seront horripilés.

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 24 juin 2011

"Le Fou du roi" à Millau

C'était jeudi 23 juin, de 11 heures et des poussières à 12h30. Pour les gens qui bossent sans pouvoir écouter la radio (et pour les autres), fort heureusement, le site de France Inter permet d'écouter ou de réécouter l'émission.

Cela a commencé par une introduction de Stéphane Bern, farcie de jeux de mots. (On en a une petite idée dans l'article de La Dépêche du Midi publié le lendemain.) Lui a succédé la chronique de Daniel Morin, à goûter au second degré. (Moi, j'aime, mais le journaliste de Midi Libre semble avoir peu apprécié.)

On a ensuite donné la parole aux personnalités présentes : Guy Durand, René Quatrefages et Léon Maillé... du moins quand on leur a permis de finir leurs phrases. (Ce manque de respect est une marque de fabrique de l'émission...) En fin d'heure, il a été question des gants, avec Manuel Rubio.

Et donc... voilà une manifestation médiatique d'où Jean-Claude Luche a été absent ! On n'a pas non plus été très sympathique avec l'ancien maire de Millau, Jacques Godfrain, qui n'a pas été invité et dont on a parlé plutôt de manière négative. (Stéphane Bern, qui est plus subtil que ce que le commun des mortels croit, s'est même permis une allusion au SAC.)

Côté musique, nous n'avons eu droit qu'à des chansons en anglais, malgré la présence d'artistes du cru ! Ceci dit, j'ai bien aimé les Montpelliérains de The Chase, qui ont interprété I like U et une jolie reprise de There must be an angel. (Ce groupe va bientôt assurer la première partie de Gaëtan Roussel... qui est né à Rodez.) Par contre, la performance des Saint-Affricains de Caylus a été pénalisée par un son pourri, notamment au niveau de la guitare. Dommage. On nous a aussi proposé Dreamin, d'Oslo Swan. Bof...

Si vous voulez savoir pourquoi on peut affirmer que Guy Durand "a la plus grosse", il faut absolument écouter la deuxième heure de l'émission. Vous y entendrez aussi les chroniques de Régis Mailhot et Vincent Roca. Le premier s'est taillé un franc succès en qualifiant Millau d' "ancienne banlieue sud de Rodez, aujourd'hui reconvertie en cité-dortoir de Montpellier". (Le Ruthénois que je suis a bien rigolé !) Quant à Vincent Roca, il nous a offert un de ces textes ciselés dont il a le secret.

14:43 Publié dans Aveyron, mon amour, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, humour, médias

mercredi, 22 juin 2011

X-Men - Le Commencement

Il s'agit d'un prequel : l'épisode prélude à une série, qui en dévoile les racines. Il s'agit ici de la jeunesse du professeur Xavier et du futur Magnéto. (Notons que les scénaristes donnent une version inattendue de l'origine du casque de ce personnage.)

Que le futur mutant méchant soit un rescapé de la Shoah n'est pas une nouveauté pour qui connaît un peu la série. La puissance de cette première partie du film est de montrer comment cet enfant tombé aux mains des nazis va développer ses étonnants pouvoirs... Les scènes sont très fortes et Kevin Bacon, qui endosse le rôle de surper-vilain, est excellent.

Les débuts de Charles Xavier sont plus tranquilles, bourgeois. Sa famille fait partie de l'élite. Il fait de belles études. Le contraste entre les deux enfances n'en est que plus saisissant. Mais je n'ai pas été très convaincu par l'interprétation de James McAvoy. Par contre, Michael Fassbender (oui, celui de Hunger !) est très bien en Magnéto, ainsi que la délicieuse Jennifer Lawrence en Mystique, un personnage riche de ses contradictions. (Les amateurs de blondes apprécieront aussi la composition de January Jones, déjà remarquée dans Sans Identité et Good Morning England.)

Comme l'action se déroule principalement dans les années 1960, on a puisé dans la mythologie de ces années-là tout ce qui pouvait rehausser l'intérêt des spectateurs (plutôt mâles hétérosexuels) : les tenues moulantes, les jupes ultra-courtes (pour les dames), avec des bottes (mmmm...), les coupes de cheveux parfois étonnantes, l'ambiance "art déco" et la luminosité factice, omniprésente dans les intérieurs.

Pour la petite histoire, sachez que le film donne une vision très décalée de la crise de Cuba d'octobre 1962. C'est le meilleur moment d'action du film. Les effets spéciaux dépotent. Ajoutez à cela une musique clinquante (mais c'est ce qu'il faut), et vous aurez une idée du plaisir que l'on prend, confortablement installé dans le fauteuil moelleux d'une grande salle.

On nous a aussi ménagé certains moments de franche rigolade, en particulier quand les premiers apprentis recrutés par Xavier et Magnéto se montrent leurs pouvoirs. (Ils n'ont pas réussi à faire venir Wolverine, qui les envoie balader de manière très crue... petit clin d'oeil à X-Men origins.) L'endroit (une base secrète de la C.I.A.) devient par la suite le théâtre d'une véritable tuerie : attention pour le jeune public, c'est globalement assez violent. (Et je vous épargne la loi du talion façon Magnéto, qui sait rendre la monnaie de sa pièce à l'assassin de sa mère...)

J'ai lu ici et là qu'en plus de divertir, ce film tentait de véhiculer un message de tolérance. Mouais... oui et non. Il y a bien un petit quelque chose sur la différence et l'attitude rétrograde des humains. On remarque d'ailleurs que, du côté soviétique comme du côté américain, les hommes (assez) âgés qui accaparent les postes à responsabilité sont de gros misogynes. Mais le film lui-même, dans sa réalisation, a tendance à placer les personnages féminins dans une posture d'objets. C'est finalement très ambigu.

23:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma, cinema

lundi, 20 juin 2011

Portes ouvertes à l'usine Bosch

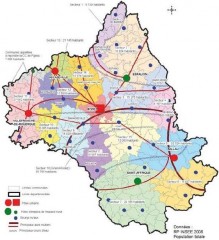

C'est le premier employeur privé du département, avec 1 800 salariés. Ce dimanche 19 juin 2011, pour les 125 ans du groupe, l'usine de Rodez ouvrait ses portes. En réalité, il fallait se rendre aux confins de Rodez et d'Onet-le-Château, où est implanté le site :

Pour faciliter le repérage, sur l'image, j'ai marqué d'une croix noire l'emplacement de la cathédrale de Rodez. En vert, j'ai colorié le site de l'hôpital de Bourran et en rouge, celui de l'usine, qui se trouve donc un peu à l'écart, à l'est, pas très loin de la RN 88.

C'était la quatrième fois que le groupe se livrait à ce genre d'opération de communication. En 2002, j'avais raté le coche. Cette fois-ci, j'ai réservé mon dimanche après-midi.

A l'arrivée, sur le parking sud, on est accueilli par des parterres bien aménagés, comme celui qui est planté de lavande :

C'est une heureuse surprise : les bâtiments sont entourés de quelques espaces verts très bien entretenus. L'intérieur a lui été visiblement nettoyé à fond. Comme l'a fait remarquer une personne de sexe féminin qui suivait la visite en ma compagnie, il était très difficile de trouver un grain de poussière. Le moindre coin de fenêtre semblait avoir été examiné !

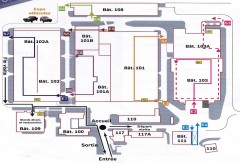

Après avoir monté les escaliers, on passait par un petit chapiteau, où l'on recevait le plan des visites possibles :

Après, chacun faisait ce qu'il voulait, dans l'ordre qu'il voulait. Les explications étaient fournies par des personnes se trouvant à l'intérieur des bâtiments, ainsi que sur des panneaux conçus pour l'occasion.

J'ai commencé par la partie E1, le traitement des eaux. Au fond de la salle, un type, micro en main, expliquait le trajet suivi par les rejets liquides et les traitements appliqués. C'était très intéressant. Une partie de ces rejets passe par la station d'épuration de Cantaranne toute proche. Mais ils ne représentent que 1% des eaux traitées là, la grande majorité étant issue des laiteries et des abattoirs voisins. Notons qu'ensuite les eaux sont envoyées à Bénéchou, pour être notamment déphosphorées.

En sortant de là, j'ai sauté une étape pour tout de suite entrer dans le bâtiment-roi, celui qui est consacré à la fabrication des injecteurs Common Rail, la pépite industrielle du site (E3). Bon, je dois avouer que j'étais un peu largué par les aspects techniques. Notons qu'à l'étage se trouve un atelier "sous cloche", une salle blanche isolée du reste du bâtiment, où l'on n'entre qu'en passant par des sas et vêtu de manière appropriée.

Juste à côté (E2) sont fabriquées les bougies, un secteur traditionnel de l'entreprise. Un parcours a été ménagé pour les visiteurs, avec des haltes qui portent des noms aveyronnais ("Belcastel", "Marcillac", "Laguiole"...). Notons qu'une légère majorité de cette activité n'est pas destinée à la "première monte" (les bougies installées sur les voitures neuves), mais aux réparations : si certains constructeurs cherchent à rogner sur les coûts en se fournissant chez la concurrence, il semble que les garagistes et les automobilistes avertis préfèrent, ensuite, les produits Bosch.

Ensuite, j'ai eu un petit coup de pompe. Je suis passé assez vite dans le bâtiment 108 ("maintenance et environnement"). Il y avait pourtant des trucs intéressants. L'entreprise se veut un héraut du développement durable. L'usine s'est engagée dans des programmes européens (GreenLight et Motor Challenge). Elle a aussi obtenu des prix au sein du groupe Bosch. De manière générale, il est frappant de constater la place prise par les différents types de bacs et poubelles qui servent à trier les déchets.

L'entreprise cultive donc l'excellence et on ressent chez ses employés une certaine fierté à en faire partie. D'ailleurs, parmi les nombreux visiteurs de ce dimanche se trouvaient d'anciens ouvriers et cadres, ainsi que les membres des familles. C'est un signe qui ne trompe pas.

Autre signe qui ne trompe pas : la présence du directeur de l'usine, Albert Weitten, qui a circulé entre les différents bâtiments, sans manifester le moindre pédantisme.

(Centre Presse, 17 juin 2011)

La fin de la visite n'a fait que confirmer une impression de départ : le poids considérable des machines dans la fabrication des pièces. Etre ouvrier aujourd'hui, c'est savoir utiliser un matériel de pointe (parfois). Dans certains ateliers, les panneaux explicatifs étaient accompagnés d'un petit film montrant certaines de ces machines en action, impressionnantes de complexité et de précision.

Je ne sais pas si des élus locaux sont venus le matin même. Toujours est-il que certains d'entre eux figurent sur l'un des panneaux, qui évoque une situation un peu ancienne : sur les photographies, on pouvait reconnaître Marc Censi (l'ancien maire de Rodez, en compagnie d'une partie de son équipe municipale d'alors), Jean Puech (l'ancien président du Conseil général) et les députés Jacques Godfrain et Yves Censi (ce dernier sans barbe mais avec des cheveux).

Avant de partir, un petit passage par la cantine du site s'imposait. On pouvait y boire de l'eau, une boisson gazeuse ou des jus de fruits... et surtout y déguster une délicieuse fouace ! Pour passer le temps, il était possible de regarder une animation numérique montrant l'évolution du site sur près de 50 ans ou de lire les derniers panneaux, consacrés à la vie et à l'oeuvre de Robert Bosch.

On avait pensé aux gamins, qui ont pu se dépenser sur un tatami. Les grands enfants sont repartis de la salle avec une boîte en fer-blanc aux couleurs de l'entreprise :

Bref, ce fut une opération de communication réussie, au service d'une entreprise capitale pour l'économie du Grand Rodez, mais qui n'est hélas pas suffisamment connue.

01:46 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie

dimanche, 19 juin 2011

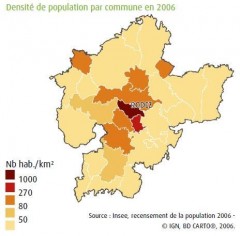

Bourran, quartier d'avenir ?

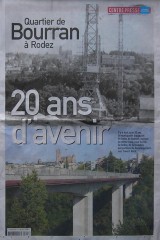

Vendredi, le quotidien aveyronnais Centre Presse proposait un supplément consacré à ce "nouveau quartier" de Rodez, à l'occasion des vingt ans de l'inauguration du pont qui le relie au vieux centre ruthénois :

L'intérêt de cette "une" n'est pas uniquement d'observer la modification du paysage induite par la construction de ce que l'on nomme parfois improprement le "viaduc" (il s'appelle le Pont de l'Europe, en réalité). On remarque aussi combien les abords du pont, côté centre-ville, ont été transformés.

A l'intérieur du supplément, on trouve d'autres photographies anciennes, fort intéressantes, ainsi qu'un entretien avec l'initiateur du projet, l'ancien maire Marc Censi, qui révèle à cette occasion que, si l'Union européenne s'est montrée particulièrement généreuse, le piston semble aussi hélas avoir joué en faveur de la réalisation du projet.

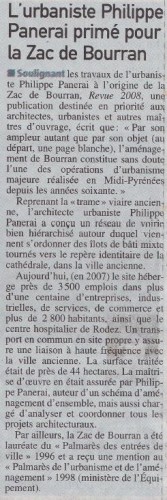

Mais c'est un autre article qui a attiré mon attention. Son contenu a dû faire bondir plus d'un Ruthénois :

Eh oui ! L'urbaniste a été primé (en 1996 et 1998) pour la manière dont ce nouveau quartier a été organisé !

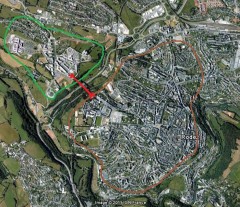

Il est vrai que, vu du dessus, tout à l'air parfaitement en ordre :

J'ai retouché cette vue de Google Earth, en entourant grossièrement en marron la colline ruthénoise, en délimitant en vert le quartier de Bourran et en mettant en valeur le pont, à l'aide de rouge.

Voici ce que cela donne quand on "zoome" sur Bourran :

Notez que l'image satellite date du 1er janvier 2008, ce qui explique la faiblesse de la circulation et l'aspect clairsemé des parkings. Et puis, quinze ans se sont passés. N'importe quel Ruthénois pourra vous que, jusqu'à une époque récente, circuler et se garer dans ce quartier étaient des exercices de haute voltige, nécessitant une patience d'ange.

L'ouverture du nouvel hôpital n'avait pas arrangé les choses... encore que... certains automobilistes peu scrupuleux ont décidé de profiter du parking de l'établissement (en haut à gauche de l'image précédente) à des fins autres que médicales.

Depuis, un peu d'ordre a été mis à tout cela. Davantage de zones de stationnement ont été délimitées et une navette régulière reliant le quartier au centre-ville a été mise en place.

Mais tout cela s'est fait bien après 1998 ! A cette époque, c'était plutôt le bordel. On pourrait aussi parler de l'aménagement du point de vue des plus anciens habitants du quartier. Combien de ceux qui, jusqu'au début du XXIe siècle, avaient une vue magnifique de chez eux, se retrouvent aujourd'hui avec une brochette de béton en guise de perspective ? On a donc sans doute un peu vite congratulé les "metteurs en espace"...

13:23 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias

samedi, 18 juin 2011

Limitless

"Sans limite(s)", en français... Le distributeur aurait quand même pu traduire le titre ! Il est question des limites (morales, juridiques) que les hommes d'affaires ne respectent pas et de celles du corps humain, que l'on tente de repousser.

Le film est fondé sur le postulat suivant : dans le monde des affaires, si l'on veut réussir, aujourd'hui, il est indispensable d'avoir un "petit plus". Certains prennent de la coke, d'autres des amphet'... d'autres sont les rois de la combine.

Ici, l'intrigue tourne autour d'une pilule miracle, qui décuple les facultés cérébrales. Le héros (Eddie), à la base, est un type assez sympa, mais qui est en train de rater sa vie : il n'a pas de boulot, ne parvient pas à écrire le roman qui doit le propulser en haut de l'affiche, vit comme un gros dégueu dans son appart et, cerise sur le gâteau, se fait plaquer par sa copine, un joli petit canon qui en a marre de financer un trentenaire velléitaire.

Débarque le deus ex machina : l'ancien beau-frère du héros (eh oui, il a été marié... pas une réussite non plus, ça). Celui-ci a l'air d'avoir fait son trou et, pris de pitié, file une pilule à Eddie.

Les premiers effets, pour spectaculaires qu'ils soient, ne le conduisent pas à sortir de l'ordinaire. Le héros se met à ranger son appart, faire la vaisselle et écrire son bouquin. Il améliore ses relations avec la fille de son proprio... et, accessoirement, la met dans son pieu. Les scénaristes n'ont pas cédé à la facilité qui aurait consisté à faire du héros un méga gros beauf, fier de la supériorité que lui confère son nouveau pouvoir. La voix-off, un peu trop didactique, est là pour nous indiquer qu'il est super content de mieux comprendre les choses. (Pour ceux qui sont un peu longs à la détente, on a eu la gentillesse de coloriser en bleu pétant les yeux d'Eddie quand il est en état second.)

Il finit quand même par se rendre compte qu'il pourrait gagner un max de thunes autrement. Il abuse du produit miracle et mène la grande vie. Il va cependant manquer de prudence.

C'est alors qu'à la comédie fantastique se superpose un thriller. C'est que la réserve de pilules est très convoitée. Cela devient donc inquiétant, trépidant, d'autant plus que le film est construit sur un retour en arrière : le héros nous est montré au tout début débout sur le rebord du balcon de son magnifique appartement, alors qu'un groupe de personnes visiblement peu amicales tente d'entrer par la force.

La réalisation est épatante, dans la première moitié du film. Dès le générique, on nous place dans cet effet d'abyme visuel... de manière un peu trop tape-à-l'oeil ceci dit. Mais la suite est truffée d'effets sympas. (J'ai notamment en tête un plafond qui se transforme en gigantesque grille de lettres, dans l'appartement du héros.)

On pourra ergoter sur certaines facilités scénaristiques : les "trous noirs" dont souffre le héros ne sont pas suffisamment exploités (peut-être dans un numéro 2 ?) et une scène est vraiment maladroite, celle qui voit la dernière pilule s'échapper des mains de l'un des personnages pour rouler vers une grille... On peut aussi tiquer sur l'apologie de l'argent facile, mais cela reste un chouette moment à passer.

12:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

mercredi, 15 juin 2011

Pirates des Caraïbes 4 : la fontaine de jouvence (3D)

On ne reprend pas tout à fait les mêmes et on recommence ! Johnny Depp est toujours là, cabotinant, bondissant et pérorant, spectacle réjouissant. Fort heureusement, on a giclé le couple Orlando Bloom - Keira Knightley (pénible dans le troisième volet), remplacé par Penelope Cruz, pétulante à souhaits. (Elle a aussi pour vocation de faire oublier Calypso.) Geoffrey Rush fait des heures sup' en pirate devenu corsaire de Sa Majesté. Enfin, faute de Davy Jones, on a du Barbe Noire... très vilain lui aussi.

Pour éviter que les gesticulations de Jack Sparrow ne finissent par lasser, on a introduit une romance entre un religieux et une sirène. Attention, y a eu du casting : le pasteur est bâti comme un athlète et, pour incarner la sirène, on a choisi un petit canon de chez nous, Astrid Berges-Frisbey, que l'on a vue notamment dans Un Barrage contre le Pacifique. (Elle est aussi à l'affiche du remake de La Fille du puisatier...) Cette partie parfois un peu "nunuche" passe finalement bien.

La 3D ne se justifie guère. Elle joue un rôle plus important dans les scènes de navire, lors de l'attaque des sirènes, ainsi qu'autour de la fameuse fontaine. Le problème est que les lunettes assombrissent un peu l'image. Cela ne constituait pas un inconvénient pour visionner Avatar ou divers films d'animation aux couleurs chatoyantes mais là, parfois, j'ai été un peu agacé.

Côté action, cela dépote. J'ai particulièrement aimé la séquence de tribunal et la poursuite par laquelle elle se termine. C'est remarquable. Après, peut-être est-on blasé, mais les scènes de navire m'ont moins "transporté". Cela reste très agréable à suivre.

Je regrette toutefois que le personnage de Penelope Cruz ne soit pas plus à son avantage. On a visiblement voulu restaurer le statut de vedette incontournable de Depp, menacé dans le troisième épisode. Du coup, la brune pétillante sert trop souvent de faire-valoir.

Un aspect inattendu du scénario est l'intervention de la religion. Si l'on part du principe que l'action se déroule au XVIIIe siècle, cela n'est pas incongru. D'un côté, il y a ces incorrigibles culs-bénis d'Espagnols. De l'autre, on trouve le pasteur qui en pince pour la sirène. S'il a fait vœu de chasteté, on sent bien que cela risque de ne pas durer...

Cela donne un film foisonnant, de pur divertissement... que, paradoxalement, on semble avoir eu du mal à achever. Tout le monde (du moins ceux qui ne sont pas morts dans l'un des affrontements entre humains et sirènes) se retrouve au même endroit et on ne sait plus trop où les scénaristes nous mènent. C'est finalement une énième pirouette de Jack Sparrow qui va dénouer l'intrigue. J'adore la rupture du moment romantique placé en toute fin !

Ah, oui, ne partez pas trop vite : après le générique, on retrouve l'un des personnages, sur une plage... en compagnie d'un objet déjà vu durant le film !

13:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

dimanche, 12 juin 2011

La Conquête

On peut voir ce film de deux manières : soit comme une comédie satirique, soit comme une réflexion sur la politique.

Commençons par la comédie. Elle est grinçante, souvent drôle... et surtout très bien jouée. Denis Podalydès s'est bien coulé dans le moule sarkozyen, même si je trouve que, parfois, il en fait un peu trop. Pour toucher juste, il aurait fallu que le personnage s'éloigne un peu de l'image qu'il VEUT donner et de celle que véhiculent les émissions comme Les Guignols de l'info. Si l'on reconnaît bien le futur président de la République, la manière dont il est incarné ne nous apprend rien sur ses zones d'ombre. Mais c'est peut-être un choix.

La meilleure interprétation est sans doute à mettre au compte de Samuel Labarthe, excellent en Dominique de Villepin. Il réussit à faire toucher du doigt toute l'ambiguïté du type : un républicain traditionnel, très habile... et surtout sans scrupule, magouilleur comme c'est pas permis. L'une des meilleures scènes est sans doute celle qui le montre sur son rameur d'appartement, écoutant la radio, qui évoque les déboires de son ennemi juré.

Le ressort de la comédie est la rivalité qui oppose N. Sarkozy à J. Chirac (Bernard Le Coq... mouais) et D. de Villepin. Tout tourne autour d'eux. La pléiade de seconds rôles est une des forces du film. Parmi l'ensemble, on peut distinguer Hippolyte Girardot, tout en sobriété en Claude Guéant.

Les dialogues fourmillent de bons mots, une bonne partie d'entre eux étant connus. C'est donc assez truculent.

Par contre, les scènes de couple sont à mon avis souvent ratées, non pas par la faute des comédiens (Florence Pernel est très bien en Cécilia), mais à cause de la direction d'acteurs et d'une musique sirupeuse ou larmoyante, qui devient rapidement insupportable.

Mais le vrai problème vient de la vision de la politique que ce film véhicule. Les "gens normaux" en sont quasiment exclus. Ce ne sont que des pions dont "l'élite" a besoin pour faire aboutir ses ambitions. Alors, on ment, on manipule, on s'appuie sur des médias complaisants. En lisant cela, on doit avoir l'impression que le film est un véritable brûlot. Pas du tout, en fait ! Ce n'est pas montré de manière critique, juste en passant, le tout noyé dans la pochade, avec une musique de cirque qui fait tout prendre à la légère.

Pourtant, il y aurait à dire sur la complaisance des médias envers Sarkozy (qui ne cesse de se plaindre d'eux, cela fait partie du jeu). Les liens de celui-ci avec l'oligarchie économique sont à peine abordés, un comble pour le candidat du CAC 40 ! On nous laisse sur notre faim avec une soirée du Fouquet's expédiée et édulcorée. A plusieurs reprises, le film rate l'occasion de mettre le candidat en contradiction avec ses propos, par exemple quand on nous le montre affirmant vouloir effectuer une retraite monastique... en évacuant la véritable "retraite", sur le yacht de Vincent Bolloré.

Sur le fond, le petit monde parisianiste, qu'il soit de gauche ou de droite, est incapable de prendre le recul suffisant sur un tel sujet. On l'a déjà vu avec Yasmina Reza, finalement très en empathie avec le sujet de L'aube, le soir ou la nuit. Karl Zéro n'a pas échappé à ce travers dans son sTarko.

Malgré toutes ces réserves, on peut, si l'on veut passer une bonne soirée, se contenter d'aller voir une comédie réussie.

12:04 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, politique

samedi, 11 juin 2011

"Le Ruthénois" numéro 67

L'hebdomadaire du Piton titre sur les réactions des élus locaux à l'affaire Strauss-Kahn. Page 5, on peut lire en détail celles de Sarah Vidal (la seule femme du groupe), Alain Fauconnier, Pierre Pantanella et Christian Teyssèdre pour la gauche, Yves Censi, Jean-Claude Luche et Alain Marc pour la droite. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt... et puis il y a les coquilles : ce "pied d'estale" que l'on trouve dans la déclaration d'Alain Marc et cette formule inappropriée d'Yves Censi : "cette affaire peut montrer que personne ne peut se substituer à la justice". Il aurait évidemment fallu dire "personne ne peut se soustraire à la justice". La question est : qui a commis la faute ? Le député ? Le journaliste ?

La page 4 est entièrement consacrée à l'ordination du nouvel évêque de Rodez, François Fonlupt. Sur les photographies publiées par le journal, on peut s'amuser à essayer de reconnaître les "pipoles" aveyronnais qui sont allés montrer leur bouille à la cérémonie. Pour en savoir plus, je conseille le site de la Conférence des évêques de France, sur lequel on trouvera un diaporama. J'en extrais l'image suivante :

Comme vous pouvez le constater, il y avait du beau linge :

1 : l'ancien président du Conseil général Jean Puech

2 : son successeur, Jean-Claude Luche (on reconnaît bien là le grand respect de l'Eglise catholique envers les puissants, puisque les photographies choisies pour figurer dans le diaporama mettent en valeur les "gens qui comptent"...)

3 : la conseillère générale et sénatrice Anne-Marie Escoffier (Tiens donc ! On ne bouffe plus les curés au PRG ?)

4 : la préfète Danièle Polvé-Montmasson, récemment promue officier de la légion d'honneur (sur le contingent du ministère de l'Intérieur, comme Jean-Claude Luche quelques mois auparavant)

5 : le conseiller général (de Saint-Chély-d'Aubrac) Jean-Claude Fontanier (un authentique croyant lui, de la vieille école)

6 : le tout nouveau conseiller général de Rodez-Est Bernard Saules, au noeud de cravate approximatif... et qui a l'air de se faire chier grave (il est plus souriant sur la diapo 35)

7 : si je ne m'abuse, il s'agit de la conseillère générale (de Montbazens) Gisèle Rigal (entourée de types assez connus dans le département)

8 : l'inévitable Simone Anglade, élue d'Espalion, vice-présidente du Conseil général (parfois surnommée "Luchette" par d'ignobles mauvaises langues)

La gauche était donc singulièrement absente, et le reproche a pu en être fait au premier magistrat de Rodez, Christian Teyssèdre. Mais, après tout, la France est une république laïque et ses élus n'ont pas vocation à venir pratiquer la génuflexion devant les représentants de la religion majoritaire, aussi respectables soient-ils. A mon humble avis, la présence de la préfète ne se justifiait pas non plus.

Quant à Bernard Saules, relégué au second rang, il me fait l'effet du bon élève un peu traîne-la-patte convoqué là par le professeur Luche, qui le "coache" dans la perspective des élections municipales de 2014.

Page 6, on trouvera un peu de propagande en faveur du musée Soulages, avec des prévisions de fréquentation irréalistes... et une minimisation du coût des travaux, estimé à 15,3 millions d'euros par Le Ruthénois, contre plus de 21 millions pour La Dépêche du Midi... On sait qu'il faudra au moins 26 millions d'euros pour faire aboutir le projet... et sans doute davantage d'ici 2013. Ceci dit, si la salle réservée aux expositions temporaires est aussi grande et moderne qu'annoncée et si la programmation est alléchante (c'est-à-dire pas uniquement centrée sur le nombril d'une minorité de snobs cultureux), cela pourrait donner un coup de fouet à l'animation culturelle du Grand Rodez. (Si...)

Juste à côté de l'article, on peut voir une préfiguration d'une partie de l'espace muséographique.

Page 7, c'est un petit encadré qui m'a fait sursauter :

Voyez comme notre préfète est adepte d'une "laïcité ouverte" : après s'être soumise au rituel d'ordination d'un évêque, voilà qu'elle remet sans sourciller un certificat de naturalisation à une femme voilée ! Comme la République est accommodante !

Il est bon de rappeler que, sur les pièces d'identitié comme pour l'acquisition de la nationalité française, il est prescrit de fournir des photographies tête nue :

Pour cette cérémonie officielle, en présence de photographes, on a donc accepté d'une candidate ce que l'on refuse sur les photographies... et ce, après avoir diffusé un film sur les "valeurs de la République" !

15:18 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 juin 2011

"Le Nouvel Hebdo" numéro 179

Je recommande le principal article de fond, consacré à l'histoire de l'hôpital de Rodez, jadis très dynamique, aujourd'hui pris dans les turbulences budgétaires. Le journal rappelle l'époque qui a vu émerger cet outil de santé publique, sans oublier les installations privées, progressivement "avalées" par l'équipement public. Aux problèmes de personnel semble s'ajouter le mauvais calibrage du nouveau site, inauguré en 2006. On peut compléter ces informations par la consultation du site internet de l'hôpital, bien conçu, je trouve.

En première page figure aussi une photo "collector" : elle montre José Bové et Jean Puech (l'ancien président du Conseil général) en grande discussion, sans animosité visiblement.

En bas de page, Tempy évoque, assez tardivement il est vrai, la mini-polémique suscitée par la médiatisation du stage du jeune Guillaume Anglars.

Du côté politique, le maire de Rodez Christian Teyssèdre publie une tribune où il accuse l'hebdomadaire satirique de partialité et revient sur les désaccords qui l'opposent à Jean-Louis Chauzy. Moins intéressante est la communication de Jean-Claude Luche, qui fait sa pub à bon prix.

Page 2, la rubrique désormais célèbre Les Castonétoiseries revient entre autre sur le projet de cinéma du maire d'Onet-le-Château. Je ne suis pas d'accord avec l'article. Si la création d'un théâtre peut apparaître comme une dépense somptuaire, celle d'un cinéma d'art et essai, dont l'exploitation serait confiée à un groupe chevronné (Utopia), ne pourrait que dynamiser l'offre culturelle sur le Grand Rodez. Je n'ai pas franchement confiance dans la volonté de Cap Cinéma (qui prend progressivement le contrôle des cinémas de Rodez et gèrera le multiplexe du Foirail) de soutenir une programmation de qualité... et les sorties récentes (autres que les grosses machines, françaises comme étrangères).

Je n'ai pas non plus été emballé par la prose de Jean Peupluz, parfois mieux inspiré. Si, sur le fond, je partage son opinion concernant Laurent Blanc... et le manque de motivation d'un certain nombre de joueurs de football appelés à évoluer en équipe de France, je trouve ses considérations sur l'origine des joueurs vraiment "limites" (du même tonneau que ce qu'il avait écrit à propos des athlètes dans le numéro 137).

Il aurait été plus pertinent d'opposer les joueurs français d'ascendance nord-africaine à ceux qui ont opté pour le pays d'origine de leurs parents. Je n'ai pas non plus trop compris la réflexion sur Hugo Lloris, un type qui a la tête sur les épaules et dont le parcours est assez atypique. La suite n'est pas mieux. On a l'impression que le rédacteur met dans le même panier joueurs nés à l'étranger et joueurs nés en France de parents étrangers (ivoiriens, maliens, sénégalais pour les cas cités). C'est oublier que le sport de haut niveau français n'a cessé de s'enrichir du talent des enfants d'immigrés. Pire, Jean Peupluz place sur le même plan des joueurs antillais, dont le seul point commun avec les précédents est la couleur de peau (et la religion, pour l'un d'entre eux). Allez, on prend ses gouttes et on va se coucher !

Du côté d'Espalion, sans doute sous l'impulsion de Christian Caviale, Le Nouvel Hebdo remet un coup de pression sur la gestion du stationnement en ville... où l'égalité de traitement entre les citoyens ne semble pas à l'ordre du jour.

La politique nationale n'est pas laissée de côté. Un article prend fait et cause pour les théories complotistes à propos de l'affaire Strauss-Kahn. Bof... Dans cette histoire, DSK n'est à mon avis vicitime que du complot de sa bite...

23:59 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, presse

dimanche, 05 juin 2011

La zigounette de DSK, encore et toujours

Après tout, ce n'est que la quatrième fois que je m'exprime sur le personnage (depuis l'éclatement du scandale). Cette fois-ci, après le détournement de chanson, après la référence aux satiristes, après le lien avec New York Unité Spéciale, il va s'agir d'une information qui ressurgit (une de plus...).

Ce n'est que tout récemment que je suis tombé sur un article du Monde publié en "page trois", dans le numéro daté du 25 mai dernier. Le titre de la version papier est La police (politique) des moeurs :

Notons tout de suite que la version numérique de l'article porte un titre plus racoleur : Sexe, politique et police des moeurs. Même l'illustration diffère quelque peu. Dans les deux cas, il s'agit d'une photographie de la Préfecture de police (de Paris). Dans la version papier, on se contente de montrer le bâtiment, de manière neutre, alors que la version numérique propose une vue en contreplongée de l'entrée. Ici encore, on a tranché en faveur d'un traitement plus spectaculaire.

La comparaison des mises en page est aussi éclairante. Sur la version papier, le texte encadre la photographie ; il n'est aéré que par un seul intertitre, qui fait allusion aux journalistes. Sur la version numérique, les paragraphes se détachent plus nettement et deux intertitres (différents de celui de la version papier) ont été ajoutés, en gras : ils évoquent un pouvoir occulte. Cette organisation sous-entend que les lecteurs de la version numérique ont davantage besoin d'être aidés...

Venons-en aux faits. Il est question de Dominique Strauss-Kahn. Selon l'article (qui s'appuie sur des sources policières), DSK aurait été "surpris en fâcheuse posture dans une voiture, à l'ouest de Paris, dans un haut lieu des rencontres tarifées, à l'occasion d'un banal contrôle".

En bon français, cela veut dire que l'ancien candidat à l'investitude du P.S. avait été gaulé par les flics alors qu'il culbutait une prostituée (ou qu'il se faisait faire une gâterie par la dame) du côté du Bois de Boulogne... ah ben tiens, juste à côté de Neuilly ! (L'article ne précise toutefois pas si DSK a payé la dame en liquide...)

L'histoire a été étouffée... pour ressurgir lorsque DSK a commencé à apparaître comme un concurrent dangereux pour le président sortant. Et pourtant, les journalistes qui ont eu l'info n'en ont absolument pas parlé et, dans les médias, on a continué à nous présenter le couple Strauss-Kahn - Sinclair comme un modèle d'amour partagé...

21:56 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, dsk

samedi, 04 juin 2011

Première Chinoise à Paris

Rassurez-vous, je ne vais pas faire semblant de me lancer dans l'exégèse tennistique. J'ai juste quelques remarques à faire à propos de la première victoire d'une Asiatique au tournoi de Roland-Garros... et de son suivi médiatique.

La première chose est de rappeler que la gagnante, Li Na, a un profil atypique : elle se destinait d'abord au badminton et, plus tard, a interrompu le tennis pour reprendre ses études. (Au passage, je remarque que les parcours originaux semblent plus fréquents chez les championnes que chez les champions.)

La deuxième chose à rappeler aux profanes est que l'arrivée de cette joueuse au haut niveau n'est pas une surprise. Depuis l'année 2006, sur le circuit, elle est connue comme une adversaire redoutable sur surface rapide : elle a atteint deux fois les demi-finales à Wimbledon (en 2006 et 2010), deux fois les huitièmes et une fois les quarts à l'US Open ; elle a obtenu ses meilleurs résultats en Australie (demi-finaliste en 2010, finaliste en 2011). Signalons de surcroît qu'elle ne fut pas loin de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Pékin : après avoir éliminé Venus Williams en quarts de finale, elle a été battue par Dinara Safina puis Vera Zvonareva pour la médaille de bronze.

Cette année, Li Na n'a pas croisé ses bêtes noires sur sa route : Serena Williams était absente, tout comme Dinara Safina ; Kim Clijsters et Vera Zvonareva ont été éliminées prématurément. Elle a quand même dû affronter Maria Sharapova (qui l'avait battue plusieurs fois en Grand Chelem), au cours d'une deuxième semaine brillante : elle a aussi éliminé la Tchèque Petra Kvitova (une étoile montante du tennis féminin, qui a déjà gagné trois tournois cette année) et la Biélorusse Victoria Azarenka, présentée par beaucoup comme une future numéro 1.

Je dis tout cela mais... je n'ai pas regardé la finale ! J'ai quand même suivi l'évolution du score à la radio et sur la Toile. Deux sites proposaient un suivi "à chaud" des échanges : lemonde.fr et voila.fr. Or, voilà-t-y pas que je remarque qu'il s'agit exactement des mêmes textes ! En voici un exemple, avec d'abord une capture d'écran du monde.fr :

... et maintenant l'équivalent, en temps réel, sur voila.fr :

L'habillage étant légèrement différent, la similitude n'en est pas moins frappante ! Le plus drôle est que les deux sites n'étaient pas mis à jour en même temps. Au début, c'était plutôt voila.fr qui était en avance, alors qu'à la fin du match, les modifications survenaient d'abord sur lemonde.fr !

Alors, qui copie qui ? Le service live de voila.fr étant le plus ancien, je me suis d'abord dit que lemonde.fr s'était rapproché de lui. Autre possibilité : que les deux sites utilisent la même source d'information.

18:37 Publié dans Presse, Sport, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualite, médias, presse, actualités, tennis

La défense Lincoln

Le titre est bien choisi : le héros est un avocat pas très scrupuleux, beau gosse qui présente bien ,et son cabinet de travail est... sa voiture, une Ford Lincoln à l'arrière de laquelle il gère ses rendez-vous, pendant que conduit son homme à tout faire.

Le gars est un vrai renard, mais il va découvrir aussi rusé que lui. C'est donc l'histoire d'un avocat qui se retrouve piégé. Je ne vous dis pas comment. L'un des ressorts de l'intrigue est de comprendre la machination qui est construite autour de lui. Le suspens porte sur la résolution de l'affaire : va-t-il s'en sortir ? Comment ?

L'autre aspect concerne la vie privée du héros, divorcé d'une charmante procureure, papa pas très présent, alcoolique sur les bords... et sans doute (ancien) coureur de jupons. Une rédemption serait-elle à l’œuvre ? (Ouais, on est à Hollywood, man.)

Je recommande ce film, qui risque hélas de disparaître rapidement des écrans. C'est un bon polar, bien filmé, avec une musique pas dégueu (un mélange de soul et de rap, et des paroles en adéquation avec le film, pour ce que j'ai pu en comprendre). Les acteurs sont très bons... mais aucun n'est une vedette de premier plan. Matthew McConaughey s'est surtout fait connaître par ses rôles de beau gosse. (Le film s'appuie dessus, d'ailleurs.) Marisa Tomei a trop souvent été confinée au second plan, alors qu'elle mérite mieux. Ajoutez à cela des pros des seconds rôles (William H Macy et Bob Gunton) et un jeune qui tarde à éclater (Ryan Philippe, remarqué dans Mémoire de nos pères), et vous obtenez un très bon cocktail.

On nous ménage de l'incertitude jusque dans le dernier quart d'heure... et, si la fin n'est pas d'une moralité au-dessus de tout soupçon, elle est très américaine : elle concilie droit et pognon !

15:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 03 juin 2011

"Le Ruthénois" numéro 66

L'hebdomadaire titre sur le congrès des Jeunes Agriculteurs, qui va se tenir à Rodez. L'entretien de la semaine est donc consacré au président de la section locale, Bruno Montourcy (qui est sur le départ).

Benjamin Laumaillé titille un peu le syndicaliste, sans toutefois trop insister. Il titre sur la volonté des agriculteurs de chahuter un peu le ministre Bruno Lemaire, qui va faire le déplacement. (Mais je doute qu'il fasse de même pour le congrès de la Confédération paysanne...) Moi, à la place des paysans, je ruerais dans les brancards ! Ce mec (ou plutôt le gouvernement dont il n'est que l'un des rouages les plus dévoués) est en train de laisser tomber l'agriculture familiale.

Dans l'entretien, je trouve piquant que Bruno Montourcy exprime de fortes réserves envers le nouveau président de la FNSEA, Xavier Beulin (qui, rappelons-le, a été élu face à un candidat aveyronnais, Dominique Barrau, dont B. Montourcy est proche). Cela ne va pas l'empêcher de rejoindre le syndicat dominant : il a atteint la limite d'âge pour adhérer à JA... et, quoi qu'il dise, tout le monde sait que ce syndicat est l'antichambre de la FNSEA.

Le journal aborde ensuite les faits marquants de la semaine, à commencer par le tragique accident survenu au Monastère. Par rapports aux autres médias locaux, Le Ruthénois apporte une précision : le jeune homme renversé aurait fait un écart qui l'aurait déporté sur la route, où il a été percuté par la voiture qui arrivait de derrière. (Il reste à savoir pourquoi le garçon aurait commis cet écart...)

Fort heureusement, l'actualité est parfois plus légère. Les vicieux de base auront ainsi plaisir à reluquer deux jolies concurrentes au titre de Miss Rodez. (Je leur conseille de poursuivre leur lecture jusqu'à la rubrique sportive, où l'on peut voir de charmantes triathlètes.) On apprend aussi comment le maire de Rodez peut se trouver à deux endroits au même moment. Quel homme !

Comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie, Le Ruthénois, à l'image de ses confrères, salue la réussite du rond-pont de la Croix Grande, au faubourg. Je ne peux qu'être d'accord. Habitant le quartier, je constate que, depuis qu'il a été mis en service, la circulation automobile est plus fluide. (Il faudrait toutefois mieux aménager l'entrée du côté de l'avenue des Fusillés.) De surcroît, les piétons peuvent plus facilement traverser.

L'information ne concerne pas directement l'agglomération ruthénoise, mais, comme on peut y acheter les vins de tout l'Aveyron, on ne peut que se féliciter du classement AOC des Côtes de Millau ainsi que des vins d'Estaing et d'Entraygues-Le Fel (très bon petit blanc).

On a droit aussi à quelques nouvelles des églises ruthénoises, où l'on tente d'installer des rapaces et des chauves-souris ! Ce serait un moyen "écologique" de lutter contre les fientes de pigeons et la prolifération d'insectes.

Mon coup de coeur de la semaine va au "Coup de gueule d'une lectrice", publié par l'ami Gédéon :

(Rappelons l'une des dernières péripéties : l'achat, par le Grand Rodez, de la maison natale de l'artiste, pour plus de 160 000 euros, comme le confirme le compte-rendu de la réunion du conseil de la Communauté d'agglomération du 29 mars dernier, pages 18-19. Pour la petite histoire, le projet d'achat a recueilli 36 suffrages, 5 élus osant s'opposer à cette dépense fastidieuse et 3 autres se contentant de s'abstenir.)

Il est rassurant de constater que, de temps à autre, la raison l'emporte dans les médias locaux, trop souvent tentés de relayer la propagande des partisans du musée Soulages. On en a eu un nouvel exemple tout récemment, Midi Libre se réjouissant du record atteint par la vente d'un tableau du maître de l'outre-daube :

Sur la même page, à côté du "coup de gueule", on peut lire la tribune de Jean-Louis Chauzy, déjà publiée dans Le Nouvel Hebdo de vendredi dernier. (Je trouve le numéro de cette semaine moins inspiré.)

La suite du Ruthénois est composée des nouvelles locales et des nombreuses pages sportives. Il y en a pour tous les goûts.

22:31 Publié dans On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, actualité, actualite

jeudi, 02 juin 2011

Bientôt un épisode sur l'affaire DSK ?

Très vite, l'arrestation de Dominique Strauss-kahn a donné naissance à une foule de blagues plus ou moins lourdes. Des humoristes s'en sont donné à coeur joie. Pour nous Frenchies, ce fut l'occasion de découvrir par le détail la procédure judiciaire des Etats-Unis (de New York, plus précisément)... enfin pas de découvrir totalement, puisqu'elle sert d'arrière-plan à quantité de séries américaines... au point que nombre de Français se révèlent meilleurs connaisseurs de la justice d'outre-Atlantique que de celle de l'Hexagone.

L'une de ces séries a pour héros les policiers de l'unité spéciale pour les victimes. Elle est actuellement diffusée le lundi soir, tard, sur TF1, sous le titre New York Unité spéciale. Aussi étonnant cela puisse-t-il paraître, il en a été question dans un billet de l'avocat blogueur "Maître Eolas" ainsi que dans les commentaires.

Il m'arrive de regarder cette série, de temps en temps. Figurez-vous que, lundi 30 mai, les téléspectateurs français ont dû sourire durant l'épisode (particulièrement sordide) intitulé Brandy à jamais, lorsque cet insert est apparu à l'écran :

Il est piquant de noter que, pour les fans de série télé, on croit nécessaire de traduire (avec une faute) le nom de la prison de Rikers Island, alors que la chronique judiciaire, à ma connaissance, a, la plupart du temps (à l'image du Monde), conservé le nom anglais.

22:42 Publié dans Politique, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dsk, presse, médias, etats-unis

Rio

Ce dessin animé est encore programmé, ce qui permet à des retardataires dans mon genre d'en profiter... en deux dimensions. (Je n'ai pas cherché à le voir en "3D".)

Le héros est Blu, un drôle d'oiseau : un ara bleu qui, enlevé tout petit et devenu par hasard le compagnon d'une libraire du Nord des Etats-Unis, ne sait pas voler. L'histoire va le ramener au Brésil, à Rio de Janeiro. (Au passage, signalons que ce type d'oiseau se trouve en général plus au nord du continent sud-américain.)

La première séquence de forêt (qui se conclut de manière abrupte), nous en met plein la vue. C'est virevoltant et les couleurs sont vives. Vient ensuite la vie américaine de celui qui va être nommé Blu. Les traces d'humour débarquent et ne quittent plus le film qui, bien que comportant quelques moments semi-tragiques et/ou émouvants, reste sur le ton du divertissement bon enfant... parfois légèrement graveleux.

Dans ce domaine, l'un des meilleurs moments est sans conteste l'irruption de la famille Toucan, avec ces bambins insupportables... et un papa plein de ressources ! J'ai aussi bien aimé le gang des singes... à qui il arrive des bricoles.

Les scénaristes ont eu l'habileté de vraiment faire se chevaucher les péripéties humaines et les péripéties animalières. Cela donne du rythme et de la variété à l'intrigue. De surcroît, la musique n'est pas insupportable.

Il ne faut pas y chercher grand chose de plus. On apprécie que personnages masculins et féminins soient mis sur le même plan. On approuve la dénonciation du commerce d'animaux exotiques. On compatit aux malheurs du gamin des favelas... mais cela ne va pas plus loin. On a juste droit à une balade chaotique en moto dans les ruelles d'un quartier pauvre. (Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus puissant, tournez-vous vers l'excellent La Cité de Dieu.)

De Rio restent des images de carte postale : la baie, le Christ rédempteur, les lumières de la ville et le carnaval. En matière d'animation, le savoir-faire est indéniable. C'est suffisant pour passer un bon moment.

P.S.

Dans la version française (celle que j'ai vue), c'est Lorant Deutsch et Laetitia Casta qui prêtent leur voix (avec talent) aux héros.

16:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

lundi, 30 mai 2011

Deux prises de re-cul sur le "DSKgate"

Une fois passé le temps de l'émotion, de l'indignation, des libelles et du voyeurisme, vient le temps de la réflexion. De grands penseurs du début du XXIe siècle se sont récemment exprimés sur le sujet.

Le premier à nous avoir fourni le résultat de ses cogitations est Nicolas Bedos. Dans l'émission présentée par Franz-Olivier Giesbert, Semaine critique !, il a croisé des considérations d'une grande finesse sur Penelope Cruz, le Sofitel et la grossesse de Carla Bruni.

Samedi dernier, ce fut au tour de l'équipe de Groland.con, qui révéla d'abord un aspect méconnu de l'enquête policière sofitélienne. Puis Michael Kael tenta de comprendre ce qui avait pu pousser Dominique Strauss-Kahn à commettre l'irréparable :

01:48 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dsk, société, femme, actualité, dominique strauss-kahn, médias, humour

samedi, 28 mai 2011

Bienvenue chez les privilégiés !

Certains de nos ancêtres ont fait la Révolution mais, visiblement, cela n'a pas servi de leçon à la nouvelle aristocratie de la République. Voilà ce que l'on pouvait lire au bas de la page 2 du Canard enchaîné paru mercredi 18 mai :

Au-delà de l'anecdote, scandaleuse, que nous apprend ce petit article ?

1) Que le chef de cabinet d'une ministre se croit autorisé à téléphoner au directeur du plus important musée de France pour lui donner un ordre.

2) Qu'une ministre en fonction est persuadée que son statut l'autorise à obtenir un passe-droit pour sa fille et une amie.

3) Que, malgré le refus du musée, on n'a pas dissuadé les deux visiteuses de venir au musée, comptant sans doute que, mise devant le fait accompli, la direction du musée s'empresserait de se plier aux desiderata ministériels.

4) Que la direction du Louvre a adopté une attitude courageuse... et a fait remonter l'affaire.

5) Que la raison invoquée par un haut fonctionnaire est le risque d'ébruitement dans la presse et non la rupture de l'égalité républicaine.

15:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, société, france

vendredi, 27 mai 2011

"Le Nouvel Hebdo" numéro 177

Gérard Galtier consacre son éditorial à la plainte déposée contre le journal par le maire d'Onet-le-Château Fabrice Geniez (soutenu par sa majorité municipale). Il en profite pour revenir sur les démêlés judiciaires qu'a dû affronter le prédécesseur du Nouvel Hebdo, qui s'appelait L'Hebdo.

Le passage incriminé est paru dans le numéro 164, du 25 février dernier, dans la rubrique Les Castonétoiseries (qui épingle régulièrement l'équipe municipale, sans prendre de gants) :

Il est vrai que l'article n'est pas d'une grande finesse et fonctionne par allusions. On sent qu'il a été alimenté par un membre de l'opposition castonétoise... ou un employé municipal pas franchement sympathisant de la majorité. Mais de là à aller en justice... aux frais du contribuable, de surcroît ! C'est d'autant plus excessif que le maire avait la possibilité de faire publier un droit de réponse (ce dont ne se prive pas le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, quand il est "chatouillé" par un papier). Il ne l'a pas fait.

Ceci dit, on ne sait pas encore quand le procès doit se tenir. Je suis sûr que les débats vont être intéressants !

Un long article est consacré à la polémique née entre le président du Conseil économique, social et environnemental régional, Jean-Louis Chauzy, qui trouve que le développement de l'agglomération ruthénoise patine, et le maire de Rodez, qui a répondu avec son tact habituel... Le Nouvel Hebdo publie en sus une tribune de Jean-Louis Chauzy, qui tente de prendre de la hauteur.

Restons à Rodez pour une histoire qui commence à faire du bruit. Il s'agit des nuisances, notamment nocturnes, occasionnées par les beuveries étudiantes qui ont lieu en fin de semaine, entre la rue Béteille et l'avenue Tarayre. Pour avoir habité le coin, je peux témoigner avoir vu la tranquillité du quartier rapidement se dégrader. La mairie comme la Police Nationale n'ont apparemment pas fait grand chose... jusqu'au jour où se produira une agression grave ou lorsque l'un de ces alcooliques provoquera un drame au volant. Démagogie jeuniste, quand tu nous tiens !

Mais les plus âgés adoptent parfois des comportements guère plus responsables. Le problème est qu'en général ils disposent de plus de pouvoir, comme le maire de Villefranche-de-Panat. Celui-ci est mêlé à une sombre histoire : la vente (pour 15 centimes d'euro !) du stade de football communal à une société civile immobilière, dont la gérante est PDG du groupe Papillon (qui fabrique un très bon Roquefort, soit dit en passant). Une association s'est montée et des élus d'opposition ont décidé de saisir la justice.

Dans cette affaire, comme le relève Le Nouvel Hebdo, la préfète de l'Aveyron aurait pu jouer un rôle (celui de défense de l'intérêt général, en saisissant la Chambre régionale des comptes) mais, curieusement, elle s'est pour l'instant bien gardée d'intervenir. Seuls les mauvais esprits penseront que l'appartenance du maire de Villefranche-de-Panat à la majorité départementale puisse peser sur le déroulement de l'affaire...

On lira aussi avec profit une contribution de Roger Lajoie-Mazenc, sur la naissance du district du Grand Rodez, une question qui suscite des interprétations divergentes.

Enfin, parmi d'autres choses, je signale un beau papier de Jean Peupluz, titré Prenez le train ! Pendant que nos chers élus se soucient surtout de l'avion et des routes locales, on ne se préoccupe guère du sort des Aveyronnais de base usagers de la ligne Rodez-Paris, que les politiques de droite comme de gauche ont un peu oubliée... à l'exception toutefois de Martin Malvy, le président du Conseil régional.

18:53 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

dimanche, 22 mai 2011

Football ethnique en France

Je ne vais pas revenir sur toute la polémique déclenchée par la série d'articles de Mediapart, juste en tirer quelques conclusions. La première est une déception : alors que ce site a bonne réputation (il s'est notamment illustré dans les affaires Woerth-Bettencourt), sa présentation des discussions internes à la Fédération française de football semble avoir été tendancieuse. (Sur ce point, je me retrouve dans l'analyse de Variae, un blogueur associé à Marianne2.)

Au final, à l'exception des propos tenus par une personne, il apparaît qu'au-delà de quelques maladresses d'expression, les participants à la fameuse réunion se soient surtout souciés de deux problèmes :

- le choix d'une proportion non négligeable de jeunes joueurs (talentueux) binationaux de défendre finalement les couleurs du pays de leurs ascendants

- le profil physique et technique de la majorité des titulaires de l'équipe de France, jugés pas suffisamment complets

Concernant le premier problème, on a négligé un phénomène observable par tous : le décalage dans l'arrivée à maturité des jeunes joueurs. Certains connaissent leur pic de forme dès 18-20 ans, d'autres vers 23-25 ans, certains même plus tard. Mais il n'est pas facile d'attendre une hypothétique sélection alors que plusieurs camarades de promotion sont déjà sous les feux des projecteurs... d'autant plus que le fait de jouer en équipe nationale (de France ou d'ailleurs) n'est pas forcément vu comme un honneur, mais comme une opportunité de carrière : c'est un moyen d'obtenir une meilleure rémunération des sponsors et de se faire repérer par le manager d'un grand club.

Dans cette affaire, on a peut-être surestimé la part d'ethnicisme, alors qu'il est essentiellement question de pognon et de concurrence effrénée, comme l'a justement rappelé Thierry Pech (membre de la rédaction d'Alternatives économiques) dans l'émission L'Esprit public du 15 mai dernier.

On n'en est peut-être pas arrivé là par hasard. Lors de la dernière coupe du monde en Afrique du Sud, plusieurs journaux (Le Monde, L'Express, La Dépêche du Midi) ont évoqué l'existence de clans au sein de l'équipe de France, clans dont la formation pourrait être liée aux origines "ethniques" des joueurs. (On a même parfois suggéré que des relents d'homophobie pourraient nuire à la bonne entente du groupe... Voilà un sujet tabou dans le petit monde très très viril du sport professionnel !)

A cette époque (l'été 2010), j'avais apprécié la réaction de Lilian Thuram, qui a rué dans les brancards sans langue de bois. (Bien que n'étant pas un inconditionnel du foot -encore moins depuis une dizaine d'années, je garde en mémoire la demi-finale France-Croatie de 1998, durant laquelle ce joueur, bien qu'ayant commis une grosse erreur de défense, s'était si brillamment illustré. Pour la petite histoire, c'est lors de ce match que Laurent Blanc avait été injustement expulsé -et donc privé de finale- à cause d'une simulation d'un joueur adverse, Slaven Bilic... aujourd'hui sélectionneur de l'équipe nationale croate ! Les deux hommes se sont retrouvés à l'occasion du match amical joué en mars dernier. Score final : 0-0.)

Mais revenons à Lilian Thuram (auquel on prête des ambitions politiques... pourquoi pas, après tout). Lors de l'affaire des supposés quotas, il s'en est pris notamment à Laurent Blanc, ce qui lui a valu une réaction inattendue de Christophe Dugarry (et là on se rend compte qu'un joueur blanc vient au secours d'un autre... on n'en sort pas !), qui a rappelé une anecdote remontant à juillet 1998 et que je ne connaissais pas.

Au-delà de ces polémiques, deux choses sont claires pour moi :

- Le football est pourri par le pognon ; il a besoin de davantage de régulation.

- La société française n'est pas gangrenée par le racisme, mais plutôt par le communautarisme : la nature humaine fait que l'on a parfois tendance à se regrouper avec des personnes d'origines semblables (c'est une sorte d'instinct grégaire... un truc censé disparaître à l'âge adulte, quand on choisit ses fréquentations sur des critères plus objectifs, en théorie). Cela a toujours existé, mais ce n'était pas forcément apparent, encore moins revendiqué. Le football illustre bien, dans ce domaine comme dans d'autres, les changements survenus dans la société française depuis une vingtaine d'années.

14:37 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, france, football

vendredi, 20 mai 2011

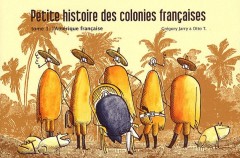

Petite histoire des colonies françaises

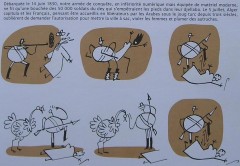

C'est le titre d'une série de quatre ouvrages de bandes dessinées (signés Grégory Jarry et Otto T.) d'un genre très spécial. L'oeuvre a une prétention historique... et elle semble bien documentée (elle fourmille d'anecdotes qui souvent, hélas, ne sont pas inventées). Mais ce qui pourrait être un horrible pensum est dynamité par la verve satirique : c'est méchant, sarcastique, sans pitié... souvent à hurler de rire.

La forme est originale : les livres sont rectangulaires ("à l'italienne", comme on dit dans le milieu de l'édition), précédés d'une petite introduction (dont le ton parodie celui des manuels de la Troisième République) centrée sur le narrateur de ces histoires : "papy de Gaulle". Ensuite, chaque page est organisée suivant le même modèle : la partie supérieure contient un court texte explicatif, parfois sérieux, parfois ironique, parfois complètement barré ; le reste de la page est dessiné, en théorie pour illustrer le propos, souvent en contrepoint.

Le premier tome a pour sous-titre L'Amérique française :

Il est découpé en six chapitres :

- La rivalité franco-anglaise

- La Floride

- Le Canada

- La Louisiane

- Les Antilles

- L'effondrement

Il aborde une période méconnue de notre histoire, durant laquelle la France tenta de s'implanter dans des régions que l'on a oubliées aujourd'hui, comme ce fut le cas en Floride :

Il est aussi bien évidemment question des pionniers... mais sans légende dorée :

Le deuxième tome a pour sous-titre L'Empire :

Les faits racontés dans cet album sont mieux connus. Il est ainsi question de la conquête de l'Algérie... qui ne s'est pas effectuée dans la dentelle :

(Je recommande aussi la représentation de l'incident qui a servi de prétexte à l'invasion française.)

Dans le cadre de la prise de contrôle du Maroc, les positions de Jean Jaurès sont abordées... de manière ironique évidemment :

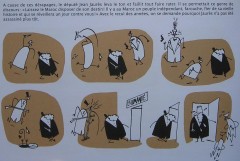

Le tome 3 a pour sous-titre La décolonisation :

Les dessinateurs excellent à mettre en images les arrière-pensées des acteurs de cette période (toujours avec une distance ironique), comme Hô Chi Minh :

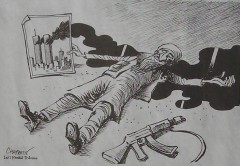

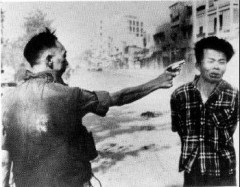

Il est aussi fortement question des violences, avec (notamment) l'exemple de l'Algérie :

Le tome 4 a pour sous-titre La Françafrique :

Là, ô surprise, papy de Gaulle cède la parole à ses successeurs, papy Pompidou et papy Giscard (qui parlent peu), "Tonton" (Mitterrand)... et même un peu papy Chirac et cousin Sarko (vêtu d'un costume très révélateur...). Dans ce volume, les plus jeunes découvriront un personnage-clé de cette époque, Jacques Foccart :

Le livre vaut aussi pour la dénonciation du comportement prédateur des élites françaises... et africaines :

Moi je trouve que cela pourrait constituer un beau cadeau de fête des mères !

12:19 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, livre, humour

lundi, 16 mai 2011

Domi nique qui ?

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

A l'époque Nico le Fier

La France mit aux abois

Dominique notre Père

Combattit les grands bourgeois

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

Certain jour un érotique

Petit cul rose l'éconduit

Mais notre Père Dominique

Le soumit à sodomie

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

Sans porno ni manigance

Il parvient à prendr' son pied

Tient son vit quelle potence

Méprisant la chasteté

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

Enflamma de tout l'hôtel

Le très féminin personnel

Et pour répandre sa semence

Comprima ses flatulences

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

A Dominique pervers

Le sein s'en vint à manquer

Et deux anges se présentèrent

Dotés de mamelles dorées

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

Dominique vit en rêve

Les lécheuses du monde entier

Sous le manteau sa belle Verge

Adroitement titiller

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

Dominique mon bon Père

Garde nous fort bien montés

Pour exposer à nos frères

Nos vits en pleine santé !

Dominique nique nique

S'en allait tout simplement

Frustré, chaud et bandant

En sortant d'la salle de bains

Il ne pense qu'à sa queue

Il ne pense qu'à sa queue

Soeur Sourire édenté

17:53 Publié dans Bouts rimés, Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, société, actualité, dsk, poésie

samedi, 14 mai 2011

Cascade aveyronnaise : un vote qui ne coule pas de source !

Vendredi 13 mai s'est réunie la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, organe consultatif amené à se prononcer sur le projet de la préfecture de l'Aveyron concernant la cascade de Salles-la-Source. C'est l'une des polémiques du moment, qui fait s'entrecroiser politique locale, protection du patrimoine, arrière-plan historique... et gros sous.

Cette commission, présidée par la préfète de l'Aveyron, est composée de la manière suivante :

- des membres de droit, hauts fonctionnaires, dont le chef de la DREAL ; en tant que membres de droit, ils sont indépendants de toute nomination... mais oseront-ils s'opposer à un projet de la préfecture ?

- des représentants élus des collectivités territoriales

- des "personnalités qualifiées" (des scientifiques et des membres d'associations)

- des "personnalités compétentes" (en fonction du sujet abordé)

Sauf erreur de ma part, les deux dernières catégories regroupent des membres nommés par la préfecture.

Du coup, lorsque la préfète est venue présenter son projet (favorable à la reconduction de la micro-centrale électrique), on pouvait s'attendre à ce que la majorité se prononce clairement en sa faveur. Sauf que... il semble y a voir eu des problèmes à l'allumage : sur 18 voix potentielles, le projet n'en a recueilli que 8, l'opposition 7, 2 membres s'étant abstenus... et il y aurait eu un-e absent-e ?

Difficile de connaître le détail du vote. D'après un article de La Dépêche du Midi, le vice-président du Conseil général Pierre-Marie Blanquet aurait voté contre. Et les autres élus aveyronnais ? D'après le site Ranimons la cascade ! , tous les fonctionnaires ont voté pour... Quel beau sens de la discipline !

Restent les deux abstentionnistes, qui auraient pu faire basculer le scrutin. Sans les connaître et sans vouloir présumer de leurs motivations, on peut cependant affirmer que, par le non-vote, ils ont exprimé leur méfiance vis-à-vis du projet proposé :

- s'il est bon, pourquoi ne pas avoir voté en sa faveur ? (A moins que ce ne soient deux élus locaux qui n'aient pas voulu "se mouiller"...)

- s'il est mauvais, il aurait fallu prendre un risque : désavouer l'autorité publique ; s'abstenir était un moindre risque...

Pour plus de transparence (après tout, ne sommes-nous pas en démocratie ?), il serait bon que le vote de chaque membre de la commission soit connu.

12:59 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, nature, environnement, écologie

mercredi, 11 mai 2011

François Mitterrand en photos

L'édition datée du 10 mai 2011 du Monde propose une intéressante page sous le titre "Mitterrand photos taboues". Le trentième anniversaire de l'accession à la présidence de la République a suscité une inflation d'articles (dont le site Arrêt sur images propose un échantillon).

Les quatre photographies parues dans "le quotidien du soir" ont été bien choisies, je trouve. Les commentaires qui les accompagnent sont soignés. Sont évoqués la rencontre Pétain-Mitterrand (en 1942), l'amitié jamais reniée pour René Bousquet, le décès de l'ancien président et sa fille Mazarine. C'est cette dernière image qui a le plus éveillé mon attention :

La photographie aurait été prise en septembre 1981. Le commentaire porte sur le culte du secret et la révérence des journaux de l'époque, puisque seul l'organe d'extrême-droite Minute a rapidement évoqué cette affaire.

On peut d'ailleurs lire avec profit la version de l'histoire de l'ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire, feu Serge de Beketch. Il faut faire la part des exagérations (il n'hésite pas à qualifier la présidence Mitterrand de "régime le plus corrompu de l'après-guerre") et des affirmations péremptoires (il se trompe sur l'âge de Mazarine : elle avait quasiment 7 ans à l'époque, alors qu'il lui en donne moins de 5). Plusieurs détails méritent néanmoins le détour.

La publication de cette touchante photographie est dans le ton de cette célébration. On chante les louanges de l'ancien président et on le présente comme un homme qui, certes a mené une double-existence, mais pour qui "l'autre femme" (Anne Pingeot, la mère de Mazarine) aurait été le grand amour de sa vie.

En réalité (comme je l'ai déjà écrit à l'occasion du décès d'Annie Girardot, une des nombreuses ex de Tonton), si François Mitterrand est resté attaché à la mère de sa fille, sa liaison ne l'a nullement empêché de continuer à "cavaler" à droite et à gauche...

Halte aux images d'Epinal !

21:18 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, ps, histoire, mitterrand

Cabeza de Vaca

C'est un "vieux" film, sorti à l'origine en 1991 (dans la perspective de la célébration du cinquième centenaire de la "découverte" de l'Amérique), remis dans le circuit en 2011.

Il s'inspire de la Relation de voyage rédigée par le héros, Alvar Nunez Cabeza de Vaca, un conquistador, à l'origine à la recherche d'un beau butin, et qui a traversé à pieds une partie du continent américain.

Comme cela a été tourné par un Mexicain (Nicolas Echevarria), on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas un morceau de bravoure en l'honneur des conquérants sanguinaires. Non, le réalisateur louche plutôt du côté de Werner Herzog et de son Aguirre...

... pour le meilleur comme pour le pire. Le pire vient vite : certaines scènes sont mal jouées. C'est dû à la fois à la présence de comédiens non professionnels mais aussi (et surtout), à la faiblesse de la direction d'acteurs qui, je pense, s'est limitée à donner des consignes générales en plus du dialogue à débiter. Après, avec des mecs doués, on peut atteindre la grâce... ou tomber dans la daube.

Du coup, le film alterne des moments ratés (les scènes de radeau sont vraiment mauvaises... ça sent le tournage cheap en studios) et des séquences particulièrement inspirées, où interviennent souvent les "Indiens" rencontrés par le héros.

Il y a tout d'abord la période de captivité (et d'esclavage), qui voit cet Européen pétri de certitudes devenir la bonniche d'un Indien nain et manchot, farceur de surcroît ! Le compagnon de celui-ci est un grand baraqué un peu magicien sur les bords. On nous entraîne sur les rives du chamanisme. Cela devient passionnant, d'autant plus que le héros se découvre un don de guérisseur.

Libéré, il poursuit son périple vers l'ouest, à la rencontre d'autres peuples, d'autres cultures. En chemin, il retrouve des rescapés de l'expédition espagnole d'origine. Le fossé qui s'est creusé entre l'acculturé européen et ses anciens compagnons est bien mis en scène.

Les dialogues ne sont pas nombreux (et tant mieux : ils sont en général médiocres). Par contre, j'ai apprécié la musique et les chants, bien insérés dans le déroulement de l'histoire.

Si l'on est prêt à supporter des maladresses et quelques faiblesses pour accéder à plusieurs bons moments de cinéma, on peut se laisser tenter par ce film.

19:32 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma, histoire

samedi, 07 mai 2011

Grand Rodez et petits féodaux aveyronnais...