jeudi, 05 juillet 2012

Miss Bala

Ce petit film mexicain ne fait pas trop parler de lui, et pourtant... Il nous offre une plongée dans la violence endémique qui ronge le pays, lui associant un portrait social qui tente de s'éloigner des clichés. C'est un peu une version mexicaine du Traffic de Soderbergh.

Cette "miss Beauté" de Basse-Californie est d'origine modeste. Pas vilaine (et un peu rêveuse), elle pense qu'un concours de mannequin va la sortir de l'ornière. Mais sa vie bascule la veille du début de l'entraînement, parce qu'elle a suivi sa meilleure amie dans une soirée qui s'est très mal terminée. La violence intervient donc assez tôt dans le film, mais elle est filmée de manière indirecte, à travers les conséquences qu'elle a sur le personnage principal.

La suite met plutôt en scène la montée de la tension psychologique. Laura Guerrero a survécu grâce à sa ténacité... mais le chef du cartel de la drogue s'est entiché d'elle. Qu'est-elle prête à faire pour survivre ? Qu'est devenue son amie ? A partir de là, cette innocente jeune femme se retrouve prise dans un engrenage, qui la fait passer de victime à complice des criminels. On la découvre finalement assez futée et entêtée.

Les forces de l'ordre ne sont pas toujours à leur avantage. Du point de vue des "Mexicains d'en-bas", c'est une troupe coercitive comme une autre. Certains policiers travaillent même en douce pour les trafiquants de drogue... et les relations entre les hommes de pouvoir, les militaires et les riches délinquants ne sont pas très claires, c'est le moins que l'on puisse dire.

Du côté de l'héroïne, on est assez surpris de la voir passer habilement entre les gouttes. Elle profite du fait que le chef du cartel n'est pas complètement abruti... et qu'il pense pouvoir l'utiliser à sa guise.

La violence physique ressurgit dans la dernière demi-heure, qui se conclut de manière assez surprenante.

C'est un film fort, porté par son interprète principale (Stephanie Sigman, inconnue au bataillon) et qui évite (en général) les effets faciles.

21:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, cinema

mercredi, 04 juillet 2012

The Dictator (Le Dictateur)

Les critiques (professionnels) ont été en général très réservés sur le nouveau film produit par Sacha Baron Cohen (après l'excellent Borat et le décevant Brüno). Il faut dire que notre moraliste du XXIe siècle n'y va pas avec le dos de la cuillère... plutôt à la truelle et à la bétonnière !

Il dénonce les travers de certains de ses contemporains, en s'appuyant non pas sur un type sympa, mais sur un personnage extrêmement contestable, mélange de Saddam Hussein et de Mouammar Kadhafi (avec un chouïa de Hafez el-Assad et d'autres potentats, plutôt africains). Ses films posent donc la question de l'identification au personnage principal, le "héros", qui est aussi (et surtout) un enfoiré.

On peut déjà apprécier la satire des tyrans proche-orientaux et africains : le général Aladeen est un crétin infantile... souvent ridicule donc. Il allonge un max de fric pour pouvoir profiter (brièvement : apparemment, le petit membre du monsieur balance vite la purée...) du corps de jolies femmes... non, pas des prostituées, plutôt des mannequins ou actrices connues. (J'adore le moment où l'on découvre l'éventail de ses "conquêtes".) L'une des scènes est clairement une vacherie à destination de Naomi Campbell.

C'est là où le projet du film est le plus visible : s'appuyer sur ce dictateur pour mettre à jour les turpitudes de ses contemporains.

Les contestataires "droits-de-l-hommistes" gauchisants en prennent aussi pour leur grade. La manière dont la foule, à New York, adopte les slogans du vrai dictateur (qui a perdu sa barbe dans des circonstances que je vous laisse découvrir) est très drôle.

Le personnage féminin principal, incarné par une égérie des comédies lourdingues (Anna Faris, très à l'aise pour jouer les idiotes dans Scary Movie et Smiley Face, par exemple), "déguste" aussi : elle est souvent à côté de la plaque, s'habille comme une souillon, ne se rase pas les aisselles... mais elle joue un rôle non négligeable dans cette aventure. Voici donc la misogynie globale (l'image des femmes n'est guère reluisante dans les films produits par SB Cohen) atténuée par une figure sympathique.

Le portrait de la boutique bio de l'héroïne est très acide. Aladeen va y mettre bon ordre, faisant bosser les salariés lymphatiques, luttant contre la fraude (un comble, pour l'ex-dictateur !), s'occupant des clients mal élevés... Au départ, il fait tout cela pour récupérer son pouvoir. Mais il finit par éprouver un tendre sentiment pour l'idéaliste humaniste... d'autant plus que celle-ci le sort de tous ses mauvais pas, comme cette excursion en hélicoptère (en compagnie d'un ingénieur atomique... et d'un couple d'Américains moyens) qui se finit au poste de police.

On appréciera aussi le tableau du petit monde des opposants en exil. Aladeen le découvre à l'occasion d'un passage dans un bar ethnique. Il finit par comprendre que tous ceux dont il a commandé l'exécution sont là... y compris la vache ! La séquence est franchement hilarante.

Politiquement, le film est engagé. Pas tellement en faveur de la démocratie, finalement soutenue parce qu'elle permet l'amour véritable : le dictateur fait l'expérience d'une femme qui l'embrasse de sa propre initiative et non pas parce que son père est attaché au radiateur dans la pièce d'à côté ! L'auteur s'en prend aux puissants, chinois inclus (ils rachètent l'Amérique... et se font faire des gâteries !), dans un portrait au vitriol, sans nuances. Et quelle magnifique tirade d'Aladeen, vantant les mérites de la dictature aux Américains, leur expliquant tout ce qu'elle permet de faire... sans réaliser évidemment que les Américains n'ont pas besoin d'une dictature pour arriver à ces résultats !

Les jeunes (et les grands enfants) goûteront l'humour pipi-caca, de la carafe d'urine à la tribune de l'O.N.U. à l'expulsion d'un méga-étron en altitude. Dans le genre très con, on a aussi le sosie du dictateur, encore plus stupide que lui... si, c'est possible !... et quelle intervention miraculeuse à la fin du film ! Tordante !

Mais les deux scènes d'anthologie sont sans conteste la découverte de la masturbation par le héros (avec l'aide de sa patronne, très pédagogue) et l'accouchement pratiqué par lui et sa nouvelle amie, dans la boutique, avec vues de l'intérieur du vagin en prime ! J'A-DORE !

19:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 30 juin 2012

Adieu Berthe, ou l'enterrement de mémé

C'est la nouvelle oeuvre des frangins Podalydès, fils d'un pharmacien de la banlieue parisienne chic (Versailles) et adeptes d'un humour décalé.

On retrouve plusieurs aspects autobiographiques dans ce film : la pharmacie, la grand-mère porteuse d'un univers qui fascine, le rôle de la magie (souvenirs de l'enfance du réalisateur, Bruno). Il me semble que l'esprit de Jacques Tati souffle aussi un peu sur le film : même si l'on voit le RER passer, on se dit que ces quartiers pavillonnaires tranquilles sont un peu à l'écart de leur époque.

La première partie est une chronique de banlieue. Le pharmacien se déplace en trottinette électrique, transportant au besoin la fille de sa maîtresse (Valérie Lemercier, épatante), finissant toujours par rejoindre sa boutique (au-dessus de laquelle habite belle-maman, une rombière caricaturale), où s'échine sa tendre épouse (Isabelle Candelier, un peu trop cocker).

Il y a quelques idées de mise en scène dans la manière dont la pharmacie est filmée, mais les dialogues associés à ces scènes sont par contre d'un niveau assez faible... et le ballet des tiroirs de l'officine m'a fait immanquablement penser au sketch des Inconnus sur les commerces, avec Bernard Campan dans le rôle du pharmacien... autrement plus corrosif que Denis Podalydès !

Les journées (et les soirées) sont rythmées par l'envoi de textos. Nos bobos sont extrêmement dépendants de leurs smartphones ! Notons que le réalisateur a trouvé une méthode simple et efficace (un code de couleurs) pour intégrer (souvent de manière humoristique) les mini-messages à l'intrigue. (C'était toutefois plus élaboré dans L'Exercice de l'Etat.)

C'est la mort de la grand-mère qui vient casser ce ronronnement. Elle met les protagonistes au contact du monde des croque-morts... qui cherchent surtout à "croquer" l'argent des vivants ! Il faut signaler la performance de Michel Vuillermoz, formidable dans le rôle d'un entrepreneur "conceptuel", qui transforme le contrat-obsèques en oeuvre lyrique ! La première séquence tournée dans les locaux des pompes funèbres est géniale, entre le pédantisme de l'entrepreneur, l'obséquiosité de ses employés et l'irruption de Valérie Lemercier... dont le "pétage de plombs" ultérieur, en plein cimetière, est plus savoureux encore que ce qui était perceptible dans la bande-annonce.

On découvre aussi avec joie l'entrepreneur plus artisanal incarné par Bruno Podalydès lui-même, dans un rôle qu'aurait pu interpréter Edouard Baer.

Pour moi, le film décolle avec le séjour en maison de retraite. Cela commence par le trajet, en fourgon mortuaire (et de bons dialogues). Cela continue par la découverte de la chambre de la grand-mère, puis des pensionnaires de cet institut assez particulier. La nuit que le pharmacien et sa maîtresse sont obligés de passer sur place va leur faire découvrir des aspects inconnus de la vie de l'aïeule décédée. C'est vraiment une très belle séquence.

Le lendemain, ils se font envahir par une troupe menaçante, sombre : la guerre des pompes funèbres est déclarée ! La belle-doche, toquée de l'entrepreneur pédant, s'en mêle. Cela nous mène aux funérailles, introduites par une musique qui ne dépaysera pas les amateurs de (feue) l'émission 2000 ans d'histoire.

Il y a une vie après la mort... du moins dans le film : la découverte des petits secrets de la défunte va aider certains adultes à fêter dignement l'anniversaire d'une gamine !

13:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 27 juin 2012

Prometheus

Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan (ou le fils d'un titan), créateur de l'espèce humaine, à laquelle il rapporte le feu. Seule une partie de la légende sert de base à ce film, qui traite de la création des humains, imaginée comme résultant d'une intervention extraterrestre. On passe de l'archéologie à la science-fiction, dans une quête des origines qui réserve quelques surprises.

Ce film est aussi présenté comme un prequel de la saga Alien. C'est bien là le problème. Ceux qui connaissent les films auront comme un goût de déjà vu, tant les scénaristes ont tout fait pour ne pas dépayser les spectateurs. Du coup, on trouve que les humains font (par avance, puisque l'action est censée se dérouler environ 30 ans avant le premier Alien) les mêmes erreurs que ceux que nous avons vu se faire dépecer ou ensemencer jadis. Ce n'est pas désagréable à regarder, mais, franchement, cela manque d'originalité.

C'est l'autre versant de l'histoire qui est le plus novateur, celui qui a trait au monde des "ingénieurs", ces géants humanoïdes dont on ne nous dit hélas presque rien. On soulève juste un coin du voile. De deux choses l'une : soit le film était déjà trop long, trop coûteux... et l'on a tranché dans le reste, soit on nous ménage une suite (la fin est ouverte), c'est-à-dire que des producteurs avides d'argent facile ont "lancé une sonde". Envisagerait-on une nouvelle série de films ?

En tout cas, formellement, celui-ci est très joli à regarder. Les décors sont somptueux (pas besoin de la 3D pour les apprécier) et plusieurs scènes sont particulièrement bien enlevées. Celle de l'auto-avortement du docteur Shaw (Noomi Rapace, pas aussi marquante que dans Millenium, mais plus à son avantage que dans Sherlock Holmes 2) est forte... et audacieuse, pour une production états-unienne. (Pour calmer les culs-bénits, on a fait de la scientifique une croyante fervente... et le "bébé" survit... et grandit... en pleine forme !)

Scott réussit son coup dès qu'il est question des "ingénieurs", que l'on voit finalement assez peu à l'écran. Un autre acteur se distingue (parmi la brochette venue essentiellement prendre la pose devant des fonds bleus ou verts) : Michael Fassbender (vu l'an dernier dans un autre prequel, X-Men : le commencement), excellent en androïde manipulateur.

Dans une grande salle, à 20h30, c'est un spectacle qui se regarde sans déplaisir.

23:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 26 juin 2012

Madagascar 3

Ce film suinte l'anti-France. Cela commence, quasiment dès le départ, par une allusion au fait que les Français travailleraient peu : dans la version doublée, on a droit au couplet sur la durée des vacances et les RTT...

On continue avec le personnage humain principal, une policière (Chantal Dubois) obnubilée par les trophées d'animaux, une increvable mégère qui n'est pas sans rappeler l'insubmersible mamie de l'épisode 2. (Un peu de misogynie ne peut nuire, au passage.) Les esprits forts feront remarquer que la policière est monégasque... mais ce détail n'est mis en avant que dans la séquence "montecarlienne" : par la suite, elle est qualifiée de française, jusqu'à la remise du chèque de récompense.

Cette francophobie nous vaut toutefois un bon moment : le rétablissement express des subordonnés de miss Dubois, grâce à une chanson dont je me garderai de dévoiler le titre. Sachez seulement que c'est l'occasion de se payer la tête d'un film français qui a permis à une actrice très moyenne d'être oscarisée. Là, j'ai bien ri. Mais le second degré disparaît à nouveau à la fin, où l'on retombe sur le French Bashing (les "Freedom Fries" ont remplacé les "French Fries") si bien décrit naguère par Guillemette Faure.

Mais d'autres Européens bénéficient d'un traitement à peine moins dégradant. Le Russe a perdu de sa superbe par rapport à une époque ancienne (sans doute celle de la Guerre froide) : c'est une poule mouillée qui fait des rodomontades. L'Italien est l'idiot utile, l'Italienne une femme-objet assez faible finalement... vite sous le charme du lion américain, qui va remettre le cirque sur pied (ben voyons...). Au passage, signalons qu'aucun personnage négatif ne semble faire référence à l'Allemagne. On a de ces prévenances, outre-Atlantique...

Si l'on oublie cet arrière-plan nauséabond, on peut passer quand même un bon moment. L'humour pipi-caca est trop peu présent à mon goût (et à celui d'un jeune spectateur qui riait aux mêmes gags que moi) : un peu de vomi sur un gâteau au début, un spectateur ultra-chiant qui finit coincé dans l'anus d'un éléphant par la suite.

Le ressort le plus efficace est l'intervention des inénarrables pingouins, dont le cynisme rigolard me fait bien marrer. Je garde aussi en mémoire la love story entre le roi lémurien et une ourse très timide... et assez dégueu... Mais l'amour -le vrai, le seul, l'unique- n'est-il pas aveugle ?

Quand la tension baisse (ça arrive assez souvent, quand même : le film est très inégal), on peut s'amuser à essayer de repérer les références cinématographiques.

Pour 2,5 euros, ça passe.

23:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, film, cinema

dimanche, 24 juin 2012

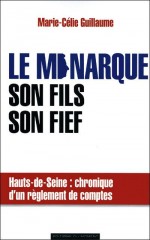

Le Monarque, son fils, son fief

Ce livre "fait le buzz", comme on dit. Son auteure dirige le cabinet de Patrick Devedjian au Conseil général des Hauts-de-Seine. Elle a utilisé le principe du roman à clés pour vider son sac, en clair raconter les travers de la vie politique dans le département le plus riche de France (ou le deuxième plus riche, après Paris).

Le Monarque est Nicolas Sarkozy. Il est une grande déception pour l'auteure, qui a cru en lui et milité avec ardeur pour son élection. Il est aussi surnommé Rocky, pour son tempérament, par analogie avec Sylvester Stallone... et parce qu'il est fan de boxe, détail qui n'avait pas percé dans les médias jusqu'à présent. (On avait plutôt fait ressortir sa passion pour la course et le vélo, sports plus "présentables".)

La première Première dame est Cécilia Sarkozy, que l'on rencontre peu dans le livre, puisqu'elle s'est éclipsée après l'élection présidentielle de 2007. La garden-party de cette année-là est néanmoins l'occasion de brosser un joli portrait de la troupe d'ambitieux qui s'accroche à la lumière. Les médias ne sont pas mieux servis, qui contribuent à la "pipolisation" de la vie politique.

La deuxième Première dame est Carla Bruni. On la voit encore moins que la première, signe qu'elle n'intervient pas dans la politique des Hauts-de-Seine. On peut lire par contre ce que pensent d'elle les rombières de Neuilly... et ce n'est pas forcément à son avantage !

Préfet Tigellin est Claude Guéant, dévoué corps et âme au président, éventuellement exécuteur des basses oeuvres. A cette occasion, j'ai découvert qu'un Tigellin a réellement existé : c'était un favori de l'empereur Néron, qui devint préfet du prétoire. Dans le livre, il apparaît rarement, à chaque fois plutôt menaçant.

Maître Jourdain est Henri Guaino. On ne le croise qu'exceptionnellement.

Conseiller aux Cultes est Patrick Buisson, sorte d'éminence grise du président (un conseiller occulte, si l'on préfère). Il s'occupe davantage de la politique nationale que des affaires altoséquanaises.

Langue-de-VIP est Pierre Charon, qui entre un peu plus souvent en relation avec le petit monde du "neuf-deux". Le portrait qui est fait de lui est assez gratiné. Son surnom mêle habilement la propension du bonhomme à balancer des vacheries et son carnet d'adresses, riche en personnalités du show-biz.

Langue-de-Bois est Franck Louvrier, le "communicant". Si le descriptif de sa fonction est péjoratif, dans le livre, il n'est pas dépeint comme quelqu'un de particulièrement dangereux. Il n'en est pas moins l'un des artisans de la "pipolisation" de l'image de Nicolas Sarkozy.

Cheftaine est Emmanuelle Mignon. On la rencontre très peu, mais on sent bien que c'est quelqu'un de redouté, une des rares personnes à pouvoir et oser tenir tête au président. Son surnom vient de son passé chez les scouts (version traditionnelle : la dame est très catholique).

Sherpa Marly est Jean-David Levitte, le très compassé conseiller diplomatique de l'Elysée, qui a sans doute été le véritable ministre des Affaires étrangères, au début du quinquennat. (La biographie à laquelle mène le lien précédent comporte au moins une erreur : Moissac, où Levitte est né, est située dans le Tarn-et-Garonne, pas le Tarn.) On peut l'opposer au titulaire du poste en 2007, Bernard Kouchner, surnommé Muet d'Orsay ! Dans le livre, la description d'un voyage retour dans l'avion présidentiel est particulièrement cruelle pour l'ancien French doctor.

Deux autres figures emblématiques du début du mandat sont à peine égratignées. Gazelle du Sénégal est bien entendu Rama Yade, que l'on nous montre présentant son mari à la garden-party de 2007 avec un cynisme déconcertant. Belle-Amie est Rachida Dati. Je dois avouer que je ne comprends pas la fascination qu'elle semble exercer sur nombre d'observateurs de la vie politique. C'est pour moi un personnage creux, arriviste et incompétent. Le livre sous-entend quand même que celle que l'on désigne comme "la favorite" n'a pas entretenu que des relations professionnelles avec le nouveau maître des lieux.

A l'image de l'espace de décision qui lui a été laissé en 2007, le Premier ministre François Fillon apparaît très effacé. Son surnom, @fdebeauce, fait allusion au compte twitter qu'il a un temps discrètement entretenu.

On passe maintenant à la petite jungle de la Principauté, à savoir les Hauts-de-Seine. L'Arménien est évidemment Patrick Devedjian, présenté comme un Don Quichotte de la politique. On découvre l'ancien militant d'Occident sous un jour méconnu. Sa plus proche collaboratrice, Baronne (alias Marie-Célie Guillaume, l'auteure), éprouve beaucoup d'admiration pour lui... et pas mal d'affection. Elle fait état des rumeurs qui ont circulé sur les relations entre les deux piliers de l'exécutif altoséquanien. Devedjian a une réputation de séducteur... et figurez-vous que Baronne n'est pas qu'un directeur de cabinet travailleur, efficace et redoutable avec ses adversaires : c'est aussi une très jolie femme :

La voici quand elle est venue présenter son livre au Grand Journal. La voilà en compagnie de Patrick Devedjian, en 2011, à l'issue d'élections dont on va reparler plus bas :

Chacun semble avoir sa vie privée de son côté, mais il n'est pas exclu qu'un petit quelque chose ait eu lieu entre eux...

Autour gravite la faune UMP du département, du plus âgé, Don Léonard (Charles Pasqua, furieux de voir Devedjian faire le ménage dans les comptes), au plus jeune, le Dauphin (Jean Sarkozy, faux-jeton comme pas deux). Pas très loin se trouvent les Thénardier, alias Isabelle et Patrick Balkany. Leurs interventions nous valent des moments particulièrement savoureux... ou ignobles, tant la manière qu'ils ont de pratiquer la politique déshonore, pour moi, la chose publique.

Arrivent ensuite les seconds couteaux, parfois redoutables, toujours malléables. Trépané du Local est Alain-Bernard Boulanger, maire de Villeneuve-la-Garenne, présenté comme un personnage falot, avide d'honneurs, mais pas désireux de mouiller sa chemise pour les obtenir.

Cinglé Picrochole est l'une des cibles privilégiées de l'auteure. On va comprendre pourquoi. Il s'agit de Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson, connu pour ses écarts de langage (il a même été condamné pour injures), voire ses démonstrations de force. Il a menacé Baronne à plusieurs reprises, ce qui a conduit celle-ci à déposer une main courante au commissariat. Le dernier chapitre raconte comment l'élu a fini par s'excuser... Mais les couteaux n'ont semble-t-il pas été complètement rentrés. Aux récentes élections législatives, Philippe Pemezec a été battu de justesse par Jean-Marc Germain, le directeur de cabinet de Martine Aubry, pourtant pas implanté localement et désigné tardivement. Par rapport au scrutin de 2007, le candidat UMP n'a pas perdu grand chose, alors que son adversaire de gauche a gagné près de 4 000 voix. Elles ne viennent sans doute pas toutes de son camp...

Culbuto du Centre est Hervé Marseille, le roi de la volte-face, toujours en quête d'une place... et qui, à force d'avaler des couleuvres, a fini par devenir sénateur. C'est un centriste, à l'image de son chef, l'Humoriste Attitré, alias André Santini, bien sûr.

Lesieur Homais est Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville. C'est surtout un ancien d'Occident, devenu proche de Charles Pasqua. Il est utilisé pour éjecter Patrick Devedjian de la présidence de la fédération UMP. Notons qu'il a rencontré quelques difficultés pour conserver son siège de député. Alors qu'en 2007, surfant sur la vague sarkozyenne, il avait été réélu dès le premier tour, en 2012, il ne l'a emporté qu'au second, avec seulement un peu plus de 3 000 voix d'avance

Le Doyen d'Age est Charles Ceccaldi-Raynaud, qui entretient une relation passionnelle avec sa fille Joëlle, au point de vouloir torpiller sa carrière politique. Dans le livre, il est surtout question de sa manière très personnelle d'introduire les séances du Conseil général, assez "vieille France".

On termine ce florilège avec Chihuahua, alias Thierry Solère, un jeune homme plein d'avenir. Il est présenté comme un proche de Jean Sarkozy... encore que... Il ne semble pas être d'une inébranlable fidélité. La fin du livre de Marie-Célie Guillaume le montre se ralliant à Patrick Devedjian... et, ô surprise, on le retrouve candidat UMP dissident en 2012... contre Claude Guéant, l'un de ceux qui ont tenté de déboulonner l'Arménien. Les mauvaises langues disent qu'une partie de la gauche a voté pour lui, rien que pour faire battre l'ancien ministre de l'Intérieur. (Au second tour, la socialiste Martine Even ne semble pas avoir bénéficié du report des voix qui s'étaient portées sur les autres candidats de gauche une semaine auparavant... et son total personnel a même diminué !) Pour moins de 400 voix, il est donc arrivé au parachuté Guéant la même mésaventure qu'à Ségolène Royal.

L'auteure réserve aussi quelques piques au personnel politique de Rockyville, Neuilly-sur-Seine pour les intimes. Le quatrième chapitre relate par le menu la déconfiture de Gominet, alias David Martinon, qui échoue lamentablement dans sa conquête de la mairie. A cette occasion, on commence à découvrir Jean Sarkozy à la manoeuvre... et l'on croise un authentique homme politique, bien plus honnête que la bande qui prétend régir le département : Jean-Christophe Fromantin, pourtant affublé du peu valorisant pseudo de Braconnier. Il faut dire qu'il a réussi la totale : il a successivement conquis la mairie de Neuilly (en 2008), le canton de Neuilly-sur-Seine Nord (en 2011) et, en 2012 le siège de député occupé naguère par Nicolas Sarkozy, puis Joëlle Ceccaldi-Raynaud (qui avait sèchement battu Fromantin en 2007, on l'a oublié).

Signalons qu'en 2011, Jean-Christophe Fromantin avait battu, au second tour des cantonales, Marie-Cécile Ménard, que l'on retrouve dans le livre sous le pseudo de Dioraddict, présentée comme une "amie d'enfance" de Nicolas Sarkozy (qui lui avait "légué" son canton)... et qui est souvent la première victime collatérale des revirements de son fils Jean.

Pour compléter le tableau, il ne manque que Recalé, un fidèle parmi les fidèles, qui n'a jamais obtenu la reconnaissance politique qu'il estime mériter : Arnaud Teullé. (Ceci dit, comme David Martinon, il a reçu un beau lot de consolation... Et vive le piston !)

Ce petit monde ne pourrait pas vivre sans des journalistes bien introduits, chargés de transmettre la bonne parole. Deux en particulier sont évoqués par Marie-Célie Guillaume. Papillon Kabyle est sans risque d'erreur Saïd Mahrane, qui travaille au Point et a pondu une série d'articles outrageusement flatteurs sur le Dauphin, notamment celui intitulé L'irrésistible ascension de Jean Sarkozy. Je suis dans l'expectative concernant Duchesse Aquarel, dépeinte comme une femme de grande beauté, sûre d'elle, familière de la droite. Ce doit être une journaliste du Figaro (la Pravda, dans le livre !). Sophie de Ravinel me paraît être arrivée trop tardivement. Ce pourrait être Marguerite Lefebvre. Mais je me plante peut-être complètement.

D'autres personnages interviennent ponctuellement. Certains n'ont pas de véritable rôle politique : ils font partie de l'entourage privé de l'auteure. D'autres se distinguent à une occasion. C'est le cas de Madame de P., une élue UMP de province qui accepte de payer de sa personne pour faire avancer un dossier en faveur de la commune qu'elle gère ! Les médias ont évidemment fait leurs choux gras de la fin du chapitre VII (Rocky ou le monologue du périnée). Ce qui est dit du parcours de la dame nous conduit à penser qu'il s'agit de Marie-Josée Roig. Mais ce qui est dit de la population de la commune et de l'agglomération qu'elle gère ne correspond pas à Avignon (les chiffres sont trop élevés).

D'autres chapitres sont particulièrement enlevés, à commencer par le quatrième (Du rififi à Rockyville), qui narre la bataille des municipales 2008 à Neuilly. Le neuvième (Banana République) relate l'affaire de l'EPAD et l'inacceptable aveuglement de N. Sarkozy. La cinquième (Mao est mort) nous montre les coulisses du Conseil général, avec Isabelle Balkany en virago. Les manigances sont à leur comble dans Drôle de guerre, qui voit Patrick Devedjian se faire évincer de la tête de la fédération UMP. La revanche intervient dans le chapitre suivant (le douzième), intitulé La grande bataille (celle des cantonales 2011), qui voit Isabelle Balkany mordre la poussière... et Patrick Devedjian triompher de ses adversaires. Mais que d'énergie dépensée en des querelles stériles !

C'est très bien écrit, plein d'humour, d'allusions... et de révélations. Un livre à lire... et à faire lire.

16:11 Publié dans Livre, Politique | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, france, société, femme, ump, sarkozy

samedi, 23 juin 2012

A l'arrière-plan

A l'issue des élections législatives, un nouveau gouvernement Ayrault a été nommé, reconduisant le précédent pour l'essentiel. Quelques changements d'affectation ont été opérés mais, surtout, quatre nouveaux ont fait leur entrée, dont une sénatrice aveyronnaise, Anne-Marie Escoffier. Elle a donc fait l'objet de la sollicitation des médias, notamment de France 3, dont le fil info de Midi-Pyrénées a diffusé une courte entrevue, filmée à la sortie du Conseil des ministres.

Au-delà des propos tenus, assez convenus, il est intéressant d'observer ce qui se passe à l'arrière-plan, pendant que la nouvelle ministre s'exprime :

Vous ne rêvez pas : dans le dos d'Anne-Marie Escoffier est arrivée une autre personne qui, en plein interview, décide de prendre une photographie avec ce qui ressemble à un iPhone !

On la voit maintenant en grande conversation avec sans doute des journalistes invisibles dans le champ de la caméra. C'est donc une habituée des lieux. Il s'agit de Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique. (Elle fut ministre de la Justice dans le gouvernement Jospin.) Elle est surtout la ministre de tutelle d'Anne-Marie Escoffier. Sa présence ostentatoire au moment cet entretien est-elle un moyen de marquer son territoire ? Bizarre.

Voici qu'un troisième personnage (et même un quatrième, si l'on inclut celui qui est presque entièrement masqué par la sénatrice de l'Aveyron) apparaît, sur la gauche. Sollicité par d'autres journalistes, il se livre au même exercice qu'Anne-Marie Escoffier... parce qu'il vient lui aussi d'entrer au gouvernement. Il s'agit de Thierry Repentin. On a toutefois nommé ce spécialiste du logement à la Formation professionnelle... sans doute pour éviter de gêner Cécile Duflot.

Les progrès technologiques permettent ainsi de mettre un peu d'ordre dans la cacophonie d'une sortie de Conseil des ministres, les micros n'enregistrant que les propos tenus par la personne interrogée, pas les "bruits de fond". (Au besoin, on doit pouvoir procéder à un petit "toilettage numérique", en studio.)

11:21 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, actualite

vendredi, 22 juin 2012

L'Aveyron entre au gouvernement

C'est Midi Libre qui a dégainé le premier, annonçant la nomination d'Anne-Marie Escoffier, conseillère générale et sénatrice de l'Aveyron (accessoirement ancienne préfète du département). Elle obtient le portefeuille de la décentralisation.

D'après Le Canard enchaîné du 6 juin dernier, elle aurait même dû faire partie du premier gouvernement Ayrault, où au moins un membre du PRG devait figurer :

A l'époque, on lui a préféré la jeune Sylvia Pinel, deuxième plus jeune membre du gouvernement (après Najat Vallaud-Belkacem : l'article de La Dépêche du Midi auquel mène le lien qui suit comporte une erreur à ce sujet), élue du Tarn-et-Garonne... mais dont la mère est aveyronnaise d'origine.

Conséquence indirecte : la moitié nord du département va être représentée par un nouveau sénateur. Comme Anne-Marie Escoffier a été élue au scrutin majoritaire à deux tours, c'est donc son suppléant qui devrait lui succéder... à savoir Stéphane Mazars, candidat malheureux aux récentes élections législatives.

00:19 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, femme

jeudi, 21 juin 2012

Radiostars

Au départ, je n'ai pas été attiré par ce film. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'une nouvelle production bas du plafond, destinée à un public djeunse qui croit jouer au rebelle en faisant semblant d'aimer une grosse daube. Et puis, le bouche-à-oreille n'étant pas mauvais, je me suis décidé à tenter ma chance.

Cela commence pourtant de manière attendue : on nous fait découvrir une soirée branchée parisienne (où pullulent les pétasses et les blaireaux), puis le quotidien d'une émission "matinale" d'une radio "jeune". C'est malgré tout drôle, avec un Clovis Cornillac excellent en chef de meute impitoyable et un peu fragile au fond. Il s'appelle Arnold (ce qui fut le pseudo d'un animateur de Skyrock), fume comme Difool et descend ses collègues comme Laurent Baffie.

On suit la progression d'un mec tout timidou, qui va petit à petit jouer un rôle de plus en plus important dans la troupe. C'est une sorte de "roman d'apprentissage"... d'abord parce que la fine équipe, punie par son patron à cause d'audiences fléchissantes, est condamnée à arpenter la province, l'été, pour y tenir son morning.

Cela nous vaut de bons moments style "choc des cultures", parce que par province, il ne faut pas entendre Lille, Rennes, Nancy ou Toulouse. La seule grande ville visitée par la troupe est Marseille, à la fin. Ces jeunes hommes en sont donc réduits, le soir, à hanter les boîtes sinistres du coin. Il y font de curieuses rencontres, dont une horrible blondasse.

Ils se déplacent en bus. Celui-ci est conduit par une personne androgyne, Daniel (-le ?), mi-Françoise Hardy mi-Jacques Dutronc. C'est l'un des fils rouges de l'histoire : à intervalle régulier, une situation est l'occasion pour l'équipe de tenter de deviner le sexe de leur guide routier, par exemple lors de l'achat d'un magazine (Auto plus ou Femme actuelle ?... Que choisir !) ou lorsqu'il est question de la personne qui partage sa vie (et qui, ô surprise, porte un autre prénom ambigu : Dominique). Le générique de fin ne lève pas le voile, puisque l'identité de l'acteur-trice est tronquée : J. Plumecocq-Mech.

L'une de mes séquences préférées est celle qui voit intervenir un rappeur, Léonard de Vitry (incarné par un Jacky Ido plus vrai que nature). Le langage devient encore moins châtié... et c'est une gonzesse qui met tout le monde d'accord : la petite amie du rappeur, jouée Alice Belaïdi, une révélation ! Tout cela se termine dans un McDo, guitare sèche à la main. Un joli moment.

C'est l'une des qualités du film : les tranches d'humour sont entrecoupées de scènes plus intimes, parfois presque solennelles. Il y est question d'amour, de sexe, d'amitié. Cela dit des choses sans prétention.

C'est pour moi une bonne surprise de ce mois de juin.

22:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

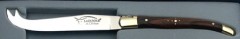

"Les Experts" (de Las Vegas) et le couteau Laguiole

L'avant-dernier épisode de la saison 11 de la célèbre série scientifico-policière met les enquêteurs aux prises avec un machiavélique tueur en série (ça, c'est le côté énervant). Celui-ci s'illustre dans des meurtres particulièrement sordides et des tortures diverses (ça, c'est le côté réjouissant).

Ainsi, en fuite, accompagné d'une groupie (presque) aussi dingue que lui, il s'attire la sympathie d'un couple friqué qui a la très mauvaise idée d'inviter le duo à dîner. Les policiers finissent par arriver sur les lieux, qu'ils trouvent copieusement barbouillés de sauce tomate... En examinant la "scène de crime", ils découvrent ceci :

A ce moment de l'intrigue, Sara Sidle (interprétée par Jorja Fox) prend les indices en photographie. Quelques instants plus tard, on la voit tenir le mystérieux objet :

Il s'agit visiblement d'un couteau à fromage, qui ressemble bigrement à ceux que l'on peut acheter (notamment) à Laguiole :

Ce n'est pas la première fois que cet ustensile culinaire est associé à un acte sanglant. L'an dernier, un dessinateur du Canard enchaîné l'a mis en scène dans la représentation d'un coup de poignard dans le dos.

On ne peut toutefois que regretter que le sang séché qui garnit la lame empêche de voir la moindre marque d'origine. Ne reste que la forme caractéristique pour identifier la provenance du célèbre couteau.

00:56 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, médias

mercredi, 20 juin 2012

Bilan du second tour des législatives en Aveyron

Les trois sortants ont été finalement réélus, dans des conditions différentes toutefois.

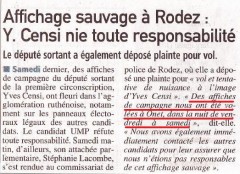

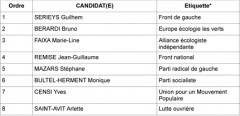

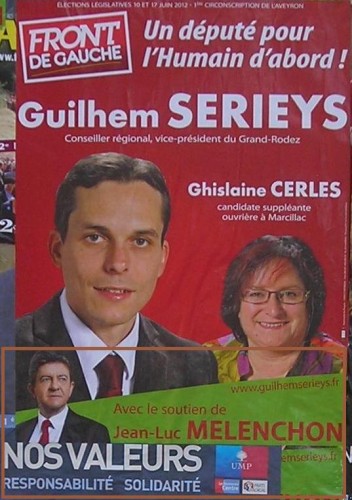

C'est dans la première circonscription que la surprise a failli se produire. En effet, Yves Censi ne l'emporte qu'avec 50,67 % des suffrages exprimés et 645 voix d'avance sur Monique Bultel-Herment. Il perd plus de 1 700 voix par rapport au second tour de 2007 et à celui de 2002. De son côté, la candidate socialiste ne gagne que 800 voix par rapport au score de Christian Teyssèdre il y a 5 ans. Elle semble avoir bien mobilisé l'électorat de gauche et une partie de celui du centre, pas suffisamment toutefois pour renverser la balance. Il est vrai qu'entre les deux tours, le nombre de bulletins blancs/nuls a presque doublé, passant de 872 à 1 645. (Mais je pense que, dans le lot se trouvent aussi des électeurs du Front national). En 2007, ce nombre était encore plus important : 1 811 (au second tour).

Le débat diffusé par CFM a-t-il influé sur le résultat ? J'ai trouvé les deux candidats plutôt mauvais. (Mais il est facile de porter un jugement péremptoire, placé derrière son écran. Les élus locaux n'ont en général pas l'habitude de ce genre d'exercice, de cette pression.) Chacun est resté sur ses positions. J'ai peut-être trouvé Yves Censi un peu plus à l'aise, par moments. Il a mené la campagne qu'aurait menée au niveau national François Fillon s'il avait été le candidat de l'UMP. Le député sortant a je pense correctement analysé les résultats de la présidentielle dans la circonscription : même le rejet de Nicolas Sarkozy n'y était pas majoritaire. Il y avait donc la place pour un candidat de droite, avec des thèmes de droite. Mais c'est passé juste...

Dans la deuxième circonscription, la victoire de Marie-Lou Marcel était attendue. Mais je ne la voyais pas aussi large la semaine dernière. Elle a donc bénéficié de la mobilisation de l'électorat de gauche et de celui qu'elle a conquis depuis 2007. On remarque toutefois que sa progression en voix est plus spectaculaire au premier tour qu'au second, où elle ne gagne que 3 300 voix en 5 ans. Elle profite surtout de l'effondrement de la droite locale, qui doit se chercher une nouvelle tête.

Dans la troisième circonscription, Alain Marc est finalement facilement réélu. Il termine toutefois avec environ 2 400 voix de moins qu'en 2007 (et 4 000 de moins que Jacques Godfrain en 2002). En face, Marie-Thérèse Foulquier recueille plus de voix que Béatrice Marre 5 ans plus tôt (et beaucoup plus qu'Alain Fauconnier en 2002). Mais, visiblement, elle n'a pas fait le plein à gauche, ni au centre. On dit aussi que le caractère "non professionnel" de sa candidature, qui a suscité l'intérêt voire la sympathie, lui a aliéné certains votes. On se permet même parfois de critiquer le choix du suppléant...

Je pense qu'Alain Marc comme Marie-Lou Marcel ont bénéficié de la prime au sortant (pour peu qu'il-elle ne se soit pas distingué-e par des propos ou un comportement jugés trop excessifs) et de leur implantation locale. Le cumul des mandats, associé à une présence sur le terrain (et dans les médias locaux...), les a incontestablement favorisés. Le paradoxe est qu'Yves Censi, qui n'exerce qu'un mandat électif, a été le plus menacé. (Les mauvaises langues disent que sa relative absence du terrain n'est pas forcément liée à un planning particulièrement chargé à Paris...)

Je reste convaincu que les mandats nationaux (député, sénateur) devraient être uniques. Ils représentent des charges de travail suffisamment lourdes pour que l'élu-e s'y consacre à plein temps... et ils sont bien payés.

02:24 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, législatives, élections

mardi, 19 juin 2012

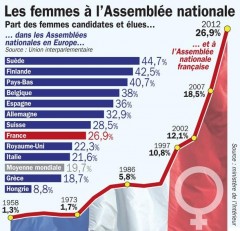

Plus de femmes

La nouvelle Assemblée nationale est donc plus féminine, puisque la part des élues est passée de 18,5 à 26,9 %, comme l'a rappelé une partie de la presse, par exemple La Voix du Nord :

(Espérons surtout que le pourcentage de député-e-s honnêtes et travailleurs augmente.)

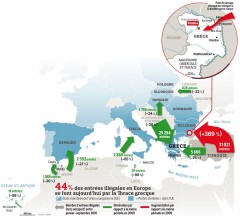

Il convient toutefois de tempérer les exercices d'autosatisfaction : la comparaison avec les autres pays européens, voire avec le reste du monde, nuance la "performance", concernant le poids des femmes en politique.

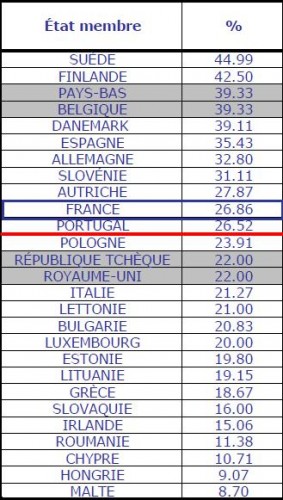

L'illustration publiée par La Voix du Nord place la France entre la Suisse et le Royaume-Uni, plutôt à la traîne en Europe, mais au-dessus de la moyenne mondiale. Selon les chiffres de la Fondation Robert Schuman, à l'issue des élections législatives, la France se situe désormais légèrement au-dessus de la moyenne de l'Union européenne (marquée d'une ligne rouge, ci-dessous), entre l'Autriche et le Portugal :

Si vous avez été attentifs, vous avez sans doute remarqué de légères discordances entre les deux sources, qui ne remettent toutefois pas en cause le classement global : le pourcentage suédois varie entre 44,7 et 44,99 ; celui des Pays-Bas entre 40,7 et 39,33 ; celui de la Belgique entre 38 et 39,33... jusqu'à la Hongrie, où la part des députées varie entre 8,8 % et 9,07 %.

L'article du quotidien de Lille s'appuie sur les statistiques que l'on peut trouver sur le site de l'Union interparlementaire. On peut donc élargir la comparaison au reste du monde. Avant les dernières législatives, la France se situait à la 70e place. Elle se trouve désormais entre... l'Afghanistan et la Tunisie !

En Afghanistan, la Constitution (chapitre V, article 83) impose qu'au moins deux sièges par province (celles-ci au nombre de 34) soient réservés aux femmes. Comme le nombre de députés est plafonné à 250, on arrive à un peu plus du quart du total.

En Tunisie, où la situation des femmes était déjà plus enviable sous le régime de Ben Ali, la toute jeune Assemblée constituante compte une proportion semblable de femmes (au final 58 sur 217, d'après le rapport d'une ONG états-unienne), parce que la loi électorale a imposé la parité (à la mode française, "chabada-bada", un homme et une femme en alternance). Cependant, comme les élections se sont déroulées suivant un scrutin de liste et que les candidatures ont été très nombreuses, très souvent, la plupart n'ont pu faire élire que la personne placée en tête... un homme dans l'écrasante majorité des cas. Le paradoxe est que c'est un parti islamiste, Ennahda (qui se veut moderne... on verra à l'usage), qui compte le plus de députées, parce que c'est celui qui, le plus souvent, a réussi à faire élire au moins deux personnes d'une même liste.

Ceci dit, il ne faut pas, à mon avis, faire une fixation sur le pourcentage de députées. Même si, dans les démocraties les plus avancées (en Europe du Nord, par exemple), on approche de la parité, il arrive que l'on trouve un pourcentage flatteur dans une dictature. Mais comme, en France, nous entretenons une pléthore d'élus (très) âgés, cumulards de surcroît, l'augmentation de la part des femmes a le gros avantage (pour l'instant) de rajeunir l'Assemblée, d'y introduire de nouvelles têtes et de la diversité.

20:30 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, législatives, france, presse

dimanche, 17 juin 2012

Une voiture à chier

C'est à de petits signes comme celui-là que je me rends compte que je suis abonné à un journal dont une partie non négligeable du lectorat est pétée de thunes. Voici donc ce que j'ai trouvé dans mon "quotidien de référence" il y a peu :

Vous ne remarquez rien ? Bon, alors, je vous aide un peu. Voici quelle était l'annonce :

Et figurez-vous que les pubards qui travaillent pour Audi ont choisi pour slogan : "Le courant passe." Moi je dirais plutôt la "courante" ! Il paraît que, dans les milieux automobilistiques, cela fait plusieurs années que l'on discute du nom de ce véhicule.

Les francophones scatologues peuvent se déchaîner, il n'en reste pas moins que le nom évoque le concept de cette voiture électrique. L'article de Wikipédia prend toutefois soin de prévenir les internautes qu'il y a risque de confusion :

Du coup, certains commentateurs s'en sont donné à coeur joie. On commence par le moins subtil (mais efficace), trouvé sur Agoravox :

On monte un peu en gamme avec Patrick Garcia, sur Caradisiac :

On atteint un niveau plus relevé avec le billet d'Emmanuel Genty, sur Cnetfrance :

Les Anglo-Saxons ont fini par s'intéresser à la chose, des coïncidences malencrontreuses dans le choix du nom d'un modèle de voiture s'étant déjà produites, aussi bien en français que dans d'autres langues.

En psychanalyse, la merde et l'argent sont souvent associés. Eh bien, figurez-vous que la voiture-excrément n'est pas donnée, puisque le prix plancher du modèle de base est de 16 000 euros.

14:51 Publié dans Presse, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, allemagne, photos

samedi, 16 juin 2012

Rétropédalage pour Alain Marc

Le résultat du premier tour des élections législatives, dans la troisième circonscription, a surpris pas mal d'observateurs, qui voyaient plutôt Béatrice Marre devancer Marie-Thérèse Foulquier, bien que celle-ci fût soutenue par le PS et EELV. (Contrairement à la première circonscription, la troisième n'a pas fait l'objet d'un sondage.) Cela a obligé ses adversaires à changer leur fusil d'épaule.

C'est le cas du député sortant Alain Marc. Il avait axé sa campagne de premier tour sur la proximité, se présentant comme un élu du terroir... sous entendu pas comme l'ex-parachutée Béatrice Marre. Du coup, Mme Foulquier a pu parfois être considérée comme quantité négligeable... au point qu'Alain Marc s'est laissé aller, tenant des propos peu amènes à son encontre.

Il a tenté de rectifier le tir dans le Journal de Millau du 14 juin. Page 11, on peut lire un article dans lequel le vice-président du Conseil général met l'accent sur sa compétence, son professionnalisme.

Il n'est plus question de l'élu du terroir, puisqu'il se retrouve face à quelqu'un qui peut passer pour plus "authentique" que lui. Le sortant essaie (comme Yves Censi face à Monique Herment-Bultel) de faire valoir sa maîtrise des dossiers complexes... sauf que, dans ce cas, c'est plus le conseiller général qui s'exprime que le député. C'est la grande ambiguïté de ce candidat, qui s'appuie sur une fonction pour préserver l'autre.

Le passage sur la RN88 a de quoi faire sourire, quand on sait qu'au niveau national, le sujet a été laissé de côté par le gouvernement précédent (soutenu par le sortant) et qu'au niveau local, c'est plutôt la région Midi-Pyrénées (dirigée par la gauche... shocking !) qui a joué un rôle moteur.

J'ai aussi mis en valeur le passage dans lequel Alain Marc exprime le respect qu'il éprouve(rait) pour Mme Foulquier, affirmant n'avoir jamais critiqué personne. Il espère donc que les lecteurs de ce même journal n'ont aucune mémoire, ou qu'ils ont déjà jeté ou brûlé l'exemplaire de la semaine précédente, où l'on pouvait lire ceci, page 11 :

Ce sont des propos quasi identiques à ceux rapportés dans Le Saint-Affricain de la même semaine. L'élection s'annonçant plus serrée que prévu, il convient désormais de se montrer plus mesuré dans ses appréciations...

Quoi qu'il en soit, dans cette circonscription (comme dans celle du Nord Aveyron, plus marquée à droite), les électeurs non politisés ou de sensibilité centriste ont les cartes en main. Au premier tour, certains se sont abstenus, d'autres votant pour N. Castelltort ou P. Ramondenc. Ils ont la possibilité de faire basculer le résultat du second tour d'un côté ou de l'autre.

13:22 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, législatives, élections, législatives 2012

jeudi, 14 juin 2012

Un plat qui se mange froid

C'est à ce proverbe vengeur que m'a fait penser l'attitude de Valérie Trierweiler, dont le "touitteur" (faute d'orthographe à la clé) a fait couler beaucoup d'encre. Mais commençons par le contexte des législatives : c'est le déclencheur, ou plutôt l'occasion sur laquelle la nouvelle Première Dame a bondi.

De 1988 à 2007, Ségolène Royal a été députée de la deuxième circonscription des Deux-Sèvres (toujours élue au second tour). Devenue présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes en 2004 (facilement réélue en 2010), elle décide de ne plus cumuler cette fonction avec celle de députée. En 2007, elle lance donc Delphine Batho, élue assez facilement au second tour.

Le problème est que la carrière nationale de Ségolène Royal a connu trois coups d'arrêt. En 2007, elle a été assez nettement vaincue au second tour de la présidentielle (par Nicolas Sarkozy), puis écartée de la direction du PS par Martine Aubry en 2008. En 2011, c'est la grosse déception du cinglant échec au premier tour des primaires à gauche. Marie-Ségolène songe donc à redevenir députée... pour briguer un poste à la mesure de son égo : la présidence de l'Assemblée nationale.

Encore faut-il trouver un point de chute. Il semble qu'elle n'a pas envisagé de récupérer la circonscription laissée à Delphine Batho, devenue une étoile montante du PS. Elle a fait partie de l'équipe de campagne de François Hollande, qui l'a intégrée au premier gouvernement Ayrault. Elle a d'ailleurs été brillamment réélue au premier tour, le 10 juin. (Et comme elle a fini par quitter son logement de la ville de Paris -à loyer préférentiel, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.)

Dans la région, d'autres circonscriptions semblent fermement tenues par l'UMP. Trop risqué... Or, il se trouve que, dans le département (voisin) de Charente-Maritime, le député sortant (successeur de Michel Crépeau depuis 1999) Maxime Bono ne se représente pas, préférant se consacrer à la commune de La Rochelle. Il soutient l'arrivée de Ségolène Royal sur la circonscription. Il l'a dit et répété sur son blog.

Mais les militants socialistes locaux ont désigné Olivier Falorni, adjoint au maire de La Rochelle, conseiller régional et figure locale du PS. C'est là que cela devient intéressant... parce que l'article du Monde auquel mène le lien précédent n'évoque pas que le classique conflit entre les militants locaux et les instances nationales d'un parti, il signale que M. Falorni est depuis longtemps un soutien de François Hollande et qu'il n'a jamais porté Mme Royal dans son coeur. Il est donc possible que le parachutage de la présidente du Conseil régional de Poitou-Charentes dans cette circonscription-là ait des implications autres que strictement politiques.

Cela nous amène donc à Mme Trierweiler, compagne de François Hollande depuis 2005, alors que la rupture de celui-ci avec Ségolène Royal n'a été rendue publique qu'après la présidentielle de 2007. Pendant cette campagne, la candidate socialiste a tout fait pour préserver les apparences concernant le couple médiatique qu'elle formait avec le premier secrétaire du PS. Courant été 2006 (alors qu'elle était de fait séparée de lui depuis un an environ), elle osait évoquer un possible mariage entre eux. (On imagine la réaction de Valérie Trierweiler...). En mars 2007, elle faisait meeting commun avec François Hollande, petit bisou à la clé :

Mais on ne savait pas tout. Un article publié dans Le Monde daté du 14 juin 2012 nous révèle quelques secrets d'alcôve :

Si l'on résume : en 2007, Ségolène Royal s'est lancée dans les primaires socialistes pour couper l'herbe sous le pied de François Hollande et se venger ainsi de son infidélité. Elle a même tenté d'évincer Valérie Trierweiler de son entourage... et elle a remis le couvert en 2011 ! On comprend l'agacement de celle qui partage la vie du nouveau président depuis 2005. On comprend aussi qu'elle n'ait pas pu se résoudre à voter Royal en 2007, ni au premier tour (où elle a choisi Dominique Voynet), ni au second (où elle s'est abstenue).

Et voilà qu'en juin 2012, Marie-Ségolène lui offre, sur un plateau, l'occasion de se venger : elle se retrouve en ballottage défavorable face à Olivier Falorni.

Je dois dire qu'humainement, je comprends le geste de Valérie Trierweiler, dont la vie sentimentale récente a été empoisonnée par l'ex de son mec. Après tout, citoyenne comme une autre, elle a le droit de préférer son rival et de le dire. Mais, compagne du président de la République, elle aurait dû se montrer plus discrète. Elle ne bénéficie d'aucune légitimité républicaine (elle n'a pas été élue). Je n'apprécierais pas de voir se former une coterie d'influence autour d'elle.

P.S.

Rétrospectivement, on réalise aussi que la mise à l'écart de Julien Dray n'est pas due qu'à sa gaffe d'inviter DSK (en fait Anne Sinclair... mais qui osera prétendre qu'on s'attendait à ce qu'elle vienne seule ?) à son anniversaire sans en avertir les dirigeants du PS. L'ancien député de l'Essonne est aussi connu pour être un proche de Ségolène Royal. Mais je pense quand même que le couple Hollande-Trierweiler ne devait pas trop apprécier l'ancien directeur général du FMI. Un passionnant portrait du Monde, publié le 7 mai 2012, révélait qu'Anne Sinclair était furieuse que, parmi les dirigeants socialistes, le seul à n'avoir pas contacté DSK depuis sa mise en cause aux Etats-Unis était François Hollande.

23:34 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, hollande, femme, presse, françois hollande

mercredi, 13 juin 2012

Z Minus n°1

C'est un nouveau périodique satirique, bimensuel, composé uniquement de dessins (très divers), exécutés par les caricaturistes de Zélium, un "irrégulomadaire" (comme ils disent) réalisé notamment par d'anciens de Siné Hebdo et de La Mèche, qui étaient selon moi nettement moins réussis.

La tendance est libertaire, souvent potache. C'est donc du dessin engagé, mais drôle. Voici mon préféré :

Dans le genre "politiquement incorrect", j'aime aussi celui-là :

Le journal propose aussi des reportages BD, l'un dans une classe "Français langue d'accueil" (destinée aux demandeurs d'asile), l'autre en infiltration à l'UMP... Excellent !

L'ancien président de la République est évidemment une cible privilégiée. Mais l'intérêt de ce nouveau périodique réside dans la très grande variété des styles, qui vont de l'épure au dessin fouillé, en passant par la schématisation numérique et les portraits tracés à grands traits. Certains dessinateurs bénéficient d'une page entière, où ils peuvent laisser libre cours à leur imagination. Je préviens les bonnes âmes : l'humour développé dans les caricatures est très souvent à connotations sexuelles...

Je dois reconnaître que c'est en lisant la presse locale que j'ai appris le lancement de Z Minus. Figurez-vous que, dimanche dernier, dans l'édition ruthénoise de Midi Libre, on pouvait lire un article sur l'un des dessinateurs, Giemsi, qui est aveyronnais (ou travaille dans l'Aveyron). Ses oeuvres semblent révéler l'influence d'illustres prédécesseurs :

Ce couple de "Français (très) moyens", qui revient assez souvent sous ses crayons, n'est pas sans rappeler les Bidochon de Binet. On sent aussi qu'il doit aimer Tex Avery et l'humour "crade" de la série Maurice et Patapon, de Charb :

On peut encore trouver dans les kiosques le numéro 9 de Zélium (dont Z Minus est un supplément, à l'origine) :

Les dessins ne sont pas les seules productions qui méritent le détour. Je recommande tout particulièrement :

- le "micro-crottoir", dans lequel on peut tenter d'identifier certaines personnalités en vue... (page 2)

- "Tchèque et mat", un article passionnant sur un rebelle des feux rouges (page 3)

- une page presque complète consacrée au vin (supposé) bio (page 6)

- "La légende grecque des Unes menteuses", une petite leçon de déontologie journalistique (page 7)

Mais la perle de ce numéro est sans conteste la page intitulée "Le candidat, cette espèce en puéril", qui propose la mini-biographie de six ténors de la présidentielle. Morceaux choisis :

- "Eva Joly fut repérée très tôt à la crèche en Scandinavie par les psychologues pour son refus de manger les petits pots pour bébé à la viande, et cette propension insensée à vouloir punir les enfants qui volaient ses joujoux"

- "Ecrire sur François Bayrou, c'est comme rédiger sur une boule de billard, un pet de nonne, un étui à lunettes, un papier de bonbons. [...] C'est en voyant, à l'âge de 4 ans, une fourchette rangée dans un tiroir à couteaux que le petit François se mit d'un coup à bégayer."

- "[...] la petite Marine se prit d'une réelle passion pour les pauvres, les dégradés, les oubliés de la croissance, les moches, les cons, les débiles, les dégénérés, les obèses, les anorexiques, les incestueux [...], les prolapsés du rectum, les vaginites puantes et les racistes."

- "Jean-Luc Mélenchon refuse à sa naissance de sortir par la voie royale et naturelle que lui offrait une Madame Mélenchon regrettant déjà d'avoir procréé [...]. Il fallut bien utiliser moult forceps et pinces diverses qui donneront au bébé un air renfrogné"

- "[...] A sa naissance, le petit François est très blanc, un peu laiteux et peu tonique. Ses parents s'inquiètent d'autant que l'enfant cherche sans cesse à s'insérer dans de petits pots de verre. Très vite les médecins détecteront le syndrome du yaourt (dit Yogourt syndroma) qui frappe essentiellement les socialistes, les employés de la Sécurité sociale et les journalistes du service public."

- " [...] Madame Sarkozy de Nagy-Bocsa mit au monde le petit Nicolas dans un bain de sang, une piscine de raisiné, une mare d'hémoglobine. Ce fut une tuerie, ce fut un carnage. On mit plusieurs jours à nettoyer le bébé traumatisé, pendant que l'on fermait l'hôpital définitivement."

01:18 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, élections, médias, humour

lundi, 11 juin 2012

Quelques enseignements du premier tour des élections législatives en Aveyron

Je n'ai ni le temps ni l'envie d'effectuer une analyse complète des résultats dans les trois circonscriptions aveyronnaises. Je vais donc m'intéresser aux scores des candidats susceptibles d'être élus, en comparant les élections de 2002, 2007 et 2012.

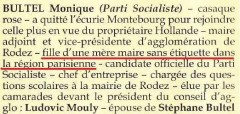

Commençons avec la première circonscription (Rodez et le Nord Aveyron). Le sortant Yves Censi est en tête, ayant recueilli 39,83 % des suffrages exprimés, soit 19 486 voix. C'est environ 2 000 de plus qu'en 2007 et surtout 7 000 de plus qu'en 2002. Sauf que... en 2002, il avait dû batailler ferme contre Régine Taussat et Jean-Claude Luche et qu'en 2007, le fiston Puech avait tenté de lui barrer la route. Du coup, la progression du nombre de voix (ainsi que du pourcentage des exprimés), indéniable, est à relativiser : l'offre de candidats, à droite, était plus réduite. Les réserves (pour le second tour) sont donc plus faibles que les fois précédentes.

Face à lui, il aura Monique Bultel-Herment, qui décroche un flatteur 28,27 % des suffrages. Elle est plus haut que ce que l'on attendait. Elle a "fait la campagne", comme on dit. Cependant, en dépit de l'apport de la machine du PS, en dépit de l'élan, même modeste, impulsé par la victoire de François Hollande, elle réalise un moins bon score que celui de Christian Teyssèdre en 2007. En effet, malgré la vague sarkozyste, celui-ci avait obtenu 29,08 % des suffrages, soit 14 409 voix... à comparer aux 13 829 de M. Bultel-Herment. (En 2002, Anne-Marie Cluzel avait réuni 12 170 suffrages sur son nom, au premier tour.)

La performance de Mme Bultel-Herment est donc elle aussi à relativiser. Pour espérer l'emporter au second tour, elle va avoir besoin de toutes les voix de la gauche... et du centre. Or, il ne fait pas mystère que, parmi les quelque 14 % d'électeurs de Stéphane Mazars, il se trouve nombre de personnes qui n'ont pas envie de choisir entre les deux prétendants. Et puis... on ne peut pas dire que Mme Herment-Bultel et son entourage se soient répandus en amabilités sur le compte de l'avocat ruthénois... Enfin, étant donné qu'Yves Censi ne possède qu'un seul mandat électif, il serait bienvenu que la candidate socialiste s'engage à renoncer, si elle est élue, à ses fonctions d'adjointe (au maire de Rodez) et de vice-présidente (du Grand Rodez), ainsi qu'aux indemnités afférentes, bien entendu.

A première vue, les choses semblent plus claires dans la deuxième circonscription (qui englobe l'ouest du département). La sortante Marie-Lou Marcel arrive largement en tête, avec plus de 49 % des suffrages exprimés et 22 441 voix. C'est plus du double de son score en 2007 et de celui de Jean-Pierre Pouzoulet en 2002. Sauf que... en 2002 comme en 2007, la gauche modérée était représentée par plusieurs candidats. En 2002, Jean-Pierre Pouzoulet était passé par une primaire à gauche, face au radical Eric Cantournet. Le total des deux avoisinait 17 300 voix (un peu plus de 35 % des exprimés). En 2007, Marie-Lou Marcel s'était retrouvée opposée au même Pouzoulet (devenu divers gauche) et à une PRG (Sophie Renac). La gauche modérée cumulait donc presque 18 000 voix (environ 38 % des exprimés).

En 2012, aucun gêneur n'est venu se mettre en travers de la route de la sortante. Qu'en conclure ? Que la gauche modérée ne progresse que de 4 000 voix, en dépit de l'absence de ténor de droite en face et malgré l'élan provoqué par la victoire de François Hollande. C'est très honorable, mais ce n'est pas du tout un plébiscite. Il pourrait arriver à Marie-Lou Marcel ce qu'a connu Alain Marc en 2007 : un premier tour ultra-dominateur, suivi d'une victoire finalement pas si large que cela au second tour.

Cela nous amène tout naturellement à la troisième circonscription (qui s'étend sur tout le Sud). Le sortant Alain Marc est en tête, avec 38,16 % des exprimés, soit un peu moins de 18 000 voix. Il perd environ 6 000 votes par rapport à 2007 et plus encore par rapport à Jacques Godfrain en 2002. Qu'est-ce qui a changé entre temps ? Le nombre de rivaux au centre-droit (et le contexte national, bien entendu). Ils sont plus nombreux en 2012 qu'en 2007 et même qu'en 2002. Comme je l'ai récemment fait remarquer, il semblerait que la sensibilité de centre-droit sud-aveyronnaise se reconnaisse de moins en moins dans le jeune retraité de l'enseignement.

Est-il pour autant menacé ? Ce n'est pas certain. La demi-surprise vient du relatif bon score de Marie-Thérèse Foulquier (cible d'attaques assez basses durant la campagne), qui réunit 21,79 % des exprimés, soit 10 138 voix. Certes, c'est environ 3 000 de moins que Béatrice Marre en 2007 et Alain Fauconnier en 2002 ( 1 000 - 2 000 de moins en déduisant les voix qui s'étaient portées sur le candidat des Verts), mais elle avait face à elle l'ancien chef de cabinet de François Mitterrand, qui n'avait pas démérité 5 ans auparavant, et qui croyait en ses chances. Celle-ci a quand même réuni plus de 7 000 voix sur son nom. Suprême élégance, dès dimanche soir, elle a appelé sans hésiter à voter pour Mme Foulquier.

Au second tour, tout va dépendre de l'attitude des électeurs de Philippe Ramondenc et de Norbert Castelltort. Ils ne sont pas de chauds partisans d'Alain Marc, mais il y a de fortes chances que leurs électeurs aient déjà voté pour ce dernier. Si l'on ajoute la majorité des voix FN et quelques abstentionnistes, il semble que la tâche s'annonce difficile (mais pas impossible) pour Marie-Thérèse Foulquier.

21:40 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, élections, législatives, législatives 2012

dimanche, 10 juin 2012

Machisme musulman

Samedi, je sortais d'une grande surface sébazacoise où je venais de copieusement garnir un chariot, me dirigeant vers ma luxueuse limousine, garée à cheval sur trois places de parking, lorsque j'ai remarqué une bien étrange scène.

Pas très loin de mon véhicule venait de se garer celui d'une famille (deux hommes et deux femmes). Seuls les deux hommes sont sortis de la voiture. Le plus âgé portait un jean avec un T-shirt, le plus jeune un bermuda et des tongs ou des claquettes. Ils se sont dirigés vers l'entrée de l'hypermarché.

Par contre, les deux femmes sont restées cloîtrées dans la voiture, à l'arrière. Toutes deux (la plus âgée comme la jeune) portaient un voile islamique ne laissant dégagé que l'ovale du visage. C'était un hijab (ou, à la rigueur, un tchador à l'iranienne) :

En gros, le mode de vie occidental et ses libertés, c'est bon pour les mecs, et les contraintes s'imposent surtout aux femmes...

En réfléchissant un peu, je me suis dit qu'il y a avait autre chose derrière ce que j'avais vu. J'ai repensé à la loi sur la burqa du 11 octobre 2010, dont le véritable intitulé est loi "interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public". Elle a été complétée par une circulaire du 2 mars 2011.

Bien que ces femmes ne portassent pas de burqa ni de niqab, je pense que les deux machos musulmans ont craint que la rigueur de la loi ne s'applique quand même à la tenue de celles-ci. Voilà pourquoi elles ne sont pas sorties de la voiture, puisque d'après la circulaire "à l’exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés".

De plus, les femmes se trouvaient à l'arrière -et surtout pas à la place de conducteur, parce que (toujours d'après la circulaire) "la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique"... et qu'en cas de contrôle routier, les forces de police doivent pouvoir identifier clairement la personne qui tient le volant.

Deuxième anecdote. Il y a quelques semaines de cela, en fin de journée (un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus), j'ai croisé, en sortant d'une autre grande surface (castonétoise celle-là) une jeune femme enrobée dans un hijab bleu, pas gênée pour deux sous. A ce genre de personnes, on ne peut que conseiller la lecture de la tribune qu'Elisabeth Badinter avait publiée dans Le Nouvel Observateur, en juillet 2009.

Il ne faudrait pas que la victoire de François Hollande laisse croire aux intégristes qu'ils vont pouvoir tout se permettre dans notre pays. Il y a plus d'un mois, le futur président rappelait qu'il n'abrogerait pas la loi sur la burqa. Si son groupe politique s'était abstenu lors du vote d'octobre 2010, ce n'était pas en raison d'une opposition absolue. Il avait d'ailleurs voté la résolution présentée par les députés UMP en mai 2010. (A ce propos, je conseille la lecture du compte-rendu des débats parlementaires, où la position du PS a été défendue par Jean Glavany. L'ensemble des interventions est fort intéressant.)

13:50 Publié dans Politique, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, femme

vendredi, 08 juin 2012

Pas très classe

On va un peu causer des élections législatives dans l'Aveyron, mais pas à Rodez, plutôt dans la troisième circonscription, celle de Millau - Saint-Affrique. C'est la lecture de l'hebdomadaire gratuit Le Saint-Affricain du 6 juin 2012 qui m'a fait réagir.

On y trouve, bien en place dans le journal, la propagande électorale classique en période de scrutin. Cette semaine, les soutiens au député sortant sont nombreux. Il bénéficie de surcroît, page 6, d'un entretien avec l'une des rédactrices du Saint-Affricain ("VS") :

La dame est une récidiviste, puisqu'en octobre dernier, elle nous avait gratifié d'un beau publireportage à la gloire du député - vice-président du Conseil général de l'Aveyron.

En toute décontraction, Alain Marc nous la joue grand seigneur magnanime. Peut-être poussé par la journaliste ou trop en confiance, il finit quand même par lâcher quelques vacheries :

Il dézingue successivement Marie-Thérèse Foulquier, candidate écologiste (soutenue par le PS), Brigitte Marre (candidate "PS-bis" pourrait-on dire) et Norbert Castelltort, qu'il doit bien connaître, puisqu'ils ont longtemps appartenu tous deux au Parti radical valoisien. A la lecture des propos du député, on se dit que les relations entre les deux hommes n'ont pas dû toujours être des plus amicales...

C'est peut-être parce que l'ancien président de la section aveyronnaise du PRV (Castelltort) estime que le mandat de député d'Alain Marc est davantage positionné à droite qu'au centre. Il est vrai que, même si, dans ses votes, le député s'est montré moins suiviste qu'Yves Censi, il a quand même été un soutien indéfectible de la politique menée par le duo Sarkozy-Fillon. De plus, lorsque celui qui était à l'époque président de la République était venu dans le Nord Aveyron, l'élu du sud du département s'était arrangé pour figurer souvent à ses côtés. Tout récemment même, lors du meeting de Toulouse, il était visible, au premier rang des soutiens du sortant. Il n'est donc pas illogique qu'un centriste estime qu'Alain Marc (en dépit de l'image qu'il s'efforce de construire, avec l'aide de médias locaux complaisants) est trop marqué à droite dans son action.

Certains des propos parus dans Le Saint-Affricain sont peu oecuméniques... et même limite méprisants à l'égard de celle qui est présentée comme sa principale concurrente, Marie-Thérèse Foulquier. (Il avait déjà "fauté" dans Midi Libre en mai dernier.) Ce ne doit pas être la première fois qu'il dénigre la gestion municipale de sa rivale, puisqu'une réponse des élus de la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul est publiée dans le même journal... page 32 !

Le traitement n'est tout de même pas égal. Ajoutons que cette attitude n'est pas sans rappeler celle des élus UMP qui, avant l'élection de François Hollande, insistaient sur son manque d'expérience, son absence d'exercice de la moindre fonction ministérielle, lui qui n'était que président du Conseil général de Corrèze, département de surcroît criblé de dettes. (Ces bonnes âmes, y compris aveyronnaises, oubliaient au passage de préciser que la dette de la Corrèze a été creusée par les prédécesseurs UMP de François Hollande. )

Remarquons aussi que le député sortant se garde d'attaquer d'autres rivaux, pourtant bien partis pour réaliser un assez bon score : Philippe Ramondenc (qui avait failli créer la surprise à Millau-Ouest, aux cantonales de 2011) et Marie-Claude Fayard. Le premier est un faux "sans étiquette", modéré sans doute, mais jugé proche du président du Conseil général Jean-Claude Luche (qui a néanmoins apporté son soutien à Alain Marc). La seconde est la candidate du Front National. Il va sans dire que le député sortant compte sur de précieux reports de voix pour l'emporter au second tour.

Du coup, il fait flèche de tout bois. Sa stratégie est de se présenter comme le candidat du terroir. Cela lui avait réussi contre Béatrice Marre, en 2007... et c'est ainsi qu'il apparaissait dans un mini-reportage de la chaîne LCP. Dans les entretiens qu'il accorde, il prend donc soin d'évoquer sa maîtrise de l'occitan et ses racines rouergates. Dans un récent article paru dans Centre Presse (le 31 mai), il est même précisé que sa naissance à Paris n'est qu'accidentelle (c'est donc bien un gars de chez nous, hein !) :

23:56 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, presse, médias, législatives, législatives 2012, élections

jeudi, 07 juin 2012

Le Grand Soir

Après l'incongru Aaltra, après le percutant Louise Michel, après l'étonnant Mammuth, l'équipe de Groland, augmentée de quelques potes, nous livre son nouveau délire pseudo-révolutionnaire, entre punkitude et société de consommation.

L'histoire tourne autour de deux frères, interprétés par deux pointures : Albert Dupontel, en fils idéal, propre sur lui, qui va disjoncter (excellente scène filmée par un téléphone portable !) et Benoît Poelvoorde, en punk amis des bêtes, pas méchant au fond, mais franchement sans gêne (il est génial en "crevard").

Ils sont entourés d'une faune de personnages plus ou moins loufoques, à commencer par leurs parents. Pendant tout le film, je me suis demandé s'ils étaient particulièrement futés ou vraiment très cons. La qualité médiocre du jeu d'Areski Belkacem et surtout de Brigitte Fontaine n'aide pas de ce côté-là. J'ai préféré Bouli Lanners, en vigile débonnaire, dont la conversation sérieuse avec le père des héros vaut son pesant de cacahuètes...

Je dois quand même dire que le rythme du film n'est pas toujours maîtrisé et que le montage a sans doute parfois manqué de rigueur mais, tout de même, cela regorge de bons moments.

J'ai bien aimé une des scènes du début, dans le restaurant tenu par les parents, où la famille se réunit, les deux fils parlant sans vraiment s'écouter. On retiendra qu'Albert Dupontel est passionné par le son dolby surround, alors que Benoït Poelvoorde raconte ses expériences avec la police, l'un de ses petits trucs consistant à éviter de chier quand il sent qu'il risque de se faire arrêter, histoire de compliquer la fouille intime à laquelle il a droit au commissariat...

Le pétage de plombs de Dupontel est aussi un grand moment. On peut y associer le délire que se tape Poelvoorde devant ce qu'il croit être une vitre opaque... Excellent ! Que dire encore des différentes techniques (et matières...) utilisées par Ben-Not pour redresser sa crête...

On peut se contenter de voir le film comme une succession de saynètes "à la Groland"... ou puiser dans les situations montrées à l'écran des arguments contre l'organisation du monde dans lequel nous vivons.

21:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

mercredi, 06 juin 2012

Bande de morfales !

On s'indigne (à juste titre) de l'avidité de certains actionnaires, cadres et chefs d'entreprise. Le nouveau président de la République a même décidé de limiter le salaire des patrons du public. Inconsciemment, il est possible que certains collégiens aient été inspirés par le nouvel état d'esprit qui souffle sur la France, si l'on se fie à ce qu'a rapporté le quotidien Sud-Ouest :

Ah ces jeunes...

18:26 Publié dans Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, moralisation, presse

mardi, 05 juin 2012

Margin call

La crise financière qui a éclaté en 2008 n'en finit pas d'inspirer les cinéastes. On constate toutefois une évolution, puisqu'on est passé du documentaire pur et dur, militant (Inside Job), au documentaire-fiction (Cleveland contre Wall Street, que je recommande), pour arriver à cette fiction à caractère documentaire, puisque la banque dont la chute nous est décrite est sans doute Lehman Brothers.

On suit donc une bande de mecs d'âges et d'origines différents, brillants, appâtés par le pognon, confrontés à une situation de crise grave, inédite. Dans cette bande de mecs s'est glissée l'impeccable Demi Moore, qui, en dépit d'un rôle très sobre, se révèle encore sacrément bien gaulée ! Mais je m'égare...

Toujours est-il que les interprètes masculins, bien que physiquement nettement moins attirants (à mon goût) que l'ex-Mme Willis, sont formidables, à commencer par Kevin Spacey, dont le personnage a une image évolutive dans le film : au départ, on le voit pleurer, non pas sur la catastrophe qui frappe sa boîte, encore moins sur la charrette de licenciements, mais sur la maladie de sa chienne. Du coup, on le prend pour le gros enculé de base. Les changements successifs de focale vont nous le montrer sous un autre jour.

Tour à tour, l'action suit (et met en valeur) l'un des protagonistes. Cela démarre avec le vieux routier viré comme une merde (Stanley Tucci, épatant). On continue avec le jeune doué qui va découvrir le pot-aux-roses (Zachary Quinto, efficace). On poursuit avec le chef d'équipe aux dents longues, un cynique avec d'étonnantes fidélités (Paul Bettany - oui, le Silas de Da Vinci Code). Au-dessus encore se trouve un jeune requin qui a déjà bien réussi (Simon Baker... Mentaliste à ses heures). Cela remonte comme cela jusqu'au big boss, paradoxalement le rôle le moins bien interprété selon moi (Jeremy Irons, qui cachetonne).

Certaines scènes ont une force toute particulière, comme celle qui se déroule dans les toilettes masculines, où s'est caché l'une des jeunes recrues aux dents longues, qui sait qu'il va se faire lourder et qui chiale comme un môme. Débarque l'un des pontes, dont on ne voit d'abord que les chaussures (le plan est pris de l'intérieur d'une cabine). On finit par comprendre qu'il vient se raser, en toute décontraction, pendant que le jeunot, qui sort enfin du petit coin, essaie de faire bonne figure.

J'ai aussi en mémoire la dernière tentative de Bettany-Emerson pour faire revenir Dale-Tucci à la banque. Celui-ci lui raconte ses débuts dans les travaux publics, construction d'un pont à l'appui. Et le voilà, assis sur les marches d'entrée de sa maison, qui se lance dans un délire de chiffres prouvant tout le bien de son travail (c'était avant qu'il ne parte bosser dans la banque...), laissant son interlocuteur pantois.

C'est donc un vrai film de cinéma, ancré dans la réalité de la spéculation financière et le caractère impitoyable des relations entre les grands fauves de la jungle des marchés. L'humain, dans tout cela, a bien du mal à trouver sa place.

22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

lundi, 04 juin 2012

Continuité républicaine

A la fin du mois de mai, il a été procédé à l'élection du nouveau président du Conseil général de Corrèze (pour les raisons que vous imaginez). Mettre "président" au masculin est une évidence dans ce département, qui ne compte que 4 conseillères pour 33 conseillers (9 sur 46 dans l'Aveyron, si je ne m'abuse) : Régine Delord, Sophie Dessus, Dominique Grador... et Bernadette Chirac (79 ans quand même...).

Comme elle est la doyenne de l'assemblée, elle a ouvert la séance qui avait pour but d'élire le successeur de François Hollande. D'après La Vie corrézienne du 1er juin 2012, elle a renouvelé, "très civilement, ses félicitations et ses voeux de succès à François Hollande".

Le successeur socialiste de celui-ci, Gérard Bonnet, lui a rendu la politesse, en la plaçant à ses côtés, au centre de la nouvelle photographie de groupe, parue dans plusieurs journaux, dont L'Echo :

Pourquoi diable m'intéressè-je à cet événement somme toute très anecdotique, de surcroît survenu dans un autre département ? Tout simplement parce que le nouveau président du Conseil général de Corrèze est né en Aveyron, à Brandonnet, dans l'ouest du département :

D'après La Dépêche du Midi, il fut même maire de la commune entre 1977 et 1983.

09:10 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, hollande, françois hollande, actualité

dimanche, 03 juin 2012

Kikicé kakollé les zaffiches ?

Après avoir été évoqué par KaG et moi-même, le sujet fait cette semaine la "une" du Ruthénois :