vendredi, 27 janvier 2012

Les nominations pour les César 2012

Sur le site de l'Académie des arts et techniques du cinéma, on peut télécharger la liste complète des nominations, sans doute présentée dans l'ordre dans lequel les récompenses seront décernées :

Je vais me livrer à un exercice difficile, non pas celui du pronostic (puisque je n'ai pas vu tous les films concernés et que, de surcroît, je ne pense pas avoir des goûts représentatifs de la majorité des personnes qui votent), mais celui des préférences, parmi le choix proposé, forcément restrictif. (J'ai déjà décerné mes propres récompenses, les Riton 2011.)

Meilleur scénario original

Entre les quatre films que j'ai vus, il n'est pas facile de trancher. L'histoire d'Intouchables est forte, mais elle s'inspire de faits réels, tout comme celle de Polisse. Le mérite est plus grand quand on doit davantage imaginer, selon moi. Restent The Artist et L'Exercice de l'Etat. Le premier est davantage conçu sur le mode de l'hommage. Je choisis donc le second et Pierre Schoeller.

Meilleure adaptation

J'hésite beaucoup entre Présumé coupable et Carnage. Comme c'est pour moi la seule occasion de récompenser le film de Polanski, qui m'a fait beaucoup rire, je choisis Carnage et le travail de Yasmina Reza et Roman Polanski. Mais celui de Vincent Garenq est aussi très bon.

Meilleur montage

Pour moi, cela se joue entre Polisse (Laure Gardette et Yann Dedet) et The Artist (Anne-Sophie Bion et Michel Hazanavicius). Je choisis le second.

Meilleur réalisateur

Je donne la prime à l'originalité rétro : Michel Hazanavicius pour The Artist.

Meilleure actrice

J'ai beaucoup aimé les compositions de Marina Foïs et Karin Viard dans Polisse, mais je choisis Marie Gillain, dont la force de l'intériorité m'a bouleversé dans Toutes nos envies.

Meilleur acteur

Choix très très difficile. Je pense honnêtement qu'ils méritent tous le César. Je place néanmoins un peu au-dessus la performance réalisée par Philippe Torreton dans Présumé coupable.

Meilleure actrice dans un second rôle

Anne Le Ny, dans Intouchables. (Mais Zabou Breitman n'est pas loin.)

Meilleur acteur dans un second rôle

Aucune autre personne que Michel Blanc, dans L'Exercice de l'Etat, ne peut décrocher la récompense.

Meilleur film documentaire

On va dire que l'Aveyronnais que je suis manque d'objectivité, mais, franchement, Tous au Larzac est au-dessus du lot.

Meilleur premier film

Là aussi, le choix est facile : Le Cochon de Gaza.

Meilleur film étranger

Pour moi, cela se joue entre Incendies et Une Séparation. Avantage au film iranien.

Meilleur film

Je choisis le plus complet de la liste, pas forcément le plus récompensé par moi, mais celui qui est bien placé dans toutes les catégories, à savoir Polisse.

Restent les regrets, les absents. Plusieurs très bons films français sont exclus des nominations :

- La Grotte des rêves perdus, bizarrement absent de la liste des meilleurs documentaires

- Jeanne captive (le film anti-paillettes), ainsi que son interprète principale Clémence Poésy

- Moi, Michel G., milliardaire, maître du monde, une excellente comédie satirique injustement ignorée

- L'Assaut, un très bon film d'action, mais où les méchants sont des musulmans, ce qui n'est pas politiquement correct dans le monde du cinéma français

- De bon matin, un film coup de poing, en prise sur son temps, avec Darroussin au meilleur de sa forme (mais les critiques préfèrent le voir médiocre chez Guédiguian).

Il ne reste plus qu'à attendre le palmarès.

17:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 26 janvier 2012

Incendies

La semaine dernière s'est déroulé le Festival Télérama, qui voit des cinémas reprogrammer des films "art et essai" de l'année écoulée. Parmi ceux-ci, je recommande L'Exercice de l'Etat et surtout Une Séparation.

En Aveyron, ce n'est pas sur les cinémas de Rodez qu'il fallait compter pour accorder une telle place à une programmation originale. C'est le cinéma decazevillois "La Strada" qui a permis aux cinéphiles de (re)voir des films de qualité peu diffusés.

Il y a plusieurs mois de cela, je m'en étais voulu d'avoir raté Incendies à sa sortie. Du coup, là, j'ai fait en sorte de voir ce film. C'est une production canado-libanaise. Il est inspiré (en partie) de l'histoire de Soha Bechara, parfois surnommée la "Jeanne d'Arc libanaise".

Le film prend son temps. Il démarre lentement, mettant en place son dispositif : des allers et retours entre le monde actuel, celui de la mort de l'héroïne (apparemment diminuée intellectuellement et physiquement), et sa jeunesse au Liban juste avant et pendant la guerre civile.

Nous suivons ses enfants, les (faux) jumeaux Jeanne et Simon, dans leur quête du passé caché de leur mère, aidés en cela par un notaire sympathique et débonnaire (un personnage de science-fiction ?).

Les scènes anciennes permettent de voir en action une actrice remarquable, Lubna Azabal, naguère remarquée dans Viva Laldjérie, Paradise now et Les Hommes libres. On la voit successivement jeune femme amoureuse, patriote militante, enseignante, meurtrière, prisonnière, enfin mère éteinte. Pour bien comprendre les enjeux des principaux retournements, je recommande d'être particulièrement attentif lors de la première séquence de jeunesse.

Le film joue sur la montée progressive de la tension. On se retrouve quasiment dans un polar. La dernière demi-heure est celle des révélations les plus fracassantes, dont l'accumulation donne un tour encore plus dramatique à l'histoire... à tel point que l'on frise l'invraisemblance. Pour que le tout tienne mieux la route (notamment la révélation sur le vrai père des jumeaux), il aurait fallu mieux mettre en scène l'ellipse qui fait sauter l'intrigue de la jeunesse de l'héroïne à son action de militante à l'âge adulte, même si sa coiffure et ses vêtements sont censés nous faire comprendre que pas mal de temps a passé depuis la naissance du premier enfant.

La fin est assez inattendue, et je suis sorti de là un peu sous le choc.

P.S.

Un documentaire suisse permet de suivre Soha Bechara, de retour au Liban.

23:14 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

mercredi, 25 janvier 2012

Les chiffres de la sécurité routière en Aveyron

La semaine dernière, on sentait que les services de la préfecture de l'Aveyron étaient un peu embarrassés lors de la présentation des chiffres de l'année 2011. La manière dont les résultats ont été mis en perspective, dans le communiqué comme dans la presse, tend à donner une vision plutôt positive de l'évolution, en insistant sur le moyen terme.

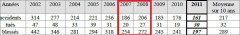

En comparant (en gras) les chiffres de 2011 et les moyennes sur 10 ans (page 6 du communiqué), on veut faire ressortir que 2011 est la quatrième moins mauvaise année de la décennie, en terme de nombre de tués :

Les résultats sont même les meilleurs obtenus si l'on considère le nombre d'accidents et celui des blessés. Pour que la comparaison soit plus fine, il conviendrait que distinguer parmi ceux-ci ceux qui en sont sortis lourdement handicapés (il y a blessés et blessés).

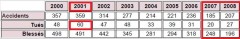

Soupçonneux de nature, j'ai cherché à savoir si les chiffres donnés pour les années antérieures correspondaient bien à ce qui avait déjà été publié. J'ai donc consulté un document général d'orientation 2008-2012 de la Sécurité routière, où j'ai trouvé ceci (page 18) :

Il n'est pas illogique qu'à quelques années d'intervalle, une ou deux rectifications mineures soient opérées. J'ai toutefois été surpris de la correction qui a été effectuée (entre 2009 et 2012) sur les chiffres des années 2007 et 2008. Si le nombre de victimes est resté inchangé, si le nombre d'accidents n'a été retouché qu'à la marge, le nombre de blessés a été augmenté de 6 pour 2007 et de 76 pour 2008 ! Soit on a pris en compte des faits qui n'étaient pas connus en janvier 2009, soit on a un peu grossi rétrospectivement les chiffres. Voilà qui fait apparaître les années suivantes sous un jour meilleur...

Du coup, la comparaison entre les années 2008 et 2011 change de sens. Bien qu'en 2008 les accidents aient été beaucoup plus nombreux qu'en 2011, le nombre de blessés a été quasi identique et le nombre de tués plus faible que l'an dernier. Les accidents feraient donc plus de "dégâts" humains aujourd'hui.

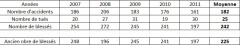

On se dit que, pour être pertinente, la comparaison devrait prendre en compte non pas les dix, mais les cinq dernières années. Je me suis amusé à faire les calculs, d'abord à partir des chiffres fournis par la Préfecture en 2012. Voici ce à quoi je suis arrivé :

Ce sont évidemment les moyennes qu'il faut comparer. Au niveau des accidents, sur les cinq dernières années, on est à 182 (217 sur 10 ans), contre 161 en 2011. L'écart est déjà moins important. Au niveau des tués, la moyenne 2007-2011 est de 25 (32 sur 10 ans), contre 30 en 2011. Là, cela devient parlant : l'année dernière a été très mauvaise. Au niveau des blessés, la moyenne des cinq dernières années est de 242 (289 sur 10 ans), contre 197 en 2011. Mais, sur la dernière ligne, détachée du reste, j'ai refait les calculs en réintroduisant les chiffres anciens (plus bas) pour les années 2007 et 2008. Cela nous donne une moyenne de 225 blessés sur 2007-2011. On se rapproche encore plus du chiffre de 2011.

Beaucoup de journalistes ont quand même senti que le communication était biaisée et ont transmis l'idée que les chiffres ne sont pas bons. Il semblerait que la recrudescence du nombre de tués soit liée à la circulation des deux-roues, ainsi qu'à des conducteurs plutôt très jeunes ou très âgés.

00:38 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, actualite

dimanche, 22 janvier 2012

J Edgar

Clint Eastwood s'est donc "attaqué" à la biographie de l'ancien directeur du FBI, John Edgar Hoover. Le titre est révélateur de la célébrité de cet homme de l'ombre, qui ne s'est pas contenté de se faire un nom, mais aussi un prénom... et même deux ! Le film montre bien que la manière dont une personne s'adressait à lui ("Mister Hoover", "John", "Edgar") révélait la nature de leurs rapports.

Le réalisateur s'attarde sur le "privé". Le jeune homme n'a pas digéré sa relation oedipienne avec sa mère, ce qui l'a sans doute handicapé dans sa vie sentimentale. A un moment, Eastwood nous montre le film qu'il aurait pu faire, si quelque chose de charnel s'était noué entre le jeune Edgar (Di Caprio éblouissant, aussi bien jeune que vieux) et sa future collaboratrice, Helen Gandy, incarnée avec brio par Naomi Watts. Les deux personnes semblent faites du même bois : dévouées à leur travail et à une certaine idée des Etats-Unis.

La part la plus délicate est la peinture de la relation homosexuelle qui liait Hoover à son bras droit, Clyde Tolson (Armie Hammer, lui aussi excellent ; on l'avait remarqué dans The Social Network). Dans la première moitié du film, Eastwood semble marcher sur des oeufs, lui l'hétérosexuel viril flamboyant des années 1960-1990. Dans la seconde partie, il représente ce quasi-couple comme il l'aurait fait d'un homme et d'une femme... en évacuant le côté sexuel toutefois.

Le film est aussi réussi (et inabouti) dans son traitement du parcours professionnel de Hoover. On nous le dépeint comme un jeune ambitieux propre sur lui, très pointilleux sur le respect des convenances et de la loi. Très tôt (dès l'après-première guerre mondiale), il a la passion de combattre le crime (avec l'exemple emblématique de l'affaire Lindbergh) et le communisme.

Les partis pris d'Eastwood (le républicain) sont visibles dans la manière dont il choisit d'illustrer les relations ambiguës entretenues par le chef du FBI et les hôtes successifs de la Maison Blanche. Il est plutôt question des présidents démocrates : Roosevelt et JFK. La gué-guerre menée par Hoover contre Martin Luther King est elle aussi montrée du point de vue du chef du FBI. Du coup, sont cités dans le film essentiellement les défauts de ses adversaires... et j'ai trouvé que les magouilles de Hoover ont été singulièrement édulcorées.

Le plus paradoxal est que sa carrière prend fin quand est élu président celui qui, a priori, pouvait sembler le plus proche de ses convictions : Richard Nixon. Mais Eastwood prend soin de laisser entendre que le nouveau patron n'a rien à envier au vieil Edgar, question magouilles. (La fin contient une préfiguration de l'affaire du Watergate.)

Eastwood a voulu mêler le mélo au film politique. Le mélange tient bien la route, parce que c'est bien joué, bien filmé et que la musique (signée Clint) est chouette. C'est plutôt l'histoire intime qui est la mieux traitée, selon moi. La vie professionnelle de Hoover durant l'Entre-deux-guerres est bien restitutée. Mais son action dans les années 1940-1960 n'est pas étudiée de manière approfondie. Cela aurait sans doute conduit Eastwood à trop se distancier de son "héros", ce qui n'était visiblement pas dans ses intentions.

15:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film, histoire

samedi, 21 janvier 2012

"Le Nouvel Hebdo" numéro 211

La parution de ce numéro est marquée par l'annonce de la condamnation de Gérard Galtier par le tribunal correctionnel de Rodez. La décision de justice n'est pas commentée dans l'hebdomadaire satirique, dont le directeur annonce qu'il a fait appel.

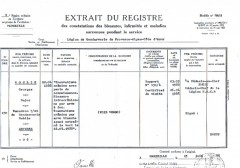

La procédure judiciaire a été initiée par le Conseil municipal d'Onet-le-Château, lors de la séance du 16 mai 2011, dont vous pouvez télécharger le compte-rendu ci-dessous :

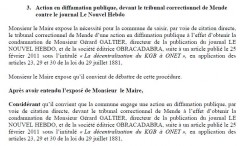

Voici comment la chose a été présentée :

Si on lit entre les lignes du compte-rendu, on peut comprendre que le maire n'est peut-être pas à l'origine de la démarche. Il est possible qu'il ait été "encouragé" par des membres de sa majorité et/ou une partie du personnel municipal, choqué par les allusions contenues dans un entrefilet paru dans Le Nouvel Hebdo en février 2011.

Les mauvaises langues ajouteront que la majorité castonétoise a peut-être sauté sur l'occasion de donner une leçon à un journal qui l'égratigne quasiment à chaque numéro (peut-être pas toujours à bon escient). Il aurait été plus simple, plus élégant (et moins coûteux pour les finances municipales) d'envoyer un droit de réponse. Le maire de Rodez Christian Teyssèdre, qui n'est guère plus épargné par Le Nouvel Hebdo, ne s'en prive pas quand ce qui est publié ne lui convient pas. Et ses réponses ne sont pas des plus courtes, ni particulièrement aimables pour l'hebdomadaire ! Mais elles sont publiées.

Une question se pose : pourquoi porter plainte devant le tribunal correctionnel de Mende ? Est-ce dû à la méconnaissance de la carte judiciaire ou était-ce une tactique pour obtenir plus facilement la condamnation du journal ?

Pour avoir la réponse, il faut consulter le compte-rendu de la séance du Conseil municipal d'Onet du 27 juin 2011, page 24 :

Il s'agissait bien d'une erreur (cocasse) !

Concernant la condamnation, il semblerait que le motif de diffamation ait été retenu par le tribunal. Dans ce domaine, il faut se référer à la loi de juillet 1881. La commune d'Onet s'est appuyée sur les articles 23, 29 et 30 (surtout les deux derniers, à mon avis) :

Affaire à suivre...

Mais revenons au numéro de cette semaine. On peut y trouver une tribune de Marc Censi, dans laquelle il répond aux propos de Christian Teyssèdre sur l'évolution de l'investissement sur le Piton. On lira aussi avec profit un article de Donato Pelayo sur le sport professionnel et l'argent. (Mais je ne partage pas son point de vue sur les déclarations de Yannick Noah, qui ont été parfois mal interprétées.)

Gérard Galtier signe aussi un papier intéressant sur le petit-déjeuner offert par la préfète à la presse locale. Il est à ma connaissance le seul à avoir fait preuve d'un peu de recul vis-à-vis de la représentante de l'Etat. (Et ma réaction à l'article de La Dépêche, comme pratiquement toutes celles qui sont un peu critiques de la communication des représentants de l'Etat, actuels ou anciens, a été censurée.)

Chose inhabituelle, un article (signé Masque Rouge) ne tresse pas de louanges au président du Conseil général.

Plus habituel, on nous sert (sous la plume de Cédhi... Bernard Mazars, toujours mal remis de sa défaite aux cantonales ?) un énième entrefilet dénigrant l'action des élus du Naucellois.

Bref, on trouve à boire et à manger... mais au moins il y a de la substance !

14:58 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, actualité

vendredi, 20 janvier 2012

Pauvre Jeanne !

La Pucelle de Lorraine intervient dans l'actualité de manière décidément bien surprenante... toujours à son corps défendant, d'ailleurs. Récemment, on l'a associée à Nicolas Sarkozy, les Le Pen père et fille... et même François Hollande !

La semaine dernière, c'est dans l'Aveyron qu'un curieux événement s'est produit. On en a eu l'écho dans la presse locale, notamment dans Le Petit Journal, photographie à l'appui :

Il y a fort à parier que le sacrilège se soit produit à l'occasion d'une de ces beuveries étudiantes dont on peut percevoir les conséquences sonores et (semi-)liquides chaque semaine que Dieu fait. Mais regardons plus attentivement la photographie :

Eh, oui ! Il semble bien qu'une personne facétieuse ait placé un gobelet dans la main gauche de la sainte. Voici ce à quoi ressemblait la statue avant cet acte de terrorisme :

C'est à propos du contenu du gobelet que les organes de presse divergent. Si le correspondant du Petit Journal se désole que le verre soit rempli d'eau, son confrère de La Dépêche du Midi semble y a voir vu autre chose quelques jours plus tôt :

Il n'est tout simplement pas impossible que les pluies récemment tombées sur l'Aveyron aient contribué à modifier le contenu du gobelet... Voilà une "intervention du ciel" que n'aurait pas reniée celle qui s'est évertuée à moraliser le comportement de ses troupes !

22:07 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Jeanne d'Arc, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, jeanne d'arc, société

dimanche, 15 janvier 2012

La Colline aux coquelicots

C'est le deuxième long-métrage signé Goro Miyazaki (le fils de Hayao), après le moyen Contes de Terremer. Le papa et son équipe ne sont toutefois pas totalement étrangers à ce film.

L'histoire a pour toile de fond les années 1963-1964, juste avant que les Jeux Olympiques ne se déroulent au Japon, juste avant l'inauguration du Shinkansen. Le pays essaie d'oublier la Seconde guerre mondiale et connaît une forte croissance économique.

On en a des traces tout au long de l'histoire. Le centre névralgique de l'intrigue est une pension, tenue par une veuve, aidée de ses petites filles (surtout l'aînée, Umi), parfois de sa fille, une enseignante souvent absente. Les clients sont exclusivement des femmes. Le père d'Umi, un marin, est mort en opérations lors de la guerre de Corée.

L'autre lieu-clé est le lycée, plus précisément une sorte de cité-U (masculine) en autogestion, le "Quartier latin". On trouve d'autres références françaises dans ce film, du drapeau tricolore (qu'on aperçoit une ou deux fois sur un mât) au dictionnaire français-japonais (visible la première fois qu'Umi recopie des caractères), en passant par le livre Les Thibault, de Roger Martin du Gard, que l'héroïne lit.

Trois histoires principales s'entrecroisent : la lutte pour la sauvegarde de ce joyeux bordel qu'est le "Quartier latin", les interrogations d'Umi à propos de son père et la relation qui se noue entre elle et un étrange garçon, Shun, tantôt très proche, tantôt distant.

Mais le plus beau du film réside dans les scènes de la vie quotidienne, décrite avec grand soin (un peu comme dans les films d'Ozu, mais en moins lent). Comme dans le récent Colorful, la représentation des repas et de leur préparation donne vraiment faim !

Au niveau du dessin, c'est joliment fait, sans que cela soit éblouissant. Le ton est nostalgique. Ah qu'il était bon le temps où les jeunes filles étaient sages, avec leur jupe plissée et leurs sockettes blanches ! (Les garçons, eux, portaient l'uniforme... et respectaient l'autorité.) C'est peut-être la limite du film : il ressuscite une époque, mais n'est pas porteur d'un message particulièrementn fort. Cela reste un bon divertissement.

21:16 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film

samedi, 14 janvier 2012

Rodez, la pollution et la RN 88

Le serpent de mer du grand contournement de Rodez ne cesse de faire parler de lui. Pourtant, une partie du personnel politico-administratif local pensait avoir définitivement clos le dossier. Ainsi, la préfecture se cale sur les décisions ministérielles. Or, le gouvernement n'a inscrit ni le doublement de la RN 88 dans l'Aveyron ni le grand contournement de Rodez dans le SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport), dont la dernière version date d'octobre 2011) : lisez à partir de la page 55 du rapport (puis page 188). Les services de l'Etat n'estiment pas que le doublement de la RN 88 réponde à des enjeux de sécurité, de désenclavement (!!) ou de congestion (!!!).

Concernant le Conseil général, on a compris que Jean-Claude Luche et sa majorité ne feraient rien en faveur du décongestionnement du Grand Rodez. Le lancement du projet du "barreau de Saint-Mayme" n'est pour moi que de la poudre aux yeux... une poudre extrêmement coûteuse, puisqu'elle va pomper 25 millions d'euros (selon une première estimation)... soit presque un musée Soulages... pour une utilité comparable.

Dans l'agglomération ruthénoise même, les avis sont partagés. Le maire de Rodez, Christian Teyssèdre (partisan du grand contournement, financé au moins en partie par l'Etat), a, dans Le Ruthénois de la semaine dernière, révélé les réserves des maires de Luc-Primaube et de Druelle vis-à-vis d'un grand contournement. (Mais ce seront sans doute les premiers à râler quand la circulation automobile aura complètement saturé les axes routiers qu'empruntent leurs électeurs...)

Dans le numéro de cette semaine, c'est au tour de l'ancien maire de la commune du Piton, Marc Censi, d'intervenir. Il tape sur les doigts de Christian Teyssèdre, qu'il accuse d'avoir négligé le syndicat mixte de la RN 88. Mais, quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit qu'il s'en prend aussi aux élus de droite. Malicieusement (à mon avis), il rappelle qu'à son époque, le projet de contournement du Puy-en-Velay paraissait mal parti... alors qu'il est aujourd'hui en voie d'aboutissement, avec une contribution de l'Etat supérieure à 80 millions d'euros. Et voilà pour ceux qui affirment que le gouvernement n'a plus d'argent... pour les projets des collectivités de gauche, bien entendu. Pour l'intérêt général, on repassera...

Marc Censi adresse aussi une pique à l'actuelle majorité départementale (de droite), puisqu'il se montre à nouveau fermement opposé à la transformation de l'actuelle rocade en autoroute urbaine, une idée qui pourtant trotte dans la tête de Jean-Claude Luche. Cela nous amène à un article du dernier numéro du Nouvel Hebdo, qui évoque un rapport de l'Observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées (l'ORAMIP), datant de 2006. Ce rapport, consacré au périphérique toulousain, peut s'avérer riche d'enseignements avant de décider de transformer la rocade en autoroute.

On peut aussi consulter avec profit un dossier plus récent (il date de 2010), consacré à la qualité de l'air dans le Grand Rodez. On y apprend que la pollution n'y est pas aussi élevée qu'on pourrait le croire (peut-être justement parce que la rocade n'a pas été transformée en autoroute). Certains points n'en restent pas moins critiques. Personne ne sera surpris de retrouver la zone comprise entre les ronds-points des Moutiers et de Saint-Félix. Au centre-ville, il semble que les rues Béteille et Saint-Cyrice, ainsi que l'avenue de Bordeaux, concentrent les nuisances les plus fortes.

Les récentes déclarations d'Yves Censi, député de la première circonscription de l'Aveyron (qui englobe le Grand Rodez), si elles sont sans doute inspirées par la proximité d'échéances électorales, ne devraient toutefois pas être critiquées avec tant de force par les élus de gauche du chef-lieu départemental. Au Grand Rodez, quelqu'un pourrait prendre l'initiative de discuter avec Yves Censi.

Mais il me semble que tout le monde attend le résultat des différents scrutins à venir avant de s'engager dans quoi que ce soit.

22:22 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, environnement, écologie

Intouchables

(Début novembre 2011)

- Il parait qu'Intouchables est pas mal, comme comédie. T'en penses quoi ?

- Pas grand chose : il vient de sortir et je ne l'ai pas vu. Par contre, je peux te recommander De bon matin (avec un Darroussin excellent) et L'Exercice de l'Etat (Michel Blanc et Olivier Gourmet é-pa-tants).

- J'en doute pas, mais ils ne sont pas encore à Rodez, tes films !

(Début décembre 2011)

- Bon, alors tu l'as vu, Intouchables ?

- Toujours pas ! Il y a une queue pas possible ! Je ne vais tout de même pas me taper une demi-heure avant de passer en caisse, puis une demi-heure dans la salle avant le début !

(Début janvier 2012)

- Ne me dis pas que tu n'as toujours pas vu Intouchables !

- Eh bien si ! J'avais autre chose à faire durant les fêtes... et j'ai un peu peur d'être déçu.

- Tu peux y aller ! C'est meilleur que Bienvenue chez les Ch'tis !

J'ai donc enfin vu le film-événement (en terme de nombre d'entrées). J'ai même eu le plaisir d'assister à une séance relativement peu suivie... mais dans la grande salle du Royal, ce qui n'est pas déplaisant.

Bon, à la base, cela fonctionne sur des clichés. On a un riche très riche, plutôt pincé, voire méprisant. On ne sait pas trop comment il a obtenu tout cela, ni comment une telle fortune se gère... mais on le voit bien dépenser sans compter ! Face à lui on nous a placé quasiment "une racaille" de banlieue, un Black en baskets et haut de survêtement, avec une tchatche d'enfer. Il est plutôt agressif et plein de préjugés, lui aussi.

Notons tout de suite que l'interprétation est excellente. François Cluzet fait tout passer par le visage et la diction ; c'est impressionnant. Omar Sy joue sur plusieurs registres. Certes, le rôle a été adapté pour lui (dans la vraie vie, c'est un Algérien, Abdel Sellou, qui a accompagné le tétraplégique... du coup, en Algérie, des voix se sont élevées pour regretter le changement opéré), mais il ajoute la subtilité à l'abattage. Parmi les seconds rôles (très bons), signalons Anne Le Ny (la réalisatrice de Ceux qui restent) et la pulpeuse Audrey Fleurot.

J'ai souvent ri. Il y a bien sûr le comique de situation, avec le "choc des cultures" du début, assez attendu, mais bien rendu. Il y a aussi tout ce qui touche aux handicaps de Philippe Pozzo di Borgo. Il y a enfin toutes les "vannes" que les personnages se lancent : ça chambre un max... et des deux côtés ! (Je dois d'ailleurs avouer que je ne connaissais pas celle du "Pas de bras, pas de chocolat !")

C'est autour du personnage -modifié- de Driss qu'un aspect social a été introduit dans l'histoire. Le personnage de la "mère" (la tante en réalité) est très touchant, et les difficultés de cette famille de banlieue issue de l'immigration ne sont pas montrées avec une ostentation excessive. D'un point de vue filmique, j'ai aussi apprécié les plans du quartier tout comme ceux du métro. Les auteurs ont un potentiel à exploiter dans le cinéma réaliste.

C'est par contre la limite du film. Bien qu'il soit inspiré d'une histoire vraie, le parcours de ces deux hommes est plutôt l'exception que la règle. La vie des handicapés moteurs est encore plus pénible que celle du héros, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers dont dispose Philippe. Quant à la famille d'Omar-Driss, elle parvient finalement à surmonter toutes les embûches, alors qu'une ou deux situations pouvaient déboucher sur un drame. En cette fin d'année 2011, on a voulu offrir aux Français un joli conte de fées.

P.S.

Aux États-Unis, on n'a pas forcément vu le film avec ce regard-là. La "politiquement correct" n'est pas tout à fait le même ici et là-bas. Ainsi, le personnage incarné par Omar Sy est à la base assez violent, homophobe et adopte vis-à-vis des femmes qu'il essaie d'entreprendre un comportement qui pourrait être qualifié de harcèlement outre-Atlantique. Et je ne parle même pas de la vision de la musique classique... dont Driss finit toutefois par s'accoutumer, de la même manière qu'il acquiert une certaine compétence en peinture. Un Français dirait qu'il finit par réellement s'intégrer tandis que le grand bourgeois se décoince.

16:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

jeudi, 12 janvier 2012

Bruegel, le moulin et la croix

C'est un bien étrange film que le Polonais Lech Majewski a consacré au tableau de Pieter Bruegel, Le Portement de croix (dont une reproduction numérique en haute définition est visible ici) :

Après une vue détaillée de la composition du tableau, on nous propose un éclairage sur certains éléments. Il y a la famille du meunier, au réveil pittoresque de laquelle on assiste, avant de voir le fils se diriger laborieusement à son poste de travail. (Beau travail sur le son.)

Il y a aussi le ménage du peintre, avec ces enfants chahuteurs. On suit ainsi le début de journée d'une série de personnages, lors de scènes d'intérieur, un brin théâtrales, néanmoins maîtrisées.

Le ton change avec l'arrestation puis le supplice de l'un de ces quidams. Ici, le portraitiste social se fait militant politique, dénonçant l'occupation de la Flandre par l'Espagne. Le destin de cet inconnu, emblématique de celui du territoire, est mis en parallèle avec la montée au Golgotha de Jésus. C'est le passage qui m'a le moins emballé. C'est laborieux, alors que le martyre de l'inconnu était bien mis en scène.

On peut trouver son plaisir dans le jeu des couleurs. Le cinéaste s'est évertué à tenter de restituer la richesse picturale de l'oeuvre d'origine. Du coup, on a particulièrement soigné les costumes, qui font même un peu trop "jolis". Cela confine à l'enluminure.

Cela reste à mon avis plus réussi que La Ronde de nuit de Greenaway, mais moins que Ce que mes yeux ont vu (de Laurent de Bartillat), qui avait choisi le biais de la fiction.

P.S.

Ceux que le sujet passionne peuvent se rendre sur un site où l'organisation du tableau est expliquée en détail.

21:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

mercredi, 11 janvier 2012

Une actualité décidément très johannique

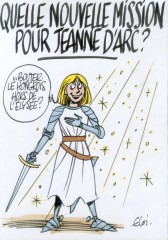

Il y a quelques jours de cela, je ne m'étais pas trompé en affirmant que la parution des hebdomadaires politiques allait nous valoir de nouvelles représentations de la Pucelle.

Ainsi, Le Canard enchaîné de ce mercredi contient plusieurs allusions à Jeanne d'Arc, ma préférée étant celle-ci :

Lefred-Thouron a dû, comme d'autres, entendre de beaux esprits déplorer les tentatives de récupération dont Jeanne a fait l'objet... l'indignation conduisant ces mêmes personnes à oublier quelque peu la manière dont le parcours de la jeune femme s'était achevé...

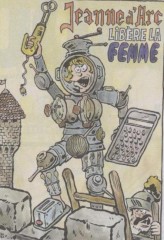

Charlie Hebdo (dont le site internet a bien survécu à l'attaque subie à la fin de 2011) fait plus fort, consacrant une page entière à récupérer à son tour la "bonne Lorraine". Ce n'est pas toujours drôle, mais c'est parfois piquant. Ainsi Charb nous propose une version communiste de la Pucelle :

Je suis sûr que certains se disent que cette image a comme un air de déjà vu... Pas faux... si l'on se souvient de l'Exposition internationale de 1937 et du pavillon soviétique, au sommet duquel se trouvait ceci :

Une autre des caricatures fait référence à un aspect marquant de la vie culturelle des Français d'après la Seconde guerre mondiale :

Cette fois-ci, c'est Moulinex qui doit se retourner dans sa tombe !

Notons au passage que Riss a pris soin d'encrer en bleu-blanc-rouge le texte d'accompagnement. L'hebdomadaire satirique contient d'autres dessins mettant en scène Jeanne d'Arc, plus loin dans le numéro de la semaine. L'un d'entre eux m'a fait sourire :

C'est encore de Riss, qui a réussi à faire s'entrechoquer deux sujets qu'a priori rien ne reliait !

Sur la Toile, c'est toujours le scrutin de 2012 et la concurrence entre le président de la République et la famille Le Pen qui inspirent les internautes "croqueurs". On retrouve donc logiquement les jeux sur le mot "voix", comme chez Dilem :

On a aussi assisté au retour de Jean-Marie Le Pen au premier plan médiatique. Lui et Nicolas Sarkozy sont présentés dans des positions alternatives, le dindon de la farce n'étant pas toujours le même.

Pour laplote, c'est Sarkozy qui semble avoir réussi son coup :

Pour Placide, le vieux lion semble garder la main sur l'héritage symbolique de Jeanne d'Arc :

On remarque la présence de sa fille Marine sur cette caricature. Elle revient assez souvent, en compagnie de Nicolas Sarkozy et, une fois, ô surprise, en présence d'un autre (ex) homme politique qui a défrayé la chronique en 2011 :

Si, dans ce cas, le ton est graveleux, sans être vulgaire, sur d'autres dessins, il peut devenir un peu moins léger :

La référence aux origines hongroises du président revient plutôt sous les crayons (ultra)conservateurs, pas forcément sans talent, d'ailleurs :

Je dois reconnaître que cette Jeanne rigolarde, néanmoins inspirée, a de la gueule. On note aussi une nouvelle référence au vocabulaire associé à la geste johannique ("bouter").

Quand la droite nationaliste ne pointe pas l'arbre généalogique métissé de Nicolas Sarkozy, elle se gausse de son inculture (supposée) :

Mais la nouveauté de ce début de semaine est l'arrivée dans le bain caricatural de l'adversaire numéro 1 de Nicolas Sarkozy pour la prochaine présidentielle : François Hollande. C'est deusa qui a dégainé le premier (la première ?), associant la modernité du fameux "sale mec" (le genre même de polémique bidon gonflée par la valetaille médiatique, associée à des politicards de bas étage) au traditionnel "boutons" :

Plus croquignolesque est le "dessin identitaire" proposé par croColive :

A Sarkozy d'Arc est opposé un double François, Hollande s'évertuant à régulièrement manifester un grand respect pour ce qu'incarne l'unique président de la République issu de son parti politique. C'est habile de sa part, parce que, dans ce domaine au moins, il fait preuve d'une relative constance. Qui plus est, avec le temps, une partie du mauvais bilan des présidences tontonnesques est passée à l'as. Restent quelques magouilles, ainsi que de bons souvenirs. C'est aussi un bon moyen de fédérer son camp. La démarche de François Hollande n'est finalement pas très éloignée de celle de son rival.

21:52 Publié dans Jeanne d'Arc, Politique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, jeanne d'arc, france, femme, sarkozy

dimanche, 08 janvier 2012

Une pucelle de 600 ans

Le déplacement de Nicolas Sarkozy (à Domremy et Vaucouleurs) pour la célébration du 600e anniversaire (présumé) de la naissance de Jeanne d'Arc a donné lieu à une débauche d'articles de presse, plus ou moins intéressants. Cela a sans doute permis à leurs lecteurs de se (re)familiariser avec l'histoire de Jeanne d'Arc, qui n'est plus enseignée et dont la majorité de nos concitoyens ne savent bien souvent que ce qu'ils en ont vu à la télévision (qui privilégie un peu trop souvent le clinquant des théories fumeuses).

Plus intéressant fut le florilège de caricatures publiées principalement sur la Toile. Les auteurs ont souvent fait le lien entre le président de la République et un aspect de l'épopée johannique. Sur Le Post, olivero a mis en valeur l'approche de l'élection présidentielle (le second tour, puisqu'il est question du mois de mai) :

Sur agoravox, na! est moins optimiste pour l'actuel occupant de l'Elysée :

Sur Le Post encore, jocelynjosso semble aller dans le même sens, mais lui s'appuie sur un élément plus tragique de la vie de Jeanne :

Bien évidemment, les observateurs ont relevé la pêche aux voix à laquelle se livre Nicolas Sarkozy, notamment Tropicalboy, foncièrement antisarkozyste :

On notera le souci de doter le président-en-campagne-mais-qui-ne-veut-pas-le-dire d'un costume médiéval... et d'un âne pour monture, sans doute pour relever la majesté de la démarche présidentielle.

Jusqu'à il y a peu, on avait tendance à accuser l'ancien maire de Neuilly de marquer Jean-Marie Le Pen à la culotte. On retrouve encore cette interprétation à l'occasion de ce 600e anniversaire, chez Christian Creseveur :

Le dessinateur s'est appuyé sur la passion entretenue par le président pour le cyclisme. Cependant, depuis une paire d'années, ce n'est plus au "père" du FN que l'on compare Nicolas Sarkozy, mais à sa fille. Il est donc logique que la majorité des caricatures parues ces derniers jours ménagent une place à Marine Le Pen.

C'est sur la rivalité entre les deux (futurs) candidats que les satiristes se sont penchés. A tout seigneur tout honneur, Plantu, dans Le Monde daté du 7 janvier, met en scène la dispute autour de Jeanne d'Arc:

Avec son sens de l'à-propos, Plantu fait se télescoper deux événements apparemment non liés. Mais il donne du sens à ce rapprochement : à quoi sert de se quereller à propos de Jeanne d'Arc quand des puissances financières se servent de la France comme terrain de jeu ? Le déchirement du drapeau national pourrait être interprété comme l'affaiblissement de notre pays dans des disputes sans fin, pendant que l'essentiel se joue ailleurs.

La rivalité devient frontale sous le crayon de GdB :

S'il n'est pas inintéressant, ce dessin n'en souffre pas moins de la comparaison avec la production de Plantu. Je l'ai choisi parce qu'il est aussi révélateur de l'un des emprunts effectués par les caricaturistes à l'imagerie johannique : le verbe "bouter".

On retrouve celui-ci dans deux créations antagonistes, l'une (de wingz) mettant en scène Nicolas Sarkozy...

... l'autre (trouvée sur lasemainedegaby) centré la nouvelle présidente du Front national :

Les connaisseurs auront deviné quel est le document source du photomontage : l'affiche du film de Jacques Rivette Jeanne la Pucelle (plus précisément du premier volet : Les Batailles)... qui ne m'avait pas enthousiasmé, à l'époque.

Mais le plus étonnant est la place accordée par les caricaturistes à Nadine Morano, ministre chargée de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle, donc a priori pas super concernée par la commémoration de la naissance de Jeanne d'Arc. Mais elle est née à Nancy (elle a d'ailleurs passé son enfance dans un quartier populaire emblématique : le Haut du Lièvre) et est élue de Toul, deux villes de Lorraine donc.

De surcroît, avant de prendre le nom de Morano, elle s'est appelée Pucelle... cela ne s'invente pas ! Comme en plus la dame n'est pas réputée pour sa subtilité, elle en prend plein la figure :

On commence gentiment avec Baudry (sur Le Post), qui pointe deux travers de la ministre : sa passion compulsive pour Twitter et son côté groupie de Nicolas Sarkozy. C'est joliment dit, je trouve.

L'identification progresse avec un nouveau photomontage trouvé sur lasemainedegaby :

Il est inspiré d'une photographie extraite du film de Victor Fleming (pas emballant non plus), dans lequel Ingrid Bergman incarnait la "bonne Lorraine" :

On retrouve Tropicalboy, plus incisif : il fait le parallèle entre la démarche du patron (N. Sarkozy) et le comportement de son employée dévouée :

C'est sur le site d'une talentueuse dessinatrice (qui signe Kate ou Kat) que j'ai trouvé la plus ancienne dénonciation de cette tentative de récupération, à la date du 30 décembre 2011 :

On n'ose en effet imaginer ce que certains auraient pu faire dire à cette pauvre Jeanne si elle avait été blonde ! (Oui, elle était bien brune... et pas très grande : autour d'1m60 !)

Pour la petite histoire, la dessinatrice a récidivé le 6 janvier :

Sur le fond, on pourrait objecter à l'auteure que c'est bien au cours de la Guerre de 100 ans qu'un début de conscience nationale a émergé dans notre pays, même si ce fut variable dans l'espace et dans le temps. Vercingétorix, lui, a vu son rôle "national" exalté à partir du XIXe siècle.

Cela nous amène à aborder un aspect a priori anecdotique de la représentation de Jeanne d'Arc : le drapeau (ou plutôt l'étendard) qu'elle brandit. Le véritable était blanc, à fleurs de lys. S'y trouvaient deux anges et surtout l'expression "Jhesus Maria". On la retrouve très souvent sur les tableaux et les sculptures consacrées à la sainte... par exemple à Rodez, dans l'église Saint-Amans :

Tel n'est pas le cas dans les caricatures publiées ces jours derniers. Ainsi, Bar-zing nous montre la Pucelle accoutrée d'une drôle de manière, les couleurs semblant fantaisistes :

Je vois bien quelle est l'intention derrière : cet héritage monarchiste de droite, xénophobe, est comparé à du crottin. C'est pertinent dans le contexte actuel, mais la référence historique est approximative concernant Jeanne.

Sur urtikan.net, Deligne n'est pas plus dans le vrai quand il affuble la Pucelle d'un drapeau tricolore :

Là encore, le propos est construit, et pas idiot sur le fond : Nicolas Sarkozy compte sur le sentiment patriotique de certains électeurs pour assurer sa victoire en 2012. Pour cela, il ressort de "vieilles références". Notons que le dessinateur a croisé ce sujet avec la réforme des retraites (sans cesse remise sur l'établi...).

Rappelons toutefois que le drapeau tricolore, créé lors de la Révolution française, n'est devenu emblème national que dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Ce florilège risque de s'enrichir la semaine qui vient : les hebdomadaires qui paraissent entre le mercredi et le vendredi devraient contenir quelques caricatures savoureuses. Il est même possible que le sujet refasse l'actualité des quotidiens. Plantu, qui s'était lancé naguère dans une série strauss-kahnienne (il en a même fait un bouquin), vient à nouveau (dans le numéro daté du 8 janvier 2012) de puiser dans les références johanniques pour commenter l'actualité :

Pour drôle que soit le dessin, il s'appuie, comme tant d'autres, sur une idée reçue : Jeanne a très peu gardé les moutons, même si elle a beaucoup contribué aux travaux de la ferme. Il faut dire que l'idée a été longtemps véhiculée par les histoires saintes et illustrée par des peintres reconnus, comme Lenepveu :

20:20 Publié dans Jeanne d'Arc, Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, jeanne d'arc, sarkozy, femme, france

mercredi, 04 janvier 2012

Des légions d'honneur très politiques

La promotion du 1er janvier 2012 ne réserve a priori pas de surprise aveyronnaise. Le dernier à avoir fait l'actualité est André Valadier qui, nommé chevalier le 14 juillet 2010 (sur le contingent du Ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, page 27), n'a été décoré que récemment, à l'occasion des 50 ans de l'AOC Laguiole.

Auparavant, cela avait été le tour du président du Conseil général de l'Aveyron, Jean-Claude Luche, nommé il y a un an, mais décoré par Valéry Giscard d'Estaing en juillet dernier. Le directeur de l'usine Bosch d'Onet-le-Château, Albert Wetten, l'avait suivi de peu.

Ce sont les élus d'un autre département rural du Massif Central qui ont bénéficié de la sollicitude gouvernementale, en ce début d'année 2012. La promotion de janvier distingue trois politiques lozériens (de droite, faut-il préciser).

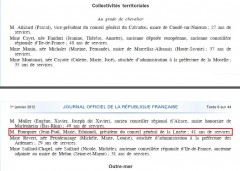

En tête de gondole, on trouve Jacques Blanc, sur le contingent ministre chargé des relations avec le Parlement (page 5 du décret) :

On notera qu'en dépit de la récente invalidation de l'élection de son adversaire socialiste Alain Bertrand, Jacques Blanc est qualifié d' "ancien sénateur". Mais cette breloque arrive à point nommé pour, au choix, relancer la candidature du battu à une nouvelle élection, ou le consoler de sa fin de carrière politique peu glorieuse.

Cette hypothèse pourrait se confirmer si, lors de la nouvelle élection sénatoriale, l'UMP locale était représentée par le président du Conseil général de Lozère, Jean-Paul Pourquier qui, ô merveille, fait partie de la même promotion que Jacques Blanc, mais sur le contingent du ministre chargé des collectivités territoriales (page 16 du décret) :

Pour que la famille soit au complet, il ne manquait plus que le conseiller général de Mende-Nord, le Nouveau Centre Pierre Hugon (élu de justesse en 2008), qui figure lui aussi sur la liste (page 14 du décret) :

Entre les nominations de complaisance, la frénésie des "pipoles" et les combines politiques, la décoration plus que bicentenaire dégage décidément un parfum des plus nauséabonds.

15:52 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france

lundi, 02 janvier 2012

Contrefeux autour du musée Soulages

En décembre dernier, la venue de Pierre Soulages sur le chantier du musée consacré à son oeuvre a fait l'objet d'un véritable battage médiatique... et ce fut l'occasion d'entendre une belle brochette de mensonges et / ou approximations, à propos du coût du musée.

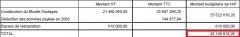

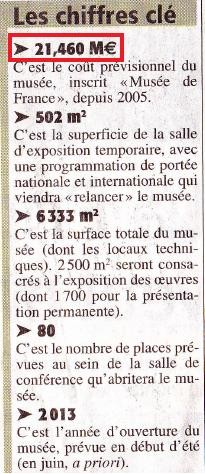

Et pourtant, cela fait déjà un petit moment que l'on sait que le budget prévisionnel (qui table sur un peu plus de 21 millions d'euros) est obsolète. Dès le 23 juin 2009, le Conseil d'agglomération du Grand Rodez avait entériné une hausse, à plus de 26 millions d'euros (page 18) :

Cette hausse a été confirmée lors de la réunion du 14 décembre 2010. (Malheureusement, à l'occasion de la refonte du site internet de la communauté d'agglo, les comptes-rendus antérieurs à 2011 ont disparu... sauf pour ceux qui les avaient enregistrés. Ils restent consultables à Rodez.)

Les élus du Grand Rodez ne devraient donc plus affirmer que le projet Soulages ne va coûter que 21 millions d'euros... et les journalistes ne devraient surtout pas répéter ce mensonge. Pourtant, ils l'ont fait, comme Midi Libre le 10 décembre dernier. Voici encore ce qu'on pouvait lire dans Centre Presse, le même jour :

Les infos régionales ont véhiculé la même erreur, comme on peut le constater sur le site de France 3 :

Si vous prenez la peine d'écouter le commentaire du reportage vidéo, vous entendrez la même bêtise. Idem pour la radio Totem : s'il est fait mention des critiques que le projet soulève, c'est la même (sous)estimation du coût qui est citée.

Du côté des périodiques, la situation est plus acceptable. Certes, Le Petit Journal, dans son numéro sorti le 20 décembre, reprend les "chiffres officiels" :

Mais, de son côté, Le Ruthénois, dans le numéro paru le 16 décembre, donne une estimation plus proche des vrais "chiffres officiels" :

Le Nouvel Hebdo, lui, parle désormais de 30 millions d'euros.

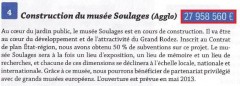

Alors, pourquoi ce feu d'artifice de désinformation les 9 et 10 décembre derniers ? Peut-être parce qu'il fallait éviter que la réunion du Conseil du Grand Rodez du 13 décembre suivant ne donne lieu à des articles moins unanimes. En effet, dans le compte-rendu (page 9), c'est une tout autre estimation qui est donnée :

On retrouve donc ce fameux coût de 26 millions d'euros. On ne sait toujours pas qui va financer le dépassement de 5 millions... c'est dire les inquiètudes que l'on peut avoir si le dépassement atteint 10 millions d'euros ! Les contribuables du Grand Rodez risquent de devoir passer à la caisse...

Ces craintes sont confirmées par un document issu de la municipalité ruthénoise. Courant décembre, l'équipe au pouvoir a publié un numéro spécial du magazine Rodez, notre ville, consultable en ligne :

Le bilan tracé est évidemment très favorable (pas forcément à tort d'ailleurs). Mais j'ai surtout été intéressé par l'un des paragraphes, consacré au musée Soulages. Voici ce qu'on peut y lire (page 3 du fascicule) :

Vous n'avez pas la berlue : la municipalité ruthénoise affirme que le projet, dans l'état actuel des choses, va coûter, non pas les 21 millions claironnés, non pas les 26 millions sur lesquels les élus se sont (discrètement) accordés, mais 28 millions d'euros ! Et personne, à ma connaissance, n'en a parlé. Quelques mauvaises langues ont bien ironisé sur l'exercice d'autosatisfaction de la gauche, mais, visiblement, le document n'a pas été scrupuleusement lu...

Je vais terminer par une anecdote, puisée dans Le Petit Journal du 20 décembre. Voici ce que l'on peut voir en "une" :

Mais de quel scandale peut-il bien s'agir ? Si vous avez bien lu le début de cette note, vous savez que le quinzomadaire n'a pas polémiqué sur le coût du musée. Non. L'article situé page 5 évoque une petite mesquinerie de la part de la municipalité ruthénoise : la non invitation de Marc Censi aux cérémonies officielles organisées pour la venue de Pierre Soulages :

Il est vrai qu'en dehors de tout partisanisme politique, ce genre de comportement est assez bas. C'est tout à l'honneur du journal de l'avoir révélé.

13:18 Publié dans On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art, journalisme, médias, presse, peinture, culture

dimanche, 01 janvier 2012

Les "Riton" 2011

L'an dernier, j'ai décidé d'appeler "Riton" le palmarès des films qui m'ont particulièrement marqué durant l'année écoulée. Voici donc mon bilan cinéphilique de 2011.

Riton du film cro-magnon : La Grotte des rêves perdus

Riton du film sur une gonzesse : Jeanne captive

Riton de la nostalgie du muet : The Artist

Riton du film sur la guerre d'Espagne et ses conséquences : Pain noir

Riton du film clownesque : Balada triste

Riton de la fresque historique : la trilogie Welcome in Vienna

Riton du film éclairant un aspect de la Seconde guerre mondiale : John Rabe

Riton du film de trekking : Les Chemins de la liberté

Riton de la biographie de François Bayrou : Le Discours d'un roi

Riton du documentaire sur le triomphe de la démagogie en politique : Le Président

Riton du film sur le mélange des genres : Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde

Riton de la fiction politique : L'Exercice de l'Etat

Riton du film de tension : L'Assaut

Riton du film nostalgique de l'après-guerre : Les Tribulations d'une amoureuse sous Staline

Riton du film anti-ségrégation : La Couleur des sentiments

Riton du film d'action post-guerre froide : Mission : impossible - Protocole fantôme

Riton du film de flics : Polisse

Riton du film consacré à une erreur judiciaire : Présumé coupable

Riton du film de bagnole : La Défense Lincoln

Riton du mélo : Toutes nos envies

Riton du film sociétal : De bon matin

Riton du documentaire militant : Gasland (techniquement moins joli que Tous au Larzac, mais plus fort)

Riton du film sardonique : Carnage

Riton du film iranien : Une Séparation

Riton du film consacré au conflit israélo-palestinien : Le Cochon de Gaza

Vous constatez que cette liste semble, pour l'instant, marquée par les films ancrés dans le réel, parfois très durs. C'est un genre que j'aime, mais l'année 2011 a aussi été riche en fantaisie.

Riton du roman-feuilleton : Les Mystères de Lisbonne

Riton du western : True Grit

Riton du film d'anticipation : Source Code (devant Time Out)

Riton du prequel : La Planète des singes : les origines

Riton du film de drogué : Limitless

Riton du film de poupées : Les Fables de Starevitch

Riton du film musical : Chico et Rita

Riton du manga : Colorful

Riton de l'animation animalière : Le Chat Potté

17:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

samedi, 31 décembre 2011

Hugo Cabret

Le dernier film de Martin Scorsese est destiné aux petits et aux grands. C'est presque un conte de Noël, mâtiné de féérie technologique. Cette féérie s'incarne dans les incrustations numériques, qui garnissent l'image. Si l'on est indulgent, on dira que c'est de la belle enjolivure. Si l'on est grognon, on dira que c'est de la poudre aux yeux.

Mais la technologie est aussi au coeur de l'intrigue. C'est celle de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il est question d'horlogerie, d'automates, de chemins de fer et de cinéma (muet). Les amoureux de Jules Verne ne seront pas déroutés par cet univers, qui est aussi un vibrant hommage à l'oeuvre de Georges Méliès. Jean-Pierre Jeunet aurait pu tourner ce film.

Alors, oui, le grand enfant que je suis a été captivé par ces engrenages, ces animations mécaniques. Scorsese a réussi à créer un lieu à part, hors du temps, avec l'envers du décor de la gare parisienne, où vit et travaille Hugo Cabret.

Les Anglo-Saxons percevront aussi cet orphelin pauvre comme une référence à l'oeuvre de Charles Dickens. Il est épaulé par une gamine intelligente, avide d'aventures, dont on sent bien qu'elle est un peu calquée sur le personnage d'Hermione Granger (dans Harry Potter, voyons !).

Bon, la mode vestimentaire comme les coiffures sont atroces, mais c'est pour faire authentique ! Les décors sont par contre épatants. Eux et les mouvements de caméra (par exemple dans la séquence introductive, mais aussi dans la poursuite du gamin par le policier de la gare - Sacha Baron Cohen excellent - dans la seconde moitié du film) donnent une grande force visuelle à ce film.

Par contre, il y a quelques longueurs. On a visiblement hésité à couper dans le travail du Maître au montage. On aurait dû : le film aurait gagné en rythme.

Plus qu'un produit Scorsese, c'est un agréable divertissement de fin d'année, qui a l'avantage de mettre les bambins au contact de Georges Méliès (plusieurs extraits de ses oeuvres sont insérés dans le film), dont la fantaisie est susceptible d'éveiller leur intérêt.

22:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

vendredi, 30 décembre 2011

Mission : impossible - Protocole fantôme

Ce nouvel épisode des aventures de l'agent Ethan Hunt (Tom Cruise, très professionnel... pensez qu'il a mis ses sous dans le film, à l'écriture du scénario duquel il a contribué) est signé Brad Bird... oui, LE Brad Bird de chez Pixar, à qui l'on doit notamment Les Indestructibles et surtout Ratatouille.

Bon, là, on voyage. La première partie (qui suit une introduction très conventionnelle) nous plonge en plein Moscou, d'une prison sécurisée au Kremlin. On est dans le film d'espionnage classique, efficace, maîtrisé... à ceci près que les Russes passent pour les dindons de la farce... De bonne guerre en pleine époque des fêtes de fin d'année ? En tout cas, ça les rend furieux... et même dangereux.

La deuxième partie est la plus spectaculaire, à mon avis. Notre fine équipe se retrouve à Dubaï, notamment dans le gratte-ciel le plus haut du monde, Burj Khalifa. Cela nous vaut des scènes particulièrement enlevées, où Tom Cruise se distingue. Mais les autres (les "bons" comme les "méchants"... avec Léa Seydoux, peu causante, mais on ne lui demande pas plus) se débrouillent bien aussi, le tout millimétré comme c'est pas permis (une double manoeuvre coordonnée est organisée pour duper deux groupes de "méchants"). Et je kiffe trop les gadgets technologiques !

A partir de là, on se dit que le réalisateur comme les scénaristes en font un peu trop. Bon, c'est vrai, cela "dépote" (un peu comme dans Die Hard 4), on ne s'ennuie pas, mais on dépasse un peu trop souvent les frontières de la vraisemblance... et les moments qui se jouent à la seconde près sont un peu trop nombreux. Cependant, quand on est pris dans le rythme, ça passe.

Aux côtés de Tom Cruise, on peut signaler la prestation de Jeremy Renner (remarqué dans Démineurs), de Paula Patton (95 C ?... mais elle n'est pas réductible à sa plastique avantageuse) et de Anil Kapoor (rappelez-vous... le Jean-Pierre Foucault indien de Slumdog millionaire) en playboy bouffi de suffisance... qui se fait donner une jolie leçon dans la troisième partie du film. Celle-ci se déroule à Mumbai (Bombay pour les intimes). Tout spectaculaire qu'elle soit, elle fait un peu retomber le rythme par rapport à la précédente.

Bref, les deux heures et quelque passent vite. C'est un bon film d'action, émaillé de traits d'humour (souvent liés au fonctionnement d'un appareil de haute technologie), bien léché côté réalisation. On retrouve un peu l'esprit des bons James Bond, à ceci près qu'ici le héros est une équipe d'espions.

22:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

mercredi, 28 décembre 2011

La Vitesse du passé

C'est un court-métrage de Dominique Rocher, primé par la fondation Audi (qui décerne chaque année les "Audi Talents Awards")... et que l'on peut visionner gratuitement sur le site dédié, jusqu'au 2 janvier 2012 (mais il y aura peut-être une deuxième prolongation, si le bouche-à-oreille confirme le succès du film).

Ces quelque 15 minutes, prenantes, tournent autour d'un mystérieux accident, qui n'en finit pas de s'achever. Un couple s'installe dans sa maison de campagne. Ils sont jeunes, ils sont beaux (surtout la femme, incarnée par Mélanie Thierry), ils s'aiment, ils ont la vie devant eux.

Mais, ce jour-là, pendant que chacun vaque à ses occupations, une sorte de tremblement survient, provoquant la chute inachevée de nombreux objets... et celle de l'homme, monté sur le toit. A l'image des cartons, tasses et tuiles, il est figé dans une posture dangereuse, au-dessus du vide.

Se pose alors à la femme aimante la question suivante : que doit-elle faire ? Elle repousse rapidement les propositions d'une équipe de scientifiques venue analyser la phénomène et installe sous son homme figé dans les airs un matelas pour amortir sa chute qui, bien que très ralentie, n'en est pas moins inéluctable. (Ce dispositif fait écho à une scène du tout début du film.) Chaque jour, elle continue à aménager la maison. Elle vient lui parler.

Elle n'est cependant pas seule : l'un des scientifiques venus peu après l'incident s'est incrusté. Il est très gentil et, visiblement, en "pince" pour la dame. Doit-elle répondre à ses avances ? Doit-elle vivre dans le souvenir de cet amour qui semble perdu ?

Je vous laisse découvrir le reste sur le site internet.

C'est bien filmé, avec des trucages numériques pertinents... et une musique captivante, signée Etienne Forget (auteur aussi de la bande originale de la série Hero Corp).

PS.

Pour tout dire, ce film a un petit côté Donnie Darko !

16:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

mardi, 27 décembre 2011

Le Miroir

Ce film date de 1997, mais c'est seulement cette année qu'il est sorti en France, à peu près en même temps que Ceci n'est pas un film, du même réalisateur iranien Jafar Panahi, qui a quelques soucis avec le gouvernement de la république islamique.

Il nous propose une tranche de vie, à travers le regard d'une gamine de 6-7 ans, que sa mère tarde à venir chercher à l'école. Gonflée, la petite Mina décidé de tenter de retourner chez elle par ses propres moyens, alors qu'elle ne connaît pas bien le chemin. Elle va évidemment se perdre, et c'est l'occasion pour le réalisateur de nous montrer différentes catégories d'habitants de Téhéran.

Ainsi, on voit (mal) fonctionner la circulation aux carrefours, avec ce papy qui n'arrive pas à traverser. Dans le bus, on entend ces femmes discuter de leurs problèmes personnels ; on voit de futurs jeunes mariés. On observe le rôle de ces gardiens de la vertu, qui, tout en contrôlant les billets des passagers, veillent soigneusement à la séparation des sexes. (J'ajoute que même les gamines sont voilées...)

Et puis, au milieu du film, il se passe un truc étrange...

Attention ! Ne lisez pas la suite si vous n'avez pas encore vu le film.

Je "déflore" un peu l'intrigue...

Ne venez pas vous plaindre, après !

Donc, au beau milieu du film, on voit la gamine piquer une crise dans le bus, ôter le plâtre de son bras et quitter le lieu du tournage. On bascule dans la mise en abyme... et l'on se demande dans quelle mesure tout cela est bien réel.

La suite du film suit le schéma suivant : la jeune actrice refuse de continuer à jouer et veut rentrer chez elle par ses propres moyens. L'équipe de tournage fait semblant d'accéder à ses vœux... mais ne lui retire pas le petit micro mobile placé sur elle... et la filme, de loin.

L'histoire prend donc un tour étrange, où l'on voit une équipe de cinéma filmer une gamine censée agir de manière authentique... tout comme les vrais gens qu'elle rencontre. Le son et l'image sont découplés, ce qui accroît la tension dramatique... et l'on peut se demander si cette nouvelle histoire est plus ou moins vraisemblable que la précédente.

Les esprits forts prétendront que la supercherie est à double détente : cette révolte de l'actrice n'est-elle pas tout aussi simulée que les séquences précédentes ?

On passe donc la seconde moitié du film à la fois à suivre les pérégrinations de la gamine... et à se demander jusqu'où va la fiction et où commence la réalité, le tout avec pour arrière-plan la société téhéranaise.

C'est expérimental, parfois déroutant ou répétitif, mais passionnant à suivre.

23:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ilm, cinéma, cinema

dimanche, 25 décembre 2011

Welcome in Vienna

Sous ce titre viennent d'être reprogrammés (certains pour la première fois en France) trois films, le dernier donnant le titre à l'ensemble, initialement nommé Wohin und zurück (que l'on pourrait traduire par "Vers où et de retour"... on a eu raison de changer, même si le titre d'origine explique bien le parcours global de certains personnages). L'auteur est un Autrichien, Axel Corti.

Le premier volet est Dieu ne croit plus en nous. Il commence par les conséquences de la Nuit de Cristal, principalement les destructions subies par les commerces tenus par des juifs, la mort de certains d'entre eux (dont le père du personnage principal) et l'emprisonnement de survivants. On y voit la lâcheté de nombre de Viennois chrétiens (qui ont accueilli l'Anschluss avec enthousiasme, rappelons-le). L'un d'entre eux est particulièrement mis en lumière : une sorte de policier municipal, qui met la main sur une partie des biens de la famille expropriée, qui va aider le jeune héros à fuir le pays... tout en servant ses intérêts. Ferry Tobler rencontre quelques figures charismatiques, comme Alena et celui que l'on surnomme Gandhi, farouchement antinazi.

La suite se déroule en France (on y entend donc parler notre langue, parfois maladroitement). Les réfugiés autrichiens tentent de se débrouiller, dans un pays lui-même pas en très grande forme sur le plan économique. Le début de la guerre complique leur situation : de nationalité allemande, ils sont enfermés dans des camps d'internement. Autant le dire : cette partie n'est pas à la gloire de la France. Même si certains habitants portent assistance aux réfugiés juifs, force est de constater que beaucoup les perçoivent comme un problème. Les séquences montrant la vie dans le camp d'internement sont vraiment remarquables. On notera que les auteurs du film semblent avoir été frappés par la présence de policiers et gendarmes noirs (antillais sans doute). En 1940, les héros décident de gagner la zone non occupée, puis de partir pour les Etats-Unis.

C'est donc dans ce pays que se déroule le deuxième volet, Santa Fe. Contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre, l'action ne se déroule pas au Nouveau Mexique (où le personnage principal de ce film, Freddy Wolff, rêve de refaire sa vie), mais à New York. On y voit cette communauté juive tenter de survivre, tant bien que mal, entre la nostalgie du pays d'origine, la peur du nazisme (on a souvent encore de la famille en Europe) et les nécessités de la vie quotidienne. L'Amérique n'est pas encore totalement sortie de la crise des années 1930... et le pays est dur à ceux qui ont peu. La plupart (comme le vieux médecin, qui pousse quasiment son épouse à mendier) connaissent le déclassement social. Le cinéaste réussit à restituer la complexité du tissu social, montrant le décalage entre ce que chacun veut montrer et sa situation réelle. J'ai particulièrement apprécié le personnage de Popper, vieil homme qui se place volontiers au centre du cercle de débrouillardise, cachant sa propre détresse. Une histoire d'amour se noue entre la fille de l'épicier-poète et le héros, très tourmenté. Celui-ci ne voit finalement son avenir que dans le retour au pays natal.

Cela nous mène donc au troisième volet, Welcome in Vienna. Le titre est bien entendu ironique. Le film va illustrer l'écart entre le bon accueil reçu par les soldats américains (parmi lesquels on retrouve Freddy) et le fond antisémite qui persiste. L'histoire commence avec la progression des troupes alliées, en Alsace d'abord. C'est l'occasion pour les deux héros de rencontrer un personnage trouble, le Viennois Treschensky (brillamment interprété), d'abord leur prisonnier, puis en fuite, qu'ils retrouvent dans un café-concert de la capitale autrichienne, en incontournable homme à tout faire, aux relations troubles. Une romance se noue entre Freddy et la fille d'un hiérarque nazi qui a su se vendre aux nouveaux vainqueurs (les cinéphiles se rendront compte à ce moment-là que The Good German a puisé à bonne source). Entre la fin du conflit mondial et le début de la Guerre froide, la morale a peu de place dans cette ville à moitié détruite. En gros, c'est chacun pour soi. On sort de là pas très optimiste à propos du genre humain.

De manière générale, on voit que l'auteur a une formation théâtrale. Il a d'ailleurs dû puiser dans ce vivier pour distribuer les rôles. Cela se sent parfois. Il faut dire que les films ont 25-30 ans. La manière de jouer a un peu changé depuis. Mais ce n'est gênant qu'à la marge. La grande force de cette trilogie (rééditée grâce à un Français, Jean Labadie, et à sa société Le Pacte) est l'aspect quotidien qu'elle donne ce pan de l'histoire contemporaine, le mariant avec des histoires d'amour, de jalousies et d'ambition. C'est très fort.

13:37 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema, histoire

vendredi, 23 décembre 2011

Auriez-vous fait mieux que lui ?

C'est un procédé un peu facile, mais, après tout, quand on est ministre, on doit s'attendre à se faire interroger sur son (supposé) domaine de compétence... et il convient d'être particulièrement vigilant quand on se rend sur un plateau de télévision, surtout si certains des animateurs de l'émission ont une réputation (usurpée ou pas) de relative impertinence.

La mésaventure dont il est question fait du bruit sur la Toile depuis un petit moment déjà, puisque l'incident a eu lieu en février dernier. Mais les déboires récurrents du monde agricole, ainsi que les sacrifices de plus en plus importants imposés par le gouvernement à une partie de la population française donnent encore plus de relief à ce qui s'est passé il y a plus de six mois de cela.

Le héros malgré lui est Bruno Lemaire, ministre de l'Agriculture (de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire... n'en jetez plus !), une étoile montante de la galaxie UMP. Son parcours scolaire a de quoi éblouir, puisqu'il est à la fois normalien (un vrai de vrai, lui) et énarque... comme Alain Juppé et Laurent Fabius avant lui. (Il aurait d'ailleurs été reçu premier à l'agrégation de Lettres modernes, comme le futur dirigeant socialiste.) C'est donc "une tronche", comme on dit. Mais, à l'image de ses illustres prédécesseurs, c'est peut-etre aussi une nouvelle illustration de l'intellectuel de bureau, certes brillant, mais coupé des réalités.

Invité du Grand Journal, sur Canal +, il fut soumis par Ariane Massenet à un questionnaire typiquement agricole, sous les yeux d'un agriculteur qui, bien que très respectueux, a eu du mal à ne pas laisser paraître son désabusement. Voici ce qui lui a été demandé :

1) A quelle époque ramasse-t-on les poires ? (J'aurais répondu durant l'été, puisque, dans mes souvenirs d'enfant, c'était durant les grandes vacances que l'on faisait cela dans ma famille.) Le ministre s'est emmêlé les pinceaux : au départ, il a dit qu'on en mangeait à l'époque de l'émission (en février)... avant de parler du mois de septembre, ce qui n'est pas tout à fait faux.

2) Quelle est la race de cette vache ?

Pas facile... Lemaire a répondu "une Limousine". (Pensait-il à sa voiture de fonction ?). Vu de loin, la tête peut en effet ressembler à celle-ci :

Ce n'était évidemment pas une Aubrac non plus. C'était une Blonde d'Aquitaine (que l'on a peut-être l'habitude de voir avec une robe blanche). Honnêtement, je me serais trompé. D'ailleurs, le paysan présent sur le plateau (Pierre Priolet, un arboriculteur dont les coups de gueule ont fait naguère le bonheur des médias) a reconnu qu'il y avait une ressemblance. Je pense qu'il n'a pas dit cela que pour sauver la mise de son ministre.

3) Comment s'appelle cet engin ?

Le ministre a répondu que cela ressemble à un tracteur... et il n'avait pas tort. C'est donc un enjambeur (et même un tracteur-enjambeur). J'en avais déjà vu, mais je ne connaissais pas le nom. Observez bien comment Bruno Lemaire essaie de faire oublier sa méconnaissance (bien compréhensible dans ce cas). Regardez en particulier comment il positionne son bras gauche. On sent bien que le ministre tente de reprendre le contrôle.

4) Quel est ce cri d'animal ?

Ce n'était pas facile-facile, mais bon, quiconque a passé un peu de temps dans une basse-cour peut émettre une hypothèse. Bruno Lemaire n'a même pas eu à le faire, l'agriculteur présent sur le plateau ayant court-circuité la question. (Serait-il adhérent à la FNSEA ?) L'animatrice a donc fait entendre le cri d'un dindon. Mais le meilleur était pour la fin :

5) Qu'est-ce qu'un hectare ?

Alors là, j'ai été sidéré que le ministre ne sache pas... et qu'il ose essayer de s'en sortir par la sempiternelle réflexion "j'ai jamais été doué en maths". Pitoyable ! Il n'a pas fait mieux que son ancien collègue de gouvernement Xavier Darcos (agrégé de Lettres classiques, comme Alain Juppé), lui aussi piégé par Ariane Massenet lors de son passage sur Canal + en 2008.

Au final, je ne pense pas qu'on doive attendre du ministre de l'Agriculture qu'il sache répondre à toutes ces questions... mais quand même, il s'est planté quasiment partout ! C'est énorme !

Je termine par une remarque sur l'expression de l'animatrice, pas très relevée :

- "A quelle époque on ramasse les poires ?"

- "La race de cette vache ? " (Admirez la formulation de la question.)

- "Un hectare, c'est quoi ?" (De surcroît, on attend une réponse "en mètres"... carrés, bon sang !)

16:32 Publié dans Politique, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, société, humour, médias

jeudi, 22 décembre 2011

Time Out

Andrew Niccol a un parcours un peu à part. C'est d'abord un scénariste (de The Truman Show, Le Terminal), passé à la réalisation, mais qui se fait rare. On lui doit les excellents Bienvenue à Gattaca, S1mone et Lord of War. Ici, il explore un univers proche du premier : c'est un film d'anticipation.

Les inégalités de richesse ont été remplacées par les inégalités de temps de vie. Le héros (bien joué par Justin Timberlake, qui confirme le bien qu'on pensait de lui après The Social Network), issu des "basses classes", va se transformer en Robin des Bois du temps de vie, épaulé par une drôle de Marianne, issue de la nouvelle aristocratie (Amanda Seyfried... pas terrible... mais elle mérite un prix spécial pour sa capacité à courir chaussée de machins importables). Signalons, dans le rôle de l'indécrochable méchant, Cillian Murphy, qui introduit un petit côté Matrix dans cet univers torturé. On notera aussi que certaines scènes semblent puiser dans la "mythologie" de James Bond.

Mais, finalement, c'est du côté de Bonnie and Clyde qu'il faut regarder : le duo amoureux se transforme en couple flingueur, et les poursuites en voiture constituent des moments forts de l'intrigue. Au-delà des références cinéphiliques (qui occupent les quelques vieux cons qui se sont glissés dans la salle), on a visiblement surtout pensé à introduire de quoi appâter le djeunse. Du coup, c'est souvent tape-à-l’œil, avec les bagnoles et les flingues donc, mais aussi (surtout ! me glisse mon voisin post-pubère proche de l'extase) avec ces personnages féminins qui semblent quasiment tous sortir d'une soirée VIP pour blaireaux et pétasses.

On a donc ménagé la chèvre et le chou dans ce film. L'histoire est prenante, palpitante parfois. Les acteurs ne sont pas tous très bons, mais globalement, ça passe. Le spectateur exigeant supportera moins quelques facilités, notamment ce côté "à la dernière minute" de certaines actions, qui jouent sur le compte à rebours qui s'affiche sur l'avant-bras des personnages. Et je ne vous parle pas de deux scènes, qui voient le héros et une femme (différente à chaque fois) courir l'un vers l'autre.

C'est donc un film inabouti, mais pas inintéressant, notamment sur le fond. On passe un assez bon moment, sans plus.

22:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

dimanche, 18 décembre 2011

Carnage

Je n'ai pas vu (ni lu) la pièce de théâtre (de Yasmina Reza) qui a inspiré ce film. C'est d'abord la distribution qui m'a alléché, mais j'ai été rebuté par la bande-annonce en français : honnêtement, ce n'est pas très bien doublé. Par chance, je l'ai aussi vue en version originale sous-titrée : c'est plus saignant. Du coup, j'ai essayé de voir le film en VO.

Nous sommes donc face à deux couples bourgeois, un plutôt de gauche, l'autre sans doute "libéral" au sens français du terme.

A ma gauche donc, la "bobo attitude" incarnée par Jodie Foster, quadragénaire féministe, philanthrope, cultivée... et un peu névrosée. L'actrice excelle à faire ressortir les contradictions du personnage, qui paraît dominer les débats au début, avant de s'effondrer plus tard. (A travers elle, je pense que Roman Polanski règle quelques comptes personnels...)

Son mari est une sorte de gros nounours, content d'avoir une telle compagne, mais qui suffoque un peu sous le harnais. (On semble vouloir nous faire comprendre qu'à travers son mariage, il reproduit son état de dépendance affective vis-à-vis de sa mère.) Il aurait pu être joué par Sydney Pollack. C'est le mari attentionné, pas super fûté mais gentil... tant qu'on ne lui casse pas les pieds.

Face à cette gauche bien-pensante, on nous a placé une droite -supposée- moderne, incarnée par un avocat véreux, rivé à son BlackBerry, et une gestionnaire de biens immobiliers d'apparence très classe. Christopher Waltz a pris visiblement beaucoup de plaisir à jouer cet enfoiré qui s'assume. Derrière le cynisme affiché, on finit par découvrir qu'il a peut-être moins d'oeillères qu'il n'y paraît. Mais c'est quand même une belle enflure !

Son épouse est l'un de ses trophées (visiblement déboulonnée de la première place dans le coeur de son mari par le nouveau smartphone). Kate Winslet (récemment vue dans un tout autre rôle dans Contagion) est gé-niale. Son personnage est construit par contraste avec celui interprété par J. Foster : la sensuelle face à l'intellectuelle, la classieuse face à la rustique (au niveau des vêtements et du maquillage), la dominée face à la dominatrice... même si tout cela évolue au cours de la rencontre, supposée ne pas durer longtemps, mais qui s'éternise un peu.

Les dialogues sont excellents. Cela fourmille de bons mots, de vacheries. J'ai très souvent éclaté de rire. A cela s'ajoute un comique de situation maîtrisé. Cela commence avec la présentation visuelle des personnages : on nous fait bien comprendre au premier coup d'oeil que les deux couples n'ont pas tout à fait les mêmes "valeurs" (même s'ils affichent -au départ- un attachement identique à la "civilisation").

Cela continue avec la séquence du vomi (ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... j'adore !!!!). Je vous laisse découvrir le lien avec l'oeuvre du peintre Kokoschka. Il y a bien sûr le fil rouge du téléphone portable envahissant, qui vibre toujours fort à propos. (Faites attention au contenu des conversations téléphoniques... un lien finit par s'établir entre celles du portable et celles du fixe.) Il y a aussi le sèche-cheveux (outil qui joue un rôle presque aussi important dans l'histoire) et la bouteille de scotch, qui fait rebondir l'intrigue et libère les dernières pulsions refoulées.

La réalisation n'est guère inventive, mais efficace. De près, Polanski a eu tendance à filmer ses personnages en légère contreplongée, l'un des trois autres se retrouvant à l'arrière-plan. Cela accentue le grotesque des situations. De manière générale, il a construit ses plans de manière à véhiculer au moins deux informations par image. C'est bien fichu et cela renforce le comique des dialogues.

Bref, cela dure 1h20 (scènes d'extérieur introductive et conclusive incluses), c'est à la fois pétillant et graveleux... on passe vraiment un bon moment !

15:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

samedi, 17 décembre 2011

L'Ordre et la Morale

Mathieu Kassovitz nous livre sa vision de l'affaire d'Ouvéa (en Nouvelle-Calédonie... mais le film a été tourné en Polynésie), qui a surgi en pleine campagne présidentielle de 1988. Le titre est extrait d'un dialogue du film. Cette expression est mise dans la bouche de Bernard Pons (très bien interprété par Daniel Martin), ministre des DOM-TOM à l'époque. On pourrait aussi l'analyser comme le résumé du conflit intérieur qui mine le personnage principal, le capitaine Legorjus : doit-il faire passer sa mission militaire avant ce qu'il estime être l'intérêt général ?

Le problème est que Mathieu Kassovitz, qui incarne le chef du GIGN, semble n'avoir pas pris (suffisamment) de recul vis-à-vis de qu'a pu dire et écrire Philippe Legorjus. Du coup, sur le plan factuel, le film oscille entre le respect d'une version "tiers-mondiste", qui vise à prendre le contrepied de ce qui a été affirmé par les autorités françaises à l'époque, et un regard plus distancié, qui conduit le cinéaste à dresser un portrait plus nuancé des protagonistes.