jeudi, 08 mars 2012

Réouverture de l'abattoir de Saint-Affrique

La nouvelle est paru dans l'hebdomadaire gratuit Le Saint-Affricain du 7 mars 2012, page 7 :

Qu'apprend-on ? Tout d'abord, que les travaux effectués ont permis de sortir de l'appellation infamante de "niveau IV", associée aux déboires de l'abattoir sud-aveyronnais... mais la structure réaménagée ne bénéficie que d'un "niveau III" guère plus reluisant. Il est à espérer que les collectivités locales vont continuer à soutenir l'abattoir, pour que son mode de fonctionnement devienne plus respectueux des normes d'hygiène et de bien-être animal.

Ah ben tiens, justement. Il semble que la direction (qui a signé le communiqué paru dans l'hebdomadaire) ait tenu compte de la récente polémique née autour de l'abattage rituel. Elle s'engage à ce que les animaux qui ne font pas l'objet d'une commande halal (ou casher, sans doute) soient étourdis avant d'être tués. C'est une belle promesse, dont il faudra vérifier la mise en application. C'est peut-être quand même annonciateur du fait que cet établissement envisage sa nouvelle carrière sous le signe de la qualité.

20:47 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, actualité, économie

dimanche, 04 mars 2012

Bovines

Les bobos se sont enflammés pour ce documentaire ruralo-animalier original. Pendant une heure, sans commentaire, sans qu'on n'entende pratiquement jamais de voix humaine, c'est le comportement des Charolaises de Normandie qui guide l'action.

Qu'apprend-on ? Tout d'abord qu'une vache, ça meugle ! Au début, on se demande quel peut bien être l'intérêt de ces longues scènes de vagissement. On finit par s'apercevoir qu'elles sont porteuses de sens. Durant la première séquence, les bovins communiquent d'une exploitation à l'autre. Plus tard, un groupe salue celle d'entre elles qui est emmenée par un fourgon (sans doute pour l'abattoir). Les animaux suivent le véhicule pour un dernier au revoir. Saisissant. Cela tourne quasiment au polar quand on voit le petit dernier se perdre dans un pré... avant que le troupeau ne le rejoigne, meuglements à l'appui. Emouvantes sont aussi ces protestations des mères, quand on les sépare de leurs veaux. Après ça, qui pourrait encore défendre l'abattage de ces bêtes sans étourdissement préalable ?

Les gamins adorent ces séquences. Il faut dire que j'ai vu le film à Toulouse, dans une salle remplie de petits citadins. Des vaches, ils ne doivent connaître, à la rigueur, que le meuglement des distributeurs de lait cru, quand ils ont des parents pas trop cons. Mais, à la longue, les marmots s'ennuient devant ce film très beau, mais un peu trop contemplatif pour eux.

Leur intérêt est relancé, parce que figurez-vous qu'une vache, ça pisse et ça chie. Etonnement poli des adultes dans la salle, où les gamins kiffent trop leur race... tout comme certains grands enfants. Ils auront au moins assisté une fois dans leur vie à la naissance d'une bouse.

Cela devient captivant quand il s'agit d'une mise-bas, totalement naturelle, en plein champ. On est témoin d'un accouchement, dans toute sa lenteur et sa difficulté. On voit le veau peiner à se lever et la maman l'encourager à grands coups de langue. C'est peut-être le plus beau moment du film.

Par contre, les longues scènes de broutage ne m'ont pas emballé. C'est un peu répétitif. (La scène du pommier tranche par sa fraîcheur, son étrangeté.) La caméra se fait pédagogique quand, filmant l'encolure de côté, elle montre le déroulement du processus de rumination. Mais il faut être bien attentif pour comprendre de quoi il s'agit.

Bref, c'est un docu sans concession, épatant par moment, parfois ennuyeux. A voir tout de même.

00:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 03 mars 2012

Un abattoir halal en Aveyron

Le numéro du Villefranchois de cette semaine comporte un titre accrocheur :

C'est à l'intérieur du premier cahier, page 7, que se trouve l'article. Il fait écho à une polémique née de la diffusion d'un reportage par le magazine Envoyé spécial, il y a un peu plus de quinze jours. Dans le département, c'est surtout la séquence consacrée à l'abattoir de Saint-Affrique qui avait attiré l'attention. Au plan national, le débat était né des propos tenus par Marine Le Pen.

Plusieurs éléments ont nui à la sérénité des échanges. Marine Le Pen s'est un peu emmêlé les pinceaux entre :

- la manière dont sont abattus les animaux (hors porcins) en Ile-de-France

- le devenir des morceaux issus de l'abattage rituel mais pas retenus dans le circuit commercial halal

- l'origine de la viande consommée en Ile-de-France

Elle s'est donc fait taper sur les doigts, notamment par une journaliste de Libération.

Mais les médias nationaux qui se sont insurgés contre l'utilisation de la souffrance animale (incontestable dans le cadre de l'abattage rituel, qu'il soit juif ou musulman) à des fins électoralistes ont négligé les enquêtes de terrain. D'où l'intérêt de l'article du Villefranchois. Il explique ce qu'est l'abattage rituel et évoque le cas de l'abattoir ouest-aveyronnais (récemment passé sous la coupe d'une société d'économie mixte).

La raison donnée pour justifier cette place de l'abattage rituel dans une région où les musulmans sont peu nombreux est d'ordre économique. Mais ne croyez pas que l'hebdomadaire pointe la volonté des gérants de limiter le coût que représente l'étourdissement. Il est plutôt question d'une forme d'adaptation au marché : le fait de vouloir commercialiser le plus de morceaux des bêtes abattues. Or, les commanditaires religieux et non religieux ne s'intéresseraient pas aux mêmes parties des carcasses. Accorder une sorte de priorité à l'abattage rituel permettrait de "rentabiliser" au maximum les carcasses, certains morceaux des bêtes abattues rituellement entrant dans le circuit halal (ou casher), les autres rejoignant les circuits commerciaux traditionnels, sans que leur origine particulière ne soit mentionnée.

Si j'avais mauvais esprit, je ferais le lien entre le gros titre de l'hebdomadaire aveyronnais et un petit article situé dans le second cahier, page 23 :

Je sais bien que, dans ce cas, ce n'est pas l'application aveugle d'une règle d'inspiration religieuse qui est à l'origine de la manière de tuer l'animal... mais, d'après vous, le cochon souffre-t-il moins que la vache égorgée à l'abattoir ?

P.S.

Contrairement à ce que j'ai affirmé dans un billet de décembre dernier, Le Villefranchois n'est pas un hebdomadaire confidentiel. C'est, d'après l'OJD, le plus vendu dans le département, avec 8 500 exemplaires par semaine en 2011, loin devant Le Journal de Millau (environ 6 100 exemplaires, tout comme Le Progrès Saint-Affricain), le Bulletin d'Espalion (un peu moins de 5 500) et Le Ruthénois (autour de 2 000 exemplaires vendus chaque semaine).

P.S. II

La campagne contre l'abattage rituel, lancée par la Fondation Bardot en 2011 (et dont j'avais parlé à l'époque), se poursuit sur la Toile.

01:20 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, presse

vendredi, 02 mars 2012

Portrait au crépuscule

Le titre de ce film russe est à prendre au propre comme au figuré. De manière symbolique, il décrit une Russie sombre, où règne le chacun pour soi, comme peut en témoigner l'errance de l'héroïne le soir de son agression. Au sens propre, il s'agit d'une photographie prise sur un toit, à la tombée du jour, par cette même héroïne. Le sujet est l'un de ses agresseurs.

On commence par suivre un trio de flics violeurs. La seconde victime, l'héroïne, ne veut pas en rester là. Mais son état traumatique lui fait prendre conscience du vide de sa vie de tous les jours. Elle habite avec un "mec gentil" (qui la trompe et qu'elle trompe, avec un gros con). Son papa a de la thune et elle exerce un métier qui lui plaît (à mi-chemin entre l'assistante sociale et la pédopsychologue)... mais où elle se trouve confrontée à la misère du monde.

Elle se met en quête de ses agresseurs... et cela ne se passe pas comme on a pu l'imaginer.

Attention, la suite révèle des éléments clés de l'intrigue.

Marina se met à suivre celui de ses trois agresseurs qui semble ne pas l'avoir violée (pas facile à déduire dans le noir, ça). Elle semble sur le point de le frapper... mais se jette dans ses bras ! Elle finit par s'incruster chez lui, devient sa bonniche...

On se demande alors si elle est réellement tombée amoureuse de ce type ou si elle joue un jeu particulièrement tordu, la fin étant censée nous donner la clé... eh bien que dalle !

Je suis sorti de là pas très content : c'est très complaisant pour les violeurs et dur pour cette femme, qui n'avait fait de mal à personne. J'ai réfléchi à la chose et je suis arrivé à la conclusion qu'elle incarne une sorte de sainte laïque. Elle porte d'ailleurs une croix que l'on prend la peine de placer en évidence à intervalle régulier.

Bref, cette victime se prend de pitié pour la famille du flic ripoux, en qui elle voit des gens qui ont encore plus souffert qu'elle. Elle tente d'améliorer leur sort et de donner un vrai sens à sa vie, plutôt que de rester auprès de son copain insipide et de ses amis hypocrites. On n'est pas obligé d'adhérer...

21:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 26 février 2012

Albert Nobbs

Voici le film tant désiré par Glenn Close, inspiré d'une nouvelle qui avait été adaptée au théâtre (avec cette actrice). C'est donc l'histoire d'une femme qui, pour mener une vie indépendante, doit se travestir en homme. Au moment du film, cet "Albert" doit avoir quarante-cinquante ans... c'est dire que la supercherie dure depuis des années.

Autant le dire tout de suite : Glenn Close est formidable. Mais elle n'est pas la seule. Les seconds rôles sont tous épatants, de Brendan Gleeson à Mia Wasikowska, en passant par l'épatante Janet McTeer, dont je ne peux révéler toute l'ampleur du personnage sans déflorer une partie de l'intrigue. Je pense que c'est à juste titre que Close et McTeer ont été nommées aux Oscar 2012. Ce sera toutefois très difficile pour le second rôle, qui semble promis à l'une des actrices de La Couleur des sentiments : Jessica Chastain ou Octavia Spencer (Golden Globe 2012). (On se fait peut-être beaucoup d'illusions du côté français, à propos des chances de Bérénice Bejo, déjà outrageusement avantagée aux César 2012.)

Pour l'Oscar de la meilleure actrice, Glenn Close est à mon avis principalement menacée par Meryl Streep, qui, certes, a déjà reçu la précieuse statuette (contrairement à Glenn Close), mais c'était en 1983 (elle n'a plus été récompensée depuis)... et c'est elle qui a décroché le Golden Globe cette année, face à trois de ses quatre rivales pour l'Oscar.

Mais revenons à Albert Nobbs. C'est une sorte de majordome-homme à tout faire dans un hôtel supposé classieux... un peu miteux quand on regarde bien. L'un des intérêts du film est le portrait du groupe d'employés, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs querelles et leurs amours. On se croirait un peu dans l'immeuble de Pot-Bouille de Zola (qui lui s'est attaché aux employés de maison). Dans les deux cas, nous sommes à la fin du XIXe siècle.

L'autre intérêt réside dans les efforts déployés par Albert Nobbs pour préserver son secret... et les risques qu'il/elle est prêt-e à prendre pour sortir de sa vie solitaire, voire monacale. C'est l'aspect dramatique de l'histoire, qui voit intervenir une greluche et un jeune con.

La réalisation est classique. C'est du travail bien fait, sans fioritures. Si on laisse de côté la fin, trop mélo à mon goût, on passe un excellent moment, entre comédie de moeurs et portrait social d'une Irlande aux inégalités criantes.

16:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

samedi, 25 février 2012

N. Sarkozy toujours aux basques de Jeanne d'Arc

L'inauguration du QG de campagne de Nicolas Sarkozy a été l'occasion d'une belle opération de communication. On a fait visiter les lieux aux journalistes, qui ont noté la présence de telle ou telle photographie, de tel ou tel objet. Tout cela est calculé, bien entendu. Mais ces professionnels de l'information ont très rarement fait preuve d'une once d'esprit critique.

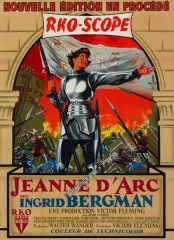

Ainsi, dans le bureau du candidat, situé à l'étage, sont accrochées diverses photographies, l'une le représentant en compagnie de Nelson Mandela, une autre en visite outremer (à Mayotte... sans Claude Guéant), une autre dans une usine (c'est vraiment le "président du peuple", hein). Le diaporama publié sur le site du Parisien nous permet de constater aussi la présence d'une affiche du film Jeanne d'Arc, de Victor Fleming, avec Ingrid Bergman :

La voici en grand :

D'après un journaliste de i>Télé, c'est son conseiller en communication Franck Louvrier qui la lui aurait offerte. Un cadeau dont la présence en ces lieux n'a évidemment rien d'innocent.

La Pucelle est présente aussi à travers la biographie que lui a consacrée l'historienne Colette Beaune (c'est l'édition de poche) :

On voit mieux le livre dans une vidéo mise en ligne sur le site du Parisien :

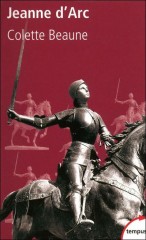

Voici la couverture :

On veut visiblement nous faire comprendre que notre président se cultive (il en a donc le temps !). Le choix de l'ouvrage est peut-être lié à la présence de l'historienne lors de la venue de Nicolas Sarkozy à Domremy, pour les 600 ans de la naissance de Jeanne.

Ce déplacement avait bigrement inspiré les internautes, qui ont produit à cette occasion une floppée de caricatures en général de bonne qualité.

16:51 Publié dans Jeanne d'Arc, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sarkozy, présidentielle, médias, présidentielles

Un Monde sans femmes

Ce monde est celui de la cité balnéaire d'Ault, située en Picardie :

Hors saison, il ne s'y passe pas grand chose... et les femmes jeunes sont rares. Du coup, cet été-là, quand une Parisienne (c'est comme ça qu'on appelle les habitantes d'Ile-de-France en province) débarque avec sa fille, les mâles du coin ont les oreilles qui se dressent...

Parmi eux, on suit Sylvain (Vincent Macaigne, très bon), qui loue l'appartement aux vacancières. Il est gentil, serviable, timide, un peu chiant parfois... et pas franchement canon. On sent qu'il en pince pour la maman, une brune pétulante qui a envie de s'amuser. Mais un gendarme local a aussi des vues sur elle.

Au second plan, au départ, le personnage de la fille (Juliette) va prendre de l'ampleur. Elle est peut-être finalement la plus mûre du groupe.

On se dragouille, on s'amuse, on s'énerve aussi parfois dans ce marivaudage provincial qui n'a rien de déplaisant.

En première partie est diffusé Le Naufragé, un court-métrage (du même réalisateur, Guillaume Brac) mettant en scène le même personnage, dans la même région, mais hors saison. Le coin est déprimant et Sylvain se fait chier grave. Il croise un cycliste "parisien", qui a crevé et qu'il va aider.

Le petit film joue sur le contraste entre les deux hommes. Vincent est gentil, un peu plouc, bedonnant, pas très joli garçon, sans copine. Le cycliste est un beau gosse, taillé en athlète, à l'aise dans la vie. Il a une copine qui est folle de lui, mais il ne la traite pas correctement, semble-t-il.

Vincent Macaigne est, à mon avis, une sorte d'alter ego du réalisateur. Il est chargé d'incarner le mec sympa qui n'a pas trop de chance dans la vie, mais qui mérite d'être connu. La confrontation avec le "Parisien" est source de moments comiques, qui me font préférer Le Naufragé à Un Monde sans femmes. Notons que ce dernier, nommé dans la catégorie "meilleur court-métrage", n'a pas obtenu le César, décerné à juste titre à L'Accordeur.

12:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 24 février 2012

Les César 2012

Je me suis amusé à comparer le palmarès de cette année à mes choix concernant certaines des catégories. Voici le résultat.

Je ne suis pas très satisfait du choix des votants pour la meilleure actrice. Pour moi, même si Bérénice Bejo n'a pas à rougir de sa prestation dans The Artist, il me semble qu'elle a bénéficié de la compassion du public pour n'avoir été nommée aux Oscars que dans la catégorie "second rôle"... et peut-être du fait que Jean Dujardin n'allait pas avoir de récompense.

Cela m'amène au César du meilleur acteur qui, à mon grand regret, a échappé à l'excellent Philippe Torreton, au profit d'Omar Sy. C'est la seule récompense pour Intouchables. Même si tous les postulants méritaient la "barre compressée" (ben oui, c'est pas une statuette !), il me semble que la désignation de l'un des deux acteurs-vedettes du grand succès populaire de 2011 est une nouvelle expression du "politiquement correct". Mais, bon, tant mieux pour lui. Je pense néanmoins que son travail de composition a été moins grand que celui que Torreton a fourni pour incarner le notaire de Présumé coupable.

Je ne trouve non plus pas scandaleux que Carmen Maura ait décroché le César du meilleur second rôle féminin. Mais, là encore, il me semble qu'aussi bien Anne Le Ny que Zabou Breitman l'auraient davantage mérité.

Comme prévu, Michel Blanc a obtenu la récompense pour sa prestation éblouissante dans L'Exercice de l'Etat, film qui obtient également le prix du meilleur scénario original, comme je l'avais souhaité.

Je me retrouve aussi dans le César de la meilleure adaptation, décerné au drôlissime Carnage, de Roman Polanski.

Pour le meilleur montage, j'hésitais entre Polisse et The Artist. Je ne trouve donc pas injuste que le premier ait été récompensé. Même chose pour le meilleur film : la réussite de The Artist est logique. Je me retrouve aussi dans le choix de Michel Hazanavicius pour le meilleur réalisateur.

J'avais abordé le cas des courts-métrages à part, dans un billet postérieur... et je suis très satisfait du résultat, puisque c'est mon préféré, L'Accordeur, qui a été récompensé.

J'ai eu aussi le nez creux pour la catégorie "meilleur documentaire", avec la victoire (prévisible) de Tous au Larzac, qui, fait exceptionnel, est continuellement resté au programme du cinéma Le Club de Rodez depuis sa sortie en novembre dernier !

Je suis encore plus satisfait du prix du meilleur premier film, décerné au Cochon de Gaza. Mes voeux sont tout aussi comblés avec le César du meilleur film étranger pour Une Séparation.

Finalement, mes penchants ne sont pas si éloignés des goûts de la majorité des votants. La principale divergence se situe au niveau des meilleurs acteurs, pour lesquels je pense que le choix a été plus affectif que rationnel. Mais ce palmarès n'est pas choquant. Il est juste un peu orienté.

23:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinema, cinéma, film

jeudi, 23 février 2012

Tatsumi

Le titre fait référence à l'auteur de mangas (pour adultes) Yoshihiro Tatsumi, auquel le film rend hommage, tout en racontant ses débuts.

Il faut vite prendre conscience du procédé utilisé : les fictions courtes, adaptées de l'oeuvre du maître, sont plutôt en noir et blanc (ou dans des tons approchants), alors que les parties strictement biographiques sont en couleurs. Cela donne un récit haché, d'autant plus complexe que réalité et fiction fusionnent souvent chez Tatsumi.

Les parties biographiques sont les moins réussies formellement. Elles ont toutefois l'intérêt de présenter le Japon de la reconstruction et de la croissance fulgurante, où la vie n'était pas des plus roses.

Les petites histoires sont beaucoup plus fortes.

L'Enfer se passe à Hiroshima, après la bombe, autour du travail d'un photographe. C'est rempli de morbidité et de culpabilité.

Monkey mon amour conte la vie triste d'un ouvrier qui va perdre un bras. Il peine à rencontrer l'amour, mais trouve l'amitié en la personne d'un singe affectueux. Je ne raconte pas la fin, horrible.

Juste un homme est l'histoire d'un quasi-retraité, employé de bureau, qui se sent inutile, rejeté par sa famille. Mais il a des sous et des envies... Saura-t-il en profiter ?

Occupé narre l'émergence d'un dessinateur, dans la formation duquel les toilettes publiques ont joué un rôle important !

Good bye a pour héroïne une femme qui se prostitue et compte sur un soldat américain pour s'en sortir. (N'oubliez pas que le Japon est occupé... plus de 40 000 membres de l'armée américaine sont encore présents dans l'archipel). Elle est un peu naïve... en fait, elle a besoin de croire à quelque chose.

C'est globalement bien foutu... mais Dieu que c'est dépressif ! Si l'on ajoute à cela l'alternance avec le récit biographique, pas super bien gérée, cela rend le tout pour moi un peu indigeste. J'ai été plutôt déçu.

P.S.

Le dossier de presse est riche en informations.

P.S. II

Sur des sujets approchants, j'ai préféré le style de Keiji Nakazawa, dans Gen d'Hiroshima.

21:27 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

mercredi, 22 février 2012

Félins

- Franchement, tu ne vas pas payer une place de cinéma pour aller voir un documentaire télé ?

- D'abord, je n'aime pas les documentaires à la télévision ! Je préfère voir ce genre d'images au cinéma !

- Un Disney en plus ! C'est de la retape pour leur chaîne télé... et une manière de préparer la sortie du Roi lion en 3D ! Bref, un truc commercial !

- Je m'en fous ! Je ne regarde pas cette chaîne et je n'irai pas voir le dessin animé... alors que le documentaire, lui, est diffusé dans une grande salle, à Rodez !

Vous avez compris que je suis passé outre les a priori négatifs de certaines de mes fréquentations. J'ai profité qu'une des deux grandes salles du cinéma Le Club soit dévolue au film, comme ce fut le cas pour de précédents documentaires comme Les Ailes pourpres, Les Animaux amoureux ou Océans.

Bon, on laisse de côté le commentaire, on fait abstraction de la musique... et on suit les personnages. Le film a été tourné dans une réserve du Kenya. Une rivière coupe le territoire en deux. La maîtrise de celui-ci constitue un enjeu pour les félins orgueilleux... ainsi qu'une nécessité, dès lors qu'il faut trouver du gibier à chasser.

Les lions sont opposés aux guépards. Les lions vivent en tribus, sous l'autorité d'un mâle dominant, comme celui-ci :

Vous remarquez toutefois que d'autres animaux peuvent représenter une menace pour le roi de la savane... à commencer par les lionnes, qui sont les véritables piliers du groupe : elles s'occupent des lionceaux et chassent. Les paresseux à crinière se la coulent douce au soleil, attendent que les bonnes femmes, fatiguées par leur travail, rapportent la pitance, pour sauter sur le festin. Mais, quand un lion veut prendre le pouvoir sur un clan, ce n'est pas tant du chef qu'il doit se méfier (on en voit un détaler sans combattre) que des femelles, qui peuvent lui administrer une bonne leçon !

Au quotidien, les lions, quand ils ne chassent pas, lézardent, se font des gros câââlins... jouent, pour les plus jeunes, qui se flanquent de spectaculaires coups de pattes !

Les plus attendrissants sont bien entendu les plus jeunes, qu'ils soient lions ou guépards : trop mignons !

En face nous sont présentés des guépards. Le papa n'est plus là, laissant maman guépard s'occuper de la progéniture... 5 bambins au départ, tout de même ! Je vous laisse découvrir combien vont survivre. La véritable héroïne de ce film est donc cette femelle tachetée, appelée Sita, à la fois gracieuse et farouche :

Elle va dépenser toute son énergie non seulement à nourrir et éduquer ses rejetons, mais aussi (surtout) à les protéger des chacals, des hyènes, des lions... et des autres guépards ! Au fur et à mesure que le film avance, on peut s'amuser à observer les mues du pelage des enfants.

Dans leurs pérégrinations, ces félins croisent des proies, comme les antilopes et les zèbres, d'autres herbivores très impressionnants (éléphants, rhinocéros et hippopotames), des oiseaux et une foultitude de bébêtes étranges.

Les images sont superbes. On ne voit pas le temps passer.

P.S.

Les images sont (presque toutes) extraites du site dédié, bien fichu.

05:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

mardi, 21 février 2012

L'abattoir de Saint-Affrique

Les difficultés de l'abattoir ont fait l'objet de nombreux articles dans la presse locale. C'est au moins depuis 2007-2008 que les nuages se sont accumulés au-dessus de la structure : le classement en "niveau IV" signifiait en gros qu'il valait mieux éviter de consommer la viande en sortant :

(Voir la note de service du 21 novembre 2007 du ministère de l'Agriculture, page 3)

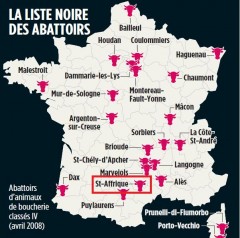

Les problèmes d'hygiène (notamment) semblaient à cette époque très répandus dans les abattoirs français. La presse nationale a fini par s'y intéresser. L'hebdomadaire Le Point lui a consacré un article en mai 2008, dans lequel on peut trouver une carte des établissements les plus mal classés :

Le plus inquiétant est que plusieurs abattoirs locaux sont pointés : outre celui de Saint-Affrique, on remarque la présence de ceux de Marvejols et Saint-Chély d'Apcher. Et il y en a d'autres...

Face à cela, quelle a été la réaction des établissements concernés ? Des travaux de mise aux normes en général, semble-t-il... mais celui de Saint-Affrique s'est distingué par son refus de la transparence, comme on peut le lire dans l'article :

On retrouve la même réaction dans un passionnant sujet de l'émission "Envoyé spécial" (diffusé la semaine dernière). C'est dans les dix premières minutes qu'il est question de l'Aveyron. Ce que l'on peut voir (grâce à l'entregent de Frédéric Freund, directeur de l'OABA (Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs) est édifiant. Outre les aspects sanitaires, le volet économique et social est abordé, par le sénateur-maire Alain Fauconnier. Une société d'économie mixte a été créée pour amortir le coût social de la fermeture de l'abattoir de Saint-Affrique... en espérant que ses investissements en permettront la réouverture.

P.S.

Ceux que l'histoire de cet établissement intéresse consulteront avec profit une double-page (10-11) publiée dans Le Saint-Affricain du 25 janvier 2012.

16:02 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, économie, cuisine, animaux

lundi, 20 février 2012

Le maire, l'insolent et la gifle

Cette affaire, en apparence banale, en dit beaucoup sur la France d'aujourd'hui, l'éducation des jeunes, le fonctionnement de la justice et le traitement médiatique des faits divers.

La première série de remarques porte sur les délais. Tous les journaux ont rappelé que le conflit est né d'une gifle donnée par le maire de Cousolre à un jeune malpoli en août 2010. L'affaire aurait pu se terminer... un peu plus d'un an plus tard, par une procédure de plaider-coupable, que le maire a refusée. C'est au début du mois de février 2012 que l'audience devant le tribunal correctionnel s'est tenue. Le jugement a été rendu deux semaines plus tard, vendredi 17. Au total, il a donc fallu un an et demi pour que cette histoire soit traitée !

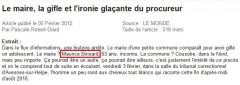

Les événements s'étant déroulés dans le Nord-Pas-de-Calais, un certain flou a entouré l'orthographe du maire. Ainsi, dans le même article du Parisien, on a pu trouver le nom écrit avec un "t" et un "d" à la fin :

La journaliste du Monde penchait pour le "d", dans son article du 5 février :

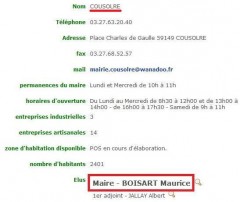

Mais les autres organes de presse penchaient plutôt pour le "t". Pour en avoir le coeur net, je me suis donc rendu sur le site de l'Association des Maires du Nord, où j'ai trouvé (page 15) la fiche de la commune, avec l'information tant désirée :

Une troisième série de remarques porte sur le détail des faits. Trop de médias se sont contentés d'une narration incomplète. C'est dans l'article du Monde que j'ai trouvé le récit le plus approfondi :

Qu'y apprend-on ?

- D'abord (premier encadré rouge), que cet incident succède à une cascade d'incivilités dont la commune a été victime, incivilités attribuées à certains jeunes. On ne sait toutefois si le giflé fait partie du groupe de délinquants. (Une vidéo -un extrait du journal de Jean-Pierre Pernaut- disponible sur le site de LCI, évoque de précédentes condamnations de l'adolescent.)

- Ensuite (passage souligné en rouge) que les menaces de mort ont été proférées après la gifle, mais que le jeune homme avait déjà insulté le maire avant. L'article du Monde est l'un des rares (le seul ?) à reproduire les insultes en question. Notons aussi que le jeune voulait revenir faire la peau du maire, armé de couteaux.

- Enfin (passages encadrés en vert), le "quotidien de référence", réputé proche des milieux judiciaires (du syndicat de la magistrature notamment), s'étonne du comportement du procureur, qui s'en prend à l'élu avec une ironie qui prouve surtout qu'il ne vit pas dans le même monde que les justiciables de base.

La dernière série de remarques concerne le verdict et la manière dont les journaux en ont parlé. Dans Le Monde, daté du 18 février, on ne trouve qu'un entrefilet, page 11 :

Le sujet ne semble donc toujours pas passionner la rédaction, à tel point que l'on persiste à mal orthographier le nom du maire. Le paragraphe est purement factuel, mais plus informatif que bien des articles... on va voir pourquoi.

En gros, on peut classer les articles en trois catégories. Il y a ceux qui, tel Libération, se contentent de reprendre la dépêche AFP, forcément incomplète. Il y a ceux qui, comme Le Parisien, voient bien que cela ne suffit pas et y ajoutent une ou deux infos. L'article est plus synthétique et précise que l'adolescent a déjà été condamné pour les injures et les menaces de mort. (Voilà qui nous rassure sur le fonctionnement de la justice.) Pour connaître le montant des dommages et intérêts imposés au jeune homme, il faut bien chercher dans la presse locale, dans La Nouvelle République, par exemple : 250 euros.

Ce montant de 250 euros est cité dans l'entrefilet du Monde. C'est la même somme à laquelle le maire a été condamné. Le juge semble donc avoir voulu renvoyer dos à dos les deux parties. L'amende est encore plus élevée (1 000 euros, soit le double de ce qu'avait demandé le procureur), mais c'est une condamnation avec sursis : le maire n'aura pas à la payer s'il ne récidive pas. Cependant, il doit régler les frais de justice de la partie adverse, soit 500 euros selon La Voix du Nord !

Il semble donc au final que le juge ait voulu punir le maire d'avoir refusé le plaider-coupable et d'avoir médiatisé cette affaire moins anodine qu'elle n'en a l'air. Il reste à espérer que la vie quotidienne des habitants du village de Cousolre ne va empirer à cause de la trop grande indulgence de la justice à l'égard des petits délinquants.

21:59 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : spciété, presse, médias, actualité

22e prix des auditeurs du "Masque et la Plume"

Les auditeurs de l'émission ont voté pour leurs films préférés de l'année 2011. Les deux classements, celui des films français et celui des films étrangers, est accessible sur le site de France Inter. L'intérêt de ce type de palmarès est de collecter les voeux d'autres personnes que les critiques, dont les avis me font parfois bondir. Je ne me reconnais cependant pas forcément dans ce classement.

Dans la catégorie "films français", je n'ai vu que quatre des seize premiers, dont trois des sept mieux classés :

1) L'Exercice de l'Etat (j'espère vraiment que Michel Blanc aura le César du meilleur second rôle)

2) Tomboy

3) The Artist

4) La Guerre est déclarée

5) Les Neiges du Kilimandjaro

6) L'Apollonide

7) Polisse

...

14) Intouchables

Pour moi, il y a de grands absents dans ce palmarès des auditeurs : Présumé coupable (avec l'excellent Philippe Torreton), Jeanne captive (sur un sujet qui ne fait sans doute pas partie des préoccupations des votants), Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde, L'Assaut (politiquement incorrect), Toutes nos envies (bouleversant) et De bon matin (trop dérangeant pour un public BCBG).

Je me sens encore moins concerné par le classement des films étrangers, puisque je n'en ai vu que trois sur les quinze premiers, tous dans le top 7 :

2) Melancholia

3) Drive

5) The Tree of life

6) La piel que habito

7) Incendies

Plutôt que le film d'Amodovar, les auditeurs auraient, à mon avis, été mieux inspirés de voter pour Pain noir ou Balada triste. Je regrette aussi l'absence de la comédie la plus sarcastique de l'année passée, Carnage. Il manque aussi les (très) bons films commerciaux, comme La Défense Lincoln, Les Tribulations d'une amoureuse sous Staline, Limitless et surtout True Grit, des frères Coen.

16:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

dimanche, 19 février 2012

Concordance des temps

On dit que l'histoire ne se répète pas, mais, parfois, elle a tendance à furieusement bégayer. Cette réflexion m'est venue à l'esprit à la lecture d'un texte, dont voici un extrait :

" N'a-ce pas été un spectacle bien surprenant dans le cours des dernières Guerres, de voir Louis XV, ce grand prince que les Puissances les plus formidables de l'Europe liguées ensemble, n'avaient pû faire fléchir un instant, être forcé d'avoir recours à ces Financiers, et les prier pour ainsi dire, de lui fournir les moyens de s'opposer aux desseins de ses ennemis, et d'un autre côté ces hommes durs et intraitables voulant traiter avec ce Prince d'égal à égal ; et choisissant ces temps de calamité pour exiger des Loix onéreuses à ses Peuples."

C'est extrait du Testament politique de Louis Mandrin, sans doute rédigé en 1755. Plus loin, dans une lettre adressée à l'auteur, on peut lire :

"Les Fermiers ont eux seuls plus d'or et d'argent que l'en ont ensemble tous les autres particuliers de la France. Parce que quarante personnes ont les Fermes de l'Etat, quatre cent mille Ménagers [petits paysans propriétaires] ne peuvent pas subsister, parce que trois cents Maltotiers [collecteurs d'impôts] regorgent des choses superflues, trois millions de sujets manquent des choses nécessaires."

Aujourd'hui, la guerre économique a remplacé les affrontements armés, dans le monde occidental. Mais de nouveaux rapaces sont apparus. Ils ne collectent plus l'impôt pour le roi, mais prêtent l'argent au souverain... et échappent au fisc.

P.S.

La Ferme Générale était si impopulaire que sa suppression fit partie des grandes réformes de la Révolution, menée en 1790-1791. Le ressentiment était encore tel qu'en 1794 l'exécution de la plupart des anciens fermiers généraux parut une action de justice.

15:43 Publié dans Economie, Histoire, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, économie, crise, histoire

Les Chants de Mandrin

C'est le nouveau film d'un réalisateur discret et talentueux, Rabah Ameur-Zaïmeche, révélé jadis pour Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe ? et dont on a pu aussi voir l'excellent Dernier maquis. Il est consacré au groupe de contrebandiers orphelins de Louis Mandrin, exécuté en 1755.

La bande, plutôt anar, reconnaît l'autorité de Bélissard, incarné avec charisme par Rabah Ameur-Zaïmeche lui-même. On les suit dans le sud du Massif Central, entre Aveyron, Lozère et Hérault (où Mandrin avait mené une campagne l'été précédent). Le film a d'ailleurs été tourné dans la région.

Le réalisateur a évité deux écueils : le film épique, essentiellement spectaculaire (qu'il n'aurait sans doute pas eu les moyens de tourner... mais les chevaux sont très bien et on a droit à une belle scène de barricade à la fin) et le film militant lourdingue, même si le propos est autant politique qu'historique.

On nous propose la quotidienneté de la rébellion et de la contrebande. Les hors-la-loi campent, vivent en harmonie avec leur environnement, sont insaisissables. On suit leur vie et leurs combats en compagnie d'un nouveau venu, un jeune déserteur sauvé in extremis par Bellissard, puis d'un colporteur assez étrange. On les découvre aussi commerçants, dans les cités caussenardes.

L'autre personnage qui compte est un marquis, qui fut proche de Mandrin, et qui veut publier sa biographie. Il est aussi question des textes écrits par le décédé (notamment son Testament politique), qu'il s'agit de faire imprimer et de diffuser. Cela nous vaut de belles scènes où interviennent les travailleurs du livre. (On retrouve l'intérêt porté par le réalisateur aux métiers manuels, déjà présent dans Dernier maquis.)

Le film s'achève sur une version de la Complainte de Mandrin.

14:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : film, cinema, cinéma

Rapprochements photographiques

La campagne présidentielle est l'occasion de comparer les affiches des candidats. Celle de Nicolas Sarkozy a déjà été analysée sous toutes les coutures... et rapprochée de celles d'anciens présidents. Mais il y a aussi les images que les postulants laissent filtrer d'eux.

Celles de Marine Le Pen ont fait l'objet de commentaires particuliers. L'une d'entre elles a notamment retenu l'attention :

Les journalistes du Monde ont remarqué que la candidate du Front national aime être entourée d'enfants et se faire photographier en leur compagnie. C'est en général analysé comme le résultat de la volonté d'adoucir son image. Mais n'importe quel lecteur un peu cultivé fait immédiatement le rapprochement avec les régimes totalitaires, ceux d'Hitler et de Staline en particulier.

C'est un procédé auquel Le Monde a eu recours à d'autres occasions. Ainsi, l'un des articles parus à la suite de la mort de Georges Frêche, en octobre 2010, était illustré de la manière suivante :

A première vue, c'est une manière innocente -et un peu désuète- de représenter un personnage politique. Mais, là encore, pour le public cultivé, un parallèle est tracé avec Adolf Hitler :

Ces images ont été prises lors de séances de poses du dirigeant nazi (à peine sorti de prison) chez le photographe Heinrich Hoffmann. Le rapprochement suggère au minimum que Georges Frêche était devenu un tribun populiste, au pire qu'il adhérait à une vision raciste de la société.

Récemment, ce fut au tour de Viktor Orban de subir le même traitement. Le supplément "Géopolitique" du 5 février dernier était en grande partie consacré à la Hongrie et à son Premier ministre, qui avait accordé un long entretien à deux journalistes du Monde. Voici comment était illustré celui-ci :

Je sais bien que la gestuelle n'est pas ici aussi marquée. Mais le choix d'une série en noir et blanc n'est à mon avis pas innocent. C'est toujours le fameux "code" de représentation. Le Monde veut tracer de V. Orban le portrait d'un populiste de droite, dénomination qu'il ne rejette d'ailleurs pas dans l'entretien.

P.S. (25 février 2012)

Depuis, j'ai trouvé une autre occurrence de ce procédé, dans Libération du 6 février... et, ô surprise, à propos de Jean-Luc Mélenchon :

05:58 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse

vendredi, 17 février 2012

"La France Forte"

C'est l'un des jeux du moment sur la Toile : le détournement de l'affiche officielle de la campagne de Nicolas Sarkozy, dont le titre est aussi le nom du site officiel.

La première info surprenante est que la photographie qui sert de base à l'affiche a été prise... en Grèce ! Très vite, les internautes (pas franchement admirateurs du président de la République) se sont déchaînés. Sur le site du Nouvel Observateur, on peut visionner une trentaine de parodies, ma préférée étant la numéro 15 (inspirée de l'affaire du catalogue La Redoute) :

Les amateurs de drogue dure trouveront encore plus de détournements ici et là. Il existe même un site (créé par les Jeunes Socialistes ?) permettant de créer sa propre parodie. Je me suis livré à l'exercice. Voici ce que cela donne :

Mais, point n'est besoin de site spécialisé pour s'amuser avec l'affiche de campagne. Avec des logiciels de base et un peu d'imagination, on peut se la jouer "classique", avec une référence au yacht de Vincent Bolloré :

Mais peut-être que, sur une affiche présidentielle, il conviendrait de ne laisser que le visage du candidat. Cela pourrait donc donner ceci (à partir d'une image récupérée ici) :

Je reconnais que ce n'est guère original. Les Guignols de l'info eux-mêmes, dans l'émission du 16 février, ont émis une hypothèse "classique" sur le lieu de la prise de vue :

Si l'on essaie d'élever le niveau, on peut associer le visage présidentiel aux résultats de la politique économique qu'il a menée durant son quinquennat. Vous allez voir comme cela donne tout son sens au regard de Nicolas Sarkozy. Commençons par l'évolution de la dette publique :

Continuons avec la courbe du chômage :

Je termine par deux remarques. La première est sur le démarrage de la campagne officielle du sortant. Le fait qu'une affiche, des vidéos et un site internet aient pu être lancés aussi rapidement prouve qu'elle est en gestation depuis des semaines, voire des mois. Il était donc plus que temps que Nicolas Sarkozy se déclare, ne serait-ce que par souci d'équité vis-à-vis de ses adversaires.

Le seconde remarque est la troublante proximité entre cette affiche et celle de François Mitterrand, en 1988, comme l'a relevé le quotidien gratuit 20minutes :

Le slogan, quant à lui, aurait été emprunté à la campagne de 1981 de Valéry Giscard d'Estaing. Il reste à savoir de quel ancien président Nicolas Sarkozy va connaître le sort : le vaincu piteux de 1981 ou le réélu triomphant de 1988 ?

13:54 Publié dans Politique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, sarkozy, présidentielle, humour, photo

mercredi, 15 février 2012

Naufrage rue Béteille à Rodez

Ce n'est que très récemment qu'un détail m'a sauté aux yeux, rue Béteille, à proximité de la place d'Armes, au fond de laquelle trône la cathédrale.

Sur le trottoir de gauche (en montant), il y a un peu plus de deux ans, s'est intallée une nouvelle enseigne, un local de l'agence Nouvelles Frontières, juste au-dessus du magasin "Tout pour la fête", comme on peut le voir sur Google Street View (avec une prise de vue de novembre 2009) :

(Depuis, le magasin d'articles festifs a déménagé sur le trottoir d'en face.)

Je n'avais jusqu'à présent jamais prêté attention à la porte d'entrée (encadrée en rouge). Je n'avais pas forcément tort... jusqu'au mois dernier. Voici en effet ce qui m'a sauté aux yeux :

Regardez bien... eh, oui ! Il s'agit d'un autocollant "Costa Croisières", entreprise référence chez les voyagistes... jusqu'en janvier dernier.

C'est sur un site suisse que j'ai trouvé la meilleure chronologie des événements, étalés entre le 13 et le 16 janvier 2012.

Par contre, cocorico, c'est sur le site du Monde que l'on trouve le plus beau florilège de photographies, sous la forme d'un diaporama débutant par une vue du satellite Digital Globe :

Ce n'est peut-être pas l'occasion de faire preuve d'esthétisme, mais je tiens quand même à signaler ce qui est pour moi la plus belle photographie du naufrage : celle prise (par quelqu'un de l'agence Reuters) d'un petit avion ou d'un hélicoptère qui survolait l'île de Giglio :

Le plus étonnant est qu'un Australien, utilisant Google Earth et les informations mises à disposition du public, a créé une animation en 3D reconstituant le dernier trajet du Costa Concordia, naufrage inclus. La musique de fond évoquera, même aux moins cinéphiles d'entre vous, un autre paquebot, plus célèbre encore... (Je recommande tout particulièrement la séquence de dialogue entre le commandant fuyard et les garde-côtes.)

L'animation se termine par la liste des victimes. A l'heure actuelle, si l'on ajoute les corps non retrouvés aux morts recensés, on aboutit à 32 personnes, dont quatre Français :

Pierre Grégoire et Jeanne Gannard, 69 et 70 ans, originaires de Franche-Comté, qui étaient frère et soeur

Mickaël Blemand et Mylène Litzler, jeune couple de Sarcelles, âgés de 25 et 23 ans

01:17 Publié dans Presse, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, societe, photo, photos

mardi, 14 février 2012

Des patrons indélicats dans l'Aveyron ?

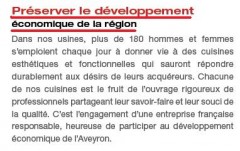

Une expression bien plus violente circule dans le département suite à l'annonce de la fermeture programmée des sites de Valaubrac (à Bozouls) et Amarilis (à Entraygues-sur-Truyère).

Pour la commune d'Entraygues, c'est un second coup dur en moins d'un an, après la fermeture du collège privé. Quant au site industriel, il connaissait une histoire mouvementée depuis au moins trois ans. La société fondée jadis par Gilles Combettes avait été rachetée par le groupe cantalien GMV, qui s'est cassé la figure en 2010.

Là-dessus est arrivée la société Cauval, qui a aussi mis la main sur le site de Bozouls. D'après L'Officiel des cuisines de mai 2010, en reprenant certaines des activités du groupe GMV, c'est la marque Teisseire (et sa notoriété) qui intéressait Cauval.

Dans un premier temps, on a pu penser que l'activité aveyronnaise était sauvée, d'autant plus que, sur le catalogue 2010-2011 des cuisines Teisseire, l'enracinement rouergat est mis en valeur :

L'engagement de contribuer à la prospérité du département figure même noir (et rouge) sur blanc :

Le site de Bozouls semblait plus solide que celui d'Entraygues. S'y était développée l'entreprise Espalux (en provenance d'Espalion... une première "délocalisation" !), devenue Valaubrac, du groupe Cauval.

Et maintenant, que va devenir la marque "Teisseire" ? Ne va-t-on pas voir débouler chez nous, sous ce nom, des cuisines fabriquées en Afrique du Nord et Europe de l'Est ? Je dis cela parce que, dans son activité ameublement, Cauval a procédé ainsi, fermant le site de Luxeuil (en Meurthe-et-Moselle) et supprimant des emplois à Séverac-le-Château pour en créer en Pologne, en Tunisie... et même quelques-uns en France, à Lognes et Bar-sur-Aube (un autre exemple de "délocalisation interne"... une spécialité du groupe ?). Précisons que c'est à Lognes, en Seine-et-Marne, que se trouve le siège du groupe, ce qui explique que ce soit le tribunal de commerce de Meaux qui se soit prononcé au sujet des usines aveyronnaises.

Revenons à l'Aveyron, dont une troisième commune est concernée par le devenir du groupe Cauval : Séverac-le-Château (à travers l'entreprise Valmont, spécialisée dans les meubles). En 2009, une restructuration (après celle de 2005...) avait transféré les emplois de Millau vers Séverac. Endettée, l'entreprise bénéficie d'un sursis d'un an... avant la fermeture ? Les mêmes inquiétudes sont nourries par les employés de l'usine de Bar-sur-Aube, sur laquelle Gilles Silberman avait annoncé, il n'y a pas si longtemps, vouloir s'appuyer pour concurrencer Ikea sur les canapés.

Alors, qui est responsable ? La crise a certes joué un rôle, mais elle n'a fait qu'amplifier certaines difficultés. La multiplication des difficultés du groupe, dès 2008, laisse entendre que des problèmes structurels se posent. On peut regretter la frilosité des banques, qui, bien qu'empruntant à 1 % auprès de la BCE, ne contribuent pas à sortir les PME de l'ornière. Le commentaire ajouté à l'article auquel mène le lien précédent suggère des erreurs de stratégie.

On n'a aussi pas suffisamment parlé d'un changement important dans le secteur de l'ameublement en France : la vente de Conforama (par P.P.R.) au groupe sud-africain Steinhoff. Celui-ci contrôle des usines (étrangères) concurrençant les productions de Cauval, dont un tiers du chiffre d'affaires était réalisé jusque-là avec Conforama. C'est un gros marché qui menaçait d'échapper au groupe. L'installation d'un magasin But sur le Causse Comtal aurait pu apporter des débouchés supplémentaires aux entreprises aveyronnaises. Malheureusement, il semble que ce groupe, contrôlé par des fonds d'investissement, ne pousse pas à l'approvisionnement local.

Et puis... certaines mauvaises langues suggèrent que les succès de Gilles Silberman n'étaient pas sans relation avec les (excellents) rapports qu'il entretenait avec François Pinault, ancien président du groupe PPR. Il fut son avocat, celui du groupe Pinault-Printemps-La Redoute et ne fut sans doute pas étranger à la prise de contrôle de la FNAC. Or, en 1991, François Pinault s'empare de Conforama... dont la société Cauval va devenir un important fournisseur. On connaît la suite.

Lors de cette crise, les élus n'ont pas brillé par leur réactivité. Au plan local, des voix ont commencé à s'élever pour dire que l'exécutif départemental n'avait pas fait preuve d'une grande habileté sur ce dossier. Pourtant, les communes concernées font partie de cantons dont les élus sont vice-présidents du Conseil général : Jean-Michel Lalle pour Bozouls (dont il préside la communauté de communes) et Jean-François Albespy pour Entraygues-sur-Truyère. Ils sont du même bord politique que le député de la circonscription, Yves Censi... de surcroît membre de la majorité présidentielle, ce qui doit lui donner un accès privilégié à certains membres du gouvernement. Visiblement, cette accumulation d'élus UMP (et alliés) n'a pas été d'une grande utilité pour le territoire.

Interrogé sur Totem, le directeur des sociétés liquidées, Daniel Coulon, n'a pas paru avoir une très bonne opinion des élus locaux et semble en vouloir au président du tribunal de commerce Claude Guirande.

Mais la nouvelle la plus étonnante est venu de la région Centre. Figurez-vous que le ministre de la Ville Maurice Leroy vient d'inaugurer à Mer, dans le Loir-et-Cher, une nouvelle usine de fabrication de matelas Treca, entreprise du groupe... Cauval ! Comme le rappelle Le Nouvel Hebdo dans le numéro 214 (du vendredi 10 février), cette création a bénéficié d'aides publiques (et de la bienveillance des banques)... contrairement à ce qui s'est passé en 2011-2012 en Aveyron. L'argument des élus locaux est que, dans le cas qui nous concerne, il s'agissait d'une entreprise en difficulté, et que donc certaines aides ne lui étaient pas accessibles. Les mauvaises langues ajoutent que l'usine de Mer n'est pas une vraie création... mais une "délocalisation proche", puisque cette "création" est un transfert (avec améliorations) du site voisin de Beaugency, situé de l'autre coté de la frontière avec le Loiret :

Voilà pourquoi les auteurs d'un site local (qui s'appuient sur un article de L'Humanité) tracent un portrait peu flatteur au possible des propriétaires de Cauval, quasiment qualifiés de chasseurs de primes.

Ajoutons, pour terminer, que les bâtiments des usines aveyronnaises appartiennent à une holding distincte du groupe Cauval, Arteval (sise à Lognes), créée en 2009 par Gilles Silberman, qui la dirige toujours. Elle percevait d'importants loyers de la part des usines aujourd'hui en liquidation. D'après Le Nouvel Hebdo, elle se porte très bien.

14:21 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, actualité, actualite

lundi, 13 février 2012

Zarafa

En arabe, ce mot désigne la girafe, héroïne de ce dessin animé qui s'inspire (parfois très librement) d'une histoire vraie, celle de l'expédition, par le pacha d’Égypte, d'un exemplaire de cet animal exotique au roi de France Charles X.

Sauf que ce film français, de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie, présente le point de vue des dominés : les Africains. Il y a donc un propos politique derrière cette belle histoire d'amour(s) et de fidélité(s).

Elle nous est contée par un griot, homme âgé dont on peut essayer de deviner l'identité...

Du côté des gentils, on a deux enfants africains, capturés par un très méchant trafiquant, auquel Thierry Frémont prête sa voix avec talent.

Deux personnages incarnent l'ambiguïté : un homme et une femme. Du Touareg Hassan, fier et intrépide, on ne sait de quel côté il va pencher : l'accomplissement de sa mission ou l'affection qu'il commence à éprouver pour cet enfant entêté ? La pirate Bouboulina semble attendrie par le gamin... mais elle est cupide.

Le film n'est pas enfantin, parce qu'il ne cache pas certaines horreurs de la vie : la maman girafe se fait tuer, les enfants sont réduits en esclavage et il arrive des bricoles aux vaches sacrées. Bien évidemment, l'action des héros a pour but de renverser la vapeur.

Deux personnages contribuent à faire retomber la tension : le marchand Mahmoud (Fellag), truculent à souhaits et aérostier Malaterre (François-Xavier Demaison), gentil et maladroit.

L'action est entrecoupée de moments plaisants, comme celui qui voit Maki (le garçon) faire connaissance avec les girafes... et un hippopotame très à son aise... J'ai kiffé à mort ! (On retrouve d'ailleurs un hippopotame plus tard, à Paris, avec un gag semblable à la clé... E-NORME !)

C'est joli à regarder, pas très long et assez drôle.

00:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

dimanche, 12 février 2012

Oh my God !

En anglais, le titre est Hysteria, ce qui est un résumé assez conforme de l'histoire, alors que le titre français est plus coquin. Il s'agit à la fois d'une réplique, prononcée par le héros quand il découvre les effets salvateurs d'une machine vibrante (inventée par un ami très original... Rupert Everett excellent) sur ses crampes à la main... et d'un jeu de mots, évoquant le godemiché. Pourtant, celui-ci n'apparaît que dans la seconde partie du film.

Le début narre la réussite médicale d'un vieux docteur et de son nouvel employé (un médecin idéaliste et moderne, qui a du mal à convaincre le milieu médical d'abandonner de vieilles habitudes néfastes), devenus spécialistes du "massage vulvaire". Cette pratique est sensée guérir les femmes "hystériques". Elle contribue surtout à donner du plaisir à nombre de bourgeoises mal baisées. (Les dames en question sont incarnées par des actrices très impliquées dans leur rôle !) Dit ainsi, cela pourrait sous-entendre que ce film est vulgaire (ce que semblent avoir cru des critiques qui n'ont visiblement pas vu le film). En fait, c'est nimbé d'un humour British, où fourmillent les allusions à la sexualité... sans que les gros mots ne soient employés. Nous sommes dans les années 1880, que(ue) diable !

Dans le même temps se noue une intrigue sentimentale. Le film a l'habileté de dynamiter la bluette prévisible et de nous suggérer une autre voie. On comprend donc assez vite que deux des personnages vont finir dans les bras l'un de l'autre, en dépit de tout ce qui les sépare. Je signale la composition de la délicieuse Maggie Gyllenhaal, que François Hollande devrait recruter d'urgence : elle est capable de faire aimer le socialisme à n'importe qui !

C'est le troisième aspect du film : le portrait social. Le Royaume-Uni de la fin du XIXe siècle voit la plus grande richesse (et la culture raffinée) côtoyer l'extrême pauvreté (et l'ignorance). Ce n'est pas le cœur de l'histoire, mais c'est un arrière-plan qui n'est pas malvenu. S'ajoute à cela le féminisme : celui de Charlotte Dalrymple (une "suffragette" avant l'heure)... et celui de l'histoire, où des femmes tentent de prendre leur destin en mains, dans une société foncièrement misogyne.

Bon, bref : j'ai ri de bon cœur, souvent, parfois même à gorge déployée... dans une salle à 80 % féminine !

23:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 11 février 2012

Les gargouilles de la cathédrale

Elles constituent l'une des attractions de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. L'été, elles font la joie des touristes armés d'appareils photographiques. Les Ruthénois ont perdu l'habitude de les regarder... sauf quand un événement inhabituel les met en relief.

On ne s'étonne plus de voir les abords de la cathédrale encombrés d'échafaudages et barrières diverses, tant elle constitue un chantier de rénovation quasi permanent. Toutefois, certains obstacles installés très récemment auraient dû mettre la puce à l'oreille des passants. C'est un article de La Dépêche du Midi qui a levé le lièvre.

Les récentes abondantes chutes de neige, couplées à une vague de froid, ont provoqué la formation de stalactites au niveau desdites gargouilles. Le moindre redoux menace de les faire tomber brusquement, les transformant en armes dangereuses.

Côté Sud, rue Salvaing, j'ai détecté l'une de ces menaces juste en face du Monoprix, à proximité immédiate d'un échaffaudage :

Vu son air ravi et la glace qui semble comme couler de son visage, j'ai surnommé celle-ci "le morveux". On dirait en effet un gamin qui vient d'éternuer un gros truc pas propre et qui se tourne vers son copain tout fier de sa grosse muculence...

Un peu plus haut dans la rue, nous avons droit à une belle conférence :

Des quatre mégères en train de dauber sur le genre humain, seules les deux du bas ont encore de la glace à la gueule. Je les appelle "les commères".

Sur le côté Nord (rue Frayssinous), on en trouve d'autres, comme celui-ci :

Je l'appelle "le mec bourré".

En se rapprochant de la place d'Armes, on peut observer de magnifiques "barbus" :

Les Ruthénois (résidents ou de passage) ont encore quelques jours pour profiter de ces curiosités de la nature...

00:05 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photo, février, neige, hiver, froid

vendredi, 10 février 2012

Jon face aux vents

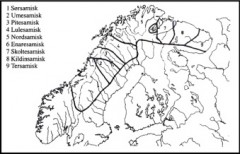

Ce documentaire franco-suédois est consacré aux Samis, un peuple qui vit grosso modo en zone arctique, principalement en Suède et en Norvège, mais aussi dans le nord de la Finlande et le nord-ouest de la Russie.

(Comme ils vivent dans une région où il fait très froid, on a coutume de les appeler les "Samis frais"... ok, je sors.)

Le réalisateur nous fait suivre l'un d'entre eux, Jon (prononcer "Youne"), un jeune homme marié, papa depuis peu. Le film suit le rythme des saisons : on part du premier hiver et l'on finit à l'arrivée du nouveau.

La conduite des troupeaux de rennes s'est modernisée : les motoneiges ont remplacé les skis, mais on continue à les marquer "à l'ancienne", lors d'un grand rassemblement sami annuel. Si le "héros" est suivi dans son individualité, nombre de ses tâches sont gérées de manière collectives.

Le renne le fait vivre... partiellement. Il faut choisir les bonnes bêtes à tuer, pour en récupérer viande, bois, os, fourrure... On agrémente l'ordinaire du gîte ou de la tente avec le produit de la chasse (du daim par exemple). En période de migration des rennes, à l'intérieur du gîte, les mecs se réchauffent à la gnôle.

Pour compléter les revenus, chacun se débrouille. Jon sculpte et décore des objets de bois, soit des poignards (des étuis plutôt), soit des objets associés à la vie quotidienne traditionnelle. Ils sont ensuite vendus lors de manifestations mi-artistiques mi-commerciales.

Et les femmes là-dedans ? Celle de Jon a un rôle traditionnel : pour ce qu'on nous en montre, elle s'occupe de l'enfant et de travaux ménagers. Mais, dans le groupe de Samis que retrouve régulièrement notre héros, d'autres femmes participent plus activement à la vie collective.

La réalisation est propre... et les images parfois superbes. Corto Fajal a réussi à la fois les scènes d'intérieur (les mecs en chambrée ou Jon travaillant le bois) et les prises de vue extérieures. L'une des plus impressionnantes montre le troupeau de rennes en difficulté lors de la traversée d'un lac gelé.

Le film n'est pas long : il dure 1h15 environ.

13:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

jeudi, 09 février 2012

Economie de banlieue

Ce n'est que récemment que je suis tombé sur deux articles passionnants, l'un du Monde, l'autre du Figaro. Le premier est intitulé (dans sa version papier) : Marseille, l'emprise de la drogue. Le second est lui aussi doté d'un titre-choc : Les incroyables comptes d'un dealer marseillais.

On nous y explique que le commerce de la drogue ne diffère pas fondamentalement de l'économie non souterraine, à ceci près qu'il est sans doute encore plus foncièrement ultralibéral. Le quotidien conservateur met l'accent sur les revenus que les activités illicites procurent à ceux qui gèrent un réseau.

Le "quotidien de référence", lui, analyse plus en détail les mécanismes de répartition des revenus. Il est notamment question de mystérieux carnets... de véritables livres de comptes, en fait :

Dans ce passage, j'ai adoré le sens de l'opportunité du marchand de sandwiches... et j'ai été sidéré que jusqu'à ces extraordinaires "frais de bouche" soient scrupuleusement consignés !

Voilà du vrai journalisme, associé à une analyse économique non rébarbative, un peu à l'image de ce que l'on peut trouver dans l'excellent ouvrage Freakonomics.

21:20 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, société, presse, médias

dimanche, 05 février 2012

Parlez-moi de vous

C'est le premier long métrage de Pierre Pinaud, un cinéaste qui a du mal à percer, même s'il a reçu en 2009 le César du meilleur court-métrage, pour un film original : Les Miettes (un noir et blanc très "social", où l'on sent notamment l'influence de Charlie Chaplin).

Ici, Karin Viard interprète une animatrice radio de nuit, qui dialogue en direct avec des auditeurs en mal être. On pense immédiatement à Macha Béranger, qu'on peut réentendre dans plusieurs émissions mises en ligne sur ce site.

Le personnage de Mélina n'est toutefois pas un décalque de l'ancienne égérie des "sans-sommeil" ; elle n'en a ni la voix rauque (contrairement à l'une de ses assistantes dans le film) ni les chapeaux extravagants. Mais elle a son côté guindé, bourgeois, associé à une grande qualité d'écoute.

Le film réussit, grâce -à mon avis- à son interprète principale, à restituer un peu de l'atmosphère de ces soirées / nuits de confidences. Il y a les rituels suivis par l'animatrice, hypermaniaque et phobique. Il y a sa voix, chaude et douce. La réalisation, habile, filme souvent en gros plan. Une scène est particulièrement réussie : Mélina accueille à l'antenne une ancienne camarade d'orphelinat, qui raconte comment elle était fascinée, des années auparavant, par le jeu de cette fille un peu plus âgée, qui, une fois les bonnes soeurs couchées, rassemblait ses camarades derrière un drap tendu et animait une émission de radio fictive. Tout se lit sur le visage de Karin Viard.

L'autre partie de l'histoire est la quête du personnage principal, qui recherche sa mère, qui l'a abandonnée dans cet orphelinat. Elle parvient à en retrouver la trace, mais veut la côtoyer sans, dans un premier temps, se présenter. Cela nous vaut un portrait de gens modestes, dans la région parisienne. Vous savez, ces Français moyens, aujourd'hui retraités, gens de peu qui, à force de travail et d'économies, ont fini par devenir propriétaires d'une petite baraque.

Le film mérite le détour pour le contraste qu'il met en scène, entre cette vedette de la radio (anonyme : on ne connaît pas son visage), riche (elle vit dans le XVIe arrondissement de Paris), et ce milieu modeste, qui s'investit dans le caritatif.

L'histoire se complique quand une relation semble sur le point de se nouer entre l'héroïne et le jeune Lucas (Nicolas Duvauchelle, déjà présent avec Karin Viard dans Polisse).

Tout cela s'entremêle. On attend le dénouement... qui surprend, avec une scène étonnante dans un hôpital.

P.S.

Le film est dédié à Nadia Barentin (l'actrice qui incarne la mère de l'héroïne), décédée peu après le tournage.

13:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film

samedi, 04 février 2012

Groland et Jeanne d'Arc

L'émission de cette semaine est riche en réflexions philosophiques de haute tenue. A mon grand regret, Jeanne d'Arc est associée à Marine Le Pen et à l'un de ses chevaux de bataille :

Je reconnais toutefois que cela ne manque pas d'à-propos. L'extrême-droite est aussi la cible des farceurs de Canal+ à travers l'histoire de ce tableau d'Hitler racheté pour plus de 30 000 euros.

La suite est plus enlevée avec une innovation dans le secteur des pompes funèbres, dont voici une illustration :

L'émission n'échappe pas au contexte économique difficile, qui la conduit à régulièrement proposer ses conseils pour relancer la consommation :

C'est dans le secteur hospitalier que l'imagination est la plus débridée, la course aux économies poussant les autorités à suggérer de nouveaux moyens de soigner les pauvres...

Cette émission est aussi l'occasion de révéler la véritable cause de la mine triste du président Sarkozy lors de son récent passage en Guyane :

Sans dévoiler l'exclusivité, je peux dire qu'il est question d'un orpailleur, que l'inénarrable Michael Kael a rencontré au fin fond de la jungle...

Comme l'équipe de Groland se pique de nouvelles technologies, on ne sera pas étonné de la voir faire la promotion d'un tout nouveau concept high tech :

Enfin, la séquence de rappel des titres est l'occasion d'évoquer les sondages politiques français :

23:25 Publié dans Jeanne d'Arc, Politique, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, humour, actualite, actualité

jeudi, 02 février 2012

Sherlock Holmes 2 - Jeux d'ombres

Je n'ai pas vu le premier film dans lequel Robert Downey Jr et Jude Law redonnent vie au duo le plus mythique du roman policier : Sherlock Holmes et le docteur Watson. Les extraits diffusés à l'époque (et même d'autres depuis) m'ont fait craindre le pire : la dénaturation des principes fondamentaux des intrigues policières. Ici, c'est la confrontation avec le professeur Moriarty qui m'a attiré.

Le duo d'enquêteurs fonctionne très bien. C'est pour moi la grande qualité du film : recréer ce couple, avec un Watson plus "moderne" et un Holmes plus "djeunse". Leurs quasi-disputes conjugales sont exquises et l'on prend plaisir à les voir se chamailler.

L'intrigue n'est pas des plus élaborées, mais elle laisse la place à quelques séquences très bien foutues, notamment celle du train, qui oscille entre La Cage aux folles et Die hard 4 et celle tournée à l'intérieur de l'usine allemande, enlevée et pleine de rebondissements. J'ai aussi beaucoup apprécié l'enterrement de la vie de garçon de Watson et le finale dans le château suisse.

Aux acteurs principaux s'ajoutent deux excellents seconds rôles, Noomi Rapace (oui, Lisbeth Salander, la seule, la vraie, l'unique) en bohémienne pleine de ressources et Stephen Fry, qui incarne avec désinvolture un Mycroft Holmes totalement décomplexé !

Par contre, j'ai peu goûté l'abus de ralentis. Je comprends qu'on ait choisi cette technique pour nous faire toucher du doigt l'extraordinaire faculté d'observation du héros, mais, franchement, là, c'est trop. Et je ne parle pas des scènes de baston survitaminées. On nous fait de ce champion de la déduction, plutôt enquêteur en chambre, un roi de la castagne. C'est la principale limite de ce film, qui, à trop vouloir séduire un certain public, rate parfois sa cible.

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film

mercredi, 01 février 2012

Premières neiges à Rodez

Le chef-lieu aveyronnais a connu mardi ses chutes de neige les plus importantes depuis 2010. Comme il fait froid depuis, la couverture ouatée se maintient là où la circulation routière n'est pas trop dense.

Les berges de l'Aveyron se sont ainsi retrouvées soigneusement enveloppées, comme à proximité du gué de Salelles :

En dépit du temps couvert, on distingue sans peine, dans le ciel, les fumées qui émanent de la zone industrielle, celles provenant de l'usine Bosch étant perceptibles sur la partie gauche de la photographie. Mais faisons demi-tour et reprenons notre promenade en direction de Layoule.

On croise peu de monde en cette fin d'après-midi. Les rencontres les plus fréquentes sont celles de volatiles : corbeaux, oiseaux divers cherchant leur pitance. Les canards se laissent un peu plus approcher, mais ont quand même la prudence de rapidement se réfugier dans les eaux froides de l'Aveyron.

Me voici arrivé à l'entrée de Layoule :

Vient le moment de regagner le centre-ville. Il faut emprunter l'un des chemins rendus célèbres par la "montée Piton", le chemin Pré-Conquet, en direction de l'avenue de Montpellier. Au dénivelé s'ajoute la pénibilité de la marche, rendue plus ardue par l'enneigement :

La seconde côte, dite du Maroc (qui mène aux horribles bâtiments du foyer d'hébergement d'urgence), a par contre été partiellement déblayée. Cela rend la fin de parcours moins chaotique.

D'en haut, la vue mérite le détour :

En regardant bien, on aperçoit encore les Ruthénois qui se sont précipités pour dévaler les pentes de Layoule à coups de luge :

A présent, direction la vieille ville, sous l'oeil vigilant de gardiens qui ont besoin de se réchauffer :

Me voilà arrivé à proximité de la cathédrale, au clocher majestueux quel que soit l'angle de prise de vue :

Les rues sont par contre boueuses, sans charme particulier. Il commence à faire sombre. Un retour au bercail s'impose, suivi d'une bonne soupe chaude !

17:22 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualite, photo

samedi, 28 janvier 2012

Troisième salve sur Jeanne d'Arc

J'ai attendu qu'un peu de temps soit passé avant de procéder à un dernier sondage de la Toile. Cela m'a permis de récupérer des caricatures publiées dès le début du mois de janvier (et qui m'avaient échappé) ainsi que d'autres, plus récentes. On peut les classer en plusieurs catégories.

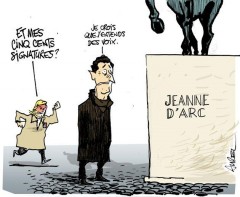

Logiquement, ainsi que je l'ai relevé dans mon premier billet consacré à ce sujet, on remarque que les dessinateurs internautes ont souvent choisi d'illustrer la concurrence entre Nicolas Sarkozy et le Front national. Ainsi, Romain Broussard (qui a un joli coup de pinceau numérique, je trouve), pointe le côté nécrophile de la tentative de récupération :

Reste à savoir qui prend l'avantage sur l'autre. Reginald Stockart propose une interprétation ambiguë :

Nicolas Sarkozy est-il à la poursuite de la Pucelle, dont il essaie de récupérer une partie de l'aura dont elle jouit auprès de la population française ou bien a-t-il une longueur de retard sur une grande blonde (Marine Le Pen) dans la récupération de Jeanne ?

C'est aussi ce que semble sous-entendre Frap :

Mais plusieurs caricaturistes ont plutôt senti que le président de la République avait réussi son coup. Ainsi, sur le site islamogauchiste al-har, on trouve l'une des rares représentations (peu ressemblante) d'un Jean-Marie Le Pen furieux :

Aurel, lui, a choisi de montrer le dépit de sa fille Marine, qui peine(rait) à recueillir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature à l'élection présidentielle :

On retrouve ici je jeu de mots sur les "voix" (celles qu'on croit entendre et celles qu'on espère récupérer). Au passage, je suis d'avis qu'il y a une belle hypocrisie chez ceux qui évoquent la collecte des 500 parrainages. Tout le monde sait très bien que Marine Le Pen sera candidate en 2012 et donc qu'elle aura recueilli les fameuses 500 signatures. Mais, comme le nombre d'élus FN est trop faible, elle a besoin du paraphe de politiques qui ne sont pas de sa sensibilité... et ceux-ci ne doivent pas donner l'impression qu'ils donnent leur parrainage trop facilement... N'oublions pas que 2014 sera une autre année électorale cruciale, pour le personnel politique local.

Sur Rue89, j'ai trouvé une autre illustration du rôle des voix, que l'on trouvera plus ou moins angélique :

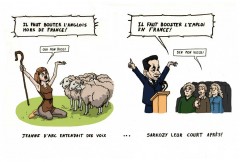

La réponse de Jeanne a aussi souvent inspiré les dessinateurs de la Toile, soit en réponse brute de décoffrage, dans le style très stylisé de Z'arno (dont je recommande le blog, où l'on peut notamment trouver une fort belle illustration des ralliements de droite à François Bayrou...) :

... soit en liaison avec les Le Pen, comme chez Axl :

On remarque aussi que, dans l'épopée johannique, certains caricaturistes privilégient l'image du bûcher. Il s'agit éventuellement de suggérer que l'on inflige un nouveau supplice à la pauvre Jeanne, comme sur le site lafenschagauche :

Si l'association avec la flamme du FN n'est pas des plus originales, l'ajout du commentaire de Jeanne ne manque pas de sel.

Mais, plus fréquemment, le bûcher est relié à l'avenir politique de Nicolas Sarkozy, qu'on imagine sombre, comme sur Bakchich :

Le point de vue est encore plus militant sur le blog de Joël Heirman (on passe du questionnement hypothétique à l'invitation à l'action) :

Quand ce n'est pas le bûcher qui a inspiré les dessinateurs, c'est le verbe "bouter"... parfois de manière vraiment peu subtile, comme sur onceuponatribe, qui propose un drôle de mélange entre Jeanne d'Arc, Claude Guéant, l'expulsion des immigrés et les élections à venir :

Mais c'est parfois plus élaboré. J'ai noté le lien étabi avec la difficulté à lutter contre la crise économique, par exemple chez Iturria :

Les lecteurs attentifs auront remarqué l'erreur de datation sur le site de Sud-Ouest. Le dessin a été mis en ligne le 7 janvier, pour une publication papier dans l'édition du 8 janvier (2012), qui était bien un dimanche, contrairement au 8 décembre (2011), qui était un jeudi.

La meilleur caricature du genre est pour moi celle de Makowh :

Il réussit le tour de force de réunir la pêche aux voix, le verbe "bouter" (jeux de mots à la clé) et la crise économique... avec, en bonus, l'assimilation des électeurs aux moutons ! Cela nous ramène d'ailleurs aux représentations du FN. Nombre d'internautes, dessinateurs (comme Damien Chavanat) ou pas, pensent que ceux qui tombent dans le panneau (qu'il soit tendu par N. Sarkozy ou M. Le Pen) sont des benêts :

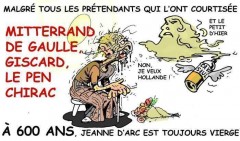

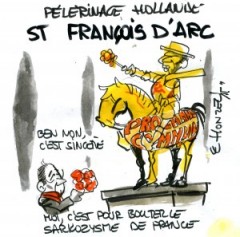

Mais le plus étonnant est qu'en raison de la richesse de l'actualité du mois de janvier, François Hollande a fait irruption dans les commentaires johanniques, ainsi que je l'avais déjà remarqué dans mon deuxième billet consacré à ce sujet. Nicolas Sarkozy doit se battre sur deux fronts... et, finalement, le plus périlleux n'est pas celui qu'on croit, selon Mediapart :

C'est au point que Jeanne est parfois représentée (par Reginald Stockart) préférant le président du Conseil général de Corrèze à l'ancien maire de Neuilly :

Cela culmine quand, au Panthéon hollandien, sous la plume de René Le Honzec, la Pucelle fusionne avec la référence mitterrandienne, la seule véritablement revendiquée par le candidat du PS :

Notons que ce dessin est une sorte d'image en miroir de celui proposé la veille :

Mais cessons-là l'examen de ces tentatives de récupération (que l'on pourrait poursuivre, tant l'iconographie johannique numérique est riche). Sachez qu'elles ont lassé certains internautes, qui n'ont voulu représenter la Pucelle que vierge de toute référence politique. C'est sans doute à une femme, Ancelotte, que l'on doit la production la plus exaspérée :

Plus douce (voire sulpicienne) est la protestation de Bap (signature de "blogue à part") :

C'est d'ailleurs sur le même site que, deux jours plus tard, on peut trouver l'une des plus belles représentations de Jeanne en armes... mais neutre politiquement :

Cette dernière est une sorte de pied-de-nez aux nationalistes intransigeants, puisqu'elle est un détournement de la statue d'Emmanuel Frémiet, située place des Pyramides, qui elle-même fait l'objet d'un détournement de sens par le Front national :

16:31 Publié dans Jeanne d'Arc, Politique, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, actualité, actualite, politique, médias, jeanne d'arc, sarkozy, hollande

vendredi, 27 janvier 2012

Les courts-métrages nommés aux Césars 2012

Il ne m'a pas été possible de tous les voir. J'ai quand même pu visionner au moins un extrait de chaque. Ils sont de genres très différents.

Deux d'entre eux sont ouvertement militants. La France qui se lève tôt (de Hugo Chesnard) marie le pamphlet à la comédie musicale... Je ne suis pas hyper emballé... mais un jury "politiquement correct" aimera sans doute cette défense et illustration des sans-papiers.

Plus convaincant, parce que plus subtil, est le drôlatique Je pourrais être votre grand-mère (de Bernard Tanguy), qui voit un jeune avocat d'affaires se lancer dans la création de pancartes pour SDF. Très corrosif !

D'autres jeunes cinéastes ont tenté la comédie de moeurs. Les extraits disponibles de J'aurais pu être une pute (de Baya Kasmi... qui donne très envie de voir l'intégralité !) et de Un Monde sans femmes (de Guillaume Brac : extrait 1 et extrait 2) sont prometteurs.

Mais mon préféré, le plus abouti selon moi, est L'Accordeur, d'Olivier Treiner. On est face à un vrai metteur en scène et une histoire bien construite. Il est question d'un pianiste, de la cécité et d'un meurtre...

23:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema