dimanche, 23 janvier 2011

Des communes bien gérées ?

La nouvelle avait produit un petit effet dans le landernau grand-ruthénois. D'après le classement publié par le magazine Challenges, Rodez et Onet-le-Château font partie des communes urbaines les mieux gérées de France, puisqu'elles figurent dans la liste des 42 qui obtiennent la meilleure évaluation : trois étoiles.

Attention toutefois : seul le nombre d'étoiles classe les communes ; ensuite, à l'intérieur de chaque catégorie, elles sont disposées par ordre alphabétique.

Les étoiles correspondent à des notes, établies selon des critères en apparence précis :

- les charges courantes rapportées aux recettes réelles de fonctionnement

- le stock de la dette rapporté aux recettes de fonctionnement

- la charge annuelle de la dette (capital et intérêts) rapportée aux recettes de fonctionnement

- la mesure de l'écart entre les prévisions budgétaires et les réalisations

- la mesure de l'impact de la fiscalité directe votée par la collectivité

Ce sont donc des critères essentiellement quantitatifs, avec une part de qualitatif. Comparons les résultats détaillés des deux communes :

En terme de "rigidité", Rodez est mieux notée qu'Onet. Ses charges courantes sont estimées moins fortes par rapport aux recettes de fonctionnement. Cela pourrait expliquer pourquoi le maire d'Onet a annoncé vouloir augmenter les impôts. Ceci dit, avec deux étoiles, il a encore de la marge. Mais peut-être y va-t-il franco en 2011 pour pouvoir alléger la pression fiscale autour de 2013-2014, avant les élections...

L'endettement est plus élevé à Rodez (c'est le critère de "solvabilité" qui permet de s'en rendre compte), ce que reconnaît Christian Teyssèdre. Dans ce domaine, il gère un "héritage", celui de l'équipe précédente.

Cela se vérifie donc au niveau du critère du "service" (de la dette). Si la commune est endettée, elle a les moyens (pour l'instant) de régler ses comptes. Dans quelle mesure la réalisation des chantiers entrepris (en particulier le surcoût occasionné par la construction du musée Soulages) ne va-t-elle pas dégrader la situation financière de Rodez ?

En termes de "fiscalité" et de "réalisation", les deux communes sont au même niveau. Le sous-entendu est qu'elles disposent encore de marges de manoeuvre... ce que les contribuables locaux seront ravis d'apprendre (en gros, elles peuvent encore se permettre d'alourdir la pression fiscale).

C'est bien beau, tout ça, mais si on comparait avec une municipalité de droite, de préférence aveyronnaise ? J'en ai trouvé une dans le classement : Villefranche-de-Rouergue, notée une étoile (page 15).

La commune gérée par Serge Roques souffre ainsi de trop grandes charges de fonctionnement par rapport à ses recettes réelles. La charge annuelle de la dette semble aussi très importante pour une commune de cette taille.

C'est curieux tout de même : quand l'étude de Challenges a été publiée, on a beaucoup commenté les résultats de Rodez et Onet-le-Château (peut-être parce que les maires en ont causé les premiers) ; on a peu (pas) commenté l'intérieur du classement, où l'on peut trouver, notées à une étoile, les communes de Castres et Lavaur (gérées par deux élus UMP qui font régulièrement parler d'eux), mais aussi celle de Millau (pan sur la gauche aussi, tiens !) et, plus bas encore, Cahors dont la situation financière semble inquiétante.

14:39 Publié dans Economie, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, économie

samedi, 22 janvier 2011

Groland en pleine forme

A cause de ce satané football, on avait été privé d'émission la semaine dernière. La fine équipe nous est revenue pleine d'allant.

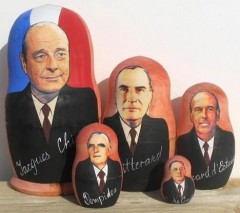

Dans la première partie de l'émission, on a droit à une satire de la position française pendant la révolution de Tunisie. Elle est suivie d'une séquence fort réjouissante, qui s'appuie sur des poupées gigognes grolandaises... à l'effigie des présidents de la Ve République :

De droite à gauche, on a successivement Charles de Gaulle (1), Georges Pompidou (2), Valéry Giscard d'Estaing (3), François Mitterrand (4) et Jacques Chirac (5). C'est alors que Jules-Edouard Moustic se rend compte qu'il en manque un, qu'il finit par trouver :

Le "petit dernier" se retrouve à l'extrême-gauche (!) de l'écran. On reconnaît bien là l'esprit moqueur de l'équipe de Groland. En effet, d'habitude, c'est la personnalité la plus ancienne qui est la plus petite, au coeur de la poupée. C'est le cas des matriochkas russes, comme celles dont j'ai fait l'acquisition il y a bientôt quatre ans.

C'est aussi le cas des poupées russes fabriquées de nos jours et consacrées aux président français. L'ancienne version (vendue environ 40 euros), qui court de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, représentait ce dernier en grand et le premier en tout petit. (Ironie de l'affaire : leur importance historique a été exactement l'inverse.)

La dernière version (vendue moins cher !) court de Georges Pompidou à Nicolas Sarkozy, ce dernier figurant sur la poupée englobant toutes les autres. On comprend que les auteurs de Groland.con aient tenu à inverser la règle !

La deuxième partie de l'émission pète le feu ! On découvre une nouvelle journaliste de l'équipe, Marine Kuntz, digne fille de Francis... On assiste à une vague d'arrestations gigantesque... fondée sur un fichier de délinquants très spécial... Ensuite, c'est au tour de Frankiki d'illustrer les difficultés des jeunes sur le marché du travail. Le reportage suivant (co-réalisé par "Jean Dutourd"...) nous présente un chef d'entreprise qui ne se laisse pas facilement décontenancer et dont les employés participent de manière active à la survie de la boîte...

Ajoutez à cela quelques "brèves" savoureuses et vous avez une idée du coktail explosif de cru du 22 janvier 2011.

22:07 Publié dans Politique, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, humour, internet, télévision

Le musée Soulages et les finances ruthénoises

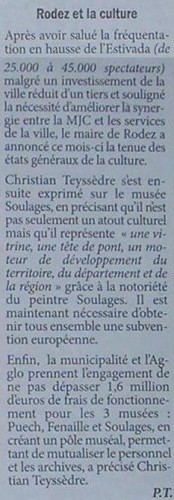

C'est dans Le Ruthénois de cette semaine (le numéro 47) que j'ai trouvé l'information. Elle est noyée dans un article consacré aux voeux du maire de Rodez, Christian Teyssèdre. Mais, au moins, elle figure dans le comtpe-rendu, alors que je ne l'ai pas lue dans les autres journaux aveyronnais. Voici un extrait de l'article "Les voeux de Christian Teyssèdre à ses administrés" :

Deux éléments sont à relever. Tout d'abord, le maire de Rodez semble avoir compris que l'estimation du coût de la construction du musée à 25 millions d'euros n'est pas définitive et que, ainsi que le maire d'Onet-le-Château l'a déjà laissé entendre, il va falloir "cracher au bassinet". Et à qui incombera la tâche de compléter le financement ? Ben pas à l'Etat ni à la région, pas plus au Conseil général. C'est la Communauté d'agglomération du Grand Rodez ainsi que le chef-lieu départemental qui risquent de devoir gérer la "douloureuse" (entre cinq et dix millions supplémentaires...). Du coup, le maire de Rodez déclare : "Il est maintenant nécessaire d'obtenir tous ensemble une subvention européenne." C'est, indirectement, un bel aveu. Ceci dit, les contribuables ruthénois ne pourront que se réjouir si Christian Teyssèdre arrive à obtenir le financement de l'Union européenne.

La deuxième information importante concerne les coûts de fonctionnement des musées ruthénois, qui seront donc au nombre de trois. L'engagement est pris de limiter ces coûts à 1,6 million d'euros, alors que, ces dernières semaines, cette même estimation circulait... mais pour le seul musée Soulages. On parlait de 3 millions d'euros pour les trois. Cela nous ferait donc une économie de près de 50 % ! Si l'on suit les propos du maire, c'est sur les bâtiments et le personnel que la réduction des coûts risque de porter. Affaire à suivre...

En attendant que le musée soit achevé, la propagande continue. Ainsi, le projet d'associer les élèves de deux écoles ruthénoises est entré en phase de réalisation. Bon courage aux gamins... Les adultes ne sont pas négligés non plus. Ces jours-ci, c'est la commune de Druelle qui fait l'objet de toutes les attentions. Et c'est là que cela devient comique. La Dépêche du Midi et Le Ruthénois ont, grosso modo, publié le même article, illustré par la même photographie montrant Ludovic Mouly en pleine concentration (Le Ruthénois en a ajouté une seconde).

Premier gag : les deux articles reprennent les propos du président de la Communauté d'agglomération affirmant que, "contrairement aux rumeurs, il n'y avait aucune surenchère sur ce projet." J'ai peut-être mal compris, mais cela me paraît en contradiction avec ce que les lecteurs du journal ont pu voir quatre pages auparavant, venant du maire de Rodez.

Deuxième gag : les légendes de la photographie. Voici celle de La Dépêche :

Et voici celle du Ruthénois :

La nuance n'est pas la même. Ainsi, la rédaction du Ruthénois semble avoir voulu montrer l'intérêt manifesté par la population... alors qu'une assistance d'environ 100 personnes, pour une conférence largement annoncée, dans un bassin de 60 000 habitants, n'a rien d'exceptionnel.

Bon, j'arrête d'être méchant avec Le Ruthénois, dont le dernier numéro est très intéressant. Il contient une entrevue avec Jean-Claude Luche, à comparer avec celle de Christian Teyssèdre publiée par le magazine A l'oeil, devenu mensuel. Toujours dans l'hebdomadaire du Piton, on lira avec profit le deuxième volet d'une nouvelle rubrique, consacrée aux châteaux de l'agglomération, en liaison avec la publication d'un livre de Gérard Astorg.

19:18 Publié dans On se Soulages ! | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, culture, arts, presse, médias

Trop de flatterie tue la flatterie

Je sens que je vais m'intéresser de plus en plus à la campagne des élections cantonales. En Aveyron, elle promet d'atteindre des sommets de franchise et d'honnêteté ! Aujourd'hui, je vais l'aborder par un côté très anecdotique : une tribune publiée par un conseiller général dans un hebdomadaire aveyronnais.

L'hebdomadaire en question est le Bulletin d'Espalion, vénérable journal dédié aux informations locales, les quelques nouvelles nationales et internationales lui étant fournies par une agence de presse, la même dont sont clients Le Ruthénois et Le Progrès St-Affricain. Signalons que la neutralité affichée par le Bulletin masque difficilement un net penchant en faveur de la majorité départementale conduite par Jean-Claude Luche.

Cela nous amène tout naturellement à une tribune publiée par l'un des vice-présidents du Conseil général, Jean-Michel Lalle (qui est aussi maire de Rodelle et président de la Communauté de communes de Bozouls) , intitulée "Bravo... continuons" :

L'auteur est un prof à la retraite (étrange comme l'enseignement peut constituer un vivier d'élus UMP dans l'Aveyron, de l'ancien président du Conseil général Jean Puech au député Alain Marc en passant donc par Jean-Michel Lalle). Il dispose donc sans doute d'une indéniable expérience en matière de "fayotage", qu'il met ici en pratique.

La raison de cette tribune est le supposé succès rencontré par Jean-Claude Luche dans sa politique routière. La future création du "barreau de Saint-Mayme" va contribuer à rapprocher le Nord Aveyron de Rodez, notamment le canton de Bozouls, dont l'élu n'est autre que M. Lalle.

Admirons la prose de l'ancien prof, qui remercie "Jean-Claude Luche, pour sa détermination et son volontarisme sur ce dossier. Sans lui, rien n'eût été possible." La deuxième couche arrive à la fin : "Avec pragmatisme, à l'écoute de tous, sachant réunir tout le monde avec une énergie positive, Jean-Claude Luche a fait en sorte que ce qui était souhaitable et du domaine de l'utopie soit devenu à la fois possible et réalité." Là, on se dit que le conseiller général a peut-être abusé d'une substance illicite. En effet, il qualifie le projet routier d'utopie (à mettre sur le même plan, sans doute, que la construction de la Tour Eiffel ou l'invention d'Internet) et considère que les travaux sont déjà quasi terminés... alors que le début du chantier n'est prévu que pour 2012... si tout va bien. Poussé par l'enthousiasme, Jean-Michel Lalle s'emmêle un peu les stylos quand il évoque la présidence de Jean-Claude Luche, qu'il fait remonter à 2007... alors que Jean Puech n'a officiellement passé la main qu'en février 2008, son successeur ayant encore dû patienter un bon mois (et s'extirper du panier de crabes de la droite locale). Du coup, ce n'est pas un bilan de quatre ans qu'il aurait fallu saluer, mais d'un peu moins de trois ans.

Et puis, et puis... emporté par son élan, Jean-Michel Lalle semble attribuer à Jean-Claude Luche (la rédaction de la phrase est volontairement ambiguë) une action dont le mérite revient en fait à la majorité socialo-communiste du Conseil régional de Midi-Pyrénées et du Conseil général du Tarn : la progression des travaux sur la RN 88, entre Albi et Rodez, notamment au niveau de Tanus.

Au-delà de la flatterie, il s'agit d'une manifestation d'autosatisfaction de la majorité départementale (d'où le titre de la tribune). Tout le monde a compris que la majorité départementale est déjà en campagne et qu'elle fait feu de tout bois. (Jean-Michel Lalle n'en est d'ailleurs pas à sa première salve. Il vient tout juste de "flinguer" deux conseillers généraux d'opposition, Stéphane Bultel et Anne Gaben-Toutan.)

01:25 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

vendredi, 21 janvier 2011

Les maux de la presse française

On a coutume de dire que la chute des ventes de la plupart des journaux est liée à la baisse de la qualité rédactionnelle ainsi qu'à la concurrence des gratuits (20minutes, Metro, Direct), qui captent, outre des lecteurs, des annonceurs publicitaires. A cela il faut ajouter les sites internet d'information. Certains journaux ont toutefois compris qu'il était stupide de mettre en ligne l'intégralité de la version papier (du moins gratuitement).

Ce n'est qu'un aspect du problème. Ici comme ailleurs, les coûts de production ne sont pas à négliger. Ainsi, au Monde, un peu moins de 25 % du budget est consacré à l'équipe journalistique. Mais alors, qu'est-ce qui peut pomper la majorité des fonds ? Les coûts de fabrication et de distribution. L'imprimerie du Monde connaît des difficultés et le quotidien, comme la majorité des organes de presse français, est confronté au quasi-monopole de diffusion de Presstalis (les anciennes NMPP), contrôlée à 49 % par Lagardère, mais surtout noyautée par un groupe d'employés récalcitrants, très portés sur la grève et le blocage.

On en a encore eu une illustration à la fin de 2010. La diffusion des journaux parisiens (à l'exception de Marianne, distribué par les MLP) a été bloquée (alors qu'en province, les abonnés ont pu recevoir leur exemplaire). A cette occasion, l'hebdomadaire Challenges a publié, en date du 22 décembre 2010, un excellent article qui n'a pas eu le retentissement qu'il méritait.

Qu'y apprend-on ? Que les employés de la filiale parisienne de Presstalis gagnent en moyenne 4 500 - 5 000 euros par mois !... et, tenez-vous bien, pour un travail de 32 heures par semaine... durant 42 semaines, ces forçats bénéficiant de 10 semaines de congés payés ! Et l'on s'étonne après qu'avec de telles charges la presse ne puisse se passer des aides de l'Etat ! (Au passage, ami jeune, si tu as envie d'un boulot kiffant, valorisant, super bien payé et pas trop fatigant, c'est le moment d'envisager une reconversion !)

Tout n'est pas nouveau dans cet article. Je me rappelle d'un entretien diffusé dans le journal de 13 heures de France Inter, il y a quelques années de cela (à l'occasion d'un autre mouvement d'humeur de ces prolétaires méritants). L'invité, membre du Syndicat du Livre (qui, soyons honnête, n'est pas toujours responsable du merdier), avait reconnu que les employés avaient des conditions de travail "très correctes". Il me semble même qu'il avait dit combien il gagnait (autour de 3 500 - 4 000 euros par mois, si je me souviens bien).

Des gisements d'économies existent aussi au sein même des journaux. Ainsi, les récents chamboulements survenus à la tête du Monde ont favorisé la sortie d'informations jusque-là restées confidentielles. Très confraternellement, c'est Le Point qui, dans un article fouillé, s'est fait un plaisir de révéler le poids pris par les services administratifs du "quotidien de référence" (qui en reste une, quoi qu'en disent les mauvaises langues) : entre les inutiles payés 100 000 euros par an et les voitures de fonction avec chauffeur (plus de 40 au total), on voit qu'il y a de quoi récupérer de la "maille"...

Même si ces problèmes ne doivent pas occulter la trop faible indépendance éditoriale de notre presse et la carence du travail d'enquête approfondi, on oublie trop souvent que les journaux sont d'abord des entreprises.

21:38 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, france, presse, journalisme

jeudi, 20 janvier 2011

L'ombre de Jean Puech plane...

... sur le barreau de Saint-Mayme ! Ce projet, mis en avant par l'actuel président du Conseil général de l'Aveyron, Jean-Claude Luche (et sur l'opportunité duquel j'ai émis des réserves), n'est pas si neuf que cela.

C'est le conseiller général socialiste Stéphane Bultel qui a mis le doigt dessus, au cours d'un entretien accordé à la radio locale Totem, le 12 janvier dernier, dans l'émission Le Grand Réveil. On peut accéder à cet entretien à partir du site du groupe socialiste au Conseil général.

D'après Stéphane Bultel, le "barreau" était dans les cartons depuis fin 2004, à l'époque où Jean Puech présidait le Conseil général. L'achèvement aurait été programmé pour 2011... alors que le projet qui fait l'actualité ne doit connaître un début de réalisation qu'en 2012.

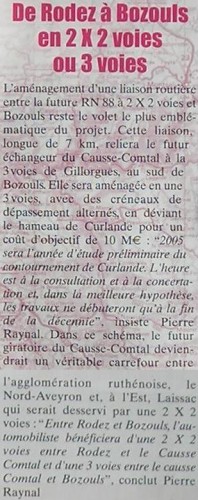

Dubitatif, après avoir écouté l'entretien, je me suis mis à fouiller dans les anciens numéros du magazine édité par le Conseil général. A l'époque, il s'appelait Grand Aveyron. Le numéro 85, de décembre 2004, porte un titre ronflant en première page : "ROUTES le plan du Conseil général pour les dix ans à venir". On n'en apprend pas beaucoup plus pages 6-7. Ah, si : le vice-président Pierre Raynal (qui s'exprime évidemment au nom de Jean Puech) précise que le Conseil général a proposé (je rappelle que ces propos ont été tenus en 2004) aux services de l'Etat "de réaliser le tronçon Rodez-Laissac sous maîtrise d'ouvrage déléguée". Cela ne vous rappelle rien ?

Il a fallu attendre avril 2005 et le numéro 89 pour obtenir plus de détails. Voici ce que l'on peut lire (notamment) page 11, sous le titre "Accentuer l'ouverture du Nord-Aveyron" :

5 à 6 ans avant les annonces fracassantes qui ont suscité l'enthousiasme des médias, tout était déjà dit (ou presque : le projet a été retouché). Alors, pourquoi ce retard ? Est-ce, ainsi que l'affirme Stéphane Bultel, parce qu'il n'y a là qu'effet d'annonce ? C'est possible, mais je pense que des conflits de personnes ont fortement pesé.

Comme dans d'autres domaines, l'analyse de Jean-Louis Chauzy peut nous être d'une grande utilité. En décembre 2004, il était déjà président du C.E.S.R. et il portait un regard sans concession sur les rivalités puériles dont l'Aveyron était le théâtre.

Je pense que l'hostilité qui régnait entre le président du Conseil général (et sénateur) Jean Puech et Marc Censi, maire de Rodez et président du District (puis de la Communauté d'agglomération), a considérablement retardé le désenclavement routier du département. Sinon, comment comprendre autrement que la route qui mène de Rodez à Villefranche-de-Rouergue ait pu jouir d'autant d'attentions du Conseil général (dont le président était accessoirement élu de Rignac, une commune située sur le trajet de l'axe routier... modeste bourgade qui a d'ailleurs fini par bénéficier d'une déviation !) ?

Cela s'est fait évidemment au détriment du contournement de Rodez et de son prolongement vers Sévérac-le-Château. Il me semble que, contrairement à ce qu'affirme Stéphane Bultel dans l'entretien radiophonique, la majorité conduite par Jean Puech puis par Jean-Claude Luche a bien mis en oeuvre une partie de l'ambitieux programme routier annoncé en 2004-2005, mais en suivant un calendrier qui, peut-être, n'a négligé ni les affinités locales ni les échéances électorales...

18:05 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

lundi, 17 janvier 2011

Le "barreau" de Saint-Mayme (le retour)

Ca y est ! Cela va se faire ! Les choses semblent s'accélérer depuis octobre 2010. Et la presse locale de se réjouir et de tresser des couronnes de louanges au président du Conseil général Jean-Claude Luche (on félicite un peu moins le maire d'Onet-le-Château, Fabrice Geniez et on profite de l'occasion pour parler un peu positivement du président de la Communauté d'agglomération, Ludovic Mouly).

Qu'en est-il exactement ?

Il faut tenir compte de plusieurs éléments : la route nationale 88, la rocade de Rodez et le projet de grand contournement :

Sur le plan, j'ai surligné à grands traits, en noir, le trajet de la RN 88, rocade de Rodez incluse. En vert, j'ai ajouté le projet de tracé du fameux barreau, tel qu'on a pu le voir dans Centre Presse et La Dépêche du Midi.

Quel sera l'intérêt du barreau ? Il va "soulager" la liaison Lioujas-Sébazac-Concourès-Onet-le-Château, déviant sur la portion la plus orientale de la rocade ruthénoise une partie du flux qui passe actuellement par les ronds-points de La Roque et de Saint-Marc. Il va donc surtout faciliter la vie des habitants du Nord Aveyron (qui votent -jusqu'à présent- assez massivement pour la majorité départementale...) et d'une partie des automobilistes parcourant le Grand Rodez. Il pourrait même contribuer à calmer les aigreurs de certains habitants du quartier de la Vieille Gare, à Onet, qui en ont marre de se trouver sur un intinéraire de délestage improvisé par des automobilistes circulant entre Rodez et Sébazac.

Par contre, je prédis un gros problème de transit au niveau du rond-point (ou de l'échangeur) qu'il faudra construire sur la dernière partie de la rocade, avant La Roquette. Le flux descendant de Lioujas va y rencontrer le flot de véhicules circulant entre Rodez et Sévérac. Quid de la transformation du paysage, de la protection de l'environnement ? Cette partie de l'agglomération est encore verdoyante... et sert accessoirement d'éponge en cas de pluies abondantes (c'est toujours autant qu'on ne retrouve pas sur la route). De nombreuses incertitudes pèsent sur les aménagements, le financement et la gestion des différentes parties du projet, inquiétudes dont se fait l'écho le blog de l'opposition (de droite) castonétoise, qui soutient néanmoins l'initiative.

L'habileté de J-C Luche est de raccorder le "barreau" au projet de grand contournement de Rodez (grossièrement dessiné en tirets rouges sur le plan). Il ferait avancer le doublement de la RN 88, un axe important du territoire, puisqu'il relie Toulouse à Lyon, par le Massif Central. Cela voudrait donc dire que le rond-point (ou échangeur) du Causse-Comtal (situé légèrement au sud de Concourès sur le plan) deviendrait un pôle majeur de la circulation (auto)routière aveyronnaise. Des études d'impact ont-elles été engagées ? Mystère.

Reste que si les portions en tireté ne sont pas réalisées à moyen terme, le "barreau" n'aura rien réglé, juste donné du travail à des entreprises du BTP (ce qui n'est pas à négliger) et très provisoirement soulagé un secteur limité de l'agglomération ruthénoise, peut-être au détriment de l'environnement local.

Du coup, il y a de mauvais esprits pour penser que J-C Luche a magistralement "enfumé" son monde (de la presse quotidienne, à l'exception peut-être de La Dépêche du Midi, aux hebdomadaires, satiriques ou pas, en passant par une brochette de politiques de gauche).

Je trouve qu'il mène très bien sa barque. Il joue sur les rivalités à gauche et sur l'absence de "tête de liste" officielle du PS pour la présidence du Conseil général. Je pense qu'il parie sur un candidat "urbain". Il axe donc sa campagne sur la défense de la ruralité, son opposition de gauche pouvant ainsi apparaître comme l'émanation des villes et comme un facteur d'instabilité.

19:19 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, actualite, presse

dimanche, 16 janvier 2011

Cécile de France sur France Inter

Elle était ce dimanche l'invitée de Rebecca Manzoni, dans l'émission Eclectik. Je ne suis pas un inconditionnel de cette actrice mais, à chaque fois que je l'ai vue dans un film, j'ai aimé sa manière de jouer, que ce soit dans L'Auberge espagnole, Un Secret ou encore Soeur Sourire.

Dès le début, le décor est planté. L'actrice ne va pas la jouer glamour, plutôt authentique... Cela nous change des "cômédiennes" qui prennent la pose. Alors, elle boit une bière, avoue ne pas porter de godasses de pouf et, quand elle est chez elle, elle bricole.

Bon, on la croit à moitié quand elle dit ne pas se trouver particulièrement belle, ne pas être une "bombe" comme Laetitia Casta... Perso, je lui trouve bien plus de charme.

L'entretien est souvent drôle et on en apprend un peu sur le tournage de Au-delà, le nouveau film de Clint Eastwood, où elle incarne une journaliste-vedette. Elle revient aussi sur ses débuts, sur la manière dont elle conçoit le métier d'actrice.

Bref, une émission sympa, rafraîchissante.

Pour en savoir plus sur Cécile de France, on peut consulter son site internet, sur lequel on trouve notamment une bien belle galerie de photographies.

11:57 Publié dans Cinéma, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema, actualité, actualite

samedi, 15 janvier 2011

Le Président

Non, il ne va pas être question de François Mitterrand. Encore moins de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Je fais tout simplement référence au titre du documentaire réalisé par Yves Jeuland, qui s'appuie sur la campagne des dernières élections régionales pour tracer le portrait de Georges Frêche, qui lui a laissé une grande liberté pour le suivre dans ses déplacements.

Attention, cela commence fort. On se retrouve dans la voiture de Frêche, avec son équipe et la radio (ou plutôt le lecteur CD ?) passe une vieille chanson : C'est un mauvais garçon, dont les paroles du refrain font allusion à l'une des polémiques nées des déclarations intempestives du président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon :

C'est un mauvais garçon

Il a des façons

Pas très catholiques

On a peur de lui

Quand on le rencontre la nuit

C'est un méchant p'tit gars

Qui fait du dégâts

Si tôt qu'y s'explique

Ça joue du poing

D'la tête et du chausson

Un mauvais garçon

(Plus loin dans le film, l'arrivée de Georges Frêche à un meeting, lors de l'entre-deux-tours des élections je crois, est saluée par la chanson Ce Georges, un duo entre Olivia Ruiz et Salvatore Adamo qui a été utilisé sans l'autorisation des auteurs, ainsi qu'il est précisé dans le générique de fin.)

En raison de la conception du film, aucun des adversaires de Frêche n'a droit à la parole. C'est donc assez unidimensionnel. Quelqu'un comme Pierre Carles aurait pu puiser dans le matériau filmique de quoi concevoir un portrait à charge... mais on ne l'aurait jamais laissé faire. Yves Jeuland nous livre donc une vision empathique, en général favorable au "grand homme".

C'est d'abord très drôle, parce que Georges Frêche a la dent dure (et parfois à raison), parce qu'il a autour de lui une équipe très motivée, qui se lâche parfois devant les caméras. On peut aussi observer le ballet des courtisans.

Toutefois, on ne nous montre que rarement Frêche perdant le contrôle (ou faisant semblant de le perdre). Si on le voit bien s'en prendre à Arnaud Montebourg ou "casser" son ancienne adjointe Helène Mandroux (de manière assez injuste d'ailleurs), on nous épargne ses premières réactions contre les caciques du Parti socialiste. De manière générale, celui que son entourage appelle "président" est présenté comme un homme âgé, fatigué, handicapé par sa hanche, mais accroché au pouvoir comme un morpion aux poils pubiens.

Le montage nous prive aussi peut-être de quelques moments savoureux. Ainsi, on voit que Georges Frêche comme Hélène Mandroux sont venus assister au match de football opposant Montpellier à Marseille. Tous deux sont ensuite allés dans le vestiaire de l'équipe locale (la maire de Montpellier sans doute avec ses petits enfants). Hé bien on ne nous montre pratiquement rien !

Face aux journalistes, il est parfois mis en difficulté, comme sur RMC, mais la séquence est brève. Lors de sa venue à Canal +, la caméra s'éloigne vite du studio, pour s'intéresser au côté "backstage", mais il repart de là furieux après Jean-Michel Apathie. Il a par contre été brillant au téléphone face à Marc-Olivier Fogiel. Le montage (bien conçu) semble donc avoir choisi de valoriser Georges Frêche.

On comprend qu'on a affaire à une "bête" politique, un homme intelligent et cultivé, un comédien très sûr de lui, sans gêne. A plusieurs reprises, on le voit trôner comme un pacha, avec sa canne. Il manque l'arrière-plan, les regrets de ce juriste réputé, qui n'a pas fait la carrière nationale qu'il escomptait et qui s'est rabattu, décentralisation aidant, sur le Languedoc-Roussillon.

C'est aussi un bonimenteur de première, qui flatte son auditoire. Ainsi, alors qu'il est en train d'emballer un public de pieds-noirs, on sent la gêne dans son entourage. Et que dire de ses gros mensonges, sur sa jeunesse miséreuse et les sabots de son père ! A côté de cela, l'histoire des statues de la Place des Grands-Hommes (à Montpellier), c'est du pipi de chat !

Au final, ce film donne une très mauvaise image de la politique. La seule activité du président du Conseil régional semble être de signer de manière machinale des dizaines de papiers, sans même prendre le temps de les lire. Ses faits et gestes dépendent fortement de l'image que ses différents conseillers essaient de donner de lui, même si le bonhomme n'en fait parfois qu'à sa tête ! Et de la campagne des régionales, on ne retiendra quasiment aucun projet, aucun débat d'idées, juste des polémiques politiciennes et des propos clientélistes.

23:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 14 janvier 2011

Le Frelon vert

The Green Hornet, comme on dit, dans la version originale... et même la version française ! C'est l'adaptation en long métrage d'une série très kitsch qui fit connaître un certain Bruce Lee. On peut en voir un extrait ici et un exemple de scène de baston là.

Un peu comme dans le cas de Batman (qui avait été adapté pour la télévision... au désespoir des fans de la BD), un réalisateur contemporain réputé pour son savoir-faire (ici Michel Gondry, dont on a pu apprécier, ces dernières années, La Science des rêves et Be kind, rewind) a été recruté par une major (ici Sony-Columbia) pour tourner une version "moderne" des aventures.

Le duo est composé du supposé "héros", un gosse de riche flambeur, bringueur et niqueur de poufs à la chaîne et de son acolyte, qui passe pour être son larbin, mais qui est en fait l'âme du groupe. Le problème est que cela ne fonctionne qu'à moitié, d'un point de vue scénaristique. On ne comprend pas pourquoi Kato, bourré de talents, inventif et capable de se défendre contre n'importe quoi, se lie à cet abruti de Brit Reid.

Même si ce dernier évolue au cours du film (on se charge de nous faire comprendre qu'il a bon fond), je le trouve insupportable, pénible. Toutefois, au second degré, il est intéressant d'observer les relations entre les deux personnages, l'Américain et l'Asiatique, qui témoignent d'un retournement du pouvoir, comme une métaphore du basculement de l'influence économique qui s'opère entre les Etats-Unis et la Chine, de nos jours.

Le film est regardable pour ses scènes de comédie, le "héros" étant souvent tourné en ridicule (tout comme le méchant d'ailleurs ; cela nous fait une belle paire de gamins attardés). On a cependant fait en sorte qu'il ne soit pas humilié : il ne prend pas une trop grosse branlée dans la bagarre qui finit par opposer les deux associés et aucun ne finit par coucher avec la délicieuse assistante (Cameron Diaz, en forme), alors qu'on sentait bien qu'elle en pinçait plutôt pour le karatéka chinois.

A cela il faut ajouter les scènes d'action, avec cette voiture vraiment tous terrains, encore mieux outillée que la Batmobile. De temps à autre, Gondry se la joue free style, mais la fantaisie est hélas la plupart du temps très encadrée.

A voir si vous n'avez rien de mieux à faire ou pour digérer tranquillement un bon repas. Mais sans plus.

23:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

jeudi, 13 janvier 2011

L'abattage rituel

Vous avez sans doute entendu parler de la campagne d'affichage organisée notamment par la Fondation Bardot (mais d'autres associations de défense des animaux s'y sont jointes... curieusement, on ne parle pas de celles-ci) :

C'est l'animal qui a d'abord attiré mon attention. Oui, c'est sans doute une Aubrac ! L'honnêteté me pousse à ajouter que ce n'est pas l'animal le plus victime de l'abattage rituel. Mais il est tellement photogénique ! C'est assez révélateur du procédé. A la base, je sympathise avec cette cause, mais je n'aime pas être manipulé.

Pour savoir de quoi il est question, de manière très concrète, le mieux est de se rendre sur le site de la Fondation Bardot. On peut y voir une vidéo très dure (avis aux âmes sensibles...), qui montre bien ce qu'est un abattage rituel, avec les conséquences pour les animaux, pleinement conscients de ce qui va leur arriver (ce qui est peu montré par le film, mais ce que sait toute personne qui a une fois dans sa vie fréquenté un abattoir et vu des bêtes trembler dans l'attente de leur mort... Non elles ne souffraient pas de vache folle !) et de ce qui leur arrive ensuite.

Sauf que... la majorité des images viennent de Belgique ! On peut les voir, présentées dans un ordre différent, dans une vidéo mise en ligne (fin 2009) sur le site de La Dernière Heure, un quotidien belge francophone "populaire". (Attention, certaines séquences sont vraiment immondes.) On y retrouve aussi des arguments semblables à ceux avancés dans le film présenté par la Fondation Bardot. Seuls les chiffres de l'abattage rituel diffèrent.

Ainsi, en France, 62 % des ovins-caprins seraient tués de cette manière, contre 92 % (pour les moutons) en Belgique. Au niveau des bovins, c'est le cas de 43 % des veaux et de 28 % des bêtes adultes en France (contre respectivement 22 % et 11 % en Belgique).

Bon, d'accord, je suis conscient que la défense des animaux n'est pas la seule motivation de Brigitte Bardot et de certains de ses proches, qui profitent de ces conditions scandaleuses pour à nouveau dénoncer les supposés "barbares"... bref les pas-chrétiens, pas-de-chez-nous, pas comme il faut. (Sur la Toile, on peut trouver une critique juive, argumentée -et intéressante, bien que partiale- de la campagne.)

Il n'empêche. Ces religions sont-elles construites sur des bases si fragiles que le simple étourdissement des animaux destinés à l'abattoir puisse en ébranler les fondements ? En France, en tout cas, il faudrait que la bigoterie (qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne ou autre) soit conduite à s'effacer devant le bien-être animal.

15:06 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, actualite, actualité

mercredi, 12 janvier 2011

Les Tribulations d'une amoureuse sous Staline

Le titre polonais est Rewers, qui peut se traduire par "revers", "quittance"... ou "script". On a finalement bien fait de changer. Je trouve que les mots du titre français sont assez révélateurs de l'ambiance du film... et, une fois n'est pas coutume, la bande-annonce donne une bonne idée de l'ensemble.

C'est d'abord une comédie, dont l'humour est souvent "à froid". C'est très drôle, mais faut aimer. Parfois même, cela tombe dans le macabre... pour mon plus grand plaisir ! L'héroïne, Sabina, est une trentenaire célibataire coincée, que sa mère (une personne pleine de ressources qui ne va cesser de nous étonner...) désespère de marier. Les scènes du début, qui présentent le contexte familial (les deux femmes cohabitent avec la grand-mère, que l'on croit à l'article de la mort mais dont la santé connaît un spectaculaire rétablissement dès qu'une histoire de coeur pointe le bout de son nez) et le contexte professionnel.

Cela prend le tour d'une romance, façon films policiers américains des années 1950 (la musique, très jazzy, accentue cette impression... mais elle souligne aussi le côté cocasse de certaines situations). Sabina rencontre un bel et mystérieux inconnu, qui a l'allure d'un détective privé américain, mais qui a d'autres activités...

C'est aussi un film politique, sur la période "stalinienne" de l'histoire polonaise, quand, au début des années 1950, les communistes locaux achèvent de verrouiller la société, faisant prendre au pays un virage totalitaire. (Les images d'époques insérées dans certaines séquences sont très bien choisies.)

La grande majorité du film, qui se passe en 1952-1953, est tournée en noir et blanc (très chôli). Les mouvements de caméra sont habiles. Chaque scène est tournée avec un effort d'inventivité, ce qui a fait dire à certains critiques que le réalisateur Borys Lankosz en faisait trop.

Enfin, il y a une morale. Face à ce trio de femmes de caractère, passionnées d'opéra, les hommes ont intérêt à maîtriser leur consommation de vodka !

19:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

mercredi, 05 janvier 2011

Plus c'est gros, mieux ça passe...

Hier, à lecture de Centre Presse, les bras m'en sont tombés. Au coeur du journal figure la correspondance, à l'intérieur de laquelle sont insérés, à cette époque de l'année, les voeux des politiques de tout bord. Mardi 4, c'était le tour d'Alain Marc :

Une fois passé l'agacement provoqué par la présence de la coquille dans le "chapô", j'ai été estomaqué par les propos tenus (que l'on peut retrouver sur le blog du député aveyronnais). Il s'y dit défenseur de la valeur travail, de la "constance dans l'effort"... lui qui a fait valoir ses droits à la retraite à 53 ans !

Au départ, je n'y avais pas cru. L'information circulait dans la manifestation contre la réforme des retraites où je m'étais infiltré, il y a quelques mois de cela. Dubitatif, j'ai cherché à vérifier la chose. Sur la Toile, il y avait bien le blog du NPA qui allait dans ce sens, mais cela ne me suffisait pas. Sur le site du Conseil général de l'Aveyron, la fiche d'Alain Marc comportait une erreur sur l'année de naissance (1959 au lieu de 1957) et donnait "Conseiller pédagogique" comme profession. La confirmation est venue tout simplement de la consultation de la fiche du député sur le site de l'Assemblée nationale. Sur la ligne "Profession", il est écrit : "Retraité de l'enseignement". Pour quelqu'un qui est né en janvier 1957 (2 ans et 1 jour après Nicolas Sarkozy), c'est précoce !

En toute cohérence, il a voté la loi qui repousse à 62 ans l'âge minimal de départ du vulgum pecus (aussi bien la première mouture du 15 septembre 2010 que le texte final du 27 octobre).

Du coup, je me suis un peu intéressé à lui. Sur le site de la chaîne parlementaire, j'ai trouvé une vidéo de présentation du député, qui mérite d'être analysée. (Ne rigolez pas, tout ça est financé avec notre pognon !)

Cela commence par une séquence en voiture. Alain Marc roule en Clio, parce qu'il est près du peuple. Très vite, il se met à parler en occitan, parce que c'est un vrai élu du terroir rouergat... né à Paris, détail qui, curieusement, n'apparaît pas sur la petite bio mise en ligne sur le site du Parti radical... mais qui figure obligatoirement sur la fiche du député.

Au passage, signalons qu'une mise à jour de la photographie illustrant la notice s'impose :

Pour un peu, on penserait que la personne qui a signé les voeux, et dont Centre Presse publie une photographie récente, n'est pas la même :

Mais, cessons ces enfantillages et revenons au mini-documentaire de LCP. Alain Marc est d'abord filmé à Saint-Affrique, où il reçoit divers solliciteurs, jeunes, vieux, seuls, en couple voire en groupe. Le député paraît évidemment compétent, polyvalent, à l'écoute, et semble très proche de ses concitoyens. Si l'on se fie à l'horaire incrusté sur certaines images, ce jour-là, il est sur la route dès 8h15, commence à recevoir du monde à 9h, jusqu'à midi passé. On vient le voir pour tout et n'importe quoi... Plus qu'au député, c'est au conseiller général (et même au vice-président du Conseil général) que l'on s'adresse en fait. Et vive le cumul des mandats !

Vite, il saute dans sa voiture et se dirige vers Millau (faut-il ajouter qu'apparaissent à l'écran et le viaduc et un paysage de causse ?), où il se remet au boulot, à sa permanence, dès 14h. Derrière lui, sur le mur du bureau, une discrète affichette rappelle sa proximité avec l'un des "parrains" de la droite aveyronnaise, Jacques Godfrain :

Ce n'est qu'après 18 h que cela se termine. Cette précision horaire nous est donnée après un éloge du travail formulé par le député. Pour sûr, ce n'est pas le genre de mec à prendre sa retraite à 53 ans !

Même au volant, ce superman aveyronnais continue à traiter une affaire par la voie téléphonique (avec le kit main libre, ce qui est légal, mais pas sans danger). Il a ensuite rendez-vous à une inauguration, où il se rend le plus rapidement possible (séquence d'action intense qui voit le député dépasser plusieurs véhicules)...

Un dernier gag, en forme de clin d’œil. Peu avant la fin du film, un message est diffusé sous forme de bandeau, en bas de l'écran :

A notre jeune retraité a donc succédé, sur la chaîne parlementaire, l'artisan de la loi qui en repousse l'âge minimal à 62 ans !

19:27 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique

dimanche, 02 janvier 2011

Un vrai rebelle aveyronnais !

Et là, j'en vois qui se disent : "Il va nous faire un billet sur José Bové." Eh bien non ! Le rebelle dont je vais causer n'est pas député européen, mais président du Conseil général de l'Aveyron. Il s'agit de Jean-Claude Luche.

Plutôt classé au centre-droit, il avait rejoint l'U.M.P. et c'est sous cette étiquette qu'il a été élu à la tête du département, en 2008. Mais, en 2010 (alors que le parti présidentiel a connu plusieurs déconvenues électorales, font remarquer les mauvaises langues), coup de tonnerre : J.-C. Luche annonce ne pas être sûr de renouveler son adhésion à l'UMP. Peu de temps auparavant, il n'hésitait pas à déclarer : "Je suis un insoumis".

Et là, le 2 janvier, patatras ! Qu'est-ce qu'on apprend ? Que M. Luche est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur ! L'information a été publiée par La Dépêche du Midi, à la suite de la présentation des vœux du président du Conseil général. Curieusement, le confrère Midi Libre s'est contenté des vœux. Est-ce de l'autocensure ? Est-ce par manque de temps, la publication de l'information étant simplement reportée ? Est-ce parce que seuls les journalistes du quotidien de Toulouse sont allés éplucher la liste des nommés et promus ?

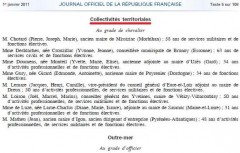

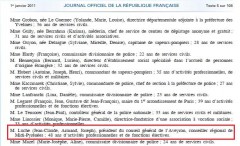

Voici ce que l'on peut trouver page 12 :

(Au passage, signalons que les "48 ans d'activités professionnelles et de fonctions électives" font remonter le début de carrière de M. Luche à 1962-1963... Il avait alors 10-11 ans !)

En remontant page 11, on découvre que la nomination figure au contingent du ministère de l''Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration. Voilà qui paraît légitime, compte tenu des attributions du ministre... sauf qu'un paragraphe à part est prévu pour les nominations au titre des Collectivités territoriales et de l'Outre-mer (page 13) :

Le nom de J -C Luche ne figurant pas dans ce paragraphe, j'en conclus que sa Légion d'honneur lui est bien attribuée par le ministère de l'Intérieur. La question est : qui décorera le rebelle Jean-Claude Luche ? Brice Hortefeux ou Philippe Richert, qui a en charge les collectivités territoriales ?

P.S.

Quand on s'amuse à consulter la liste en entier, on peut faire d'autres trouvailles.

Ainsi, Philippe Matière, qui dirige l'entreprise du même nom (implantée notamment à Arpajon-sur-Cère et Bagnac-sur-Célé) est nommé chevalier (voir page 15, sur le contingent du secrétaire d’État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises). Côté aveyronnais, c'est l'ancien président de la Chambre d'Agriculture Jean Laurens qui est élevé au grade de chevalier, sur le contingent du ministère de l'Agriculture (voir page 22 ; curieusement il n'est pas qualifié d'ancien président, alors que son successeur a été élu et est entré en fonction). On note aussi la nomination (sur le contingent du Premier ministre ; page 4) d'une Aveyronnaise (originaire de Sébrazac), Lucette Triadou, qui s'est illustrée dans les Pyrénées orientales.

13:59 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, actualite

samedi, 01 janvier 2011

Les "Riton" 2010

Le passage d'une année à la suivante est l'occasion de faire son petit palmarès des films qu'on a aimés. Je m'y suis déjà livré pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. Pour 2010, j'ai décidé de donner un nom aux récompenses que je décerne : les Riton. Avouez que ça en jette autant que "César" ou "Oscar" !

- Riton du film le plus léger : Sumo

- Riton du film auquel on ne demande pas d'arrêter son char : Lebanon

- Riton du film consacré au conflit israélo-palestinien : Ajami

- Riton du film sur l'Irak : Green Zone

- Riton de la comédie anti-terroriste : We are four lions

- Riton du documentaire guerrier : Armadillo

- Riton du film illustrant le mieux les bassesses du genre humain : La Révélation

- Riton du film sur l'Afrique qu'elle est complexe : Lignes de front

- Riton du film le plus pervers : Disgrace

- Riton du film sur le nazisme : Marga

- Riton du mélo : Elle s'appelait Sarah

- Riton du film sentimental : Dans ses yeux

- Riton du film nostalgique : L'Illusionniste

- Riton du meilleur Disney de l'année : La Princesse et la grenouille

- Riton de la fiction animalière : Comme chiens et chats 2

- Riton du film de cul : Skin (dans Dirty Diaries)

- Riton du film de voleur : Fantastic Mr Fox

- Riton du documentaire sur les humains : Nénette

- Riton du film de "geek" : Summer Wars

- Riton du "biopic" : The Social Network

- Riton du film cérébral : Inception

- Riton du film de cinglé : Shutter Island

- Riton du film gore : Piranha 3D

- Riton du film poussant à l'anorexie : Food Inc

- Riton du film dérangeant : Vénus noire

- Riton du film sur la retraite à 60 ans : Mammuth

- Riton du film sur la crise financière : Cleveland contre Wall Street

- Riton du film de procès : 12

- Riton du roman-feuilleton : Millenium 2 et 3

- Riton du film divertissant : Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec

- Riton de la meilleure idée de film : Buried

- Riton du film qui laisse une trace derrière lui : Rubber

22:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

vendredi, 31 décembre 2010

Spéciale Soulages dans "Le Nouvel Hebdo"

Le numéro 156, paru vendredi 31 décembre, est entièrement consacré au projet de musée. Si la première page propose néanmoins l'éditorial de Gérard Galtier, le reste de la surface rédactionnelle est occupé par une chronologie commentée (signée Jacques Boutet) qui s'étend du 29 mai 1975 à la fin d'octobre 2010 :

On est surpris par la richesse de l'actualité qui a porté sur la création d'un musée Soulages. Les Ruthénois qui s'étonnent qu'un conservateur soit actuellement payé et logé à leurs frais sans que le musée existe découvriront qu'il y a eu un précédent, puisqu'un conservateur du patrimoine avait été recruté à l'époque Censi (en 2004) pour mettre au point le projet. (Cette personne, Estelle Pietrzyk, est devenue depuis conservatrice du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.)

Une étape importante dans la constitution du dossier financier a été l'attribution du label "musée de France" au projet. Ce fut fait le 8 février 2006 (et pas en décembre 2005, contrairement à ce qui était écrit dans Le journal du Grand Rodez numéro 60, où un dossier faisait la promotion du projet sans aborder la question des coûts...), quand parut au Journal Officiel un arrêté signé par le ministre de la Culture de l'époque le 24 janvier précédent. (C'est le texte numéro 35.)

On sourit aussi en relisant les propos tenus à l'époque par certains membres de l'opposition municipale, aujourd'hui membres de la majorité. Sur le site internet de La Dépêche du Midi, on peut retrouver les déclarations pleines de bon sens de Monique Bultel-Herment et de Daniel Rozoy... très hostiles au projet ! C'est une quasi-révolution copernicienne que la gauche ruthénoise a opérée, elle qui, dans la plaquette programmatique publiée en 2001 (pour les municipales qui ont vu la reconduite de l'équipe Censi), envisageait l'avenir du Foirail avec un multiplexe mais sans musée Soulages :

L'hebdomadaire satirique a aussi beau jeu de rappeler l'évolution de l'estimation du coût, passée de 10 millions d'euros à 13,5 puis 17, 20, 23, 25 et enfin sans doute au moins 30 millions d'euros.

Même si les oeuvres de Pierre Soulages se vendent bien, même si l'artiste semble avoir "la cote" auprès des faiseurs d'opinion, lorsque Beaux-Arts Magazine réalise (avec BVA), en 2007, un sondage sur les goûts artistiques d'un panel (censé être) représentatif des Français, il ressort que les productions du maître de l'outre-noir font l'objet d'un rejet cinglant. (Bon, d'accord, la méthode utilisée n'était peut-être pas des plus rigoureuses, mais je trouve symbolique -et pas injustifié- qu'un public de non-initiés préfère des mangas à l'oeuvre de Soulages.)

Et si encore le musée abritait les oeuvres majeures de l'artiste ! Or, comme le rappelle Le Nouvel Hebdo, tout le monde est conscient que ce ne sera pas le cas, puisque c'est le musée Fabre (de Montpellier) qui a acquis la "crème" (au chocolat ?) de la production soulagienne.

Que dire encore des projections en terme de retombées économiques pour l'agglomération ruthénoise et le département !...

Deux-trois petites choses pour terminer. Sur la Toile, les avis sont tranchés... et assez partagés. La presse locale, en général très favorable au projet, s'est fait l'écho de quelques voix dissonantes. Certaines s'expriment sur Facebook. Oui ! On peut y trouver un groupe "Pour un référendum sur la création du musée Soulages à Rodez" (dont on sent bien que nombre de membres voteraient NON si on leur demandait leur avis). De manière plus explicite, un autre groupe s'est formé sous le nom de "Pour tous ceux qui sont contre le musée Soulages". En face, on trouve des défenseurs (pas forcément aveyronnais d'ailleurs) sur le site paris-skyscrapers, où l'on se contente de décrire favorablement l'évolution du projet.

Quant à ceux qui souhaitent faire vivre une presse indépendante, ils peuvent acheter régulièrement Le Nouvel Hebdo (qui ne manquera pas de reparler du sujet), voire s'y abonner :

18:42 Publié dans On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, peinture, art, culture

jeudi, 30 décembre 2010

Inside Job

C'est un documentaire américain, long (1h50), consacré aux causes et aux conséquences de la crise financière de 2008-2009.

Une réelle volonté pédagogique anime le réalisateur (il a construit un plan grosso modo chronologique), qui connaît visiblement son sujet (et a tenu à le faire savoir aux spectateurs, vu la manière dont les entretiens sont montés) et qui a rencontré de nombreux acteurs de ce drame économique et social. Il est aussi intéressant de relever les noms de ceux qui ont refusé de le rencontrer (notamment Alan Greenspan).

A ces entretiens sont ajoutés des commentaires, des graphiques (certains d'entre eux peut-être tendancieux... faudrait que je revoie cela), beaucoup d'incrustations. On rentre vraiment dans le détail d'opérations financières complexes, que l'auteur réussit à rendre compréhensibles.

C'est qu'il a fallu animer ce film ! Seul le générique de début est un vrai moment de cinéma, sur la chanson de Peter Gabriel Big Time. Le reste est souvent intéressant, parfois ardu et/ou ennuyeux dans la forme.

Résultat ? On rit parfois (quand il prend en défaut ses interlocuteurs), on se désole et s'indigne souvent. En sortant de là on a envie de pendre les banquiers et les financiers (ainsi que quelques politiques) par les parties génitales !

Le pire est qu'au fur et à mesure que le film se déroule, on se rend compte que la "nouvelle" équipe dirigeante des États-Unis, celle qui entoure Barack Obama, est constituée (en partie) de vieux routiers du système injuste et corrompu qui a provoqué la crise... Il y a quelque chose de pourri au royaume de la finance, moi j'vous l'dis !

Ah, et nous, les Frenchies, on peut se délecter des paroles de deux de nos représentants : Dominique Strauss-Kahn (en tant que directeur général du F.M.I) et Christine Lagarde. Ils bénéficient d'un traitement favorable de la part du réalisateur. D.S.K. apparaît comme le mec au-dessus de la mêlée, qui avait tout compris mais qu'on n'a pas assez écouté. Cri-cri incarne la Politique au sens noble du terme, une sorte de vertu et de sens de l'intérêt général européens que les Américains auraient perdus. Reconnaissons que, de ce point de vue, le film manque un peu de finesse...

Sur le même sujet, j'ai préféré Cleveland contre Wall Street, qui prend la forme d'une fiction, tout en faisant preuve de rigueur dans l'analyse des causes de la crise.

21:58 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

mardi, 28 décembre 2010

Une vie de chat

C'est donc le dessin animé "made in France" qui fait l'actualité. Le chat en question est l'animal domestique d'une enfant, dont la mère est commissaire de police. Mais, la nuit, le matou s'en va traîner les toits aux côtés d'un cambrioleur solitaire, prenant plaisir à faire enrager le chien du voisinage. De son côté, la mère cherche à coincer celui qui a tué son mari.

La "French touch" se voit au niveau du dessin (l'un des auteurs a travaillé sur La Prophétie des grenouilles et il y a une petite parenté avec Persepolis voire L'Illusionniste, même si ce dernier est, d'un point de vue formel, bien plus réussi)

Ainsi, les formes ne sont pas toutes réalistes, mais les mouvements sont gracieux (et le chat si joli à voir quand il se frotte auprès d'un humain). Les dialogues sont travaillés, chose pas si fréquente dans ce genre de production. Quant au scénario, il prend la forme d'un polar, effet auquel contribue fortement la musique, très agréable.

L'histoire a un fond noir : la commissaire a perdu son mari, assassiné, et l'on voit bien que la bande de truands à laquelle elle est confrontée ne plaisante pas. Les rapports humains sont plutôt tendus, au sein de la famille et au boulot. Heureusement, c'est un conte, donc tout cela devrait s'arranger, grâce au chat, grâce au voleur... et à un peu de chance.

Sur le site officiel, on peut trouver informations et bonus.

21:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

lundi, 27 décembre 2010

Bigard sarkozyste ou pas ?

Il me faisait bien rigoler, Bigard, à ses débuts. Je dois dire qu'à partir du "lâcher du salopes", j'ai décroché. Cela fait donc un petit moment. Plus tard, j'ai essayé de regarder le spectacle du Stade de France. Je reconnais qu'il y a eu un gros boulot derrière, j'ai même ri plusieurs fois, mais le charme n'agit plus comme auparavant.

En plus, il s'est mis en tête d'afficher ses relations politiques (je ne parlerai même pas de ses délires conspirationnistes). Franchement, je me contrefiche de savoir pour qui les acteurs, chanteurs, humoristes, imitateurs votent ! Se prendraient-ils pour des maîtres à penser ? N'est pas Desproges qui veut.

Bon, voilà notre Bigard catalogué sarkozyste en 2007... mais l'étiquette porte la scoumoune : presque tous les artistes qui l'ont revendiquée ont vu leur carrière connaître un sérieux coup de mou. Du coup, aujourd'hui, peut-être aussi parce que le locataire de l'Elysée a moins de succès qu'il y a trois-quatre ans, Bigard a déclaré dans VSD que non, pas du tout, il n'avait jamais été un fervent supporteur du président, qu'il avait été en quelque sorte récupéré et que, de toute manière, il ne l'avait rencontré "que trois fois"... dont une place de la Concorde, en 2007 :

Et vous allez me dire qu'ils se sont forcément déjà vus une paire de fois avant, puisqu'ils habitaient la même commune, Neuilly-sur-Seine. (Dans l'un des sketches de l'humoriste, il est même question du Monoprix de cette commune.)

Et puis il y a eu cette fameuse visite au Pape :

Et puis, en fouillant dans un vieux paquet de journaux, je suis tombé sur un Paris Match d'août 2007, dans lequel j'ai trouvé ceci :

Ne sont-ils pas mignons tous les deux ? Ah, oui, la légende dit : "Le 14 août, Brice Hortefeux et son ami Jean-Marie Bigard se rendent au Feu Follet, le restaurant que l'humoriste a ouvert à Mougins. " (Depuis, il a revendu, l'affaire s'étant cassé la figure.)

Bon, je ne vais pas continuer là-dessus pendant des plombes. Entre 2005 et 2008, il semble avoir été (très) proche du clan Sarkozy, dont il s'est (apparemment) détaché depuis. C'est peut-être pour des raisons idéologiques, peut-être parce qu'il a changé... ou peut-être par opportunisme (ce n'est plus "porteur").

En tout cas, aucune des personnes qui partageait avec lui le déjeuner de VSD n'a semble-t-il cru bon de le contredire ou ne serait-ce que le titiller. Non, les vieilles gloires que sont Cavanna, Wolinski et Berroyer ont plutôt paru le soutenir. (Triste fin pour ceux qui ont pu incarner, à une époque, la liberté de penser et le non-conformisme. Notons que le repas organisé par VSD a été l'occasion pour chacun de faire sa promo, Cavanna venant pour Le pire de Hara Kiri, joli bouquin... qui a été imprimé en Chine.)

16:18 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, humour

samedi, 25 décembre 2010

Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1

J'ai "sauté" une étape, puisque si j'ai vu tous les films adaptés des romans de J.K. Rowling jusqu'à Harry Potter et l'Ordre du Phénix, j'ai raté (volontairement) Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Les échos qui étaient parvenus à mes oreilles n'étaient pas assez engageants et j'avais été quelque peu déçu par le dernier opus vu en salle.

C'est toujours le réalisateur David Yates qui est aux commandes. L'image est très belle et certaines scènes d'action méritent le détour, comme cette course-poursuite sur terre et dans les airs, au début du film. D'autres séquences sont particulièrement inspirées, comme celle qui se déroule au Ministère de la Magie, où il m'a semblé percevoir l'influence de Brazil, de Terry Gilliam. Notons que, de manière générale, l'ambiance est assez sombre, déprimante même parfois.

J'ai perçu aussi beaucoup de points communs avec la trilogie du Seigneur des anneaux. (On sait que J.K. Rowling a été marquée par la lecture de Tolkien.) Daniel Radcliffe prend de plus en plus des airs d'Elijah Wood... et ça me gonfle. Le coup du Horcruxe qui pervertit et affaiblit celui qui le porte fait immanquablement penser à l'anneau et les Elfes bondissants ne sont pas sans évoquer, par leur physique, le célèbre Gollum.

Ajoutez à cela des dialogues faiblards et une intrigue sentimentale très convenue (si Hermione joue, à mon grand plaisir, un rôle déterminant, on en fait cependant une pauvre ado anorexique amoureuse d'un crétin) et vous aurez une idée de la soupe que l'ensemble forme. On peut y goûter si l'on veut profiter de plusieurs bons moments de cinéma, mais le bilan est un peu décevant.

20:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 24 décembre 2010

Le Secret de la pyramide

Une fois n'est pas coutume, il va être question d'un "vieux" film : il est sorti en 1985. C'est une production Spielberg, donc c'est destiné à toute la famille.

Bon, à la base, on a imaginé ce que pouvait bien avoir été la jeunesse de Sherlock Holmes et du docteur Watson et dans quelles circonstances ils avaient pu se rencontrer. L'action a donc pour cadre le Londres de la fin du XIXe siècle, sous la neige (c'est un film de Noël). Nos deux héros en herbe sont scolarisés dans une institution prestigieuse et rigoriste.

Une série de meurtres mystérieux va mettre en branle notre fine équipe. Le jeune Sherlock est évidemment déjà un génie de la déduction, tandis que le jeune Watson est trouillard, mais dévoué.

Le film a aussi pour but incidemment de donner des explications plausibles au célibat acharné de Holmes adulte (il y a une peine de coeur là-dessous), à son goût pour le violon et la pipe. On apprend aussi pourquoi il en vient à porter un couvre-chef ridicule et un pardessus hors d'âge. Si l'on reste jusqu'au générique de fin, on comprend aussi quelle est la source de la rivalité qui l'oppose à Moriarty. L'histoire est donc remplie de clins d'oeil.

Le réalisateur lui a aussi donné un arrière-plan fantastique. L'intrigue nouée autour d'une secte égyptienne fait intervenir poison, phénomènes inexplicables, animaux étranges et labyrinthe mystérieux. Les effets spéciaux sont ma fois très réussis pour l'époque. (Et pour cause ! En lisant le générique, on apprend que c'est Lucasfilm qui en est responsable, plus précisément l'une de ses "divisions" : Pixar !) Le mélange de fantastique et d'ambiance dix-neuvièmiste donne quelque chose qui ressemble à ce qu'on a pu voir dans Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec.

Sinon, c'est assez violent, pour un film familial. On ne nous cache rien de la mort horrible des victimes de meurtre comme des méchants. De ce point de vue, on constate la segmentation qui s'est opérée dans le cinéma commercial depuis 25 ans. On a séparé la production destinée spécifiquement au jeune public, d'où sont bannis violence et sexe, de celle destinée aux ados et préados, où ces deux ingrédients (surtout le premier) sont par contre très présents.

23:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

jeudi, 23 décembre 2010

Comme si le musée Soulages existait déjà

Je suis tombé là-dessus en lisant Le Monde daté de mercredi 15 décembre, plus précisément dans le supplément "Education" (un truc pas franchement palpitant à lire), page 11. Il s'agit d'un article intitulé "L'Ecole Estienne ou l'édition en majuscule". (Quel jeu de mots !)

L'essentiel de l'article est consacré à cette école prestigieuse (qui porte le nom d'une célèbre famille d'imprimeurs de la Renaissance), spécialisée dans les métiers du livre.

C'est à la fin qu'il est question de Soulages : "Le futur Musée Soulages de Rodez, dans l'Aveyron, vient d'ailleurs de lui passer commande d'un catalogue d'estampes."

Je suis ravi d'apprendre qu'à Rodez, on travaille à la constitution d'un fonds, vu qu'un conservateur est déjà appointé et logé aux frais du contribuable.

19:42 Publié dans On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, art, presse, peinture

Censure ou maladresse sur franceinter.fr ?

J'aime bien écouter la chronique radiophonique de Daniel Morin. Elle est diffusée dans l'émission Le Fou du roi, sur France Inter, mais en fin de matinée, à un horaire où il ne m'est pas possible, en semaine, d'écouter la radio. Mais, grâce à la magie de la Toile, il est possible de se rattraper, la quasi-totalité des émissions étant disponible en écoute à la carte.

Un problème s'est posé mercredi 22 décembre. En effet, la chronique de Daniel Morin tournait autour de son "confesseur", le père Albert (incarné avec truculence par l'excellent Albert Algoud). Or, quand je me suis dirigé vers le site internet, je n'ai pas pu l'écouter : à la place, on tombait sur la chronique de la veille (où il est question de Philippe Manoeuvre), présente donc deux fois sur le site :

Je me suis demandé : est-ce l'approche de Noël qui rend les équipes de France Inter maladroites ? Ou bien le contenu de la chronique (toujours très "épicé" dès qu'il est question du père Albert...) a-t-il provoqué quelque chose qui ressemble à de la censure ?

Pourtant, il est possible d'accéder à la vidéo en question, sur le site telleestmatele, ainsi que sur Dailymotion.

13:57 Publié dans Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : humour, médias

mercredi, 22 décembre 2010

Aveyron en force à Toulouse !

Si vous êtes de passage à Toulouse, pour des raisons professionnelles ou pour le loisir, je vous recommande d'aller faire un tour place du Capitole.

On y trouve une sorte de "marché de Noël", inspiré du modèle alsacien qui rencontre tellement de succès. D'habitude, je ne fais pas trop attention à ces opérations commerciales. Mais bon, ce jour-là, je sortais du cinéma Utopia et j'avais faim. Or, en approchant de la place, j'ai vu plusieurs personnes en train de consommer une étrange substance jaune clair dans une barquette en plastique. De l'aligot ? A Toulouse ? Sapristi ! J'ai donc cherché au milieu des cabanes et j'ai fini par trouver le chalet proposant ce "produit d'Auvergne" (sic)...

Bon, allez, on ne va pas se fâcher avec les Cantaliens, surtout que, renseignements pris, c'est une majorité d'Aveyronnais qui fait tourner la boutique... et l'aligot ! Oui, devant nos yeux !

On peut commander des portions de différentes tailles : petite (à 4 euros), moyenne (à 6 euros), grande (à 8 euros) ou maxi (à 10 euros), pour ceux qui n'ont pas mangé depuis deux jours. Les fourchettes en plastique sont gracieusement offertes.

Pour aider à faire passer le tout, on peut se tourner vers les chalets qui proposent des boissons, notamment du vin chaud. Il se trouve qu'un Aveyronnais est dans ce cas. Le vin est sucré, puisqu'il a été chauffé avec des morceaux de fruits. C'est délicieux et, franchement, pouvoir se bourrer la gueule légalement, en plein centre-ville, pour quelques euros, c'est-y pas la preuve que Noël approche ?

En partant, on peut s'attarder devant les stands de certains artisans. Parmi eux se trouve un coutelier aveyronnais, dont l'échoppe est située en face de la place du taureau, à Laguiole. Il a même un site internet.

18:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, noël, noel, actualité, cadeaux, shopping

mardi, 21 décembre 2010

Rubber

"Caoutchouc" que ça veut dire... De la gomme en fait, celle dont on fait les pneumatiques... car le "héros" de ce film est un vieux pneu !

Les avis sont partagés à son sujet. Est-ce le nanard de la fin 2010 ? Est-ce un petit bijou appelé à devenir culte ? Je reconnais que je penche plutôt pour la deuxième solution, même si le film n'est pas sans défaut.

Bon, à la base, on a un pneu abandonné, qui semble encore bon pour le service. Cet objet est personnifié par le réalisateur. On voit "battre" son pouls. Il rêve, aime regarder la télé (de jeunes femmes en collants ou des courses automobiles... un vrai beauf, quoi !) a soif (hélas, il ne rote pas quand il a bu... grosse déception), ressent du désir pour la conductrice incarnée par la délicieuse Roxane Mesquida (déjà vue dans Sheitan et tout récemment dans Kaboom, où elle incarne une sorcière possessive). Il peut aussi se mettre en colère... avec des conséquences fort regrettables pour l'objet de son courroux.

Une des très bonnes séquences du film, au début, voit le pneu débuter sa carrière de tueur en série. Il agresse successivement des objets qui lui barrent la route (une canette, une bouteille), puis de petits animaux (un lièvre, un corbeau)... en attendant mieux.

C'est évidemment bardé de références, aux Dents de la mer, à Psychose, à La Nuit des morts-vivants...

Le réalisateur joue aussi sur la mise en abyme : le film met en scène des spectateurs venus là assister à un spectacle bien particulier. Évidemment, ils ne savent pas qu'ils font eux-mêmes partie du show. Cela nous vaut de délicieux clins d’œil et des allusions au cinéma, à ceux qui bouffent pendant les films (dans certaines salles...), à l'écriture des dialogues (moment tordant qui voit Roxane Mesquida commenter sans prendre de gants le texte merdique qu'on lui fait dire pour attirer le pneu dans un piège !).

Cela se termine de manière inattendue... façon George Romero.

Seul défaut du film : les quelques longueurs (il a fallu étirer l'idée de départ pour en faire un long-métrage) et le côté bavard de certaines scènes. Mais, vu les qualités du reste, cela passe.

P.S.

Le site dédié est sympa.

21:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

lundi, 20 décembre 2010

We are four lions

"Nous sommes quatre lions", en bon français. C'est le titre d'une comédie noire, à l'humour macabre, dont les héros sont d'apprentis-djihadistes, une bande de pieds-nickelés qui suscite (souvent) le rire et (parfois) l'effroi.

Le réalisateur britannique a fait de la bande un échantillon de la mouvance extrémiste musulmane. Il y a Omar le volubile, sorte de "beurgeois" frustré, dont l'épouse porte le voile, qui voit dans l'acte terroriste une protestation politique... et un moyen d'entrer dans l'histoire. En face, Barry incarne le militant borné, prêt à tout pour lancer la guerre sainte. Tous deux sont campés par des acteurs excellents.

Entre les deux chefs, trois gugusses ne savent pas trop où ils en sont. Deux d'entre eux sont des simples d'esprits, l'un limite SDF, l'autre jeune homme trop confiant dans son meilleur ami. Le cinquième membre de cette fine équipe est un djeunse plutôt occidentalisé, pour qui le djihad est un truc plutôt "cool".

Le séjour des deux copains en Afghanistan vaut son pesant de harissa. Au départ, on ne sait pas trop qui a souffert de leur maladresse... restez donc jusqu'au générique de fin pour l'apprendre.

L'essentiel du film est consacré à la préparation d'un attentat à Londres. Après maintes discussions, le choix se porte sur le marathon. Nos terroristes du dimanche vont donc tenter de se mêler à la foule, bardés d'explosifs dissimulés dans des déguisements aussi imaginatifs que voyants...

Le style est corrosif. Le réalisateur ne fait pas dans la dentelle, quitte à ce que certains moments tombent à plat. Mais on rigole, c'est parfois "héneaurme"... parfois effrayant, tant on voit où la connerie humaine peut mener.

Ce n'est absolument pas une thèse politique ou sociologique, juste un moment de franche rigolade... aux dépens d'intégristes, mais aussi d'Occidentaux en général assez crétins.

20:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

dimanche, 19 décembre 2010

Armadillo

C'est un documentaire danois, consacré à une unité de l'armée danoise envoyée en Afghanistan dans la cadre de l'ISAF (les forces de l'OTAN dépêchées sur place pour lutter contre les talibans). Le tout début du film nous présente certains membres de l'unité, au Danemark, ainsi que leurs proches. Très vite, l'action se déplace en Afghanistan, dans le Sud, dans la province du Helmand :

Armadillo est le nom de la base, où les Danois cohabitent avec des Britanniques (qu'on ne voit pratiquement pas). Le réalisateur a filmé les scènes se déroulant à l'intérieur du camp. Très vite, on remarque qu'en extérieur, les soldats portent une mini-caméra au sommet du casque ou sur le côté. Quand on sait que le périmètre de sécurité ne s'étend pas à plus de mille mètres de la base, on comprend que des précautions aient été prises.

Pourtant, au début, c'est plutôt l'inaction qui domine. Les talibans évitent l'affrontement direct et préfèrent se déplacer la nuit. Ils contrôlent en fait le terrain (qu'ils connaissent mieux) par la peur (ou la confiance) qu'ils inspirent. Cela m'a rappelé un article paru début décembre dans Le Monde (La "sale guerre" afghane à Salavat, village rétif aux appels de l'OTAN").

Face à cet ennemi quasi invisible, les jeunes soldats danois sont omniprésents à l'écran. On a voulu nous montrer la différence des tempéraments. On sent leur fierté d'être là, leur envie de "bien passer" à l'image.

Au départ, on nous les montre au contact avec les habitants du coin. Le rôle des traducteurs est vital. On sent la méfiance réciproque... et parfois l'étonnement, comme lorsque les Afghans découvrent que l'un des soldats danois a des traits asiatiques (il est sans doute d'origine coréenne).

Evidemment, cela va devenir plus sanglant. Je vous laisse découvrir dans quelles circonstances. Notons que les événements ont eu des répercussions jusqu'au Danemark.

C'est un documentaire fort, très bien fichu (avec, en général, une belle qualité d'image), qui rappelle des fictions réalisées sur l'Irak notamment, comme Green Zone, Démineurs ou Redacted.

23:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, cinema

samedi, 18 décembre 2010

Une drôle de bestiole dans "NCIS"

J'aime vraiment cette série, pas seulement pour l'originalité des enquêtes policières, en fait surtout pour l'esprit qui règne dans cette équipe composée de personnalités très affirmées, tendance frappadingue.

Depuis une dizaine d'années, il y a eu du progrès dans la conception des séries télévisées. Les scénaristes et réalisateurs poussent même parfois le vice jusqu'à insérer des détails croustillants ou des clins d'oeil comiques dans certaines scènes. Ainsi, il y a un peu plus d'un mois, j'avais relevé la présence à l'écran d'un string furtif en pleine scène d'action.

Dans l'épisode diffusé vendredi soir sur M6 (le dix-huitième de la saison 7), il est, au départ, question du décès d'un plongeur des Marines, dont on pense avoir découvert le cadavre sur une plage de Virginie. L'équipe d'enquêteurs se déplace donc sur la côte Atlantique (pas très éloignée de leur Q.G. de Washington, il faut dire). Ils commencent l'examen de la scène de crime... mais, à l'arrière-plan, surgit quelque chose d'inattendu :

Il s'agit sans doute d'un dauphin, dont le mouvement gracieux a attiré l'attention du médecin-légiste, "Ducky" (interprété par David McCallum... oui, l'ancien "homme invisible"), qui se détourne de la scène pour observer l'océan, pendant que tous les autres acteurs sont concentrés sur l'examen du cadavre.

Il me semble que cette intrusion est involontaire parce qu'elle est presque indiscernable et qu'elle n'est absolument pas prise en compte dans le déroulement de l'action.

P.S.

Pour les amoureux de la série : cet épisode voit l'arrivée d'un "Gibbs au féminin" (une charmante personne, ma foi), qui porte le même prénom que l'experte-labo : Abigail (Aby !). Au cours de l'épisode, on remarque d'ailleurs plusieurs clins d'oeil : la tape derrière la tête, l'autre laborantine du CGIS, qui m'a l'air de valoir celle du NCIS... Bref, une enquête savoureuse.

00:12 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, internet, médias, vidéo

vendredi, 17 décembre 2010

Le maire de Rodez, la presse et l'îlot Bonald

C'est l'un des grands chantiers de la ville, dont la réalisation est reportée depuis des années, de nouveaux obstacles surgissant au fur et à mesure que les précédents sont surmontés !

Cette semaine, le maire de Rodez s'est livré à une belle opération de communication, relayée dans la presse locale. Je me suis particulièrement intéressé aux photographies publiées par celle-ci. Le maire figure bien évidemment dessus.

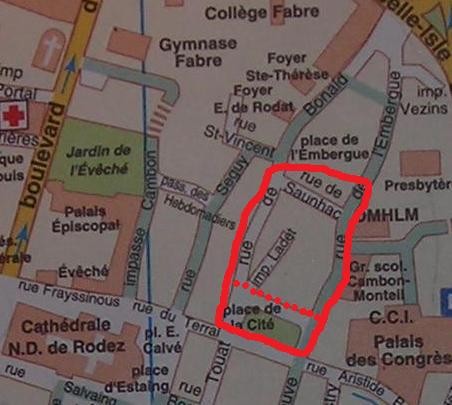

La ballade a commencé par un petit tour des lieux. C'est vraisemblablement pendant cette phase qu'a été prise la photographie publiée dans Midi Libre :

Le maire, pris en contre-plongée, semble être en pleine démonstration, sous l'oeil admiratif de son adjointe. Mais que diable tient-il dans la main gauche ? Un plan du pâté de maison ? Un exemplaire de la Déclaration d'Utilité Publique ? Un courrier de l'architecte des Bâtiments de France ? Une version imprimée des meilleures pages de mon blog ? Mystère...

La visite s'est poursuivie à l'intérieur de ce qui reste de l'îlot Bonald (que l'auteur de l'article de Midi Libre, qui sortait peut-être d'une rencontre avec Fabrice Geniez, qualifie curieusement "d'îlot Balard"). C'est le moment choisi par les photographes de La Dépêche du Midi et du Ruthénois (peut-être une seule et même personne, en réalité) pour immortaliser l'événement.

Les mêmes bâtisses figurent à l'arrière-plan. Quelques secondes séparent sans doute les deux clichés. Sur le premier, paru dans La Dépêche, Christian Teyssèdre utilise son bras droit pour désigner tel ou tel bâtiment. Comme il est cadré au niveau du haut des cuisses, on ne distingue pas sa main gauche... clairement visible sur la photographie publiée dans Le Ruthénois. Et, ô surprise, il tient quelque chose dans cette main. Agrandissez l'image et vous reconnaîtrez la "une" de... Centre Presse ! Oui, le concurrent ! Comme quoi, on est confraternel, au Ruthénois !

P.S.

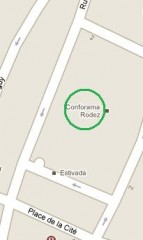

Si vous avez l'idée d'utiliser Google maps pour localiser les lieux mentionnés dans les articles, je vous conseille de zoomer à fond sur l'îlot Bonald. Voici ce sur quoi vous allez tomber :

Est-il nécessaire de préciser qu'aucun magasin Conforama ne se trouve au coeur du vieux Rodez ? (On peut par contre en trouver un en banlieue, à Sébazac-Concourès.)

19:47 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, presse, médias

jeudi, 16 décembre 2010

Princesse Raiponce

Ce nouveau Disney est une adaptation d'un conte des frères Grimm. L'histoire a toutefois été profondément modifiée pour qu'elle cadre avec "l'esprit Disney". J'ai donc eu un peu peur au début. Je peux tout de suite vous rassurer : c'est la plus mauvaise partie du film.